翁志飞《书笔论》

本文旨在梳理书法发展过程中,毛笔制作工艺的转变。这种转变的起因,以及对书风的影响。笔者试图从这个最基本的层面来理清书法发展的脉络及其内在规律。

一、引言

中国书法史不仅包含文字发展史和风格演变史,而且也包含书写工具——毛笔的演变和发展。这两者之间的关系,古人多有论及。如宋董逌《广川书跋》有:“余求前人论书,必先择笔,至于动作,皆得如意,然后论工之善,非是未尝书也。韦昶善书而妙于笔,故子敬称为奇绝。然书必托于笔以显,则筋骨肉理皆笔之所寄也。”因为中国艺术讲“技进乎道”,技在书法上主要指笔法,技之所施就是毛笔。

古人对技巧的锤练,若没有相应的毛笔制作工艺的提高作为支撑,是不会有所突破的。所以,随着字体的演变和书风的发展,势必要对毛笔进行不断地改进,以适应上述需要。同时,不同的材质及制作工艺所制成的笔给书家带来的心理体验自然会有很大的差异,这种差异在书论上也有明显地反映。

以前,谈论书法更多的是就文字谈字体演变,就书风谈书风,兼及当时社会文化背景、学术思潮、文人交游等等,很少从其它方面介入。自沙孟海先生《古代书法执笔初探》的发表,从生活习惯谈晋人执笔兼及书风,发前人所未发,振聋发聩。对学术界影响很大。本文的写作,一部分也是受其启发,主要是将毛笔制作工艺的演变与字体、书风的演变结合起来谈,以期以最基本的东西来重新梳理书法发展的脉络。

当然,书法是一门综合性的艺术,影响和制约它的还有很多因素。就工具来说,还有纸、墨、砚等等。在本文中也会偶有提及。但就其对书法影响的程度来说,毛笔显得更为突出。所以,本文主要讨论毛笔选料、制作工艺的改进与文字演变及书风发展之间的内在联系。

![4]()

一、秦及以前的笔与书风

中国人用毛笔的历史,似可追溯到原始社会的岩画,以及陶器上的纹样,因为这些岩画、纹样,很明显是用一种毛制工具蘸上矿物颜料描绘上去的。但它与文字无关,所以不在本文讨论范围之内。这里只能从较成熟而又成系统的文字谈起,那就是甲骨文。甲骨文和金文的点画都是两头尖,中间粗,呈梭形,都要经过刀刻,只是由于龟甲和兽骨较硬,所以,写的时候尽量用方直的点画,刻后拓出的点画多显细劲。而金文是刻在陶范和蜡模上的,质地较软,能较忠实地保留笔意,拓出的点画多圆劲浑厚。其共同特点,就是用笔简单,规律性强,以使转为主。所以对笔的要求不会很高,可能接近于湖南、河南出土的战国毛笔。

![1]() (图1) 战国笔

(图1) 战国笔

以竹为杆,髹以漆汁,用麻丝把兔箭毛包裹在竹杆的外围,形成笔头。元吾丘衍所云:“今之篆书,即古之平常字,历代更变,遂见其异耳。不知上古初有笔,不过竹上束毛,便于写画,故篆字肥瘦均一,转折无棱角也。”[1]正是指此,其要求只有“转折无棱角”。这种笔虽然也有一定弹性,但不能重按作隶书,而只能作大篆,重按易使点画扁平开叉。这样一来,对执笔的姿势也有了一定的要求。就是“写篆把笔,只须单钩,却伸中指在下夹衬,方圆平直,无有不可意矣。人多不得师传,只如常把笔,所以字多欹斜,画不能直,且字势不活也。”[2]

这里的“如常把笔”就是双钩五指执笔法,是元时写楷、行、草之法。以此写篆书,自然要欹斜而不灵活了。随着文字的演变发展,如隶化的趋势,对笔的制作提出了更高的要求。如1954年湖南长沙左家公山战国古墓发掘的一支毛笔,笔杆的一头劈成数开,夹上兔毛,并用细丝线缠住,外涂漆加固。到战国晚期,如1978年,湖北云梦睡虎地秦墓所出毛笔,将竹管的端部凿成腔,以藏纳笔头。这种笔弹性好,不易开叉。

当然,这时字体的演变也由篆书向古隶过渡。在民间,隶书的使用已很普遍。所以,所谓蒙恬造笔之说,[3]其实就是毛笔制作工艺一次重大改良,它发生在字体演变最为激烈的时候,可以说这次制笔工艺的变革对书法来说极为重要,是将书法导向艺术极为关键的一步。其贡献:一,在对笔管的选取上;二,在选用鹿毛、兔毛、羊毛做笔头,特别是“鹿毛为柱、羊毛为被”的被柱法。这种笔笔肚结实,书写时提按自如,大大丰富了毛笔的表现力。

二、汉代的笔与书风

汉代是字体演变最剧烈,各种书体纷呈的时期。特别是隶书和草书的大量运用,对毛笔的制作工艺提出了更高的要求,其表现为:一,纯兔毫的制笔工艺在西汉时期更趋成熟完备。适宜于侧锋取势,“篆直、分侧,直笔圆、侧笔方,用法有异而执笔初无异也。其所以异者,不过遣笔用锋之差变耳。盖用笔直下,则锋尝在中,欲侧笔则微倒其锋,而书体自然方矣。古人学书皆用直笔,王次仲等造八分,始侧法也。”[4]侧锋的出现对于书法极为关键,与之相对应的就是笔势。正是这种中侧锋的运用所产生的笔势的连绵变化,将书法直接导向艺术。

![2]() (图2)西汉笔

(图2)西汉笔

![3]() (图3)《神乌传》局部

(图3)《神乌传》局部

1993年2月底,在江苏连云港市东海县温泉镇的尹灣汉墓,出土了数百枚竹简,其中有文坛诗赋珍品《神乌传》,及双管毛笔,使我们较为直观地了解到西汉中晚期的书风及制笔工艺。两者的关系是极为紧密的,因为要写出象《神乌传》这样成熟的章草书风,必须要有性能良好的工具为前提。石雪万《连云港地区出土的汉代“文房四宝”》有:“汉时兔毫笔不但选料精,而且做工也非常精致。选大料做小笔这是连云港市出土的汉代毛笔的一大特点。”

“汉时制笔选长毫做笔头,但是露锋却不多,有时竟有一半储入杆内,如网疃汉墓毛笔,其中有一枝毫长四·一厘米,竟有二厘米储入管内。这样做的好处是使毛笔的储水量增加很多,蘸墨后可以一气书写几行,甚至一短篇文简可以一气呵成。它使简的书写通篇连贯,气韵生动,也给当时的快速记写带来极大的方便。

若从汉时的书风来看,简牍草书的长撇,大波磔、快速行笔和时而婉蜒的细丝相间,有时更有一笔到底的长撇竖,都给毛笔的性能提出了极高的要求。它要求毛笔达到锋利墨润,转折自如,蘸墨次数少,能连篇书写的性能。因此汉代工匠们竞选长毫做短锋笔,以适应当时汉书的特点。”

章草的出现,自然是为了书写的快捷。书写的快捷需要性能良好的笔毛,而毛笔性能的改进,使连续书写成为可能。这种连续书写是书法艺术抒情功能得以实现的前提。因为这种笔圆润饱满、弹性好、手上的细微动作都能体现在笔端。二,选毫的范围比以前有了较大的拓展,不仅有兔毫,还有羊毫、鹿毫、狸毫、狼毫等等。三,制笔之法,有以兔毫为笔柱,羊毫为笔衣。这样的笔软硬适中,具有早期“兼毫”笔的特征,不似战国时那么尖锐了。选毫范围的扩大及兼毫的出现,一方面,可能是为了适应书写的要求,比如汉人重厚葬,以隶书碑或墓室题记,字体都较大,这就需要制作较大,锋较长的笔。这样既利于蓄墨,写起来又轻松自如。

![4]() (图4)安平东汉墓题记局部

(图4)安平东汉墓题记局部

![5]() (图5)安平东汉墓题记局部

(图5)安平东汉墓题记局部

另一方面,纯兔毫一旦写大一点的字,容易露圭角,而兼毫既饱满又软硬适中,正可避免这种问题,如汉蔡邕《九势》云:“转笔,宜左右回顾,无使节目孤露。藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。涩势,在于紧駃战行之法。”所以,兼毫笔的出现使书家的书写行为更自由、更便捷、更具有抒情特征。

汉末,对制笔工艺起重大改进的就是张芝。对张芝笔的形制,因缺乏史料记载,难以论述。只知道魏韦诞对其笔极为推崇,与自己所制墨并称:“蔡邕自矜能书,兼斯喜之法,非流纨绮素不妄下笔;夫工欲善其事,必先利其器,若用张芝笔、左伯纸、及臣墨,兼此三具,又得臣手,然后可以逞径丈之势。”[5]

因为张芝善章草“一笔书”,这就与汉隶笔法重提按少使转又有了很大不同,而是重使转,提按在使转的运动中完成。可以说,制笔技术的改进使书家心手之间的感应更为灵敏。这种由毛笔的书写感应于心手而达到的快感,正是书法成为艺术的重要原因。

至此,书家可以通过书法自抒胸臆。所以,“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见角思 出血,犹不休辍。”[6]也就不足为奇了。

三、三国魏晋南北朝的笔与书风

魏晋时期是中国文艺由自发转为自觉的大发展时期,书法更是如此。一,纸张取代竹木简,使书写工具及文书制度发生重大变革。二,隶书向楷书的简化,是继篆向隶简化之后的第二次重要简化。字体虽然得到简化,但由于士大夫的参与,将其审美因素融入其中,反而大大丰富了书法的用笔。三,楷、行、草的渐趋成熟,特别是今草的出现,使书法成为一门成熟的艺术形式得以确立。四,士大夫阶层的积极参与,涌现了一大批优秀的书家,大大丰富了书法的内含,使书法成为一门高层次的艺术,成为士大夫寻求精神寄托的重要形式之一。而以上成就的取得,一个重要前提就是书写工具的改良。

其中一重要人物就是善制笔墨的韦诞,其《笔方》曰:“先次以铁梳梳兔毫及羊青毛,去其秽毛,盖使不髯。茹讫,各别之。皆用梳掌痛拍整齐毫锋端,本各作扁,极令均调平好,用衣羊青毛——缩羊青毛去兔毫头下二分许。然后合扁,捲令极圆。讫,痛颉之。”(启明按:关于这些制笔步骤,大家可以参考启明书法博客的《古代毛笔是怎样的?你是用有心笔还是散卓笔?》)“以所整羊毛中截,用衣中心——名曰‘毛柱’,或曰‘墨池’、‘承墨’。复用毫青衣羊青毛外,如作柱法,使中心齐,亦使平均。痛颉,内管中,宁随毛长者使深,宁小不大、笔之大要也。”[7]

又清桂馥《札朴》云:“笔墨法云:‘作笔当以纖梳梳兔豪毛及羊脊毛,羊脊为心,名曰笔柱,或曰墨池。’”基本可反映汉末魏时的制笔工艺,以羊青毫为柱,兔毫为副。由于这种笔有两层副毫,所以,能“锋虽尽而心故圆。”[8]用起来刚柔相济,不会出现圭角。

另一位对毛笔的改良起重要作用的就是“书圣”王羲之,其《笔阵图》有:“书虚纸用强笔,书强纸用弱笔。”可知晋时毛笔已有强弱之分。又其《笔经》提到:“先用人发杪数茎,杂青羊毛并兔毳裁令齐平,以麻纸裹柱根,令净;次取上毫薄薄布柱上,令柱不见,然后安之。”“桀者居前,毳(短者)者居后,强者为刃,要者为辅,参之以 (麻的纤维),束之以管,固之以漆液,泽以海藻,濡墨而试。”这就是“缠纸法”。其作用:一,是固定笔毫,纸吸墨澎涨,使笔腔充实;二,是增加蓄墨量。

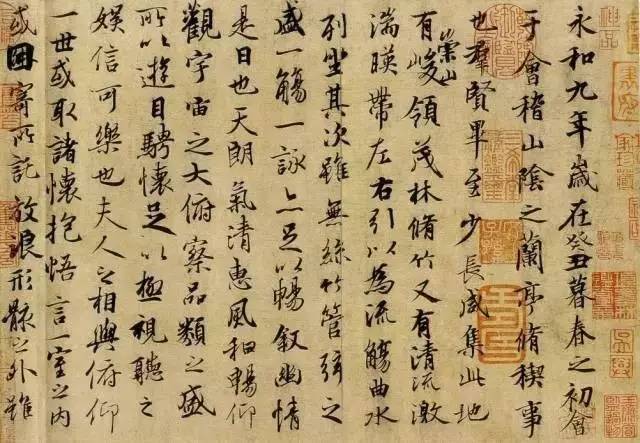

唐何延之《兰亭记》说王羲之书《兰亭》用“蚕茧纸鼠须笔,遒媚劲健绝代更无。”鼠须刚劲有余而柔腕不足,不知晋人是怎么处理制作的?羲之又是如何运用的?

![6]() (图6)王羲之《兰亭序》局部

(图6)王羲之《兰亭序》局部

晋代还出现了一种“有心笔”,由于没有实物发现,只能从文献记载推测其形制,是在笔心中加上一个枣核似的小桩子,即为“有心”。其主要功能是固定笔毫,这样就可以做较大的毛笔。用于尺牍这种字体稍大,随意挥洒的书写形式。这种笔的优点是笔锋弹性好、形制大,便于取势,可以写连绵的草书;不足之处是蓄墨量不大,容易出现飞白。由于这种笔中还时常加入数茎鼠须,容易出现贼毫。

![7]() (图7)智永《草书千字文》局部

(图7)智永《草书千字文》局部

这种制笔工艺一直延续到唐末,可以说经历了中国书法最为重要的时期。从王羲之《用笔赋》所描绘的境界,使我们充分感受到他由用笔的精妙而达到精神上的自由与放纵。后人都以晋人书论比况奇巧非之,其实,后人已很难体会晋人由于书写工具的改进而实现技法上的突破,及与文艺思潮的勃兴,两者的有机结合给书家心灵带来的解放。这里无所谓法,也无所谓传统,只有用笔及其与心灵的共震。这种作品的外在表现就是用笔强劲率真,变化多端而出以自然,这似乎是不期然而然的。

所以,明杨慎《升庵集》有:“晋人书虽非名法之家,亦自奕奕有一种风流蕴藉之气,缘当时人物以清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵相胜,落花散藻,自然可观。可以精神解领,不可以语言求觅也。”

四、隋唐的笔与书风

隋唐时代,社会经济文化空前繁荣。书法由于唐太宗李世民的提倡,更是得到全面发展。制笔工艺也进入鼎盛时期。由于缺乏史料记载,我们只能通过书风推测其制笔工艺。关于唐代书法的划分,宋魏泰《东轩笔录》云:“唐初,字书得晋、宋之风,故以劲健相尚,至褚、薛则尤极瘦硬矣。开元、天宝以后,变为肥厚,至苏灵芝辈,几于重浊。故老杜云‘书贵瘦硬方有神’,虽其言为篆字而发,亦似有激于当时也。贞元、元和已后,柳沈之徒,复尚清劲。唐末五代,字学大坏,无可观者。”所以,唐代书法基本可分为初唐、中唐和晚唐三个时期。

初唐,制笔工艺基本延续东晋制笔之法,仍然是有心有副,有被有柱。并在此基础上更为讲究,特别是在选料上,宣州由于盛产优质兔毫而成为全国制笔中心。在书法上,初唐是对唐以前书法进行整理和重新认识的时期。由于王羲之善楷书和行草,所以整理的重点也就在这两个方面。楷书的代表就是初唐四家,草书的代表就是孙过庭。从褚遂良的《雁塔圣教序》来看,似乎柱与被在捆扎时中间有填充物,所以,在运笔过程中往往将辅毫带出,使点画看上去似有叠影(启明按:因为雁塔圣教序重刻过,所以不知道翁志飞老师收的叠影是不是重刻留下的痕迹)。

![8]() (图8)褚遂良《雁塔圣教序》局部

(图8)褚遂良《雁塔圣教序》局部

褚遂良对纸笔要求极高,又是写如此重要的作品,自然不会用退笔。但在欧、虞作品中,却没有出现这种情况。欧书用笔古拙,唐张鷟《朝野佥载》:“欧阳通,询之子,善书,瘦怯于父,常自矜能书,必以象牙、犀角为笔管,狸毛为心,覆以秋兔毫。”也可能用的就是这种以狸毛为心,兔毫为副的笔。而虞书用笔温润,似为兔毫为心,羊毫为副的笔所书。草书以孙过庭《书谱》为代表,将王羲之《十七帖》的书风演绎得淋漓尽致。从墨迹来看,此帖侧锋取势运用得很普遍,应为单钩侧锋所书,笔笔圆转自如,但是一遇到竖笔长锋,往往有中怯之感。

![9_副本]() (图9)孙过庭《书谱》局部

(图9)孙过庭《书谱》局部

![10_副本]() (图10)孙过庭《书谱》局部

(图10)孙过庭《书谱》局部

用笔过重就会出现点画中空的现象,可能所用笔有心,心可能不是很大,但对重按的点画会有影响,侧锋运腕取势就不会出此问题,因为心是固定笔毫的,所以侧锋最能体现这种笔的力度。由于这种笔蓄墨不多,容易出现枯笔,而这种枯笔与后来散卓笔形成的枯笔是不一样的。宋米芾《书史》云:“孙过庭草书《书谱》,甚有右军法,作字落脚差近而直,此乃过庭法。凡世称右军法,有此等字,皆孙笔也。凡唐草得二王法,无出其右。”肯定了孙过庭学王的成就。所谓“作字落脚差近而直”,可能是以《十七》帖作比较的,指字势结构。因《书谱》字取纵势为多,结体偏长,而《十七帖》字取横势为多。这从一个侧面反映出到初唐笔的形制变化不是很大,书家还是能充分体会到晋人用笔的。到中唐,情况又发生较大变化,因书写的字体不断增大,出现了大楷和狂草,对制笔工艺提出了更大的挑战。

![11_副本]() (图11)《唐朝工艺——正仓院》日本平凡社出版

(图11)《唐朝工艺——正仓院》日本平凡社出版

从留存的作品以及存世的遗物来看,由于毛笔形制的增大,如何更牢固地固定笔毫成为急待解决的问题。一,是将笔毫深入笔腔;二,是可能仍用心从中固定,所以头粗而短,这样才能保持笔的弹性。

![12_副本]() (图12)怀素《自叙帖》局部

(图12)怀素《自叙帖》局部

提与按的运用在怀素《自叙帖》中有充分的表现,这种笔不适于侧锋取势,所书以中锋为主,如印印泥、锥画沙,说的就是这种用笔。所以,书法至中唐渐渐与二王体系拉开距离,形成了自我的风貌。其中以张旭、颜真卿、怀素为代表。米芾已看到这种变化,但他归结于唐玄宗李隆基,他说:“开元已来,缘明皇字体肥俗,始有徐浩,以合时君所好,经生字亦自此肥。开元已前古气,无复有矣。”[9]

![13_副本]() (图13)李隆基行书局部

(图13)李隆基行书局部

又说:“草书若不入晋人格,辄徒成下品。张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。怀素少加平谈,稍到天成,而时代压之,不能高古。高闲而下,但可悬之酒肆, 光尤可憎恶也。”[10]张旭的代表作有《肚痛帖》、《古诗四帖》、《千字文》等,笔者以为其中《肚痛帖》更接近于张旭真迹。

![14_副本]() (图14)张旭《肚痛帖》局部

(图14)张旭《肚痛帖》局部

所谓“狂草”在这件作品中得到充分体现,字势雄强,点画连绵。其实,米芾也提倡创新,所以,以上两点不应是米芾所诽薄的,主要是因为张旭相比于晋人,用笔缺少变化,一,是正侧;二,是出锋角度的变化,而这正是晋人特别强调的。所以,张旭书风的继承者怀素,自然也免不了米芾的一番批驳,只是语气要缓和些。

中唐,由于制笔工艺的变化,行草书侧锋取势的角度都不大,重使转提按,书风为之一变,刚健浑厚而乏峻逸。到晚唐,笔锋渐长,在选毫上有所改进,但还是一种有心有副的笔,南宋吴曾《能改斋漫录》云:“向见柳公权一帖谢人惠笔云:‘近蒙寄笔,深荷远情。虽笔管甚佳,而出锋太短,伤于劲硬。所要优柔,出锋须长,择毫须细,管不在大,副切须齐,副齐则波磔有冯,管小则运动省力,毛细则点画无失,锋长则洪润自由,顷年曾得舒州青練笔,指挥教示,颇有性灵。后有管小锋长者,望惠一二管,即为妙矣。”相比于王羲之时代的笔又有了很大不同。宋邵博《闻见后录》载:“宣州陈氏家传右军《求笔帖》,后世盖以作笔名家。柳公权求笔,但遗以二支,曰:‘公权能书当继来索,不必却之。’果却之,遂多易常笔。曰:‘前者右军笔,公权固不能用也。’”看来确实用着不习惯。书至晚唐陷入底谷,用笔上下如引绳,无欹侧之势。米芾讥“柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。自柳始有俗书。”[11]看来也不是没有原因的。

唐代,制笔工艺在前人基础上更趋精致,选料更精,书法的风气又盛,所以成就很高。讲法度以致面面俱到,虽然丰满壮美,但缺少一种旷逸自然之气。制笔工艺的变化,也使书家的心理体验发生了明显的变化。由“智巧兼优,心手双畅;翰不虚动,下必有由。”“缘思通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。”[12]而一变为“喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”[13]似一出世,一入世,都达到技巧与心境相融相发的最高境界。

五、宋代的笔与书风

宋代,无论是社会风气、生活习俗,还是学术思潮,相比于唐代,都发生了重大变草。对书法影响较大的有:

一,禅宗的兴盛,士大夫多参禅,重顿悟而轻渐修,以禅喻书。

所谓尚意,说是取晋人之意,其实更多的是禅意,所以董其昌要说:“宋人自以意为书耳,非能有古人之意也。”(《容台集》)

二,科举上对书法没有特别的要求,“唐以前身言书判设科,故一时之士无不习书,犹有晋、宋余风。今间有唐人遗迹,虽非知之人,亦往往有可观。本朝此科废,书遂无用于世,非性自好之者不习,故工者益少,亦势使之然也。”[14]

![15_副本]() (图15)日本空海执笔法

(图15)日本空海执笔法

三,科技的进步,如印刷术的发明等。

四,书写姿势由高案桌椅代替了席地据几。执笔亦由单钩转而为双钩。“握管之法有单钩双钩之殊,用大指挺管,食指钩,中指送,谓之单钩;食中二指齐钩,名指独送,谓之双钩。胜国吾子行善单憎双,试之果验。单则左右上下任意纵横,双则多所拘礙,且名指力弱于中指,送亦耎怯矣。小时习双,今欲改之,增我一障,详说以示初习书者。凡单钩情胜,双钩力胜;双钩骨胜,单钩筋胜;单钩宜真,双钩宜草;双钩宜大,单钩宜小。”[15]

赵宦光这段话的不是之处在于单钩更适于写小的行草。单钩据几转而为双钩高案,看上去只是书写姿势的变化,其实,隐含的却是书法体系的重大变革,即单钩侧锋取势系统转而为双钩中锋力运系统。这两种系统给书家带来的心理体验是完全不同的。所以体现在书家及书论中,就是宋以后的书家对晋唐用笔的不能理解。

五,书写样式渐趋多样,比如大字行草条幅,这在宋以前几乎是没有的。

笔者以为制笔工艺的变化与书法体系的转变是互为因果的。对宋代制笔工艺起关键作用的是安徽宣城的诸葛高,他在唐末柳公权长锋笔的基础上又进行了重要改革,以“三副笔”和“无心散卓”笔为代表,“三副笔”有心有副,用毫在两种以上参差捆扎而成。主要是改良笔毫的处理工艺。宋以前的笔多用兔毫,本身弹性已很好,但是由于“制毫太熟”,反而使笔毫生硬、易磨损而不耐用。于是他用生毫做成笔后,放到甑中蒸熟一半饭的工夫拿出来,然后悬在水饔上数月才用。

这种笔弹性适中,经久耐用,受到士人赞谕。如欧阳修《圣俞惠宣州笔戏书》诗云:“圣俞宣城人,能使紫毫笔。宣人诸葛高,世业守不失。紧心缚长毫,三副颇精密,硬软适人手,百管不差一。京师诸笔工,牌榜自称述,累累相国东,比若衣缝虱;或柔多虚尖,或硬不可屈,但能装管榻,有表曾无实。价高仍费钱,用不过数日。岂如宣城毫,耐久仍可乞。”

“无心散卓笔”,黄庭坚《山谷笔说》云:“宣城诸葛高系散卓笔,大概笔长寸半,藏一寸于管中。”宋蔡 《铁围山丛谈》云:“宣州诸葛氏,素工管城子,自右军以来世其业,其笔制散卓也。吾顷见尚方所藏右军《笔阵图》,自画捉笔手于图,亦散卓也。又幼岁当元符、崇宁时,与米元章辈士大夫之好事者争宝爱,每遗吾诸葛氏笔,又皆散卓也。及大观间偶得诸葛笔,则已有黄鲁直样作束心者。鲁公不独喜毛颖,亦多用长须主薄,故诸葛氏遂有鲁公羊毫样,俄为叔父文正公又出观文样。”苏轼也称:“惟诸葛高能之,他人学者皆得其形似而无其法,反不如常笔,如人学杜甫诗,得其粗俗而已。”

诸葛氏之笔相对于宋以前的笔,在笔锋的弹性上自然要弱一些,更趋向于软硬适中。反映在书写过程中,自然会有不同的感受。宋倪思《经鉏堂杂志》云:“本朝字书推东坡、鲁直、元章,然东坡多卧笔,鲁直多纵笔,元章多曳笔。”基本可以反映这三家的运笔状态。苏东坡所用笔,锋短而饱满。执笔单钩枕腕,讲求“知书不在笔牢,浩然听笔之所之,而意未始不在笔。”“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”[16]

诸葛氏之笔偏软,自然空易见血肉,却伤于弱,不易见骨力神气。虽然,自称“余书如绵里铁。”但还是经常受到后人非难。黄庭坚双钩悬腕,认为“字中有笔,如禅家句中有眼,直须具此眼者,乃能知之。凡学书,欲先学用笔。用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”高案书写与笔的偏于软熟,势必会使执笔、用笔姿势发生变化,双钩以无名指抵笔,正可避免力弱之弊。“元符二年三月十二日,试宣城诸葛方散笔,觉笔意与黔州时书李太白《白头吟》笔力同中有异,异中有同。后百年如有别书者,乃解余语耳。”[17]

从黄庭坚的作品看,他用的似乎是一种长锋羊毫笔,(选毫、弹性与现在所谓羊毫笔不同)在书写过程中以提笔书写为主。他由荡桨而悟笔法,那种舒展而荡漾的点画,也只有借助这种笔才能得到充分体现。并说:“书字虽工拙在人,要需年高手硬,心意闲澹,乃入微耳。”[18]

![16_副本]() (图16)黄庭坚草书《李白忆旧游诗》

(图16)黄庭坚草书《李白忆旧游诗》

手硬笔软,寓禅于书,心意闲澹,正是他晚年书风的真实体现。米芾是学古的高手,他学晋人,一开始就抓住了要点,就是取势。他说:“字之八面,唯尚真楷见之,大小各自有分,智永有八面,已少钟法。丁道护、欧、虞笔始匀,古法亡矣。”[19]可谓见解深邃。

散卓笔虽然弹性适中,经久耐用,但运用不好容易出现软弱无力的毛病。米芾已看到此弊,他说:“字要骨格,肉须裹筋,筋须藏肉,秀润生,布置稳,不俗。险不怪,老不枯,润不肥。变态贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪;贵形不贵作,作入画,画入俗;皆字病也。”[20]所以他对人和自己有这样的评价:“海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对,曰:‘蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字。’上复问:‘卿书如何?’对曰:‘臣书刷字。’”[21]

![17_副本]() (图17)米芾行书《虹县诗》

(图17)米芾行书《虹县诗》

“刷”字生动地概括了他用笔的特征,这也是晋人侧锋取势用笔的一种发展。虽然两者都有刷掠的味道,但由于书写工具的极大差异,表现自然不同。晋人书风清秀刚健,以筋骨胜,宋人骨肉停匀,以丰姿胜。

所以,宋代由于制笔工艺的重大变革,使书家用笔的方法、体会及书论都迥异于前,显现出完全不同于前的风貌。可以说,这个时期是书家摆脱功利的束缚,而完全成为文人抒情寄趣手段的时期。

六、元代的笔与书风

南宋,书法全面走向下坡,楷法的弱化是其主要原因。而这个原因中,毛笔制作上笔锋弹性的偏软是不应忽视的。

![18_副本]() (图18)南宋毛笔

(图18)南宋毛笔

选料以山羊笔、野兔毛和黄鼠狼尾毛,经过浸、拔、并、配等七十多道工序精制而成。这种毛笔笔锋坚韧,浑圆饱满,修削整齐,具尖、齐、圆、健“四德”。其中以冯应科、张进中、周伯温、陆文宝最为有名。这个时期笔工与书家的交往更为密切,所谓笔的改革,文人多参与其中。如清阮葵生《茶余客话》载:“都城耆老,善制笔。管用竹杆,毫用鼬鼠,精锐宜书。吴兴赵子昂、淇上王仲谋、上党宋齐彦皆与之善。尚方有所需,非进中笔不用,进中每月执笔入宫,必蒙赐酒食。”鼬鼠即黄鼠狼,这种笔又称“狼毫”,这种毫的弹性介于羊毫和兔毫之间。[22]

又云:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势古法一变,其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法。齐、梁间人,结字非不古,而乏俊气,此又存乎其人,然古法终不可失也。[23]狼毫弹性适中,对前一则来说,正好可以避免软弱和怒降为奇的弊病;对后一则来说,狼毫笔正适于取势。

![19]() (图19)赵孟頫 《三门记》

(图19)赵孟頫 《三门记》

赵孟頫似乎看到了自己天姿的不足,所以,他只有在学力上下功夫,日书万字而不知疲倦。追求的是气宇融和、精神洒落的韵度。而精细的狼毫正好适合于他的要求。

他对选毫极为苛刻,清钱泳《履园丛话》云:“相传赵松雪能自制笔,取千百技笔试之,其中必有健者数十枝,则取数十枝拆开,选最健之毫并为一枝,如此则得心应手,一枝笔可用五六年,此其所以妙也。”同时,对纸的要求也极高,亲自监制。“松雪自制笺:松雪摹靖节像,其纸亦松雪斋自制笺,粉中隐起八分书‘子昂’二字。”[24]又说:“书贵得纸笔调和,若纸笔不佳,虽能书亦不能善也。譬之快马行泥淖中,其能善乎!”[25]即在侧锋取势上,不如晋人强劲,所以他晚年取法李北海,原因就在这里。

其实,书风的圆润流美,关乎性情。而高质量的工具,以及他的天资学力所达到的境界,是一般人所难以体会的。他有诗云:“古来名刻世可数,余者未精心不降;欲使清风传万古,须如明月印千江。”[26]或可于此体会一二。

元代是纯狼毫笔一统天下的时期,做工精细,不单单用于书法,而且广泛用于绘画,这种笔形制比兔毫笔大,性能优良。[27]狼毫笔都能很好地适应元人这种书画上的要求。从而促成了文人书画新风的形成。

七、明代的笔与书风

明代制笔基本延续元人的制笔工艺。明李诩《戒庵老人漫笔》云:“国初,此法流吴兴,自冯应科、陆颖辈首被赵文敏赏识,而宣州之笔殆无闻焉。……至于用意之妙,齐锋不难,而腰强为难,锋齐者类不能强,腰强者有不能齐,虽赵文敏用冯、陆笔,亦仅得其齐,而罕 得其强。”

明代中期,大幅行草的出现,对制笔工艺又提出了更高的要求。笔要做得大,蓄墨要多。这样自然要增长笔毫,纳入笔腔的毫就短了,所以既要锋长又要腰强,成了一对难以解决的矛盾。明人尚态,由于笔腰不够强,只有增大用笔的幅度来增强体势骨力。这样气骨是有了,却伤于落笔太易运笔微硬。如文徵明、祝允明草书。

![20_副本]() (图20)文徵明草书

(图20)文徵明草书

![21_副本]() (图21)祝允明草书

(图21)祝允明草书

明代中后期,由于大写意绘画的勃兴,书画家如徐渭、陈淳以画笔作书,多用长锋羊毫。长篇巨幅,气势撼人。

明代晚期,重选毫,对毛笔性能要求极高的要数董其昌了,清倪后瞻《倪氏杂著笔法》云:“董用羊毫笔,其头甚长,约一寸七八分,又略丰美,所谓毫毛茂茂,但笔尖瘦耳。此写大小书笔也。写小楷、小行或杂紫毫,或竟用紫毫,若论匾额,亦用羊毫之大者,绝不用棕及猪毫。”董其昌多取兔毫与羊毫相间的兼毫,在选毫上与古人相近,只是喜用长锋,所以点画瘦劲。

董其昌门生王双白曾为倪后瞻亲书三十二字,“其中有‘侧笔取势,晋人不传之秘’十字,余初见以为不然。‘势’之一法,董先生以余年少虽未授余,然余每从书家见其说,以为未有从中锋而得者也。今曰‘侧笔’,胡为乎?第余从事于此历有年所,诸法尽透,惟此一法未尽了然,且思且疑,得毋中锋之过乎?”可见当时已很少有人能理解侧锋取势了,所以,王世贞说:“正锋、偏锋之说,古本无之,近专攻京兆,故借此为谈耳。苏、黄全是偏锋,旭、素时有一二笔,即右军行草中亦不能废。盖正以立骨,偏以取态,自不容已也。文侍诏小楷时出偏锋,不特京兆,何损法书?解大绅、丰人翁、马应图纵尽出正锋,宁救恶札乎?”[28]

由此可见董其昌识见之高。他自己说:“余学书三十年,悟得书法,而不能实证者在自起自倒,自收自束处耳。过此关,即右军父子亦无可奈何也。‘转左侧右’乃右军字势,所谓迹似奇而反正者,世人不能解也。”即指侧锋取势。[29]而董其昌书风正体现了一种长锋兼毫,侧锋取势的风貌。

![22_副本]() (图22)董其昌行书

(图22)董其昌行书

而时人书法只重中锋,谈中锋就不免要谈藏锋,而藏锋需竖管取逆势,与斜管侧锋取势自然不同。如赵宦光《寒山帚谈》云:“正锋全在握管,握管直,则求其锋侧,不可得也;握管邪,则求其锋正,不可得也。锋不正,不成画,画不成,学有独成者乎?鄙俗审矣。”古法自此亡绝。

![23]() (图23)王铎草书

(图23)王铎草书

与董其昌不同而扬名后世的王铎、傅山、倪元璐、黄道周等,同样注意到晋人对势的重视,由于他们的作品都较大,需站立书写,以双钩直腕执笔,所以,他们以中锋取势为主。由于这种取势幅度大,往往受到时人诟病,“觉斯字一味用力,彼必误认铁画银钩诸法,所以魔气甚大。”[30]

从这个意义上来说,晚明四家继承并拓展了晋人书风的新境界,可惜此风如昙花一现,随着清人入主中原而灰飞烟灭了。

八、清代的笔与书风

清代,满族入主中原,为了巩固其自身的统治,清政府自然会在文化上有诸多限制。如清初的文字狱、限以《四书》、《五经》取士,试卷要以乌黑方亮的馆阁体书写等等,使读书人颤颤兢兢,不敢越雷池一步。由于限制过严,反而致使一部分文人放弃了科举之路,转而以书画自娱,并以此作为谋生的手段。同时地下文物的大量发现,又使一部分文人转入故纸堆,以考释金石文字为业。在书法上,由于帖学渐趋衰落,需要一种全新的书风起而振之,这就是碑学的中兴,以学习钟鼎铭文、秦汉篆隶书、北魏楷书为主,最后汇归于一种碑帖结合的书风。

清代早期,由于康熙喜好董其昌书法,朝野争效,一片董声。董其昌自己说:“吾书无他奇,但姿法高秀,为古今独步耳。心忘手,手忘笔,笔忘法,纯是天真萧洒。”[31]又说:“觉向来肆意,殊非用敬之道,然余不好书名,故书中稍有淡意,此亦自知之。”[33]

董书秀润、生、率意、淡意是其优点,也是其缺点。学得不好就显软弱,以致轻薄,这也是清初书风糜弱的一个重要原因。

清代中期,羊毫笔盛行,遂于古人择笔、用笔产生错误理解。如梁同书说:“柳诚悬《玄秘塔碑》是极软笔所写,米公斥为恶札,过也。笔愈软愈要掇得直,提得起。……柳公云‘心正笔正’,莫作道学语看,正是不得不刻刻把持,以软笔故。设使米老用柳笔,亦必如是。”又说:“笔要软,软则遒;笔头要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出。”[34]

羊毫已够软,再用长锋,难怪要写得快了。由于梁同书名气大,号称清初海内三大书家之一,所以影响很大。另外两位刘墉和王文治,刘用健笔浓墨,因用笔不得法而显得臃肿。只有王文治用淡墨,稍有侧锋取势之意,而得清新自然之气。

然而羊毫之盛还不止于此,“古人作字,皆用紫毫,无用羊毫者。国朝如王梦楼、刘石庵,皆用健毫。至包慎伯、何子贞、吴让之诸君,始以羊毫临池。慎翁更力诋裹锋,专主辅毫,谓之万毫齐放。其实由于笔力太弱,而屋漏、折钗之法,遂荡无复存矣。”[35]

![24_副本]() (图24)包世臣草书

(图24)包世臣草书

近代王潜刚《清人书评》也说包世臣“只知用羊毫一种笔,故于古人用各种笔所作之书,未能一一体会。”而何绍基用羊毫一味用力,执笔又误,更不用说步武古人了。

乾隆时,扬州八怪以生宣作画,同时用于作书,影响很大,就更无法理解古法是怎么一回事了!所以吴湖帆要说:“羊毫盛行而书学亡,画则随之。生宣纸盛行而画学亡,书亦随之。试观清乾隆以前书家如宋之苏、黄、米、蔡,元之赵、鲜,明之文、祝、王、董皆用极硬笔;画则唐宋尚绢,元之六家、明四家及明末董、项、二王,皆用熟纸,绝无一用羊毫生宣者。笔用羊毫倡于梁山舟,画用生宣盛于石涛、八大,自后学者风靡从之,坠入魔道,不可问矣。然石涛、八大有时亦用极佳侧理,非尽取生涩之纸也。”[36]吴湖帆善书画、富收藏、精鉴赏,这是他切身的感受。帖学至此走到尽头。

当然,清代书法并未就此完结,而在另一方面却有较为突出的成就。就是在秦汉篆隶及北魏碑刻的学习上。羊毫、生宣、逆入平出,在此却运用自如。前有邓石如、吴让之;后有赵之谦、吴昌硕。包世臣《艺舟双楫》云:“怀宁篆隶分已臻绝诣,真书虽不入晋,其平实中变化要自不可及。”邓石如学古功深,以隶笔作篆,绵密浑朴,对后世影响很大。

![25_副本]() (图25)邓石如篆书《白氏草堂记》

(图25)邓石如篆书《白氏草堂记》

![26_副本]() (图26)吴昌硕篆书

(图26)吴昌硕篆书

所以康有为说:“完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士鲜或能之;完白山人既出之后,三尺竖童,仅解操笔,皆能为篆。”[37]

吴让之继之,出以婉丽。后赵之谦以大羊毫书篆及北魏刻石,以侧媚取势,浑厚壮阔,只是作意太多。而吴昌硕用短锋羊毫、墨糊写《石鼓文》,用邓法而不主故常,时出新意。比之赵之谦,似要高出一筹,他们那种凝重浑朴的风貌,后人称为“金石气。”

继他们之后的,就是一种碑帖结合的书风,因为行草必竟是书法的大宗。这时书家在用毫上更无多大讲究,全凭自己的喜好。有以硬毫方笔入草的沈曾植、以羊毫取法魏碑入草的于右任、以硬毫参黄道周笔意入草的沙孟海和以长锋羊毫参怀素、王铎笔意入草的林散之,他们都能以笔尽已之性,为后人开出了一条能继续向前发展的血路。

九、结论

书法是一门技术性很强的艺术。所以谈技法,就必然会涉及到两方面内容:一是工具材料;二是笔法及由此带来的亲身体验。

工具材料不同,自然笔法有别,体会就更不用说了。所以对于古代书论之所以不能简单从字面理解,就是因为感觉的东西很难用语言描述。

所以,比况奇巧是很自然的事。要理解古人技巧所达到的境界,对理解者来说,至少要达到与之相近的技术水平,不然就容易产生误读。而首先要做的事就是了解古人所用工具的形制、材料、性能等等,然后在此基础上找与之相近的工具材料进行练习,才能接近古人,找到与之对话的语言。

有了这种语言,我们才能了解到他们灵魂的最深处,感其所感,思其所思,从而超越自我。不然,只能是瞎子摸象、隔靴搔痒,而留于空谈。对书法而言,这是最可悲的。

![4]()

注:

[1]元吾丘衍《学古编·三十五举》之二。

[2]元吾丘衍《学古编·三十五举》之十四。

[3]汉司马迁《史记》载:“蒙将军拔中山之毫,始皇封之管城,世遂有名。”

[4]元刘有定论书,《历代书法论文选·元人书论》上海书画出版社

[5]宋陈思《书小史》。

[6]汉赵壹《非草书》。

[7]后魏贾思勰《齐氏要术·笔墨第九十一》。

[8]清梁同书《笔史》引黄庭坚《书侍其瑛笔》:“宣城诸葛高三副笔,锋虽尽而心故圆。”

[9]宋米芾《海岳名言》。

[10]宋米芾尺牍。

[11]宋米芾《海岳名言》。

[12]唐孙过庭《书谱》。

[13]唐韩愈《送高闲上人序》。

[14]宋朱弁《曲洧旧闻》。

[15]明赵宦光《寒山帚谈》。

[16]宋苏轼《论书》。

[17]宋黄庭坚《论书》。

[18]同上。

[19]宋米芾《海岳名言》。

[20]同上。

[21]同上。

[22]清陈玠《书法偶集》。

[23]元赵孟頫《定武兰亭跋》。

[24]汪砢玉《珊瑚网》名画题跋八。

[25]元陆友《砚北杂志》。

[26]《赵孟頫集》卷五《赠彭师立二首》。

[27]赵孟頫题《秀石疏林图》。

[28]清梁章钜《退庵随笔》。

[29]清倪后瞻《倪氏杂著笔法》。

[30]同上。

[31]同上。

[32]明董其昌《容台集》。

[33]明董其昌《画禅室随笔》。

[34]清梁同书《频罗庵论书》。

[35]清王伯恭《蜷庐随笔》。

[36]《吴湖帆文稿》中国美术学院出版社。

[37]清康有为《广艺舟双楫》。

· END ·