10月14日

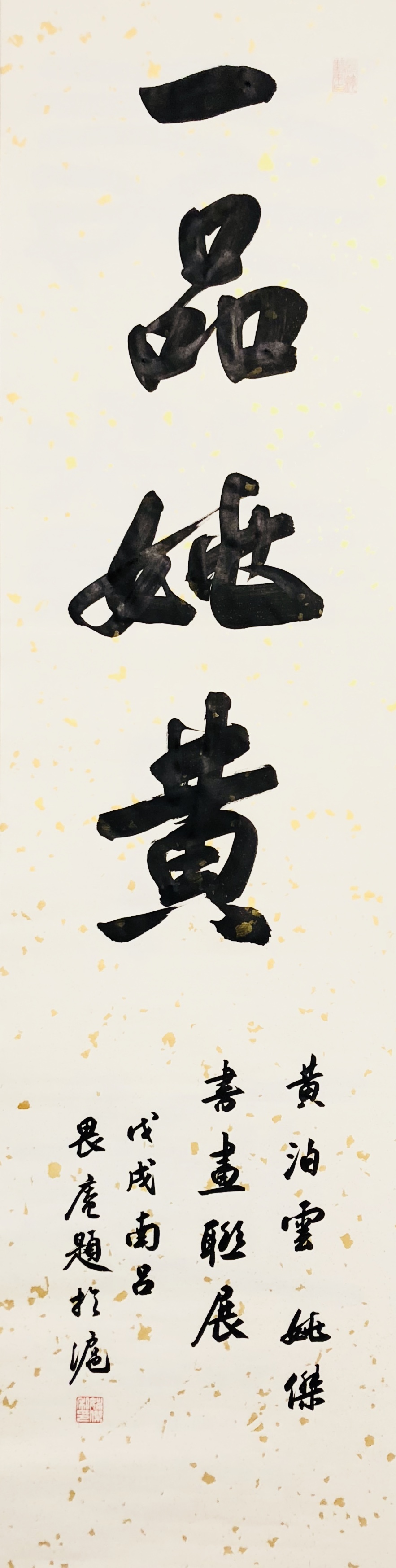

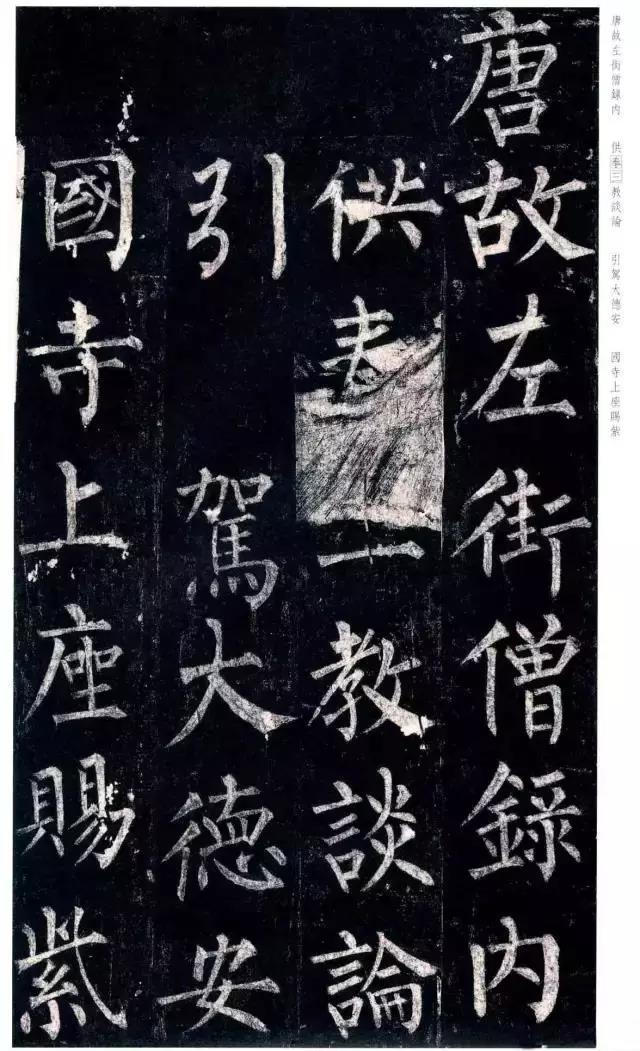

《一品姚黄》书画展

于云澜湾美术馆拉开帷幕

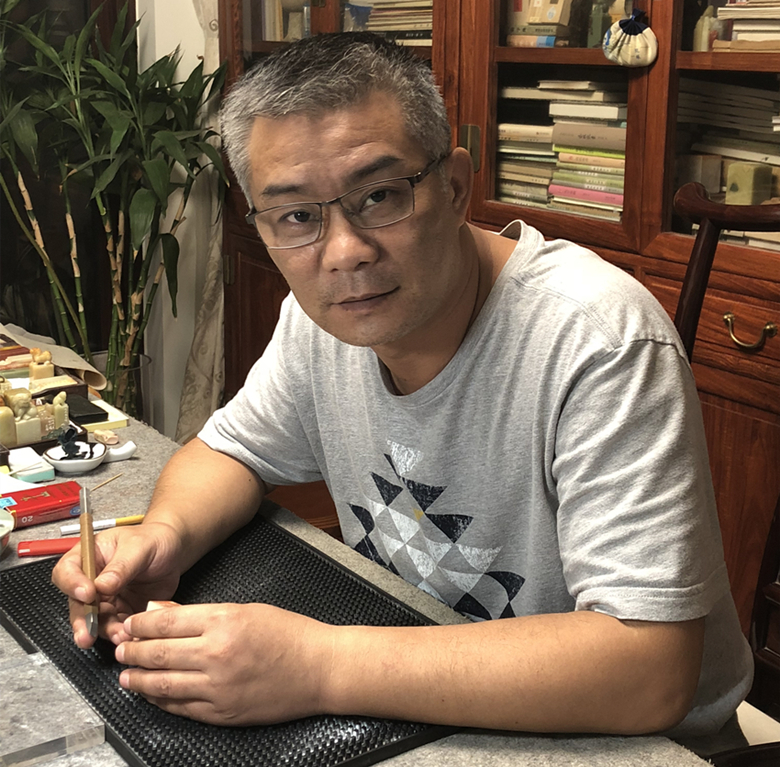

杭州著名画家陈培林先生

云澜湾美术馆馆长陆溶冰先生

金平湖画院院长杨勇先生

及同门师兄弟、

江南艺文社诗友等

莅临此次书画展

欢聚畅谈

品评交流

本次展览将持续至11月8日

会现场

会谈现场

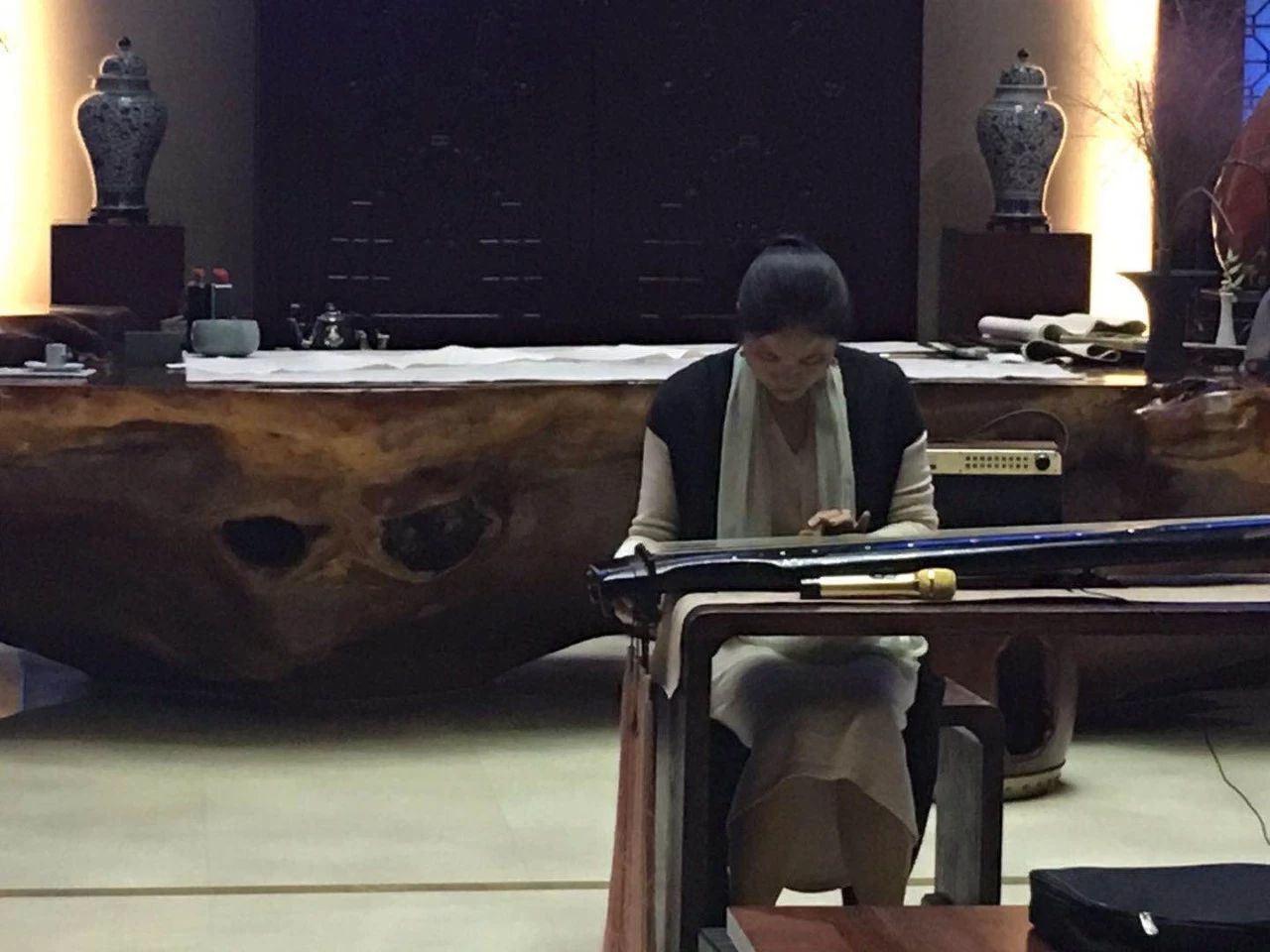

吴门琴杜冬英女士为嘉宾抚琴

▼

苏州报恩寺中伟法师为嘉宾抚琴

▼

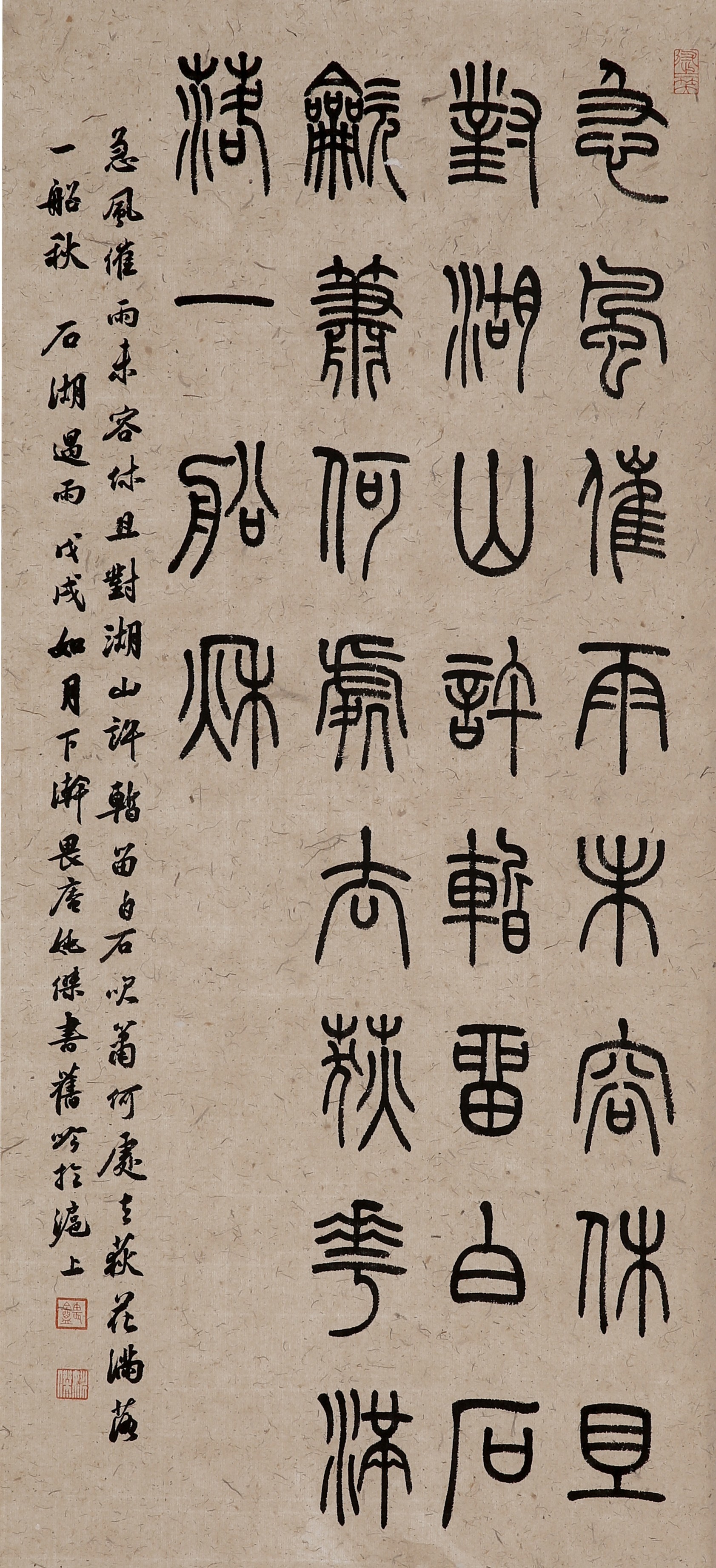

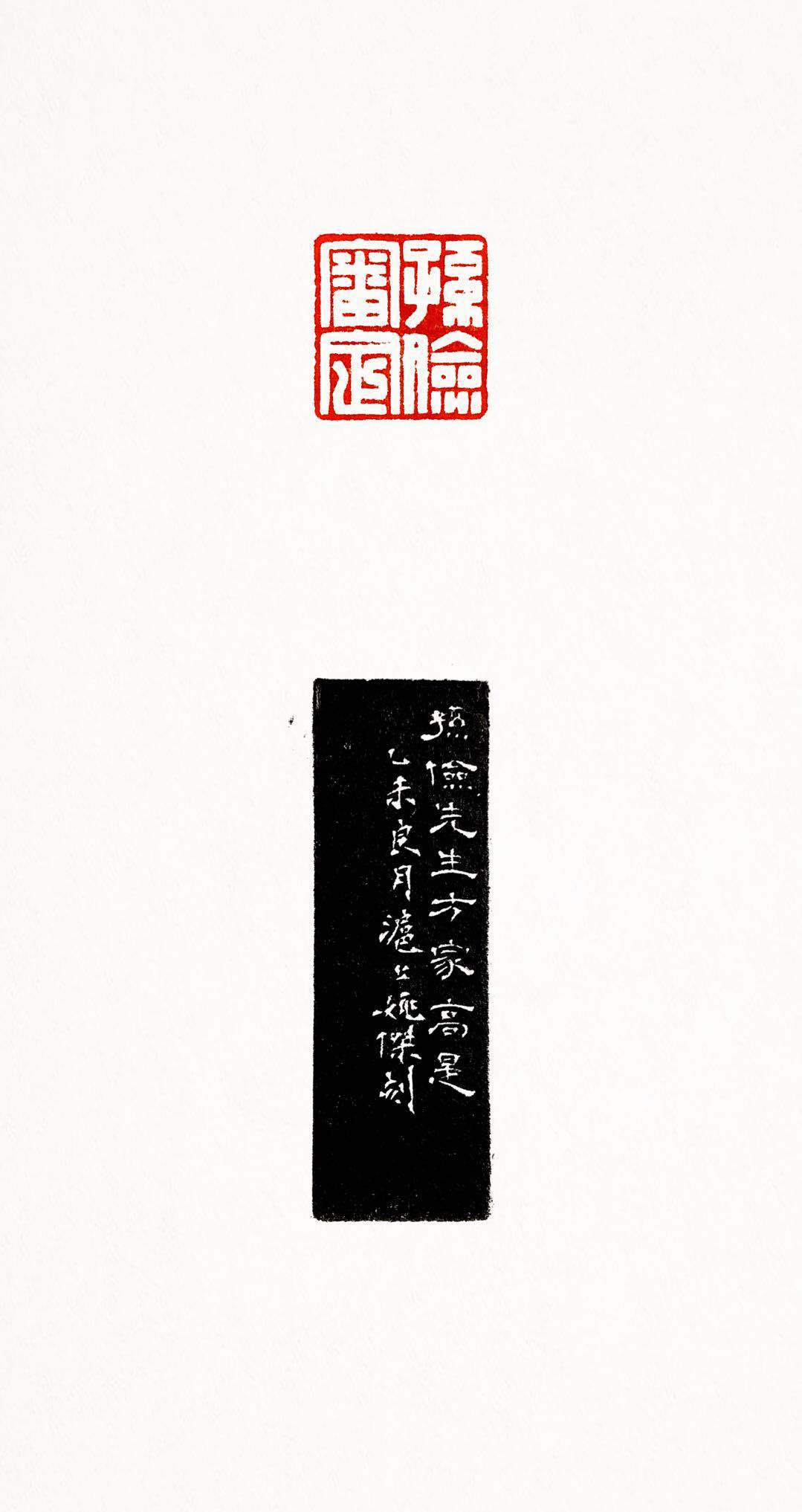

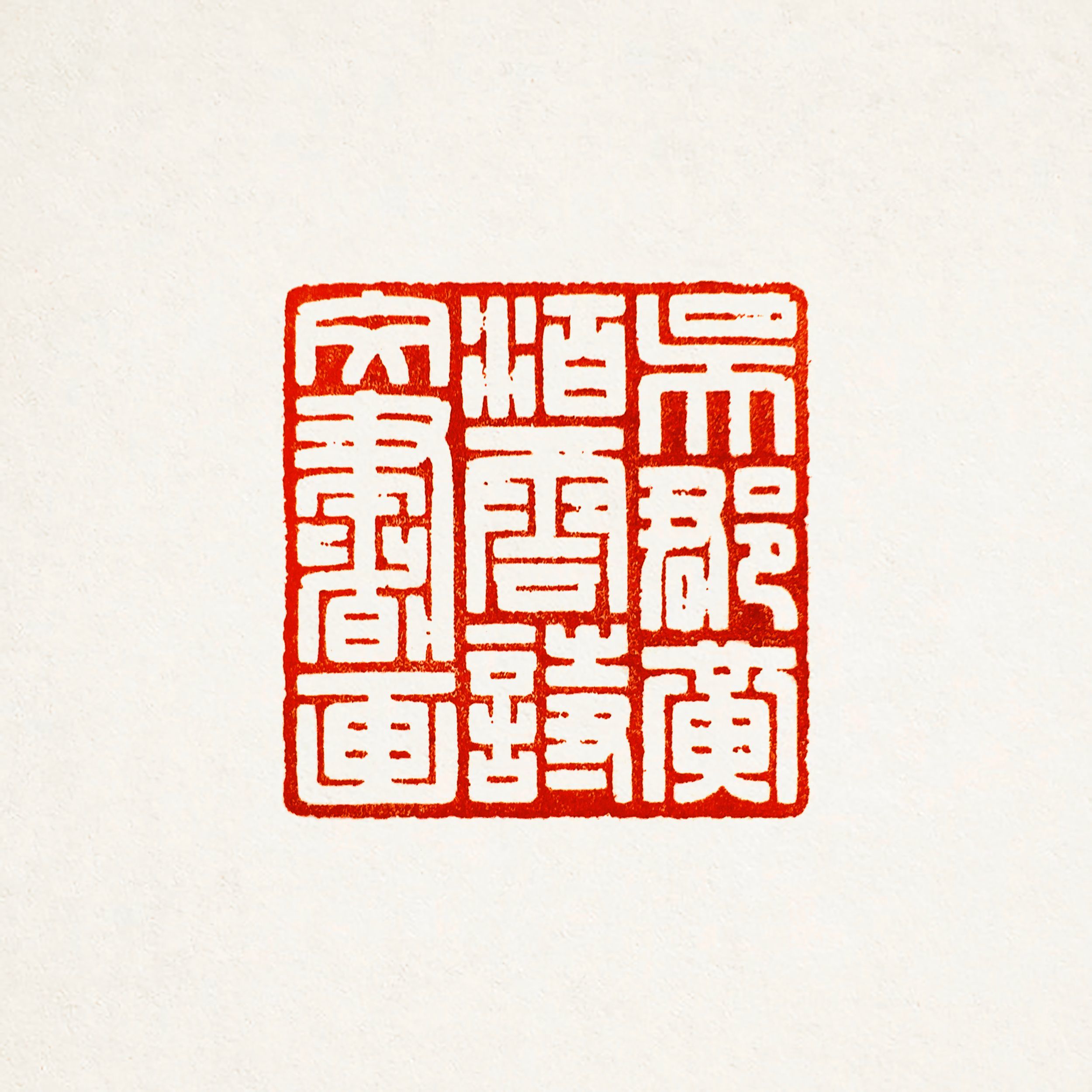

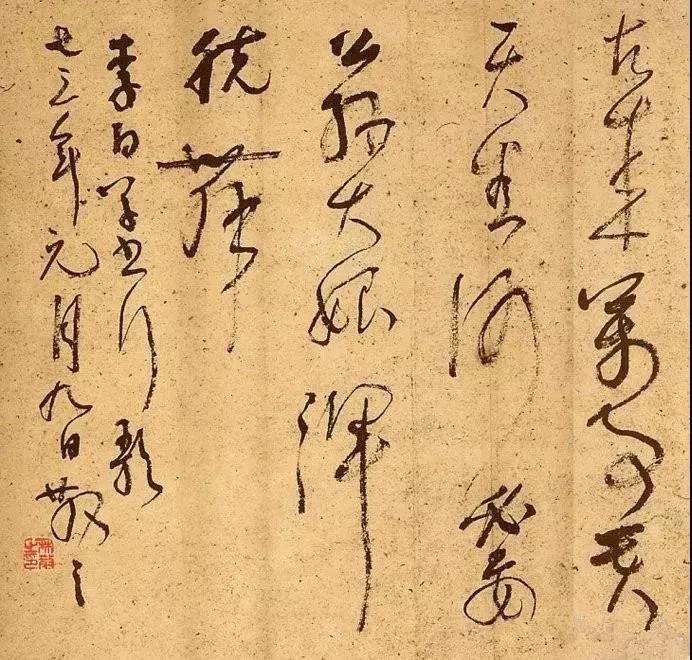

<<黃姚丹青金石贊>>

陆俊

鴻蹇西塞山人。少善丹青。壯為吏。厭棄去之。又經商豪富。旋覆沒。輕裘肥馬。如電如露。忽焉又坐書齋中矣。

公多感。溫文而毅。高情放而為書。再變而為畫。求知於古人。則倪瓚、黃公望之徒。求知於今世。其不乃姚傑先生乎。是也。昔伯牙鼓琴。鍾子期知其意。今鴻蹇之峩峩。之洋洋。姚公應之以金石之節也。

客有贊之者曰 :

下落。掀髯雲起。山水數尺。千有餘里。

如蛇委蛻。如刀斬止。乾坤方寸。車馳舟駛。

剛柔刻畫。陰陽其理。二公琴簫。聞之則喜。

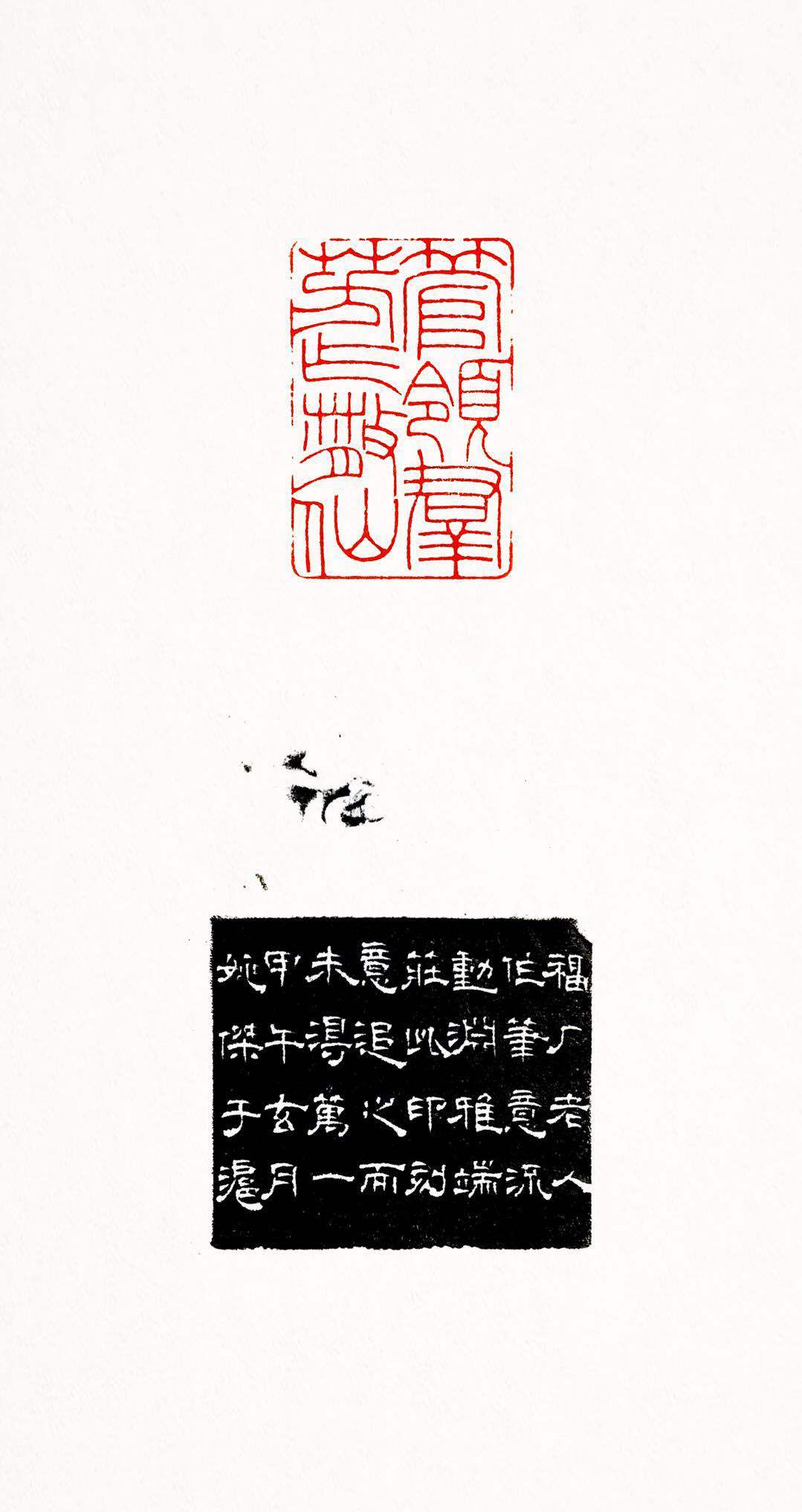

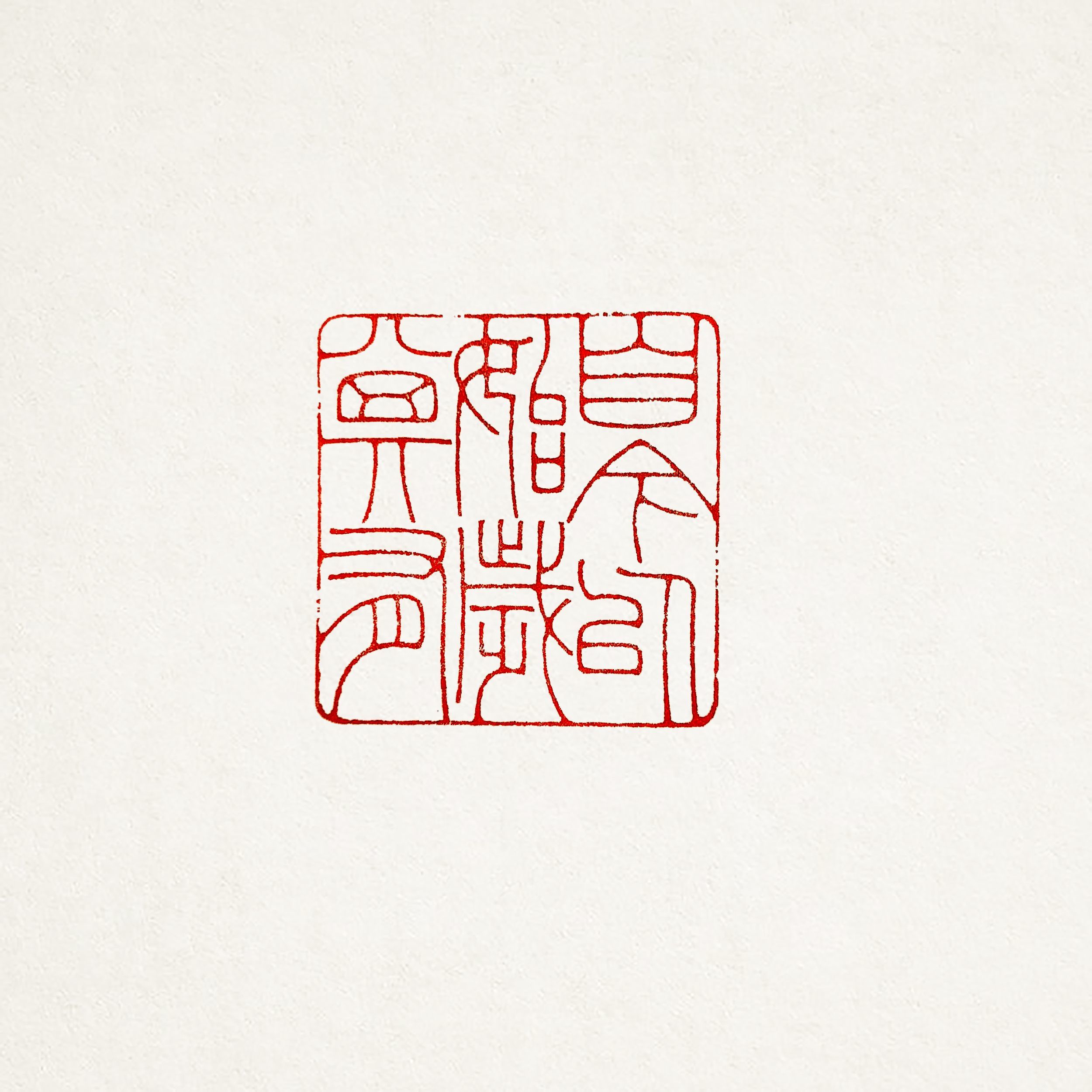

<<黃姚丹青金石序>>

如是得之

薛岩汲

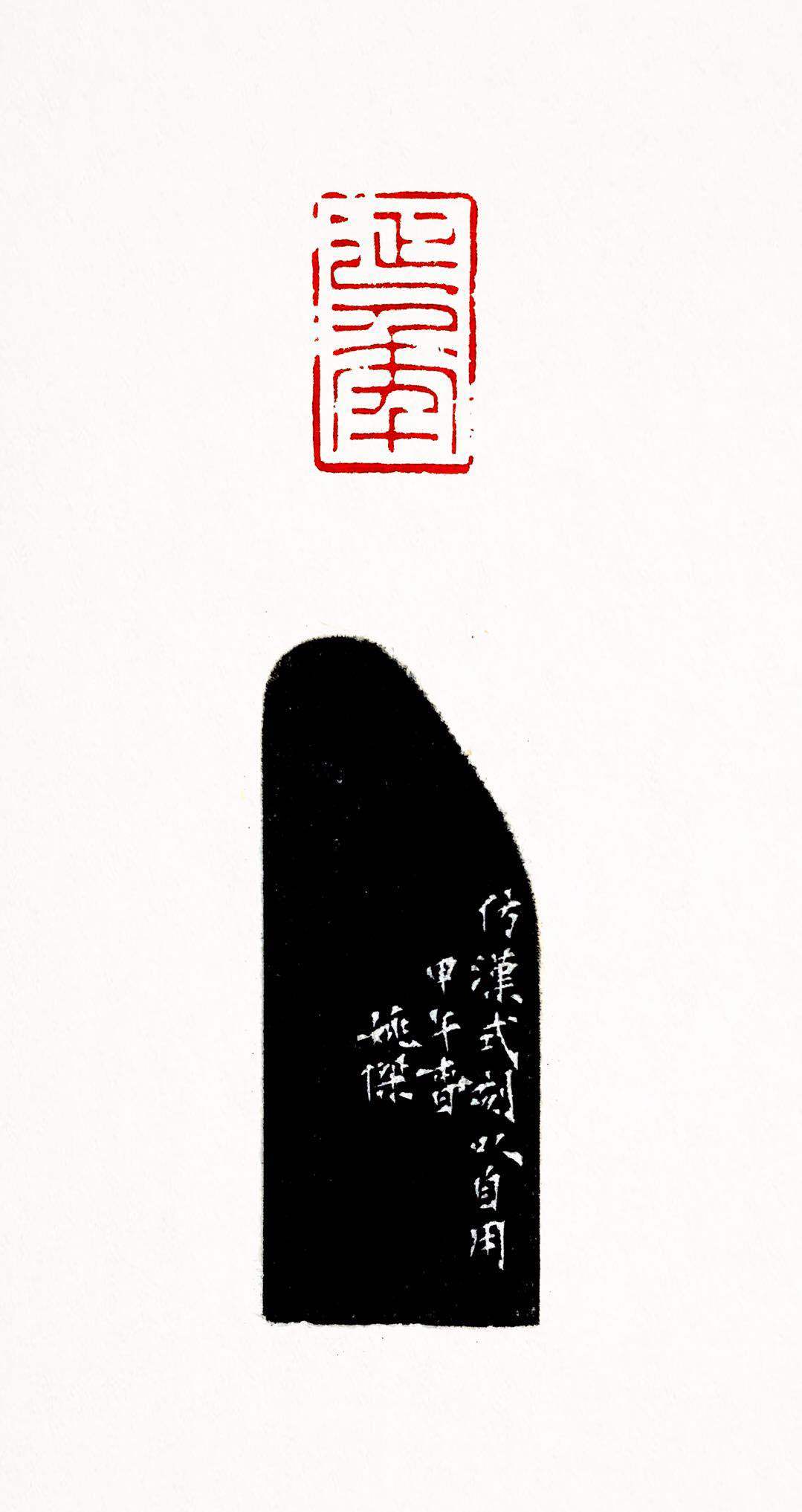

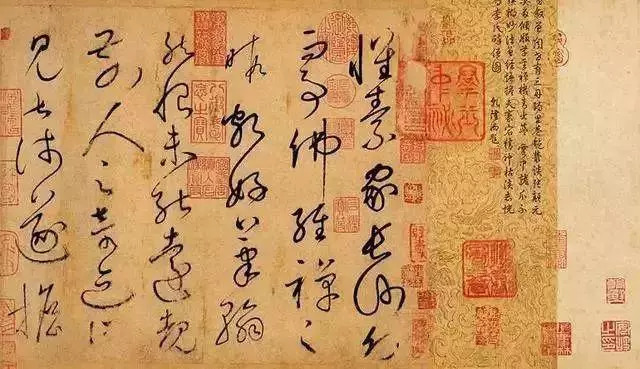

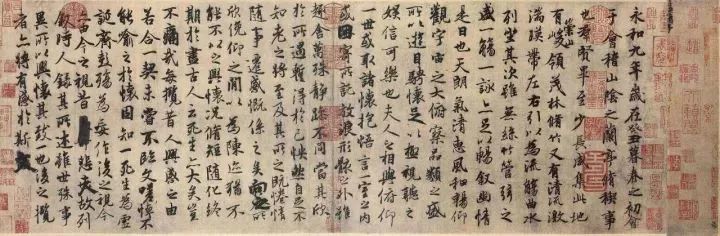

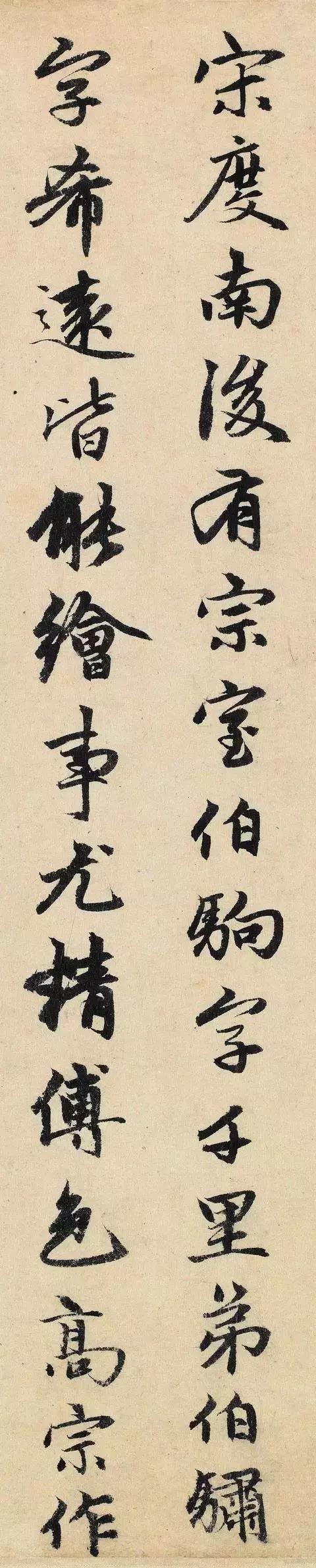

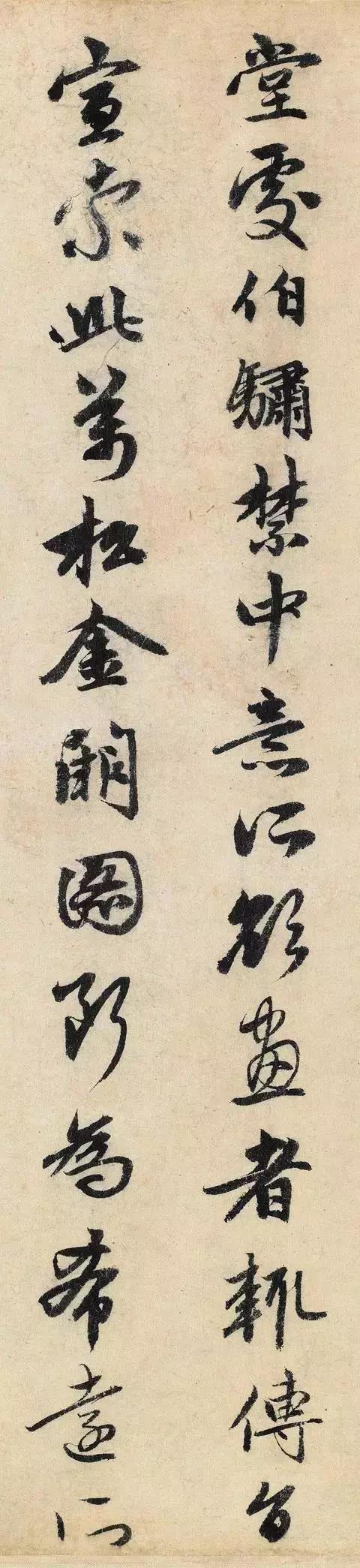

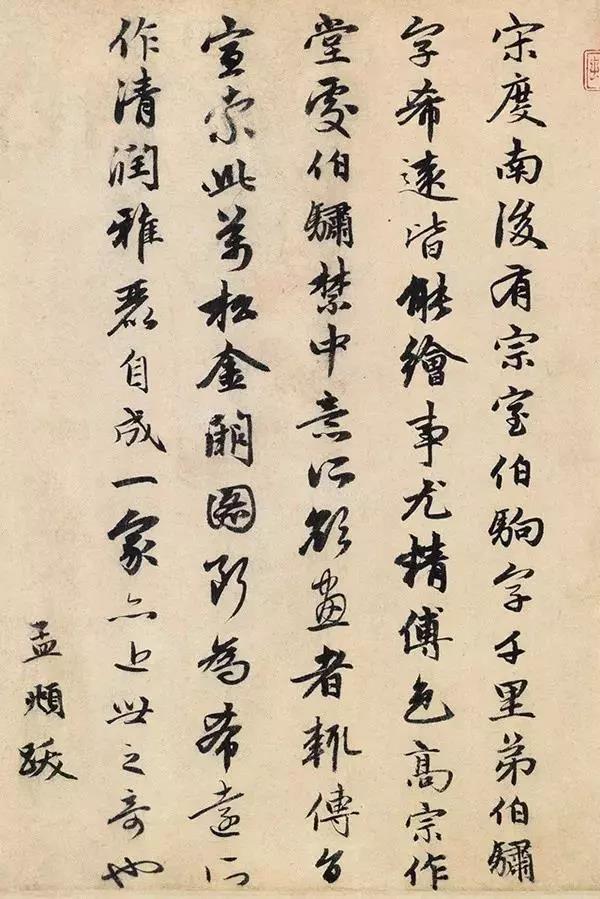

士不为斗米而折腰,则有归去来兮之想;民若能击壤而长歌,遂成帝力何加之叹。曩时泊云习画,矢志摹属意元明诸家,纤毫毕似,如此旦暮用功,时人谓之写生、观展、入会、研讨、参赛、应酬种种,未曾苟行一事。尝有邀观前人真迹者,泊云言手眼之功未至,急急赴焉,徒费时日而无益也。斗室辛劳,倾全师而击敌之一翼;光阴荏苒,付身心而循古之正法。画外闲暇,抚琴临帖习诗读书。棋本所擅,有“中年谁号冠军侯”句。亲旧而外,交游惟数友而已。壬辰秋,遇姚畏庵于吴郡报恩寺。畏庵者,沪人也。性直气豪,早年困顿,后远赴三秦,业金石近十载。畏庵学印,得之于李公文骏,文骏得之于江公成之,成之业师即持默王福庵也。旧日印人,性皆淳朴,言屡及匠人艺人文人之分,印成于外须明读书知雅,印成于内长遵守正端方。畏庵得师承而与泊云一见如故者,盖于艺相称并性相契也。

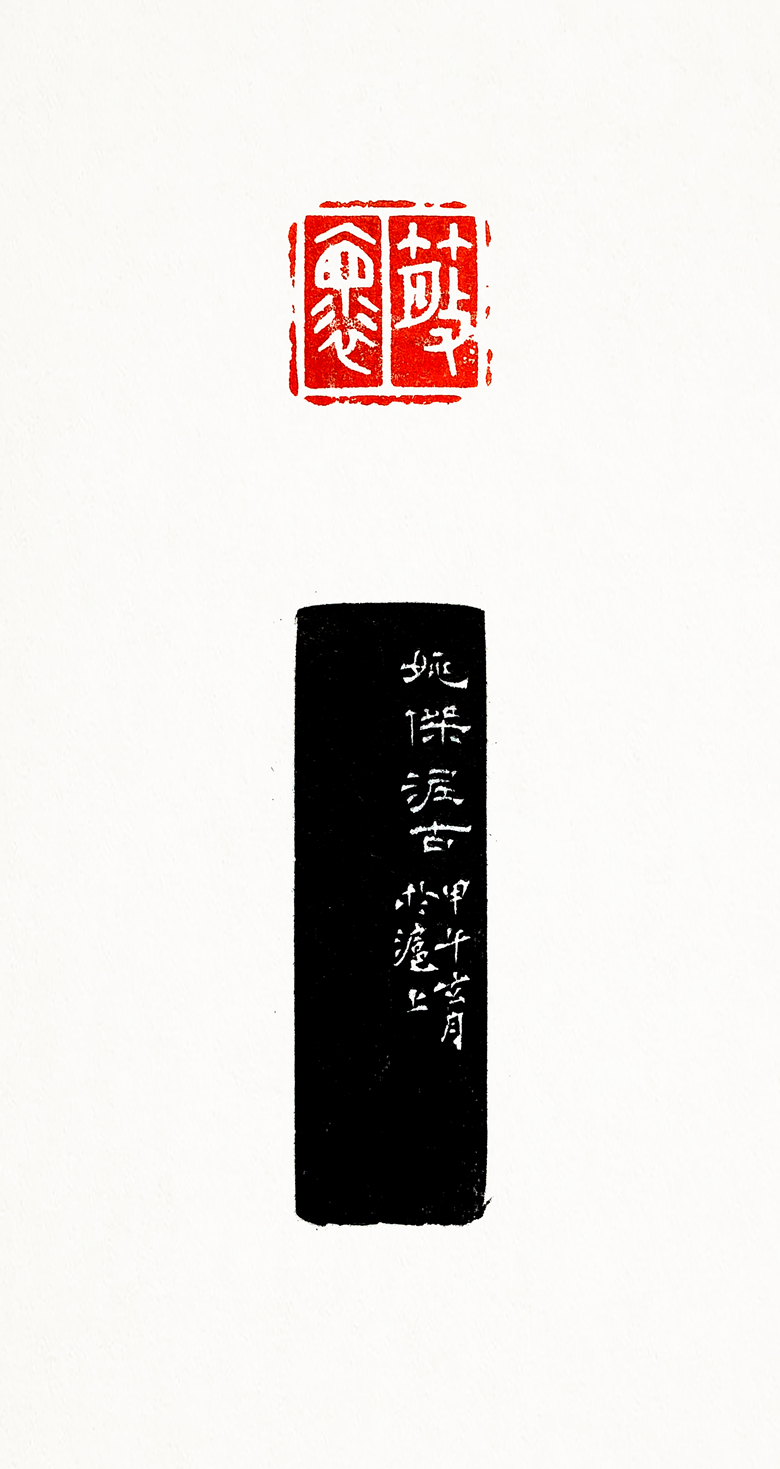

时人每论诗书画印诸艺,言道者众而言术者寡,思新者众而守旧者寡。泊云居吴,畏庵赴秦,皆守旧言术者也。术者,技也。通一技而以此谋衣食,谓之职业。外无虚名所助,内有家室之期,技专而精者,江左自云林、一峰始,代不乏人。余久与泊云畏庵游,二君甚闲适,然拈管捉刀之际,心神怵惕。泊云书斋即兴之作,一挥必数纸,择其最佳者付人,若山水、仕女之图,则伏案凝神,未有一笔草草,图将成而诗已就。余观泊云诗,不可称最佳,然亦不可称不佳,其描摹写画心境,俊雅清逸之笔,得真之一字,尽与画合。癸巳后,泊云画名益重,然言每及旧作之未惬处,有劝其恃名纵笔者,泊云答之曰非艺人本分。噫,泊云以文人之质,付匠人之功,得艺人之境。本分二字,足令闻者深思。畏庵亦然。戊戌暮春余观其授徒,弟子名高之,或年长之,及见畏庵分朱、布、奏、成印,尽屏息以观。印者如是,诗书画亦如是,观者知可师之,可友之,可教之,盖进境之明晰因术也。畏庵凡有问者悉心以授,此亦其言本分也。

泊云亦有所憾。言画中之境希有所变,变者破后为立,能破者,笔墨精工可言也,然立者为何?泊云与诸友论世事,尊科技法治为文明之因,斥虚伪愚昧为传统之弊,颇厌笔下之隐逸高洁而未能破,实囿于职业故。然心不媚俗而能依所好,笔不从众而高张一帜,此非泊云之幸欤?天下称才士者众,而持节守正者寡,能不偃仰于时而怡然者,可同羲皇以上之人。泊云斋名欠伸,畏庵堂号宜然,二君心境如此,甚堪羡也。

丙申岁末,与诸友结江南艺文社。或有重术道者,芋水以家国天下矫之;或有挟道睥睨,文懿强志博学矫之。同仁交游,颇能切切偲偲。吴中士风,古称谦逊,而吾侪皆从其所好者,未唯以文人自视也。戊戌中秋,泊云畏庵将展书画印于嘉善,嘱余作文以记。昔司空表圣论诗,有若其天放,如是得之语,略能为二君写貌。余与二君相交皆深,泊云,畏庵穷通之际,不忘本分。长思官学医师,工农商贾能知此二字,则文明自可相期,传统无须弘扬矣。

戊戌七月初九日辽东薛遂初于苏州。

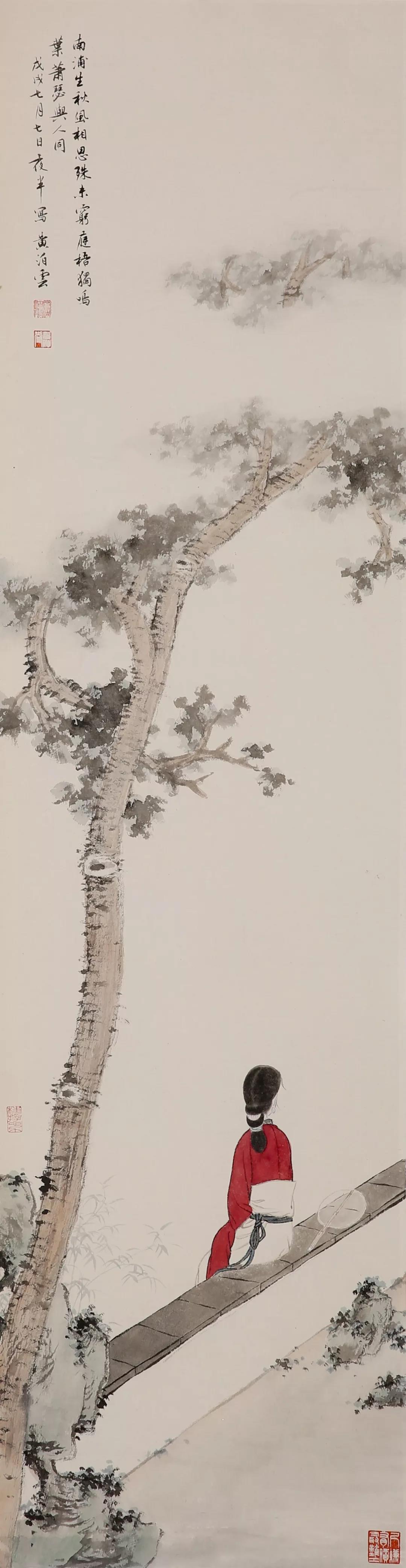

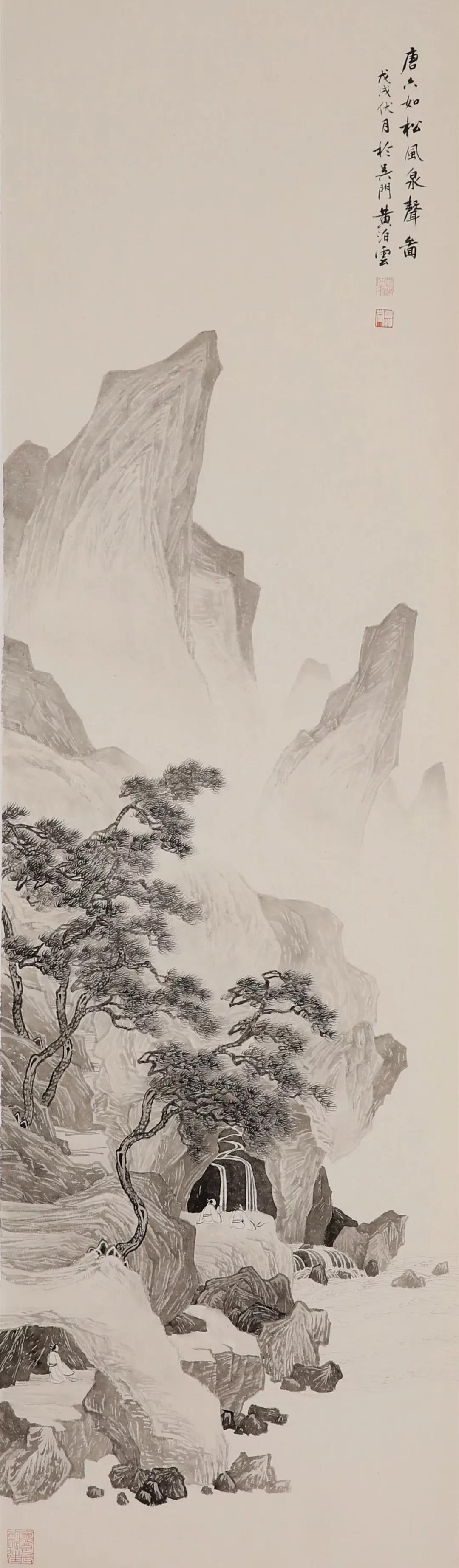

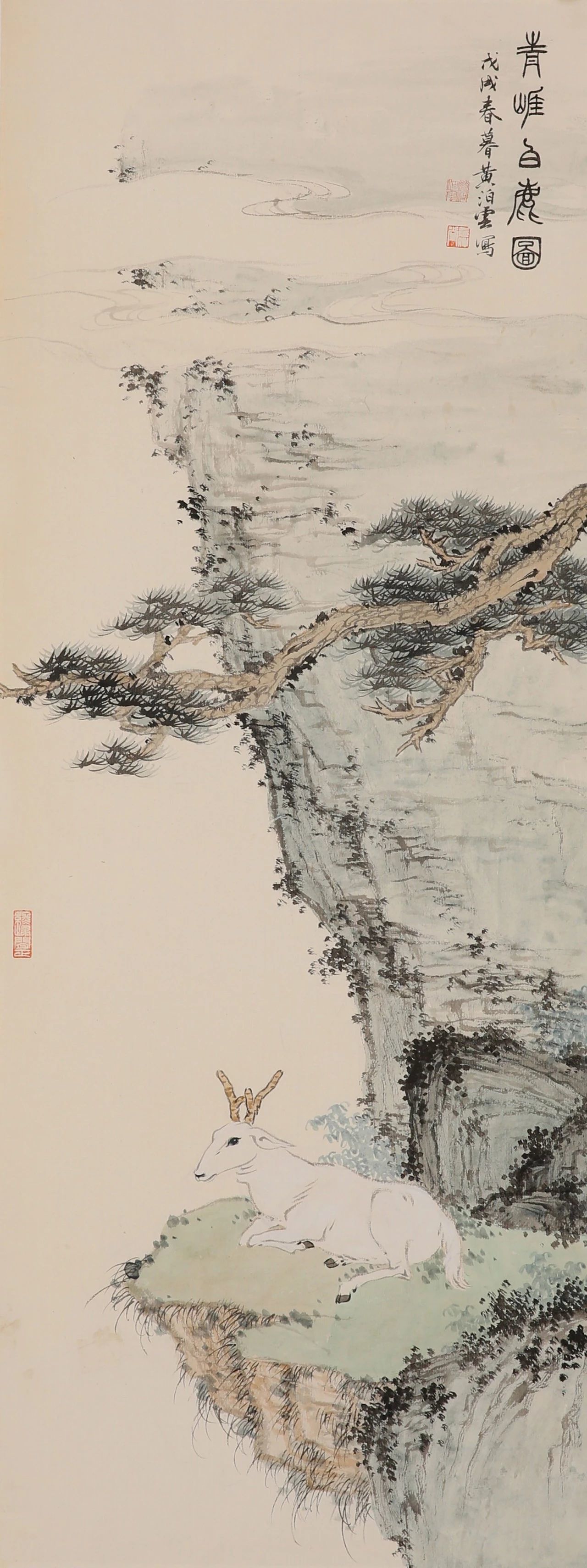

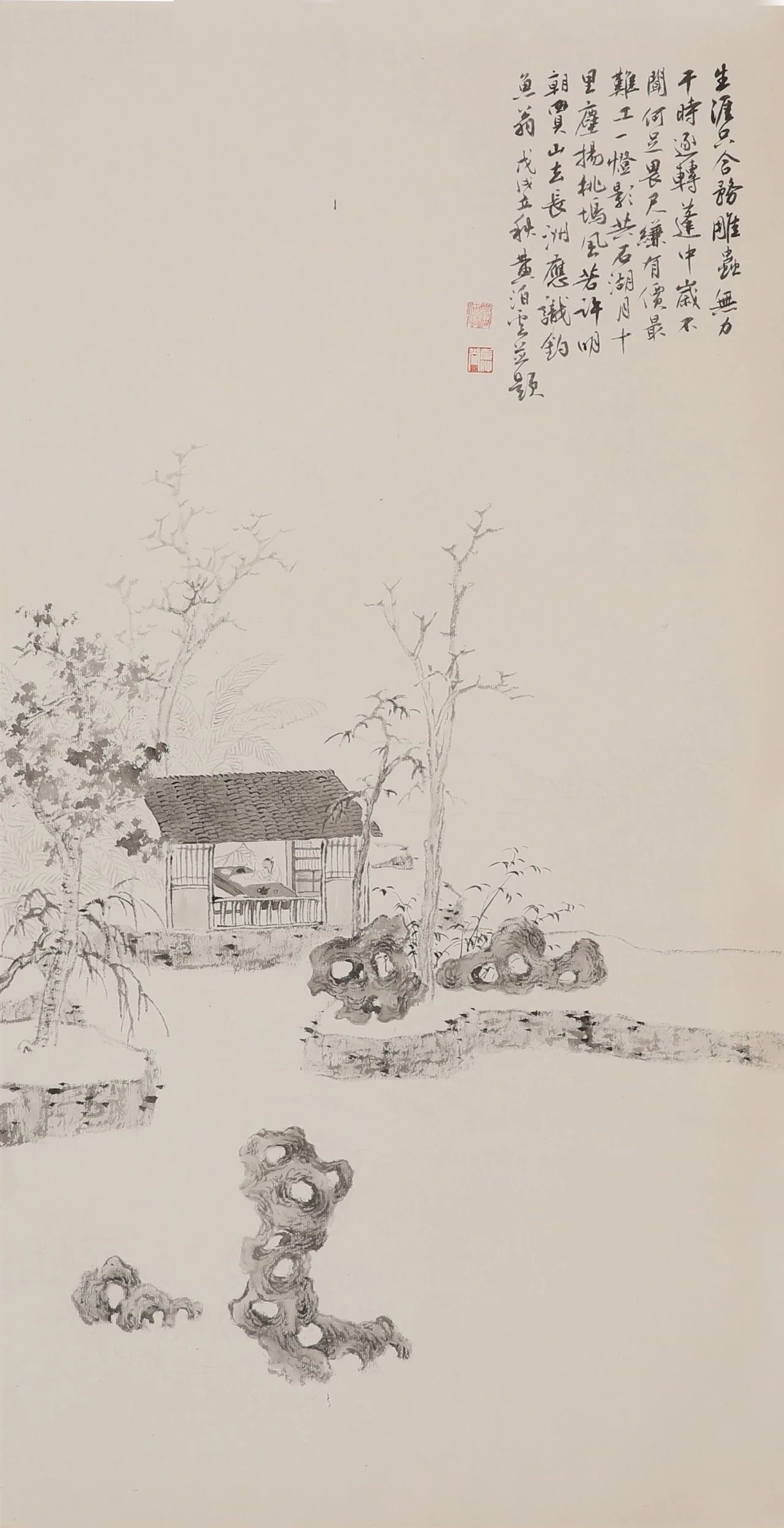

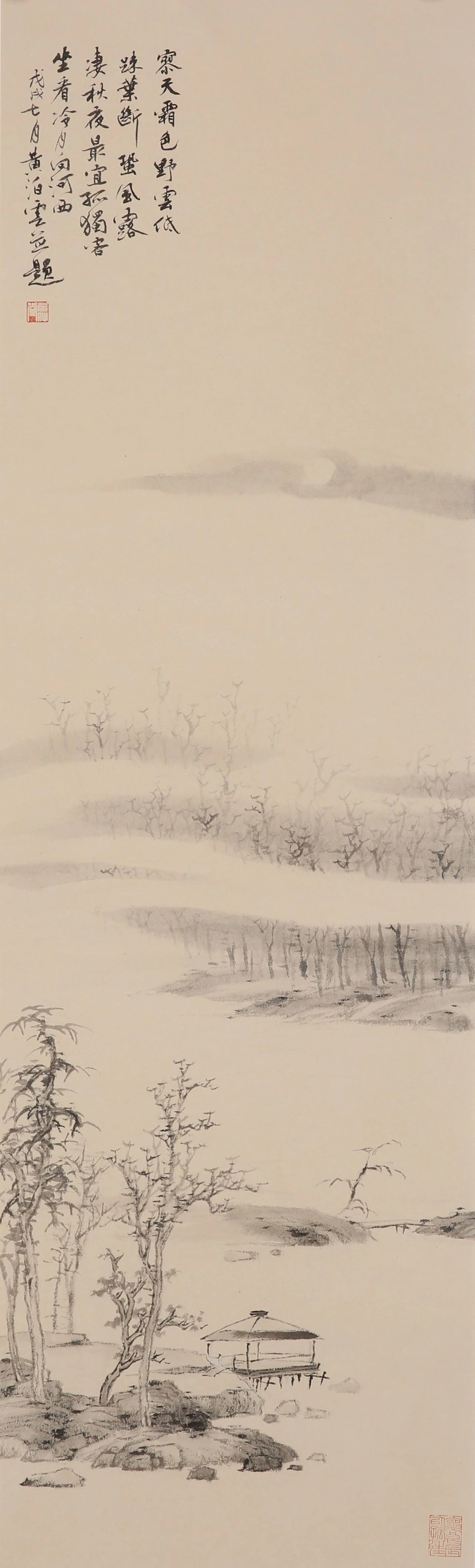

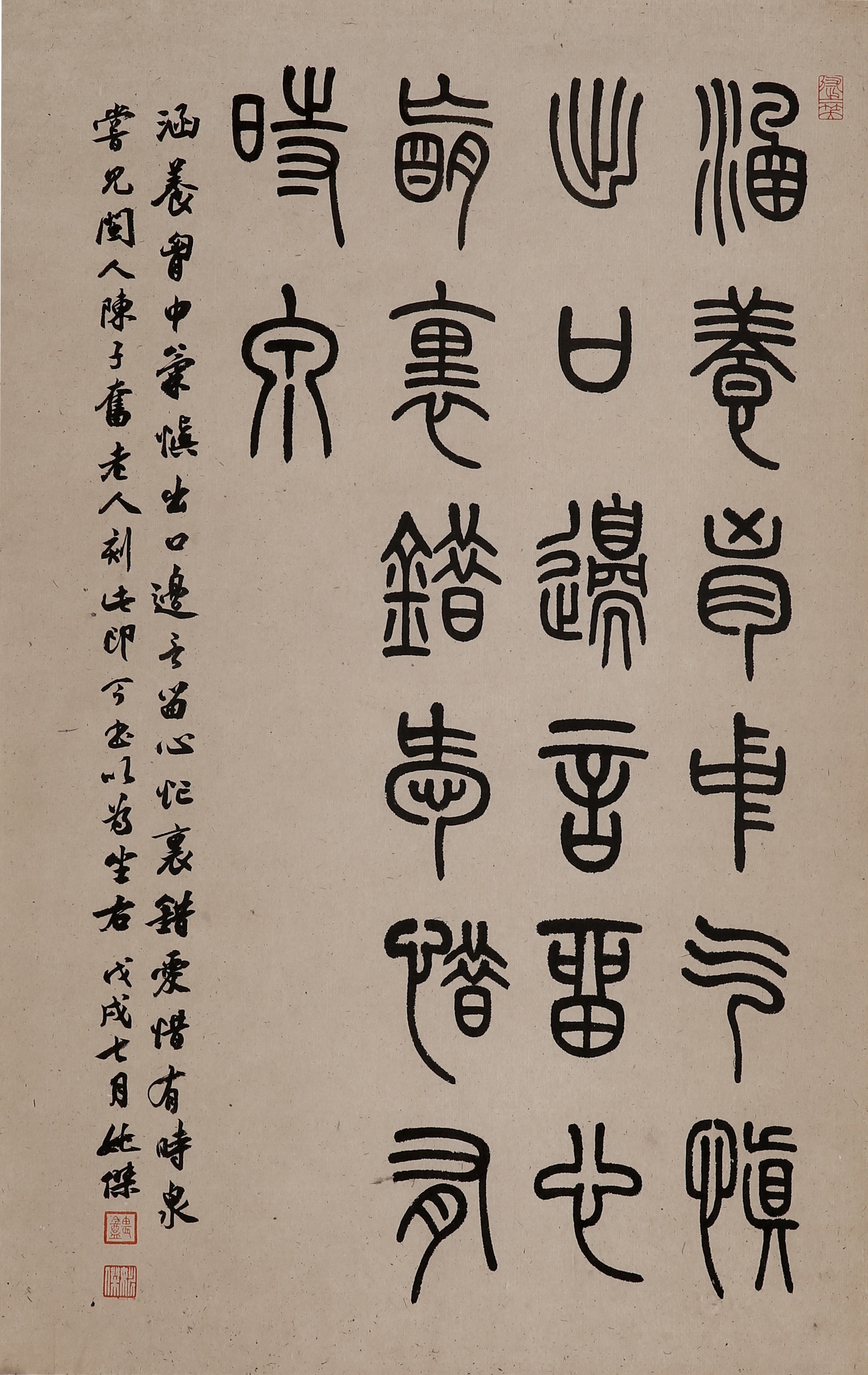

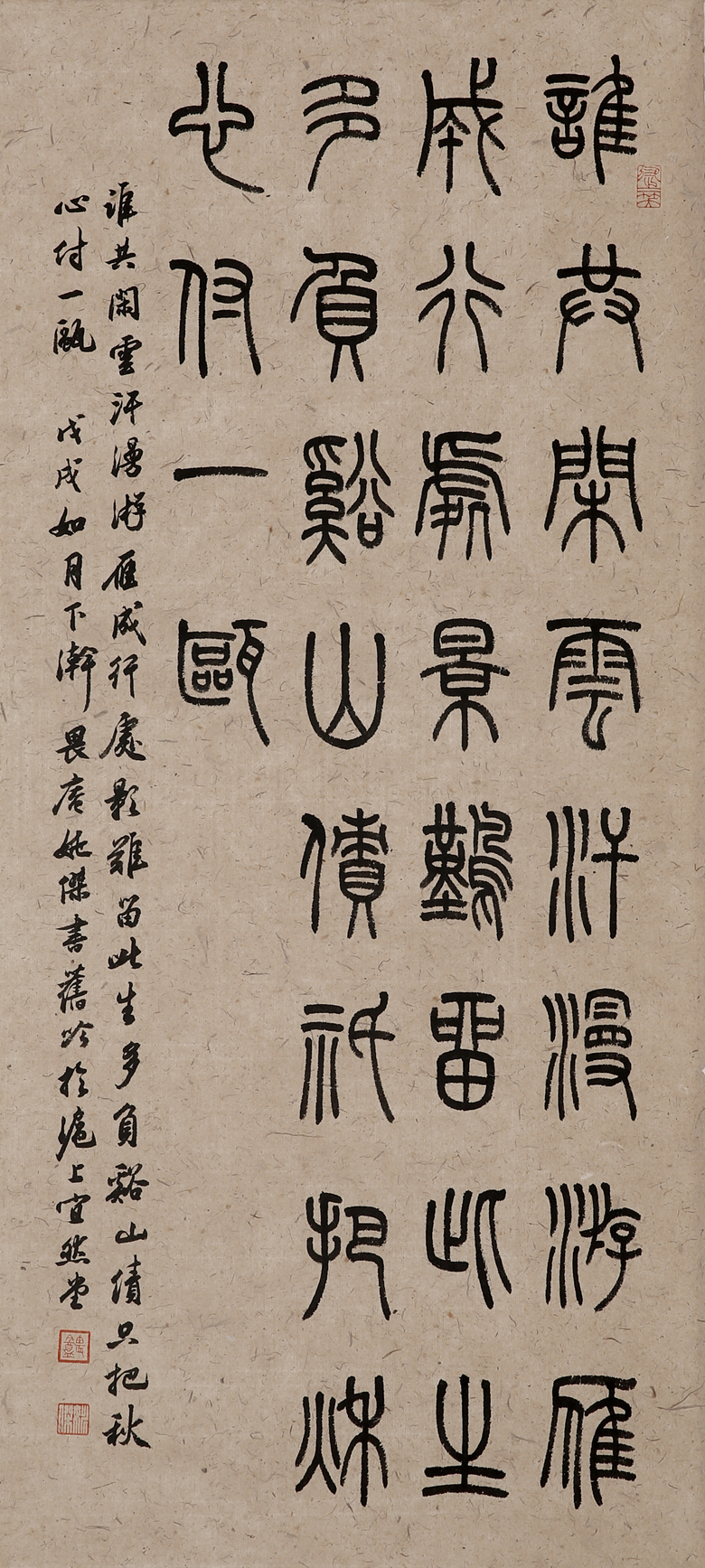

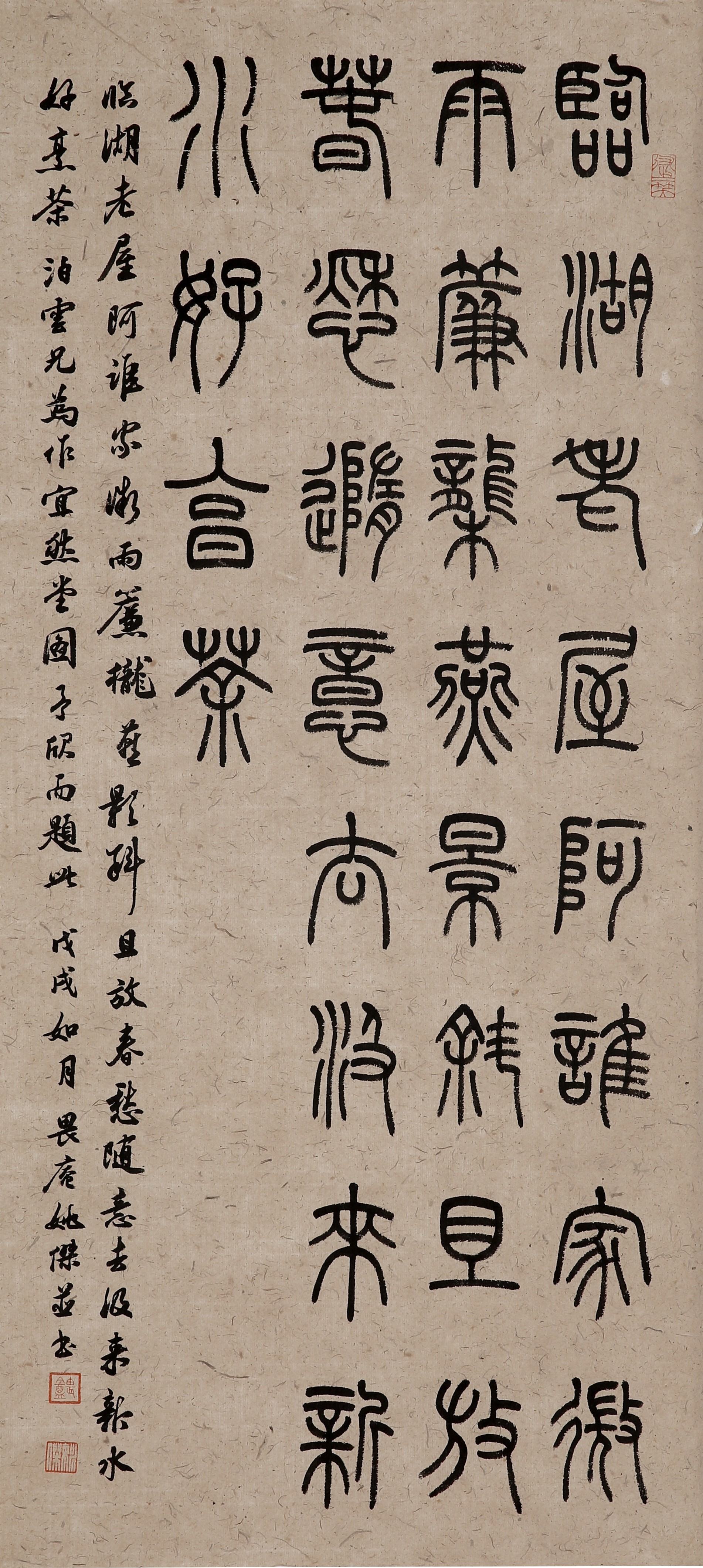

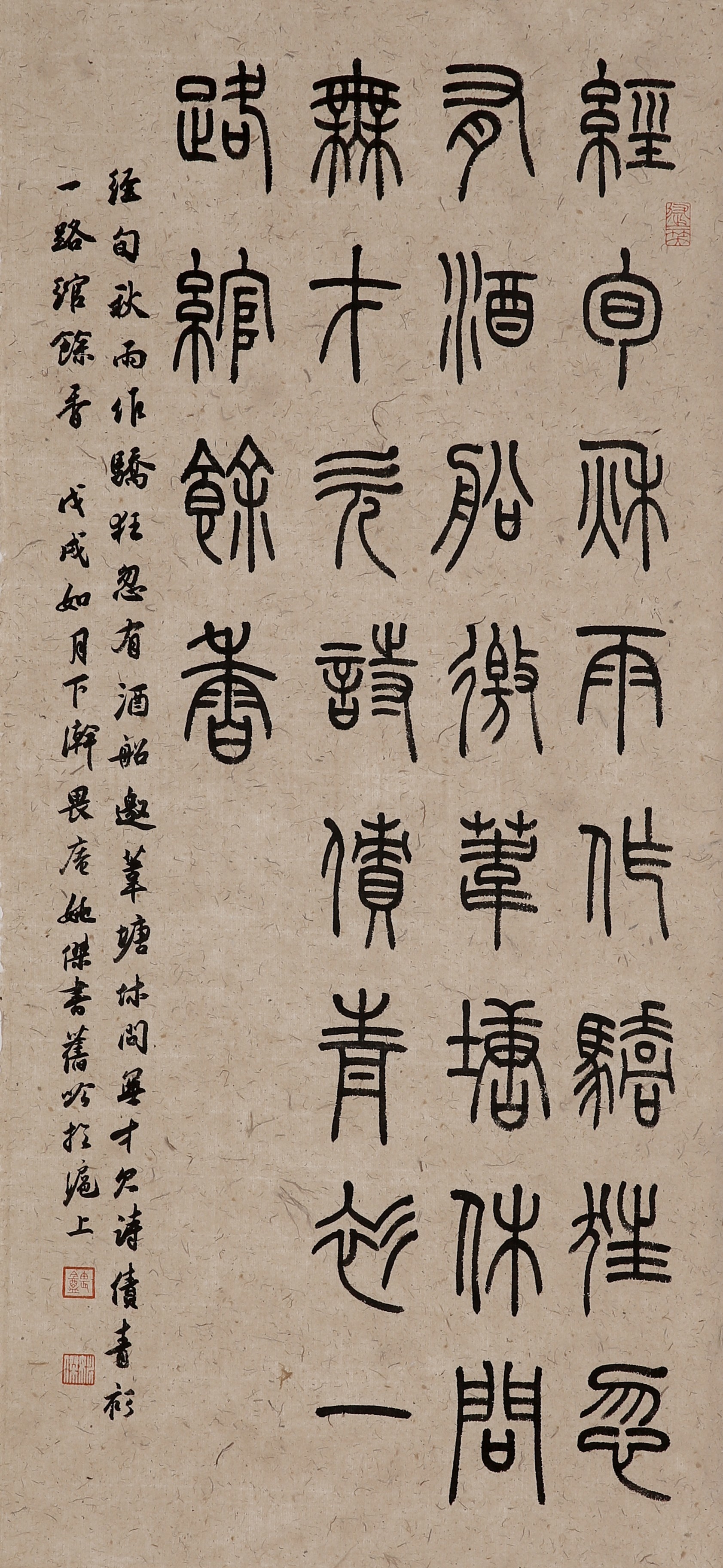

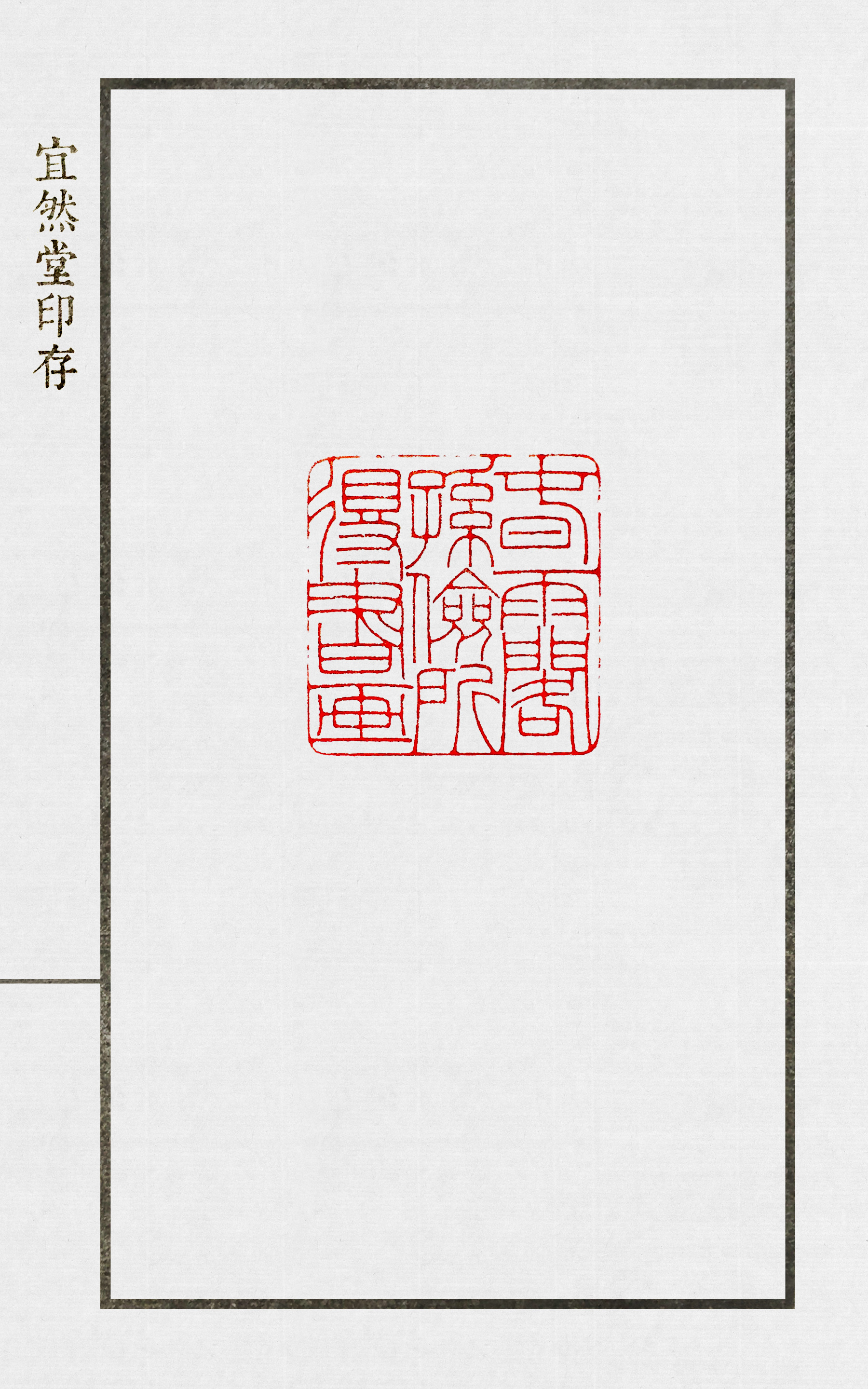

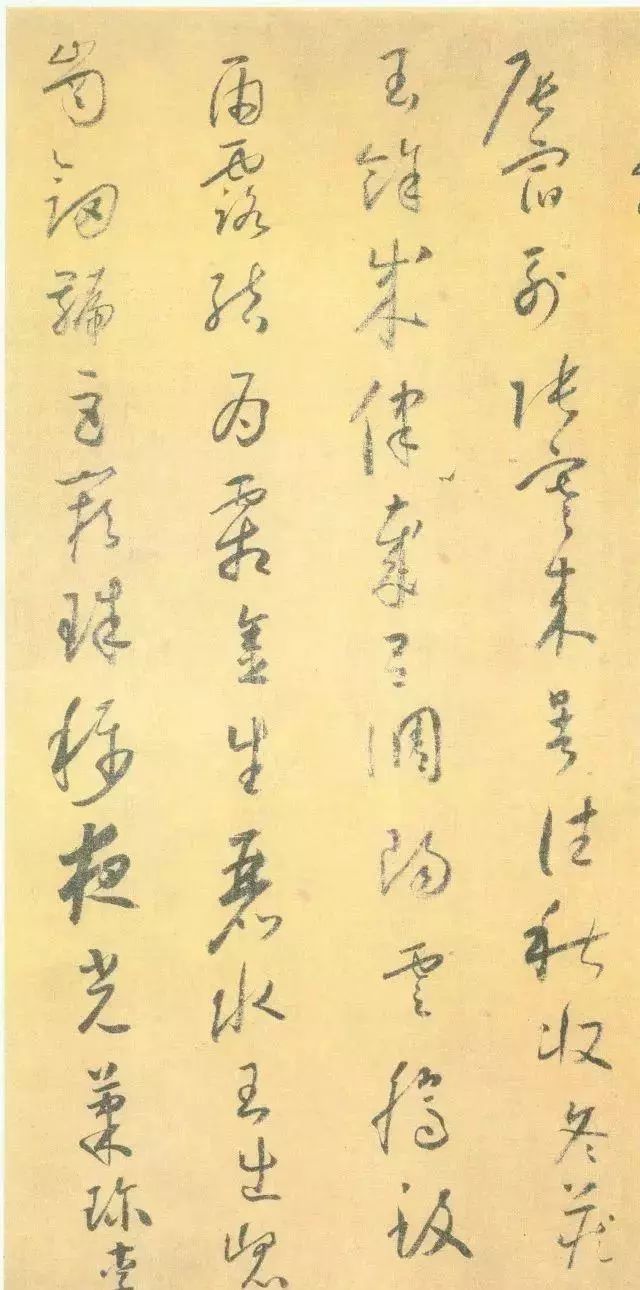

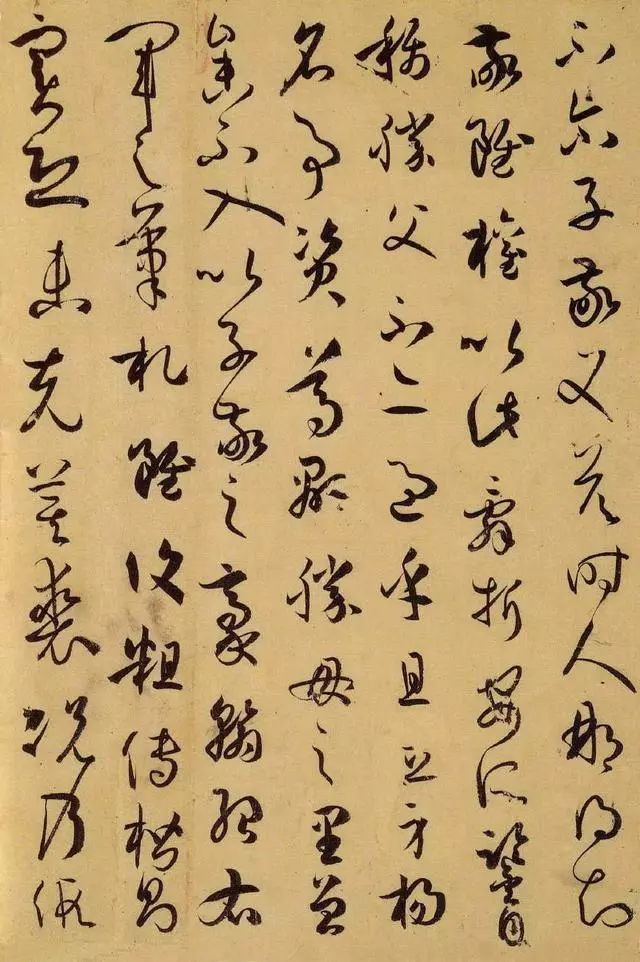

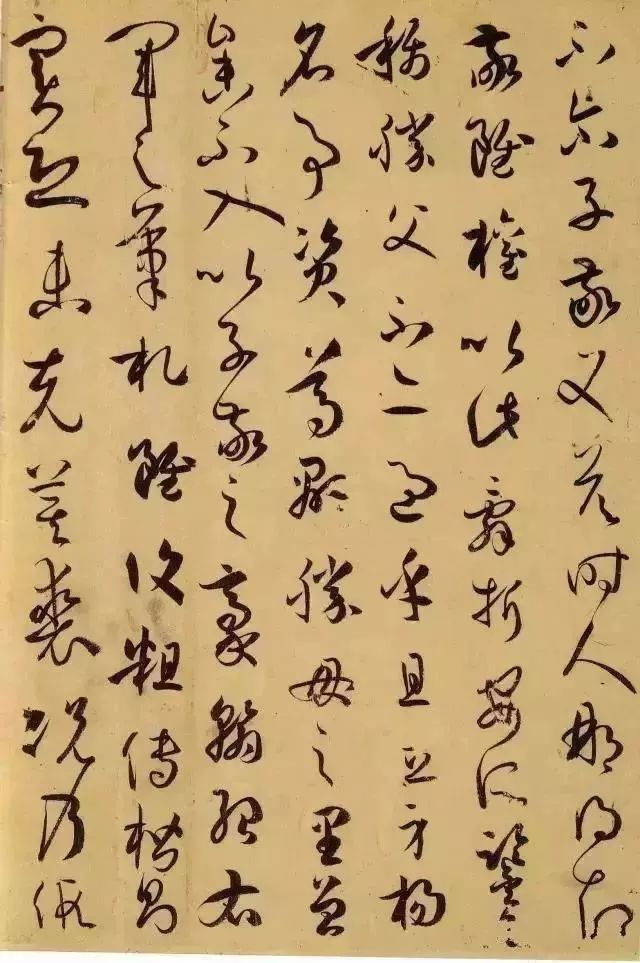

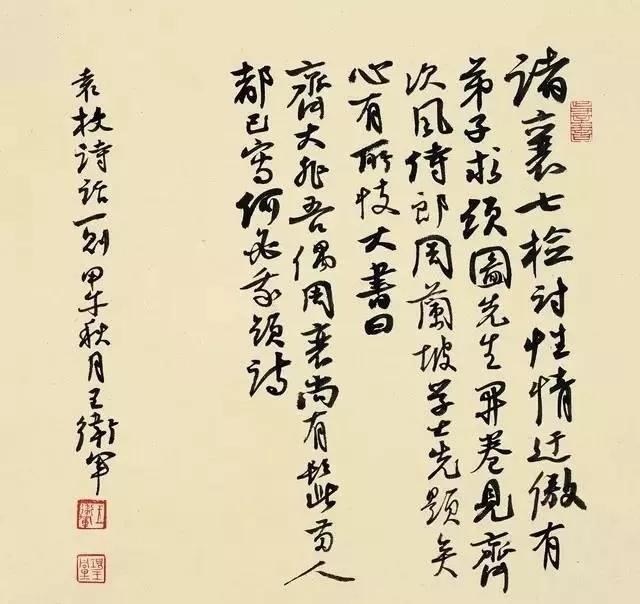

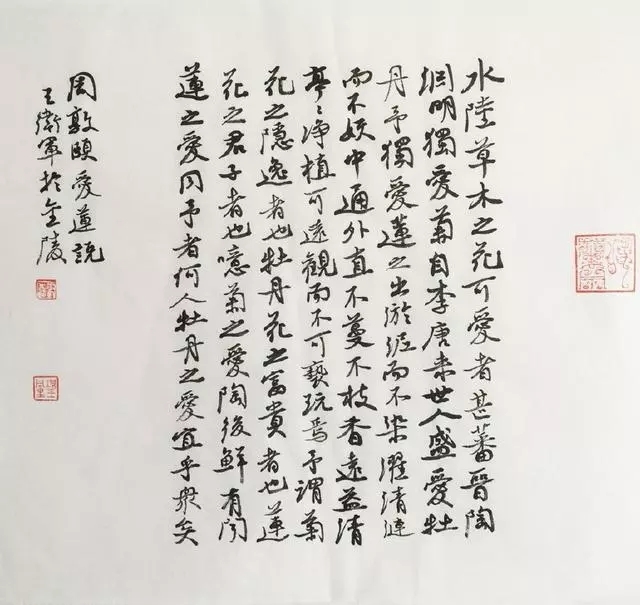

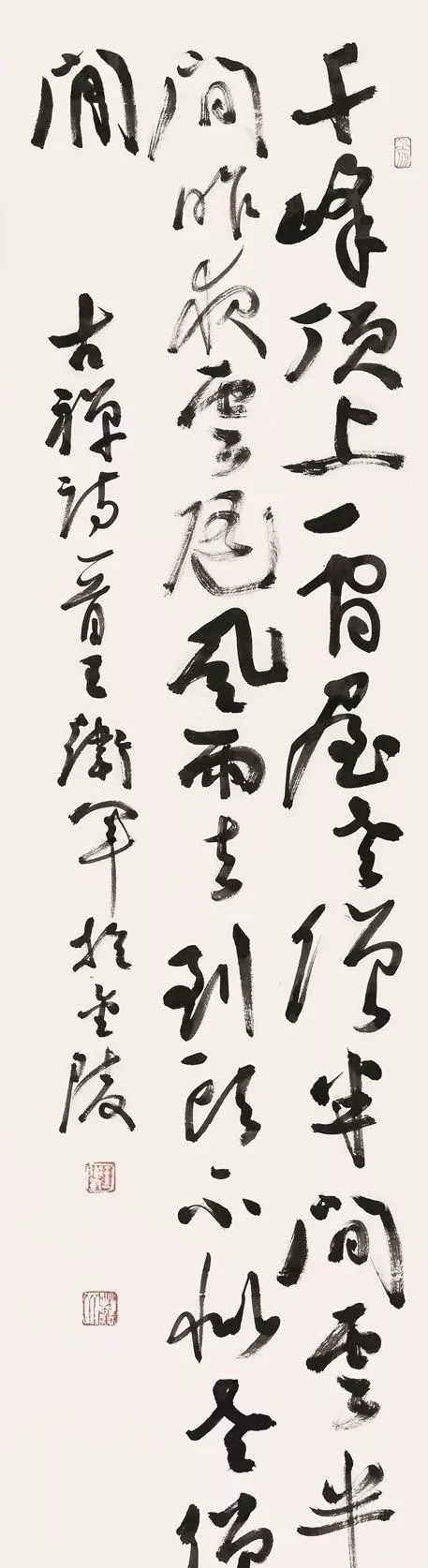

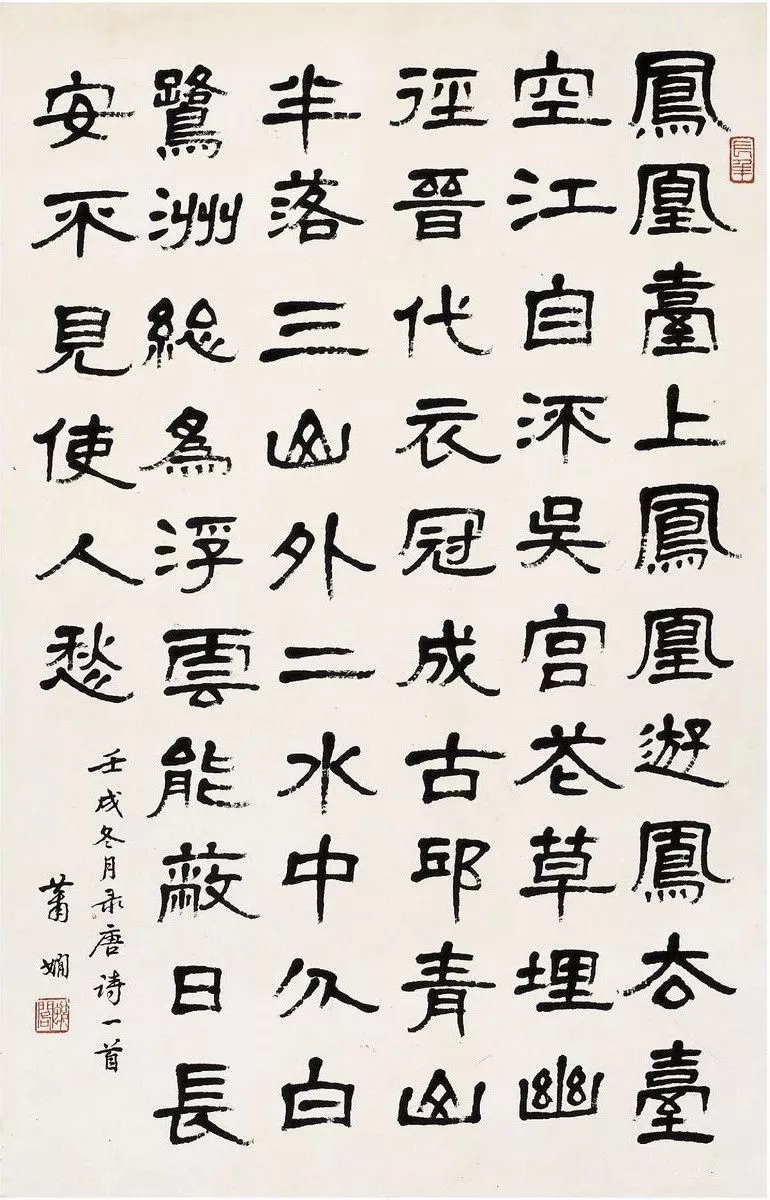

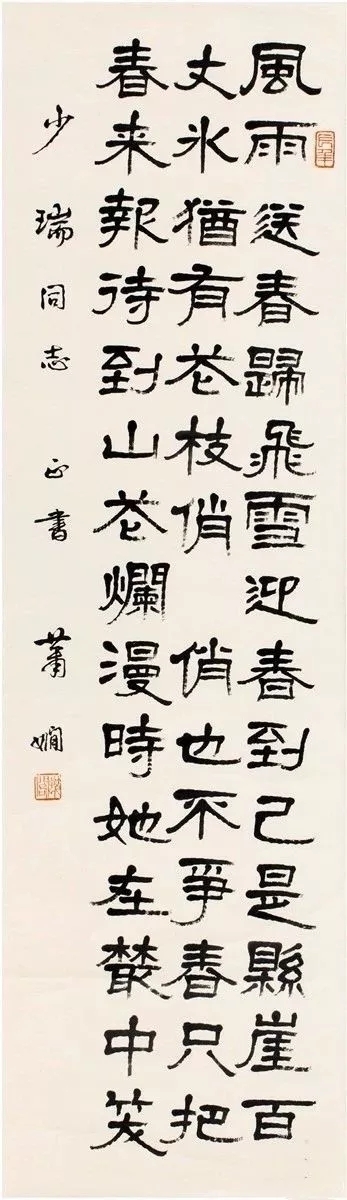

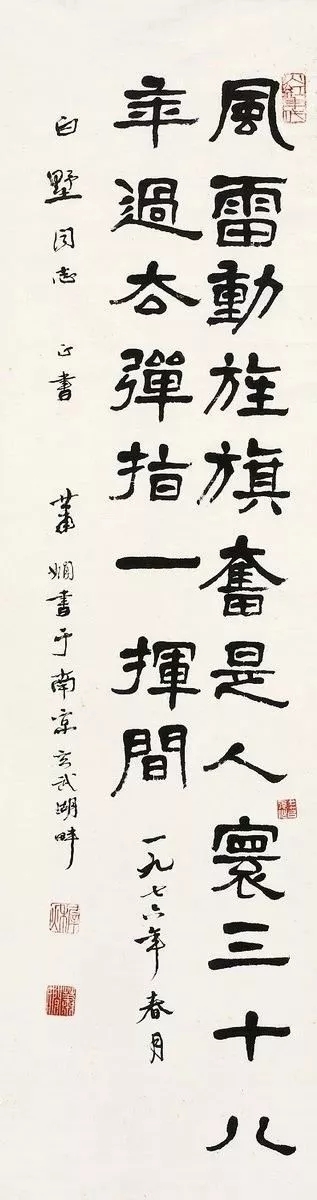

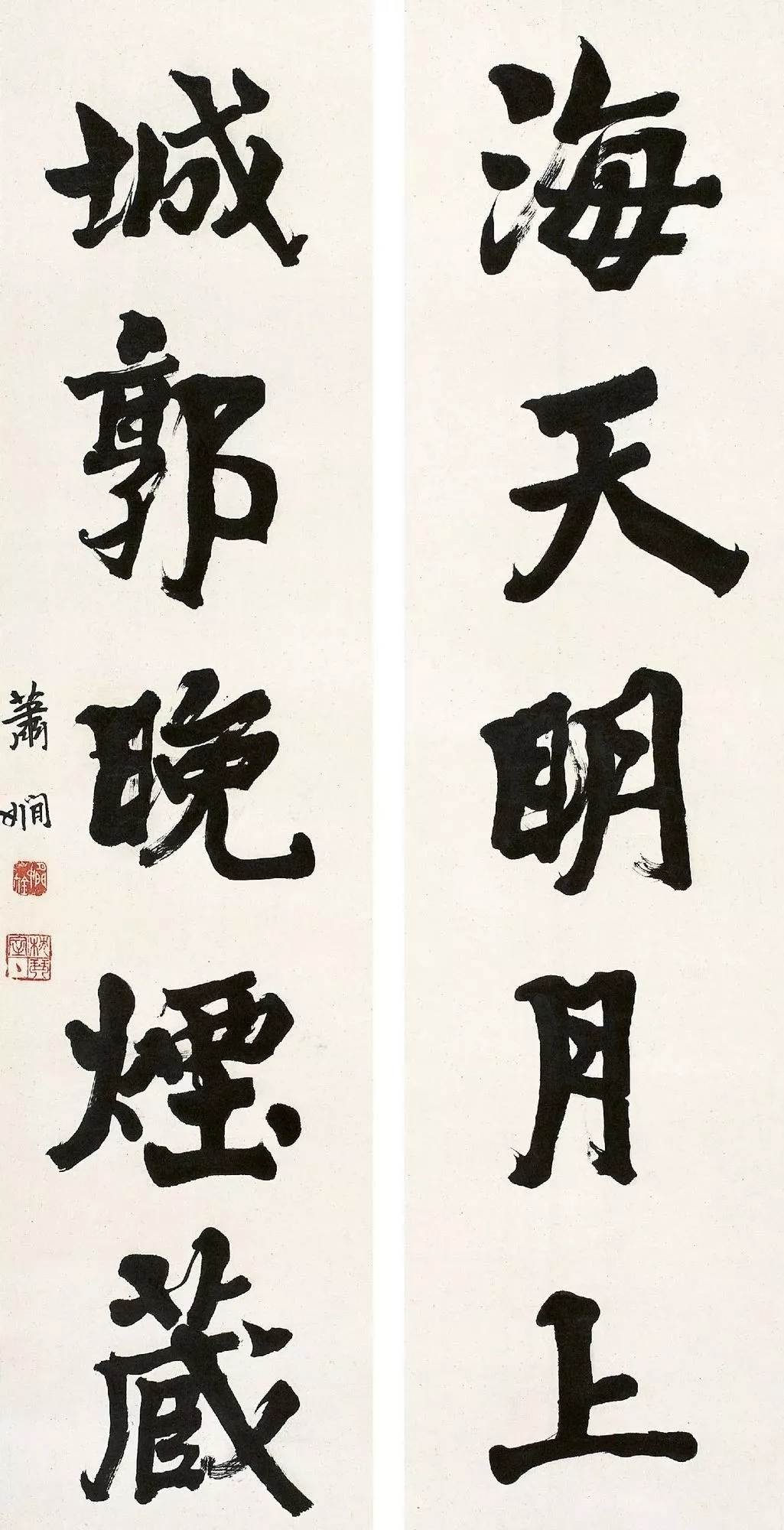

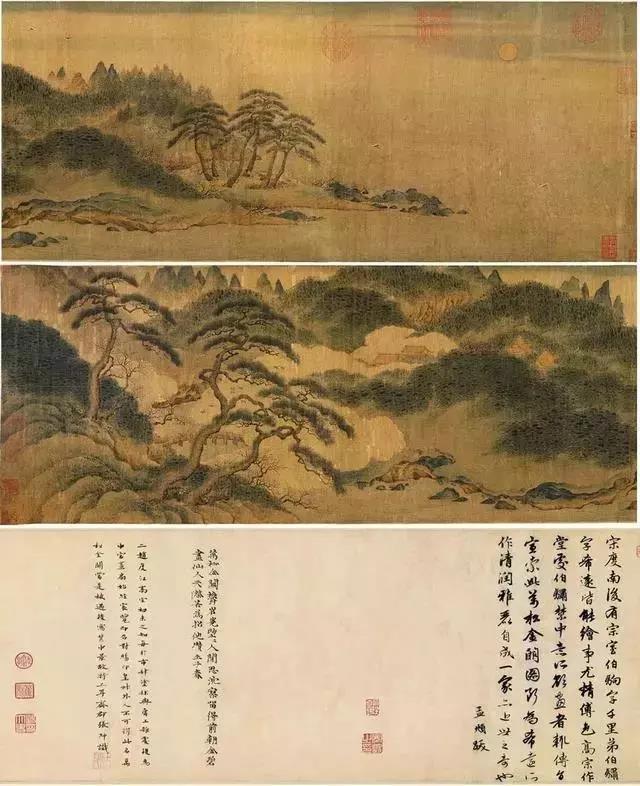

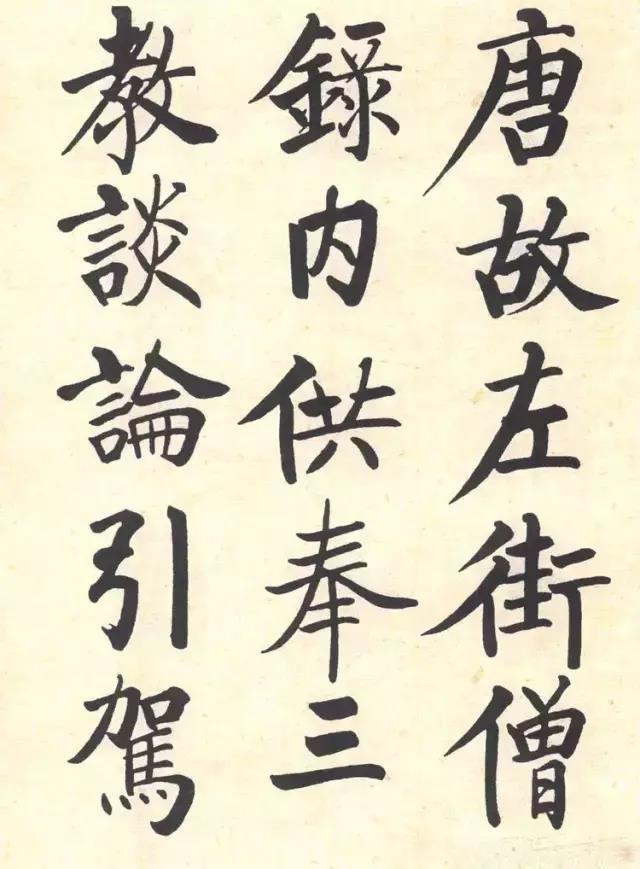

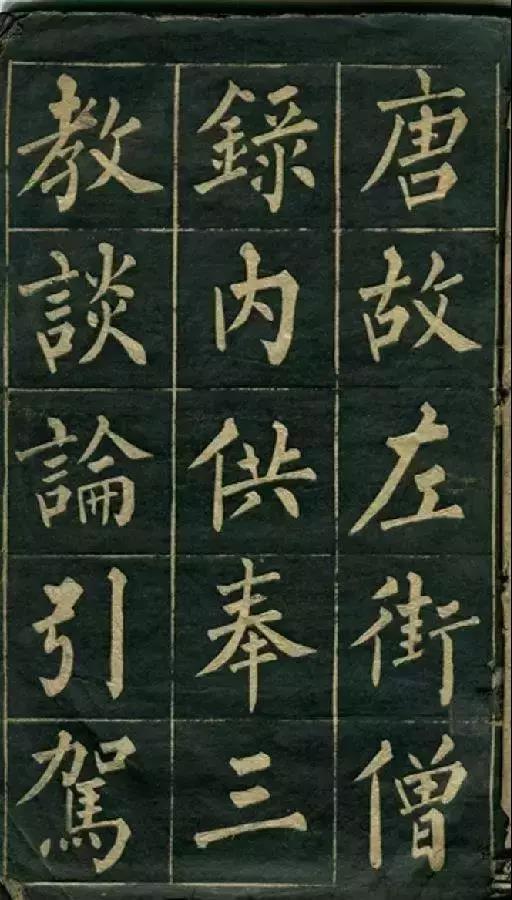

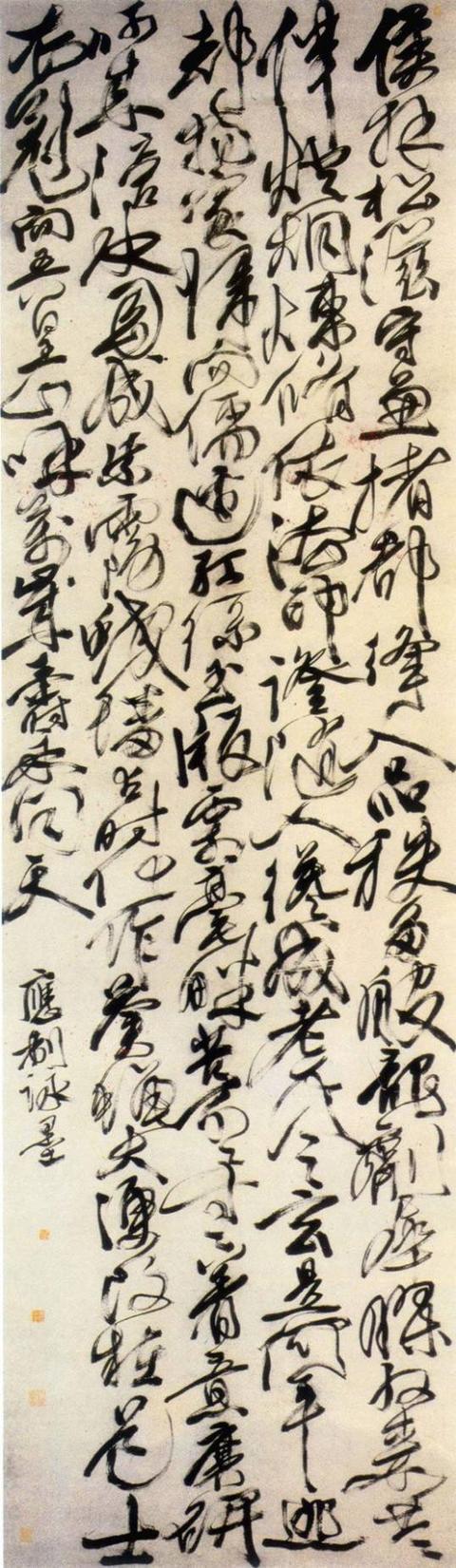

黄泊云老师作品欣赏

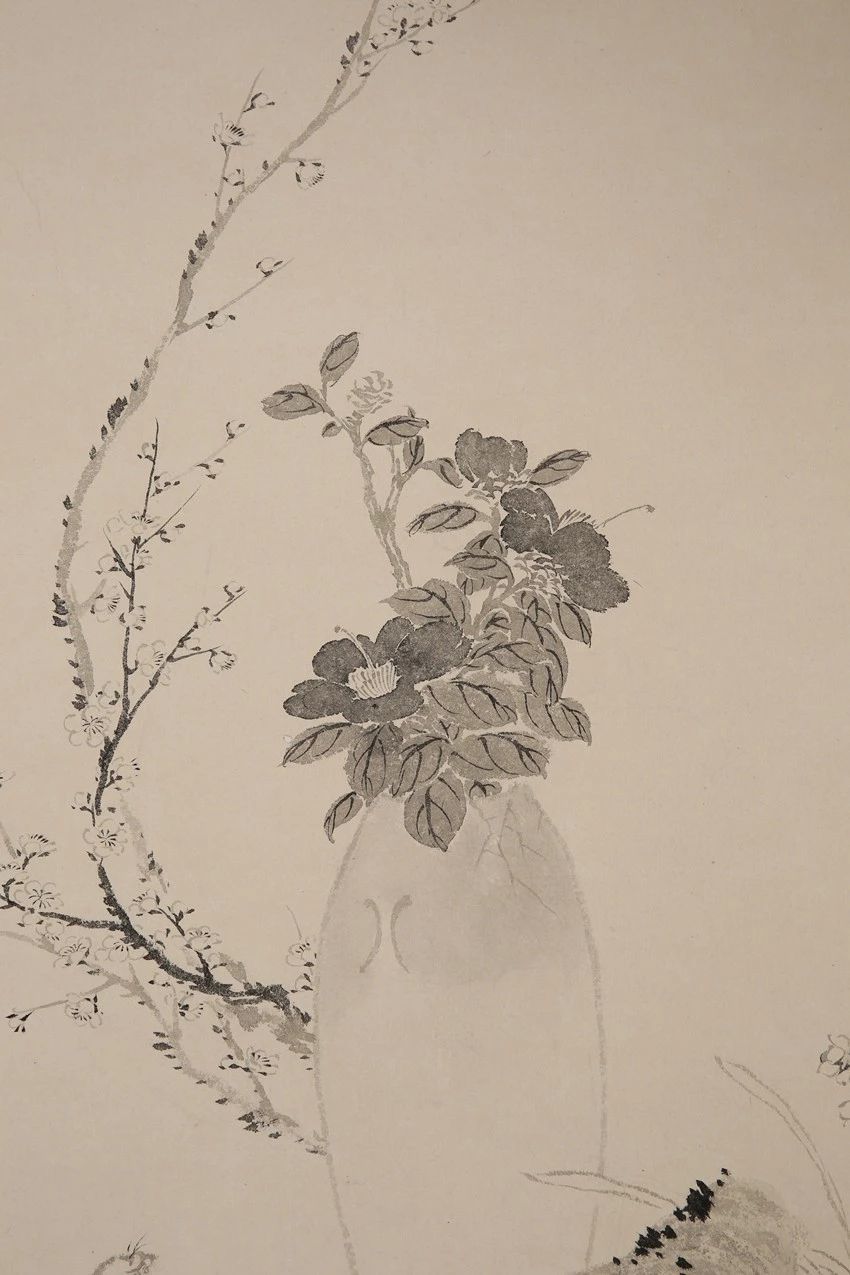

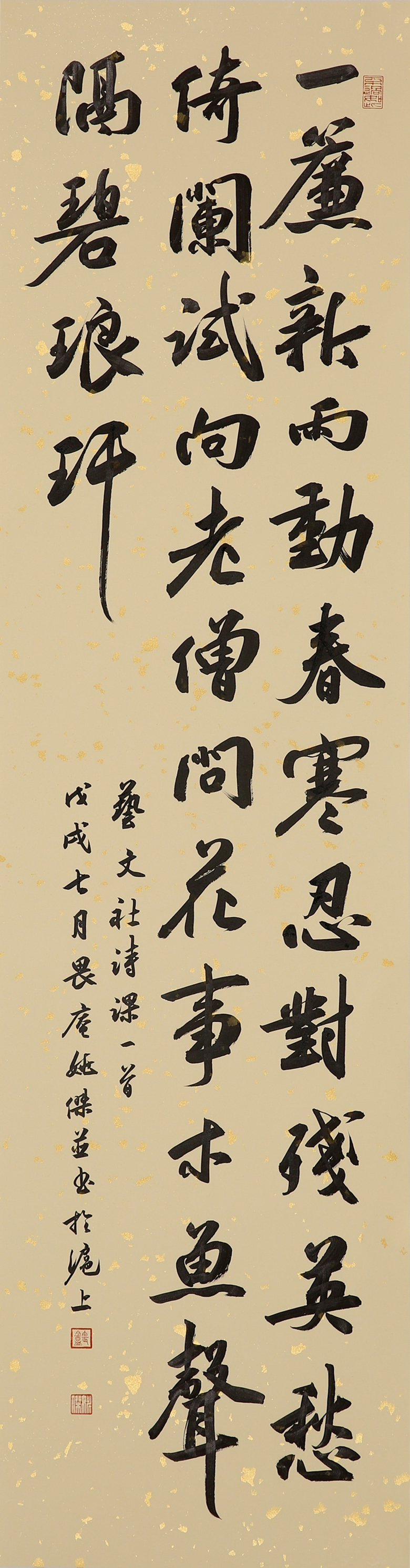

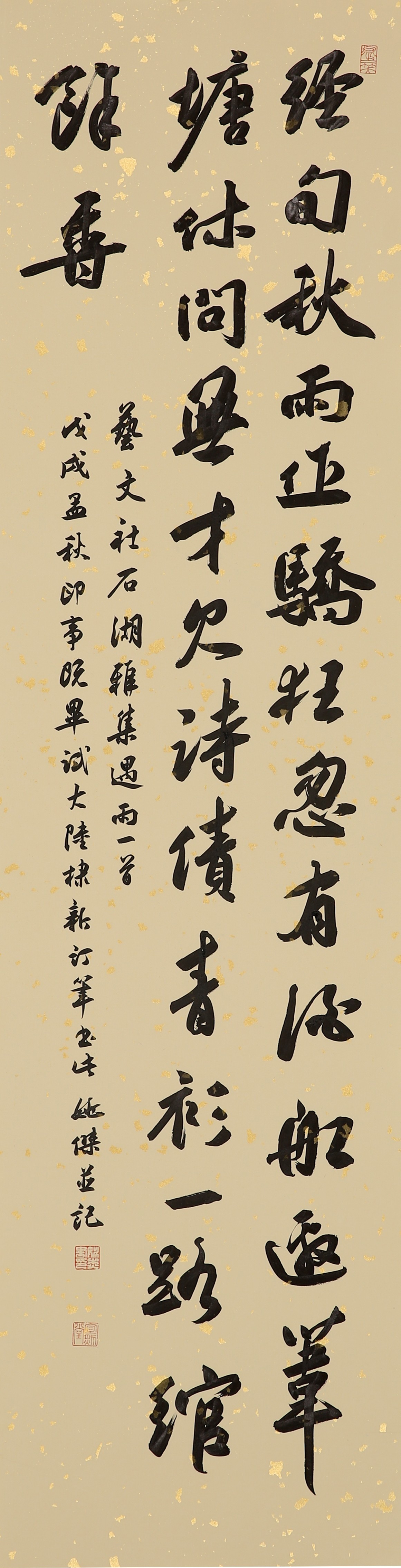

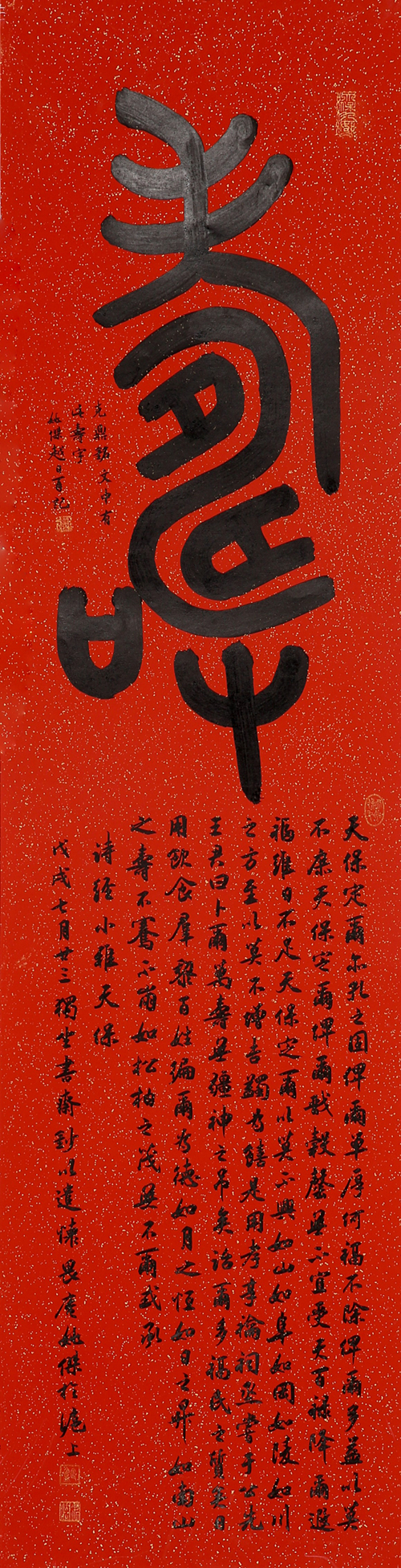

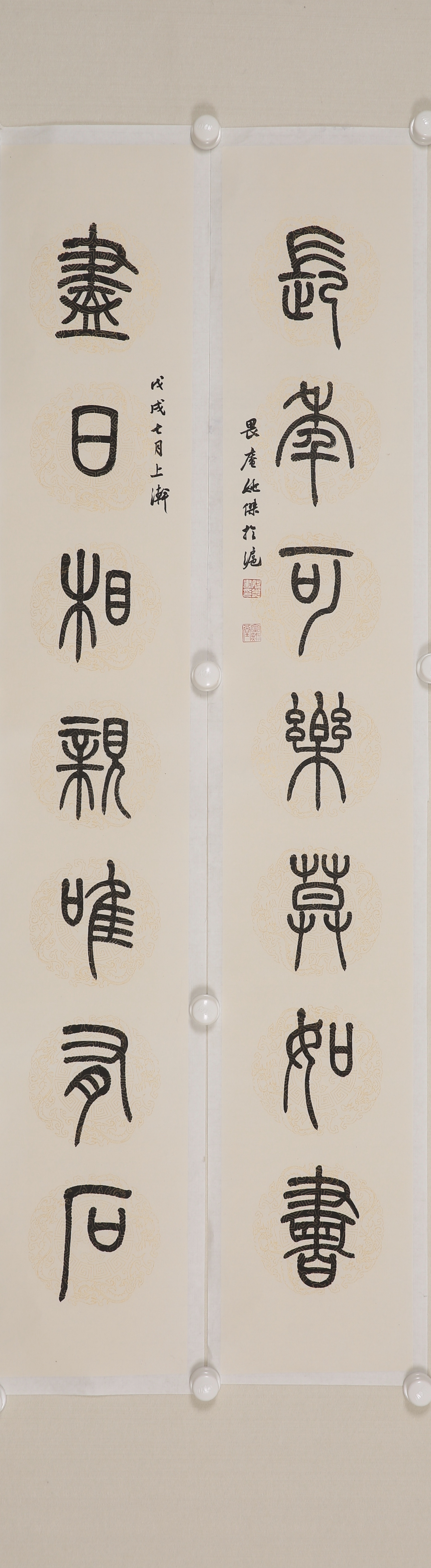

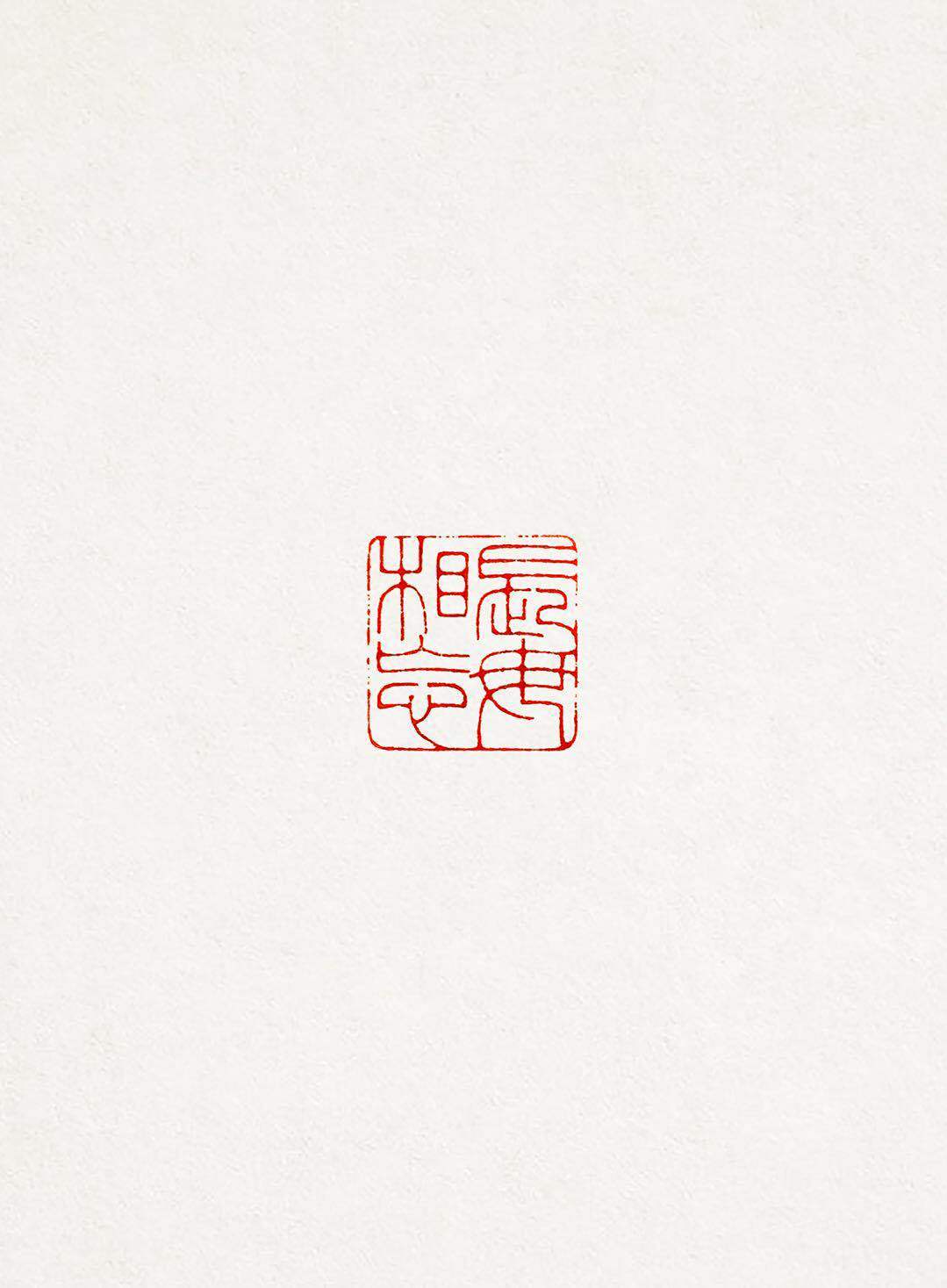

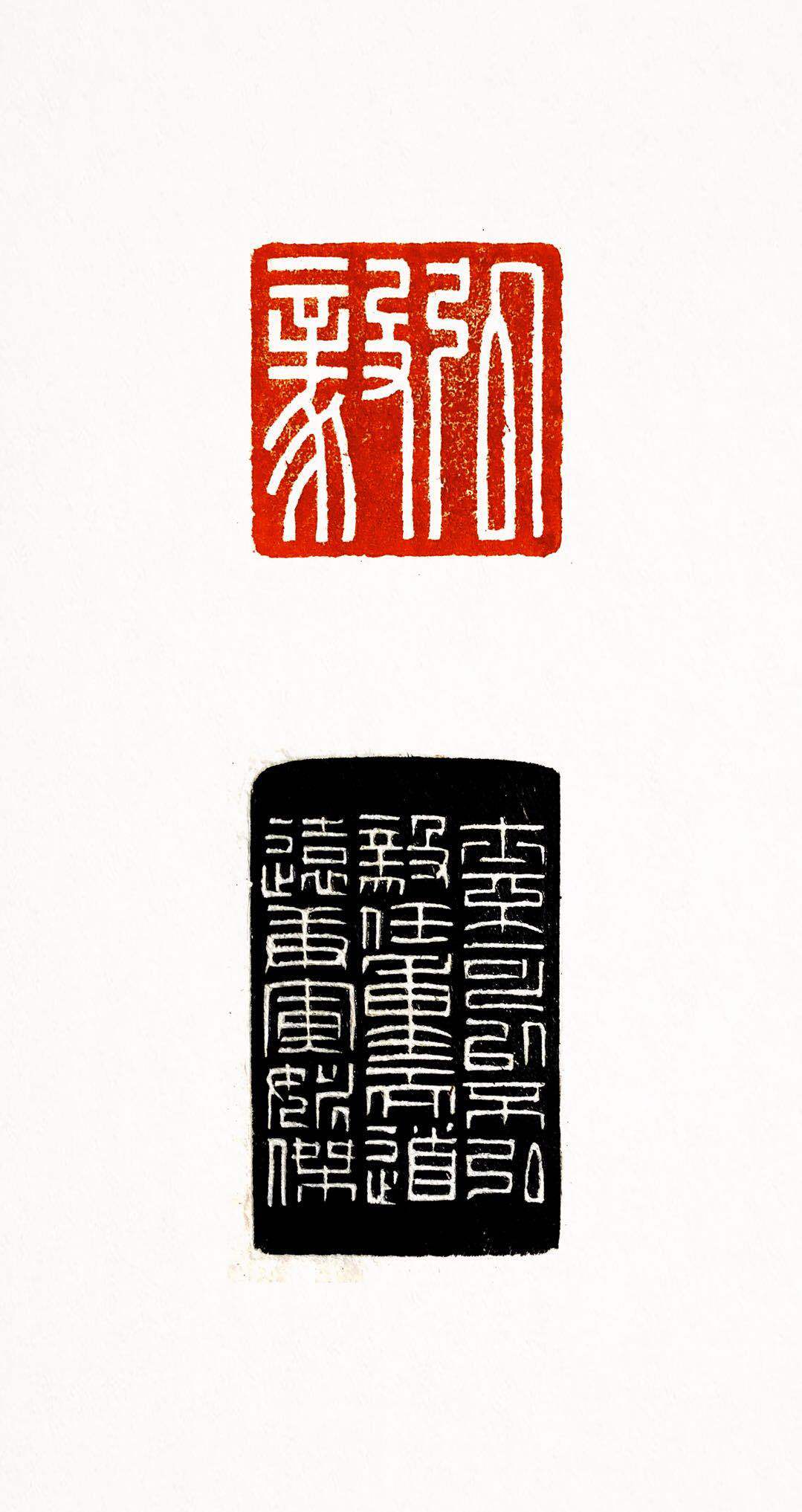

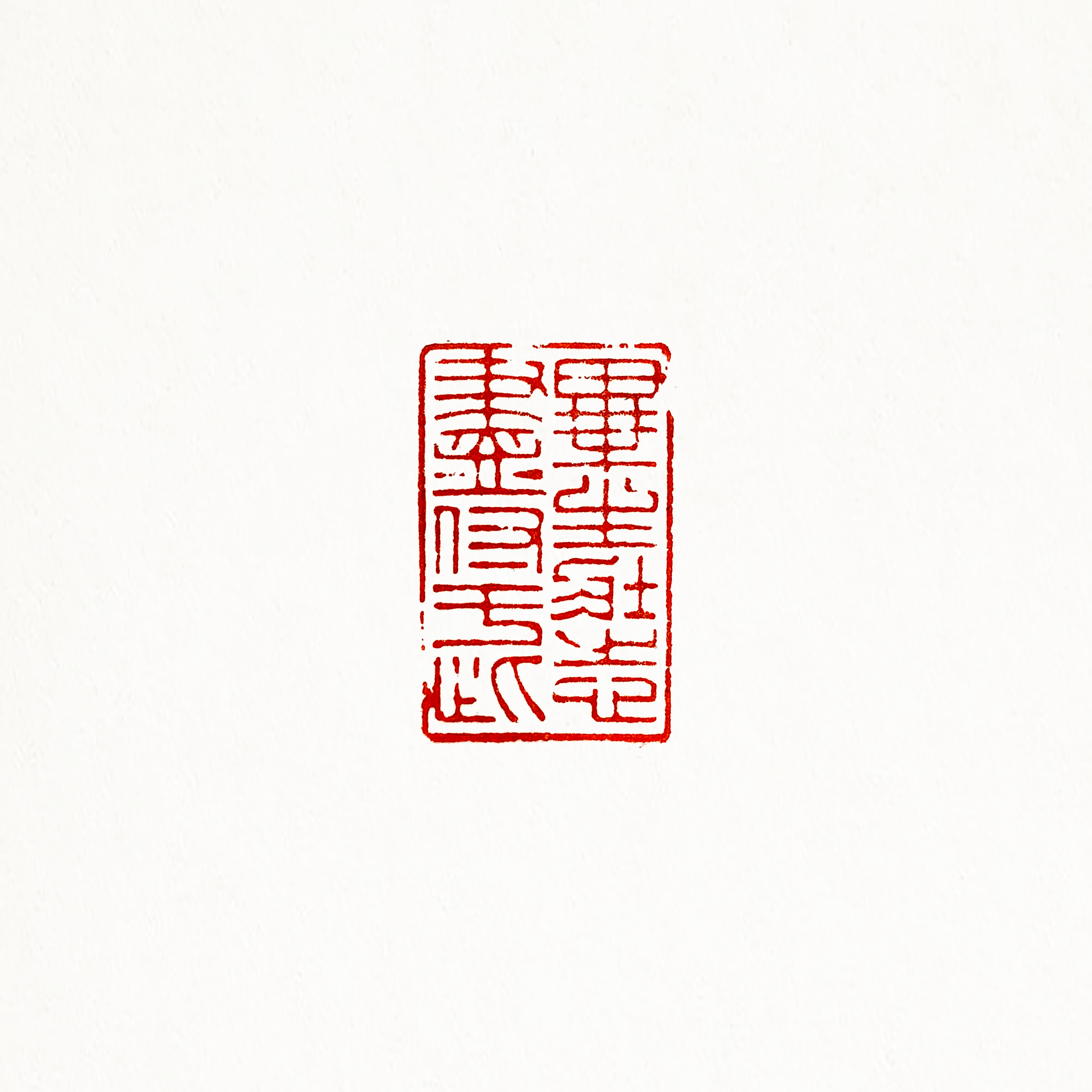

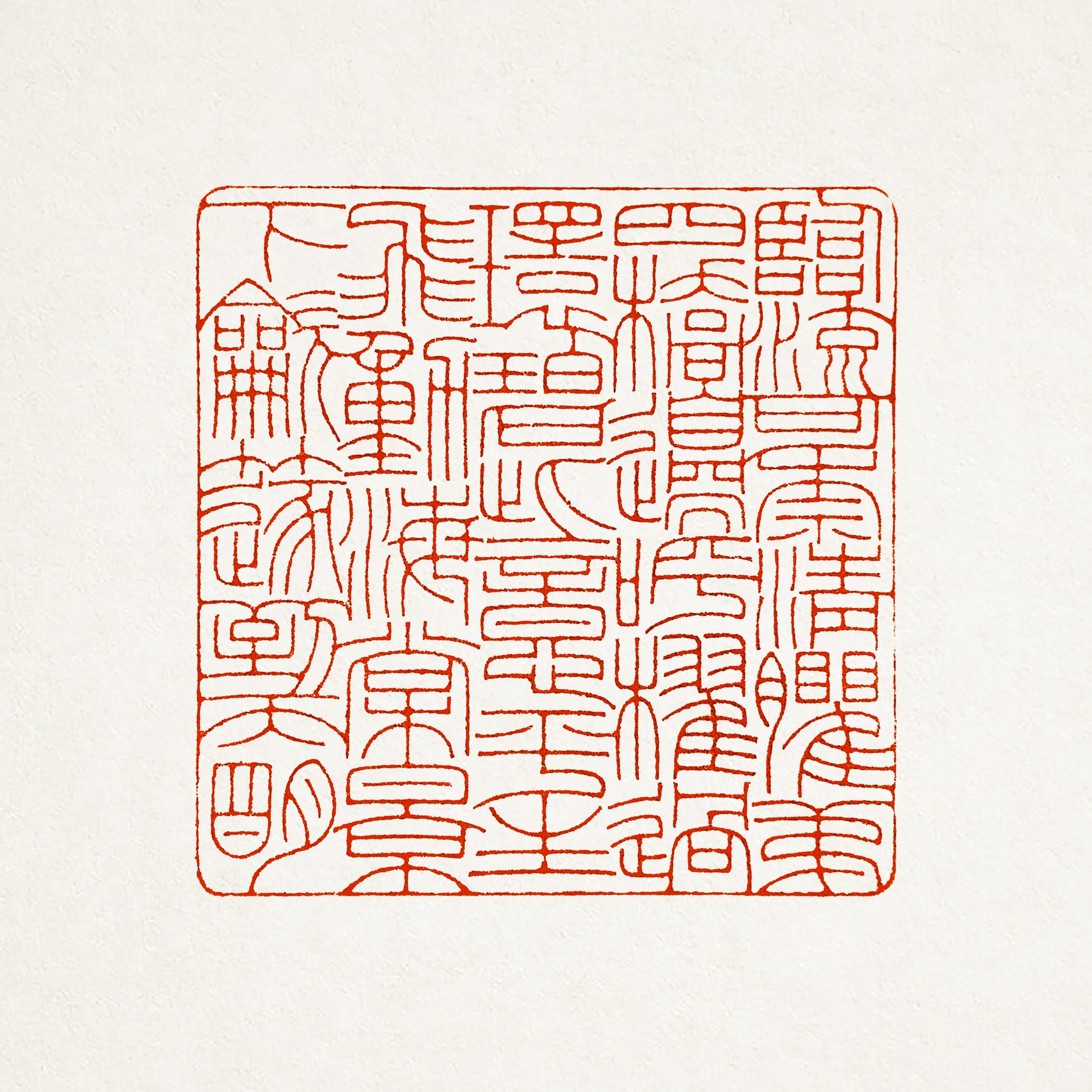

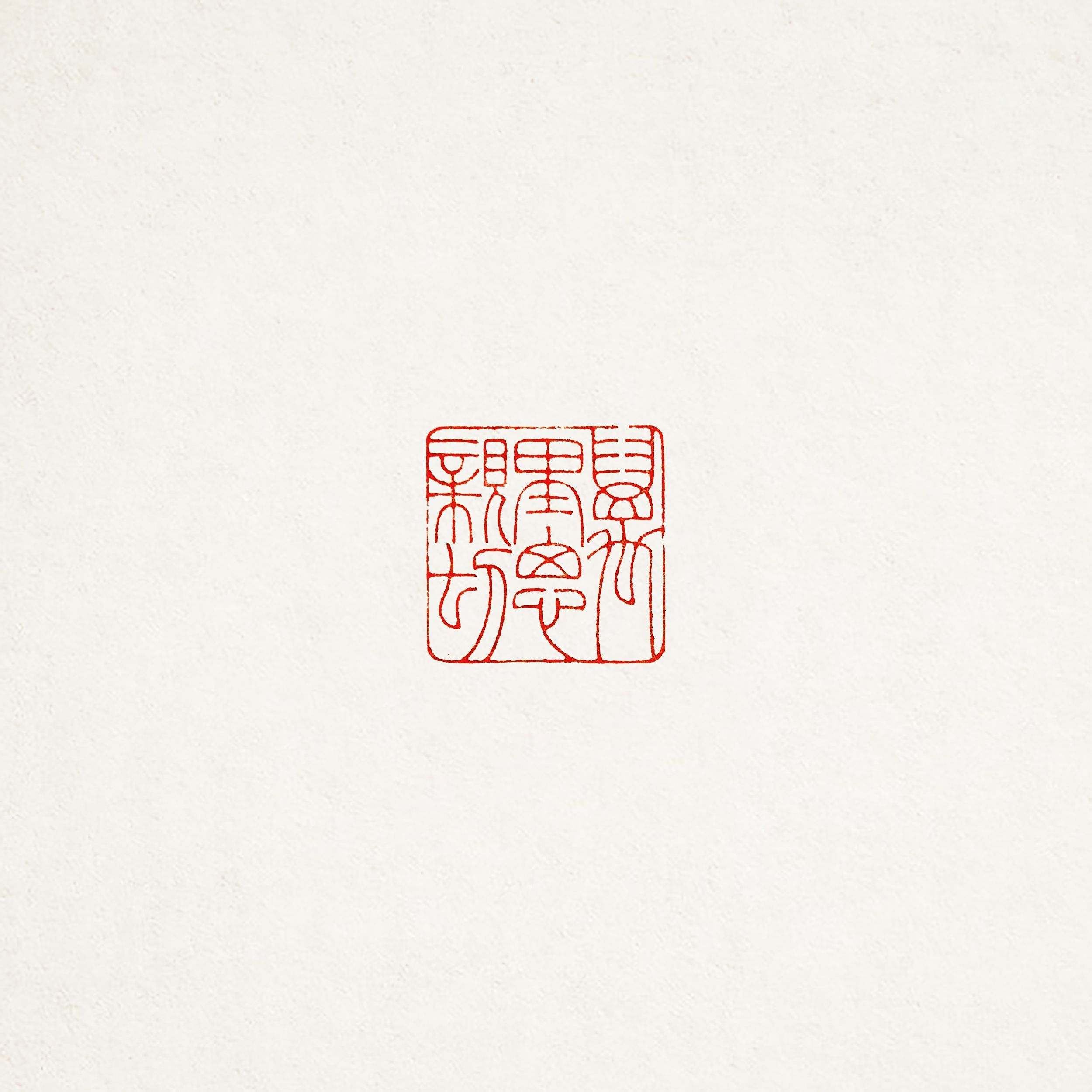

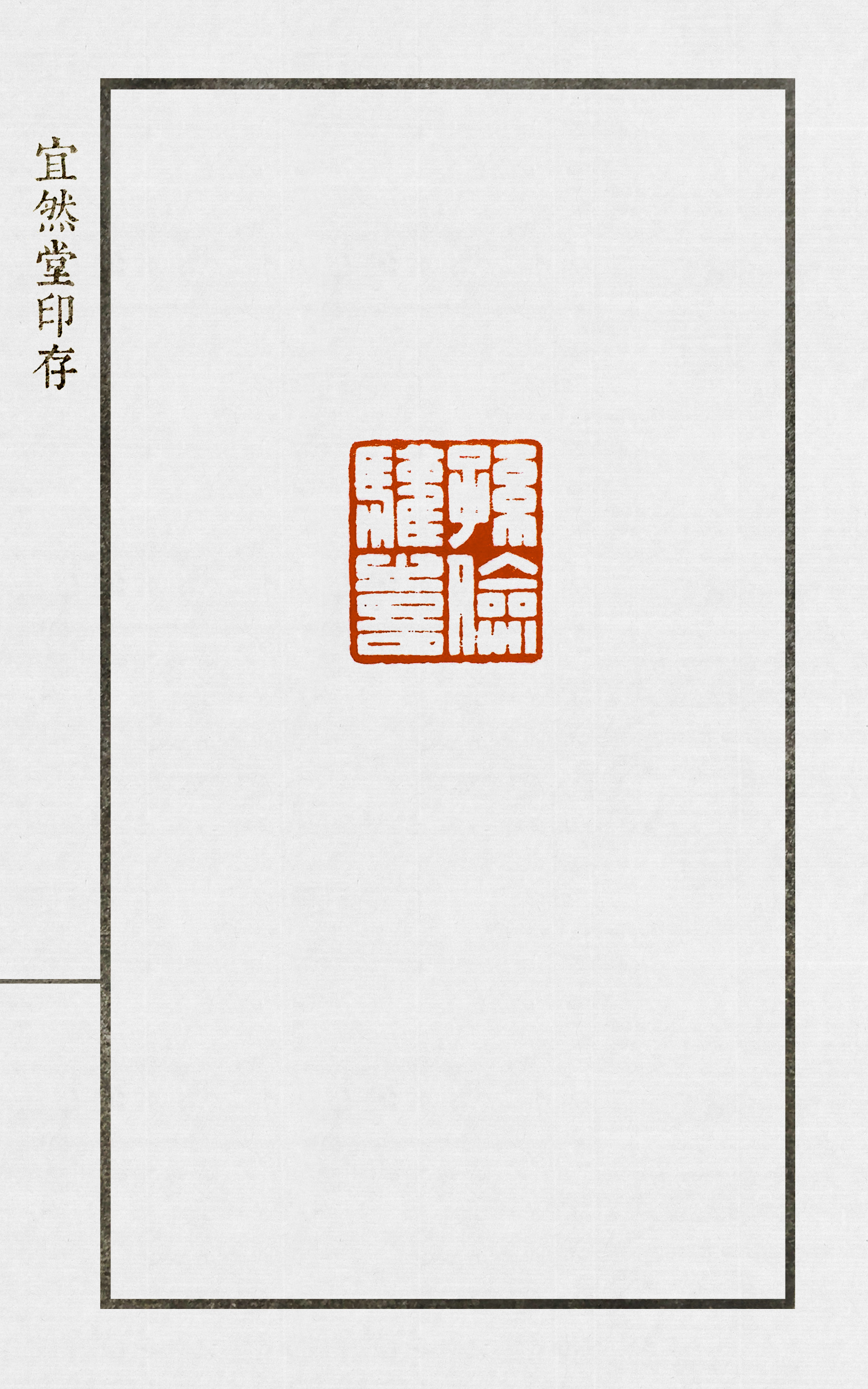

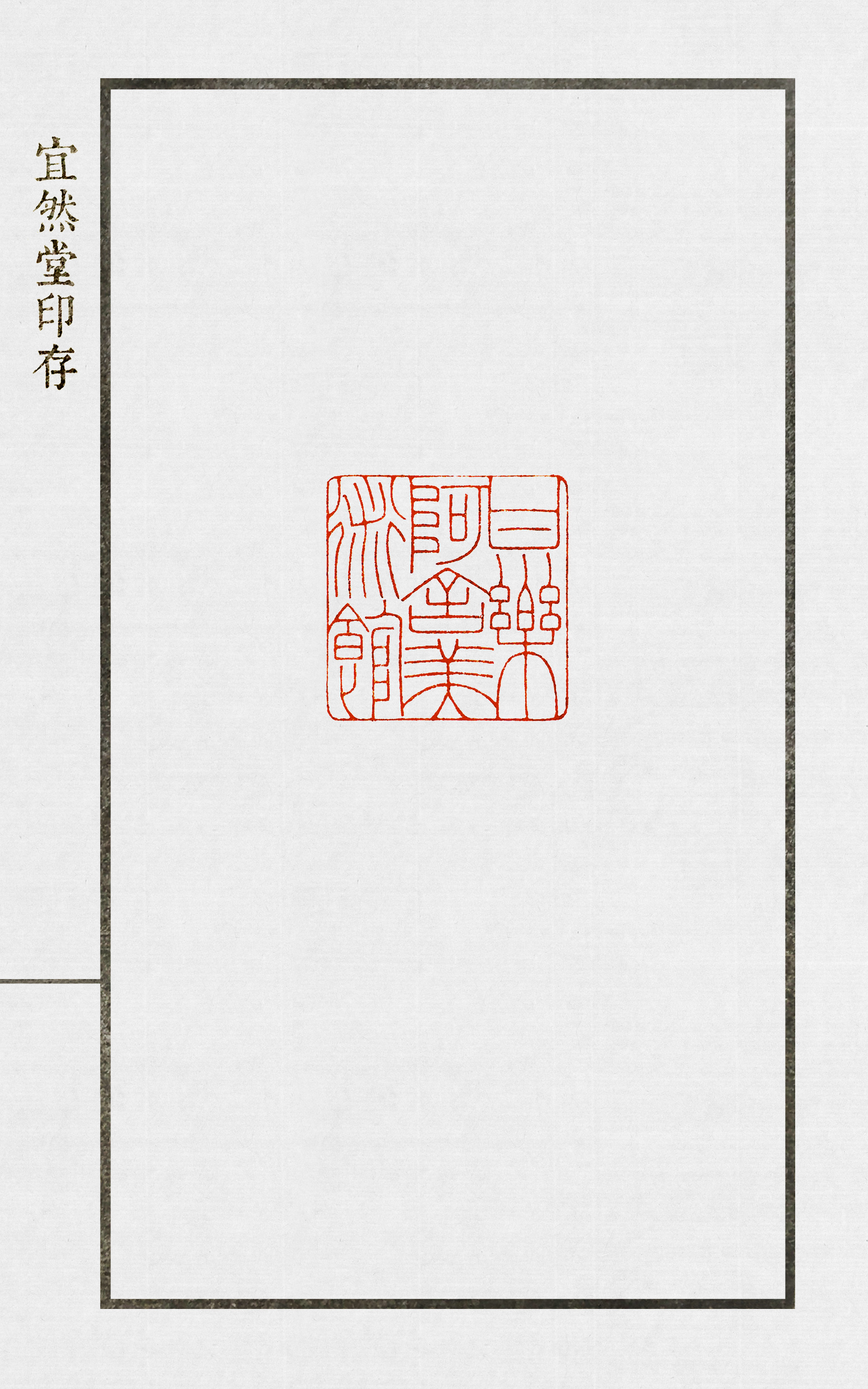

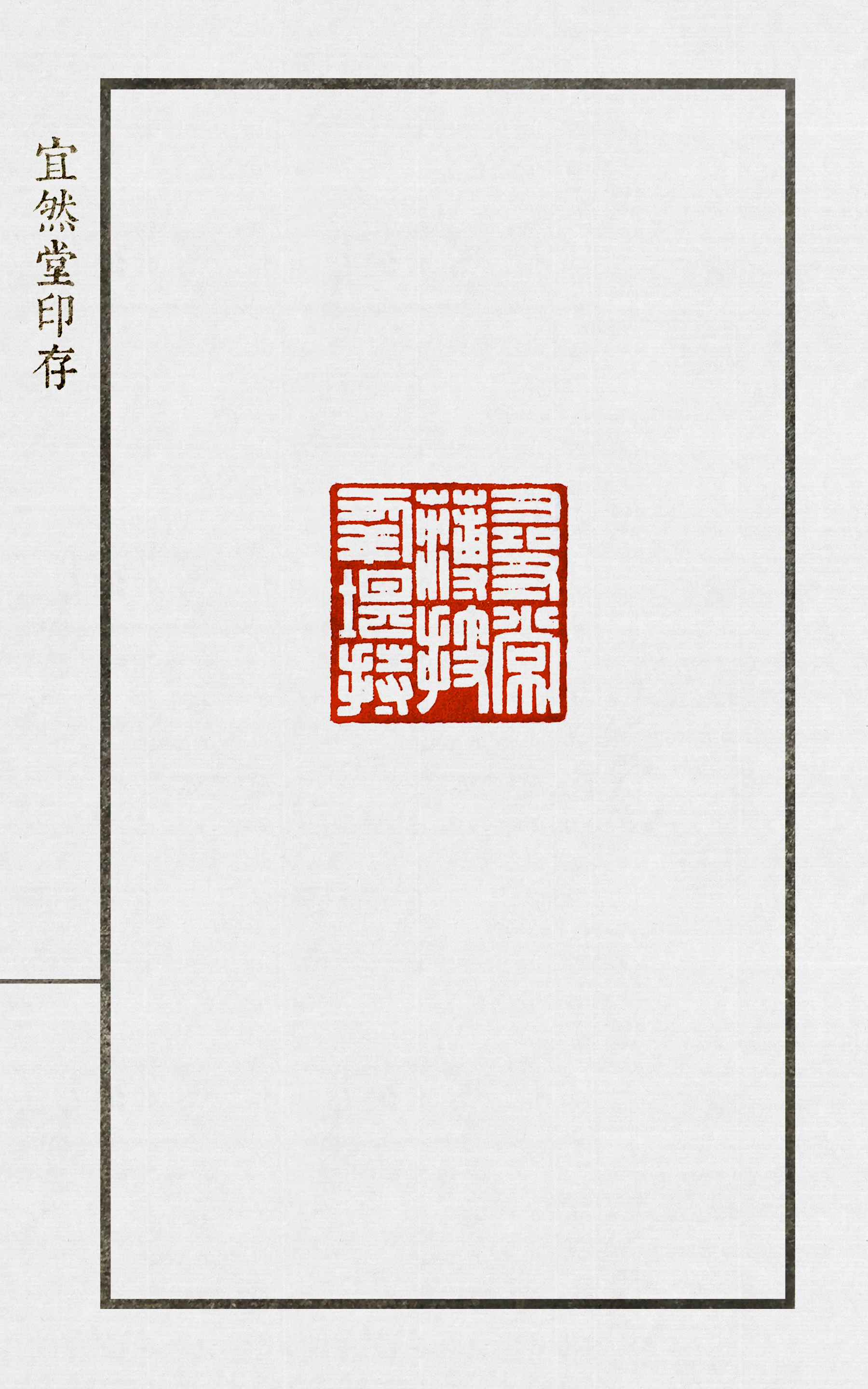

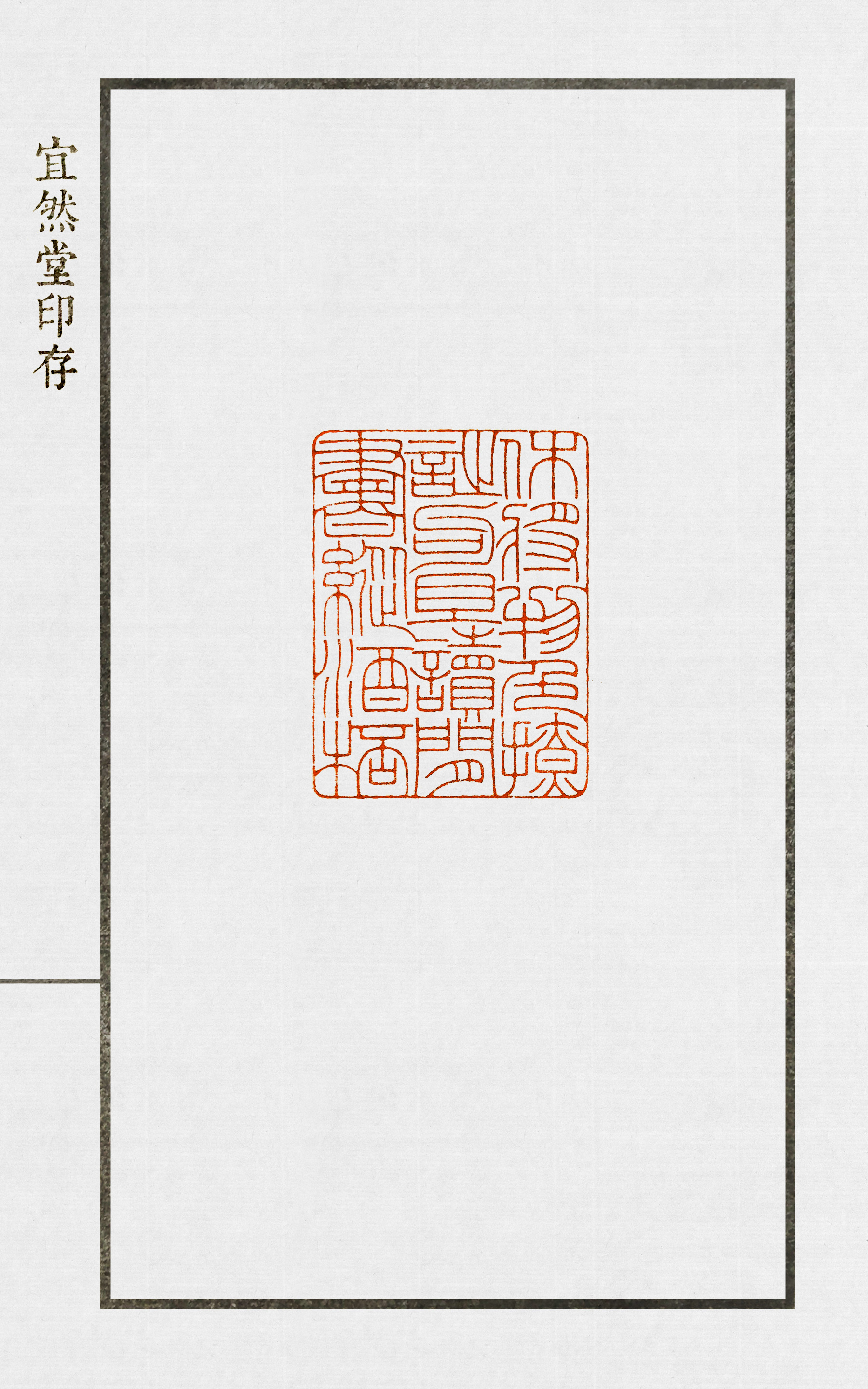

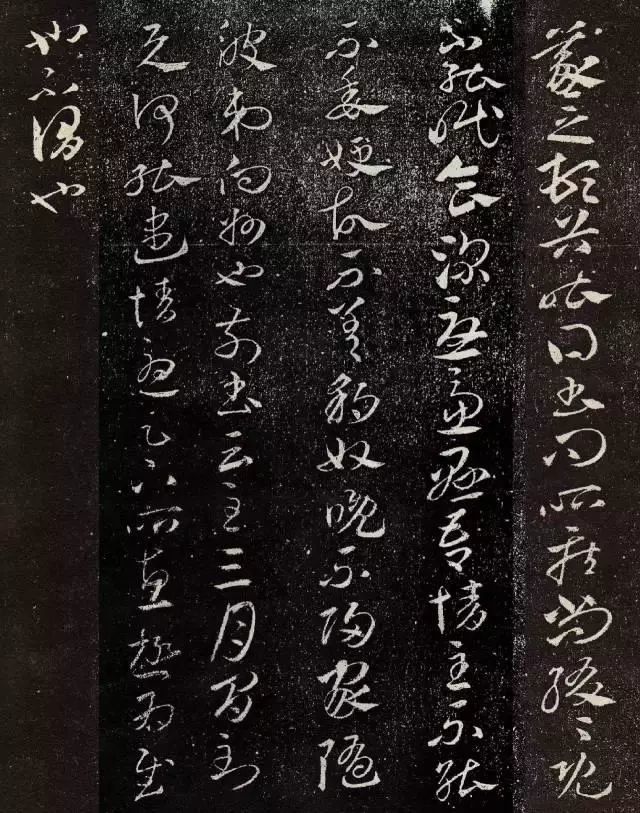

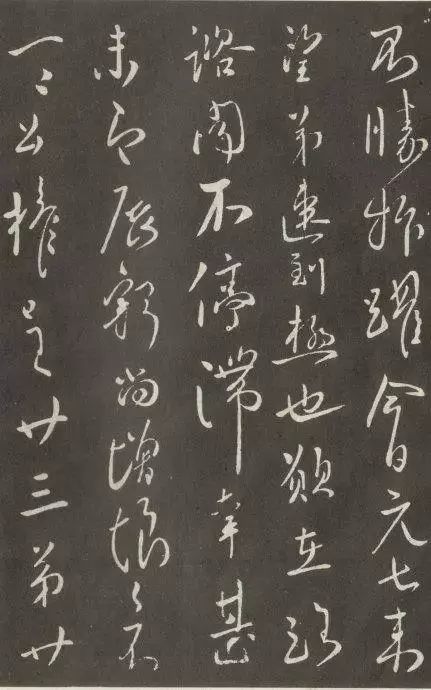

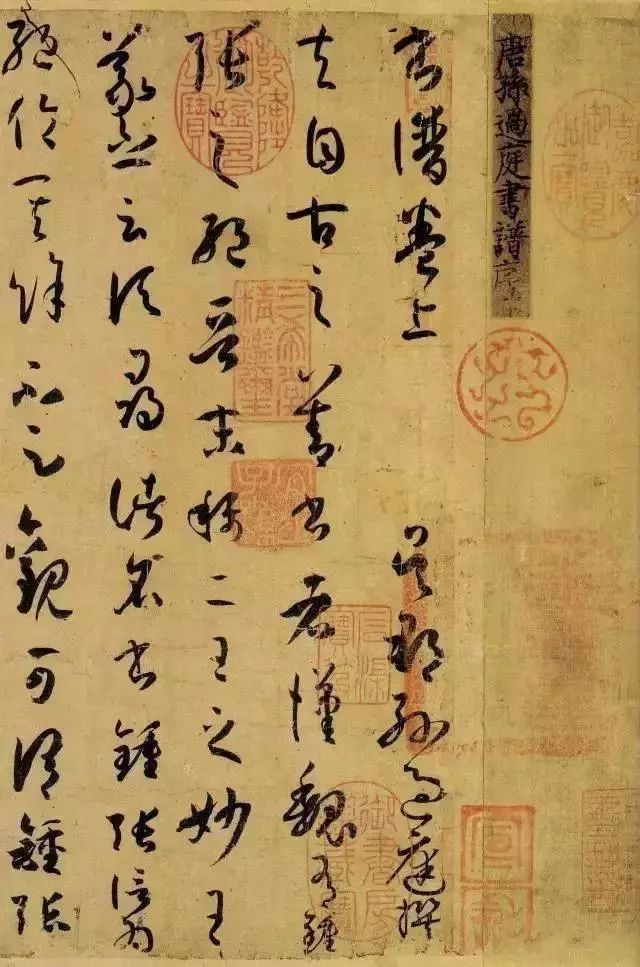

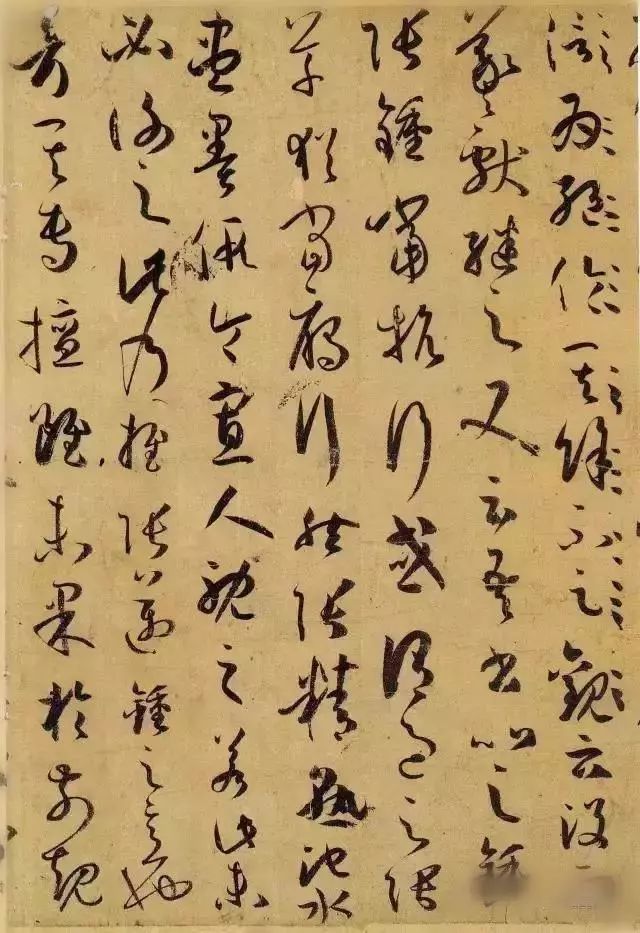

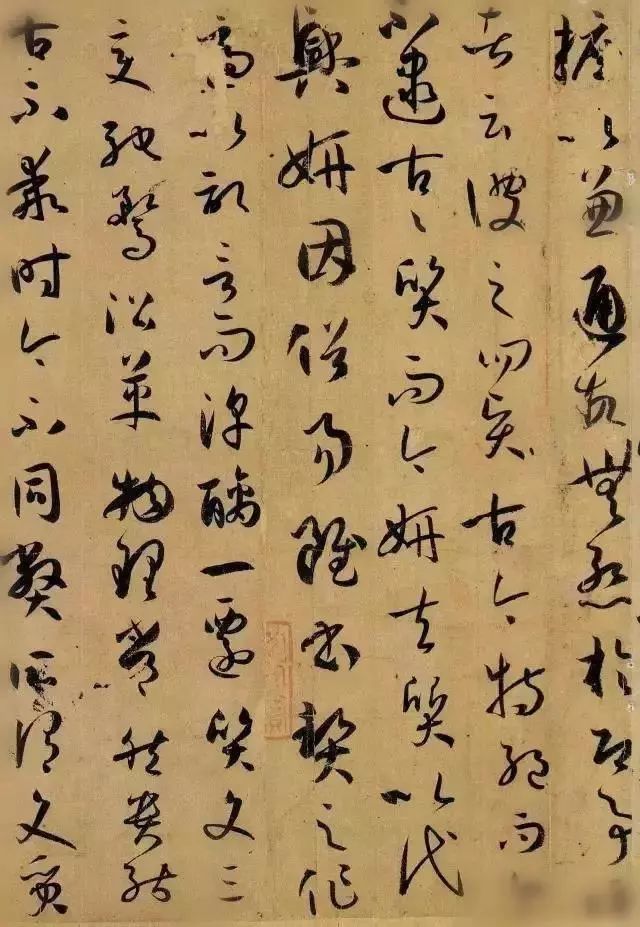

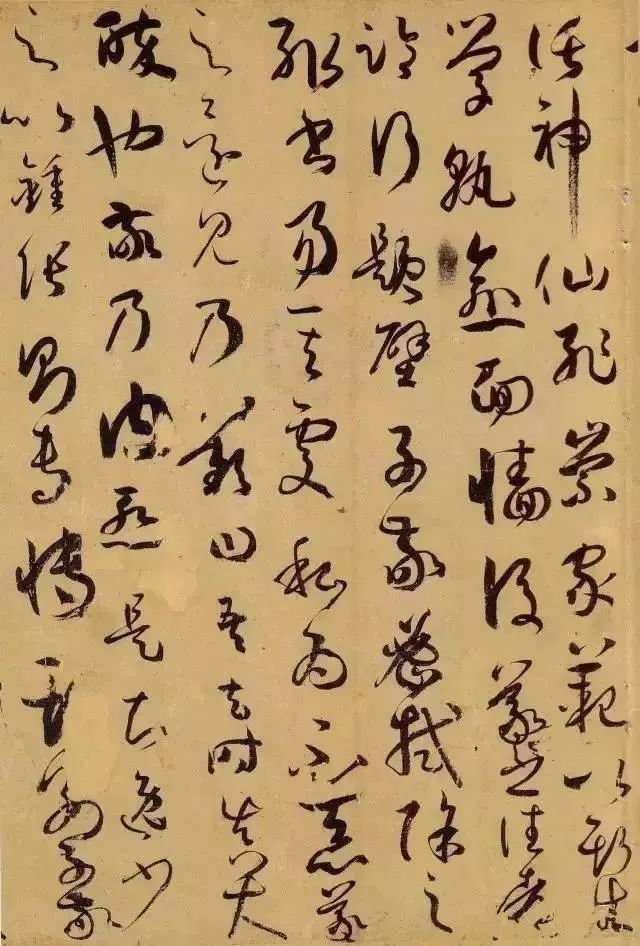

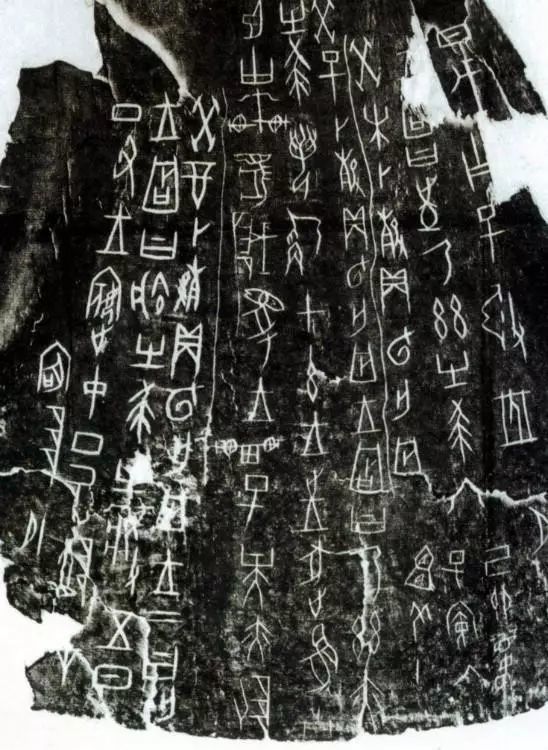

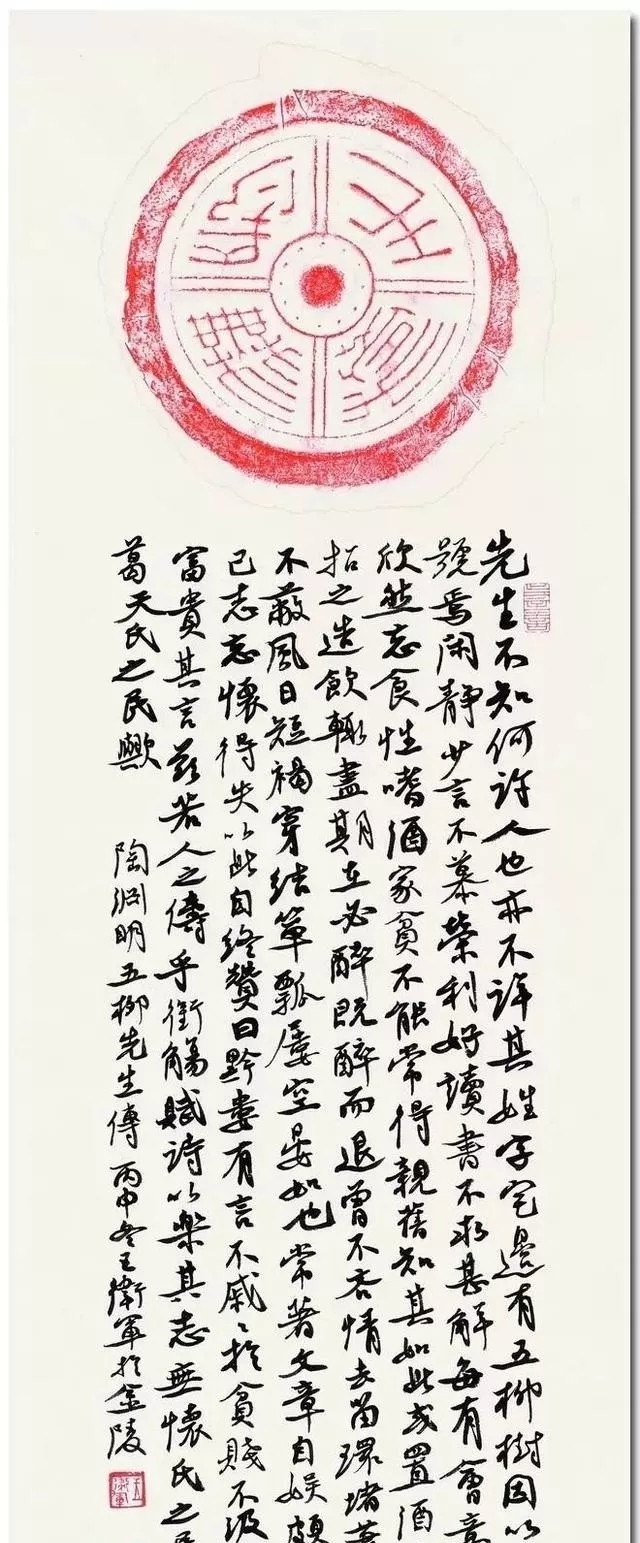

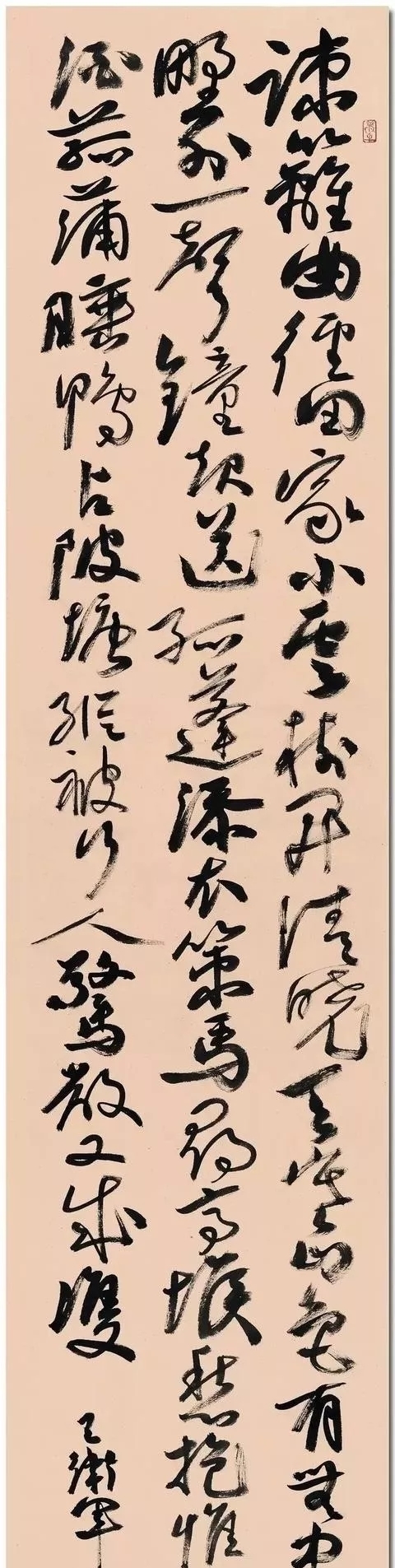

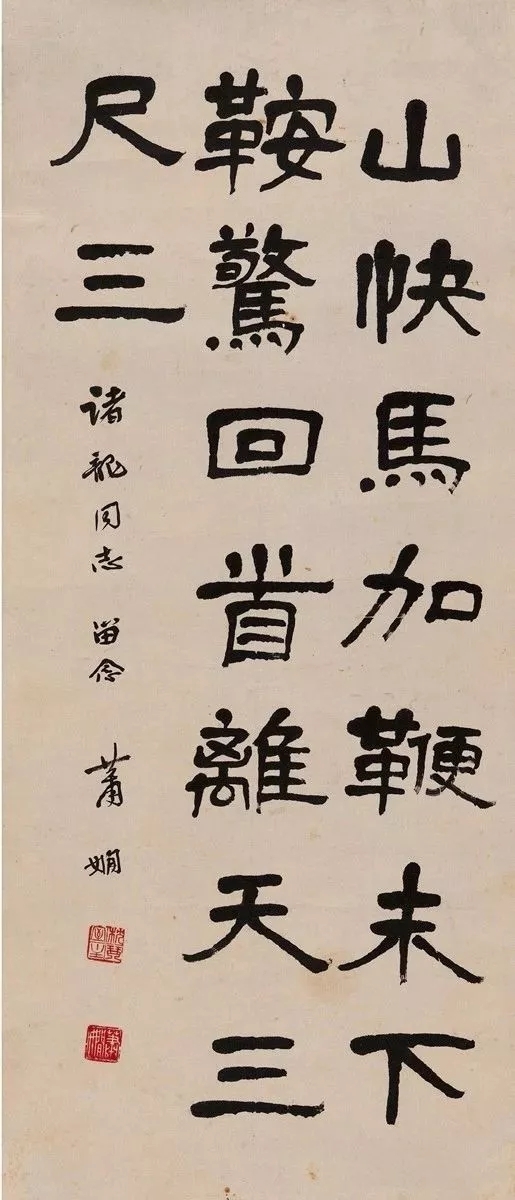

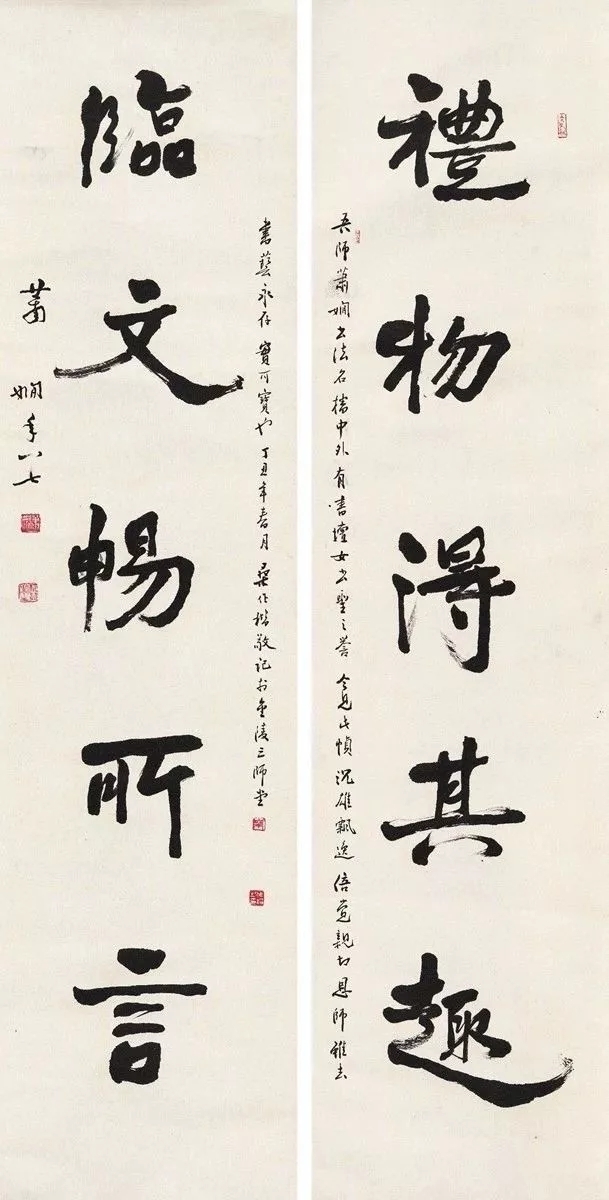

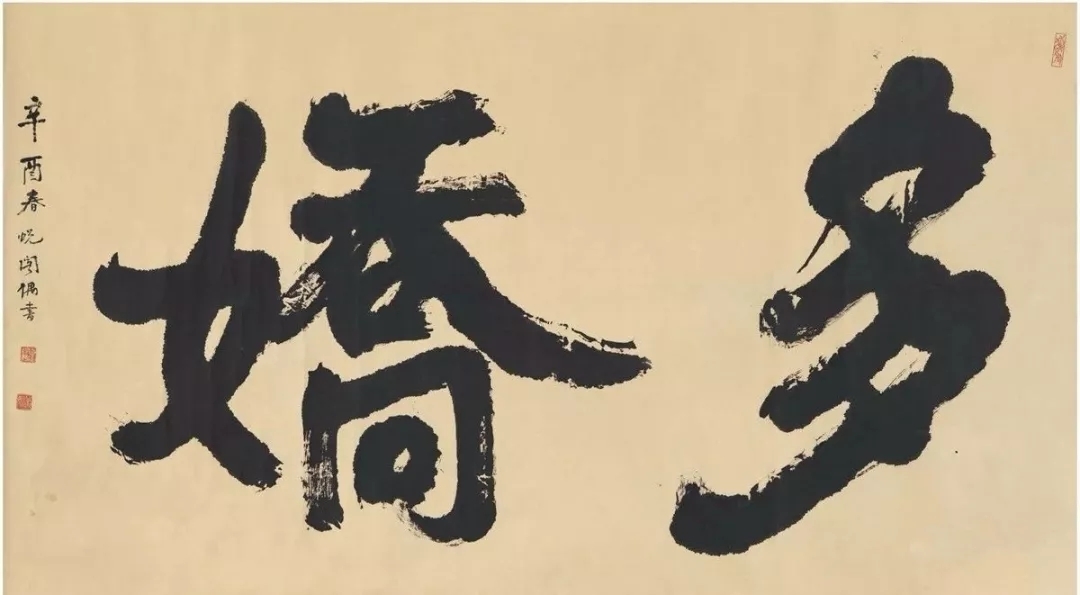

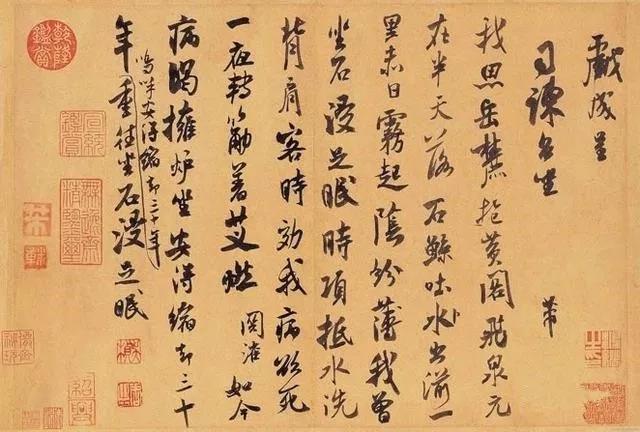

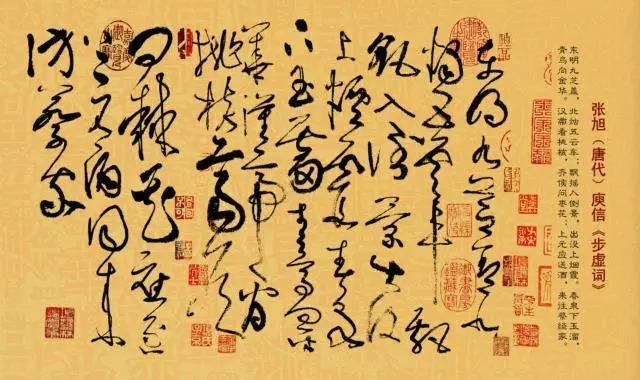

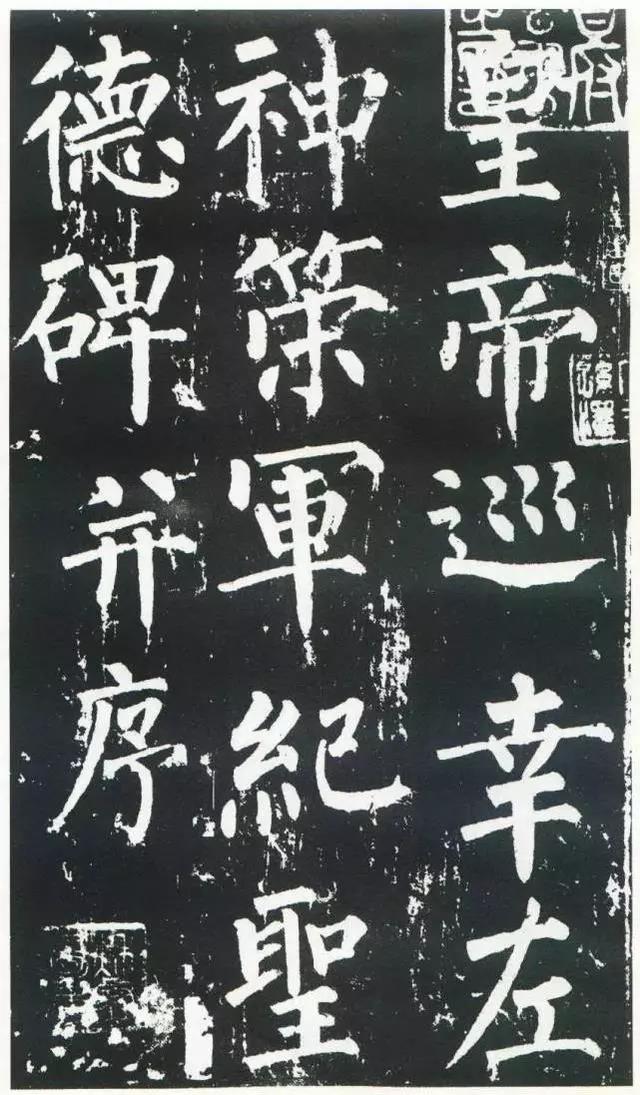

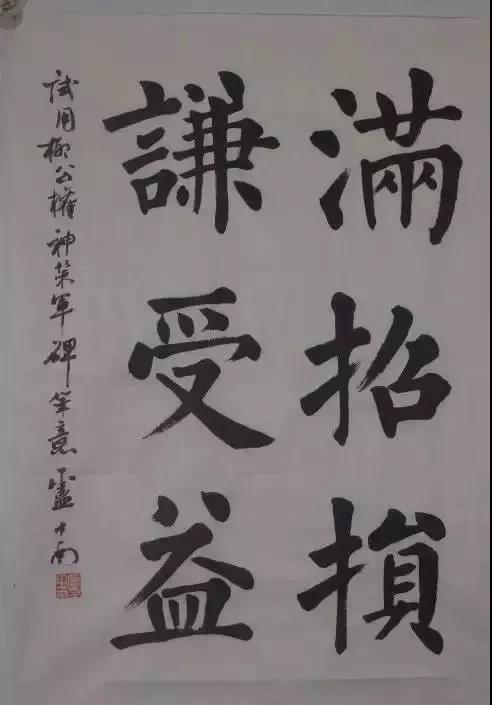

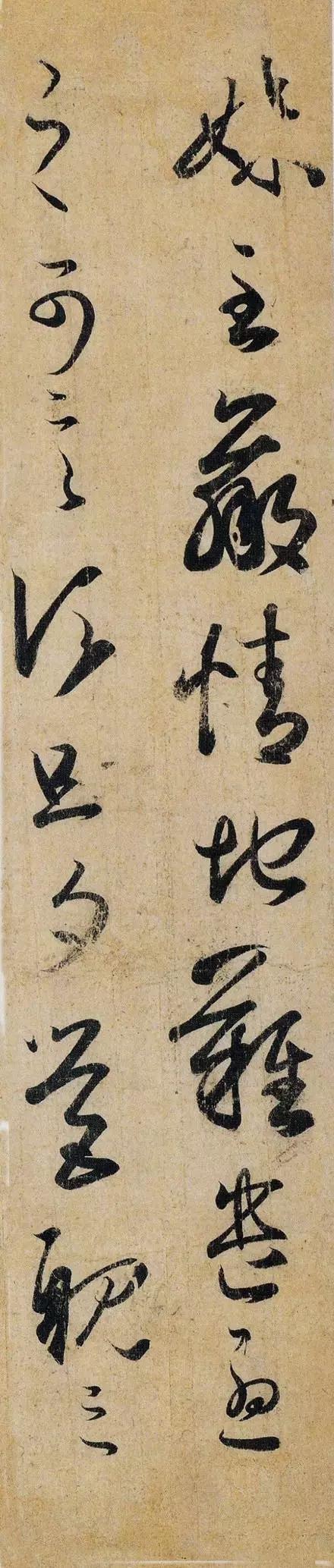

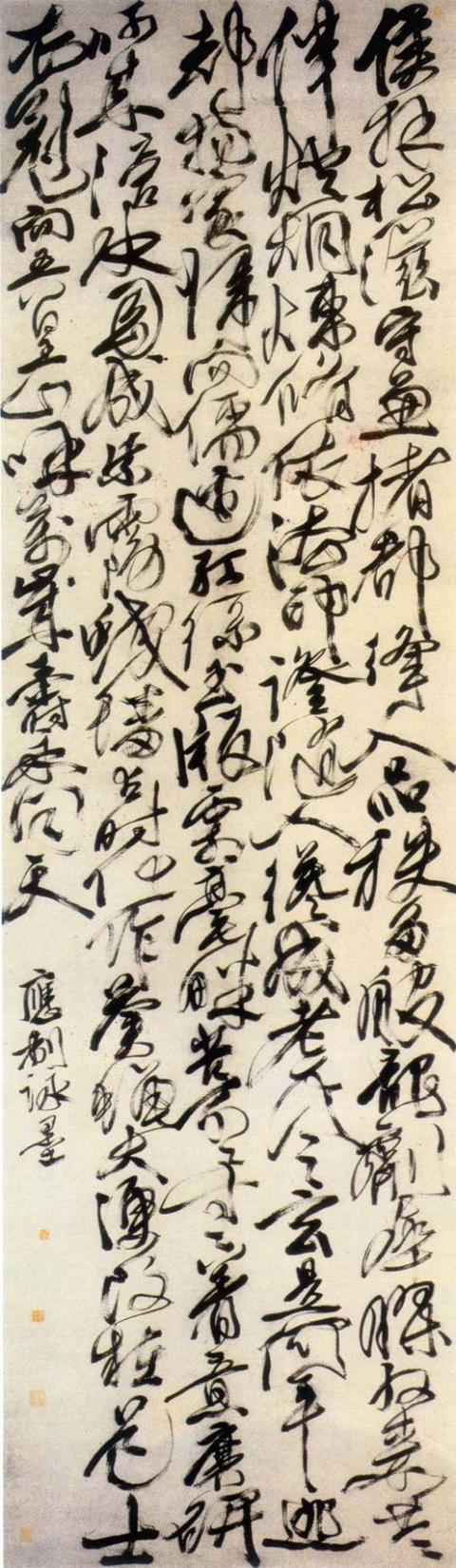

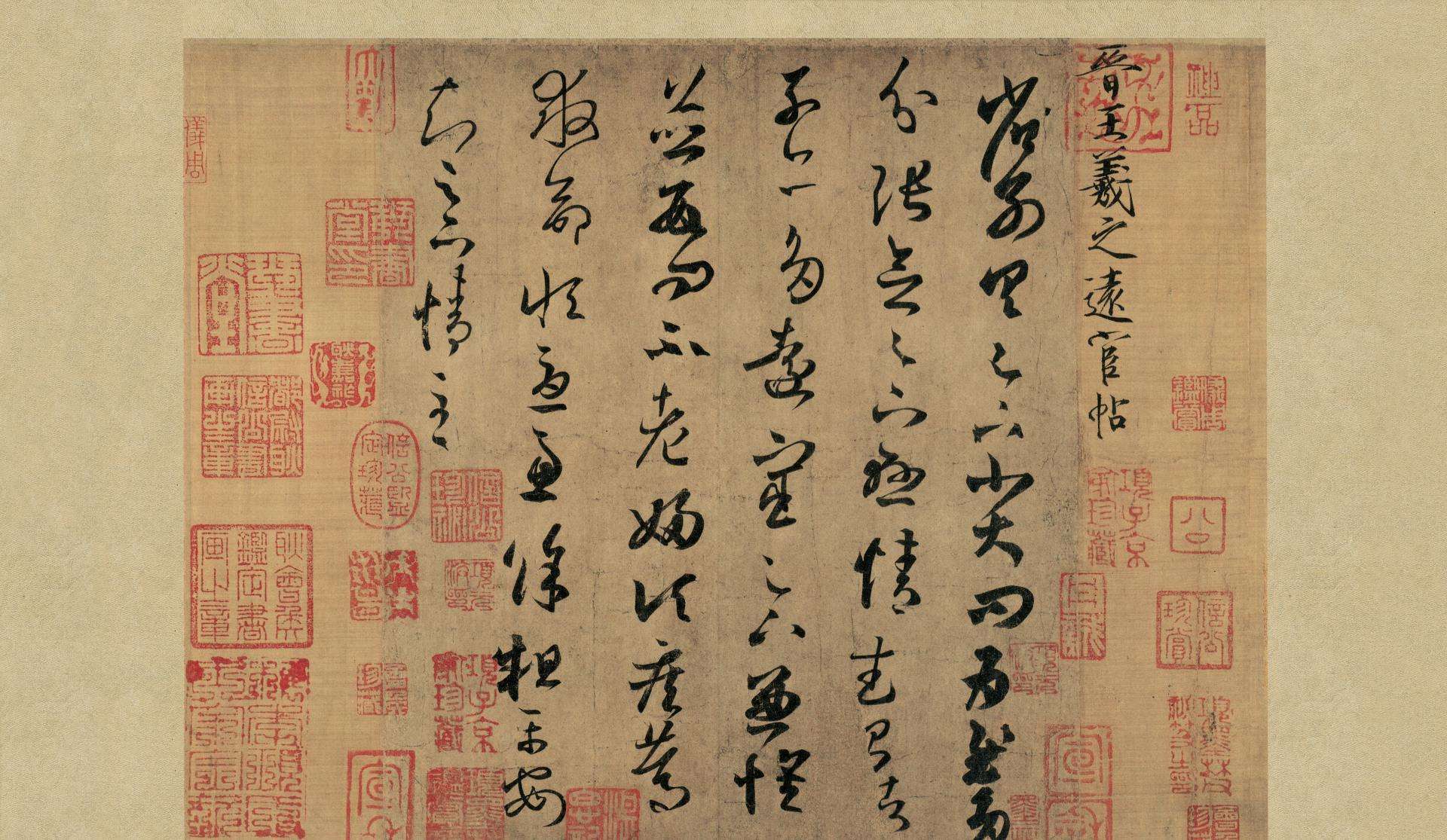

姚杰老师作品欣赏

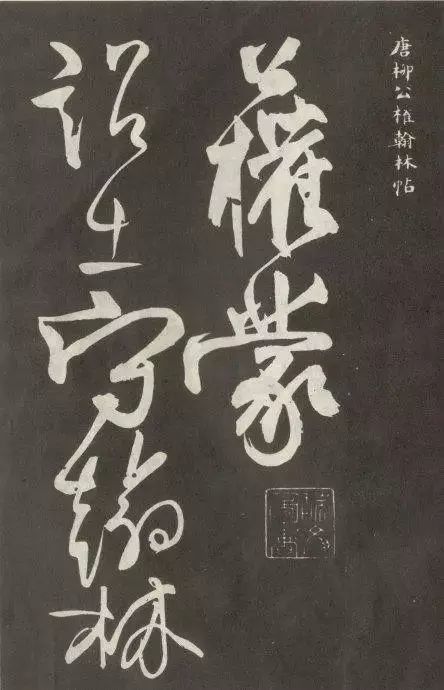

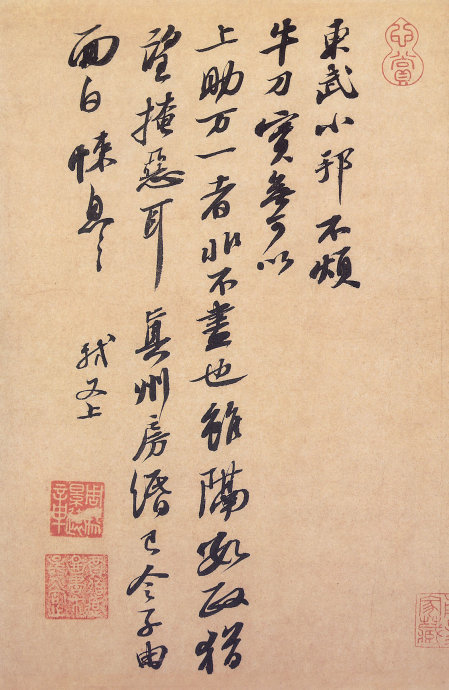

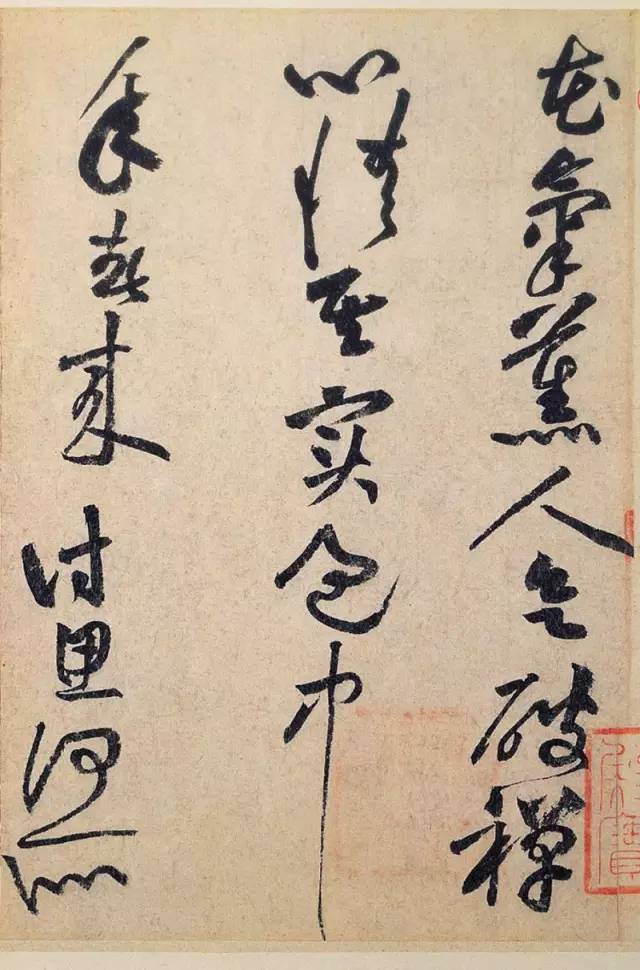

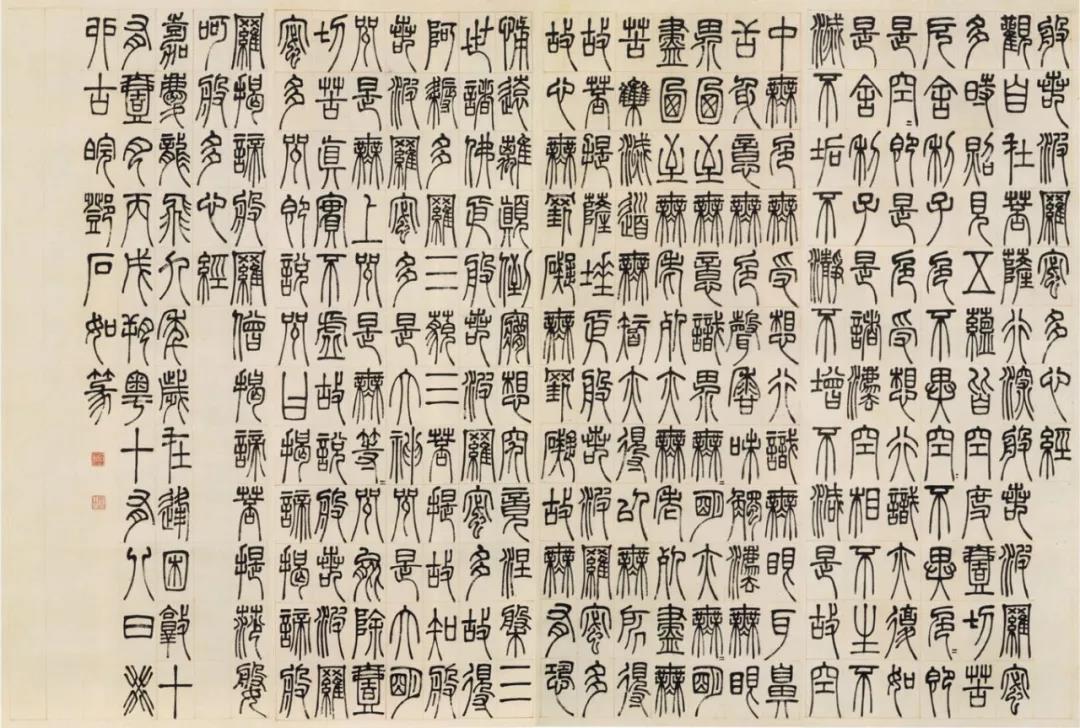

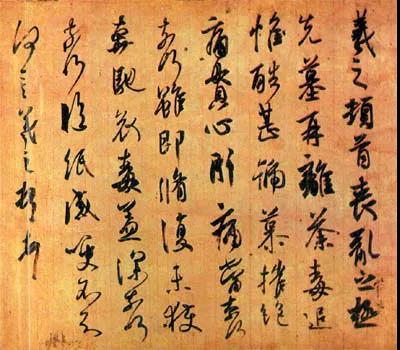

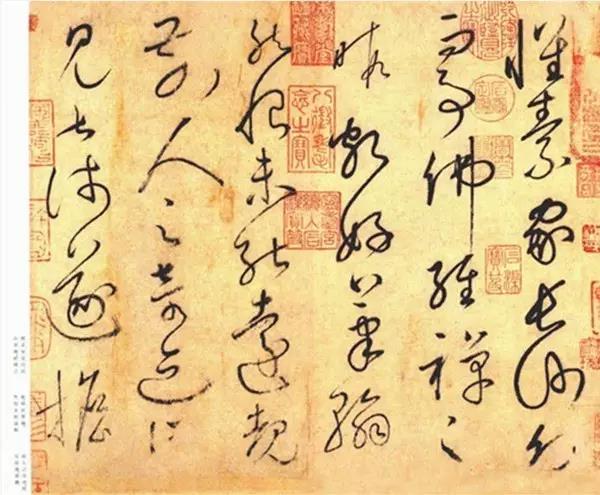

书法作品

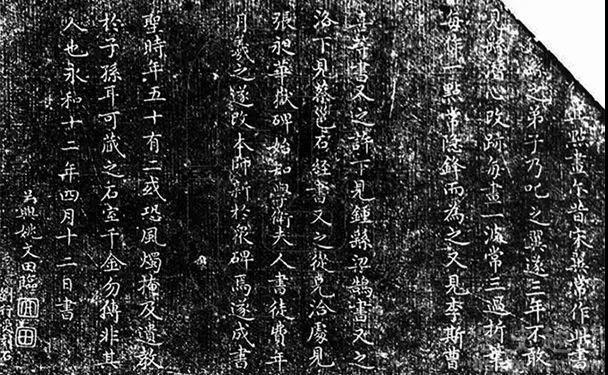

篆刻作品

▼