行笔速度,即为书者执笔进行书法书写时,依据书作内容需要,作出的或疾或缓、或顿或抢,或爽或涩的行笔态势,并产生出迥然不同的笔墨效果。行笔速度,是书法艺术中最重要、最关键的技法——笔法的重要组成部分,与笔锋角度、笔锋着纸深度统称为“笔法三要素”。

三者紧密相连,互相依存,密不可分。总体上讲,行笔速度是在与笔锋角度、笔锋着纸深度的互相配合、组合中,完成一幅书作的。但是,行笔速度的状态,在一定程度上又影响和制约着用笔其他要素艺术效果的发挥,甚至影响列一幅书作艺术价值的高低。

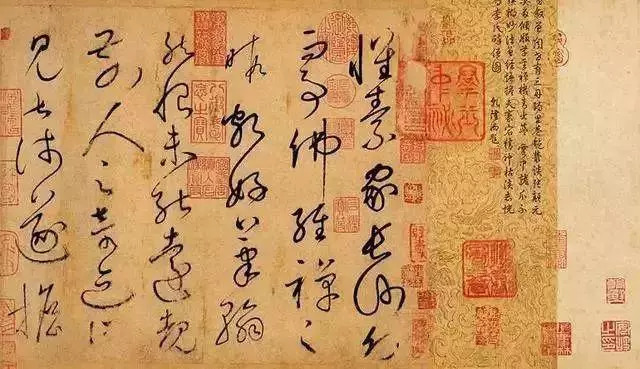

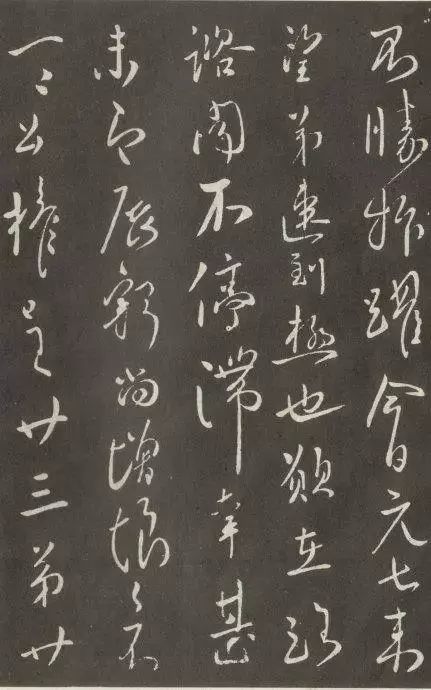

然而,人们在分析研究笔法寸,往往对笔锋角度、笔锋着纸深度等要素的重视关注程度高于行笔速度,造成许多书法爱好者尤其是初学者,对行笔速度的轻视,漠视,进而影响到书艺的提高。遍览古今优秀书法作品,无一不是书家通过对行笔速度的准确、巧妙、见微知著、多变而微妙、精致而灵性的把握与控制,及与其他用笔要素的完美配合,赋予丫书法作品神奇、隽永、摄人魂魄、撼动人心的艺术魅力。

笼统地讲,毛宅书法应以徐缓的行笔速度为上。这既是书法通过含蓄、朦陇、力量内敛的艺术形式表现力的美的特征决定的,也是书法所使用的特殊工具、材料等所要求的。但是,在书法学门创作过程中,一味地以徐缓的速度写下去,缺乏必要的快、顿、抢、涩,屈等行笔速度的节奏变化,同样也难以达到书法艺术所应达到的效果。

这是一个统一的,辩证的,又相互依賴,而又相互矛盾的运笔问题。在这个“运笔”中,和衍出的笔力和速度。

一,笔力:有人常用“力透纸背,”“入木三分”

形容笔力,.但笔力不仅是物理之力,即便使尽全身力量,也未必写出有力之字,那大力士,摔跤/冠军不用书写上练功,即成为书法高手了。

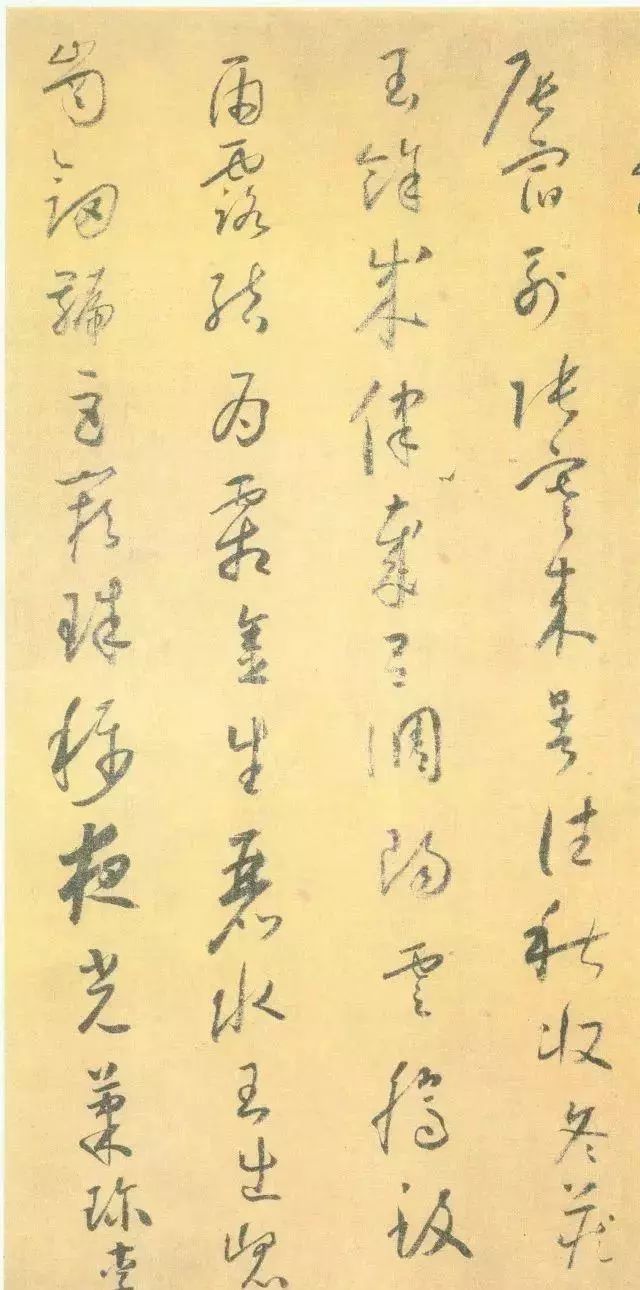

所谓笔力遒劲,来自书家对用笔的深刻理解。一味霸悍并不真懂笔力。“或重如山崩,或轻如蝉翼”。”虽细入发丝需全身力到“”,这是说:只要笔迹所至,都要笔力充足;象宫室.栋梁椽柱,各占各位,各承其力。书法的这种力应是蕴含的,内在的,而非用外在的那种蛮力能成的。

笔力讲的是运笔,无论指运腕运,肘运臂运,都应运转灵活,心手交畅,刚中有柔,柔里含刚,具有那么一种外如珠润而内蕴金刚的效果。但草书运笔忌生硬棱芒的弊病。

为达笔力充足,可作这样假想:每写一画,都象截其中间一段,那这一画,力必充足。笔.迹虽止,余力未尽,即能为蔡邕讲的笔力自然的“力在字中了”。

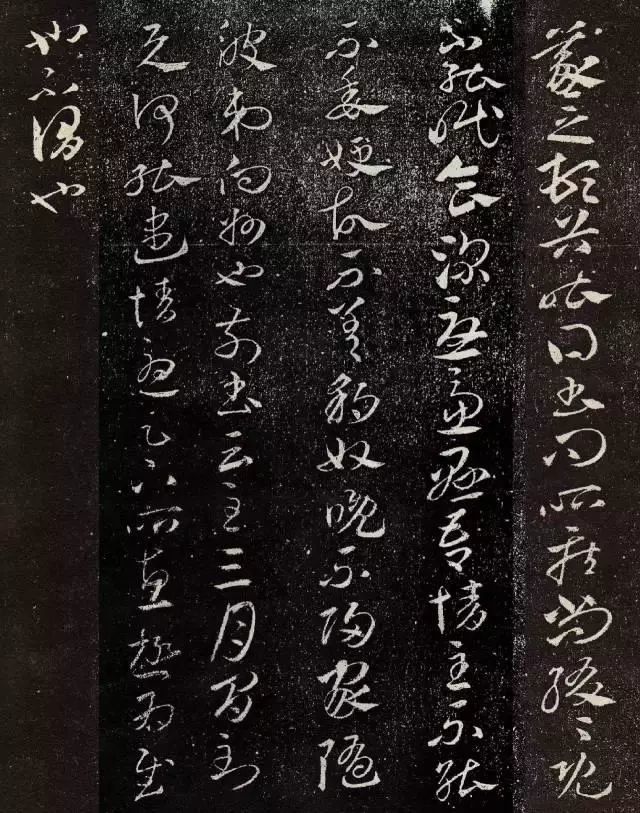

二,速度:孙过庭讲“作草如真,”汉张伯英曰:匆匆无暇作草。

说明作书不能求快。人常说捷行无善迹,也并不是意味着一定要很慢,快与慢是相的。历代书家用笔並不见得快慢一致,肯定有快有慢,但都进佳境,这就是相对而言的快熳之别。即使同一个人,用笔速度也应求变化,以字的神态确定快熳关系。“迟以取研,速以取动”,?若专速无迟,则无神气,若专迟无速,又多失势。

书写速度不当,快到无法顾及,会出现败笔;同理:慢到神气凝滞,虽说貌似稳健,肯定也会出现败笔。

需迟则迟,当速就速,那可能就要以“势”生“法”,以不同的笔画定疾迟。

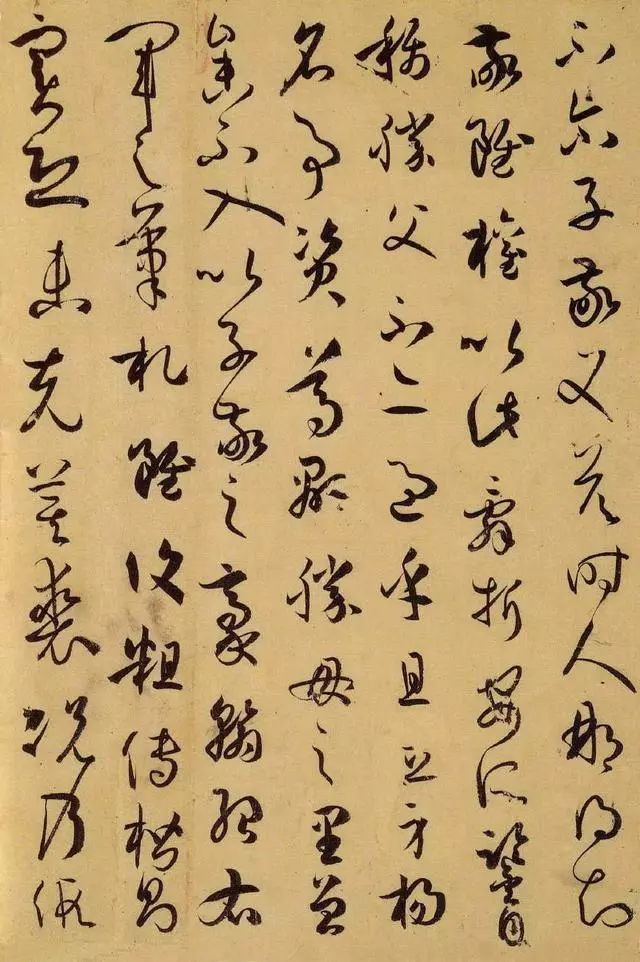

“趣长笔短” ,法由意运,象由法生。笔画的长短延展服从于笔势和笔意的表现,因此,书法中常常强调笔虽断而意犹延。

章草带有浓厚的隶书笔意,在书写点画时,多有短促之笔。五百年后,清代刘熙载再次把目光投向索靖章草时作出了补充,其《书》指出:“书有振、摄二法,索靖之笔短意长,善摄也,陆柬之之节节加劲,善振也。”作为一对相应而生的方法,“振”是笔势节奏的有形绵延,“摄”是笔势节奏“此时无声胜有声”的无形休止;“振”也罢,“摄”也好,都是围绕“意势”而作。

“大都以有意成风,以无意取态,天真烂漫而结构森然。往往有书不尽笔,笔不尽意者,龙蛇云物飞动腕指间,此书家最上乘也。”

《易》:“子曰:‘书不尽言,言不尽意,然则圣人之意其不可见乎?’子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情,……鼓之舞之以尽神。”这里所说的意、象、神之间的关系映射到书法中正是笔意、笔势、笔法之间的关系。笔法的运用服从于笔势的表达,笔势的构建统摄于笔意之中。笔法的运用,笔画的长短,其背后的管领则是笔意,意能通神。因此,历代书家都以笔意为最高指向,正是圣人在《周易》中所参悟的通天法则在书法中的运用。

书法以笔法为上,古代书论中所讲的笔法包含了执笔法和用笔法两种,用笔又以起止笔和行笔两部分为核心,精华的部分是行笔问题。笔画的角度、长度;用笔的力度、速度是行笔之关键。正是行笔中的“四度”在节奏的变幻中生发出了多样的笔,由此“四度”变换造就的多样笔法又统于笔意、笔势、笔力的表达。