什么是截笔呢?

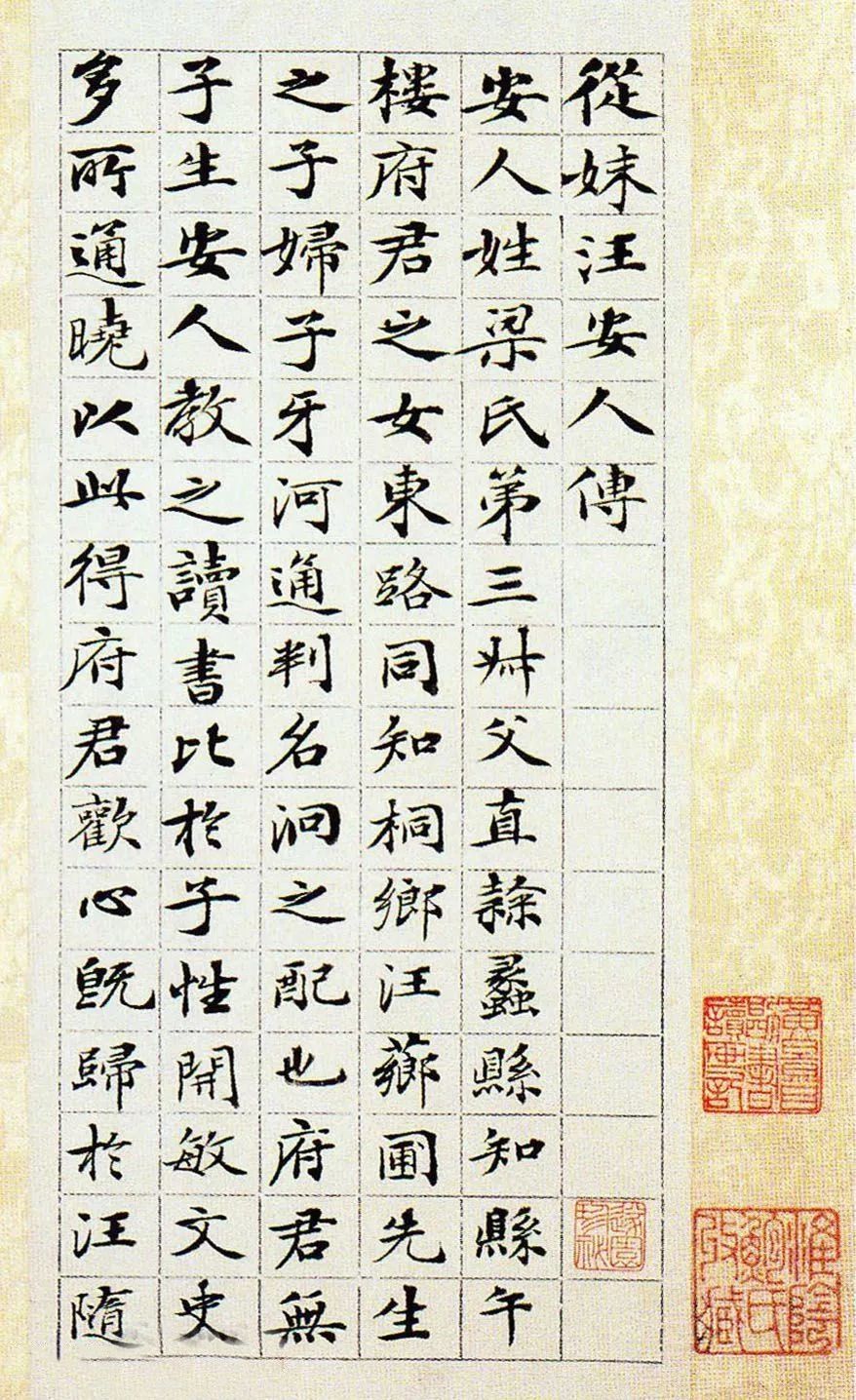

“截笔”是流行于魏晋南北朝,一直到唐朝的一种毛笔的用笔方法,是一种笔法。

我们现在正常的使用毛笔,一般都会有起笔、行笔和收笔,而截笔是在行笔的中间部分突然断开,就好像行笔的路线突然被截断,故名截笔,这也是我们现代人给它起的名字。

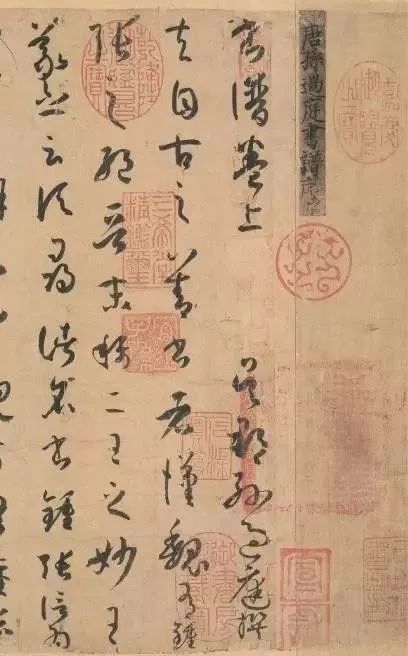

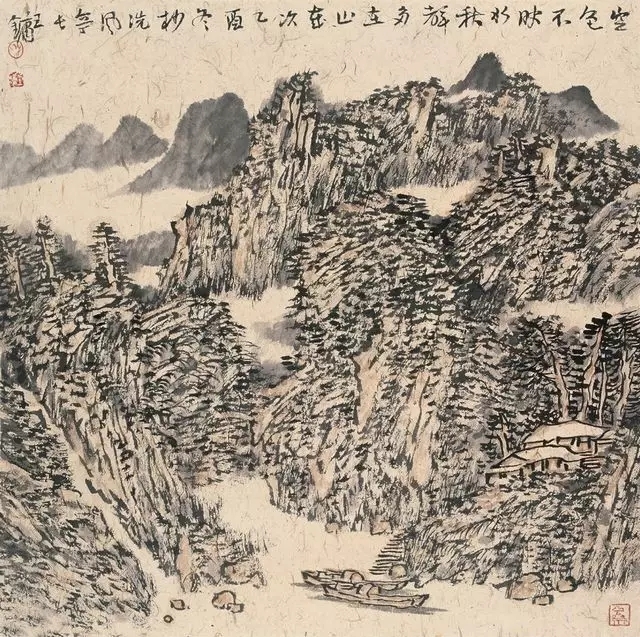

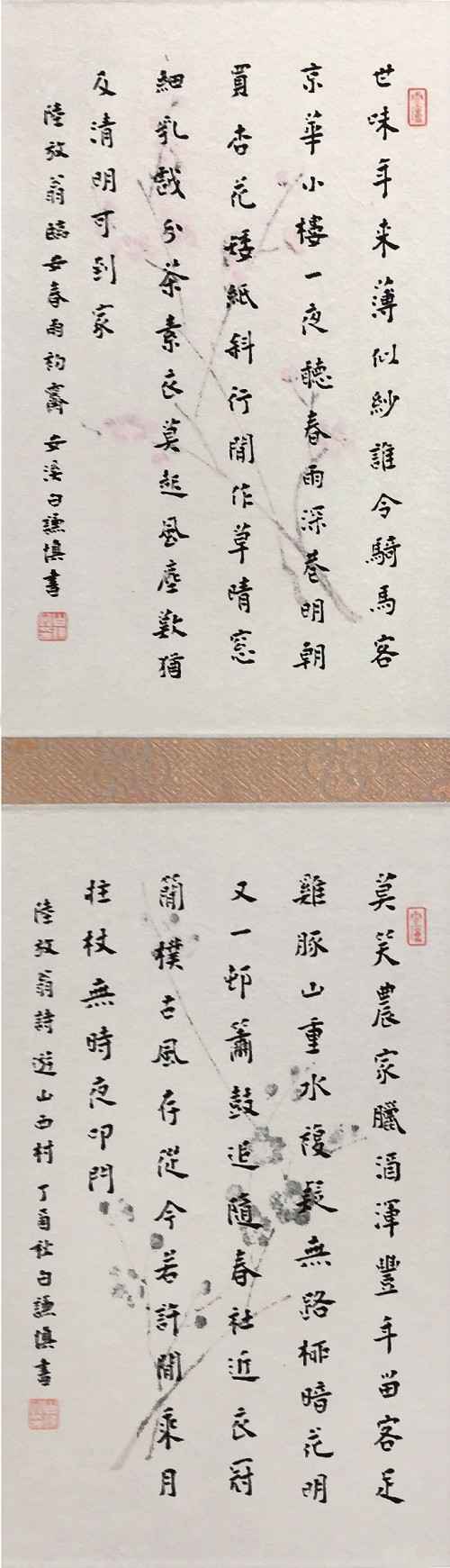

晋唐时期的书法作品都比较小,都是可以展于手掌的尺牍手札,这样的用笔在小小的手札里出现,可以说是非常明显的,一眼就能被看出来,所以还是有很强的视觉的冲击力的。

这种突然的中段,打破了常规的用笔,让人突然精神为之一震,这种审美享受只能是看到真迹才能体会到吧。

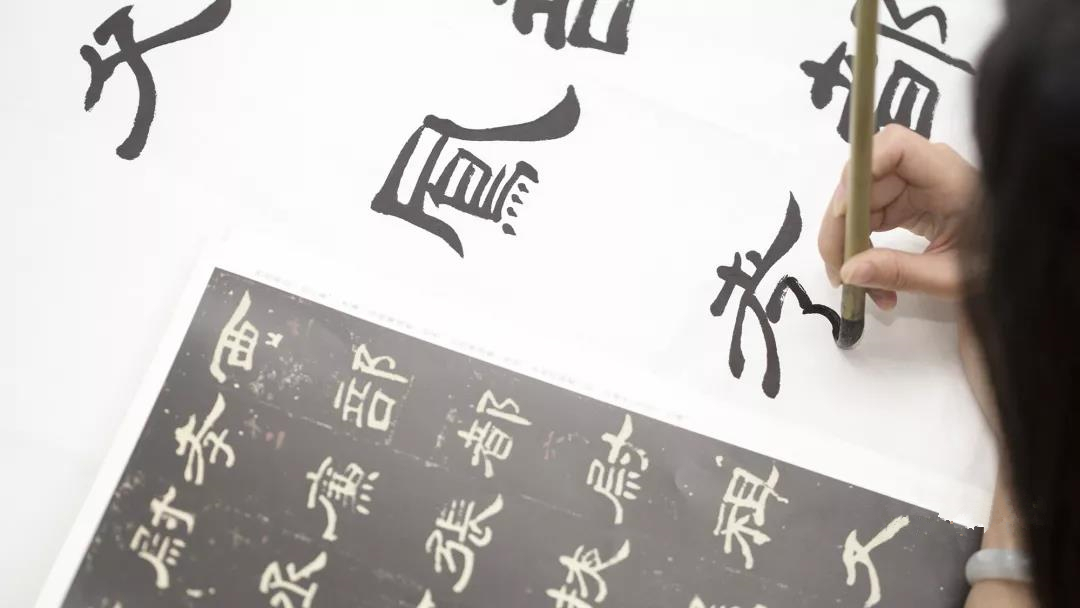

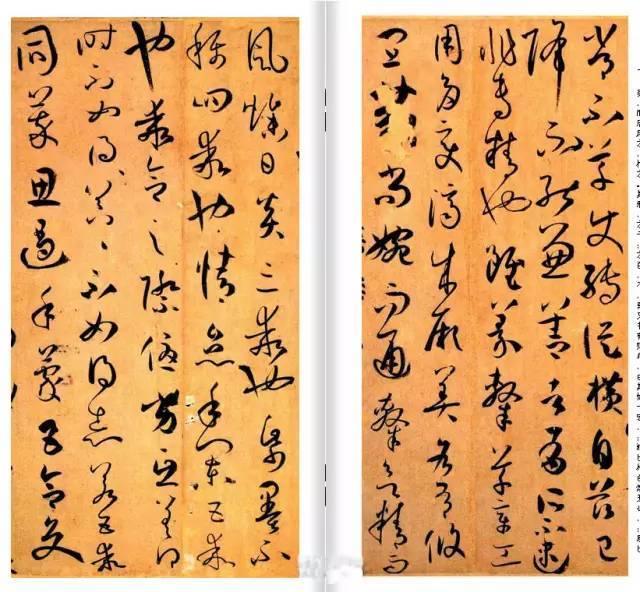

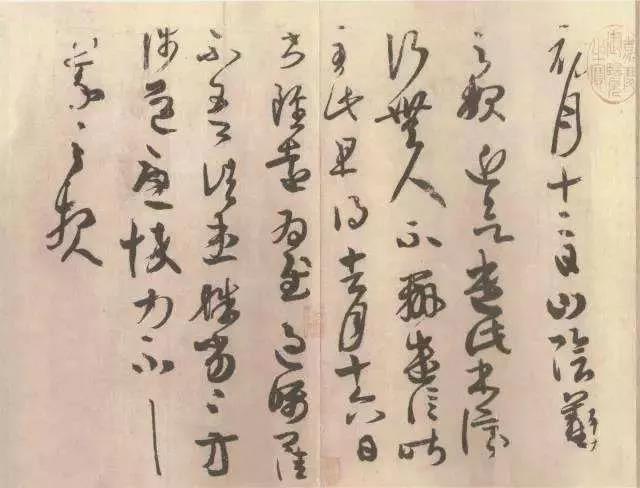

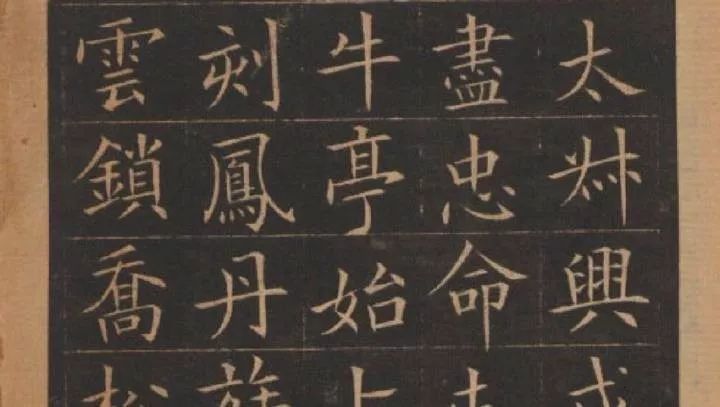

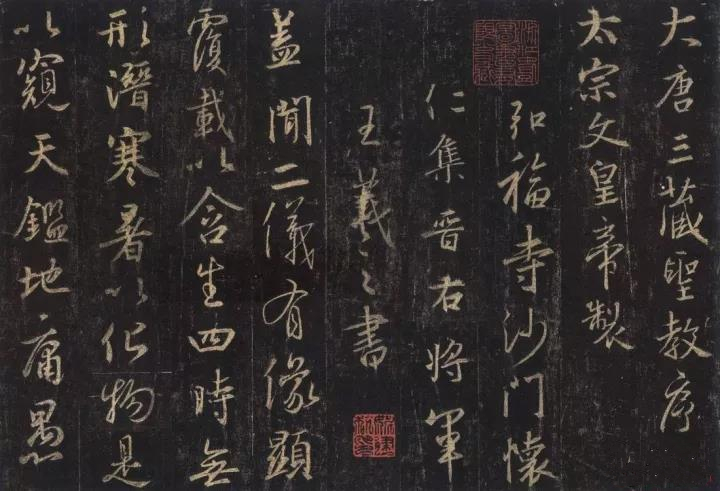

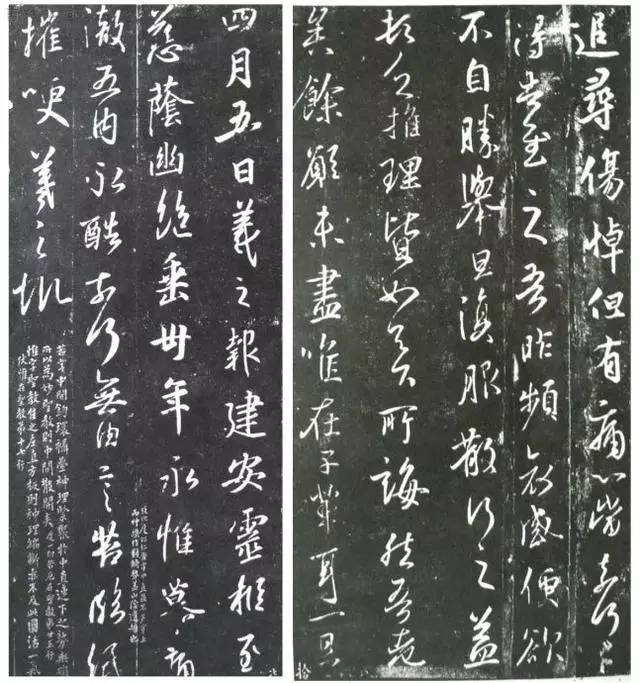

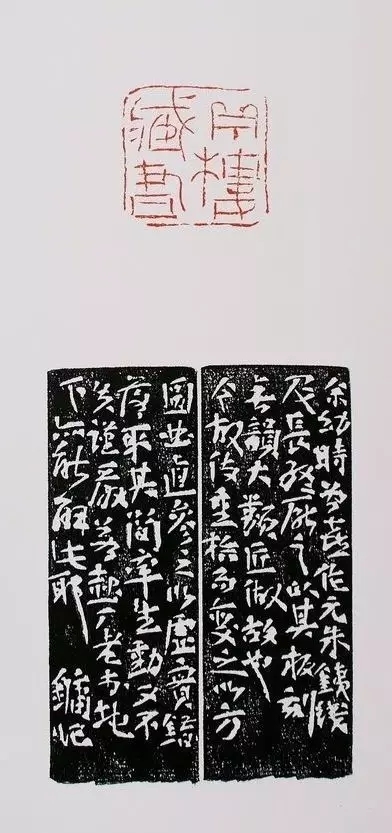

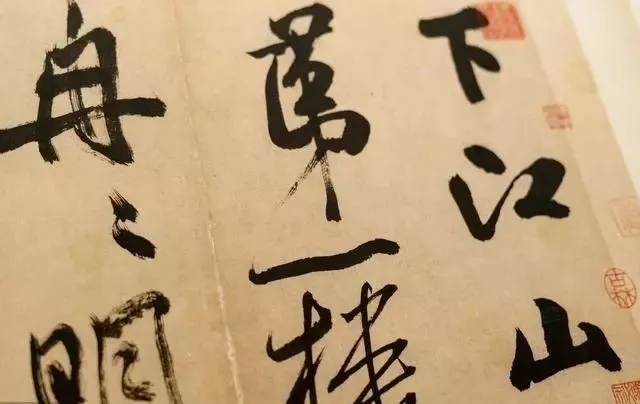

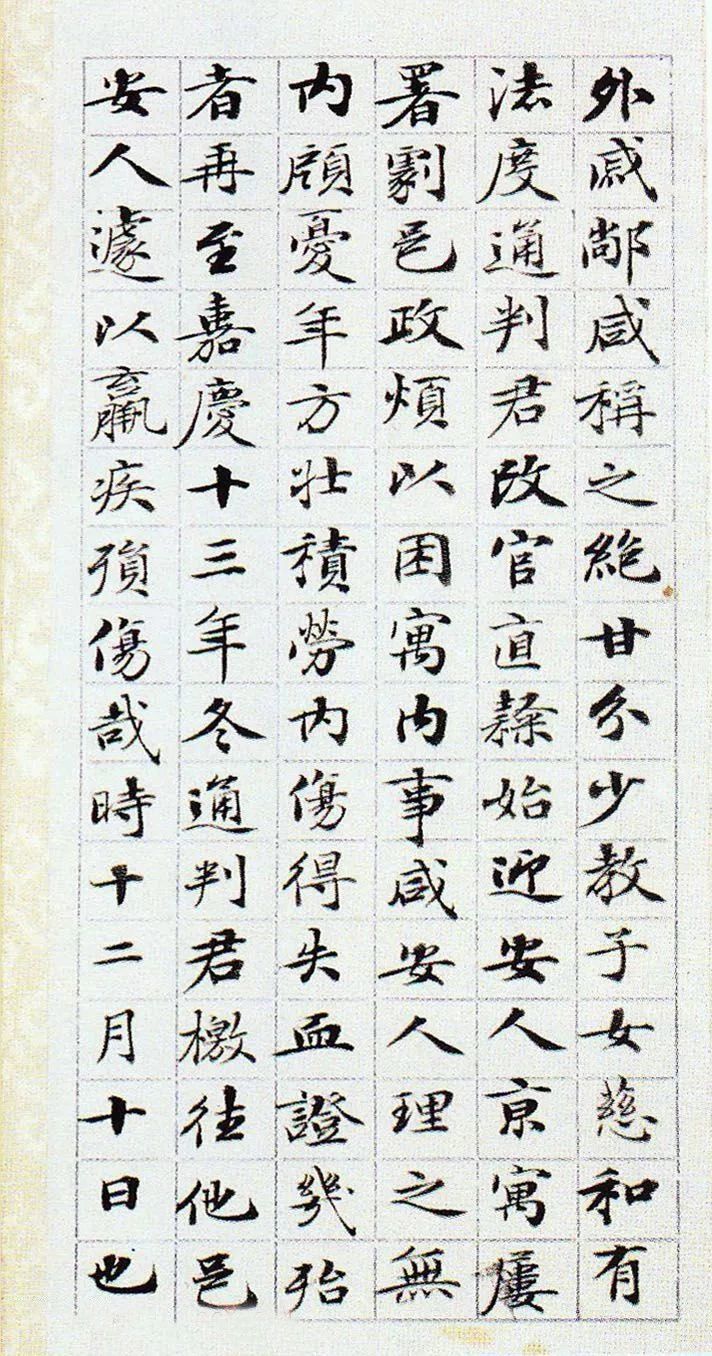

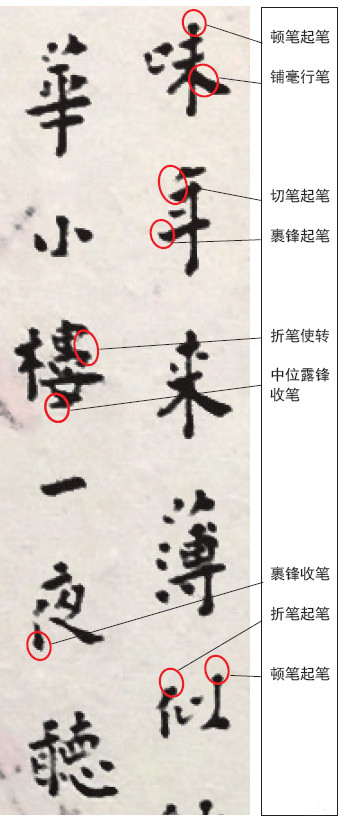

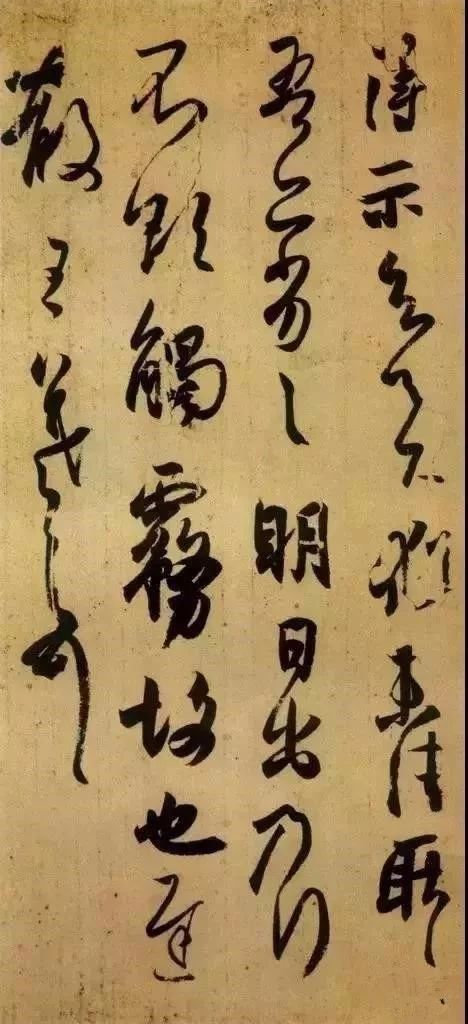

从王羲之的《二谢帖》里我们能看到多处截笔,如下图:

![640.webp]()

关于截笔的两种不同的说法。

关于截笔有两种说法,一种是说它是一种偶然的现象,魏晋时期的人用笔不会这么不讲究,出现这种情况,是因为当时所使用的纸上有折痕,这些折痕相当于我们今天练习书法时候画的格子。

有些书法家不按照自己折的痕迹书写,有的笔画写在了折痕的棱角上,自然形成的一种用笔的自然阻断,这个和笔法毫无关系,这是一种偶然现象。

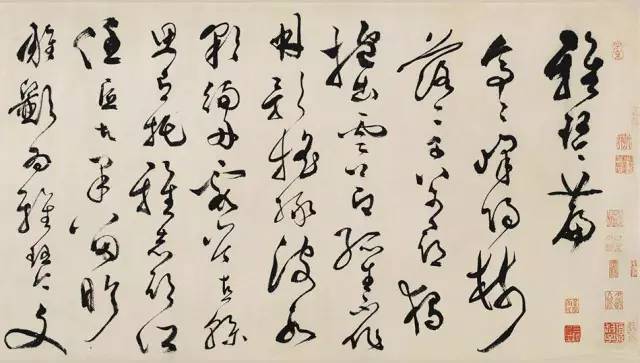

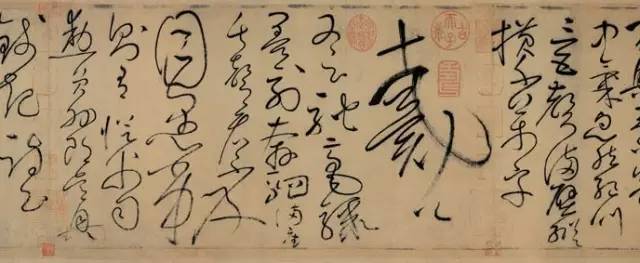

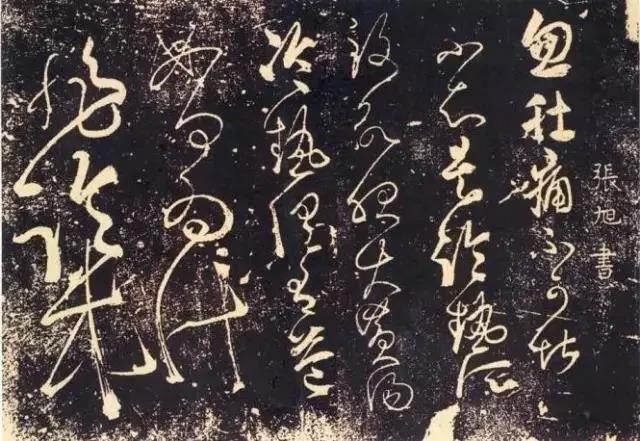

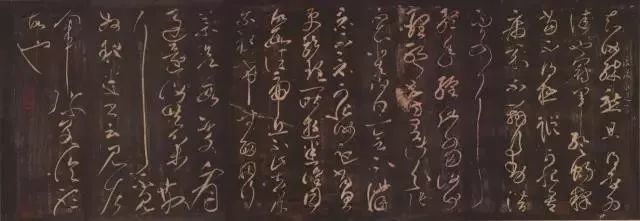

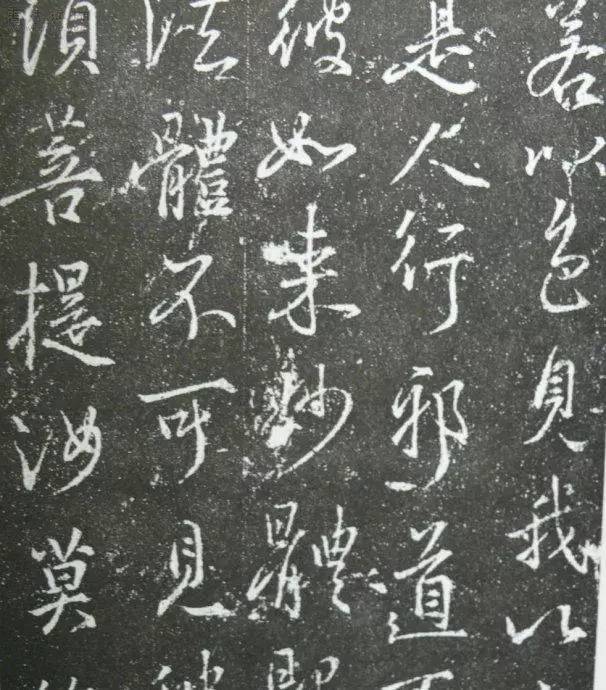

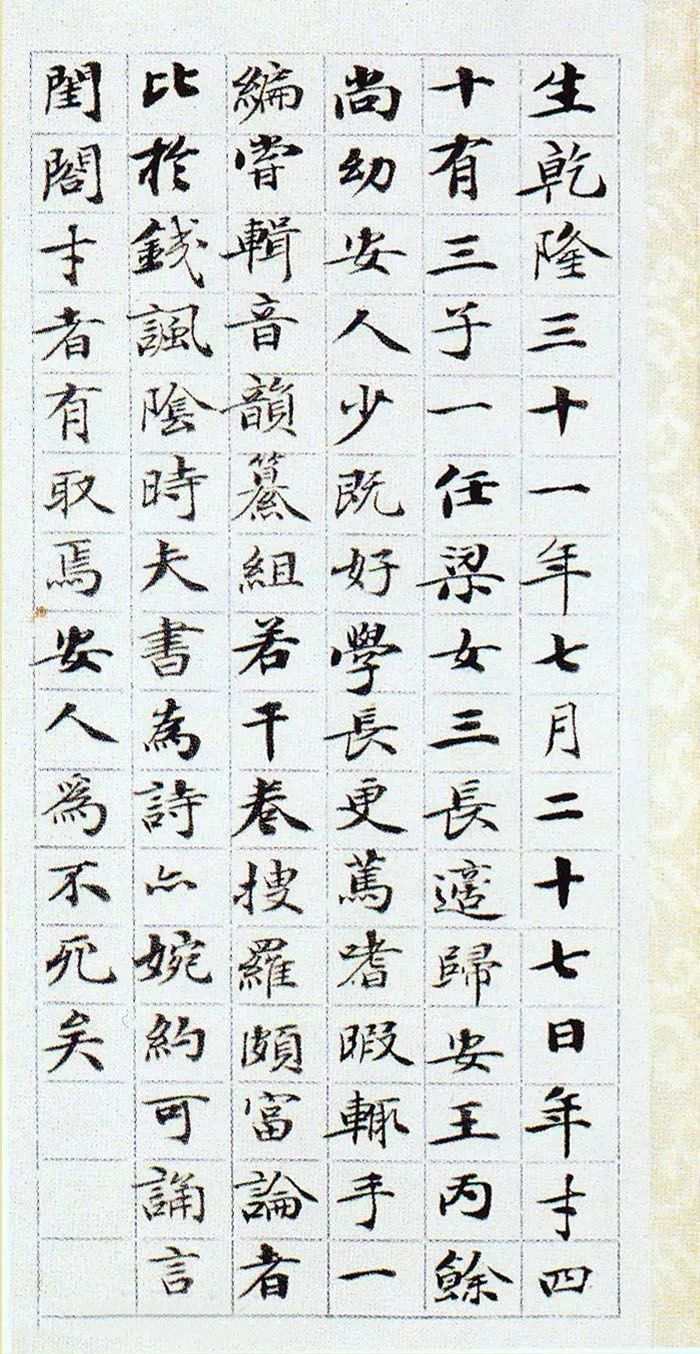

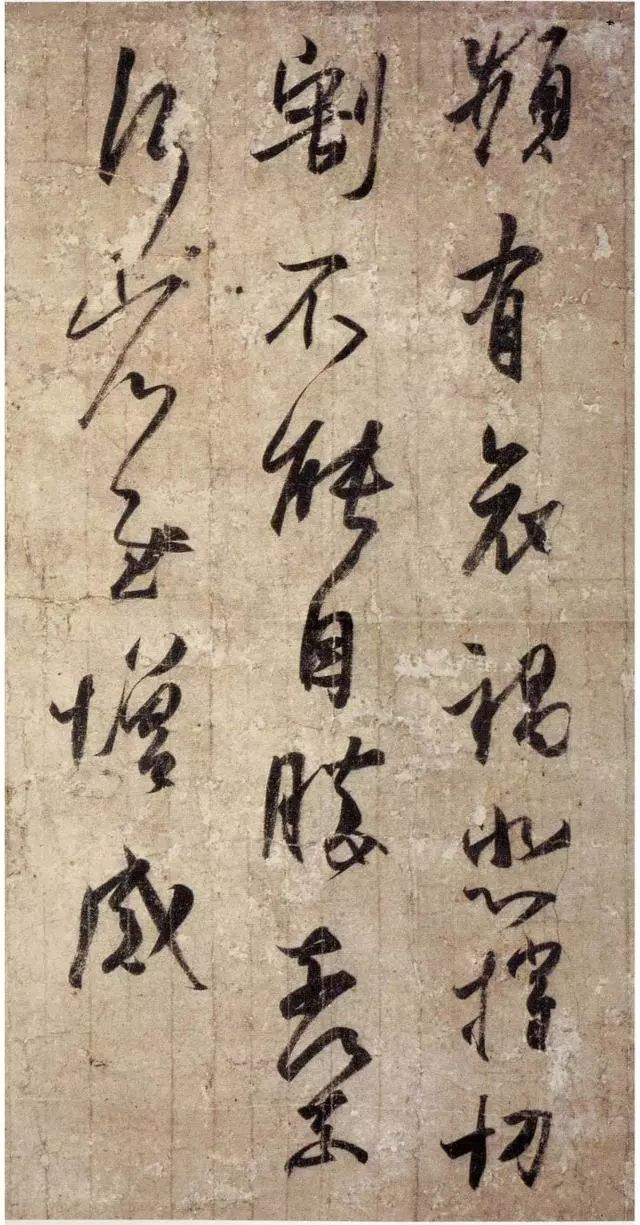

这一点从孙过庭的《书谱》里就可以看出来,因为孙过庭《书谱》里面凡是出现折笔的地方,一般都不是一处,而是连续竖着着出现一排折笔。而且位置还都一样,很明显,孙过庭写字的这个地方是有一道痕的,要不然也不会同时出现一排折笔。

这一点我曾经仔细的观察过,确实是这样的,这个地方应该是接纸的地方,孙过庭写的长卷《书谱》长900.8cm,不可能是用的一张整纸,当时也没有这个技术,只能是隔一段接一次纸,练习过书法的朋友都知道,接纸的地方一边高一边低,如果书写的速度过快,很容易产生用笔的中断,就会自然的形成截笔。

刚开始自然的写出这种效果的时候,我还挺诧异,以为这是一种败笔,没有想到古人竟有如此用笔,甚至后人把这种用笔奉为至高无上的笔法。

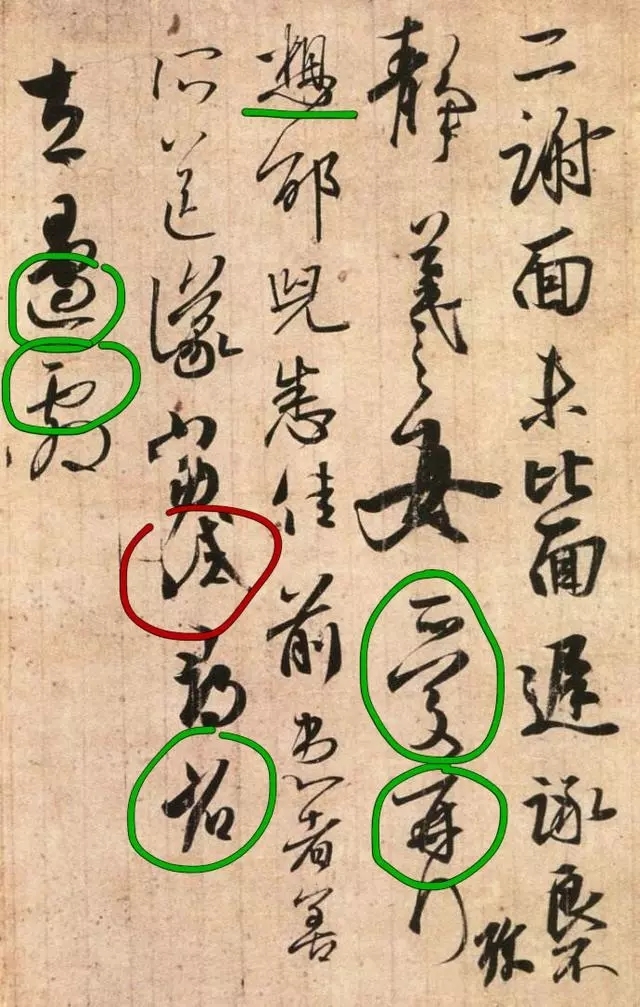

关于截笔的第二种说法认为“截笔”就是一种笔法,是古代人有意识的写出来的一种用笔方法,是他们为了增强书写的艺术性和变化,故意出来,以打破整篇书法用笔的平衡,是一种有想法的经营。

持有这种想法的人认为,刚开始的时候,可能出现了这种笔法是无意间的事情,但是有一部分古代的书法家认为这种无意出现的效果非常的有意思,也非常好看,就在后来的的书写中有意的把它表现出来,就成了我们现在看到的笔法。

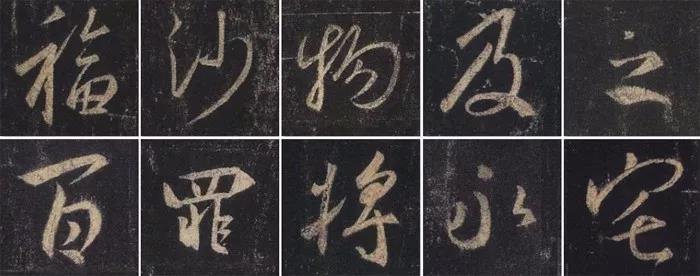

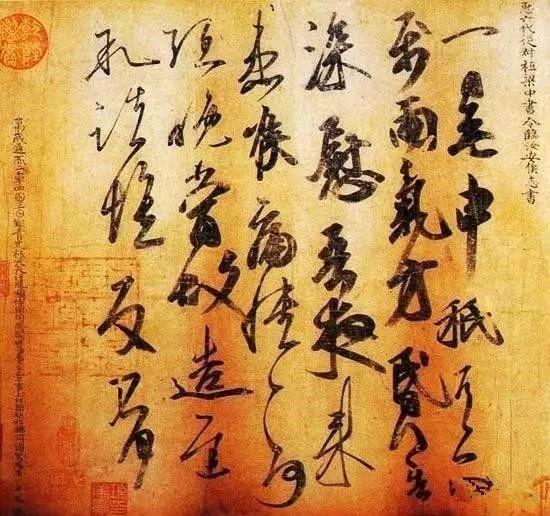

因为这种笔法不仅仅出现在了王羲之、王献之的手札尺牍里,魏晋时期和唐代的很多书法家都使用过这种笔法,如果这只是一种偶然现象,不可能有这么大的书法名家团体同时出现这种笔法,所以认为截笔就是当时的一种笔法。

![640.webp (1)]()

“截笔”真的失传了吗?

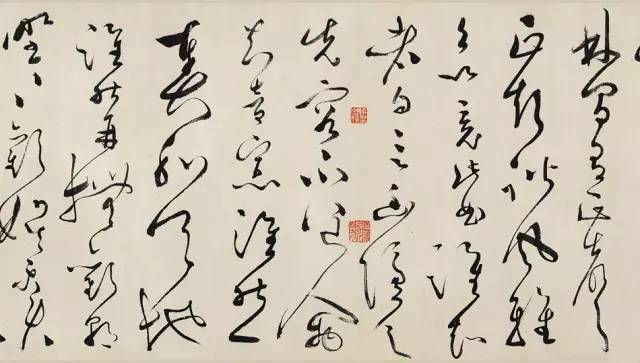

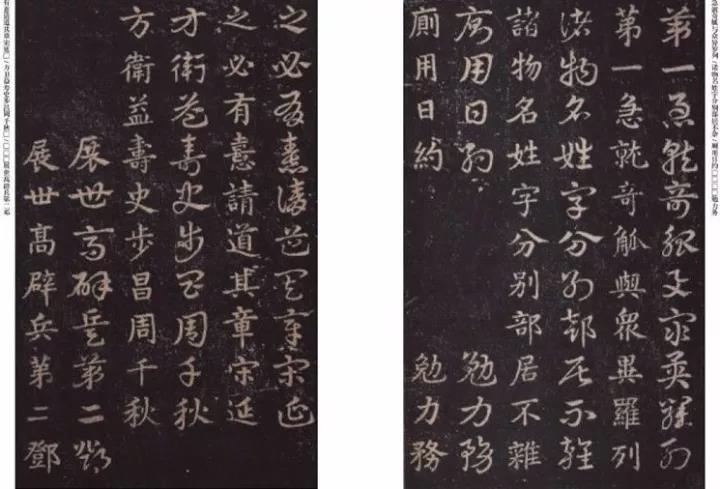

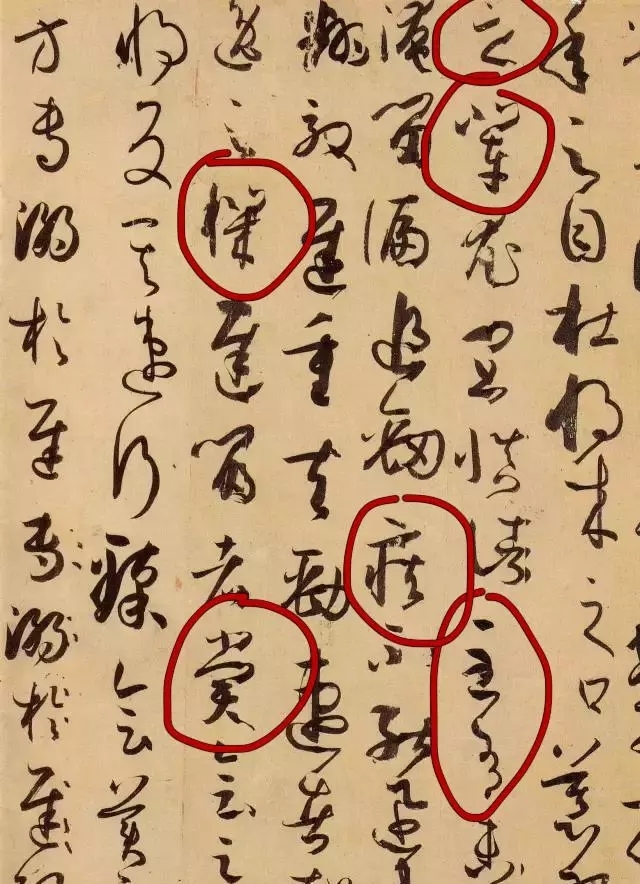

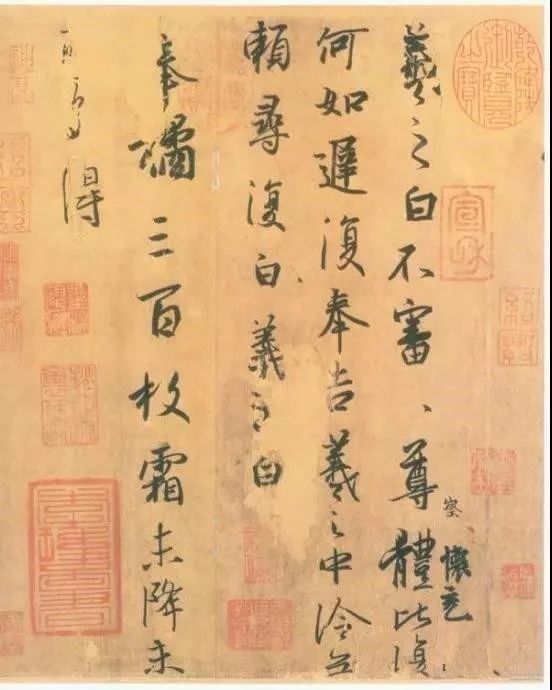

确切的说这种笔法到了宋朝时期已经少有人使用,这和当时的书写工具的改变有一定的关系,所书写的字体开始变大,不再是小小的尺度和手札作品,开始有了大尺度作品的出现。

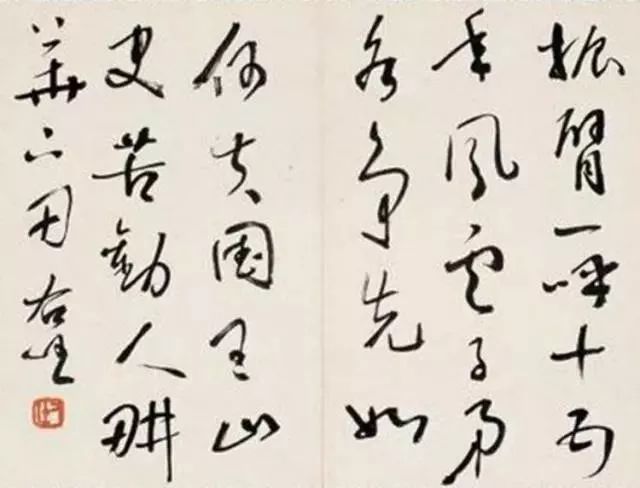

而像截笔这种微小的用笔的变化,在大尺幅的作品里已经明显不起眼了,可以忽略不计了,书法家们也开始寻找新的表达方式。比如米芾的用笔的跌宕起伏,黄庭坚的左右开张。

到了元代的赵孟頫更加视用笔的气韵和流畅性,他自己写字就非常的快,据说一天能写一万字,所以对于这些小的技巧,包括截笔在内都不是很关心,其实复古的气韵,是离不开精细化模仿古人用笔的,只能说赵孟頫的复古主义还是不够全面。

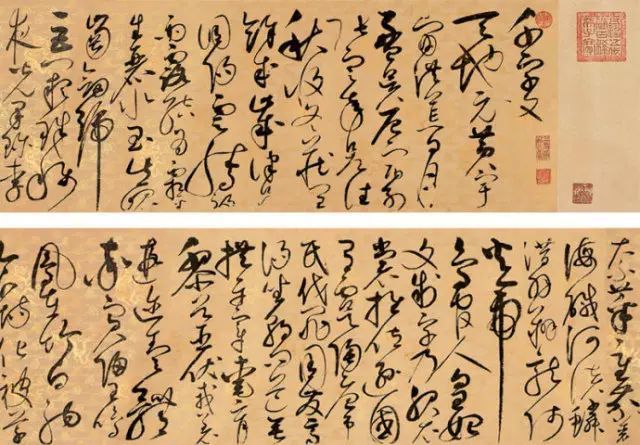

而到了明清时期,由于高桌子和高椅子的出现,书法家们开始站着写大字了,书法工具也发生了很大的变化,比如出现了羊毫毛笔和生宣纸,羊毫毛笔的蓄墨量更大,价格便宜,能够造出更大的毛笔,书写起来表现力更强。

而生宣纸的出现,更是让书法的的表现力如虎添翼,生宣纸由于发墨比较好,能够产生能够产生枯、湿、浓、淡等各种各样丰富的效果,其表现力远远胜于之前的章句小楷。

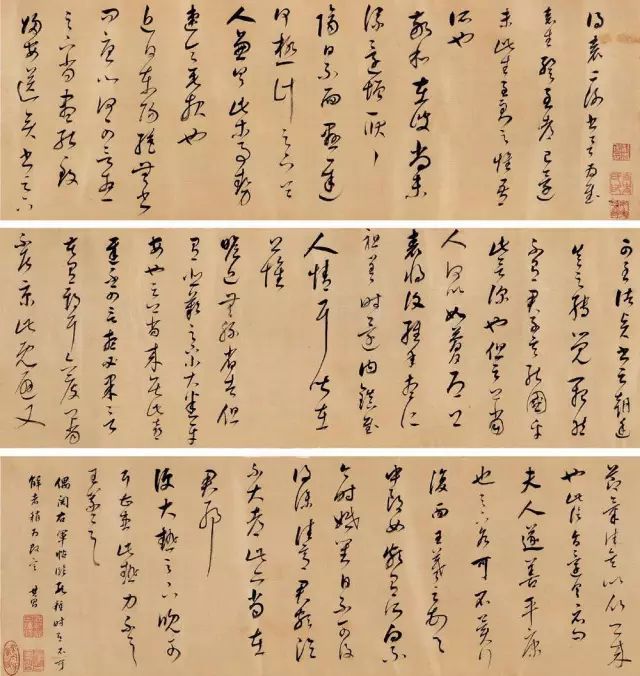

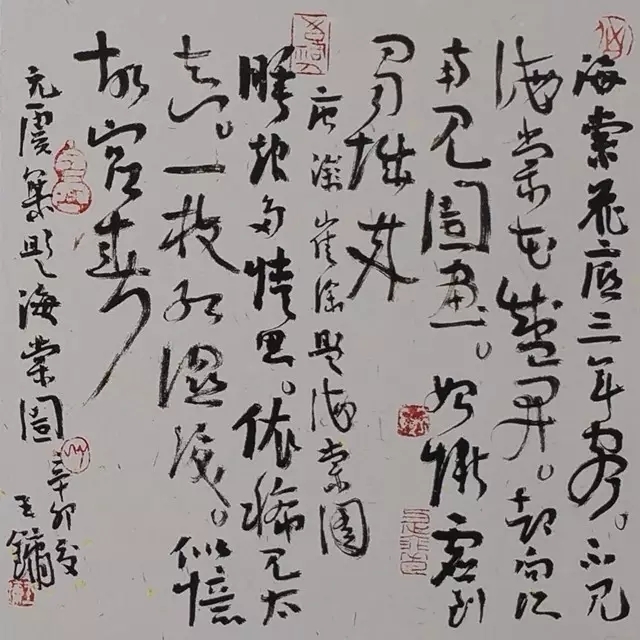

所以你看明清时期的书法,一般都是写大字,尤其是明代期以后,比如王铎的大部分作品就是长条,其用笔和用墨都和以前产生了很大的区别,书法史学家们也说明清尚变,不是他们愿意变,而是时代和社会发展使然。

有了这些丰富多样的改变,书法家们也就根本不需要截笔这样微小的变化了,虽然在一些明清书法作品里截笔还会偶然的出现,但是再也没有形成晋唐时期那种大规模的书法家群体了,从某种意义上说截笔是失传了。

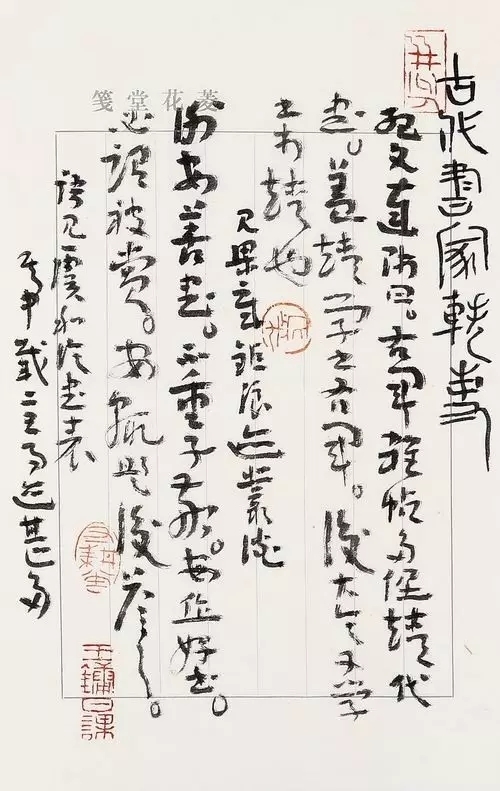

但是随着现在学院派书法的兴气,尤其是各大美院开设了书法专业,对于古代笔法的研究越来越深入,加上印刷技术的不断提高,大部分书法家都能看到下真迹一等的书法字帖,截笔这种被人遗忘已久的笔法又被重新提上了日程,很多青年书法家开始主动的使用这种笔法,截笔又活。

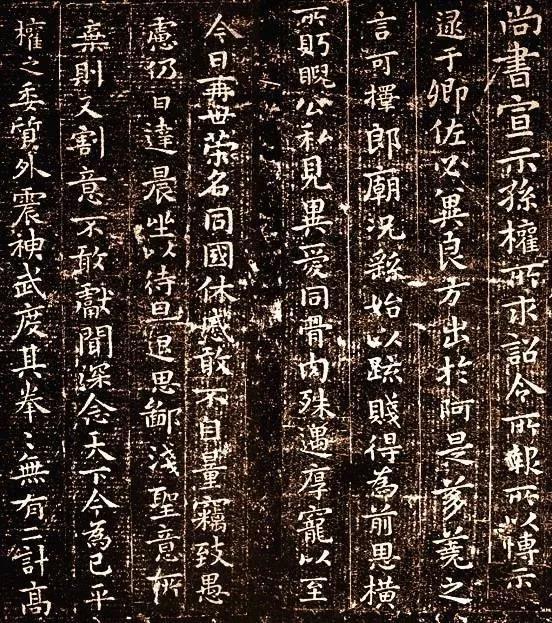

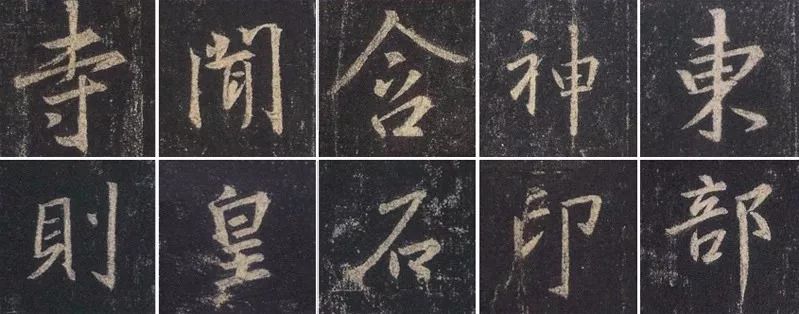

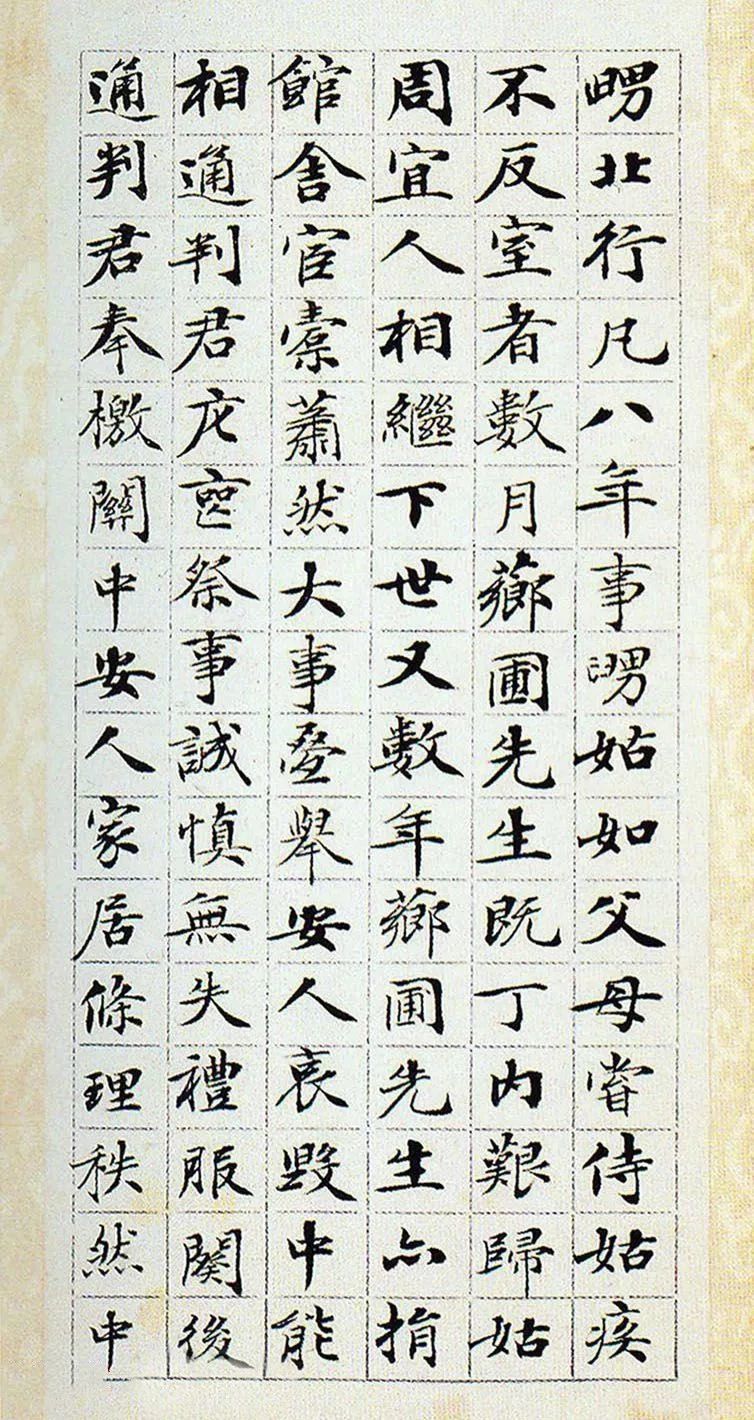

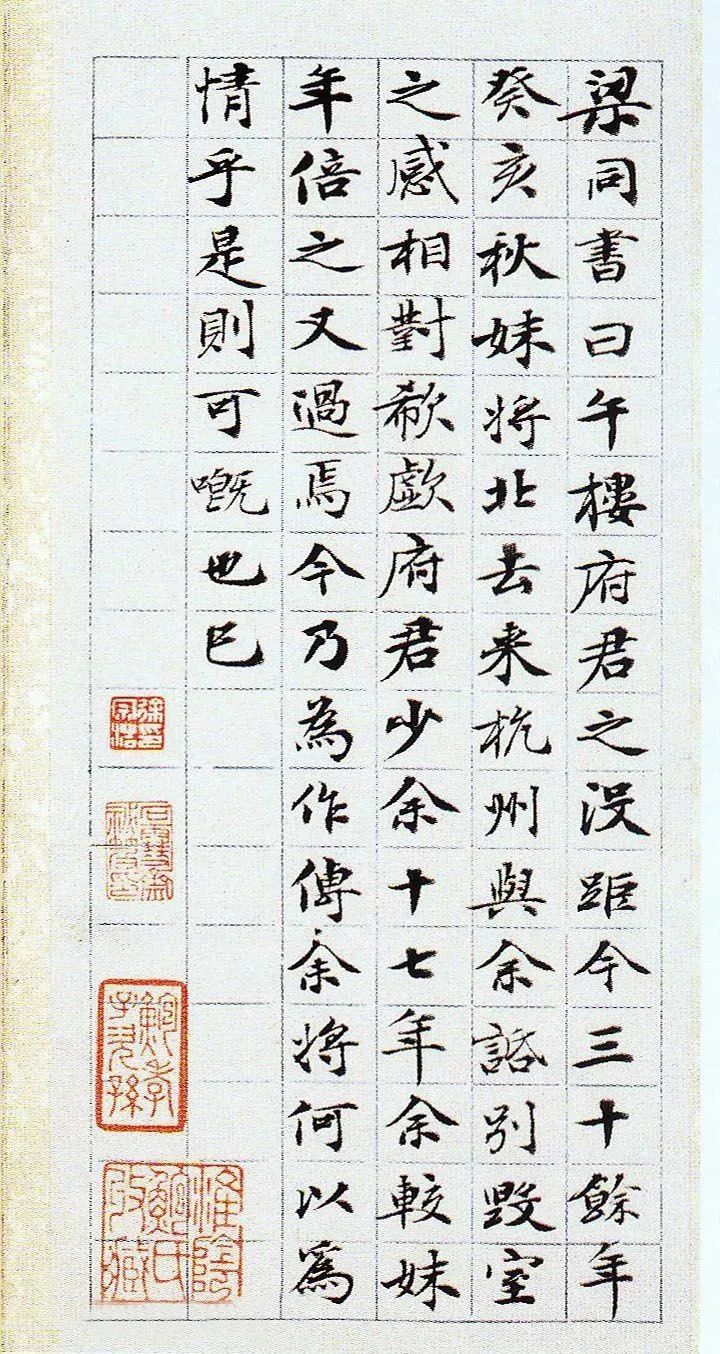

![640.webp (2)]() 米芾大字

米芾大字

“截笔”可以学习吗?

那么我们现代人可以学习截笔吗?我认为是可以的,不管截笔在书法史上是偶然现象还是书法家们故意为之,这种笔法有他的美感所在,是可以去学习的。在整篇书作品的平铺直叙之中,突然出现了几个截笔笔法,于调整体的章法和气息都有很大的好处。

这个符合当今的书法上审美需求,追求变化、视觉冲击力和求新求变。

但是,使用这种笔法,一定要注意一个问题,就是不要太多,一幅作品里面出现一两次就可以了,要是出现的太多,整体的章法和气息就乱套了,反而适得其反。

总之,截笔虽好,也不要贪多哦!