世间事物皆有其两面性。所谓书法标准,既可说有,也可说无。人类事物的标准,大概是从无到有,这是一般规律。

梅墨生

壹

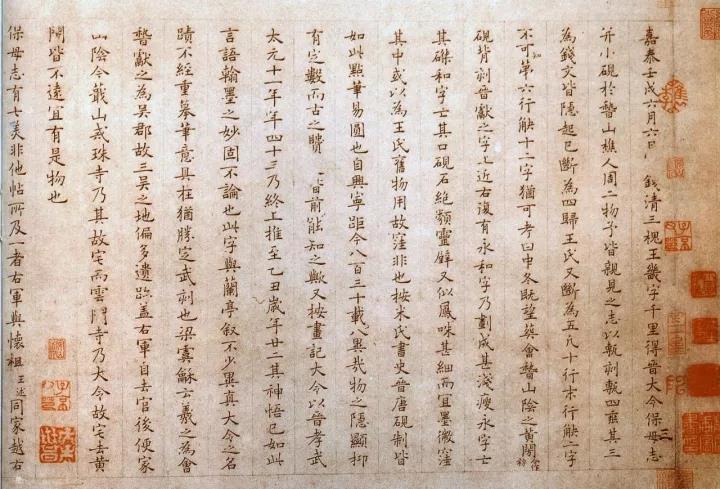

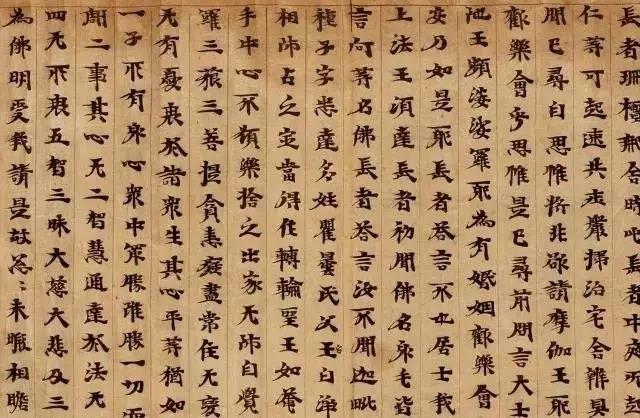

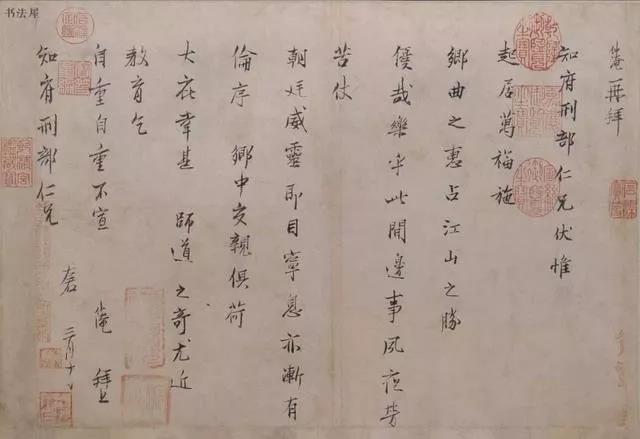

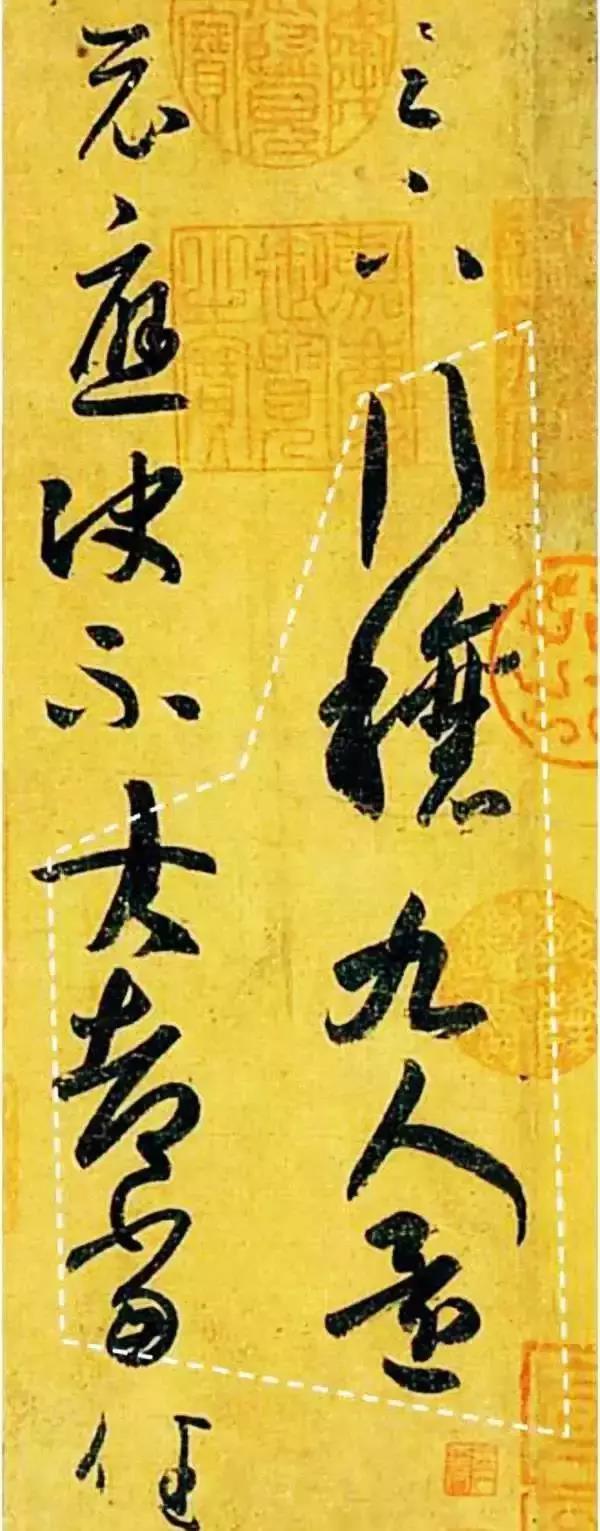

比如“前书法时期”(本人十余年前著文认为秦汉以前为前书法时期,汉晋至20世纪80年代中期为书法时期。此后为后书法时期),就说“三代”古文吧,各国有各国的规约,尚未能统一,此可说“无”。

若上溯到初文阶段。文字尚在原始,“书法”也在胎孕之中,大概也算“无”。后来文字渐多,书写渐趋成熟,逐渐显为“有”。

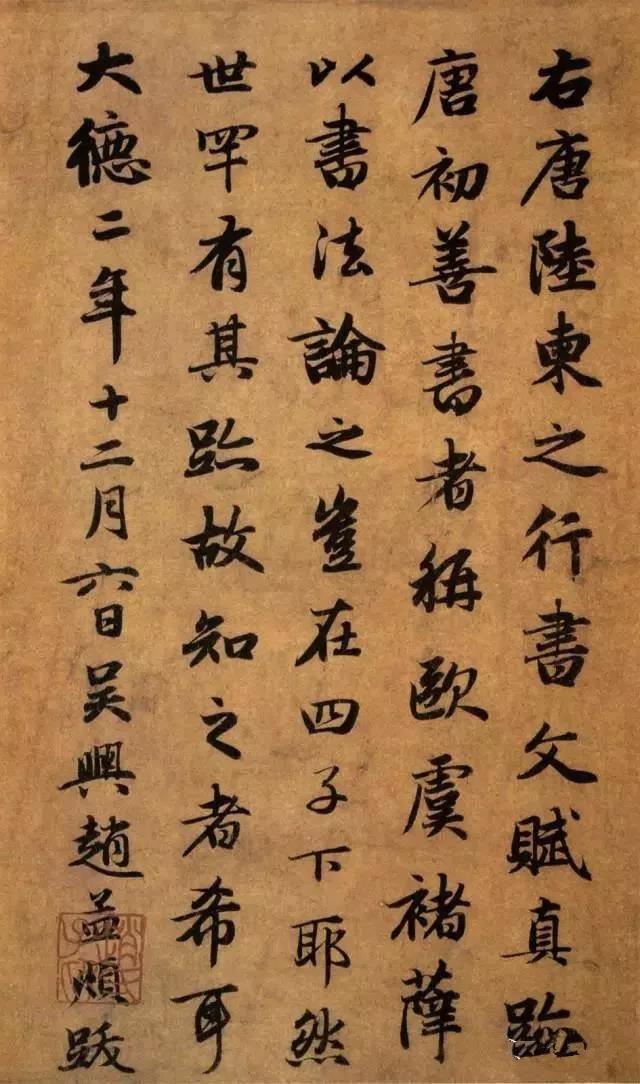

再后来至始皇帝统一文字,堪称“有”,这时的有,既以文字之规范为“有”,或已寓书法标准之“有”,因为中国书法从来也未曾离汉字而独存,它是寄生的艺术,或谓是艺术中的艺术——它先为“文”,而后身之“艺术”。所以,从无到有,是绝对规律。同时,标准之有无,更是相对的。

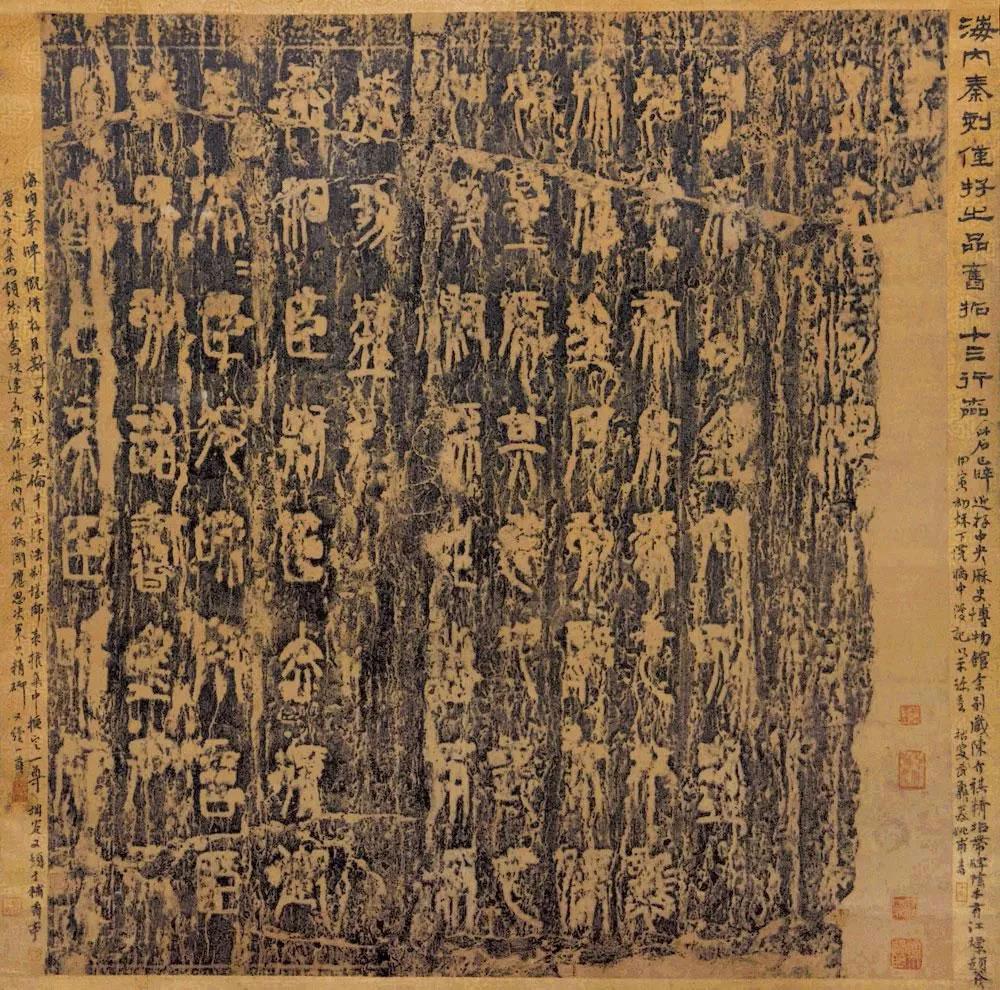

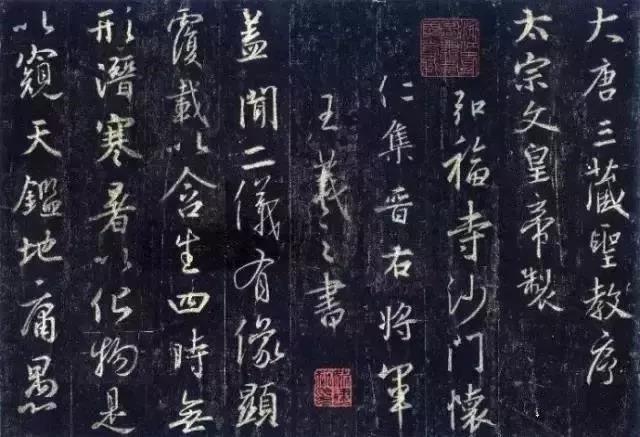

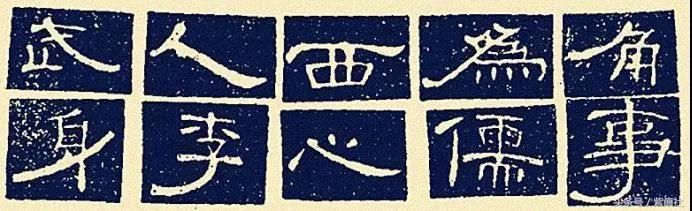

《琅玡刻石》

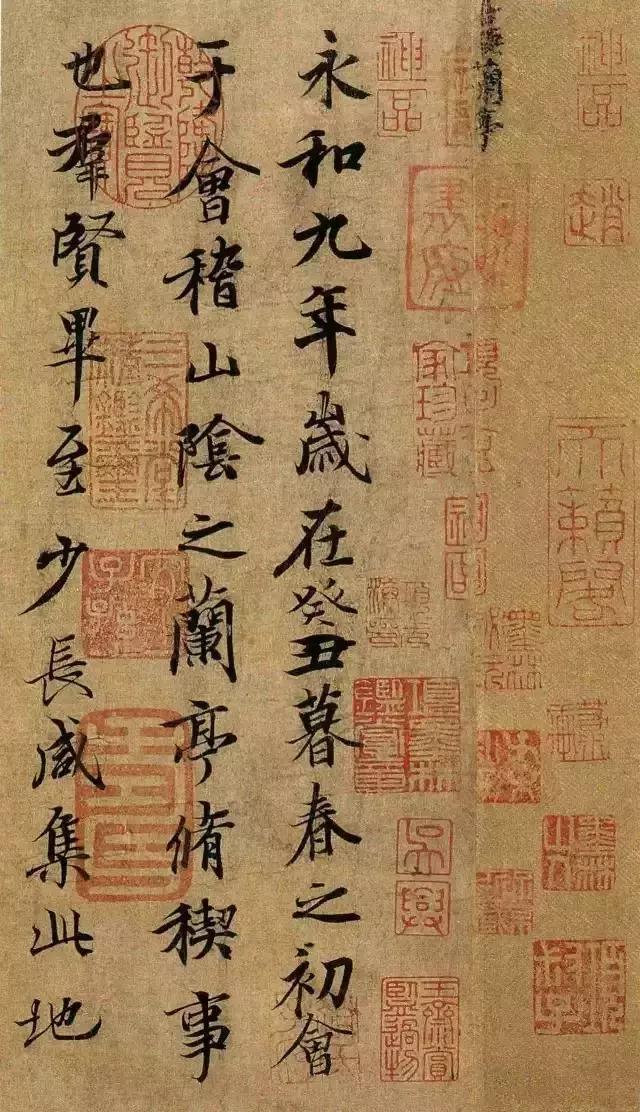

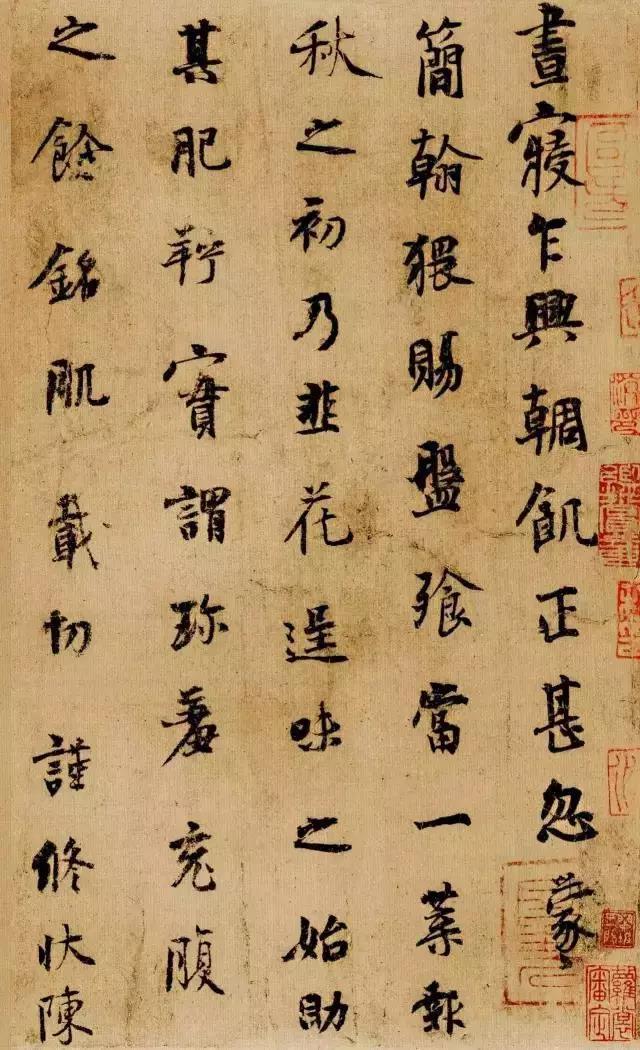

既有的标准,带来了文字识读和书法欣赏的方便,大家不约而同地遵依它,于是成为规矩和标准,规矩和标准做到了极致,于是成为了典范或经典。

在三代六国文字之后,于是有了秦(小)篆。这个过程是渐进的,即是无至有。然而,事显现为“有”以后,“有”便成为一种模式,所谓标准也是如此,标准在为规范和公约之后,它也不免于僵化和守成不变,于是,对“有”的突破和疏离终会使“有”成为“无”。

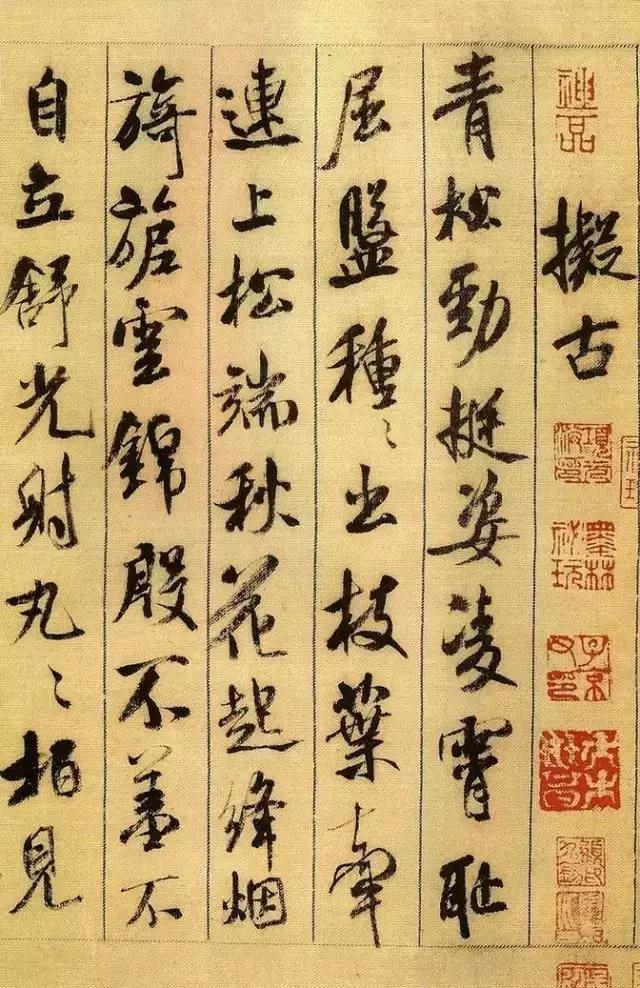

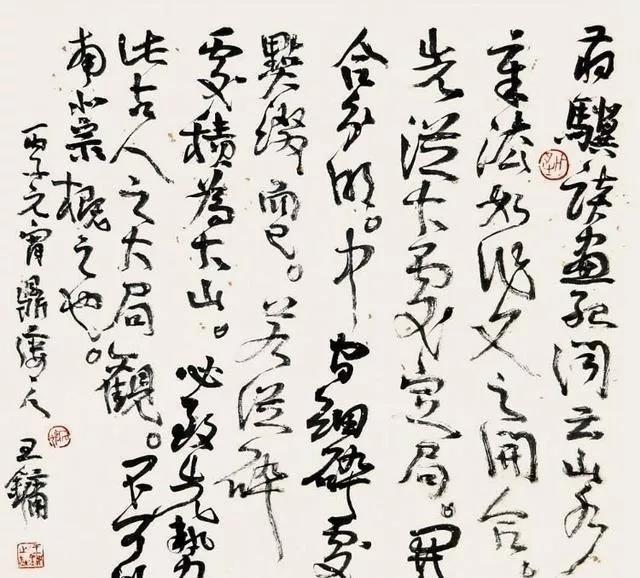

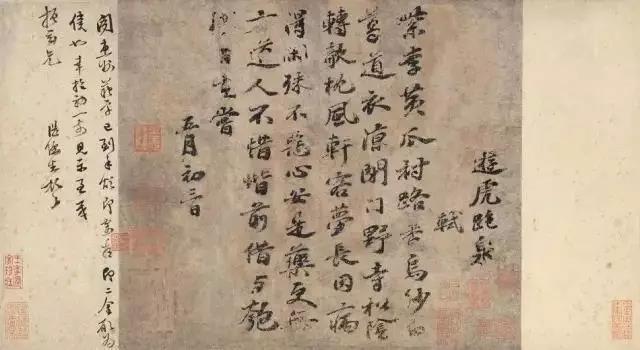

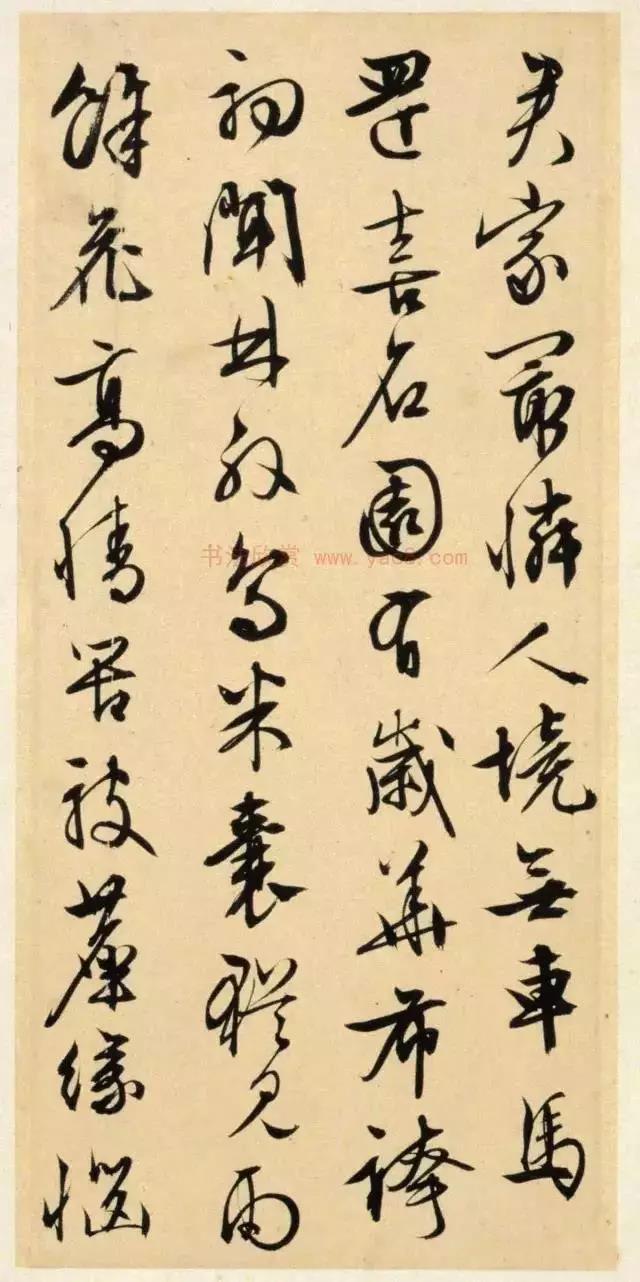

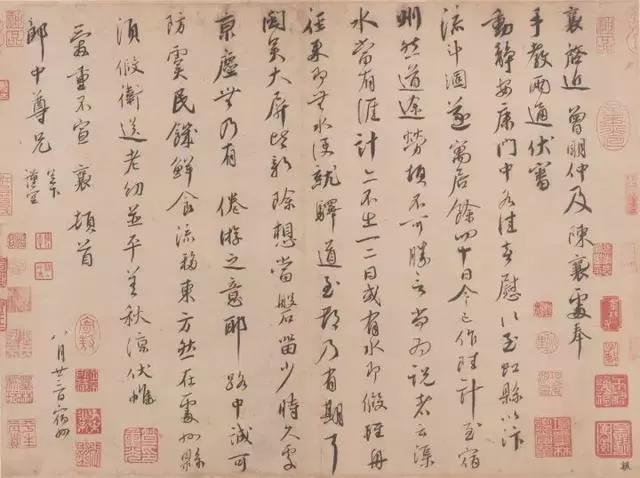

在历史上,当“二王”使书法的行草之美,臻至一种极致时,物极而返,人们审美的兴趣又发生了变化。另一种风气出现了。

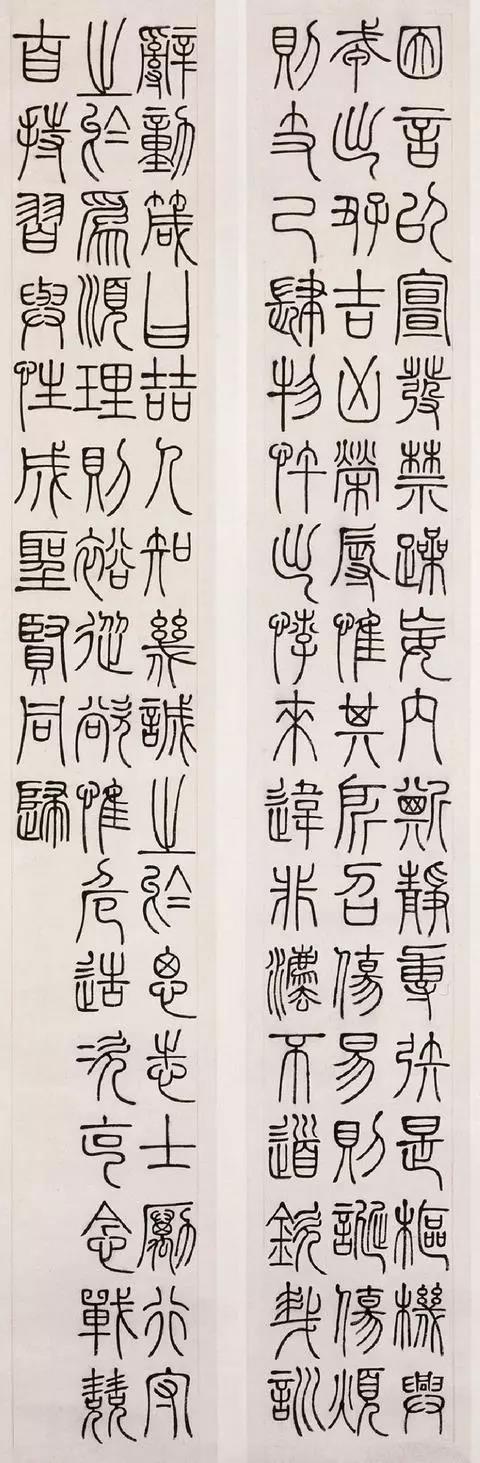

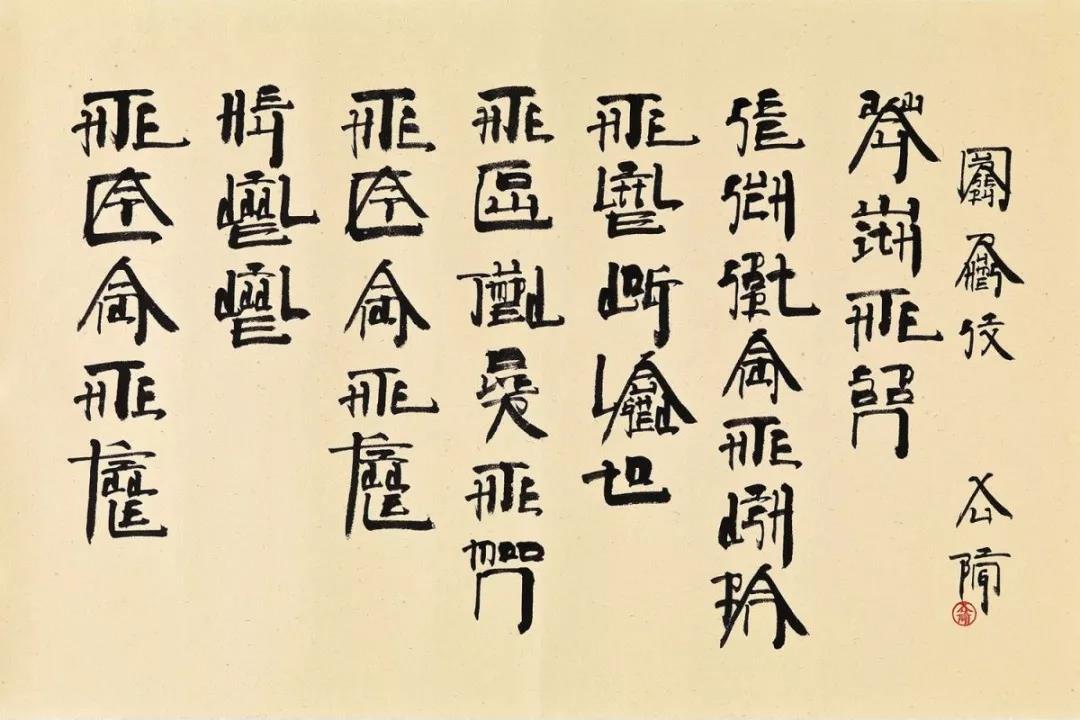

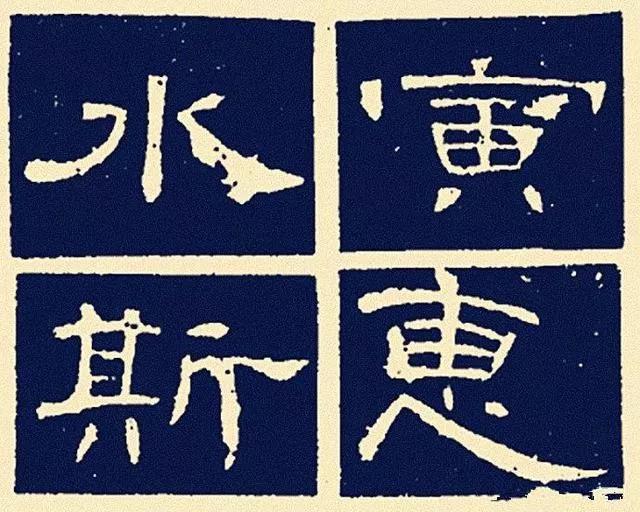

邓石如小篆

所谓“质而妍”,交替衍演,标准是与时与地与人群而偕行变化的。所谓“鲁公变法出新意”,即是变“二王”法之既有(标准)而参入了北朝碑版凿刻之新意,可是,深究之,碑版凿刻绝非是从新近始,而是更早于“二王”流美的一种古意!

由此可见,标准是逐渐形成的,标准是有时间和空间限制的,标准是相对而存在的,标准是会变化的。

贰

我是想强调一点:书法标准有其文化的层次性和艺术的层次性。

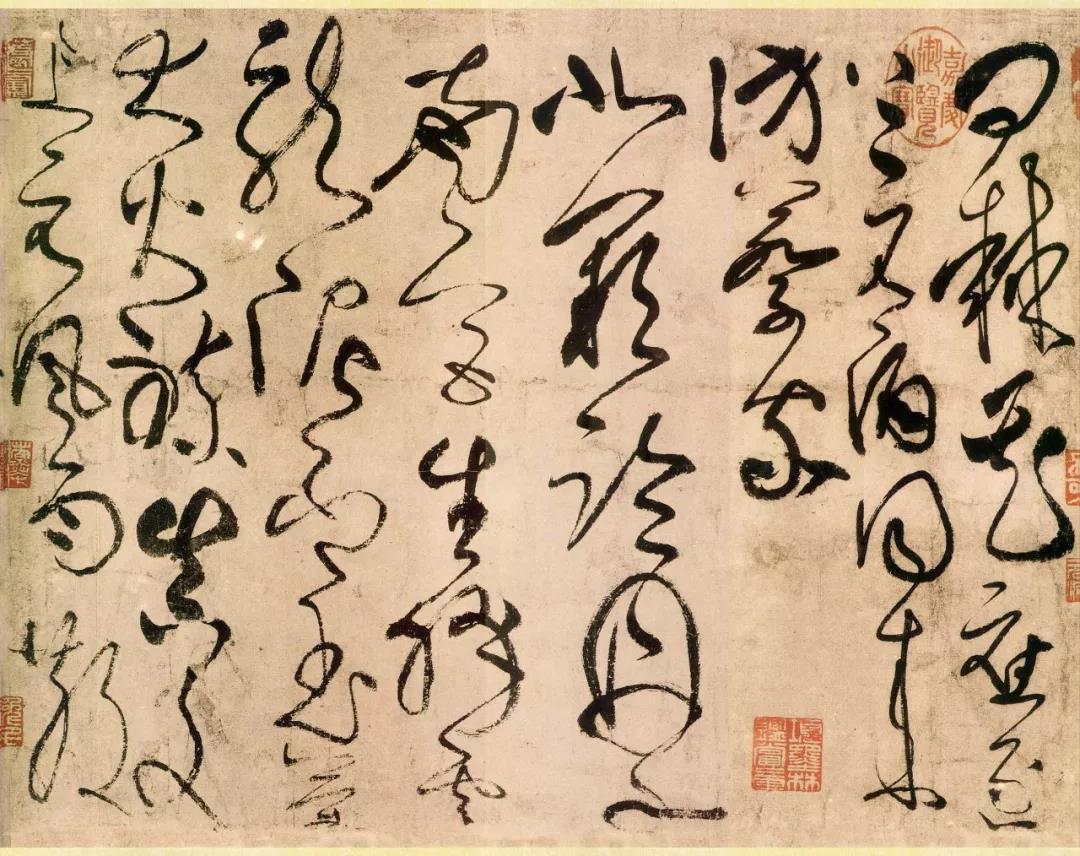

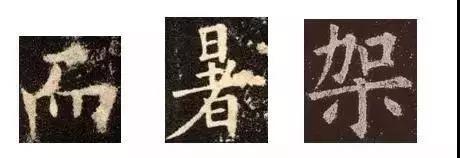

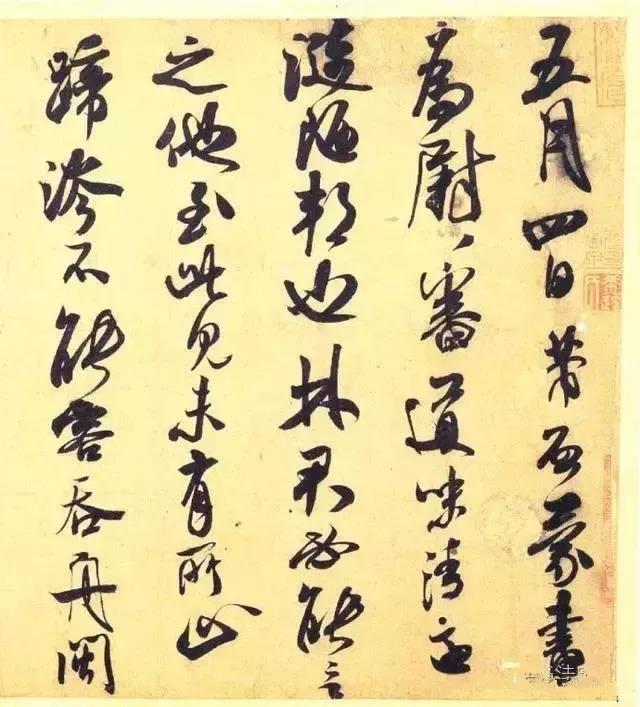

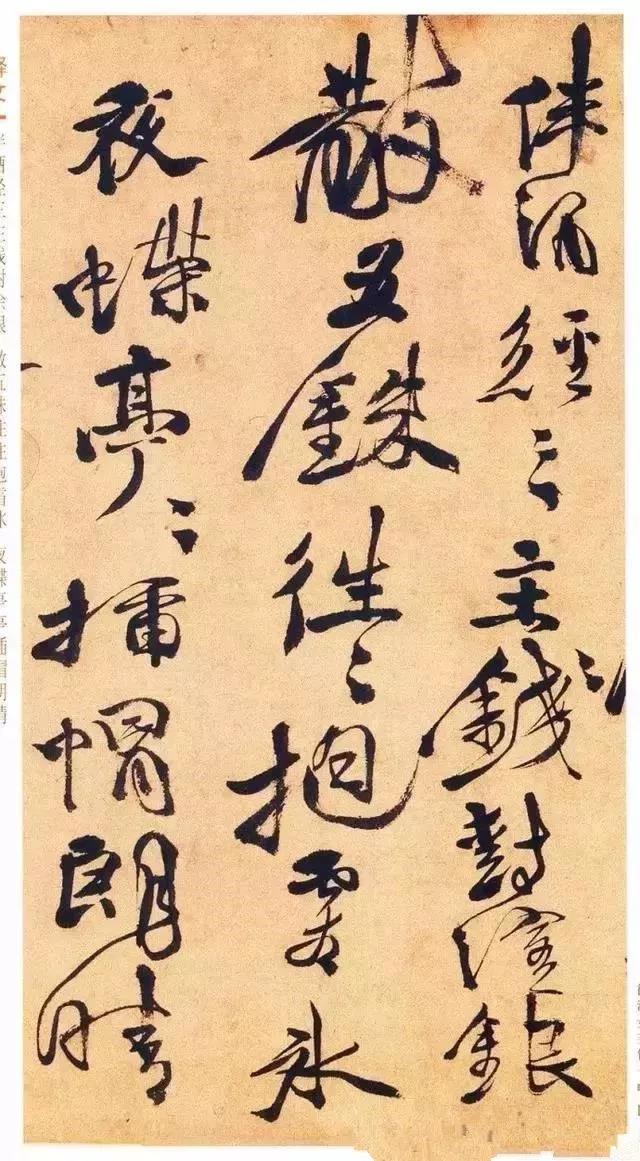

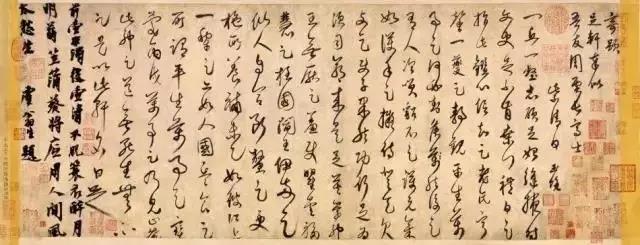

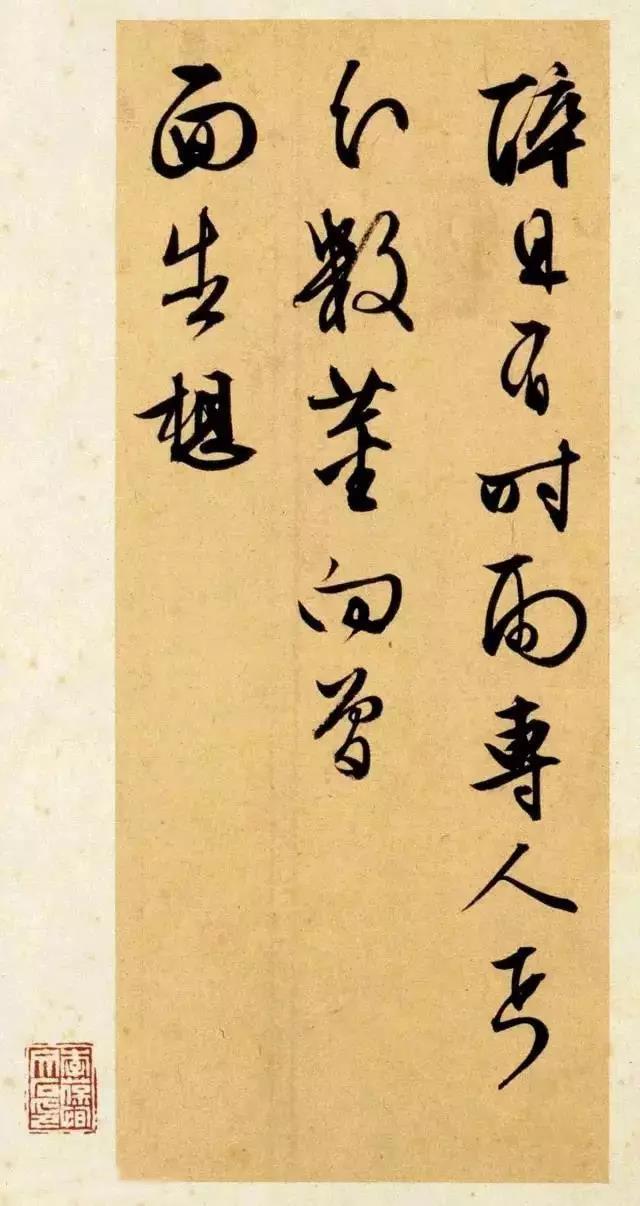

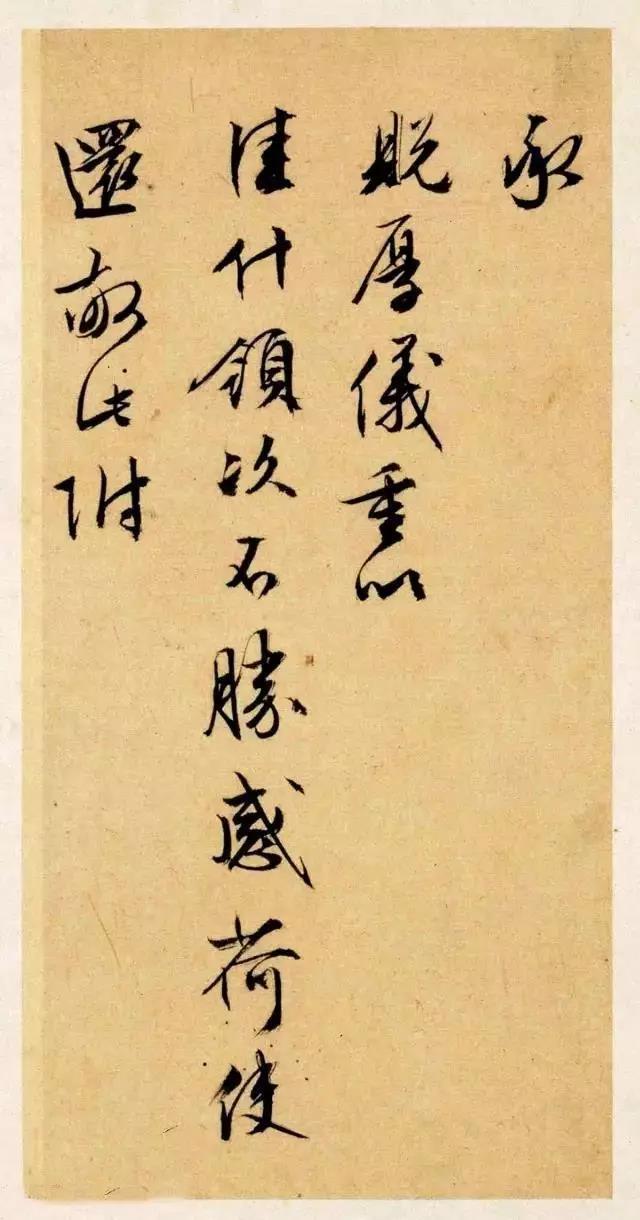

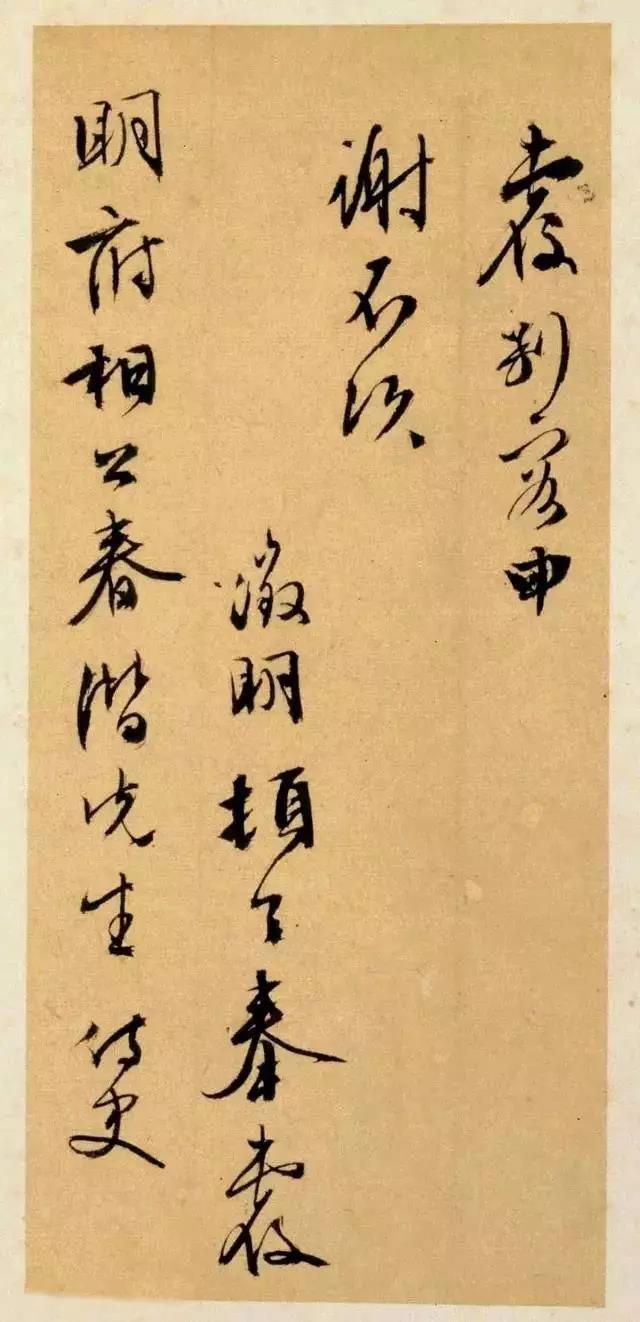

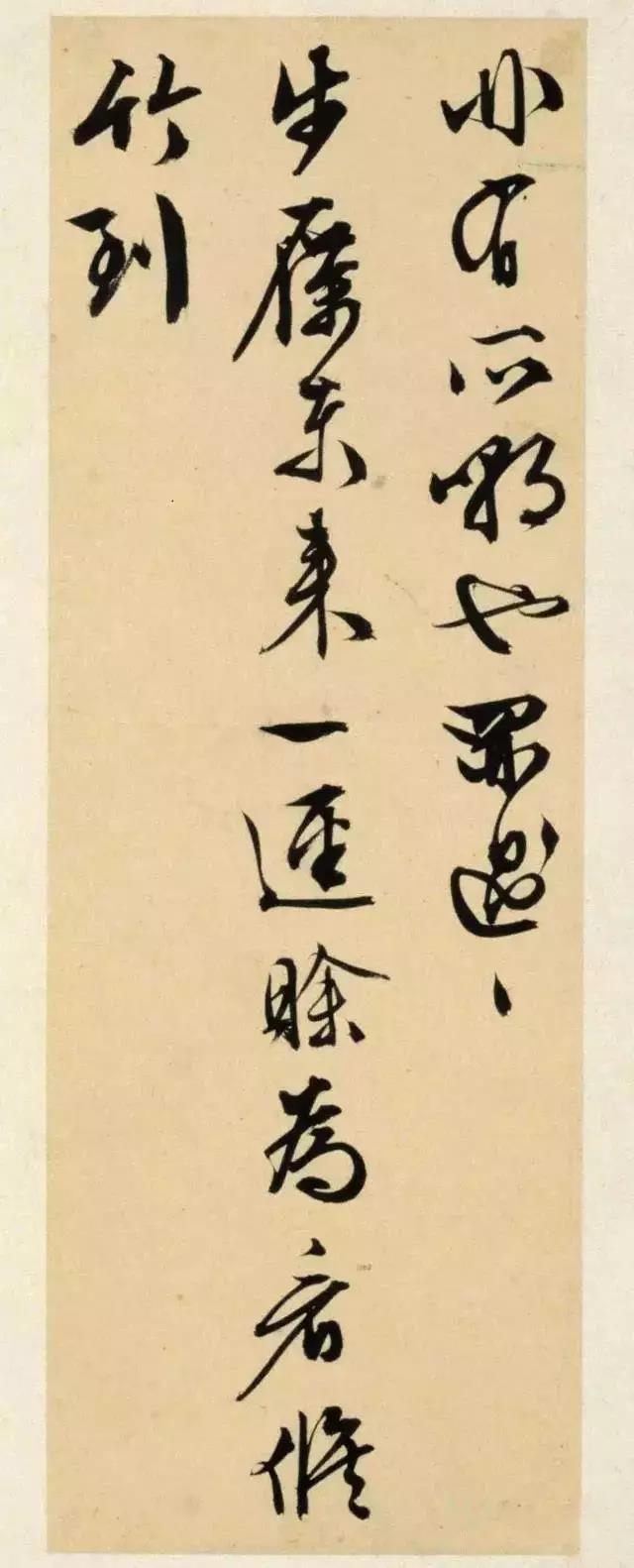

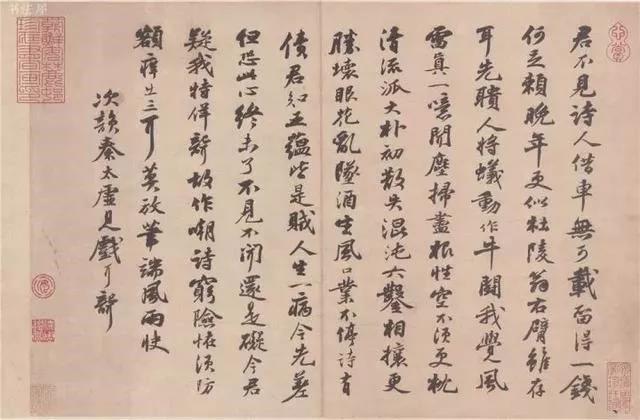

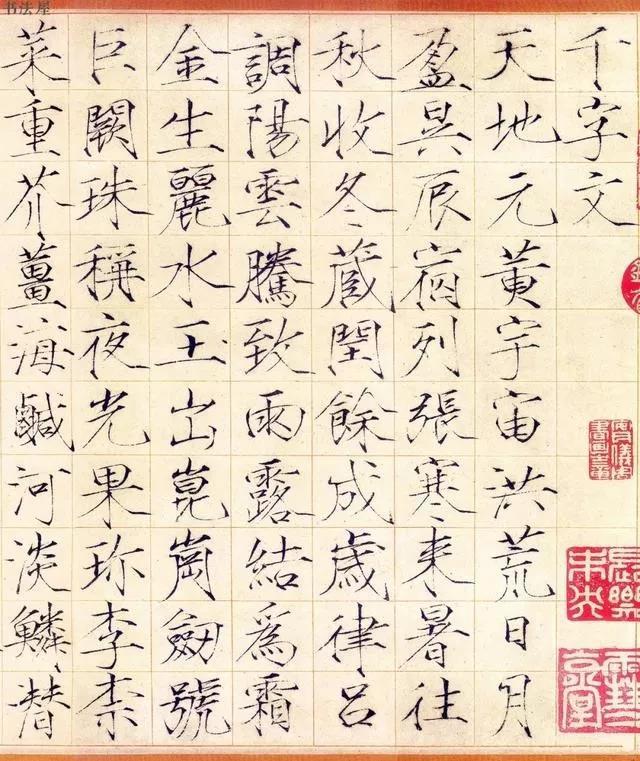

书法艺术本身而言,它有许规约。草法中《草诀百韵歌》的诀要,是必须遵守的,“长短分知去,微茫识每安”,因为每、安两字的草书只是每字比安字多了一“点”,很微妙的。

然而,更微妙的却是知字和去字的草法,即去字的草法收笔处要短,而知字的收笔处要长,如果此处草法长短有误,则容易让人误认其字。

这种规定性是千百年来书写者的共识,习书者必须认真遵守,然后才能进入草书的书写程序,否则你的草书将无人辨认、无法阅读和欣赏——成为“天书”或“自己的吃语”。

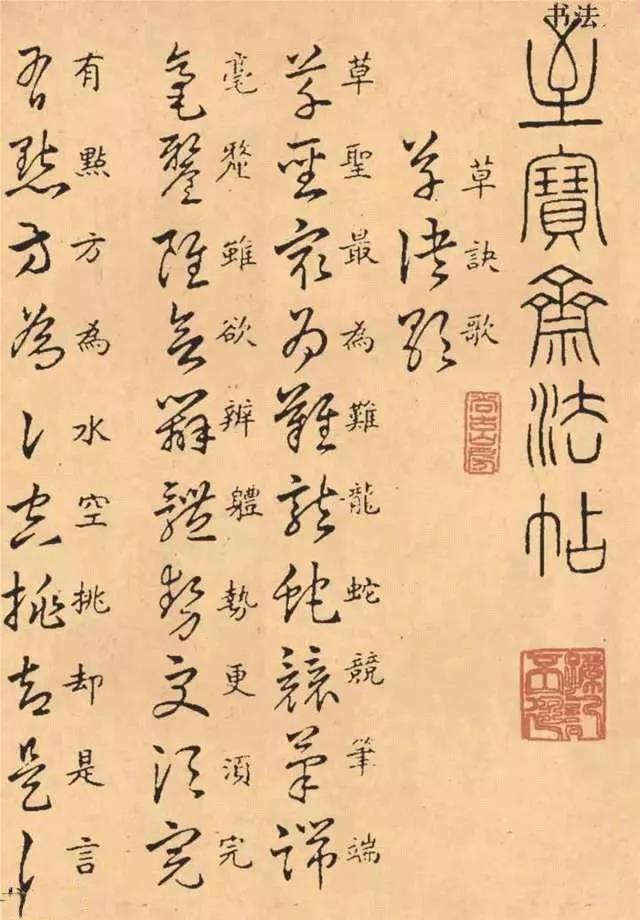

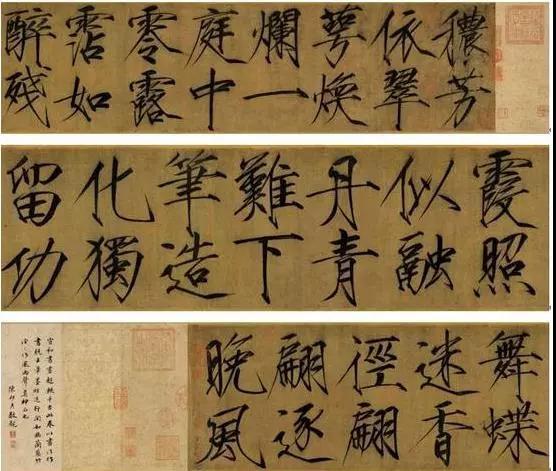

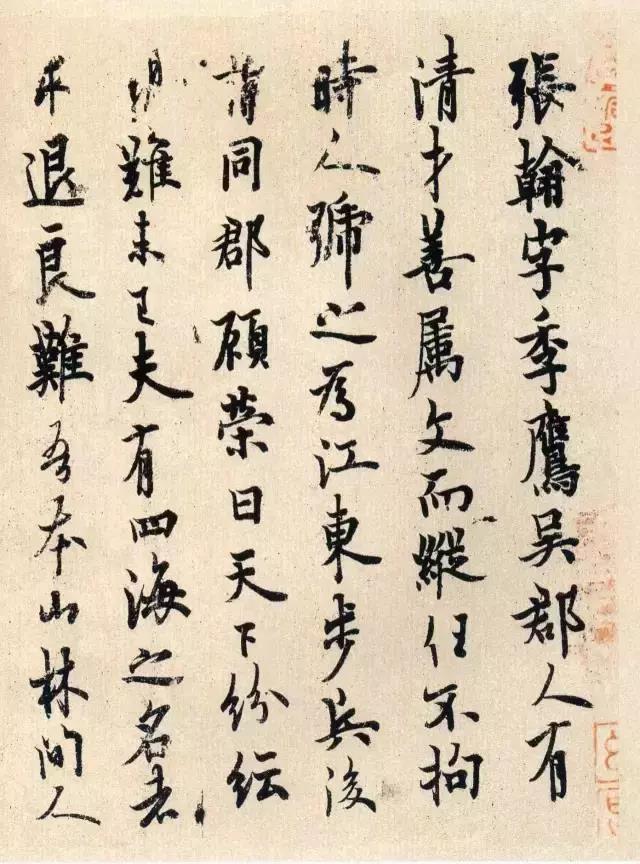

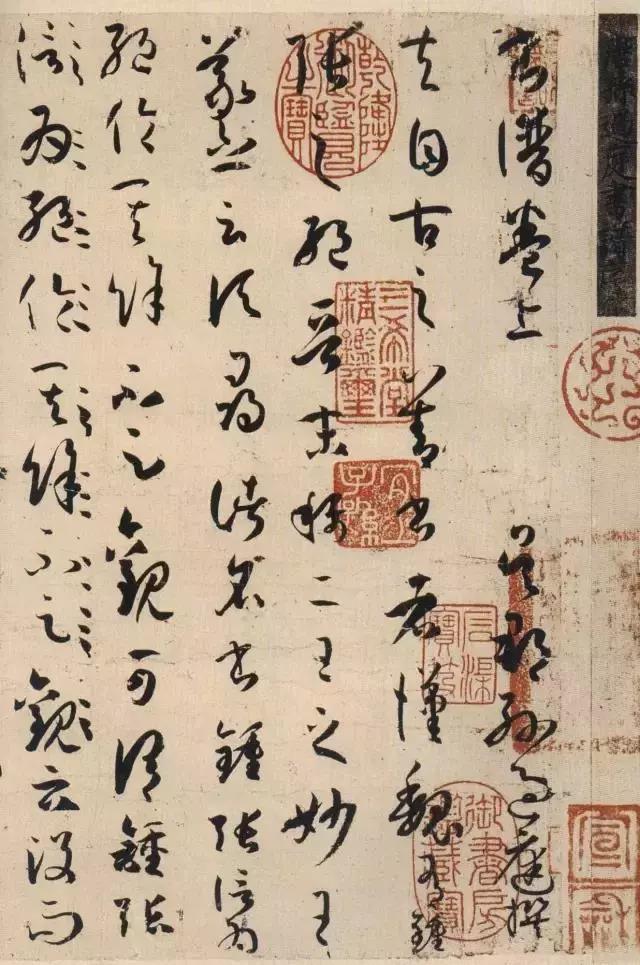

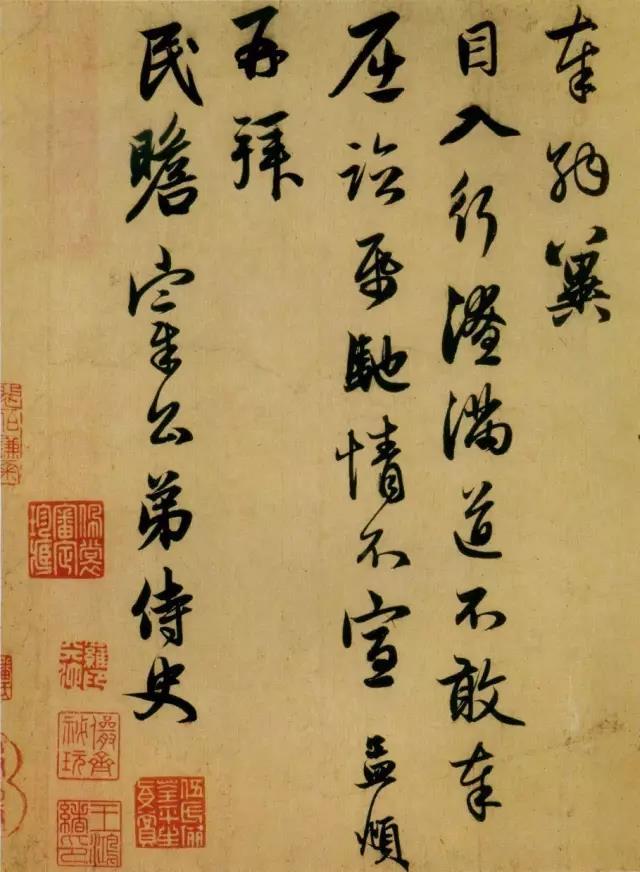

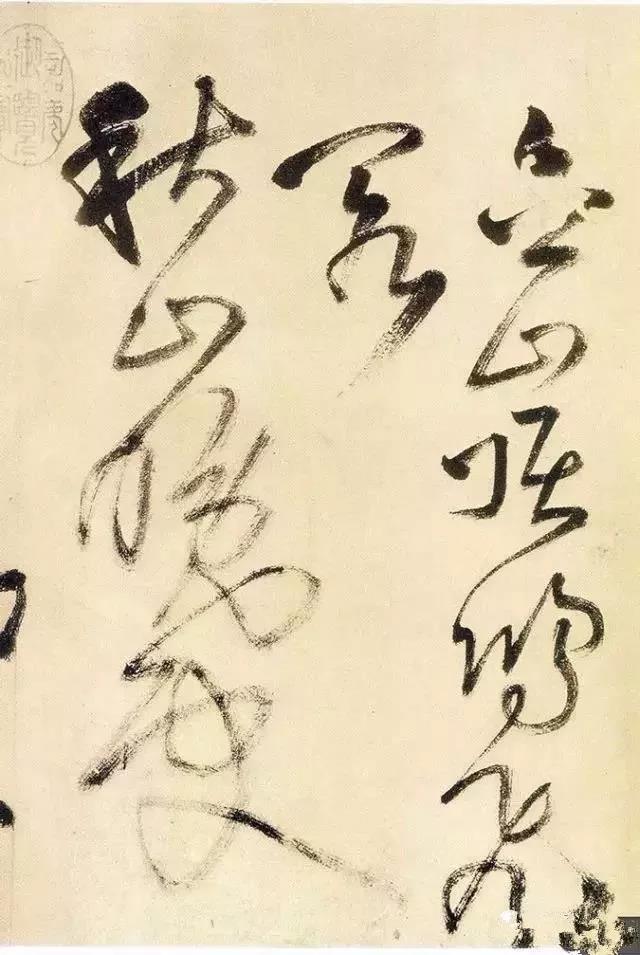

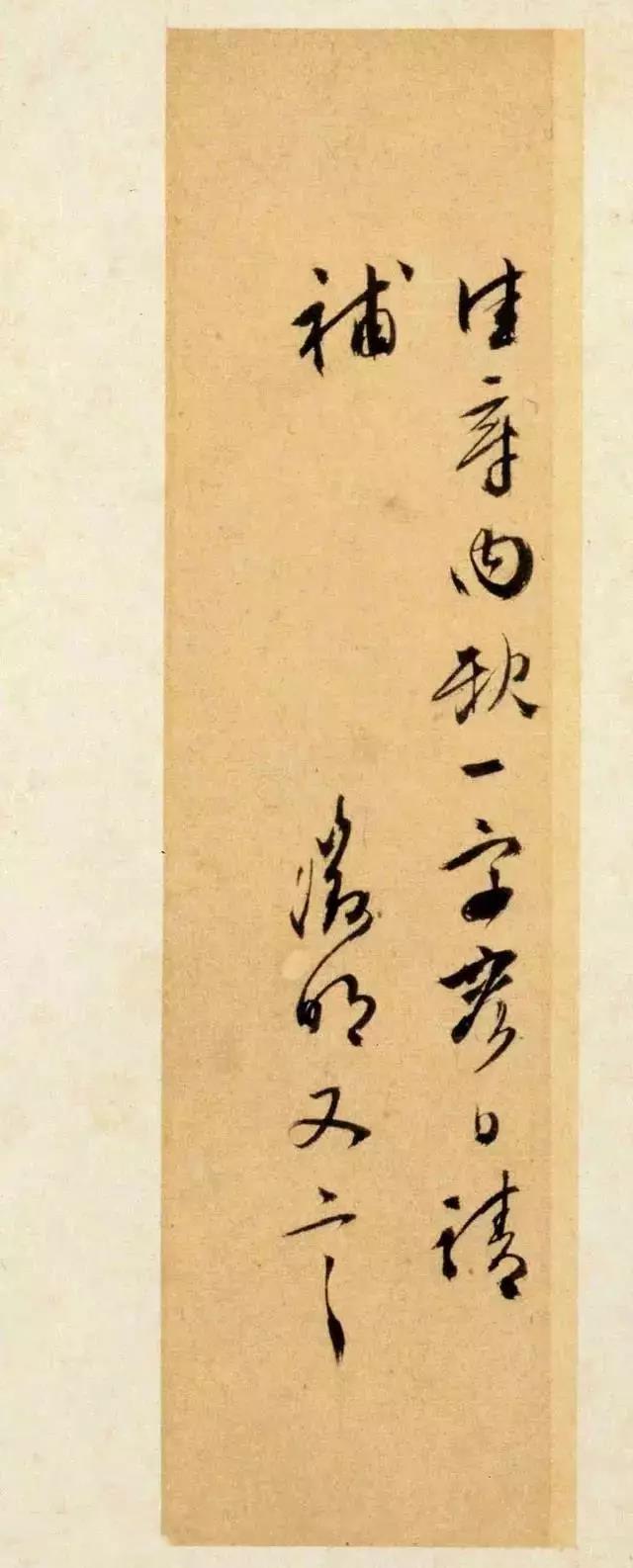

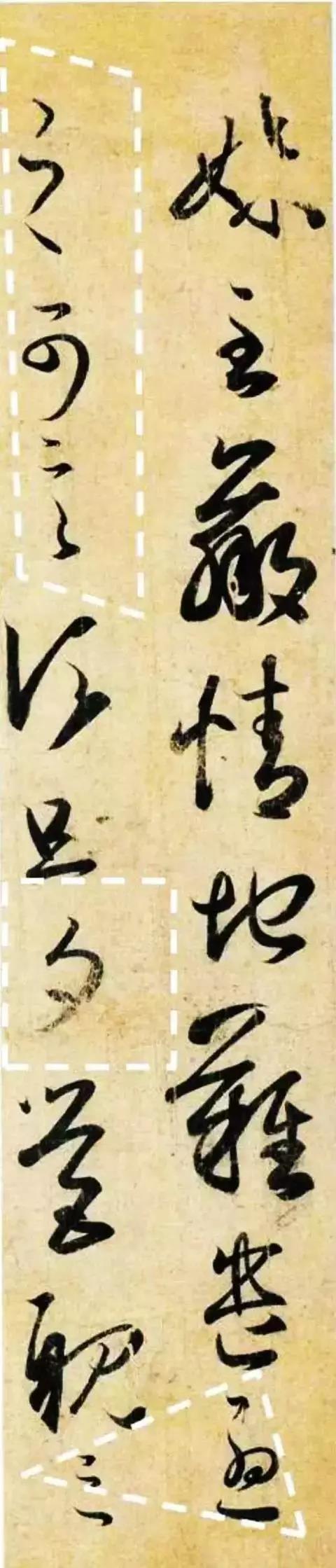

张旭《古诗四帖》

无论颠张还是醉素,他们都悟守这一公约,因而成其杰出。雅俗高下,艺术泾渭判然,不同层次理解的标准也不同。有技术上的标准,有美学上的标准,有文化视野的标准,当然更有艺术与实用上的不同准。

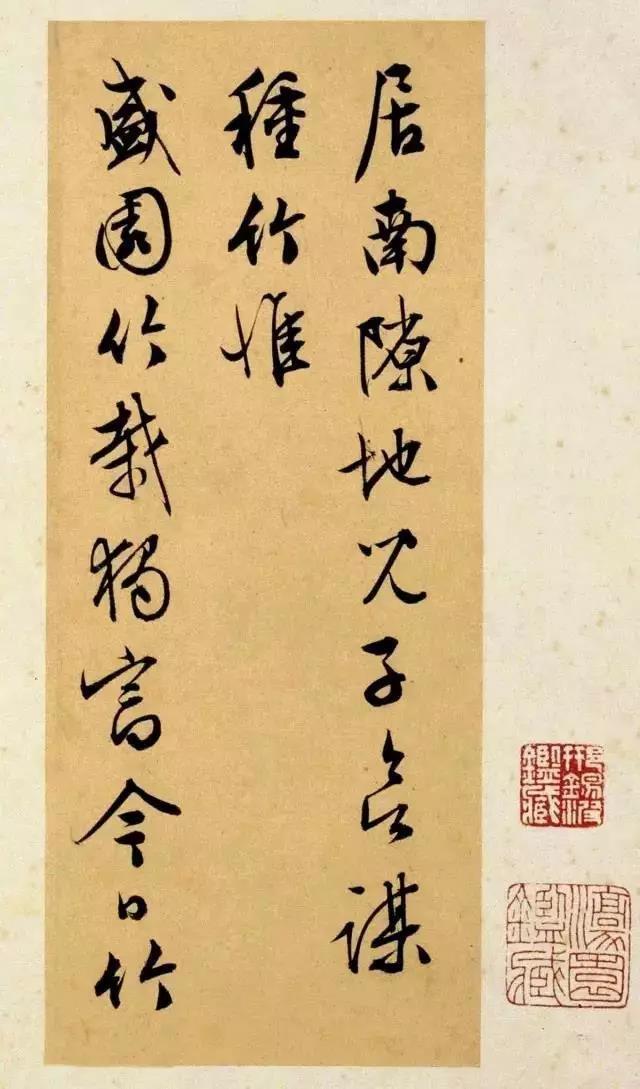

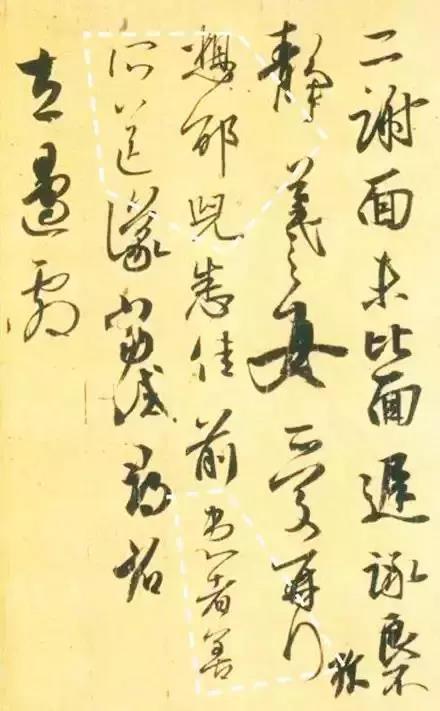

同升和

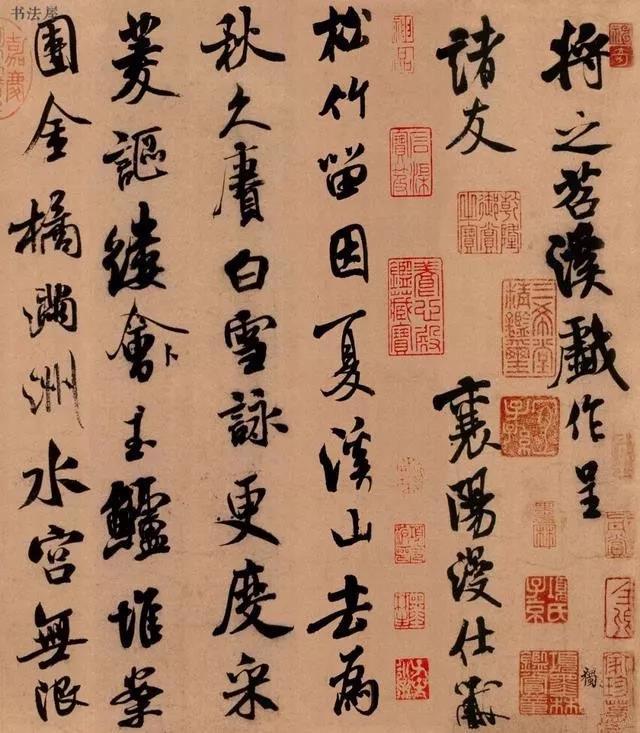

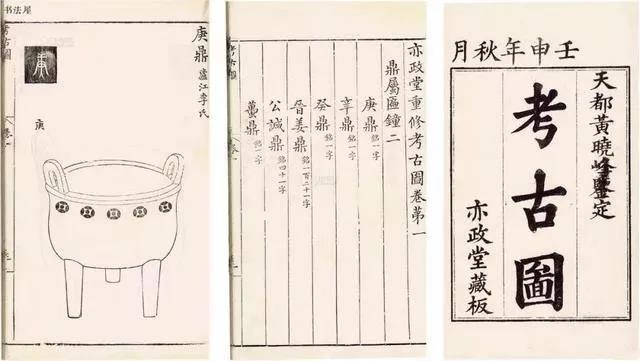

过去商家题匾额,不喜欢歪斜和寒俭之字,认为不“发”,不利于经营,老北京的“同升和”与“同仁堂”、天津的“劝业场”等匾额皆是敦厚方正,有“福”相的字。这就是一种标准,商业经营的标准,实际利益的标准。

同仁堂

但是,如果是用于书信尺犊或用于文人雅士的书斋欣赏,则未必以此为标准了。

劝业场

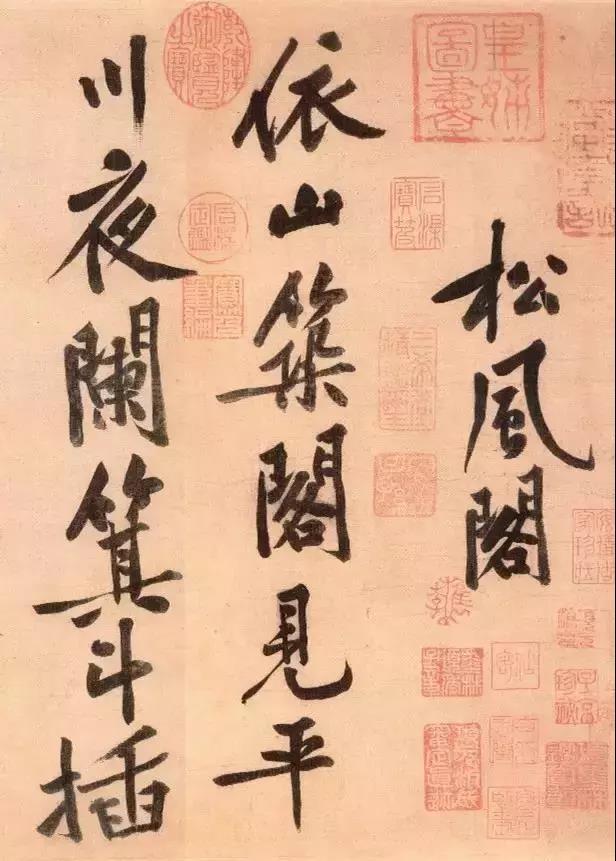

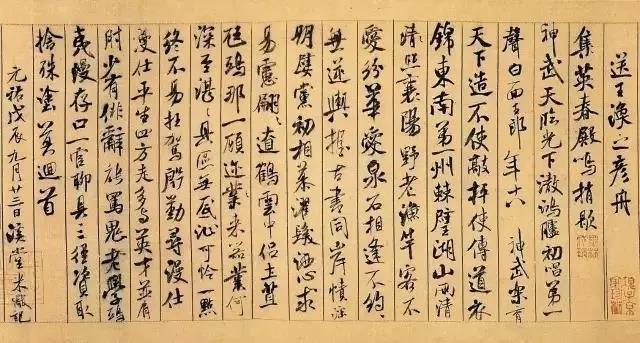

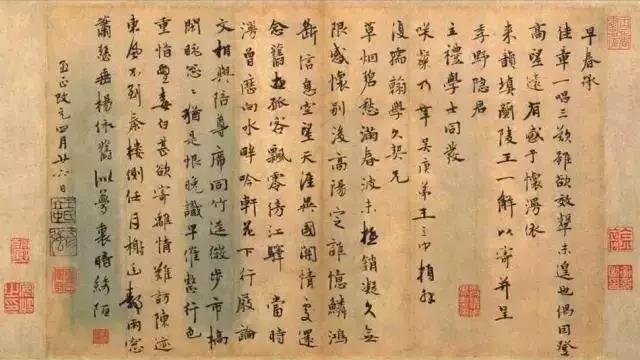

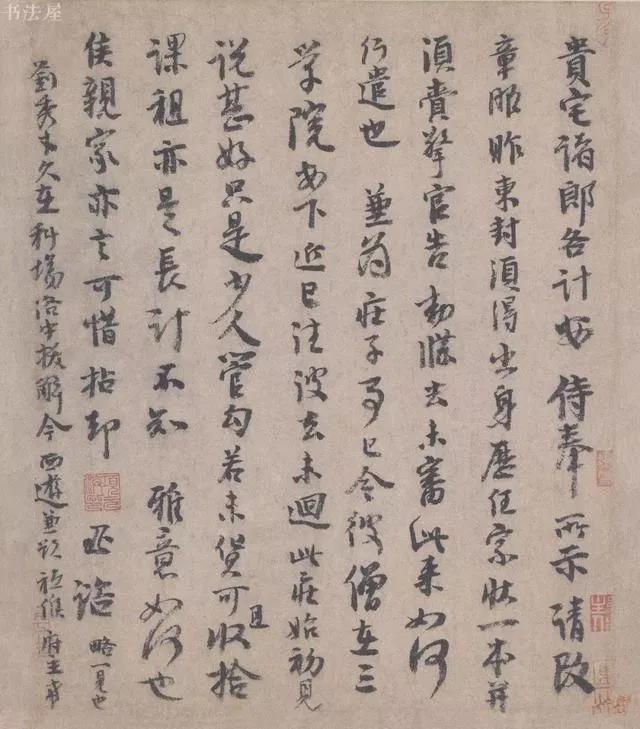

宋徽宗的瘦金书如果做成匾,至少实效果的远视觉就大打折扣,不合于商业标准。所以说,书法的标准有多种层次和立场,所谓功能指向不同标准也有异。如古代的文浩与奏折,必有馆阁之书,其理不言自明。实用的层次也大不同。

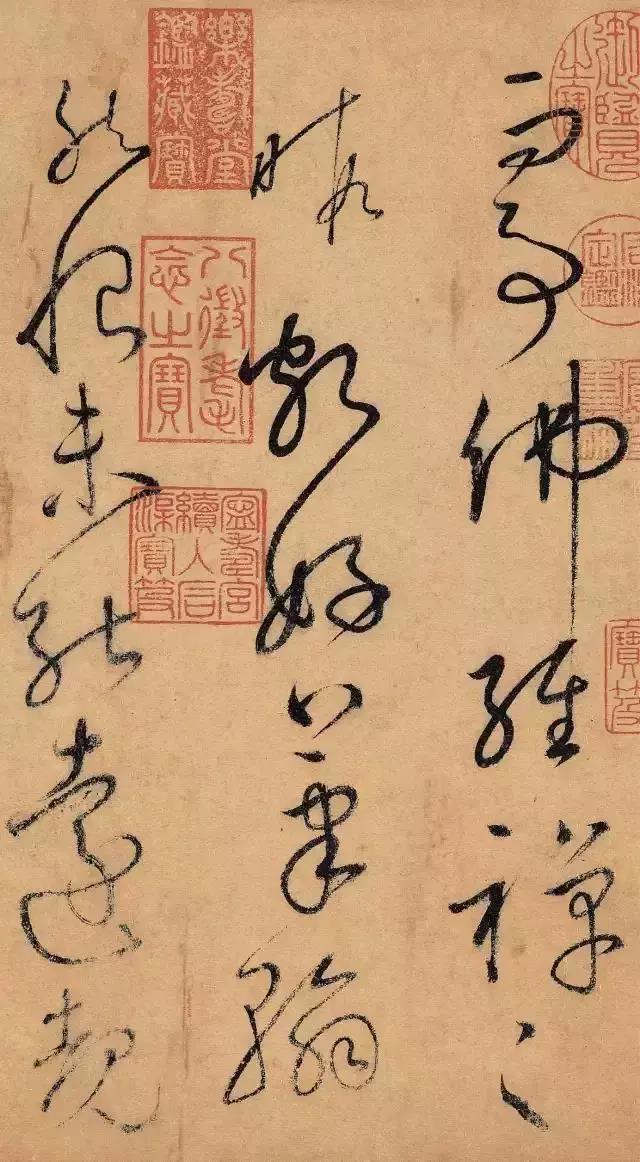

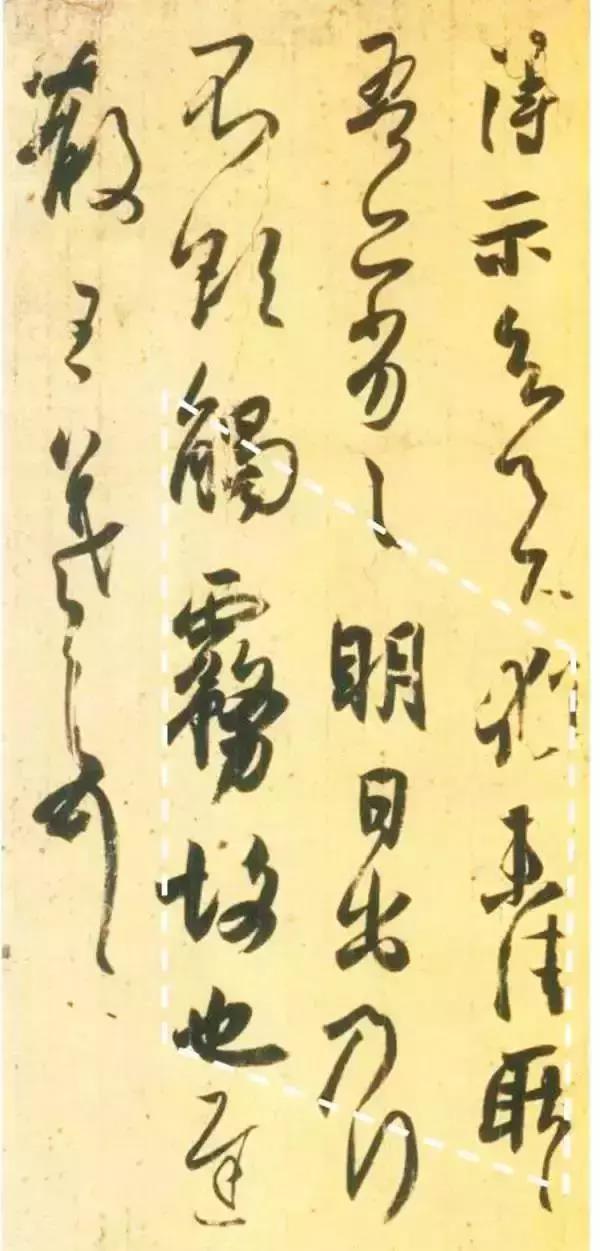

宋徽宗的瘦金体

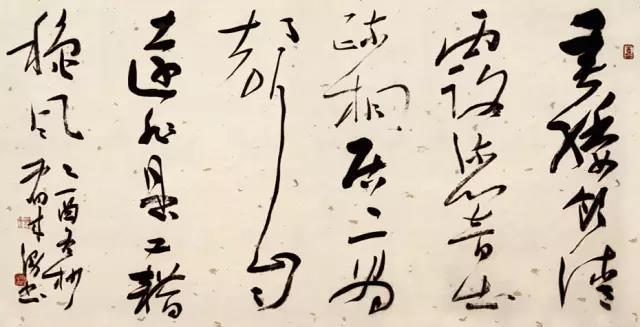

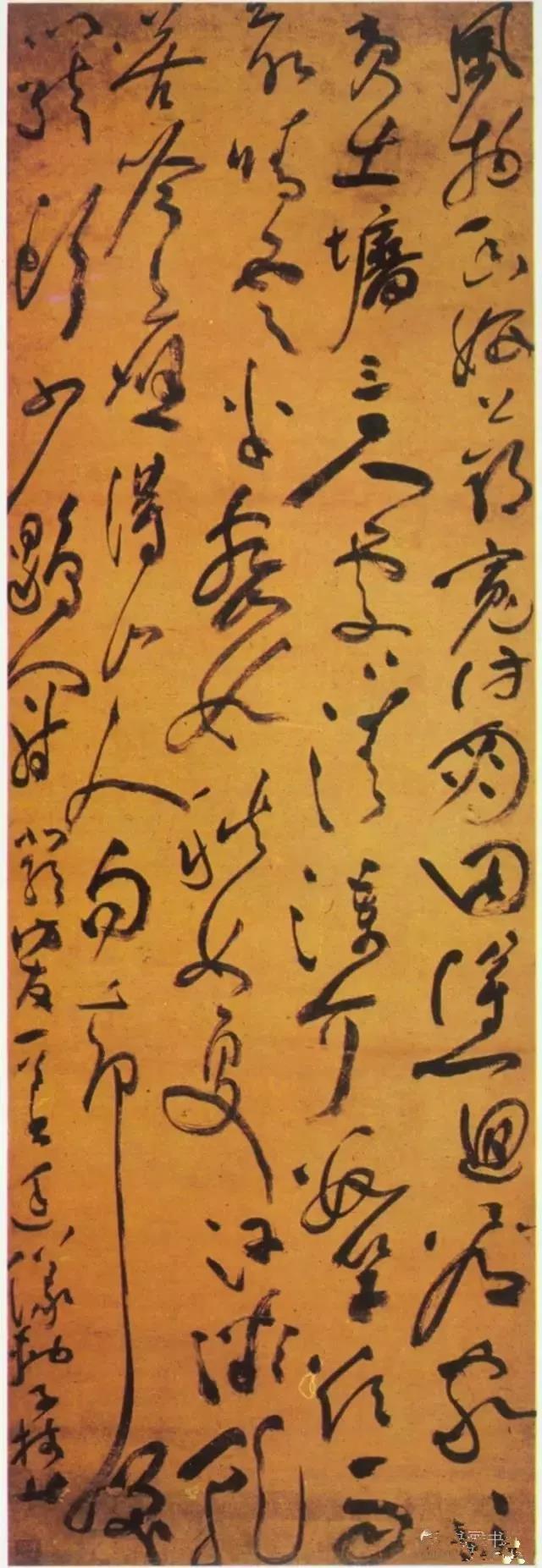

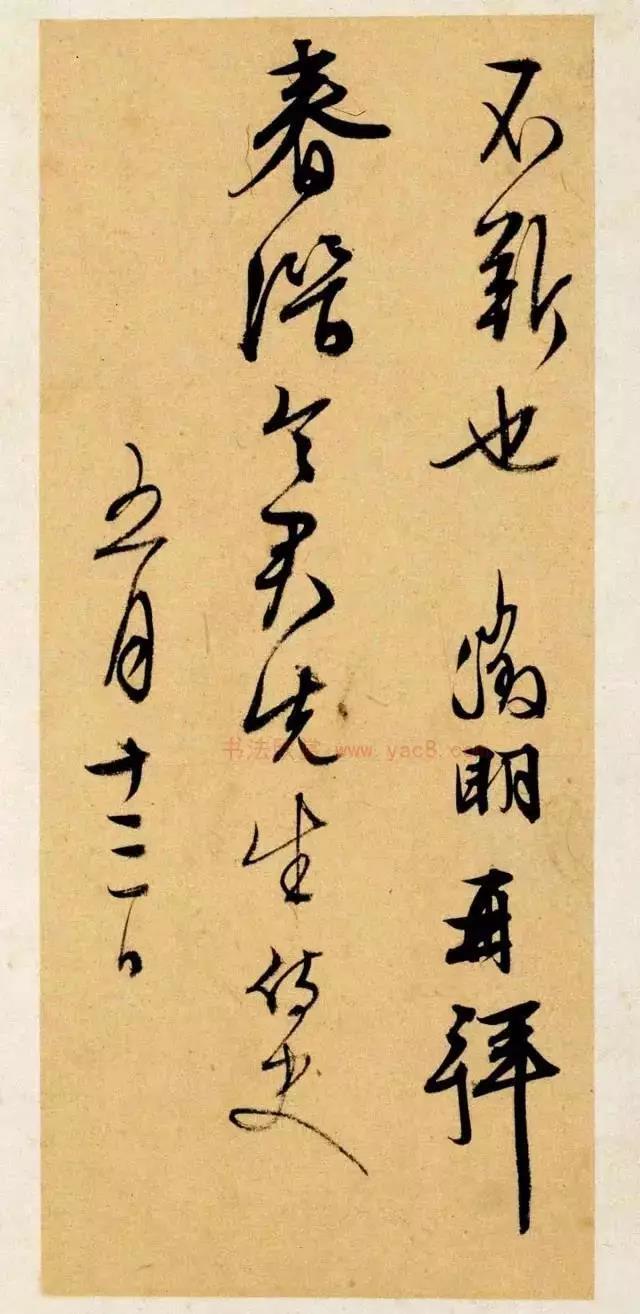

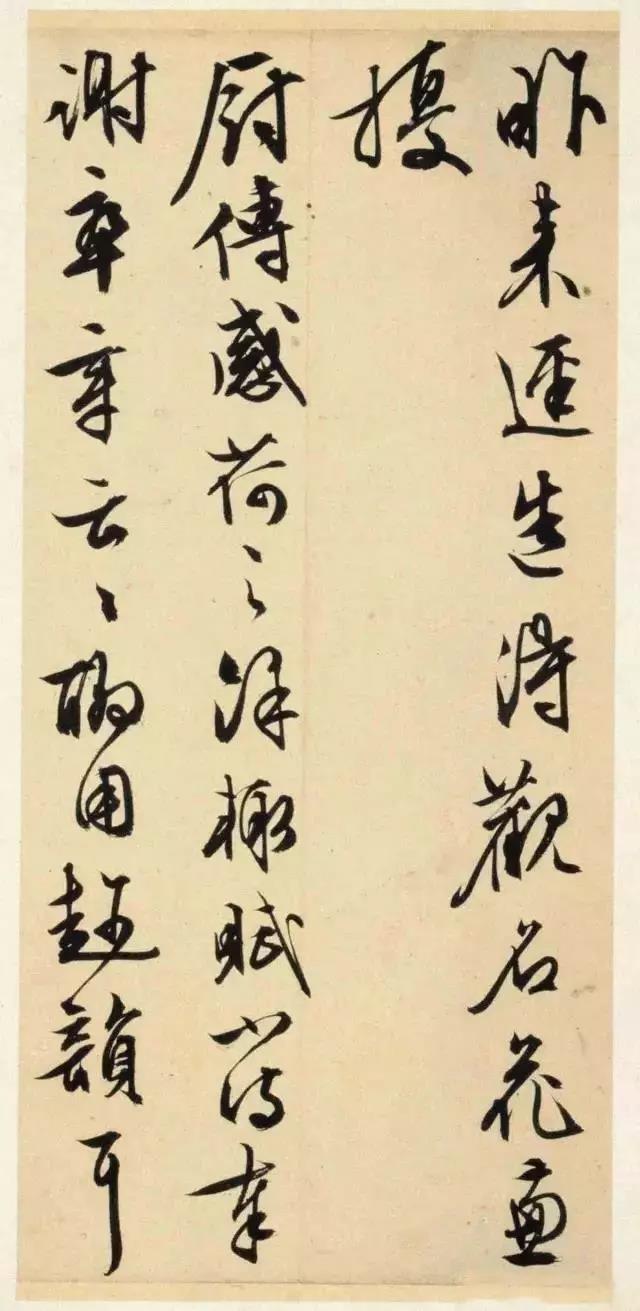

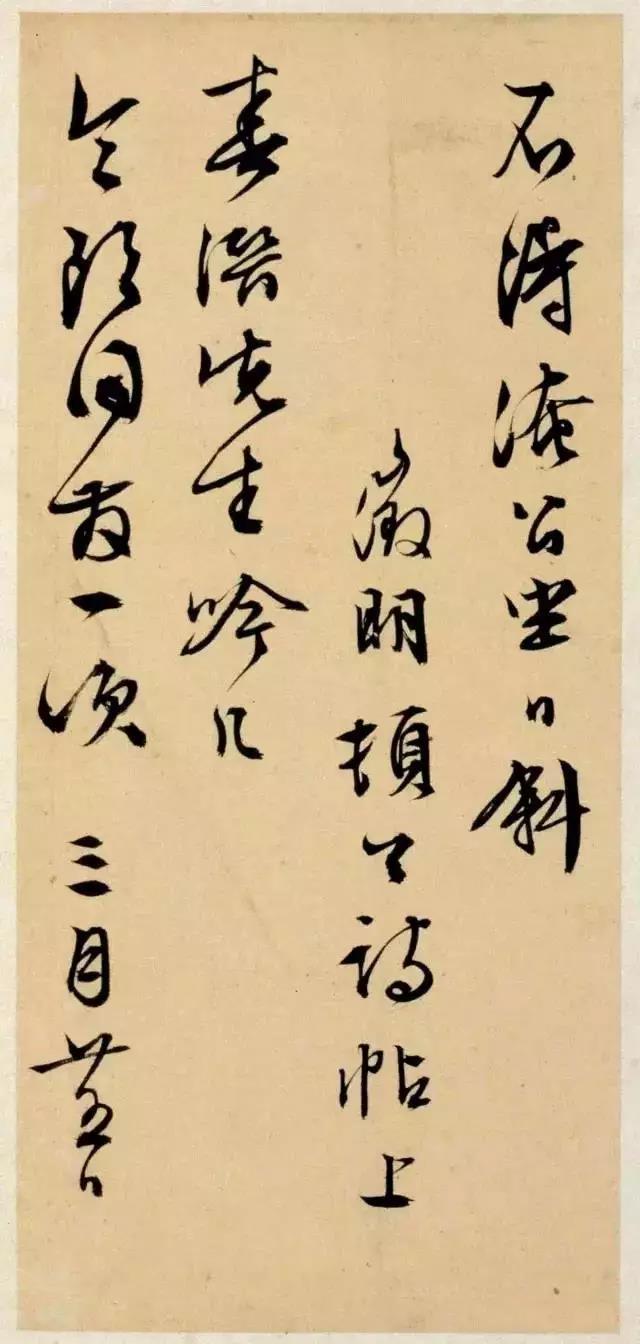

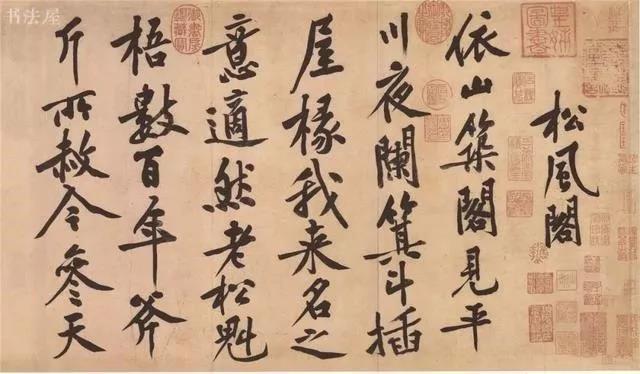

至于文人艺术家抒怀遣兴,写意风骚,则极尽个性风雅,奇、怪、颠、狂,尽性致命,“帝力于我何有”,完全可以“寄妙理于豪放之外”,“出新意法度之中,”至“之外”,谁云不可?这又是另一意义的文化心理表现标准和立场,可以蔑视法度,也因之有了徐渭、郑燮之流的书法。

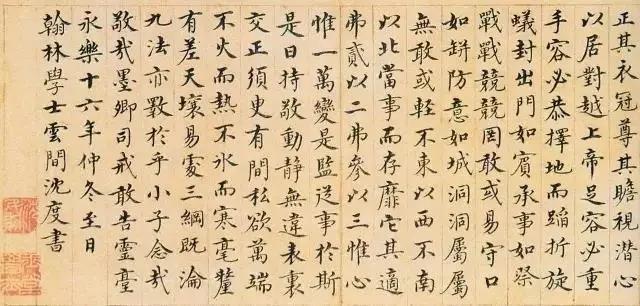

具体而严格说来,文化行为“法”的标谁,依靠的是有文化的人在此艺术游戏行为领域的践约。书法有为自我的,有为少数文人的,有为朝廷的,有为市井的,有为大众的,没有一个非如此不可的标准。

但是,除了书者的心理文化属性的差异,书写功能的差异,还有书写工具材料的差异与共性,其共性部分,人人必如此,差异性则往往无法控制。其间妙在自律与公律、自性与共性间的合度!

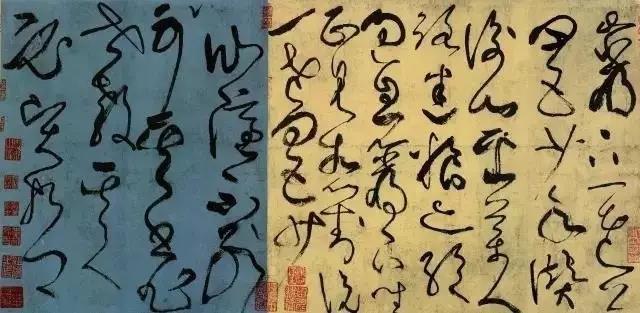

当年于右任希望让草书“标准”一下,从本质上而言,是非艺术立场的。艺术的本质不在于大家都守什么“标准”。

叁

但是,中国传统艺术史告诉我们,任何艺术都有其公约性的标准,比如书法,要用尖锥型的柔软而有弹性的毛笔而不是用排刷扁笔去写,这也是最基本的物性标准,如果连这个标准也打破,可以另起炉灶,那不是传统意义的书法。

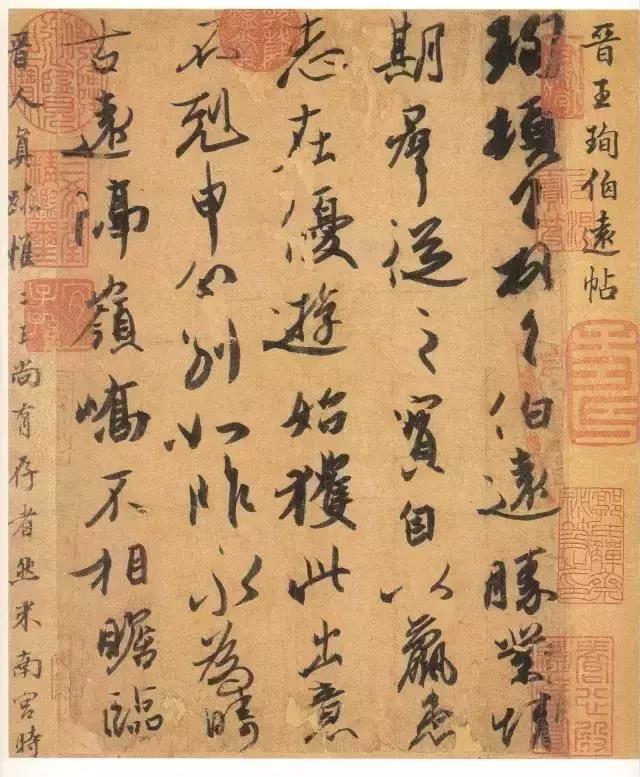

某次学术研讨会上,某位著名美术理论家称“徐冰是当代最好的书法家之一”,我当即质疑:那么请您说明您对书法的定义与标准,然后再下此断语。

我认为徐冰可以称为当代最好的“文字”媒体装置或行为艺术家,而不能称书法艺术家。

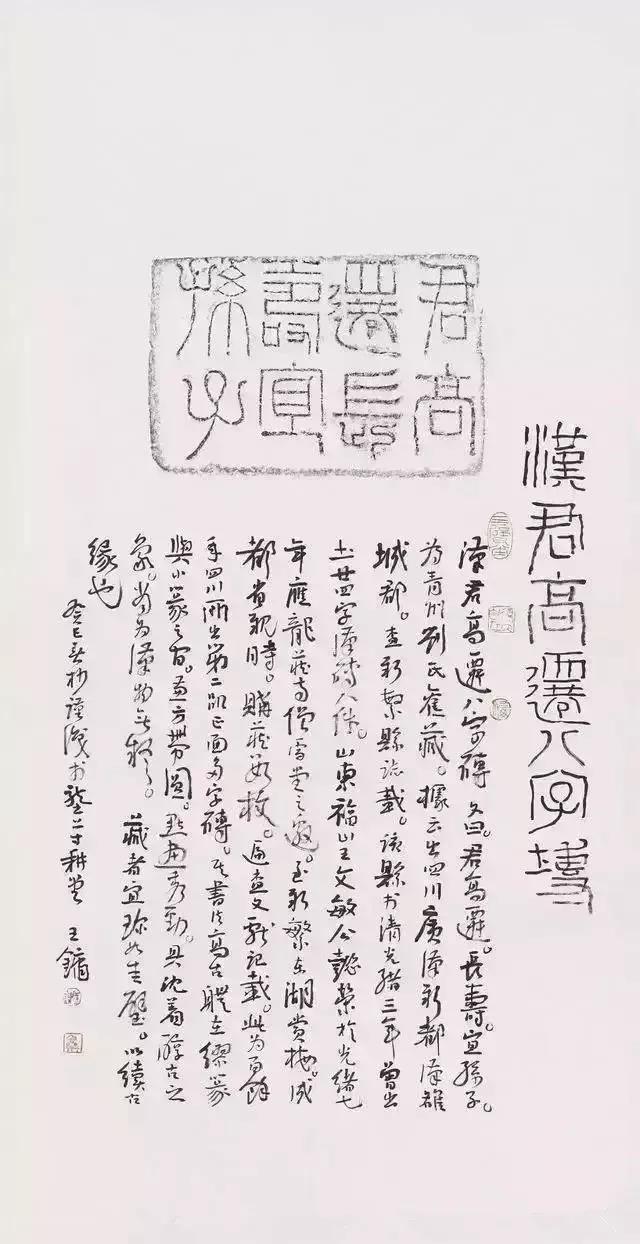

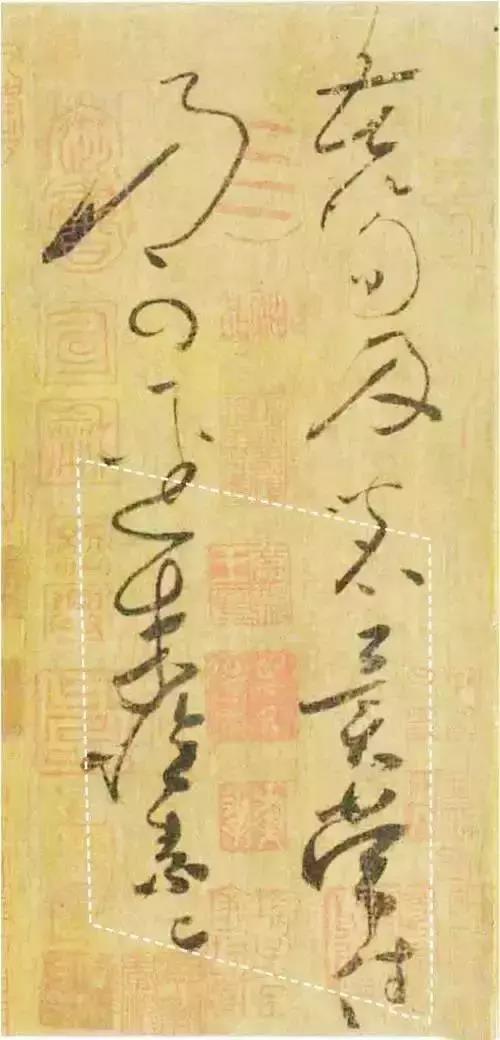

徐冰书法

话题也就到了当代。自上世纪80年代中期以后,拿“书法”说事的“艺术”日渐增多,边界混乱,“法”已不存,标准多样,故我才有前所说的“后书法时期”之说。后书法时期没有下限,就像“前书法时期”的上限不明确一样。

我想确认一点:书法时期大致结束,因为书法标准已经日渐沦丧。

为此,《美术观察》提出书法标准的问题进行讨论,对书法时弊而言,利于书法界再度认识书法之所以为书法的本质所在与价值所在,实在是一件学术性的举措,有利于将来,有补于实际,值得探讨。

只有了解书法的进程又深谙书法的艺术本质与文化属性,才能正确地估量它、评价它、导引它。而不是借用许多不太相关的文化理论乱人眼目,立异标新,使书法在无边扩大化中消弥。