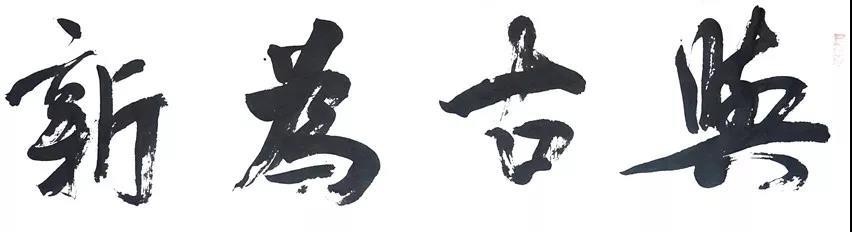

“与古为新 ——院书法研究所首届书法公益班教学成果暨当代青年书家邀请展”将于2018年10月26日-11月4日在岭南美术馆二楼1、2、3号展厅持续展出,并定于2018年10月27日(周六)上午10:00在岭南美术馆举行开幕式。

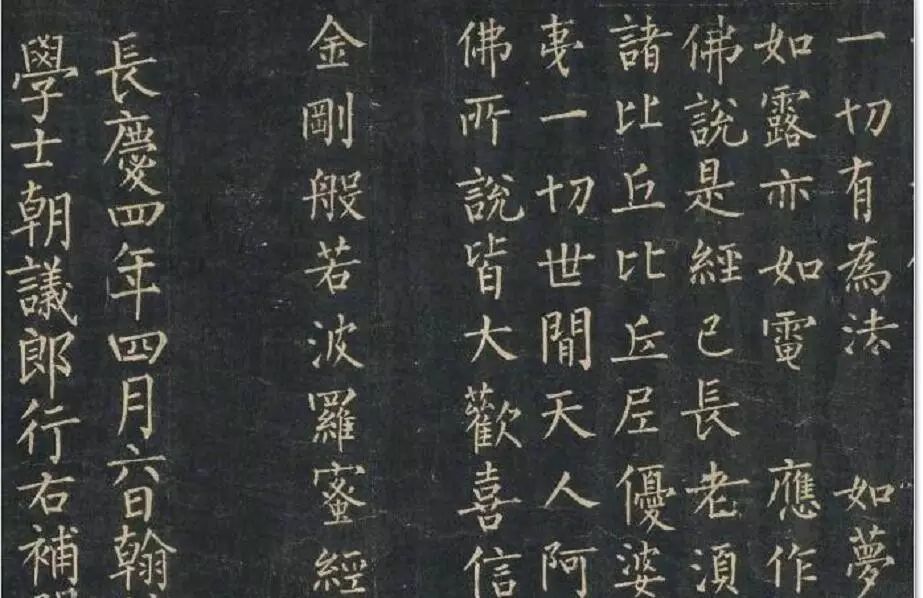

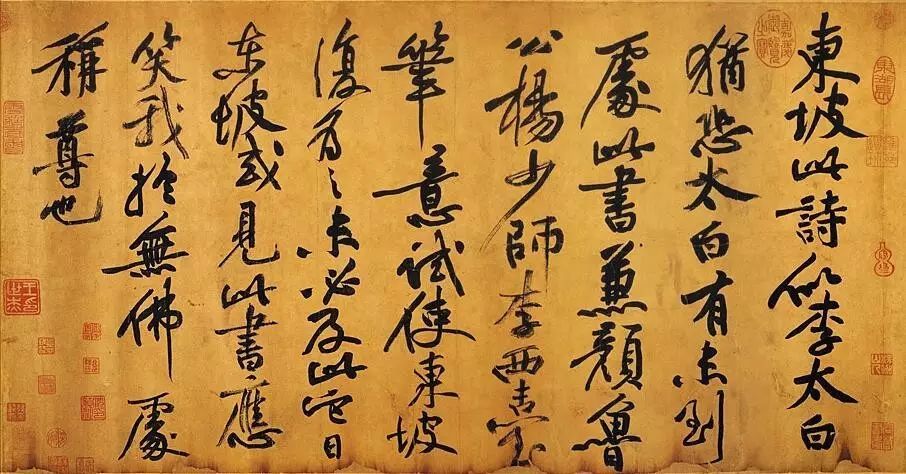

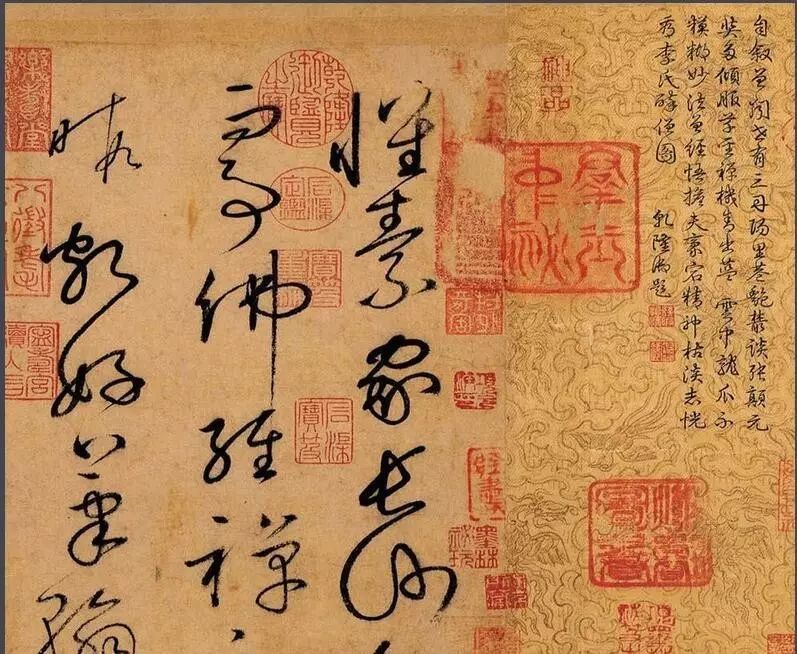

中国书法的历史源远流长,经典名作如群星璀璨,是中华民族传统文化最凝练的物化形态,是中华传统文化精神得以传承和发展的重要方式与途径。

2018年岭南画院书法研究所首次面向社会公益招生。在导师的指导下,学员们立足传统经典书法,经过不懈学习,获得了长足进步。

与古为新——刘洪镇师生作品展暨当代青年书家邀请展,正是在这样背景条件下开展的。

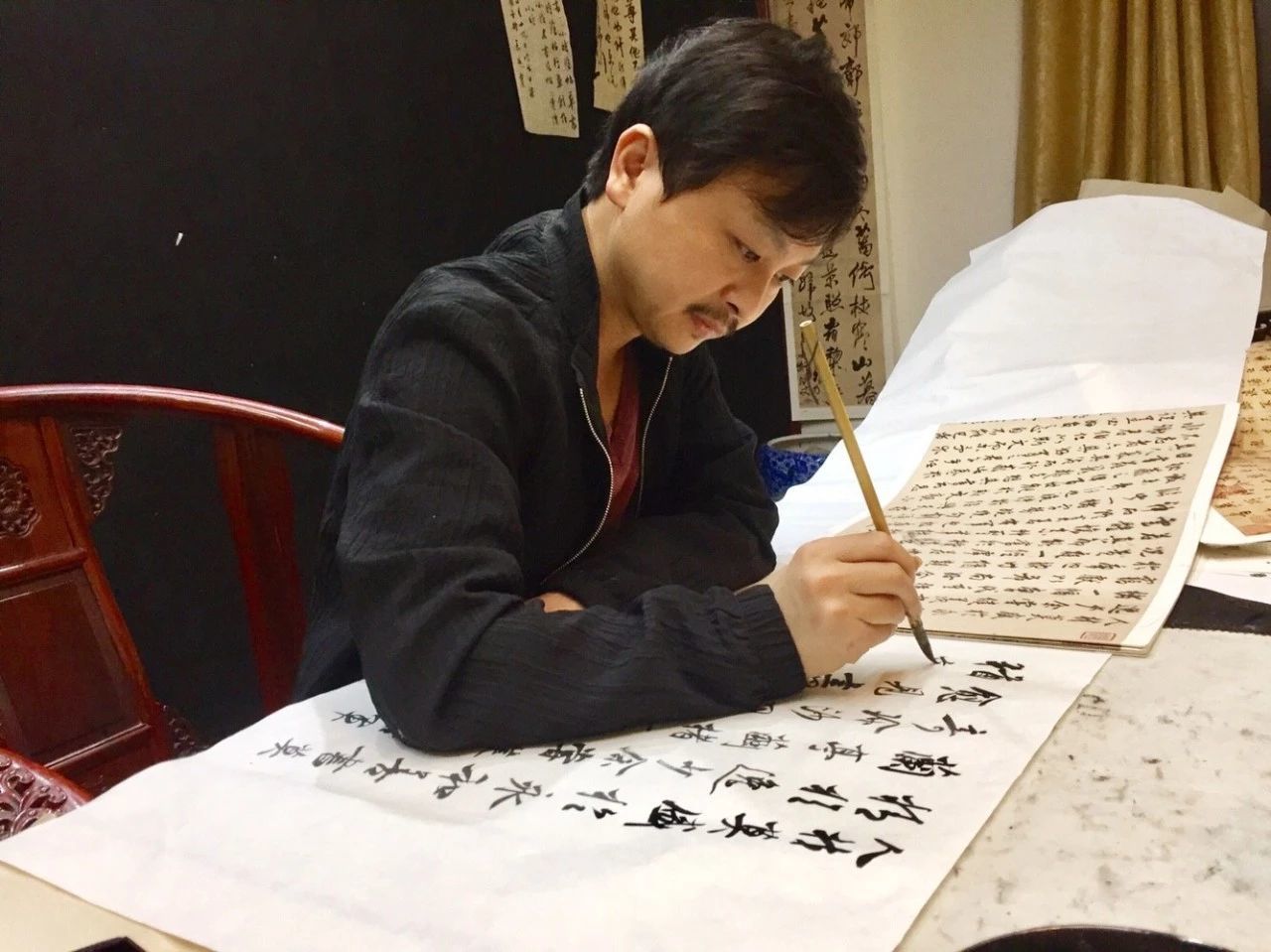

本次展出书作是八位当代实力青年书家的优秀作品,以及岭南书法研究所学员努力学习的成果。八位青年书家同为由“会古通今”高研班的优秀学员,其书法艺术成长历程与刘洪镇先生有着密切联系,此次选择在岭南美术馆展出,有着其特殊的意义。

当代八位实力青年书家及岭南书法研究所的优秀学员们,在立足传统书法经典的基础上,努力对新思维、新观念进行接纳和运用,力求在传统的基础上进行新尝试、新探索,做到与古为新。展出的作品既有笔墨技巧,又体现艺术家的精神气质,是情趣与笔意的风云际会。相信会给岭南书坛带来一股鲜活的、朝气蓬勃的艺术感受。

参展作者及作品

本次展览共有刘洪镇、邓琥、田斌、艾新星、叶忠文、孙泳辉、成卫平、刘小强、刘盛柔、孙世恩、孙向阳、苏业超、杜凯涛、张续文、张勇、何桂斌、 杨桢、宋时顺、吴金铭 、罗学芬、胡其贤、段艳琼 、 徐瑞华 、莫明奇、黄志有 、梁姬宁等26位书家参与。

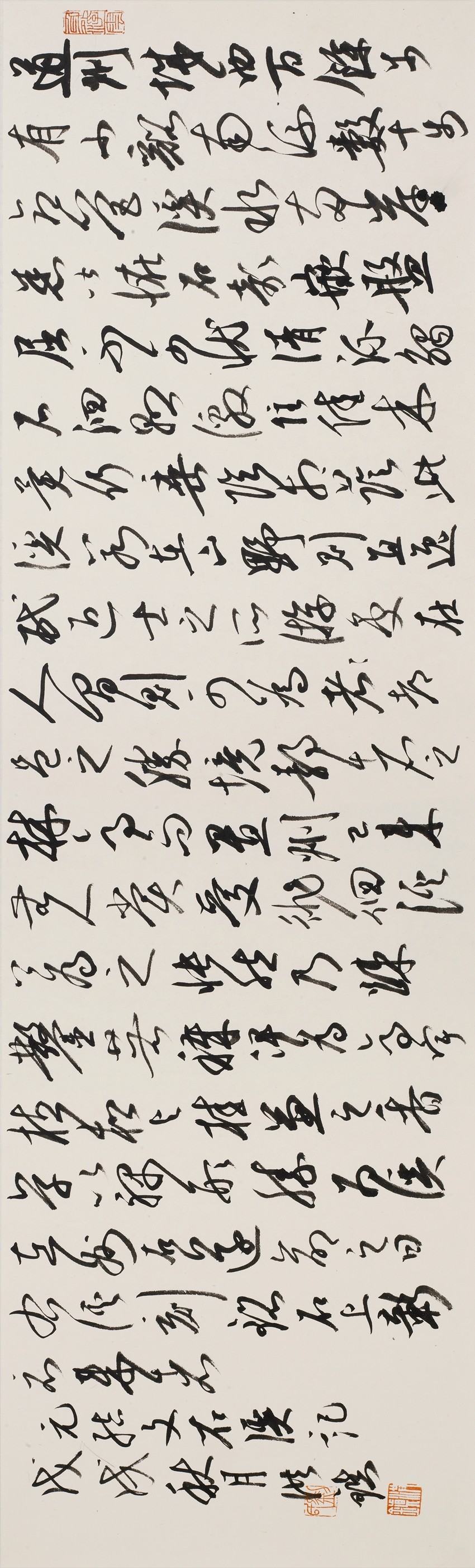

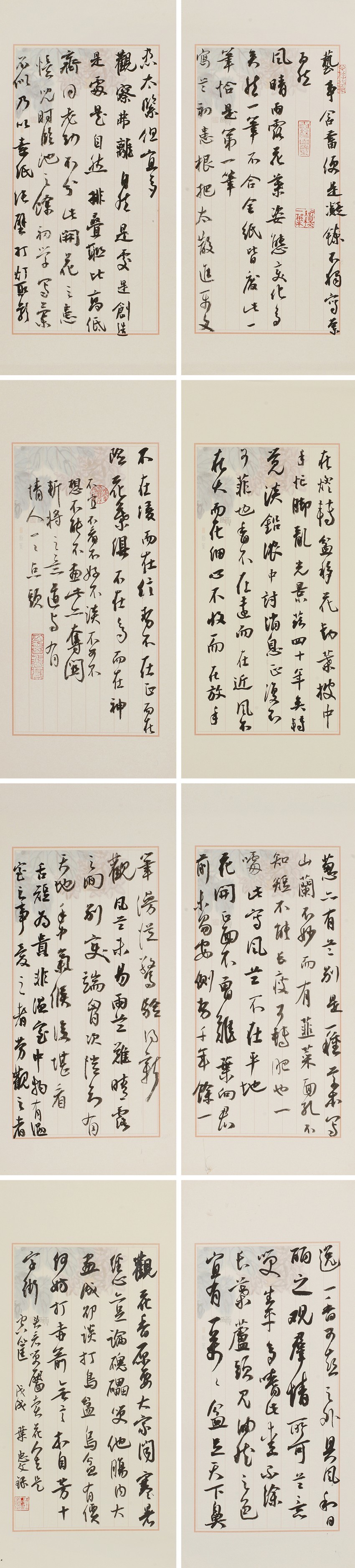

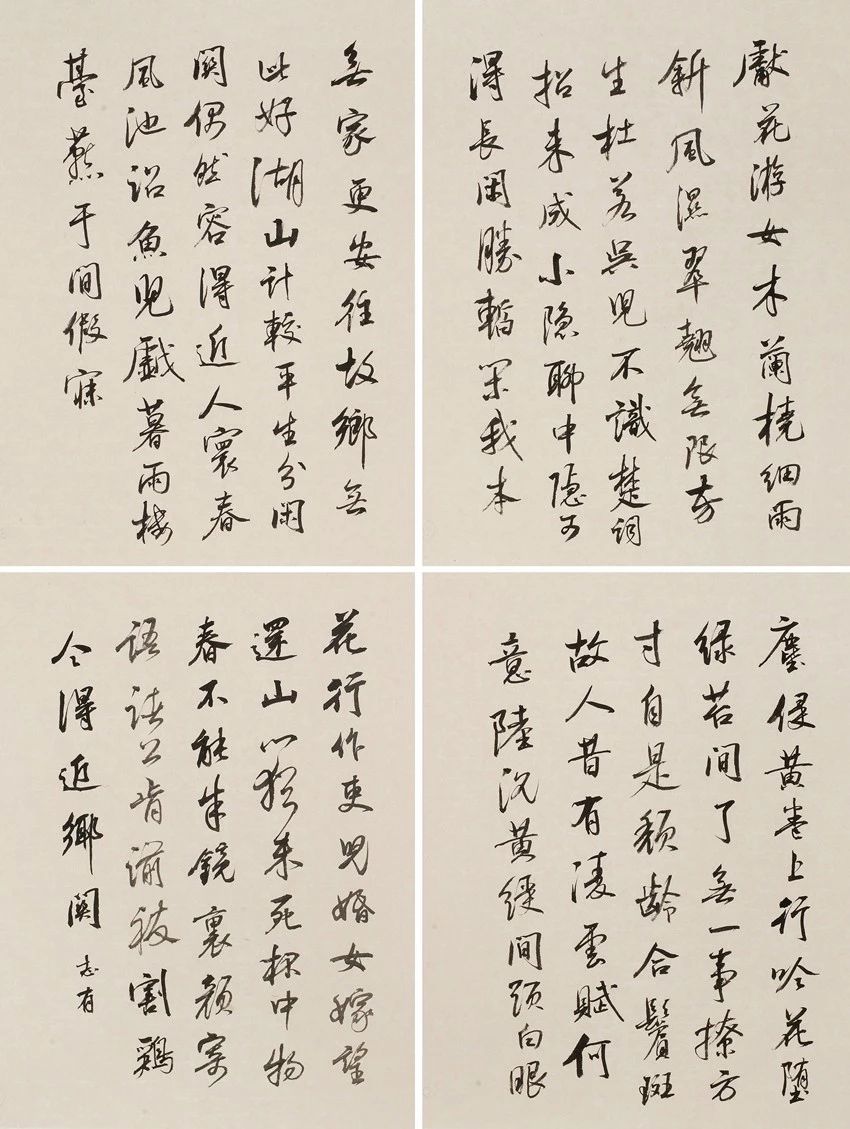

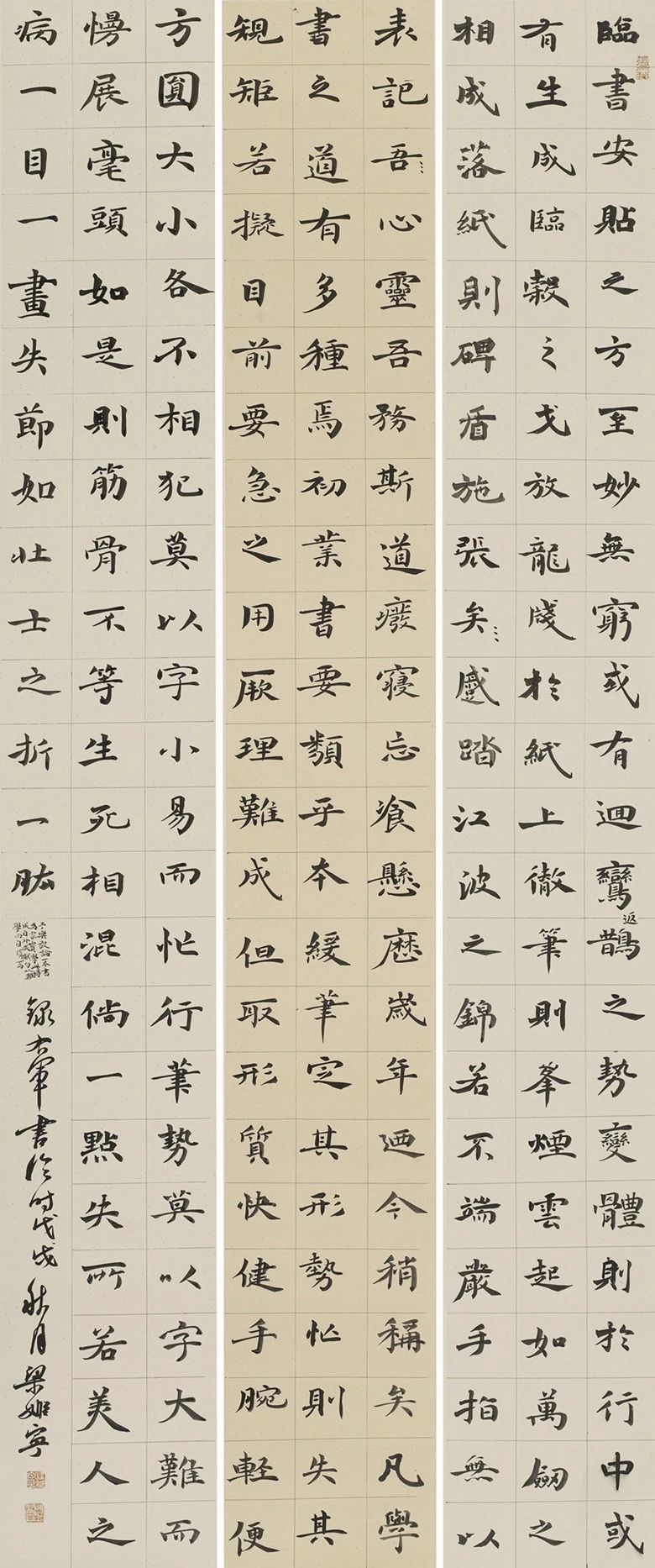

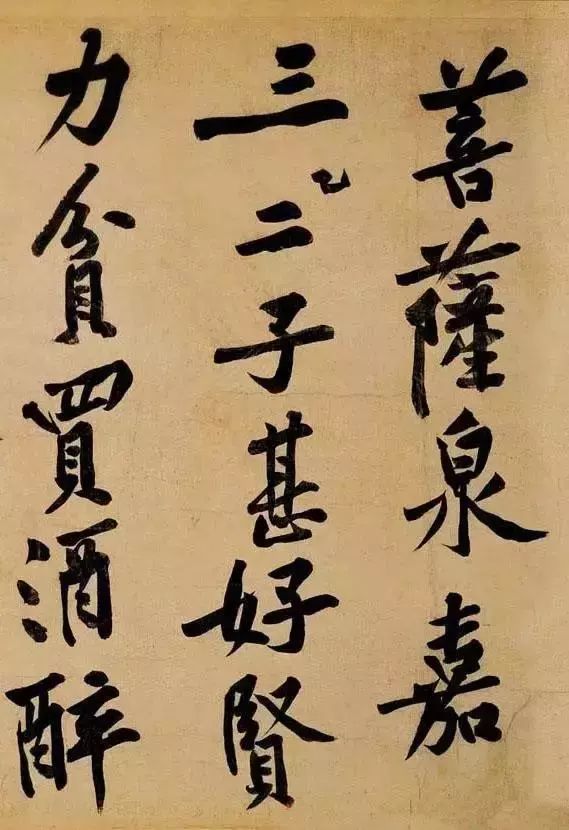

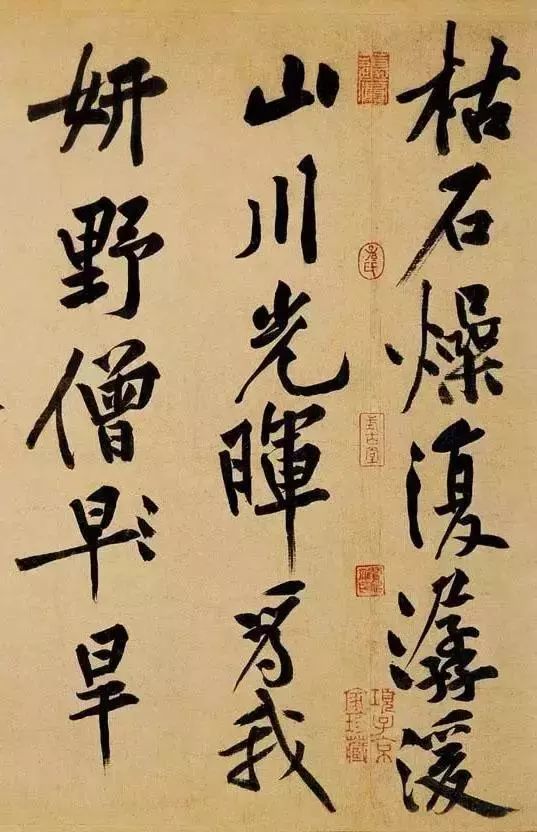

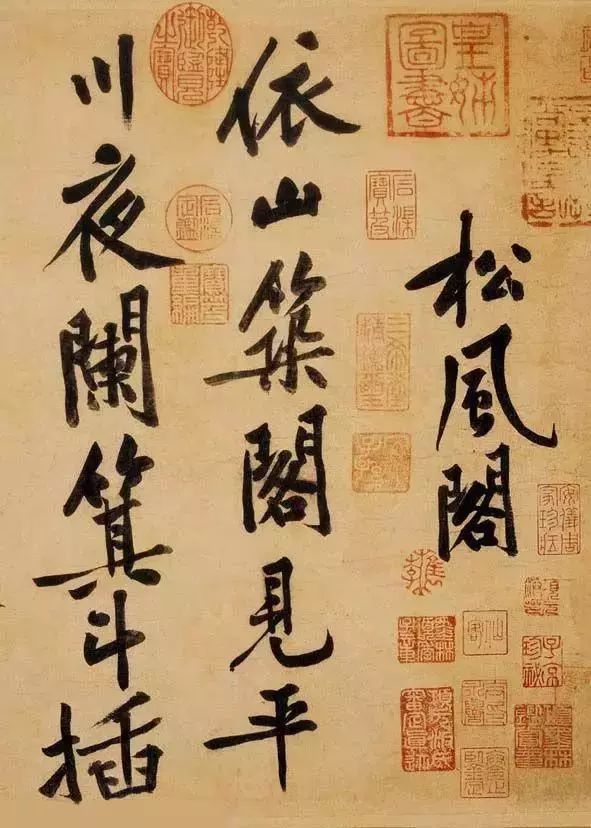

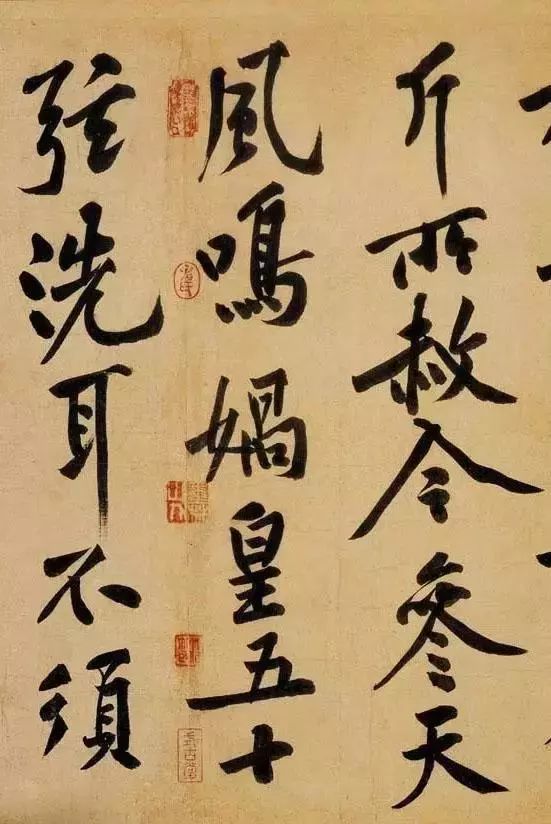

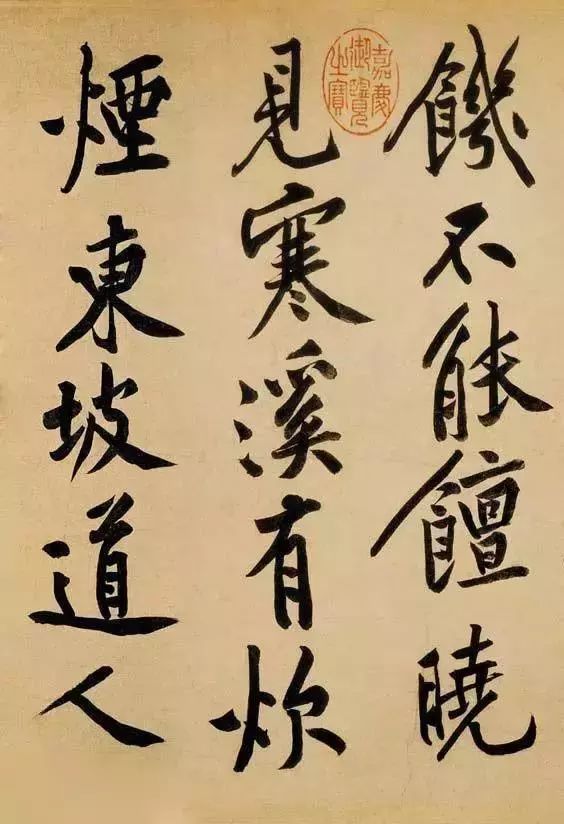

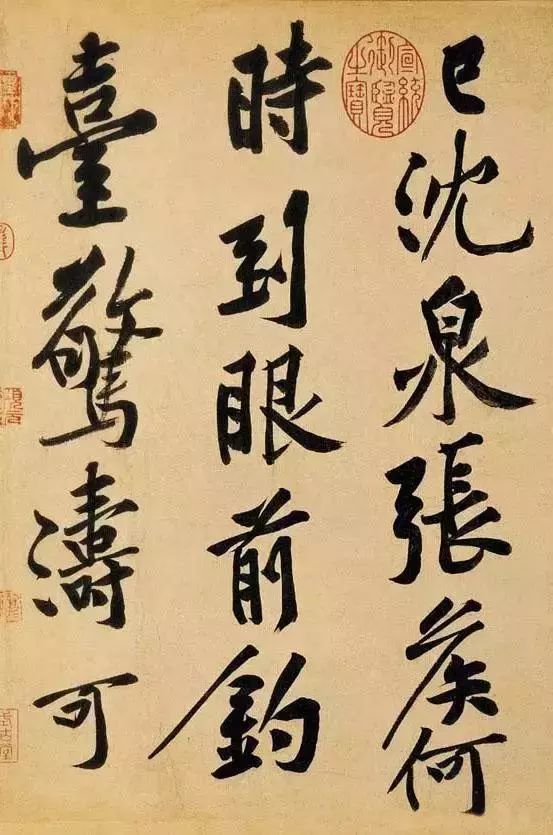

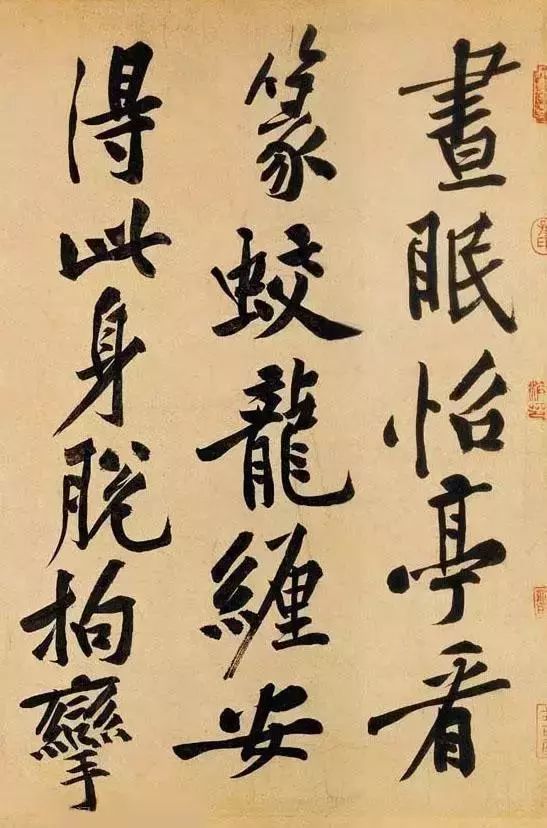

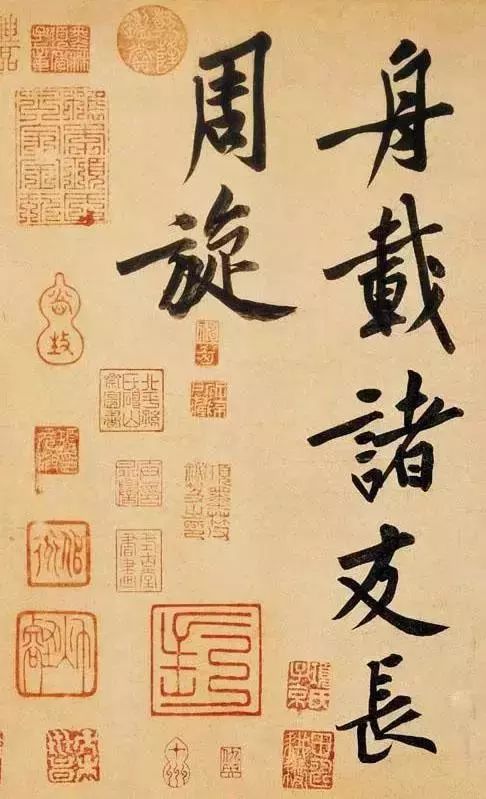

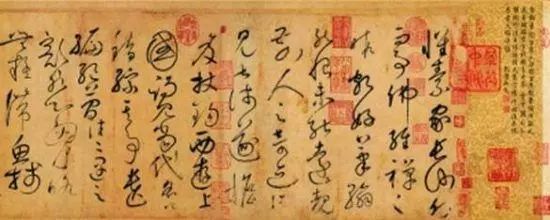

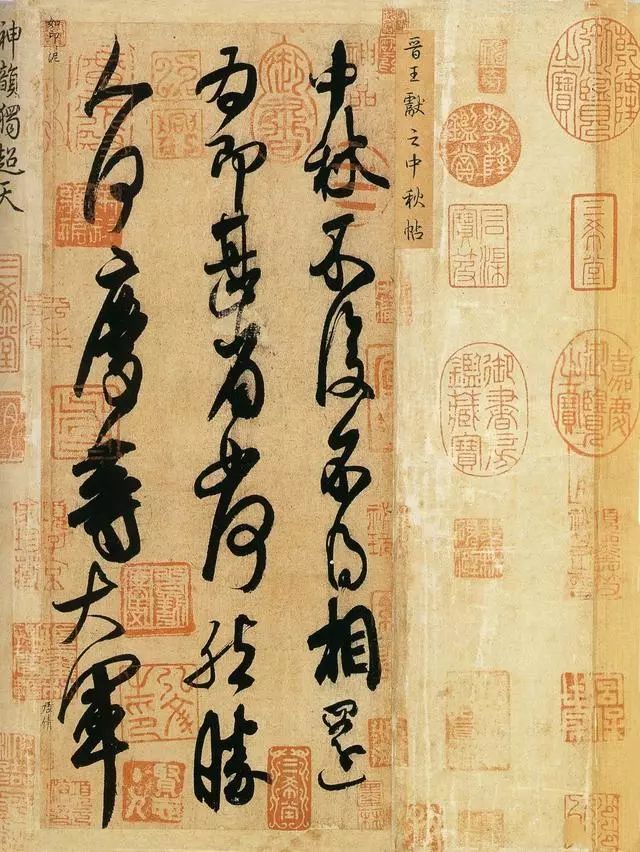

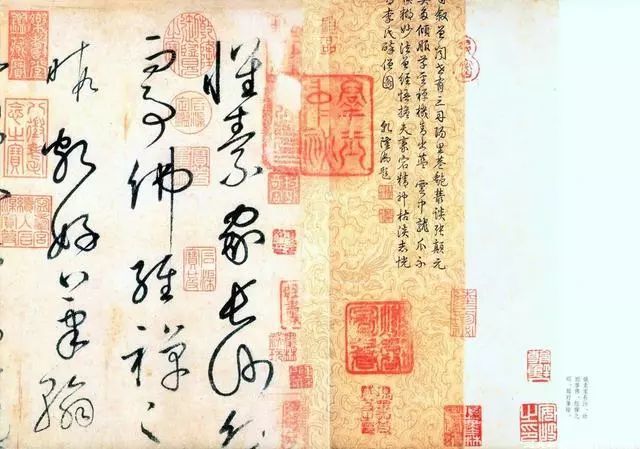

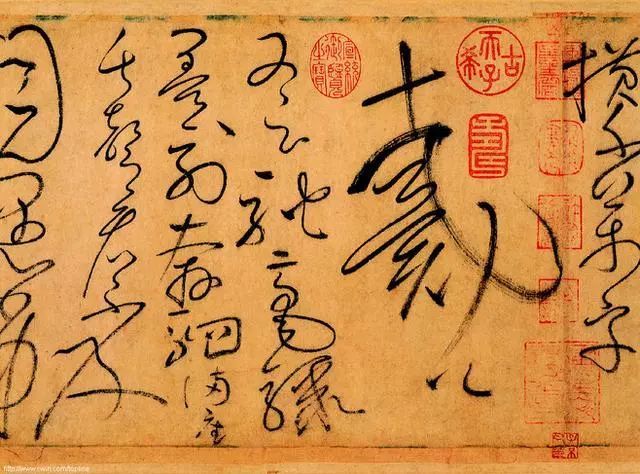

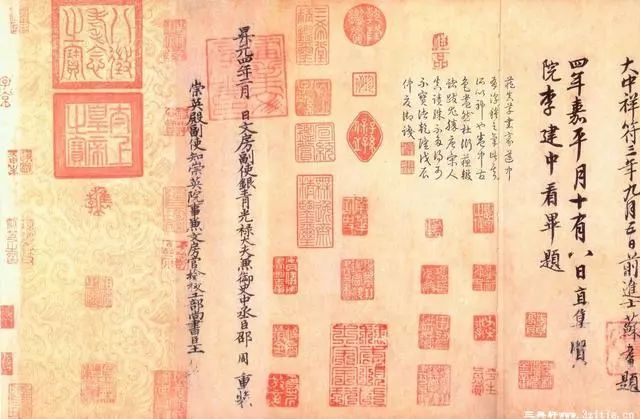

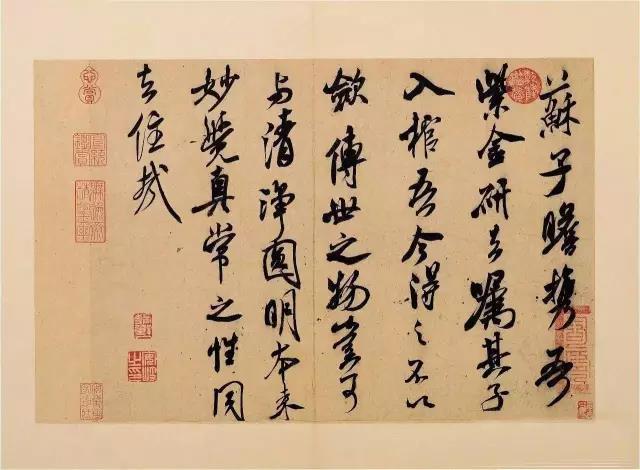

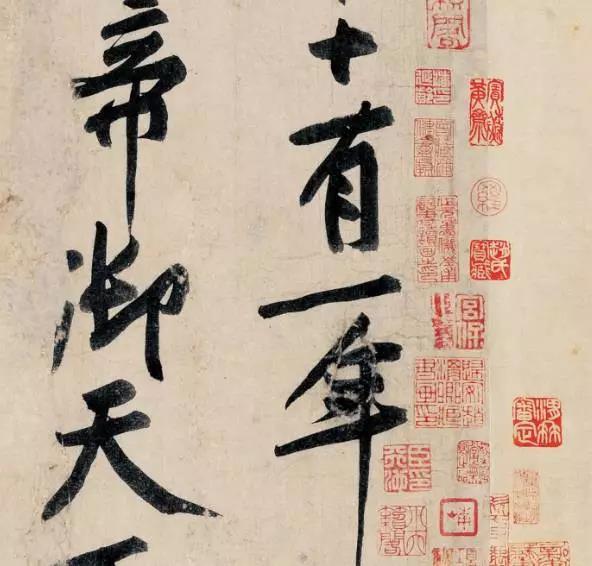

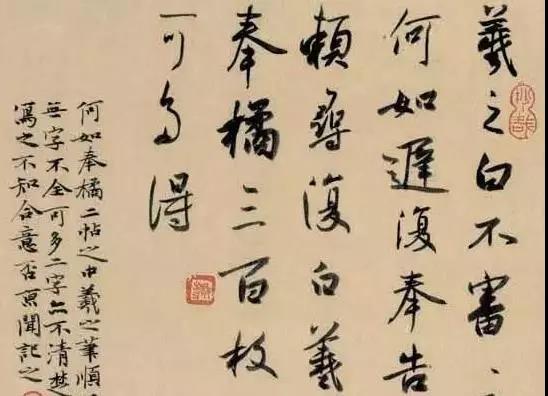

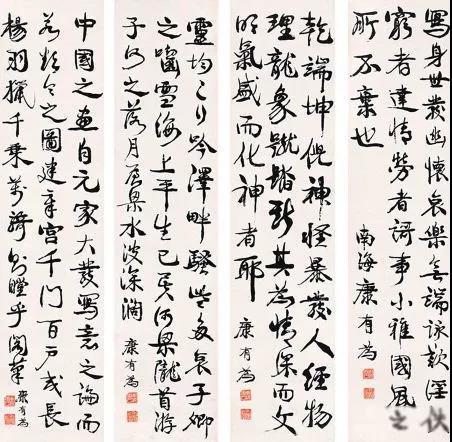

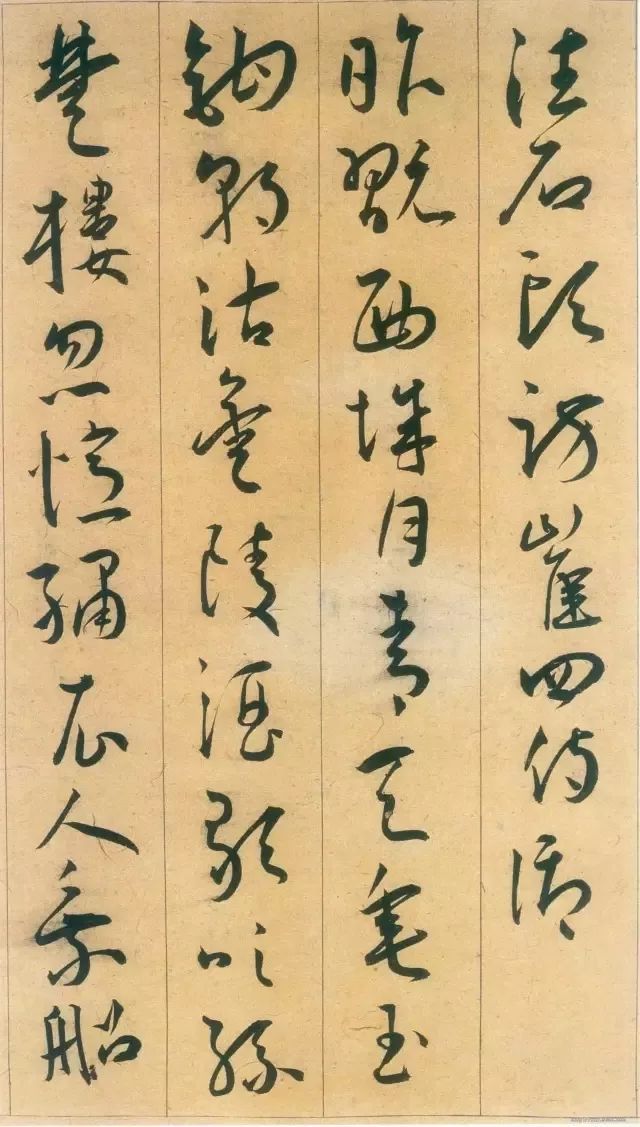

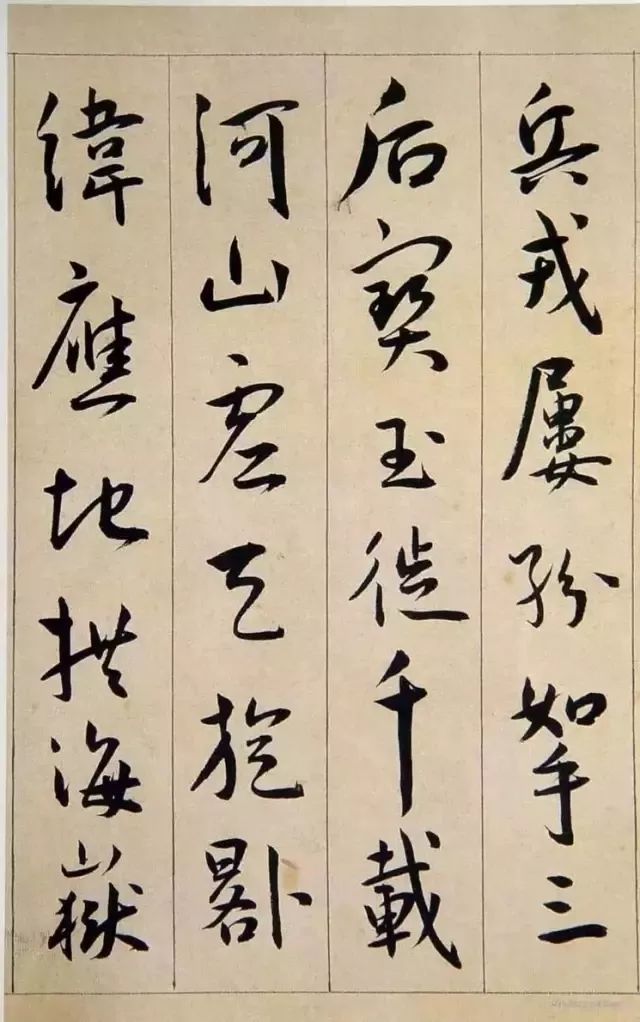

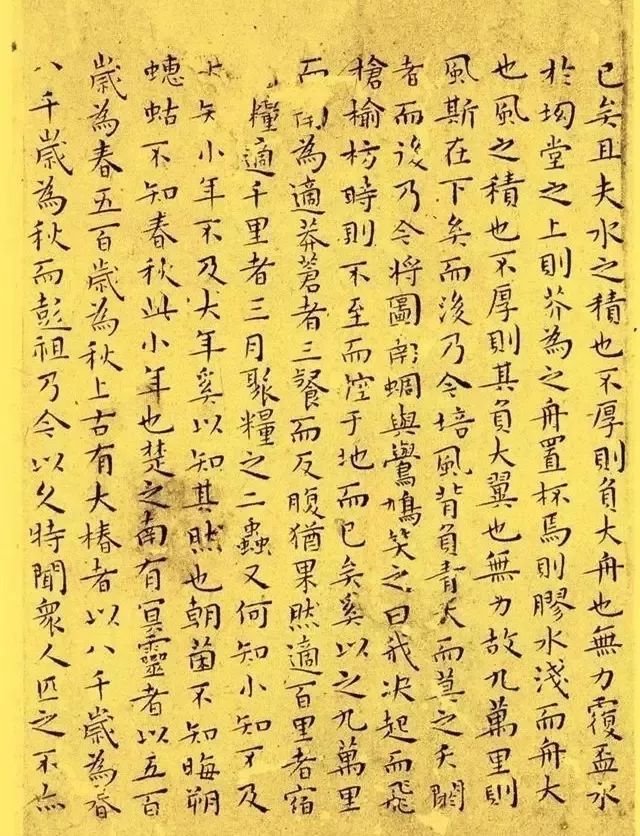

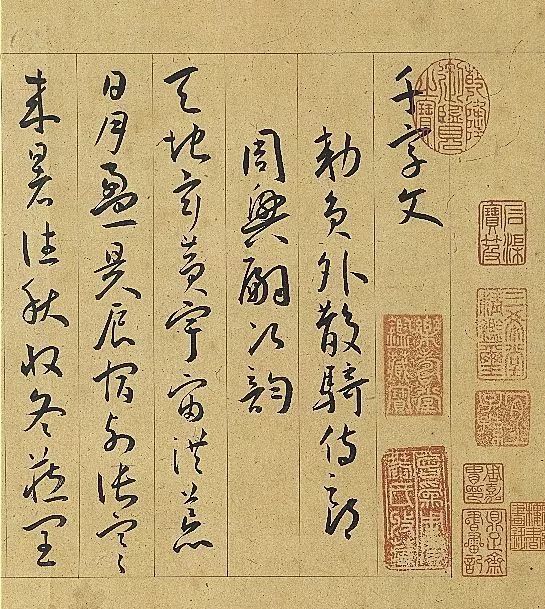

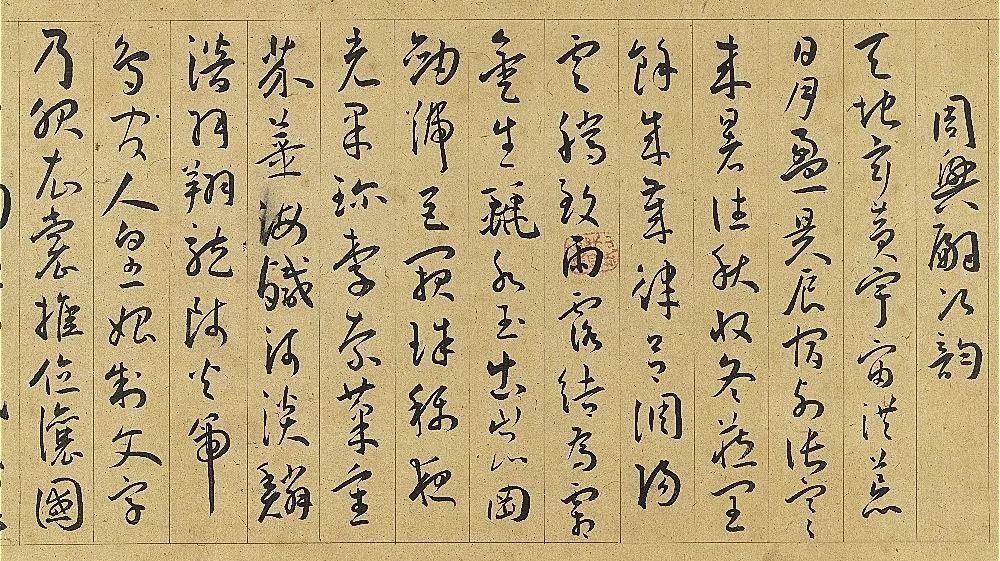

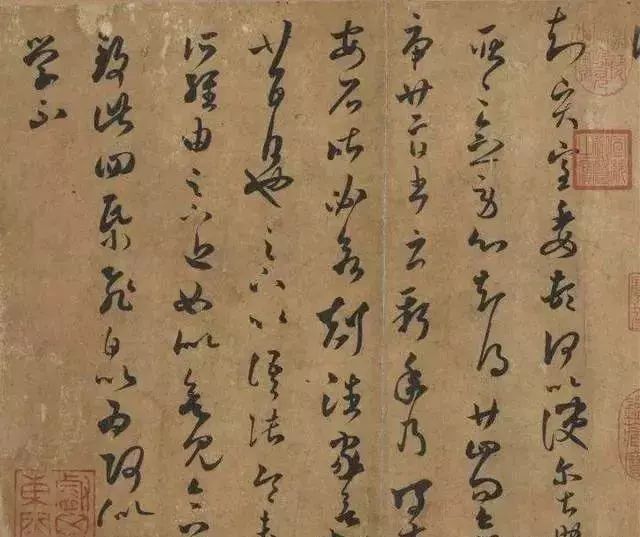

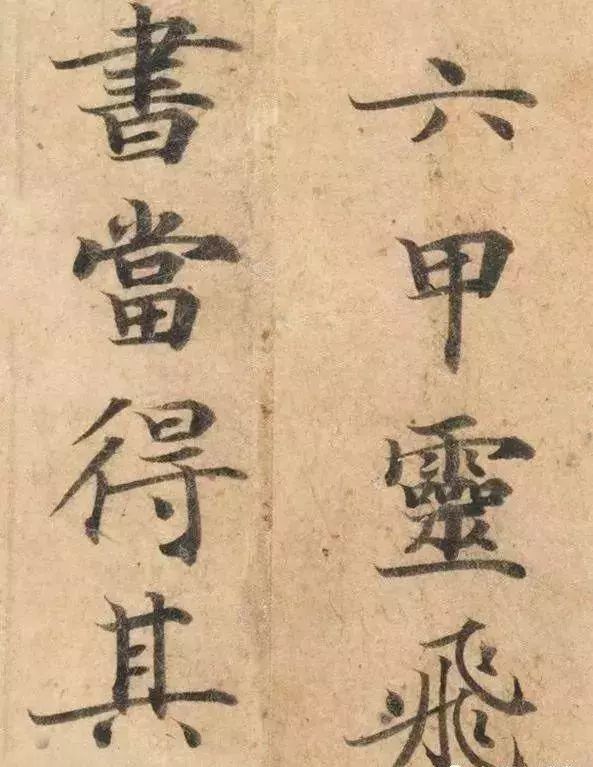

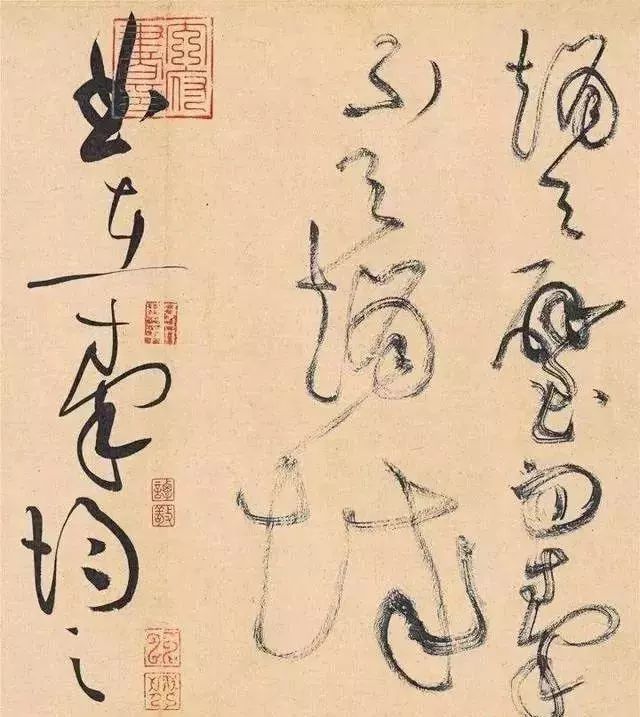

部分展览作品欣赏:

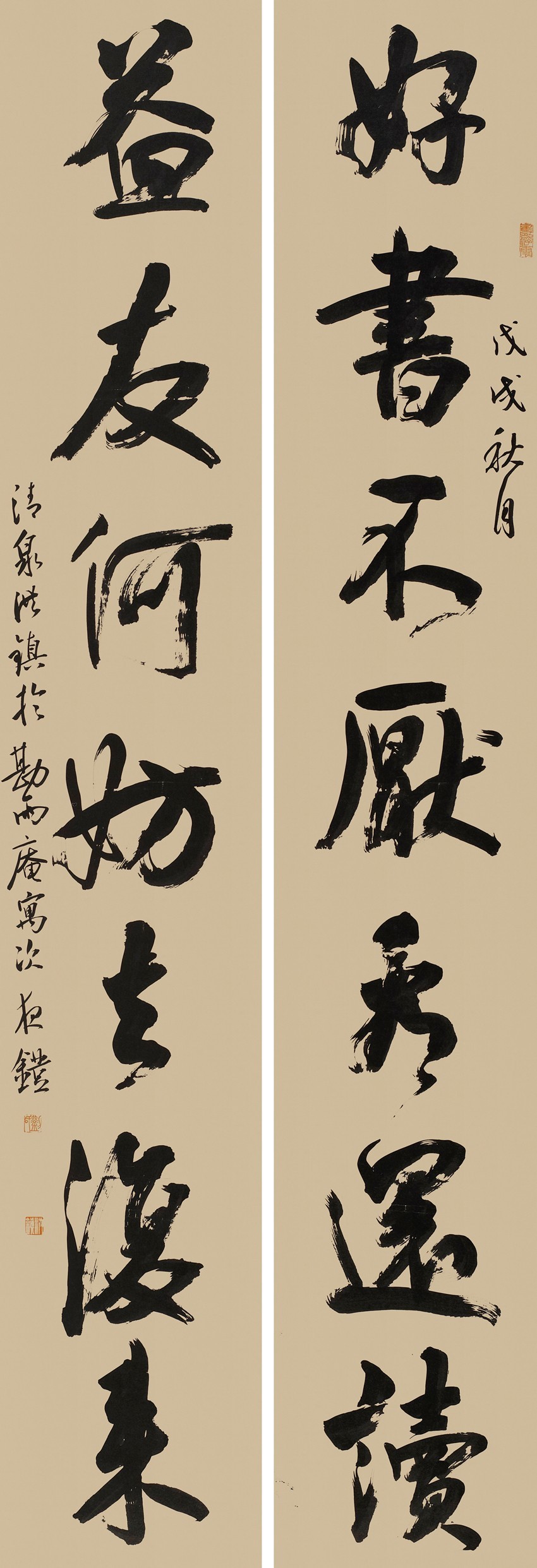

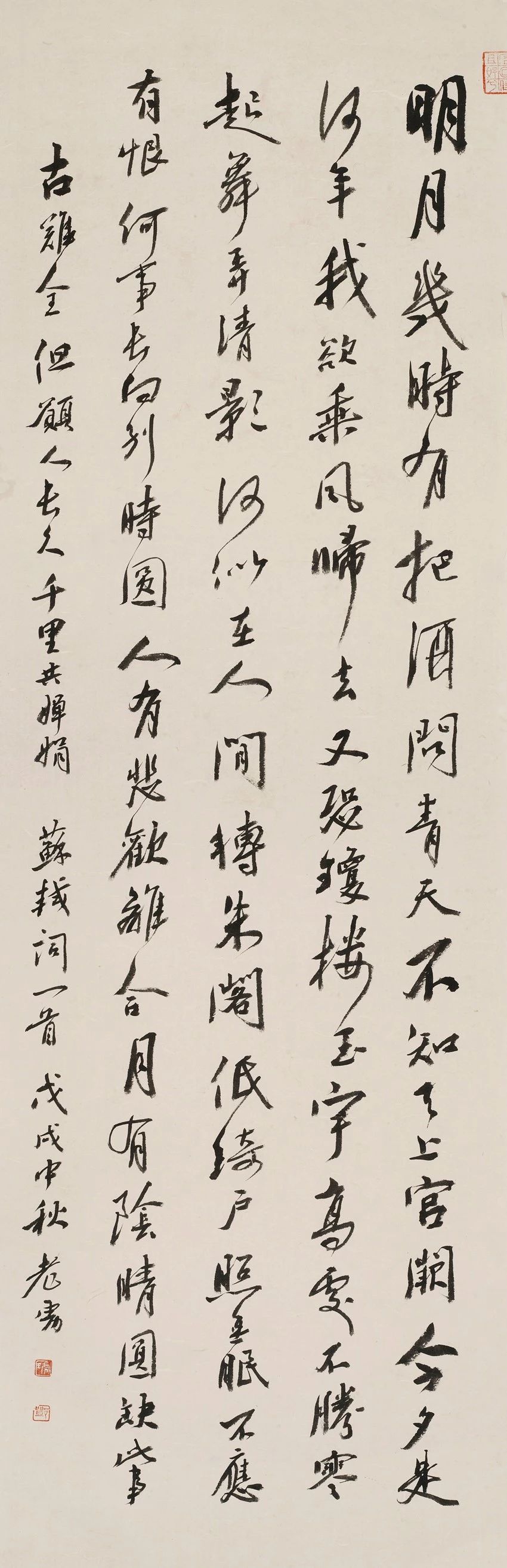

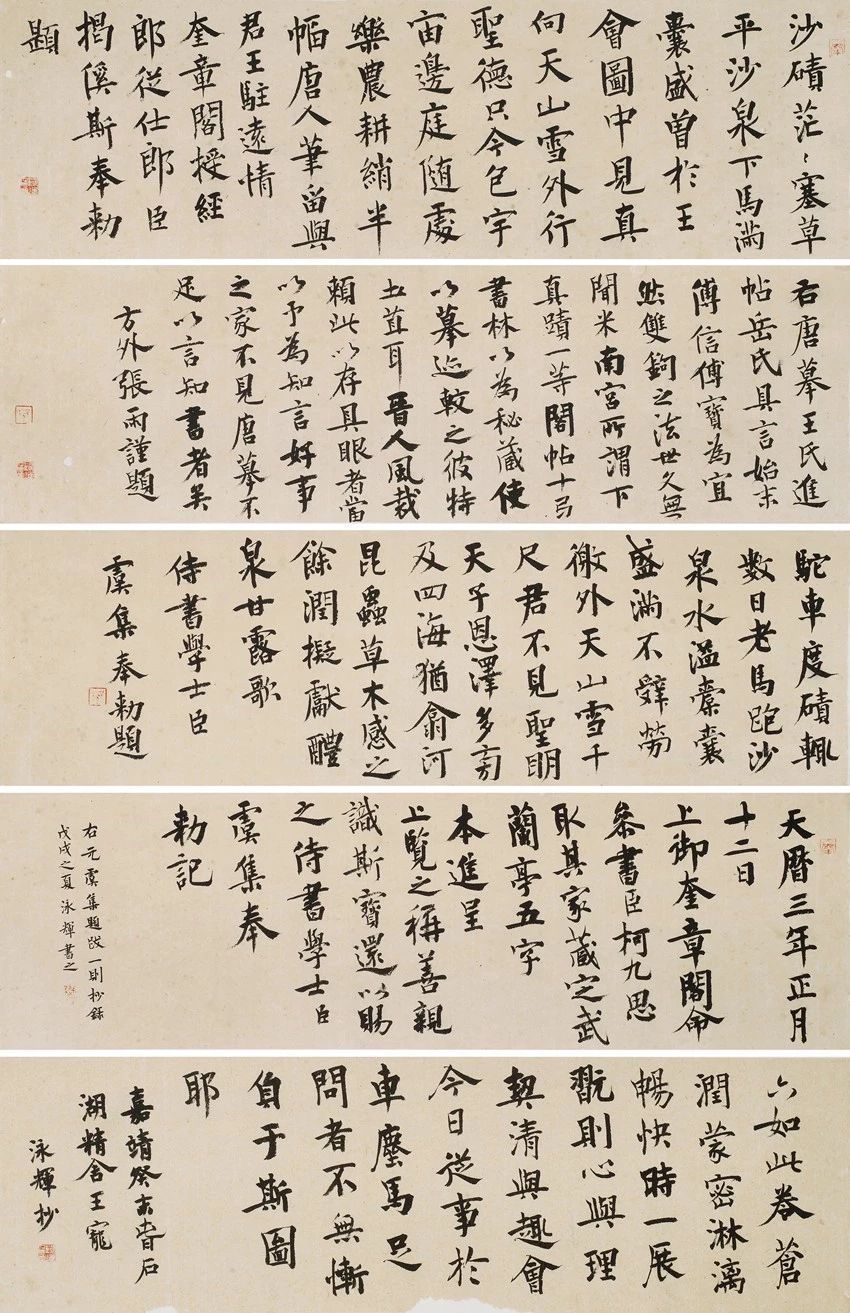

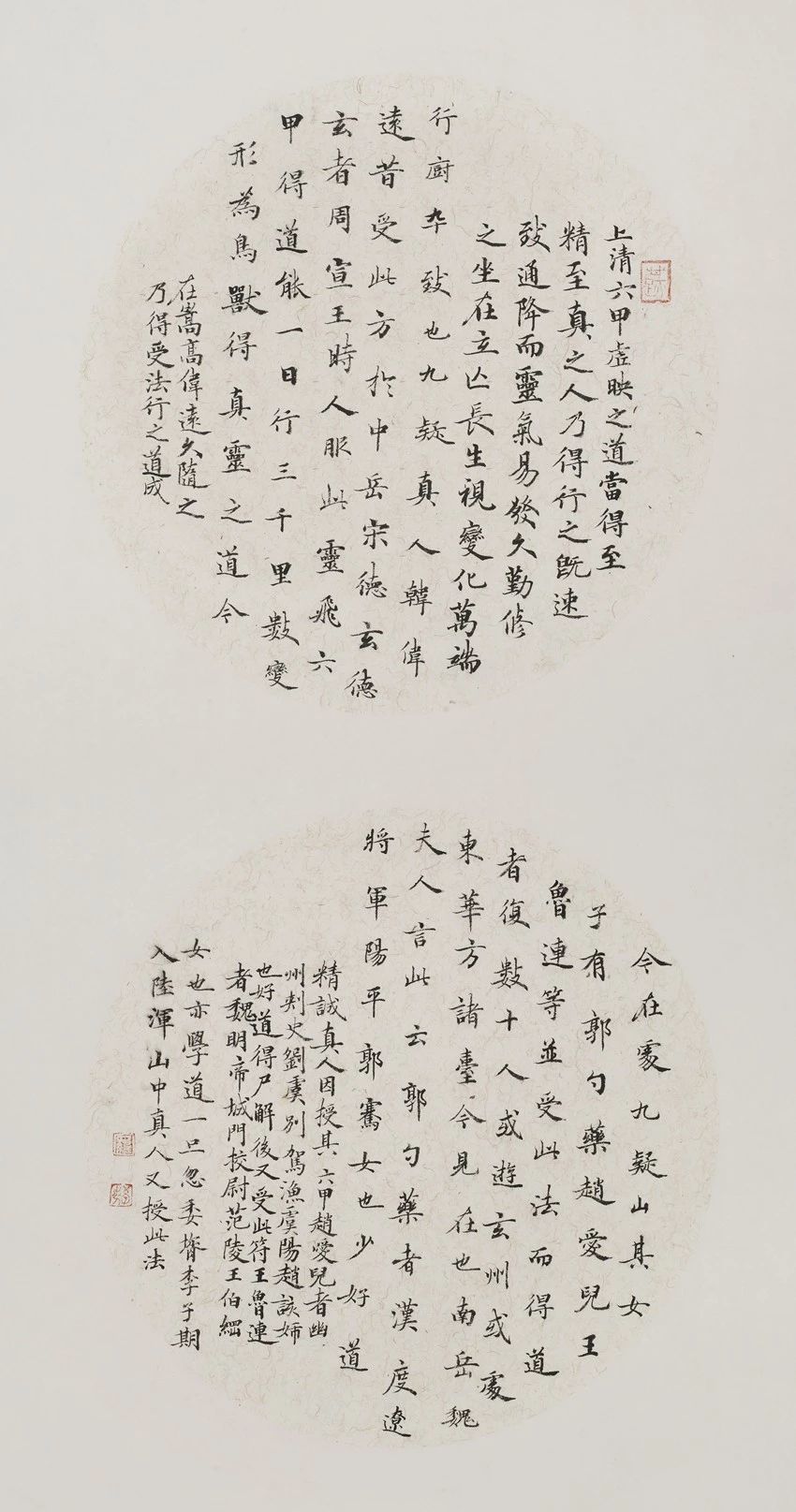

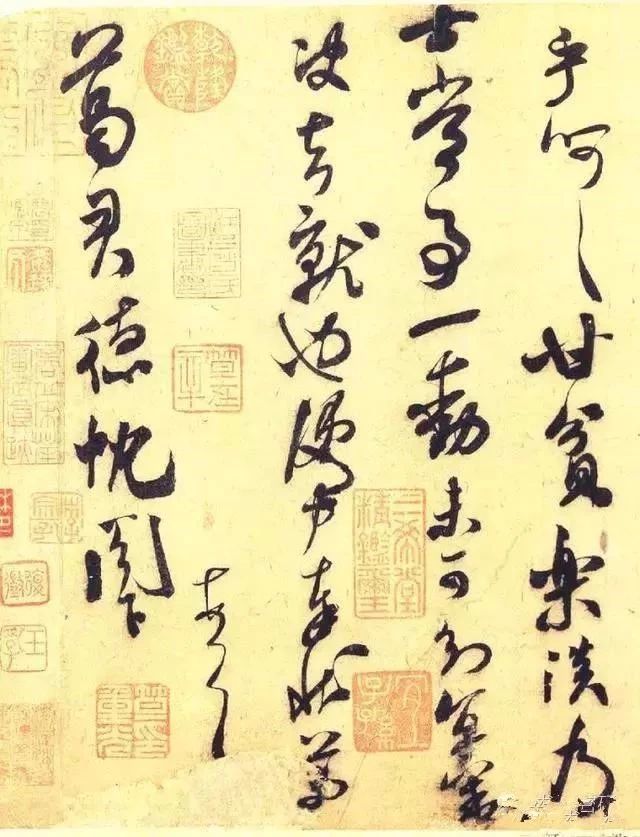

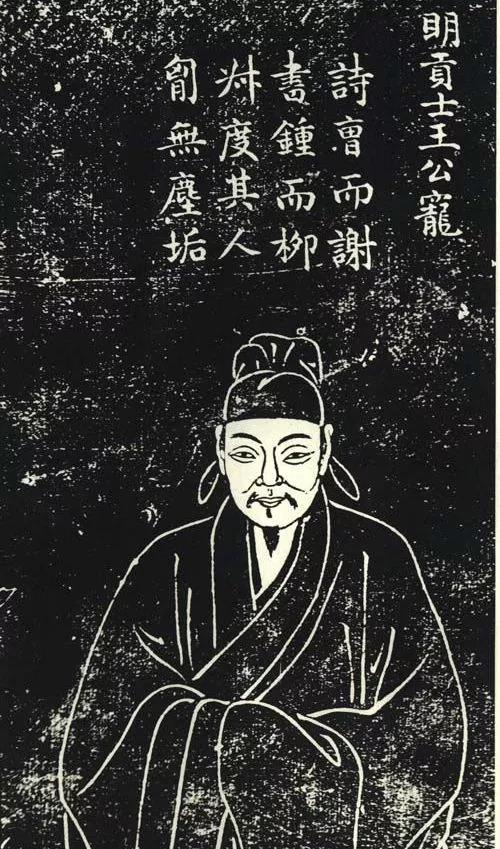

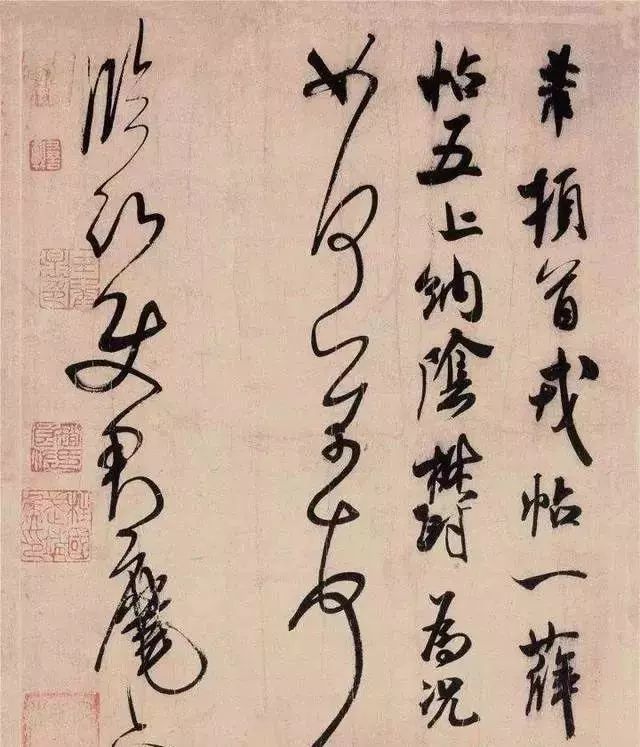

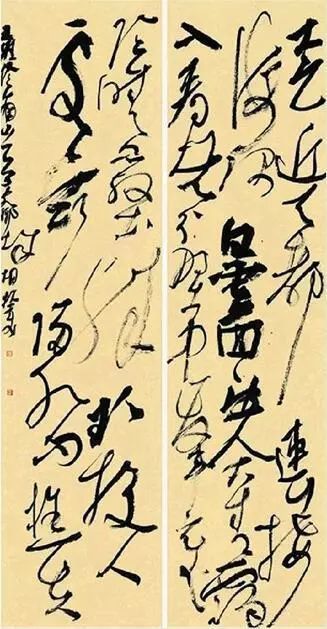

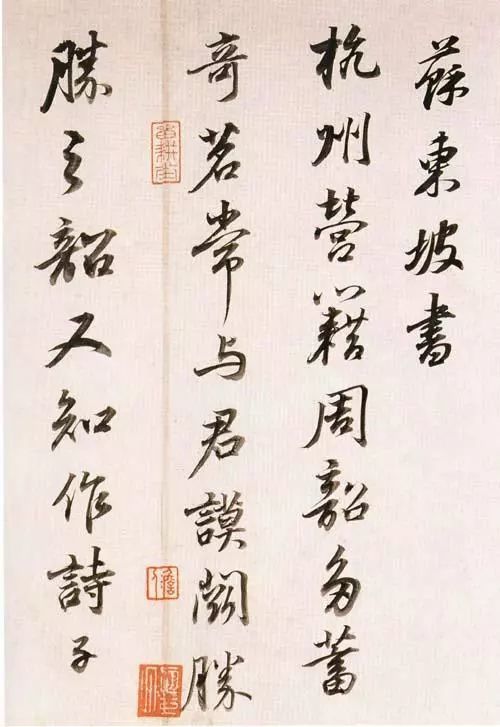

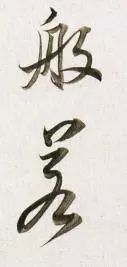

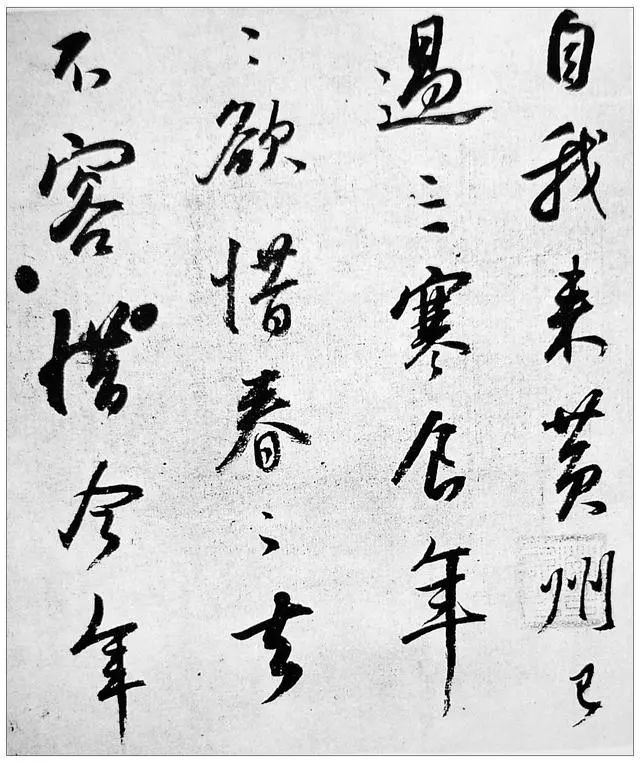

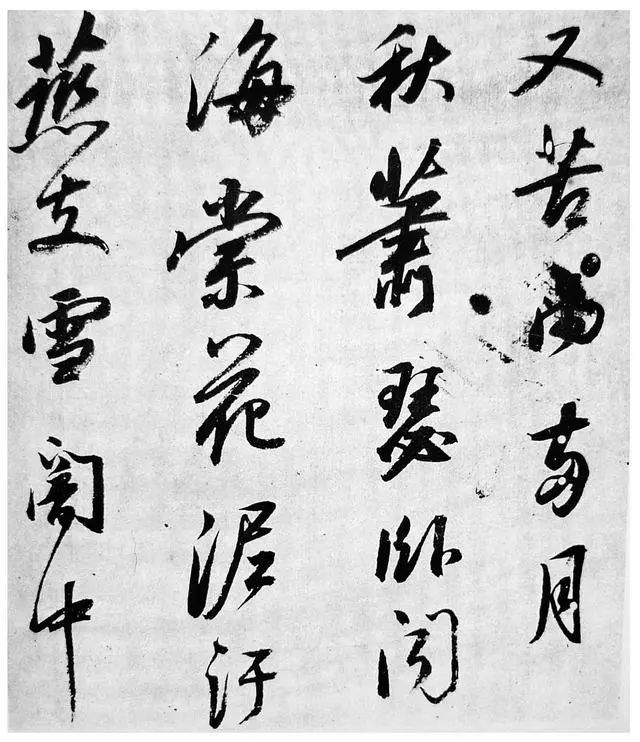

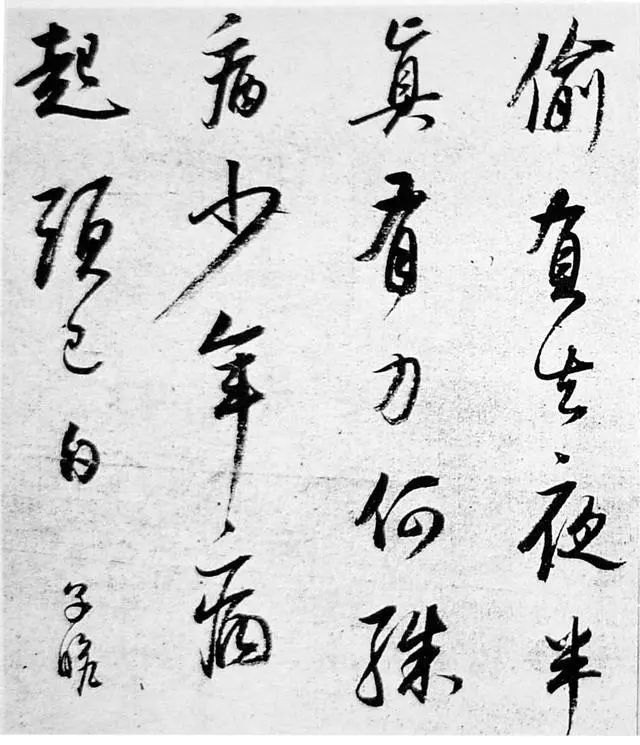

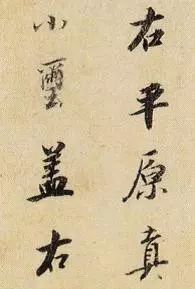

刘洪镇

刘洪镇 ,1972年10月生, 湖南衡阳人,字子衡,斋号勘雨庵,师从陈忠康先生。现为文化部青联书法篆刻委员会委员、中国书法家协会会员、广东省青年书法家协会副主席、岭南画院专职书法家、岭南书法研究所副所长、东莞书协主席团成员。

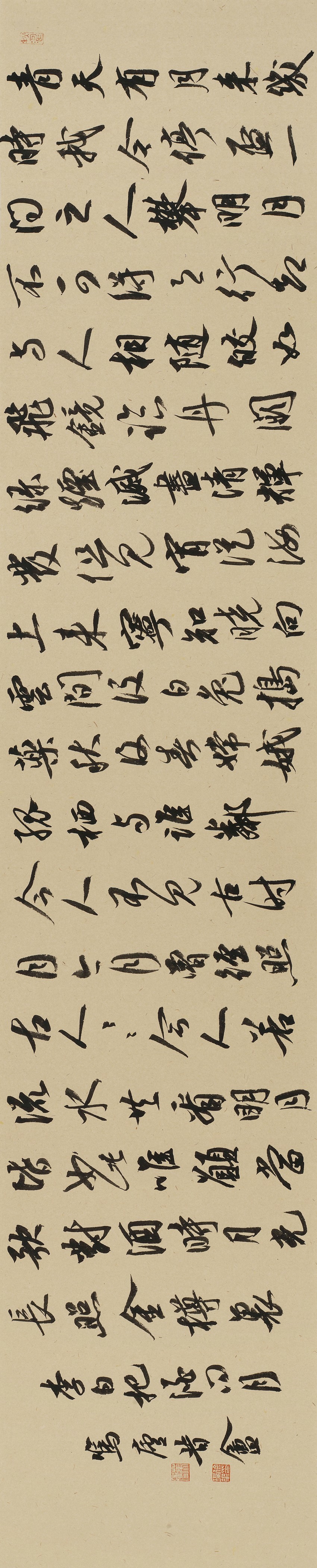

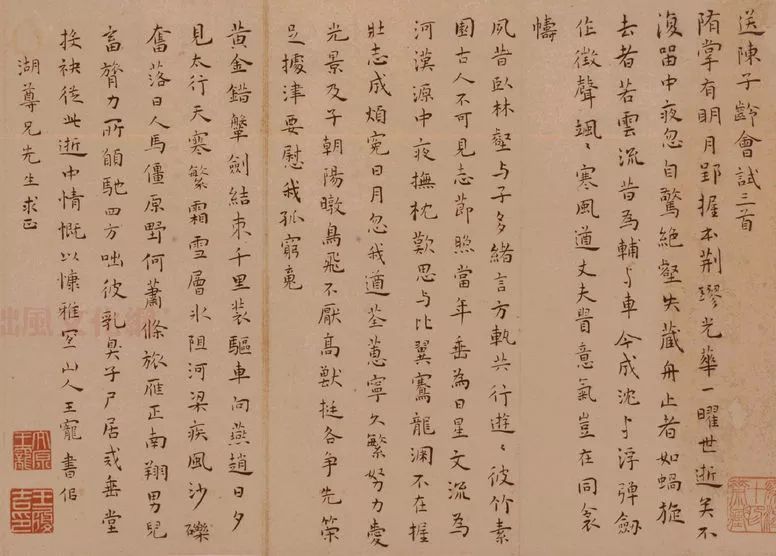

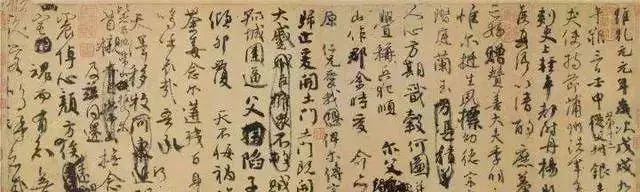

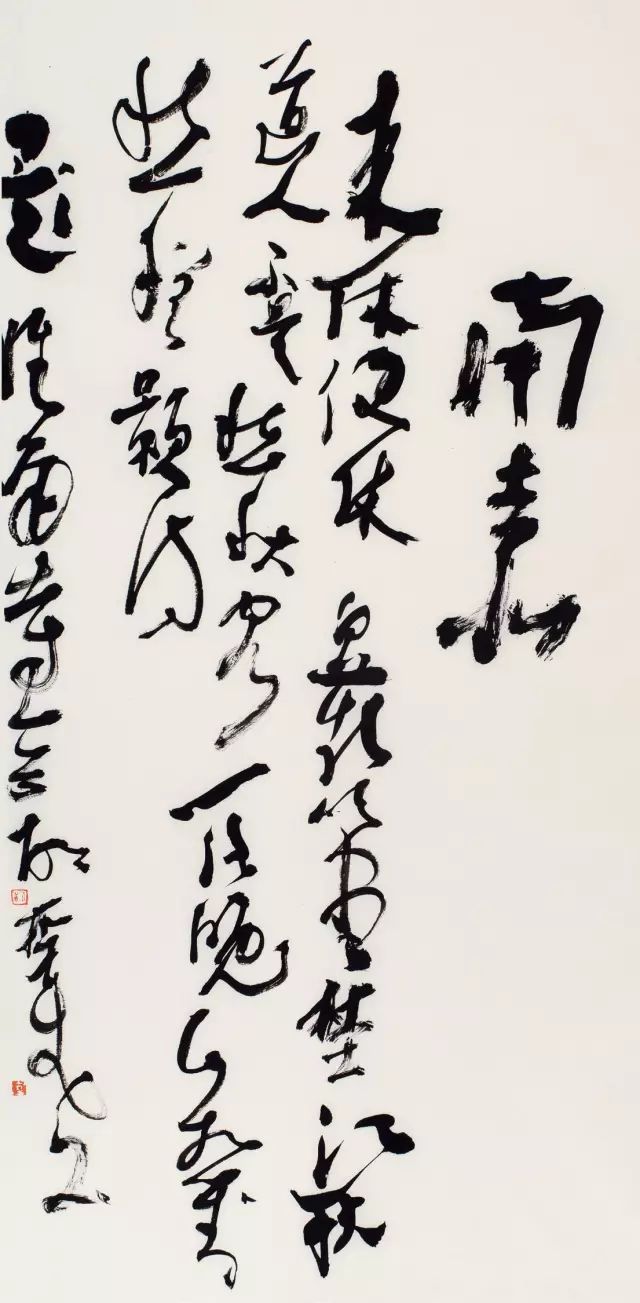

邓琥

邓琥,别署老虎、纸老虎、三无居、自在堂。1963年11月出生于湖南省湘潭市。1985年7月毕业于湖南大学工业设计专业。东莞市老年大学兼职书法教师,墨海字库总编,东莞市书法家协会会员。师从岭南画院刘洪镇先生,并问教于王正良、喻涌波诸先生。2001年7月结业于中国书画函授大学东莞分校书法专业;2014年7月结业于东莞市书画函授大学国画专业。1981年开始系统地临摹历代名家名帖,并进行篆隶楷行草五体创作实践。

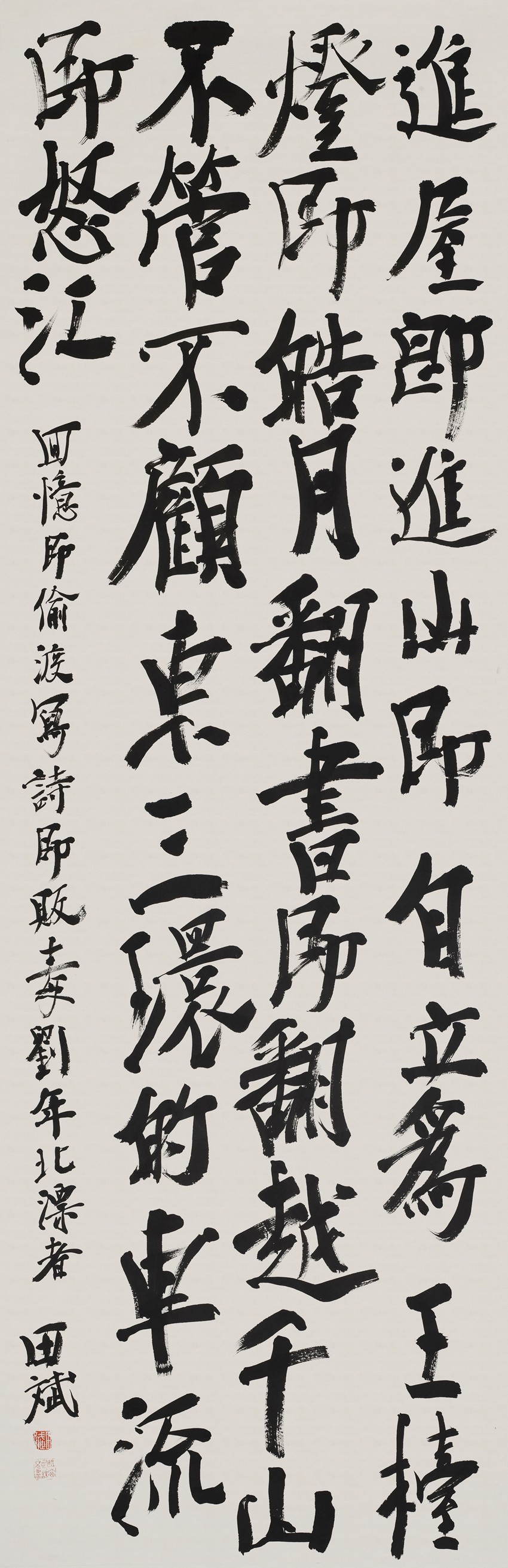

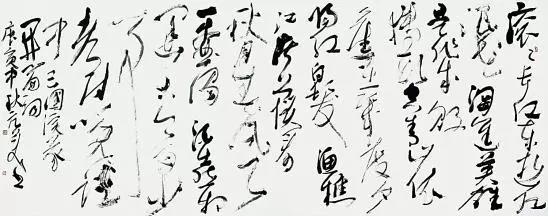

田斌

田斌,1984年生,湖南湘西人。为湖南省书法家协会新闻出版委员会委员,湖南省青年书法家协会理事。

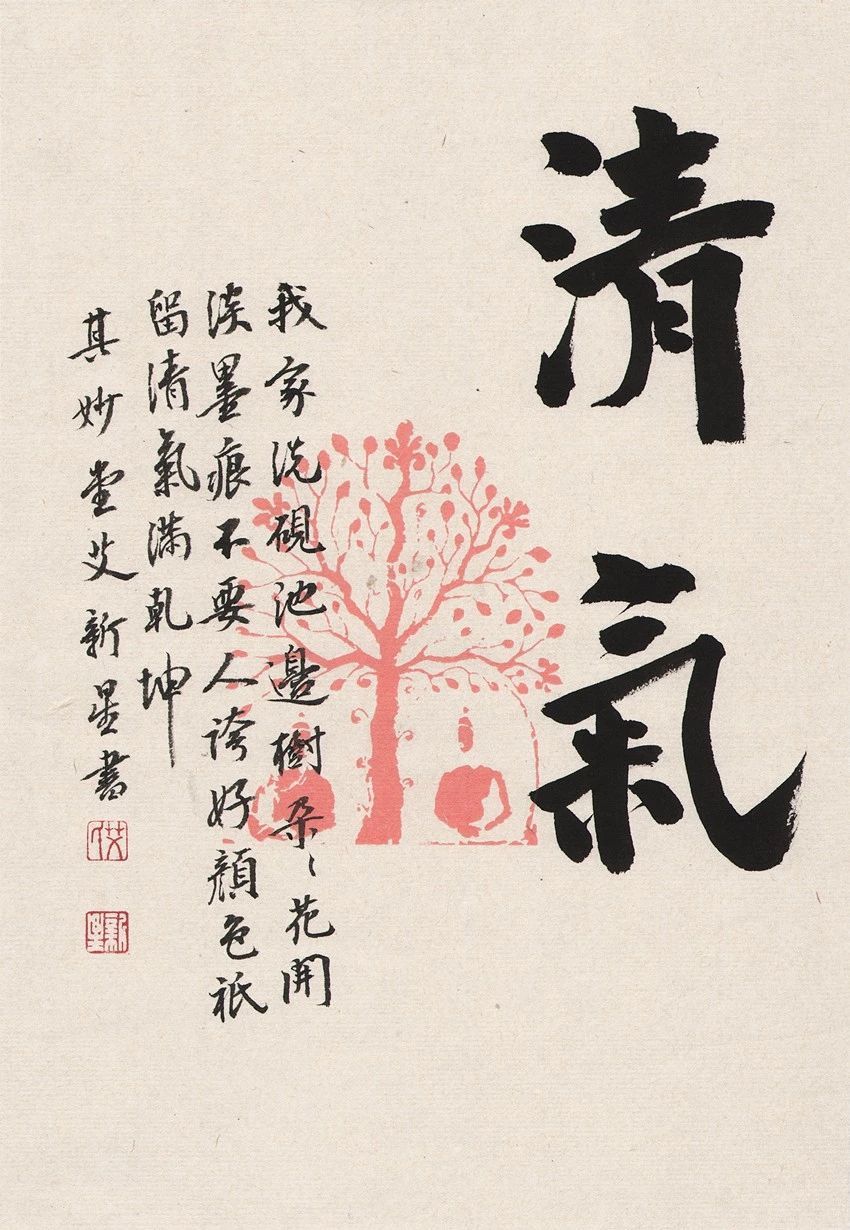

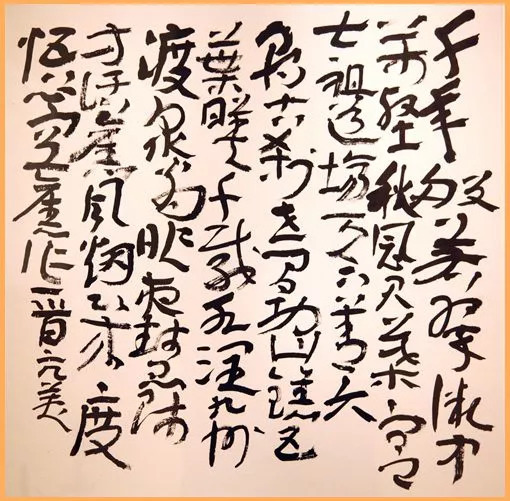

艾新星

艾新星,湖南省书法家协会会员,岳阳市青年书法家协会副主席,岳阳市书法家协会理事,入展全国第四届楹联书法作品展,荣获岳阳文学艺术奖。

叶忠文

叶忠文,男,生于一九七四年,浙江龙泉人,现居广州。

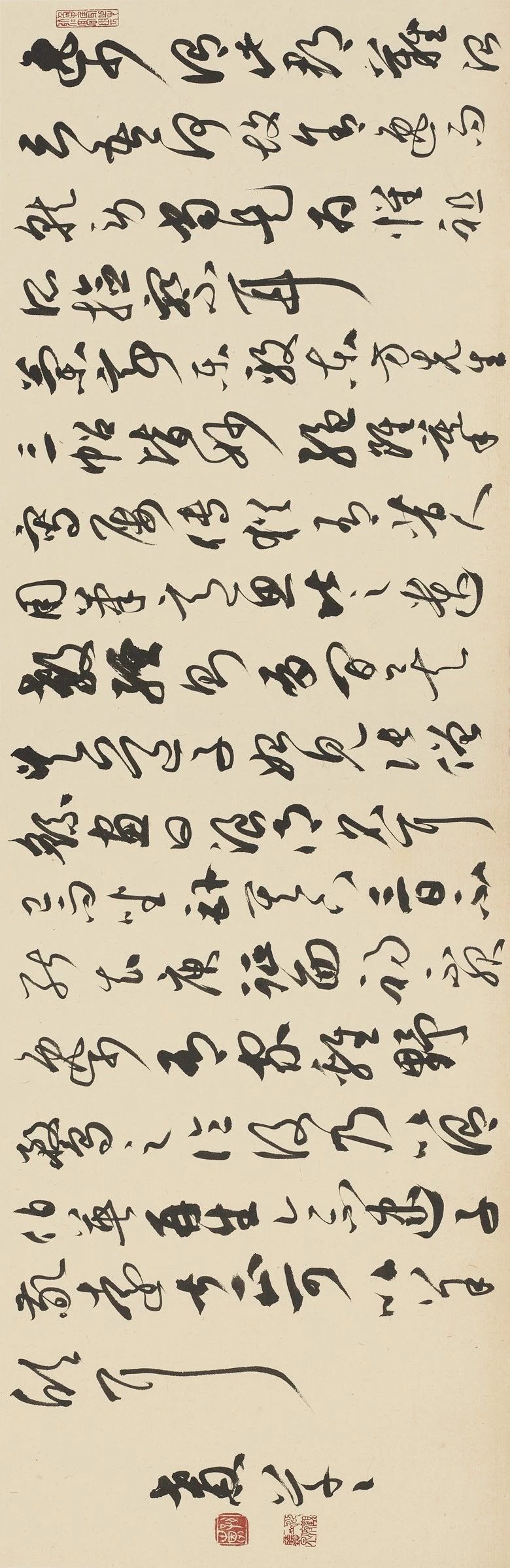

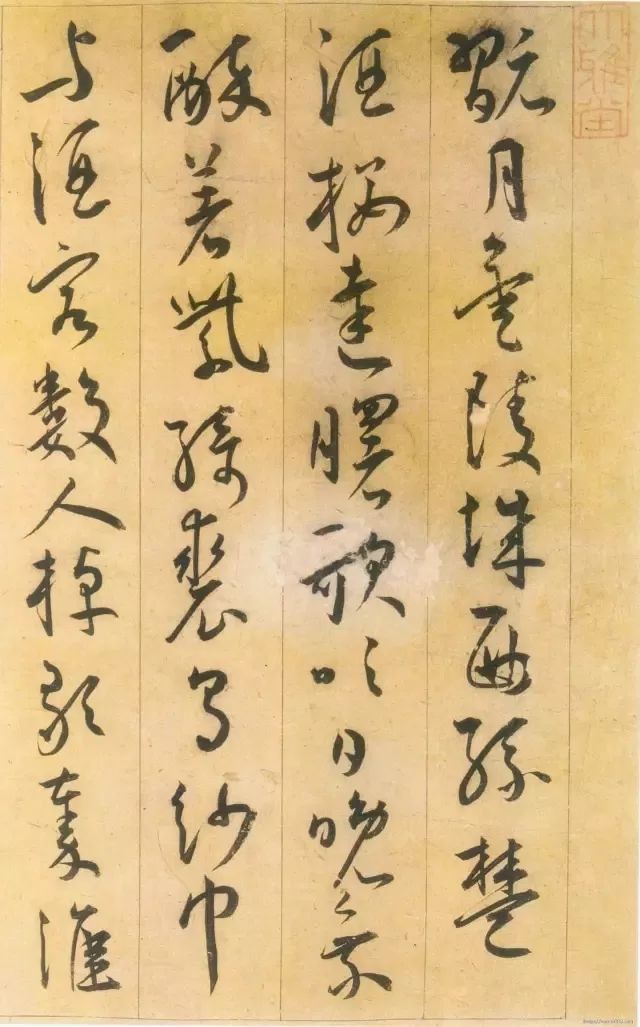

孙泳辉

孙泳辉,男,广东潮州人。自幼喜弄翰,工作之暇,潜心习书。现为中国书法家协会会员、广东省书法家协会会员、广东省青年书法家协会监事、潮州市青年书法家协会主席团成员。近年作品近二十次在全国及省级书法展赛中获奖/入展:全国第十一届书法篆刻作品展(中国书法家协会,2015年)、第七届“观音山杯”全国书法艺术大展获一等奖(《书法报》社,2015年)、第十一届中国艺术节书法篆刻作品展(中华人民共和国文化部、陕西省人民政府,2016年)、“颜真卿杯”魅力句容全国书画展(江苏省美术家协会、江苏省书法家协会,2016年)、首届“容庚奖”全国书法大展优秀奖(广东省书法家协会 广东书法院,2016年)、第二届王羲之奖全国书法作品展(山东省文化厅、山东省文学艺术界联合会,2016年)、首届“岭南白沙奖”全国书法篆刻大赛(广东省国际华人书法研究 广华人书法院,2016年)、全国第四届草书作品展(中国书法家协会, 2017年)、“大沥杯”广东省第五届中青年书法篆刻作品展最高奖(广东省书法家协会, 2017年)、首届“凤凰杯”全国书法作品展一等奖(潮州市人民政府、广东省书法家协会,2018年)等。

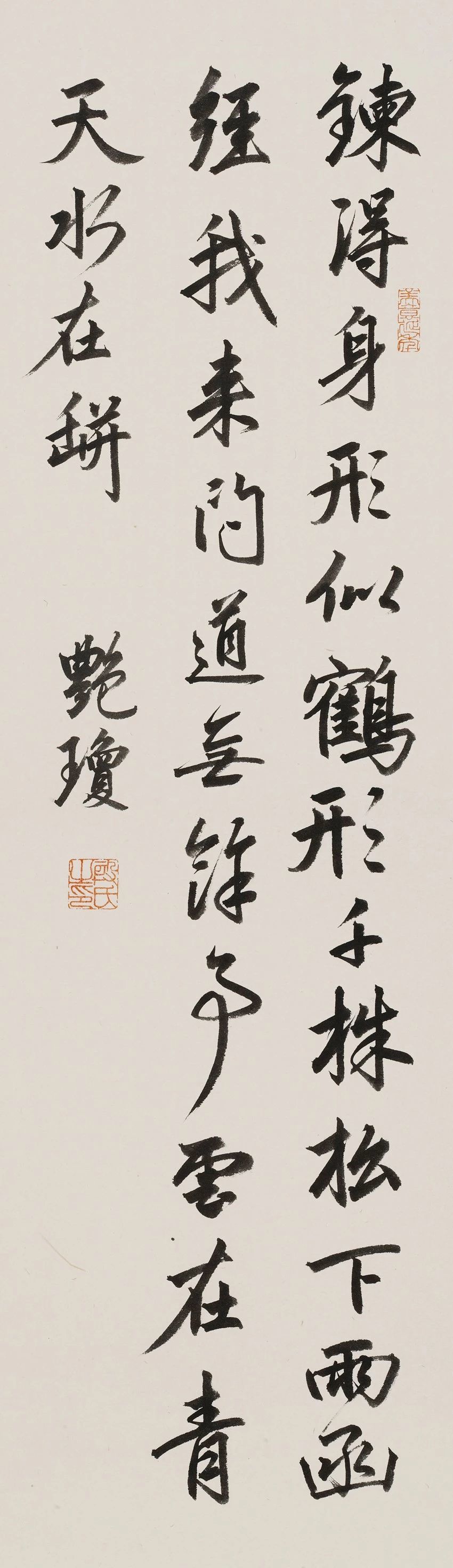

孙恩

孙世恩,2003年毕业于陕西师范大学艺术学院,省、市书协会员。书法师从卫俊秀、王义军、陈海良、金泽珊、刘洪镇诸先生,近年主攻草书、隶书,于二王一路用功尤深。个人作品三十余次在全国及省、市大赛中入展及获奖。如获东莞市2015年“第二届临书大赛”金奖等。

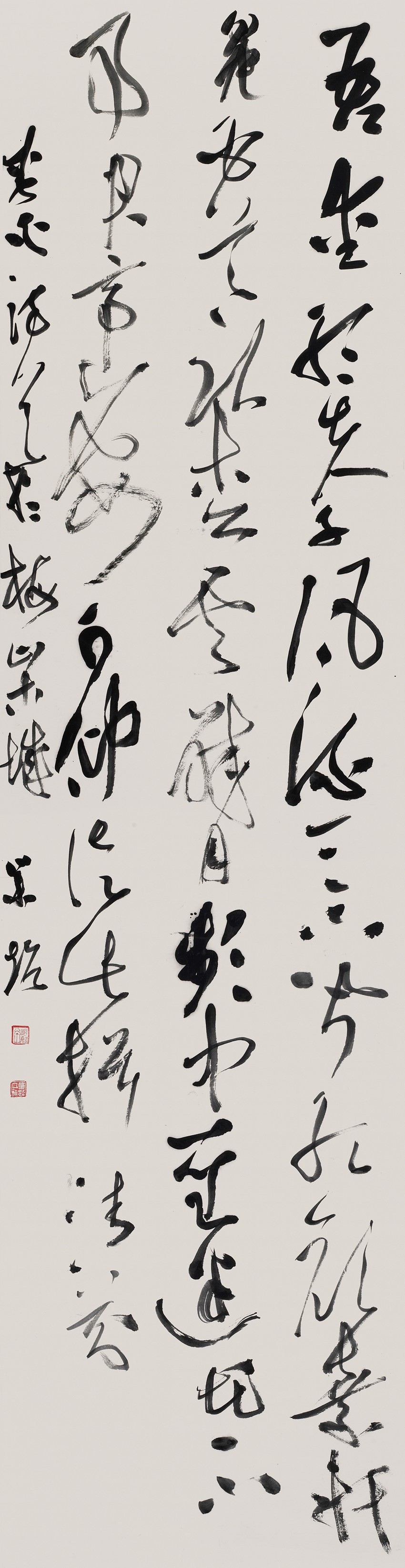

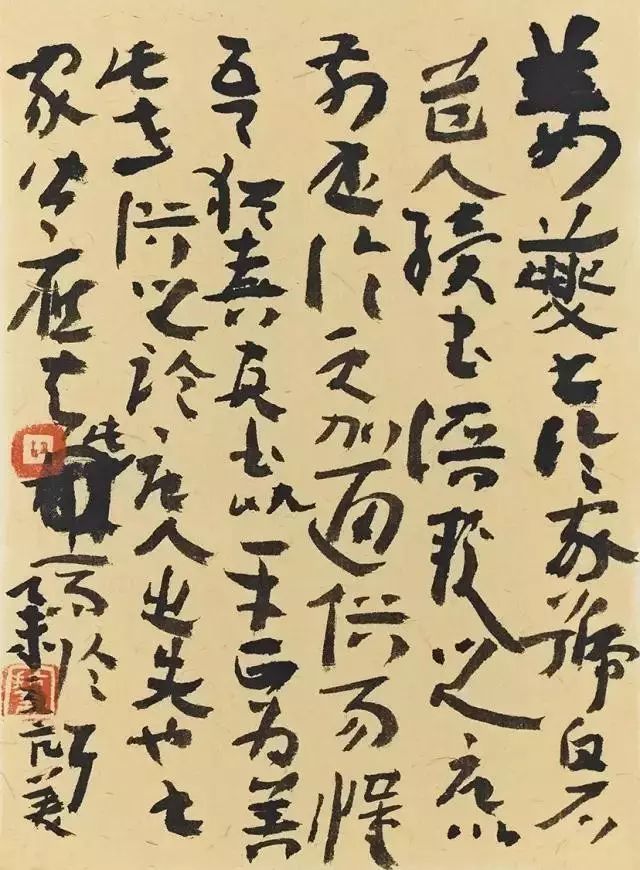

苏业超

苏业超,男,1986年生,中国书法家协会会员、湖南省草书委员会委员、湖南省青年书法家协会理事、娄底市书法家研究会理事,娄底市青联常委。作品曾多次入展全国性赛事:2011年10月第三届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节全国书法作品展。2011年12月全国第二届册页书法作品展。2013年3月全国第七届楹联书法作品展,2013年6月首届“钟繇奖”全国书法篆刻作品展,2013年7月全国“魏晋风度”新锐书法作品展。2013年8月首届“西雁杯”全国书法大赛 ,2013年11月全国首届“陶渊明奖”书法作品展,2014年7月第二届“赵孟頫奖”全国书法作品展,2018年5月“向人民汇报——‘文质兼美’优秀基层书法家创作活动”。并多次在省级赛事中奖入展:2008年获第四届新人新作展金奖,四届国青少年书法美术大赛一等奖。2013年5月获世界挥公颂首届书画摄影大赛一等奖,2014年3月获湖南省首届教职工书法大赛一等奖。2015年4月入展第五届湖南艺术节全省美术书法摄影精品展。2015年8月入展湖南省纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年美术书法摄影展。

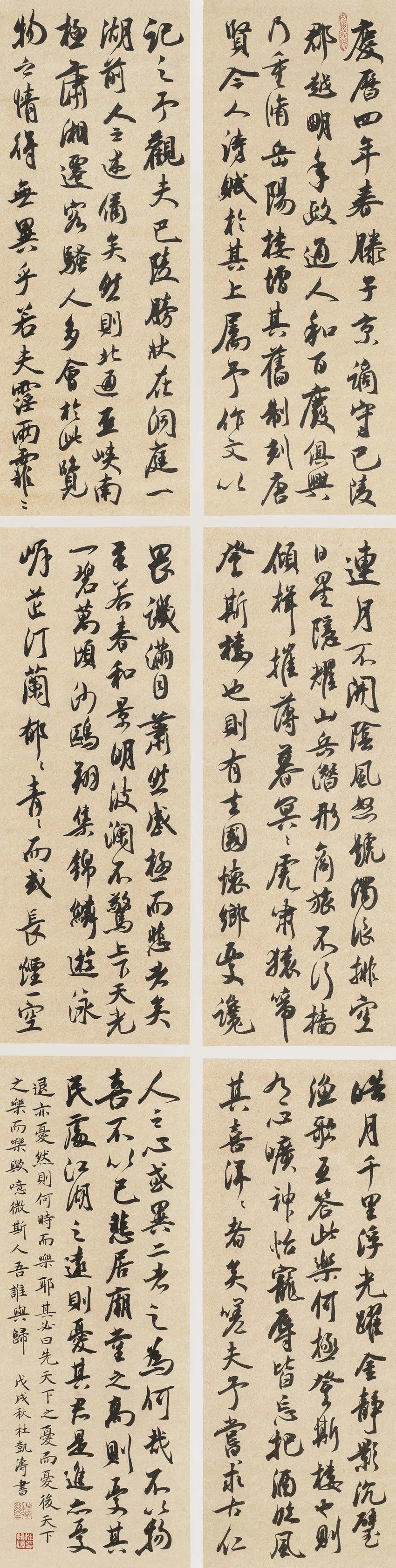

杜凯涛

自幼喜好书画,近年师从书画名家刘洪镇、熊曦先生。书作曾入选“亭林杯”第四届全国硬笔书法大赛、全国第四届“梁披云杯”书法大展;获第五回中国硬笔书法大赛百强提名奖、首届广东省中小学教师书法绘画摄影作品大赛书法类一等奖、东莞市第七届规范汉字比赛教师特等奖,第七届广东省中小学生规范汉字书写大赛教师硬笔组一等奖(最高奖)、第九届东莞市中小学生规范汉字书写大赛教师软笔组特等奖,第九届广东省中小学规范汉字书写大赛教师软笔组一等奖等。作品散见于《中国钢笔书法》《书法报》《书法报·硬笔书法》等。

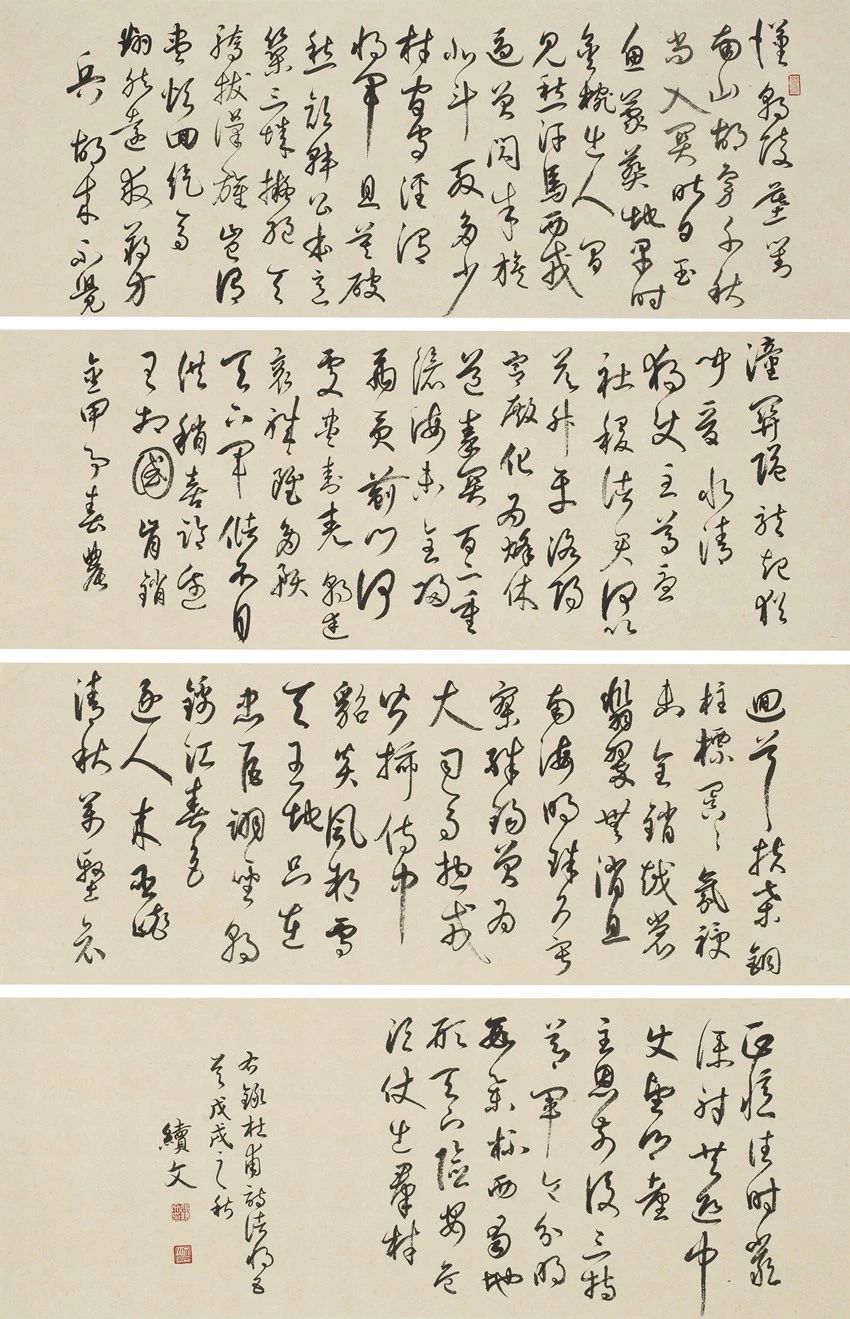

张续文

1975年生于湖北黄石。现客居东莞长安,东莞南城书法协会会员。业余时间酷爱书法,钟情于褚遂良、孙过庭书谱二王手札、宋人手札诸帖。现师从书法名家刘洪镇先生,东莞市岭南画院书法研究所首届书法班学员。

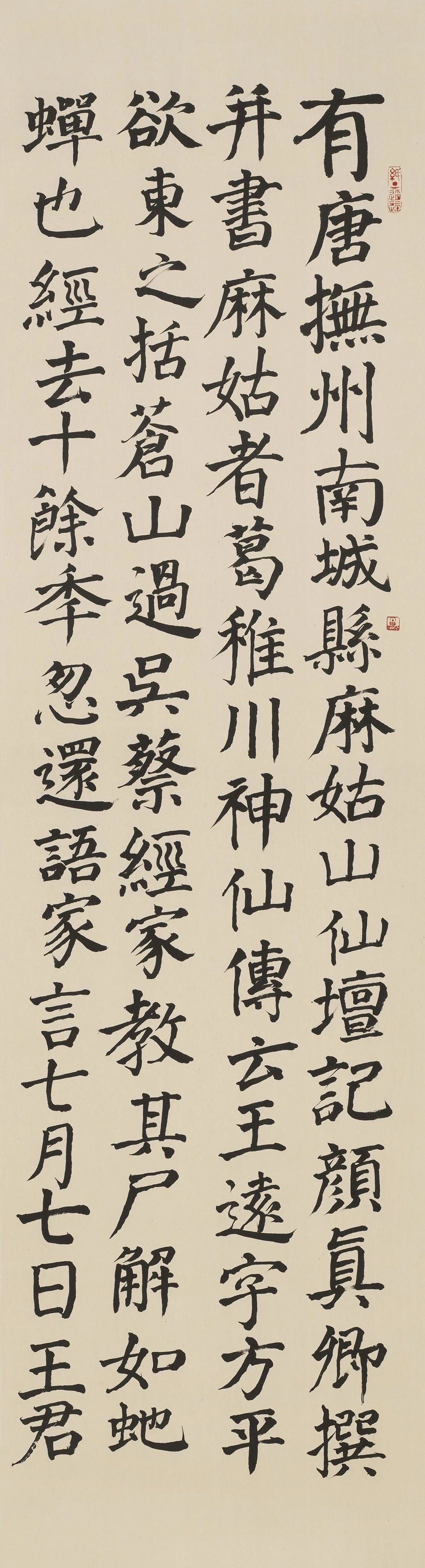

何桂斌

男,汉族,号竹溪草堂、竹溪逸士,广东乐昌人。自幼喜爱书画,毕业于广州大学艺术与设计学院美术教育专业,获学士学位,现为小学美术教师。对颜真卿的书法酷爱有加,又特别钟情汉隶。目前追随岭南画院书法名家刘洪镇老师学习书法。

杨桢

2011年毕业于天津美术学院国画系。师从霍春阳、阎秉会、陈福春、喻建十、刘洪镇等知名书画家。湖南省青年书法家协会会员、东莞美术家协会会员、东莞青年美术家协会会员、松山湖书法家协会理事、松山湖美术家协会理。作品《篆刻》参加天津美术学院中国画系书画展。《章草颀诗一》获天津美术学院2011年学生毕业创作作品展二等奖。东莞市第八届规范字书写大赛教师软笔组特等奖。广东省第八届规范字书写大赛教师软笔组特等奖。

宋时顺

91年出生于湖南醴陵。10年开始跟随冯高老师,廖毅勇老师学习书法,2015年毕业于广西师范学院,18年跟随刘洪镇老师学习。

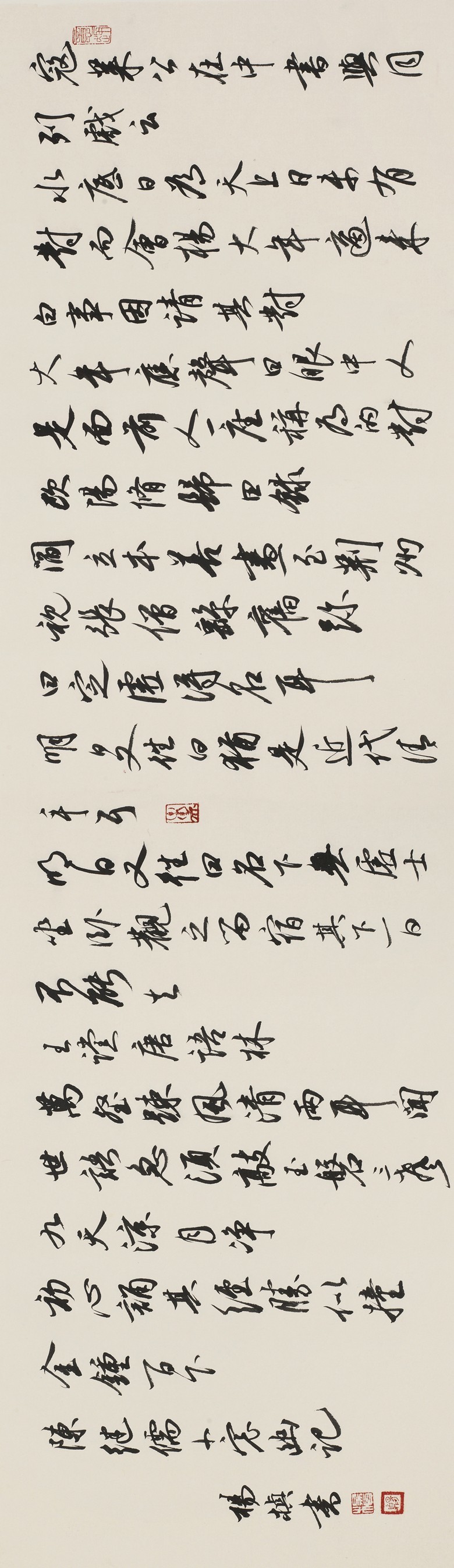

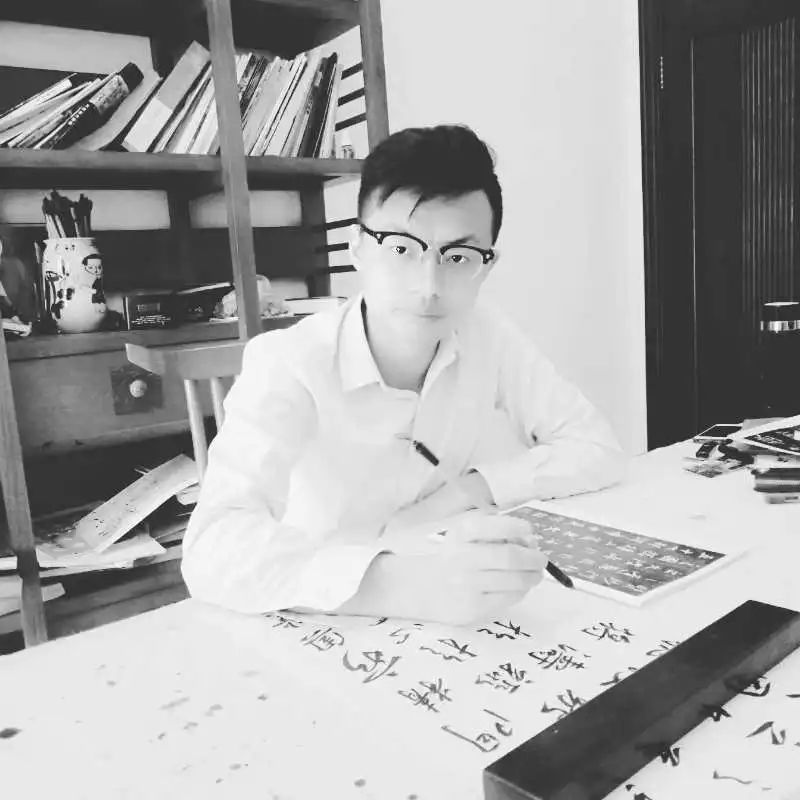

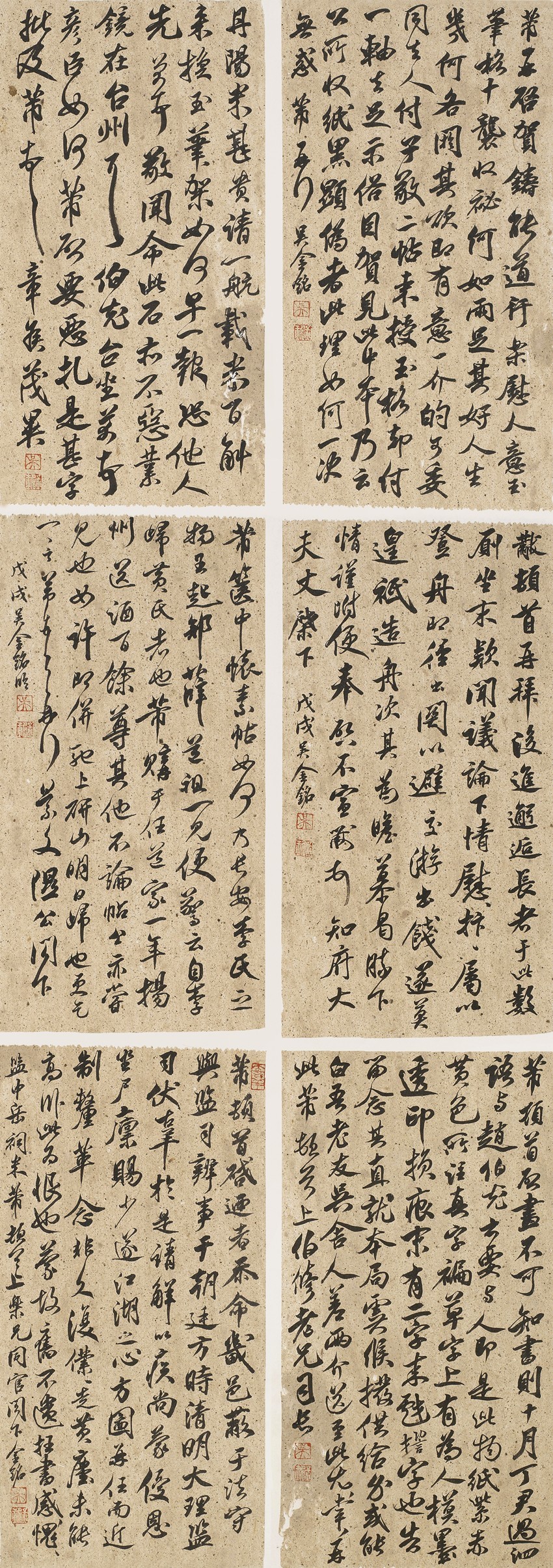

吴金铭

生于1984年,广东茂名人,现居东莞,幼承庭训,从吴杏芳先生、任伟兆先生学习书法,求学期间,作品多次获得国家、市、校园奖励。参与工作后,从著名书家刘洪镇先生。

罗学芬

岭南画院书法研究所首届书法班学员。学习书法二十多年,曾参加中国书画函授大学书法函授三年,对于整个书法史,有系统的了解,并涉猎篆、隶、楷、行、魏碑,擅行书、楷书。书法作品先后两次在《小学语文教学》公众号推出,多次在东莞市各级各类比赛中获奖、参展。主持网络讲座《谈硬笔书法的选帖和临帖》。

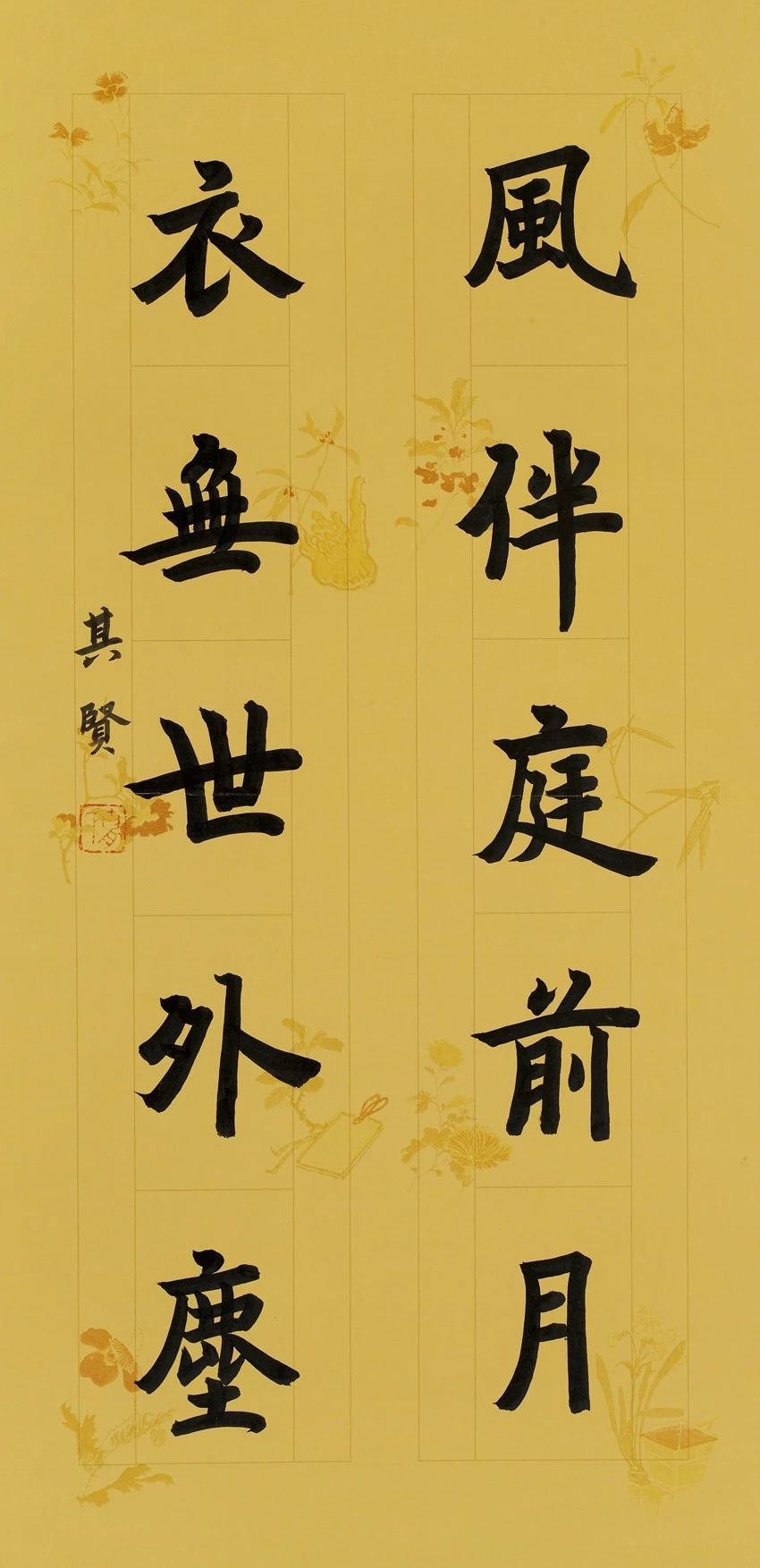

胡其贤

胡其贤,山东临清人,幼承家学,酷爱书法。2002年考入北京师范大学书法专业,幸聆听启功生教诲,深受先生书学思想影响。在中学从事书法教学工作十年来,辅导的学生有多人在全国、省、市级比赛中获奖。出版字帖:《弟子规》《千字文》《三字经》(中华书局出版)

段艳琼

1984年出生于湖北十堰,自幼喜好书写,17年岁时结缘刘洪镇老师,并开始跟随刘洪镇老师学习书法,始入书法正统。

徐瑞华

徐瑞华,又名昔盦,梅州蕉岭人,客居广州

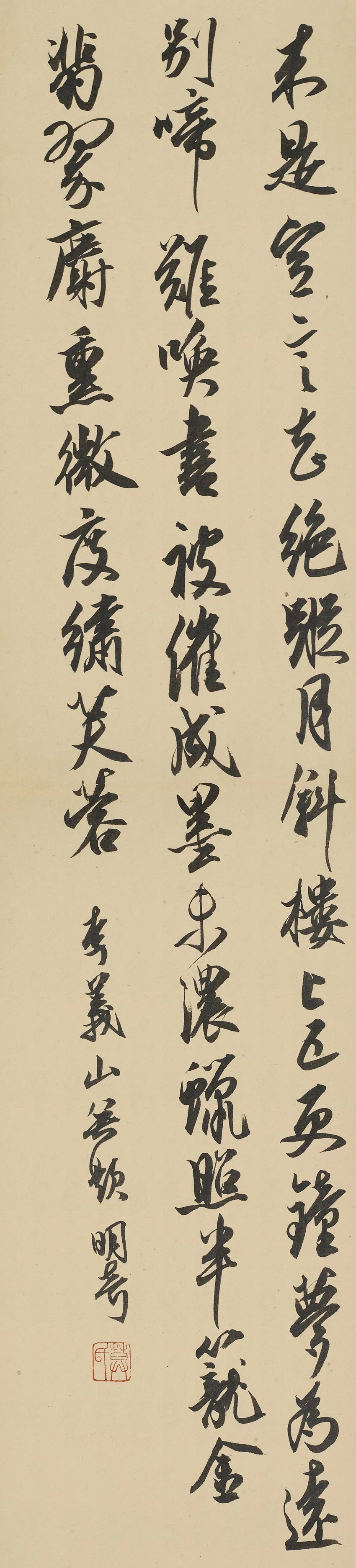

莫明奇

莫明奇,生于茂名,东莞市青年书法家协会副主席。

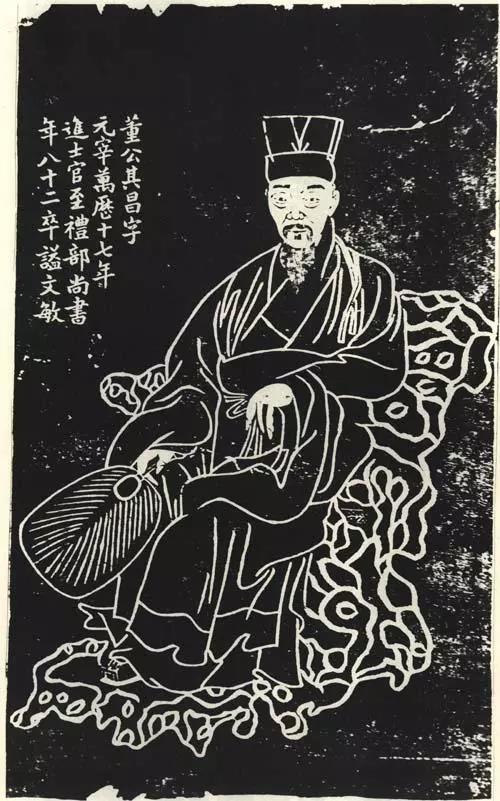

黄志有

男,广东仁化人。师从候远和先生、刘洪镇先生。自幼临池,于柳公权、米芾、董其昌诸帖临习日久,稍有体悟。作品多次入选省市书法展。

梁姬宁

女,1981年出生,祖籍广东茂名,2004年本科毕业于广东教育学院美术学专业,为东莞市横沥镇第二小学教师,广东省书法家协会会员,东莞市书法家协会横沥分会秘书长作品曾入展广省首届妇女书法展、“袁崇焕”杯全国书法大赛、广东省第八届新人新作书法展等。

展览时间:10月27日—11月4日

开幕时间:10月27日(周六)上午10:00

展览地点:岭南美术馆1号展厅、2号展厅、3号展厅

主办机构:岭南画院

承办机构:岭南书法研究所、岭南美术馆