书法作品并非一个活的生命体。但由于书家的创造,其形式却有一种活脱脱的生命的感觉。一点一划、一提一按所形成的线条运行轨迹及字与字之间的空间关系,都能产生力感。所以,书法可以被认为是一个由线条组构汉字所形成的各种力互相作用的构件。

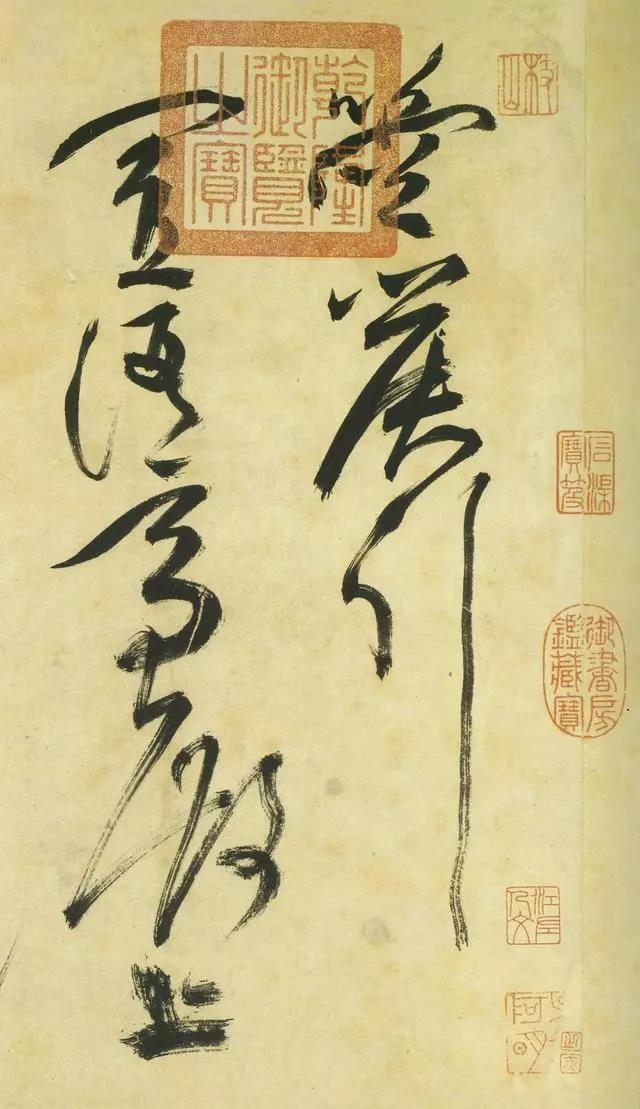

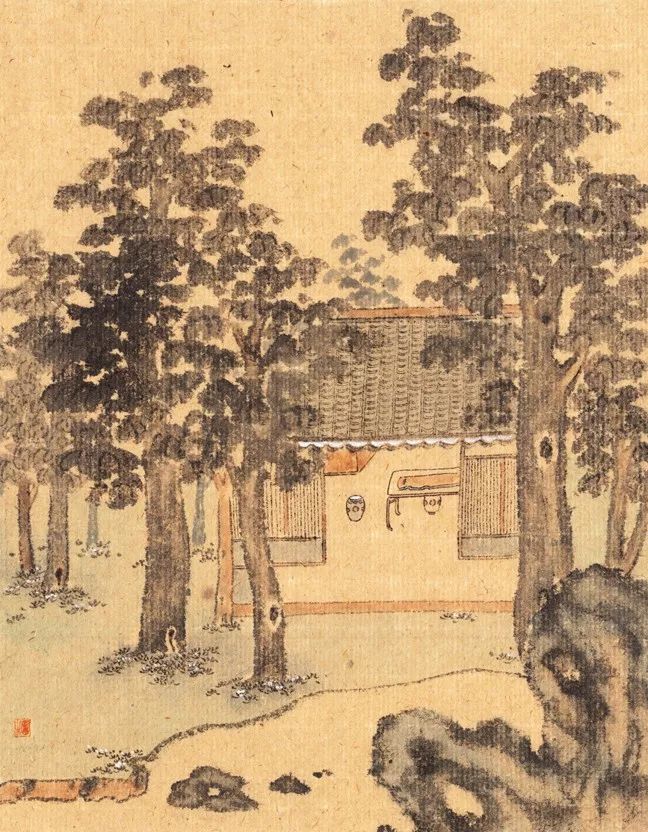

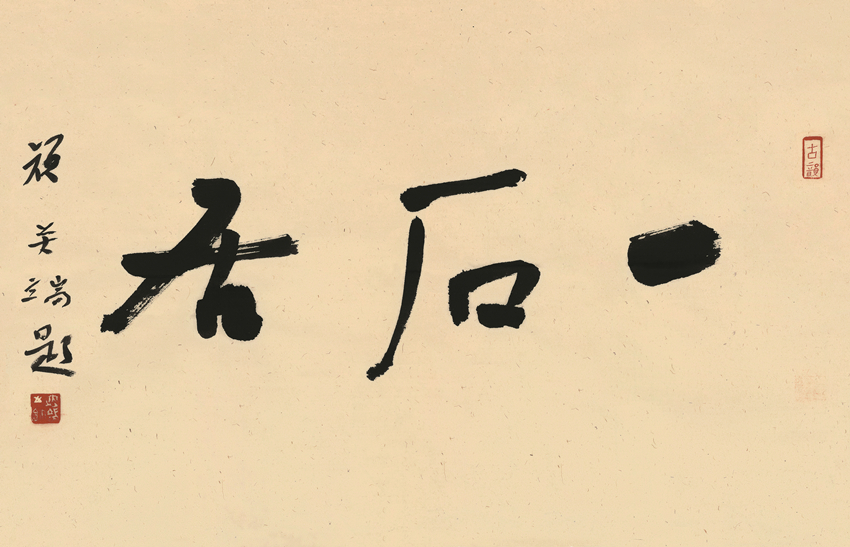

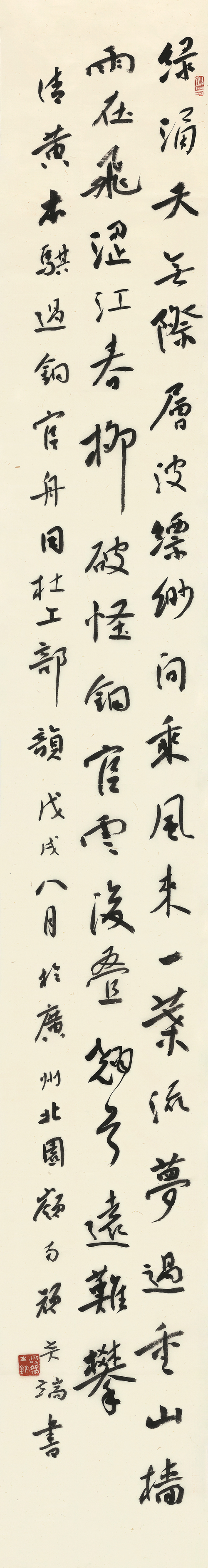

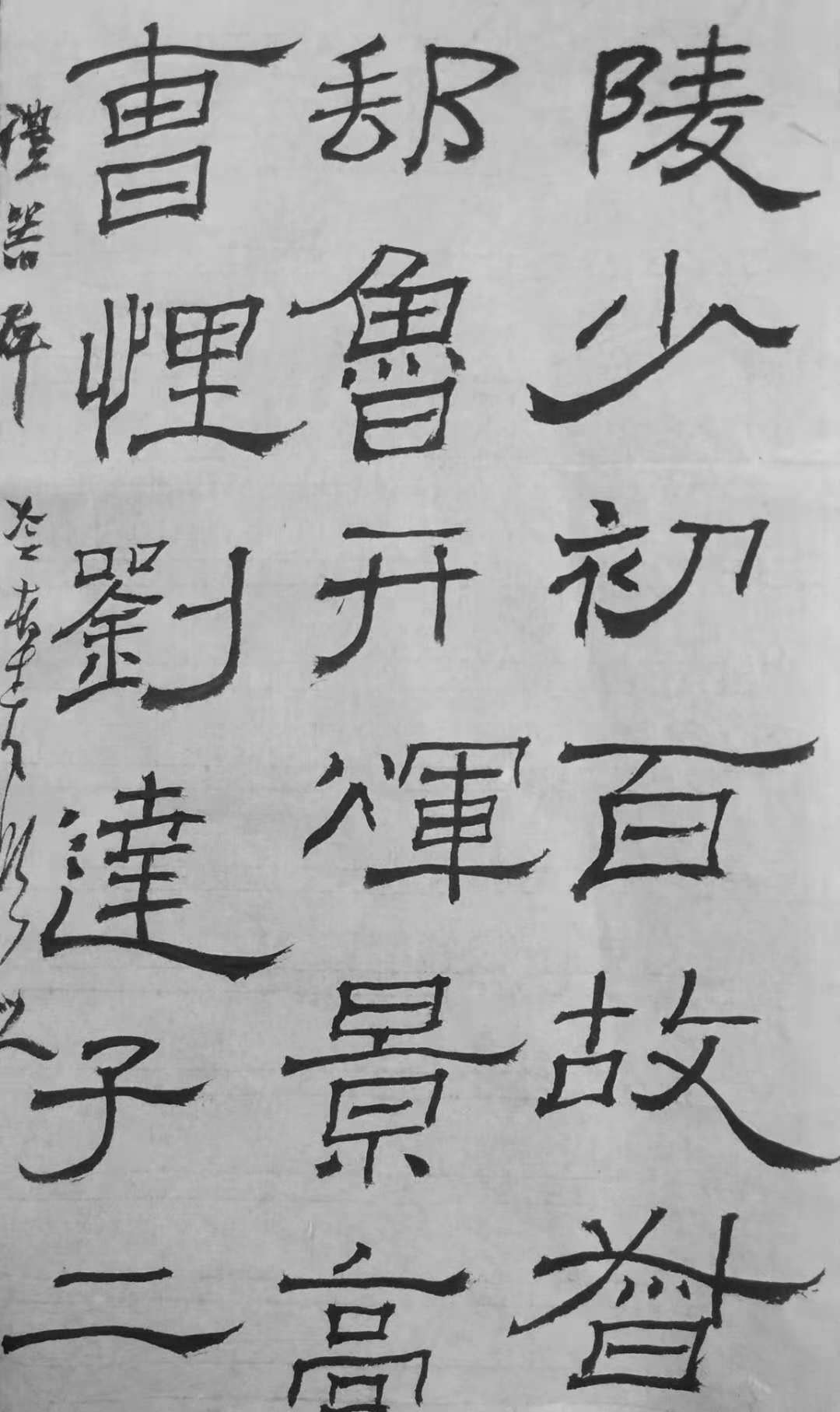

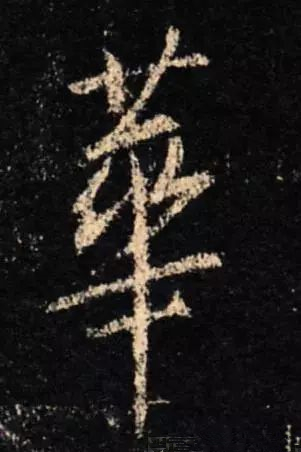

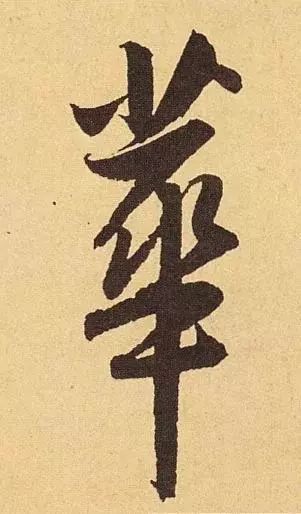

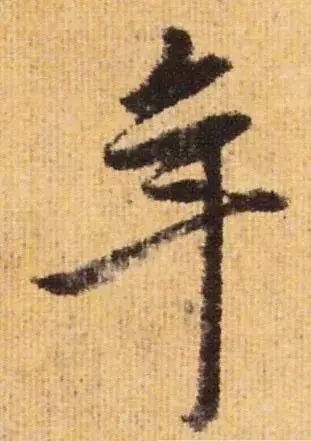

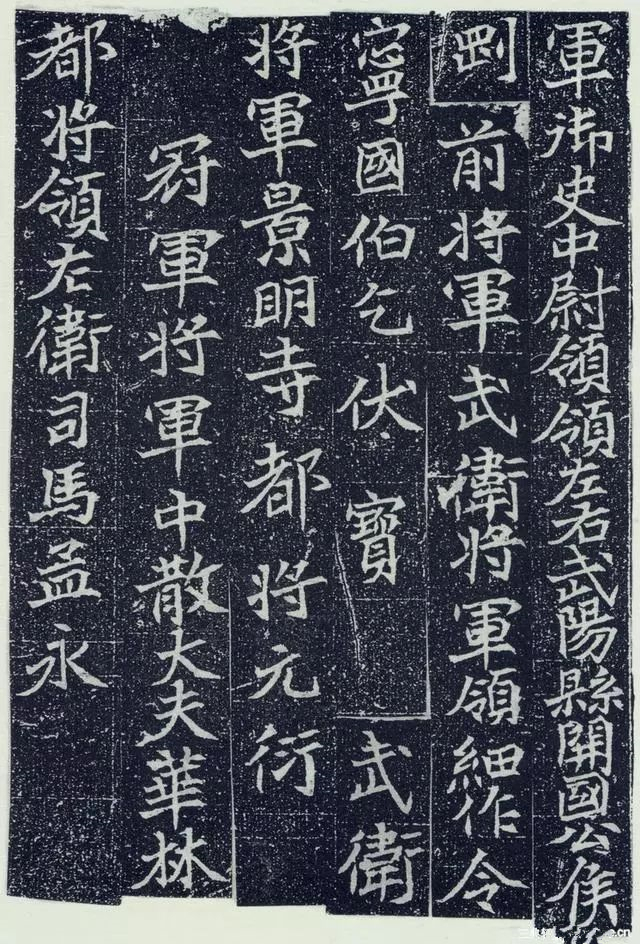

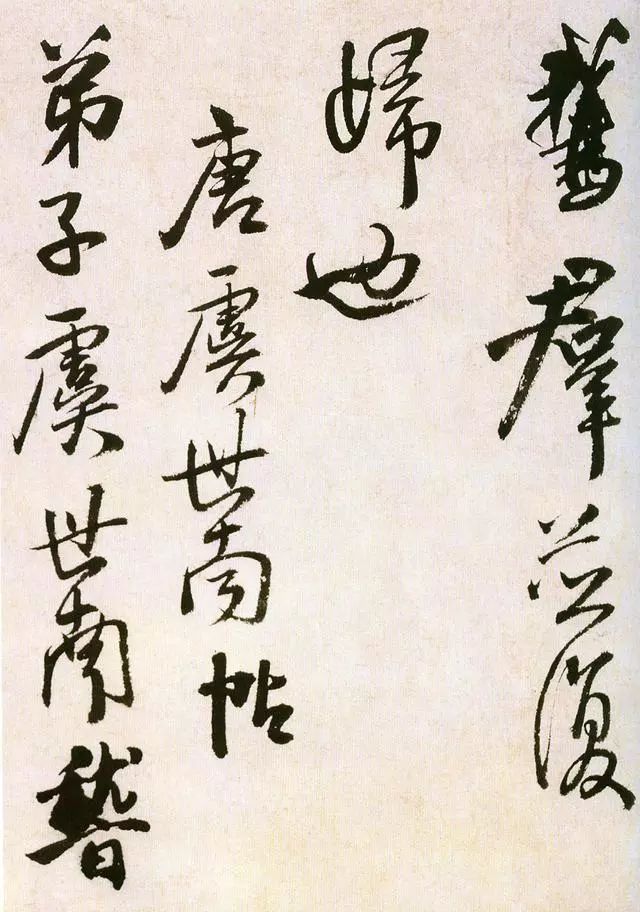

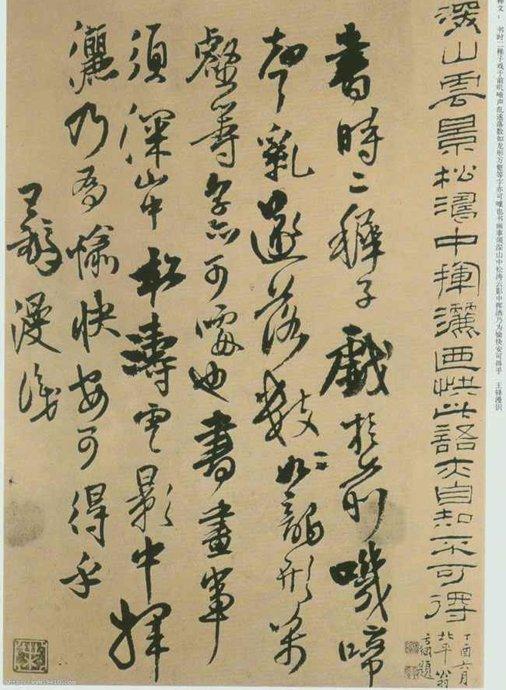

赵孟頫补书。

1.力对线形的作用

书法的线条形式,是由人手以力作用于毛笔使之与纸产生接触、摩擦而生的轨迹。线条给人有粗细、润燥、刚柔等等的感觉,完全取决于人手对毛笔的力作用。但是,这种力却与一般的力有所不同。由于笔、墨、纸的特殊性能,要求书家在握笔及运笔时必须完全适应于这三种工具材料,达到一种默契。过于粗蛮的力作用都将破坏其性能。比如说,有些作者为了写出有力的线条来,用粗暴的动作致使笔锋损坏、纸张划破。手由心使,笔跟手转,心、笔三位一体,才可达到预想的效果。

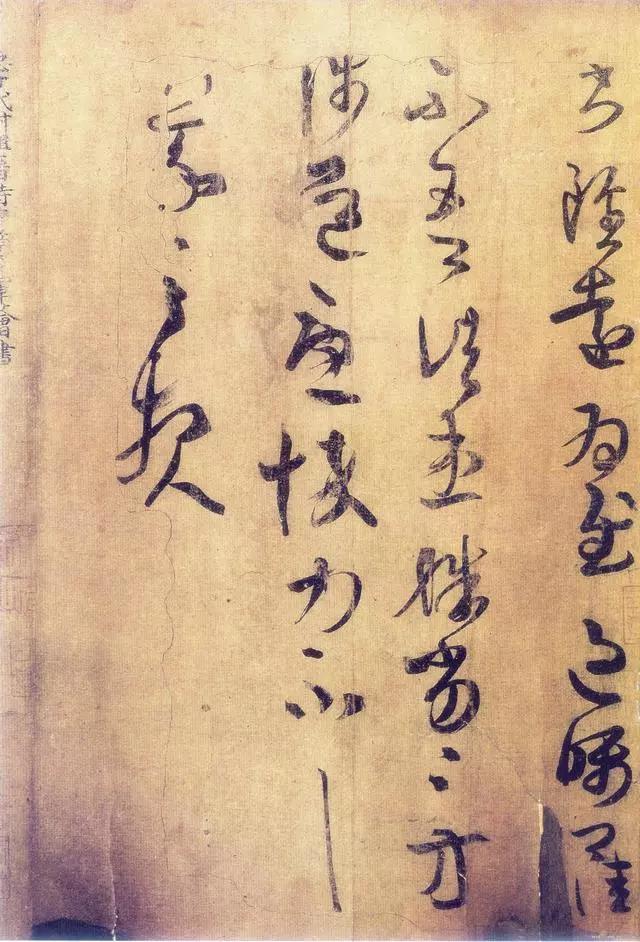

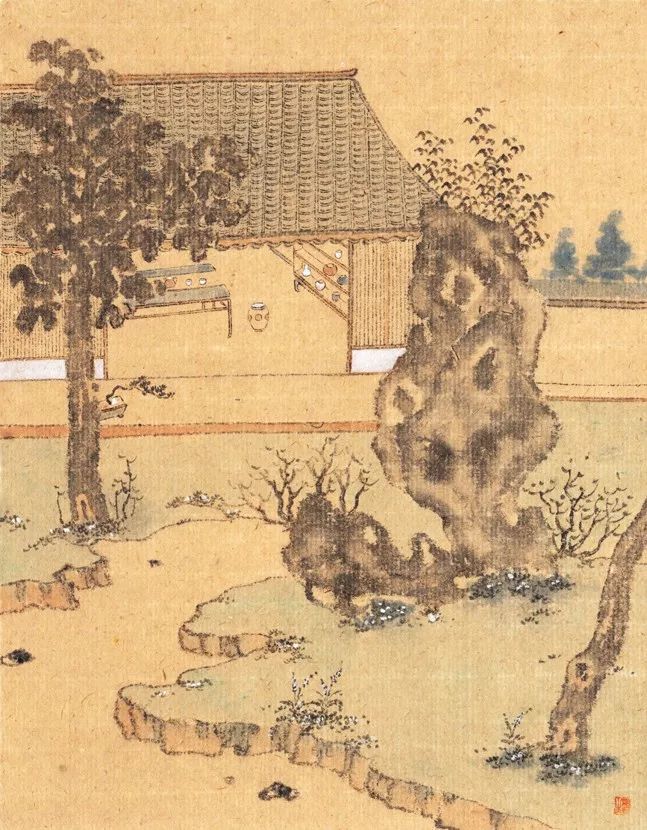

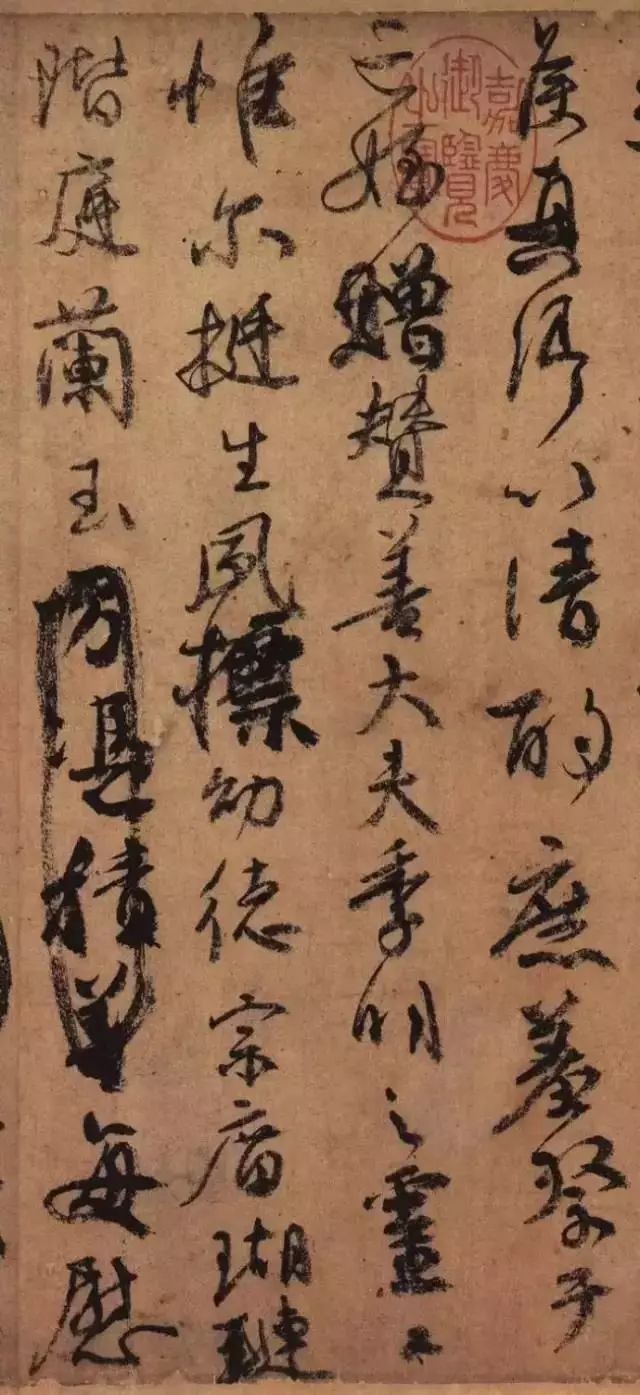

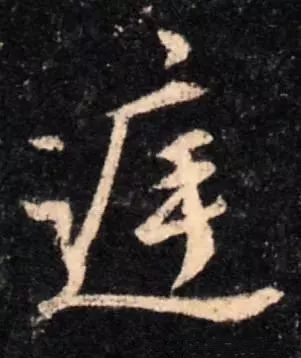

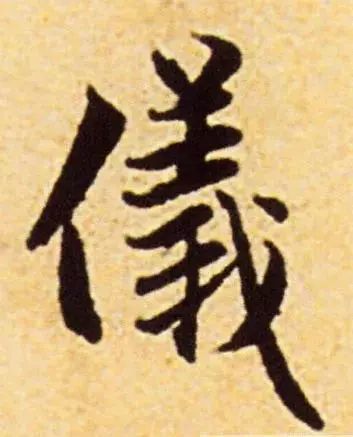

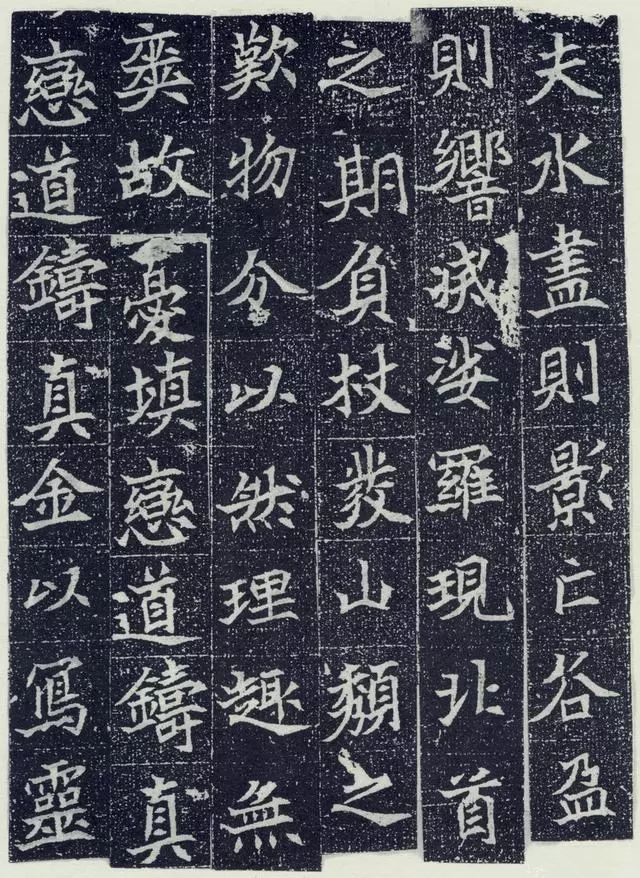

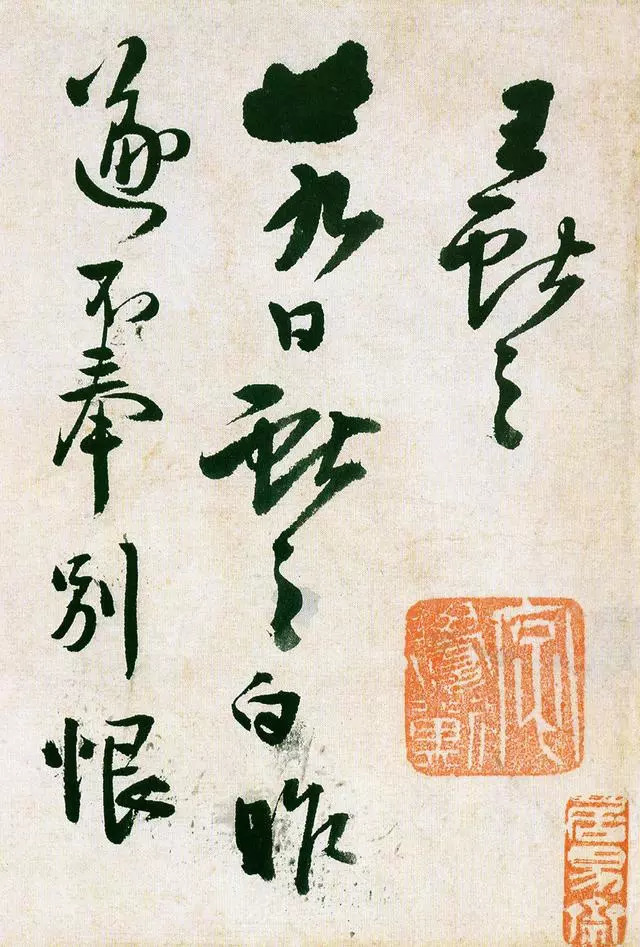

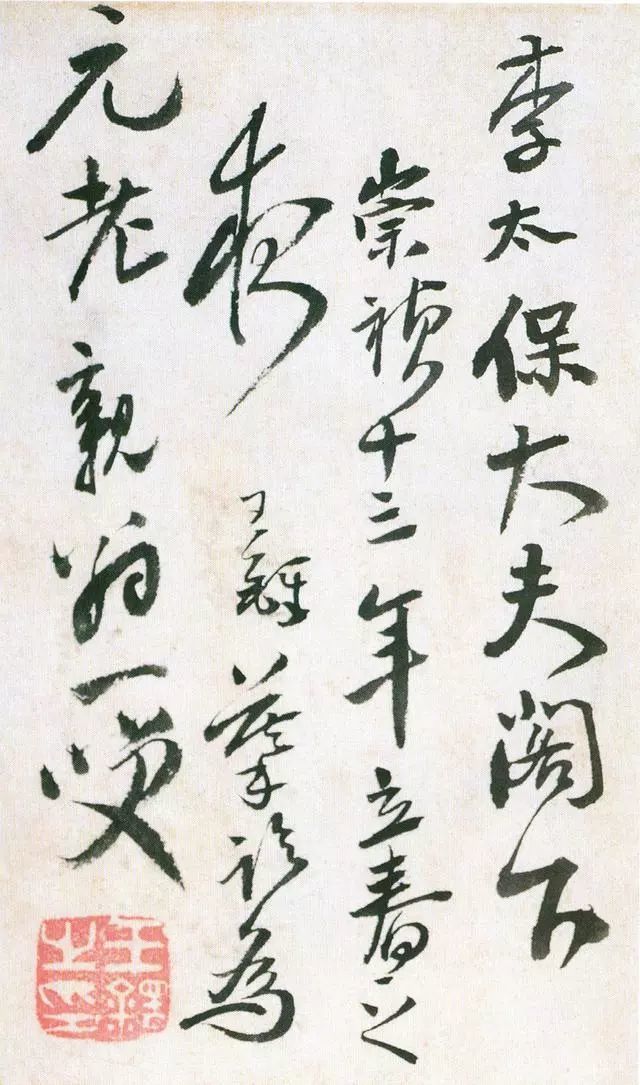

王羲之《其书帖》 罗振玉藏

因此,书法的力作用是一种由心使出的通过手又传到笔的力(心力),而非由身体直接作用于手使出的力(体力)。心力受主体思想、观念的控制,故其力的传使具有复杂性,而一般的体力传使却较为简单。所以,书家写字与农民锄田所使用的力完全不同,后者使用的是一种单调而重复的力,不要脑的思考,但却需要相当的体能。让一位干惯重力活的人去写字,小小的毛笔却是不能听凭他的使唤。这便是力的巧化与微妙。书法的力作用固然需要一定的体能(尤其是搞大一些的作品),但更需要智能及训练。

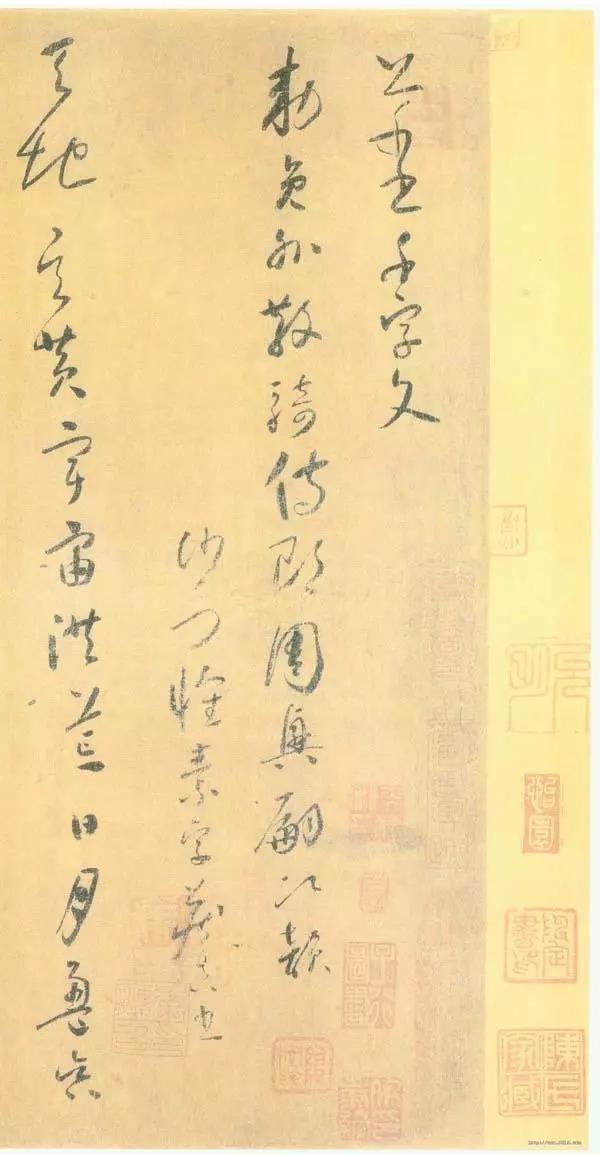

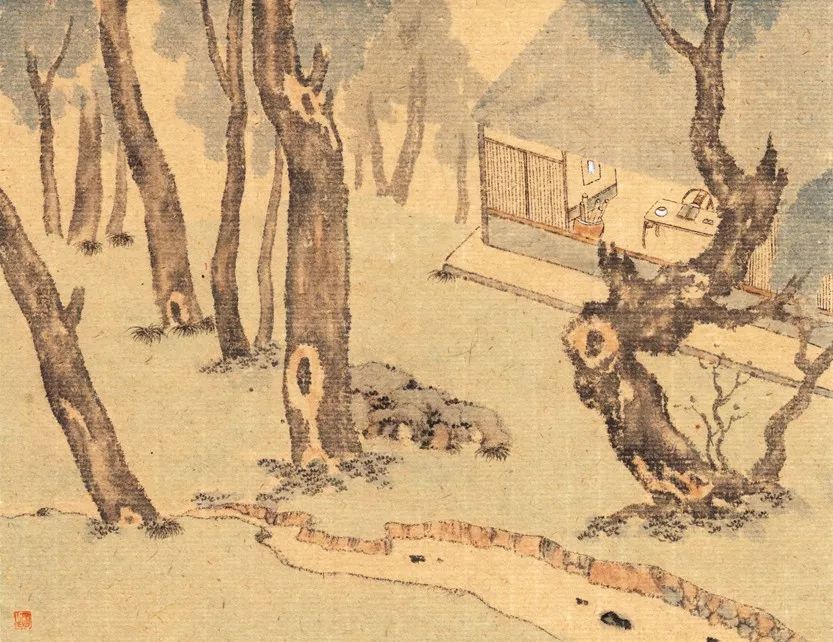

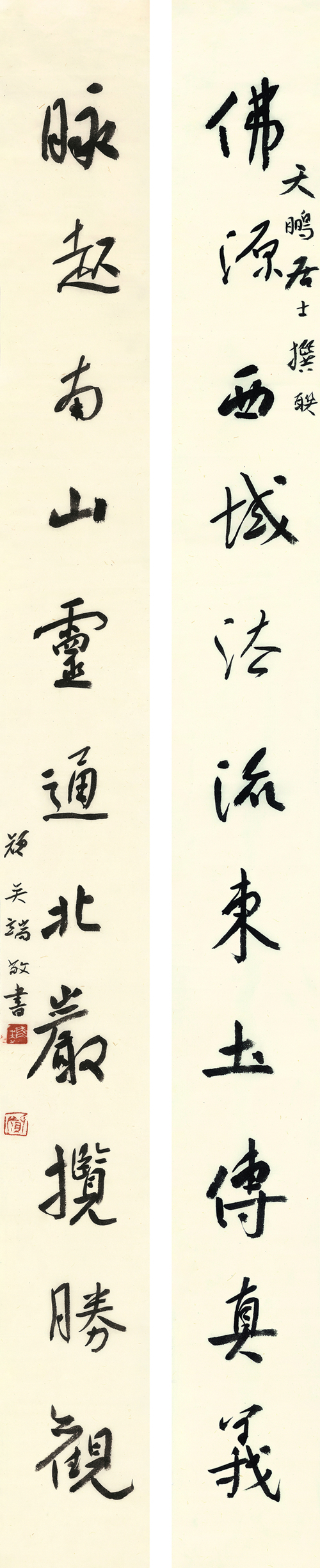

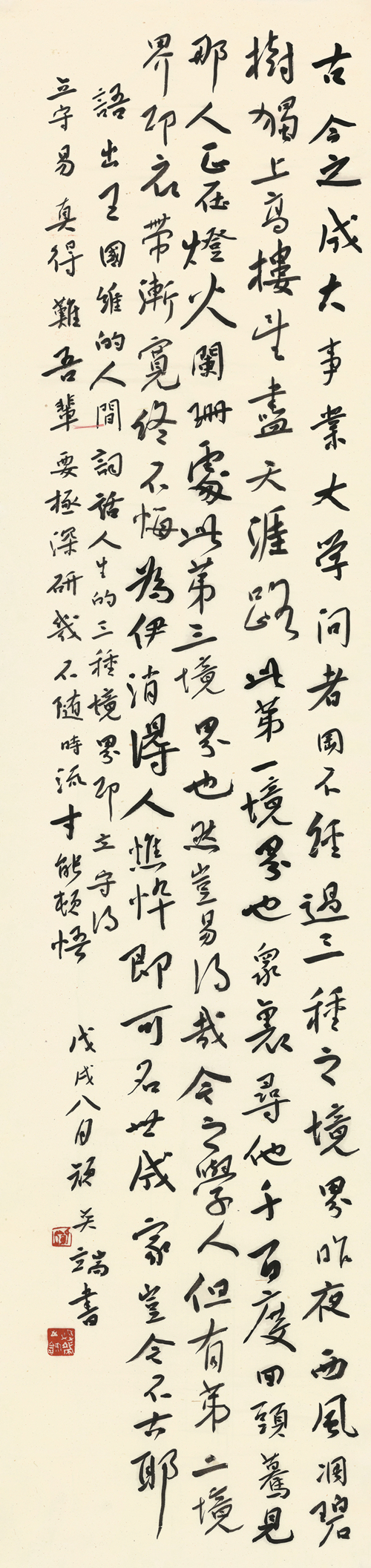

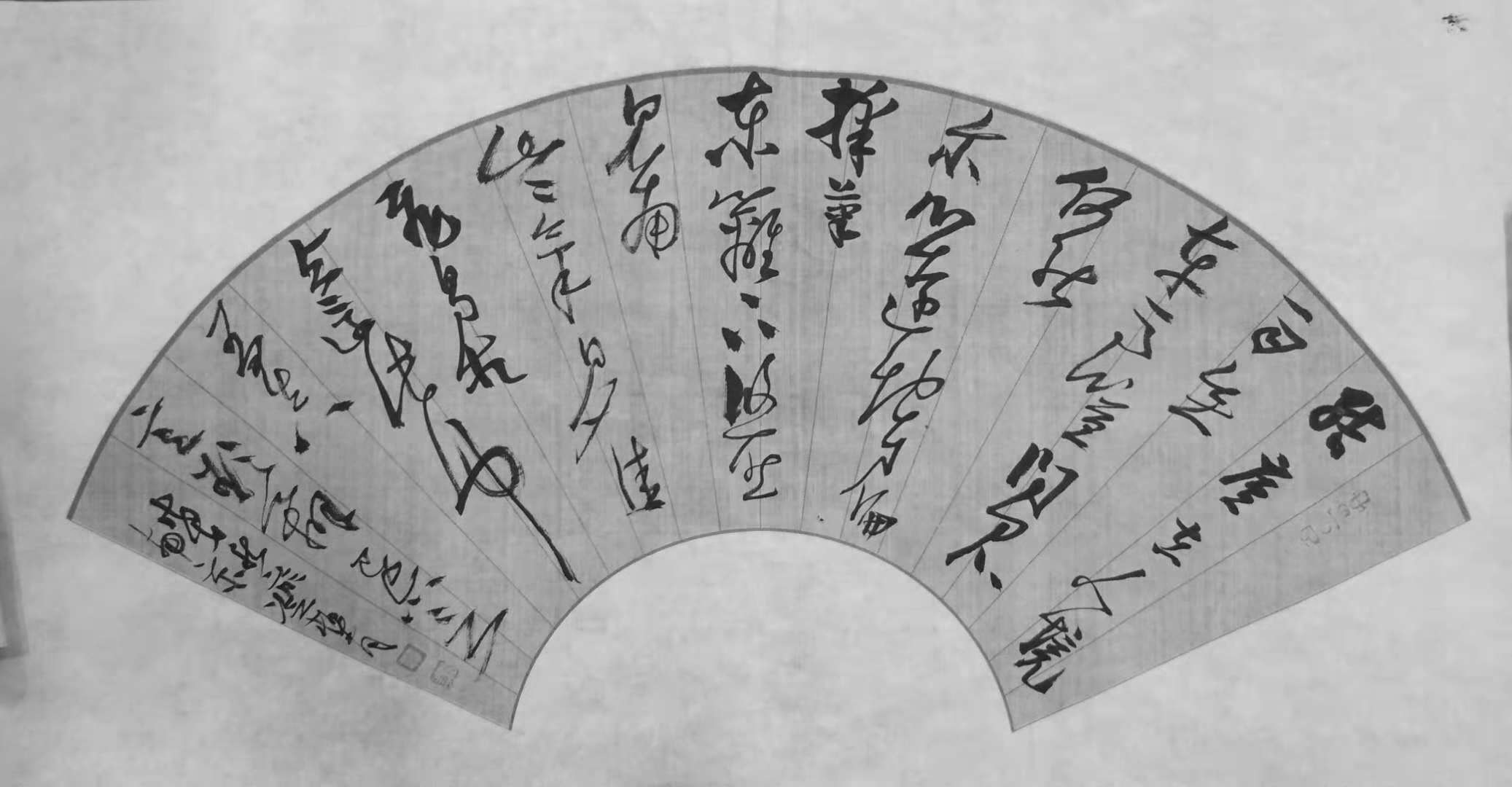

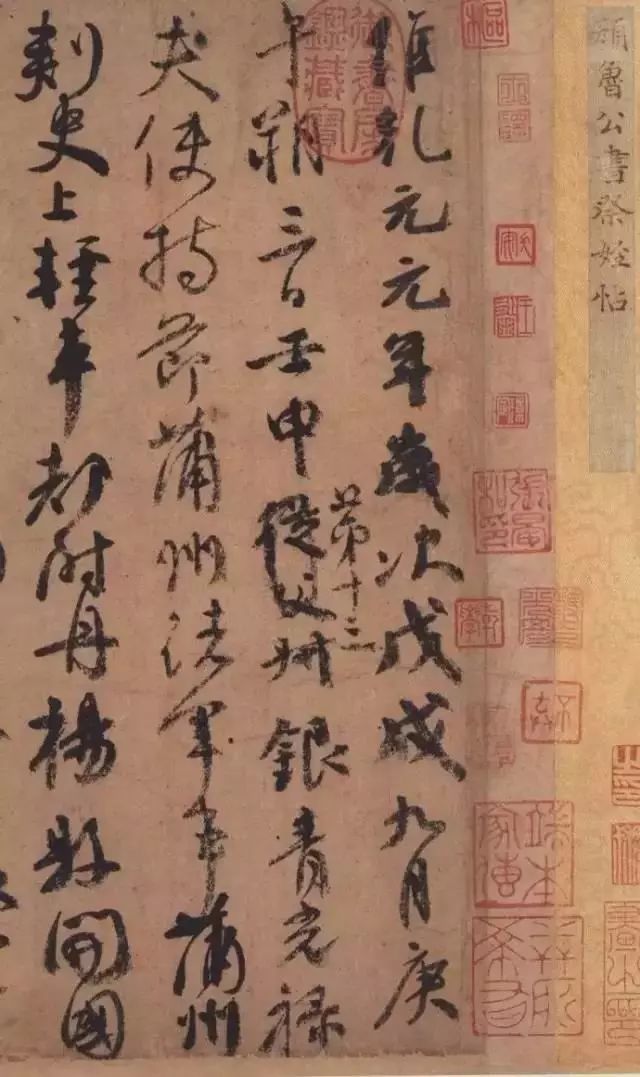

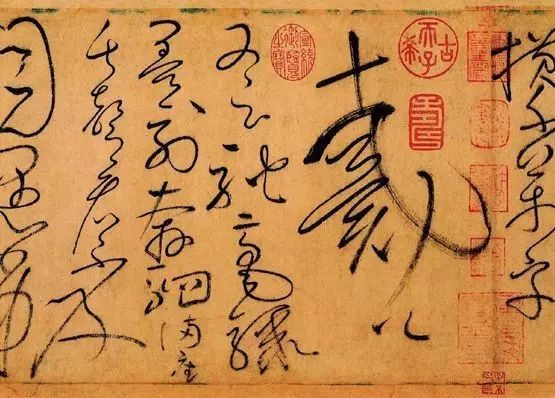

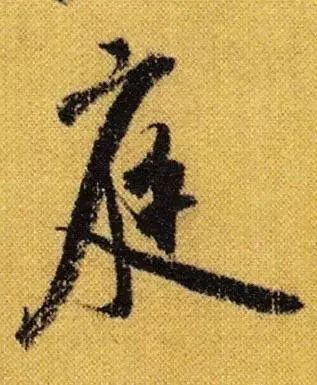

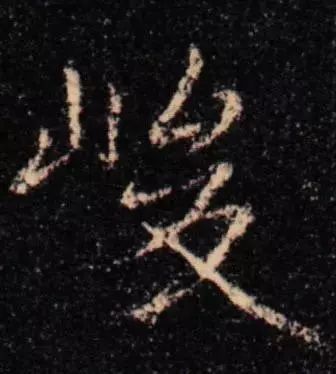

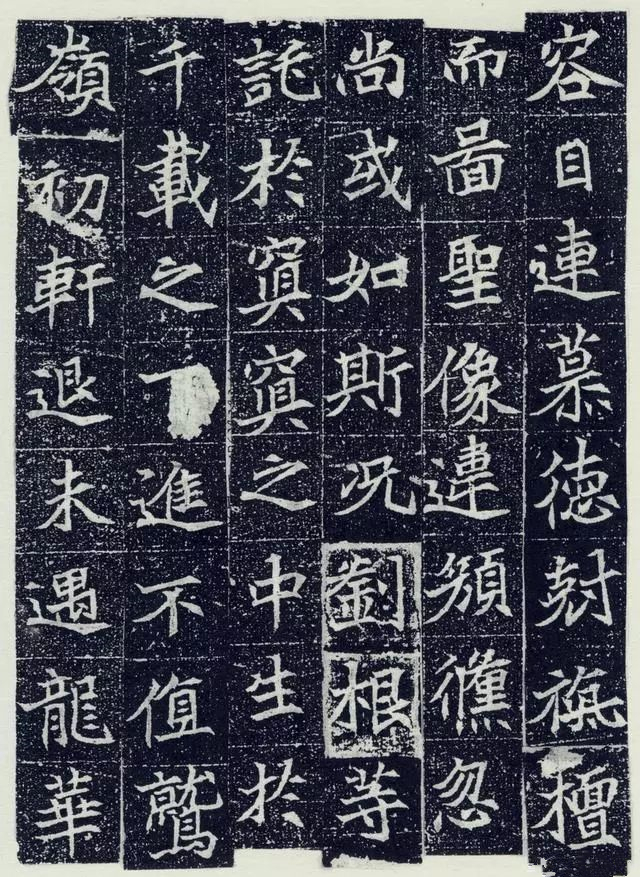

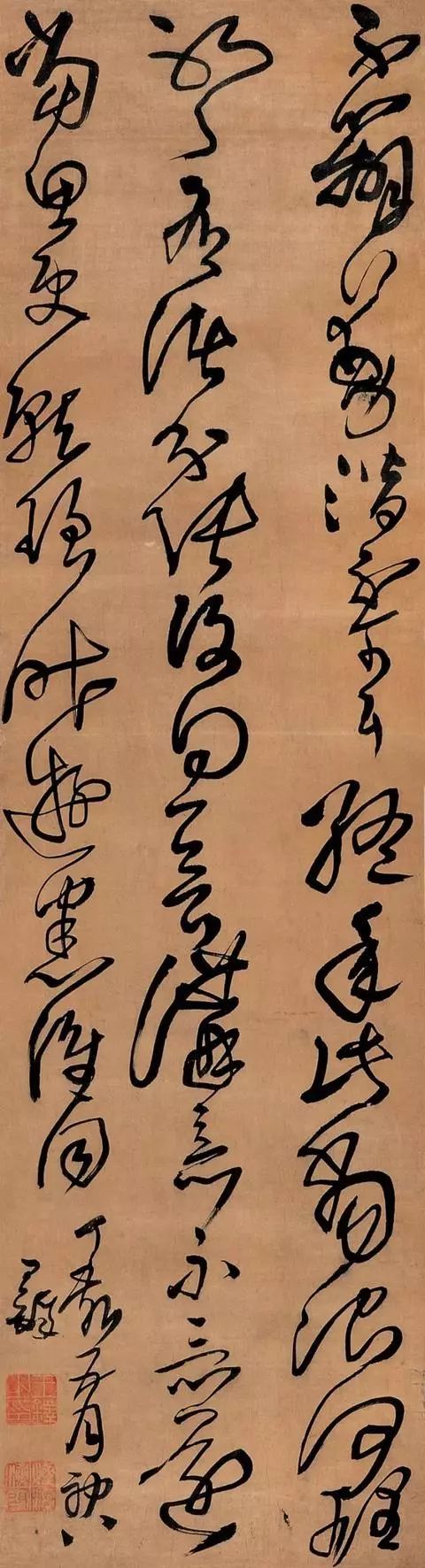

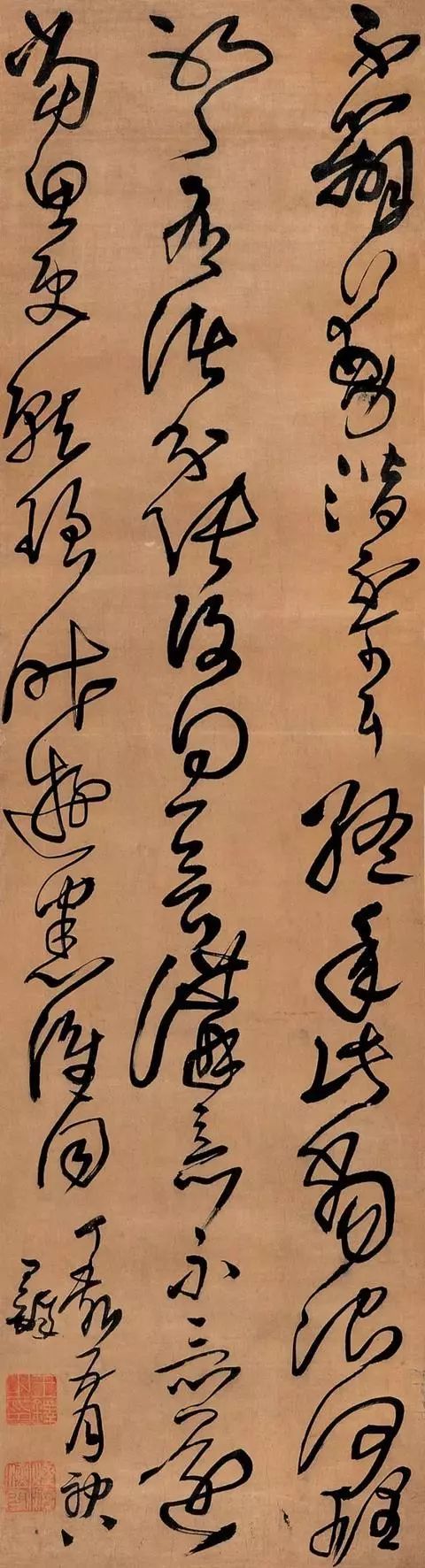

祝允明《草书曹植诗四首》卷

①重力作用:提与按

就一般而言,手及笔管的力重,线形越粗;力越轻,线形越细。这是因为毛笔富有弹性,力作用越大,笔锋按下的程度便越大,笔毫便铺得越开,线形自然就粗;而用力越轻,按下的程度越小,往往便是笔尖着纸,线迹便细。这是毛笔与其它笔的不同性能所致。倘若是排笔,这种区别便几乎没有:力作用的大小对线形粗细不构成大的影响。

在用笔中,提与按是一个相对的动作范畴,轻提与重按相互显彰,相映成趣。一幅作品中的线迹若都用重按写出,甚至把笔根按倒从头写到底以求得重量感,结果走向重滞无化的地步;若总是轻提着画圈,线丝漂浮轻滑,无力而成病态。故对提与按的关系的把握是力对线迹美感作用的关键点。

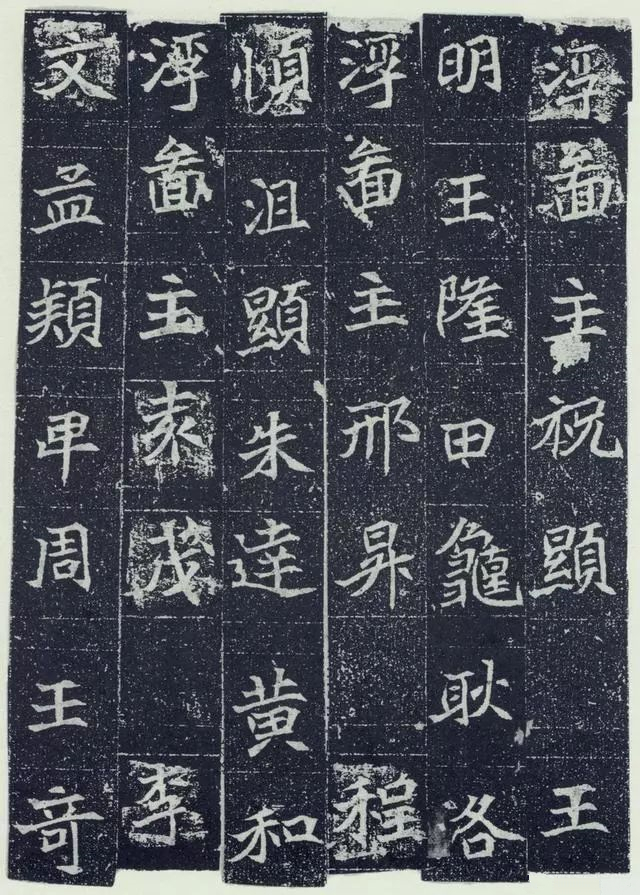

祝允明《草书曹植诗四首》卷 36.2×1154.7厘米 台北故宫博物院藏

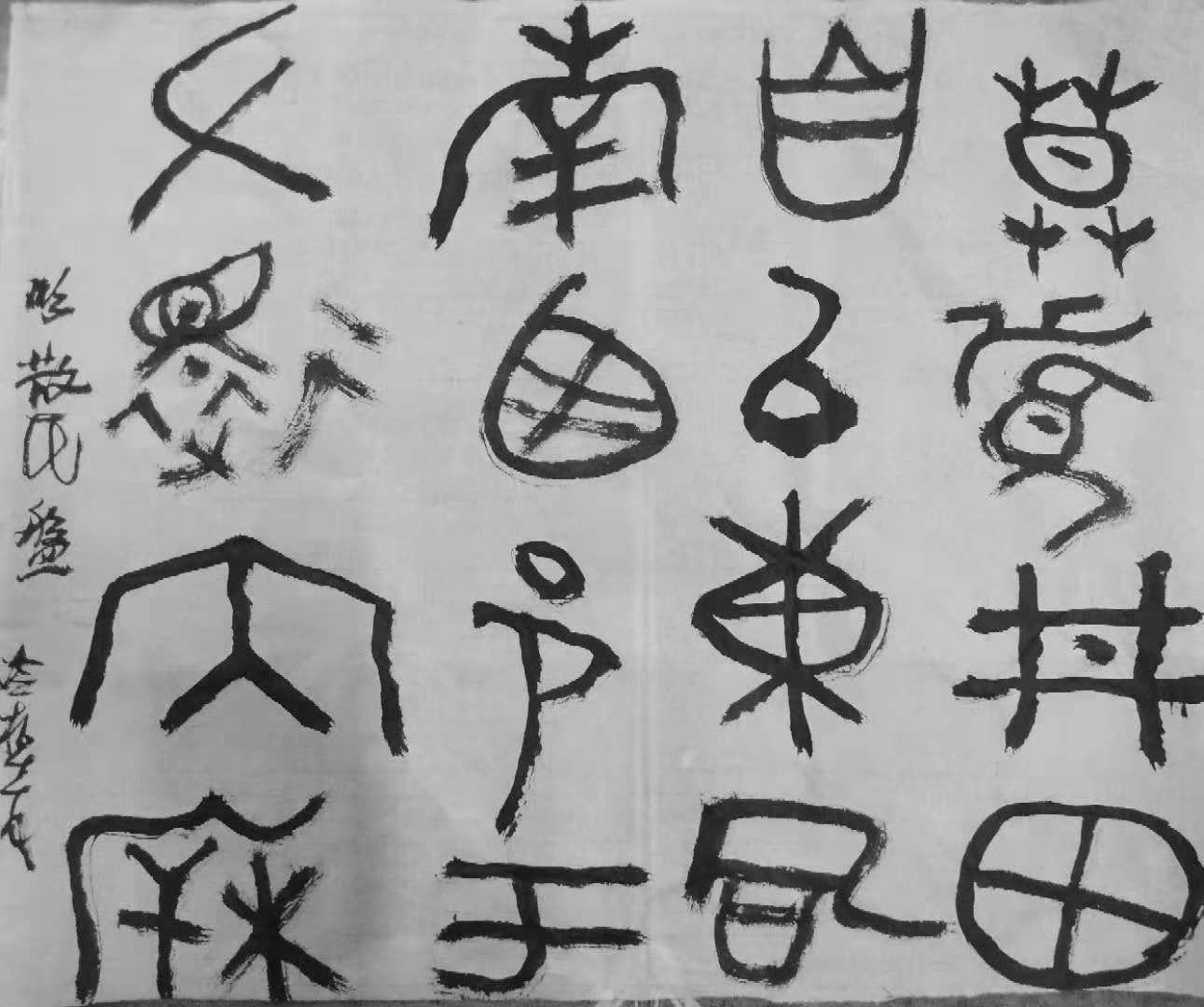

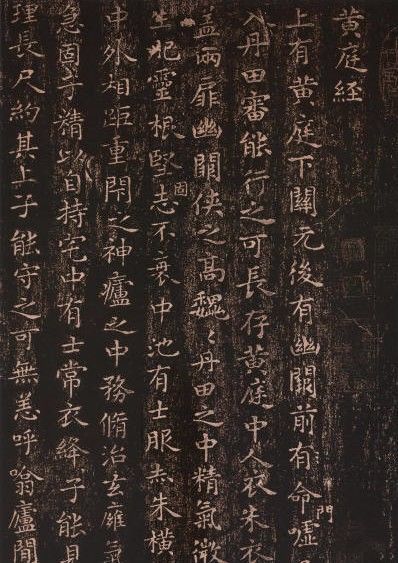

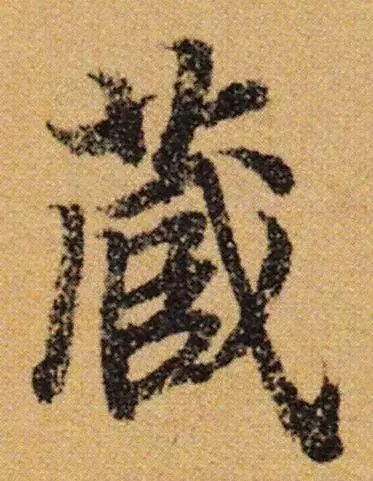

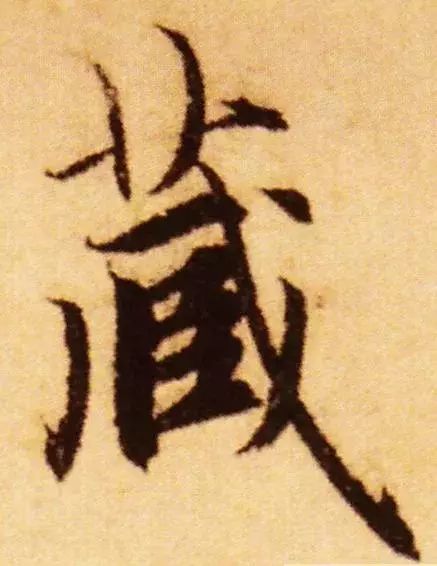

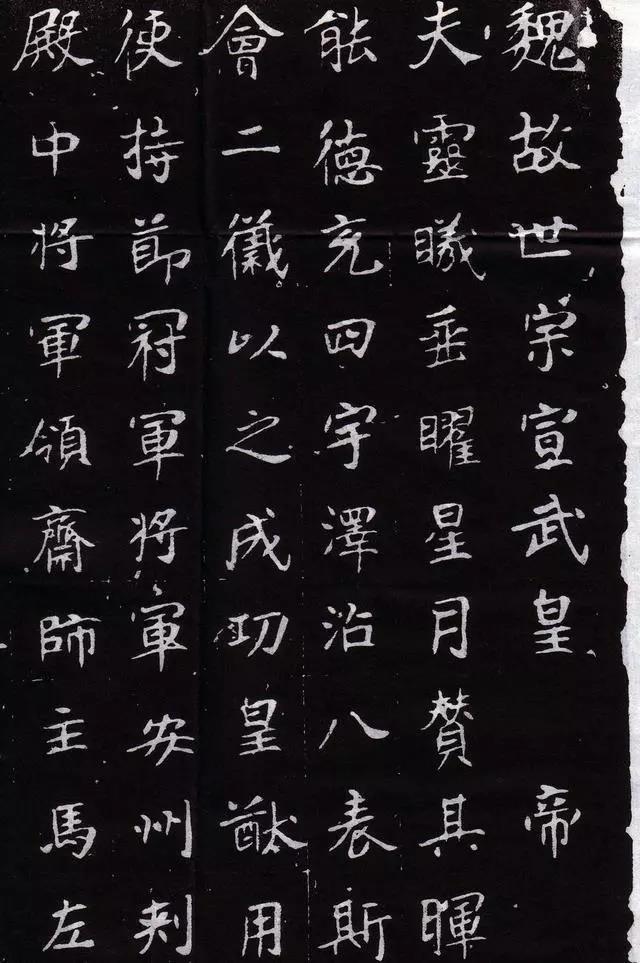

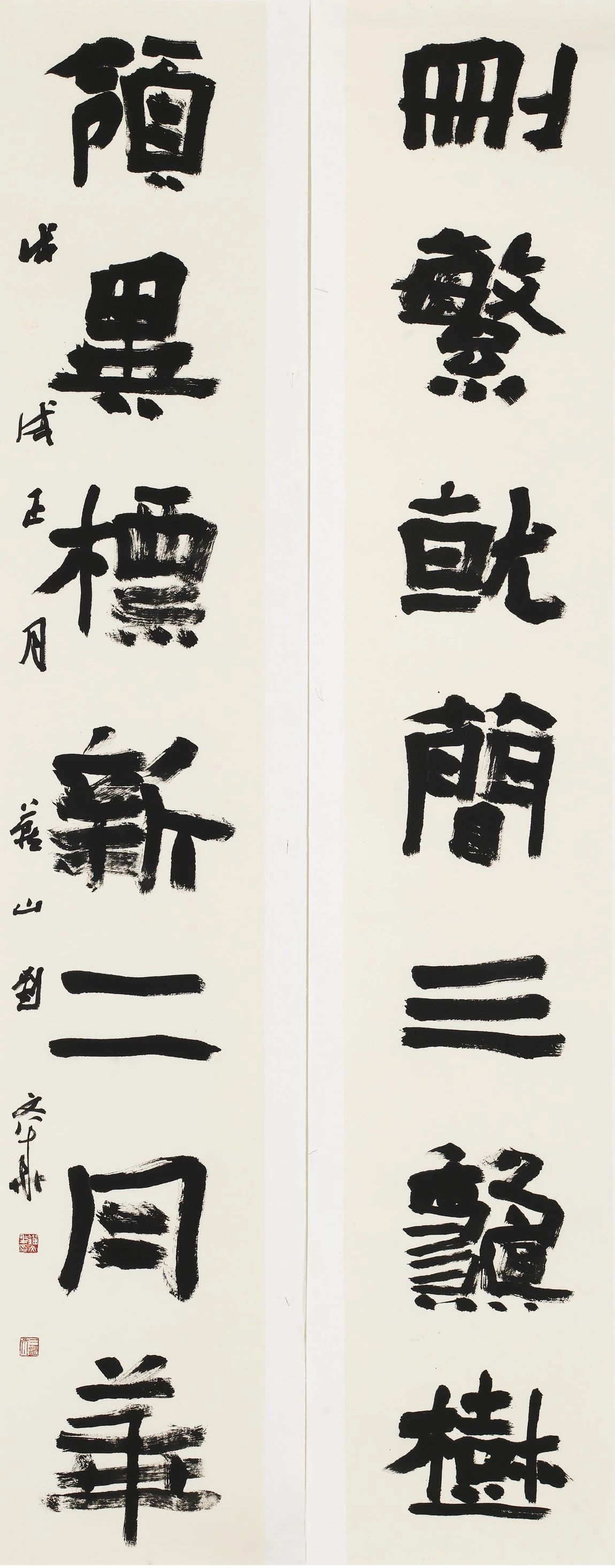

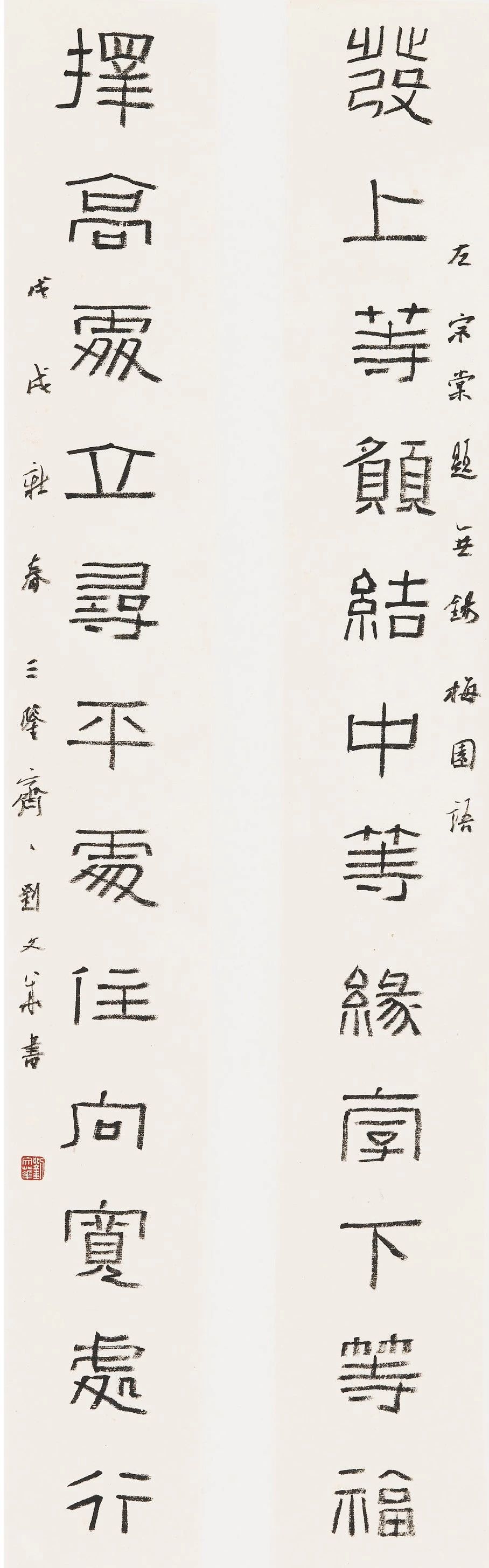

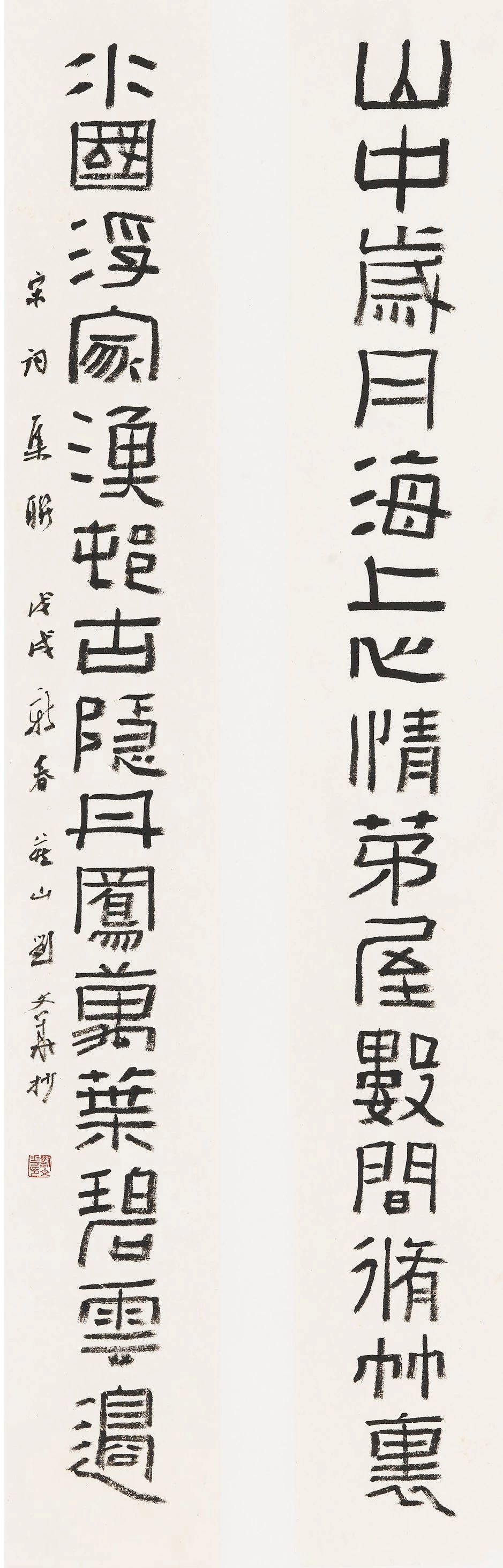

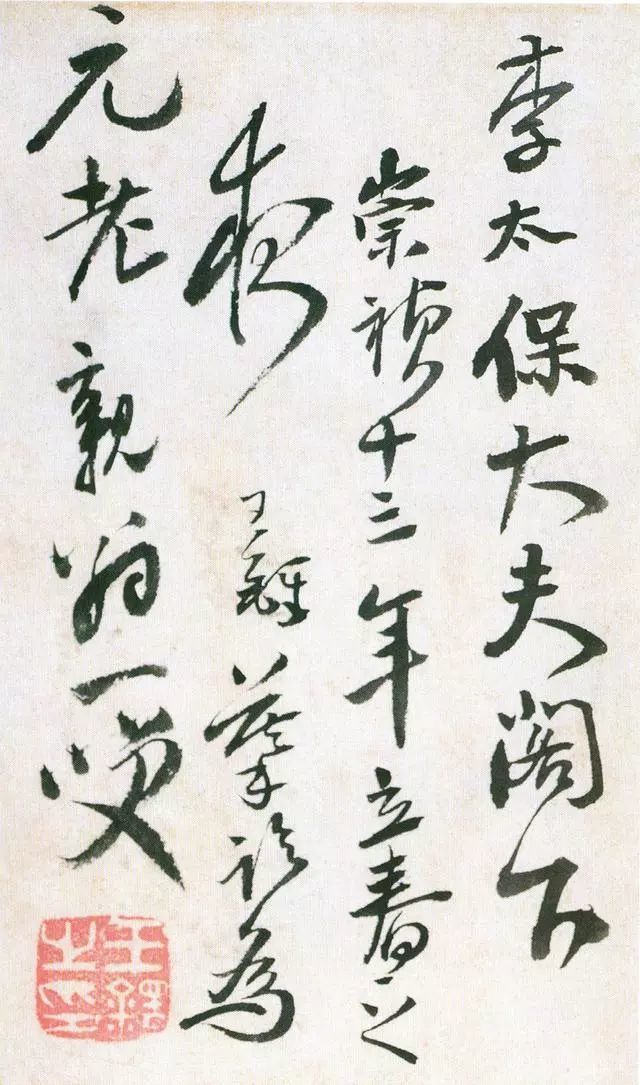

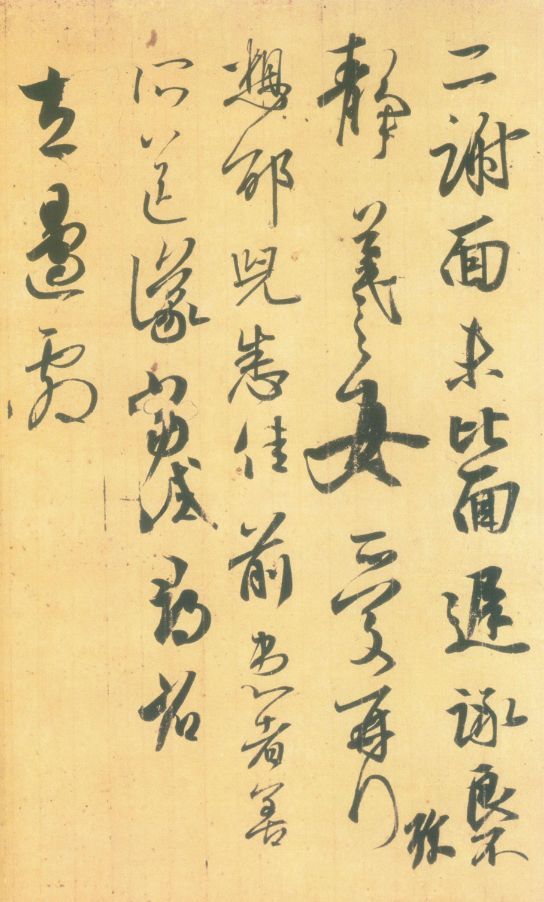

力作用的复杂性微妙难言。在两根同样粗重的线迹中,一根可能流于粗糙,一根可能得雄浑之姿,或者雄厚中有静穆的气象。比较一下历代写粗重一路书风的书家作品,我们便会发现,在同样注重大美的书风中,格调可有一定的区别:颜鲁公与祝枝山,前者雄厚中有静穆之气,后者虽然也表现出大气(一些草书),但由于力作用的简单,故有粗率之嫌。还有徐渭,相对于祝枝山,文长更显大气,其线迹殷实,狂放而不粗疏,但比之颜鲁公,却难有其雄厚中的雅量;萧娴为康有为弟子,书风与乃师接近,但似比乃师更得浑穆之气——康氏作为碑学的鼓吹者及较早的实践者,力求碑之雄美,但雄美中略嫌粗疏;沙孟海与陆维钊为同代同地人,书风都很大气磅礴,但沙氏因主张刷笔,雄肆而爽利,而陆氏则得浑实之质……同样,注重细线条的书家因力作用的不同,其写出的作品或可能瘦劲,或可能纤弱,或可能姿媚。如李邕劲挺,细而有力;赵佶劲媚,细而有筋,而有些细若游丝,纤弱乏力。王羲之与米芾、赵孟頫比较,线迹粗细相仿佛。羲之劲健之中多殷实;米南宫亦劲健,却过于爽快,力作用中留的成份不足;赵氏却劲健不足,轻媚有余。故羲之提中有按、按中有提;南宫按即是按、提即是提;而吴兴按而不力,提而少逆,多平顺用笔,故乏精神。

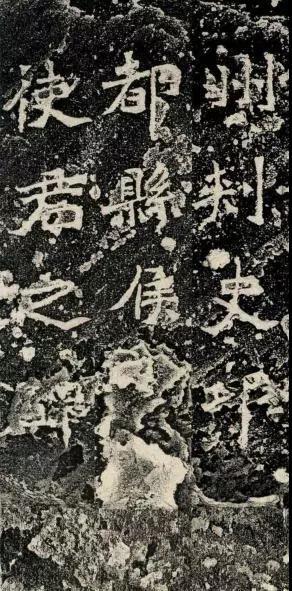

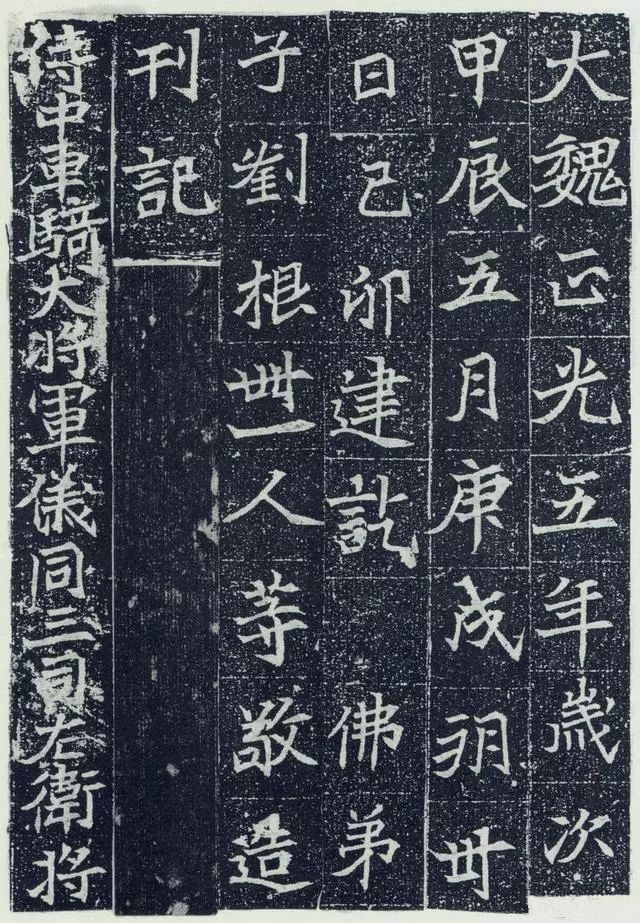

我们再看一些碑刻或摩崖作品,其力感可能更为复杂隐含。如《张迁碑》,每一根线条似乎都是按笔。现今不少人学《张迁碑》,索性把笔毫全部铺开,这固然能得气势,却永远得不到它丰富的内涵。实际上,其按笔中全伏有提笔,又时提时按,难以分解。《泰山金刚经》,简净高古,其线条由外趋内,外表平实,实则提按难以琢磨,提即是按,按即是提。如果说帖学一路作品的提按动作一般均明晰可见的话,碑刻类(又风化)的作品则无迹可寻。而多学及书家往往认为无迹可寻便是没有笔法,或者笔法简单,正是没有深入其间所造成的偏见。

用笔力作用的复杂性,还表现在提与按转换的灵活性上。在运笔过程中,有时因强调线条的粗重而将笔毫铺开,但至笔画讫处或转折时仍需将锋收起,一铺一收,便体现出灵活性来。若全按下而难再提起,此笔线便成死线。所以,按是强调力,提则是强调用力的灵活。

②方向与动作幅度的差异:逆与顺前面所述提与按,指用力由上而下或由下而上的作用,实际在运笔中,笔管的方向性及动作的幅度均在一定程度上影响着提与按的力作用,对笔线轨迹产生直接影响。古人对用笔法有过许多总结,如用锋的中锋、侧锋、藏锋、露锋、筑锋、缩锋等及动作的抢、过、暗过、转、折等等,每一种方法及动作均对线迹产生不同的作用。

一般而言,线条的力感以厚实、圆融为上,而扁薄为次。厚实的线质需要中锋表现。所谓中锋,是指笔锋始终保持在笔画中间,这样,注墨便能均匀自然,墨色多具精神。所以,历代多强调中锋用笔。但在许多书家的言论中,对中锋线迹与握笔方向上却存在着认识误点,认为锋正一定需要笔正。但当我们将问题摆到实践时,却发现,笔正固然可以锋正,但正不必定需要笔正。而且,笔正所成的锋正只能运用手臂的作用,而手指及腕微妙的功能却未能体现;从笔锋的势上看,笔正所需的动作只能是顺拖。但能够最大程度表现中锋力感的,却是与线势及方向倾斜的逆笔中锋动作,并且,倾斜的幅度越大,逆向的弹力亦便越强。

这里,顺与逆成了握笔方向的一个动作标识。从力学的角度,顺势可以不必花费力气逆势则必须全力相对。 从手把笔的部位也看出书家用笔方向、幅度的不同造成发力不同的认识。把笔于中下位,如非写小字,则笔势难以拉开,如能拉开,此力必较燥,且不够灵动;把中位,则运用适中;把中上位,则笔管倾斜幅度变大,出力容易。如武术中的棍法,抓棍之中位,比之棍之上端发力要相差许多,回旋的余地也小。从顺、逆的角度看,顺势者无所谓把笔的上中下位,而逆势者把笔越上,逆势的动作幅度便越大,运指、腕的程度也便越大,自然,灵活性也就越大。我们再以偏锋线迹的力感差异看用笔顺势与逆势的不同。

偏锋,指着纸时锋尖偏向一侧,写出的线迹一面光,一面毛。光面者为锋尖着纸部分,毛面者为笔肚擦纸部分。偏锋一般为作书所忌,但观历代大家手迹,却也不时有偏侧之笔,而且神也爽,不伤大雅,与中锋部分相映成趣。当,偏锋力作的不同,其效果完全相异。许多初学书者由于把笔不定,时出偏锋,此偏往往为顺势偏,线迹扁薄,且乏生动,当为败笔。而在挥洒自如的境界中出现的转笔偏锋,却往往在偏侧的一霎那用力较猛,且在偏侧时多有逆势,属是中锋带侧的过程,其形虽不及中锋圆厚,但其势也不可挡。此类偏锋比那些平顺写就的中锋线迹或许还要生动。王羲之《初月帖》多偏侧之笔,但势如破竹,丝毫不比如中锋者赵孟頫书少力感,此便是逆势偏锋与顺势中锋力感对比的一个例子。米芾书也多偏锋,力感也比赵字强。

③速度变化

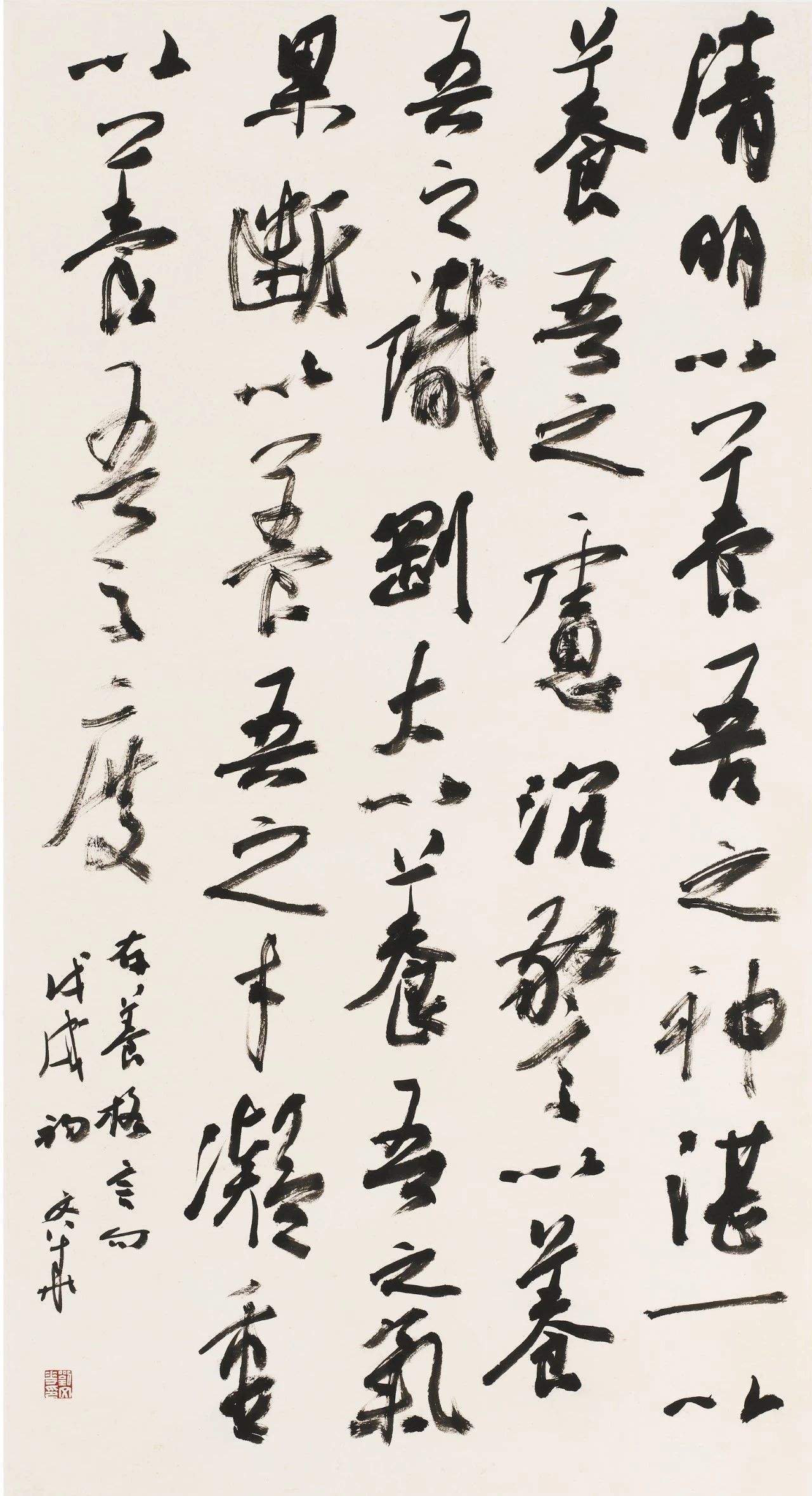

速度是任何物体运动单位时间内的快慢感觉。用笔存在快慢,一是受书家个性的左右,如有些书家用笔缓和、有些书家用笔快捷;二是受书体本性的影响,篆、隶、楷书相对慢写,行草书则快些。有时候同一书家写同一书体速度感也不一。如怀素大草《自叙帖》与《小草千字文》,前者用笔节律较快,后者则比较悠闲。当然,在一幅作品里,本身也非以恒定的速度书写(否则便无变化),可能部分快,部分慢,部分快慢相当;也有的点画需要慢写,有的使转需要快连。即使在同一个笔画中,也有出现快与慢的不一。如一般起讫慢,中间快但也有起笔快,收笔慢;或者起笔缓,收笔利索,等等,均视具体书家时间、场合、心情及书体、个性等多种因素而定。但从一般的形式美感的要求,快与慢在某种程度上需要协调,以使速度变化具有一定的节奏性及旋律感。

用笔的速度既与书家个性相关,自然也可看出书家之审美观。米元章书喜“刷”,以求“振迅天真”,并把苏、黄、蔡等讥为画字、描字、勒字等;颜鲁公书温厚,行笔缓急得宜,线条沉涩,可见出鲁公对敦厚个性的追求;献之行草多连笔,速度较快,比乃父快捷中少沉着,联系其答谢安语,可谓直性快语,其审美观可能与米芾类似……诚然,每一书家都必须以自身性情作书,写出风格,但作为形式美感,速度变化则具有一定的规则,其表现的合理与否直接影响着作品风格的深度。

速生力,这是力由内向外运动而成的能量,我们或可称为速度力。运笔时势如破竹,力感便强,如王书手札、张旭、怀素狂草、黄庭坚草书、米芾、徐渭、王铎书法等等,均以一定的速度表现力的宣泄。当然,用笔之力非直接的体力转换(已如前述),它需要技巧的熟练。只有在高度熟练的情况下,速度便能成为有效力感的表现方法。

但是,力感表现并非只显示在速度。书法线迹的美感更多的体现在内在的力上,即由外向内的凝聚。内力与外力的表现往往出现在同时,并互为影响。当运笔以较快的速度行进时,其凝聚力便会受到损伤。速度越快,力的外向作用越明显,内向性便越弱;相反,若运笔缓慢,力相对容易凝聚向内,但也有可能变得羸弱。故一般地讲,动静得宜,快慢相适,内力与外力相济,才算难得。

速度表现类型的基本美感如下:

a 疾。指速度相当快、猛利,用笔使转自如,少顿挫。线迹多盘绕,枯笔时多燥,力感显示在外表上,如旭素狂草。

b快。比疾次之。笔势连贯,顿挫多依熟练写出,曲多折少,如王羲之《初月帖》等。

c展。指速度快慢相宜,提按顿挫鲜明,多顾及字形,连带自然。王羲之《平安》、《何如帖》、《丧乱帖》等。

d流。指用笔轻捷,使转屈曲,多缠绕,线质较弱。如傅山草书。

e缓。用笔柔和舒展,少折,提按合于线内,有雅致。

f慢。多顾及点画形态及字形结构,用笔迟疑,不爽快。

g滞。运笔多重按,血脉不畅,线迹时浓时枯,少韵。

h涩。线迹多枯,但枯而不爽,力感较强。与“滞”相比,涩较为自然。

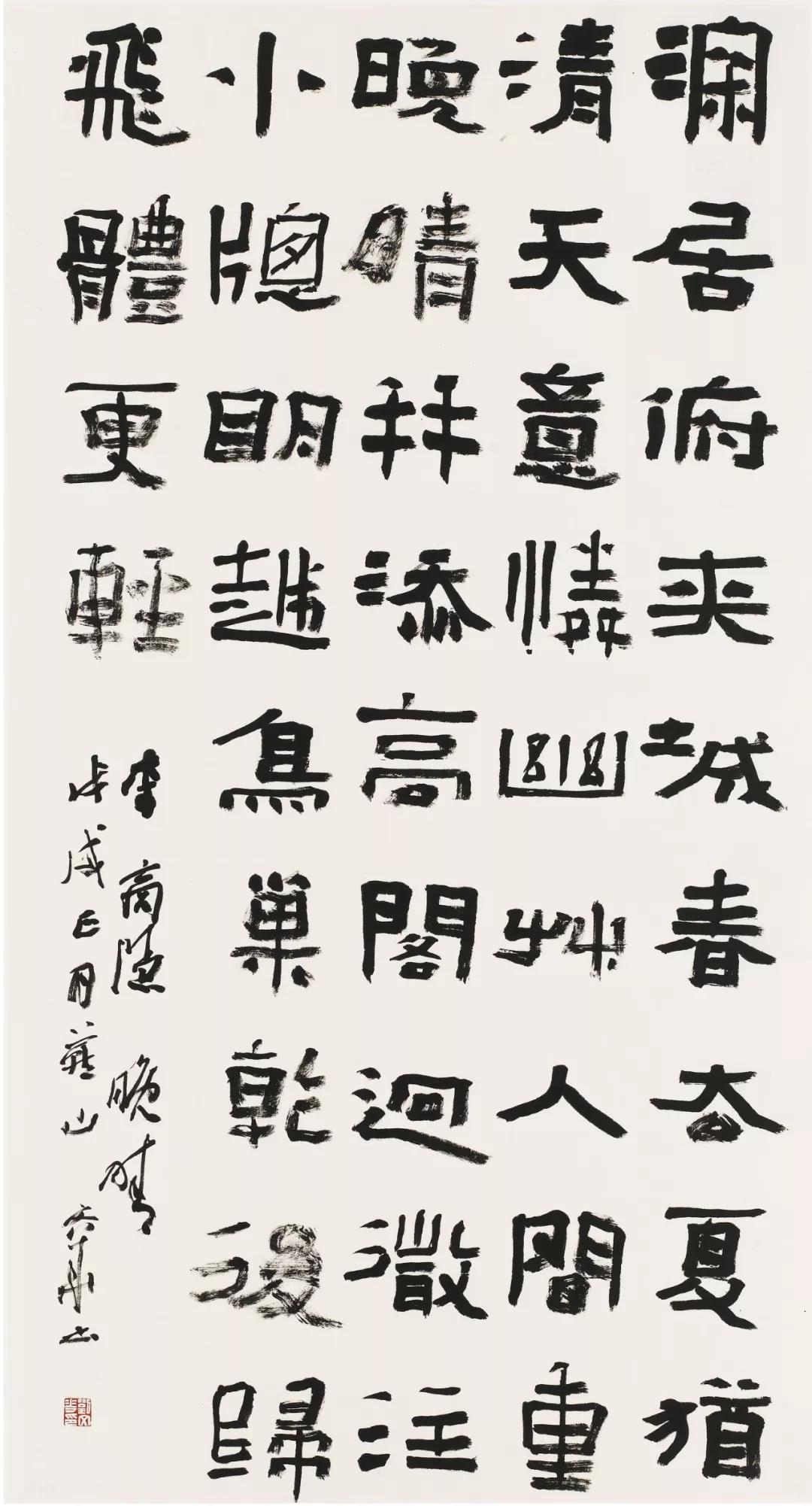

i疾涩。指快速写出的涩笔(非快速写出的枯笔),力多注入内,又具有向外的张力,笔与纸的摩擦达到最佳点,如林散之书。

用笔的速度变化在各书体中有明显区别。一般地讲,篆书较为迟缓,隶书次之,楷书再次之,行书更次之,草书最快。如姚孟起《字学忆参》中就说:“有言篆宜缓,隶宜疾;有言隶宜缓,楷宜疾。”但也有特殊性,如有的书家写草书比一般人写篆书还慢。更有以互补作为追求的:篆字性本静,故宜快;行草性本动,故宜缓。而实际上,不论是什么字体,什么风格,都不应一味地迟,或一味地速。迟速有变,才称得丰富。对此,古曾总结说:

每书欲十迟五急。

行笔之法,十迟五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏,此已曲尽其妙。然以中郎为最精,其论:贵疾势涩笔。

蔡中郎此说,实是将两个相对的极端融合在一起,与结构中大巧若拙等同义,足可体现出中国书法艺术所蕴合的深奥精妙。

2.线质显示的美感

由于中国书法工具材料的特殊性,圆锥体的毛笔饱蘸水性的墨汁在易渗化的宣纸上作书,所呈现的景象与排笔以油彩在画布上作书的感觉完全不同。正这软、水、渗的特殊作用,使墨线这一无彩形象变得丰富而奥妙。工具、材料的特殊性能,加运笔提与按及速度化的复杂运用,使线质或粗或细、或枯或润、或刚或柔,甚至粗细调匀、枯润得当、刚柔相济,极大程度地体现了中国书法的辩证统一哲理。

墨分五色,曰“渴、润、浓、淡、白”。白非墨色,是与墨相对的空白,因书法讲究“计白当黑”,故白亦为黑。浓与淡是墨中水分比例的差异成的,水份少为浓,水份多则淡。渴为枯,润为墨与水的调匀。实际上,对线质而言,书法只有一——黑,但在这黑之,却有丰富的表现域。

①浓与淡

中国画中,墨色的浓与淡的利用最为平常,但在书法中,淡墨很少出现。历史上董其昌讲清淡,但此淡非那淡。不过董用墨不浓,水份较多;扬州八怪之一的郑板桥写字时见淡墨,近人林散之先生晚年也喜用淡墨。但书法中即使出现淡墨,也与中国画有所不同:中国画中,淡墨多以整面铺设,或浓淡相间,而书法却一般需以笔线为基,即使用淡墨,也还是线的形式,而非面的形式。若淡墨铺开,失却线征,当为作书所忌。林散之先生用淡墨与用浓墨没有两样,淡当浓用,故淡而能枯。浓与淡,若是作为比较而用,当为策。因为书法线质,以一色蕴奥妙,若以两色(浓淡)相间,则其内在的美感在浓淡相间中丧失殆尽。舍弃美求外美,与书法的宗相悖。

②燥与润

燥与润,是用笔的力感变化与墨的成份配比两者相加后的结果。前面已经讲到用力速度过快会造成线条的燥感,而润却非笔慢或用湿墨的结果。慢很可能成为墨猪,既无润味,又乏力感。在墨色与力感的变化中,可出现具有不同感觉的润。如用墨浓,但用笔柔和,线迹筋脉疏通,血肉丰和,谓之润;用墨湿,水分相对较多,水分会随着写的线迹慢慢渗化出边缘,用笔稍速,但不急,亦谓之润;用笔较速,但笔锋与纸的摩擦达到很高的默契,线迹虽为涩,但如屋漏痕、锥画沙(点状涩,非丝状涩),速中有一种缓和感,此亦为润。相对于润,虽外感颇具气势,但由于力显于外,内涵较少,故多成病态。从生命哲学的角度讲,燥为阳气盛,阴,调和不当,故显示为气重,少津。润则阴阳调和,动静得当,故对生命有利。书法审美以生命医学及哲学理论为参照,自是中国文化一体性的体现。

③刚与柔

如果说浓与淡、燥与润是线迹质感的直观形态的话,那么,刚与柔则是运笔轻重、迟与速、虚与实的不同程度的内在表现的外化感觉。在同样粗细、同样走向、同样形状的线迹中,有的具阳刚之气,有的则具阴柔之美,也有的刚柔相济。而在刚与柔这相对的矛盾统一体中,则会有千变万化的感觉。如王羲之手札与米芾手札比较,粗细、迟速相差无几,但轻重、虚实关系则有所别,结果为王字线质遒丽、米字线质爽捷,王字更具刚与柔的统一之美;张旭《古诗四帖》与怀素《自叙帖》同为大草,前者速度变化大,粗细不匀,墨气更加淋漓,后者用笔速率相当、粗细较匀,则相对典雅;颜真卿与徐渭比较,颜书雄厚中见阴柔,线质郁勃,徐文长也厚重,但厚重向外,少阴柔,颜书自比徐书更为丰富;碑刻中,《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》,两者都精气内敛,气息高古,雄厚中不乏阴柔美,但《爨宝子碑》似比《爨龙颜碑》更内劲……