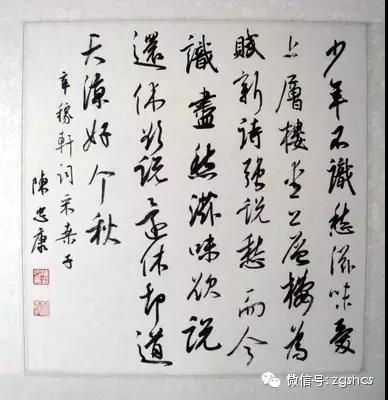

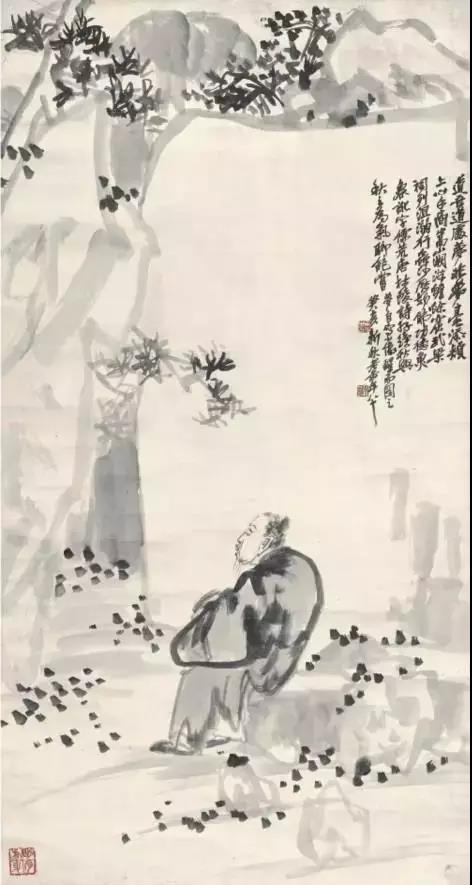

1、书法学习需要时间的保证。虽然书法讲究悟性、天赋,这些先天的东西其实个人都差不多,最终还是落实到比耐心,比时间的投入上。耐心就是要做好长时间默默无闻的准备,深刻领会书法的精神,要对书法有感觉,或者说要“来电”。这个需要很多时间的投入,去不断的领会的。

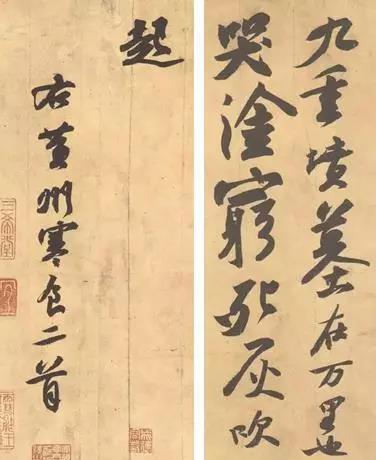

2、学书法要深入传统,只有深入传统,真正领会了传统的精神,才会深切爱上传统。传统对于当代来说,不是枯涸的,它的资源仍然新鲜、活泼。对于传统的挖掘程度和理解的不同,可以开出不同的书法走向。

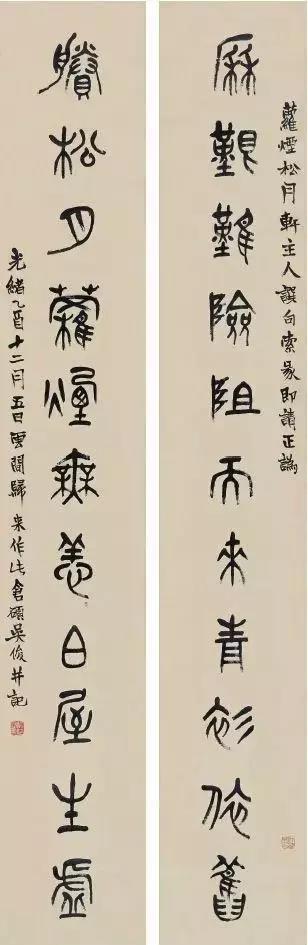

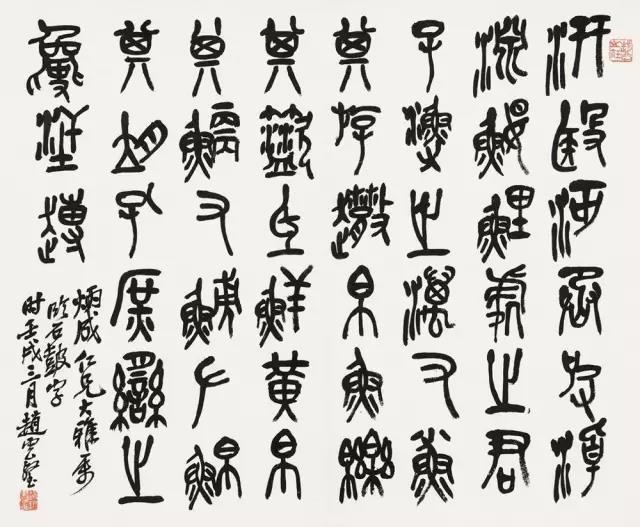

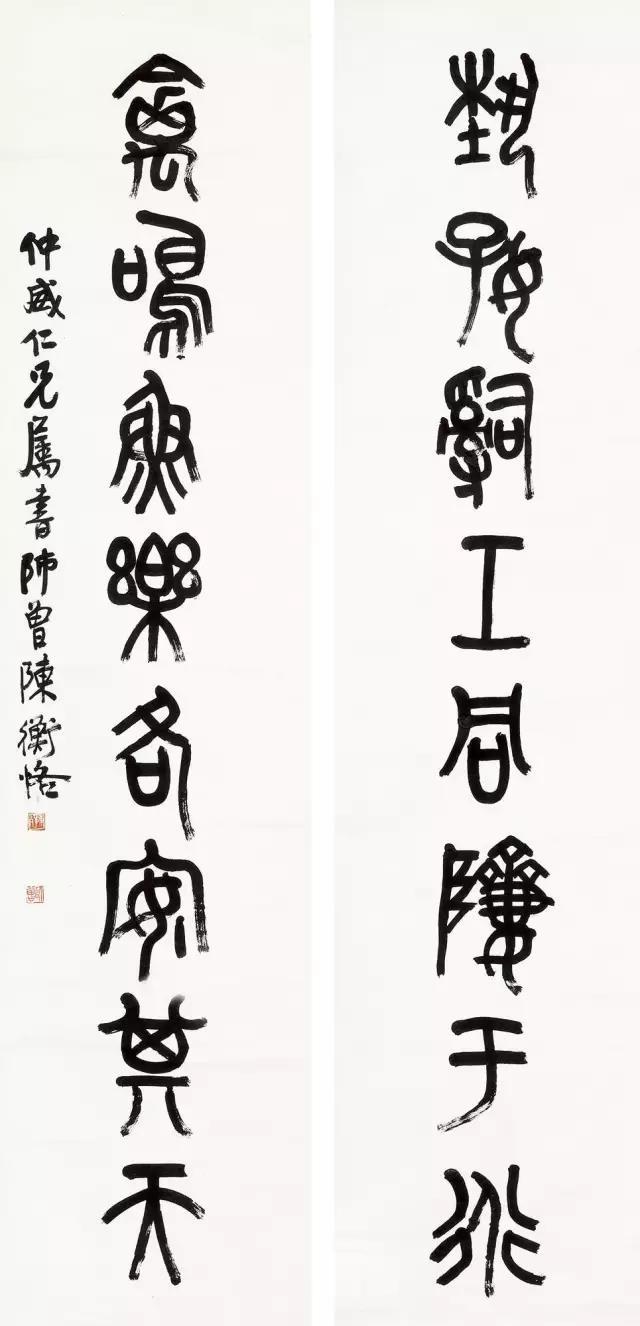

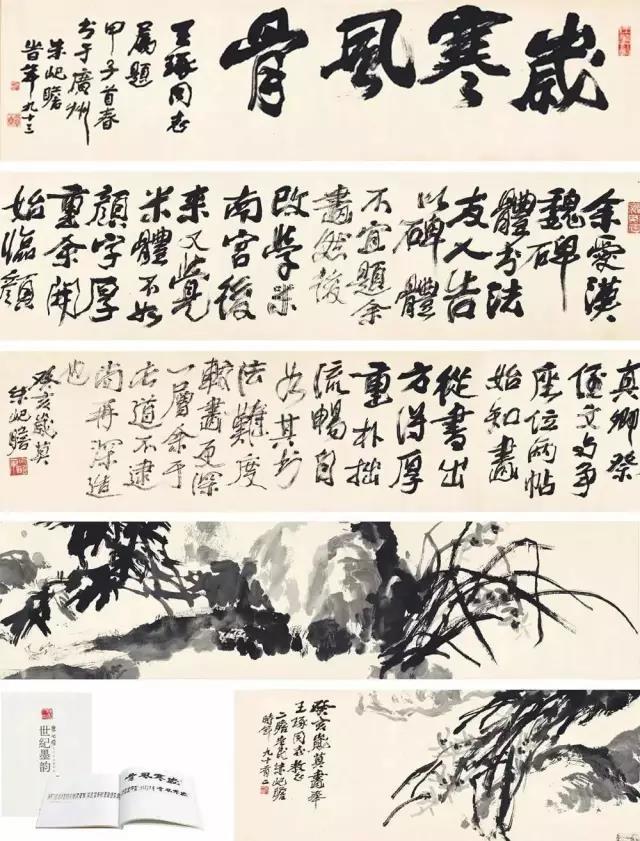

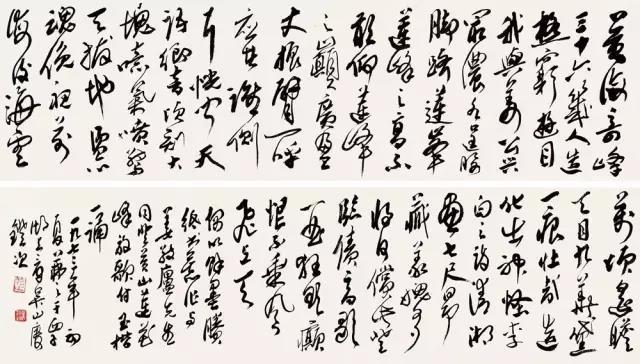

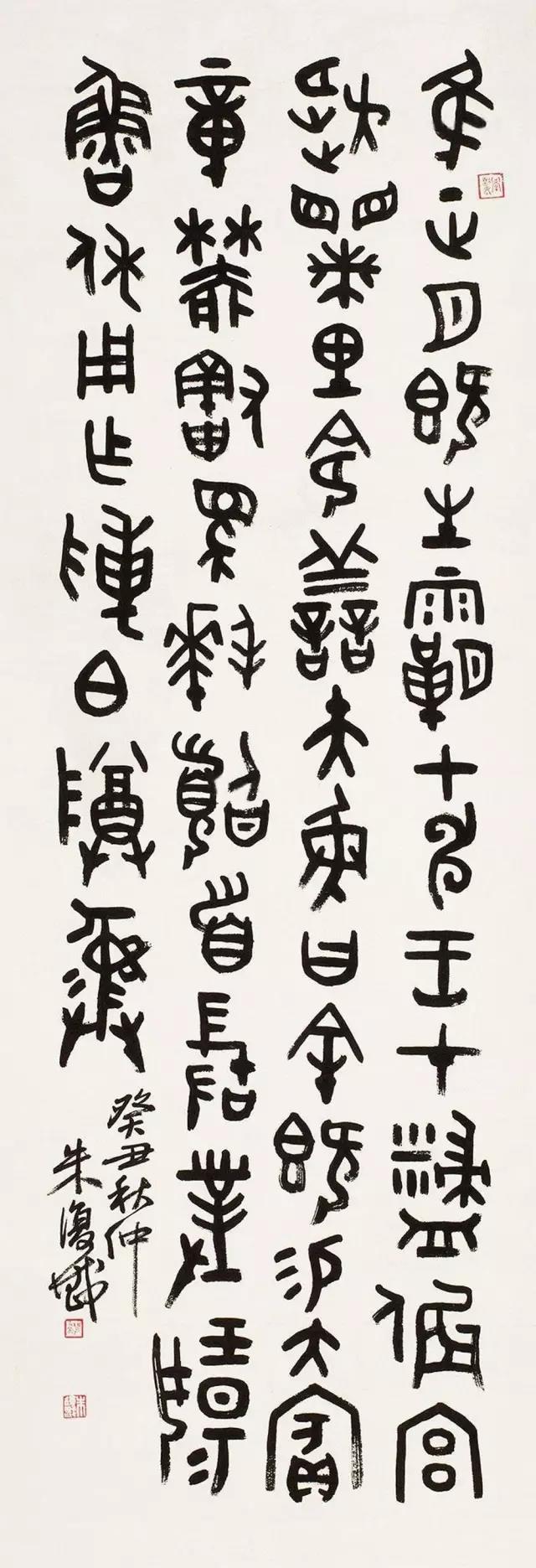

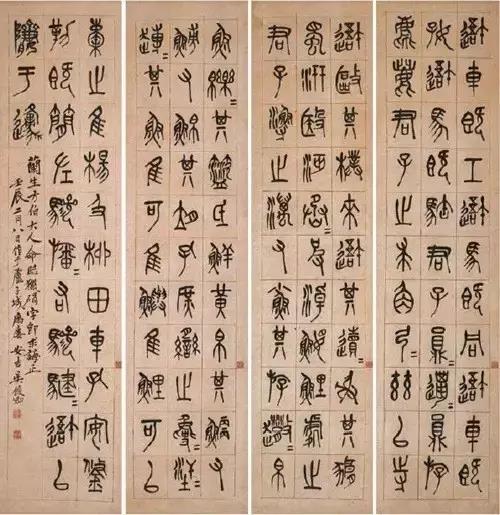

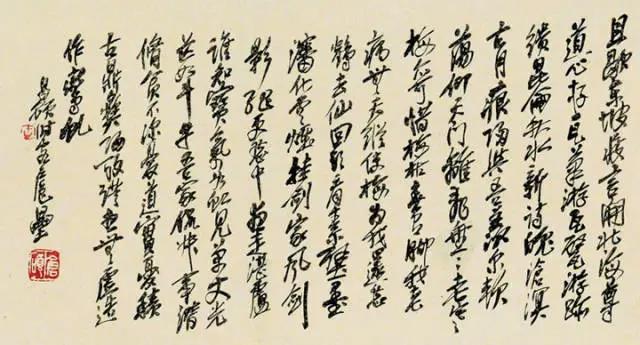

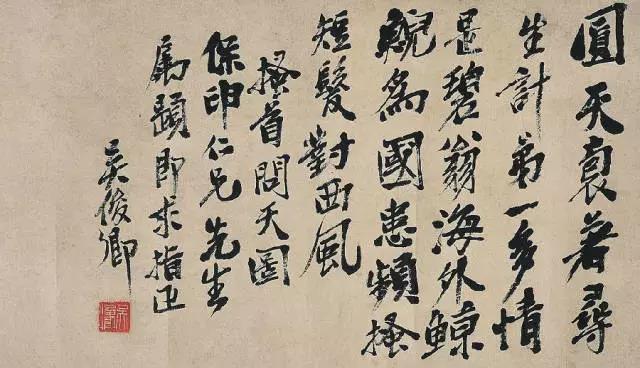

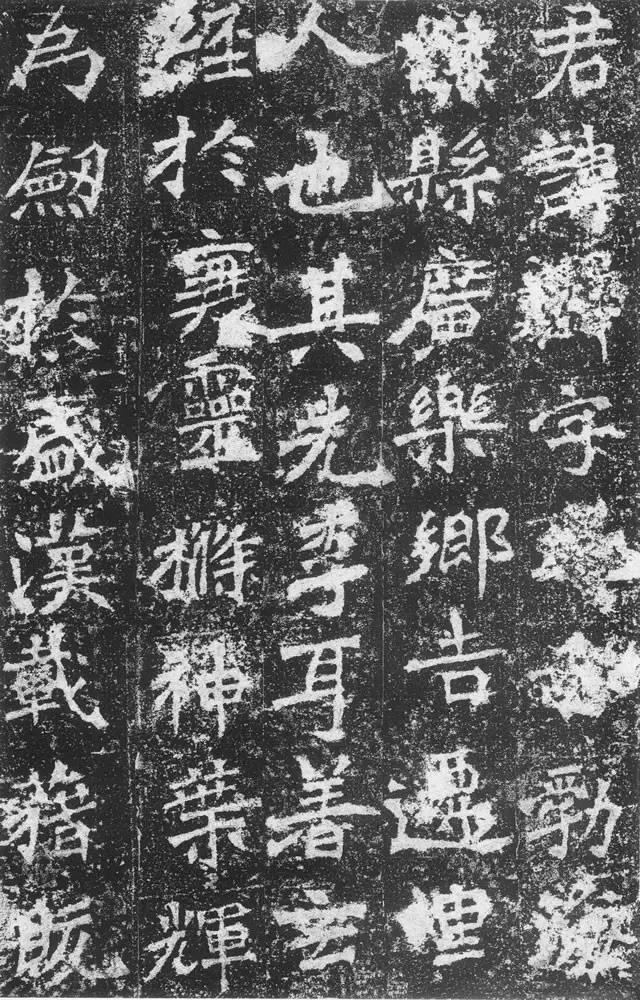

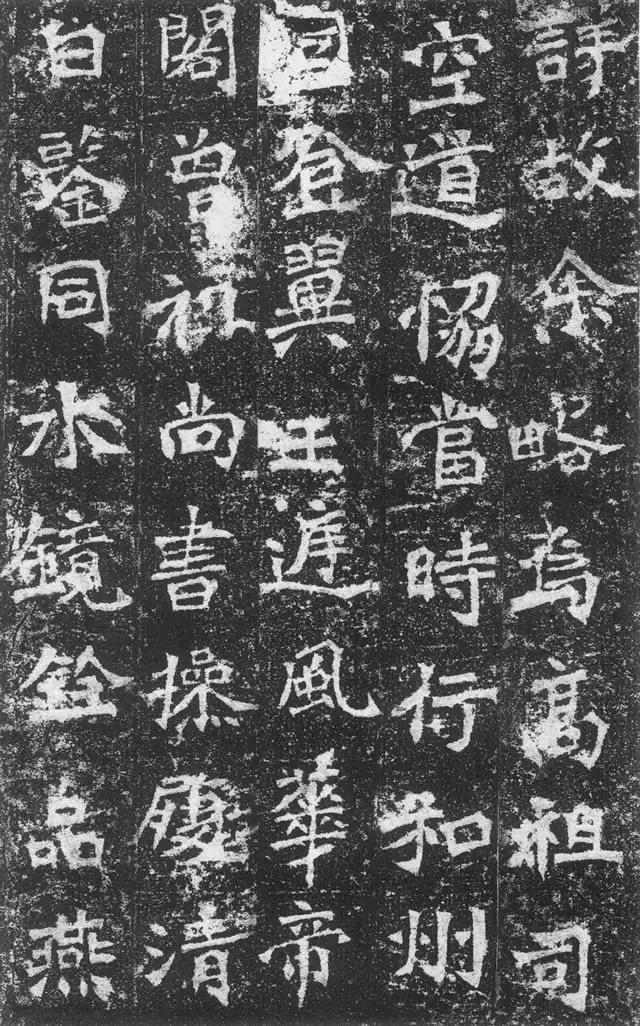

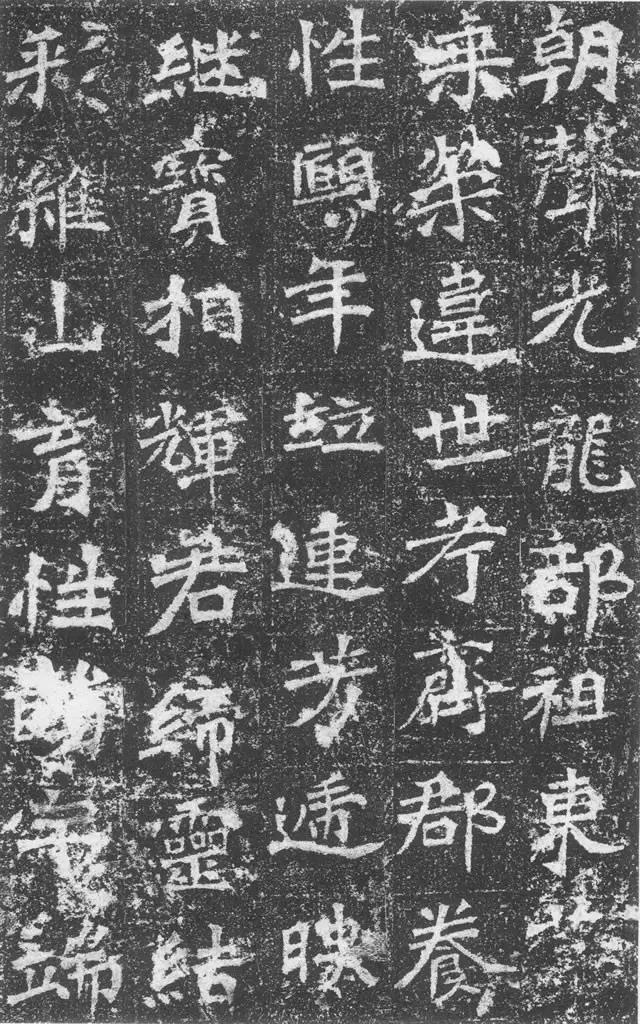

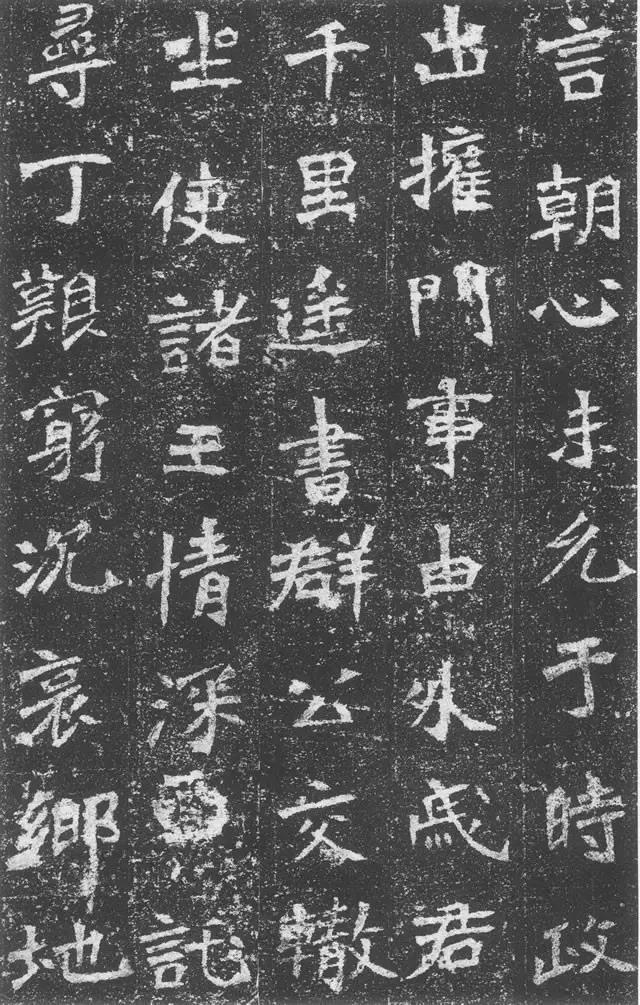

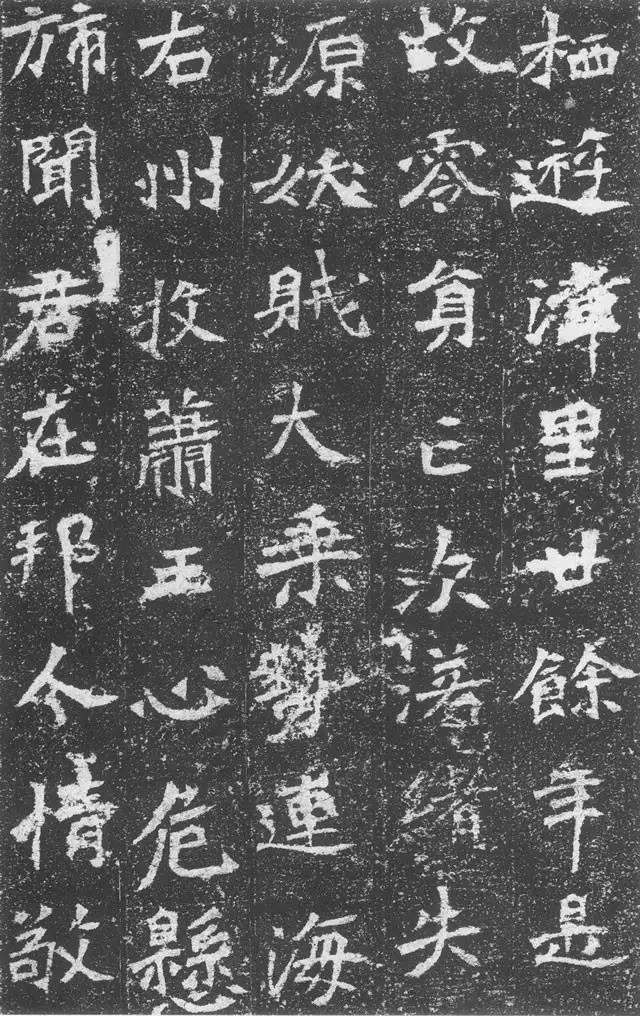

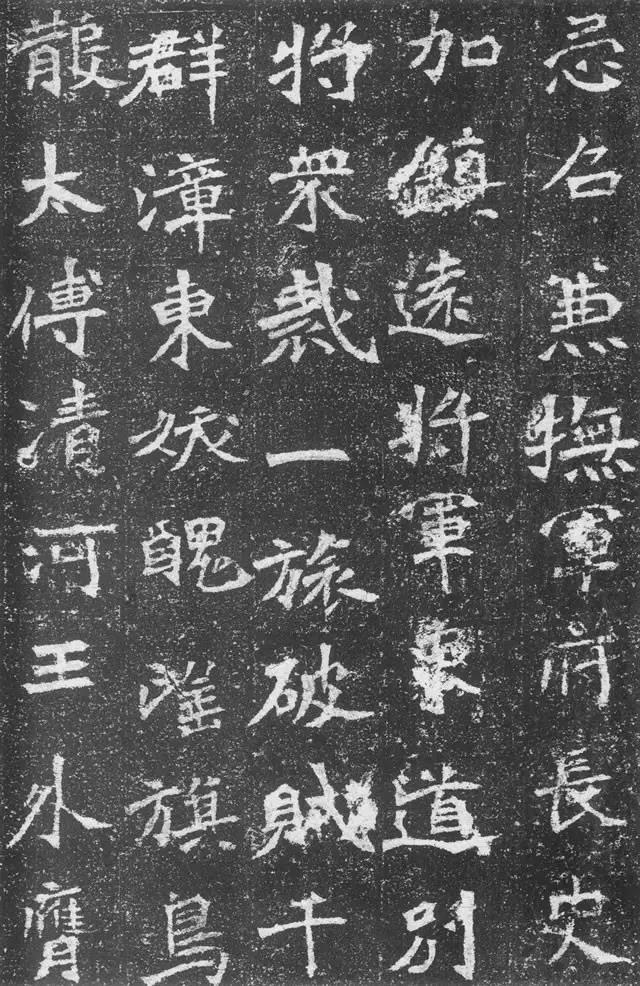

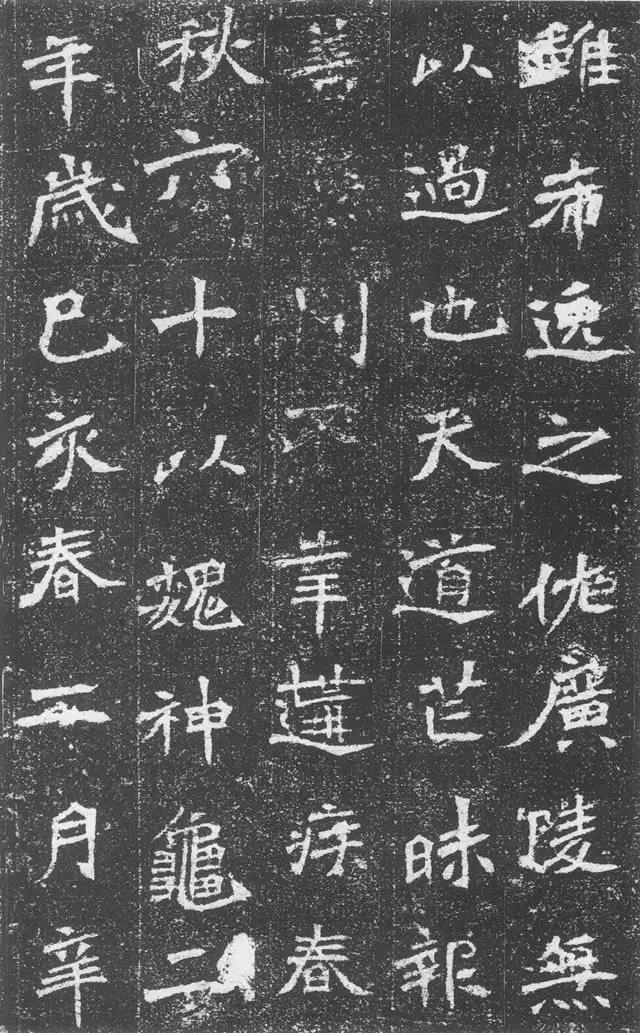

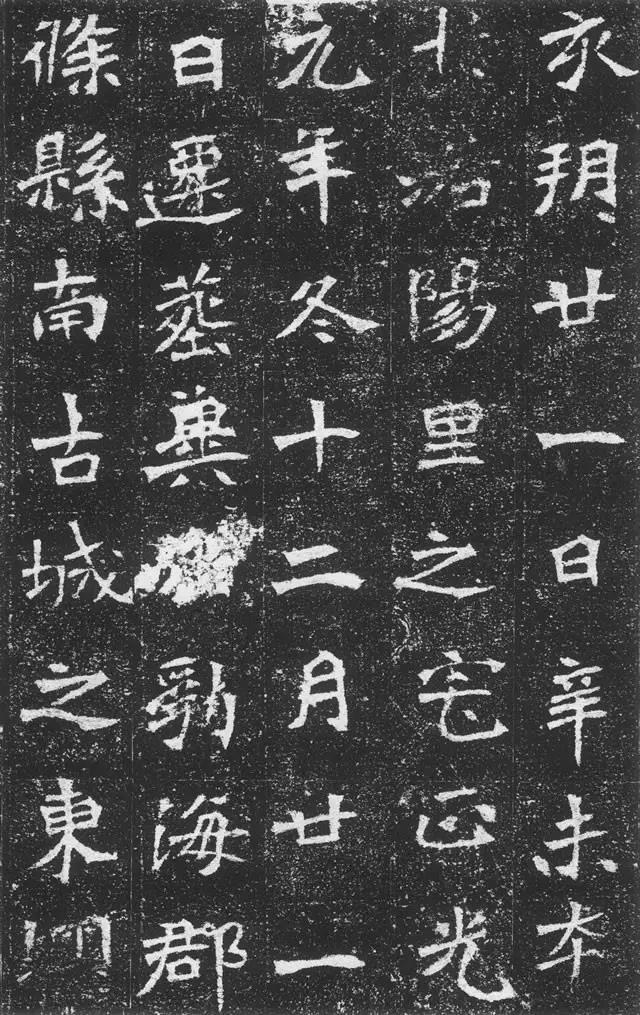

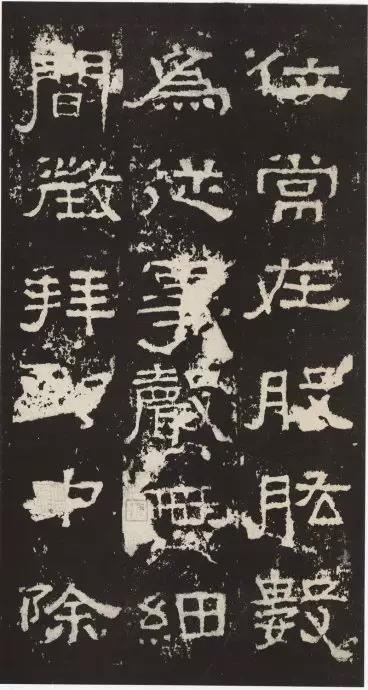

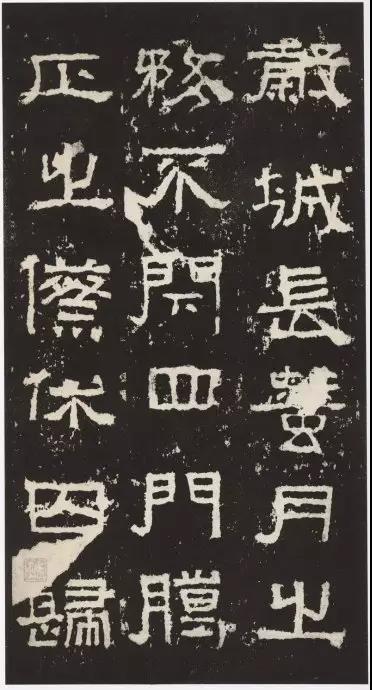

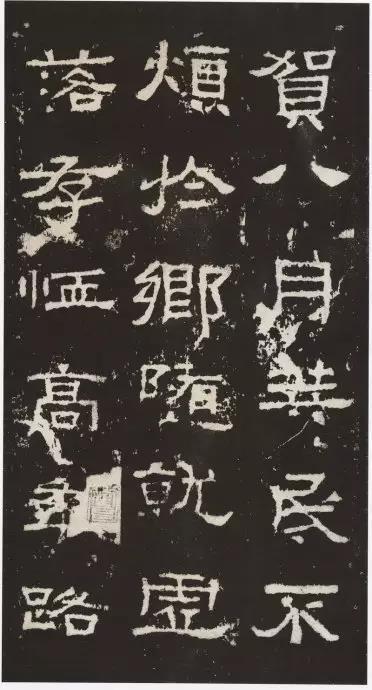

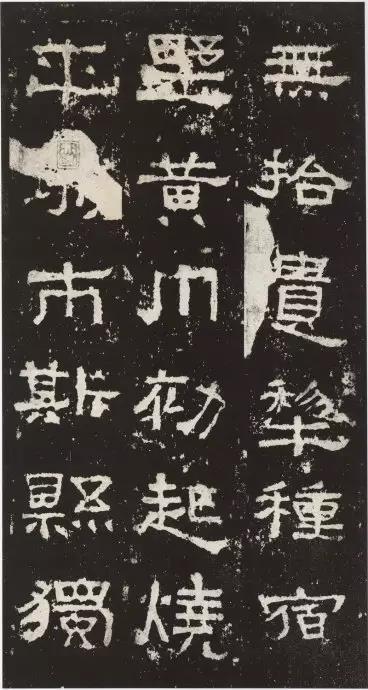

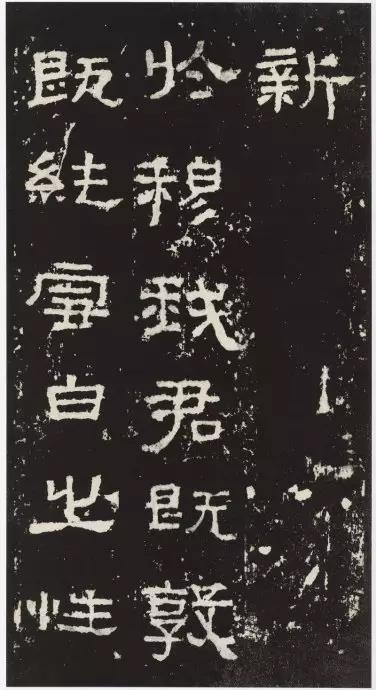

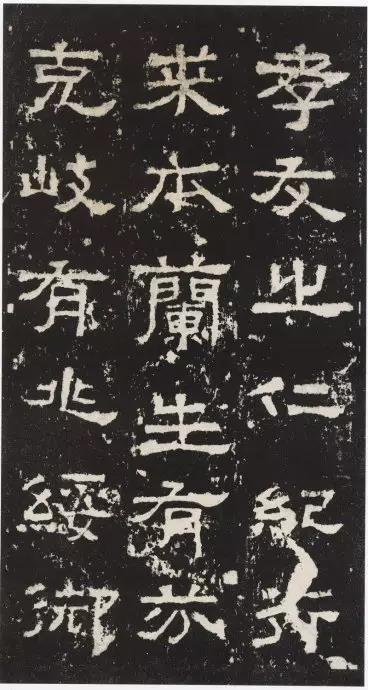

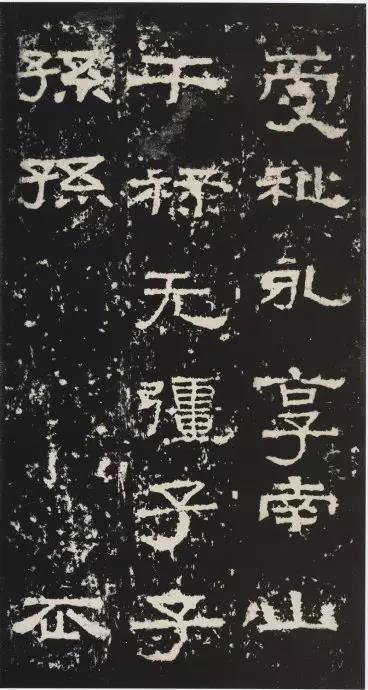

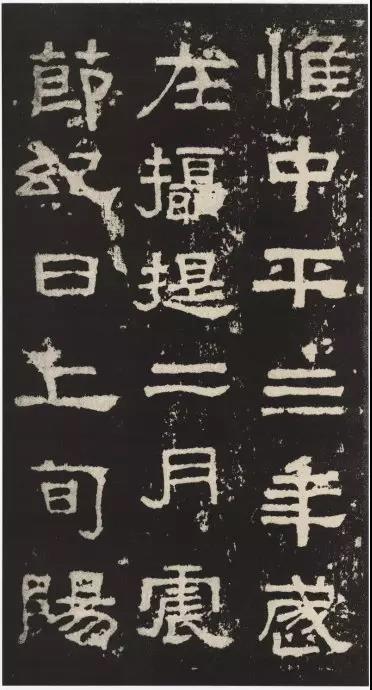

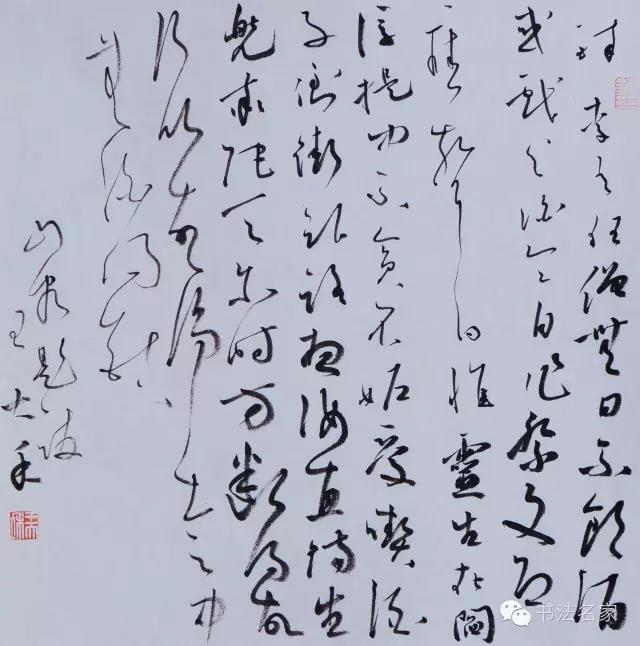

3、清代的碑学运动,传统的说法都认为在帖学系统之外建立了另外一个不同的审美世界。其实,碑学虽然讲究奇趣、古趣,他们的格调和品质仍然是在传统之中的,可以说仍然符合传统文人书法的审美的。我们看清末民初的碑学大家,如康有为、沈曾植、于右任等等,们的书法破了传统帖学,但是格调和品质仍然依归传统。我相信,书法同绘画一样,绘画强调所描绘对象的品格的塑造。比如说画松,就要具备松的品格。这个都是客观的对象所具有的基本品质。书法也是一样,我们写的汉字,每个字也都具有基本的品质,书法也是要把这种品质展现出来。而现代的一些学碑的书法家,认为奇趣就是变形,于是书法的取法对象走向民间化便成了众向所趋。这种对形式感的过分强调,其实是完全损害了书法的核心精神,即现代的书法丢掉了格调和品质。

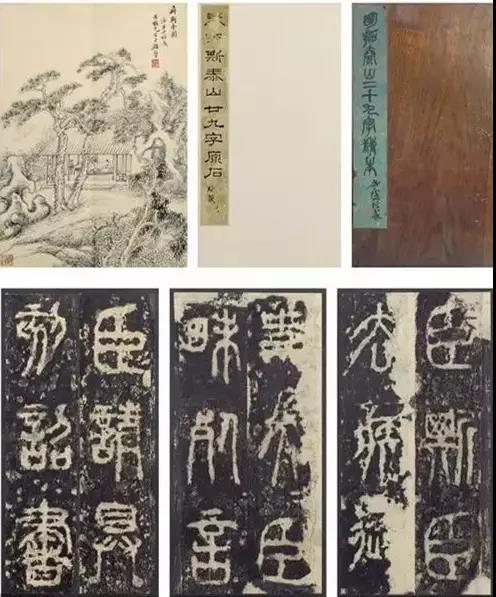

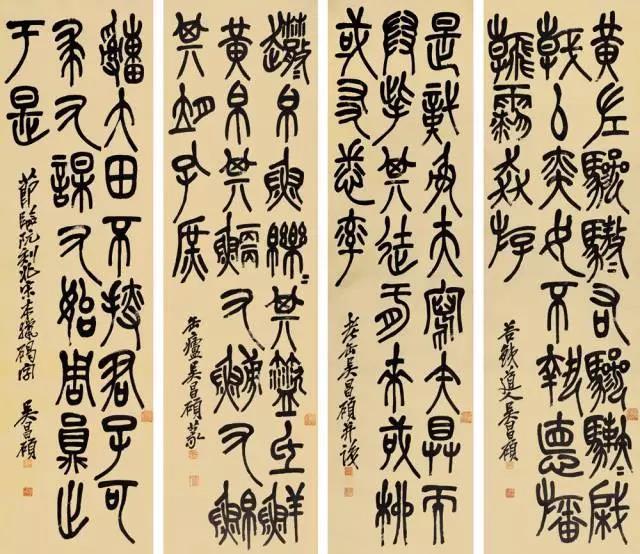

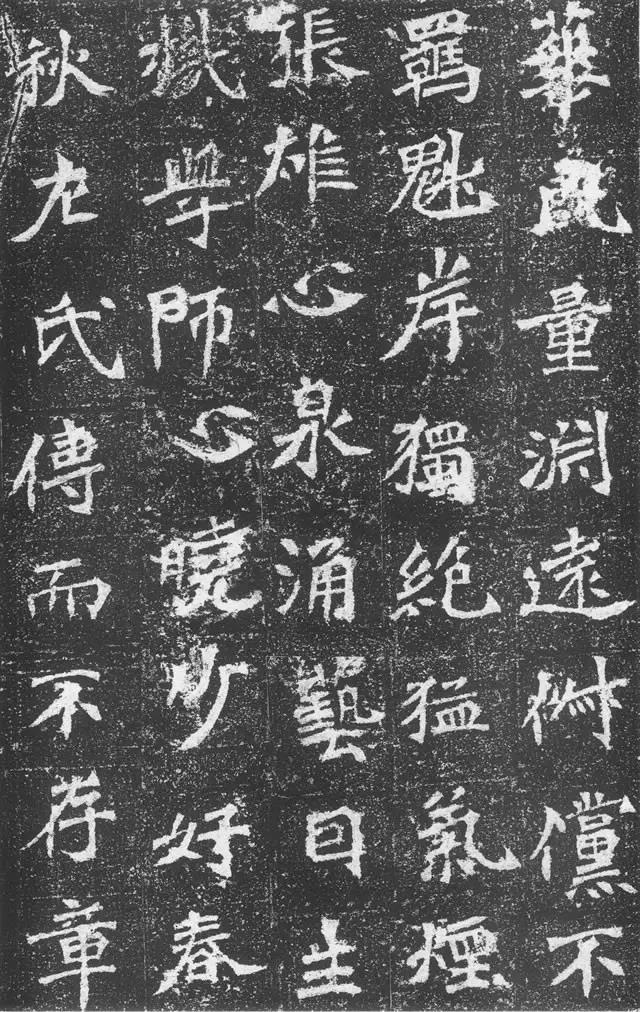

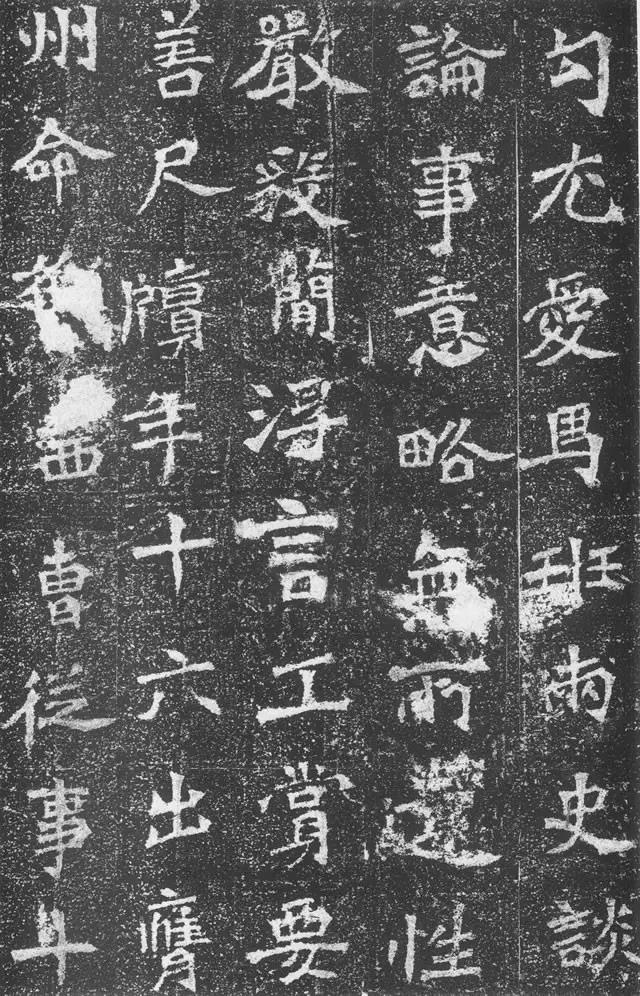

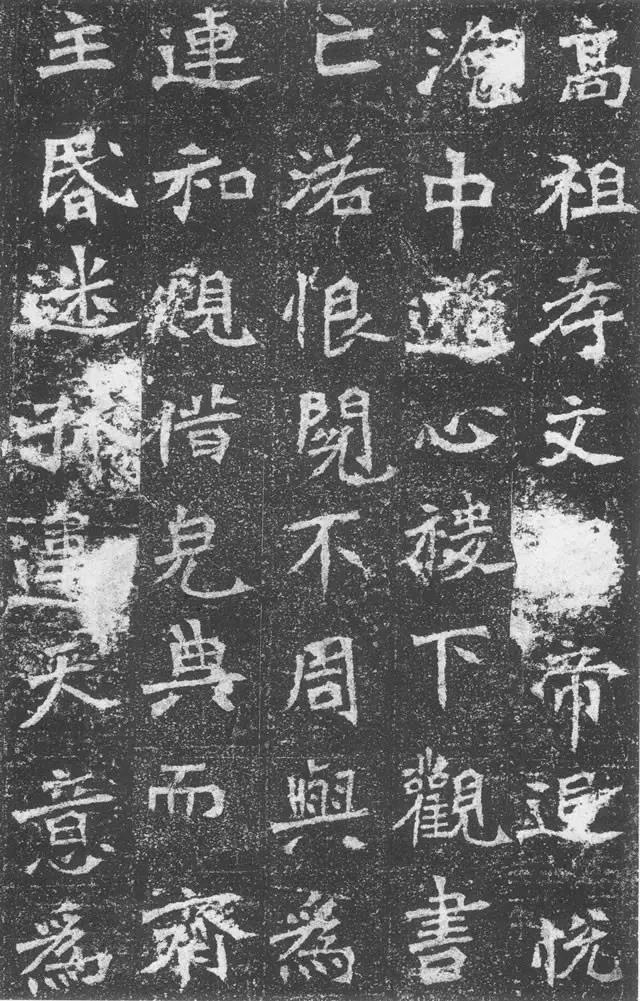

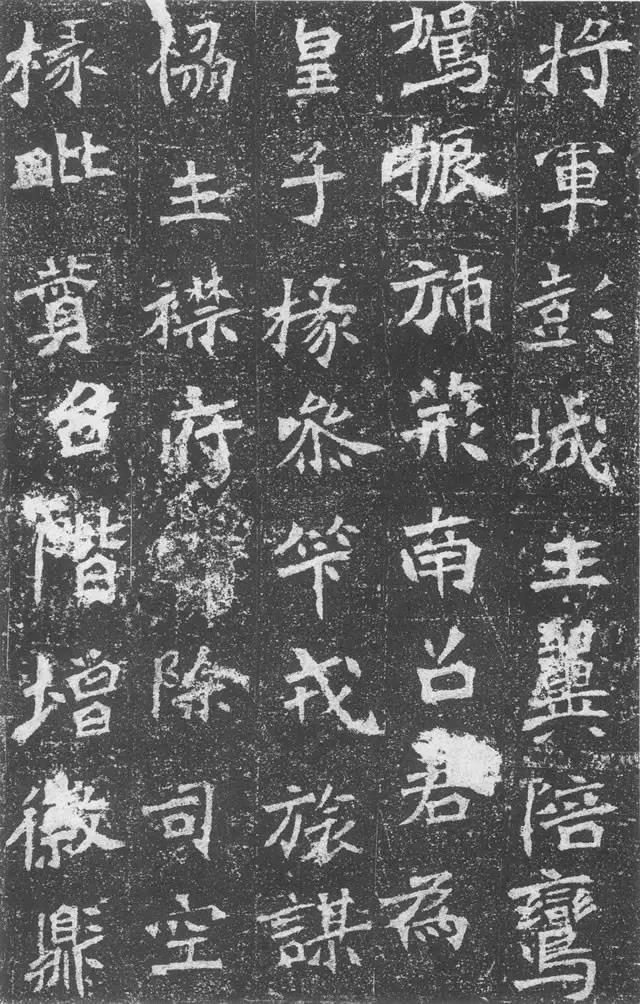

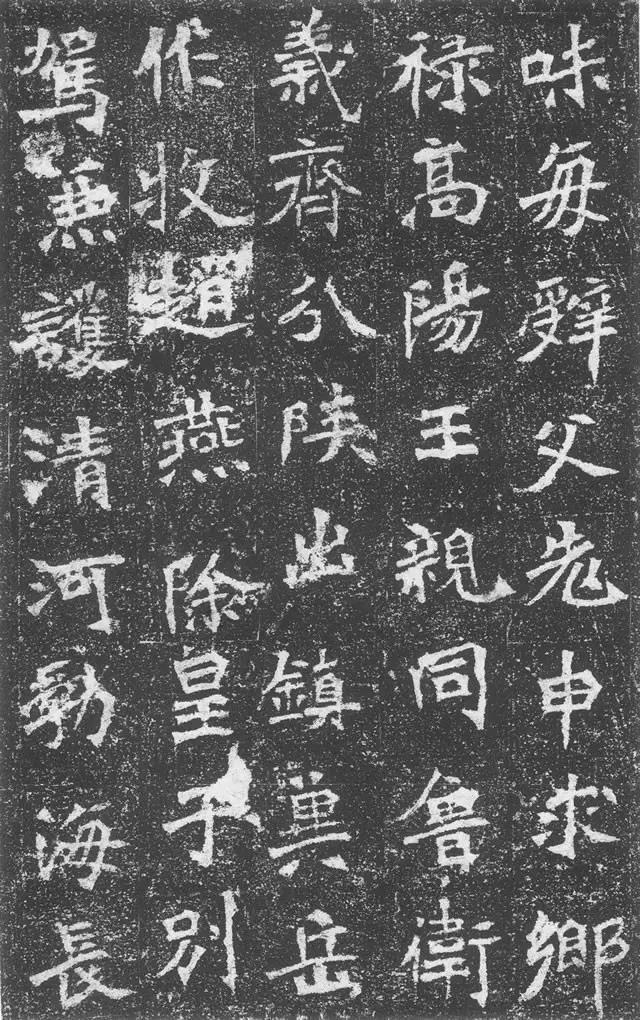

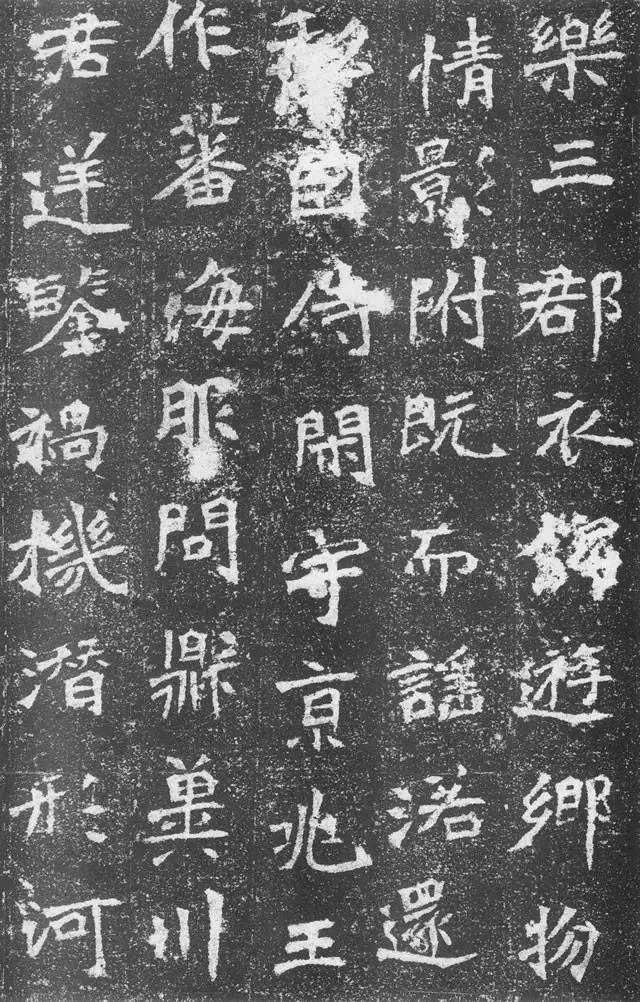

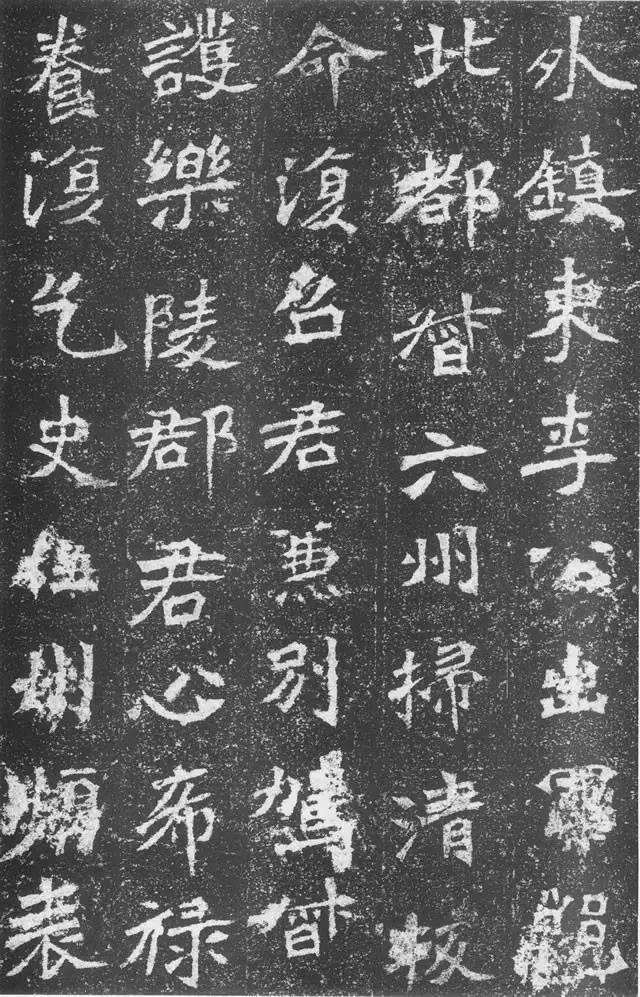

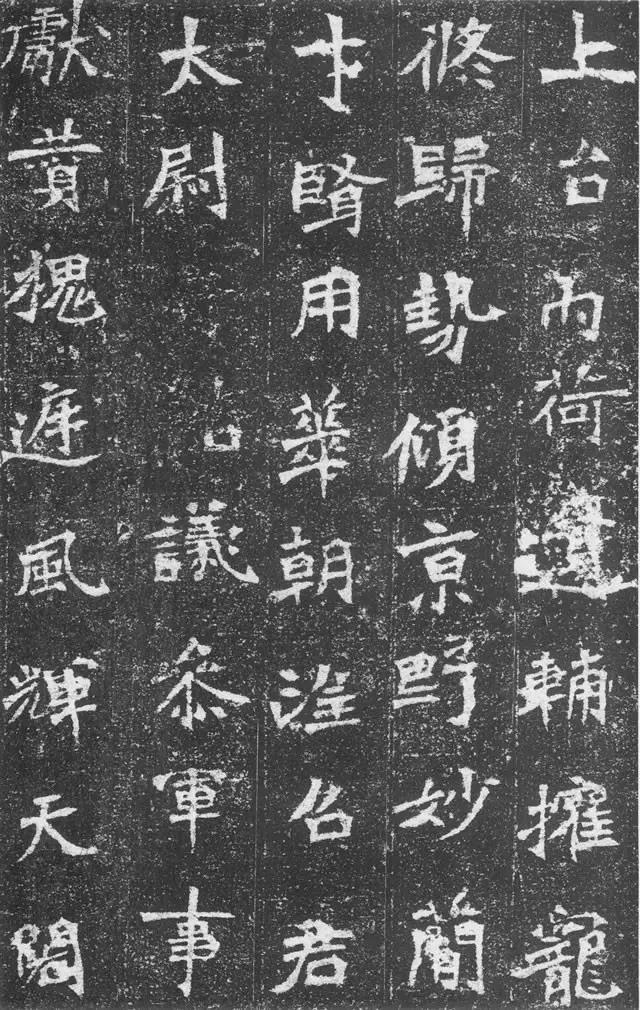

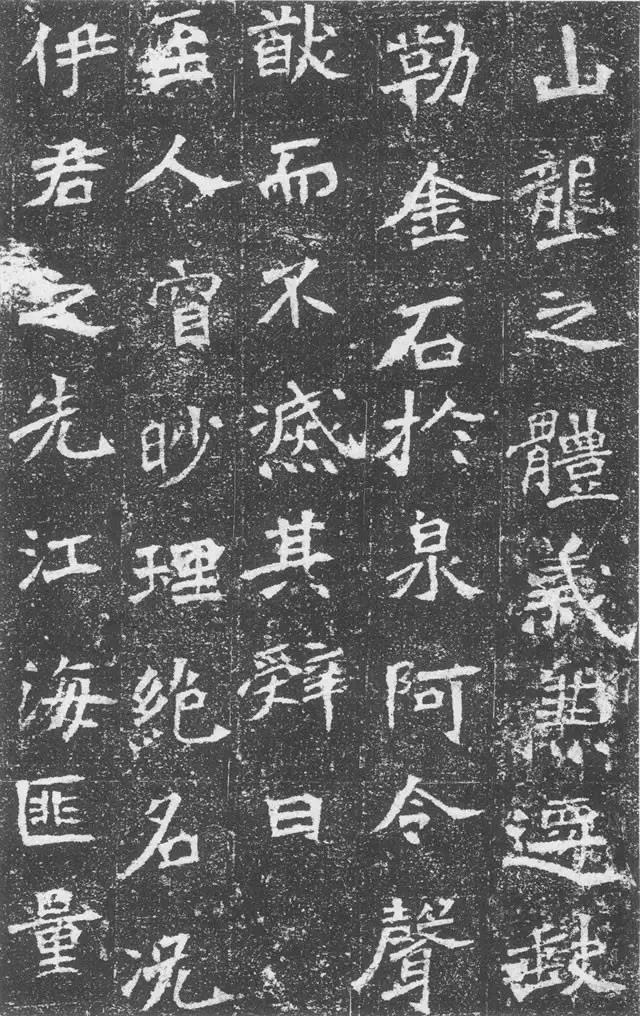

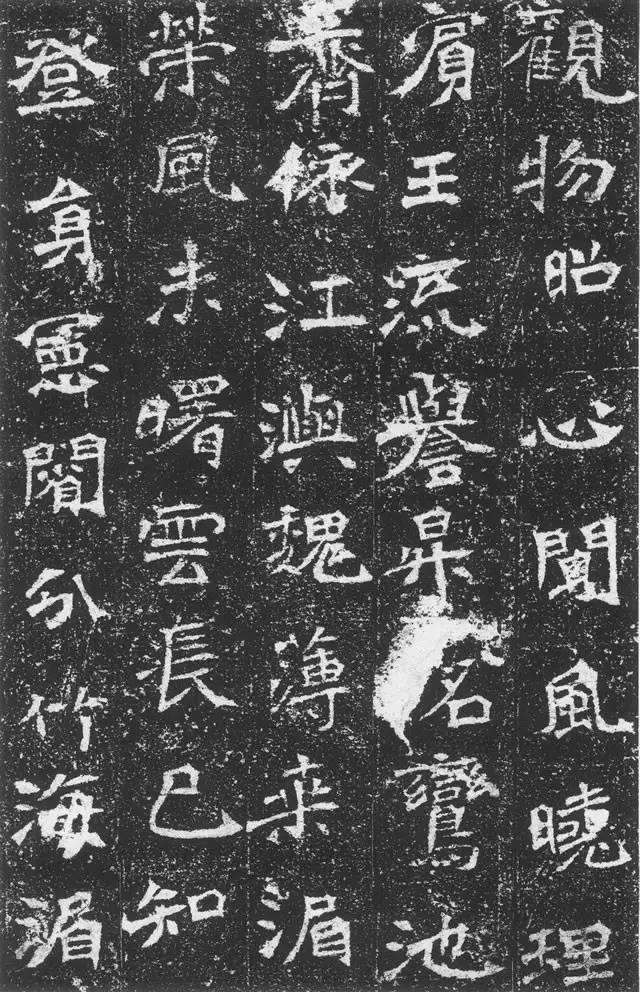

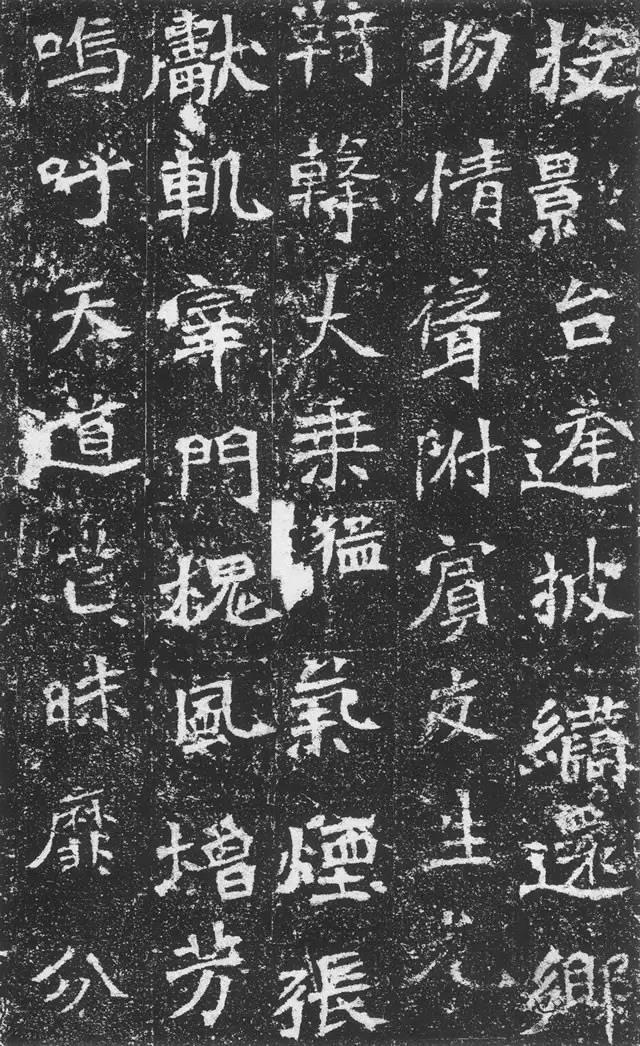

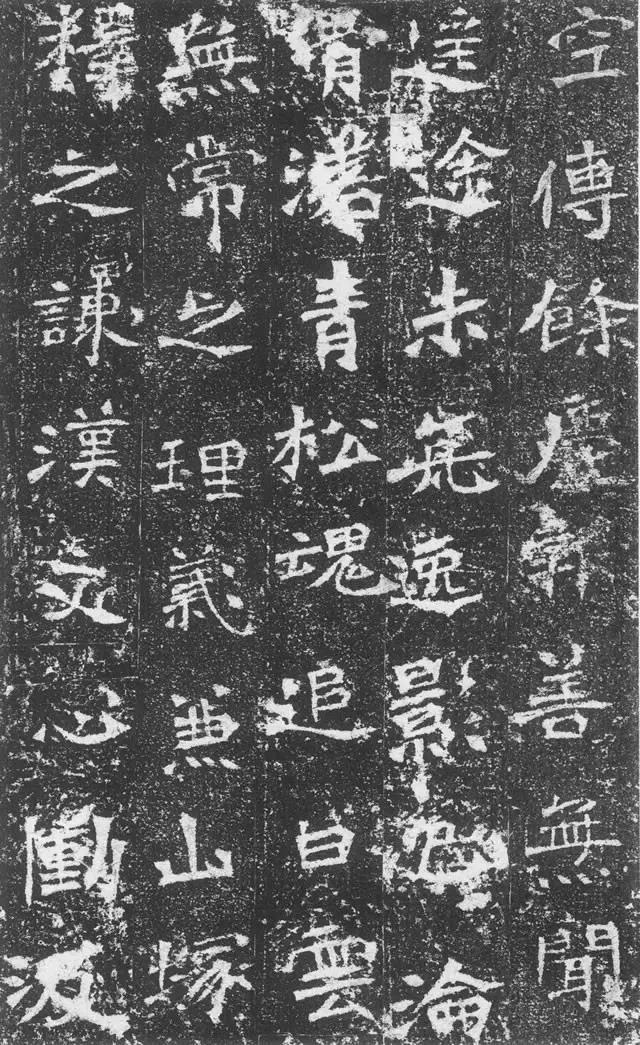

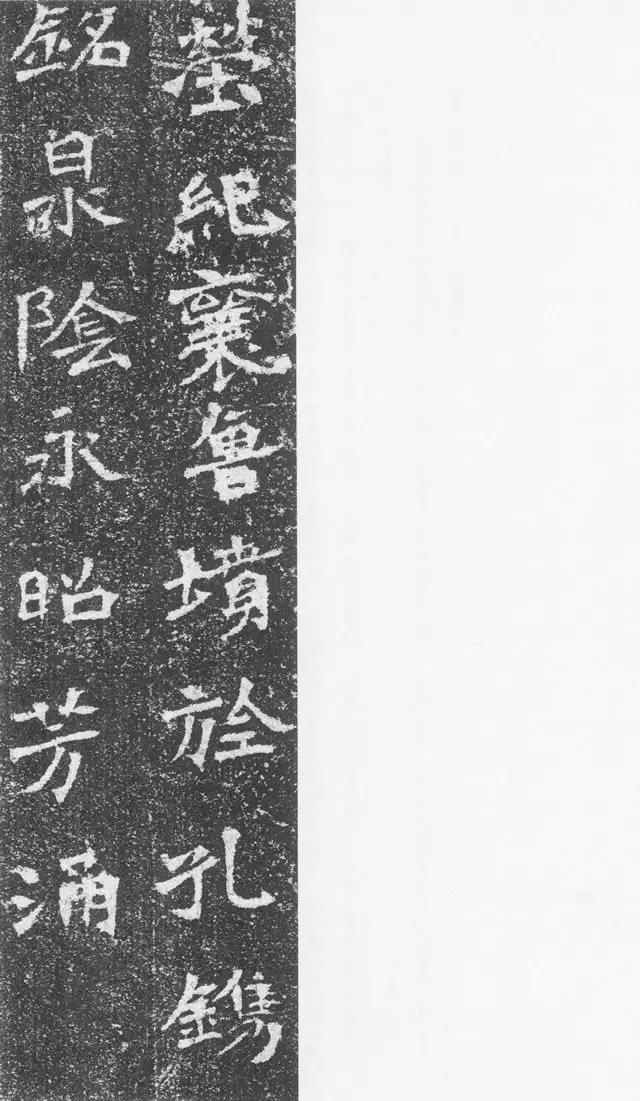

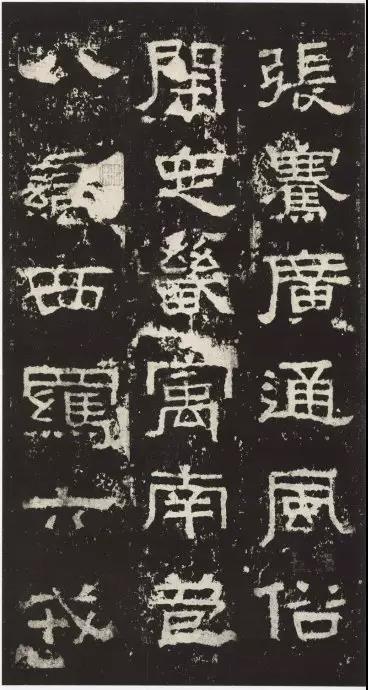

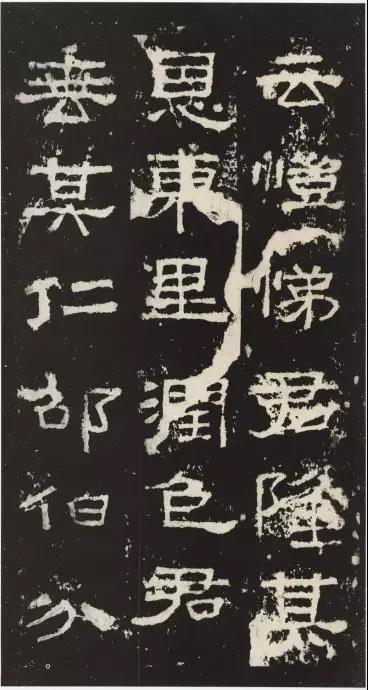

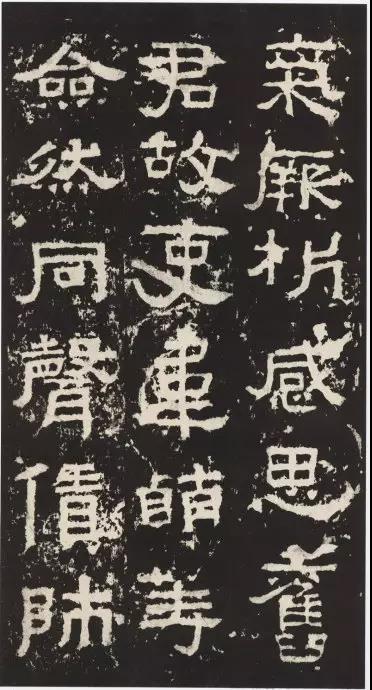

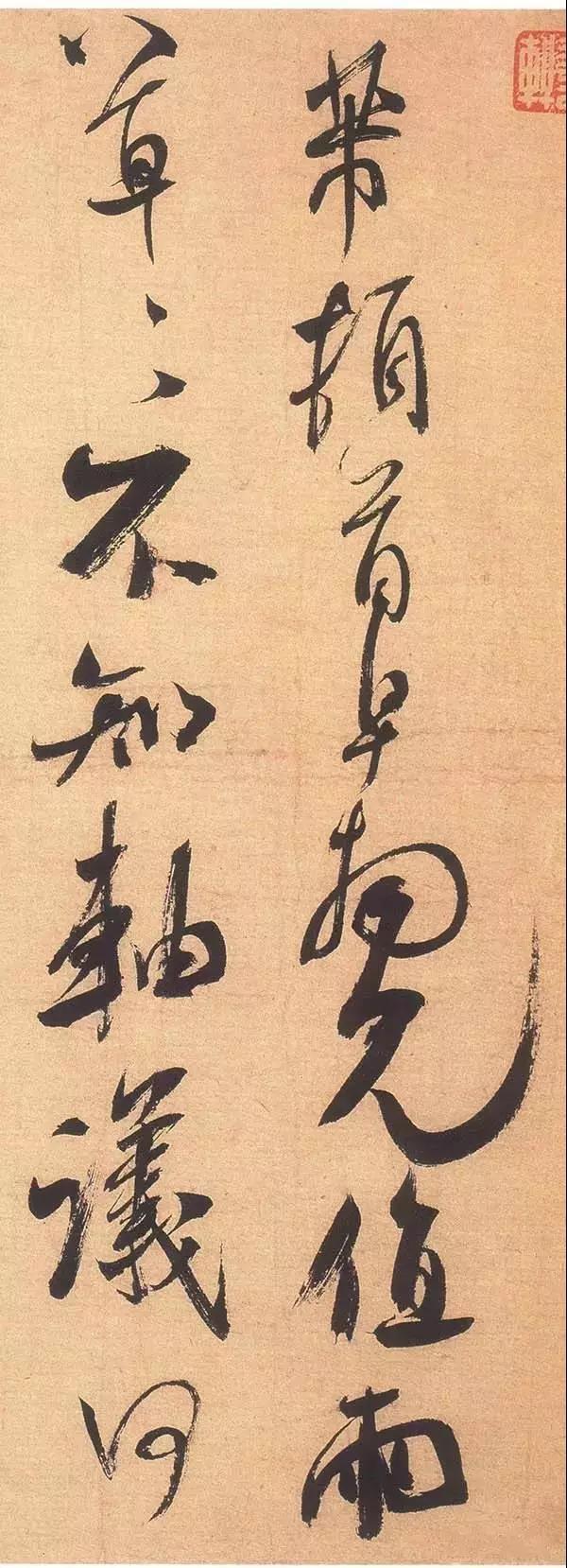

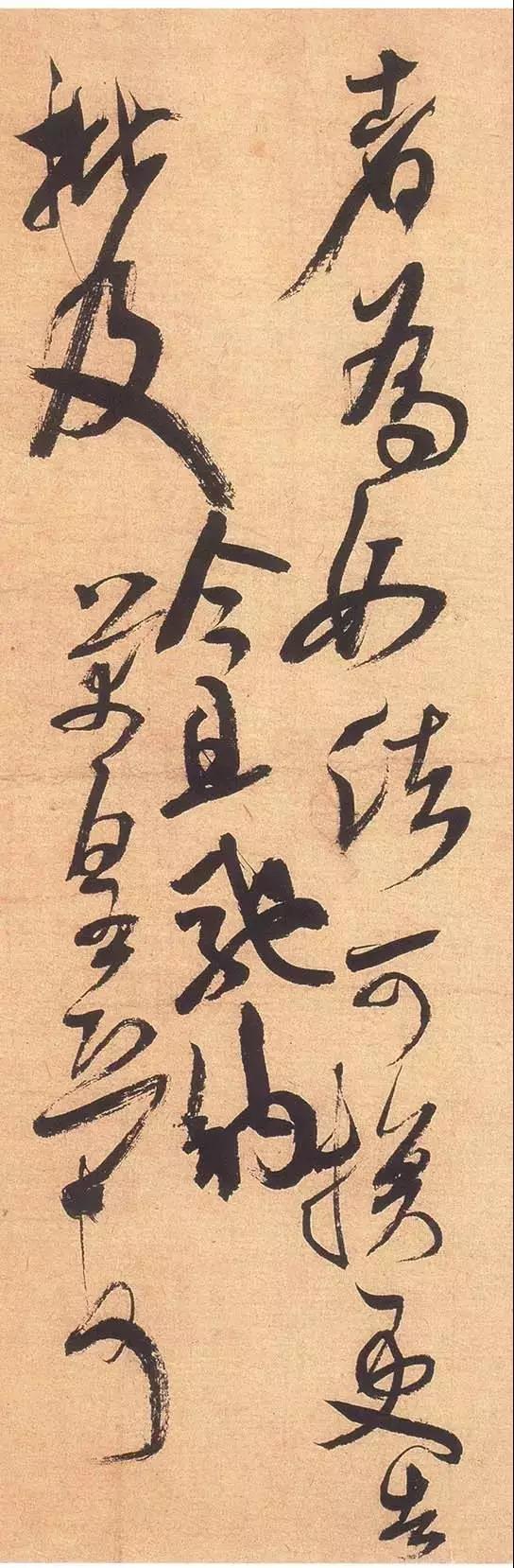

4、由此可见,书法的正脉乃是魏晋以来到明清书法名家构成的巨大的谱系,就是帖学系统,包括帖学的笔法以及帖学所崇尚的审美价值,即格调和品质。但是帖学在宋以后为什么衰弱了呢?具体原因有很多。其一:范本的差异性太大刻帖的流行一面扩大书法群体,而一方面也引起了诸多误会和混乱。刻帖的不断翻刻,离原本会越来越远,后人学刻帖,难免有雾里看花的遗憾。这个是资料的限制,而我们现在的信息时代,完全可以突破古人资料匮乏的尴尬局面,这个可以说是我们学书法的有利条件。其二:宋以后楷书的意识太强,可以说深刻影响了行草书的创作和审美。从唐代开始,中国的文字就在走规范化道路,这个大概和印刷术有关系。唐之前,文本的流传都是靠手工抄写来完成,对于每个阅读者来说,每一个文字都是新鲜的、不同的。但是在唐以后,印刷术的流行,带来了美术字在印刷行业的大量运用。美术字就是规范字,如宋体,虽然刻工的不同会让规范字有所差异,但是总体来说,规范字确立了一个标准的书体形式。对于阅读者来说,天天接触的就是这些一模一样的标准形式,这种规范字的阅读,深刻影响了书法家对于书法创作的理解。这些规范的字体会逐渐在阅读者的心里造成一种心理定势——字的某种写法就是完美的,字的笔画安排符合某种规范就是完美的,等等等等。而这些心理定势在魏晋人那里根本没有。魏晋时代的书法远绍汉代。汉代到魏晋这几百年中,成熟的书体不是楷书,而是草书。也就是说,魏晋人学书法,面对的是一个成熟的草书系统,而不是如宋以后,面对的是一个成熟的唐楷系统。这样差距就出来了。草书对于楷书来说,更加自由开放,从草书化到行书,行书必定具有草书的品格。所谓古法,就是一套从草书中化出来的笔法系统。而宋以后,学书先学楷书的做法成了书法的常识,也可以说是偏见。我们一开始就被灌输规范化的审美。这种审美的最终结果就是馆阁体的出现。明清的帖学笼罩在馆阁体的阴影之下,奄一息。帖学的最一位大家就是明代的董其昌。但是,我们看到董的书法结构平正(正是楷书影响的结果),笔法单调。唯一出色的就是墨法和格调。而到了清代,更没有帖学大家。对于我们来说,困难也许更大。我们面对的是极其规范的阅读文字,同时离魏晋时代有千年的距离。这些都给我们领会古法造成了困难。

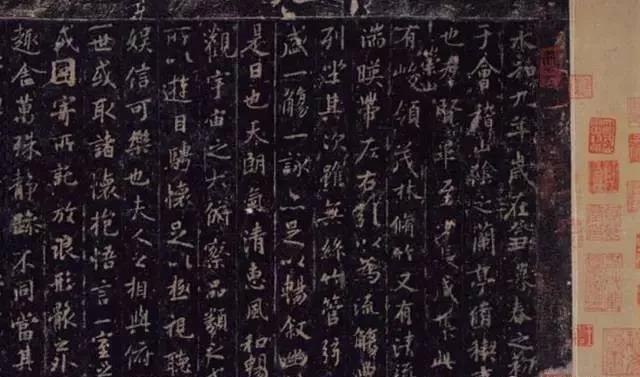

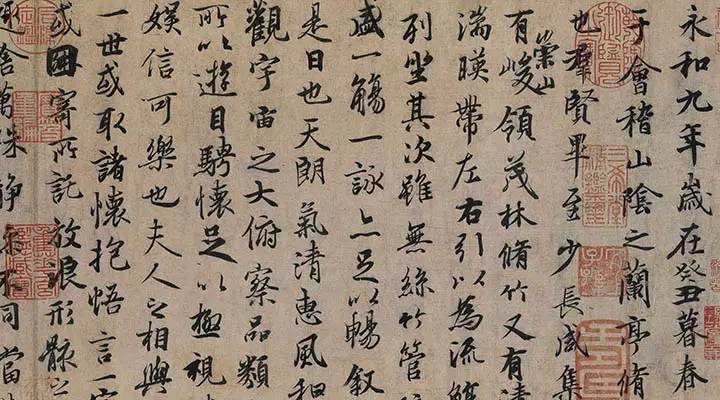

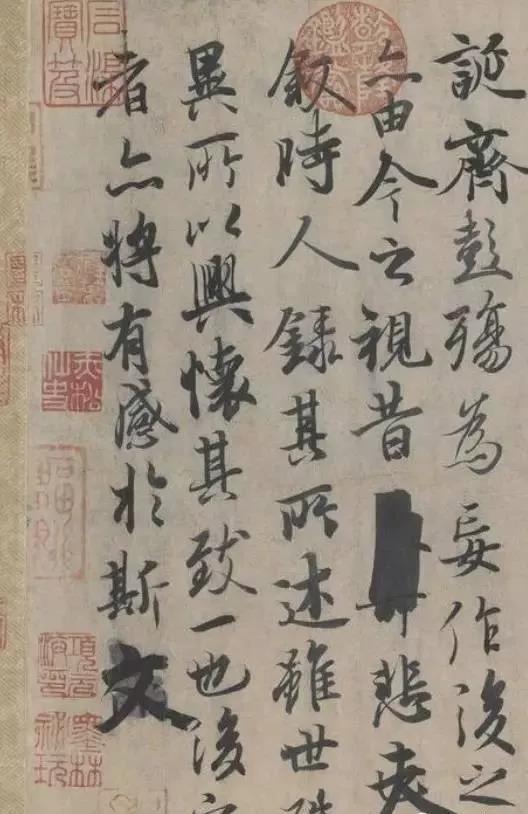

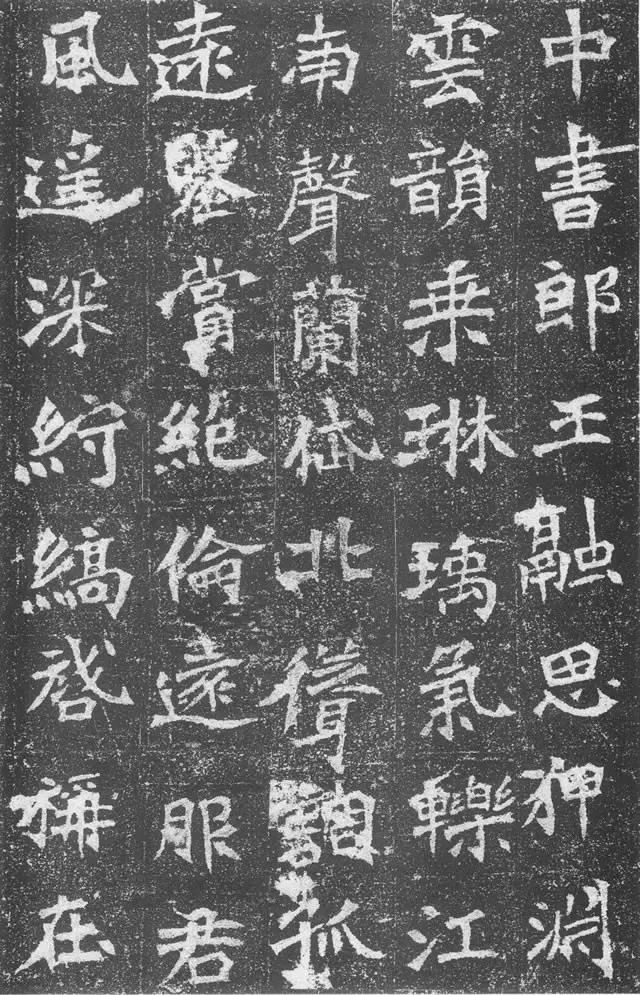

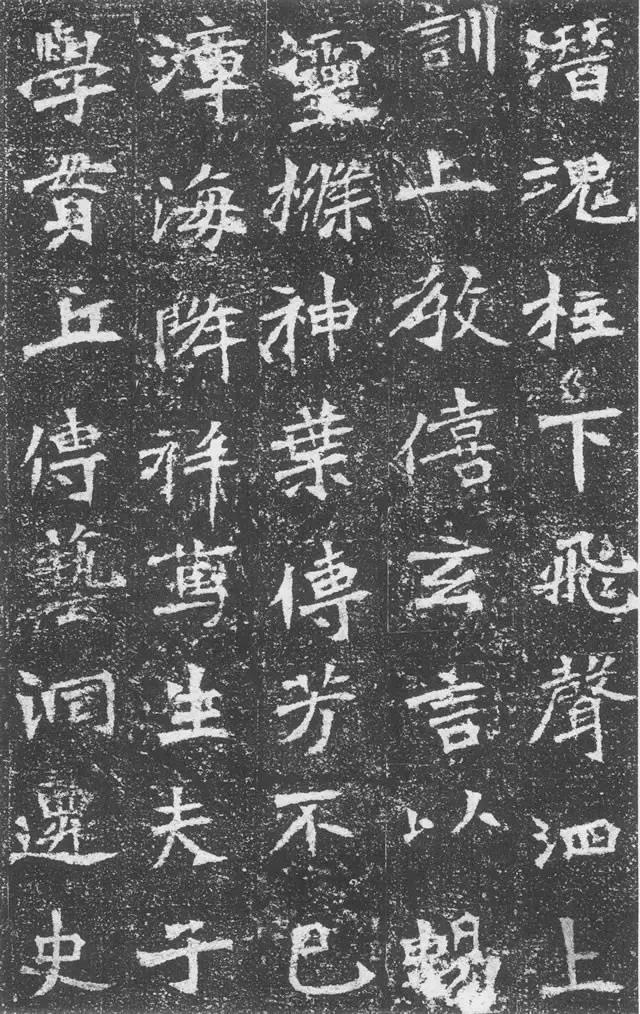

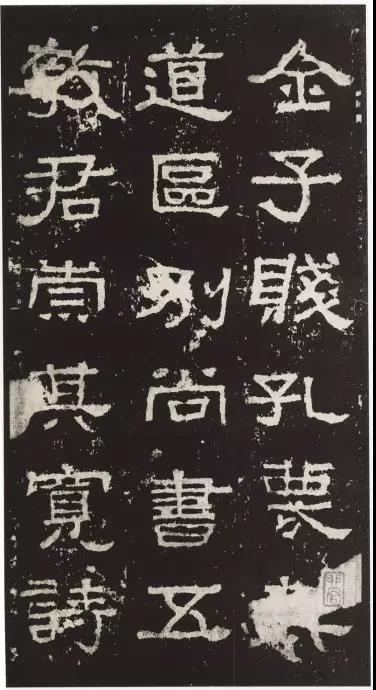

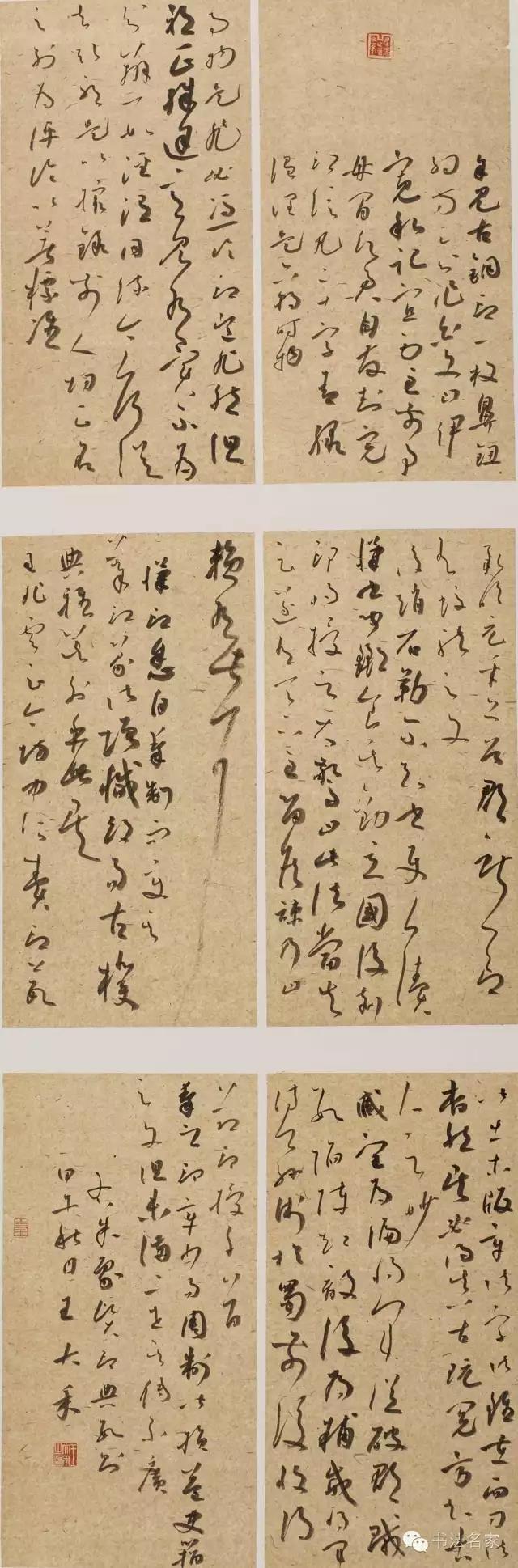

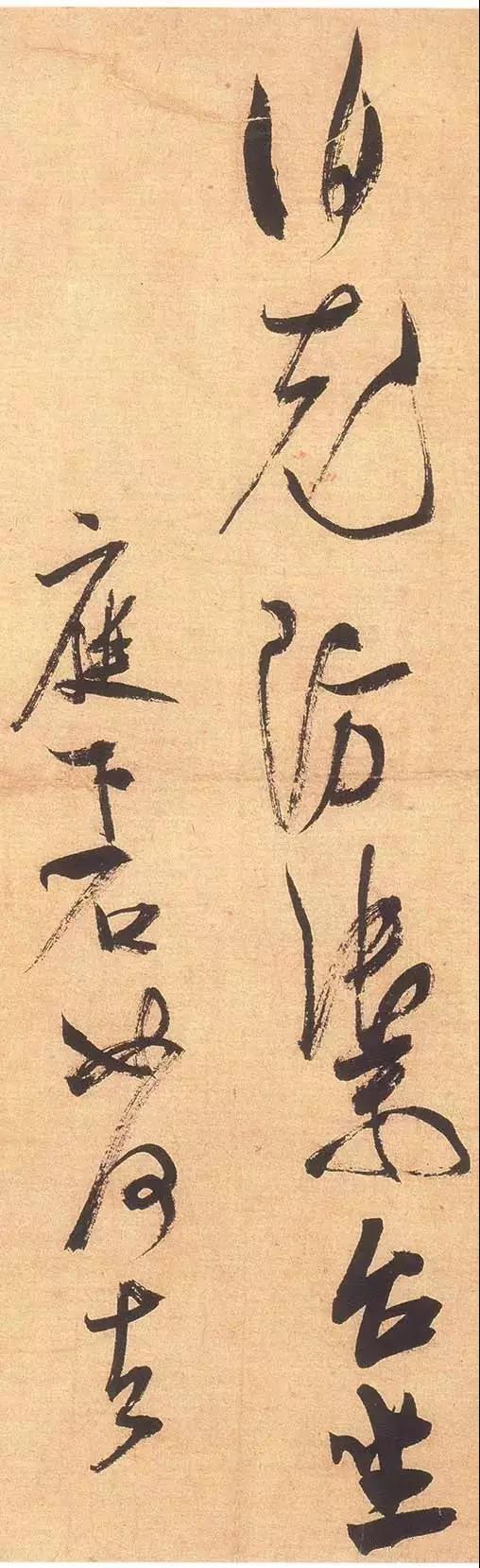

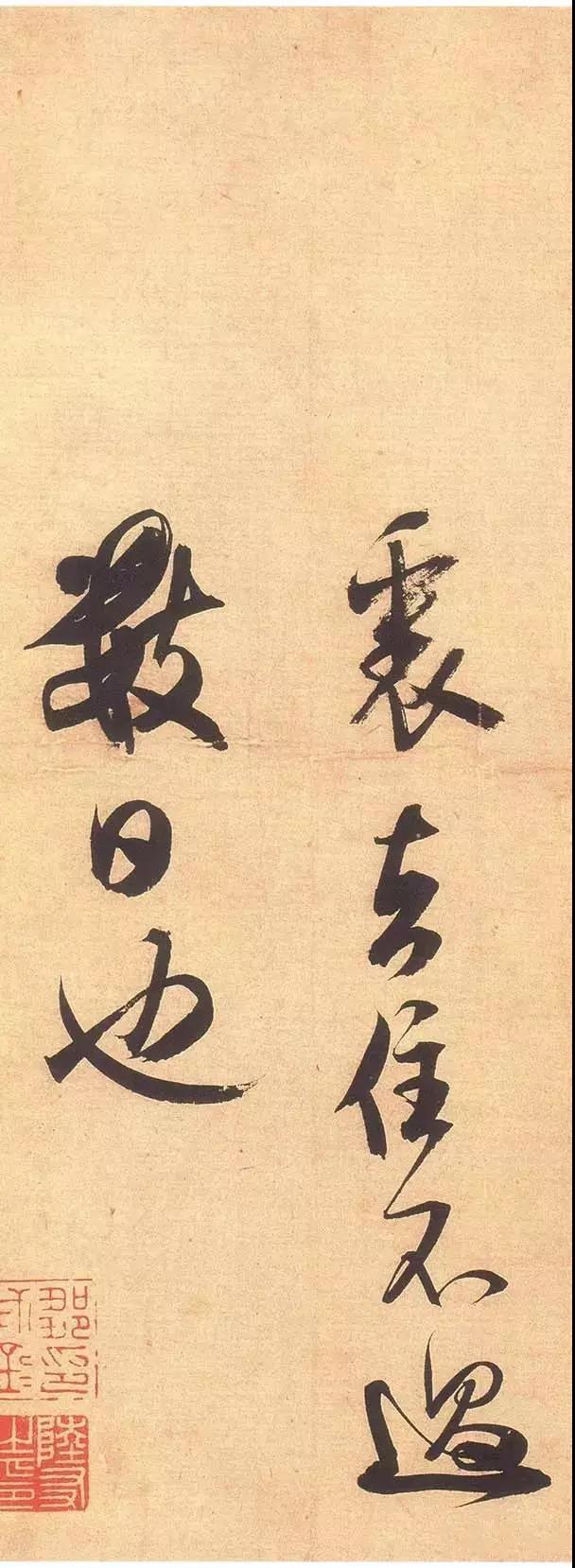

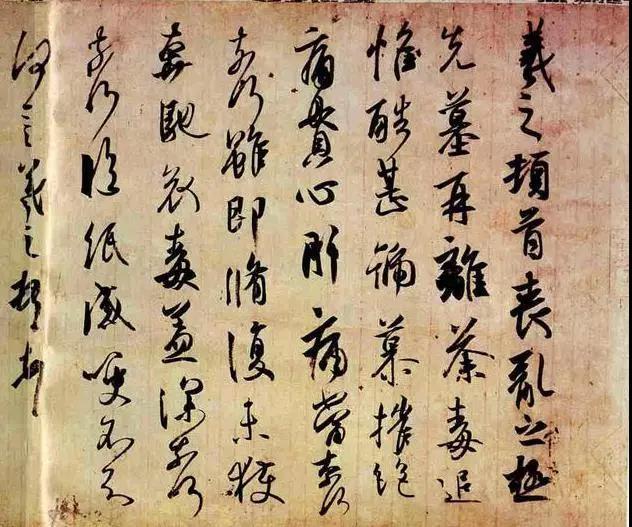

5、那么如何领会古法呢?最重要的是资料一定要丰富。这个可以说是我们的优势。比如说,学习唐楷,必须废除清代对唐楷的歪曲。我们可以参看日本流传下来的诸多书法作品。比如说日本空海和尚的作品中更多的保留了颜真卿的笔法;在嵯峨天皇的书迹中,我们看到了经典的欧阳询笔法,比欧书《千字文》要活泼的多、精彩的多。这些书迹对于我们理解唐人的笔法有着重要的意义。又比如说《兰亭序》,冯承素的摹本现在流传最广,大家对《兰亭序》的误解也最深。冯的摹本解体固然潇洒,但是毕竟是钩摹出来的,不是写出来的,露锋太多,显得尖刻和做作。有些笔画明显是违反运笔规律的,是假的笔画。学习《兰亭》如果不能认识到这一点,那就很麻烦。所以,从某种意义上说,禇遂良、虞世南的临本远比冯摹本和定武本重要。尤其是禇遂良的临本,值得好好研究。因为它是书写的结果,保留了更多唐人的笔法。虽然结构风神不如冯本潇洒,但是线条更真实。

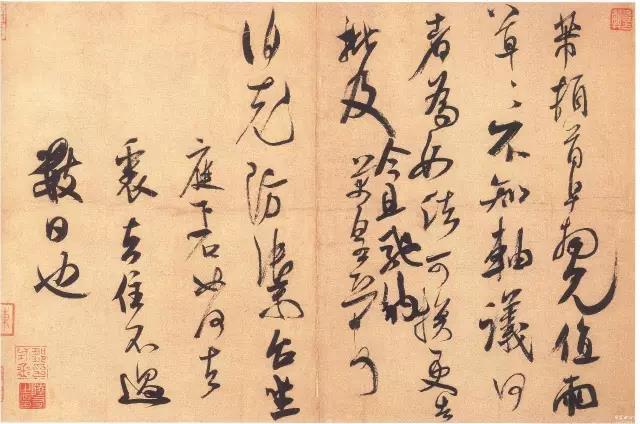

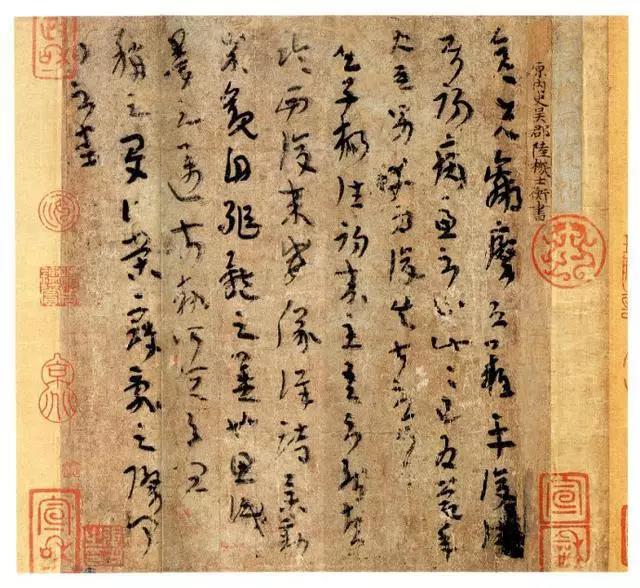

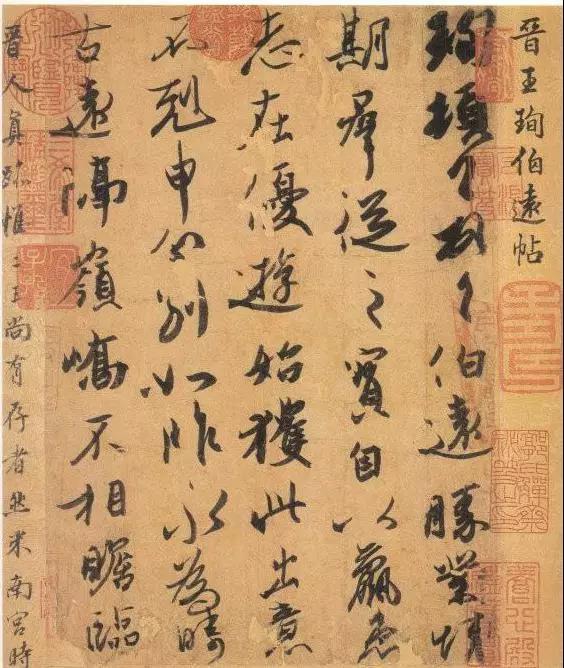

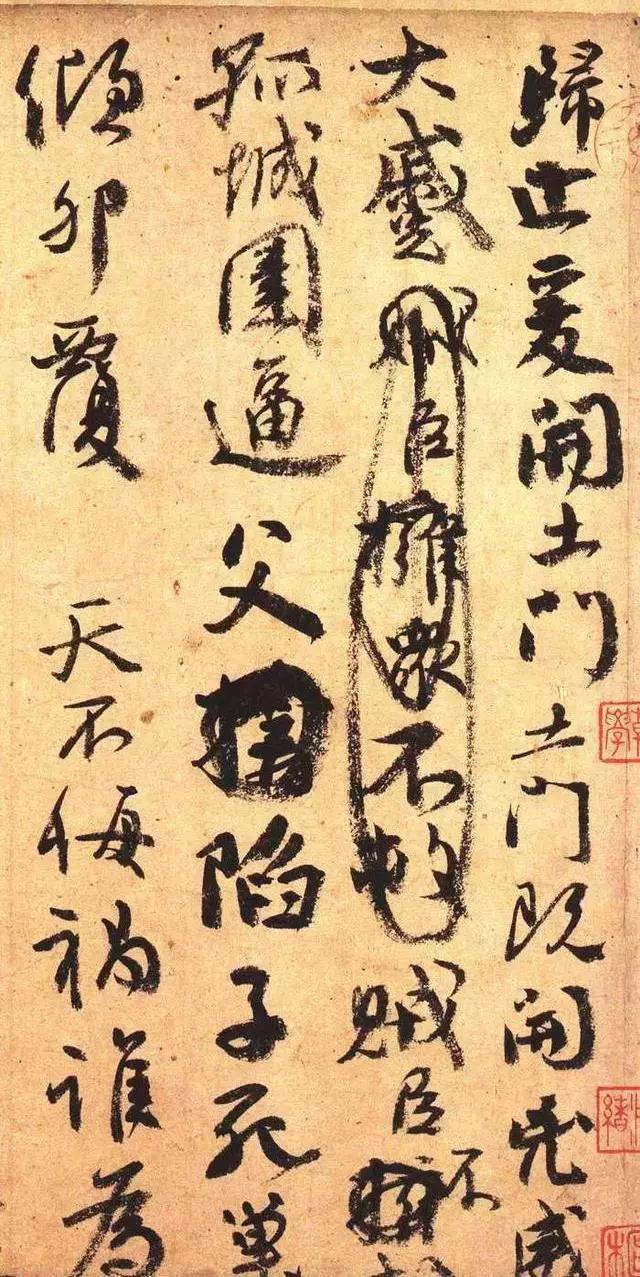

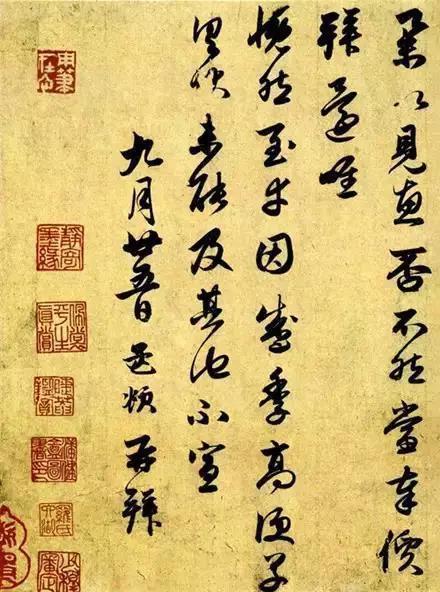

6、学书法一定要占有丰富的资料,可以互相比勘。我们占据的资料多于古人,这个是我们时代的优势。但是,我们的资料更多的是印刷品,于是问题又来了。印刷品说到底还是二手资料,虽然比刻帖要好的多,但是对于理解古人书法还是存在着一定的差。所以要看真迹,这个常重要。多比勘资料,多观摩真迹,我们就能发现原来被我们深刻误解的东西。比如说《伯远帖》,我们看印刷品觉得非常精彩。但是上次我去上博参观的时候,发现《伯远帖》的线条居然这么软弱,这个让我很吃惊。

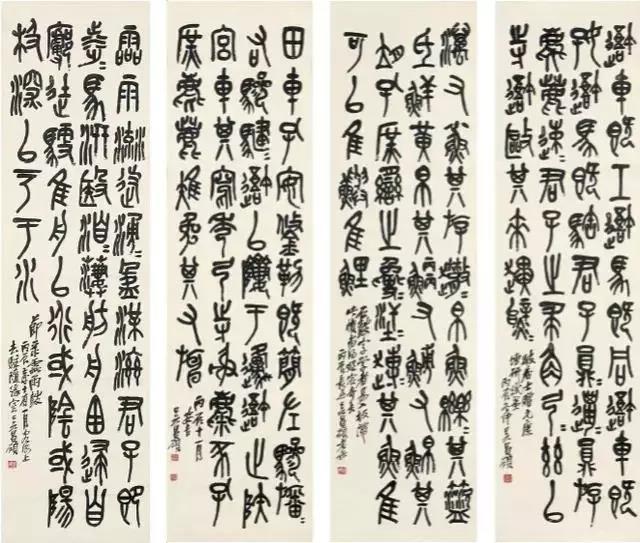

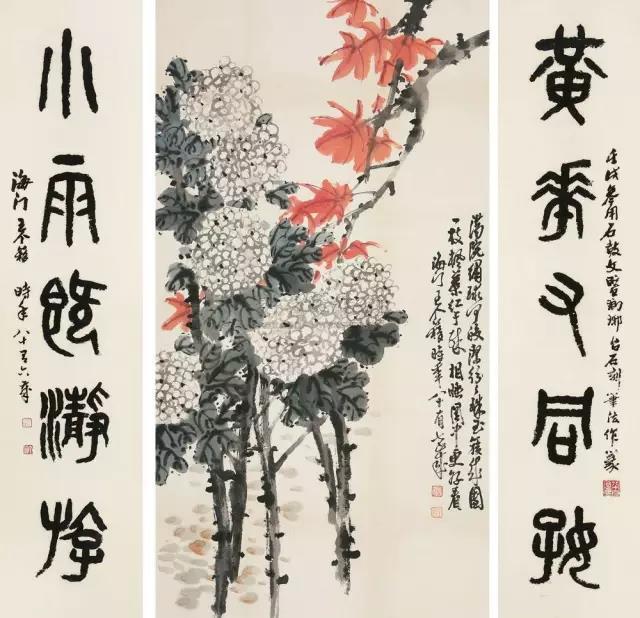

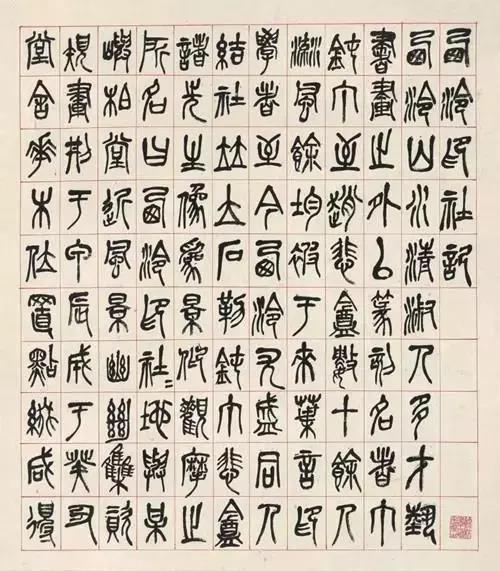

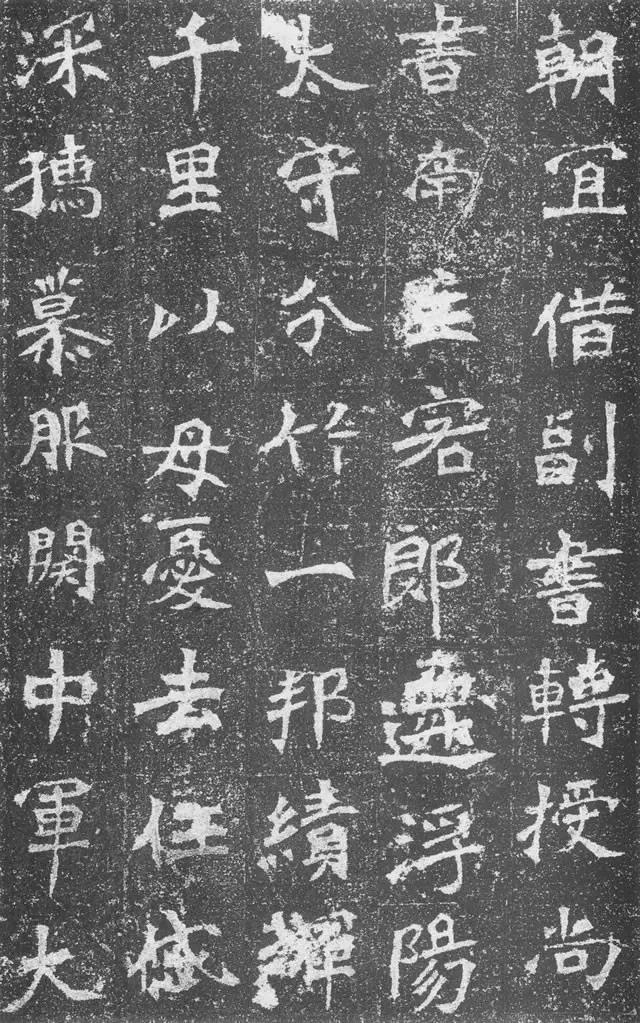

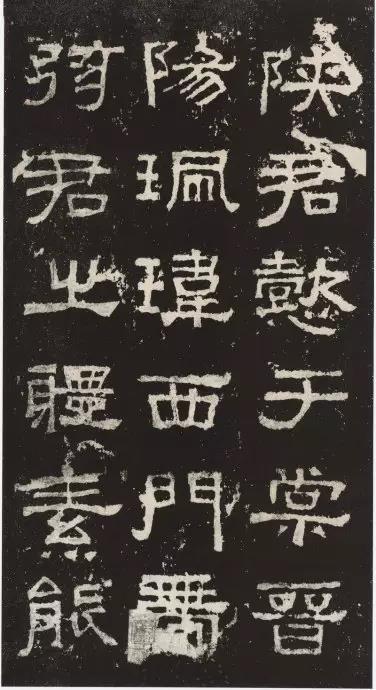

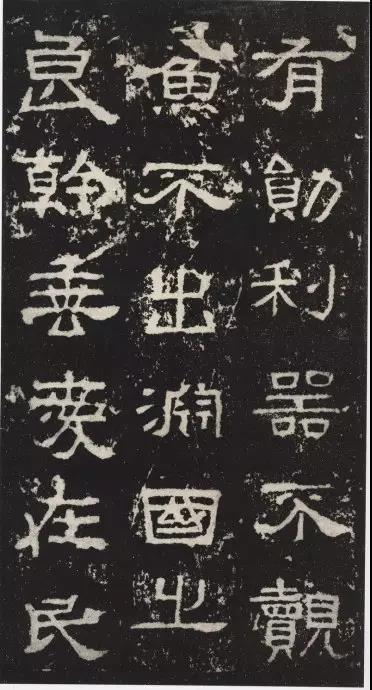

7、接下来讲具体的书法学习问题。要学好书法需要全面的训练,最基本的就是技巧的训练和积累。技巧说到底就是练笔性。这个需要手的灵活性和控制笔锋的能力。所谓全面的技巧训练,就是要拓宽手的敏感度。书法经过历史的积累,技巧非常多。但是真正能被书法家吸收和运用的也不过十多种。但是对于学习者来说,要扩大技巧训练的范围,不要局限于几种技巧的训练。广泛的接触、涉猎,最终找到适合自己生理和心理的技巧。而真正丰富的技巧在二王的书法体系中得到最面的保留。

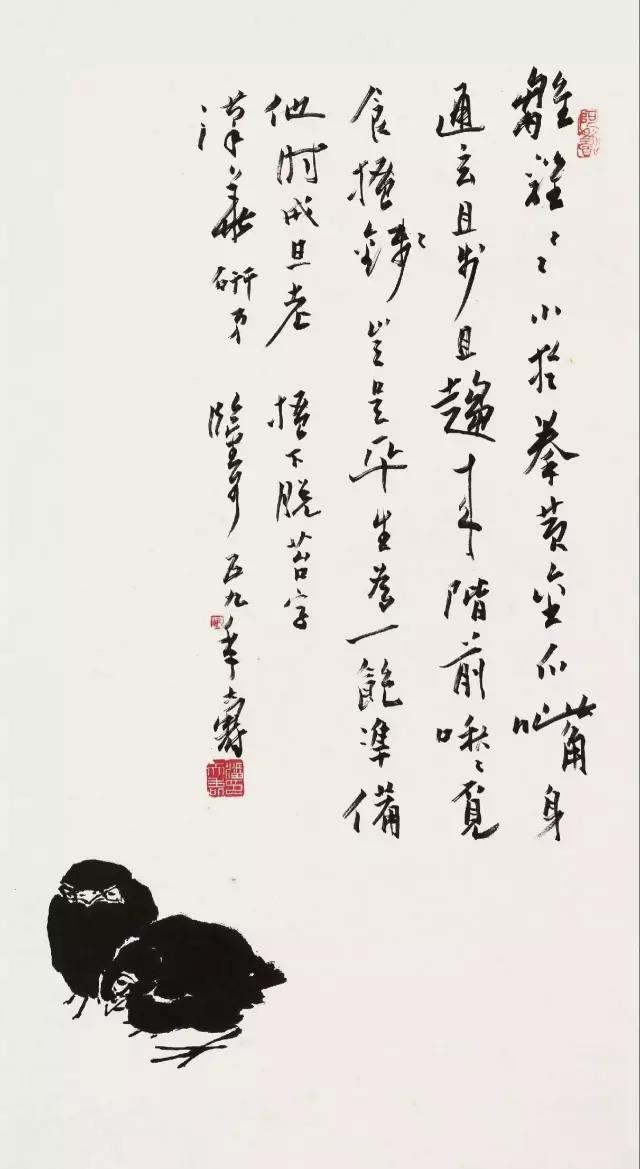

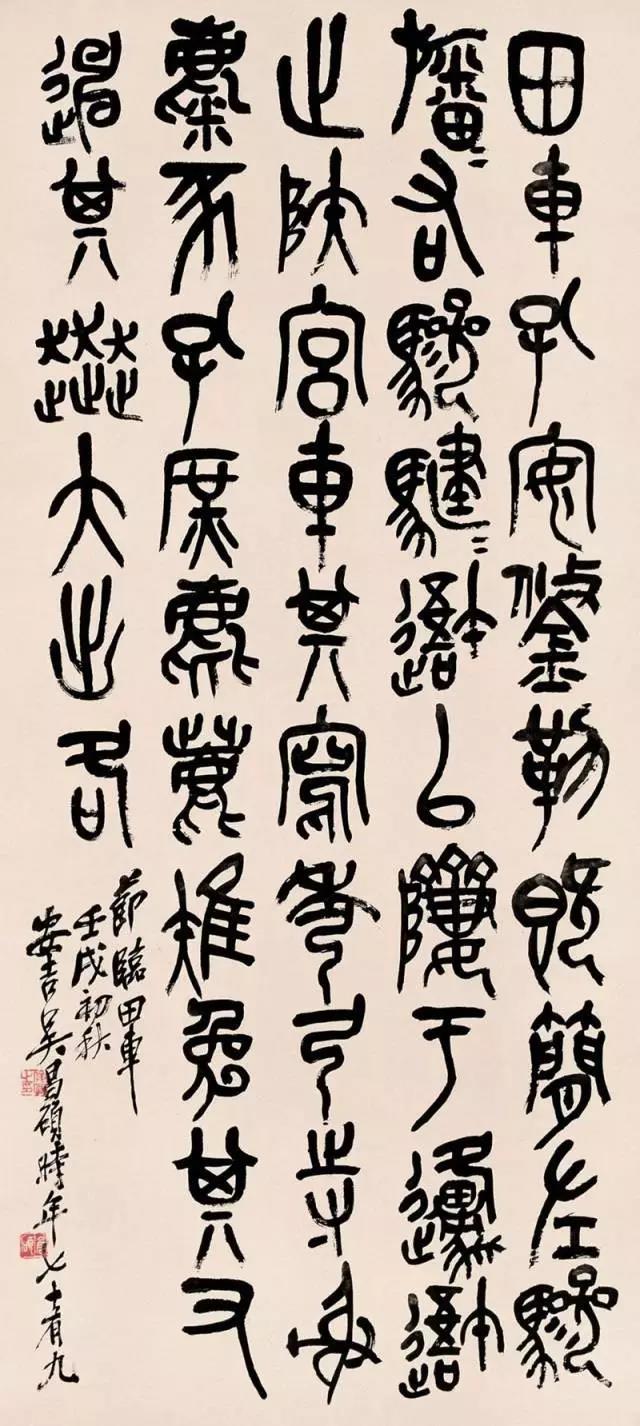

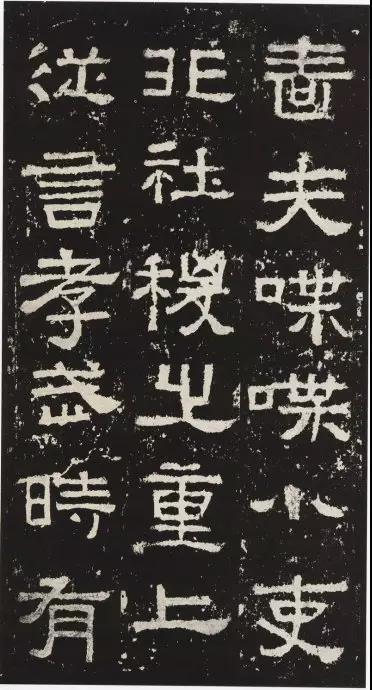

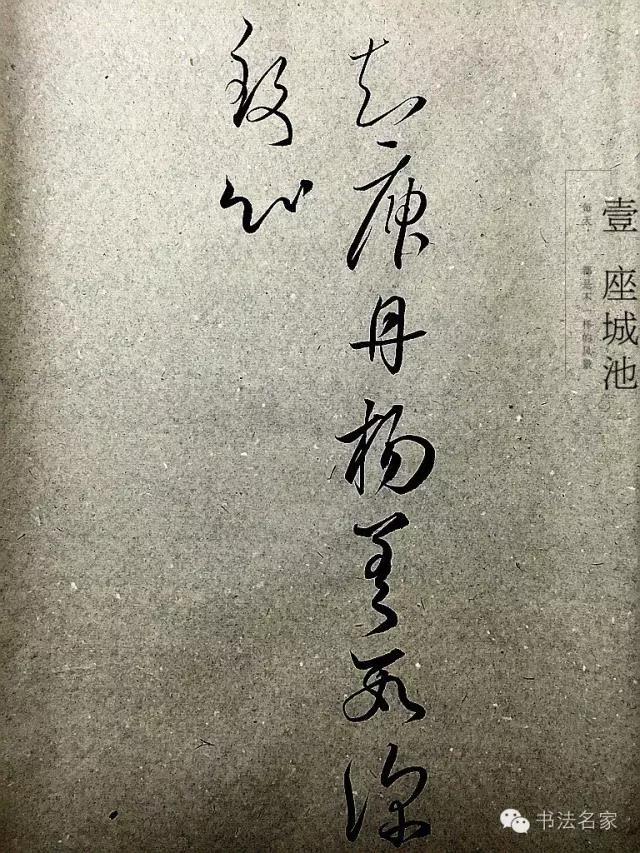

8、五种书体各有各的技巧要求,或多或少。论技巧的变化、复杂和难度,行草的技巧要求更多,也更难。但这个不是说技法相对简单的篆、隶、楷不重要。相反,这些静态书法的研习对于我们掌握动态书法(行、草)有着重要的意义。林散之先生是当代草书大家,他成功的基础是隶书。老先生每天悬腕写隶书,慢悠悠的。这种对笔的控制力和稳定性的学习对他的草书影响巨大。而相反,我们看到现代的一些书家,专好写草书,线条打滑,留不住笔,明显是静态书法的功力不够。所以说,技巧的训练要全面。五种书体的学习可以同时展开。即把静态书法和动态书法的学习结合起来。学会每种书体用不同的状态书写。美院那边还有一种方法,同样的一个内容,用同一种书体,尝试用不同的状态来表达,这种训练难度更高,但也更有效。

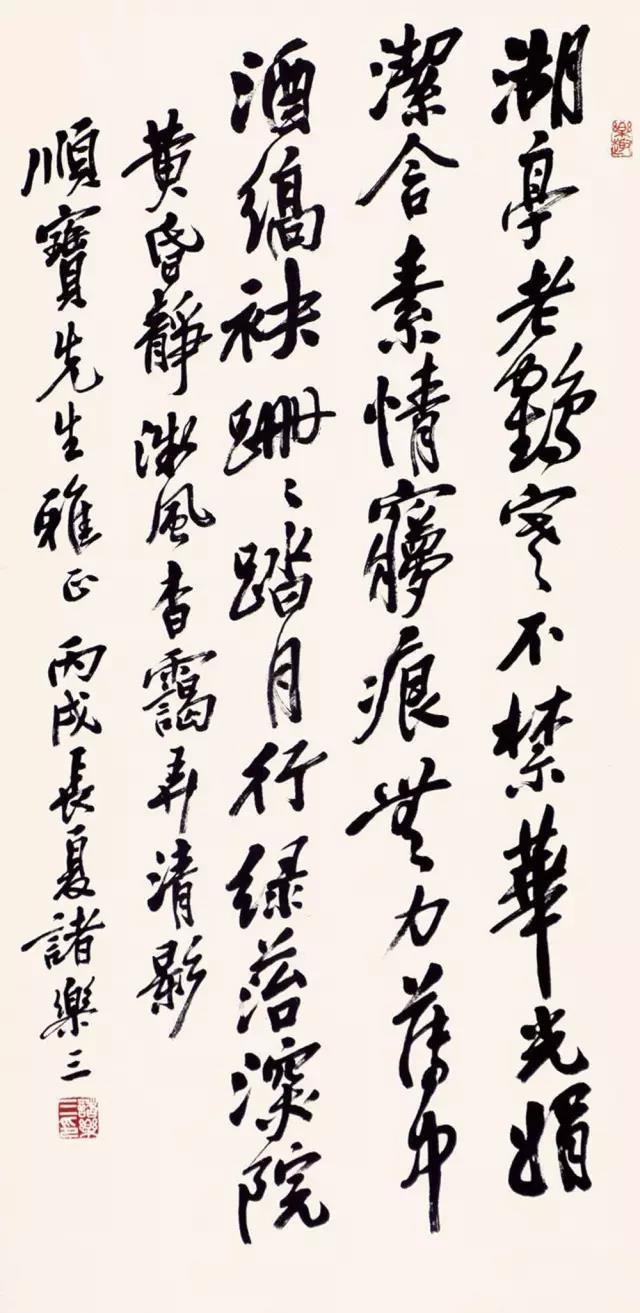

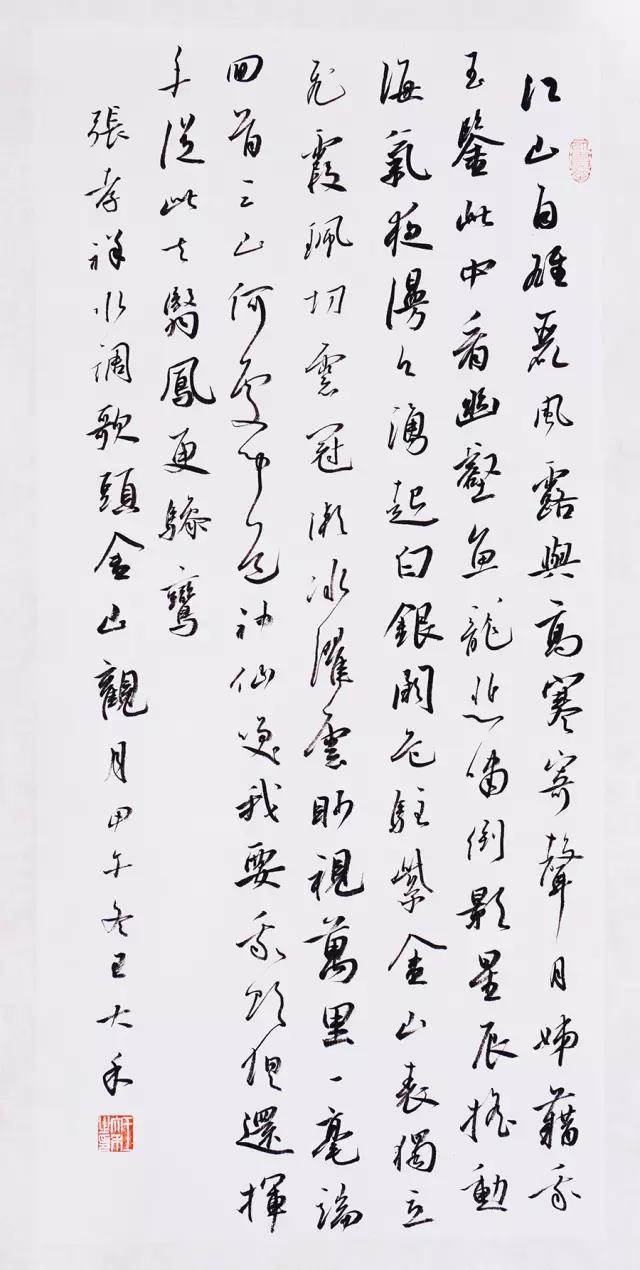

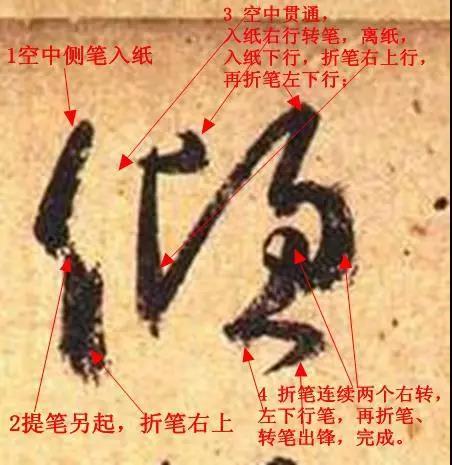

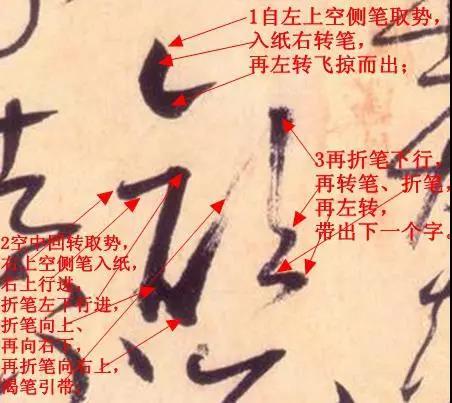

9、记得前几年,国美和南艺的书法教学有过争论。在国美一方,讲究完全解剖技巧,“逼真模仿”,这种精微训练见效快。而南艺讲究长远的修为,见效慢。当然,对于我们来说,完全可以结合两种学习的方法。首先,学习书法一定要学会运用理性剖析作品。国美的方法很适合。其次要对书法作品保持新鲜感。如果一件书法作品换不起你的感觉,一是作品肯定没有深度,二是你自己缺少深度。比如对于二王尺牍,需要经常产生新意,就是新鲜感,才能不断深入。王字可以说大有文章可做。最后,当技巧掌握到一定程度,必然要加强人文、品格等等方面的修养。

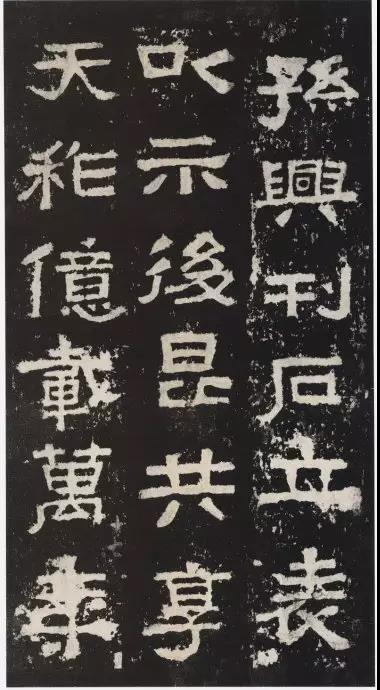

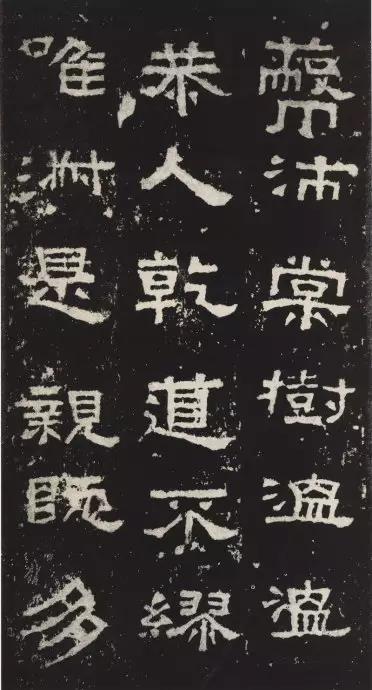

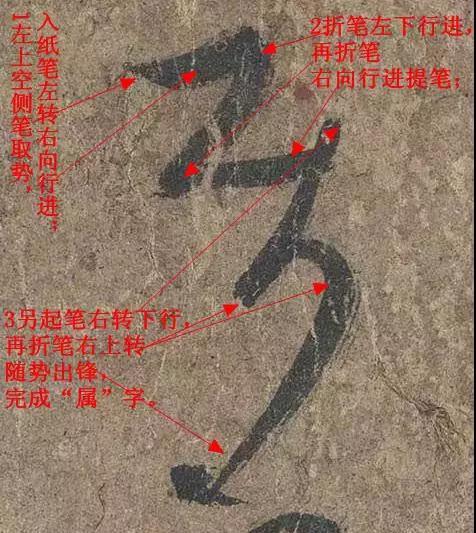

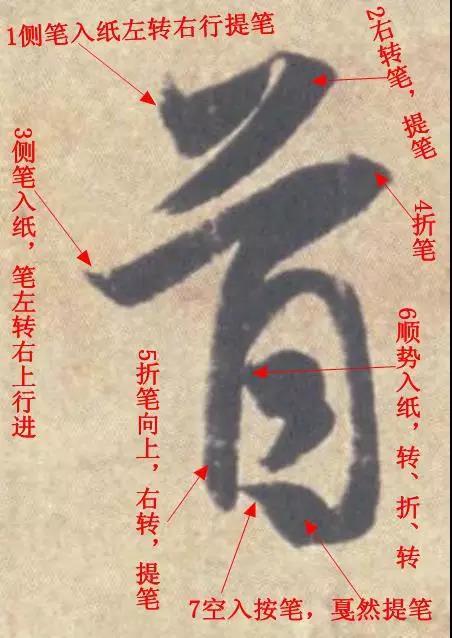

10\学书法对于整个书法史发展脉络要有清晰的把握。我们之所以说晋、唐是中国书史上的两座高峰,就是因为书写在那时候保持了最自由、最本真的状态。前面说过,印刷术带来的美术规范字对宋以后的书写产生了重大影响。在晋、唐时代,书法家的书写思维和现代人完全不一样。我们学传统,尤其是学宋以前的书法,就是要打破自己对文字的“意象”,就是说要突破深藏在自己潜意识中的规范的美术字审美定势。如果我们带着这种潜意识去欣赏晋、唐人的作品,会发现很多奇怪的地方,也就是说超出了我们想象之外。这些奇怪的地方对于古人来说是顺理成章的,对我们来说却是不可理解的。原因就是我们被固定的规范框住了。学习传统,尤其是学习宋以前的传统,说到底就是要打破原来的思路、规范(打破单一的美术字结构),如此才能真正理解古人。

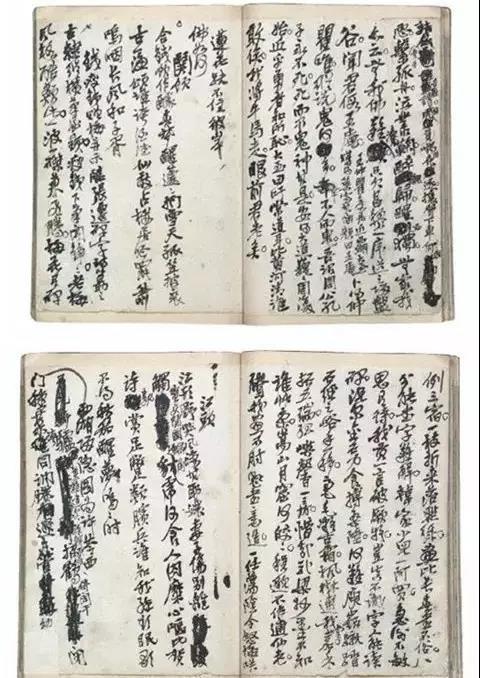

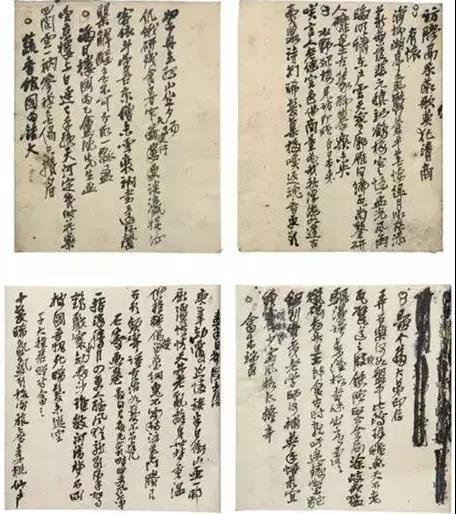

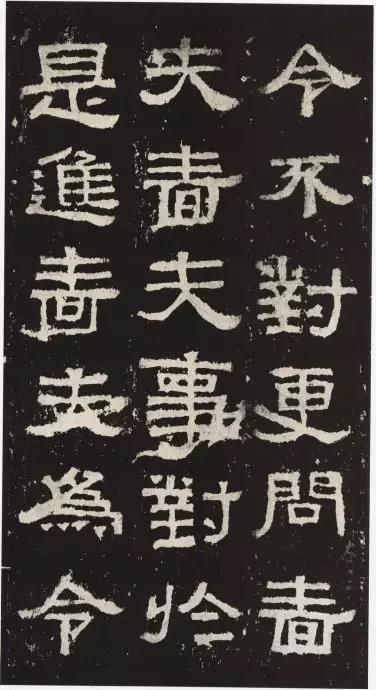

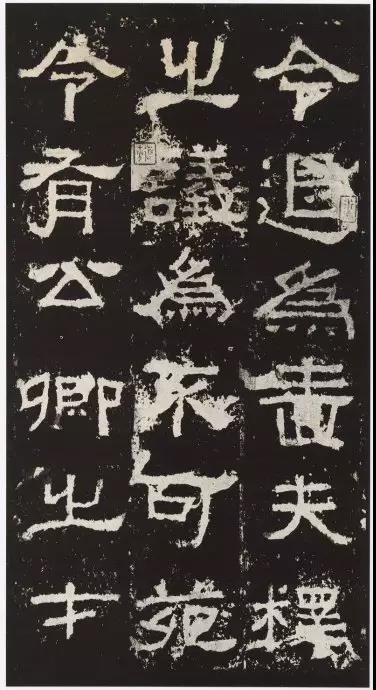

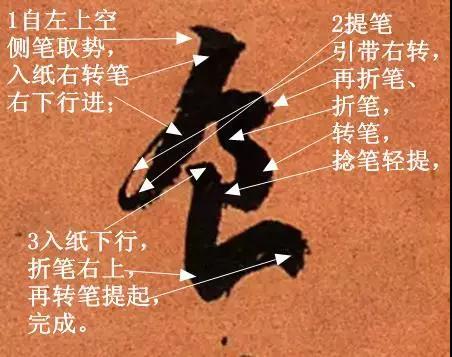

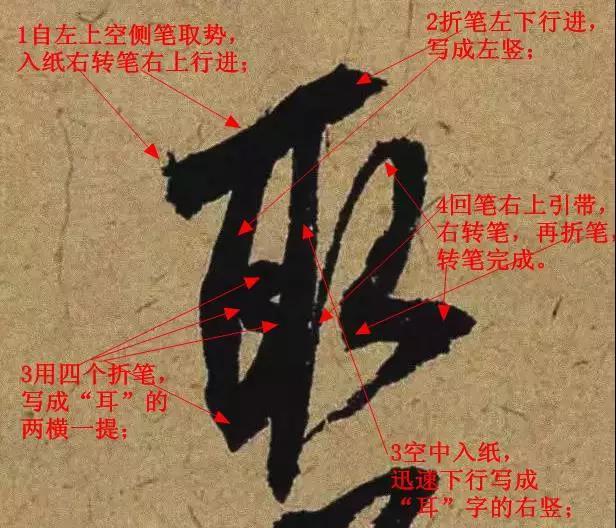

11、“逼真临摹”非常重要,就是要达伪造的地步。很多人以为临摹只要抓住大,他们自称是书法的“气韵”、“神”等等。其实,所有的气韵神采都是建立在笔墨的基础上的。如果笔墨无法达到或者接近古人,大谈“遗形取神”等等都是空洞无物的。所以,在临摹的开始,要无条件的服从古人。要抓住古代作品中丰富多彩的差异性来临摹。比如说,对于一些奇异的结构,很多人会认为是偶然的效果,不必在意。其实这些偶然也透露了一种必然。我建议都要临,临的越像越好。也许一开始觉得很难,难就对了,那是因为我们日常的规矩、定势在作怪。我们总是想把古人的作品在临摹中套入自己的规范体系中。这样就麻烦了。你越是重复,规范就越牢固。到最后,临摹只是加深了自己的偏见,而没有突破。精细临摹古人作品就是要突破我们被美术字深刻影响的规范意识。

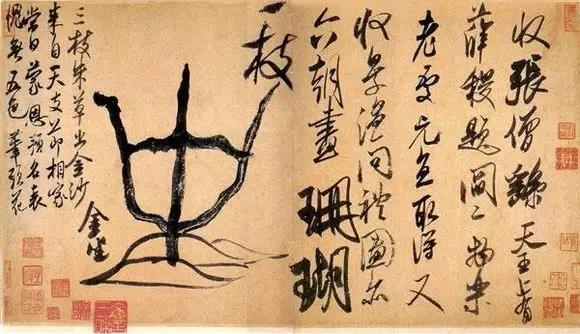

12、二王的书法体系笔墨要素更完善。从中可以学到非常多的东西。说二王是中国书法的源头,是有道理的。深刻理解了二王,再学其以后的东西,会有“一览众山小”的畅快感。

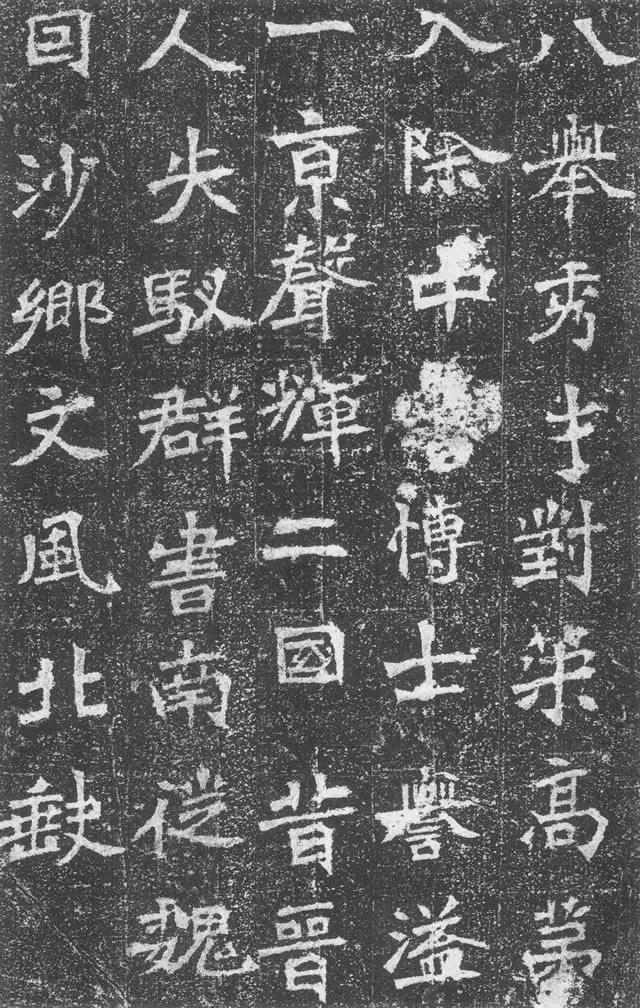

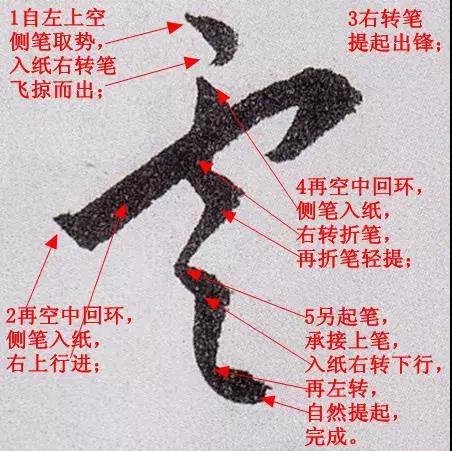

13、要掌握“八面出锋”的运笔方法,就是要加强用笔的丰富性、灵活性。切忌笔锋偏在一边,这样字容易薄;也要忌讳把笔当作刷子一样使用,那会让线条变得单调乏味。