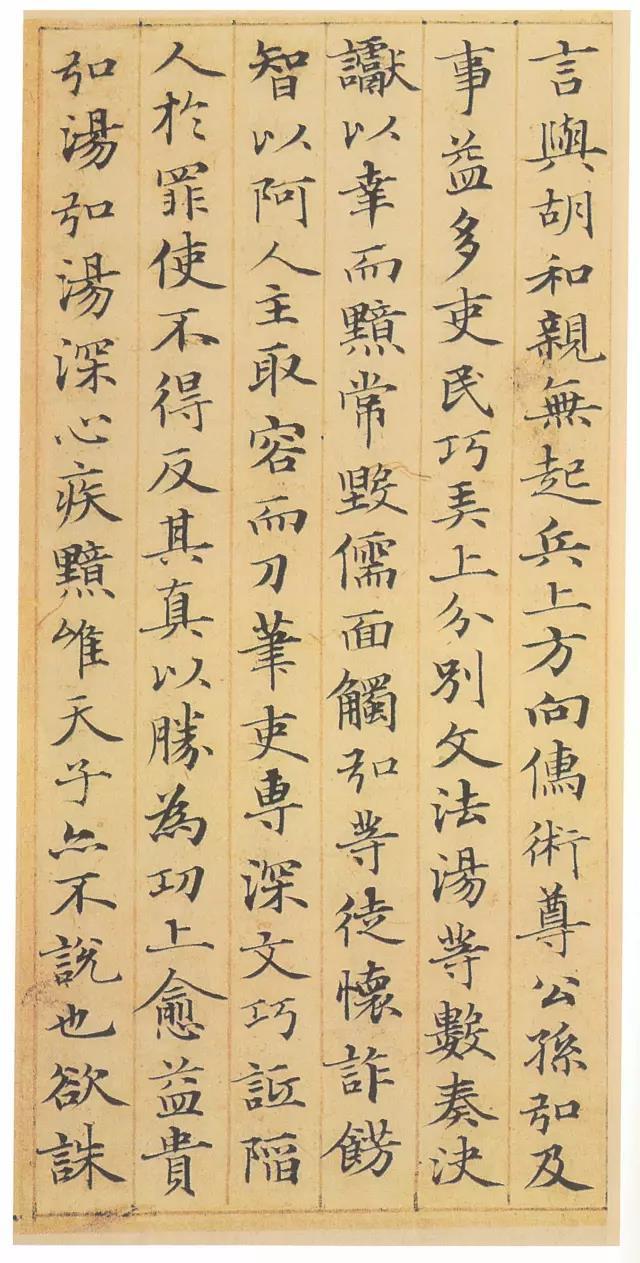

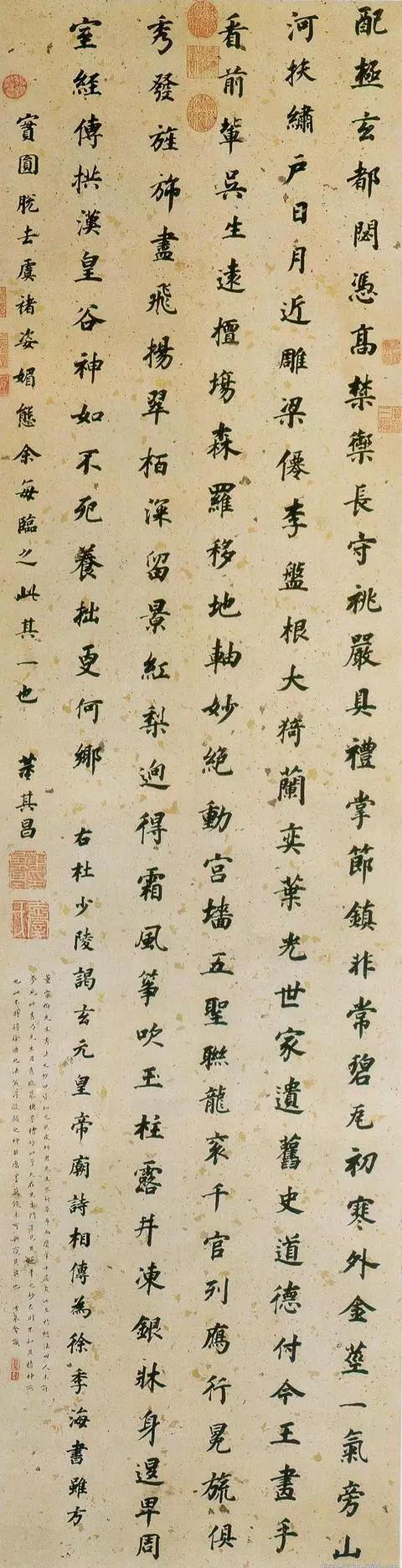

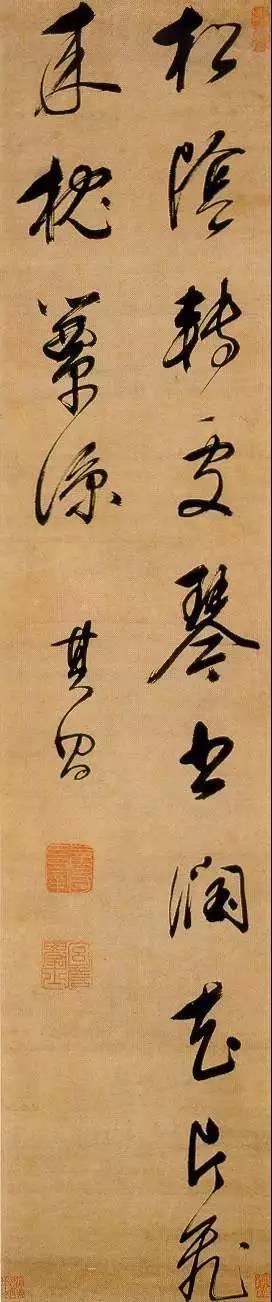

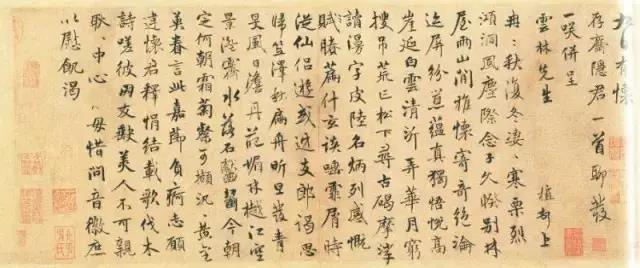

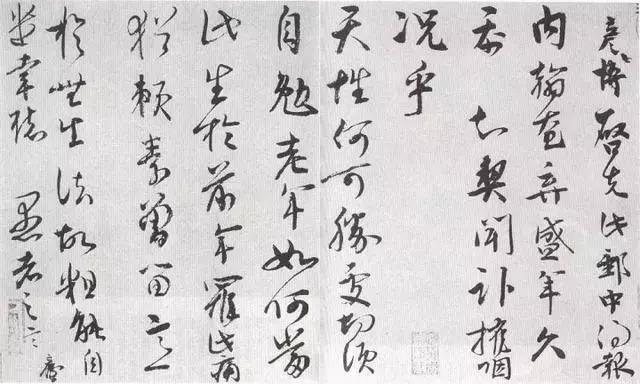

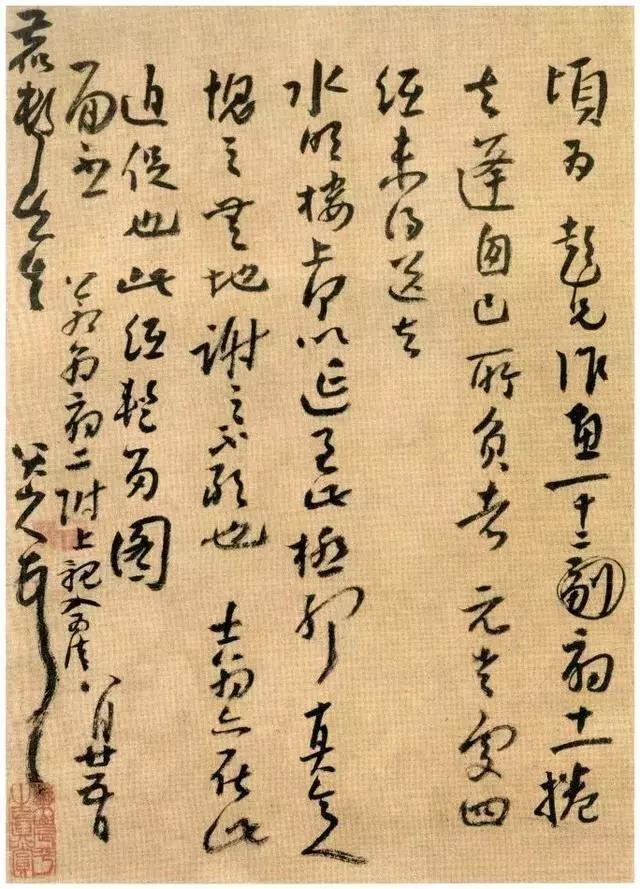

青松劲挺姿,凌霄耻屈盘。

种种出枝叶,牵连上松端。

秋花起绛烟,旖旎云锦殷。

不羞不自立,舒光射丸丸。

柏见吐子效,鹤疑缩颈还。

青松本无,安得岁寒。

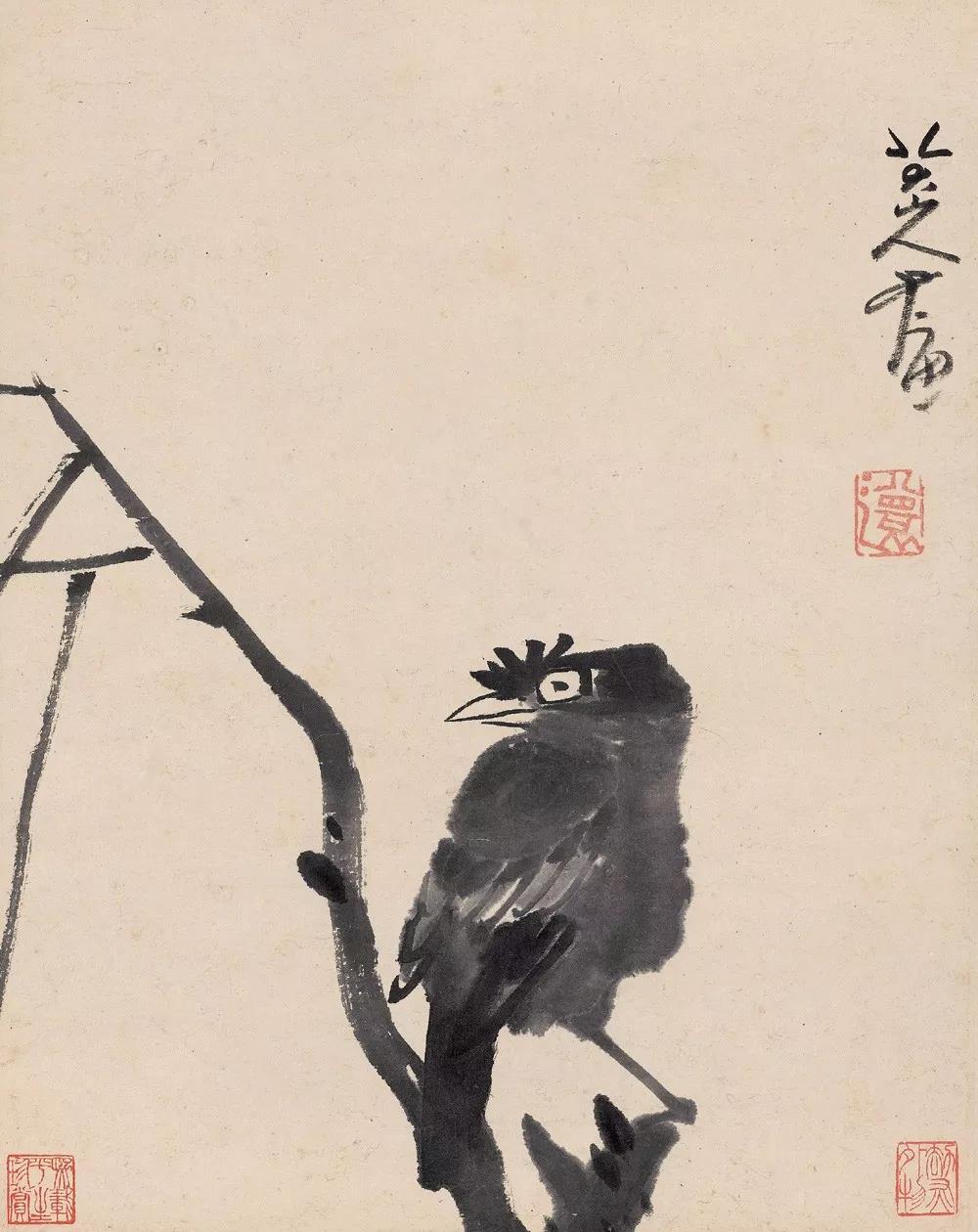

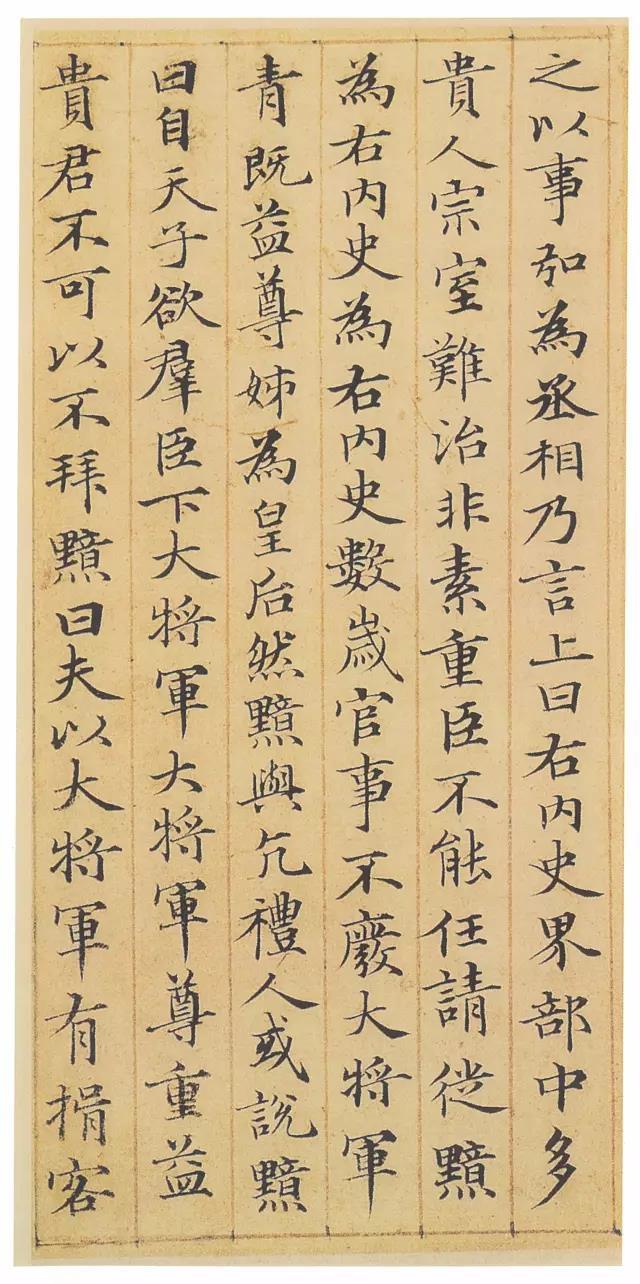

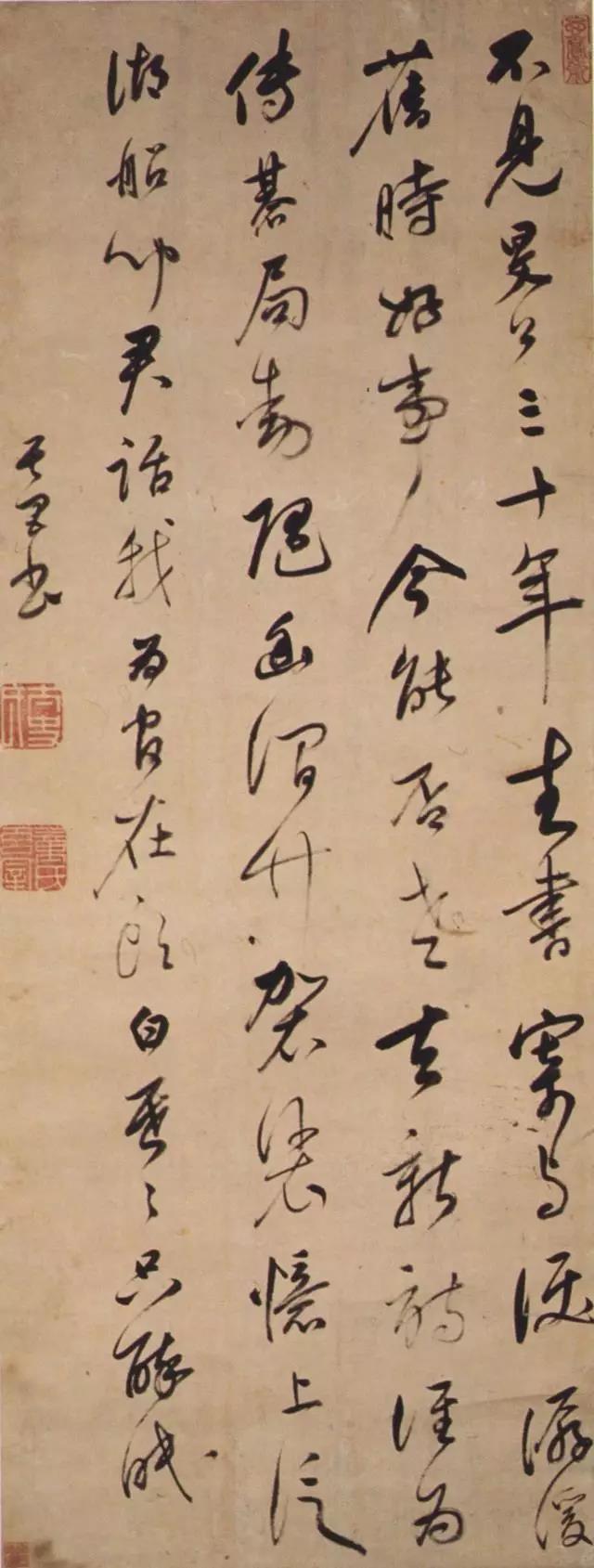

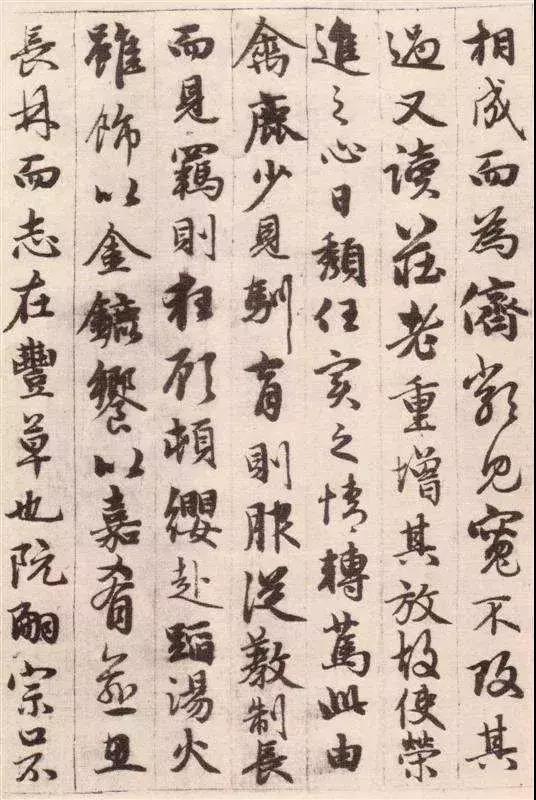

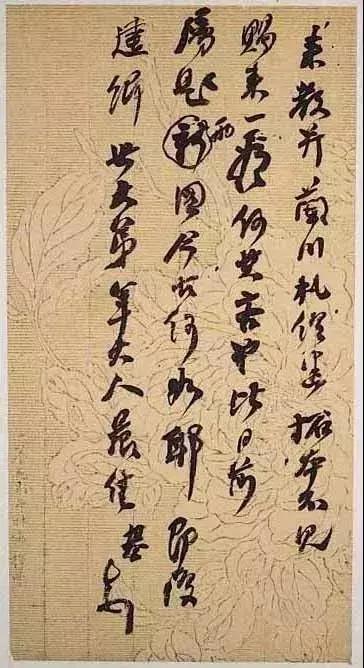

龟鹤年寿齐,羽介所托殊。

种种是灵物,相得忘形躯。

鹤有冲霄心,龟厌曳尾居。

以竹两附口,相将上云衢。

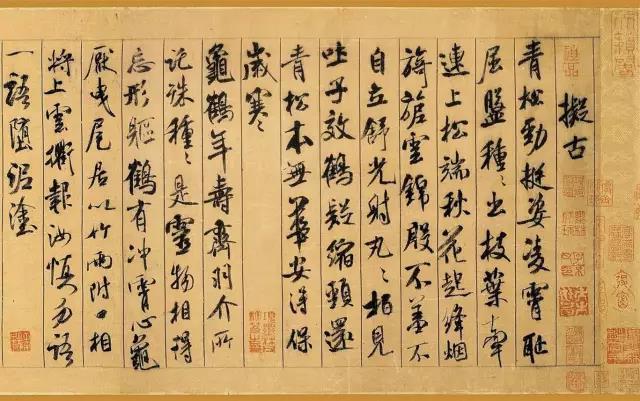

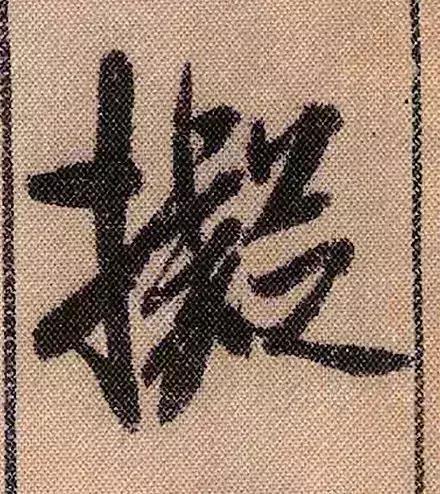

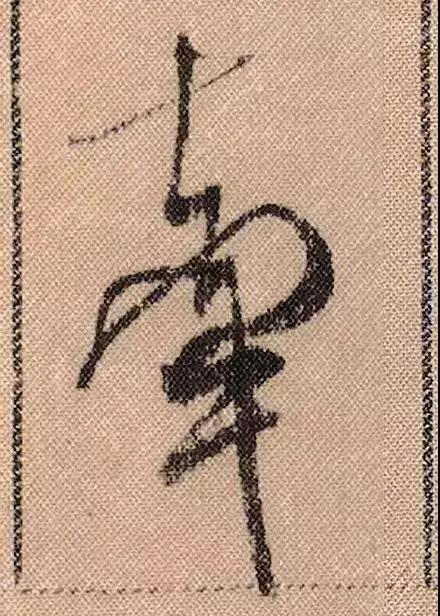

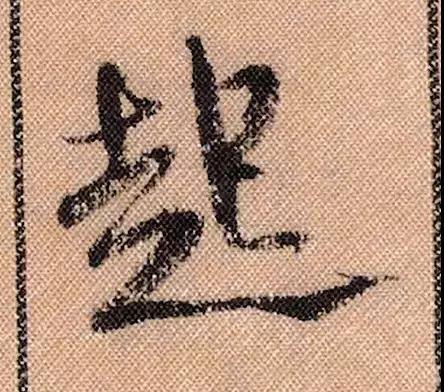

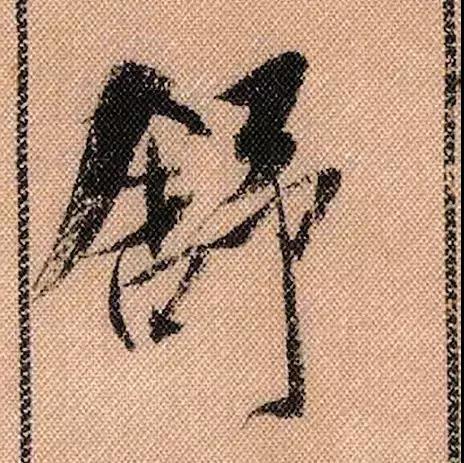

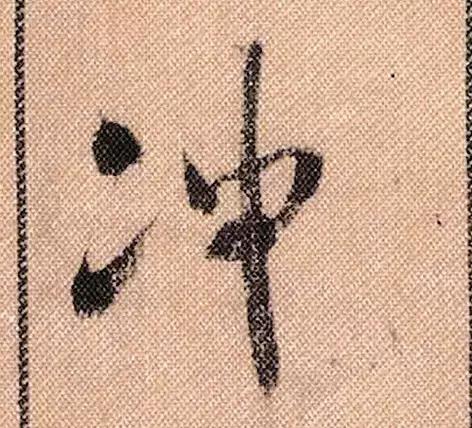

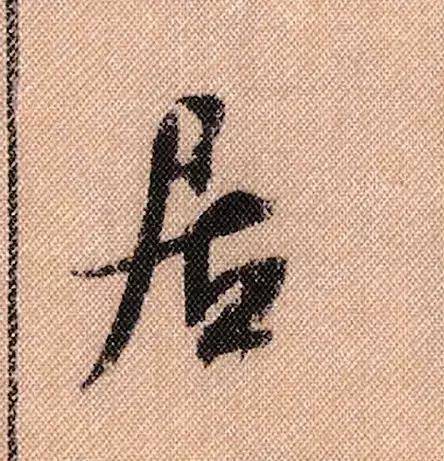

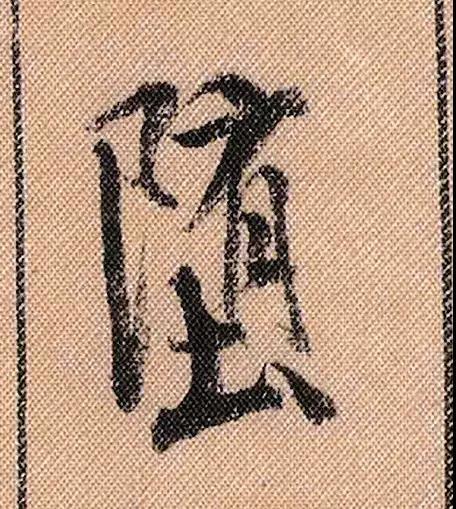

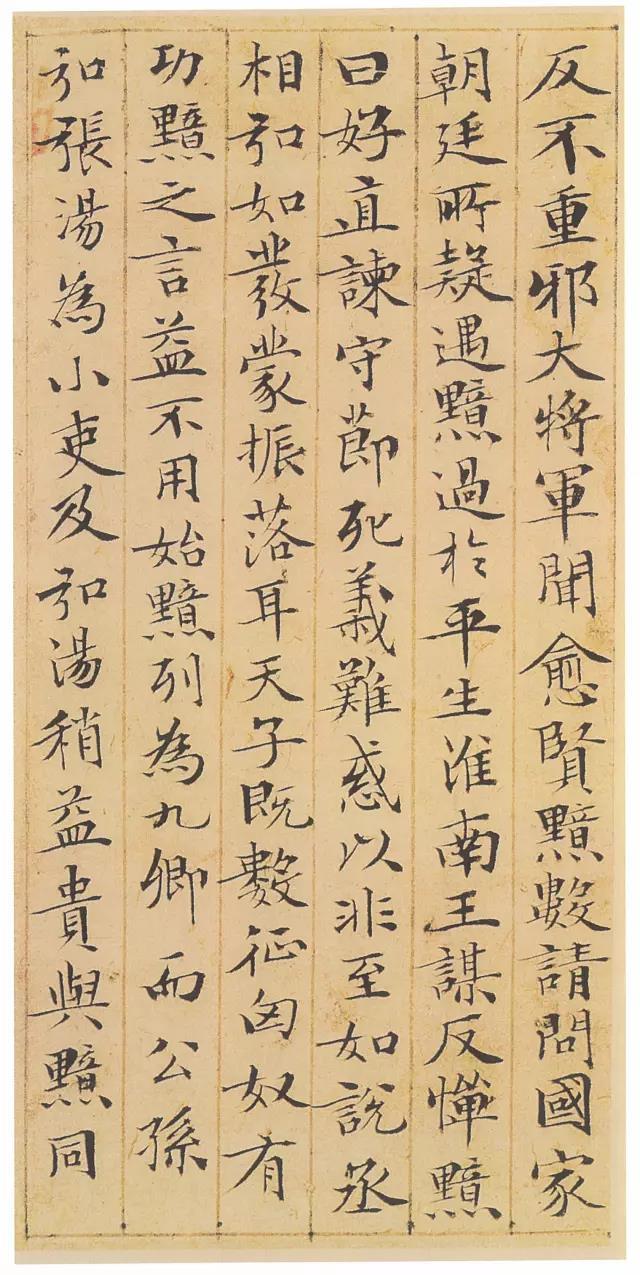

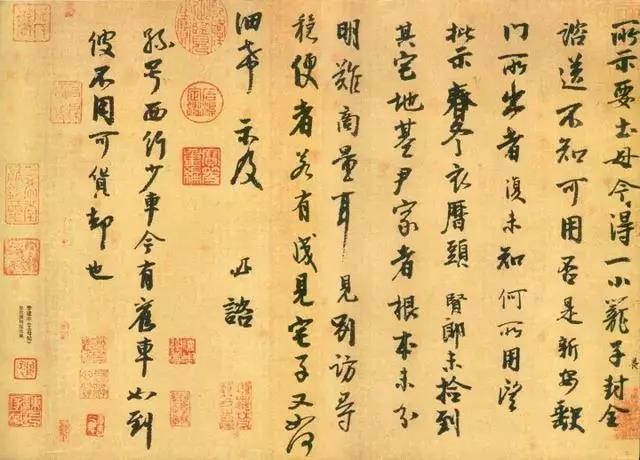

1/108 拟

2/108 古

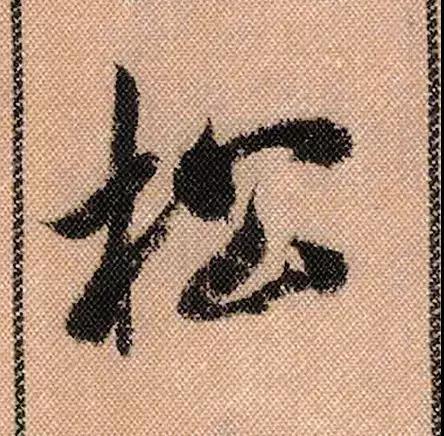

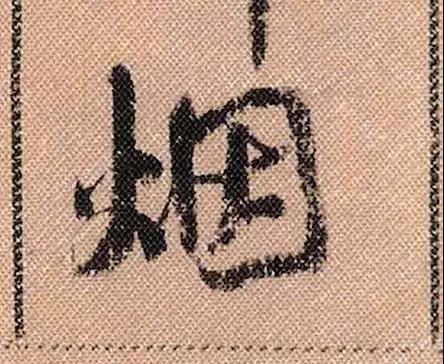

3/108 青

4/108 松

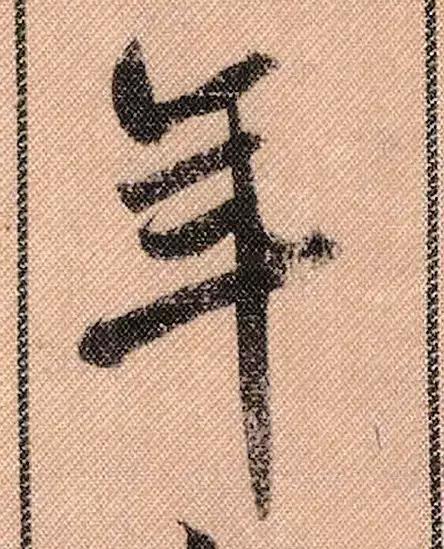

5/108 劲

6/108 挺

7/108 姿

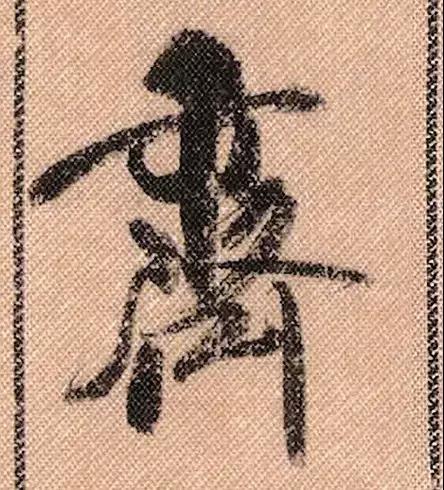

8/108 凌

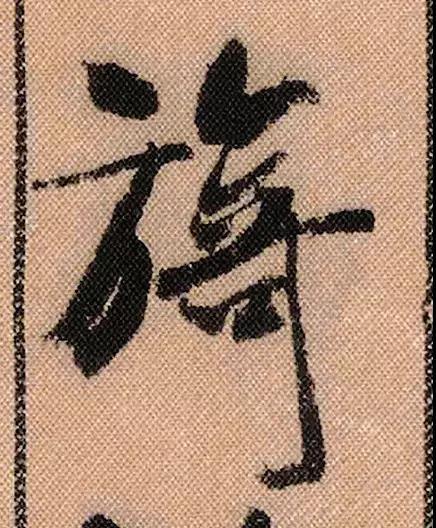

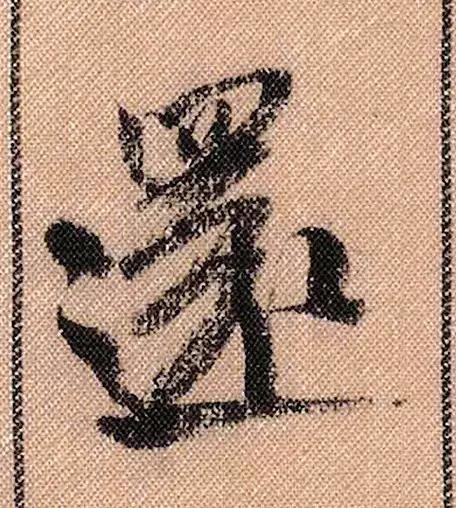

9/108 霄

10/108 耻

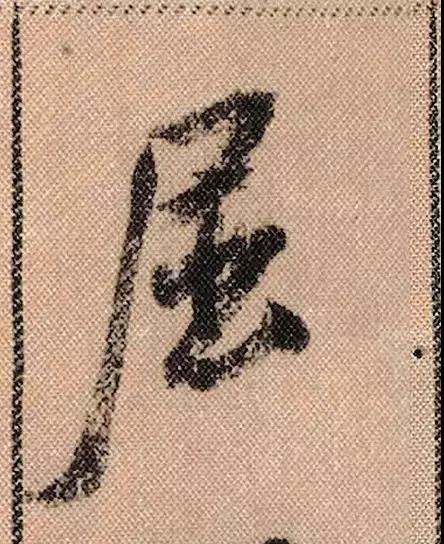

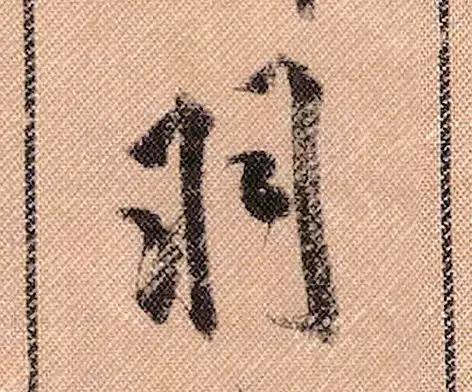

11/108 屈

12/108 盘

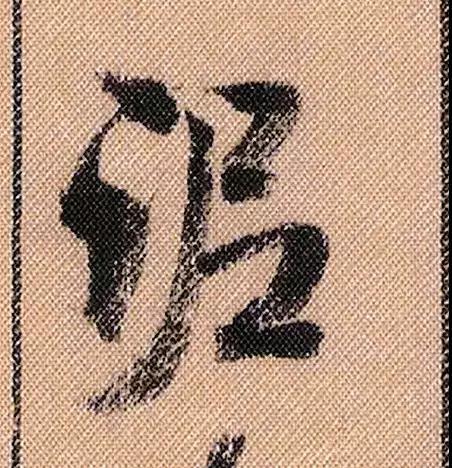

13/108 种

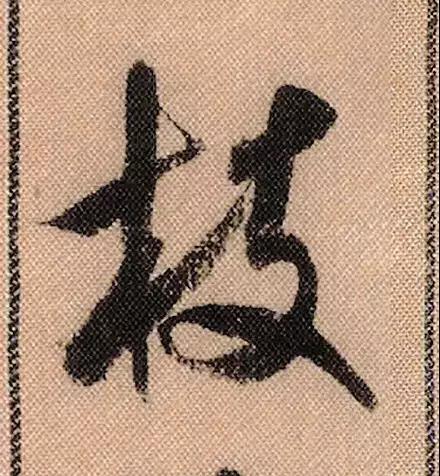

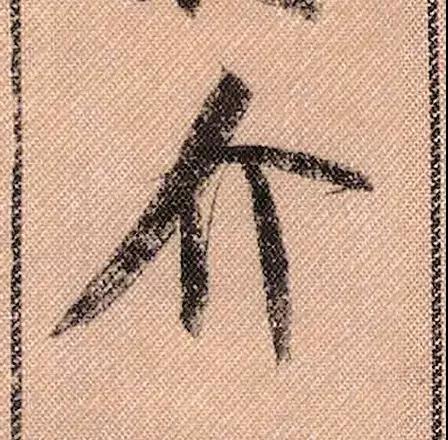

14/108 出

15/108 枝

16/108 叶

17/108 牵

18/108 连

19/108 上

20/108 松

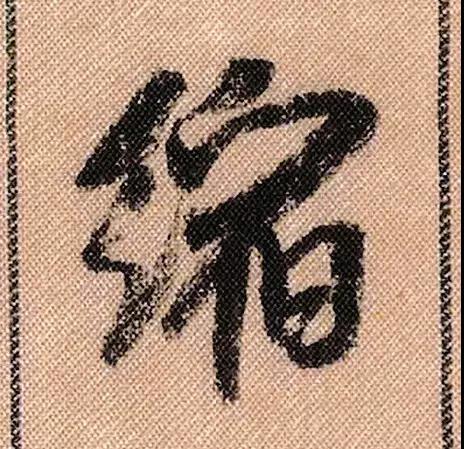

21/108 端

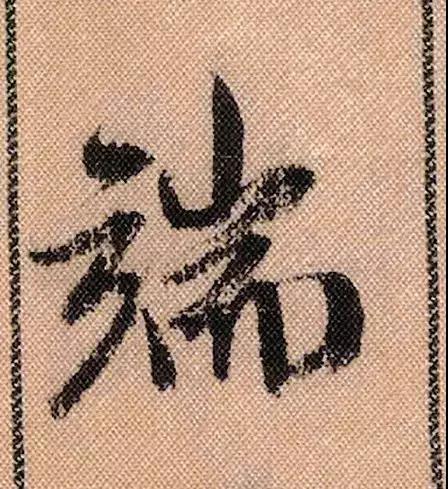

22/108 秋 23/108 花

24/108 起

26/108 烟

27/108 旖

28/108 旎

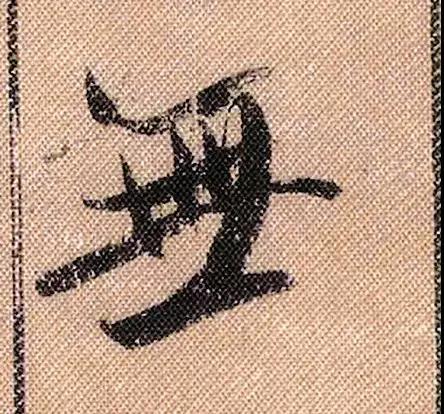

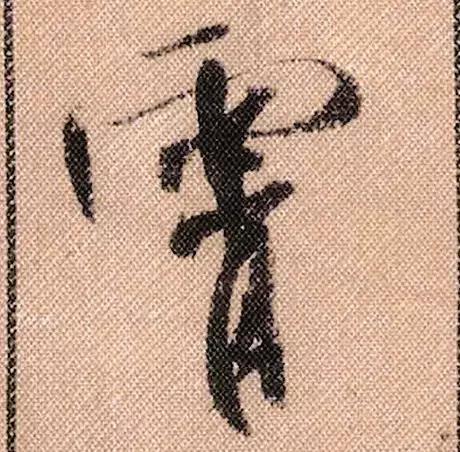

29/108 云

30/108 锦

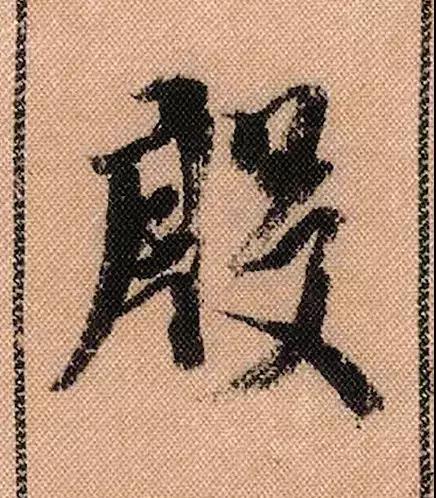

31/108 殷

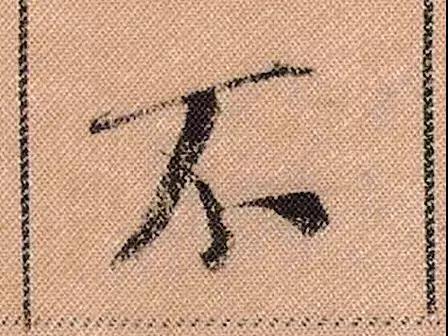

32/108 不

33/108 羞

34/108 不

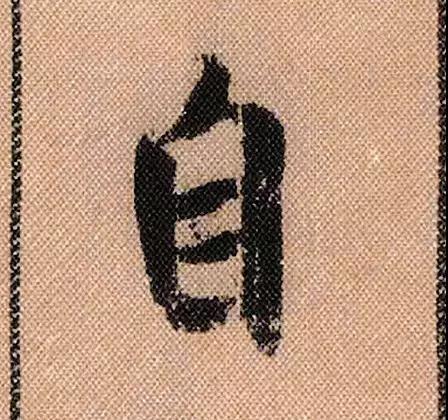

35/108 自

36/108 立

37/108 舒

38/108 光

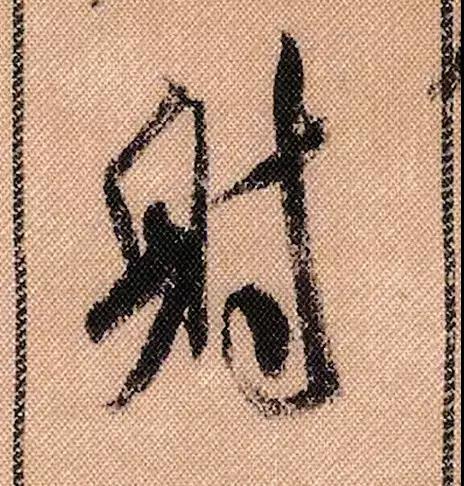

39/108 射

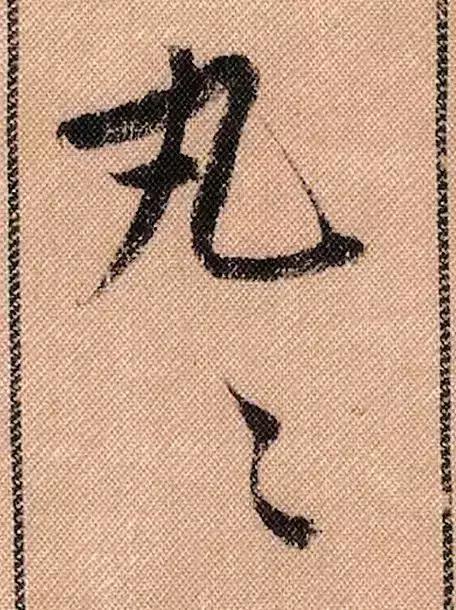

40/108 丸

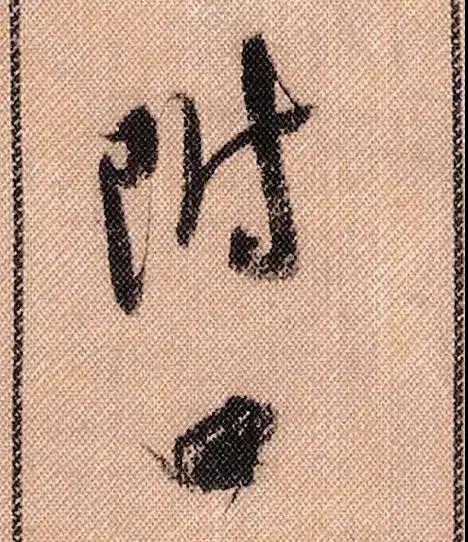

41/108 指

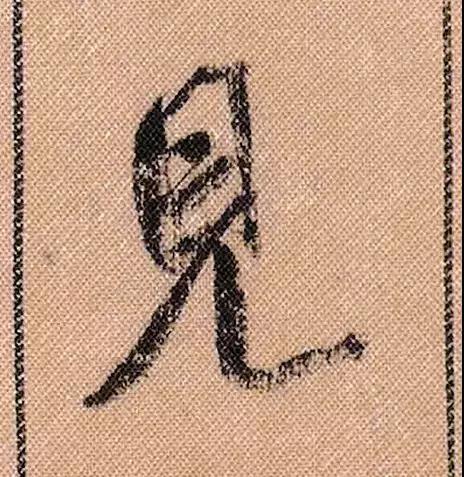

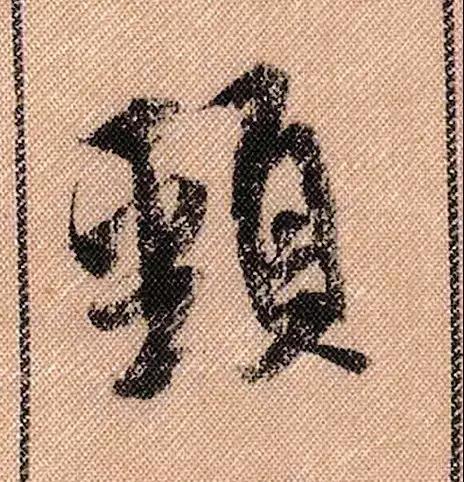

42/108 见

43/108 吐

44/108 子

45/108 效

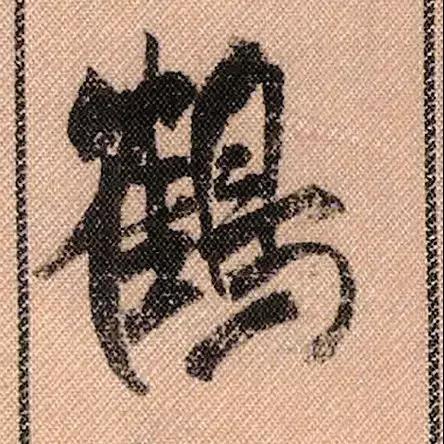

46/108 鹤

47/108 疑

48/108 缩

49/108 颈

50/108 还

51/108 青

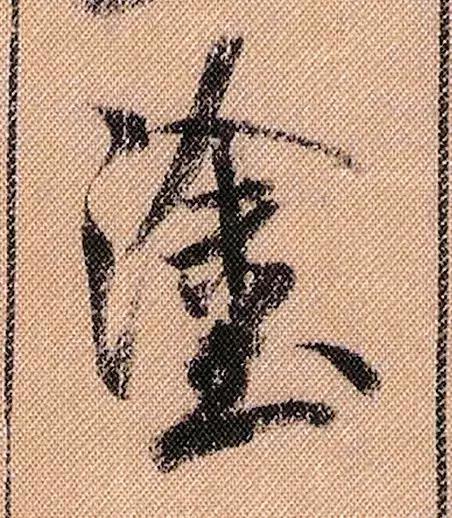

52/108 松 53/108 本

54/108 无

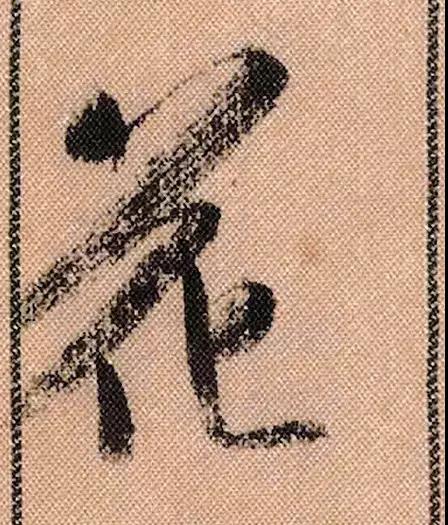

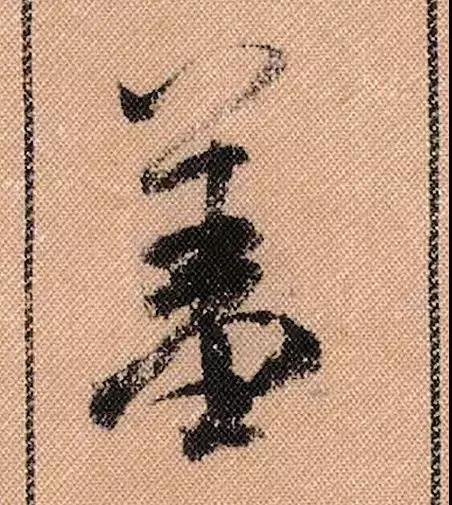

55/108 华

56/108 安

57/108 得

58/108 保

59/108 岁

60/108 寒

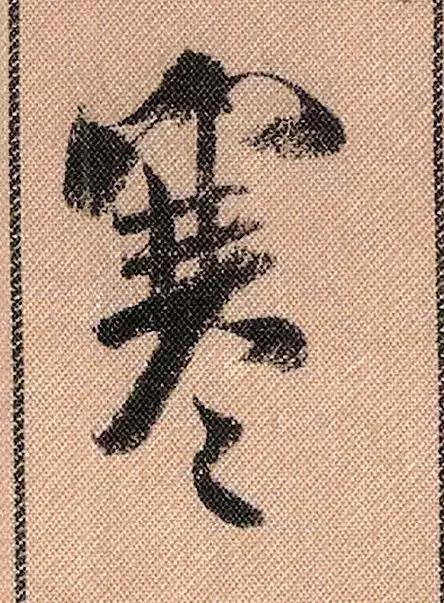

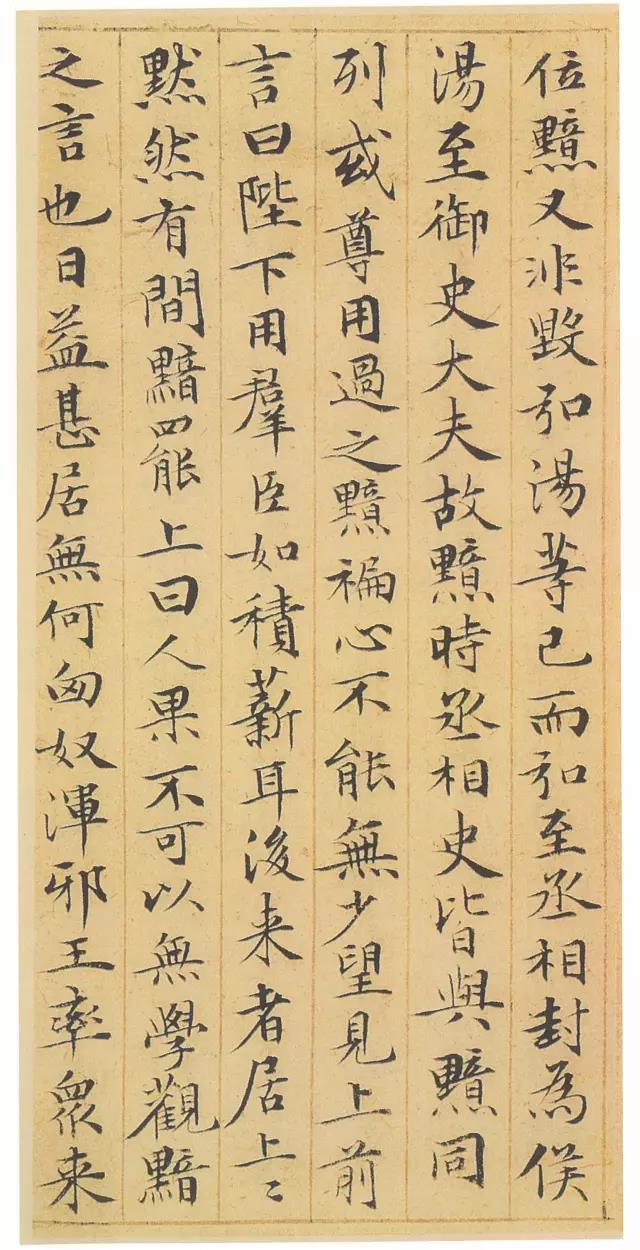

61/108 龟

62/108 鹤

63/108 年

64/108 寿

65/108 齐

66/108 羽

67/108 介

68/108 所

69/108 托

70/108 殊

71/108 种

72/108 是

73/108 灵

74/108 物

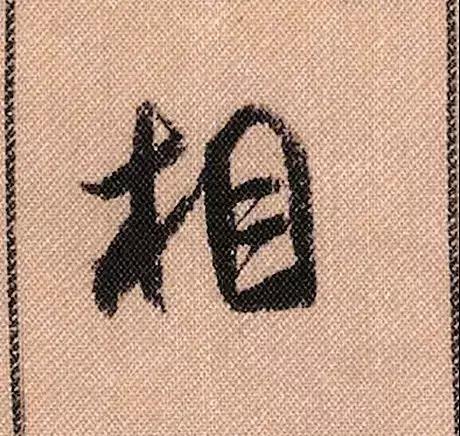

75/108 相

76/108 得

77/108 忘

78/108 形

79/108 躯

80/108 鹤

81/108 有

82/108 冲

83/108 霄

84/108 心

85/108 龟

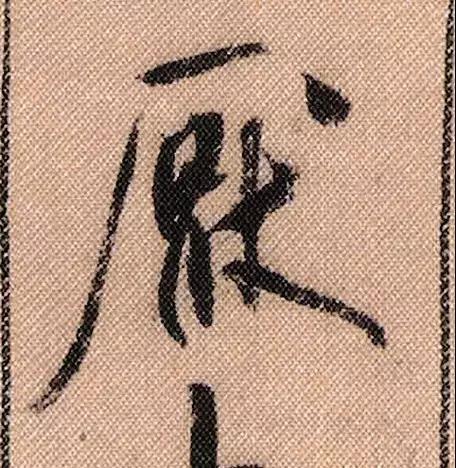

86/108 厌

87/108 曳

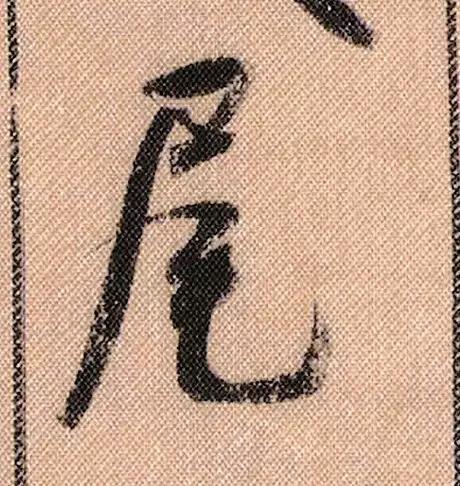

88/108 尾

89/108 居

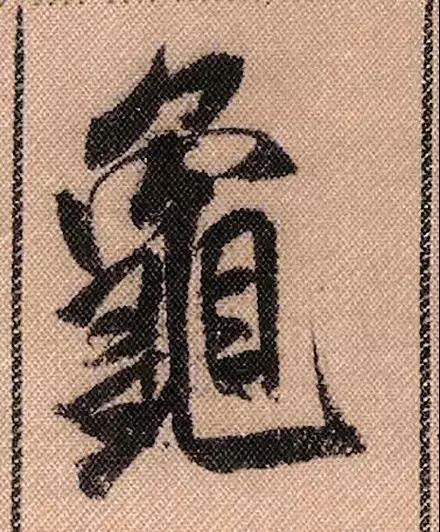

90/108 以

91/108 竹

92/108 两

93/108 附口

94/108 相

95/108 将

96/108 上

97/108 云 98/108 衢

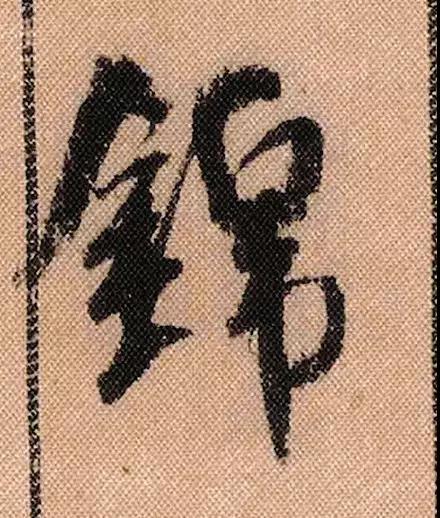

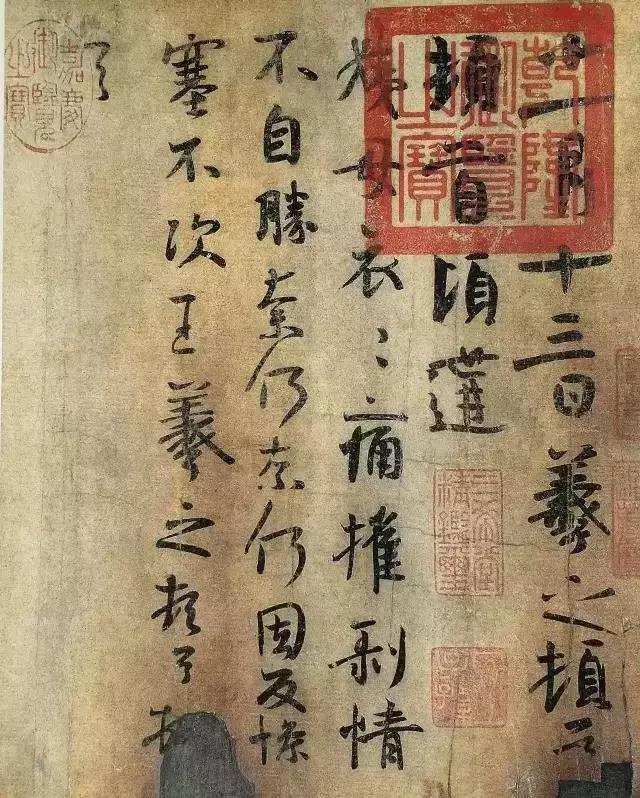

99/108 报

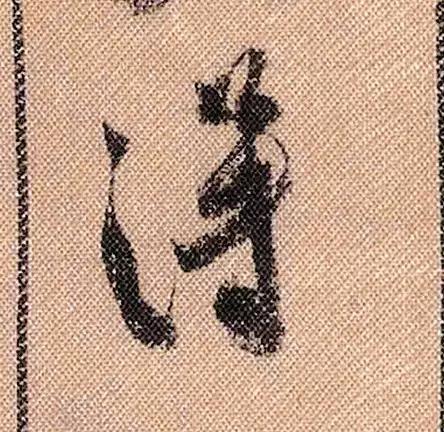

100/108 汝

101/108 慎

102/108 勿

103/108 语

104/108 一

105/108 语

106/108 堕

107/108 泥

108/108 涂