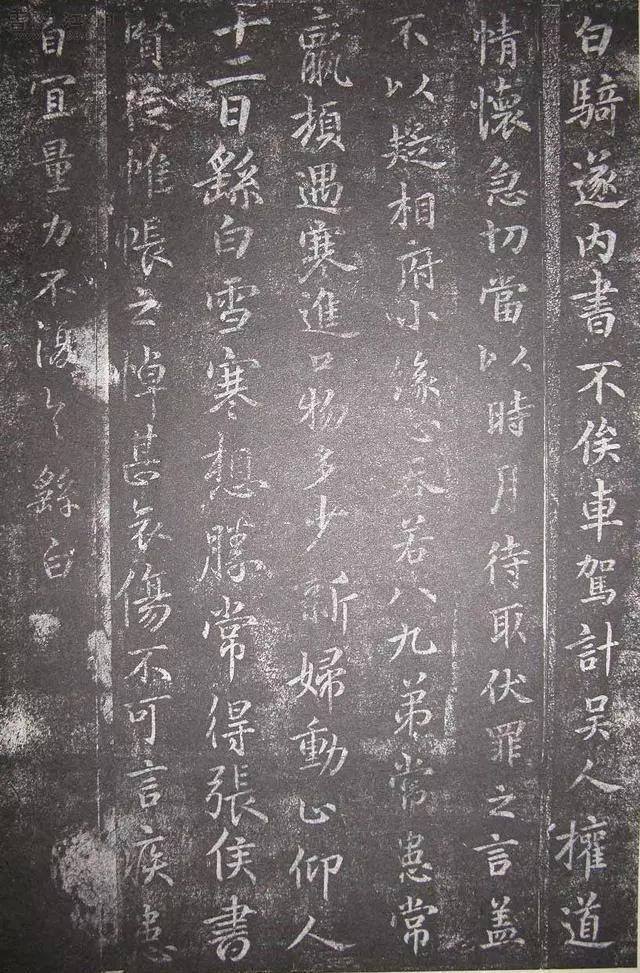

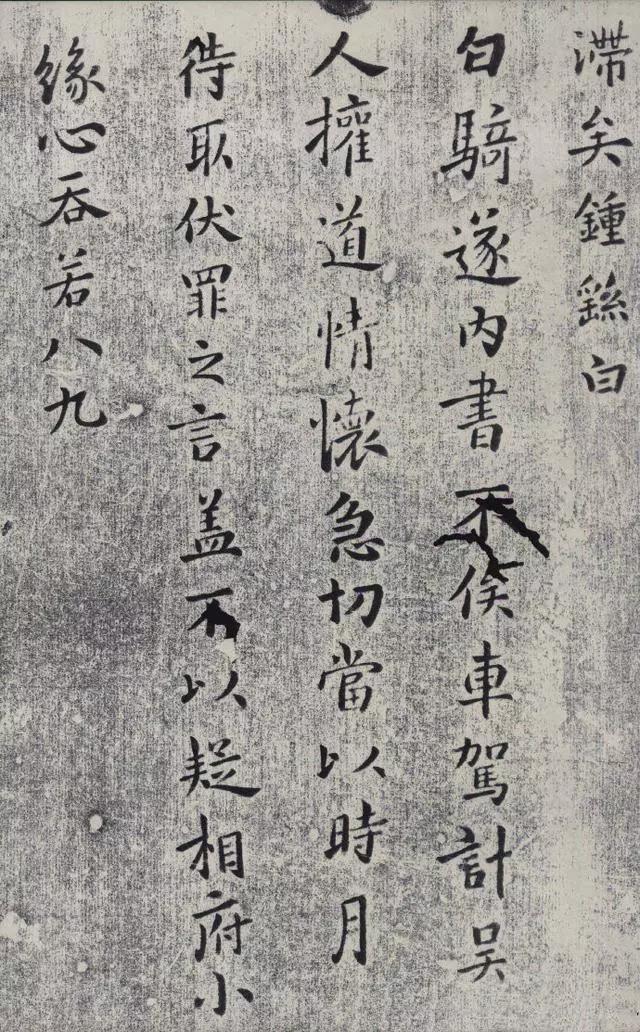

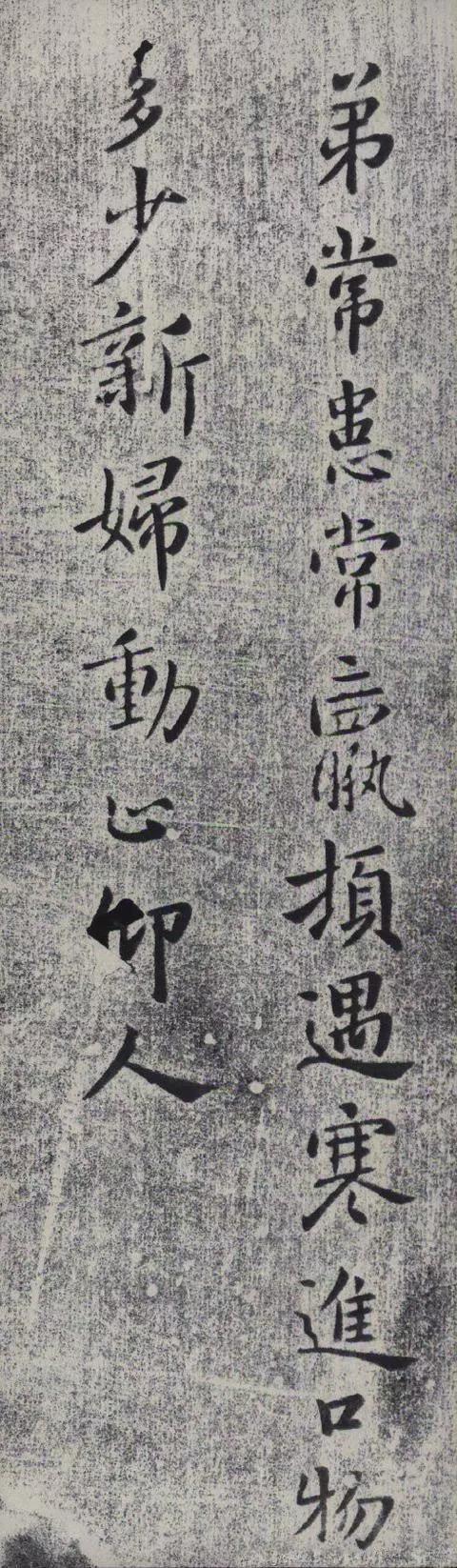

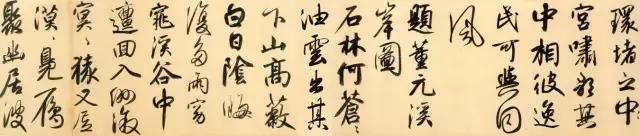

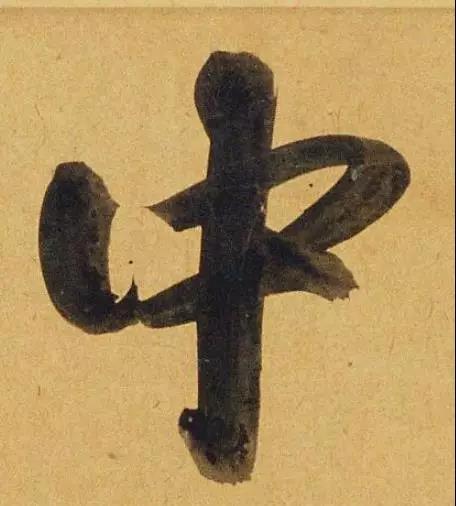

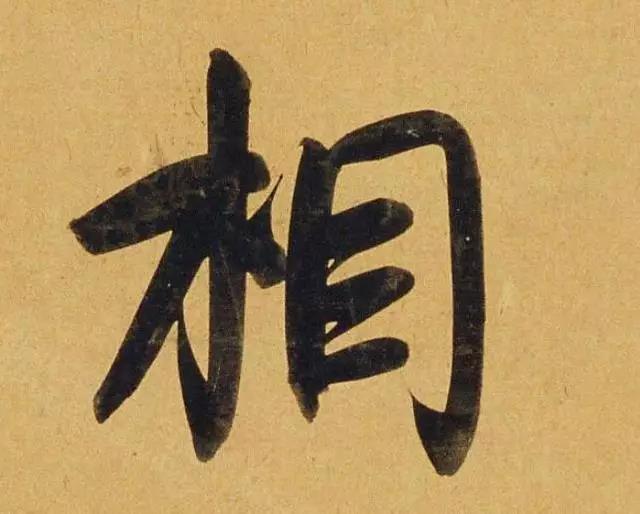

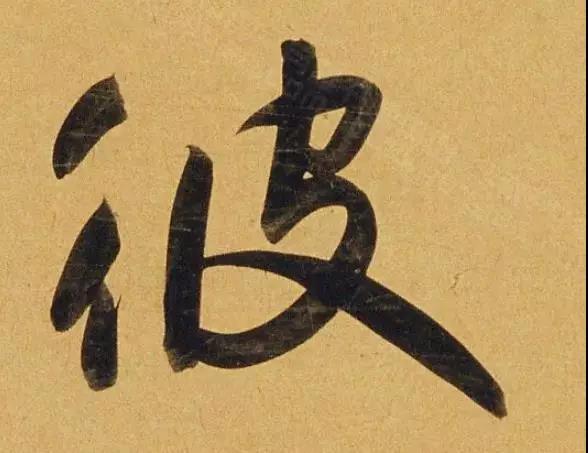

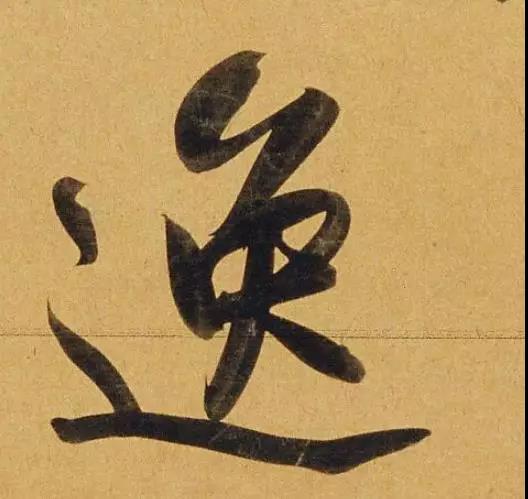

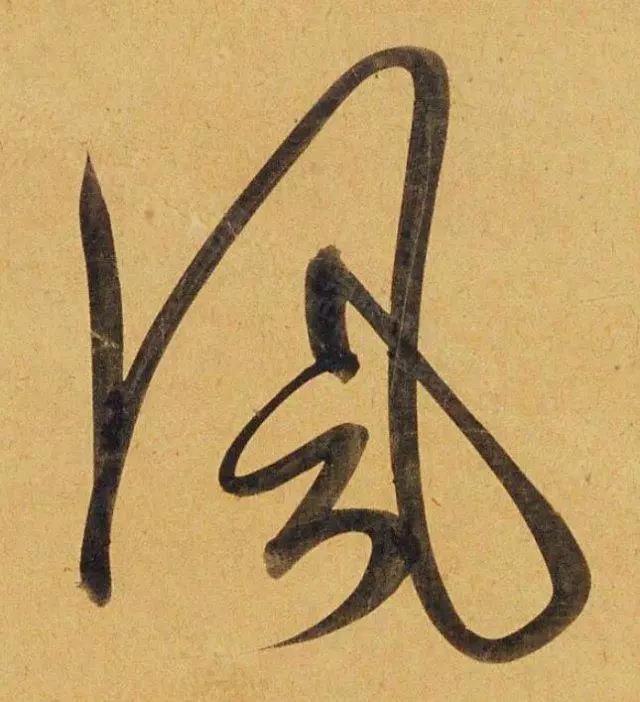

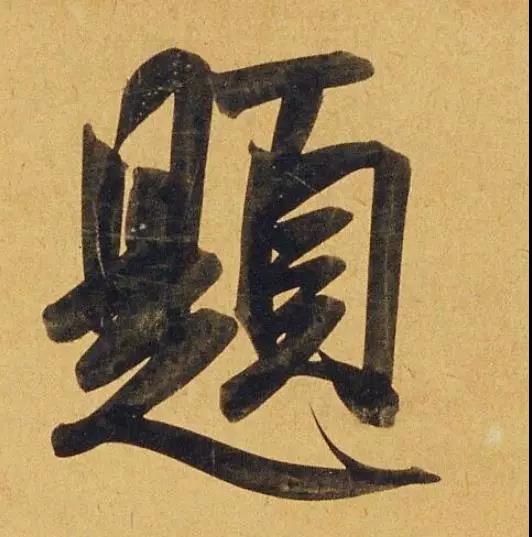

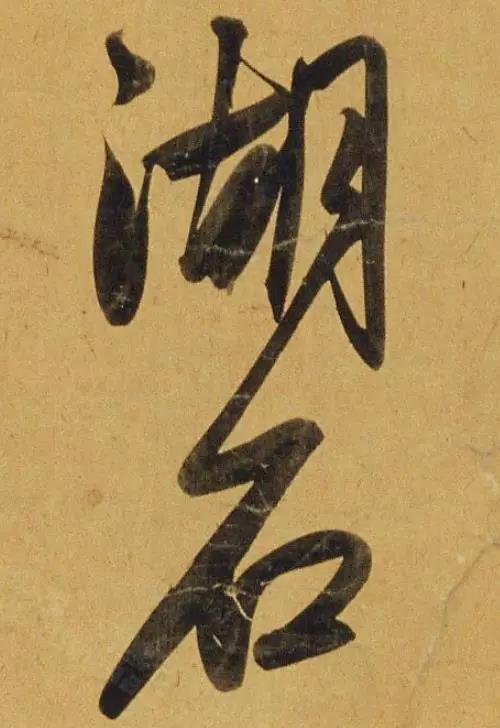

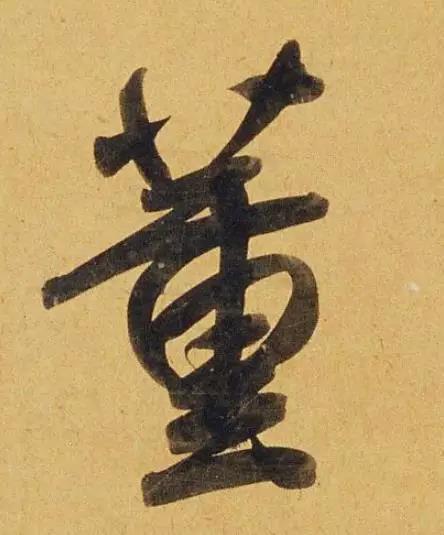

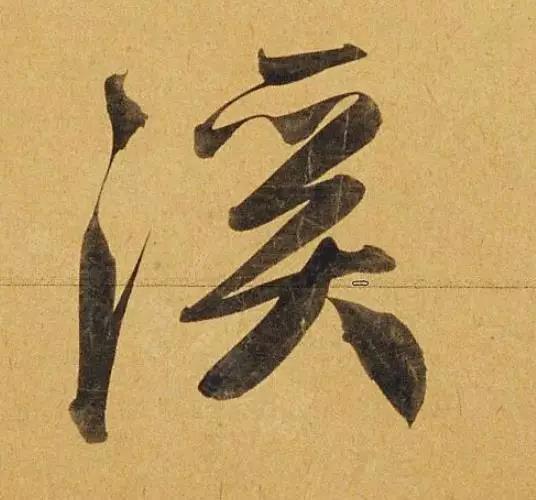

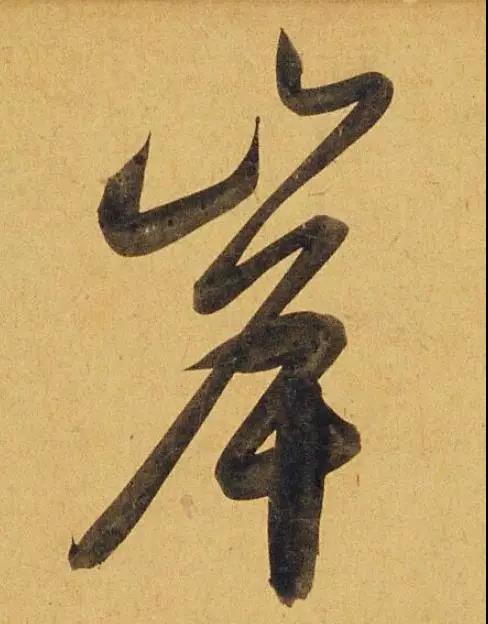

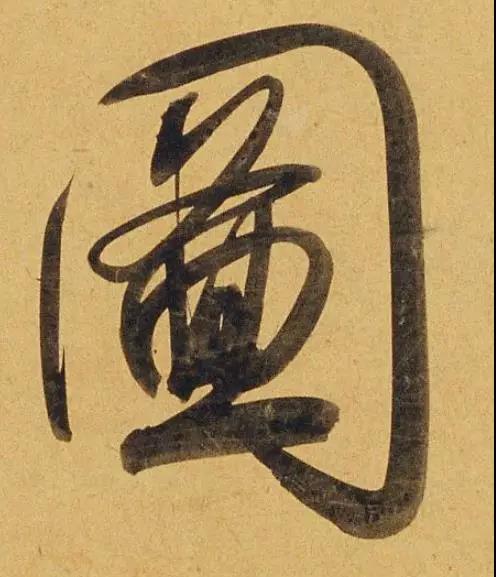

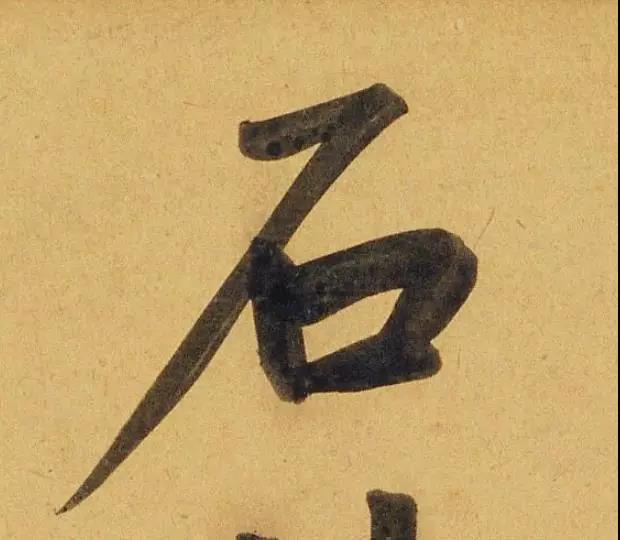

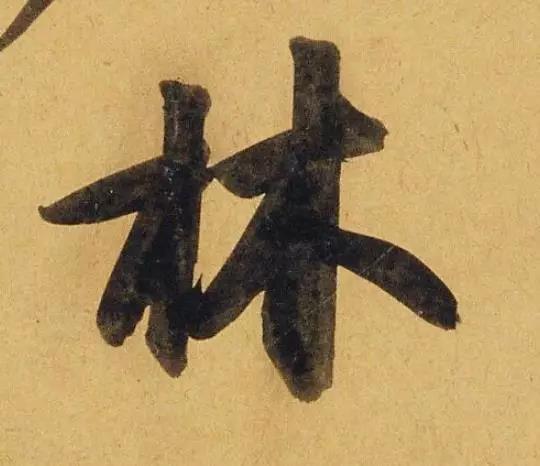

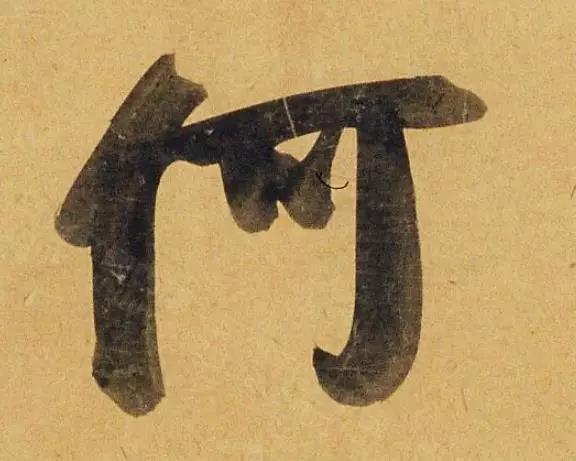

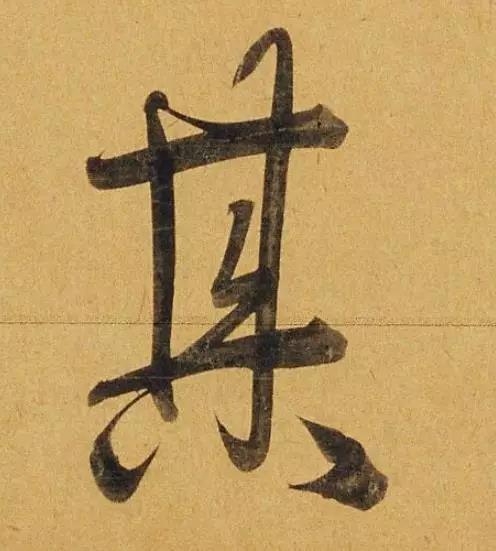

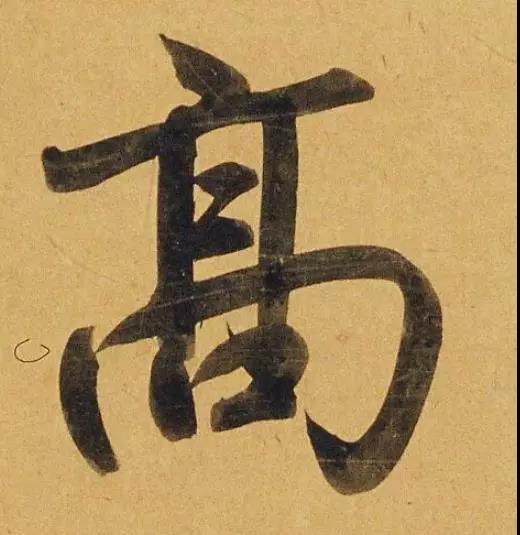

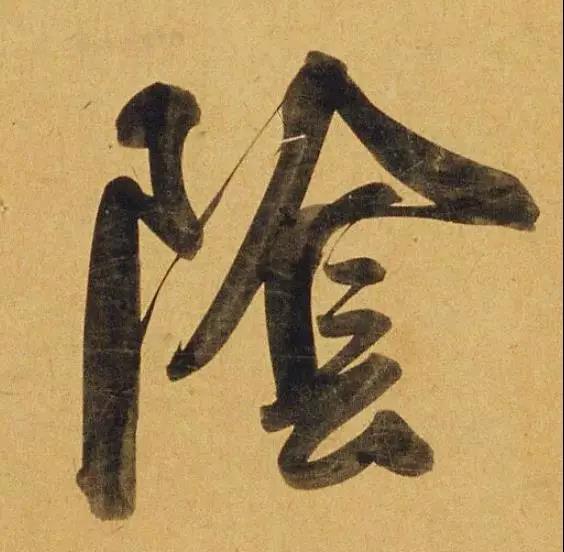

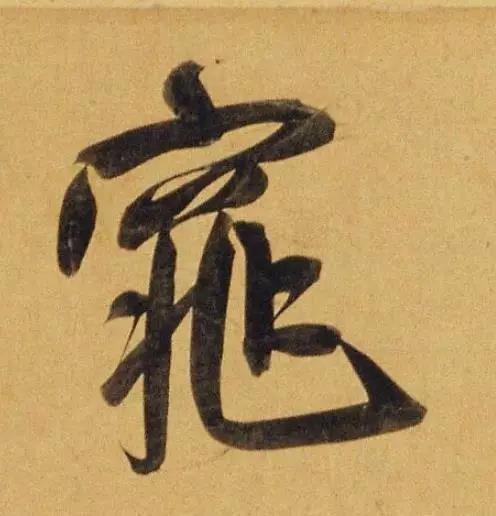

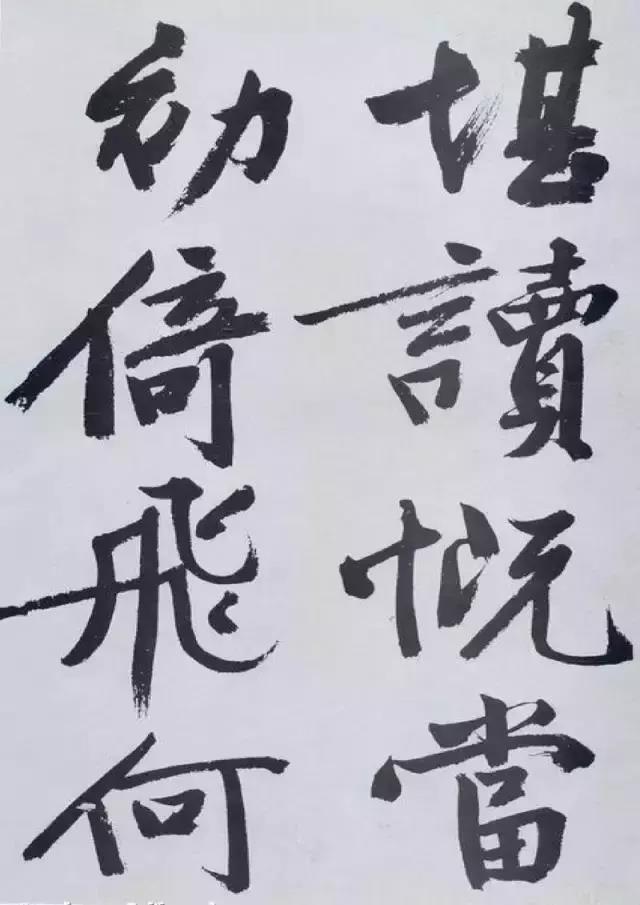

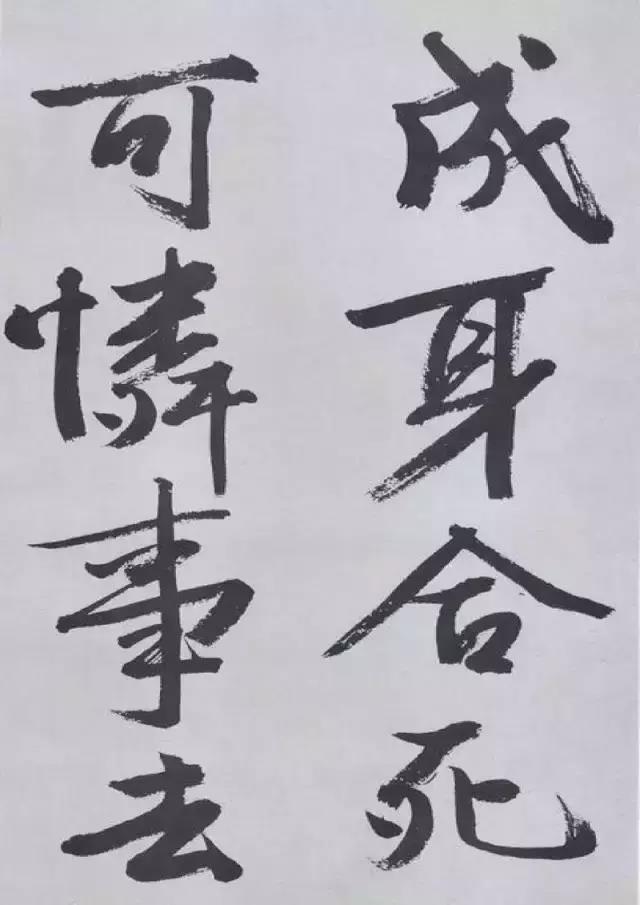

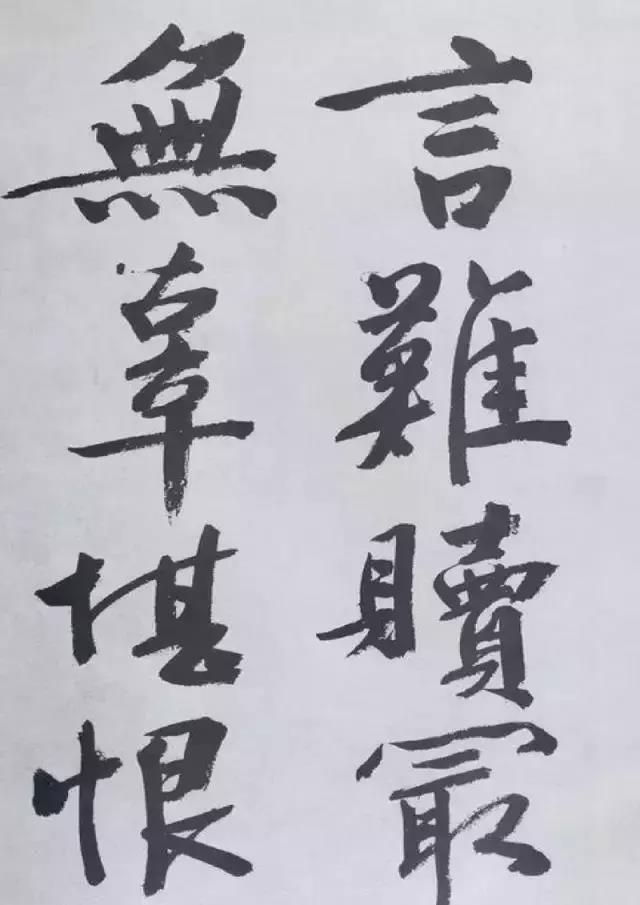

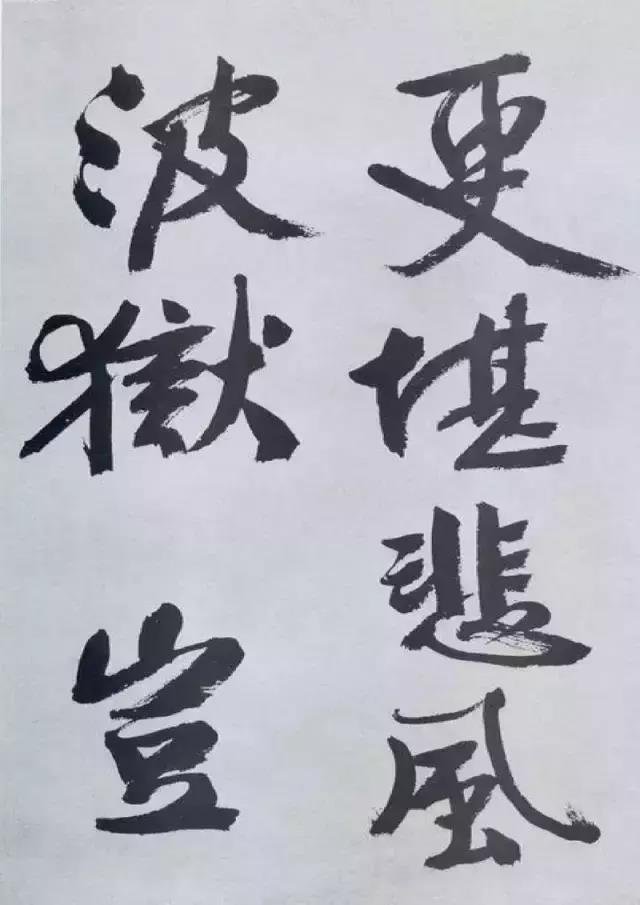

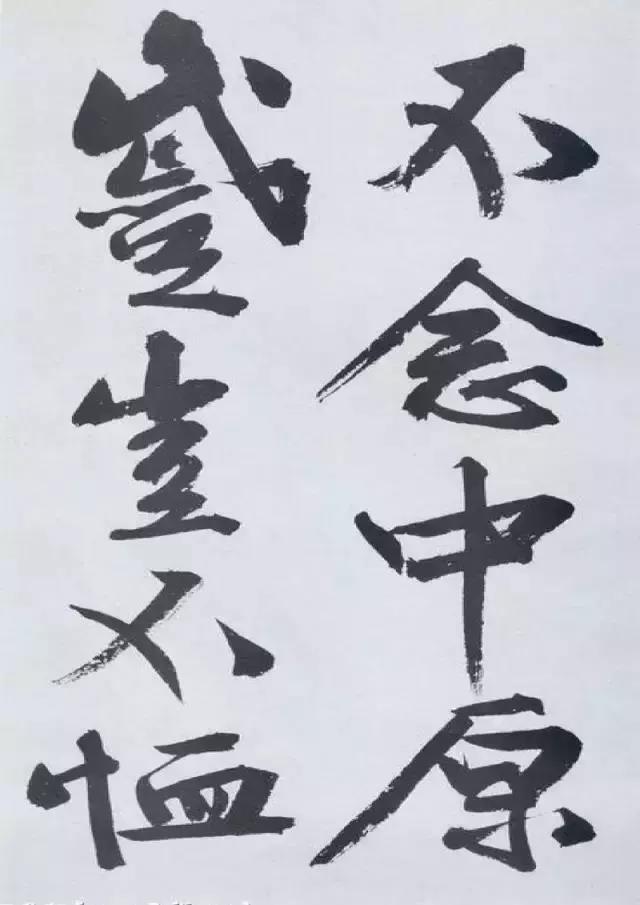

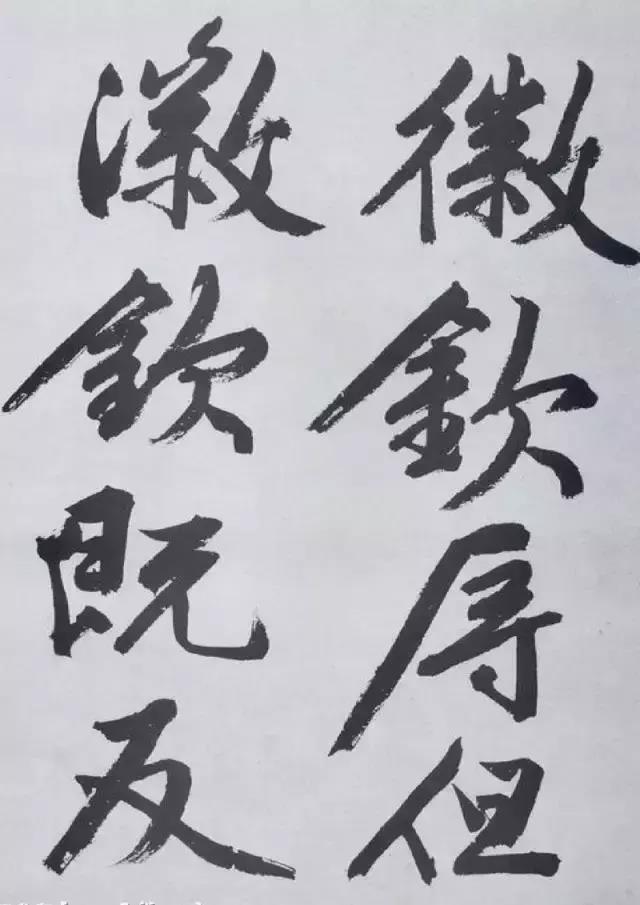

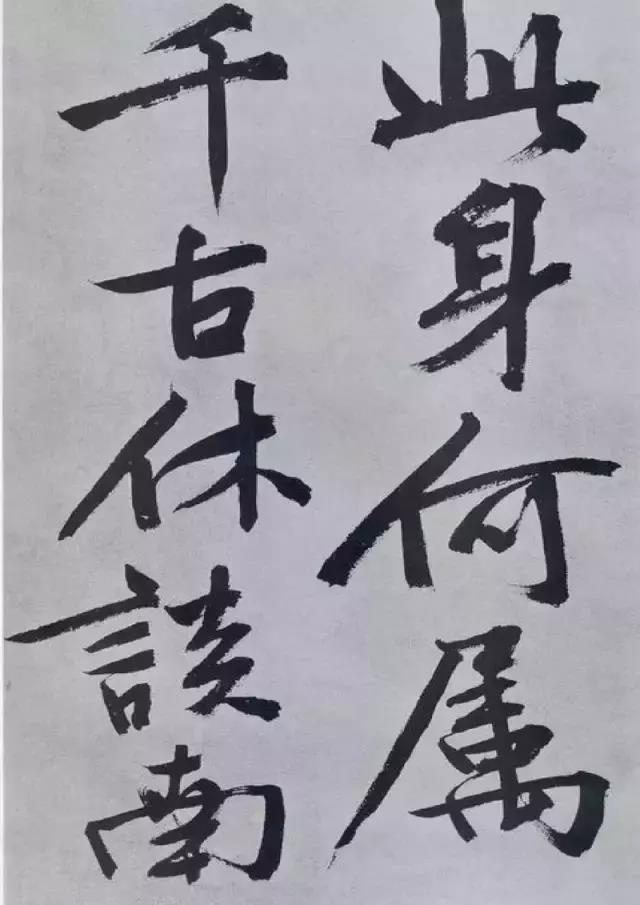

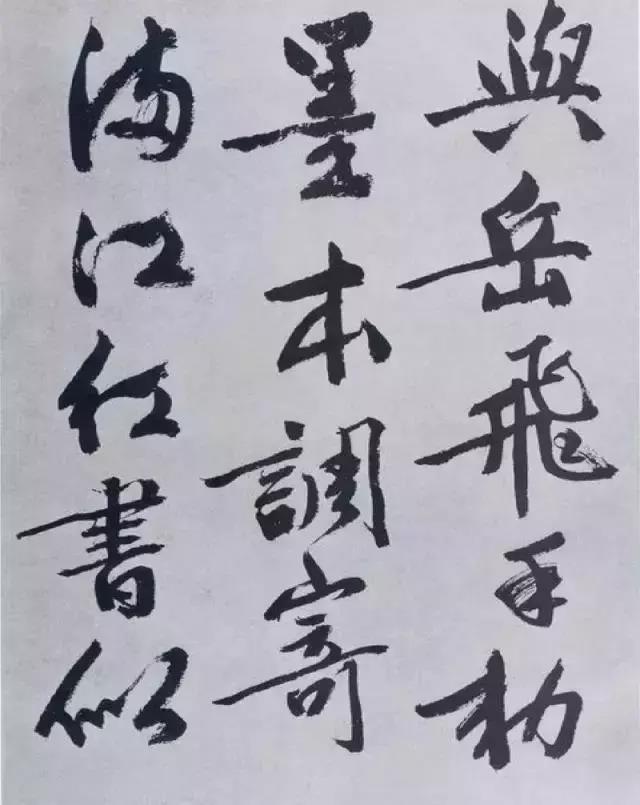

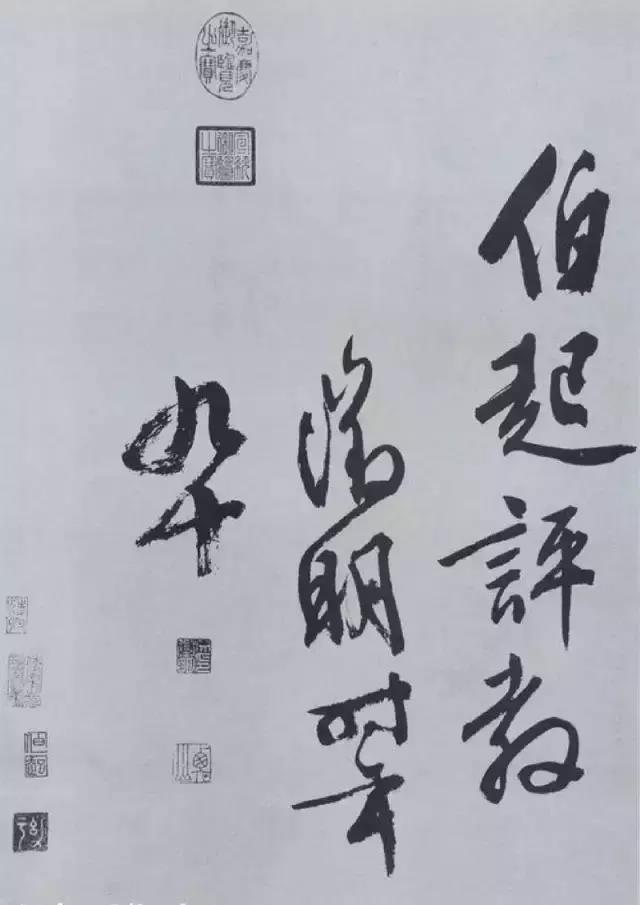

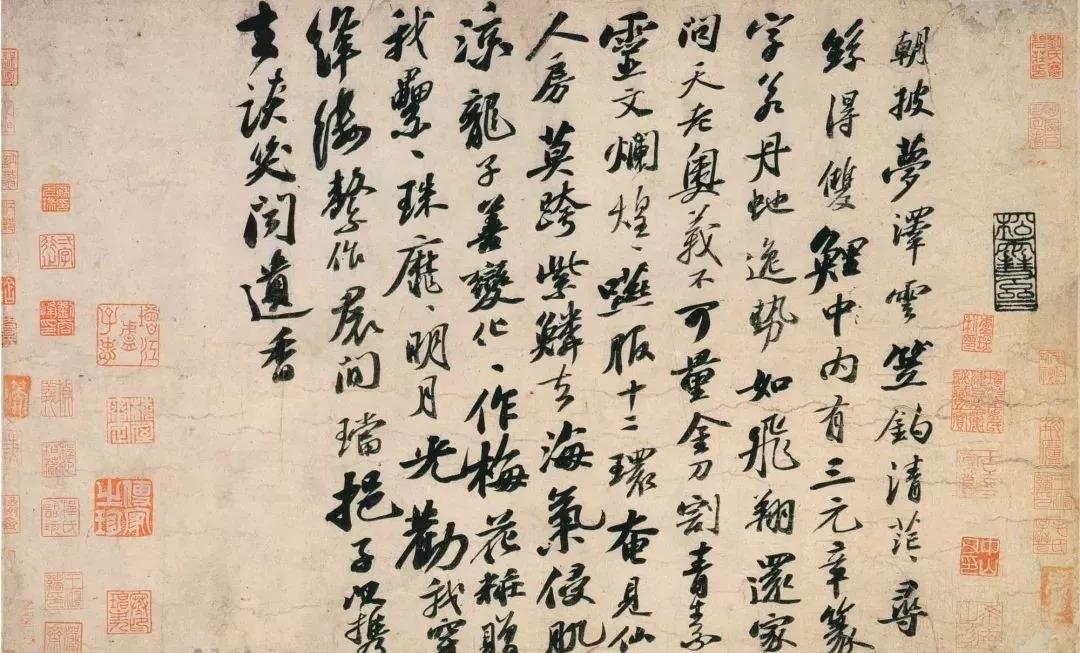

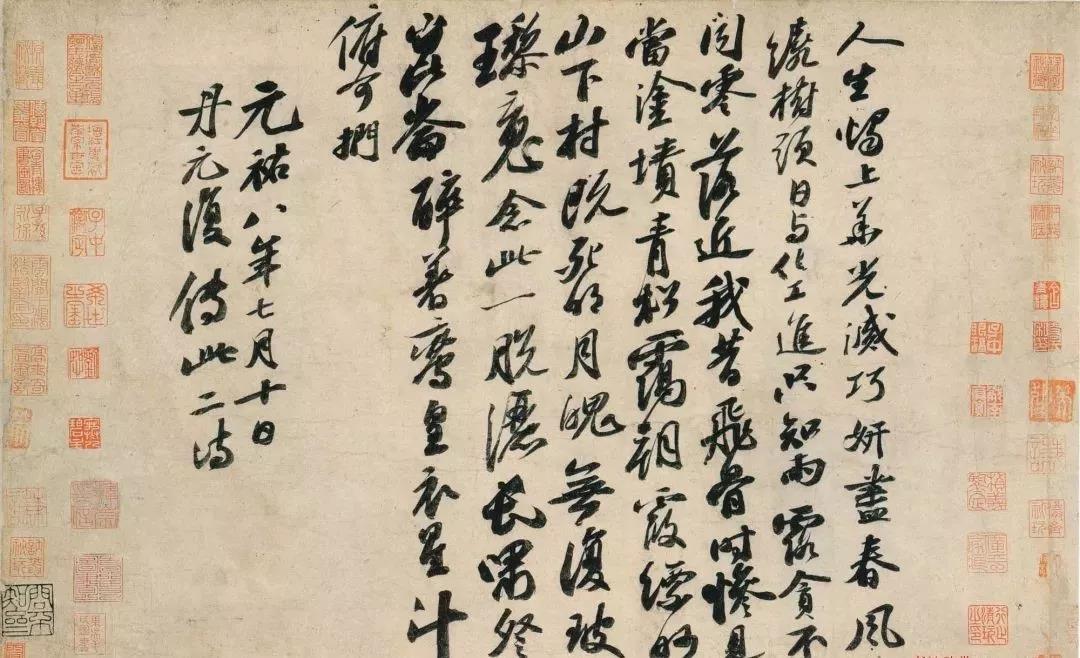

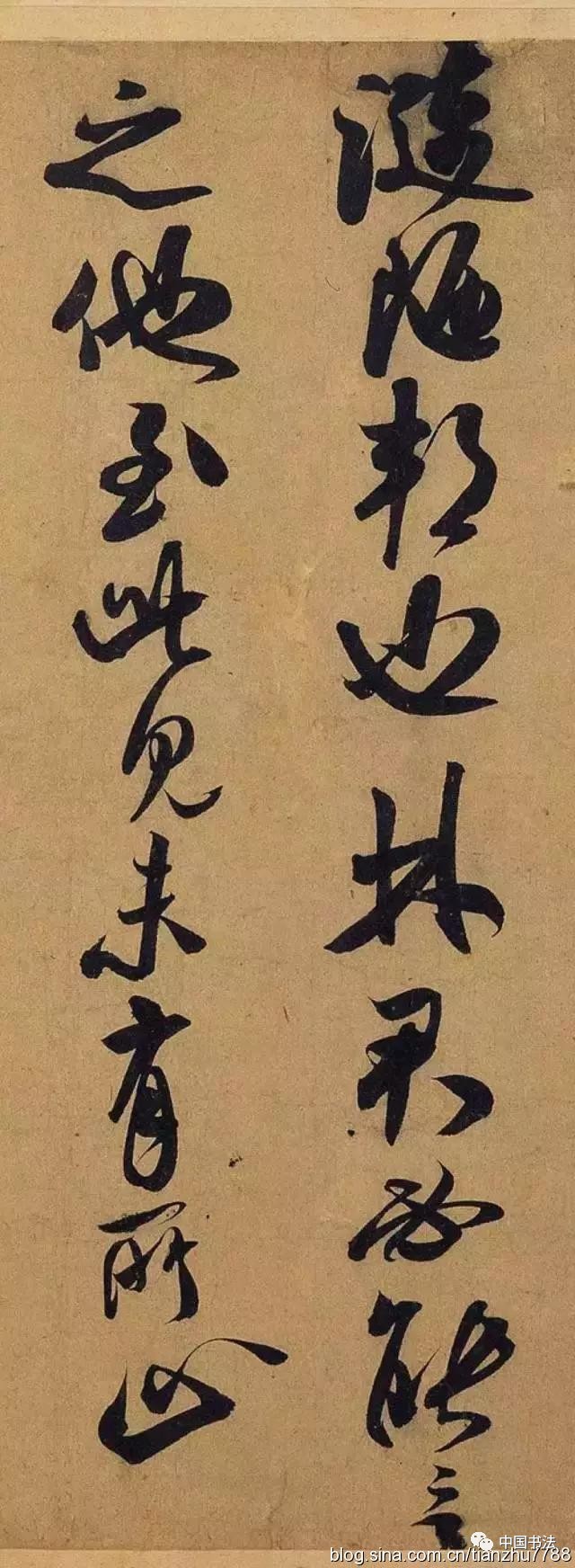

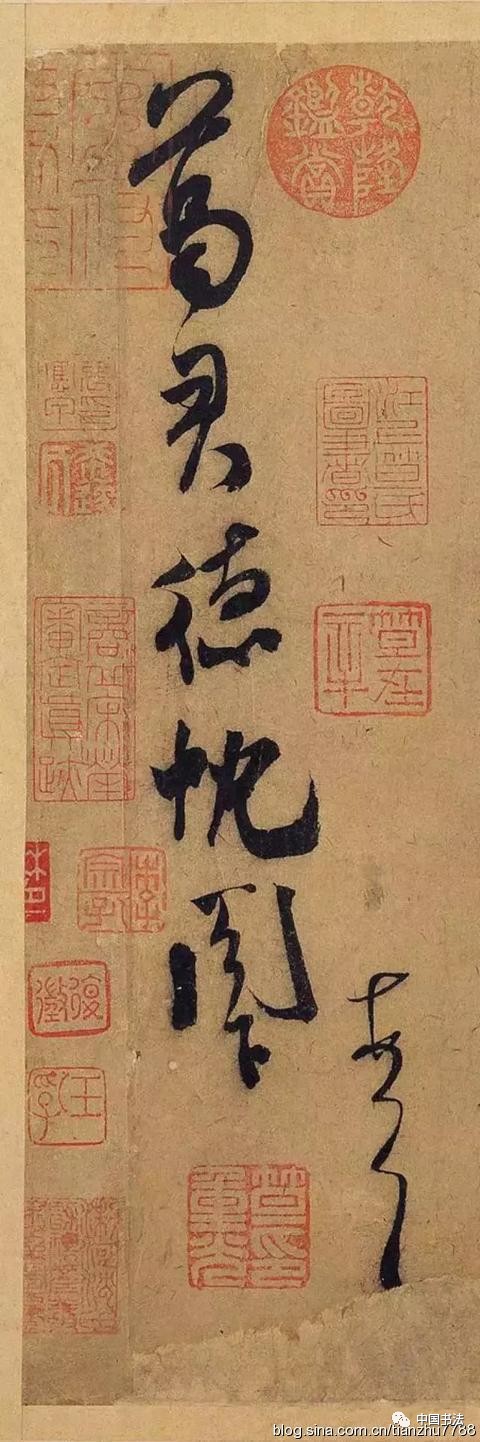

这件大楷作品,是文徵明跋《宋高宗赐岳飞手敕》,据说是文徵明90岁高龄所书,现藏于台北故宫博物院。文徵明是技法“多面手”,十项全能,诸体兼精,而且学谁像谁。其高超的临帖水平,体现出一个书法家出色的技法素养,并且临了之后还能以其风格创作。书艺君曾见过他同时用苏黄米蔡几家的风格创作,几难分辨。这件大楷作品,明显学黄山谷,长枪大戟,酣畅淋漓,同时又有文氏经典的圆转,在黄山谷的豪迈中又平添了几分文雅。

作者:逸庐书院

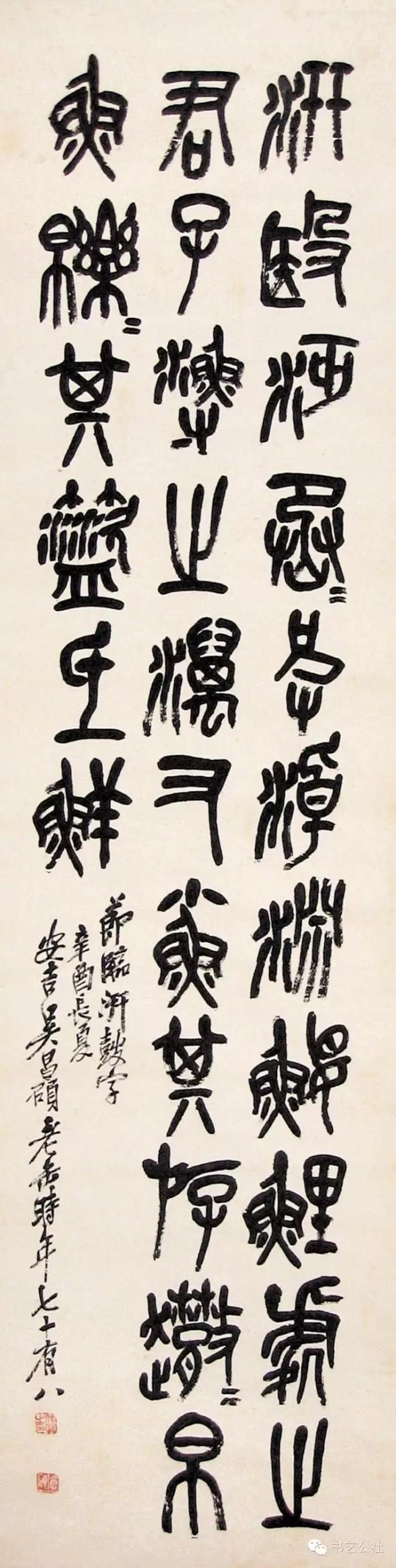

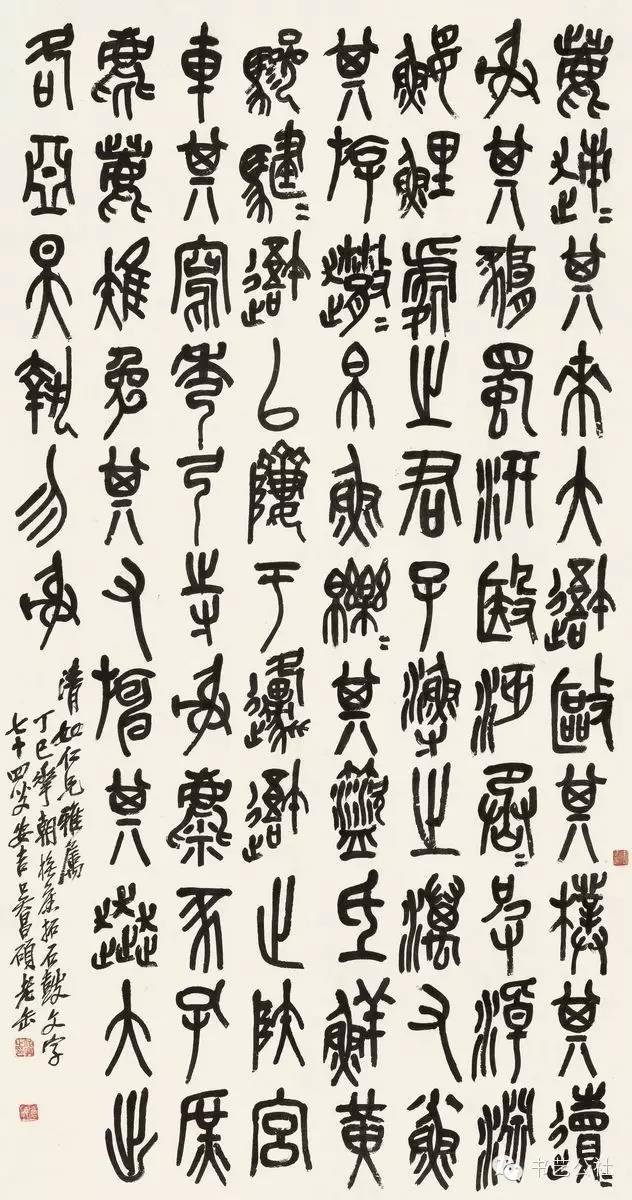

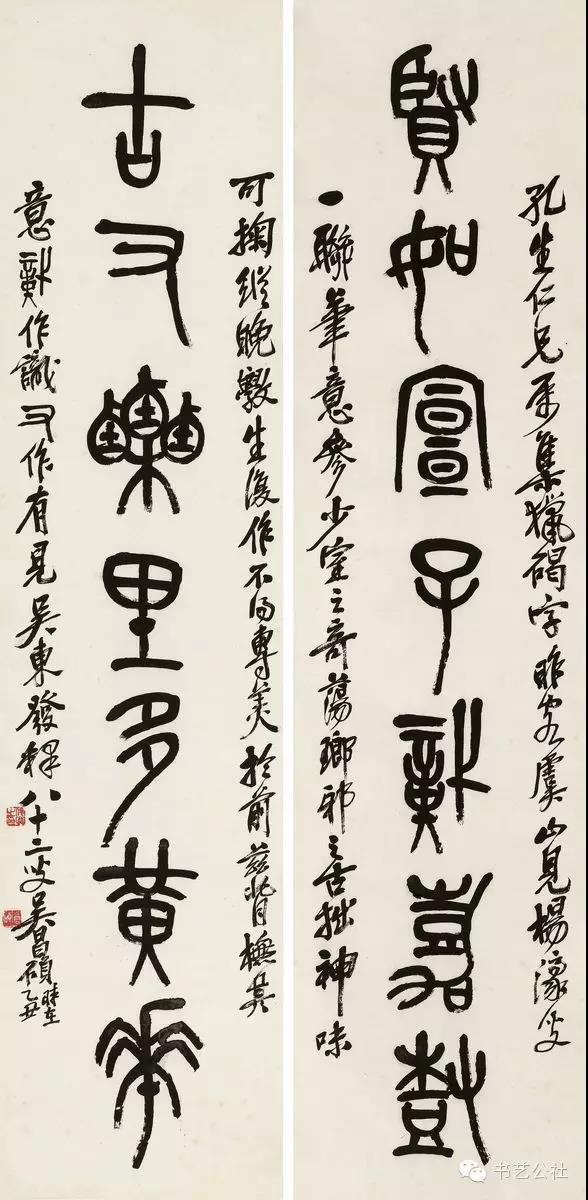

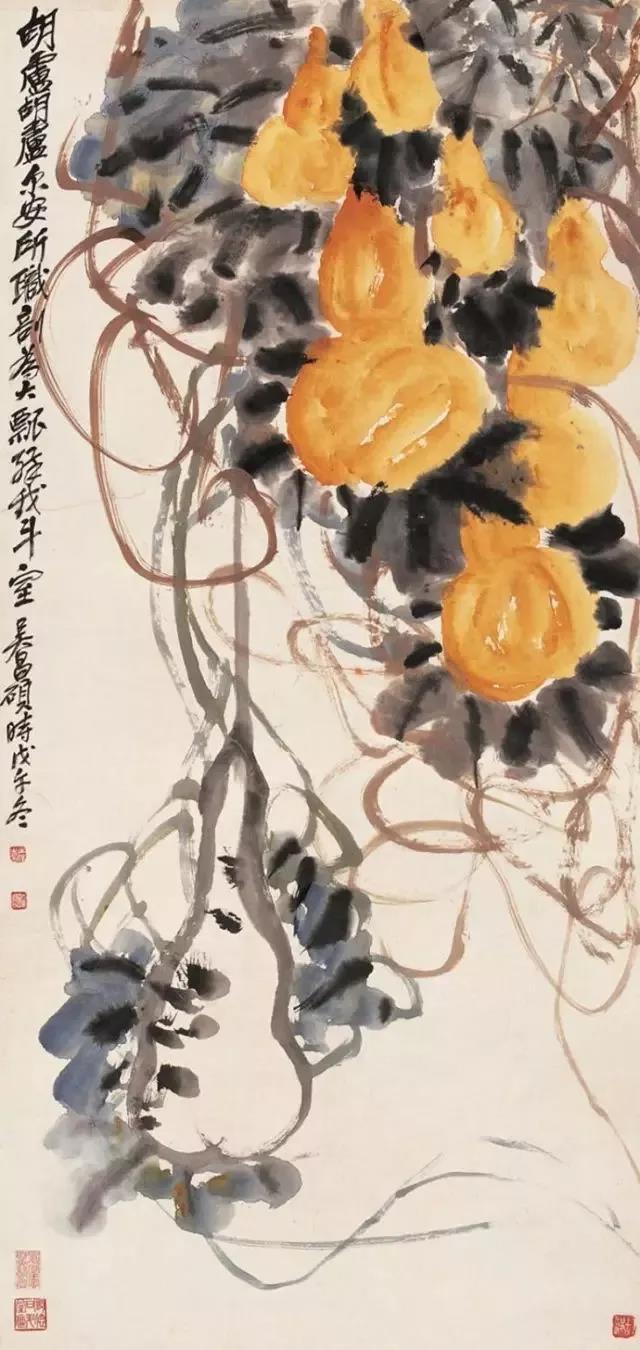

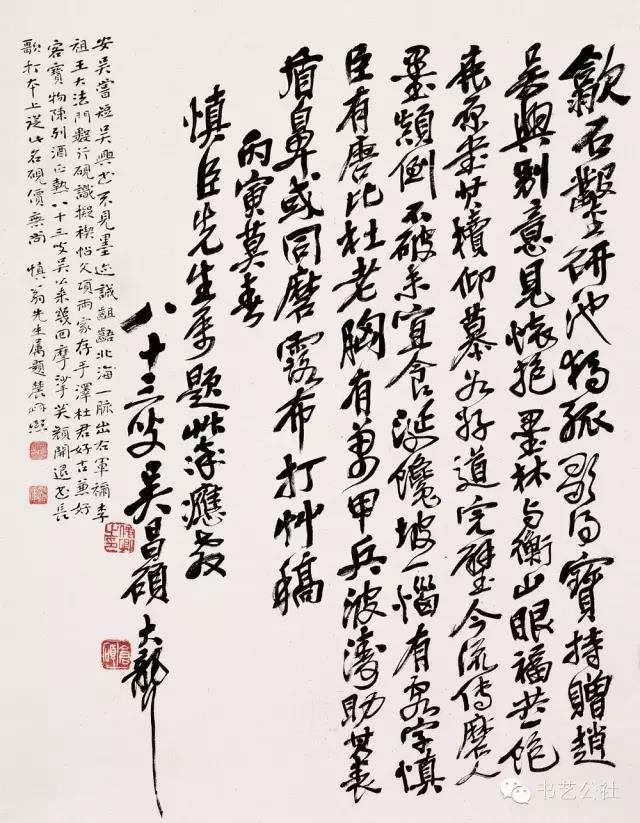

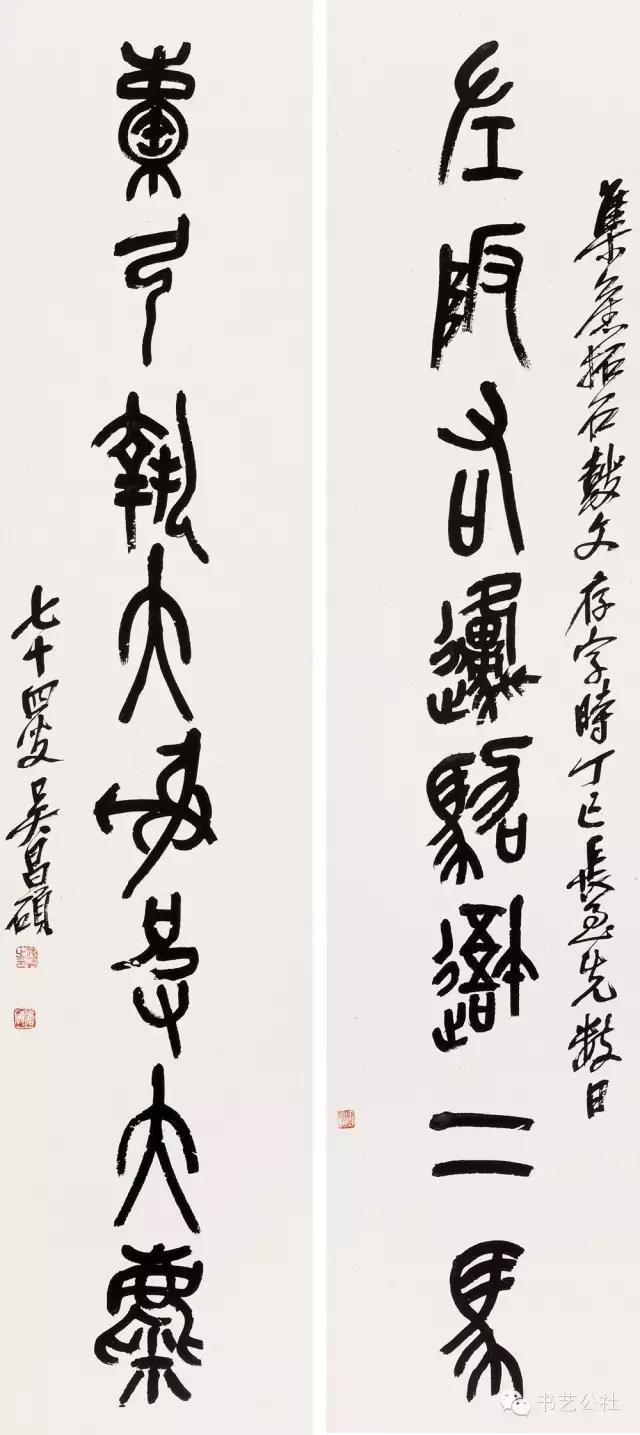

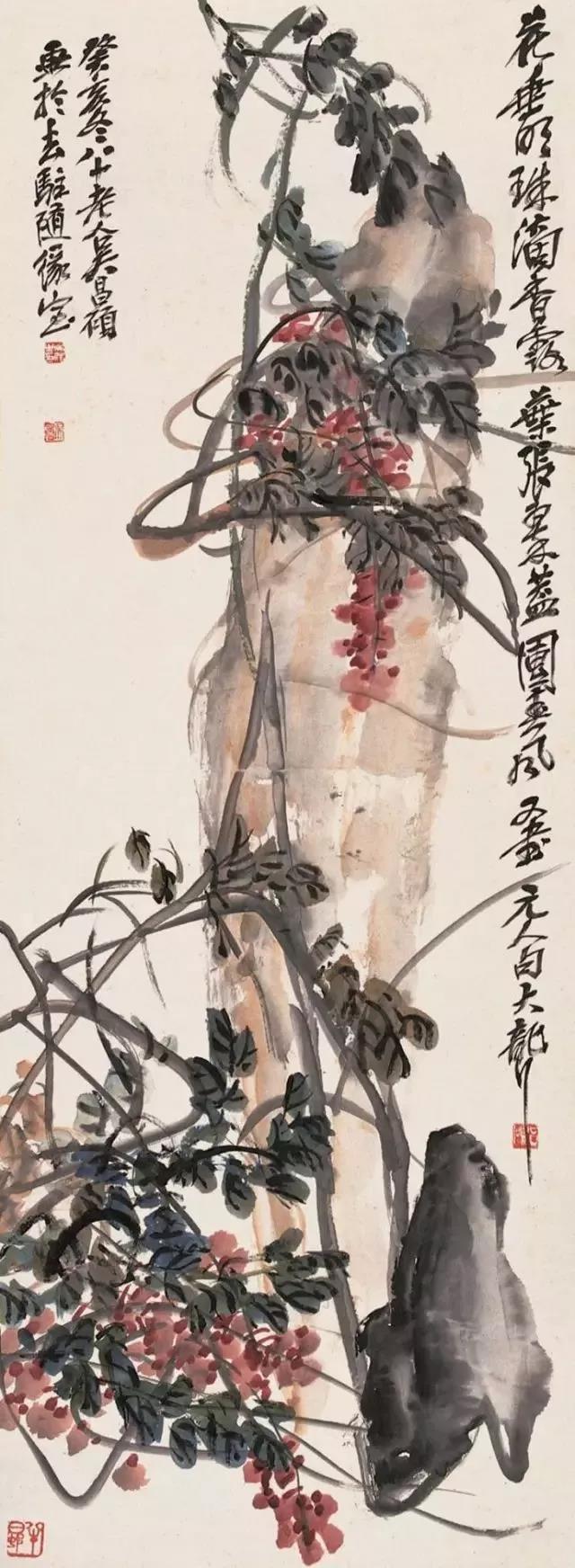

诗文书画有真意,贵能深造求其通。

——吴昌硕

中国书画对线条的要求可以概括为:平、圆、留、重、变五个字。

01

“平”

即指勾线时在线条的每一点上用力都一样,“如锥画沙”。勾线时,笔尖要按下去,对纸有一个“压力”。同时手指还要向上擎住笔,有一个“提”力,然后向行笔方向再用一个“拖”的力量。

压力与提力要保持一定的平衡,只提不按就“飘”“轻滑”;只压不提就是“抹”。线条切忌忽轻忽重及“撩”“挑”“滑 ”。

“圆”

即指勾线要圆浑有力。要用中锋。用中锋条勾出的线圆浑、饱满而有弹性,即所谓如“折钗股”、如“弯弧挺刃”。

凡行笔时,笔尖在线条中央者即为中锋,笔尖在线条一侧的为侧锋。

“留”

指用笔积点成线,古人曰如“屋漏痕”就是此意。

勾线时要求做到处处可以控制,随时可以收笔,并可以随作者意图变化,达到随心所欲的地步。

“重”

指用笔峻劲,线条有力。线的力量在于笔尖和纸的摩擦正确的方法是:通过肩、肘、腕和手指把力传导给笔尖,使笔尖与纸有一个摩擦力。有人使劲捏紧笔杆,几乎把笔杆捏碎,但是勾出的线条并没有力量。

勾一条线要有三个动作:

一曰藏锋,起笔时,欲向左行先向右顿笔藏锋,然后再向左行笔。向下行笔也要先向上藏锋,这样行笔即与纸面有了摩擦。

二曰行笔的速度要慢,力量要均匀。行笔中稍停为“顿”;向后折回为“挫”;中锋圆转用笔为“转”;折锋转向为“折”。

三曰回锋,行笔欲停时要把笔锋向来的方向收回,即所谓“无往不回”、“无垂不缩”。这样的线条才含蓄有力。

05

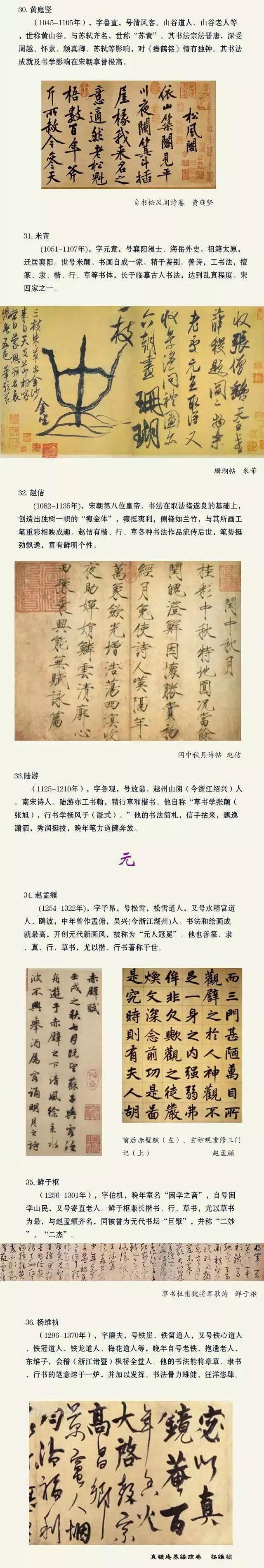

“变”

即指用笔的各种变化。平、圆、留、重,是对线条的基本要求,在此基础上,线条还要有多种变化,如中锋侧锋,顺锋逆锋,顿挫、转折、粗细、方圆、连 断、疾徐、光毛、虚实,加上墨色的浓淡、干湿等,即可千变万化。

把线条的力量与线条的变化结合起来,就是白描用线在形式美感方面的要求。所以学习中国画 必须重视书法的练习,以锻炼勾线的能力。

这个问题谈到关于“篆籀笔意”,这是一个好问题,也是一个专业问题。我希望好好回答一下。要不是这个问题,我也不知道啥时候能再动笔。废话不多说。先说篆籀笔意。这是一个简单的问题,因为所有学过篆书的人或者颜楷的人,大多都有一点了解。

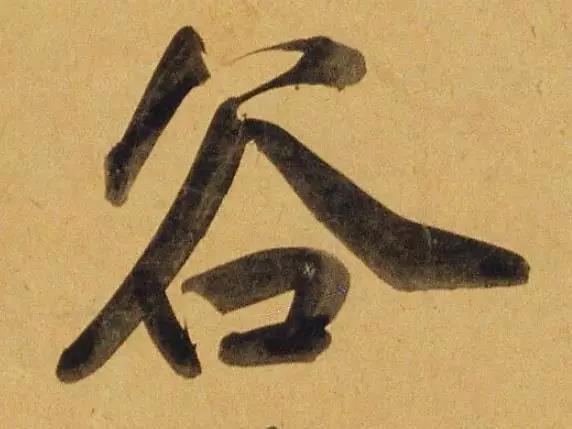

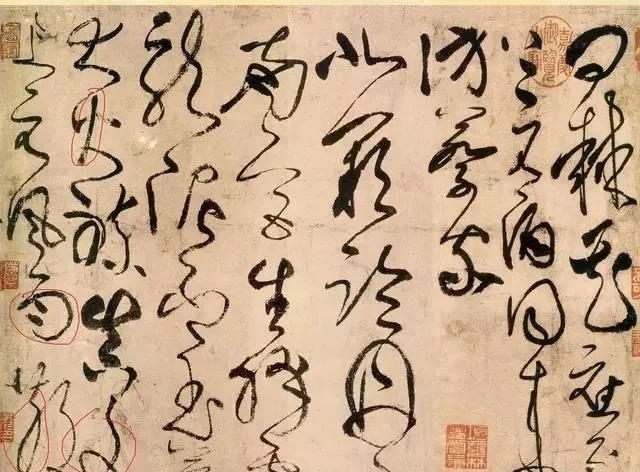

篆籀,是表达一个人宽博,圆融,浑厚的单是和气魄。没有方笔一路的灵逸,秀气让人更讨人喜欢。篆笔意代表人物是颜真卿,代表作品也并不是祭侄稿,而是《争座位》。如下图:

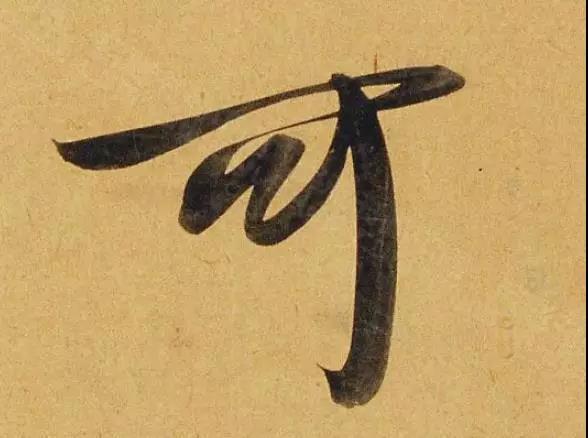

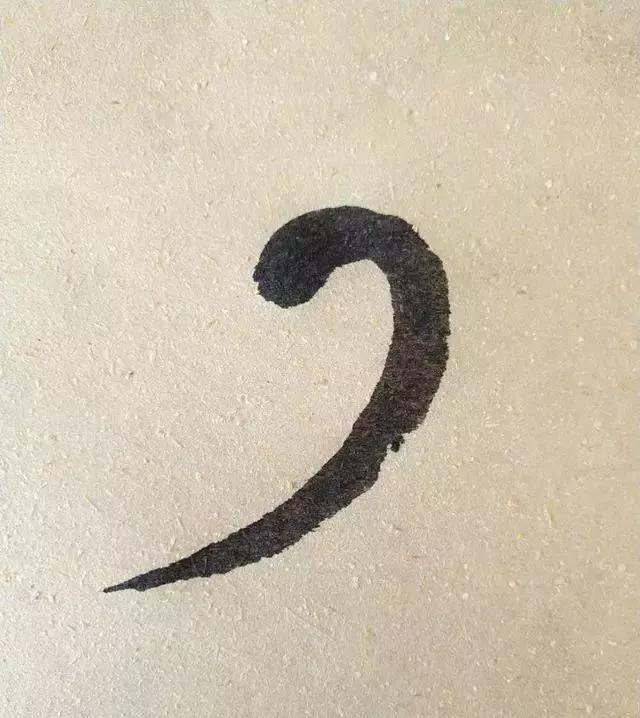

看这些画红线的地方。中锋运笔,多转无折。对,这就是篆书的基础笔法。篆籀笔法很简单,中锋运笔,有转无折。

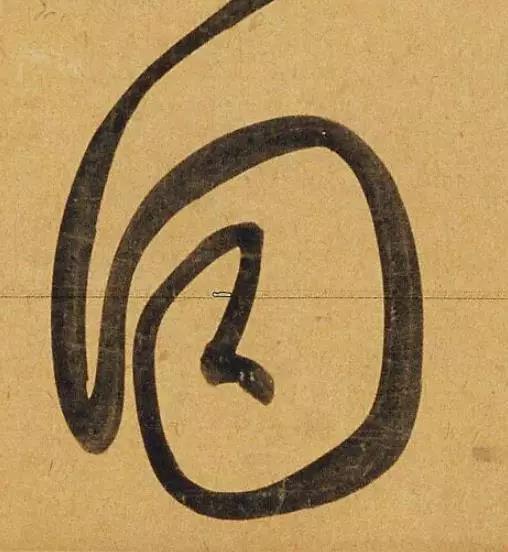

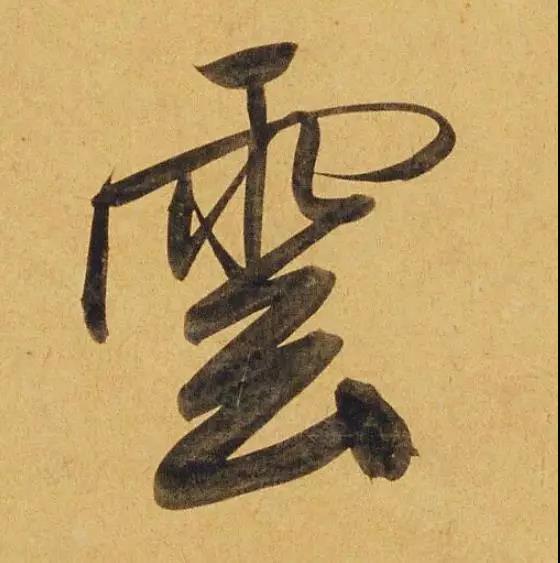

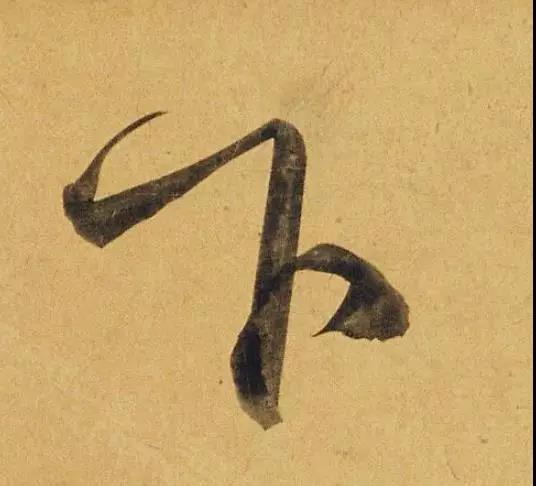

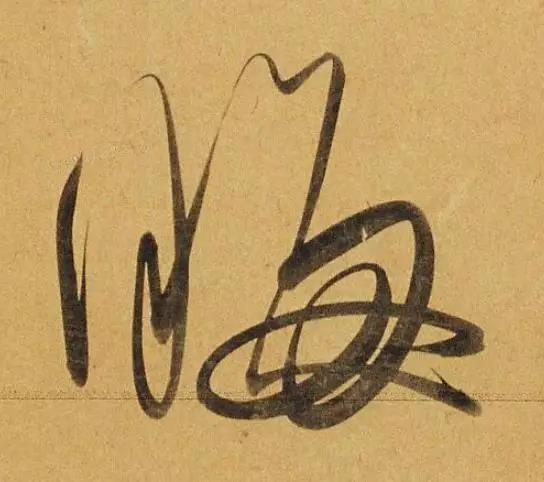

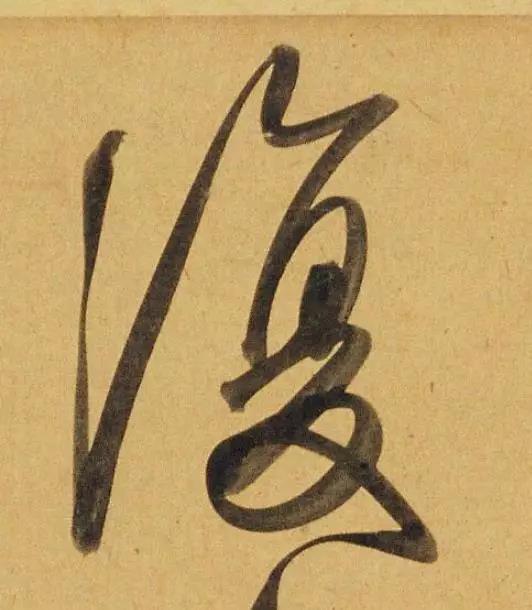

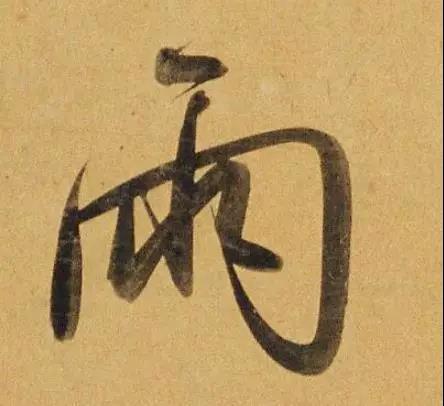

这种笔法,稍加提按变化,虚实变化,就是草书里的“篆书笔意”。在篆书里,是绝对不存在篆书笔意这一说的,因为本就是用的篆书笔法。把篆书笔法用入楷行草隶,才叫“笔意”就看这个“雨”,外边这个圆转。这就是典型的篆籀笔法。

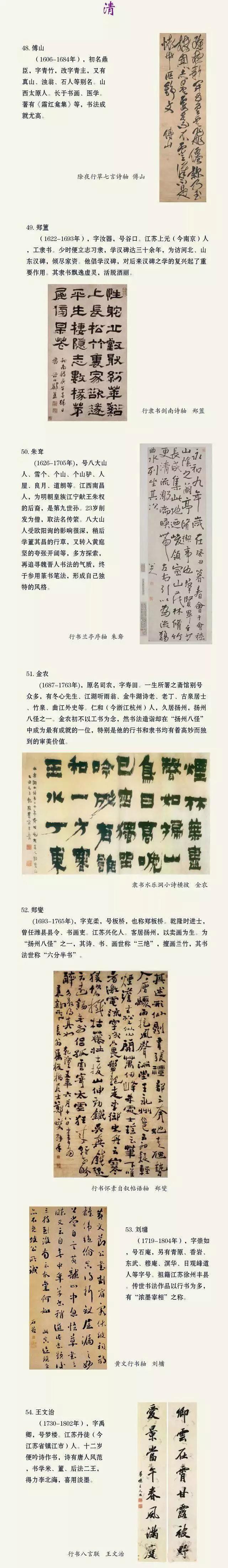

绞转和篆籀笔意有什么区别呢?慢行笔,笔锋自然过力量的转动转过来,就是篆籀。如果草书中,行笔快,又要实现中锋篆籀的力量,自然得通过“绞”的方式,让笔锋八面都擦过一面纸,达到力量的均匀,不出侧锋。绞转是用“八面锋”,篆籀只中锋。区别就是在一个快一个慢,但是想达到一样的“笔力”效果。

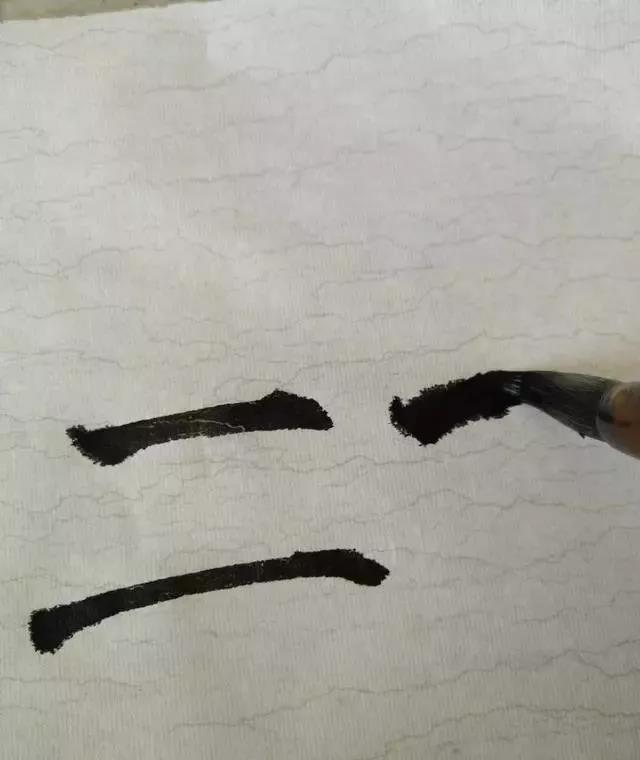

篆籀固然要用藏锋,第一是露锋,第二是藏锋。这是一手写一手排的,所以渗水有点多,可能不清楚。图为正写的“露锋”也就是隶一类的“方笔”起笔。

这则是篆书起笔的方笔。其实起笔就可以决定一个笔画是隶书用笔还是篆书用笔。关键看是切笔还是逆锋今人强调“欲下先上,欲左先右”,就是逆锋的意思。

逆锋,然后切笔,因为锋尖是反方向的,所以切笔就自然成了折笔。这种形状就是藏锋和露锋的结合。 篆书起笔。力量是均的,头是圆的,明显是篆籀意味。

篆书起笔。力量是均的,头是圆的,明显是篆籀意味。

其实篆籀笔意并不神奇,就是中锋。以营造“力度”“浑厚”的线条为主。但是这个笔法,确实不容易,尤其是在行草书中。大家可能会有一点感觉,用侧锋就比纯中锋快。

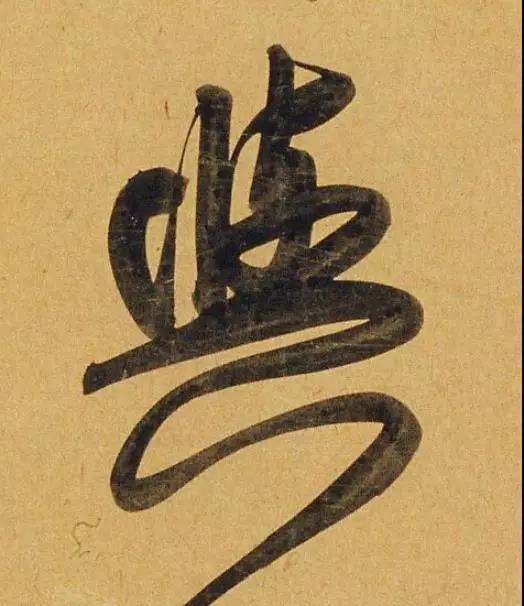

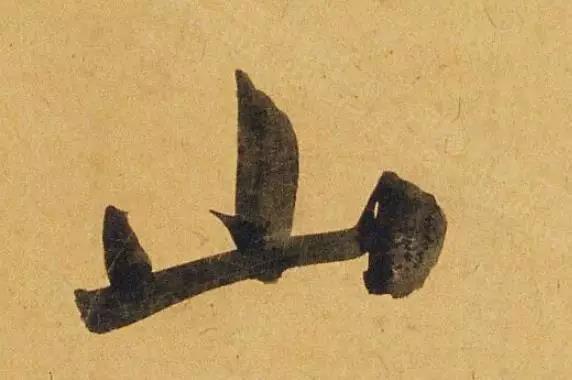

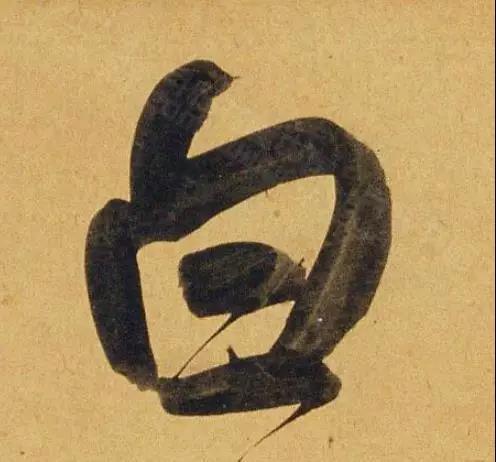

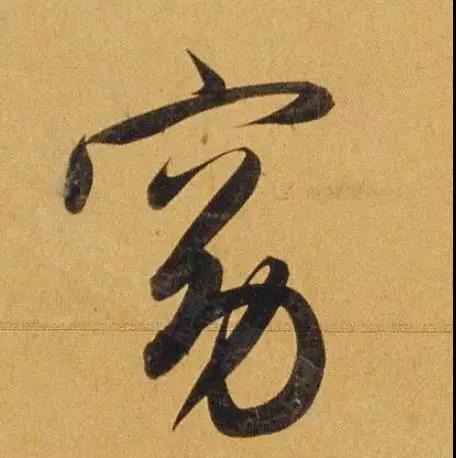

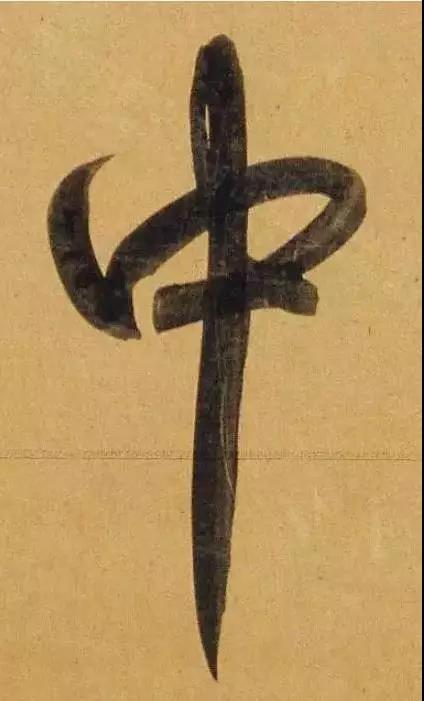

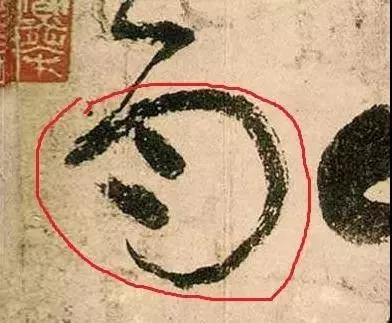

这是用的篆籀笔意写的“无”草书篆籀笔意,笔画不在粗细。而在中锋,并不是篆籀笔意就得特别粗。细的也可以。关键是“实”!

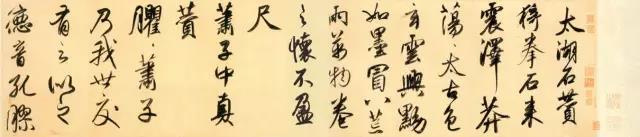

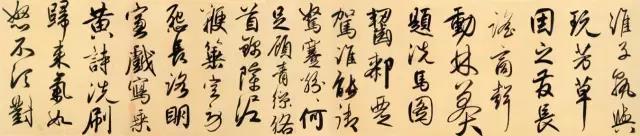

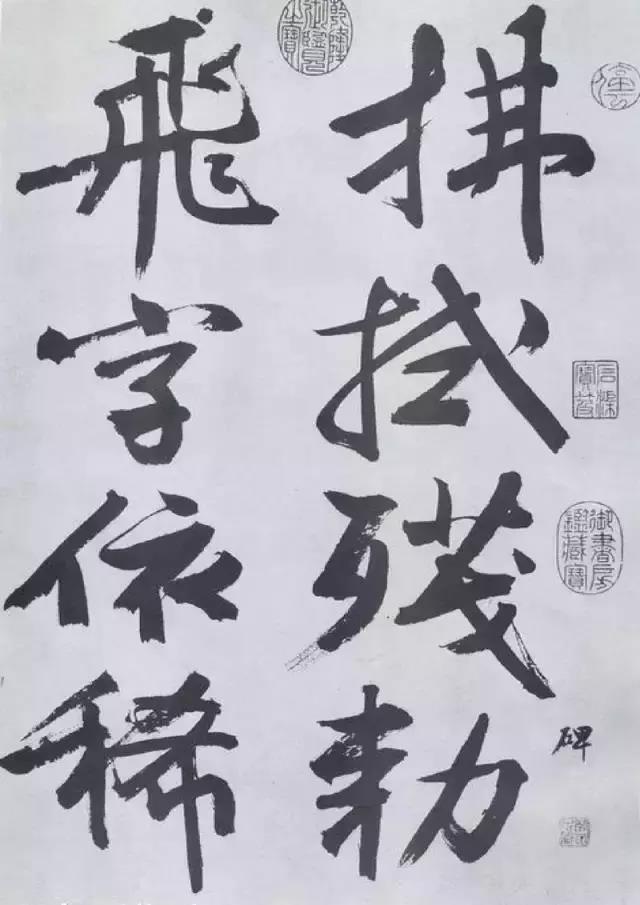

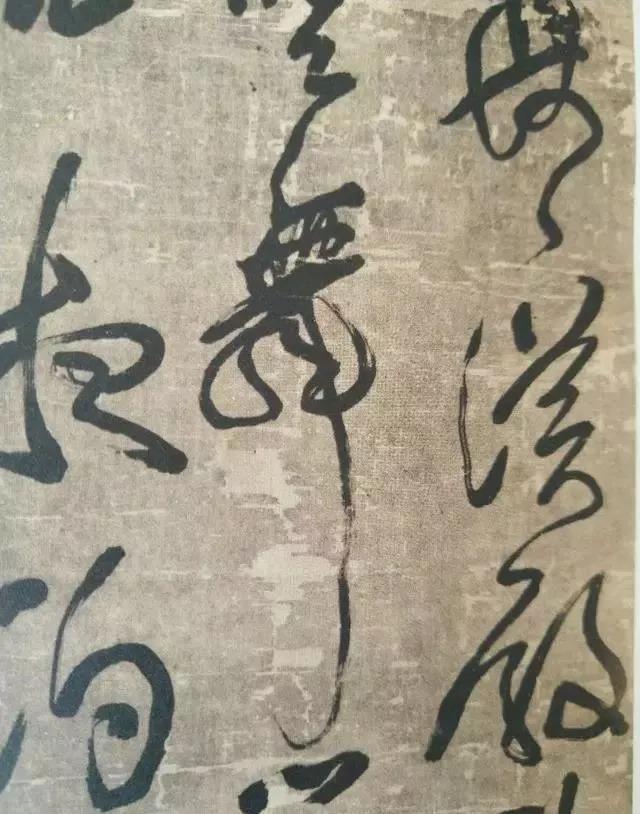

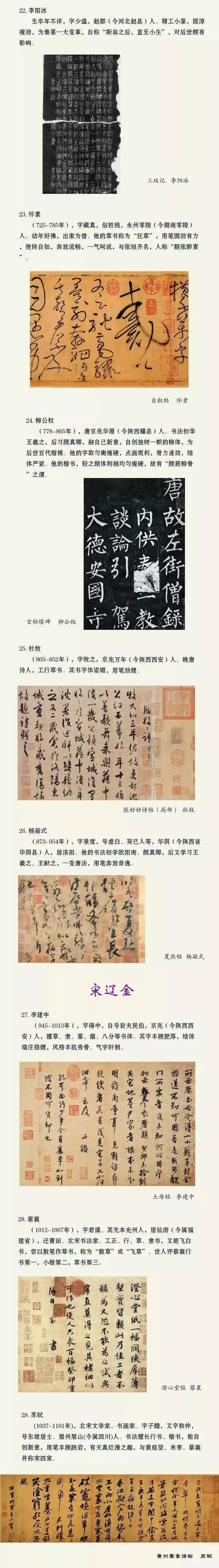

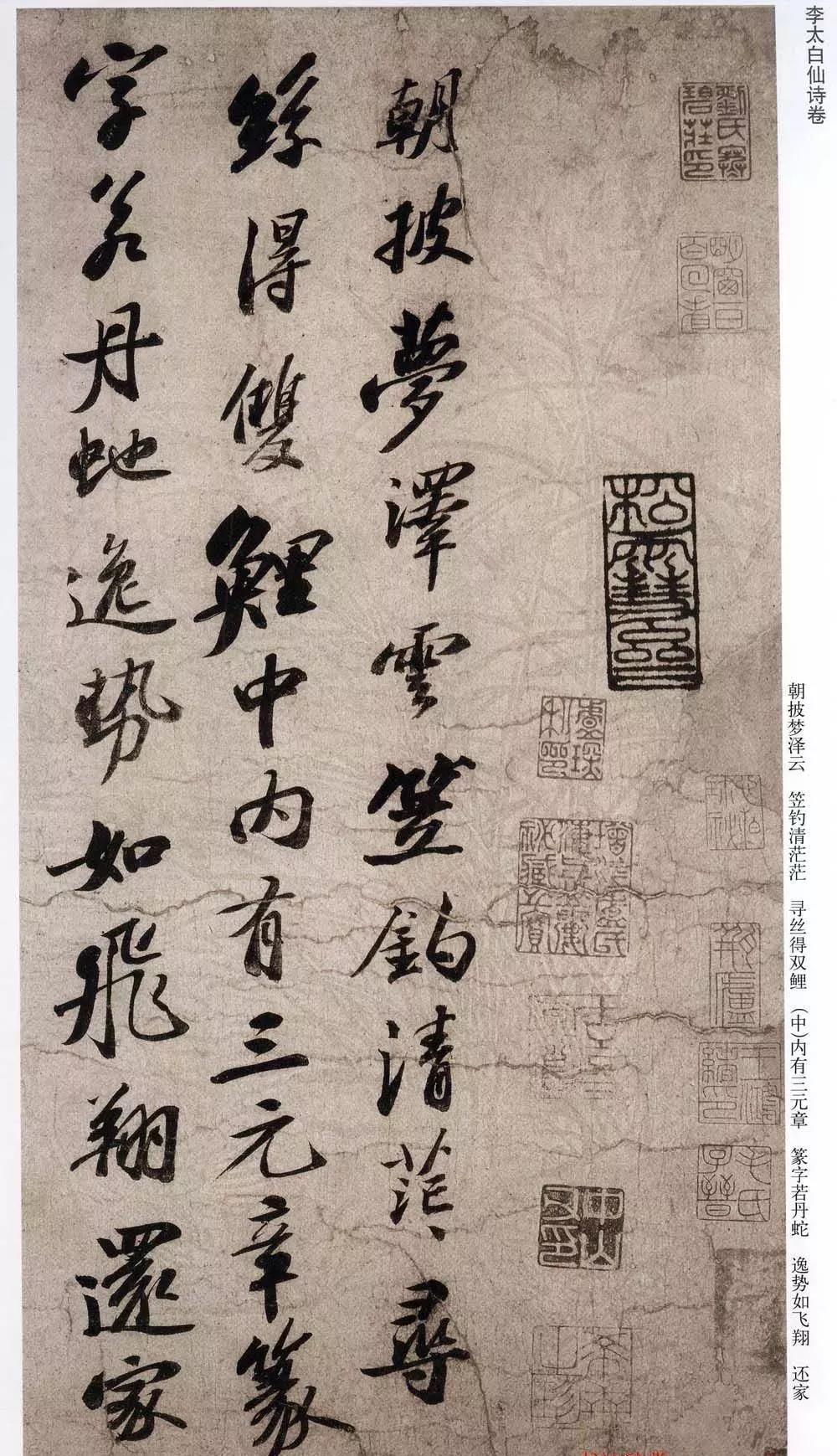

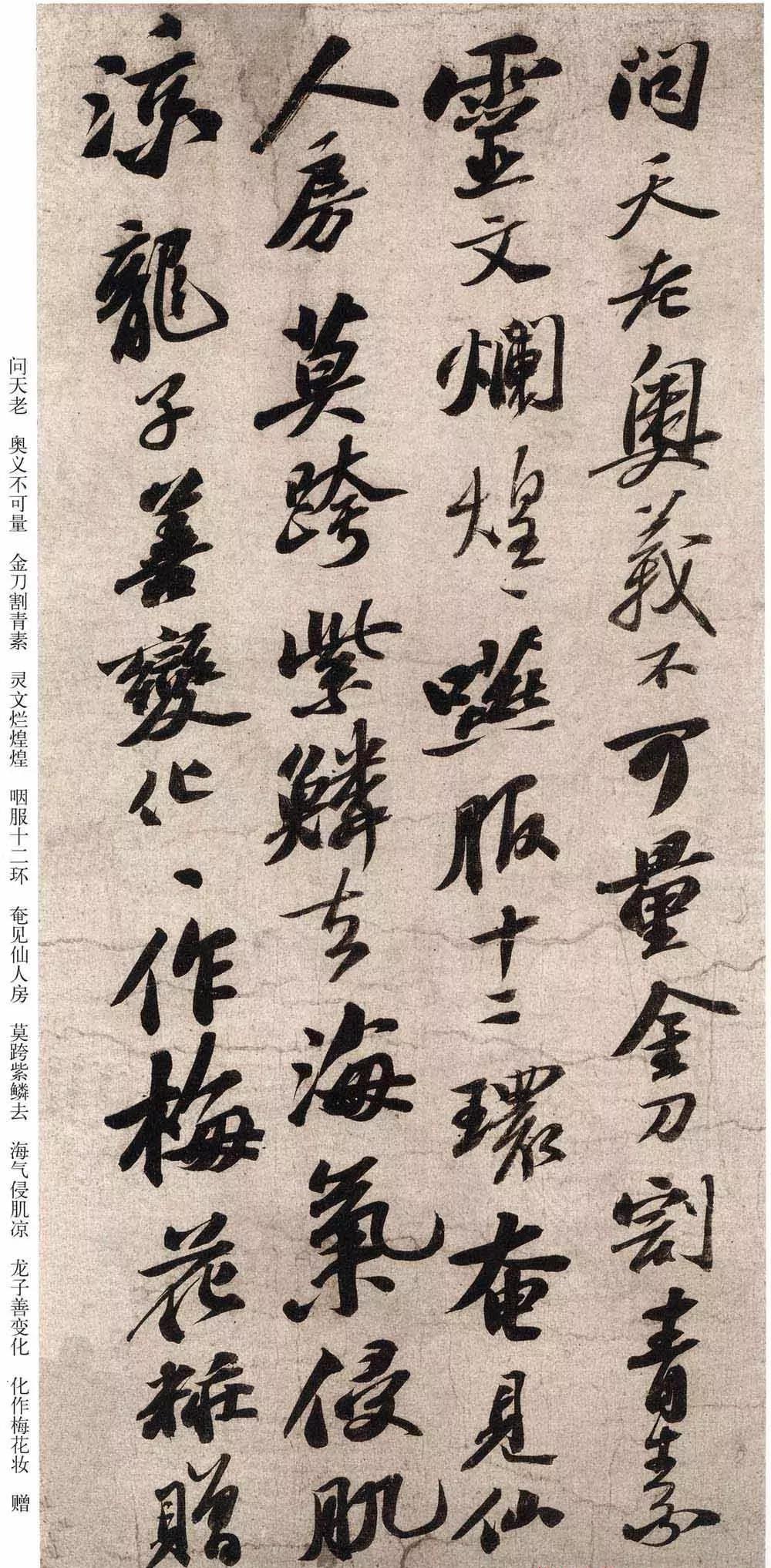

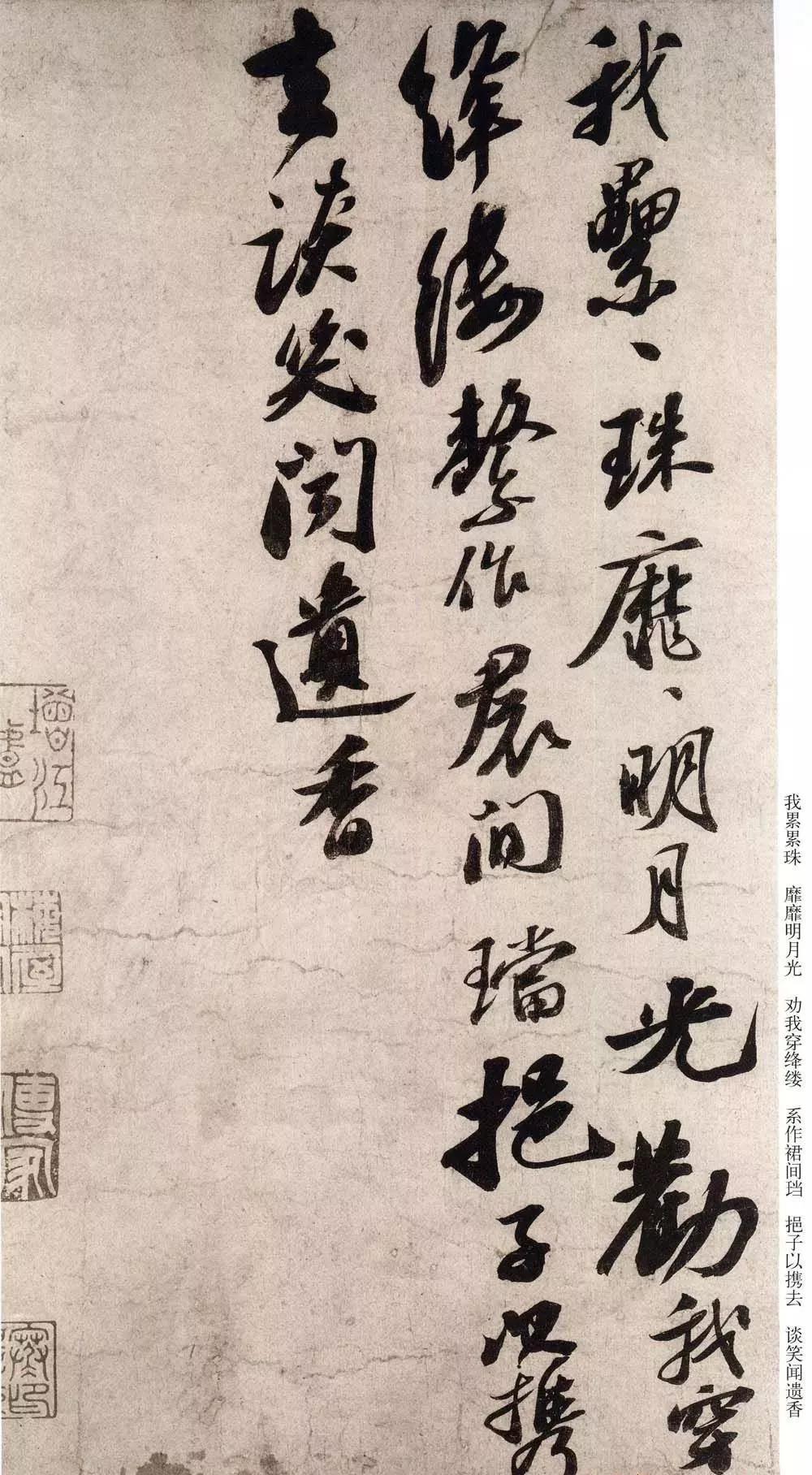

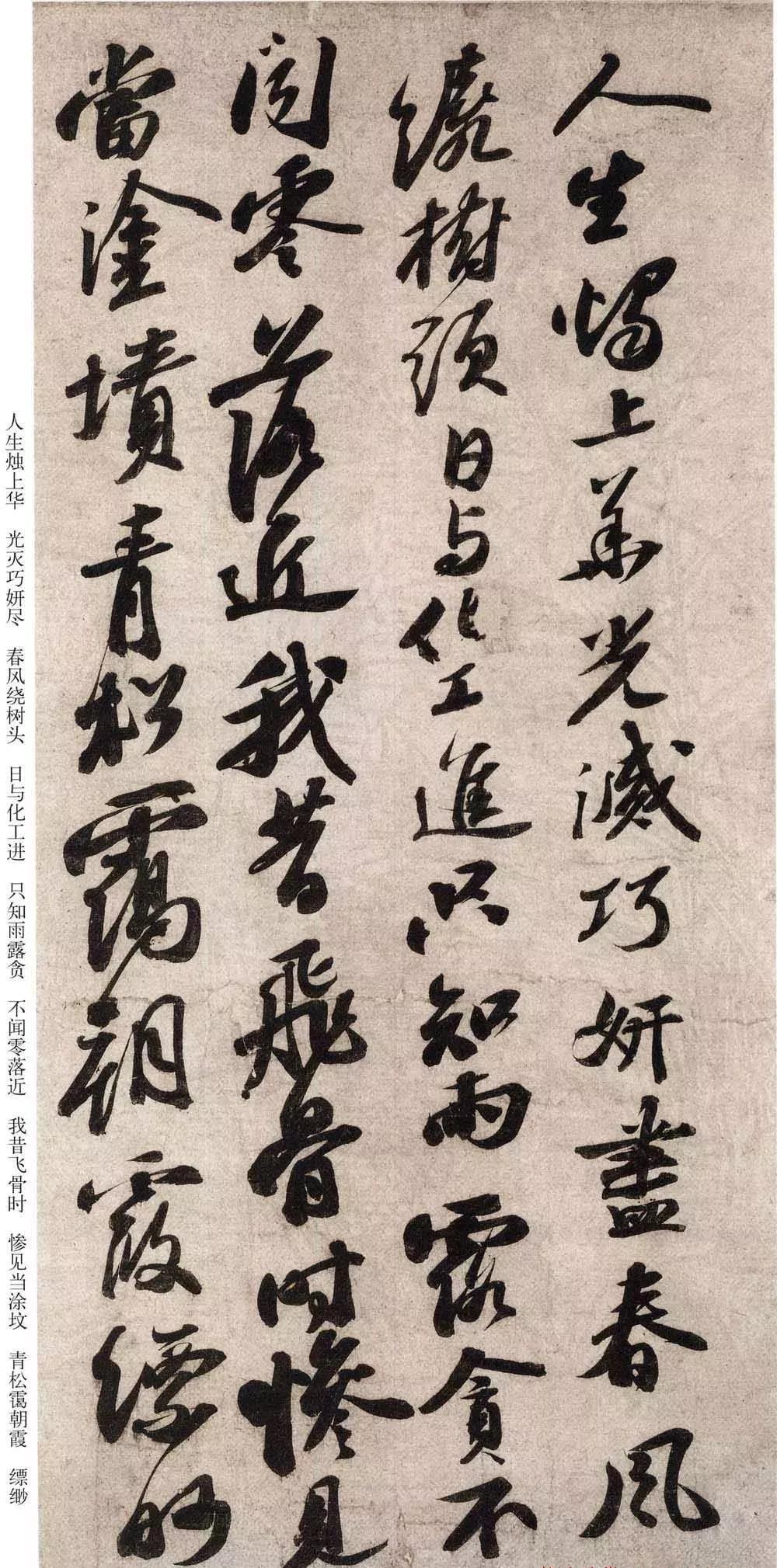

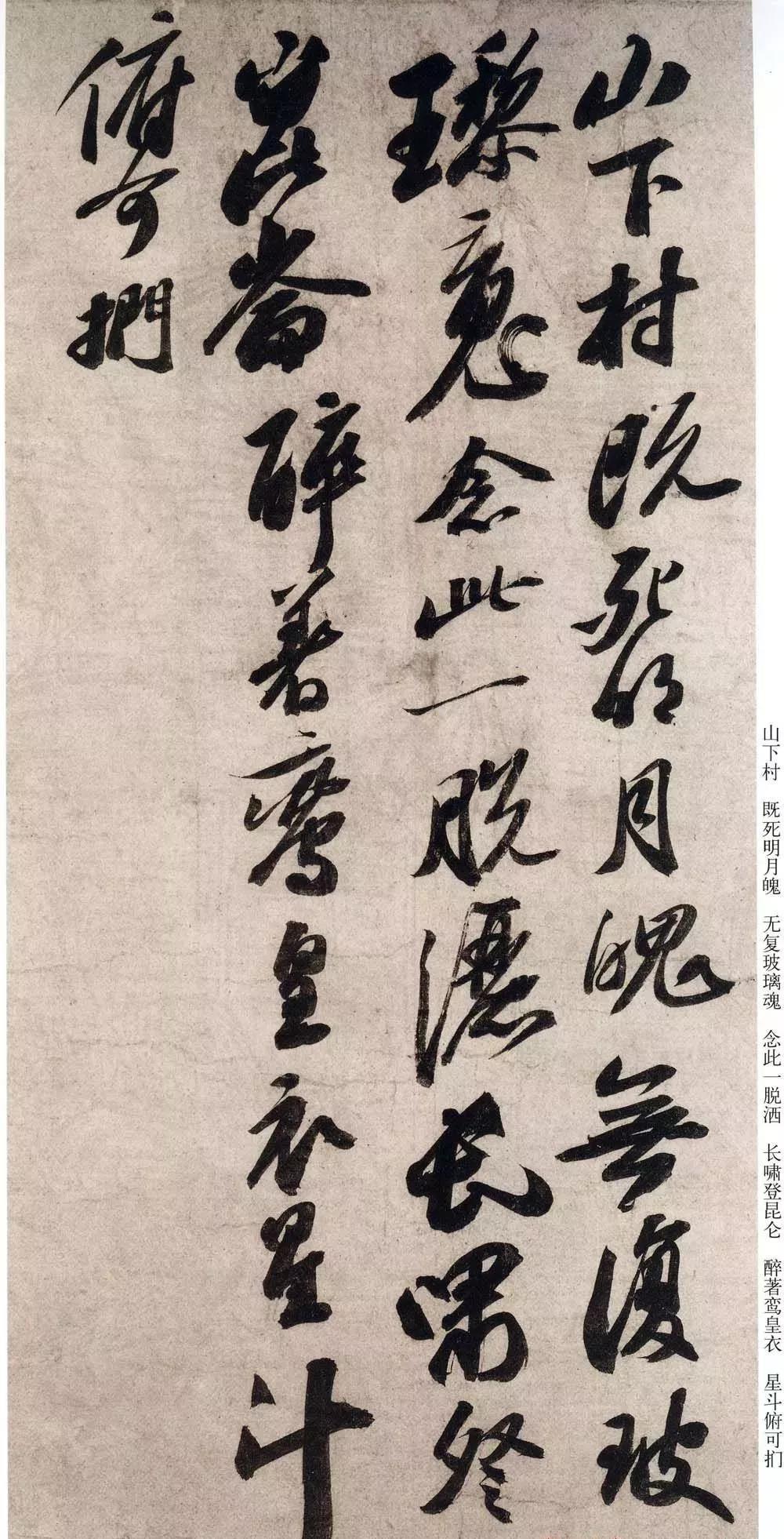

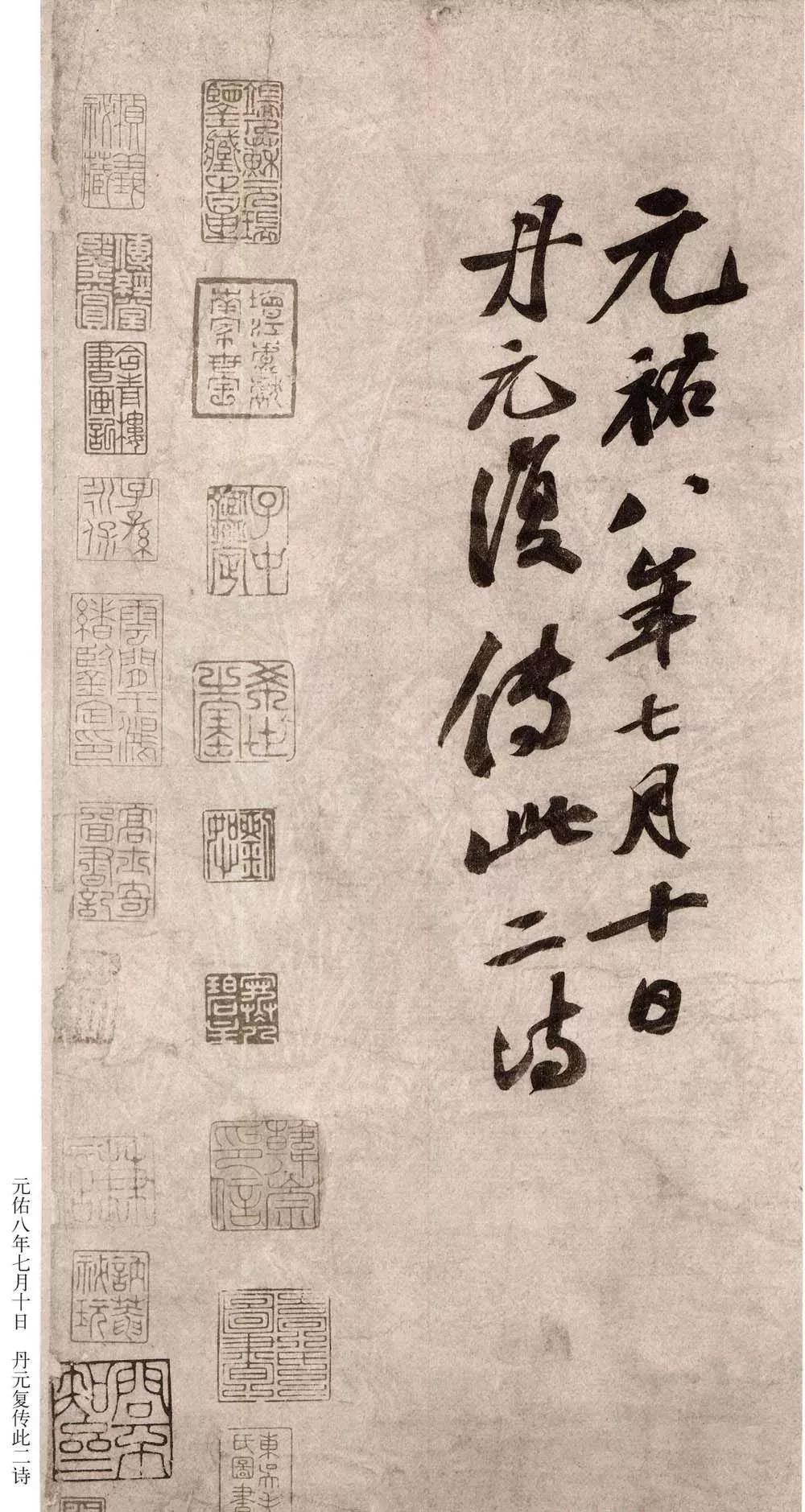

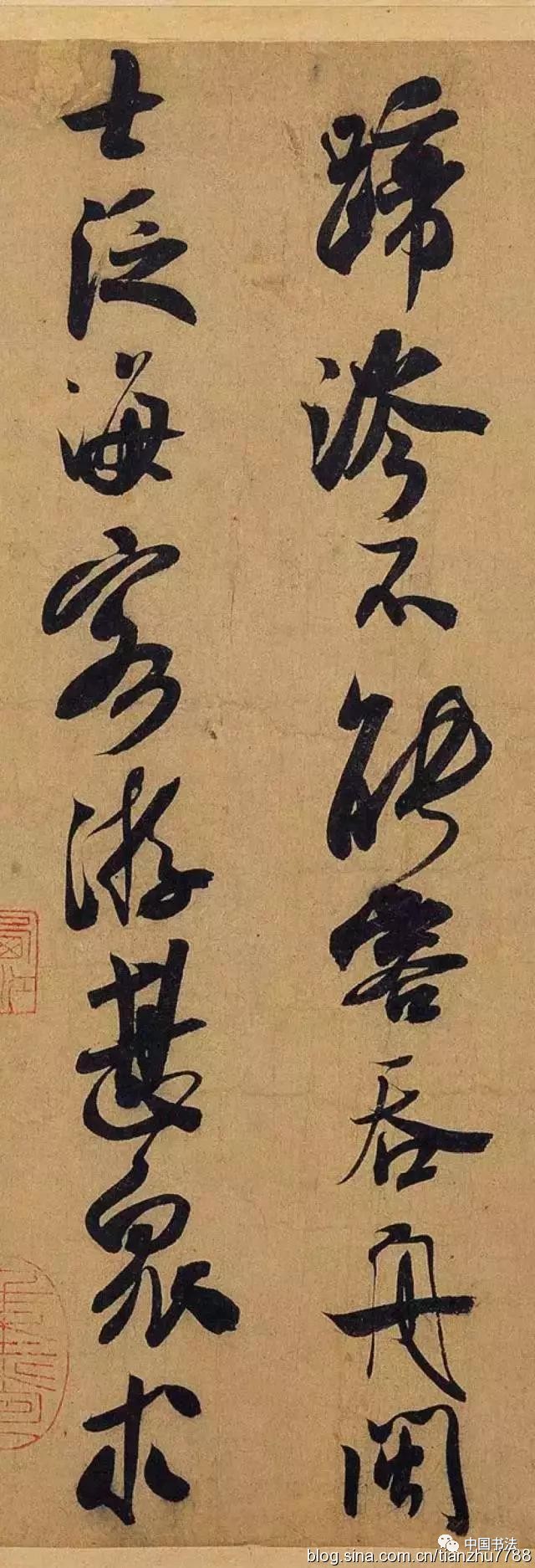

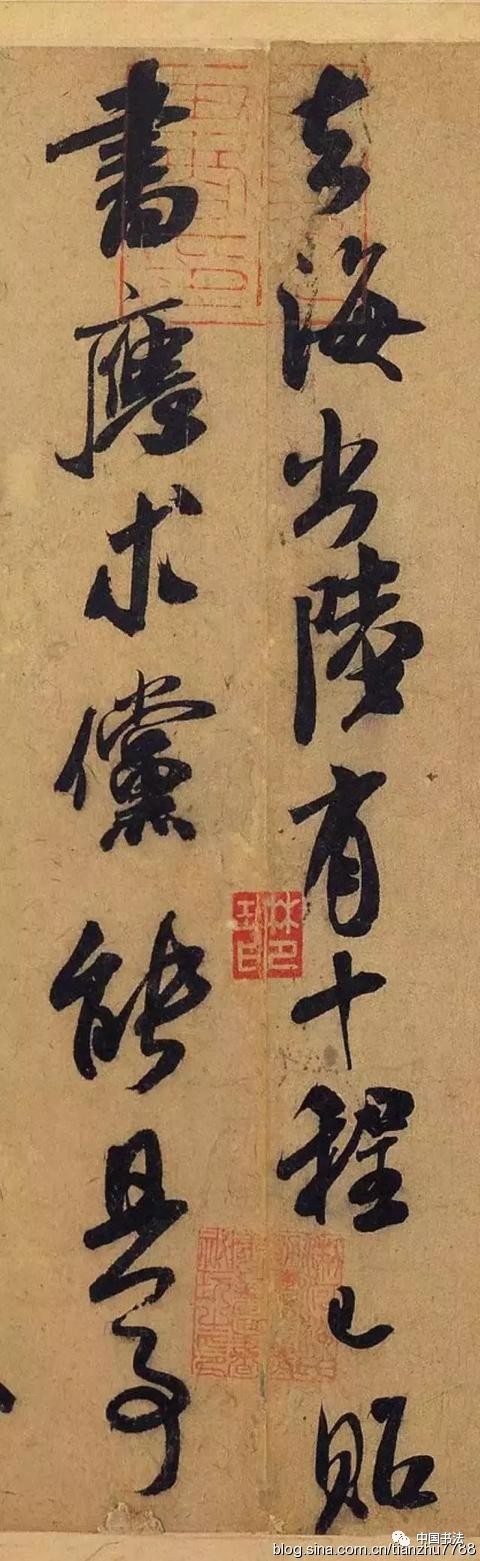

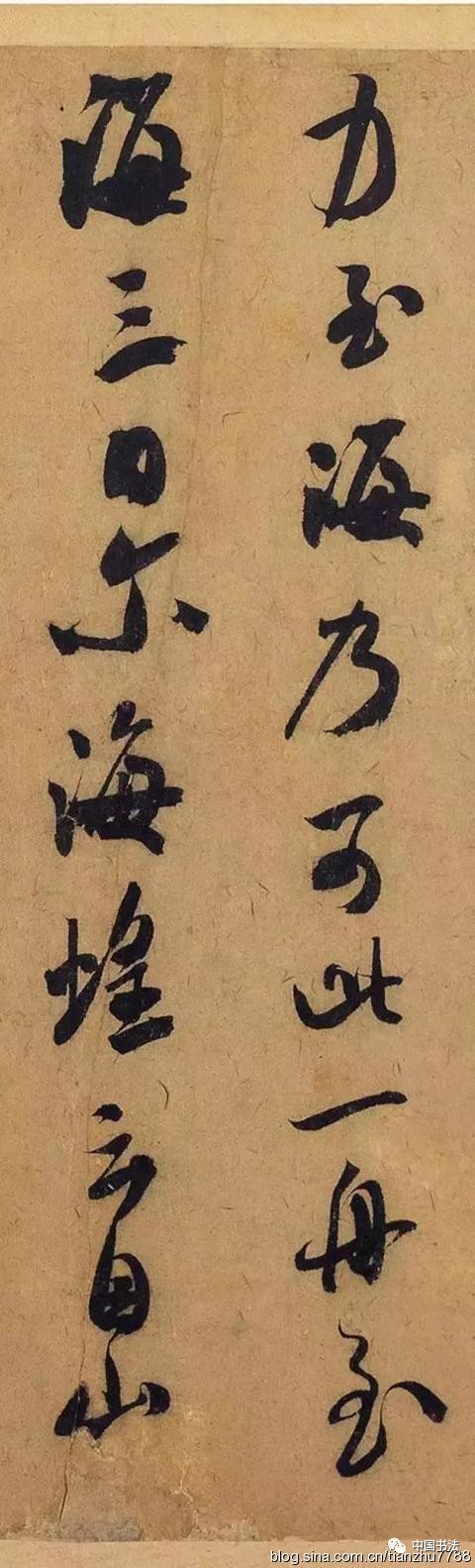

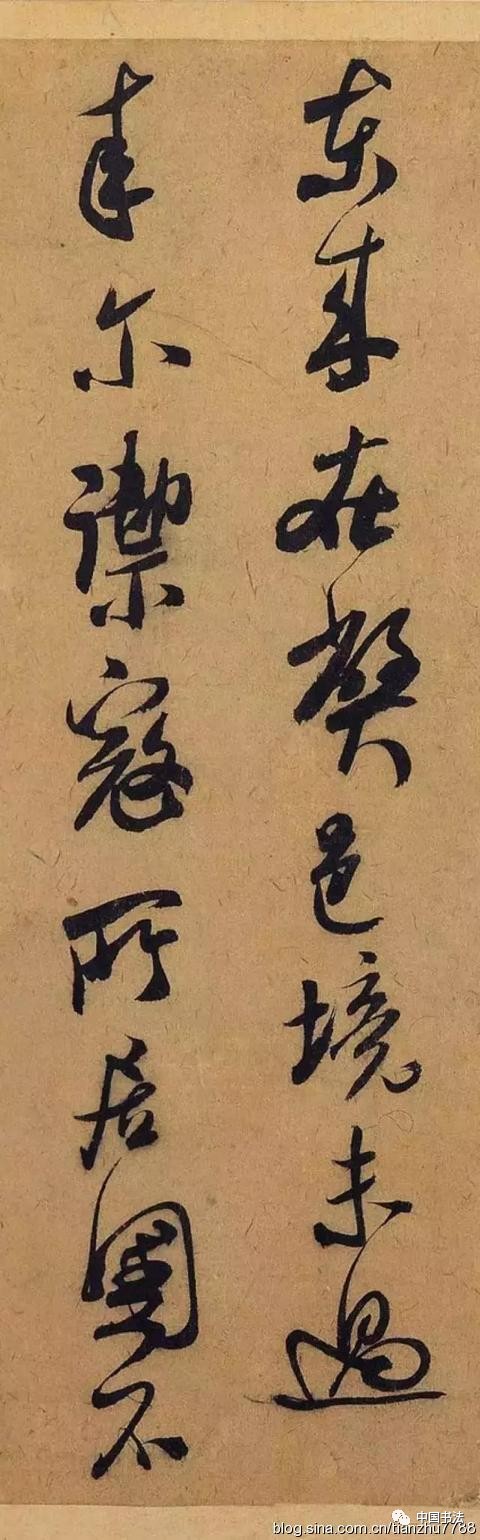

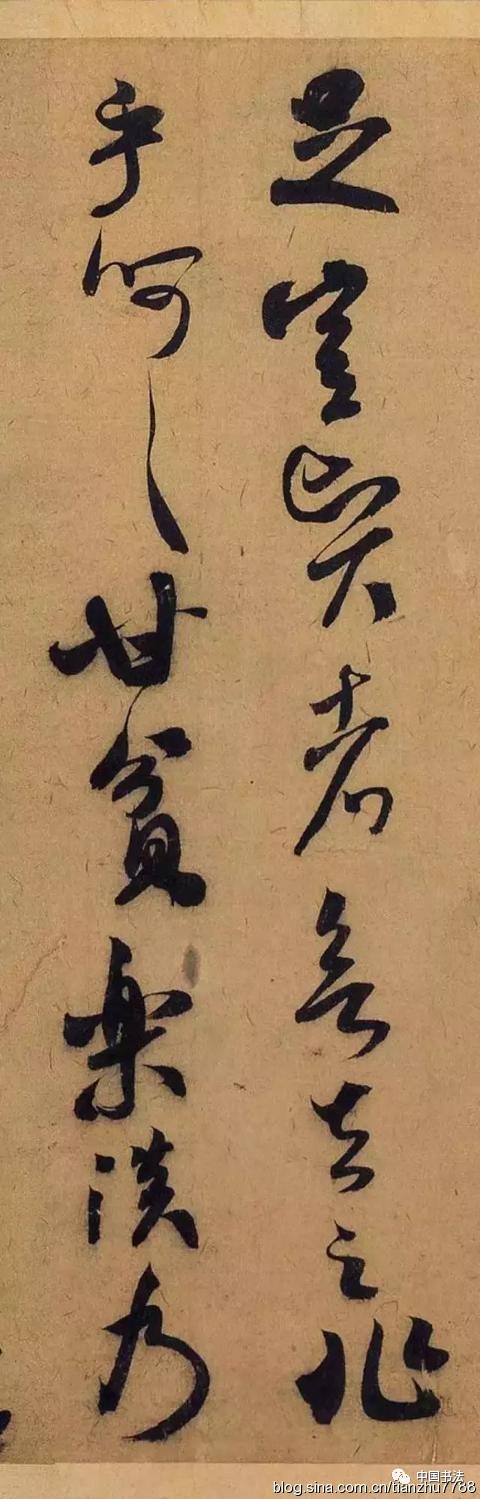

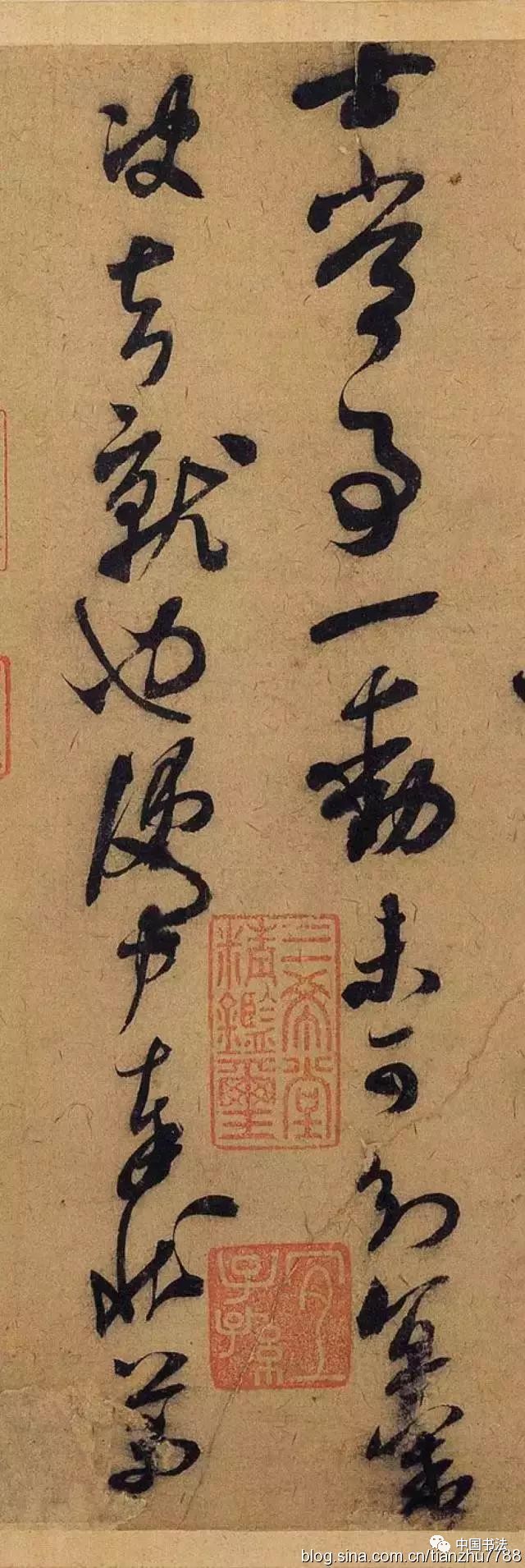

苏轼行书书法欣赏《李太白仙诗卷》,自署书于元祐8年(1093年)。纸本,李白诗二首。凡20行,计205字。纵34.4cm,横106cm。日本大阪市立美术馆藏。

该帖为苏轼58岁时书。清高士奇《江村销夏录》著录。后有蔡松年、施宜生、刘沂、高衍及张弼、高士奇、沈德潜等明、清人跋。此帖已流入日本。施宜生谓“颂太白此语。则人间无诗,观东坡此笔则人间无字。”此两诗为逸诗《李太白文集》所不载。太白之诗共两首。第一首娓娓道来,仙气拂拂,引人入胜。第二首凄清空逸超脱人寰。书则第一首灵秀清妍,姿致翩翩,后十句渐入奇境,变化多端,神妙莫测。第二首驰骋纵逸,纯以神行人合一仙气飘渺,心随书走,非复人间之世矣。此书境界,颇难企及。

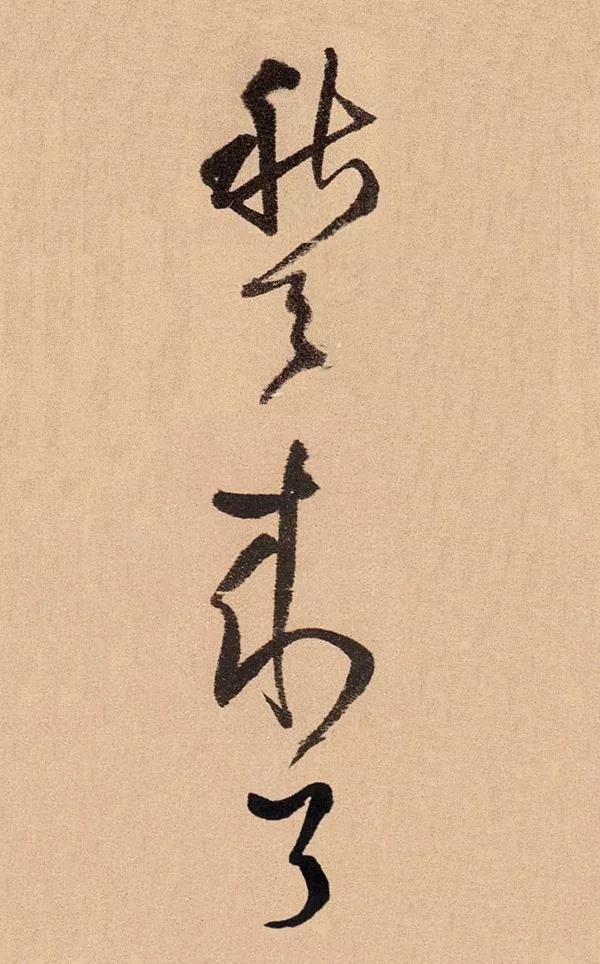

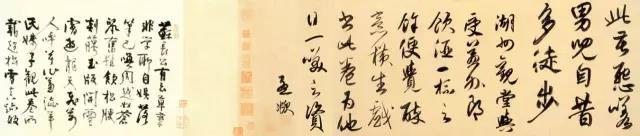

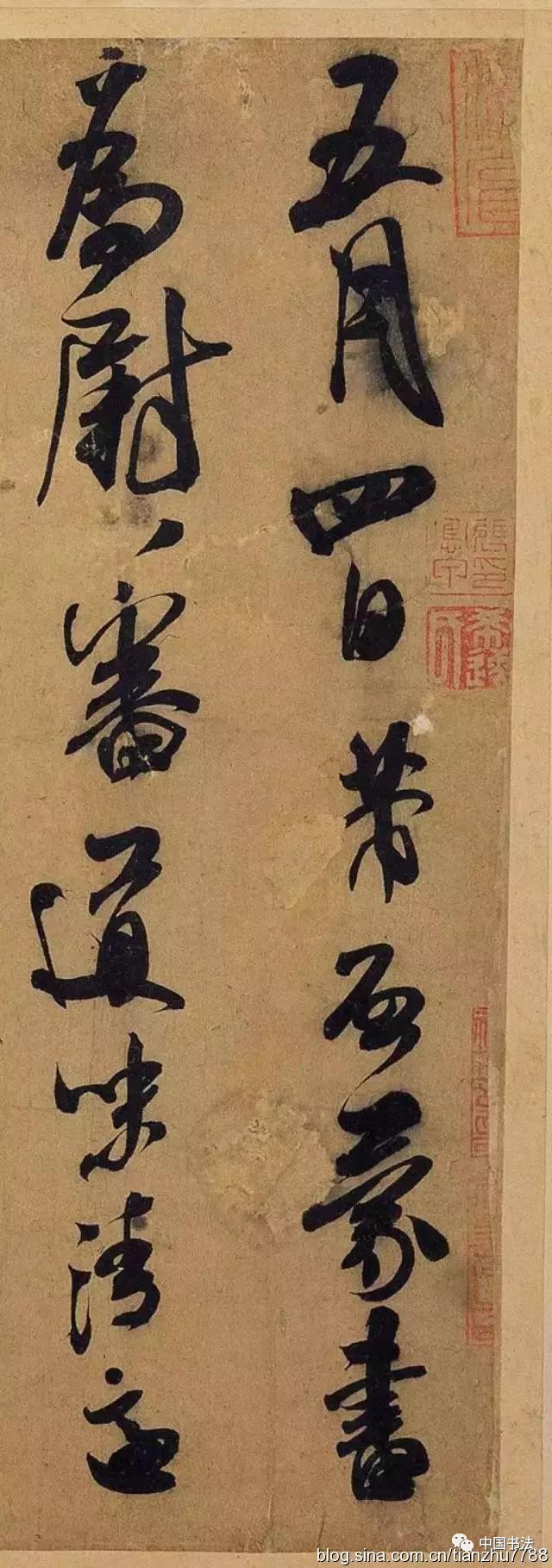

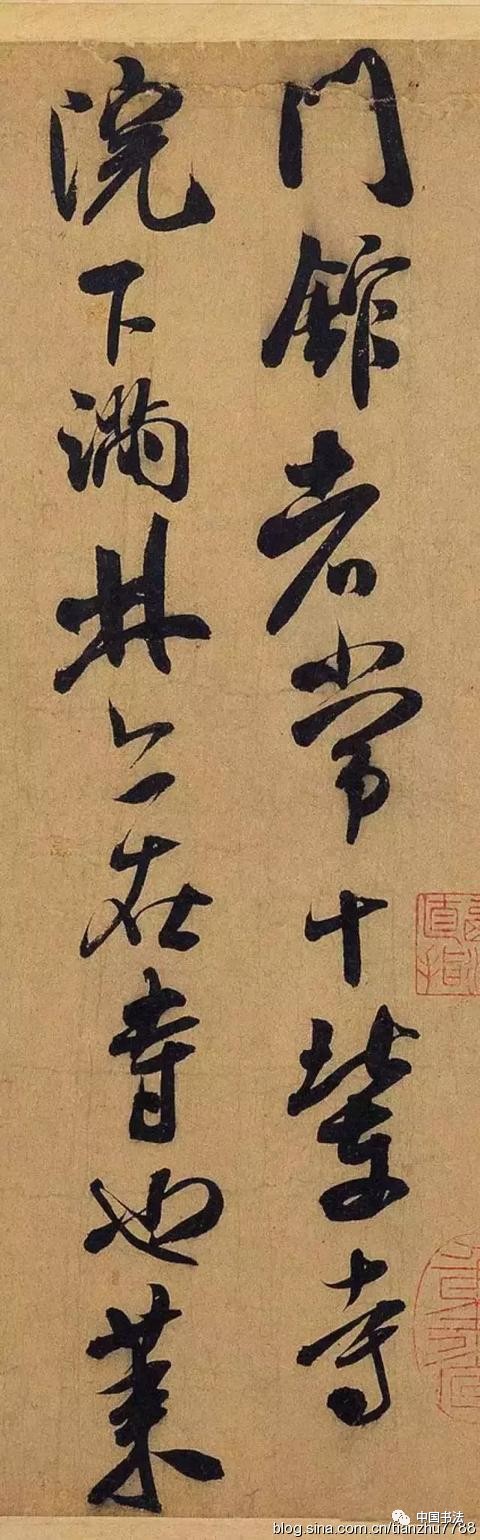

为其《草书九帖》之一,也是其晚年成熟书风的代表作之一。此帖自始至终,气韵十分流畅,下笔如飞,痛快淋漓,毫无顾忌,点画之间,妙趣横生。

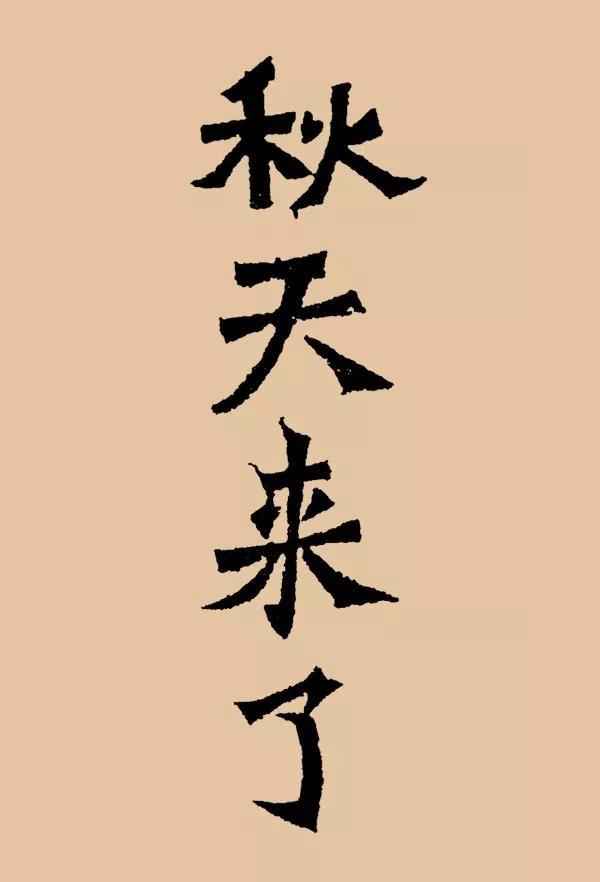

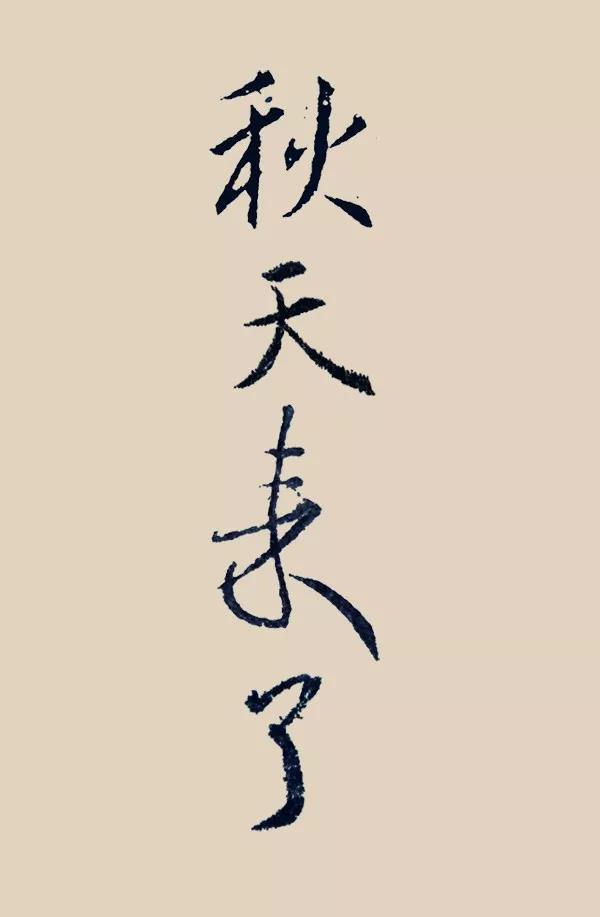

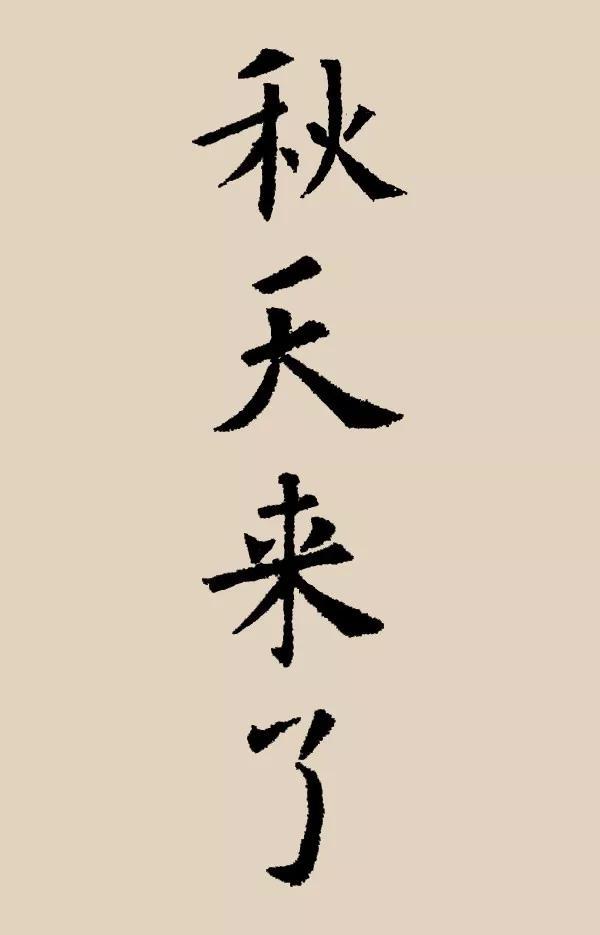

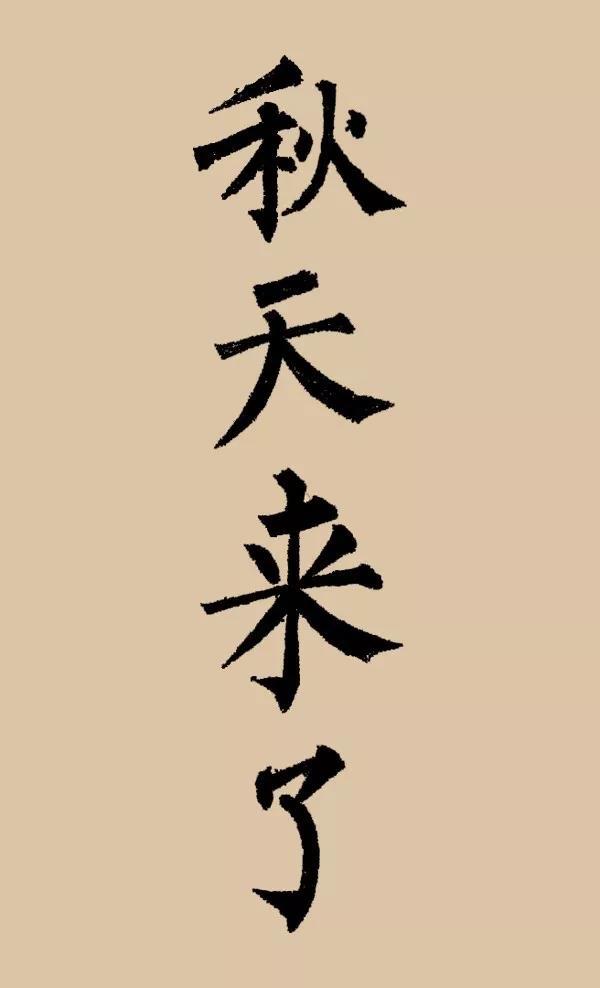

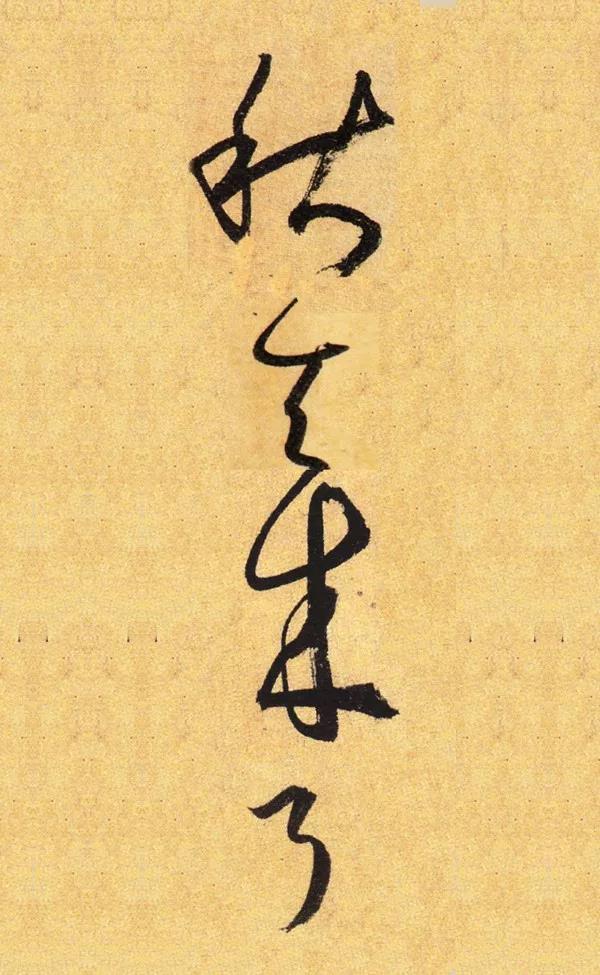

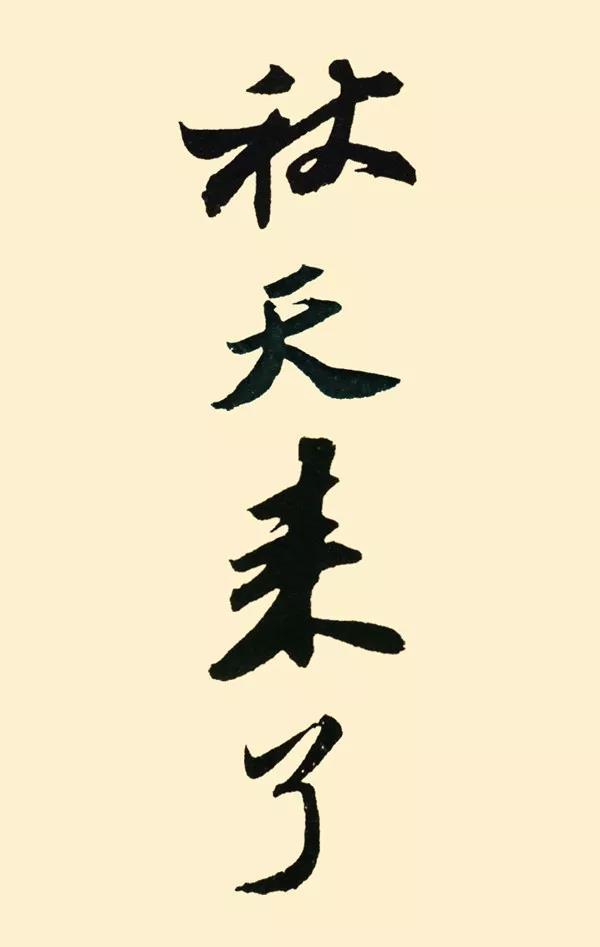

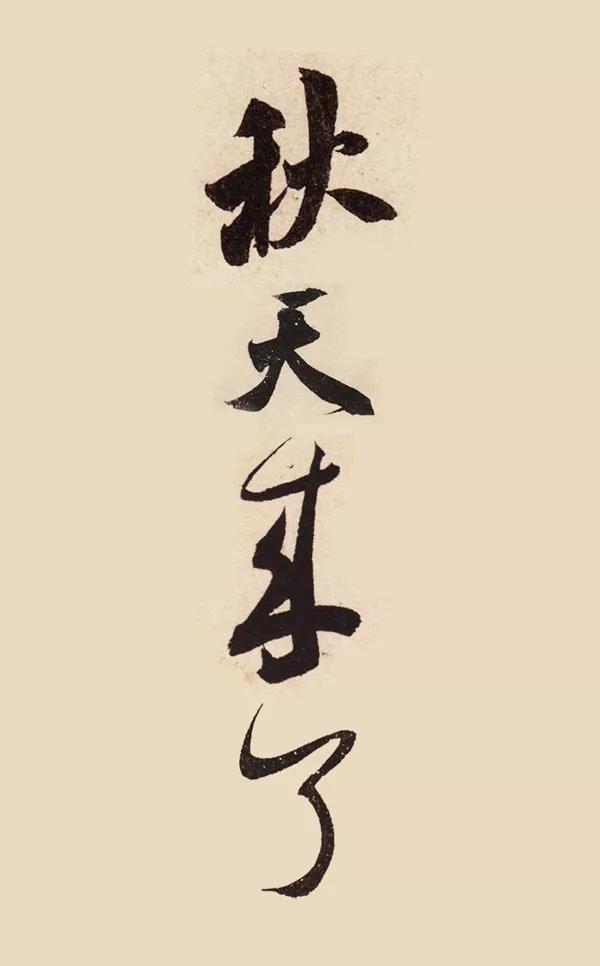

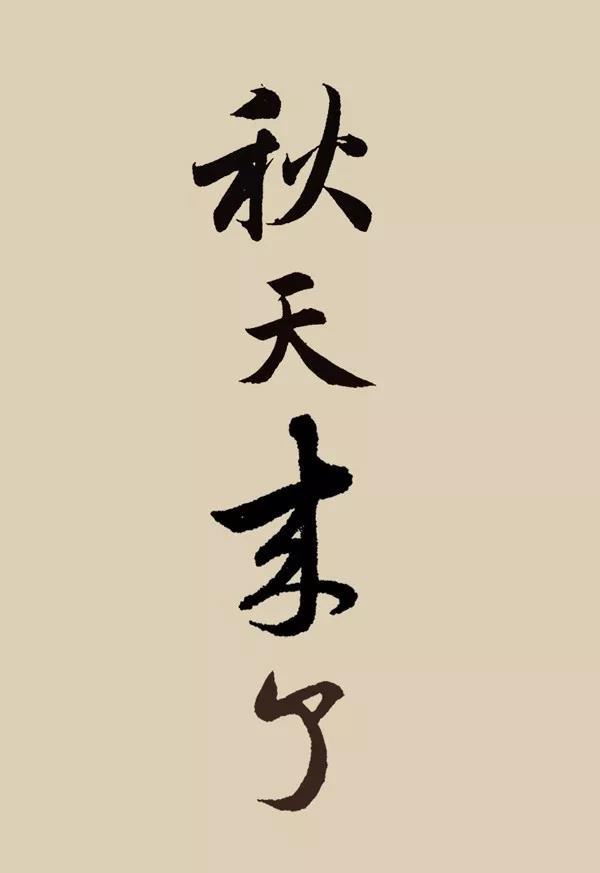

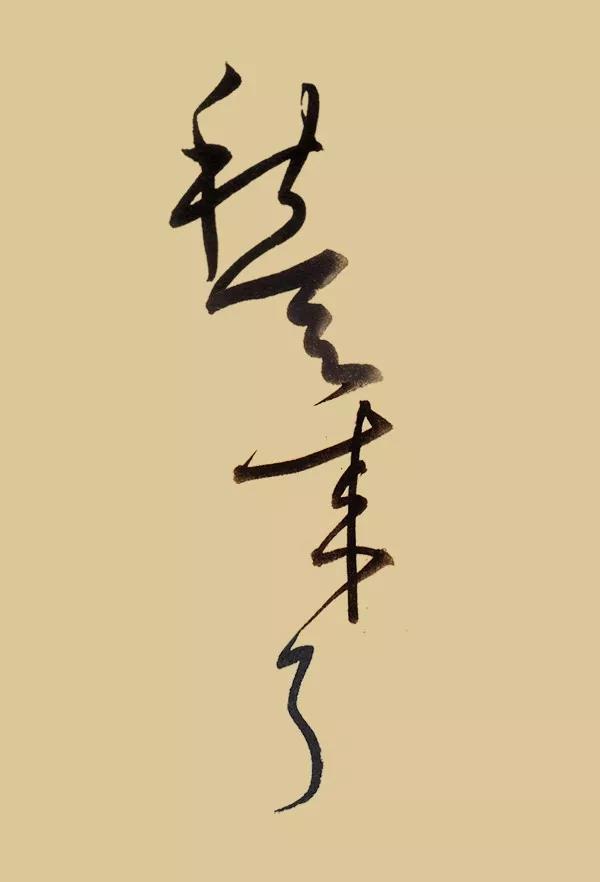

虽然日期显示8月,虽然天气依旧这么热,虽然有些人今年的计划才刚开始…但是!

秋天真的来了。

好像时间都过去了,却还以为还有很多时间,或就像你经常熬夜到深夜2点虽然表面还活得好好的,但却不知道内脏已经毁得差不多了,随便来场病都能挂了。

南北朝楷书

上下对比下米芾和赵孟頫的字,

谁的更有力度、更有味道?

元代 | 赵孟頫

顺带给思友们普及下,

书法落款关于“秋天”的说法:

秋天

2018年8月7日-2018年11月6日

七月8月11日-9月9日

孟秋、初秋、少秋、新秋、

肇秋、初商、兰月、凉月、相月

八月9月10日-10月8日

仲秋、仲商、桂月、壮月

九月10月9日-11月6日

季秋、暮秋、晚秋、杪秋、杪商、季商、

季白、菊月、咏月、玄月、穷秋

看到“秋天来了”,心里倒吸一口凉气…

唯一值得高兴的是:

又是一年麻溜地过去了!

如果你因为懒惰、犹豫、自大、一曝十寒等,

导致今年目标发黄,还一事无…

没关系,浪费一年而已,还有明年呢。

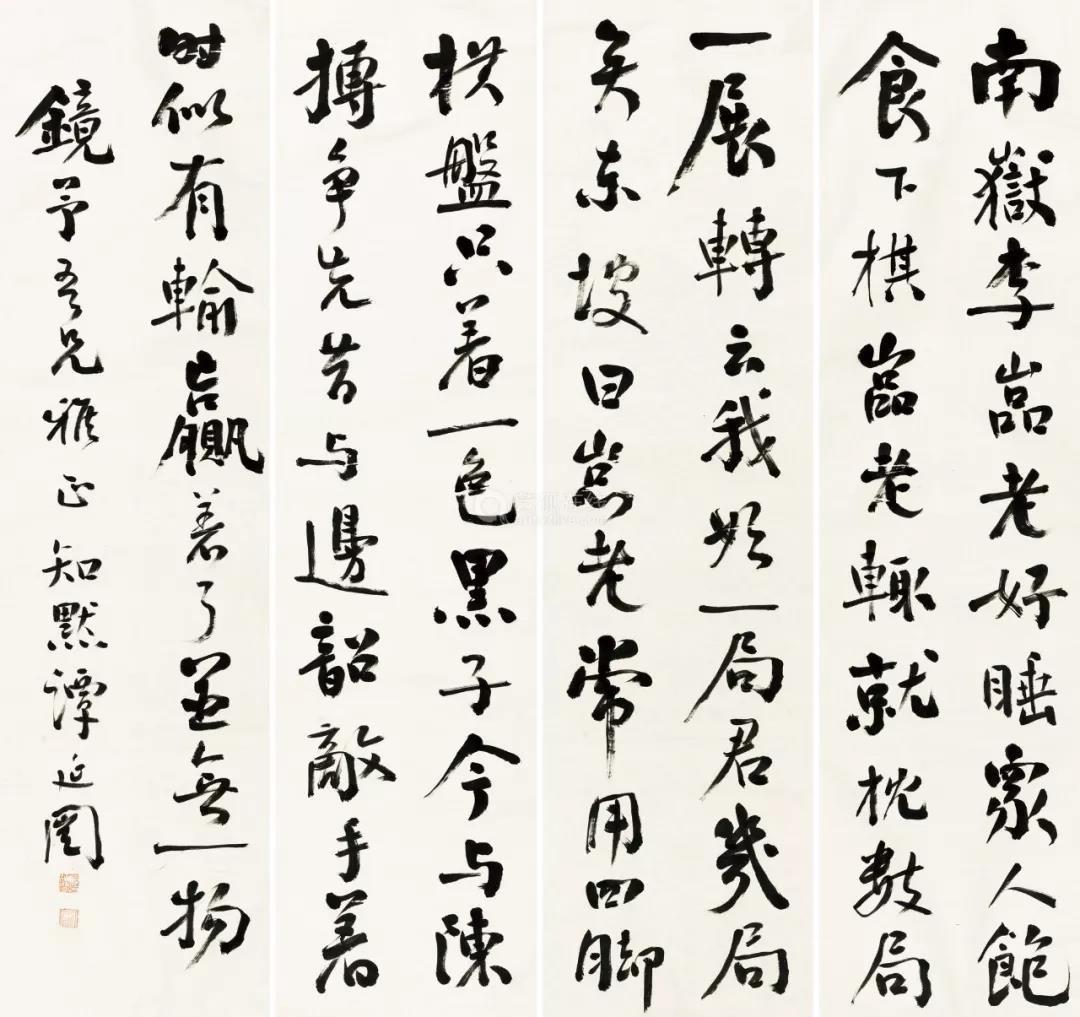

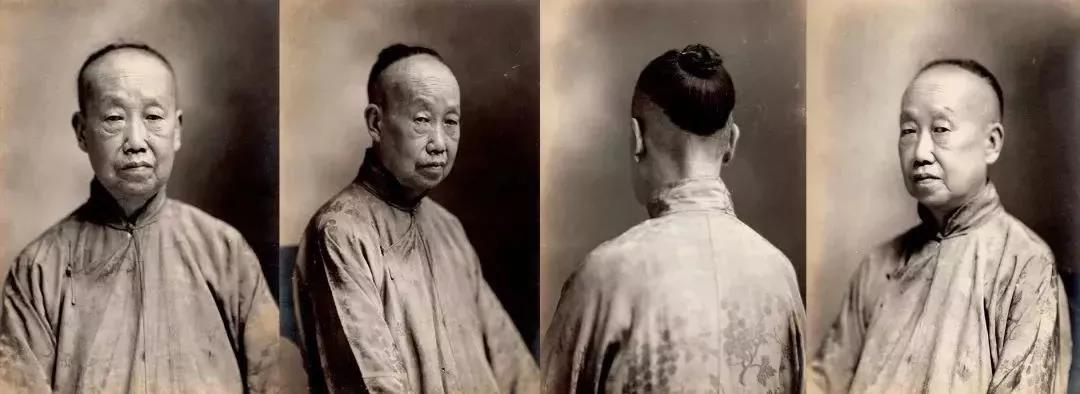

谭延闿虽然有不少真迹传世,但没有一篇专门谈书法的文章,更没有相关是如学颜的资料。对于学书方法只有书信、日记中的零散记载,今天摘录几条供大家参考借鉴。

对照古人的用笔,才能知道我们的缺陷,才能进步。书法的法是历代书家的实践、思考和总结,并不是某一人在某一天的突发奇想。也就是我们要学的古法,不知古法,不学古法,落笔无法也就无所谓“书法”了。学古法、知古法才能有进步,乃书法颠扑不破的真理。

谭延闿说的”如镜取影”反映在书法实践中就是临摹法帖。其有两层意思:第一层为“形之影”;第二层为“神之影”,也就是我们平时说的形似与神似。写字练书法首先要做到形似,再求神似,如果连形式都谈不上神似就没有依附处,所谓“皮之不存,毛将焉附”。

“古人作书,上不让下,左不让右”

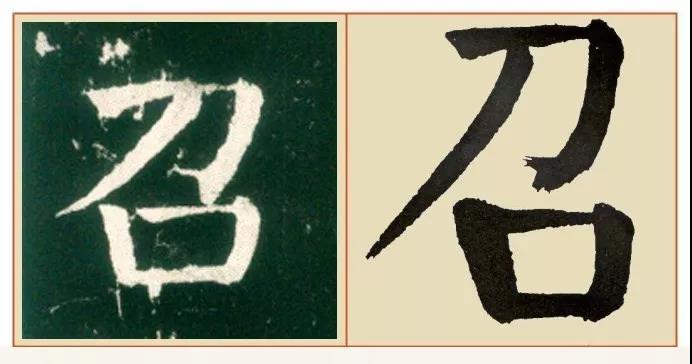

摘取谭延闿临《麻姑仙坛记》“召”字为例:“召”字是上下结构,上半部分的比例几乎占了整个字的三分之二,则为“宁上占下地步”。再把上半部分看作左右结构就是“宁左占右地步”,整个字重心偏下,古拙之味道油然而生。

如何让笔画具有立体感可以说谭延就是笔画立体感的实践者:“锋当使中”就可增强线条的立体感,即我们平常说的线条的厚度就是中锋用笔的具体呈现。至于“立体感“”的另一个要诀则是写字应速度适当,速度适中使笔力均送至笔端,不过快也不过慢才能呈现线条的入木三分之感。总体就是要“宁涩毋滑,宁拙毋俗,宁苦毋易。” 如此才富有质感,笔画如苍松挺拔。

于右任曾说:谭延闿的字有真本领的。谭延闿虽为国民政府主席习字从未因为公务繁忙而有所懈怠,毕生通临《麻姑仙坛记》220遍。这220遍绝对不是为了亦步亦趋的形似,如果是为了“像”以他的领悟能力肯定是用不了这220遍的。他说“凡作书,不可过矜持,过求肖,二者皆足减灵机”也就是说形似之后,最重要的是要追求神似,或学古更重要的是要追求神似,神似的追求就可以不用那么“像”了。而这神似只能靠勤学多练来悟了。

唐代 | 孙过庭

唐代 | 孙过庭

北宋 | 米芾

北宋 | 米芾

清代 | 王铎

清代 | 王铎