![微信图片_20180810085918]()

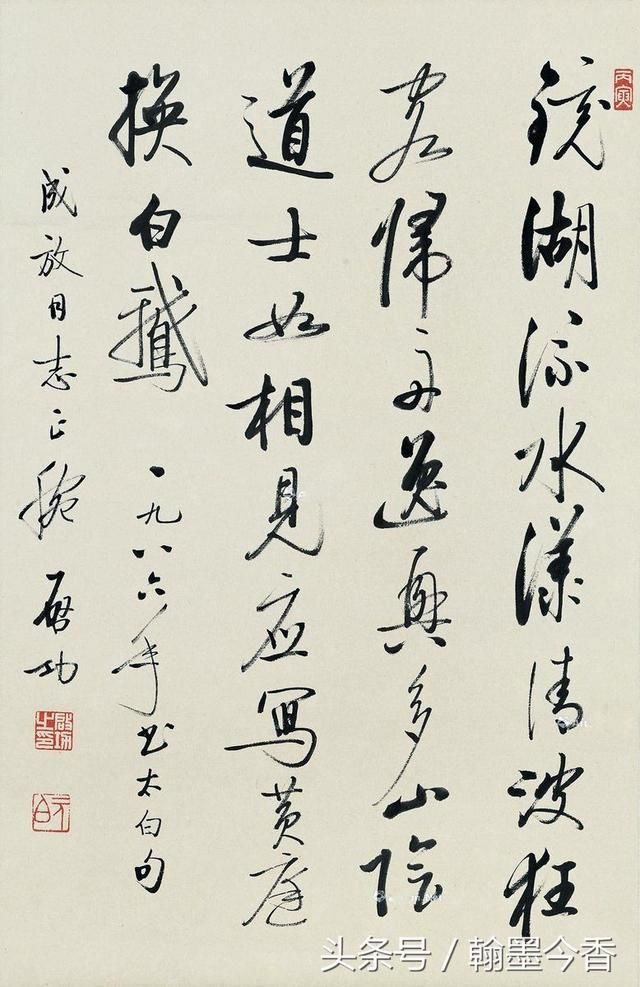

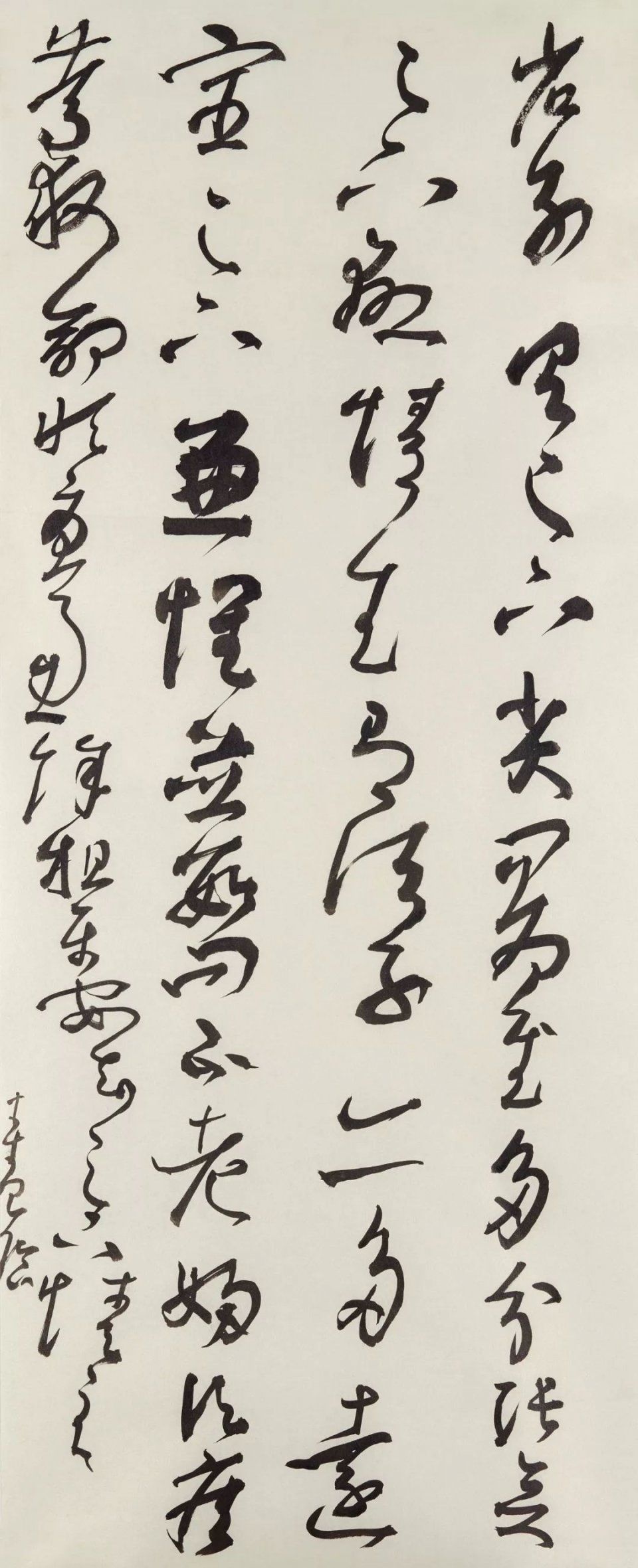

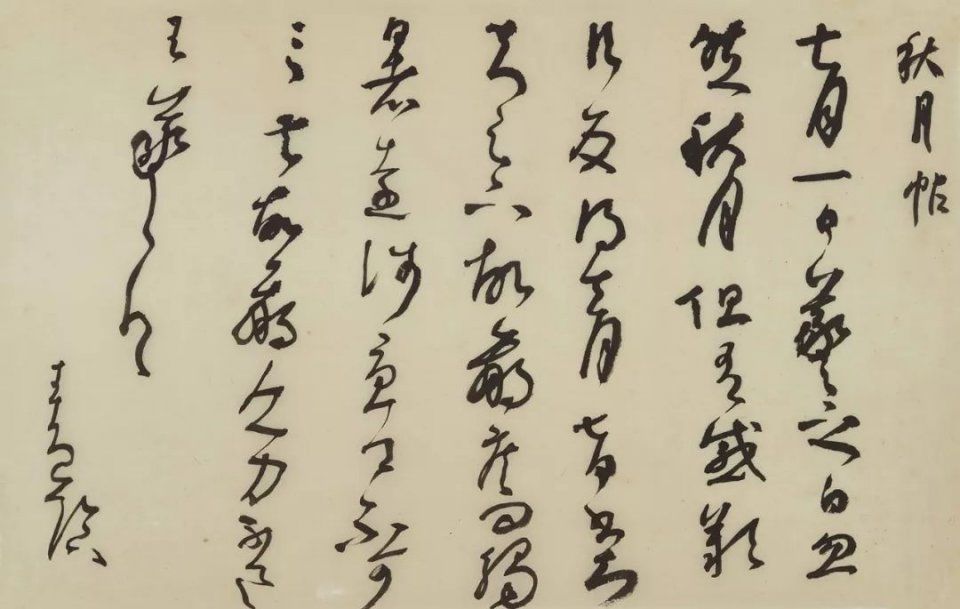

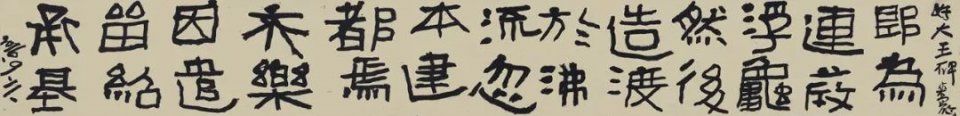

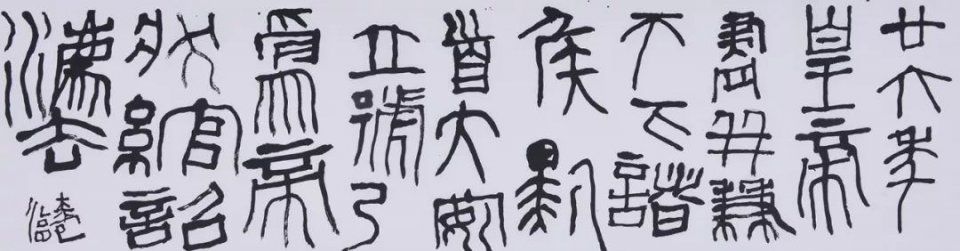

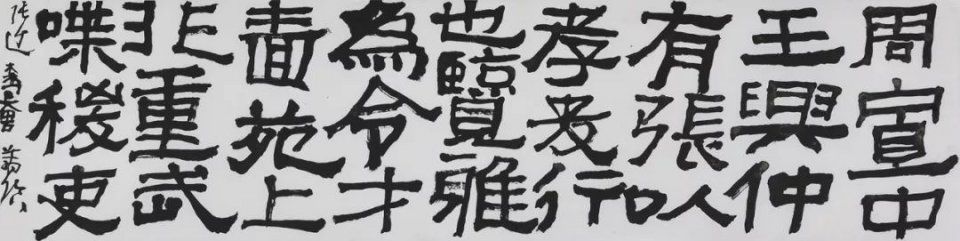

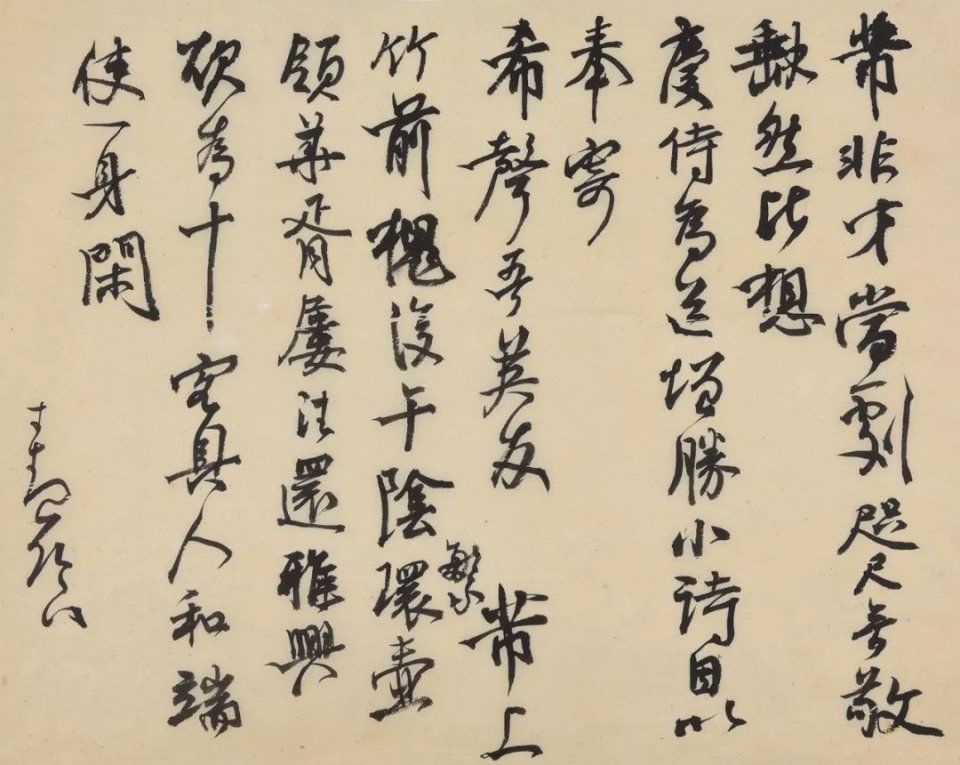

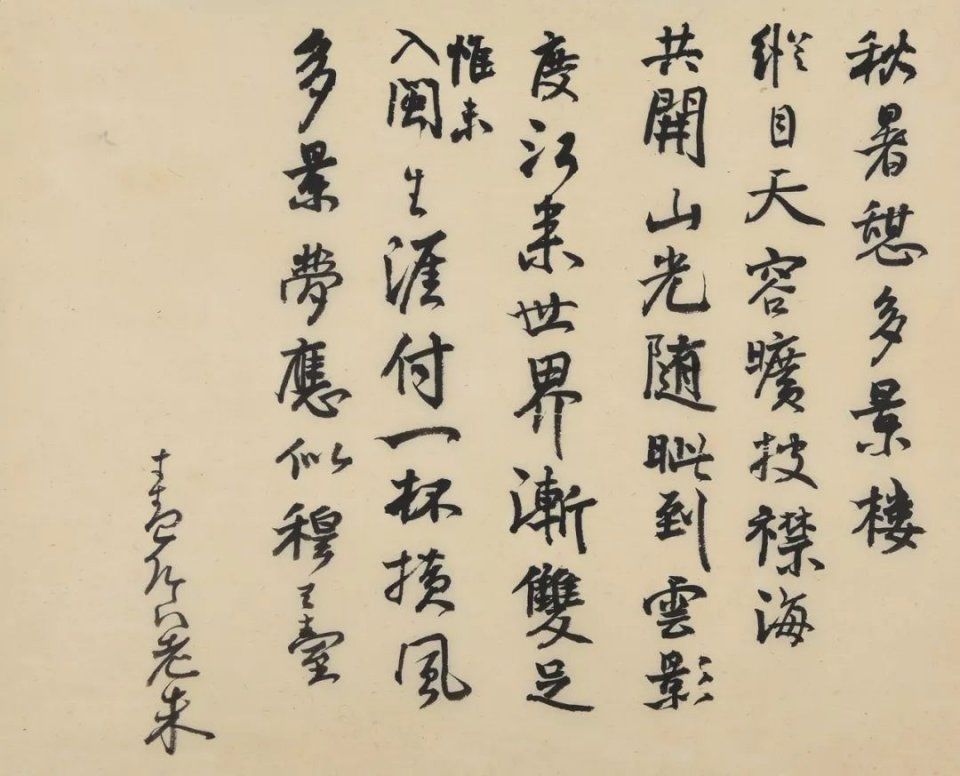

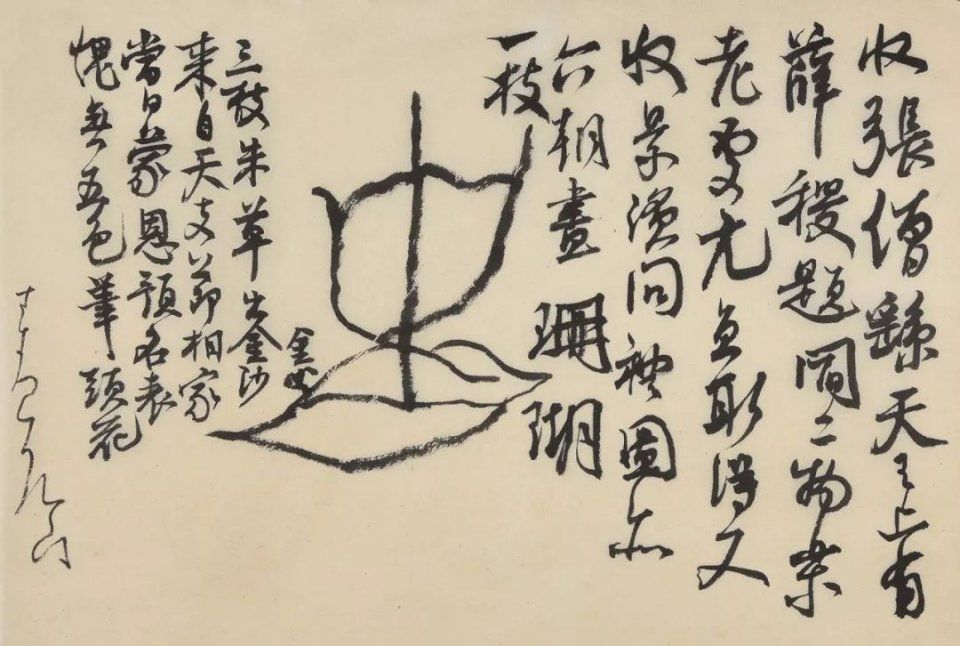

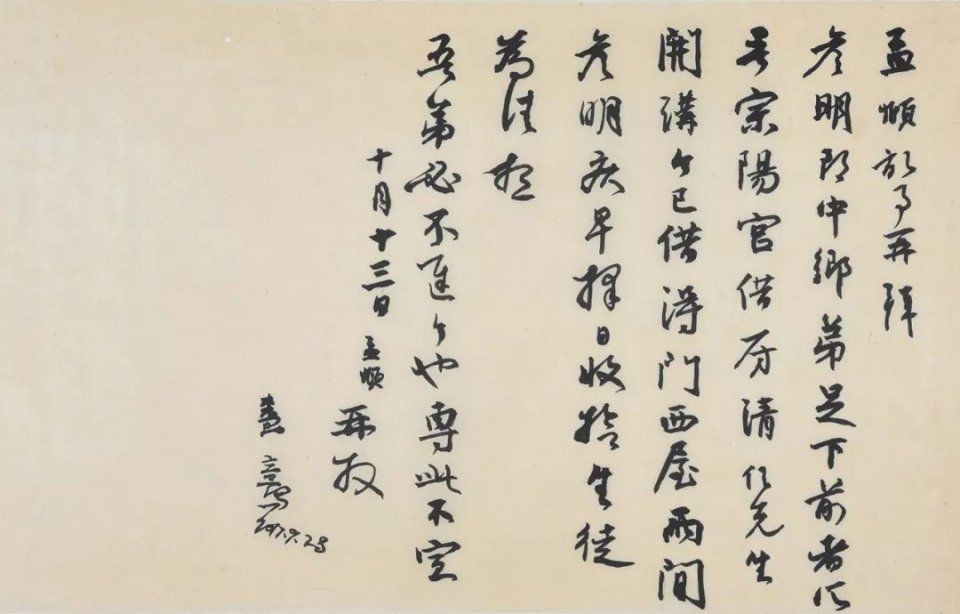

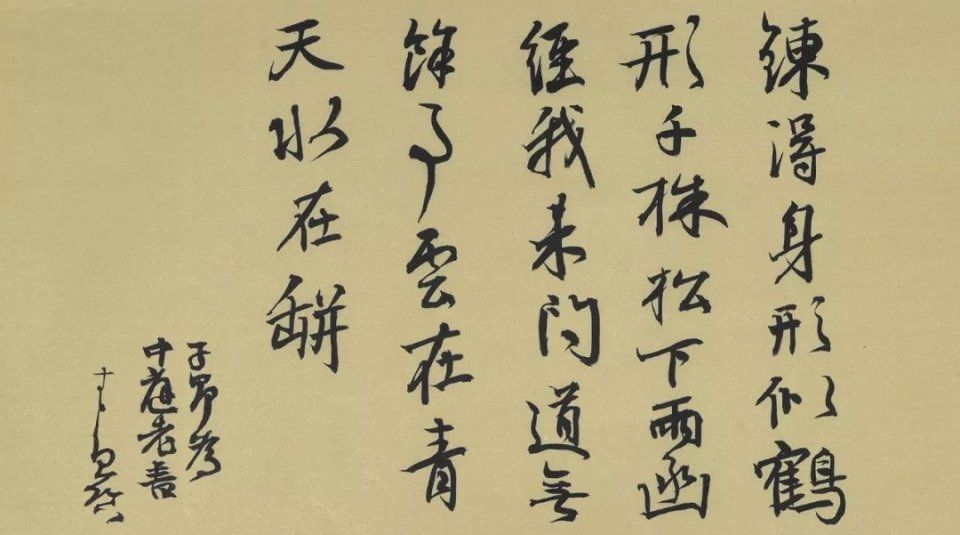

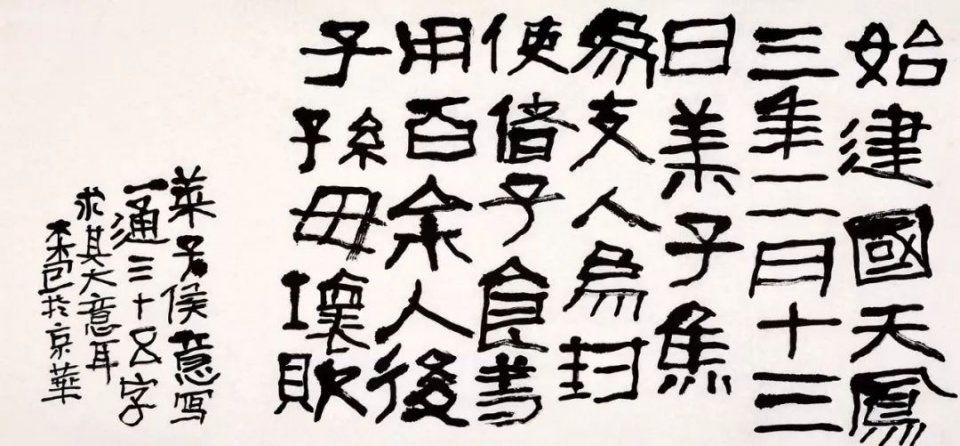

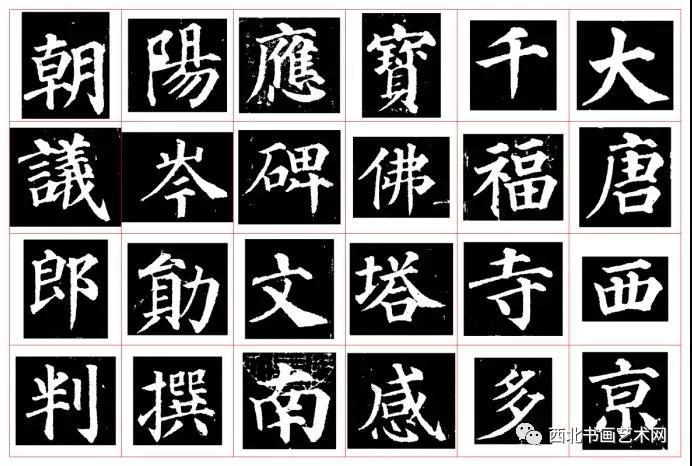

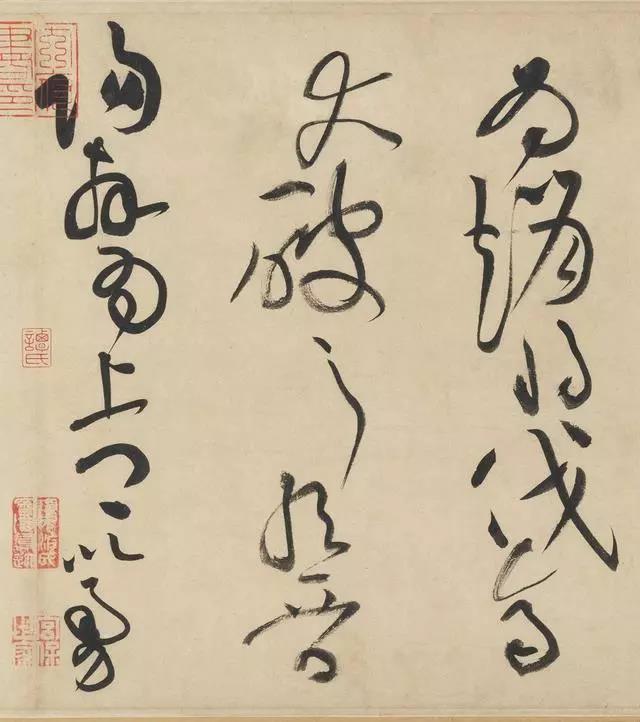

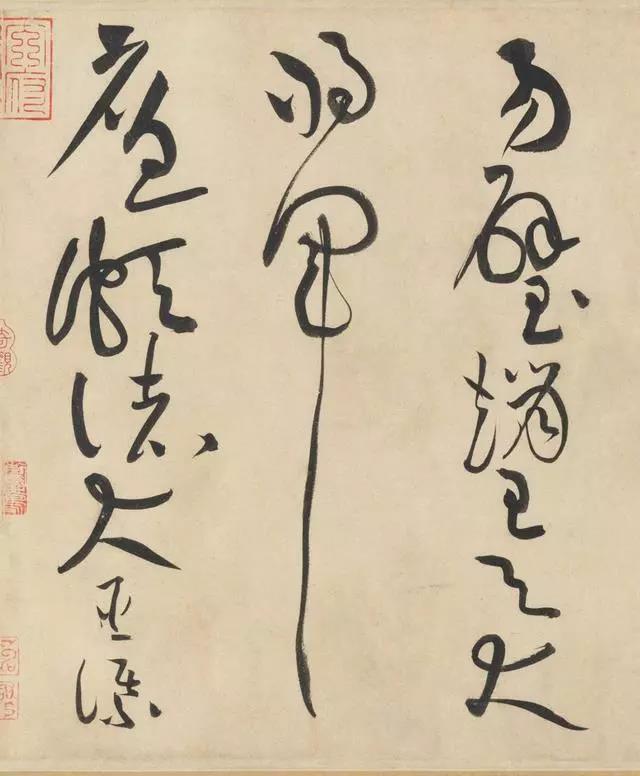

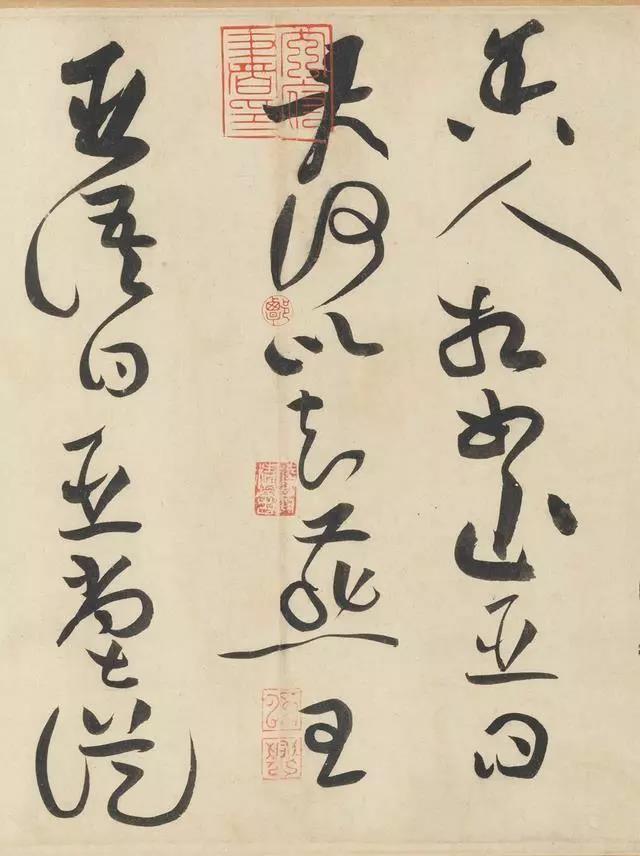

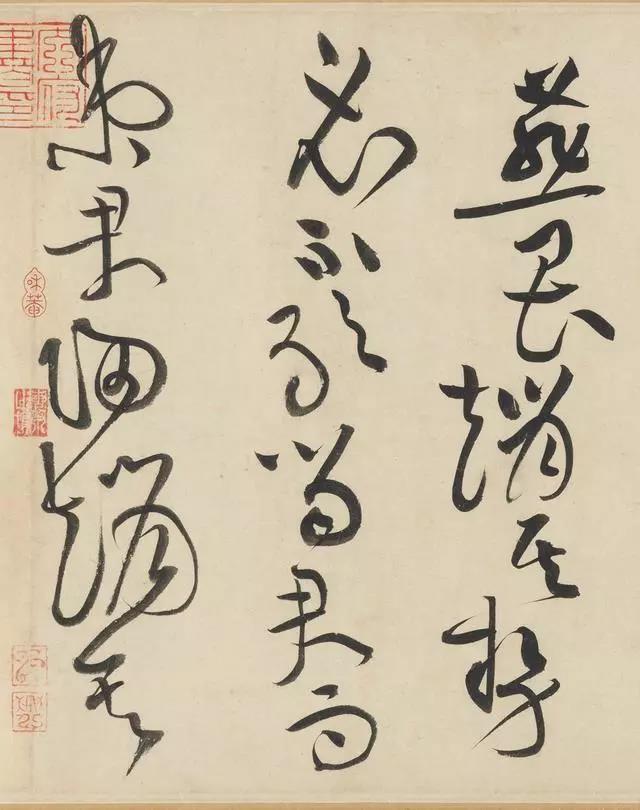

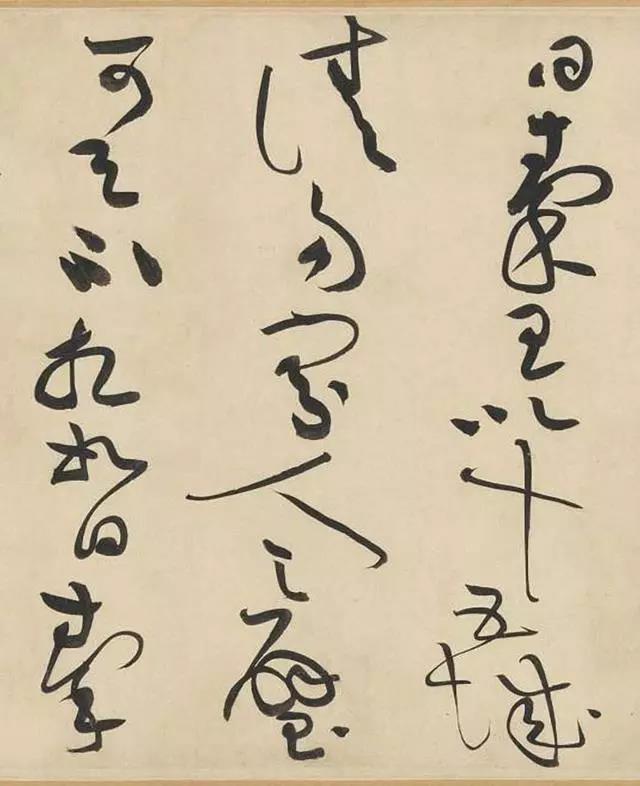

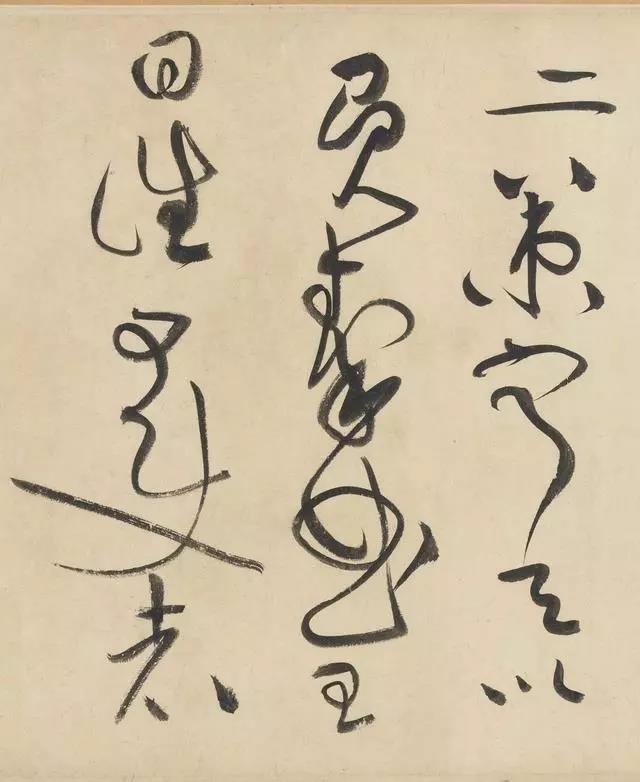

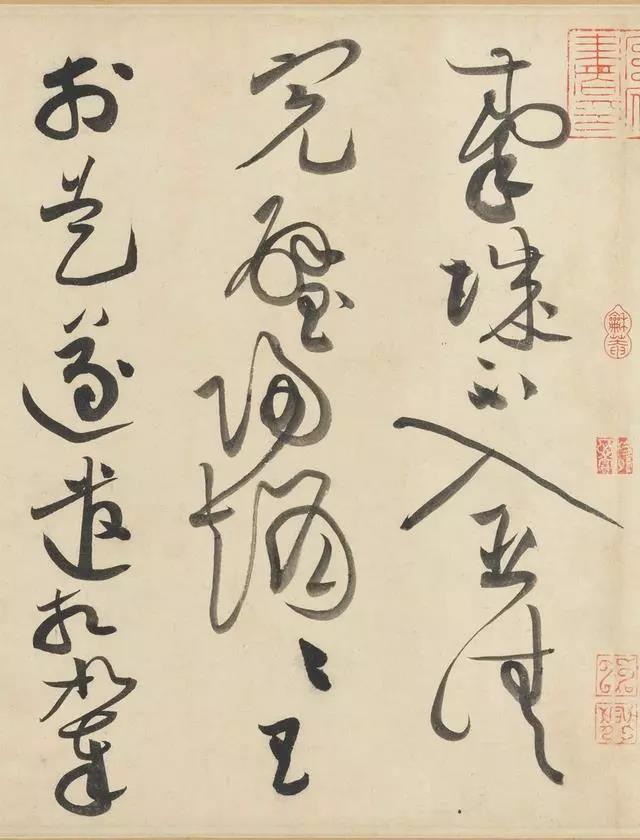

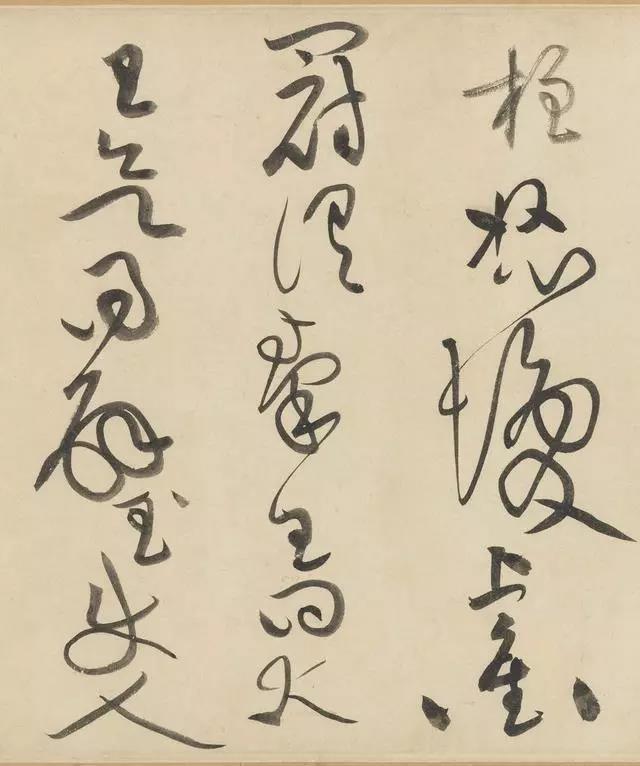

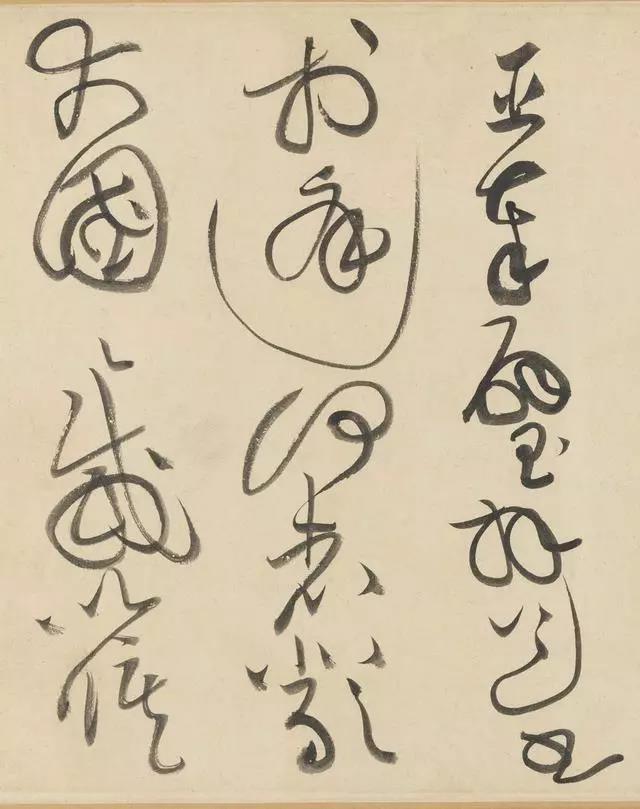

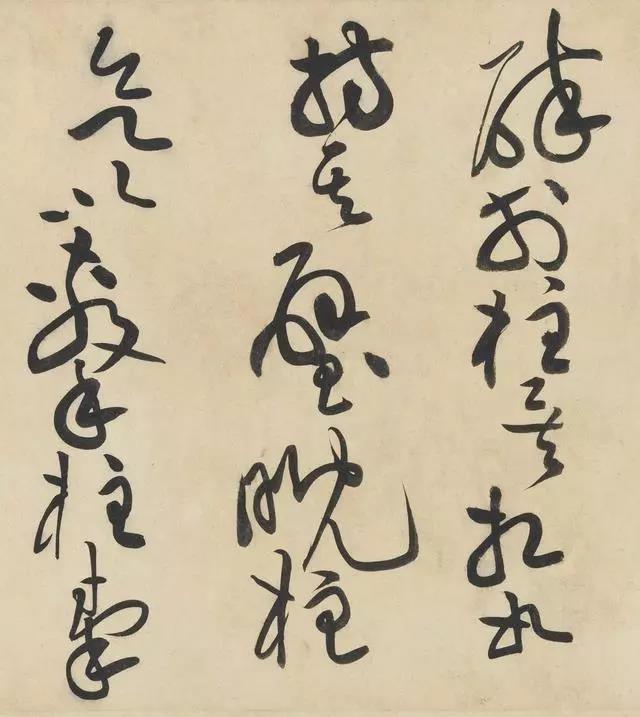

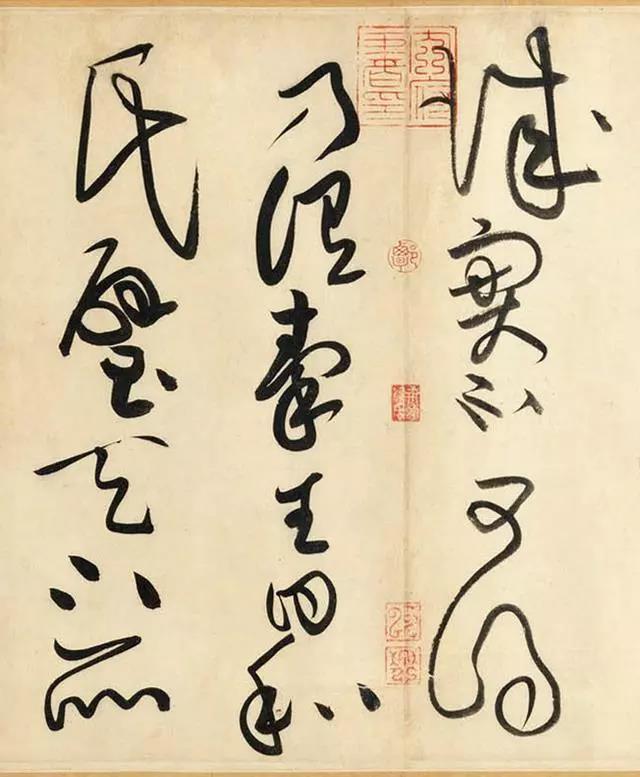

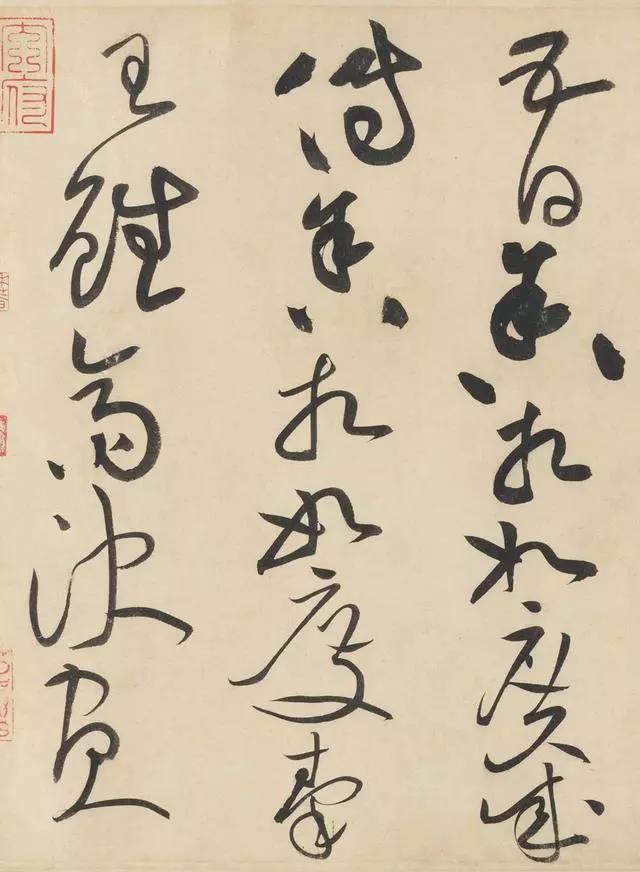

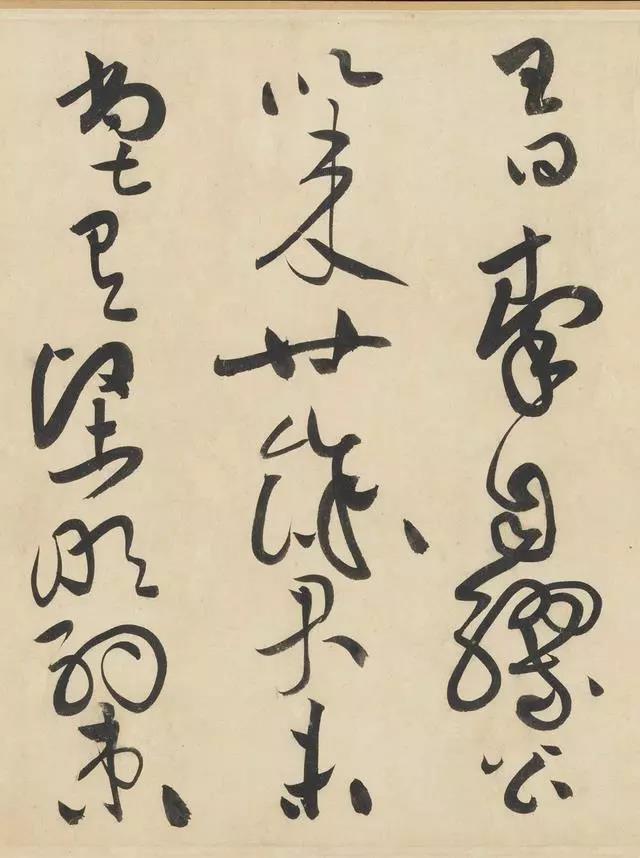

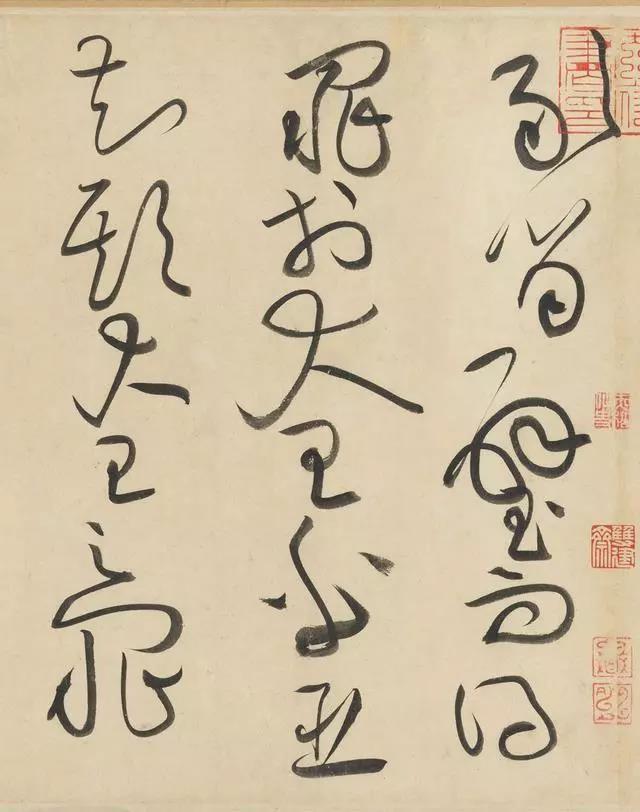

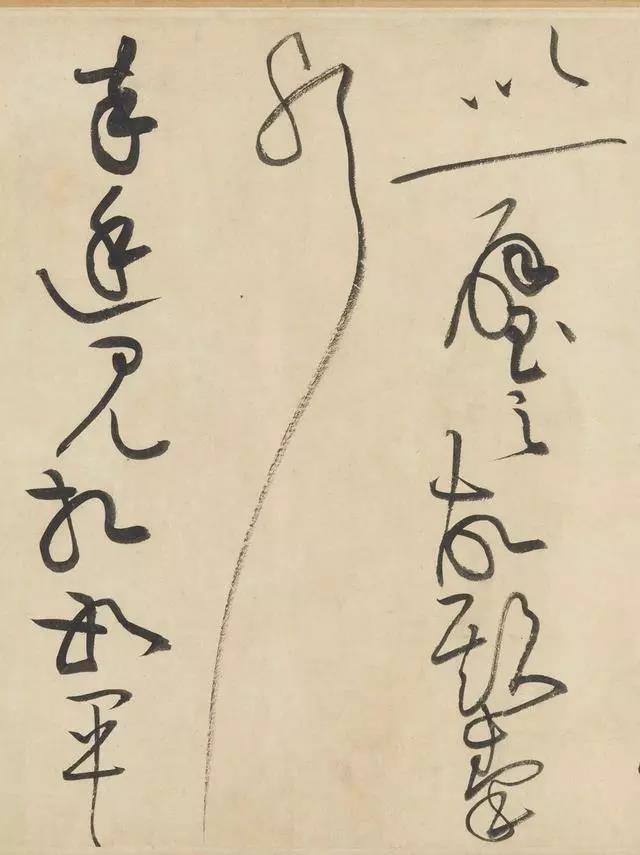

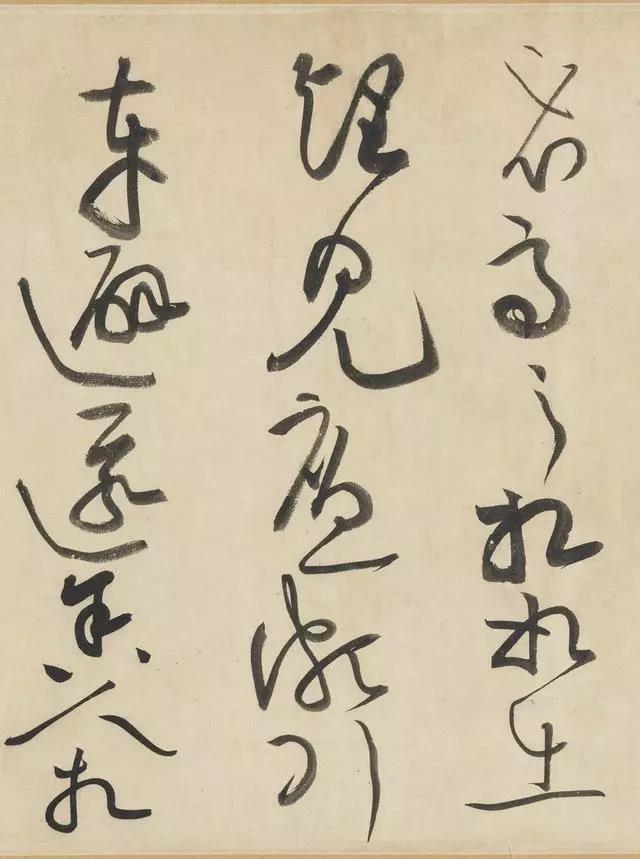

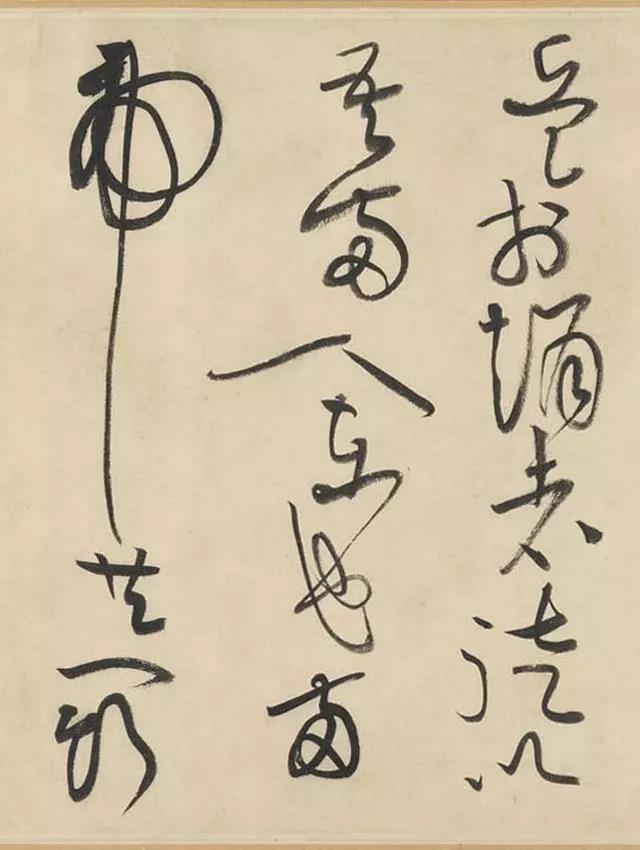

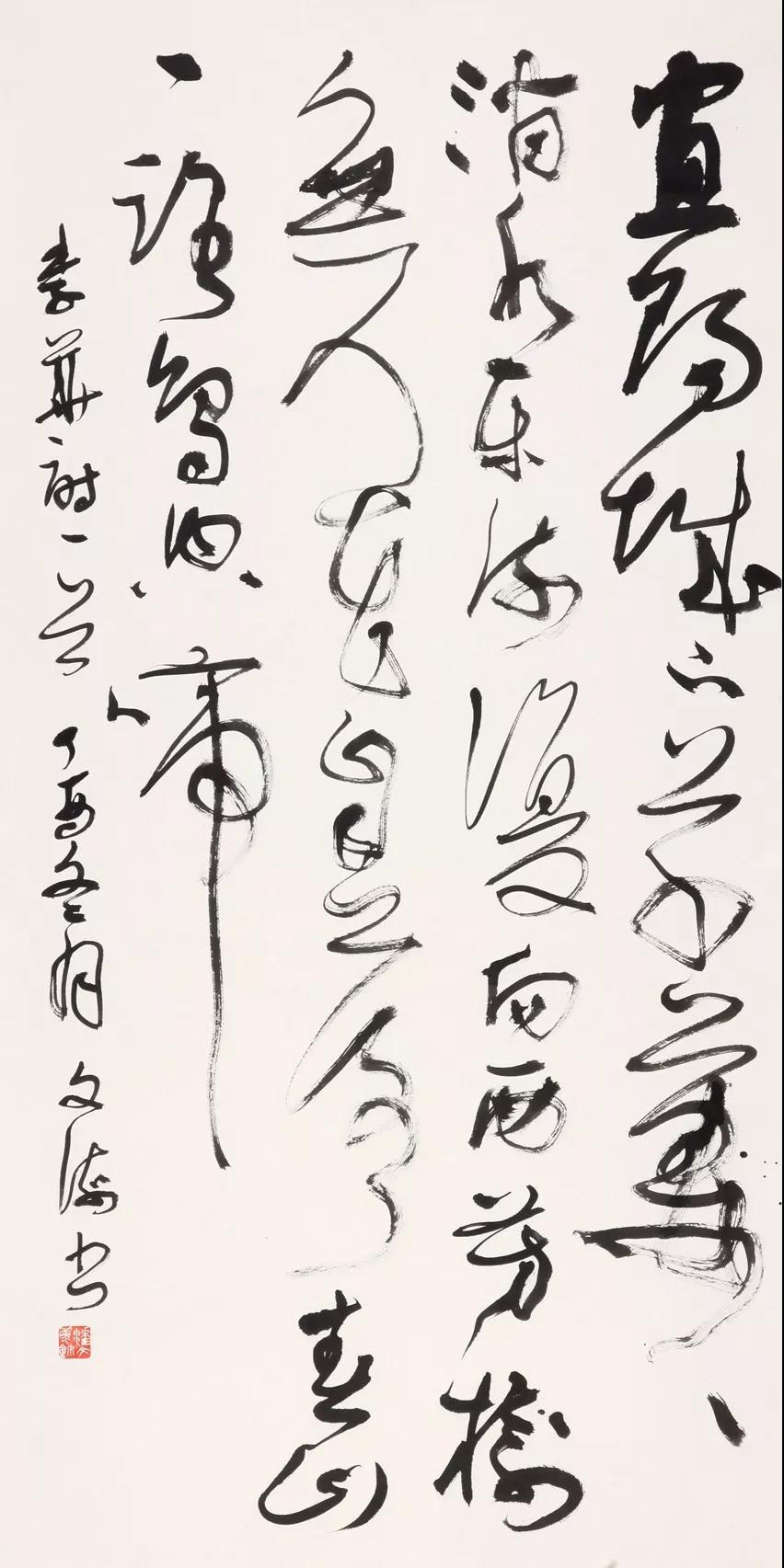

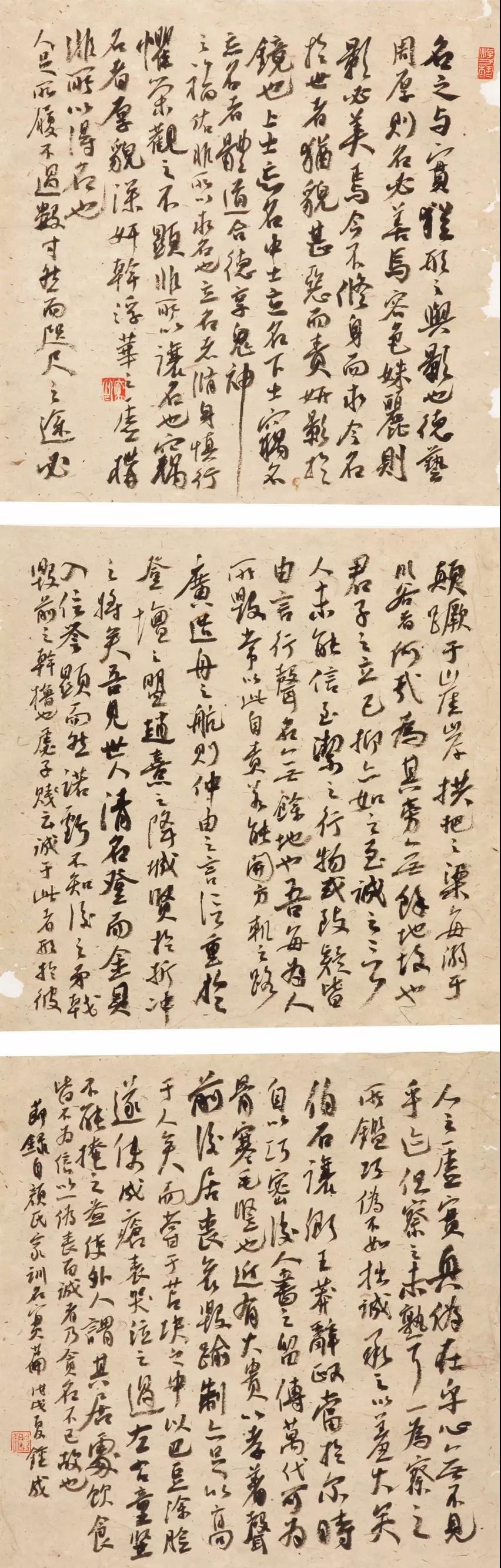

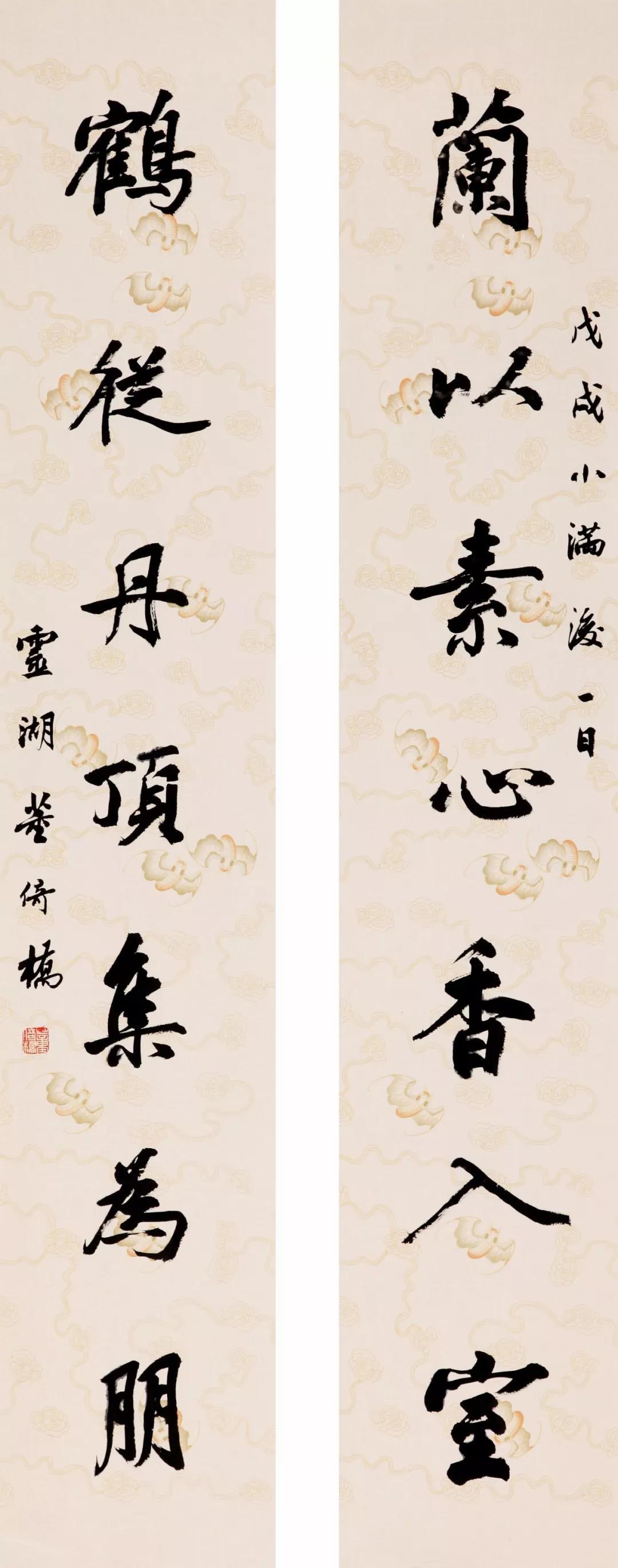

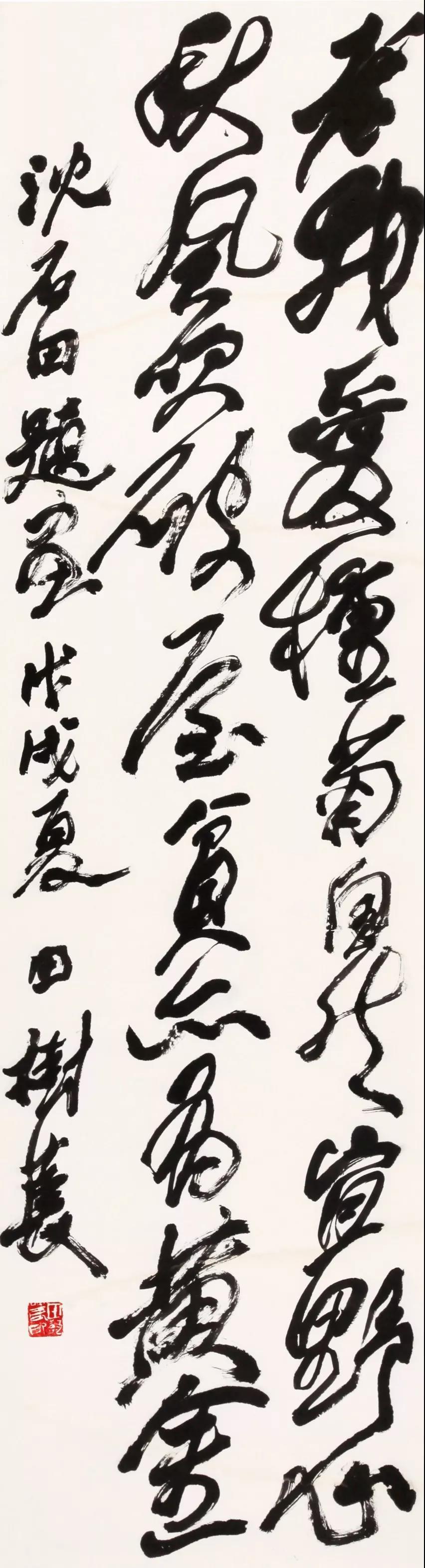

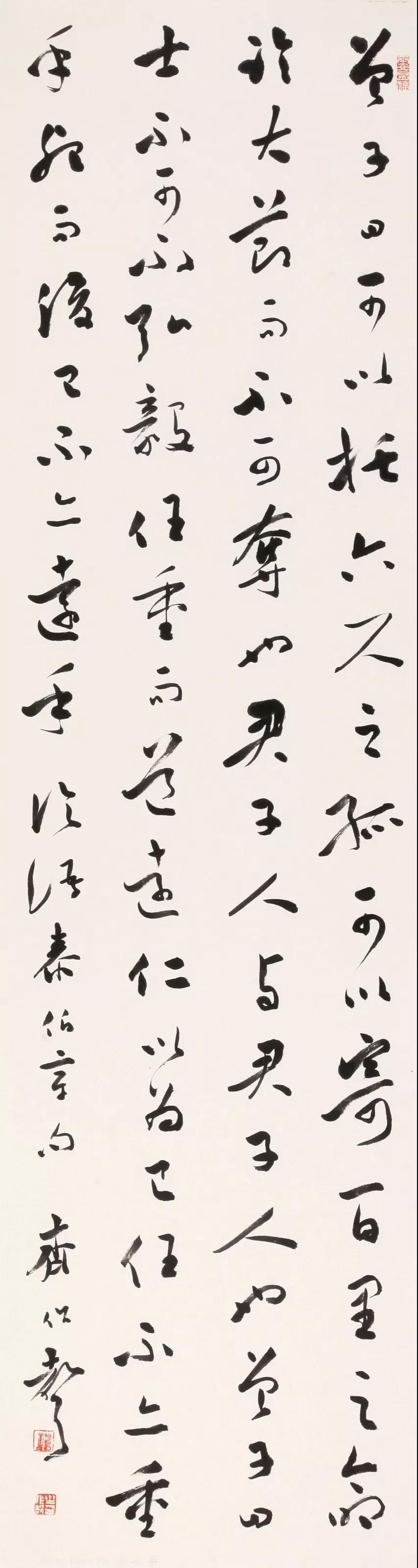

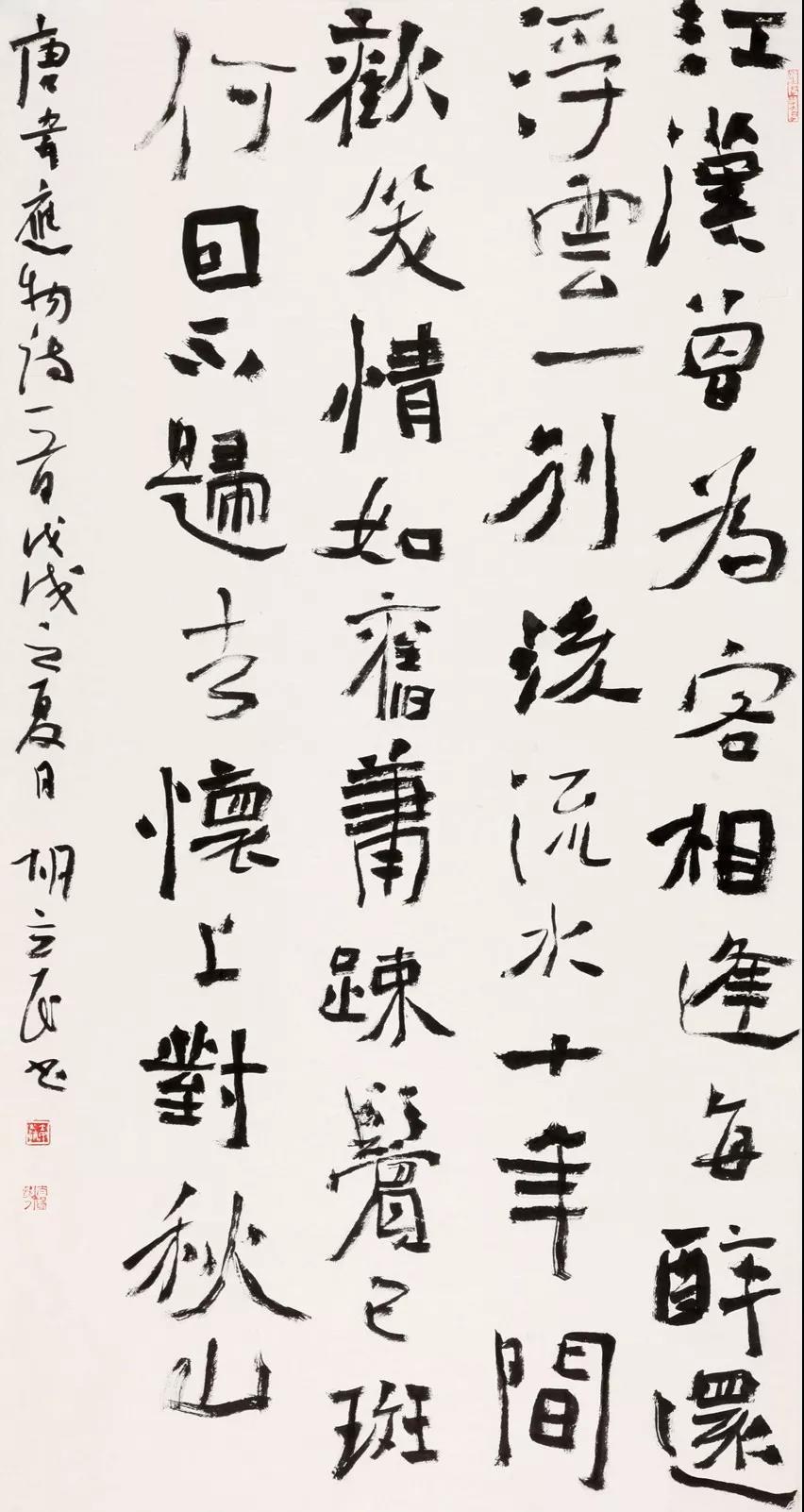

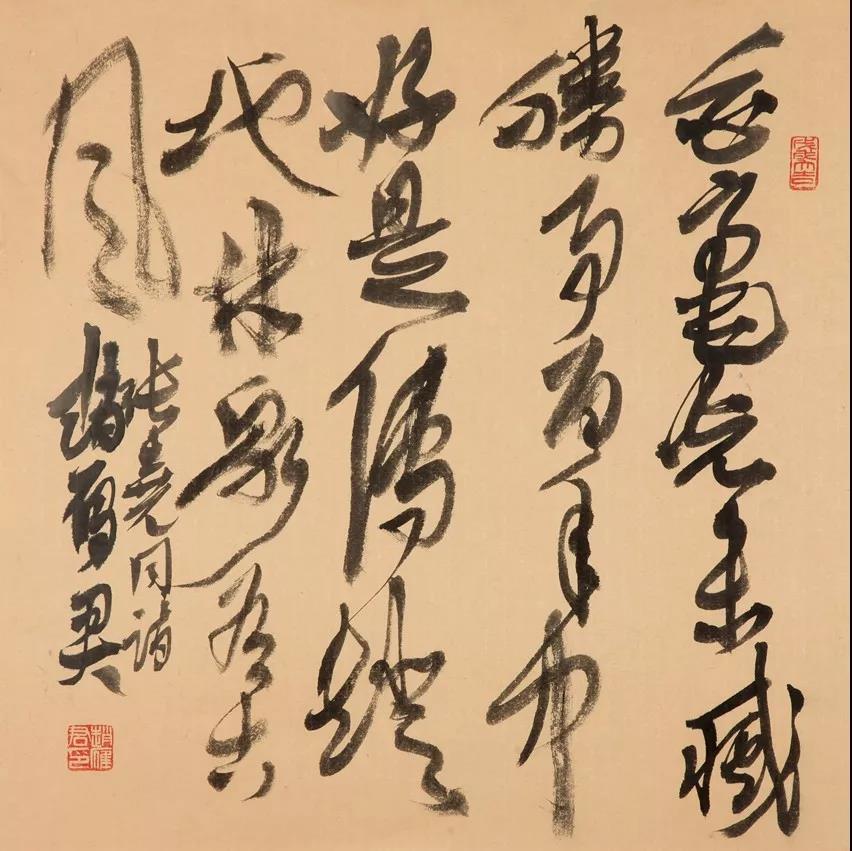

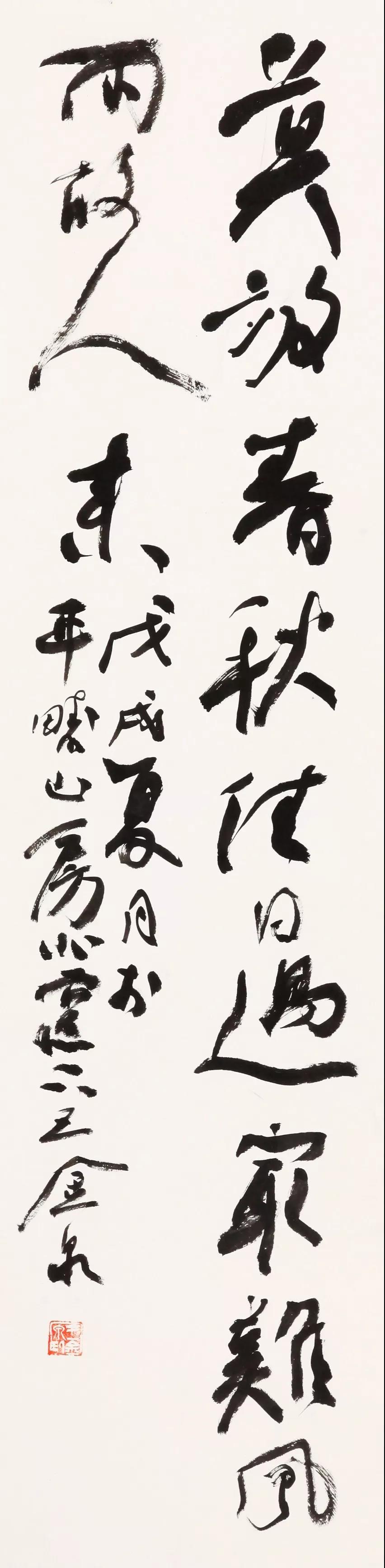

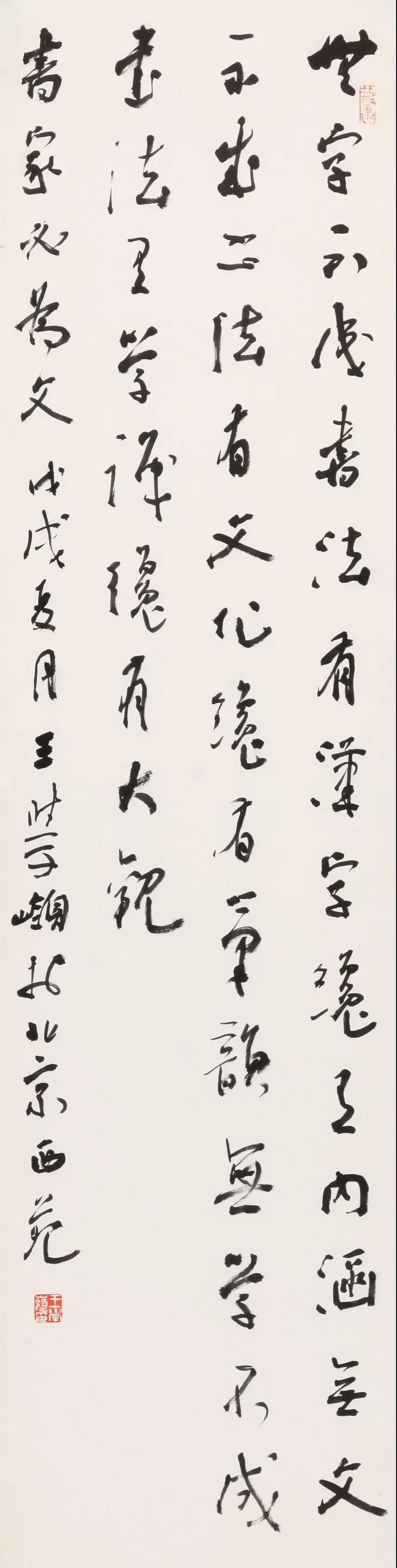

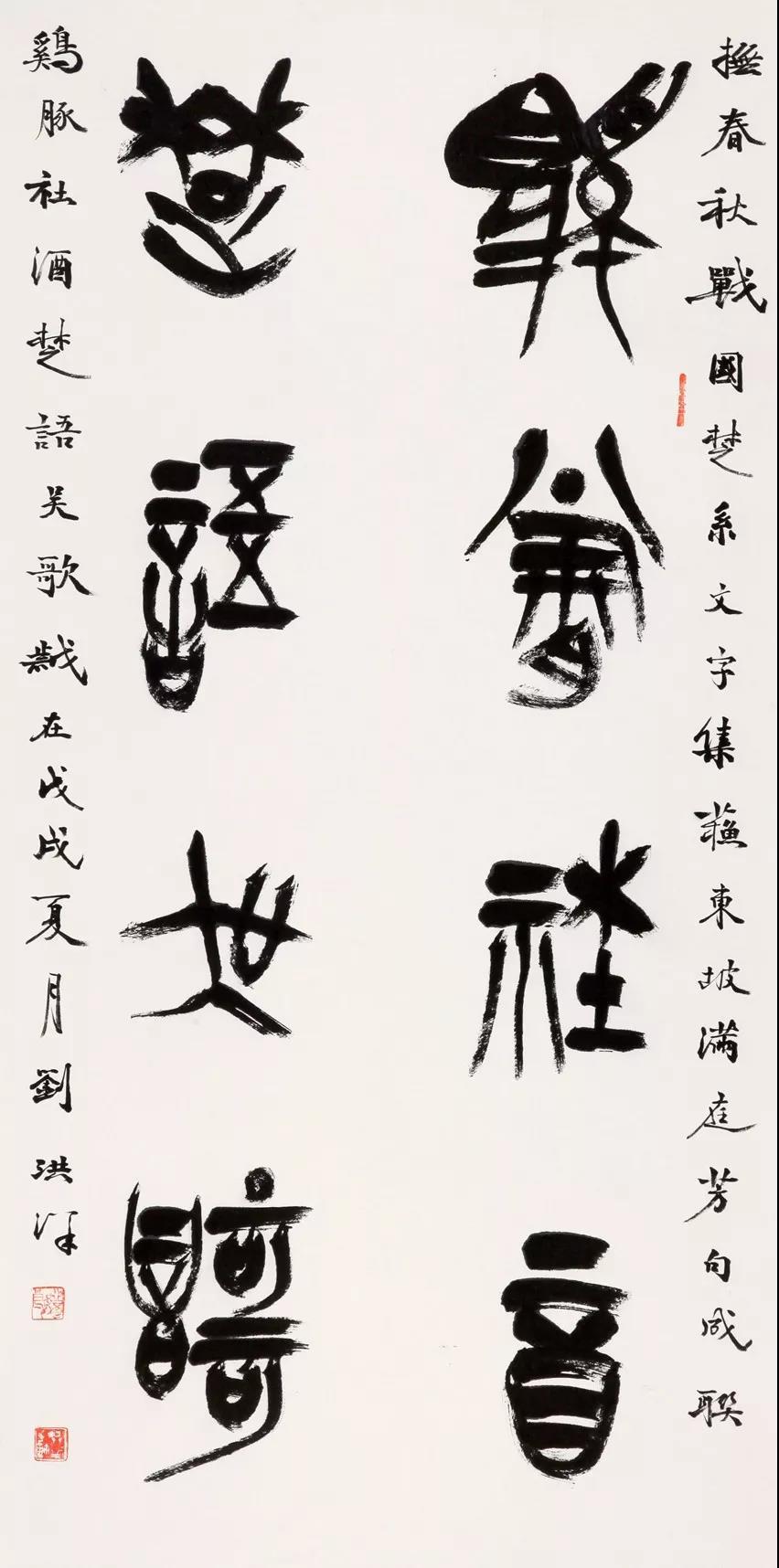

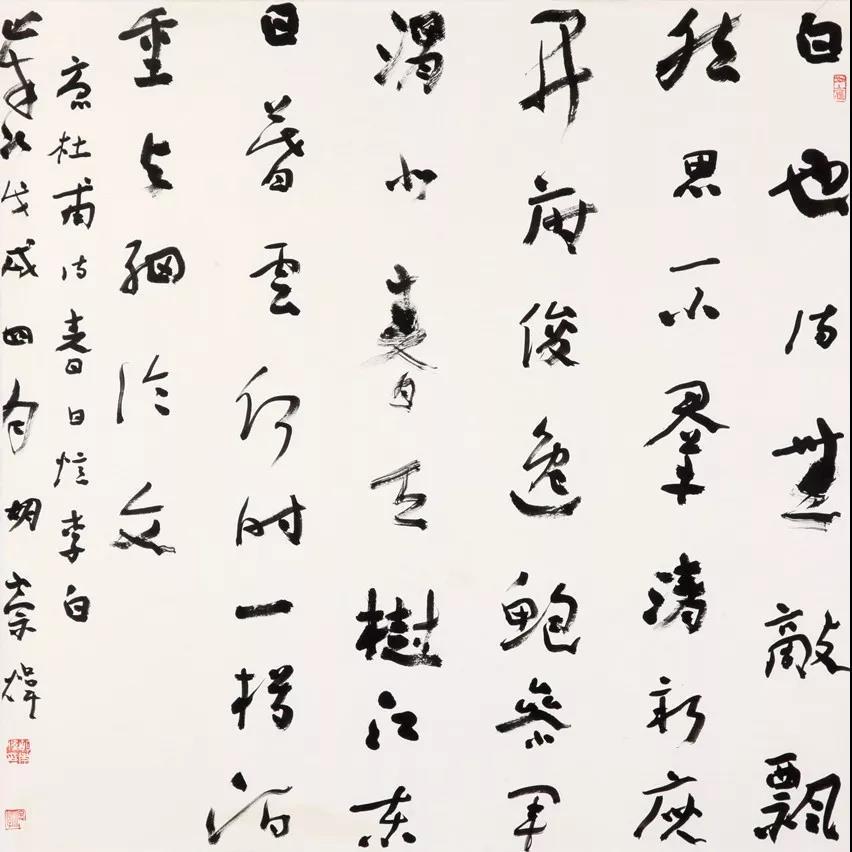

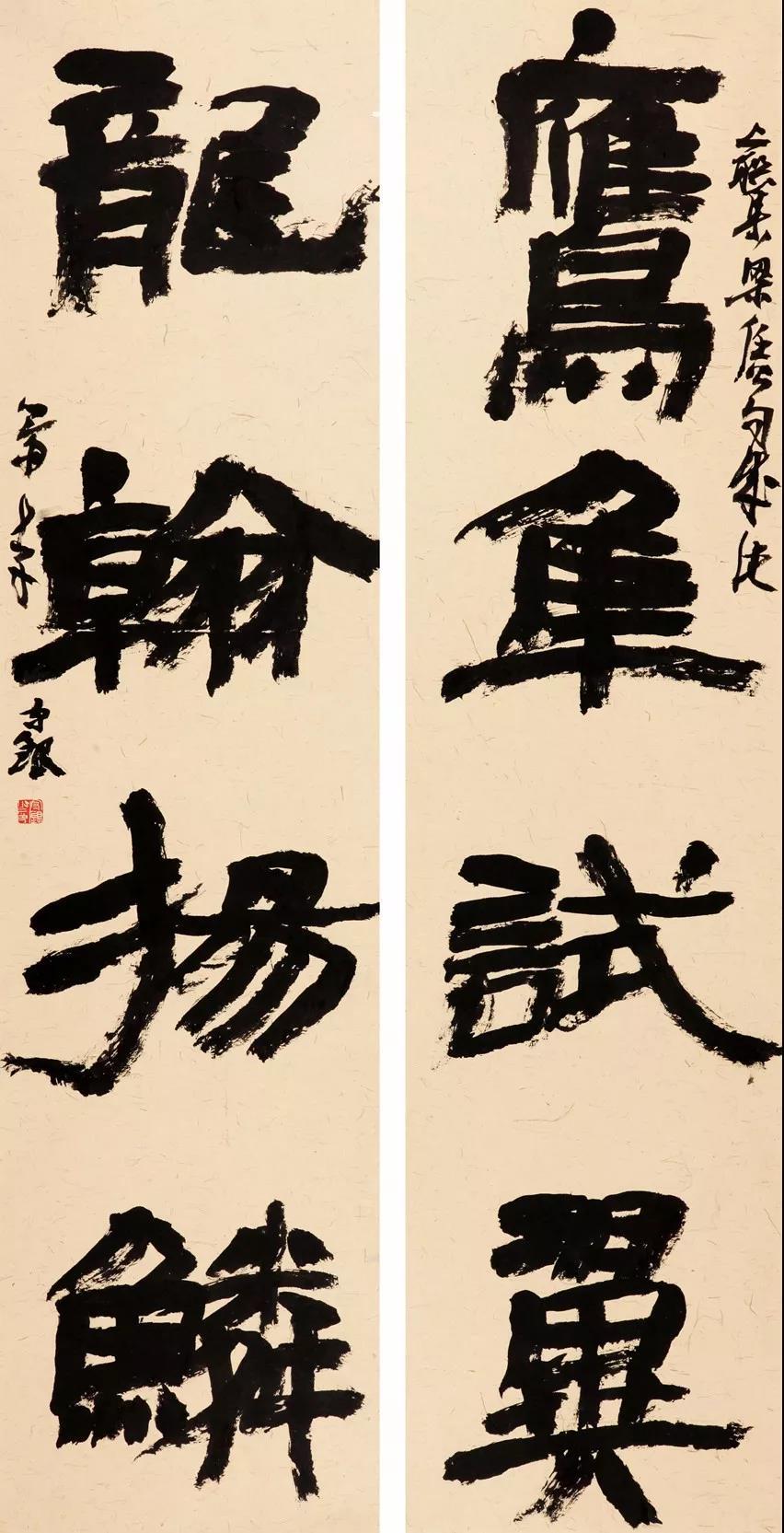

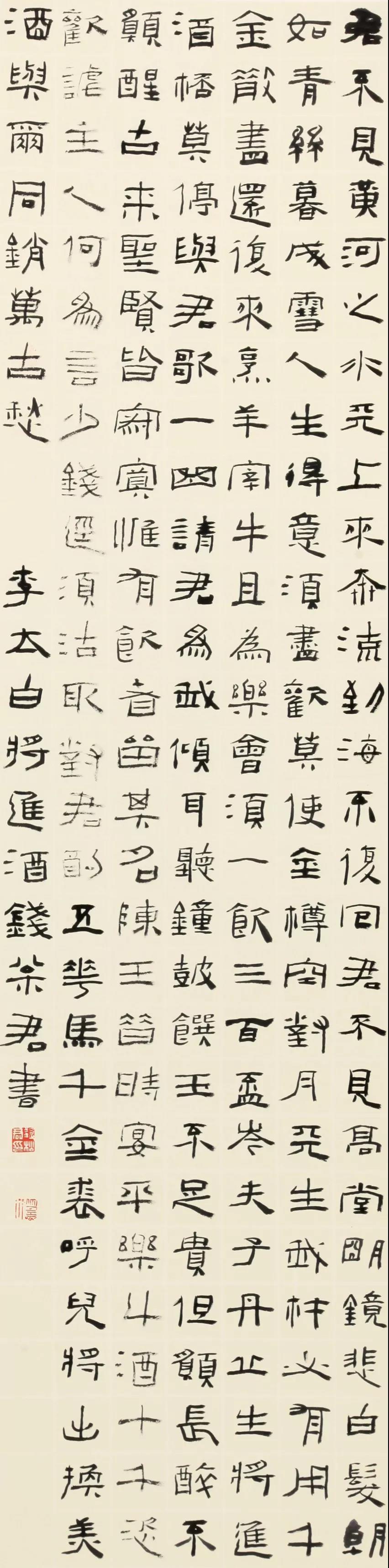

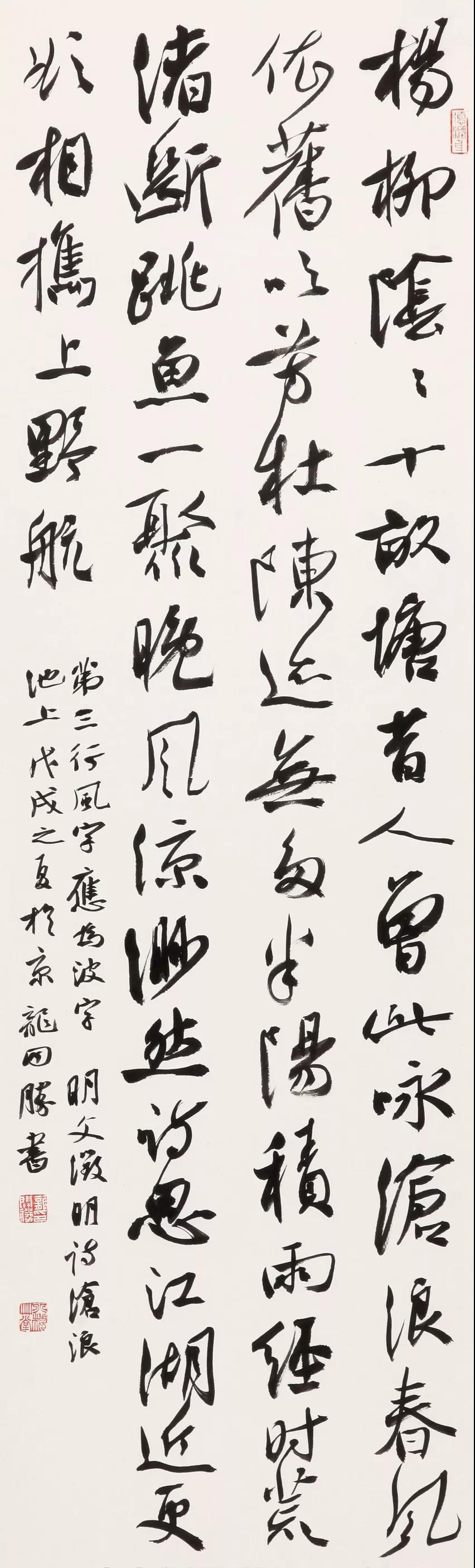

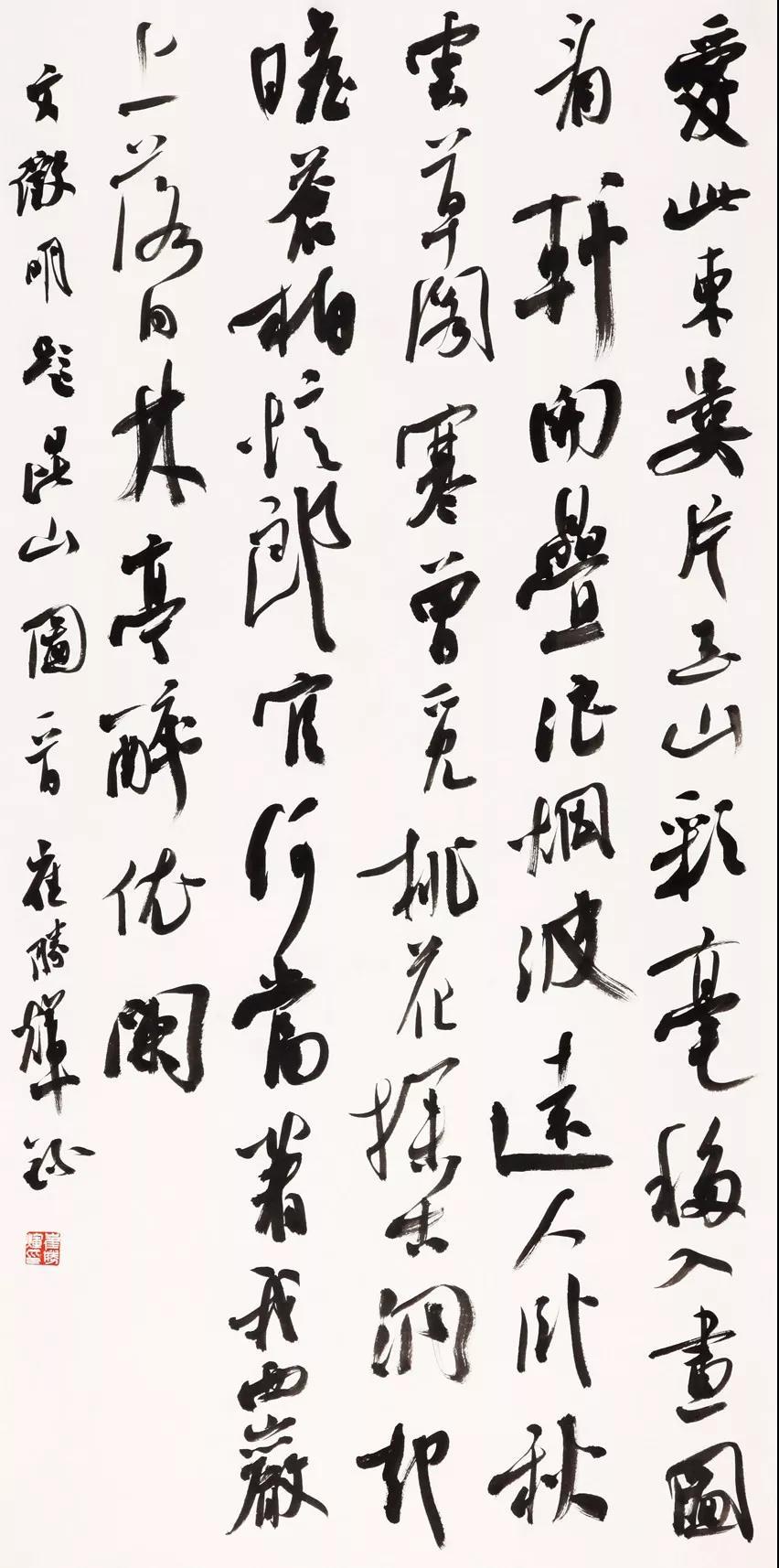

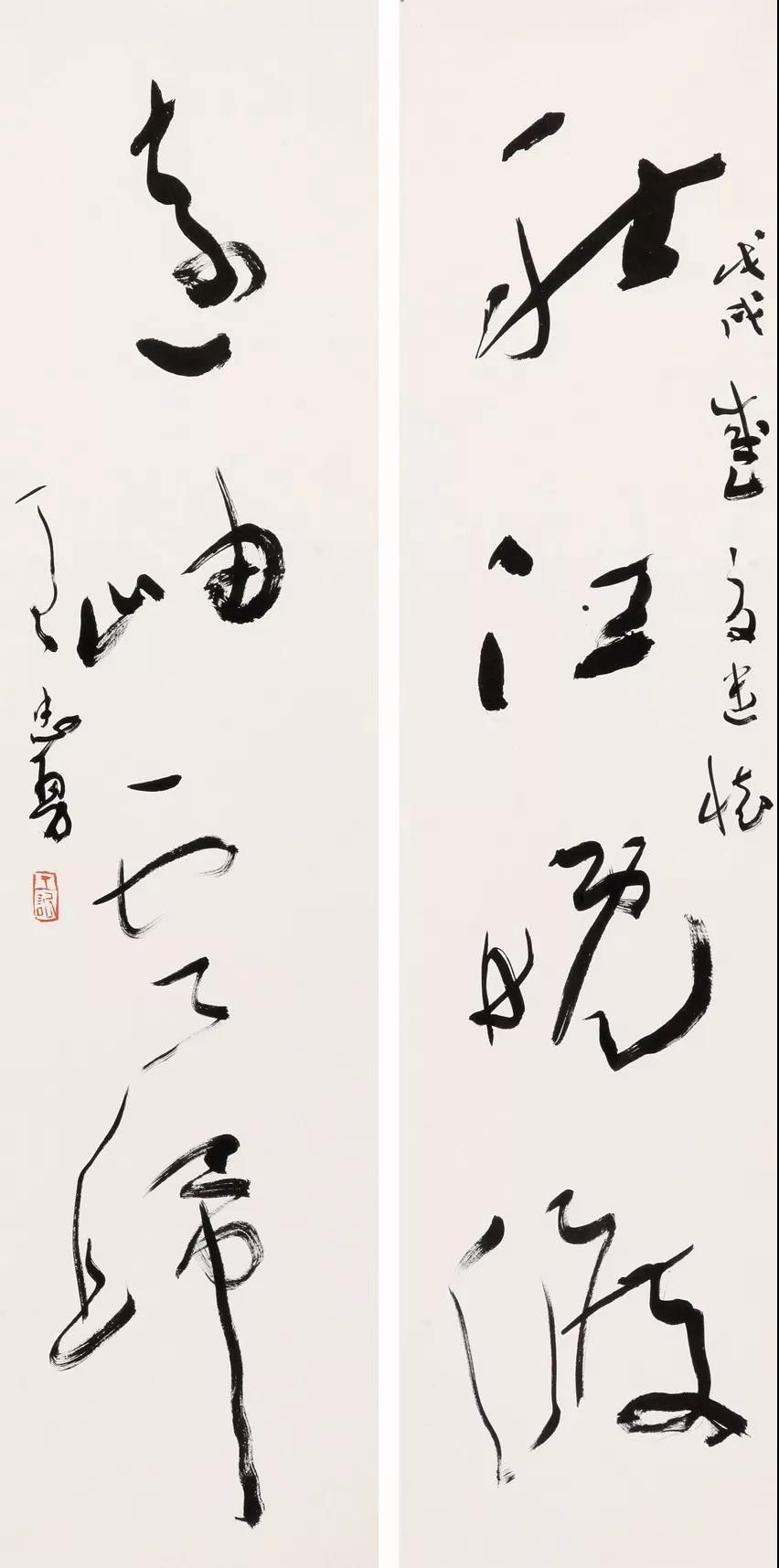

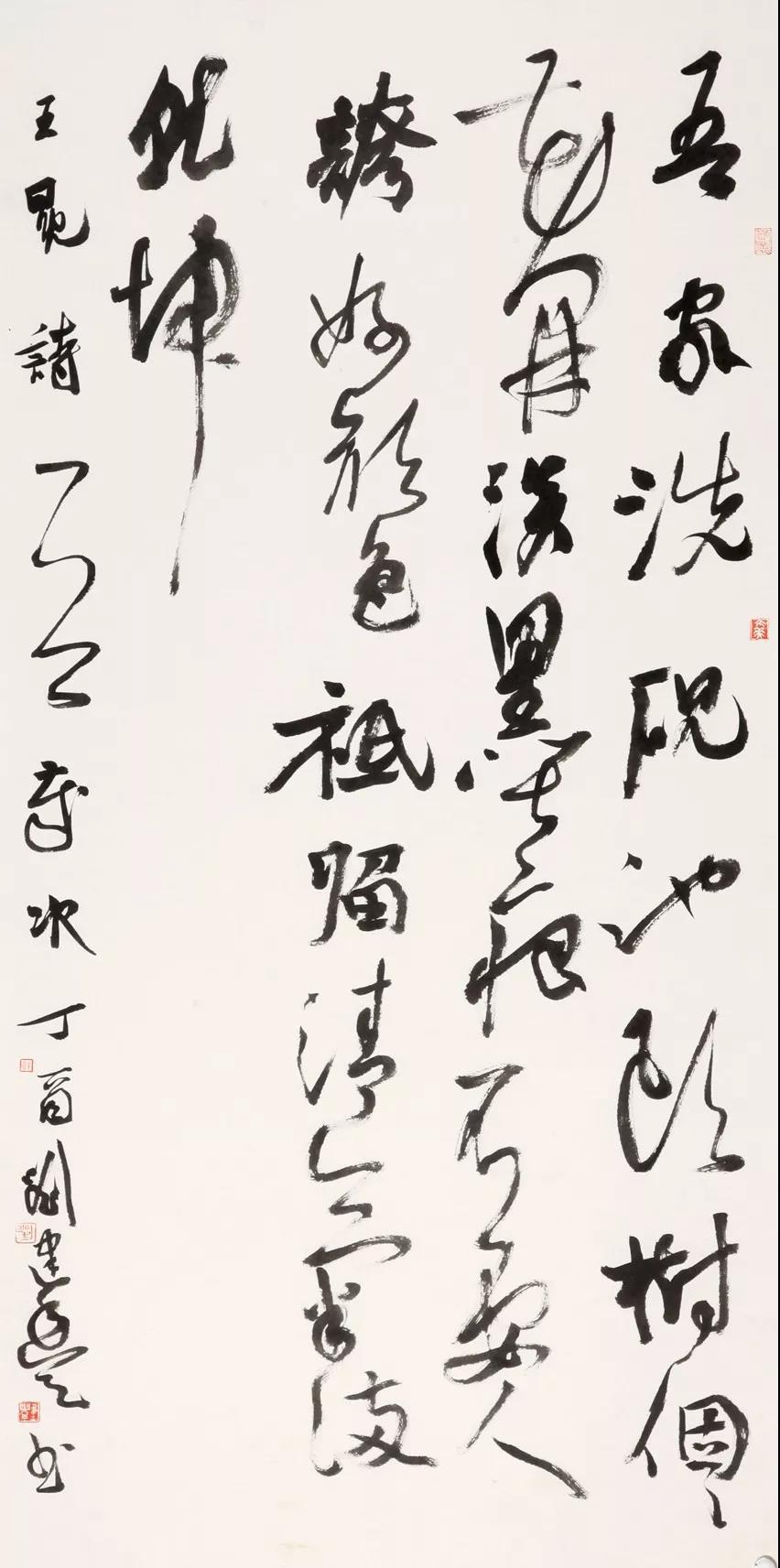

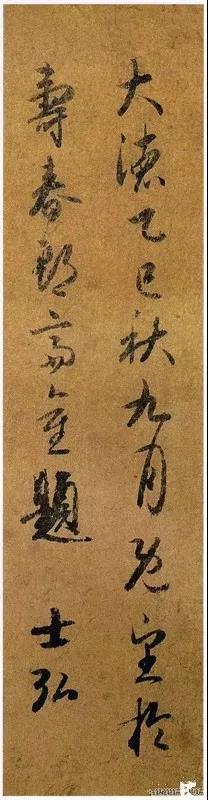

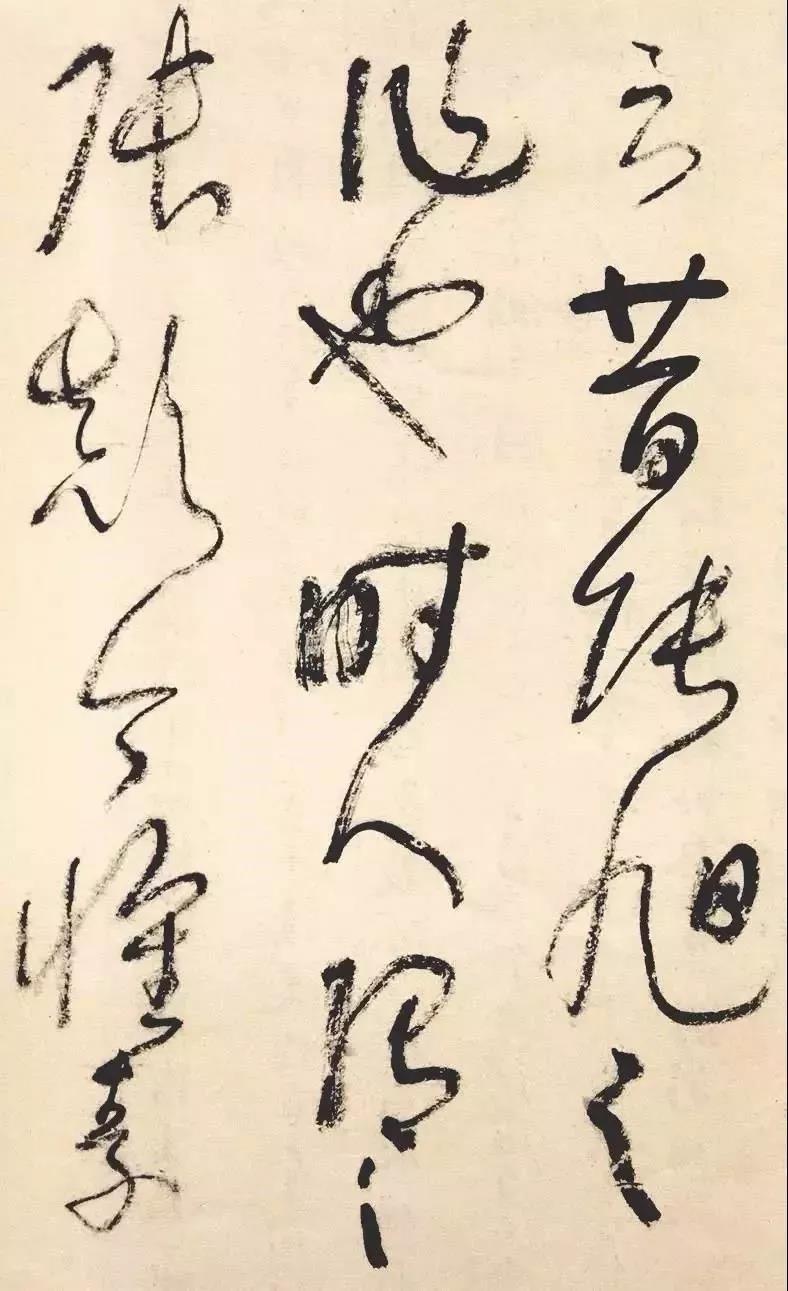

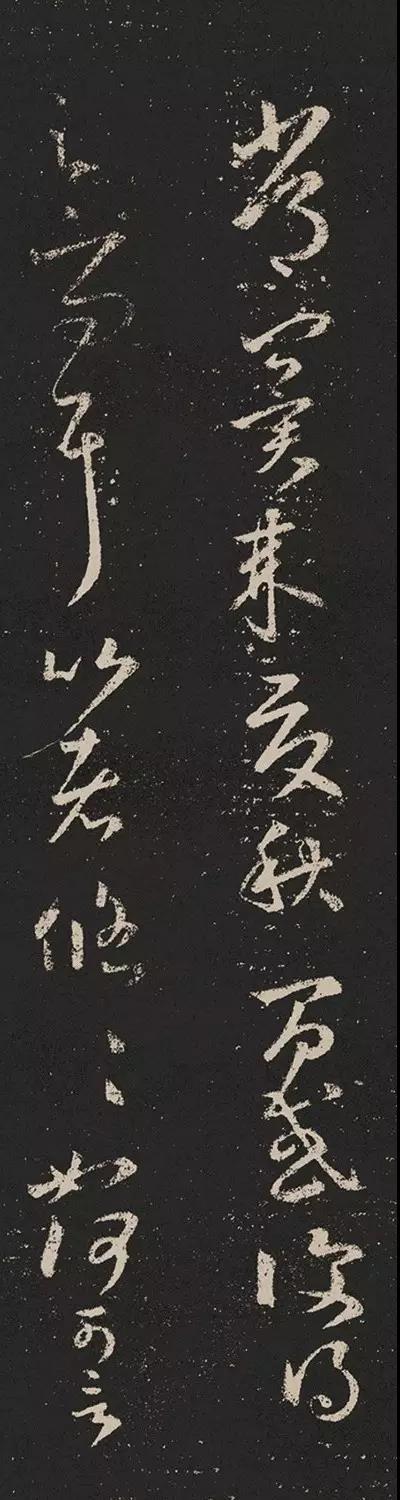

“一波三折”,日常指事情发生中的曲折多端,这一成语最早却源于论书法,见于王羲之《题卫夫人笔阵图后》(传):“每作一波常三过笔”。

中国书法的第一推动力是汉字。深藏在汉字中的中国书法的基因是线条。比之绘画,书法中的线条具有纯粹抽象、独立的性质,由一画、二画、三画以至万画。线在运动中发展、丰富,实现完美的篇章。从宏观到微观的反覆,我们会惊奇地发现线条的多样丰富性不但在“万画”,恰好就在“一画”之内。中国书法的线,是无数“点”的集合体。单独的“点”是线的浓缩,我们在书写时要把它当作“线”,当作一个生命体,有凝聚力、张力。白墙上的一个黑点,我们凝视着,会感到它似乎在移动。书写中的“点”有独立性,又同其他笔画一样附着于完整的字。“无垂不缩,无往不复”的原理和审美特性同样适用于“点”。我们把中国书法的线条看作是在矛盾中运行的,任何一笔运行中都有无数“力”的折,国书法线条的基本特点可以表达为“一波三折”。中国书法历史的博大精深,实以精深为本。“精深”是我们继承的法眼所在,“博大”给我们的继承开拓了广阔的道路。“精深”蕴藏在“一画”深处,“博大”由“一画”而亿万画。

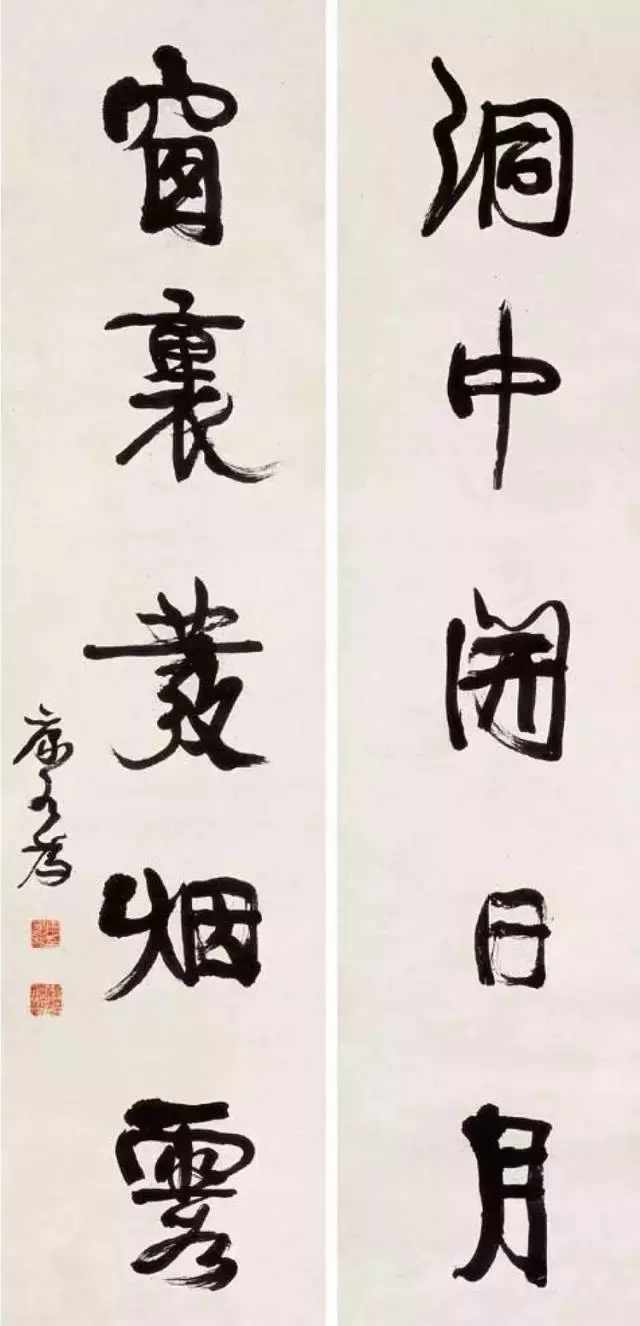

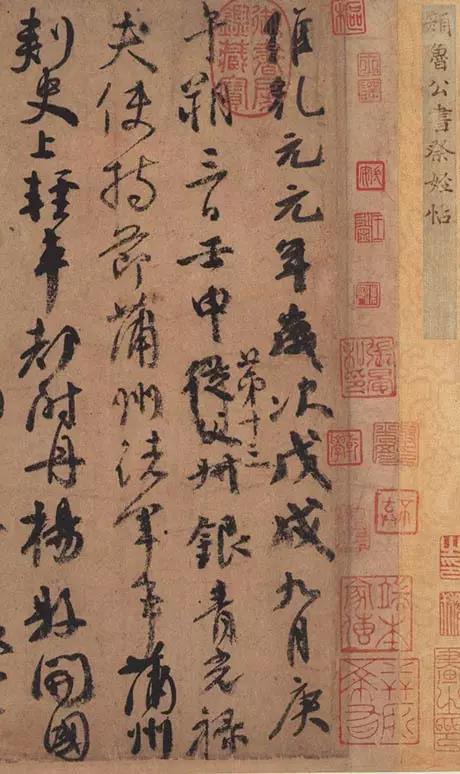

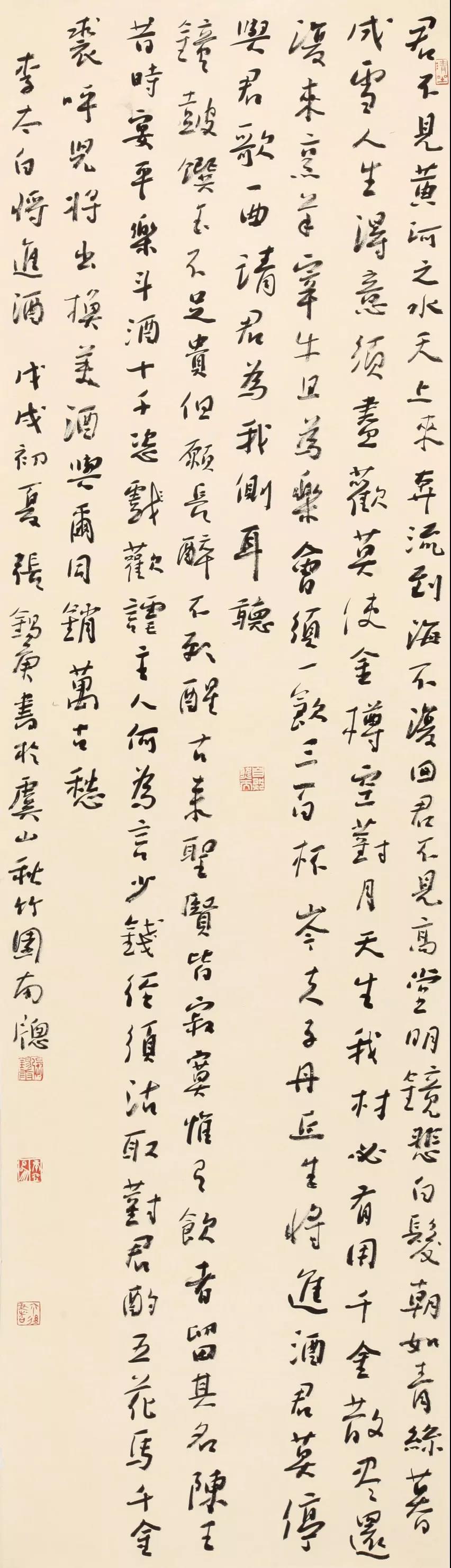

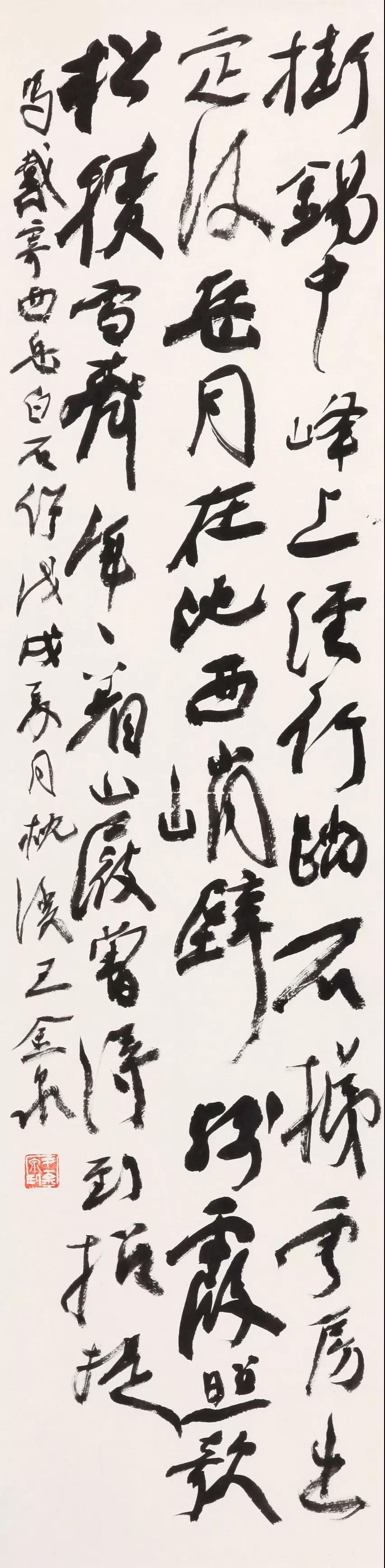

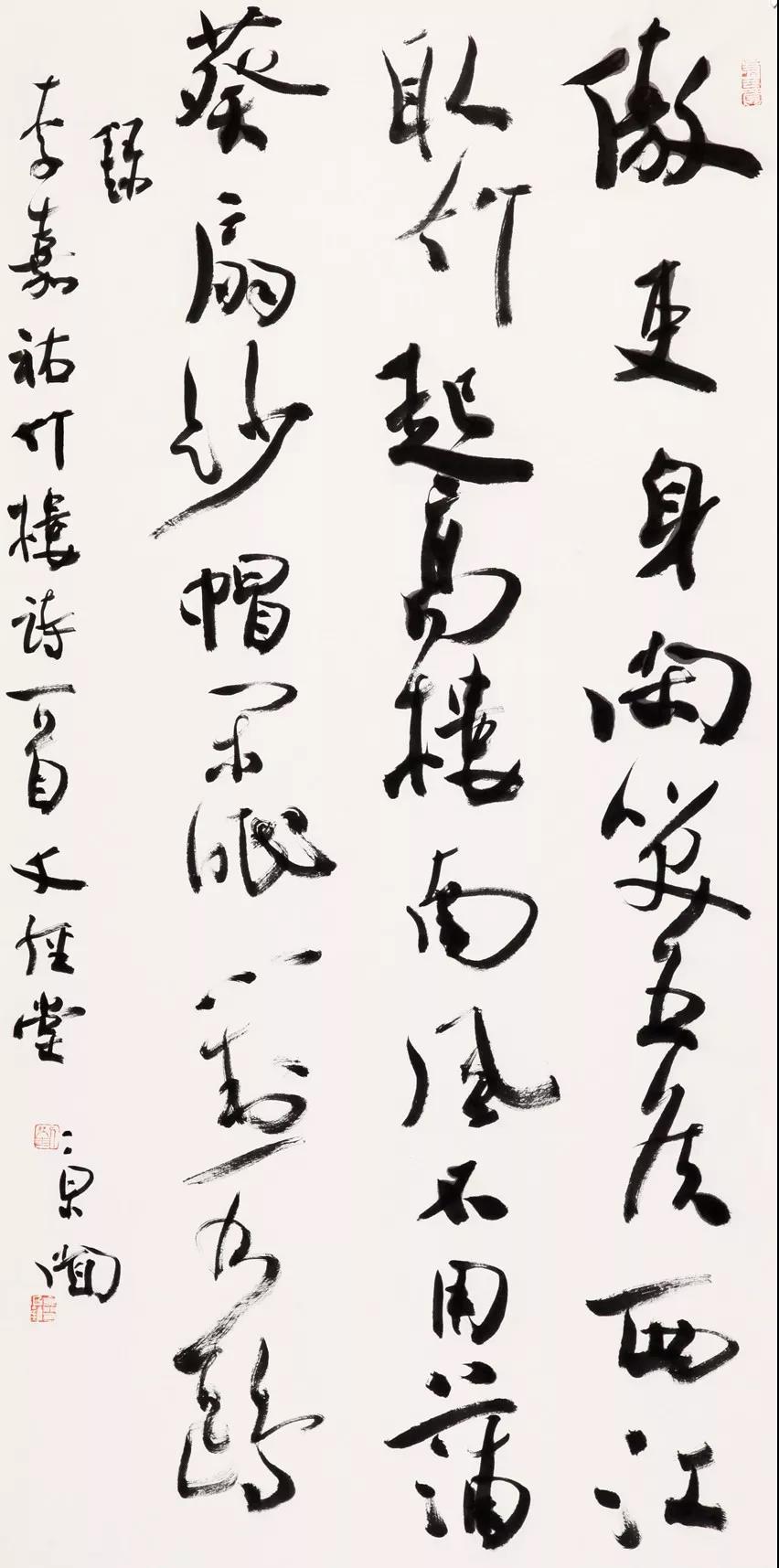

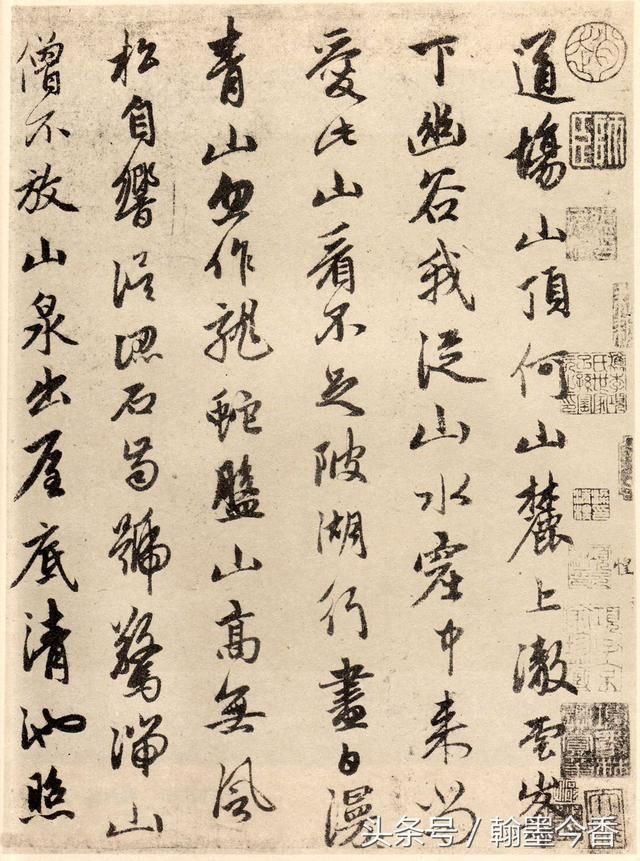

![微信图片_20180810090023]() “一波三折”的概念扩大到传统艺术的许多领域,实际上是传统艺术一个重要的特征。在书法创作中,从一“点”、一画、一字、一行到篇章,都贯穿着“一波三折”的原理。大的波折中潜伏着小的波折,小的波折呼应汇集到大的波折之中。每一竖行,在作下垂的势态时,也随时有着向上回复与向整篇凝聚的意向。在一行之中,一波三折特别表现为波浪形的曲折,左右摇曳,在不断打破前面设置的“阻碍”中寻求对立的因素,以求和谐,到下一行,又与前一行寻求折冲协调,直到全篇完成,都贯穿着“波”与“折”的矛盾过程。“一波三折”的美学意义在于自觉追求统一物的对立面在矛盾中转化,达到艺术上的深厚、隽永,回味无穷。从“一波三折”的一点画到一篇章,都体现为一个封闭世界内部的循环往复,造成活泼的生命。

“一波三折”的概念扩大到传统艺术的许多领域,实际上是传统艺术一个重要的特征。在书法创作中,从一“点”、一画、一字、一行到篇章,都贯穿着“一波三折”的原理。大的波折中潜伏着小的波折,小的波折呼应汇集到大的波折之中。每一竖行,在作下垂的势态时,也随时有着向上回复与向整篇凝聚的意向。在一行之中,一波三折特别表现为波浪形的曲折,左右摇曳,在不断打破前面设置的“阻碍”中寻求对立的因素,以求和谐,到下一行,又与前一行寻求折冲协调,直到全篇完成,都贯穿着“波”与“折”的矛盾过程。“一波三折”的美学意义在于自觉追求统一物的对立面在矛盾中转化,达到艺术上的深厚、隽永,回味无穷。从“一波三折”的一点画到一篇章,都体现为一个封闭世界内部的循环往复,造成活泼的生命。

书法的线条训练

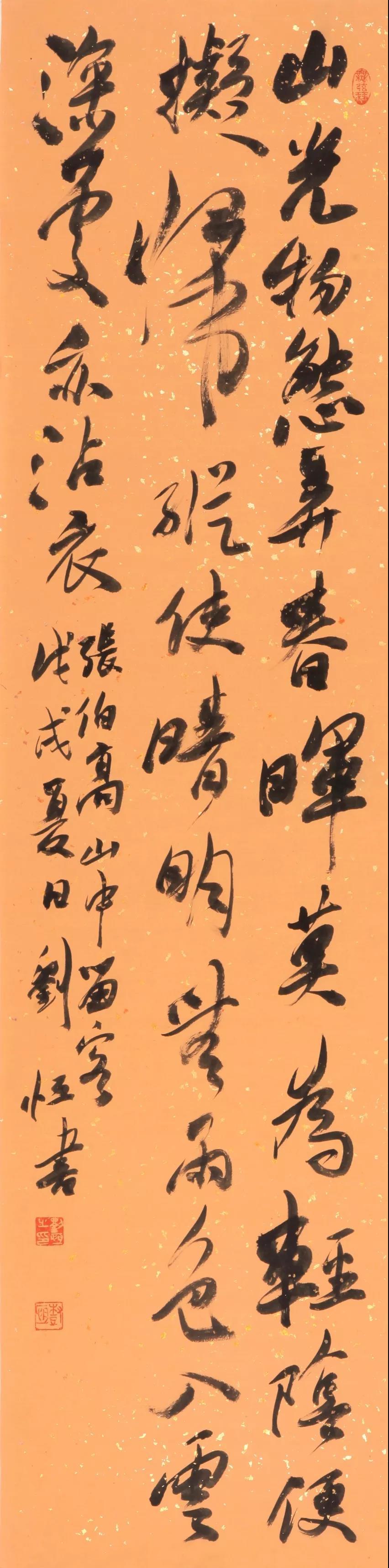

书法是抽象线条的王国。书法线条之所以富有神奇的表现力,是因为线条具有极为复杂的属性,诸如质感、力感、感、立体、节奏感等等。在小学书法课中,由于时间短,学生数多,教师往往偏重于纪律、气氛、数量(即一堂课写几个或几张)而忽视了书法线条的训练。线条是书法艺术的语言,是书法艺术主要构成材料,所以在平时教学中,我认为要想切实提高学生的水平,就要加强质感、力感、立体感、动性、节奏感的教学。

质 感

质感或质量感,是指人们在审美过程中,对造型物表面质地(如坚硬、细软、光滑、粗糙、细腻、柔润)和量度的感受和联想所达到的真实程度。书法线条无不具有一定的质感,有的粗涩凝重,有的细润华滋,但都显示出一定的质感。《书谱》中所谓“重如崩云”、“轻如蝉翼”;《笔阵图》中形容点画如“千里阵云”、“高山坠石”、万岁枯藤”等,这是审美感受,其实要说明的是线条的质感。

那么,怎样去训练学生呢?可以从两方面去分析:

一、由于书写工具性能不同,笔法不同,墨色不同,会造成不同质感的线条效果。在平时教学之中一般要求浓墨(但浓而不滞)正锋,重按涩行,则笔实墨沉,线条圆浑刚劲,骨肉相称,“藏骨抱筋,含义包质”(“文”指形,“质”指神)线条力度大,质感强,因而会给人以浑厚含蓄,丰盈充实的感觉,如金文、魏碑、颜楷线条即是,而墨乏、墨淡、笔飘墨浮,墨不入纸,其线条或抛筋露骨,或肉丰肥涨,会给人轻薄笨弱之感,线条力度小,质感弱,质量感与落笔力量及用墨浓淡直接有关。有份量、有力度,即有质感,一般来说有质感的线条能唤起审美联想,所以选择一种特定形质的线条,去表现特定文字内容,加之巧妙的章法,就可能是一幅内容、形式相统一的佳作。例如浓重粗涩的细线,宜于表现“钢铁长城”的意境,柔软细韧的线条,宜于表现“细雨春风”的意境,枯燥凝涩的线条,宜于表现“寒林渐肃,虎啸猿啼”的意境,否则,难以创造出书法作品特殊的神采和韵味来,更不会酿造出浑朴或高逸或妍丽或霸悍的风格。总之,落笔着实用力,濡墨浓重充盈,行笔稳健劲涩,所造成的线条效果,无论粗壮或细柔,都会给人以明显的质量感觉。

力 感

我国书法艺术的显著特点,无论在实践上还是理论上,都非常重视点画的笔力,因此作书时需凝神静思,将一身之力达于笔端,倾注于点画之中,使之呈现出有力度的线条,字体得筋骨遒健。所以书法教学中力感训练是很重要的,那么怎样创造有力度的线条呢?它与执笔、运笔、用墨、用线有关,概括起来有三大方面:

(一)取势。得势则生力,无势则力弱。势指的是形势、姿势、态势、气势等。从线条分析有点势、撇势、横势、竖势、钩势、挑势、执势等,从用笔看有正势(中锋)、侧势(侧锋)等。书法艺术之类,从根本上说是“势”的综合体现,没有线条的力度就没有书法的神采,然而求力必先识势。

(1)在实际教学中,要求学生从书写实际出发,视字型篇幅大小采取相应的姿势。如坐势小书,指、腕力量即可满足,中字腕、肘力量即可,但大楷则以站势为宜。

(2)灵活运笔。“书重用笔,用之存乎其人,故善书者用笔,不善书者为笔所用”,古人极重执笔,结合平时的教学实践。我以为能将“指实掌虚”、“腕平掌竖”、“笔直心圆”、“虚悬直紧”、“腕活指死”等融会相通,灵活理解就算达到要求。所谓用笔不外“执”、“运”二字,“指”主“执”,“腕”主“运”,二者结合得当,即可达到用笔之目的,小学生要学会五指执笔法,最好悬腕。

什么样的线条才算有力感呢?一般来说锐线、刚线、粗厚浑圆线、细韧柔劲线,则易产生力感;而泡线、涨线、浮滑轻飘和粗墨瘫软的线则难以产生力感。

总之,具有力感的线条,都是具有生命律动感的线条。

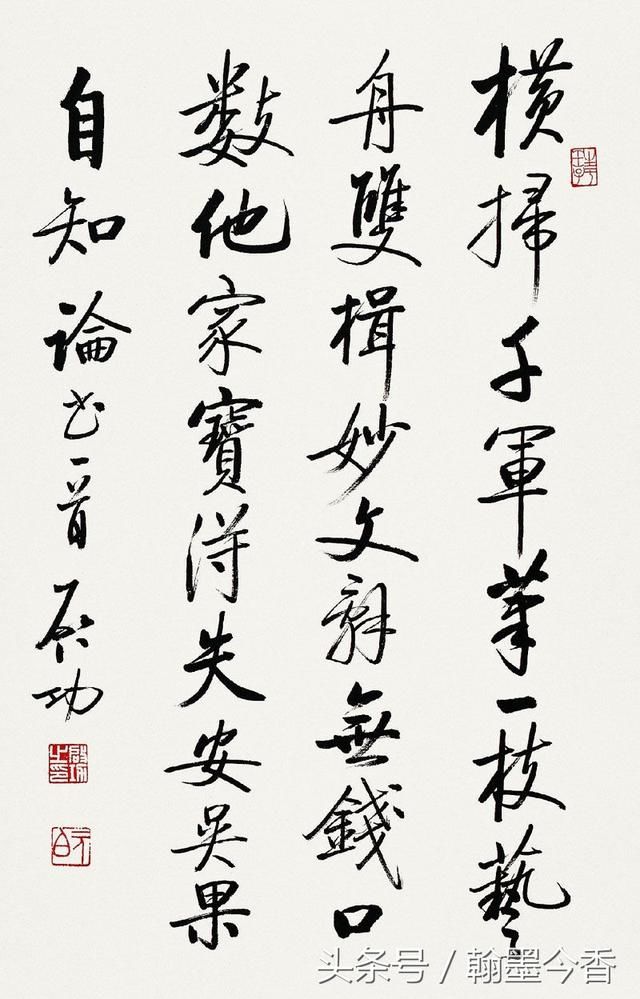

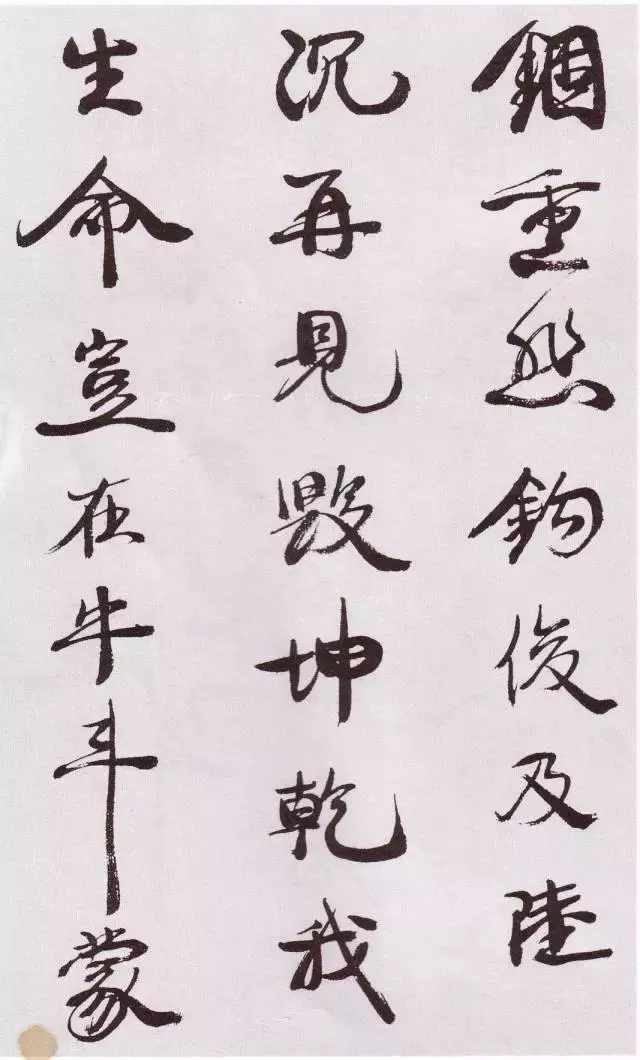

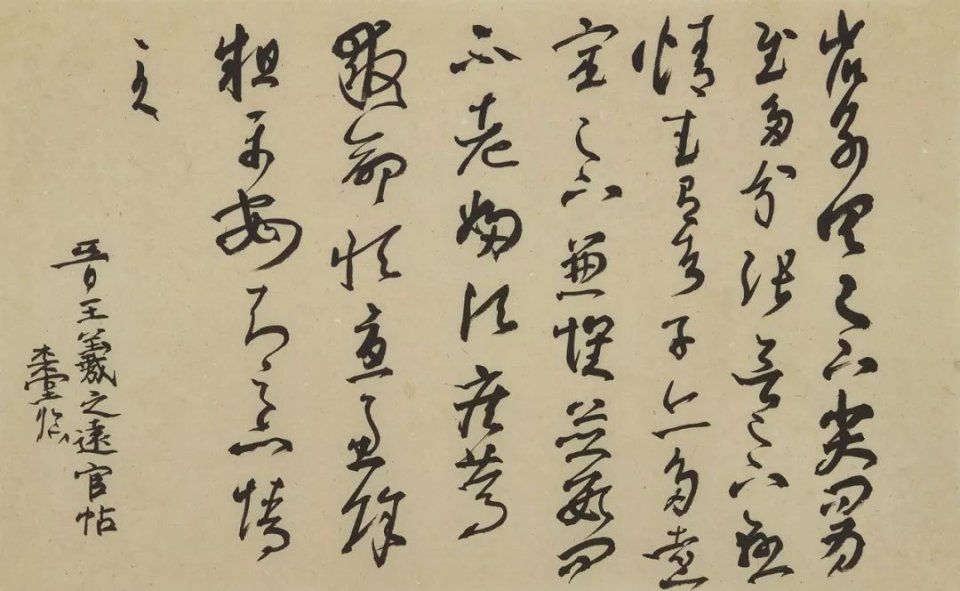

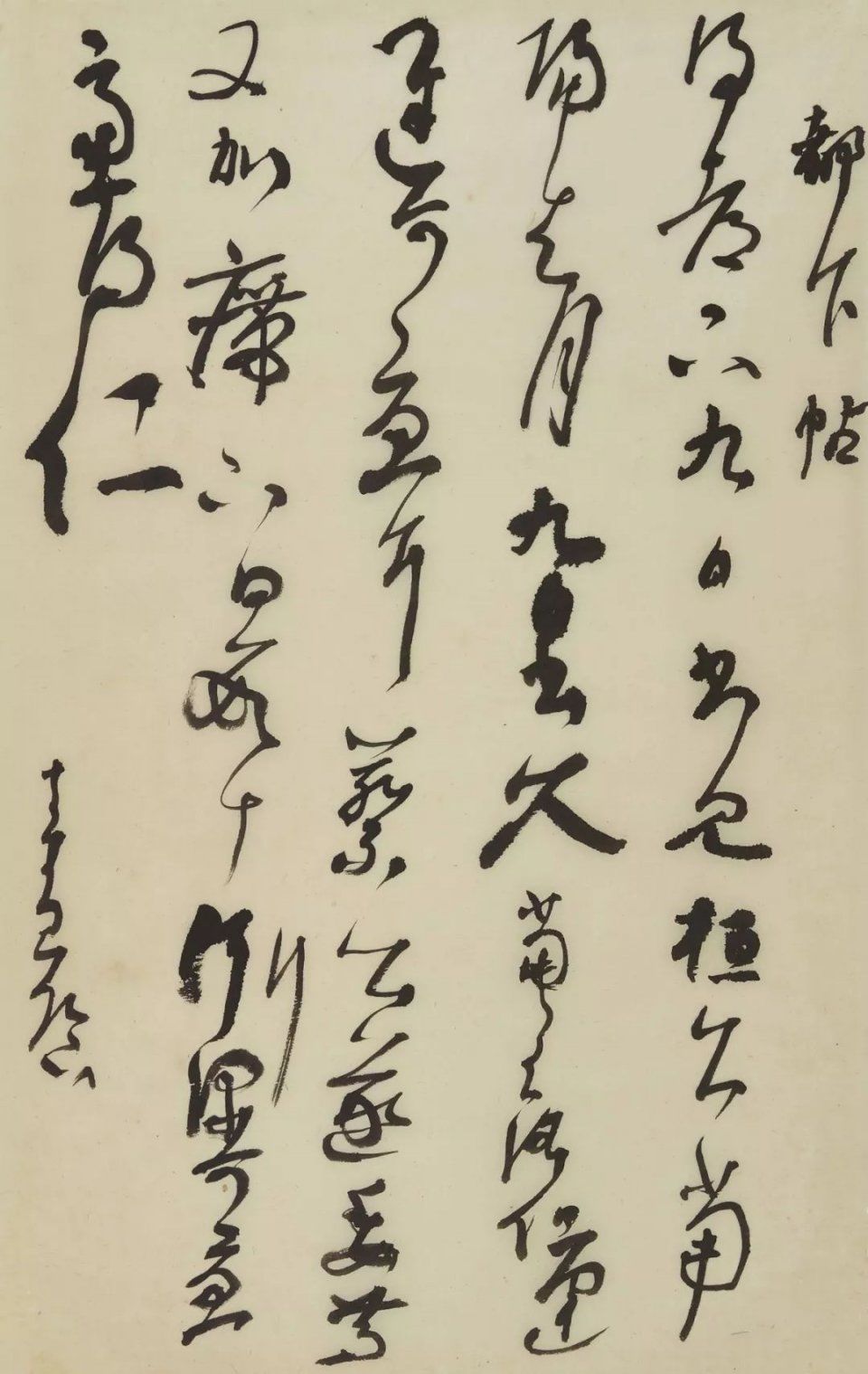

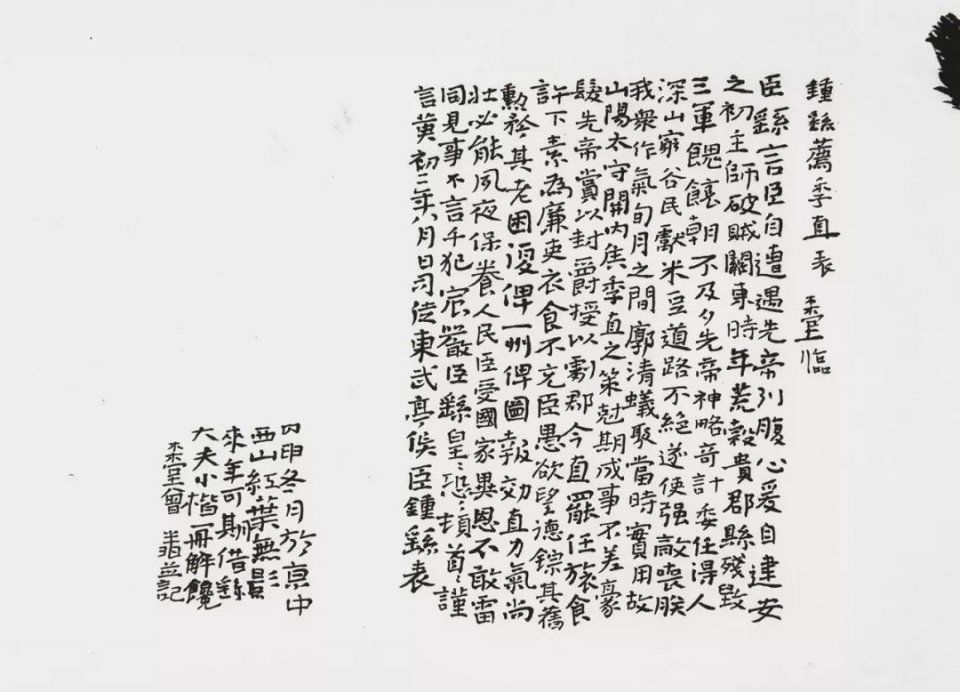

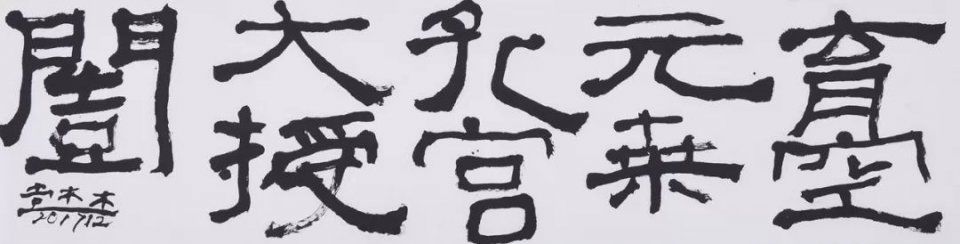

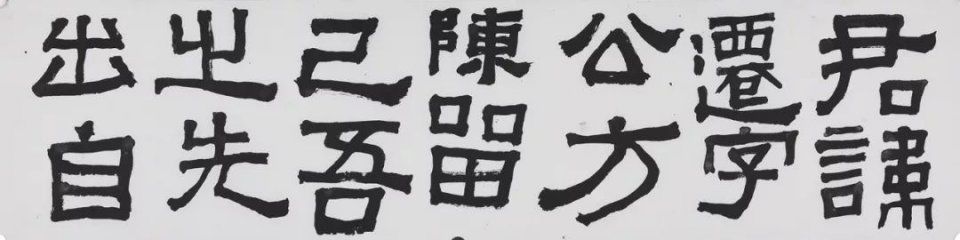

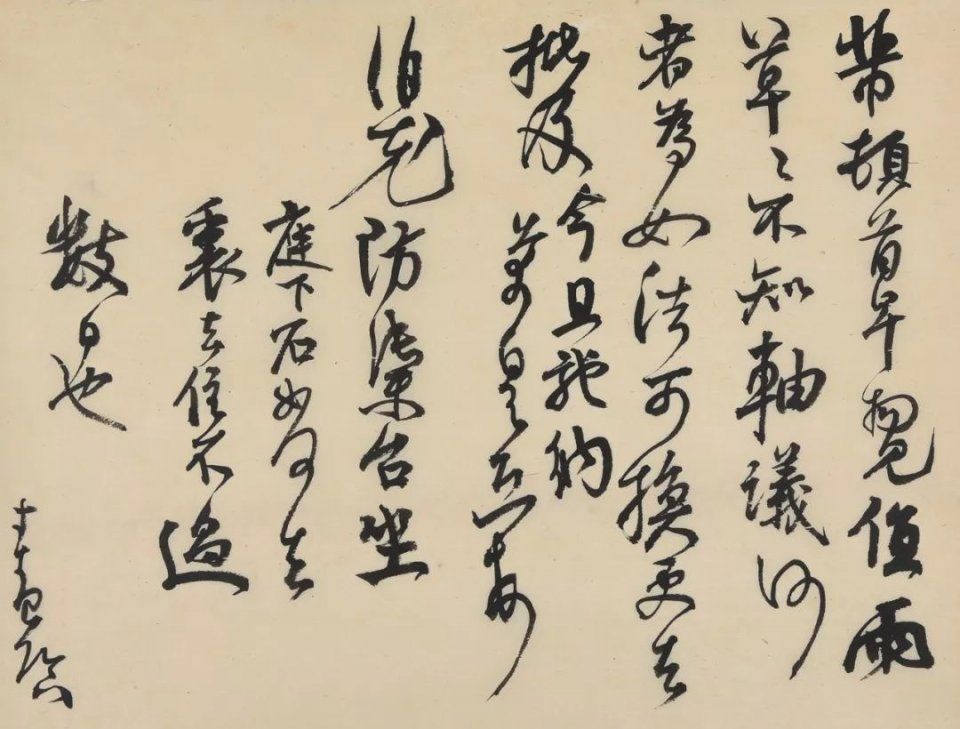

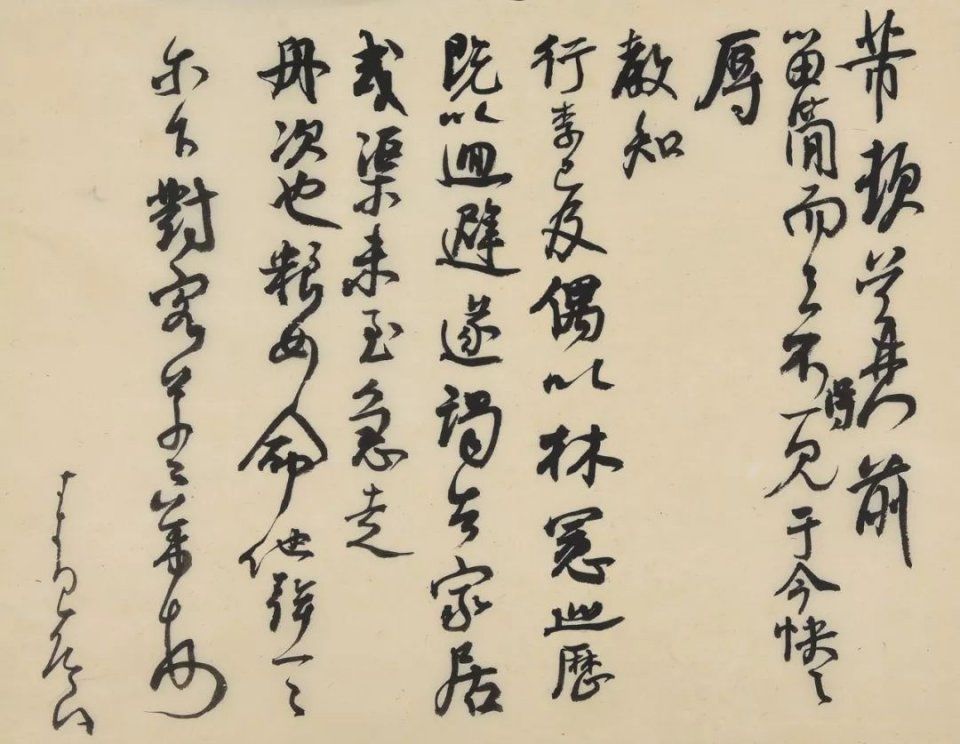

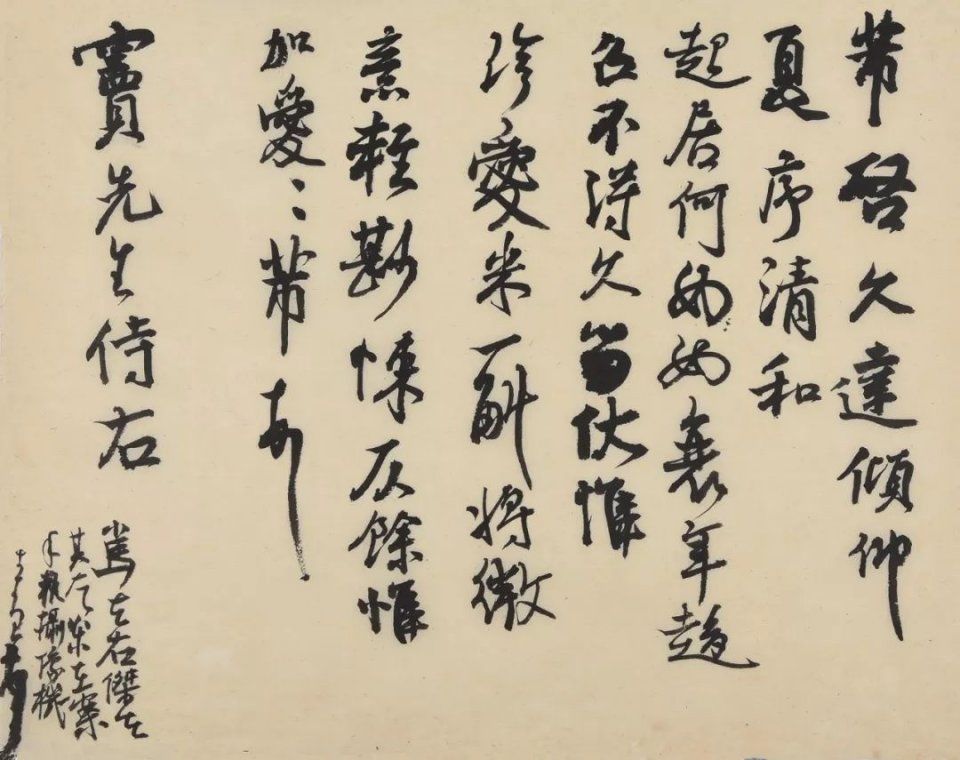

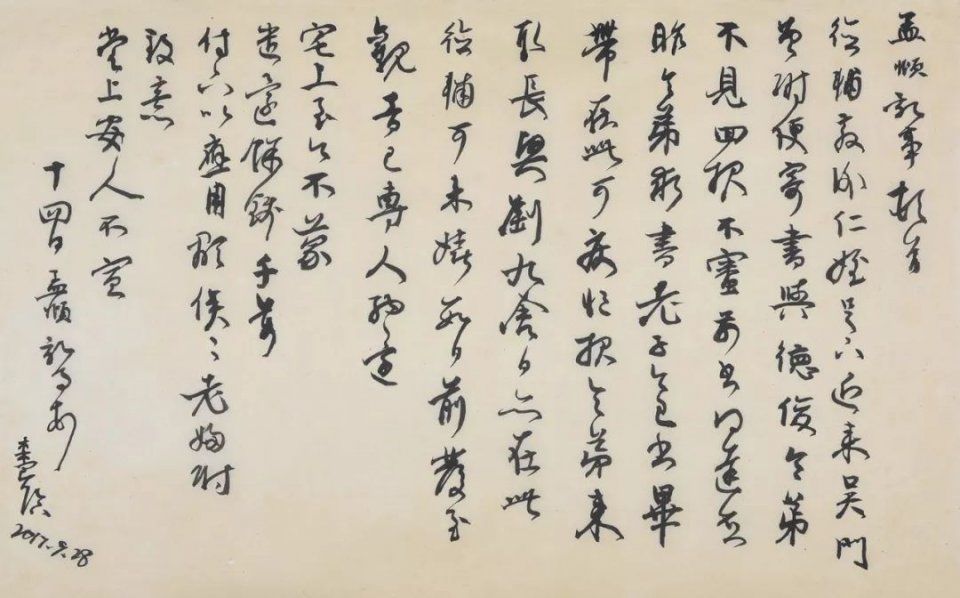

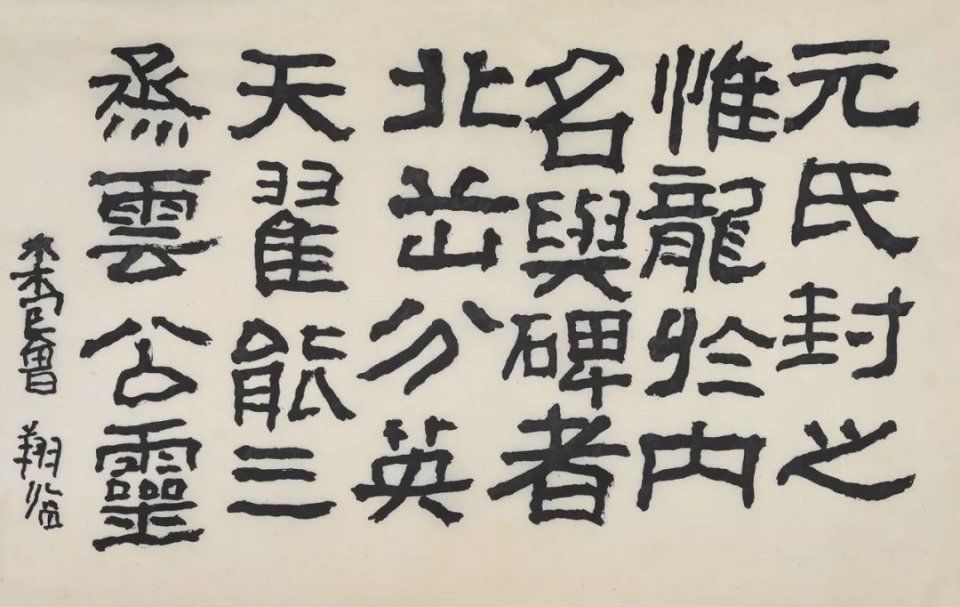

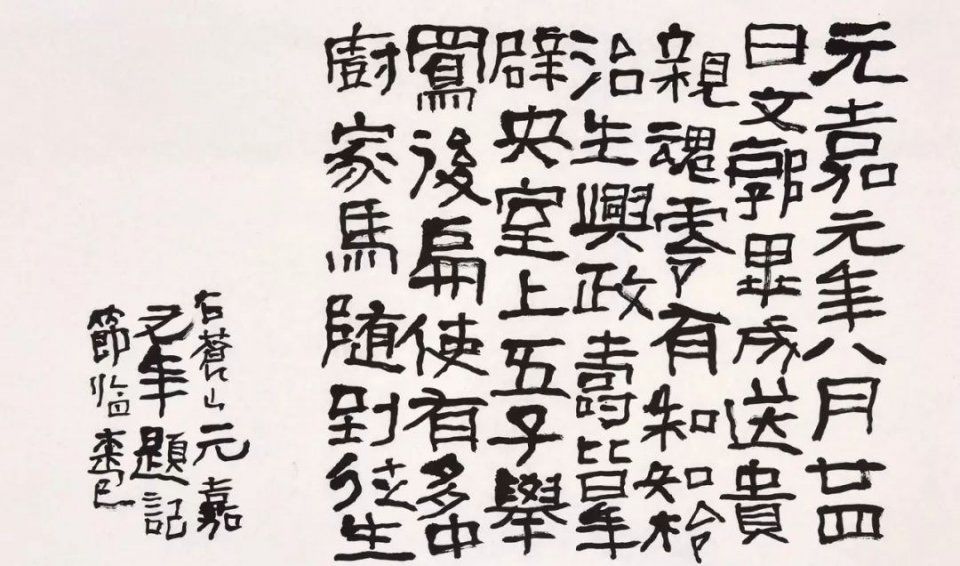

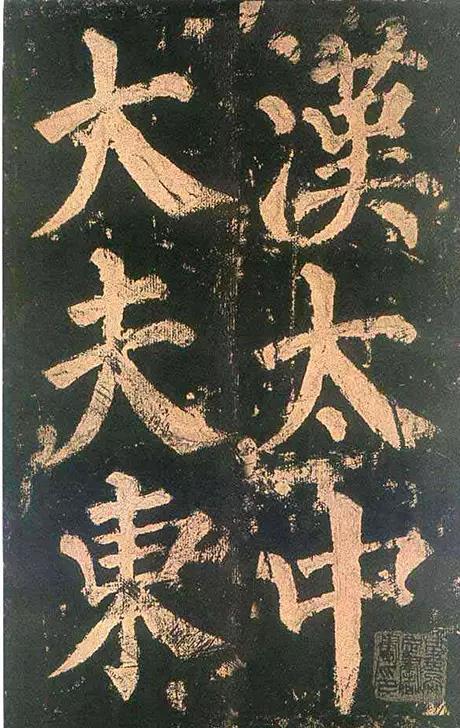

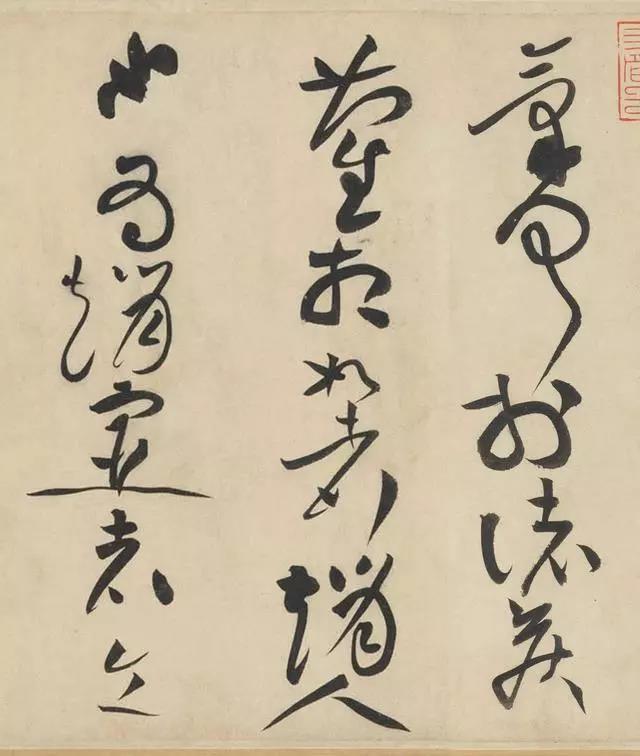

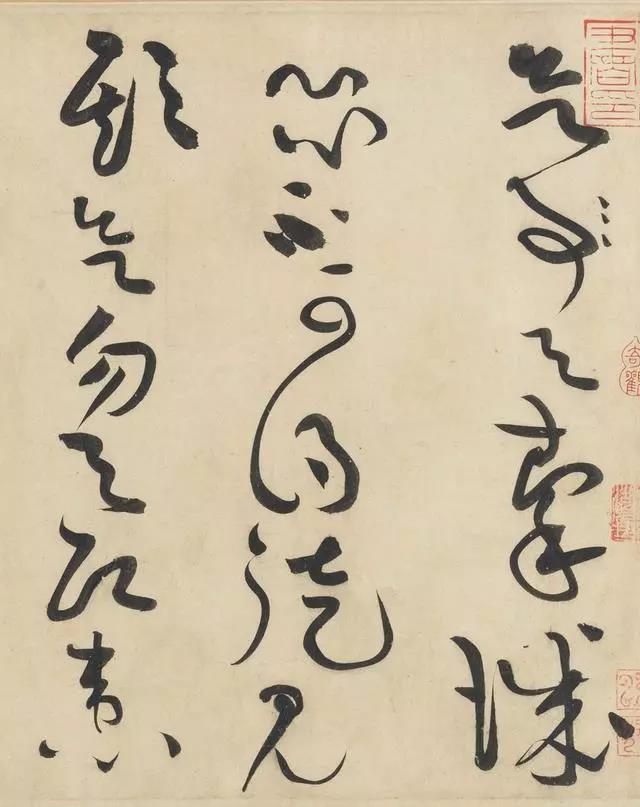

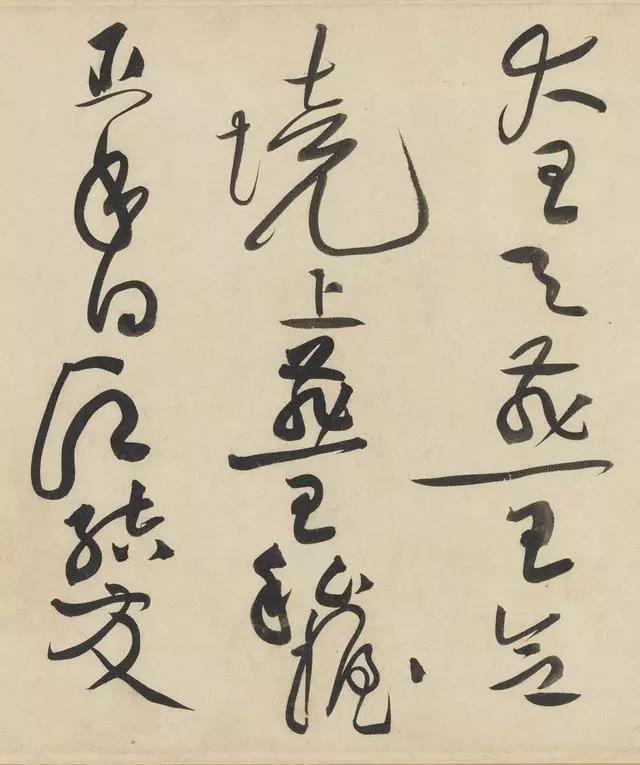

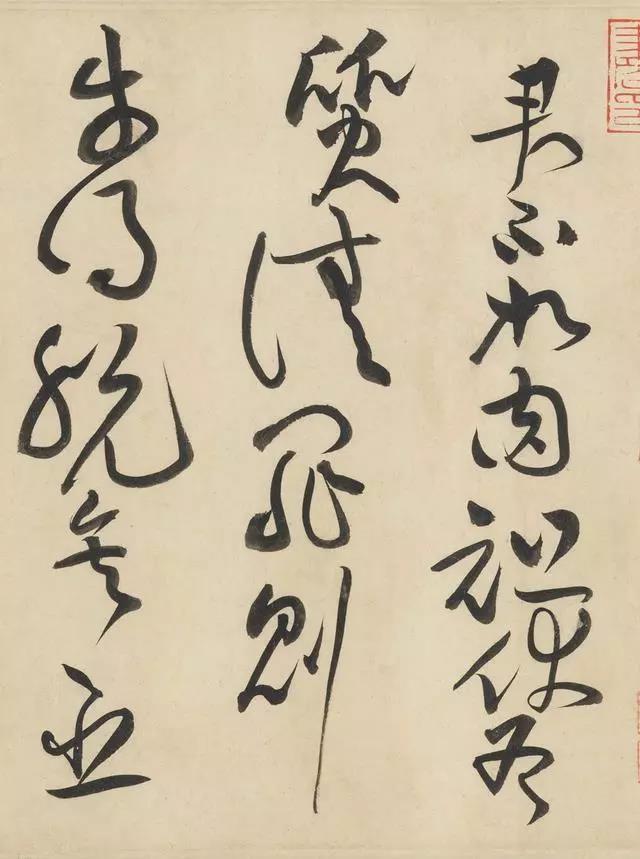

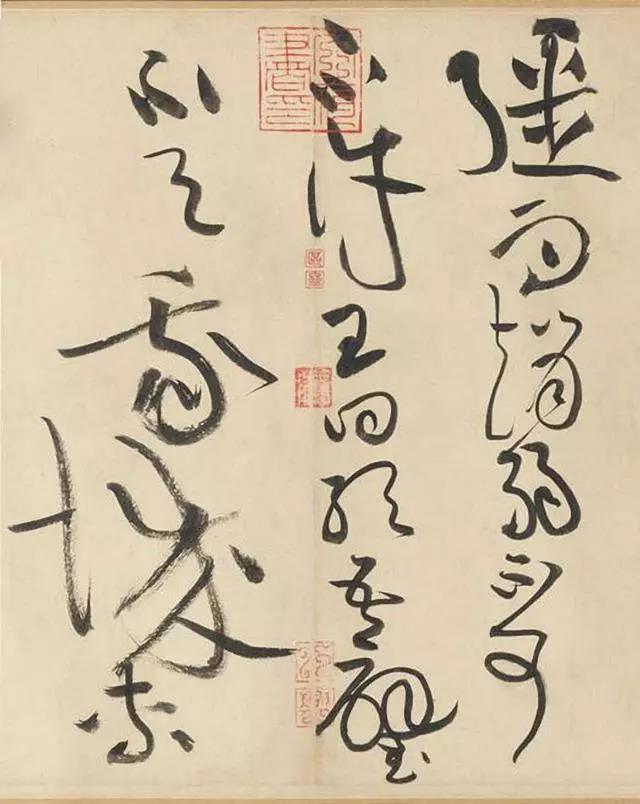

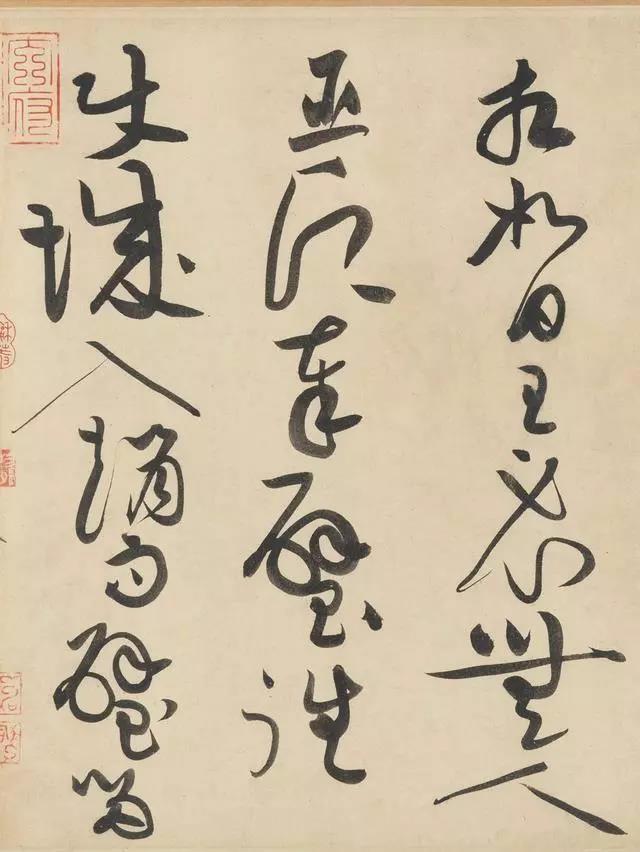

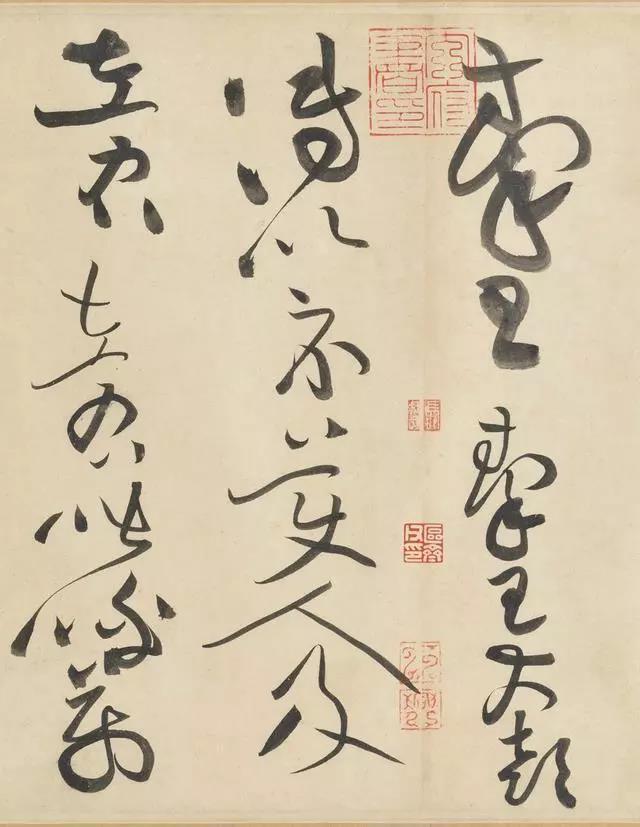

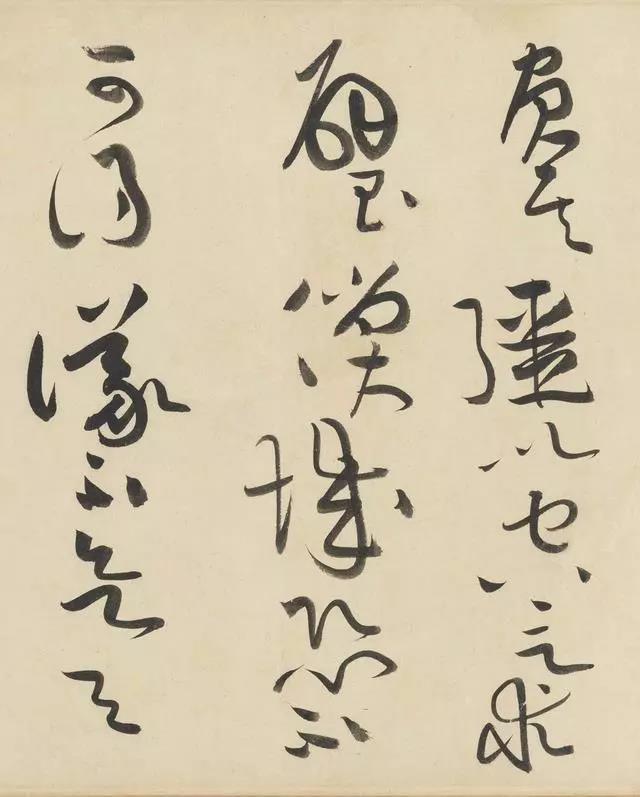

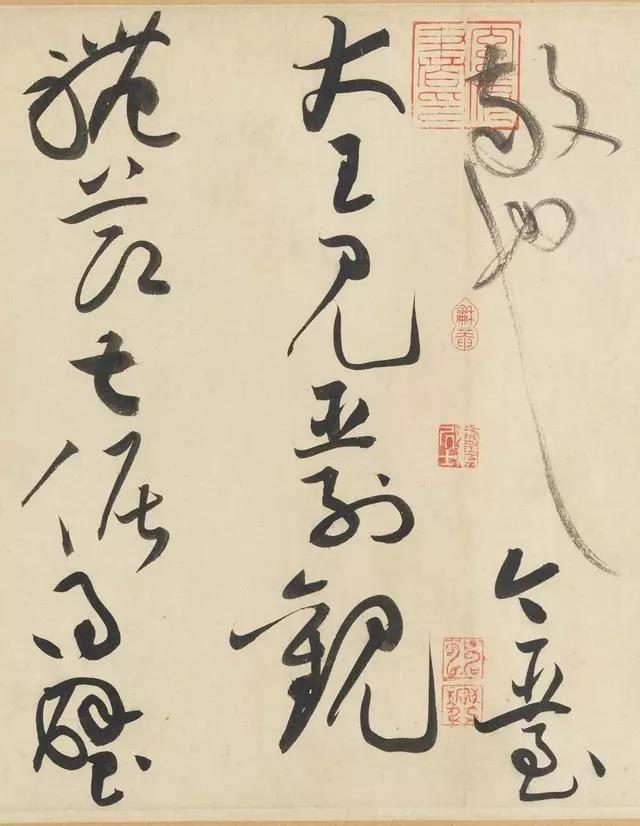

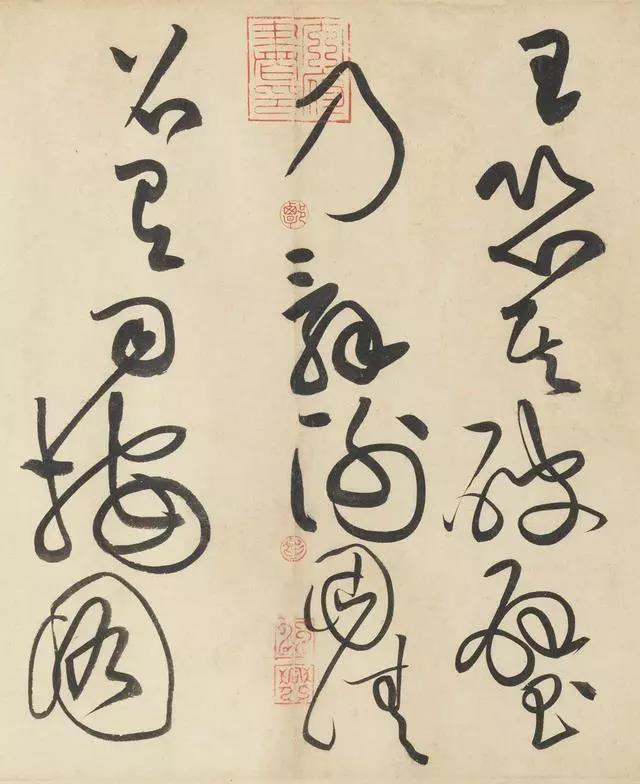

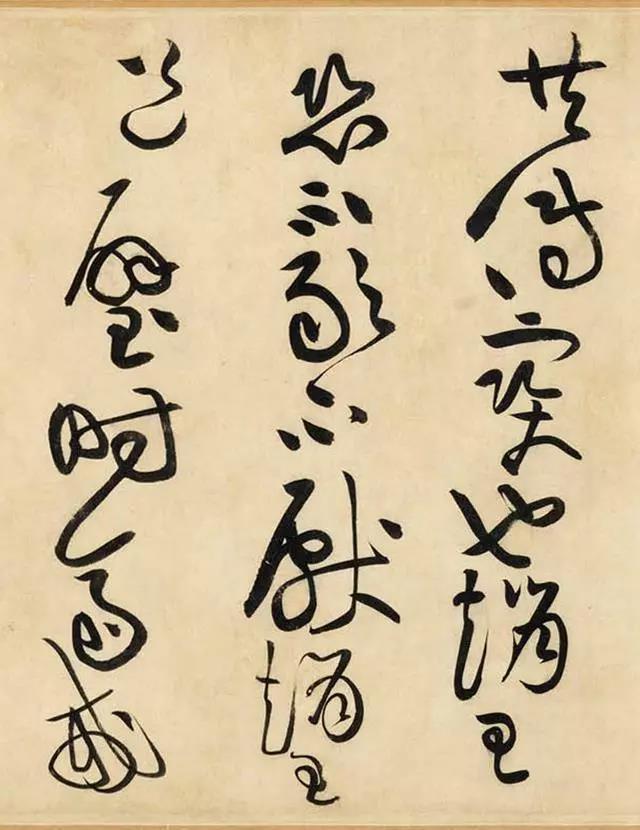

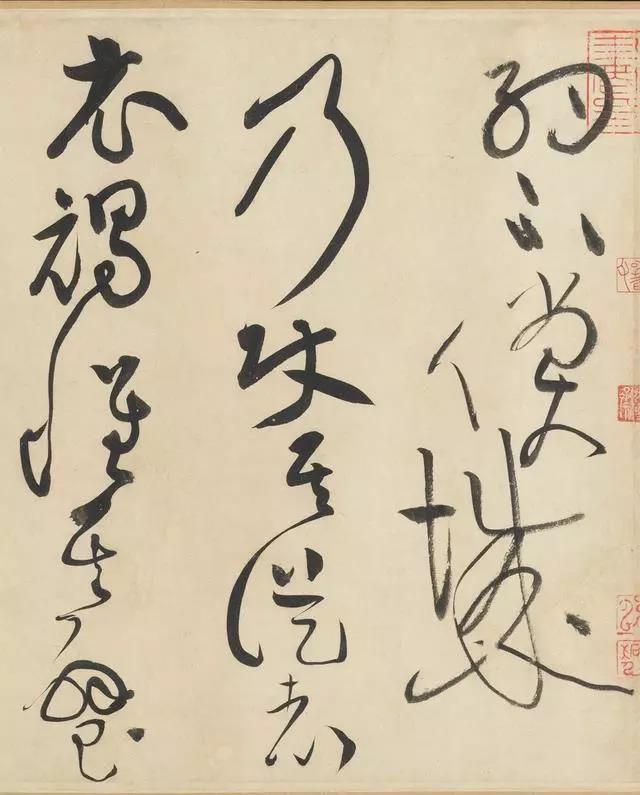

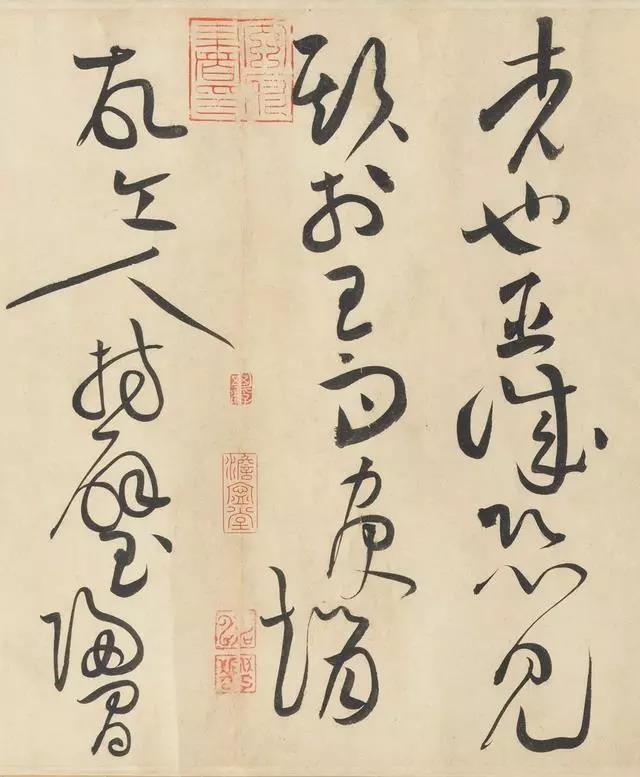

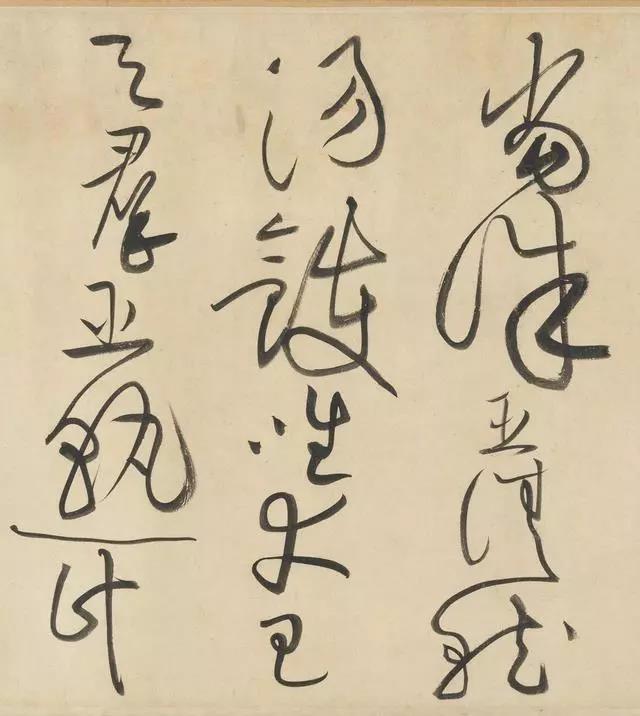

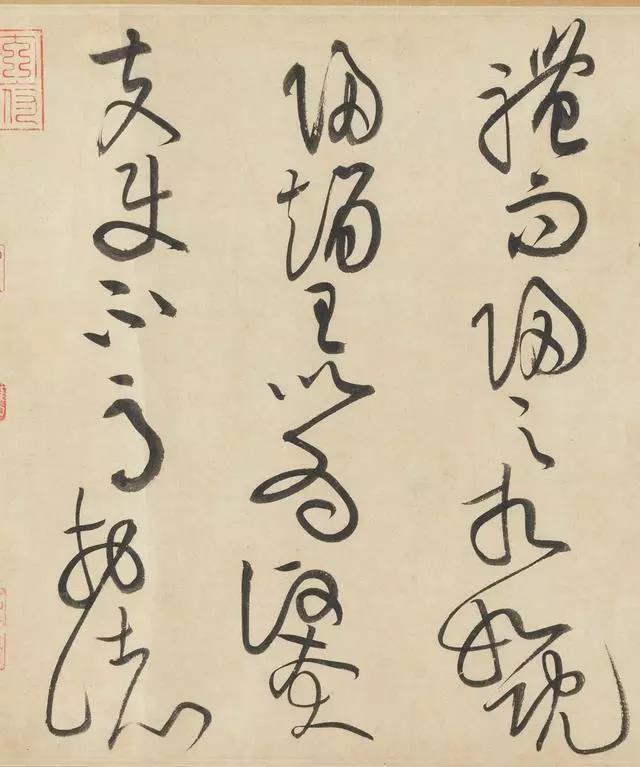

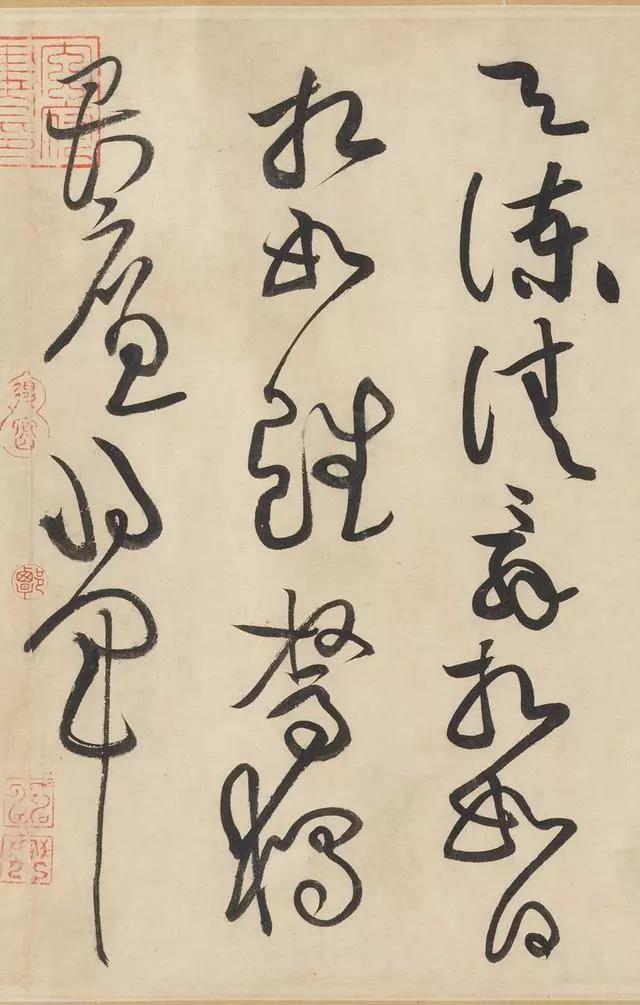

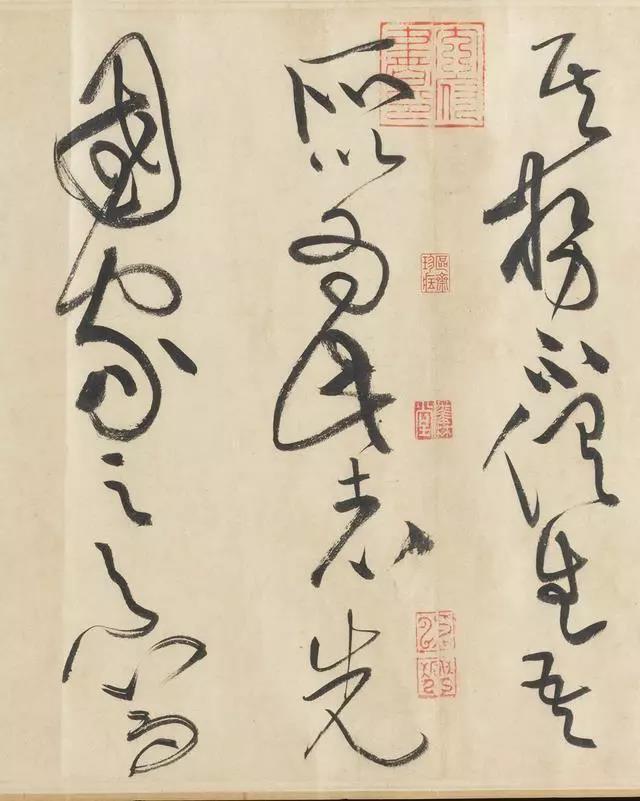

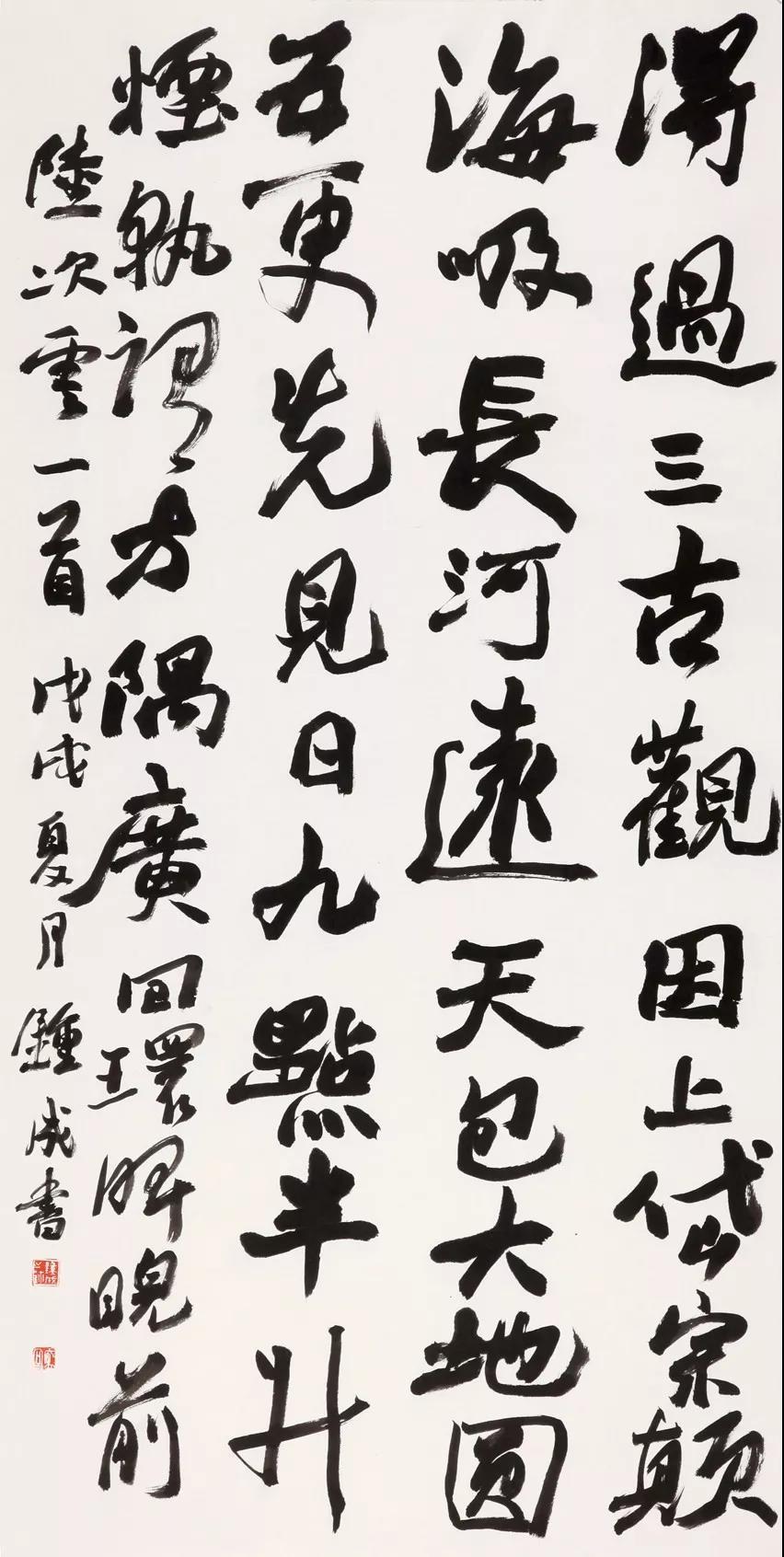

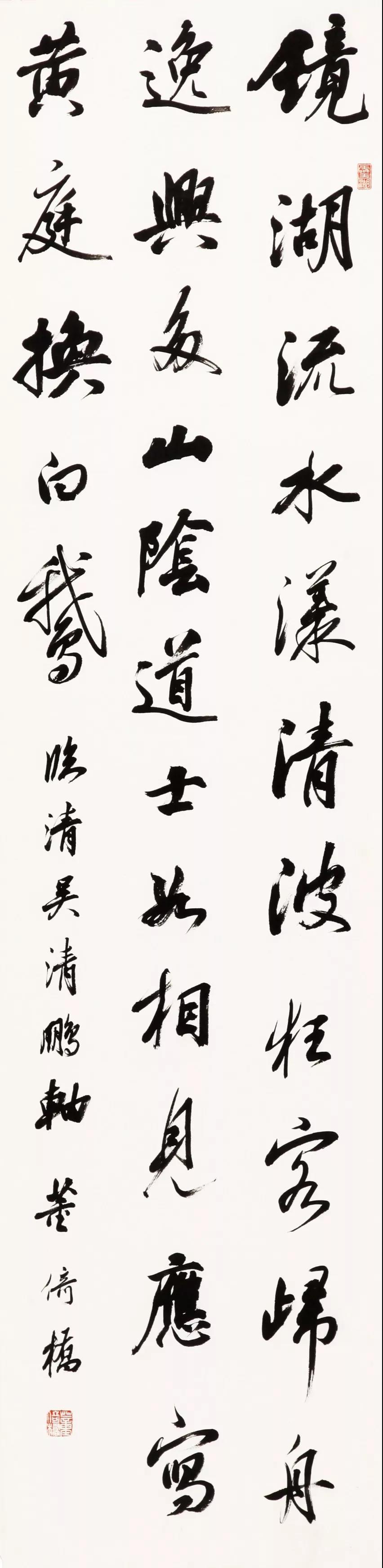

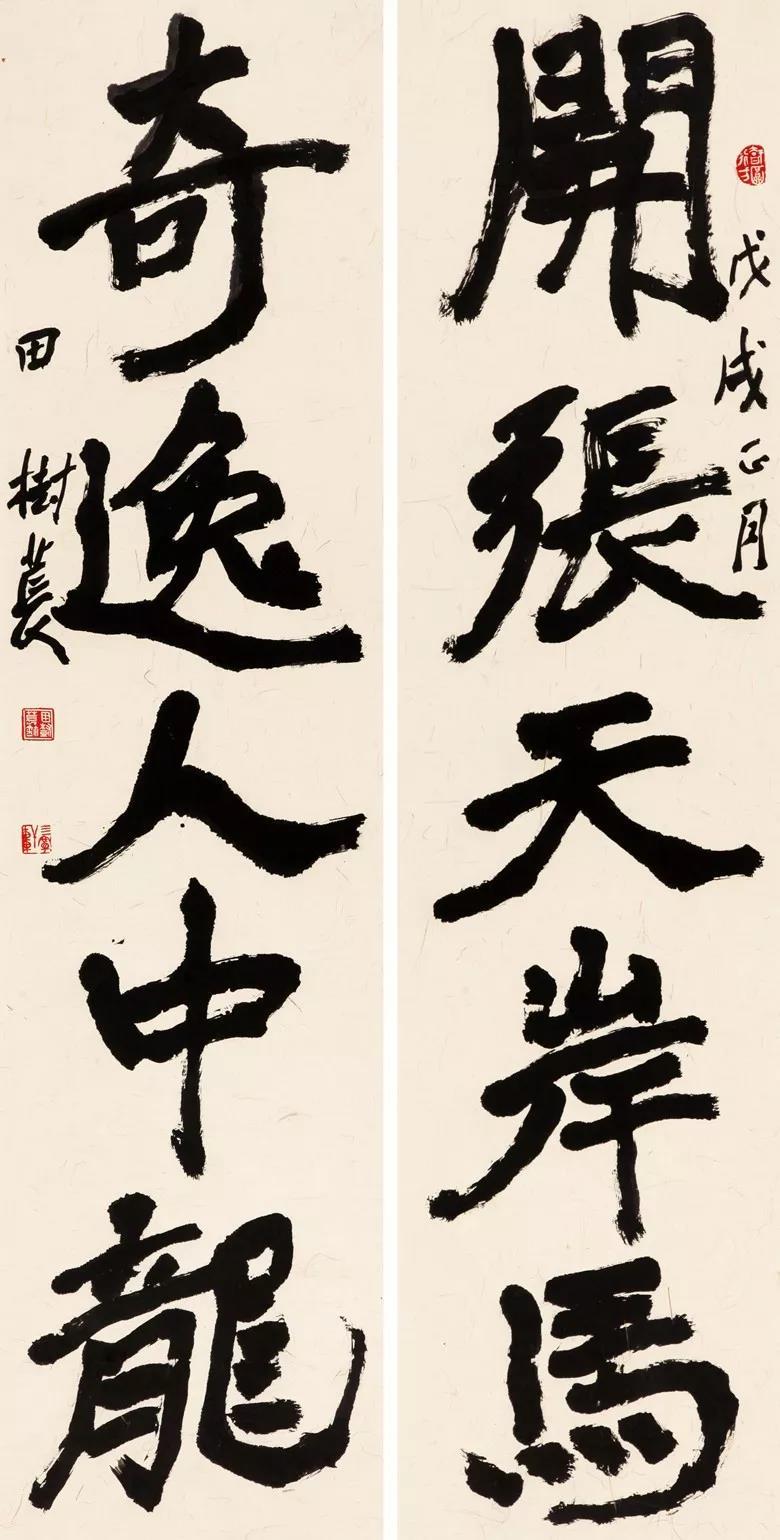

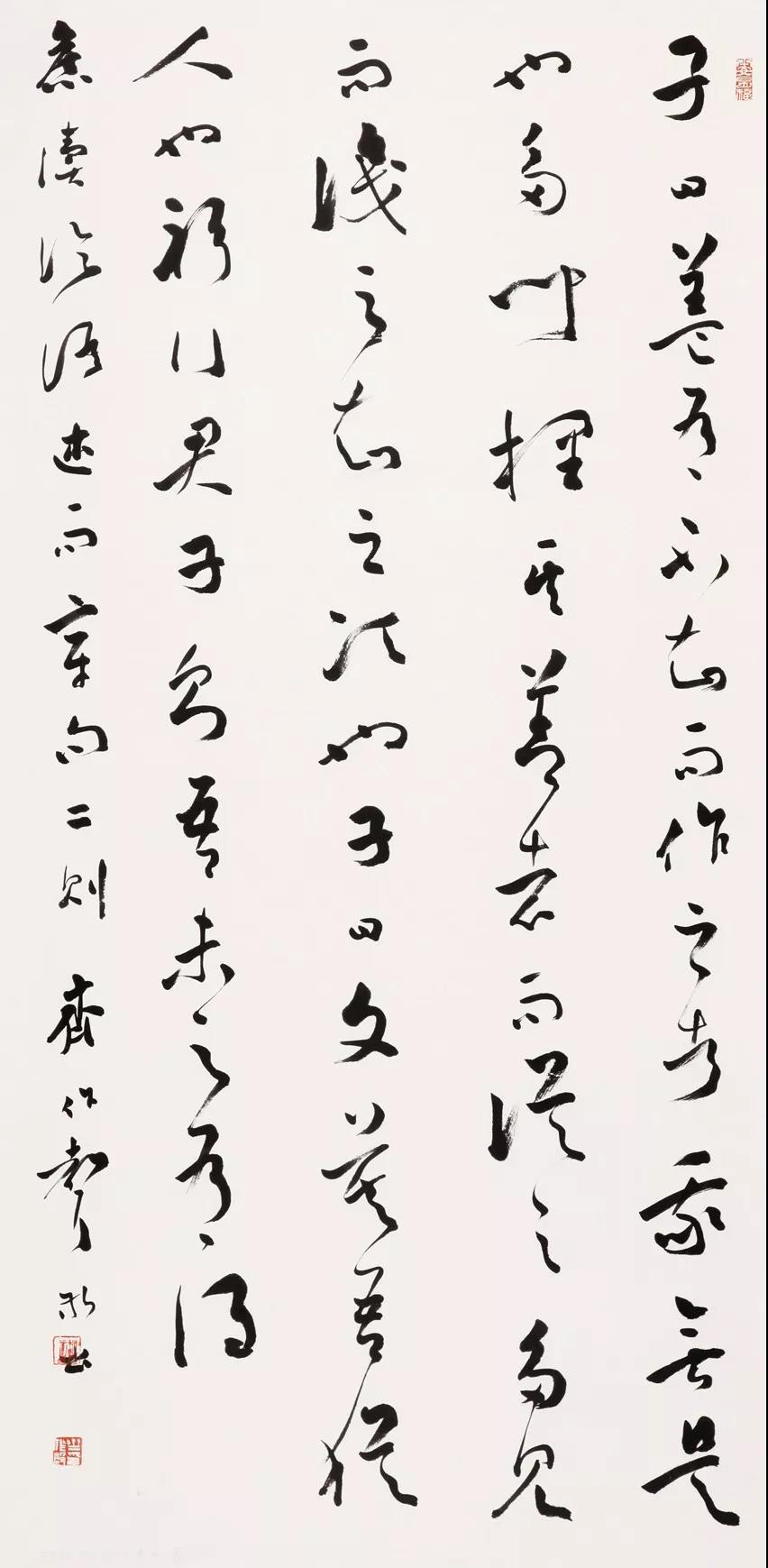

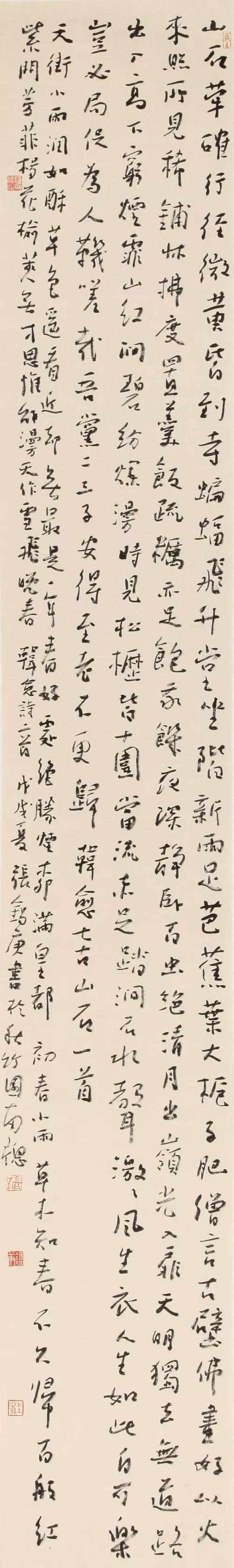

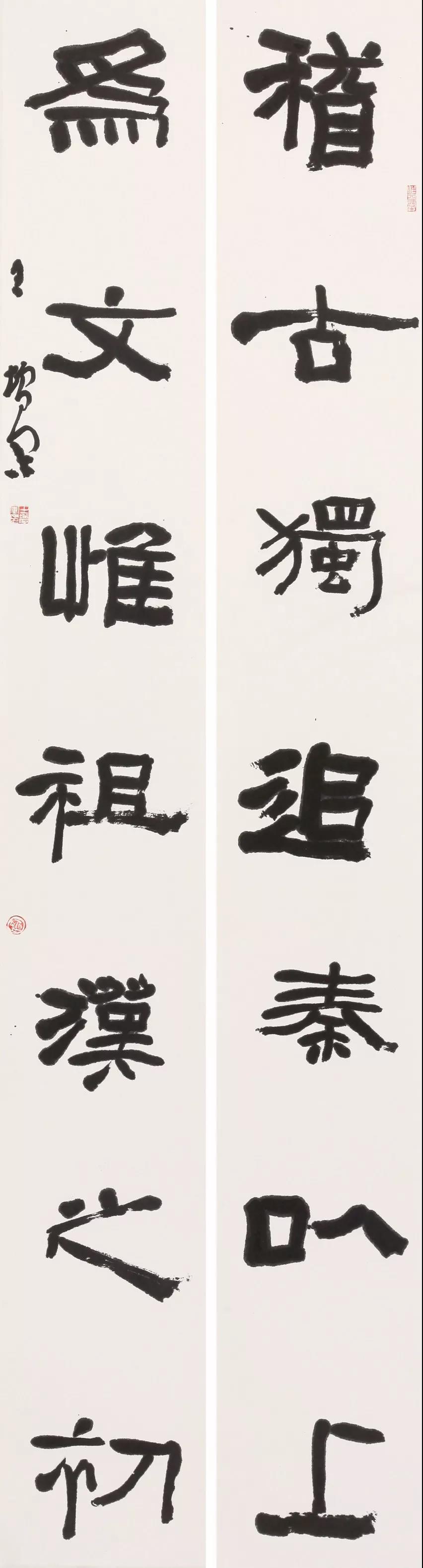

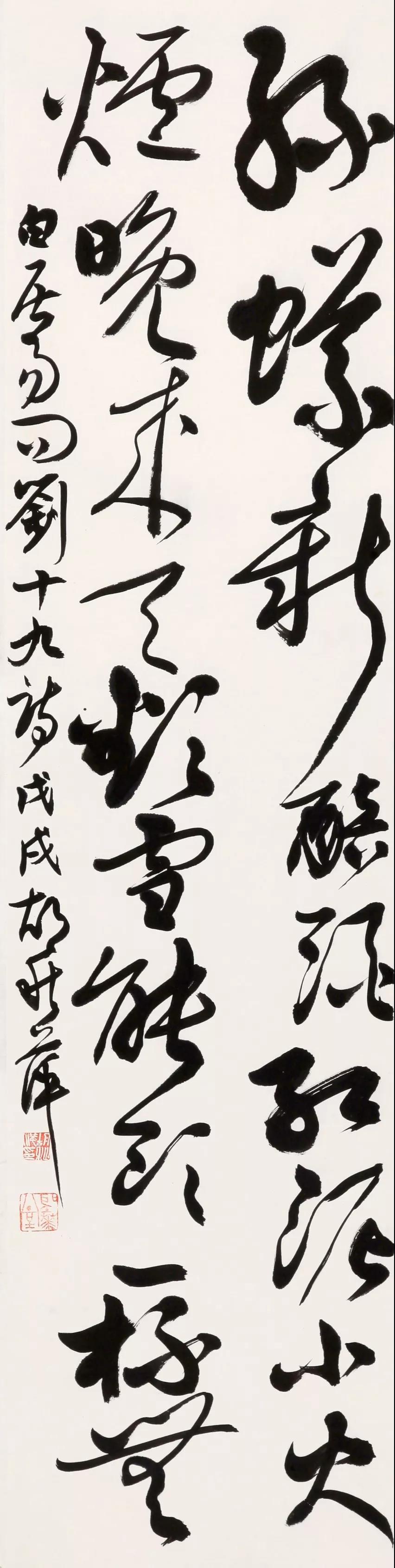

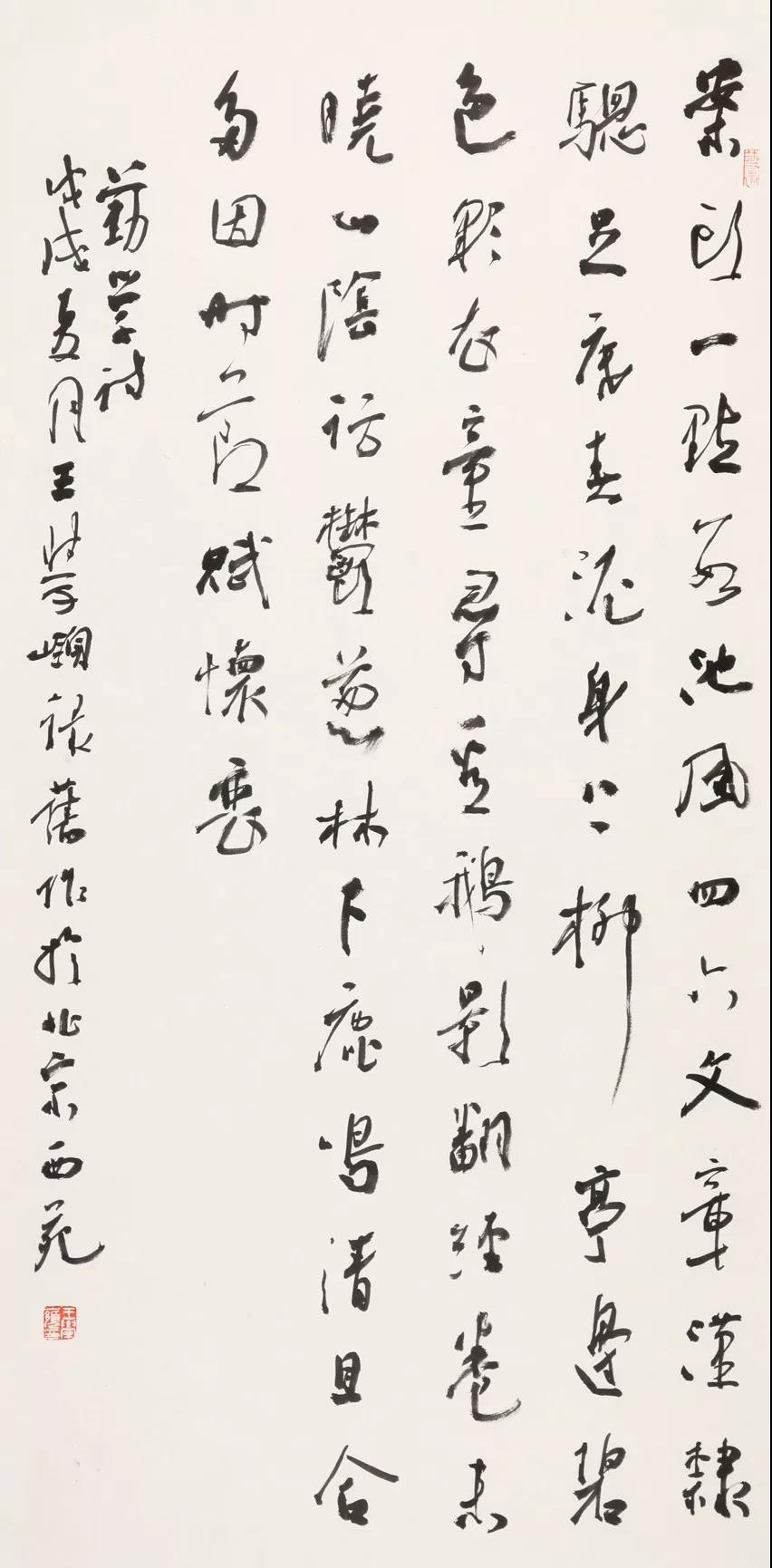

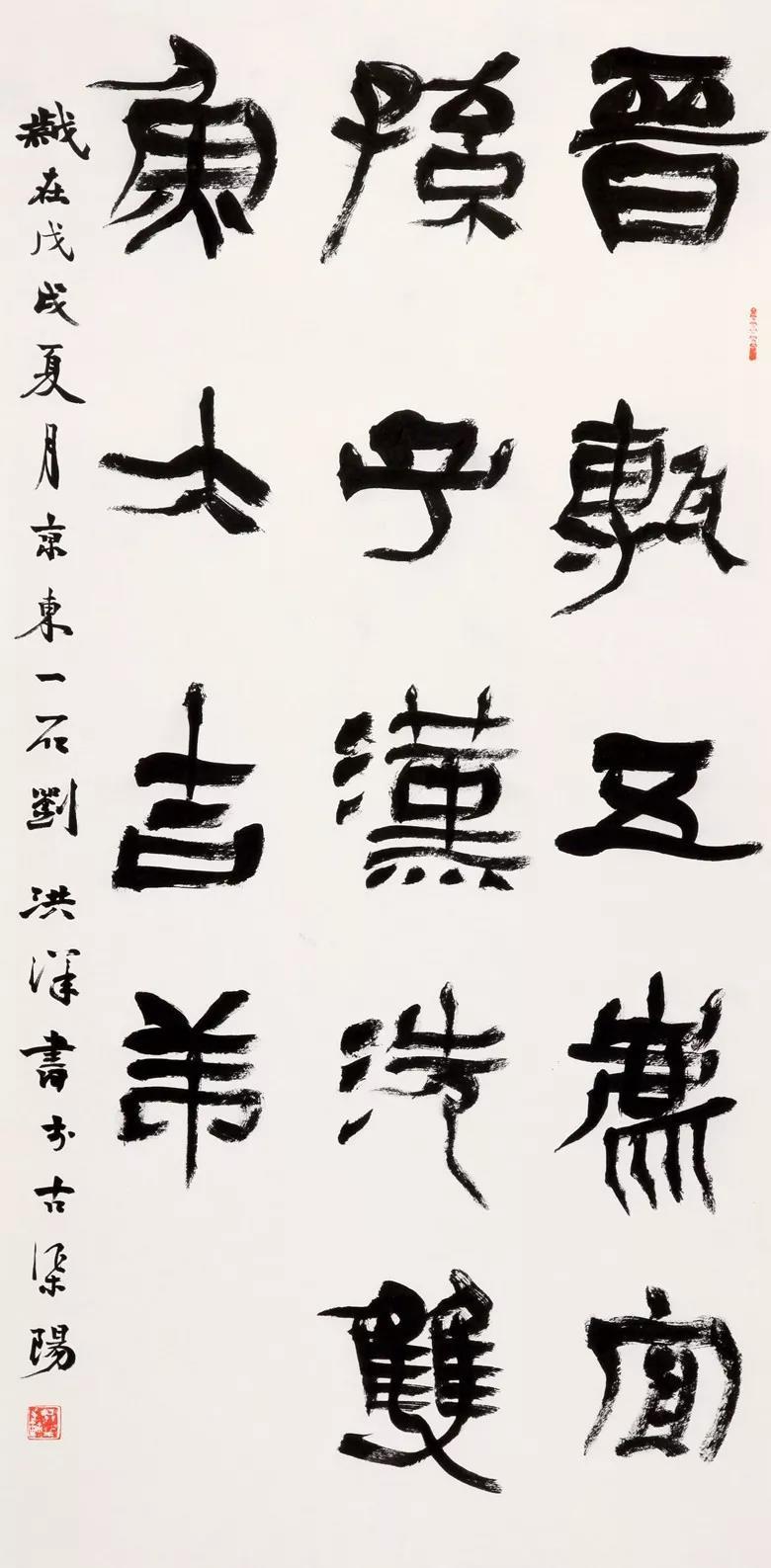

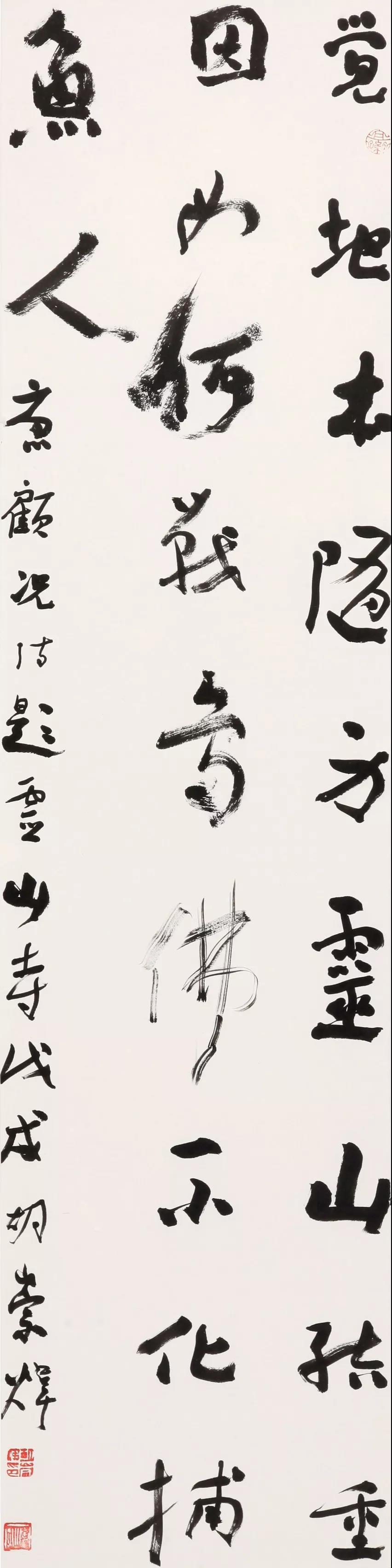

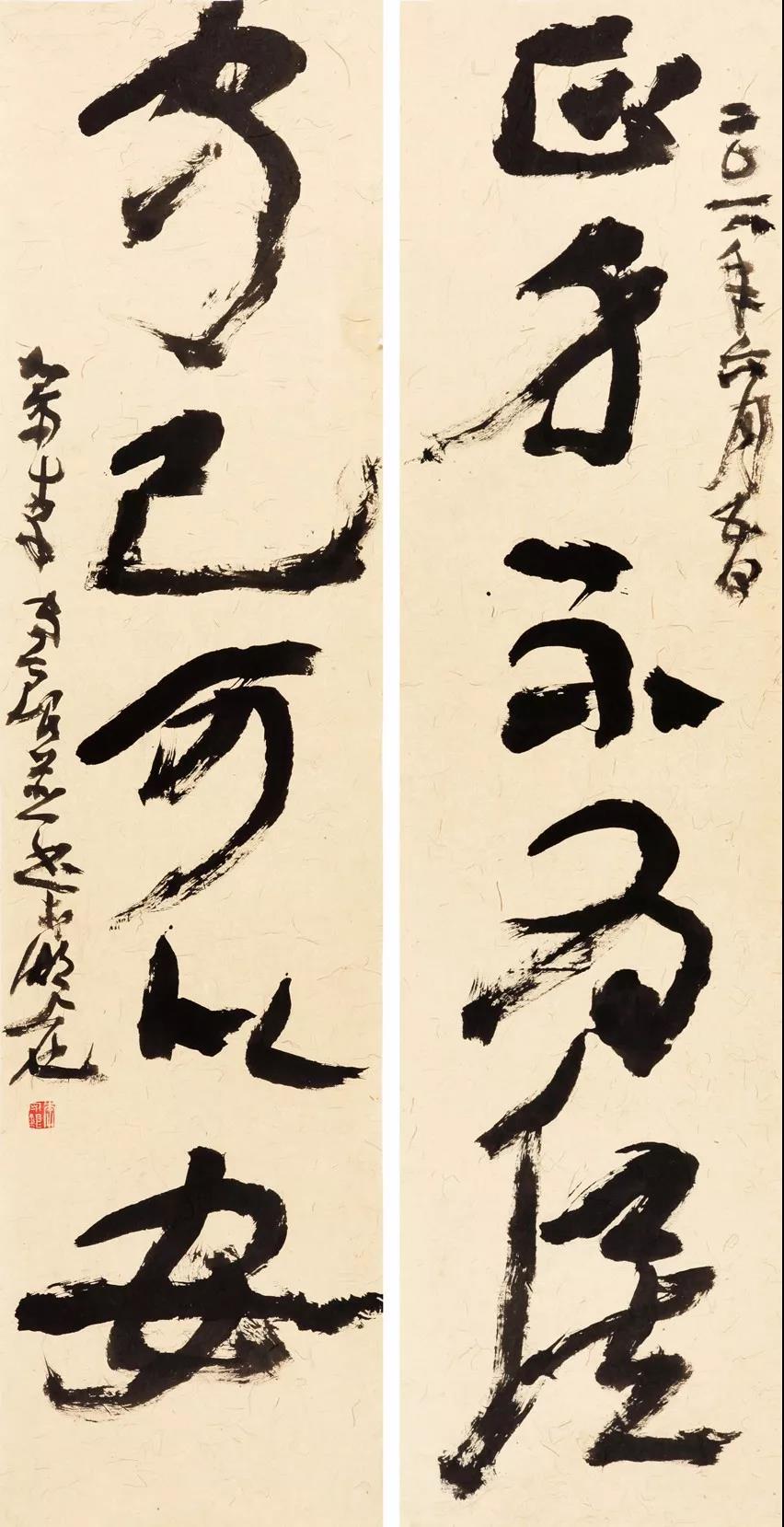

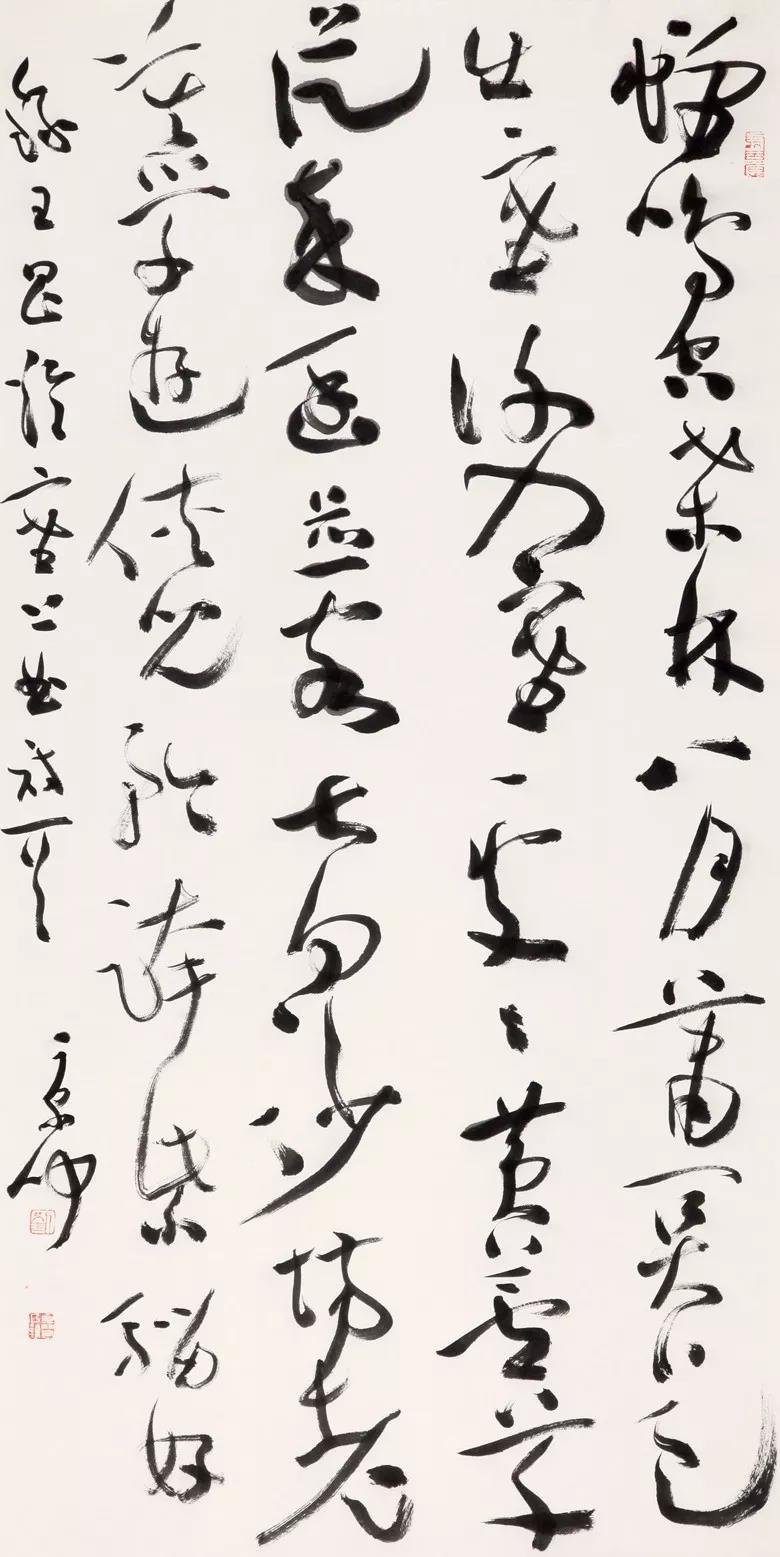

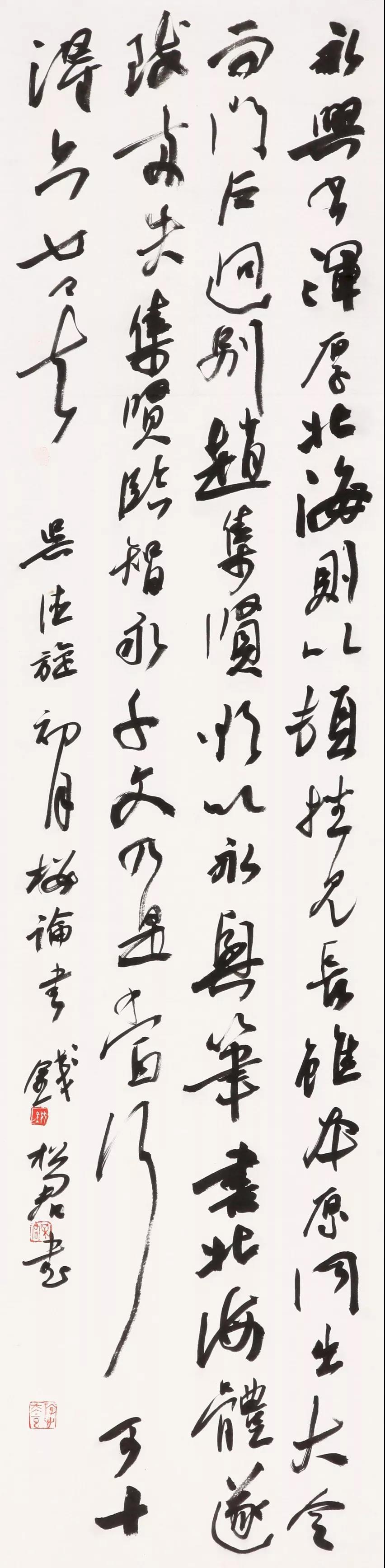

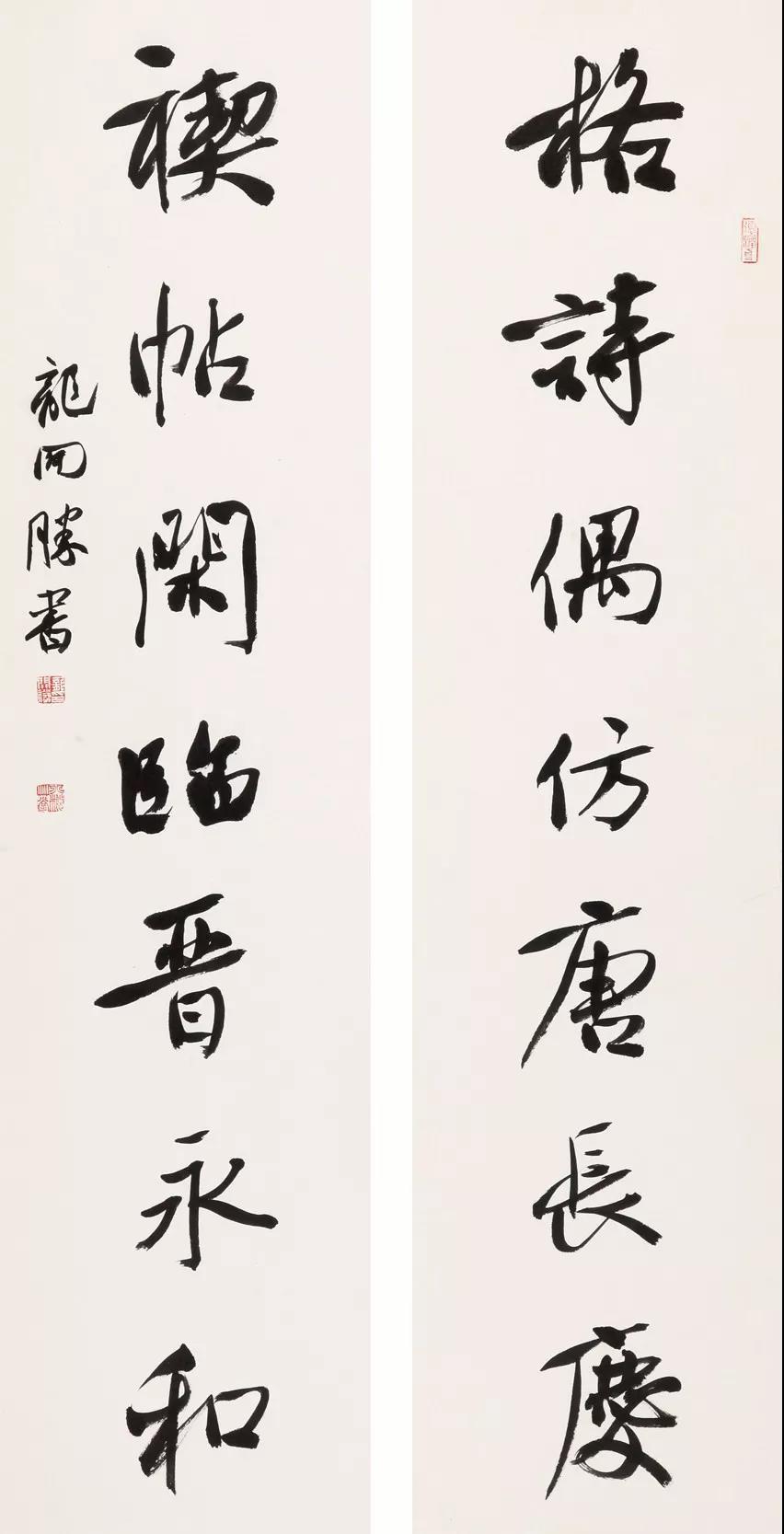

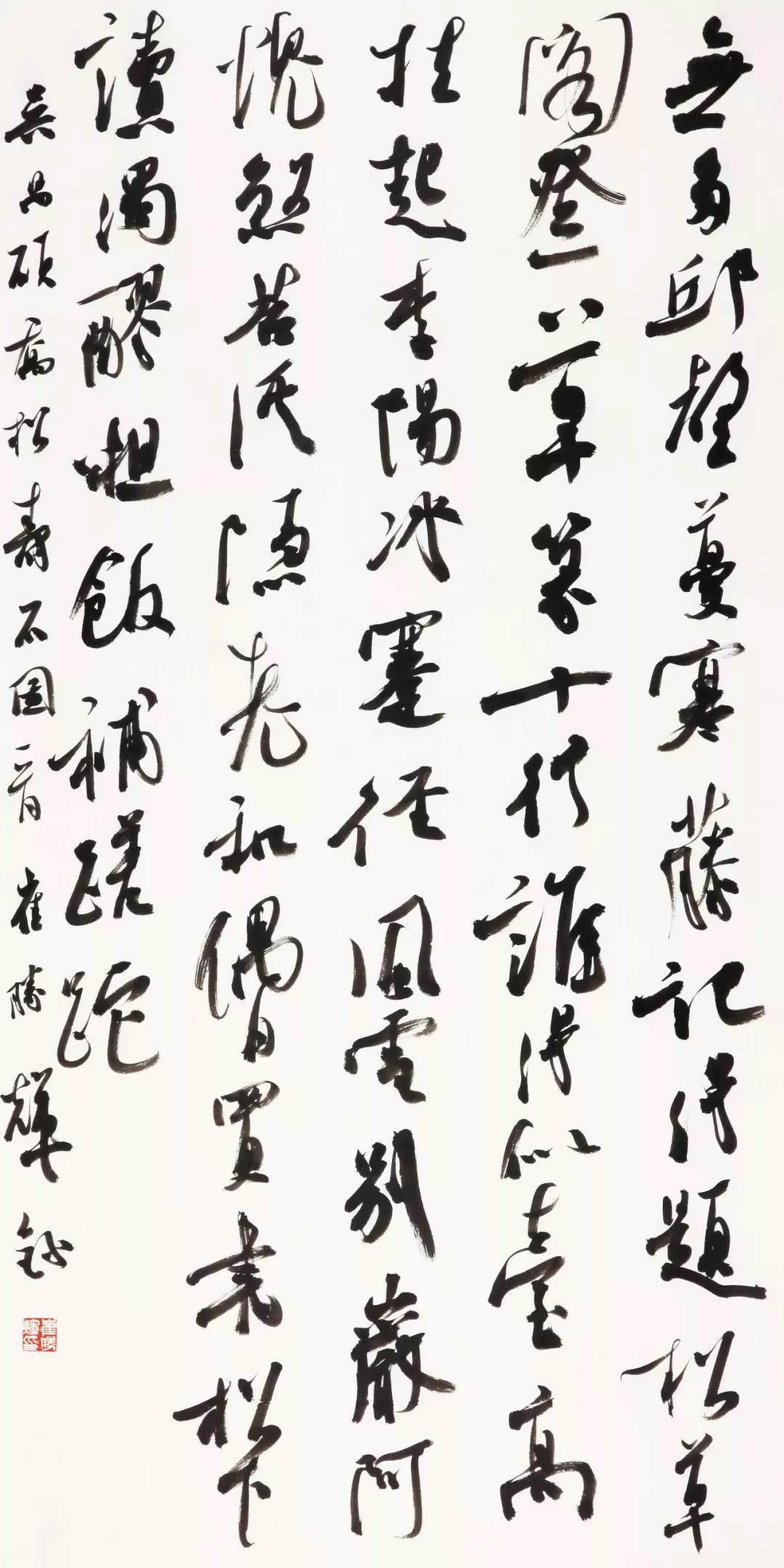

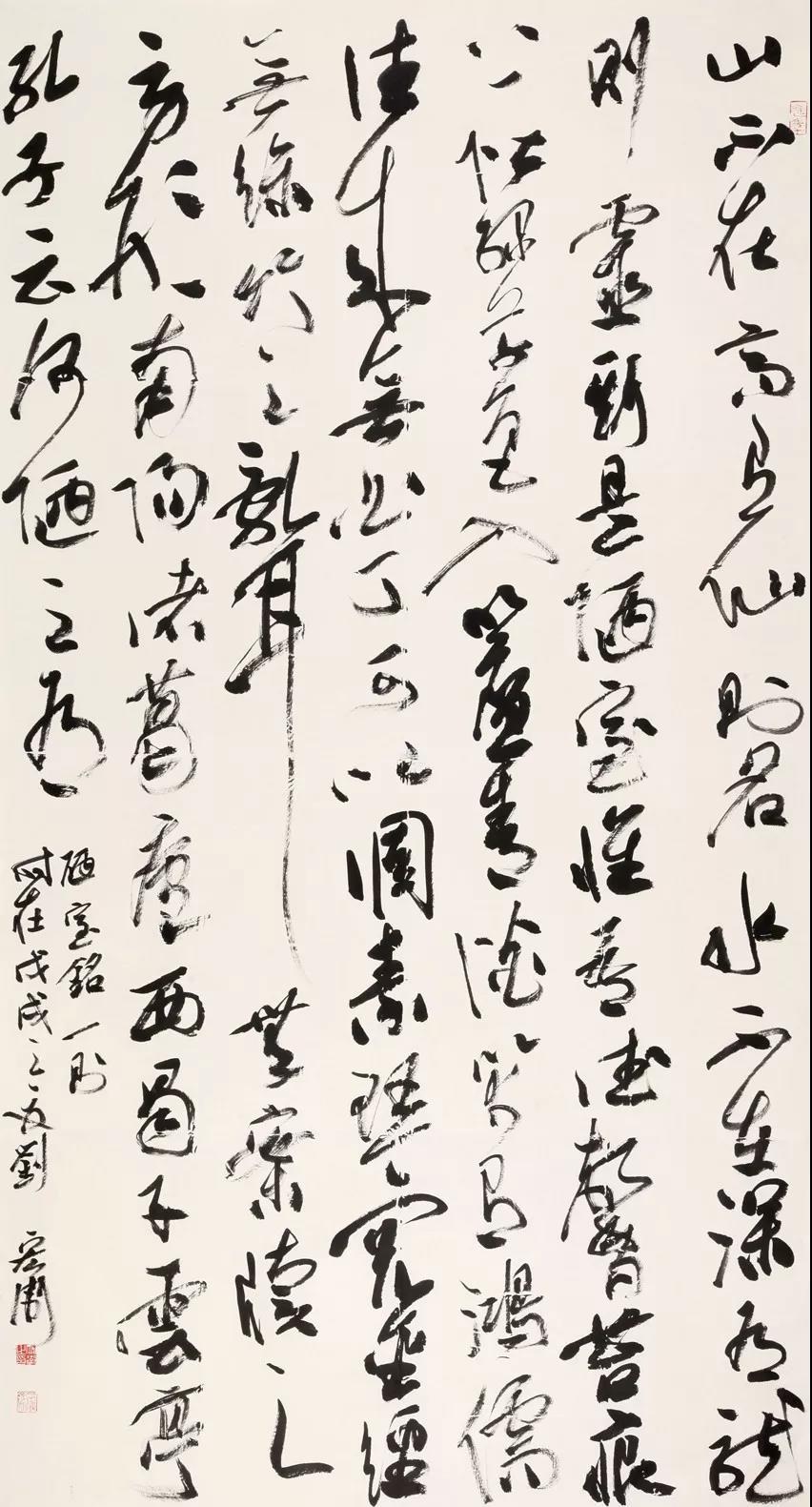

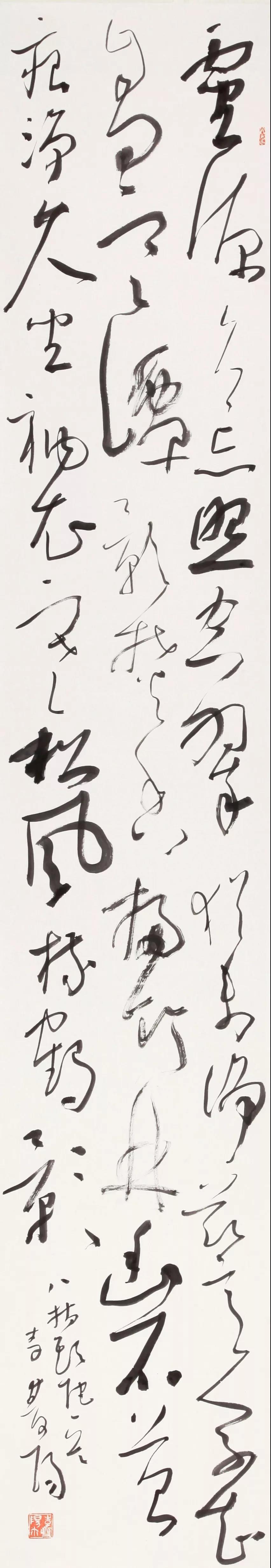

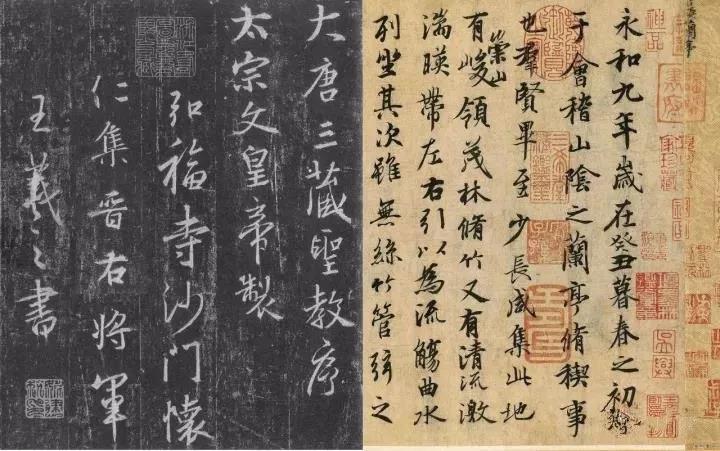

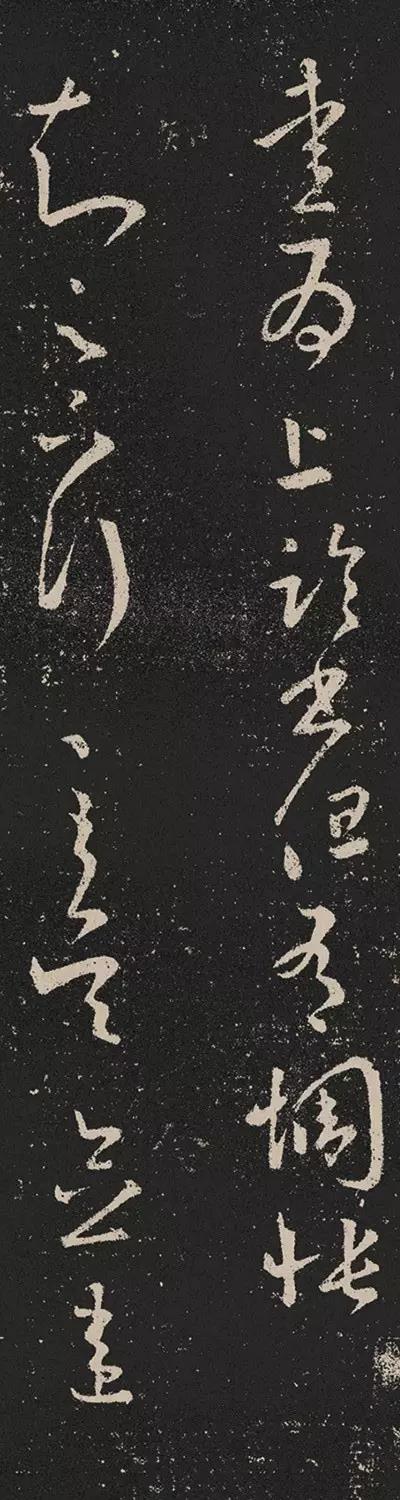

![微信图片_20180810090104]() 立 体 感

立 体 感

在中国书法的审美因素中,除布白结构外,最重要的是线条。除力感外,线条的立体感是一个很重要的标准。历来评论书法都推重圆劲。劲,指的是力感,而圆指的就是立体感,中国书法用纸虽然有生熟不同,但使用完全不渗化的纸是很少的,所谓力透纸背,实际就是以书写时的渗化深度来表现线条的厚度。力透纸背的线条能够通过纸的半透明性在线条边缘显得立体的厚度感觉;而纸面一扫而过,墨色未及纸张深层的线条则完全没有这种厚度感。单靠“力透纸背”还只是造成厚度上的立体感。要达到圆的境界,则必须通过高度的用笔技巧才能表现出来。

书法教学要学生做到:

一、巧用中锋

中锋用笔之所以容易形成圆劲的线条,是由于笔毫着纸时的压力分布。沿笔锋中心线压力最大,向两边副毫压力逐渐减少,造成深化程度及燥润不同,出现中间厚边缘薄或中间润边丝燥的细微差异,表现出线条“圆”形的立体感。

二、善于换笔

换笔也称换向,指行笔过程中,遇笔画转折处,须提笔换锋转向(即把笔毫轻提,重顿下,换向运行)。

动 性

动性,是线条的本质属性之一。

“动”者,即指线条的流动韵律。一幅书法作品如具有生命力的流动线条构成,则具有生机盎然的动态美。

一、从用墨、行笔和驭笔能力去训练

墨浓笔滞,动感弱;墨润流畅,动感强。笔缓则动感弱,笔捷动感强。但墨过淡则线条肿涨,缺乏神采;运笔过速,则线条易浮滑轻薄。所以要告诉学生执笔需灵活虚宽,圆转自由,用墨要浓淡相宜,渗化自然,行笔要流中有留,“快而不燥”,沉着果断,运笔不能一味缓慢,也不能一味快捷,只有交替运行,才易形成具有律动美的线条。

二、点画间的断连关系是按一定结构规律进行的即先上后下,先左后右,先内后外,这种线条间的衔接关系实际是气脉相连的线条流动过程。

节 奏 感

世界一切事物的发展变化无不具有一定的节奏,书法艺术也如此,历代书法家都很重视这一点。书法艺术节奏离不开发生的时间、空间和笔、墨、纸以及笔法、用墨、章法、间架结构等问题。

在小学写字课的楷书教学之中,八种基本笔画的起、行、收笔,都有一个简单的动作节奏。要完成转折或改变用笔方向时,也有一定的节奏,主要靠手腕的灵活。藏锋和露锋也有作节奏;藏锋落笔,先要有逆着行笔方向的空中动作,而露锋则是落笔便行。用笔时要努力找准这些动作的节奏规律。在书法训练中,对节奏的认识是判断基本素质的一个重要标准。笔顺也是节奏,并有一定的规律。行、草书的笔顺是楷书笔顺加以发展变化而来的,汉字的结构是通过书写时协调的动作完成的。在小学书法教学中应力求:(1)把笔画写得成功;(2)进一步把笔画写到恰到好处的位置。如果把结构理解为基本笔画的简单堆砌,是浮浅的,表现的,是“做字”,而不是学书,这种工匠式的制造工艺,正是书法教学之大忌。章法(或称布局,分行布白)是节奏所涉及的重要内容。在楷书章法中,首先要求字与字之间要贯气,这才成行,行与行之间要协调,才能成篇,其中还有疏密、落款、钤印等问题都要考虑。行、楷书中,章法的节奏感更加强烈、复杂

中国书是一种极为特殊的艺术,是中国诸般传统艺术中最为普通,最为典雅而最富有内涵的艺术。既是具体的造型艺术,又是抽象的表意艺术;既是实用艺术,又是超实用艺术,历来,它被认为是中国艺术精神的体现。

而造成这种一个个错落有致的美的局面,正是千化万变的线条,因而我们在书法教学中要重视线条的质感、力感、立体感、动性、节奏感的教学。

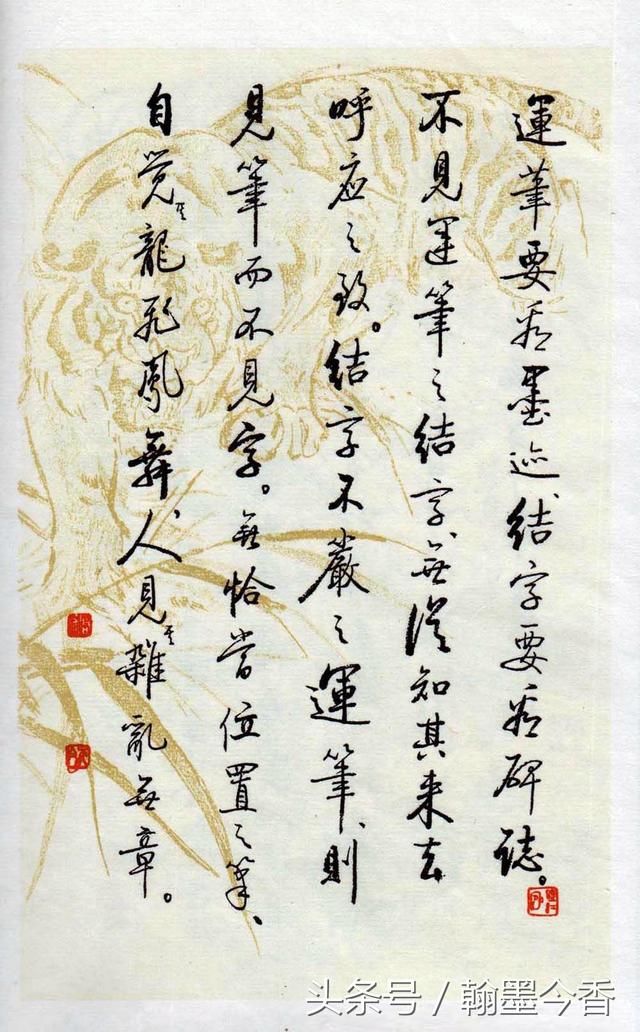

书法笔法中锋介绍

笔法就是使用毛笔的方法和技巧,古人也把笔法称为用笔或运笔,即笔毫在纸上的运行方式。毛笔在纸上究竟应该处于怎么样的状态来书写比较理想?这是毛笔字技法的关,也是笔画写得好坏的最基本的法则规律。

笔法是我国书法理论最重要的组成部分之一。据传早在东汉时期,蔡邕(yong)就著有《笔诀》传世,并一直被书家视为至宝引用至今。古代文人将笔法当作秘诀,他们都很保守,绝不轻意告诉人。据传有位叫韦诞的书法家,是蔡邕的学生,藏有蔡邕的《笔诀》,另一位书家钟繇想借《笔诀》看一下,但遭到拒绝。钟繇为了表示诚意,竟用力捶胸到吐血昏死过去,然而终究没能看到《笔诀》。韦诞死时,把《笔诀》作陪葬品埋入墓中。钟繇派兵丁挖墓得到了蔡邕的《笔诀》,书艺大进。传说虽不足信,但足以证明笔法理论的重要性。

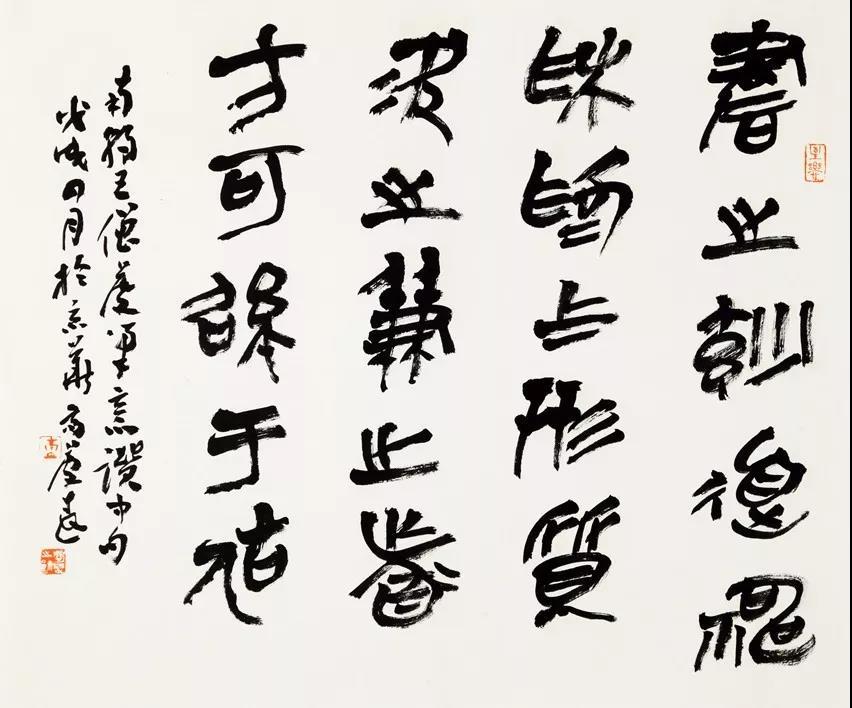

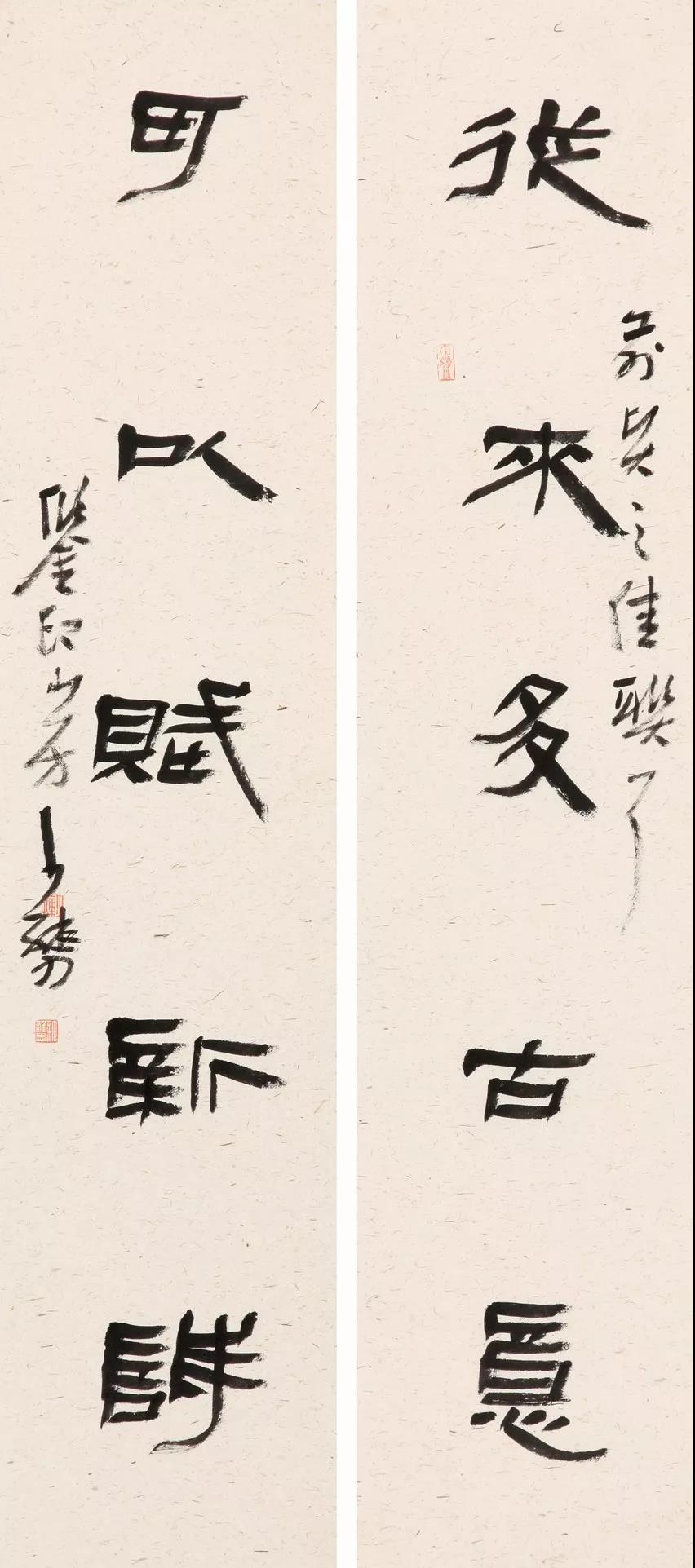

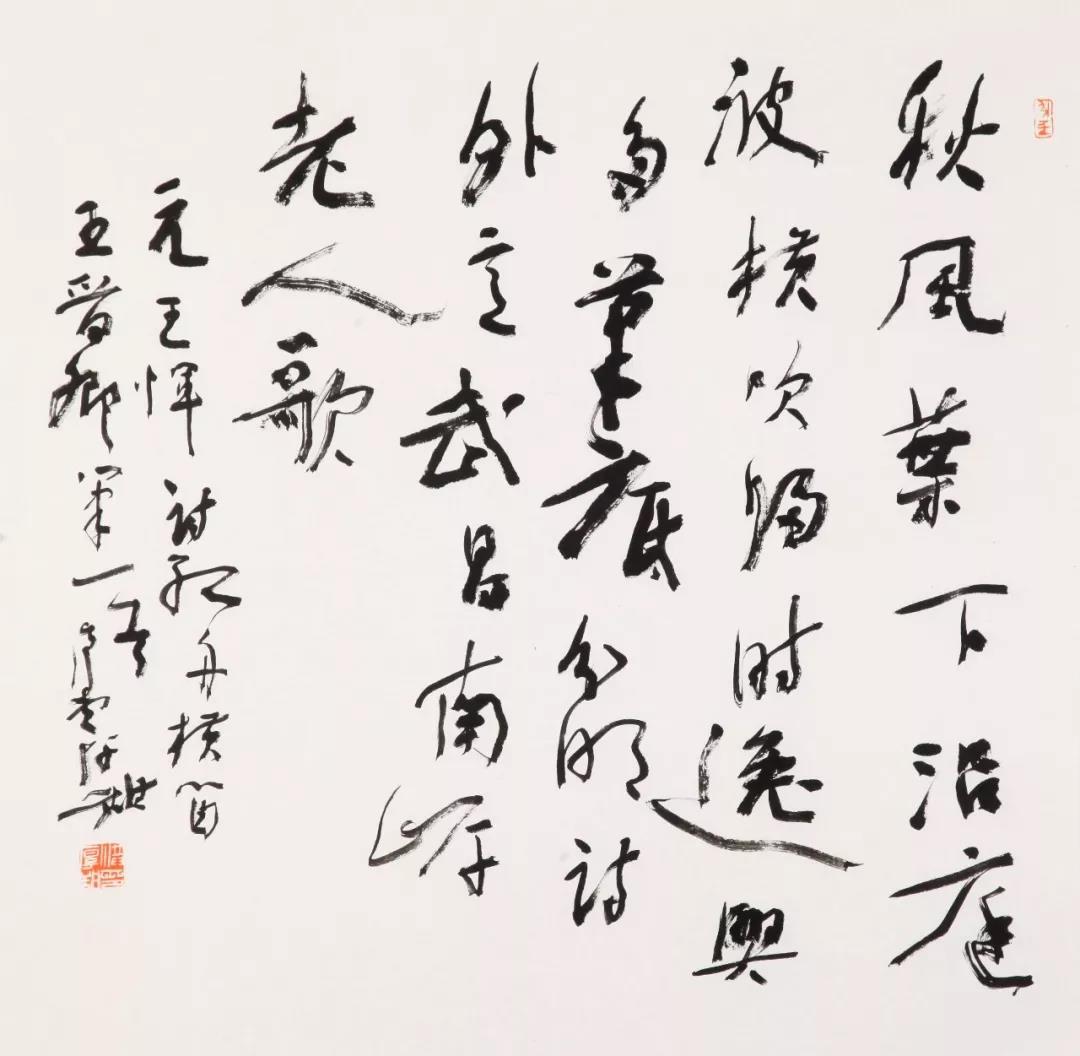

那么蔡邕的《笔诀》究竟有什么奥秘呢?涉及到书法技法、书家的情怀以及与外在物的关系等多方面的内容,最关键的一句话是“圆笔底纸,命笔心常在点画中行”。这就是历来被书家一再引用,并视为毛笔字技法的重要法宝:中锋运笔。

中锋运笔是毛笔书写时的主要运行方式。蔡邕说的“令笔心常在点画中行”中的“笔心”指笔锋、笔尖。“常在点画中行”,是指经常在笔画的中间运行。由于毛笔是圆锥状态的,因此中间的笔毫要比两边的厚一些,墨汁多一些,所以写出来的笔画呈圆润浑厚的立体感觉,显得很饱满。这就叫“中锋运笔”。但有时候虽然笔锋在笔画的中间,但是毛笔不是处于圆锥状态,而是像油画笔那样呈扁平状态,这时候写出来的笔画质感会显得扁平薄怯,因此蔡邕要在前面冠上“圆笔属纸”四个字。

如果书写过程中出现‘扁笔”,一种方法可以将毛笔在砚池边上掭一下,使它回复到圆锥状态;一种方法以执笔的手指将笔杆转动一下,使落笔时扁笔交圆;还有一种方法是在书写过程中用调节笔锋的方法使其变圆。不过,“今笔心常在点画中行”这种解释中锋运笔的方法,仍然令人觉得难以领会,因为具体书写时,笔锋已分布在笔画的中间和两侧,是很难找到所谓的笔心来的。因此应该用另一种更精确、科学的方法来进行诠释。毛笔在纸上运行时,笔腹处于运行的前方,笔锋紧随其后,笔锋始终重复在笔腹所形成的墨迹之上,为中锋运笔。中锋运笔时,笔锋到笔腹的方向与毛笔的运行方向一致。

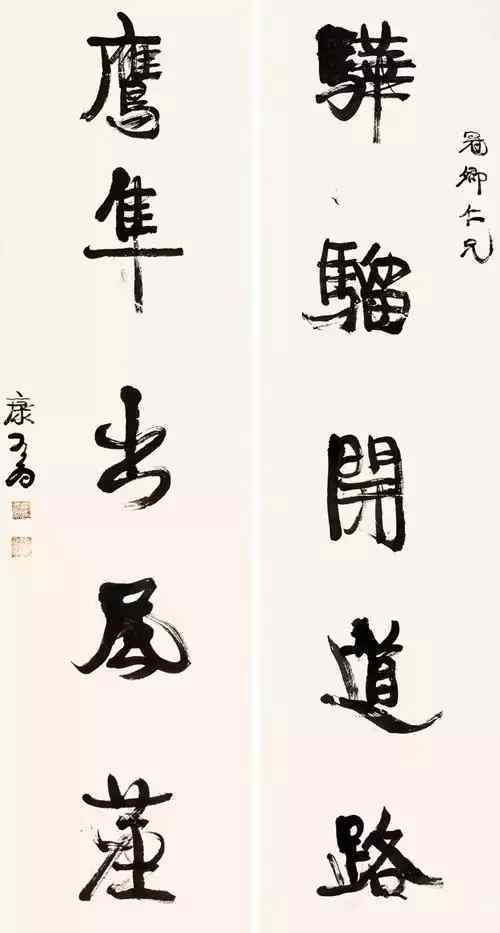

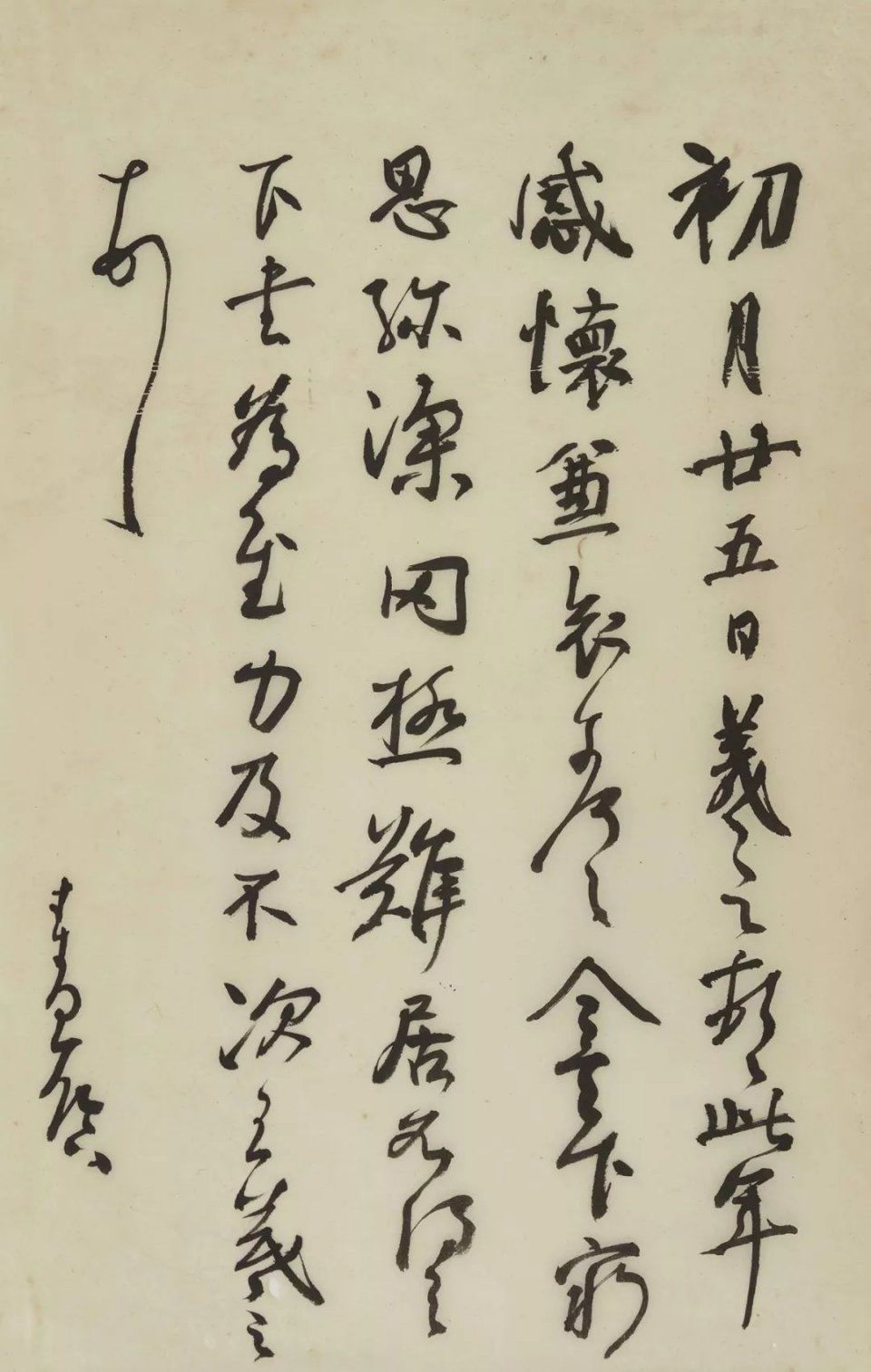

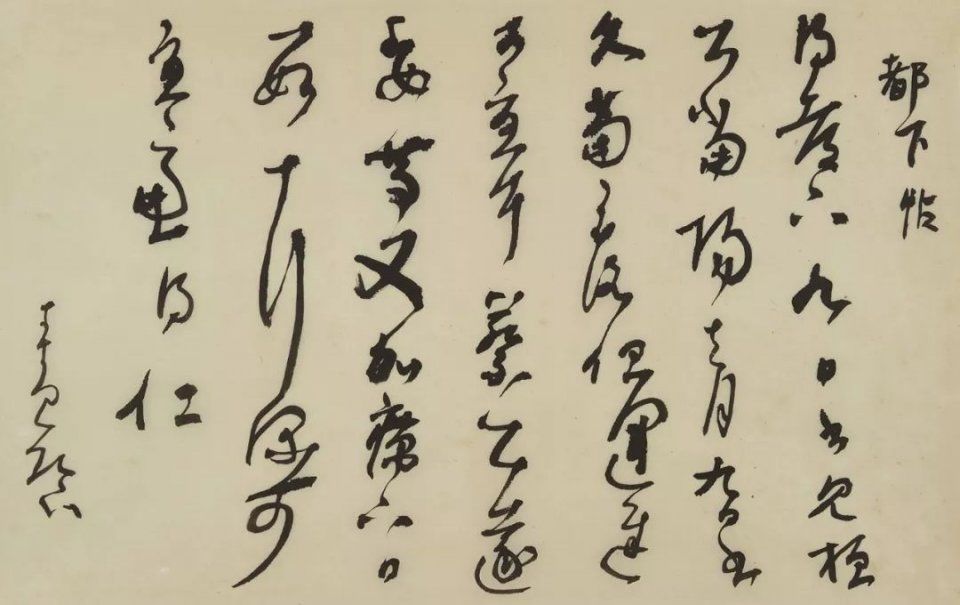

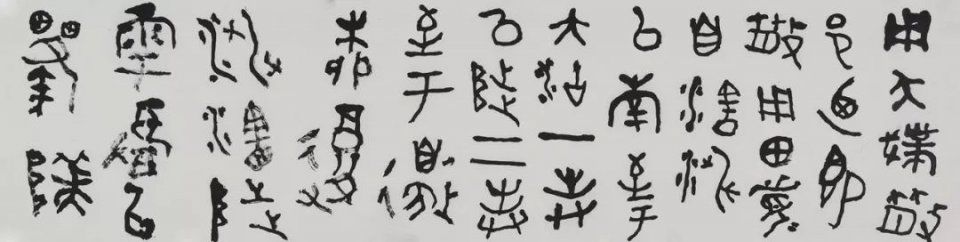

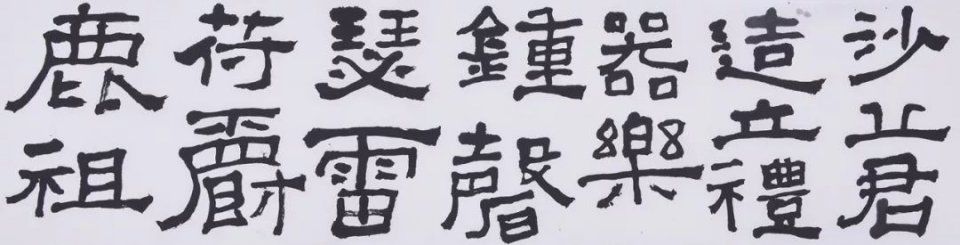

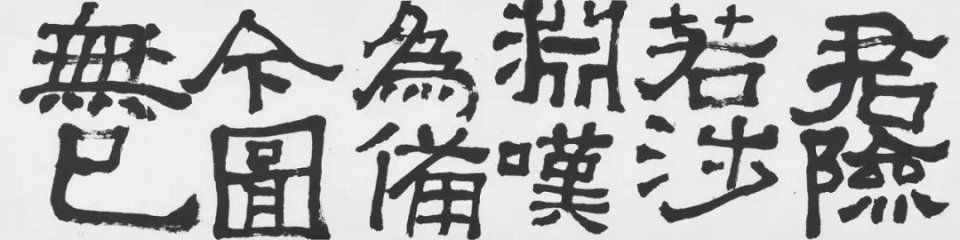

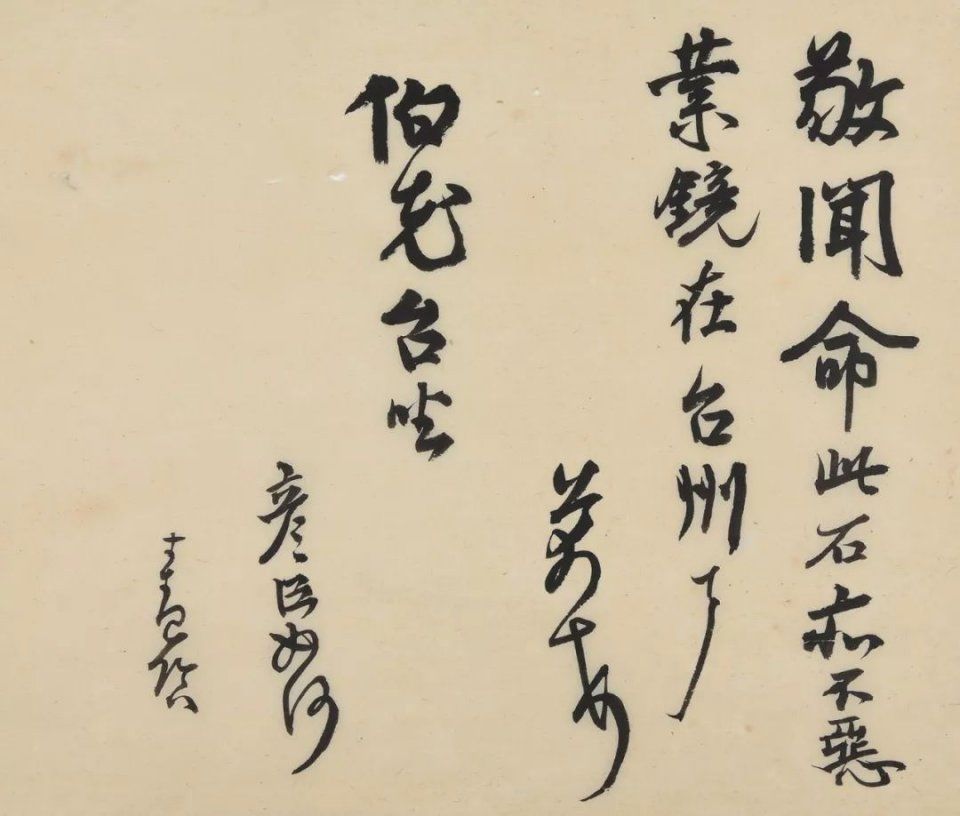

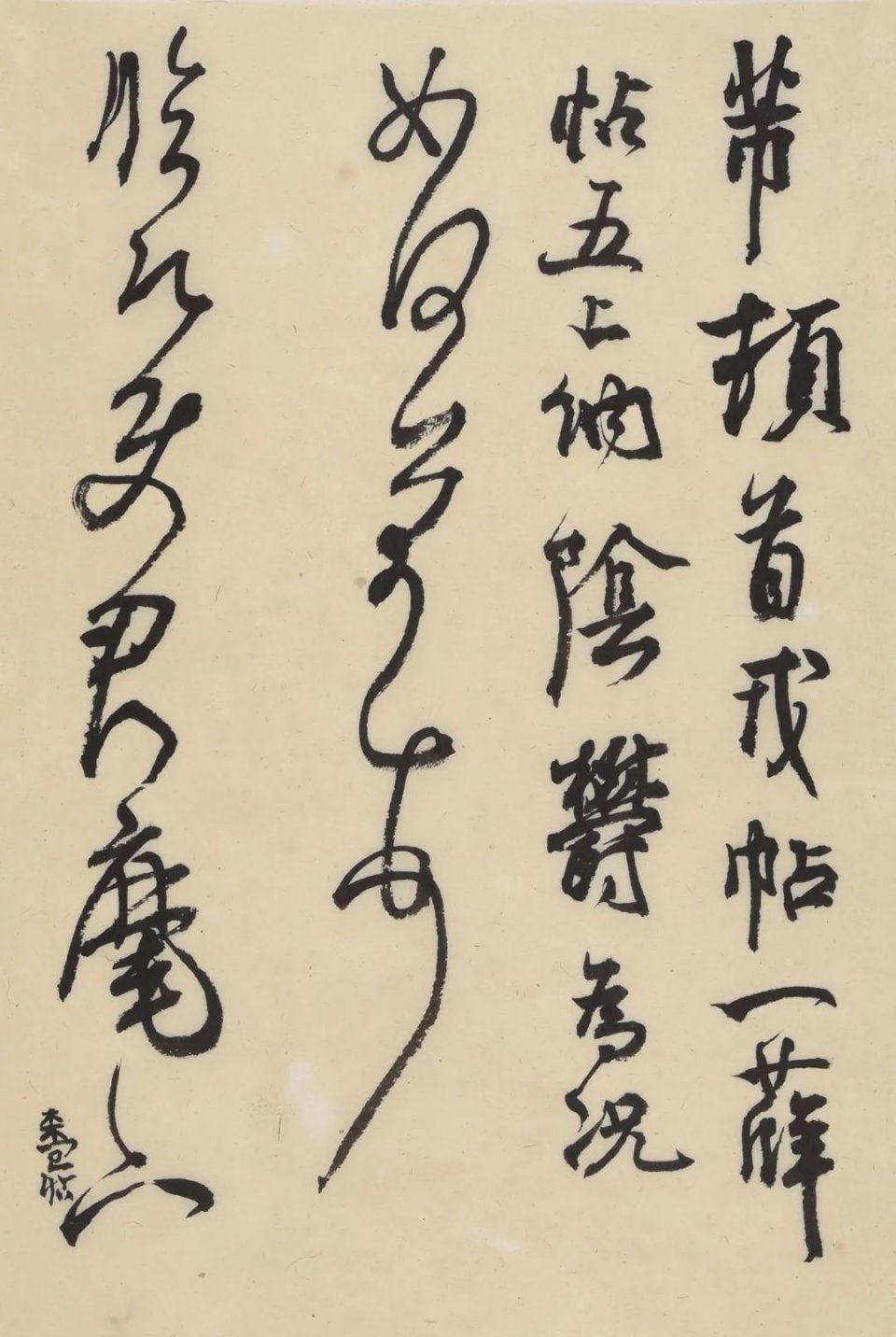

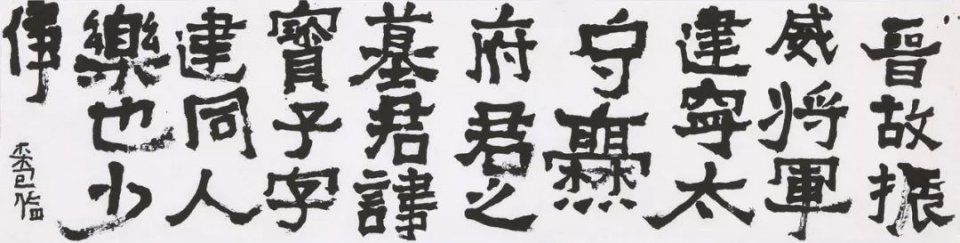

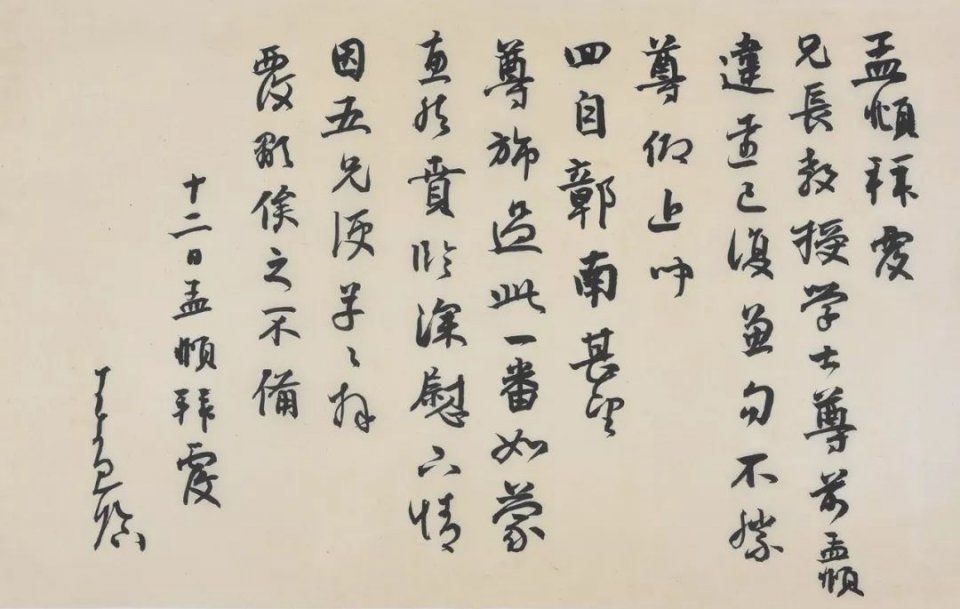

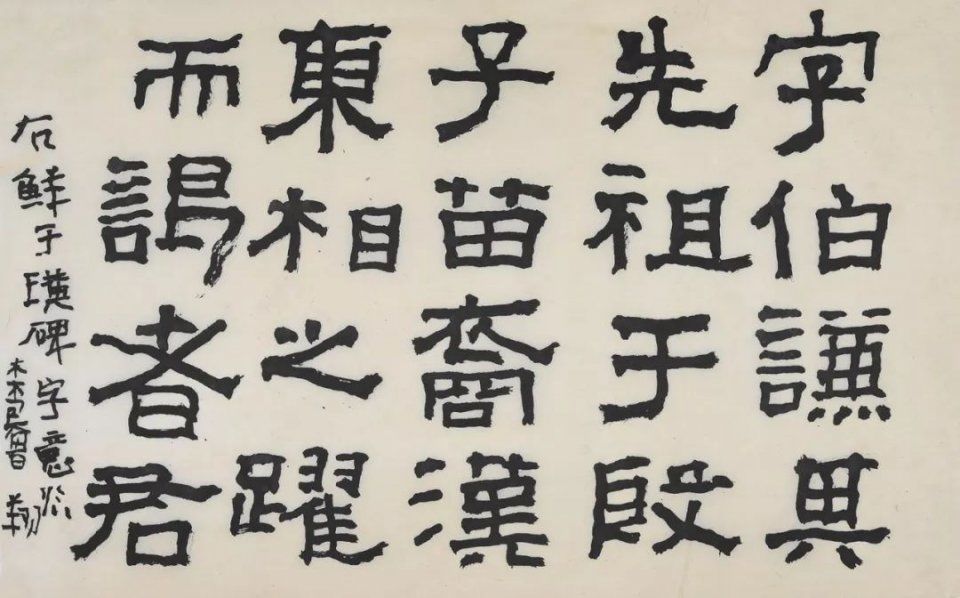

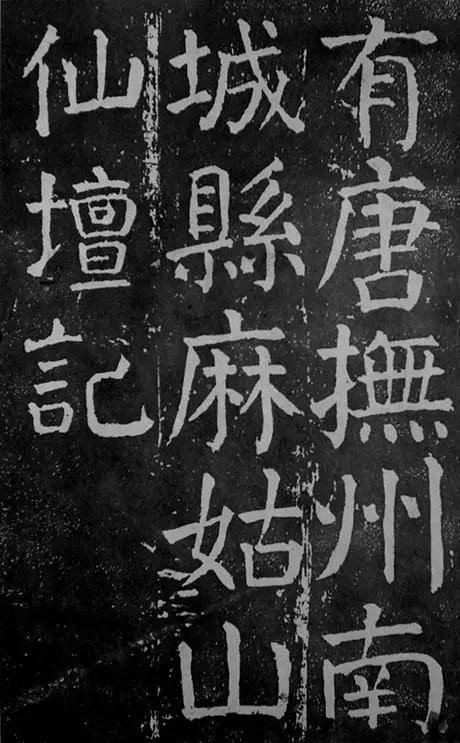

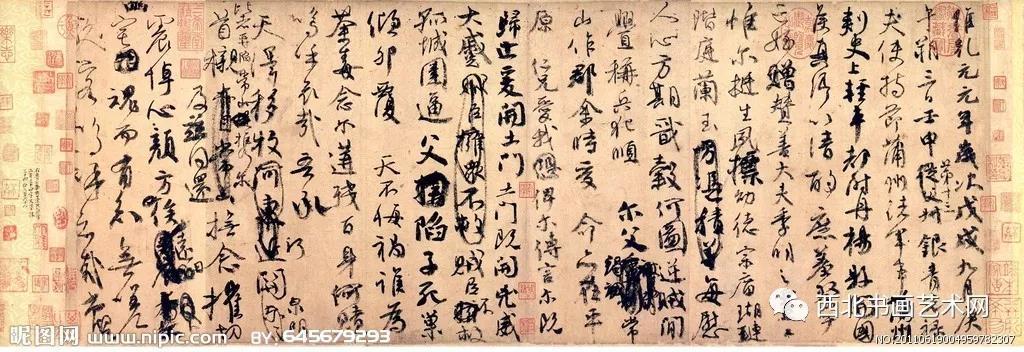

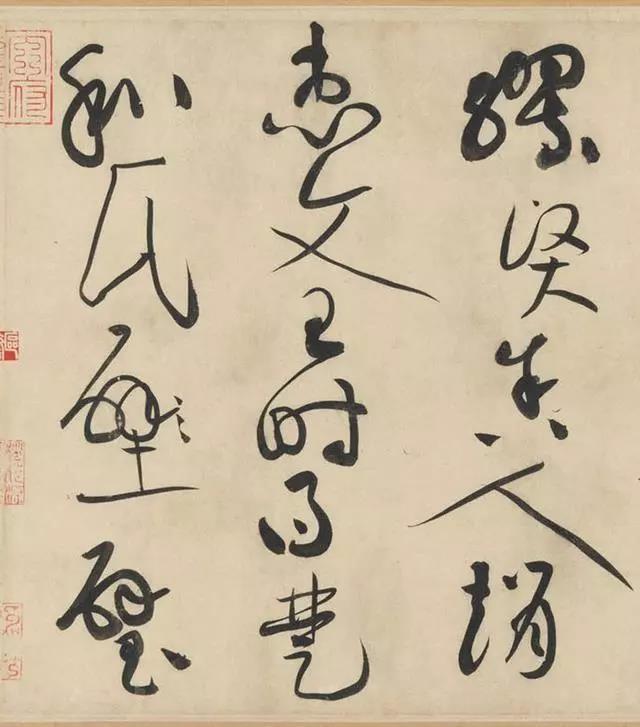

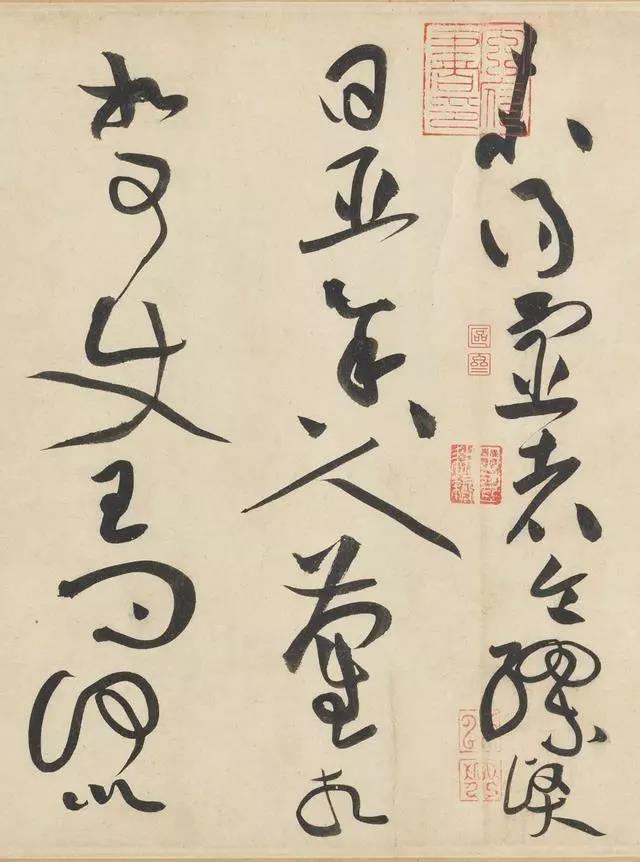

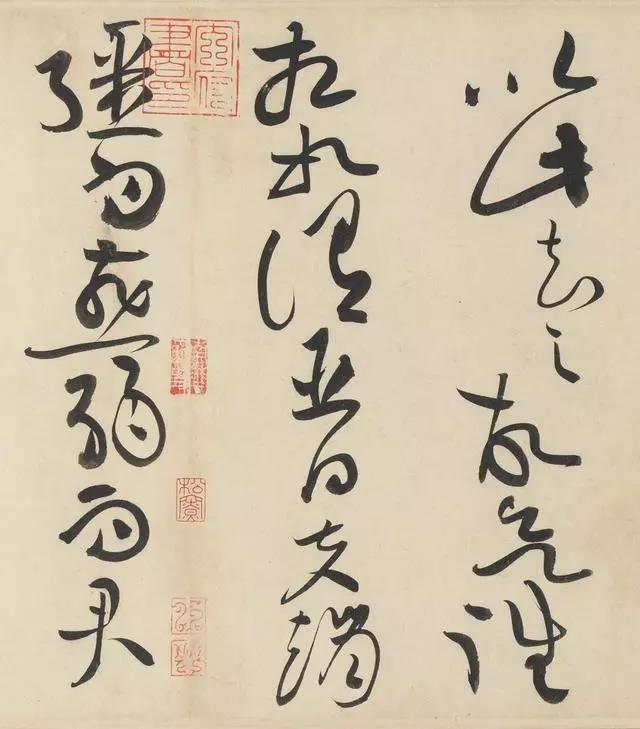

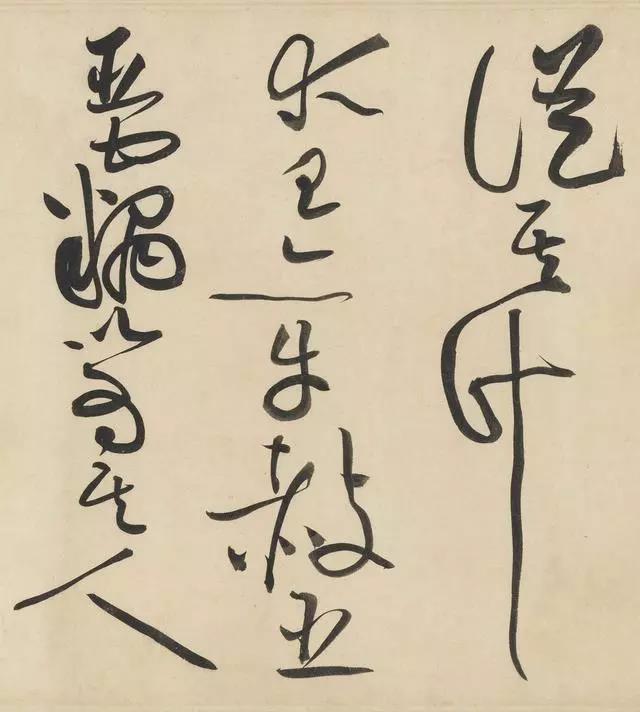

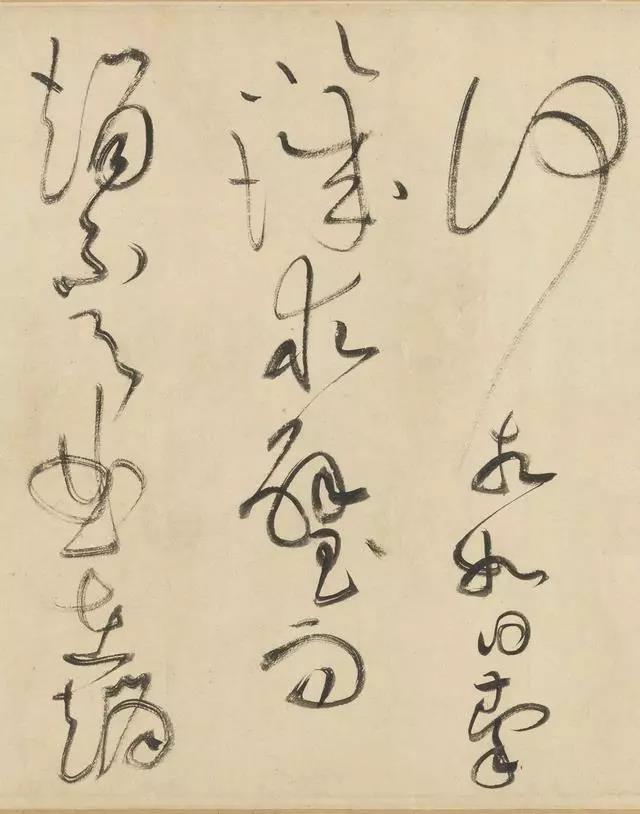

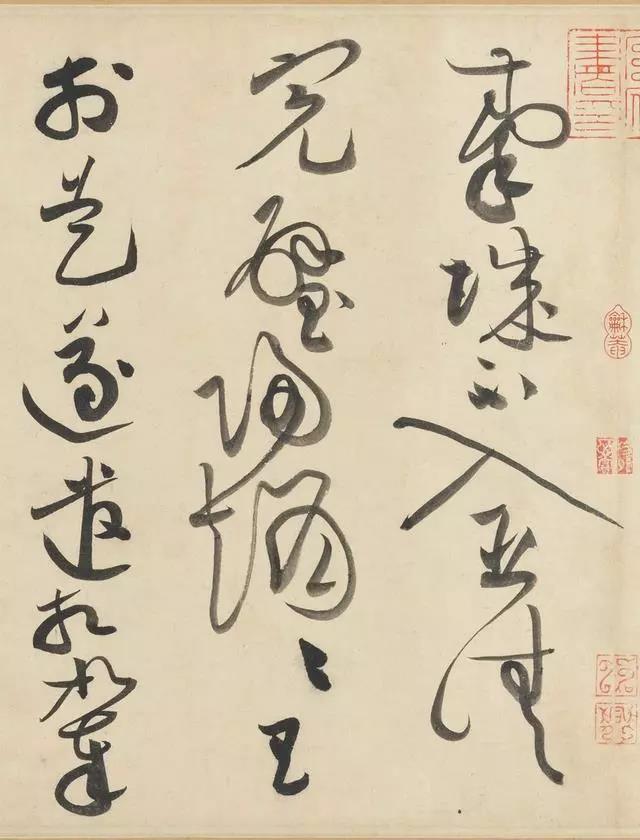

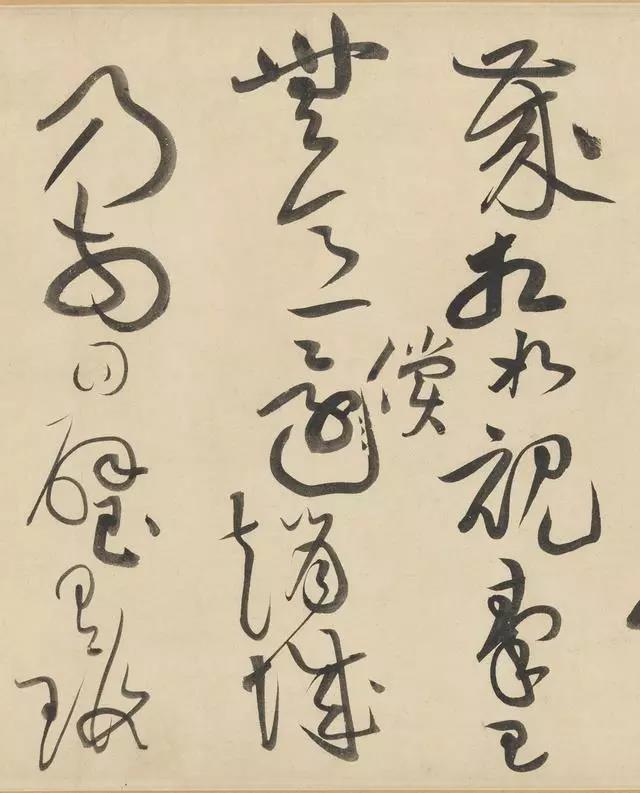

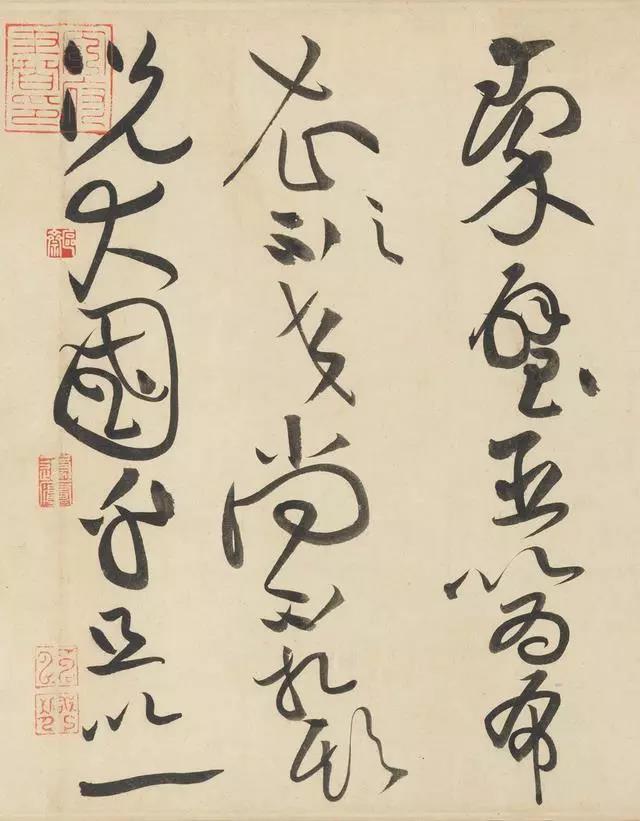

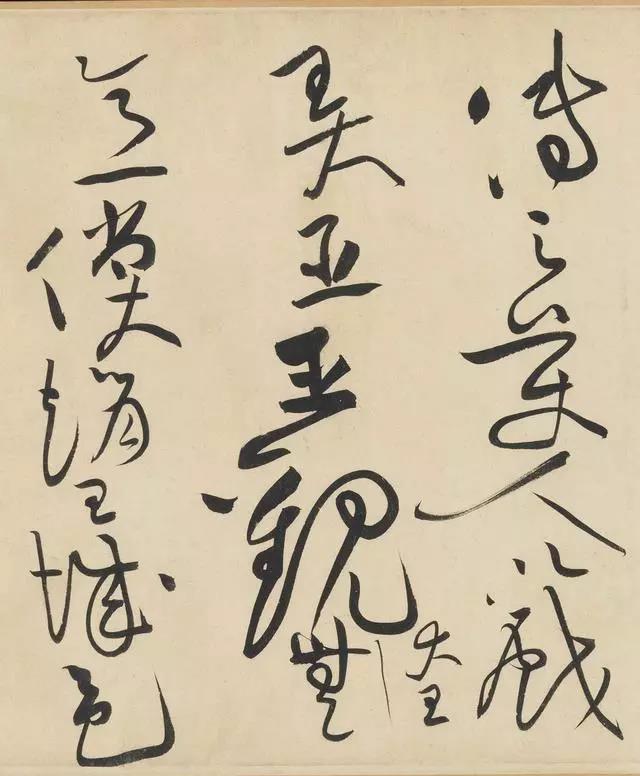

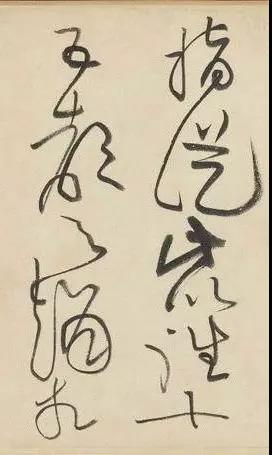

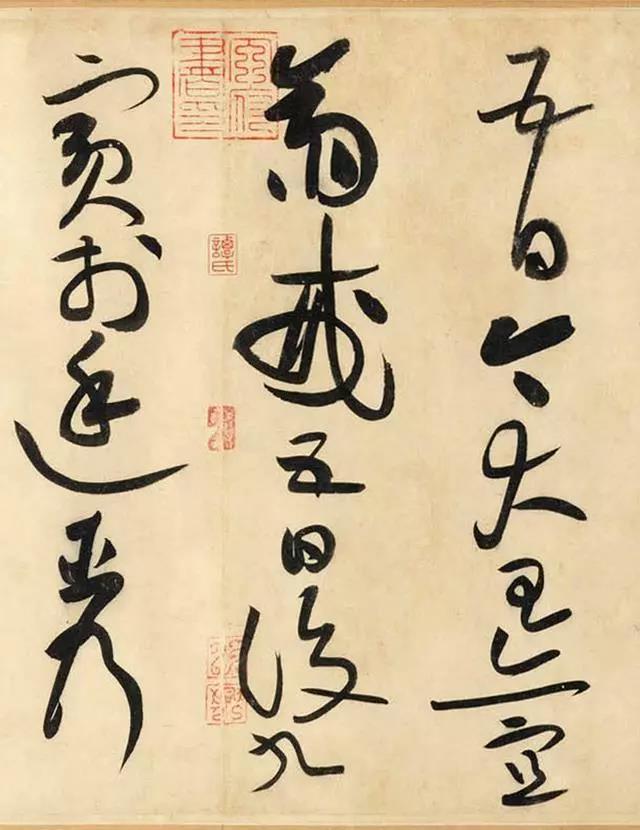

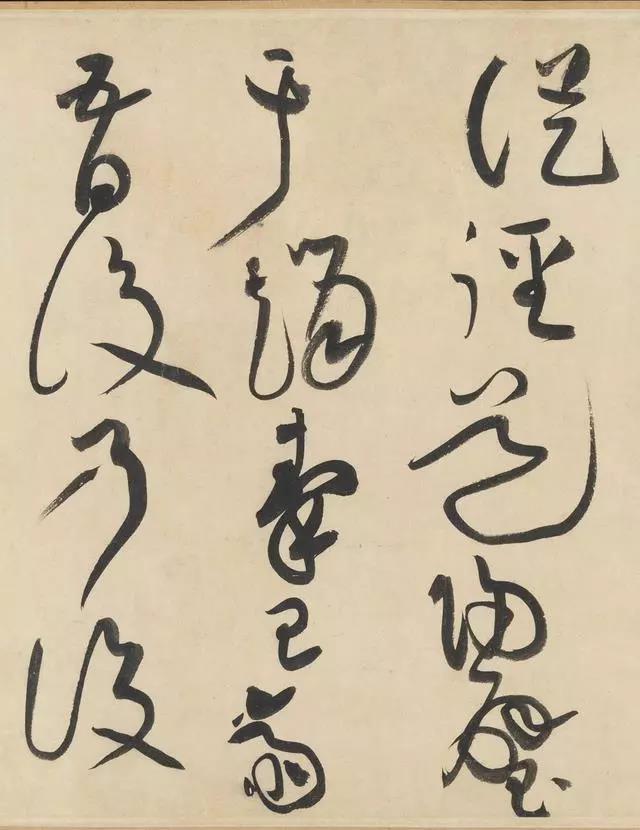

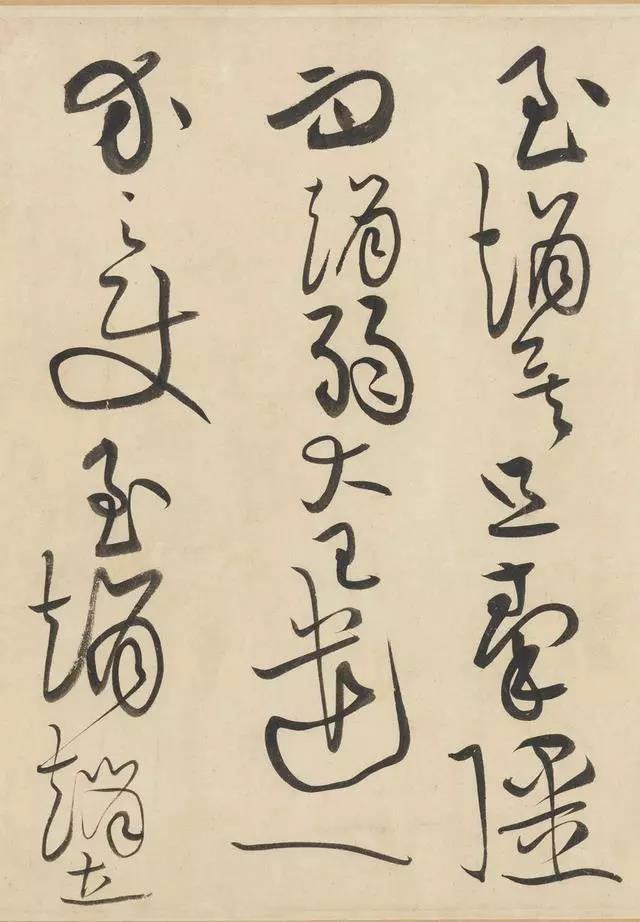

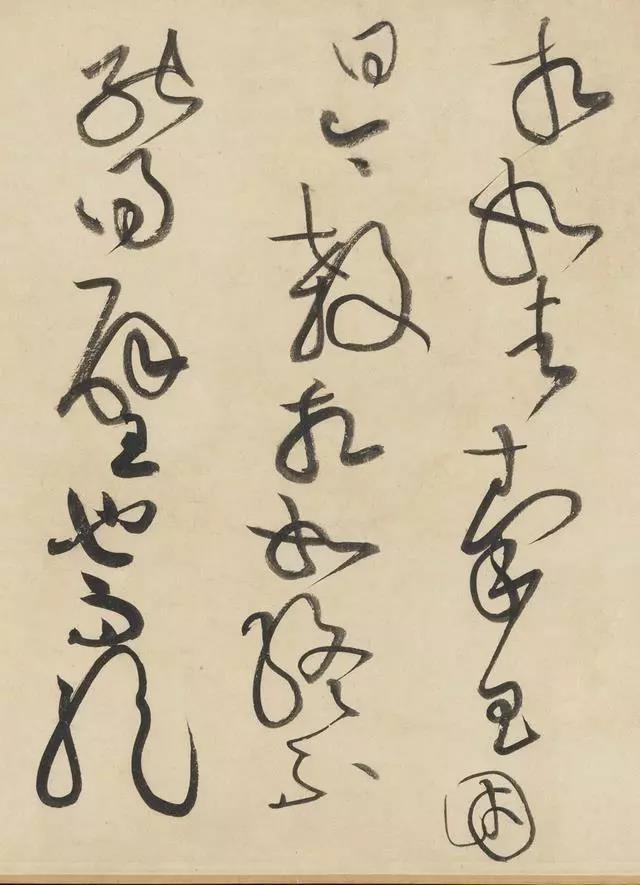

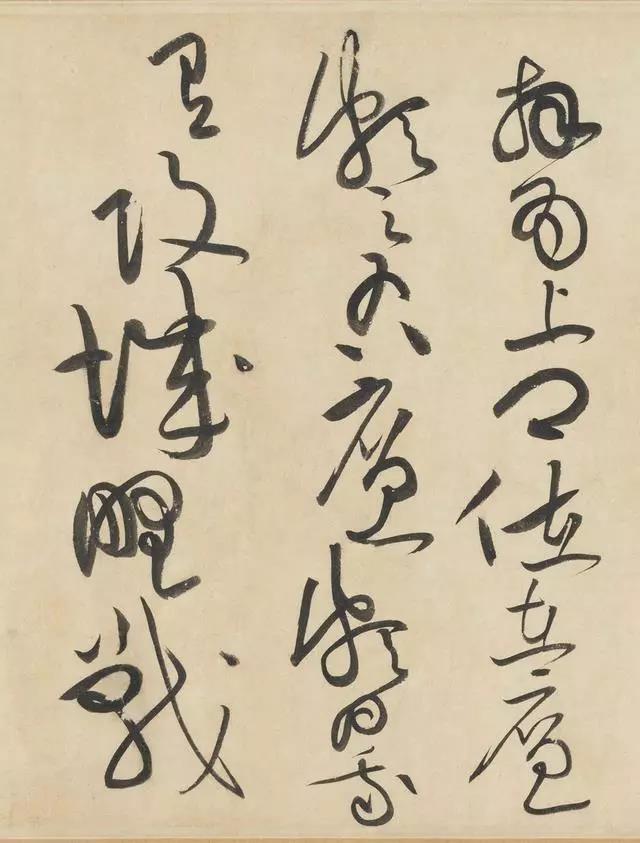

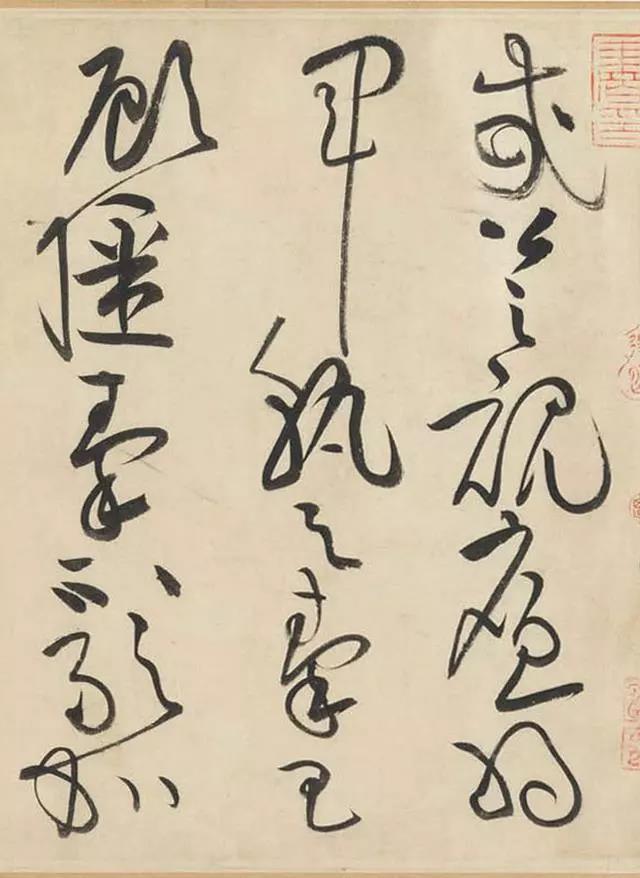

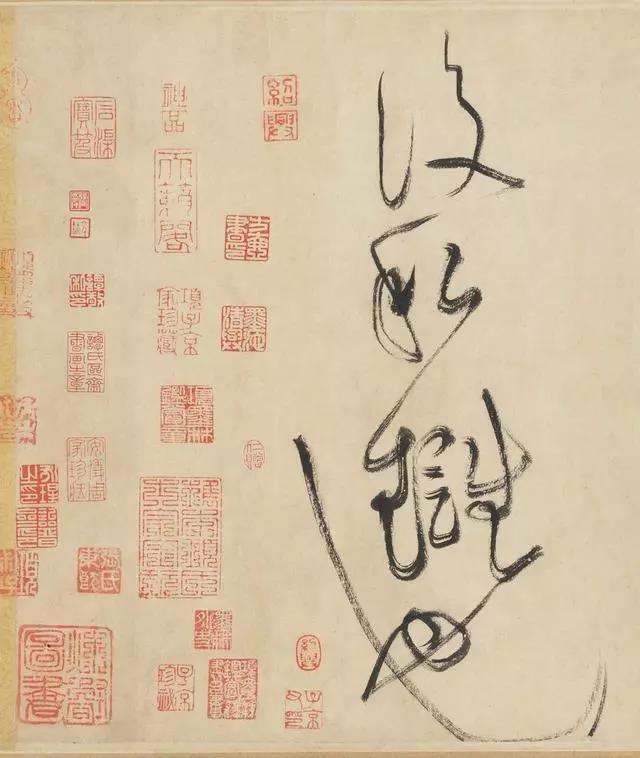

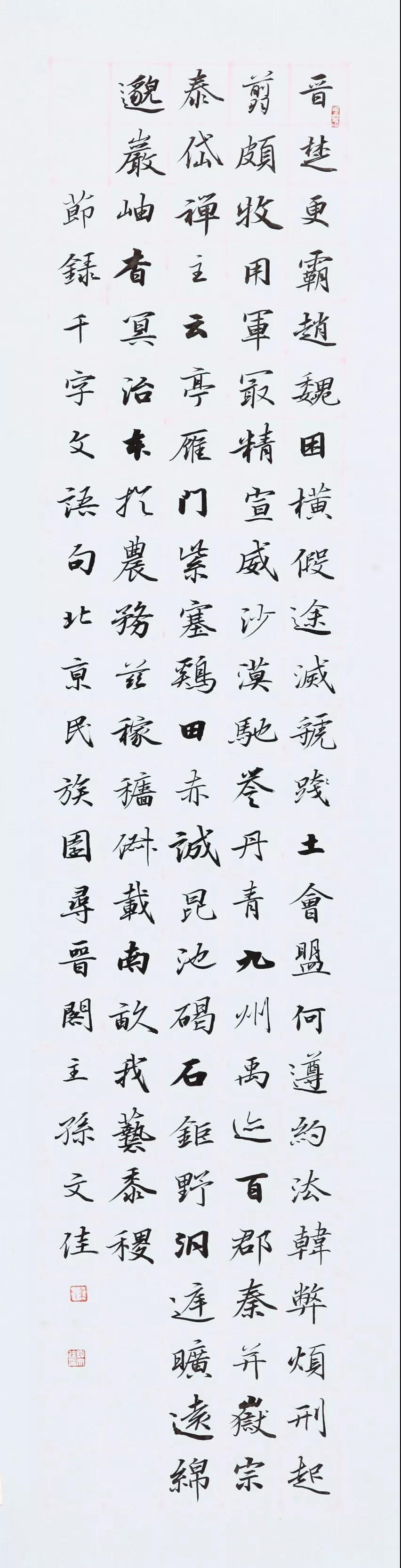

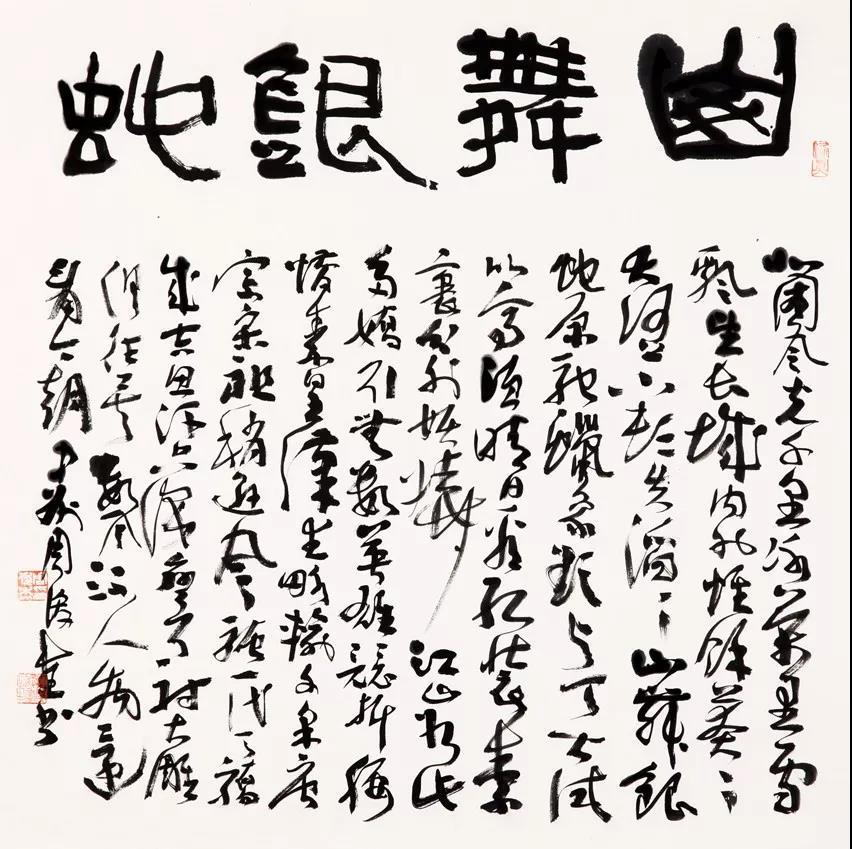

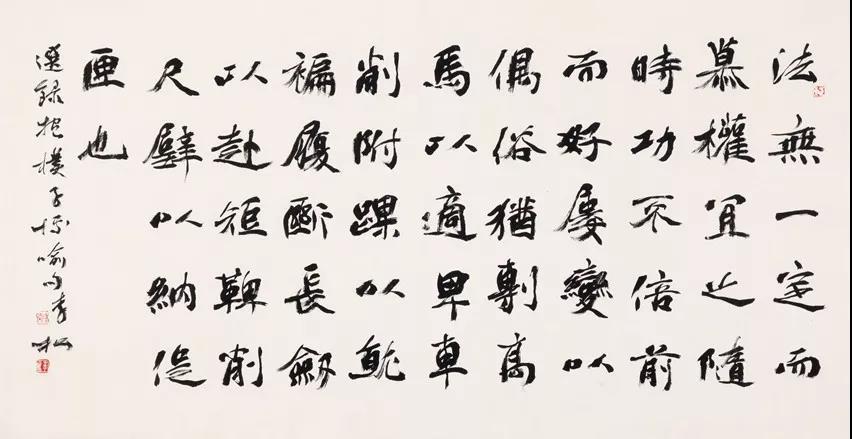

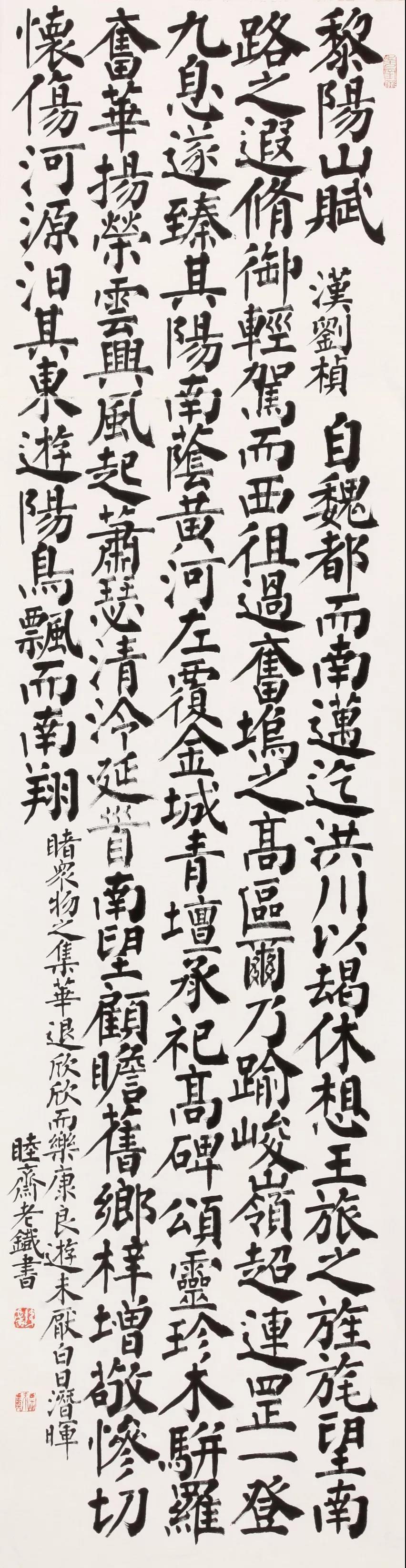

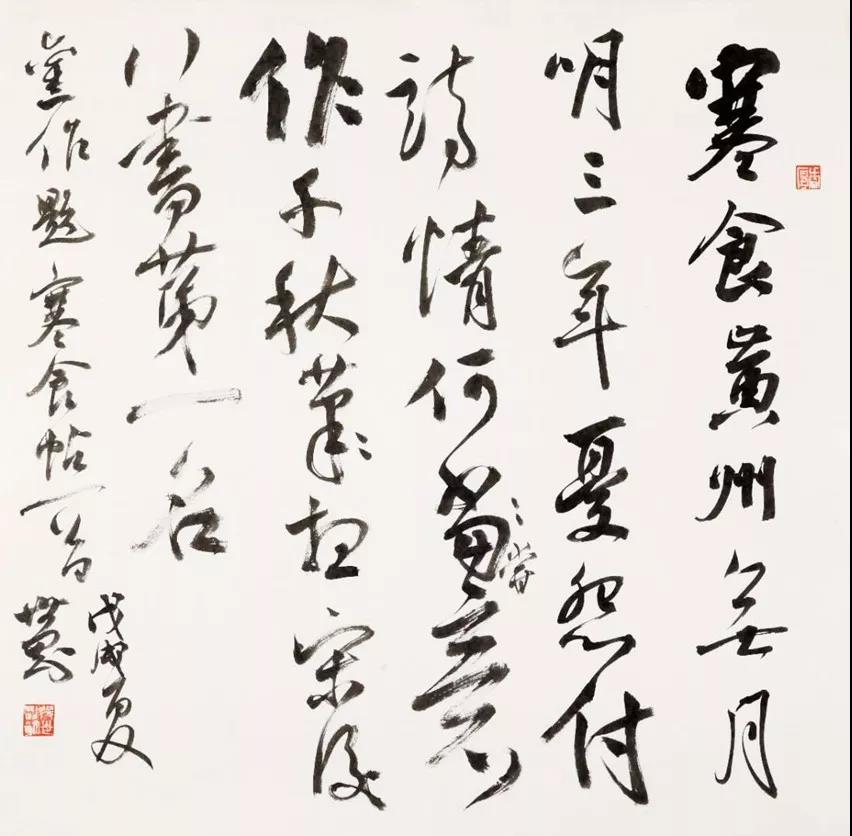

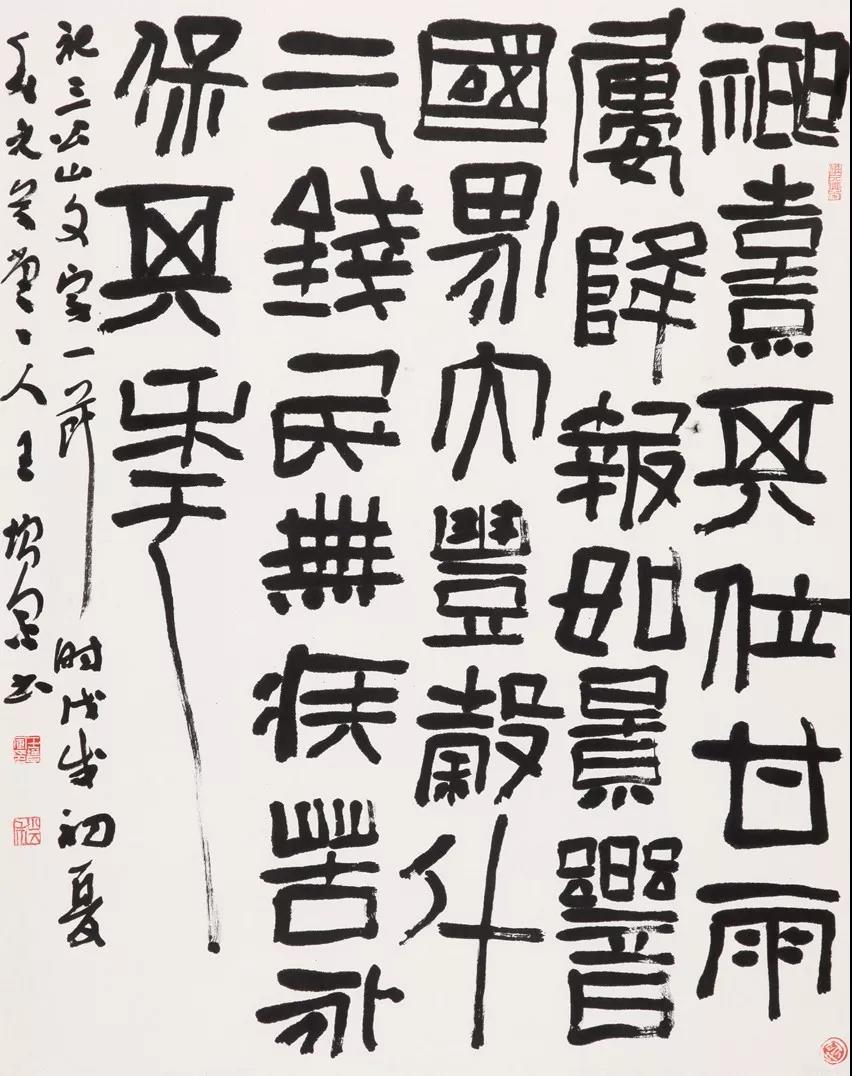

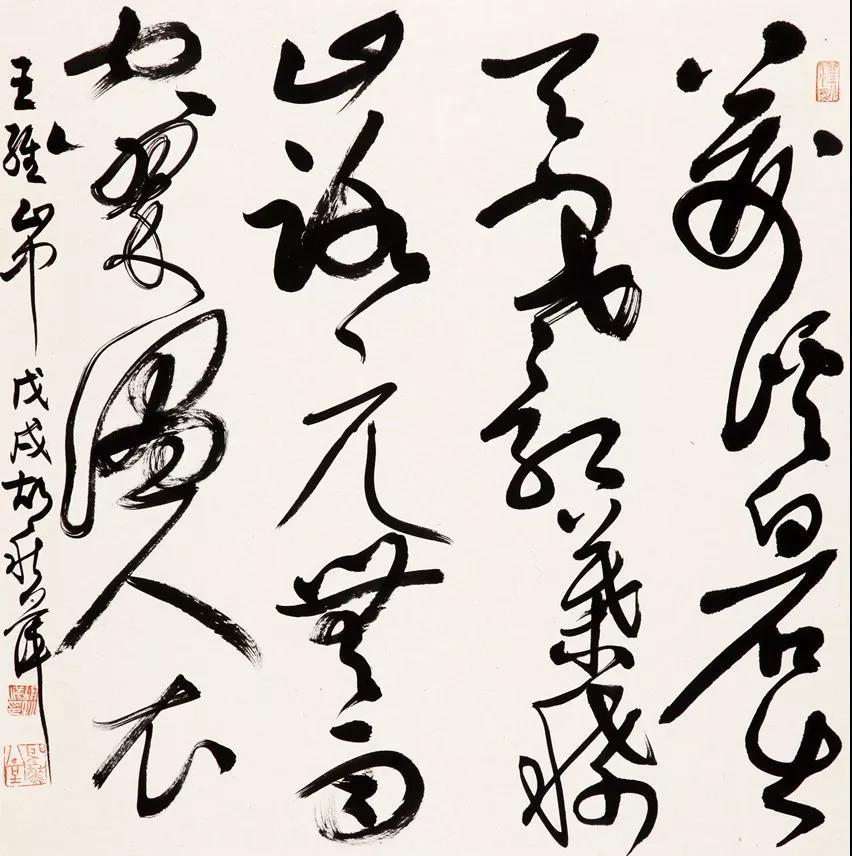

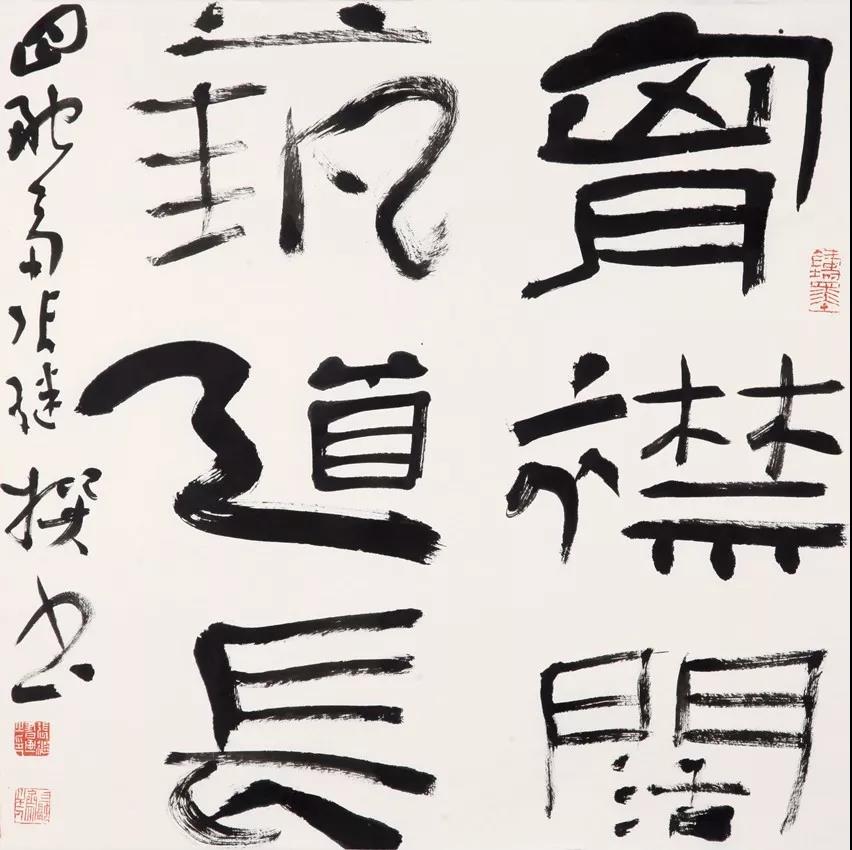

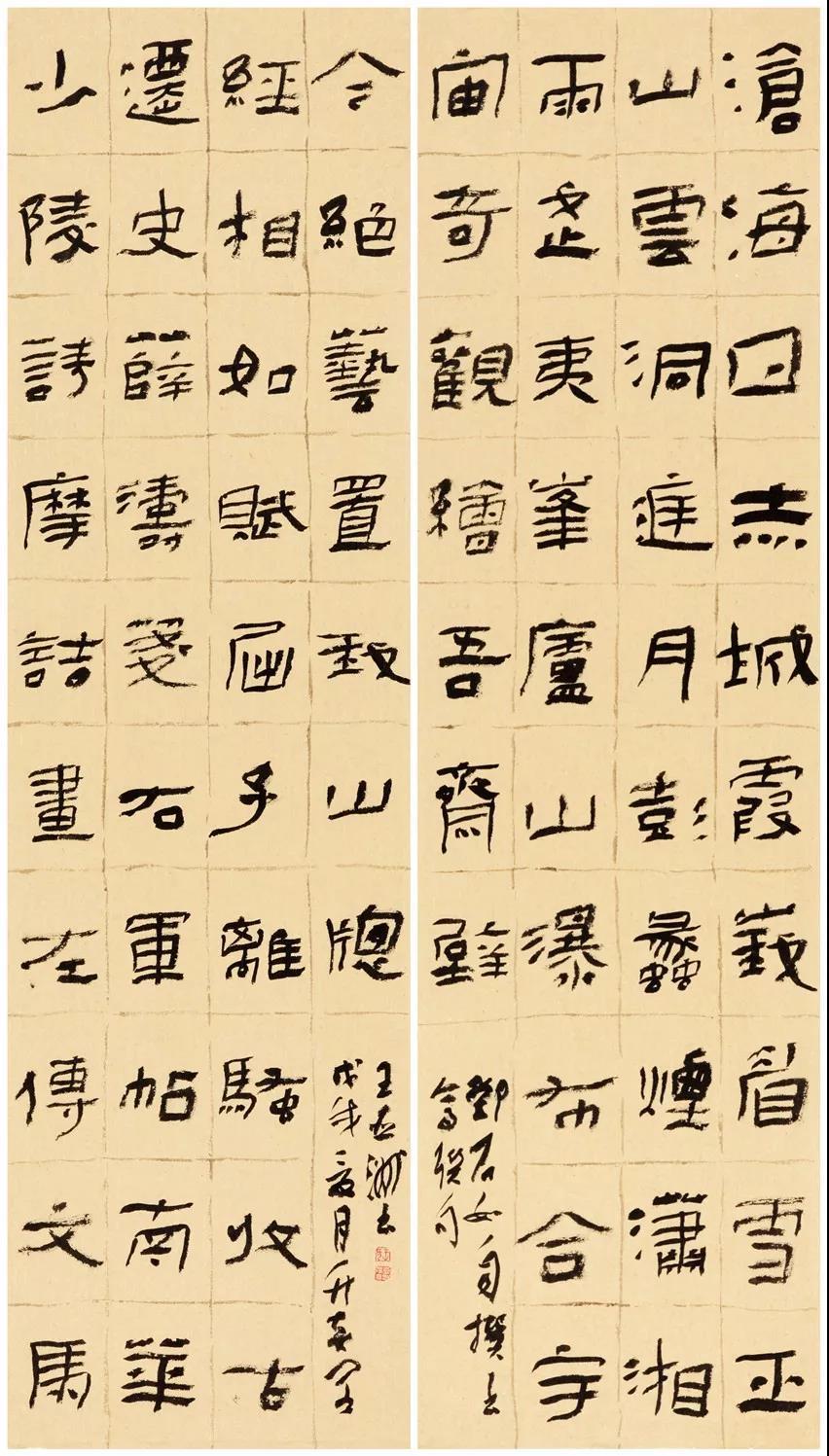

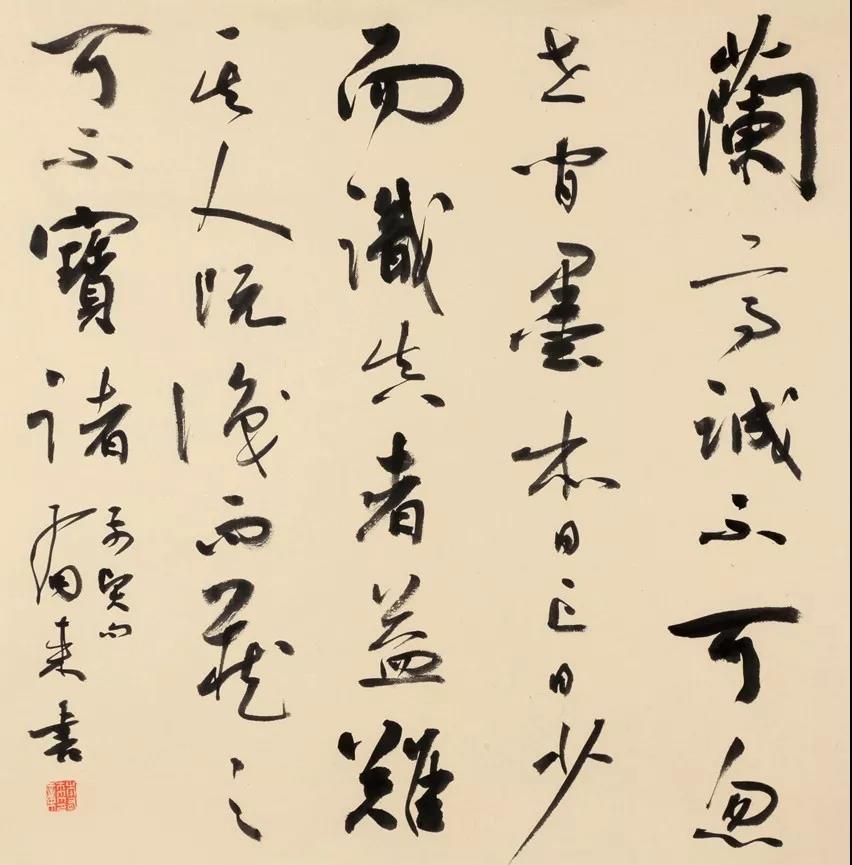

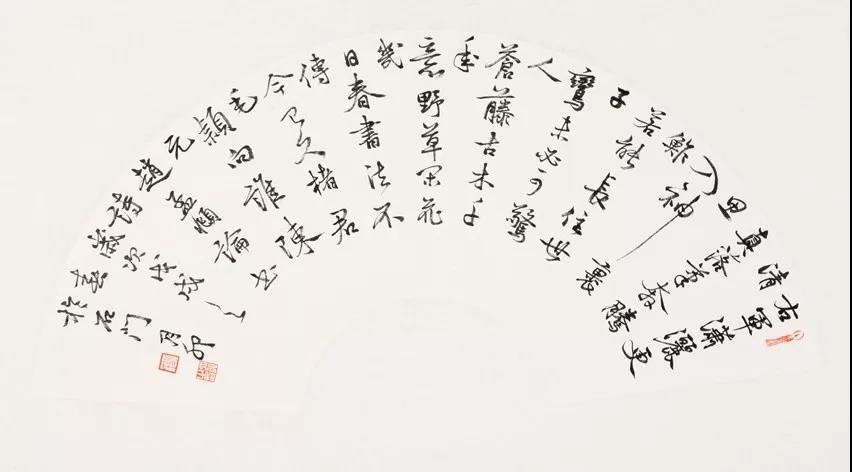

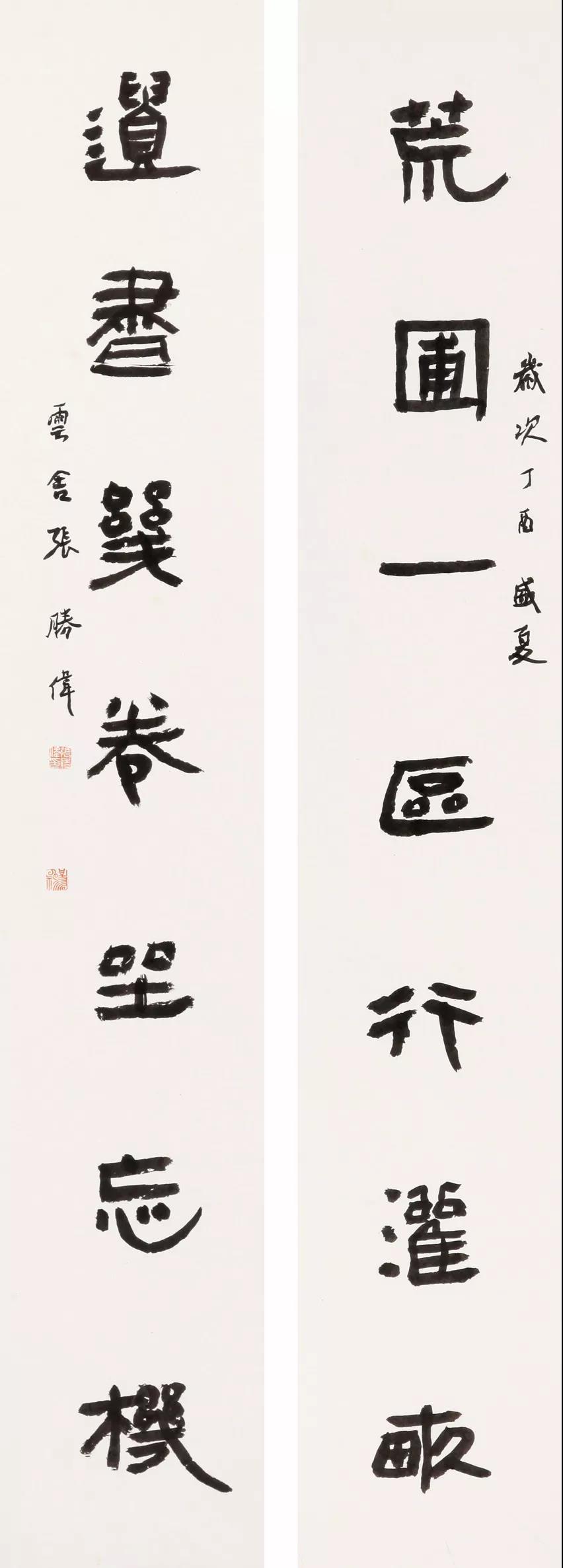

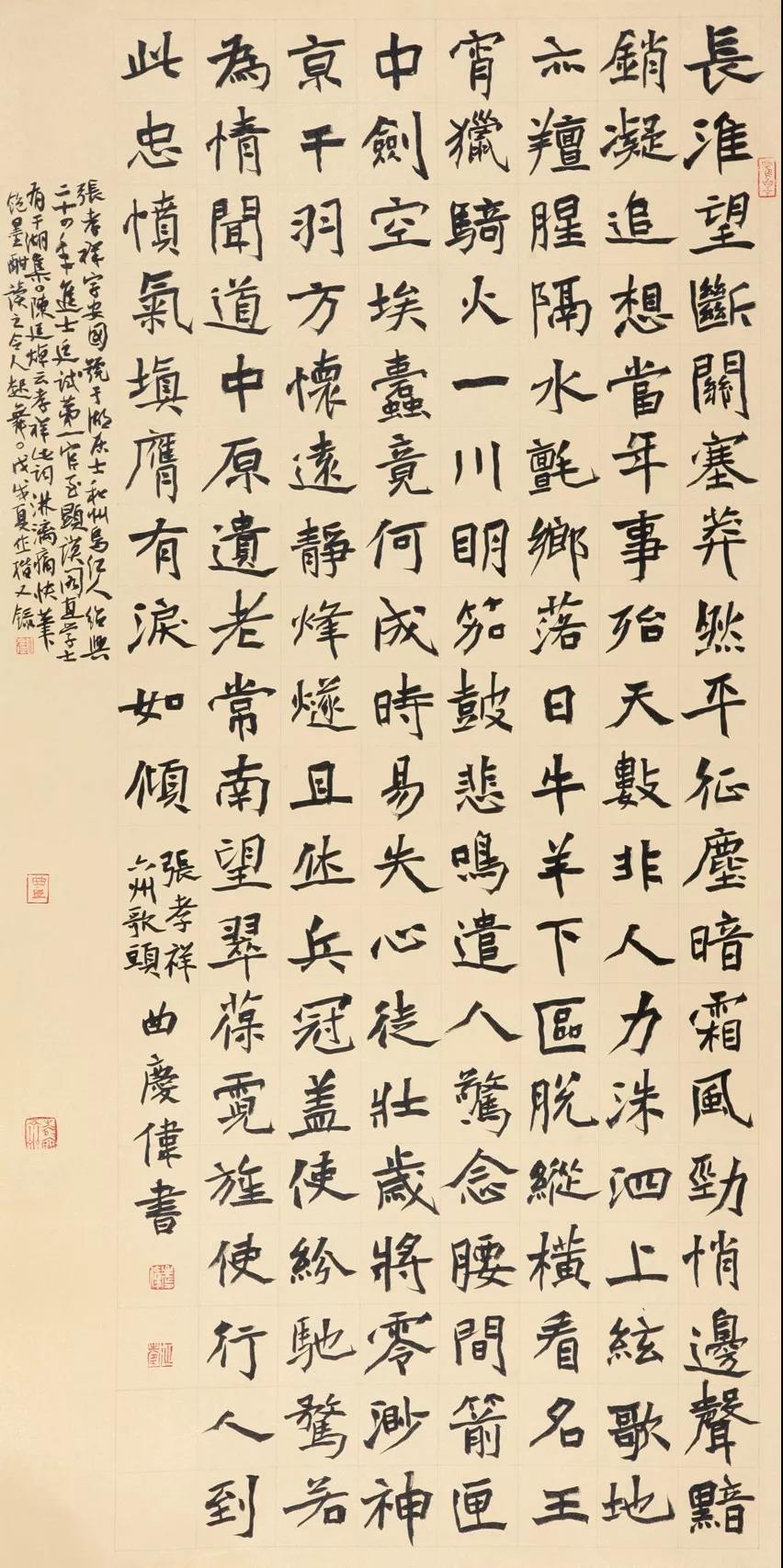

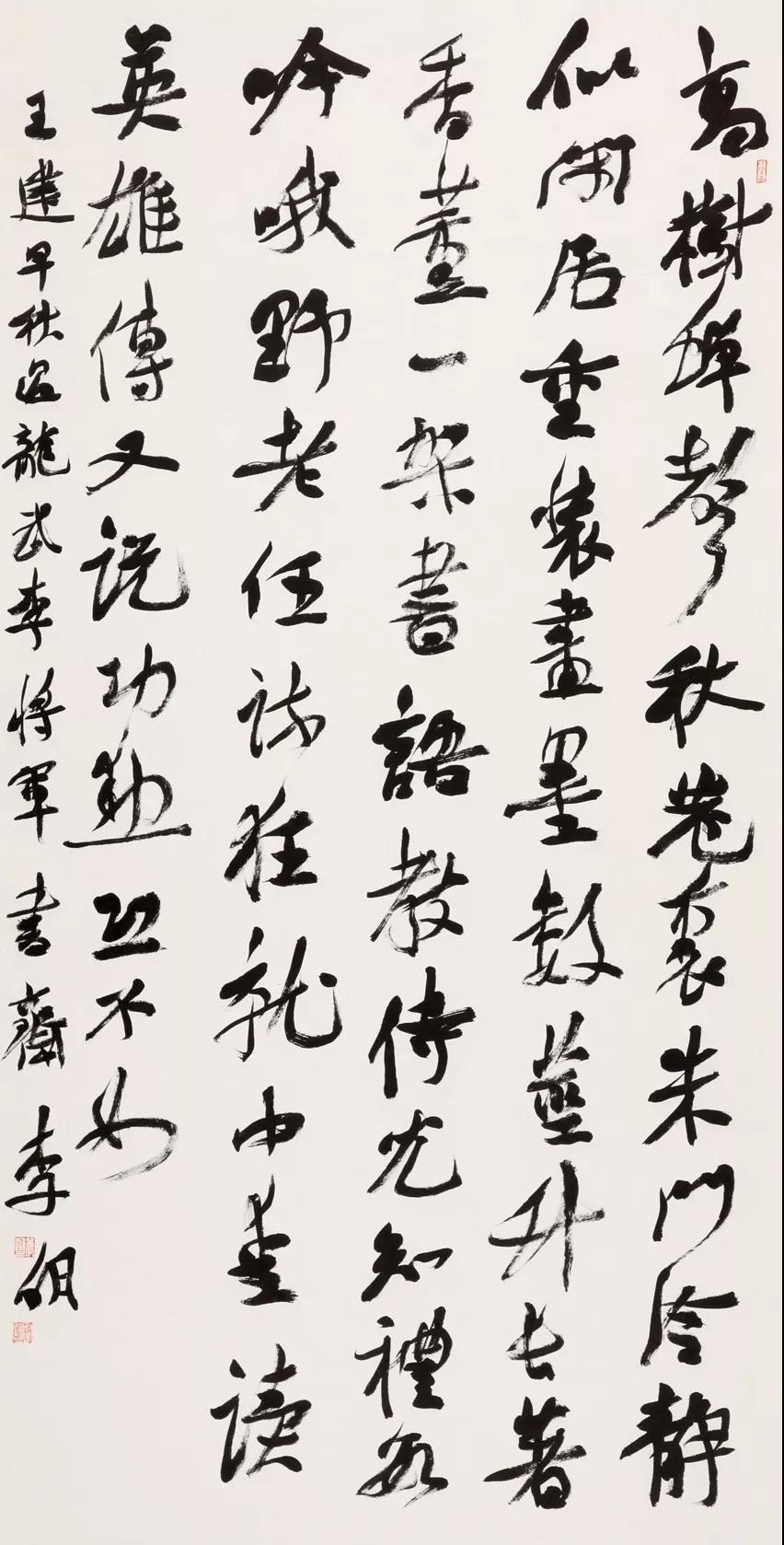

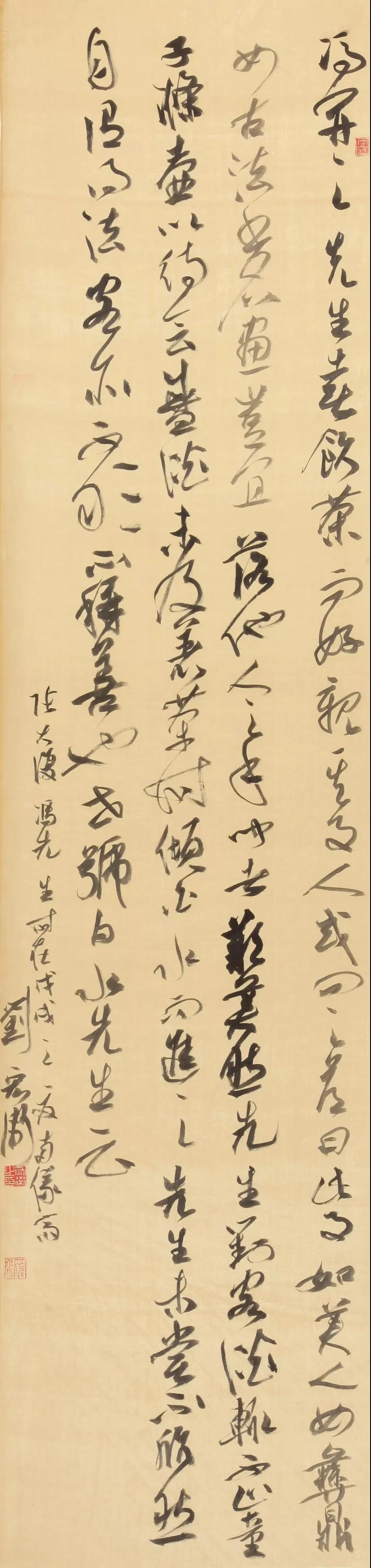

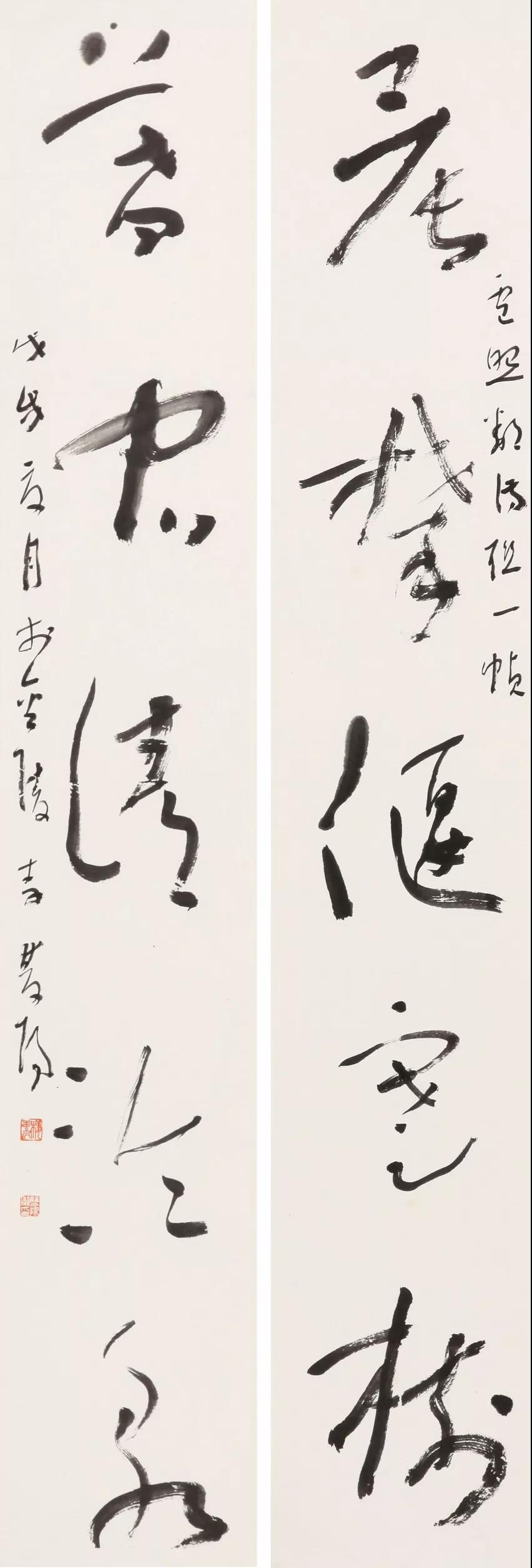

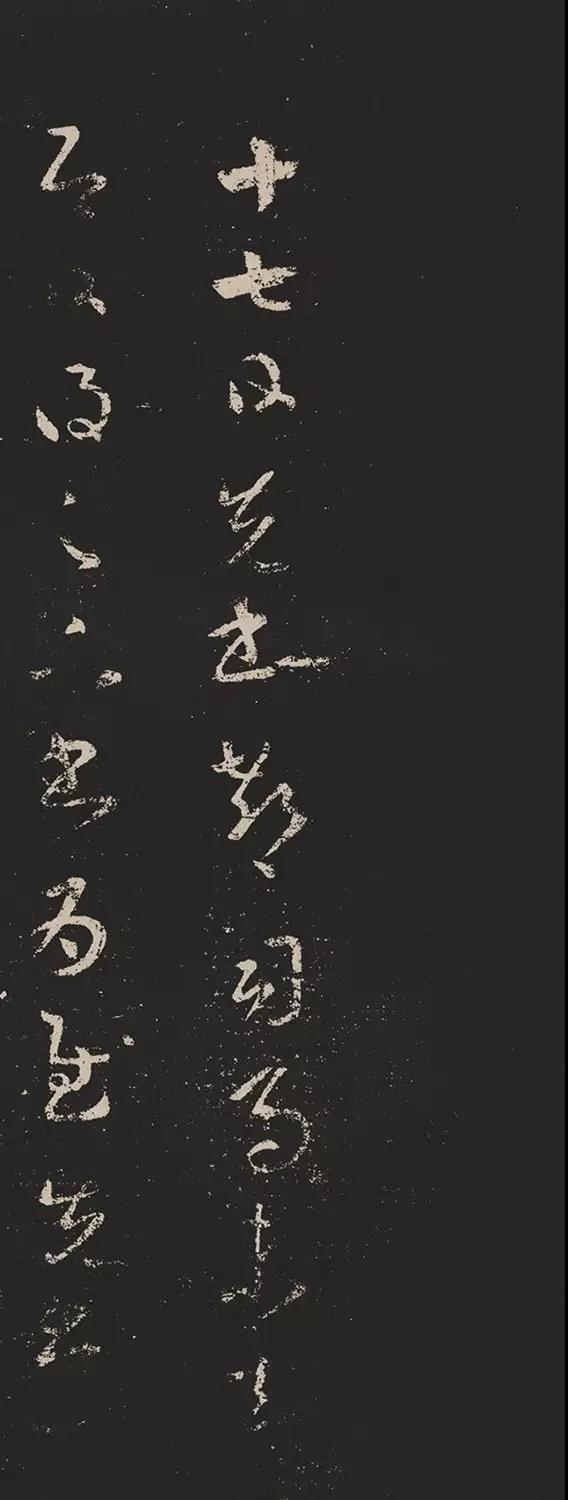

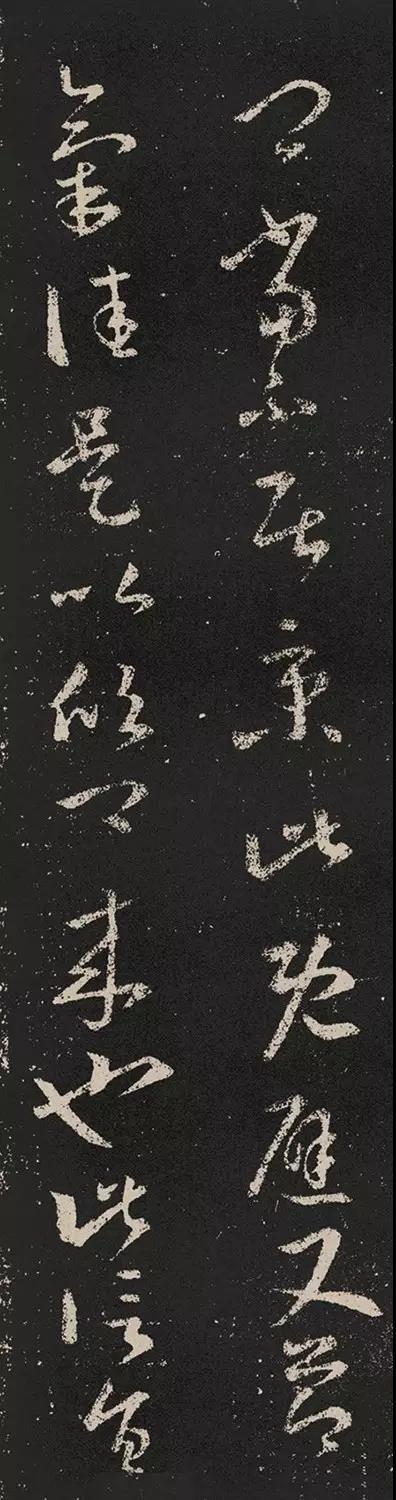

![微信图片_20180810090123]() 用中锋运笔写出来的笔画由于书写力度、速度的不同会产生不同的质感。大致分为两类:一类笔画边线光洁平整,如刀切的一样,古称‘古钗脚”;另一类笔画边缘毛涩不平,如万年相藤,古称“屋漏痕”,或称之谓“金石气”。前者书写速度略快,用力平均,显示出刚健挺拔、富有朝气的美。后者书写速度略慢,比较用力,手指路有震颤。显示出遒劲涵蕴而又老成的美。初学者应该先练习前一种干净利索的线条。待熟练了再追求“屋漏痕”。实际上“屋漏痕”是功到自然而成的,决不是做作而成的,刻意用颤抖或扭动去做是不行的。

用中锋运笔写出来的笔画由于书写力度、速度的不同会产生不同的质感。大致分为两类:一类笔画边线光洁平整,如刀切的一样,古称‘古钗脚”;另一类笔画边缘毛涩不平,如万年相藤,古称“屋漏痕”,或称之谓“金石气”。前者书写速度略快,用力平均,显示出刚健挺拔、富有朝气的美。后者书写速度略慢,比较用力,手指路有震颤。显示出遒劲涵蕴而又老成的美。初学者应该先练习前一种干净利索的线条。待熟练了再追求“屋漏痕”。实际上“屋漏痕”是功到自然而成的,决不是做作而成的,刻意用颤抖或扭动去做是不行的。

古人常用“力透纸背”、“入木三分”来形容笔画线条。所谓“力透纸背”,是指书写时笔力雄厚,墨能透过纸背。老师检验学生毛笔字写得是否认真,往往将元书纸反过来看笔画中间的墨色是否吃透了,如果笔画的两头与中间一样黑,说明这个学生写字认真,不马虎。如果发现笔画的头尾是黑的,而中段部分不黑,说明这个学生写字草率,一带而过。“入木三分”,典出自王羲之。他写的祭祀祝版(木板),因要重写新的祝词,叫木匠将字削掉,结果削去三分才不见墨迹。说明王羲之笔力浑厚,墨能进入到木板三分那么深。“力透纸背’和“入木三分”,都是讲中锋运笔的力量和墨色实而不虚浮。

毛笔在纸上运行时大致有三种状况、不同的书体,对运笔的要求也不相同。篆书纯用中锋;隶书、楷书以中锋为主,侧锋为辅;行书、草书以中锋、锋为主,偏锋偶尔为之。由于笔毫是柔软的,因此有时落笔处于偏锋状态,运行过程中笔毫逐渐理顺调节成中锋。运笔的关键在于会使用中锋,会调节笔锋,令其保持中锋运笔,这就是笔法。

书法线条质感刍议

![微信图片_20180810090145]() 一

一

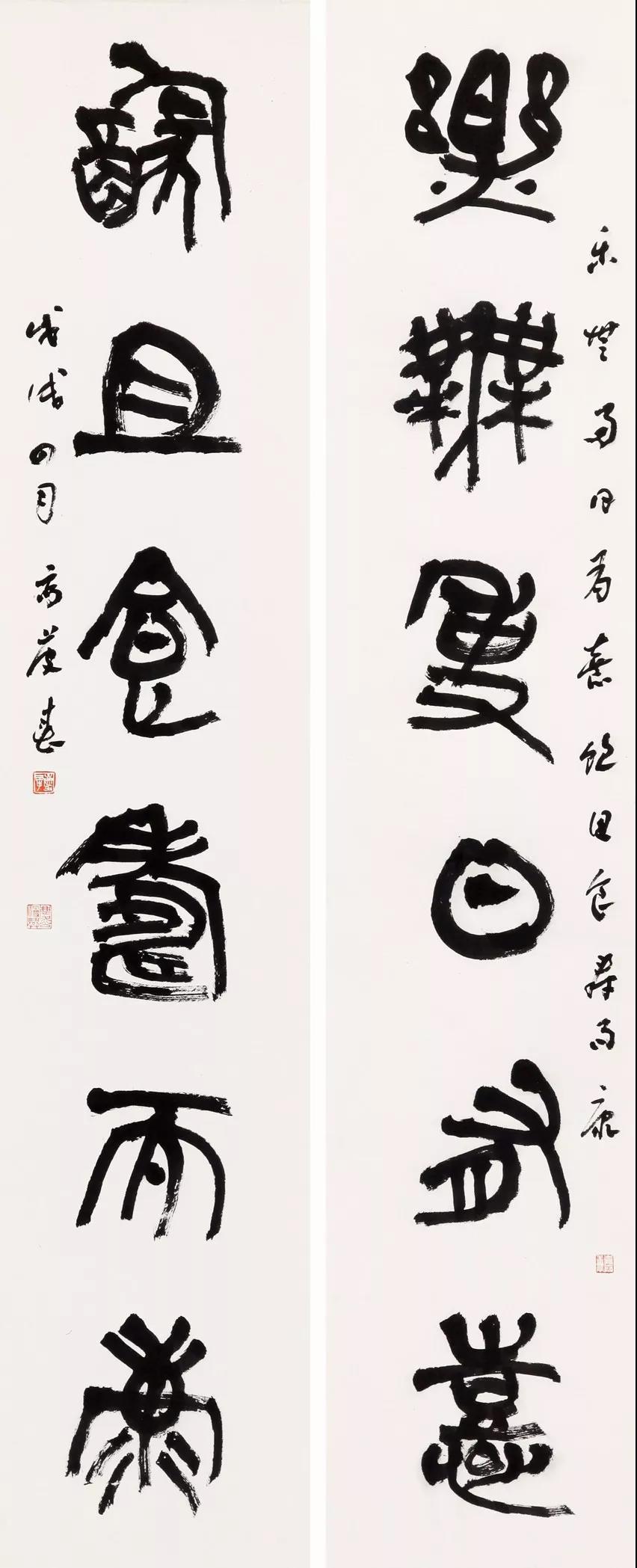

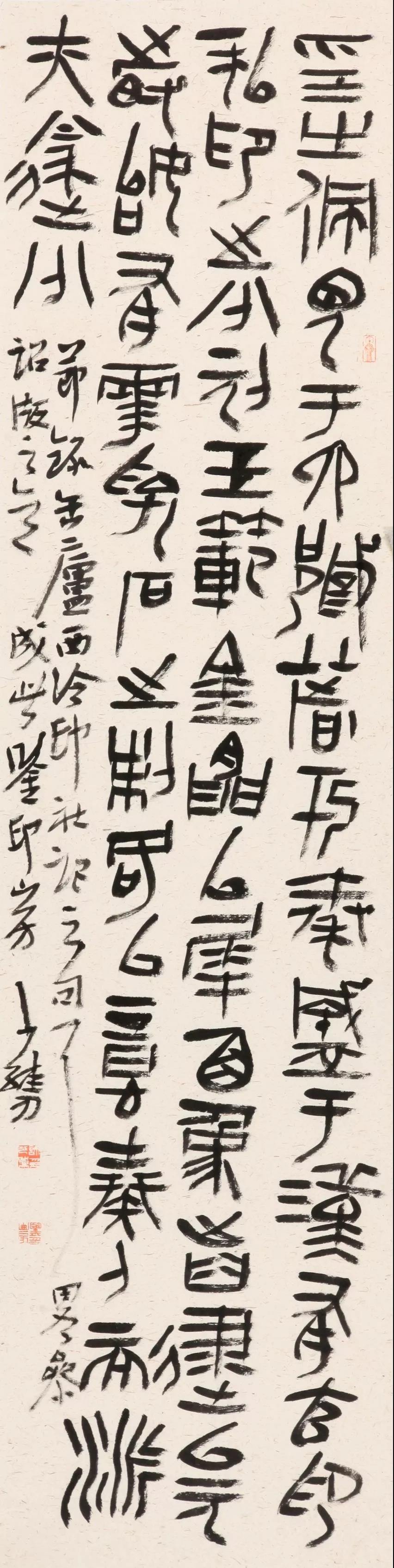

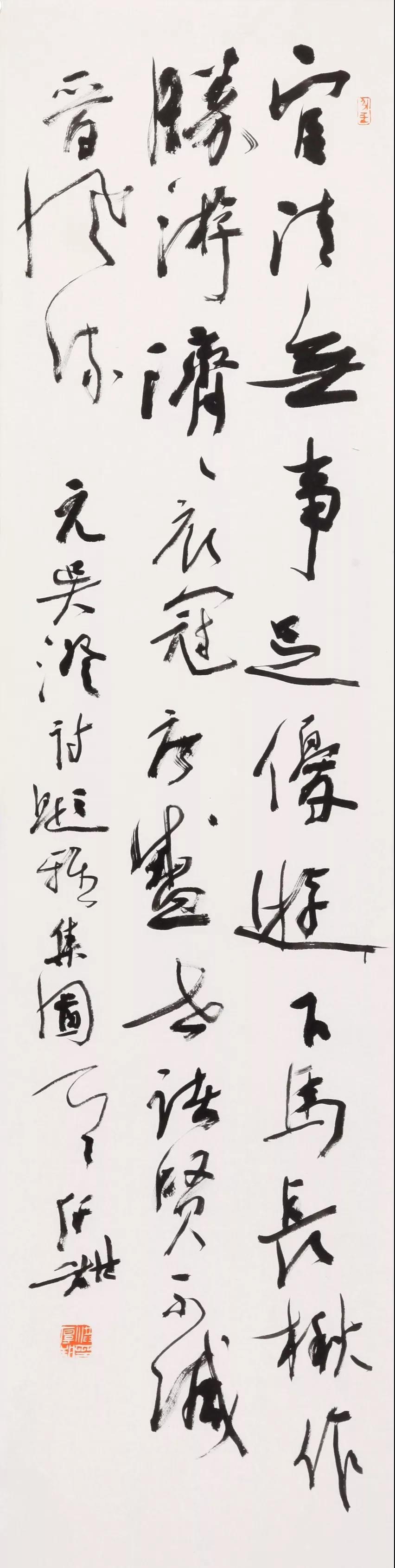

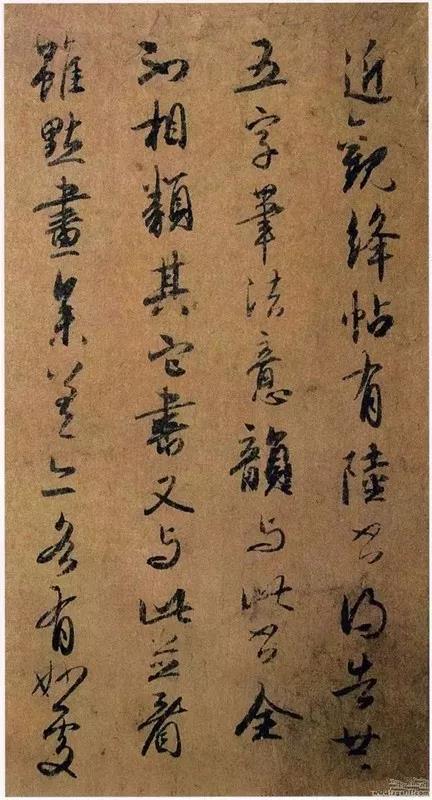

人们在欣赏一件书法作品的时候,往往最终所注重的东西就是线条及其质感。所谓质感,笔者认为应有三层涵义,一是书法线条本体的形式属性,即符合传统法度线条的多种表现形式的组合诉诸人们的视觉感觉二是指线条的内涵丰富,耐人寻味;三是指线条各种技术要素的优度高。书法欣赏经验和创作实践证明,任何一件优秀的书法作品都是由非常具有质感的线条组成的;否则作品将会苍白无力,索然寡味,也就会失去其生存的价值。

二

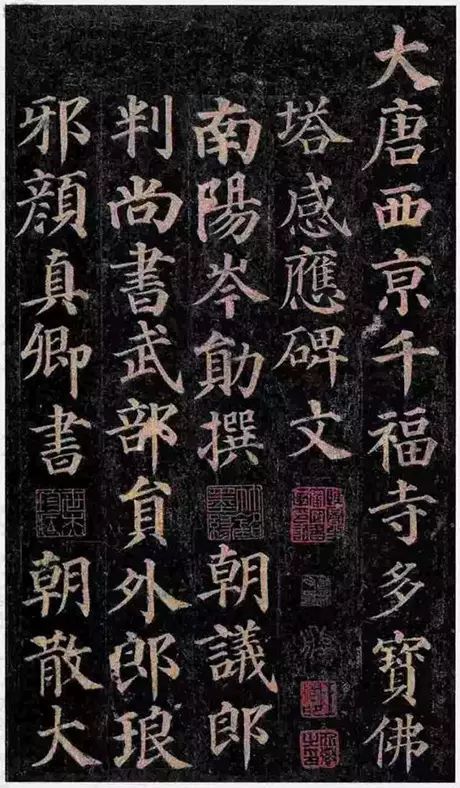

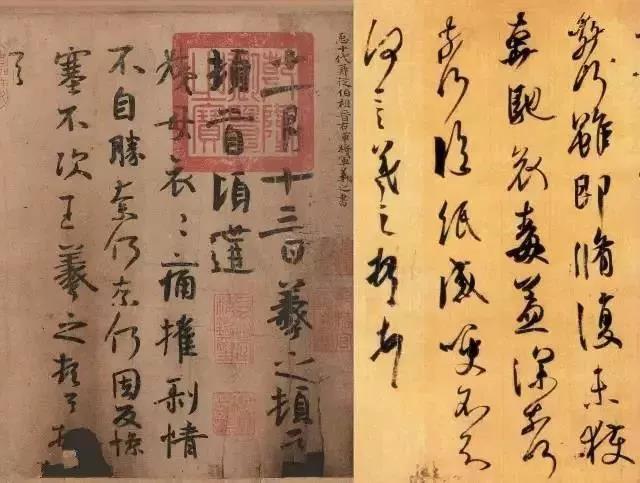

质感是通过怎样的表现形式向欣赏者传递信息的呢?笔者认为其须依赖于十种基本的外在视觉表现形式,即刚健、柔韧、朴厚、丰润、工稳、灵动、华滋、涩劲、稚拙、精到。这些表现形式(或称质感要素)都能从经典作品中找到答案。《散氏盘》、《张迁碑》、《石门颂》朴厚、稚拙;《张猛龙碑》、《龙门二十品》朴厚、刚健、稚拙;柳、欧、褚楷书和李阳冰、杨沂孙小篆工稳、精到、刚健;赵孟 、苏东坡丰润、华滋;《兰亭》、《十七贴》灵动、精到;《祭侄文稿》、《书谱》及米芾行书柔韧、精到、涩劲……也正是由于线条质感的不同表现形式的相互杂糅,使这些作品各具千秋,风格迥异,光彩照人,历久不衰。

三

当我们细究不同的作者是如何用具有不同质感的线条来构筑自己作品的时候,往往会感到问题的复杂化和动因的不确定性。尤其是要想深入到作者意识领域更让人对这些遥远的古人摸不着头脑。但是,我们不可否认任何作品都是书者借助于笔墨和宣纸来传达书意的。

因此,我们可以把复杂的问题简单化到书写工具的性质和运笔、用墨方法上来。一个有经验的书者从长期的书法创作中,或许能找到一些答案,发现和掌握带有规律性的东西。比如用墨较浓、较渴,行笔速度较慢,用按笔、挫笔易产生涩劲的线条;蘸墨饱满,且墨较淡,多有渗、涨墨迹,易产生丰润的线条;用墨较浓,行笔多按,多中锋,墨色坚实,易产生朴厚、沉稳的线条;用墨浓、淡、枯、润适中,下笔沉着,用笔法度严谨,多产生工稳、刚健的线条;用墨适中,用笔参有偏、侧,行笔轻快多产生华滋、灵动的线条;放笔直书,不加修饰,不经意之中易产生稚拙的线条。至于柔韧、精到、稚拙的线条的产生除了用笔的原因之外,多是书者长期进行技法修炼和意识提升的结果。

由于毛笔的大小、笔锋的长短,笔毫的软硬以及宣纸的厚薄、渗水性的强弱也对线条质感形成具有较为重要的影响。

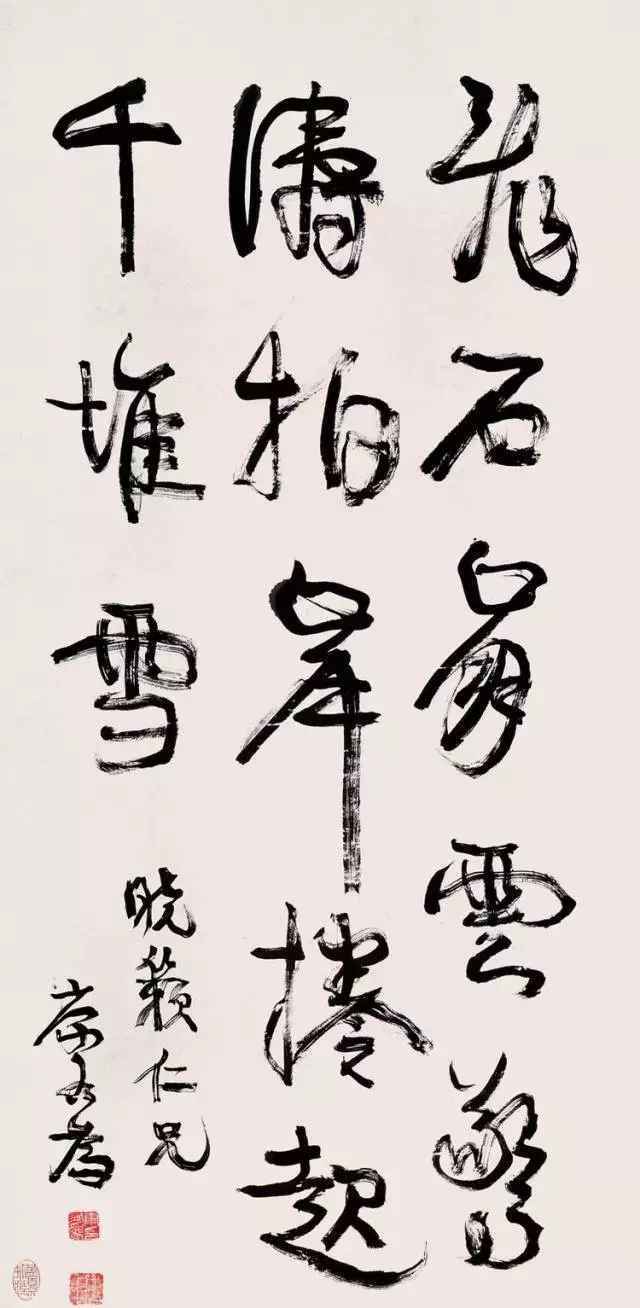

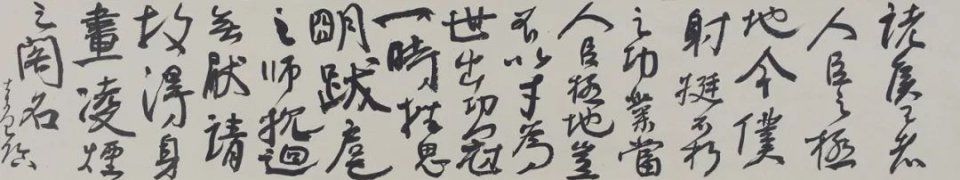

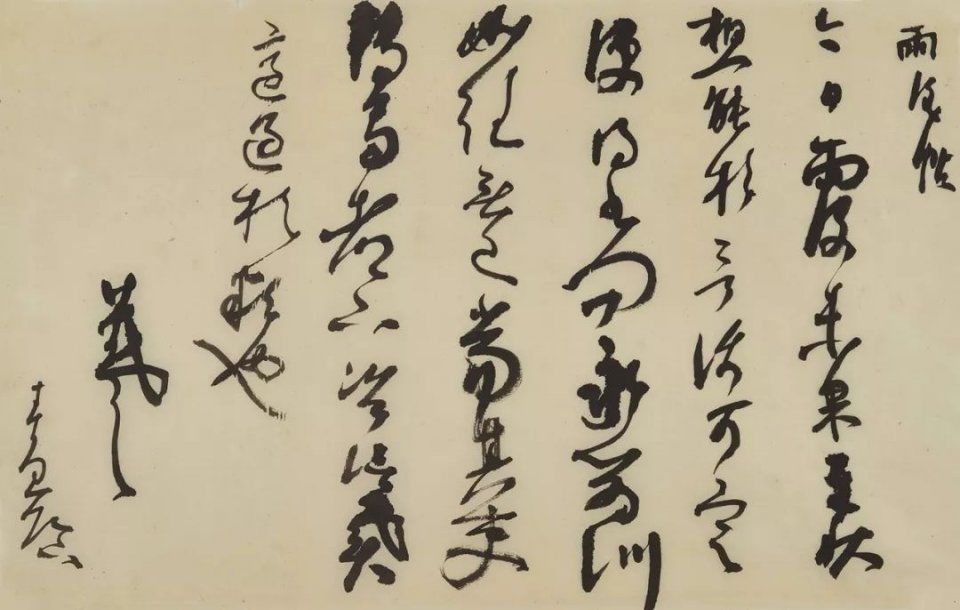

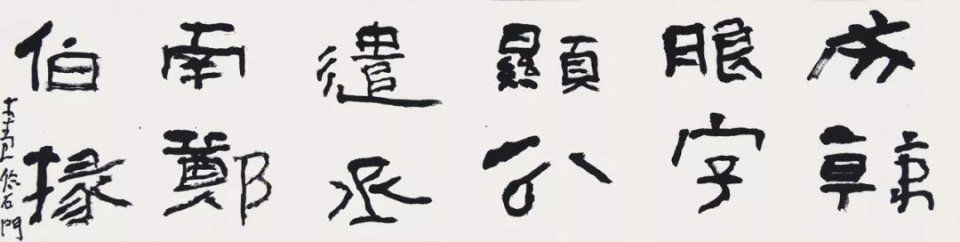

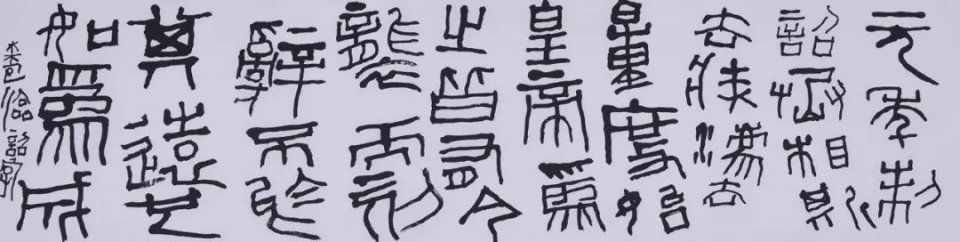

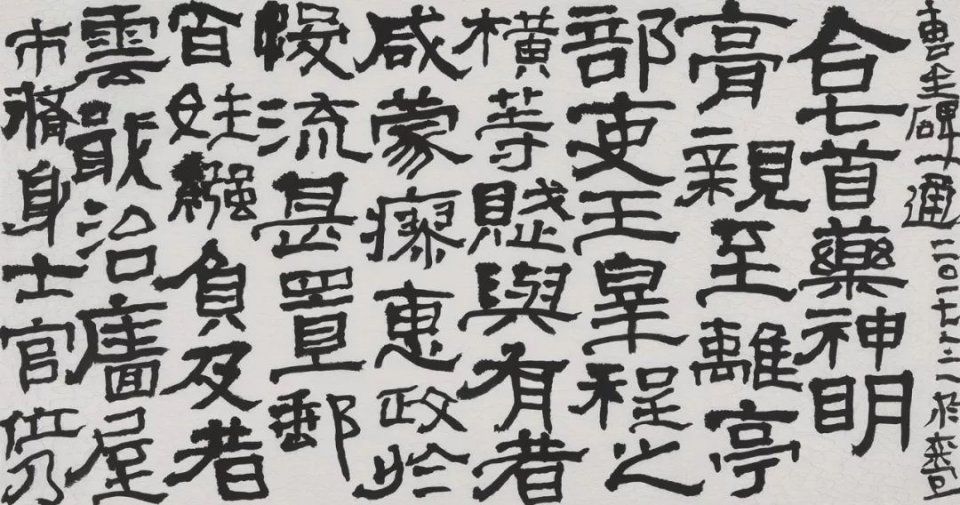

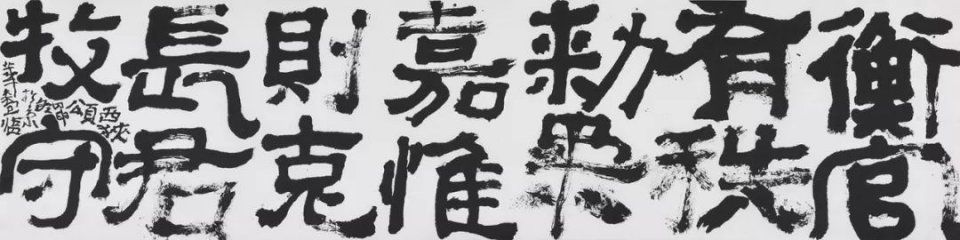

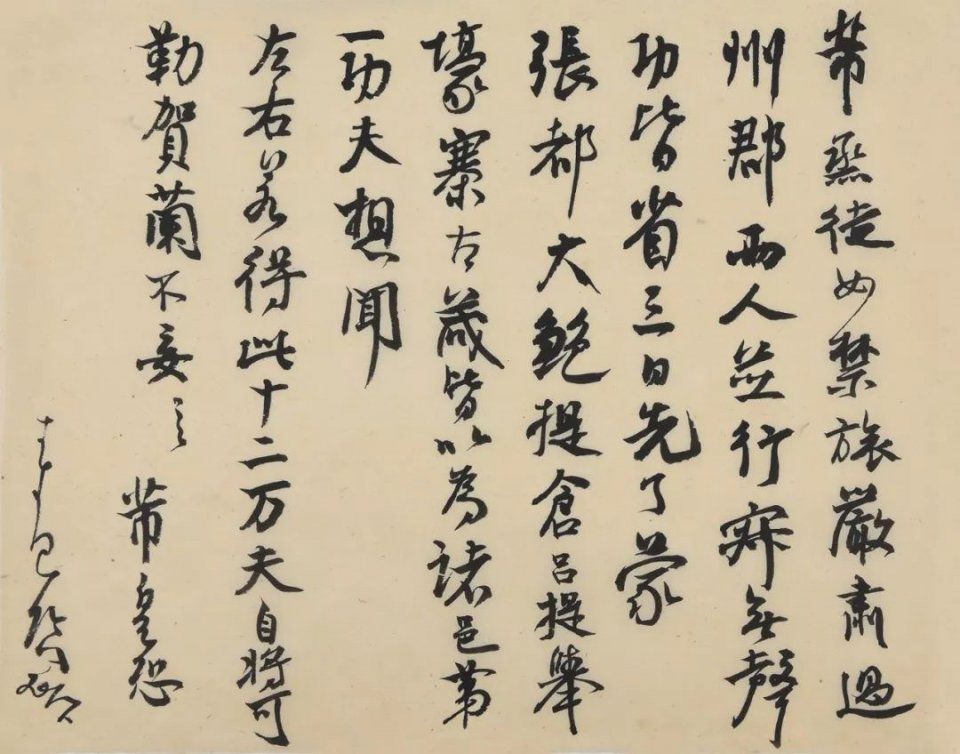

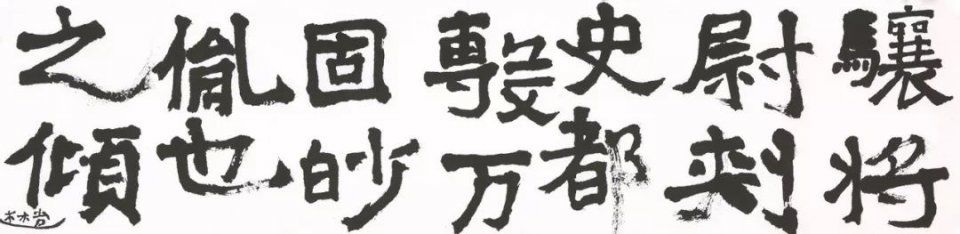

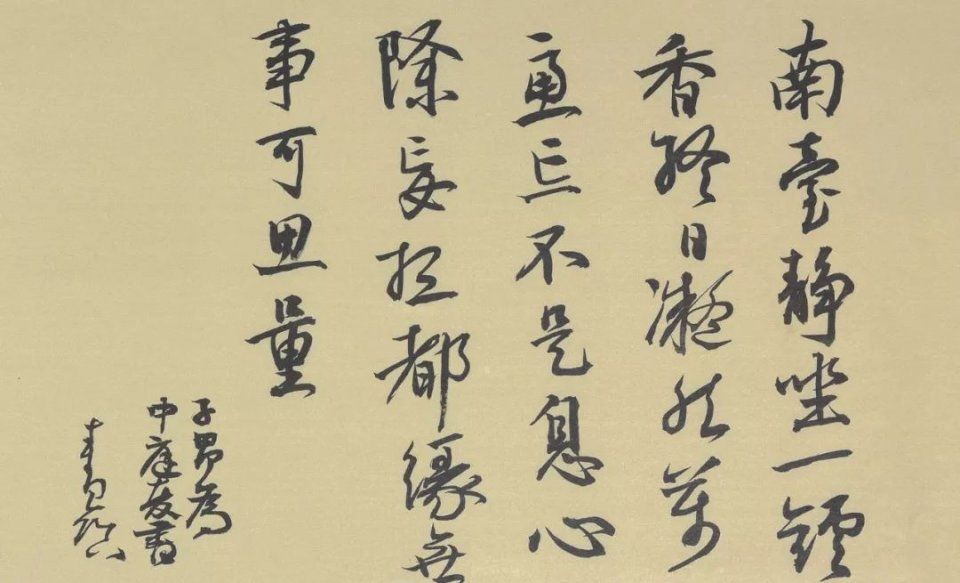

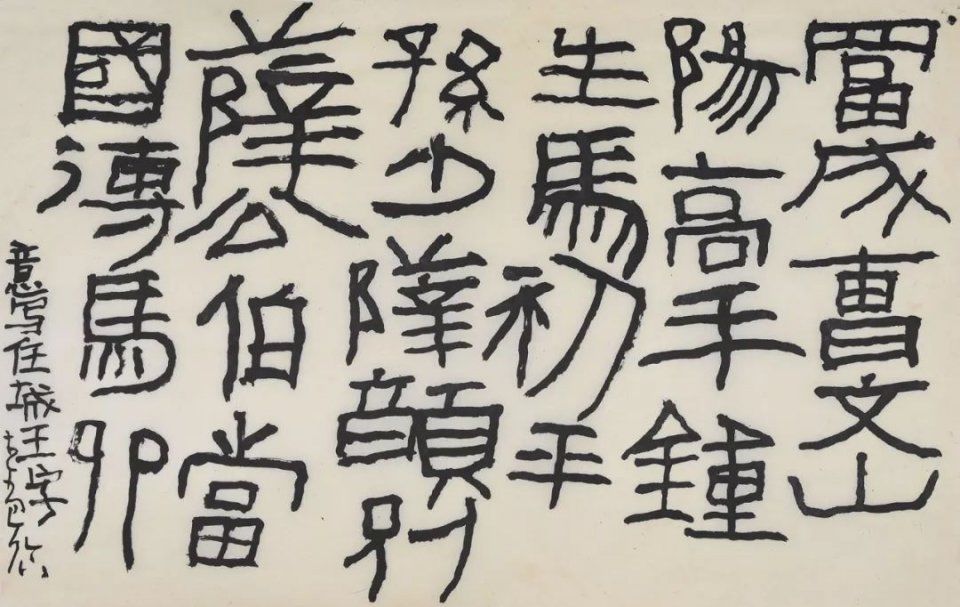

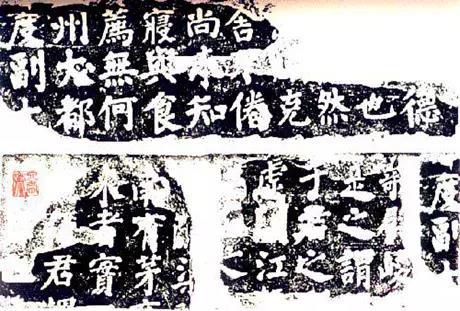

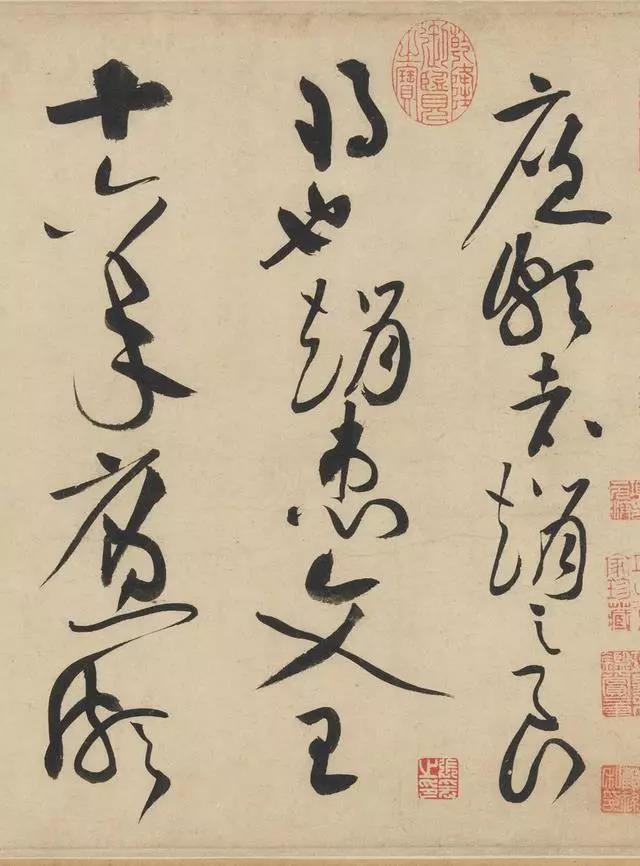

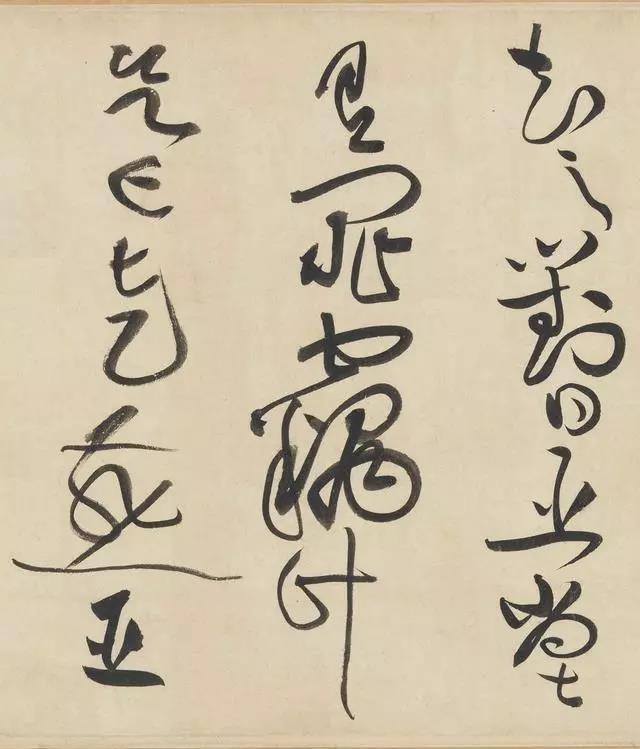

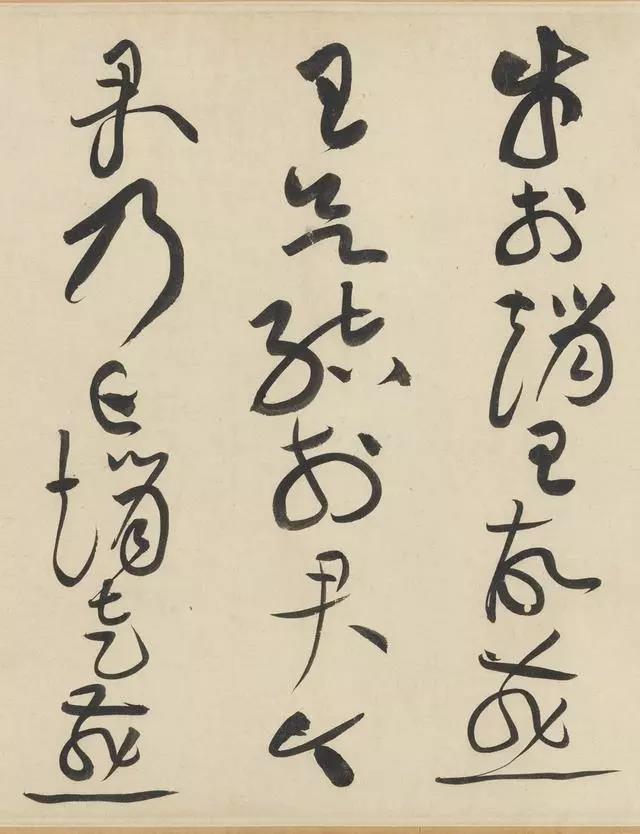

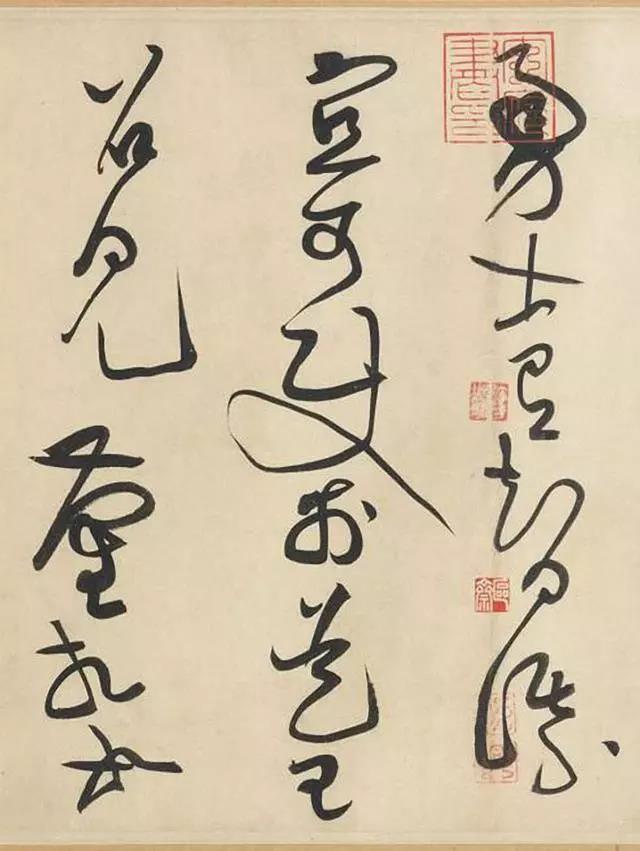

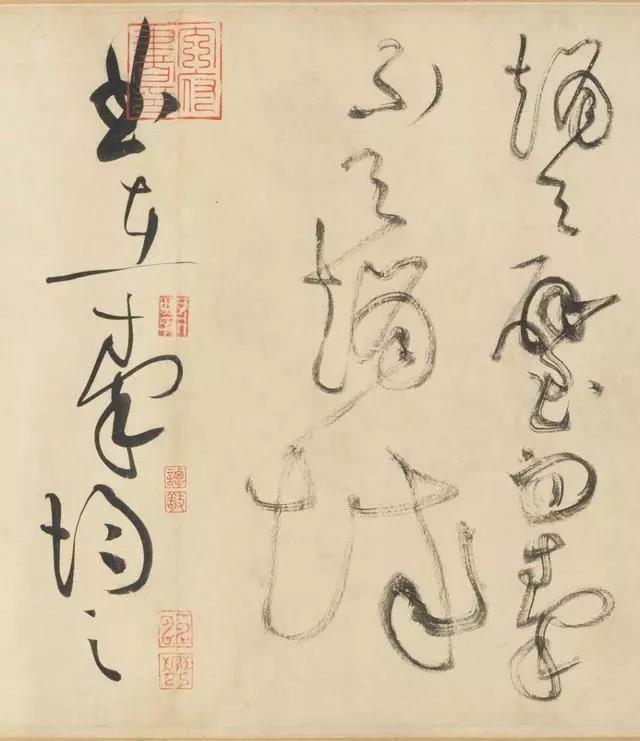

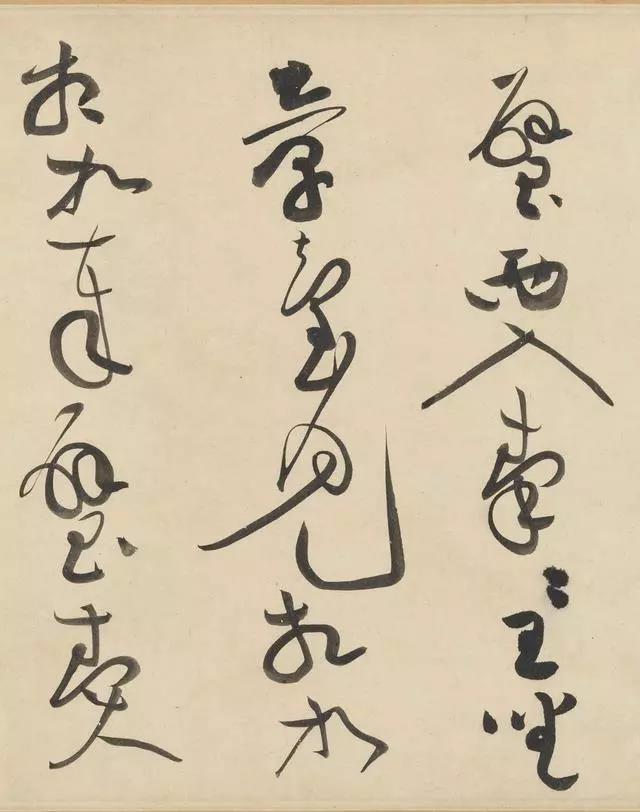

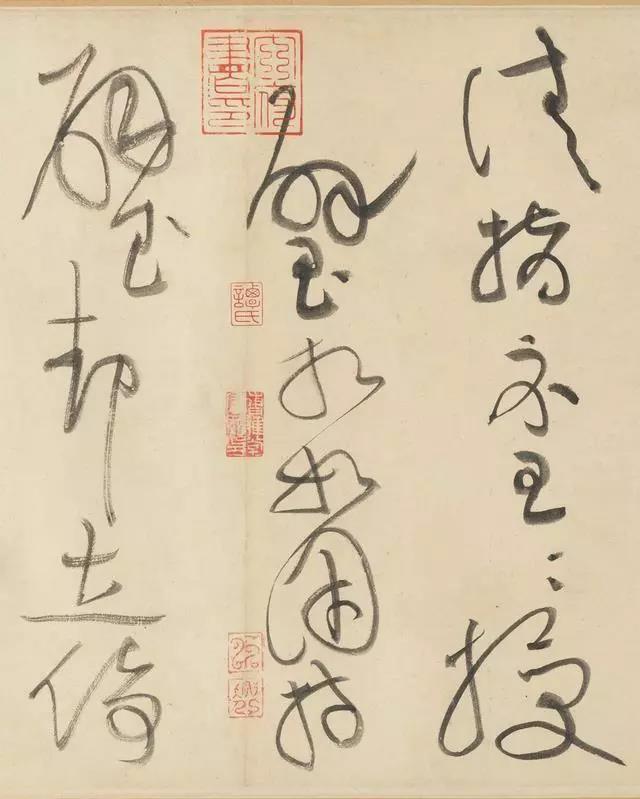

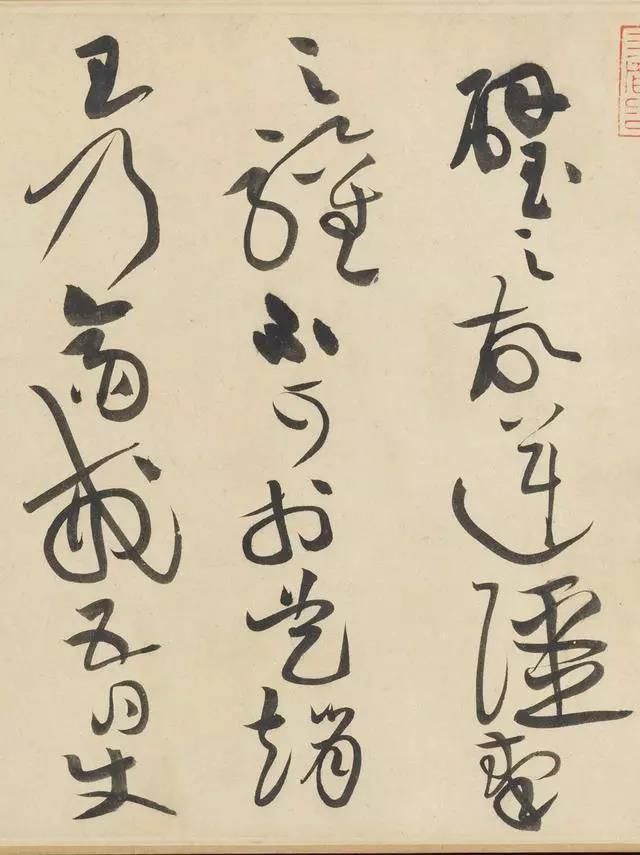

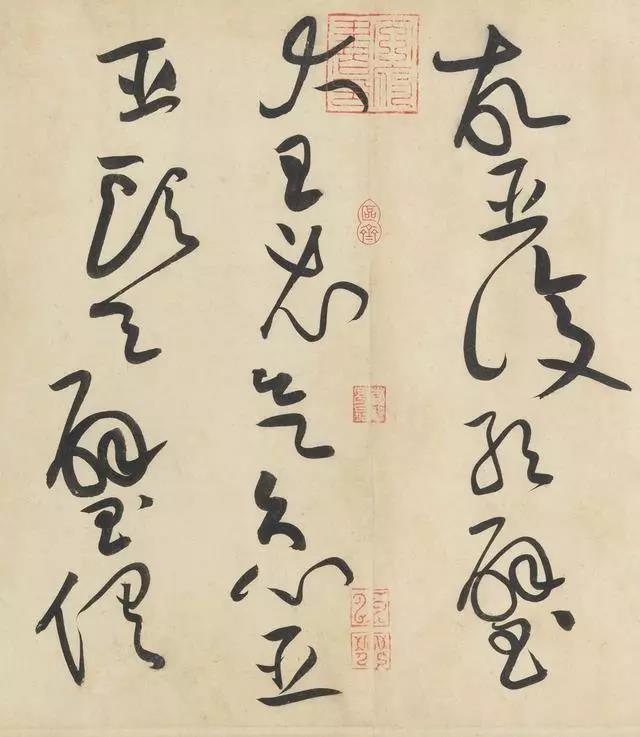

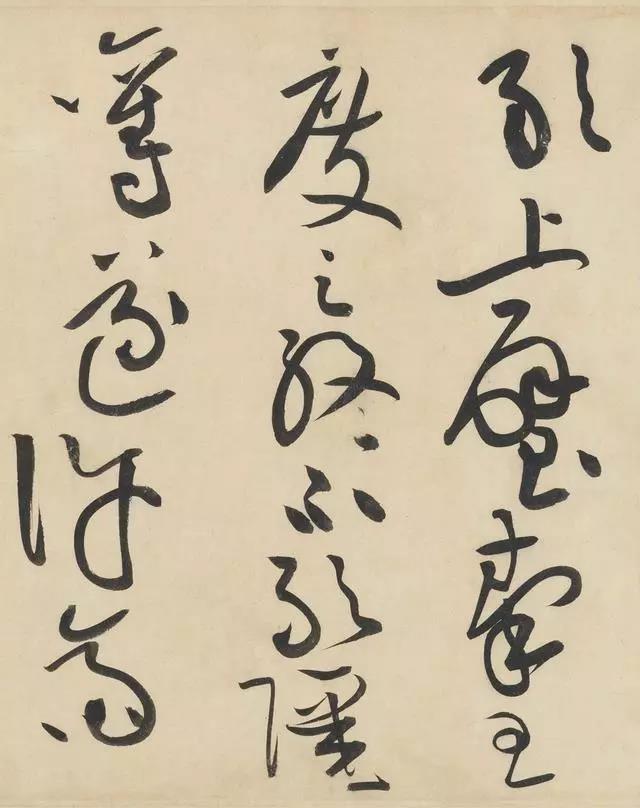

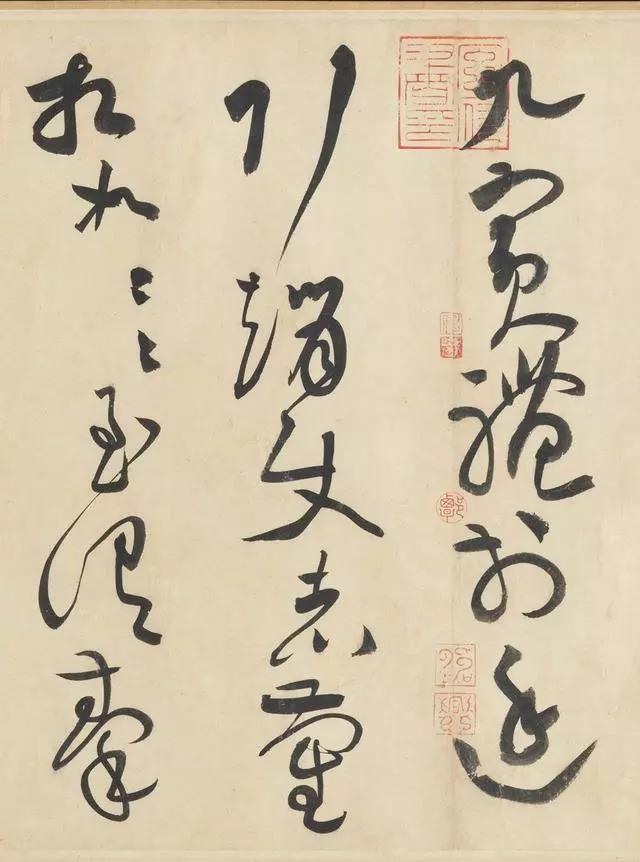

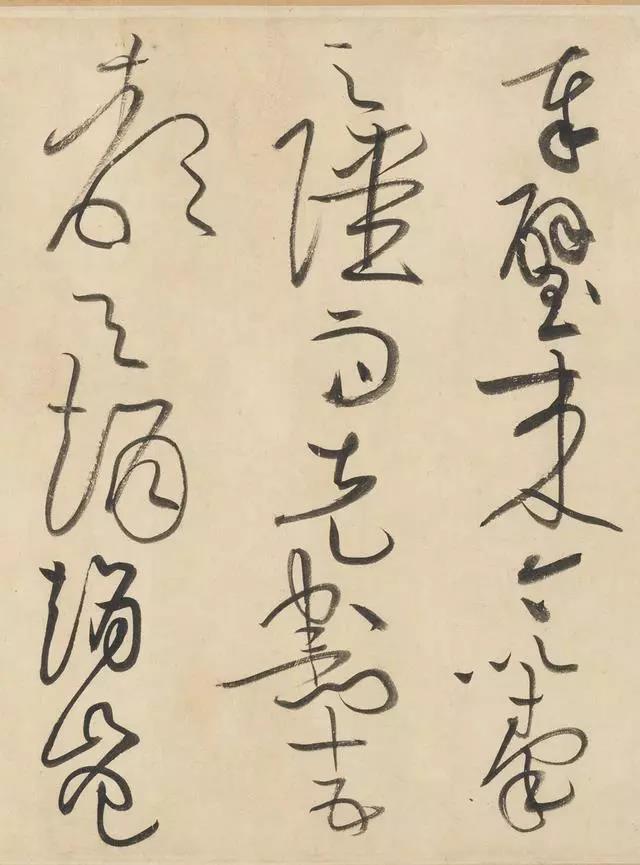

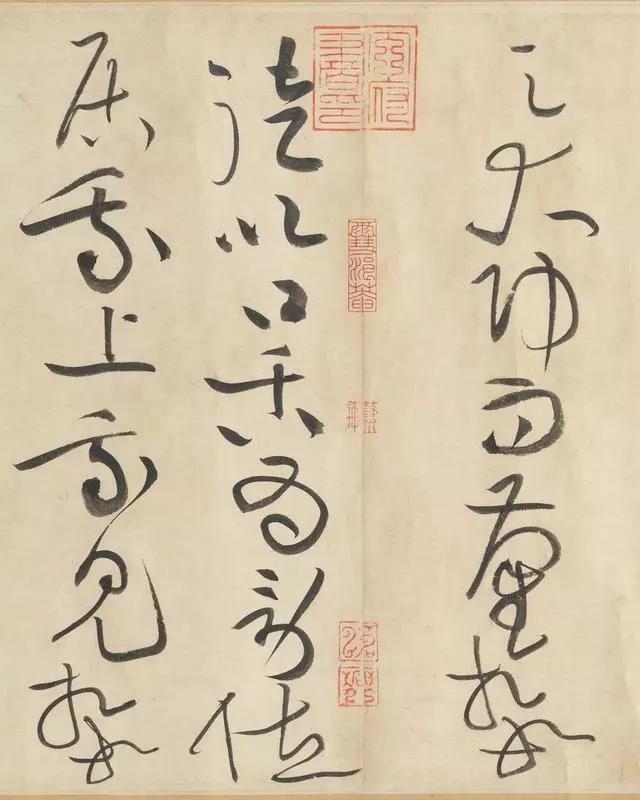

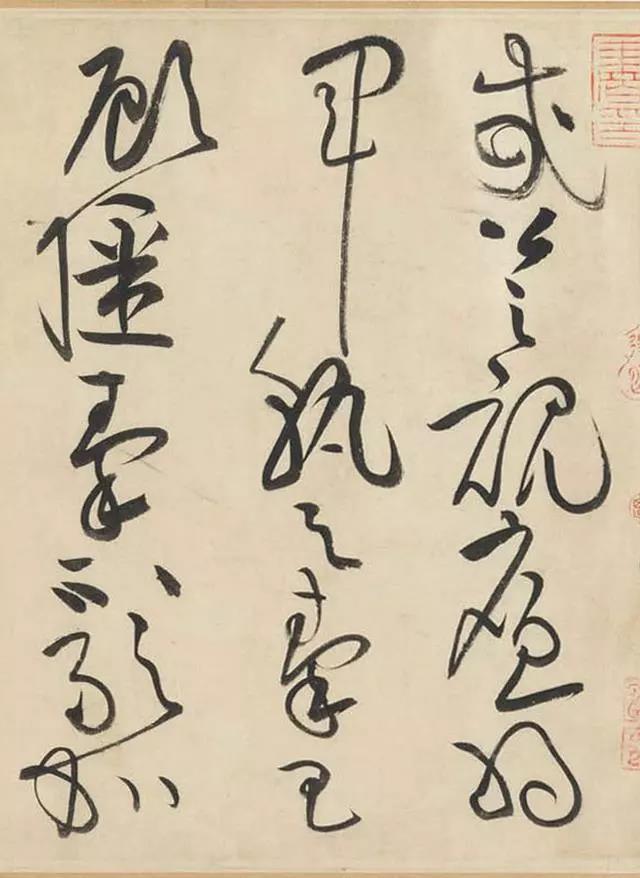

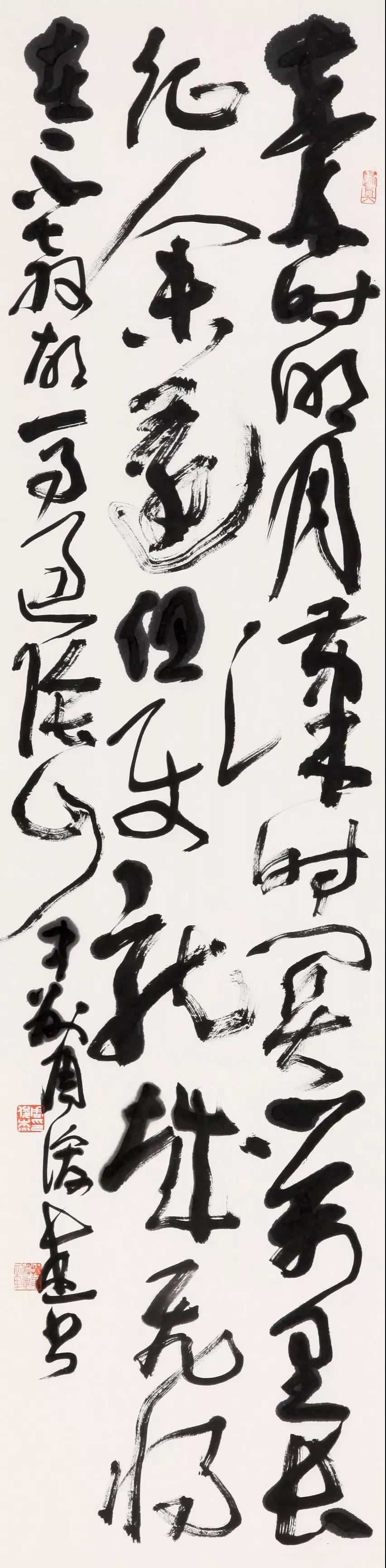

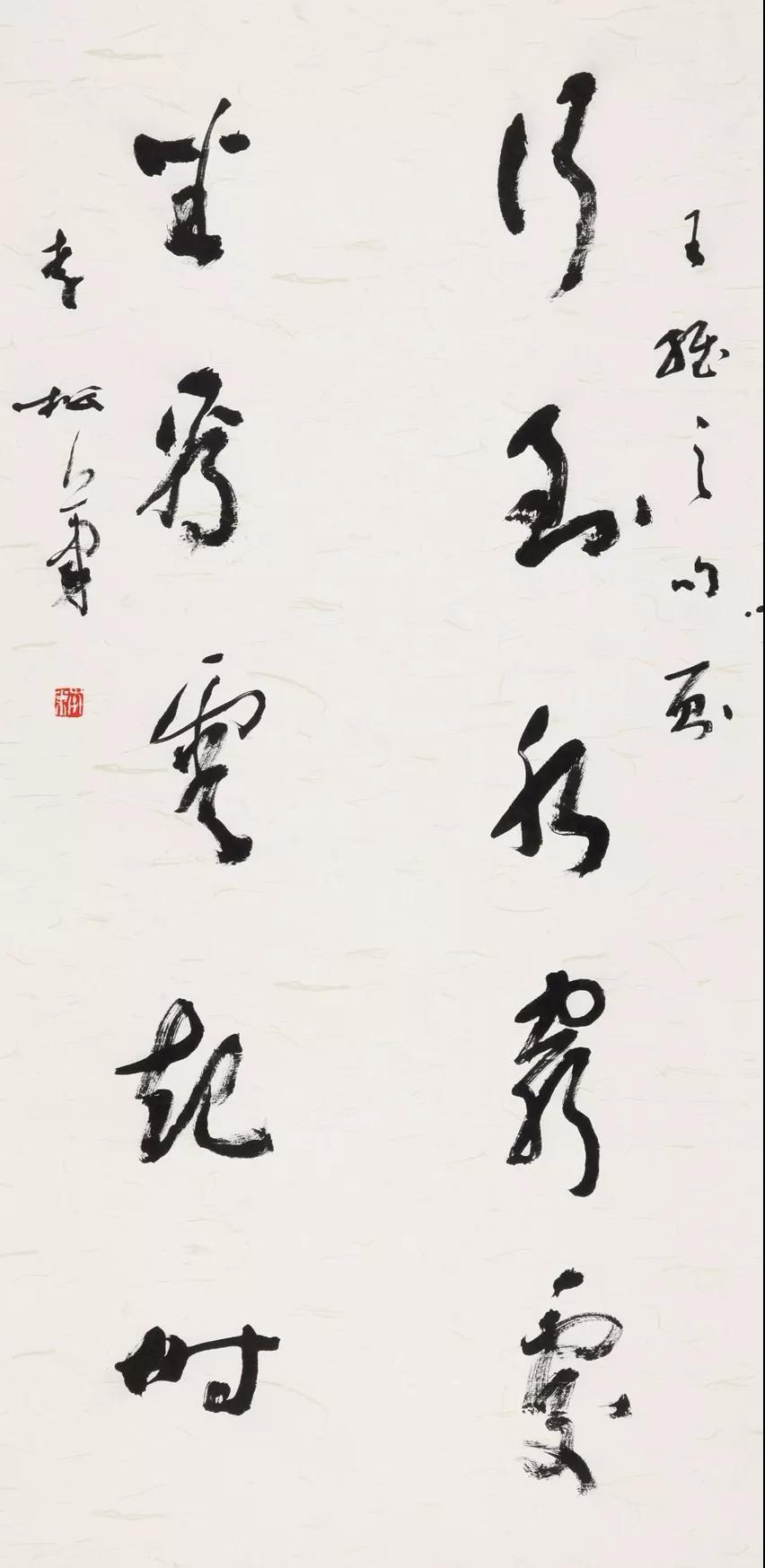

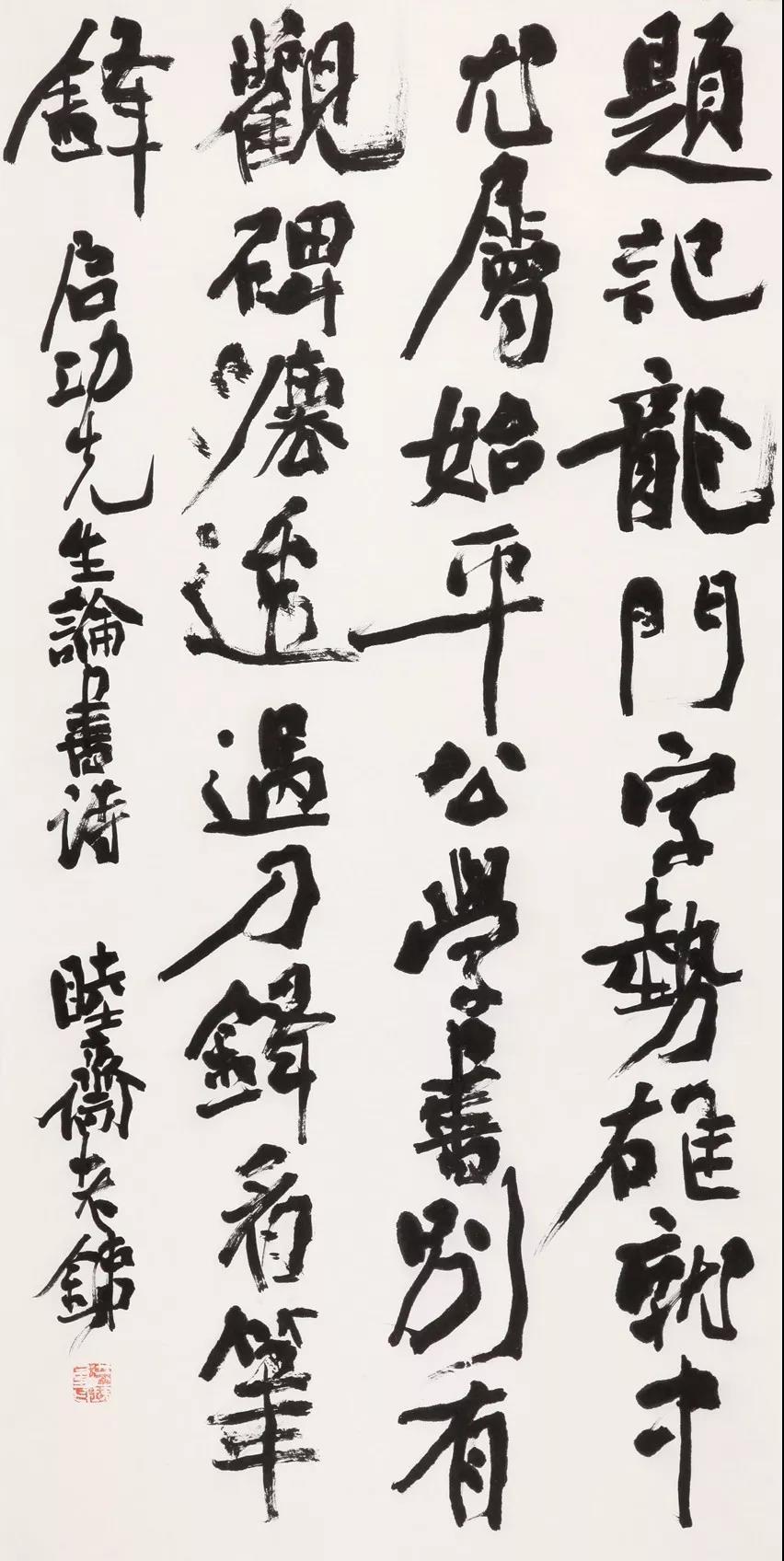

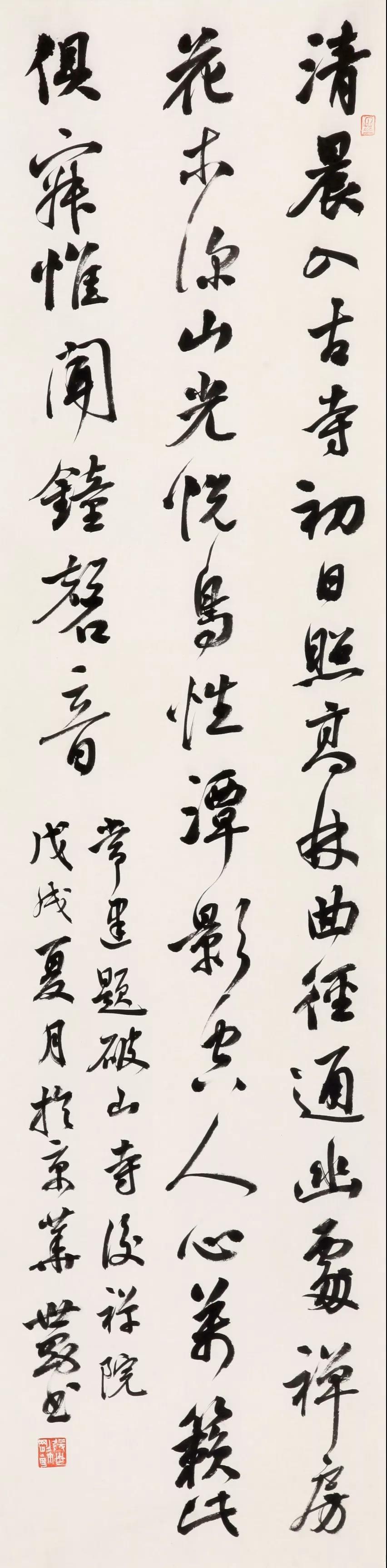

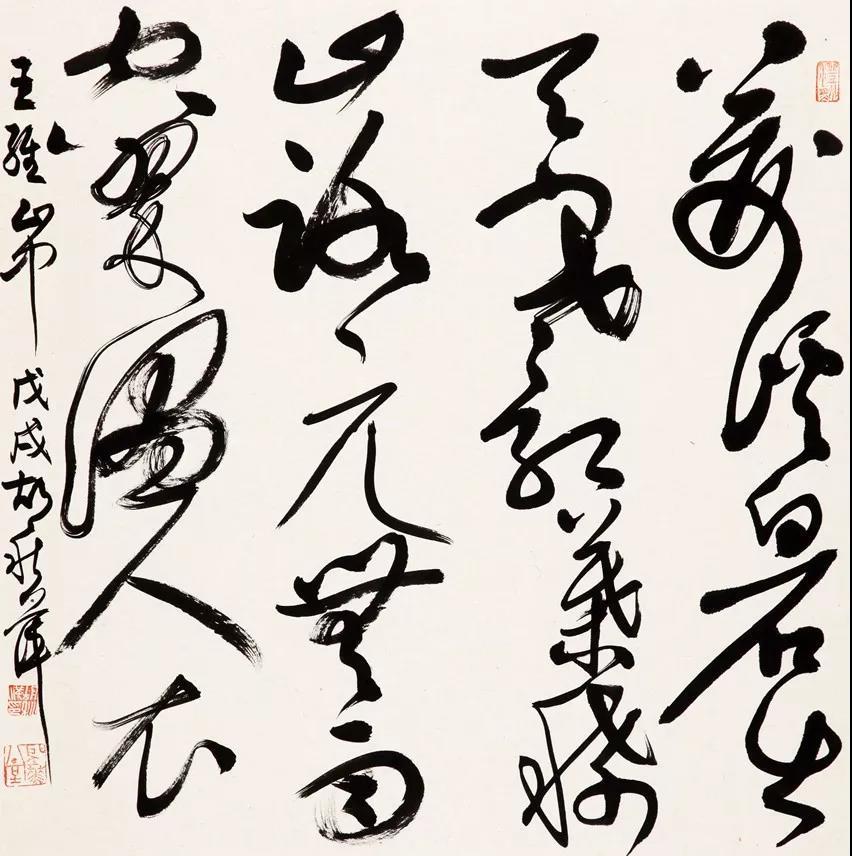

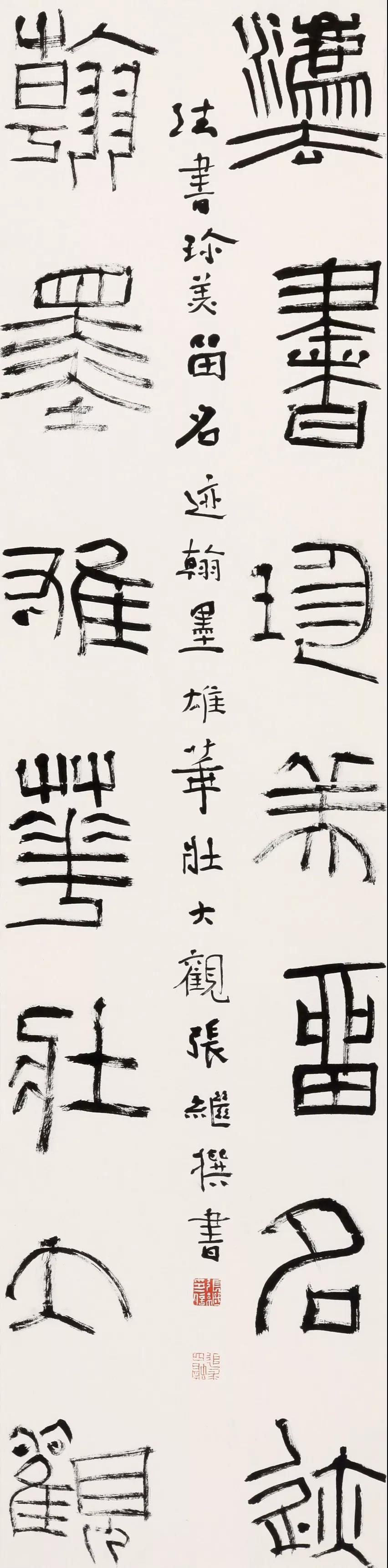

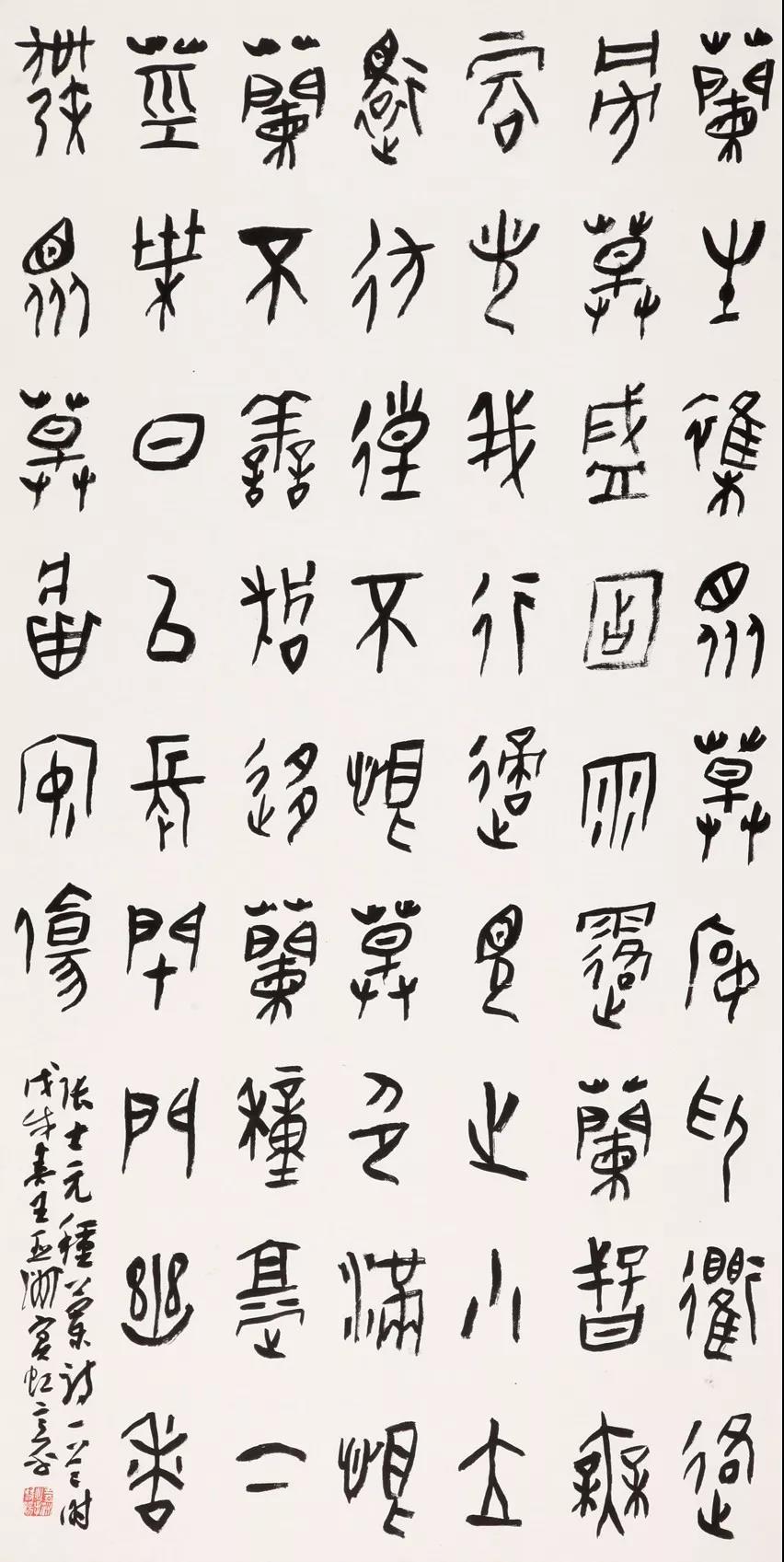

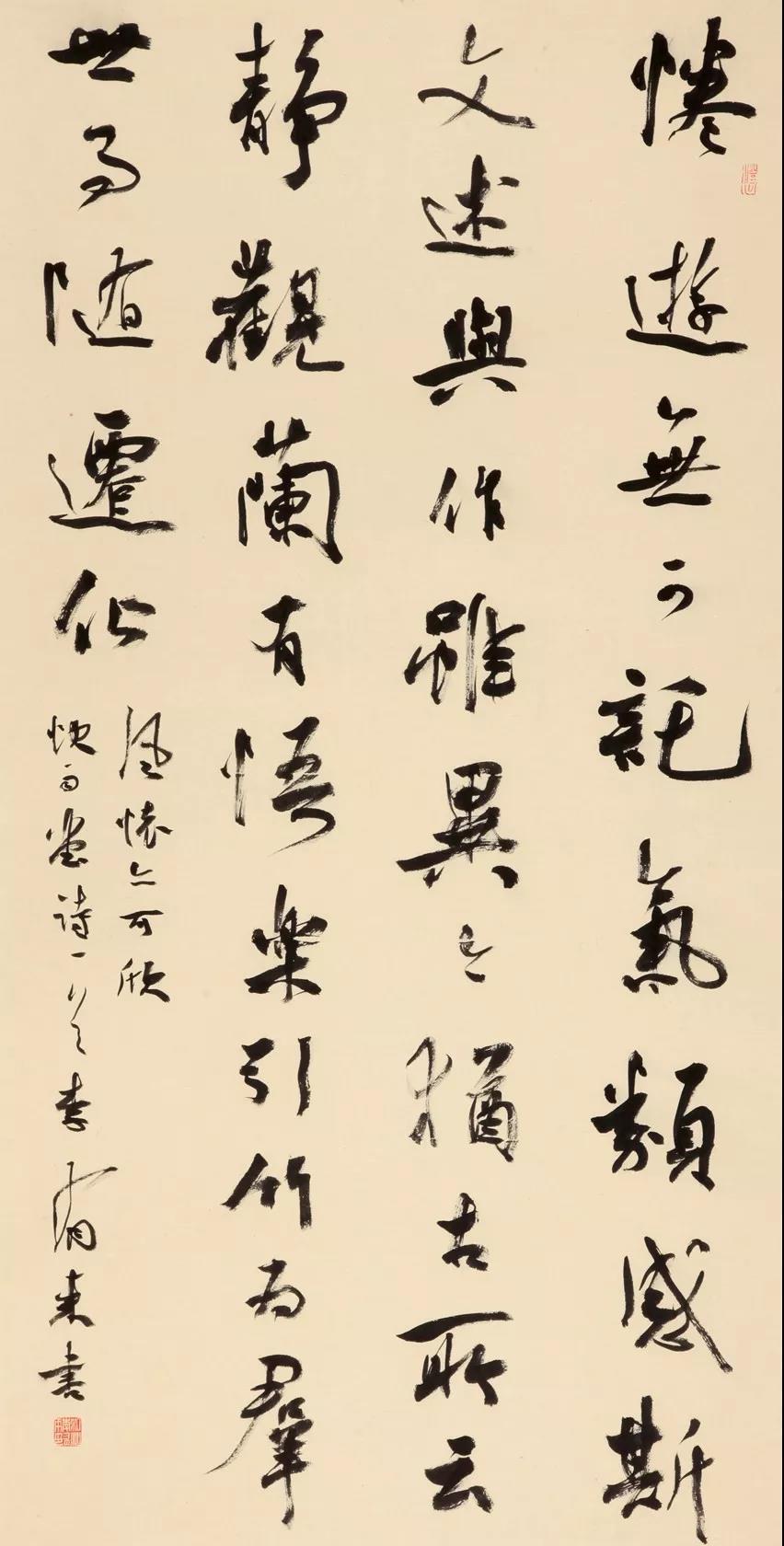

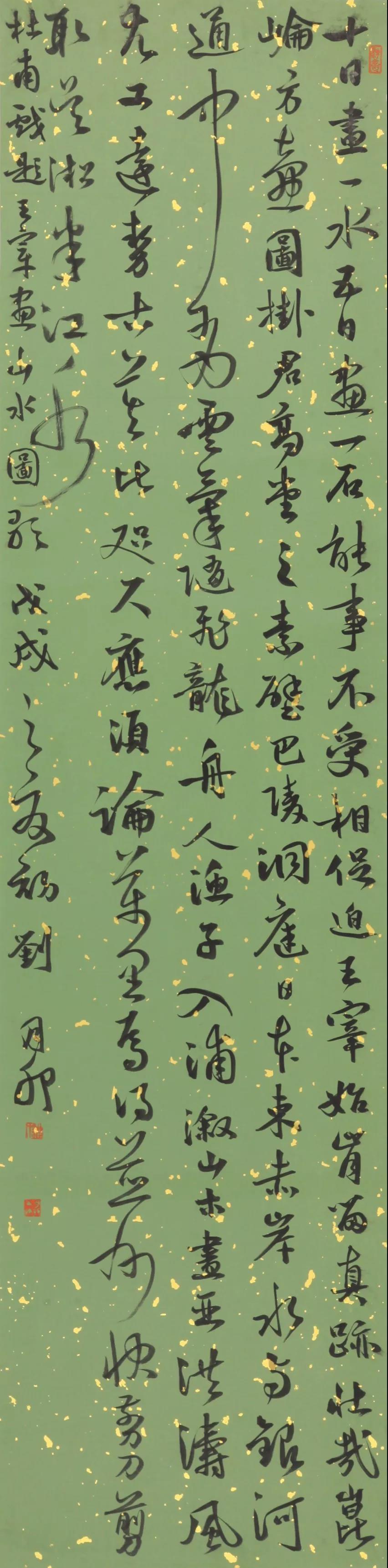

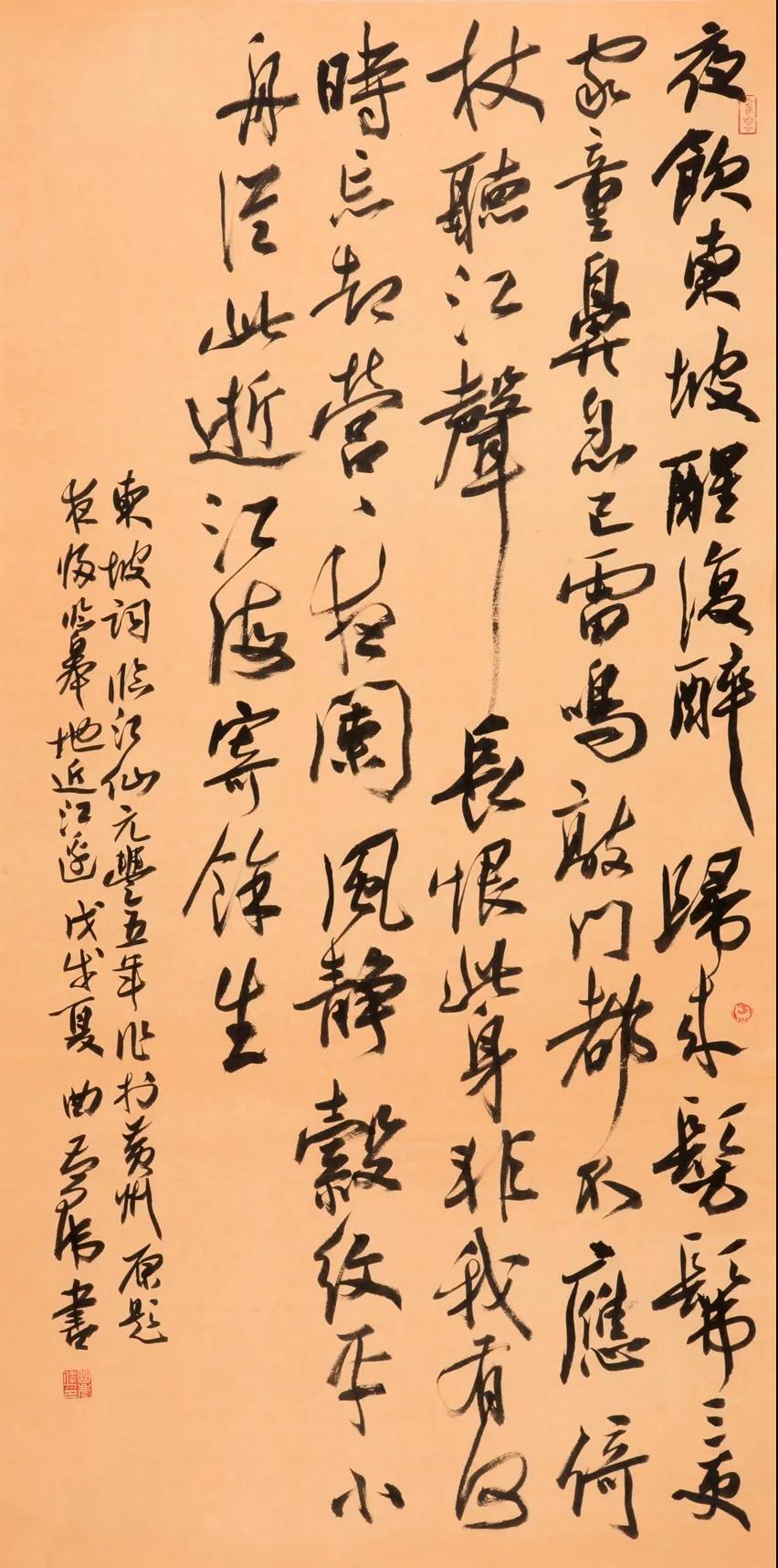

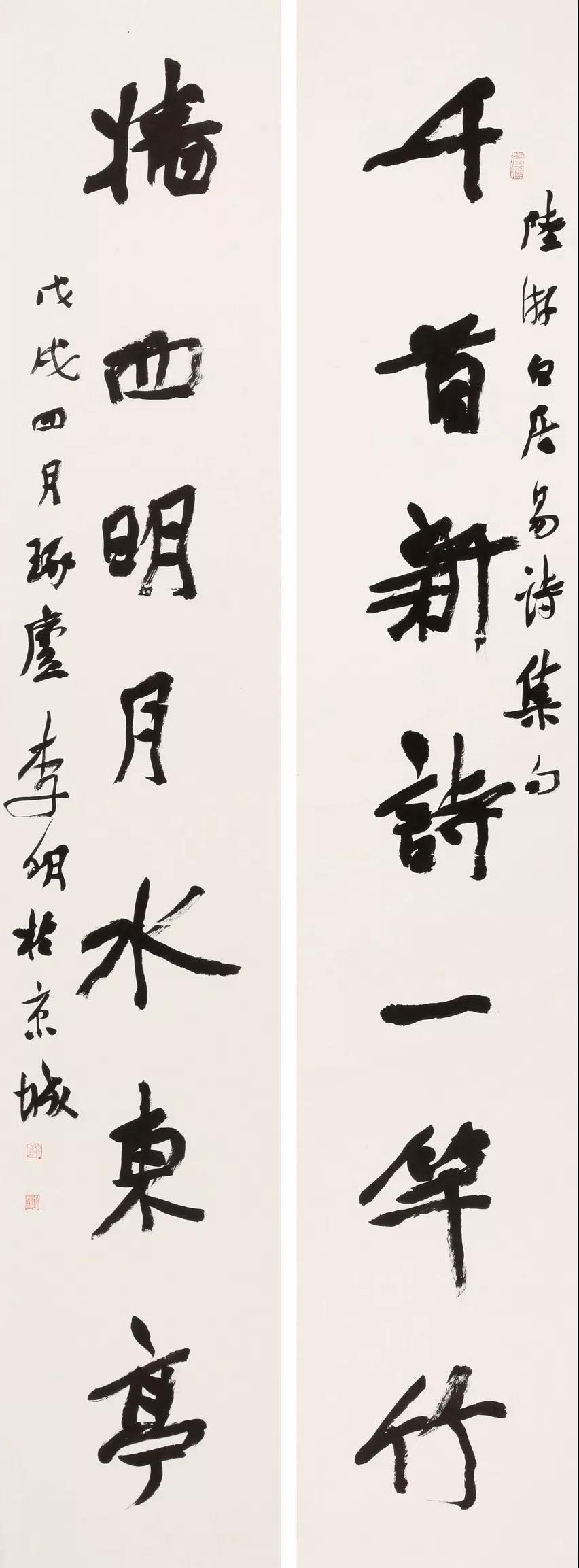

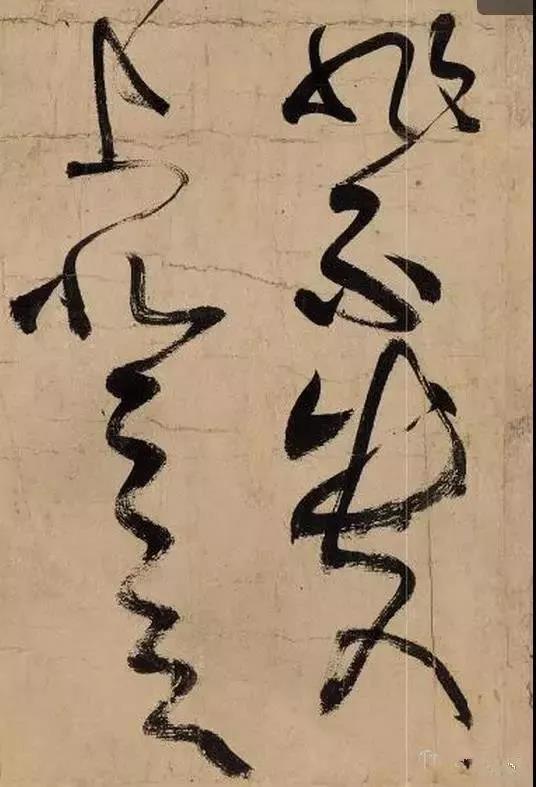

![微信图片_20180810090201]() 四

四

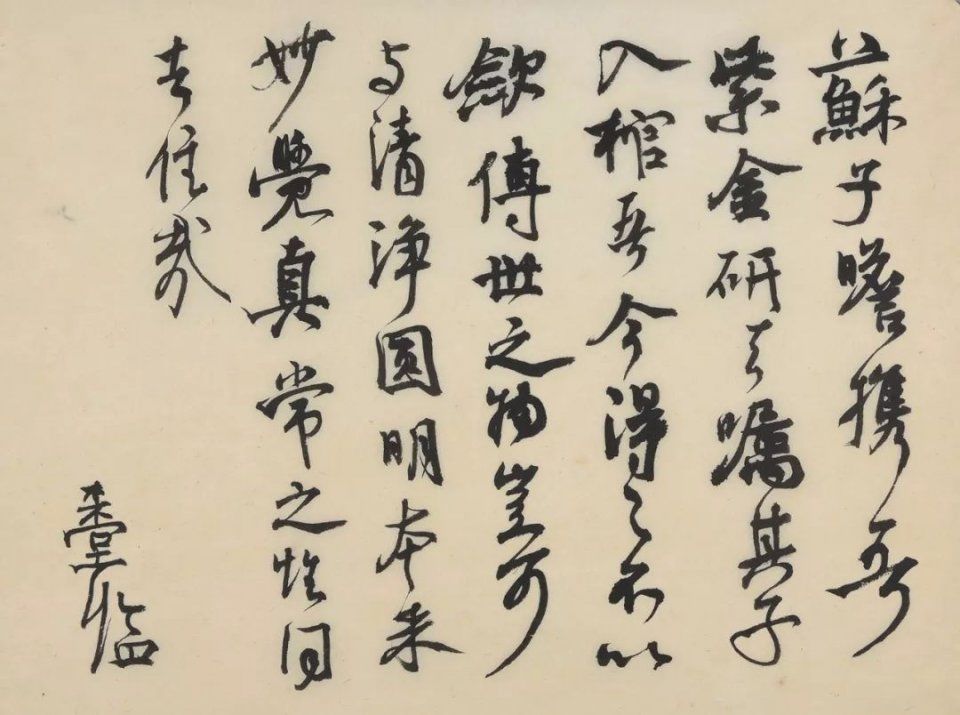

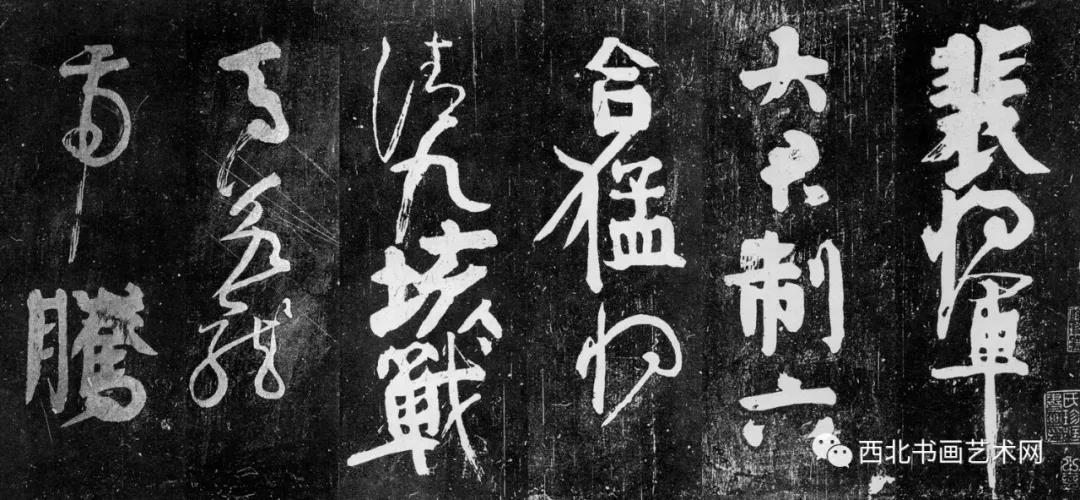

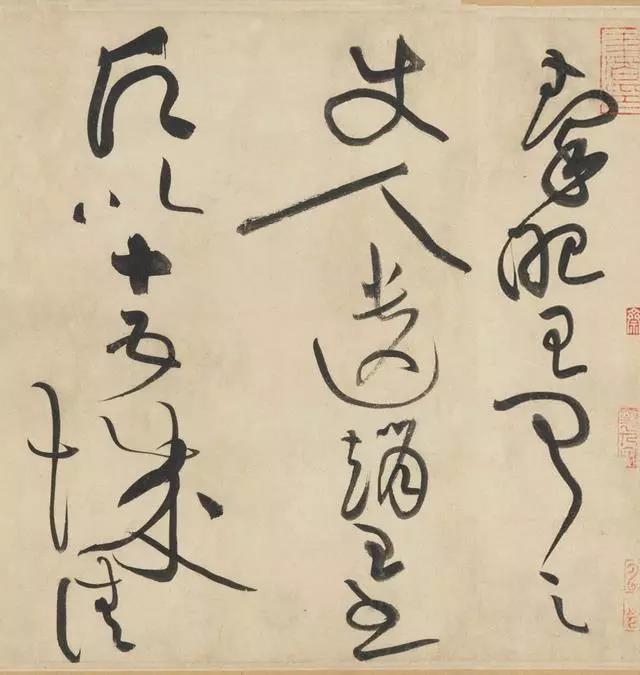

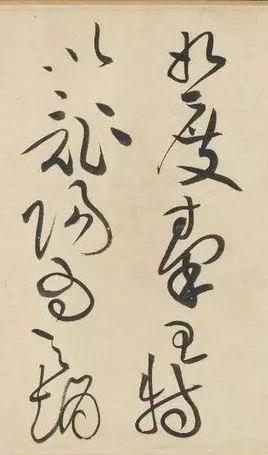

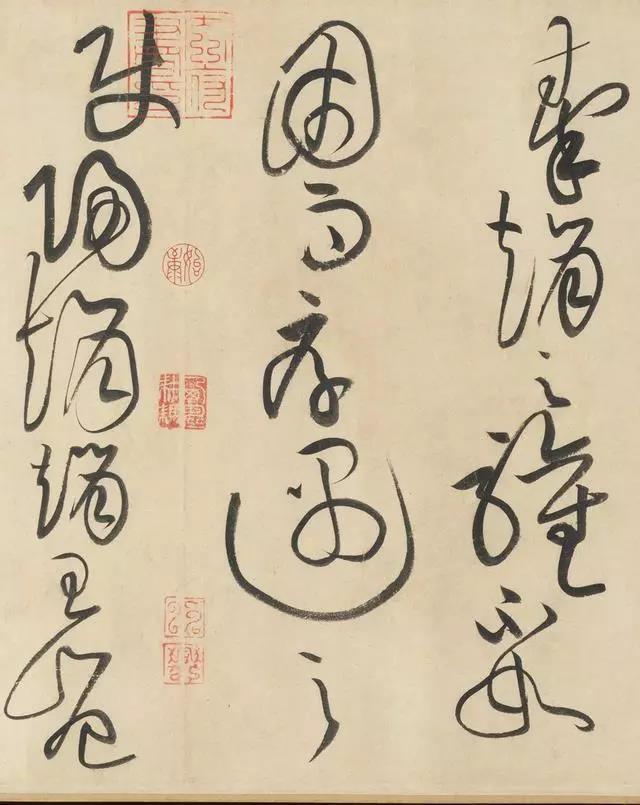

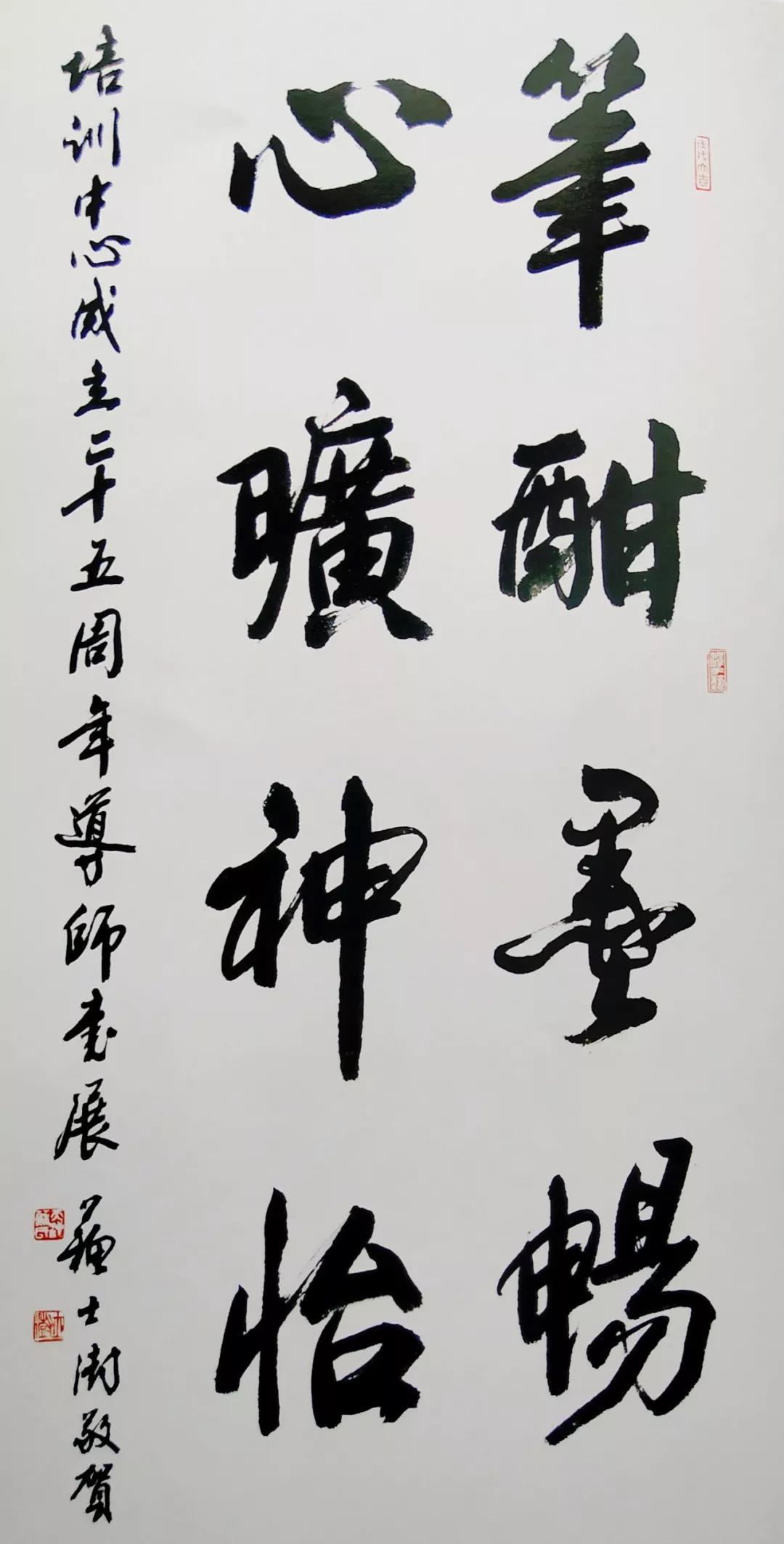

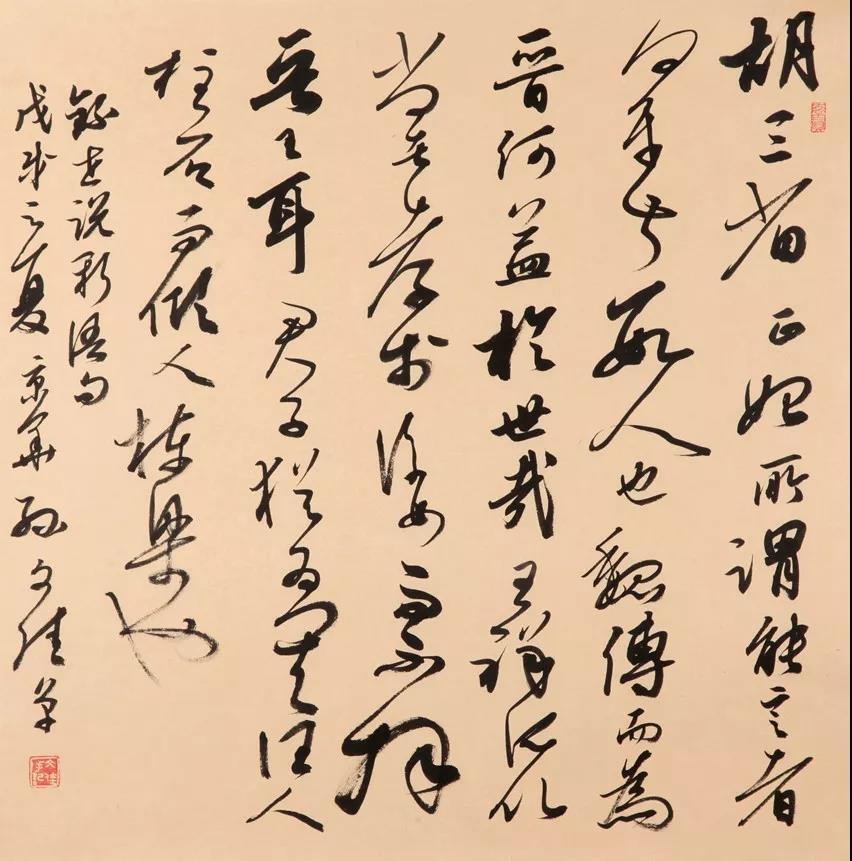

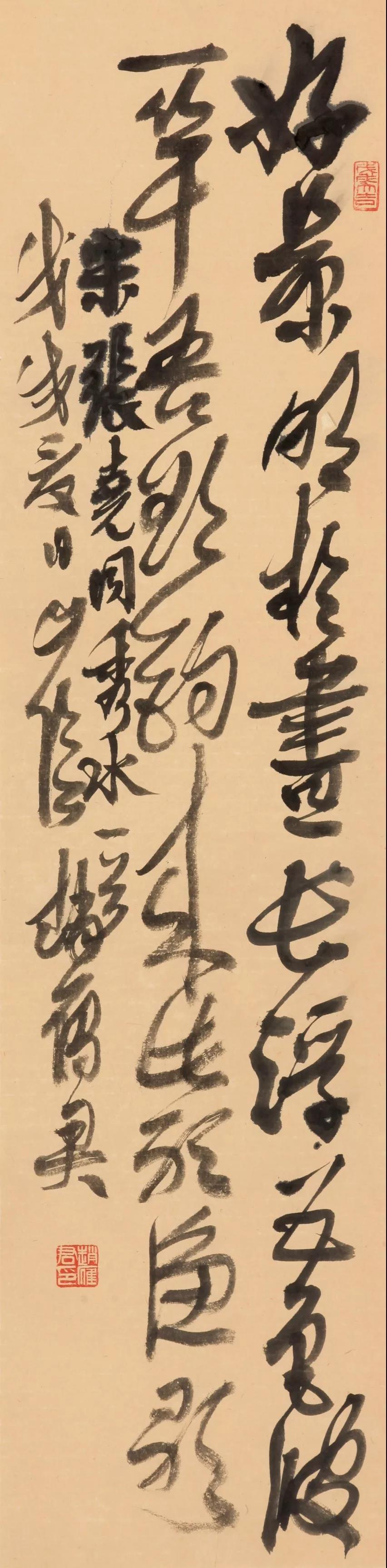

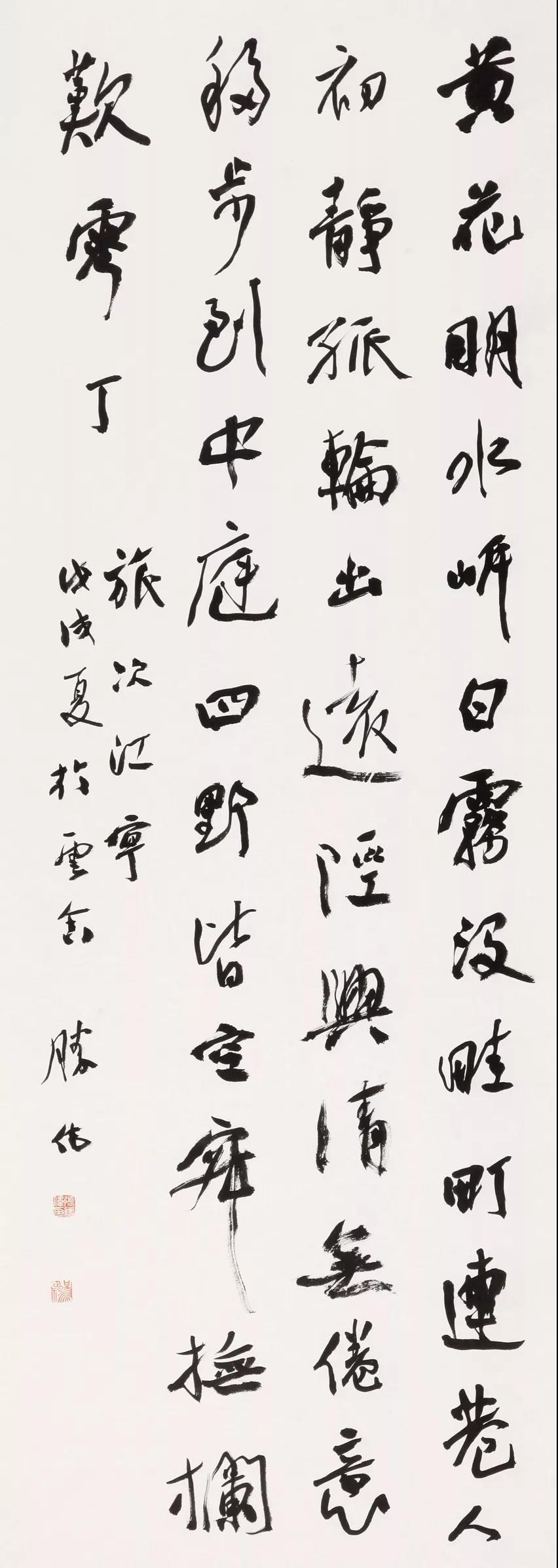

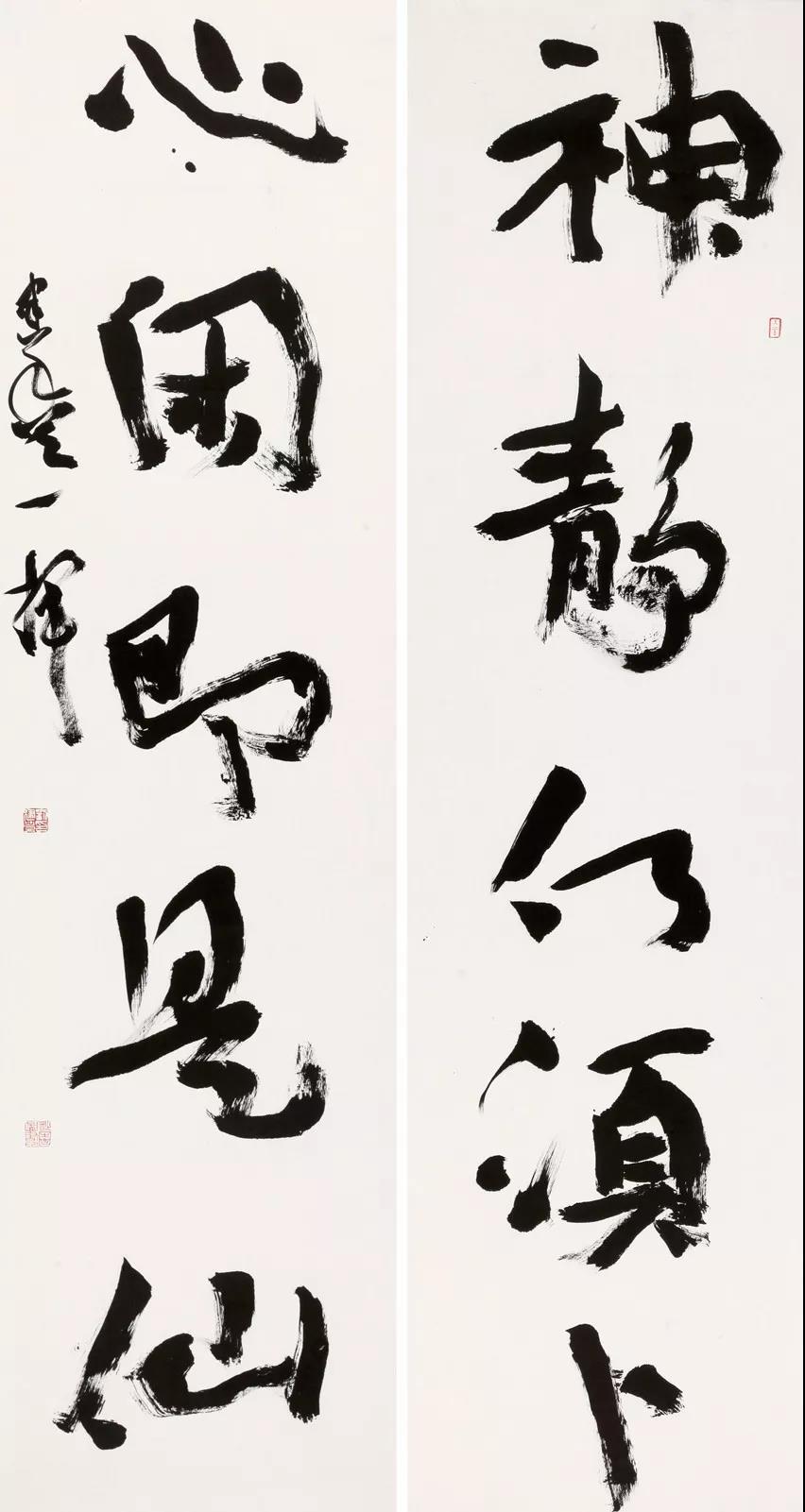

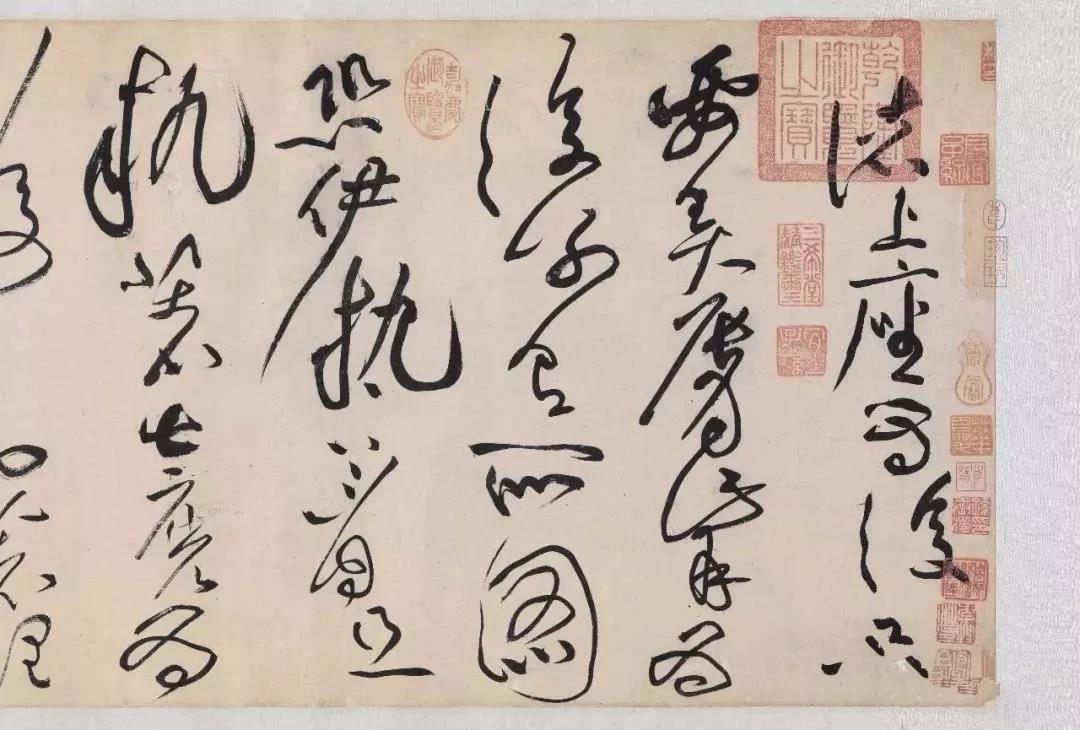

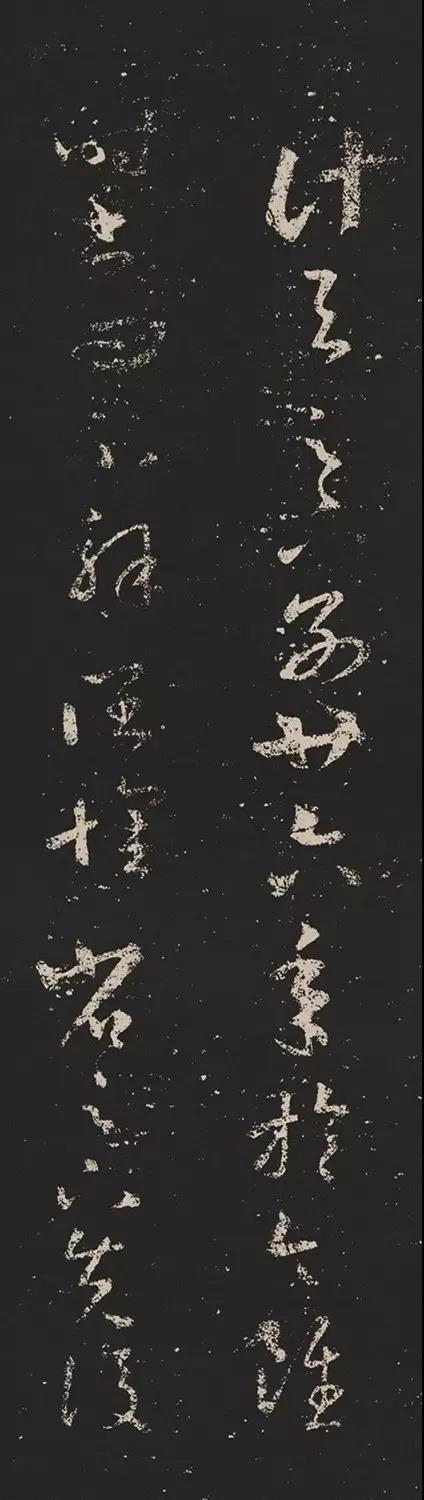

线条的质感有多种不同的表现形式。而往往两种或两种以上的质感形式之间相互统一,亦或相互对立。这些既对立、又统一的线条之间同时处在一件作品甚至一个字体之中相宜得彰,使作品变得丰富而生动。比如,朴厚、丰润与稚拙之间,刚健与工稳之间,灵动与华滋之间,柔韧与涩劲之间往往是密切相连或者是相互包涵的。在一条墨线中有时同时容多重质感要素,使线条富有内涵而耐人寻味。又比如,刚健与柔韧,工稳与灵动,华滋与涩劲又是性质相甚至隔隔不入的。但是,我们却不难发现这些相互对立的质感要素同时处在一件作品中而并不感到抵牾;反而正是由于它们之间随意、合理的组合,使作品的容量增大,时空拉长,变幻莫测,新意叠出。

五

线条质感的表现形式不是固定不变的。由于时代的发展和创作实践的拓展,人们的审美意识也在不断地发生吐故纳新和潜移墨化。书法的创作取向也趋向开放型、丰富性、多元化的态势。中锋用笔的沉闷与单调,对于善于探索的书法创新者来讲是基础,也是牢笼。他们因此而渴望清新、鲜活、稚趣、生动的东西。由侧锋、偏锋笔法所产生的灵动、跳荡、飘逸的感觉,以及破笔、散锋和其他外露笔法形成的张力、活力和自然的肌理效果不也是十分绝妙的么!二爨龙门二十品、墓志、造像、晋人残纸、敦煌书法诸如此类更是倍受宠爱。于是,流行书风形成阵阵浪潮,现代书法登堂入室……

![微信图片_20180810090222]()

书法创作的空前活跃,也在很大程度上推动着人们的审美意识,丰富着形式美的内涵。不可否认,古往今来这些曾经在不同时期先后时髦起来的东西,不管们在书艺的舞台上兴盛多久,每类或每件作品中都不容置凝地包涵着十分诱人的线条。相对传统而言,我们说这些线条都是具有新的质感要素的。这些要素中,有的历久不衰而凝固成为经典的东西。这就是说,诸多创作者灵机一动,偶然挥洒出来而又经受了历史的冲洗被保留下来的、符合时代审美需求的线条,经过意识上的强化和技法上的磨练,就会变成必然的、可控的线条,使书法之外原本野逸的、粗率的东西转化到书法本体中来,从而不断地丰厚着线条质感的内容。而那些不再符合人们审美情趣的质感形式也会象历尽千载而永固的岩石一般,也难免被阳光和风雨所剥蚀、风化而成为粉齑与泥土。

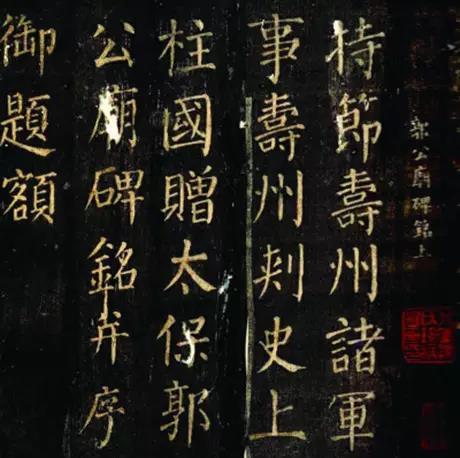

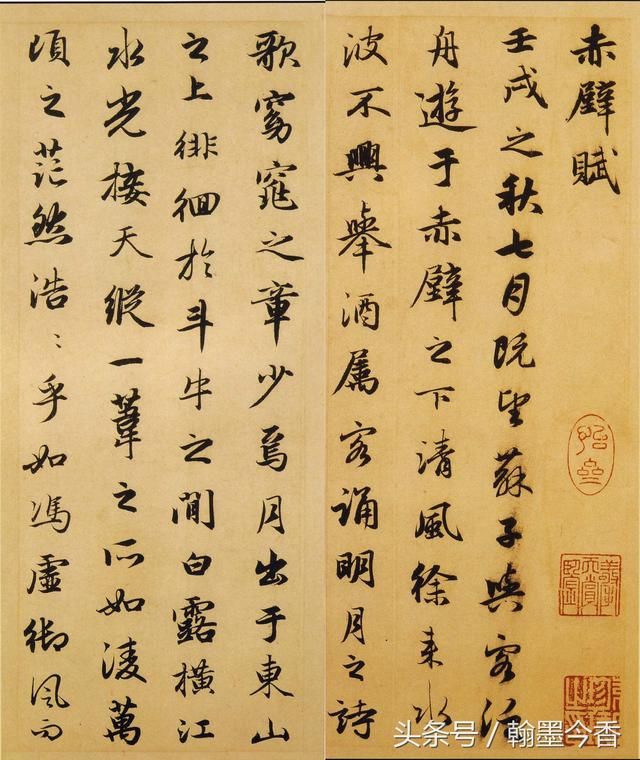

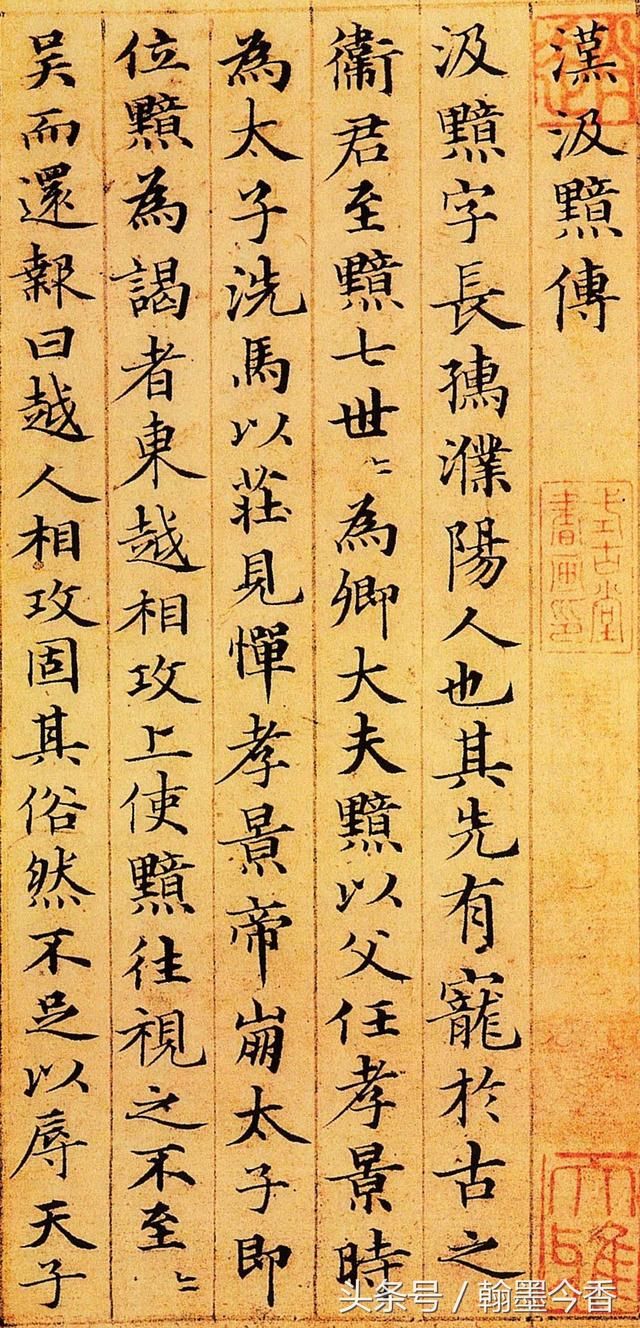

颜真卿《鲜于氏离堆记》(局部)

颜真卿《鲜于氏离堆记》(局部)

燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。

燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。

璧西入秦。秦王坐章台见相如,相如奉璧奏

璧西入秦。秦王坐章台见相如,相如奉璧奏

岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕

岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕

赵雁君

赵雁君

是

是