学我,不能全像我。化我者生,破我者进,似我者死。

——吴昌硕

青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下轮转来。

——齐白石

元明清以来及于民国,风流占断百名家。

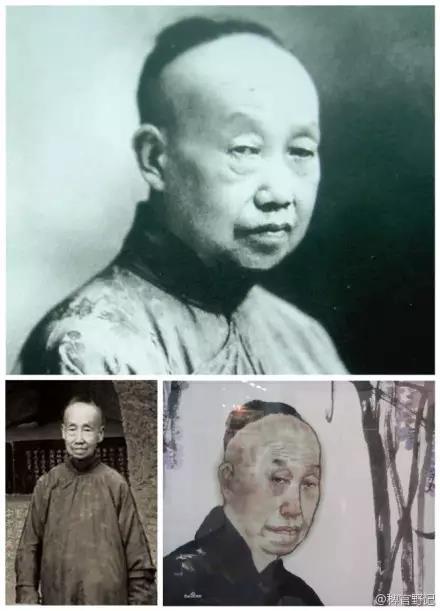

吴昌硕(1844.8.1—1927.11.29),

初名俊,又名俊卿,

字昌硕,又署仓石、苍石,

多别号,有仓硕、老苍、老缶、苦铁等。

浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。

他是“后海派”代表,

为杭州西泠印社首任社长,

与任伯年、蒲华、虚谷

合称为“清末海派四大家”。

其集“诗、书、画、印”为一身,

融金石书画为一炉,

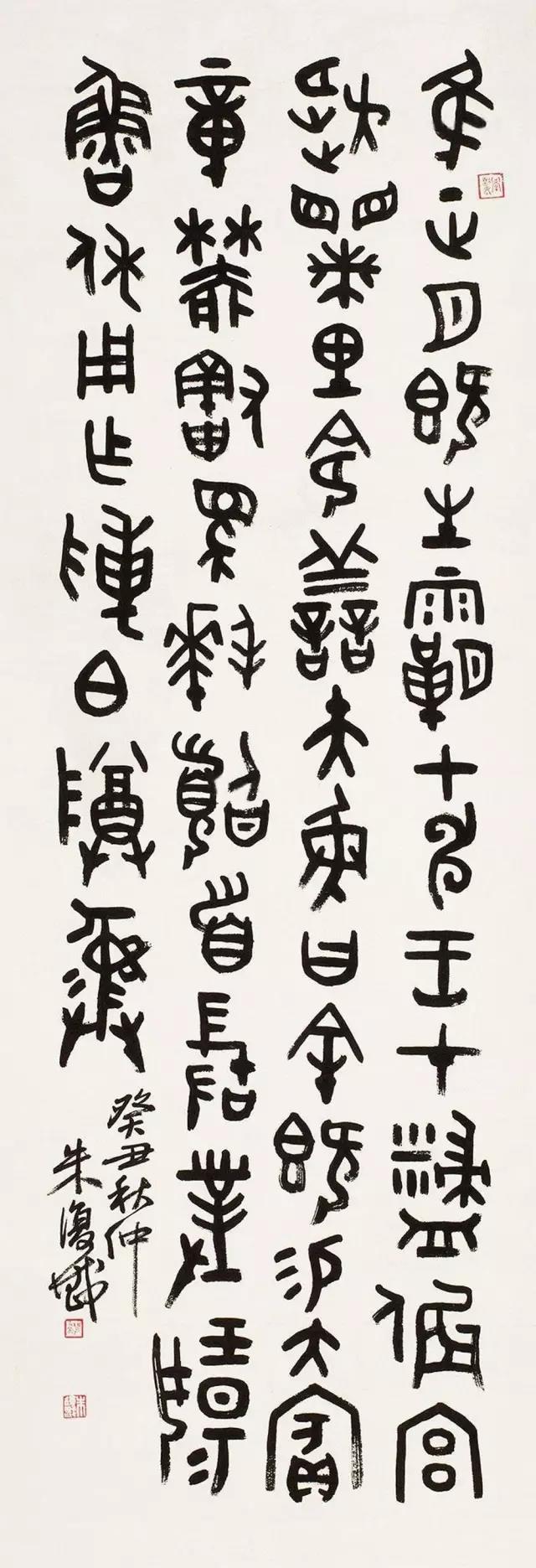

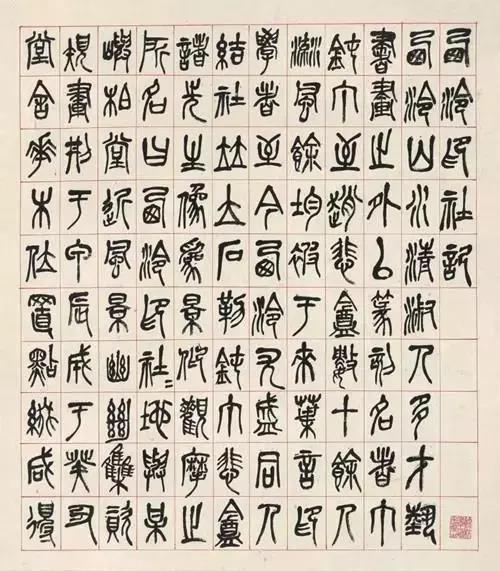

被誉为“石鼓篆书第一人”、

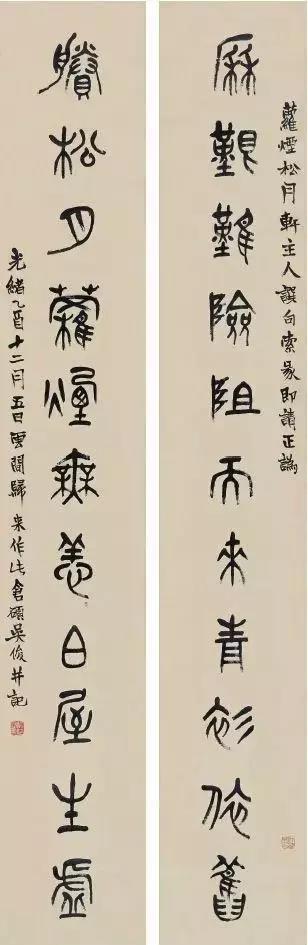

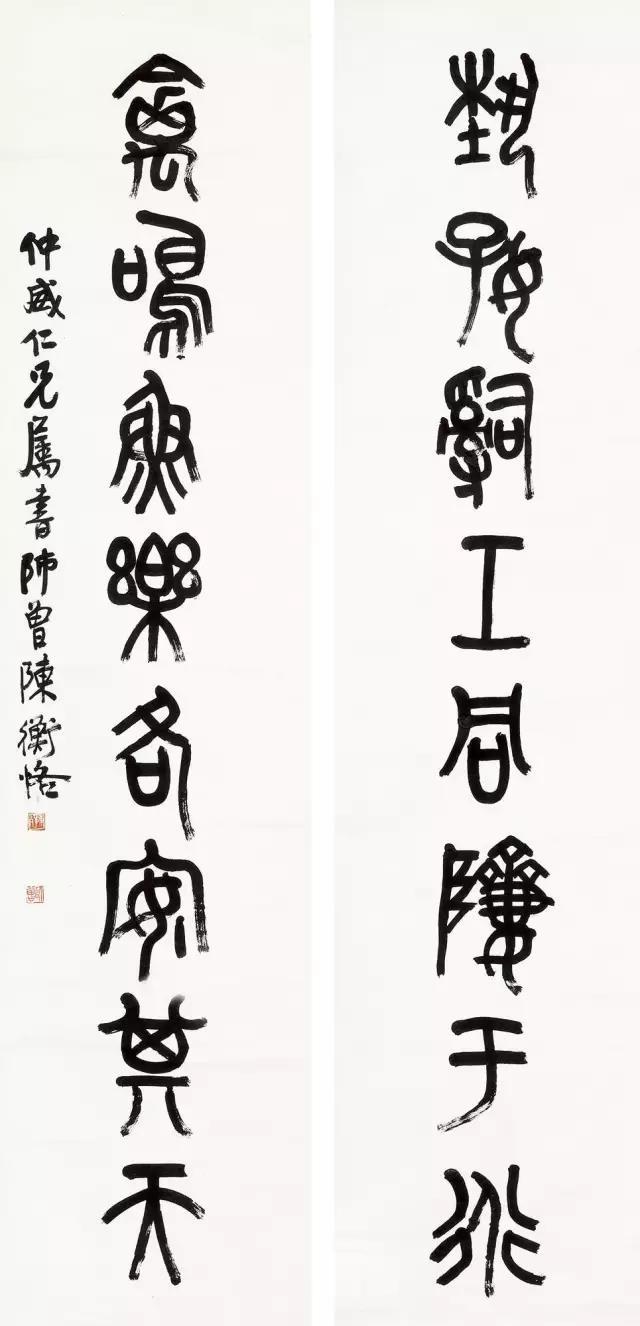

篆书十一言对联,浙江省博物馆藏

少年时天赋初露

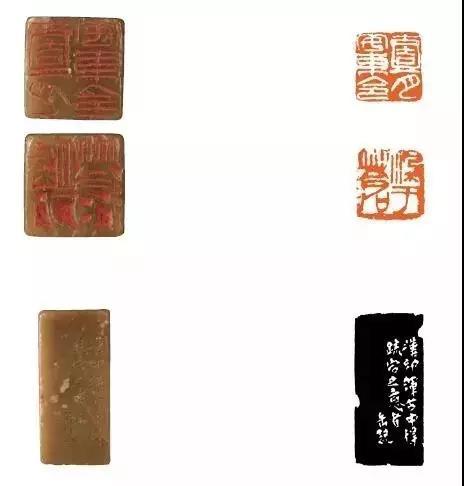

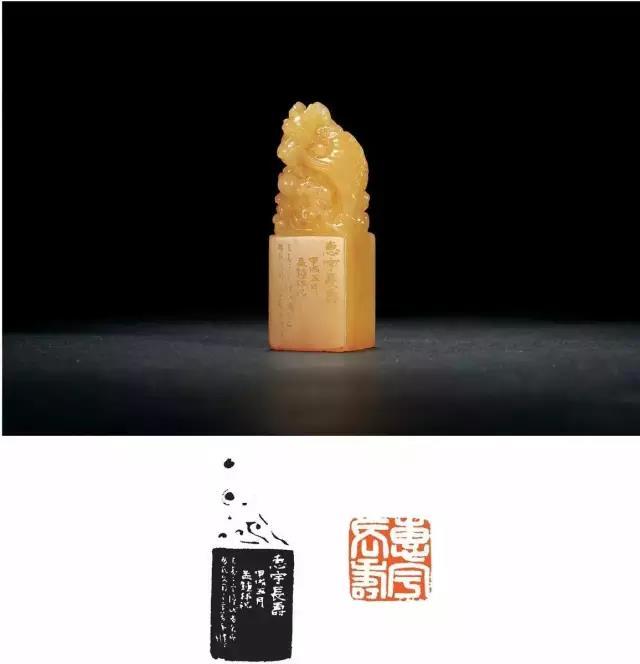

壹月安东令(白文),

染于苍(朱文)两面印 青田石

1844年,吴昌硕生于浙江省孝丰县鄣吴村

一个读书人家。

幼时随父读书,

后就学于邻村私塾。

10余岁时喜刻印章,

其父加以指点,初入门道。

苦铁近况,白文印 浙江省博物馆藏

不幸的是,

在他16岁时,因太平军与清军战于浙西,

全家避乱于荒山野谷中,

弟妹先后死于饥馑。

后又与家人失散,

替人做短工、打杂度日,

先后在湖北、安徽等地流亡数年。

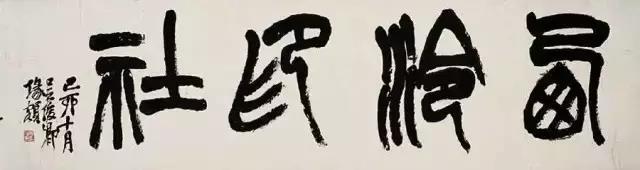

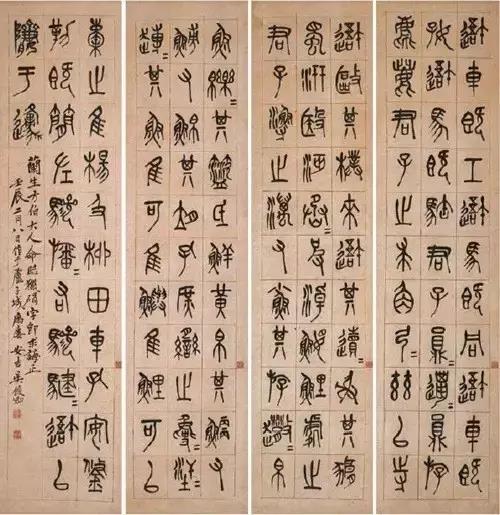

篆书“西泠印社”,西泠印社藏

1914年,西泠印社十周年纪念大会上,

吴昌硕被公推出任首任社长。

当时他已是名满天下的大家,

集“诗、书、画、印”于一身,

无人不服。

他为印社撰联云:“印讵无源?

读书坐风雨晦明,数布衣开浙派。

社何敢长?

识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。”

这正是他一贯的冲淡谦虚襟怀的具体表现。

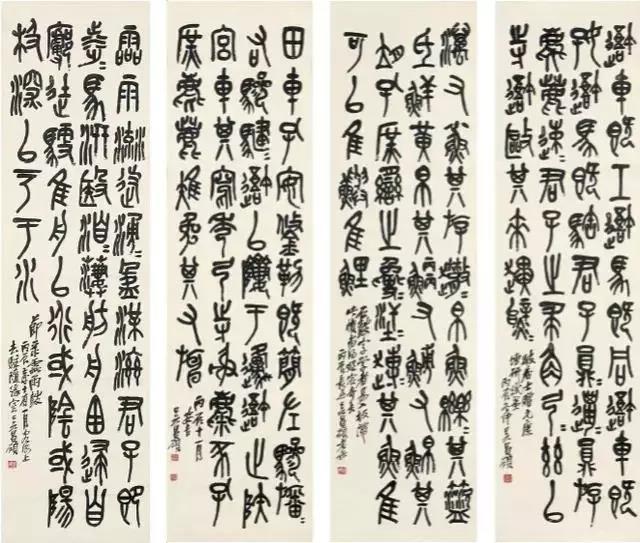

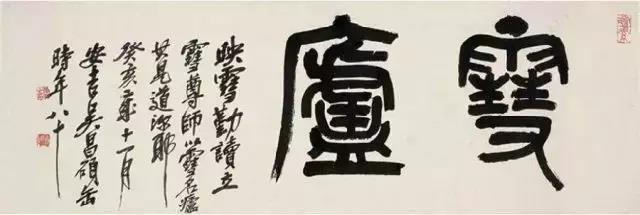

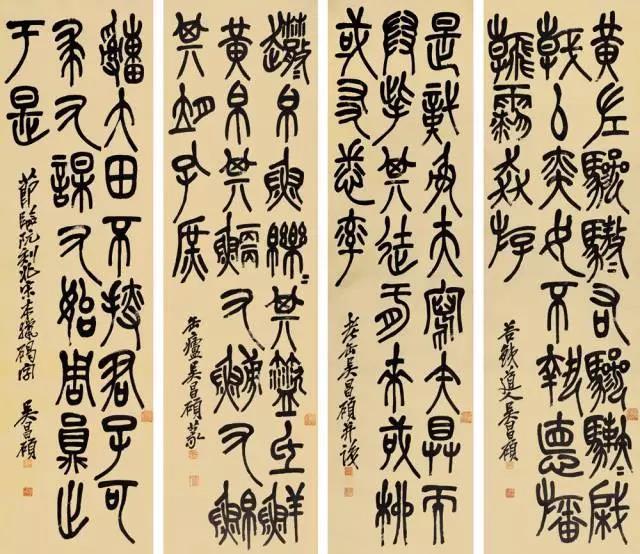

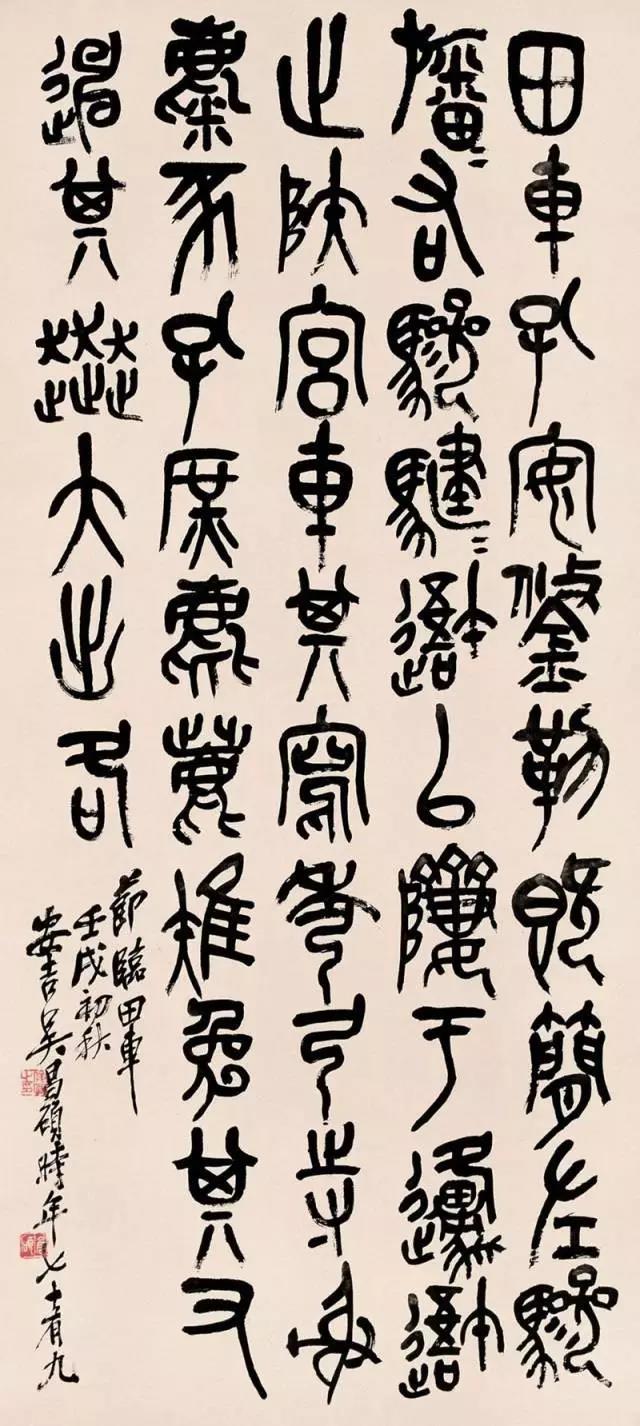

石鼓文四条屏

众多名家均受其影响

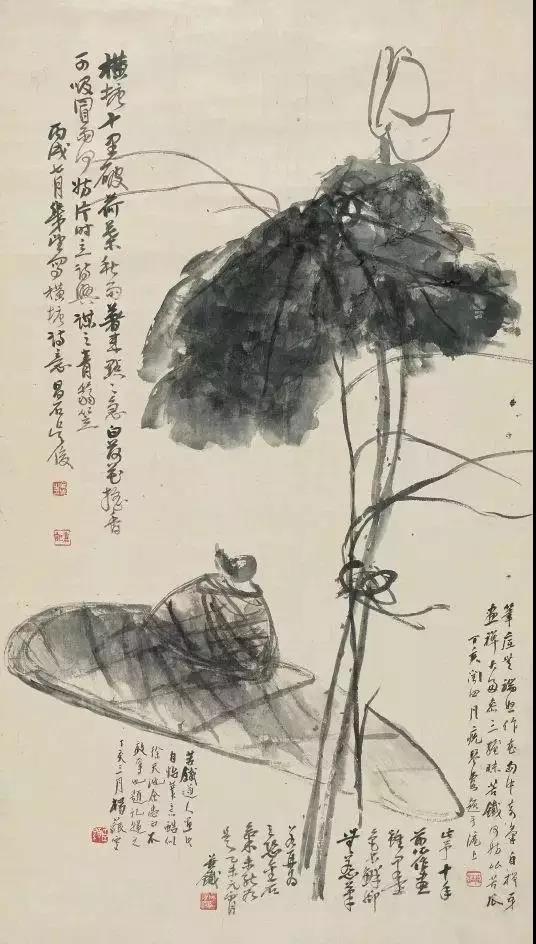

墨荷图轴

作为海派绘画的创立者,

他的艺术对于中国近现代绘画的发展

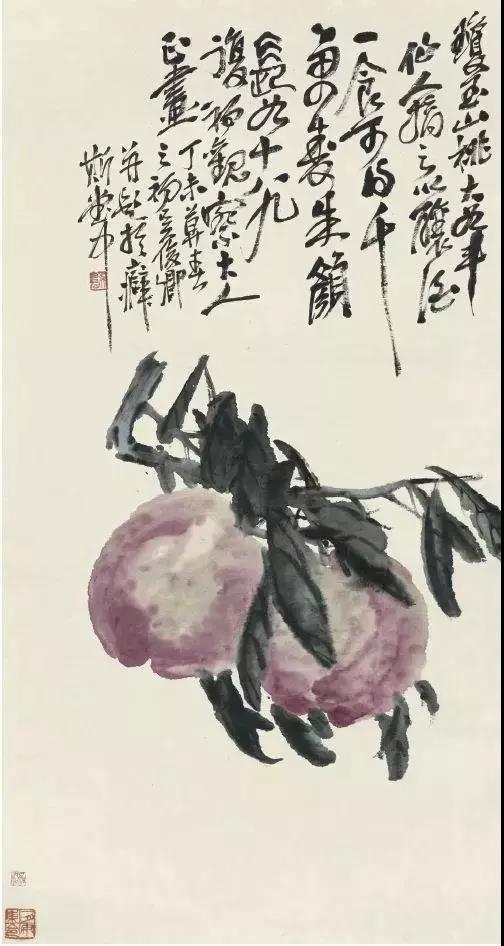

双桃图轴

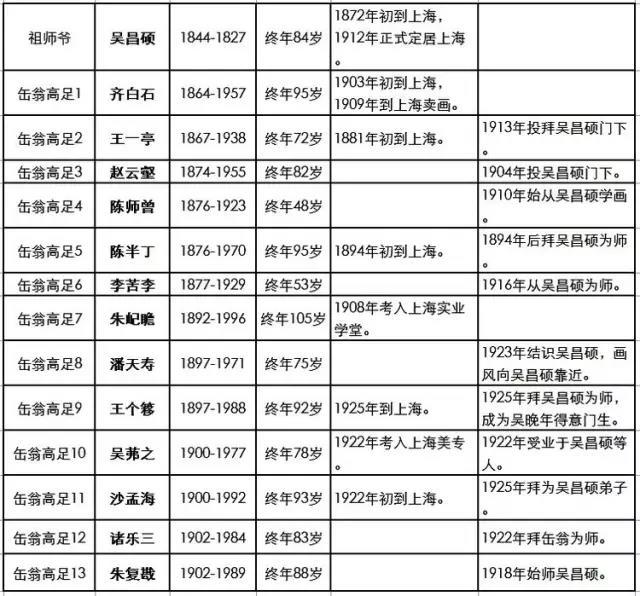

20世纪以来,许多杰出的画家如:

齐白石、王震、赵子云、陈师、

陈半丁、陈师曾、朱屺瞻、刘海粟、

钱瘦铁、潘天寿、吴茀之、

王个簃、诸乐三等

山茶花图轴

他们是研究吴昌硕艺术具有代表性的实践者,

在对吴昌硕艺术的学习、传承与研究中,

也对近中国现代花鸟画的发展历程

具有了相当重要的价值与作用。

其中,王个簃是吴昌硕门生中的佼佼者。

他穷极毕生精力,

全面继承吴昌硕艺术,

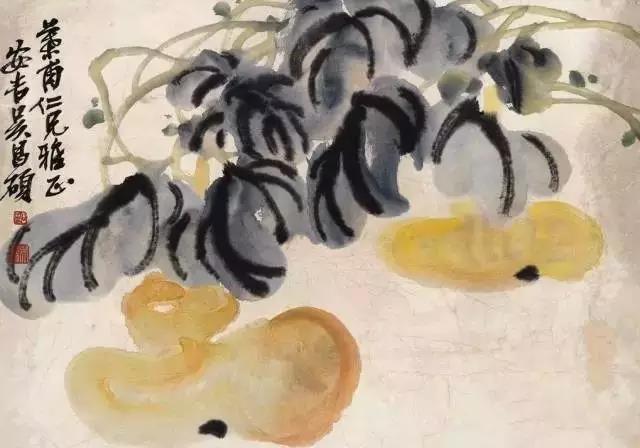

吴昌硕 《葫芦》

齐白石比吴昌硕小二十岁,

二人既是同时人,又是两辈人。

根据齐白石的好友胡佩衡的说法,

齐白石一生之中根本就没见过吴昌硕。

并未得到吴昌硕的亲自指点,

可以说齐白石师承吴昌硕,

但也仅仅只是“遥师”。

吴昌硕曾为齐白石写“润格”和

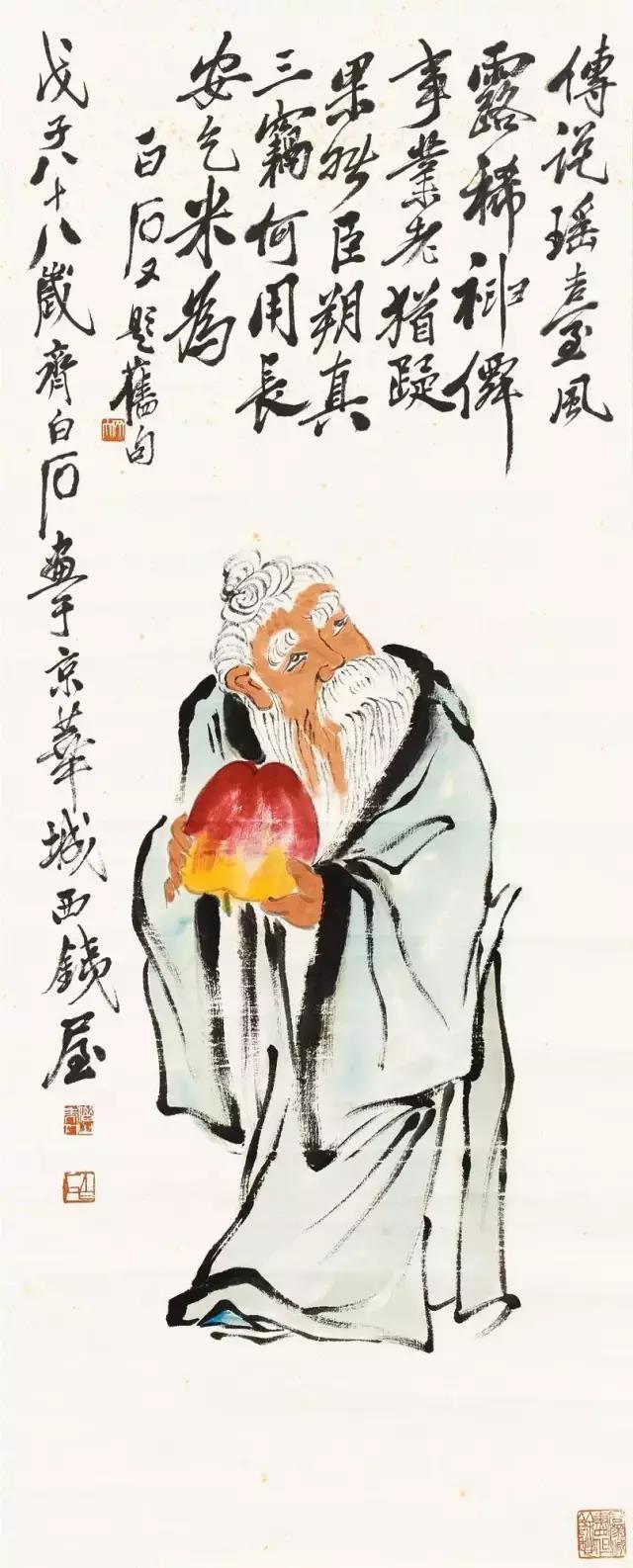

▲齐白石 东方朔献寿

王一亭,上海商界名人。

与吴昌硕相识于1911年,

两人相差23岁,为忘年交。

吴昌硕对王一亭的帮助主要体现在

篆刻、绘画、诗词等方面的指导和探讨,

他将自己“用作书之笔作画”的经验

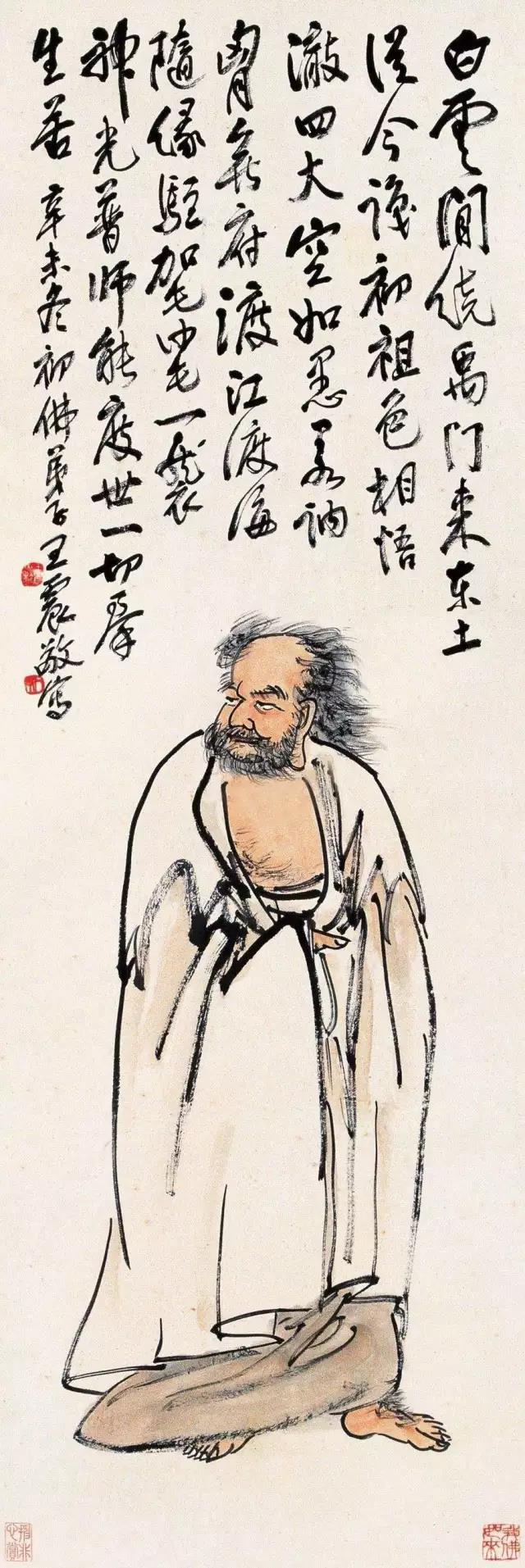

▲王一亭 我佛初祖

在吴昌硕的多弟子中,

赵云壑的身份有些“特殊”:

他30岁左右,拜寓居苏州的吴昌硕为师,

1910年间,他到沪上鬻艺,

为吴昌硕赴海上发展打开了前路,

此后,一直跟随吴昌硕左右。

在吴昌硕亲传诸弟子中,

赵云壑最为接近吴昌硕本人艺术风貌,

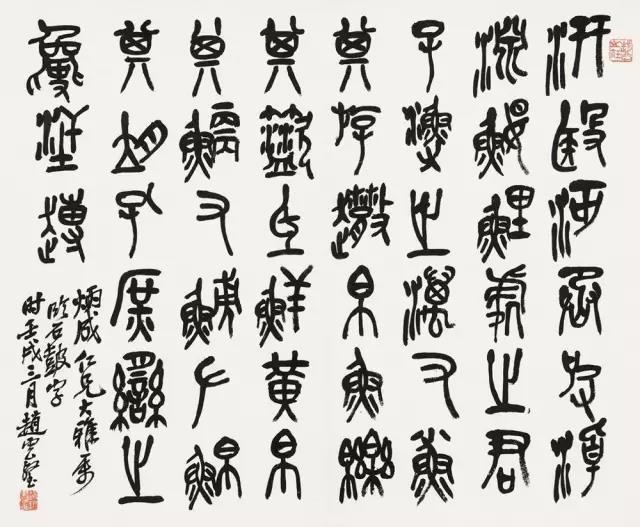

▲赵云壑 石鼓文

陈师曾,江西义宁人,陈寅恪之兄。

曾留学日本,攻读博物学。

1910年35岁的陈师曾归国,

拜吴昌硕为师,绘画、书法与篆刻,

皆得缶翁真传。

潘天寿说:“(陈师曾)天赋高,人品好,

学识渊博,国学基础深厚,

金石书画无所不能,可惜死得太早,

▲陈师曾 篆书八言联

陈半丁出生于浙江绍兴柯桥,

年时父母双亡,生活坎坷。

1894年19岁的陈半丁

随表叔吴石潜(西泠印社创始人之一)

到上海小长庐馆拓印为业,

在此与吴昌硕相识并拜师。

陈半丁十分好学,深得吴昌硕厚爱。

非但自己亲自传授,

▲陈半丁刻鳌龙钮寿山高山石严敦和自用印 1934年作

李苦李,祖籍浙江绍兴。

1916年,近不惑之年的李苦李拜师吴昌硕,

师生都极为认真,

李的习作,缶翁都加以修改、评语,

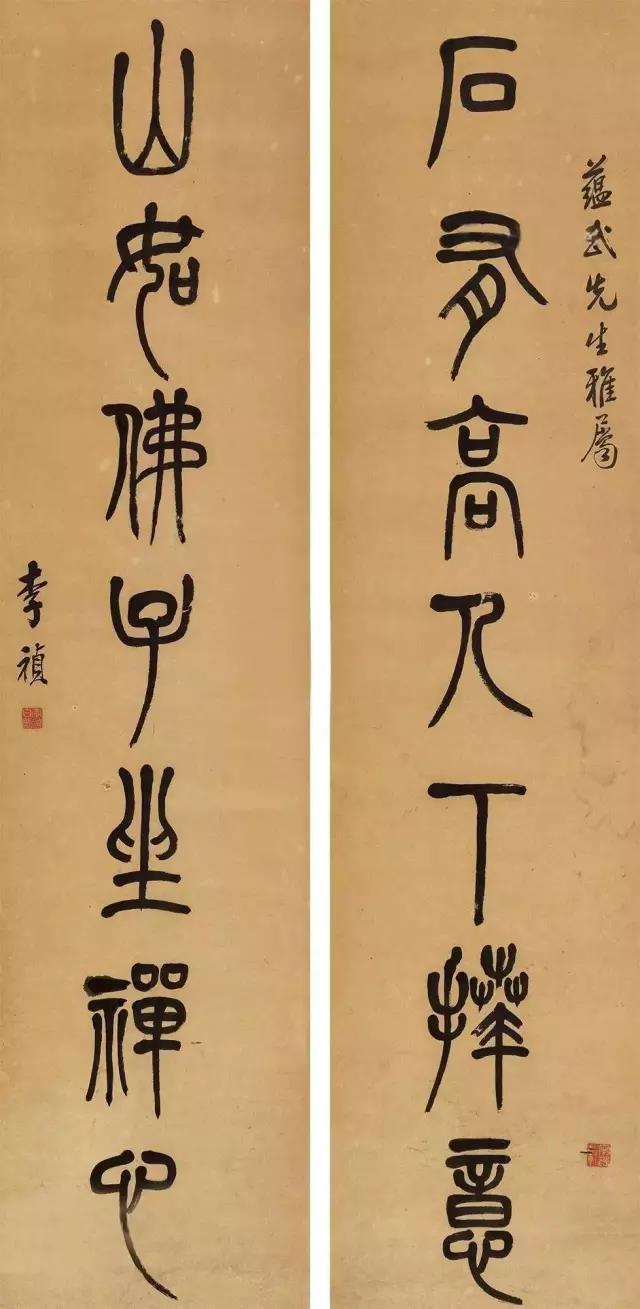

▲李苦李 篆书七言联

朱屺瞻,是我国著名的寿星画家,

画坛的一代宗师。

1918年始师从吴昌硕。

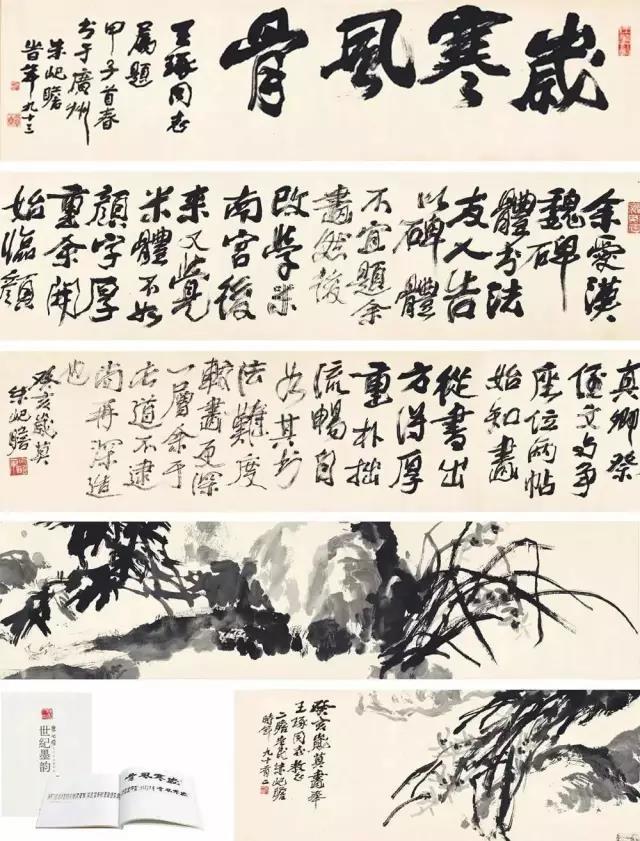

屺瞻 岁寒风骨图

1923年, 27岁的潘天寿,

任教于上海美专,后经好友诸闻韵介绍,

认识了近80岁高龄的吴昌硕,

深得其器重。

潘天寿常去拜望吴昌硕,

耳濡目染,画艺大进。

吴昌硕曾对其入室弟子说:

“阿寿学我最像,跳开去又离开我最远。

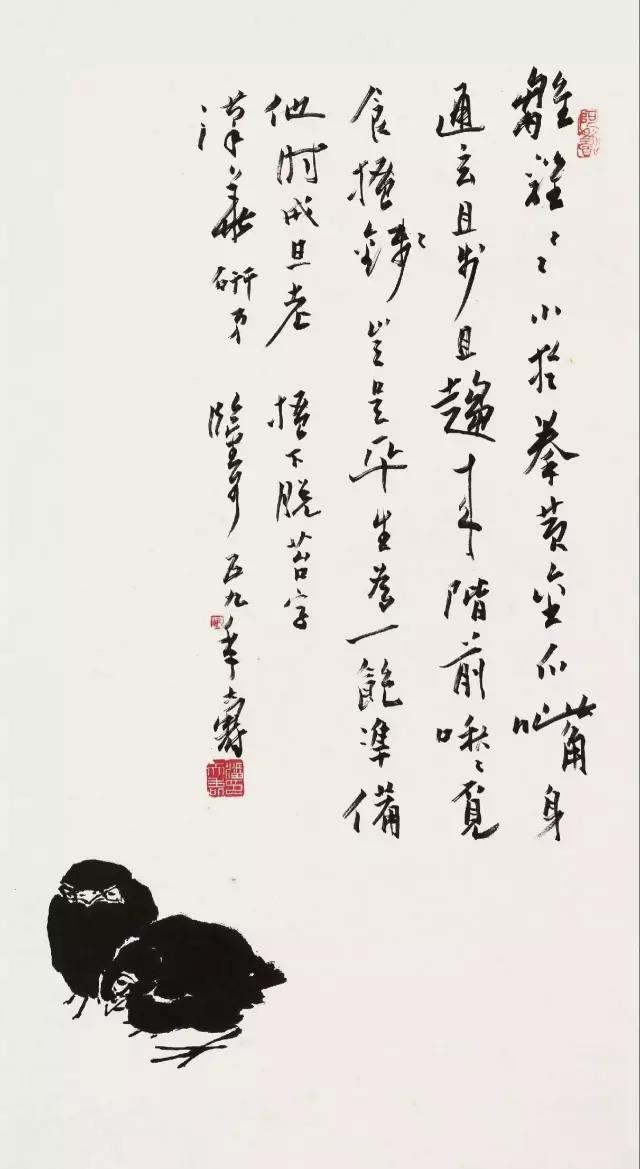

▲潘天寿 雏鸡啾食图

王个簃,16岁到南通求学,

笃好诗文、金石、书画。

1925年29岁的王个簃离开南通来到上海,

拜81岁高龄的吴昌硕为师,

并在吴家担任了家庭教师,

为吴昌硕孙儿授业。

师生之间朝夕相处,得益遂多。

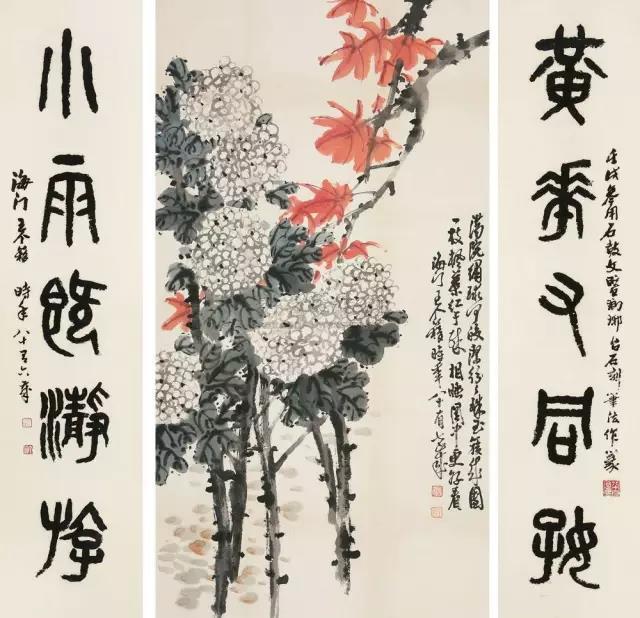

▲王个簃 枫叶绣球图

吴茀之幼承家学,

1922年考入上海美术专科学校学画,

并受业于吴昌硕。

工书法,善诗词,擅长写意花鸟画,

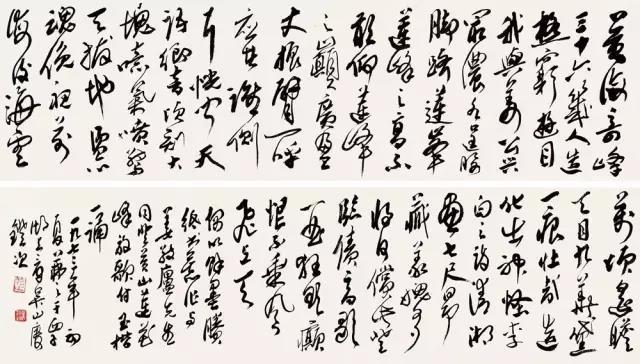

▲吴茀之 书法

沙孟海与吴昌硕的交往有点戏剧性。

1924年岁末,

吴昌硕先生在海上词人况蕙风家闲坐时,

发现了沙孟海雕刻的印章,

当即挥笔书道:“虚和整秀,饶有书卷清气”。

得到吴昌硕如此评价,

24岁沙孟海激动不已,

▲沙孟海 书法

诸乐三,于1920年到上海拜吴昌硕为师前,

诗书画印已具有相当水平。

诸乐三有幸能常常侍从老人左右,

得到了吴昌硕的亲授,

并能直接细观其原作,

反复深究老人印学之精髓,

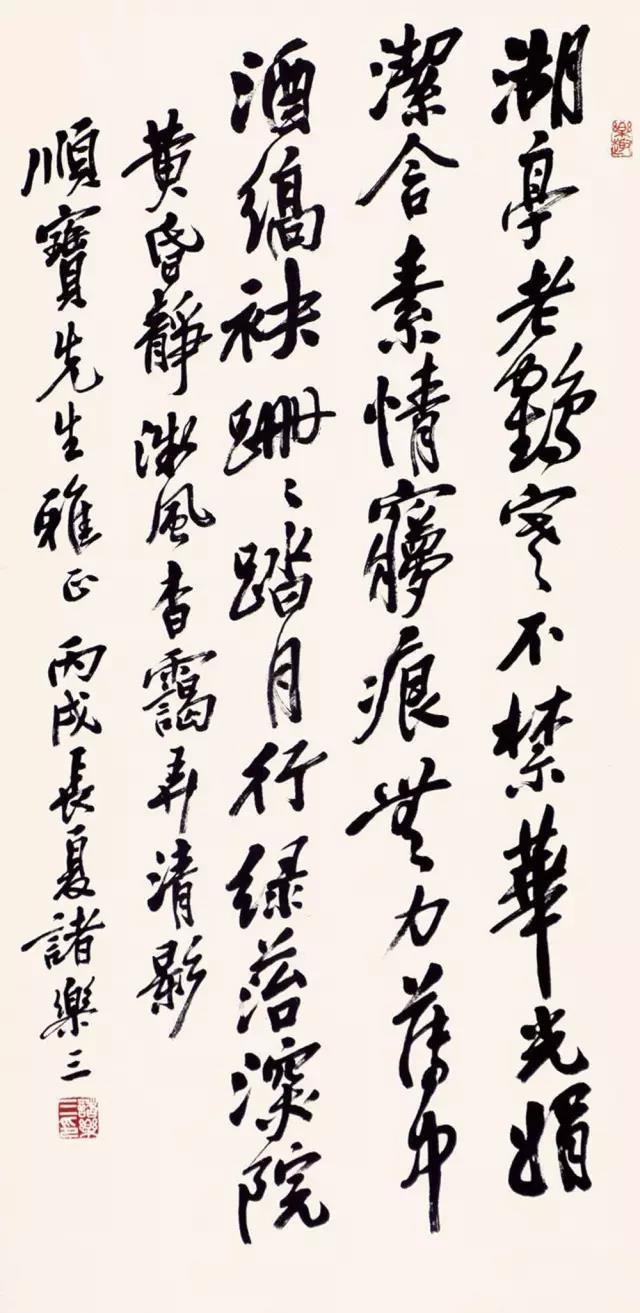

▲诸乐三 书法

朱复戡,五岁时即在青甑上练习毛笔字,

七岁可写一尺见方的石鼓文,

引起了吴昌硕的注意。

吴亲切地称朱复戡为“小畏友”,

朱则称吴“吴昌老”。

吴昌硕每每出席各种高雅重要的活动,

都要带上朱复戡,以朋友之名形影相随。

这样的搭档被称为“一老一少”,

▲朱复戡 大篆

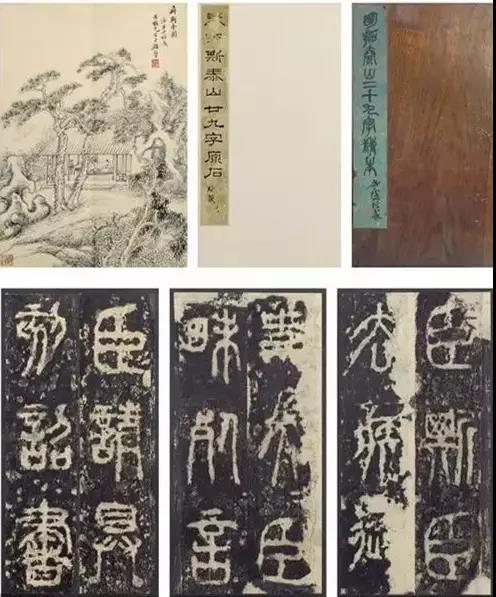

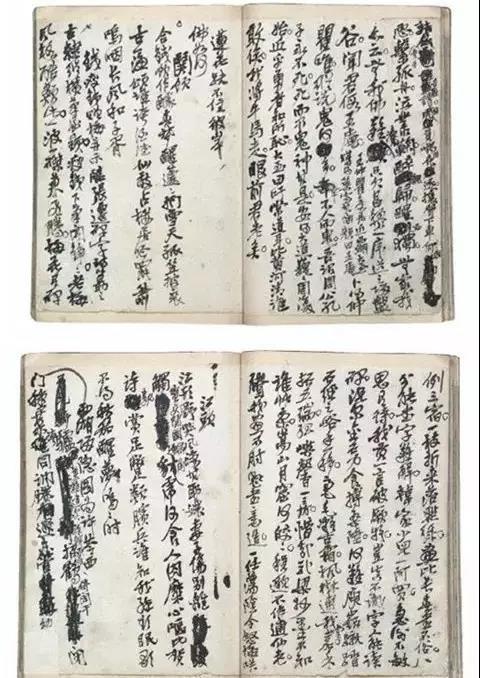

明拓泰山刻石二十九字本册页(吴昌硕旧藏)

吴昌硕与传统文人画家不同,

兼“诗、书、画、”四绝于一身,

能博采众长,兼收并蓄,

将四绝融会贯通,

特别是他以金石入印,入书,入画,

以最传统的艺术因素和审美理想

塑造了崭新的艺术风格和风气。

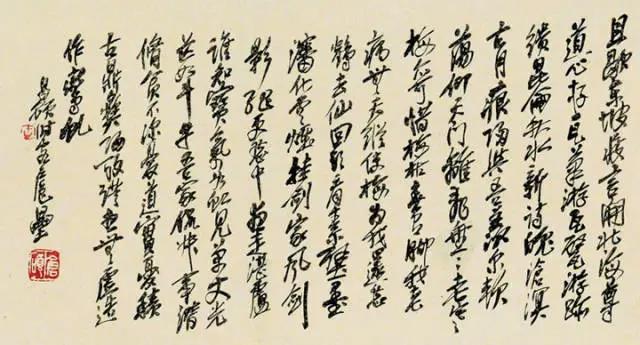

诗文手稿 浙江省博物馆藏

吴昌硕善作诗文,

数十年未曾间断过。

他的诗文,用典较多,不甚通俗。

但有些绝句纯用白描手法,

活泼自然,接近口语。

有些绝句则含讽刺意味,抒发生活实感。

所作题画诗寄托深远,

颇有浪漫主义气息;

评论前人书画,尤多独到见地。

早年所作五古,有一部分含有讽刺意味,

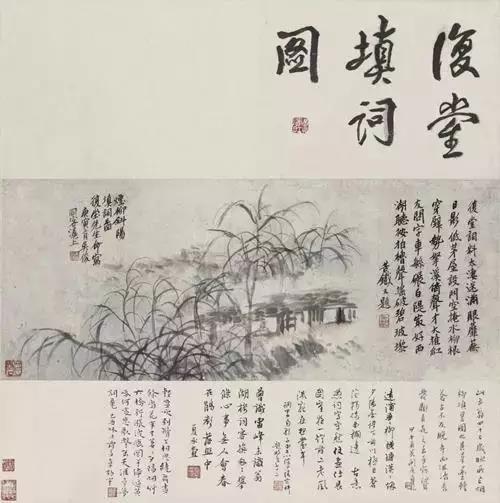

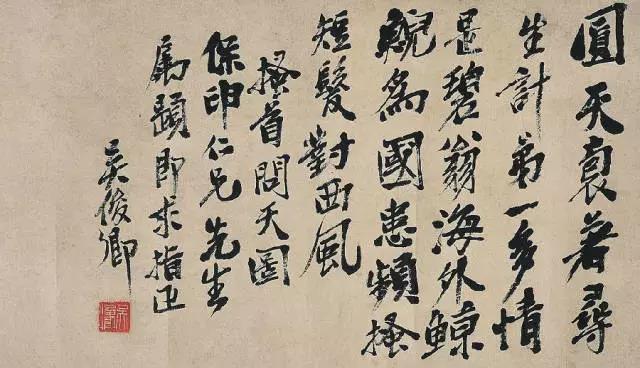

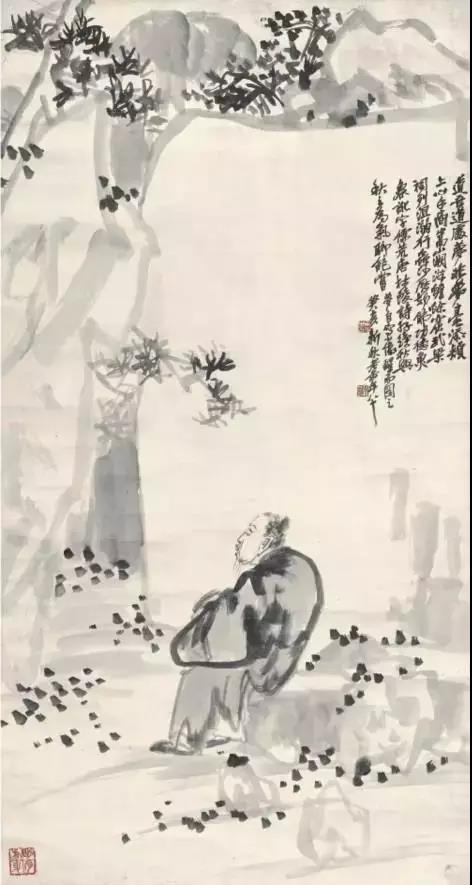

谭复堂填词图轴(赠谭巘),浙江省博物馆藏

浙江省博物馆藏《谭复堂填词图轴》作品,

其右上方有吴昌硕题诗:

“复堂词料太凄迷,满眼靡芜日影低。

茅屋设门空掩水,柳根穿壁势拿溪。

倚声才大推红友,问字车繁碾白堤。

最好西湖听按拍,橹声摇破碧玻璃。”

谭复堂,即谭巘(1832—1901),

号复堂,仁和(今浙江杭州)人,

诗文手稿 浙江省博物馆藏

他的散文作品写得不多,

大都是序跋、考证和题画小品之类,

写的都很质朴平易

题画小品中尤多精心之作,

表达生活实感,鞭挞丑恶现象,意味深长。

著有《元盖寓庐诗集》《缶庐诗》三卷等。

诗文手稿 浙江省博物馆藏

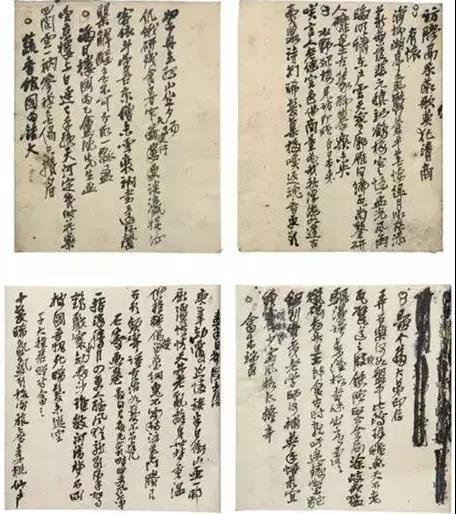

篆书“雪庐”

吴昌硕的楷书,始学颜鲁公,

隶习汉石刻,篆学石鼓文。

行书学黄庭坚、王铎。

他的书法作品以篆书、行草为主,

晚年所书隶书,结体变长,

取纵势,用笔雄浑、饱满,

具有篆书痕迹将篆、隶溶为一体,

临石鼓文

其隶书遍临《汉祀三公山碑》《张迁碑》

《嵩山石刻》《石门颂》等汉碑。

中年以后,则博览众多金石原件及拓本,

选择石鼓文为主要临摹对象。

数十年间,反复钻研,

故所作石鼓文凝练遒劲,风格独特。

60岁后所书尤精,圆熟精悍。

喜将石鼓文字集语书写对联。

晚年以篆隶笔法作草书,

《西泠印社记》,浙江省博物馆藏

《西泠印社记》是吴昌硕71岁时

为纪念泠印社成立而书写的碑文,

辞章与书法俱佳,

是彰显吴昌硕人书俱老时期

小篆艺术风范的杰作。

吴昌硕 自画像图轴(80岁)

吴昌硕最擅长写意花卉,

受徐渭和八大山人影响最大,

由于他书法、篆刻功底深厚,

他把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势

融入绘画,形成了富有金石味的独特画风,

也成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟,

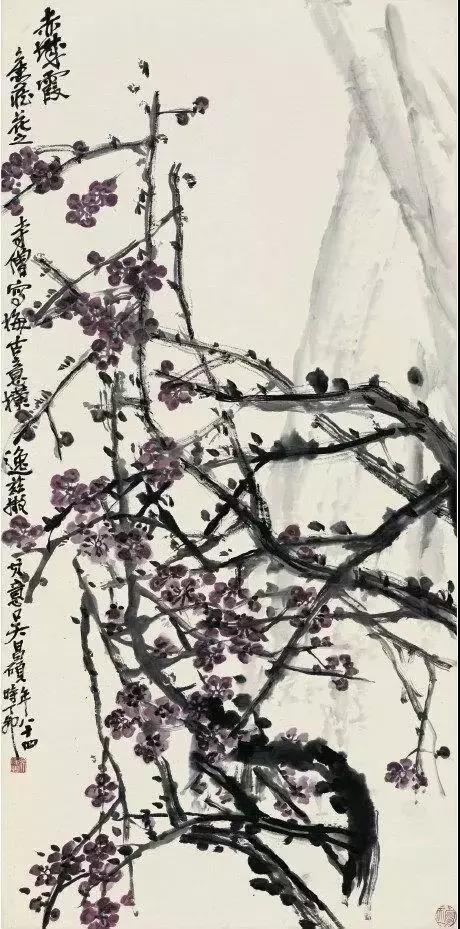

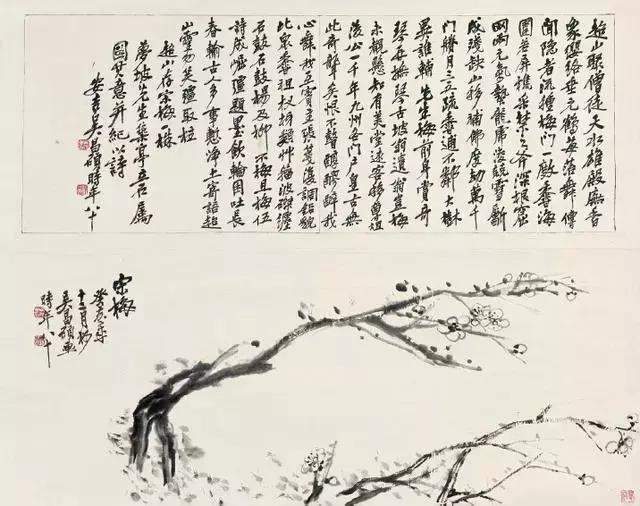

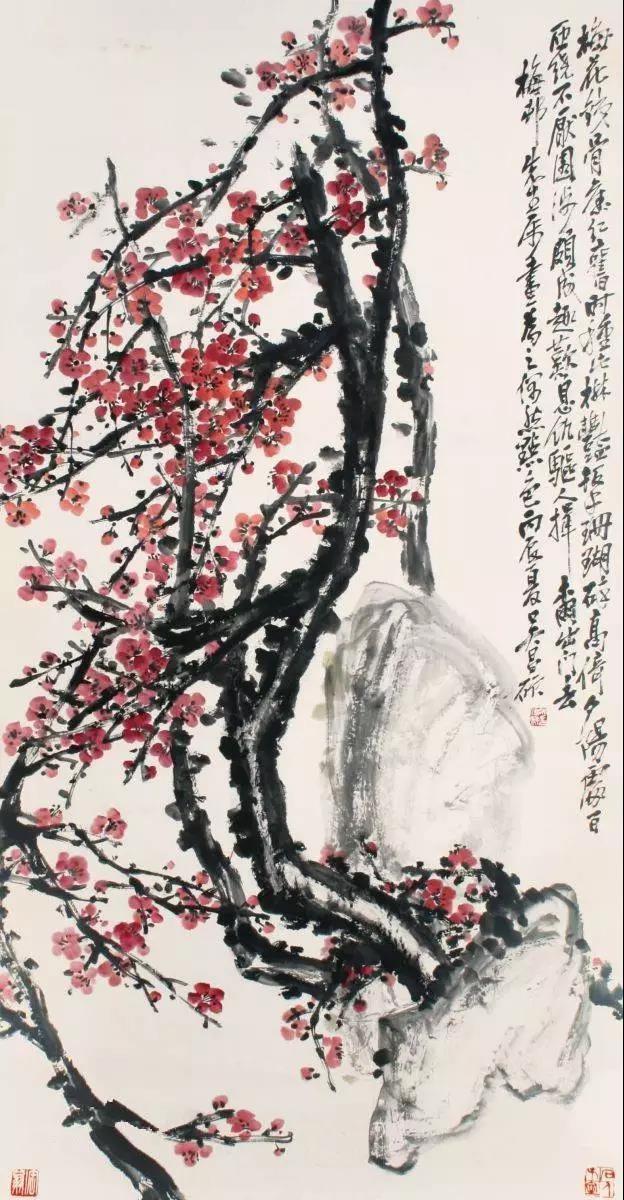

他酷爱梅花,

以写大篆和草书笔法为之,

墨梅、红梅兼有,

画红梅水分及色彩调和恰到好处,

水墨兰石图轴

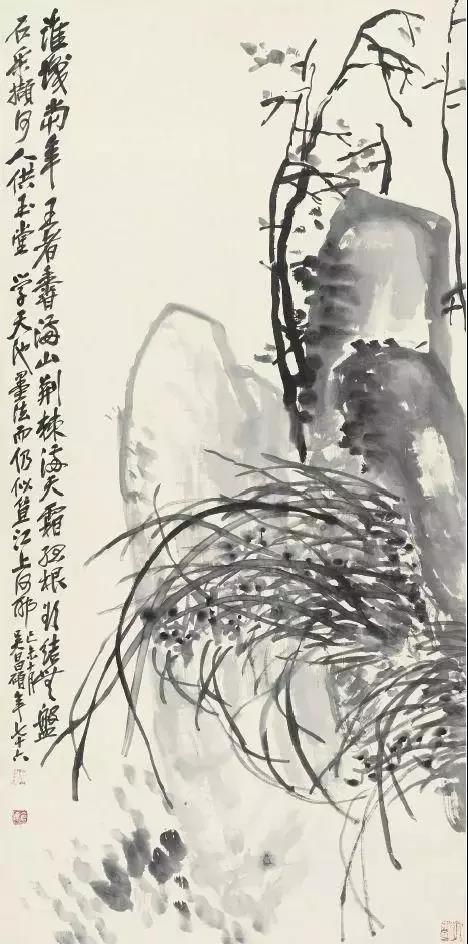

又喜作兰花,

喜以或浓或淡的墨色和用篆书笔法画成,

刚劲有力。

画竹竿以淡墨轻抹,

叶以浓墨点出,疏密相间,

富有变化,

或伴以松、梅、石等,

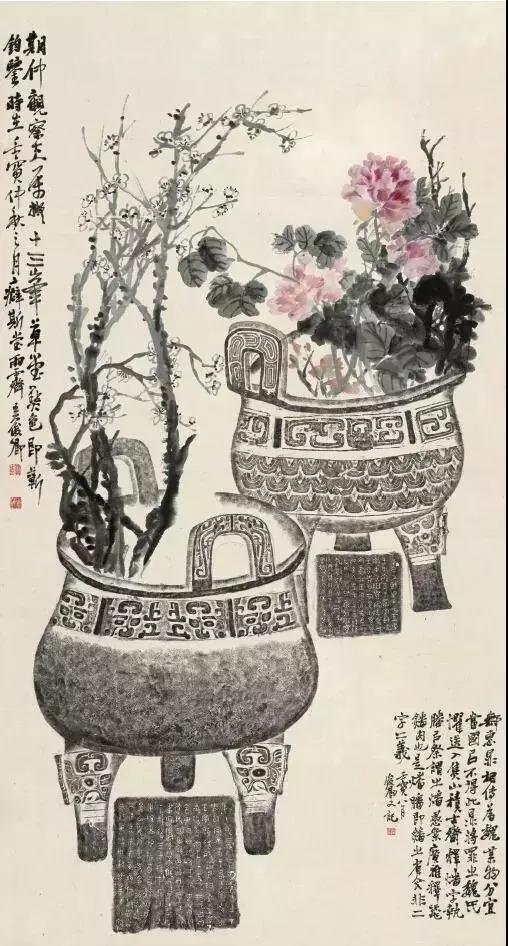

菊花也是他经常入画的题材,

伴以岩石,或插以高而瘦的古瓶,

与菊花情状相映成趣。

多作黄色,或作墨菊和红菊。

墨菊以焦墨画出,

字画八条屏(局部)

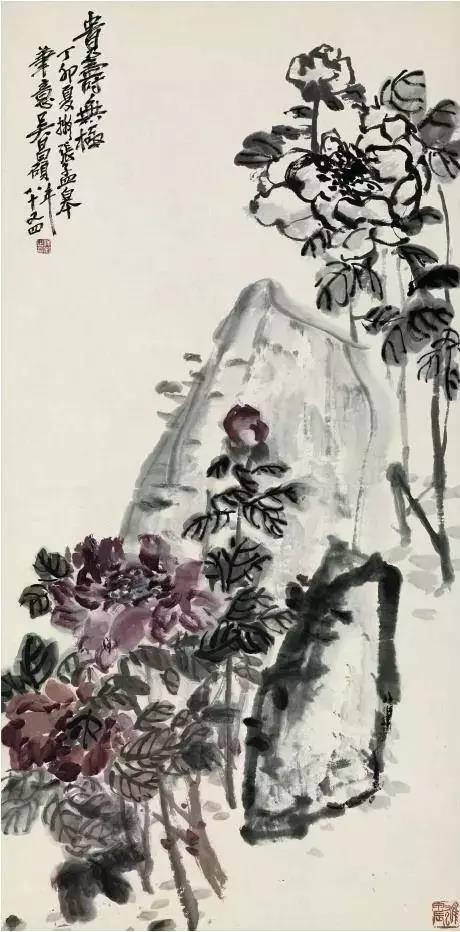

晚年较多画牡丹,

以鲜艳的胭脂红设色,

含有较多水分,

再以茂密的枝叶相衬,生气蓬勃。

荷花、水仙、松柏也是经常入画的题材。

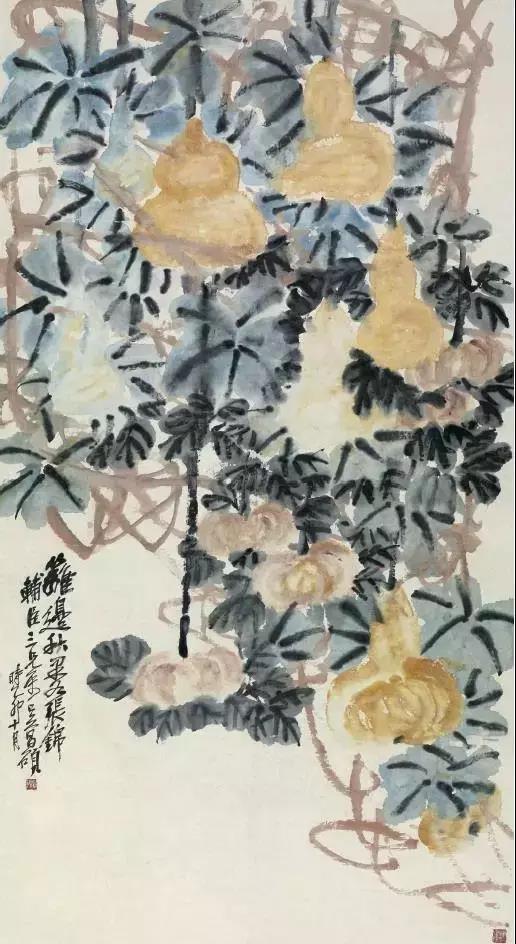

葫芦图轴

菜蔬果品如竹笋、青菜、葫芦、南瓜、

桃子、枇杷、石榴等也都入画,

极富生活气息。

其果蔬风格,色墨并用,浑厚苍劲,

超山宋梅图轴(赠周庆云)

曾有上海著名的房地产商哈同向他索画,

被讽刺了一把:

民国初年,一天,上海著名的房地产商哈同过生日,想请吴昌硕代画一张三尺立幅的画。不料,吴昌硕早就听说哈同最早是靠贩鸦片起家的,况且,他平素最憎恶这帮横行十里洋场的人。于是吴昌硕决定不画。

在上海画界声望略逊于吴昌硕吴杏芬、沙辅卿等人向吴说情。碍于同道当时,哈同是英、法两租界工部局的董事,他深知像吴昌硕这样的人是值得拉拢的,于是,一方面诱以重金,另一方面又托当时情面,于是便磨墨提笔,画了一幅柏树图。画完尚未题款时,哈同就已经亲自来取了。但当他看到柏树叶子画得比自然界的柏树大时,就问:“柏树叶子如此之大,这里是否有什么含义?”

吴昌硕说:“正看这是一幅怪柏,但不妨倒过来看看。”哈同依言倒过来看后说:“是一幅葡萄。”此时吴昌硕正色慨然说:“我就是这个意思。”哈同不解地问:“为何要倒画呢?”这时,吴昌硕忍不住笑了,说:“我是按照你们办事的逻辑画的,你们喜欢颠倒,把黑说成白,把好说成坏,当然我给你的画也只好颠倒挂了。一听此话,哈同哈哈大笑,忙说说得好,但心里却是十分恼怒的。