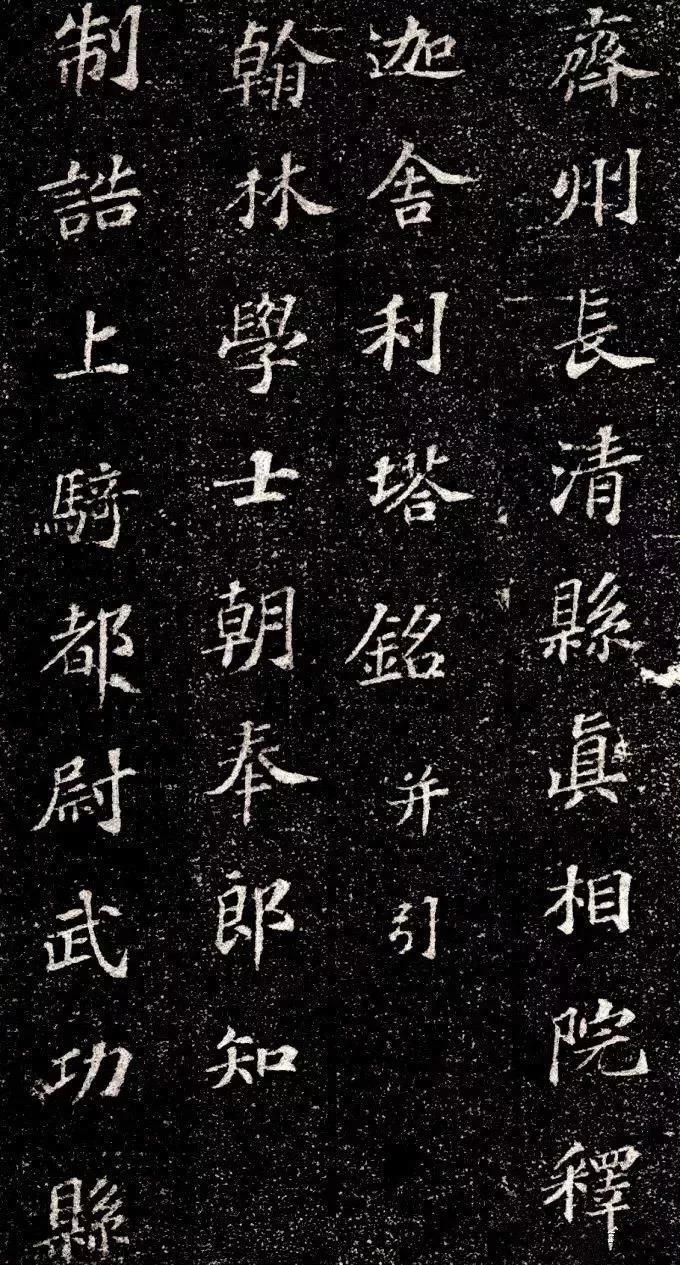

1、首先,给我的第一印象很好

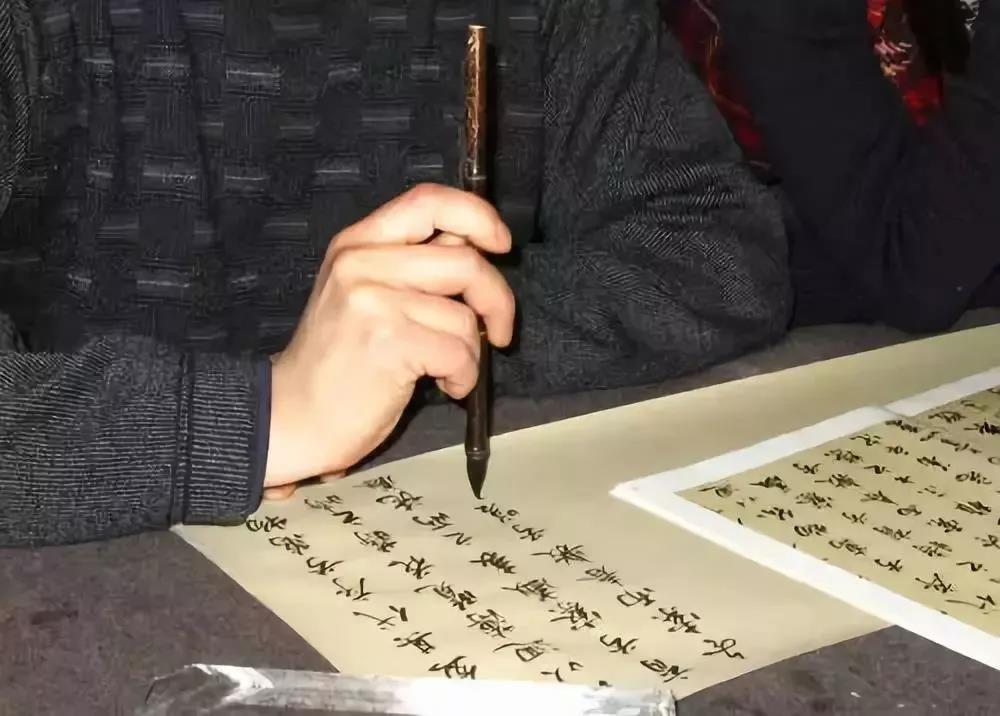

字写得好的,一般卷面也整洁些。

这样的卷面总给人一种美感。

美,谁会拒绝呢?

我自然乐意看下去,如果文章写得好,分数自然会更高些;即便文章写得一般,分数与同类相比,还是会沾一点光的。

二者,让我拥有一个好心情。

先说那些字迹潦草、不太整洁的卷面吧。

一看这样的卷面,心里格外难受。

记得有次阅卷,一位戴着老花眼镜50多岁的女老师与我搭档。

在很是刺眼的镁灯下,有一份了半天之后,说:“这孩子,不知道写了些什么,完全看不清楚,给个十几分算了。”

半晌,或许是不忍心,又将卷子递给我,说:“要不,你帮忙看一下。”

我是耐着性子,睁着眼睛好不容易才看完的,最终给了33分。

说实话,如果不是老老师所托,我是不会这么仔细看的。

再说,如果我稍一怂恿,这名考生或许就定格在十几分上了。

看到没?近20分的差距啊!

须知,一份这样的试卷会影响我的心情,还不是一会儿。

时间稍长,遇上这样的试卷稍多,他们肯定要吃点亏的,或多或少。

要知道,现在是网上评卷,一天七八个小时地盯着屏幕,眼睛可是生疼生疼的。

不好认的字、不整洁的试卷意味着什么,不言自明。

2、其次,让我愿意全面去看

是否可以打个样的比方?

一份不好的试卷,即使你有一些亮点,就如同将金子混同在垃圾当中一样,一般人怎么会到哪里去寻找呢?

而作文评分中,展示亮点是获得高分的重要途径。

字写得不好不让人认,客观上不是在拒绝得高分吗?

那些字写得好的卷子,阅卷老师能全面认读,亮点得到足够的呈现,得高分的机会自然多得多。随着时代的发展和科技的进步,网评早已成为了现今高考试卷评阅的基本手段。

一份中、高考作文试卷在评卷教师的眼皮底下停留的时间也就60秒左右,如果卷面不整洁,字迹难认(还不说美观),试想象一下,其结果将会怎样呢?即便文章不错,又一定能怎样呢?

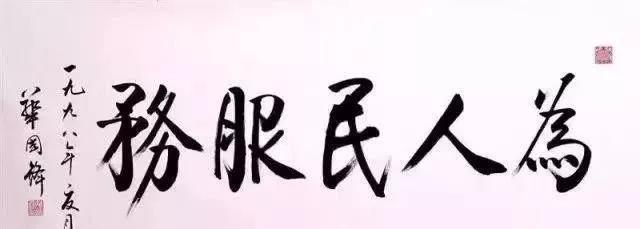

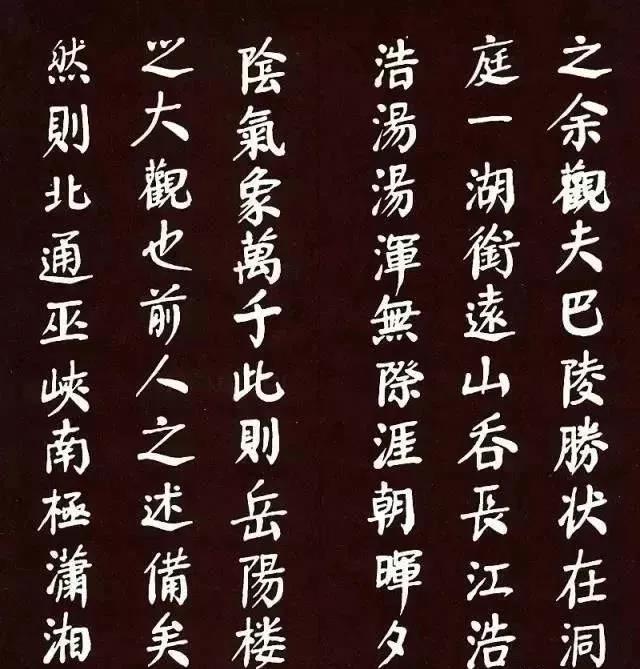

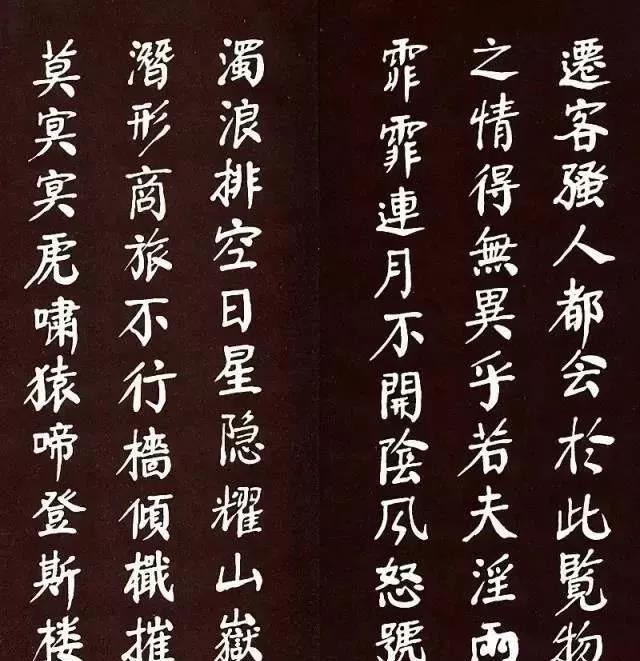

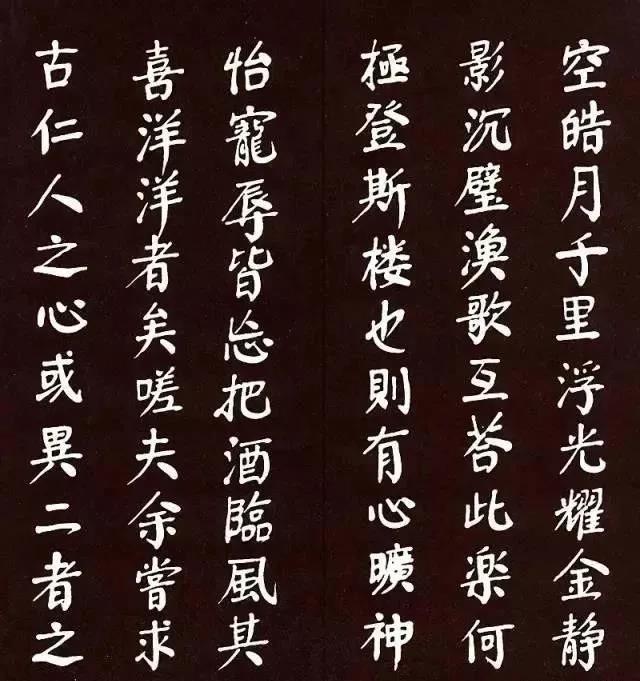

所以,在平时的教学中,我常常要求同学们一定要练好字。

不能写美观,首先写工整;不能写工整,首先写干净。只要不断坚持,没有人写不好字的。

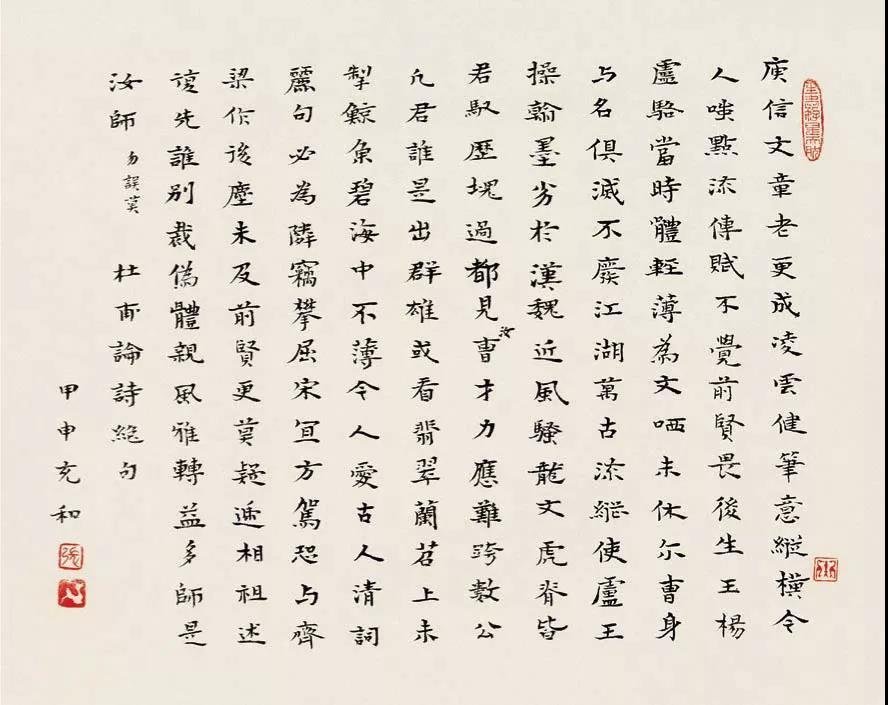

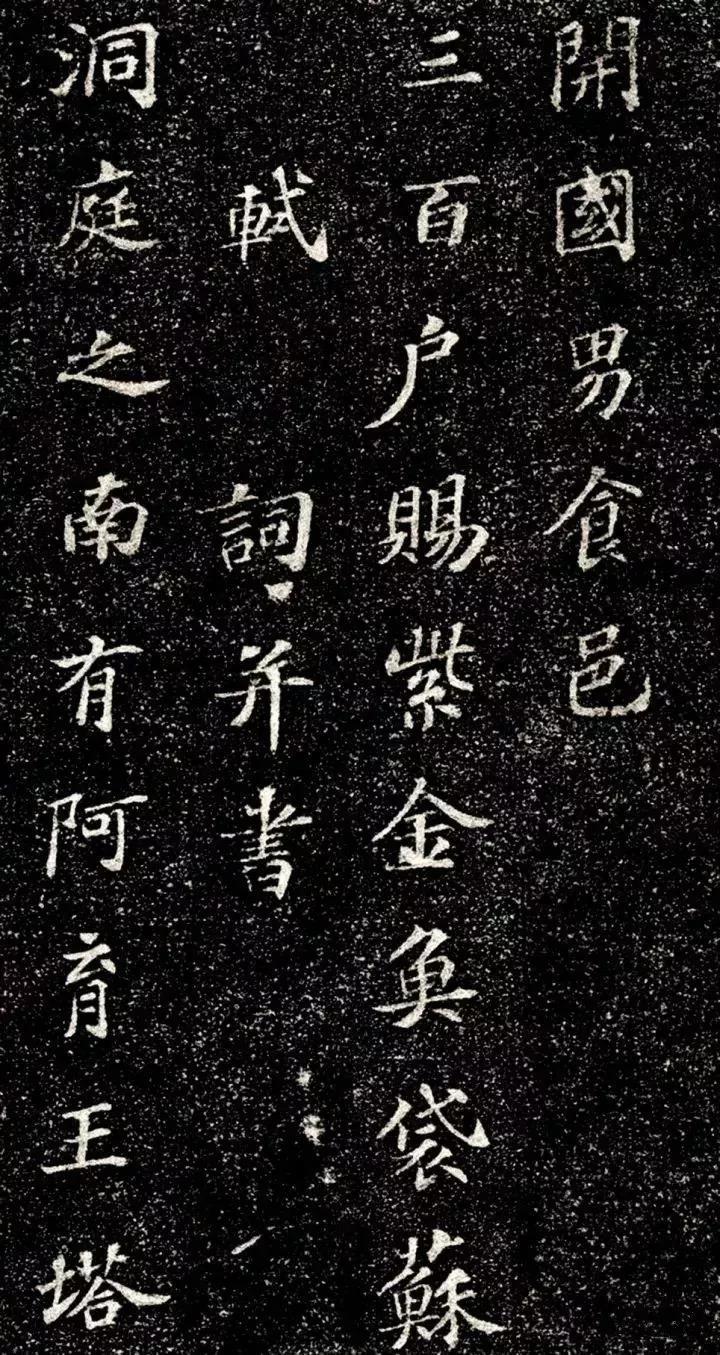

3、写字是中、高考的生产力

曾经有人算过这样一笔账:假如字写得不好,卷面不干净,从而导致失分的话,以每科5分来计算绝不夸张,那么总共要损失约30分。

想一想,从辛辛苦苦的备考中每科要增长5分的话,有多难?要花费多少时间?

由此可见,写好字,交一个整洁的卷面,无形中已经给自己加了不少分。

况且,把字写好一点不会比把跛腿学科提升一点还难!

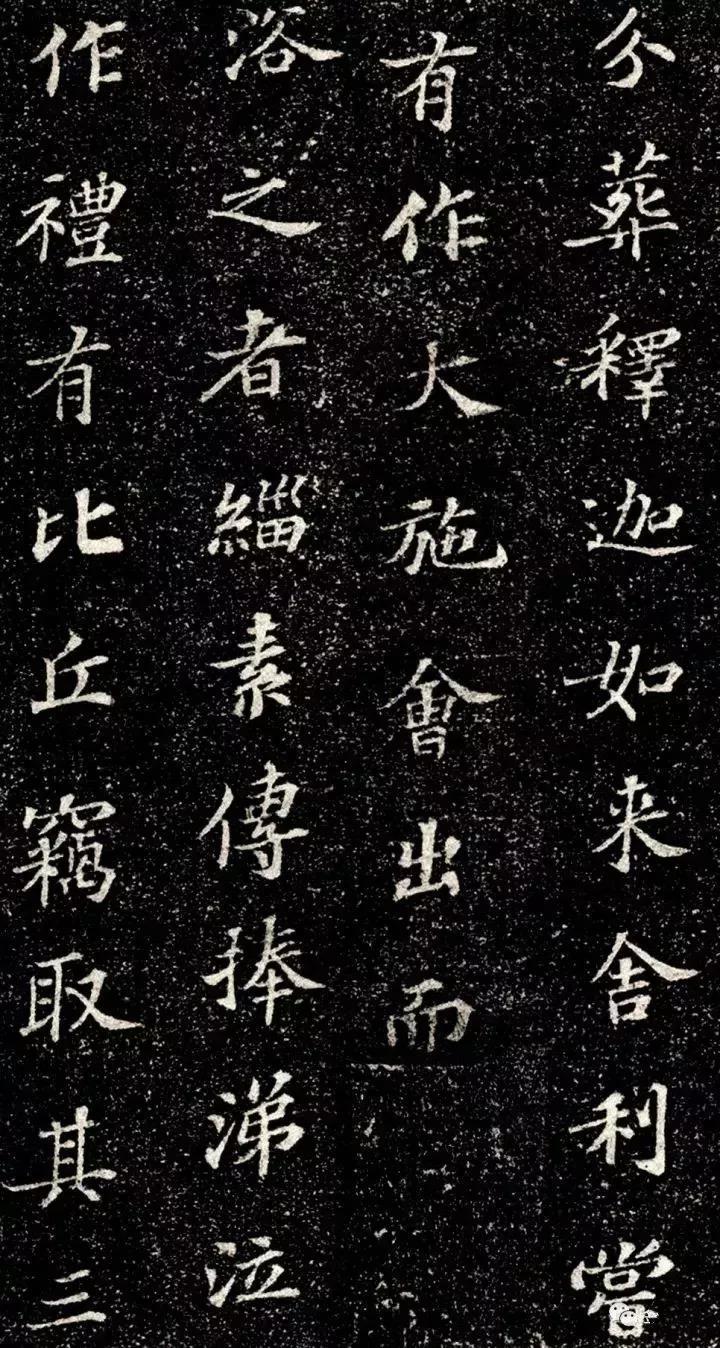

4、能不能写好字首先是个认识问题

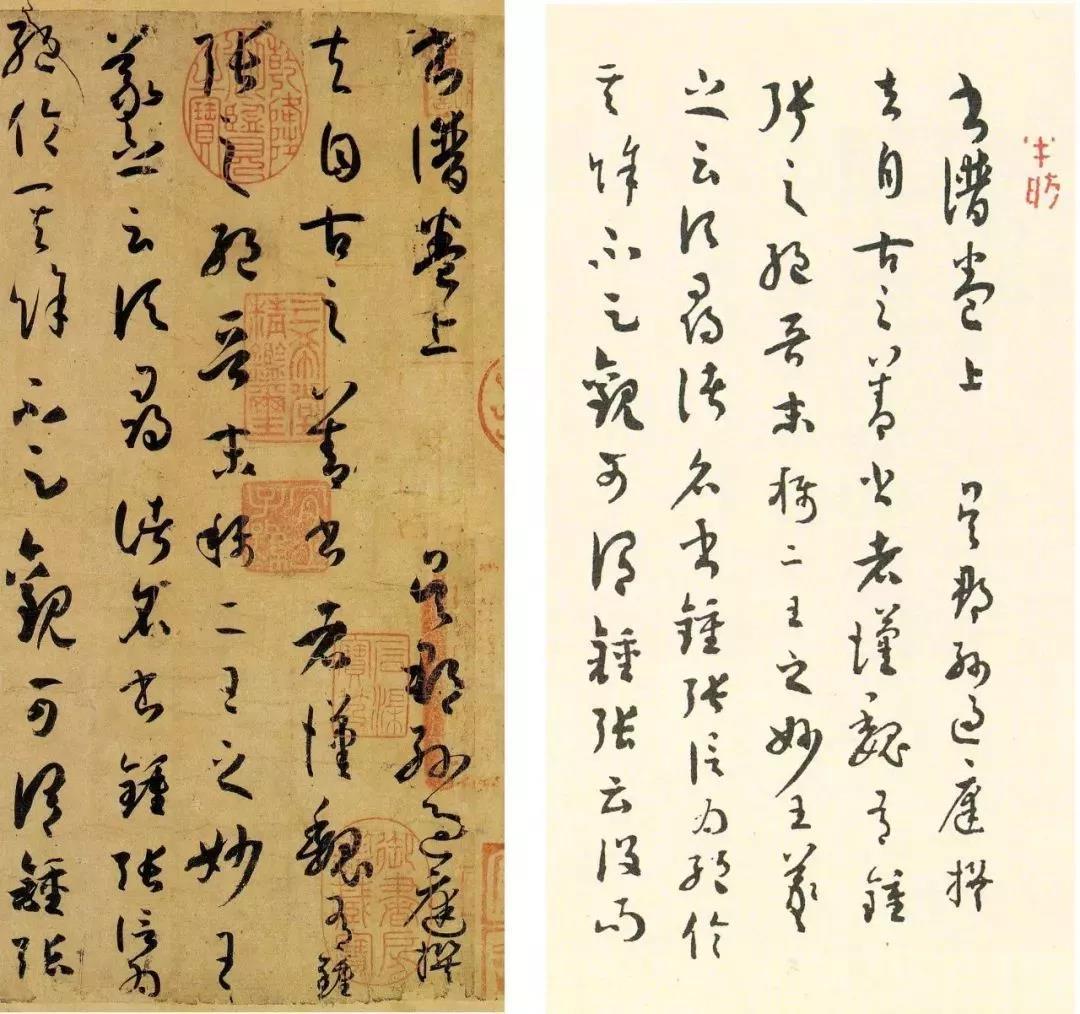

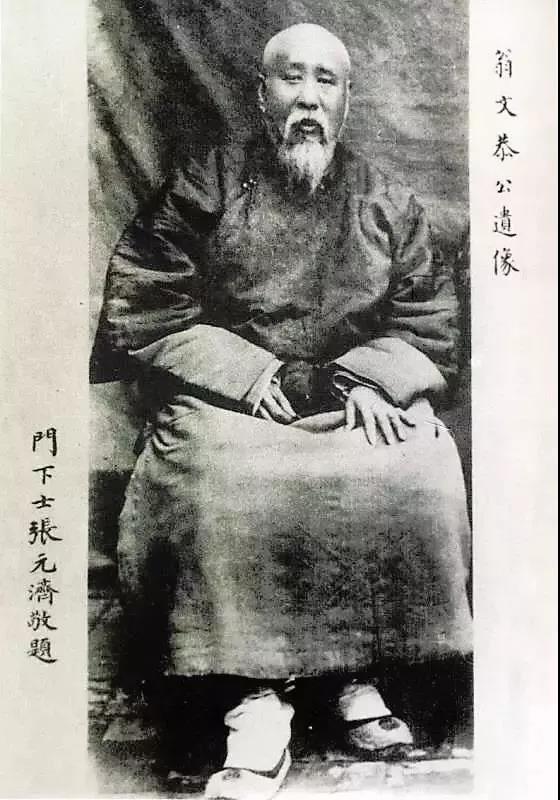

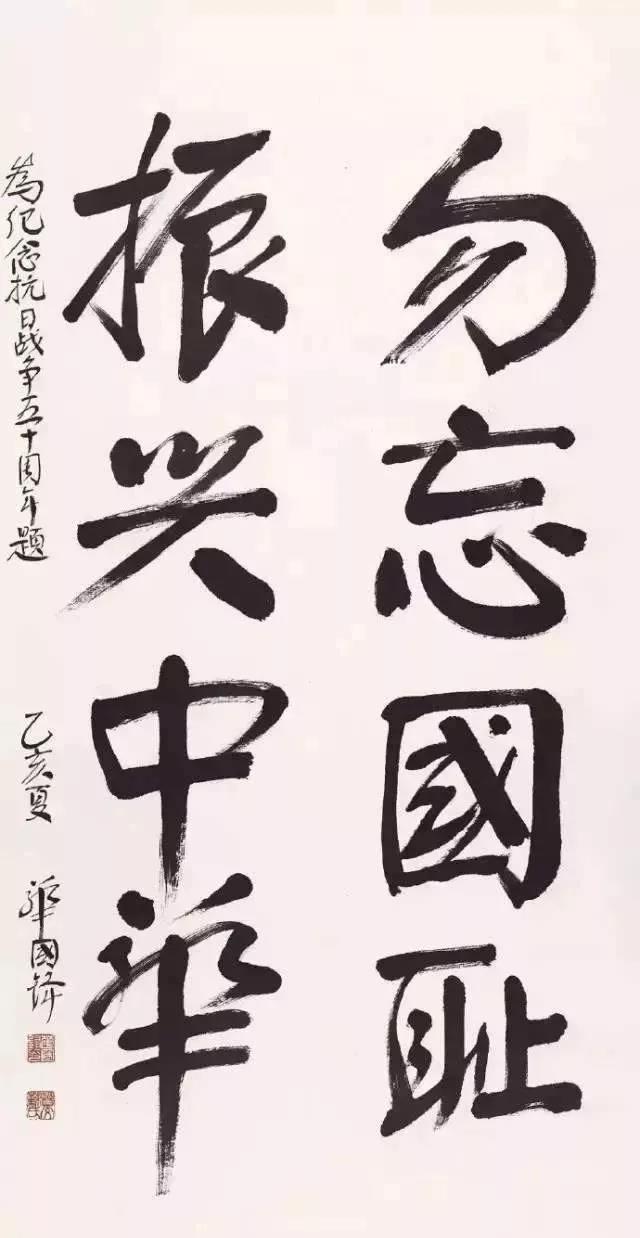

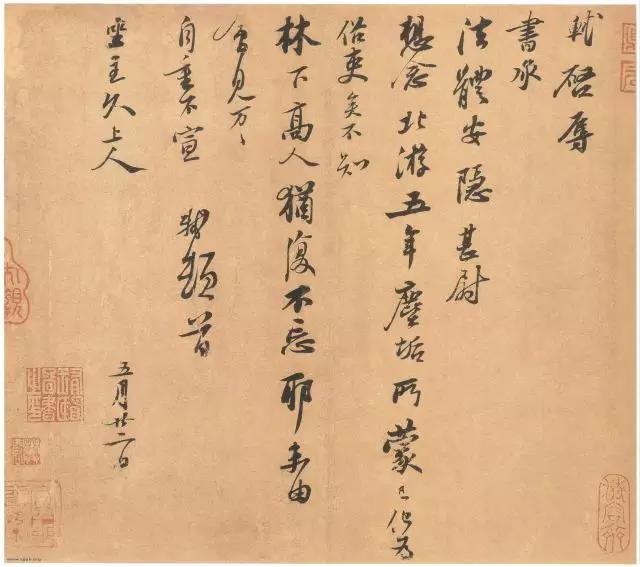

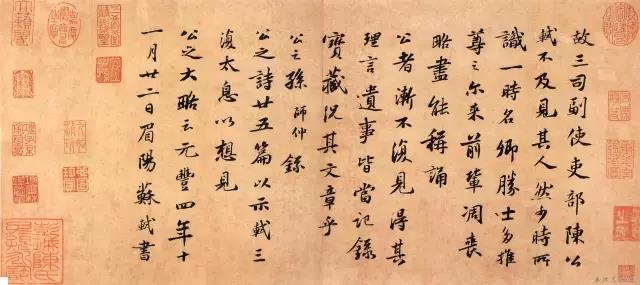

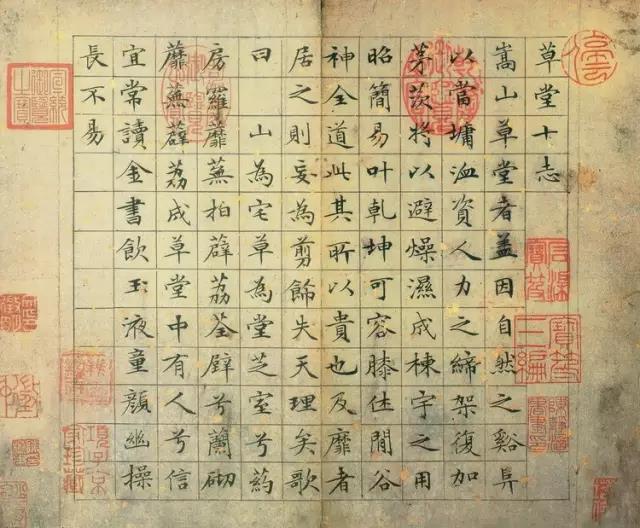

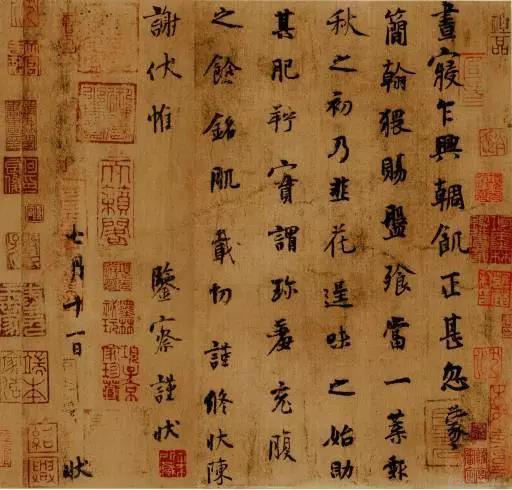

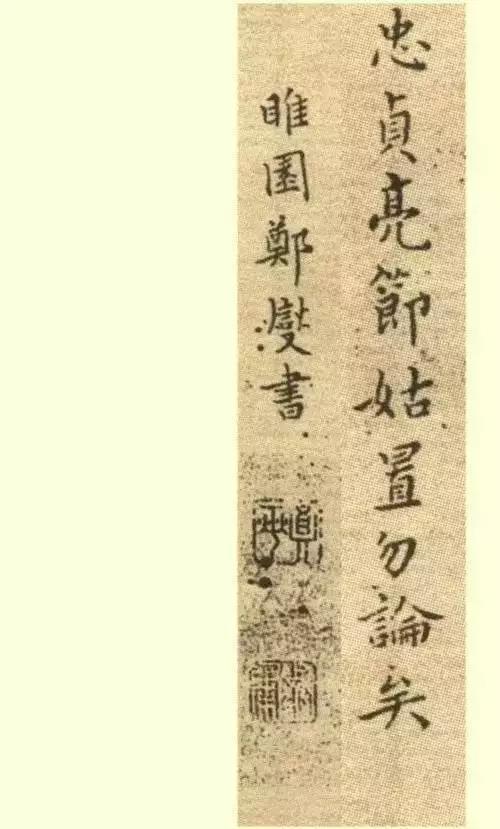

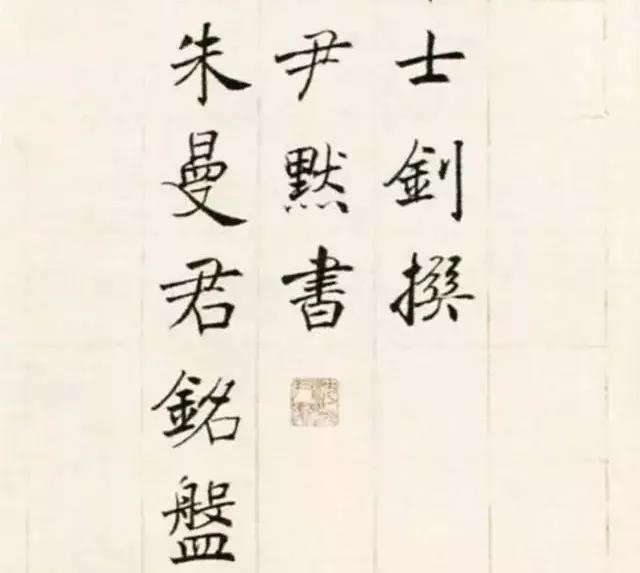

古人云:如其人。

这说的是从一个人写的字中可以读出这个人的一些特点

现实中,只要你细心观察一下还真是那么回事。我有一个学生,字写得简直不要人认。

一篇七八百字的作文,字写得歪七竖八,连涂改的墨坨坨不下三十处。

真是难认难看难受。再看他说话、做事、思考问题等,几乎没什么章法。看来,这些都是坏习惯惹的祸。

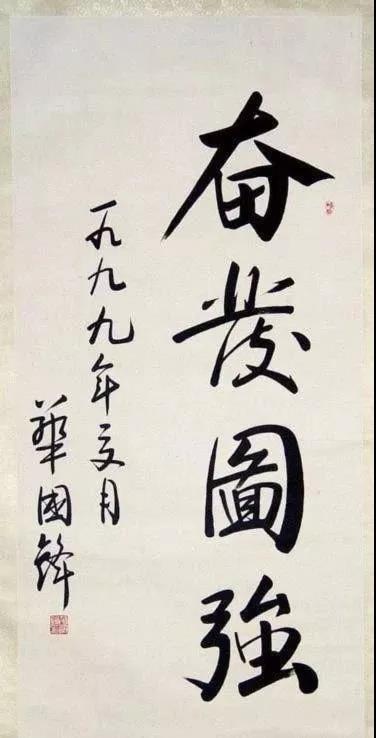

身为中国人,还要学中文。讲的是中国话,写的当然是方块字。

口头、书面表达都需要,尽管有电脑可以帮忙,但手写还是不可或缺,既方便又快捷。

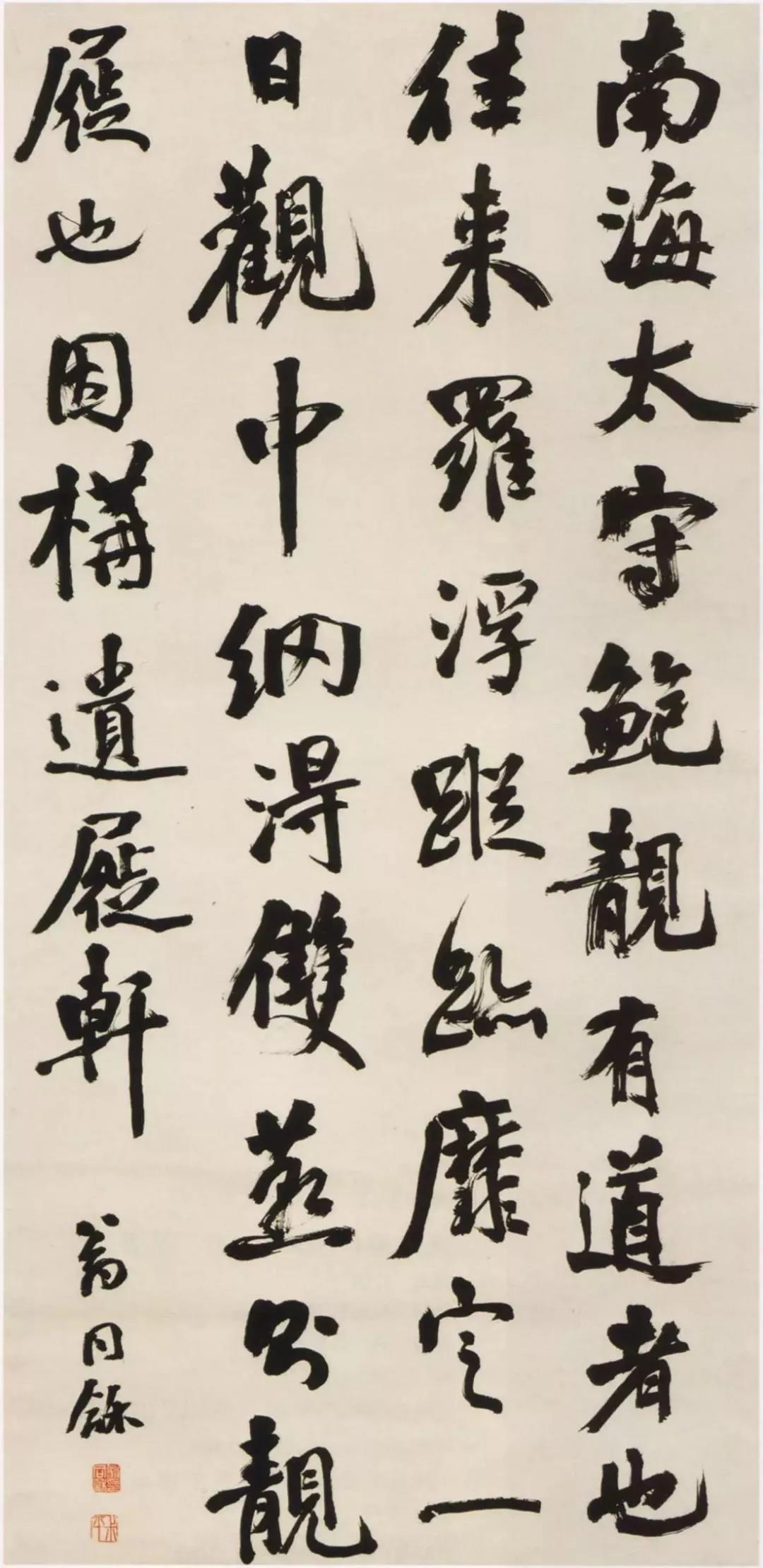

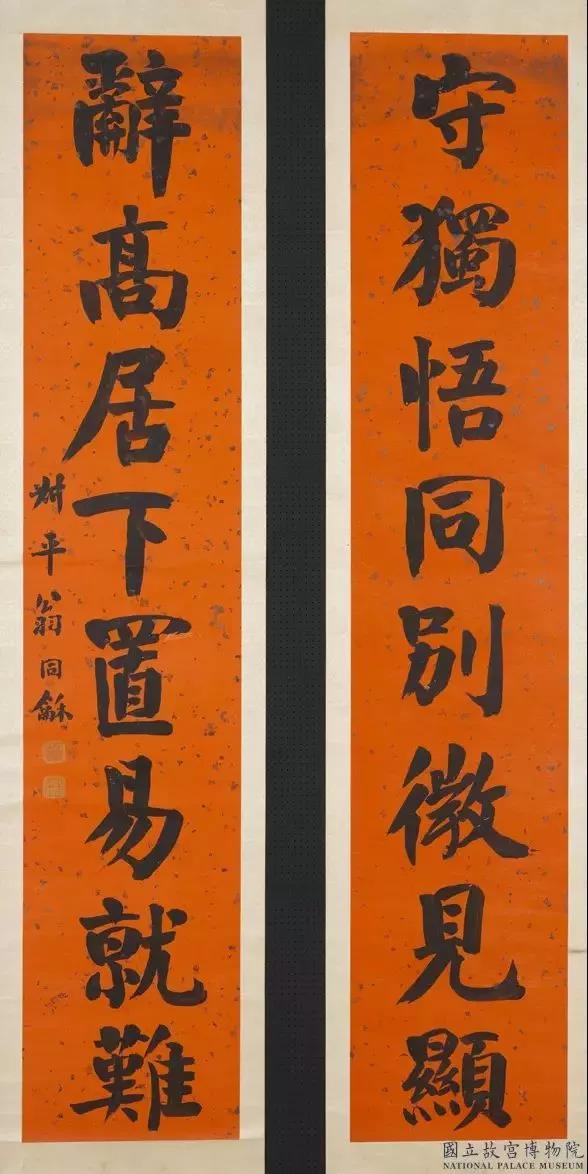

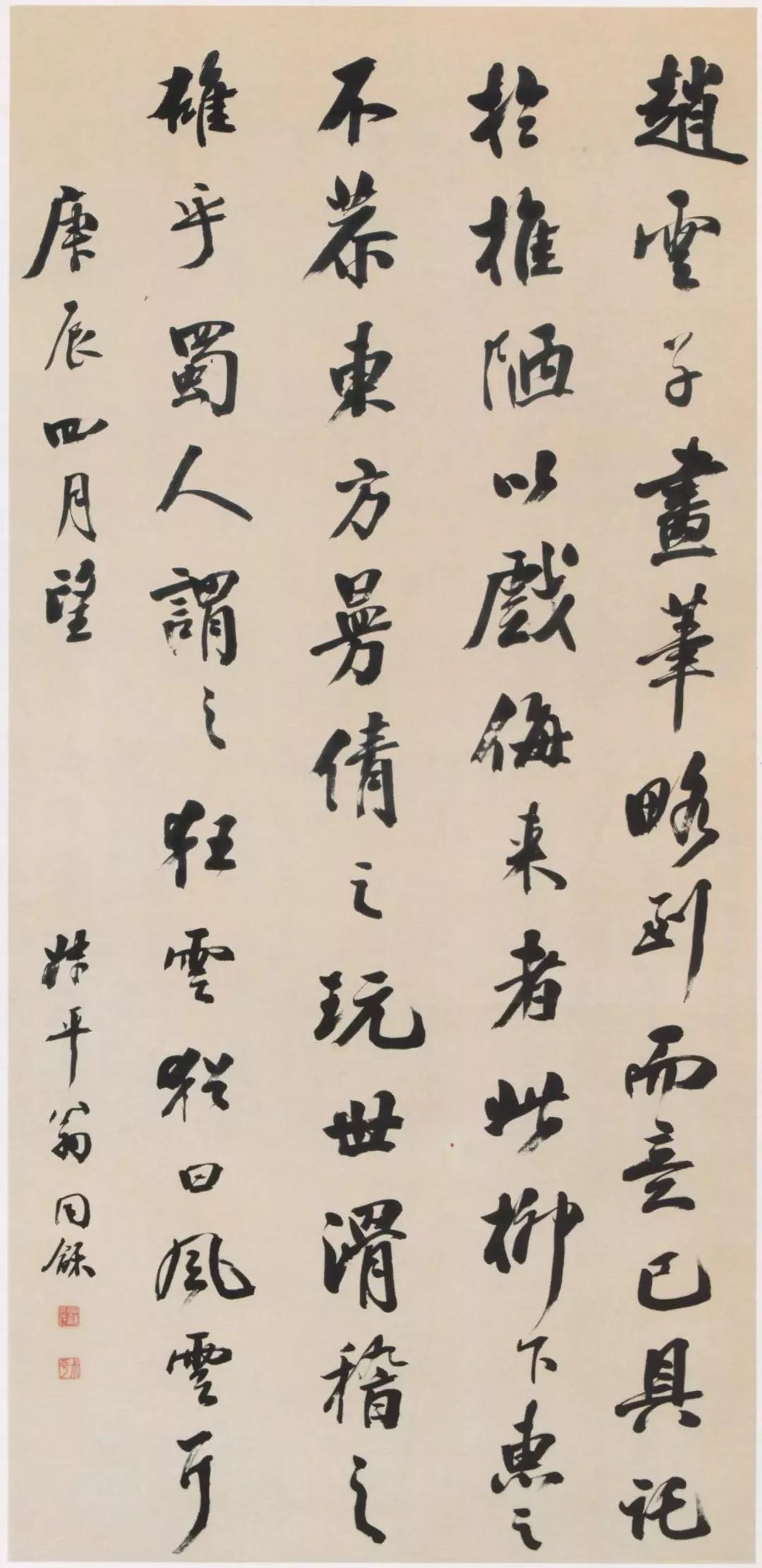

更何况汉字书法是中华文化的重要组成部分。