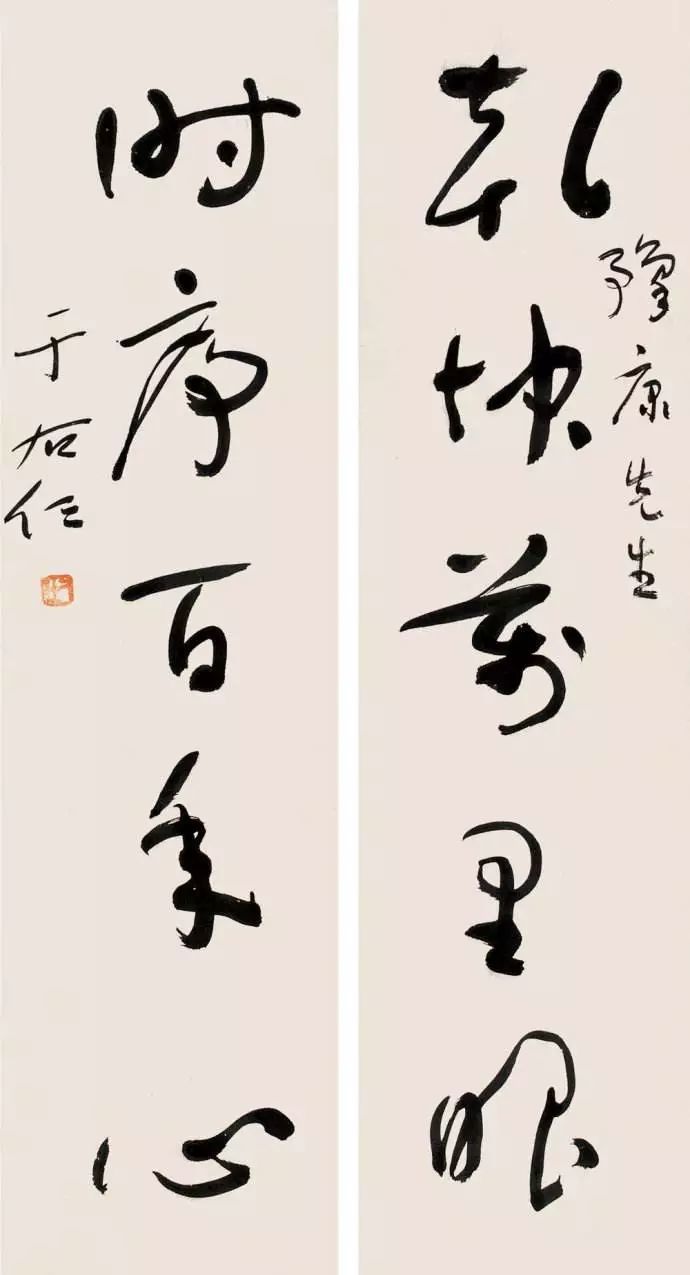

1993年的中国书坛,“全国第五届中青年书法篆刻展”获奖有34人,广西籍的参赛者占6人,其中4人获一等奖。这4位广西作者,分别为蔡梦霞、唐锡生、于斌和黄渚,而且这四位作者都很年轻,甚至有的高中刚毕业。由于作品的形式是经过染色、做旧、打蜡等特殊制作加工的,赢得了不少评委投票。一时间备受媒体关注,称为“广西现象”。

“广西现象”的核心人物是张羽翔,产现象的背后,就是张羽翔的书法理念和实践思路。张羽翔的书法实践让业内瞩目的是他对晋唐行草的临、摹、拟,而事实上,他实践的范围绝非这一狭小领地。“成名”于此,既跟书法领域“祭祖”于“二王”的情结有关,也跟张羽翔的临摹方式迥异于时流、直追前贤有关。他对于的古典书法笔墨的理解和运用,非常精致细腻甚至苛刻,反观当代的众多人对笔墨的理解,则显得粗糙了,仅仅把笔墨色彩的理解停留在涨墨、枯墨、飞白的对比上而言,张羽翔对书法理解的深刻可见一斑!

![微信图片_20190103164933]()

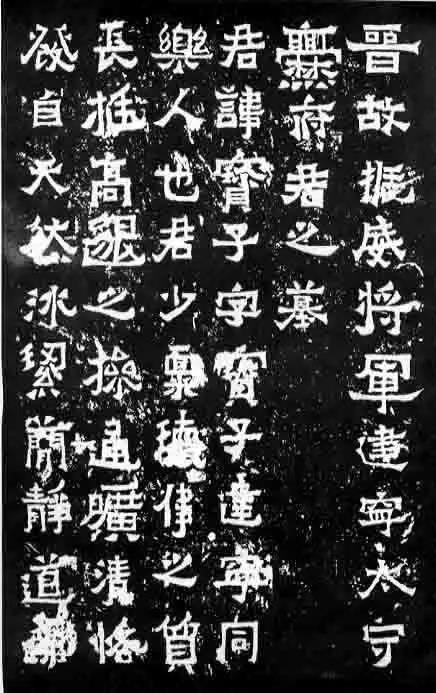

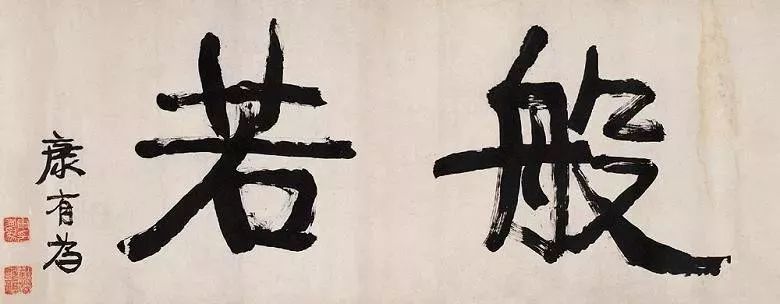

张羽翔,别名张小弟,一九六三年生,广西南宁人。中国艺术研究院中国书法院副研究员,中央美术学院书法博士,中国书协会员、楷书委员会委员,广西书协副主席。清华美院张羽翔工作室导师;北大名家书法工作室导师。

书法篆刻作品入展第五、六届全国书法篆刻展,第二、四、五、七、八届全国中青年书法篆刻展。获全国书法百人优秀奖、全国中青年书法篆刻展金奖。一九九六年出版《篆刻艺术基础》,二〇〇〇年入编《全国中青年五十家临摹实录(VCD)》,二〇〇三年主编《典经名帖大学帖》。

▼

在研究中国书法与传统文化、家文化、家化关系上,从纯粹文化上的研究,我们的理论文章一直出得很多很多,包括在美学上面的研究,在哲学上面的研究。但具体地在书法的形式上,一招一式上,一点一画上,它是怎么跟传统文化、传统哲学挂起钩来,在这方面的研究就比较少。

历代在实用方面的研究比较多,而专注于传统形式的艺术表现这方面的研究就少一些。我毕业以后,恰好就一直把形式研究做为一个课题。于是在教学实践的基础上,也慢慢地关注书法形式原理与我们的传统文化、传统哲学之间的一些关系,今天我要向大家汇报的就是我对形式研究的部分心得,也就是——书法形式构成的基本要素。

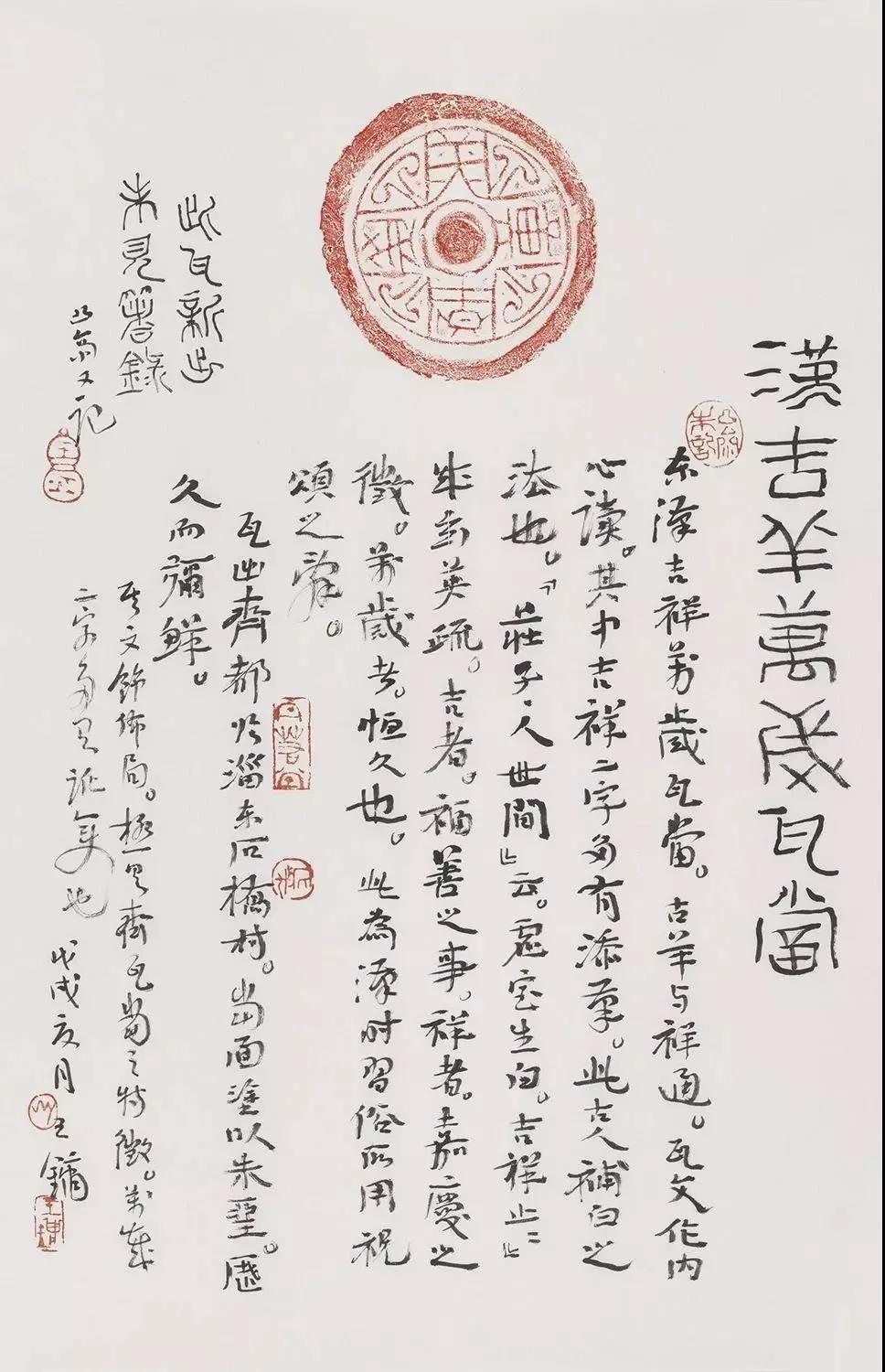

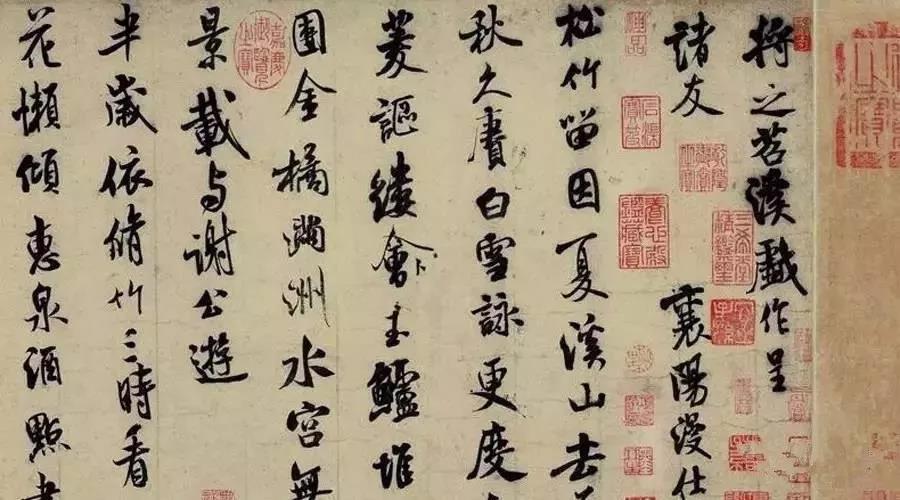

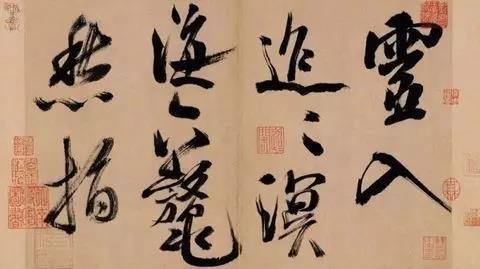

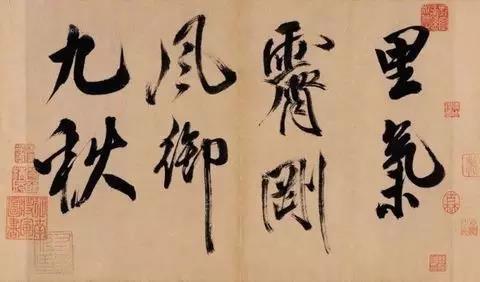

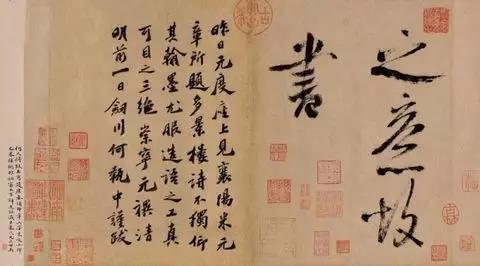

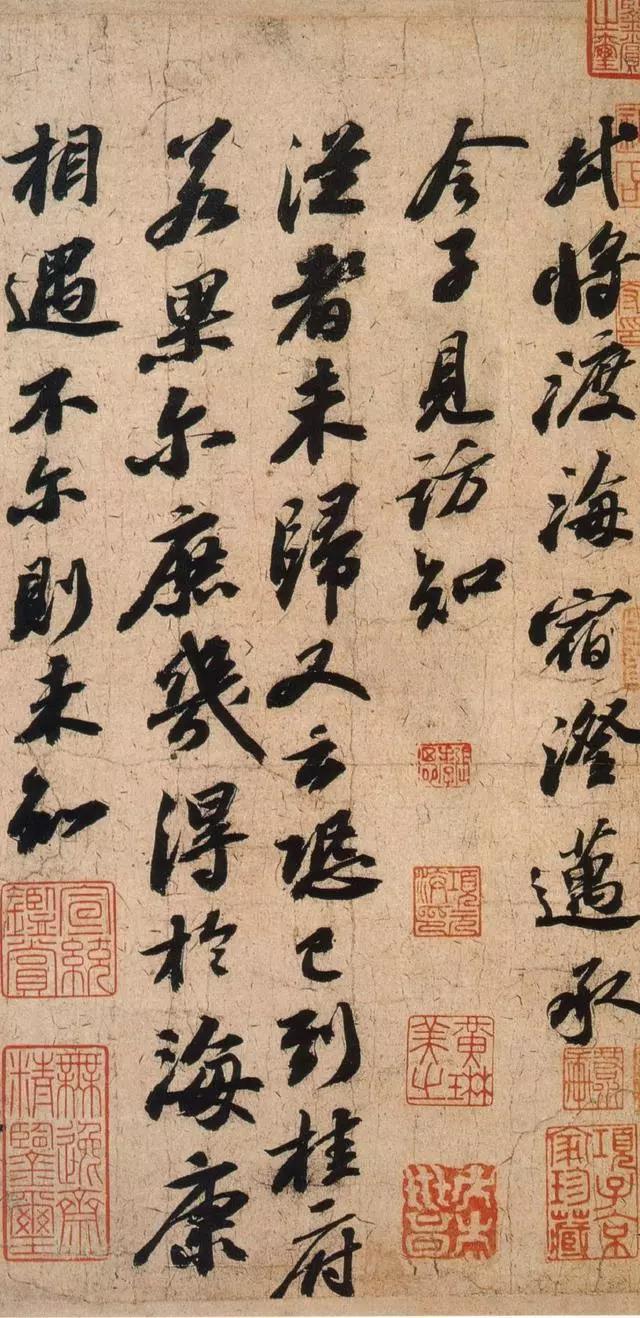

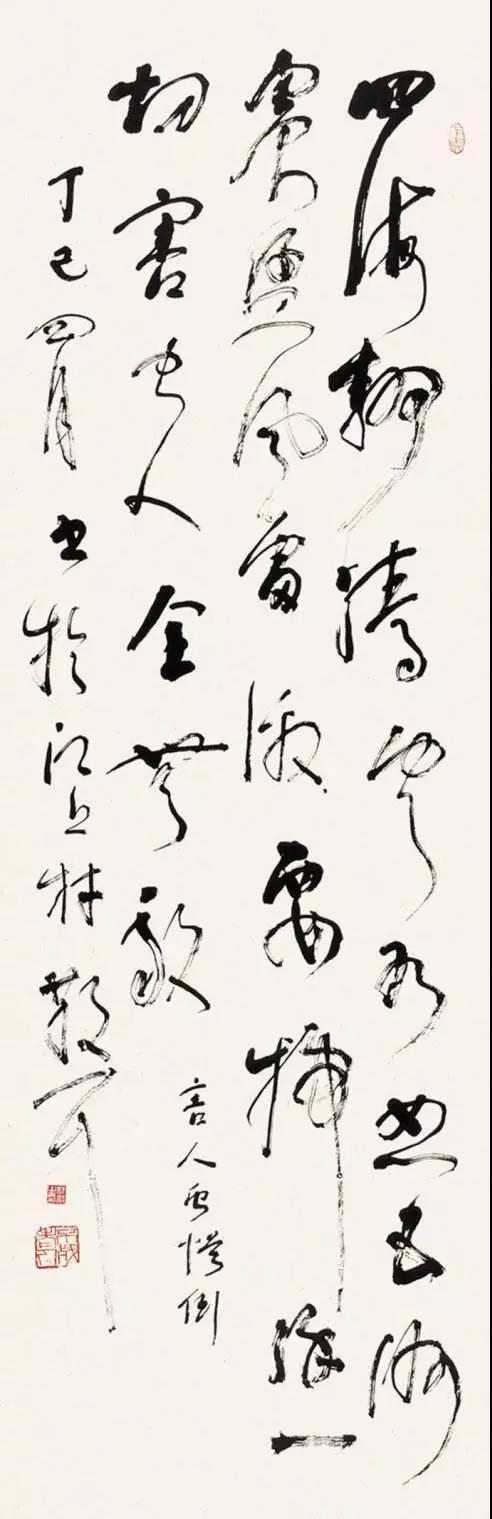

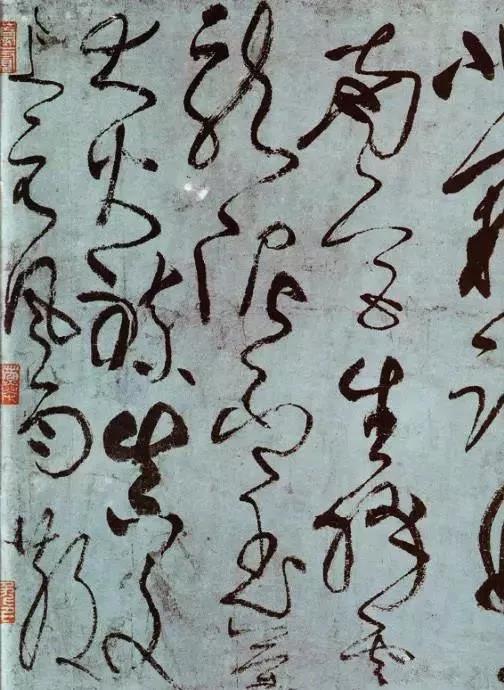

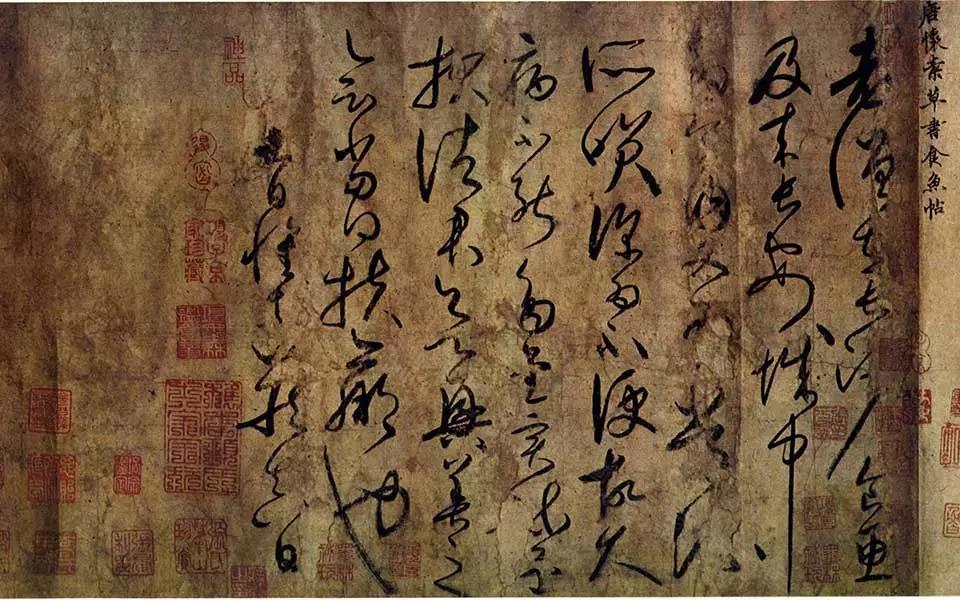

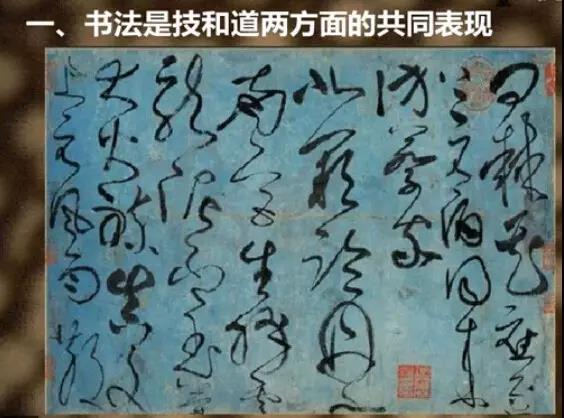

![微信图片_20190103164935]()

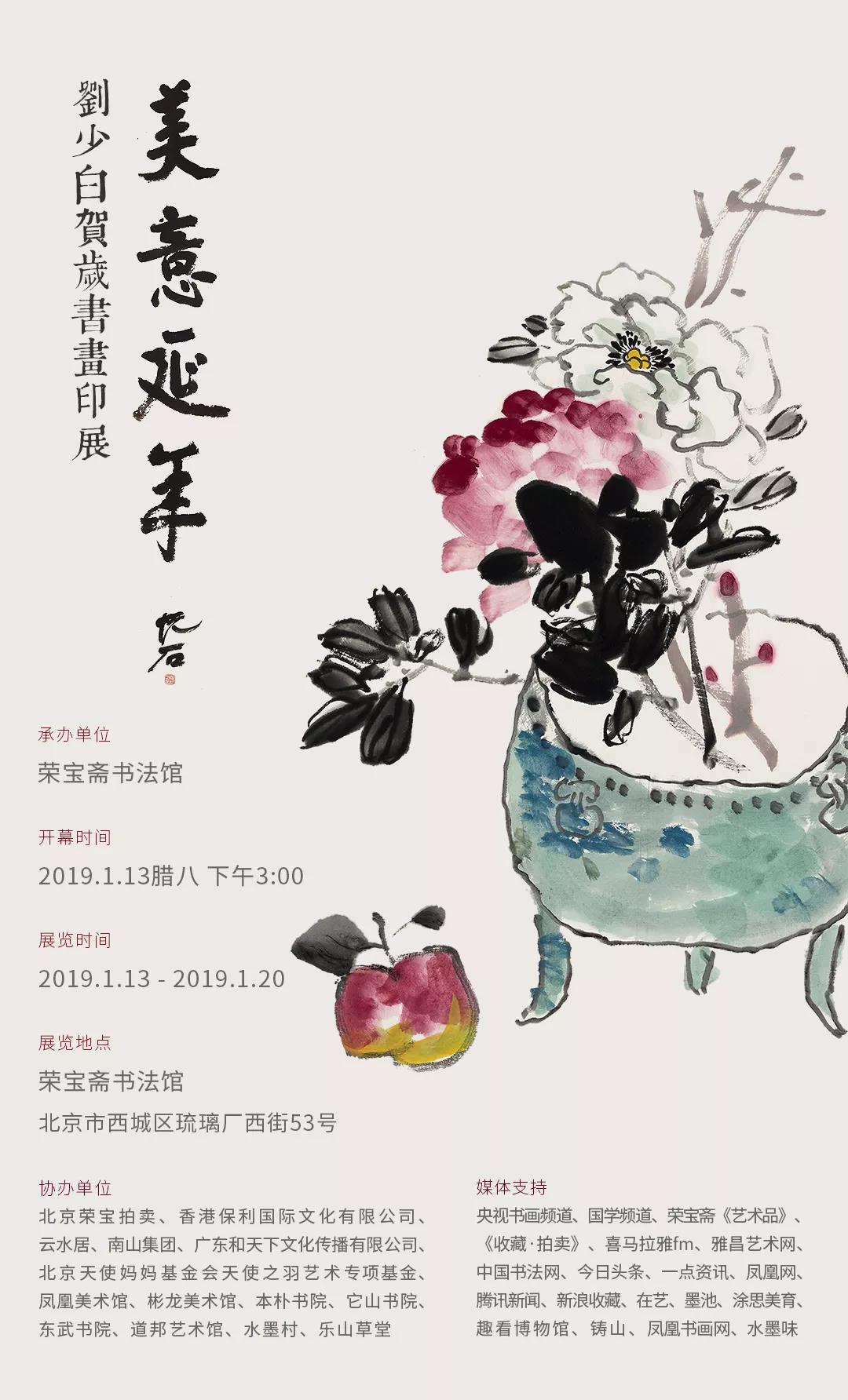

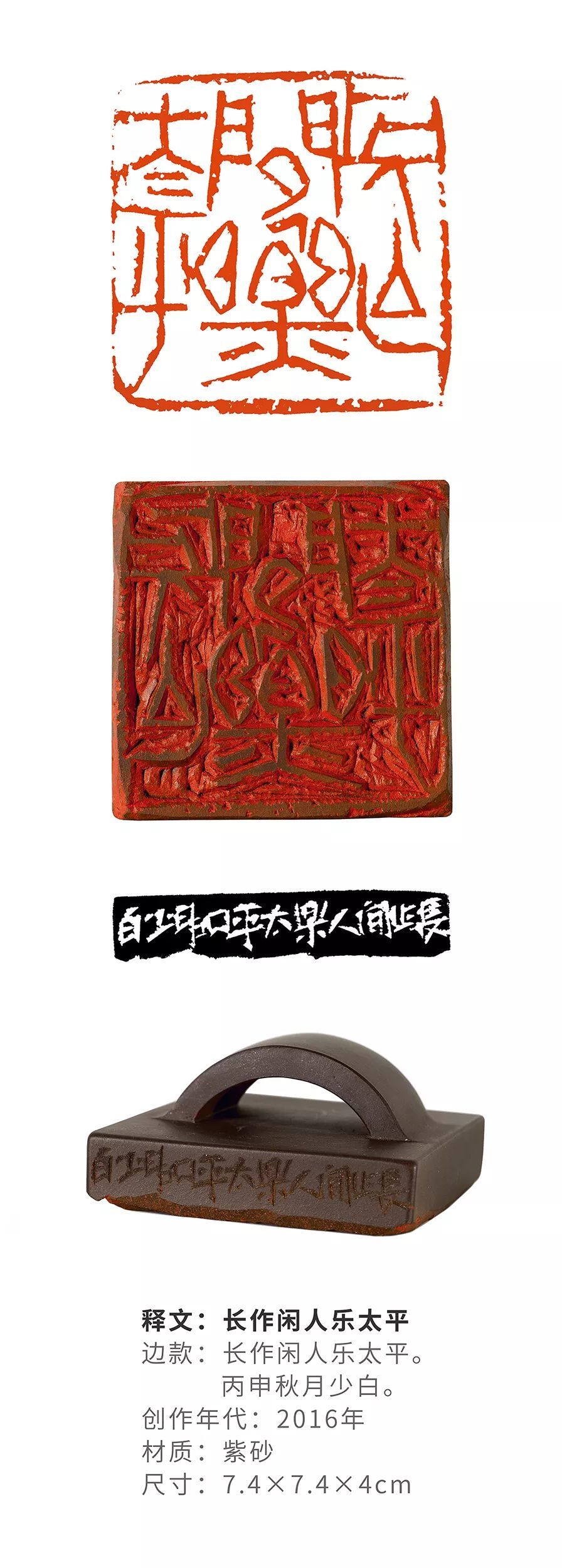

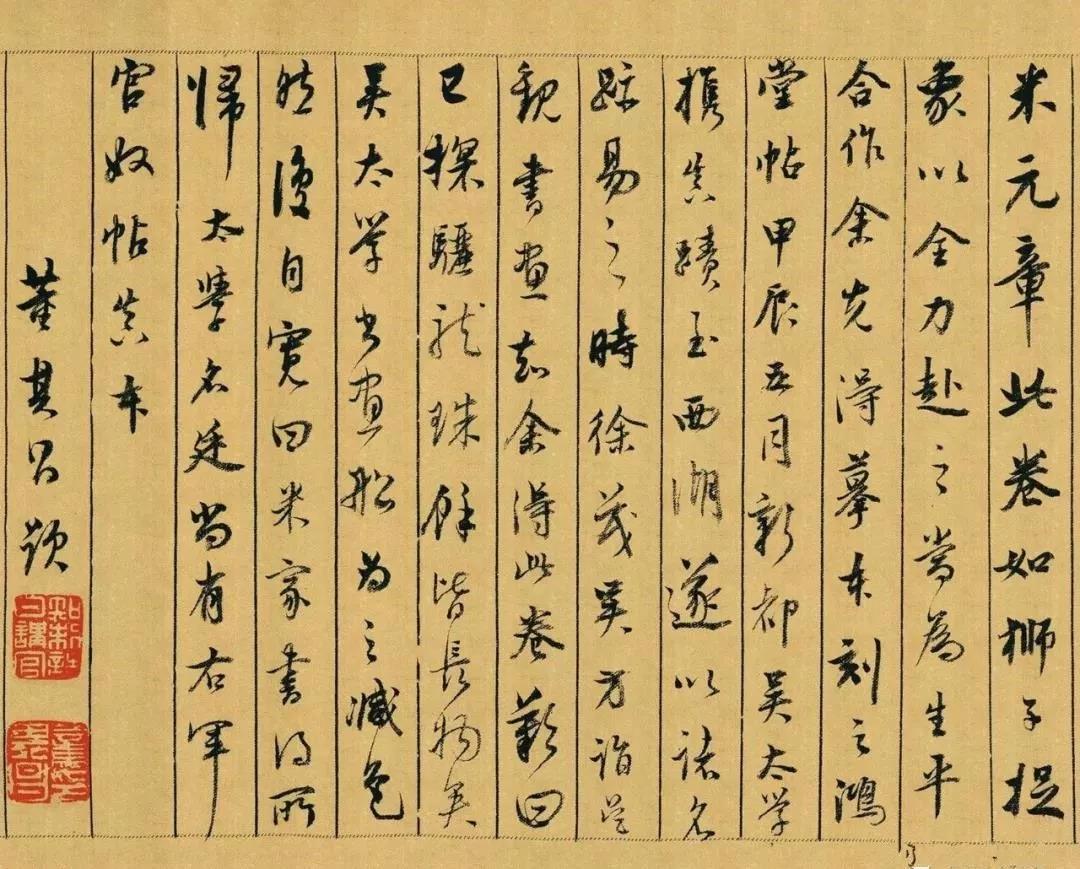

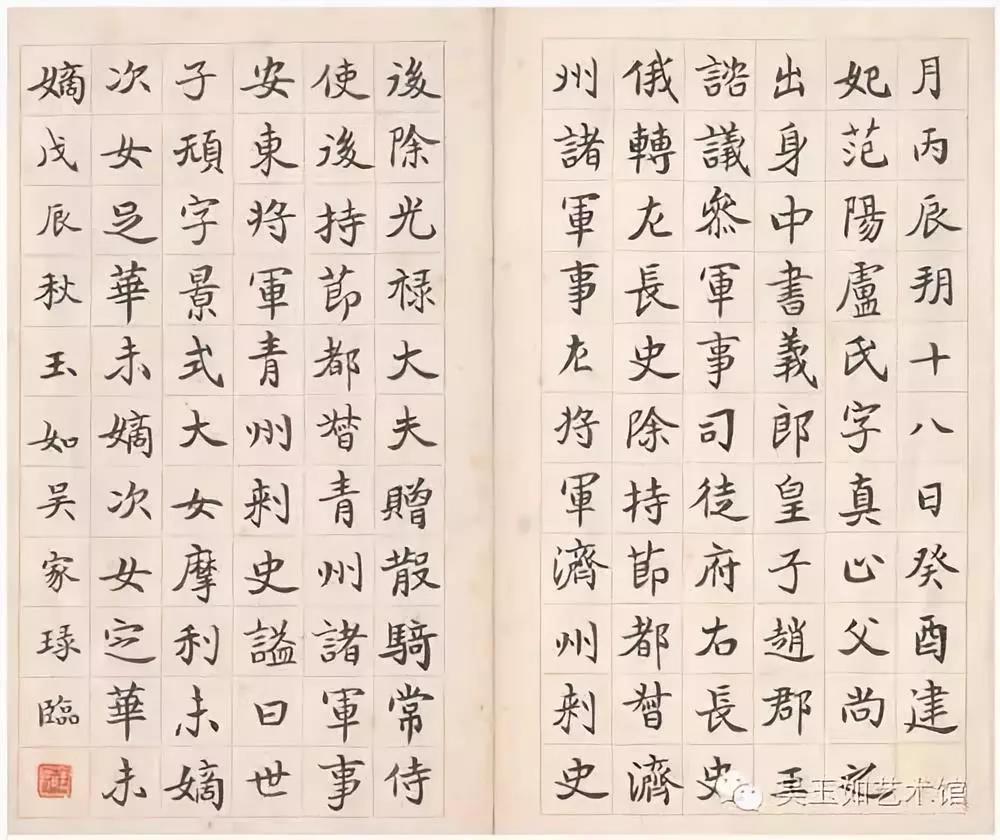

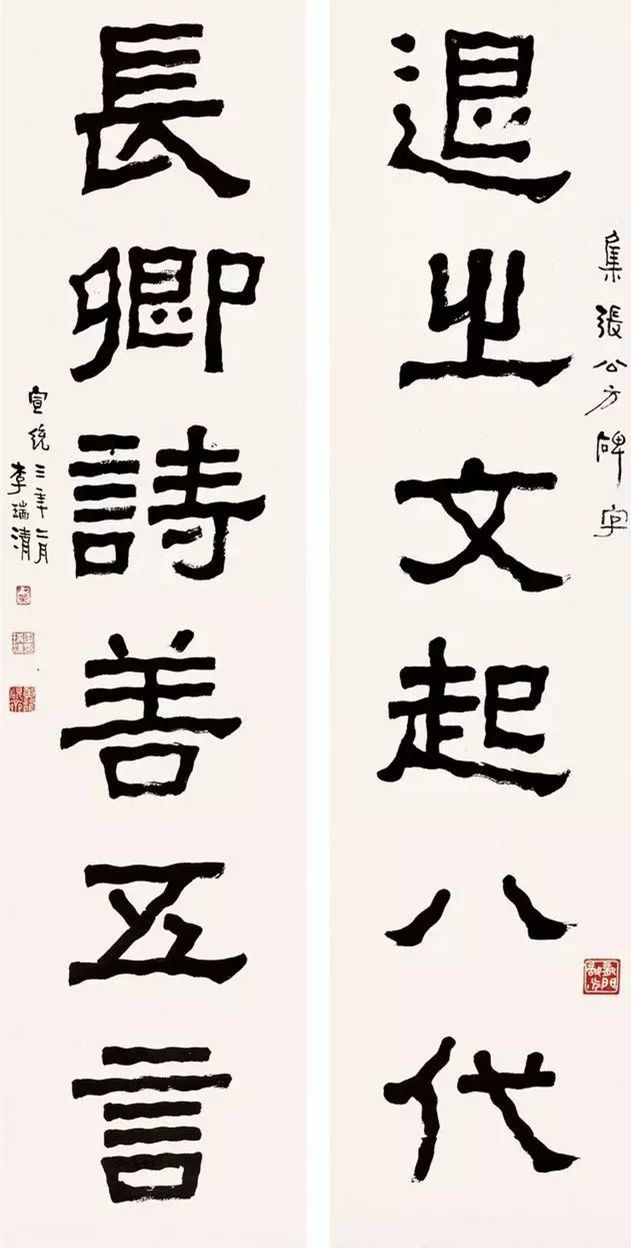

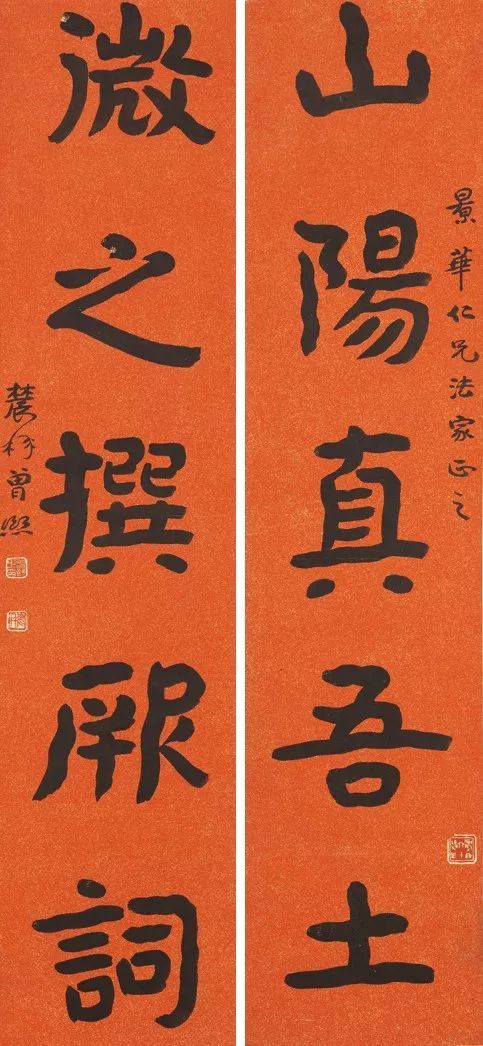

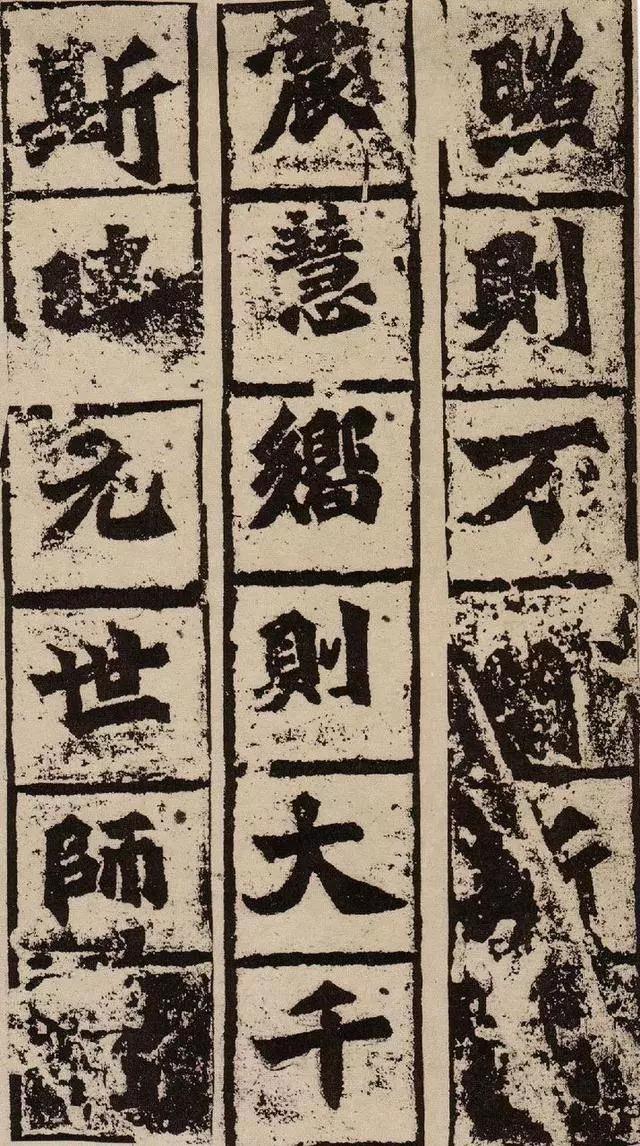

米芾《元日帖》

书法形式构成一般指的就是我们看见的那些汉字形象,黑与白构成的形象。基本要素指得就是书法形象。一个书法形象是由哪一些必不可少的元素,要素组成的呢?我总结了一下,基本要素主要是由五个方面组成的,即线方向、线长度、线位置、线形状、线质感。

任何一个书法形象都是这五个方面同时作用的结果。今天下午我主要就这五个方面分门别类地讲,每一个要素在书法形象书法造型中起什么用?也就是它们分别在书法造型中起什么作用?干什么活?它们的职能是什么?

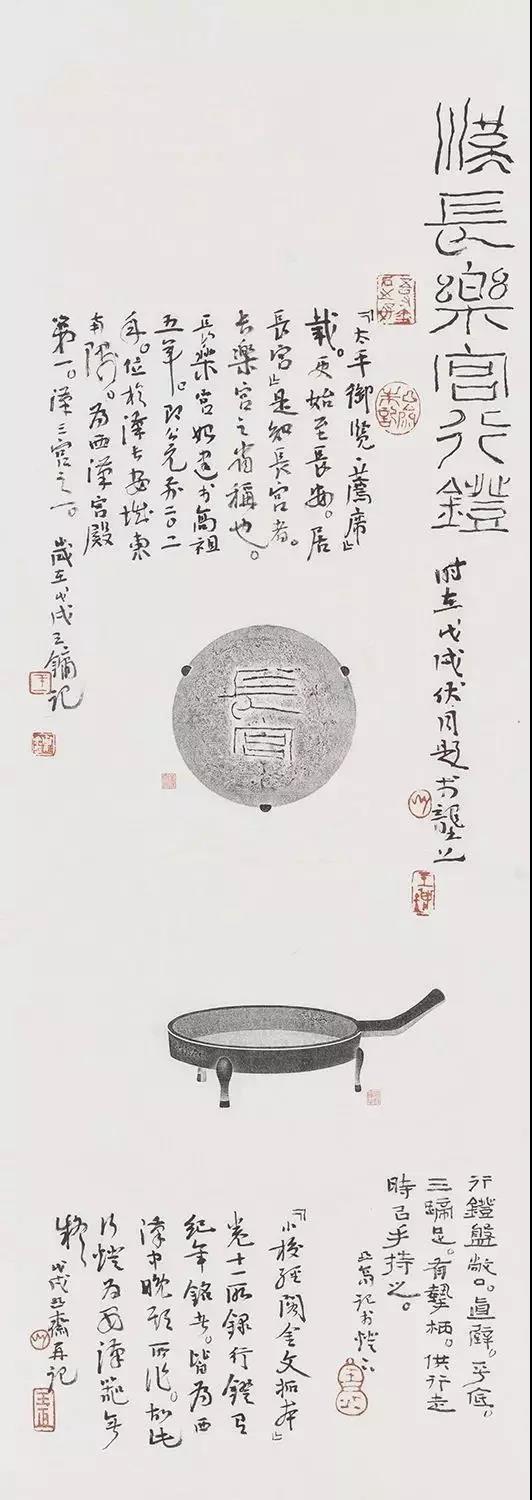

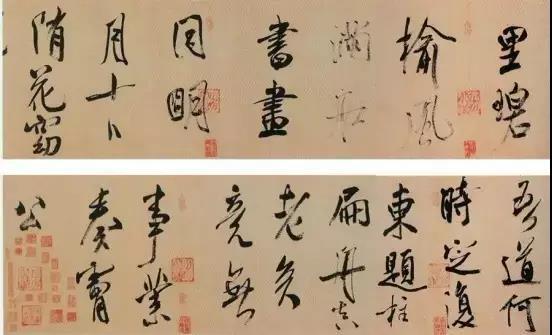

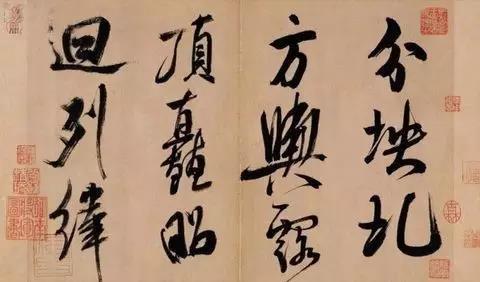

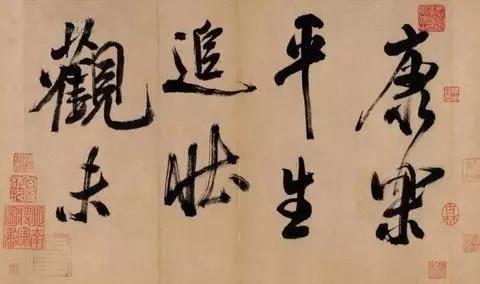

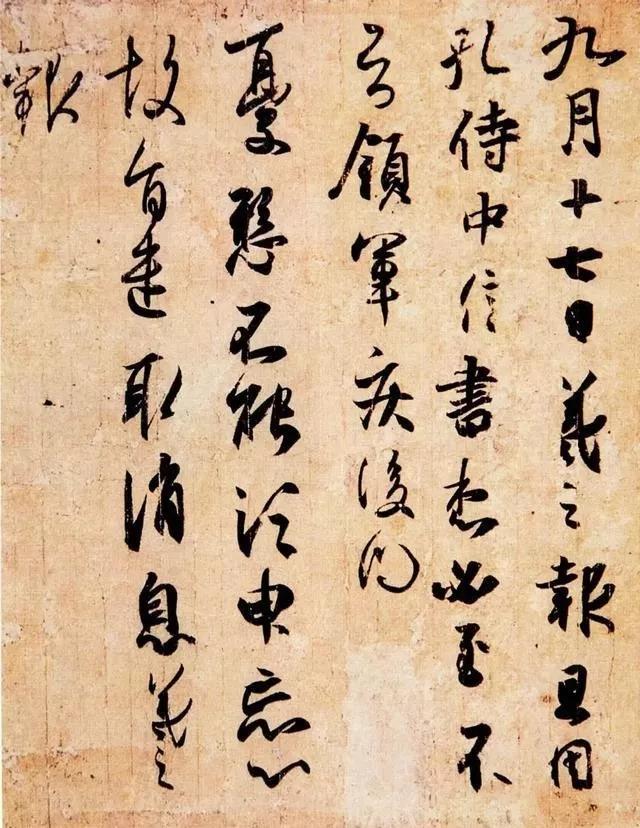

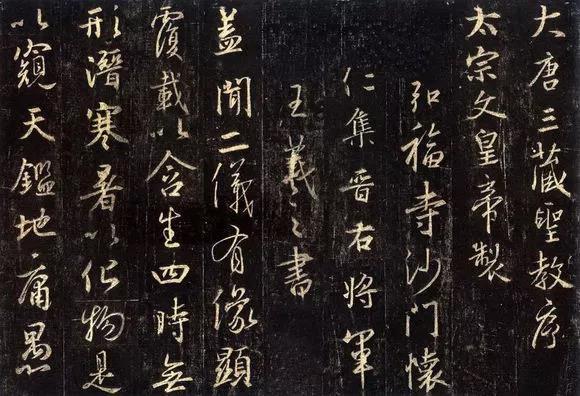

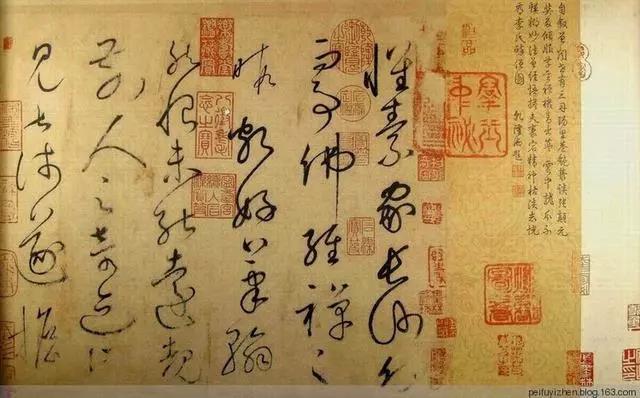

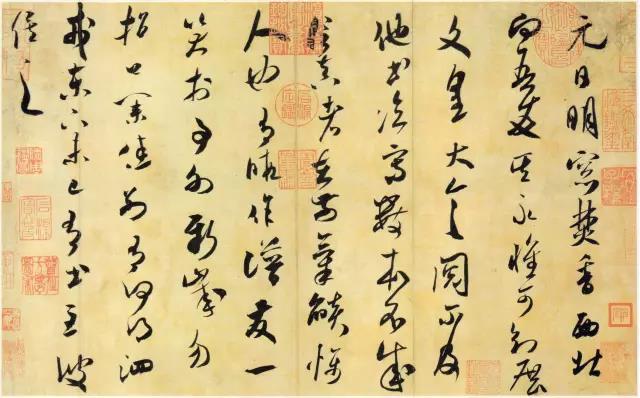

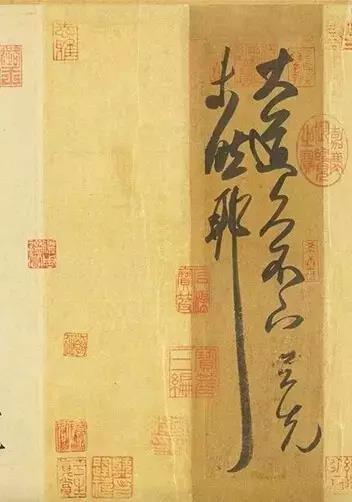

![微信图片_20190103164937]()

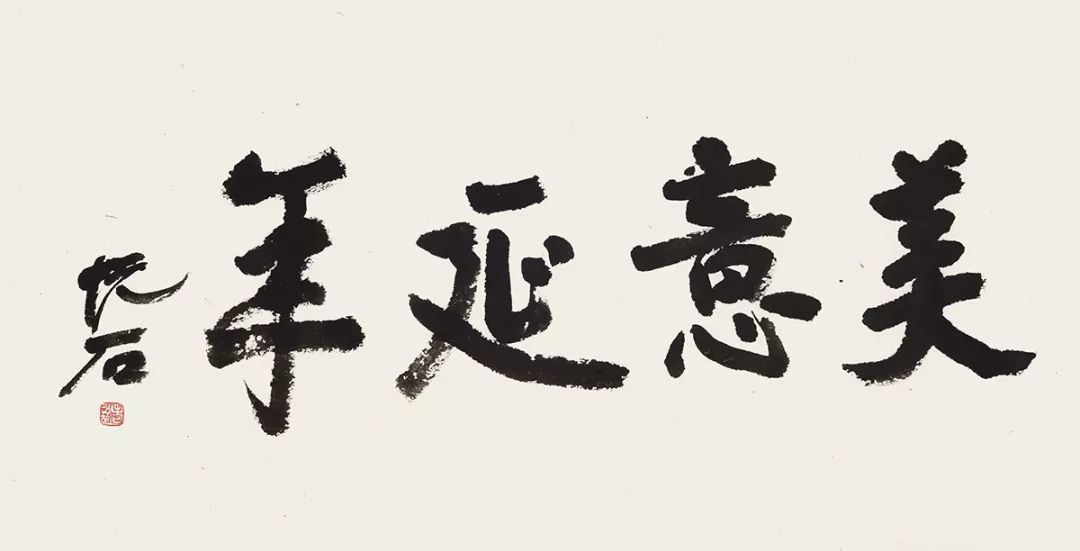

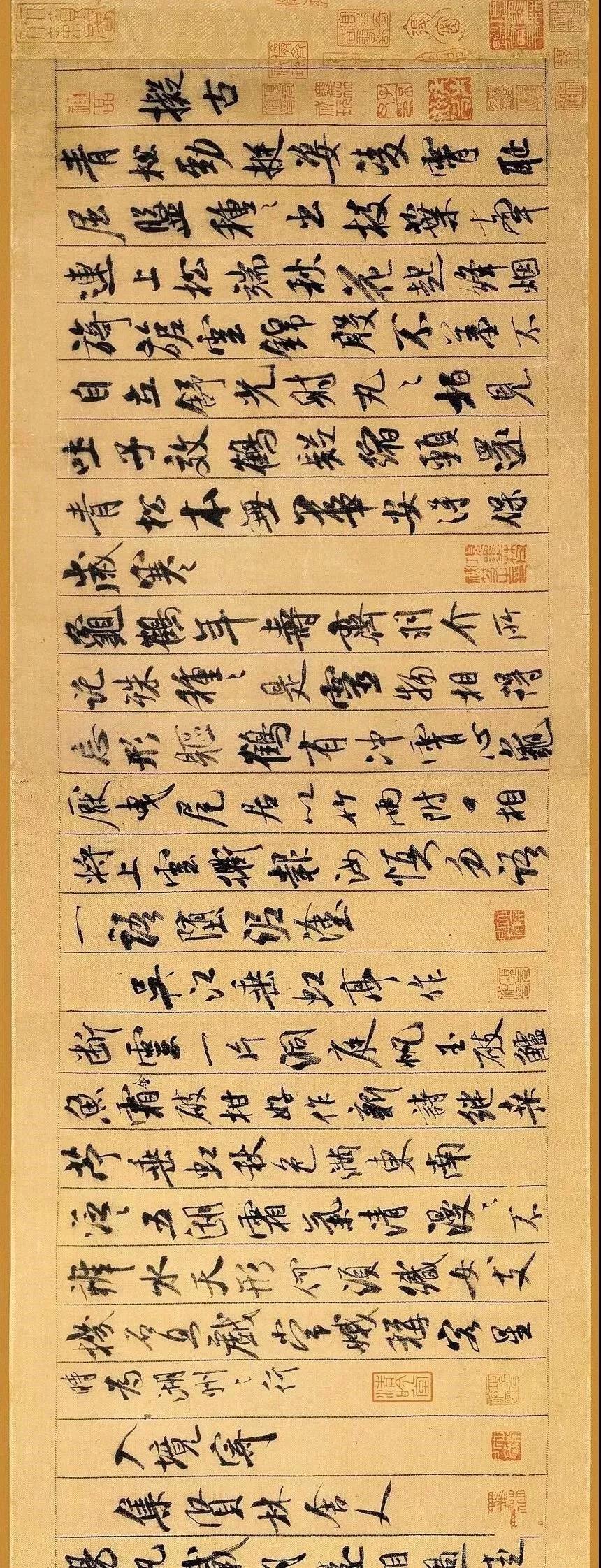

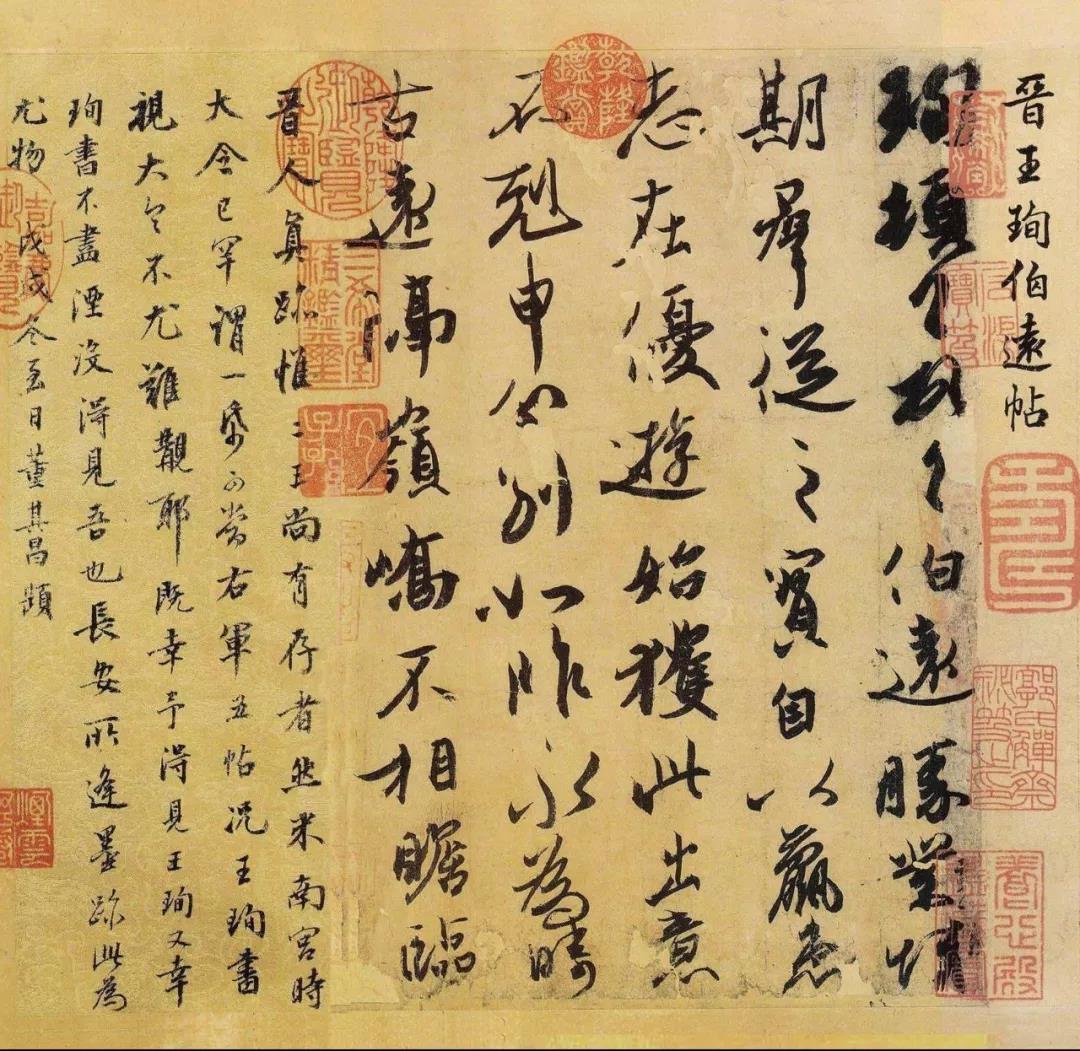

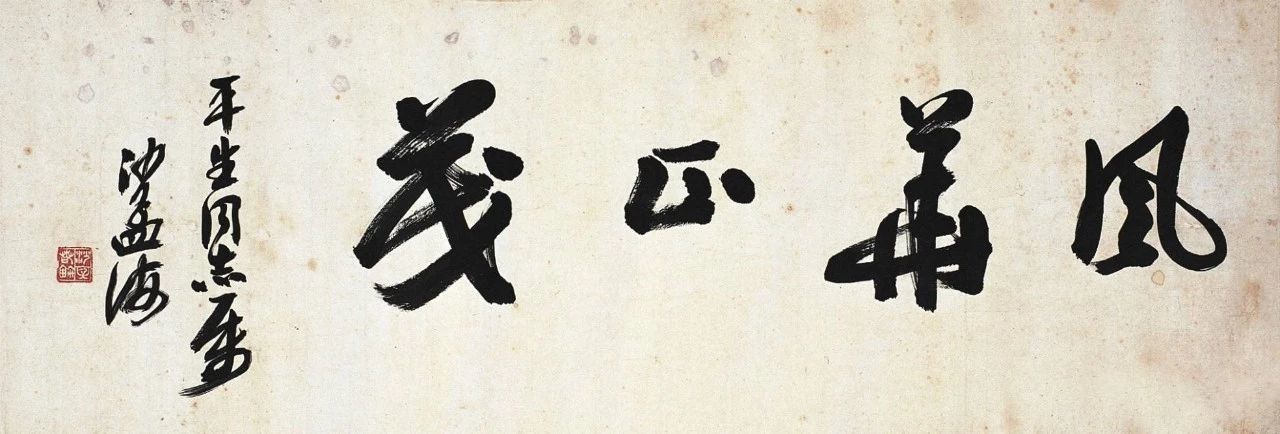

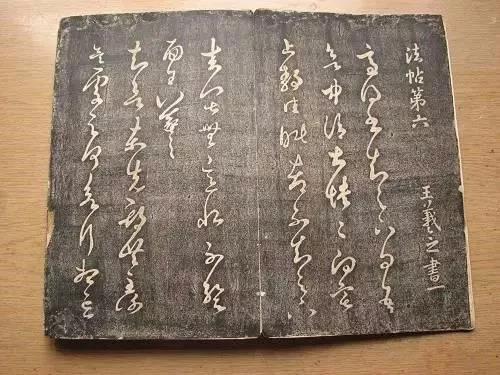

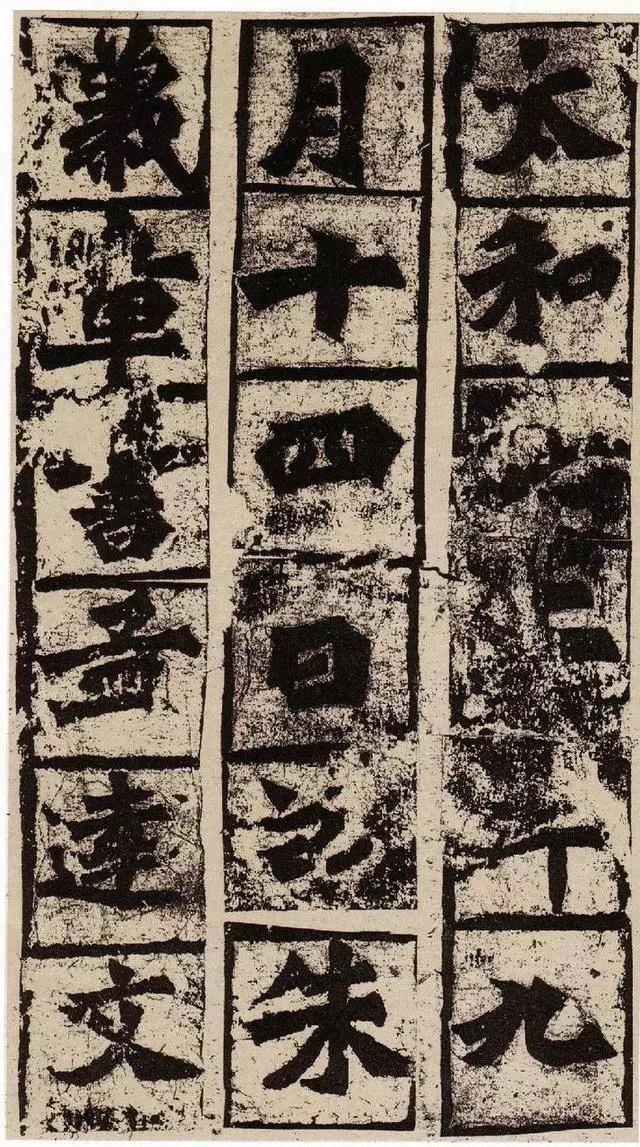

王羲之《丧乱帖》

首先我们讲线方向。书法中的汉字实际上就是由不同方向的线组成,线的方向也就是书法形式、书法造型中一个最基本的要素。任何一根线,不管是直线还是曲线,都有一定的方向性。

在法上线的方向实际上只有三种:横的,纵的和斜的,也就是汉语描述方向时只有这三个概念。除了横和竖以外,永字八法中的点、捺、撇、挑都是属于斜的方向,包括行草作品中的牵丝,也是属于斜的方向。

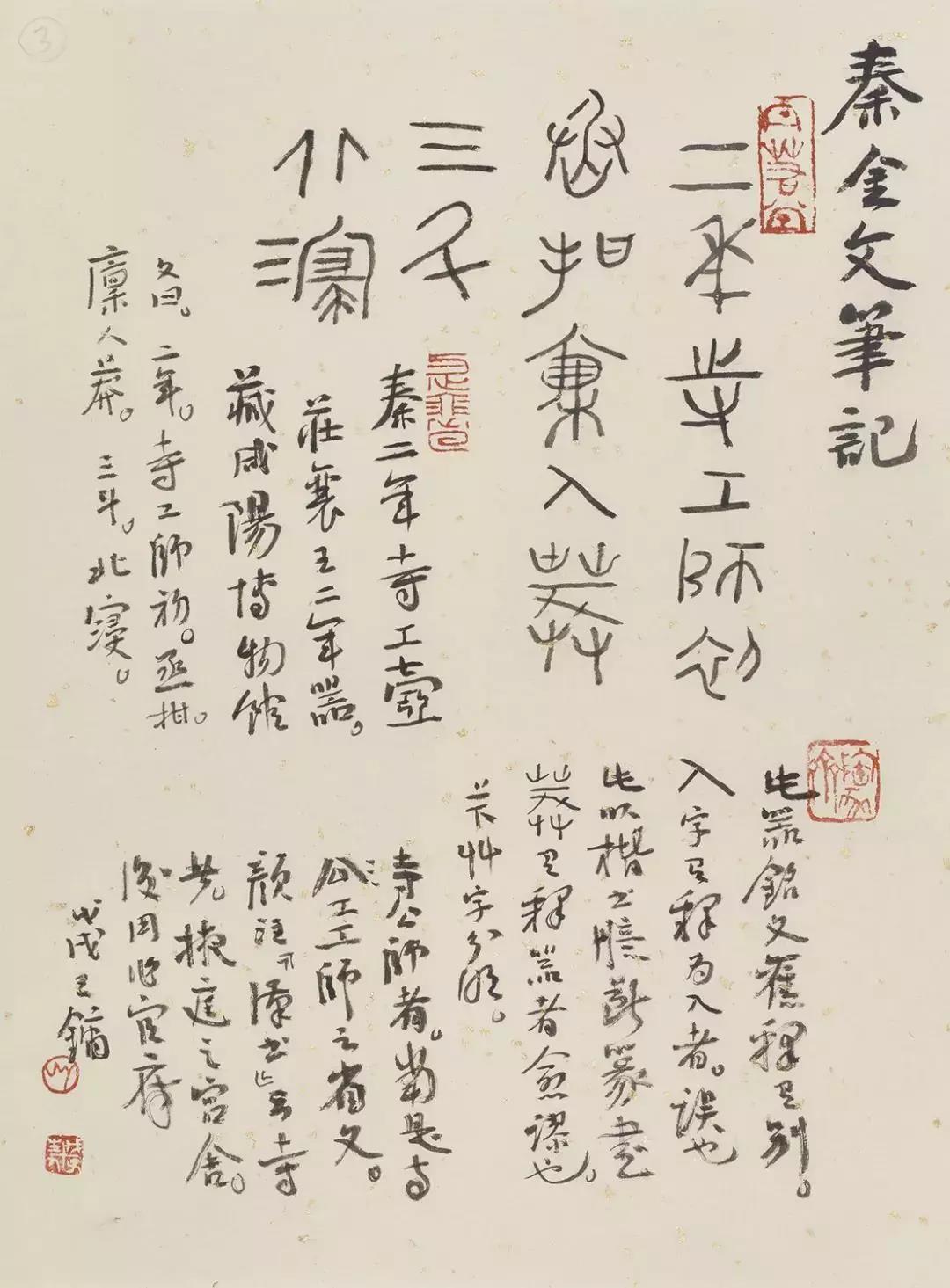

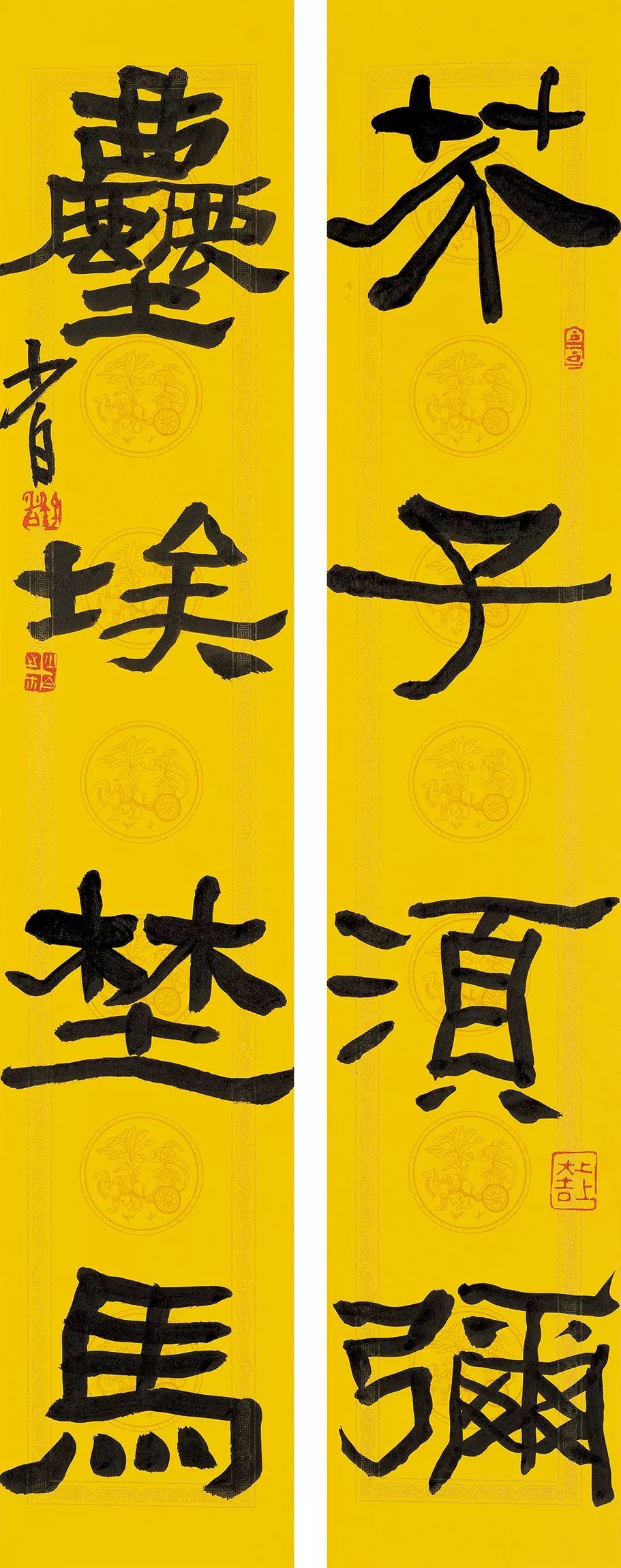

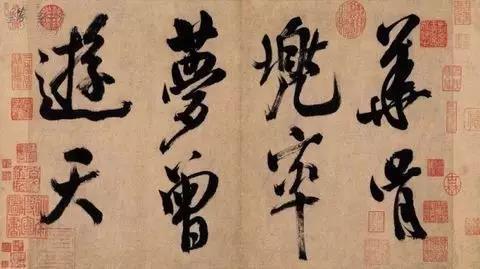

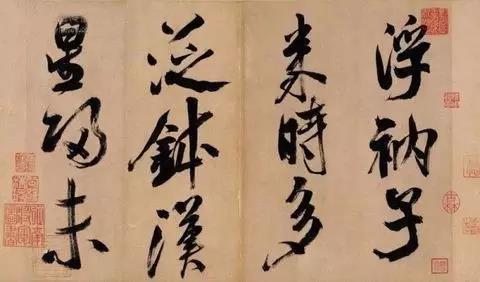

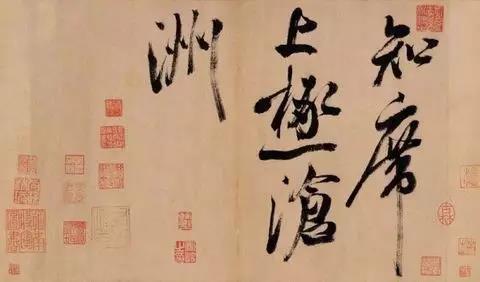

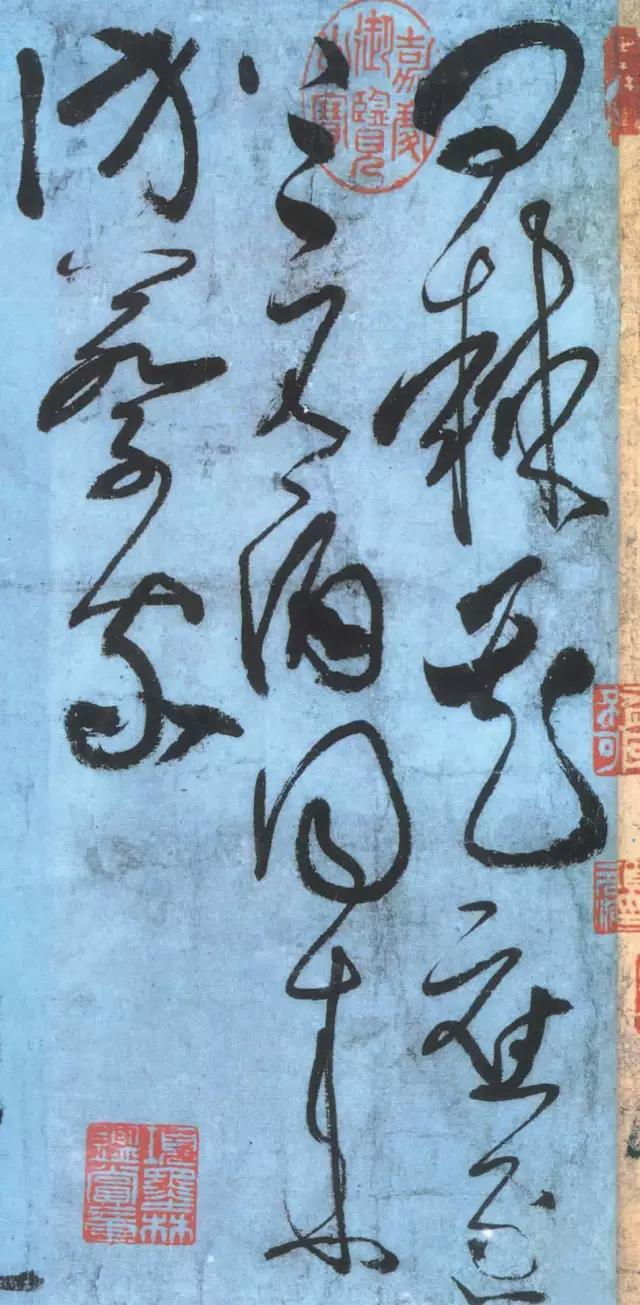

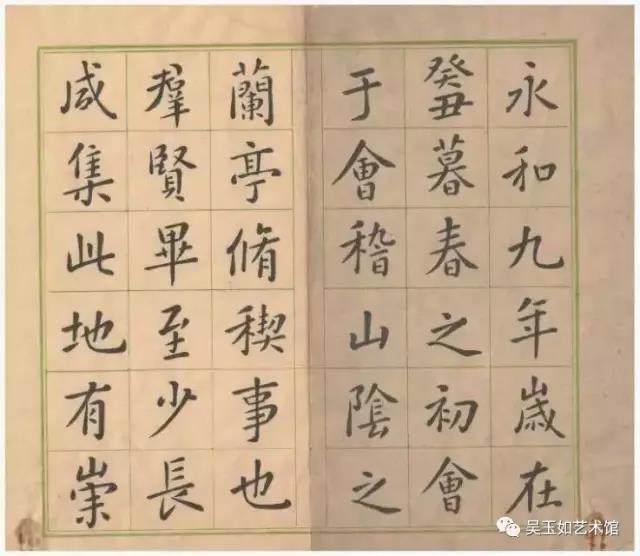

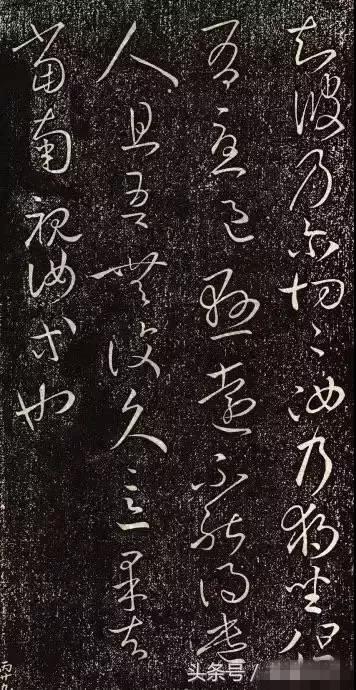

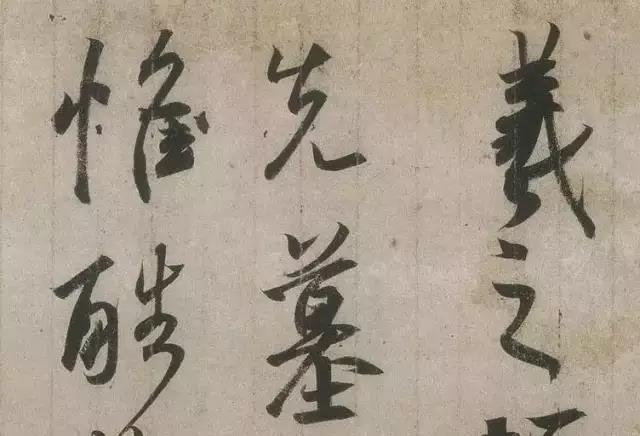

![微信图片_20190103164939]()

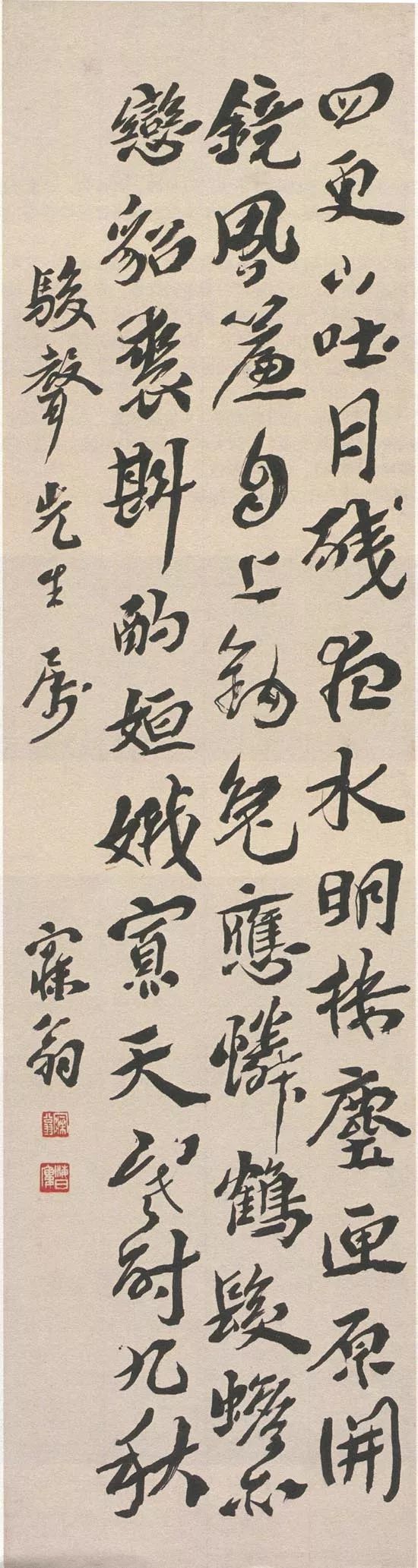

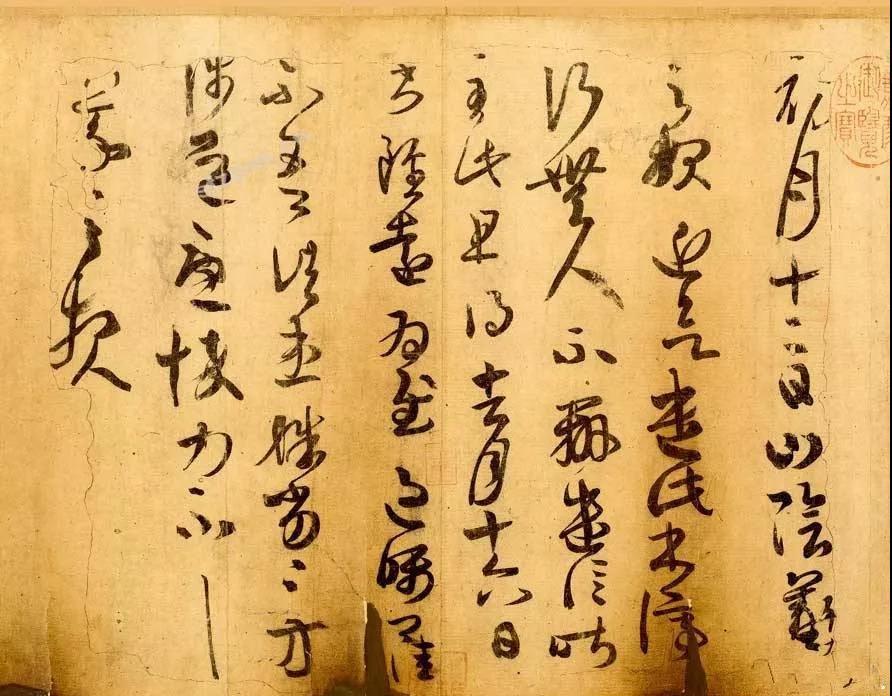

王羲之《四月廿三日帖》

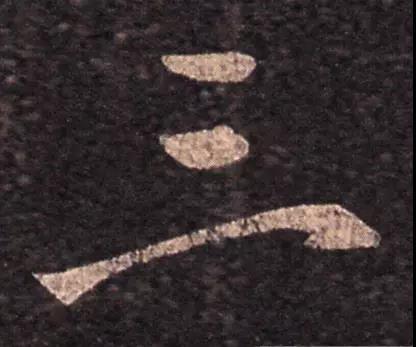

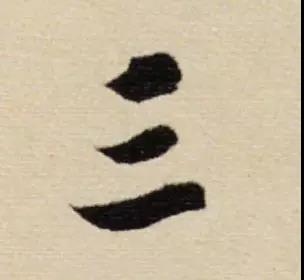

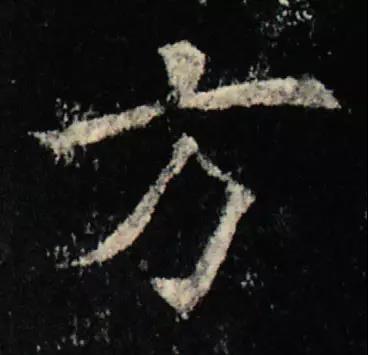

我们先来讲书法艺术和方向的关系。书法艺术,用术的是话就是说它是文化方的要求审美方的要求,和实用没有关系。如我们写一个三,为了实用,为了看得懂,所有印刷的三字都只有一个方向的,都是水平线。

在传统的书法教科书中,横的方向实际上已经归并好了,只有三种,也就是平横、仰横、俯横。我觉得这一种在作为书法艺术就马上区别于实用了。写一个横从实用的角度,有一样就够了,它不需要那么多的变化。但在书法艺术上,如写三字(张老师写了一个上仰,中平,下俯的三字),它有仰,有平,有俯,与实用性相比,它就丰富多了。在视觉上,不仅有了直曲的变化,还有仰俯的变化;在技术上的话,难度大了,丰富性也增强了。

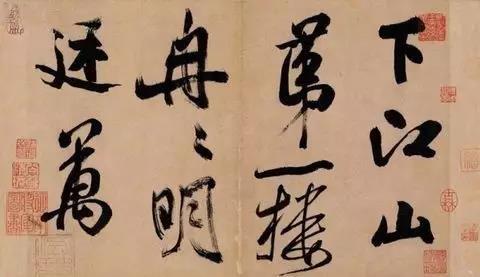

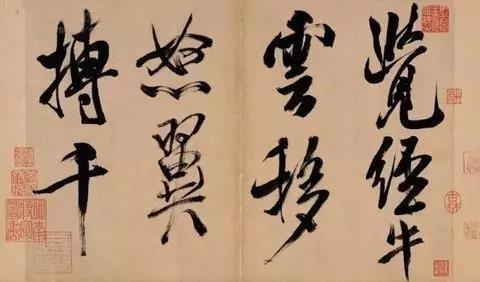

![微信图片_20190103164941]()

米芾《叔晦帖》

意思是说,写实用的三字它的方向只要三直过去就行了,用的是同一招,写书法的三字,运用平、仰、俯三个概念,实际上就用了三招,用了三种完全不同的三个笔势动作。线方向实际上要解决的就是笔势。

它主要就是毛笔运动的方向、轨迹,往哪里去,这种势是直的还是曲的,曲的是带仰的性质还是带俯的性质。它就是笔势的关系。我觉得学书法,笔势是非常重要的。这就好比我们做人,干什么事情首先是方向要明确。方向不明确,那目的地你就走不到了

所以说方向其实是一个非常重要的东西。我们临字帖,如果你对线的方向判断不准确,你就写不出线的那些变化。就像我们写三字,你要写出三个横并不难,关健是你有没有写出原作的表现性,也就是这种平、仰、俯。就是基于审美表现性而创立了这些平、仰、俯的概念。

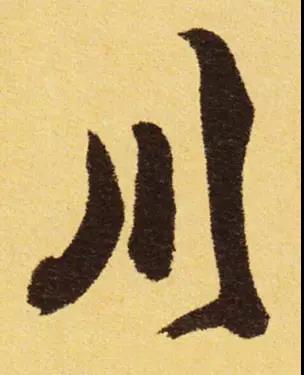

竖跟横一样,也有三种:直、向、背。传统中把后两种叫相向和相背。相向就是脸对脸,脚对脚;相背就是背靠背。稍微解释一下,相向和相背是相对于方块字中间的位置而言。

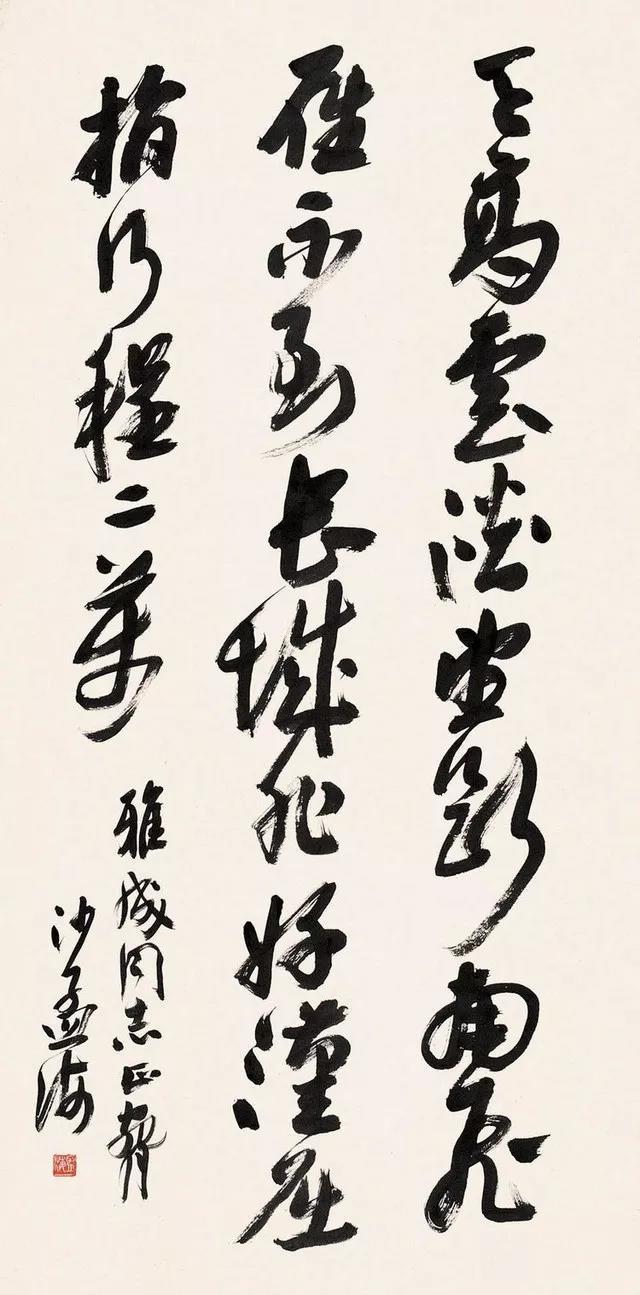

![微信图_20190103164944]()

徐渭《唐诗宋词》

横有平、仰、俯,竖有直、向、背,在传统理论书中,往往就是把这种关系,统称为相背关系,实际上无非就是说横和竖的关系,意思也就是说只有那么几个变化。一般情况来说,平和直是属于稳定式,仰、俯、向、背就属于变化式。讲到这里的时候,我们说线方向的时候,一个横,一个竖,实际上汉字字形的基本表现形式就出来了。

我们说方块字就是一个方形,你加上仰、俯、向、背就可以导致整个方块字或者是方,或者是圆。也就是说方块字的字形它的表现范围无非就是两极,或者是方,或者是圆。我们在写横或写竖的时候,习惯用什么样的笔势,多了之后就可以导致什么样的字形风格。做为平和直的话,我们说这种稳定性,是印刷文字的要求,是一种标准字。除了印刷文字以外,所有的手写文字都属于个性文字。

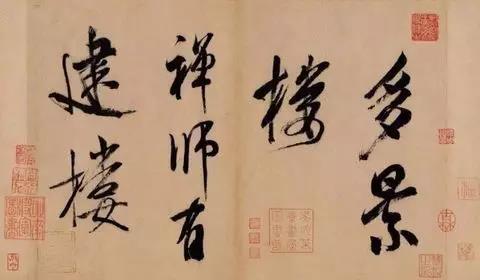

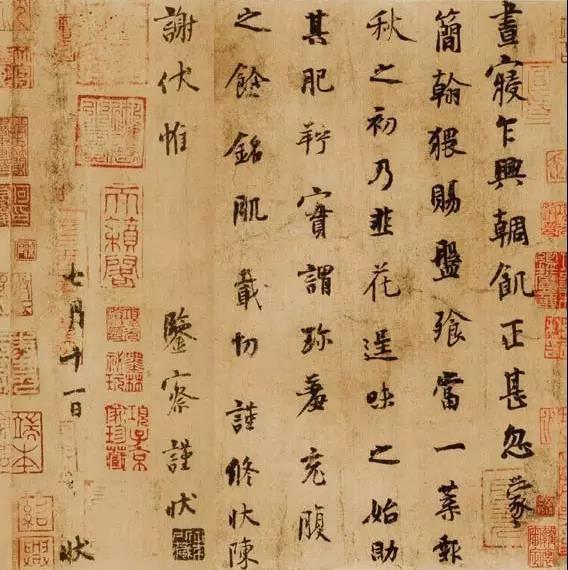

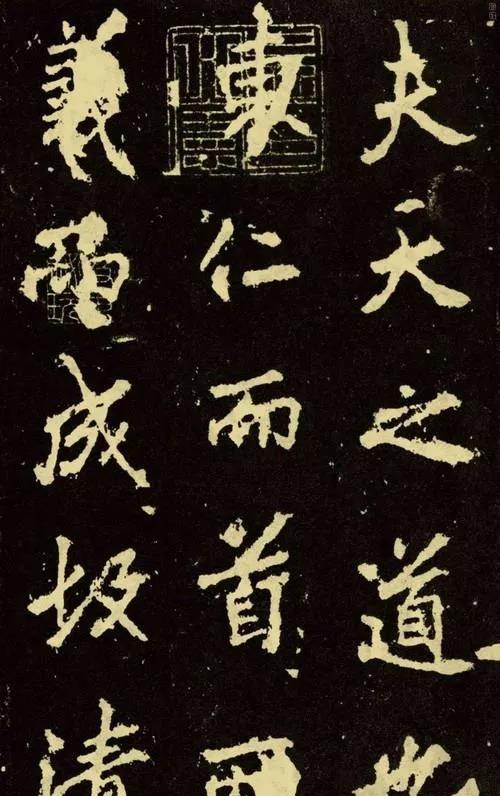

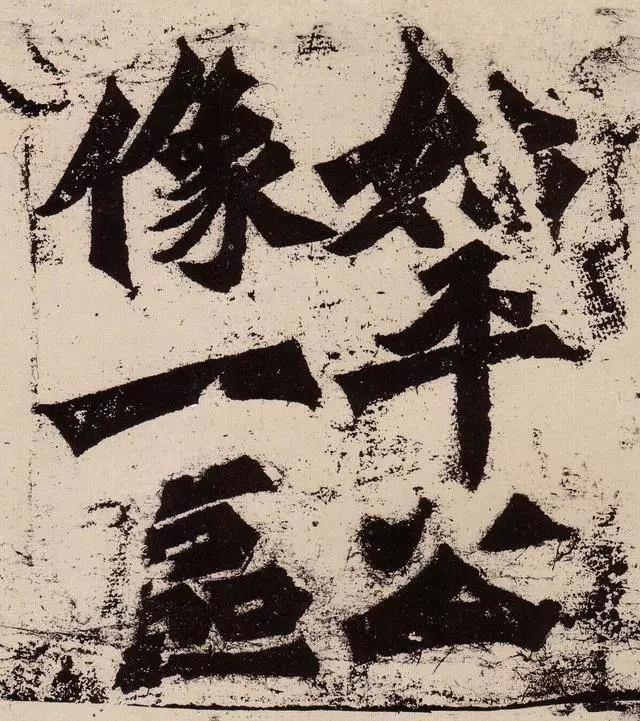

![微信图片_20190103164945]()

欧阳询《虞恭公温彦博碑》

比如我们拿方和圆的字形分别来进行说明。方就是楷书中以欧体为代表,圆就是以颜体为代表。欧阳询的字就属于中间比较紧,但向四周发展,传统说是比较险峻,可以说是对四个角的张力比较强,扩展性比较强

颜体以说是没棱角或棱不多,里面很空,很宽博,显得比较饱满。这两种造型实际上是说他们在写这些横竖笔画的时候,那些直曲习惯性的运用导致他们的风格不一。

![微信图片_20190103164947]()

颜真卿《多宝塔碑》

讲到这里的时候,我们可以看到线方向对字型风格的关系。从临字帖,看字帖学习的角度,我觉得首先是对这些最基本概念的判断。这种判断要求我们首先判断每个横,每一个竖它到底是属于哪一种。这些是书法形式中基本的概念我们称起首。我个人认为这些概念是中国书法文化的核心概念,其他的文化内容,我认为都是次要的。

这个核心概念是什么呢?就是哲学。意思指的是书法艺术从它开始的时候,本身就是按照哲学原理来写的,来操作的。对汉字的学习,对用笔,对任何东西的学习,首先体现的是辩证法,也就是阴阳哲学。仰、俯、向、背就是作为方向上的这种矛盾。

![微信图片_20190103164949]() 孙过庭书谱》

孙过庭书谱》

中国人的思维观念其实就是辩证法的思维,是阴阳大”道”的思维。什么事情,就分出一个阴,一个阳两极,中间有一个状态作为平衡。中国的汉语中很多词都是对偶的,就是因为中国人的思维方式都是按阴阳、两极方式来分的:有正一定有反,有直一定有曲,有刚一定有柔,有动一定有静,男人和女人,好人和坏人,长的、短的、粗的、细的……

汉语中没有一部专门的反义词词典,其实在中国的汉语里面,反义词词典是很重要的,往往教你一个词,就是教会了你另外一个词。实际上书法在形式上的重要性主要就是体现这种传统的哲学观,这种阴阳哲学。我自己认为这是规律,或者也可以称为。自然的所有变化无非就是阴阳两极相生相克,相互矛盾,相互调,相互作用结果。

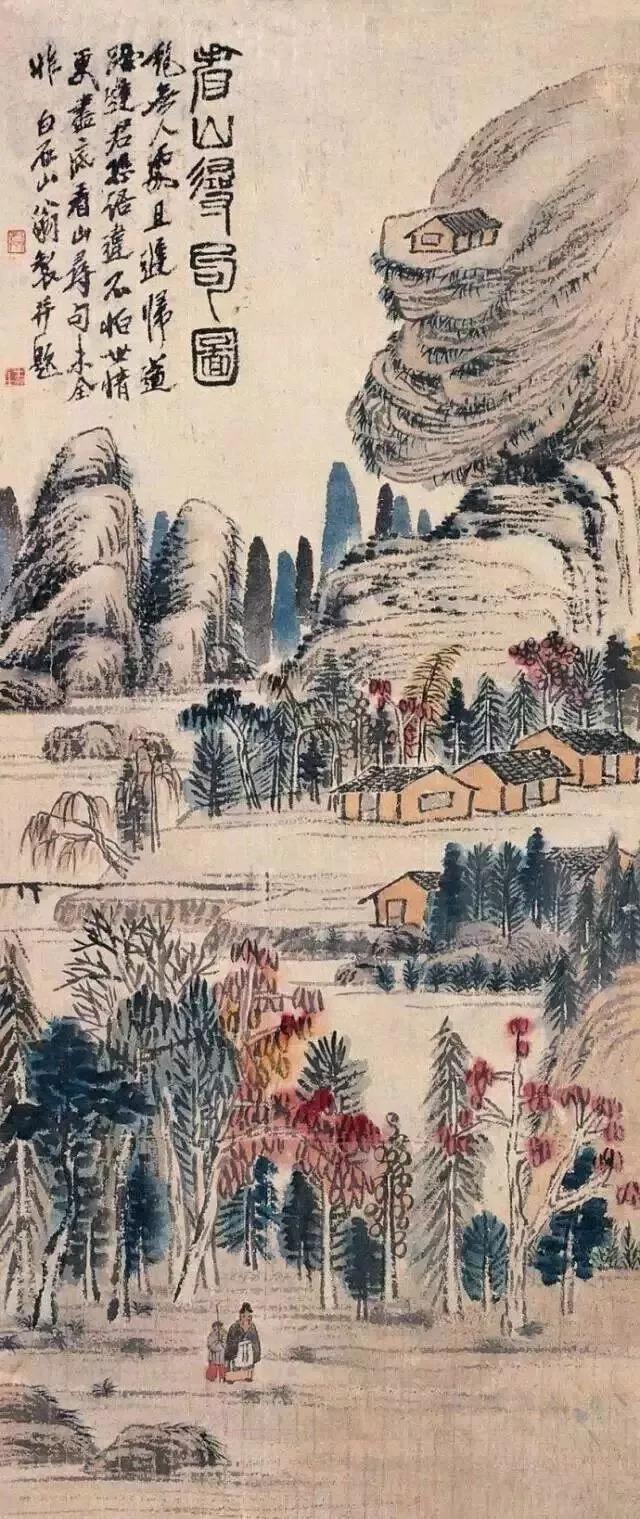

![微信图片_20190103164952]()

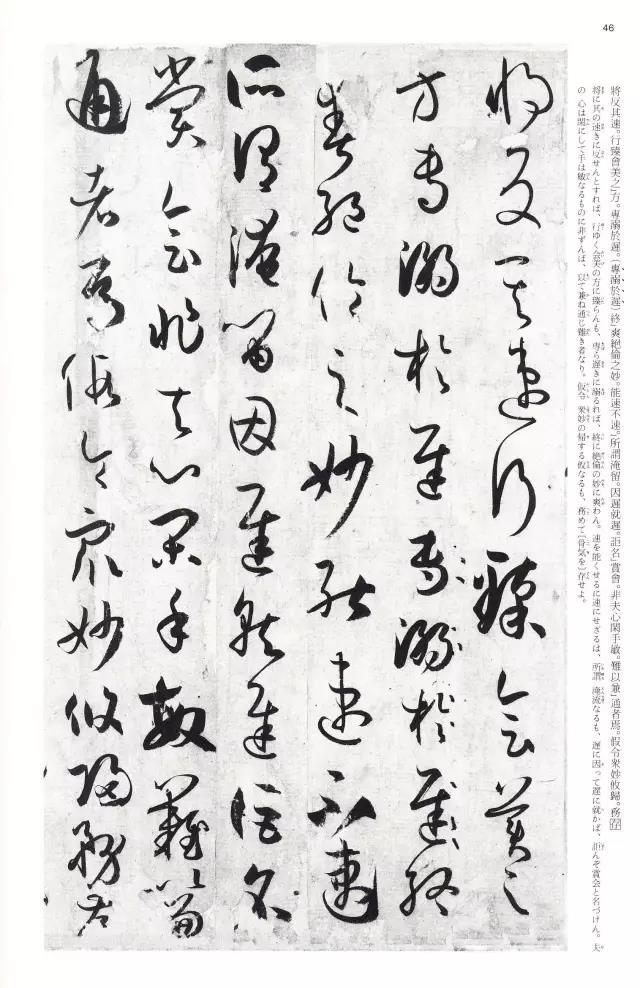

回过头来我们说,当我们用这种概念去判断晋唐书法作品的时候,这些概念是非常清楚的。我们具体地看看,仅仅是在线方向上,字型可以写成方型,也可以写成圆型。传统里边,把方型称为开势,把圆型称为合势。开与合本身就是两极的发展趋势,两种不同的审美类型,实际上也可以标志着阴阳两极。

每个人个性不同,取向也不一,这就是说可以到他们在线方向和势上的表现性的处理是完全不一样的。每个人都可以因人而异,用开也行,用合也行,用其他方式也可以,但不管用什么东西,任何时候都应该看到这种概念在里面:或开或合,或仰或俯,或矛盾或协调,在这个里边始终有阴阳大”道”的自然规律在体现。我觉得这种东西才是书法开始作为实用写字发展为文人自觉追求的一种艺术表现方式。

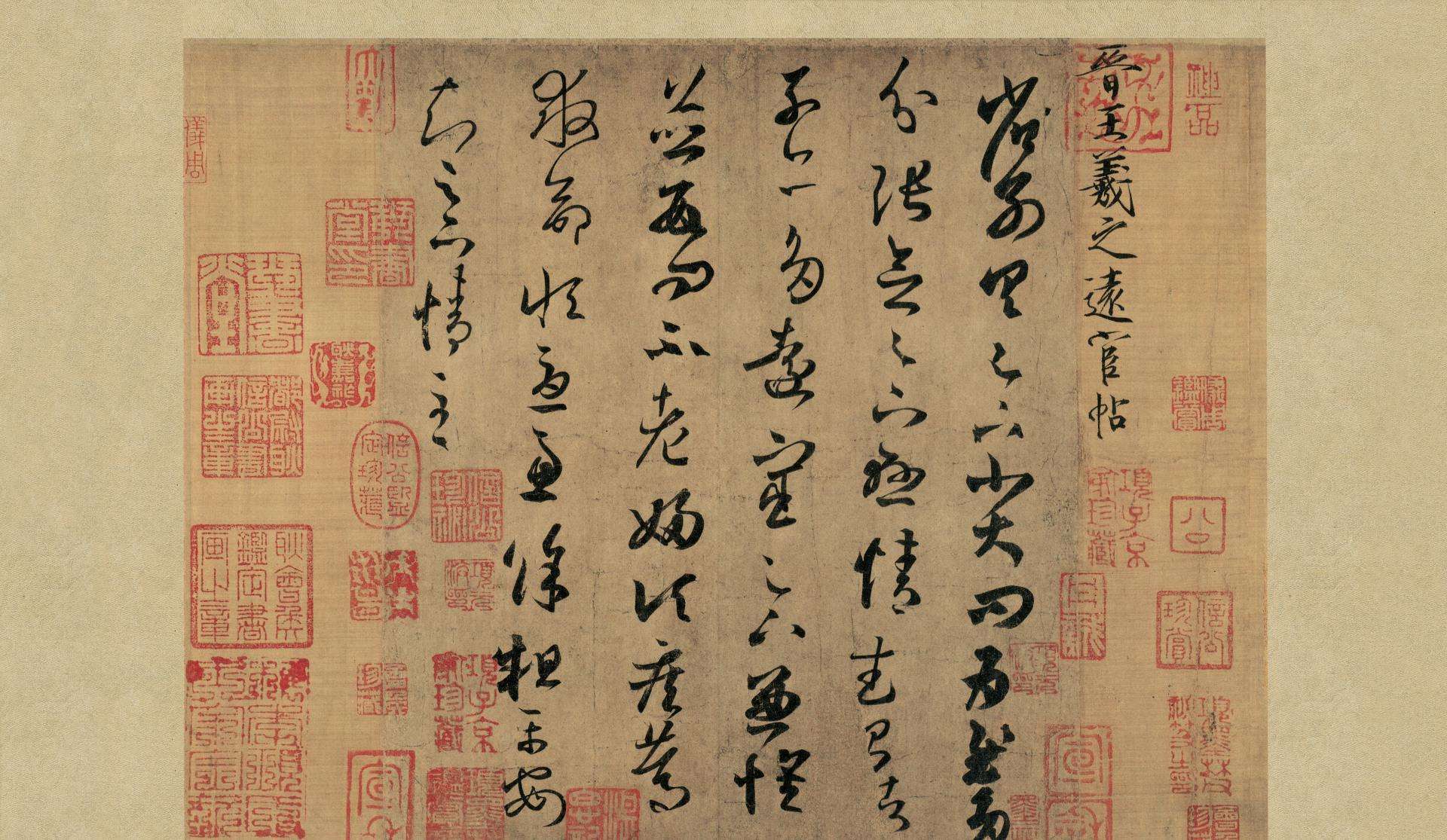

![微信图片_20190103164954]()

王羲之《大道帖》

自己通过形式分析,历史资料的比较,拿晋唐的书法跟它们同时期的民间书法来比较。我觉得最大的区别就是民间书法它的直曲没有规律性的,姿态可能变化很大,但是它不是按照一种阴阳矛盾的这种组织来进行配置的。

开开合合等,民间书法是随便写的,它不像文人书法有一种很清晰的脉络。我打个比方,在文人书法里面,很少看到写一个三字,三个笔画用的完全都是一招。但在民间书法中就比较常见。比如说写经,它的笔画可能有一定的粗细变化,有一定的长短变化,有一定的提按变化,但基本上所有的起笔收笔都差不多。它要不由一种统一性去协调,要不它的那种变化就是乱。文人的书法就不同了,要不三个方向都变,要不两个方向一致,变一个,属于二比一这样的对比。

意思就是说,文人书法没有三招连续都是一样,像程咬金的三把斧,只有三招。什么叫做文人?我觉得就是这样,不好好写字,就是要在实用写字里面玩出点名堂来,他们不是要让字写得怎么方便,而是要让字怎么难写,他们就是把实用写字复杂化。在东汉蔡邕这个时期,已经说明在书法不是当作实用,而是当作艺术来玩。怎么证明呢?赵一有一篇文章叫《非草书》。这篇《非草书》实际上就是给皇帝的一篇奏折,类似于现在的监察委员会或者说现在的人大代表写的一个提案。

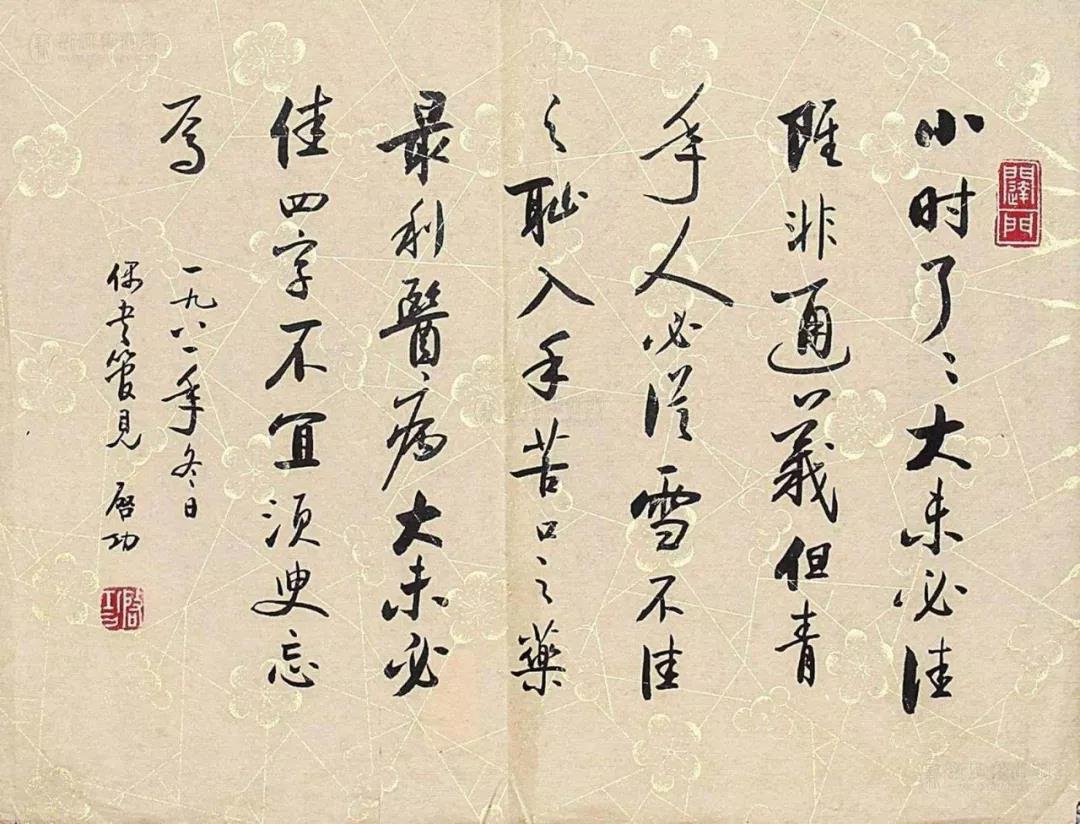

![微信图片_20190103164956]()

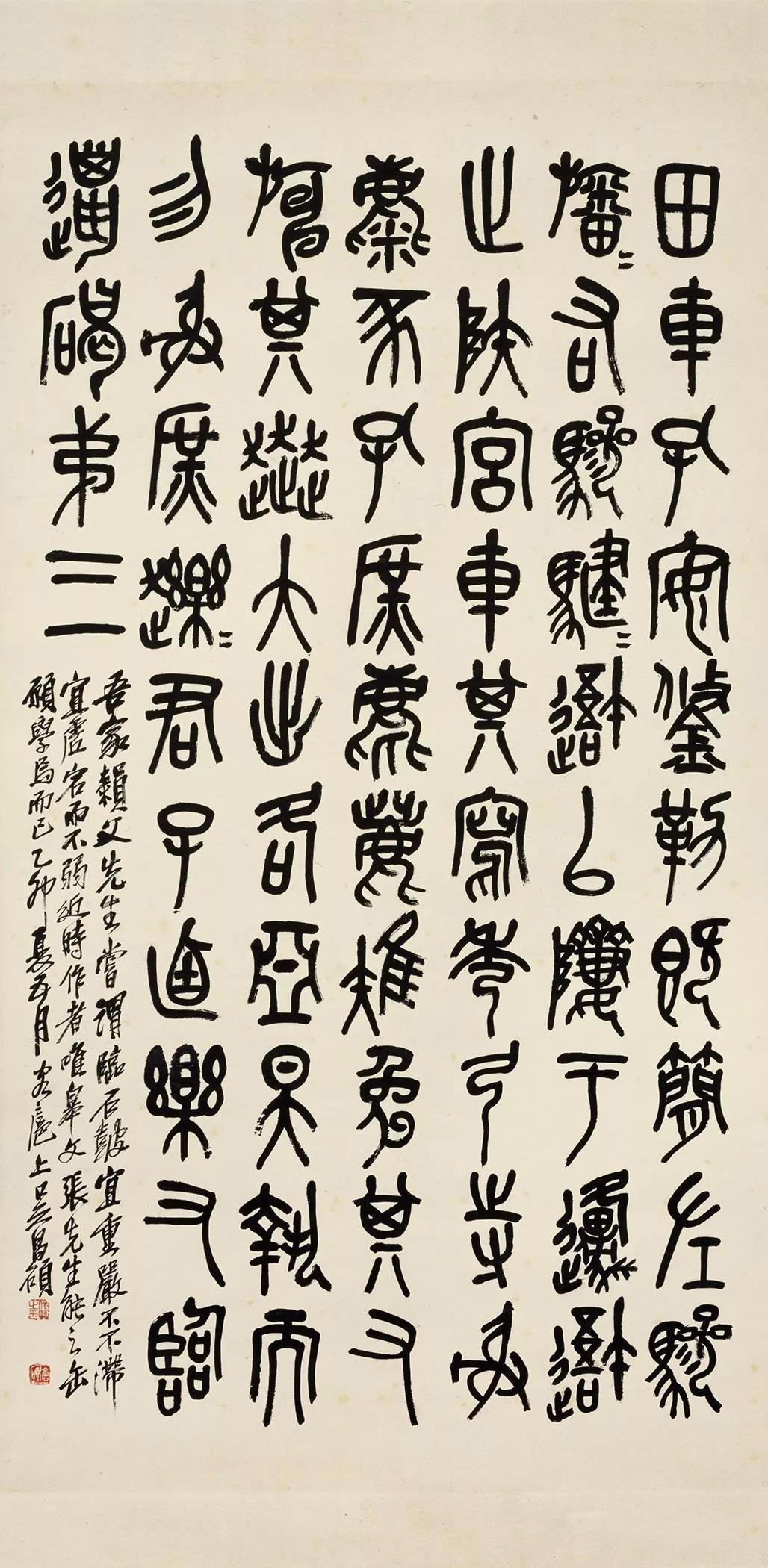

吴昌硕 金文扇面

提案就是说,这些读书人在太学里面(太学我估计就像现在的北京大学,清华大学这样的学府)。他们写字不是为了学这篇文章多读点书多理解一点里边的文化内容,而是每天在那里练字,相互之间在比较谁的字好看,谁的不好看,为了学书法弄得衣衫不整,形成了这种风气。这种风气就是古人说的玩物丧志。也就是说这批读书人在里面,竟然整天在那里学书法,用草书来记课堂笔记。

做笔记是为了相互之间的交流,写心得用的,显然用草书做笔记的,是不实用的。但这帮人玩就是这些东西,来表现个性的东西。我自己觉得就是说,他当时写这篇奏折就是向皇帝提议要禁止这种玩物丧志的风气。但我们就是因为有了这篇文章,就可以证明书法是从这个时期开始,读书人(文人)不是纯粹地为了写字,而是把书法作为艺术表现来进行追求。

我觉得他们在写字过程中,一点一画之中,发现写字的东西跟他们所学的老庄(老子、庄子)的矛盾,最基本的这些古哲学概念关系,一些阴阳大”道”的东西完全可以挂起钩来,完全是可以对应的,完全是可以相通的。既然可以相通,它当然也就可以体现每个人这一套阴阳文化,对自然的不同看法,也就是不同的审美,不同的表现方式,不同的个性表现。

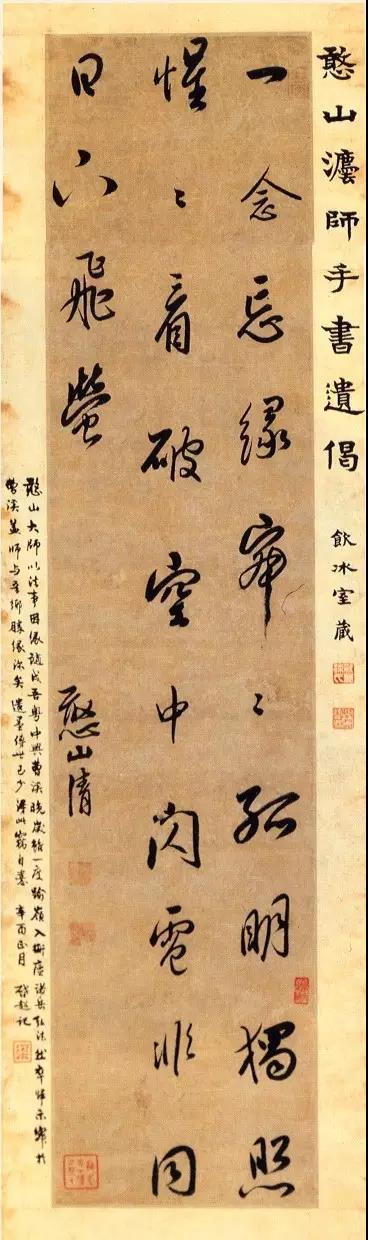

![微信图片_20190103164958]()

憨山《行书六言偈语条幅》

我现在依然查不出书法它为什么叫书法,我在理论上要找这个词,最早是从哪一个朝代开始的。但是我觉得书法这个法字,很能够体现“古哲学”这个东西。我觉得从东汉人开始,文人实际上就是在实用写字的基础上建立了另一套方法。立法,立的是区别于实用写字艺术的法,所以在唐代以前的书法理论里面,百分之七八十的理文章的篇名都是用的是法家兵家的术语。

九势》、《笔势论、《四体书势》、《阵图》等属于法家兵家的术语比较多。也就是蔡邕他们开始,实际上写字这个东西,都是属于造型的学问。摆一个字如何摆法,这完全和布阵一回事。法家就是专门研究形式的,这一方面的术语也特别多。我觉得而儒家的术语,或者说是儒家文化进入到书法里边是属于唐代中期才开始的。