一、临帖

大家知道,一幅书法,只有结字、用笔、布白、用墨都到位,才称得上是一幅好作品。而所有这些技法,几乎就隐藏在古人遗留下来的经典碑帖作品当中。碑帖不会说话,那怎么学呢?当然,如果王羲之们还活着,我们就可以拜他们为师,当面看他们写,向他们讨教写字的秘诀,这最快,也最有效。可是,他们已离我们远去。所以,剩下的惟一办法,就是通过临摹古人的这些碑帖作品,才能逐渐走近古人、体味古人是如何结字、用笔、布白、用墨的。

![微信图片_20190109152912]()

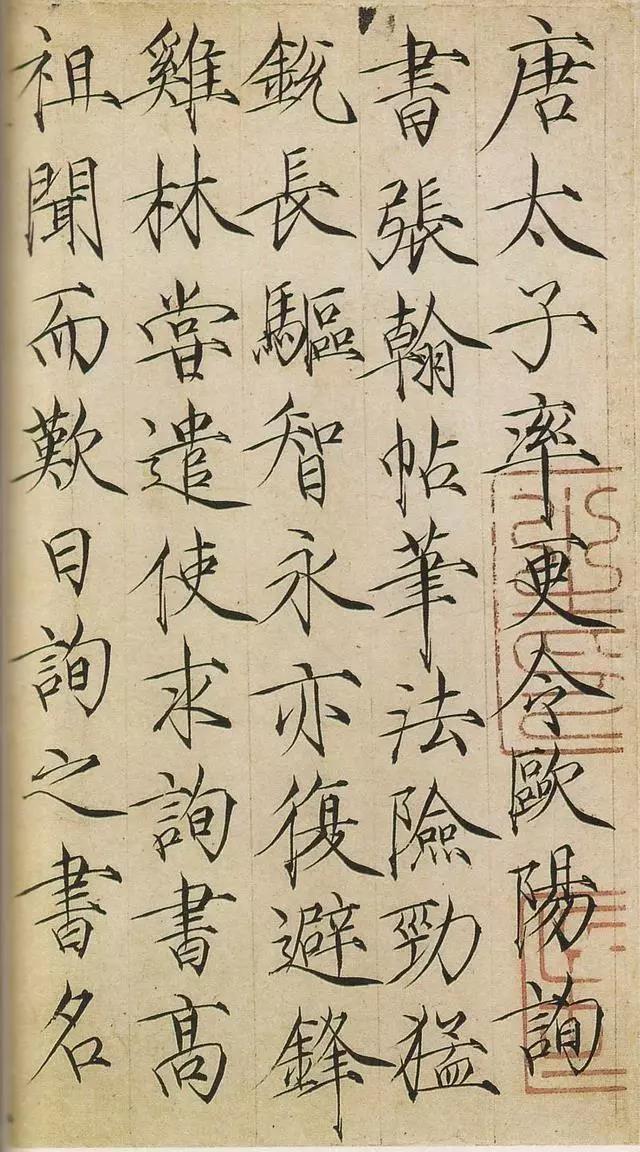

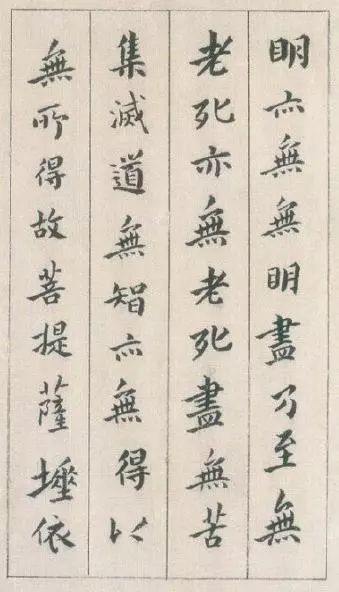

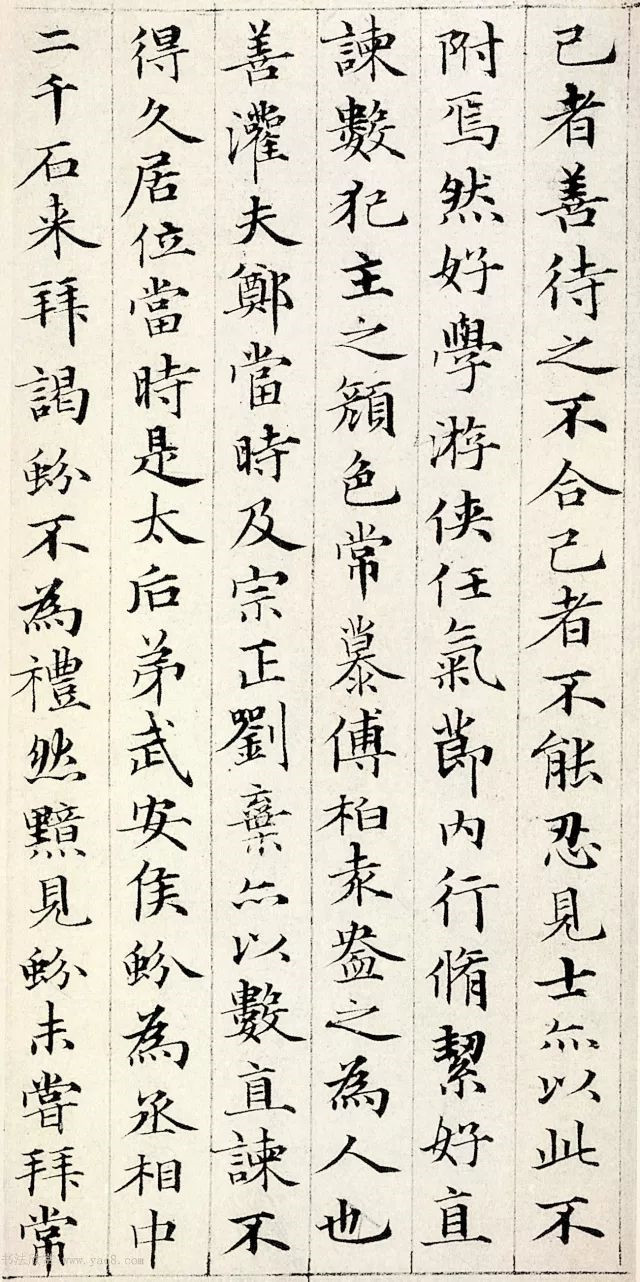

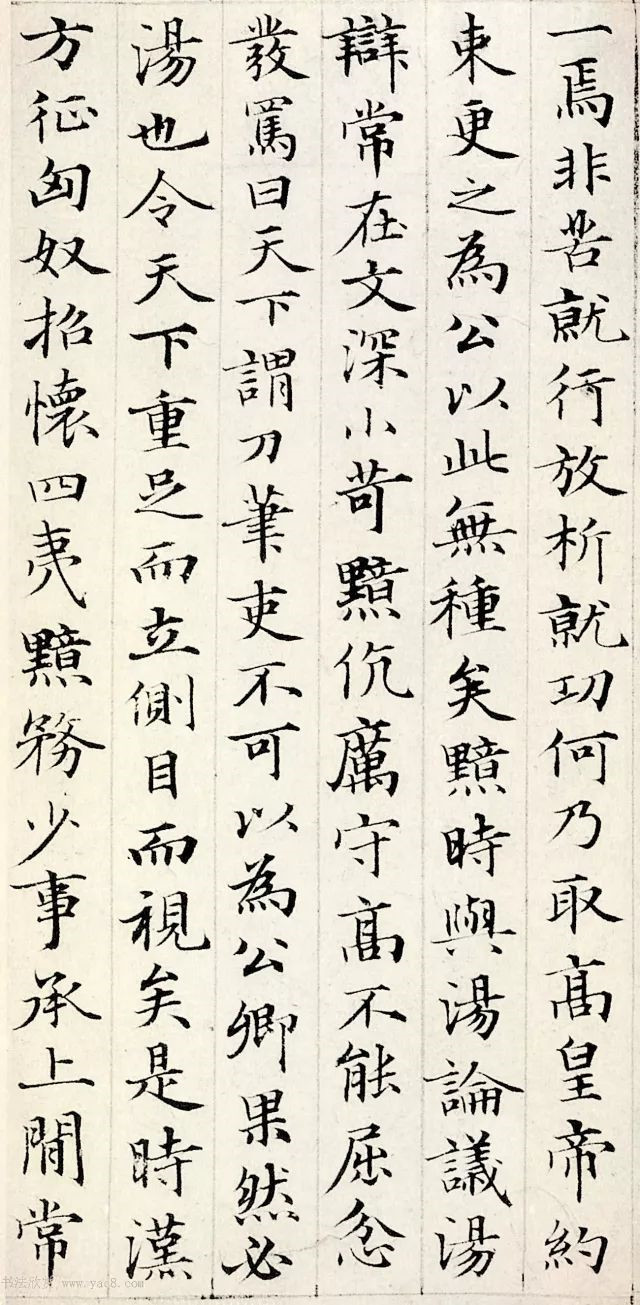

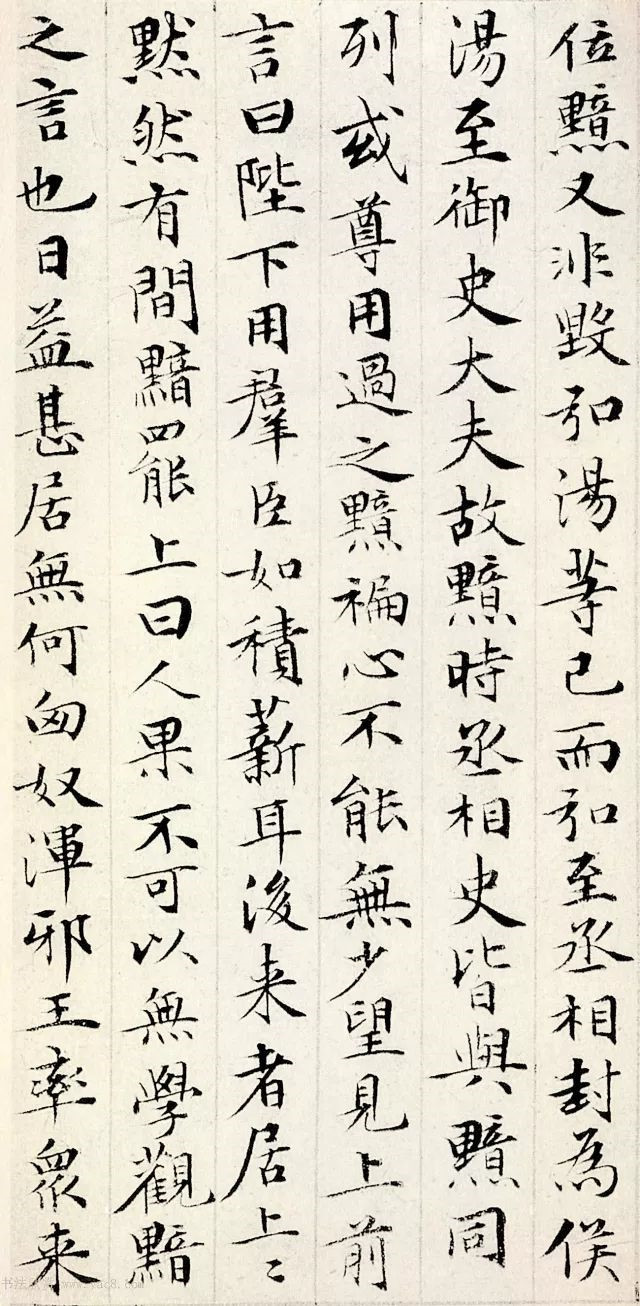

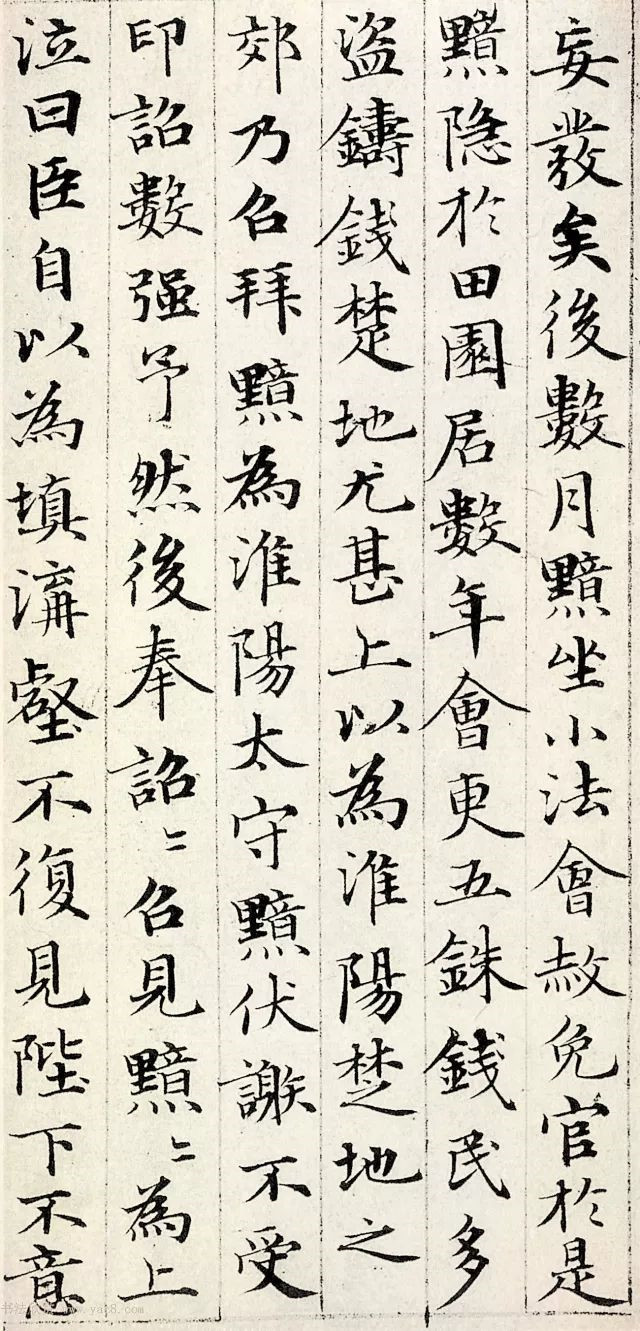

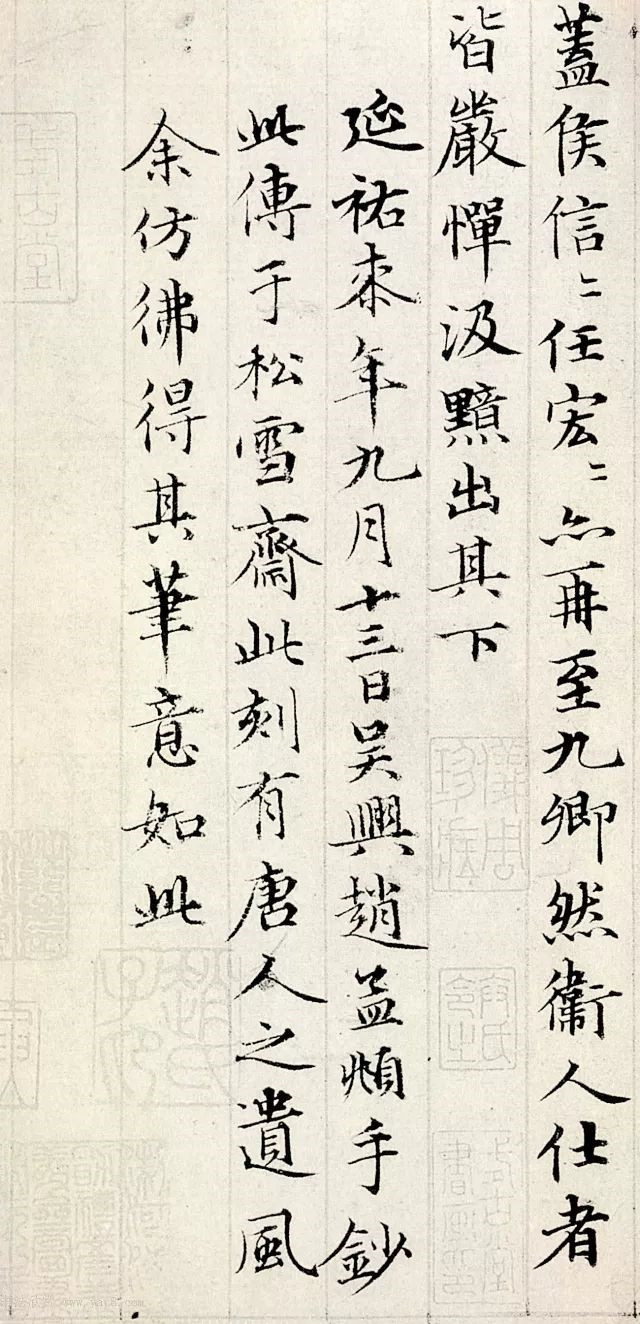

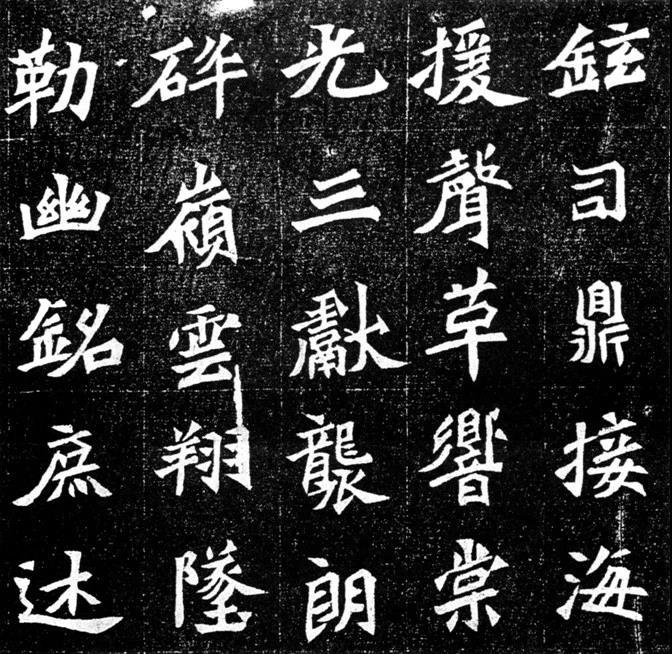

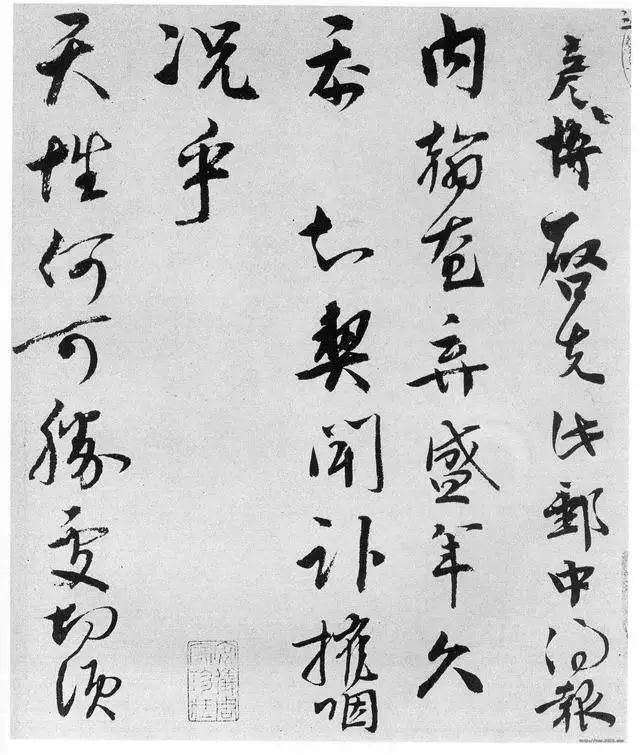

临摹可以说是走进传统的一个最佳切入点。关于临和摹,南宋文学家,音乐家姜白石有过一段精彩的论述,他说:“初学书者,不得不摹,亦以节度其手。”意思是,刚开始学习书法,必须要先摹帖,以便让手有所控制,不要随便由着自己的性子,想怎么写就怎么写。又云:“临书易失古人位置,而多得古笔意临易,书易忘,经意与不经意也。夫临摹之际,毫发失真,则神情顿异,所贵详谨。”意思是临帖不容易掌握古人的结构,但容易掌握笔法。临帖进步快是因为用心。摹帖容易忘是因为有模子,用心不够。所以,临摹古人,如果连笔法结构都掌握不了,就别谈神采了,最可贵的是神形兼备。

其实,作为成年人,摹帖我们已经可以不做。但临帖一定不能少。那么,如何临帖才最有效的呢,我以为,首先是要正确理解姜白石所言“所贵详谨”,既神形具似。得弄明白书法是个技术活,得慢慢来,急不得。学古人,就得做到古人怎么写,我们就怎么写。不要急于发挥。有许多人耐不住性子,还没写几天,就随意挥洒,便很难提高。其实,过去我就是这么做的,为此,走了不少弯路。害得我现在不得不重新开始从头再来其实没有逼我是我自己认为非这样不可,如果不这样,那就真完了。

其次,为了做到心中有数,提高效果,临帖之前,可以先看几遍要临写的内容,这样一下笔便能一口气把一个字写完。否则看一眼,写一下,不但写不像,气脉是怎么也打不通的。当然,最有效的办法,是平常就把要临写的东西随身带上,这样,可以随时拿出来翻看。如果能坚持三个月以上,就一定会形成习惯,见到效果。而一旦形成习惯就会变成自然,久而久之,你就能做到即便不打开碑帖,也能把要临写的内容背临下来。你的字不进步都由不得你。

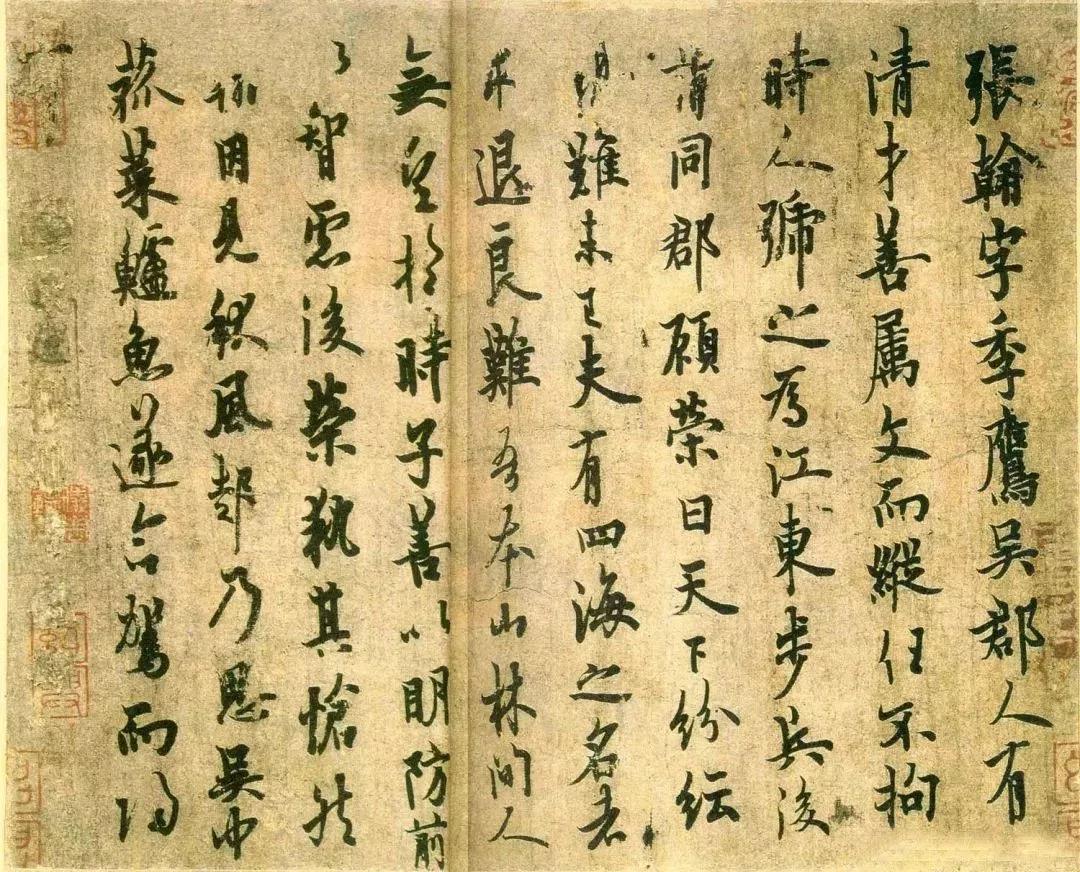

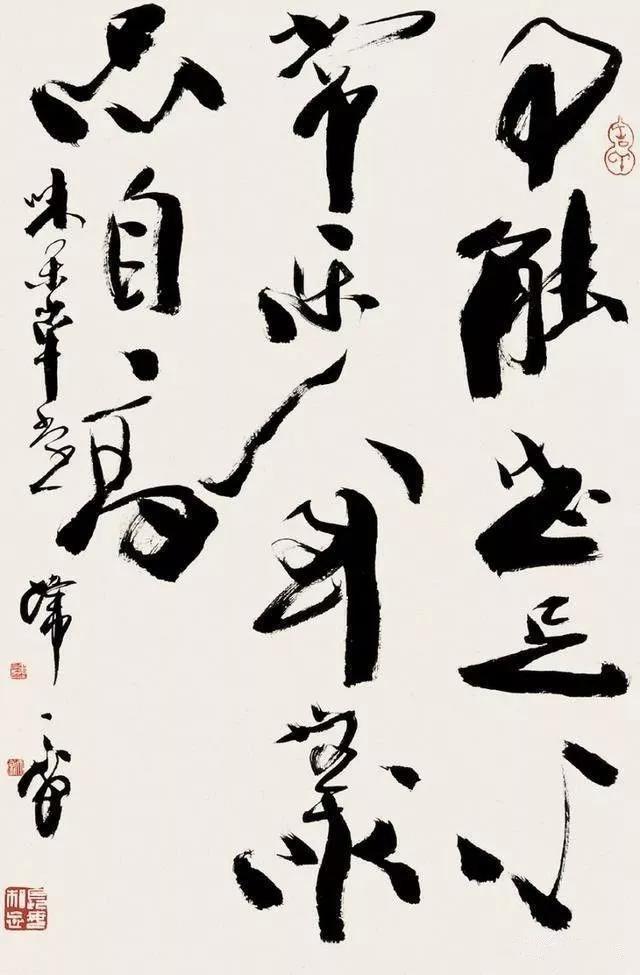

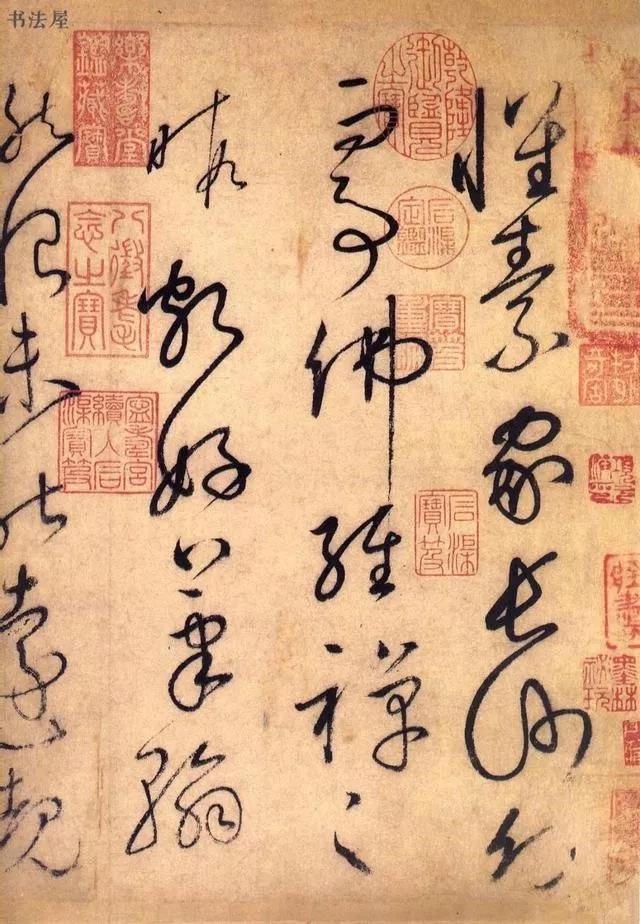

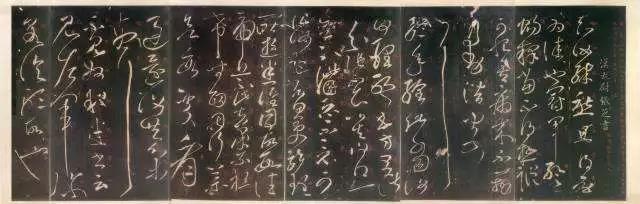

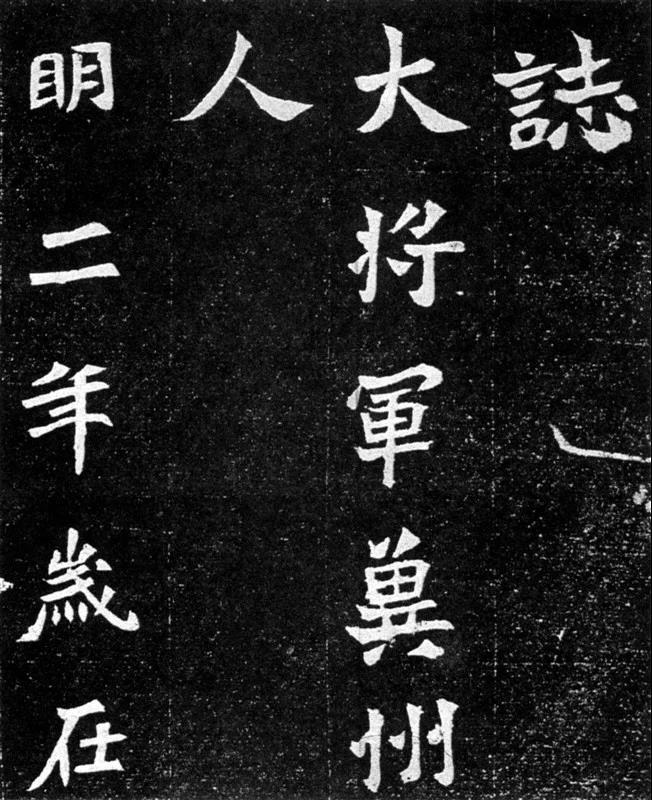

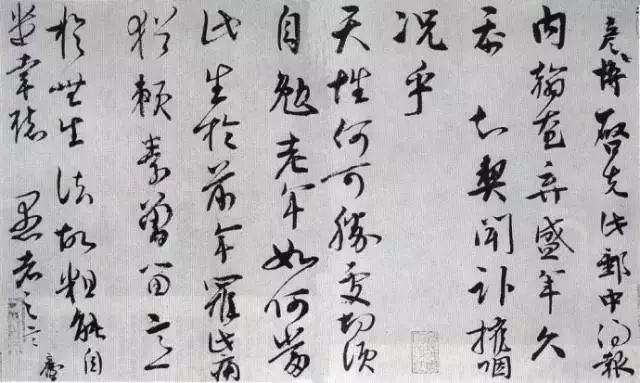

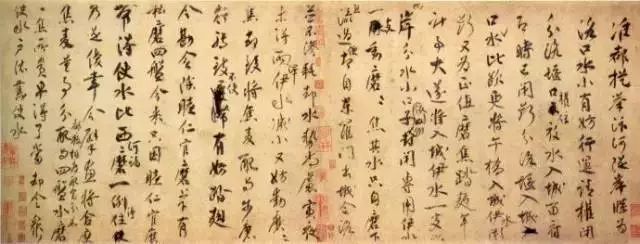

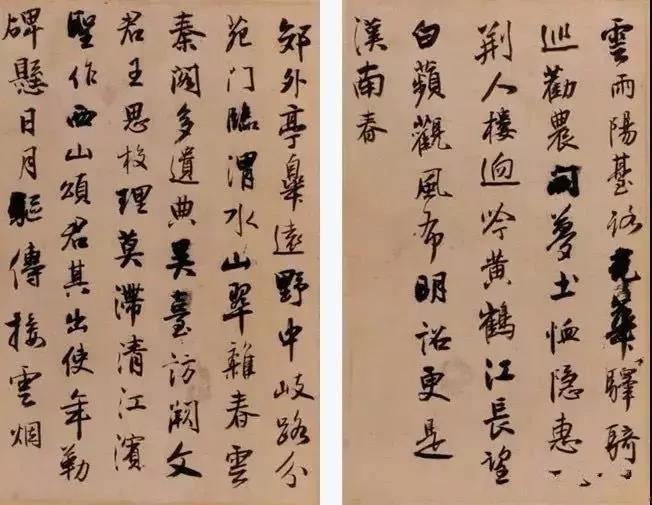

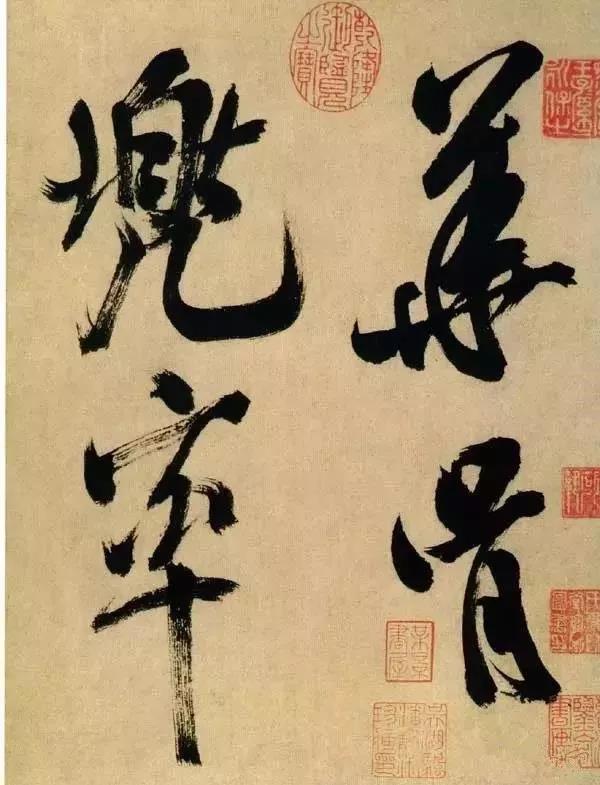

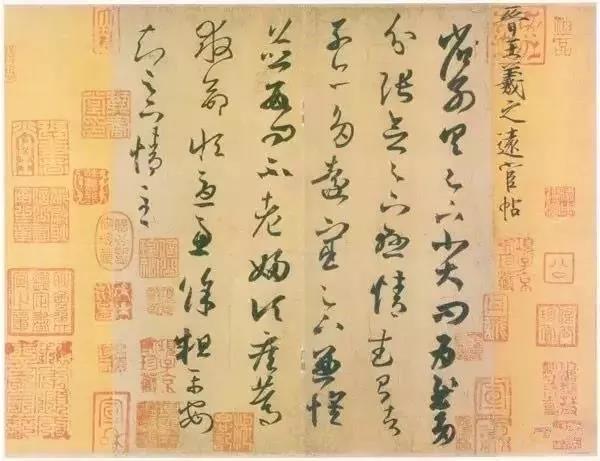

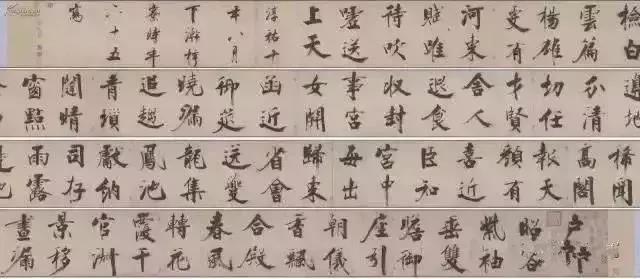

第三,要认真体会细节。细节决定成败。这是我们大家非常熟悉的一句话。也是顶顶要紧的一句话。王羲之的《兰亭序》,之所以被称为天下第一行书,就是因为它的丰富的细节成就了它第一行书的位置。首先我们来看结体。个个有势,各个不同,各个精彩。尤其同一个字,一定会变化出不同的形势。最典型、最被人津津乐道的是24个之字有24种写法。其次是每一个字的每一根线条都结实有力,即便细如发丝也力能扛鼎。第三是用笔精到、到位。每一个线条都做到了入笔爽利,走笔沉实、收笔干净利落,绝无半点拖泥带水。第四是线条直中有曲,以曲为主,曲线被王羲之发挥到了极致。第五是整个作品神完气足,充满张力。每一个字的每一个点画,只要毛笔落下,便左冲右突,上下翻飞,或笔走龙蛇、或笔断意连,但一定是在连绵不断的状态下完成每一个字的。可以说,王羲之书法就是我们中国书法的审美评价标准。

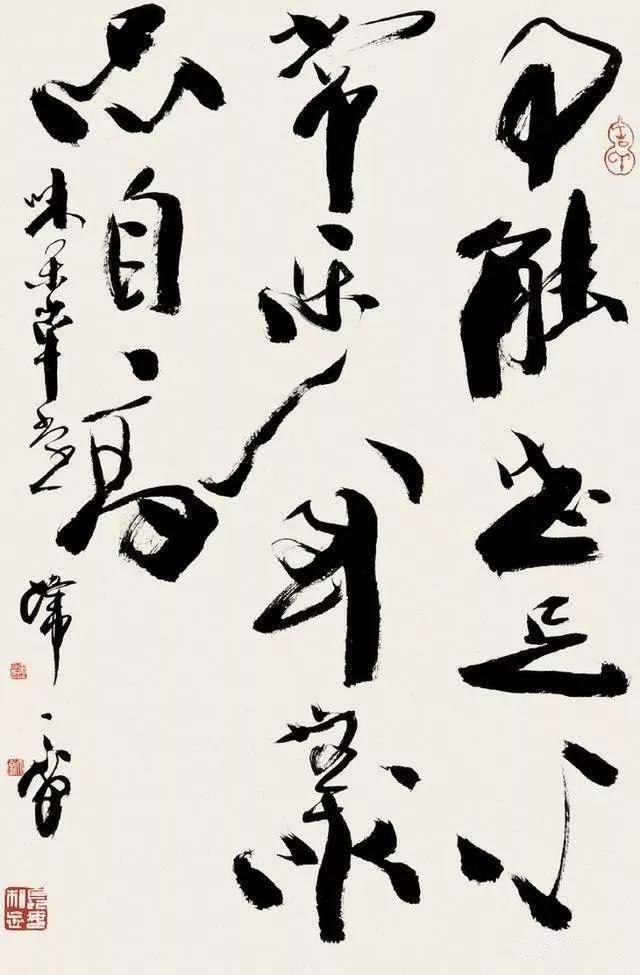

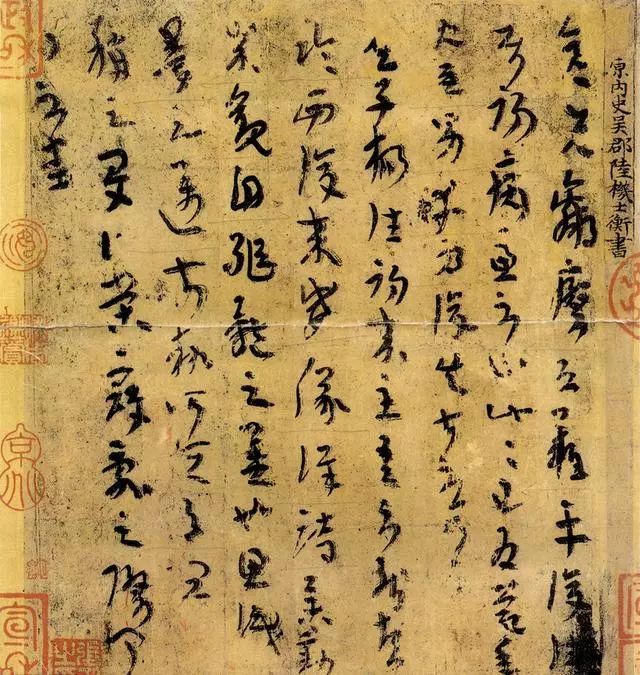

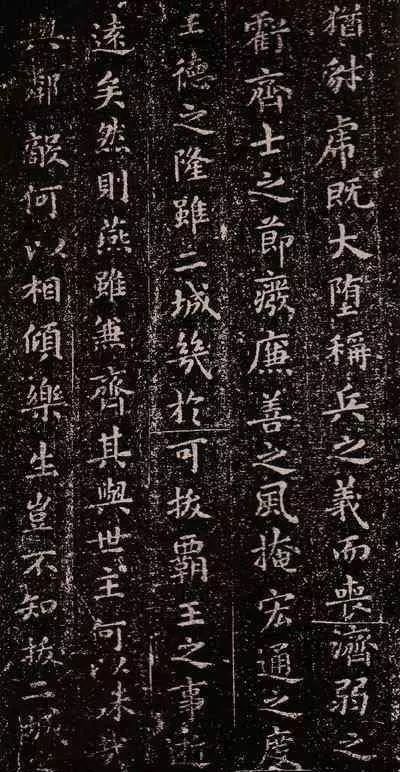

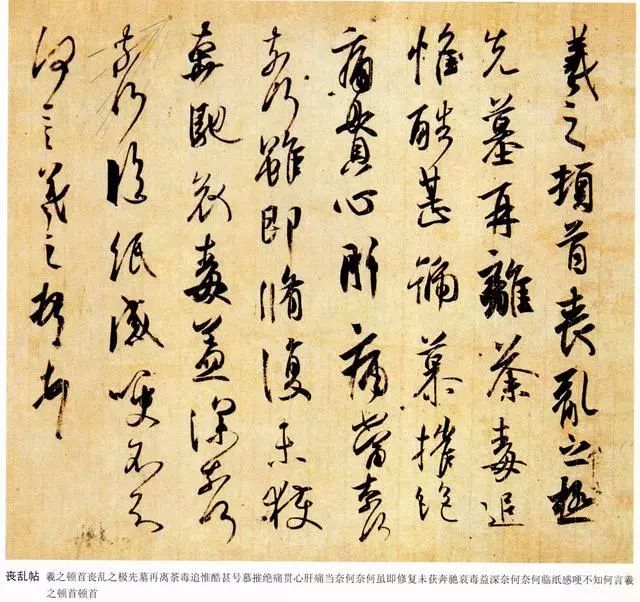

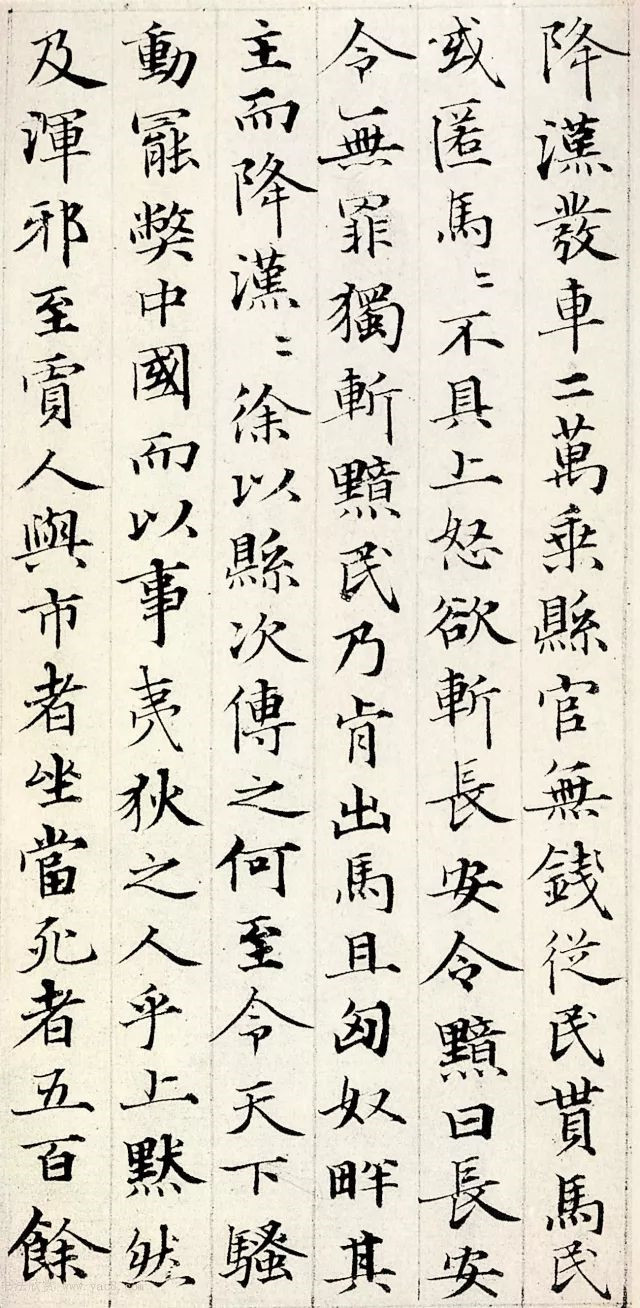

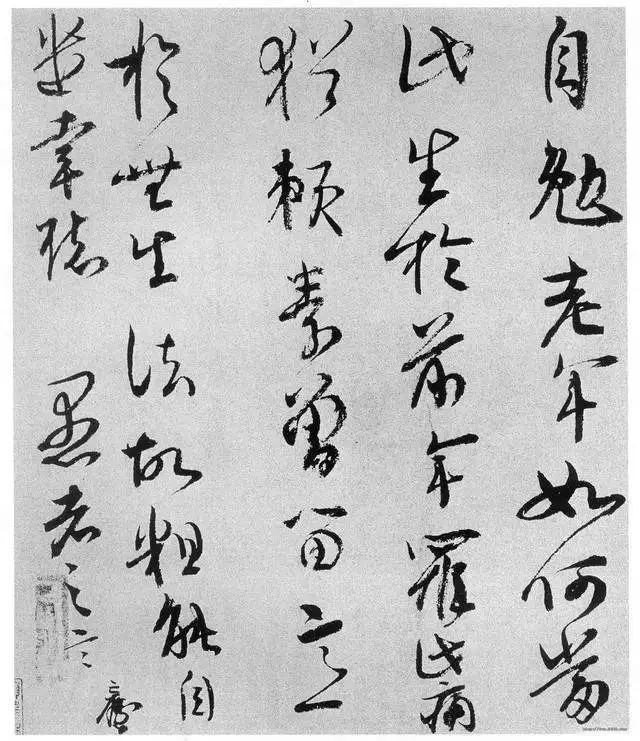

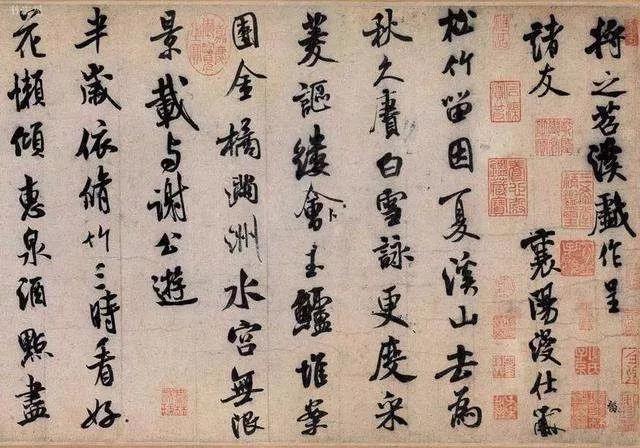

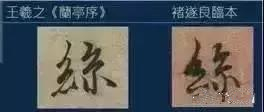

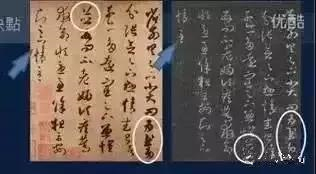

作为天下第二行书的《祭侄文稿》是颜真卿为祭奠义于安之乱的子颜季所作。我觉得它的细节就是它的饱满的情绪和神韵。综观全篇,颜真卿不是在写字,而是在述说心中的悲愤;他也不是在搞艺术创作,而是在自言自语地倾吐深情。话说完了,作品也写完了,但给人一种字已尽而意无穷的感觉。作者虽无意作书,却“达其情性,形其哀乐”;虽行笔迅速,却“导之则泉泣,顿之则山安”。用笔有时如篆籀,有时如镌刻,有时出遒劲,有时杂流丽,上下呼应,左右顾盼,时断时连。有时两字相连,有时三字相连,具有相避相依,呼应变化之妙。而枯笔飞白的使用,更增添了作品的刚健、力度和气慨。在行文中,竟出现30多处涂改,这并非是什么败笔,而是成了该稿中不可缺少的组成部分。这能使欣赏者对颜真卿在浑洒时的情感变化有了更深的理解,从而增强了作品的艺术感染力。

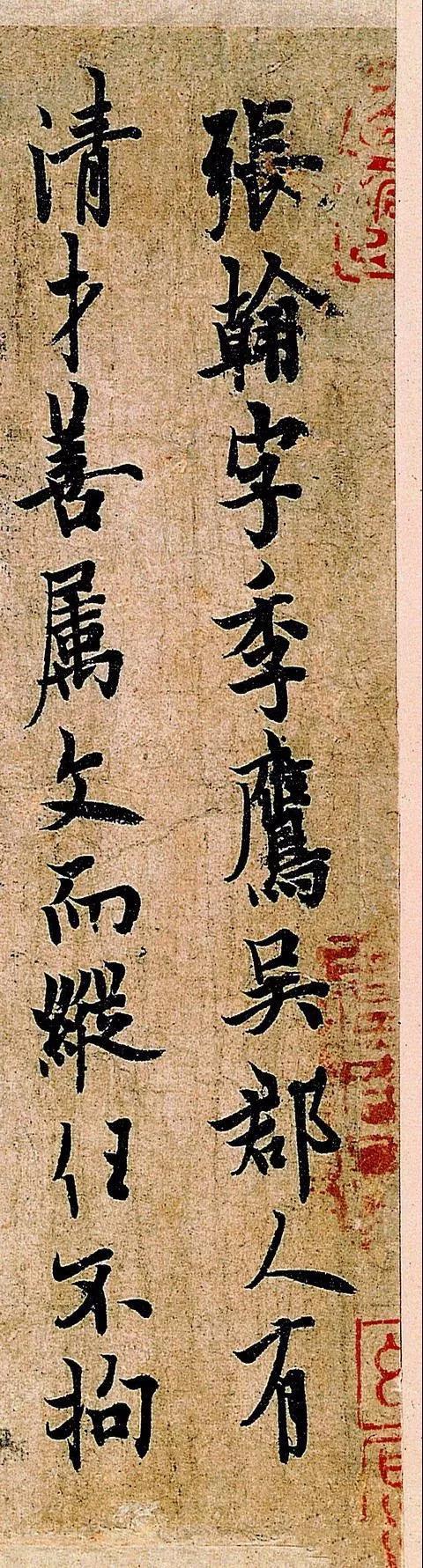

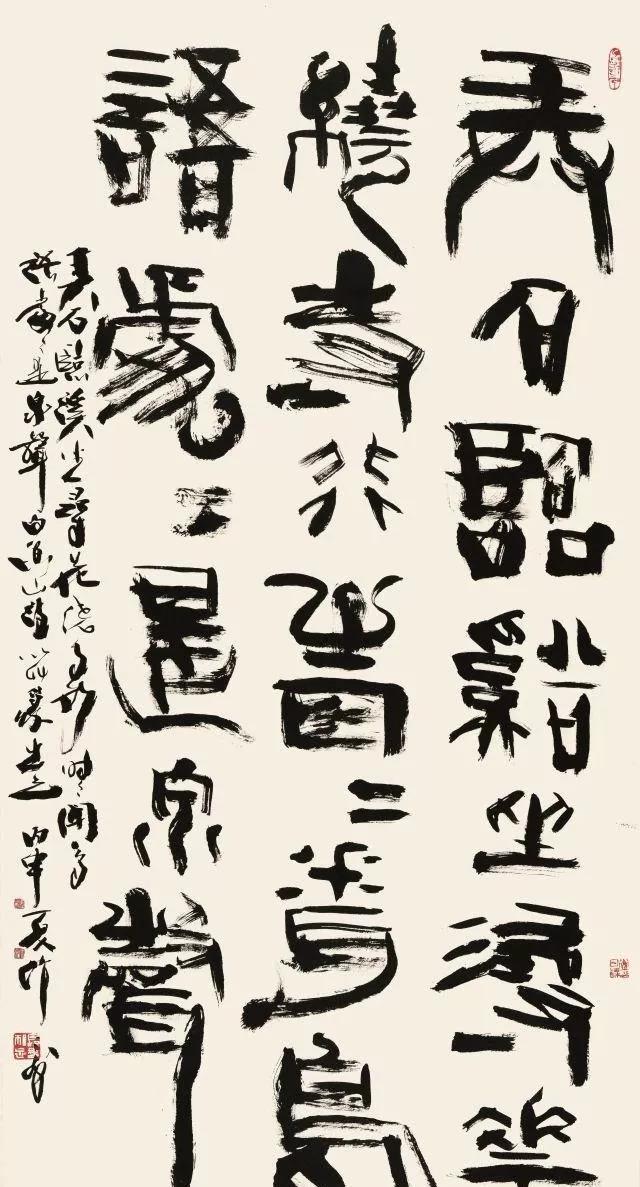

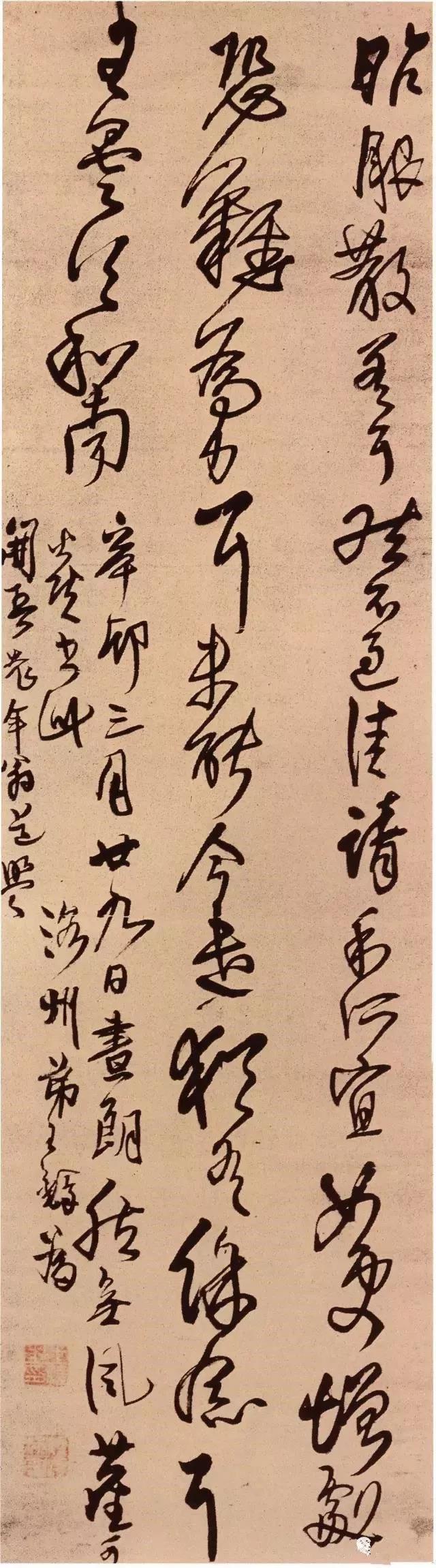

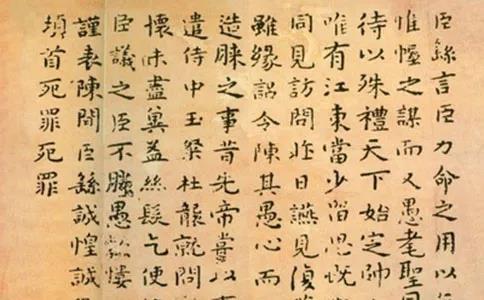

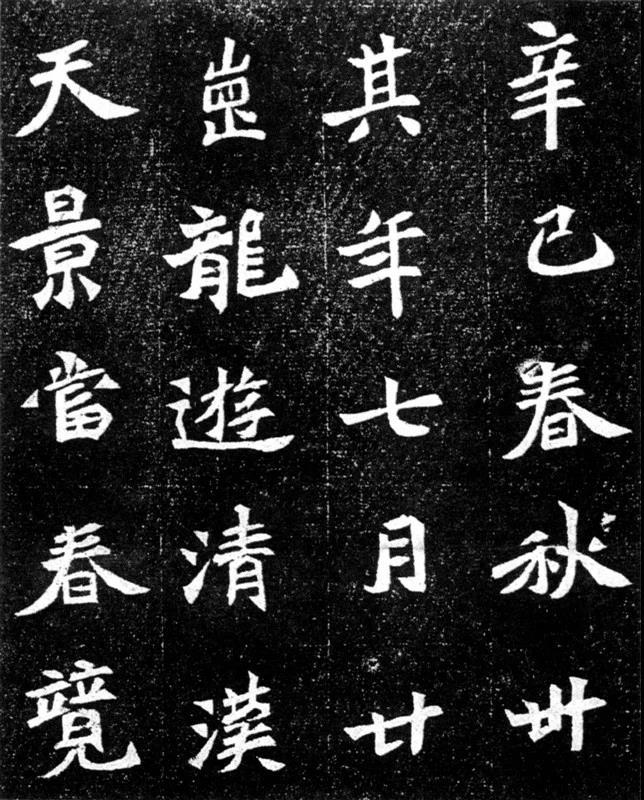

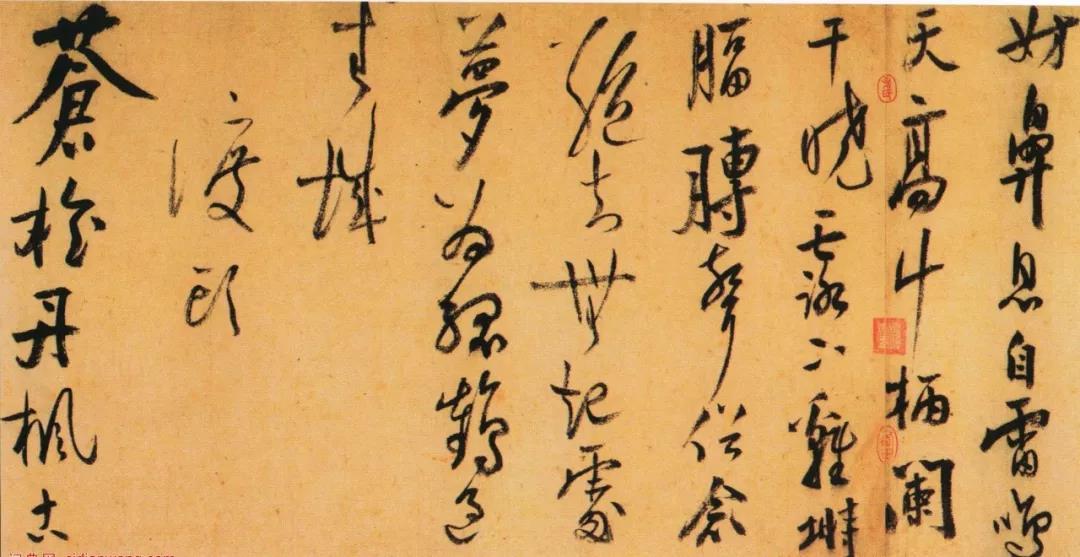

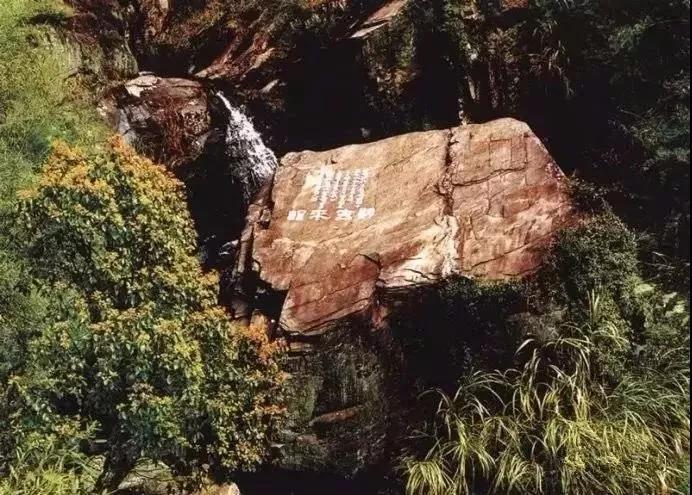

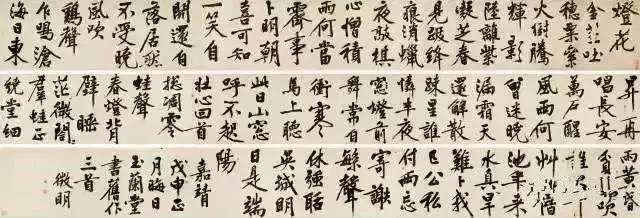

苏东坡《黄州寒食帖》为天下第三行书,作于元丰五年,它是苏轼一生的代表作。它的整个章法的处理和音乐性的表现造就了它在中国书法史上的无法超越。“自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见鸟衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起”

作品一开始的三行字写得小而严谨,字距行距也都压得很小,很安静。从第四行开始到第十行由静趋动,承前启后,笔势逐渐奔放;从第十一行开始到第十三行整体越来越大,全篇的“画眼”出现,成为整个作品的视觉中心,尤其几个长竖的处理非常得漂亮。有质感、有变化。加之字的大小体势擒纵反差对比度的极大变化,是那么的和谐。从第十四行到落款结束处,分别与前三段相合,浓缩全局之所有特征,概括地结束全局。这是一件节奏展开过程之起、承、转、合过渡组合、音乐性表现最强、章法布白最完美的典范之作。

最好的作品必须有最好的状态、最好的细节,以及最清澈的心灵。

所以,细节——包括如何结体、用笔、布白(章法)、用墨等等的细节。不管是临帖、还是创作,我们都要认认真真地对待,决不能有半点马虎。

![微信图片_20190109152918]()

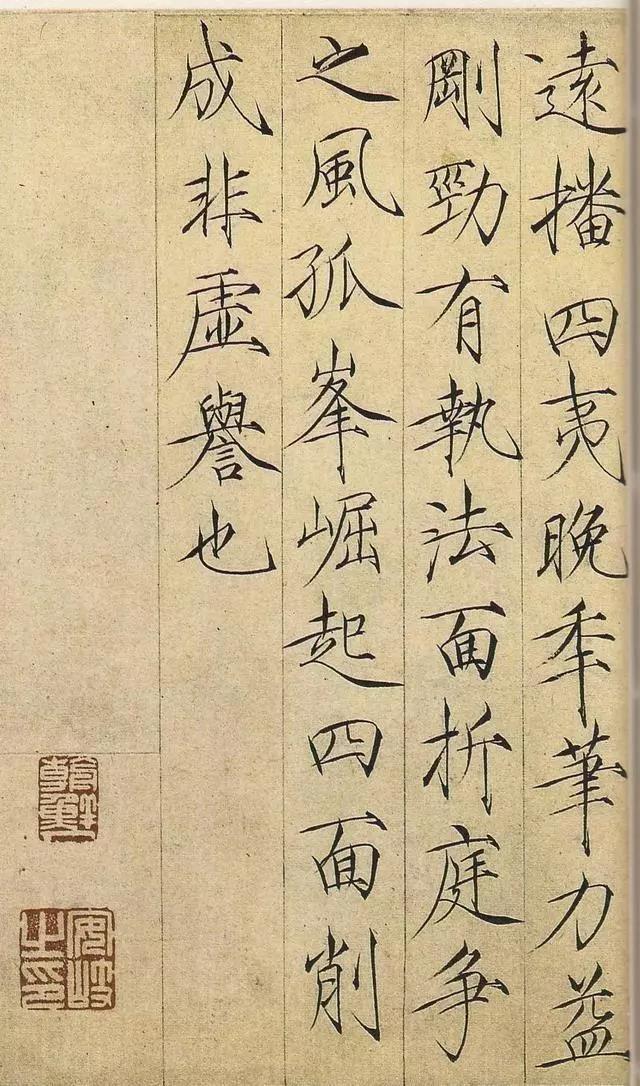

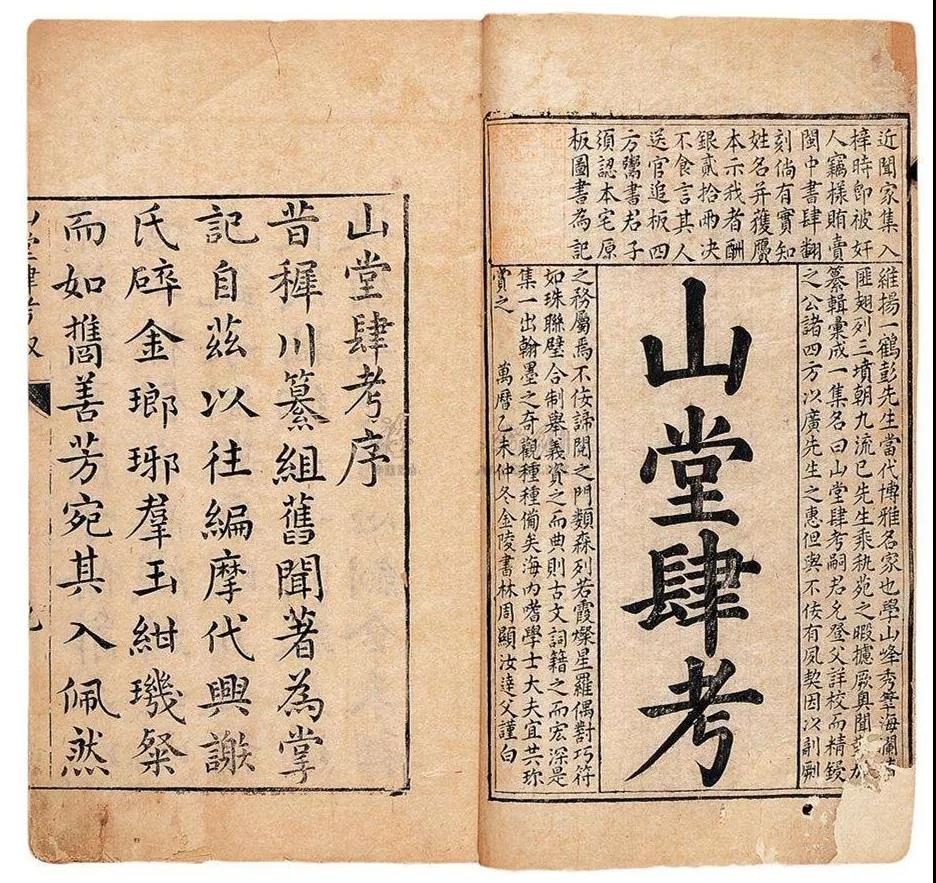

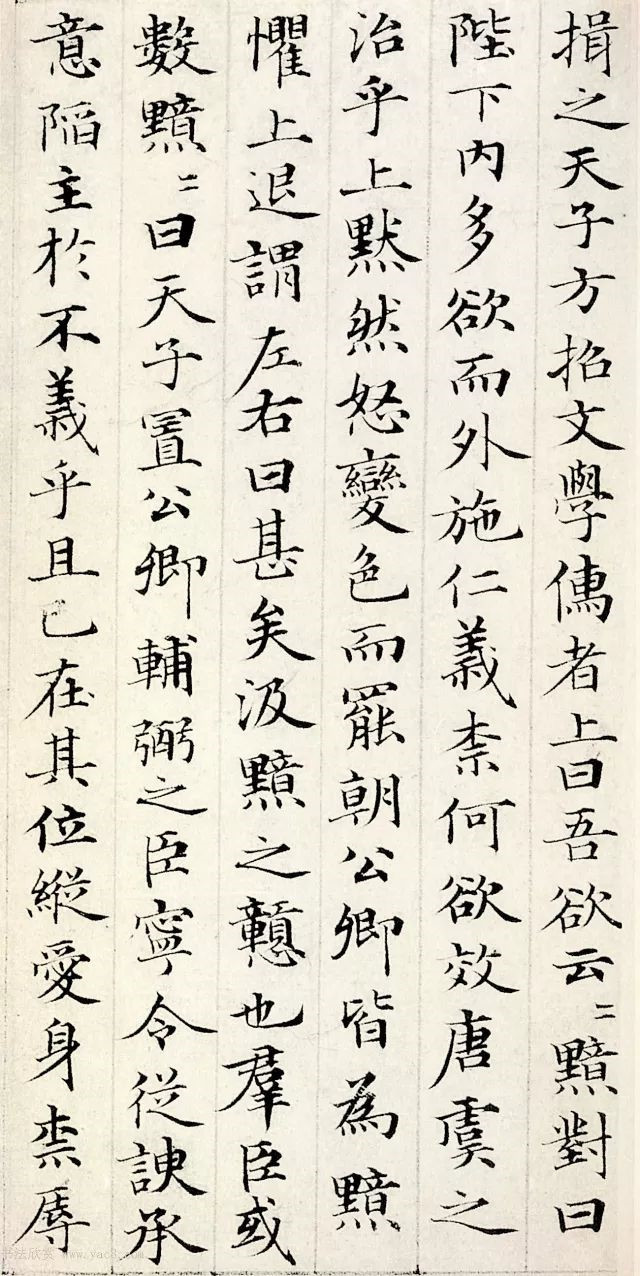

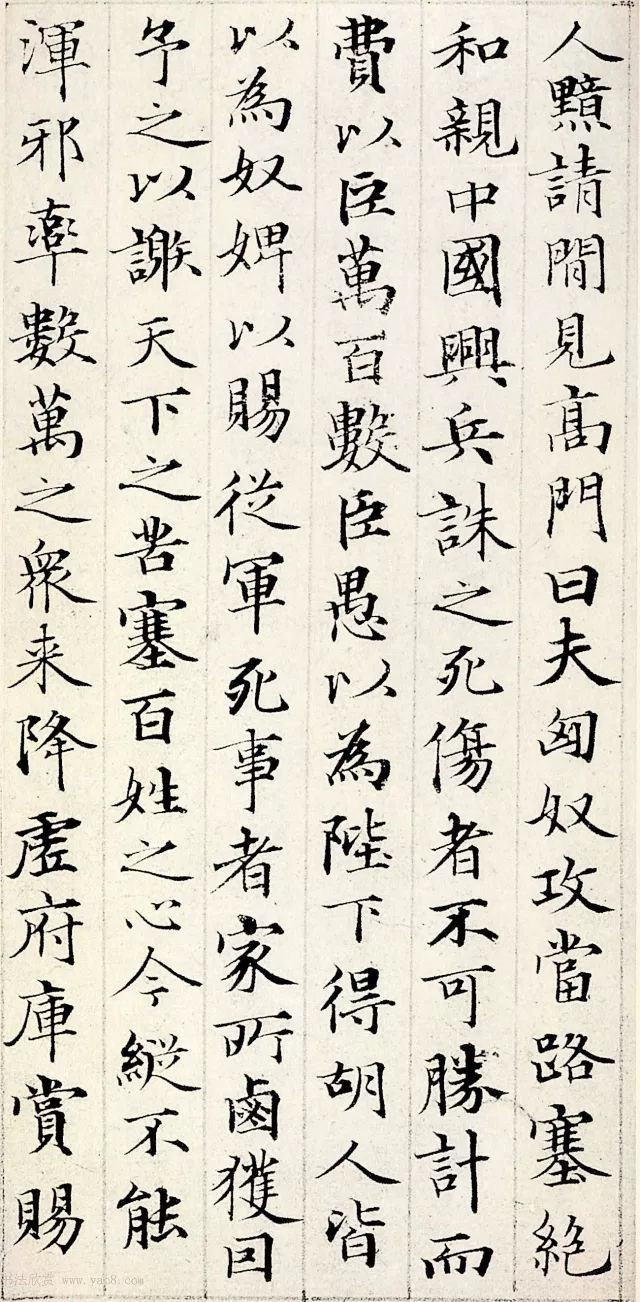

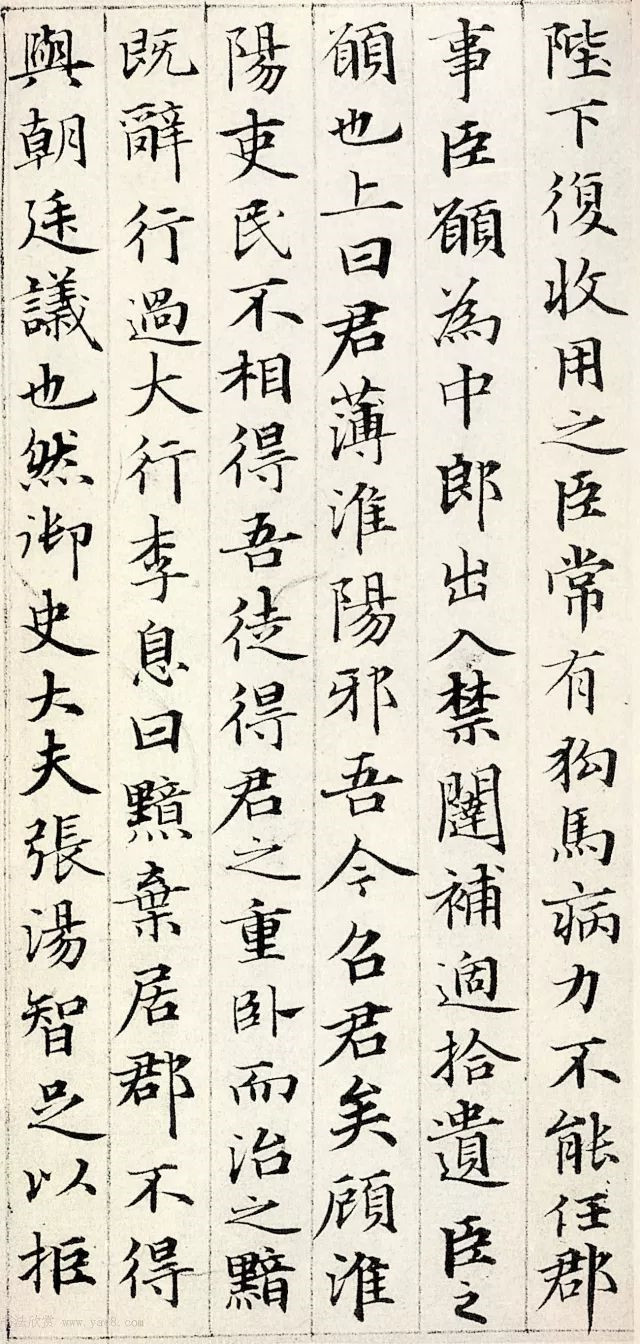

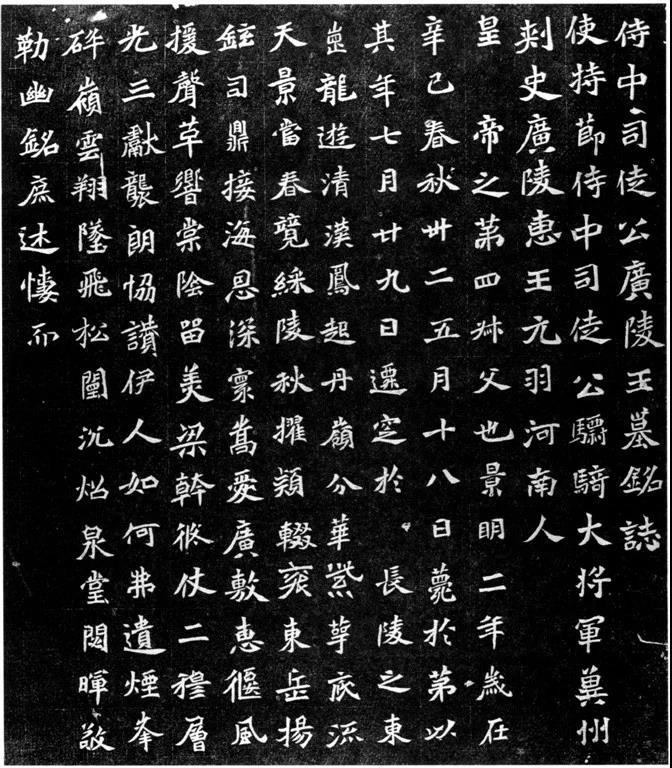

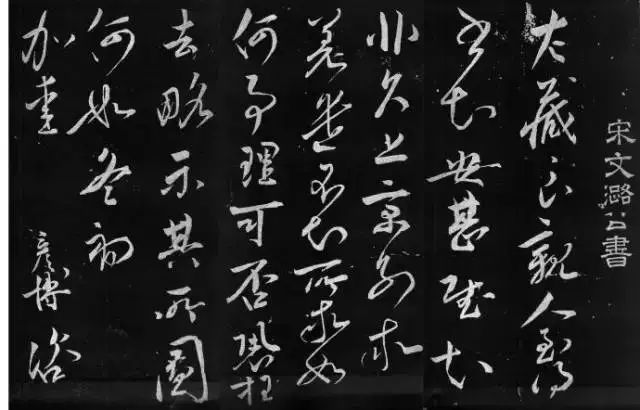

二、选什么碑帖入手好

我们临帖,面临的一个大问题是如何选帖,学那一家好?当然,老师从小就告诉过我们,学习书法,一定要从楷书入手。学楷书应从隋唐人入手。为什么要从隋唐入手呢?因为隋人的楷书已经定形,而唐人写字最讲法则。所以先学楷书,就好比小孩走路“先学走,再学跑”一个道理。其实,这是老师讲给小孩的。对于成年人我看未必一定要这样。我以为,选帖就好比婚姻一样,是件终身大事,喜不喜欢对方,自己最清楚了,所以,究竟是学哪一个帖子,大主意还得自己拿。

由有三。先,成人大都写了几十年的字,审美习惯基本形成,很难改变。其次,真、行、草、隶、篆,各体有各体的笔法,各体的笔法之间没有必然的联系,它们是各个独立的。楷书的快写不是行书,行书的快写成不了草书。篆书纯粹的中锋行笔;草书主要靠使转,笔要提起,能连绵起来;楷书是最后完成的书体,笔法最复杂、最讲究。我们今天所讲的各种笔法,比如永字八法,就是从楷书中总结出来的。这就好比写文章。诗歌、散文、小说能一样吗?你告诉一个想写小说的人,先让他天天写诗歌,并说诗歌写好了,基层打扎实了,小说一定能写好。这不是骗人吗?不信,你试试看。第三,喜欢是最好的老师。写自己喜欢的字、你会不知疲倦、乐在其中。

乔布斯说:你时间有限,所以不要为别人而。不要被条所限,要活在别人观念里。不要让别人的意见左右自己内心的声音。最重要的是,勇敢的去追随自己的心灵和直觉,只有自己的心灵和直觉才知道你自己的真实想法,其他一切都是次要。

所以,喜欢什么就写什么。没错。

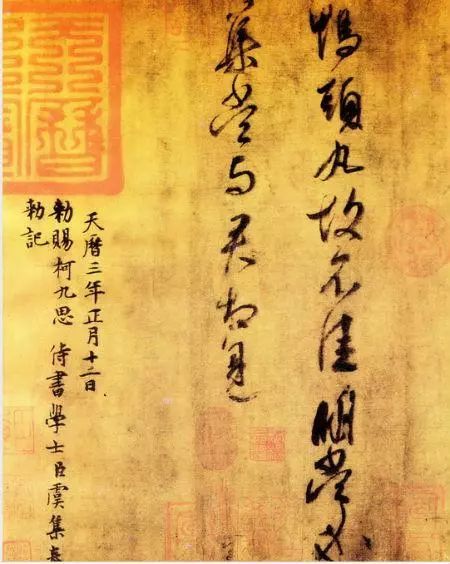

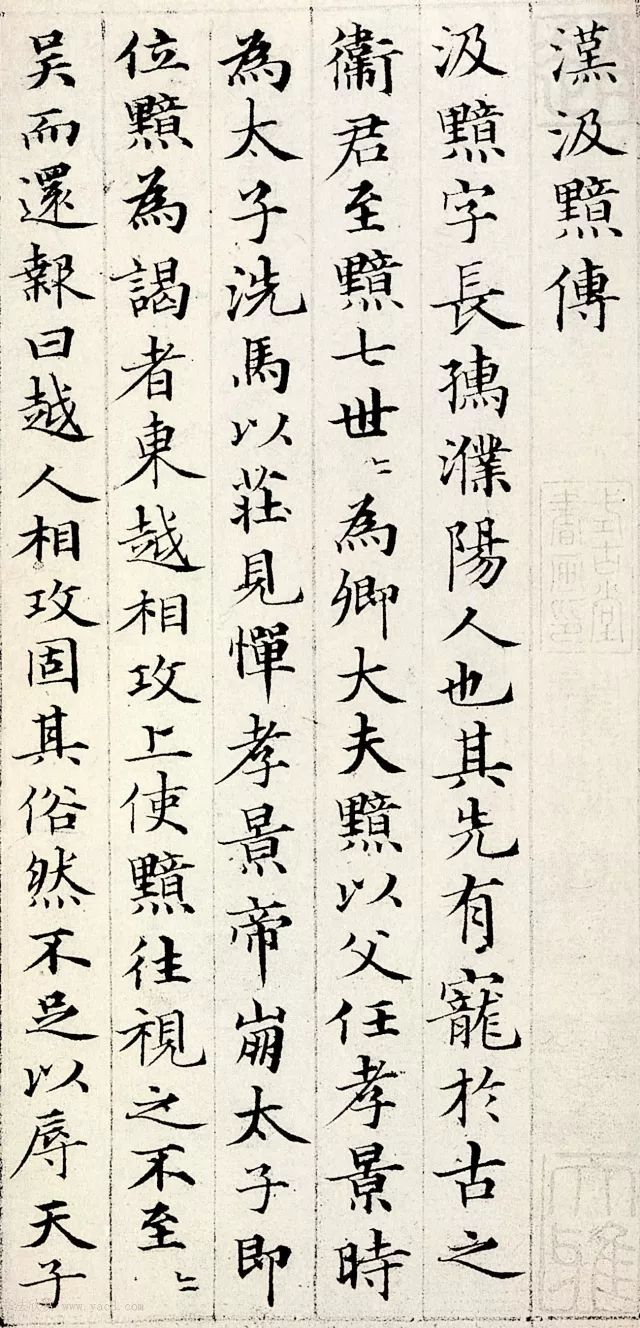

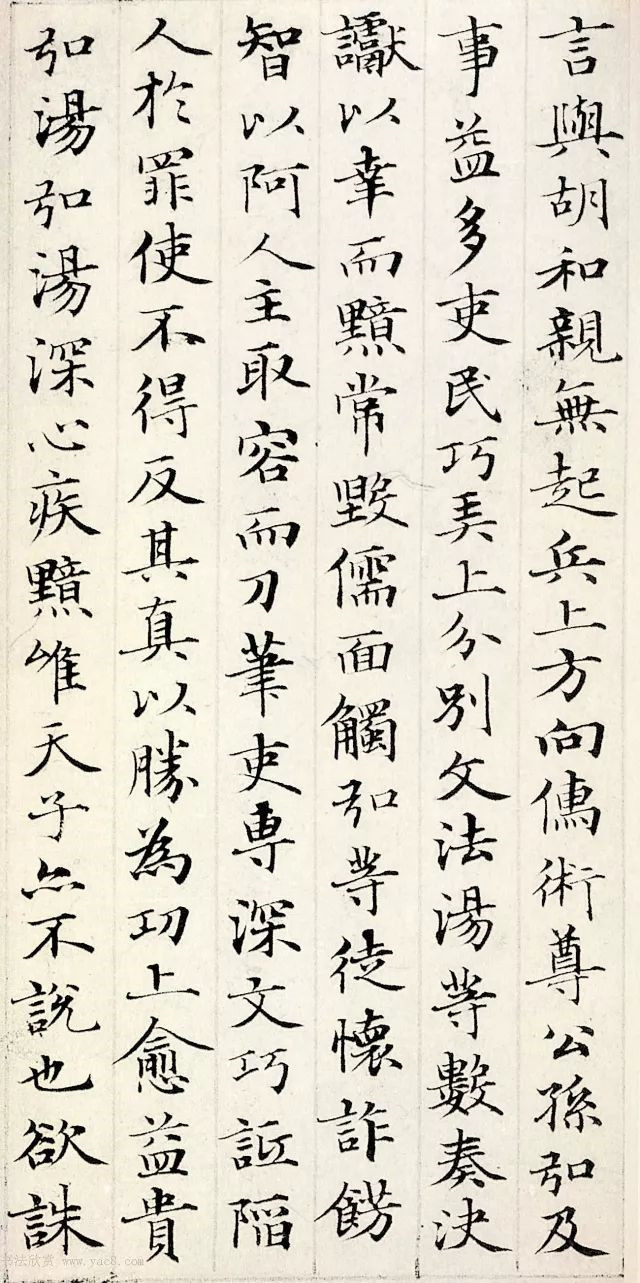

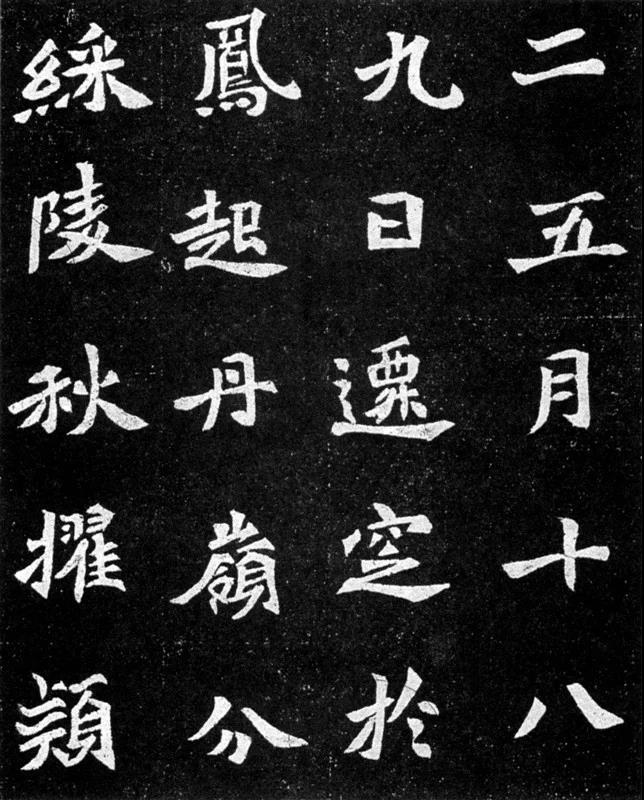

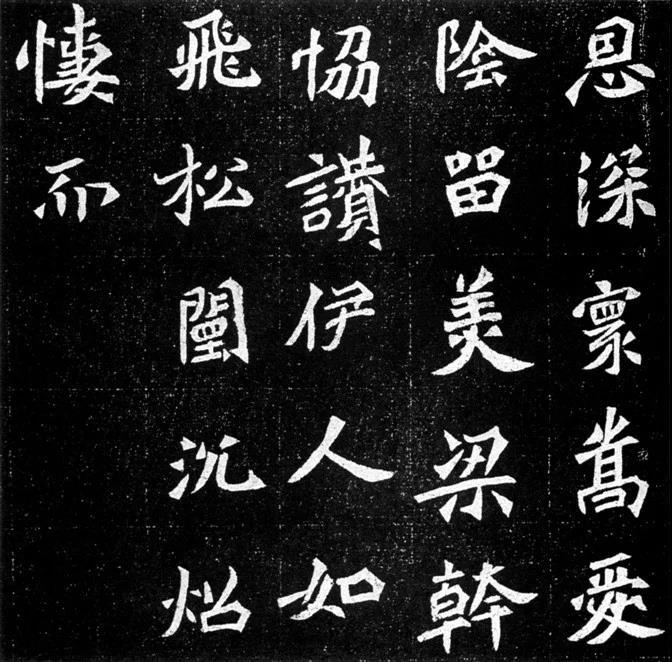

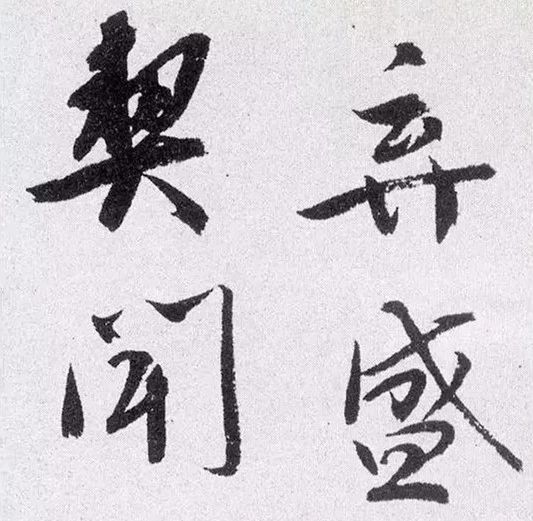

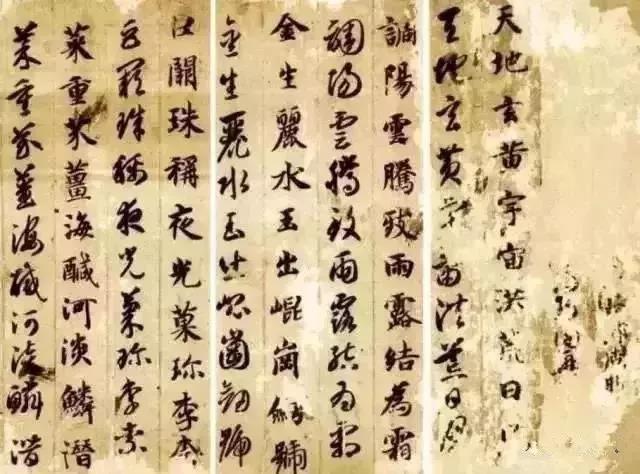

《易经》中有这样一句话,叫“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。” 我觉得可以作为我们选帖的指导思想。那就是在选帖的时候,一定要选那些法度严谨,自己喜欢、于自己的笔性相近、历代大家都认可的经典作品才行,当然了可以不管它是哪一家的哪一个帖子。比如,楷书钟繇《宣示表》、 褚遂良《孟法师碑》(骨力最胜,体力最端重。学唐人书由此入,比欧、虞更少流弊)、赵孟頫《汉黯传》。行书《怀仁集王羲之书圣序》、赵孟《洛神赋》及他们的手扎草书,王羲之《十七帖》、孙过庭《书谱》、赵孟頫和怀素《千字文》等等。

但个性极强、笔法单一或许多现代人的作品,我以为不适合当作学习的范本。

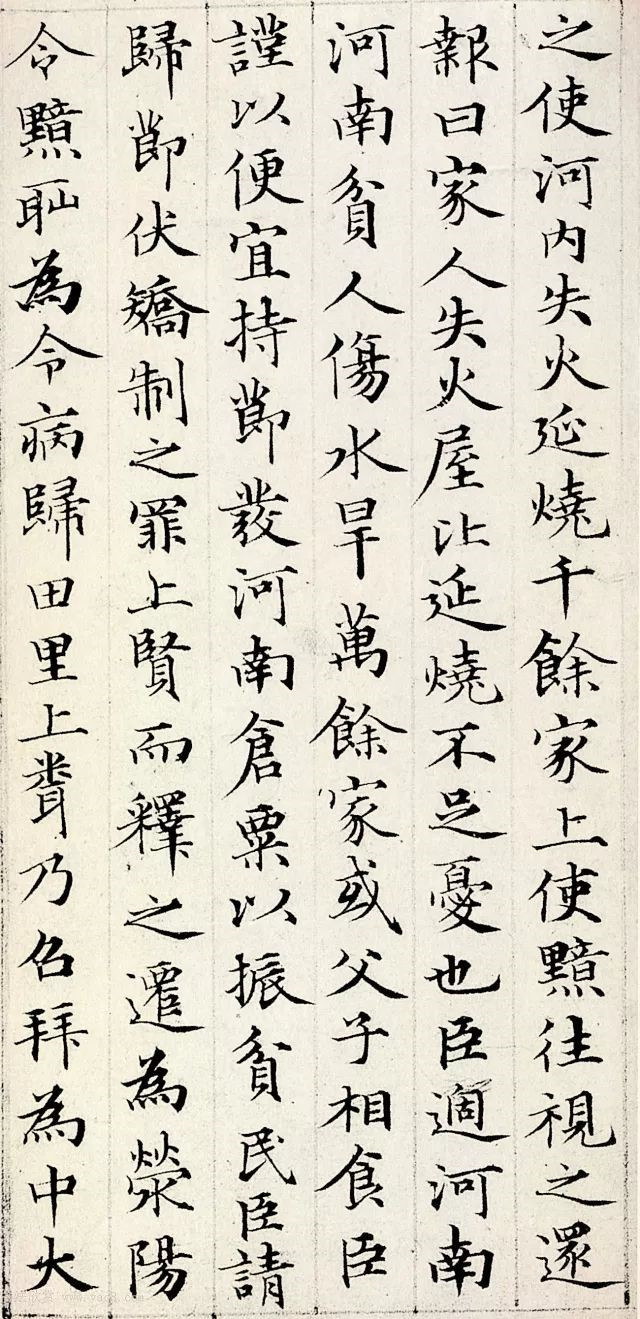

![微信图片_20190109152921]()

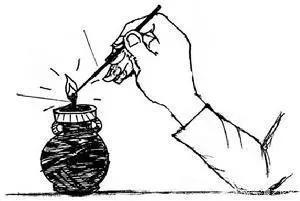

三、要懂得并正确使用毛笔

毛笔有大有小,笔豪有长有短、有软有硬。一种毛笔都有最适合它写的字。

一般来,用大笔写小字,精到不了。用小笔写大字,线条是蹭出来的,不饱满、不圆润。用软豪写行书、草书、怎么也劲爽不起来的。

但也有些人想要追求一种特殊的书写效果,那另当别论。比如中央美院的王镛先生,就喜欢用小笔,他的书法有一种乡野气息、是拙朴的美。四川成都的何应辉先生,我们山西太原的田树苌先生都喜欢用长锋笔写字,他的书法线条是托出来的。近现代书法大家林散之先生也喜欢用长锋笔写字,我看过他写字的视频,坐在那里,写二、三十公分的大字,神定气闲,欣欣然有一种仙气。他们书法都有一个共同点,就是线条飞白多、生涩、苍茫。不是二王传统一脉,圆润饱满、很劲爽的线性。

当然了,要写出传统王羲之的线性首先,要选择适的毛笔。根据几十年写字的经验,硬豪可能会更适合一些。但也有例外。 自己可以根据自己的喜好,先选择大小长短软硬不一的毛笔试一试,再做决定。有时候,多换一换不同的毛笔也许会有意外的效果,也说不定。

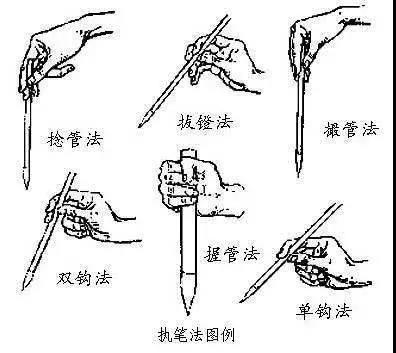

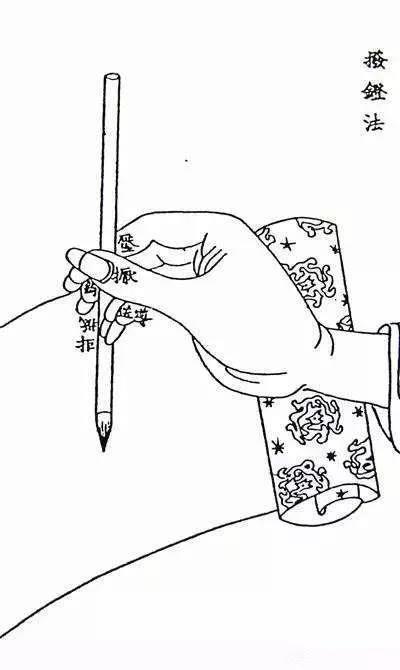

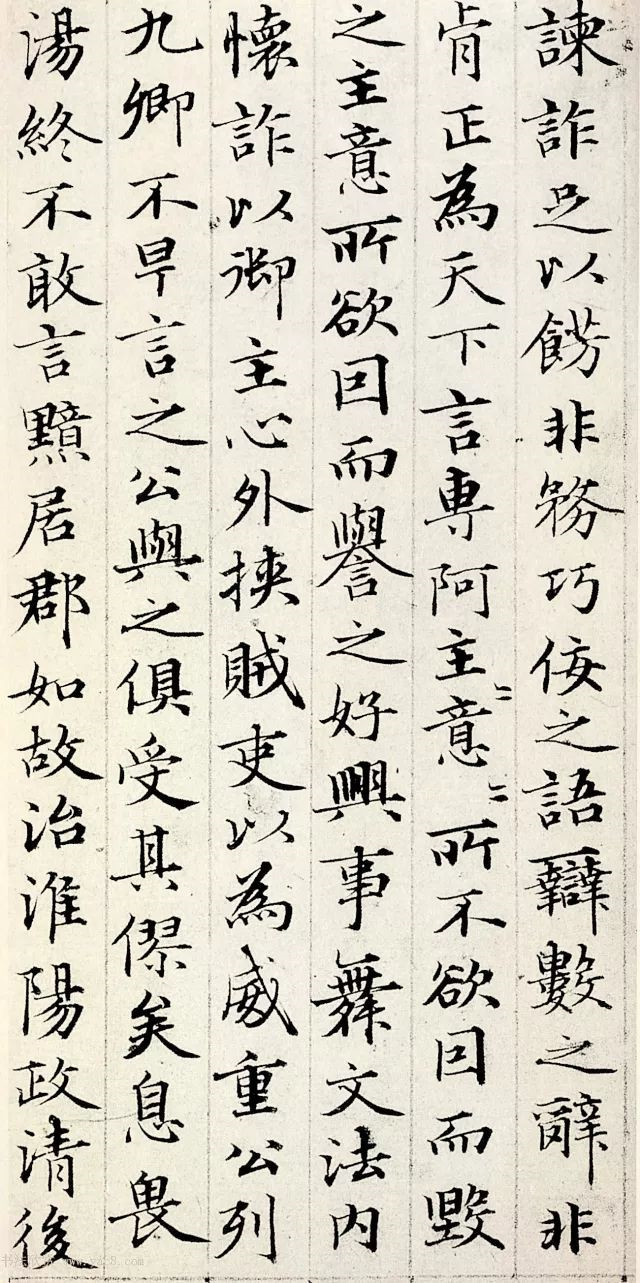

其次,要掌握正确的笔法。当然,古人在实践中已经总结出了许多笔法。这里,我只介绍两种比较主流的笔法。一种是捻管法——严格意义上的古法。所谓捻管法,也就是在写的过程中,为了调整、理顺笔豪,让毛笔保持中锋,在入笔和转折的地方用手指转动笔杆以调整笔锋的办法。这种办法,根据孙晓云的考证,古人用的很多,比如,王羲之就是。但现在已很少有人采用了。

一种是转腕法,就是转动手腕,让笔杆顺着线条着运动。从古至,绝大多数人采这种笔法。也都写很好。比如,大家熟悉的启动就是用的这种笔法。为了训练这种笔法,有人还总结出了用毛笔画“8”字的办法。

笔法无所谓好坏,主要看是否适合自己。如何选择,还得自己来定。你可以先试一试,比较比较,然后再决定采用那一种笔法,或是两种笔法都用。我目前是两种笔法都用。

那么怎样才算是会用笔,过了关呢?

天津当代书法大家孙伯翔先生,上世纪90年代在运城讲课时,曾谈到用笔要“落笔成形”, 我以为是经验之谈,很重要。尽管过去近二十年了,但我一直记着。大家可以在以后的书法实践中慢慢去体会落笔成形,我的理解是你首先能把它拿住——能控制住笔然后是严格按照笔来运笔写字,其次收笔斩钉截铁,毫不糊,准确到位。

白蕉先生是大家都非常熟悉的一位书法大家,写一手漂亮的行书,深得王羲之书法的神韵,是公认的赵孟頫、董其昌之后写王第一人。同时,他还画的一手很好的兰花。他曾有过一段文字谈到如何画兰花,其中涉及到用笔。他说,何谓得笔,也就是会如何使用毛笔,知道用笔的精髓了呢?他讲了四个字,不疾而速。我以为,这确确实实是他一生的经验总结。一句顶一万句。

不快而有速度。那一定写的很从容、很自在,能从容自在一定心中有数,手能控制住毛笔,如老子所谓从心所欲而不逾矩的境界。用笔是连绵的,气脉是打通的,作品是有神韵的。古人所谓的“锥划沙,印印泥”平遥赵腾晋所谓柔柔对”。运城卫牢所谓“泥泥地” 大概就是这个意思。

徐文达先生曾说,慢出力,快也能出力。慢的如,我们大家都很熟悉的弘一大师,也就是李叔同,他的行楷写的很慢,静极了,一笔一划,从容写来,好像不食人间烟火似的,但却极有厚度、极有力量。快的如唐代“狂草”大家怀素,忽然絶叫三五声,满壁纵横千万字,他的草书,使转如环,奔放流畅,一气呵成,用笔圆劲有力。

所以,如何出力全在自己的体悟。要妙就在笔头功夫。而此功夫是需要修炼、并且要用心去体悟的。

前几天和几个朋友一起去吃猪肚鸡,那汤极鲜美。于是便谈到如何煲汤。其中一个朋友说,他到南方和当地的老婆婆闲聊,老婆婆告诉他,要想一锅鲜美的鸡汤,至少文火熬八小时以上。那,好的书法呢?恐怕就是八个小时、八年的时间能行的。书法需要我们用一生的时间去熬。

让我们慢慢地熬吧。

说到笔法,这里我也顺便谈一下墨法。一般来讲,浓墨容易写出力量来。比如宋四家之首的苏东坡,墨浓如漆。再比如我们山西当代书法大家姚奠中,它的字,几乎全是用焦墨铸出来的,铁画银钩一般。淡墨容易出神采,写起来也流畅,但不容易有力量。比如,明代的董其昌,他的书法就比较散淡素雅,行于行拉得很开,很疏朗。再比如我们山西的林鹏先生,就是用淡墨的大家,他的草书如黄河之水天上来,气势如虹,一泻千里。就气势来讲,当代我以为还没有超过他的。他有自己的一套用墨秘诀。那就是他喜欢把一得阁墨汁先用墨锭砚一砚,然后放一段时间才用。到要写字时,他再用小勺子舀一些倒进砚台,再往里加一些清水,才开始写字。记住,一定是清水才行。这样写出来的字水墨淋漓,非常喜人。

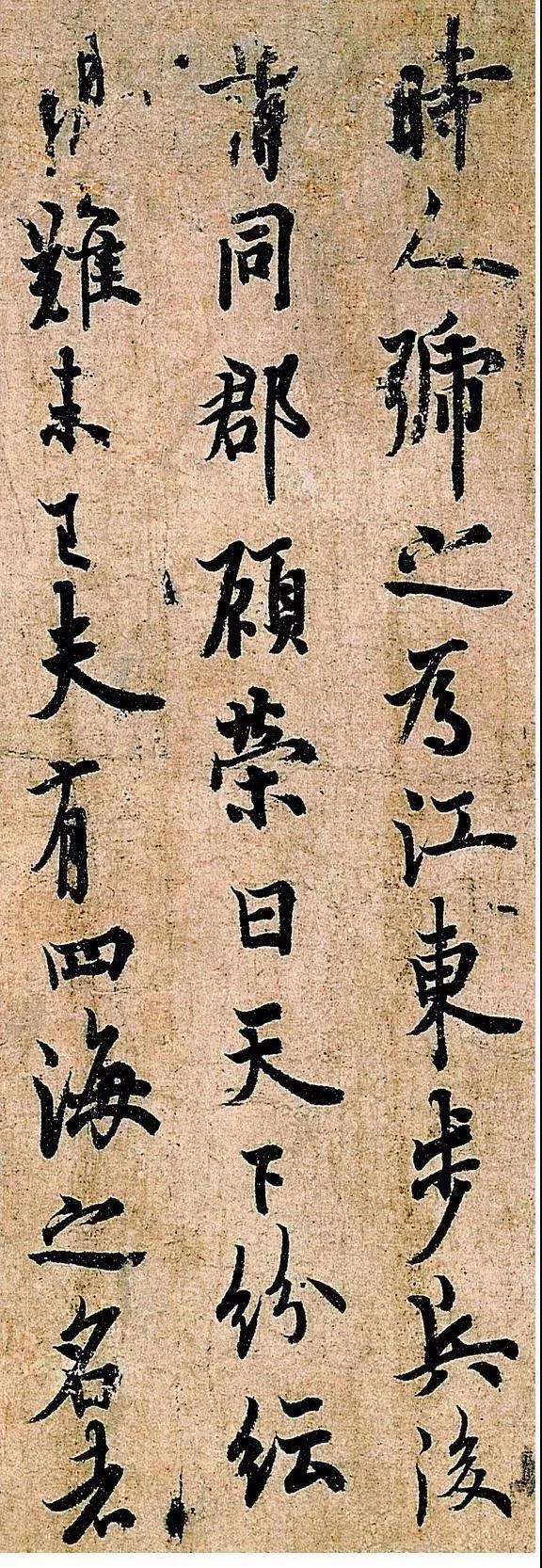

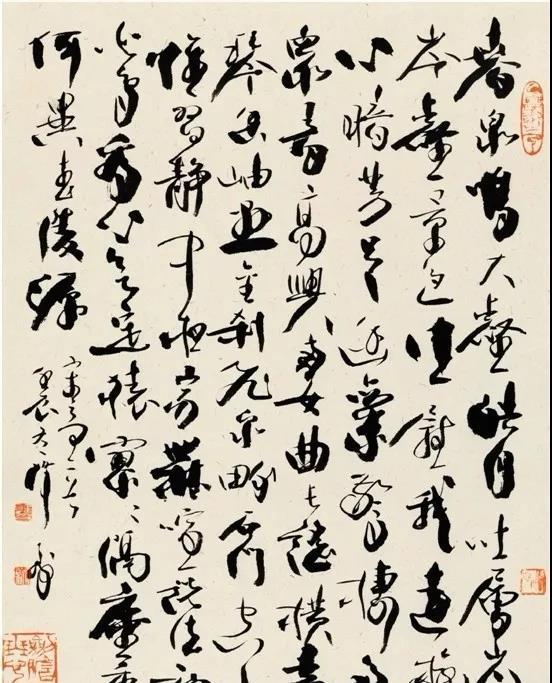

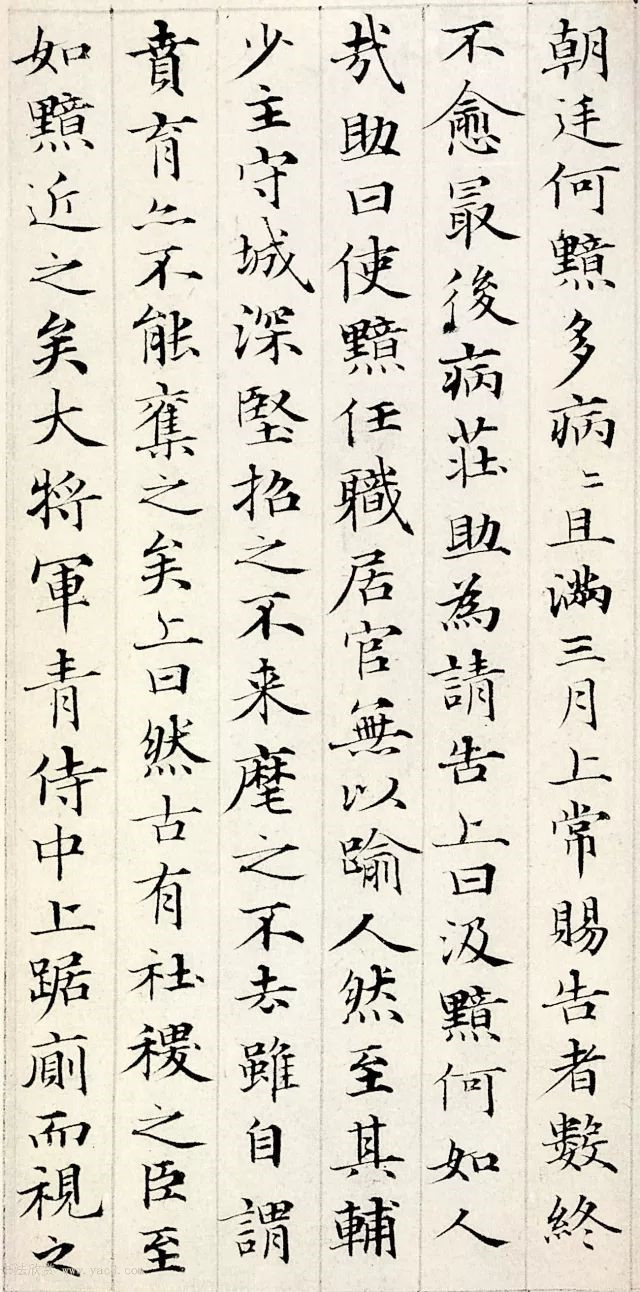

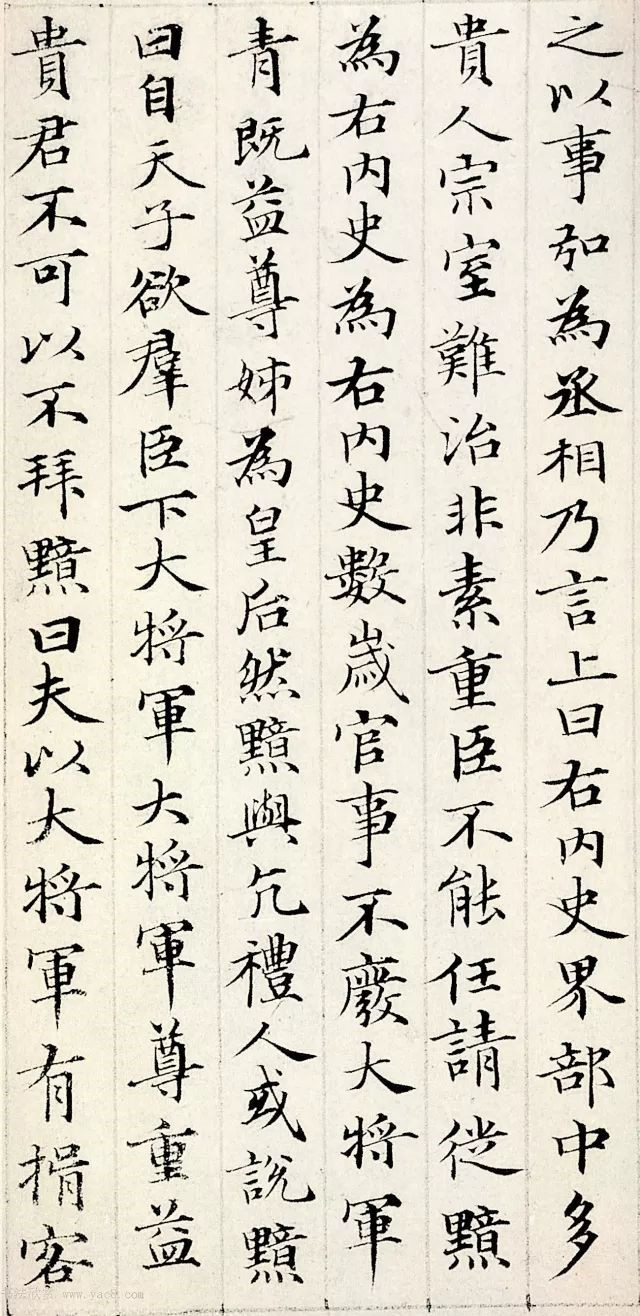

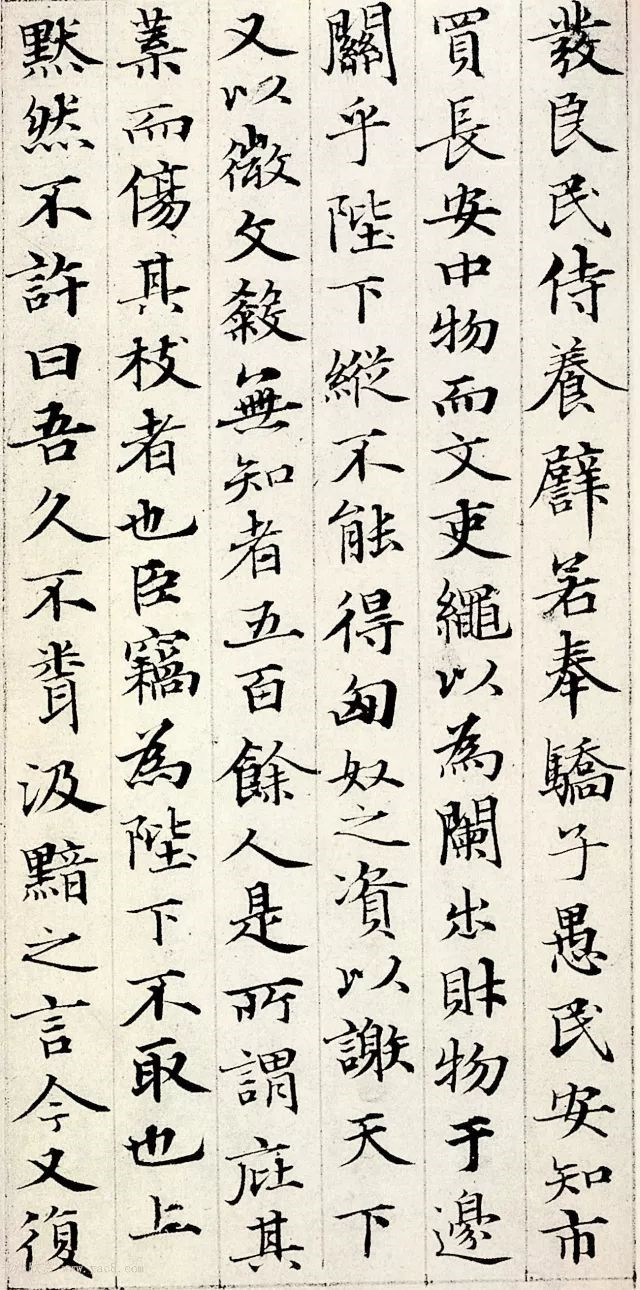

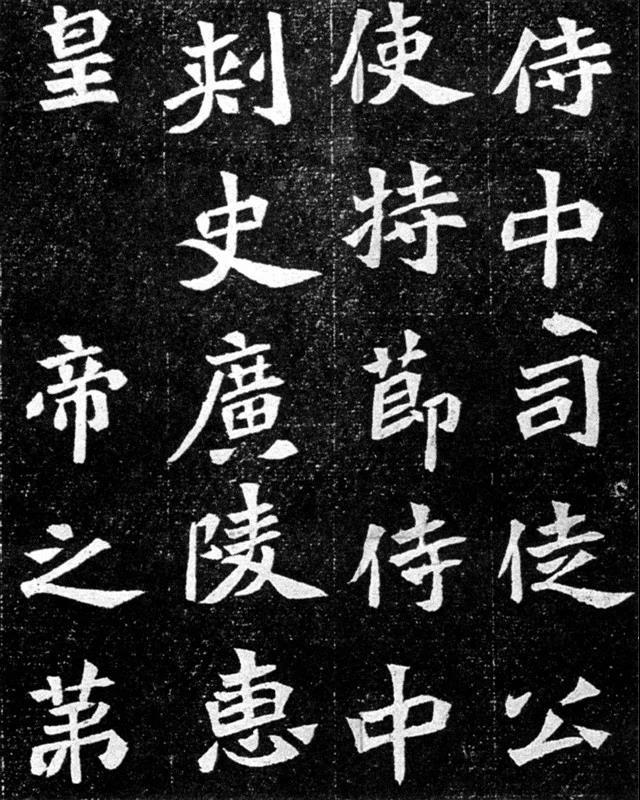

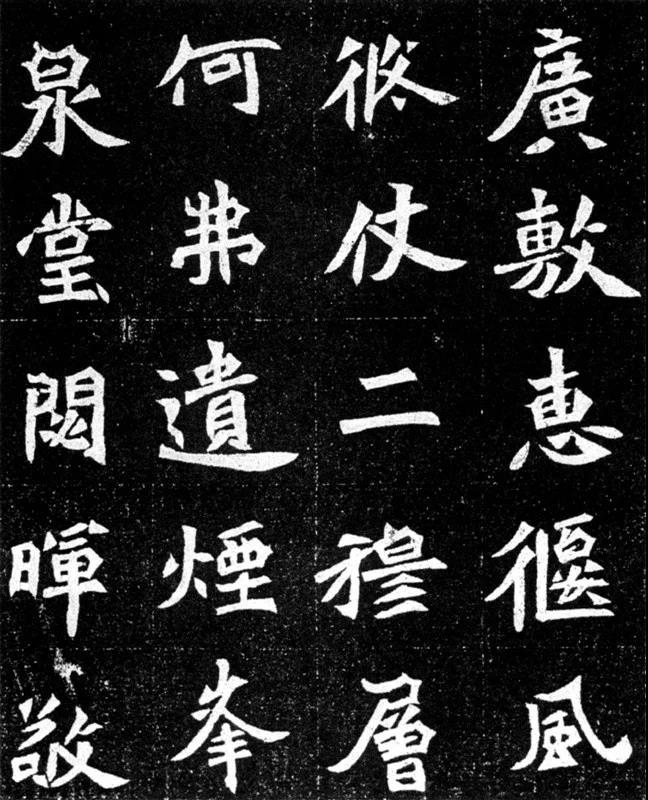

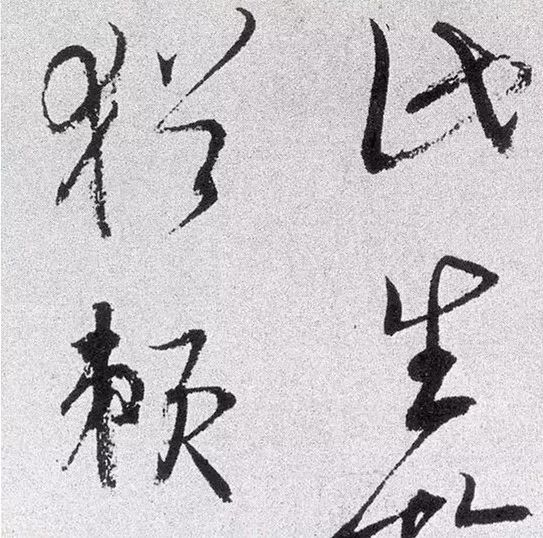

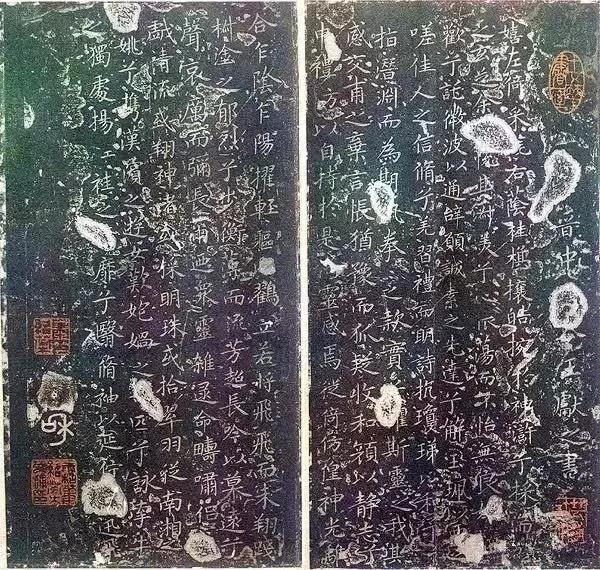

四、 一波三折很重要

艺术,有时候是把简单的东西复杂化。比如苏州园林,就那么一小块地方,我们北方人最高级的不过造一个四合院子,然后载个树种些花。但到了南方人手里,他这里挖个池子,那里造个假山,这里修个曲廊,那里种几颗桂花树,一定让你一眼看不透、看不完的,所谓曲径通幽吗。再比如,人体摄影,其实不就是要看我们的人体曲线吗?

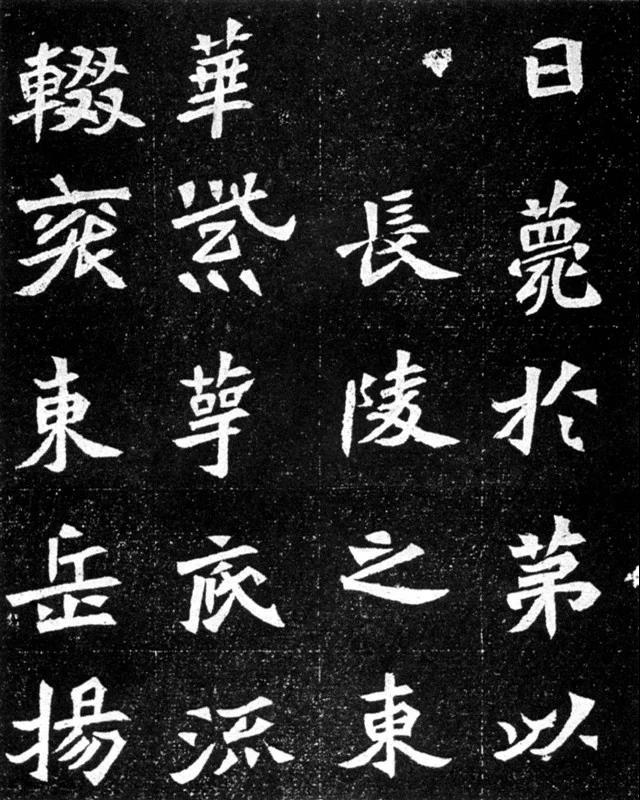

是,曲线是美的,是所有线条中最美的那一条线。那么作为纯粹线条艺术的书法,它的那一条线自然要做到曲尽极致。

一波三折,其实古人早已经告诉了我们,这是让直线化为优美的曲线的不二法门。那就让我们手中的这一管柔毫转动起来吧,起笔逆入——就如同甩鞭子,迅捷而果断;行笔——就如同滑冰运动员在冰上舞蹈,他划着优美的曲线,那曲线是爽利、结实的;收笔——就如同铁匠打铁落锤,他时时刻刻都控制着,该重时一定重锤落下,该轻时一定一点不过,恰到好处,干净利落。不论是小到一个点,或是长到一个竖,都有起、行、收,都能认真地完成每一个起笔逆入、行笔、收笔,直至最后一个笔划,毫不松懈。

只有这样,写出来的线才可能是曲的,即便直线也直中有曲。这样的线组成的书法,能不美吗?

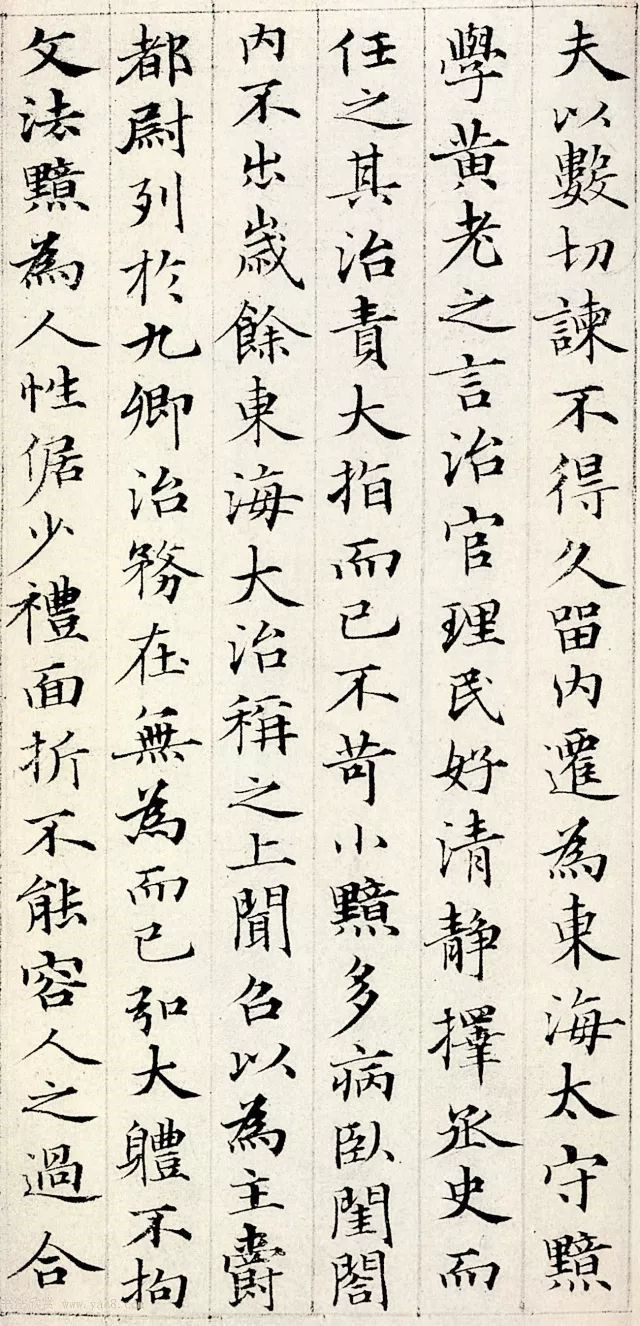

![微信图片_20190109152925]()

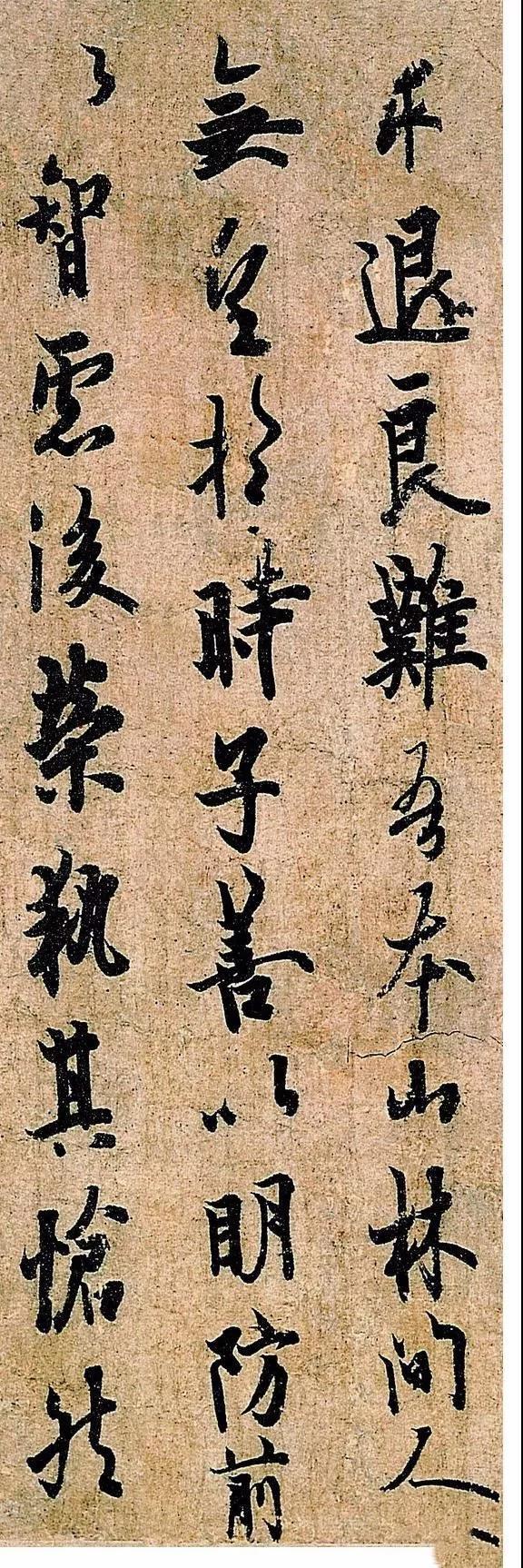

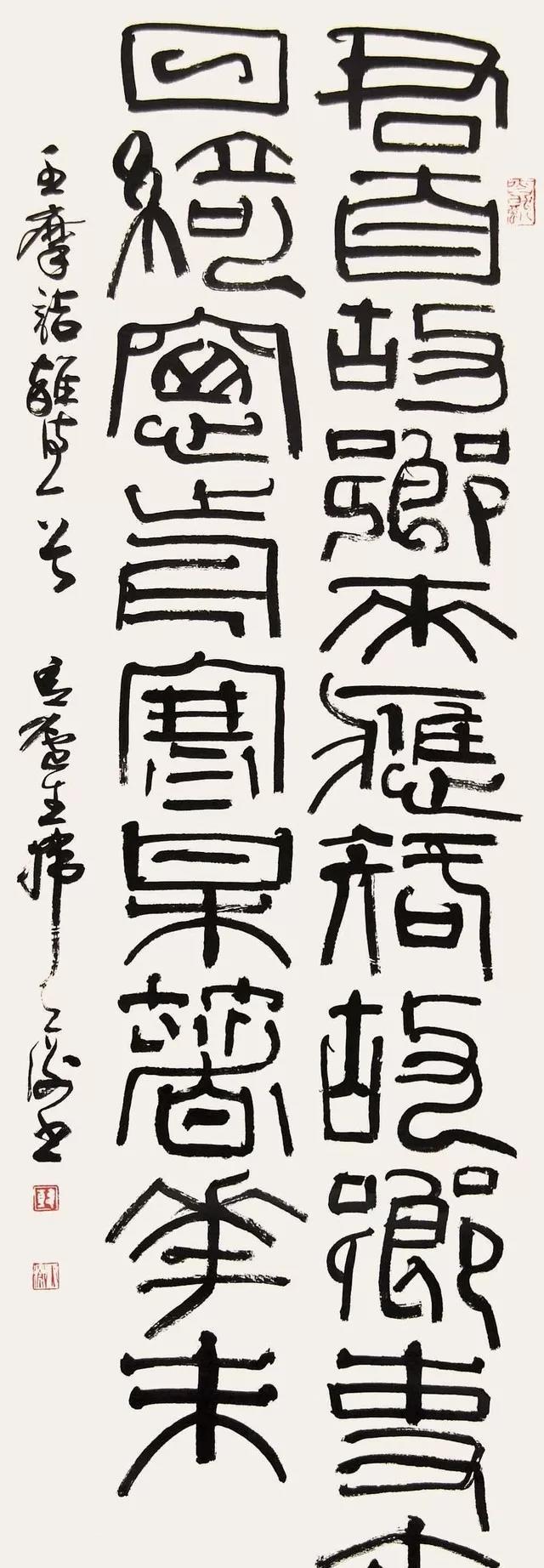

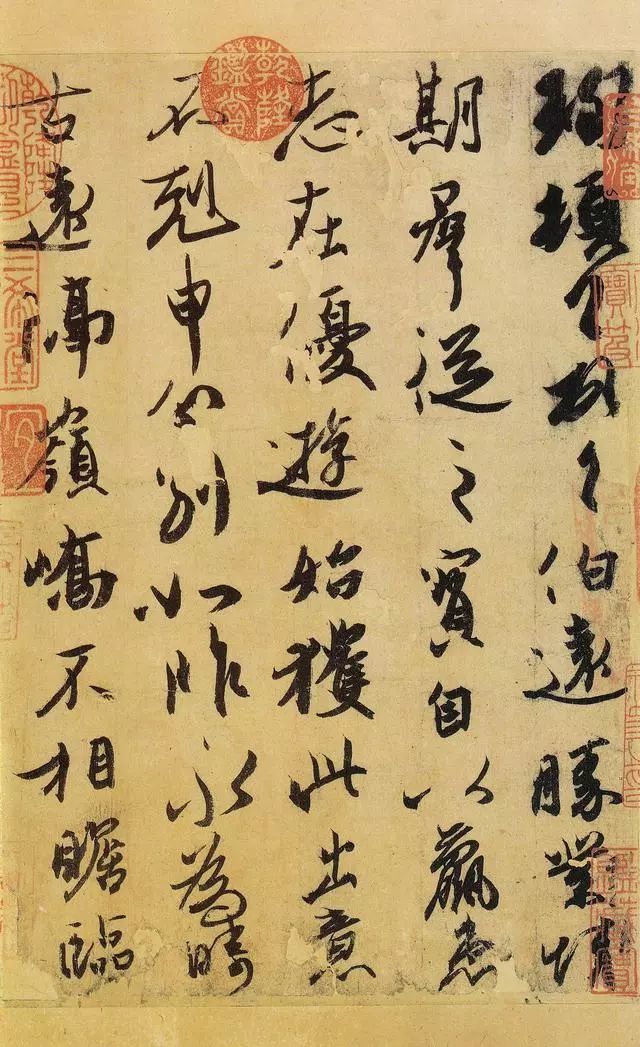

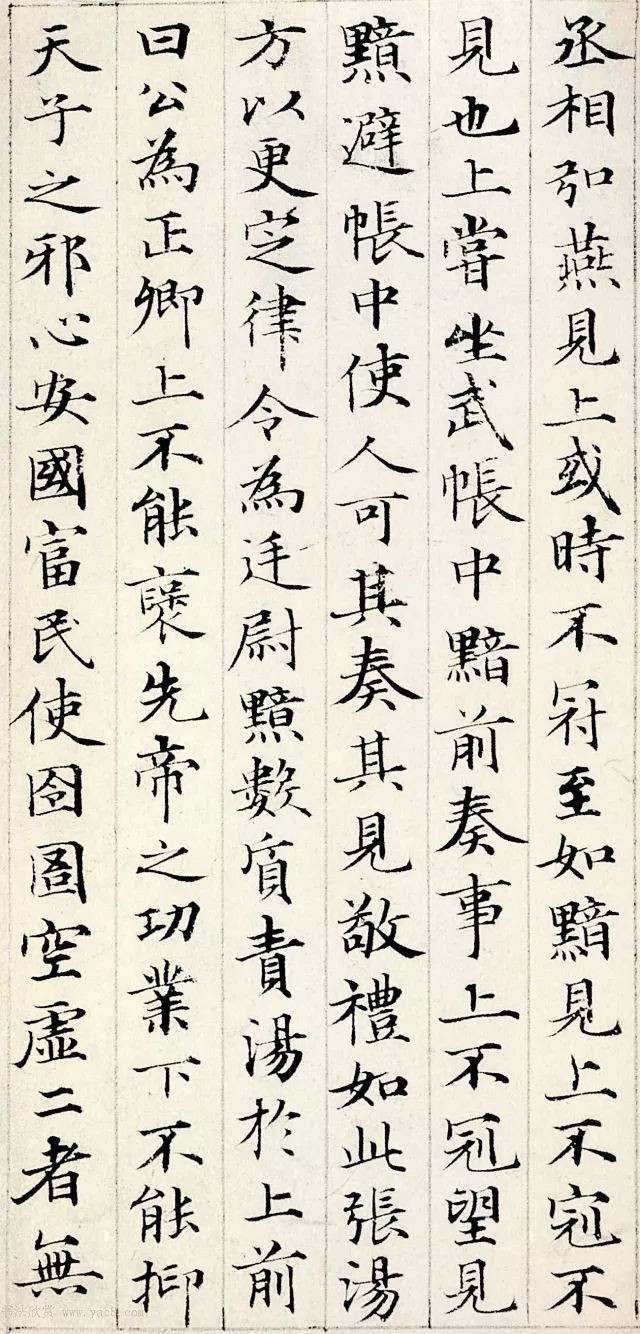

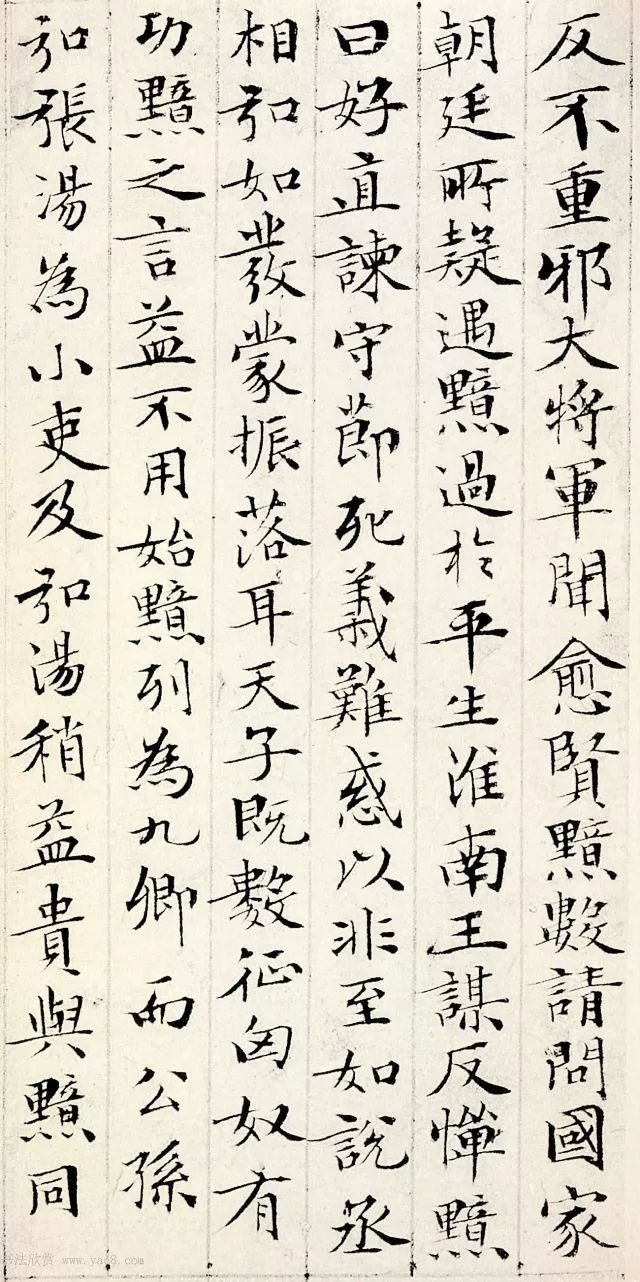

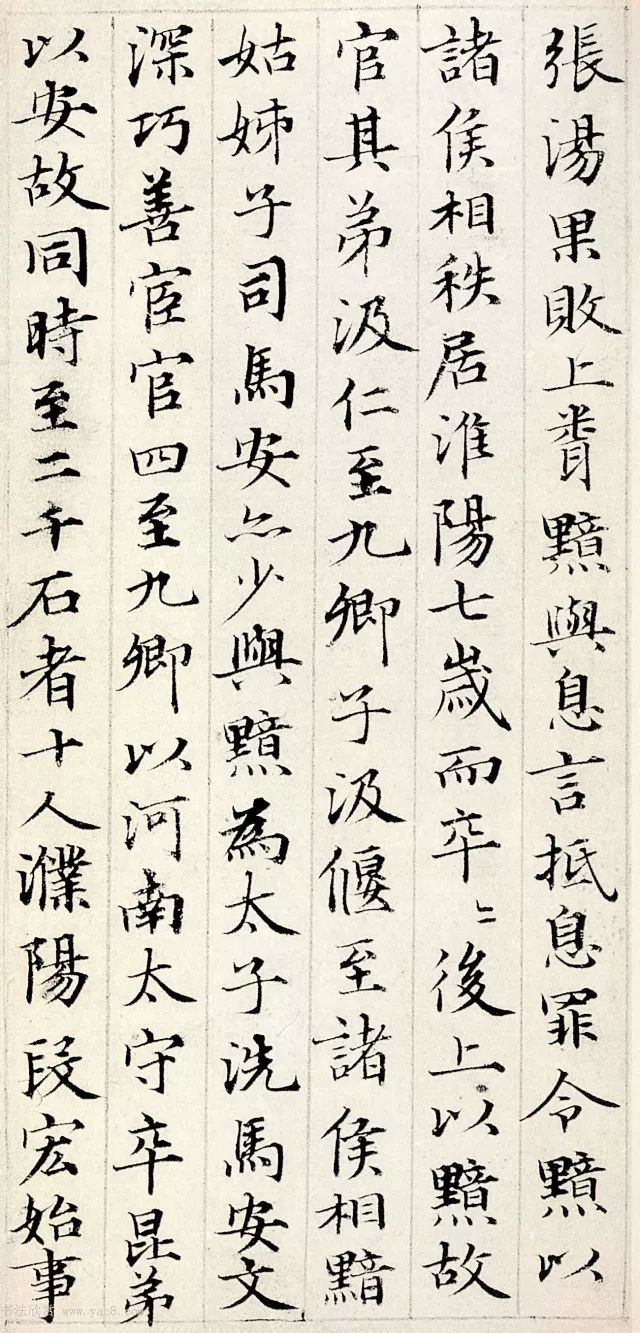

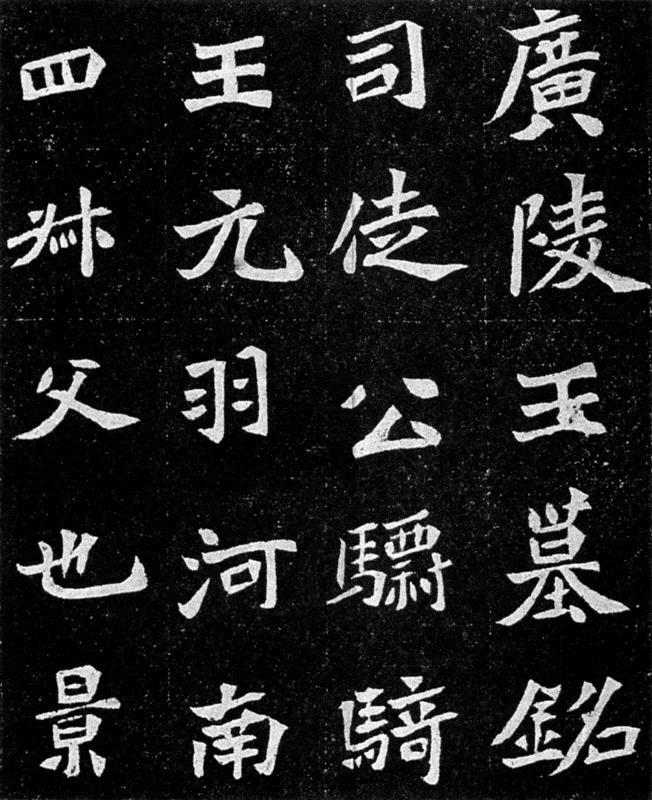

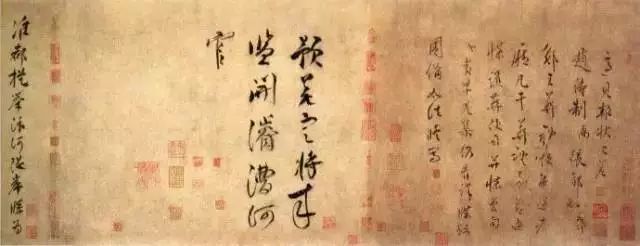

五、 如何使作品有气韵

平常,当我们在观看书法作品时,总会有这种体会,有些作品不管你怎么看,你都会感觉它散,没有可读性。而有些作品,一打眼,你就会觉得它舒服,让你有看的欲望。你会急着寻找第一个字、第二个字、第三个、直到一字一字,一行一行把它看完为止。这其实是气韵在起作用。

如何使书法有气韵呢?我以为必须使组成字的一个个点画连起来,让他们发生关系。也就是认真地完成一个点画的起行、收后,自然地在空中画弧或意连、或实连地过渡到下一个点画接着完成又一个起、行、收,直到写完最后一个点画的起、行、收。

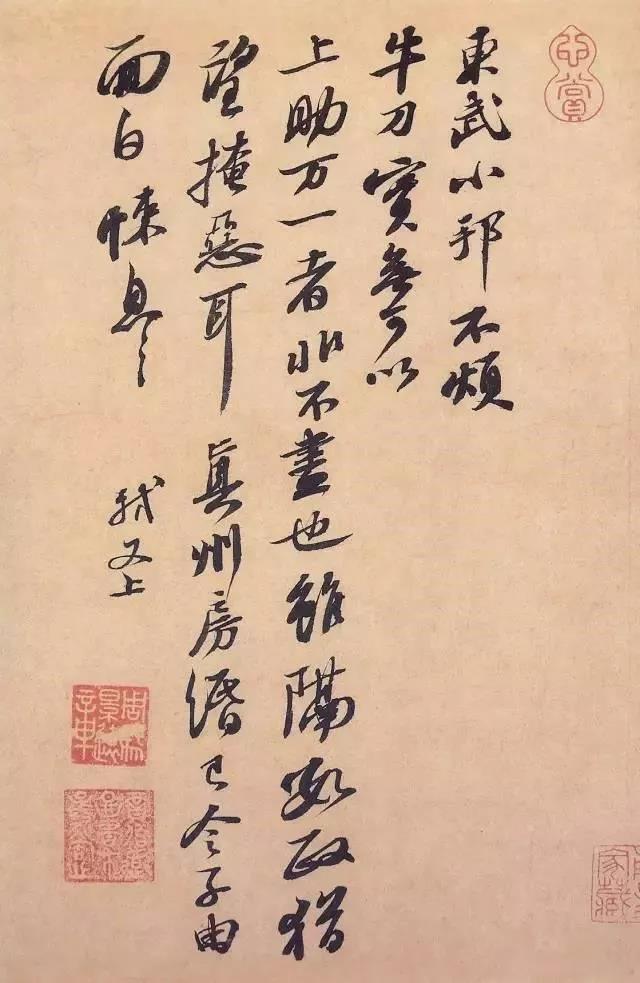

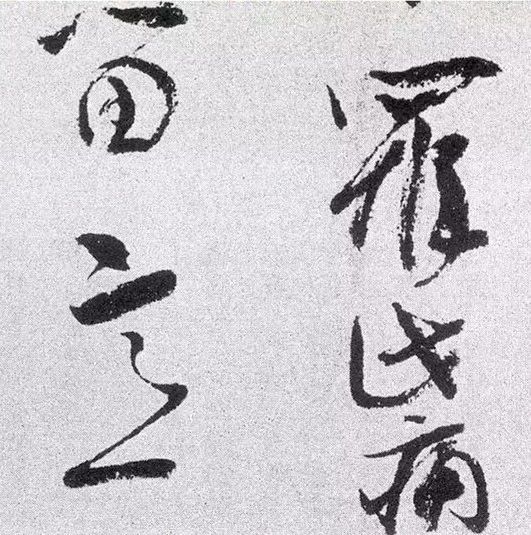

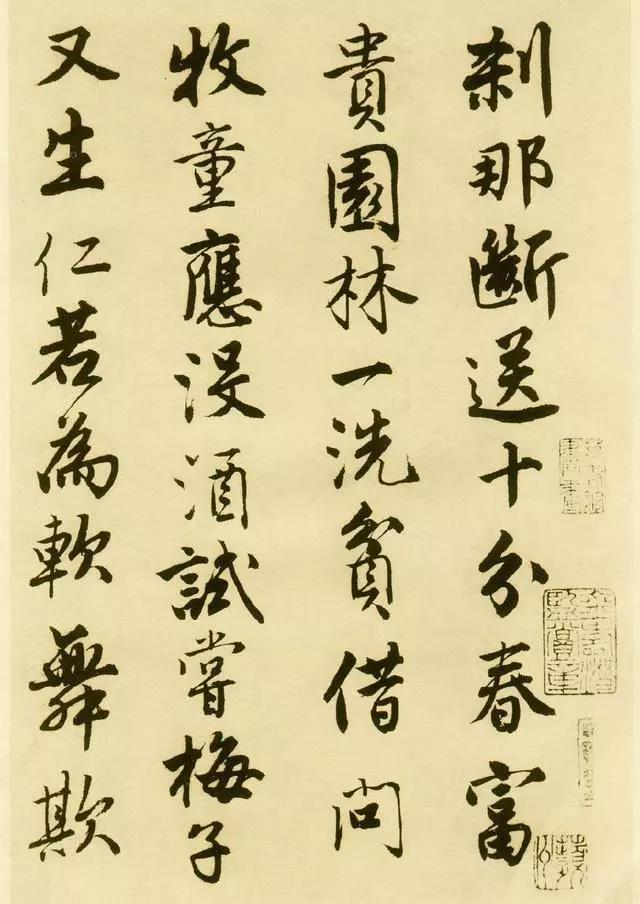

我省著名的草书大家林鹏先生在回答他是如何写草书的时候,说的十分的轻松幽默。写草书吗简单,就是大圈套小圈。

现在,我们来做一个实验,就是在王羲之的《兰亭序》中,任意找出一个字,然后把各个笔划之间用虚线连起来,大家看看会是怎样的一个结果?除了弧线之外,可能恰好是一个个的大圈套小圈。你说神不神?其实,这一秘密,早在一千六百多年前的王羲就已经告诉了我们,就隐藏在《兰亭序》当中。

大圈套小圈。这是王羲之的人生智慧。也是林鹏先生的经验之谈,值得我们珍视。

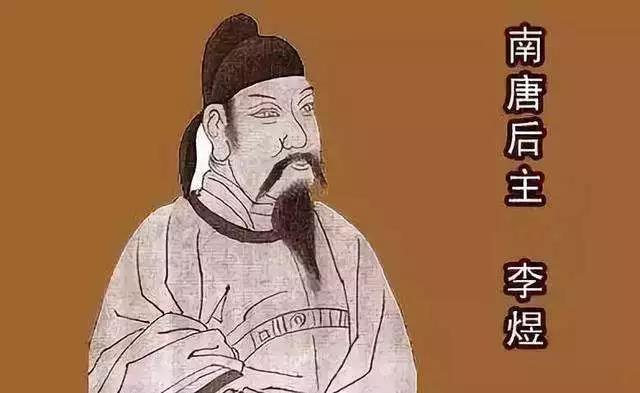

![微信图片_20190109152928]()

六、 熟能生巧

“熟能生巧”其实是个成语。它出自北宋卓越的文学家、史学家欧阳修的《归田录》。说的是北宋有个射箭能手叫陈尧咨,一天,他在家练箭,十中八九,旁观拍手称绝,陈尧咨自己也很得意,但观众中有个卖油的老头只略微点头,不以为然。陈尧咨很不高兴,:“你会射箭吗?你看我射怎样?”老头回答地很干脆“我不会射箭。你射得可以但并没有什么特别的地方,只是手法熟练而已。”在陈尧咨追问老头有啥本领后,老头把一个铜钱放在一个盛油的葫芦钱眼口,取一勺油高高地倒向钱眼,全勺油倒光,也未见铜钱眼外沾有一滴油。老头对陈尧咨说:“我也没什么特别的地方,只不过手法熟练而已。”

好一个“无他,但手熟尔”。 箭手射箭能十中八九,是因为他天天在家练箭。老头卖油能高高地把一勺油从钱眼倒进葫芦,铜钱眼外不沾一滴油,凭的是天天干这个活。

当年,书圣王羲之为了练习笔法,甚至连走路、饭也不放过,没有纸,他就以手划被,久而久之,被子也被他划破了。洗砚的池子用久了竟然成了墨池。智禅师四十年不下楼,勤奋临池怀素大师写坏了的毛笔,堆起有坟头那么高,可见他们所下苦功。

那么我们学习书法,有什么理由不天天拿起毛笔,认认真真地做好自己的功课——临帖、创作,创作、临帖,就像王铎说过的“一日临帖,一日应索请”,直到生命的结束呢?

要记住,巧从熟中来。熟中生巧,熟中自有一种美的最高境界。