![微信图片_20190111154815]()

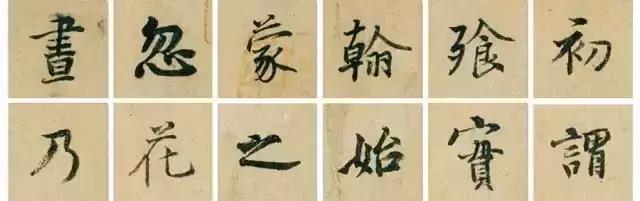

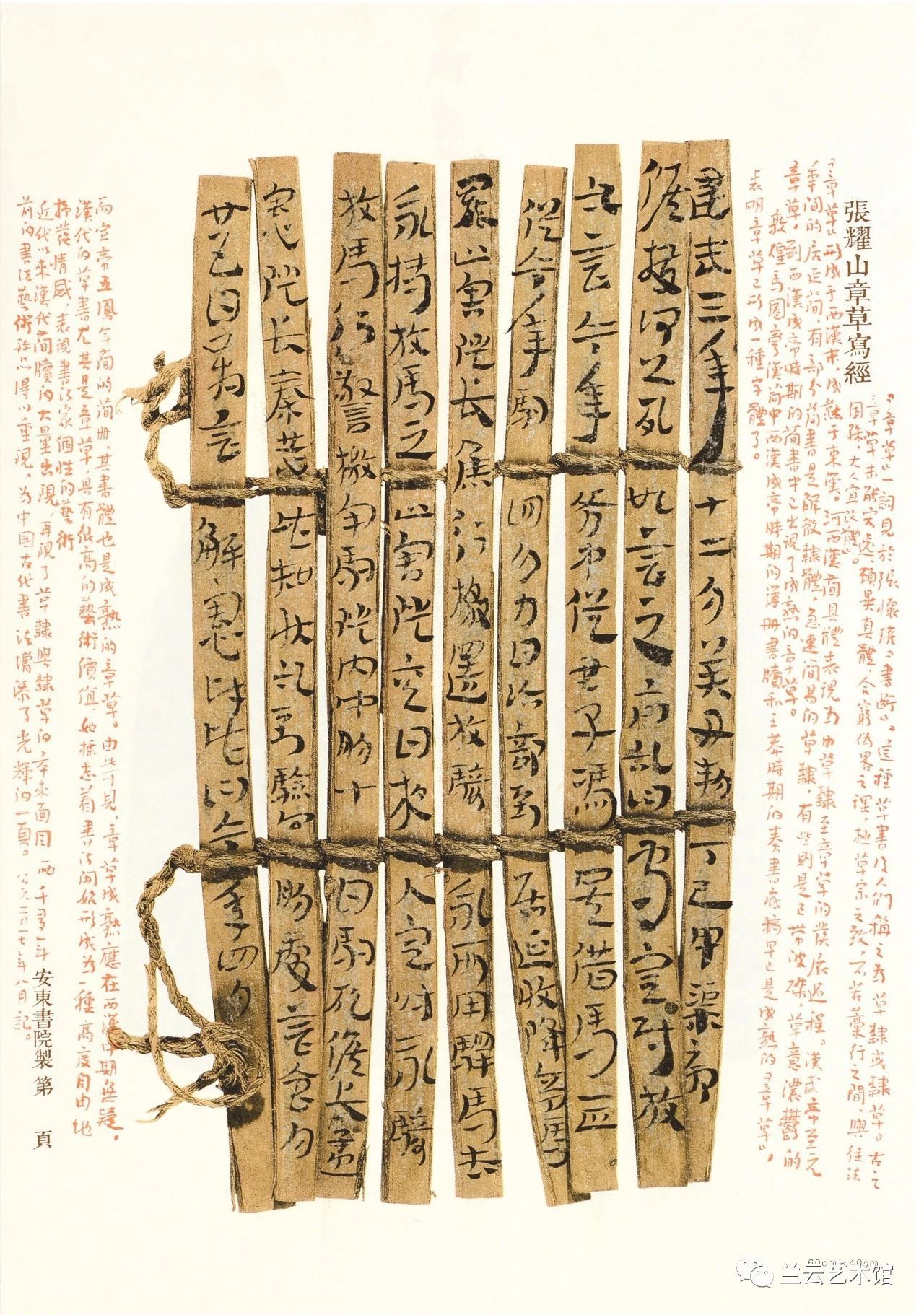

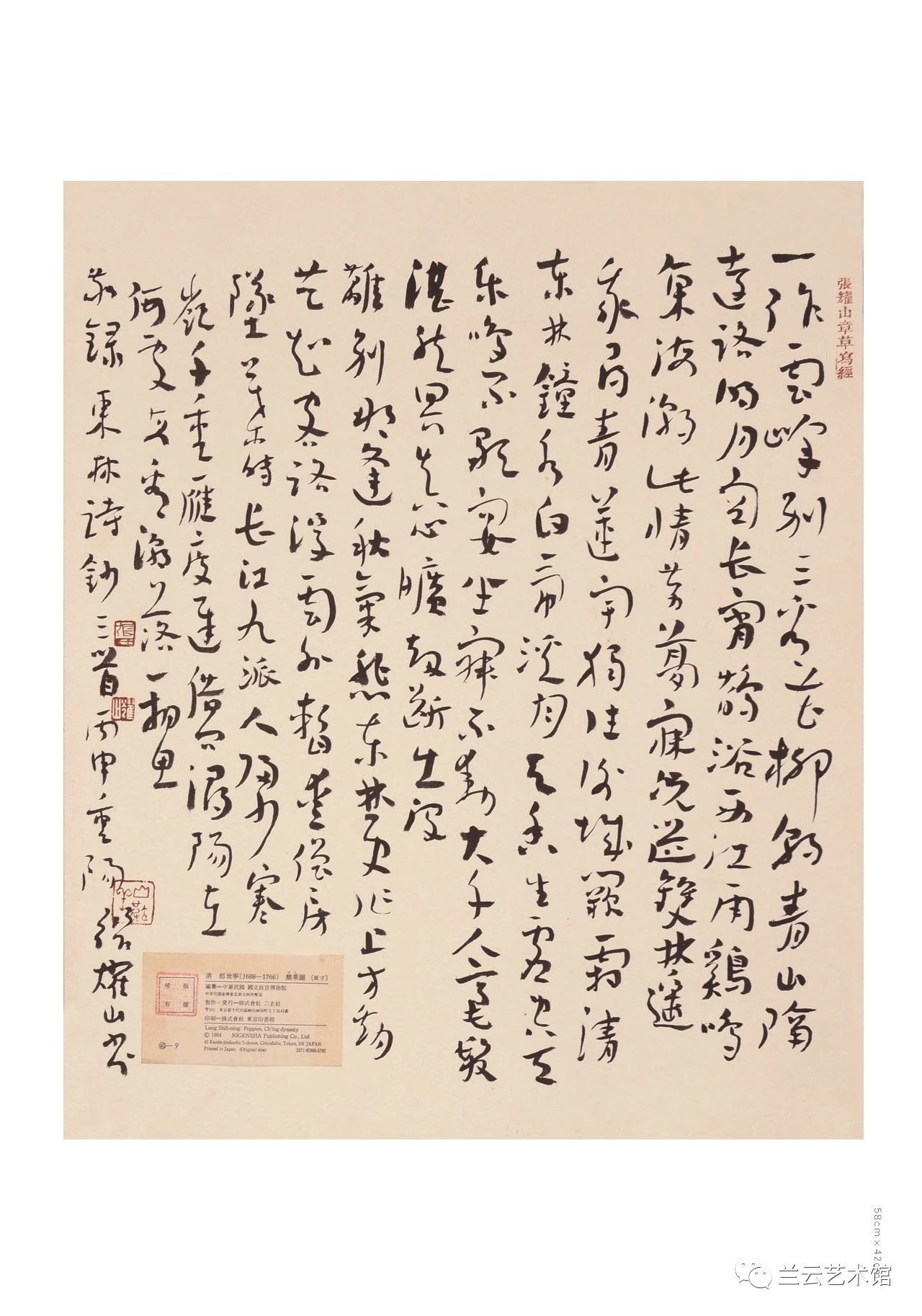

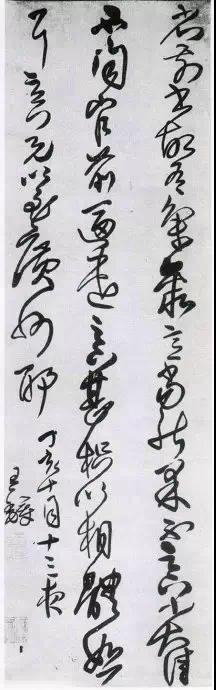

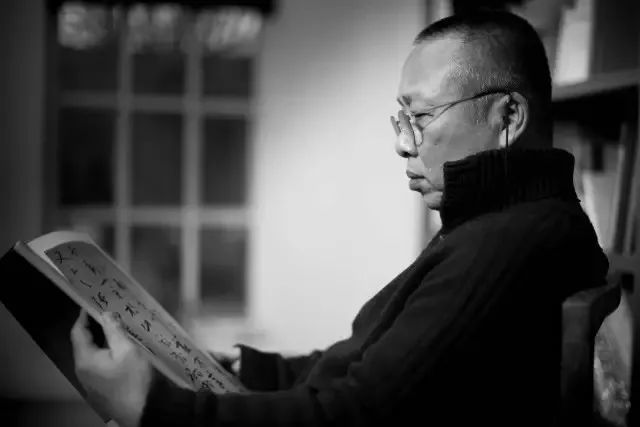

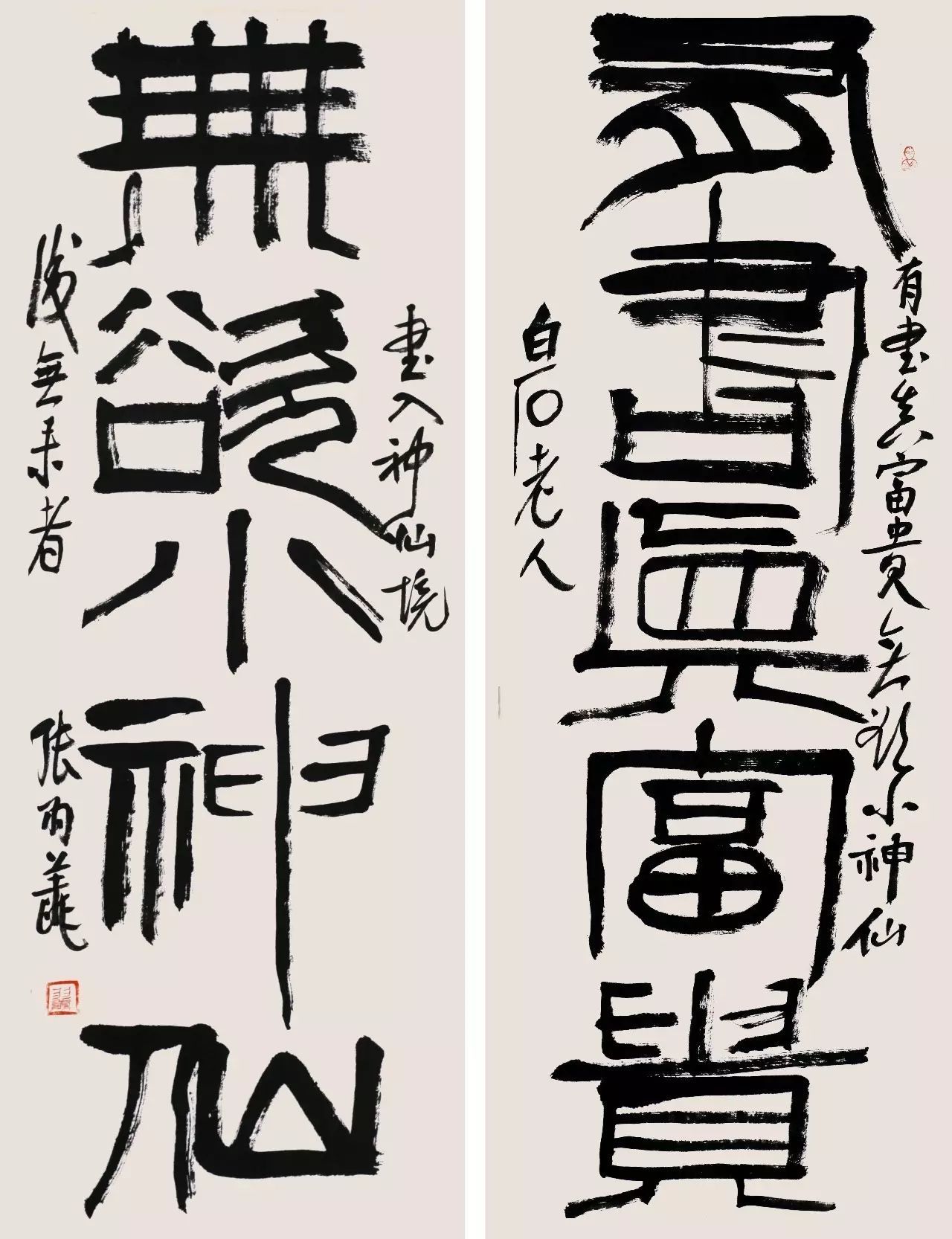

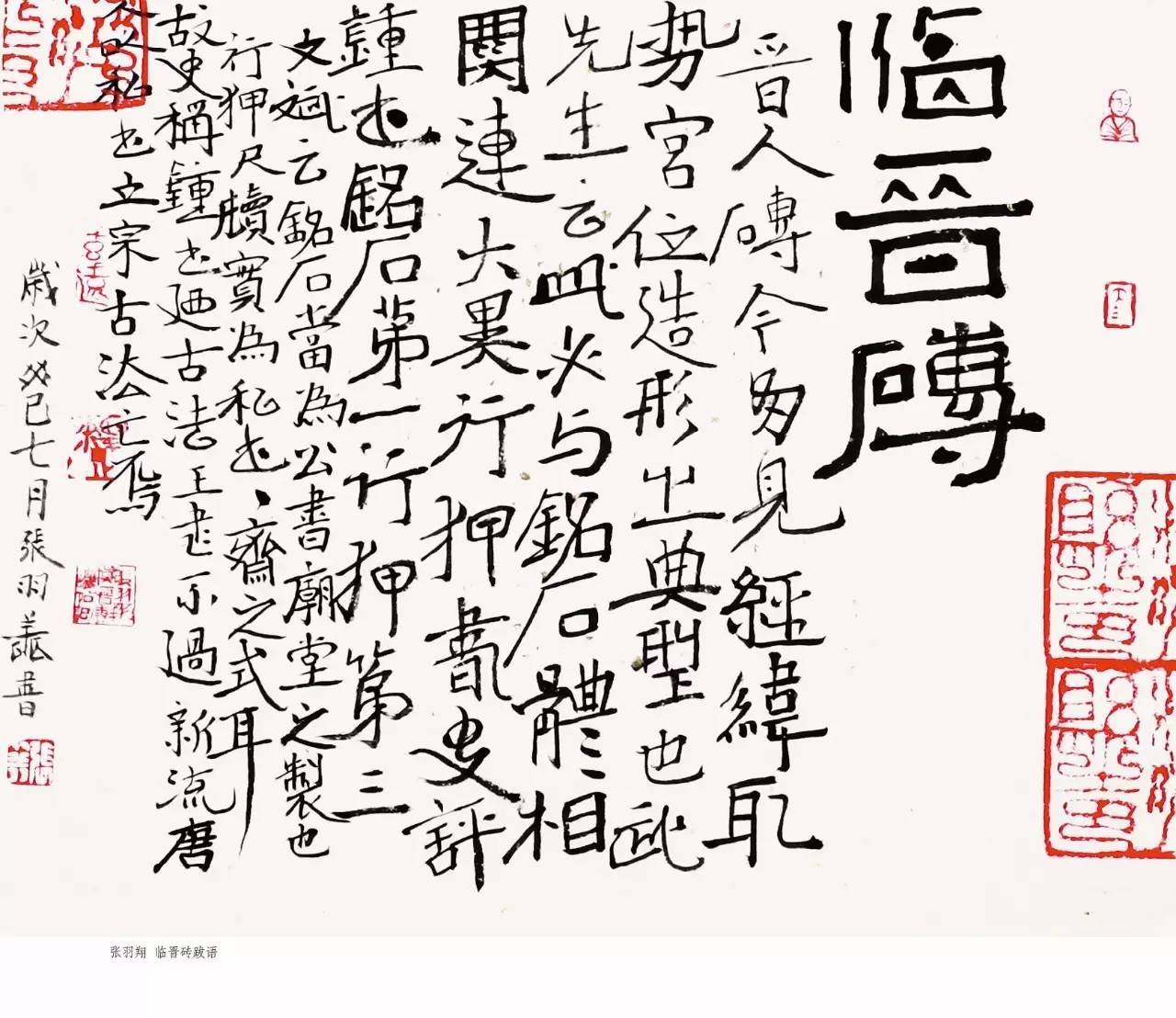

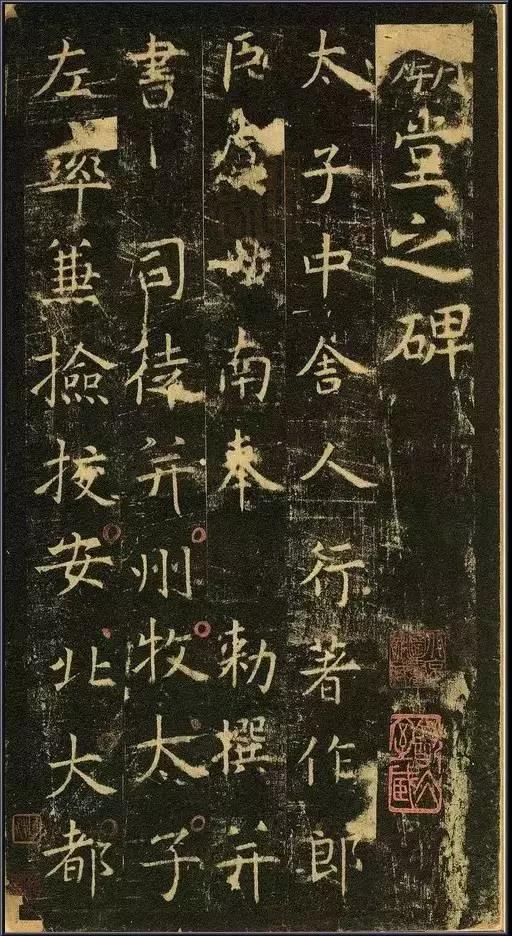

张羽翔,中央美术学院书法博士,中国艺术研究院中国书法院研究员,中国书法家协会楷书委员会委,广西书法家协会副主席,全国第十届书法篆刻作品展评委。

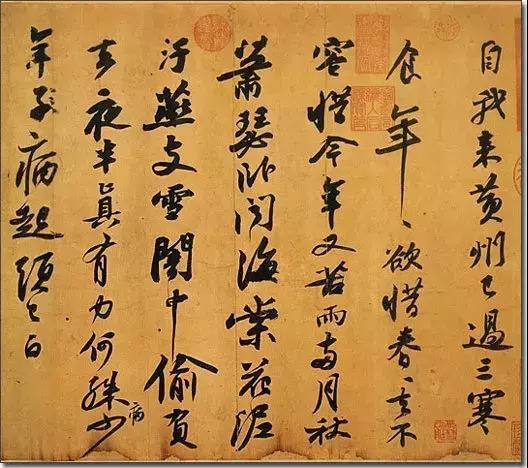

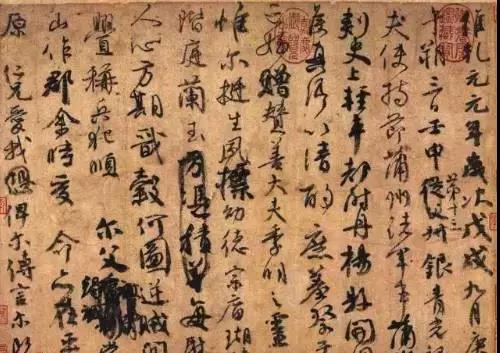

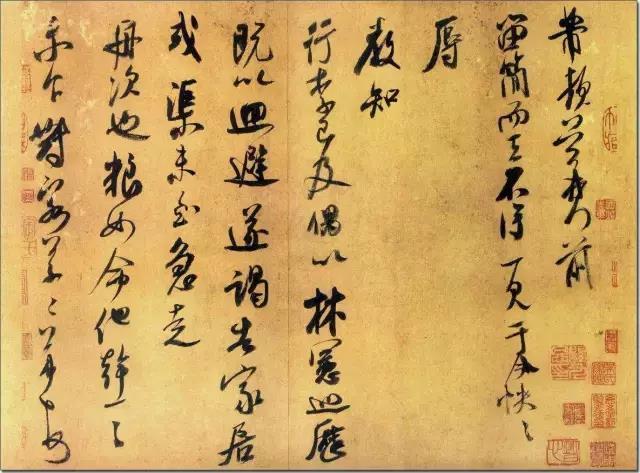

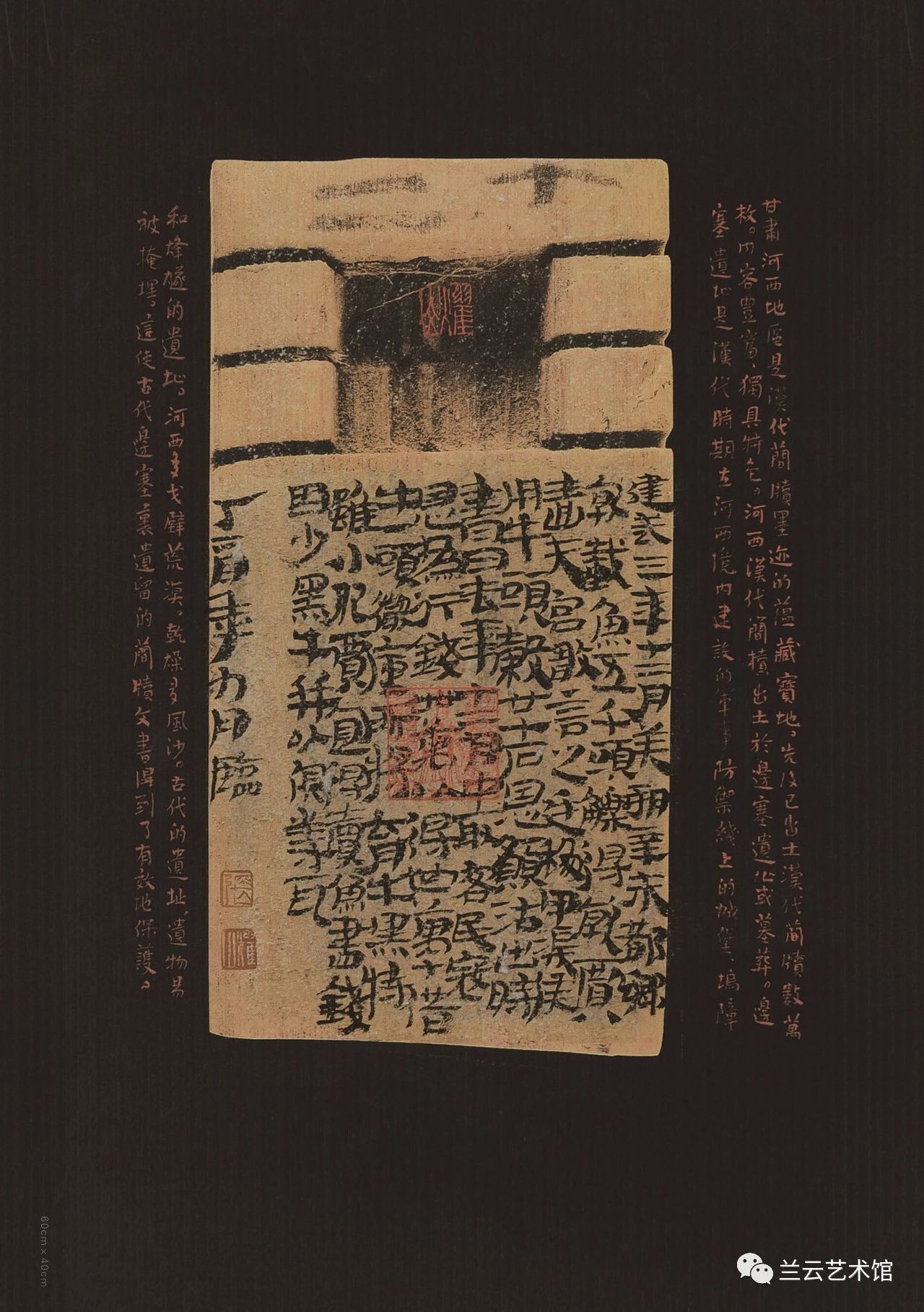

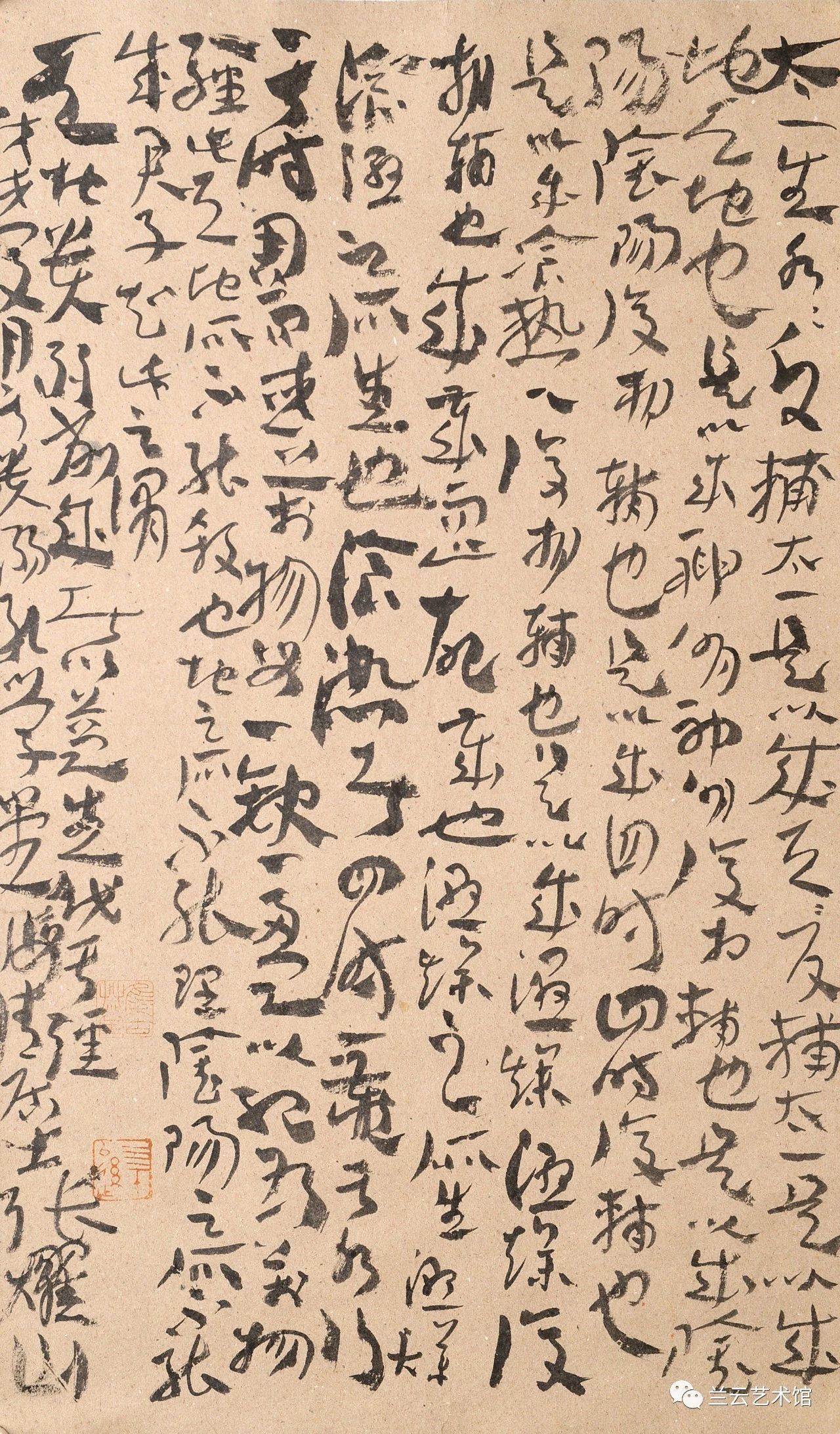

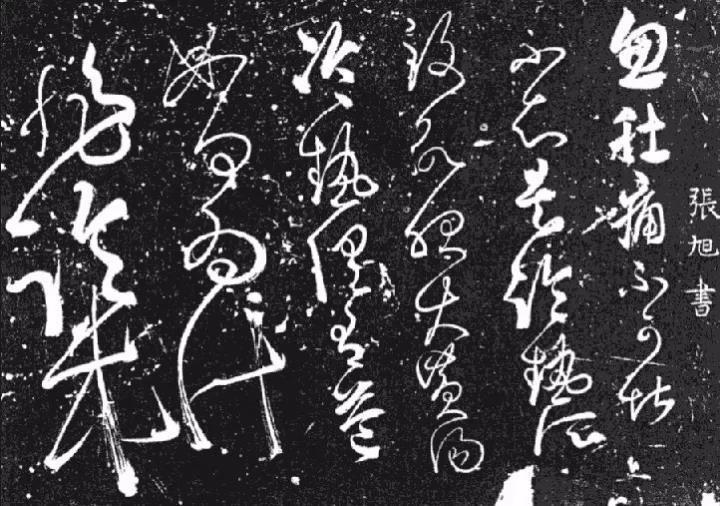

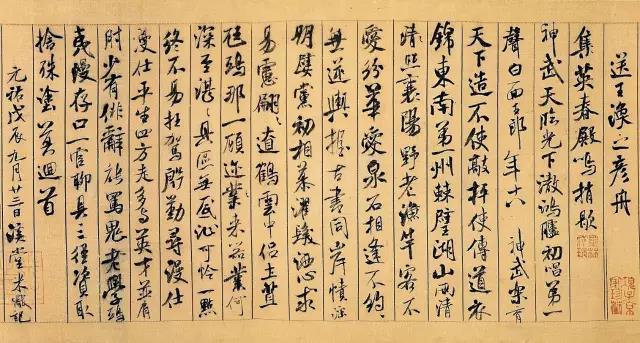

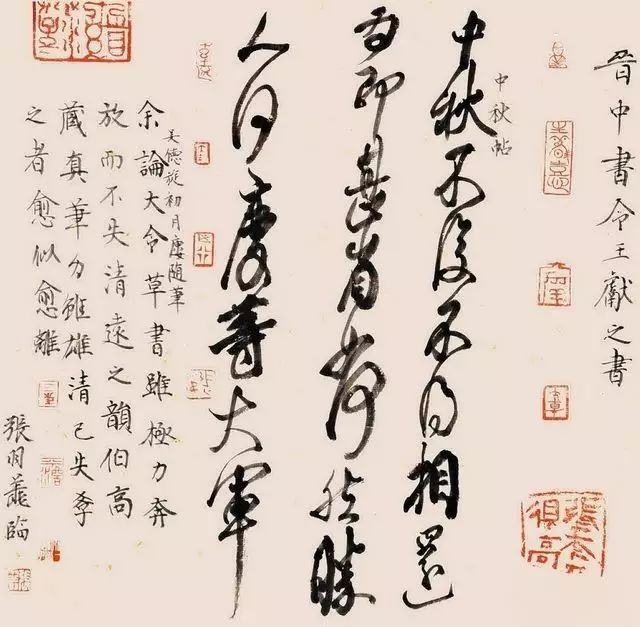

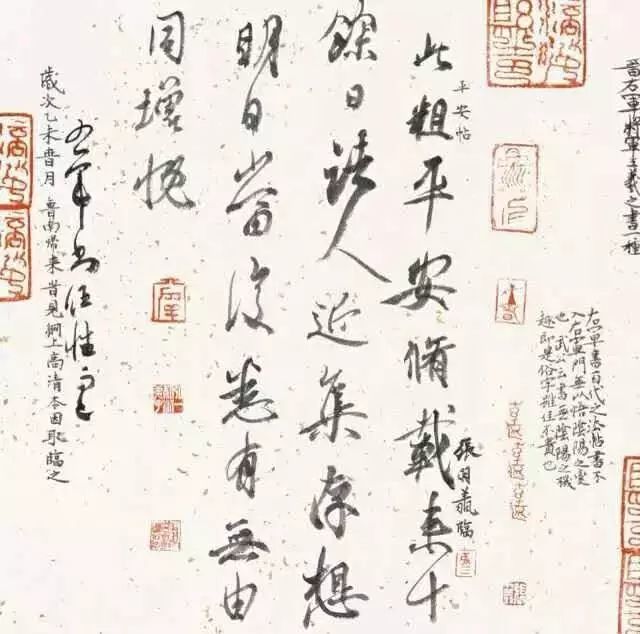

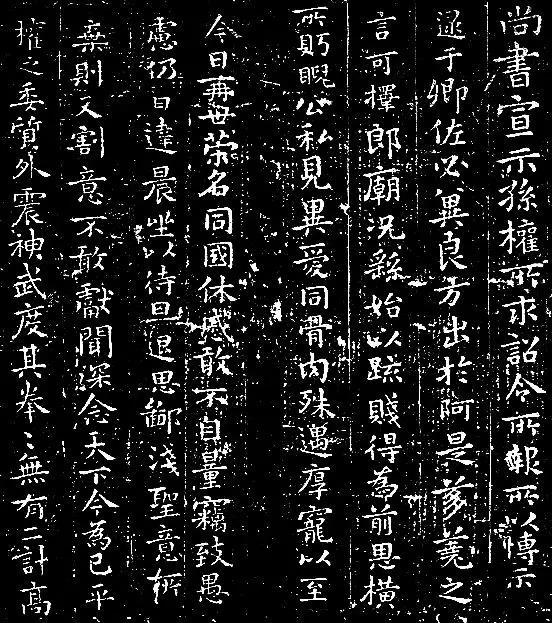

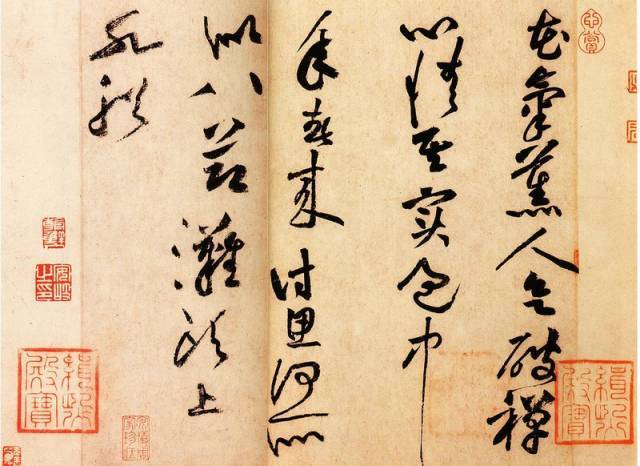

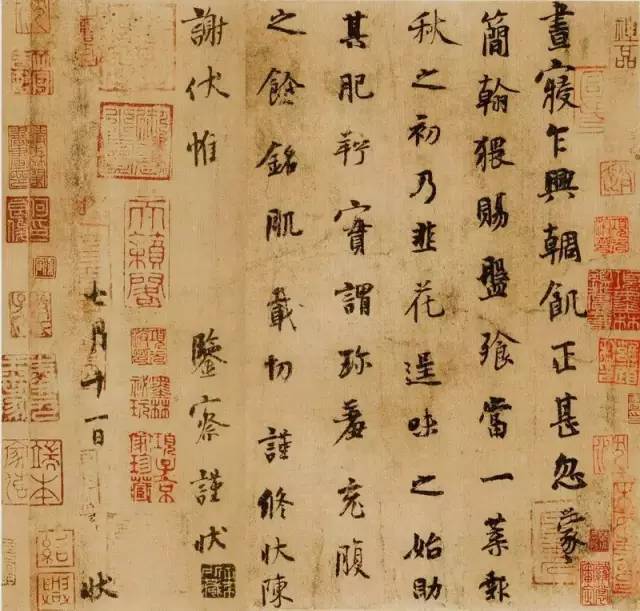

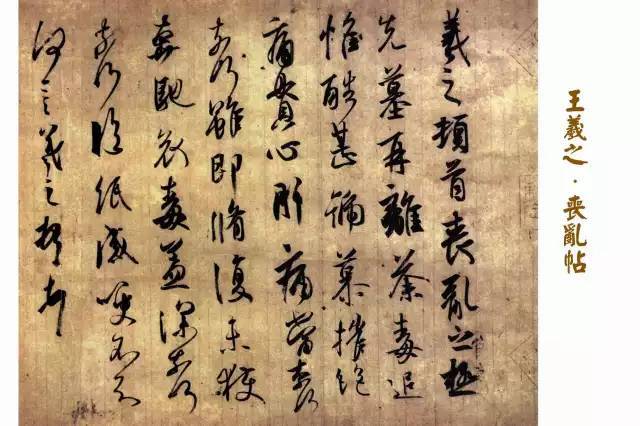

从念书到现在,我对二王书法一直非常感兴趣,也一直在进行钻研。从年轻的时候,在西方的形式构成理论的影响下,我切入了书法,也切入了对二王的学习。慢慢地重新回归到古典之后,越来越发现传统的东西非常的博大,甚至觉得魏晋时期的书法理念或者说我们一般说的晋唐书法的理念,实际上和我们现代的观念在很多地方上都是吻合的。慢慢地我就做一些理论上的研究,尤其是在书法形式上去研究它跟传统文化的一些关系。

![微信图片_20190111154818]()

![微信图片_20190111154820]()

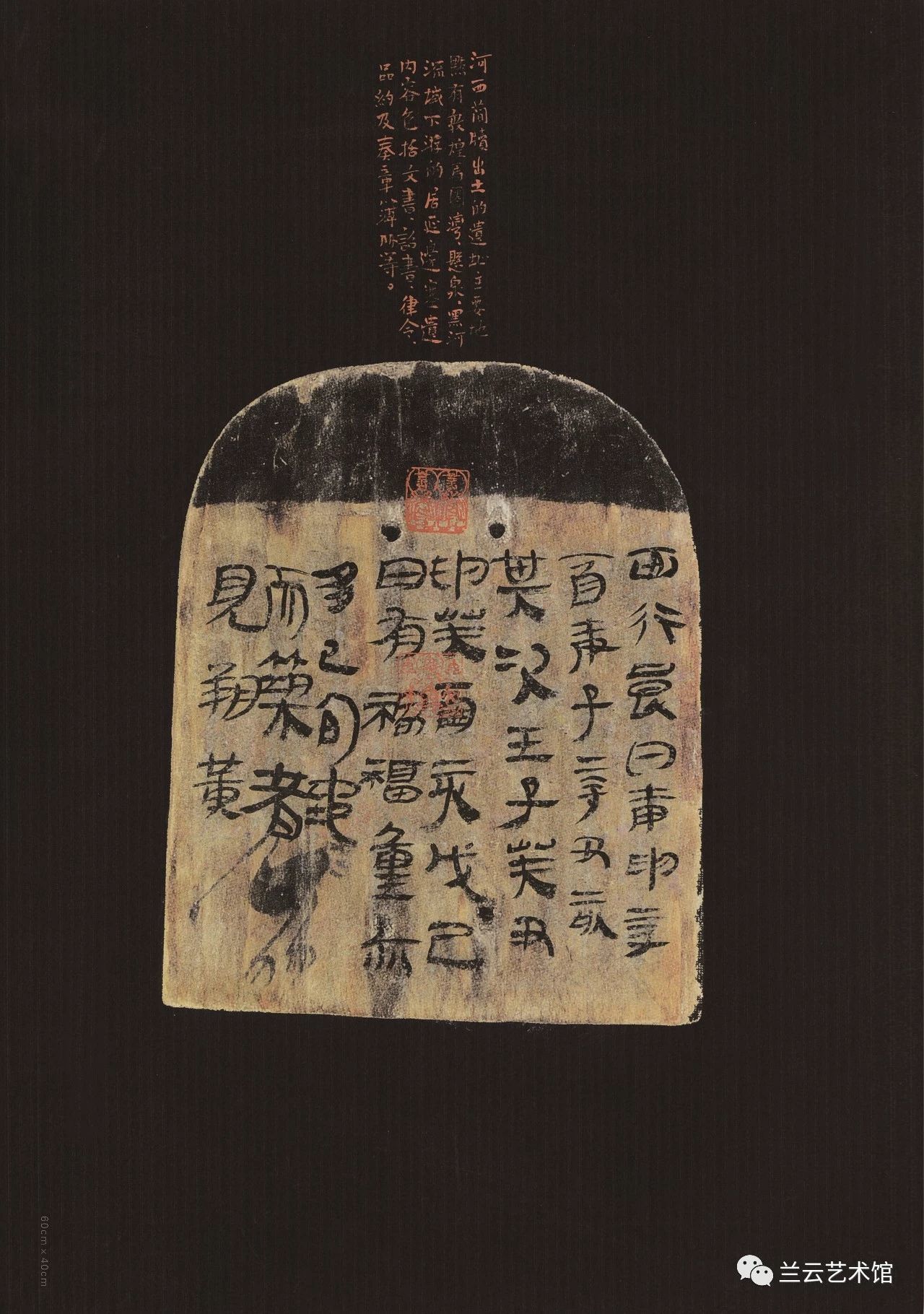

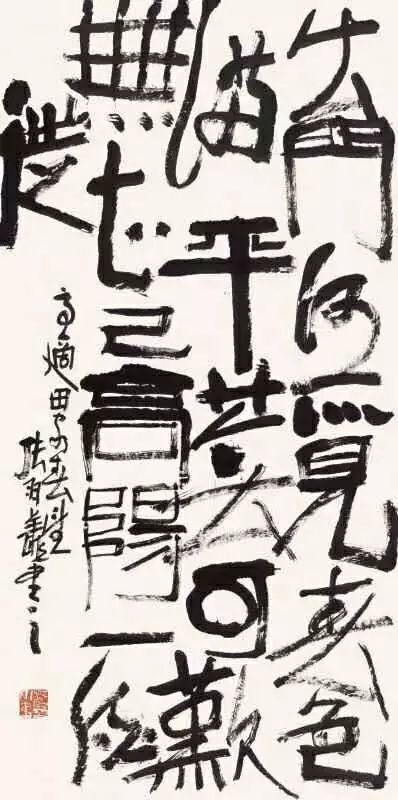

在研究中国书法与传统文化、儒家文化、道家文化的关系上,从纯粹文化上的研究,我们的理论文章一直出得很多很多,包括在美学上面的研究,在哲学上面的研究。但具体地在书法的形式上,一招一式上,一点一画上,它是怎么跟传统文化、传统哲学挂起钩来,在这方面的研究就比较少。

![微信图片_20190111154822]()

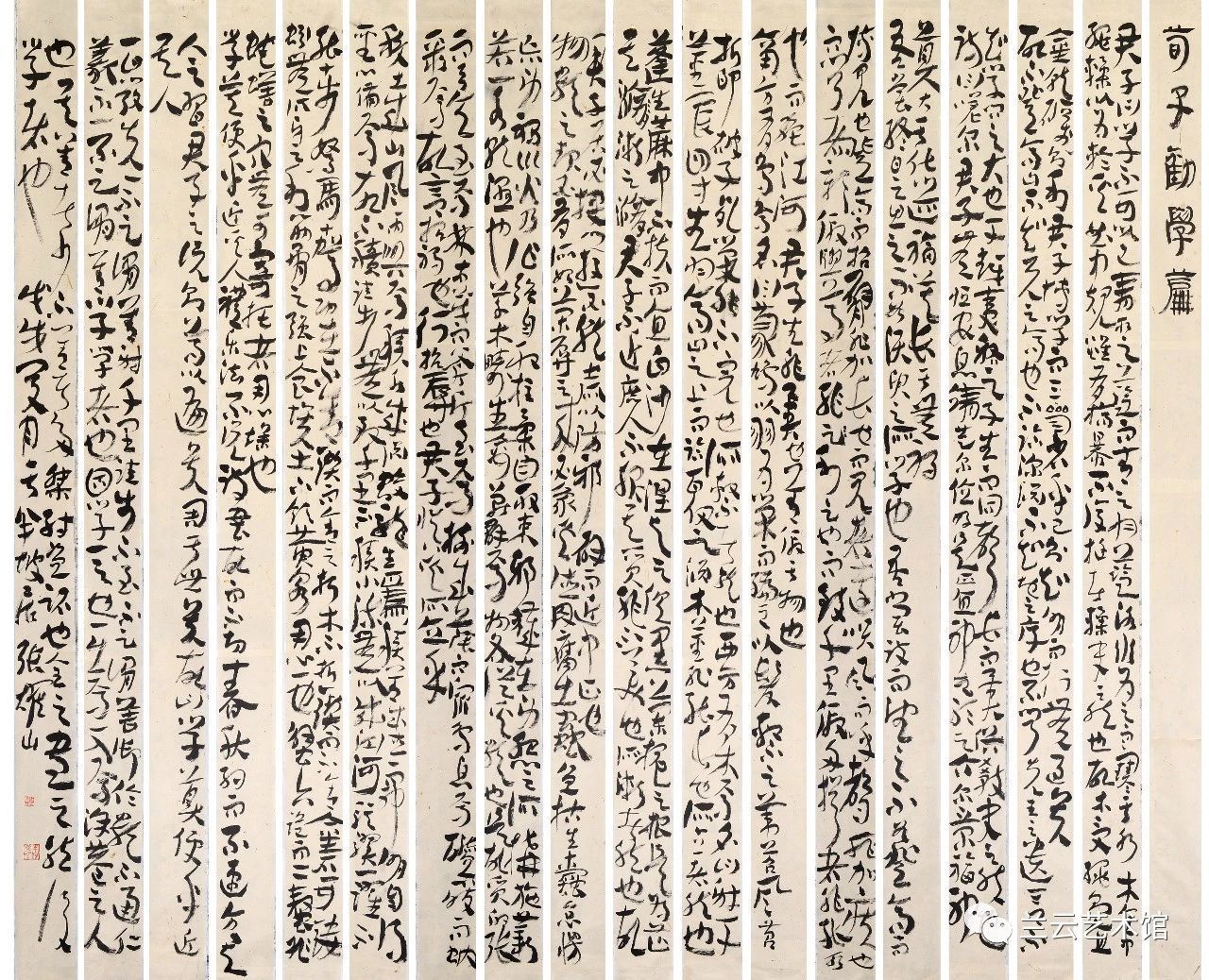

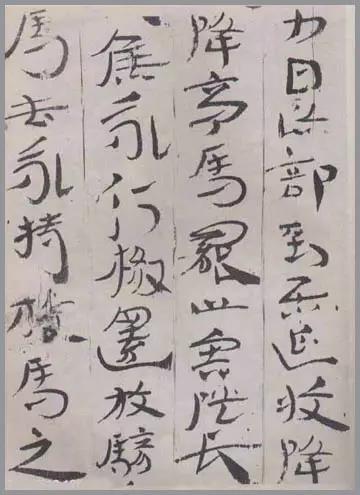

历代在实用方面的研究比较多,而专注于传统形式的艺术表现这方面的研究就少一些。我毕业以后,恰好就一直把形式研究做为一个课题。于是在教学实践的基础上,也慢慢地关注书法形式原理与我们的传统文化、传统哲学之间的一些关系,今天我要向大家汇报的就是我对形式研究的部分心得,也就是——书法形式构成的基本要素。

![微信图片_20190111154823]()

![微信图片_20190111154825]()

![微信图片_20190111154827]()

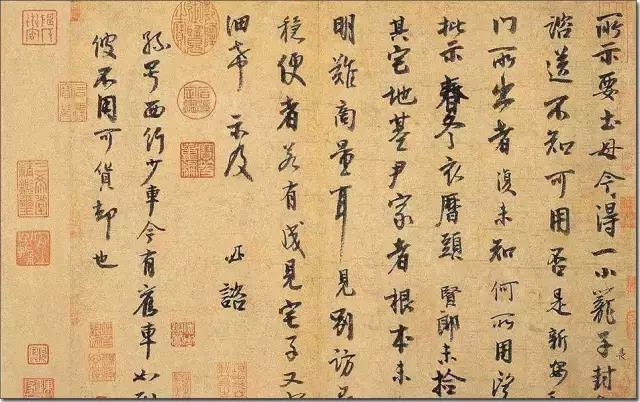

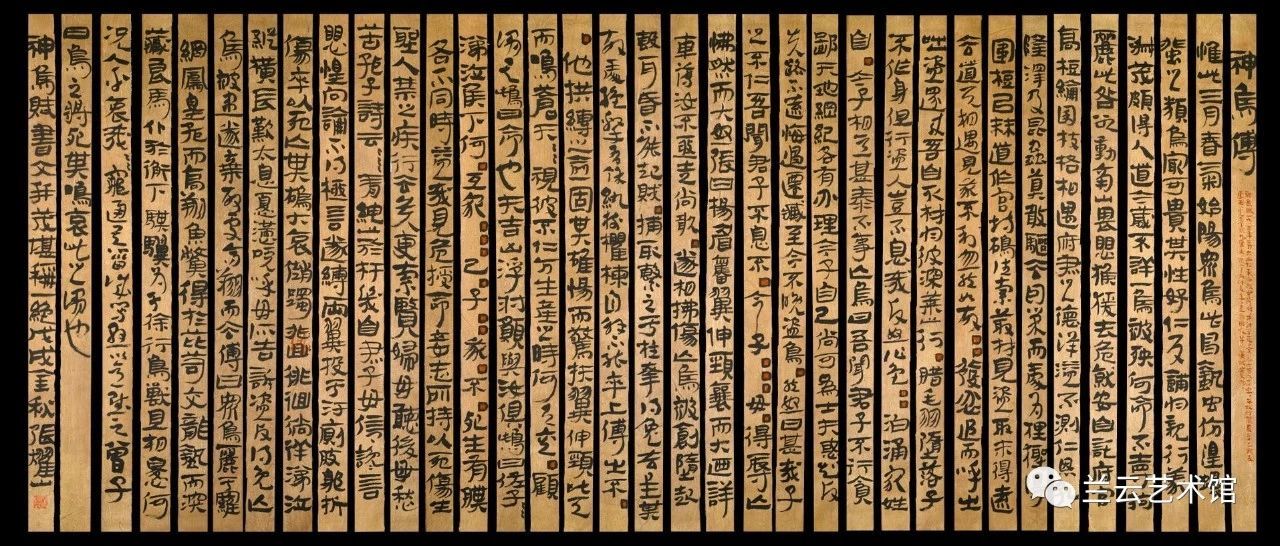

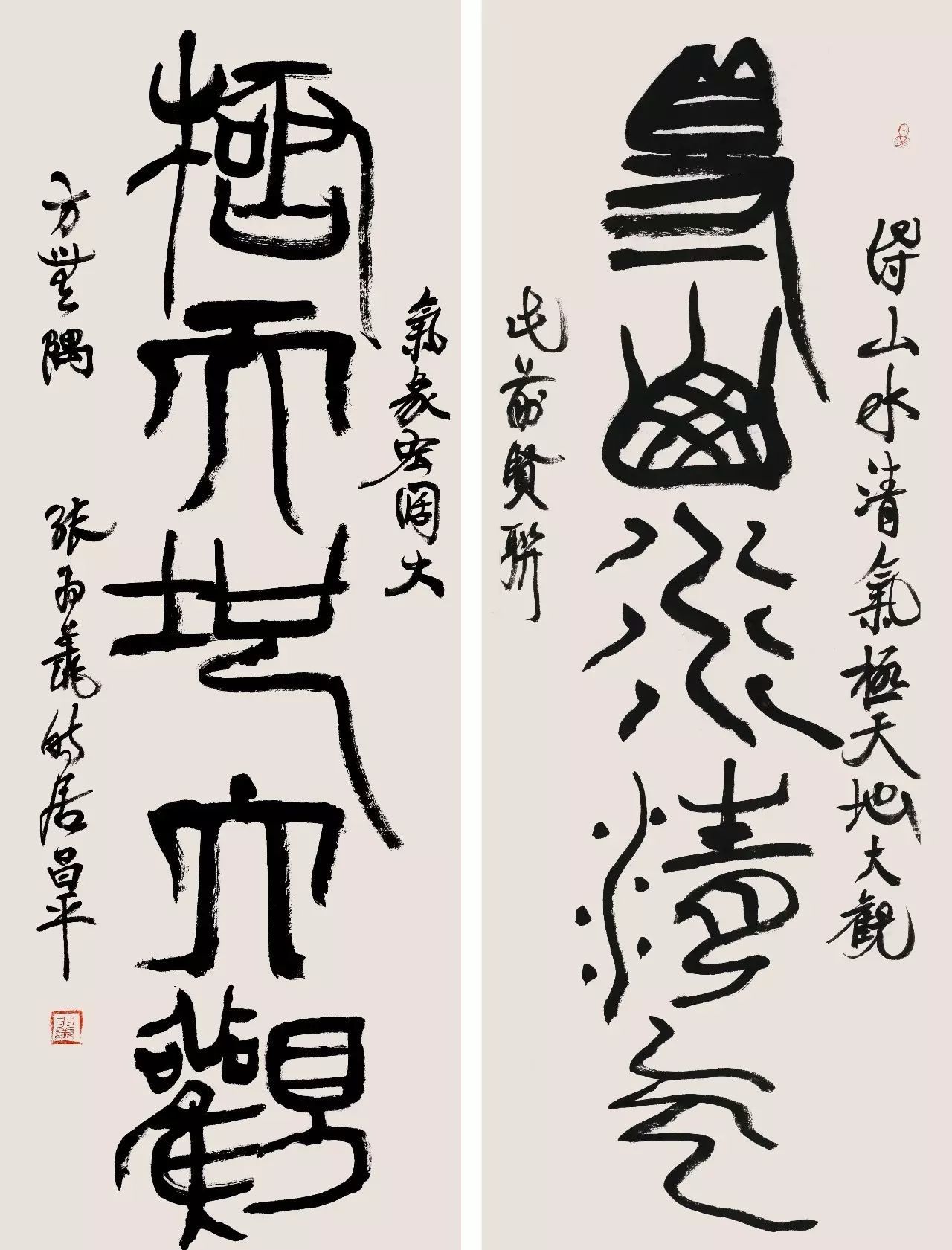

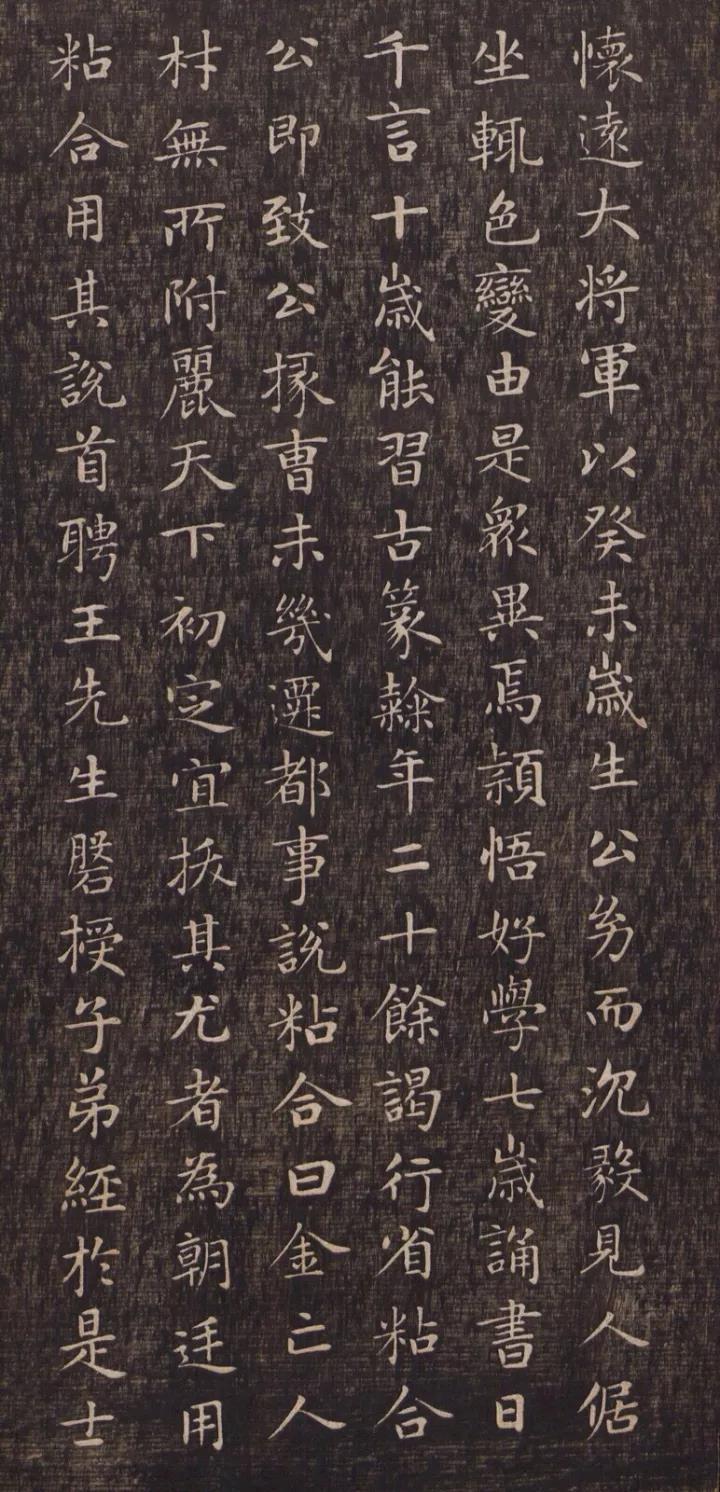

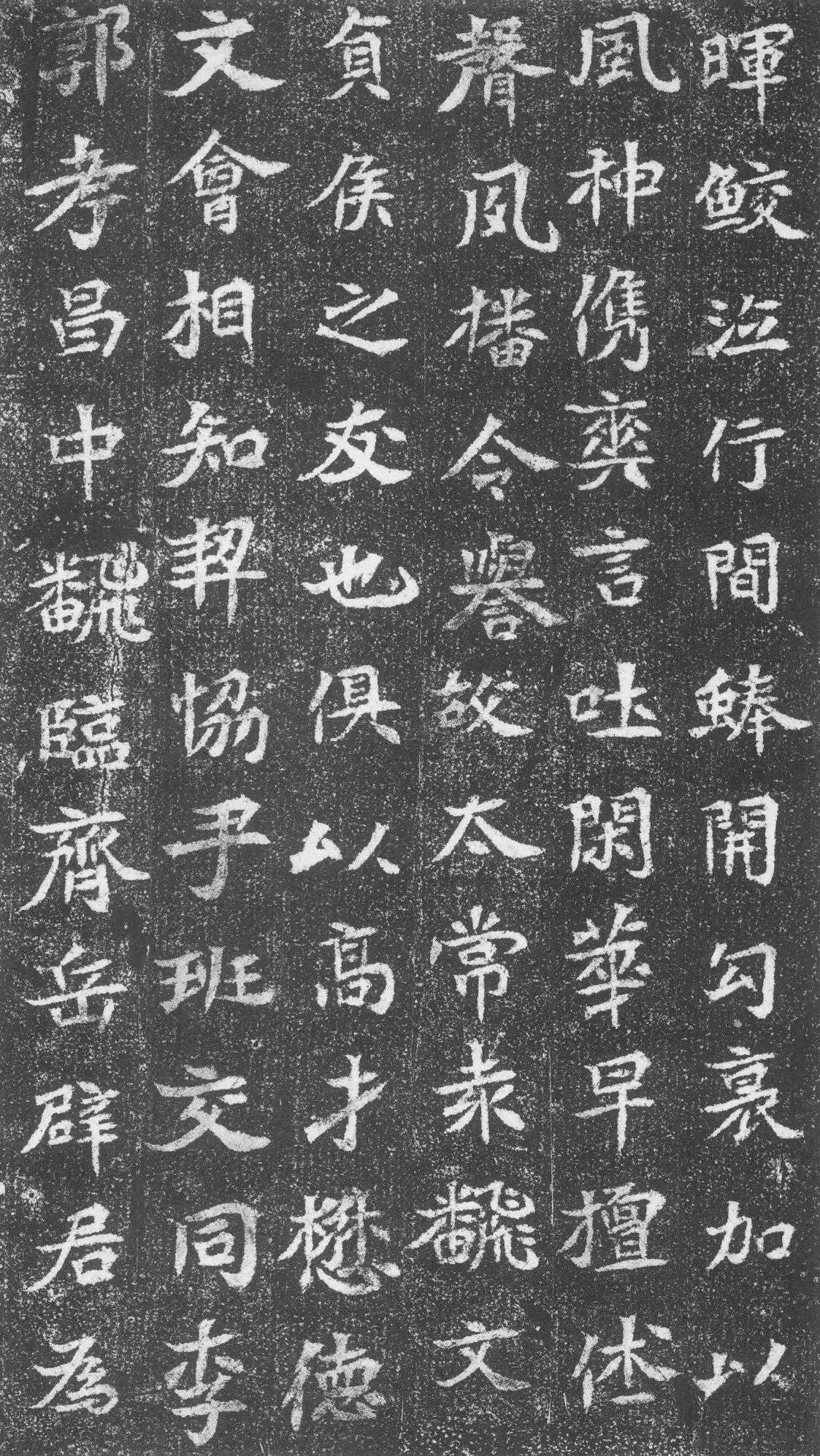

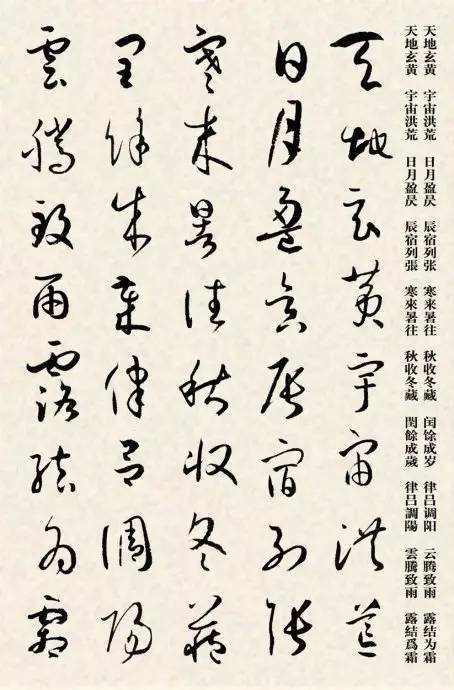

书法形式构成一般指的就是我们看见的那些汉字形象,黑与白构成的形象。基本要素指得就是书法形象。一个书法形象是由哪一些必不可少的元素,要素组成的呢?我总结了一下,基本要素主要是由五个方面组成的,即线方向、线长度、线位置、线形状、线质感。任何一个书法形象都是这五个方面同时作用的结果。今天下午我主要就这五个方面分门别类地讲,每一个要素在书法形象、书法造型中起什么作用?也就是它们分别在书法造型中起什么作用?干什么活?它们的职能是什么?

![微信图片_20190111154828]()

![微信图片_20190111154831]()

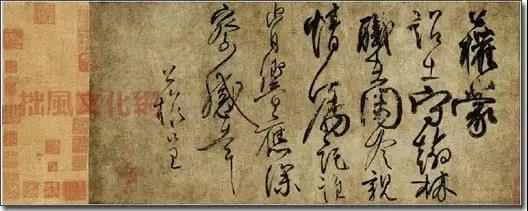

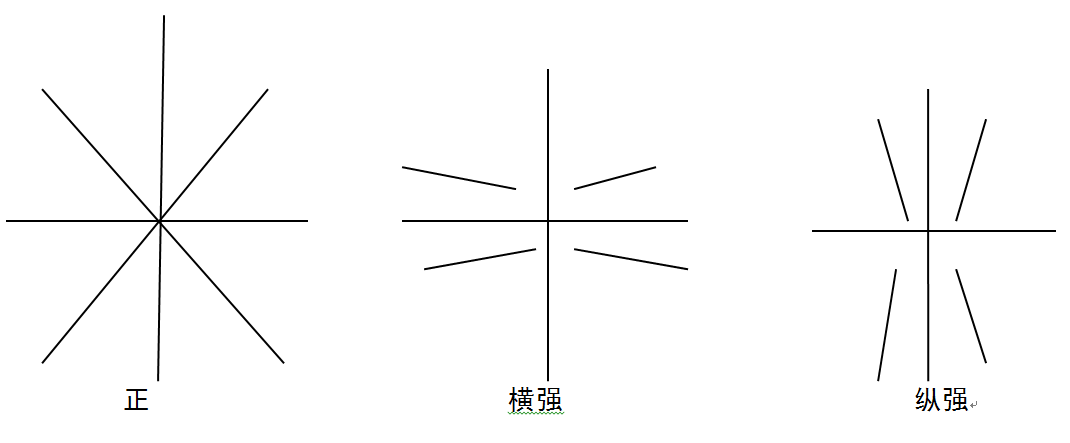

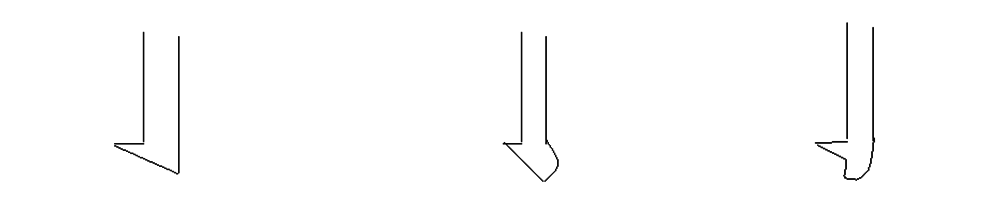

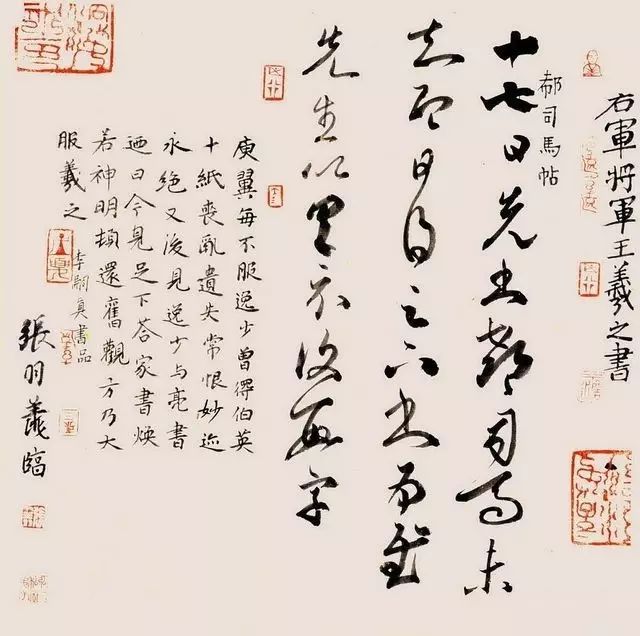

首先我们讲线方向。书法中的汉字实际上就是由不同方向的线组成,线的方向也就是书法形式、书法造型中一个最基本的要素。任何一根线,不管是直线还是曲线,都有一定的方向性。在书上,线的方向实际上只有三种:横的,纵的和斜的,也就是汉语描述方向时只有这三个概念。除了横和竖以外,永字八法中的点、捺、撇、挑都是属于斜的方向,包括行草作品中的牵丝,也是属于斜的方向。

![微信图片_20190111154832]()

![微信图片_20190111154834]()

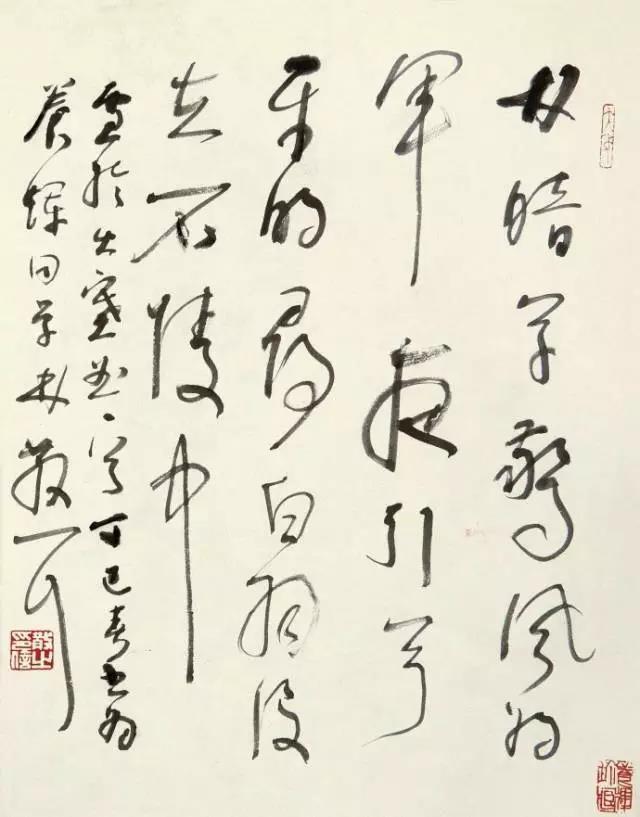

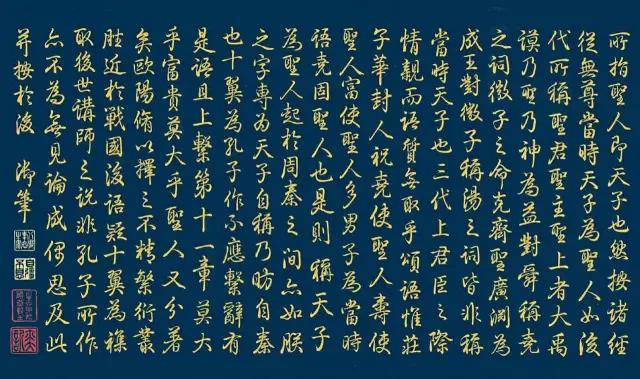

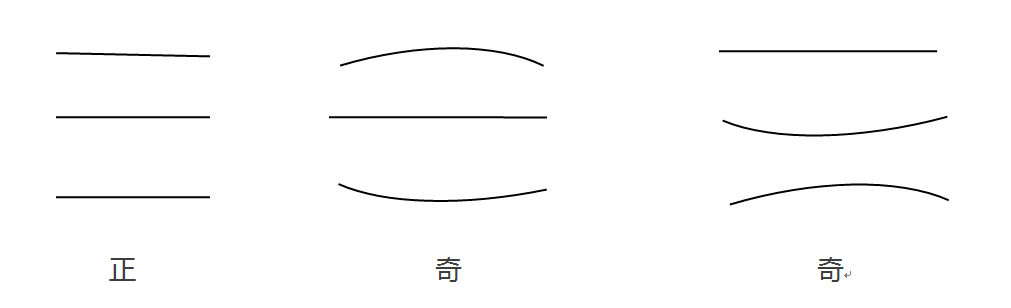

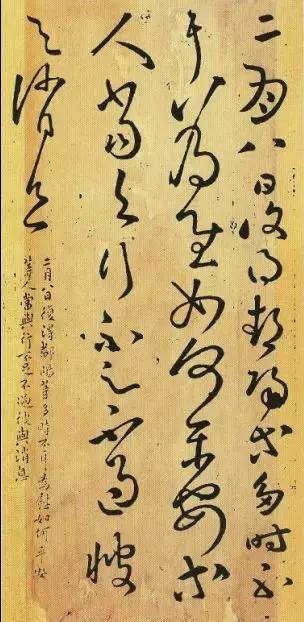

我们先来讲书法艺术和方向的关系。书法艺术,用艺术的是话就是说它是文化方面的要求,审美方面的要求,和实用没有关系。如我们写一个三,为了实用,为了看得懂,所有印刷的三字都只有一个方向的,都是水平线。在传统的书法教科书中,横的方向实际上已经归并好了,只有三种,也就是平横、仰横、俯横。我觉得这一种在作为书法艺术就马上区别于实用了。

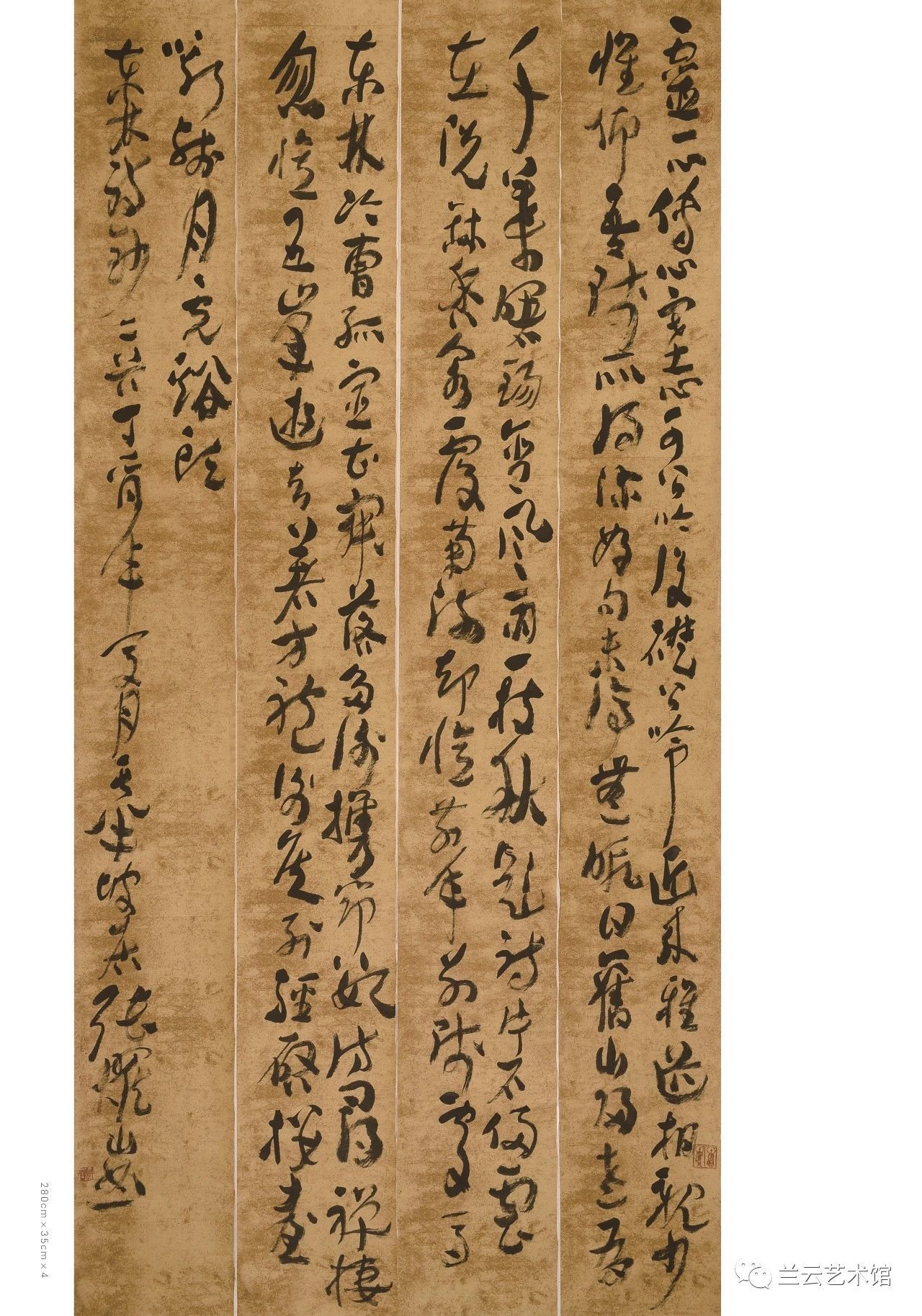

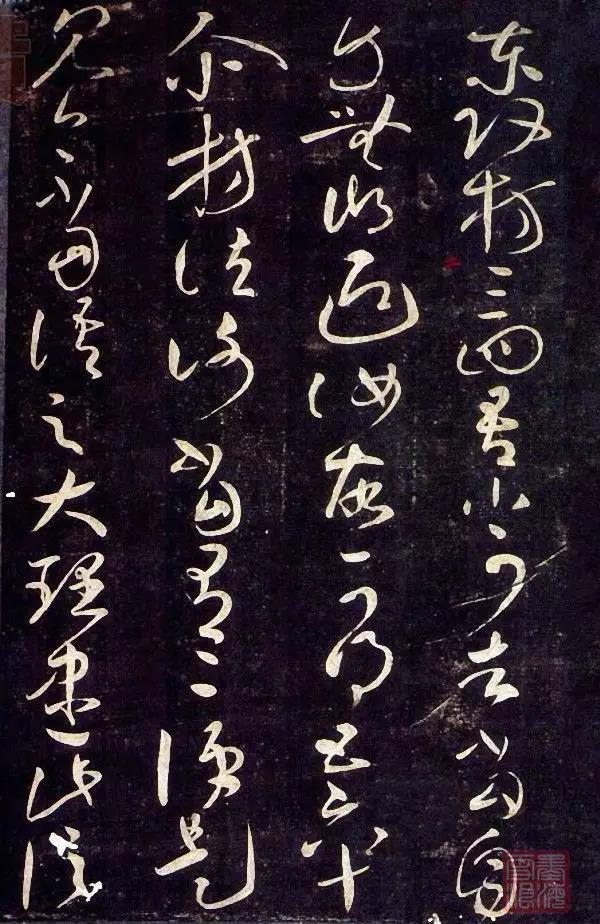

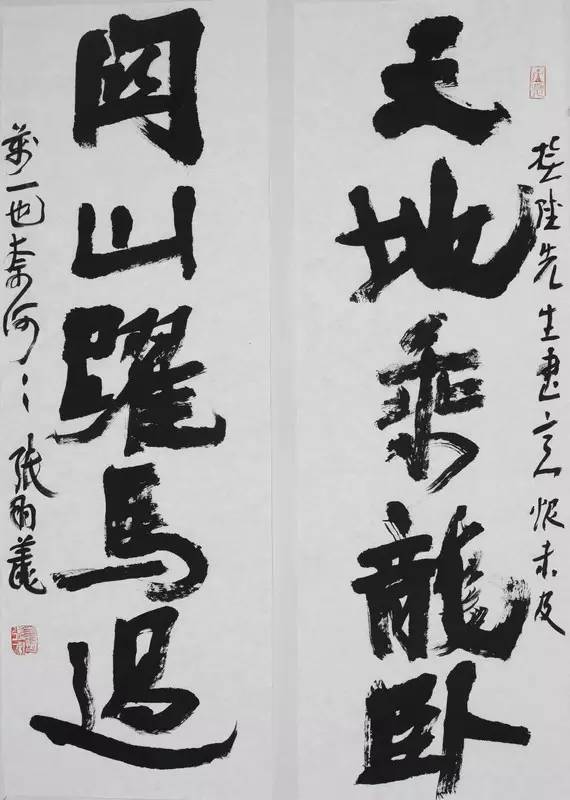

![微信图片_20190111154836]() 张羽翔书法作品

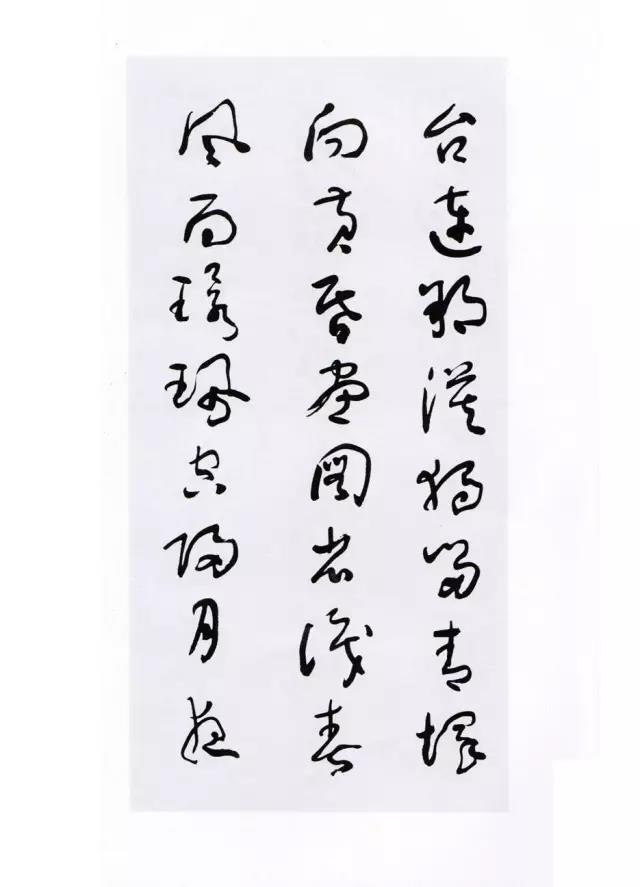

张羽翔书法作品

写一个横从实用的角度,有一样就够了,它不需要那么多的变化。但在书法艺术上,如写三字(张老师写了一个上仰,中平,下俯的三字),它有仰,有平,有俯,与实用性相比,它就丰富多了。在视觉上,不仅有了直曲的变化,还有仰俯的变化;在技术上的话,难度大了,丰富性也增强了。意思是说,写实用的三字它的方向只要三直过去就行了,用的是同一招,写书法的三字,运用平、仰、俯三个概念,实际上就用了三招,用了三种完全不同的三个笔势动作。

线方向实际上要解决的就是笔势。它主要就是毛笔运动的方向、轨迹,往哪里去,这种势是直的还是曲的,的是带仰的性质还是带俯的性质。它就是笔势的关系。我觉得学书法,笔势是非常重要的。这就好比我们做人,干什么事情首先是方向要明确。方向不明确,那目的地你就走不到了。所以说,方向其实是一个非常重要的东西。我们临字帖,如果你对线的方向判断不准确,你就写不出线的那些变化。

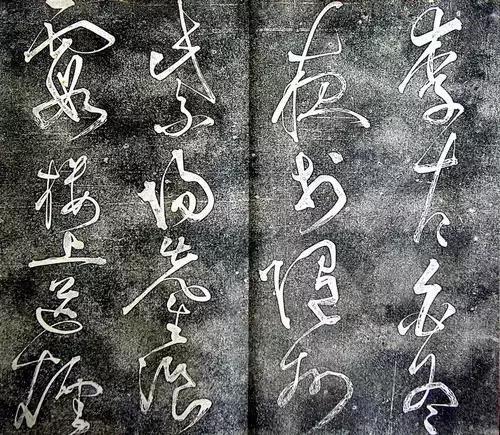

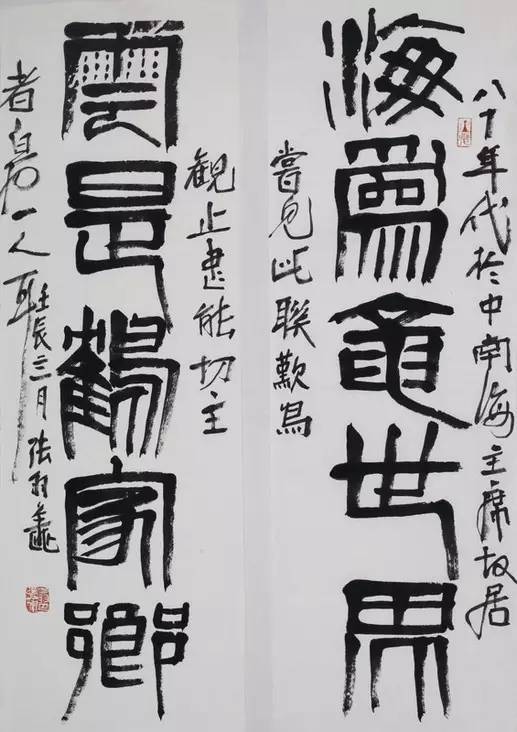

![微信图片_20190111154838]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

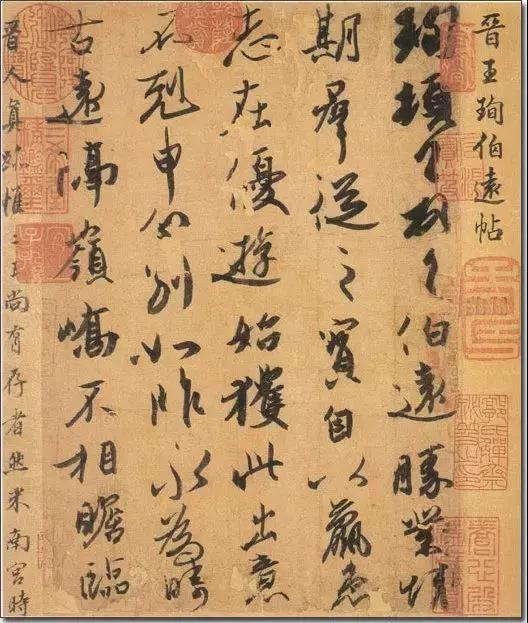

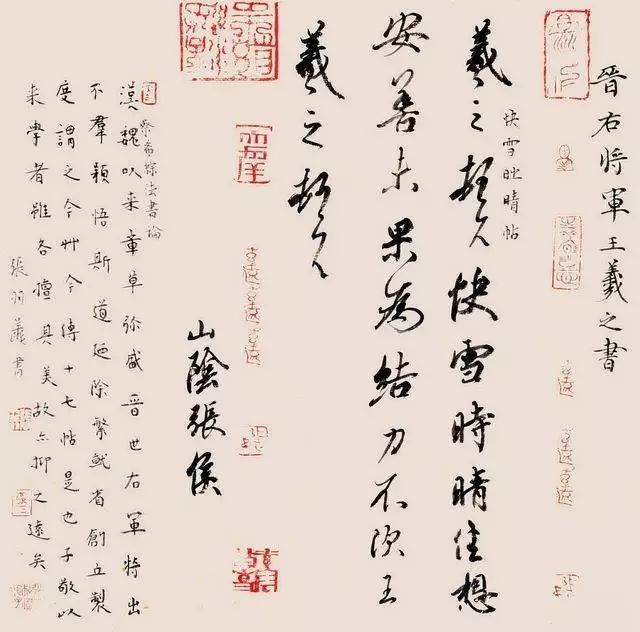

就像我们写三字,你要写出三个横并不难,关是你有没有写出原作的表现性,也就是这种平、仰、俯。就是基于审美表现性而创立了这些平、仰、俯的概念。竖跟横一样,也有三种:直、向、背。传统中把后两种叫相向和相背。相向就是脸对脸,脚对脚;相背就是背靠背。稍微解释一下,相向和相背是相对于方块字中间的位置而言。

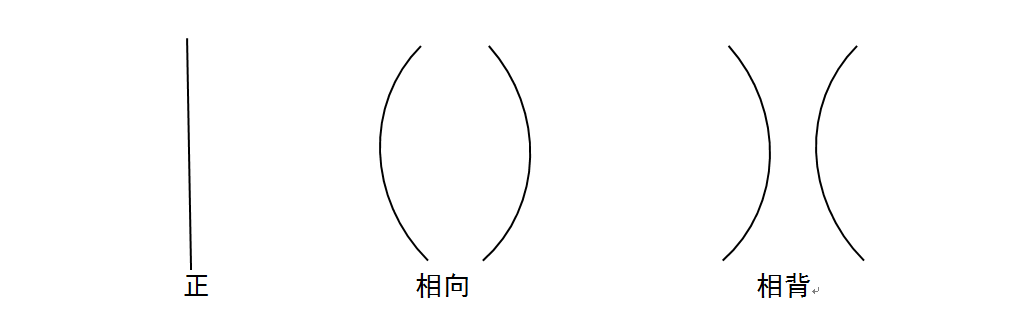

横有平、仰、俯,竖有直、向、背,在传统理论书中,往往就是把这种关系,统称为相背关系,实际上无非就是说横和竖的关系,意思也就是说只有那么几个变化。一般情况来说,平和直是属于稳定式,仰、俯、向、背就属于变化式。讲到这里的时候,我们说线方向的时候,一个横,一个竖,实际上汉字字形的基本表现形式就出来了。我们说方块字就是一个方形,你加上仰、俯、向、背就可以导致整个方块字或者是方,或者是圆。

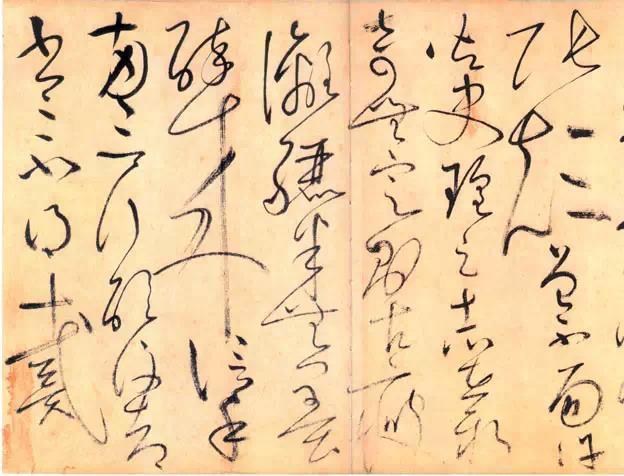

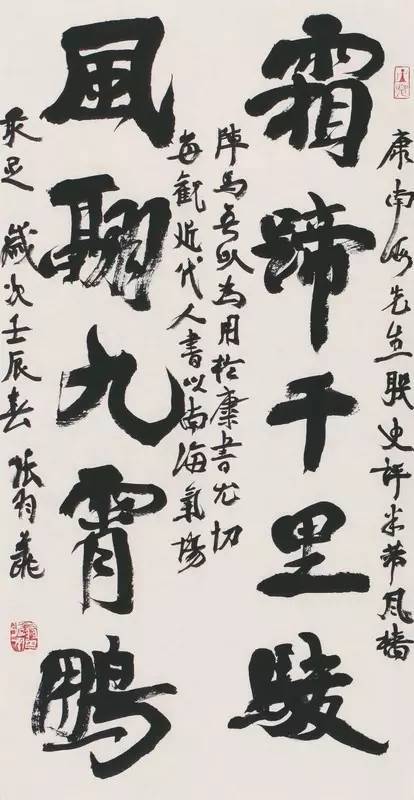

![微信图片_20190111154839]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

也就是说方块字的字形它的表现范围无非就是两极,或者是方,或者是圆。我们在写横或写竖的时候,习惯用什么样的笔势,多了之后就可以导致什么样的字形风格。做为平和直的话,我们说这种稳定性,是印刷文字的要求,是一种标准字。除了印刷文字以外,所有的手写文字都属于个性文字。

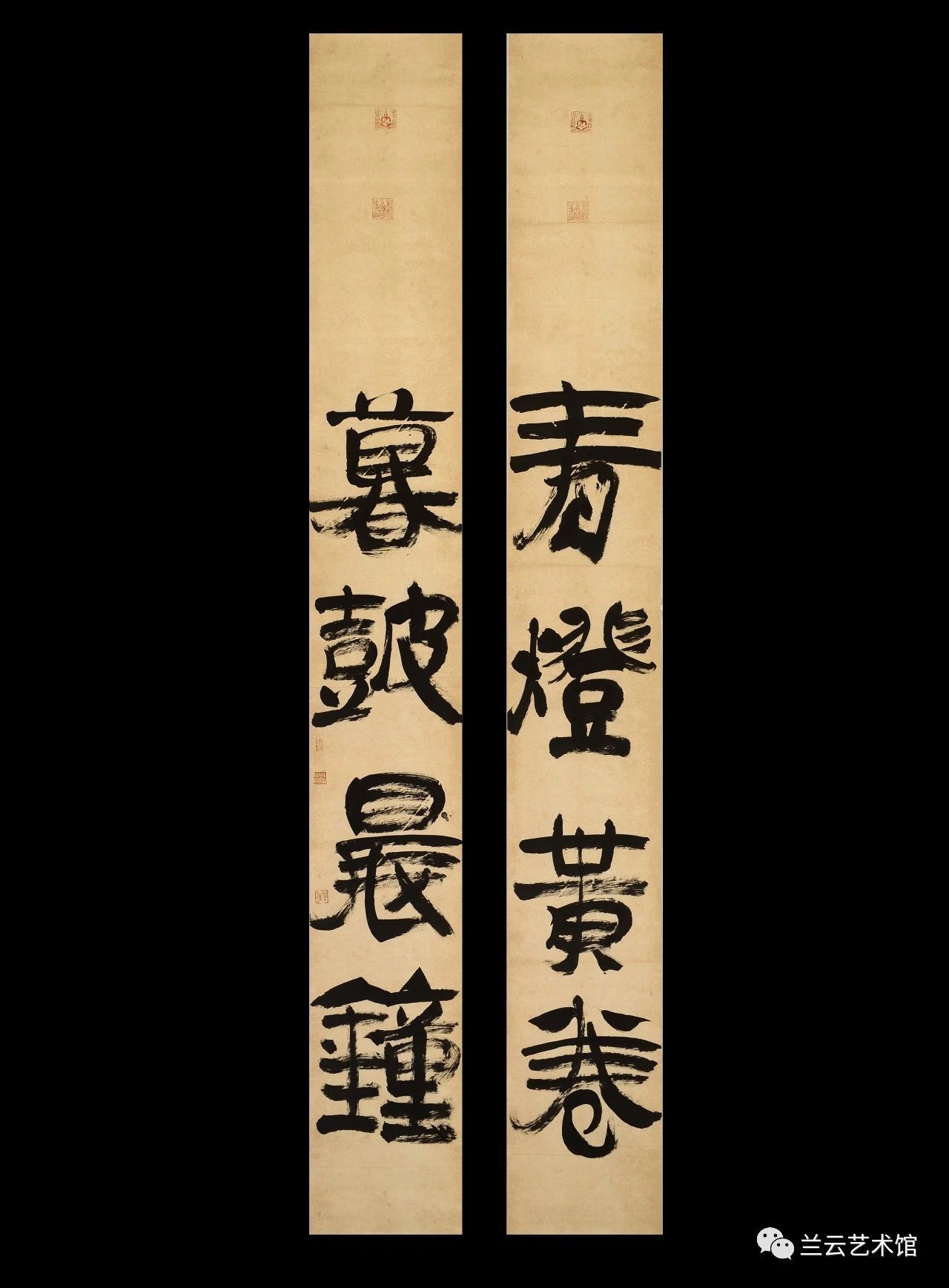

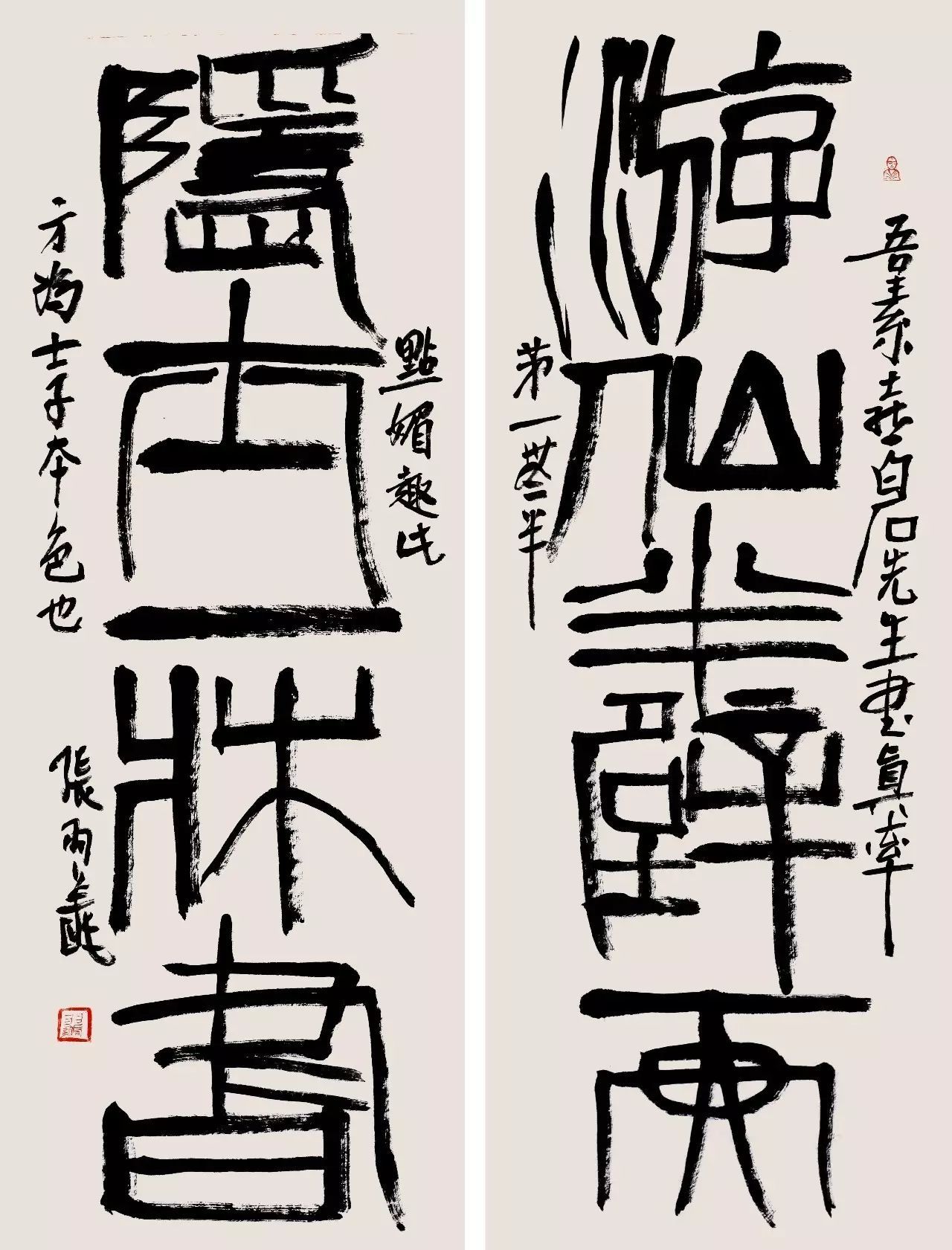

比如我拿方和圆的字形分别来进行说明。方就是楷体为代表,圆就是以颜体为代表。欧阳询的字就属于中间比较紧,但向四周发展,传统说是比较险峻,可以说是对四个角的张力比较强,扩展性比较强。颜体可以说是没有棱角或棱角不多,里面很空,很宽博,显得比较饱满。这两种造型实际上是说他们在写这些横竖笔画的时候,那些直曲习惯性的运用导致他们的风格不一。

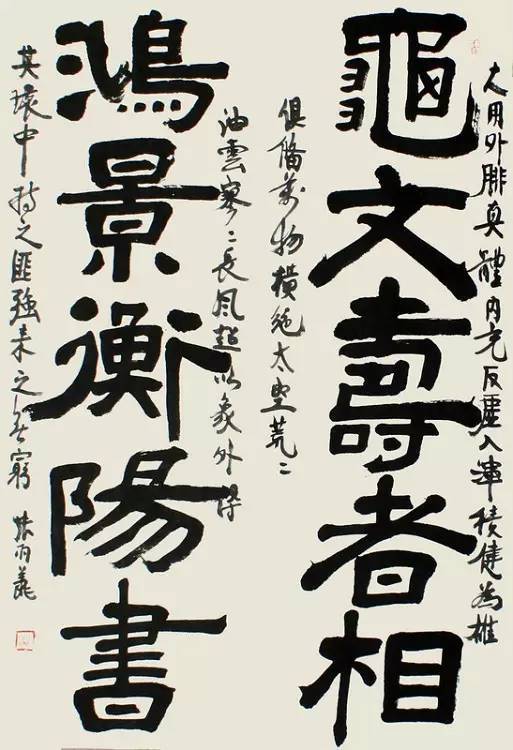

![微信图片_20190111154841]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

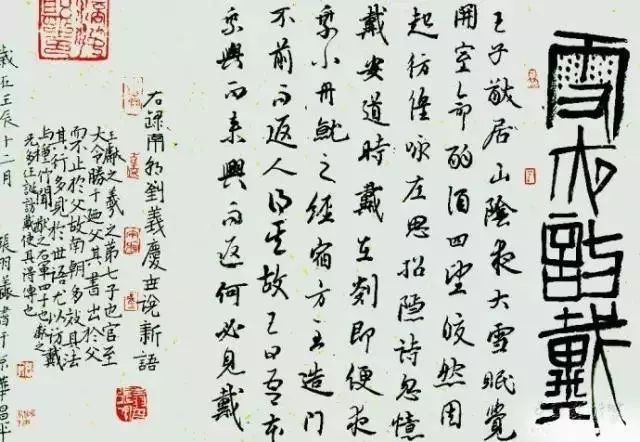

讲到这里的时,们以到线方向对字型风格的关系。从临字帖,看字帖学习的角度,我觉得首先是对这些最基本概念的判断。这种判断要求我们首先判断每一个横,每一个竖它到底是属于哪一种。这些是书法形式中最基本的概念,我们称起首式。我个人认为这些概念是中国书法文化的核心概念,其他的文化内容,我认为都是次要的。这个核心概念是什么呢?就是哲学。意思指的是书法艺术从它开始的时候,本身就是按照哲学原理来写的,来操作的。

对汉字的学习,对用笔,对任何东西的学习,首先体现的是辩证法,也就是阴阳哲学。仰、俯、向、背就是作为方向上的这种矛盾。中国人的思维观念其实就是辩证法的思维,是阴阳大”道”的思维。什么事情,就分出一个阴,一个阳两极,中间有一个状态作为平衡。中国的汉语中很词都对偶,就因为中国人的思维方式都是按阴阳、两极方式来分的:有正一定有反,有直一定有曲,有刚一定有柔,有动一定有静,男人和女人,好人和坏人,长的、短的、粗的、细的……

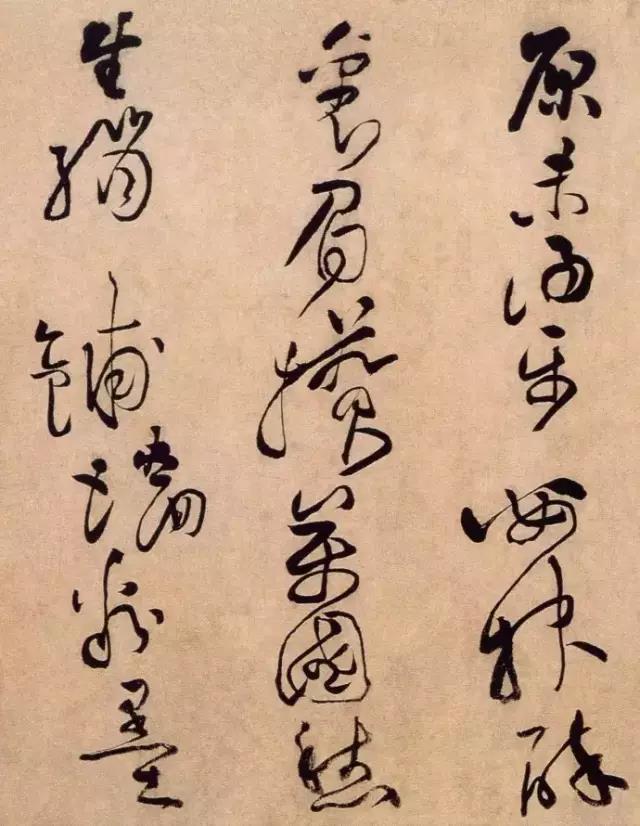

![微信图片_20190111154843]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

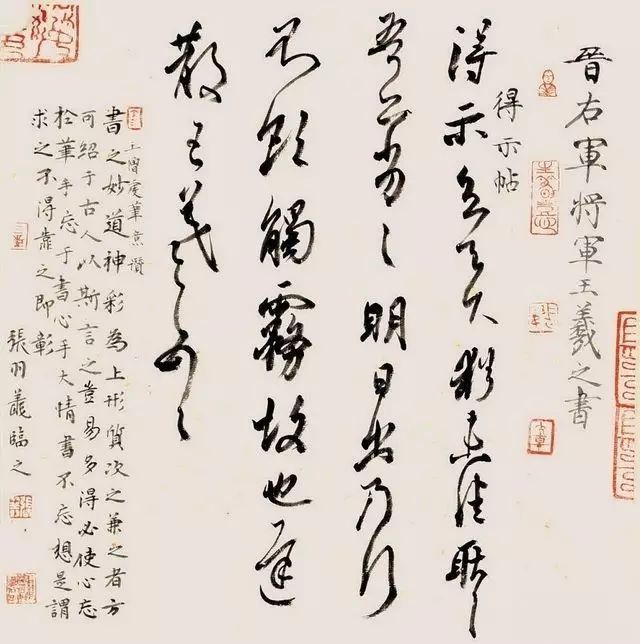

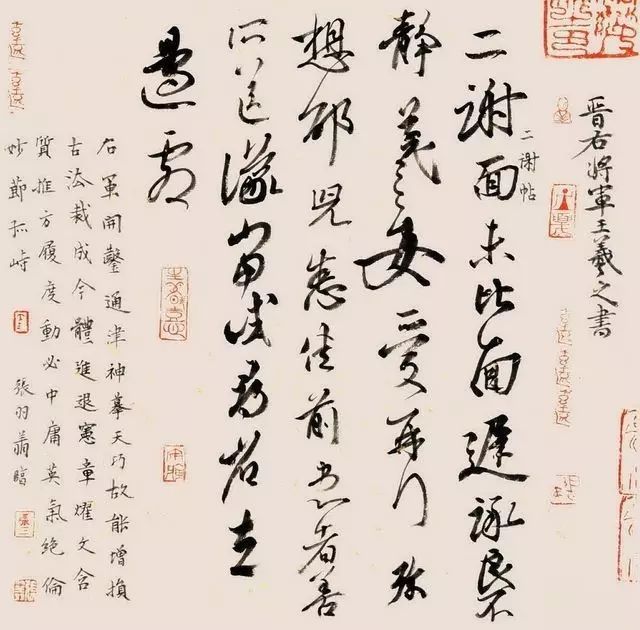

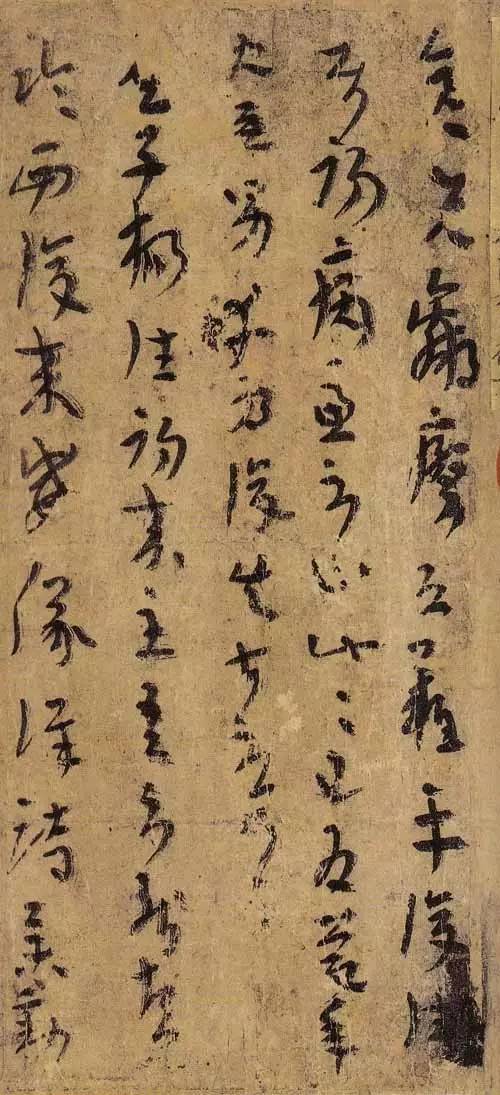

汉语中没有一部专门的反义词词典,其实在中国的汉语里面,反义词词典是很重要的,往往教你一个,就是教会了你另外一个词。实际上书法在形式上重要性要就是现这种统的哲学观,这种阴阳哲学。我自己认为这是规律,或者也可以称为法。自然的所有变化无非就是阴阳两极相生相克,相互矛盾,相互协调,相互作用的结果。回过头来我们说,当我们用这种概念去判断晋唐书法作品的时候,这些概念是非常清楚的。

![微信图片_20190111154845]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

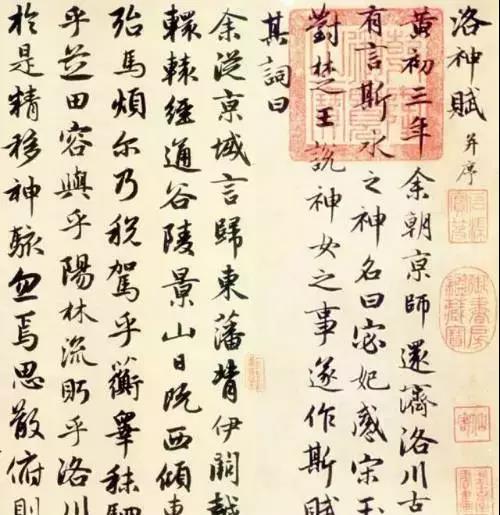

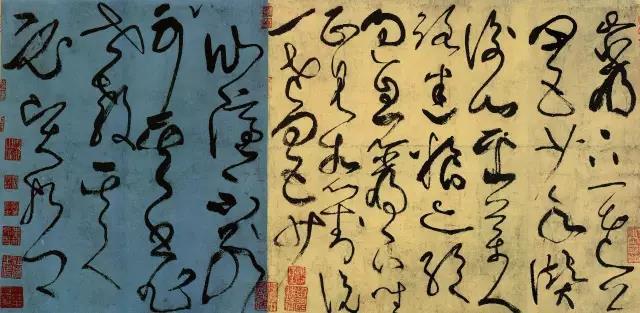

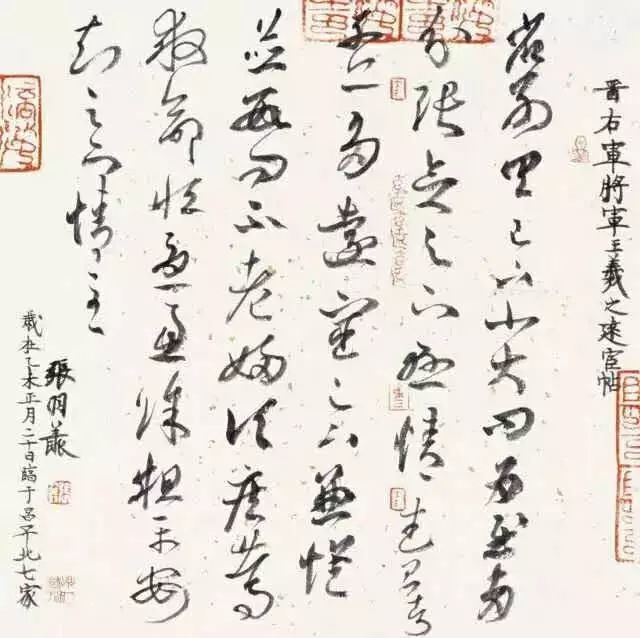

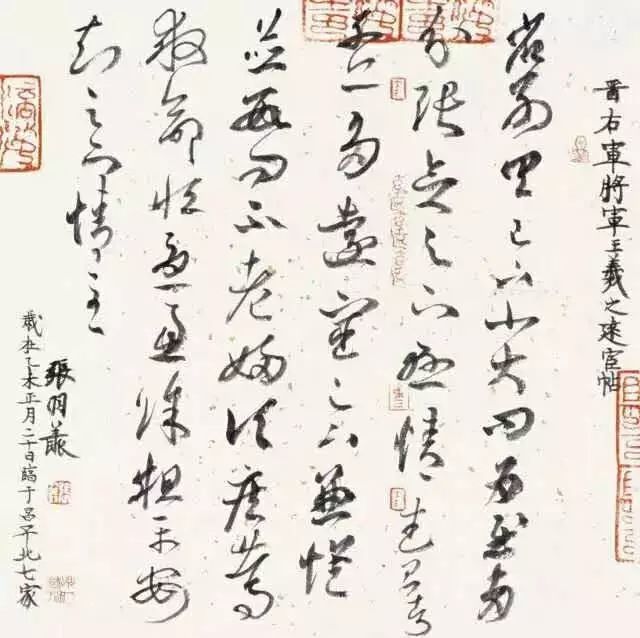

我们具体地看,仅仅是在线方向上,字型可以写成方型,也可以写成型。传统边,把方称为开势把圆型称为合势。开与合本身就是两极的发展趋势,两种不同的审美类型,实际上也可以标志着阴阳两极。每个人个性不同,取向也不一样,这就是说可以看到他们在线方向和笔势上的表现性的处理是完全不一样的。

每个人都可以因人而异,用开也行,用合也行,用其他方式也可以,但不管用什么东西,任何时候都应该看到这种概念在里面:或开或合,或仰或俯,或矛盾或协调,在这个里边始终有阴阳大”道”的自然规律在体现。我觉得这种东西才是书法开始作为实用写字发展为文人自觉追求的一种艺术表现方式。我自己通过形式分析,历史资料的比较,拿晋唐的书法跟它们同时期的民间书法来比较。我觉得最大的区别就是民间书法它的直曲没有规律性的,姿态可能变化很大,但是它是按照一种阳矛盾的这组织来进行置的。

![微信图片_20190111154847]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

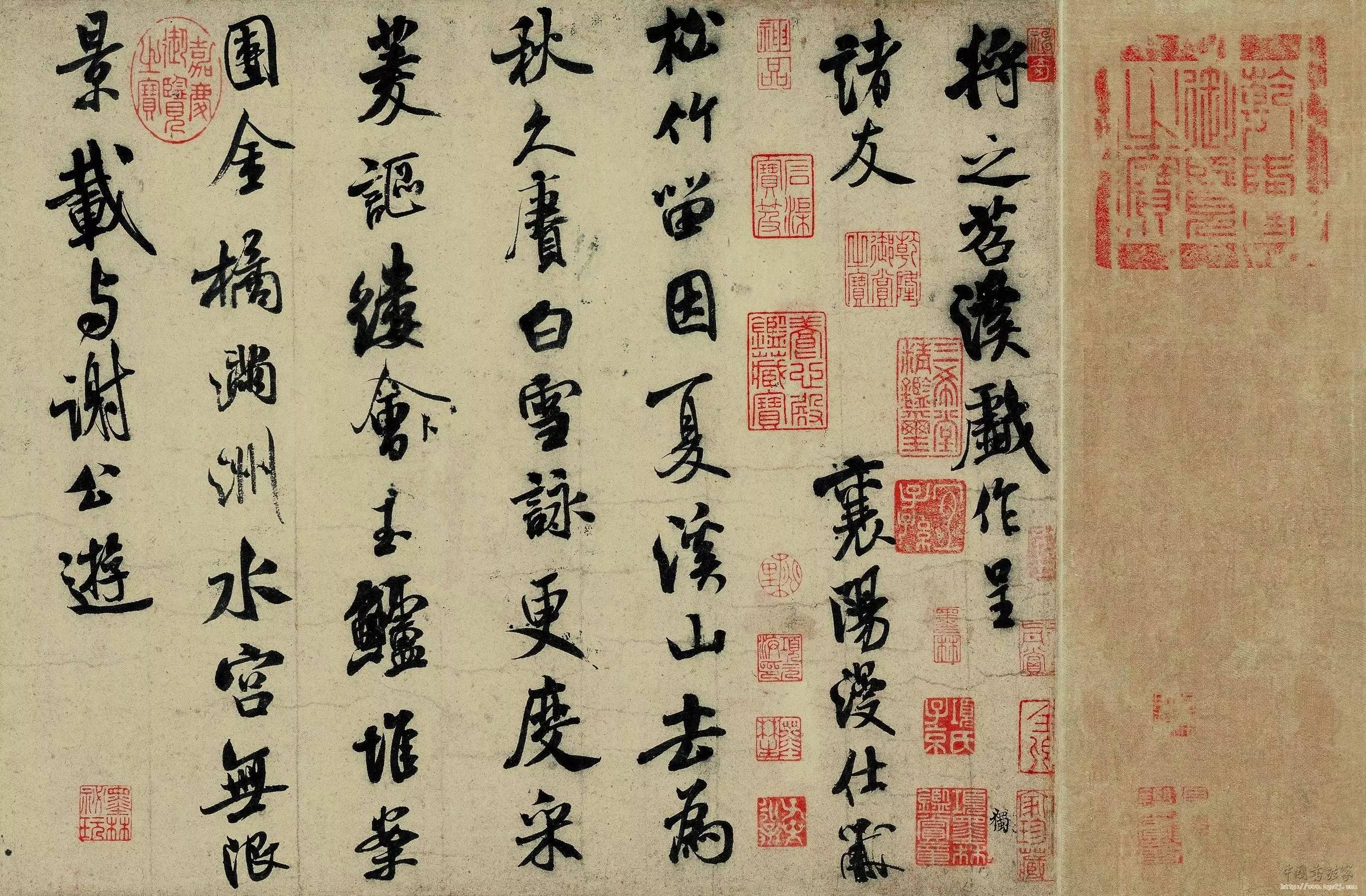

开开合合等,民间书法是随便写的,它不像文人书法有一种很清晰的脉络。我打个比方,在文人书法里面,很少看到写一个三字,三个笔画用的完全都是一招。但在民间书法中就比较常见。比如说写经,它的笔画可能有一定的粗细变化,有定的长短变化,有一定的提按变化,但基本上所有的起笔收都差不多。它不由一种统一去协调,要不的那种变化就是乱。文人的书法就不同了,要不三个方向都变,要不两个方向一致,变一个,属于二比一这样的对比。意思就是说,文人书法没有三招连续都是一样,像程咬金的三把斧,只有三招。

![微信图片_20190111154849]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

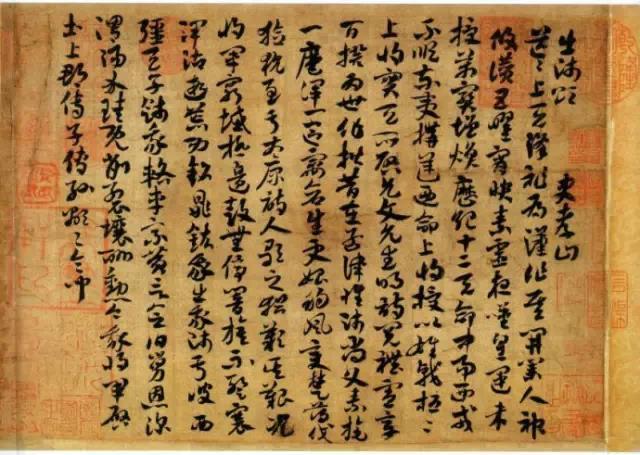

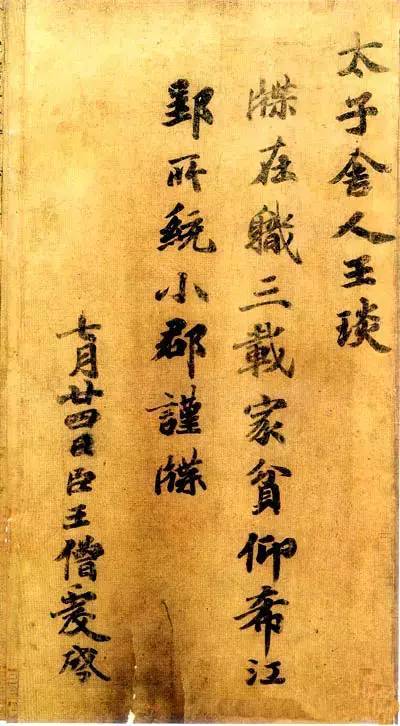

什么叫做文人?我觉得就是这样,不好好写字,就是要在实用写字里面玩出点名堂来,他们不是要让字写得怎么方便,而是要让字怎么难写,他们就是把实用写字复杂化。在东汉蔡邕这个时期,已经说明在书法不是当作实用,而是当作艺术来玩。怎么证明呢?赵一有一篇文章叫《非草书》。这篇《非草书》实际上就是给皇帝的一篇奏折,类似于现在的监察委员会或者说现在的人大代表写的一个提案。

提案就是说,这些读书人在太学里面(太学我估计就像现在的北京大学,清华大学这样的学府)。他们写字不是为了学这篇文章多读点书多理解一点里边的文化内容,而是每天在那里练字,相互之间在比较谁的字好看,谁的不好看,为了学书法弄得衣衫不整,形成了这种风气。这种风气就是古人说的玩物丧志。也就是说这批读书人在里面,竟然整天在那里学书,用草书来记课堂笔记。

![微信图片_20190111154851]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

做笔记是为了相互之间的交流,写心得用的,显然用草书做笔记的,是不实用的。但这帮人玩就是这些东西,来表现个性的东西。我自己觉得就是说,他当时写这篇奏折就是向皇帝提议要禁止这种玩物丧志的风气。但我们就是因为有了这篇文章,就可以证明书法是从这个时期开始,读书人(文人)不是纯粹地为了写字,而是把书法作为艺术表现来进行追求。

![微信图片_20190111154853]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

我觉得他们在写字过程中,一点一画之中,发现写字的东西跟他们所学的老庄(老子、庄子)的矛盾,最基本的这些古哲学概念关系,一些阴阳大”道”的东西完全可以挂起钩来,完全是可以对应的,完全是可以相通的。既然可以相通,它当然也就可以体现每个人这一套阴阳文化,对自然的不同看法,也是不同的审美,不同的表现方式,不同的个性表现。

我现在依然查不出书法它为什么叫书法,我在理论上要找这个词,最早是从哪一个朝代开始的。但是我觉得书法这个法字,很能够体现“古哲学”这个东西。我觉得从东汉人开始,文人实际上就是在实用写字的基础上建立了另一套方法。立法,立的是区别于实用写字艺术的法,所以在唐代以前的书法理论里面,百分之七八十的理论文章的篇名都是用的是法家兵家的术语。

![微信图片_20190111154855]() 张羽书法作品

张羽书法作品

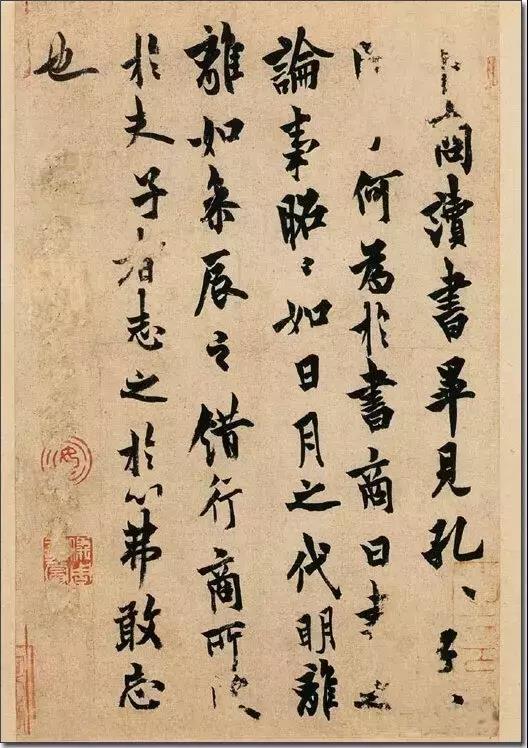

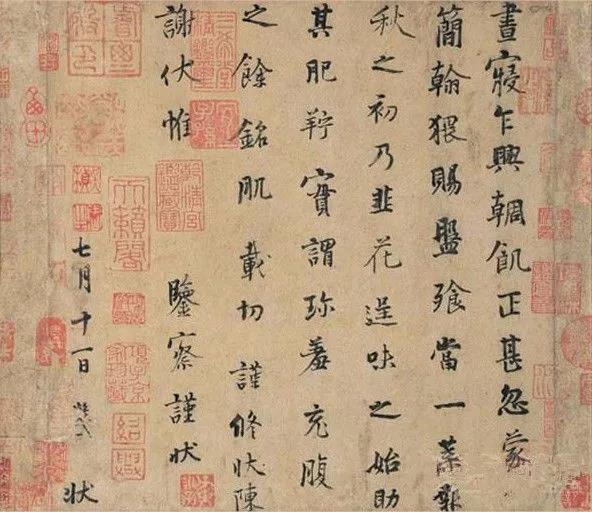

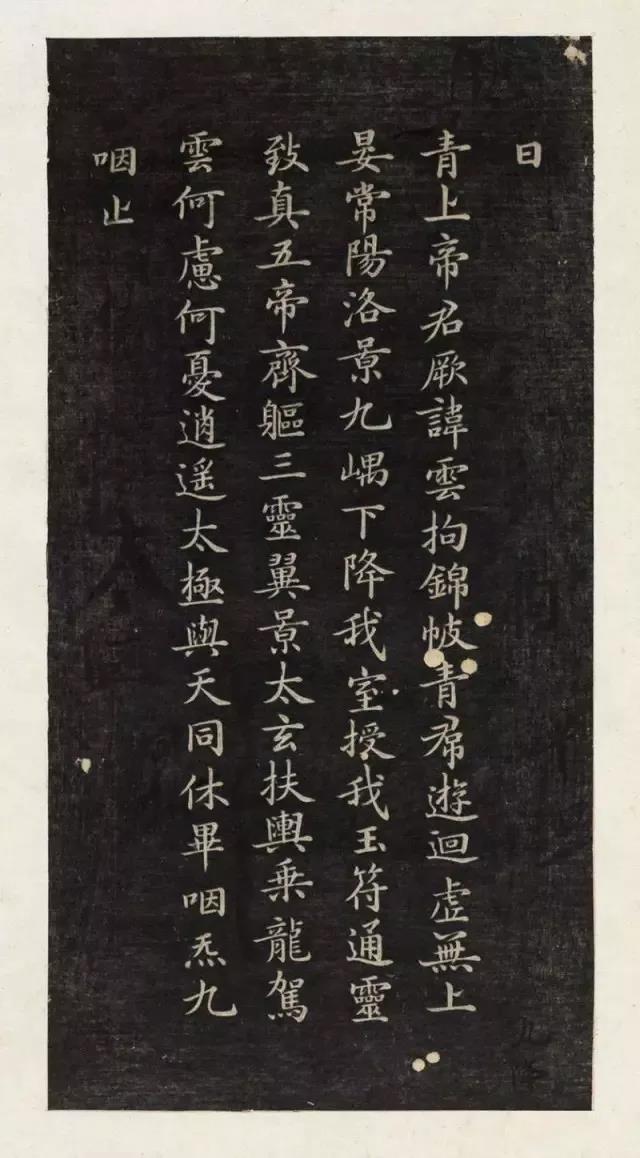

《九势》、《笔势论》、《四体书势》、《笔阵图》等属于法家兵家的术语比较多。也就是蔡邕他们开始,实际上写字这个东西,都是属于造型的学问。摆一个字如何摆法,这完全和布阵一回事。法家就是专门研究形式的,这一方面的术语也特别多。我觉得而儒家的术语,或者说是儒家文化进入到书法里边是属于唐代中期才开始的。

讲到形式,我觉得平仰俯,直向背就是书法形式的道理。做人也好,做书法也好,我觉得首先是要讲道理。不管是好人坏人各种性格是怎么样,必须得建立在讲道理的基础上。所以我个人的书法审美观,包括教育观,我是倾向于讲道理的,也就是把情感放在第二位道理放在第一位。可以说,我提倡的书法学习方式,就是道理的学习方式。就是在教学上,我们教的更多的也是理。

![微信图片_20190111154857]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

而情感是属于个人流露的东西,每人个性不一样,表现的情感也不一样,不好学的。就算你在学书法时看到了那种情感表现,要学那个人的情感,你也学不了。徐渭的东西多好,情感多充沛啊,可你再怎么学,你也学不到种情感。你是无法体验他的那种情感。这意思是说,情感恰好是很个性的东西,每人的情感在读书、做问里边自然而然会出来的,这个东西好不需要去个别太关注。如果说,你以情感去做为追求的话,恰好我觉得这就是走形式,就是装了。

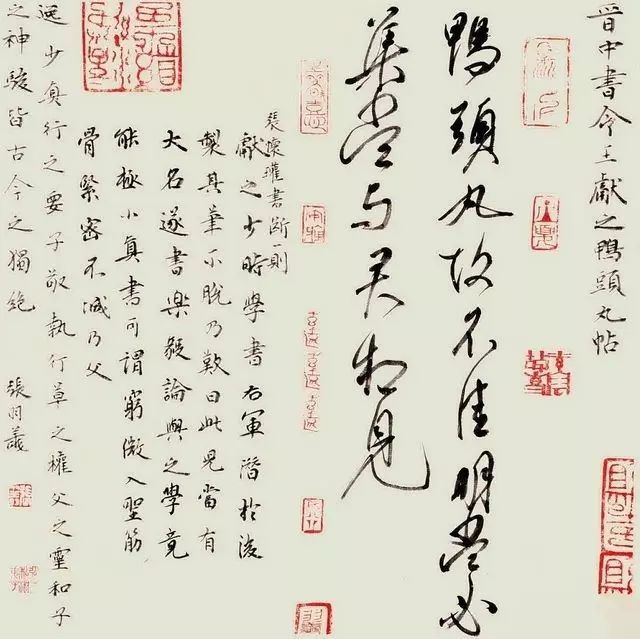

现在讲斜线。在中国的哲学里边,我们说了,它只有两极:横和纵。这个斜线,我就没有在汉语里边找到专门的术语。横和纵有东南西北,斜线就找不到专门的术语。这们的话更加证明,中国人的思维就是两极的。一极概念就是横和纵,东南西北,而西北啊,东北啊,就属于二级概念,也就是说二级概念是一极概念的合成词。我们说斜的笔画在书法的笔画中是最多的。

![微信图片_20190111154858]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

除了横竖以外,点、撇、捺、挑、钩都是属于斜线,斜线实际上出现最多。在书法中斜线起什么作用呢?起平衡作用。斜线就是起平衡阴和阳两极的这种作用。打个比方,我们写一个米字,当斜线在45度的时候,相对于横竖这两极矛盾它是处于不偏不倚的;如果我这么写(斜线与横的角度小于45度),现在就是横势强;反过来,我那么写(斜线与横的角度大于45度),它就是纵势强。这就可以说明斜线起平衡这个作用。

说起来斜线很多,很不重要,但是斜线恰好是作为横纵两个基本矛盾争取的对象。我形象的说法,横和竖就是共产党,国民党,斜线就是劳动人民,人民群众。人民群众跟着两党关系的历史形态偏向都平衡的时候,也就是三国鼎立的时候。谁能够让人民跟着走,谁就胜利。横和竖的两极矛盾,谁把斜线争取过来的,谁就胜利了,也就是谁的势就强。

![微信图片_20190111154900]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

实际上教科书里边,所有的斜线笔画都标有了这个,比方说点,斜点,平点,竖点;撇,平撇,竖撇,平撇,都已经标好了,是偏重于哪一边的势的。但具体运用的时候,就看你希望把这个字写成什么样的势。这意思也就是说我们现在临字帖的话,真是是应该对概念要特别地熟悉,要看准。

横有哪些方面的基本概念,竖有哪些方面的基本概念,写每一个斜的笔画,它到底斜到什么程度,是不偏不倚的45度角,是偏纵势的还是偏横势的?这些方向你一定要判断准确。你不判断清楚的话,我们说实际也就是你对人民群众的基本的立场都搞不清楚。做领导的最怕的就是对群众的立场搞不清楚。

![微信图片_20190111154902]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

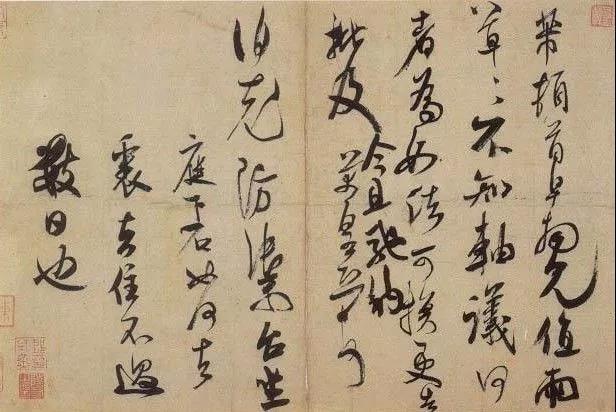

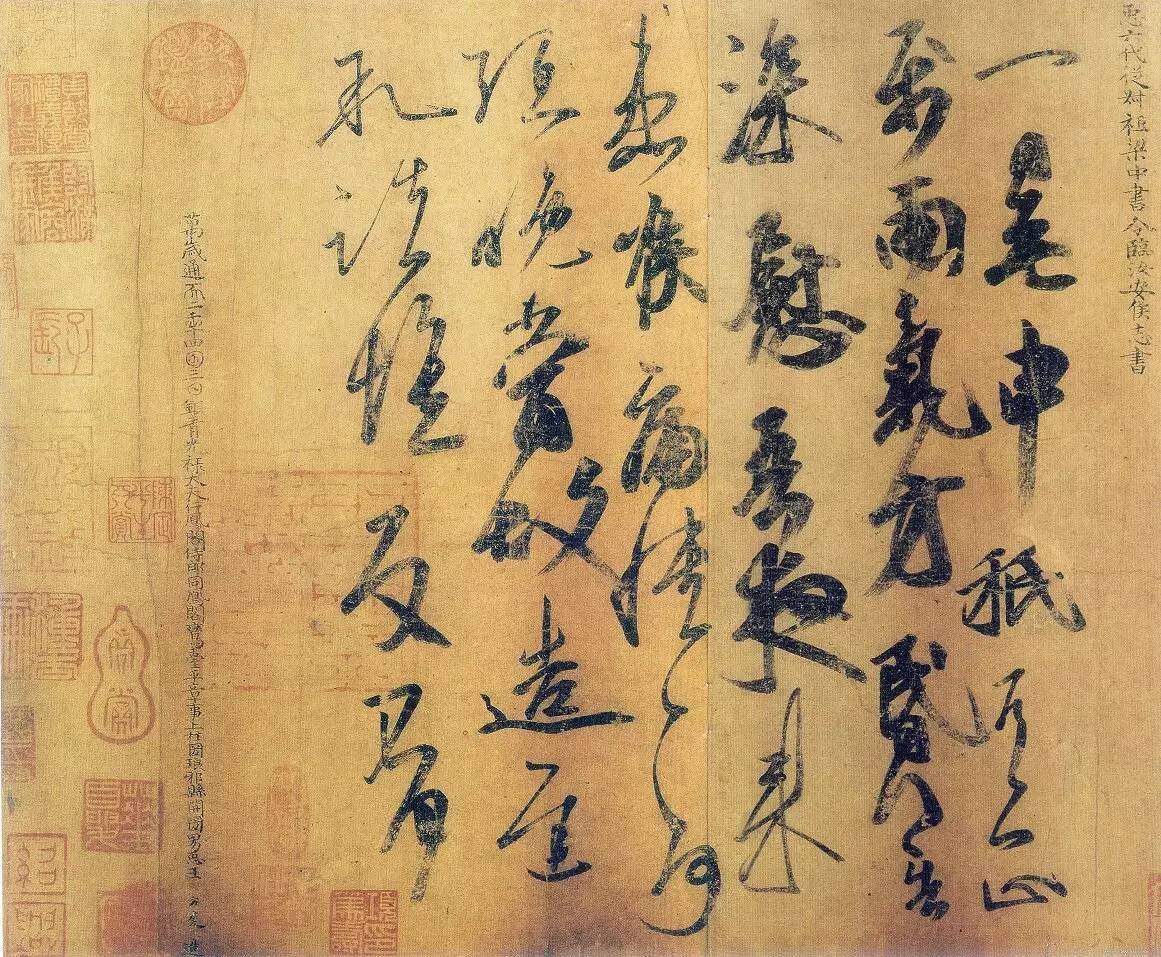

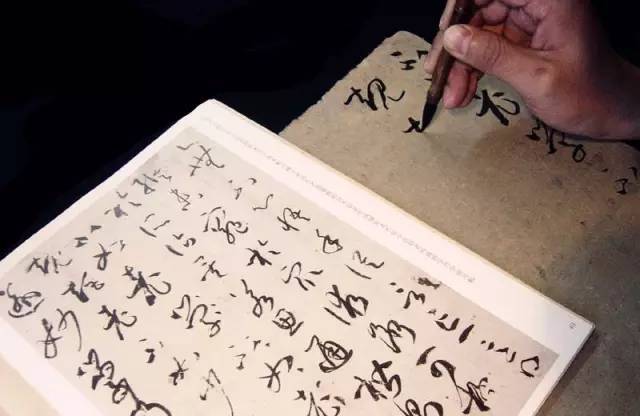

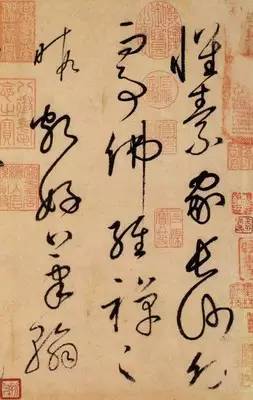

这些方向的基本概念一讲清楚以后,就是说,你临字帖的时候,特别是临那些经典作品的时候,人家笔画的方向,也就是笔势,不是随随便便,自然自然乱写的。乱写它不会成为千古的经典的。特别是越是经典的越是这样,如《兰亭序》《祭侄稿》这些东西,不要临一个大概。我觉得意临应该怎么样的意临,就是说字帖是怎样的,这个方向不是那么明确,但它的的确确是有这样的笔势。

你就把它做得充分点,我觉这个才叫意临,我强化它里面那看不到的,内在的笔势,这个叫做方向的意临。我们现在需要训练的实际上就是说对它内在的那种势的敏感。我们在临写的时候很容易把它写平和,写得不险峻。当我们提示了之后,你就的的确确会感到这种技术难度等什么东西都很强烈了,难度很大。

![微信图片_20190111154904]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

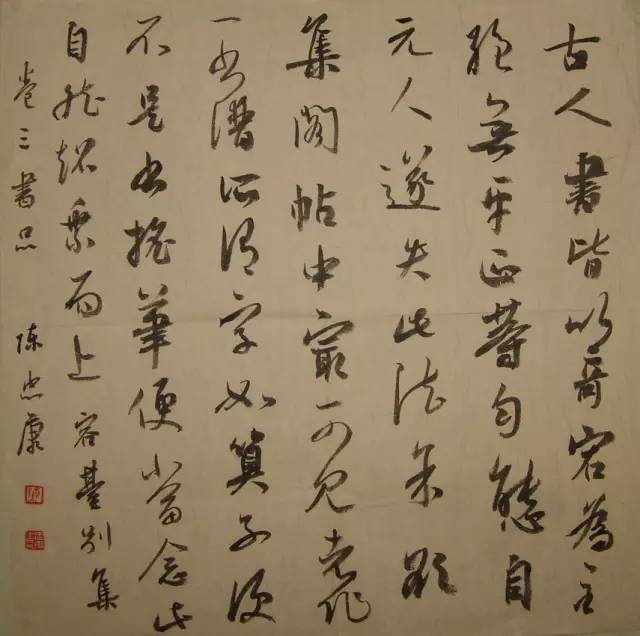

我们说经典作品就是看上去很简单,很容易,但一分析起来里边各方面都是很强的。我觉得这二十年来,我们学明清的书法特别流行。但作为我个人,我一直持学习晋唐,二王的东,我觉得在内在的分上面,我得出的结果晋唐作品里边所走的矛盾的势,尤其是两极的跨度,都要比明清的强多了。

我个人认为连视觉张力也强得多。我们现在临字帖,看字帖,对原作的,对它的那些笔势,线方向所体现出的阴阳道理的敏感,这个我觉得才是最重要的。方向就讲到这里。作为方向的学习,实际上我们说了,基本上是六个概念,横判断出平仰俯,竖判断出真向背,每一条斜线又是三分法,偏哪一种。实际上你判断清楚了,夸张一点,你容易写到的的特征就更强。

![微信图片_20190111154907]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

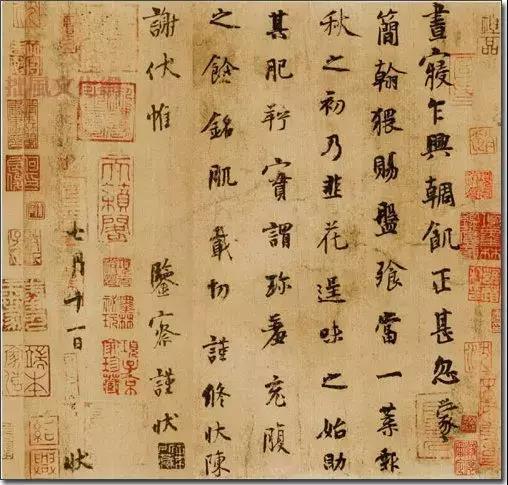

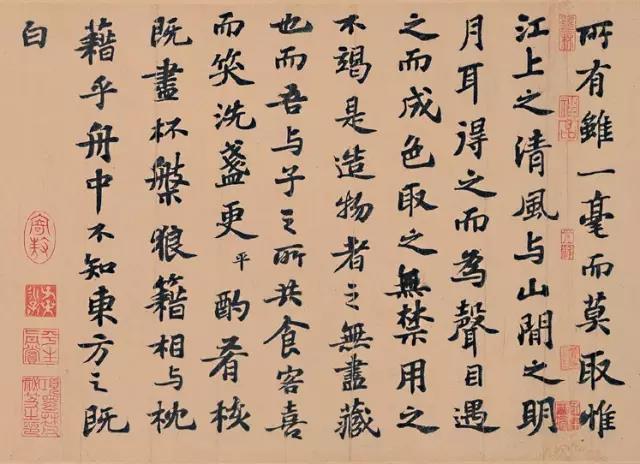

汉字形象,除了方向关系以外,它还有一定的线长度关系。这也是书法造型的表现,是最基本的形式要素之一。线长度实际上决定于用笔的起止点,每一根线条的长短,是由它的起止点来决定的,也就是线长度的关系。最外围的这些起止点连接起来的那个造型,就叫做一个字的基本形。临帖写得像不像,最重要的就是这个形抓得准不准。而形抓得准不准,就是说起止点,方向对了。打个比方,我写三,一个横我写长一点,写短一点,这个基本形都有了变化。实际上怎么变,它还是一个三,但造型不一样了。

我们说的基本型,实际上我形象的说法,它就像国家的版图。这几个点连接起来,这都是国家的界碑,长一点出去,我们说方圆几千里,内蒙古我们就收回来了,就属于这样的意思。反过来,应该要这里,咱们写不到,我们说方圆几千里就丢了,我们就卖国了。那我指的就是说,基本形和线条起止点很重要。而这个基本形的变化,实际上就靠线条的长短,也就是说,你想这个字型的变化,实际上更多地在线条的长短上。

![微信图片_20190111154909]() 张羽翔书法作

张羽翔书法作

特是到书法造型跟上下左右之间的呼应顾盼的时候,跌宕感的产生完全靠的就是这个东西。我左边伸长一些,它就变成这个姿态,我缩短,它又变了姿态。线长度的内容虽然不多,但是非常重要。也就是我们临字帖的话,一定要对外围的影响基本形的那几个点判断准确。判断不准确或整个内容判断意识都没有,光是凭一个大概的感觉,我觉得就不行。我刚才也说了,形象的说法,把基本形作为国家的版图的话,古今中外任何的国家领导人对主权问题,在任何时候都是寸土必争的,没有什么可商量的。

牵涉到这个点的重要性,国家领土的完整问题。所以说,线条起止点的训练必须严谨。笔势和基本形(也就是线长度),都是属于书法造型里边很重要的个问题。一个是解决毛笔么走,方向对不对,一个走得多长,还是多短。

![微信图片_20190111154910]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

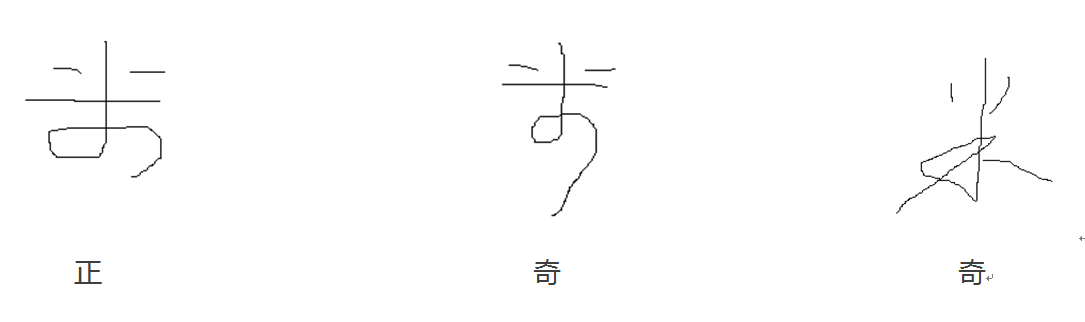

线位置关系的话,就是专门解决内部关系的。什么叫线位置关系?就是说一个字里边不同的笔画,如三的三个笔画,这三个笔画到底放在什么位置上。这一横我以放在这里,也可以放在那里,方向、基本形都是准确的,但是因为三个笔画的疏密关系不一样,它就可以导上紧下松或上松下紧。刚才座之前,有个先生问我:在法创作中如何表现个性?际上现在就属于这样。我想运用稳定式的时候,那我就匀称一点,稳定性就强。

![微信图片_20190111154912]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

我想让它有矛盾,就拉开疏密关系。那到底采取哪一种方式?这与个人审美有关。平和一点的人,就可能采取匀称一点的就比较多。年轻人喜欢张扬一点的,他可能就采取矛盾的较多。当然,同样是玩疏密,平有高低之分,有玩得高明,有玩得过分。就打个比方,三字的时候,在民族文化审美心理里边,像三横写得匀称就属于常势,这种疏密方法就很常见的。写三字就成上松下紧的,这个好像有点反常。

就是说什么叫变化,我想追求哪种疏密变化,是这种还是那种,你喜欢怎么当然都是可以的,只要大家看了可以接受。但太过分了,都不行。如果变化一过分,就显得做作了,变得为弄这个疏密而弄这个疏密。按理来说,变化的角度本身是为了丰富的。但是一过了这个审美尺度,就太另类了,审美心理偏得很厉害,就是说反常反得过分了。过分实际上就是做作。

![微信图片_20190111154914]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

这个线位置的内容比较多,像现在讲得就是间距关系。间距关系主要指的是同向线的关系,同一个方向的线,主要看它的间隔距离。汉字里边横线是最多的(刚才我说是斜线多,但是斜线不是单一的笔画,斜线的类型比较多。所以说横线特别多)。同向线一多的话,你就要看它的间隔距离。判断它是等距还是不等距就够了。等距就是稳定式,稳定式就是静,容易导致安静,安定。不等距就是就是有疏密,有变化,就容易导致动,有动感。如果你判断清楚了,实际上你就把基本矛盾关系抓住了。

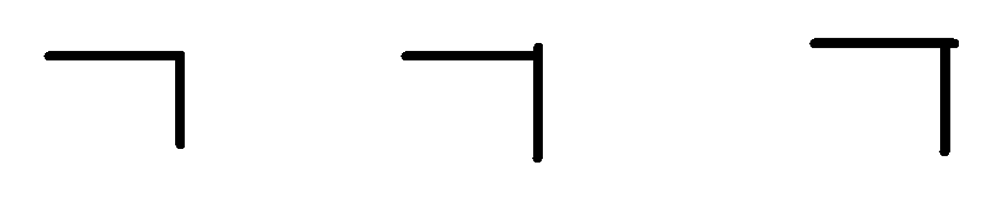

线位置第二个关系就是接穿插关系,它是专门指异向线的关系。你看两个连接的笔画,你就要知道是什么关系。就是说交接穿插主要看什么东西?主要看分割。它到底是怎么一种分割?是中分还是偏分?中分也就是在中间的位置,偏就是偏上偏下,偏左偏右。中就是稳定式,偏就是变化式,这都跟疏密,动静有关。

![微信图片_20190111154916]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

第三个就是连断关系,这也是非常重要的。打个比方,写个宝盖头,这样叫连,这样叫断,都可以写的。连它就显得紧一些,断它就显得疏朗一些。它也是书法中很重要的一个表现方式。任何的笔画都可以处理成紧一些或疏朗一些。比方说我们现在写一个宙字。像这样就显得紧一些,这样就显得比较松。

从可视性的角度它都是可以的。在完全紧和完全断开的尺度当中,这连断关系实际上有很多可以做。如宙字的由部,可以写成左紧右松,也可以写成右紧左松。紧就标志着合;松,它的空间就对着开放,就标志着开。就是这样一个道理,开合关系是需要看左右行的呼应。

![微信图片_20190111154918]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

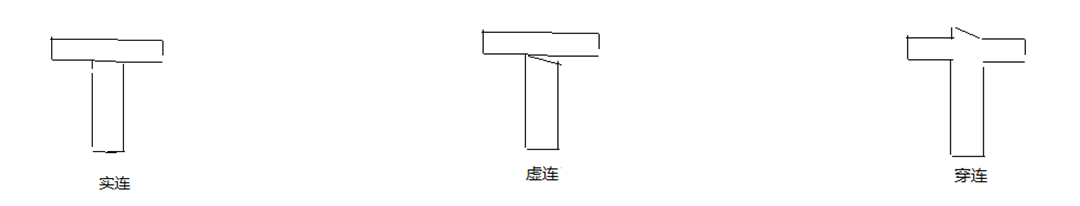

那些笔画之间如何呼应?上下之间如何呼应?你怎么组织这个势?怎么组织这疏紧关系?像这些,在传统经典作品中都是体现得非常丰富,非常地完美。对于这个连断它们可以任意组合的。在连里边,一般有三种情况。第一种叫实连。第二种叫虚连,第三种叫穿连。断基本上只有远、近的关系。

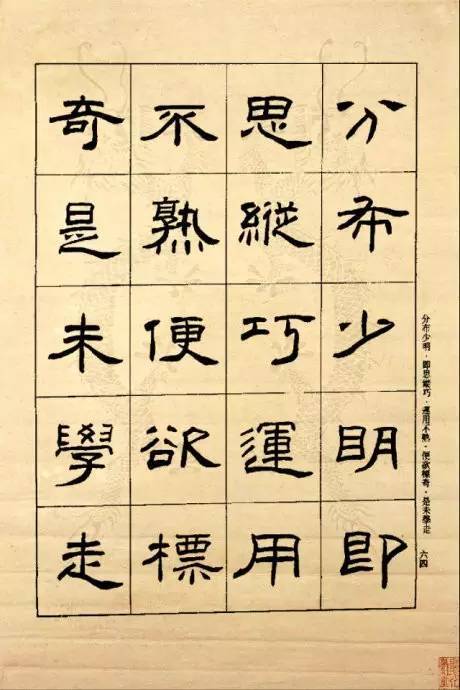

还有一个更加细节的关系,就是搭接关系。搭接关系主要是在指折笔的地方。比如写一个口字。也就是这些笔画转方向的时候,变化方向那个地方。一个口字它可以写成不同的口,这就是搭接方式的不同。在折笔这个地方,横和竖是谁出头的问题,谁堵谁。实际上在汉字里边,它具体地运用,这些折笔的地方我们会出现很多。比方说我们写一个品字,你全部都用一招写,就显得很没有才气。

![微信图片_20190111154920]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

实际上这些搭接关系修理一下都是没问题的。我有一个口是不偏倚的,另一个我处理一下,还有个我再换一种搭接方式。那我们书法的微妙性就在这里,它不于来来去去只懂一种方法,这样不耐看。我们说经典东西真是非常地耐看,看晋唐人那些的东西,具体的在细节里边都是非常耐看的。

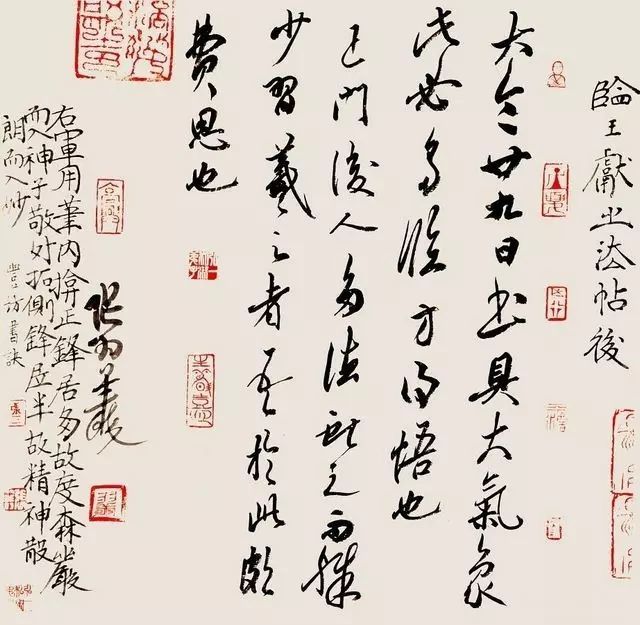

那在民间书法里边,它可能疏密关系有大有小,看起来变化很多,但实际上在很多细节的处理方面,都只有一两招。像看文人书法的时候,实际上很自觉地写一个品字,真的都是很微妙的。等下我们讲线形状、线质感的时候,它还牵涉到笔画粗细的问题,那些是更加细节的折笔。比方说写钩,可以写成很多不一样的钩。

![微信图片_20190111154923]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

线位置的内容就这四个方面,东西比较多:间距关系主要是同向线的,看它是等距还是不等距;交接穿插关系看它是中分还是偏分;连断关系到底是连是哪一种,实连,虚连,还是断连,断是看它断开距离的远近,你先有一个理性的判断。第四个就是搭接——更加细节的处理。

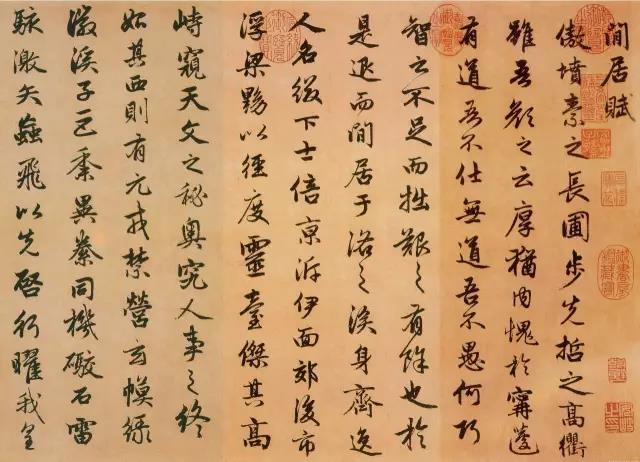

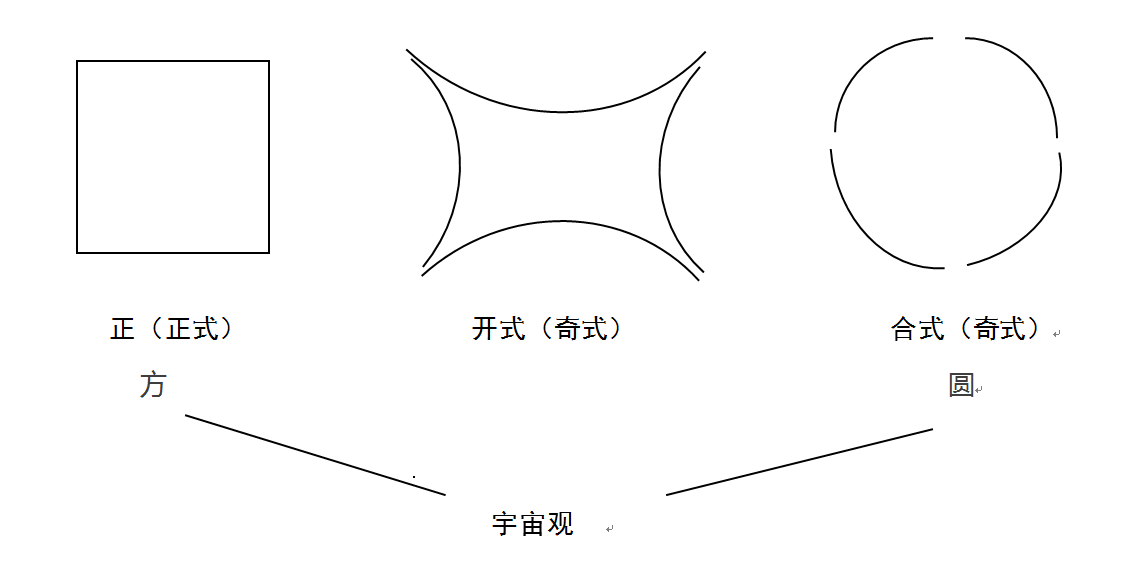

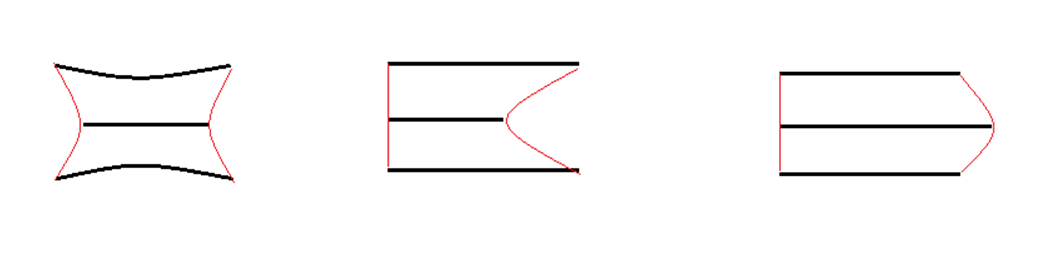

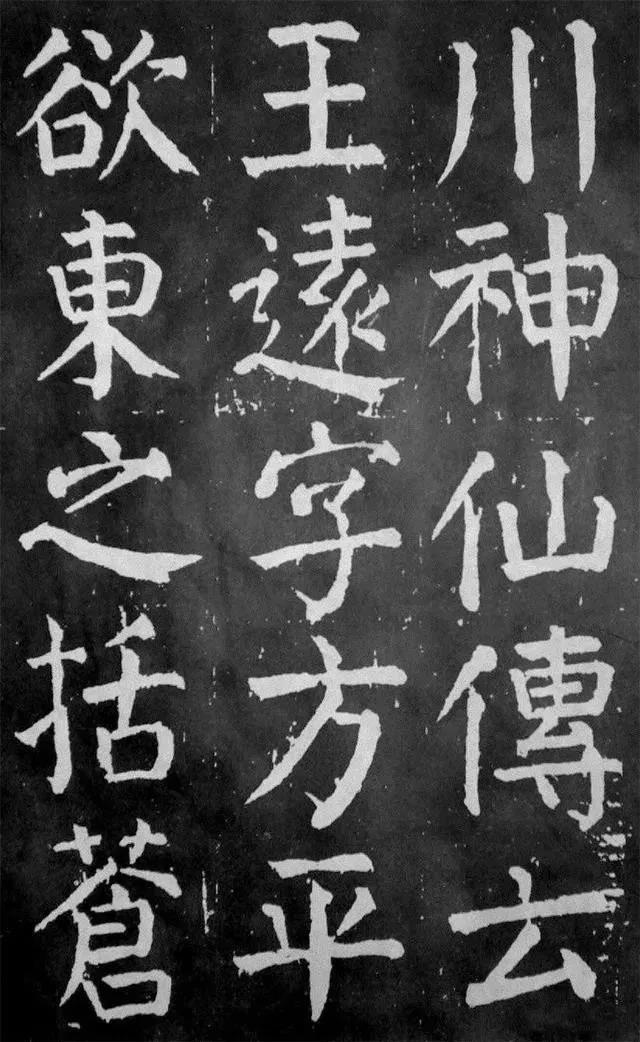

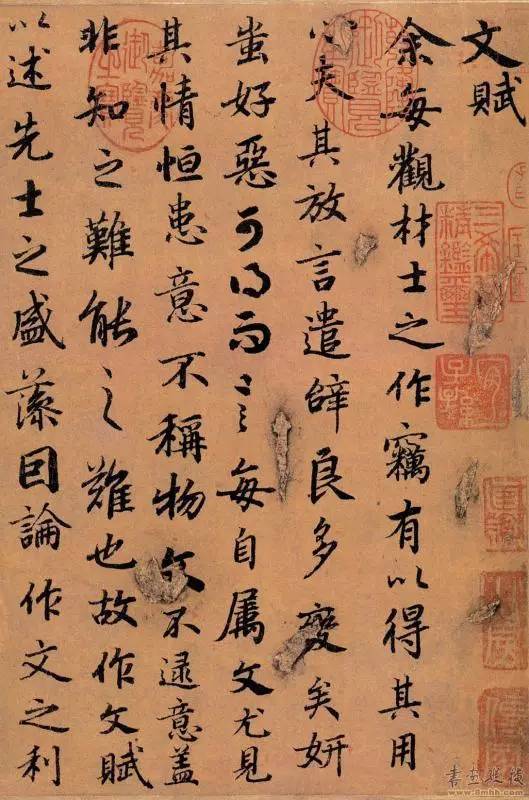

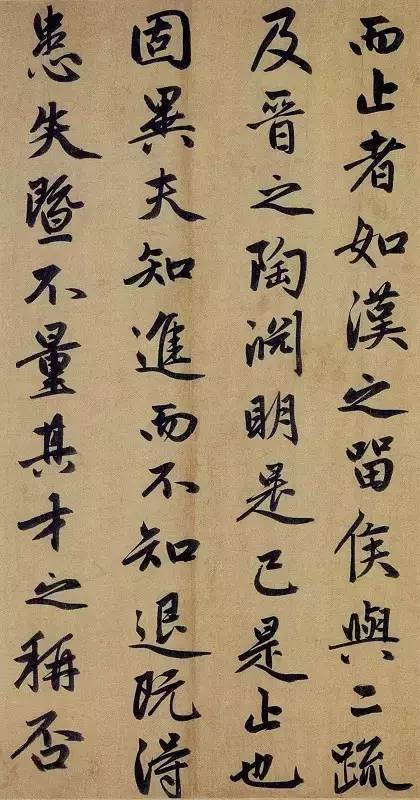

线方向、线长度、线位置这三部分都属于书法结字(结构)、字法面的内容。线方向就是笔势,主要决定笔势,手的运动方向对不对;线长度解决基本形的问题,就象国家版图,形状准不准;线位置关系就象专门解决人民内部的问题是属于版图里面的。一个汉字里面疏哪密,是属于字内部的问题。线形状和线质感就属于书写范畴的。书法中的空间主要指的是黑和白的关系,线形状和线质感作为书写方面的问题,只解决黑那部分的问题,也就是黑的那部分单根线条的问题。我们先讲线形状。

![微信图片_20190111154925]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

任何一根线条在视觉上都有一定的粗细宽窄这是看得见的。而我们说用笔是看不的,应该说,正宗的笔法是没有的,是猜出来的,就是在粗细上估测它这些粗细宽窄是在用笔上利用提和按决定的。注意,用笔在用词上任何时候都是对偶的:提和按,粗和细,宽和窄,这些都是矛盾的。线条形状最基本的有五种:平动,就是粗细一样的;由粗到细;由细到粗;两头粗中间细;两头细中间粗。我们判断一根的线条的时候,实际上也要对它的提按方式先有所了解,你不了解就做不好,人家到底是渐提还是渐按,这是完全不一样的。

除了中段提按的方式以外,属于中国书法特有的用笔,就是起始点的形状。西方的线条它也有起伏按,也有粗细,但对这种起始点特别有讲究的恰好没有。而书法的话,起始点就蕴涵着更丰富的,难度更大的用笔内容。也就是说,笔法多的内容在起始点上。起始点说大的,是方和圆的问题。方和圆是指视觉上看的,在操作上是由笔锋的藏露决定的藏和露也是一组矛盾,就象提和按一样,都是相反的一种运动方式。

![微信图片_20190111154927]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

所谓方,一般有角的这种都属于方,尖也属于方,完全的平也属于方;而只要是没有锐角的我们都可以归于圆。相对而言,在行书里面,露锋的情况就比较多我们分析方笔的话,有尖的时候只需要区它是顺锋还是有个逆锋就行了。露锋好解,现在最关键的话是藏锋。笔法的内容是一个藏锋的方式,一个是顺写的“8”,一个是逆写的“8”。顺的话接近于转,它的源头来源于篆,甚至也可以说顺转这种笔法实际上就属于外阔;逆的话来源于隶书,相对来说“折”多一些,出现的效果是方的感觉强一些。

我们说写一个“三”字,完全顺锋的,然后有一个是有顿的或者其他的,它就显得难度大了,起始点的变化也大了。一个横我们可以顿一下做个方笔,一个可以一边方一边圆,一边粗一边细,另一边又差不多是平动的。

![微信图片_20190111154928]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

也就是说在这个里边,我可以不管造型或者造型上我就采用稳定式,不加以变化,因为在造型上变化的话太表面了。我不在空间造型上玩这种姿态的变化,我的矛盾主要放在用笔上面,用提和按这些东西,或转或折,或顺或逆,或方或圆出来的效果。

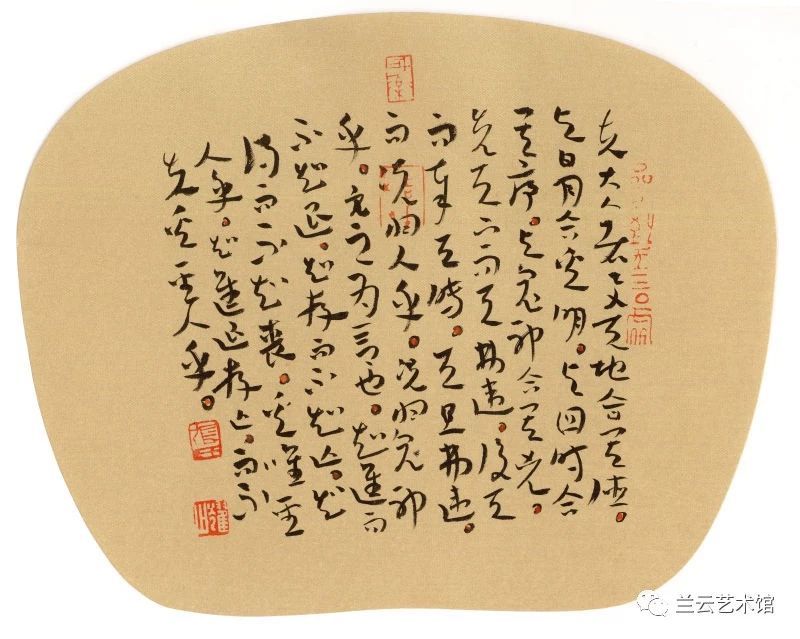

这里我们说结合线方向笔势,线条的长度关系,线位置的疏等,再牵涉到提按方式,线条形状的方式,实际上在一个字里面,我们说过的对偶概念至少有十组道理在里面了。为什么说书法是最能体现中国文化一种艺术呢?我的理解是因为它的抽象性,象没有形象,貌似简单,但实际上整个宇宙界好象所有的概念它都囊括了。这关键是会不会看。我们必须要对这些最基本的概念去熟悉去明白,会去那么看,只有你看到了,或者你表现的时候你有意识的把这些概念弄进去了,人家才会感受到你的内涵。

![微信图片_20190111154930]() 张羽翔书法作品

张羽翔书法作品

个字、一行字到一篇字,逐渐掌握行书的规,慢慢也就形成了属于你自己的行书风格。要于从多方面吸取营养,名人题字,商家牌匾,校老师甚至是同学之间,只要你认真观察,可以找到别人写的好字,学会了,就成了你的字。