究竟用什么样的标准,来衡量近二十年当代书法的创作成果?应该用什么样的标准,来指导今天的书法创作?这都是需要认真思考的问题。本文试图站在“大书法”的角度,结合作者自己的创作实践,对过去二十年的书法发展作基本的判断,并对书法未来的走向,提出作者个人的看法。

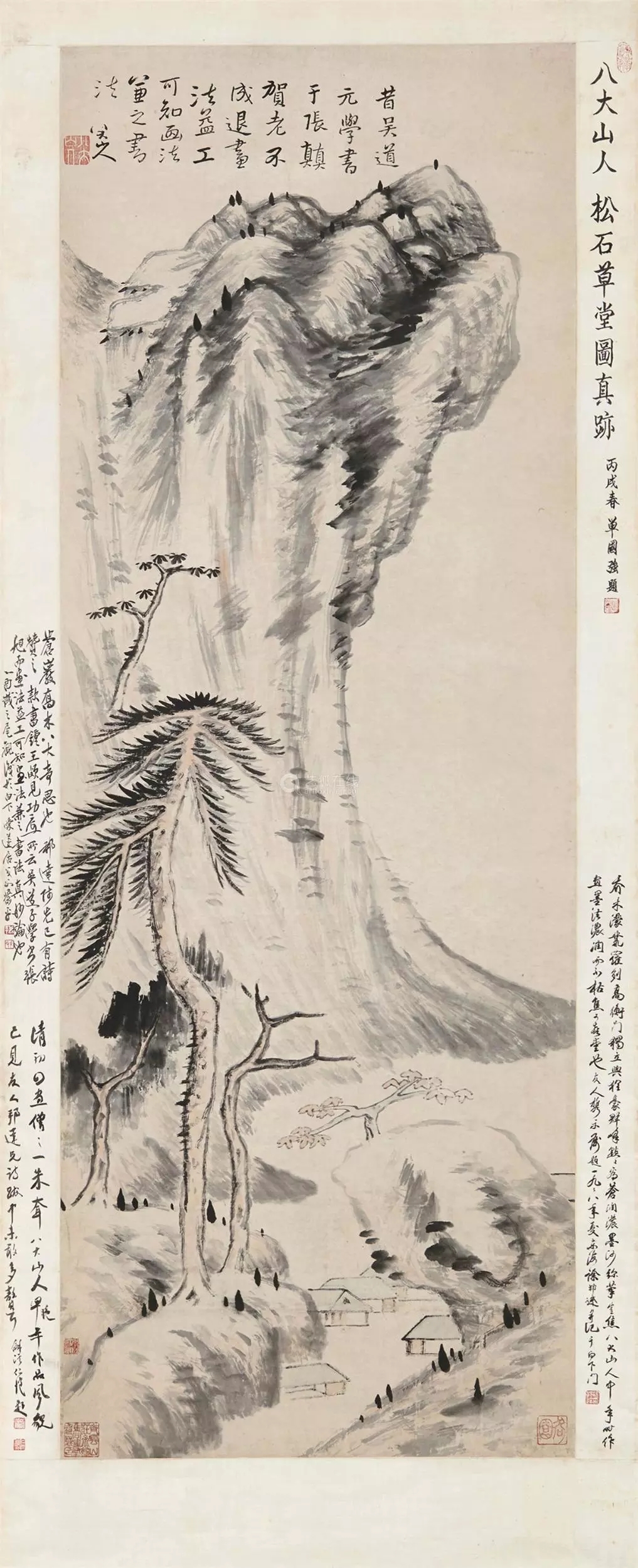

![微信图片_20190115143715]()

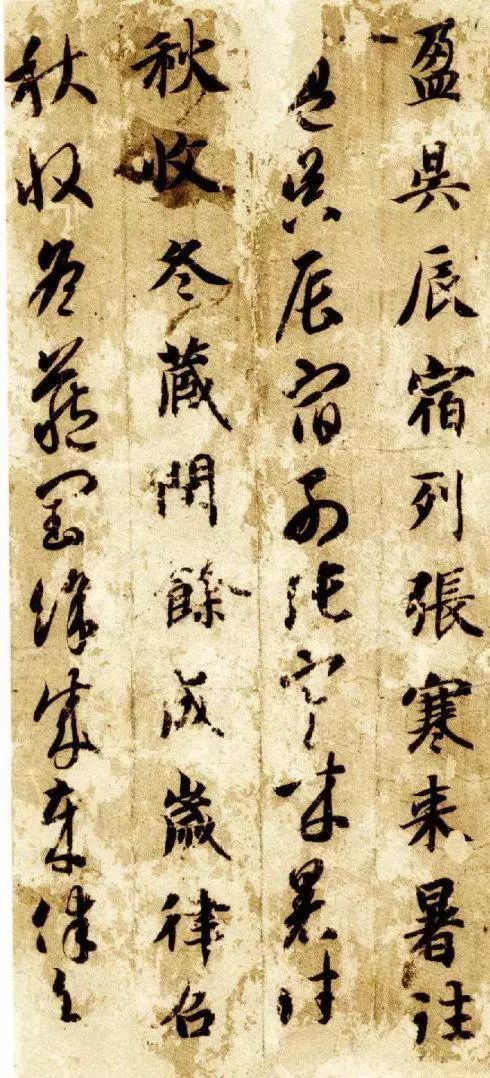

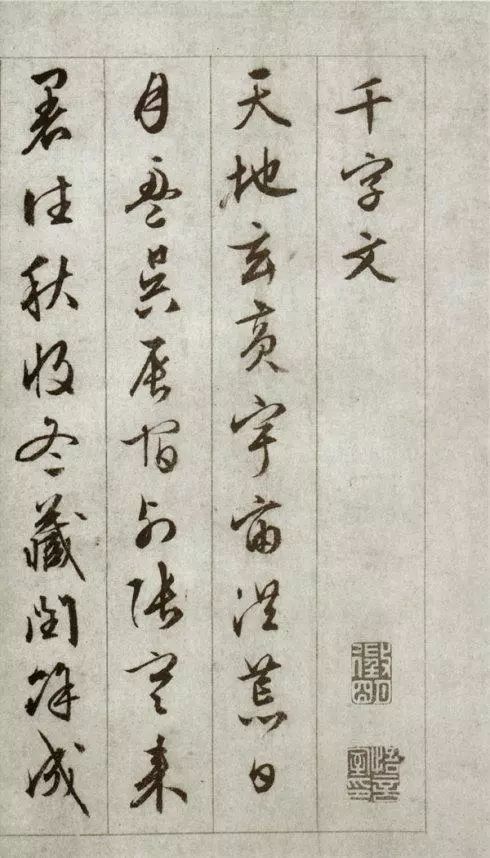

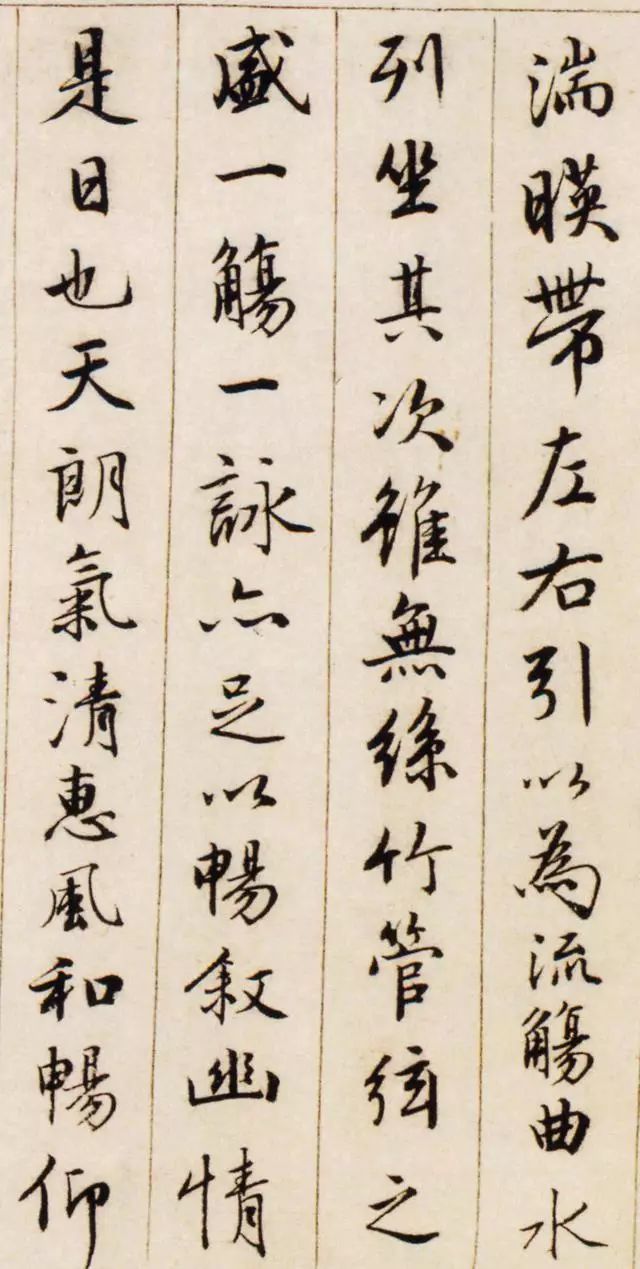

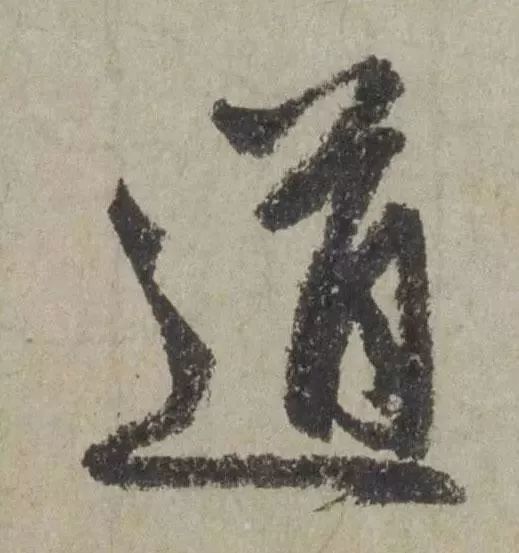

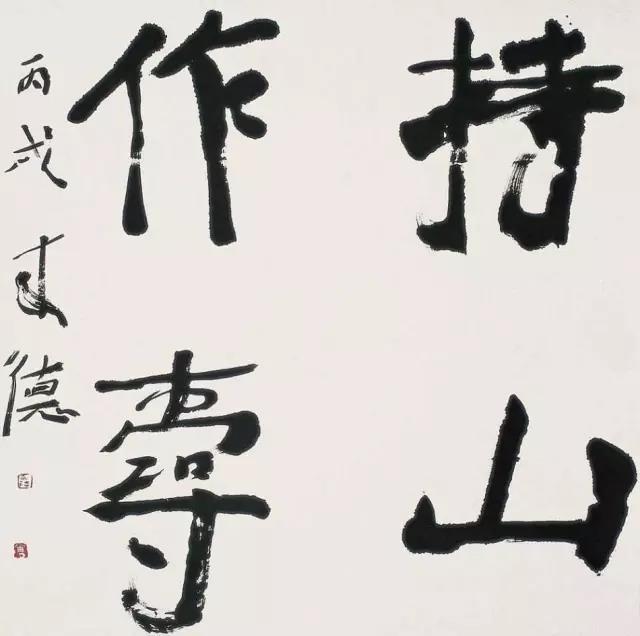

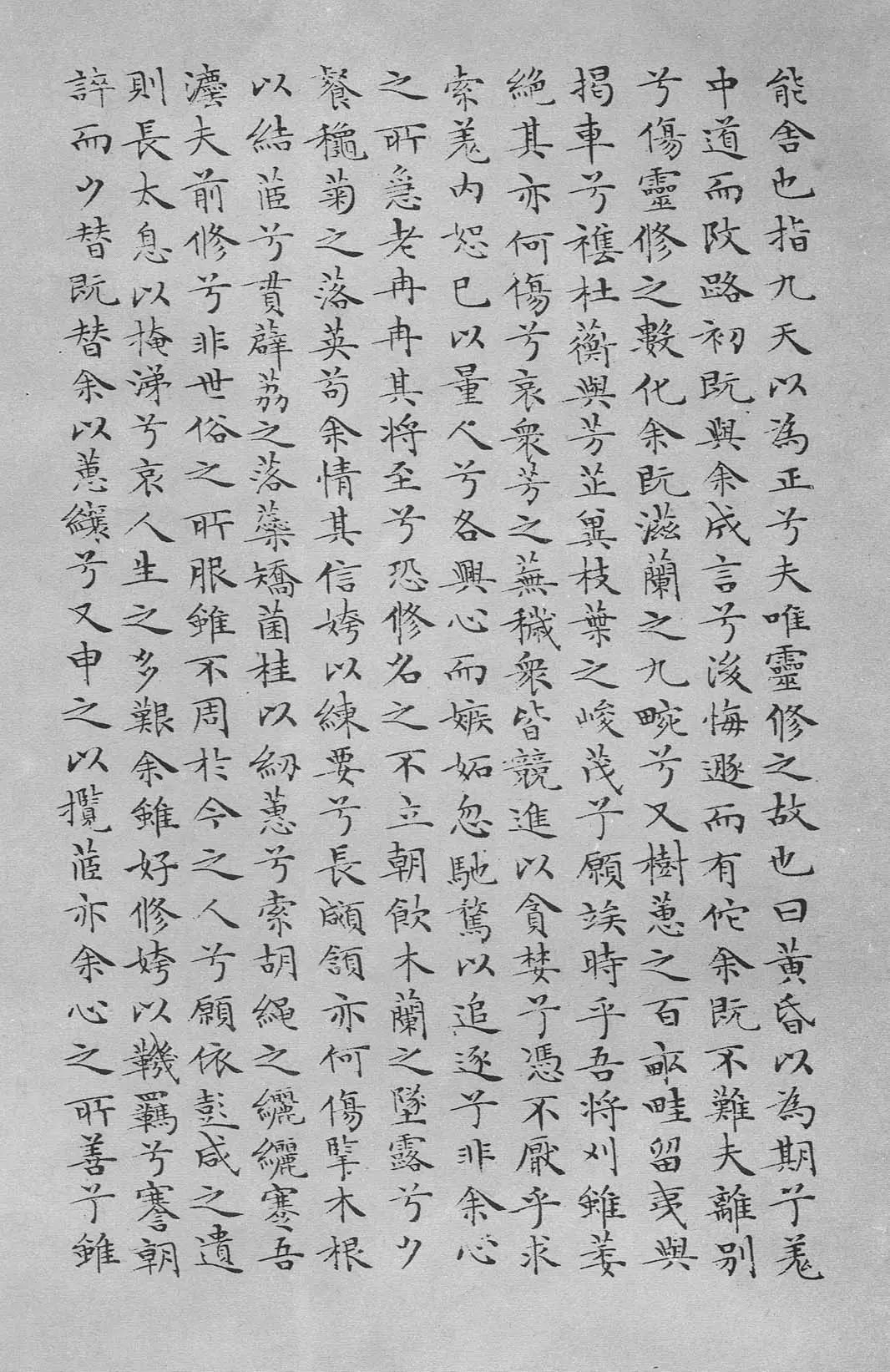

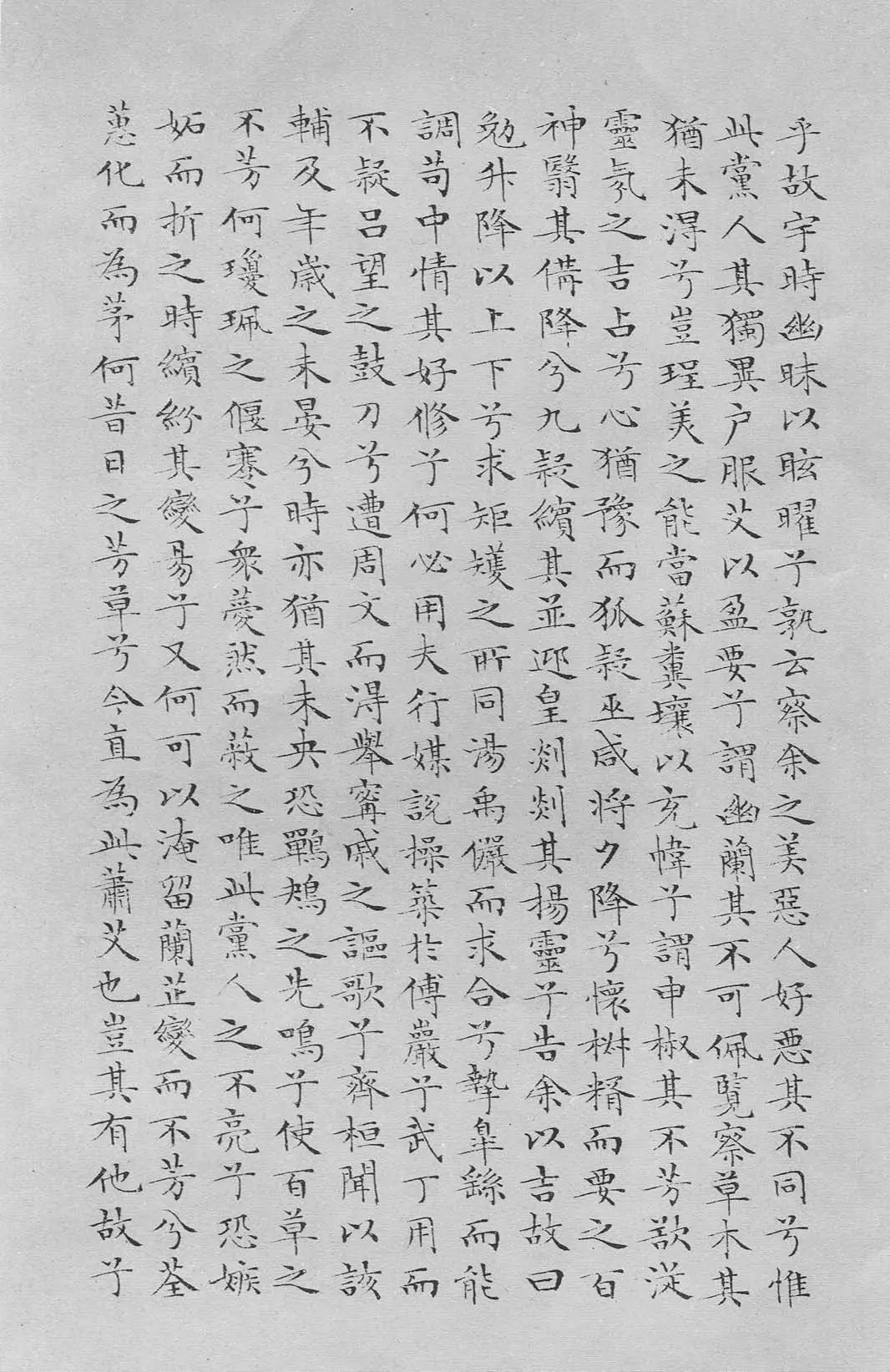

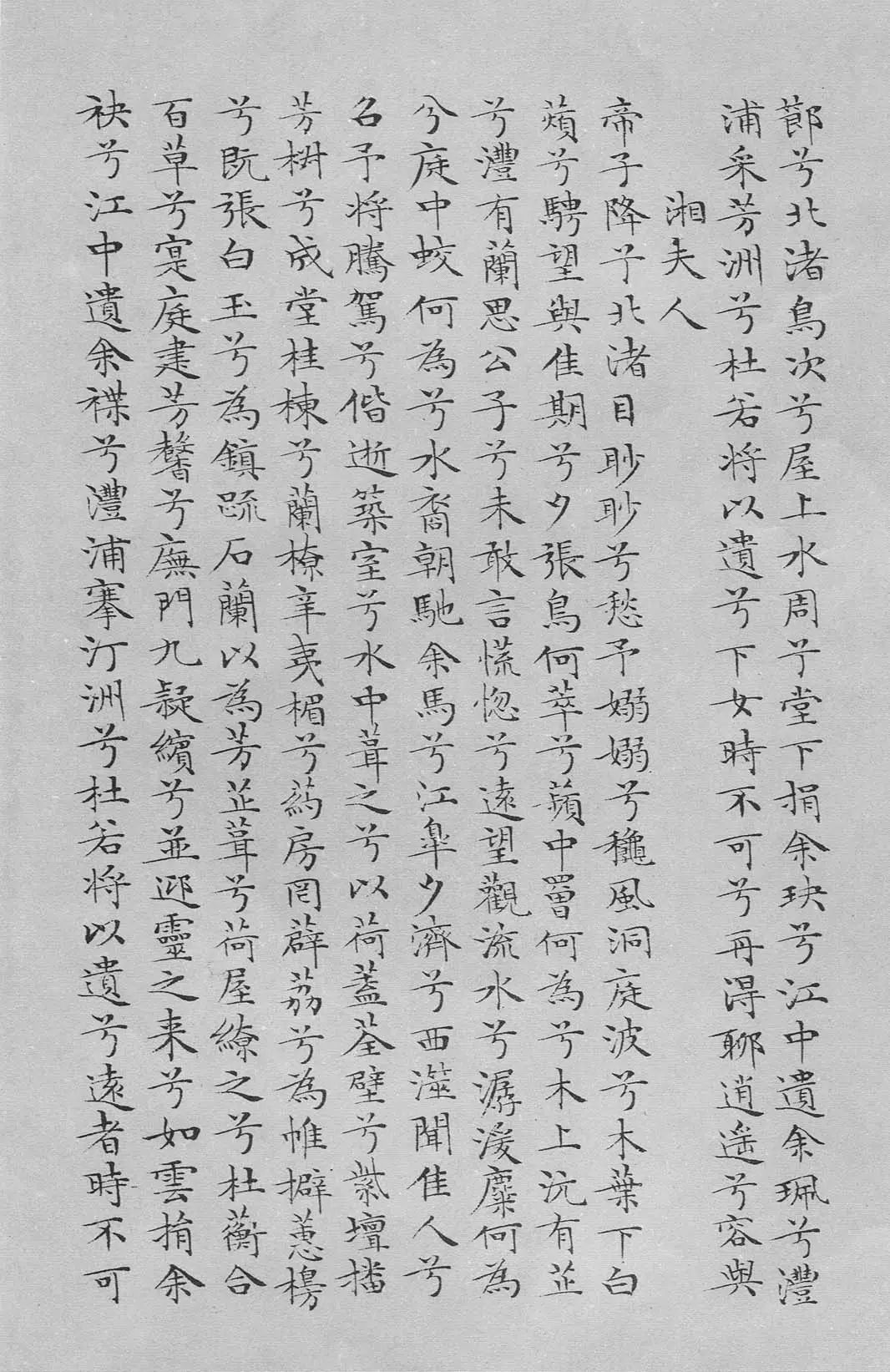

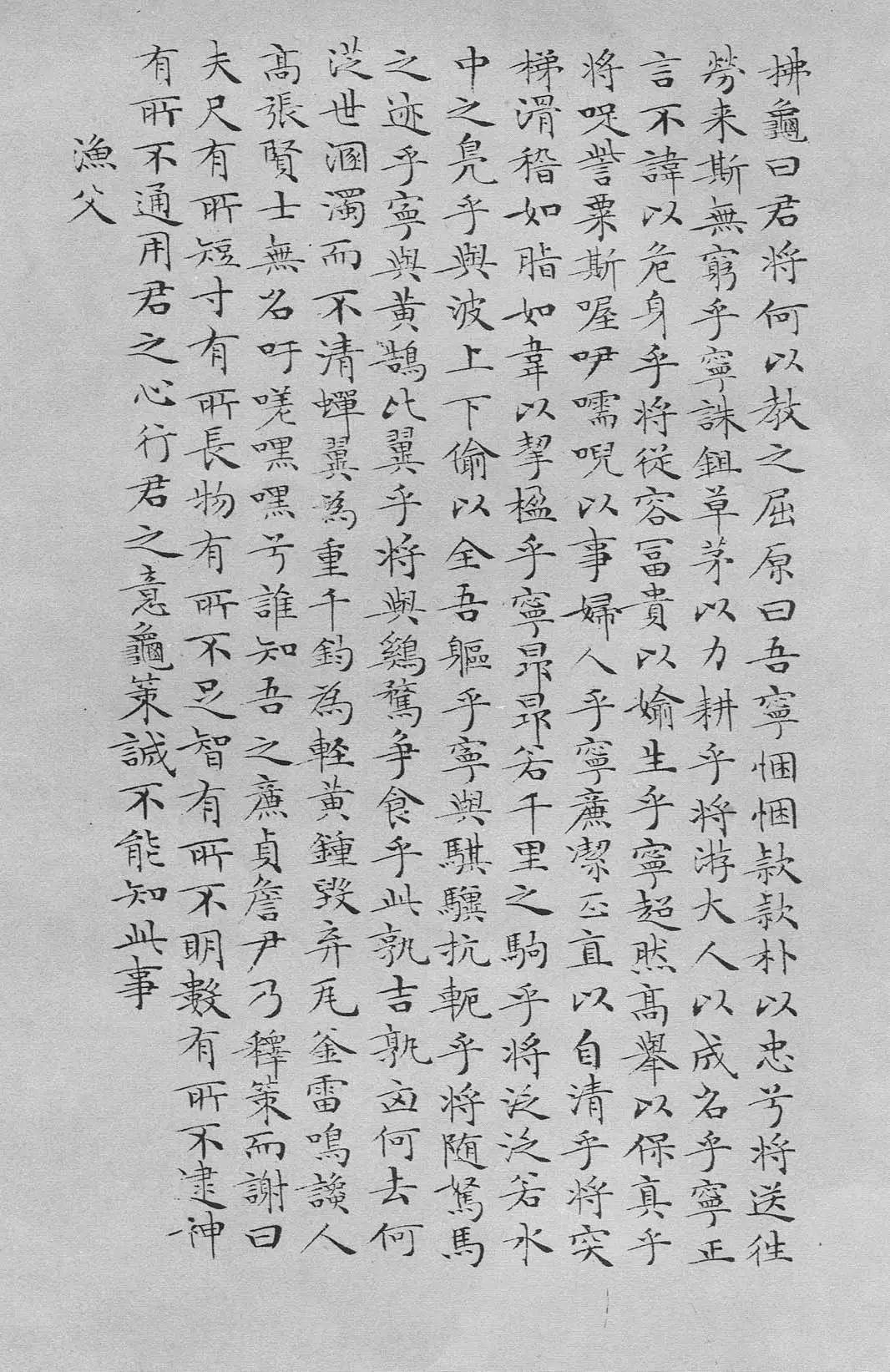

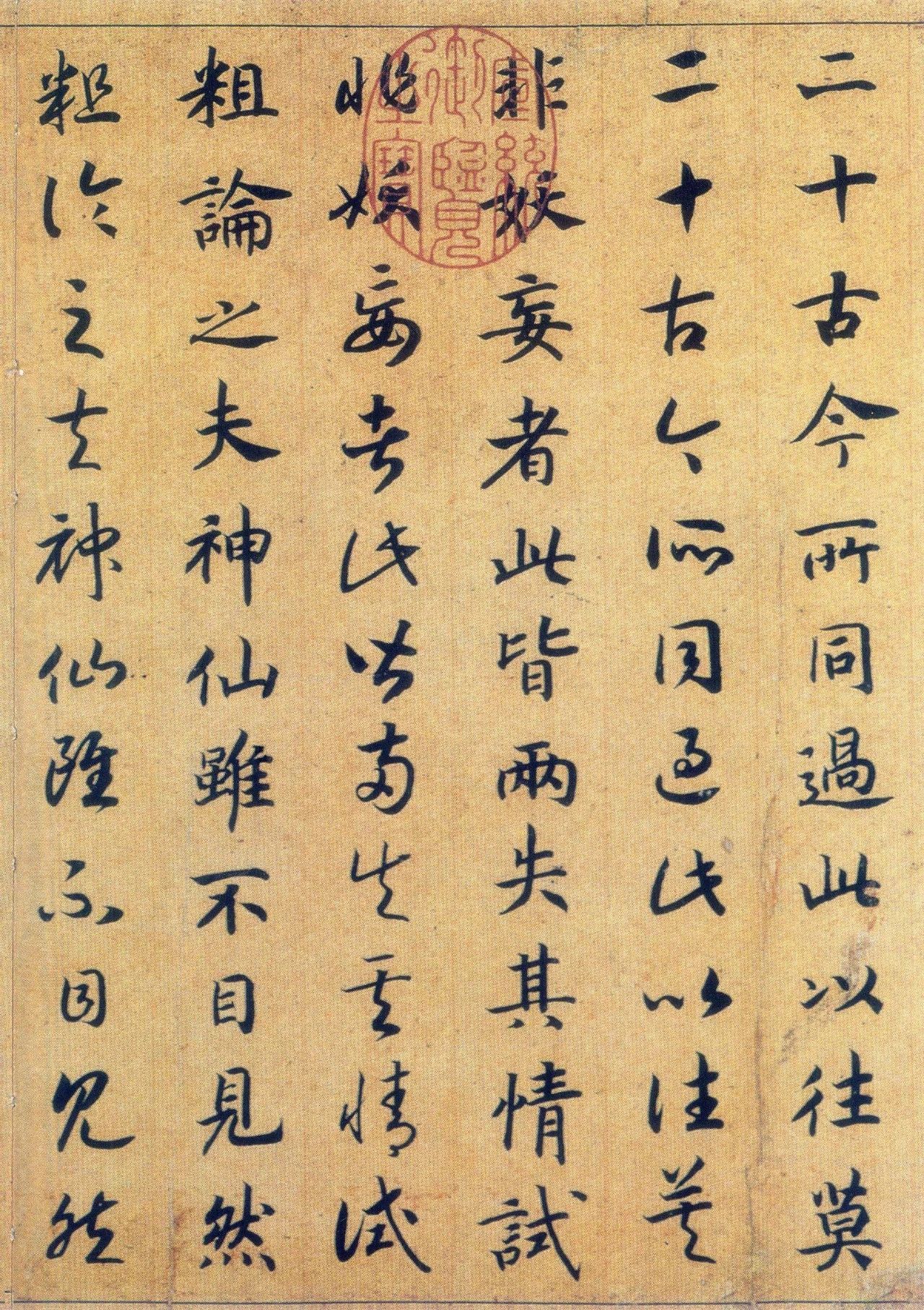

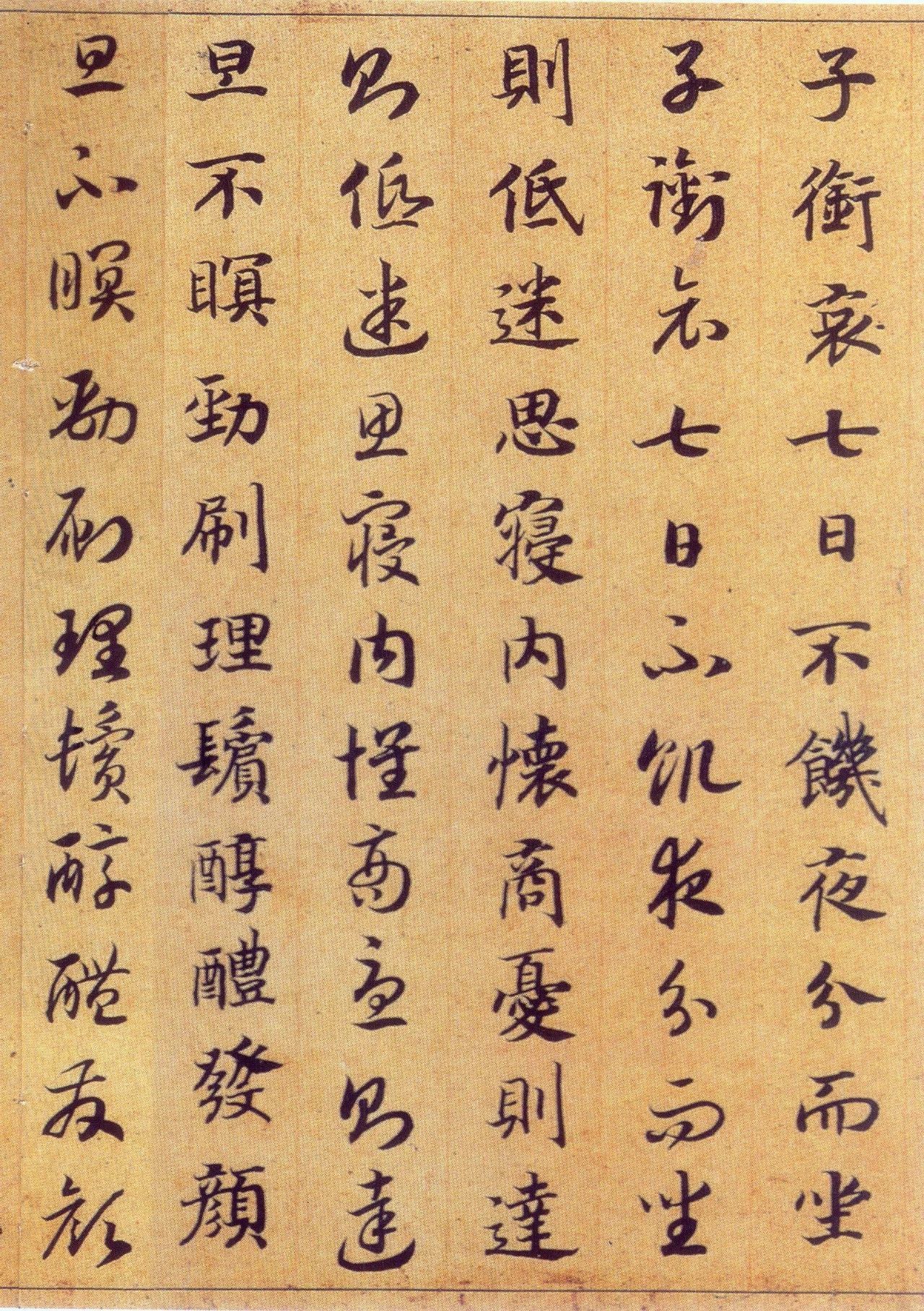

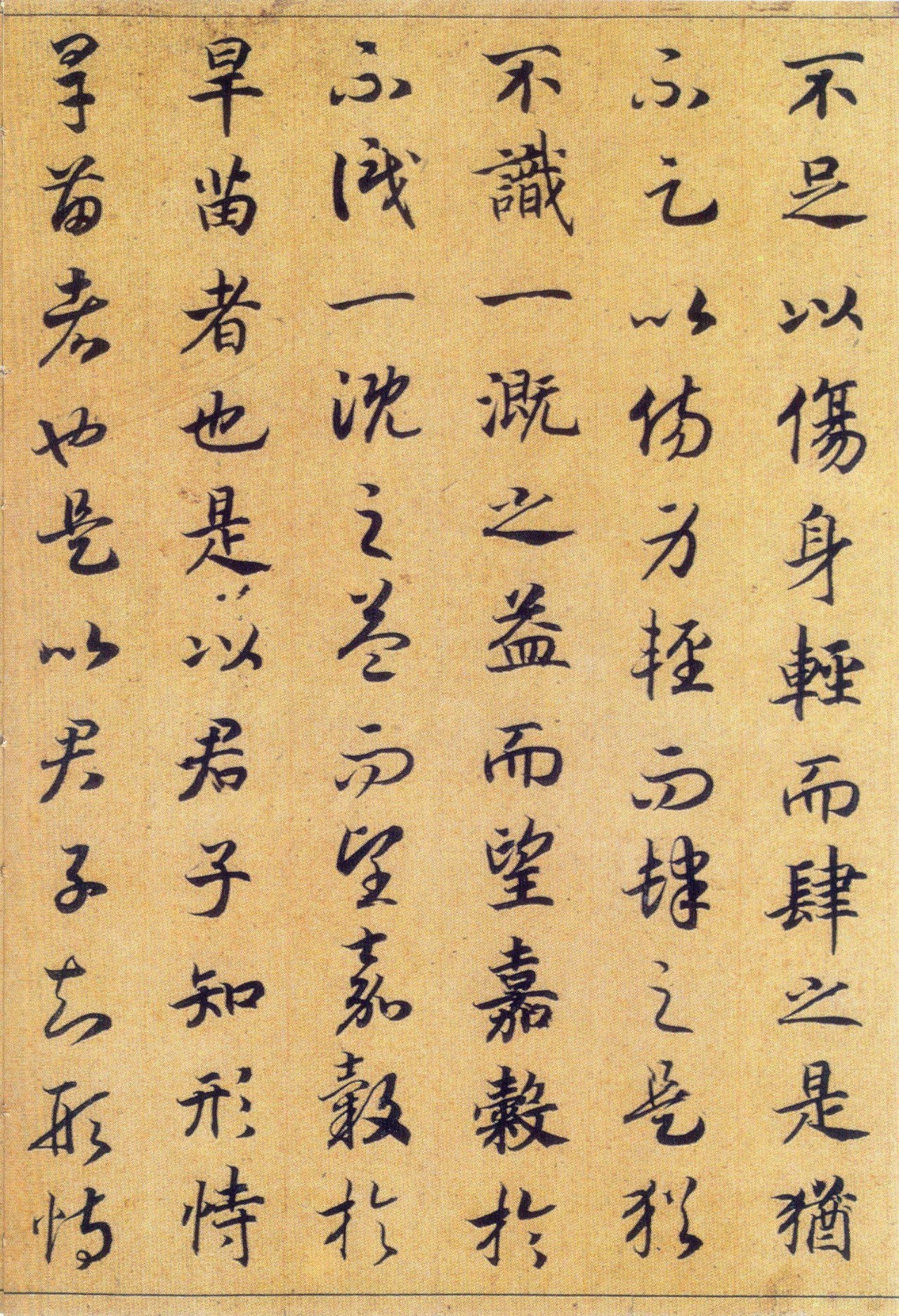

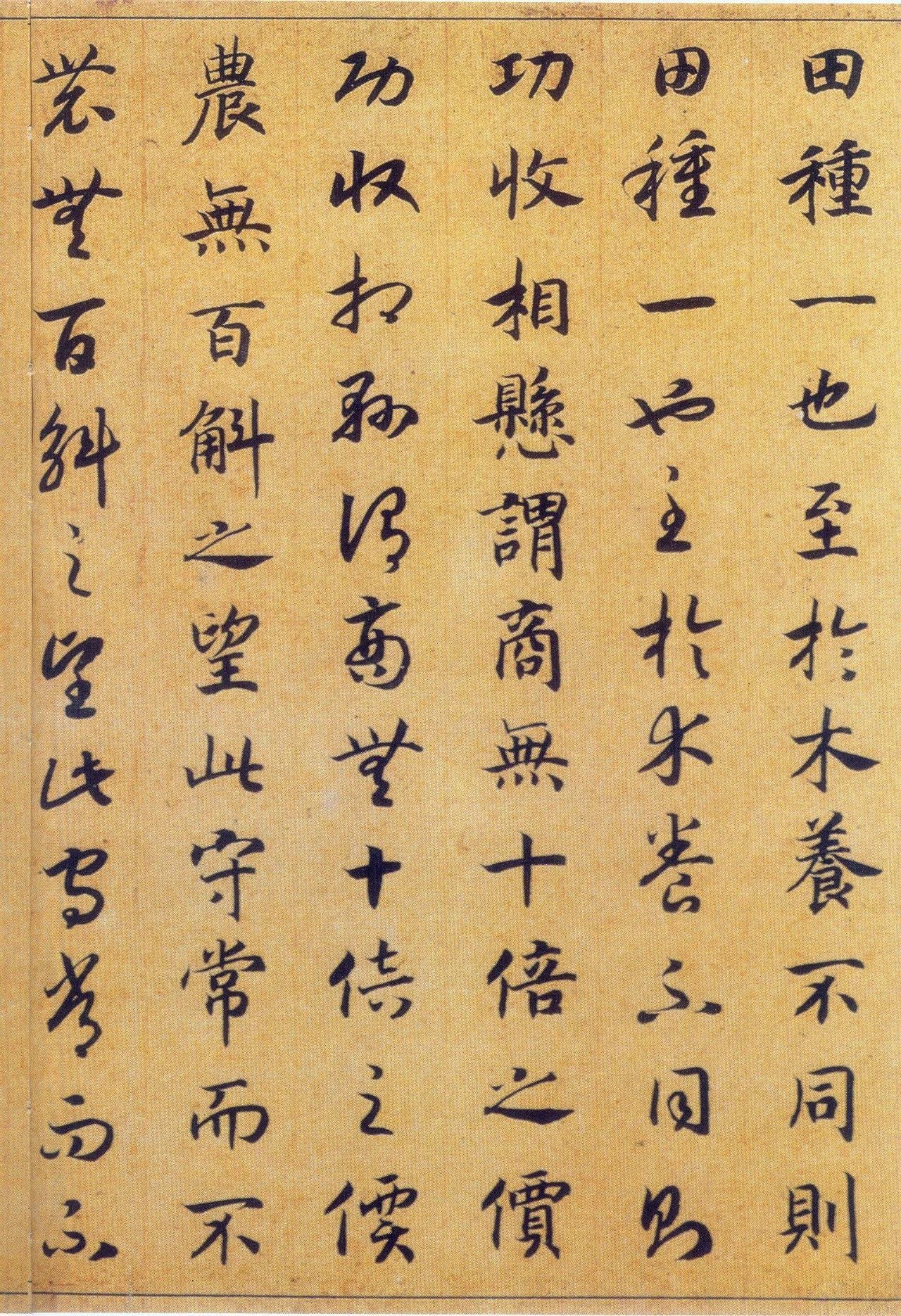

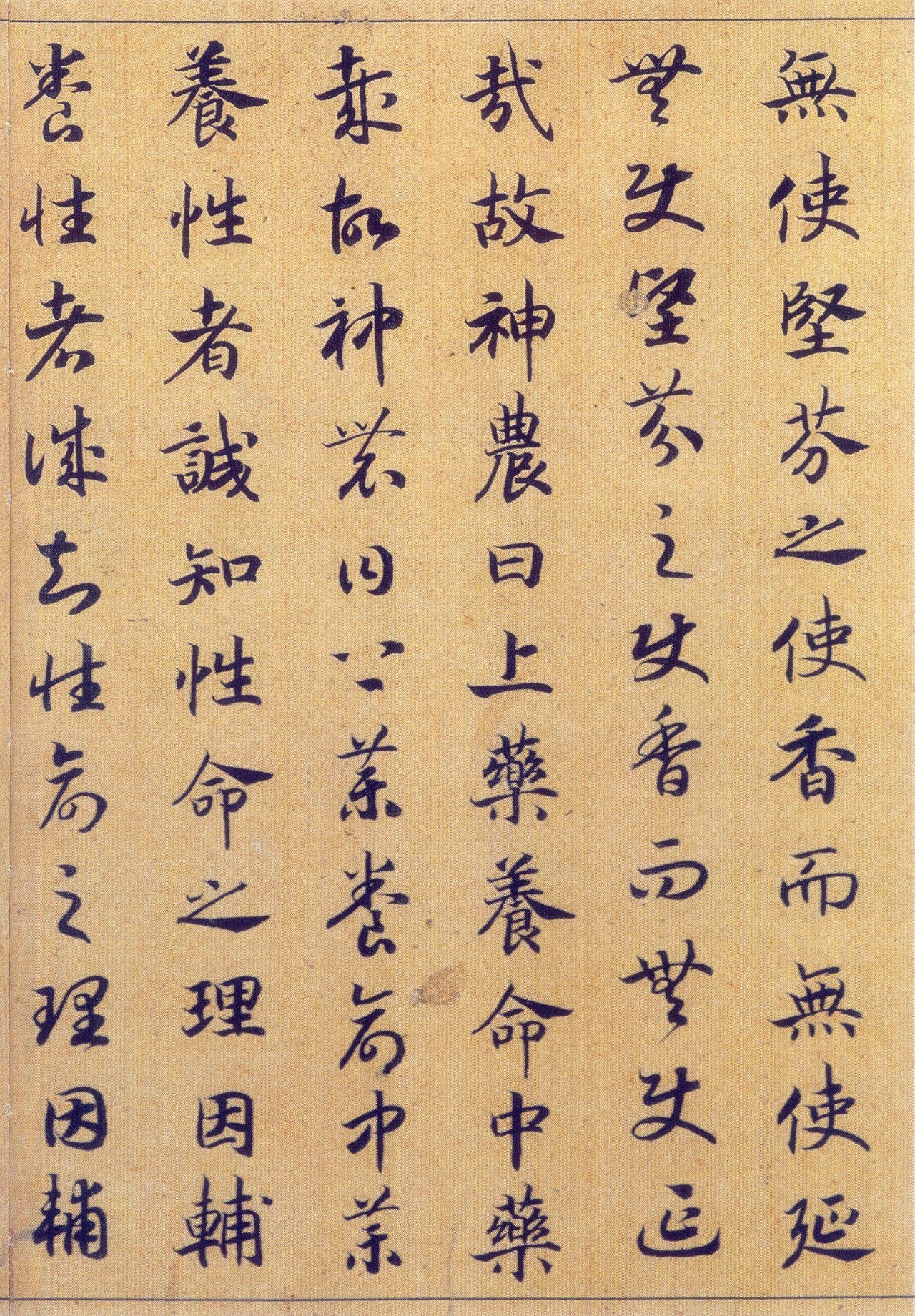

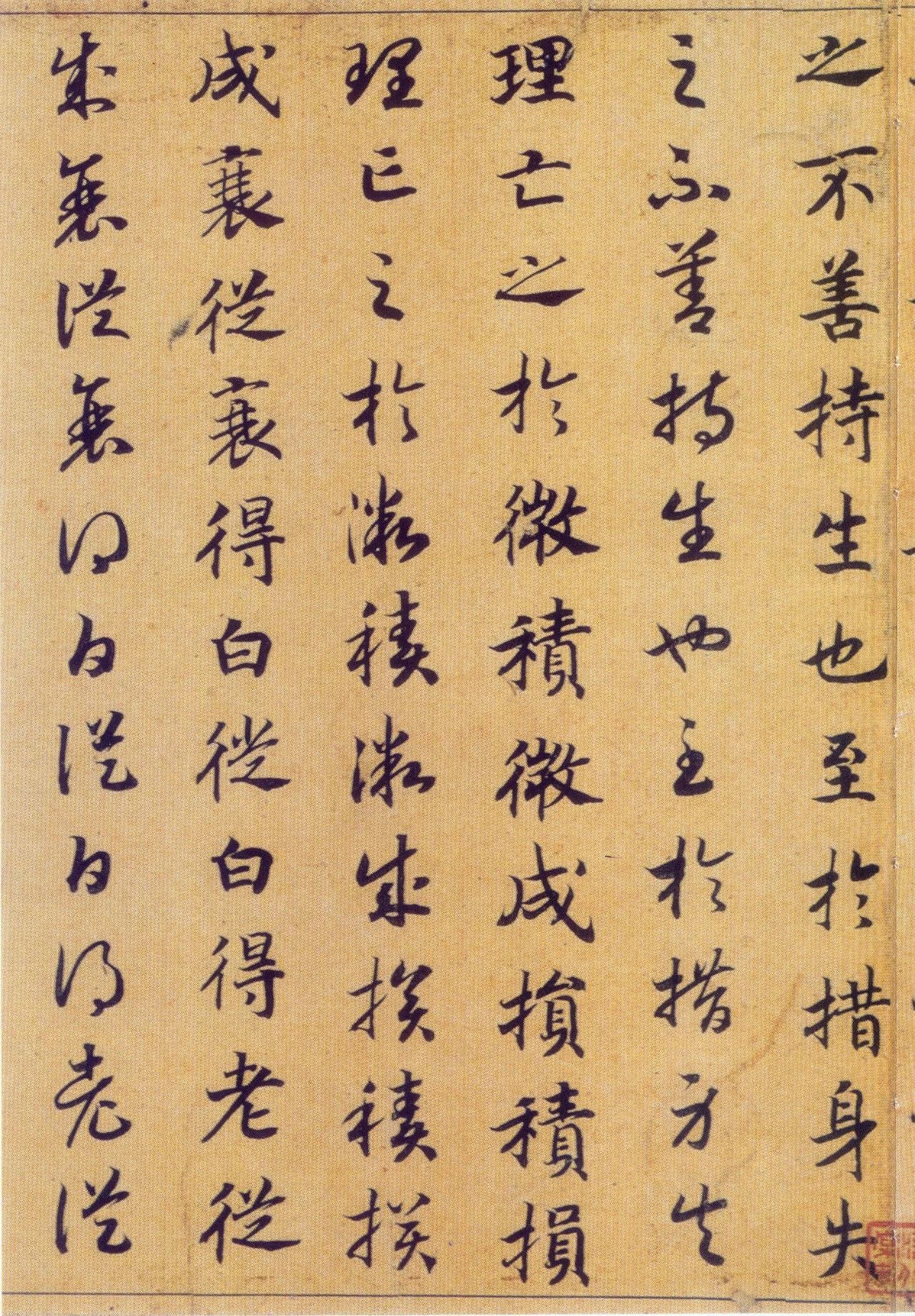

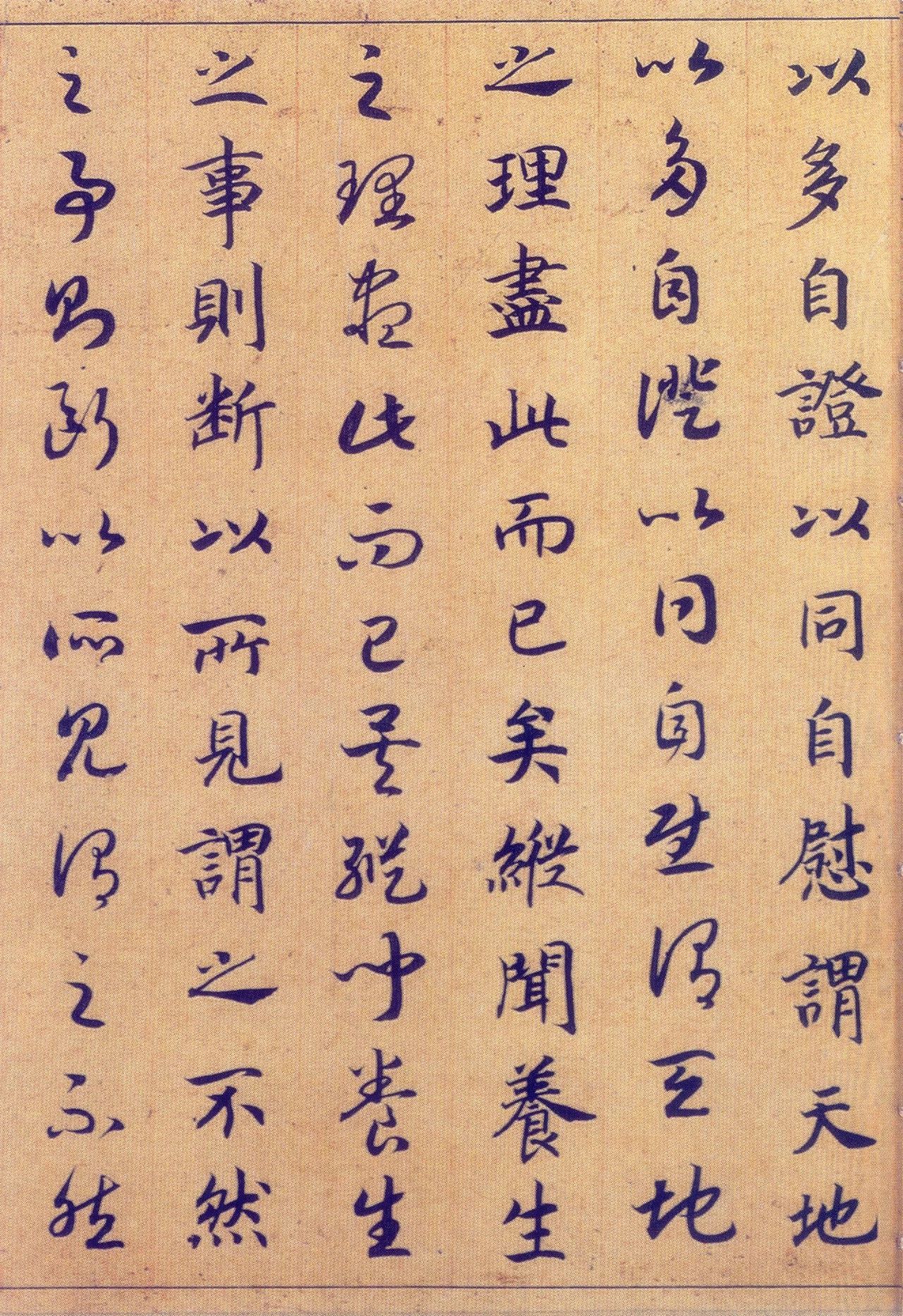

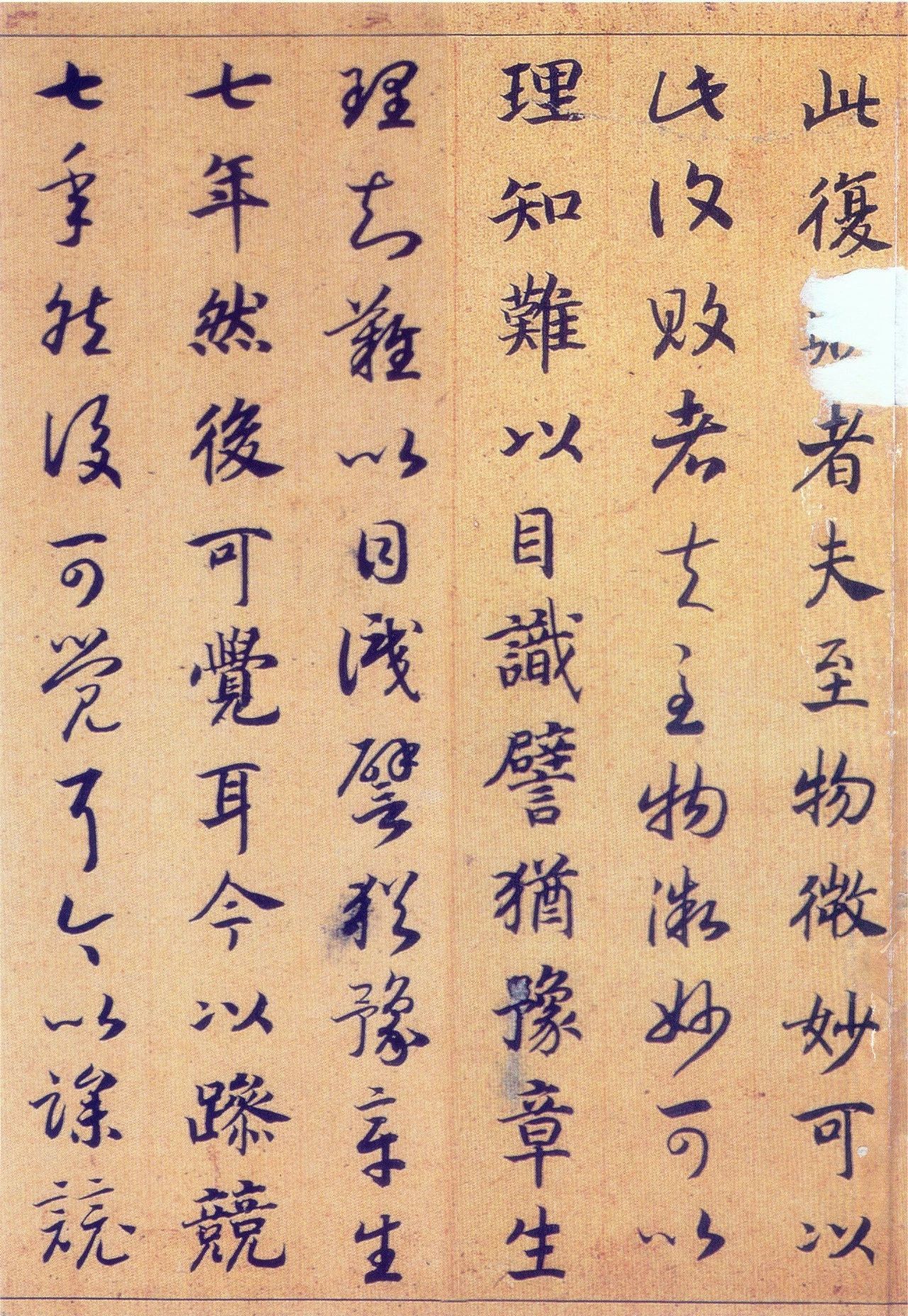

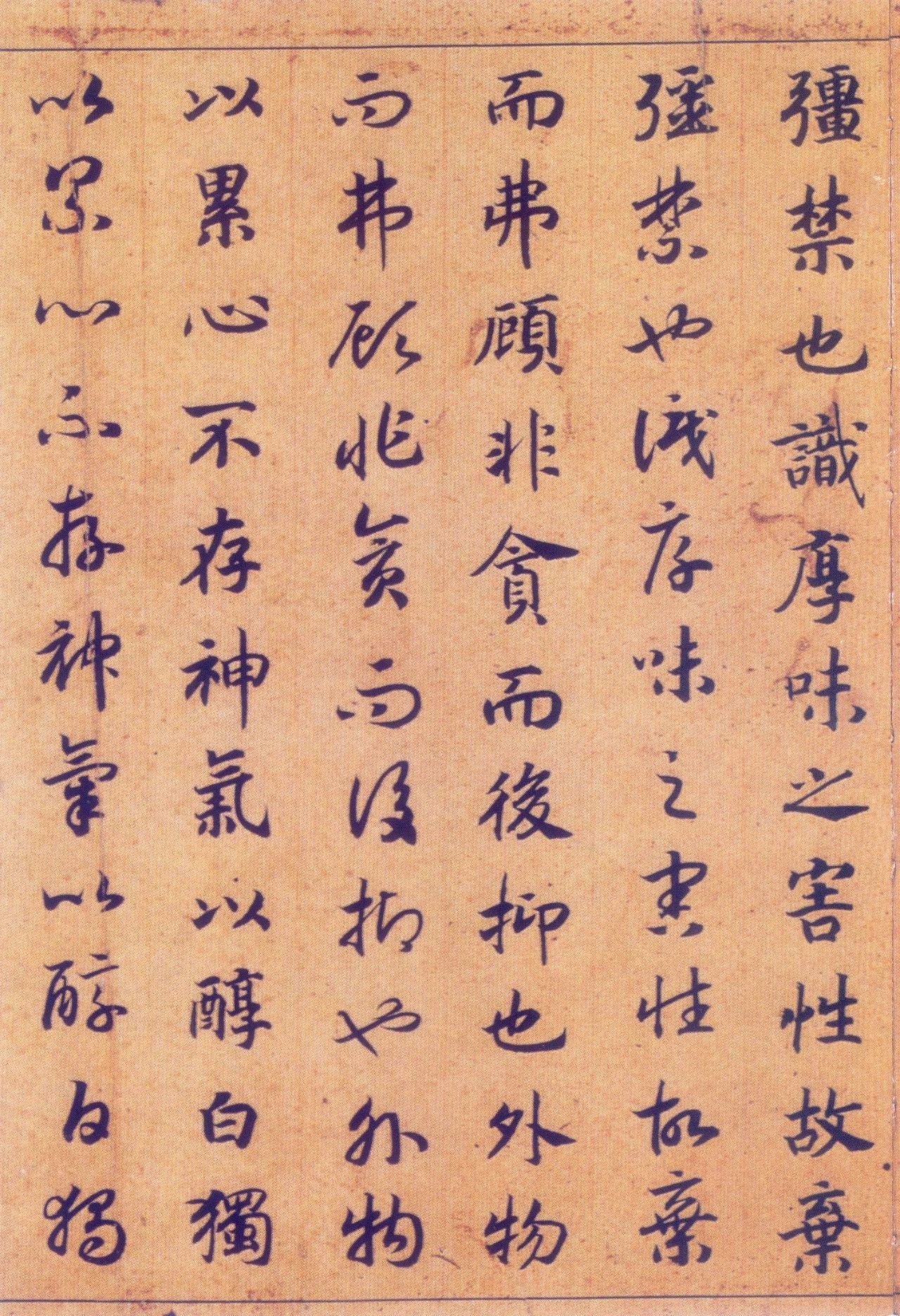

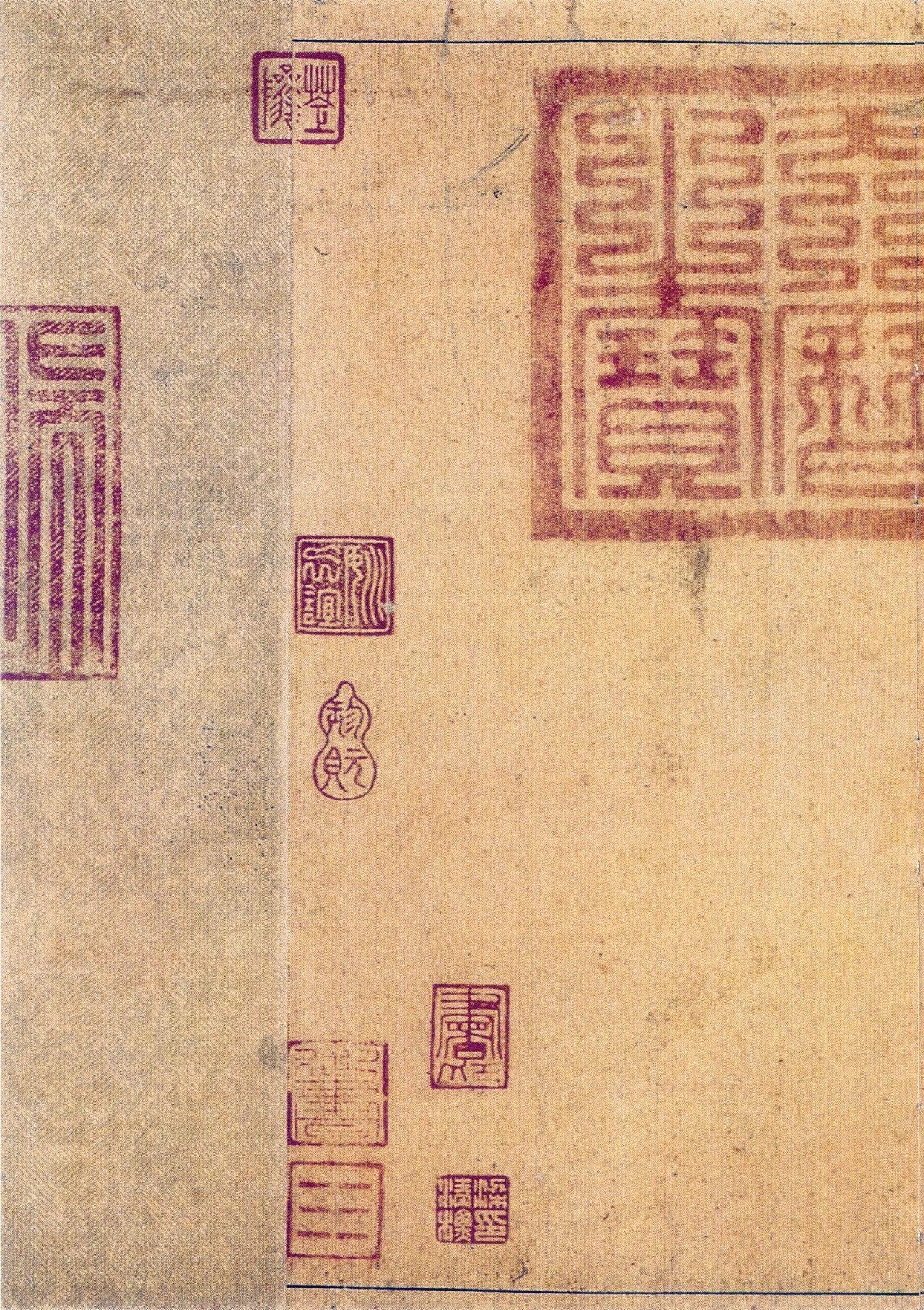

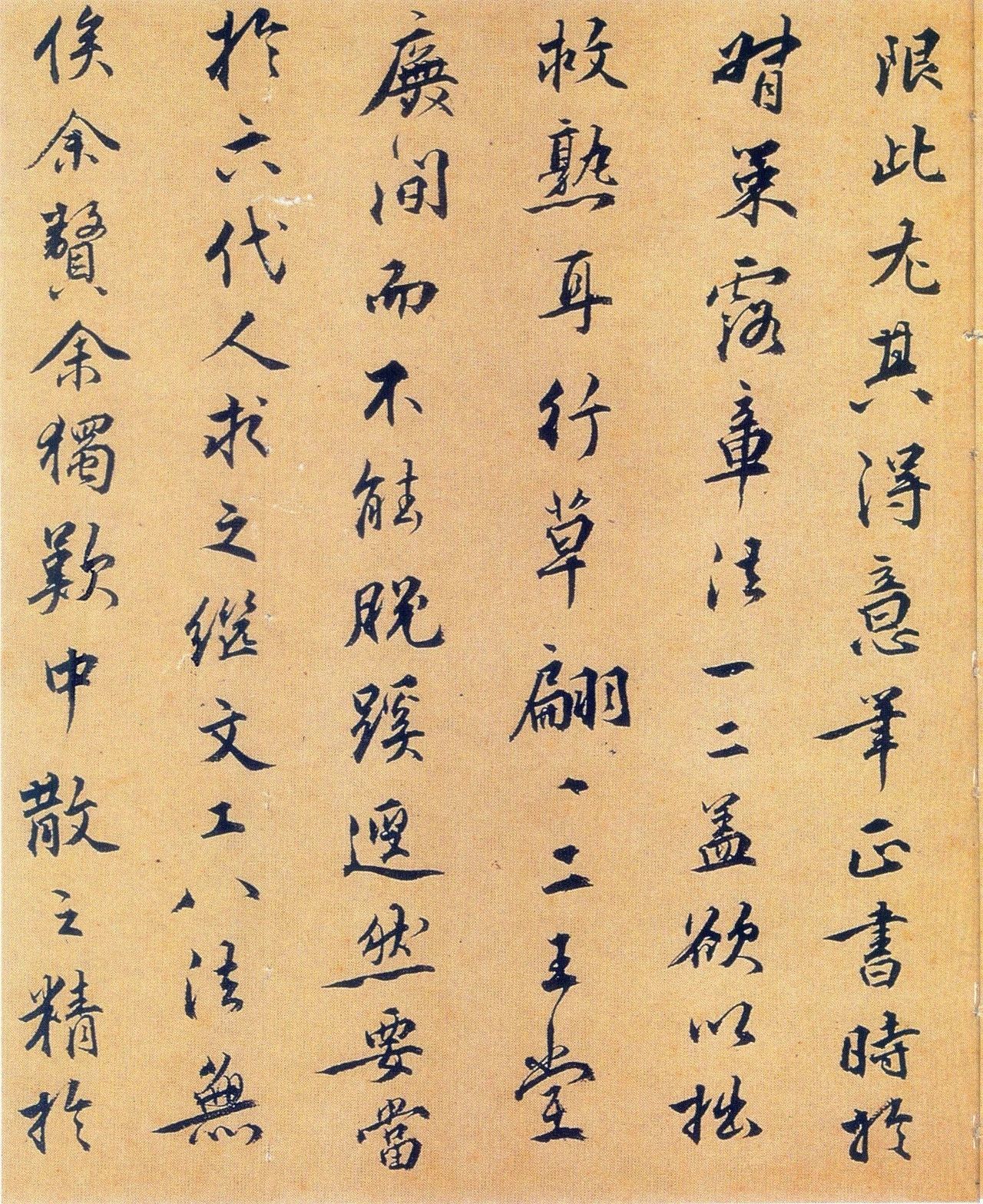

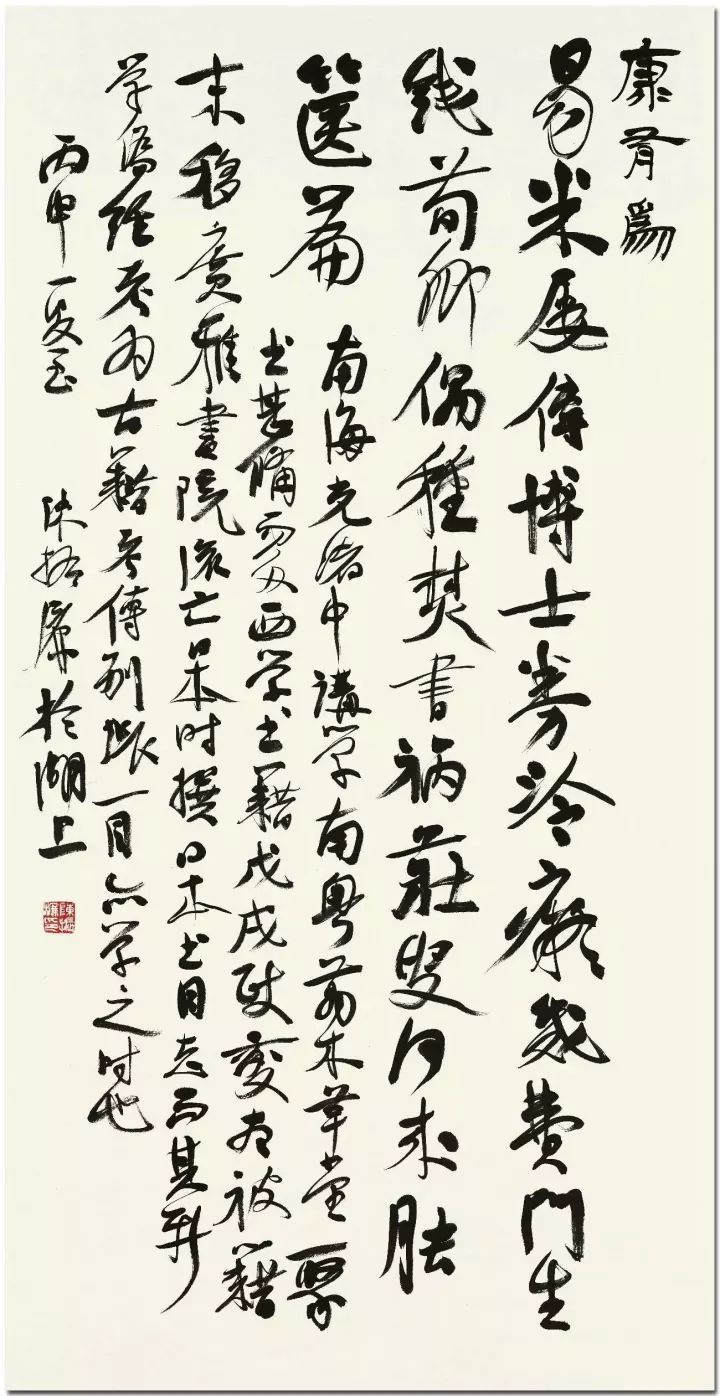

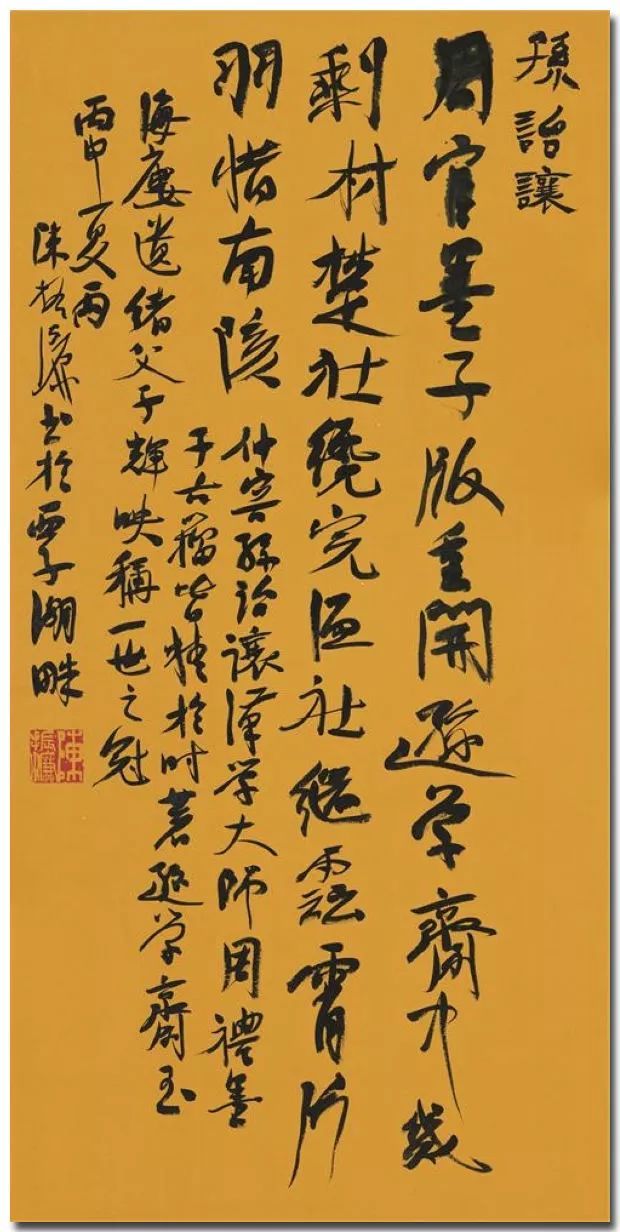

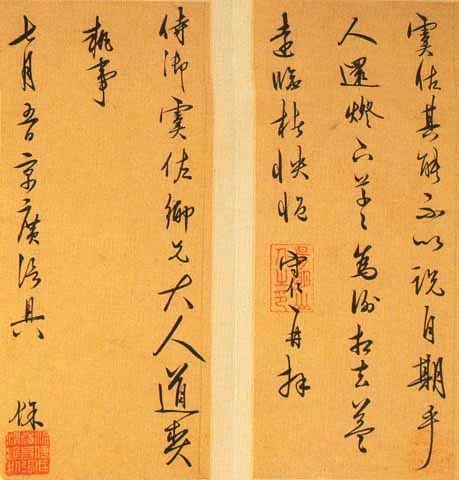

曾来德

四川省蓬溪县人。现为国家一级美术师,中国国家画院副院长、书法篆刻院执行院长、院艺委会委员,中国书法家协会理事、教育委员会主任,北京大学客座教授,世界华商书画院院长。1980年代初拜著名书法家胡公石先生为师,研究今人的审美,融进时代精神并创造自己的书法风格。

“大书法”观与当代书法的发展

一, 对近二十年当代书法发展现状之回顾

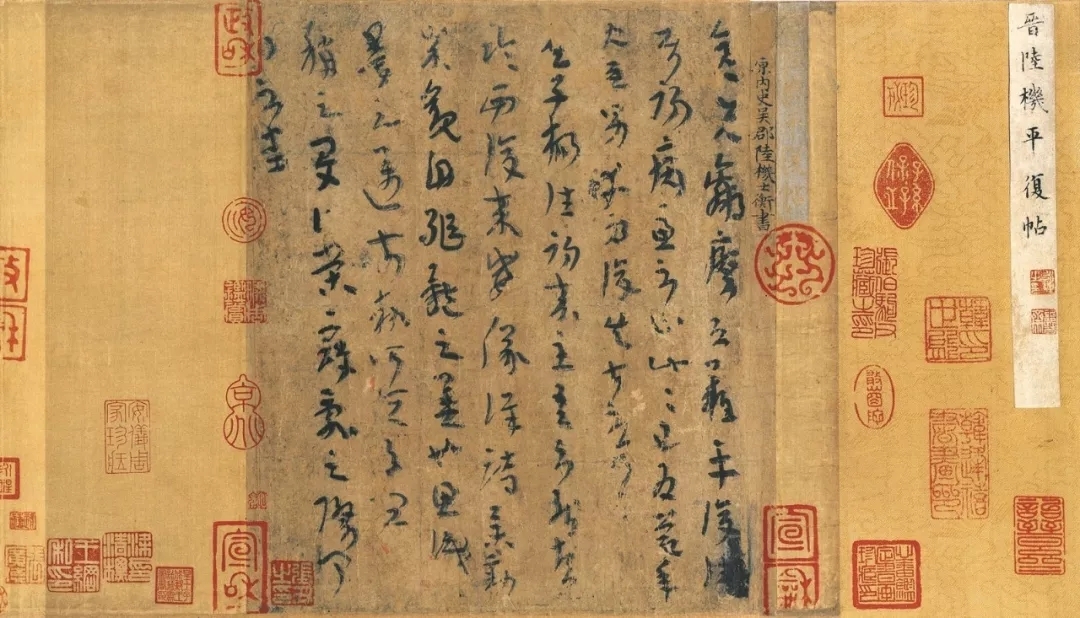

从上个世纪八十年代初开始,中国艺术进入全面的复苏期。对文革美术的反思与批判,艺术观念和创作手法上的“创新”与“求变”,成为中国美术界的主导潮流。1989年在中国美术馆举办的“现代艺术大展”的中途退场,标志着风靡一时的现代艺术运动从主流转向民间。与整个美术界的主导潮流不同,八十年代初期的中国书坛却是另外一种景象,以林散之、沙孟海为代表的老一代书法家,因其深厚的文化学养和传统功底,成为书法界的标志性人物,“回归传统”成为八十年代书法界的主流。但由于刚刚经历了文革,八十年代的“回归传统”或者“书法传统观”,其实带有很大的时代局限性。我们从当时的全国书展所现出来的整体水平,可以明显地看到这一点。

这个时期,尽管受到日本现代书法和西方现代艺术观念的影响,出现了前卫书法,甚至成立了“现代书画会”这样的民间机构。但在今天看来,当时的“现代书画会”,因为其主将们缺少对现代艺术的必要了解和对书法传统的深度传承,并没有形成书法艺术本体意义上的探索成果;而以谷文达等为代表的现代艺术家,只是借助了书法资源,尝试现代艺术的观念表现,其探索方向与独立的书法艺术并没有产生必然的关联。

能够构成书法本体意义上的现代书法探索,是从九十年代开始的。也就是说,当八十年代汹涌的现代艺术运动,在中国开始从前台转入民间时,一些受到现代艺术运动鼓舞的书法家意识到:传统书法在与当代文化艺术的对话中,“失语”的尴尬处境当中。他们开始探索“书法”作为一种独立的“艺术”形式,在当代文化中的身份以及与当代艺术的关系。

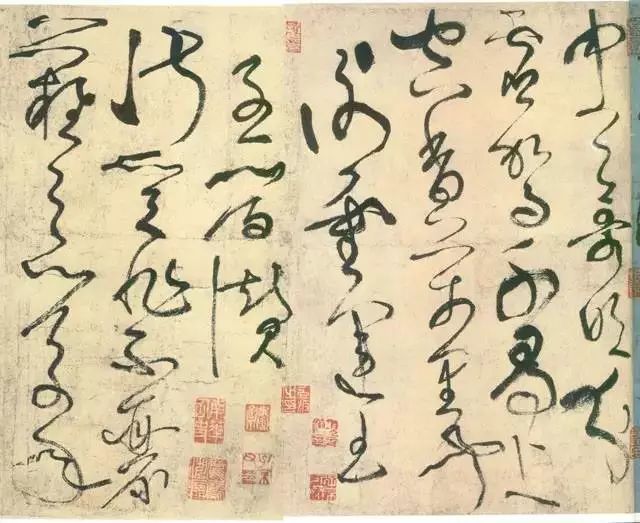

与八十年代的前卫书法不同,九十年代以来的现代书法探索,有比较明确的艺术主张,对中国当代书法的发展起到了积极的推动作用。但我们也遗憾地看到,这种受西方艺术思潮和日本现代书法的启发所进行的创新与探索,由于忽略了书法的传统人文内涵,很快在形式语言的探索上走到了尽头。抛开作为行为艺术的“行为书法”不谈,九十年代以来的现代书法实验——无论是“书法主义”还是“少字派”,其基本的出发点,是建立在书法作为一种 “图像艺术”(或者说视觉形象艺术)基础之上的,在保留书法基本语言元素的同时,主要借鉴西方的构成理论和现代艺术观念,对传统的书法墨式行坏性的消解和转换。

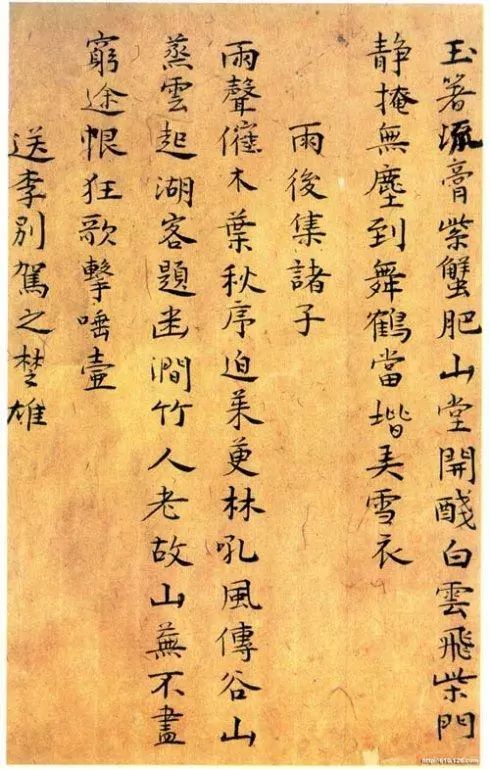

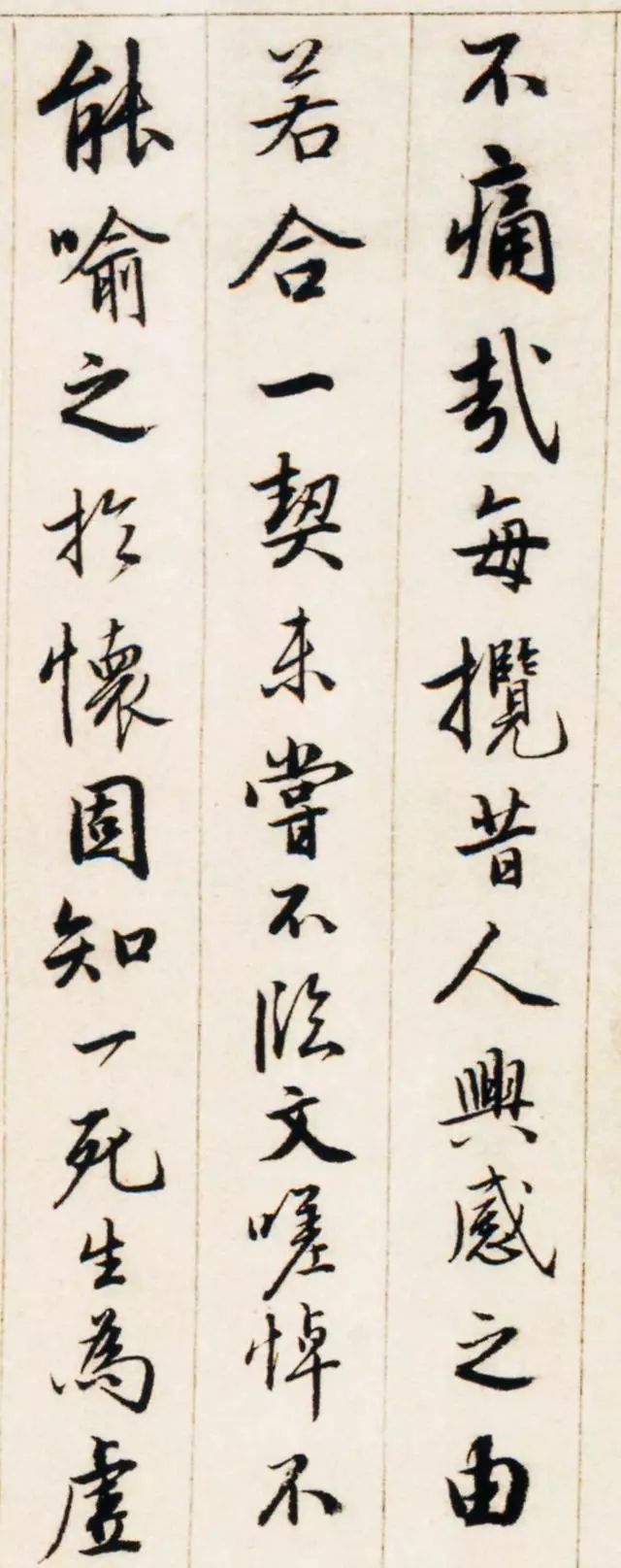

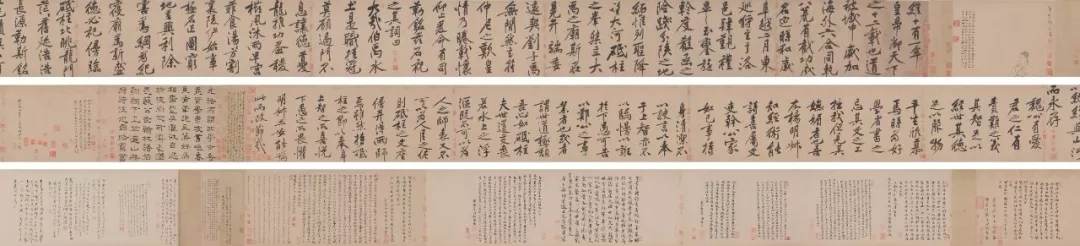

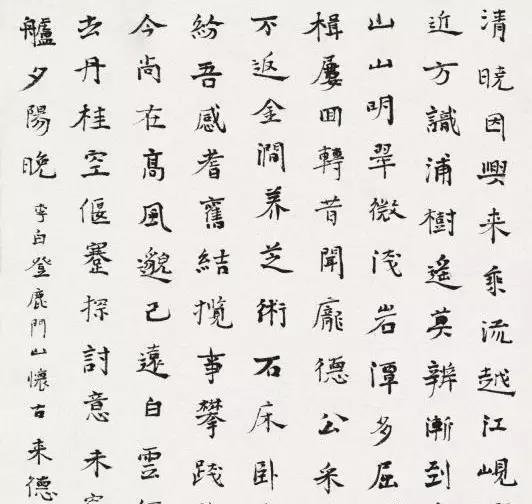

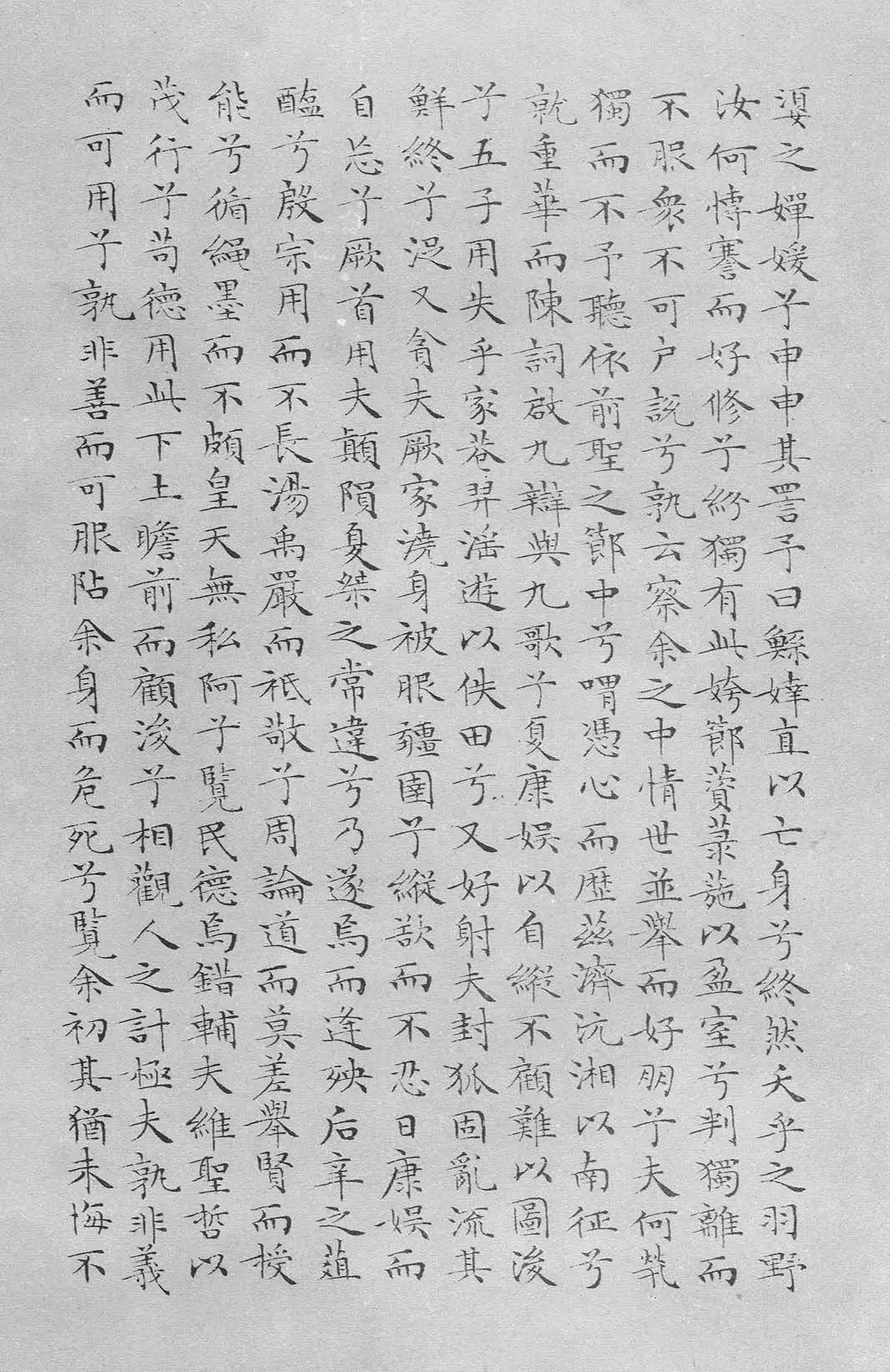

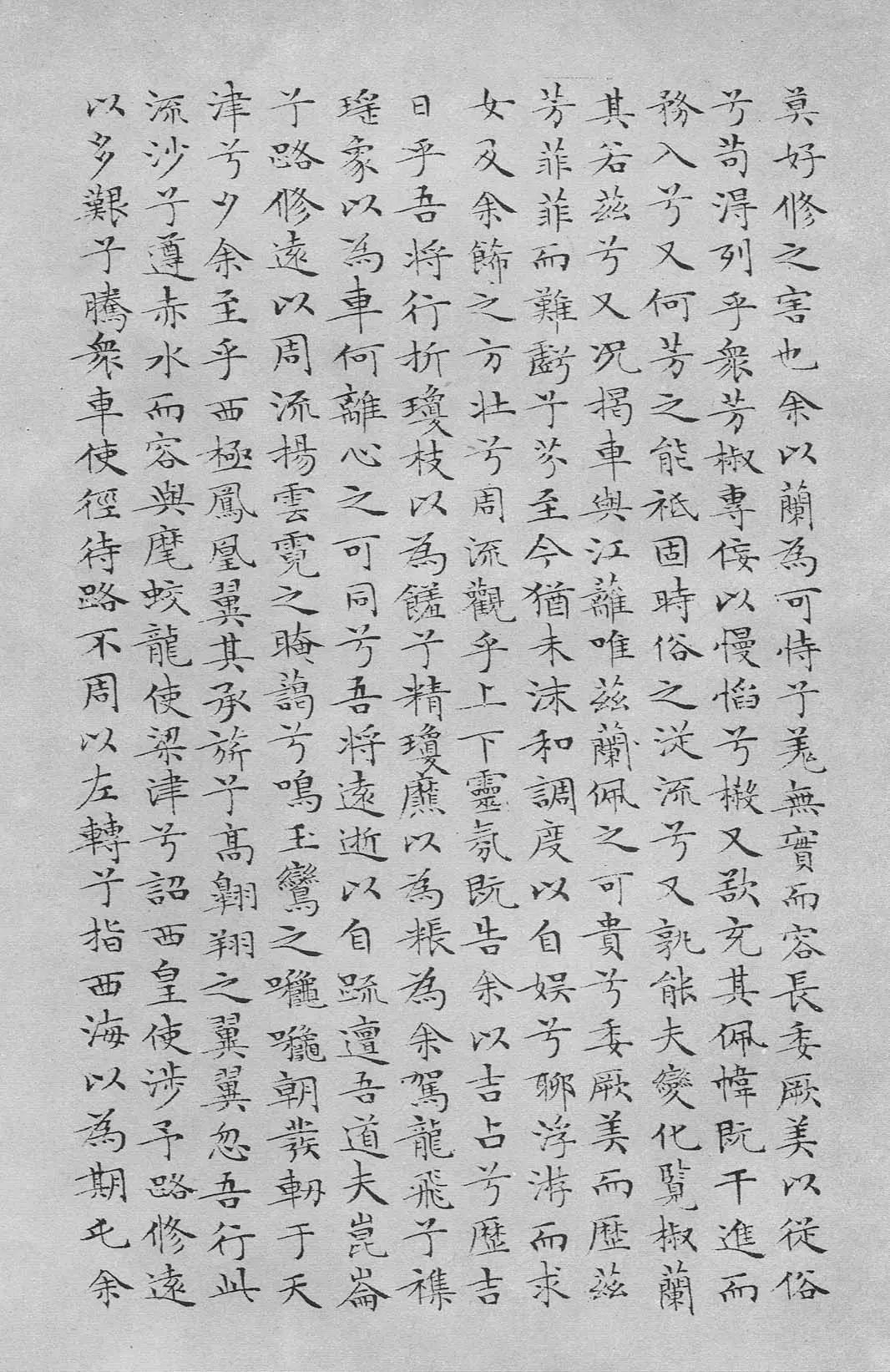

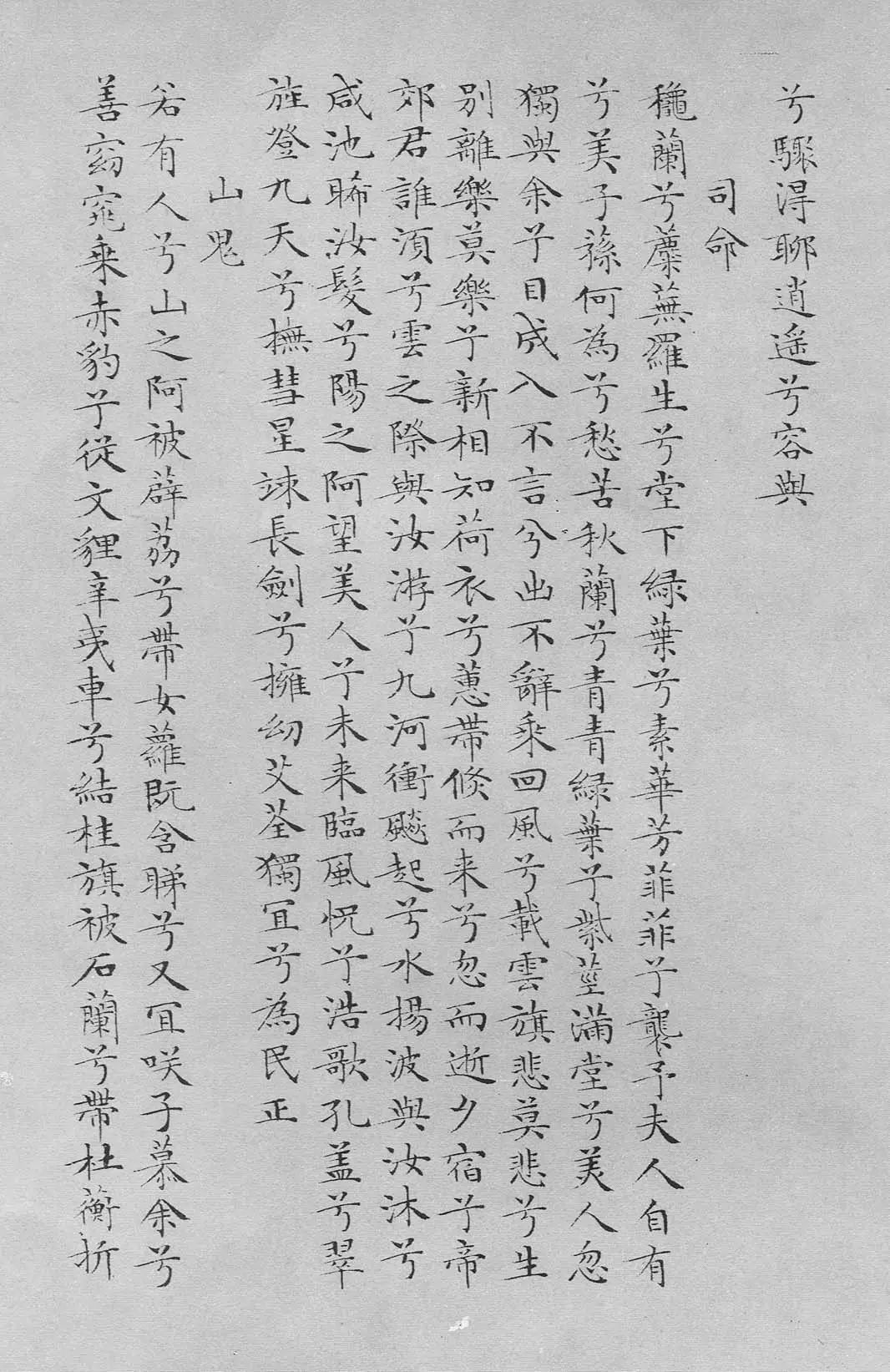

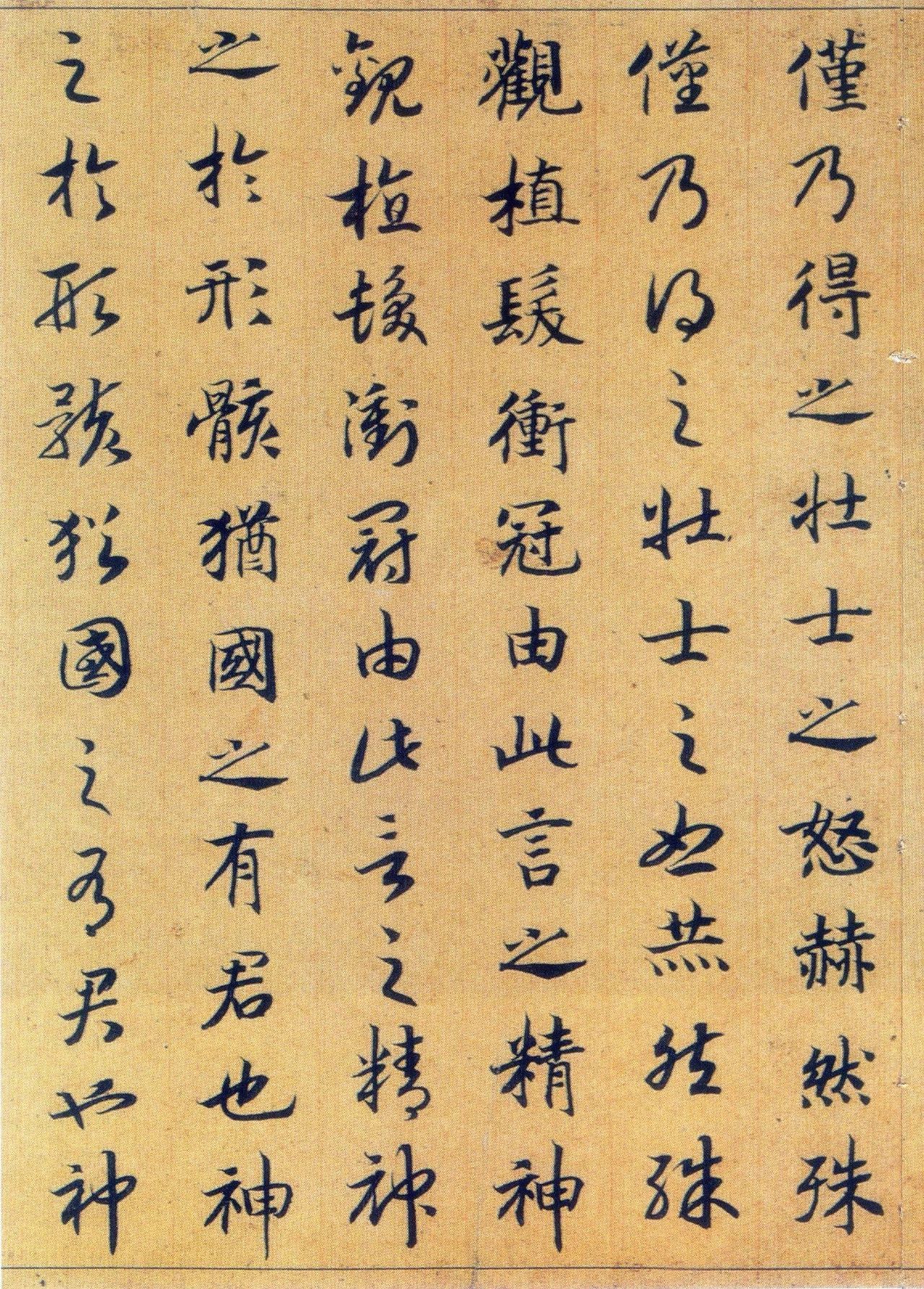

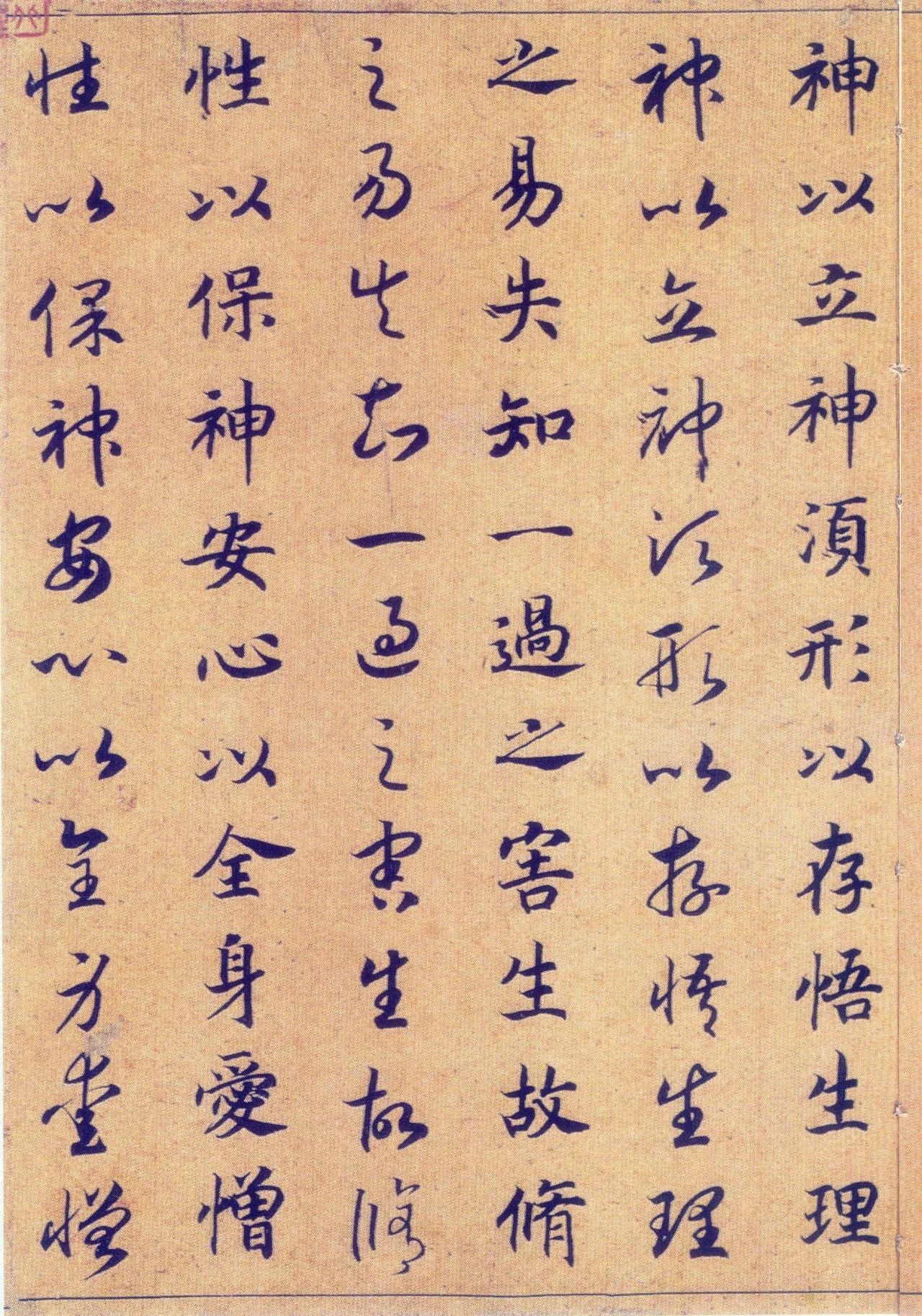

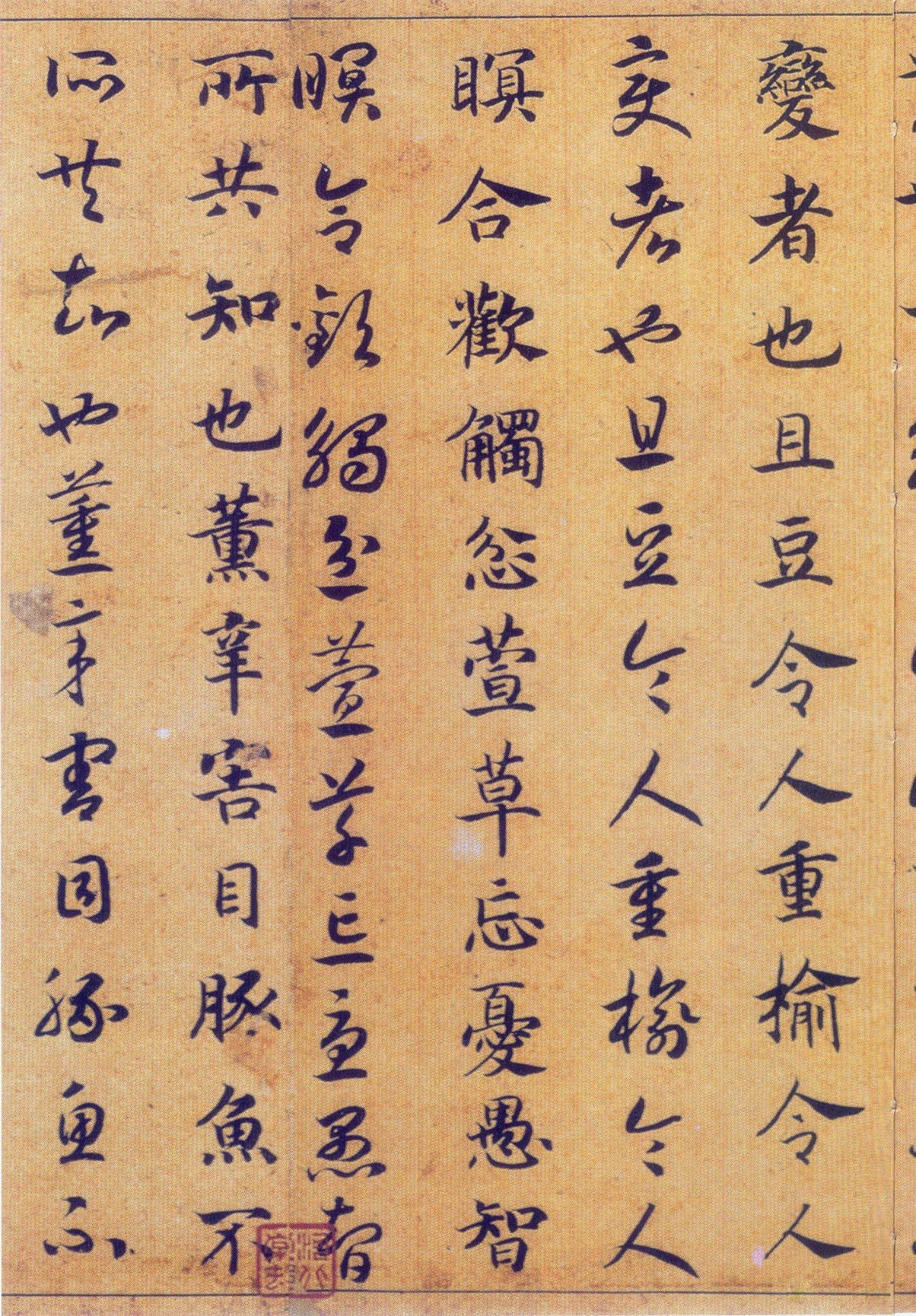

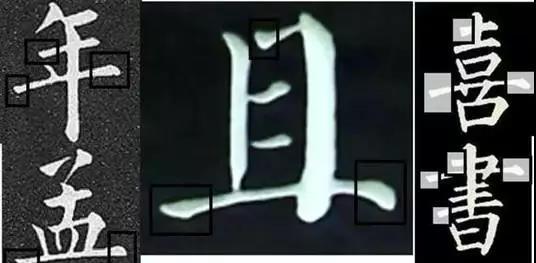

![微信图片_20190115143712]()

九十年代出现的“新古典主义”和“学院派”书法,曾经试图弥补现代书法在人文精神上的不足,然而实践证明,“新古典主义”和“学院派”显然缺少构成一种新“学派”的理论基础。倒是二十世纪初期由康有为倡导的“民间书风”,由于符合二十世纪末的艺术平民化倾向,逐渐成为现代书法探索的主导潮流。从某种意义上说,影响深广的当“民间书风”(或称为流行风”,实上是二十世纪初碑学书风的延续:它从民间书法中吸收造型来源,以质朴、稚拙的民间审美趣味取代以典雅、中庸为美的士大夫审美观。如果说当代“民间书风”有什么新拓展的话,那就是将现代艺术构成理论引入到创作实践中,更具有形式上的意味和视觉冲击力。

进入新世纪以来,艺术市场的兴起,带来传统书法的价值回归,再加上现代书法实验本身所存在的局限,种种因素,导致中国的现代书法实验进入低谷。一批曾经专注于现代书法探索的书法家,重新回到传统的老路上。二十年的书法发展,经历了一个从“回归传统”到“走向现代”再到“回归传统”的轮回。当代书法究竟向哪里走?成为摆在每一个书法艺术家面前的重要课题。

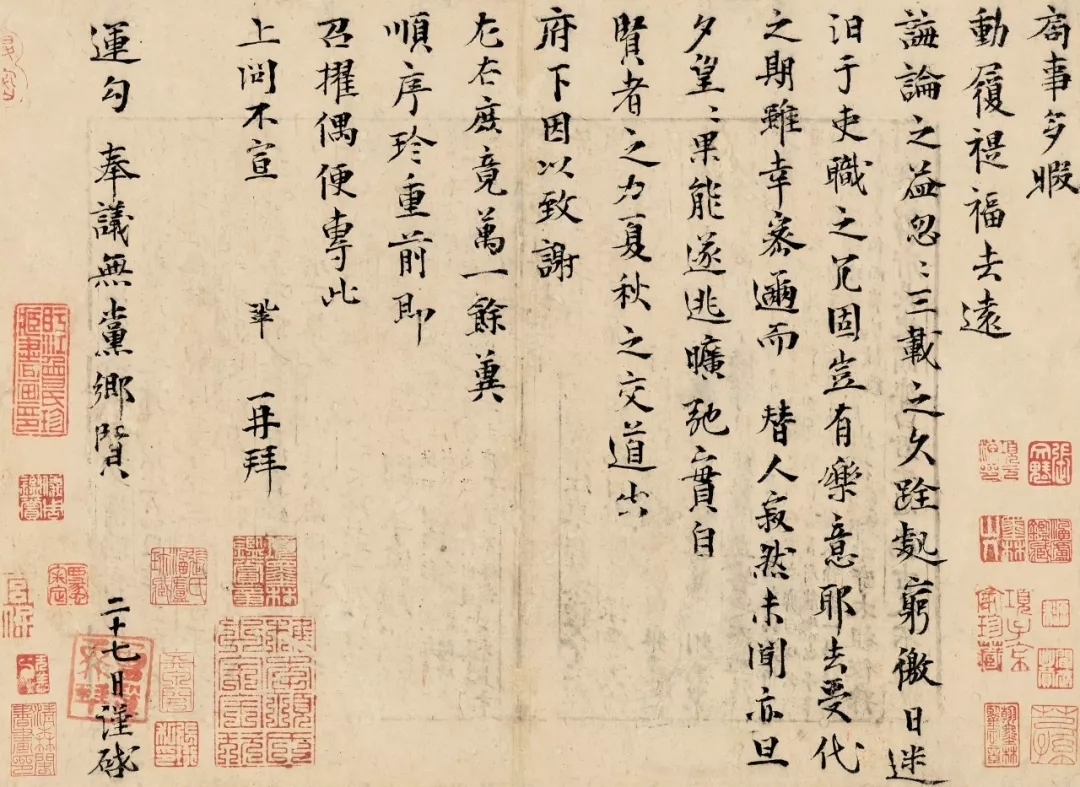

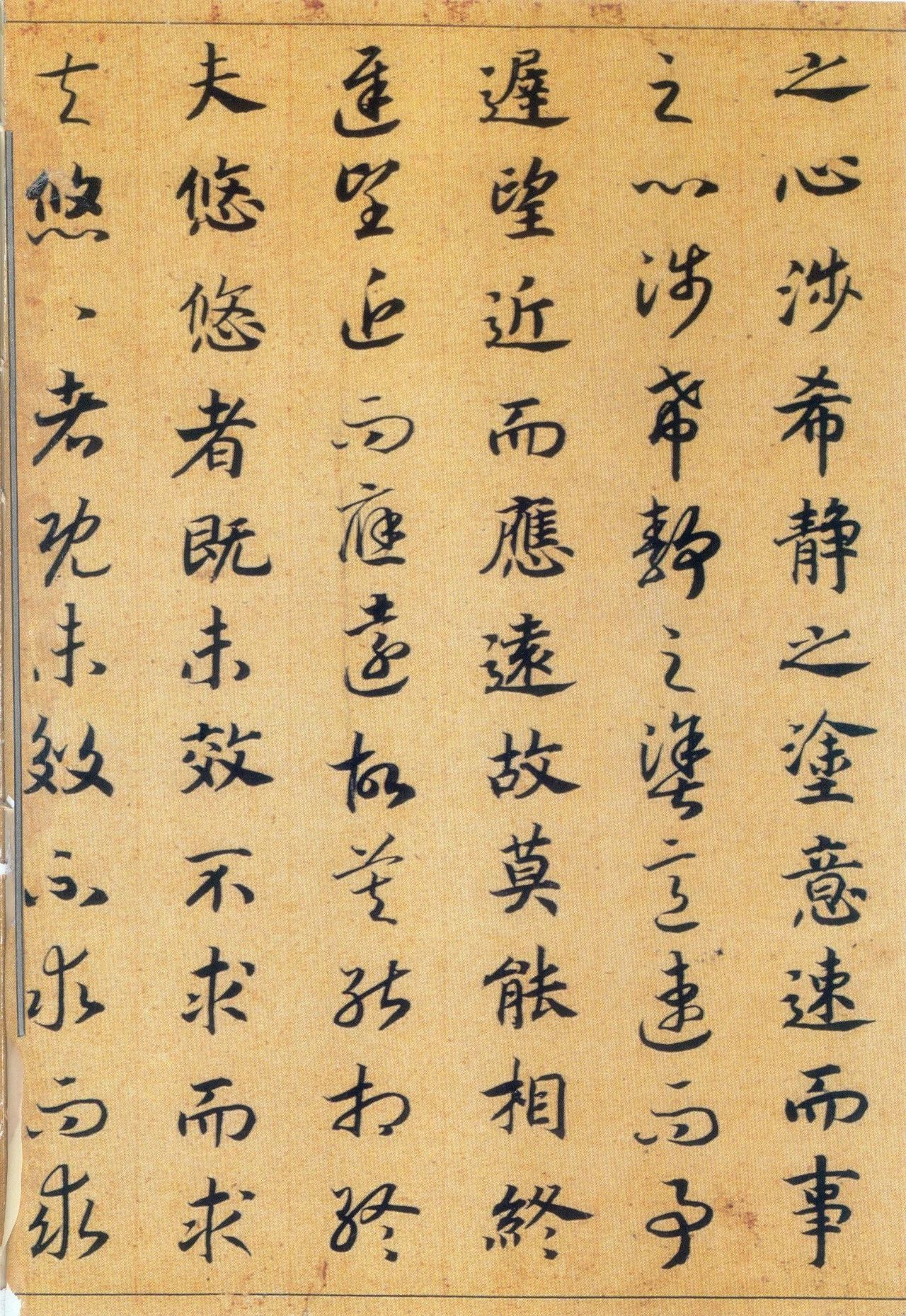

二,大书法观提出学术背

其实,回顾二十年当代书法发展之现状,我们会发现这样一种现象:当现代书法实验如火如荼地展开时,传统形态的书法并没有退出历史舞台;相反,无论从公众舆论,还是从官方展览中所占的分量来看,传统形态的书法,始终占据明显的主导地位。我之所以在上文中没有指出这一点,是因为在我看来,当代人书写的“传统书法”,大多停留在对传统笔墨样式的因袭和临摹阶段,别说是艺术上的创造和拓展,即使从传统文化继承的角度看,也是远远不够的。因为要谈到对传统的继承,必然涉及到传统的人文精神,涉及到对传统书法价值的重新认识以及在当代文化语境下的作用。从这样一些基本的方面来衡量,当代人书写的传统书法,尚不足以构成“继”意义上的文化价值。

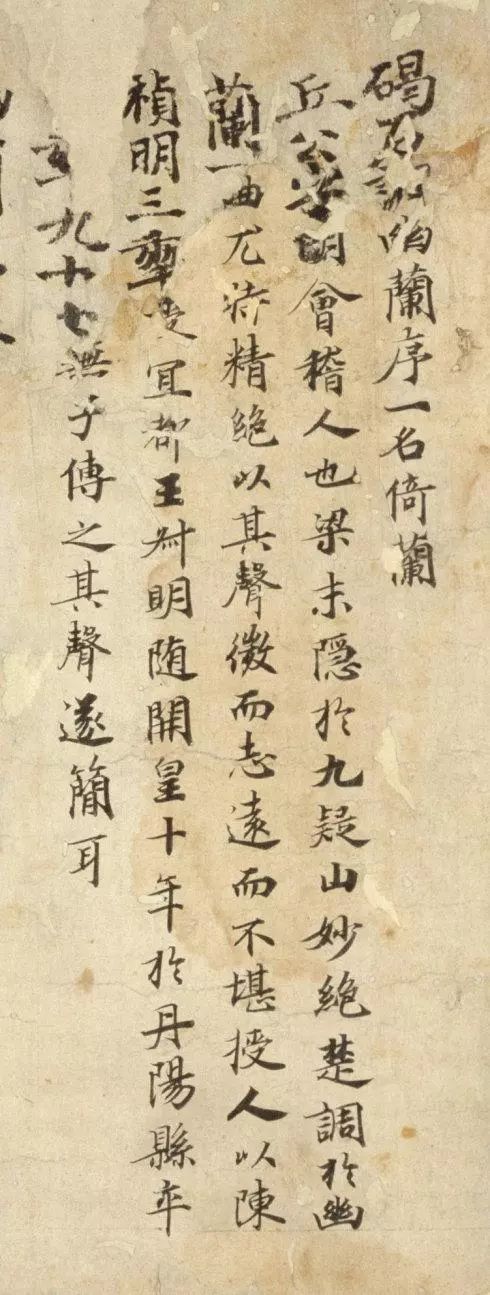

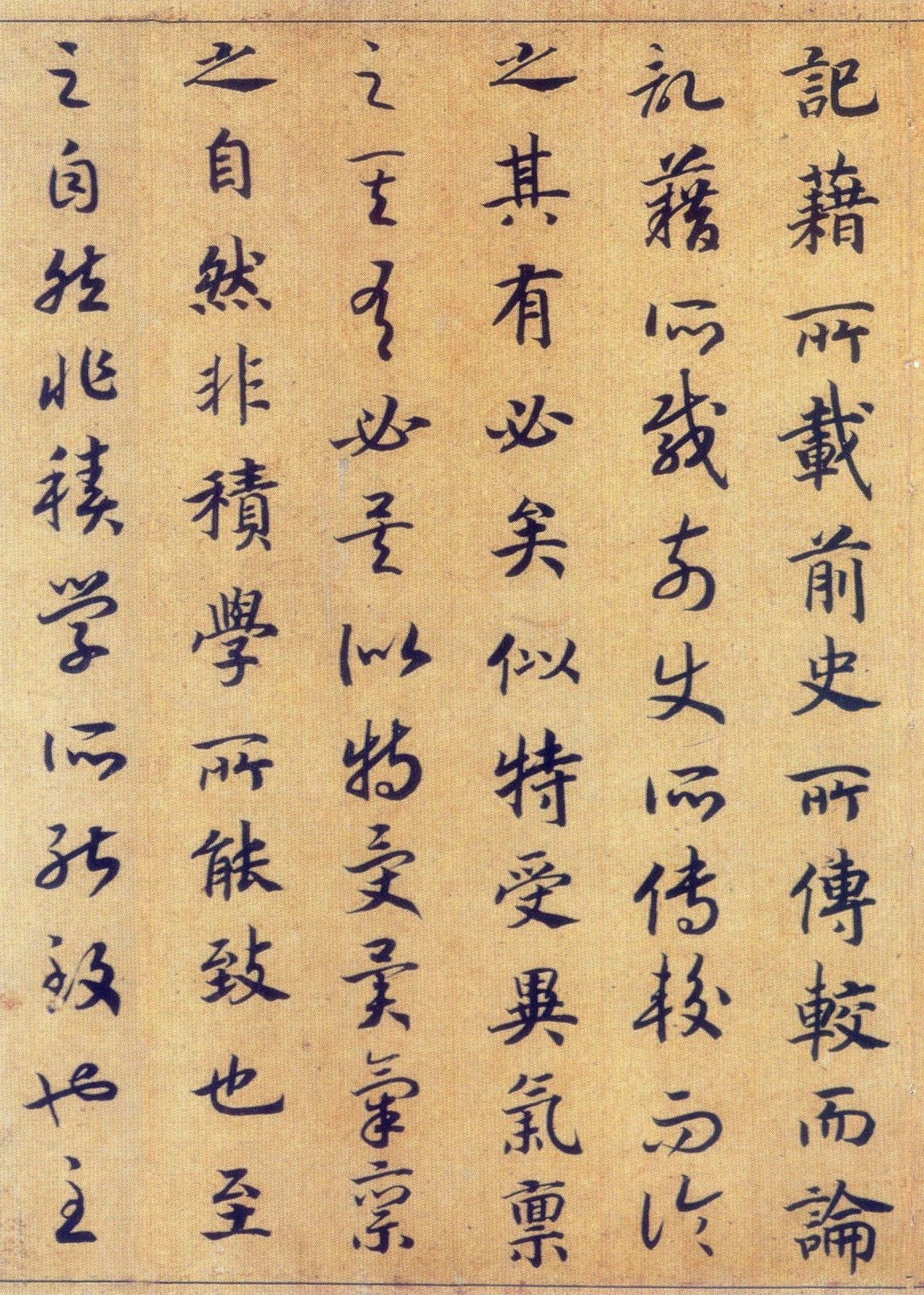

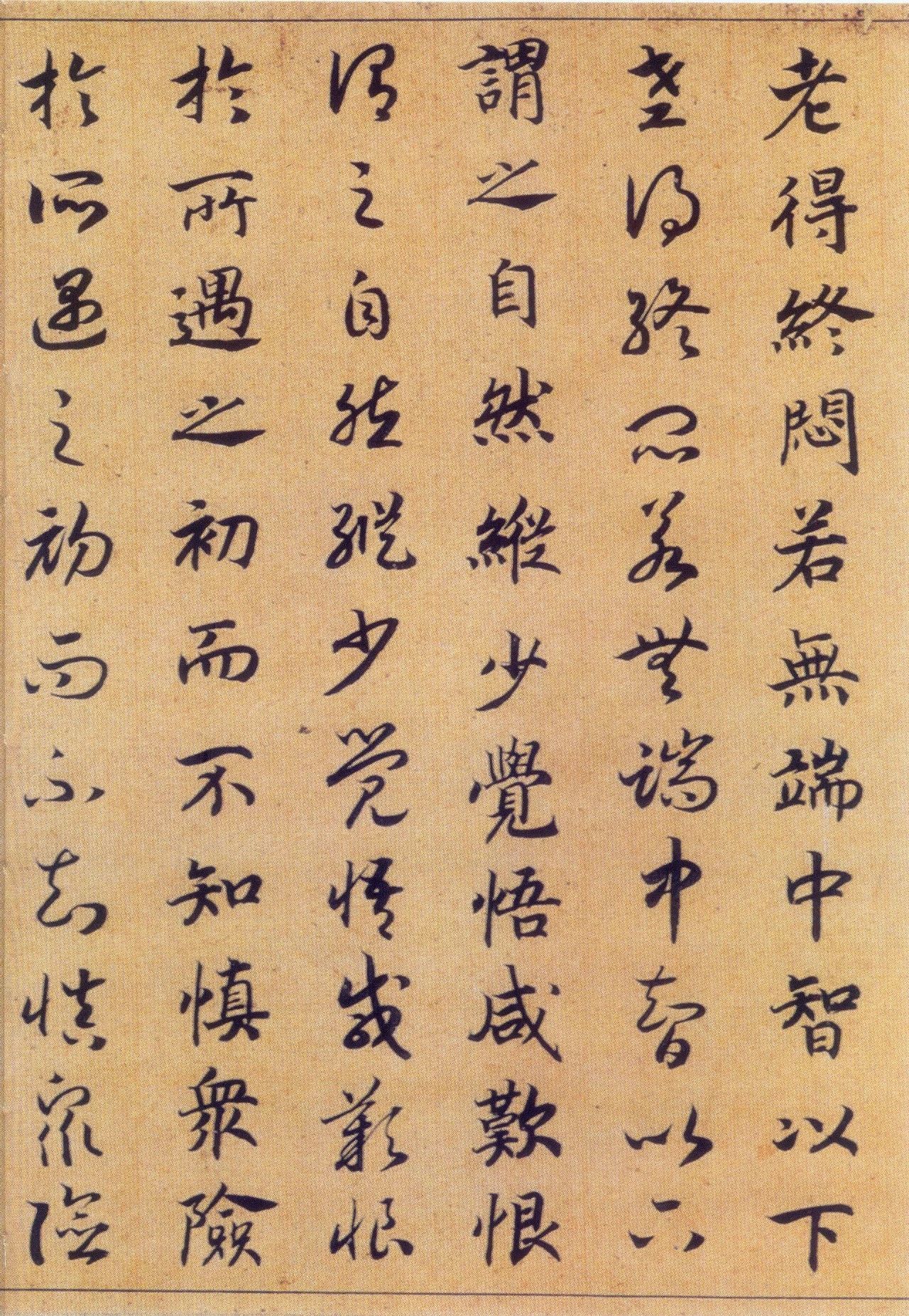

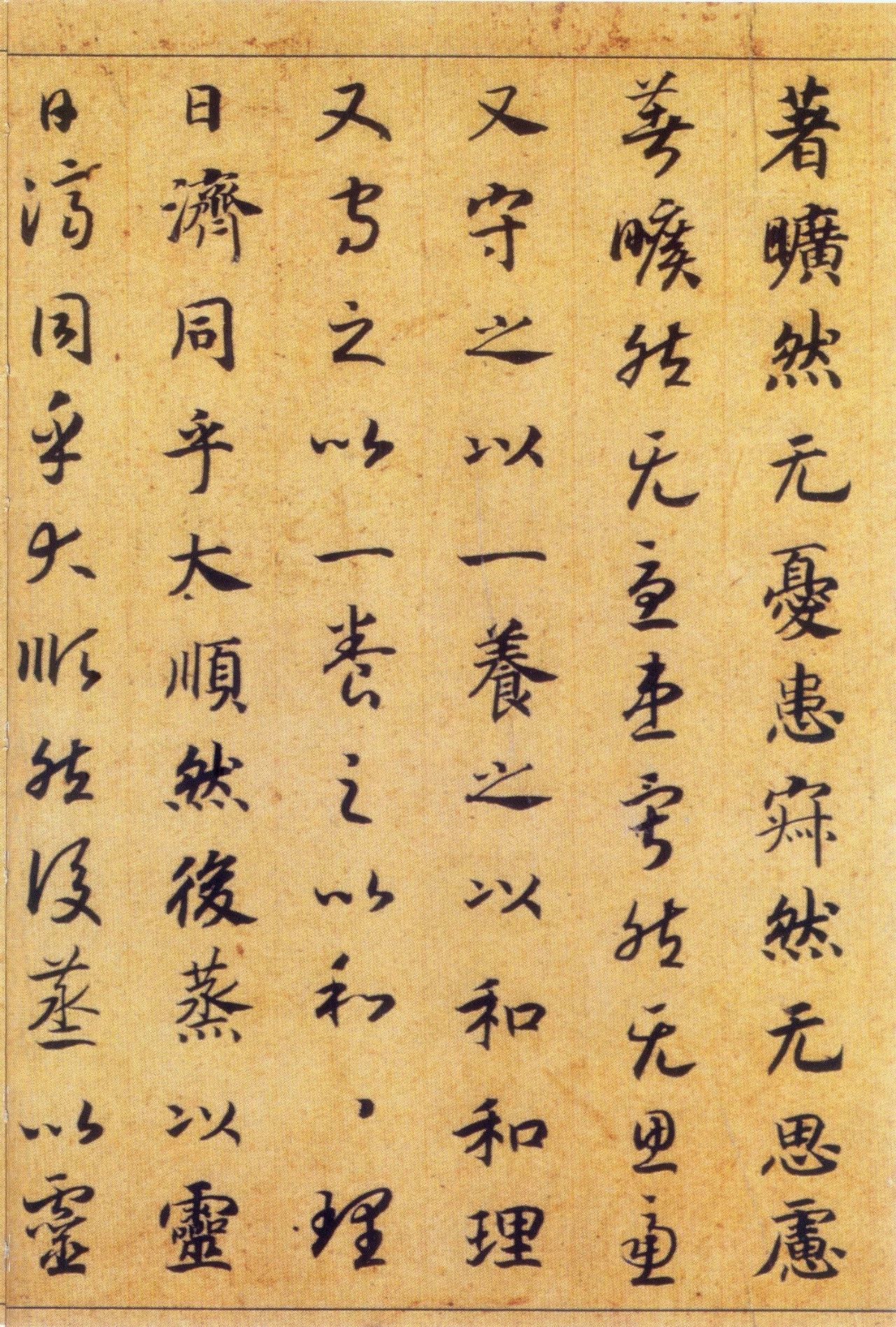

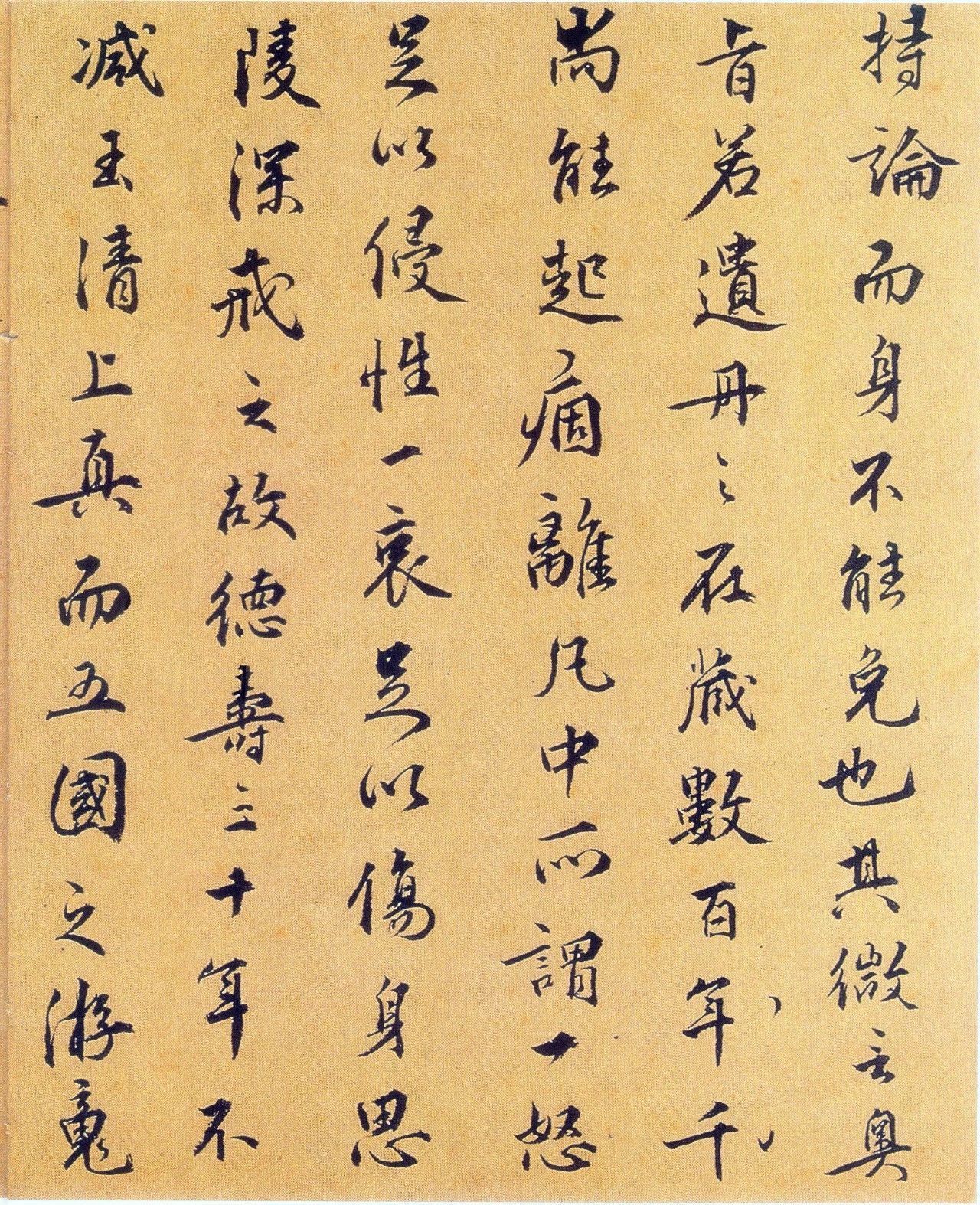

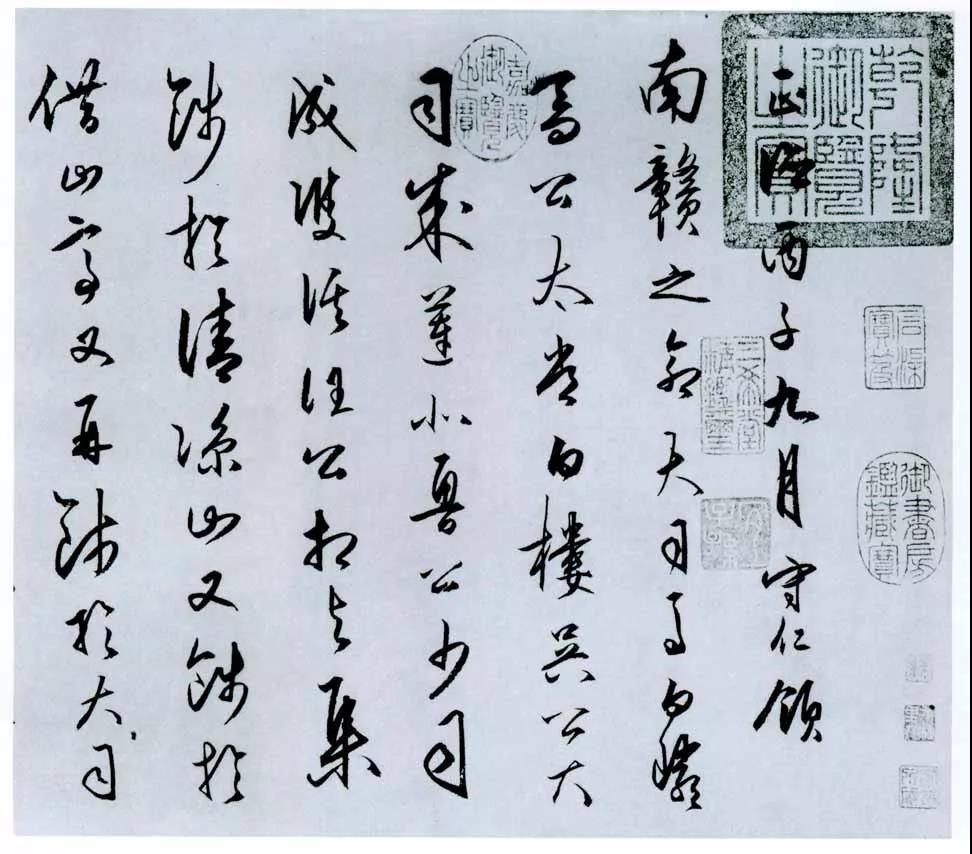

当毛笔已经不再是日常的书写工具,当现代生活方式发生巨大转变之后,一件因袭和临摹前人的书法作品,除了能够唤醒人们对传统的记忆外,不可能为当代人提供新的审美经验。那么,传统形态的书法,为什么会始终占据当代书法的主流地位呢?这是书法独特的载体和艺术功能所决定的。书法的载体是汉字,每个中国人都会写汉字。即使没有经过专门的艺术训练,一个普通的知识分子也自认为具备评判书法好坏的能力。这对那些专注于艺术探索和风格创新的书法家来说,是一种极大的挑战。翻开中国的书法史,我们可以看到,每一种新风格的出现,都是由那些具有创新精神的声名显赫的文人来完成,继而由帝王和士大夫的鼓舞推动,然后成为大众的风尚。从王羲之的行书到张旭、怀素的狂草,莫不如此。但在今天这样一个崇平民化的代,精英体对大众化趣味的影响越来越小,传统的书法标准,依然根深蒂固地左右着大众的书法审美取向。

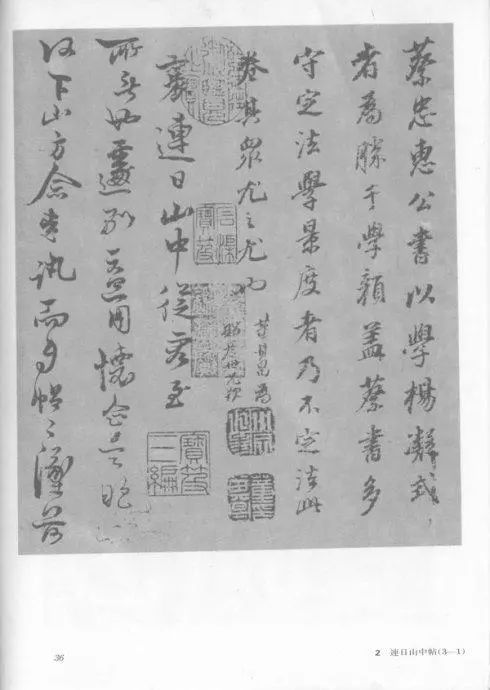

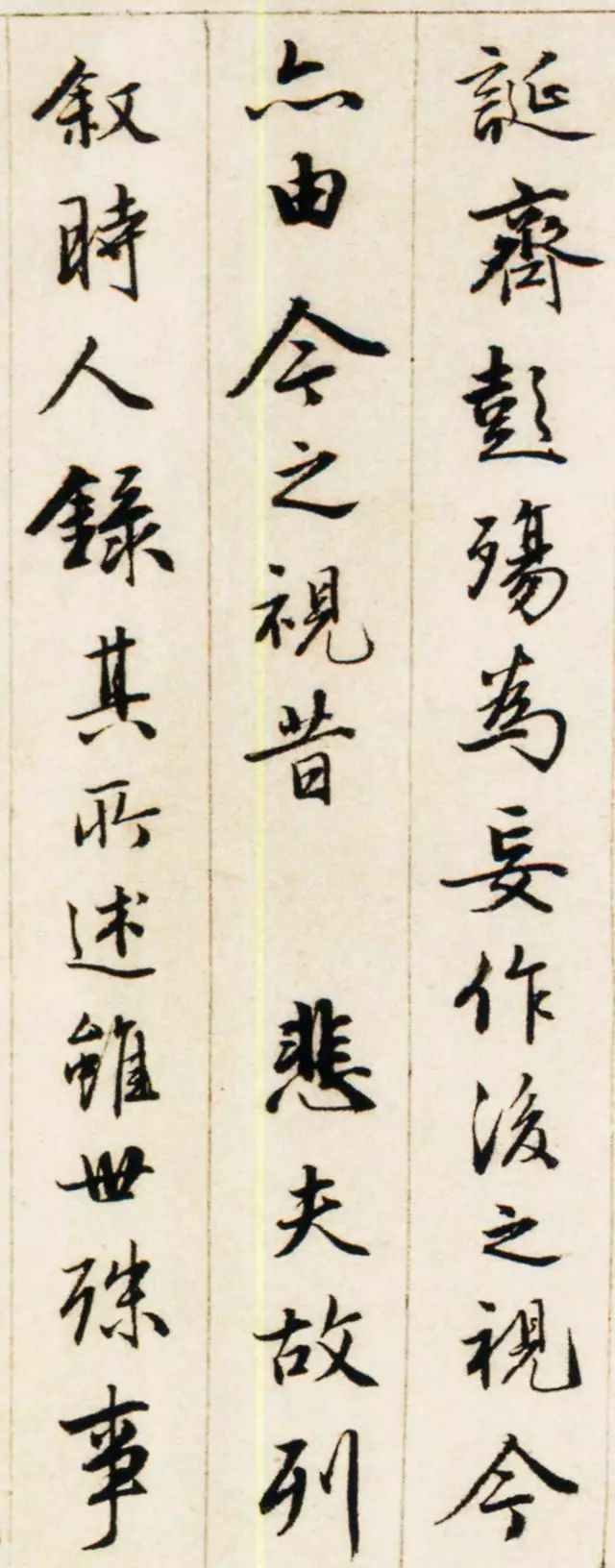

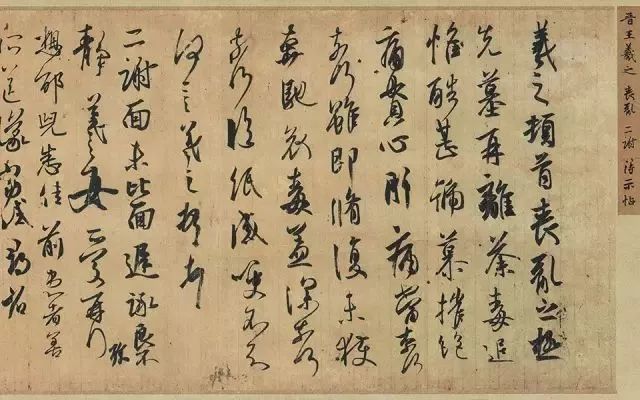

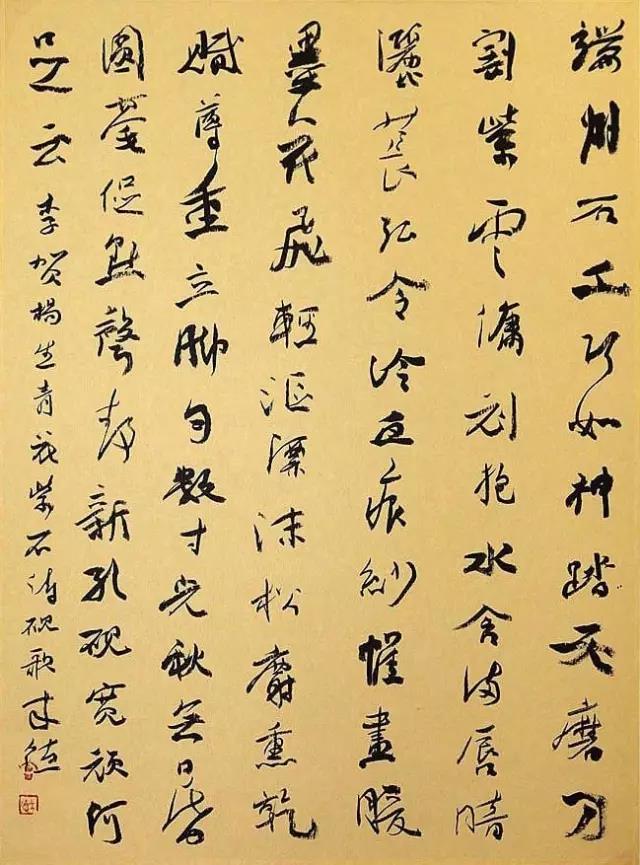

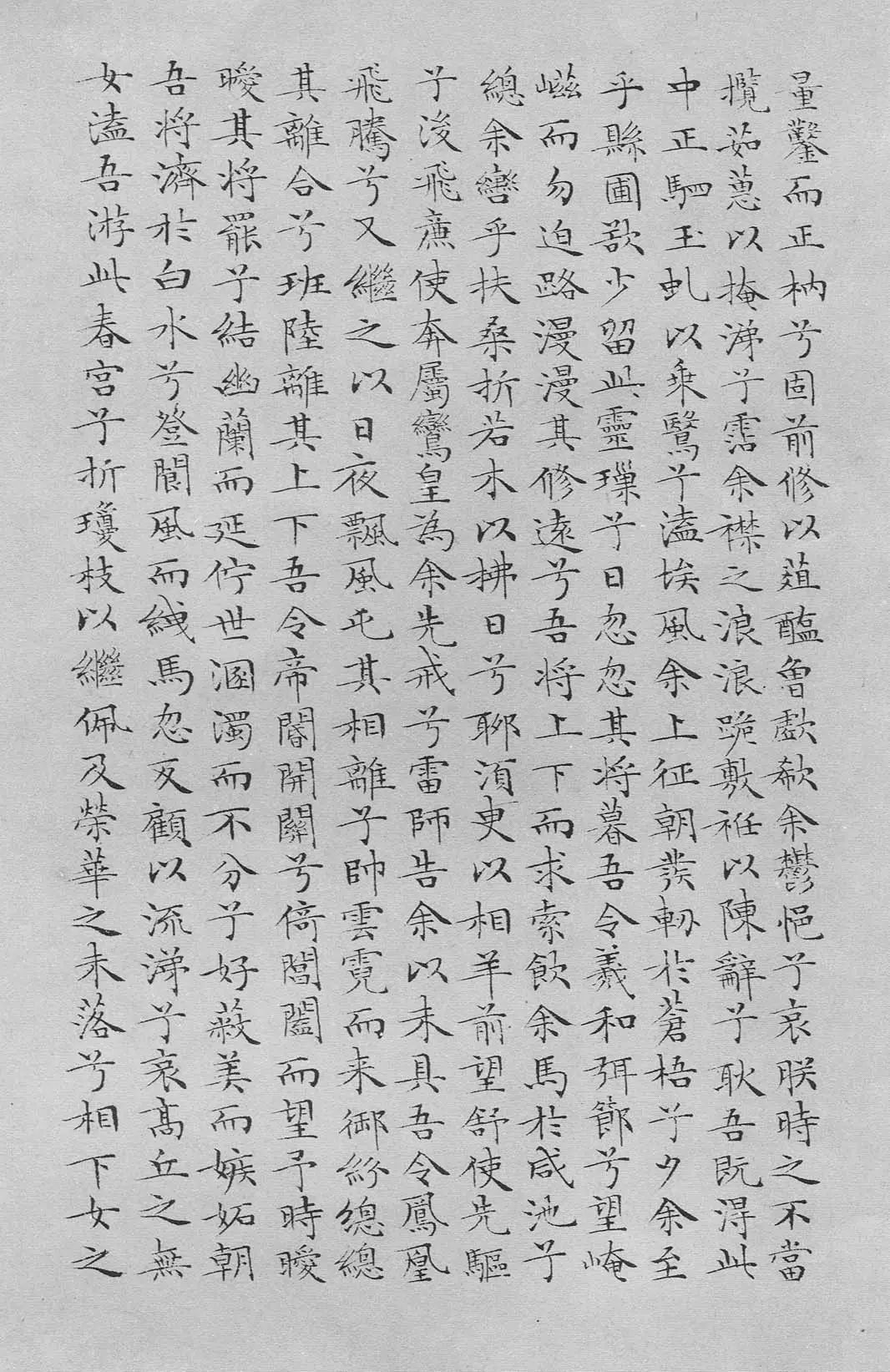

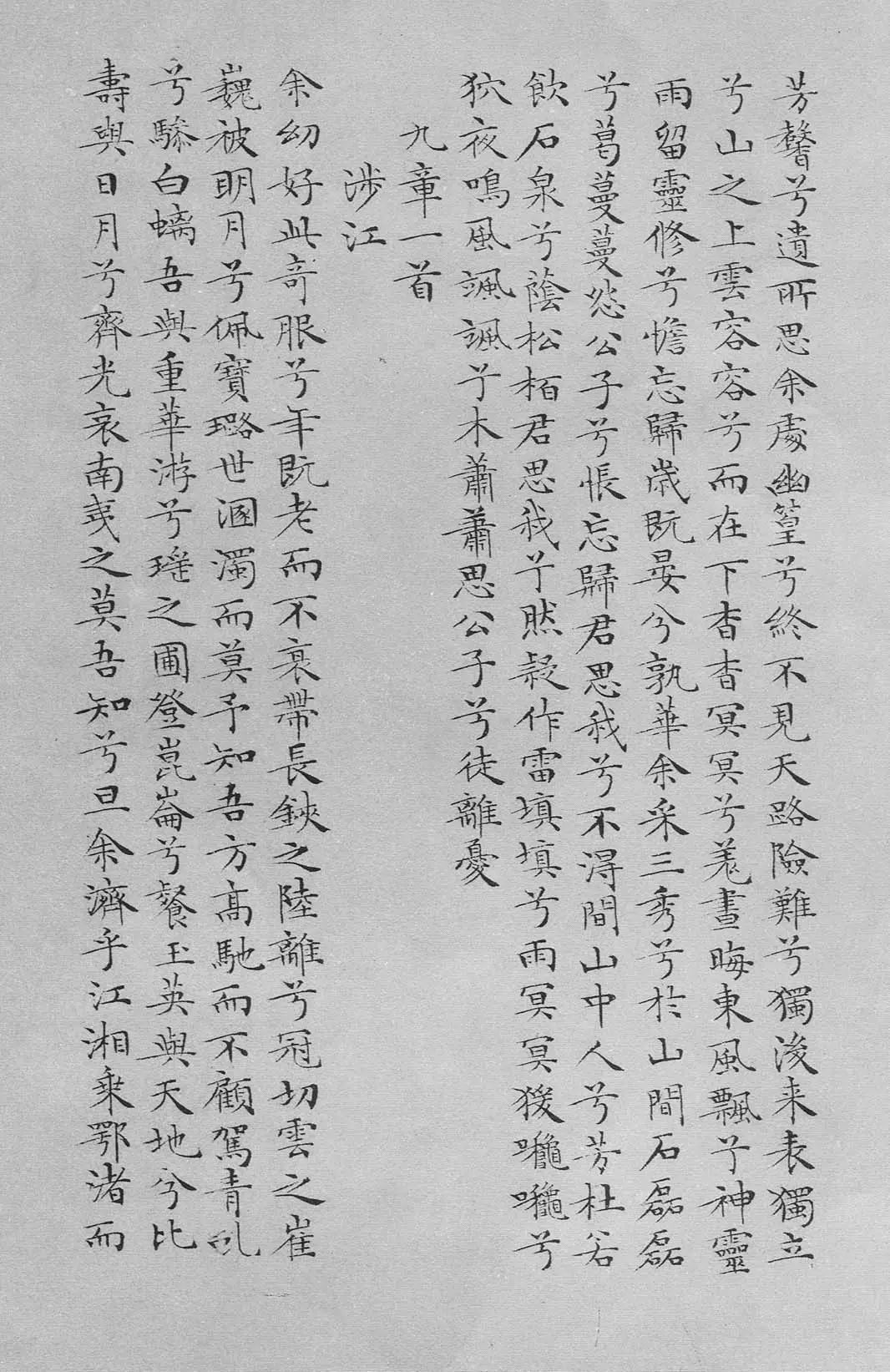

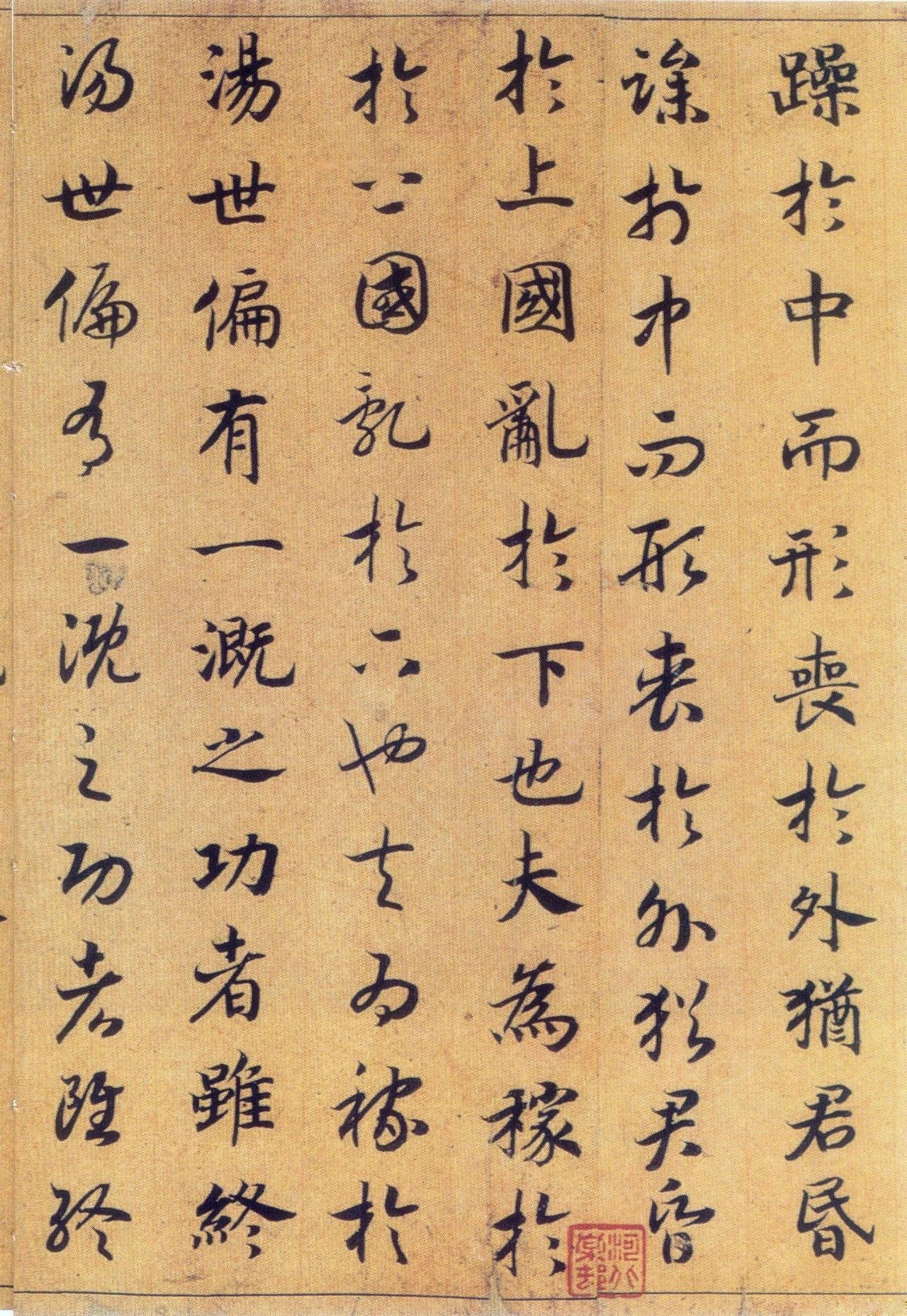

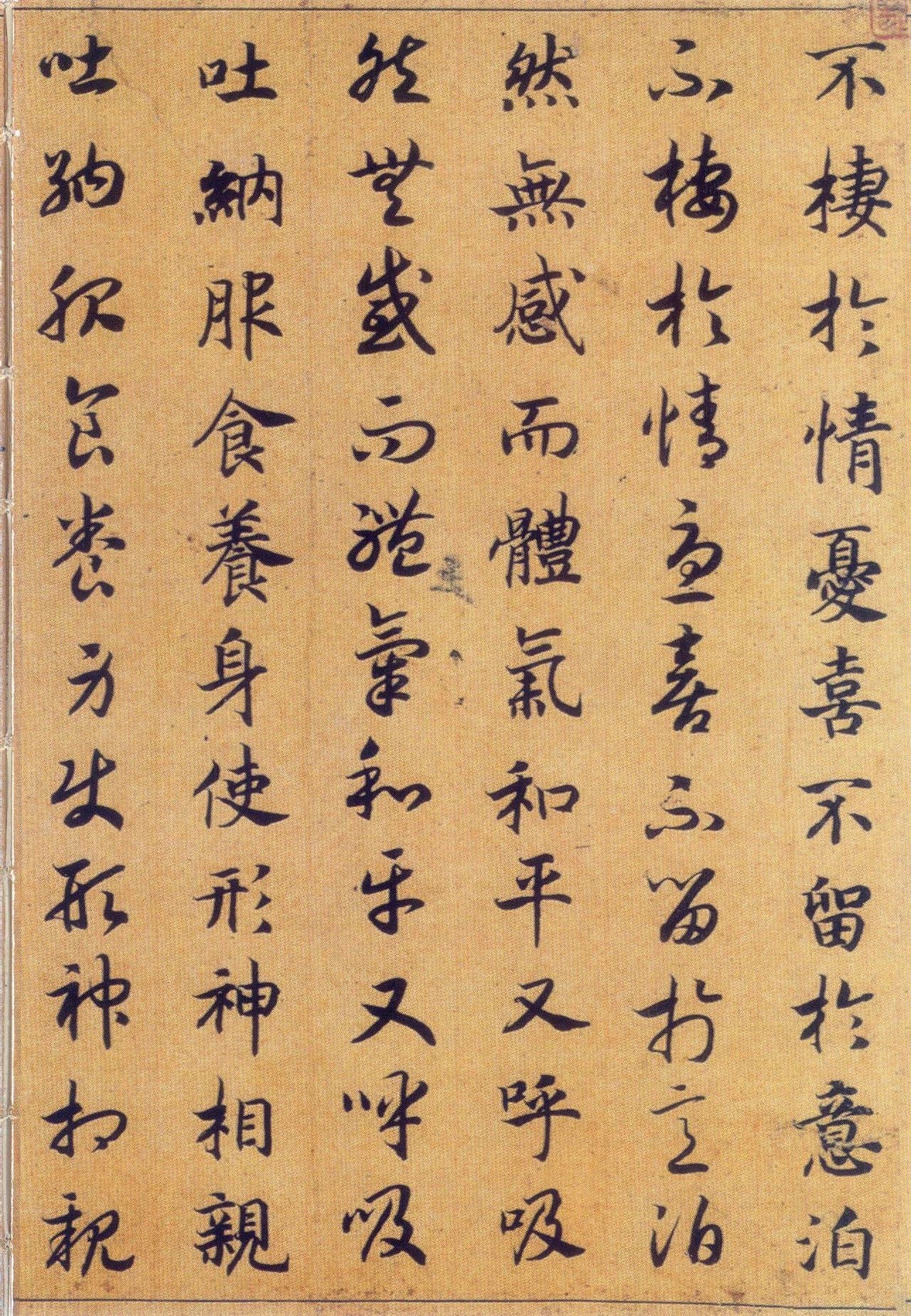

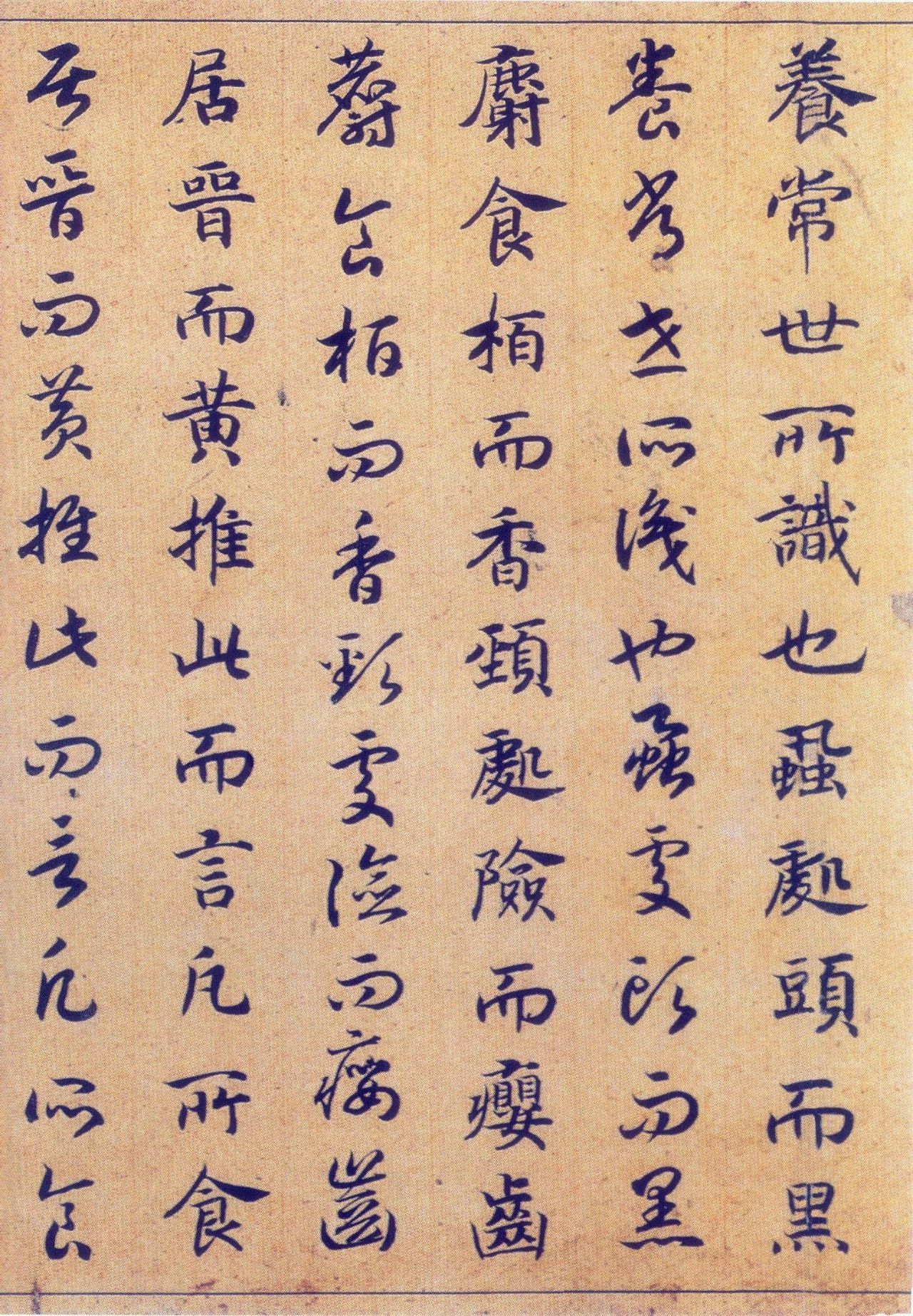

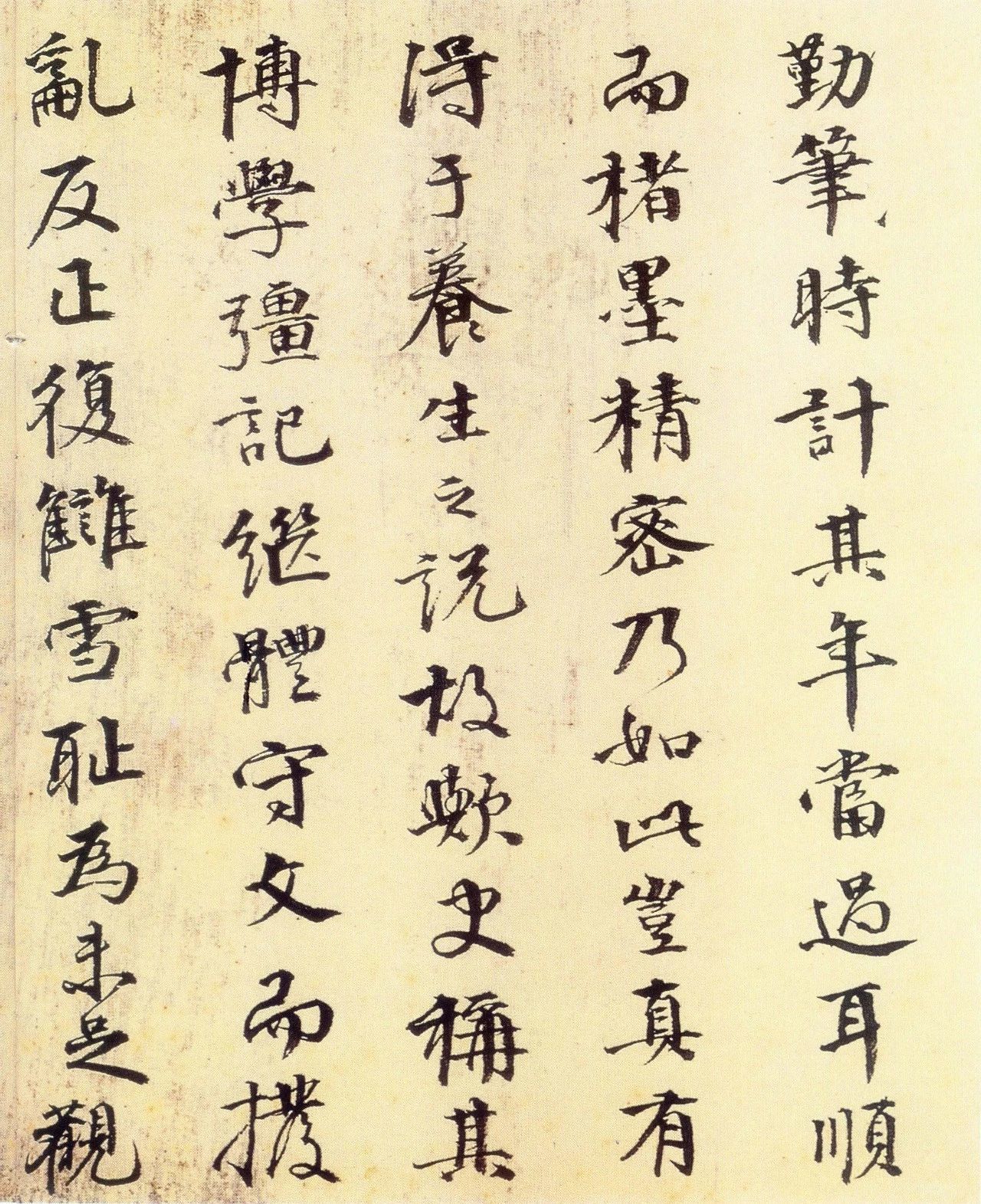

![微信图片_20190115143721]()

不可否认,传统书法价值观在今天依然有合理的成分,但它绝对不能成为当代书法的评判标准。因为我们无法想象,一种艺术会通过因袭和临摹传统延续下去。一个时代总有一个时代特定的社会环境、生活方式和价值观念,这种特定的时代精神会通过那些敏感而富有想象力的艺术,通过高超技术手段、特的生命体创造性地表现在自己的作品中。从文化史的角度来看,那些打上时代深刻烙印的艺术作品和创造了独特风格的艺术家,会从特定的时代艺术潮流中挑选出来,成为传统的一部分流传下去。从这个意义上来讲,当代以临摹和因袭古代经典法书为特征的“传统书法”,除了作为自娱功能的大众文化的存在价值外,不可能成为代表这个时代精神的当代书法艺术。

既然当代人书写的传统形态书法,无法代表这个时代,那么近二十年来的现代书法实验又如何呢?

正像我在上文中指出的那样,近二十年来的现代书法探索,无论作为一种什么“主义”出现,基本上是受西方现代艺术思潮的影响,将“书法作为一种图像艺术”这样一种理论框架下展开的。毋庸置疑,自觉地将书法艺术上升为 “造型视觉艺术”,并对其内在的形式规律进行探究,极大地拓展了书法艺术的创造空间,为书法带来多种发展的可能性。但由于理论准备上的不足和西方现代艺术观念的影响,九十年代以来的现代书法实验,实质上将博大精深的“书法”导向单纯的造型艺术:片面追求汉字的造型趣味和章法构成上的形式意味,替代了内在人文内涵的探求,从而使书法独特的文化含量和丰富的人文精神诉求置于附属的位置;甚至将“书法”作为中国民族文化的符号,简单地“搬用”和“挪移”到现代艺术创作中。这种对书法艺术本体认识上的误区,使书法创作越来越趋向于简单化——只要具备一定的汉字造型能力,掌握形式构成法则,就可以创作出符合造型艺术要求的现代书法作品。也就是说,近二十年的现代书法实验是以“艺术”的名义,削弱了书法深厚的文化内涵,甚至已经割裂了与传统的内在关联。如果将“书法” 脱离开原本的文化范畴,界定为一种单纯的“造型艺术”,书法就会失去最广泛的欣赏群体和发展基础。现代书法难以继续向深处探索的根源也在于此。

书法历来被看作是中国文化的核心,如果赞同这一基本的观点,那么我们就不难发现:有着深厚传统文化内涵的“书法”,在当代书法创作中已经“越写越小”,大多数书法家封闭在狭小的书法圈子里,既缺少对传统的深度占有,又与当代文化缺少必要的关联,根本无法构成代表一个时代精神的文化意义。

那么,当代书法究竟应该怎么走?按我个人的观点,首先应该回到书法的起点,重新认识书法的本原。换句话说,真正意义上的当代书法,该站从“大书观”的角度,深入继承传统基础上,开创书法尚未发现或者说没有被自觉认知的文化价值和形式语言因素;而当代书法标准的建立,既不能割裂与传统的关系,同时要在当下的文化语境下,提出新的问题,赋予古老的书法以当代文化的核心意义。

三,何谓大书法观?

“大书法观”也就是“书法文化观”。

贡布里希曾在《艺术与科学》说:“艺术的范畴是由文化来决定的”,我们不妨借用贡布里希的观点来说明由汉字文化所决定的“大书法观”范畴:

1,书法是以汉字为表现对象的艺术;汉字的型、结构、点画以及字与字之间的关系,构成书法笔法、章法、墨;

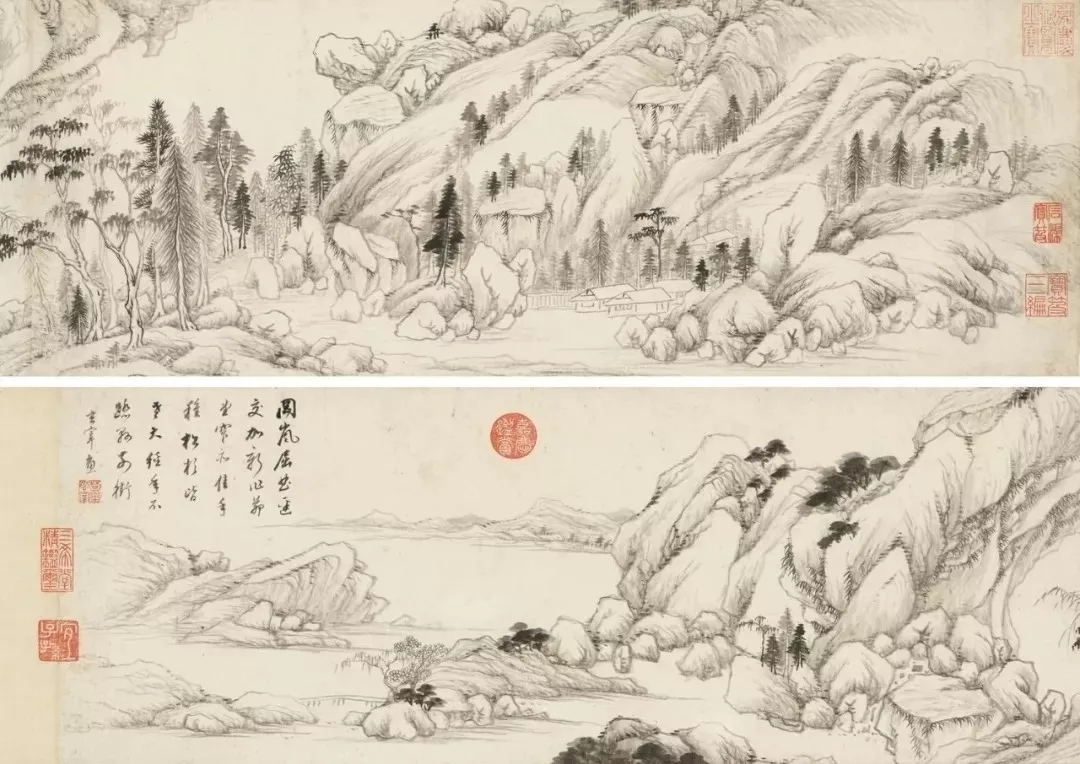

2,书法具有绘画艺术的造型以及空间构成关系,“书画同源”不仅指工具的同源关系,在造型手段上和视觉审美上也有必然的内在关联;

3,汉字书写的时序性、不可逆性和书法创作的一次性,决定了书法具有音乐的节奏韵律;

4,汉字的表意性以及汉字书写过程中的节奏韵律,决定了书法与诗歌有密切的关系,一件好的书法作品,不仅具有诗歌的意境和神秘特征,而且诗歌的内容、节奏韵律,直接影响到书写者的想象力、书写速度以及有书写速度带来的节奏韵律变化;

5,书法和文学的关系,历史上很多好文章因为书法而传世,比如《兰亭序》等;

6,书和人格修养有直的关系,因此书法具有明显的伦理色彩,并对传统书法品评标准产生直接的影响;

7,书法史是有士大夫文人书写的,在清代以前,民间书法被排斥在正统的书法传统以外;

8,书法是精神的外化,“神采”和“气韵”成为书法艺术主要的评判标准;

9,因为人人会写书法,公众对一件书法的预期,从来不是作为单纯的形式审美对象,而且对“内容”有同等的预期;

10,公众对书法内容完整性,可读性、可辨识性的预期,决定了书法艺术形式的稳定性,同时使书法与方的抽象艺术保持严格的界限;

11,公众书法内容的完整性可读性、可辨识性预期,决定了书法艺术形式难以走向更高的自由形态;

12,对不同时期的书法传统的价值判断和取法,决定了书法的时代特征;

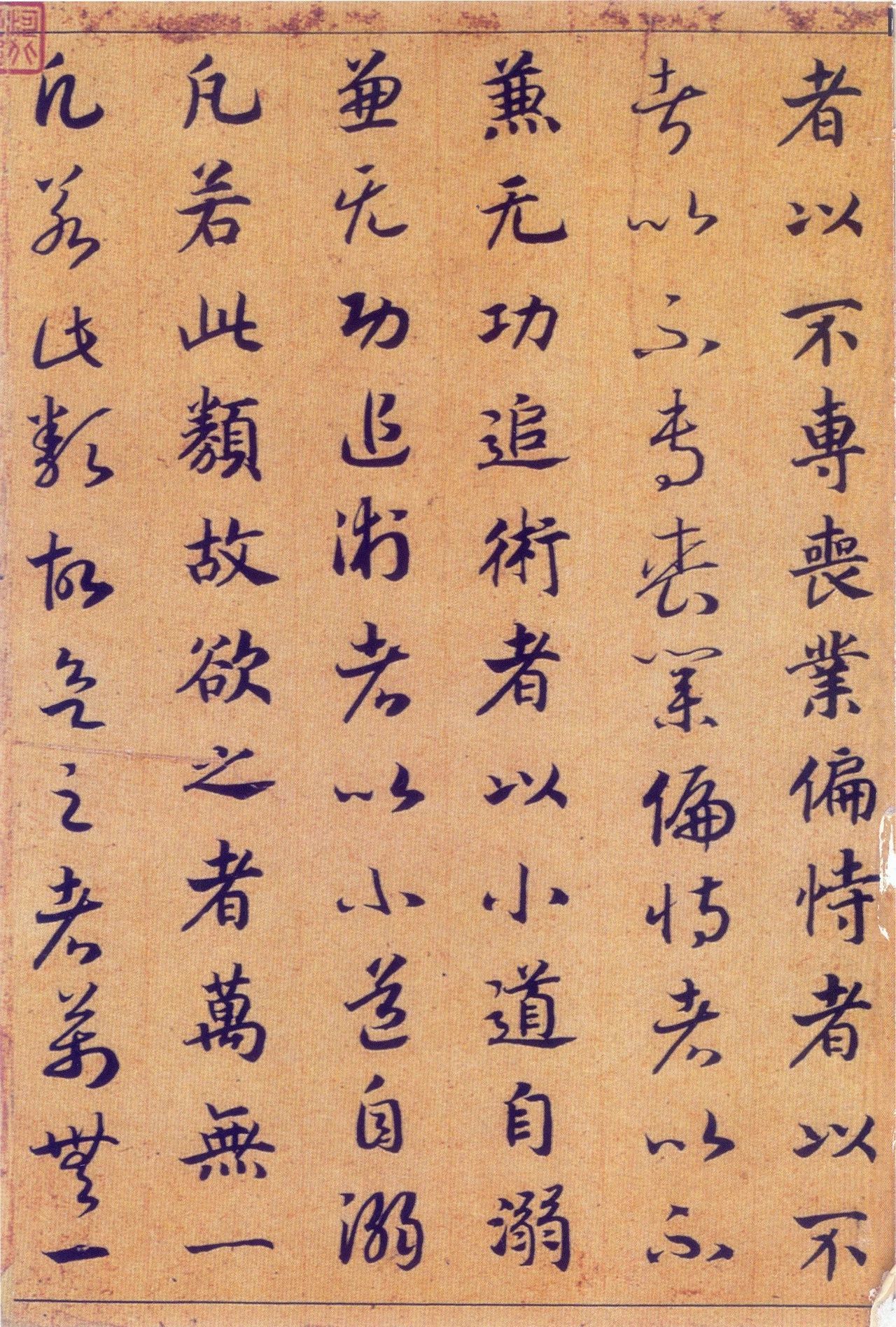

如果我们明确了由汉字所带来的“大书法观”范畴,我想,对当代书法的创作成果,应该可以做出一个很清晰的判断。当然,这种判断,首先应该排除那些因袭临摹前人的书法,因为它们没有构成艺术创造的意义。那么,现代书法在哪些向度上进行了探索呢?在此我想结合自己二十多年来的创作实践作一些简单的梳理。

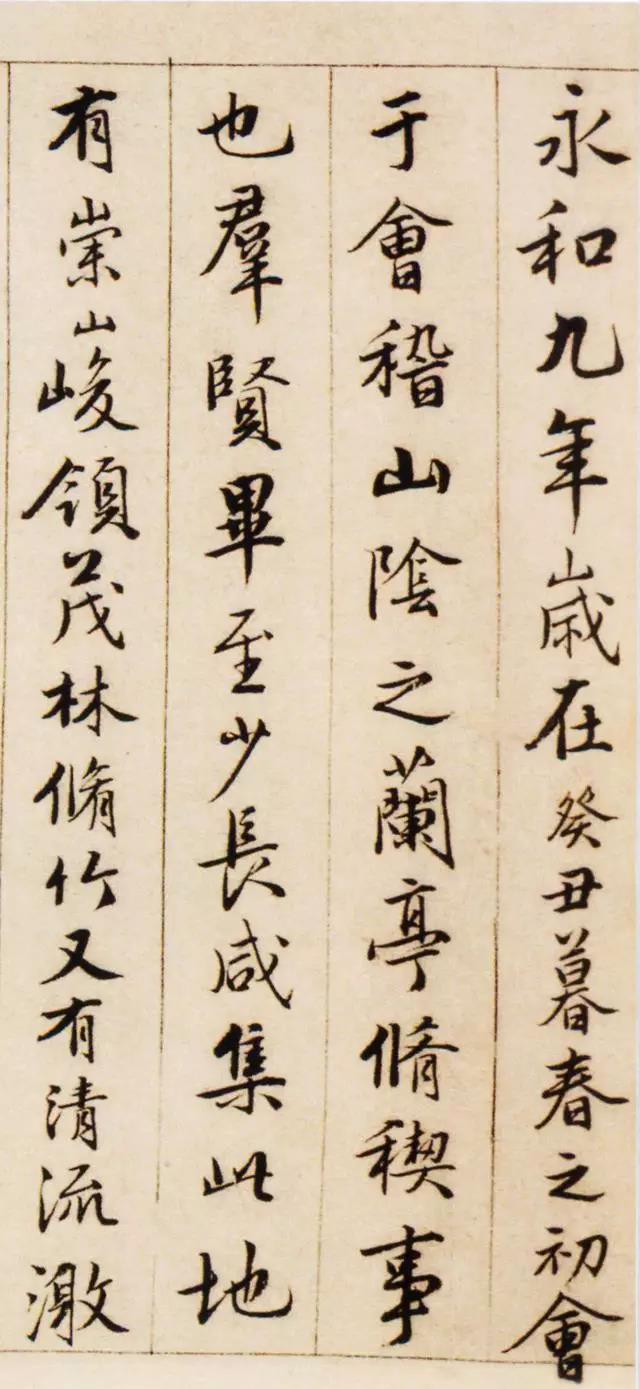

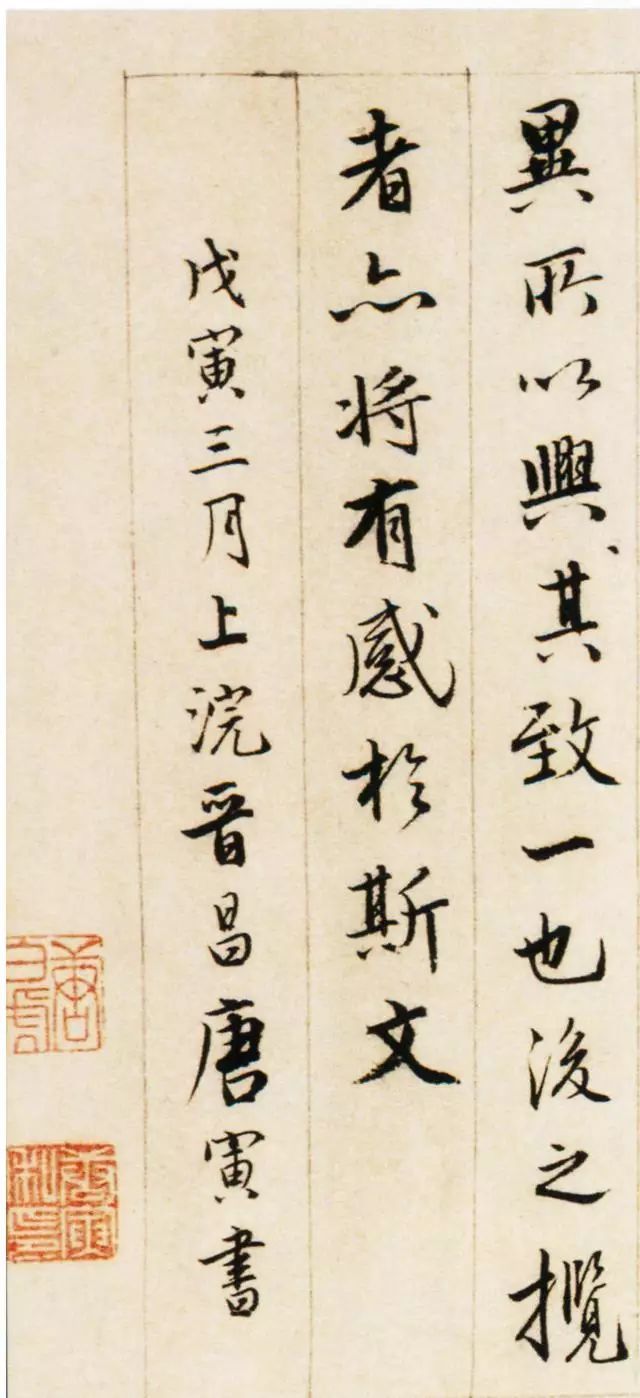

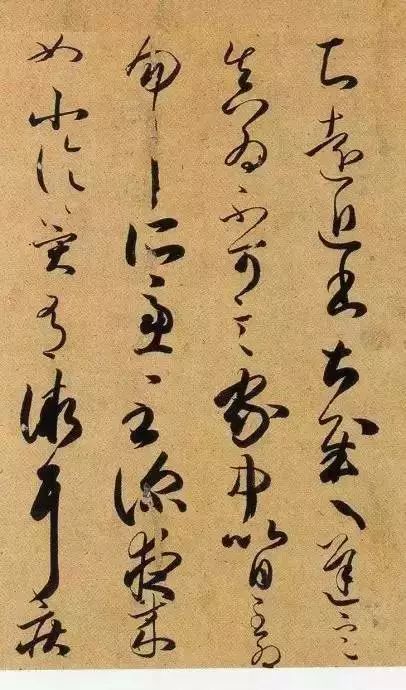

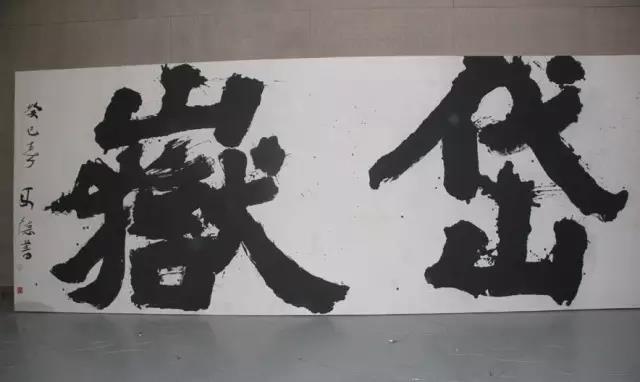

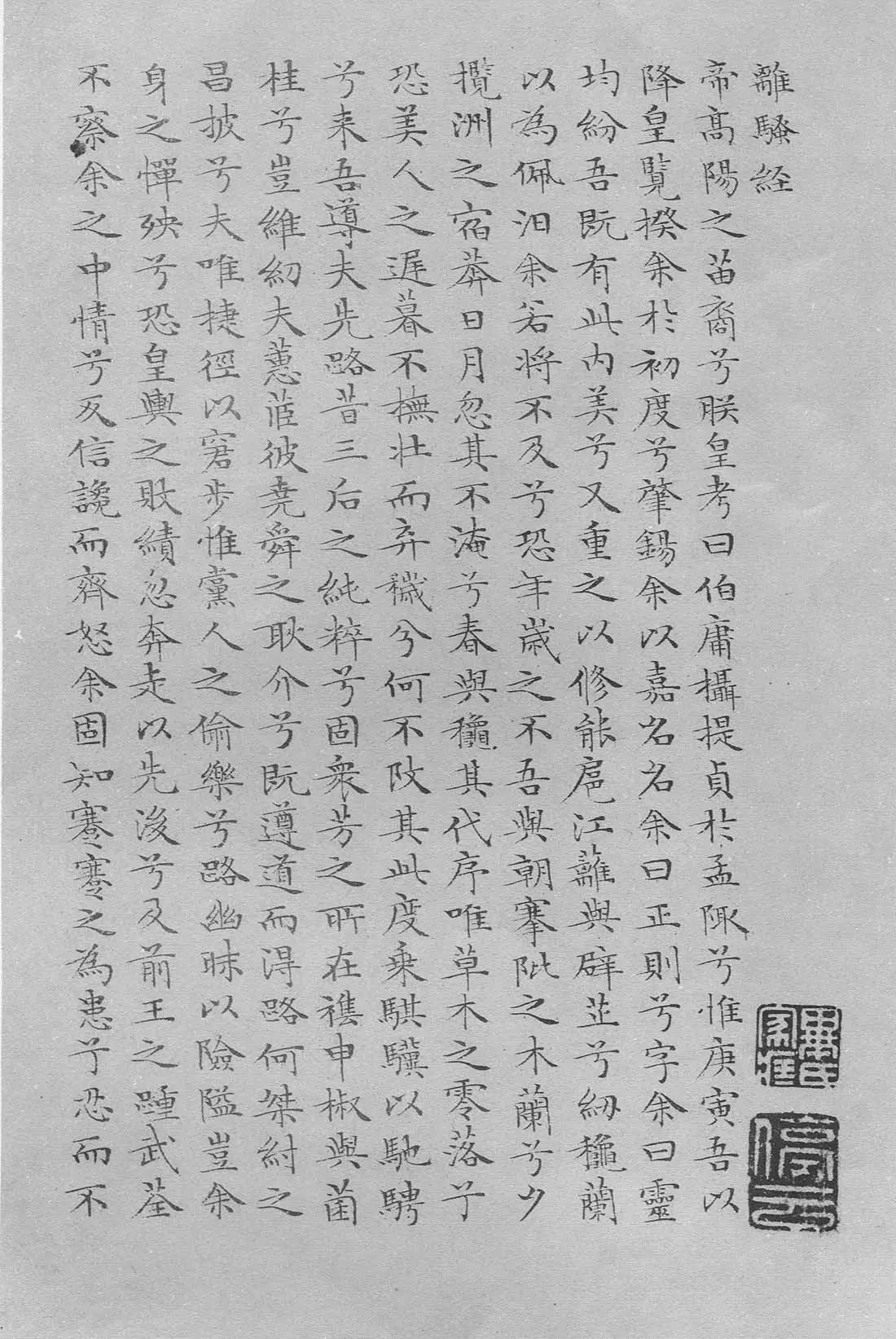

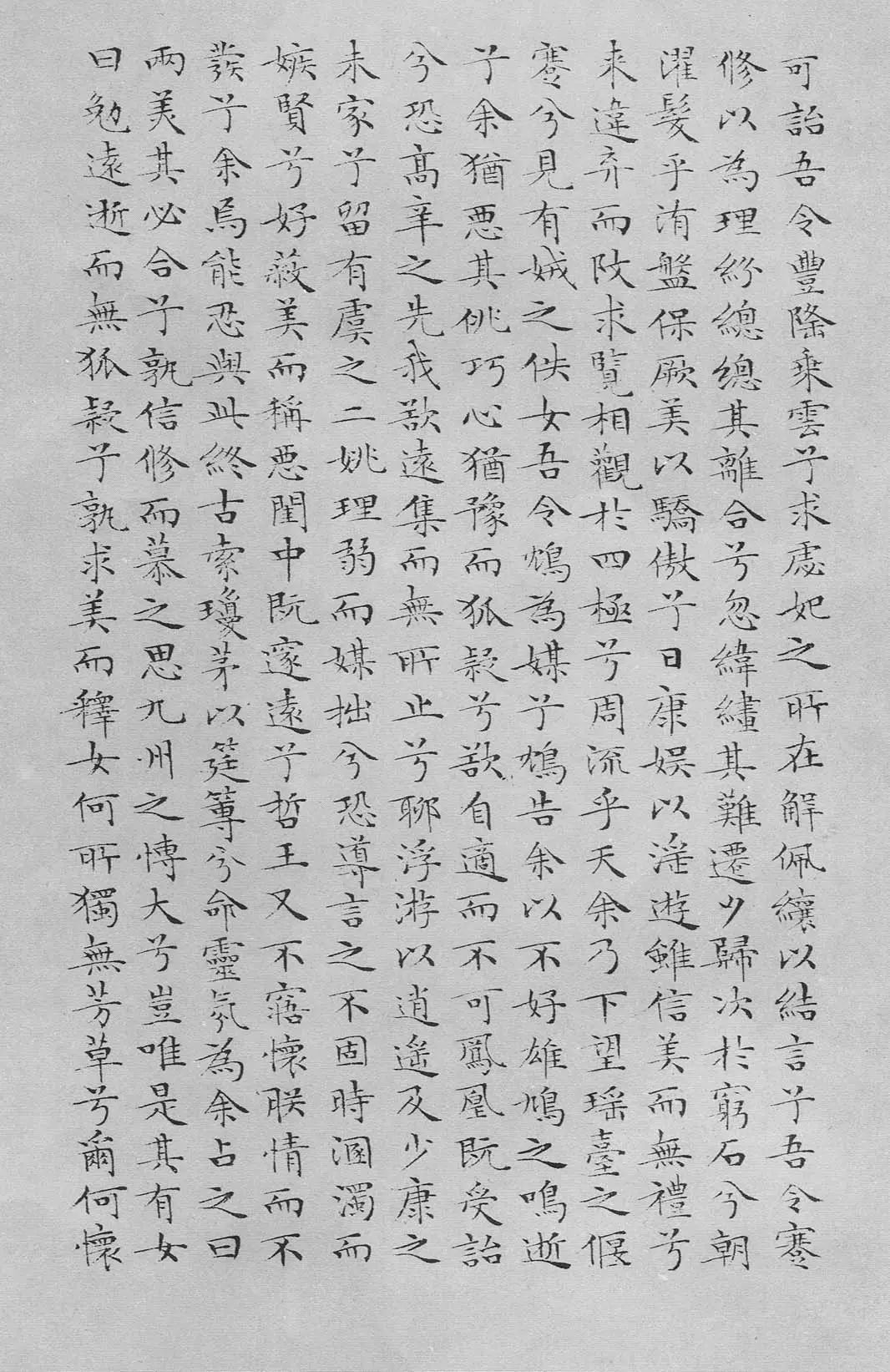

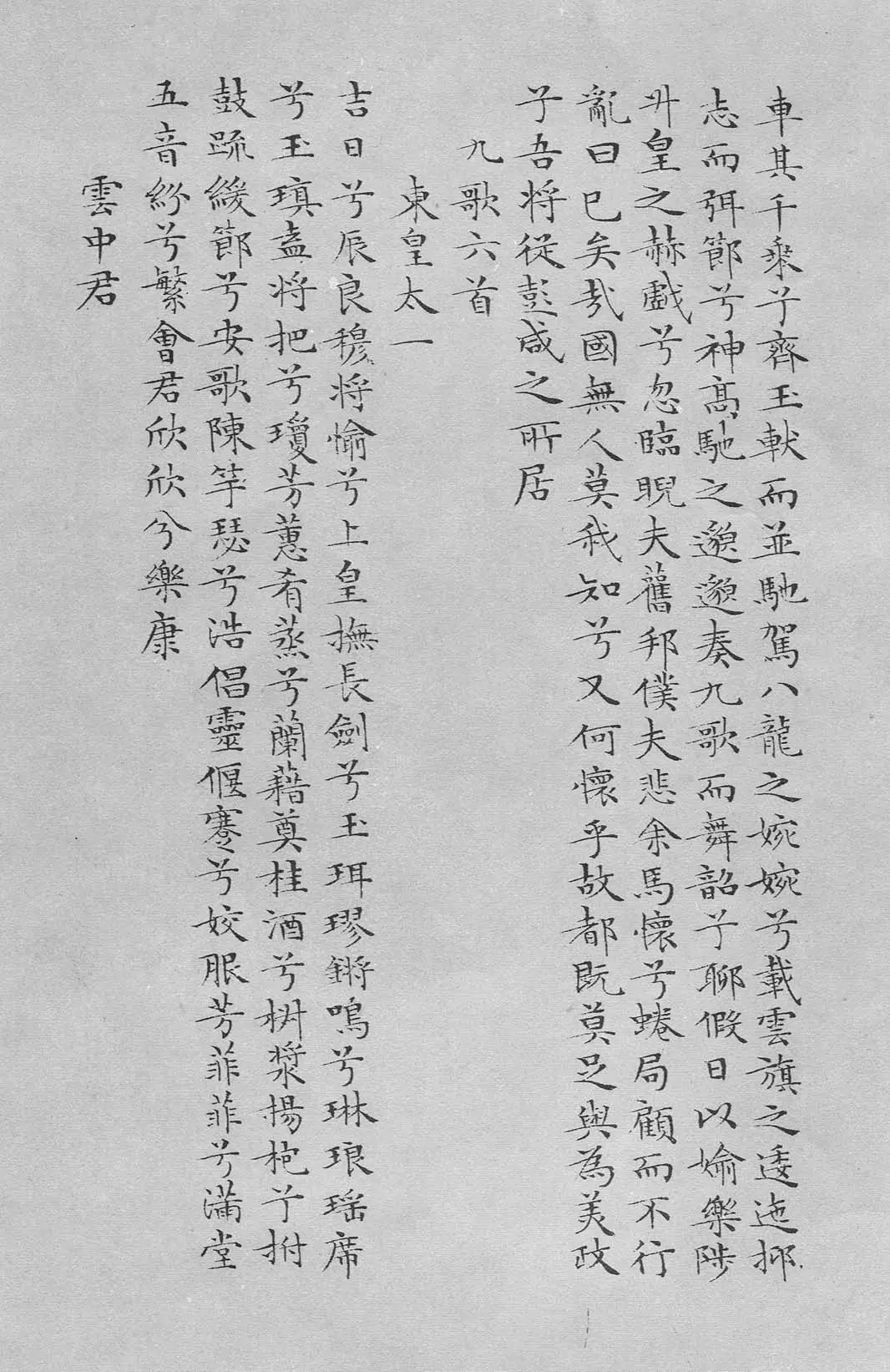

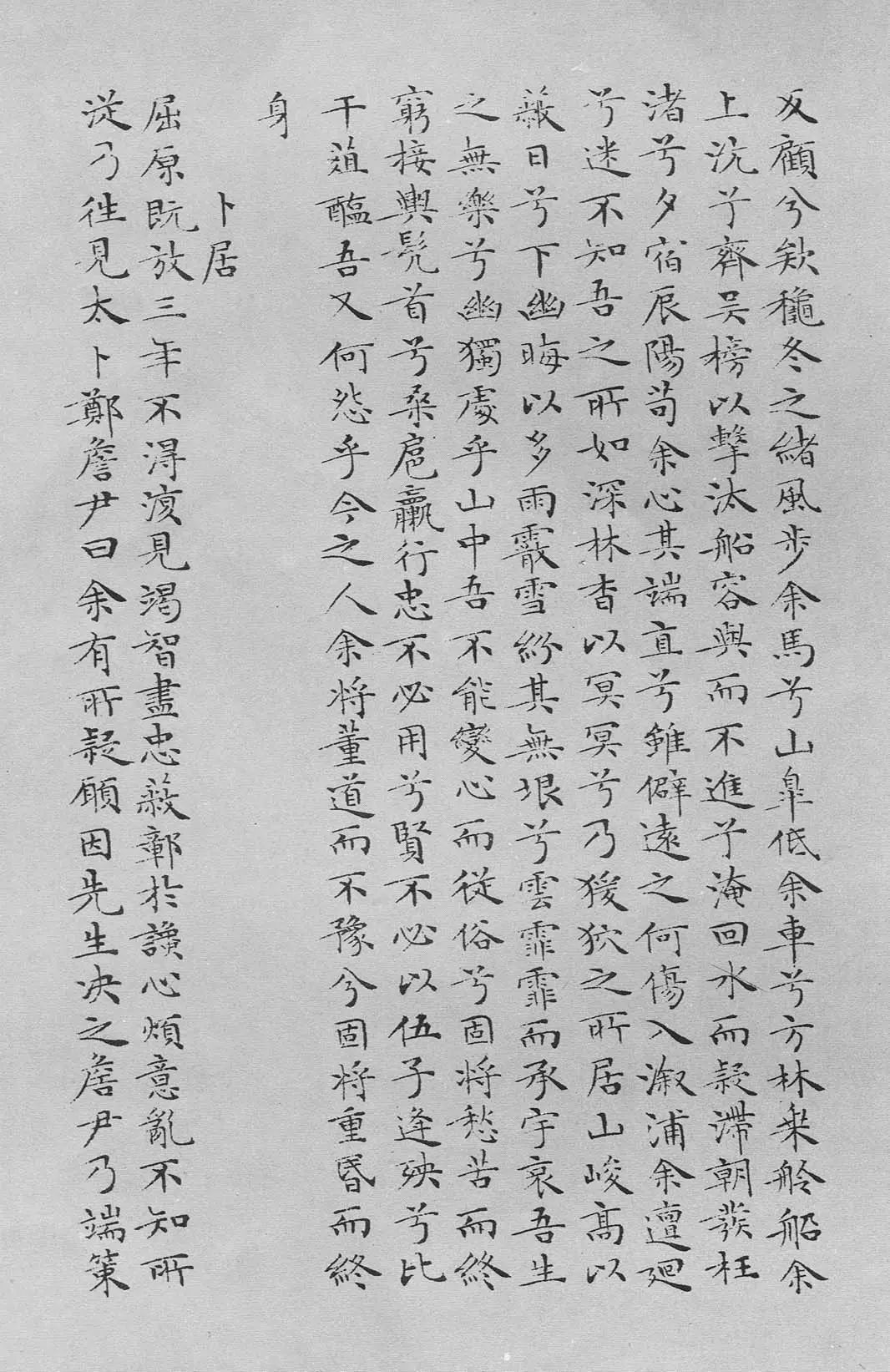

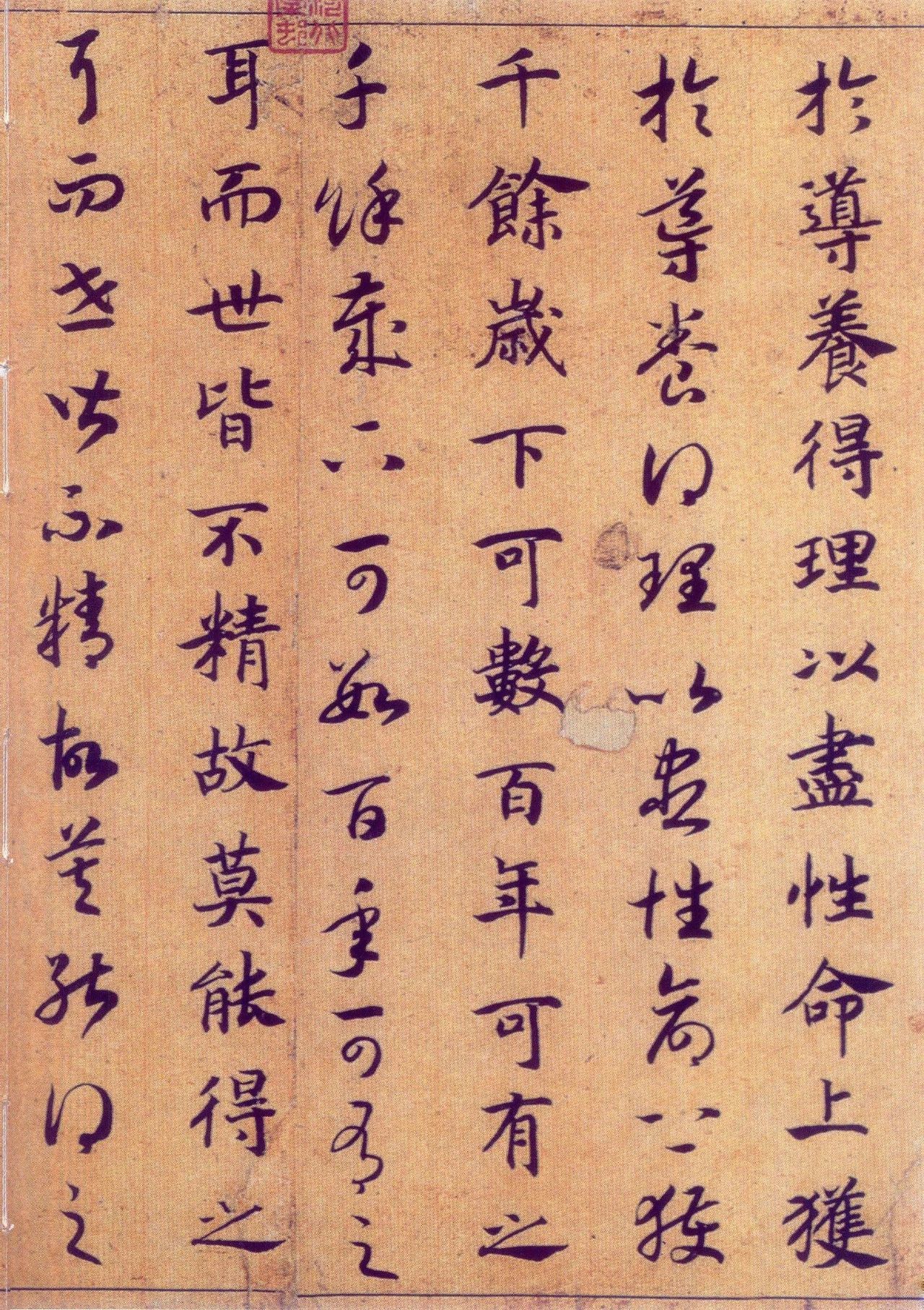

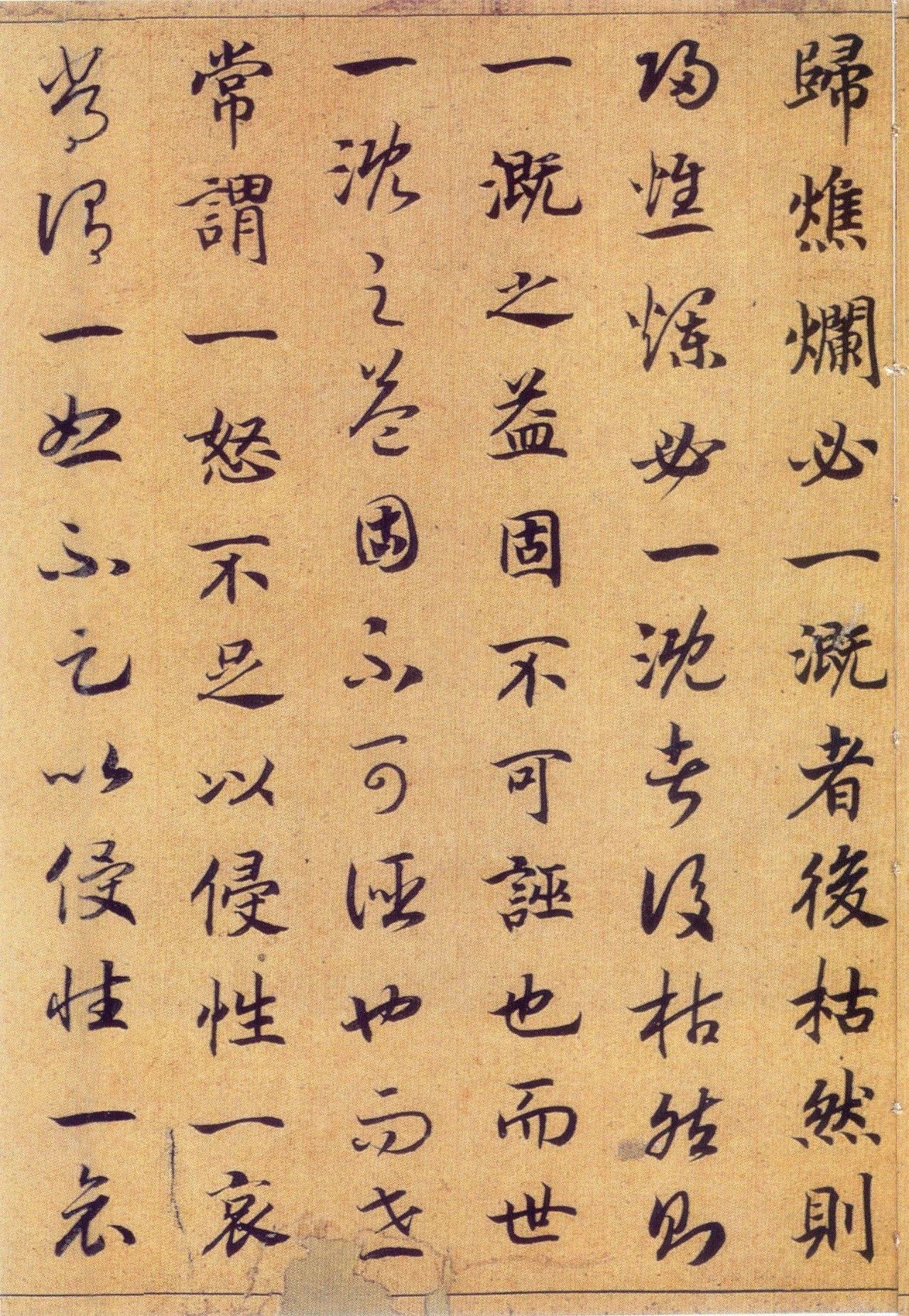

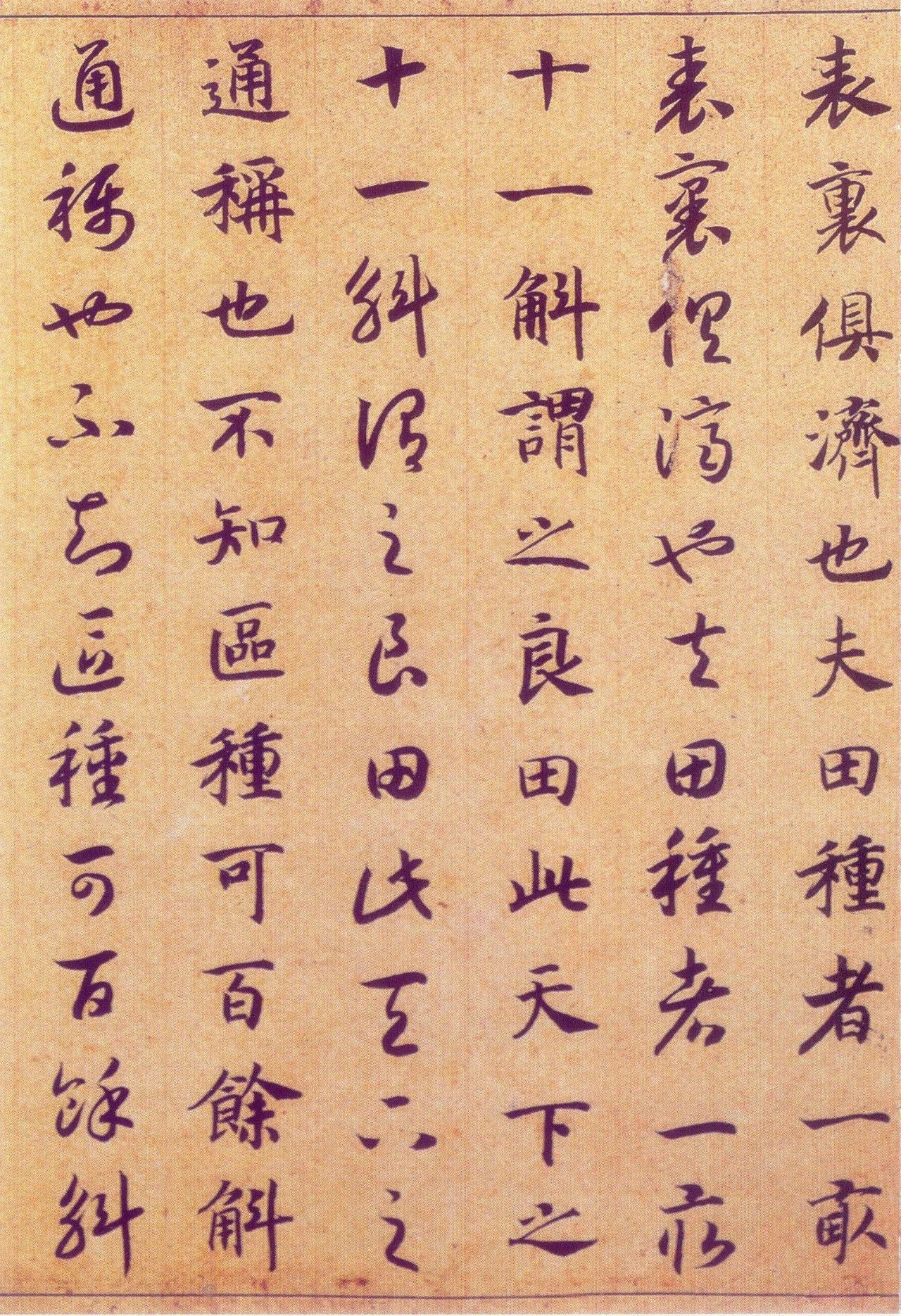

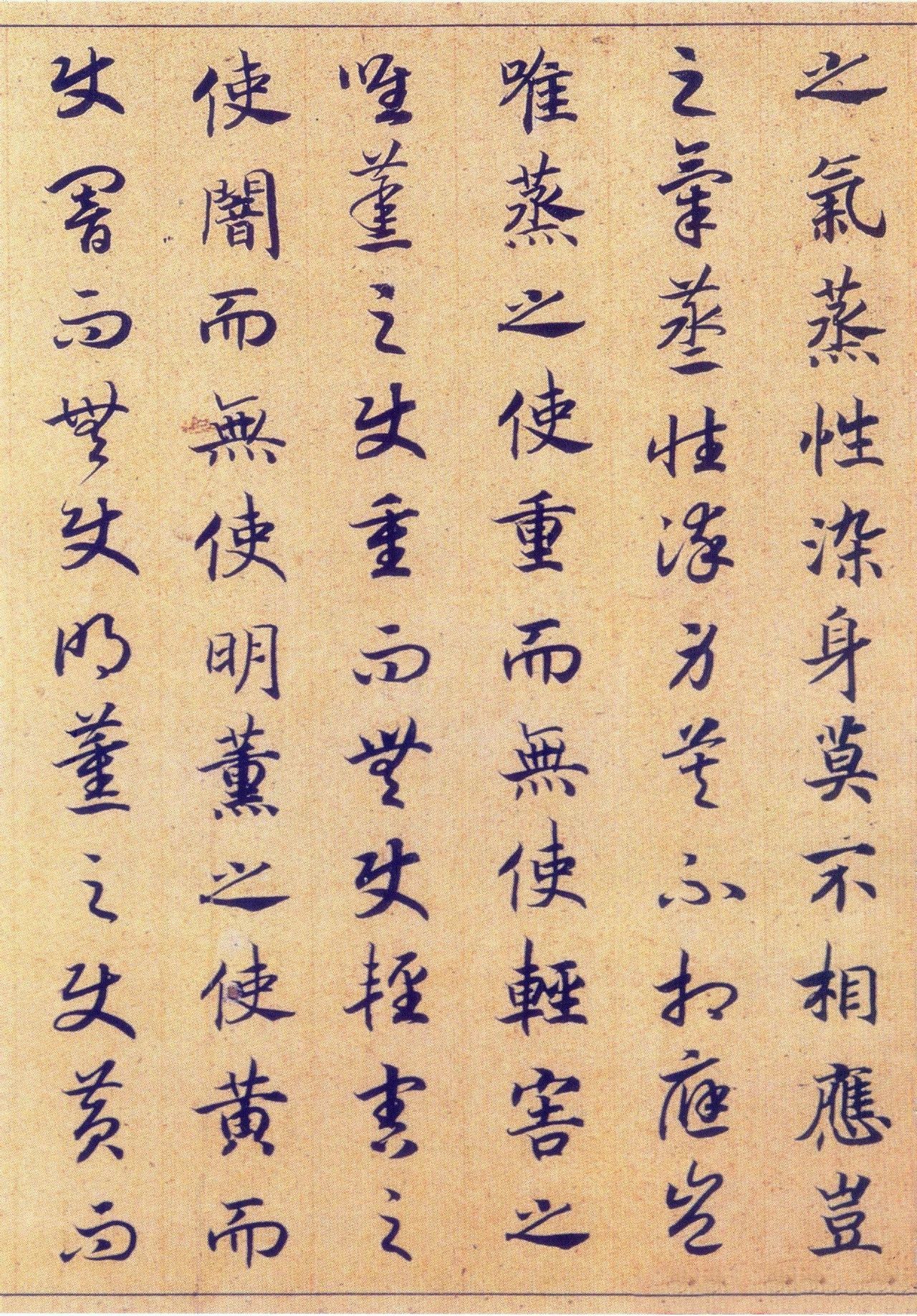

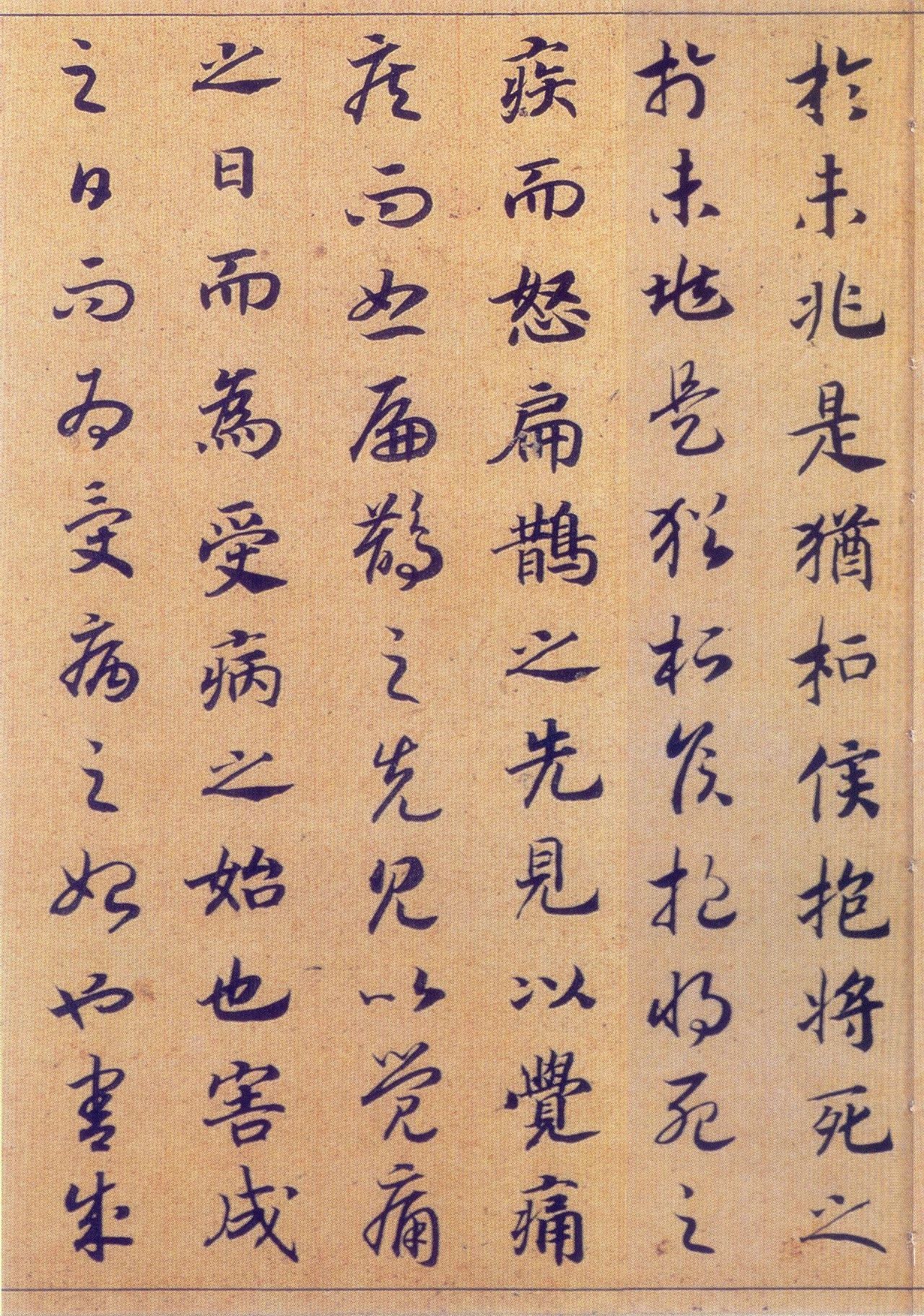

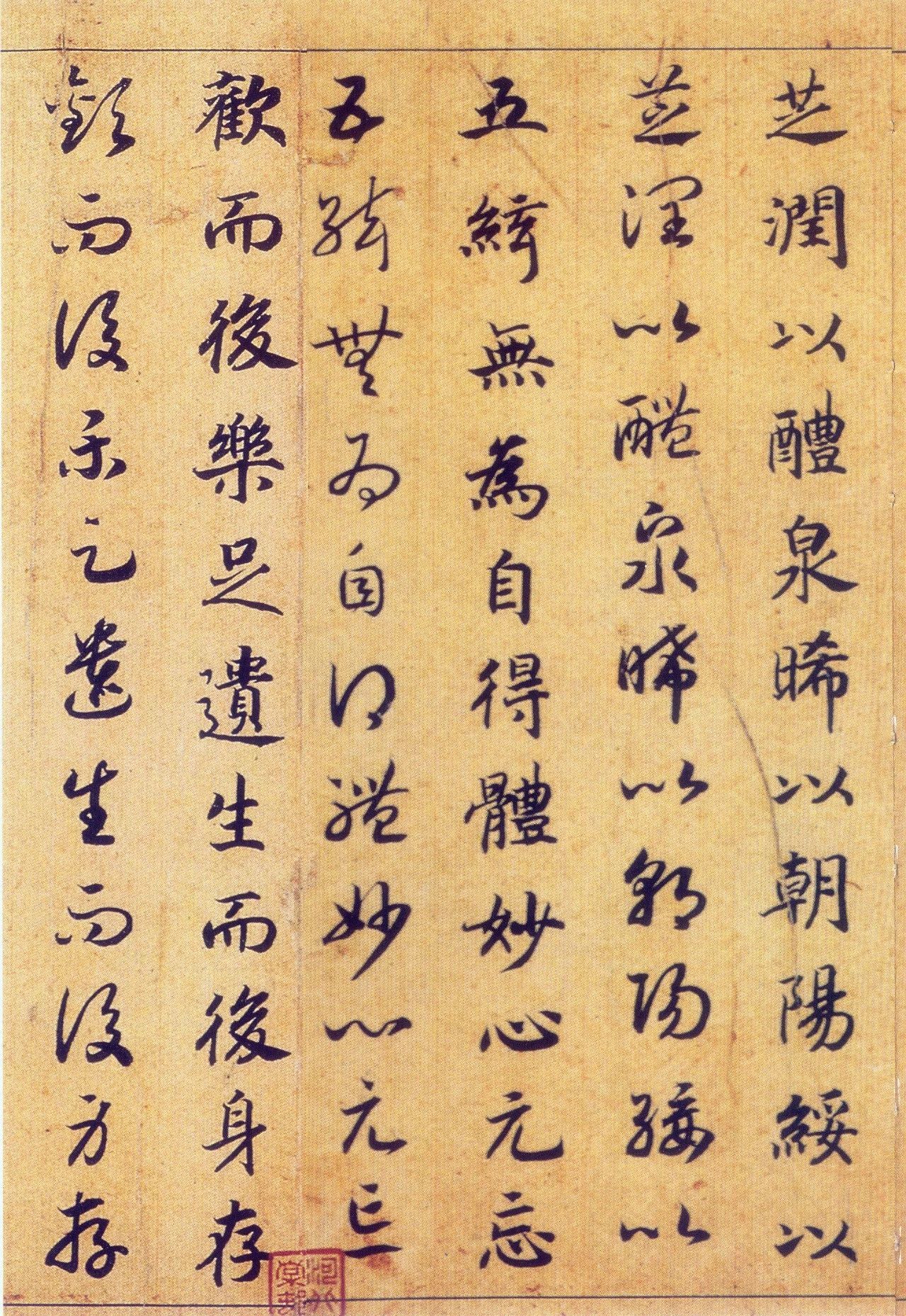

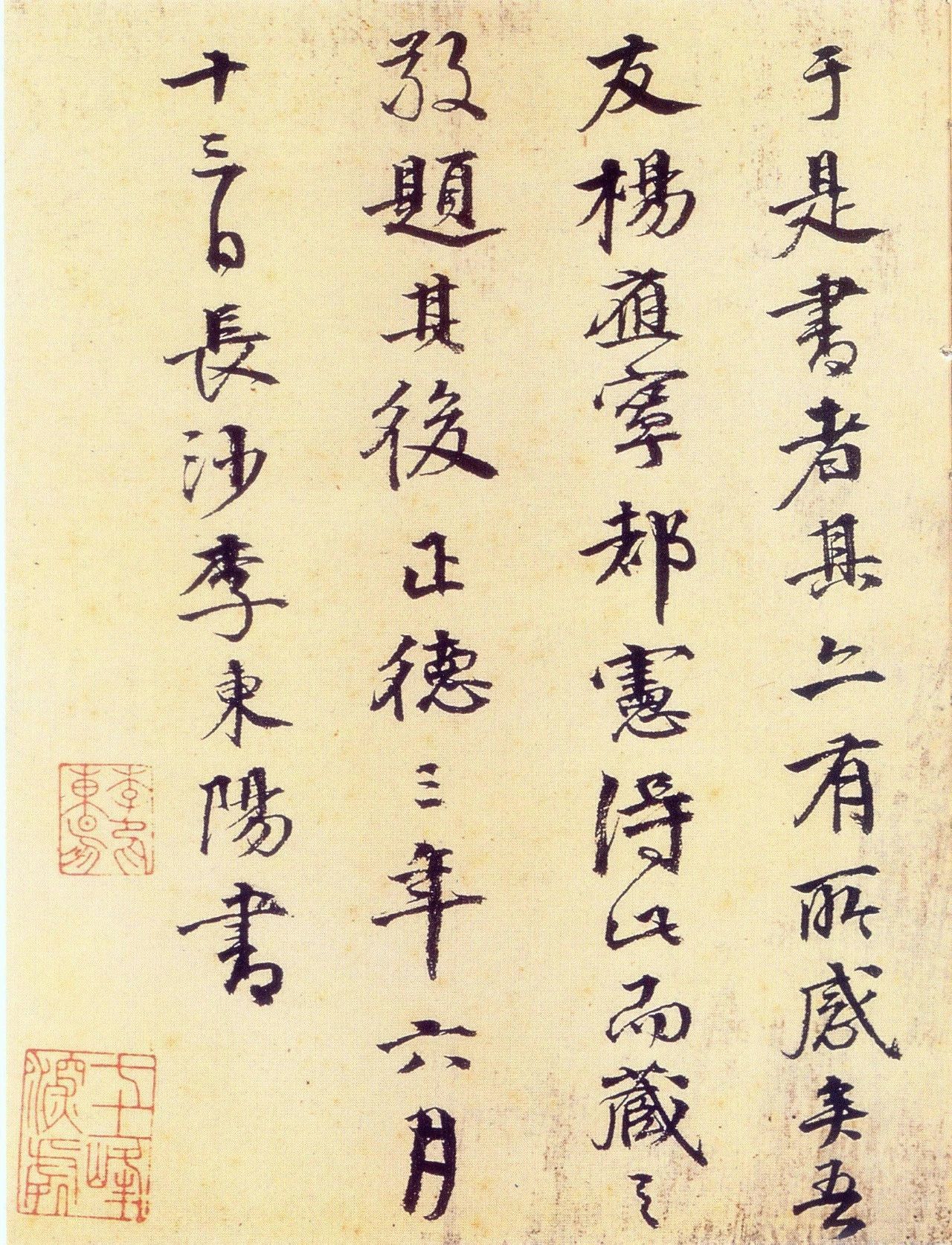

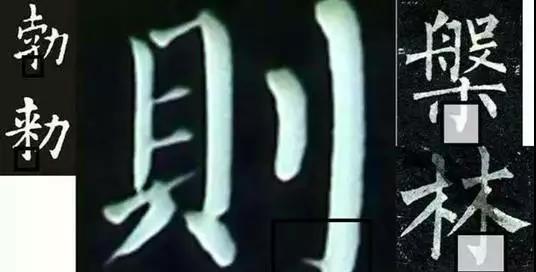

![微信图片_20190115143729]()

四,“大书法观”的确立,可以为书法找到新的探索方向;神秘的“墨乐”,为书法打开了另一扇大门

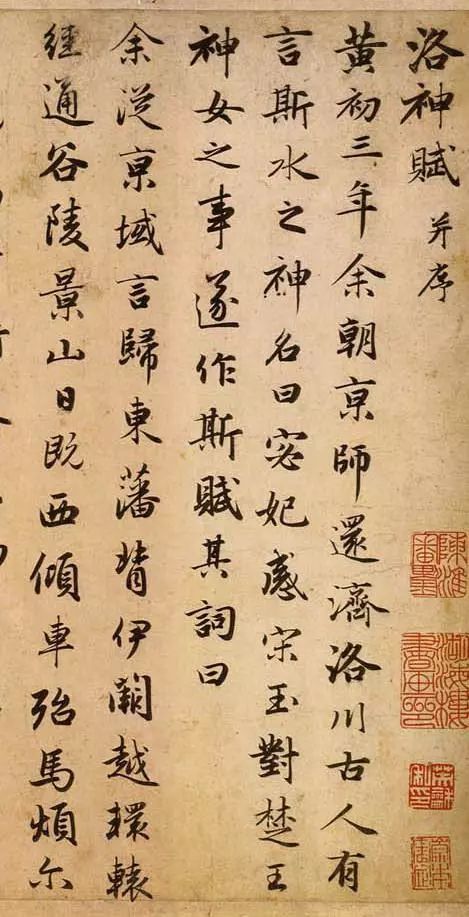

我在九十年代已经意识到现代书法的困境,我开始从书法的文化范畴和书法的艺术内在规律上寻找新的探索方向。其中,对书法与音乐的思考,让我发现了“墨乐”这一重要的尚未被开启的书法之门。

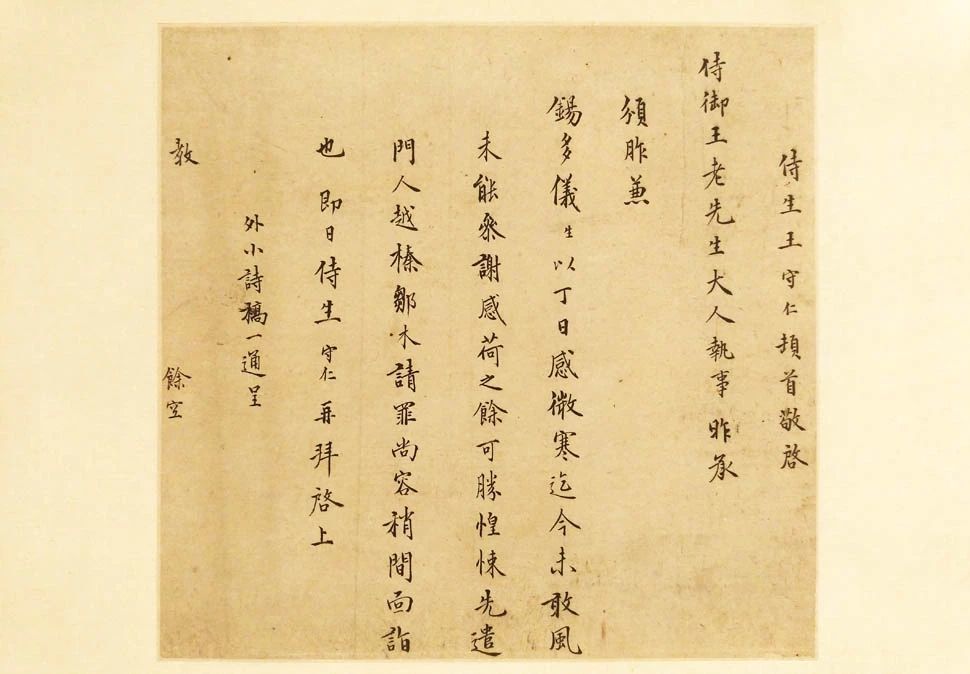

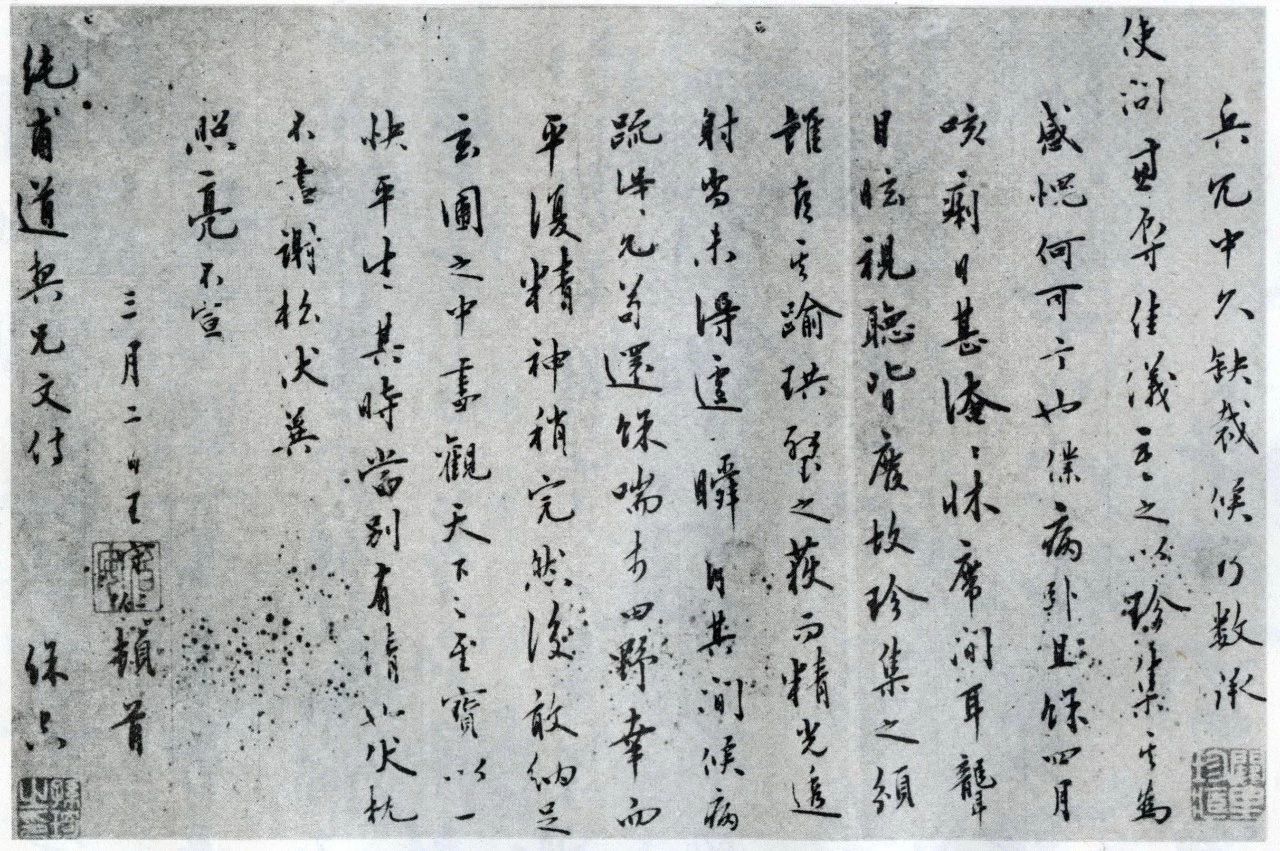

2005年6月18日,由旅居英国的著名诗人杨炼先生策划,伦敦大英博物馆将举行《“墨”思想——艺术》东西方文化先锋对话活动。此次系列活动有一项重要内容,就是由我和一位英国音乐家进行一场长达四十分钟的“无词对话”。在同一个舞台上,音乐家演奏巴赫的大提琴组曲,而我用狂草书写李白的《草书歌行》,书法和音乐以各自的“乐感和节奏”相遇、对比、对话、交流,直至融合成一件共同完成的作品。这将是一场激动人心的对话。我相信,美妙的“墨乐”不仅可以让西方人见证中国书法艺术独特的魅力,在另外一个层面实现两种不同的艺术之间的交流和融合,也将打开古老的书法艺术尚未被发现的另一个审美空间。

大英博物馆的这次“墨乐”活动,看起来是一个突发奇想的事件,但对我来讲,有关“墨乐”的思考与构想已经伴随我很多年了。十五年前,我还在准格尔大沙漠边缘当兵的时,经常在沙漠里用干枯的骆驼刺练习书法,体会古人所说的“锥画沙”、“屋漏痕”的审美感受。有一次,骆驼刺划在沙上所产生的“沙沙”声让我突然产生一种灵感:如果把“锥画沙”的声音录下来,一定是非常美妙的音乐,而毛笔在宣纸上的书写所产生的“音乐”,一定会更柔合,更丰富,更动人。这就是“墨乐”的缘起。当时我敏感地意识到,书写过程中所形成的独特的“墨乐”,或许是古老的书法艺术从未打开的一扇神秘之门。在后来的书法创作,尤其是狂草创作过程中,我常常一边书写,一边屏住呼吸,用耳朵去倾听毛笔和宣纸的磨擦形成的那种抑扬顿挫的节奏和声音,这样一来,书法创作不仅是用眼睛和手来营构静止的视觉世界,同时也可以用耳朵去体会绝妙的音乐的演绎过程。笔锋从纸上划过的“音乐”,不仅丰富了书法形式上的节奏变化,推动、强化了我的创作欲望,而且更容易进入“心手相师”的忘我的创作境界。

神秘的“墨乐”之门向我打开了,但我相信对大多数书法家来说,并没有听到书法内在的音乐,经过十几年的实践和思考,我发现从构成元素、表现手段和艺术审美的回收方式三个方面,“音乐”和“书法”都有惊人的相似之处。

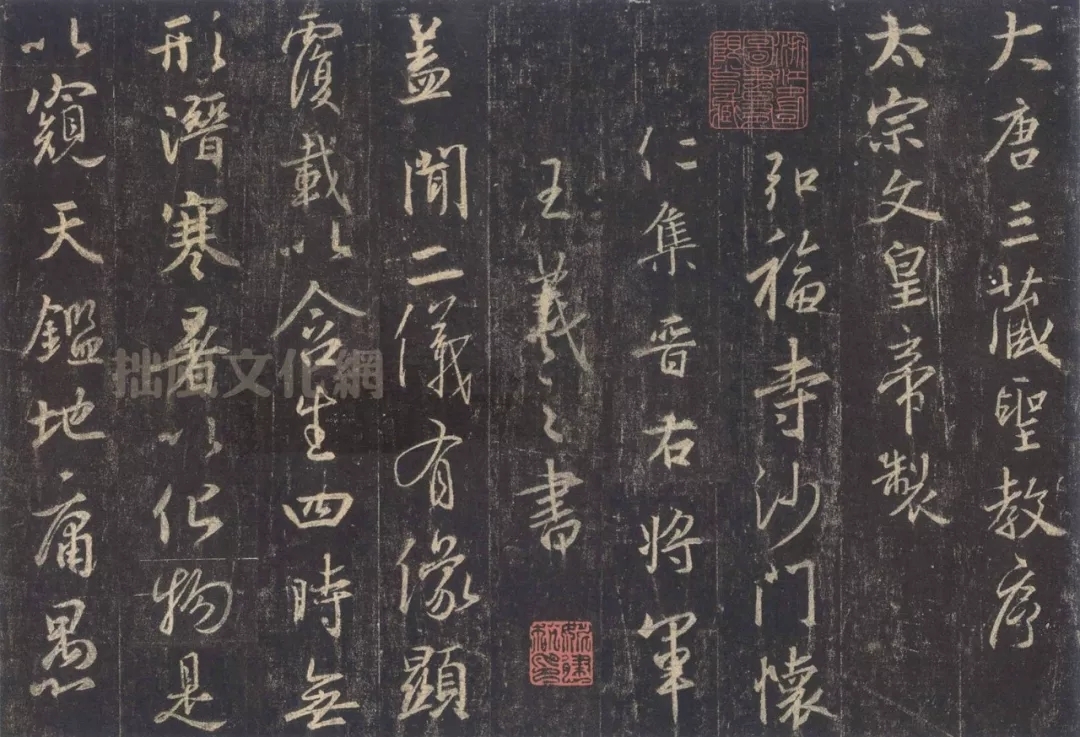

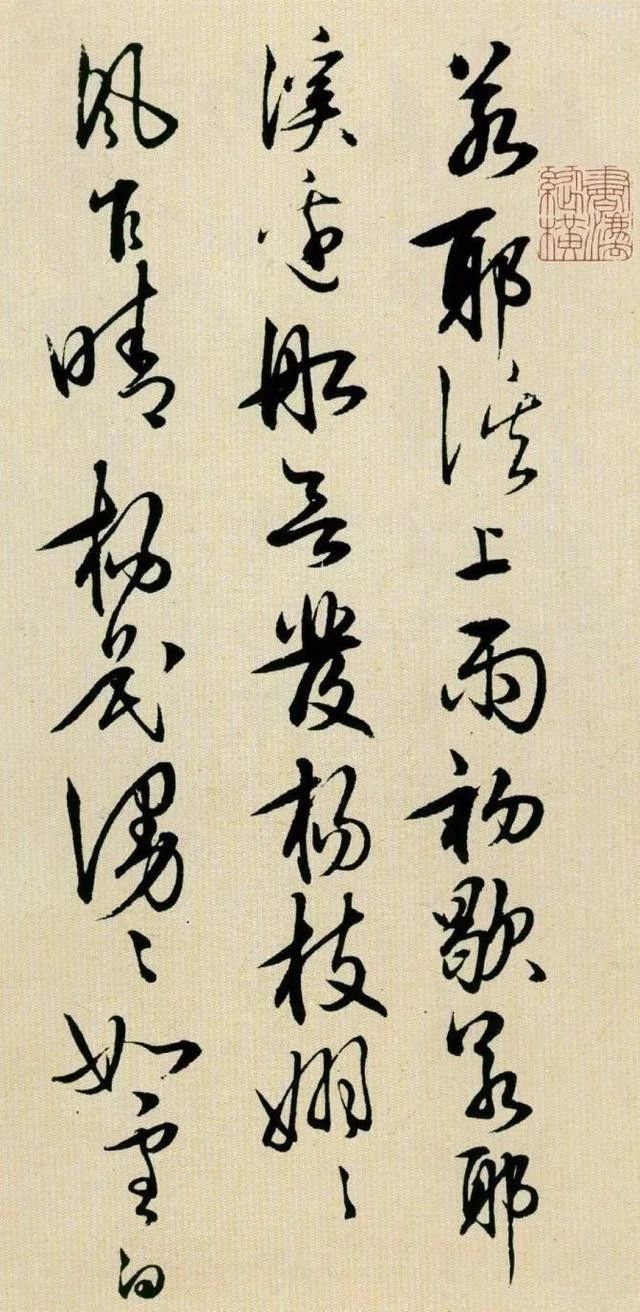

从艺术的构成元素上来讲,音乐有“叨,来,咪,发,扫,啦,西”七个原始的音乐符号,加上一个高音“叨”,正好构成八个基本的构成元素。中国的书法是建立在汉字基础上的,汉字也是由八个基本的原始符号构成:那就是“点,横,撇,捺,钩,挑,折,提”,我们的祖先用八个最基本的点划,组成偏旁部首,合成中国的汉字。《书谱》里讲:“草以点划为情性,使转形质”,意思是说,书法家可以通过构成文字的八个基本点划的造型形态和不同的用笔方法,来形成丰富的节奏韵律变化,表现不同的精神状态和性情,这和音乐家利用八个最基本的音符,进行排比、组合,谱成曲,传达情感,道理是一样的。

从表现手段上,书法和音乐也有相似之处。音乐家需要借助独特的演奏工具——比如弦乐、管乐、打击乐乐器,使作曲家创作的无形旋律付诸于可感的“声音”,从而完成整个音乐的演绎和审美过程。从“无形的旋律”到“可感的声音”,这个表现过程是以点线运动的方式来展开的,整个创作的过程带有时序上的不可逆性。书法的表现形式也同样具有时序上的不可逆性,同样以点线运动的方式来展开。所不同的是,音乐的“点线运动”,是通过音乐家演奏乐器时所发出的声音的低强弱、节奏音律的快慢变化来实现的,而书法的“点线运动”则是通过毛笔和宣纸的摩擦来完成的。当书法家用毛笔、墨在宣纸上发生书写关系时,就留下了跟音乐一样的点线运动的视觉痕迹。

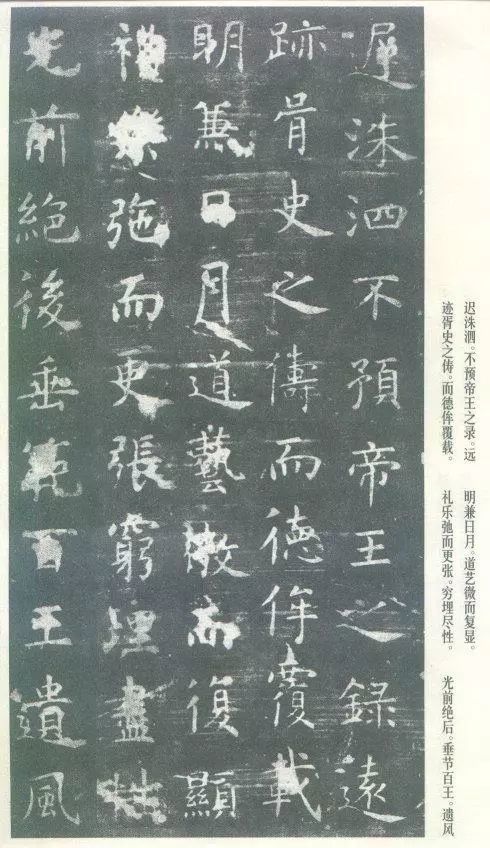

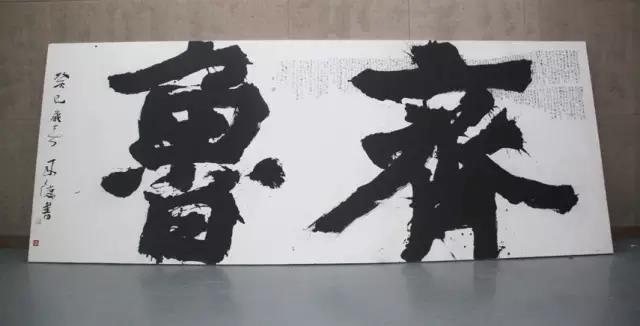

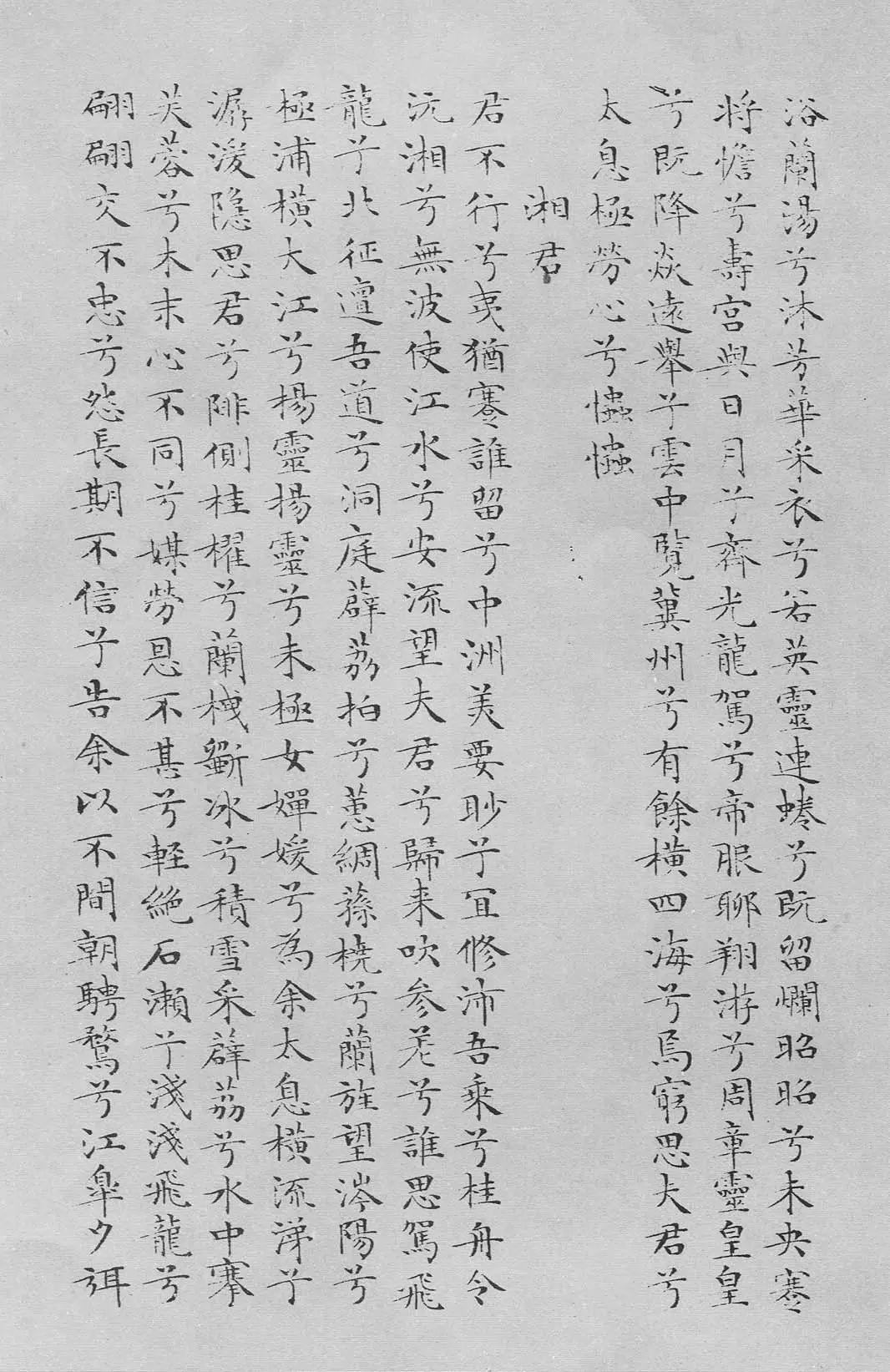

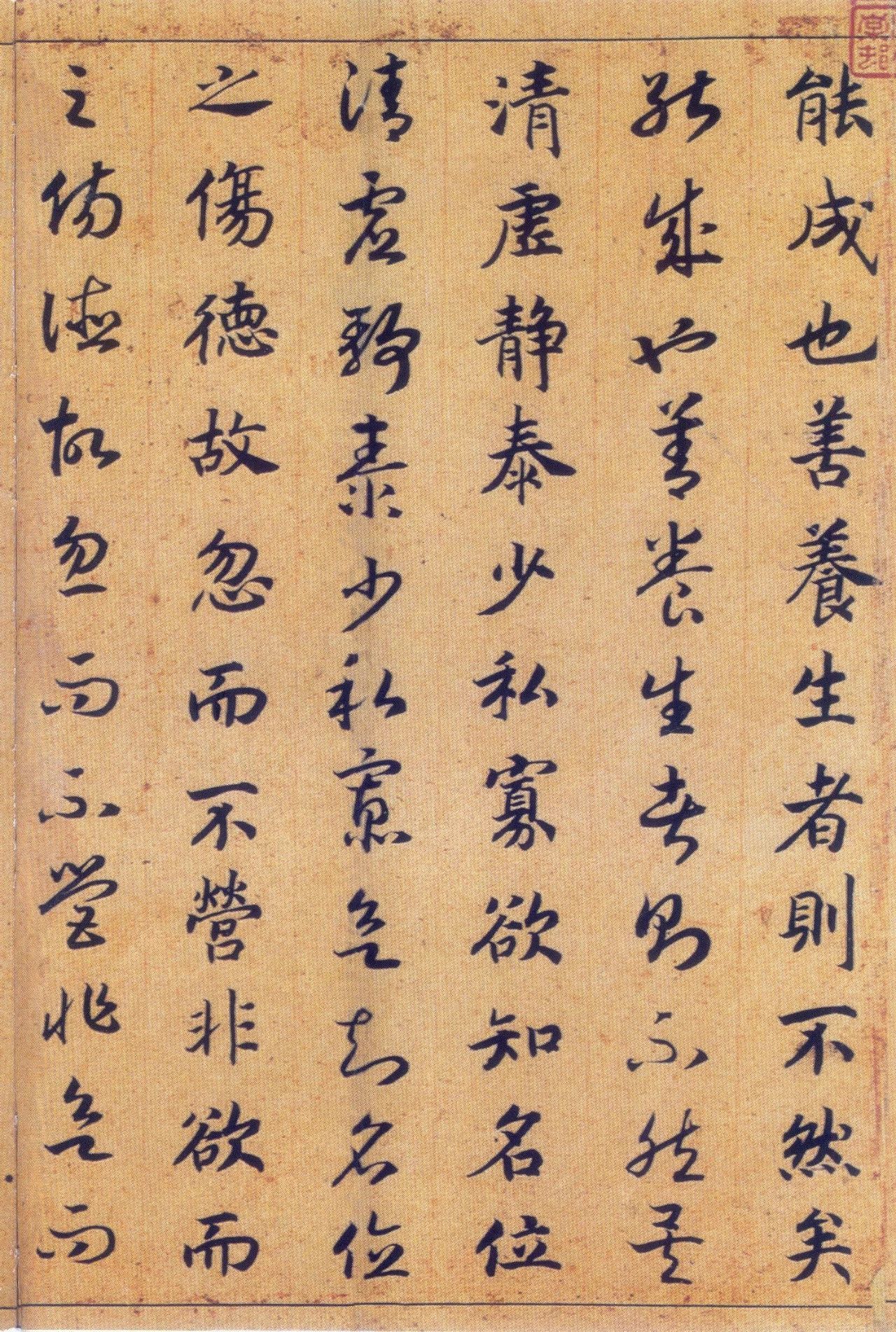

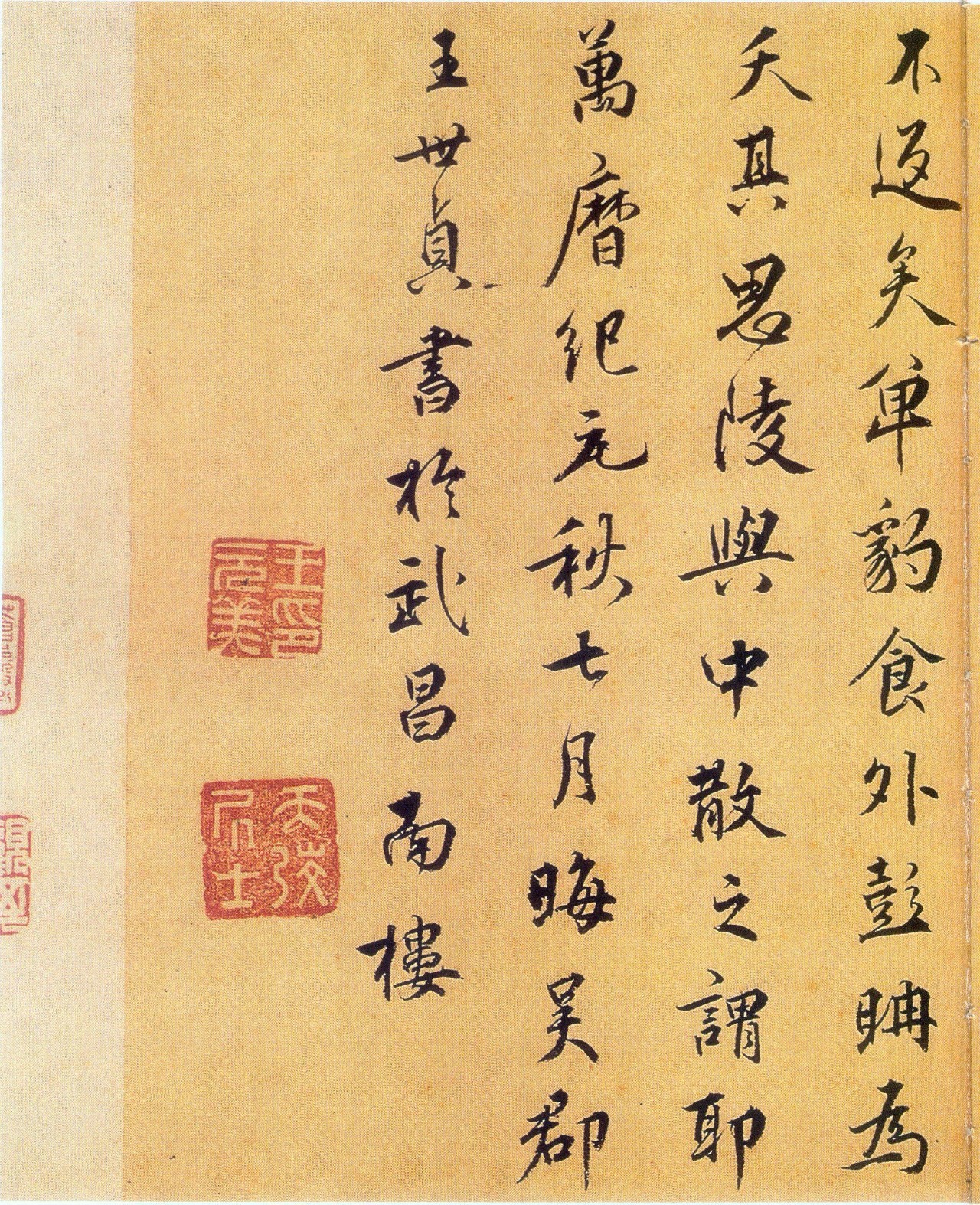

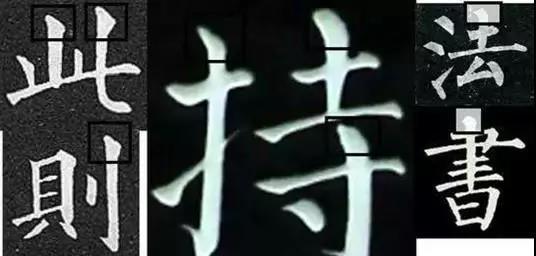

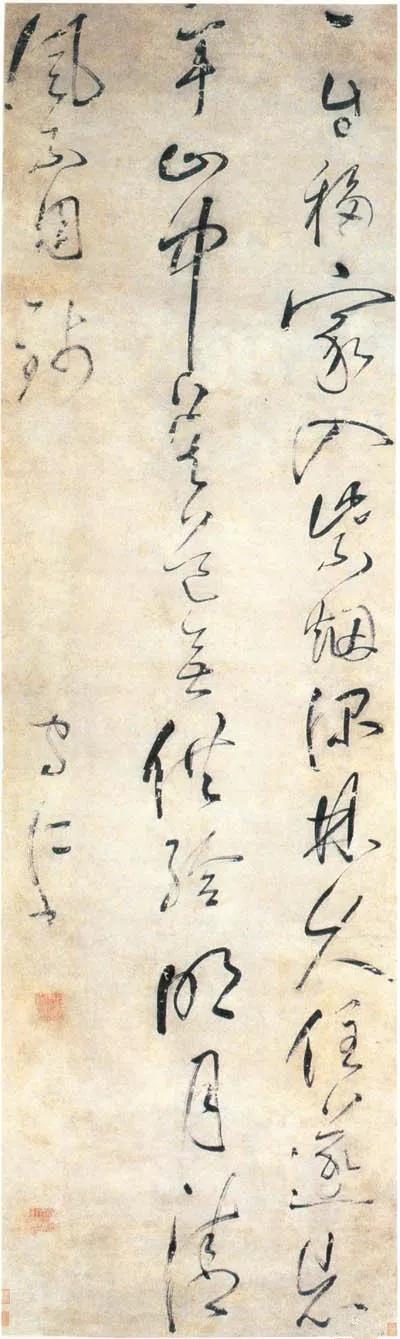

![微信图片_20190115143725]()

艺术创作中的不可逆性、不可重复性特征,使音乐和书法无法像其他艺术,比如绘画那样,可以预先设定最后的创作效果,音乐和书法在表现过程中都带有很强的偶然性因素。尽管其他艺术也需高超的表现技巧,但从来没有一种艺术,像音乐和书法创作那样,对艺术家驾驭工具的敏感度和表现技巧提出如此高的要求。我们已经知道,一个好的演奏家,除了具备对乐曲的解读能力外,还要对乐器具有天生的敏感度,这样才能练就高超的技艺和丰富的演奏经验。但人们却很少想到,工具和技术对一个好的书法家有多么重要。书法创作的工具是毛笔、宣纸和墨,毛笔是柔软的,宣纸是伸缩无度的,墨是千变万化的,都是一个变数。不同的毛笔在性能各异的宣纸上,会产生迥然不同的书写感觉和点划形态。一个书法家在进入创作状态,尤其是狂草书写状态时,用笔的轻重疾徐,用墨的枯湿浓淡,空间切割的不同变化,都是在快速的一次性的书写过程中完成的。即使是那些天才的书法家,也无法将一次性的书写规定到既定的形式和轨道上来,王羲之无法写出第二幅《兰亭序》,颜真卿不能复制出第二张《祭侄稿》,这和音乐家的创作何其相似。

从审美的收方式看,书法和乐也有内在的关联。乐是通过听觉回收,法是通过视觉来回收,但最终都要回到“内心”来实现审美上的终极转化,都要回到“心灵的感应”这同一个点上。这个过程,概括的说,就是从“离心”的表现到“向心”的审美过程。既然音乐和书法的起点都是发于心,它们的终点都是收于心,那么艺术审美的过程也应该是相通的。昨天的“墨乐”,只能回响在那些具有敏锐感受力的书法家的心里,那么到了二十一世纪的今天,我们完全可以用电感、电声、电子分贝等现代高科技手段,把毛笔和宣纸磨擦所产生的“旋律”释放出来,形成人人可以倾听的“墨乐”,从而在音乐和书法之间,找到一个可以互相转换的、互生共生的审美通道。

从种意义上说,“墨乐”是对古老的书法艺术所蕴含的新的生命的探讨和追寻。点线和墨法形成的运动画面属于视觉范畴,“墨乐”属于听觉范畴,这样一来,书法就同时具有了“听觉”和“视觉”的双向艺术功能。也许在不久的将来,我们将会看到由“墨乐”带来的书法创作观念上的一次新的革命。对书法家而言,“墨乐”的发现会大大丰富书法艺术的表现力。而站在艺术文化传播的角度,“墨乐书法”比作为单纯的“视觉艺术”的书法,在传播上会更加直接和有效,这一点具有特别重要的意义,因为它将使中国古老的书法艺术,在二十一世纪的国际文化舞台上成为最庞大的“音符”,让世界再一次见证东方文化的灿烂辉煌和神秘博大。

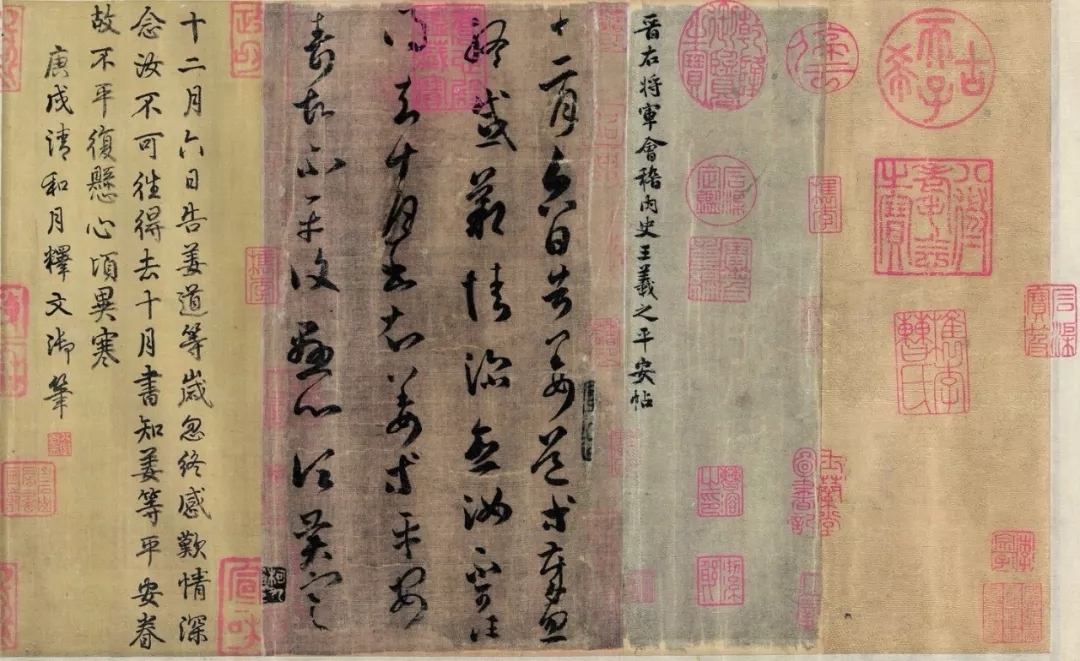

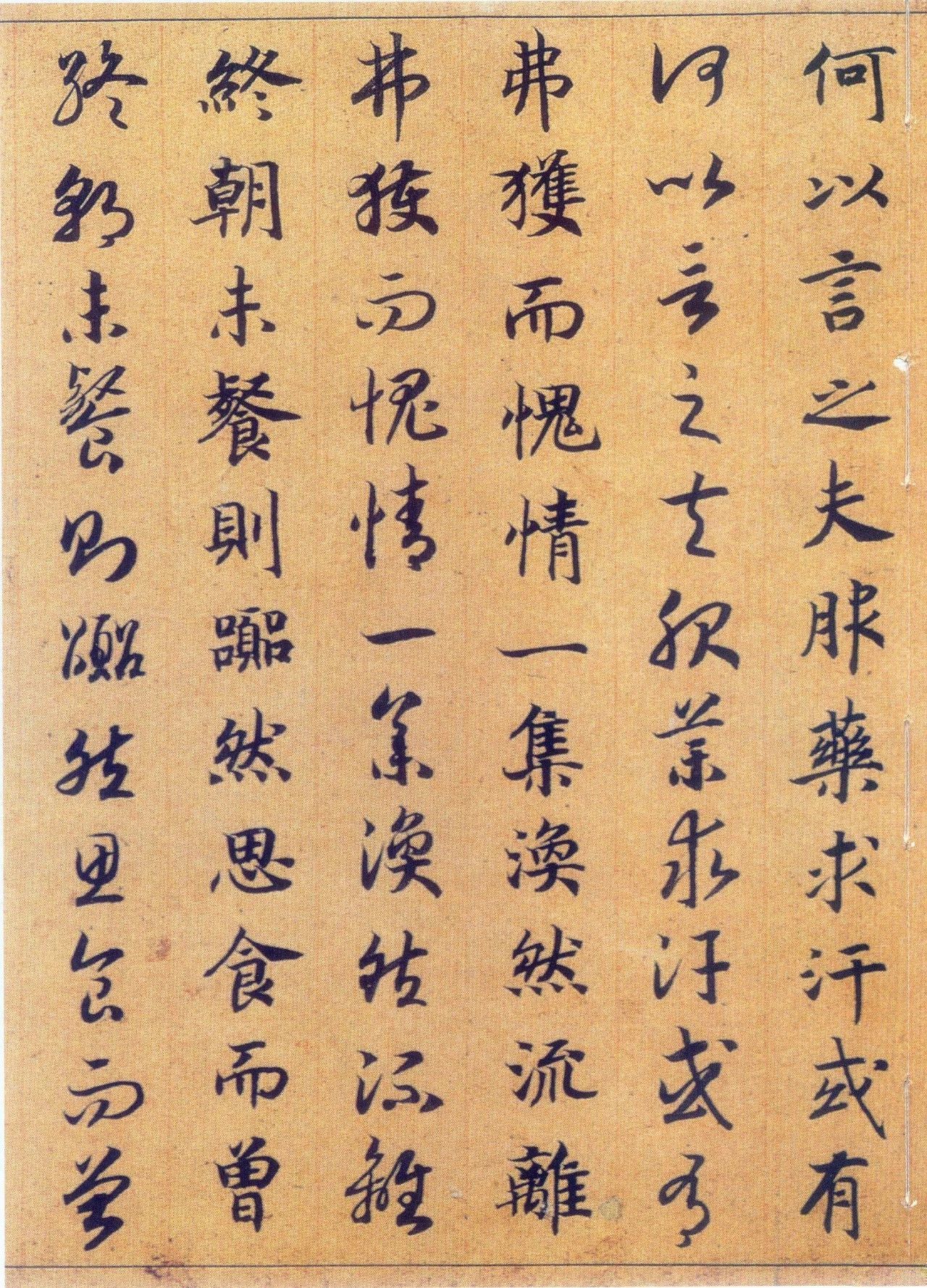

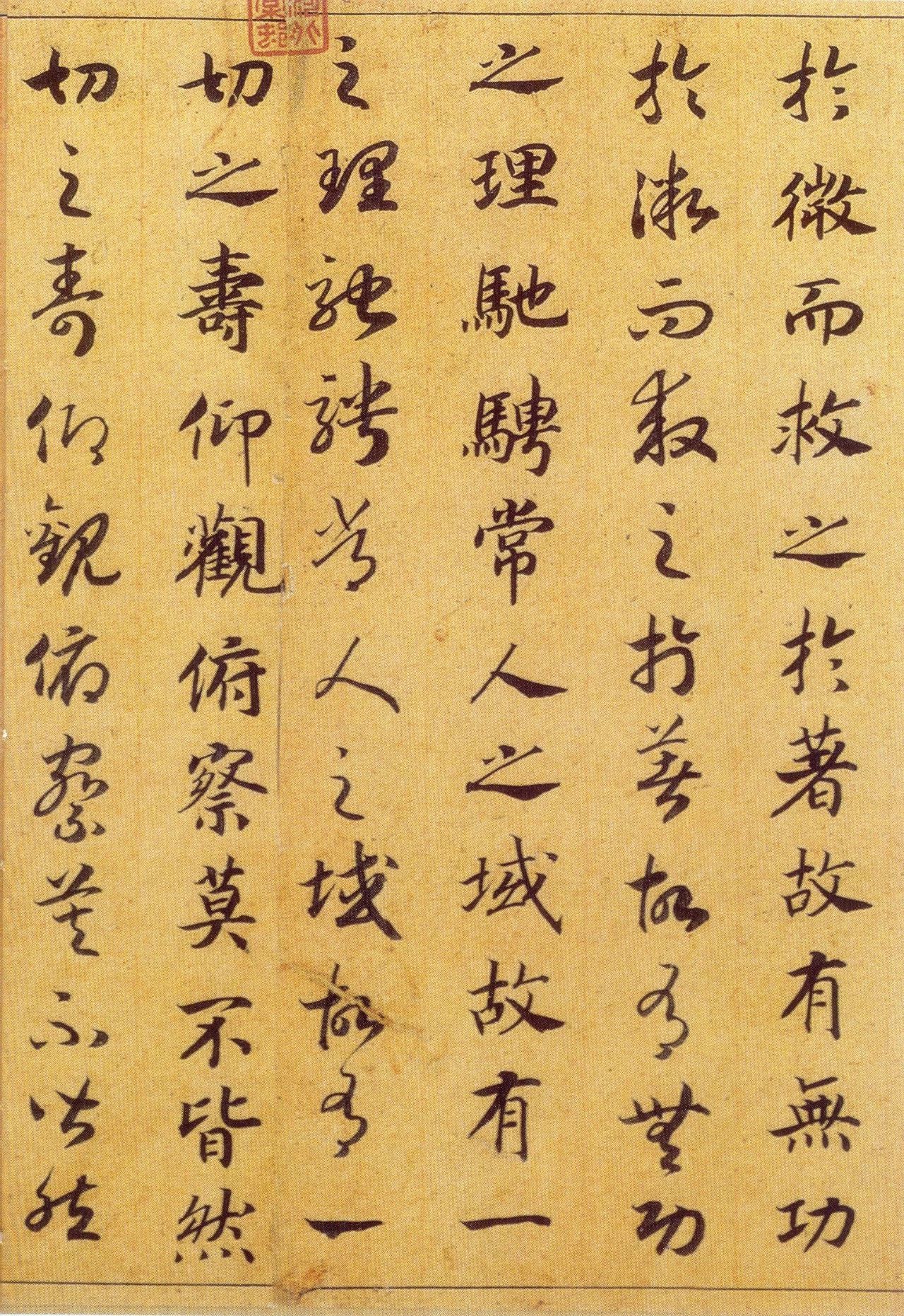

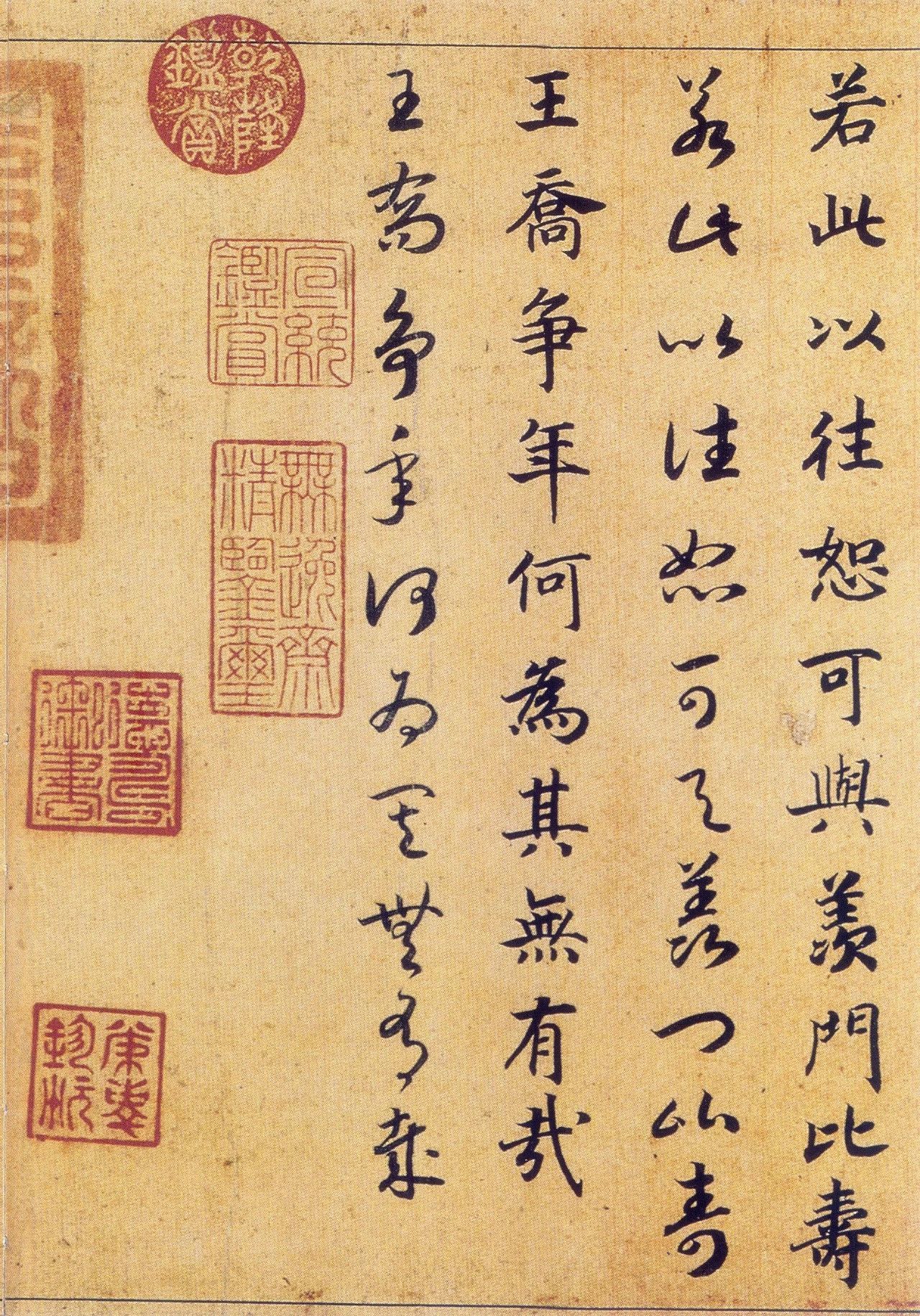

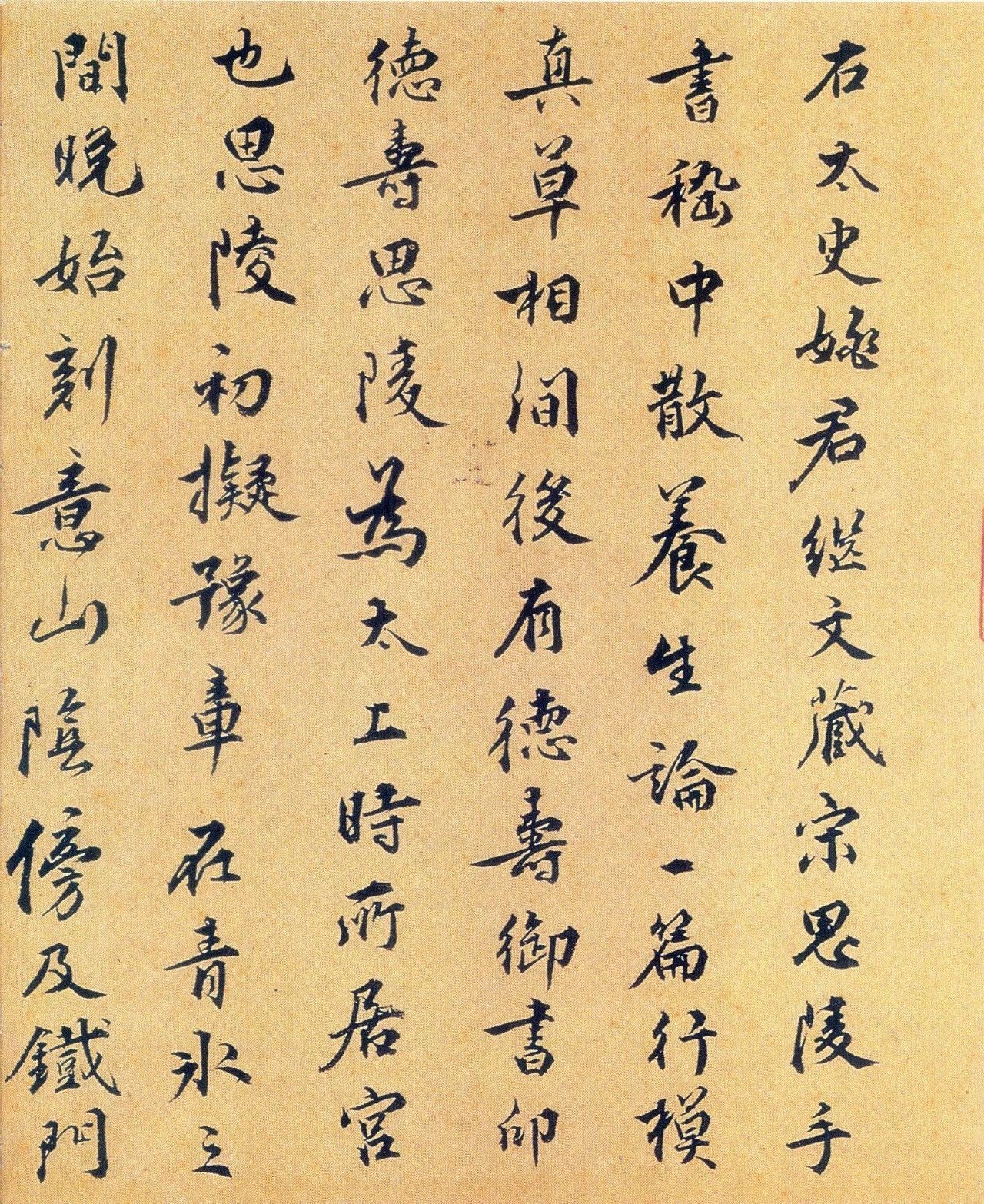

![微信图片_20190115143732]()

五,结语“大书法观”的确立,将为当代书法找到新的审美标准

毫无疑问,为当代书法创作寻找新的标准,是关乎书法未来走向的重要课题。我们对书法创作空间的种种尝试和实验,都是为了从某个方向上打开书法没有被充分发展的创作空间,它们可以构成一个时代的书法艺术标准的某一部分,但不可能是全部。书法作为以汉字为载体的艺术,如果失去了“汉字文化”的基础,则难以构成其独立的“艺术”意义;而缺失了当代文化的立场,与“书法”就会与当代人的生存处境失去关联,就会失去在当代文化中存在的基本价值。所以,只有回到书法的源头,从“书法文化观”的角度,对法的价值给予重新的认识和判断,并赋予书法在当代文化中的意义,才有可能为这个时代找到新的标准。

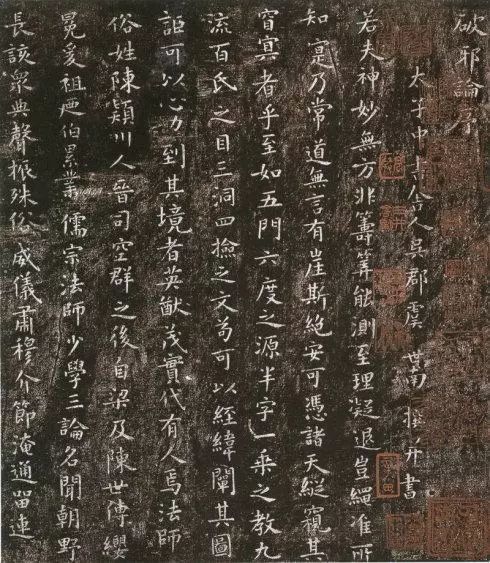

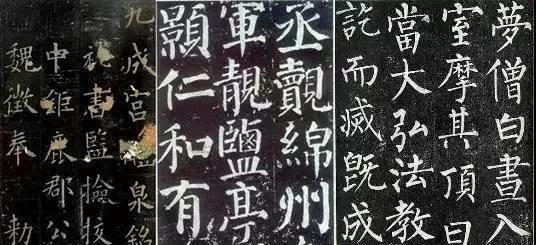

仔细分中国的书法美学史,们可以发现,无论是崇“帖学”的传统士大夫人,还是主张“碑学”的近现代书法家,每一次对书法的革命,都是回到书法传统的起点,都是从古老的文字和书法形态中,发现书法所蕴含的生命形态与人文精神,从而带来造型趣味的流变和技法形式上的创新。也就是说,由于书法是以汉字为载体的艺术,中国书法的美学发展史,其实是一部不断在回望中寻求新的发现的历史。

我在二十年前就谈到一个观点:“古中古”本身包含着“新中新”,意思是说越古老的艺术,越能体现人本精神和创造者原始的生命状态,会更多的带给我们新的启示,而随着技术手段的专业化和复杂化,创造者的性情反而被技术掩盖了。我们面对一原始的雕刻艺术,赞叹它的精美,并不是因为它的雕刻技艺如何高超,而是从中感受到一种来自生命和灵魂的直接交流中国的书法也具有同样特性。一纸敦煌写经的残,一件无名工匠留下的汉碑刻,可能比一件典型意义上的经典书法作品,更能激发我们的创作灵感和创造欲望,因为经典的法书已经高度完美,我们可以欣赏它,膜拜它,却无法接近它达到的高度。而艺术家的职责是创造,而不是在前人创造的成果面前,停滞不前。

当然,一个时代的书法艺术的标准的建立,是一个复杂的过程;预测书法未来的走向,更是一件非常困难的事。但有一点是可以肯定的,任何艺术标准的建立,都是建立在“艺术家”的个体创作基础上的;反过来,那些有创造性的书法艺术家以及他们所创造的艺术品,又需要依靠一种尚未为公众所认可的“标准”中,被遴选出来推到代表一个时代的艺术的高度。这是一个艺术史延续过程中的悖论,但正因为如此,“艺术家”才被赋予时代的预言者和代言者的崇高地位。