中国画名家学术邀请展

主办单位:李可染画院

承办单位:百年荣耀艺术馆

学术主持:邵大箴

策 展 人:丁 帅 李仕明

学术支持:中国国家画院美术馆

协办单位:长建大观美术馆 尚读美术出版机构

展览时间:2019.01.05~01.15

开幕时间:2019.01.06 15:00

展览开幕:中国国家画院美术馆

巡展地点:北京长建大观美术馆

在传承中探求新路——“文脉传薪”展

文/邵大箴

古今中外艺术之所以历久不衰生生不息地向前发展,是因为人类不断要求新的艺术适应变化着的审美趣味,满足人们新的精神需求。而艺术本身的衍变规律也是以新代旧,在变化中呈现异彩。 但是,艺术求新不同于科学技术,一个的定律和原理出现了,旧高阁,而是在原有基础上增添新的元素,逐渐在形式、样貌和精神上有新的表现,艺术思潮、风格也有激变的情况,但多数是曲线渐变到激变,而且在变化中常有反复,出现复古和返旧的情况。不过,这种复古和返旧已经与原来的艺术样式和精神不完全相同了,而只是对激进变革的一种反驳,对传统的一种怀念,是以古求新的一种表现。这说明,艺术向前推进是离不开传统的,一定是在传承前人的文化精神和表现技巧的基础上求新求变的。我国传统绘画历经两千年以上的变革,但基本法则如魏晋时期确定的“六法”至今仍为人们遵循的法则。20 世纪以来,西画东渐,改革开放以来,中国画更大胆吸收西方现代艺术的一些表现方法,但仍然保 持“以我为主”的原则,使外来元素有机地融合在中国传统文化的精神和笔墨技巧中。由此可见,笔墨精神和技巧的薪火相,艺特是中国画创新的永恒法则。

参加“文脉传薪— 中国画名家学术邀请展”的有活跃于当今画坛的数十位老中青画家,他们当中有一些是近二三十年来引领绘画新风的名家,有敢于提出新主张、新见解,富有锐气的中青年艺术 家,他们的艺术追求和绘画风格多样,但都坚持在尊重传统的前提下创新、创作。他们的作品生动地反映了我国当代国画薪火相传、后继有人的大好局面。

邵大箴 中国美术家协会书记处书记,中央美术学院美术史系教授。

参展画家/花鸟部分(按年龄排序)

姜宝林 李魁正 张立辰 贾广健 陈林 明 瓚 陈 李晓军 宋唯源 刘 墨 丁学军 王刚 魏广君 宋晋 范治斌 任 清 赵少俨 李水歌 阮晓晖 张 玮 李 亚 唐朝轶 朱 育 李志国 王少桓 陈子丰 陈 昭 李夏夏 段文君 李 妍 支雅芳

![微信图片_20181229175450]()

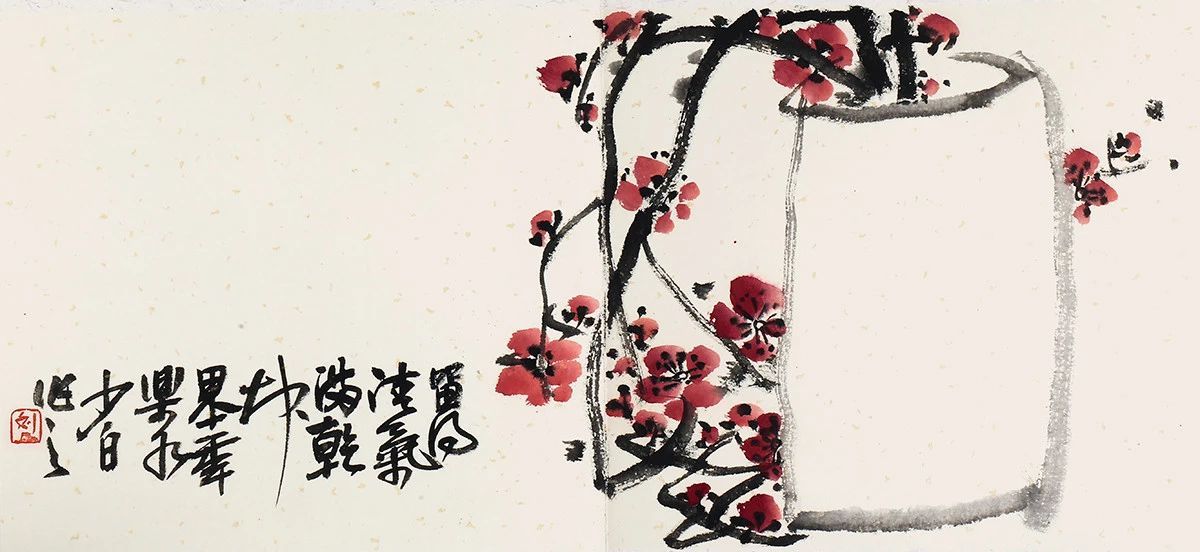

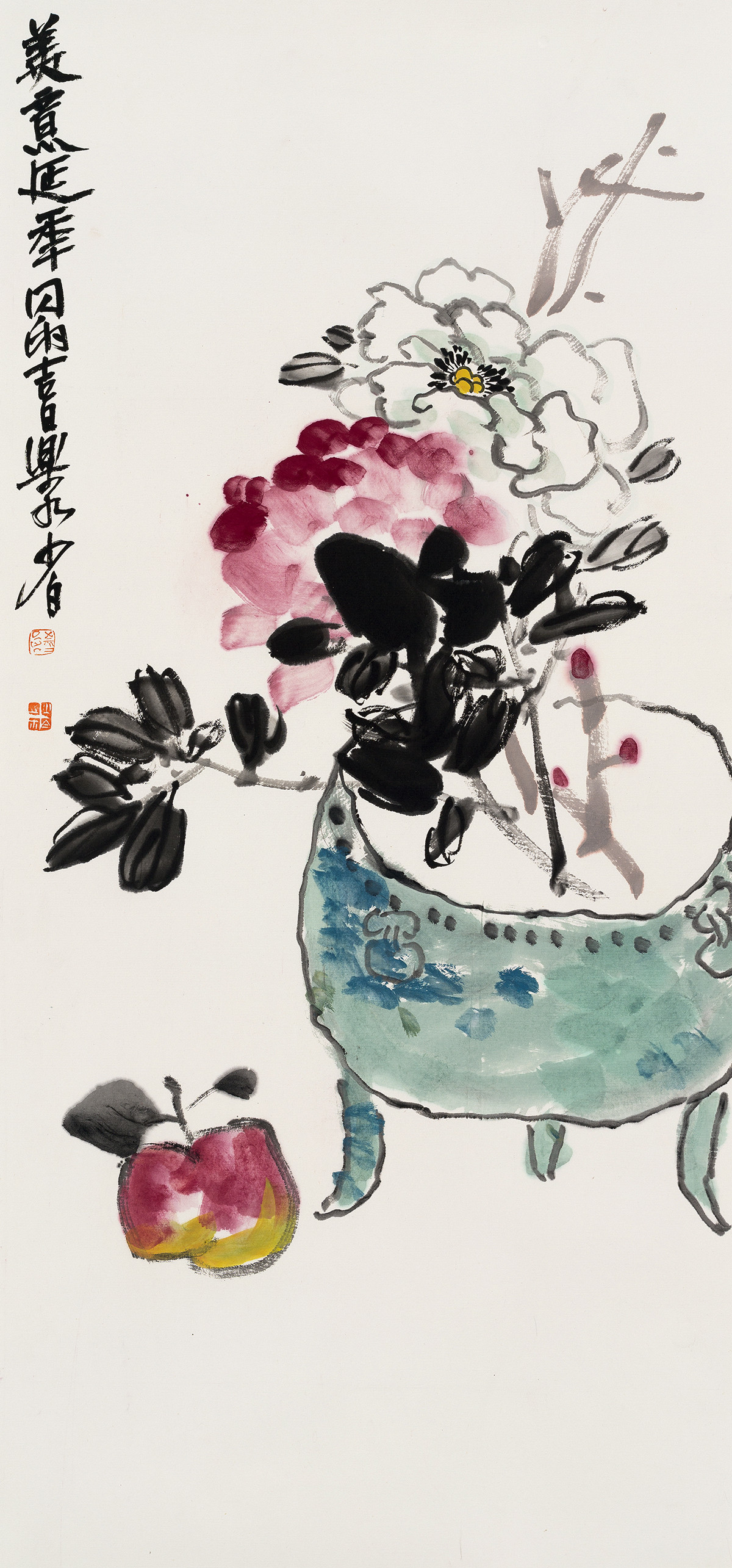

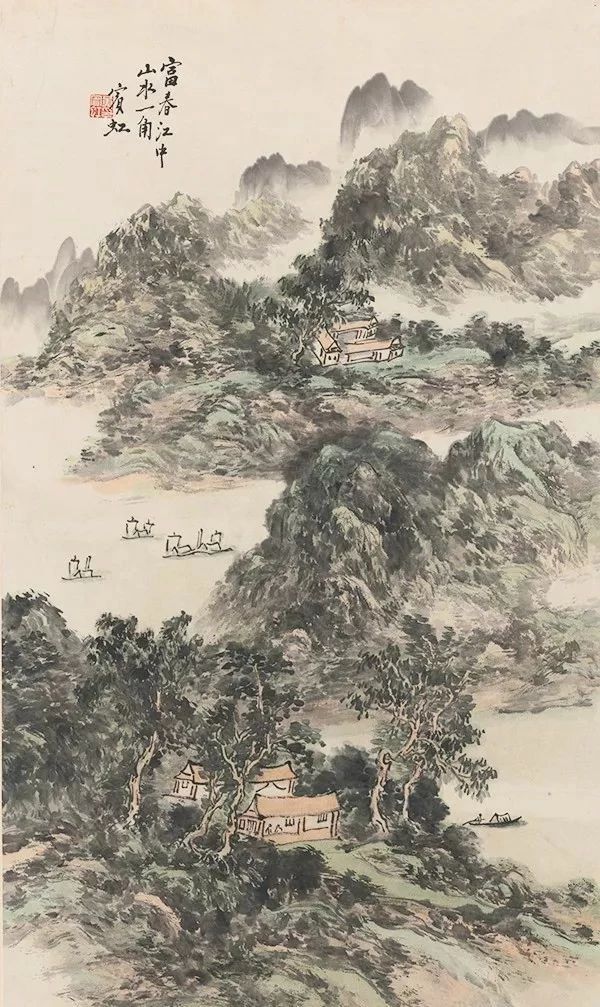

李亚

1977 年出生于河北省晋州市,现居北京。别 署二石精舍鹤庐。现为中国美术家协会会员、 霍春阳先生入室弟子兼助教、河北省中国画研 究会理事、河北美术学院客座教授。

![微信图片_20181229175457]()

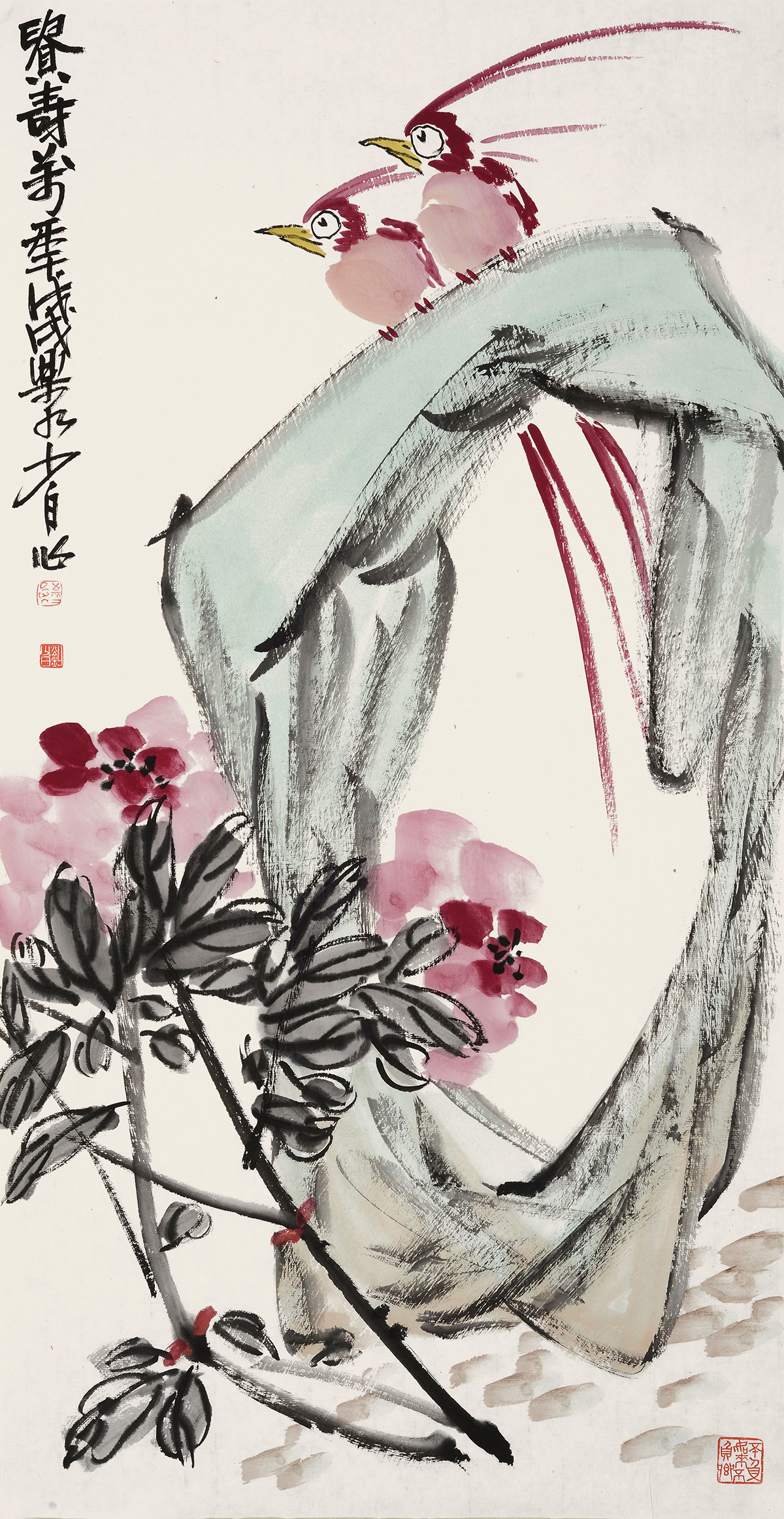

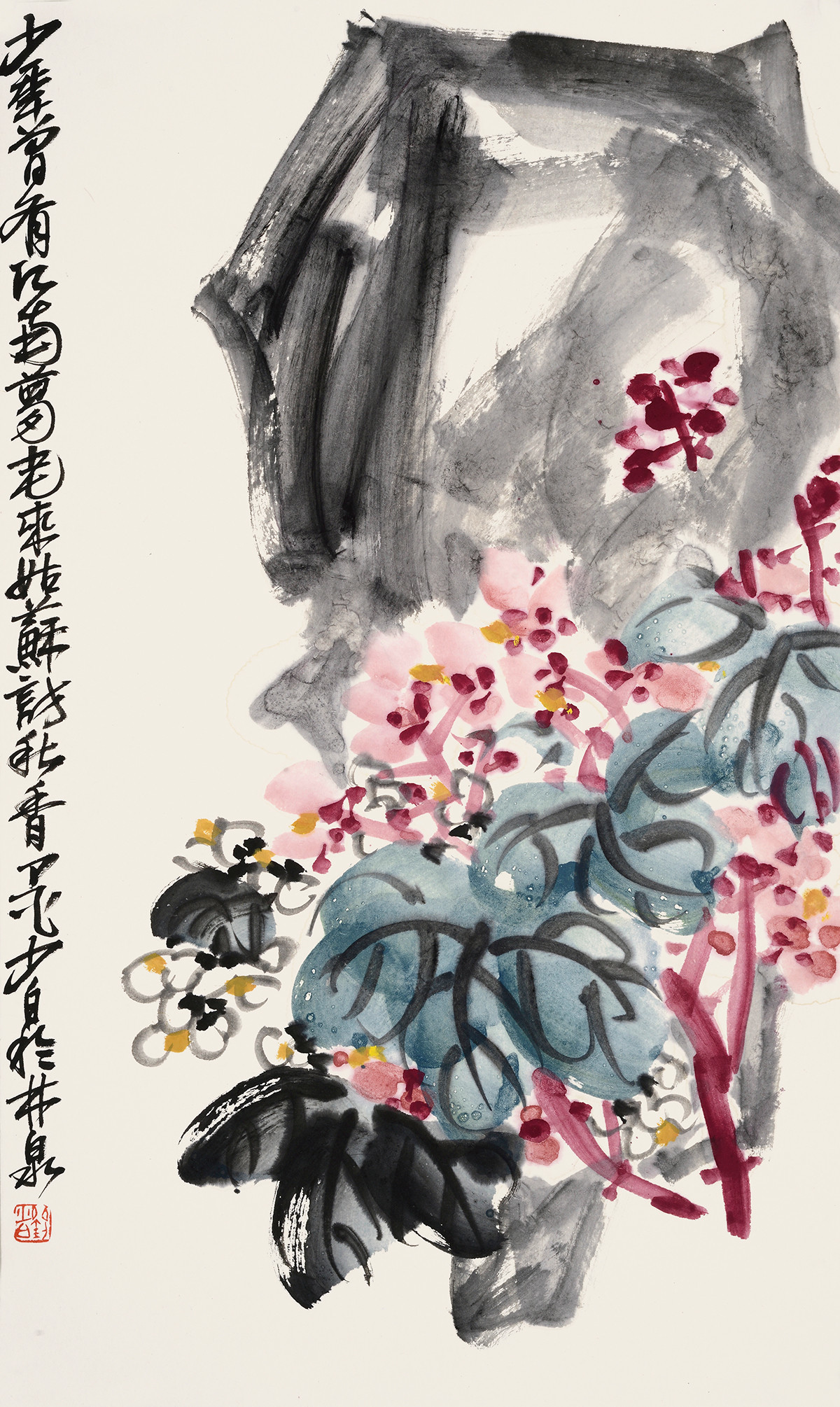

李亚 凌云志 138.3x67cm 纸本设色 2018年

![微信图片_20181229175500]()

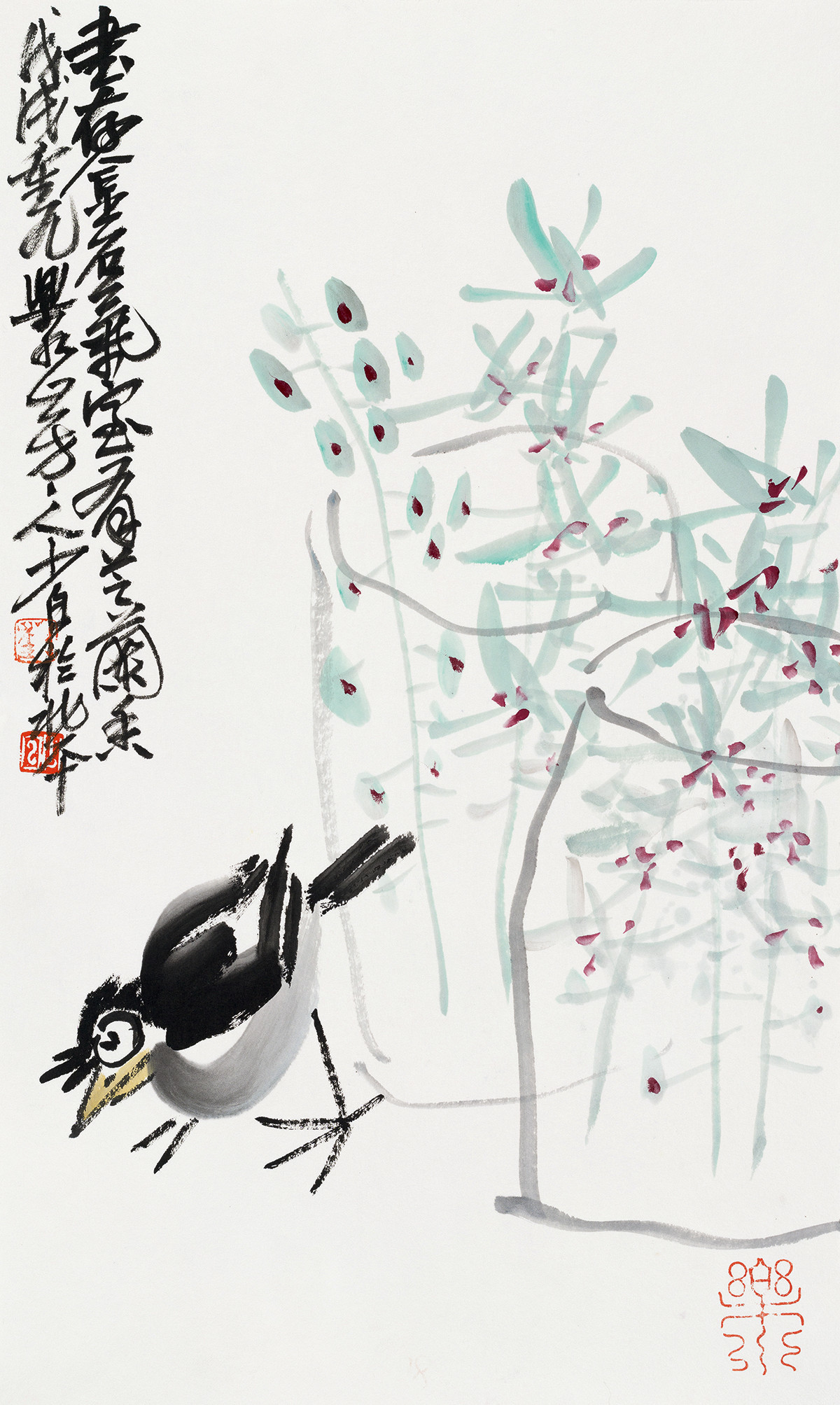

李亚 妙鸣四季花鸟屏 137cmx33cmx4 纸本设色 2018

![微信图片_20181229175503]()

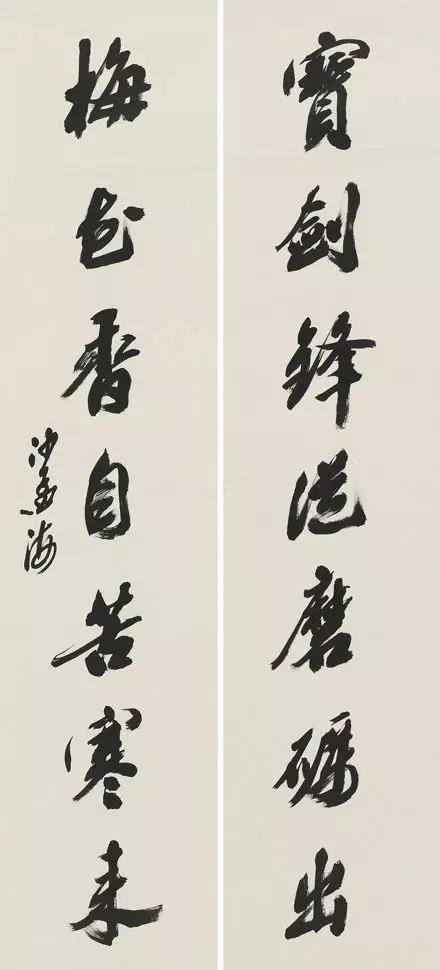

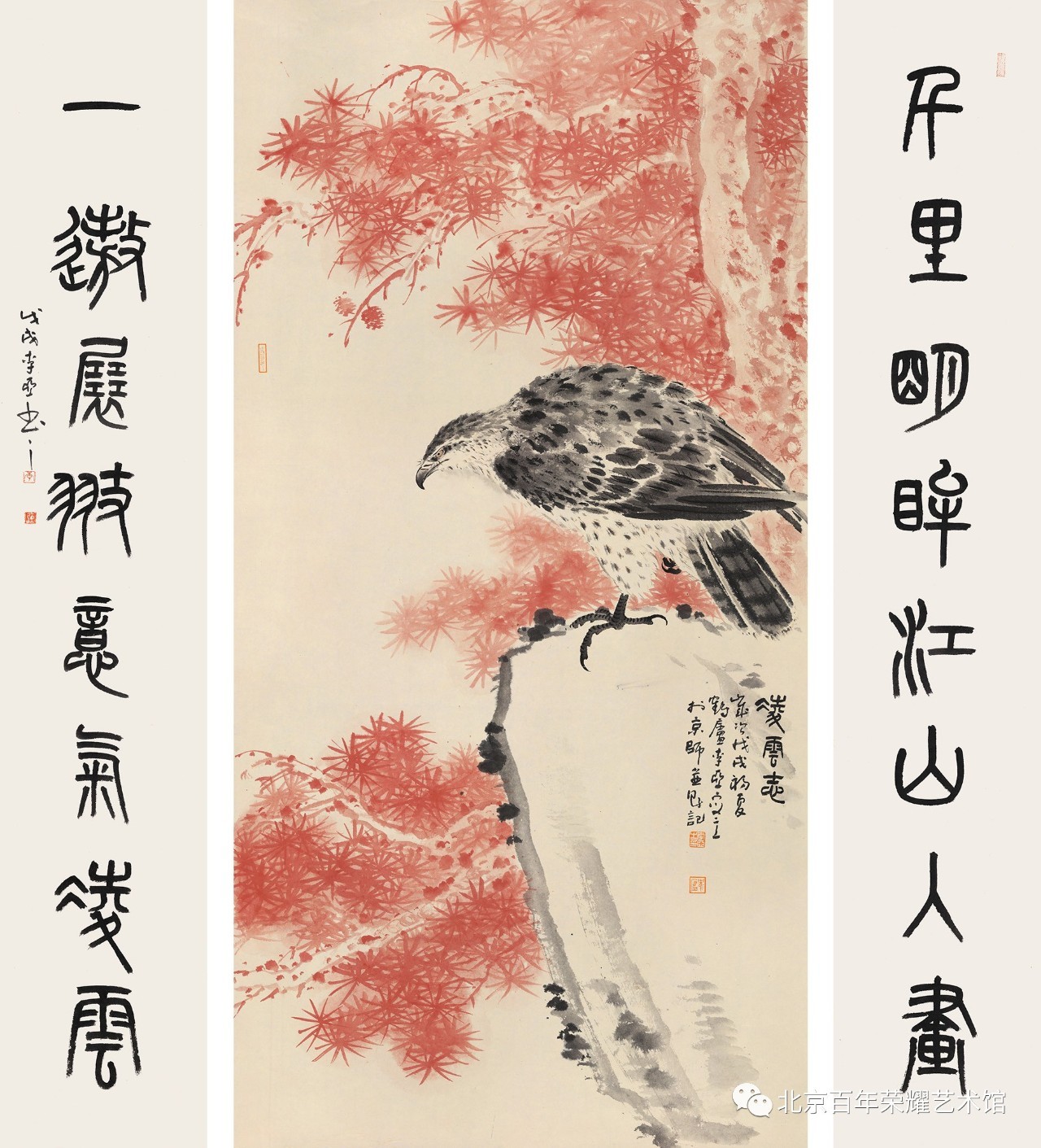

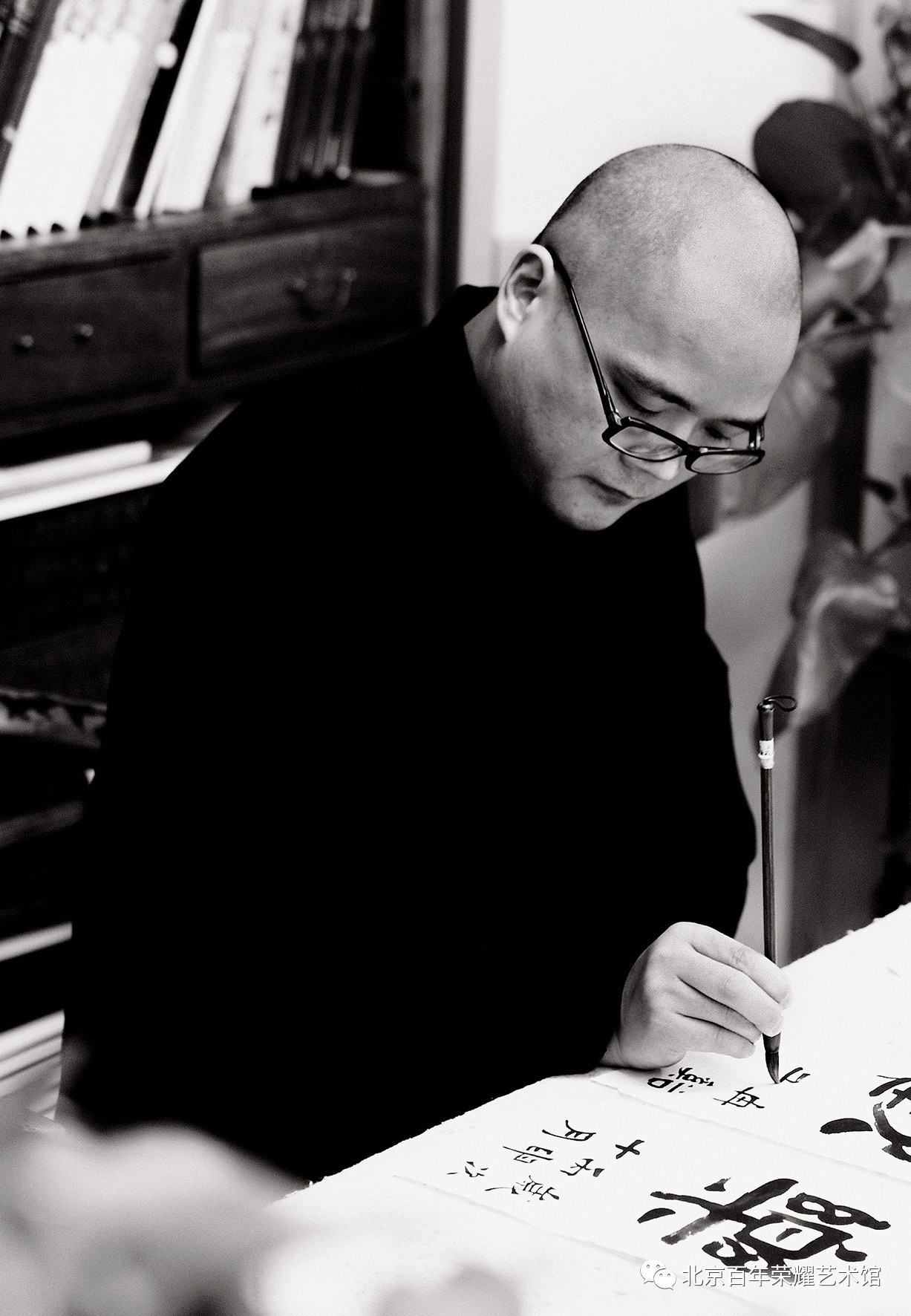

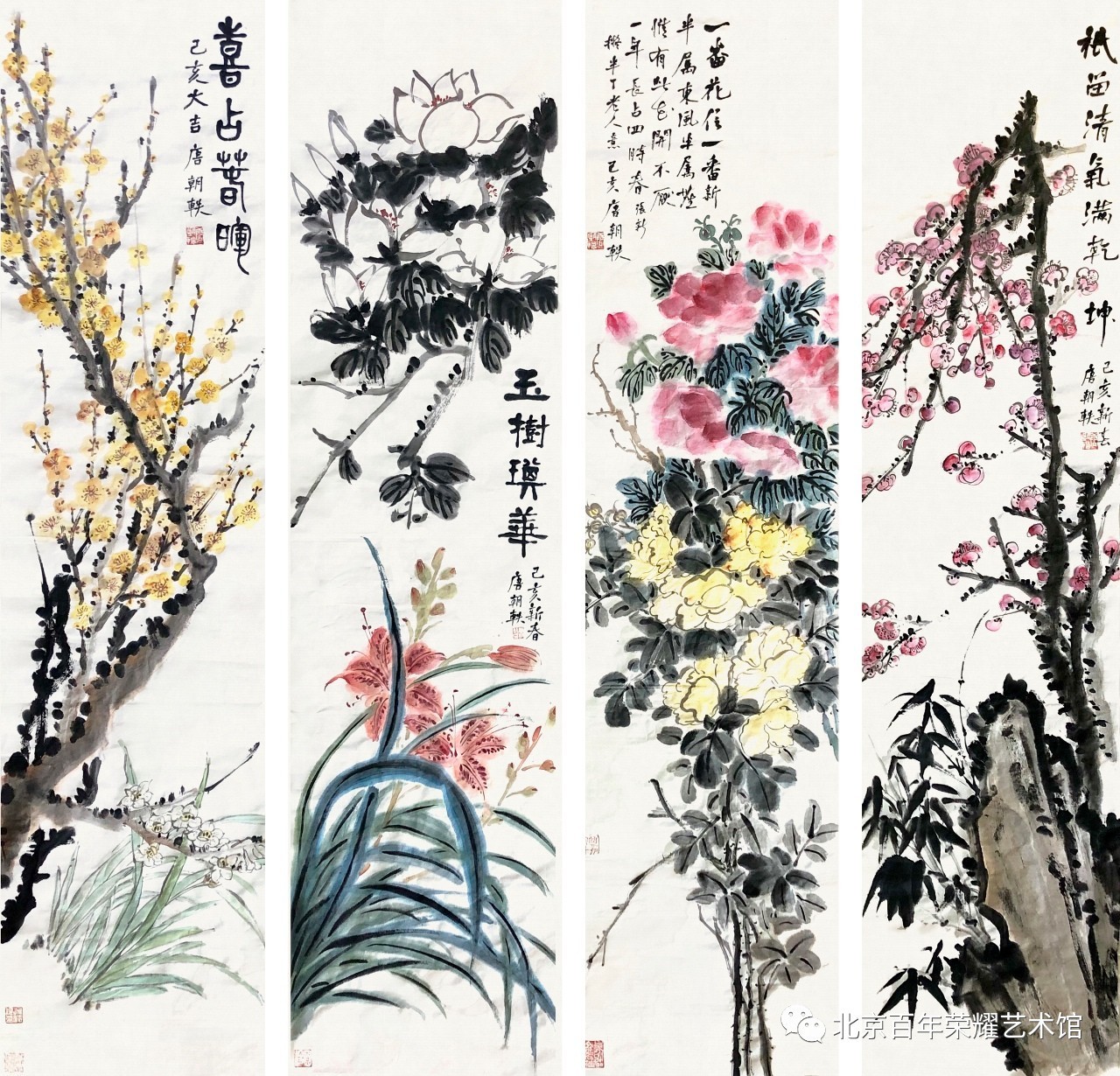

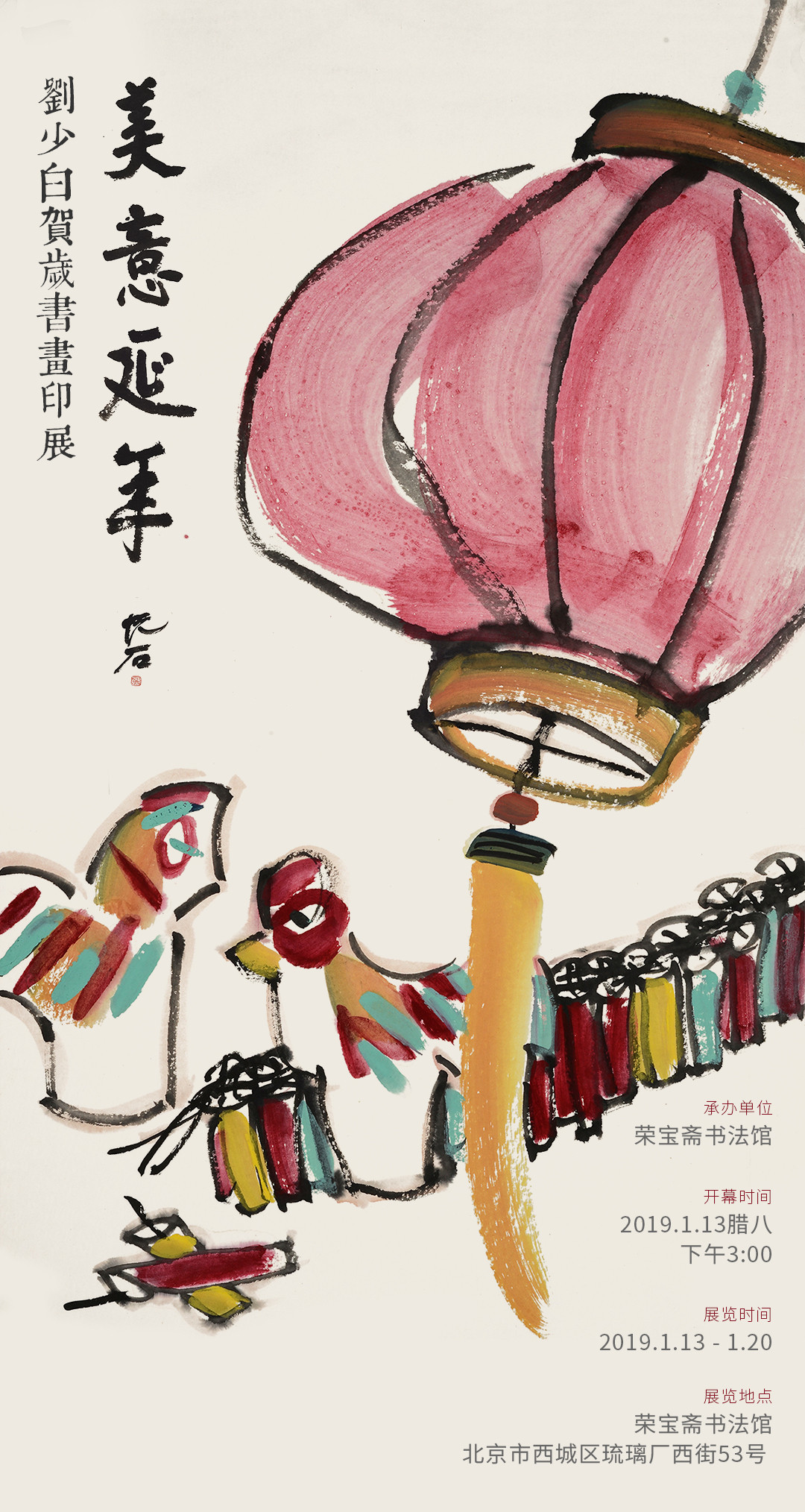

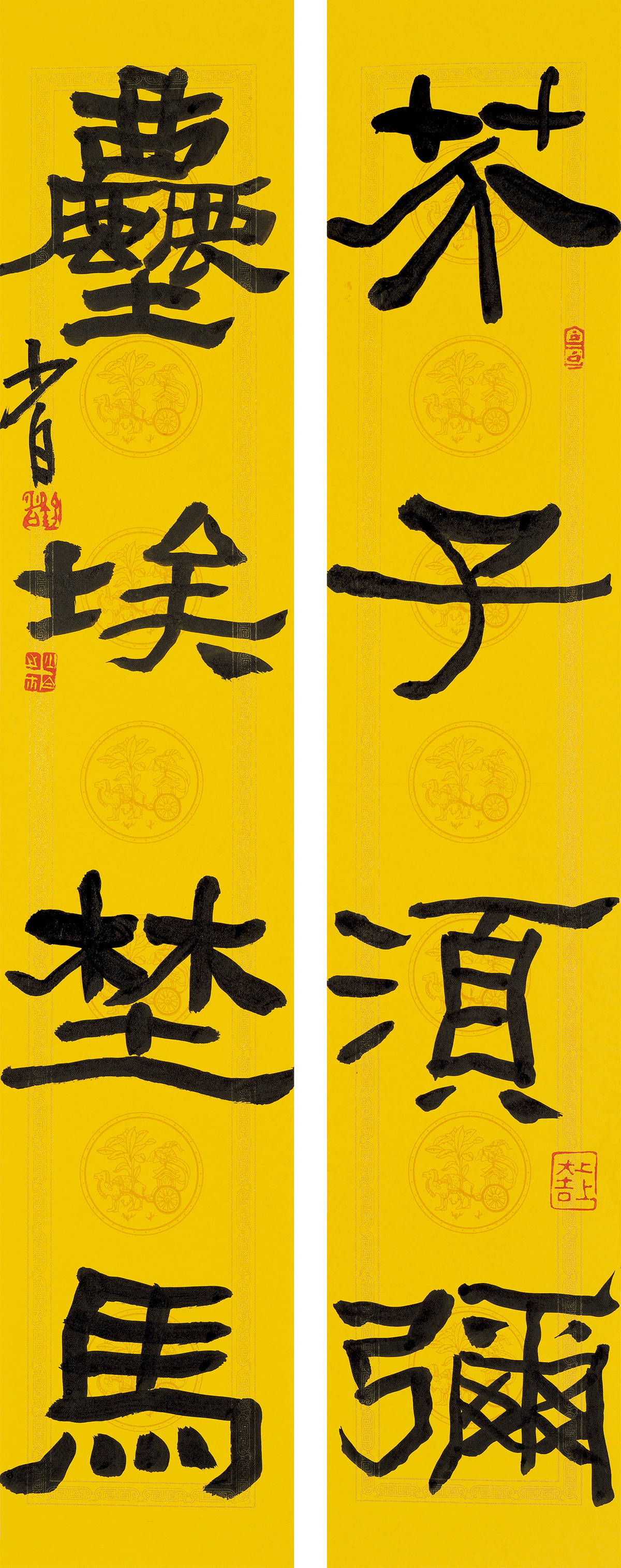

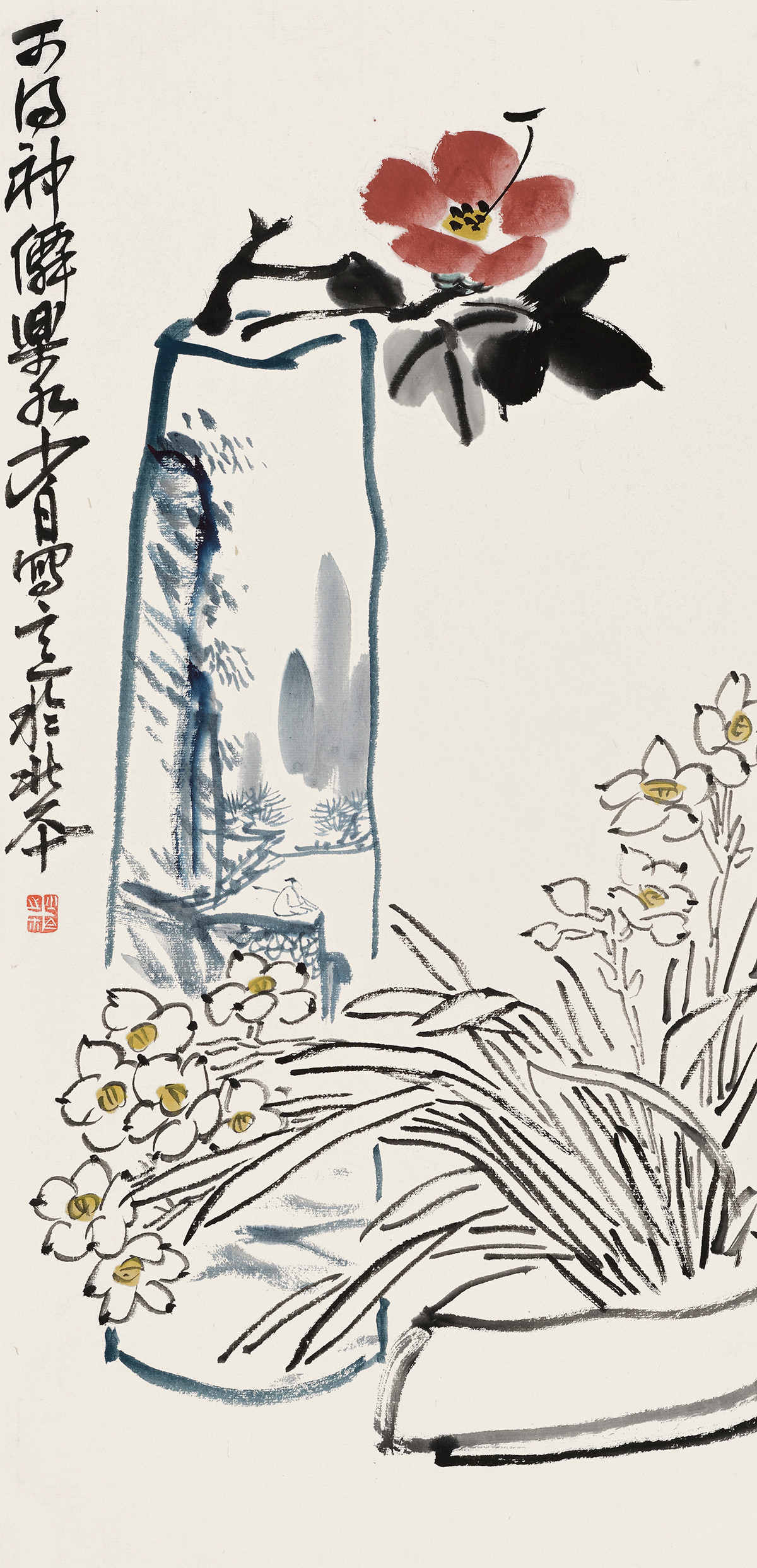

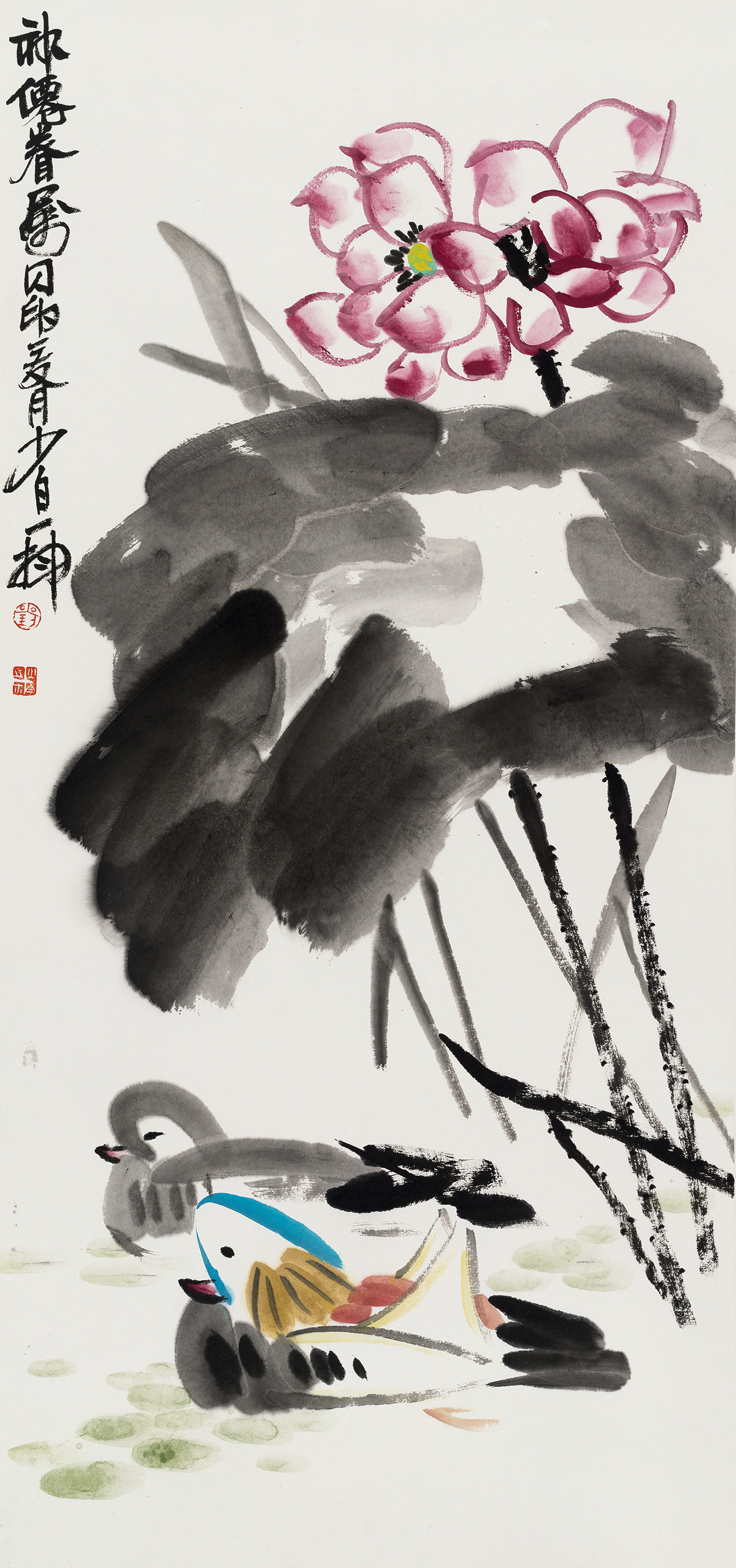

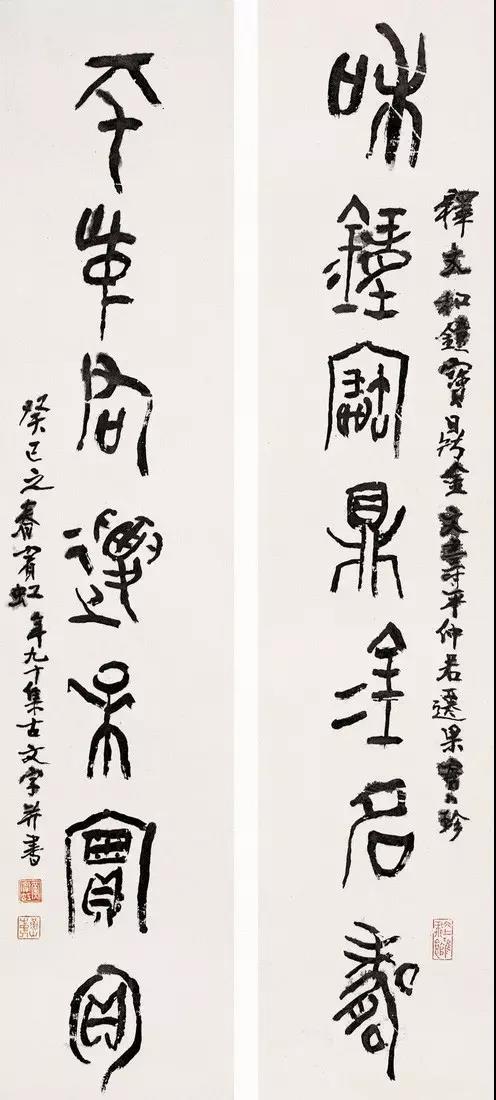

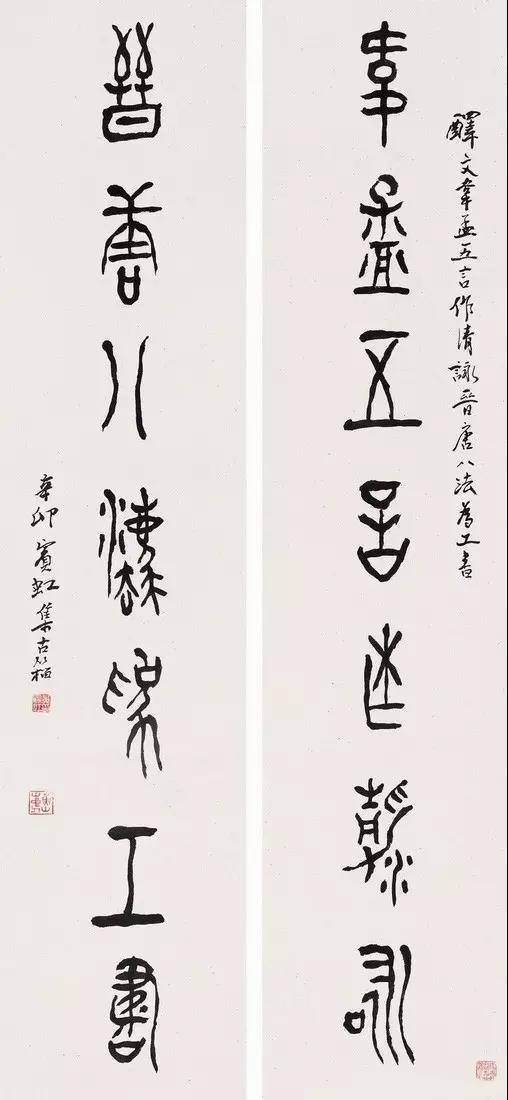

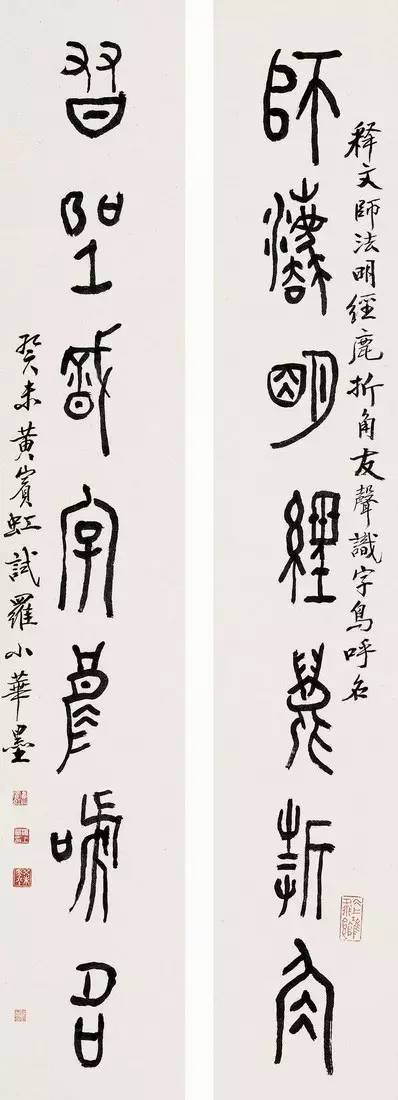

唐朝轶

1978年生于四川金堂,字子常、号冉溪、圆楞。现供职于中国国家画院创作究部,博士。曾为《中国书法》杂志社和《中国书法全集》辑部编,中国家院沈鹏书法创研班、曾来德工作室助教;主编《这片画坛》《中国典藏》《神州国光-金石书画》等多种刊物;出版《如莲花在水——唐朝轶书画集》《采薇——唐朝轶扇面书画集》《信笔拈花——唐朝轶花卉四十六品》《唐朝轶书法作品集(丁酉卷)》等多种画集。

![微信图片_20181229175505]()

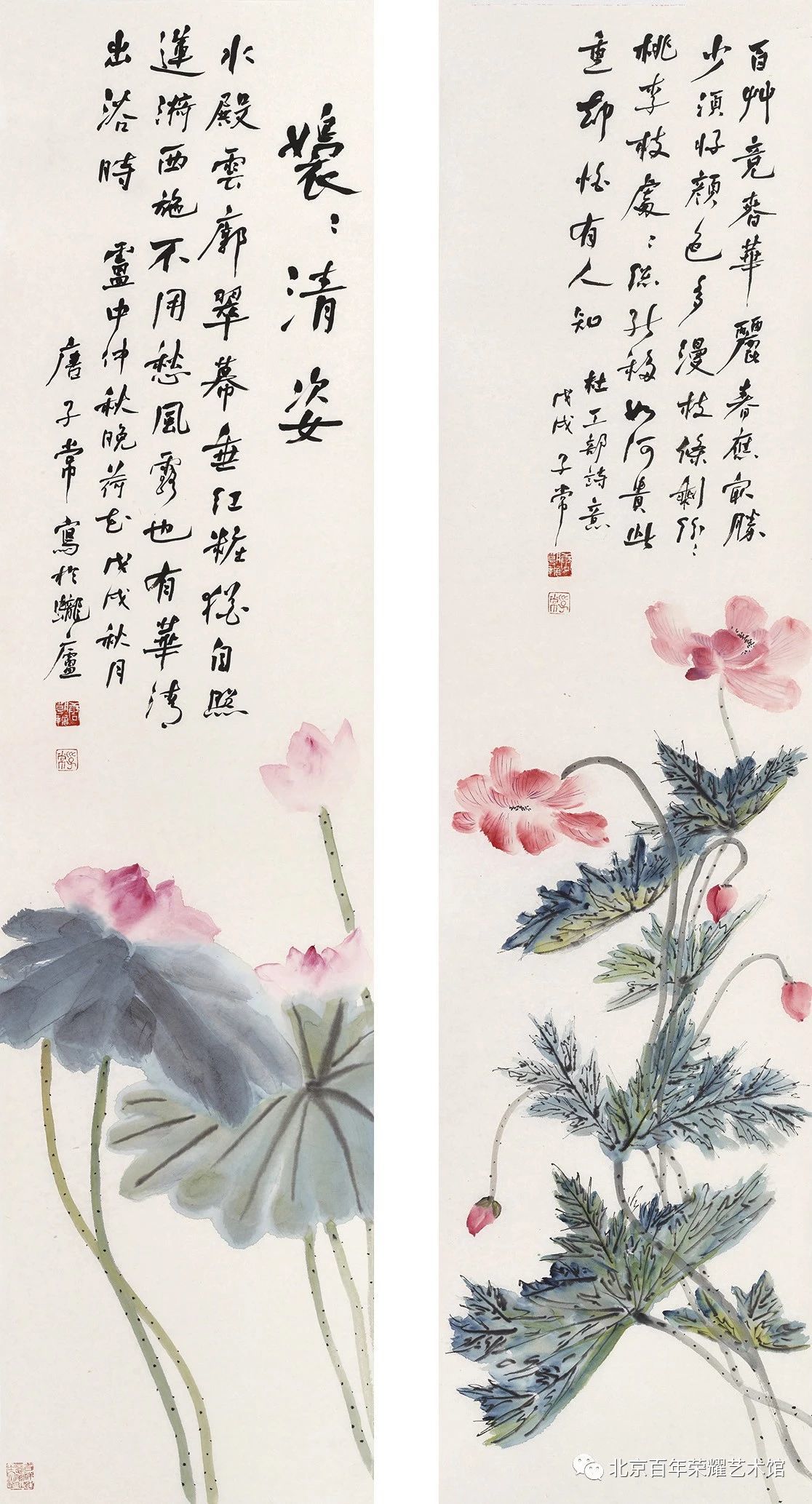

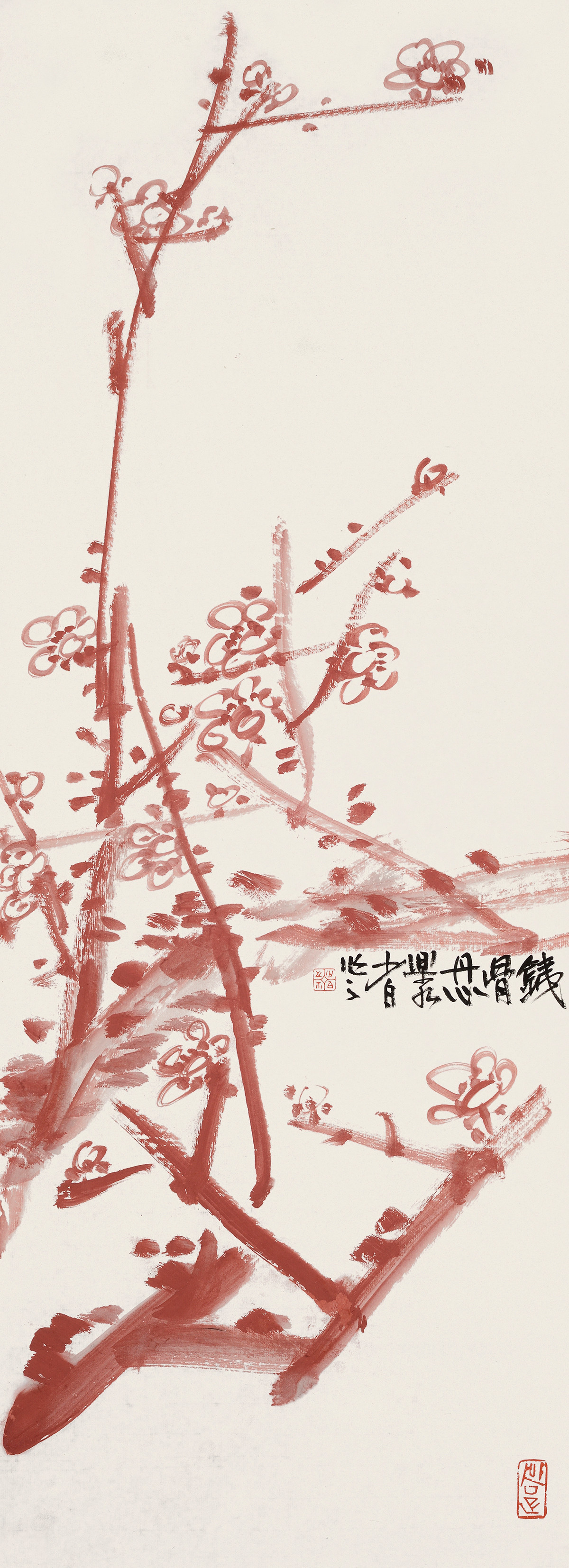

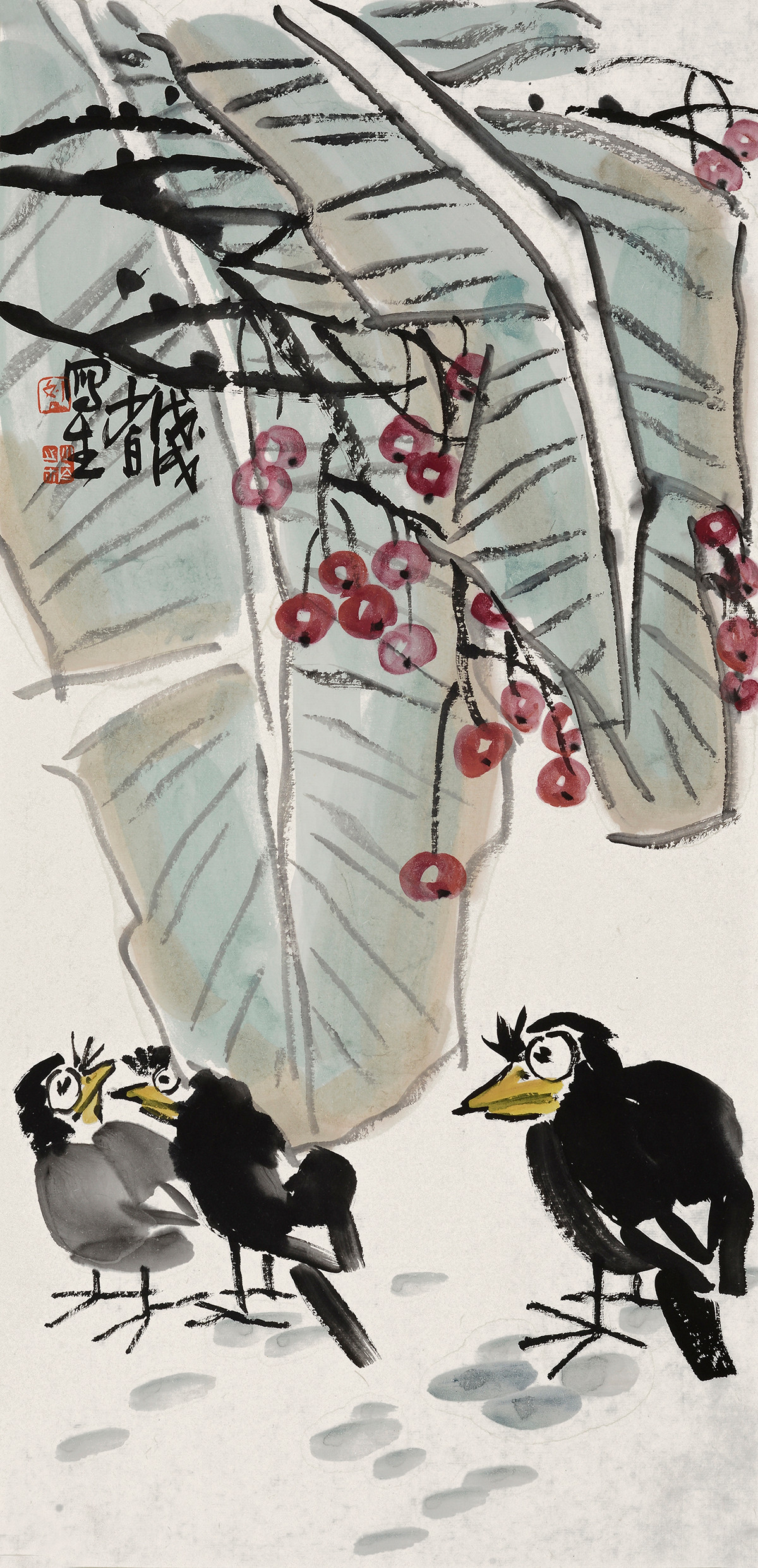

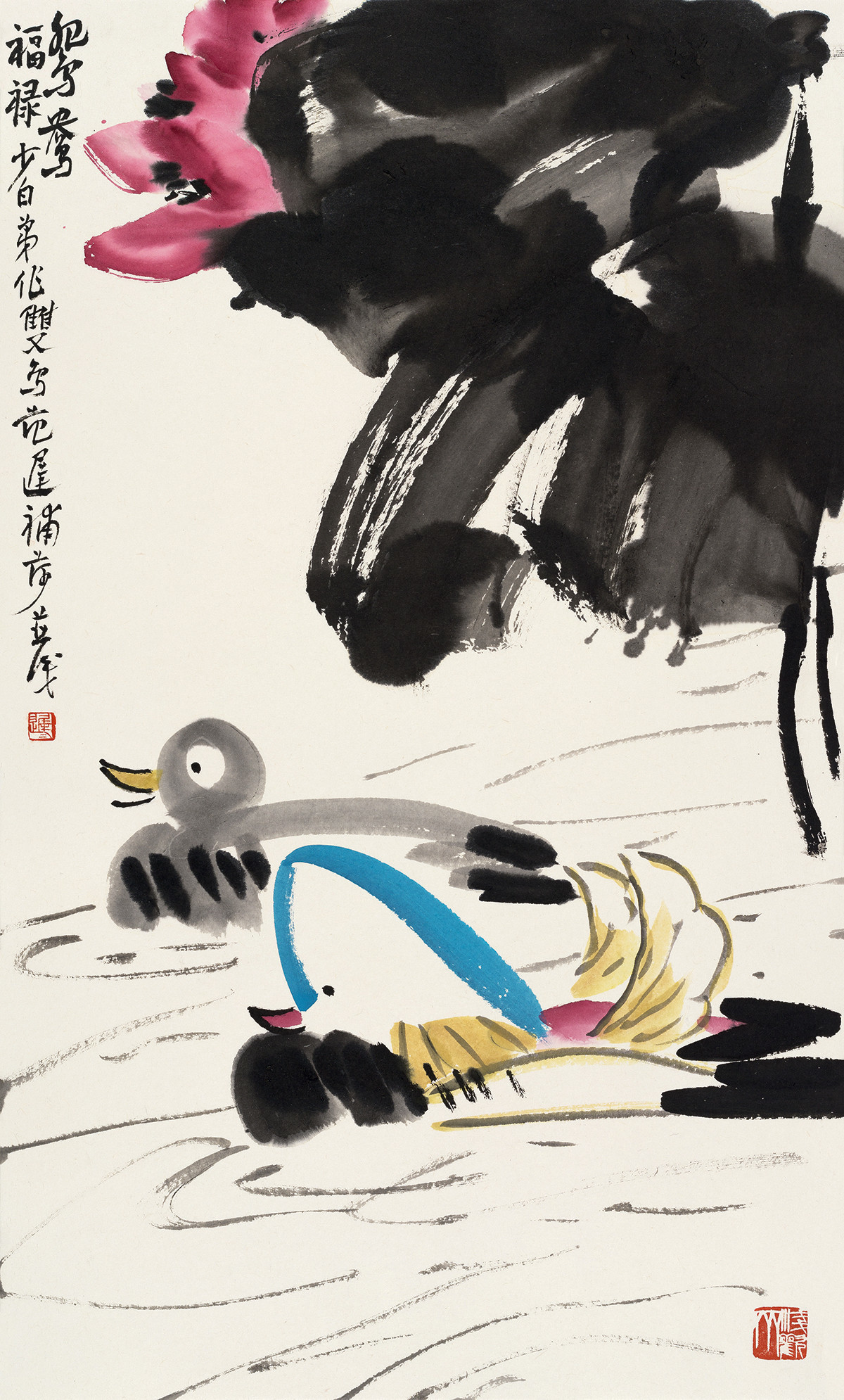

唐朝轶 拟半丁老人意花卉四条屏 136x34cmx4 2018

![微信图片_20181229175508]()

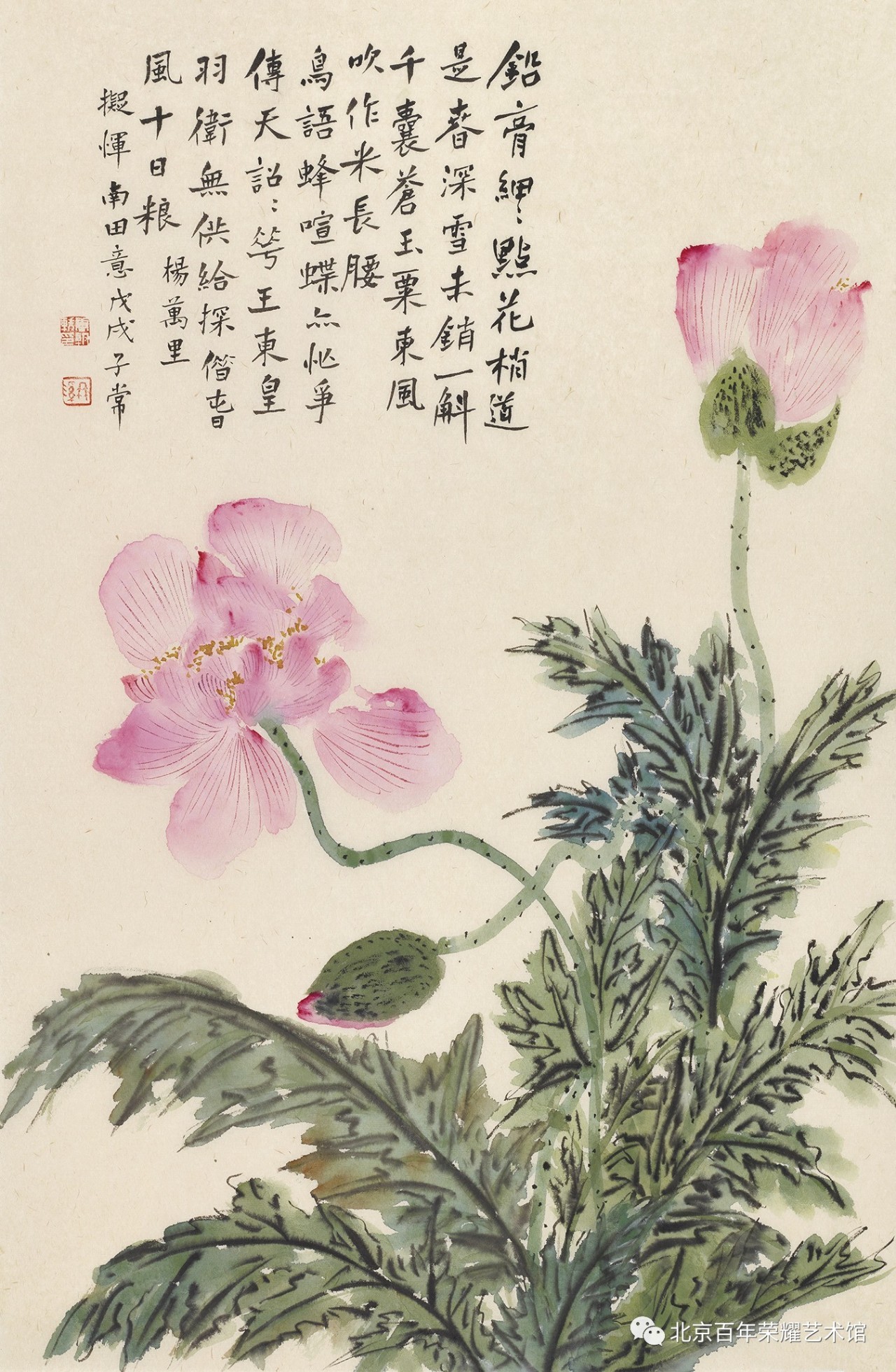

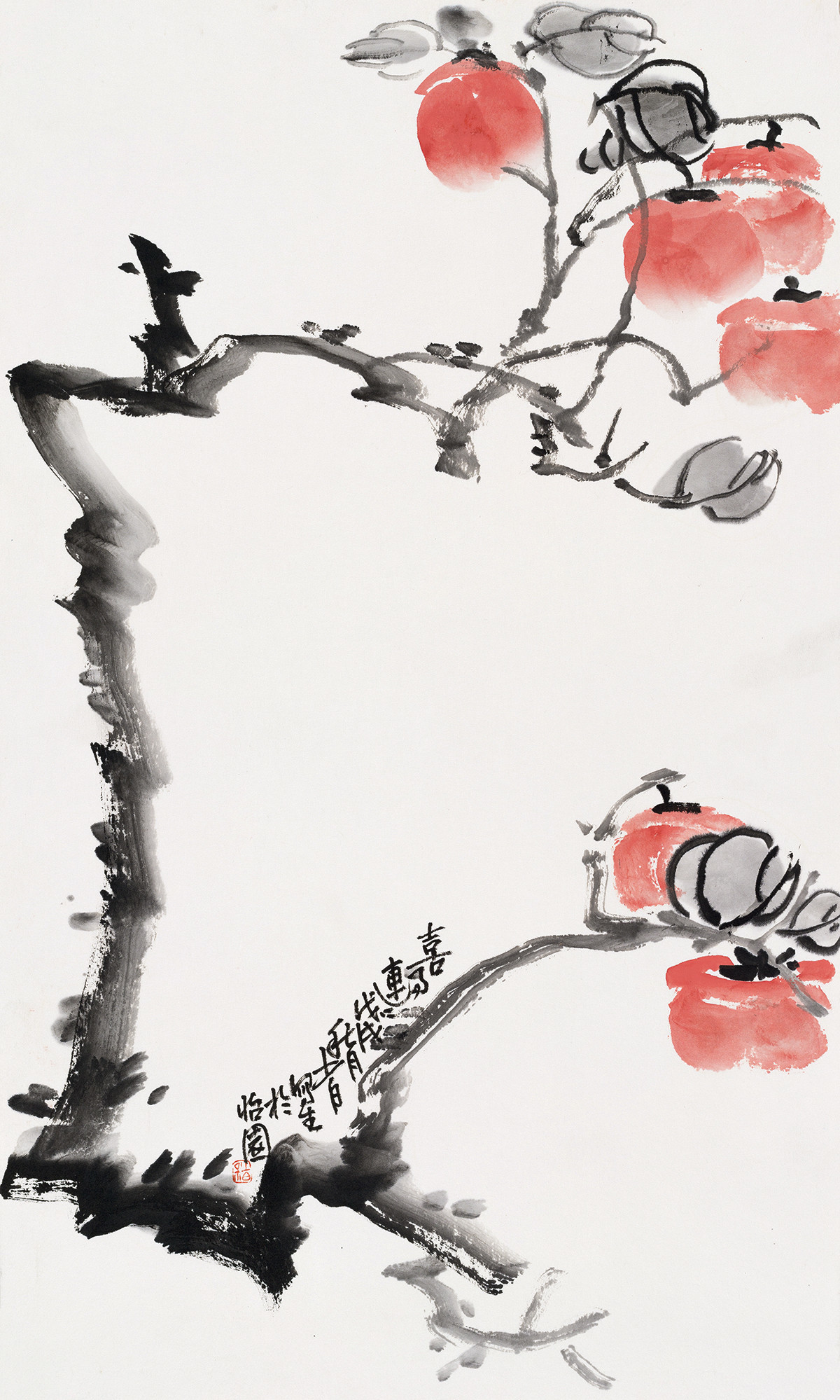

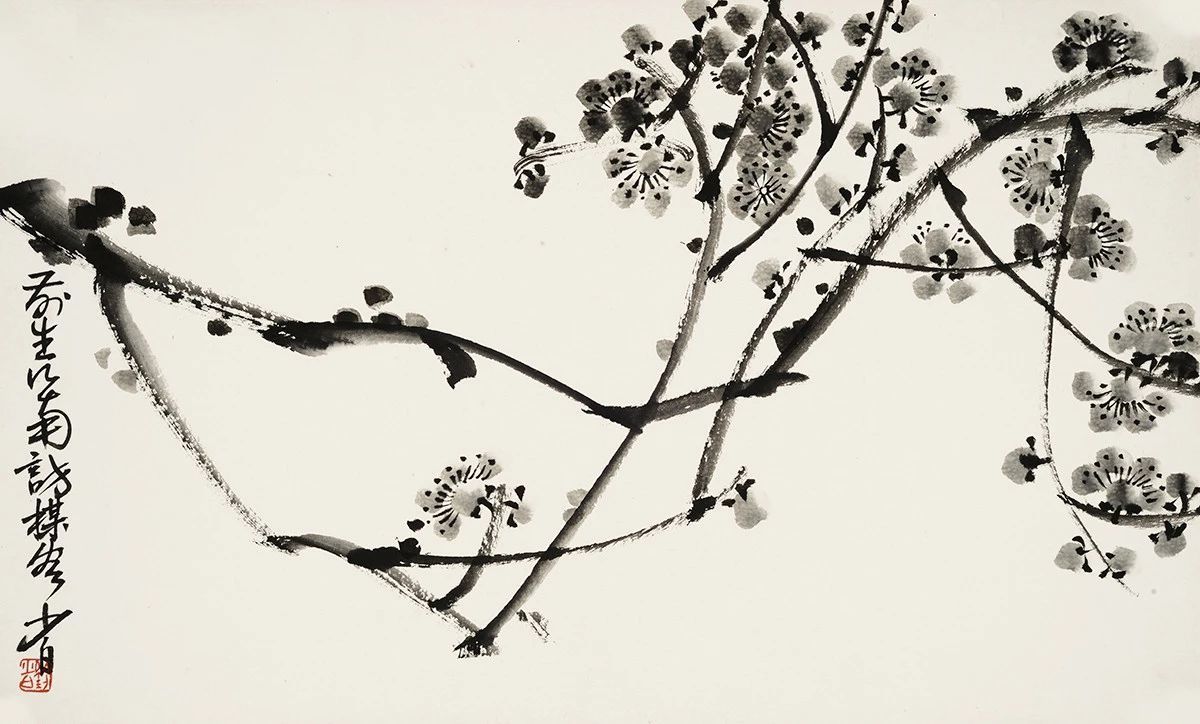

唐朝轶 拟恽南田笔意 68cm×45cm 2018

![微信图片_20181229175510]()

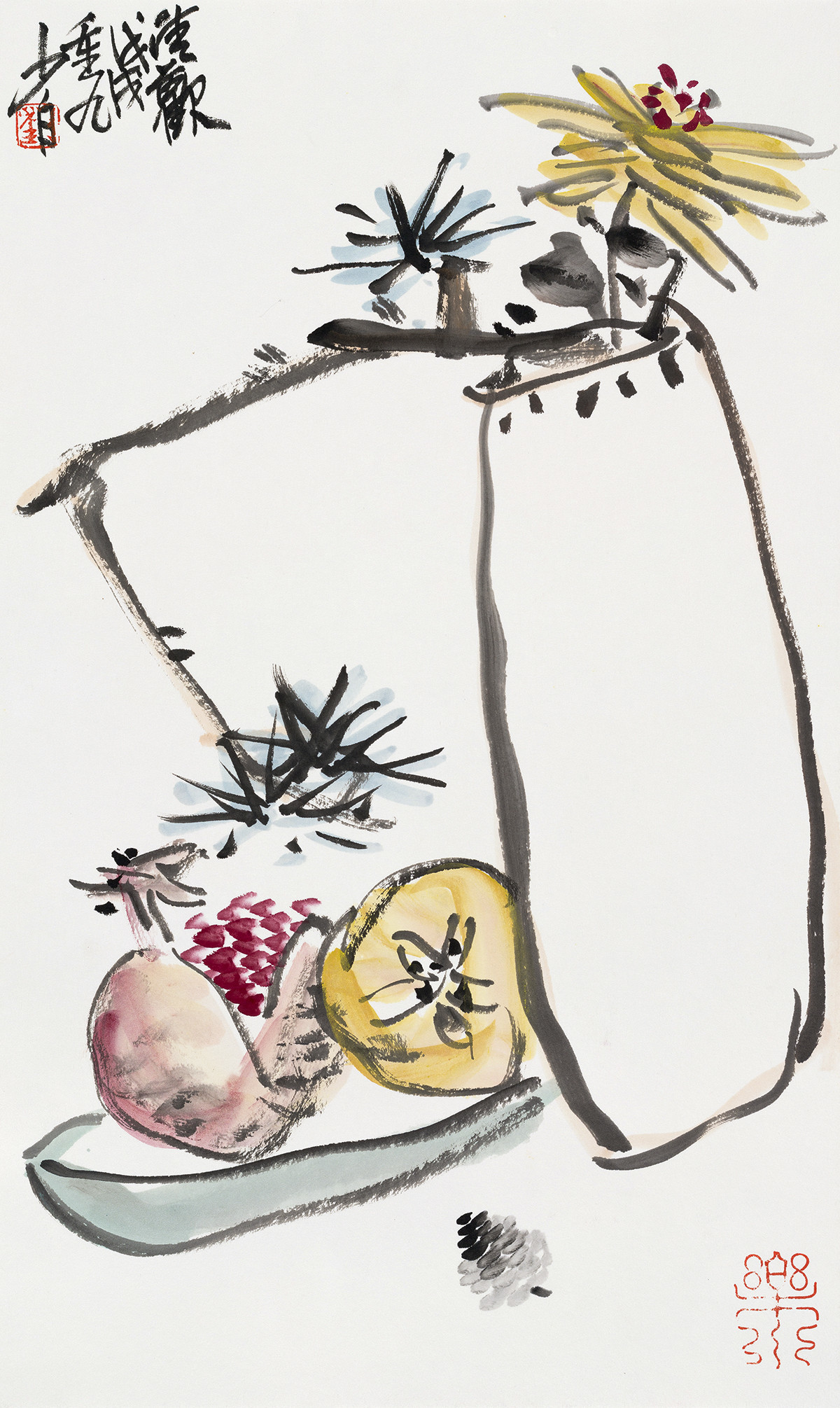

唐朝轶 袅清姿/杜工部诗意 136cm×34cm 2018年

![微信图片_20181229175512]()

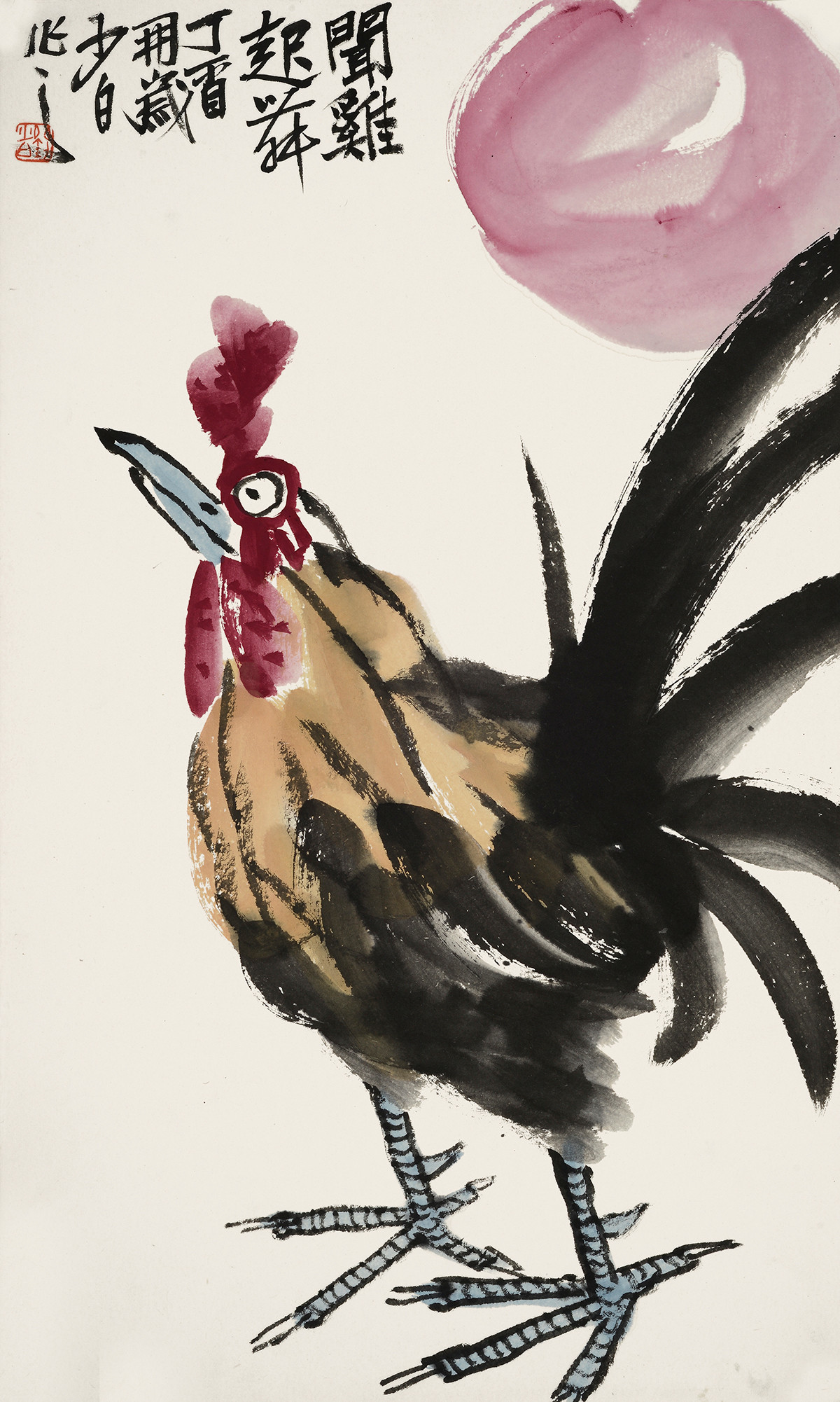

朱玲

朱玲,单字育,2002年考入中央美术学院中国画学院,2006年获学士学位,2011年获硕士学位,现任文化部中国国际书画艺术研究会理事、展览部主任。

展览:

2018年

“守正创新-中国画创作研究院学术提名展”北京 中国画美术馆

“南北对话——当代中国画(水墨)学术邀请展” 上海崇明美术馆

“新时代学院风——学院新锐水墨画家提名展” 北京 华方艺术中心

“炎黄之春——2018水墨邀请展” 北京 炎黄艺术馆

“青春心印——2018第五届关山月美术馆青年工笔画展” 深圳 关山月美术馆

“水墨之舞-东方水墨艺术邀请展” 北京 水立方

2017年“逸香盈素-青年女性艺术家作品展”炎黄艺术馆 北京

“暖春/北京SKP工笔艺术展”北京 SKP文苑

“山东推荐-最具潜力艺术家展”潍坊 齐鲁酒地文化创意产业园

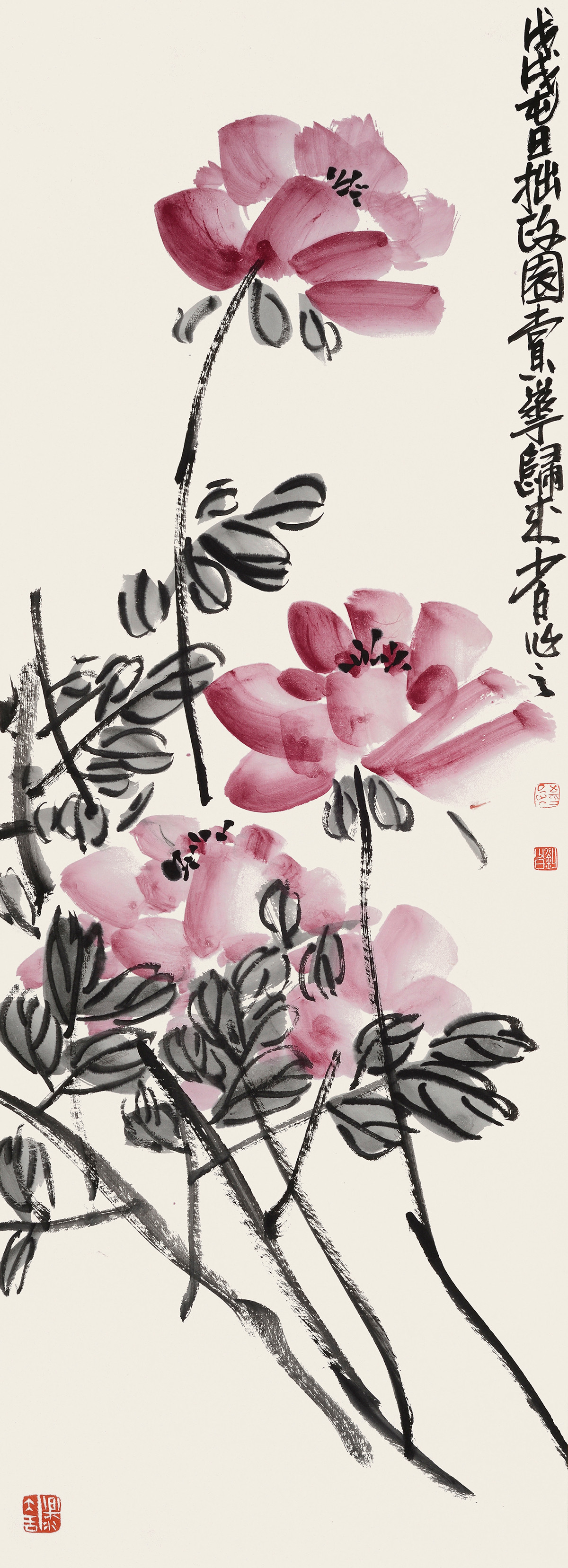

“丹青华茂—当代青年中国画家提名展 ”北京 中国画美术馆

“平行世界-2017云上青年艺术年度推介展” 南京南京美术馆

“片段景致-2017青年艺术家沙龙展” 北京 喜马拉雅实验画廊

“固本流远——花鸟画传学术邀请展”北京 中国画美术馆

2016年 “鹊华春色——2016中国女术家”画展 红岭美术馆 深圳

第四届“逸香盈素-青年女性艺术家作品展” 炎黄艺术馆 北京

“水墨新语——第十五届艺术高研班导师观摩展”京华美术馆 北京

“58ART青年艺术家成长计划” 水立方 北京

“古意新象——丙申冬月青年艺术家邀请展” 炎黄艺术馆 北京

“精妙雅逸——中央美术学院优秀青年艺术家作品展” 龙口美术馆 山东

2015年 第三届“逸香盈-青年女性艺术家作品展”’ 炎黄艺术馆 北京

“学院派——古意新相作品展” 炎黄术馆 北京

“第二届澳门国际荷花双年展” 澳门

“为中国画(第二回)——中央美术学院中国画学院教学与创作展”中央美术学院 北京

2008年 获中央美术学院中韩“衣恋”优秀创作奖

2006年 获中央美术学院优秀毕业创作二等奖

2004年 获中央美术学院年度优秀作业展览二等奖

![微信图片_20181229175514]()

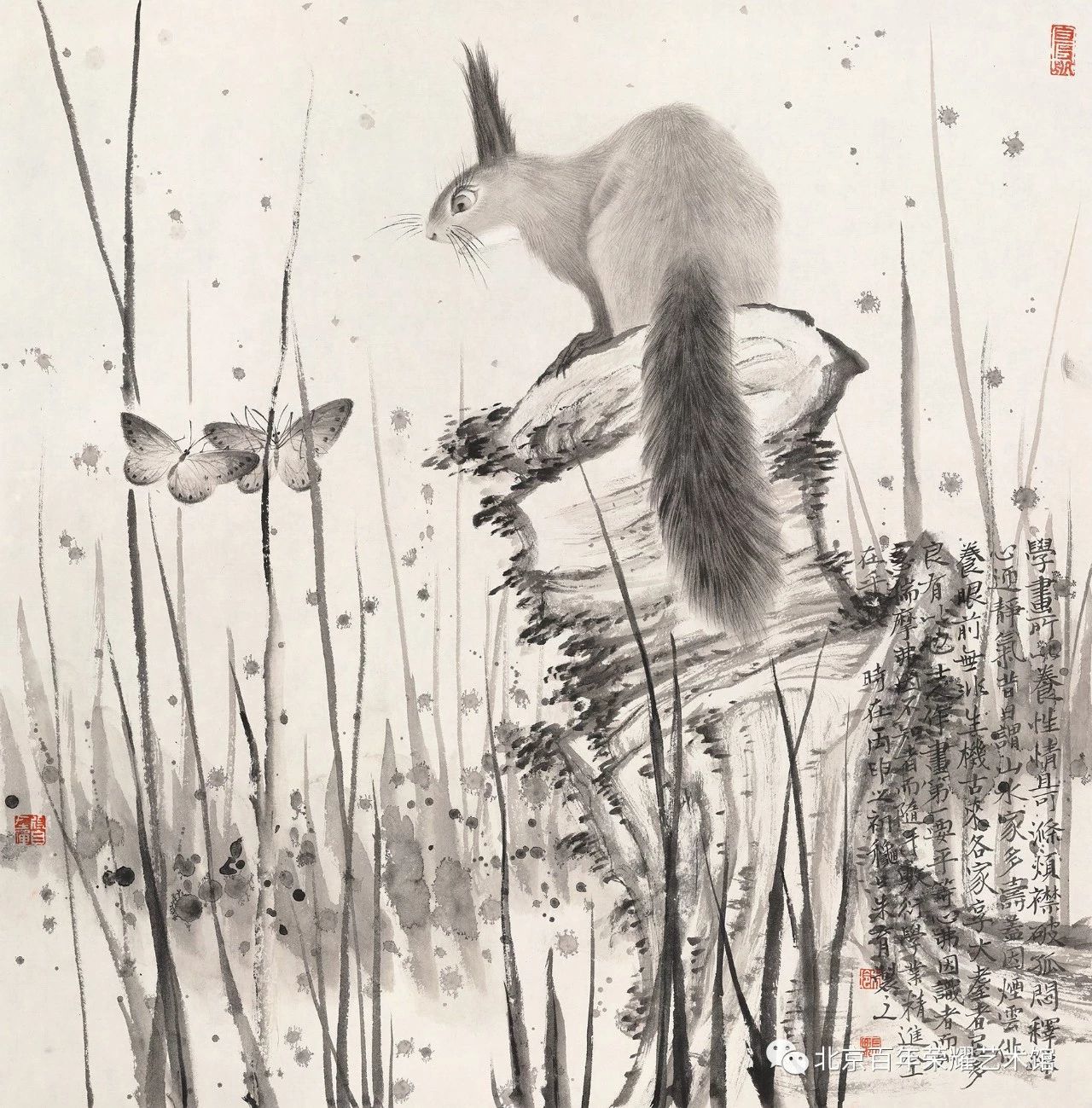

朱育 野趣 66cm×66cm 纸本水墨 2018

![微信图片_20181229175517]()

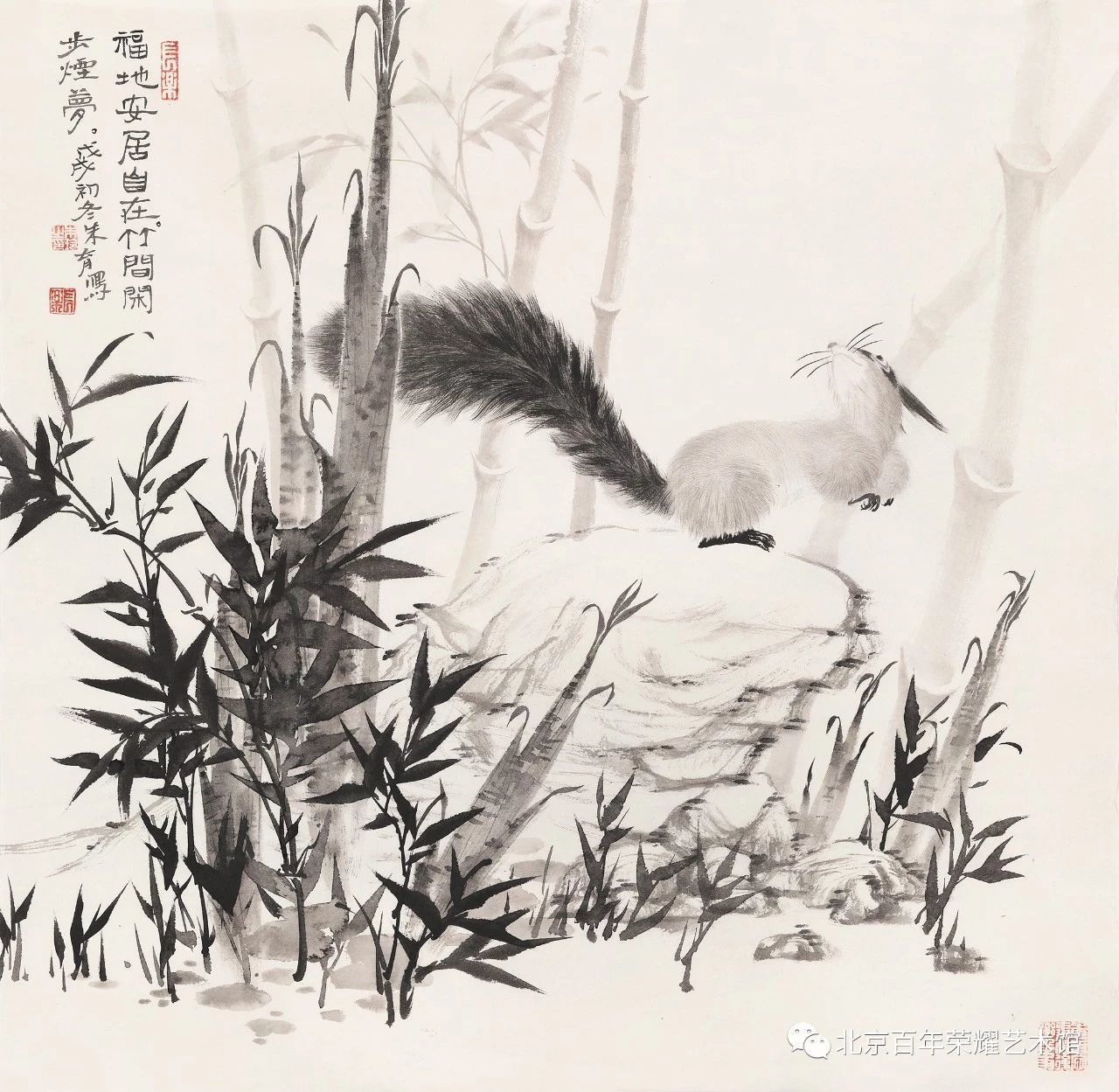

朱育 竹闲 66cm×66cm 纸本水墨 2018

![微信图片_20181229175520]()

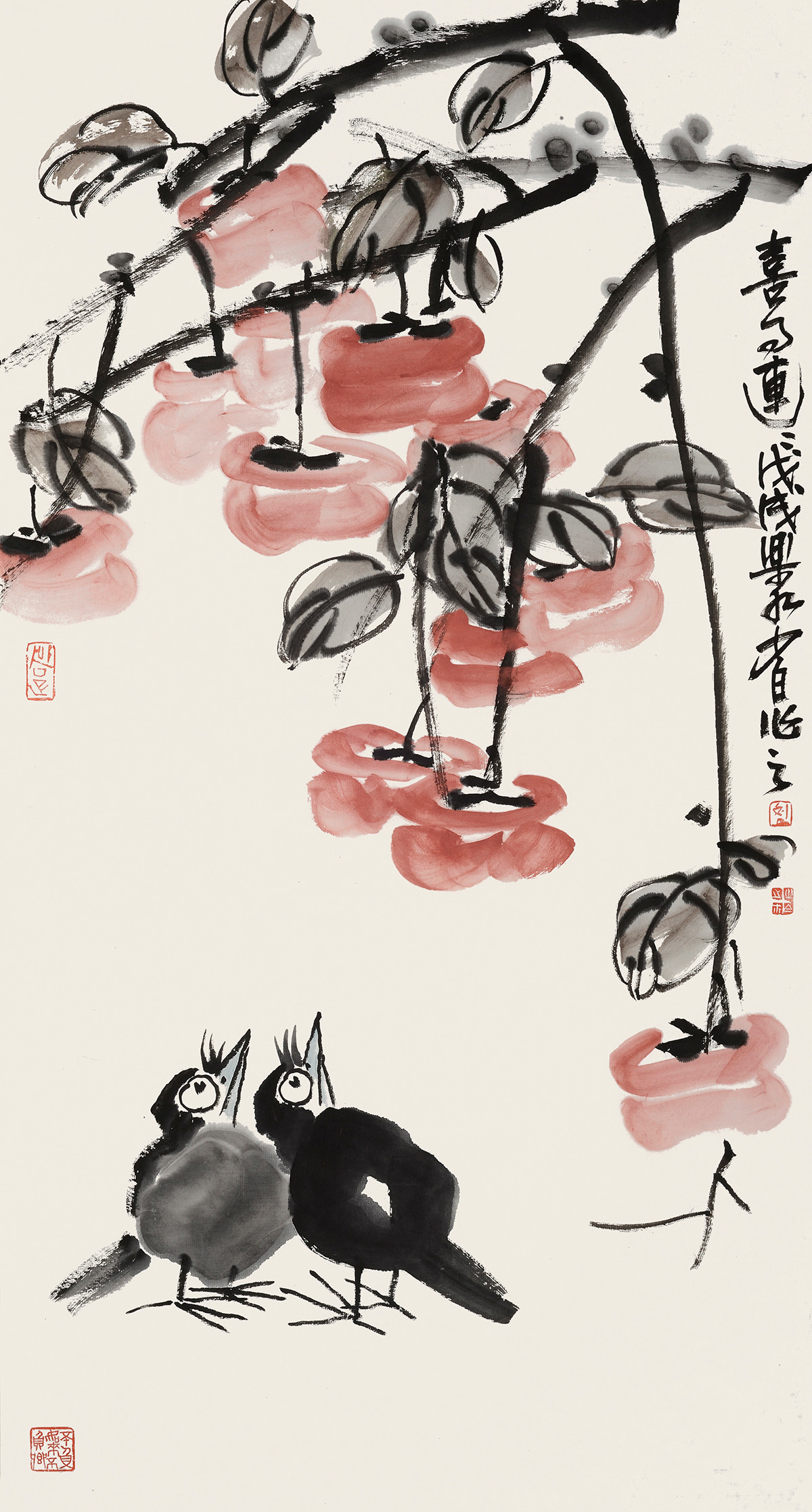

李志国

2003年考入中国美术学院中国画系花鸟画专业,2007年毕业于中国美院并获学士学位,2007年起攻读中国画硕士研究生并获硕士学位。擅长中国花鸟画、山水画创作,工写皆能,兼善书法、篆刻。十余次参加级国家级画展并多次获奖。多幅作品被新华社、澳门基金会、中国美术学院、浙江美术馆、四川美术馆,岭南美术馆、四川浓园国际艺术机构、叶浅予艺术馆、关山月美术馆、关山月艺术基金会、李苦禅纪念馆、桂林美术馆等知名艺术机构收藏:著有《文心入韵-李志国中国画作品集》(江西美术出版社出版)。

现为岭南画院专职画家,岭南画院国画研究所副所长,华南师大特聘教授,文化部中国画创作院研究员,中国人民大学访问学者,广东省青年美协理事,国家二级美术师(副高),中国美术家协会会员。

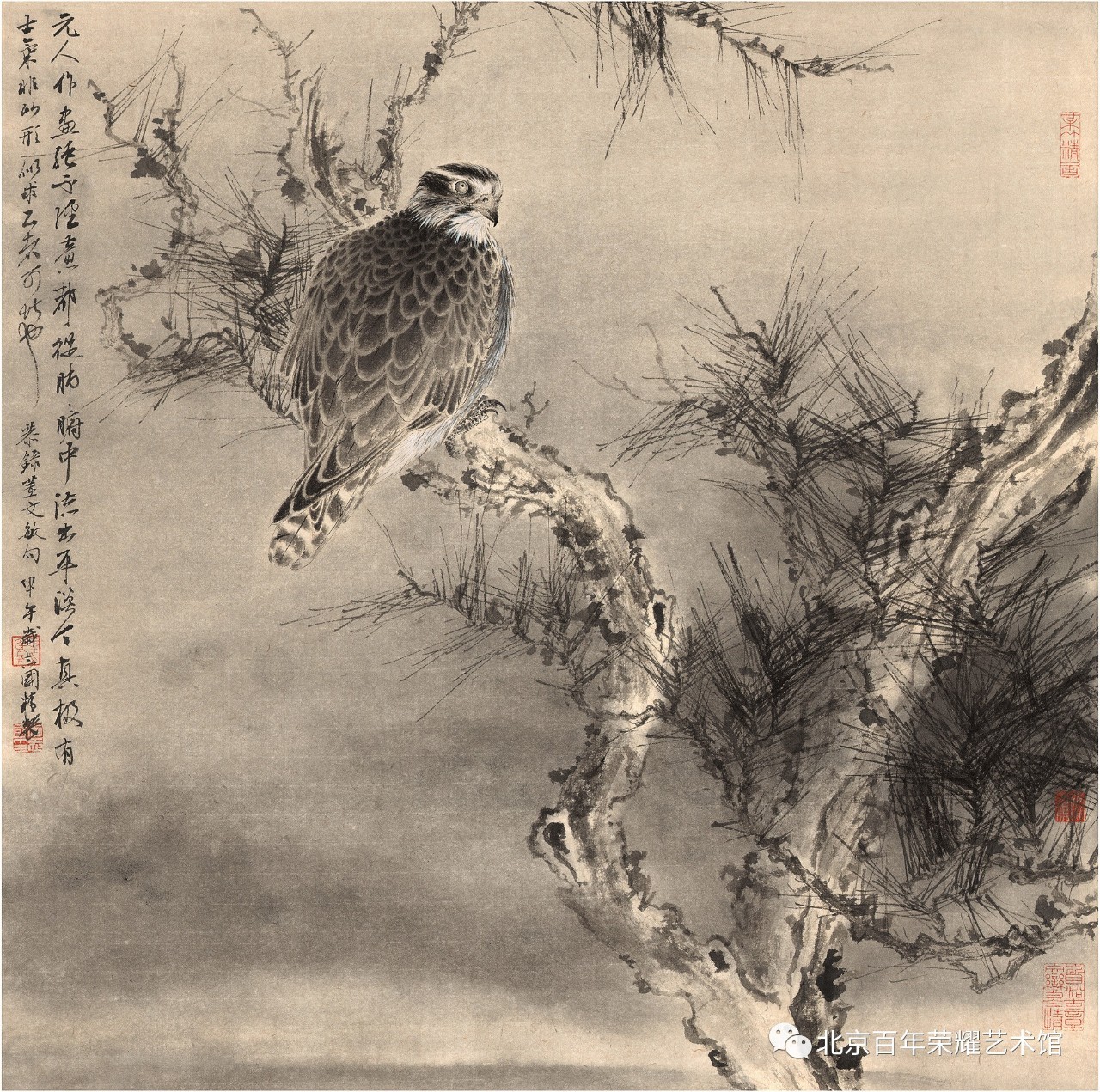

![微信图片_20181229175524]()

李志国 松鹰图 68x68cm 纸本水墨 2014

![微信图片_20181229175527]()

李志国 双鸠图 68x68cm 纸本水墨 2014

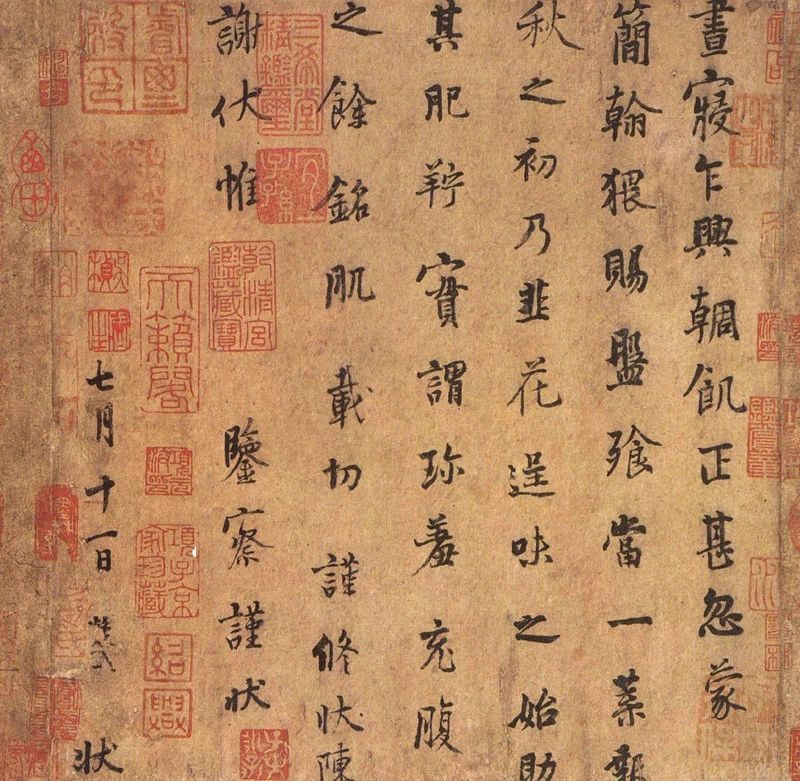

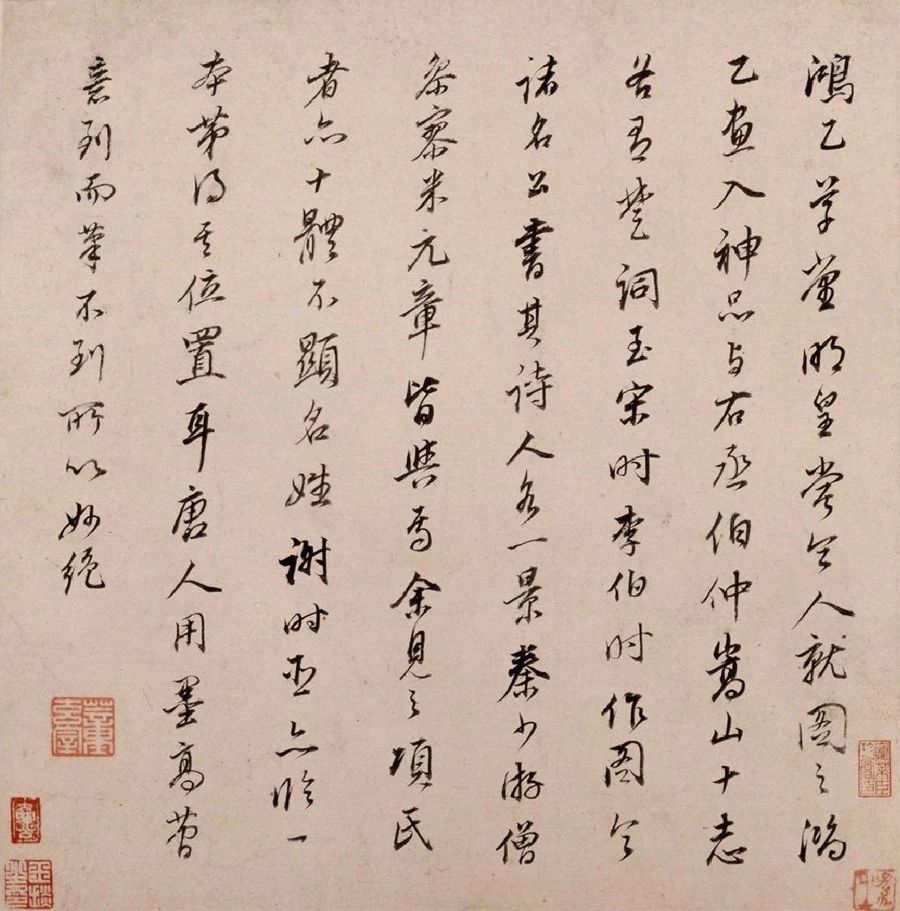

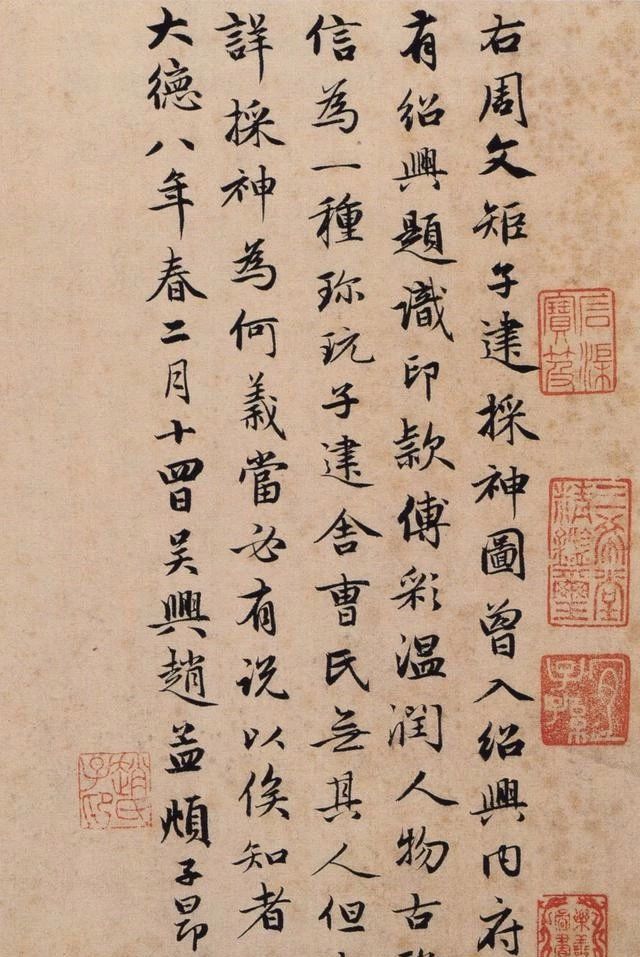

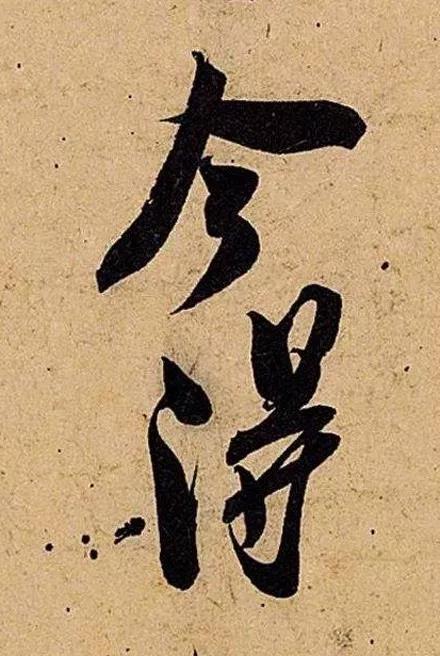

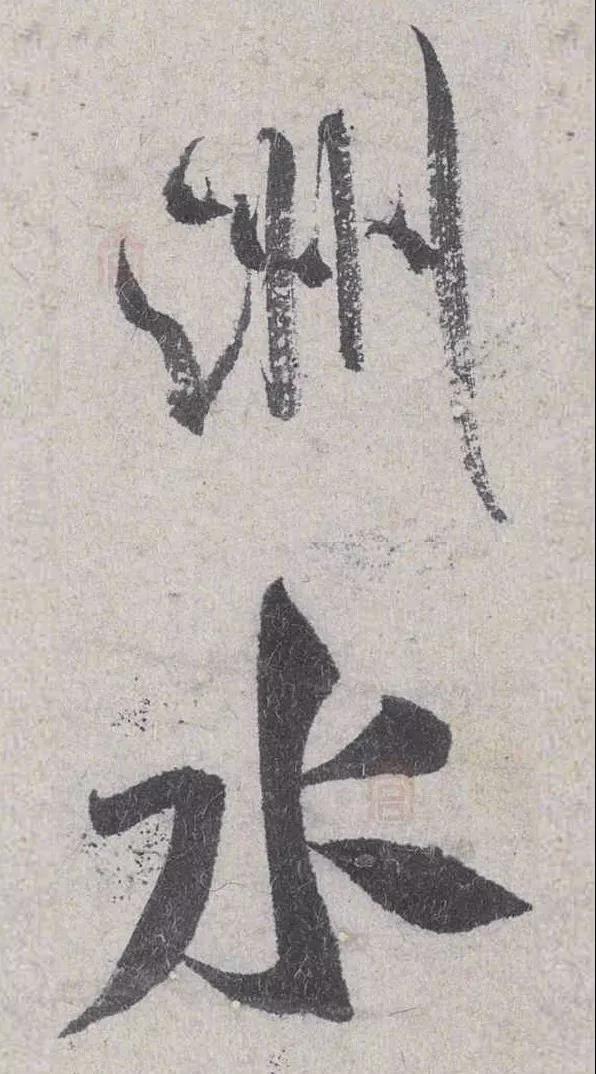

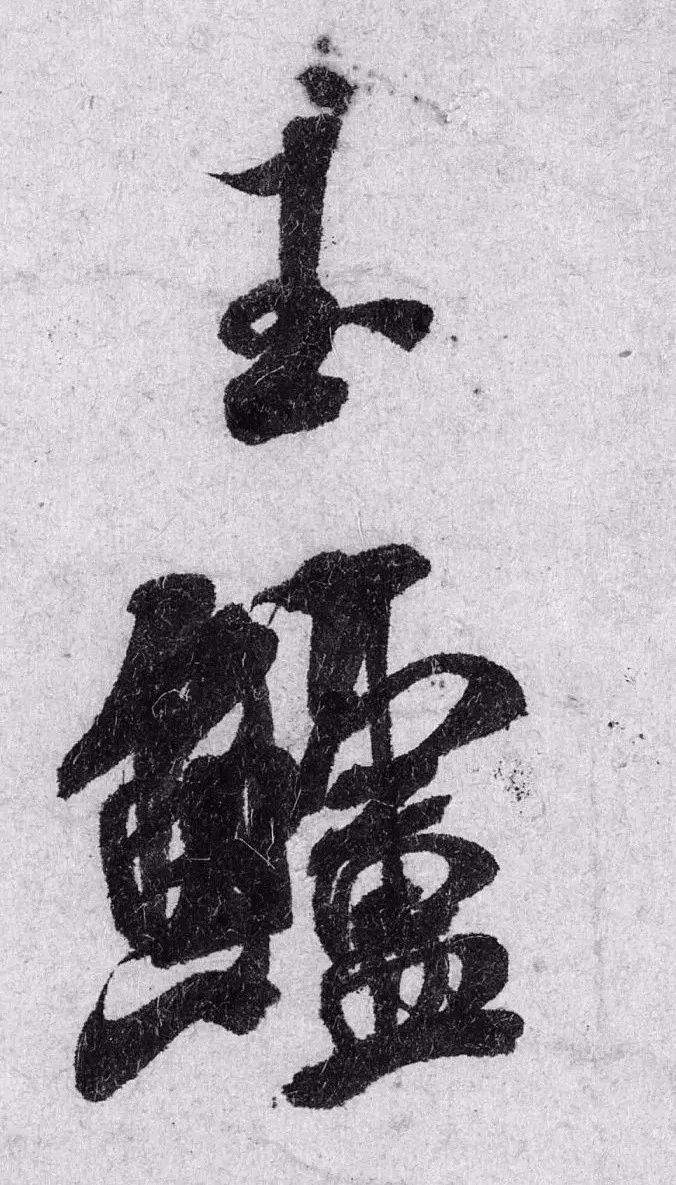

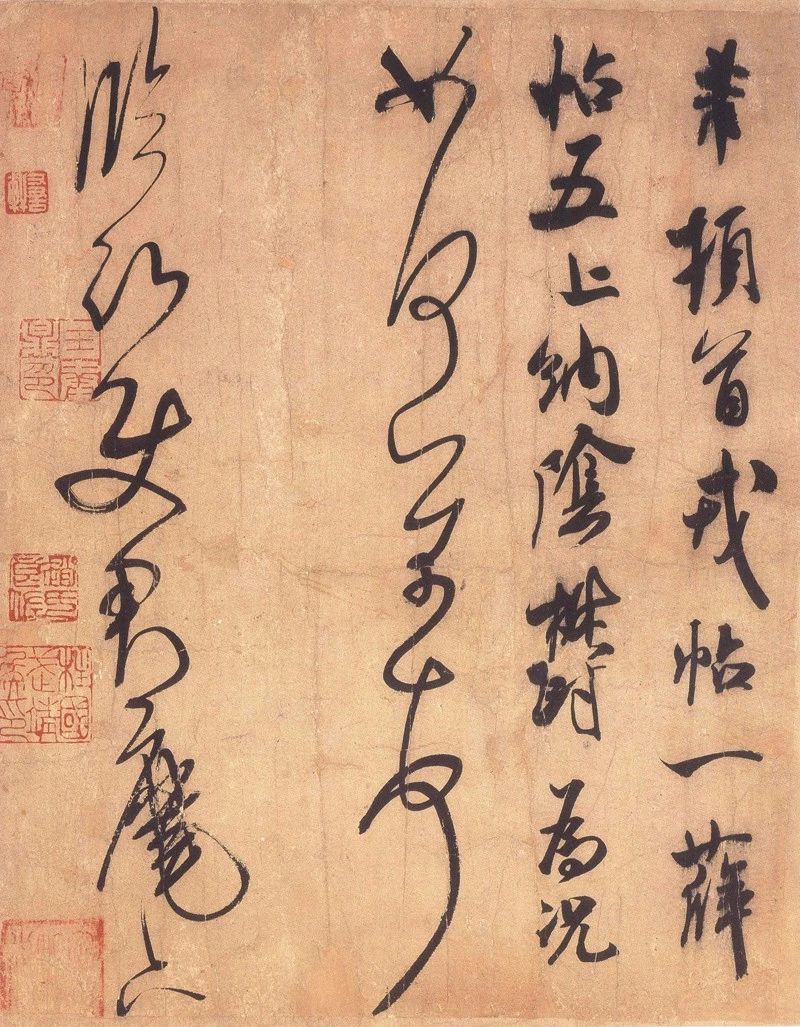

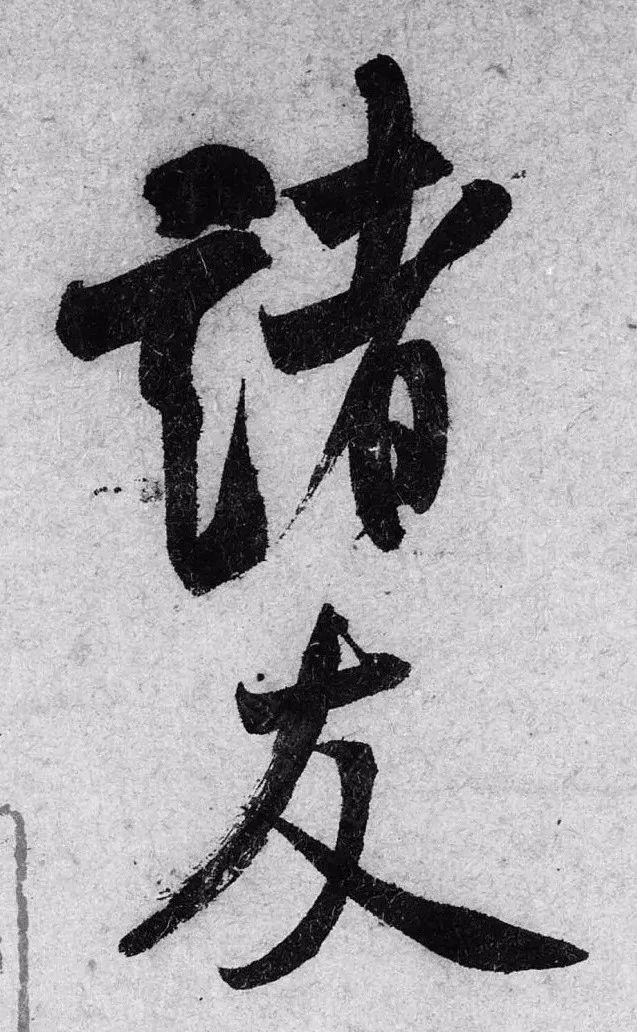

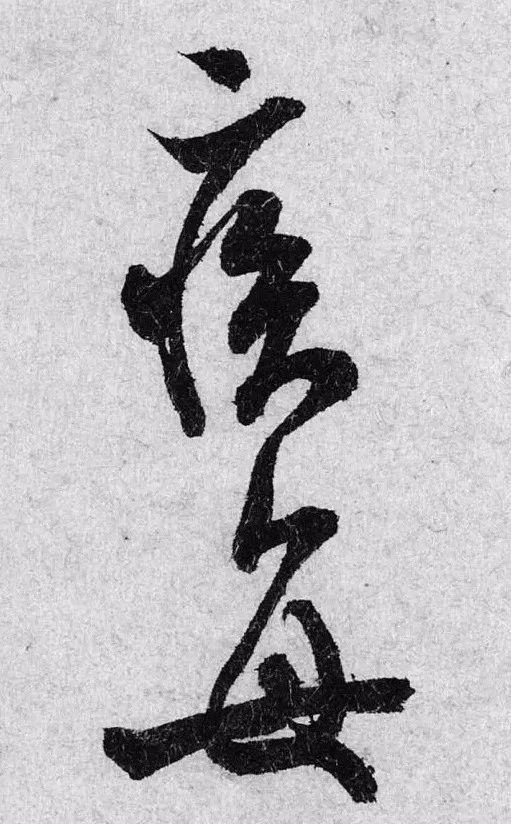

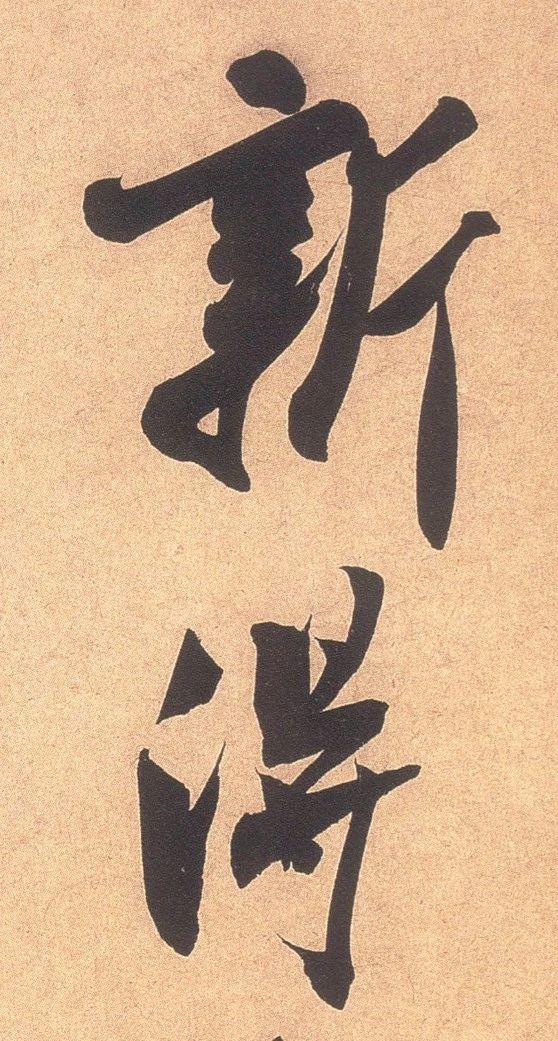

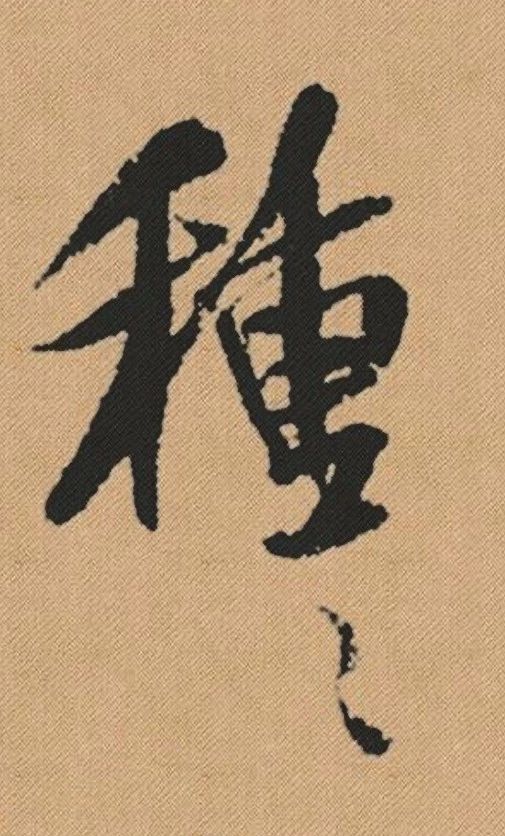

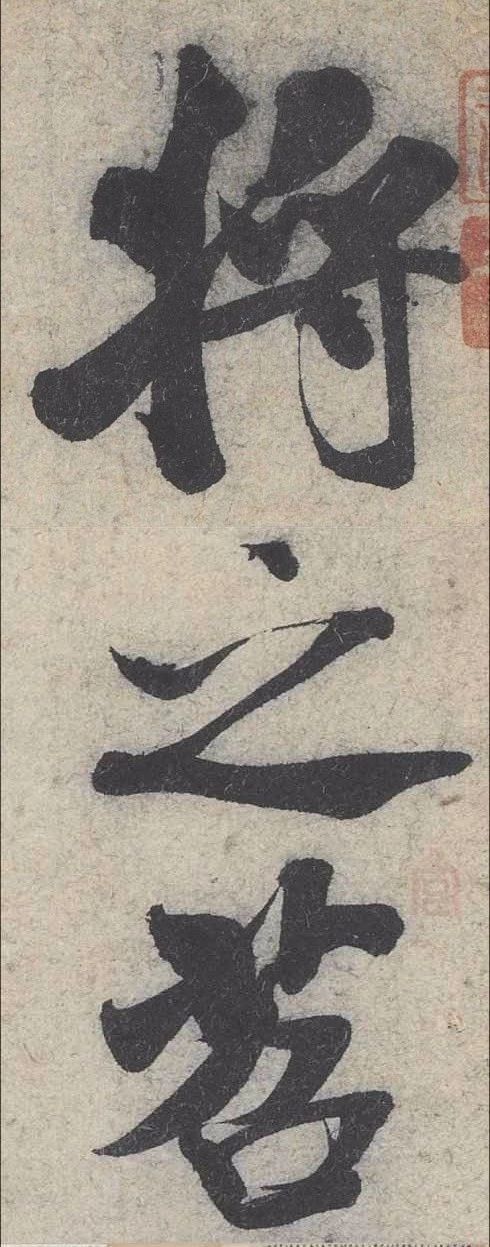

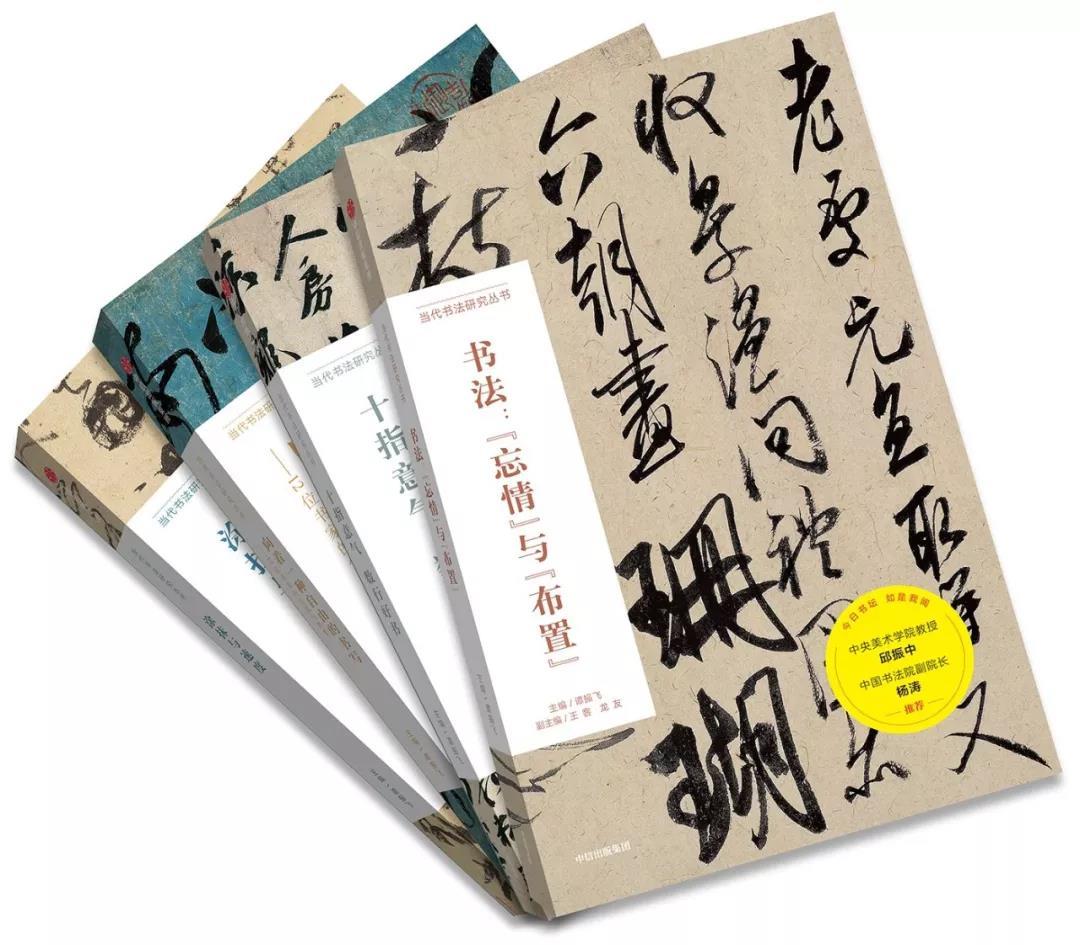

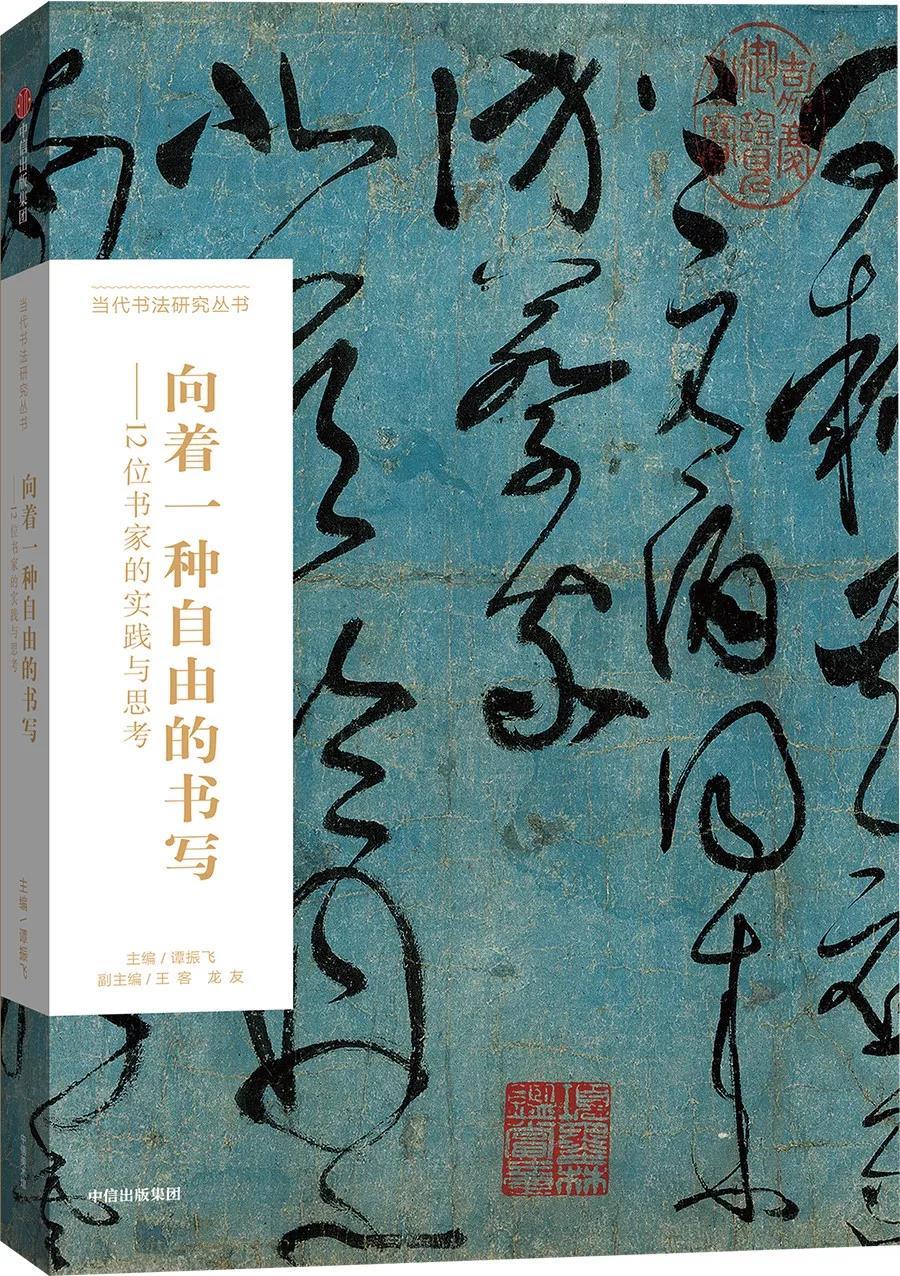

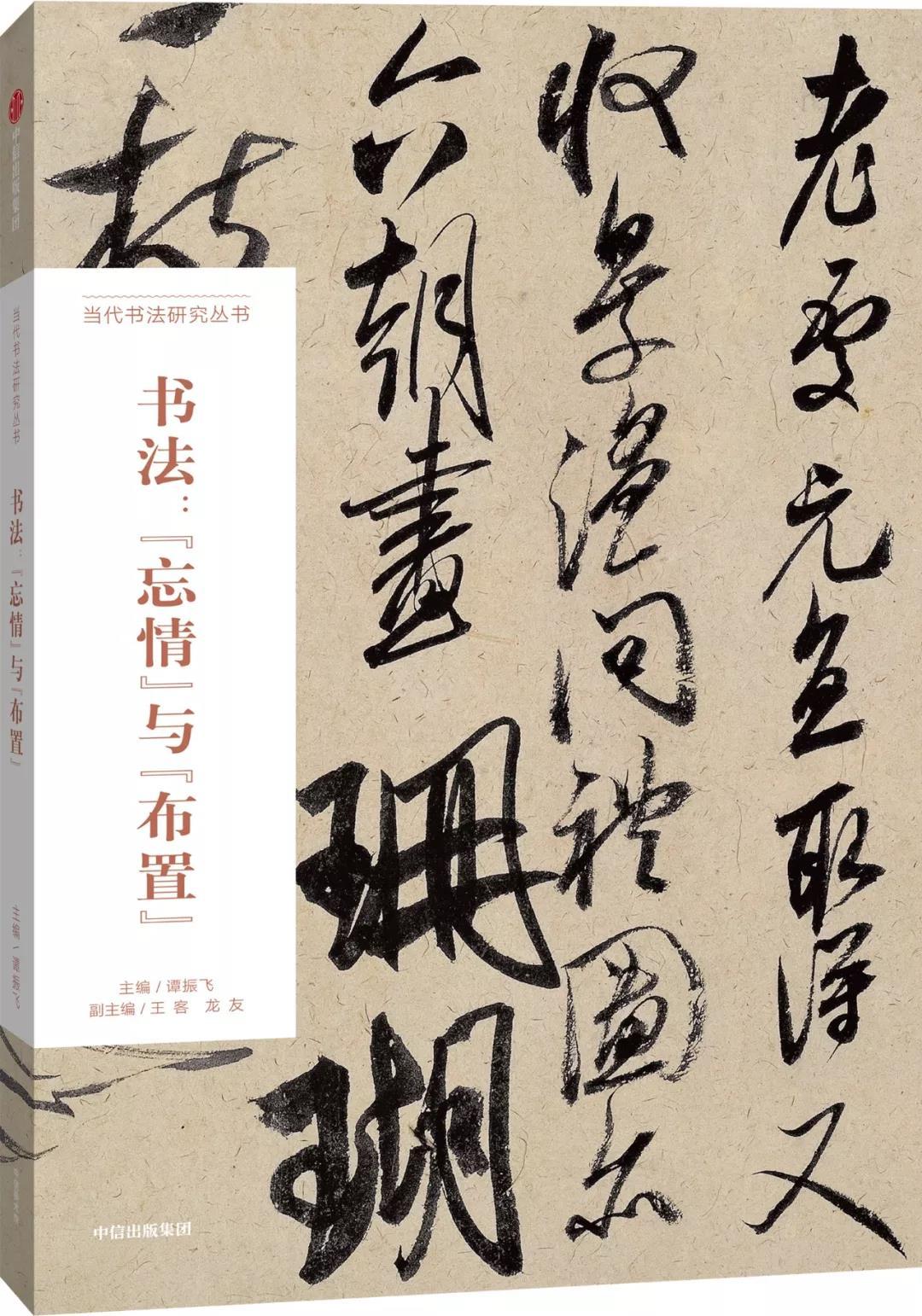

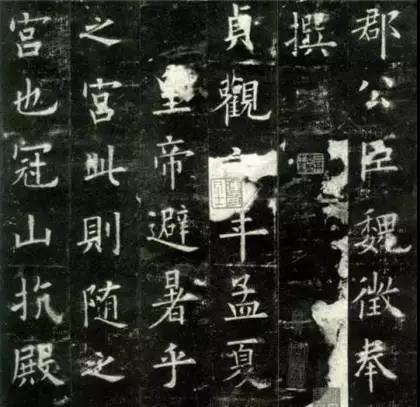

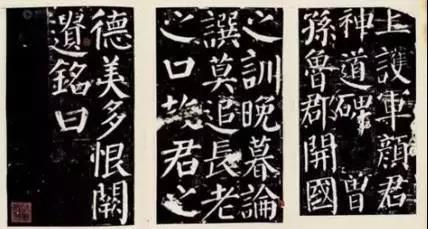

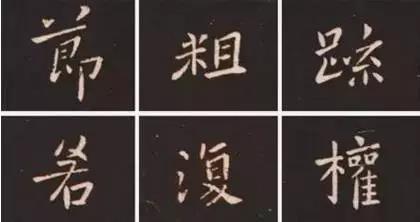

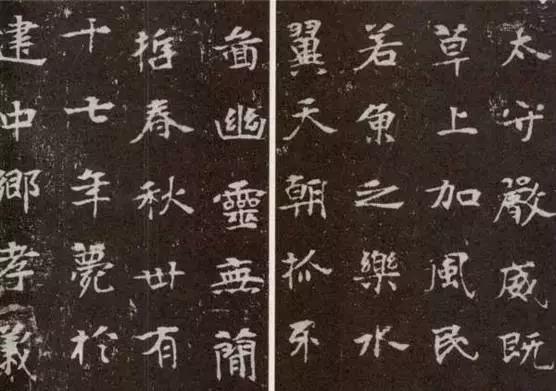

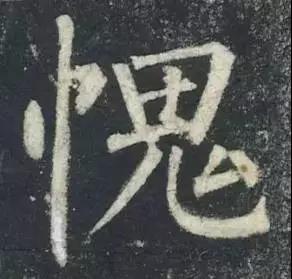

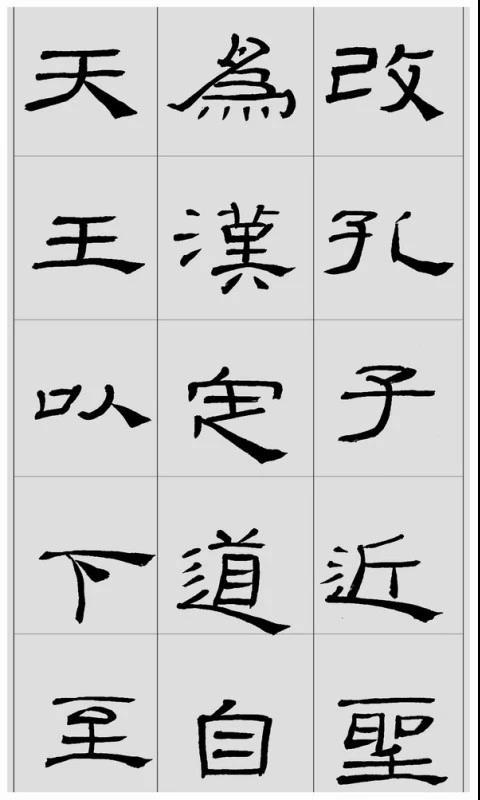

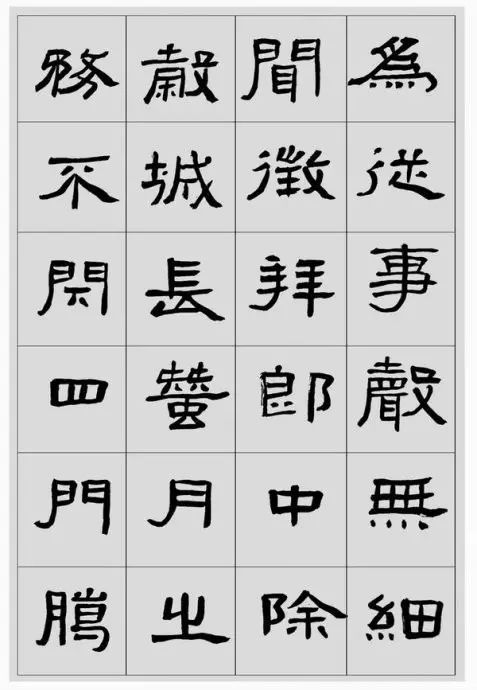

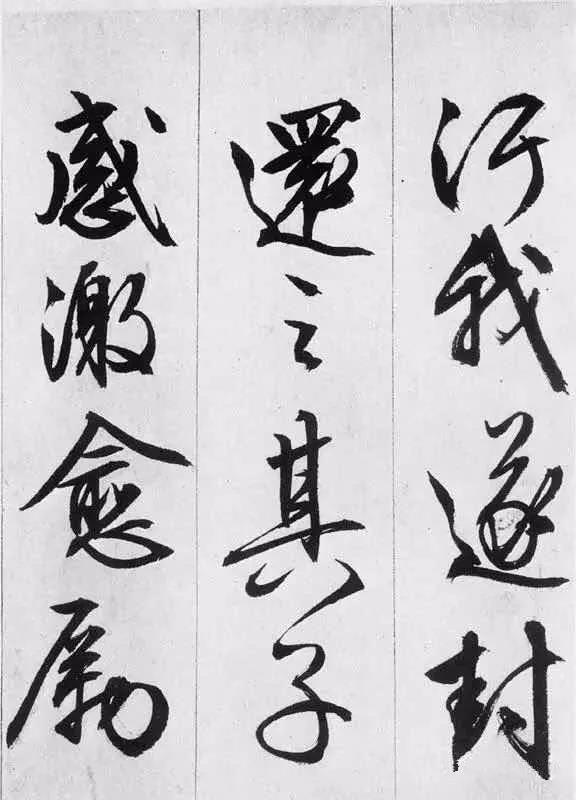

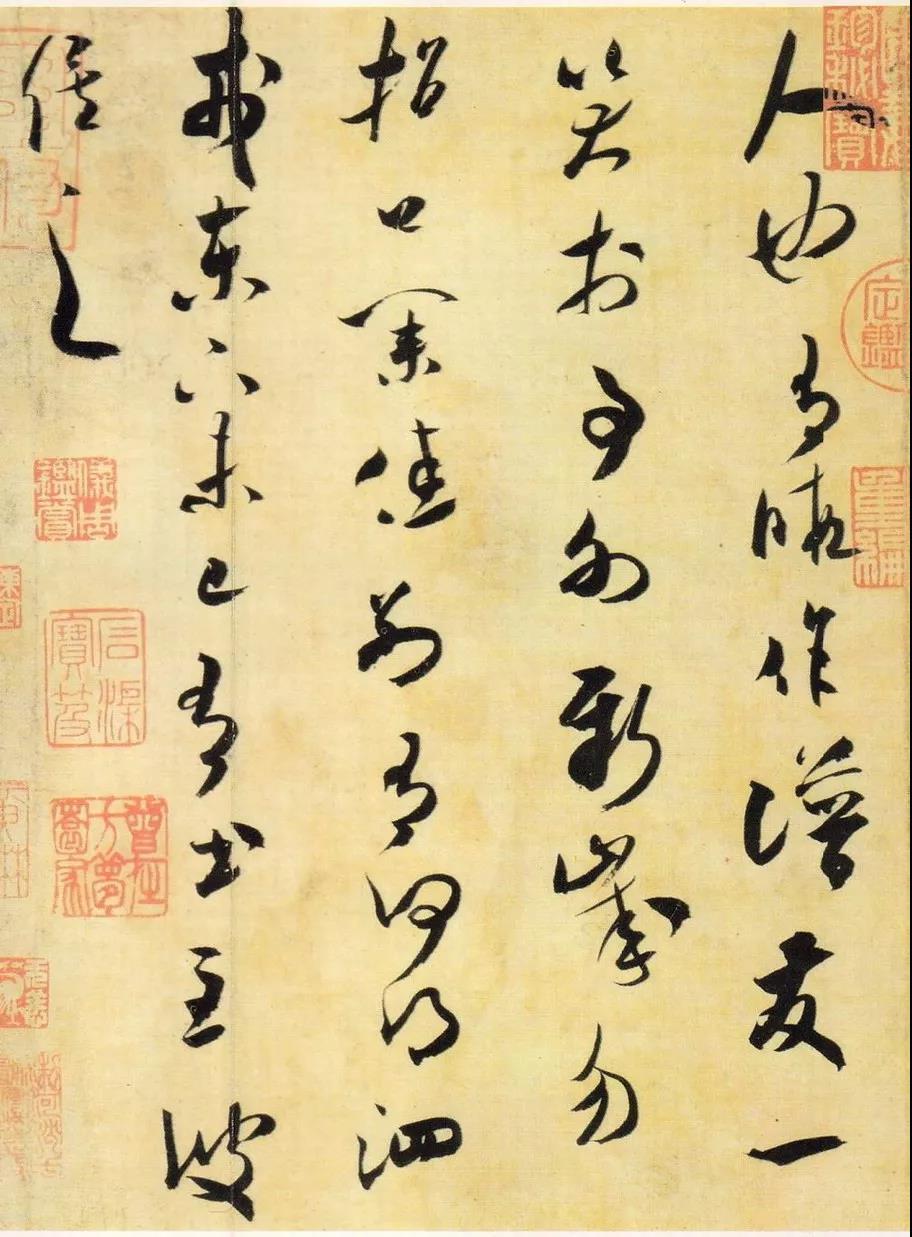

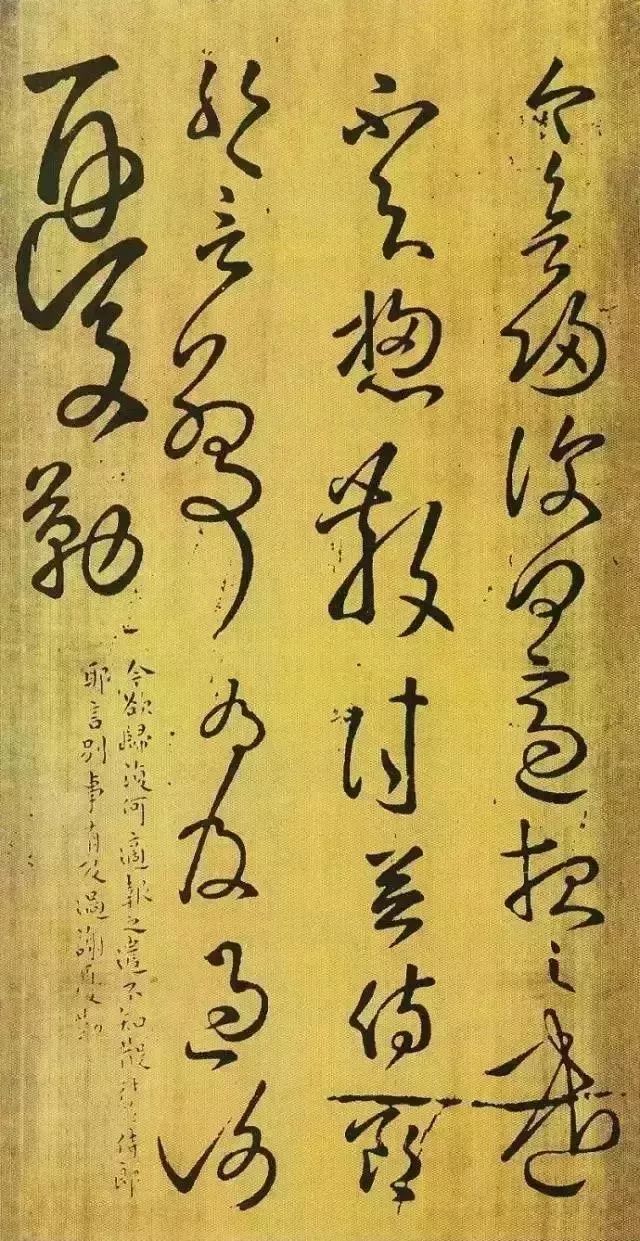

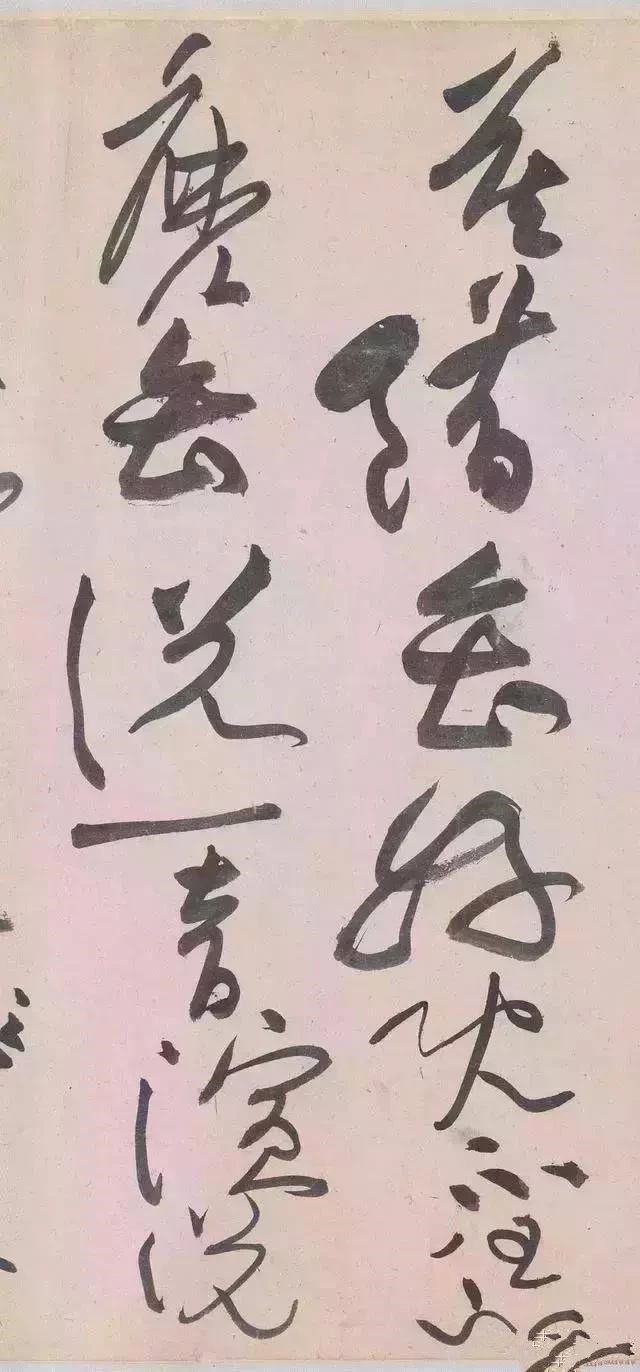

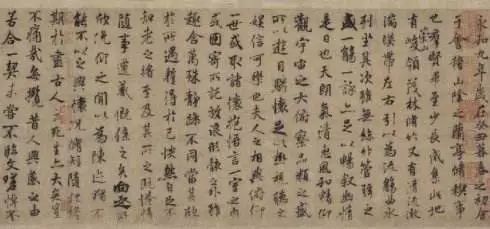

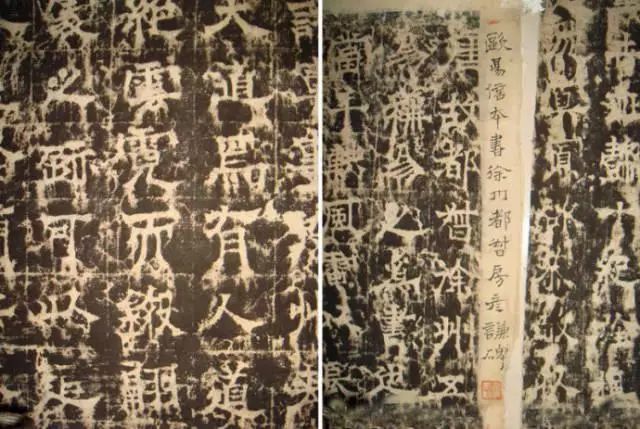

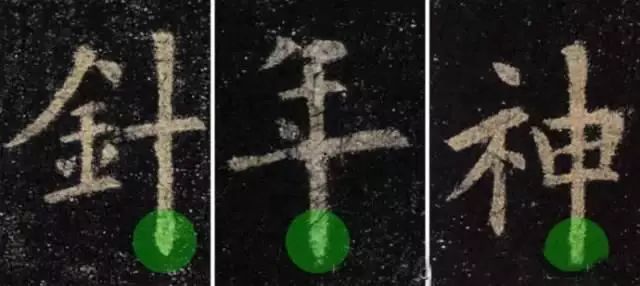

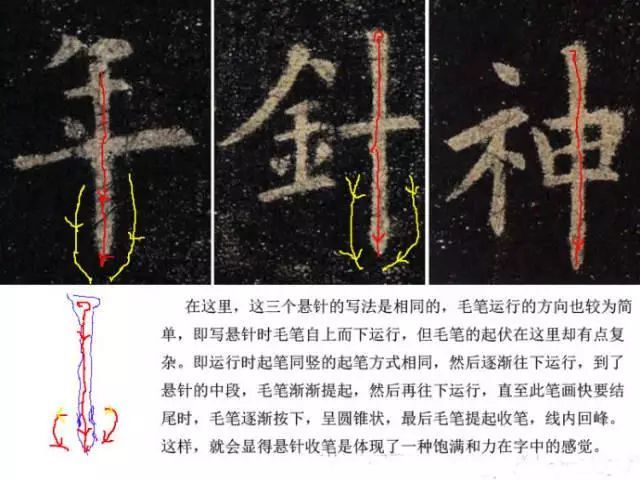

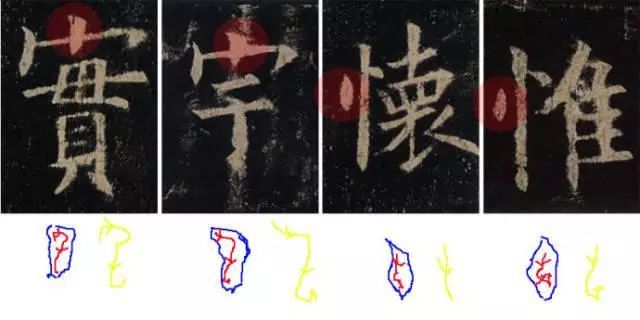

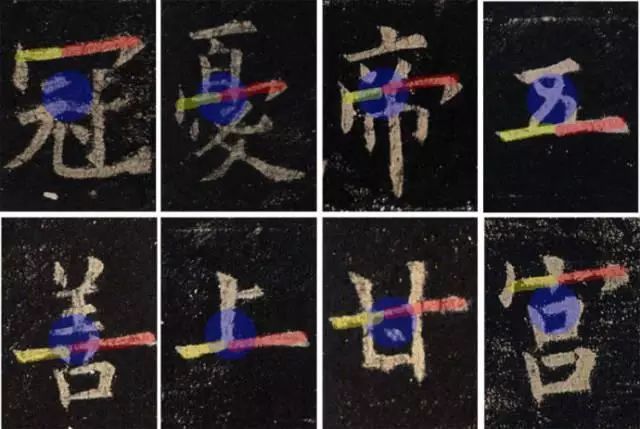

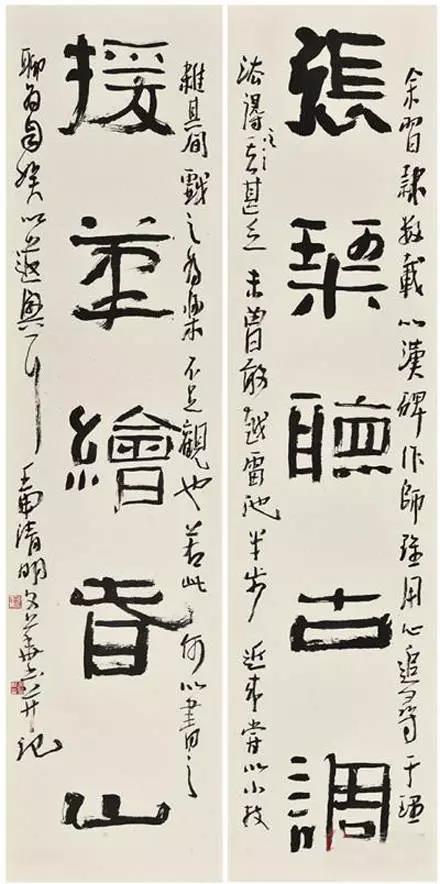

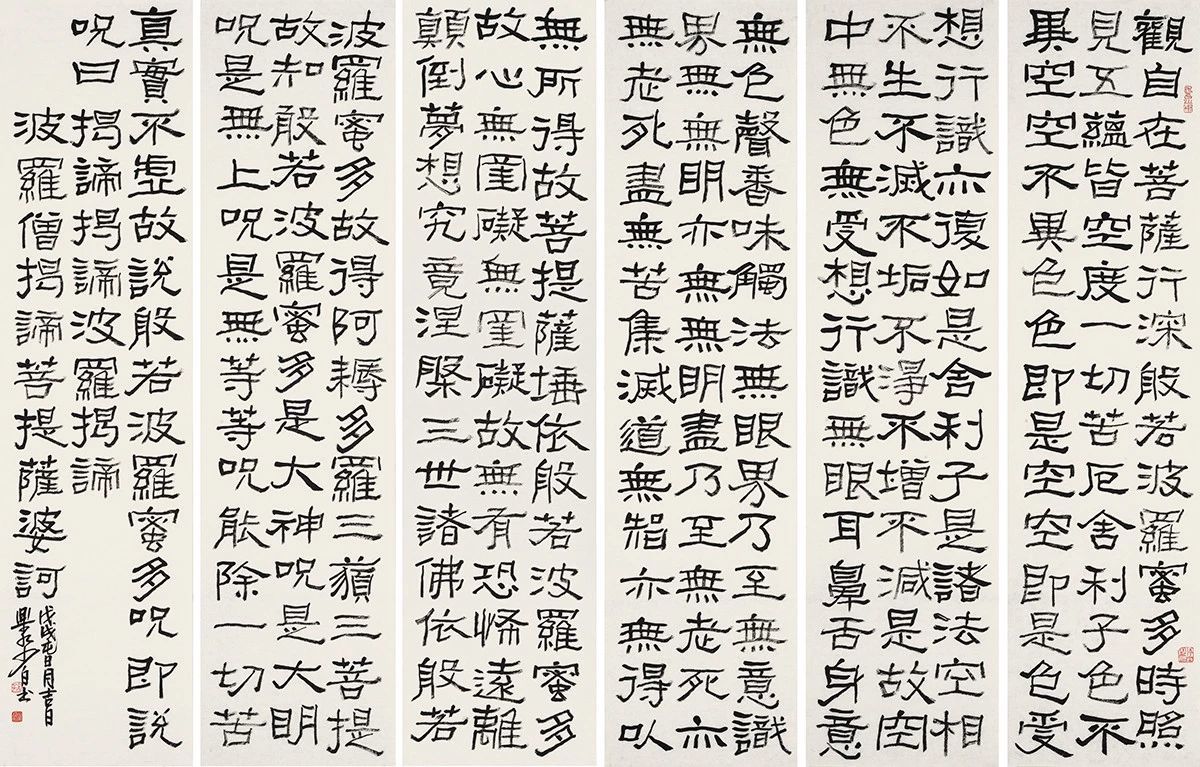

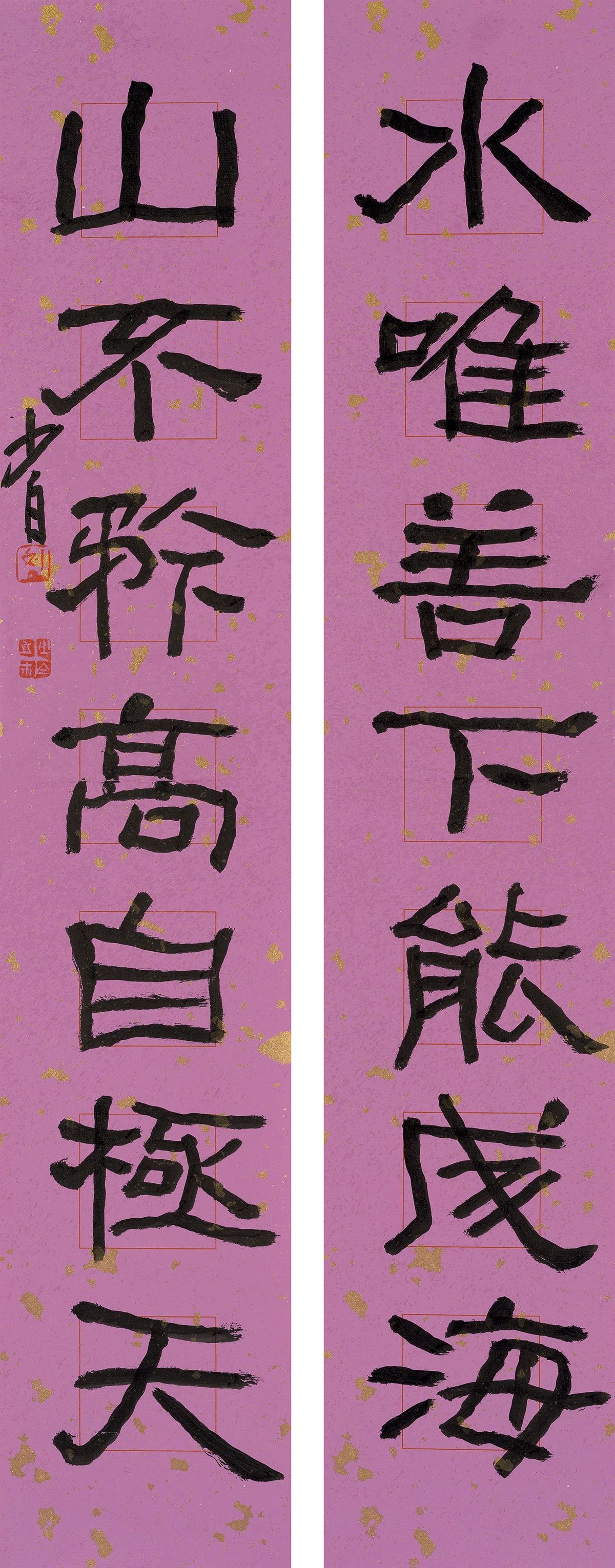

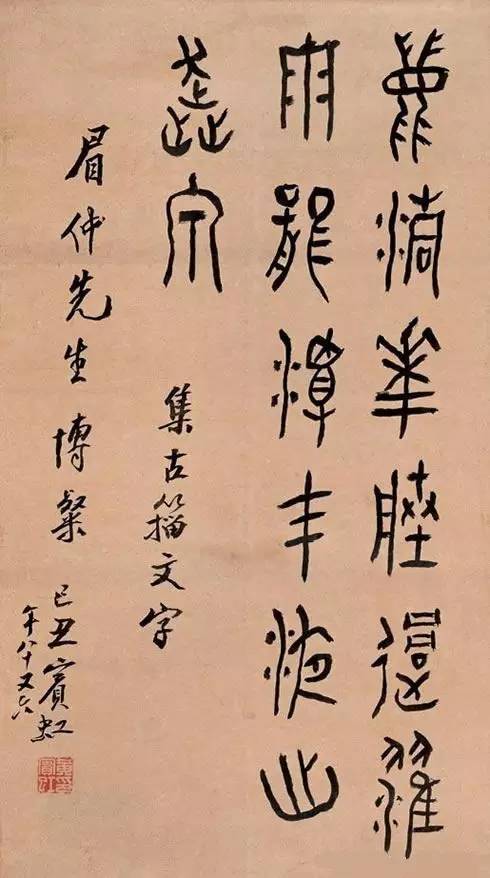

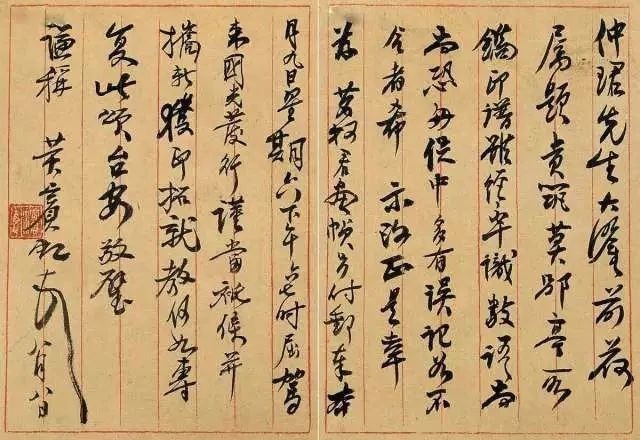

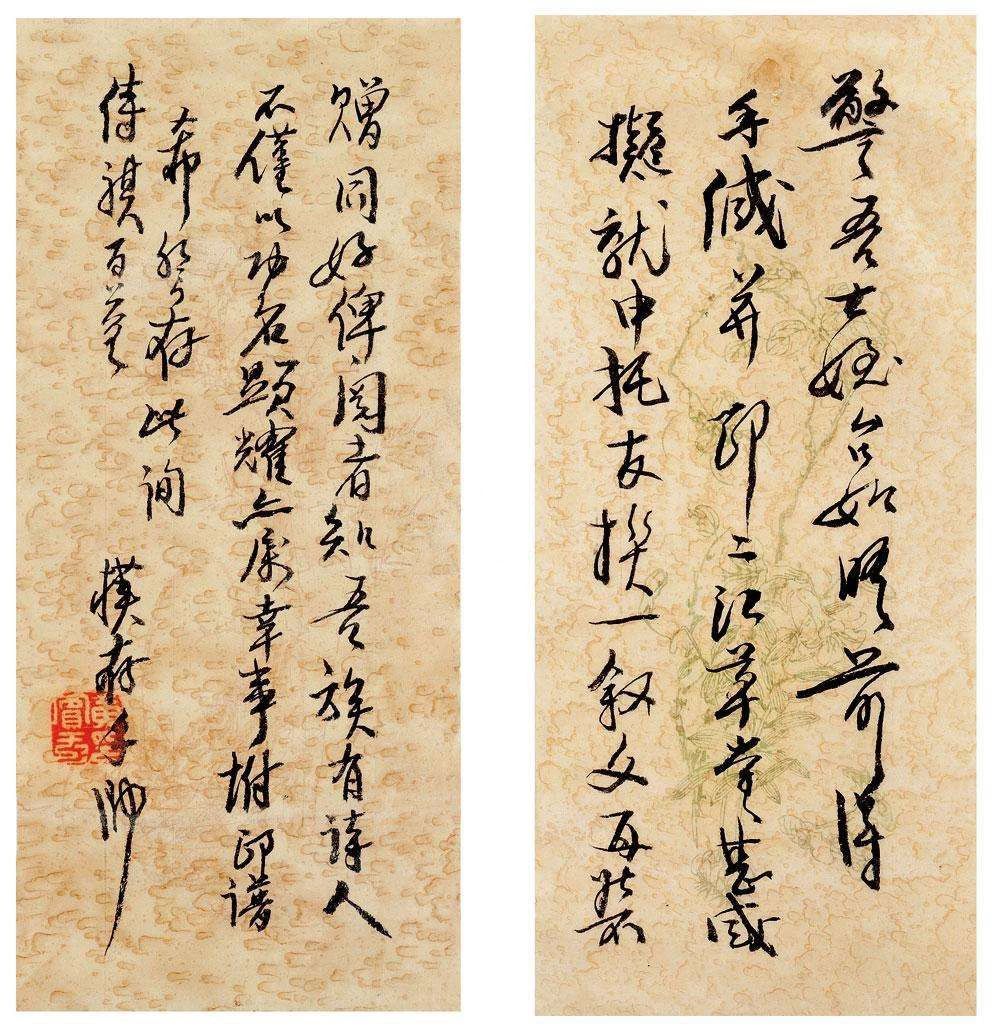

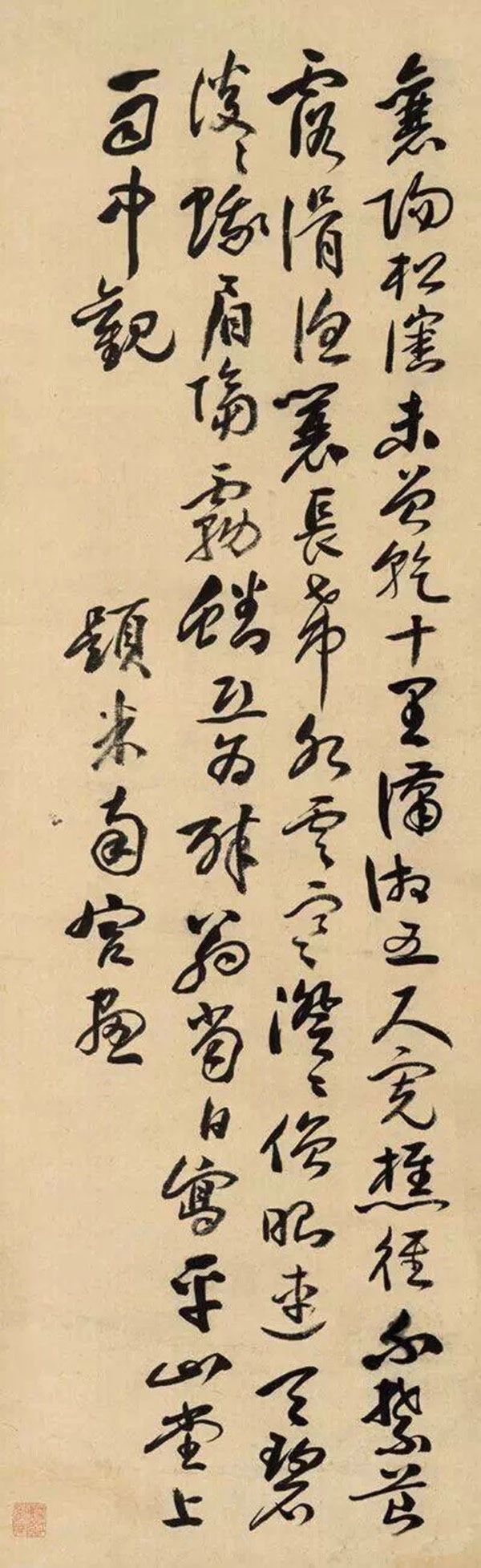

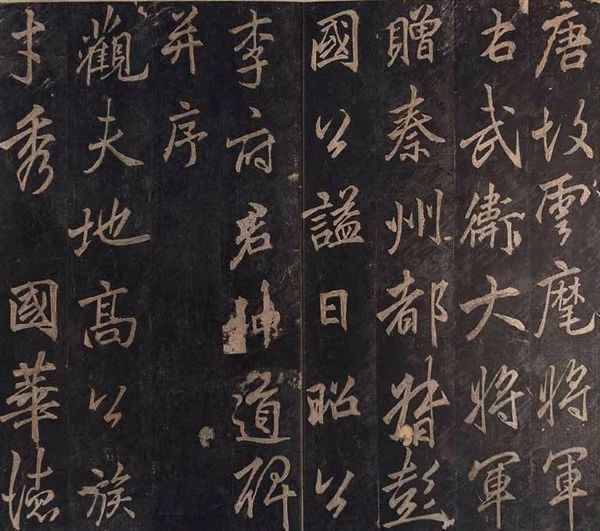

李邕《李思训碑》

李邕《李思训碑》