![微信图片_20181225155020]()

现状如影随形,理想永在远方。

由中国书协举办的“现状与理想——当前书法创作学术批评展暨乌海论坛”,作者与专家共同参与,创造了“创作——学术——批评”交融并举的新模式,在当代书法事业近四十年发展历程中,审时度势,振拔流俗,真诚审视自身,审慎规划未来,发出这个书法群体的真实声音,引起了广泛关注,并“将可能成为几十年以来中国书法发展非常重要的一个转型的‘节点’”。(陈振濂《当代书法“观念”发展的三个历史阶段》)每一个书坛中人,都在现状中思索,在书写中憧憬未来。今不揣浅陋,结合时下一些不同声音,再陈刍尧之见。

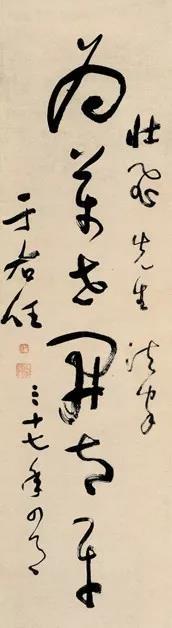

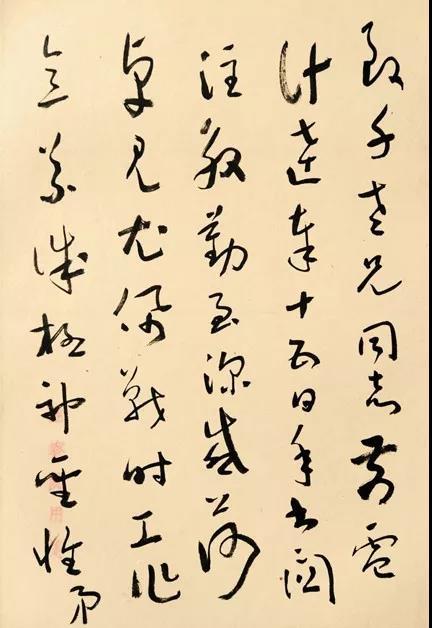

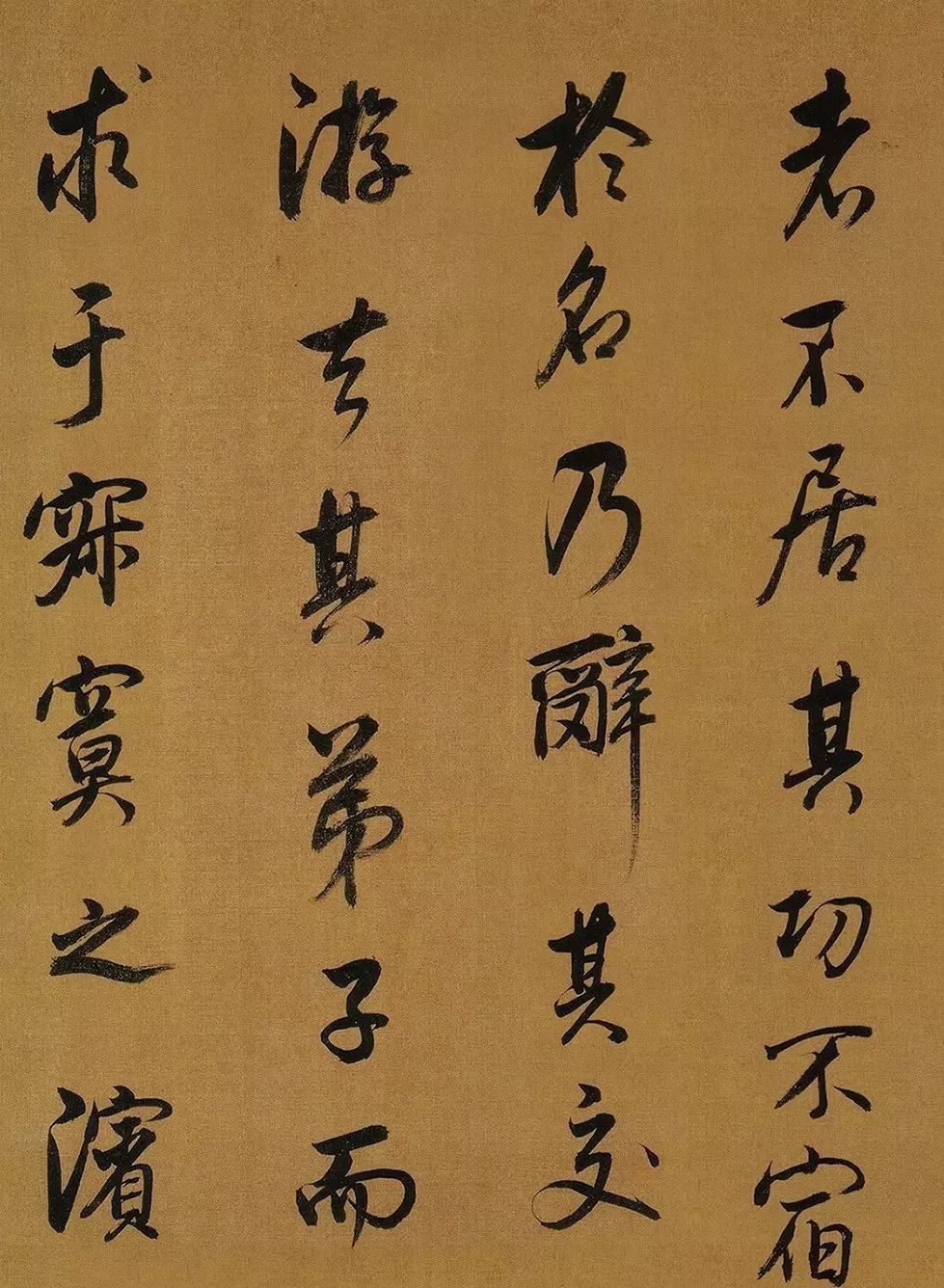

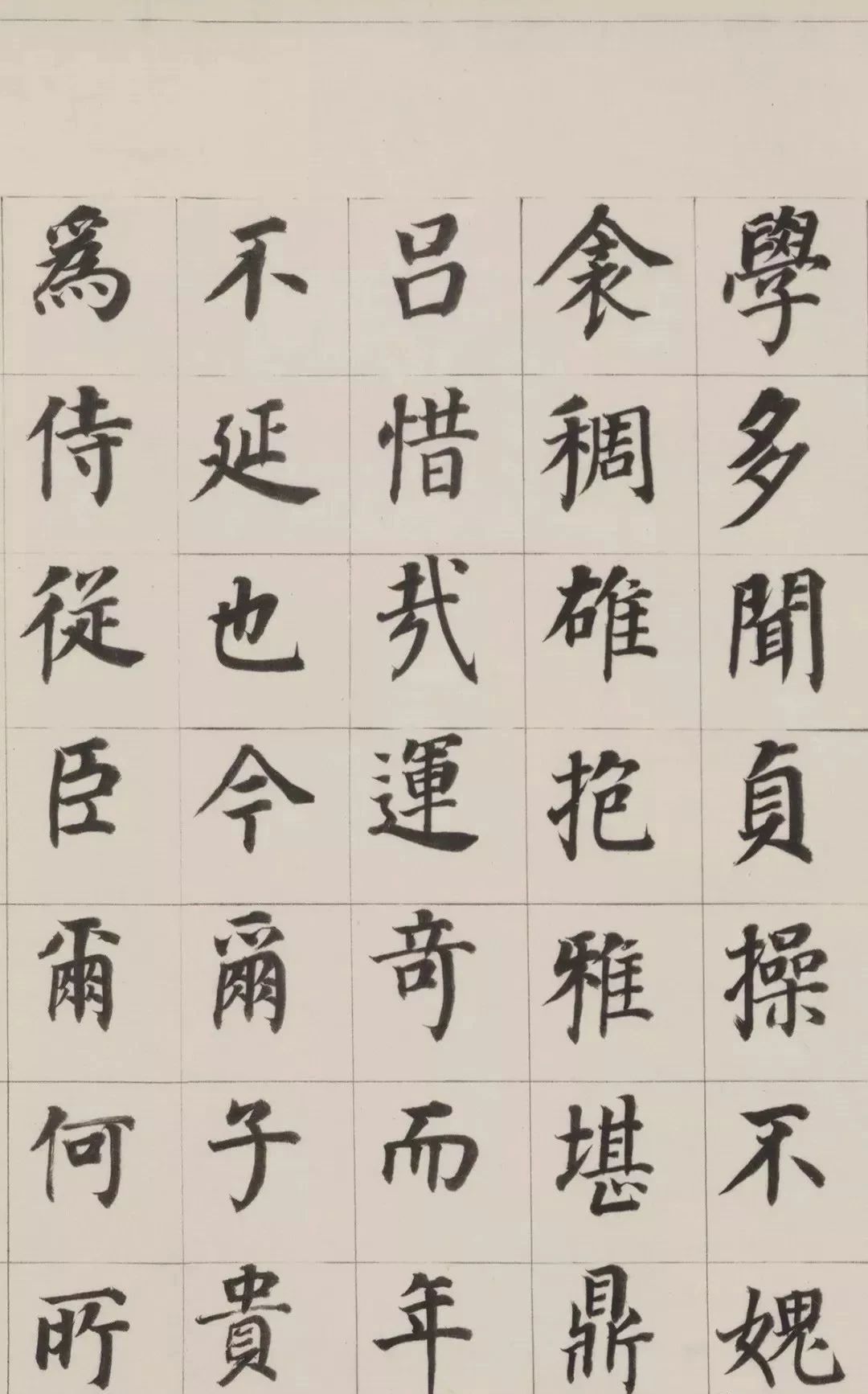

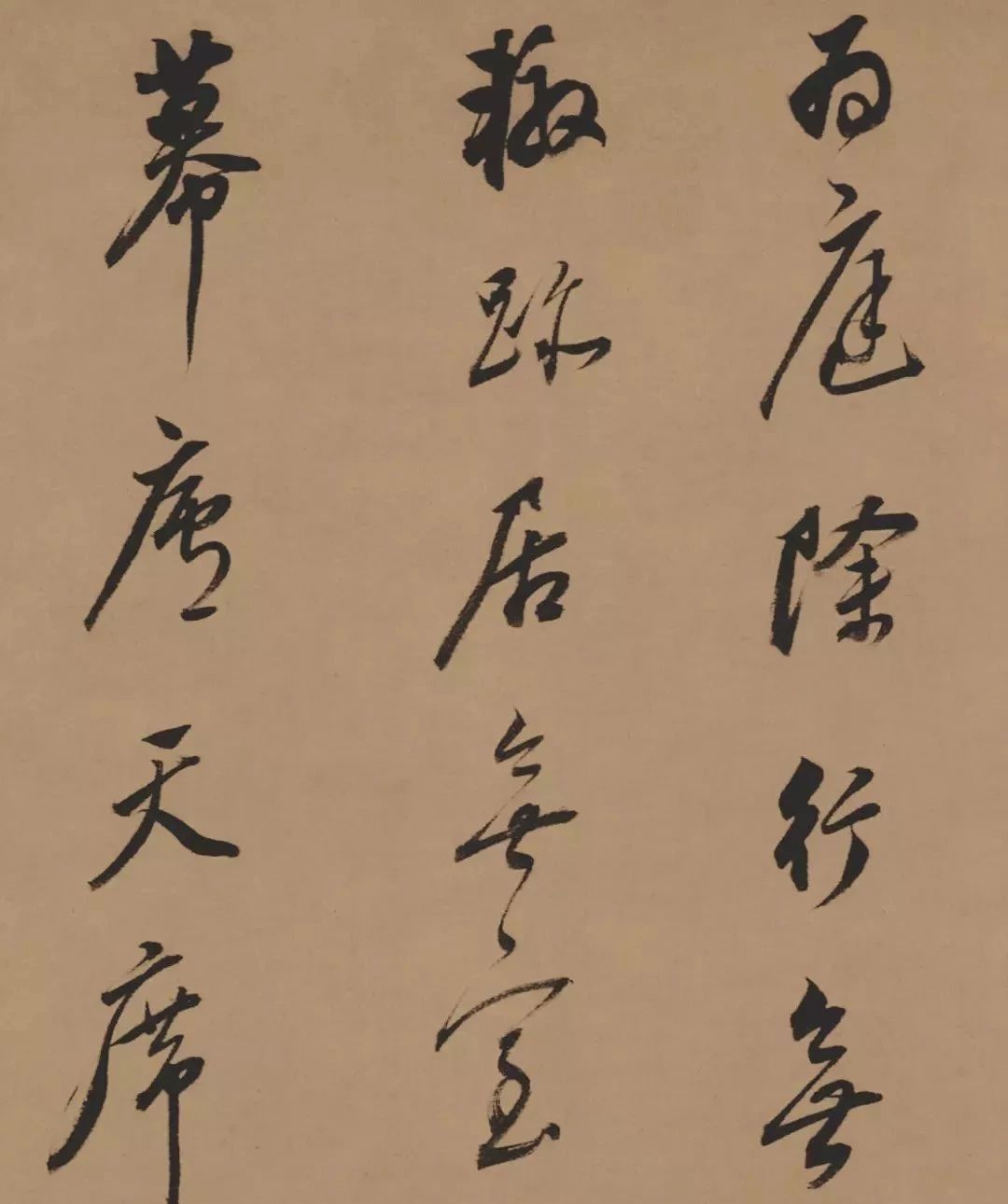

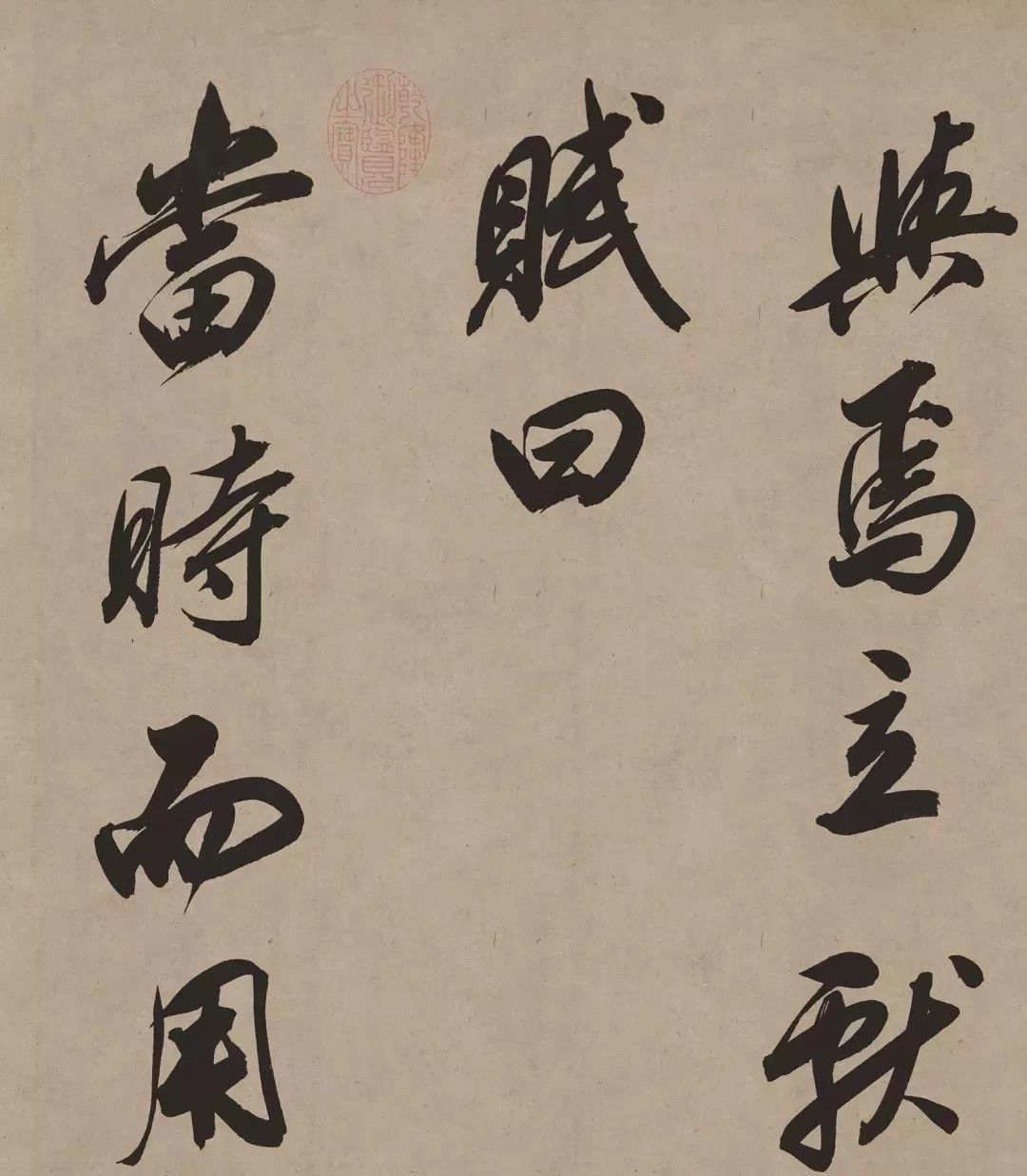

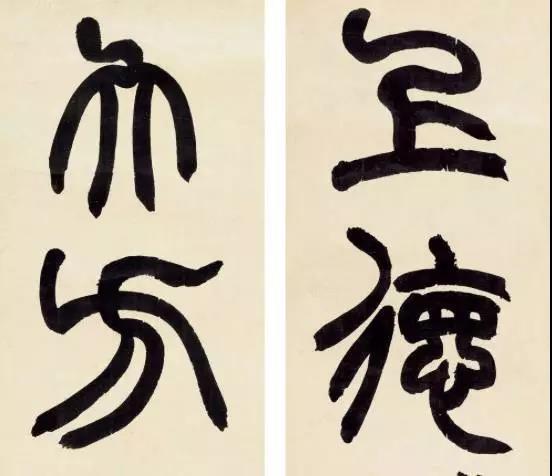

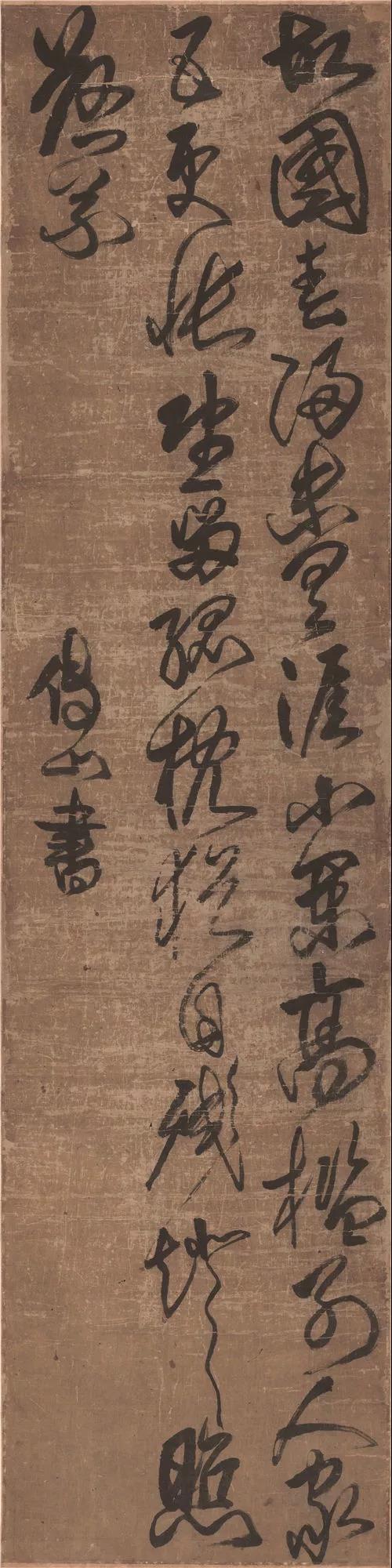

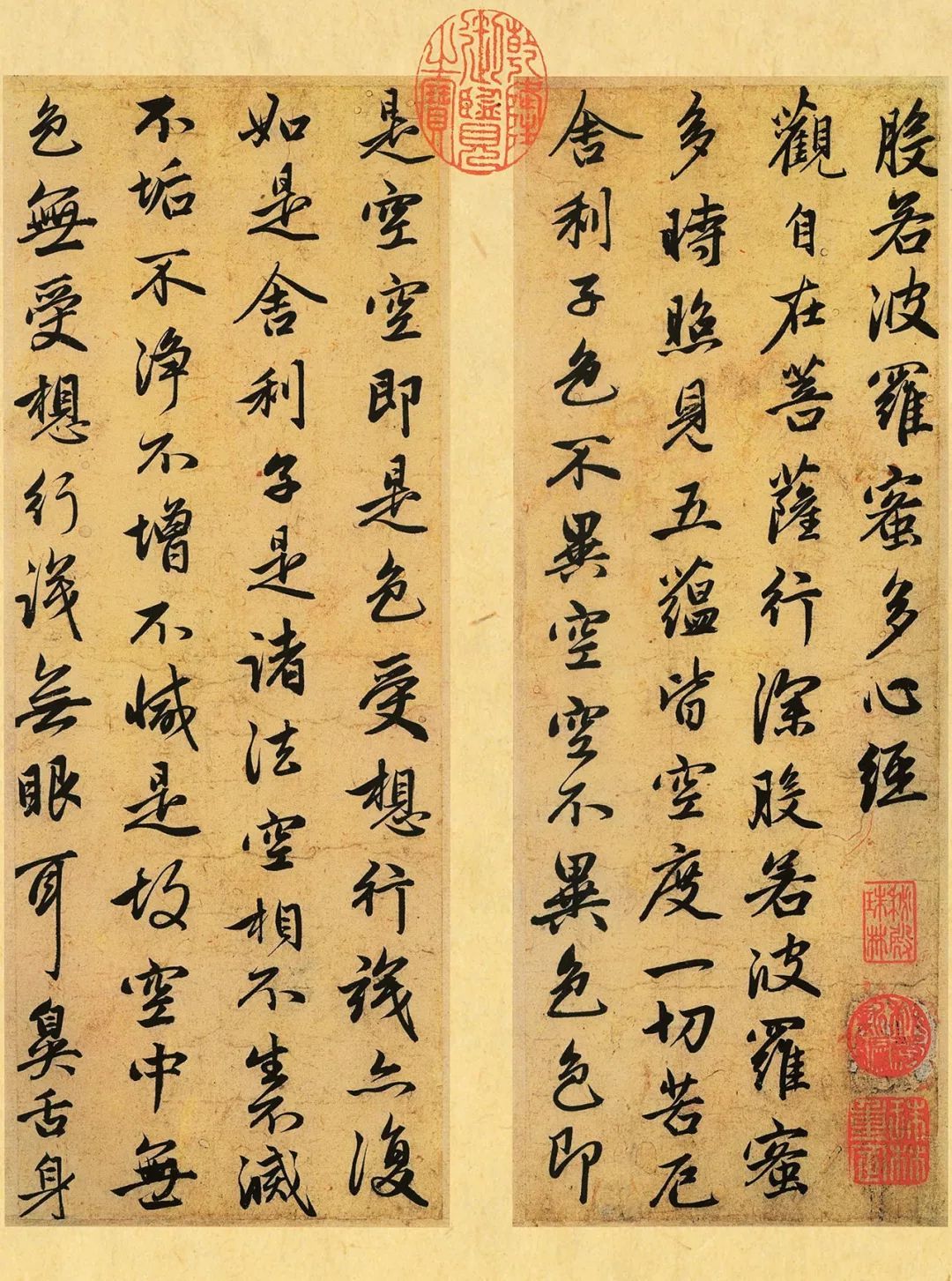

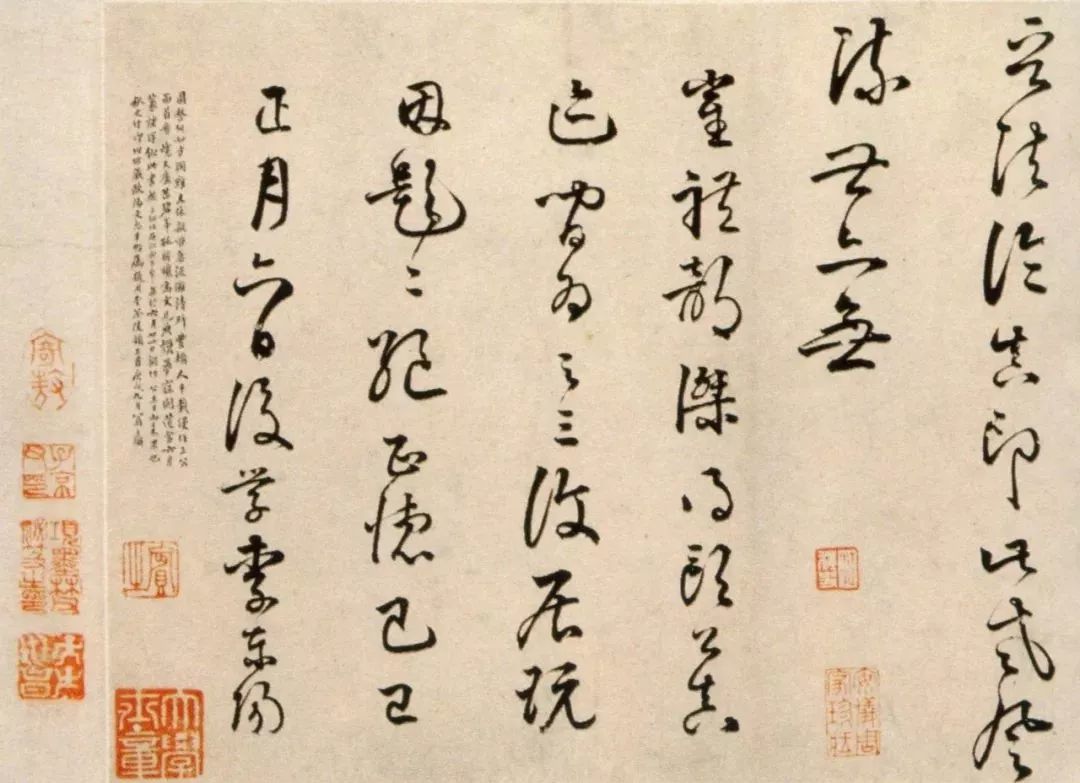

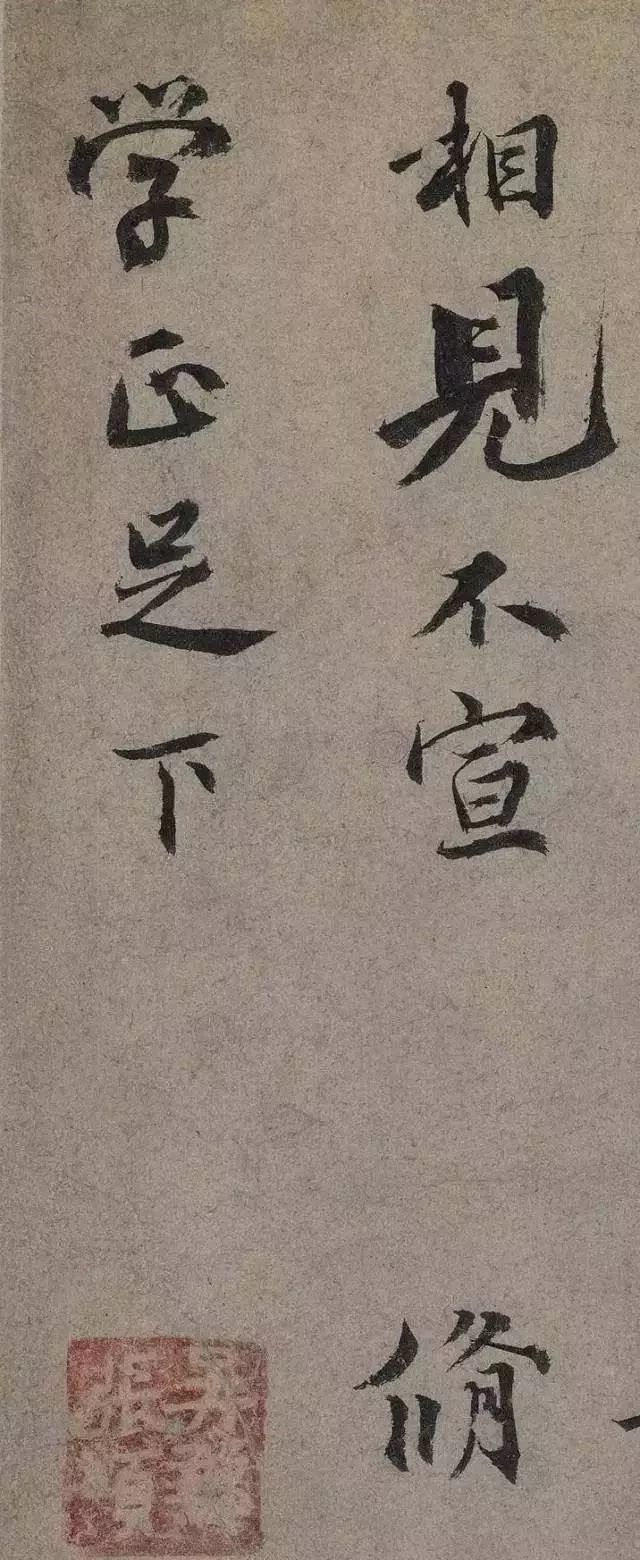

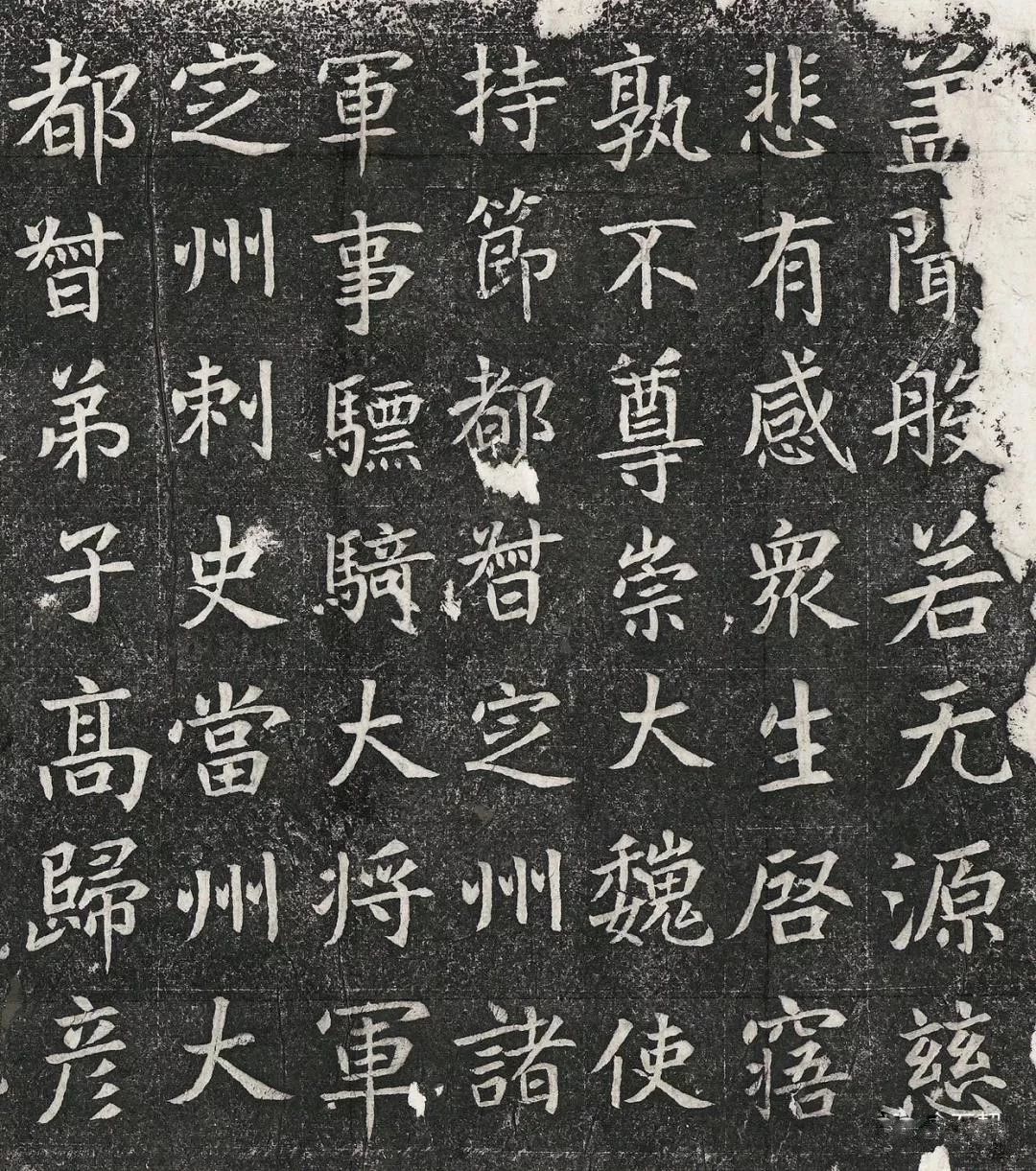

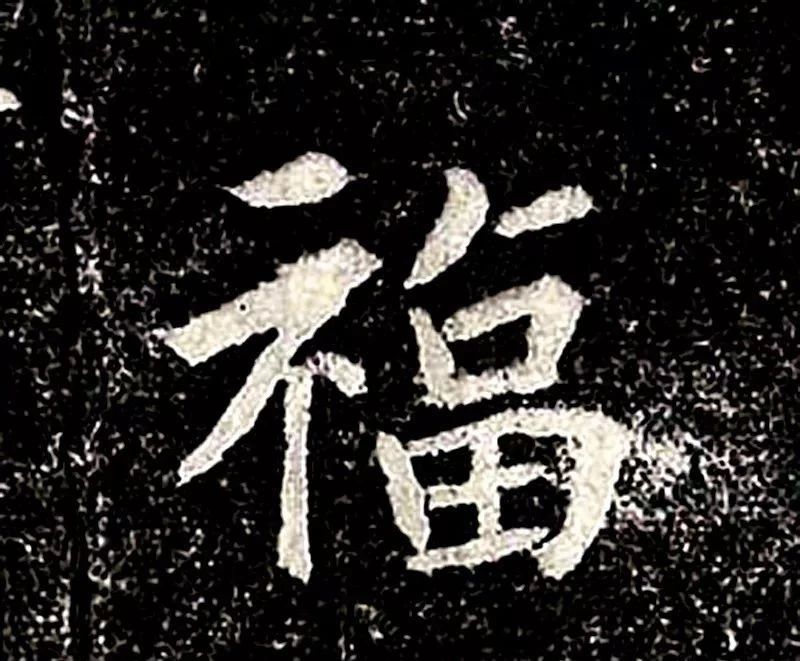

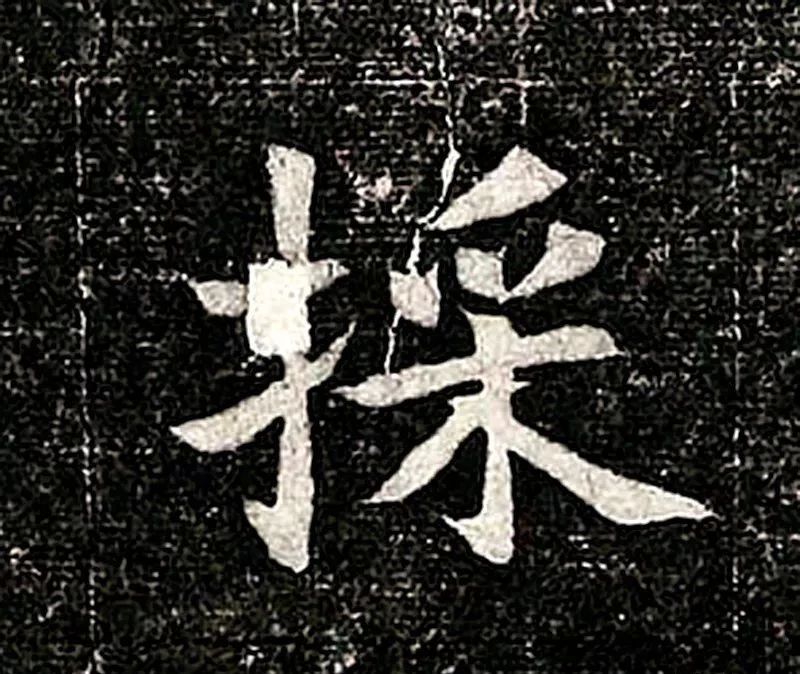

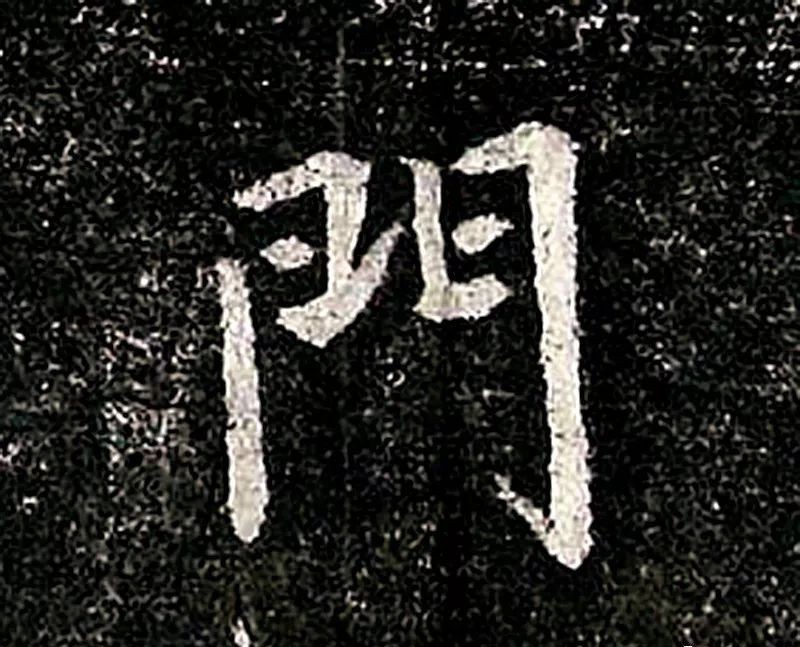

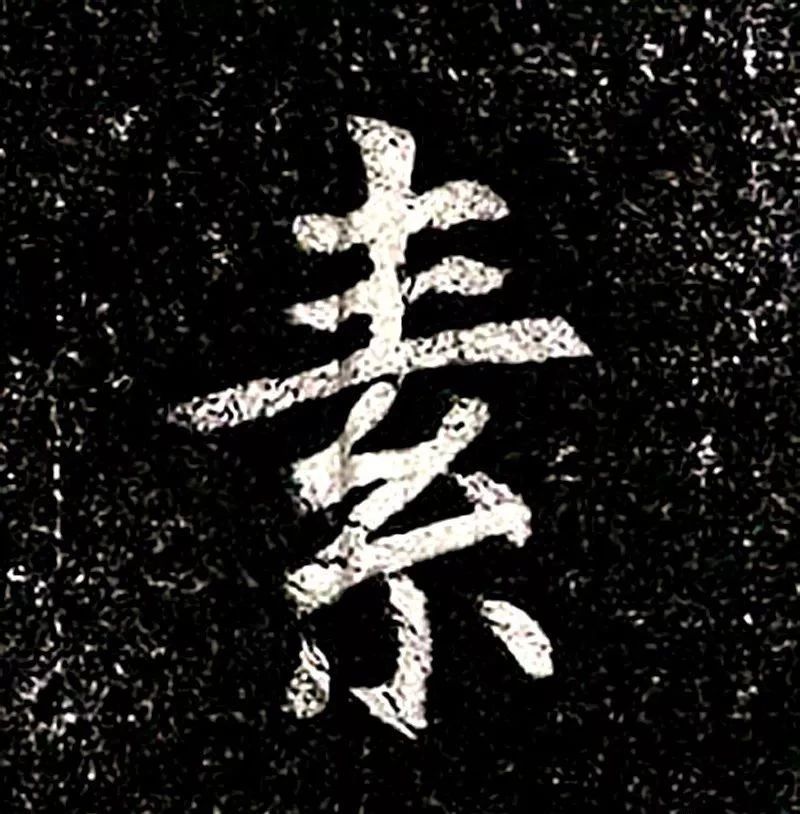

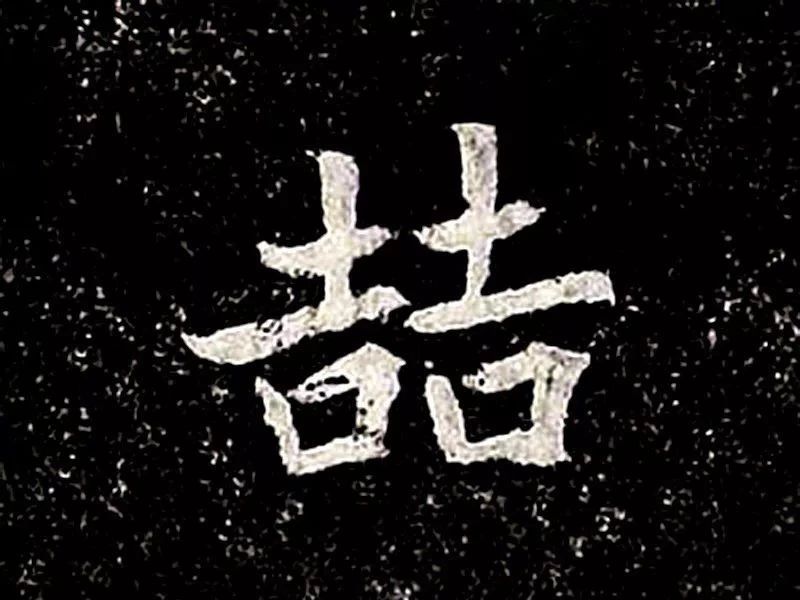

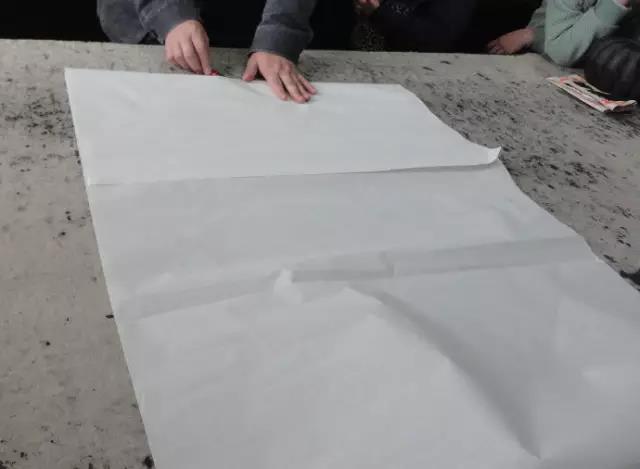

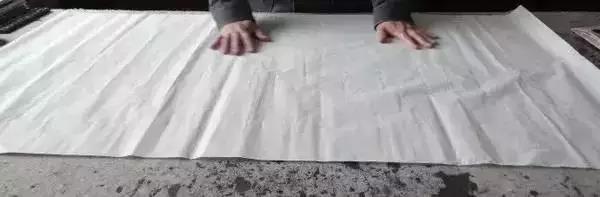

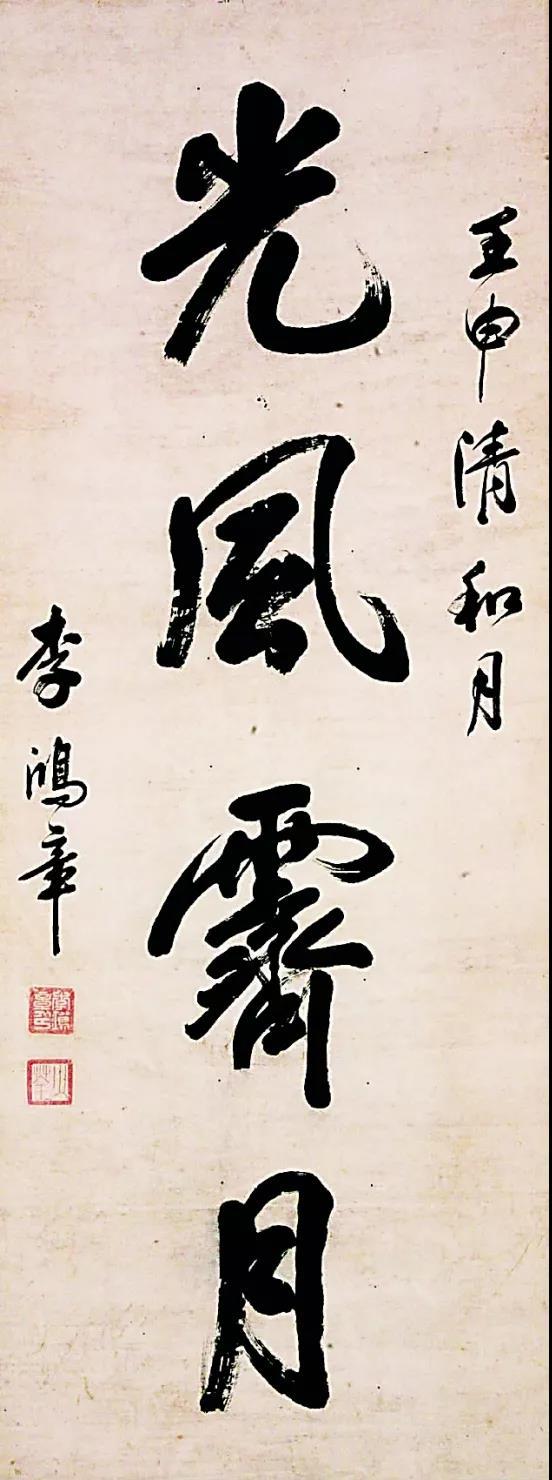

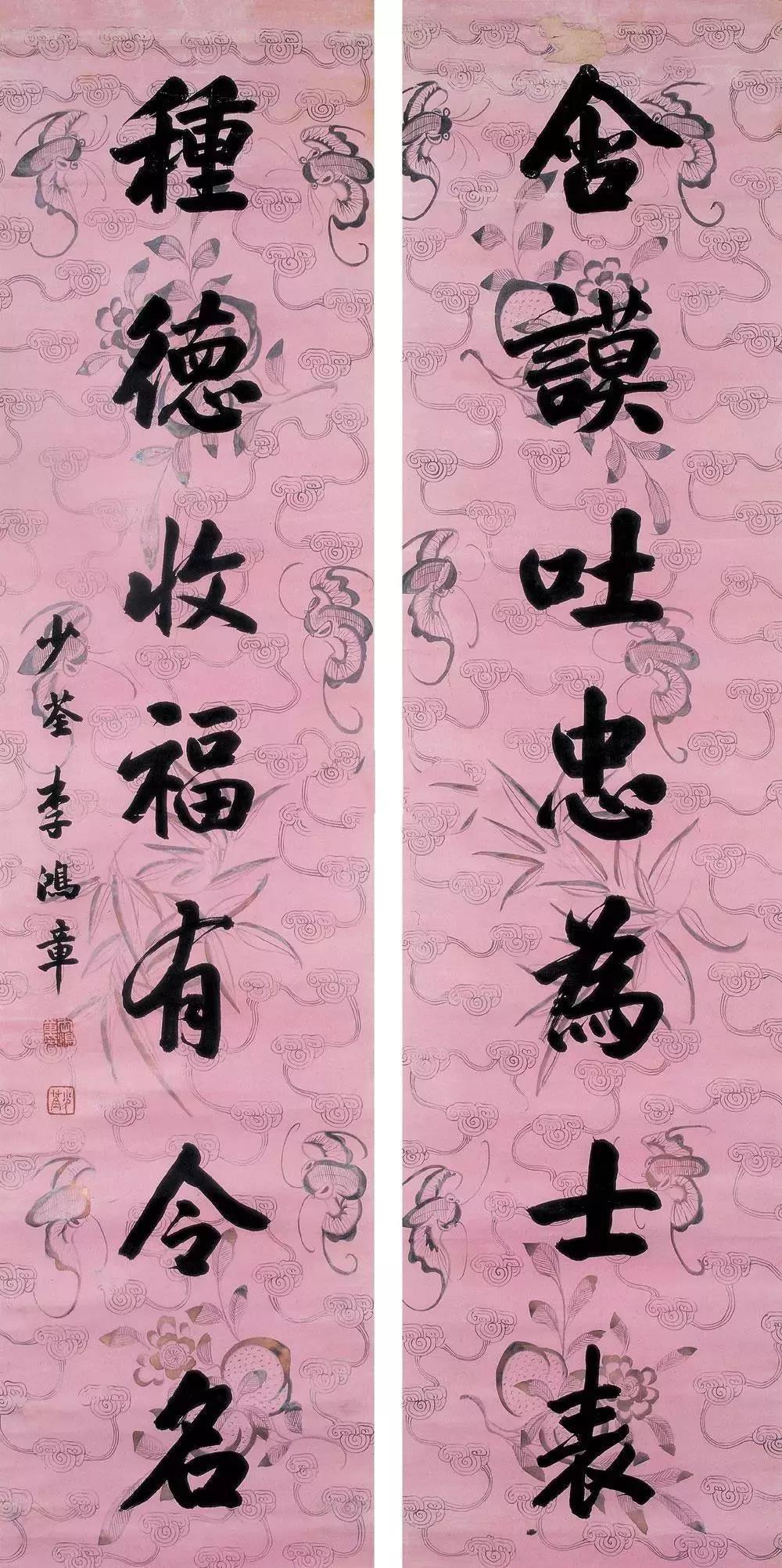

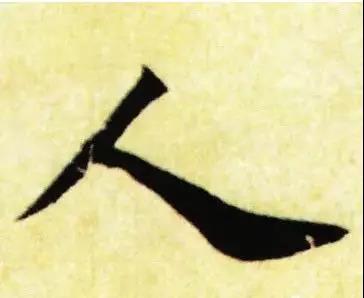

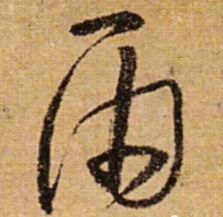

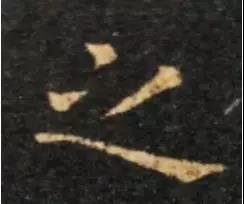

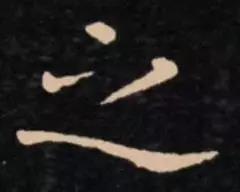

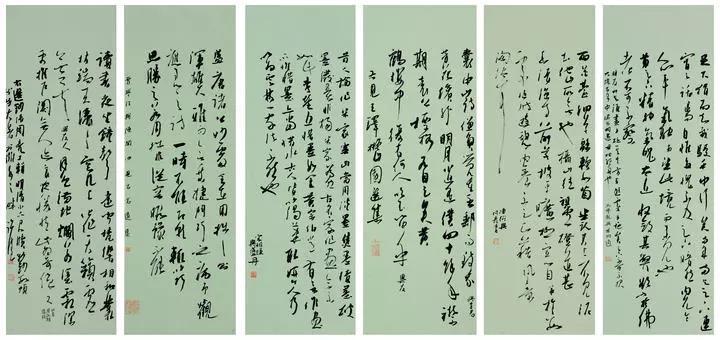

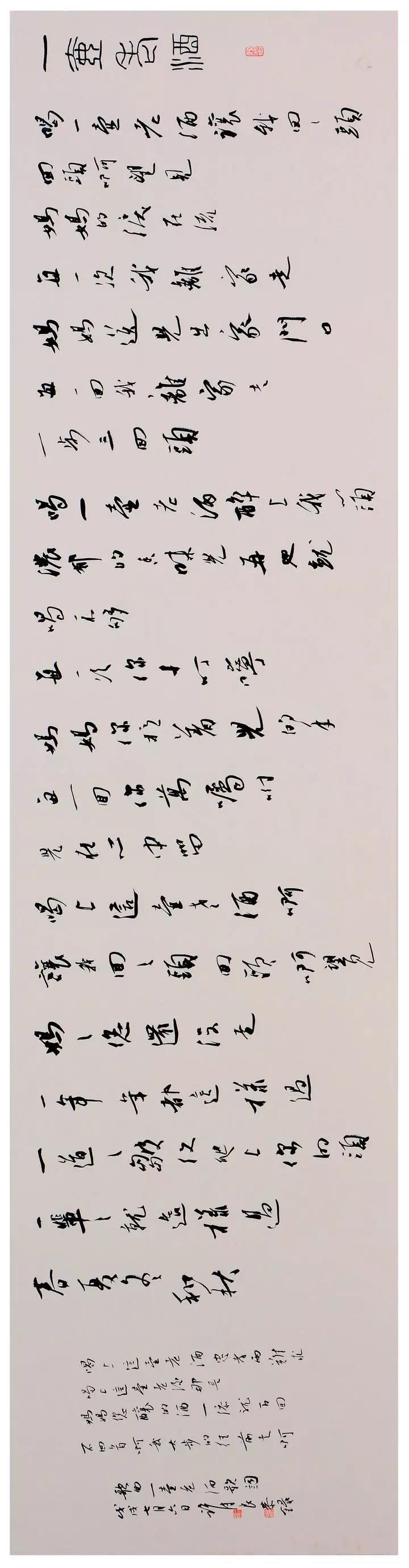

![微信图片_20181225155023]() 许传良作品

许传良作品

一、技术之质

勿庸讳言,谈到“现状”一词,往往带着“问题意识”,本身就有寻源问脉之胆略。从细节来看,这次论坛批评对象的推出,可圈可点,采用推荐加评选方式,从历年全国展览获奖作者中,优中选优,并且组织专家团参与创作相关问题的讨论与研判,最终推出百余位可谓是精英书家的作品,创作内容分成命题与自选两部分,力求展示当下创作最具实力群体的最新状态,可以说,这是当下展览选拔方提升,值得点赞。

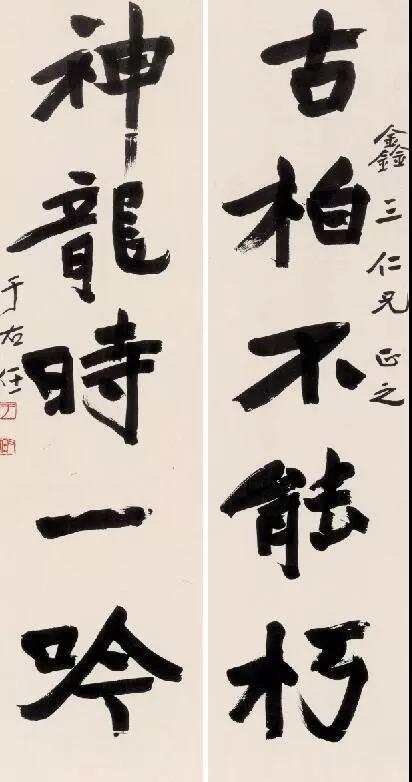

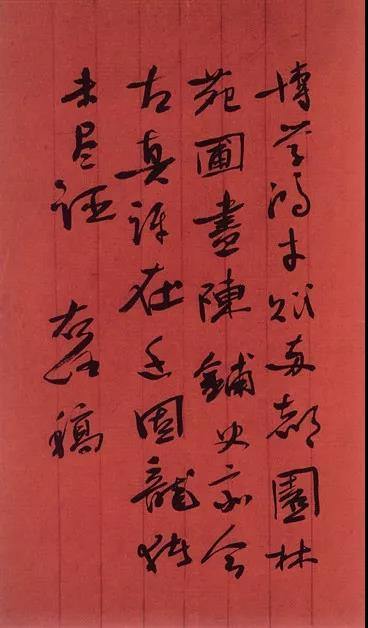

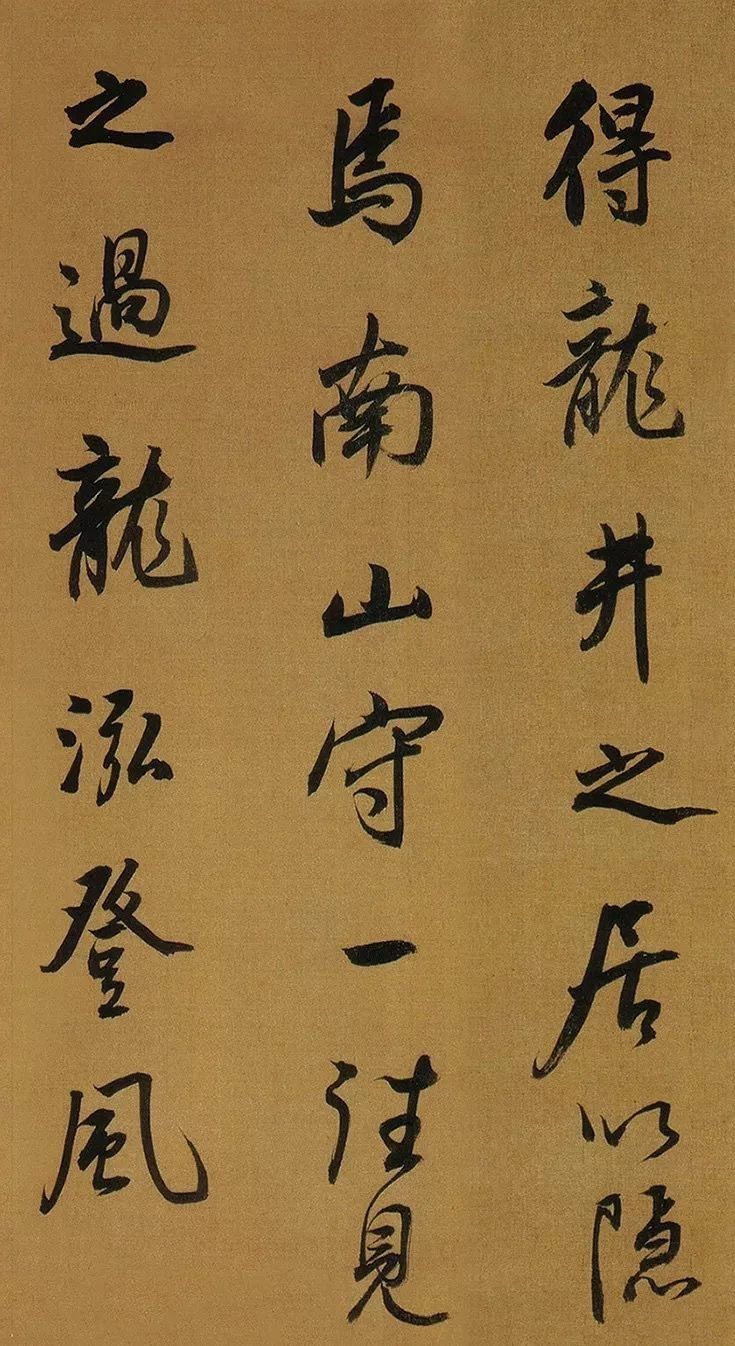

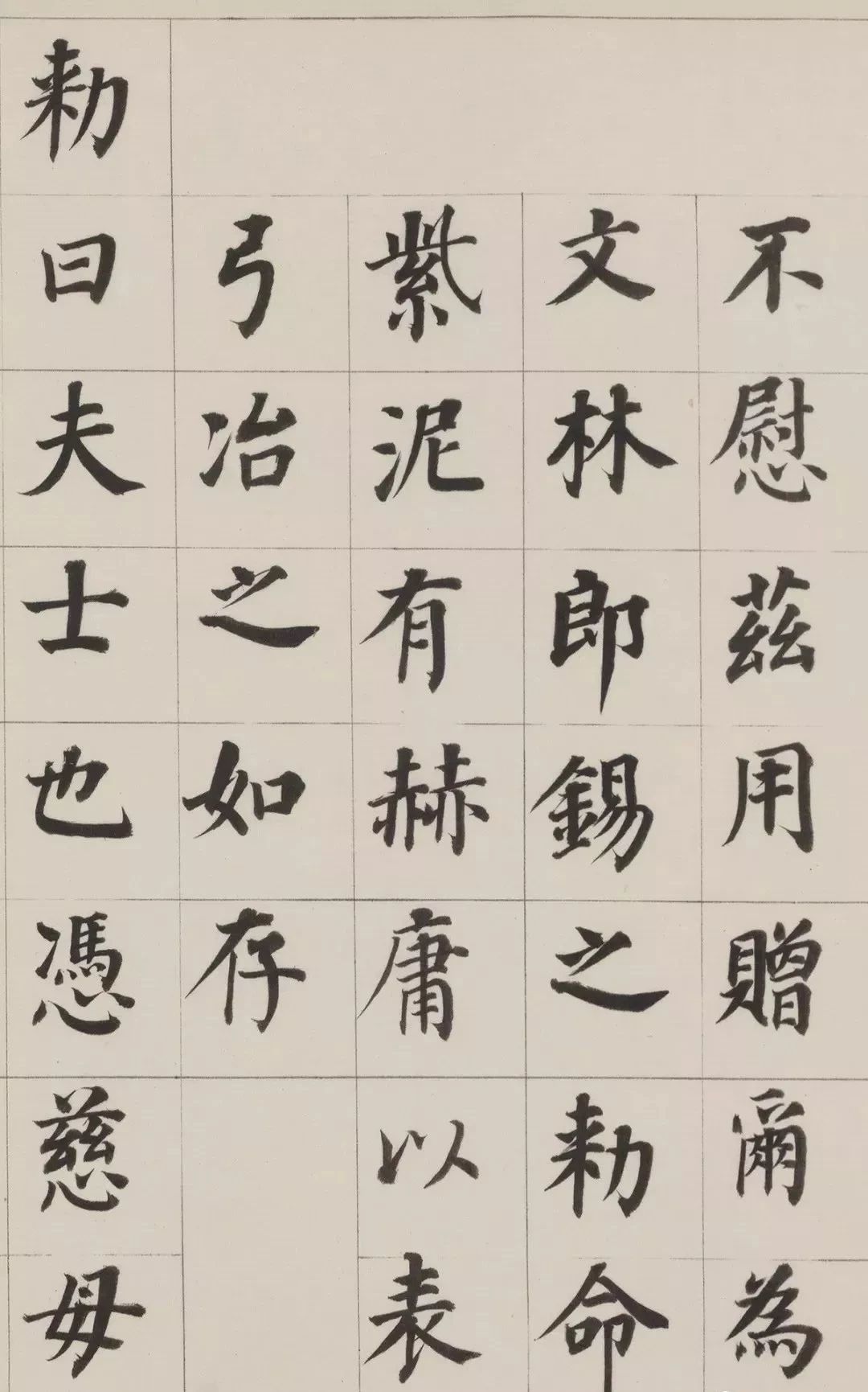

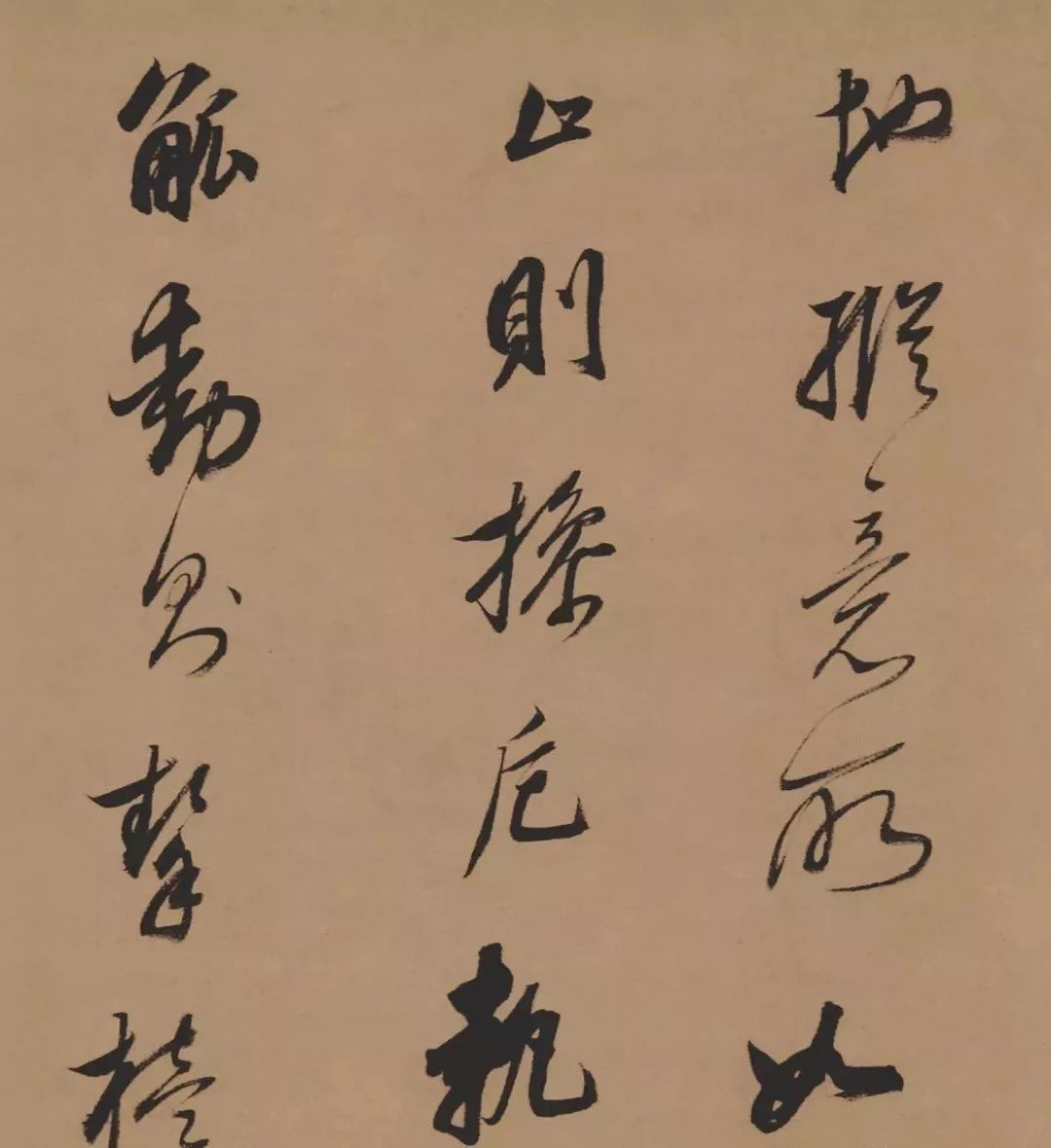

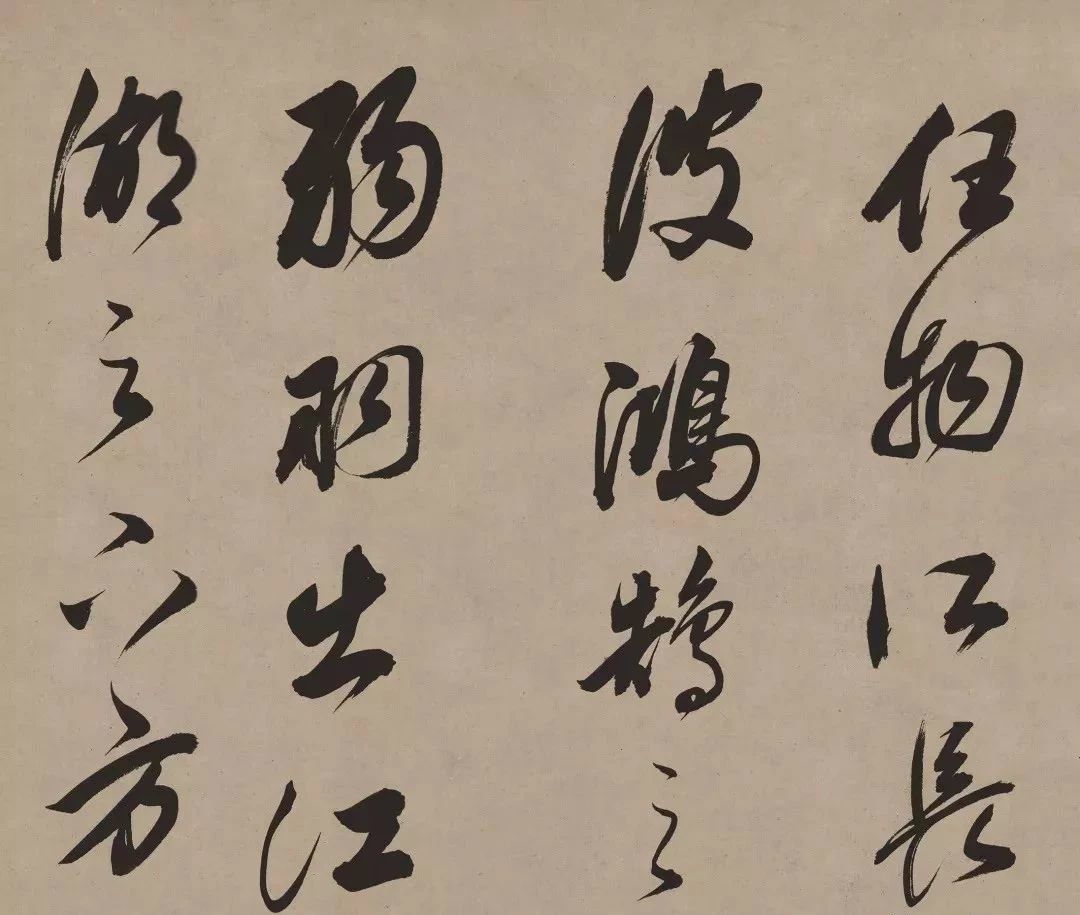

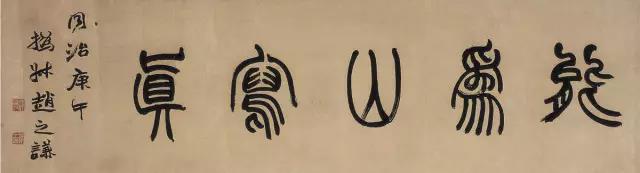

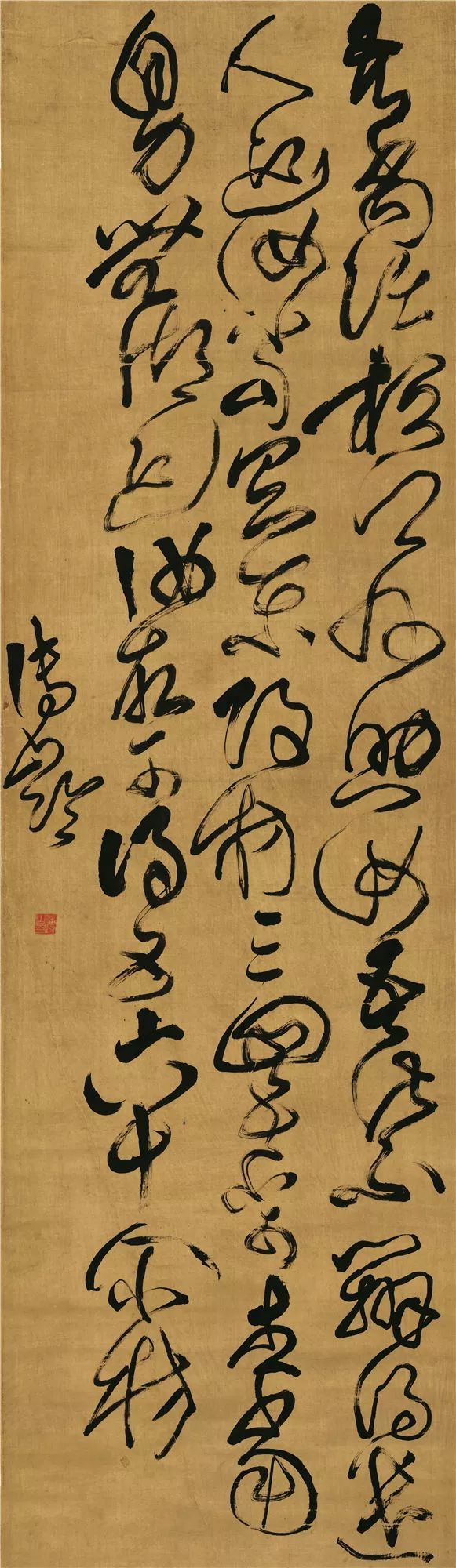

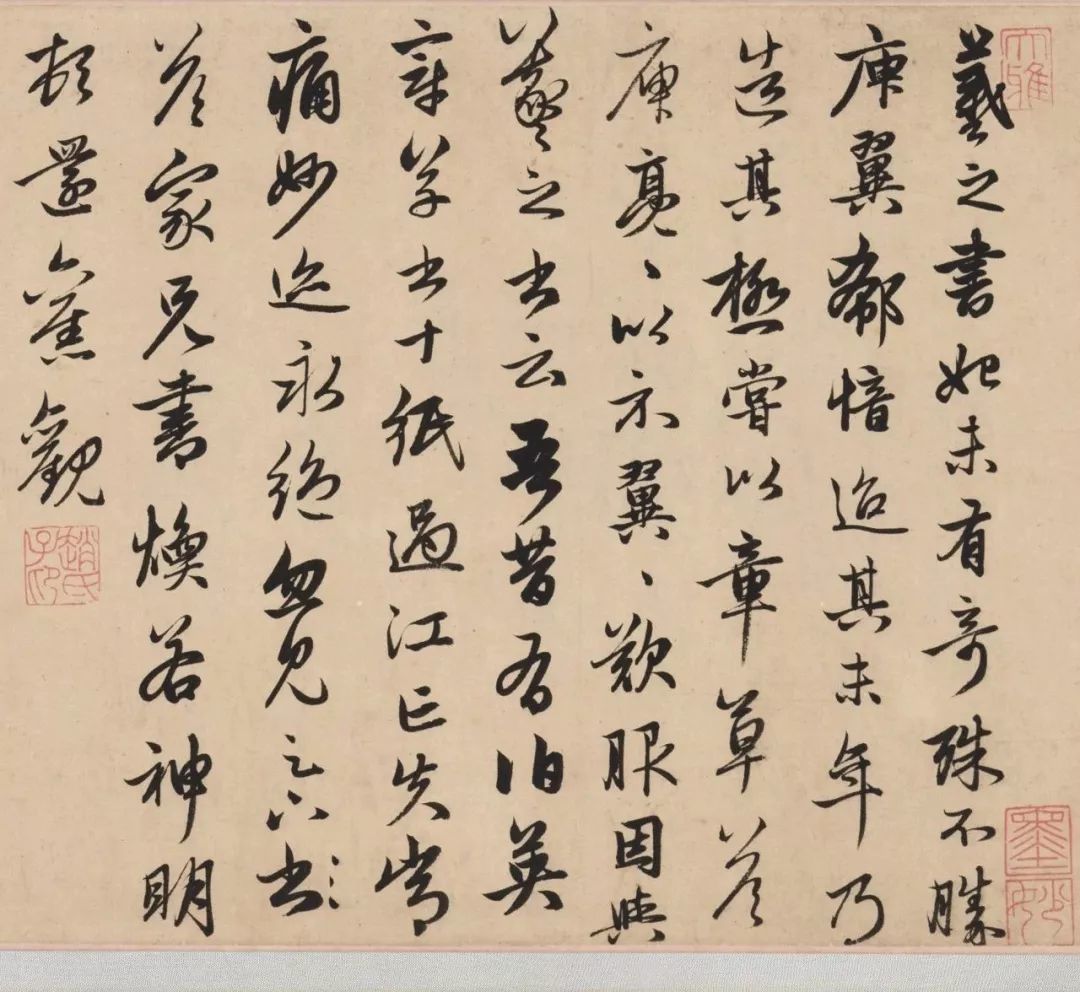

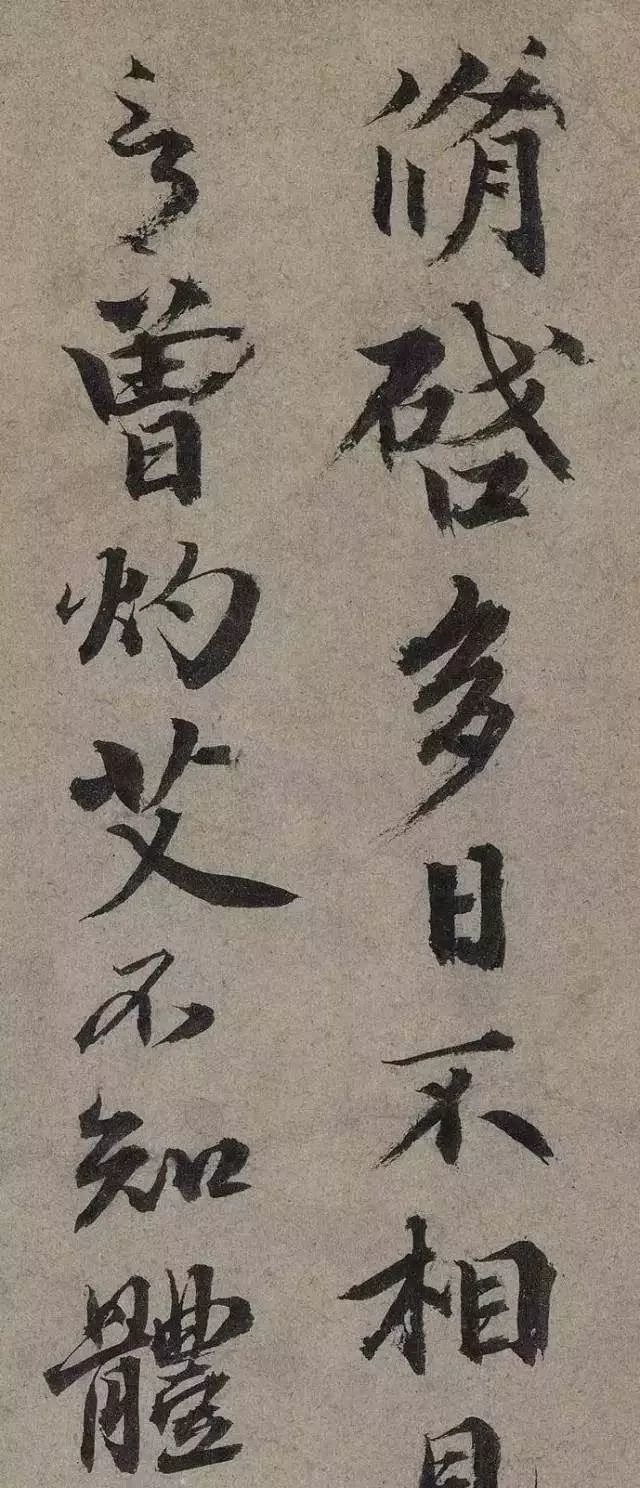

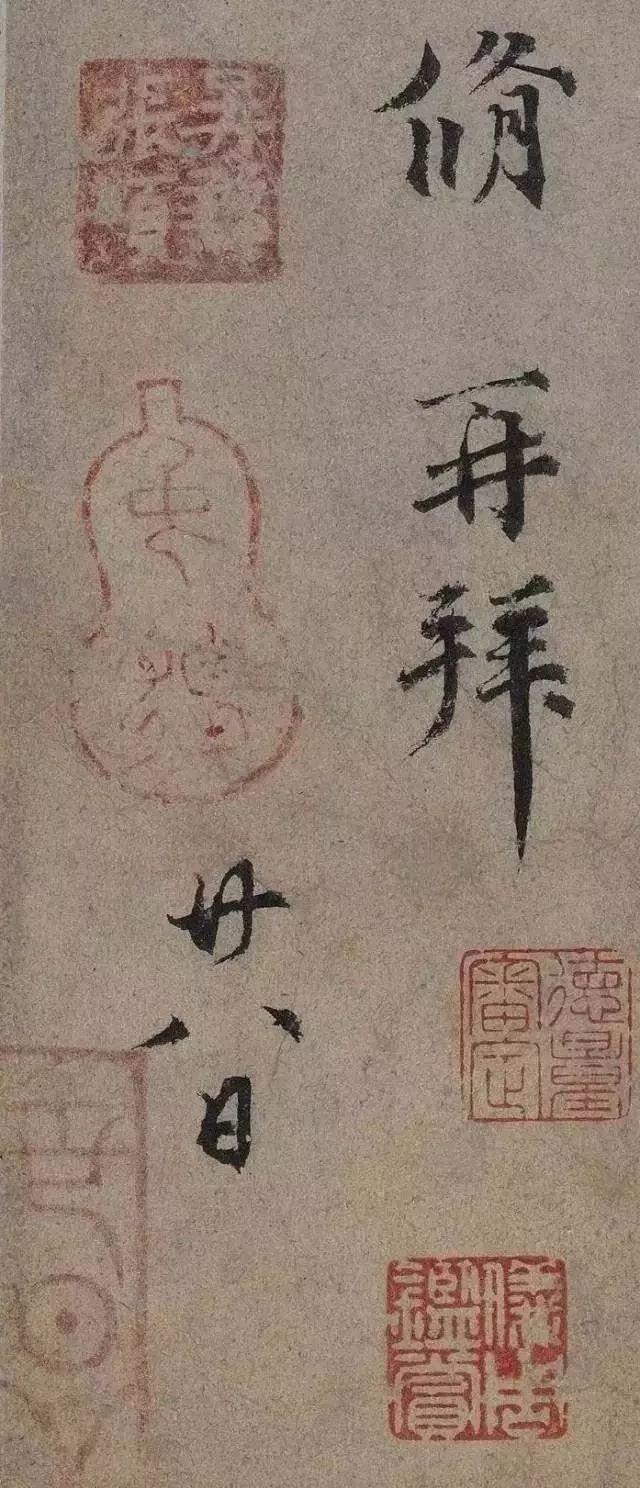

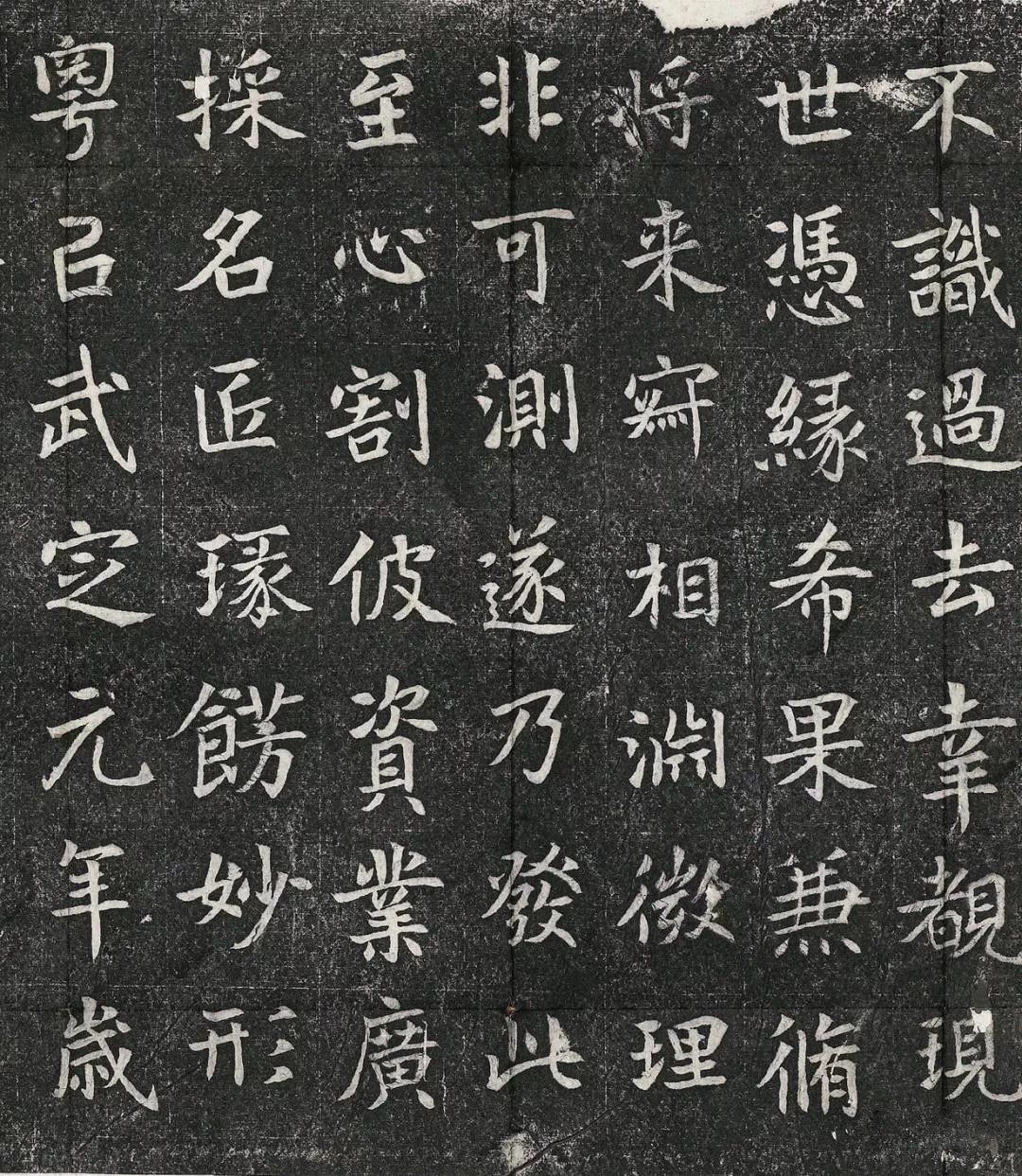

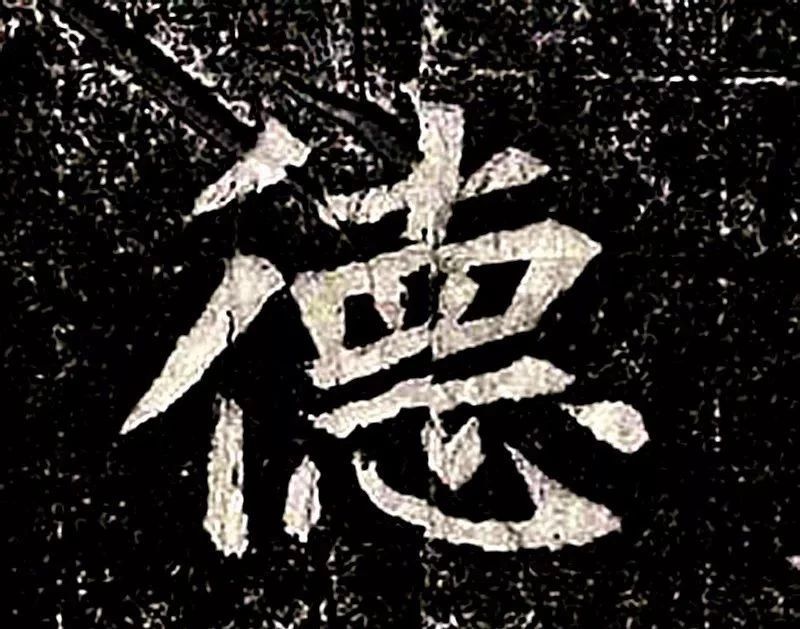

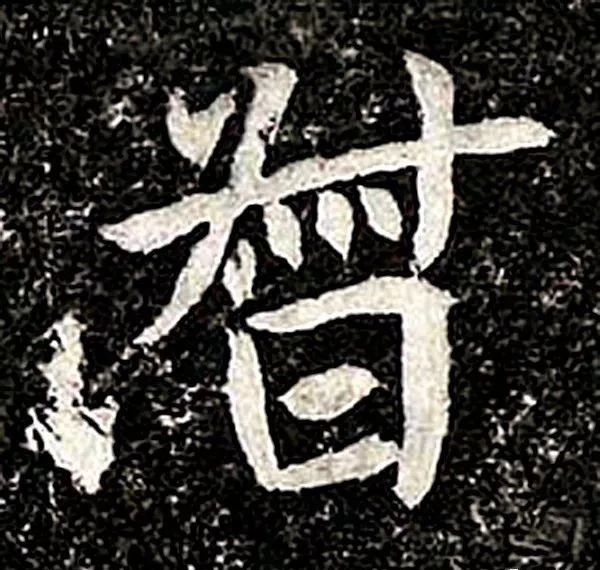

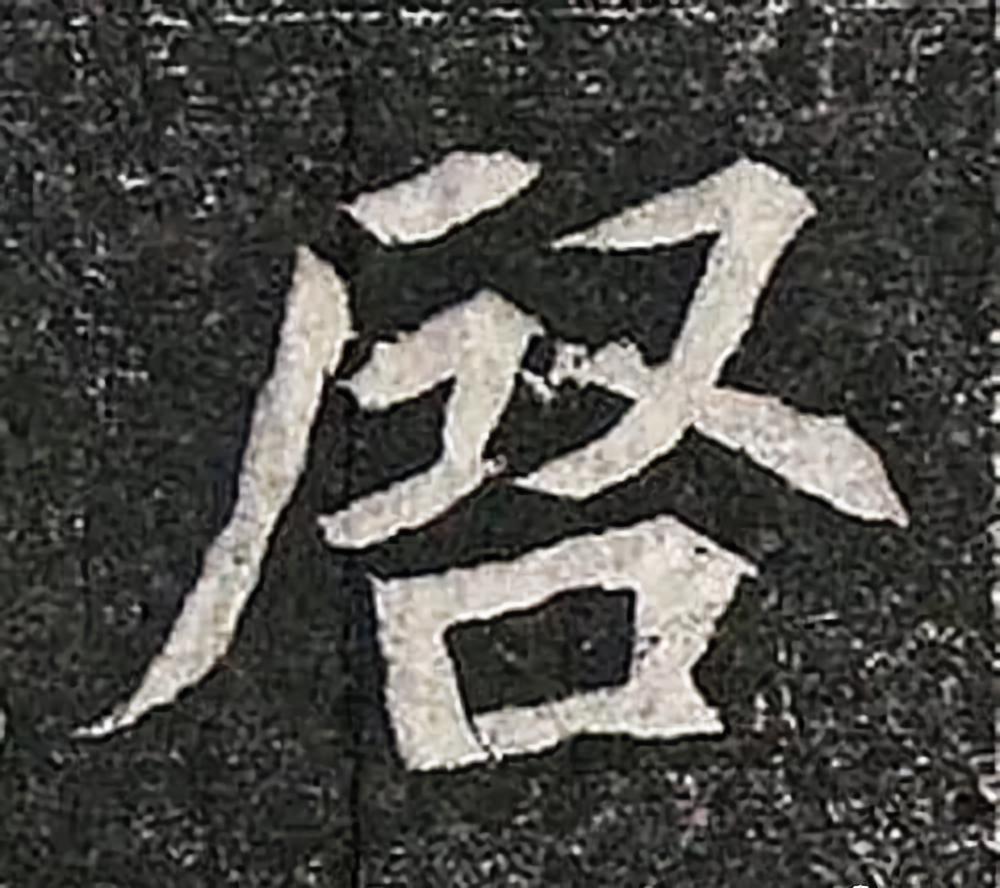

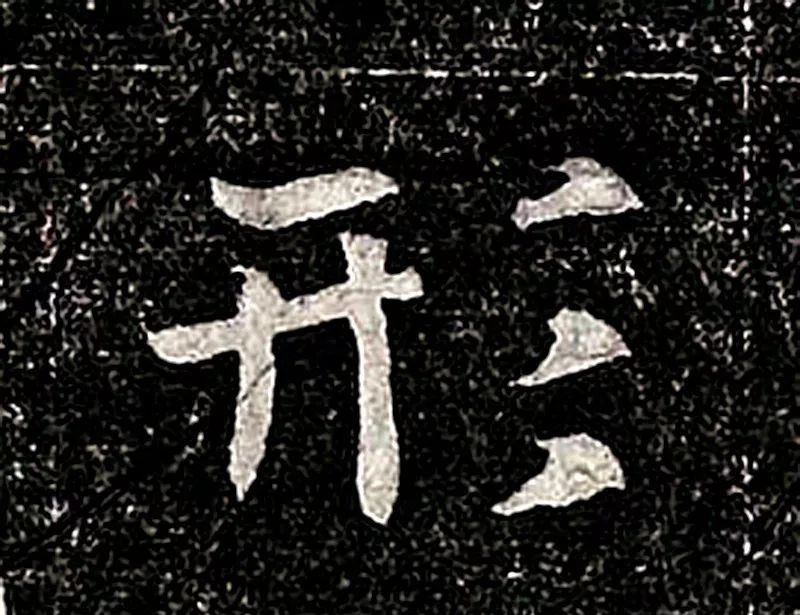

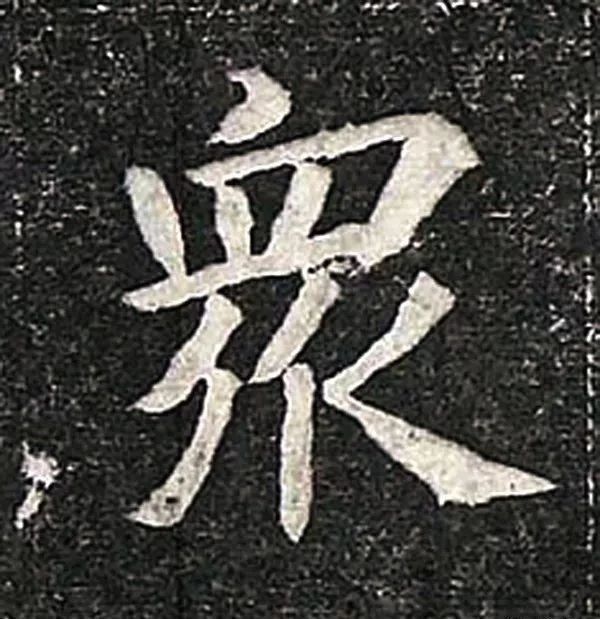

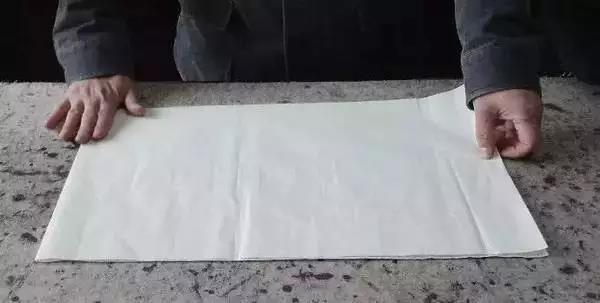

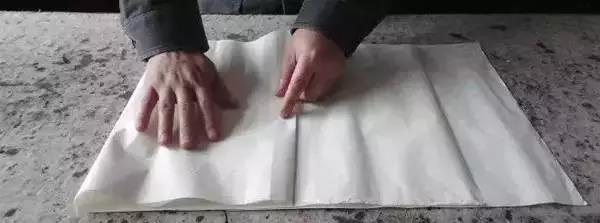

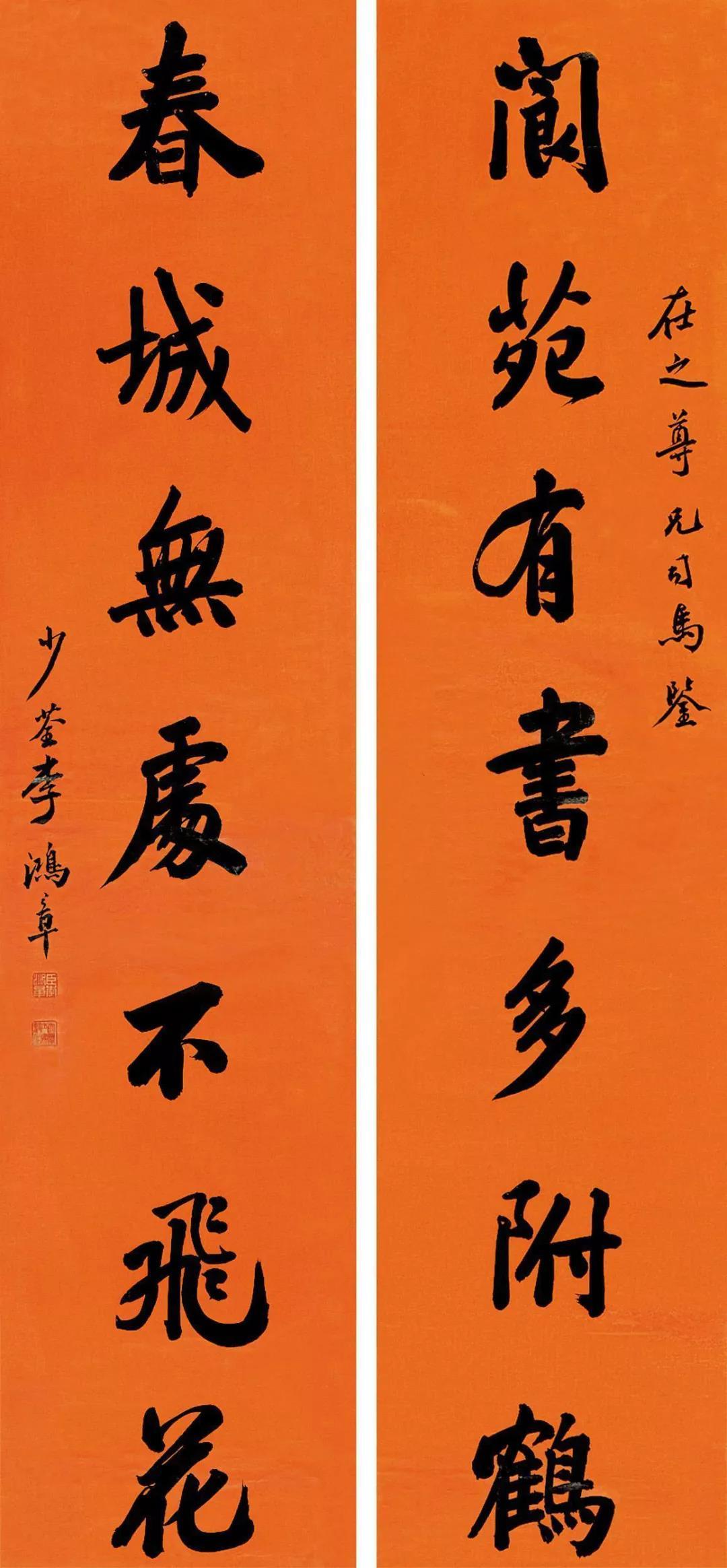

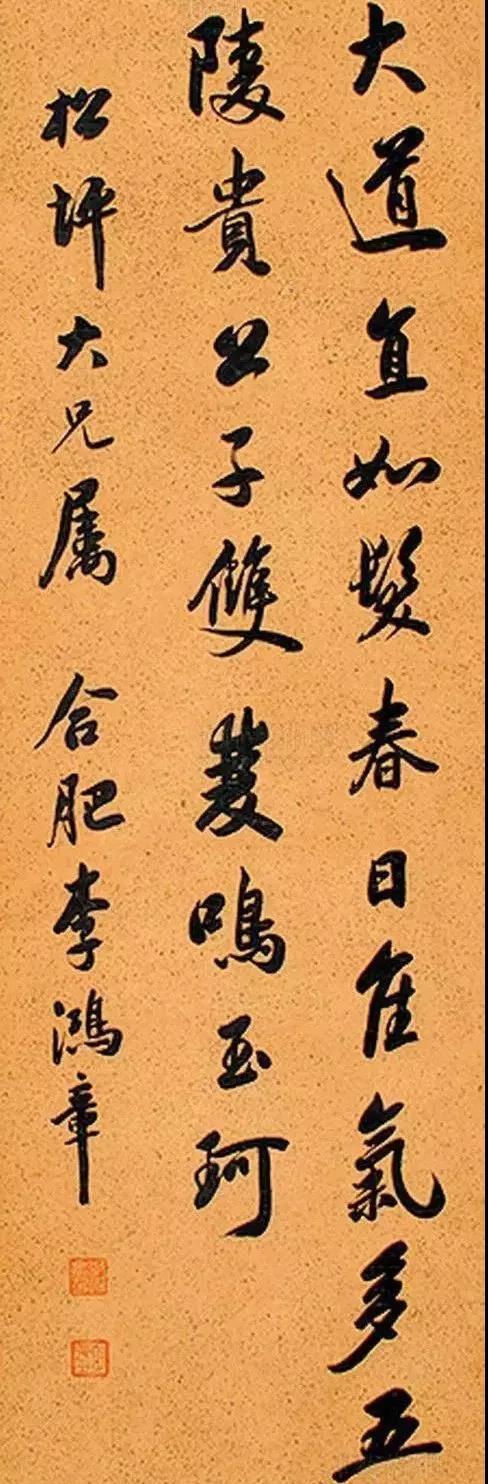

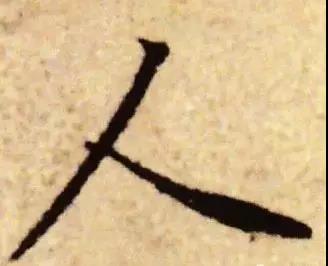

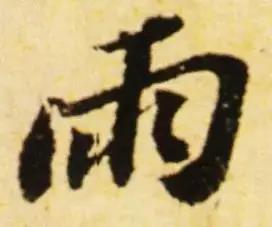

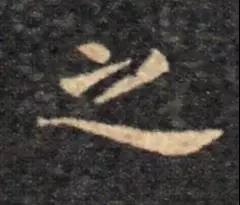

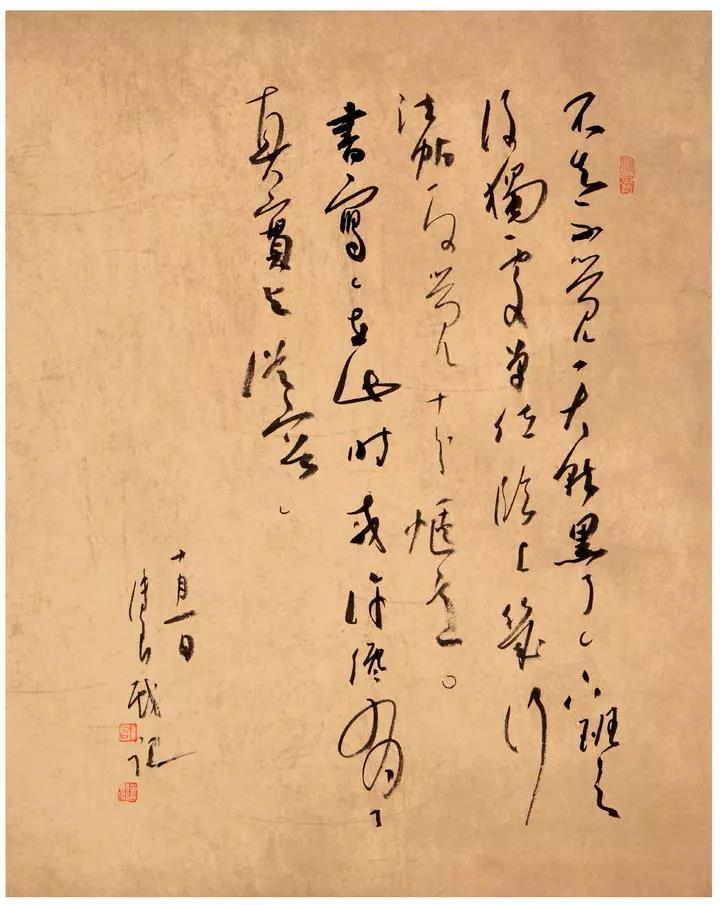

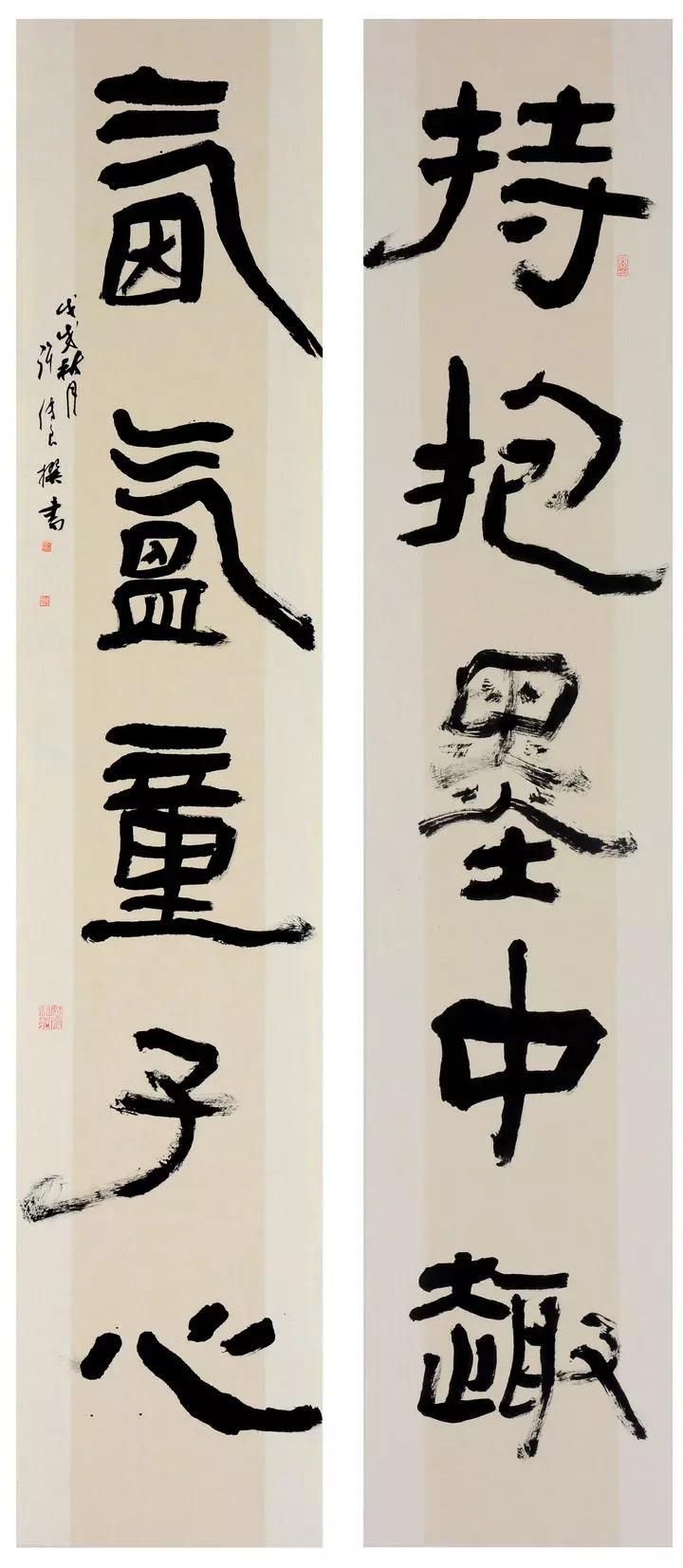

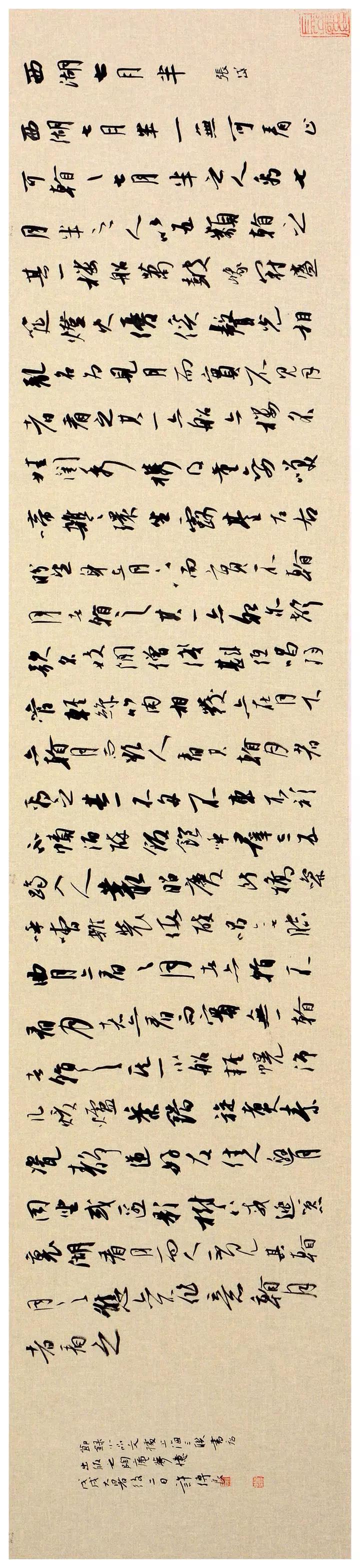

![微信图片_20181225155026]() 许传良作品

许传良作品

研究当前一个较为高端群体的创作现状,用集中一部分高手集中创作的方式,进行共时性的展示,这是发挥了当代展览形式的基本功能。而所选依据则是参阅历时性的成绩,故而,不可避免带来一个问题,对于每个人来说,不可能有同节奏进步的时空,举例来说,就是有些作者并没有发挥出当年获全国大奖时作品的同等水准,或者说失去了当下同台竞争的优势。所以,笔者以为,当下的创作研究固然由作品来说话,真正反映出这个群体现状的,应当涵盖他们的所有书写实践,这个书家群体乃至延伸到全体书法作者的笔墨所在,应当是现状研究的最恰当的视角。从客观来看,人人之间,书写的日常状态定会有本质的不同,而不仅仅是展览中打造出来的颇有雷同的系列存在。再具体而言,每一个创作主体的书写,除却完成某一两件参展作品之外,他的每一件试验或者创作蓝本,都存在“当下”意义,故而就“现状”实际内涵而言,以展厅效应打造的作品作为出发点,研究书坛创作现状,而不涉及书家个体的笔踪墨迹(且不谈日常书写的学术积极意义)。从“现状”研究的全面性与延伸角度而言,关于“标本”的普遍性与特殊性应对有清的认识,这也是笔者思考的一个基本立场。

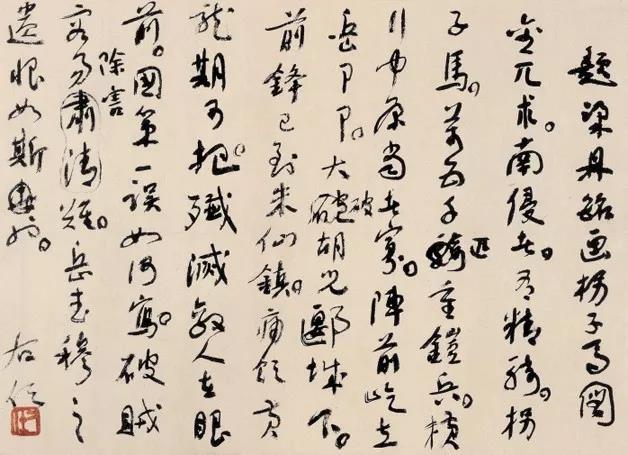

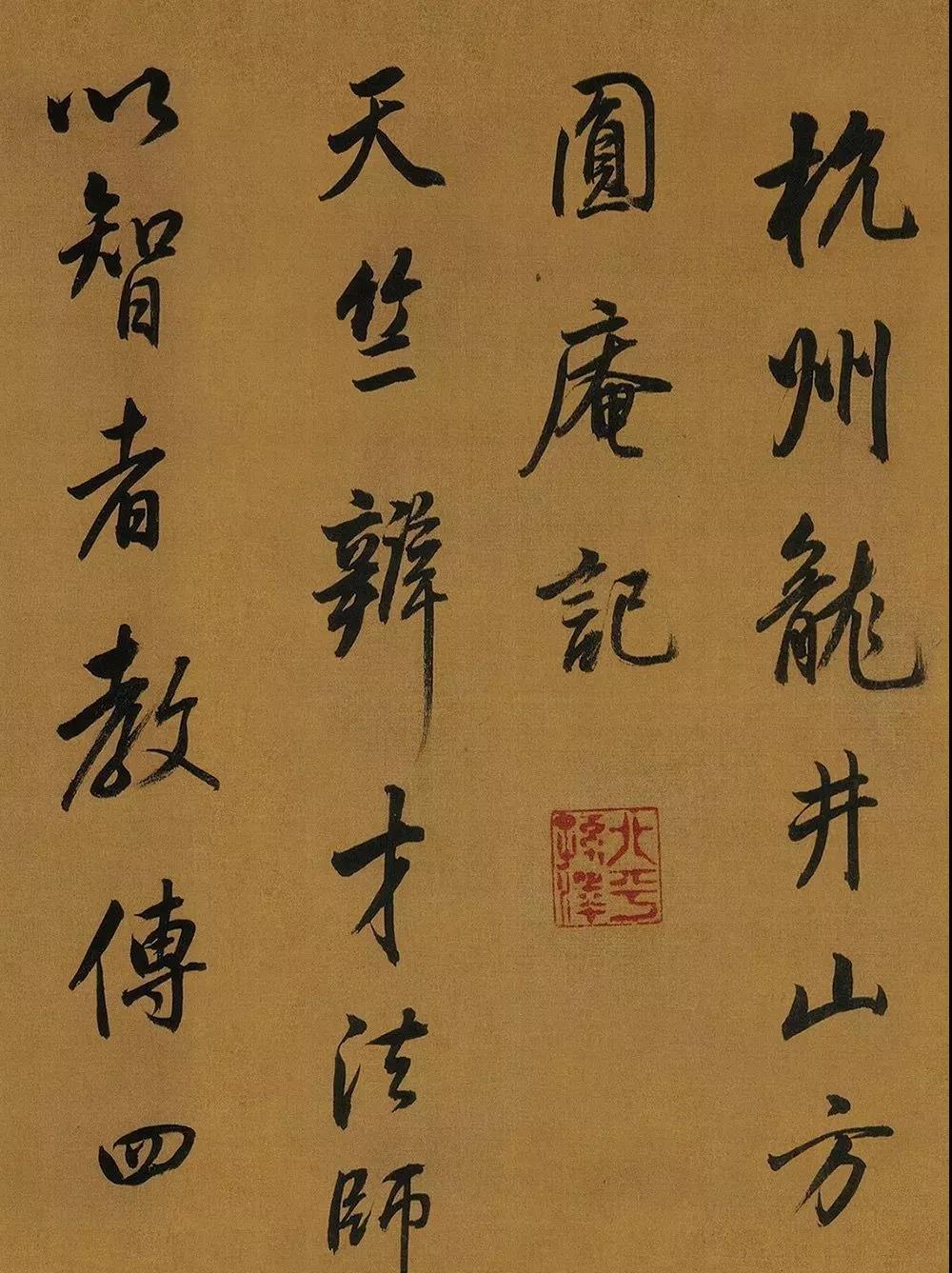

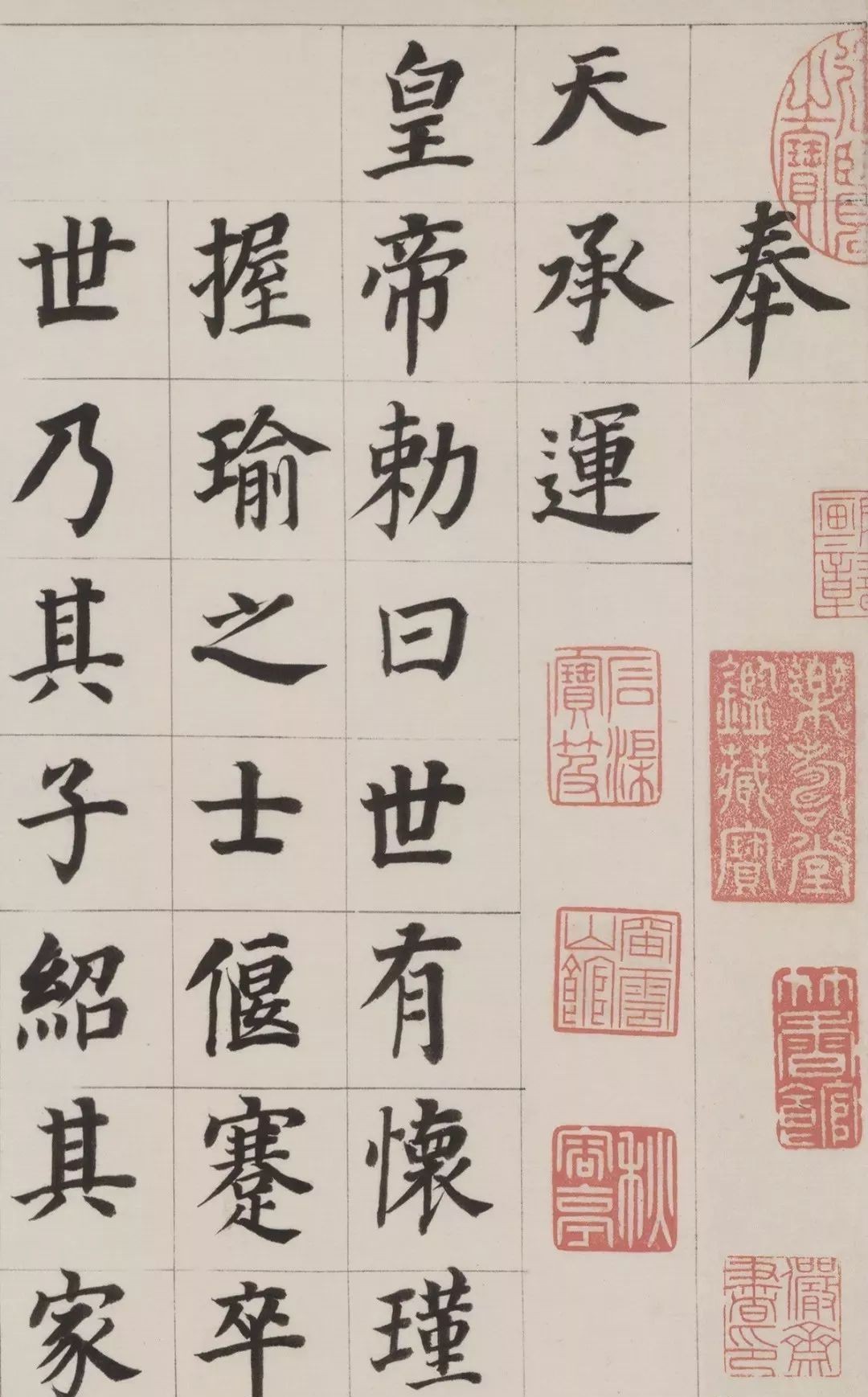

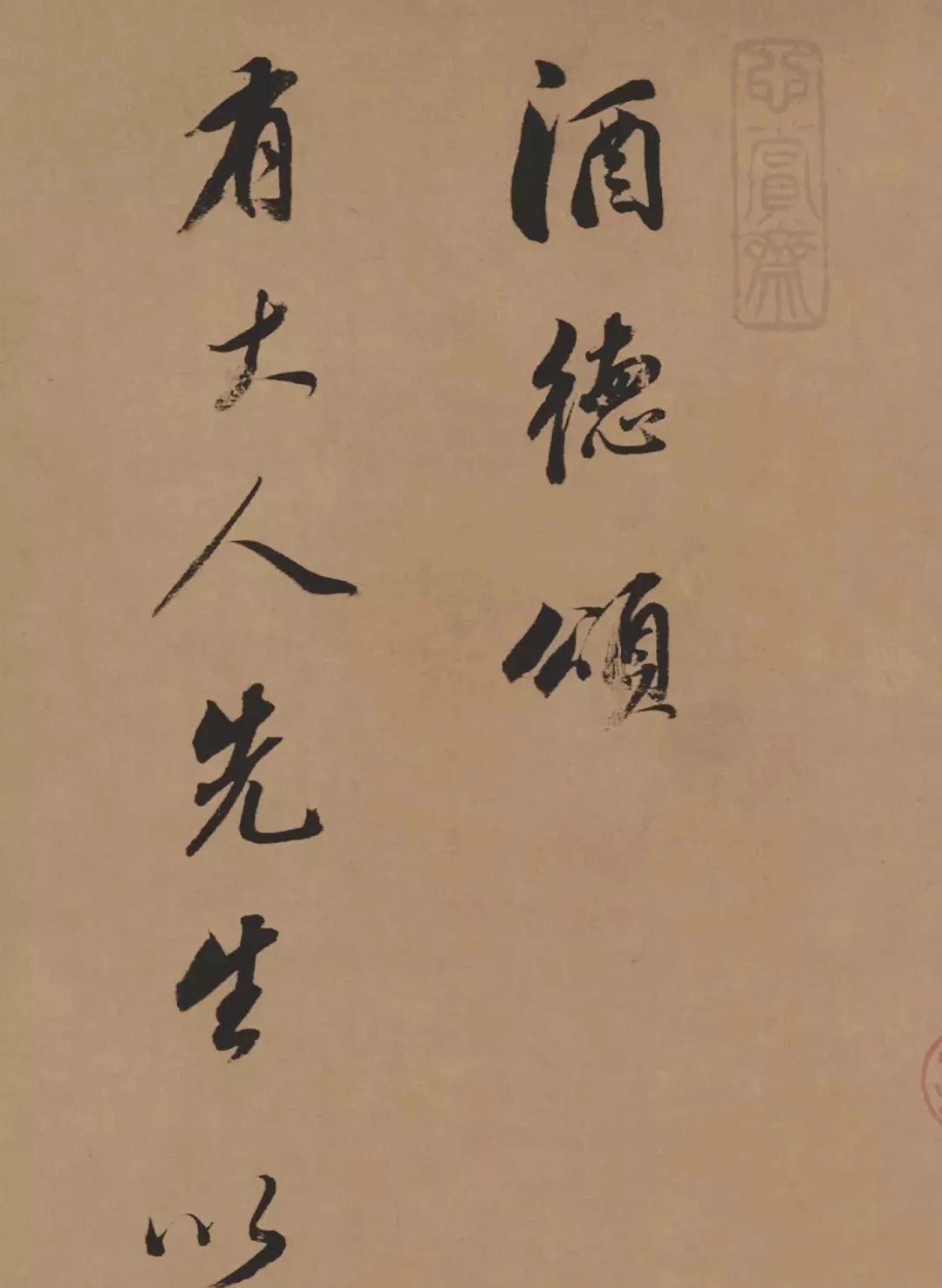

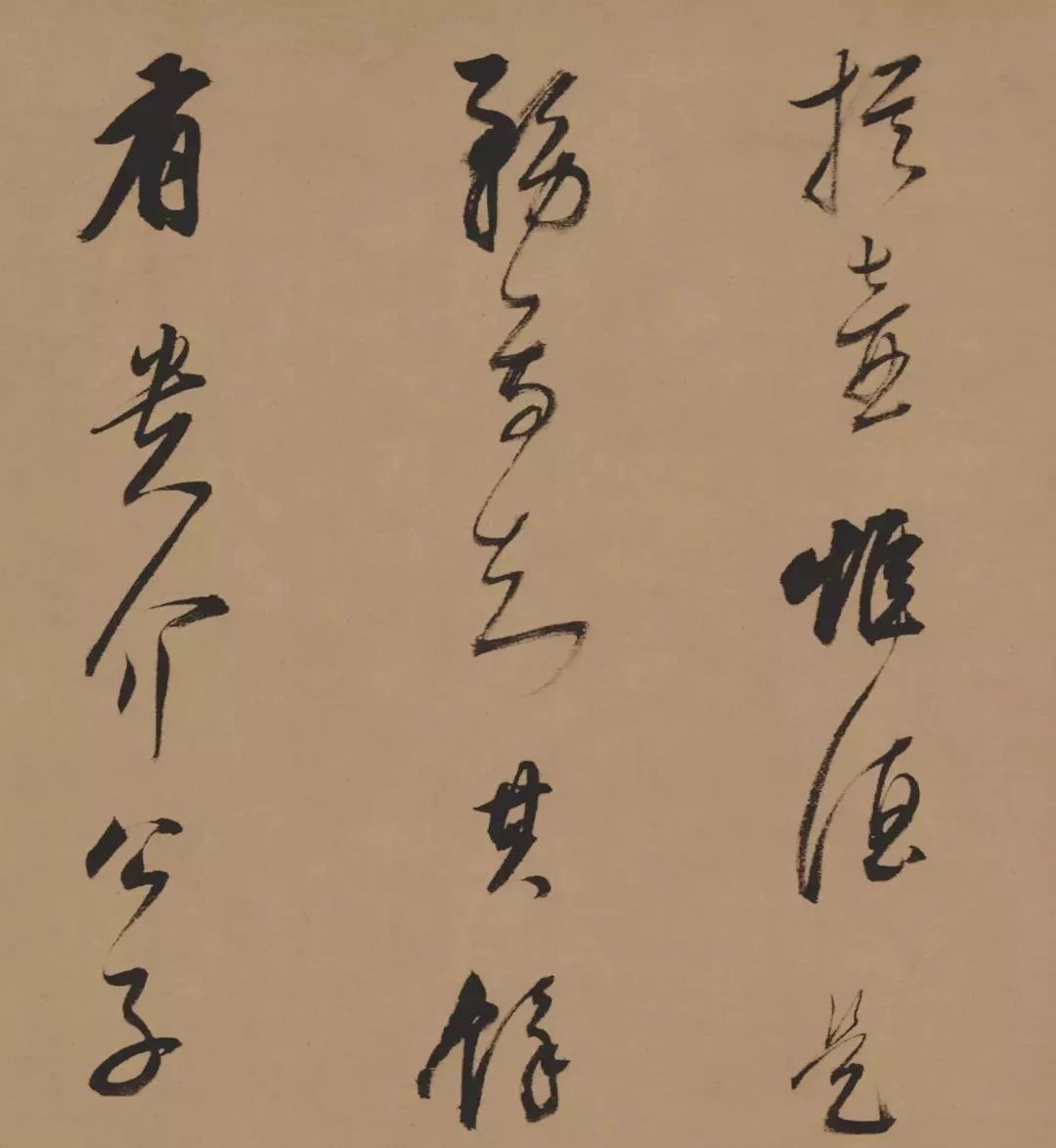

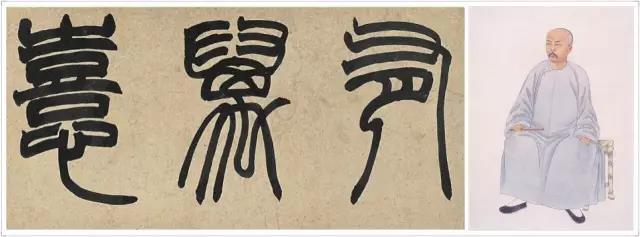

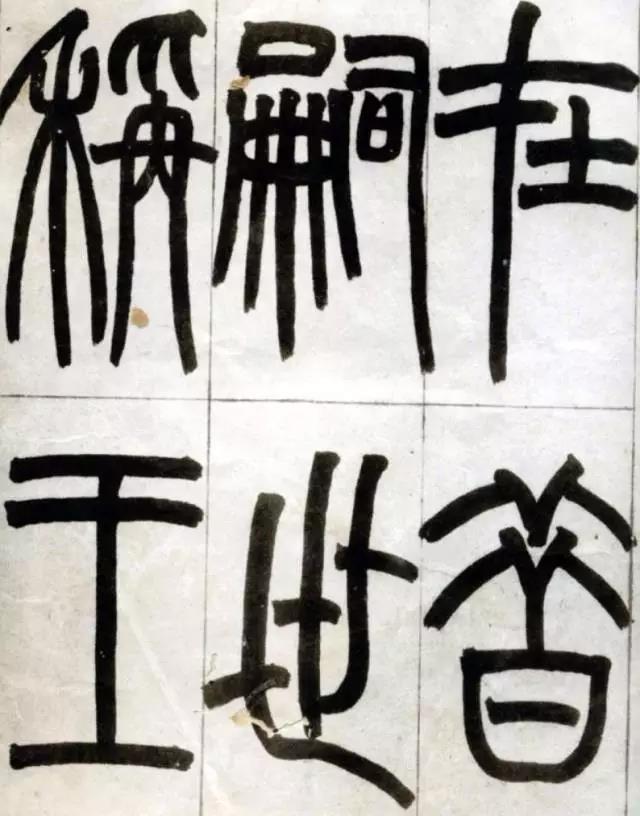

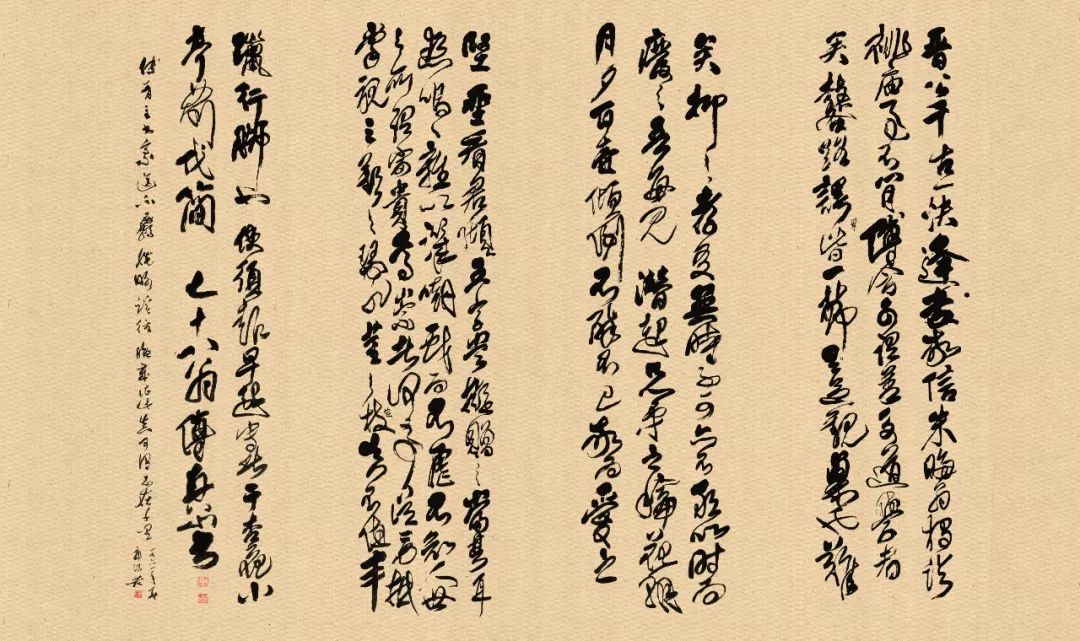

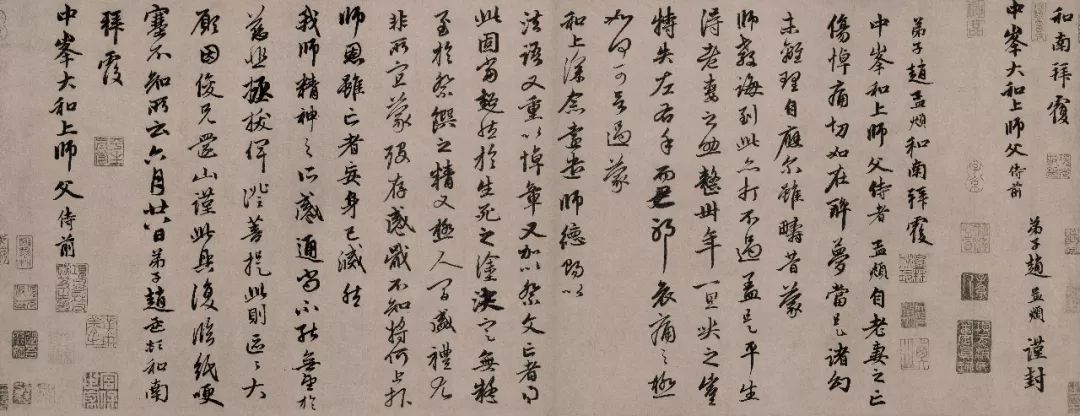

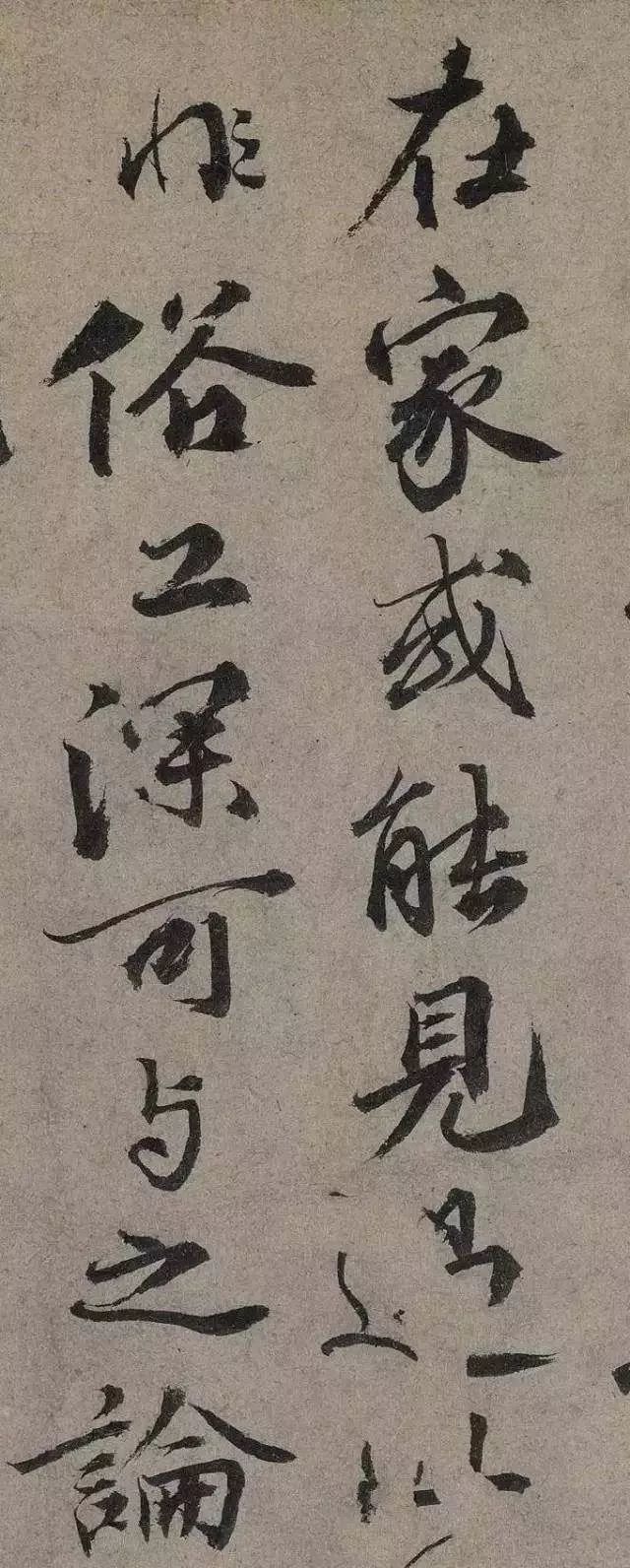

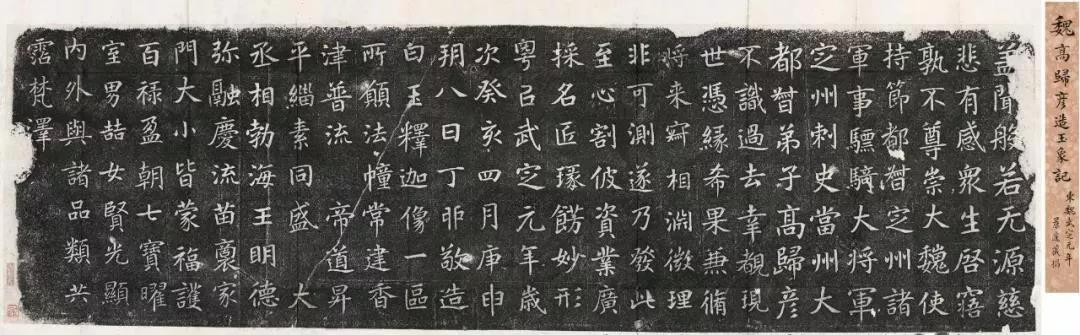

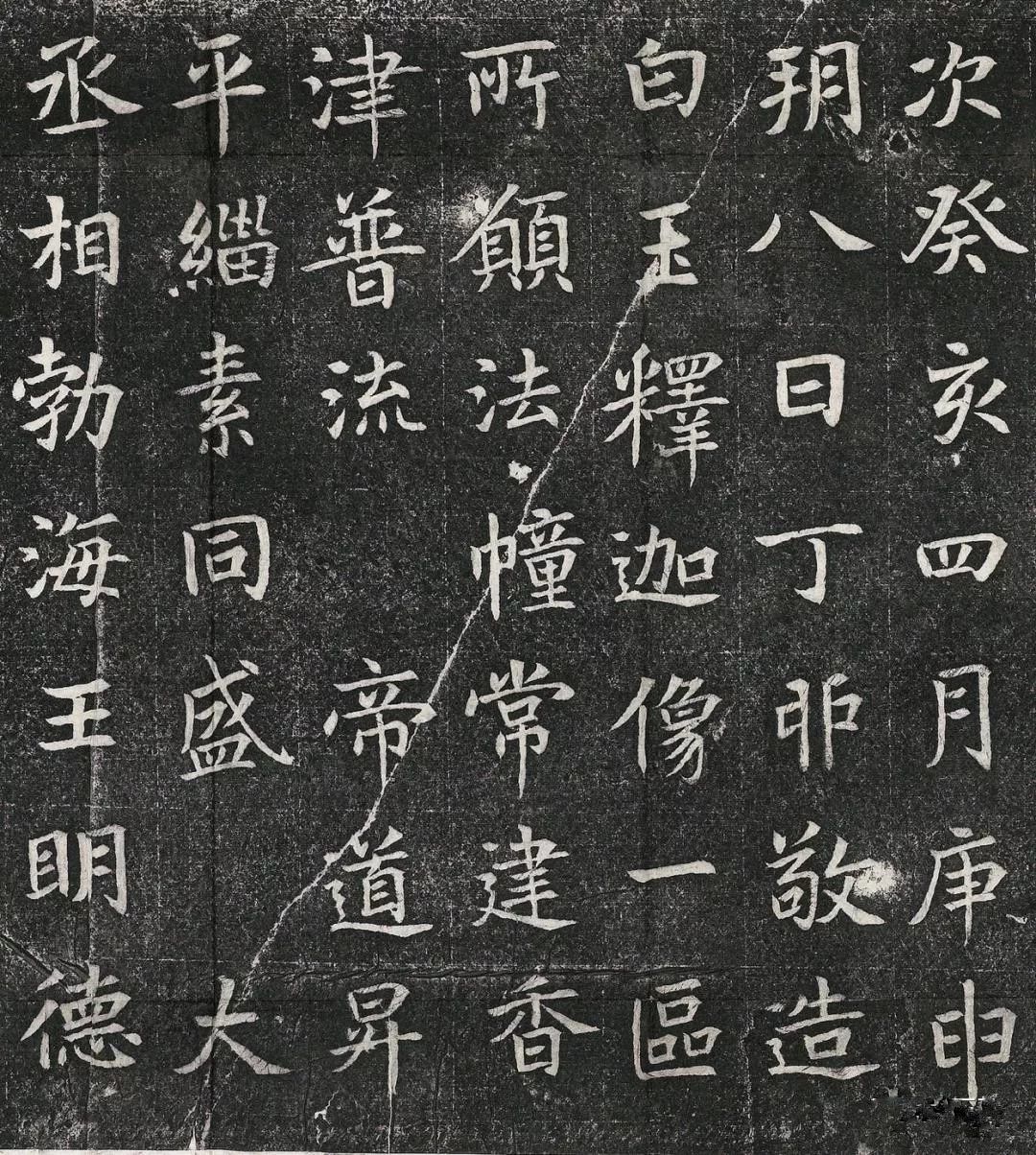

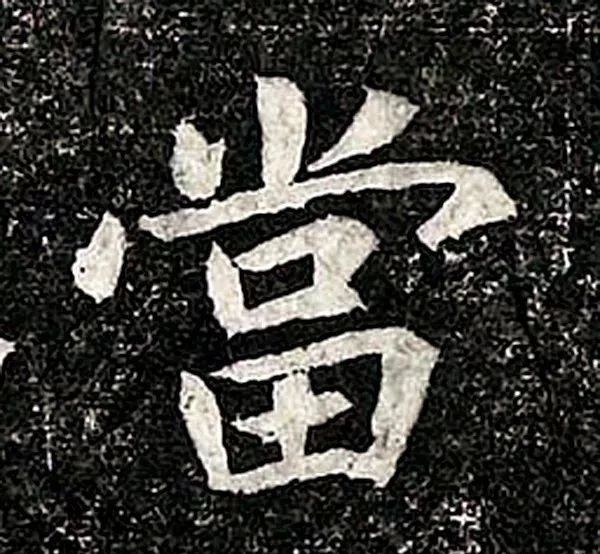

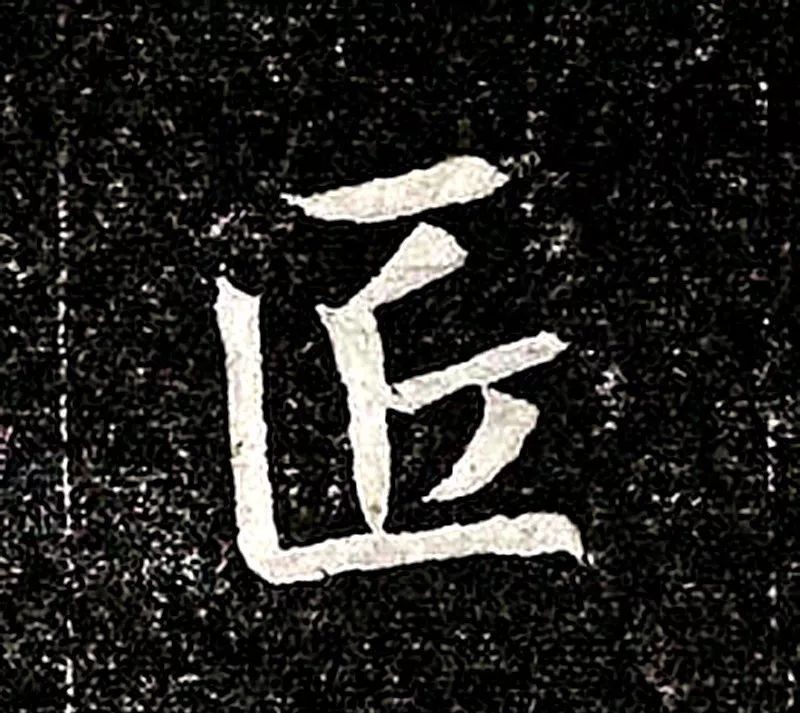

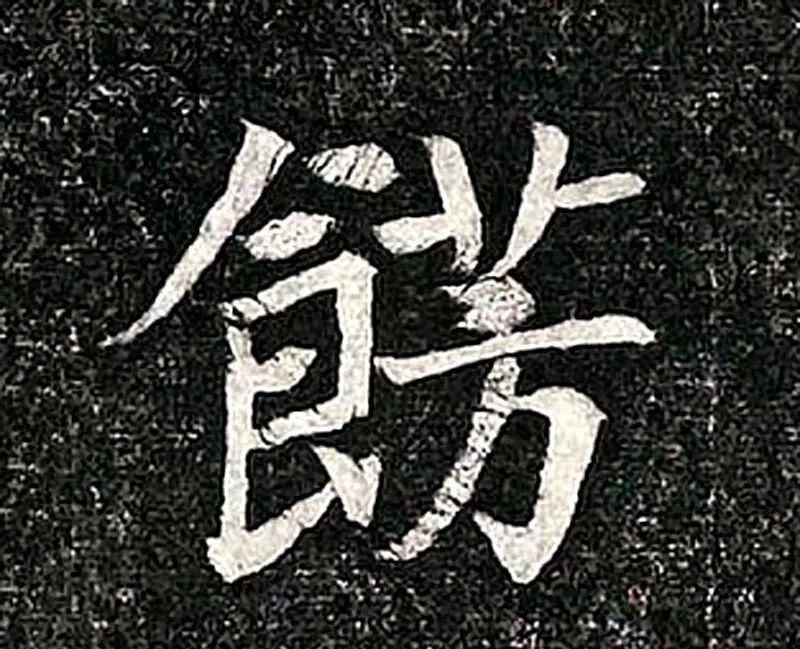

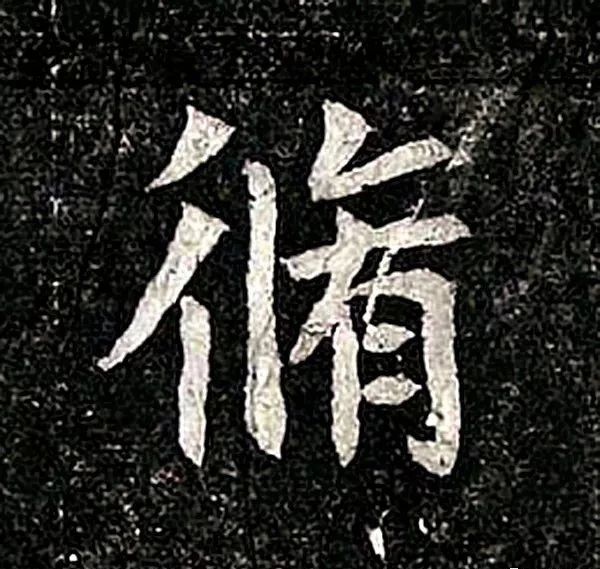

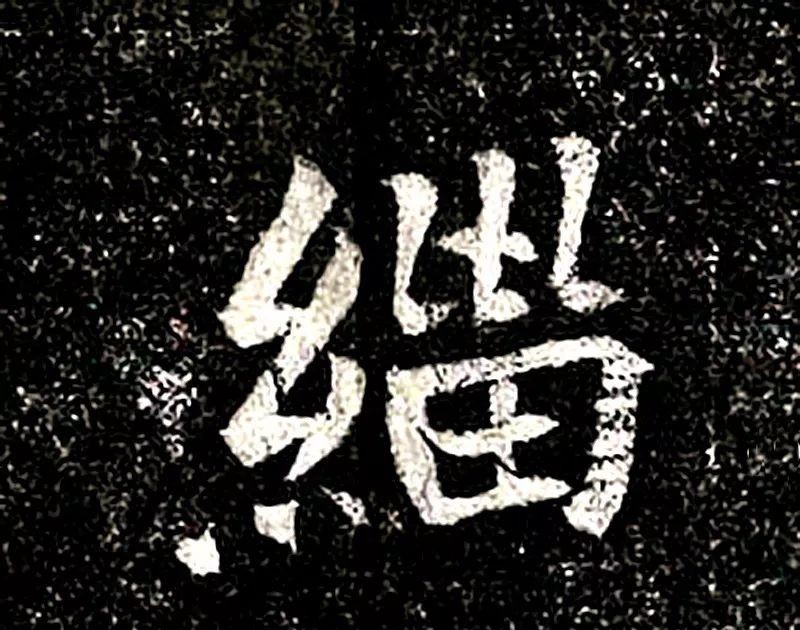

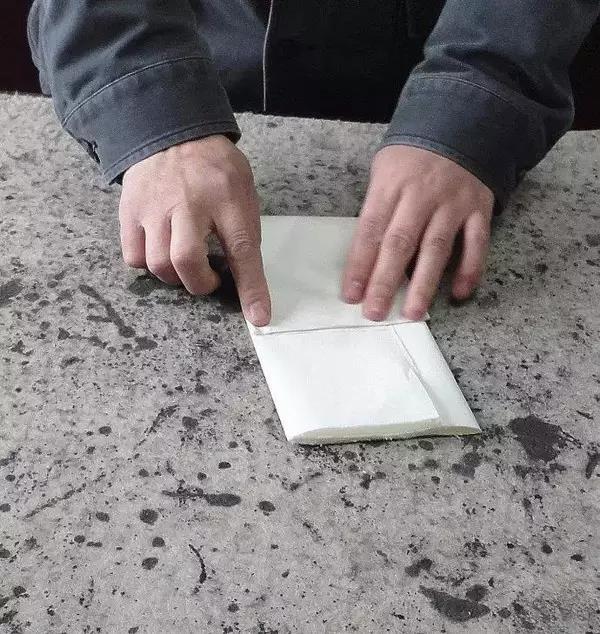

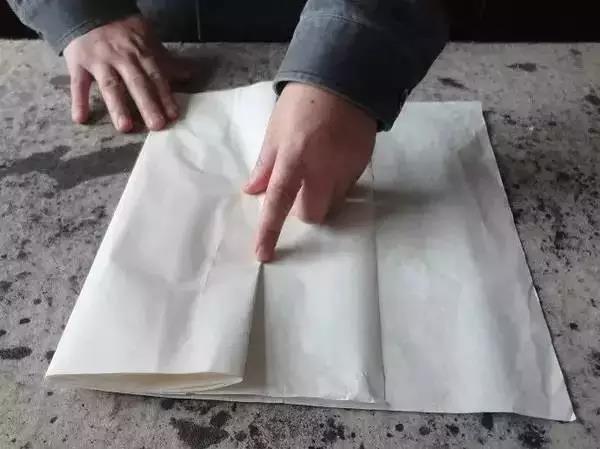

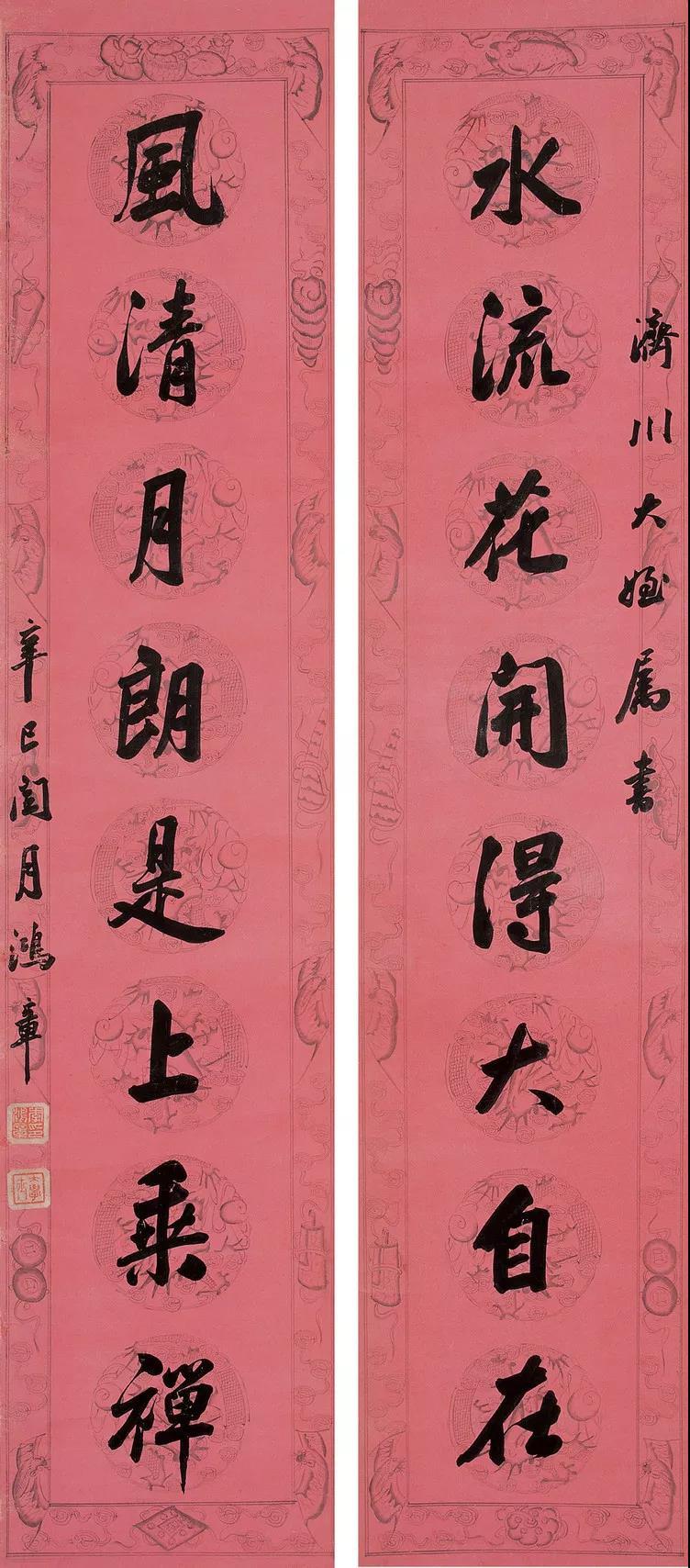

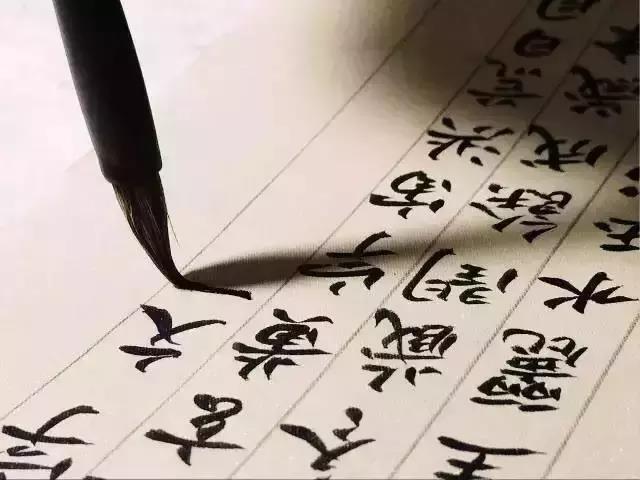

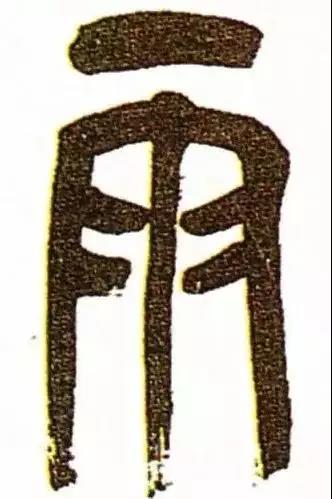

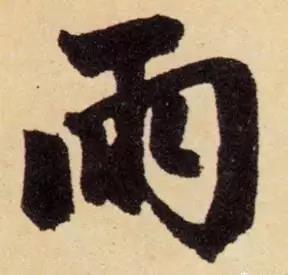

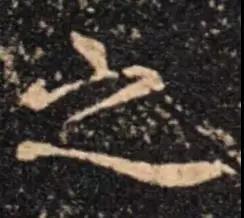

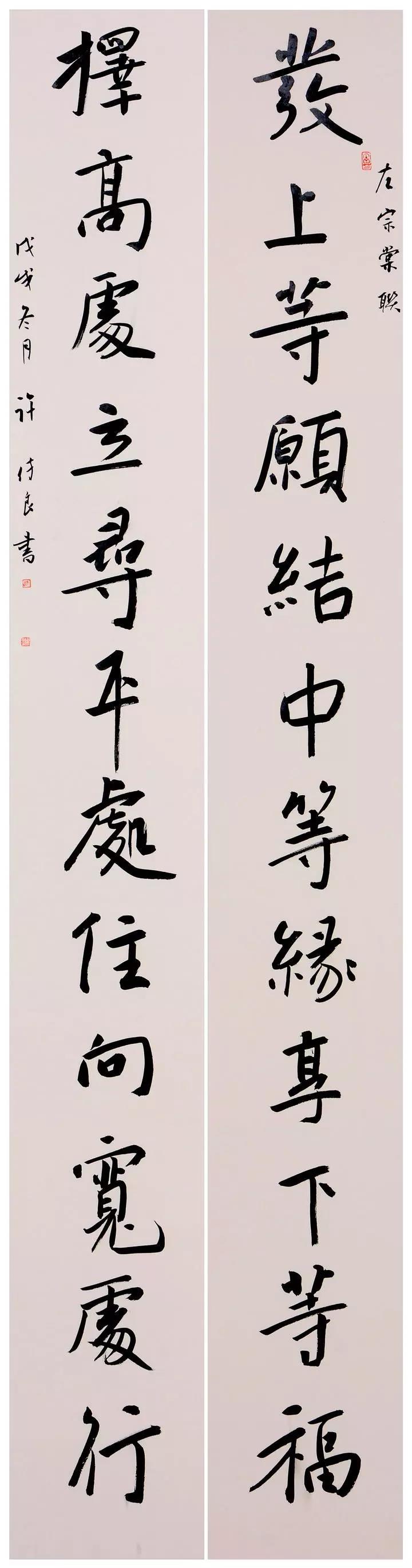

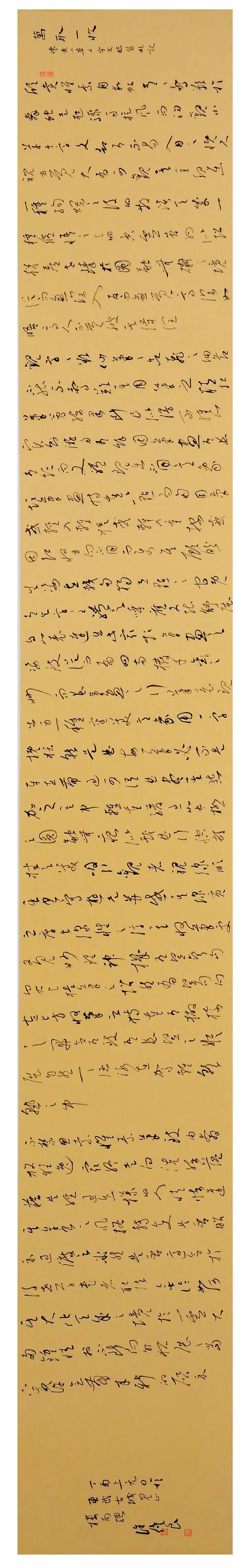

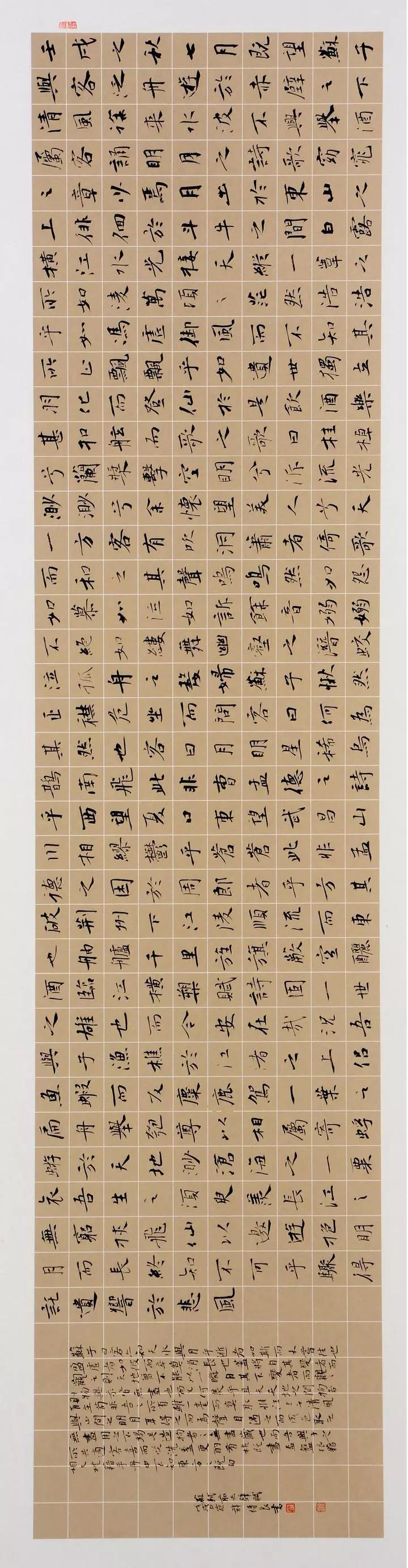

![微信图片_20181225155030]() 许传良作品

许传良作品

基于此,再来看论坛中涉及到的重点之一,就是对于“技术”之于现状的评价与反思。可以说,这也是抓住了书法在当下发展的热点与痛点。热则表现在书坛趋之若鹜,痛则因为唯见技术不见其余。对于怎样看待书坛呈现出来的“技”,认识各有不同,至截相反不妨述一。前段时间张海先生提出“当代尚技”一说,从一定角度分析了当代书家的技术现状,引起部分学者跟进讨论。书法史有“代占一字”之论,当下是否时机已经成熟,姑且不论,但一旦肯定当代书法技术之成就,并以之为尚,又是否会陷入唯心主义泥潭?此处非关本文主旨,不展开来谈。显然,尚与不尚,并非同时代之人可以断定,而且当代书法的发展,一直在技道之间相摩相荡中前行。技术之展现,似乎成为当下书写的客观存在,有些人甚至乐观其成。而另有学者以为,当下之技,有“炫”之讥。还有有识之士认为,当代青年书家的技术与最经典大家相比,还远远不够。由此看来,似乎对于技术现状的论断,孰是孰非?难以达成共识。

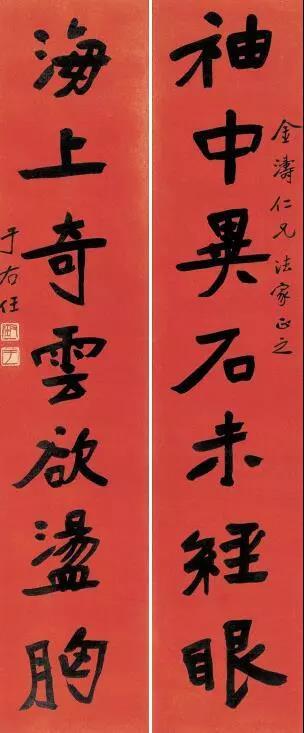

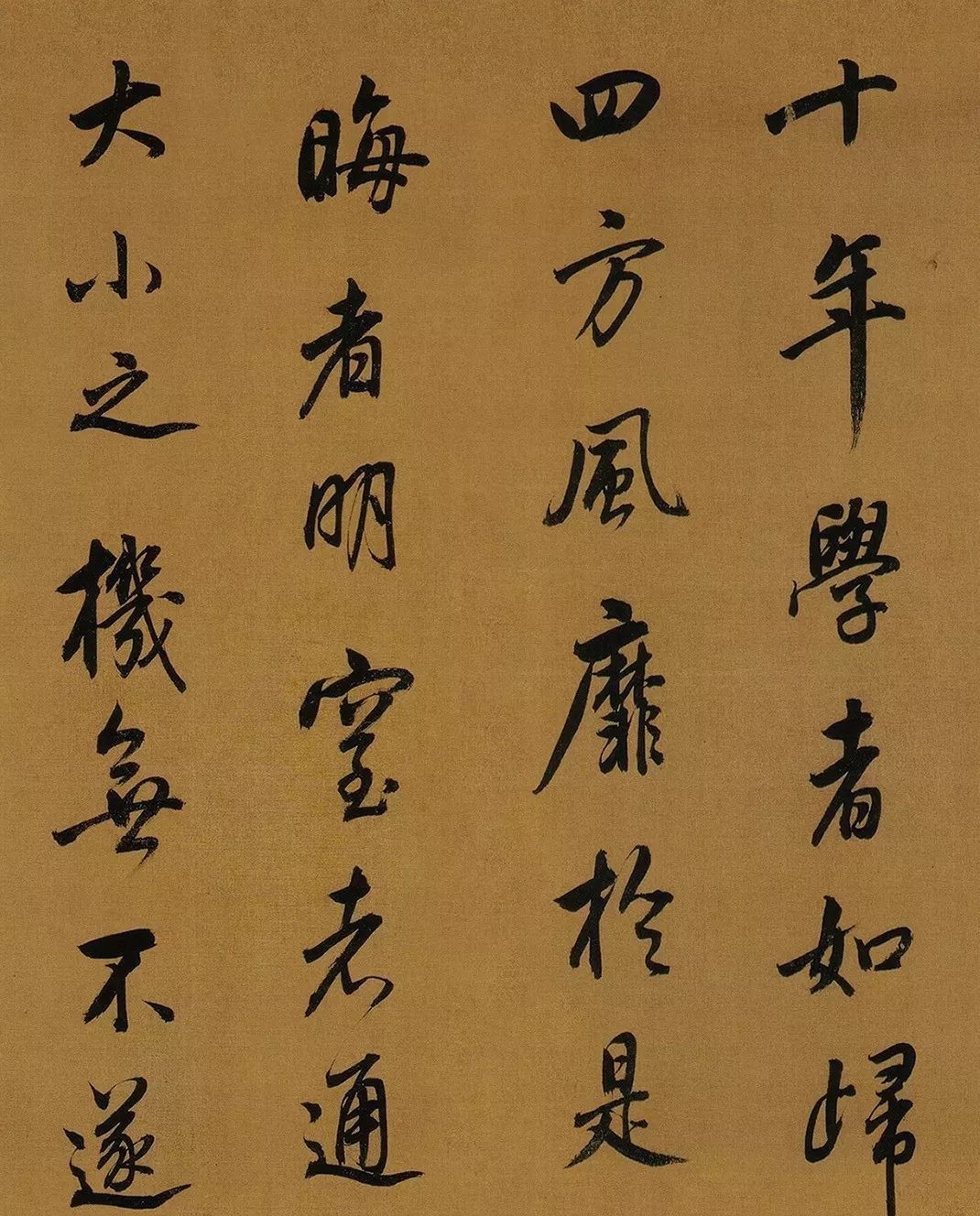

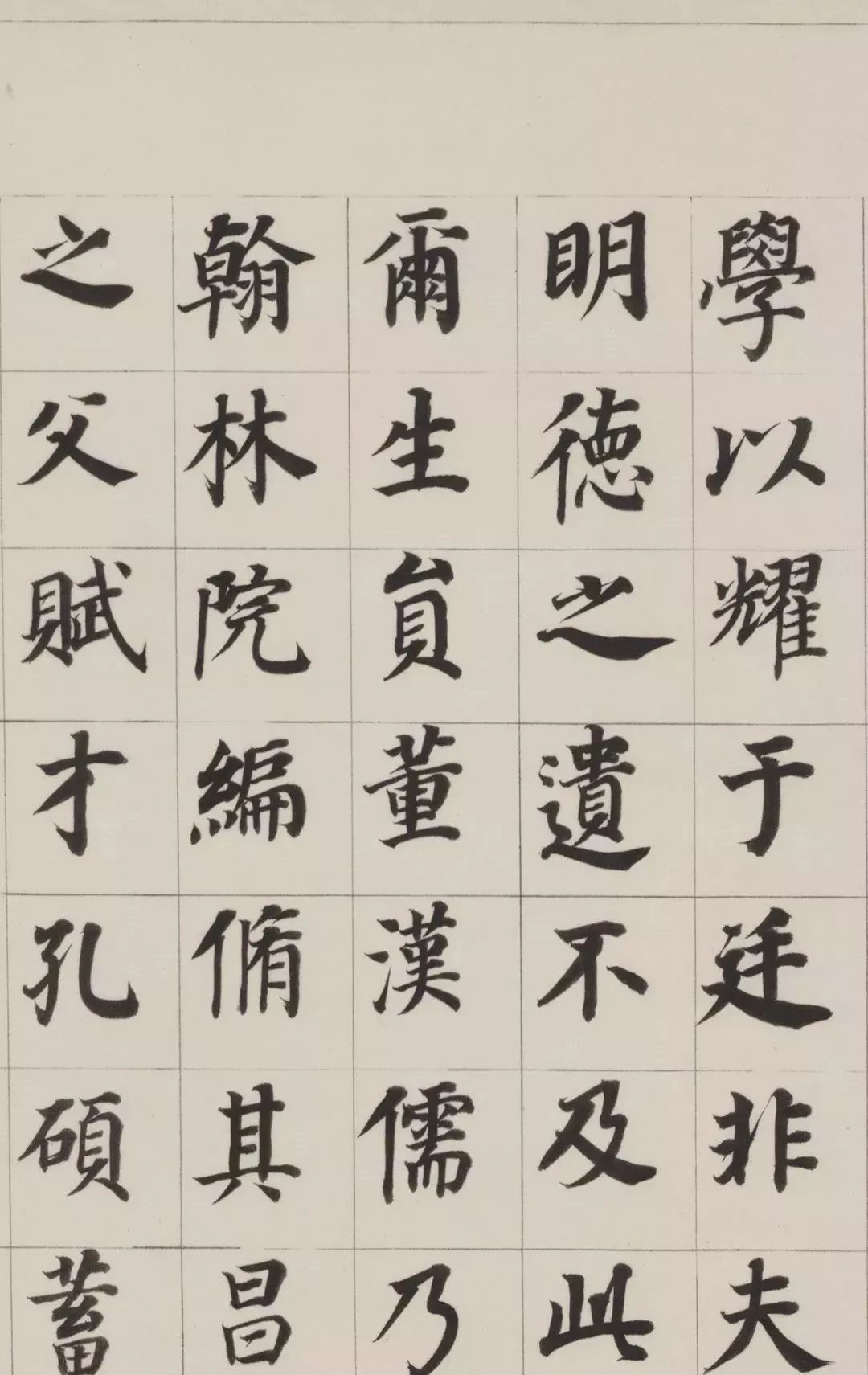

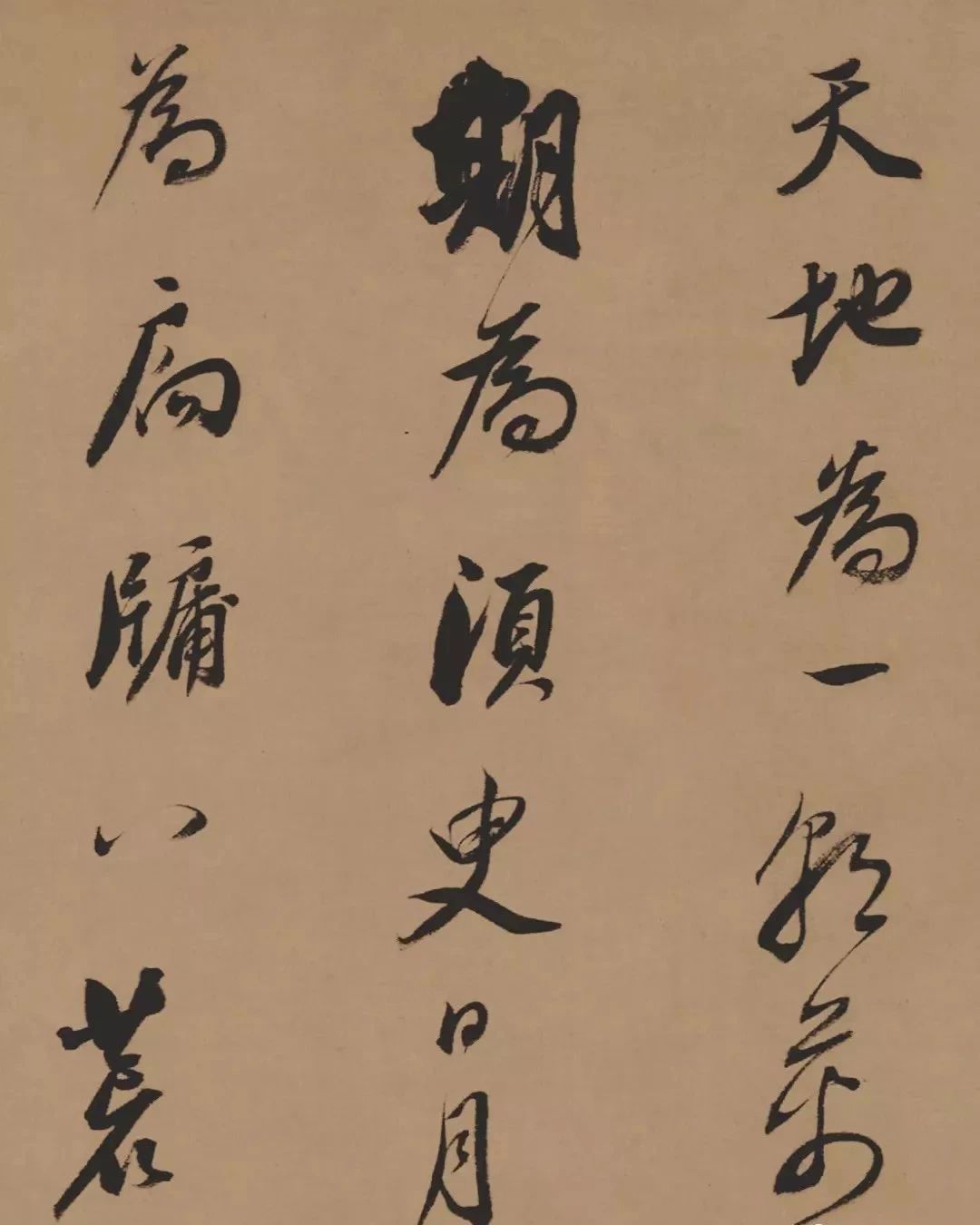

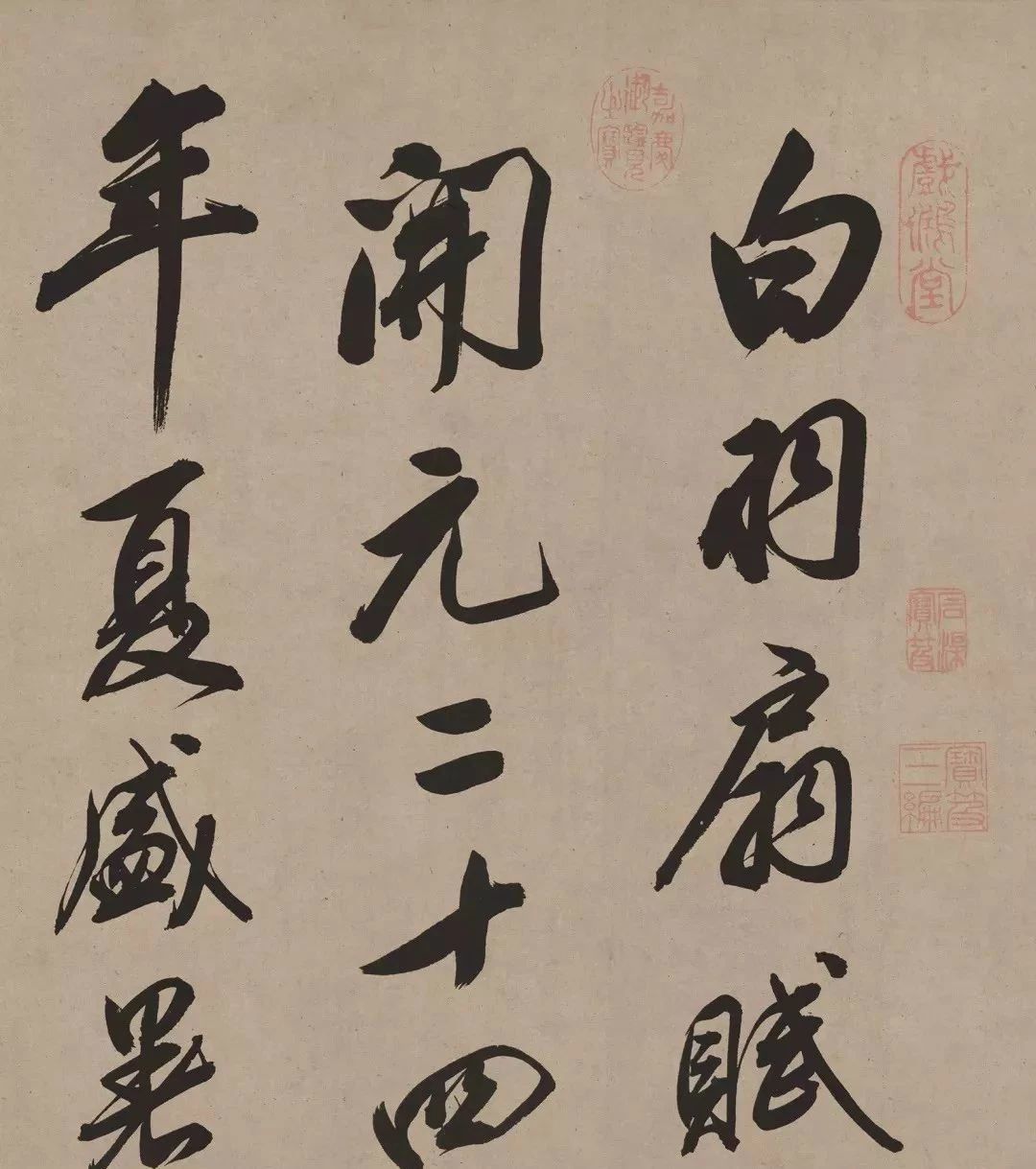

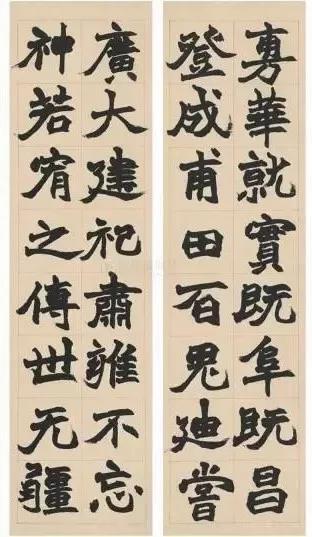

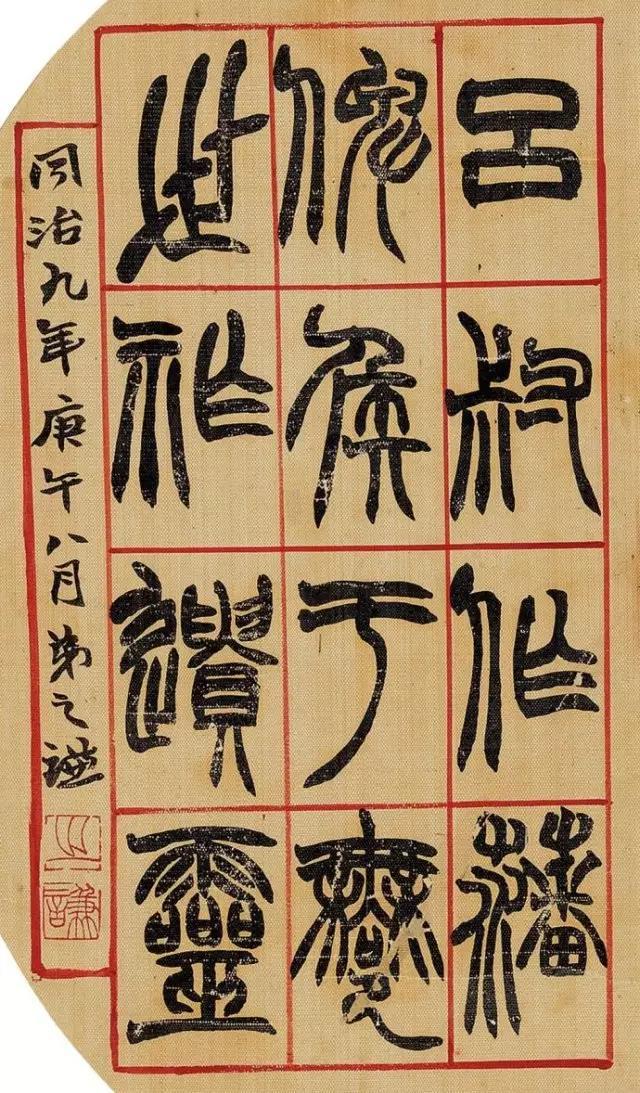

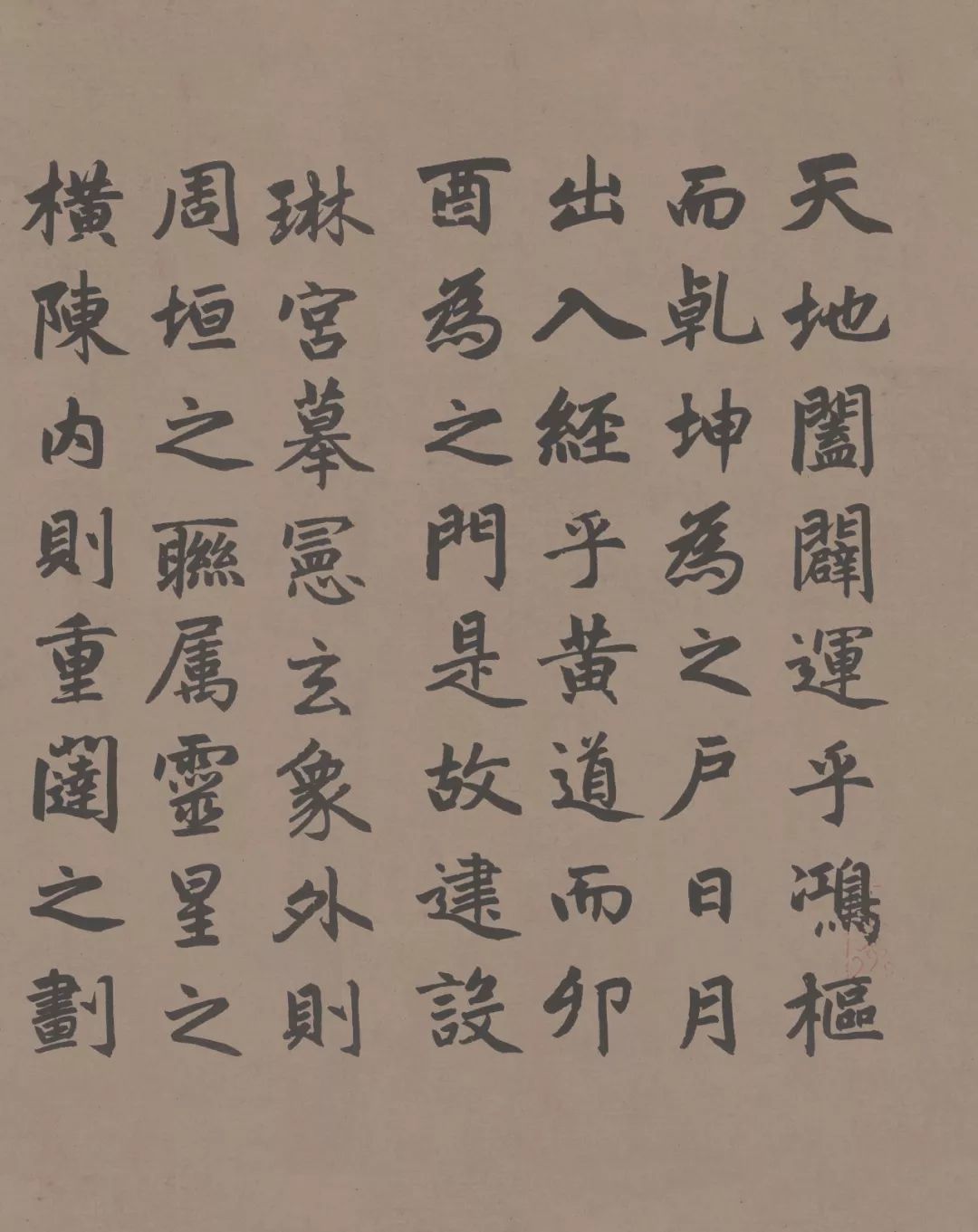

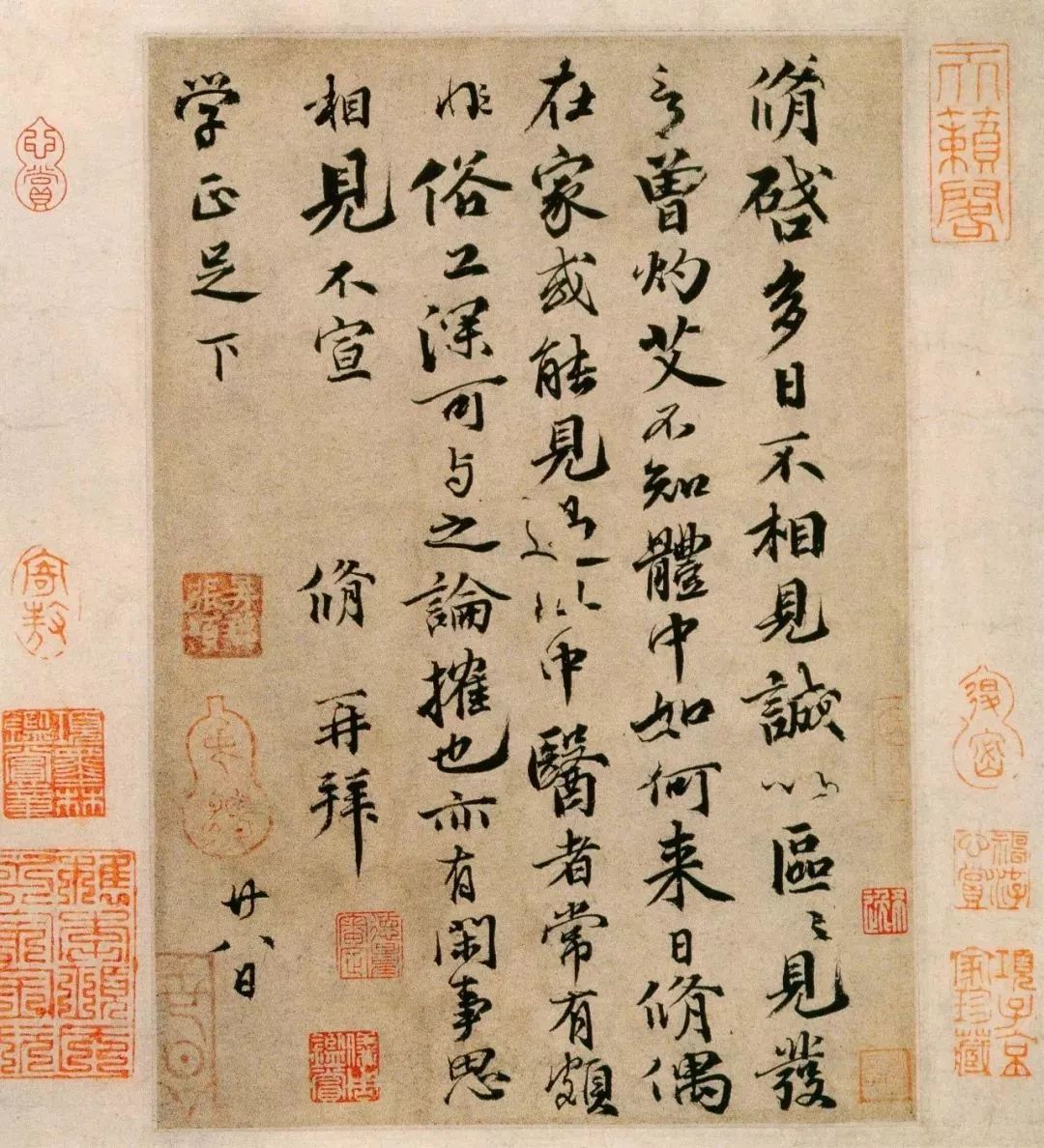

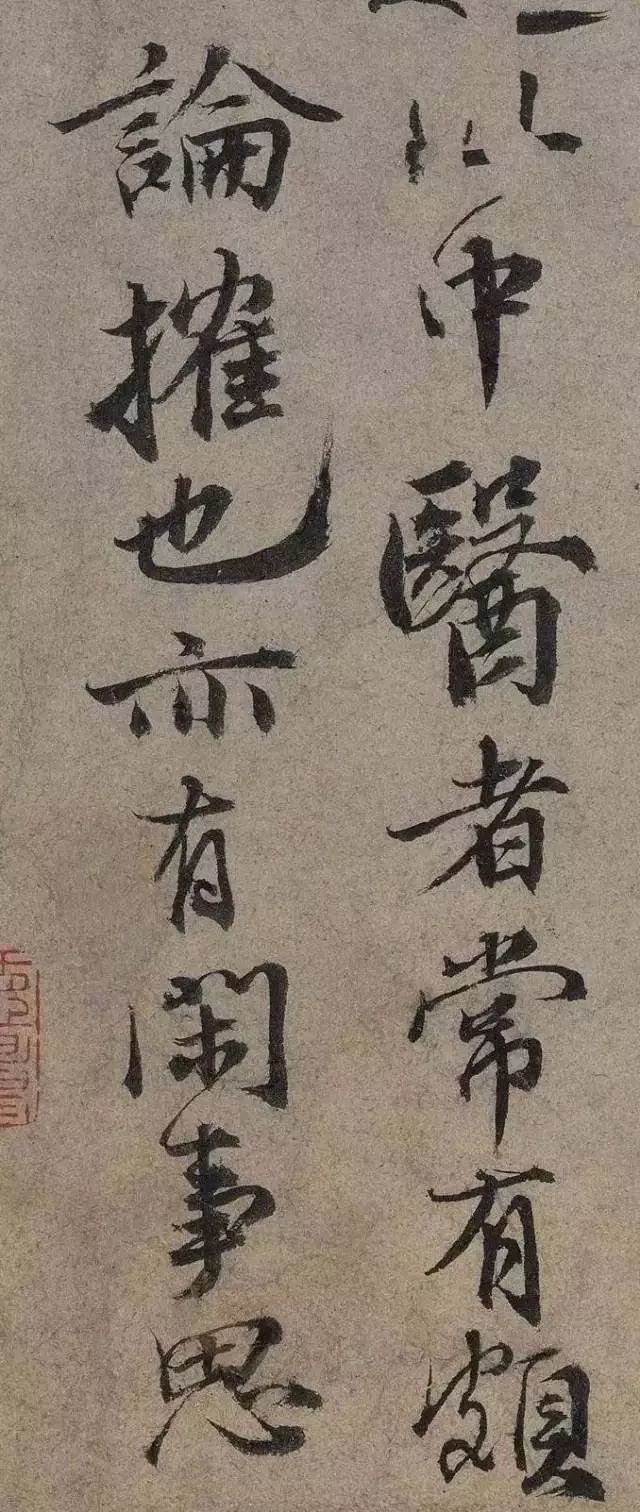

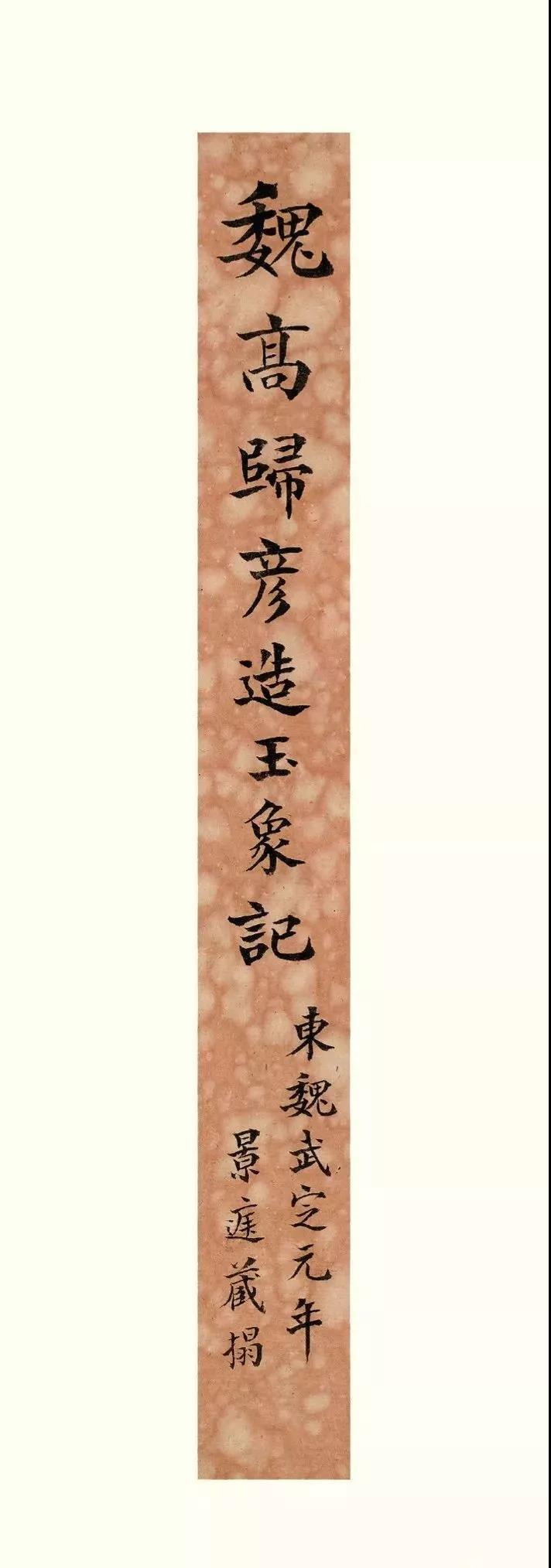

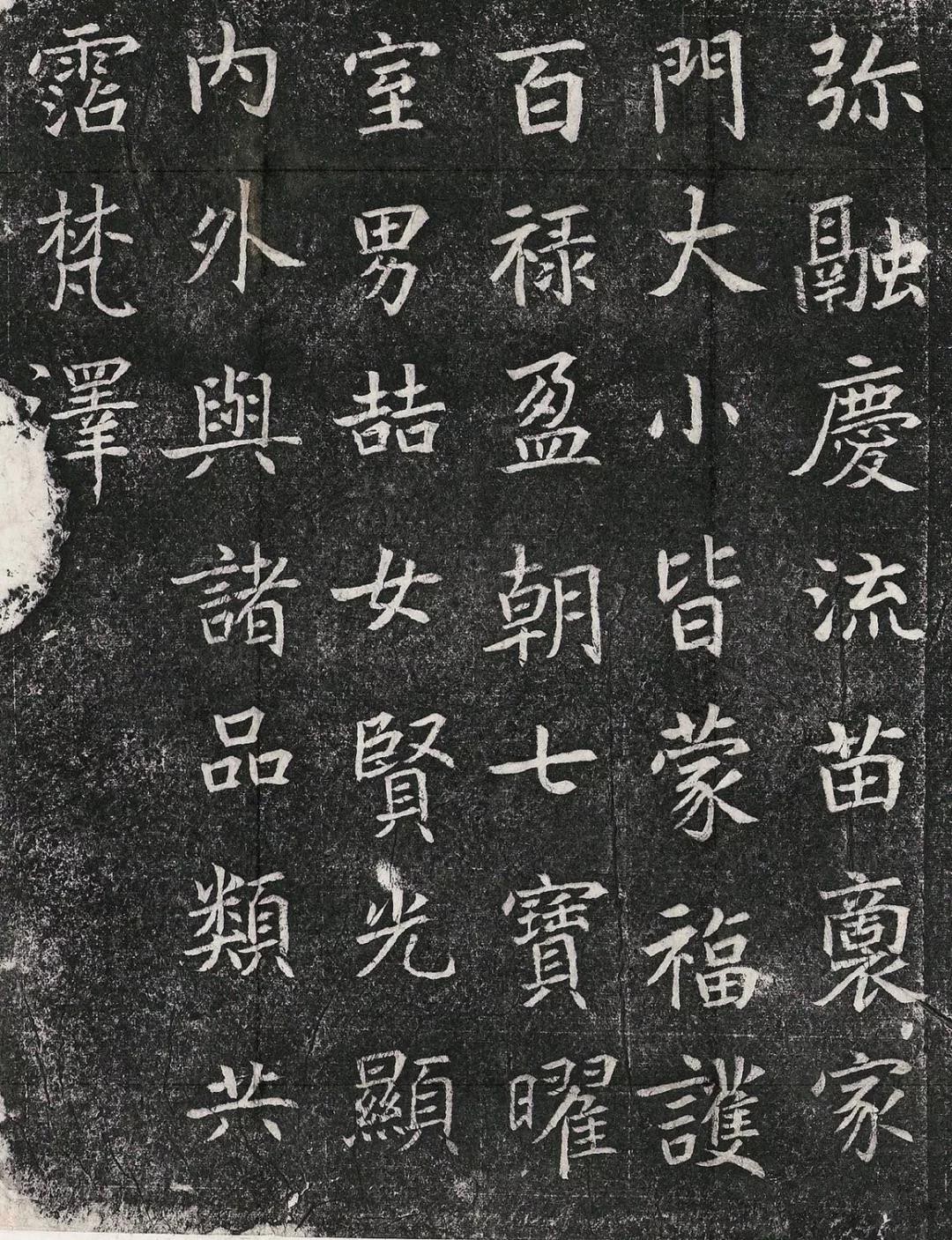

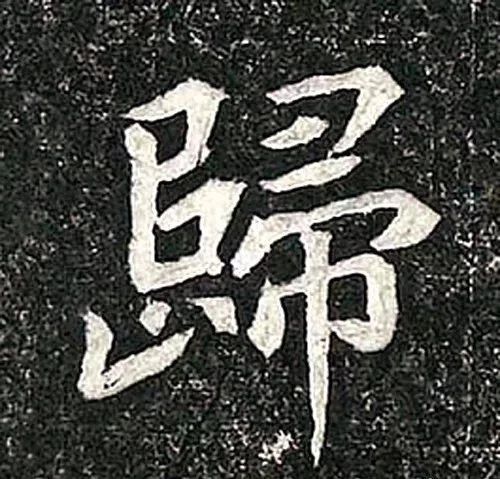

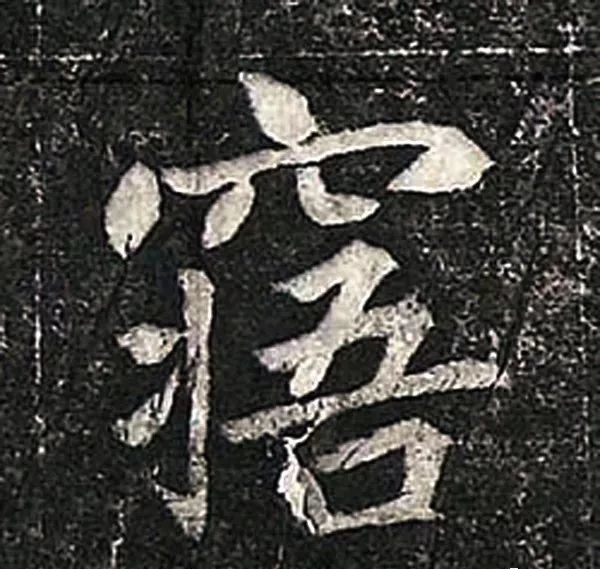

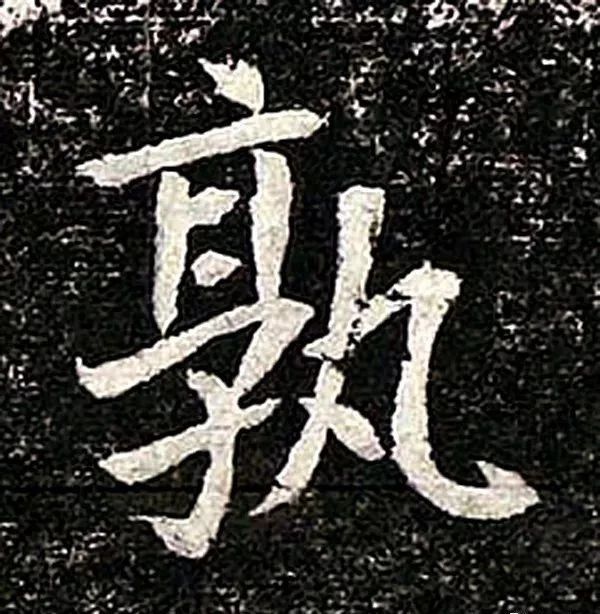

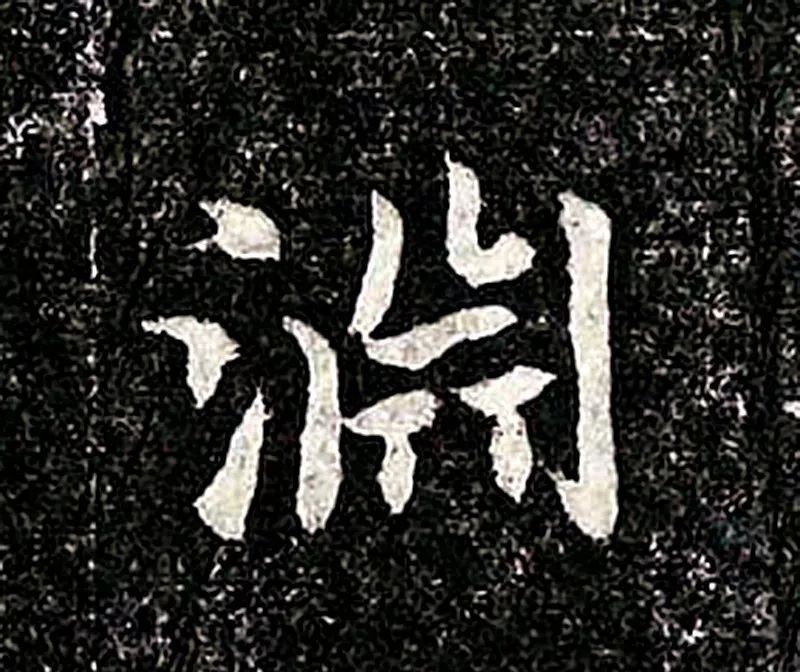

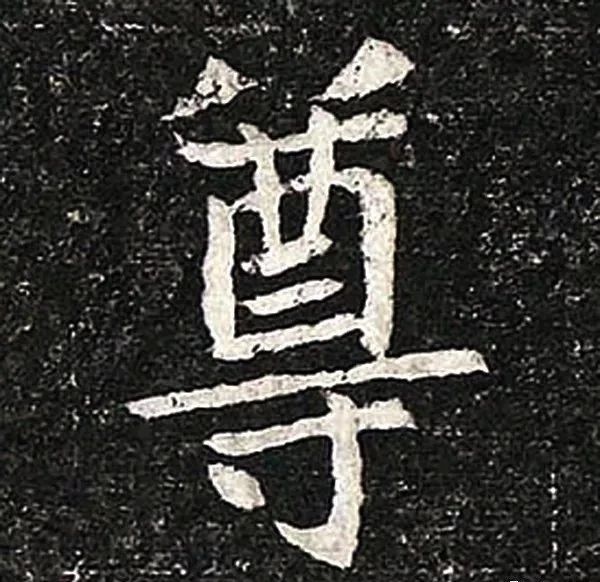

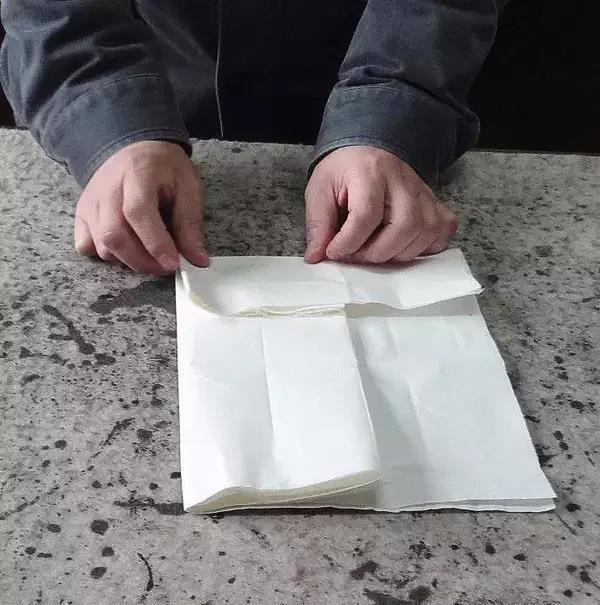

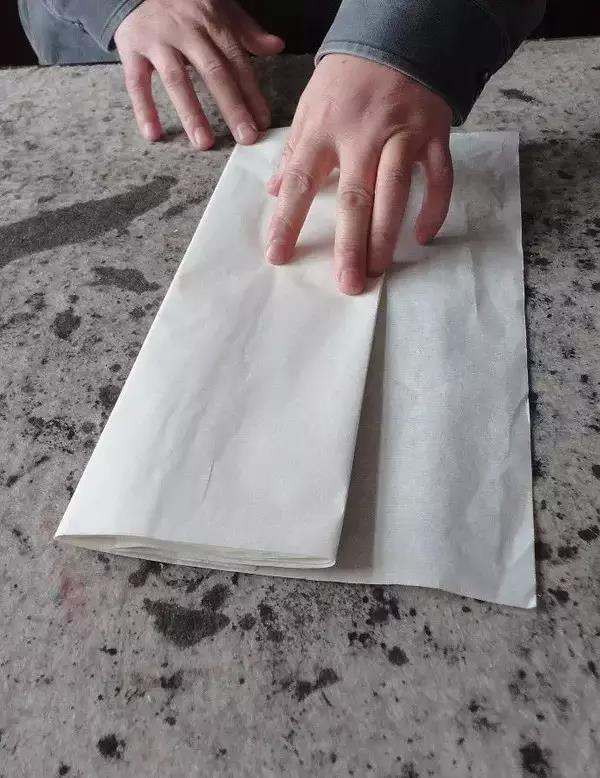

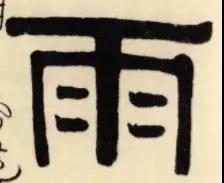

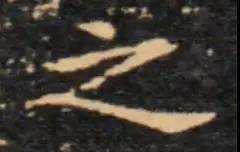

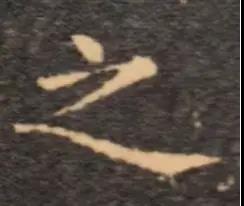

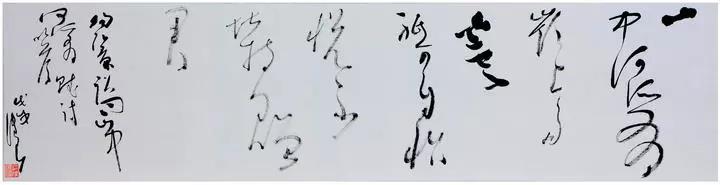

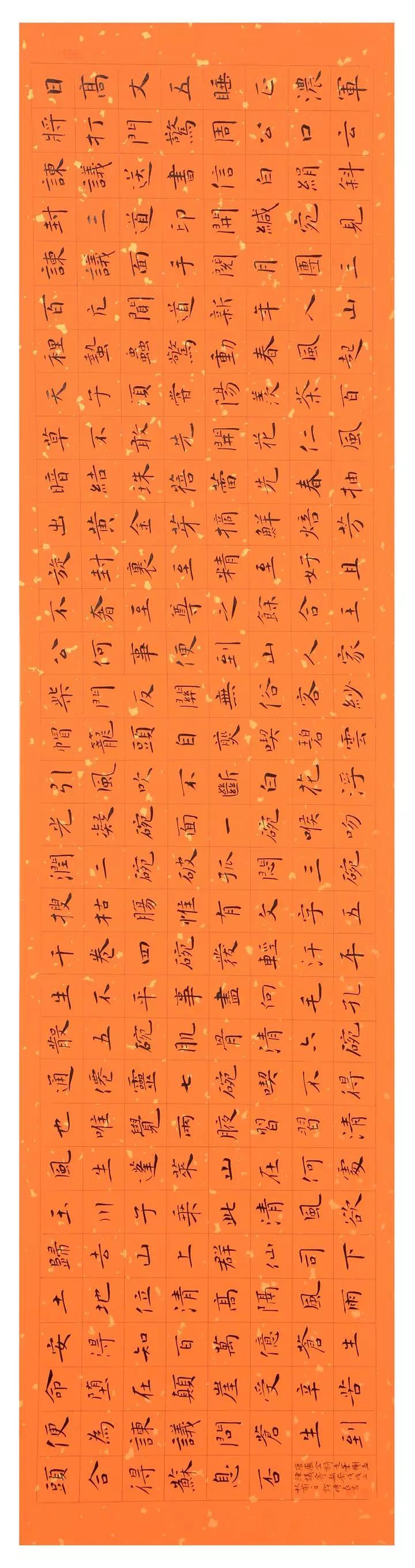

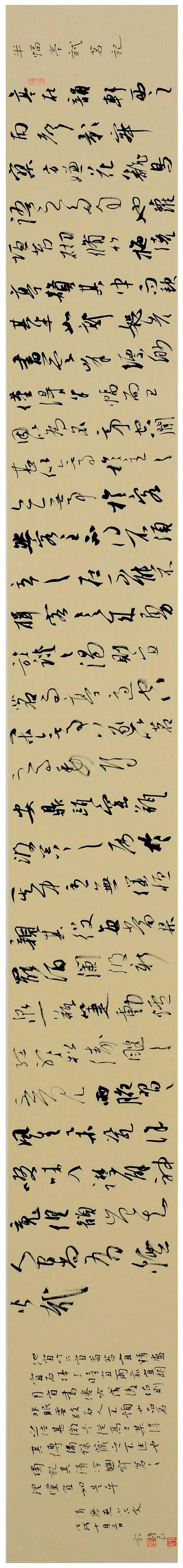

![微信图片_20181225155032]() 许传良作品

许传良作品

综合以上所谈,认真审视不同论断的语境与出发点,实际从书法本体的研究与体悟而言,笔者以为,皆有所本,只是立场不同而已。事实上,当前着实于技术、技巧颇为重视,这从非常火爆的书法培训现状可以明晓这个道理,但毋庸讳言,书者更多地用在了传统技术之外的层面上,诸如形式与设计等,这与书法评审的自身机制以及展厅效应的催发极为相关,因为进入每一个大展的展厅,在书法作品内在理路与法度大致相近的数百乃至近件作品,更多是看到装裱、计、拼接乃至印章点缀等外在的技术方面的繁复与多样,时人喻为“展览体”。因为重外在必然忽视内在,所谓顾此失彼,真正对于书法本体的技术如法度、笔势、笔意等研究还欠深入,只是重技术之表征。

可以说,书法中的“技”,有着非常深刻的内涵。举例而言,在书法艺术的各种要素之中,笔法、结字、章法乃至墨法,历来有书法家、理论家重视,兹不例举。再比如书法之线的研究,理论家姜澄清先生曾于《中国书法》作万言论述,可谓技术研究的典范。而当下对于书法本体内技术的深入研究,对于着力于创作的书法家而言,较少在具体的实践中,去进一步深入挖掘其中的内涵,传承有之,创新不足,这实际就是高层次的“技术”在当下的缺失。由此看来,面的技与入研究的技,着实大有不同,前者易于模仿,故能流行,扩展成为时代之弊,后者难能深入,故受到有见识的专家所讥评,此等现象,确实值得反思。

![微信图片_20181225155034]() 许传良作品

许传良作品

由此看来,现状所折射出来的问题,应该全面而又认真地去审视,即便对技术之形式有所拓展,但不能忽略技术之质,更不能入“唯技论”“形主义”,朝着技术之的艺术层面、文化高度去着力,这也是淬炼技术之本质并升华的核心所在。

由现状也折射出来另一个现象,因为远离技术之质,而导致了思想的匮乏,为书写而书写,不求甚解的大有人在,学书目标过多地锁定在了投稿与竞争方面,考虑如何脱颖而出,如何出奇制胜,真正属于自我的书写意愿,往往远离了本真,这也直接导致了除却展览以外,书者似乎心无旁鹜的狭隘。浏览往昔参展作品,大多只是表面形式的不同,内在思想难以引起观者共鸣,学术性的跟进,似乎远离了热衷于参展的一大批作者。

分析此因,当更多地归结于展览机制中横向比较并评判的展览生态,对入展获奖极力追求,此相联系的一个作者,虽有着平时取法古人的努力,但最终都是在与时人论短长,竞上下,缺少与古人比高低的勇气与定力。因为纵比难见时效,横比易见风流,如此一来,入古是否能够深刻,确实从现状中可以看得出来,且应当是现状研究的核心所在。

![微信图片_20181225155037]() 许传良作品

许传良作品

从这个意义而言,既然已经大展中脱颖而的书家群体,现状出发,不再过多与时人同竞技,学术性是每个书家毕生的追求,思考并研究一碑一帖,一点一画,乃至一家一脉,深研技术内核并超越技术,技道兼修,由技上升为道,可谓任重道远。

二、理想所本

“理想”之内涵,众人皆知,而这次的论坛,重点拈出此二字,应当说是在当代书法事业发展四十年的历程梳理基础上,真诚回顾过往与直面现状,审慎提出的发展方略。展望未来,可以说,锻造一个时代的书风,或者说造就一批有建树的书家高原与高峰,都应是理想所涉及的内容。理想从来离不开现实基础,现实也如滔滔流水,永远汇融通往理想的大河之中。由此而,对于当前而言这又可以说称得是一个不算轻松话题。

按照马斯洛需求层次理论,人的最高需求即自我实现首先是建立在生理需求之上,故而,理想之于当代书家群体,并不是高高在上的思想,它固然且必须投射在书家的生存土壤中。这从历届国展所联结的数以万计的投稿群体可以看出,入展——获奖——成功,名利相关的现实存在,仍然非常骨感地淡化着理想的根基,这亦是现实所囿,因为对于群体中的大多数而言,生存生活永远是第一要义。

![微信图片_20181225155040]() 许传良作品

许传良作品

此次论坛层面的“理想”层面设计,自然超出了这个基础层次进入形而上的探讨,从书法的艺术特质来看,笔者陋见,基于社会现实,探讨基于“现状”之“理想”,实际更贴近于它的“能指”——审美理想。提出这个角度,是因为艺术作品是审美理想的集中反映,书法自然是时代审美理想的重要反映之一,故而,书法界内外,不可忽视时代审美理想的维护与重塑,正如有专家在《中国文化报· 美术文化周刊 》著文所言:“在社会文化生态失衡的情势下,守护文化灵魂就是坚守文化信仰与时代审美理想,让艺术回归本真。”(言恭达《坚守文化仰和时代审美理想)。

审美理想筑基于时代,书法更是如此。时代书法的风貌,全国展几乎成为最主要的风景,在不同的间隔时期集体评选推出的获奖入展作品,实际上就展现出了一个时期的审美趣味与格调(境界暂且不谈)。故而,每个时期通过评审推出的作品风貌,通过一届届国展的持续主办,渐趋指向审美理想之域。虽然这不是个人意志所决定,相对成熟的征稿、评选与评价、评判模式,恰恰不自主地衍生并通向当代的主流审美理想。

![微信图_20181225155043]() 许传良作品

许传良作品

而在现实中,又或因为时空的不同,加之机制与体制的现状,决定了未能全面深入地阐发当下生态,尤其是历时性的生态变化与趋势。因此,这权当审美理想作为当前一个主要依照的坐标。事实上,一个时代的书家,总有所评价的凭借与依据,最充实最完备的应是包括展览内外的所有书迹,换句话说,展览是风景,展览外的风景亦不容忽视,不可不察。

从全社会层面来看,时代的进步,人们的精神生活需要大大提升,但浮燥风气常常亦左右其间,所以,在公众的视野中,主流场景之外,业余与专业界限变得非常模糊。在艺术市场逐利的负面影响下,充斥全社会的还有更多江湖之气,甚至还登上主流媒体,迷惑世人。由此看来,对于历来令人敬畏的书法艺术,当下乱象的存在,反而不仅仅是落实反“三俗”所能扼止的。对于此等语境下的书法艺术,尤其是官方主导的主流阵地,岂能漠视?在此时机,重视并严肃地探讨审美理想,可谓有着更为深刻的现实意义。

![微信图片_20181225155046]() 许传良作品

许传良作品

这次的坛,涉及的理想要,通过对参展作者以命创作历代经典书论的方式作为阐释,固然感觉似现场专家所言,“两类作品‘现状’展厅看到的是现状,‘理想’展厅看到的还是现状,没有看出理想所在。”(王强《书法批评家的“知识分子属性”》)但举办论坛的初衷,笔者以为,还是意在通过历史上不同时期审美理想的折射与演进,进一步引起书坛的思考。 “一代之书,未有不合于一代之人与文者。”今天是从昨天而来,今天又会成为明天的昨天,显然,构建当下书坛的理想,完全应循其所本,只是论坛中涉及理想的论辩火花时有闪现,或许蕴藏于每一位参展作者两件作品中,而期待于理论家的评判而已。如此顶层设计,至少可以通过现状分析,引导大家思考审美理想。

![微信图片_20181225155049]() 许传良作品

许传良作品

字如其人,此为老生常谈,但成为什么样的人,定会折射在笔下成为什么样的书法。书法当随时代,随时代的正气、大气、文气,同频共振,发出时代的书法家群体自己的声音,从来就是题中应有之义,书道人生,有了家国情怀与时代担当,那么落实在审美理想之中,也就有了意义。但不可否认,展览评奖机制是对时代所有书家的参与、激励与重视,但更应该重在评奖之后的思考与研究,甚至包括展览的历时性研究,以当事者的角度为时代留下更多的展览风貌与研究成果。另一个层面,艺术市场是书法事业繁荣的试验田之一,但时代书家的参与热情,亦与展览有着不可分割的联系,很多受艺术市场热捧的书家,不可否认与多次获奖有关,这固然无可非议。但是,正如每个人的书写,如果不注重日常的积淀与努力,反而在艺术市场的汰洗与炒作中,失却本有的审美格调,这也从另一方面透露出时代审美理想的偏狭与短板。所以说,社会是锻造书家的大熔炉,审美理想在当代书法家的书斋内外,或许延伸出不同的方向。书法的一切属性,决定了书法家自然当从文化这一根本层面去沉潜并升华,正如陈洪武先生所言,坚守艺术理想,不与世俯仰,不为世俗浮华所左右,在学术上不随波逐流,依循大道,会通今,努力实现人书合的至高境界,用手中毛笔书写新时代,以定的恒心不断攀登艺术高。(参见陈洪武《现状与理想·乌海论坛学术小结》)

![微信图片_20181225155052]() 许传良作品

许传良作品

风物长宜放眼量,有信仰,有情怀,有担当,这是时代赋于每个艺术家的使命,它辐射于每一个有志于书道的耕耘者,更无间隙涵泳在书家的日常笔墨实践以及筑基上的审美理想之内,如说怎样写好书法中的每点画,是需要文化的视,那么,为什么要写,写什?则更需要一个理想人格关照与领航。不然,书法就会仅仅沦为一种工具,一种谋生技能,也必然塑造不出时代大家。本于此,由着书写折射出包括技术在内的现状,书法家们在反思中并不断淬炼,渐趋走向一个个未来的高峰,理想也就不再遥远矣。