吴玉如是在民国后期帖派书法复兴背景下,作为帖派书法代表性的书法家逐步走进人们的视野。现当代帖派书法的发展,需要发掘以二王为宗的帖派书法家作为帖派书法的代言人,以宣示传统的审美价值再度成为时代的主流,从文化发展层面来说是书法正统观念在现当代的回归。

吴玉如对帖派书法和碑派书法有着独特的思考,与传统的帖派书法和碑派书法二元论不同,吴玉如主书法一元论来统摄碑派书法。吴玉如主张二王书法是中国书法史的主脉,碑派书法是余脉,碑派书法与帖派书法一脉相承,把碑派书法纳入到二王书法系统,以二王书法的审美价值来衡量历代书法。

宗王观念

吴玉如论书以二王书法为“极则”,并以此作为评判历代书法家的尺度。吴玉如以行书立论,他认为晋唐以后的行书都是由二王书法演变而来,可以说二王书法与后世书法之间是源与流的关系。他说:

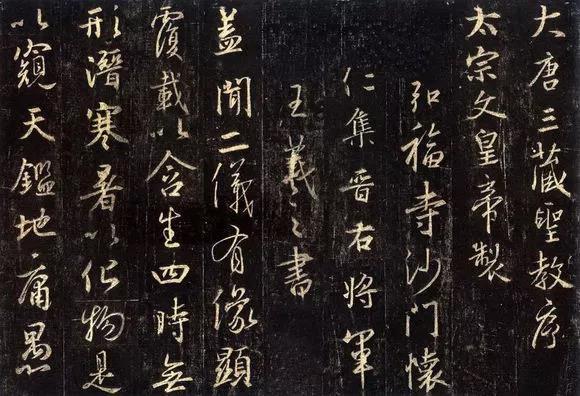

有问行书若何始可入化境,告之日:行书当然以晋人擅场,而二王称极则。从探究竟,怀仁集《圣教序》洵为有功。至传世右军墨迹,非唐临则钩填。唐颜鲁公行书出大令,磅礴之气,古今稀。海二、六朝之笔为行楷,亦是独创。褚、虞秀拔,时有小疵。宋以海岳天祟之高,仍时有齐气。元鲜于枢与赵皆有可观。明文微明与祝有绍述之姿,文少变化而祝问不醇。斯数人者,成不能限之朝代以称也。习行书,融此诸家于腕底,亦可以号能行书矣。

行书是吴玉如讨论书法的中心,他认为晋人行书为历代书法之最,二王行书为历代行书之极则,把二王行书放到了书法史上的制高点。吴玉如所论述的二王极则主要包含两方面的内容:第一,他认为“二王书贵在内涵,最忌棱角分明,锋芒毕露”。书法作品有内涵就具备了含蓄蕴藉的性质,含蓄蕴藉而风规自远的书法作品自然就耐人品味。内涵通向神韵,也是吴玉如对书法美内涵理解的发挥。

有内涵、有神韵的书法作品反映出吴玉如的文人审美趣味。反之,棱角分明、锋芒毕露的书法作品就是鼓努为力的表现,极易走向粗俗;第二,吴玉如说,“写二王得阴阳开阖之理,则不落俗套”,“作字结构,横笔须平。如数横同施,应有疏密。见阴阳具变化,尤忌等距离”。吴玉如从结构、形式的层面来论述二王书法的可贵之处,结构形式“求变”,注重“黑”与“白”之间的关系处理。

吴玉如所说的“二王之极则”的“则”还包含有“规则、法度”的涵义。二王书法是中国书法的典范,二王书法的的性质和风格特点就成了人们学习书法所必须学习的通则。唐代尚法,法在某种意义上说就是王羲之书法的规范化。口天玉如说:

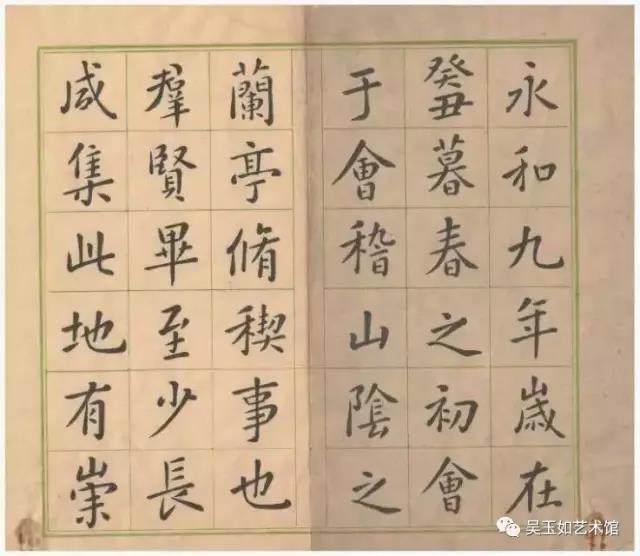

二王之书若《兰亭》,若《中秋帖》,姑不论其为后来临摹抑双钩之作,皆宜细心玩索。又如《丧乱帖》、《侍中帖》皆是行草之至宝,《圣教序》虽为怀仁集字,佳刻在几,临玩不已,消息参透,妙用无穷。而后唐褚、李、颜、孙诸大家誓一宋米、元赵鲜于与明文、拟山、青主,以入牢笼,则论行书可无憾矣。

吴玉如认为二王的《兰亭序》、《丧乱帖》、《侍中帖》、《怀仁集王圣教序》、《中秋帖》等传世作品是“行草之至宝”。列出了从唐代至明代二王书法系统内的书法家作为人们学习书法的取法对象。上述这些书法家为能“合”二王之则的代表,而苏轼、黄庭坚在吴玉如的评价中却成了“离”二王之则的典型,这里的一“离”主要是指掺己意过多的离,并非完全的背离。

吴玉如说:“宋代米襄阳书承先启后,吾实出苏、黄之上天禀高,人晋。苏、黄非不晋唐是知,特己病多耳”“宋之书法,苏天分高,得大令长处,诚深有得。虽有时偏滥,不免嗤之者,谓石压蛤蟆,然变化处,终不平凡。次则米之临古,实高出有宋一代,《方圆庵记》之作,惜不得见其墨迹矣。”吴玉如对通常所说的宋四家的顺序重新排位,认为米芾能够,直入晋唐,临古的能力突出,继承了传统书法的衣钵,当属宋代第一。

苏轼和黄庭坚虽然能够学习晋唐书法传统,但是由于自己的个性太突出,反而形成了很多弊病。吴玉如倾向于在继承二王书法的基础上融会贯通的创新,他说,“李北海析右军草书之点画使转,融入北碑,故其书朴厚有味,自成一体。玩其《麓山寺碑》自然得之。”

吴玉如的书论中充满着强烈的崇尚二王的倾向,他以二王书法为中心展开对书法审美价值的理解,并以二王书法为标准评价历代的书法发展。吴玉如的宗王观念旗帜鲜明,从历史发展来看是近现代书法对清代以来的北陴与南帖之争的一种回应,这种回应表现出了全面的压倒性和理论上的彻底性。

对碑派书法的批评

吴如从书风格角来批评派书法,因为这种风格特征是二王书法妍美流变风格的对立面,可以说二王书法是正宗,北碑书法是异端。他说:

作字首重结构,一入俗样,便无意味。结构犹有迹寻,用笔则不究古今变化接替之原,尤不足以言书法妙诣。有乾嘉后,往往重碑版,由碑版而尚拙、尚重、尚怪,于是群驱即魔道矣。人目之悦美,斯进化之不得逆施者,必欲丑而外妍,吾不知视官之云何然所谓妍。若金某之篆、宁某之行,则走亦不敢赞一语也。

吴玉如指出北碑拙、重、怪的缺点,他对北碑的批评甚为激烈,把北碑作口明比喻为“魔道”。他认为妍美的书法风格才是人们审美的正常需求,崇尚北碑风格是历史的倒退,他的这种观点反映了对派书法的否定。吴玉如不仅对碑派书法予以否定,而且也不认同包世臣和康有为的碑派书法理论,他说:

骛高远者,又大唱碑版,甚至谓无汉魏以下腕底之笔。直谓反雕墙俊宇而为木处士居,是非梦呓又谁信耶!包安吴标榜于前,康有为《广艺舟双楫》于后,试案之包书、康书佳处究何在,如言古拙,实是欺人。目“古”云者,旧而已,旧衣何如新衣邪!目“拙”云者,笨而已。赵松雪之媚,不如傅青主之骨气,又当别论也。

吴玉如对包世臣和康有为的碑派书法理论相当不满,尤其是对碑派书法理论家所推崇的审美风格予以否定。吴玉如认为包世臣和康有为的书法实无可取之处,他认为碑派书法所推崇的“古”就是“旧”,“拙”就是一“笨”,否定二人书法的古拙之气。吴玉如对与北碑美学风格的理解与包世臣和康有为的理解不同,吴玉如欣赏的是北碑中神秀典雅的书法风格,这种风格通向二王书法。

吴玉如对人们把碑派书法作为一个流派与二王为中心的帖派书法并驾齐驱不表示认同,这也不符合他的二王书法一元论的观念。吴玉如对魏碑书法的价值并没有采取全盘否定的态度,他的理想是试图把魏碑中与二王书法风格相契合的作品纳入到二王书法统,来扩二王书法领域,巩二王书法的正宗地位。

纳碑入帖

碑派书法与帖派书法的二元论是清代中期兴起的一种理论学说,这种理论的出现使得书法史形成了非帖即碑的局面,两种派别相互对立,相互攻讦。在民国后期这种局面逐渐得到改观,碑派与帖派的之间的界限逐渐模糊,两种书法开始借鉴融合。吴玉如则从二王为宗的观念出发,把碑派书法纳入到二王的书法系统,并且在实践中予以实现。他认为:

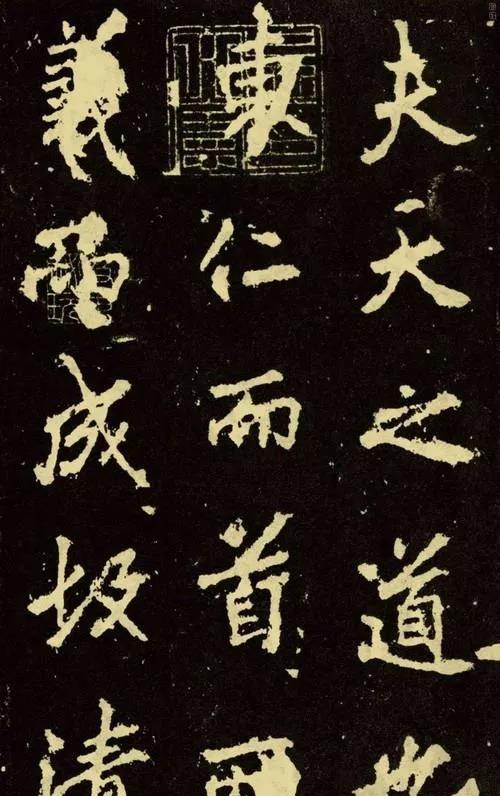

欲习行草,能将《元略》入门,庶可得三昧。骤闻之似不能解,实则非故欲骇言,因六朝无间南北,精书者皆能化二王行草之法入楷则。吾尝谓晋人行草使转化作真书,便是北碑面目,一脉相延,岂可强为割裂。能得其理,则从之可寻行草之原。虽《兰亭》多本,甚至怀仁集《圣教》,如不得洽心之导,而於是翻可得金针也。

吴玉如认为所谓的北碑书法其实也是递承二王笔法,不能以地域的差异来强行割裂笔法之间的联系,魏碑笔法是化用二王行草之法,“用笔结构深能体会二王脉息”,这是他对魏碑书法演变所持的主要观点。学习行草书可以从《元略墓志》人手,原因是六朝无间南北,那些善书者可以将二王的行草之法化为北碑的楷法,将行草书的使转化作成楷书就是魏碑,后人可以由魏碑书法上溯二王行书的学习。吴玉如对书法分为南帖和北碑的划分方法提出了质疑,他认为这是一种人为的割裂,应该只有二王书法一派,因为魏碑面目源自二王书法。

吴玉如认为《元略墓志》与二王书法虽然结构似是不同,但“《元略志》用笔与二王息息相通。结构似不同,实则由质而妍,亦自然趋势”》。《元略墓志》的妍媚风格源自二王书法,是书法发展中的变通现象。由此他认为书分南北之误是由于不能悟古今之变的原因,人们欣赏北碑朴拙的风格结果使书法变得更为丑怪。

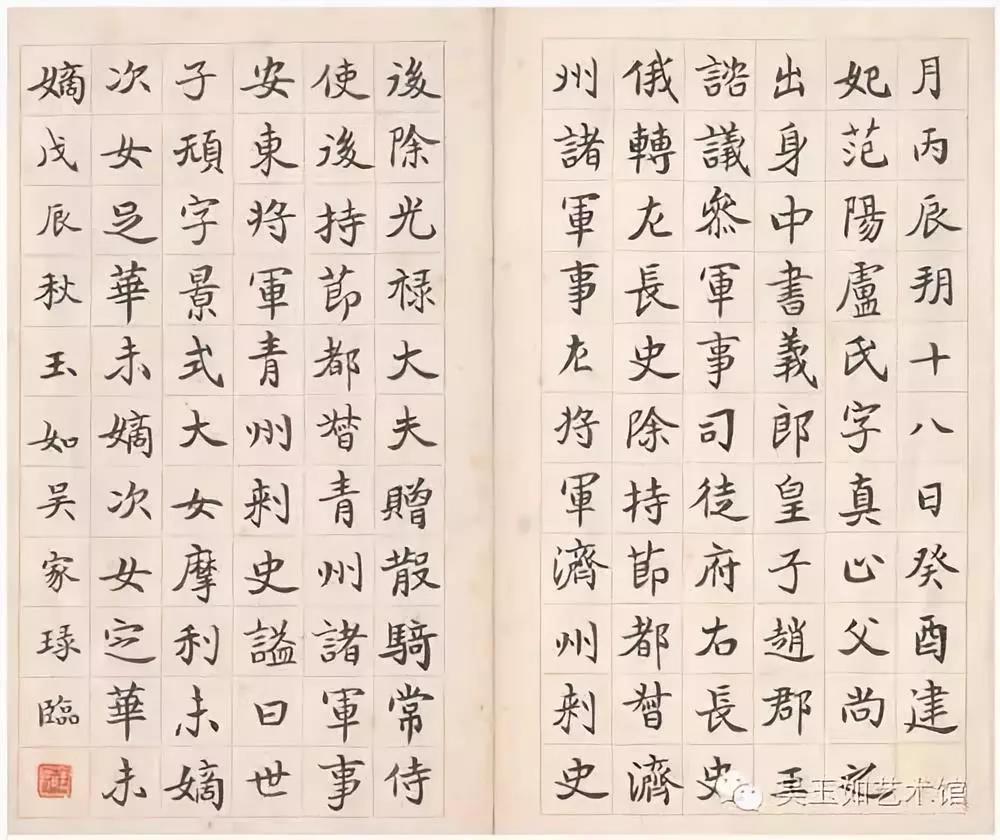

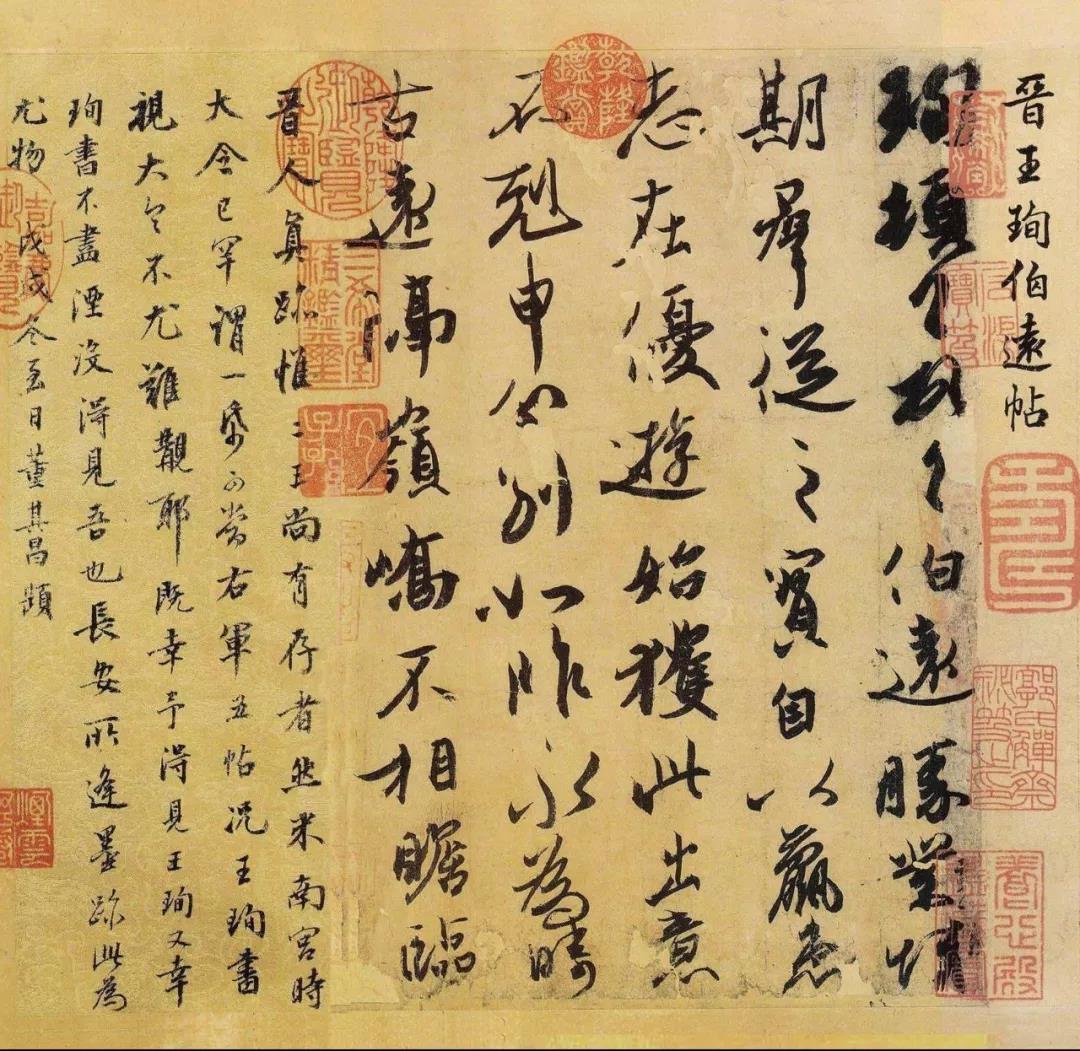

有学者称吴玉如行书要取法王殉《伯远帖》根据吴玉如书论和作品叩来看,笔者更倾向于吴玉如的行书体势来自于《元略墓志》,这也是吴玉如纳碑人帖的实践表现。

吴玉如认为尚碑薄帖是一种不可取的倾向,帖派书法与碑派书法各有长短,并不是不可通融,是可以相互参考借鉴。他说:

自书法尚碑薄帖,而雍容中和之度,神秀凝重之器,近百年中微独鲜见其迹、而且少闻其论也。毛锥非刀剑,刚很异于柔和。无论古今,此理不变。北碑非不可学,弩张剑拔切齿裂眦,无真力于中,惟貌肖于外,于求笔法翰墨乖矣。然模习晋人,真迹罕觏,木刻辗转,神索形滞。上仅软熟,下甚瘿肿,为世诟病,亦其宜也。能挺不失润,韵而神超,则学魏晋,通条共贯,亦何轩轾云哉。

他认为看来,“尚碑薄帖”这种思想是错误的,而且直接导致了书法雍容中和与神秀凝重之美的消失,也可以说导致了二王传统在清代的衰落。

吴玉如没有采用折衷的调和方法来处理碑派书法和帖派书法二者的地位关系,吴玉如否定碑帖二元论,把北碑归为二王法的演变结果,旨在消除碑派与帖派的对立的界限。吴玉如把北碑、隋碑和南碑全部纳入到二王书法的系统之内,把它们归结为二王书法的一支流派,这样做将会扩大二王书法的势力范围,增加二王书法的内容。

吴玉如力图取消碑派书法的独立性,这样书法就不存在截然对立的帖派书法和碑派书法,碑派书法是由帖派书法发展的一个分支,就只存在以二王为正宗的帖派书法。吴玉如的二王书法一元论从理论上加强了二王书法在书法史上的正统地位,在现当代书法史论中也是一种值得人们思考和关注的观点。