西方的误读,反向地诱发了东方的误读:一方面是对西方现代主义的再次误读,一方面是无意或有意的自我误读。书法开始杂交,开始挥刀自宫。日本前卫书法在解读抽象表现主义和行动绘画的基础上发展出可以放大瞬间情绪和偶然性的表现派书法,在误读抽象构成主义的基础上发展出“少字数派”。说来简单,那就是,不要写一长串的字,而是只写一两个字,让它撑满经常是方形的纸幅,让纸的四边和字形互相切割。这样,看上去就有点像是抽象构成绘画,看上去很适合用来装饰方盒子状的现代居住空间。

有论者提出,中国书法的发展,离不开对于抽象表现主义和日本前卫书法的参照;有论者提出,书法的主要困境在于外人读不懂汉字,西方人只能将之归诸抽象美,所以书法至今依然是一种东亚的艺术;更有人提出,应该西学为体,中学为用,把书法传统彻底格式化,然后从中取出沧海一勺来进行放大或者组合。

如果求助于绘画不是一个事儿,那么直接带着书法的遗产去混“当代艺术”的江湖呢?不用笔,不用纸,不用墨,用装置、录像或者行为艺术这样的媒体,似乎很适合用来讲解书法常识,表演作者对于书法文化的理解,把书法变成一种仪式来呈现。内行人因为勾起了文化记忆而有一些小小的温馨,外行人因为看懂了自己所能粗略了解的文化隐喻而有一些浅浅的快乐,有了貌似“当代艺术”的外观,大家似乎皆大欢喜。虽然这些快乐其实并不是我们曾经在笔酣墨畅时体验过的那种陶醉,体验过的内行和听说过的外行都知道眼前的这些快乐并不是书法的快乐,但是以开放的名义,大家心照不宣。

我们需要一种“拿去主义”。我们要考虑的决不是书法要从当代艺术里拿来什么,而是我们能拿什么给当代艺术。要知道,某些书法家们所一厢情愿期待着的当代艺术,自己也正在做着困兽之斗。他们中的某些聪明人,早就在等着书法家给他们支招呢!如果清点之后,我们没有发现什么值得拿出来的宝贝,那就研发新产品。

在研发新产品的过程中可以借鉴和杂交,只是目的并不是化掉自己,而是要获得自己的独到之处,最终的目的,还是要助益于他人。

见异思迁、朝秦暮楚是做任何事物的大忌,学习硬笔书法也不例外,很多初学者学习书法,今天喜欢“二王”,明天又临颜真卿,过几天又学习米芾、苏东坡……见异思迁,目标不专一这是学书之大忌,也是很多习书者为什么经常临帖,迟迟不能进步,到头来什么也没有学到的根本原因。因此我们必须选准一本自己喜欢的一家一帖后,老老实实临写,等学到八几分,再临临其它帖也是无妨的。

二、忌“一曝十寒”,贵坚持

有些初学书法的朋友,练字象犯冷热病,兴趣有时就练一阵子,有时十天半月就不动笔,如此“三天打鱼,两天晒网”式的练字肯定是练不好的。贵在每天坚持练上一两个小时不间断,如果有时出差在外,也可以带上帖进行读。

三、正确认识“高原现象”

所谓高原现象就是开始练字感得有进步,练了一段时间后,觉得没有进步了,反而觉得比以前退步的现象。有些人遇到这种现象悲观失望,先是自怨自艾,有时干脆换一本帖,或者停止不练。要知道产生这些现象的原因,是自己欣赏水平提高了,常言说“眼高手低”,这不是退步而是进步,是手底下的进度没有眼睛的进度快,遇到这种情况,只有继续加紧临帖练习,使手上的功夫达到眼上欣赏的水平。

1、草书从字法到笔法结构都有严格的要求,只有由浅入深、由易到难、由平正入险绝,循序渐进,并经过长期的字法和技法训练,才能真正掌握和学好这门艺术。主攻大草应从小草做起,可先习王羲之《十七帖》、智永或怀素《千字文》、孙过庭《书谱》。因为各种风格的大草均是以小草为基础的,有了一定小草基础就可选择符合自己审美观念的大草作品作为自己临习范本。由于草书的意多于法,载情性特强,因此习草还需注意字外功夫。因为书写者往往在瞬间挥洒中下意识地将自己审美、修养、情绪表现出来,所谓“书如其人”此时表现得最为充分,故习草更需提高艺术修养。

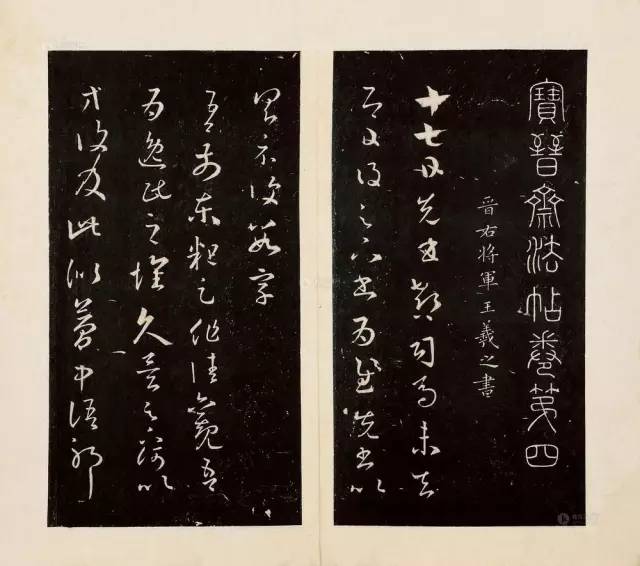

2、王羲之楷法师承钟繇,草书则上溯张芝。其《十七帖》是以真书笔法写草书,作草如真,故其笔致遒媚,结构精严,看似简单,下笔后方知其难。为此建议:一是以1比1或略大一点进行临习,这样便于在校帖中对照找差距,及时改正,不重犯错误;二是对工具笔墨纸张要考究,以达到原帖效果为标准。笔以用硬毫或兼毫为宜,纸可用元书纸或半生不熟的洒金宣等;三是认真学习有关此帖艺术特色的介绍文章和资料等,使自己对此帖用笔、结字、章法、情趣等技术和艺术特点有一个深刻了解和把握;四是察之尚精,拟之贵似。细节是艺术的生命。在对每一个细节(如用笔的起、行、收等)进行分析研究的过程中,要善于发现别人所没有发现的东西,并收于自己的笔下。

3、《书谱》字数多成草轨迹鲜明,易于循其法绳。临习《书谱》应将俊逸潇洒,峻拔钢断的用笔,纵横畅达、遒婉坚劲的笔势表现出来,特别是在用笔上的中侧并用、提按分明、顿挫有度所产生的质感和节奏的“蛀虫效果”,尤为精妙。先攻《书谱》,其他就可先放一放,应集中精力认认真真地去临写,暂不必求数量,以准确精到为标准,可以选择有代表性、认为精彩的几个字或几行字.

从笔形笔势、字型字势等分析透、理解深,并能用自己的笔将所认识到的风格特征惟妙惟肖地表现出来。这样举一反三,触类旁通,扩大量的积累,直至全帖精熟,能随便择文书写,便可得原帖之八九,至此肯定会在书艺上有较大提高。此时不要担心个性不强,只要有了这个根基,就会有目的地选择其他经典,有选择地吸取能完善丰富此类风格的营养,久而久之必可使自己的作品既深具传统意趣,又较为明显地表现出自己的个性来。

4、《书谱》上手后再临习《十七帖》,此帖通篇务求便捷,几无赘笔臃画,洗练明洁,其他或以后诸家大草、狂草不过都是在此基础上的纵横发挥。在此基础上再临怀素《自叙帖》及黄庭坚《太白忆旧游诗》。怀素草书奔放之极而不失绳规,黄的草书增益“点”法。有了这些基础再涉猎各家,不妨都过过手,把他们的长处收入手底,为以后创作打下基础。

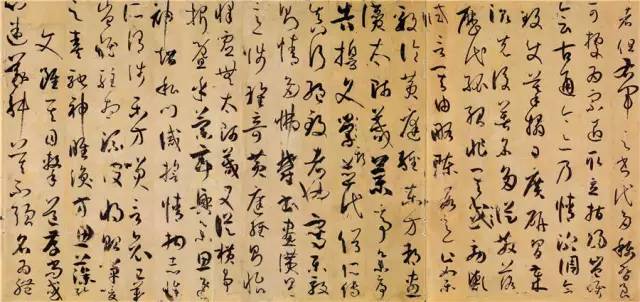

5、临习怀素《自叙帖》,对该帖清健的笔姿、瘦劲的笔调表现出的圆转矫健的线条,以及奔放流畅的体势和恣意放纵的布局等都要有所体现。此帖自始至终以中锋出之,力贯始终,滞流失度、提按有致所产生的笃实、遒健的线条力感,也都要表现出来。

6、张旭《古诗四帖》(学术界有争议)与《肚痛贴》都是其代表作,较怀素《自叙帖》点画较粗,且有转有折、有提有按,中侧并施,笔势雄强纵逸,布白虚实相生的节奏感强。有同学临习中字法与笔法、构图等都有欠妥之处,笔法有的地方交待不清,有的不到位,有的又过了,中侧锋转换不自然,线条不够笃实,章法不顺畅,有顶牛和断气现象,揖让关系处理得不好等等。

7、草书创作要有一定的气势,字法准确,用笔大胆,敢于放开写,并注意墨色变化,过渡得自然,有节奏感。注意防止用笔潦草不沉实、笔画交待不清、送笔“过”或不到位、出现滞笔等,特别是转折处的提笔。要加强对经典法帖的临摹,强化字法和技法训练,在大气中求精到,走由生到熟、由熟到巧、复归于生、由法到意的路子。

8、临习王羲之草书手札,无论是字型、字势还是笔型、笔势都要洞察入微,并能准确地表现出来。

特别是对帖中寄情表意、“形而上”层面,若能有所感悟且付诸笔端,就更为难得。如《孔侍中帖》前三行的笔形意态和一字一顿的节奏所表现出来的较平缓的心态,后两行笔势明显加快,并出现了二字相连书写节奏,将作者忧悬情绪加以深化,形成此帖通篇独特的情绪节奏,都应察之眼中,并体现于笔端。

9、若有志于大草,还要涉猎篆、隶、楷,打下一定的正书基础,由浅入深,由易到难,由平正入险绝,循序渐进。

中国书法以汉字作为其表达的主要工具,有着数千年的悠久历史,发轫于商朝的甲骨文以及后来的钟鼎文。它不仅承继着中华文化思想,而且经过漫长岁月的淘洗和沉积,已经形成了一门独特的传统文化艺术。由此不难看出,书法艺术来源于自然、来源于民间,因而回归田园、回归自我,才是书法的真正魅力所系。

作为官方书法家团体组织,中国书法家协会于1981年5月正式成立,其定位是中国共产党领导的全国各民族书法家组成的人民团体,是由国家级书法家、篆刻家、书法理论家等组成的全国性专业组织,是中国文学艺术界联合会的团体会员。显然它是官方的一种管理机构,书协的“官办”色彩非常明显,许多文化官员加入到中国书协,而中国书协也成为中国书坛的代名词。进入21世纪后,随着现代信息技术的发展,书法爱好者的风起云涌,中国书协一支独放的格局不能再统领天下。一批当代书坛精英脱颖而出,他们结合当地的历史文化资源现状、人文社会风俗习惯等,纷纷成立起规模不一的民间诗书画印书法组织,如西岘书社、安澜书社、惠文书社、沧浪书社等,一时间民间书社如雨后春笋般冒出地面,学书氛围浓厚热烈,活动内容丰富多彩,书展频率不断加快,成为中国当代书坛的一大亮色。与此同时,各大高校也纷纷自发成立了学生书法社团,各项活动如火如荼。

民间书法社团之所以活跃,备受追捧,不外乎以下几个原因,一是书法理念接近,即所谓志同道合,趣味相投;二是身份平等,进退自由,社团成员有官有民、有文有商、有工有农,无论来自哪个行业,在社团人人平等;三是相互激励,共同提高。社团成员经常借笔会等形式,对作品进行逐一评点。或者通过某一专题,社团成员从理论、临摹、创作等方面谈自己的体会和看法;四是通过运用现代信息技术,举办网络展、交流展等活动,既节省开支,又提高效率,其受青睐和影响程度在某些方面丝毫不亚于官方书协。如前面我们提到的安澜书社,是2003年由温州大学书法教师王客创办、一批年轻的书法爱好者自发组织形成的公益性学习型书法团体,书社不收取学员任何学费,老师义务授课不计报酬,面向所有书法爱好者敞开大门,安澜书社继承书法界前辈主张的“诗书画印”综合发展的训导,在书法课之外开设文化综合课,讲授与书法密切相关的传统文史知识,书社还开展了篆刻、魏碑、书谱、条幅、章草等专题,内容丰富,深受学员欢迎,这在很多省、市级书法家协会是根本不可能实现的。而安澜书社只是中国大地上数以千计的民间书法社团之一,它像一颗饱胀丰满、倔强生长的种子,蓄满力量,逆势生长,虽然会有雷电风暴,但丝毫没有动摇它昂扬向上、誓成一棵参天大树的信仰。我们坚信,随着民间书法社团组织的进一步完善,书法创作和研究水平的不断提升,必将成为我国书坛上不可或缺的重要新生力量。

(本文作者系文学博士、历史学博士后,现任山东大学工会副主席、济南市历下区书法家协会副主席。)

五月书会成立于1999年,成员14人,其中济南3人,其他大多生活于比“天下第一庄”还大的庄——枣庄,枣庄不南不北,在古时,方圆百里至之余,北面生活着孔子、孟子,东有王羲之、颜真卿,曾是鲁国、齐国、楚国的地盘,滕国、薛国、小邾国也兴荣一时,大运河和中兴公司历史的积淀,成就了枣庄独特的地域文化,五月书会的成员们在这块土地上最常干的事是喝酒、打牌、唱歌,喝不好酒、打不好牌、唱不好歌,就甭提写字啦,成员不分尊卑,没有会长,崇尚平等,敢于坚持,敢于创意,做着梦,向往大唐饮中八仙或魏晋竹林七贤那样的生活。

五月书会的运作方式并无固定的章程,大家皆因书法结缘,又都是性情中人,刚开始时,大多由一两人带头出主意,并督促执行,大家也分分工,各尽其力,主要是游玩、办展、出册子。如果说在活动上有什么想法的话,就是到了四年前实行了执事制度。

执事制度大意是,成员14人,按年龄从小到大按顺序轮流执事。每人执事一年,执事者提出这一年的设想,经大部分成员议后完善,由执事负责执行。执事可根据各成员能力特长具体安排分工。

如办一展览,执事可负责拉拉赞助,如无赞助,根据总费用就由各位成员平均自掏腰包(现在看来,自掏腰包,自己做事,大家平等,值得坚持)。 具体事务 有的负责设计作品集,有的负责联系特邀嘉宾,有的负责车辆,有的负责布展,有的负责接待等等 。展览开幕时日,大家全体上阵,共同努力,不分彼此,其乐融融,不亦乐乎!

执事大多时候相当于五月书会的办公室主任兼后勤主任,打打电话,买买东西,把成员组织在一起,向每一位成员请教或汇报一下进度,如此而已。

五月书会成立以来就无会长,大家聚在一起,有时候想法也不统一,甚至吵的面红耳赤,但一经大多数成员议后,大家也都能放下自己的想法,心往一处使了。五月书会最主要的是借书法聚在一起喝喝酒,打打牌,游山玩水,吹吹牛,胡诌八扯,丰富了生活,这样的生活不亦快哉!

(注:此文仅代表个人观点,未经五月同道审议,特此说明。本文作者系中国书协会员、枣庄市青年书协副主席、五月书会成员。)

书法艺术发展至今天,呈现勃兴之势。这其中,民间书法社团的发展,值得研究与关注。小文仅就此浅述一二,求教于方家。

书法能取得今天的成绩,中书协的价值与贡献是值得肯定的。但我们也应看到,如今的中书协有了行政级别,成为书法界的“管理机构”。此一“管理”,某些陋习随之而来,偏离书法本质的行为时有出现,“熙熙攘攘,皆为利来”。可以预见,在中书协存在的时间,某些陋习不会完全消失。在这种情况下,民间书法社团似一颗质朴的萌芽,以其无限可能性,为书法带来新的能量。

需要表明,一些名称庞大而面目模糊的“书法”社团,如“×××国际×××协会”、“ ×××华人×××研究会”等,不在本文讨论之列,谨在此祝愿他们早日探索出良性发展模式来。

民间书法社团,从诞生之日起,“自发与原创”意味很浓,他们一般自主活动,自筹经费,讲团结出人才,这些是民间书法社团的重要特征。同时民间书法社团具有轻松的氛围,进出相对自由,这是好的一面,随之而来的背面,是书法社团的发展焕散、散漫,主动凝聚力不足,发展随机随性。

民间书法社团如何安身立命?如何从萌芽成长为一颗顶天立地的大树?我认为,社团的存在与发展要重视策略性,“核心成员、品牌意识(风格倾向)、稳定资金、学习型组织”,是民间书法社团的必经之路。

何谓“核心成员”?民间书法社团必须有一位或数位高水准的核心成员,他们稳定存在于社团,相互切磋砥砺,书艺交相激荡,他们是社团这艘“夜航船”的“压舱石”。

何谓“品牌意识”?在网络时代,手机皆“微信”的时代,必须承认关注就是生产力——眼球经济。社团的发展需要竖立品牌意识,自然呈现出一定的风格区别度与辨识度。品牌意识是时代的要求,面对这一要求,我们应去探索而非简单对抗。品牌意识可理解为传播意识、特色意识、叠加意识。传播意识指利用传播渠道(媒介,展览,口碑等)增加社团的影响力,特色意识指社团自然形成的一定风格倾向、地域书风等,一定的风格倾向是书法社团发展的结果。叠加意识指要有持续性、策略性传播的意识。

何谓“稳定资金”?社团成员与社团风格是两张名片,支撑名片的是资金,持续的资金支持是社团发展的必要条件。民间书法社团应该珍惜、培育自身的品牌影响力,并与“财团赞助、书法培训、书法公益”三者形成良性循环,多方开源不断流。

何谓“学习型组织”?学习意识是社团之根。在民间书法社团,每位成员能不断学习,提高书艺,这是社团存在价值之本。正是社团这种平等、鲜活的圈层文化,形成了互相探索,彼此争论的智慧碰撞,这种独特的营养,是“书本——学习者”、“老师——学习者”这两种模式根本不能提供的。

相逢好友时,必有好消息。对一位书法研习者来说,与同道知已对坐于道场,熔铸陶冶,是为幸事。希望民间书法社团不断成长,走出特色。

(本文作者为北京师范大学艺术硕士,武学爱好者)

回归小众,回到书法的原点

——民间书法社团之我见

民间书法社团,在历史上曾经兴盛,尤其是清末民初,在南方曾十分红火。后来却消失了。七八十年代以来,随着社会经济的多元化发展,民间书法社团重新焕发光彩。

民间书法社团,是以非官方的形式,成立非官方的组织。但是组织内部却是十分的团结,书法风格、对书法的理解也大体相似或相近,活动较为自由,切磋技艺的形式也较为灵活多样。我在这里想说的是,私人把玩式的小众书法是民间书法的特色,这是对当下书坛的有益的补充,也是书法回归本来面目的途径。

民间书法社团是对当今书坛的有益补充,这不仅是由于各级书协的经费以及人力物力等原因,不能把书法普及活跃到每个角落,从而使民间书法社团充当了普及书法的角色,更重要的在于:当今书坛是以展览为主的举办形式,展厅效应横扫一切,大制作、汉字的放大变形、视觉冲击力,成为获奖的必要因素。此时,如果我们回忆一下书法的发展历史,不难发现,在整个书法发展过程中,一直是私塾式的、师徒传承式的、把玩式的民间交往(包括书信往来、书信书札、书迹流通、书法雅集等),才是书法历史发展的主要形式。一直到了明代,由于纸张的普及和装裱工艺等材质的发展,书法才悬挂于厅堂。即使是悬挂于厅堂,书法的民间交往仍然是主要形式,而并非书法展览,那时候也没人主办书法展览。书法的展厅效应是进入现代社会的产物。展览成为各级书协活动的主要形式。各种各样的书法比赛也成为书法新的交流形式,尤其是曾经时兴的电视大奖赛,把书法家聚焦在镁光灯下,书法家面对着成百上千的人群进行创作。书法家创作时的每一个表情、每一个动作都暴露在众人面前。 过去那种私密式的书法交流不复存在。

当然,民间书法社团为了扩大影响,扩大知名度,也不避讳书法展览、也不避讳公开场合表演书法。但是,民间书法社团主要的交流形式,仍然是原始的、私密式的、小众的交流。比如一个书法家写完一幅作品,他首先会约请几位同道一起来观摩品鉴,以玩赏为主,没有功利之心,都是为了书法技艺的提高,所以大家坦诚相见、有话直说、互相砥砺。或者是几个书法同道一起相约,展阅名家书迹,或品茗、或饮酒,然后挥毫泼墨、尽兴而归,这是何等的畅快啊!这不禁令我想起了王羲之的兰亭雅集、曲水流觞。这才是书法的大快活、这才是民间书法的主要交流形式,这才是书法交流的本来面目。

这也正是民间书法不同于官方书法之所在,自由、随意、小众的交流形式决定了民间书法的雅致、精致。随着经济社会多元化的发展、随着人们更加注重自我感受、更加关注“小我”的感受、更加流行“小众”的意识,民间书法社团在将来一定会有着很大的发展空间,甚至有可能成为书法发展的主流。因为,这小众的书法交流形式本来就是千百年书法交流的本来面目。

总之,我认为,民间书法社团是当今书坛的有益补充,它的小众式的交流形式有着很大的发展空间。

(本文作者系济南市青年书协副秘书长、山东艺术学院艺术硕士)

文人结社,自古有之。吟赏诗文,研讨书画,历来是风雅韵事,也是民间自发的文化活动。自从上世纪80年代中国书协和各地书协成立以来,书法活动被纳入政府的组织管理之中,带上了一定的官方色彩。随着书法热的持续升温,民间自发形成的书法社团在近二三十年间日渐增长,成为官办协会的有益补充。

民间书法社团,组织形式不一。他们聚合在一起研求书艺,有的是同住一地的书法爱好者,有的是学习进修的同学,有的是师生。有生命力的社团能够坚持活动十余年,而有的则不到两三年就偃旗息鼓。无论是何种方式,找准自己的路是关键。不一定奢望能走多远,但走得稳走得好,有自己的特色,就不枉来过。与官办协会走类似的路,民间书法社团既无组织优势,也无规模优势。借鉴官办书协的经验得失,凸显出与他们的不同,另辟蹊径,才是民间书法社团的生存之道。这主要体现在以下两个方面。

民间书法社团应艺术主张明晰化。官办协会的指导方针,一般来说是百花齐放、百家争鸣,简称“双百方针”;同时坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,简称“二为方向”。这是社会主义对文艺发展的要求,也是符合我国目前实际的文艺路线。它要求协会包容各种风格、流派,接纳属地的优秀艺术人才。大而全是它的特色。这间接导致协会的艺术主张模糊化,难以具有什么特色。与此相对应,民间书法社团要想发展得好,就不应该与官办协会形成竞争关系,不要走他们的路。协会尽可以百花齐放,我则只有一花独放;协会尽可以百家争鸣,我则独持偏见,一意孤行;协会没有什么艺术主张,我则有明确的艺术主张;协会兼容各家各体,我则致力于某一种书体、书风的创作研究。小而专,不妨剑走偏锋,主张明确,个性凸显,这样的民间书法社团才具有生命力,不仅不会被协会淹没,反而是协会的有益补充。

民间书法社团应坚持社员发展小众化。官办协会是大众化的艺术团体,它具有发现、培养、组织艺术人才的责任。如果某地涌现出优秀的艺术人才而被协会拒绝吸纳,基本可以认定是协会工作失职。让规模大起来,会员多起来,可以看做是协会的政绩追求。但民间书法社团不然,他们吸纳社员重在志同道合,选择标准要有个性,不宜多多益善,这与协会有所区别。以西泠印社为例,它创立于清光绪年间,开始时是地地道道的民间书法社团,一直坚持吸纳社员的高标准和小众化,在上一个百年里吸收的社员人数总计只有404人。当然,现在的西泠印社已经由杭州市委宣传部主管,不再是自发的民间团体,这是后话。事实证明,以志同道合、水平相近而结合的民间书法团体,一般走得较远。反之,贪大求多,鱼龙混杂,试图办成小协会,则很难不被被时间的洪流淹没。

(本文作者系山东省青年书协副主席、山东省文史书画研究会副会长、济南市青年书协主席)