美的东西,总是为人们所追求欣赏的。中国的书法艺术,自从问世以来,一直为人们所喜爱。其普及面之广,时代之久,影响之深,或许是其他艺术门类所不可企及的。

![1]() 中国的书法艺术,何以能引起人们的美感呢?粗略说来,主要有下面几点:

中国的书法艺术,何以能引起人们的美感呢?粗略说来,主要有下面几点:

一 旋律的美

中国的汉字由点与画(线)组成,画是点的延伸,而在竹木简、纸帛上留下点画墨痕的工具,是一枝奇特独到的毛笔,这种圆锥体的笔,由动物毛(狼、兔、鸡、羊),或植物纤维(竹、茅、藤)制作而成,它柔软而有弹性,有吸墨快速和吐墨自由的特色,对于它的妙处,汉代的蔡琶曾经说过:“笔软则奇怪生焉。”软的毛笔和钢笔、圆珠笔、铅笔、鹅毛笔这类硬笔不同。硬笔只能运用笔尖,写出的点画就粗不得,细不得;润不得,枯不得;出墨如一,缺乏变化。

柔软的毛笔就迥然不同,它既能运用笔锋,又能调遣笔肚,不妨也可偶用笔根,书写可按可提,出墨可赡可容,墨色可浓可淡,且可在点画运动中灵活调节,尽性地表现点画的粗细、润枯、方圆、浓淡、重轻、起伏、正侧,产生出因人而异、因字而异、因笔而异的奇奇怪怪的独异效果。一般而言,粗的线条有壮浑感,细的线条有灵秀感,中锋线条有坚实圆润感,侧锋线条有潇洒超脱感,偏锋线条有浮躁薄削感,藏锋的线条有含蓄感,露锋的线条有生辣感。

试举数例,如颜真卿书写的线条,被誉为“屋漏痕”。“屋漏痕”并非意属浅庸的比拟,它之所以被人们衍誉千古,奉为圭臬,就在于这个比喻形象而深刻地透露了书写点画的真谛妙理:雨水渗进壁墙,下淌的水珠,顺着上墙往下延伸,土墙的表面是并不十分平正光洁的,倘使“放大”而言,则是凹凸坎坷、坑坑洼洼的,这就使水珠在行进中产生了或左而右,或右而左,直中见曲,似滞而流的水痕,这大自然里积点成线而内具微波震荡的水痕,正合契于或启迪于书法线条的表现,它“弹奏”的是一种凝重雄浑的旋律。

怀素书写的线条,被誉为“折钗股”,我们知道,在古代,金属制成的发钗,是通体圆浑,富有质感的,即是由直条而折成圆曲的形状,形态剧变,而它依旧是圆浑的,决不会像空心的麦杆,在曲折处出现扁瘪的病态,这也正合契于或启迪于书法线条的表现,但它“弹奏”的是又一种流畅激越的旋律;此外,黄庭坚的线条,一波三折,恰如险水争渡,桨击水波,特具一科,争抗冲突的意味,“弹奏”的是另一种矫健拗执的旋律。当然,对这类旋律的体会,在音乐则是通过听觉领会的,而在书法则是以视觉去感受的。但它们对于艺术心灵的冲动则是相一致的。

然而,高明的画家,面对重复的笔画或形体接近的文字,抑扬顿挫,倏忽变化,仍然可以获得跌宕、丰富的回肠荡气的韵律。诸如,米芾在《苕溪诗帖》中书写的“山”字的三笔直画,从笔道上剖析,自左至右表现为“上细下粗—上粗下细—上下圆浑”;从笔势上讲,自左至右表现为“顺锋而下—横折向下—回锋逆下”。如此表现,就有重而不复,同中见异的旋律感。诸如,米芾在《留简帖》里,书写有相连续的“迥避遂”三字,三字的末笔均是捺笔,倘使采用同一笔势,难免有“捉襟见肘”之嫌,而素以天机迸发、技法高妙为能事的米芾,手段确实非凡,对这三字的末笔,倘使从起笔、中宫、收笔处观察,可以发现,“迥”字末笔处理为:“很重—更重—轻灵”;“避”字末笔处理为:“轻灵—微重—更重”;“遂”字末笔处理为:“微重—较重—微重”。一字一式,移步形换,旋律变幻,耐人咀嚼。

此外,文字的点画、旁偏,以至于文字之间的“牵丝”,也能制造出缠绵柔婉的旋律感。诸如,苏轼的《寒食诗帖》中,书写有“花泥”两字,点画之间,旁偏之间,上下字之间,敦厚的笔画伴以轻灵的“牵丝”,节奏明快,对比强烈,真是敦厚而不戆拙,轻灵而不菲薄,跳跃着生命的活力。

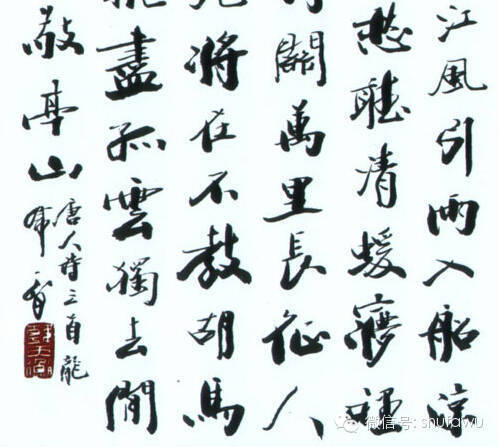

![]() 此外,以书法作品的章法而言,也是注重于节拍和旋律的,这在狂草书中表现得尤为淋漓。不妨以相传为唐人张旭所书的《古诗四帖》里的一节作一剖析。这四行文字是:

此外,以书法作品的章法而言,也是注重于节拍和旋律的,这在狂草书中表现得尤为淋漓。不妨以相传为唐人张旭所书的《古诗四帖》里的一节作一剖析。这四行文字是:

岩下一老公

四五少年赞

衡山采药人

路迷粮亦绝

倘使从字的形体大小上去剖析,则区别为:

大小小大小

小小大小大

大小大小小

小大大小大

倘使从字的笔道的润枯上去剖析,则区别为:

枯润润润润

润枯枯枯润

润枯枯润枯

润枯润润枯

倘使从字的笔道的轻重上去剖析,则区别为:

重重轻轻轻

重轻轻重重

重重重轻重

轻重重轻轻

诚然,这种形体的大小,笔道的润枯和轻重,是颇难作明确的界限划分的,只是约略论之;经过剖析而显示出的旋律节奏,也不可能像音乐的节拍、律诗的平仄那样填密工稳,这是因为乐章和律诗的创作,可以反复地、局部地加以揣摩和修饰,以达到尽可能完美的程度,而书法艺术,特别是狂草书,是在相当自在随意而又简捷敏快的片刻之间一气呵成的,是在容不得作丝毫修饰的条件下挥洒的。尽管如此,好的书法作品,它在章节之间力图抒发一唱三叹、饶有变化的节奏感,旋律感,避免雷同感,简单化方面则是异曲同工的,艺术门类不似,表现形式不似,而在内在的规律性方面确是得不似之似的。

综上所述,种种点画线条,行气的旋律,在一幅书法作品里,汇合为一曲馨鼓琴瑟齐鸣,悠扬动听、撞叩心扉的交响乐章。它包涵着书法家濡笔挥洒之际的真情实感和理想情操的波澜。卧于纸上的点画,在识者的心目中就成了会言会语,活蹦乱跳的生命体。书法艺术里有节奏旋律的美。早为古人所发现,早在唐代,王羲之的点画就被比喻为“头上按点,如高峰坠石;作一横画,如千里阵云;捺一偃波,若风雷震骇;作一竖画,如万岁枯藤·……”

文字由点线组合,字幅由文字组合,这种千差万别的旋律感,也同样反映在字幅的行气和布局方面,格子布、方块字般的均称布局,给人以明朗规整的感觉;乱石铺路的错落布局,给人以灵变狂放的感觉。细读张旭的《古诗四帖》,它似乎是以字作舞姿,以纸为舞台,如欣赏公孙大娘舞剑器的精湛舞技;细读王羲之的《兰亭序》,典雅俊逸,宛如在倾听着肖邦的钢琴奏鸣曲;细读颜真卿的《祭侄稿》,从那饱含忠烈刚贞气势的字里行间,犹如是朗诵一篇辛稼轩的悲壮沉雄的词章……

如前所述,节奏旋律因人因书有别,却总得以具备力感方佳,有了这力感,才能使节奏旋律神采奕奕,创造出人木三分,绕梁三日的艺术魅力。诸如,以雄乃见称的颜真卿书法,就有“碧海掣鲸鱼”(王文治语)般的力感;而以恬和见称的虞世南书法,却也有“遒媚不凡”(项穆语)的力感。力感来自笔的刚柔互用,无刚用柔则柔必致弱;无柔用刚则刚必致脆。历来有大成就的书家,对于刚柔的运用只存在侧重点的不同,而决不存在刚柔的对立和割裂,即以颜真卿和虞世南比较而言,颜书是刚柔并施,外刚内柔;虞书则是以刚柔相济,外柔内刚。

诚然,书法作品的力感的测定标准,不在于看谁写字时使劲的大小强弱,而是看写出的字所具有的力量,这力感是难以用仪器掂量的,但却又是为识者所能辨察的。书法的力感是由作者的大脑思维驱使力量通过臂、腕、指,传递到柔软的笔锋来实现的,是将刚硬之力巧妙成功地转化为柔婉之力—即以身上的气力转化为笔力,是一种对臂、腕、指的肌肉,神经作长时期的严格、特殊的训练,才能获得的“柔中寓刚,绵里藏针”的力感—软绵绵的笔毫着纸,犹如尖硬的钢锥划土般的力感。

不能娴熟精当地把握这种技法,气壮力强的血性汉子毛笔在握,也休想会点画遒劲,产生力感;而一旦驾驭了这技能,即使是衰弱的老人信手挥毫,也能笔力弥满,出现人渐老,力愈弱,而书写的字往往更见壮健发力的有趣现象。“人书俱老”,孙过庭的这句名言,似乎也包涵着这层意思在!

一件精湛的书法作品,与乐章、舞蹈、词章的旋律是一脉相通,异曲同工的。美的旋律,旋律的美,使人沉醉于彼时而回味于无穷。

![]() 二 形体的美

二 形体的美

如果说,西方绘画精意刻画人体是为了歌颂大自然造物的形体美的话,那末,中国书法运用点画组合成的文字结构,表现的是一种近乎抽象,近乎概念,而实在是能够塑造多姿多式的以实带虚的形体美。

古代的象形文字(俗称篆字),其形体是由画绎而成,如‘日”、“月”、“山”、“川”、“虎”、“猴”、“鹿”、“龟”,文字的社会作用不同于画,这决定了象形的字是十分概括、极度精炼的画,对物象力求删繁就简的特征,使象形文字的形体,较之物象又似是而非,似非实是,罩上了一层朦胧、迷惘的色彩,具有耐人揣摩、发人想象的变形美。

中国汉字的几经变革,使象形文字成了象形渐失,而仅存以点画间架、搭配成形的楷书(包括草书、行书之类)。这类楷书,以表象论,好似不具形象而只具形式,但在识者的慧眼里,它依然有着内在不更的可以作为图画观赏的形体美。如明人王世贞称:“石室先生(文同)以书法画竹;山谷道人(黄庭坚)乃以画竹法作书,其风枝雨叶则可偃蹇侧斜;疏棱劲节则亭亭直上。”

又如扬州八怪中的郑板桥,也正是从黄庭坚的行楷书法里,领悟借鉴到画墨竹的妙谛的。诚然,初学书法的人,是很难从楷书里体会到画书般的形体美的,可是,具备了相当的美学修养和丰富的艺术联想,一旦接触到书林的名迹绝作,就不难油然生发出这种饶有跨度的欣赏力和理解力,而且是那样地自然,一无附会牵强。

![]() 书法的形体美表现在许多方面。

书法的形体美表现在许多方面。

清人邓石如对汉字结构的书写颇有高见:“字画疏处可使走马,密处不使透风,常计白以当墨,奇趣乃出。”字要讲疏,疏处要能阔绰地跑马;字又要讲密,密处要紧结得不使透风。这论说充满了美学思想。不疏,就没有空间美,不密,就没有实体美。一个字的结构,跟一幢房屋的建筑一样,实体空间,高低欹正的巧妙结合,才算得上形体美。五代大书家杨凝式的《韭花帖》里,有一个“实”字,在“宀”下故意留出一段空间,写成形离气贯,妙理解颐。

在《韭花帖》里,这类字例颇多,如果说,“实”字是一幢饶有妙趣的建筑,那末,《韭花帖》的那几十个字,堪称是妙趣横生的建筑群!再如,前人谚云:要“安”字好,宝盖头(指“宀”)要小。这也是机械的公式,同是“安”字,褚遂良就写成大“宝盖头”,而欧阳询则写成小“宝盖头”,然而,他们熟谙于“牵一发而动全身”的调节规律,故无论是大是小,都能获得美好的形体。

魏代的钟繇批评他弟子写的字:“平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画耳!”不懂得塑造形体美,就像是建造房屋没有设计好理想的蓝图,点画只是手头上一堆用不上去的材料!形体的美是多姿多式的,富有变化的,“为书之体,须人其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起”。唐代欧阳询书写“充”字,七笔都是歪斜的点画,组合为一个平正稳重的形体,这似乎“若坐若行”;颜真卿书写“鹏”字,“朋”的偏旁似跌倒,而以右偏旁的“鸟”字将“朋”支撑住,这形体近乎“若卧若起”;王羲之《兰亭序》里先后书写有二十个“之”字,形体各各不同,气象万千,这近乎“若飞若动”、“若往若来”。

书法的形体,特别是篆体之外隶、楷、草诸字体,往往是不具拟画形象的名符其实的字。我们知道,书法不同于绘画,字的形态是不能也不可能从“对景写生”中获得全新的印象和作从主观出发的表达,唯有从前人代代衍传的约定俗成的基体形态上,作很有限的变动,诸如上述所谈及的“安”、“实”、“充”、“鹏”等字。形体的变动过分则会令人莫辨,失去了文字作为传递思想信息的实用作用;一味因循守旧,抄袭前代书家塑造的形体,拾人牙慧,就有违于后来书家的天职。

所以,面目独具的书法形体美,是以点画线条的粗细、刚柔、方圆、力度为实体;以固有的约定俗成的体态为依据;以敬正、疏密、间距为空间的,近于绘画变形的一门造形艺术。明代董其昌在《笔势论》中称结构应当:“乍满乍缺、让左让右,或齐首敛足,或齐足空首,上下俱空,各所不宜。”他更叙说了自己转辗反侧才写好“盥”字整体的过程,他说:“尝考《石经》作‘盥’,亦不甚雅,殚思不已,变文作

![]() ,自谓可观,然不免改作,近有童子誊写一书,谬作直旁两‘白’

,自谓可观,然不免改作,近有童子誊写一书,谬作直旁两‘白’

![]() ,始笑绝倒,既而爽然翻可取法,三人我师,今而益信。因言其得失,其义安在?即不过自相结构,两‘白’自让避,其锋有归耳。”这就是出了解决一个“盥”字形体美的曲折不易的经历。

,始笑绝倒,既而爽然翻可取法,三人我师,今而益信。因言其得失,其义安在?即不过自相结构,两‘白’自让避,其锋有归耳。”这就是出了解决一个“盥”字形体美的曲折不易的经历。

可见,一个有真知灼见的书家,面对约定俗成的文字,缺乏主动权而只有很小机动权的情势下,能精心别致地塑造出个性强烈,面目清新而又可辨可识,一目了然的形体来,谁不承认这是一种造型艺术上的发展和创造!董其昌探求“盥”字形体美的切身感受,也明确地告诉我们,造型是书法艺术中非常重要的一环,书法艺术要强调用笔的高明,忽视了它,就会丧其质;书法艺术要同样强调造型的高明,忽视了它,就会丧其貌。用笔对于形体可互为补充,但决不可互相替代。

南宋姜夔论述字形称:“长者如秀整之士,短者如精悍之徒,瘦者如山泽之癯,肥者如贵游之士,劲者如武夫,媚者如美女,敬斜如醉仙,端楷如贤士。”这段文字从本人长期的社会生活的阅历里,指示出长、短、瘦、肥、劲、媚、敬、正的形体,给人勾画出各类人物的典型神态。论说虽近于概念化、程式化,而也包含着一般人习惯性的美学欣赏标准。修长的形体给人以清丽俊俏感,扁平的形体给人以敦厚稳重感,宽绰的形体有坦达阔博感,紧结的形体有谨严机敏感,规正的形体有庄重感,奇特的形体有险绝感,稚拙的形体有天真感。

书法艺术的结构讲究空间美,变幻美,法无常法,形无定形,这千姿百态的美的结体,好像是随心所欲、信手拈来,实则不然,“一点失所,若美人病一目;一画失节,如壮士折一股”。在书法的结构间架上,点不失所,画不失节,疏实相生,纵横可象,才能绝缘于荒率,怪诞和板滞,塑造出或巧丽、或雄恣、或古拙、或悠闲的形体美。

![]() 三 意境的美

三 意境的美

书法艺术既近于绘画这门形象艺术,又近于音乐这门抽象艺术。笔者并无意于叫它硬性“插队落户”,只是认为书法跟绘画、音乐,乃至于诗词文赋一样,是一门讲究传递情感、追求意境的艺术。绘画用墨彩,音乐用声符,书法用点画,要言之,是用繁多的技巧来传递情感,塑造意境,表现技巧和情感意境,在创作实施中它们是因果关系,在艺术塑造中它们则是肉体与灵魂的关系,技巧是肉体,意境是灵魂。

没有技巧,意境则无处依附,没有意境,技巧则是一堆“肉”而已!当然,从根本上讲开去,要加强书家自身的艺术修养和陶冶气质,从而保证技巧的娴熟独创和意境的清新深邃,苏东坡的“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,也含有这一层意思在。技巧为意境而用,意境由技巧而立,古往今来,概莫能外。总之,点画、形体、布局诸多技法的交融匹配,综合运用,和艺术修养等因素对诸技法的自然渗入,就组合成一张书法作品,乃至于一个书家的基调,这基调抒发着作品和作者的意趣、性灵、情操、境界。

在艺术创作、艺术欣赏上,当是意境为上的。正缘于此,历来评论鉴赏家对书法艺术的评判,则重点也放在意境,包括情感、气质、格调上。诸如,独具慧眼的唐代书法理论家孙过庭,能通过王羲之的不同书法作品,观察出他传递的不同情感和意境。他说:“(羲之)写《乐毅》则情多佛郁,书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《太师箴》则纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超……”作品是心灵的橱窗,作品也是作者一时一事意趣的内心自白,不见心灵、不见意趣的作品是苍白无力的,作犹不作的。

一件作品有一件作品的情感意境,一个时期的作品有一个时期的情感意境,而统括地说,一个书家又有可以概括的总的情感和意境。诸如,梁武帝评王羲之的书法为“龙跳天门,虎卧凤网”,着重赞颂了王羲之的书中寓有强烈的动、静境界,它飞动处,如矫龙挟持风雷,腾跃于苍弯,盘旋于天门,是何等雄悠的意态!它沉静处,如猛虎瞌睡于宫廷,虽进人梦酣,而依然有令人畏慑的姿态。这用栩栩如生的画面所展示的评判是够人玩味的。又如,前人论王献之的书法“有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流”。

这是说,王献之的法书,流露的是翩翩少年英姿勃发的倜傥神情,是颇为合辙得体的。再如,朱熹评米芾的法书:“天马脱衔,追风逐电,虽不可范以驰驱之节,要自不妨痛快。”这是说,米芾用笔精能而如意,风墙阵马,进退裕如,不屑鞭勒,表现为一种无所不能,不可一世的狂颠而自矜的意态。

此外,王世贞称褚遂良的法书“有美女蝉娟,不胜罗绮之态”。这是说,褚遂良字里金生,行间玉润,特有一种不可企及的雍容华贵气象。然而,同是以秀俊为意趣的风格,其间也有上下床之别,清代王文治的书法是习褚遂良、米芾、张即之等家而出于己意的,《履园丛话》论其书如“秋娘傅粉,骨格清纤,终不庄重”。辛辣地指出它缺少雍容华贵的气象,而透露出一种寒俭的妩媚轻薄神情。其格调意境是远逊于前贤的。

书法艺术,注重于表现字外的境界,注重于表现内心的世界,是不言而喻的。而要表现出这字外的境界,烘托出这内心的世界,也是有迹可循的。书法,不同于绘画,它不需要“写生”,也无“生”可写。但是,除了“字内求字”,追求技巧外,加强艺术修养、知识积累,特别是对五彩纷呈、千奇百怪的生活的关注,处处做有心人,揭开生活赋于书法艺术新生命的内在“通道”是至为重要的。王羲之的观察白鹅习性,张旭的观察公主与担夫争道,怀素的观察夏云奇峰,黄庭坚的观察舟子荡桨……有作为的书法大家,总是以敏锐的观察力和奇诡的转化力,举一反三,领悟并借鉴于书道之中的。反之,陈隋时的名书法家智永禅师,登楼不出四十年,单《正草千字文》就写了八百通,然而,忽视了生活的熏陶和启发作用,只是“字内求字”,难怪乎李嗣真论其书:“精妙过人,惜之奇态。”泛举数例,足见艺术修养,知识积累,特别是生活感受,对于塑造意境,具有潜移默化而又历历可寻的作用。这是客观存在的事实,而非玄虚乌有的清谈。

四 余论

对于书法艺术固有美感的开挖和欣赏,是有规律的,有大致标准的,但又不是万口合一,不无差异的。被世人誉为“书圣”的王羲之,对于他的草书,唐人张怀灌就尖刻地认为:“格律非高”,“有女郎材,无丈夫气,不足贵也。”被世人公认的颜真卿、柳公权的楷书,米芾就大有起而间罪之势,称“颜、柳挑踢,为后世丑札之祖”。反之得名于晚清而几乎被今人遗忘的张裕钊,康有为当初则极为推崇,誉其书法:“高古浑穆,点画转折皆绝痕迹,而得态奇峭特甚。其神韵皆晋宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋梁而育齐隋,千年以来无与比。”“千年以来无与比”的大书家,而不逾百年已匿其名,显然是对康氏谬评的一大嘲讽。

那么,何以贬褒如此失实?这除却政治原故、个人好恶,不辨优劣和美丑外,还有评判者出发点的不同。稍加分析,即可明白,米芾的不满于颜、柳,非不满于颜、柳其人,而是不满于颜、柳旨在出新的书迹,因为,这书迹不合乎、甚至是抵触着米芾尚魏晋、师二王、重复古的审美标准;康有为对张裕钊不切实际的大捧场,非单纯服膺于张裕钊的那几笔“大大”,而是张氏弃帖写碑,这符合于康有为崇碑卑帖的固执主张。心有偏颇,视金为铜有之,指鹿为马有之,西向而望,不见东墙则也有之,这些当是书法艺术审美中不可不察的屏障。

中国书法艺术的美感,往往是使人感觉得到而把握不到的,或把握得到而把握不深的,笔者至今还深有此感。然而我们相信,能用一个长时期去接触它,接触多了,深了,就会渐悟到其美之所在;如能自己息心静气,研墨摹习,作一些书法实践,这感性的认识,也能有利于把握美之所在;此外,请教师友书本,口问目观耳染,特别是多阅读有很高艺术性的碑帖,多聆听有真知灼见的见解,乃至于触及一些近亲的艺术门类,这样也会有利于自己登高望远,较顺畅地去把握中国书法艺术的美之所在。

,自谓可观,然不免改作,近有童子誊写一书,谬作直旁两‘白’

,自谓可观,然不免改作,近有童子誊写一书,谬作直旁两‘白’ ,始笑绝倒,既而爽然翻可取法,三人我师,今而益信。因言其得失,其义安在?即不过自相结构,两‘白’自让避,其锋有归耳。”这就是出了解决一个“盥”字形体美的曲折不易的经历。

,始笑绝倒,既而爽然翻可取法,三人我师,今而益信。因言其得失,其义安在?即不过自相结构,两‘白’自让避,其锋有归耳。”这就是出了解决一个“盥”字形体美的曲折不易的经历。