隋唐宋元时期(公元581-1368年)的篆刻艺术的发展经历了880余年的时间,仍处于一种衰落时期,原因有二个方面,一是书法艺术的发展,楷、行、草等字体已经非常成熟而盛行,文字的书写习惯已经远离秦汉时期的篆隶字体,人们对篆书相应的要生疏,一般人对篆学的审美能力较低,艺术境界不高的一般制印工匠和理印官员将习气带入制印领域;二是纸张已成为重要的书写用品,印章也不再用于封泥,而是将印章蘸上印色后钤于纸上。为了使印章钤于纸上更加醒目,加大了印面,导致了印章布局很难处理,印文出现纤弱细瘦,屈曲盘绕,呆板平庸,毫无生气可言。明代甘旸《印章集说》载:“唐之印章因六朝作朱文,日流于讹谬,多曲屈盘旋,皆悖六义,毫无古法,印章至此,邪谬甚矣”。元代印学家吾丘衍云:“后人不识古印,妄意盘曲,且以为法,大可笑也。”可见这一时期印章气象十分衰落。

![1]() 图1

图1

![2]() 图2

图2

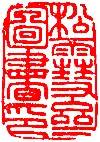

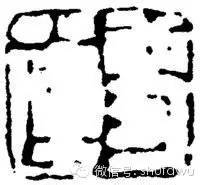

隋唐宋元时期的官印一改隋以前的印章旧制,把秦汉时期的官职印,逐步更为以官府衙门名称为印文的官司印。所谓官职印,就是指以官职名称为印章文字的官印。如:某某司徒,某某郡太守,某某右尉,某某县令(如图1)。所谓官司印,就是指以官府衙门名称为印章文字的官印。如:某某郡印,某某州印,某某府印,某某县印(如图2)。官职印是由朝庭颁发给官吏本人佩带;官司印则存放于官府衙门内,设有专职官吏掌管,规定不得用于私人文书,而且制订了严格的保管和使用制度。自隋唐实行官司印后,被后世的宋、元、明、清以及国民一直沿用下来,中华人民共和国成立以来也是如此。官员升迁、异动、上任其官司印仍留在官司衙门内,留与继任官员使用。

![3]() 图3

图3

![4]()

![]() 图4

图4

![5]()

![]() 图5

图5

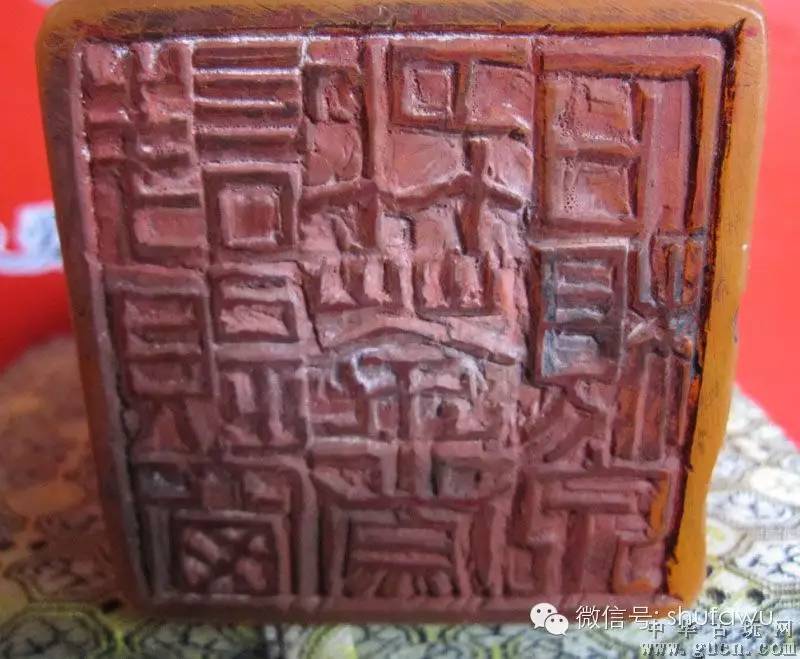

隋唐宋元时期官印治印印文全为朱文,无一例外。入印文字书体比较随意,或小篆、或缪篆、或隶书、或楷书,后来出现一种“九叠篆”。九叠篆并不是每一个字都是九叠,有六叠、七叠、八叠、甚至十叠以上的都有(如图3)。这种以“九叠文”入印到宋代已大大发展,直至元、明两代都承袭这一形式。沙孟海《印学概论》载:“九叠文不尽九叠,如勾当公事印用七叠;受差委吏印仅六叠;都统之印,万户之印,乃有十叠,又如行军都统印等,则叠数不等,名曰九叠者,以九为数之终,言其多也。”这种以官印文字笔画的摺叠多少来显示官职的等级及尊卑,真是可笑至极,而且无艺术性可言。这一时期的官印规格大小使用也比较随便,形状有呈正方形、长方形、长条形。如宋代“都亭新驿朱记”(如图4),印面为4.95.×8厘米;“都检点兼牢城朱记”(如图5)印面为4×6厘米。又如:唐代“右策宁州留后朱记”五代梁朝“元从都押衙印”(如图6)。这类印大都称之为“朱记”的长方形官印,它与秦汉时期的“半通印”性质相类似,属于卑微官吏之印。由于隋唐时期实行了官司印。再之纸张的使用,印章的尺寸放大,如“中书省之印”、“唐安县之印”、“涪娑县之印”、“蒲类州之印”(如图7),印面尺寸都在5厘米左右见方。辽金时期有“阿里合谋克印”(如图8),印面6.5厘米见方。1965年河南固始县发现元末“元帅之印”,印面8.9厘米见方。又:元末农民起义军徐寿辉颁发的“统军元帅府印”,内圆外方两重边,印面直径达13厘米。

![6]()

![]() 图6

图6

![7]()

![]() 图7

图7

![8]()

![]() 图8

图8

隋唐宋元时期的钮制仍沿习魏晋南北朝的鼻钮形式,实际上就是在印背当中铸一直柄,便于用手持印柄来钤印。印钮自唐至元渐高,多呈板状,没有穿孔,印背均有年号凿款和铸作地方(如图9),由于印章体积增大,重量加重,不能佩带,故藏之于匣。设专人掌管。

![9]()

![]() 图9

图9

在元代篆刻发展中盛行“押印”,又称之“元押印”。它始于五代,兴于宋代,盛于元代。这是因为统治中国的蒙古族对汉字生疏,用画押符号入印。我们现在能见到的宋元押印,其上端往往为楷书姓和名,下端为一草书或楷书押符。是我国历代印章中独具的一种形式(如图10)。

![10]()

![]() 图10

图10

皇帝玺印发展到了随唐宋元时期,将“玺”改称为“宝”。据《旧唐书-职官志二》记载:“天后(即武则天)恶玺字,改为宝,其授命,传国符八玺,文并改雕宝字。”因“玺”与“死”同音之故,自此,历代皇帝印章均称宝。

宋代时期出现了“会子印”和“粮料院印”。“会子印”的种类有:国用印、检察印、库印、合同印(如图11)。宋代发明了纸币,纸币又名会子、交子,发行时就需加盖“会子印”。“粮料院印”是北宋时期负责统筹国家财政、掌管官俸、军饷的印。这此印都是朝庭的工作印章,不具体反映官员的官司印。

![11]() 图11

图11

隋唐宋元时期的私印与这个时期的官印的风格、形式已经逐渐分离。官印到了宋元时期,印文呆板造作,官气太重,毫无艺术性,而私印逐渐步向文人篆刻艺术领域。自秦汉以来私印一直比官印的形式、风格都比较灵活多样,隋唐宋元时期更为突出。

隋唐时期私印传世的实物尚没有发现,印学界把钤盖在敦煌石窟藏的写经上的“报恩寺藏经印”和钤盖在中唐写本《法华经玄赞》上“瓜沙州大经印”作为这个时期的私印的代表(如图12)。从这两方印的风格来看与官印的风格差不了多少。笔者认为不能代表这一时期的私印风格,属于藏书印一类。到了宋代出土少量的私印,其印文风格或粗犷、或细劲,没有统一的规定。

![12]()

![]() 图12

图12

隋唐宋元时期印章应用到书画鉴藏上,唐太宗有自书“贞观”二字连珠印,玄宗有“开元”二字印,唐内府收藏印还有“翰林”、“秘阁”、“集贸”、“宏文”等,南唐李后主有“建业文房之印”等印,宋太祖有“秘阁图书”印,徽宗有“政和”、“宣和”印,高宗有“绍兴”等印。以及较大的“内府书印”、“内府图书之印”(如图13)。君王所好,下必仿效。鉴藏印很快就在唐宋元时期流行起来。唐代窦臮撰有并记述在书画上的古印《述书赋·印记》载:“张怀瓘‘张氏永保’印,‘任氏言事’印,‘窦蒙审定’印,‘安国亭侯’印,‘猗欤刘郑’印,刘绎‘彭城侯书画印’、李泌‘邺侯图书刻章’印和‘周昉’印等”。其后有唐代张彦远撰《历代名画记》卷三中有《叙古今公私印记》篇,其中也有《印记》中所述之印,宋代苏东坡有“赵郡苏轼图藉”,米芾有“米氏审定”、“米黻之印”、“米姓之印”、“米之印”、“米”“祝融之后”,贾似道有“秋壑图书”、“秋壑珍玩”印,郭熙有“郭熙图书”,元代赵孟頫有“松雪斋图书印”(如图14),王冕有“竹斋图书”印等。

![13]()

![]() 图13

图13

唐宋元时期,在文人士大夫之间兴起了斋馆别号印。相传唐宰相李泌有“端居室”斋馆印,此后斋馆别号蔚然成风。宋、元两代亦然。斋馆印有如宋米芾有“宝晋斋”印,元赵孟頫有“松雪斋”印。王冕有“梅花屋”印。别号印有宋欧阳修“六一居士”印,苏询有“老泉山人”印,苏轼有“东坡居士”印。这一时期成语诗词印也相继兴起,如赵孟頫有“好嬉子”印,王冕有“会稽佳山水”印等。

![14]()

![]() 图14

图14

中国篆刻艺术发展到隋唐宋元时期,随着中国的文人书画的兴起与发展,印章开始用于书画作品上,诗、书、画、印成为过去文人“四艺”。由于刻印工匠对印章篆法不精通,一些文人自己写好印稿交与刻印工匠去刻。如宋代文人苏轼、米芾、黄庭坚、蔡君谟等人印章都是自己篆写请印工刻,尤其是米芾自篆自刻印章,到了元代赵孟頫(如图15)、吾丘衍多自篆自刻,元末王冕始用花乳石作印材,也能自篆自刻。

![15]()

![]() 图15

图15

自王冕始用花乳石治印后,以石作印,易于奏刀,不像金银玉牙质印材坚硬难刻,解决了便于镌刻的问题,这就导致越来越多的文人直接参与治印,到明清时期,在中国篆刻艺术发展史上兴起了第二次高潮,迎来明清时代的印章兴盛时期到来。

隋唐宋元时期,由于文人印章的兴起,一些文人对篆刻艺术进行总结和研究。最早记述印章艺术是唐窦臮(字灵长,陕西扶风人)著《述书赋》中的《印记》;唐张彦远(字爱宾,山西永济人)著《历代名画记》卷三中的《叙古今公私印记》;宋杨克一编录有《集古印格》宋王俅撰《啸堂集古录》载汉印三十余枚;宋王厚之(顺伯)《复斋印谱》一卷(一说即《汉晋印章图谱》);宋吴睿(孟思)著《印文集考》;宋姜夔揖《姜氏集古印谱》;宋宣和年间有《宣和印谱》;《四库全书总目》卷114子部艺术类存目有《宣和集古印史》;元赵孟頫辑著《印史》;元吾丘衍(子行)著《学古编》;元吴福孙(子善)著《古印史》;由于唐宋元时期的篆刻理论的发展,推动了篆刻艺术的发展,对明代印章艺术的发展具有深远意义。