夏碧波

现居长沙,中国书法家协会会员,湖南省青年书法家协会副主席,湖南省书法家协会农村委员会副主任,湖南省惟楚书画院秘书长,张锡良书法讲习所助教,长沙市书法家协会主席团成员,长沙市芙蓉区书法协会主席,长沙画院特聘书法家,长沙市第十二届青联委员,北京人文大学书法学院特聘教授,河北美院书法学院特聘教授,宜兴书法院研究员,首届芙蓉杯全国书法展评委,全国青年书法双年展评委,湖南省书法新人展评委, 2015年被北京水墨基金会提名“湖南十大青年书法家”。

【作品获奖】

王羲之奖全国书法展获最高奖

全国第四届书坛百家精品展获最高奖(书法十杰)

首届普洱茶书法艺术节全国书法大展获最高奖

全国首届草书展获提名奖

第四届中国书法兰亭奖佳作奖

全国第九、十、十一届书法篆刻展

全国第三届草书展

第二届中国书法兰亭奖

全国第七届楹联书法作品展

第二届翁同龢书法奖

“洗夫人奖”全国书法展

三苏奖全国书法展

沈延毅奖全国书法展

纪念毛泽东诞辰120周年全国书法展

“赵孟頫奖”全国书法展

全国首届行书大展

全国第二届楷书展

全国第二届手卷书法展

纪念傅山诞辰400周年全国书法大展

全国名家系统工程千人千作书法展览

全国名家系统工程五百精品展

夏碧波老师 专访 |

▽

老师您平时临习哪些碑帖,这些碑帖对您启发最大的是什么呢?

请问老师,在古代的书家中,您最喜欢谁呢?

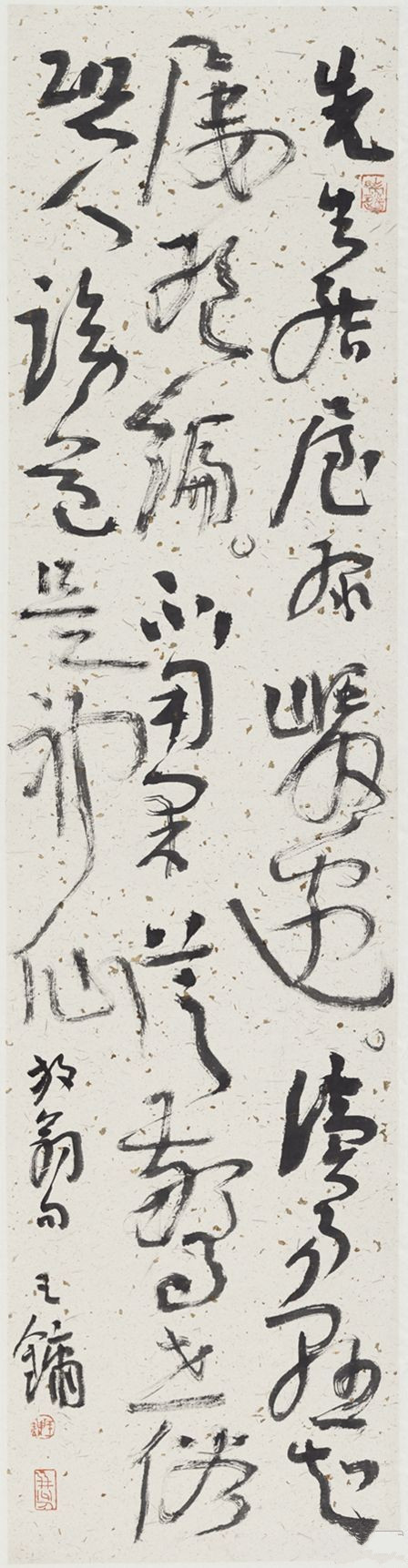

【作品欣赏】

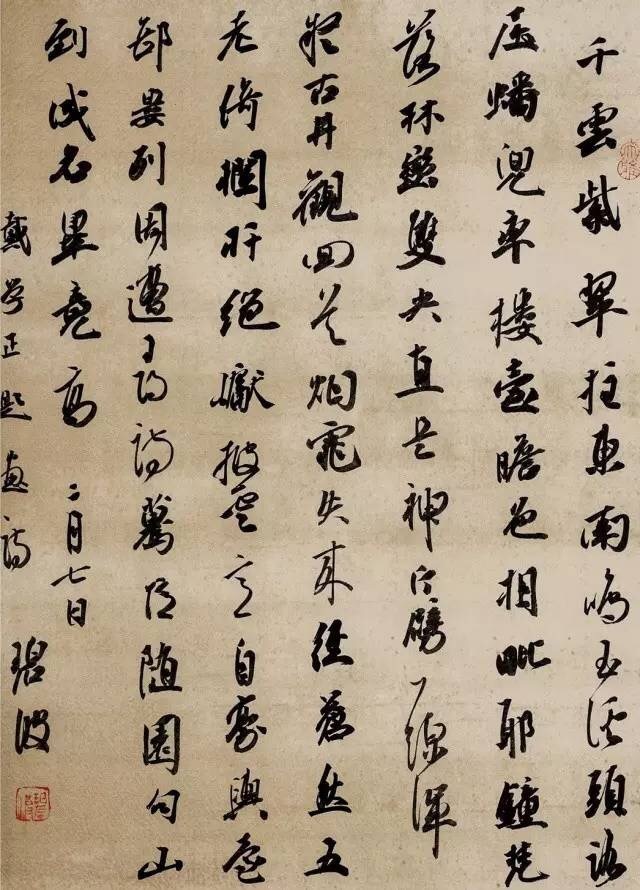

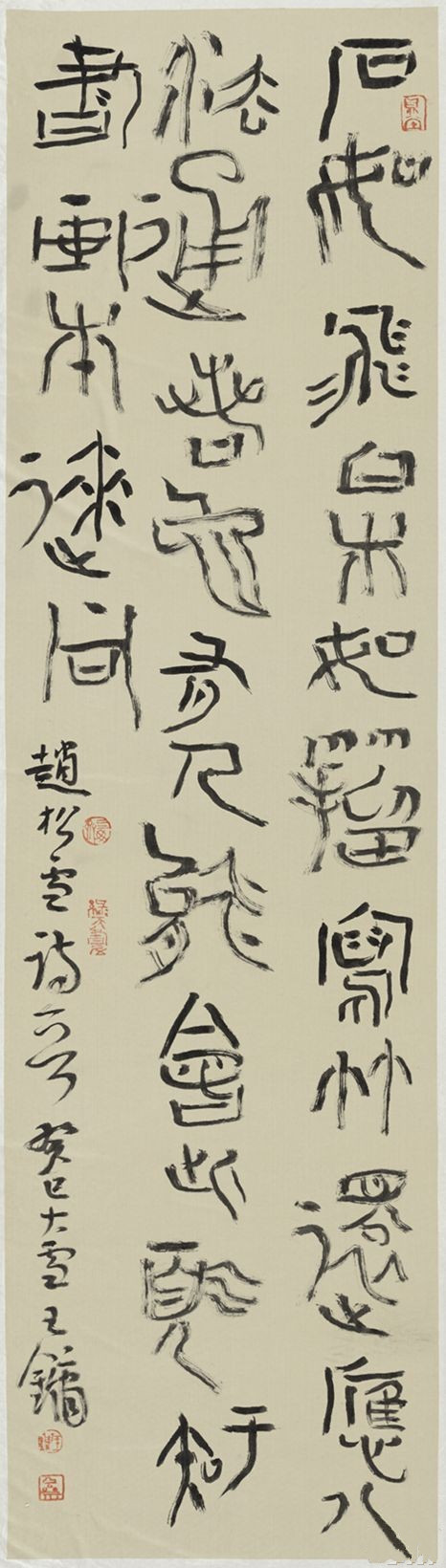

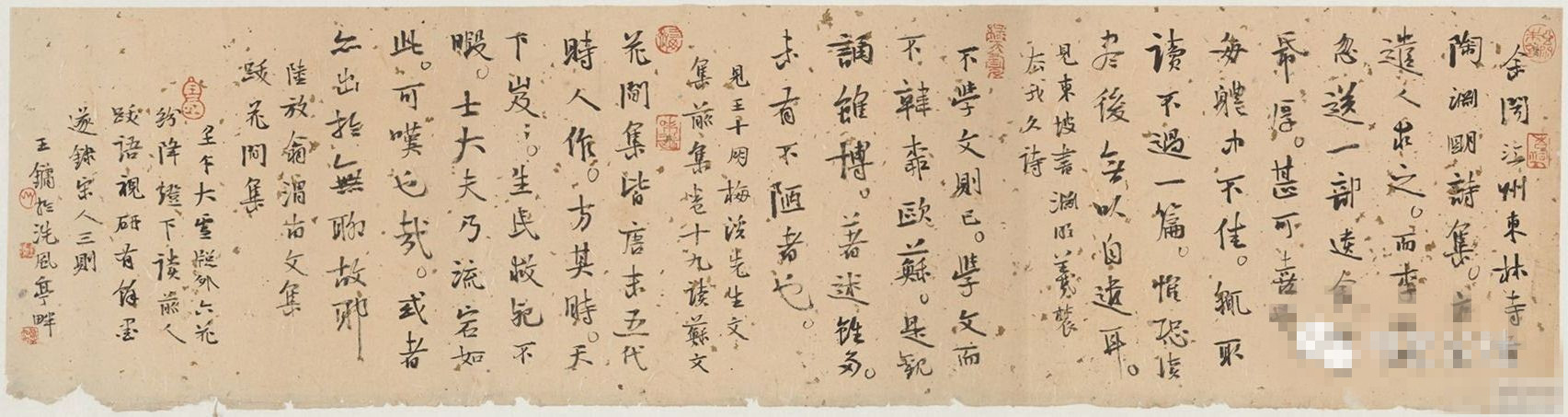

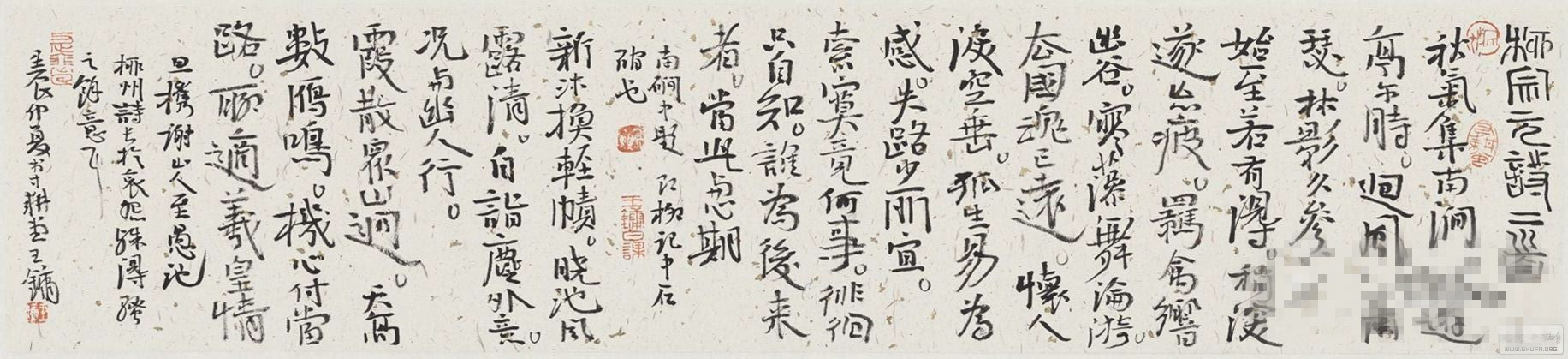

古诗二首 69x139cm

戴学正题画诗 36x50cm

黄宾虹题画诗 63x22cm

卜算子 黄州定慧院寓居作 69x138cm

文征明题画诗 36x50cm

楷书 97x60cm

戴学正题画诗 36x50cm

石涛题画诗 30x60cm

草书 48x180cm