![812ac7580c8dbf231279afebce2fc648]()

“书如其人”

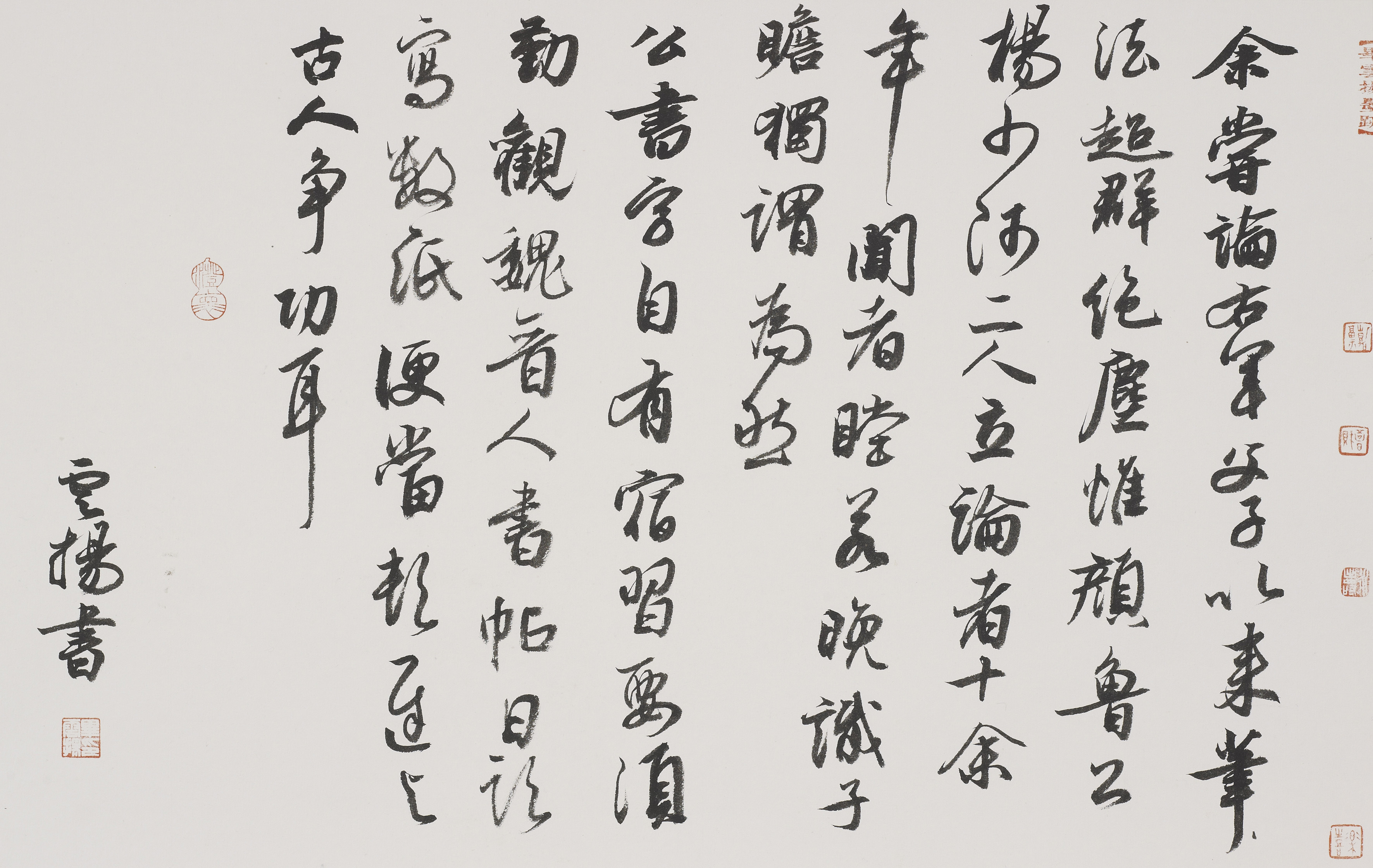

古人讲“书如其人”,我也强调作品是人的生活状态、心理状态的一个综合。

看一张作品的话,很难反证出来,因为他是一个学习的过程。如果和人品联系起来,比如说这个人思想低级,但他挺认真地在临摹谁。所以,我觉得应该脱离开学习,进入创作阶段,形成自己风格的时候,再进行评判更准确﹂些。但是完全根据这个去评判,也会有所牵强。如果这个人能做到这种水准的作品,达到这个高度,那么我觉得这里一定有他的世界观、为人等方方面面的潜移默化的东西。在这个漫长的过程中,从学习到创造的实验阶段,再到作品的成熟,甚至创作出一种能够引领时代的风格,被大家都接受、推崇,人品必然要影响到他的思想,每天都面临着选择,这个选择就跟人品有关。举个最简单的例子:黄老板昨天看了我的字挺高兴,那么,我明天还要这么写,黄老板高兴就会去买,你看,人品就会影响到创作方向的选择,这是一个最浅显的例子。实际意义上还要深刻得多,可以挖掘很多东西出来。你的思想不正,斜门歪道,你想你能达到这个高度吗,.达不到的。我想应当这样理解这个问题。

![4]()

“诸体兼擅”

五体兼擅的问题,许多书家更多地是在关注其形式上的差别,没有探明内在的笔法、体势的贯通性,这也是五体兼擅难度体现的另一方面,赵子昂的“用笔千古不易”,各种书体内在有很紧密的联系,特别在用笔上。用笔变化其实都是很表面化的东西。比如隶书的蚕头雁尾,是隶书变为一种规范化书体的时候人们赋予它后期的一种特点。我们现在看隶书的整个发展过程,这个东西实际上是很表面的现象。其实它内在的普通点画跟篆书的联系是非常紧密的。如果不写篆书就学习隶书,就容易写得很俗。

做到“诸体兼擅”是很难的。把一种书体创作好跟 “五体兼擅”是有内在关联的。从甲骨文开始,中国书法几千年间的前后演变都是有关联的。每一种书体最基本的笔法包括构成都有关联,如果都局限在某一种书体里,眼界不会太宽。在眼界不宽的情况下,要想提高、突破,这本身也会产生很多问题,而且非常困难。但是,多关注、多研究一下其他书体肯定比专注一两种书体更有裨益。在一种书体上既深入传统,又有新意、有个性,这已经很难了。再对其他各种书体分别下功夫,再把它们统一融合成一种比较统一的风格,这确实很难,能做到的确实不多。

![5]()

书体关系

魏启后曾说过这样一句话:“如果写楷书不懂草书的话,楷书是不可能真正写得好的。”但是我认为这句话值得商榷。把楷书当作草书、行书的基础,是有问题的。以前的观念认为先出现楷书,后出现行书、草书,这本身是不对的,草书的出现是很早的。我们现在看西汉的草书已经比较成熟了。从书法史上看,楷书是最后形成的一种书体,它是把草书、行书规范化的一种结果。所以把楷书当作基础,从书法史的角度看当然是本末倒置了。

但是,魏启后说的“不写草书,楷书也写不好”,从另外的角度说有﹂些道理。楷书往往容易写成过于规范、死板、了无生气的东西,跟印刷体差不多,这样的楷书就没有艺术性可言了。但是楷书生动的东西从哪来呢,.可能几种书体里草书是最生动、活泼的。从这点来说,魏启后先生的话是有道理的。

![6]()

晋、唐、宋,包括元、明这几个朝代,他们的隶书基本上都是脱离了篆书的隶书,隶书那种根本的特征反而少了,表面的夸张多了,我认为这是书法在发展过程中出现的一个误区,变成了一种外在的东西。再比如,篆书和草书表面上离得好像很远,但像八大山人那样的草书,就属于充分地运用篆书的线条,基本上没有两头起笔收笔的修饰,而是自始至终基本上处于一种相对等粗细的篆书的那种线条在游走,并且草书使转的弧线本身也具备这些特征。因此说八大山人是绝顶聪明的,草书是最动态的一种书体,但反过来跟篆书衔接融合以后,给人的感觉又特别静,这非常非常高妙。因此,不同书体之间的关系是非常紧密的。

![7]()

笔法与章法

古人悟笔法,可以通过“船夫荡桨”“屋漏痕” “锥画沙”“闻江涛声”“飞鸟出林”等自然现象,我小时候也看到过这些内容,觉得挺有道理,有时候也觉得挺玄的。但是大了以后,随着阅历的增加,发现书法的道理确实跟生活中的许多东西是相通的。它其实是一个基本的东西,比如“担夫争道”,是指挪让的一种相互关系,包括点画、字与字之间的关系。再比如,关注作品章法的话,我挺喜欢下围棋,围棋中的第一个子在左上角下去之后,再在右下角下第二个棋子时,具体放在哪个位置上,都是很有关系的。开始觉得离那么远没关系,再走几步就会发现,当初第二个子再挪动一小步都不一样了。四个角和中心所有的子都是相互关联呼应的。你把它隔离了,就会给对方造成空档,你的布局就失败了。书法也是同样道理。但现在书坛对此好像关注得并不多。在写第二个字的时候,也许往上看一眼,再写的时候,基本上就不看了,写第二行的时候更不看了,他认为跟着感觉想怎样写就怎样写。这是一种没有章法关联的认识,写到最后,离前面很远就认为更没关系了。这对自己以后的创作会产生很大的影响,也就是缺乏一种整体的概念。生活中还有很多这样的例子,比如有一种很密集的没有行距的章法,显得关系非常紧凑,作品看上去比较紧张,不是很疏朗的那种。就像一屋子里聚集很多人的时候,一定要注意自己的举止才行,在空旷的地方随便动动都没关系,在密集的场合,动作必须要小心。放在书法上就是说,该收敛的就要收敛,反之,如果每个人都在表现自己,秩序一定大乱。

![8]()

我体会着书法的用笔,希望充分利用毛笔的特性,充分发挥它的功能。传统的绘画和书法比较起来,古人之于书法作为艺术作品的意识上,要比画弱得多。比方说抄经,现在也认为是一件书法作品,但作品起码得讲构图严谨吧,多一点不好,少一点不好,反复抄书,是可以完全不考虑作品构成、构图的。所以,抄书的这类作品,目的是实用的,所以考虑作品构图方面就显得很薄弱。撇开文字或是文学内容不说,把抄经裁几段似乎都可以,作为欣赏的古人遗迹,它并没有多大的影响。

而作为现当代的书法,则更多地关注成为一件完整作品的要素,说具体了就是章法这个问题。今天看来,如果你仔细看,古人有些杰作在这方面也难免不那么讲究。

当然那些结字、用笔还是值得我们学习的宝贵的东西。

然而,章法方面是我们今天更为值得去探讨,值得去关注的东西。

从“民间书法”中汲取营养 我注重从民间的砖文、瓦当等中吸收营养。学界曾经有一种看法,认为民间的砖文、瓦当属于古代的一些工匠制作出来的,不是高级文人的作品,这属于俗的一种东西,不够雅,我认为这是错误的。俗的东西并不一定是这些人搞出来的,反之,我认为许多俗的东西恰恰是﹂些大人物搞出来的。有文化不一定搞不出俗的艺术品,这是两回事。如果他是公认的大艺术家,可以代表那个时代的雅的很高级的艺术,但是有的并不一定,文化高的人创作出的作品也挺俗的,因为他没有那种艺术作品的创作意识,只是在那里重复操作,熟了也就俗了。砖文、瓦当这些东西原来都是主流之外的,往往都是﹂些名不见经传的人或比较下层的人搞的。我们现在有很多人都误解了,这些人不仅仅是一般的工匠,他是有传承的,是专业的。古代的工匠,政府控制得非常严格,都不能和农民、商人或其他有文化的人沟通甚至通婚,为什么,.要子继父业,一直为统治阶级服务,所以他们这种工匠,技艺上是有传承的,不是像现在门口理发店写的那些招牌。最典型的例子,像秦汉的印章,我们现在文人篆刻都奉为瑰宝,学习的样板,就是那些工匠们的作品。所以,那些作品是许多文人艺术家做不出来的。可能在一定的时期、朝代,那些东西不属于主流,但我们今天应该把眼界打开一点。那些东西是文人艺术家不敢弄,也弄不出来的,能够给我们带来很多新的启示。像瓦当在圆型里面,一分为四,每一部分都成为了一个扇面构成,这在传统书法里面就没办法了。所以我觉得这些砖文、瓦当里面,前人已经从中吸收了很多营养,包括赵之谦等很多篆刻家,其中可挖掘的东西是很多的。当时人对这些文字的变化、变形的能力,令我们现在都觉得非常惊喜。如果能够合理地把它们融化在自己的创作中,是很有意义的事情。

![9]()

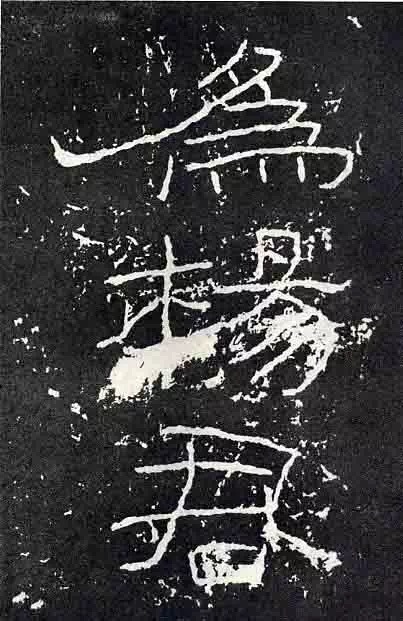

“逸品

我在“寸耕堂谈艺录”里曾重点阐述过“逸品”, “逸品”是我艺术追求的最高境界,但逸品在历史上也是有起伏的。古人开始评价书画作品的一种标准分为能品、妙品、神品,然后是逸品,逸品出现后,我记得我说是在宋代,帝王画工笔画,他对逸品不“感冒”,把逸品打到下面去了。后来又恢复上去了,说明主流的审美终于把它确定在神品之上。我把古人的结论综合了一下,逸品在今天,用现代的词说,有一种创造性在里面,才叫逸品,跟别人的差不多,那不叫逸品。因此,逸品放在前面还是挺正确的。就是说,除了具备前面那些东西之外,还超出了一块,别人都达不到的,有一种新意、创意在里面。

按照我的标准,若说中国书法史中的草书能够称得上逸品,从我们今天来看,回顾历史要站在当时的背景中看这个问题。历史上经典的那些草书作品,可以反过来说,哪些不叫逸品,.或还达不到逸品的境界,.草书中,比如文微明的草书就不能算逸品。因为他在创造性、独出新意方面还远远不够,他学习继承的东西更多﹂些。就是水平再高,也不能称为逸品。所以文微明的草书在中国书法史上占据不了很高的位置。

![10]()

大字与小字

关于大字和小字创作的区别,我曾说过“要写大气象的东西,王羲之就不够用”,“何绍基的小楷放大几十倍看都一点问题没有”,这实际上已经是看大字了。

不可以把王羲之的字放大几十倍来学,王羲之与何绍基,我不是比他们高低,这是时代的局限,王羲之时代是没有人写大字的,而何绍基的大字写得很好。他再回过头来写小字,小字就会有大字的气象,这是两回事。

他的小楷写得精到,跟其他人写的小楷完全不一样。赵孟顺也写小楷,因为赵是学王字出身的,赵的小楷放大后就不行,那种字的风格也决定了这一点。二王的字非常细腻、准确、精到,这种东西在小字里面有很大的优势,如果写大作品,这些东西当然不够用了。大作品最紧要的是抓住大的形势,忽略细节。我们从历史上也可以看到,沈尹默写拳头那么大的字已经不行了,比他的小字差得很多很多。因此,我的这两句话不矛盾。

![11]()

李可染与书法

李可染的书法使我受益良多。在用笔上,他行笔较慢,力度很大。他不太关注起笔收笔的形态,而着意于行笔的过程,即行笔过程中的微妙变化和线条的质感。

因此点线浑厚苍拙。还有在结字上,多有变形,有时在行、隶之间,还时有篆意,很注重结构的形式美感,对我很有启发。另外,李先生对我讲了不少书法问题,我当时有记录。

![12]()

李可染对我的书法风格,有时认可,有时也不认可。比如用笔的快慢问题。他当时总强调要用笔慢。这与其晚年的书风画风是相符的。我回去后认真思考过,李先生用笔也不是一直在“慢”。五十五岁之前,用笔也比较快。他亲口对我讲过一件事,二十世纪四十年代在重庆,李先生画人物以“快”出名。一位朋友登门想亲眼看一下先生画画。而李先生有一个习惯,画之时有人在旁便分心,下不了笔。这位朋友磨了半天,李先生也下不了笔。他耐不住了,说出去小解一下,李先生急忙下笔,一挥而就,待两三分钟这位朋友回画室后,一张人物画完成了,朋友大惊,急呼“神了”。可见李先生中年时落笔如风,特别迅疾。当然,李先生讲这个故事,一定意义上也有自我否定的音“思。像一切大艺术家一样,能经常否定自我,才有进境,才有后来的成就。但李先生当时的人物画,我非常欣赏,除了之前的齐白石,我认为这种简笔写意人物,至今无一人能超过李先生。

李先生提出用笔快慢的问题,我还是想了很多,就草书看,怀素的用笔从《自叙帖》来分析,一定很快,当时不少诗人看了怀素表演草书,也写下了很多赞叹其用笔飞快的诗句。但之后,黄庭坚的草书用笔就比较慢。因此我的结论是用笔要当快则快,当慢则慢。要做到能快能慢,快则不失力度,不浮滑,慢要有“内容”,不涣散无力。一切决定于风格取向。

![13]()

“风格与取法”

个性风格强烈,有创意,变化多,这样当然好。但这样的作品给后人取法也带来了更大的难度,对于这种风格特强烈的,还有更严重的,像金冬心的漆书,确实给我们带来了耳目一新的感觉,这种东西一学就容易像,作为一段时间内的研究可以,但是要带到自己的创作中去,就是另外一个问题了。

关键在于学些什么东西,是学习他哪些方面,你全盘接收是不太高明的。而且跟你自己的情况也千差万别。到底学习他什么东西,脑子里一定要清楚。这样的研究最后才有意义。比如祝枝山学黄庭坚的草书,把黄字很多的长线条变成短线条去处理,这是很聪明的做法。

![14]()

关于字形和用笔在艺术风格中所起的作用,我认为大笔写小字或小笔写大字,我都会用,但更喜欢后者,这种用笔方式其实古今都有,也许你没注意。我是从李可染先生那里得到启发的,李先生画山水、画牛、写字都如此。古代如怀素的《自叙帖》,你认真分析会发现,他用的笔一定很小,多处点画都用到笔根了,很有力度。成熟的书法风格当然包含独特的字形和用笔,同时也具有适合这种字形和用笔的章法。

有人说,八大书法是以简驭繁,我的书法是以繁驭简。以繁驭简,是有点这个意思。我好长一段时间还是在追求将很多矛盾同时处理好,不管从用笔还是从章法。八大从相反的思路来做也是非常成功的,艺术就是这样,它没有一个固定的标准答案或流程,有很多的因素会左右你的成败。就像你前面提出的问题,有的人前些年写得挺好的,为什么现在反而写不好了,就是因为影响的因素太多了。

我七岁时初习字,颜、柳、欧都学过,更喜欢颜。

那时谈不上有多少理解,随着年龄大了,对颜也更推崇。欧古板至极,故行书不足观。柳的行书勉强,颜的行书则达到很高境界。《祭侄稿》被评为“天下第二行书”,如果第二指的是时间顺序,还可以接受。但从艺术水准来说,已远超“第一行书”|《且二亭序》。当然这两件作品不是一个时代的东西,也没有可比性。

颜鲁公《争坐位》篆糟气息浓郁,我的行书也有这种意味,我很喜欢颜鲁公的几件行书作品,也认真临过。摩崖简帛,古代无名氏书法,充满原始、质朴、粗率及生命蓬勃之美,我的书法追求有直觉的选择,也有理性的分析,更有清醒的取舍。先有选择是不行的。我也见过不少朋友写这类东西,但一看就知道他还不懂其中的美妙所在,人云亦云,听人说这种东西也好,就动手了。能欣赏一种你原先看不懂的美,是需要学习、分析、认识进而转变观念的。先要解决脑子里的问题,才谈得上选择,然后动手,之后还有认识深刻的程度问题,才能不断进展。

![15]()

“流行书风”

“流行书风”“流行印风”将代表当代书法篆刻发展的方向,理由是:从整体的审美趋向上看,“流行书风、印风”已经确立了完全不同于前人的面貌,而且具有较高的质量,足以使之“立足当代”。正如刘熙载所说:“一代之书,无不肖乎一代之人与文者”。

“流行书风”的出现一定是有原因的,它切合了当时的审美思潮,引起了很多人的共鸣。其实王羲之的书法在当时也是新体,在他之前楷书、行书的风格比较古质,而王羲之的书风比较秀美、典雅。当时王羲之的新体也遭到﹂些人的反对,后来才慢慢确立。

因为艺术创作的艰难,艺术家不可能每年都能拿出不同风格且成熟的作品,流行书风搞了三届,就一度停歇。“风格的确立,实验是可以的,但是不成熟就会影响结果,所以没有一直搞下来。我们现在也正在酝酿,如果碰到机会,可能会继续搞下去。”

“流行书风”的宗旨与“艺术书法”的含义最相吻合。“流行书风”提出的“植根传统、立足当代、张扬个性”正是站在艺术的立场上,是符合艺术创作规律的提法。我认为符合艺术规律的事情是压不住的。流行书风的宗旨第一句便是“植根传统”,可是都喊“传统”二字,但在不同人群的眼里,传统是不一样的。

有人把传统看成凝固的、死的、永世不变的模仿对象,我看这样的话,书法可以休矣,我们可以把古人的书法放进博物馆,自己去干点别的吧。因为模仿在艺术中是没有价值的,就连小王都不模仿大王!.当然有人把模仿作为不费脑筋的休闲解闷方式,作为退休养生的一个乐子,别人也不会干涉,但那与艺术又有何干? 你说“二王”一路作品占居主导,是不是流行书风,.当然是不沾边的。流行,在于有新意,也就是立足当代,注重创作。即前面所说,如果主流与艺术本体规律发展无关,那就是人为的一时虚象,骨子里是功利目的使然。

![16]()

“艺术书法”

“艺术书法”绝不是文字游戏。艺术的概念明显比书法大得多,而“书法艺术”这个词组颠倒了从属关系,忽视了书法的艺术属性,容易被误解为“书法技艺”。而“艺术书法”强调的则是书法的艺术本质,有别于“实用书法”。在今天,我认为这个提法依然有着特别的意义。

书法是文化中的一部分,但书法更是文化中的艺术。不能把书法的本质弄模糊了,或者把它破坏了。许多人善于从书写的内容上去评判书法,从文学的角度作为评判书法的立场,那就坏了。书坛的﹂些人物,常常从自己的“出身”或一点“优势”出发,对书法的本质随意解释,无意中否定书法的艺术性。其表现为:首先不是站在艺术的立场上审视、创作和评价书法作品。

常见的是站在“文学的”立场来观照书法。典型的 “理论”是要当书法家先要当文学家、诗人。引申下来是,要写自己的文学作品,照着这个理论发展下去,就是书法的视觉形式风格,要服从文字内容的情感,比如文字内容是“豪情满怀”一类,书法也要雄强狂放等。

典型的古代杰作据说是颜真卿的《祭侄稿》,许多理论家从中看出了悲愤之状。颜真卿肯定也有七情六欲,难道他会写出十三种不同的书法风格,.持此种观念的人,显然是把书法沦为文学的附庸。

更严重的是,至今众多的理论家是站在“技术”的立场来审视书法的。典型的观念是,技术在书法中是第一位的,是最重要的因素。“技术第一”论者,肯定把技术的标准定位在前人已经确立的技术规范之上,而绝对不敢以发展的眼光来建立新的技术模式,其结果就是一味模仿。

“艺术书法”以审美为目的,与实用无关。与其他学问有间接关系。“艺术书法”,就是要站在艺术的立场上来审视书法,就是要以艺术第一的理念来判断书法作品,就是要以艺术创作的普遍规律来创作书法。

艺术修养是从事一切艺术创作的第一基本功,艺术修养包括对古今艺术史论的了解与判折,艺术的审美及评价能力,艺术形式的感知能力和构成能力,艺术的形象思维能力和艺术的想像能力,技巧的把握能力和突破能力:…艺术的生命在于创造。所以“艺术书法”最为关注的是创造力。继承、借鉴、模仿都是手段,而惟有创造能达到发展书法的目的。创造意识、创造能力的培养与提升就显得更为重要。

作品的风格、个性都与创造力息息相关。创造不是凭空而来的,它要植根于传统。创造性,不仅表现在开拓新的审美图式上,还要表现在作品的完整性和较高的技术质量上。创造过程难免失误,但远比固守成法,模仿前人更有价值。这就是我们倡导的“艺术书法”。

“雅与俗” 有评者对我书画篆刻以“重、拙、大”三字概括。我喜欢的几个字是“大、拙、古、野、率”,其中 “古”便包含了雅。关于雅、俗的认识,可以做一篇大文章。雅与俗是对立的两个概念。但雅与俗也是可以互相转换的。比如王羲之,刚确立风格的时候,被谢安认为“野鹜”,弦外之音就是俗书。随着二王地位的上升,又成为“雅”的代表。而这种风格样式经千百年来人们的追摹,已了无生气,结果成了“馆阁体”,成了俗书。当然这不关王羲之的事。再如魏碑,属穷乡儿女造像一类,当时必被看作“俗”。后经碑学运动,被重新认识,也登上了大雅之堂。

经常见到“雅俗共赏”这个词,我有点疑惑,一个人既赞赏“雅”,又欣赏“俗”,怎么可能,.只有这个人或这群人没有好恶感,才能“共赏”。而对于雅,确实很重要。

回想起自己数十年学艺的过程,从小时候开始到今天,其间的每时每刻,可以说都是在与一种“病”在抗争,这个“病”就是“俗”,一不小心就会沾染上你。

因此古人说:“俗病难医”。为什么,.因为老是写老是练,俗话说“熟能生巧”,巧易生俗。记得姚孟起在《字学忆参》中说的非常好:“熟能生巧,强事离奇,魔道也。”为去俗病,我慢慢总结出这五个字,我觉得这也是五味药,都是去俗良药。

![17]()

基本功与艺术风格

艺术风格怎样形成,是跟许多问题搅在一起的,孤立地谈没有意义。比如说你怎么对待书法的基础、基本功,它跟书法风格是紧密相连的。我觉得以前对这些问题的认识,一直到今天,也还是有很多误区。比如有很多人认为应该是先把基本功打好,然后再考虑创作、确立风格。我觉得不一定,我们从﹂些大师走过的道路也能发现,也不是这么简单的。就是打这个基本功和自己的创作,包括形成风格,都是紧密相关的。你不能把它拆成两部分,前半段先打基本功,后边再去搞创作、立风格,那样做基本是行不通的。

我觉得在打基本功的时候,同时就要考虑创作和今后要形成的艺术风格,这之间是相关联的。也有人认为基本功可能还不扎实,怎么搞创作,.但是基本功是包含多方面因素的,并不是把一个字写端正了那叫基本功。

这样的认识太肤浅了。基本功本身就包含着风格在内,包含创作的方向在内。因为你选择的不同的创作方向,你的基本功也会有所不同,也需要不同的基础。当然基本功有一部分是你必备的,最起码的要求,大家都应该掌握的这一部分,另外一部分基本功不是很多人从一开始就能掌握的。我们通常看到的基本功就是前人带给我们的﹂些基本的技能、技法经验,那些处理的手段,实际上它也包括了﹂些创作的因素在里面。所以这两者应该同时关注。有很多基本功是后来在创作过程中不断补上去的,因为方向越来越明确,你慢慢地会觉得这方面的基本功不够,或者有欠缺。这个时候你补是很有针对性的,不是盲目地去打基本功。

![18]()

什么叫基础,.有人认为王羲之那叫基础,我觉得这是很片面的理解基本功。基本功是那些基本需要掌握的﹂些规律性的东西,而不是某种风格。那你说钟豁不是基本功,.非得是“二王”,.那是大王还是小王呢,.或是智永、颜真卿呢,.到底谁是基本功,.比如说用笔、结字这些基本的方面,前面说到的这些人,他们表面上看风格有区别,但是有些基本的规律,他都是一致的。你把这个规律掌握了,手也跟上了,这个基本功才算基本解决。至于解决得多深,到什么程度,这个要看以后自己的发展的方向、创作的方向、审美的理想。所以我感觉书法风格的形成是跟这些问题紧紧结合的,纠缠在一起的。

敢于“试错” 我敢于“试错”。可能个人的审美、心理,在某个时段,或者针对某些事物,所受的触动有所不同。现在回过头来看,我觉得早期的那些作品,还不是那么特别满意,还有不完善的地方。但当时其实也是在尝试,或者说是一种“试错”的态度。波普尔有一种说法,即“试错”原则,认为“任何科学理论都是试探性的、暂时的、猜侧的:它们都是试探性假说,而且永远都是这样的试探性假说。”贡布里希由此又总结出“预成图式修正”的公式,着重强调了排错、修正的重要意义。

这一点,在平常学习中很重要。以前上课,尤其是在教室里,在众目睽睽之下,学生在老师面前就小心翼翼地唯恐出毛病。学习中我觉得最怕这个,关于试错,我的理解也许跟他们说的有区别。有的老师教学生临龚贤,要求必须跟画上完全一样。哪有这么临的,.就是龚半千自己也临不了。他要临成一模一样,不就是一个搞复制的,.方法显然就不对,我觉得这也不可能。要在出错中才能够进步、找到问题。当然基本的方法不对不行。

这是学习,创作更是这样。创作就是别人没有那么搞过的东西,如果别人都搞过了,那也不叫创作。在创作中,“试错”那就更重要了,如果不能试着犯错误,也谈不上真创作。

对于书法或中国画创作,甚至任何一种创作,试错,或者说实验性,都是很重要的。因为大多数人只认可过去认为是美的东西。作为艺术家来说,关键的问题就是他怎么在那些认为是即使“丑”的资源中再挖掘出新的“美”的东西来。实际上他本身就是很美的,也只有那些少数不是那么固守陈见的人,有好奇感的人,才可能去关注。“新事物”往往都是这样,刚开始的时候基本上是不被多数人认可的。

![19]()

画理与书理

黄宾虹曾经对傅雷很明确地说到“笔墨精神千古不变,花样面目刻刻翻新”,这在当时对傅雷的触动是巨大的。|对于黄宾虹绘画,包括对于中国绘画的理解,傅雷觉得自己做了那么多的思考,让黄宾虹的一句话就给总结了,所以说他对黄宾虹可谓是心服口服。我的艺术,书法是核心。我在自己的绘画里面,最大程度地强调了用笔,比如说用点,或者横向的那种笔线,都是很具特色的。在黄宾虹的画里面,用笔的成分也是最主要的一个因素。在取法上,我也有过这种传承的考虑。在笔墨的结合上,或者说书写性上,我也是经过有一段折腾的,八十年代的时候各种方法也尝试过。后来慢慢地感觉,很多东西很多手法它都不能完全地更多地表现自己独到的理解和特点。

![20]()

比如泼、染这种手法,我觉得是比较低级的。谁泼谁染都是一大片,这个东西无个性可言。西画叫笔触,中国是用笔,就是点、线这种东西最能集中地、最强烈地体现出你对美的认识,怎么把它表现在纸上,这是最强烈的一个东西。黄宾虹的画表面上看是一片,你去看他的原作,那里头一层层的,全是积点积线,他很少是大面积的积染。即使最后为了统二回面的调子,尤其是晚年,用那种渍墨、宿墨,或者用很脏的洗笔水进行渍染,也不过是画面的辅助手段。但是有很多人弄颠倒了,把那种东西弄成主要的表现手法。基于这点考虑,我觉得既然点、线是最强烈的、带有个人印迹的表现手法,那就把它强化﹂些,把其他的手法减掉﹂些,或者少用﹂些。

![21]()

吴昌硕、齐白石、李可染、黄宾虹确是我最景仰的。尤其是主要画山水的黄、李二先贤。从他们的作品中学到很多东西,得到很多启示。石涛我从小就喜欢,但后来更喜欢八大,石涛在小品的构图上时有新意,但八大的境界更高,且笔墨洗练,造型独到。

![22]()

篆刻与陶印

篆刻与书画比,进入创作之前,也就是在掌握基本技能方面,要容易一点、快一点。因为“篆”的时候,可以反复推敲,多次设计,“刻”的时候,也可以修饰,一刀不成两刀。书画就不成了,当然工笔画除外。

总之,篆刻进入创作之前的准备阶段会短得多。油画也有类似问题,其材料工具基本技能的掌握,比书画用时要短。文学与生活积累、生活理念等相关,和年龄关系不大,但晚年才一鸣惊人的确不多。篆刻、油画等容易早出成果,但进入创作阶段的难度,并不比书画简单。

![23]()

我正式治陶印,缘于山东印人燕守谷给我拿来一百多个陶印坯,以前我也搞过一点,不多,因为受条件限制。现在有现成的,就激起我的兴趣了。另外,我有十多年没有刻印了,因为眼睛有一段时间不是很好。后来不知为什么,眼睛又好起来了。最近我就弄了一批,觉得也不是特别满意,选出八十方准备出本印集。我想以后有时间再好好刻一批石头。

陶印其实古代就有,但是古代的陶印很少是日常实用,往往出土的是﹂些随葬品。也有﹂些作为日常使用的,但范围一直都不大。因为它受制作等多种条件限制。这些年来,许多中青年篆刻家都挺关注陶印的。陶印跟石头是有﹂些区别的,陶印在没烧之前的泥巴上刻起来质地很松,当然不是省力的问题,它能产生﹂些比石头还要粗犷奔放的东西。从这个角度说,陶印其实也可以制作很细腻的东西。因为陶印分好几种土质,比如粗陶土、细瓷陶土、紫砂等,刻起来感觉都很不一样。

![24]()

我认为陶土没有很特殊的地方,只是材质上不一样,如果在创作中能把握住它的特点,就会产生﹂些在石头上不太容易出现的效果,特别是出现写意的效果使用陶土更加容易﹂些,如果刻特别工整的东西则没必要用陶土。最近好多地方都搞过陶印的展览,以后做陶印的可能还会有不少人。当然,它也有其缺点。比如刻石头印吧,刻完一个马上就能看出效果。但陶印不行,不能刻完一个马上就去烧,要等刻完好多个才能去烧,这也是它的一个局限性吧。同时,陶印用起来有时也会出现不理想的效果。由于质地较松,蘸完印泥后,印泥能吃进去,然后就会影响铃盖的效果。用完后擦洗也较费劲。

还有,若温度高时,有些陶土会化掉,就会粘连字口,影响字口的粗细变化。

![25]()

书、画、印之关系

关于诗、书、画、印之间的综合关系,我认为诗属于另外一个范畴。但是书、画、印,其核心还是书法。

你搞篆刻,书法不行的话,水平也自然受到局限。画也是如此。古人平常都是毛笔不离手,画的水平和书法的水平都是非常相称的。即使不是大师,成功一点的画家都是这样。但是今天不是,画也许还能看,但是书法差太多。你把他的题款捂住,就能知道他画的水平能有多高。因为以书法为核心的书画艺术,书法没搞好的话,他的画就会借助别的表现手法,画面中那种书写的因素就会被削弱。比如运用各种制作、特技等方式,总还能凑成一张看得过去的画,但是跟传统意义上的中国画的要求肯定就会有距离。

![25]()

书、画、印三门艺术都是以传统的点线审美为基础,以点线的组合构成形式为表现手段的独特的民族艺术。书画上要用印,不用也不是不可以,但是用了才更完美。

如果你认为书法是可以通过视觉来感受、来欣赏的艺术作品的话,那么章法就是至关重要的,当然笔法、结字是基本的,没有是不行的。历史上很多大书法家的作品正书除外,说到章法,也看不出什么学问。没有章法的整体对比处理,一件作品可以等割成若干部分,看看局部足矣,甚至看一行,看几个字即可,可以叫抄书,偏重实用的书法,说不上完整的艺术作品。从这点上来说今天的书法大可以向画学习借鉴。因为一幅好﹂回,每一个局部,每一个边边角角,甚至每一笔,都要与整体相关联,都要服从整体的章法布局。今天能想到这点的书法家恐怕不多。印也值得书画借鉴,治印要在方寸之间的有限空间里,把每一个点面结构以及章法布局,都安排得妥妥当当,其细微的观照及精到的处理,没有搞过篆刻的人,是体会不到的。古人说:始知真放在精微。治印正是磨炼微妙的感觉与精致艺术处理手段的一个途径,学好篆刻是不会出败笔的。通过长期的学习实践,融会贯通,三者之间的“运用”会成为自然而然的事情。

![26]()

三者会不会向相对独立的方向发展呢,.作为个人,有可能,但他也会借鉴﹂些别的艺术或者外来的艺术,像林风眠也是成功的艺术家,但是若要发展中国传统艺术,这三者的关联与研究仍是重要课题。从近当代的艺术史可以看出,孤立学习研究其中一门,是很难取得大成就的,当然有,但不普遍。问题就在于三者的“本体艺术语言”是一致的,是相通的,是相辅相成的。如果脱离开来,容易走上政路,其中书法是核心所在。

![27]()

西画与中国画

西方的绘画的原理或者西方的模式,西方绘画的构成方式对中国当下的绘画应该有一定影响,平面绘画作品总有相通的地方,虽然画种不一样,时代不一样,总的来说有些基本的东西应该是一样的,基本的规律还是一样的。西方绘画,比如说构图、章法讲究的那些东西,我觉得跟中国绘画讲究的东西,在本质上是一样的,应该是有好多相通的地方。

西方的架上绘画,与中国的平面绘画,都属于“平面”的方式,二者之间的相似之处,就是都需要考虑四个边之内所有元素和因素的表达。对传统中国画来说,更注重前人经验,很容易产生司空见惯的模式。对于今天而言,中国画也可以借鉴外来艺术的有些模式,比方说它的形式感,构成,或者﹂些造型上的元素、因素。

![28]()

但这种借鉴它有个前提,就是语言得一致。如果你把外形借鉴来了,表现语言不一致也不行。有的东西是可以比较直接地借鉴,像李可染先生对画面的处理,他主要借鉴的是画面黑白灰的素描关系,对于整个画面之内,包括边角的处理,他吸收了西画的﹂些效果。而中国古人,包括黄宾虹也是,他从不把下面的角给画死,就是都留了虚的一个角,这是传统的一种认识。他从天的处理,到周围云气与空白的处理,跟那个角,都是比较一致的。像李可染先生那种对边角的处理,他就认为你这个角虚了没道理,他这种考虑是有前提的,他画得很黑、很重。古人的山,中间鼓起来的地方着墨少,但是李可染先生是反其道而行之,他逆光观察山,亮的地方恰恰也就在山的边缘,中间他反而画黑,所以底角虚了就没道理。在山水画里,他的画眼是云、水、瀑布、房子的白墙,都是这些东西最亮。他把角画黑了,把这些亮的地方反而逼出来了,突出出来了,显得白的地方特别瞩目,而且他白的地方留的特别小心。

所以说要借鉴,一定是得有﹂些前提的。而且得适合,这其中的借鉴不能生搬硬套,有些得经过改变。所以处理手法和对画面黑白处理的理念很有关系。这两点都解决了,他这么处理就很合适。我觉得这个肯定是可以借鉴,道理也没有什么不同,但是还关系到很多基本的问题。

![30]()