![1]()

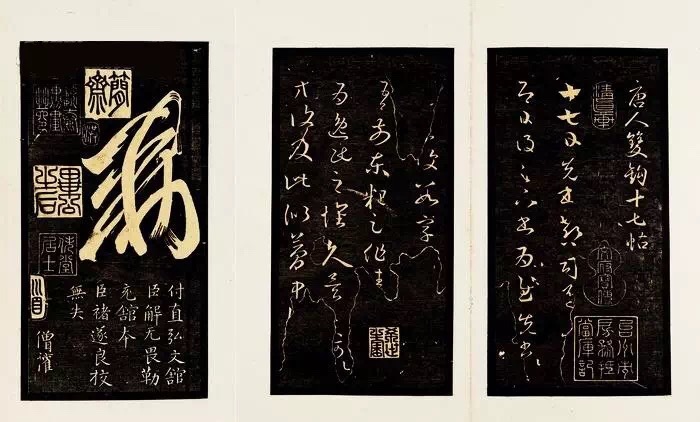

宋徽宗《听琴图》,高清图,可点击放大观赏

解读古画,我以为有三个体验层面:

(1)视觉上:内容;

(2)气息上:观赏者与作者的内在心理感应;

(3)内涵上:给未被认可或未被充分解读的作品以内在的价值。因为没有观画者自己的体验,艺术品就不会活生生的呈现出来,作者早已逝去,如果当代人没有对作品细致的描摹、深刻的体悟,艺术的传承与创新不可想象。

![2]()

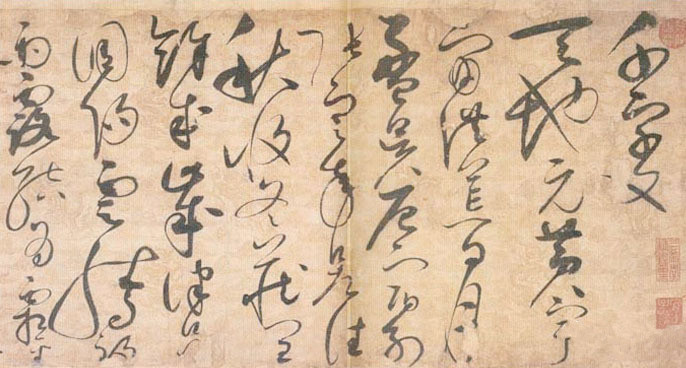

本篇仅以《听琴图》为范本,进行三重解读。

《听琴图》,音乐样式的人物画。音乐样式人物画,以音乐的内容与形式为表现题材,常见的除《听琴图》外,历史上遗留的画作有东晋《斫琴图》——工艺制作型人物画,南宋无款《深堂琴趣图》——山水人物画。人物画分情节性人物画和情景性人物画。情节性人物画是动态的,在内容上表现为:什么人发生了什么事,带有时间流动和空间变换的特点。比如《韩熙载夜宴图》,“全图分为五个情景,依次为听乐、观舞、歇息、清吹和送客。”。而情景性人物画相对静态,在视觉上表现为:什么人正处于什么状态。时间上是静止的,空间是固定的,强调的是空间的稳定感,《听琴图》就是此类。

![3]()

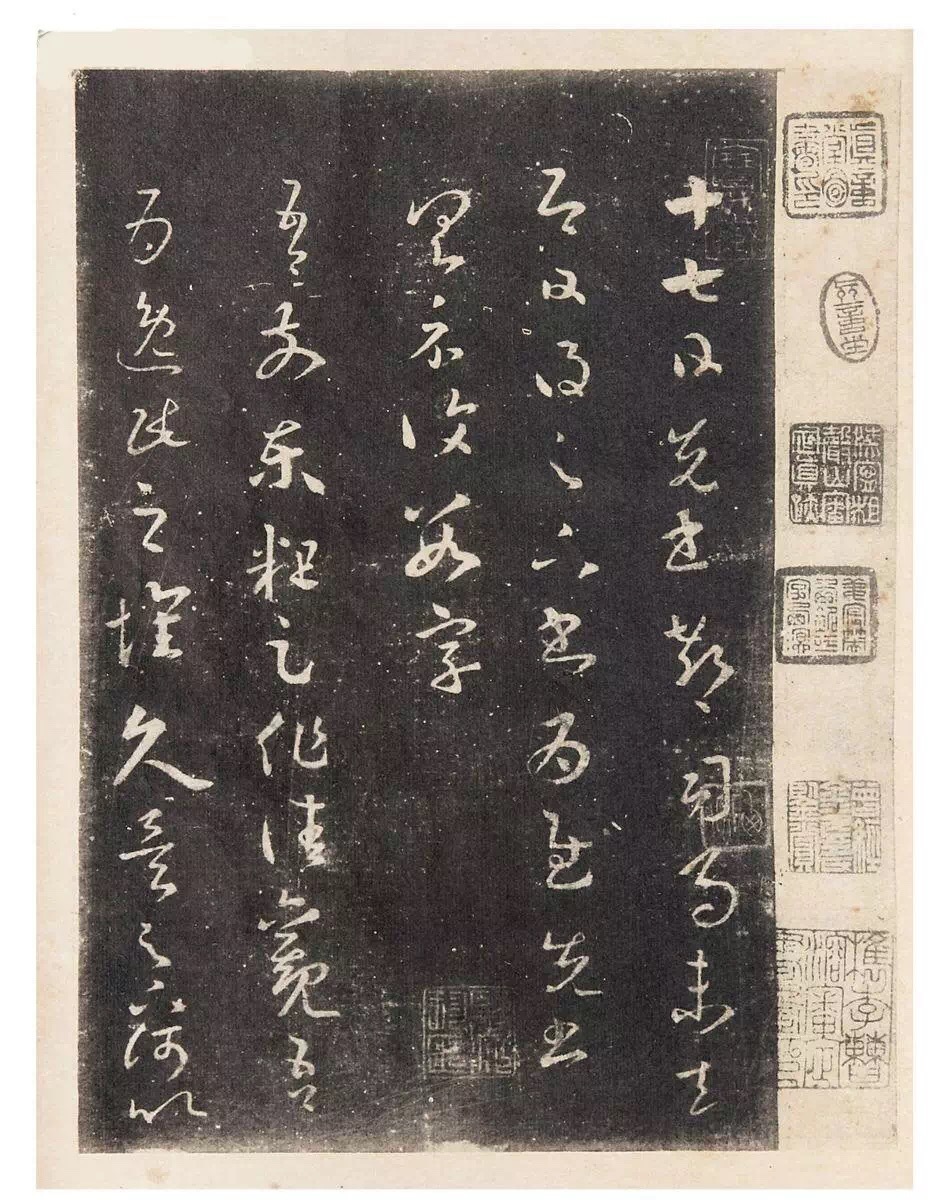

第一层:内容与人物

内容:一个身着道袍的人在一棵缠绕着凌霄花的松树下弹琴给身着官袍的两个清客听,松树后植着五只青竹,抚琴者左边,罩着黑漆的香几上放着一顶香炉,炉上飘烟。放置古琴的是一张琴桌,以石为面。“琴桌早在宋代就已出现”,此图可为据。琴桌正对面是一个用于装饰的兽面纹鼎,里面植花。

人物:坐在蒲苇上的三个人,据清人胡敬的《西清札记》记载,弹琴的是宋徽宗赵佶,右边红袍的是蔡京,左边蓝袍的是宦官童贯。蔡京童贯在历史上是有名的奸贼恶相,是令君王玩物丧志,给国家带来灾难的人物。而做为皇帝的宋徽宗赵佶最让后人痛斥的就是将北宋推向覆灭,从历史上有名的才华卓绝的风流帝王沦落为阶下囚,而且客死异乡。蔡京童贯最后的命运也与他们生前的荣华形成巨大反差,令人唏嘘。

第二层:《听琴图》的意境构成要素——视觉气息与音乐心理

㈠视觉气息

⑴线性视向:

a,色彩的线性视向:

身穿白色深衣、外罩黑色背子的抚琴者在红色和蓝色两块鲜艳色彩的映衬下显得很稳重,横躺在琴桌上的古琴,全身罩着灰漆,在柔软细腻的手指的映衬下显得极挺劲。虽然红色和蓝色都很鲜丽,但在整体的黄色的绢本上,还是黑墨白粉的抚琴者夺人眼球。

抚琴者周围有几条线,将他的形突显在观赏者眼中。那些无形的引导视觉的线分别是做为背子衬领的黑色粗线;古琴的黑色块面;琴桌的黄色块面。还有以香几细长的腿代表的黑色细线,以及映衬在淡墨晕染的背子里作为桌腿的黄色细线。与抚琴者正襟危坐——实际上为圆弧形的——身形呼应的是身后挺拔向上的松树的线。在松树后,弧度最大的竹枝与低审者的身形(色彩块面的)形成同角度的视觉方向,与左边仰观者相对而成圆形视觉图式。

因为上下两个物件(石与鼎及花与松树松枝及松身上的花)在色彩明度上的一致使画面上下两个方位的连接呈现竖向的视觉走向。仔细观察还可以发现,作画者为使石墩与松枝有呼应,使“Z”字形的石墩向左上倾斜,与上方向左下倾斜的那枝松枝相对应,使上下空间有包含之感;由于周围空白的存在,在观者心理上形成一种无限的空间感受;又有红与蓝在横向视觉上的运用,使整个画面在色彩组织上既鲜丽又平稳。

总之,这些呈现在人视线里的色彩线向要么是以向上的直线形式呈现,要么是半圆的弧线形式呈现,所以这幅画所传达的意境是非常静谧优雅的,而左边书童的存在也不容忽视,他使画面下方形成疏密有致的整体,在色彩上平衡各个色块之间的关系。

b,气息的线性视向:

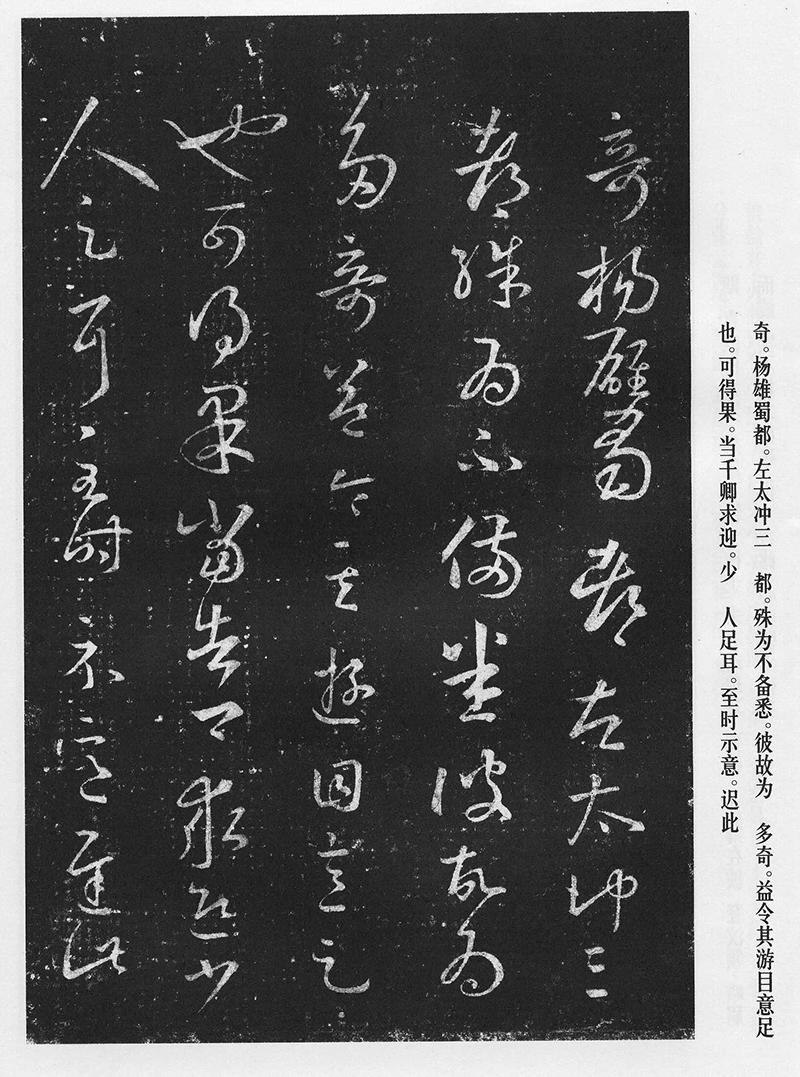

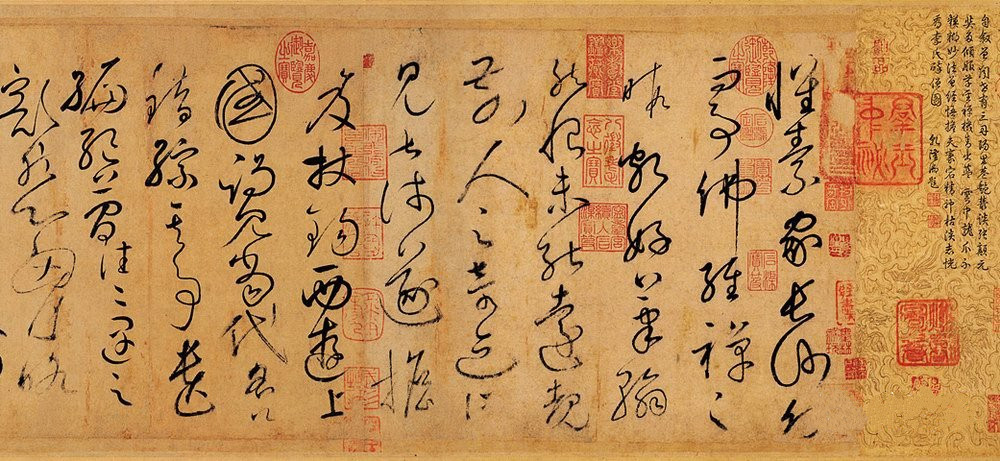

至此,我们可以得出这样的结论:《听琴图》的视觉是线性视觉。线性视觉的定义有两层:一,在观看时,眼睛的视觉走向有一个开始、持续、消亡的时间过程,而这个过程又是完整的呈现在眼前,所以是极稳定的。就以画面上的松打个比方,由于作者没有标出地平线的位置,那松在进入我们的视线里就有从各个方向上的开始、持续、消亡的流动过程,而消亡的最后又会回归到画面整体的无限的空间上来。二,空间是平面的,就因为平面而使时间在这种平面的空间上有更通畅的流动性。如果按比例缩小此图,再以画面的人物冠以中国历史人物符号,抚琴者为宋徽宗,蓝衣为童贯,红衣为蔡京。再以西方字母ABC代表他们在画中的位置,以其他字母代表画中的物件,则可得出以下图式,即气息的线性视向:

A为赵佶,B为蔡京,C为童贯,D为鼎石,E为松的最高点,F为蔡京题诗,G为赵佶题字,H为赵佶落款,I为书童,J为香几,abc为松枝方向。

结合画面人物脸的方向(气息集中点)以及物体在我们视觉里的感受重心,可以推测出以下的几条向线(读者可结合原图参照,对应,以便查证)。

A→C→A 代表赵佶与童贯两人相互的视线方向。

A→B 因E(树的根部)的尾部连接,使AB在我们的视觉重心上有了连接,相对与C,AB间在疏密上关系更紧,而且两人的视线方向相同。

B→D 因为B的视线向下与D有了连接,

D→C D的组合里的花因左边高于右边,视觉重心在右,形成了D→C的连接

由此可以得出 A→B→D→C→A 在整体上是循环的。

E在我们的视线中是由A出发延伸至顶端,由于E这条线在画幅中是最长的,引的方向又是向上,那么abc三条松枝的向下的方向力就很好的平衡了E的视觉重心,而使A成为整个画面“气”流动的集中与循环的中心。而A又延伸出竹枝的视觉,使画面的气在封闭的画幅里通向外,使意境有了对外空间的生长。

由于G与H在疏密上以及方位上的差别,尤其是疏密上,“天下一人”的画押笔划实在太简,F的存在(蔡京的书法)在整体上平衡了上下方空间。

这里可以得出三个“局部”的整体:一个是人物在色和线上的整体,横向的;一个是松石的整体,竖向的。因A→B→D→C→A→E的关系,两者有了极为优美的北极星形的连接,而赵佶正是这颗“北极星”的中心。还有一个整体即是题诗题字和画押——画幅上下方的整体。

假设画面如果没有H“天下一人”的存在,那么这幅画会因形象间过于舒缓的平衡关系而显得单调平板甚至封闭,要是没有F—“诗”的存在,那么HG— “画押题字”也会因疏密差距过大,上方就会过于空荡,破坏了整体精细的风格。

人们说蔡京题诗是马屁之词,又说题于皇帝的上头,有不敬之罪,经过这样直观的分析可以得出,这种说法完全错误,它不仅破坏对古画整体的欣赏,而且更不能去体会画面传达的更深沉的内涵,因是非憎恶,失却对历史对艺术整体的欣赏,不值得。而且“宋徽宗”、“童贯”、“蔡京”也早已因历史的泯灭,化为历史符号,画面上是否真是其人,已经不重要。

![4]()

![5]()

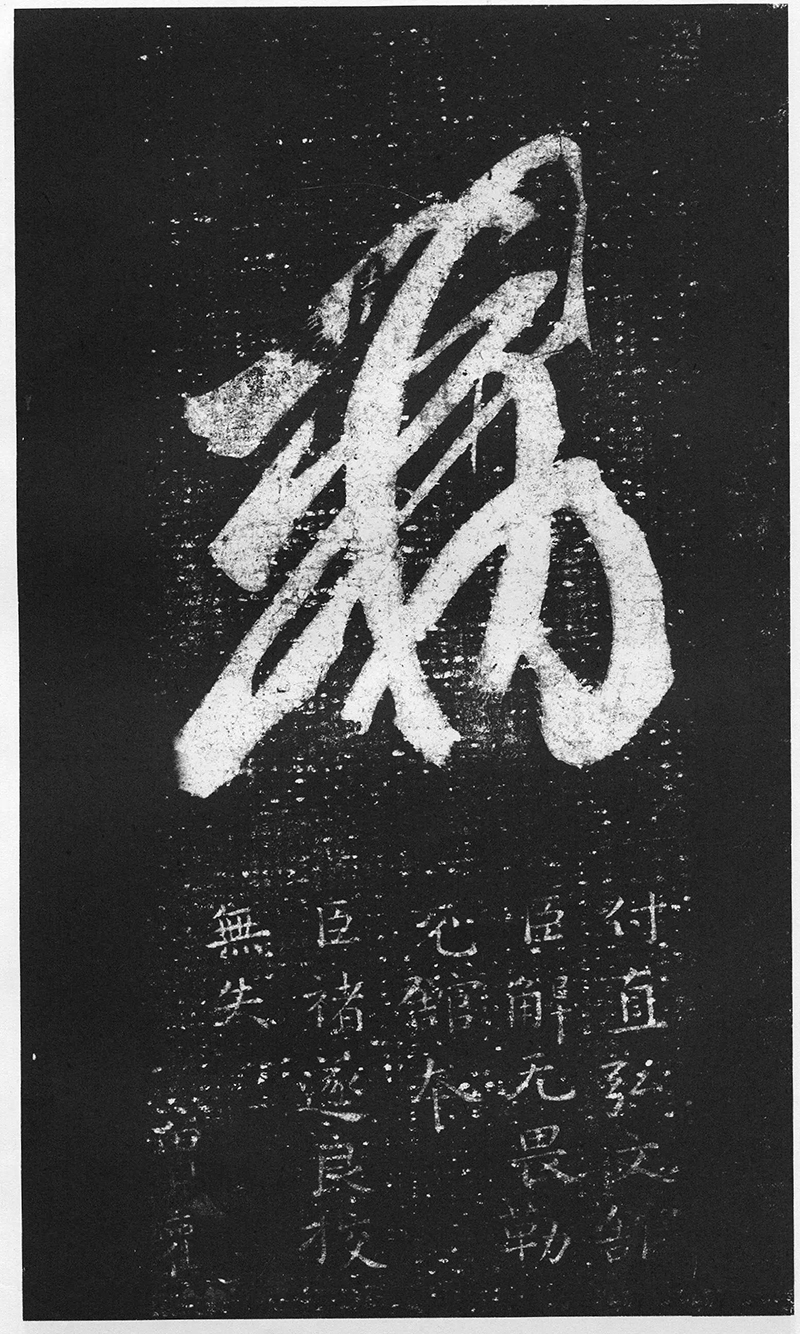

⑵黄金分割视觉

按比例缩小原图,结果显示,竖向的g为0.618的黄金分割点,而它所在的位置正好是抚琴者的头部,也就是线性视觉的中心,这是很有趣的发现。黄金分割法在西方绘画和科学上广泛应用,因为黄金分割点正好是人视觉最舒适最合理的视点上,是形成画面意境,表达主题,突出人物最好的方法。我国古人很早就发现黄金分割法,作此图者虽未必有意,但其艺术感知的敏锐,以及对绘画严谨的态度可见一斑。

㈡音乐审美心理——水晕式审美视向

由于笔者是第一次接触音乐类古典人物画,在音乐审美心理方面没有太多见解。在此仅以专门从事音乐美学研究的学者,安徽师范大学音乐学院的学者施咏先生的理论来补充“中国人在音乐审美中旋律至上”的审美心理中“线性思维”与《听琴图》的线性的视觉图式内在的关联。

施咏先生在他的《中国人音乐审美心理概论》里这么说:

据田青先生在《中国音乐的线性思维》一文所分析,由于在政治背景上受大一统的中央集权封建君主专制,哲学思想上受儒家的中和,简约以及道家对天籁希声等多方面因素的影响,都在一定意义上促成了中国人单声线性音乐思维的形成。于是,“中国传统音乐中可能出现和曾经存在过的多声现象,便完全让位于线性思维了。能量守恒,那些在单音音乐上的功夫,终于使中国音乐中的旋律在广度,深度,质量,数量上彪炳于世。”

施咏先生还举了一个例子说出了中国人音乐审美习性“爱听独唱独奏的节目,爱听旋律优美舒展,歌唱性强,和声织体简洁的主调音乐,…爱听内容明确,形象鲜明,感情浓郁强烈的标题性音乐,不太喜欢内容较抽象,形象交游离,不确定的无标题音乐…….”施先生得出结论即中国人在音乐审美心理习惯上有自己鲜明的特点和传统,“要求旋律具有流畅的歌唱性和优美动人的抒情性。” “一般歌唱性远不能满足,必须是大段的,完整而反复展现的歌唱性;不仅要求一般的流畅优美,而且要求内在的优美性和动心的抒情色彩。”

这是普遍的大众意义上的中国人的线性音乐思维特征,但在《听琴图》上,却有着比这更丰富的内容,套用施咏先生的文字可以这样说《听琴图》:它的视觉旋律优美,形象鲜明,没有多余的物件存在,也没有抽象的内容,它很明确;感情舒缓平和安静,它没有很强的张力,不构成太大的视觉的吸引力,但它所追求的是 “内在的优美和动心的抒情”。但是这样的语言套用在别的人物画似乎也可以。在中国画史上,关于琴的绘画作品,以天地山水作为背景的多,有“鼓天地之和而和天下”(范仲淹语)的意思。而文学上又总是与景致如松、泉联系起来,“陇头瑟瑟咽流泉,洞庭萧萧落寒木”(范仲淹《听真上人琴歌》),又总是与圣人帝王孤子忠臣以及上古神话传说连在一起,而苏轼以为 “自从郑卫乱雅乐,古器残缺世已忘。千年寥落独琴在,有如老仙不死阅兴亡”(苏轼《舟中听大人弹琴》)。中国没有哪件乐器像古琴那样被赋予那么多的意义。它所赋予的独特的美学内涵也不是一句“线性思维”所能含盖。它有自身独特的线性审美视觉,而《听琴图》的特别之处是他将琴与人物画联系在一起,以人物的神情姿态来表现画面所要传达的音乐心理;“当其援琴而鼓之也,其视也必专,其听也必切,其容也必恭,其思也必和。调之不乱,醳之甚愉。”我们看画面,坐中抚琴者神情专注又面含微笑;蓝衣者,双手放在前面,身体前倾,仰视,非常恭敬;红衣者低头细听,身体向后靠,十分专注而恳切。而所有的安排都是以抚琴者,以及他手中的琴为中心,构成水晕一样的由中心向外扩张又往回转的视觉图式。 而郑卫之声之所以被文人排斥,就是它的线性特征过于直白袒露,虽有质朴粗旷的美学内涵,但不符合内心细腻情感内敛的文人的口味。

第三层:蔡京题诗中的琴的意义,以及琴的美学内涵

本节所论述的内容重点在文学与哲学,以及笔者个人的审美感受,与蔡京本人关系不大。但笔者以为蔡京虽是历史上的奸臣,但毕竟隶属于整个宋代宫廷文化的上层,他所截取的诗的内容或许是偶然的灵机一动,但一定是时代共通的思想意志的结晶。所以理性的解读画中诗的内容,以了解琴在当时赋予的艺术价值是有必要的。

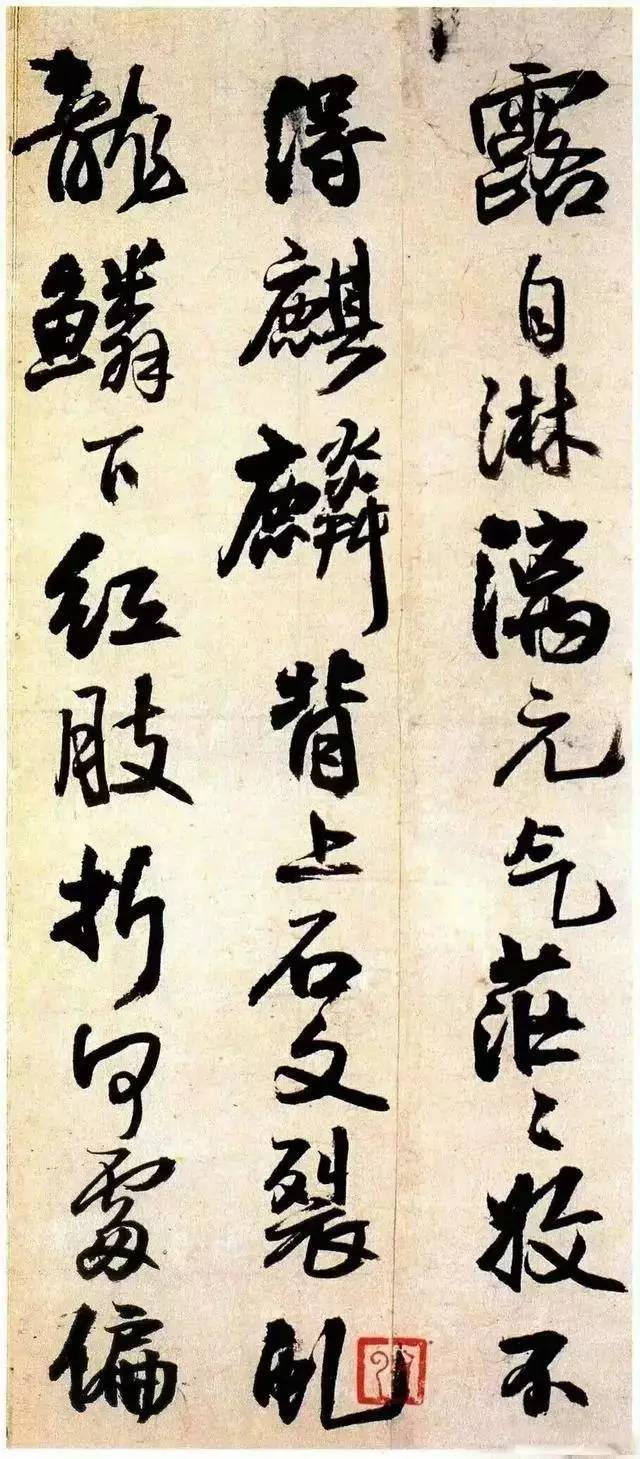

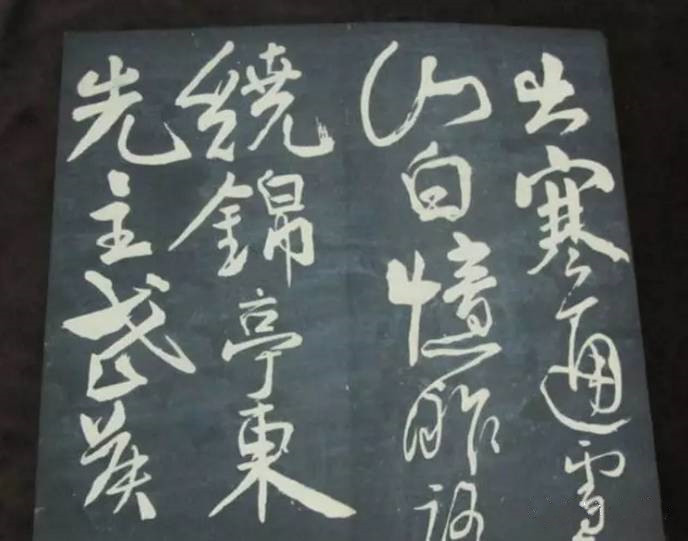

蔡京题诗:“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中”。

笔者为方便解读,将诗秩序打乱,分三个部分,所有内容均限于画面信息,不牵涉过大的理论。

1) 琴情——知音

“松间疑有入松风”, “仰窥低审含情客”。

北宋郭茂倩撰有《乐府诗集》书中说《风入松》是晋嵇康所作,其中还记录了一首由唐代僧人皎然作的《风入松》歌词,笔者略解读一下,以了解《风入松》曲风和内容。诗以松声断续说明此曲风格缓慢的特征,表达的是对历史的关怀和对自身命运的关切,同时又渴望他者的理解和重视(尾联:何人此时不得意,意苦弦悲闻客堂)。与这首诗所表达的感情淤塞的风格不同的是《听琴图》上画面感受是通畅的,因为画里包含了倾听和述说的情感特征。这种情感本身又是无言的,理性的,诉说的是什么呢?诗中已经说出——“情”。

“仰窥低审含情客”中“情”,是怎样一种情呢?笔者以为是文人间追求“道”的一种情感。这种情感与画面传达的信息一样地舒缓柔和,我们来看听琴者的目光所及,蓝衣向上对着松与凌霄花,红衣向下对着石墩与鼎花,为什么中国古代把画人的画命名为人物画,因为中国人所要表达的不仅是人,还有物;表达不仅是人与人之间的感情,还有人对物的情感。这也是中国人特有的对大自然的亲近态度决定的,是“道”。然而道不是一种态度,而是这种态度形成的本质,“与物无争”(《老子》)“格物致知”(《中庸》)以及庄子《齐物论》都在本体上表达中国人对物平等的态度,以及投射在其中人格内涵。蔡京诗中“松间疑有入松风”不仅在说曲风,更是回应画面,在说松风声的音乐性状对弹琴者表达琴意,或者对绘画者表达画意的作用。我们理解知音通常会说伯牙子期的友情,却不知道伯牙先是了解了大自然的音之后才有高超的琴艺,才有了“高山流水”的千古佳话。

2)琴道——无声

诗尾联“似听无弦一弄中”

“象”在《易经》里表示的是帮助我们理解生命下一步有可能的指向。而“意”,是象之外的意,是可能之外的无限可能。而对象的指向,意的追求,则落实于虚,虚是空白,但不是什么都没有,而是物象无限的可能性。中国艺术里求的通常是“意”。表现在绘画,是“象外意”,在文学则有“言外意”,在音乐则有 “弦外音”。无弦,即是对音乐声势之外“意”的追求。蔡京诗中“似听无弦一弄中”,无弦一弄是其中琴道。

无弦琴最早记于陶渊明,《苏轼散文全集》中《渊明无弦琴》道出无弦一弄的真义:

“旧说渊明不知音,蓄无弦琴以寄意,曰:“但识琴中趣,何劳弦上音。”此妄也。渊明自云“和以七弦”,岂得不知音,当是有琴而弦弊坏,不复更张,但抚弄以寄意,如此为得其真。”

苏轼否定 “渊明不知音,故蓄无弦琴以寄意”的说法。以笔者对苏轼文中“言外意”的理解认为渊明不但有琴知音,而且必然因经久抚弄以至弊坏,因家徒四壁,弦弊坏,无法更张,但不抚弄心中不乐,故蓄无弦琴以寄“有弦”之意。 “但识琴中趣,何劳弦上音”实际上是对有琴不懂琴的提醒,也是对弹琴做自娱的,非娱人的认识,即使琴上无弦也不碍事,因为要的不弦上音,而是心中趣。所以无弦一弄不是说琴上故意不张弦,渊明的无弦一弄是无奈之举,而蔡京诗中“似听无弦一弄中”,有一“似”字,道出“无弦一弄”是拟渊明无弦一说,寄渊明鼓琴之意。陶渊明的“意”即是其自然洒脱安于平淡的出世之心,其满腹才情,却能平等的与人交往,不以贫困为低等,不以贵族而高居。有琴抚琴,无弦又不废琴——音可废,琴意不废,安然于自己的有情有道的生活。

我们再来看画面,抚琴者手上的琴,以及手指的姿态,很显然,画中琴是有弦的,符合了蔡京诗中“似听无弦一弄中”的“似”的假设,但由于画面无声的特性,使有弦的视觉呈现无声的状态,无形中又符合了无弦一弄的听觉特征,使观画者排除声音的干扰,更加明确领悟画上“象外意”,琴上的“弦外意”。

3) 琴德:蔡邕与灶下桐——辩才惜才的联想

诗首联“吟徵调商灶下桐”

“灶下桐”这个典故有个很潜在的内涵,就是中国自屈原始就有对君王的期盼:知人善用,物尽天择。蔡邕灶下救桐是为了让上好桐木有更好的用途,不废其天然之质。“灶下桐”说的正是他在亡命江海,远际吴会时,一次听到吴人烧饭时一块木材暴烈的声音不同寻常,当即把他抢救出来,之后制作成琴,其音色果然卓群不凡。因此琴的尾部尚留炊火烧焦的痕迹,所以被人称做焦尾琴。《琴史》书中有《尽美》篇讲到琴的内涵,要求更实际:

“琴有四美:一曰良质,”

根据画面内涵,单论良质。

书中说:产生良质木材的地方——“高山峻谷、深溪绝涧、盘纡隐深、巉岩岖险”,是天地至高至低的位置,是天地流行之精气最钟爱的地方,产生的木材的品格是至高至清;

于天,“雷霆之所摧击,霰雪之所飘压,羁鸾独鹄之所栖息,鹂黄干旦(后两字从鸟部)之所翔鸣”因所处之险,必发悲苦之情;于地,“泉石磅礴,琅玕丛集,祥云瑞霭护被,灵露惠风长育”,皆是性灵丰厚之物,故“其物之助者,至深至厚矣”。于其自身,“根盘孥(下“子”应为“手”)以轮菌,枝纷鬱以葳蕤,历千载犹不耀,挺百尺而见枝”,在如此至高至寒,至险至苦之地,犹能“根盘孥、枝纷鬱、历千载、挺百尺”可见其生命之强,“故其材之成者,至良至大矣”。

古琴的取材本就如此讲究,有佐证。唐代制琴最精良者雷威,“常常趁大风雪的天气去深山老林中,在大风吹动树木摇曳的进程中,听辨其中的声音来选取上好的木材。”(其所制名琴“春雷”,在宋徽宗赵佶的“万琴堂”里名列第一,可见其制琴之高,与其选材之良是分不开的。)

而书所举之地,大多是远离尘嚣而锻炼才情的地方,聚集的是人最深沉的情感(悲苦)、最优良的品格(高清)、最坚强的意志,成就的必是一个人“良大”的内心世界。“灶下救桐”另有一层就是以琴材之良质隐射制琴者之才华,即珍视自己的才华,不为得不到发挥而自暴自弃。

虽然在画面上,这种意思很难直接表达,但琴材所取上如古代琴谱所记载要有“清、松、润”的特质确实符合画面里表达的 “清、静、和、远”的思想。

自此,琴情,琴道,琴德,对《听琴图》的解读暂告段落。