|卿三彬|

卿三彬,1977年生于四川成都,传统帖学代表人物之一,当代书坛实力派青年书家之一。中国书法家协会会员,中国美术学院书法创作方向硕士研究生。现为中国书法院特聘书法家,浙江省“新峰计划”定向培养人才,浙江省青年书协创作委员会副秘书长,浙江省书协创作委员会委员。

作品被《书法》、《中国书法》、《书法报》、《书法导报》、《书画世界》、《东方艺术》、《艺术中国》等全国专业刊物专题报道。先后出版作品集《卿三彬书法作品集》、《当代书坛名家—-卿三彬卷》、《浙江省青年人才培养“新峰计划”—-卿三彬》、《不忘初心—卿三彬的书法世界》等。

书法获奖:

2014首届“中国书法院奖”——–中国书法院奖

2008林 散 之 奖●书 法 双 年 展 —— 林散之奖

浙江省第六届全浙书法篆刻展大展 ———— 金奖

浙江省第八届全浙书法篆刻展大展 ———— 金奖

纪念傅山诞辰400周年全国书法大展 ——— 一等奖

第三 届中国书法兰亭奖 ————二等奖

全国第二届青年书法篆刻大展 ——— ——二等奖

《书法导报》2006年国际书法篆刻年展 —— 金 奖

纪念红军长征胜利70周年全国书法大赛——二等奖

纪念老子诞辰2578周年全国书法大赛———三等奖

全 国 首 届、二届 草 书 大 展 — ——三等奖

“万山红遍”2011浙江书法大展 ——优秀作品奖

浙江省第四届中青年书法篆刻大展 ———— 银奖

书法入展 :

第二届中国书法兰亭奖

第二届中国书法“兰亭雅集42人展”

全国第九届书法篆刻展

全国第五届书坛新人新作展

全国首届行书大展

全国首届册页展

第三届林散之奖·书法双年展

浙江省第三届中青年书法篆刻展。

浙江省第五届全浙书法篆刻展

浙江书法60年系列大展 ·书法精英展

作品参加展览:

2011兰亭群星萃中原——全国书法家精品邀请展

2011天下第一粮仓杯全国著名书法家手卷精品展

2011第二届中国书法兰亭雅集四十二展(绍兴)

2012兰亭群星荟金陵全国书法精品邀请展(南京站)

2012“墨守永嘉”全国获奖书家六人展(温州站)

2013浙江省文联人才培养“新峰计划”书法10家展(杭州站)

2013 “他山之石”全国获奖书家六人展(常州站)

2014“兴起毫端”全国获奖书家六人展(东莞站)

2014“当代帖学”全国获奖书家六人展(上海站)

2015“卿风古镇”全国获奖书家二人展(长沙站)

2015“卿风古镇”全国获奖书家二人展(常州站)

2016 “不忘初心—卿三彬的书法世界”作品展(杭州站)

2016“深心托豪素”全国青年书家六人展(东莞站)

写在前面:

--

很多人写字最大的问题就是临帖如何过渡到创作:“我会临帖,就是不会创作,”;“临帖容易,就是创作难,”;“我临帖还是还是不错的,就是创作用不上。”

仔细分析这些话,发现全是些瞎扯。说会临帖不会创作的人,其实是他不会临帖。说感觉临帖容易就是创作很难的人,都是在做一件事情不愿意突破舒适区的懒人。

◆

◆

我的感觉正好相反:我觉得临帖很难,创作很容易。

对于临帖,很多人喜欢勤奋而认真的一遍又一遍的临,一天临一大堆很多张,能临几百甚至几千字,一年半载下来还能得意的发个朋友圈:最近一年特别勤奋,收获很大!然后附一米多高的折得整整齐齐的临帖废纸。然后一堆人点赞,自己心情一片大好。

这就是我们临帖的目的?

毛主席说过:“不以结婚为目地的谈恋爱,都是耍流氓!”

我觉得:“不以创作为目地的临帖,也都是耍流氓!”

◆

◆

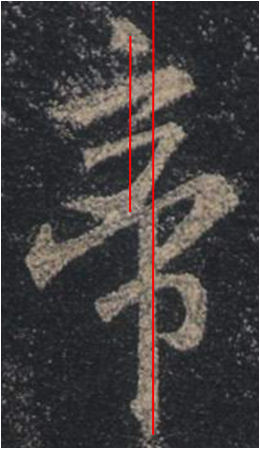

一天临几百上千字,手酸脚麻,确实很辛苦很勤奋。但是有没有停下来安静的思考一下:我为什么临帖?我想从字体得到什么?我今天得到笔法了吗?我今天感受到什么了吗?我得到了这些东西应该进行怎样的运用?我在运用中要用到哪些我临到的东西?天天在临帖,哪有时间思考?之所以认为临帖容易,是在对着字帖描画而已,在临帖中解决了创作中需所需要解决的各个问题,创作不就容易了吗?

所以,临帖是为了解决创作所需要的元素:笔法、字法、章法、气息;临帖不止用笔临,更多的需要用手临,用眼睛临,用心临。

◆

◆

记得一同学问老师:“老师,都说怀素《苦笋贴》好,好在什么地方呀?”老师微微一笑,说:“你回家认认真真的摹五十遍,临五十遍就知道好在哪里了。”大家听了也就过去了,我回家是真正的摹了几十遍,临了几十遍,那种奇妙的感觉无与伦比,现在想想都还能回味的出来。

临帖的方法很多,一定要是自己的临帖是“有效的学习”。学无所得,不如不学。会了临帖,创作何难。

◆

◆

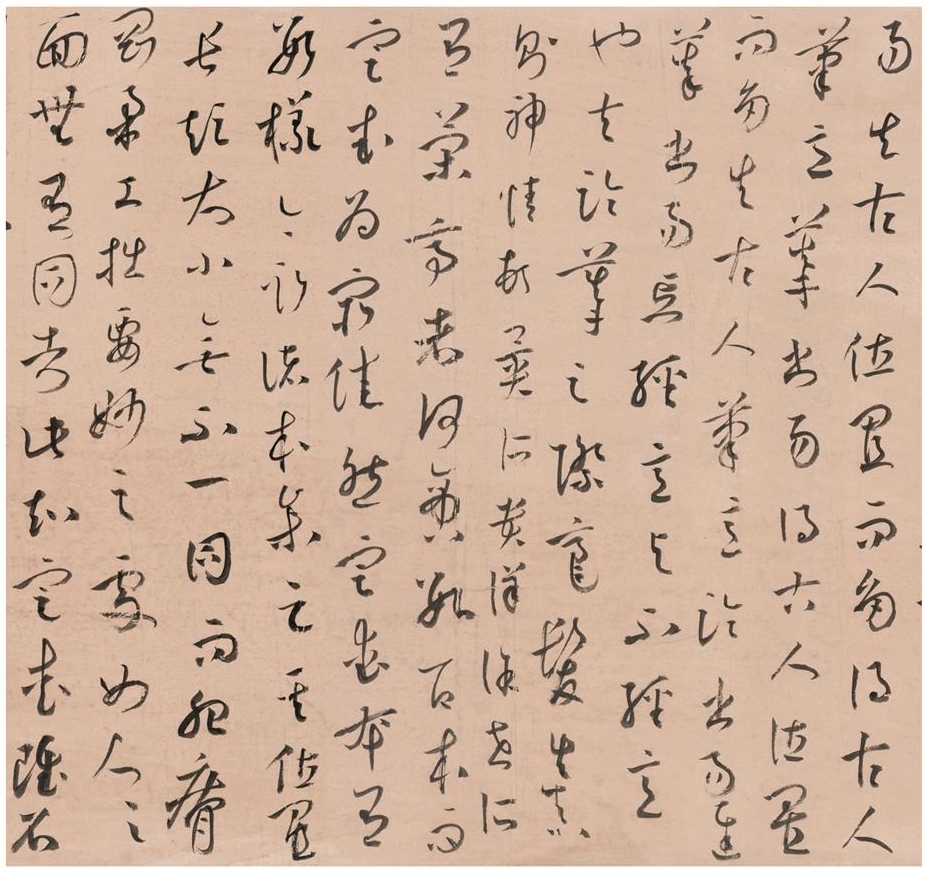

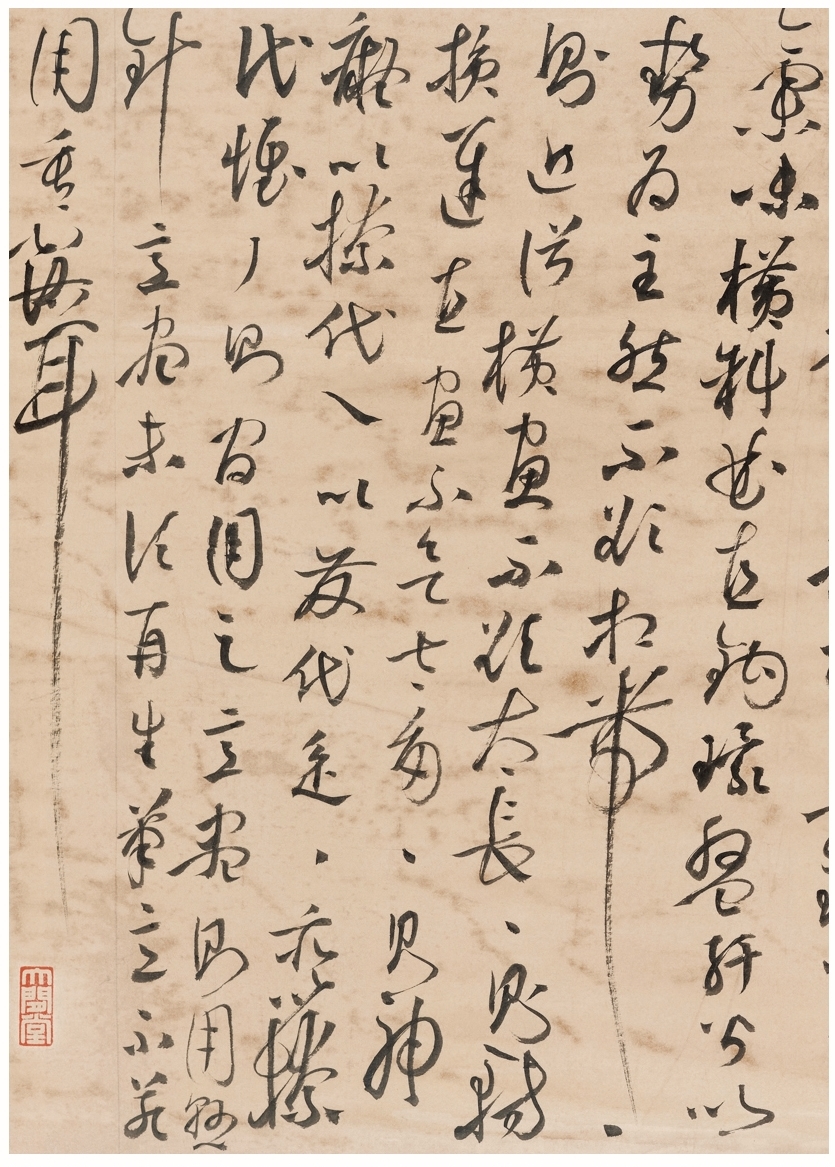

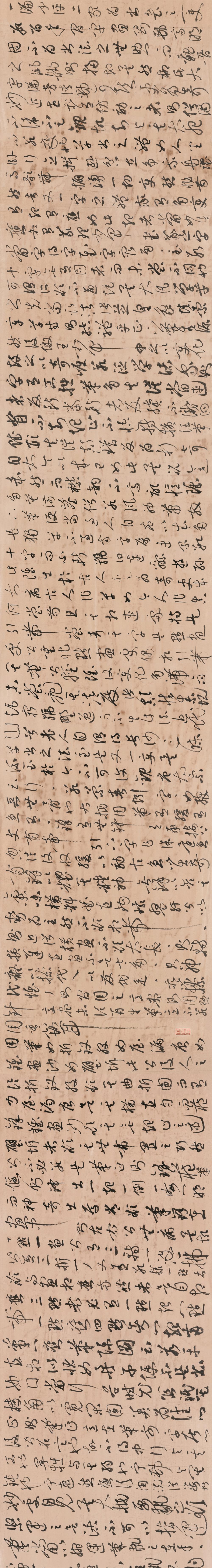

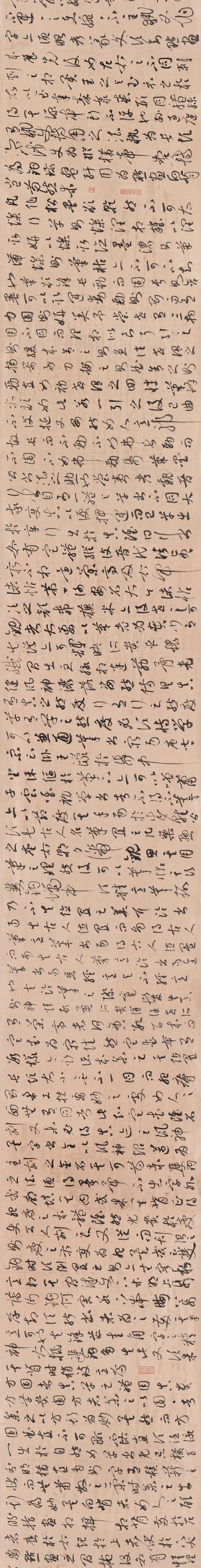

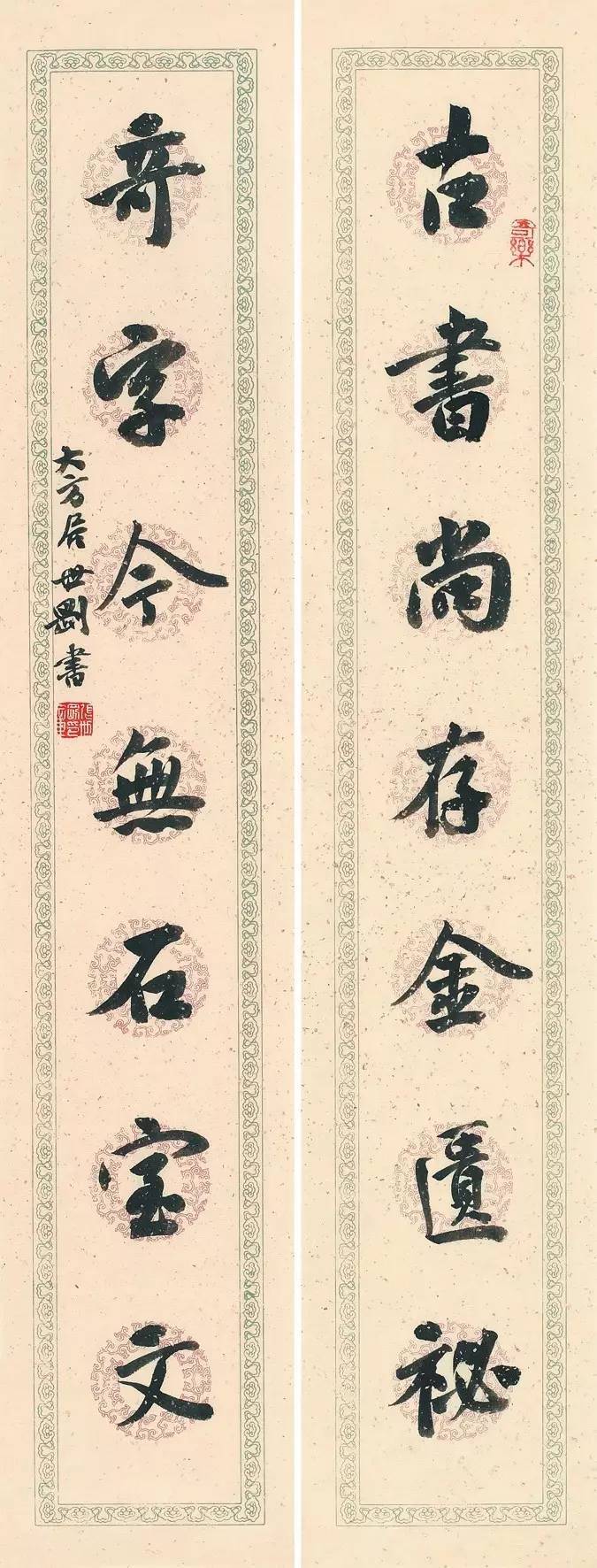

《书谱》是我最早的入门字帖,在打开《书谱》大门之后,孙虔礼送了我非常多的礼物。在随后的十来年里,也数次回归《书谱》,每次的回归,都有不同的收获。丙申夏月,忽然想念孙虔礼,花两个月时间重写《书谱》风格的作品,得十米长卷十来幅,此其中一幅。自觉有别于以前《书谱》之意味。

卿三彬书谱风作品完整图

◆

◆

◆

2017年6月30日日 19:00

墨池学院特邀 卿三彬老师

一起探究《书谱》临习

详情如下

▼

第一节1元试听

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小欧或麦嘉(微信:mochimaijia)

——END——