从手札(手稿)入手来寻找中国书法的真谛,这个路径得到书法理论家广泛认可。书法中最率意的文字,莫过于手札(手稿)。于此可窥见中国文人的性灵、才气、风度及修养。

![IMG_9928]()

王世贞(1526-1590 年),字元美,号凤洲,又号弇州山人。江苏太仓人。嘉靖二十六年进士。官至南京刑部尚书。有《*山堂别集》、《*州山人四部稿》等著述。

释文:僕因野次受风,遂为瘧鬼所侮。近始稍稍能起,已弃家授儿曹作一有发头陀矣。览裕春丈与眉公书,使人神悚。久不接徐使君,遂成宿诺。如及泉丈到,必当为精言之,然自了此一言后即杜口矣。近来觉得文者道之累,名者身之累也。诸公篇章日新,歌咏仙真,事甚盛且美。然不敢达之仙真,但与相知一晤赏耳。病起,不一一。眷生王世贞顿首复。

![IMG_9929]()

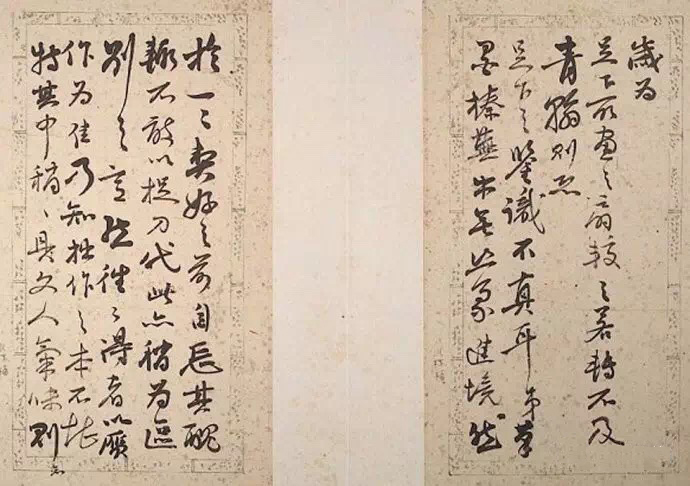

徐渭(1521-1593 年),明代杰出书画家、文学家,山阴(今浙江省绍兴)人。初字文清,改字文长,号天池山人,或署田水月、青藤老人、青藤道人、青藤居士、天池渔隐、金垒、金回山人、山阴布衣等别号。徐渭在诗文、书法、戏曲、绘画上均有独特造诣,著有《四声猿》等,传世著名作品有《墨葡萄图》轴、《山水人物花鸟》册等。他胸怀大志,参加过嘉靖年间东南沿海的抗倭斗争,后因胡宗宪案受到牵连,徐渭深受刺激,一度发狂,精神失常。他一生遭遇十分坎坷,可谓“落魄人间”。晚年虽潦倒不堪,贫病交加,以卖诗、文、画糊口,却不肯为权贵作书作画,亦可以看出他的气节。

释文:仆领赐至矣。晨雪,酒与裘对证药也。无破肚脏,缶当归甕羔半臂褐夫,所当服寒退。拟晒以归。西兴脚子云:风在戴老爷家过夏,在我家过冬。一笑。晚生徐渭顿首。叔奕张老爷。

![IMG_9930]()

![IMG_9931]()

刘墉(1720-805 年),字崇如,号石庵,又号木庵、青原、香岩等。山东诸城人。乾隆十六年进士。官至体仁阁大学士加太子太保衔。充《四库全书》馆副总裁。卒谥文清。刘墉书从颜真卿出,但较之颜氏更显圆润浑厚,作书喜用浓墨,遂有“浓墨宰相”之称。他与翁方纲、王文治、梁同书并称为乾嘉年间国朝四大书家。作品为时人所重。有《石庵诗集》行世。

释文:敬候绂庭尚书制军大人安好。接读教言,深荷存注。得悉兴居之胜,尤为遥颂,且慰渴仰也。此际贫窘,实望周济,拜领申谢。弟一无善状,惟辞受未损声名。公之雅惠不受,即是不通,又将何处求助邪,愧恧终不免耳。政务驭重,眷赍优隆,奏绩承禧,钦向曷既。弟精神气力极好,来弁具见,自能口禀。手此复候,幸恕不荘。尚书制军大人阁下。世弟刘墉顿首拜启。白露日。

![IMG_9932]()

王铎(1592-1652 年),字觉斯,河南孟津人。明天启二年进士,福王时任东阁大学士。顺治间降清,官授礼部尚书,卒谥文安。博学好古,工诗文。尤善书法,其书由二王入,尤喜学王献之书,兼学米芾,师古不泥古,逐渐形成自己的风格。其书对后世乃至当代都极具影响。

释文:又承华翰,深感注存。前翰密谕,数数同薛行老深讲,先不断葛藤,后半月弟欲下拜恳求,始曰罢了罢了。见其坚止,始相信。告之令弟,告之商老先生,商老先生公平博大,真圣贤也。事平,始敢报。

![IMG_9933]()

![IMG_9934]()

姚鼐(1732-1815 年),字姬传,一字梦谷,又字稽川,室名惜抱轩,人称惜抱先生。安徽桐城人。乾隆二十八年进士。擢刑部郎中。充《四库全书》纂修官。主讲钟山、紫阳书院 40 年。工古文,为“桐城派”魁首。其书清雅隽永,虽是取法晋唐,却不乏碑意,为时人所宝。编有《古文辞类纂》,著有《惜抱轩全集》。

释文:久未得消息,甚念甚念,秋凉来想佳适耶?所寄来文字无甚劣,亦非甚妙。盖作文亦须题好,今石士所作之题内,本无甚可说,文安得而不平也。归震川能于不要紧之题说不要紧之语,却自风韵疏淡,此乃是于太史公深有会处,此境又非石士所易到耳。文家有意佳处可以著力,无意佳处不可著力,功深,听其自至可也。鼐秋间因酬对应试者之劳,遂病数日,今已癒,然叹老翁不复堪事也。今年河道艰阻,京师百物必愈贵,居者愈难。石士不至甚惫耶?若便南归,亦未易谋一安居之策。人生如浮舟江海,听其所至,非智力所能与矣。已凉,惟珍重千万,余不具。石士编修。姚鼐顿首。八月晦日。

![IMG_9935]()

永瑆(1752-1823 年),清高宗十一子。乾隆四十五年封成亲王。嘉庆四年任军机处行走,总理户部三库,旋罢。卒谥哲。工书,是满清皇族中颇有名气的书家。有《诒晋斋帖》、《诒晋斋集》行世。

释文:皇十一子奉启苇耜师傅座右:接手翰,悉体履康和,甚慰。遥念绵懃,今岁课程实属向来未有之纯密,

故以拙钝之姿,顿见进益之境,凡皆时雨之化生,发涵濡之所致也。葛山师有札道及。

![IMG_9936]()

陈洪绶(159-52 年),幼名莲子,又名胥岸,字章侯,号老莲。浙江诸暨人。国子监生。崇祯中召为中书舍人。明亡被俘不屈。工画人物。亦善书。绘《水浒叶子》、《博古叶子》版刻传世。有《宝纶堂集》。

释文:弟甚苦奔驰,又甚苦主人奔驰。不唯笔墨不灵,即饮食亦无味,故每不敢赴人家之邀,或赴者,非象老与俱即树石可赏。今象老绝弟已甚,耦影泼墨,殊不畅怀。两日勉从老弟之约,亦少尽主人意也。况彦老只数扇二纸,何不发来了之。雨中无雨具,不得勉湿命也。西老乞致谢,不一。洪绶顿首。秋老道弟。

![IMG_9937]()

李鸿裔(1831-1885 年),字眉生,别号香严,晚号苏邻,中江人。咸丰元年举人,同治间官至江苏按察使,后居苏州。家藏金石书画碑版极富。著有《苏邻诗集》、《苏邻便读》等。此稿记同治十三年事,作者时年 44 岁。尤究心于书法,自云:“余幼时每以《圣教》为佻,雅不欲学。四十以后,潜心篆隶及六朝唐初碑版,又购求元、明、国朝书家墨迹,窥其用笔用墨。如是者四五年,而今乃知《雁塔圣教》之妙,乃笔笔运腕,笔笔变化,能品也,非佻也。”

![IMG_9938]()

翁方纲(1733-1818 年),字正三,号覃溪,一号苏斋,大兴(今北京市)人。乾隆十七年进士,累擢内阁学士,左迁鸿胪寺卿。精研经术。性嗜金石,考订精审。书法师欧阳询兼取晋唐诸家,与刘墉、梁同书、王文治时称四家。曾得宋椠《施顾注苏诗》,因以“宝苏”名室。著有《復初斋诗文集》等。

此稿未见刻本流传。曾经清叶志诜、翁之善收藏。

![IMG_9939]()

包世臣(1775-1853 年),字慎伯,安徽泾县人。嘉庆十三年举人,官江西新喻县知县。工书,肆力于北碑,兼习二王。晚岁寓居江宁(今江苏省南京市),自署小倦游阁。此稿即“十七帖疏证”、“自跋真草录右军二十六帖”、“书录右军简牍后”、“与陈孝廉金城书”四篇文稿,已刻于《安吴四稿》。近人俞明谦旧藏,并经俞氏校勘装订,后归张伯英,卷后有俞、张二人题跋及傅增湘题七言诗两首。

更多书札

▼

![IMG_9940]()

![IMG_9941]()

![IMG_9942]()

![IMG_9943]()

![IMG_9944]()

![IMG_9945]()

![IMG_9946]()

![IMG_9947]()

![IMG_9948]()

![IMG_9949]()

![IMG_9950]()

![IMG_9951]()

![IMG_9952]()

![IMG_9953]()

![IMG_9954]()

![IMG_9955]()

![IMG_9956]()

![IMG_9957]()

![IMG_9958]()

![IMG_9959]()

![IMG_9960]()

![IMG_9961]()

![IMG_9962]()

![IMG_9963]()

![IMG_9964]()

![IMG_9965]()

![IMG_9966]()

![IMG_9967]()

![IMG_9968]()

![IMG_9969]()

![IMG_9970]()

![IMG_9971]()

![IMG_9972]()

![IMG_9973]()

![IMG_9974]()