王羲之十七帖释文及译文

(一)郗司马帖

【释文】十七日先书,郗(xi)司马未去。即日得足下书,为慰。先书以具示,复数字。

【译文】十七日先给你写了一封信。郗司马(郗昙tan字重熙)没有去。当天收到你的信,很是欣慰。先前的信已经都陈述清楚,写几个字作为回复吧。

(二)逸民帖

【释文】吾前东,粗足作佳观。吾为逸民之怀久矣,足下何以方复及此,似梦中语耶!无缘言面为叹,书何能悉!

【译文】我过去在会稽内史任上时,总体上看还是有政绩的。我想做隐士的想法已经很久了,你(郗愔)怎么现在还犹豫不决?像是说梦话一样哩!没有机会见面,甚为感叹,书信中如何能表述清楚我的心意呢?

(三)龙保帖

【释文】龙保等平安也,谢之。甚迟(zhi)见卿。舅可耳,至为简隔也。

【译文】龙保(王羲之的晚辈)等人都平安,谢谢您。很希望见到你。舅还好;路途遥远,只能书信问候了。

(四)丝布帖

【释文】今往丝布单衣,财一端,示致意!

【译文】现在送上丝布做的单衣,只此一件,聊表一点心意!

(五)积雪凝寒帖

【释文】计与足下别廿六年,于今虽时书问,不解阔怀。省(xing)足下先后二书,但增叹慨。顷积雪凝寒,五十年中所无。想顷如常,冀来夏秋间,或复得足下问耳!比者悠悠,如何可言?

【译文】算起来和您(周抚)分别,至今已廿六年了,现在虽然时常有书信往来,却难以舒解久别思念的情怀。读您先后寄来的两封信,只更增加心里的喟叹和感慨!最近积雪未消,天气严寒,是五十年来所未曾见的景象。想您近况一切如常,希望明年的夏秋之间,也许能再得到您的来信。近来悠闲自得,怎么能用语言表达呢!

(六)服食帖

【释文】吾服食久,犹为劣劣。大都比之年时,为复可可。足下保爱为上,临书但有惆怅。

【译文】我服丹药很久了,但效果还是不怎么理想,但是比起往年来,大概还是凑合可以吧。您(王羲之的妻弟郗愔)自己保重珍爱为要紧。面对书信,只有无限的惆怅而已!

(七)知足下(至吴)帖

【释文】知足下行至吴,念违离不可居。叔当西耶?迟(zhi)知问。

【译文】知道您(郗愔yin)行将出任吴郡之守,想其地离家太远,不适合居处(后来郗愔固辞,乃改至浙江临海)。叔(郗昙)是否将西行?希望您能回信!

(八)瞻近帖

【释文】瞻近无缘省告,但有悲叹!足下小大悉平安也。云卿当来居此,喜迟不可言!想必果言,告有期耳。亦度(duo)卿当不居京,此既避,又节气佳,是以欣卿来也。此信旨还具,示问!

【译文】看来最近尚无机会见面,只有悲感叹息而已!您(郗愔)家中大小都平安吧?听说您准备来这里(会稽,即今浙江省绍兴市)居住,不胜欣喜之至!此言想必可以实现,要告诉我日期喔!我早就意料您不想住在京都(建康,即今南京),这里既能远离尘世,气候又好,所以很高兴您能前来。写此信意在回复您的问候。

(九)天鼠膏帖

【释文】天鼠膏治耳聋,有验不?有验者乃是要药。

【译文】天鼠膏治耳聋,有效吗?有效的话,才是所需要的重要药品。

(十)朱处仁帖

【释文】朱处仁今所在?往得其书信,遂不取答,今因足下答其书,可令必达。

【译文】知道朱处仁现在的住处吗?以前收到过他写来的信,没有及时答覆,现在想借着您(周抚)的回信顺便寄给他,可一定要送到啊!

(十一)七十帖

【释文】足下今年政七十耶?知体气常佳,此大庆也!想复懃加颐(yi)养。吾年垂耳顺,推之人理,得尔以为厚幸,但恐前路转欲逼耳!以尔,要欲一游目汶领,非复常言!足下但当保护,以俟(si)此期勿谓虚言。得果此缘,一段奇事也!

【译文】您(周抚)今年七十岁了吧?得知身体、精神都很好,这真是福气啊!愿你再进一步坚持调养。我现在年近六十了,依人寿常理推算,能获如此年寿,我已觉得是莫大的幸运了,只是担心未来的岁月紧迫啊。因此想去游览岷山,这可不是随便说说的。望您一定要好好保重,等待同游的日子,不要以为我在说空话。若真能实现这一愿望,必成为一段稀奇的故事。

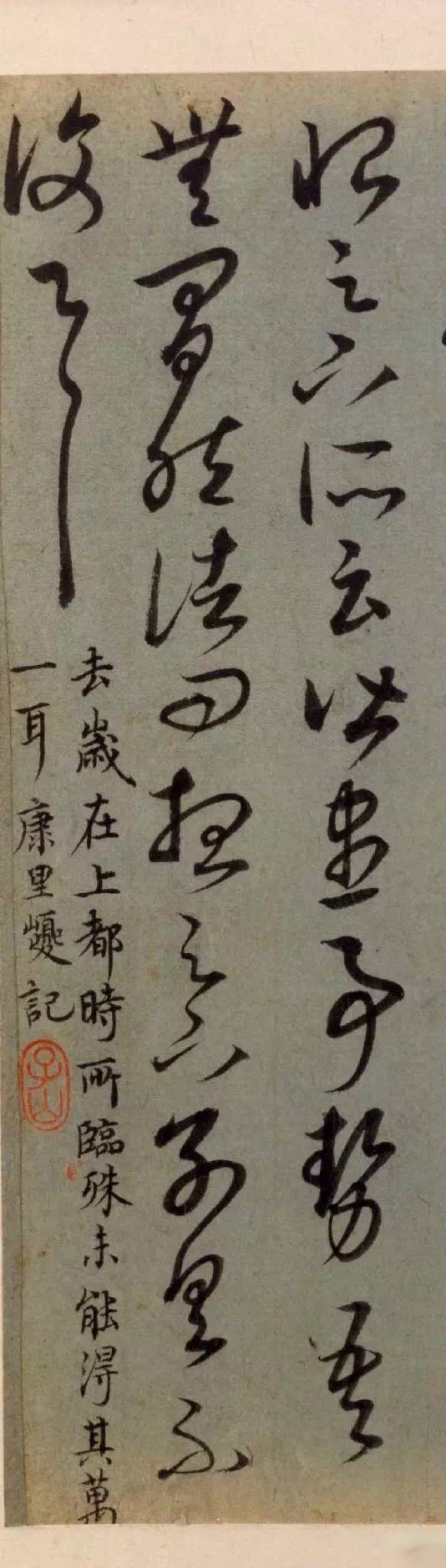

(十二)邛竹杖帖

【释文】去夏得足下致邛(qiong今四川邛崃)竹杖,皆至。此士人多有尊老者,皆即分布,令知足下远惠之至。

【译文】去年夏天,得到您(周抚)送来蜀地的邛竹杖,全都到了。这里读书人多有尊敬老者的习俗,都已很快地一一送达,让他们知道您从远方馈赠的心意。

(十三)蜀都帖

【释文】省足下别疏具:彼土山川诸奇,杨雄《蜀都》、左太冲《三都》,殊为不备悉。彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎,少人足耳。至时示意。迟(zhi)此期,真以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳。要欲及卿在彼,登汶领峨眉而旋,实不朽之盛事!但言此,心以驰于彼矣!

【译文】看到您(周抚)的另一封来信说:您那里(蜀地)山川的种种奇观,就连杨雄的《蜀都赋》、左太冲(思)的《三都赋》都比不上您的详尽了。您那里的山川确实多有奇妙之处,越加令人兴起想饱览一游其意方足的念头。果真能实现,当告诉您派人来接,人数不要多。可以去的时间,到时候告诉您。等待这个日子的到来,真有度日如年之感。猜想您镇守蜀地,一时没有调动的道理。想要借着您还在蜀地的日子,与您一起登上汶岭(四川岷山)、峨眉山而归,这真会是千古不朽的盛事呀!说到这里,心已飞驰到您那里去了!

(十四)盐井帖

【释文】彼盐井、火井皆有不(fou)?足下目见不?为欲广异闻,具示!

【译文】你们(周抚)那里蜀地盐井、火井都有否?你亲眼看过吗?为了想增加特殊的见闻,请回信详示!

(十五)远宦帖

【释文】省别具:足下小大问为慰。多分张,念足下悬情!武昌诸子亦多远宦。足下兼怀,并数问不?老妇顷疾笃(du),救命,恒忧虑。余粗平安。知足下情至!

【译文】看到您(周抚)另一封信:问候起我家族里的大大小小,甚为感谢。大家多分散各地,感念您的挂念之情!陶武昌(陶侃,镇守武昌。周抚之妹嫁陶侃之子为妻)孩子们亦多远在各地做官。你关怀备至,都常通信吗?我的老妻最近常病重,救治中,我们一直担忧。其他人都大致平安。感念您的深情厚意!

(十六)旦夕帖

【释文】旦夕都(du)邑,动静清和。想足下使还具。时州将桓公告,慰情。企足下数使命也。谢无奕外任,数书问,无他。仁祖日往,言寻悲酸,如何可言!

【译文】近来京中(建康,即今南京)情况清静平和,我猜想您(周抚)这次的使命已经完成。时值统帅桓公(桓温。周抚曾助桓温平定四川,后来被封为益州刺史,镇守蜀地三十余年)来信告知,很是欣慰。并深切期待您常能担负起更多使命来。谢无奕(谢尚谢仁祖的弟弟:谢奕字无奕)外出继任其兄的职位,数次来信,一切平安没事。谢仁祖过世,心里时常有无限的悲苦酸楚,怎么可以用言语表达呢!

(十七)严君平帖

【释文】严君平、司马相如、杨子云皆有后不?

【译文】严君平、司马相如、杨子云(雄)等(东汉隐士)都有后代(留在蜀地)吗?

(十八)胡毋帖

【释文】胡毋(wu)氏从妹平安。故在永兴居,去此七十也。吾在官,诸理极差,顷比复勿勿。来示云与其婢,问来信,□不得也。

【译文】嫁给胡毋氏的堂妹一切安好。她原来住在永兴,离这里(会稽)大约七十里地。我在目前的官职上,诸事极不顺利,近来又非常忙碌、匆忙。(胡毋氏堂妹)来信说,有信交给其家婢女,但问此来信,并没有得到。

(十九)儿女帖

【释文】吾有七儿一女,皆同生,婚娶以毕,唯一小者尚未婚耳。过此一婚,便得至彼。今内外孙有十六人,足慰目前。足下情至委曲,故具示。

【译文】我有七个儿子,一个女儿,都是一母(正室郗璇,字子房)所生,都已结婚,只剩最小的一个(王献之)还没结婚。只等这一婚事完成,就可以到你那里(蜀地)去。现在内外孙总共有十六人,眼前颇觉安慰。您(周抚)对我情深意厚,所以具陈以告。

(二十)谯周帖

【释文】云谯周有孙秀,高尚不出,今为所在?其人有以副此志不?令人依依,足下具示。

【译文】听说谯周(蜀汉名士 诸葛亮任为蜀汉学政)有个孙子(谯秀)志向高远而隐居不仕,现住何处?(桓温于晋穆帝永和三年,率师平定在蜀自称汉国的李势,居留成都三十日,举贤擎善,蜀人悦之。此王羲之促其访察先贤后裔,后桓温果然荐举谯秀,然终不愿出仕),不知道此人是否名符其实、有此节操呢?此事令人念念不忘,期待您的回信详示。

(廿一)汉时讲堂帖

【释文】知有汉时讲堂在,是汉何帝时立此?知画三皇五帝以来备有,画又精妙,甚可观也。彼有能画者不?欲因摹取,当可得不?信具告。

【译文】闻知蜀地尚留存有汉代的讲堂,不知是汉代哪位皇帝建立的?了解到其墙壁上画有三皇五帝以来的种种事迹,应有尽有;画的原身也颇精妙,甚为可观。您那里有能画画的人吗?想请他临摹下来,不知能否办到?请写信详细告诉我。

(廿二)诸从帖

【释文】诸从并数问,粗平安。唯修载在远,音问不数(shuo),悬情。司州疾笃,不果西。公私可恨,足下所云皆尽事势,吾无间然。诸问,想足下别具,不复具。

【译文】我们王氏同族堂叔兄弟们常与我通信,大家都大致平安。只有修载(王耆之,字修载)在远处,不常通信,心里常挂念。司州(王胡之,字修龄)病重,终不能西行赴任(晋穆帝永和五年授司州刺史,以病重,未行而殁)。于公于私都让人痛心。您(周抚)信中所言,对时势的分析都很中肯,我没什么异议。王氏同族诸位兄弟们那里,想必您都另有书信给他们,我就不再多叙。

(廿三)成都帖

【释文】往在都见诸葛显,曾具问蜀中事,云成都城池门屋楼观,皆是秦时司马错所修,令人远想慨然。为尔不?信具示。为欲广异闻。

【译文】昔日,在都城见到诸葛显时,曾经详细询问蜀中的情况。他讲:成都的城墙与护城河、门屋以及楼观都是秦时司马错所修造的。让人追忆久远的历史,顿生感慨,您是否有同感,来信详示。为我增广奇特的见闻。

(廿四)旃罽帖

【释文】得足下栴罽(zhan ji毛织品)、胡桃、药二种,知足下至。戎盐乃要也,是服食所须。知足下谓须服食,方回近之,未许吾此志。“知我者希”,此有成言。无缘见卿,以当一笑。

【译文】收到您(周抚)寄来的栴罽、胡桃和两种药,深感您的至深情意。戎盐是关键的成分(产于蜀地戎州,即今四川宜宾),是服食丹药的必备品。从来信知道您最近也在服食,方回(王羲之的妻舅郗愔,字方回)对此也有研究,但他的看法和我不一致。所谓“知我者希”,古人早有这句成语了。没有机会见到您,书写此信聊博一笑吧!

(廿五)药草帖

【释文】彼所须此药草,可示,当致。

【译文】您(周抚)那里(蜀地)若需要我这里的药草,可以告诉我,我当设法帮您弄到。

(廿六)来禽帖

【释文】青李、来禽、樱桃、日给滕子,皆囊盛为佳,函封多不生。

【译文】青李、来禽、樱桃、日给藤的种子,寄来时都以布袋装着较好,若密封在匣子里,种下去往往不能发芽。

(廿七)胡桃帖

【释文】足下所疏云:此果佳,可为致子,当种之。此种彼胡桃皆生也。吾笃喜种果,今在田里,唯以此为事,故远及。足下致此子者,大惠也。

【译文】您来信所说:这种水果很好。即请为我寄些种子来,我会种下。这里种下的那些胡桃都已成活了。我很喜好种植果树,而今闲居在乡里田间,独以栽培果木作为主要的工作。麻烦您这么远为我寄种子来,这真是莫大的恩惠啊。

(廿八)清晏帖

【释文】知彼清晏(yan)岁丰,又所出有无,一乡故是名处。且山川形势乃尔,何可以不游目?

【译文】知道您(周抚)那里(蜀地)宁静清和、年岁丰收,特产又常为他处所没有的,自古以来就是闻名的地方,而且山川地理形势也是如此著名,怎可以不去游赏观览呢?

(廿九)虞安吉帖

【释文】虞(yu)安吉者,昔与共事,常念之,今为殿中将军。前过,云与足下中表。不以年老,甚欲与足下为下寮(liao僚)。意其资可得小郡,足下可思致之耶?所念,故远及。

【译文】虞安吉这个人,以前曾和我共过事,常常想起他,现在他担任殿中将军的职务。前次路过我这里,谈到他与您(周抚)是中表亲。不因为自己年老,很想去您那儿当您的属下。以他的资历,应该可以管理一个小郡。您有意录用他吗?心里惦记这事,特地远道寄信给你。