![640.webp (56)]()

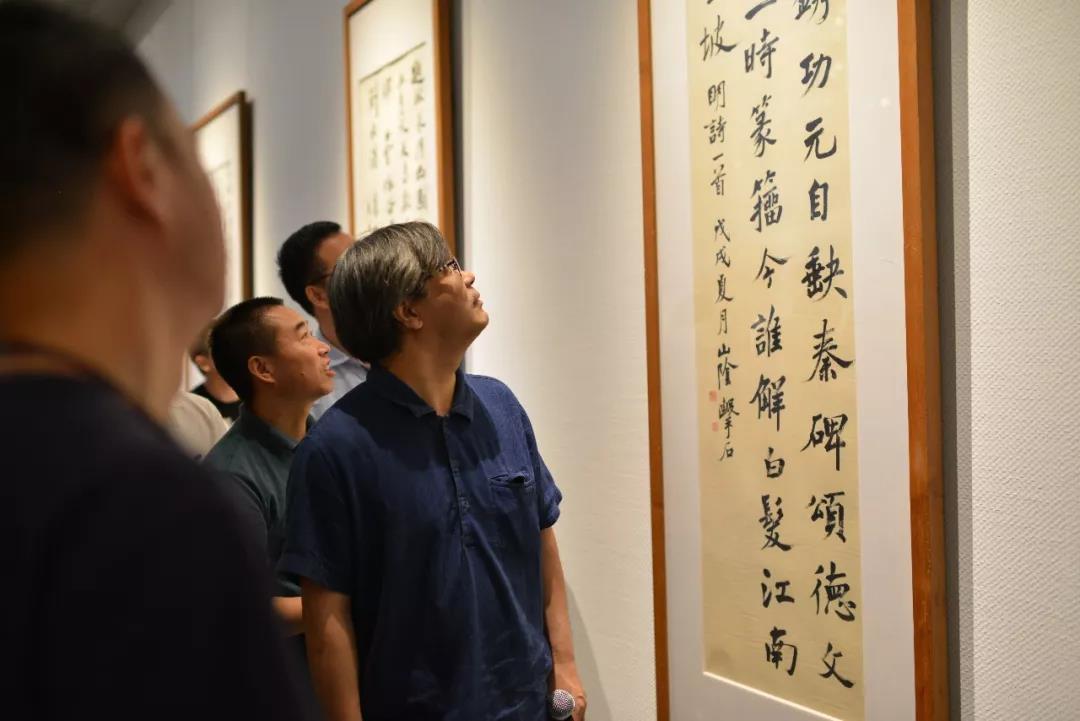

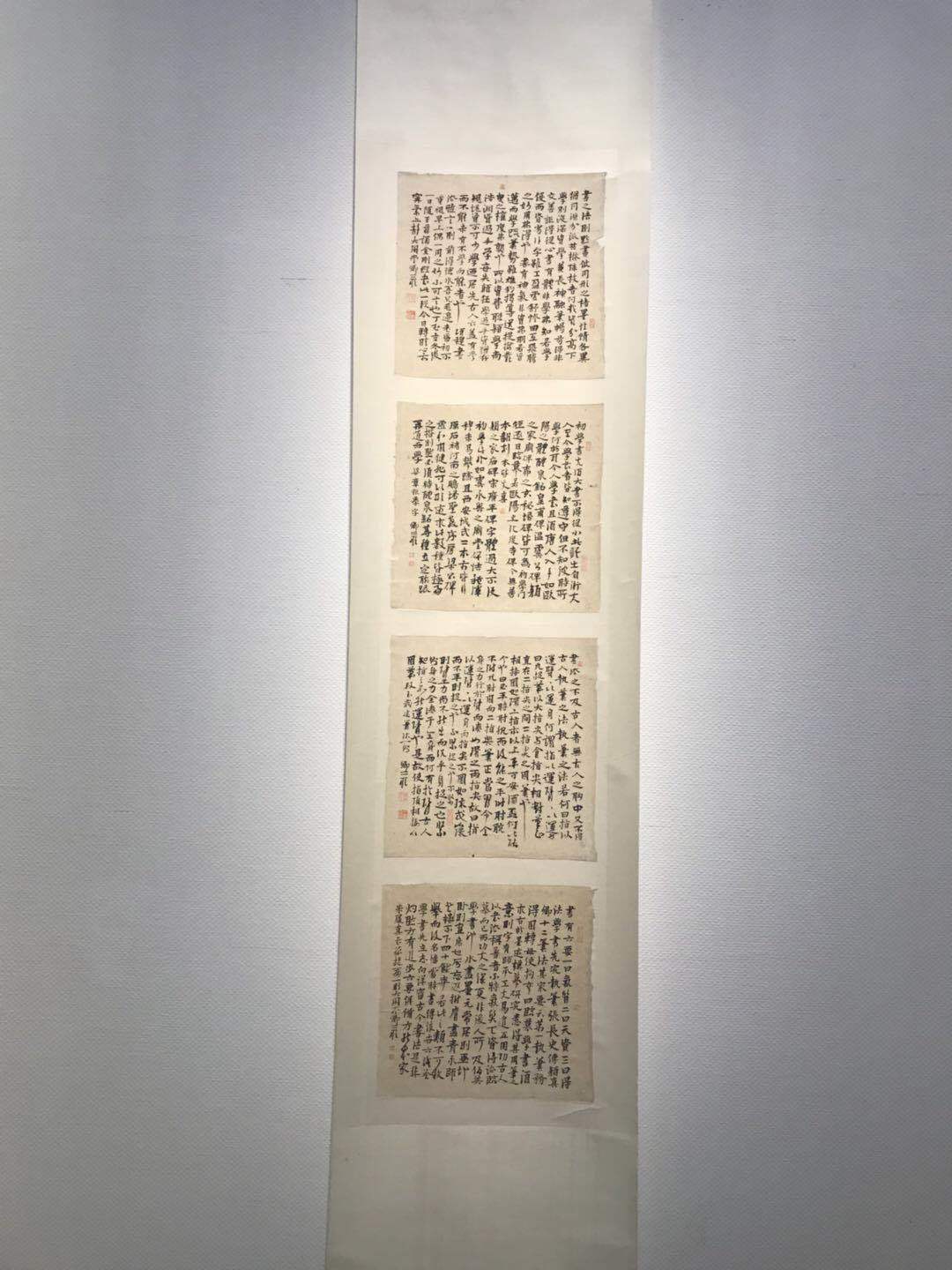

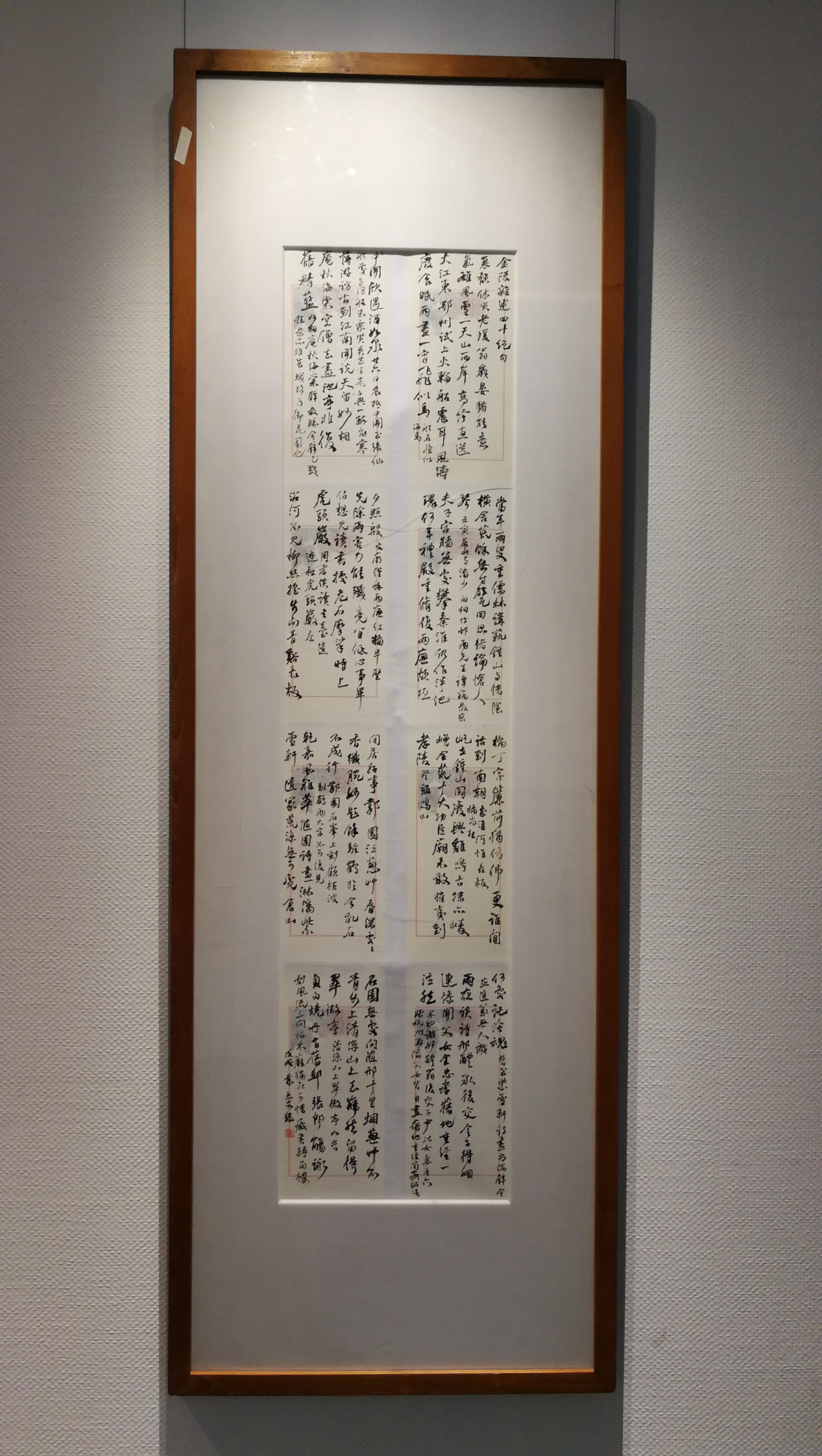

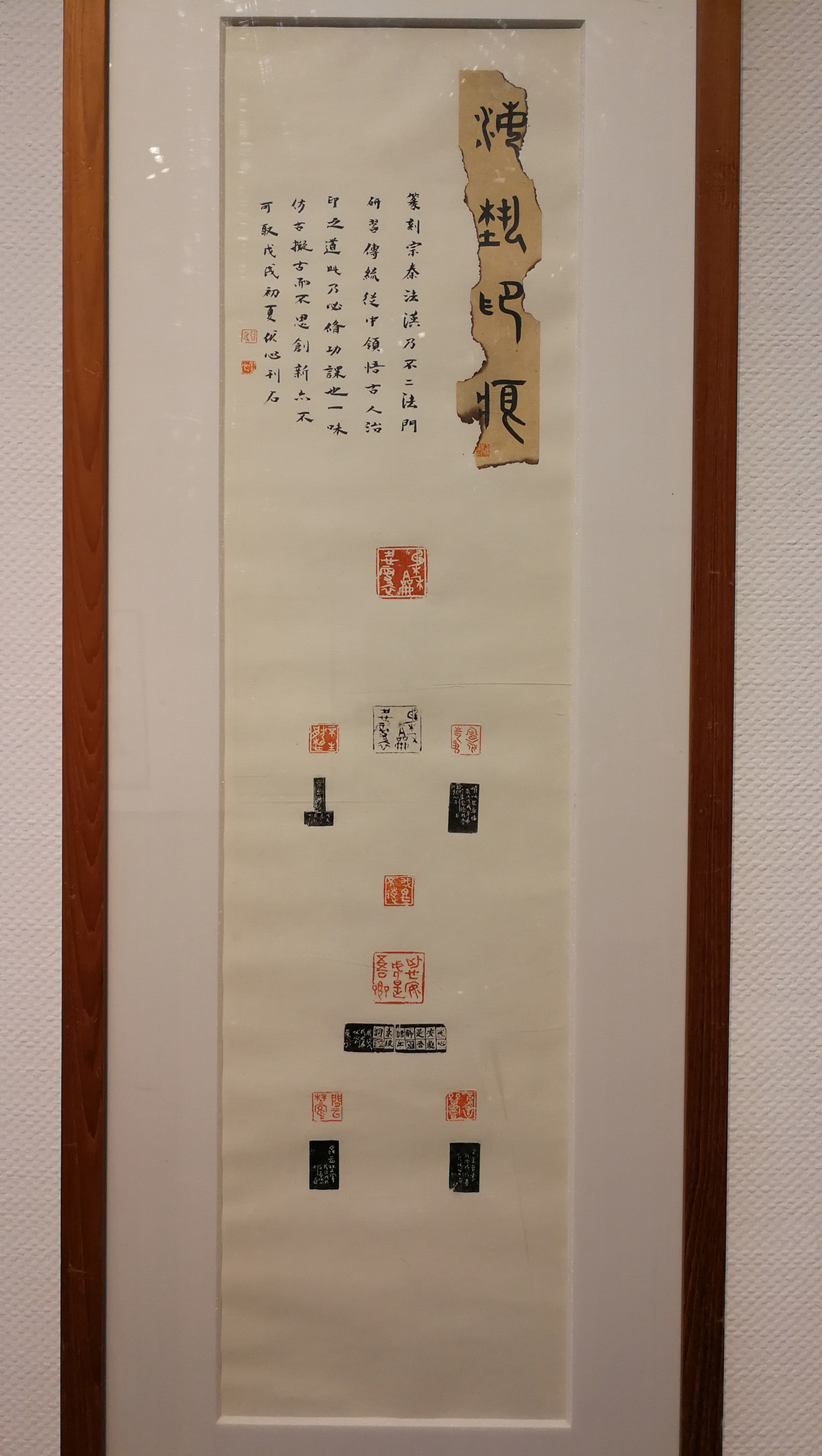

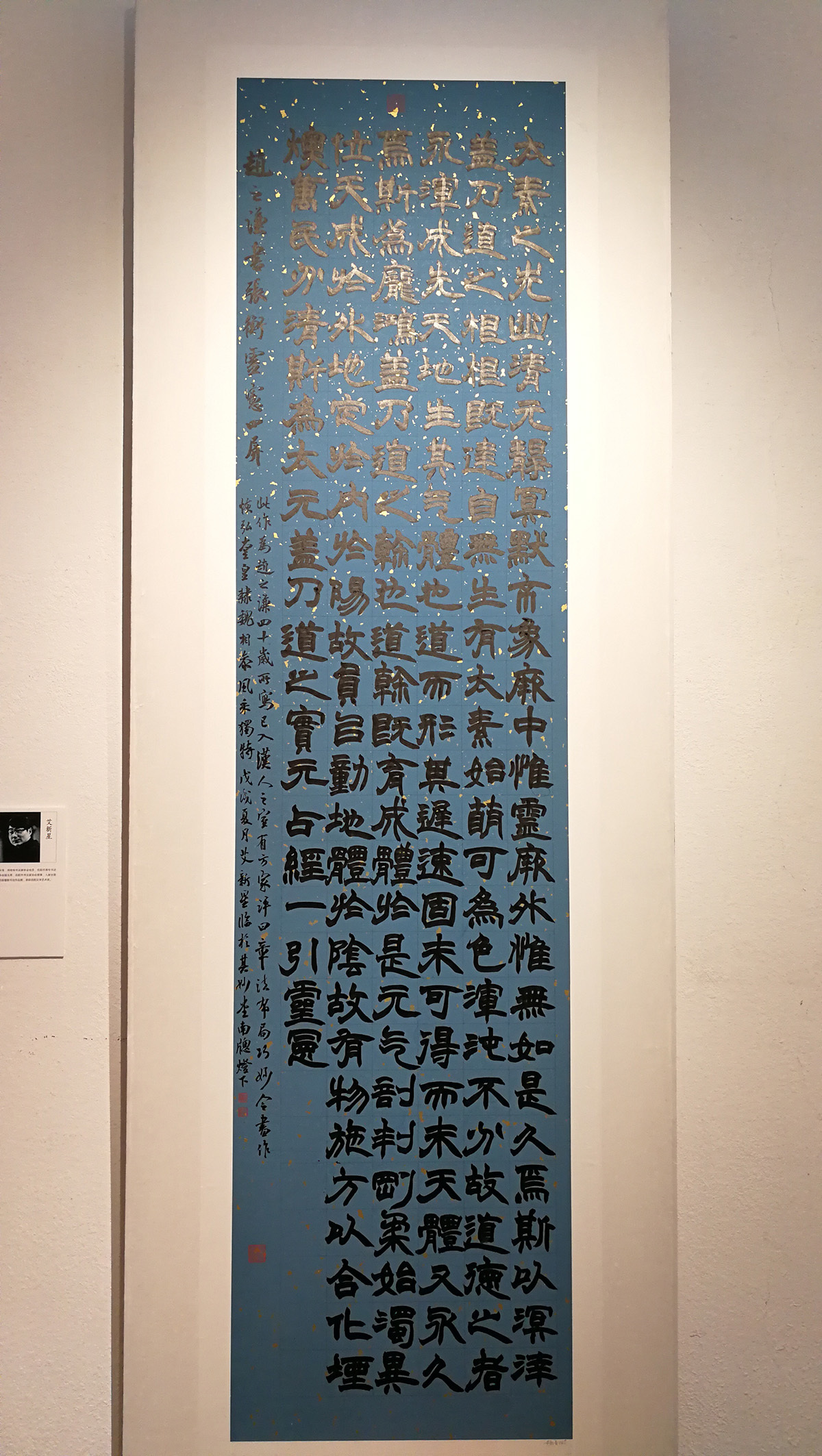

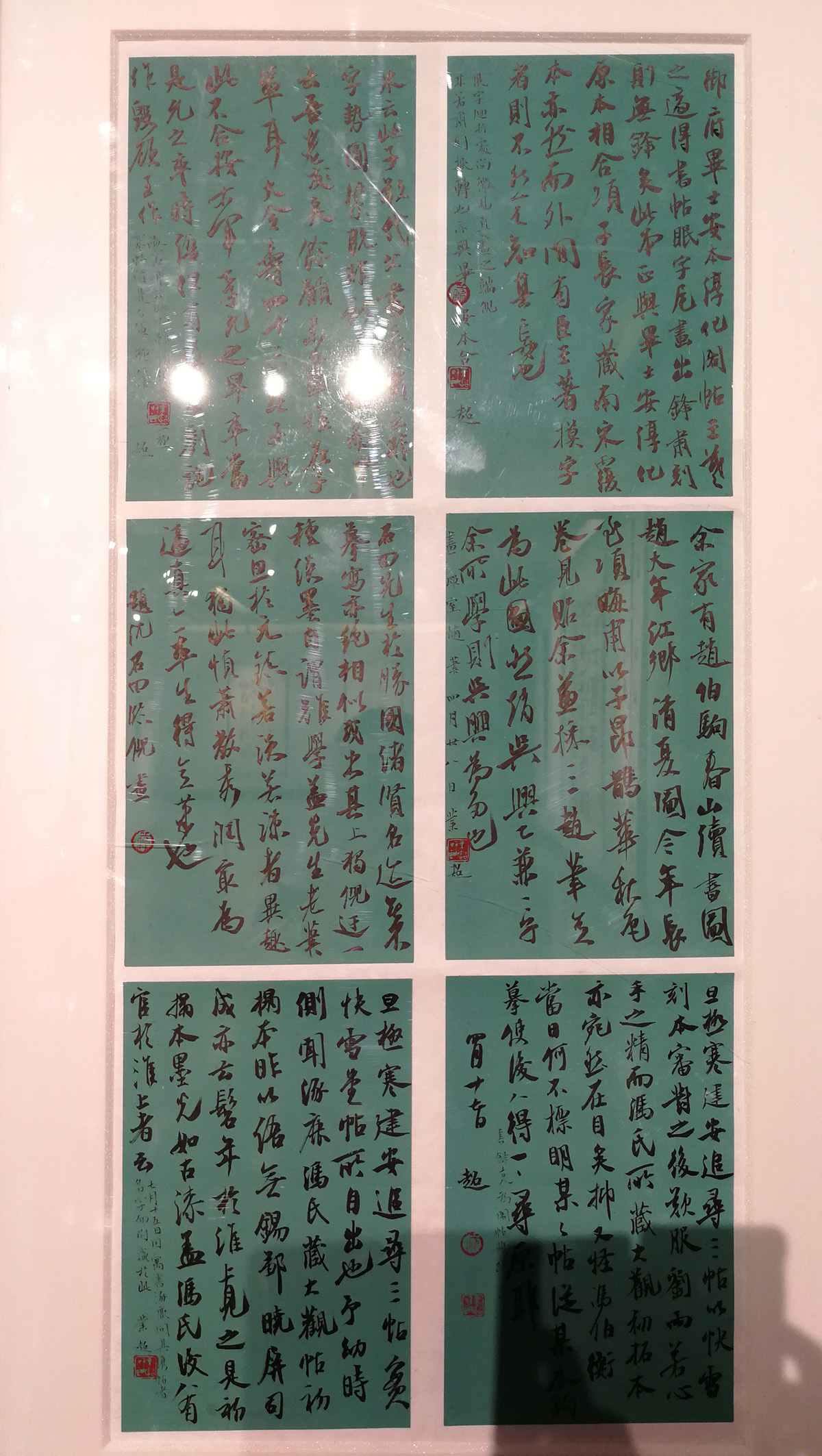

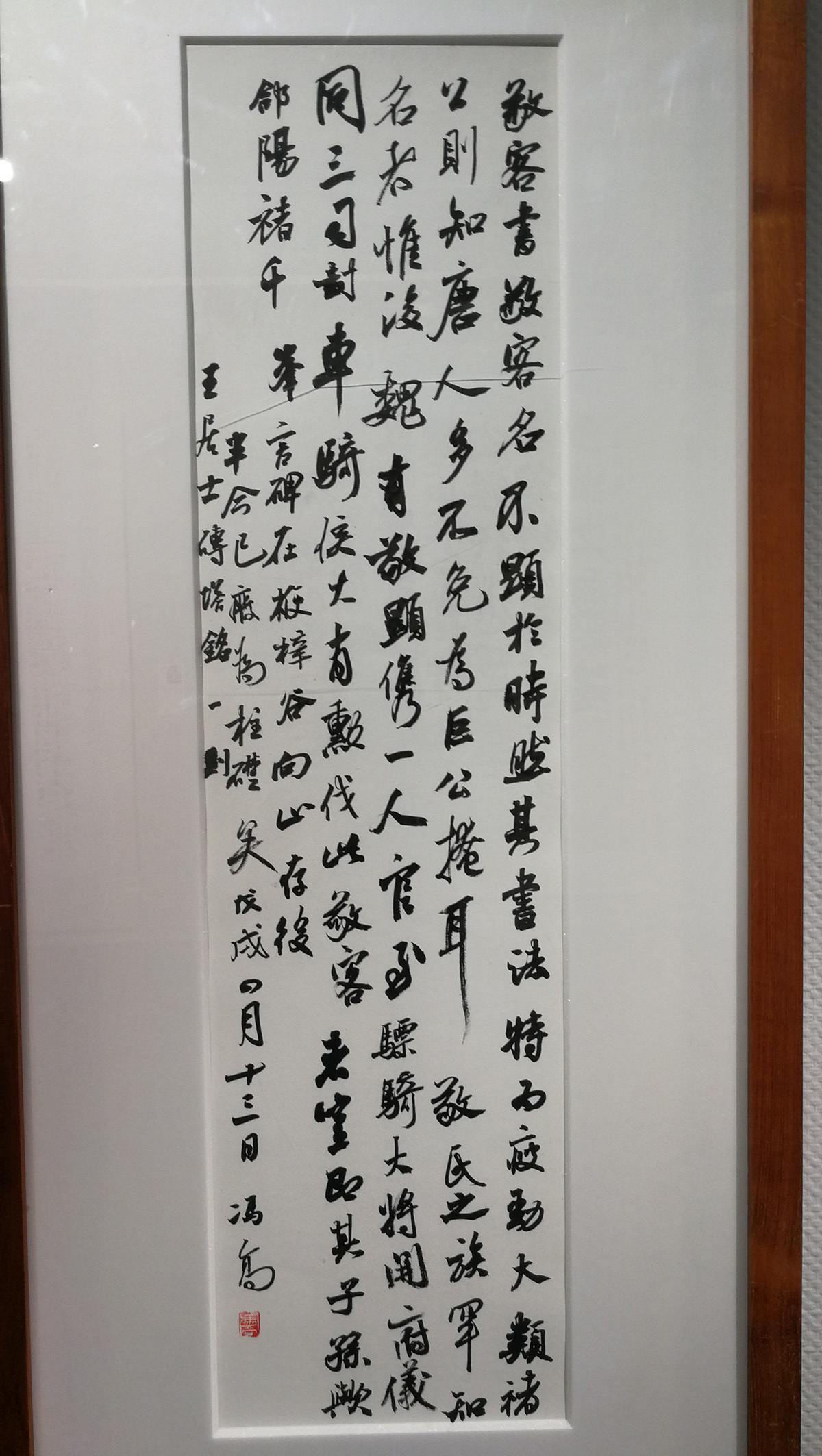

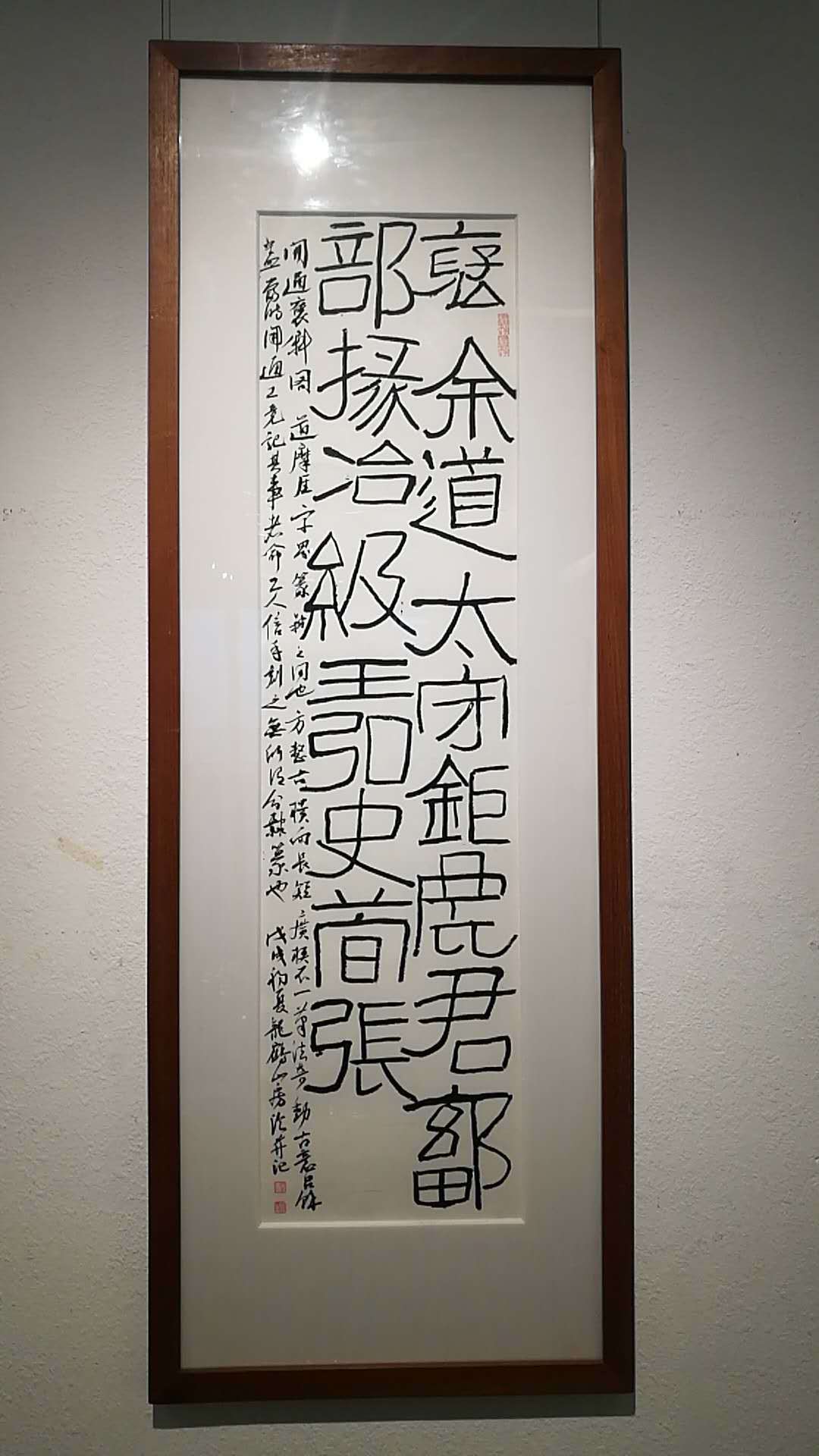

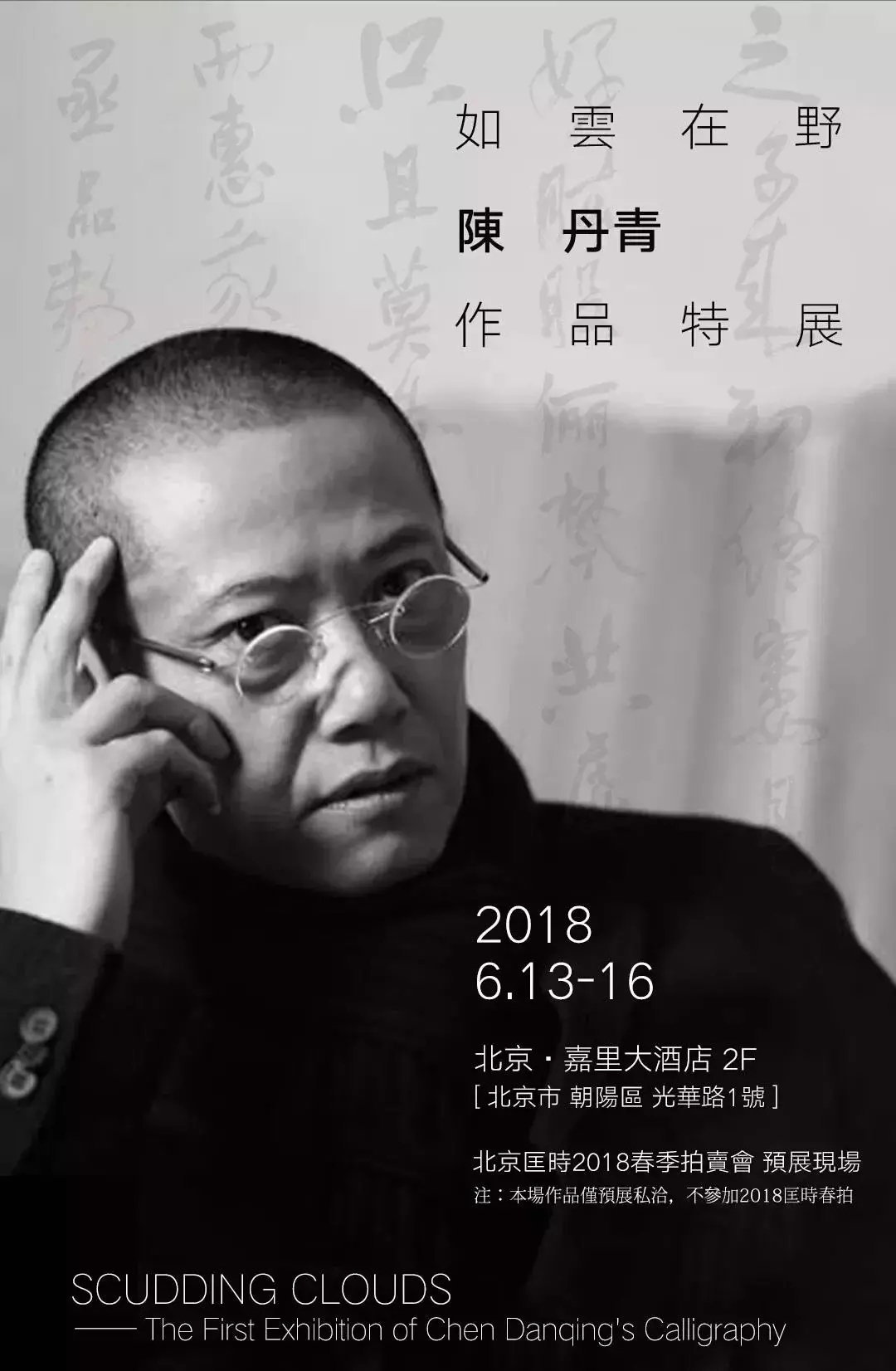

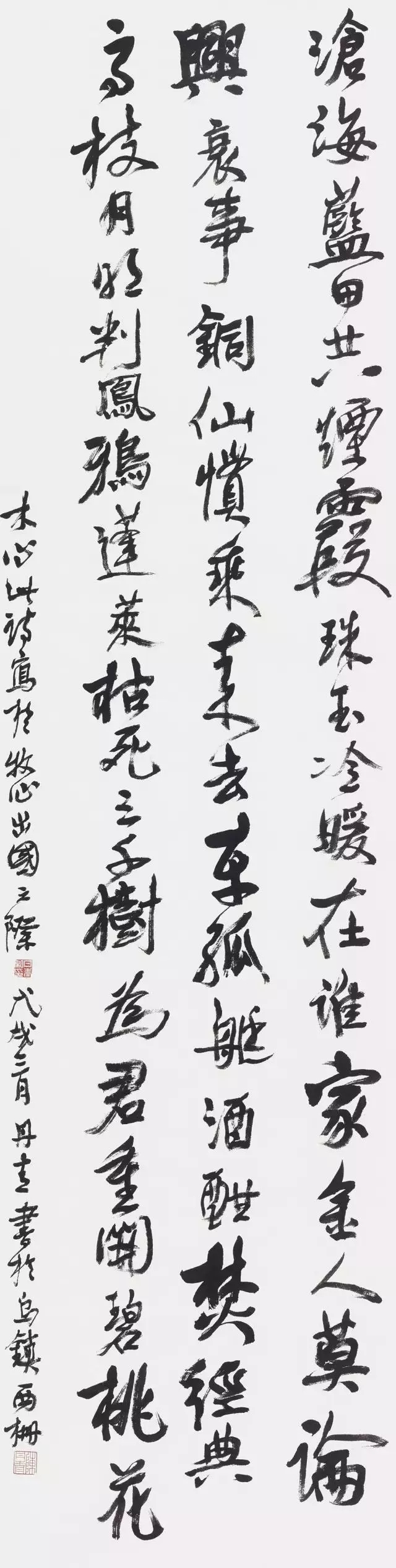

记者:书籍打开一个我们不知道的世界,五彩缤纷,让我们去坦然面对平凡的生活,看过您的硬笔字,隽秀《荒废集》、《退步集》等书名都是自己所题。您不太讲起与书法的渊源,我们先从练字的经历讲起好吗?

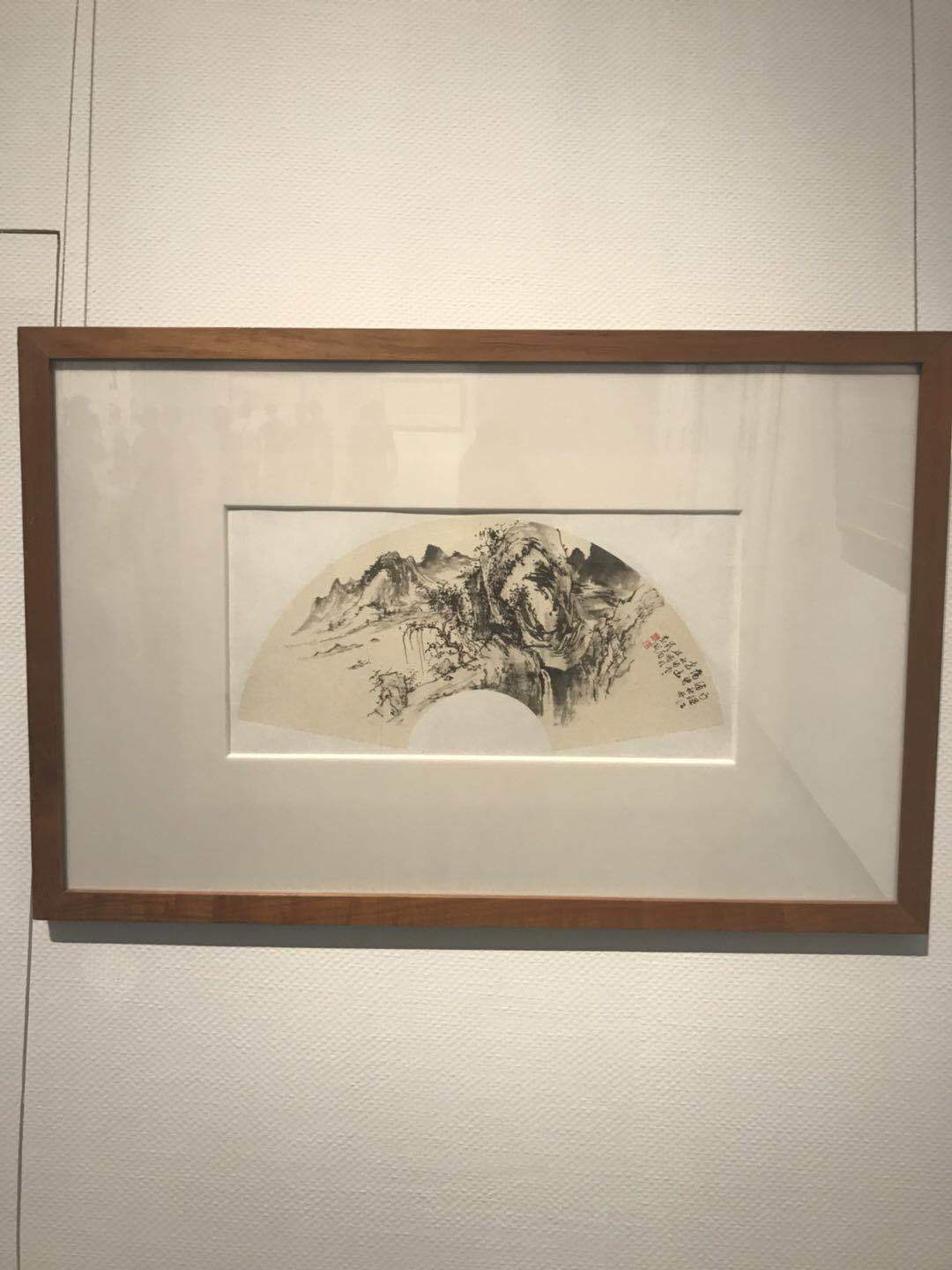

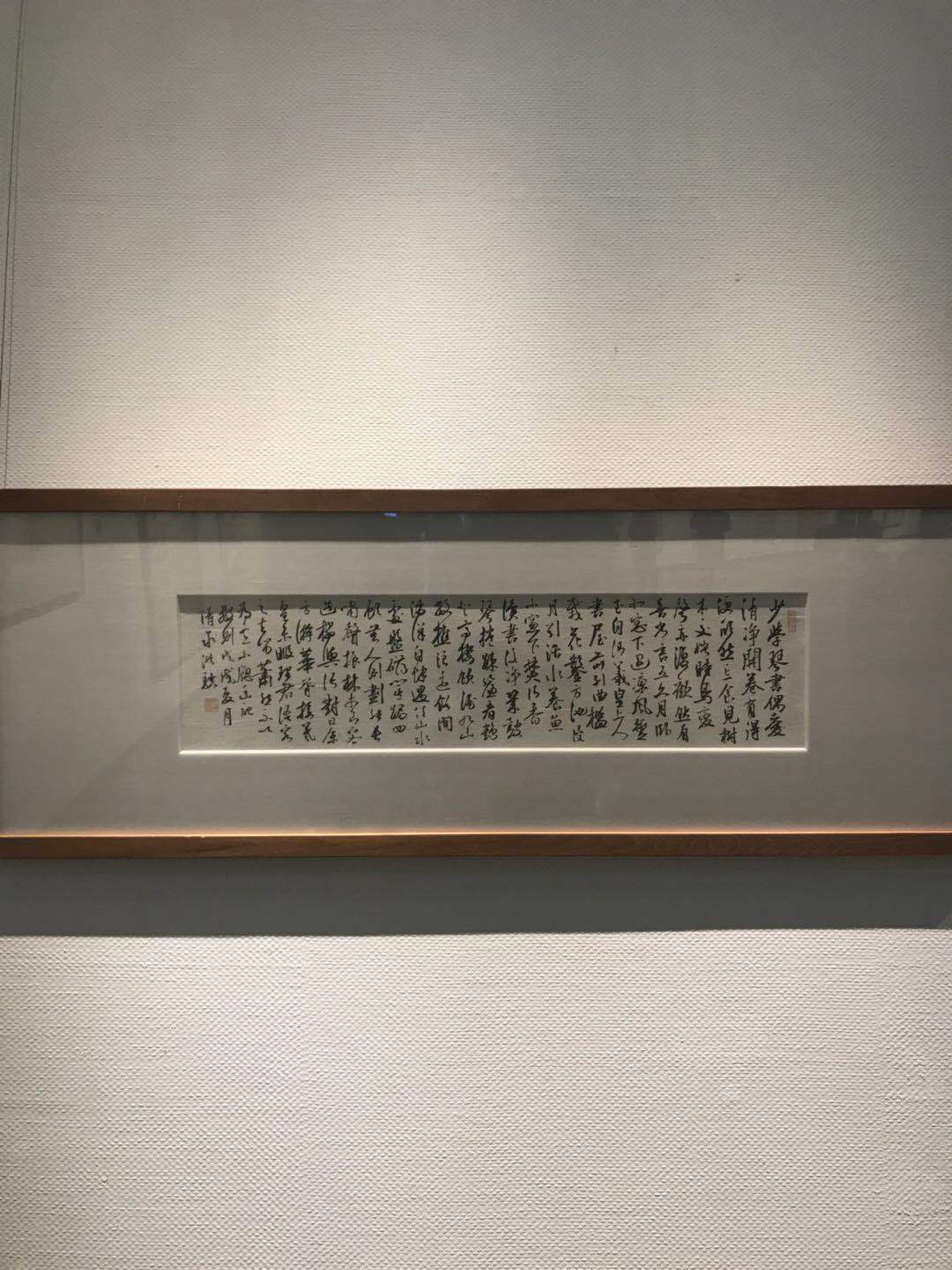

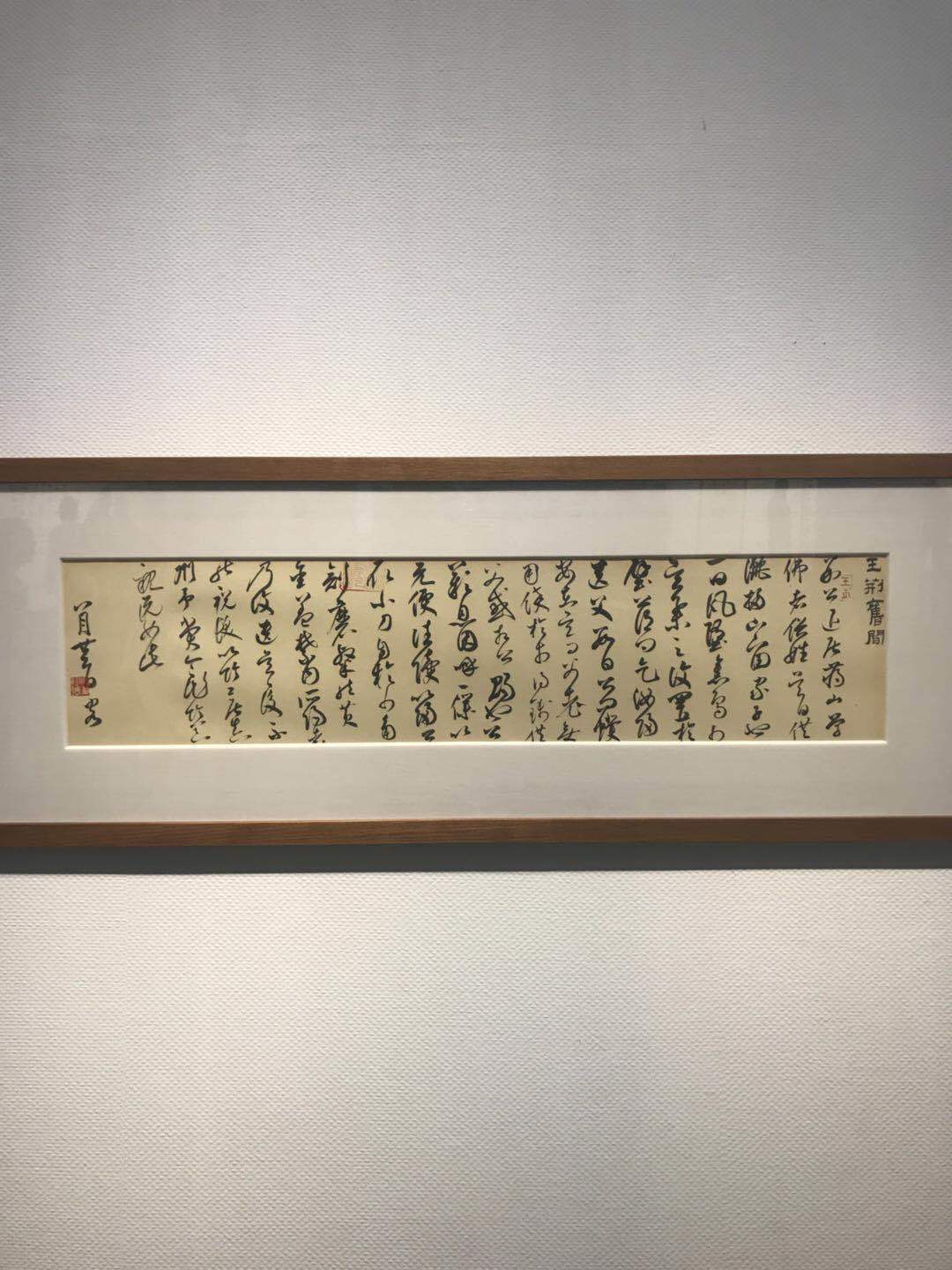

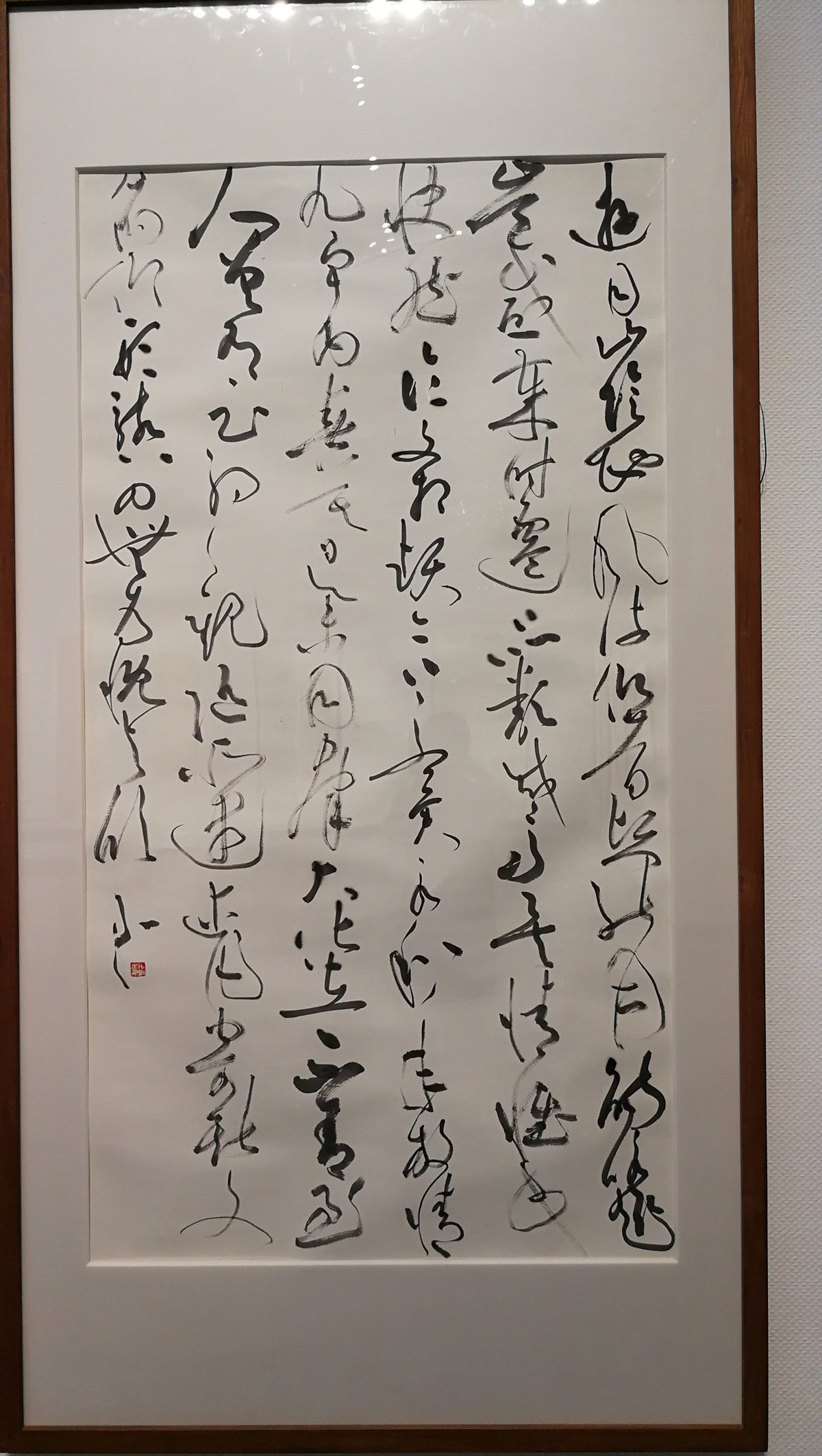

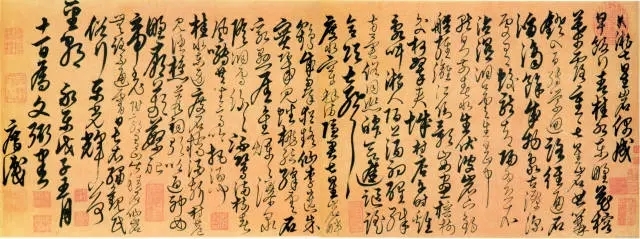

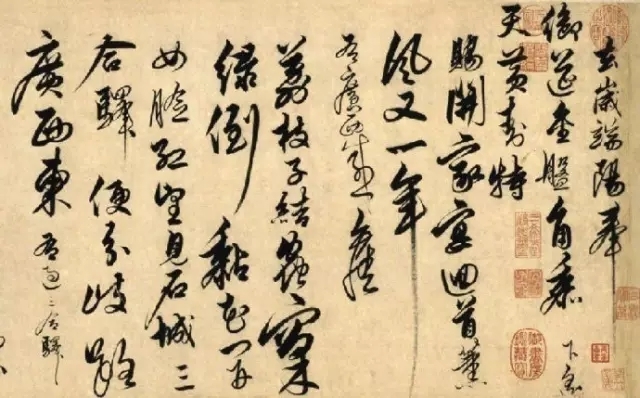

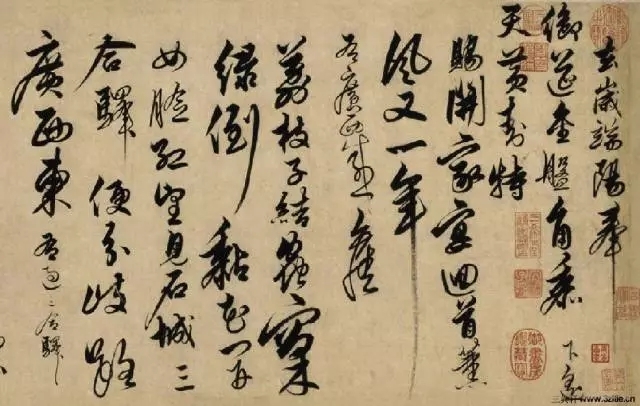

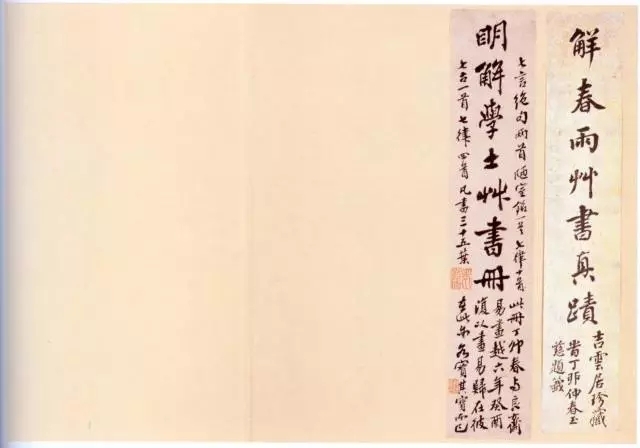

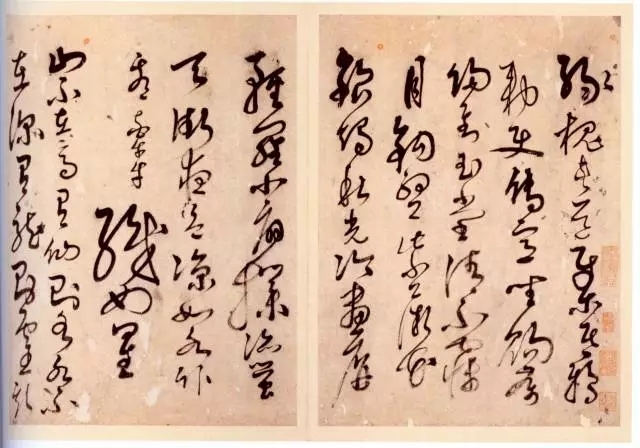

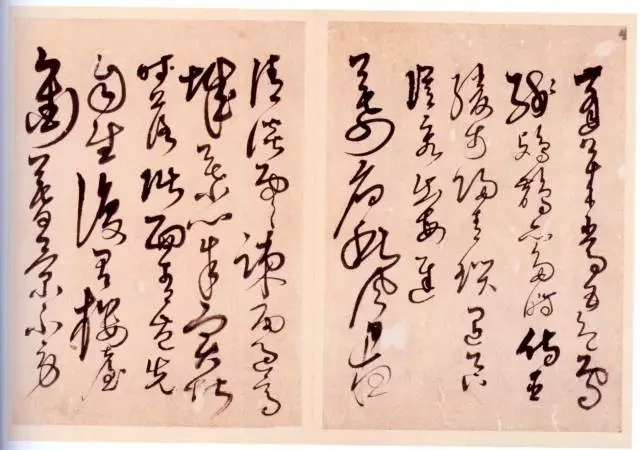

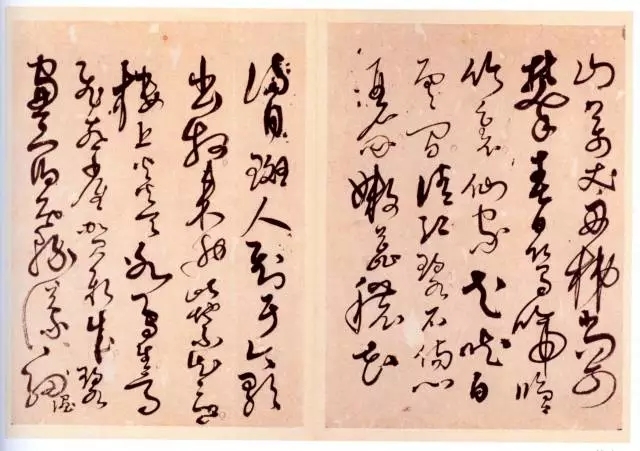

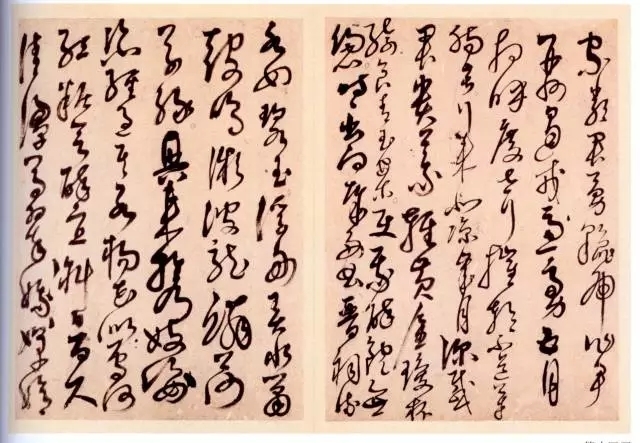

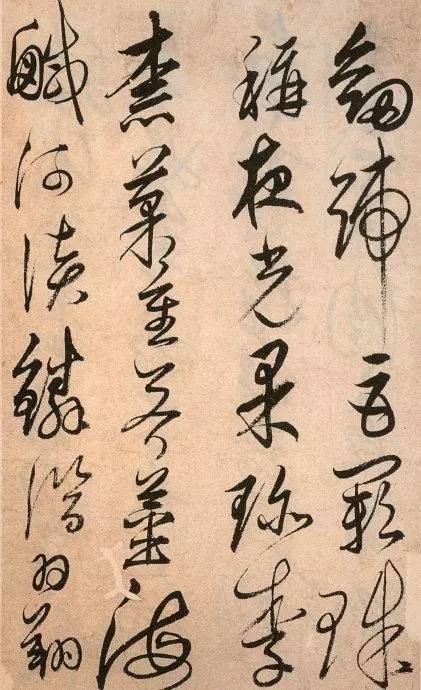

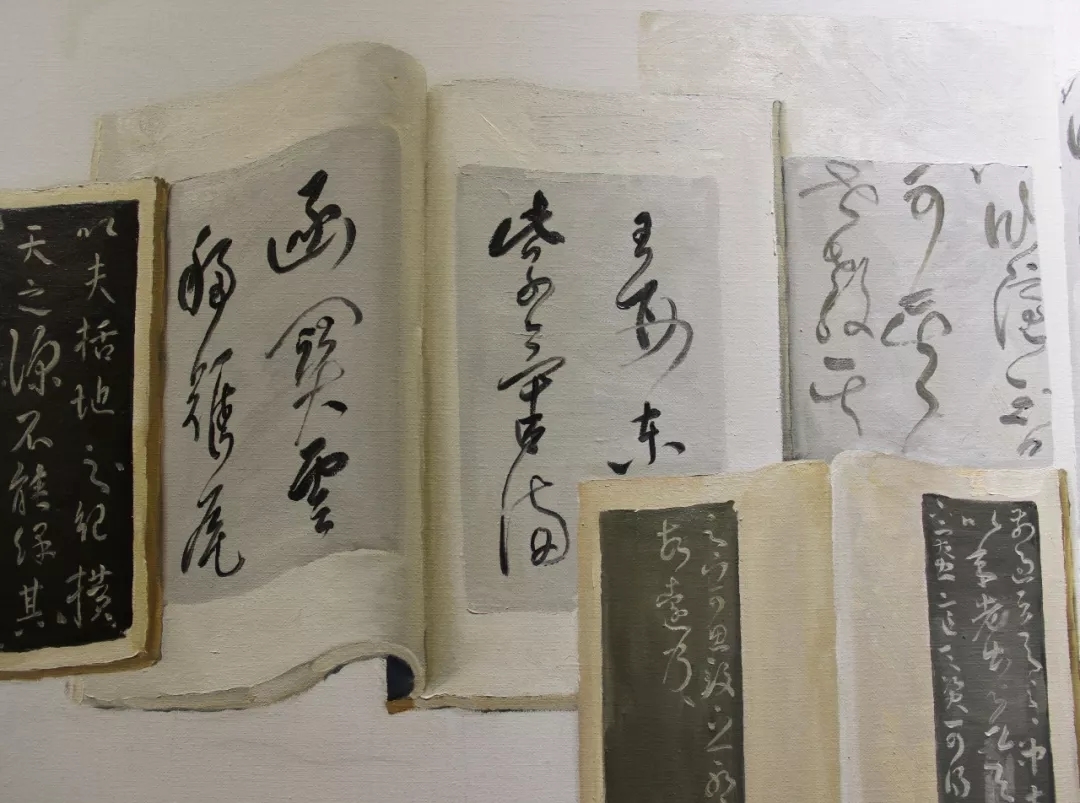

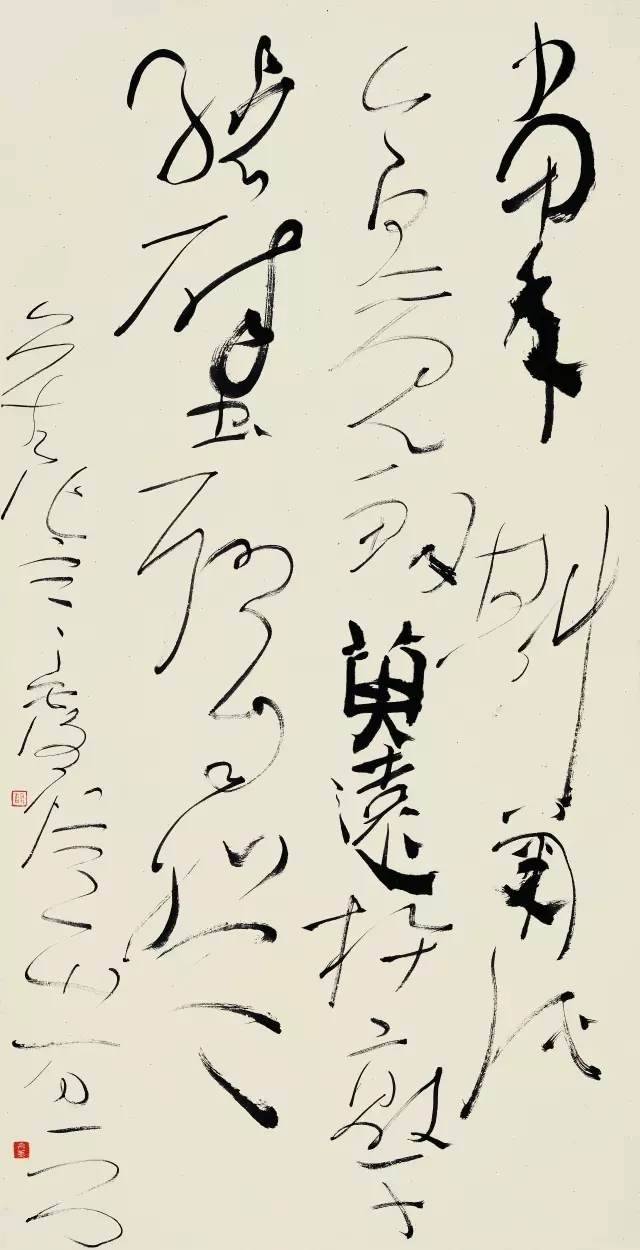

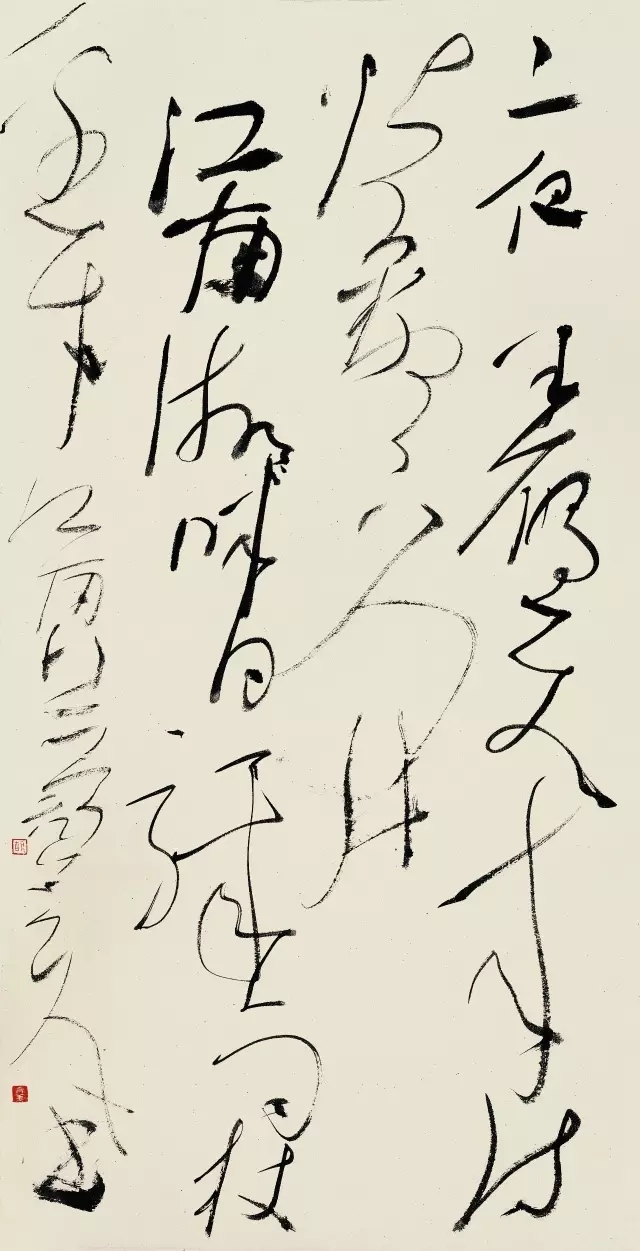

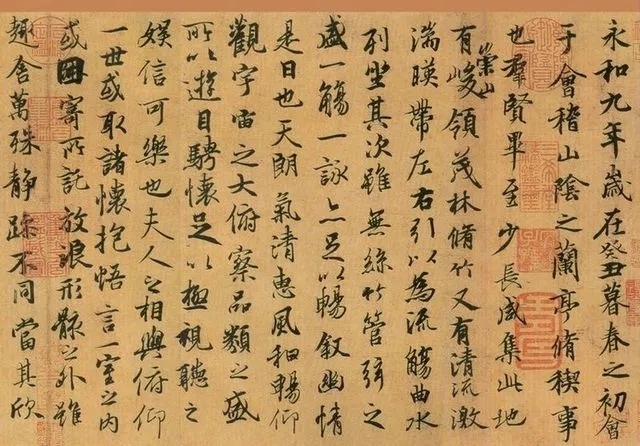

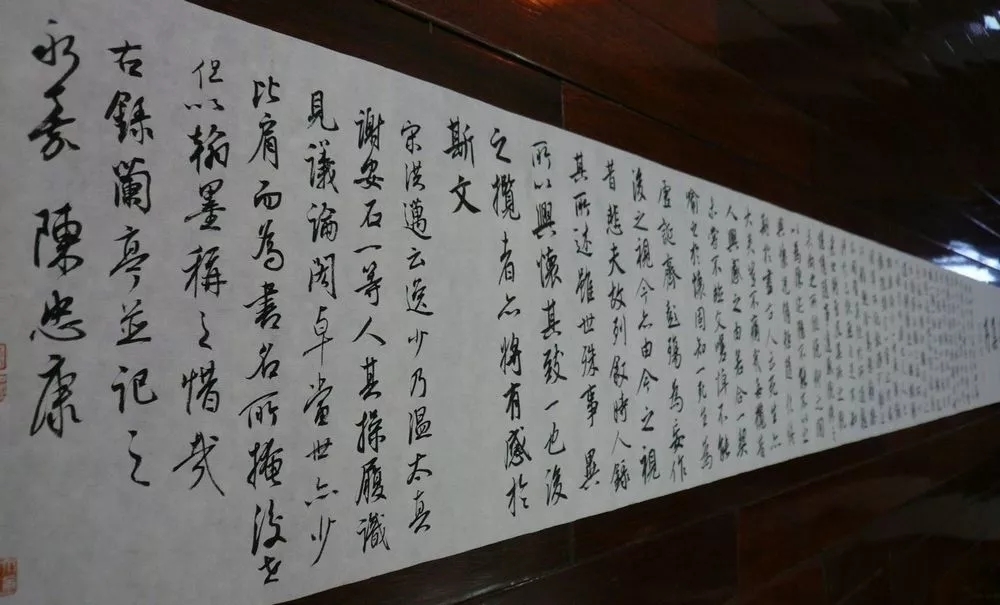

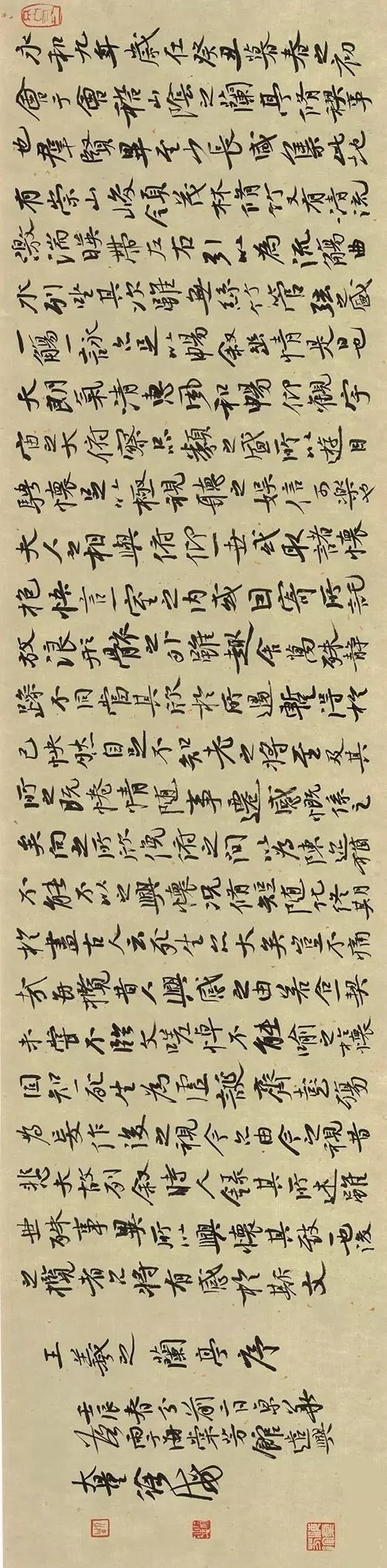

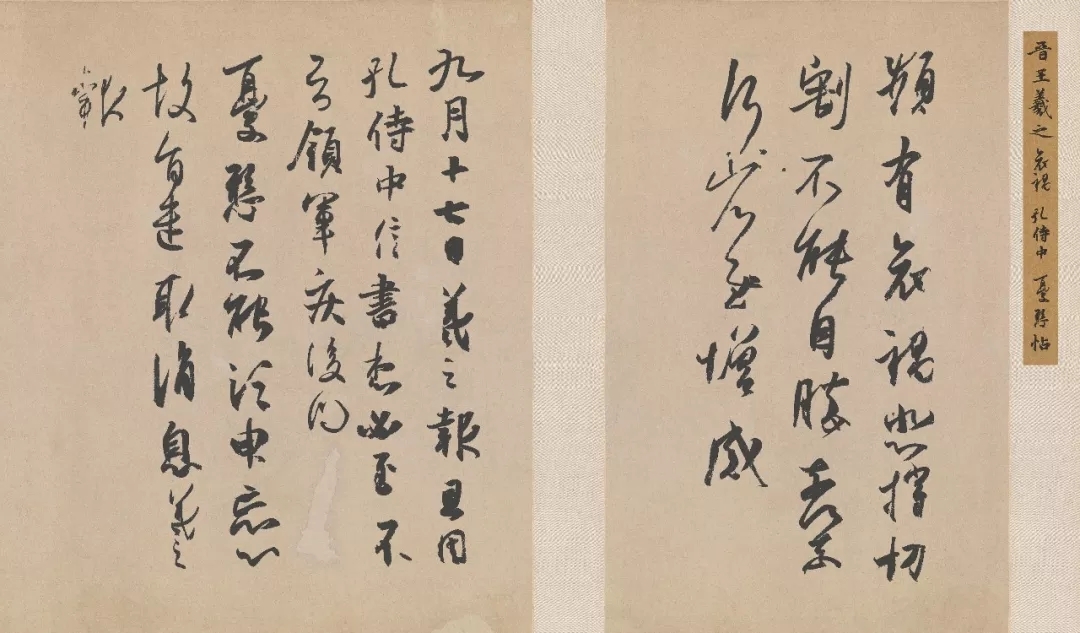

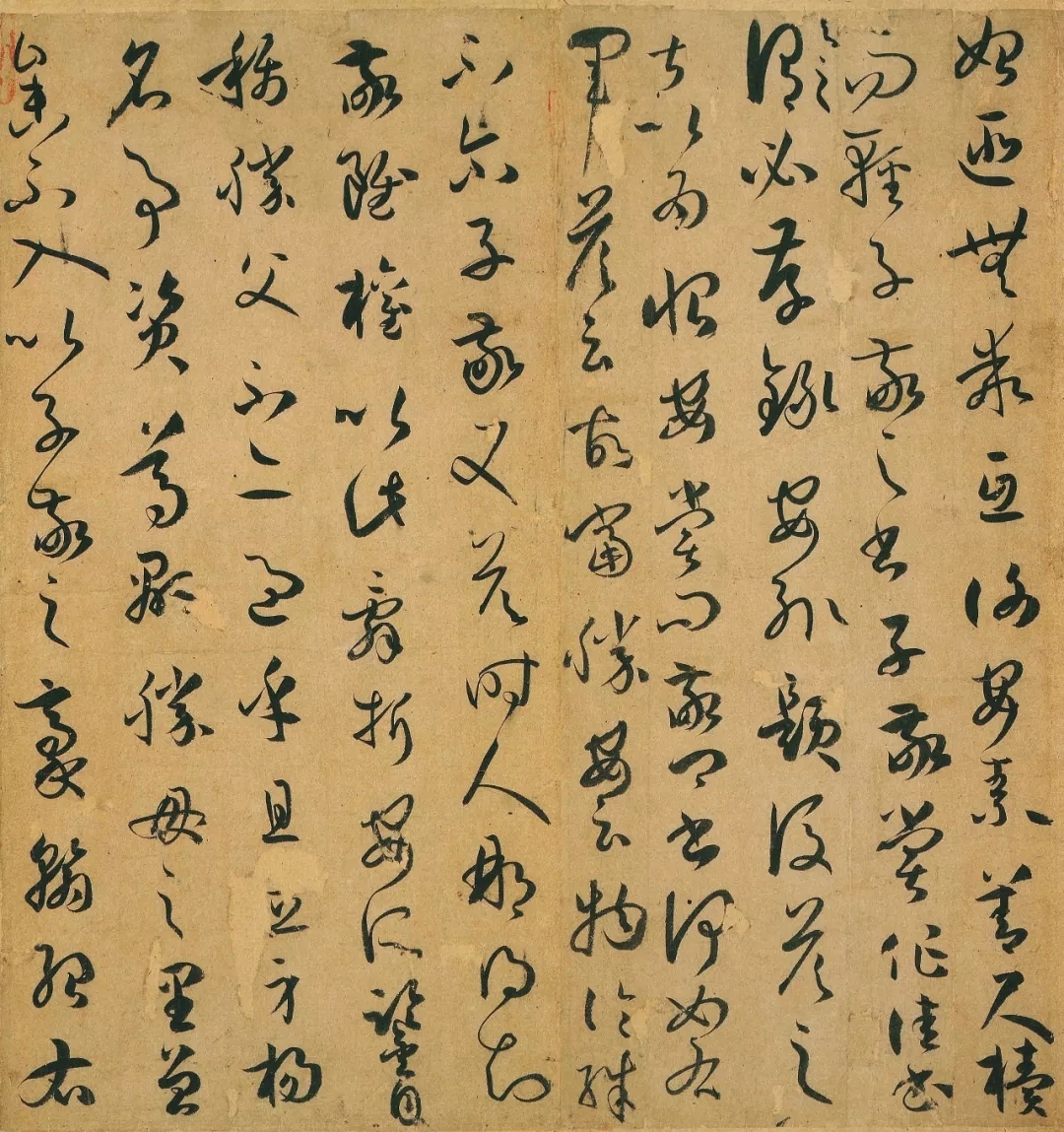

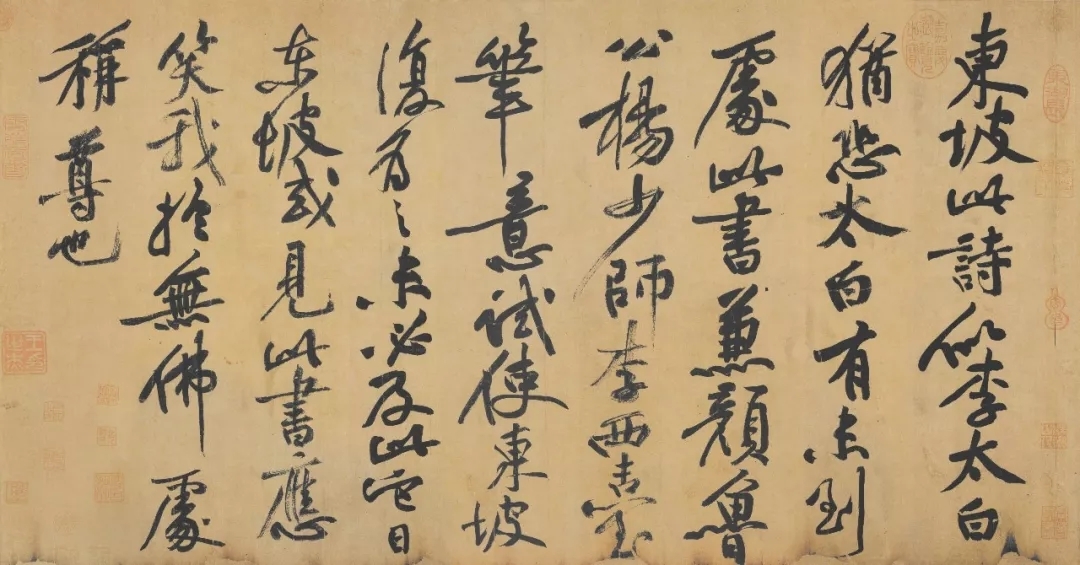

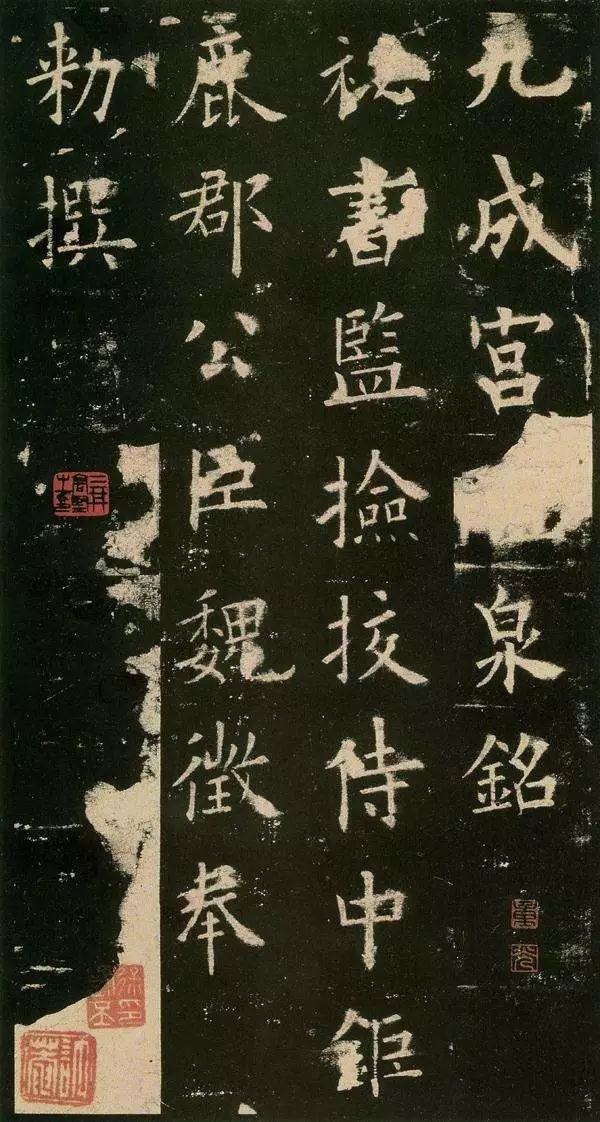

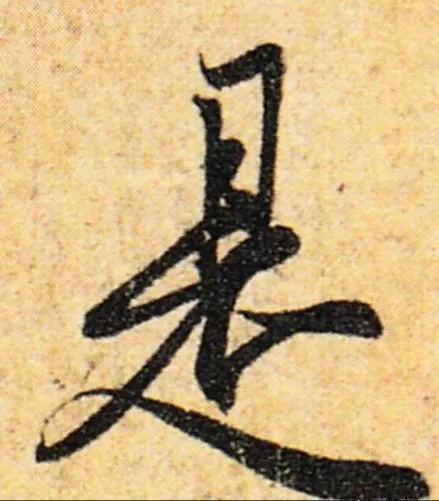

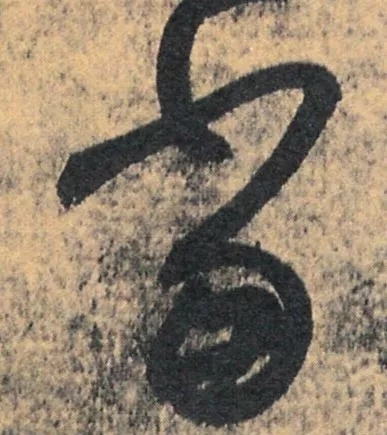

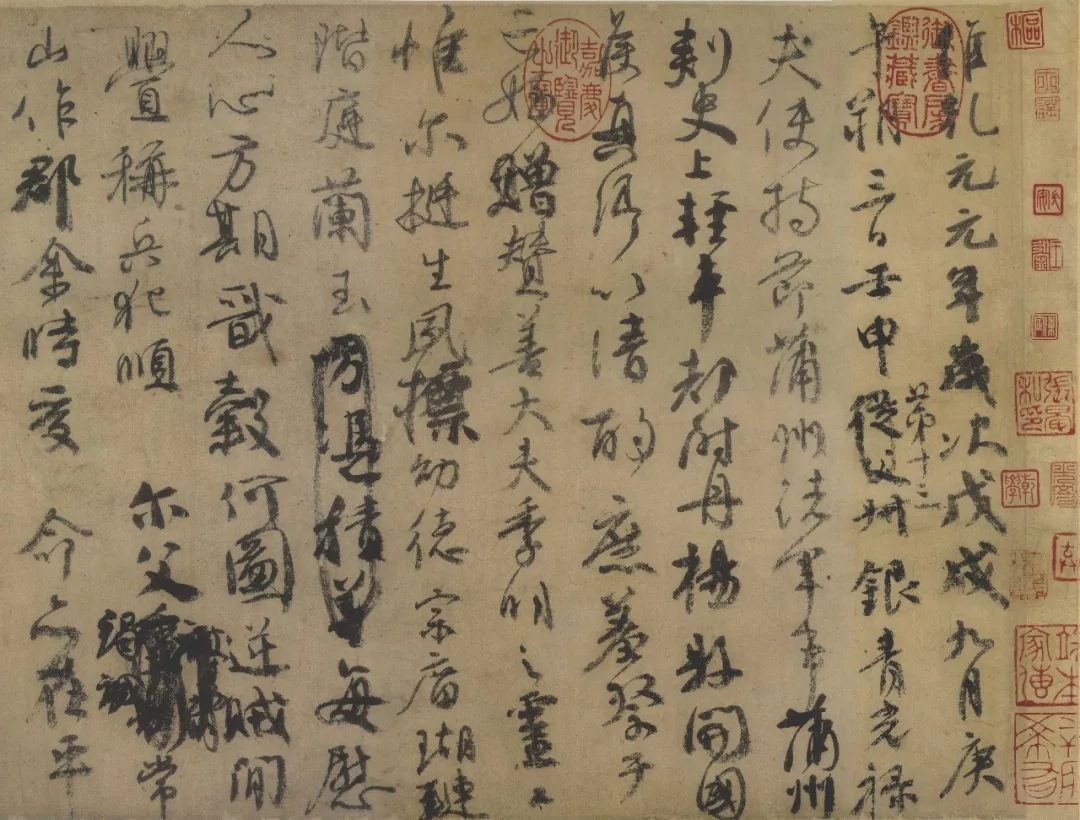

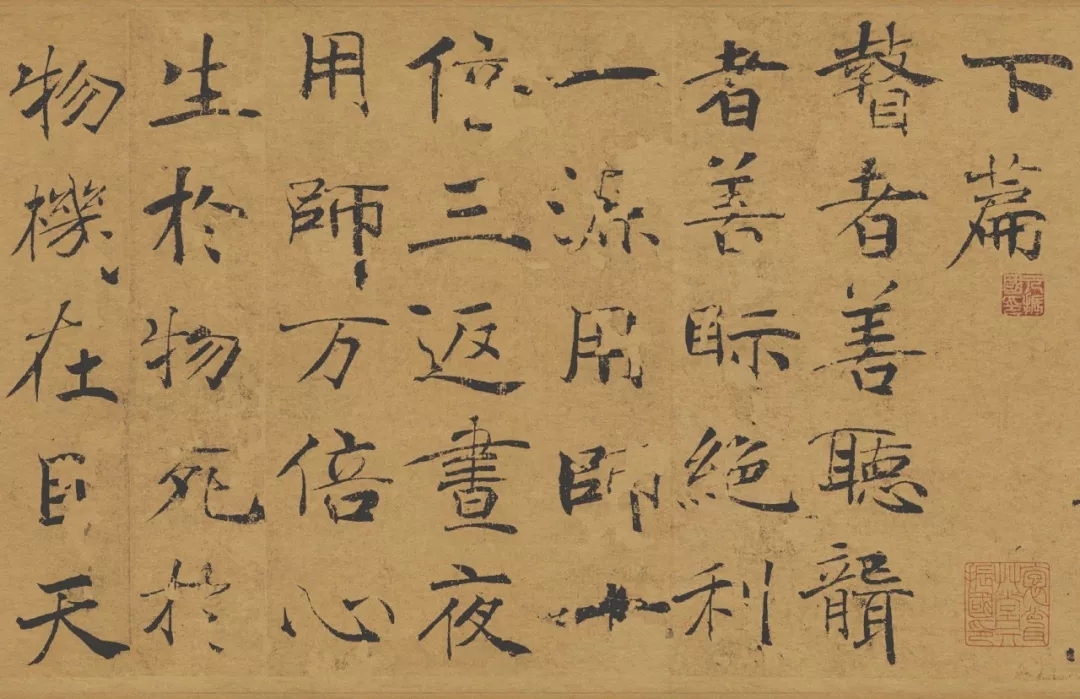

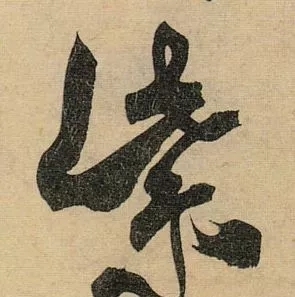

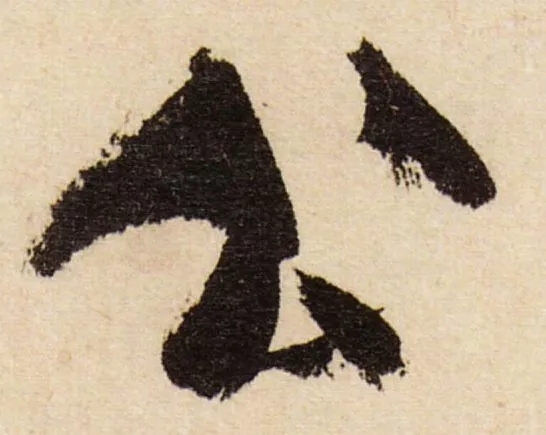

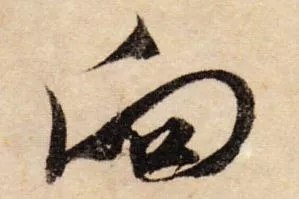

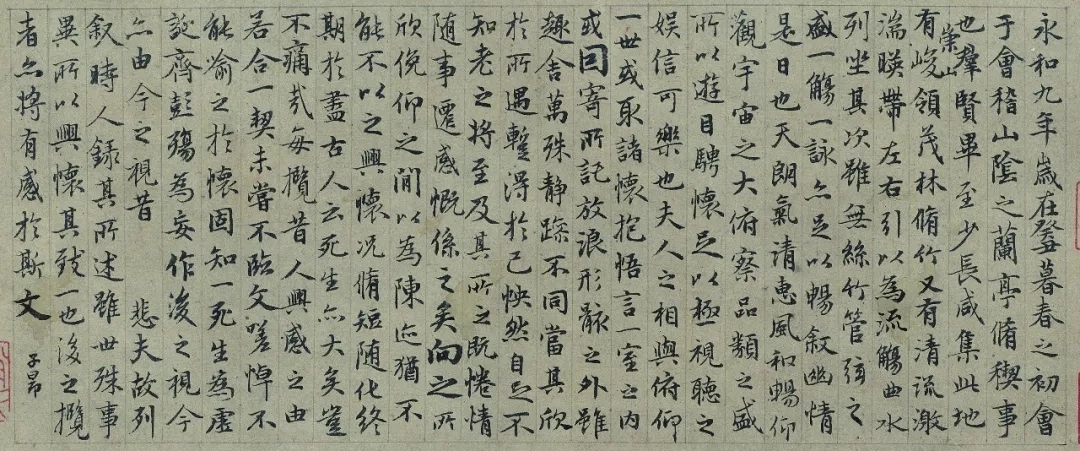

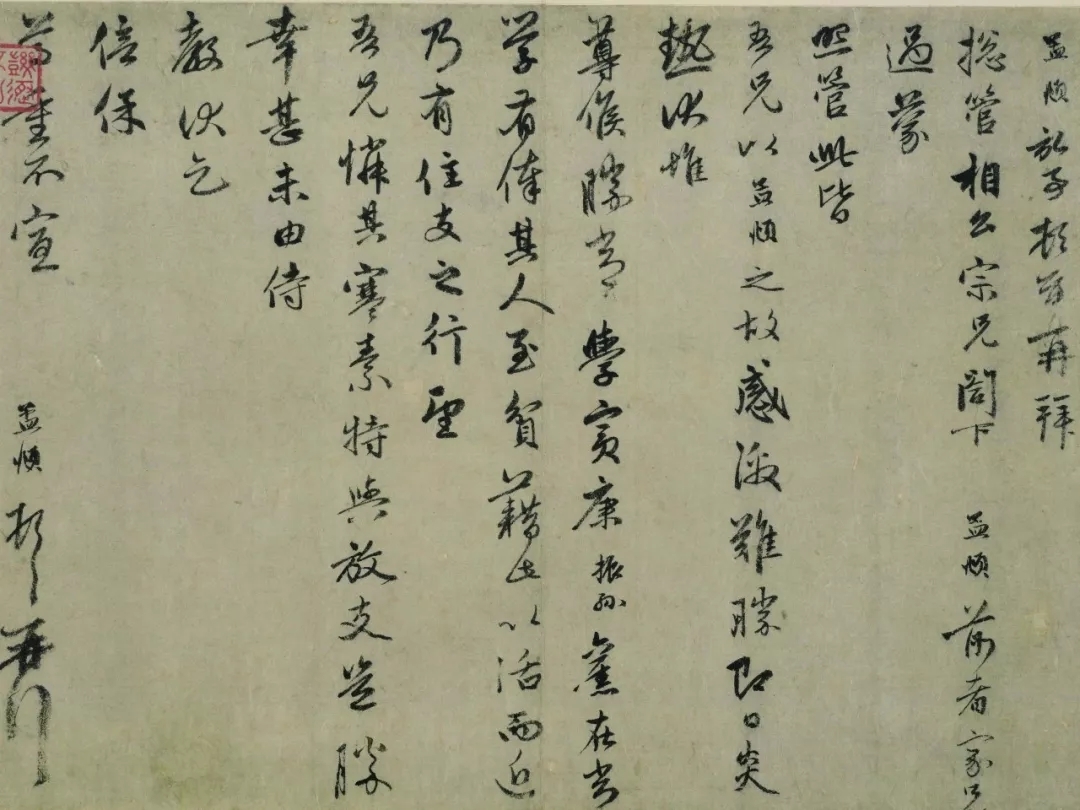

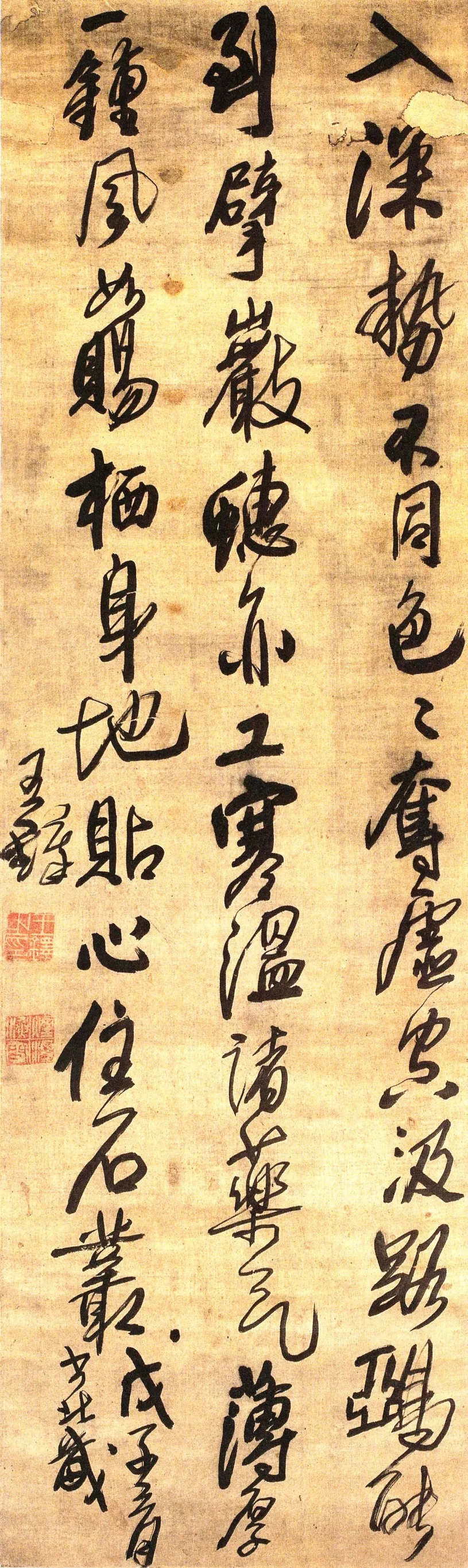

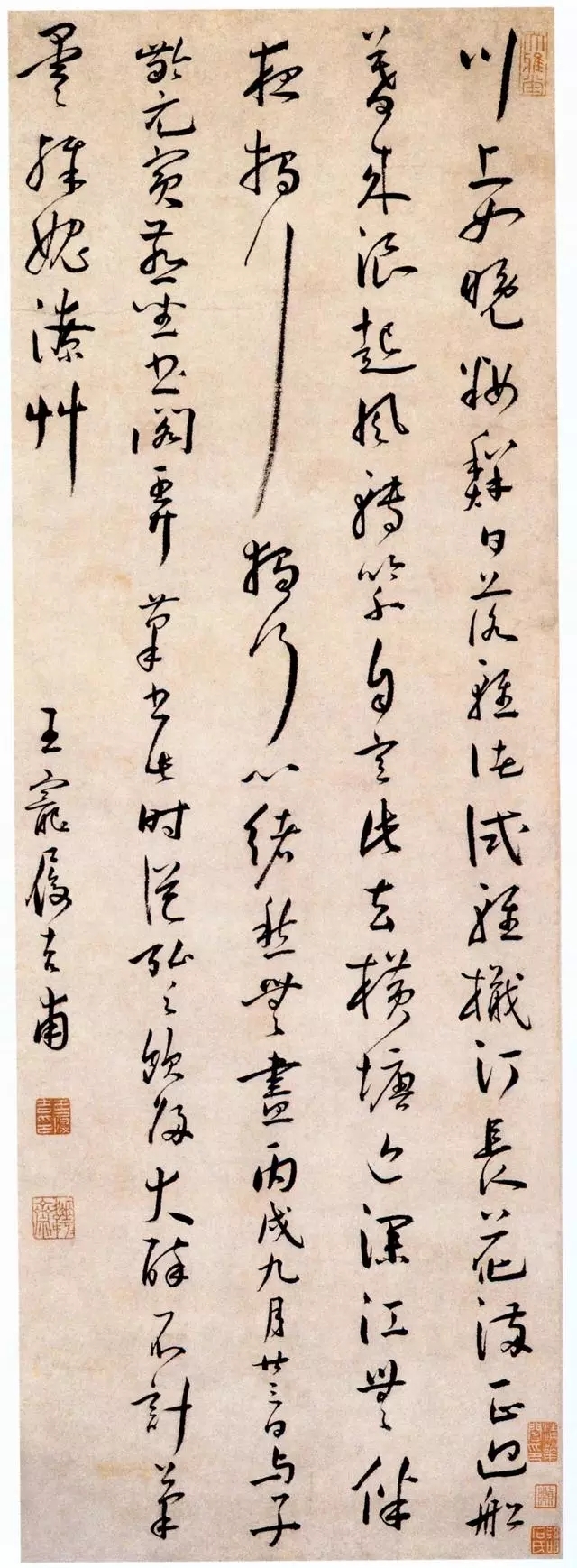

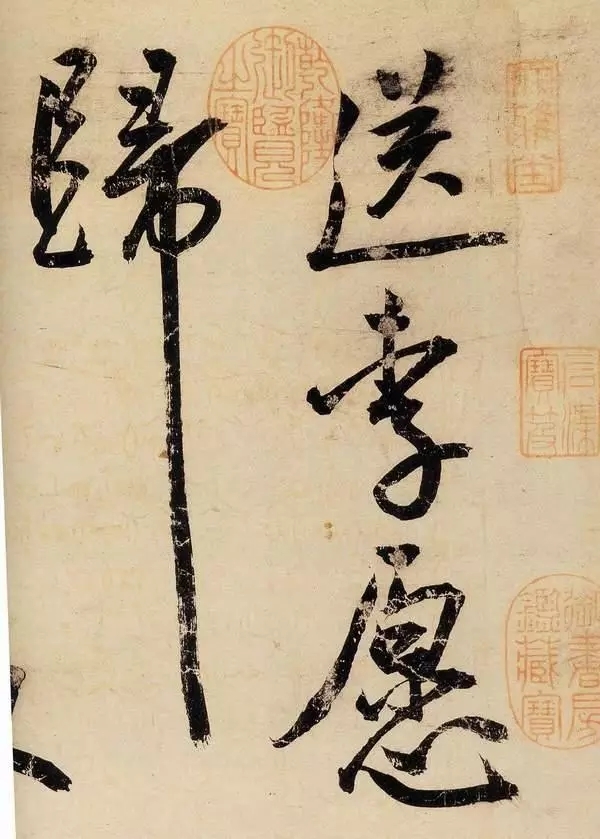

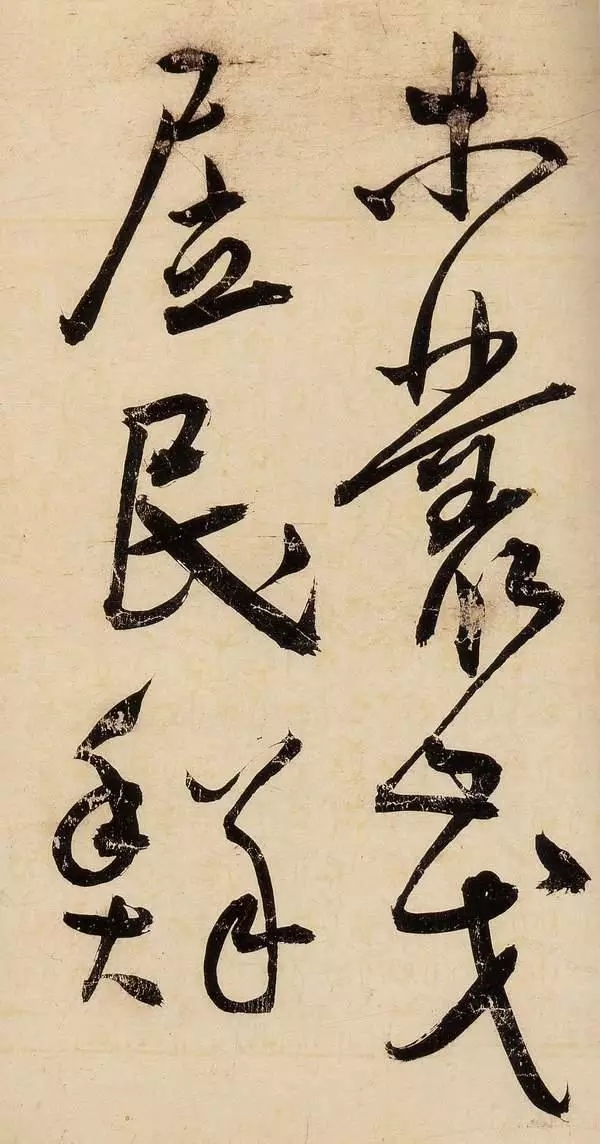

陈丹青:我哪里谈得上会书法,更不知“书法的渊源”。小学时临过几页王羲之的《圣教序》,还有苏东坡,此后只是偶然写写。我没有国画画案,没有文房四宝,我不谈书法的,那是太深的学问,被太多人谈过了。

记者:在形容一位美女时说到眉眼鼻梁笔笔中锋,像王羲之的字。您比较欣赏的书法家是何时何人?

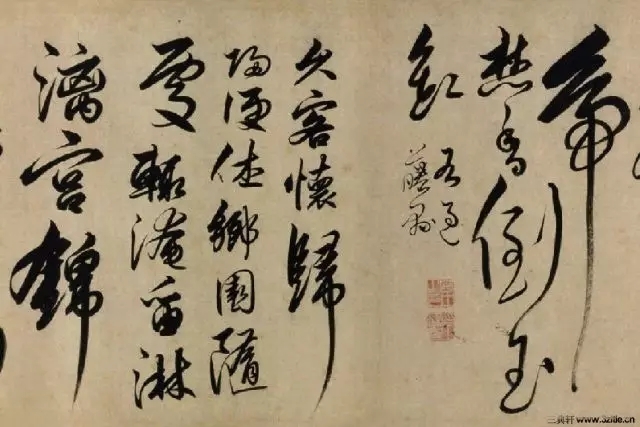

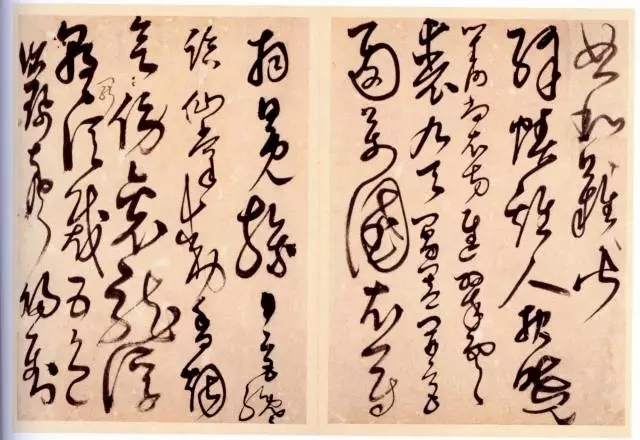

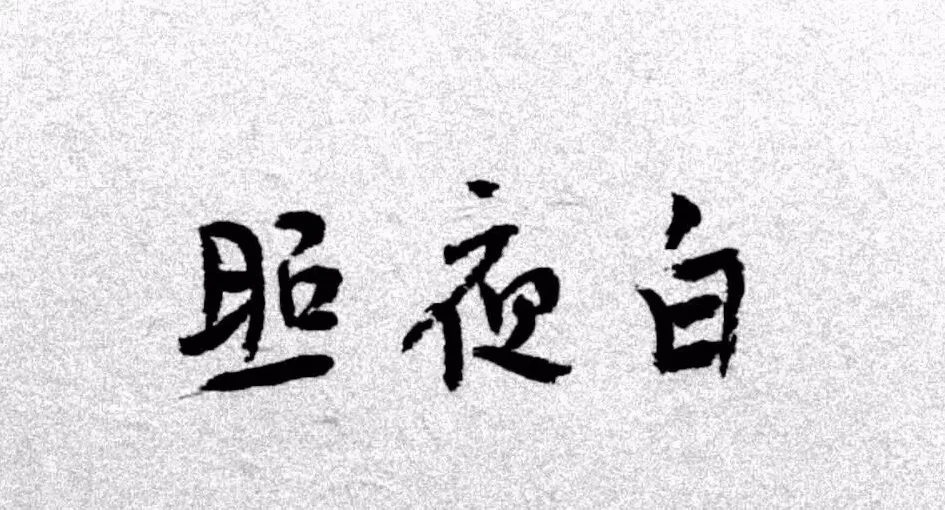

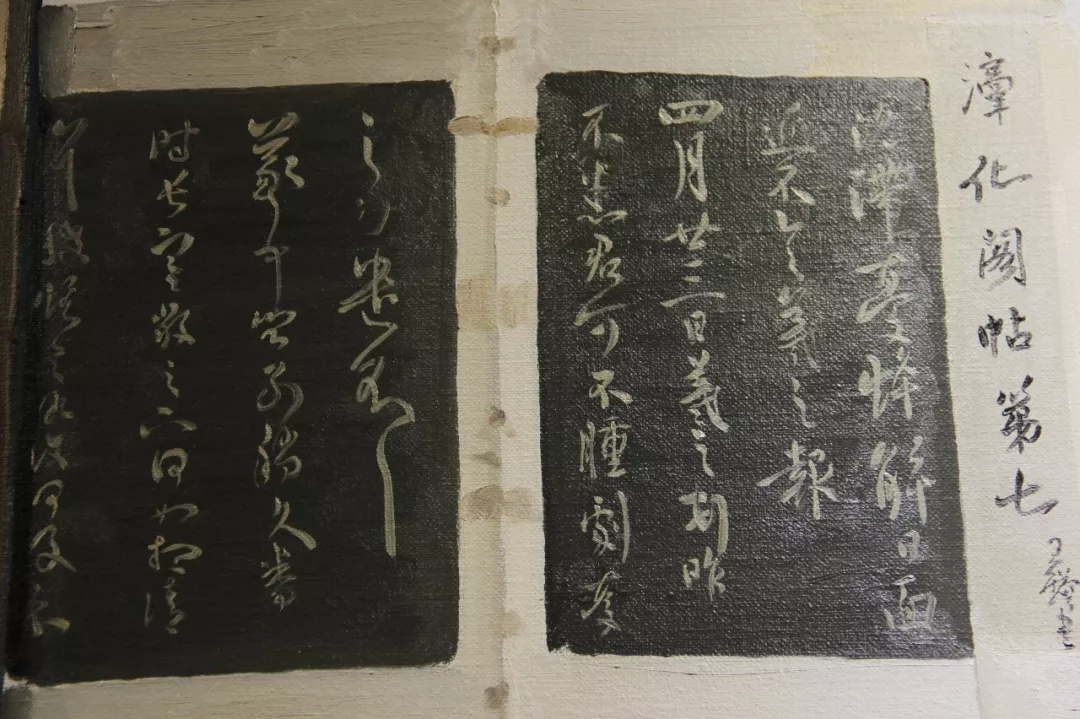

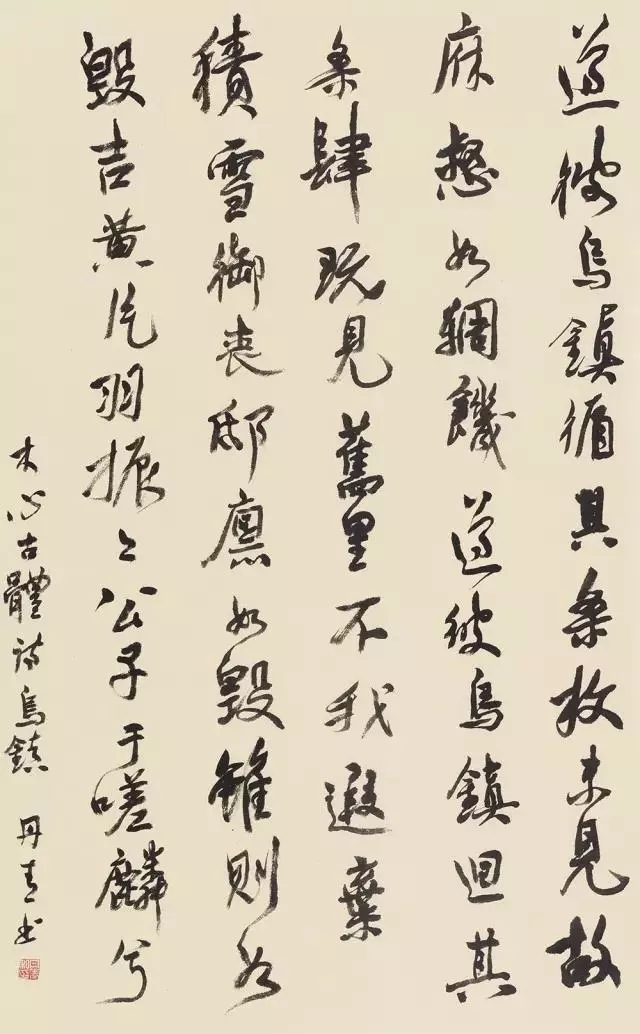

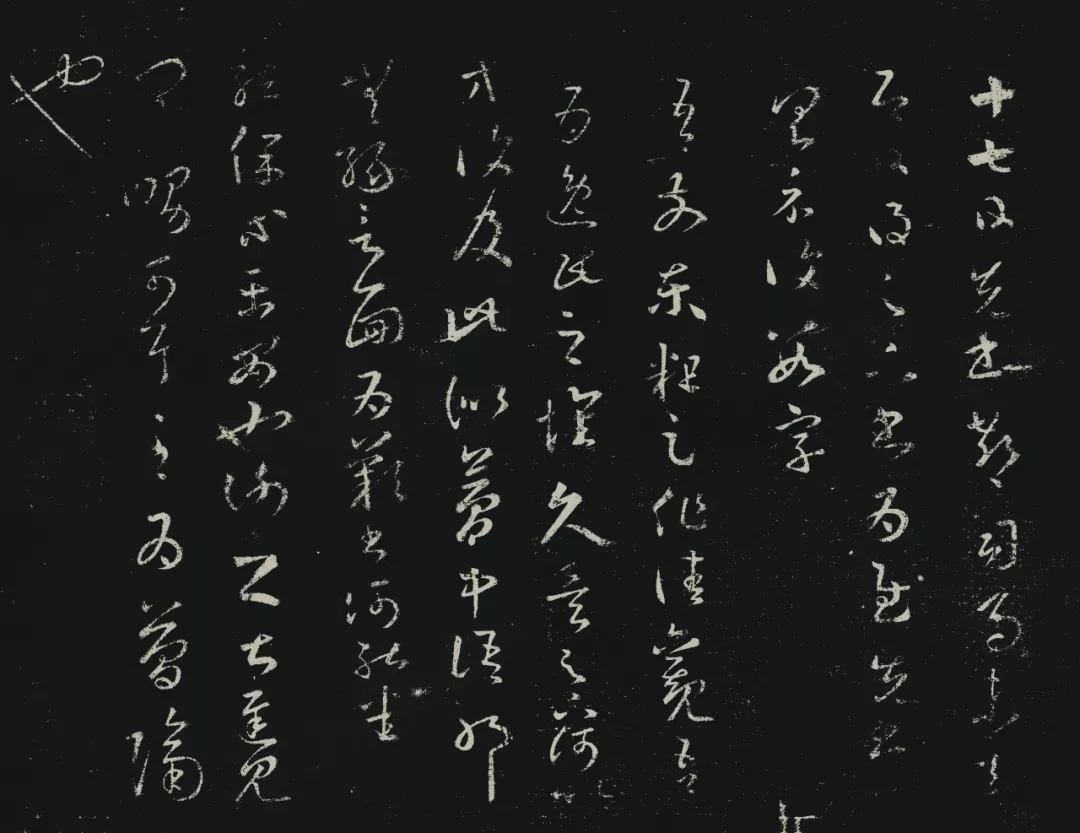

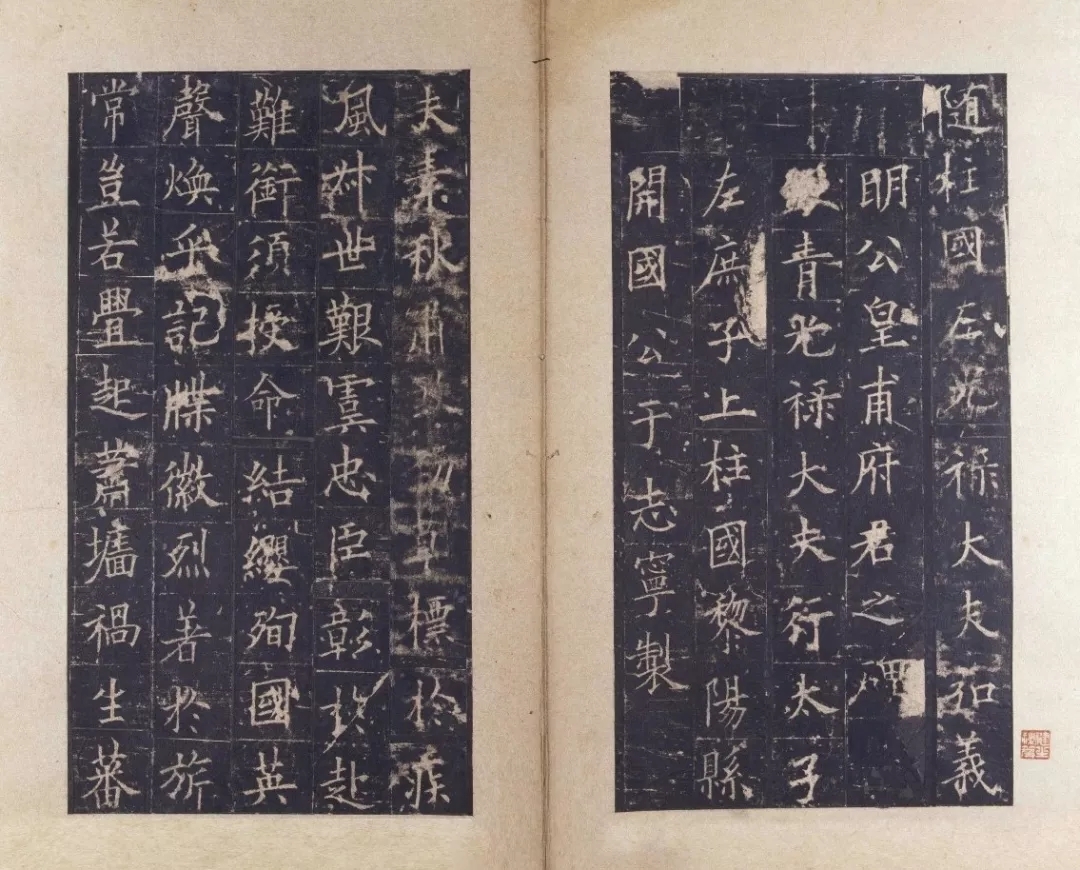

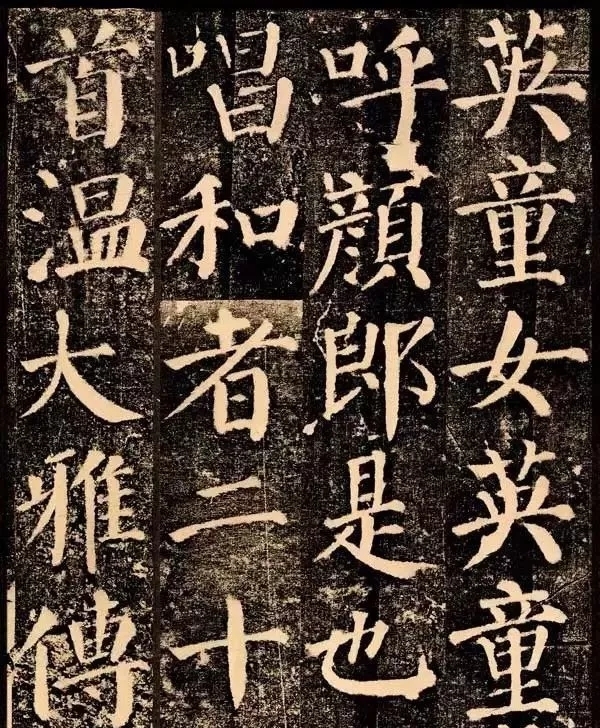

陈丹青:古典中国的好书法,都爱看。各有各的好,最好固然是魏晋和唐宋。格外偏爱王羲之《十七帖》,颜真卿《祭侄文稿》。汉简也欢喜,尤其那些军令的残片。

![640.webp (57)]()

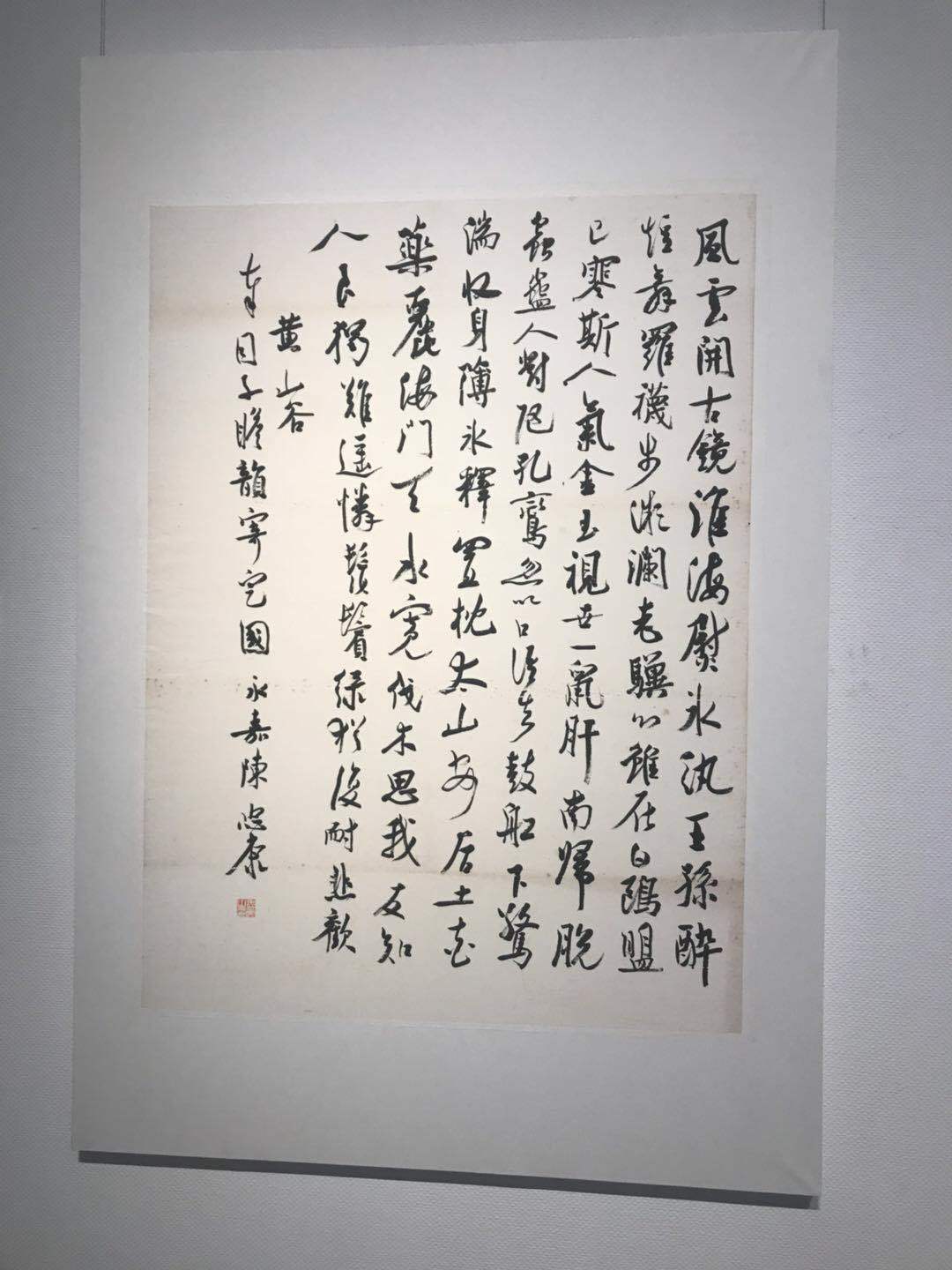

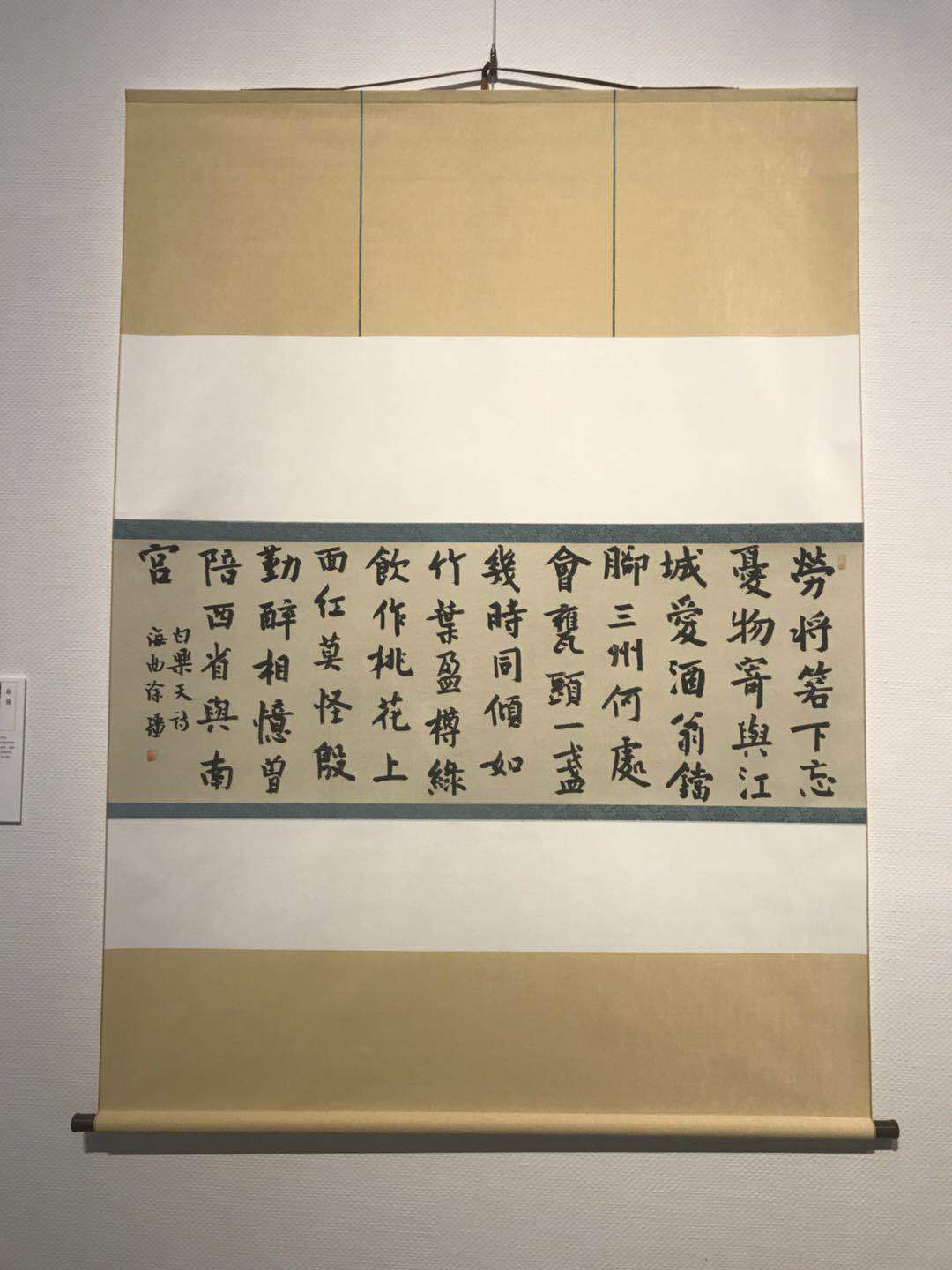

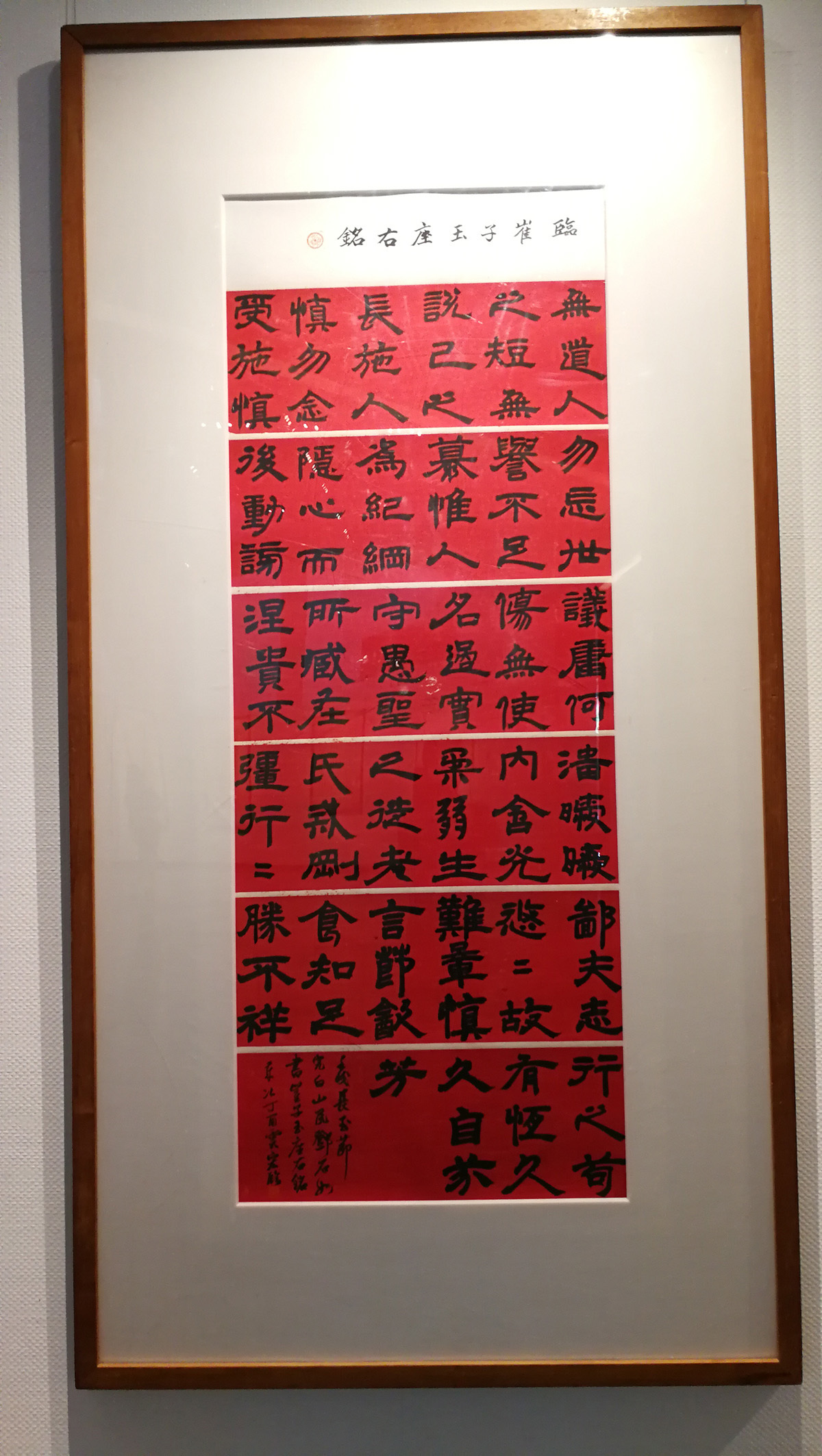

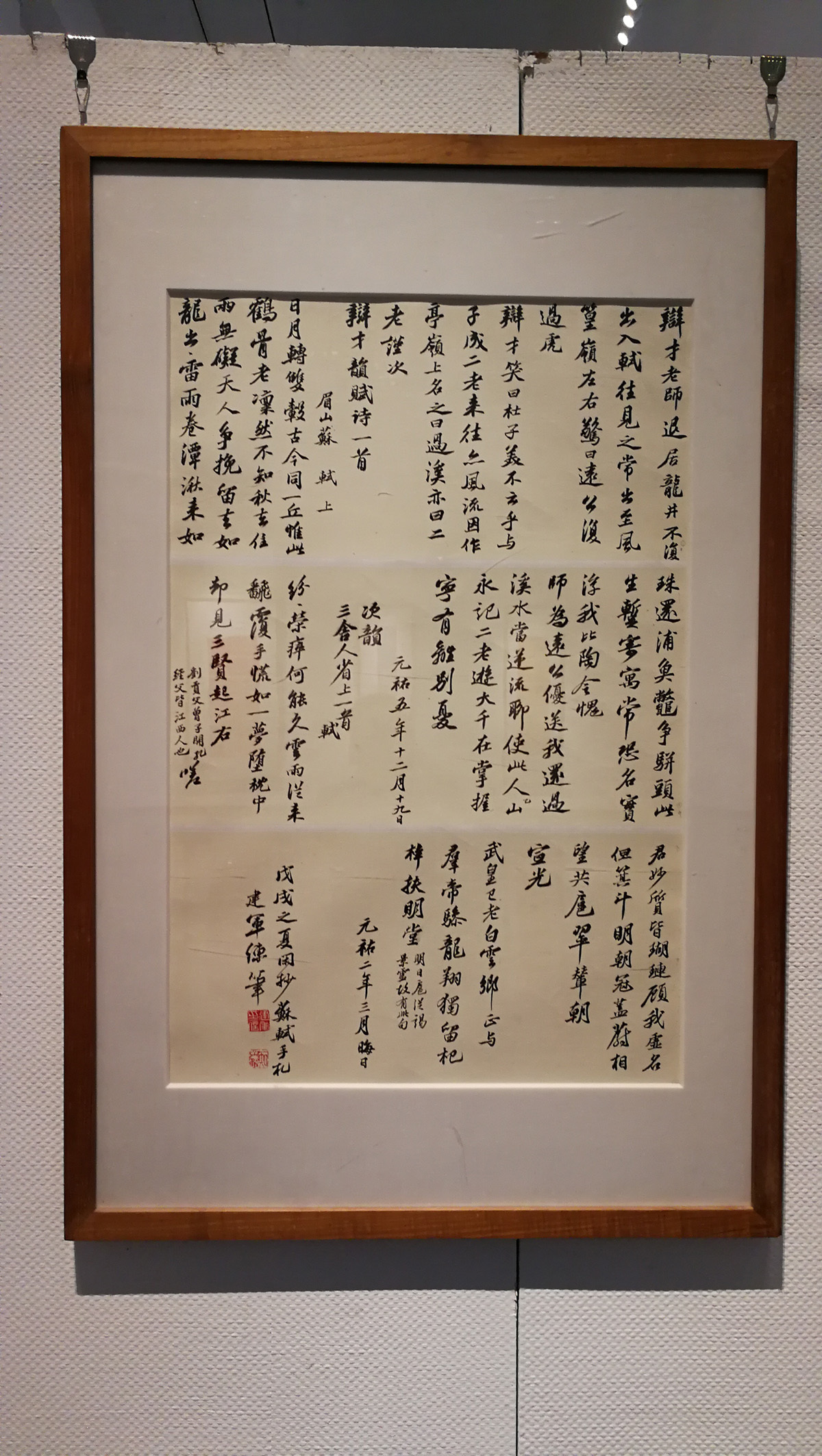

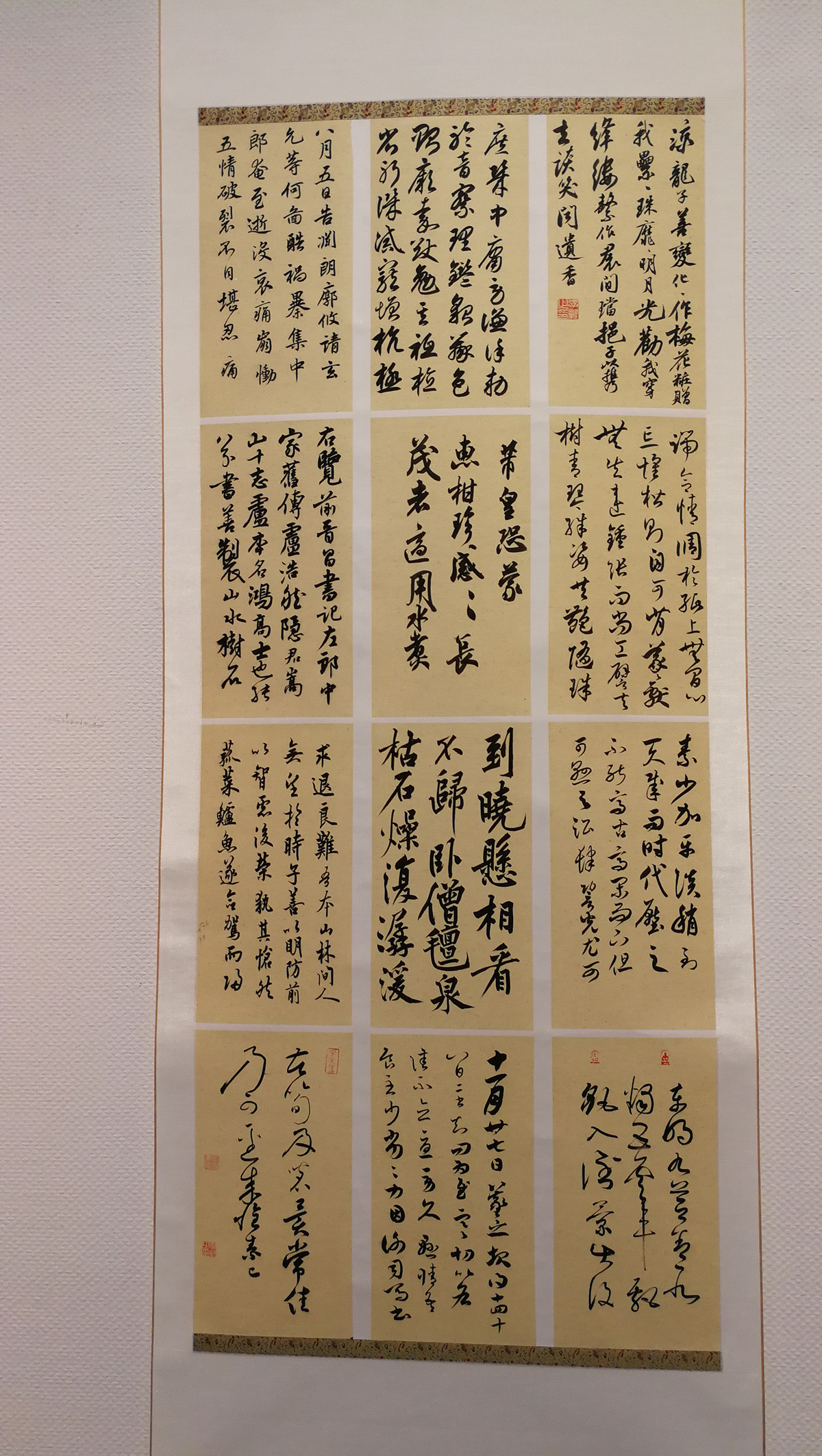

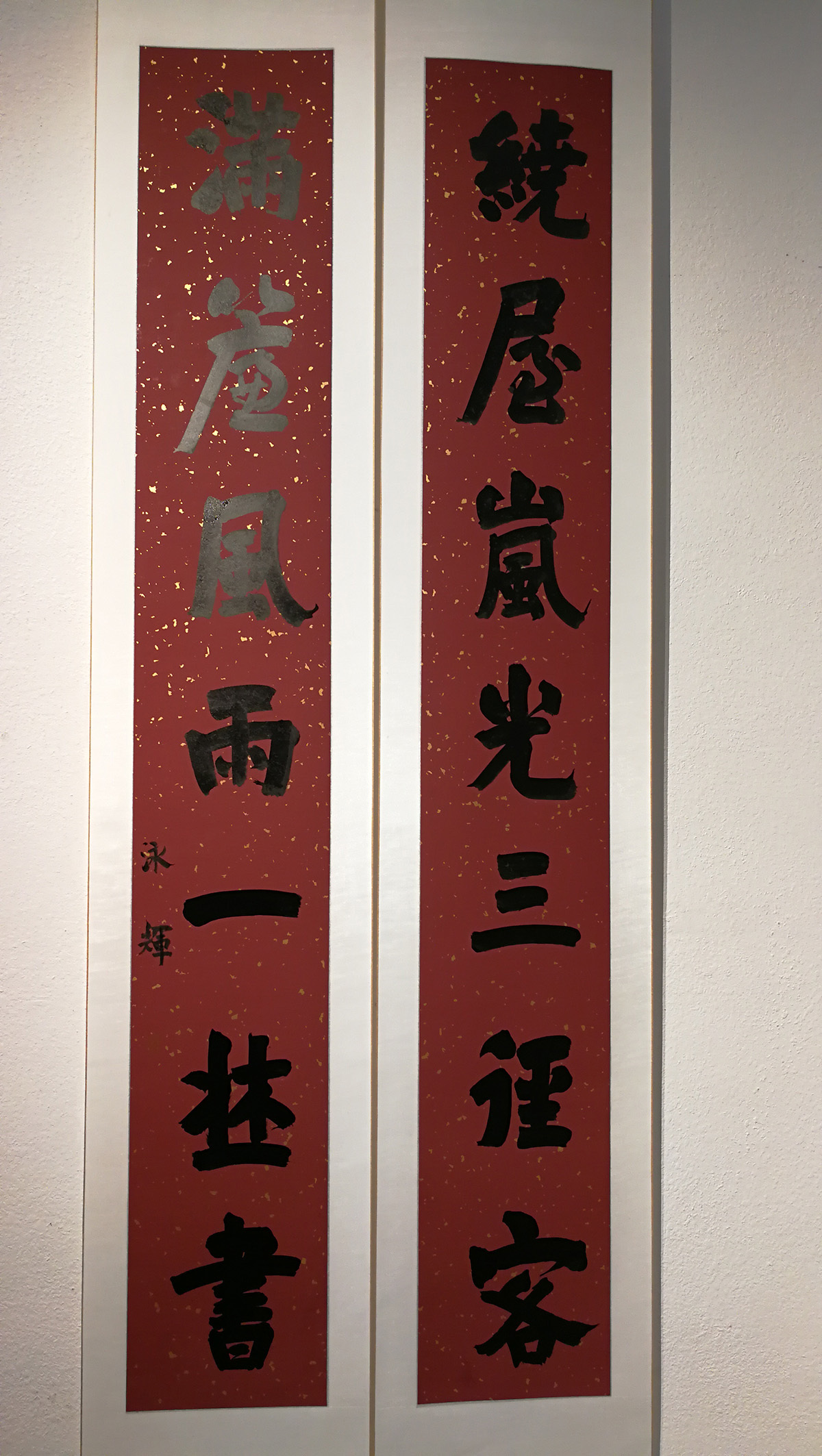

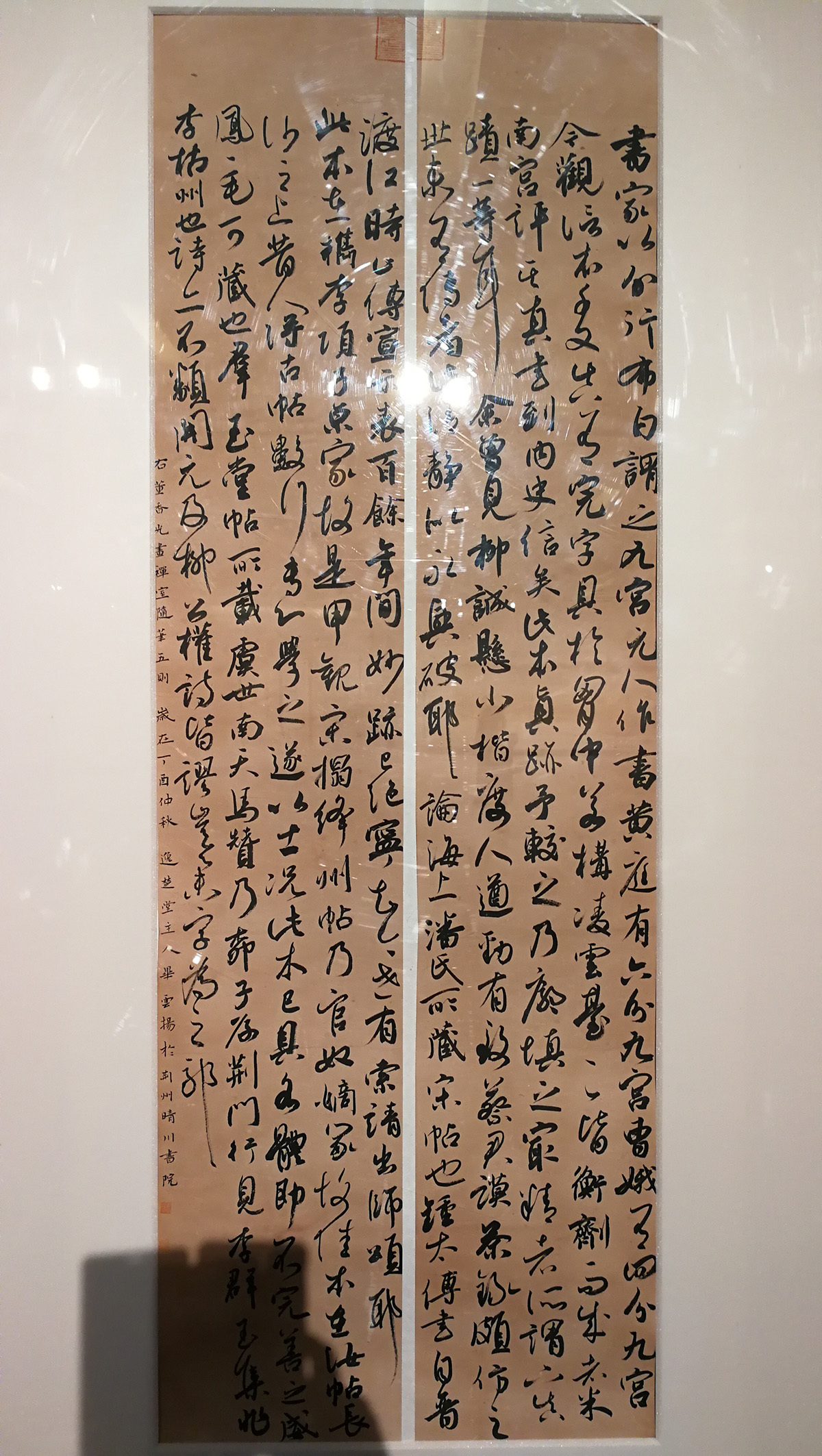

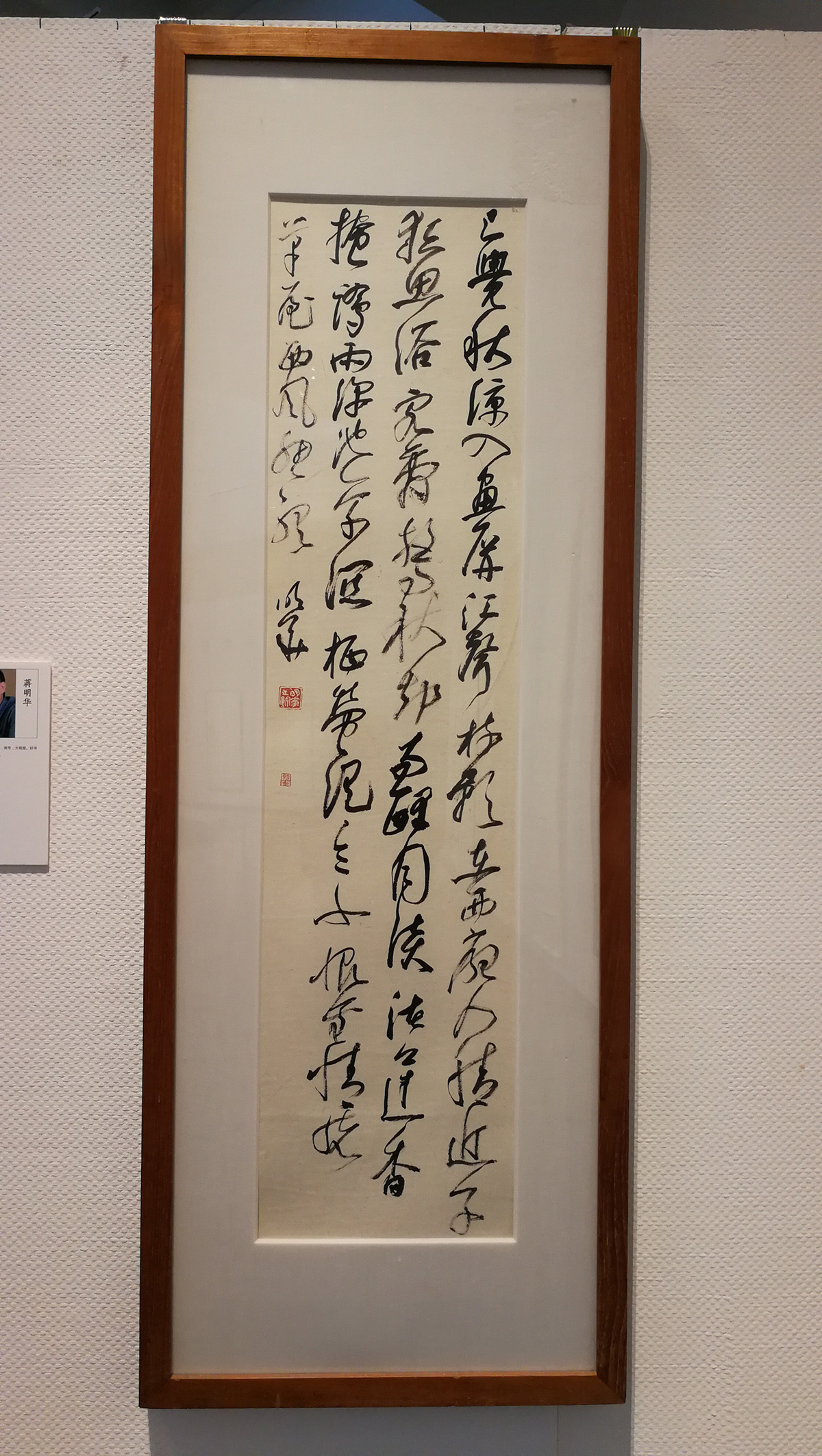

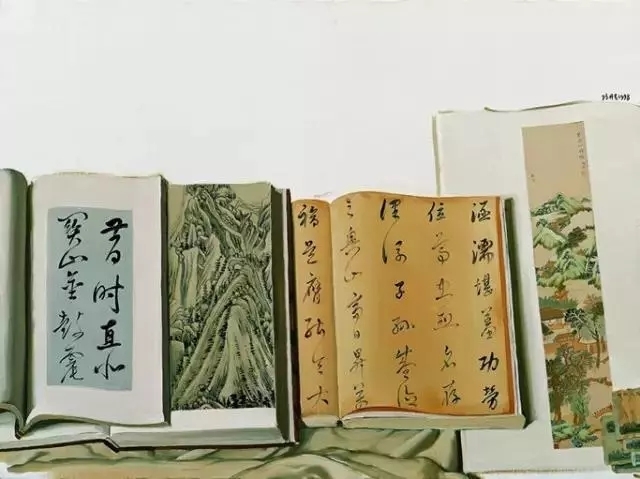

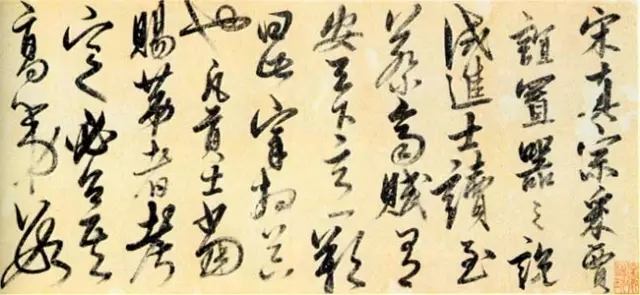

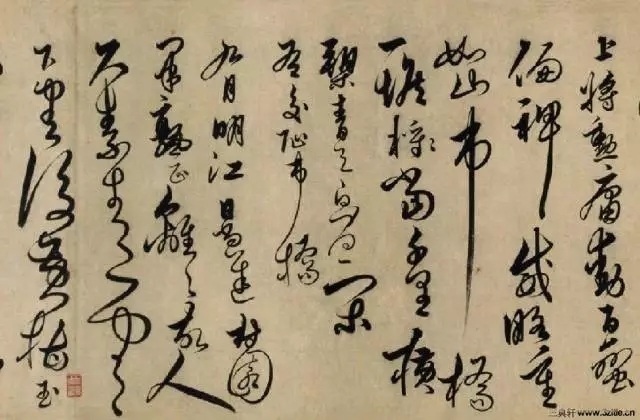

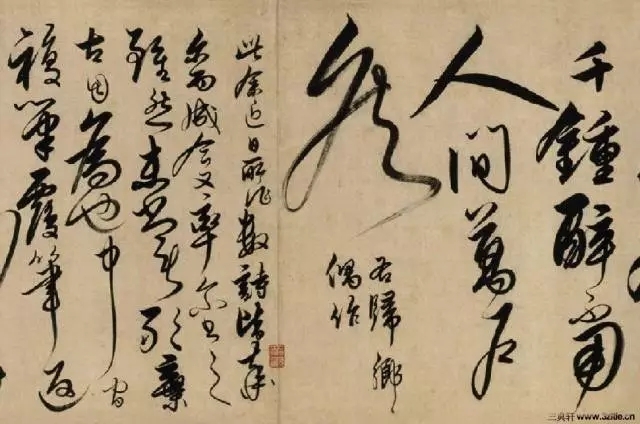

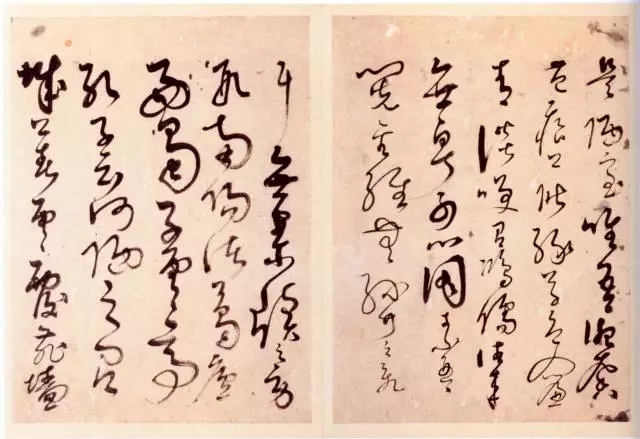

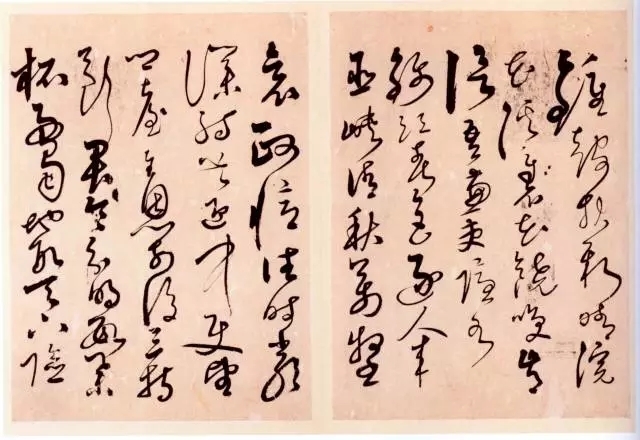

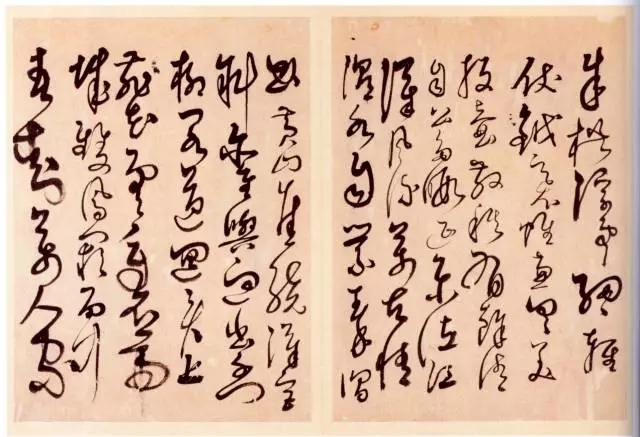

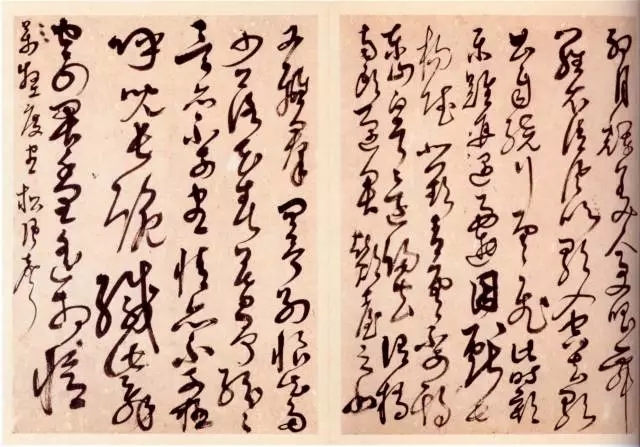

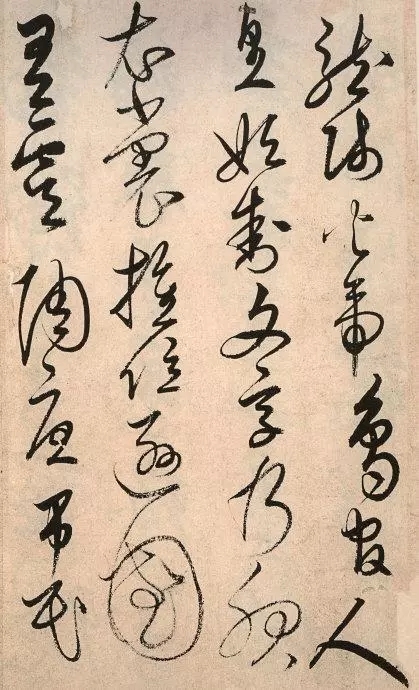

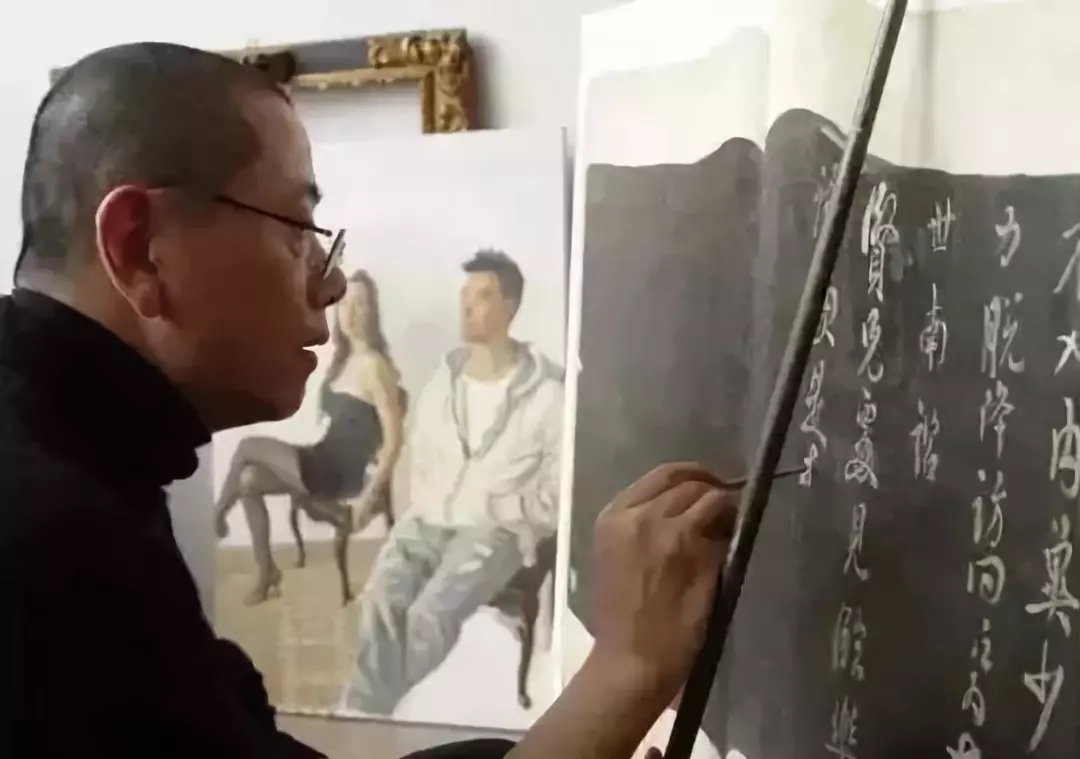

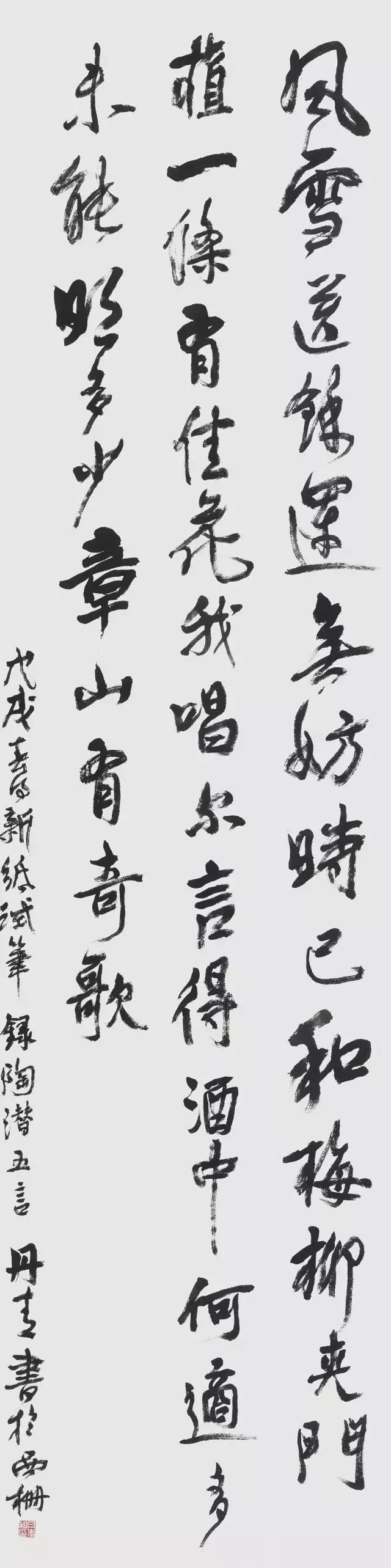

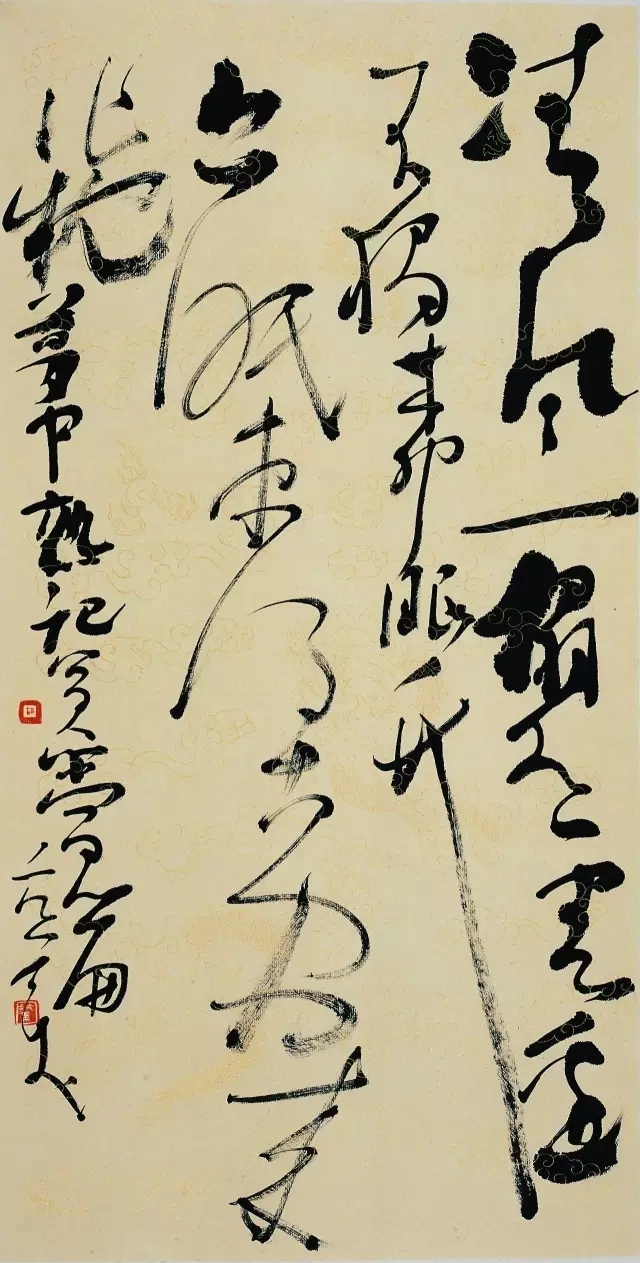

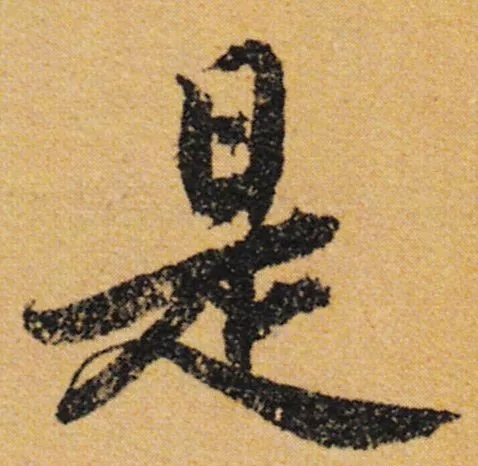

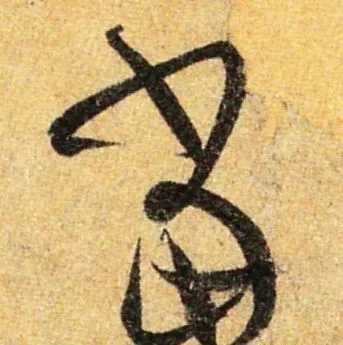

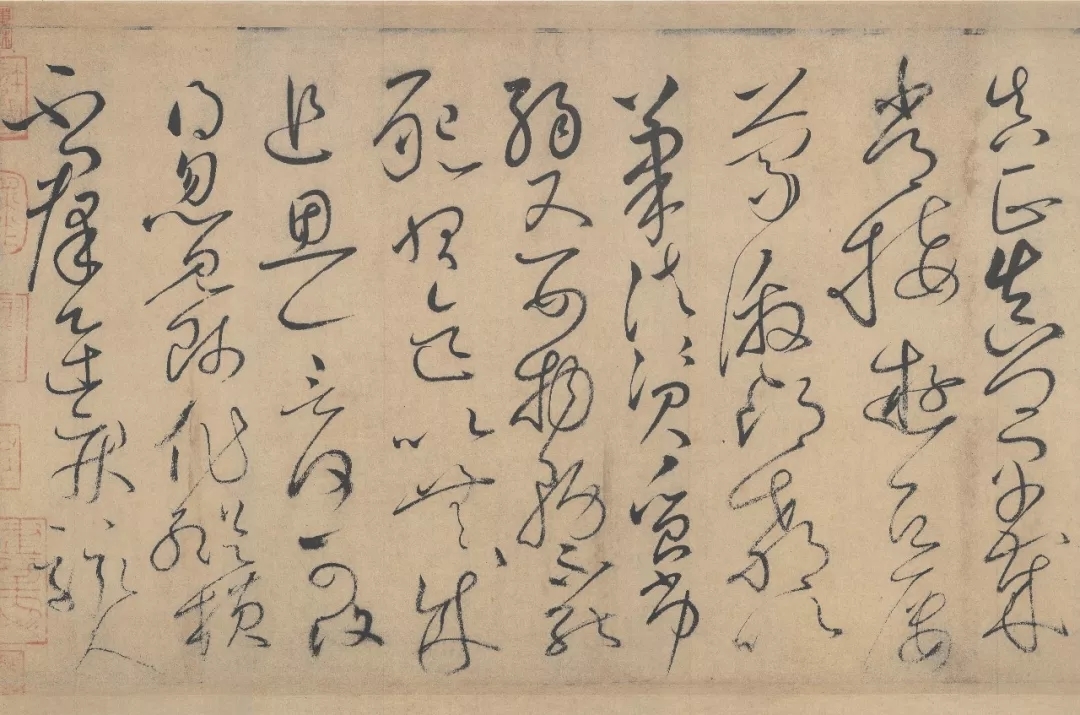

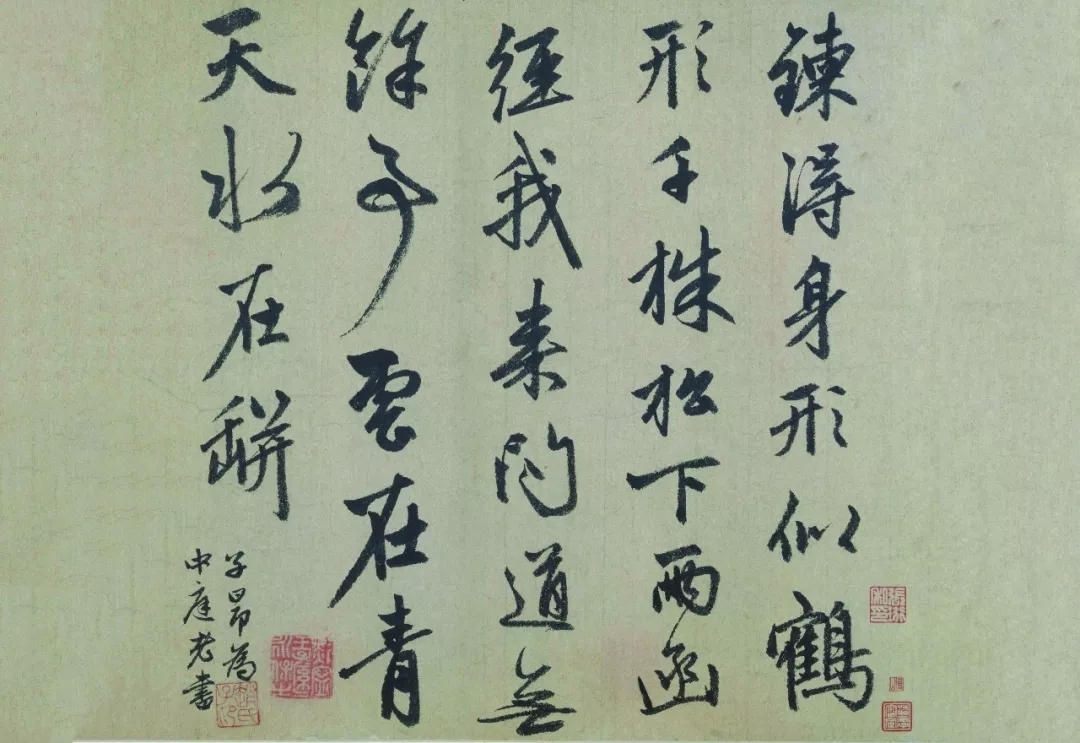

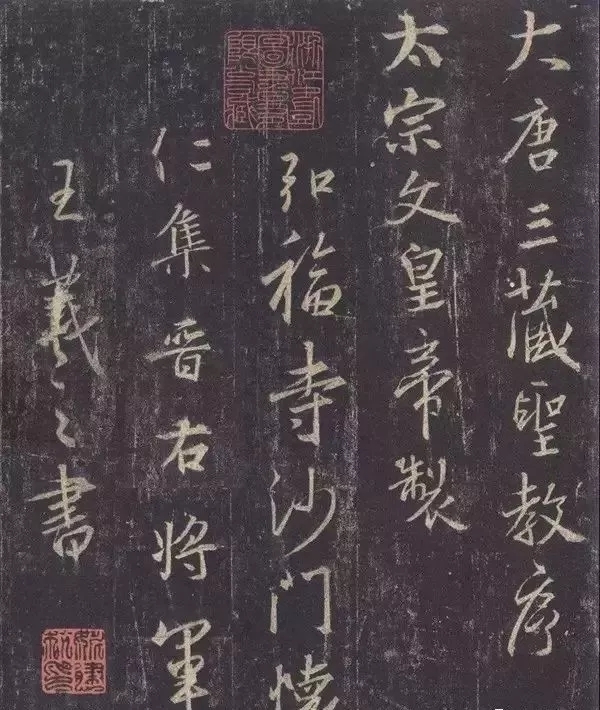

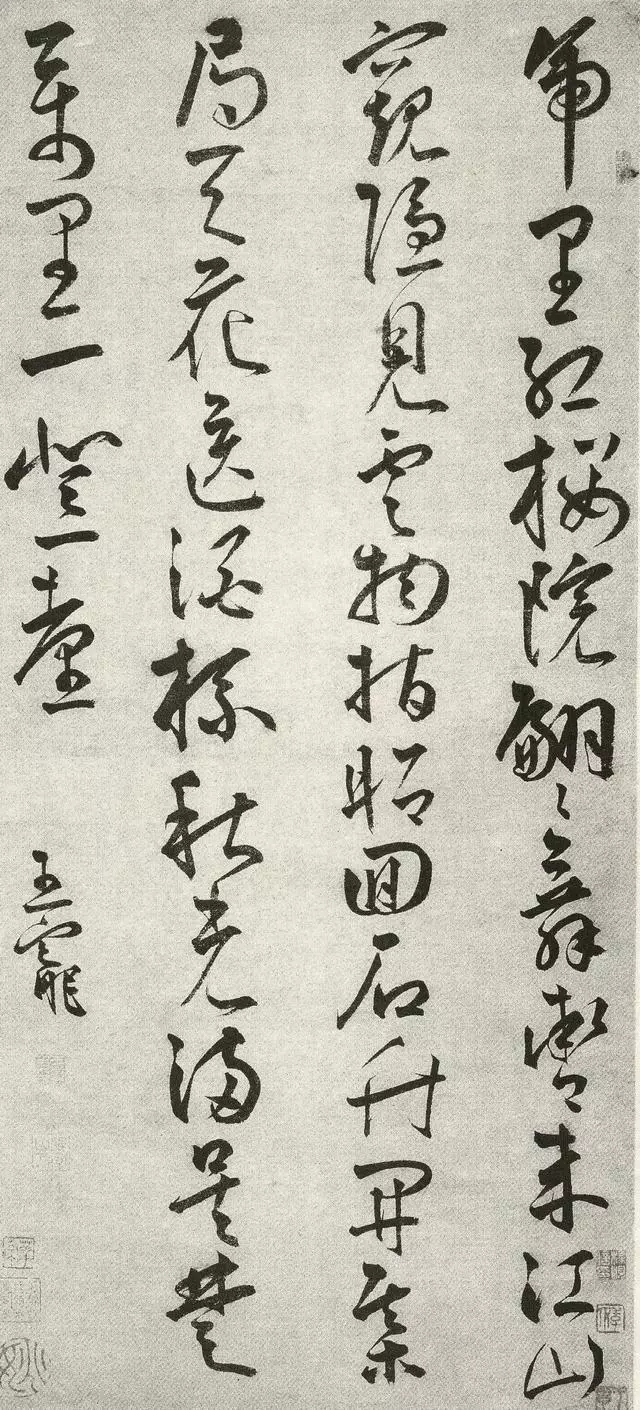

记者:《归国十年》画展中“画”了唐太宗、怀素和八大山人等人的字,那种快感是怎样的?

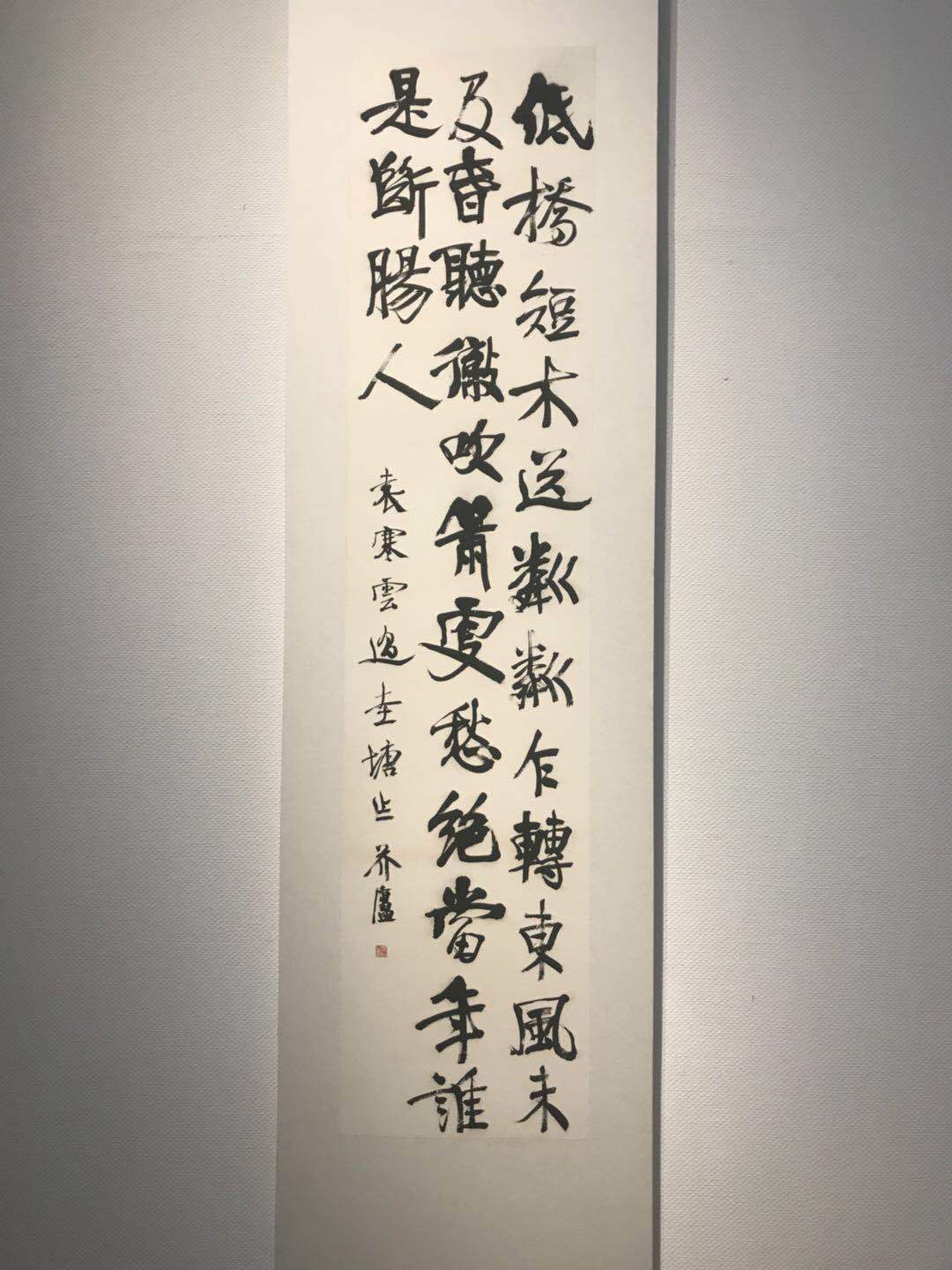

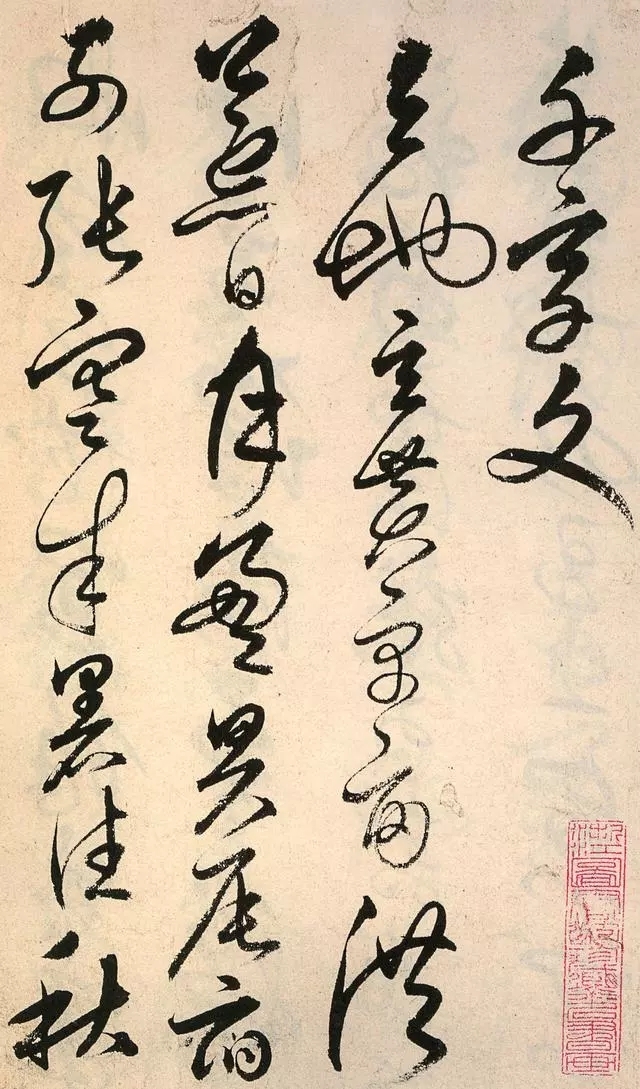

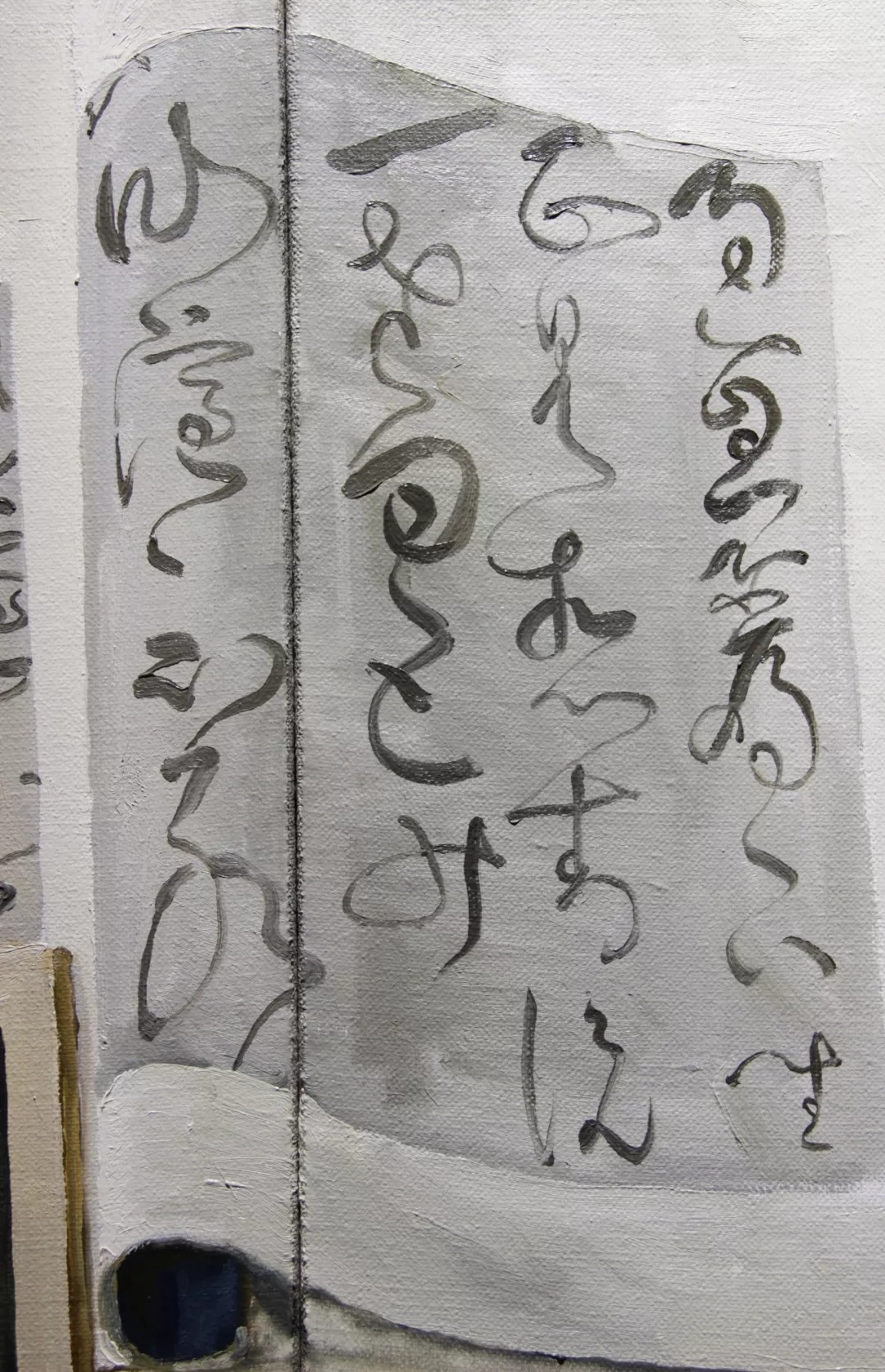

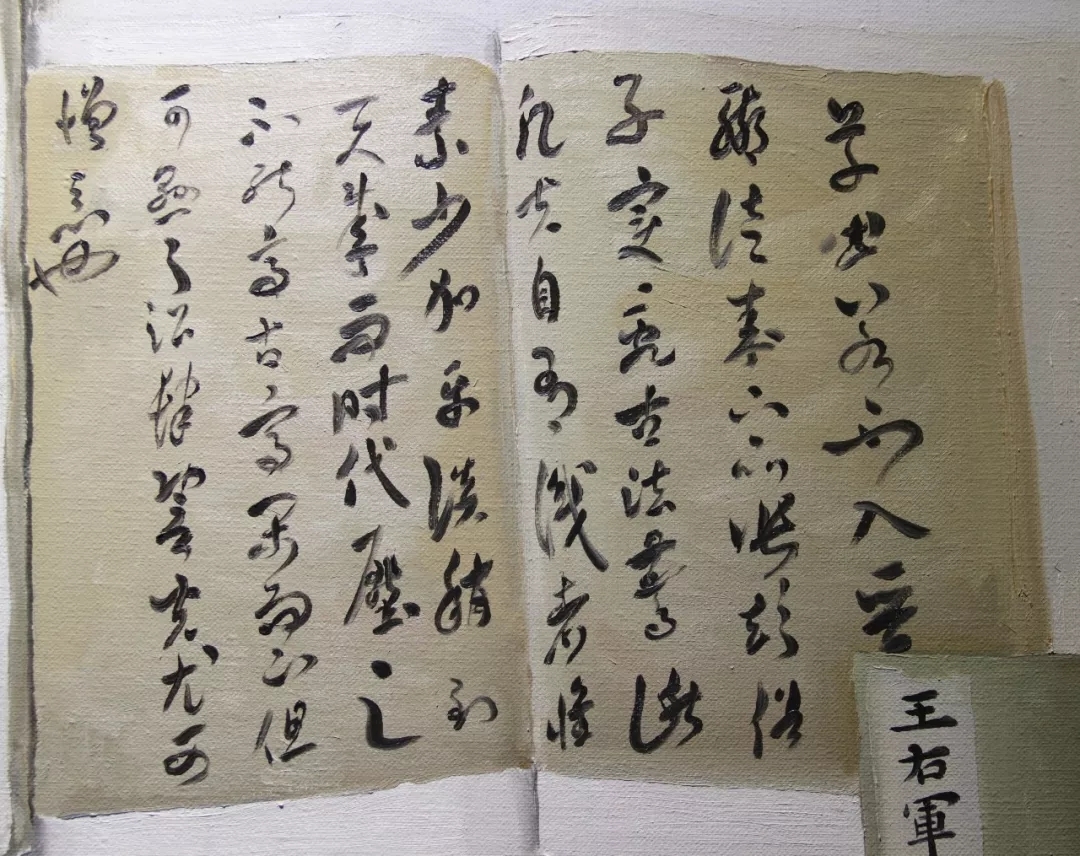

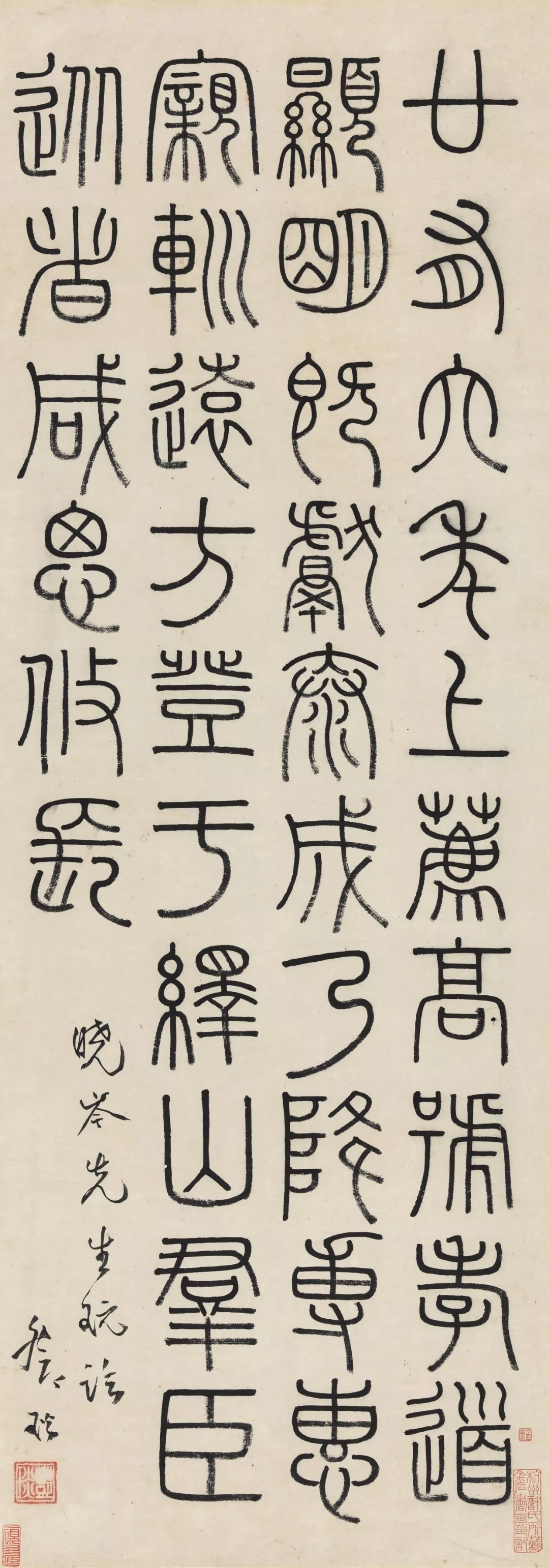

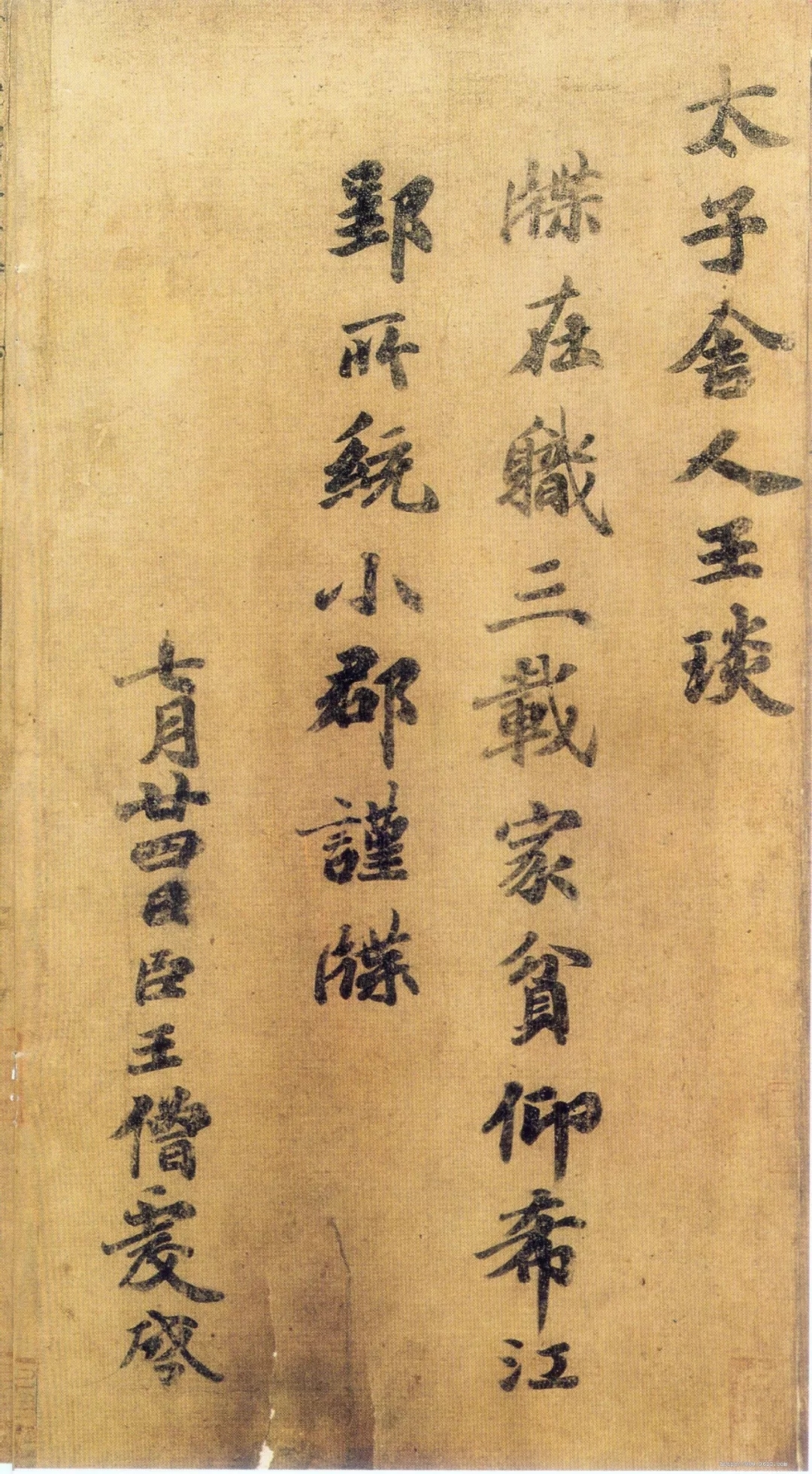

陈丹青:我这类书画静物画总被误解,以为我在画山水,写书法。绝对不是的。那是油画,工具全是西式的:我用排刷式的油画笔在麻布面上描绘线条和书法,当然,很有快感,但那是油画的快感,和中国画和书法不相干。

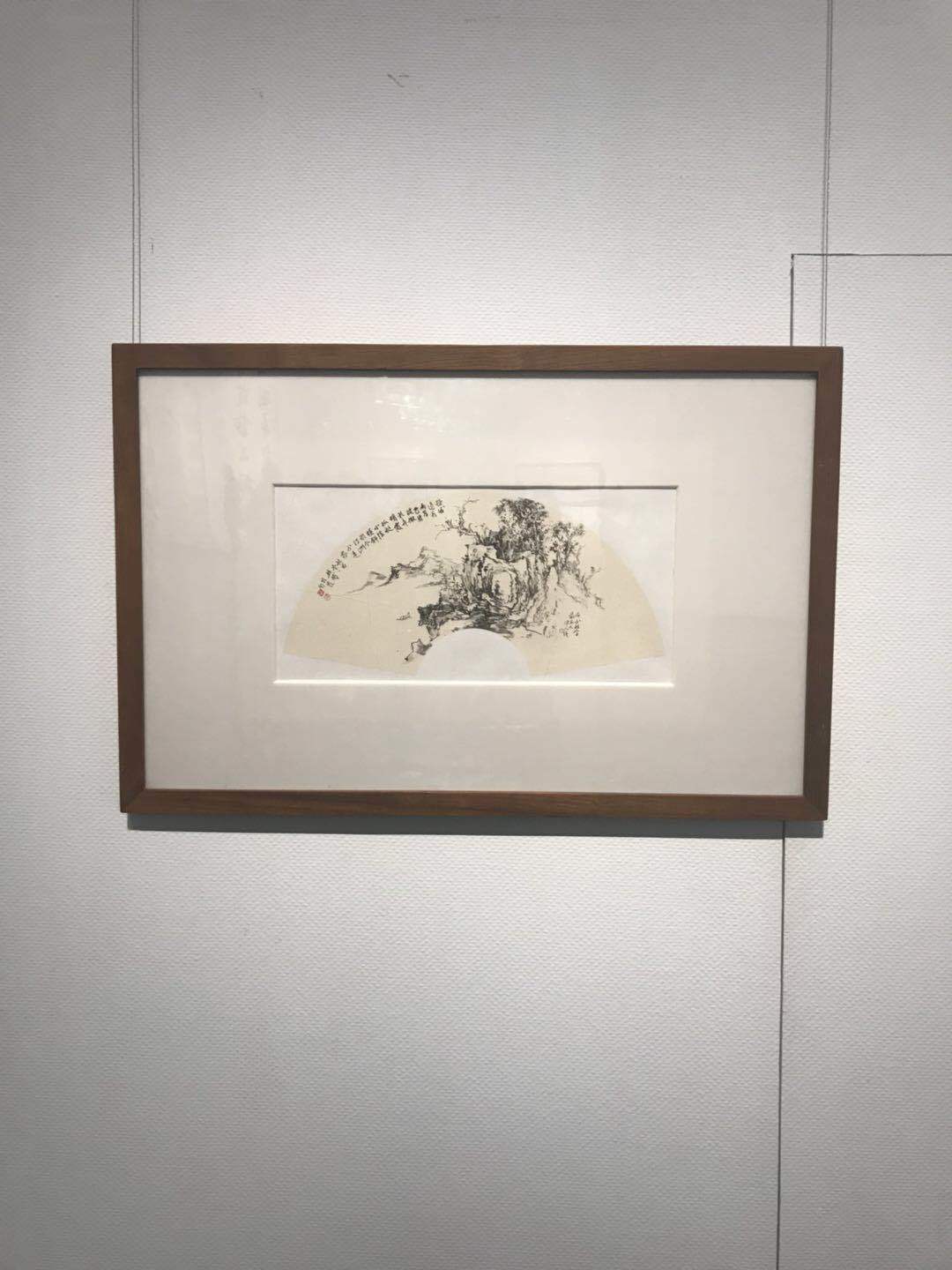

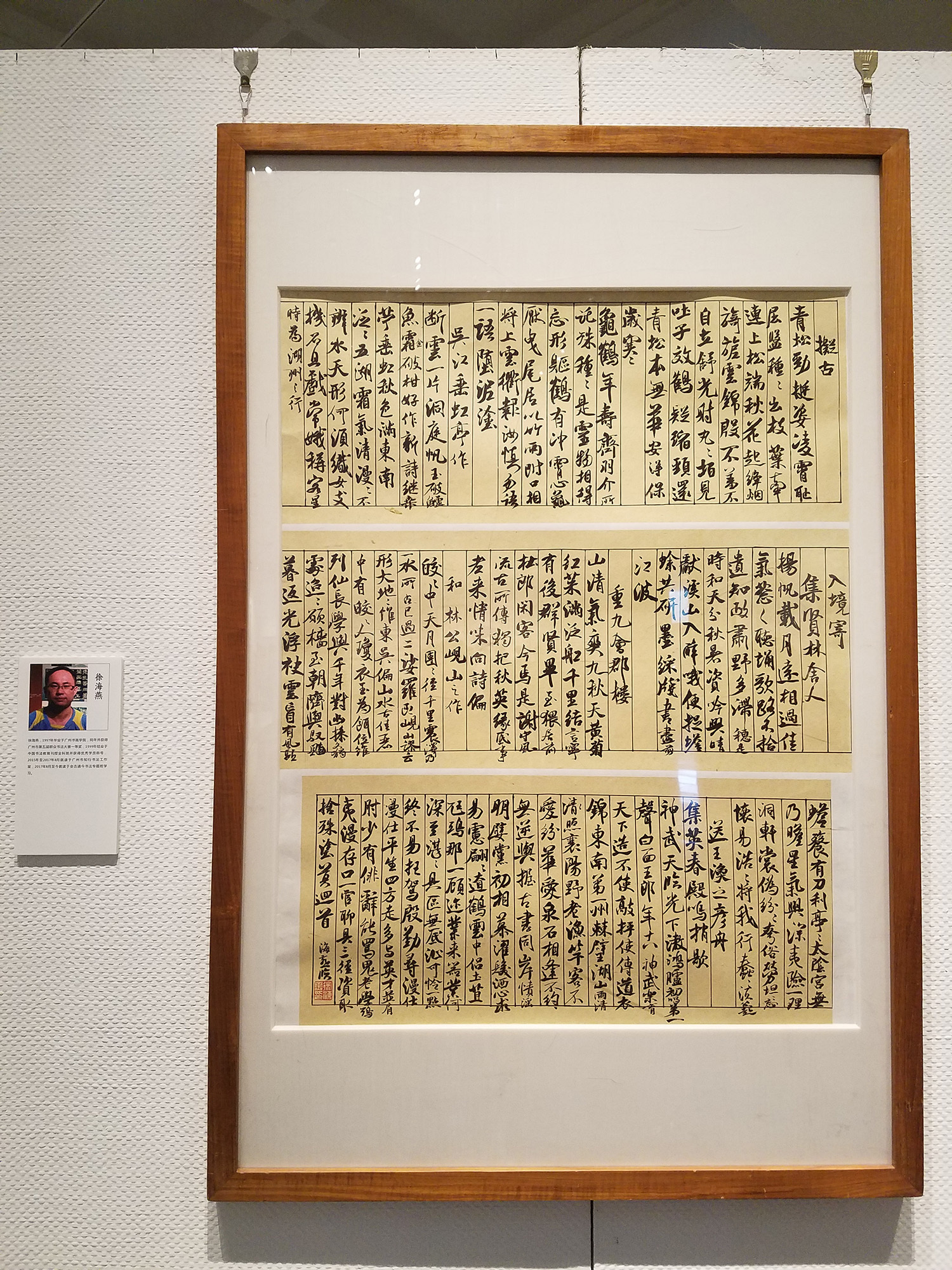

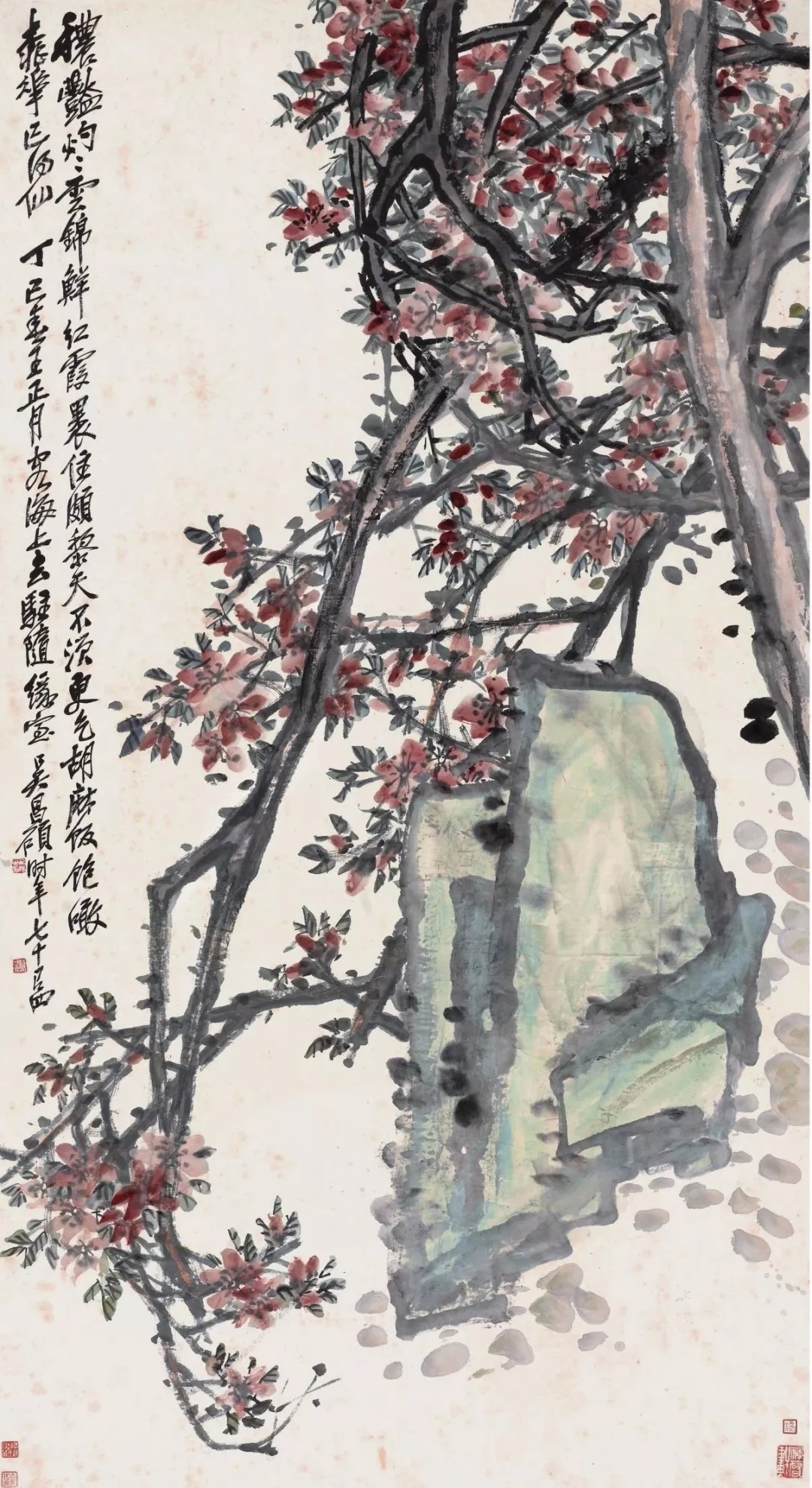

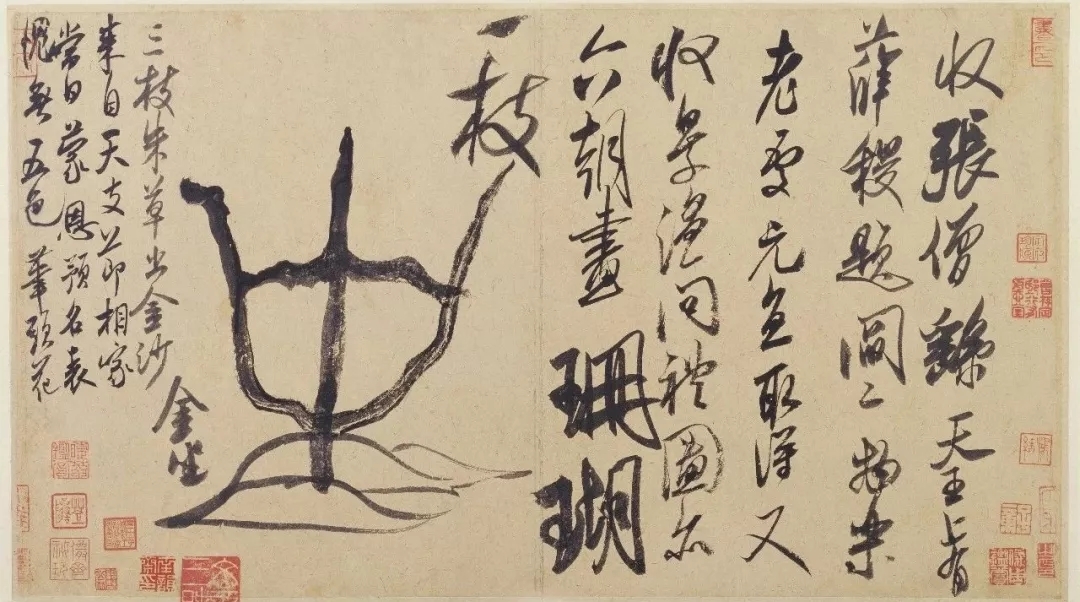

记者:《艺术与国籍》一文中称安迪沃霍尔,利昂戈卢布,菲利普加斯东等都是自己的“英雄”。国画中,哪些是你的英雄?

陈丹青:顾恺之、李思训、武宗元、郭忠恕、钱选、董其昌……太多了。

记者:说到中国最好的人体画,认为是春宫,而春宫男女又不是西方的所谓“裸体画”。可以择要讲讲个中缘由吗?春宫对于当下的不少人几乎是一个“传说”。

陈丹青:迄今为止,中国还不准出版老祖宗的春宫画,国家博物馆恐怕也没几件像样的春宫画(或者真是藏着,不肯透露,也不便展吧),明清时代最精美的春宫卷子几乎都在欧美日本港台,近年略有回流,现身拍卖行,但不能印在图册中—我不知道春宫画的“传说”还要传多久。

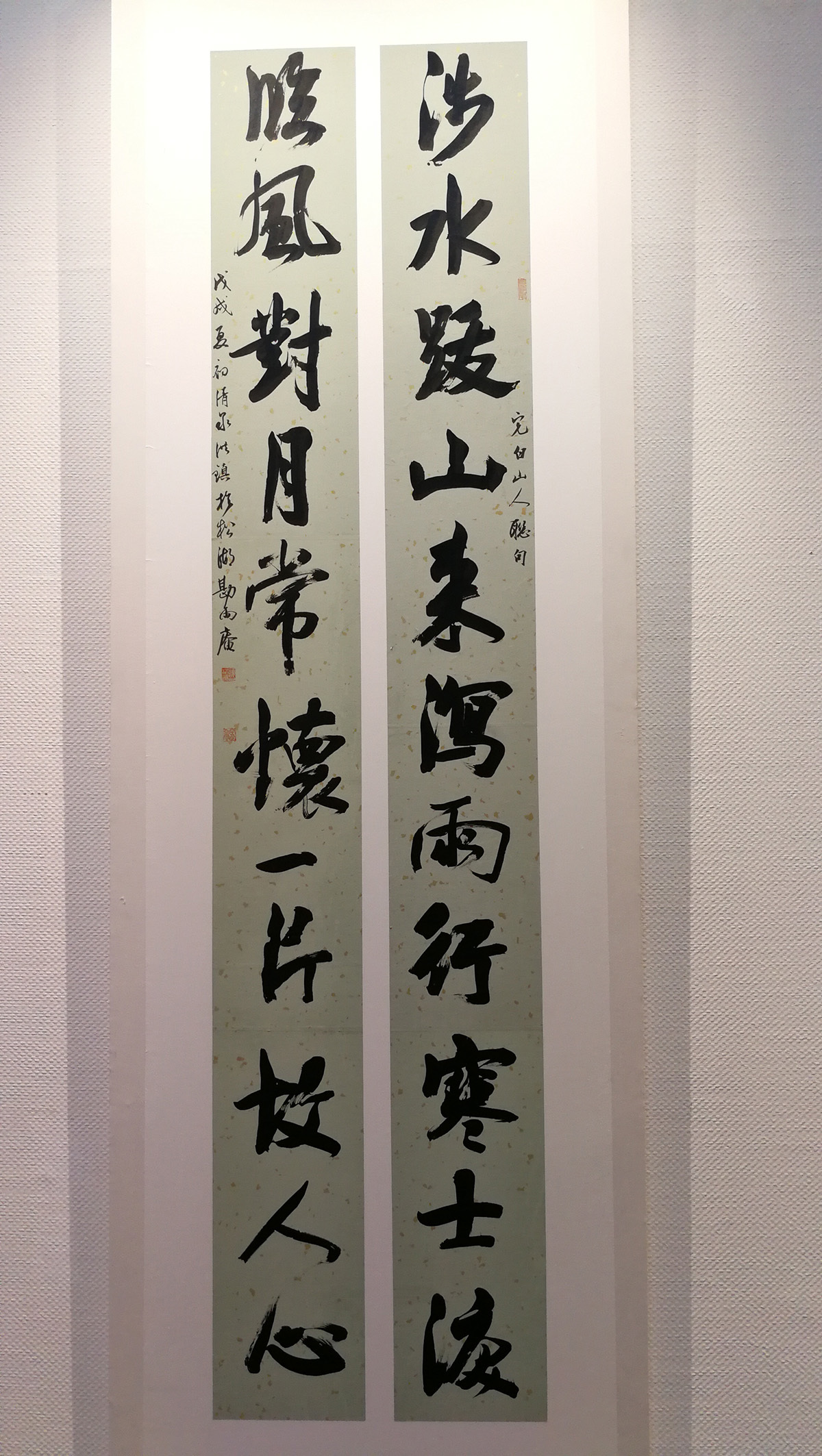

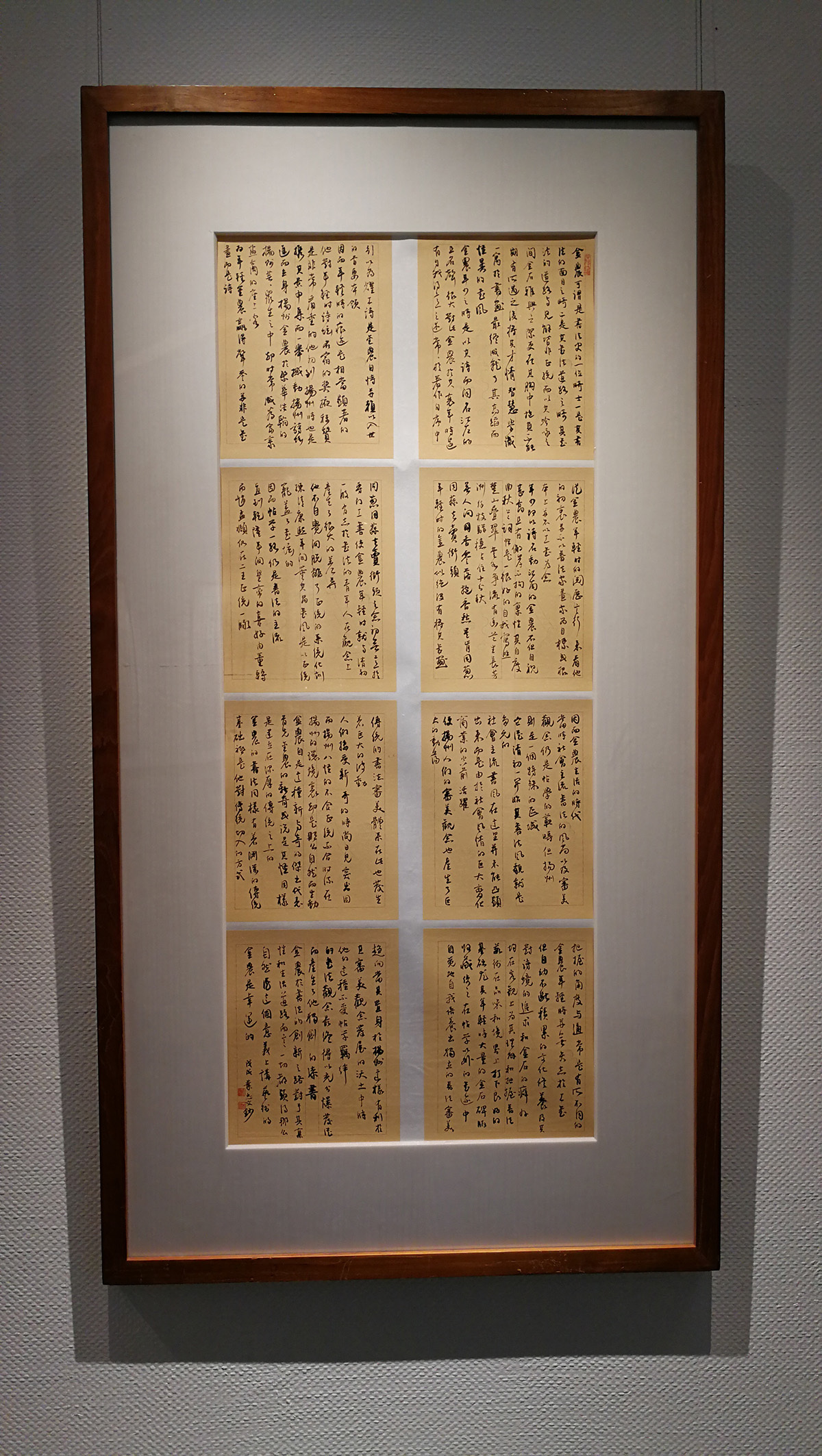

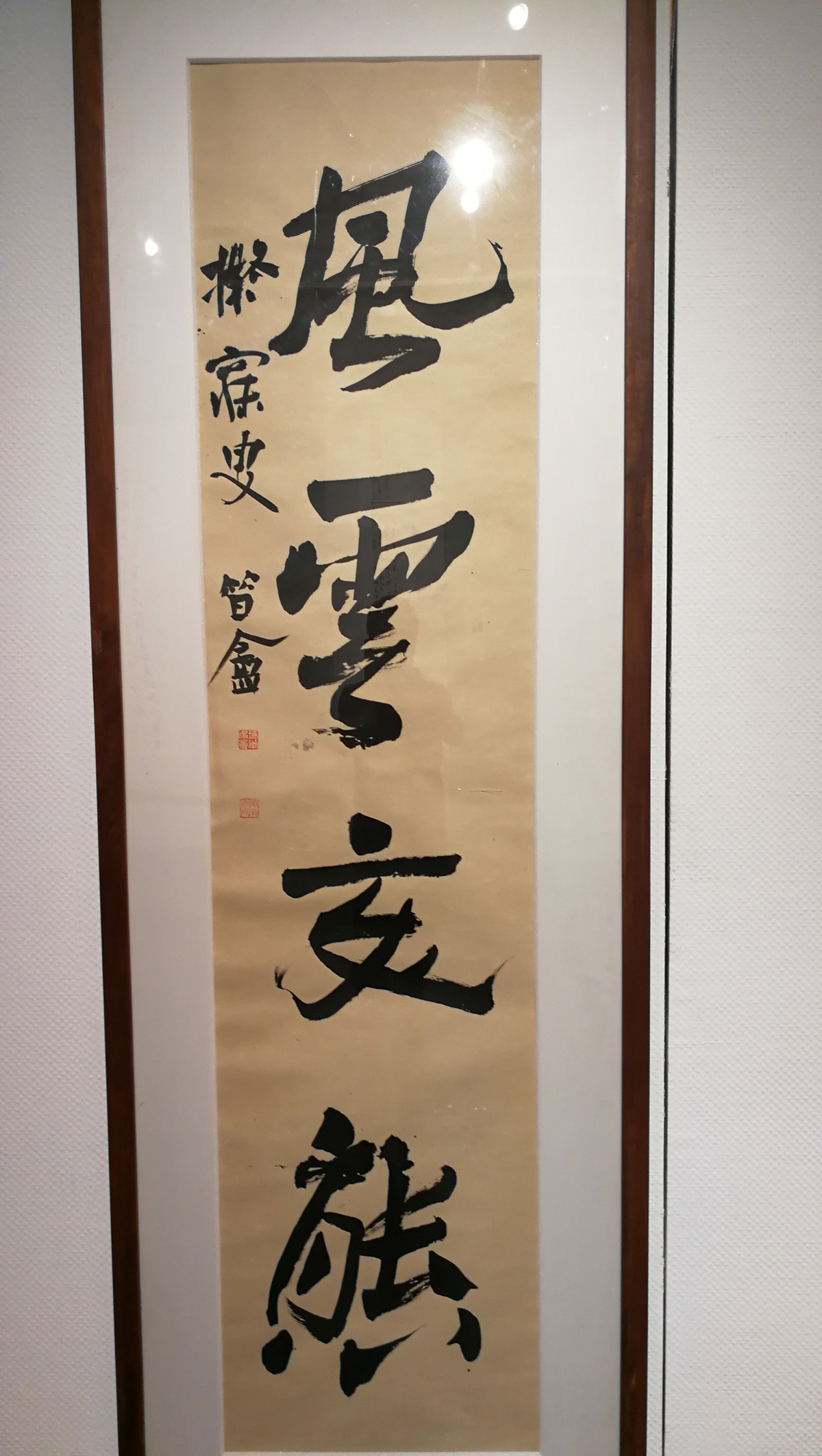

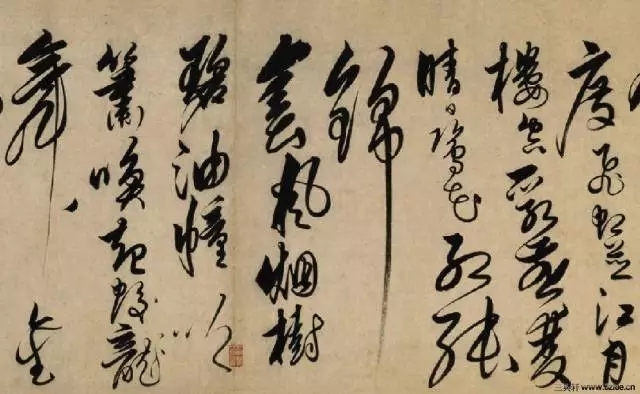

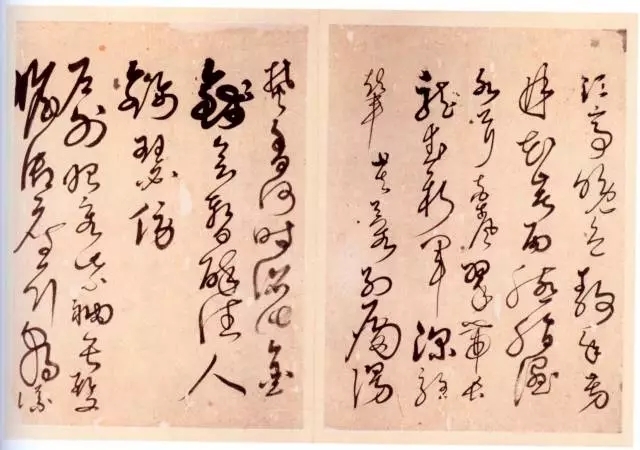

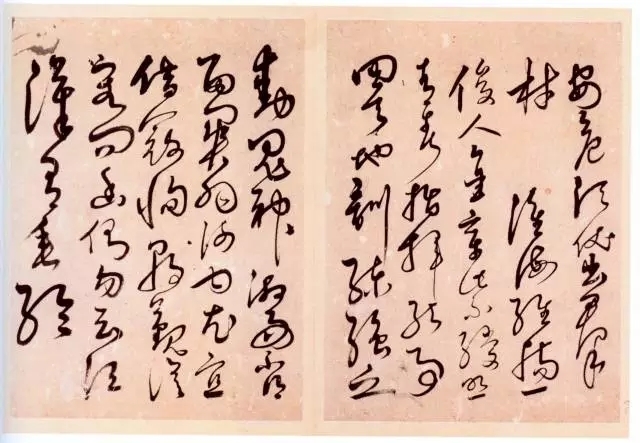

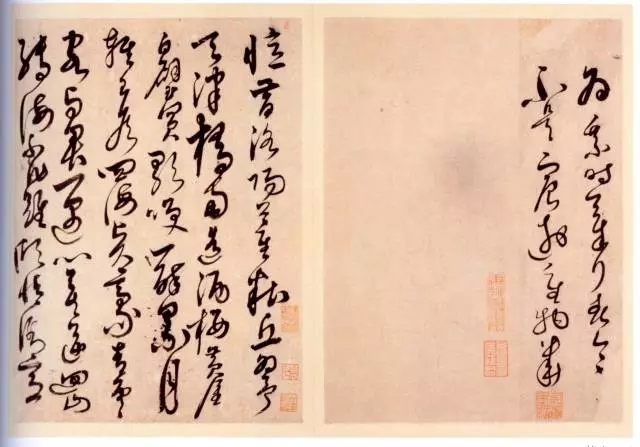

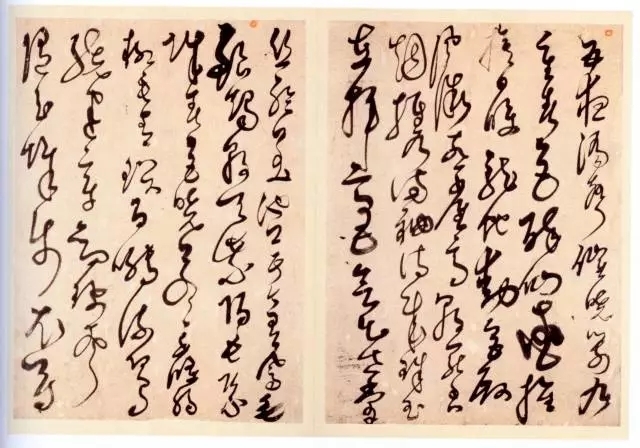

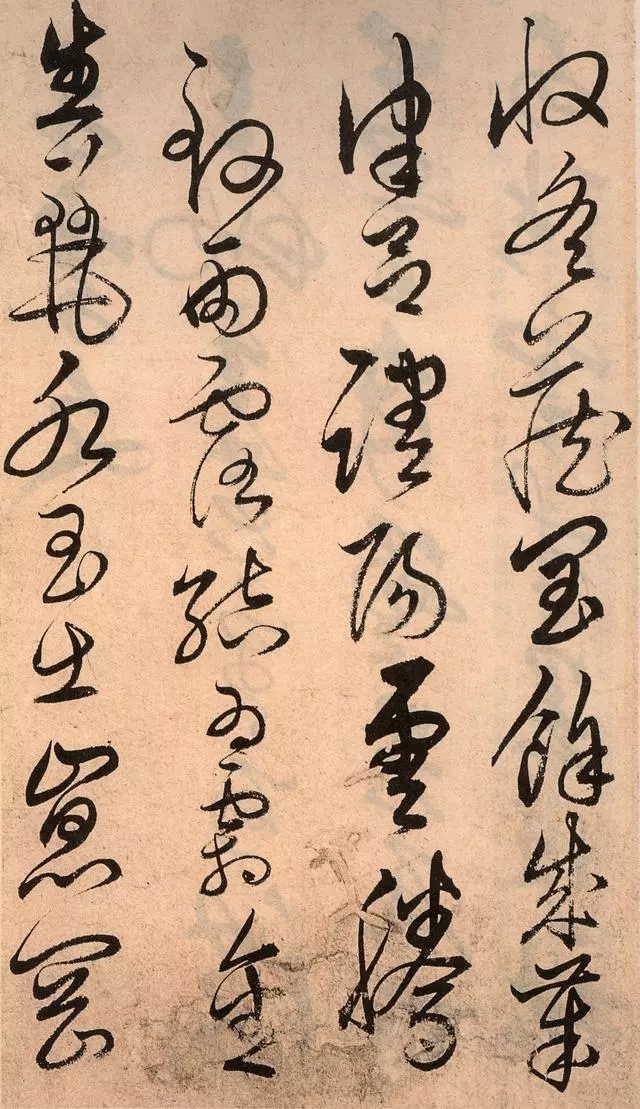

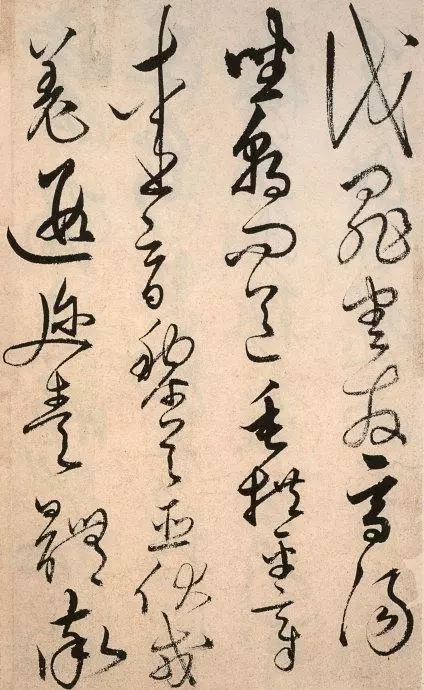

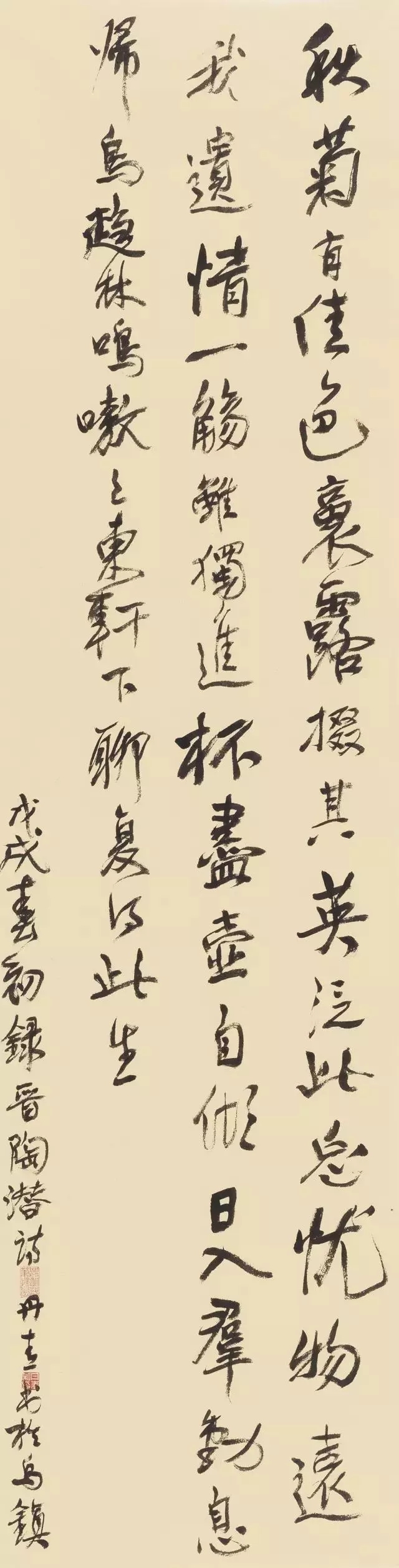

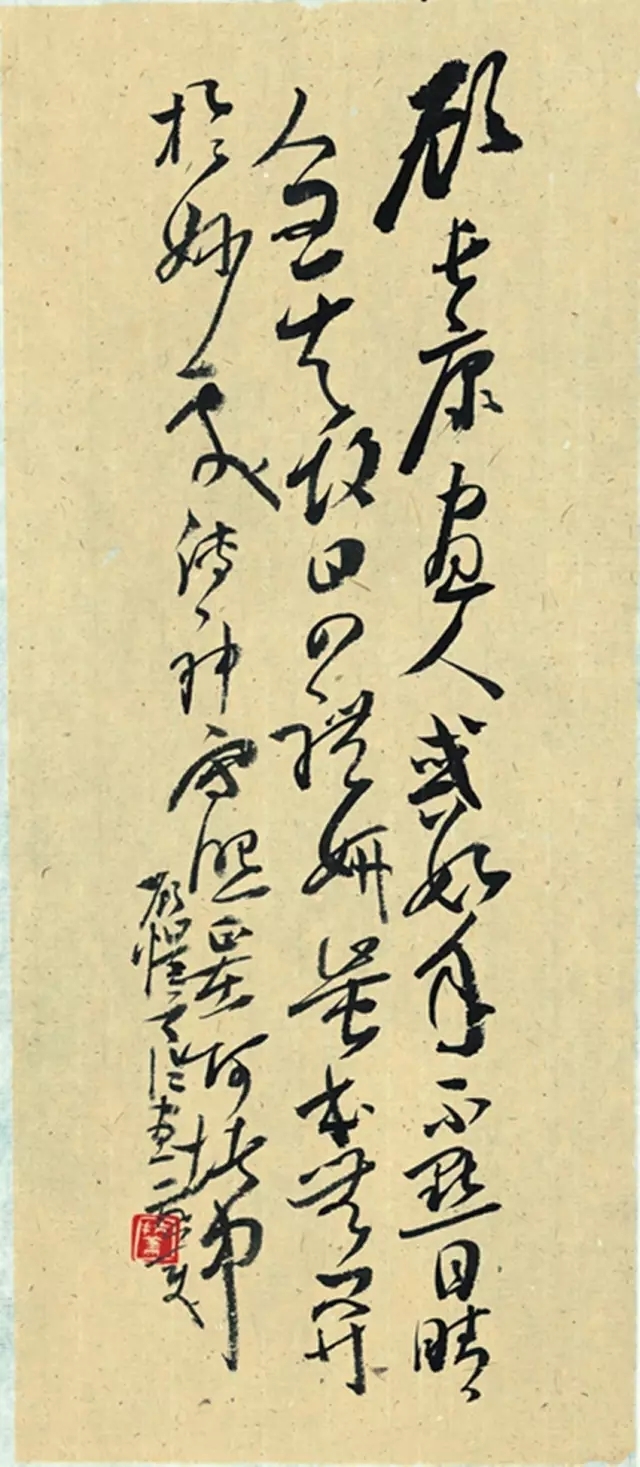

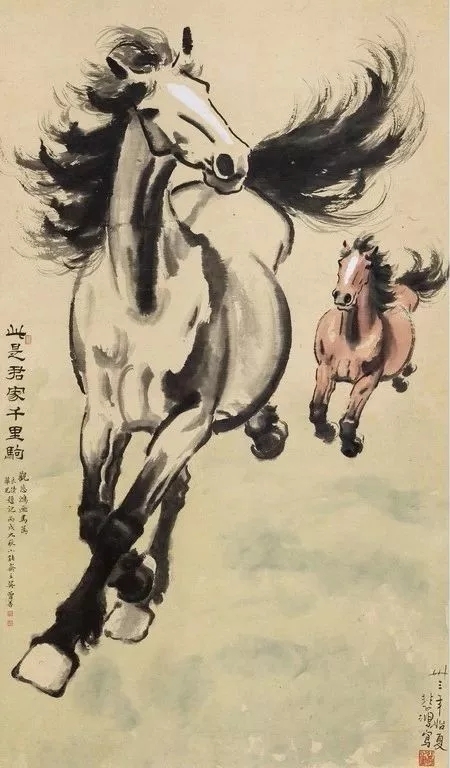

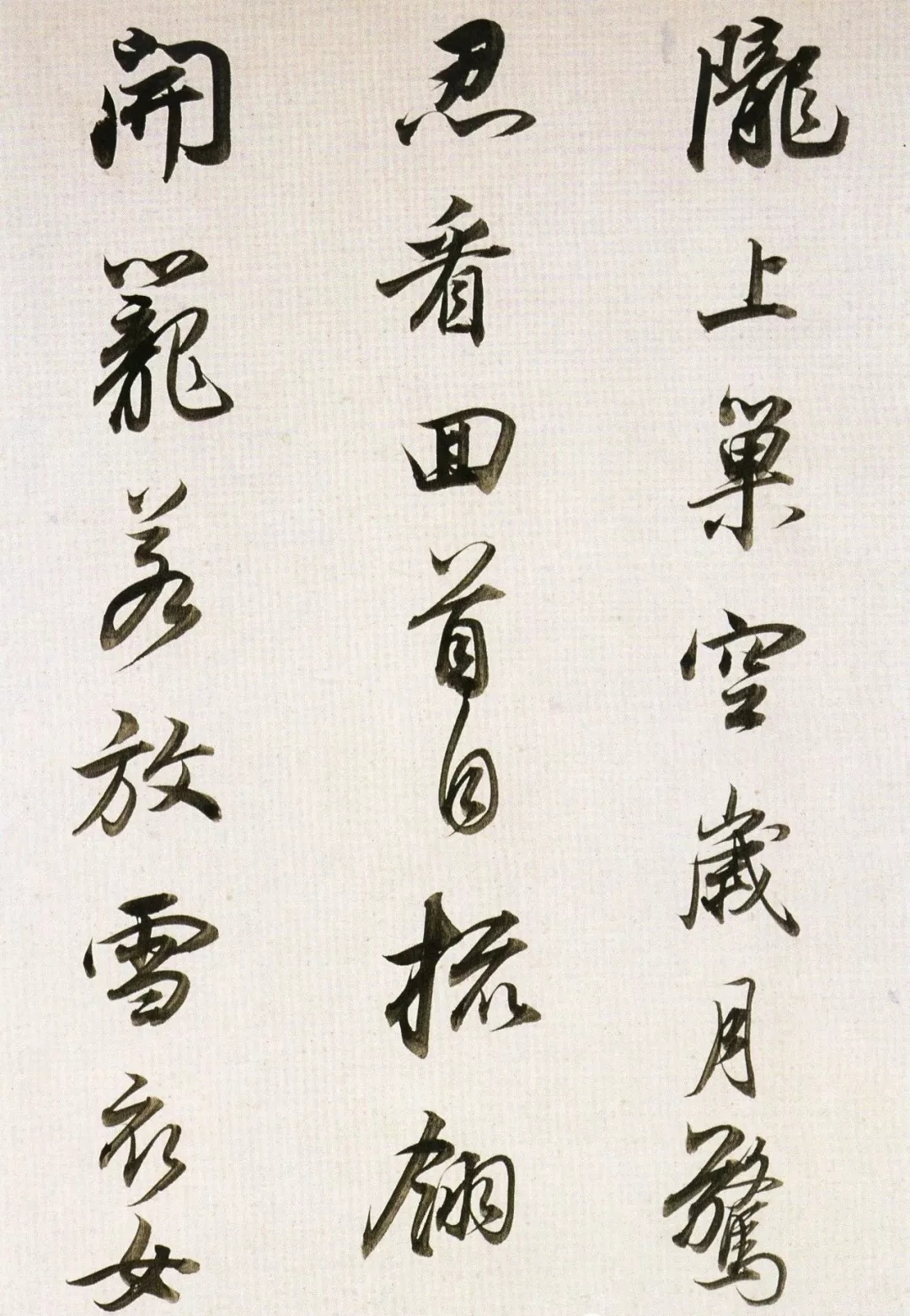

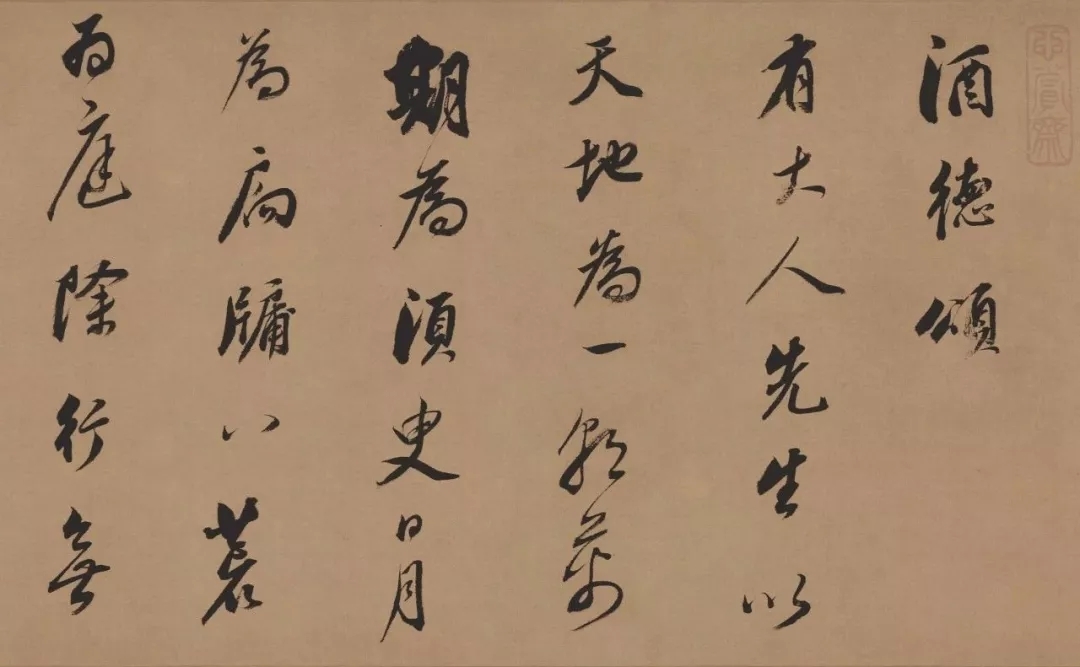

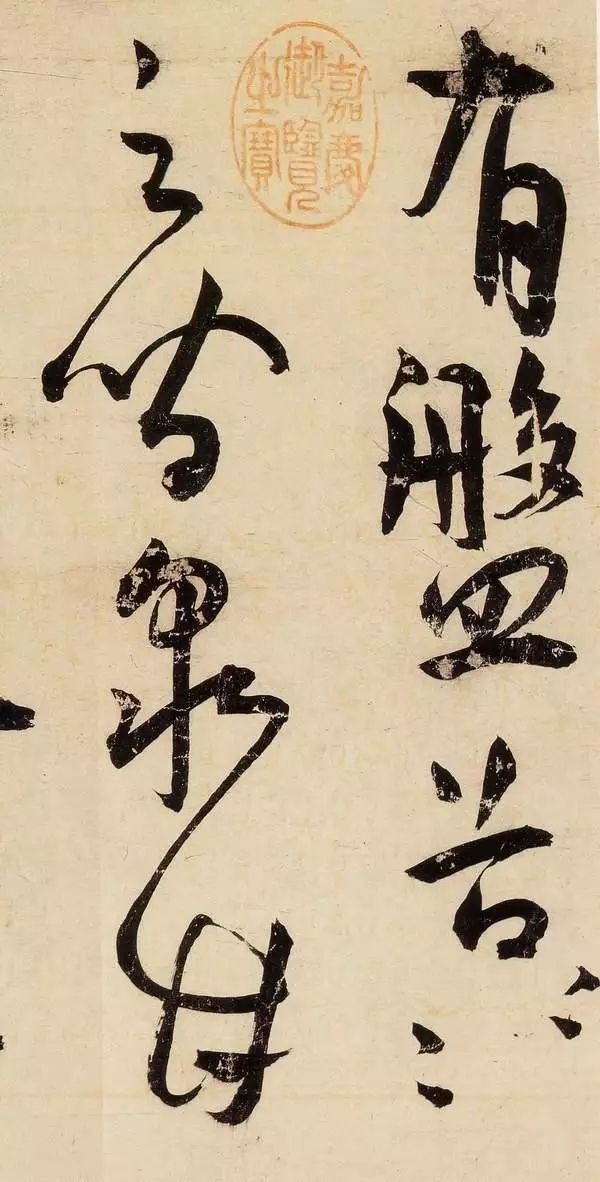

中国古典绘画有一难解,即画动物的身体与美感,纤毫现,精确而传神,宋代的禽鸟虫鱼,画得太好了,中国人白描勾线的女体,另有一种好,实在性感而淫美,只是很难确分是画性感还是画中人性感—你要知道,毛笔蘸着墨,画到宣纸上,触纸之际,无比性感,流转行笔,极尽淫荡。

所以中国人画国画,至今画不厌,那是人与工具的无边性事啊。

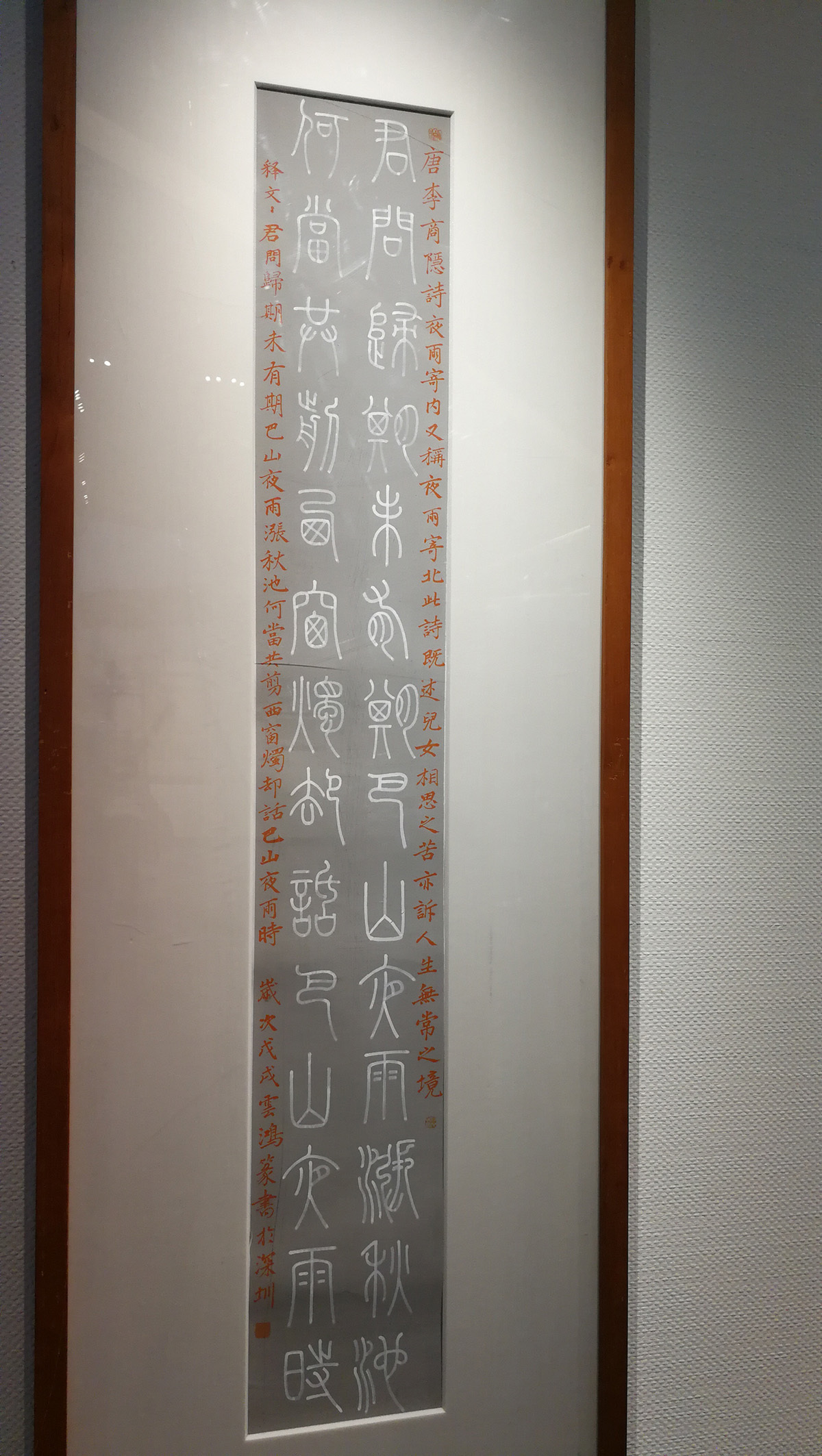

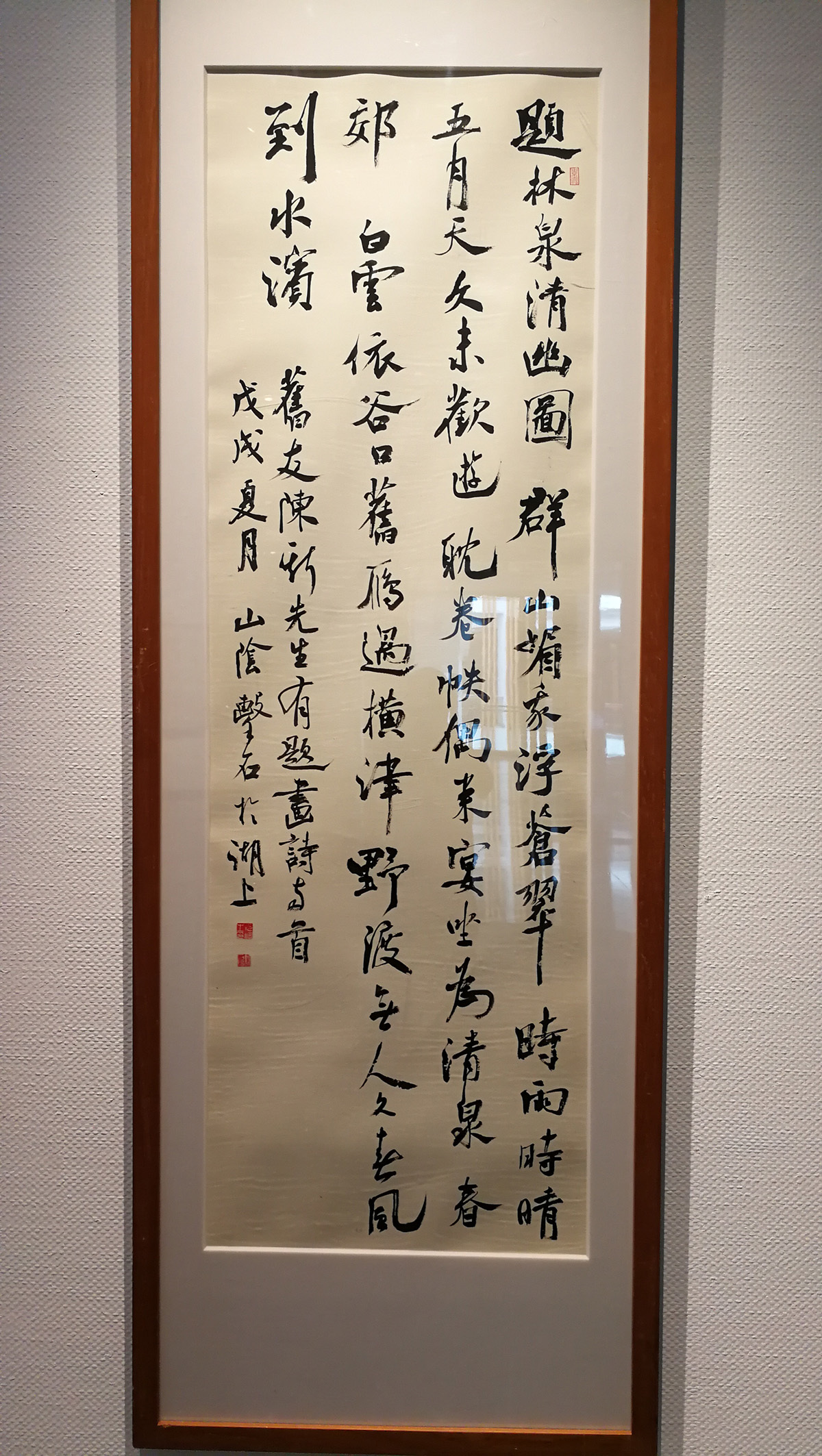

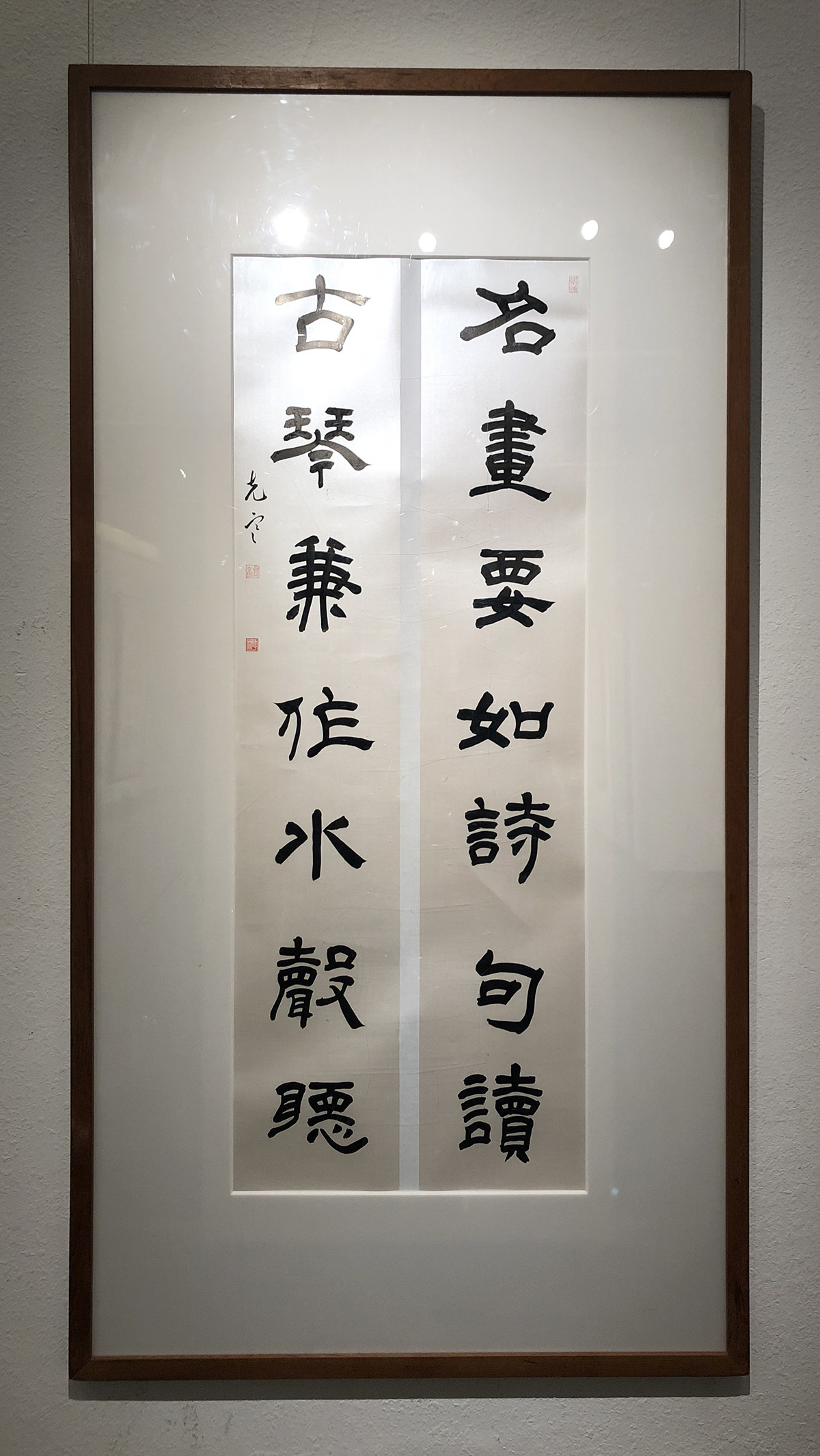

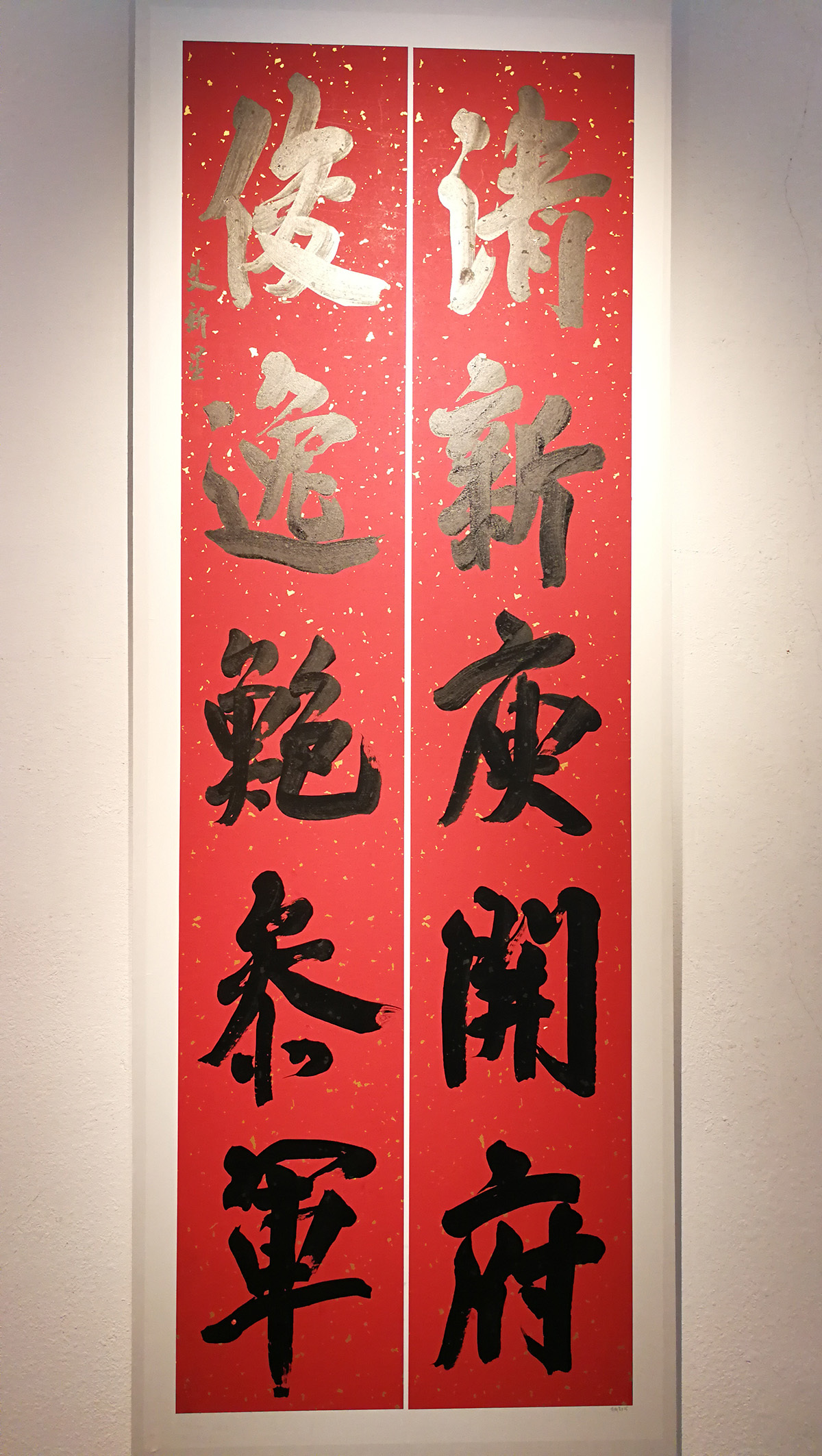

记者:《漫谈普拉多美术馆珍藏展来华》:“可是当我看多了宋元的原典,我就觉得当代国画几乎都是卡通或漫画。”国画的没落(不知确否)是不是和西画的冲击有关?换言之,国画可能慢慢好起来吗?

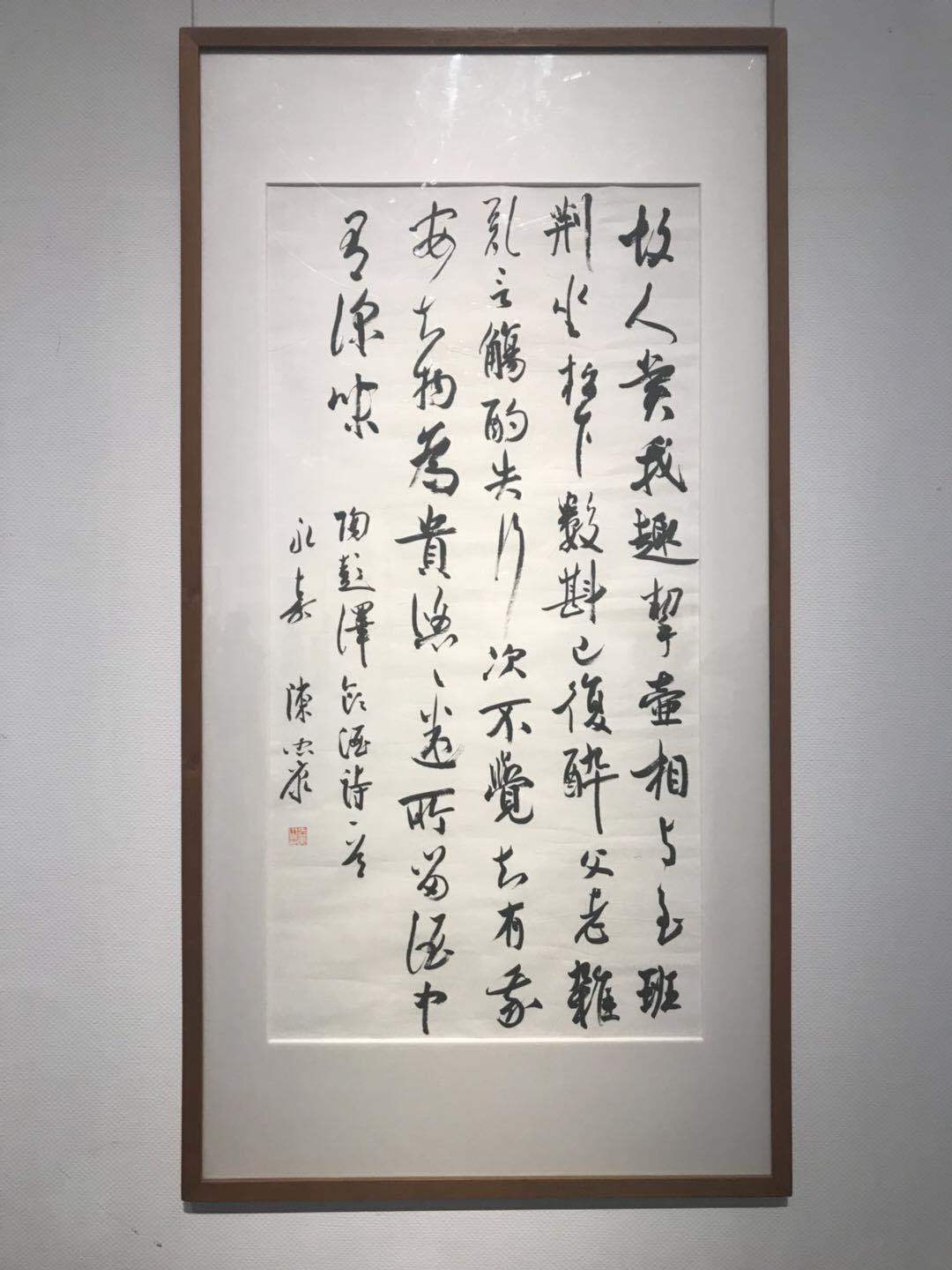

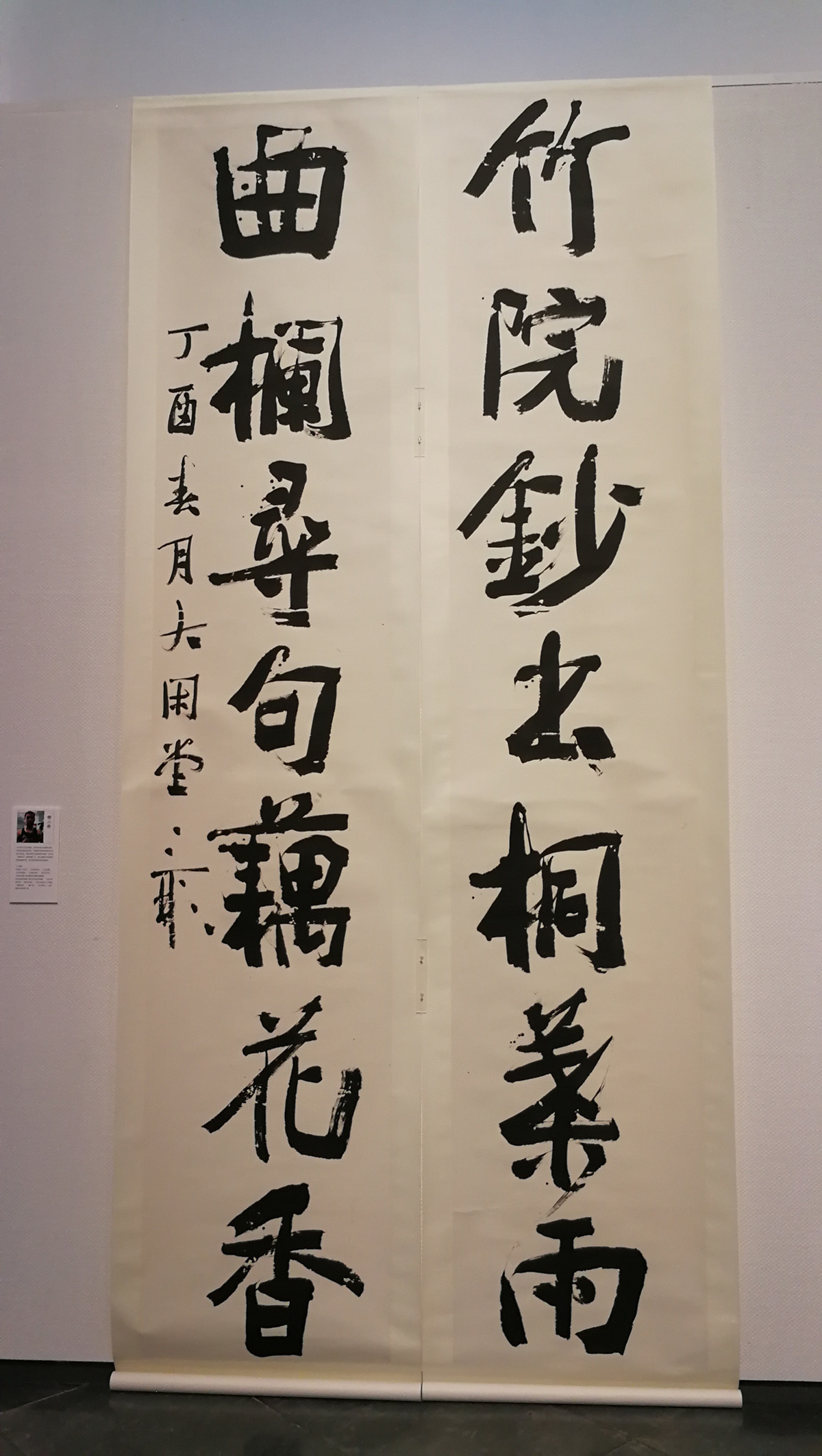

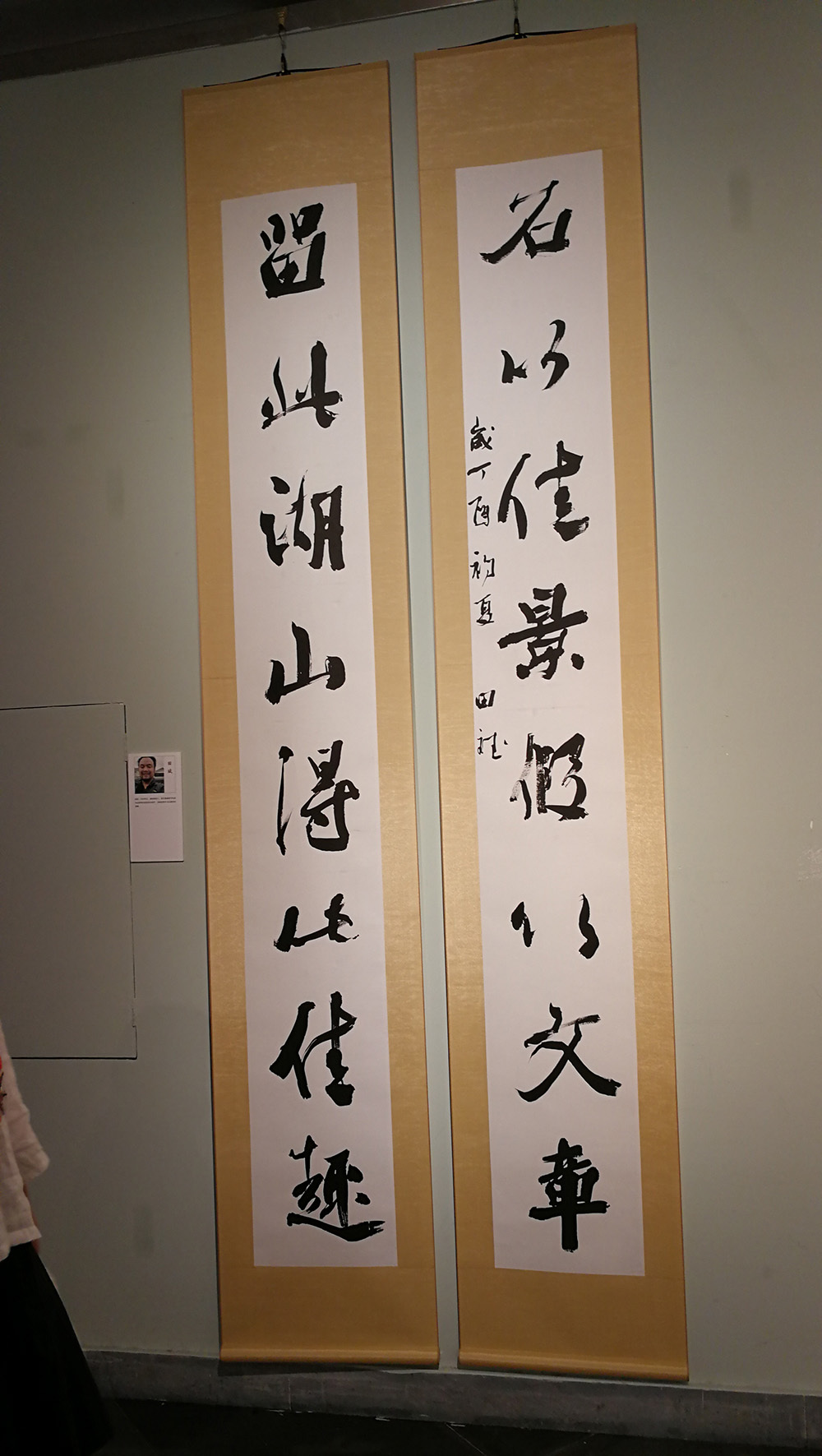

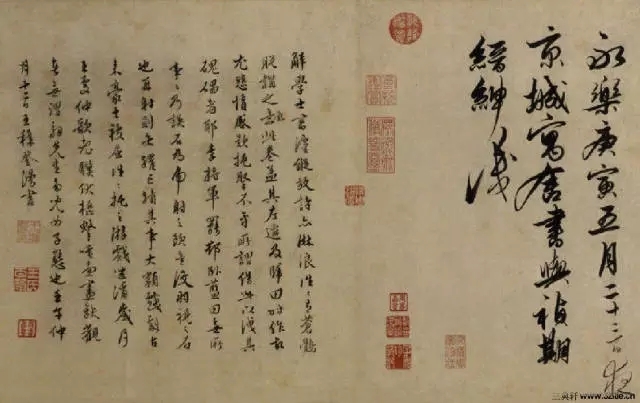

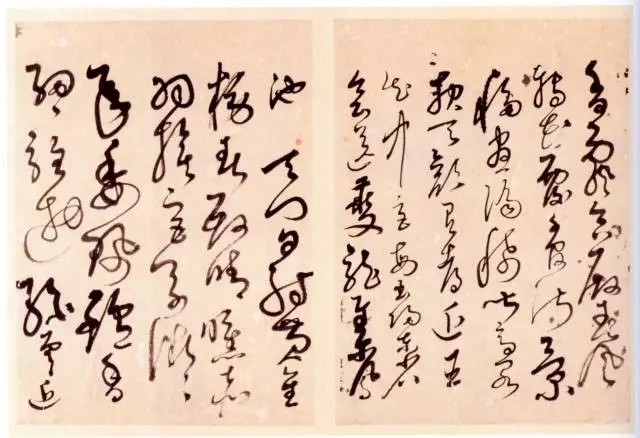

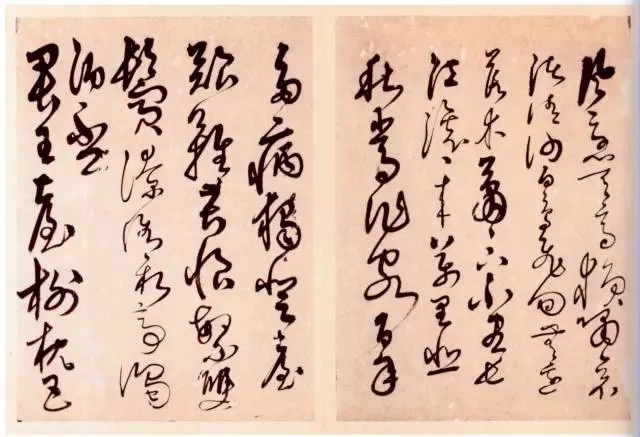

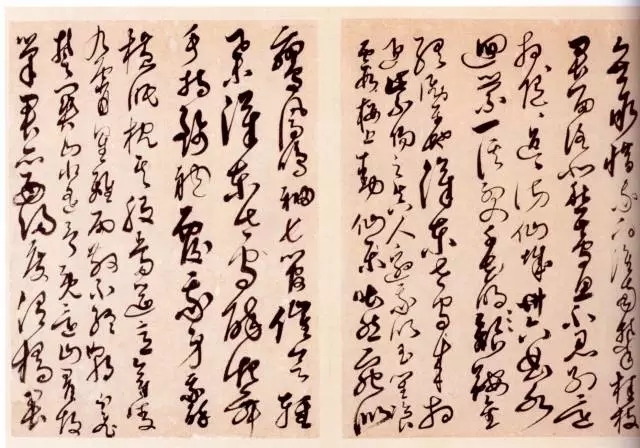

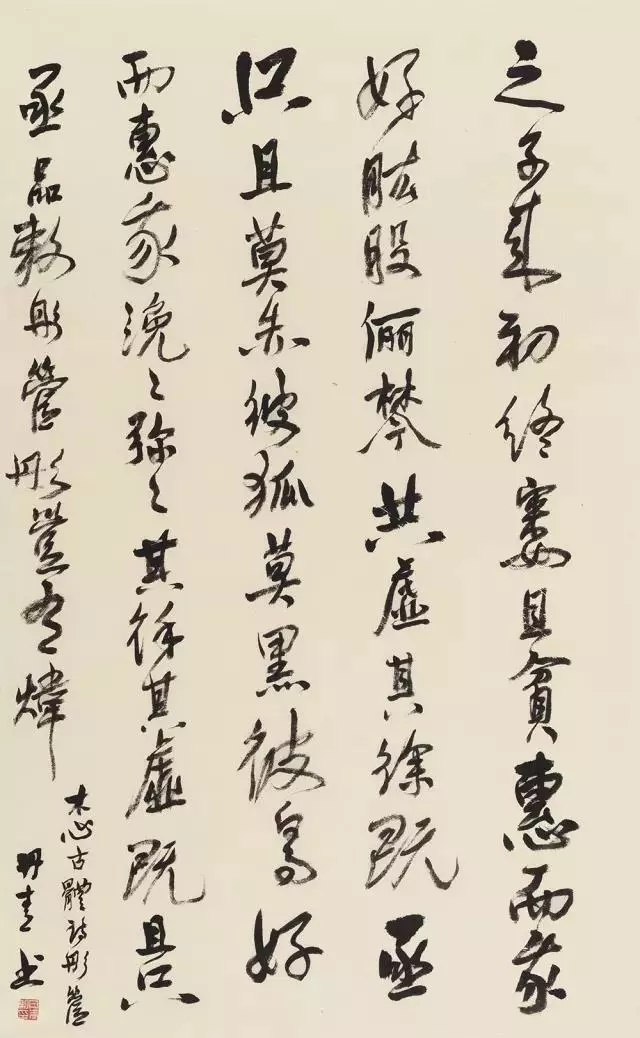

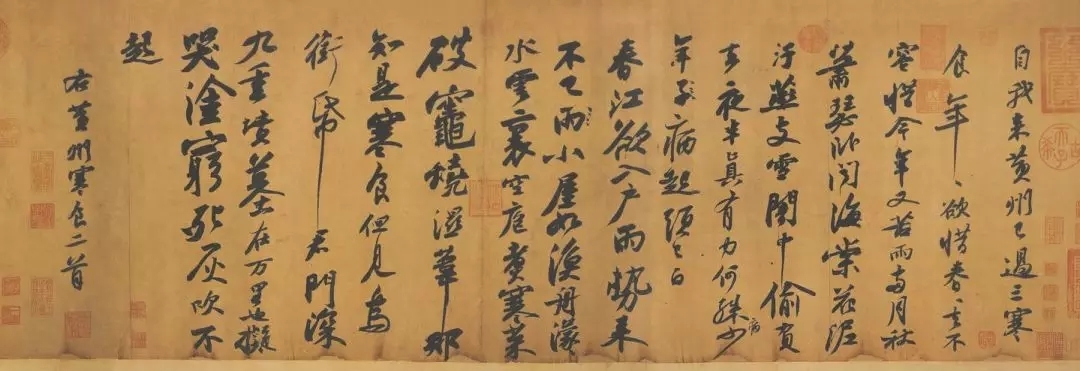

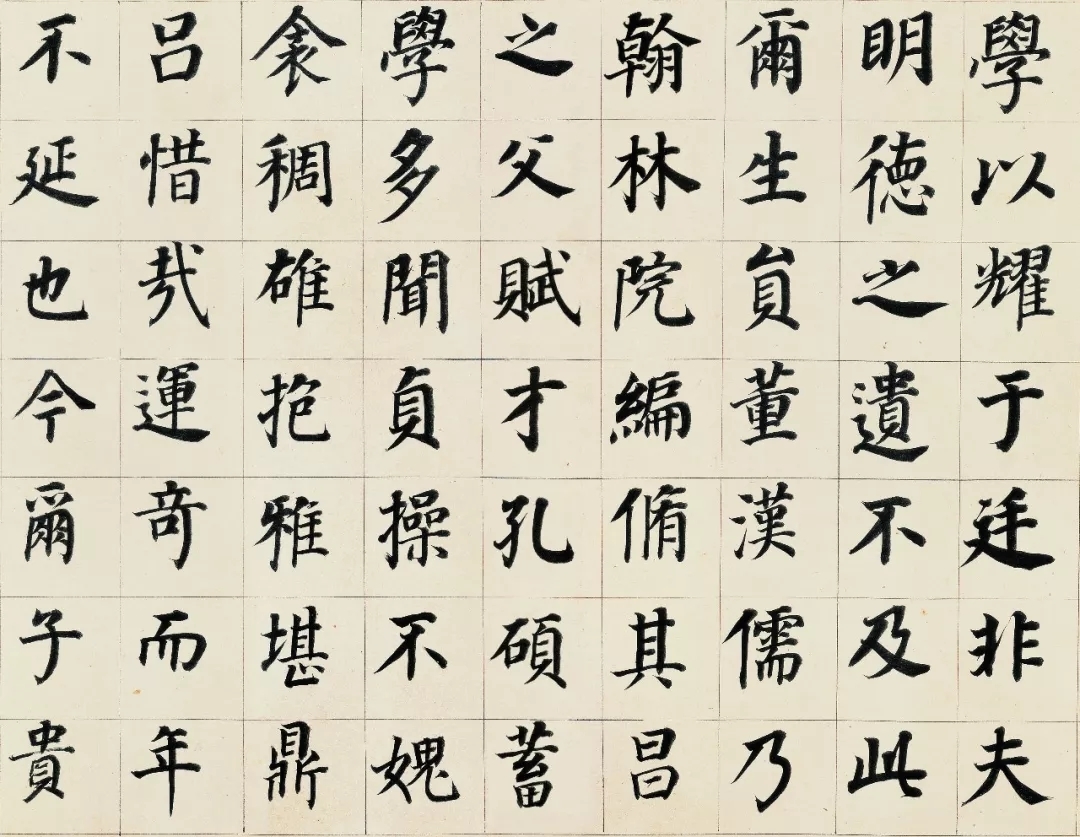

陈丹青:我不会说国画油画是否“可能慢慢好起来”,或者慢慢坏下去。眼下有太多国画家油画家,整体水准不论,总看见若干有才华的后生冒出来,画得蛮有意思,蛮好看。至于当代国画为什么有卡通病,那是另一话题。像卡通,也并非不好,在好画手那里,就能出新意。陈洪绶、金农,依我看就是卡通化的先生注重“原典”,我倒想知道,对于当下的国画乱象,出现像董其昌(或齐白石)那样的宗师容易吗?

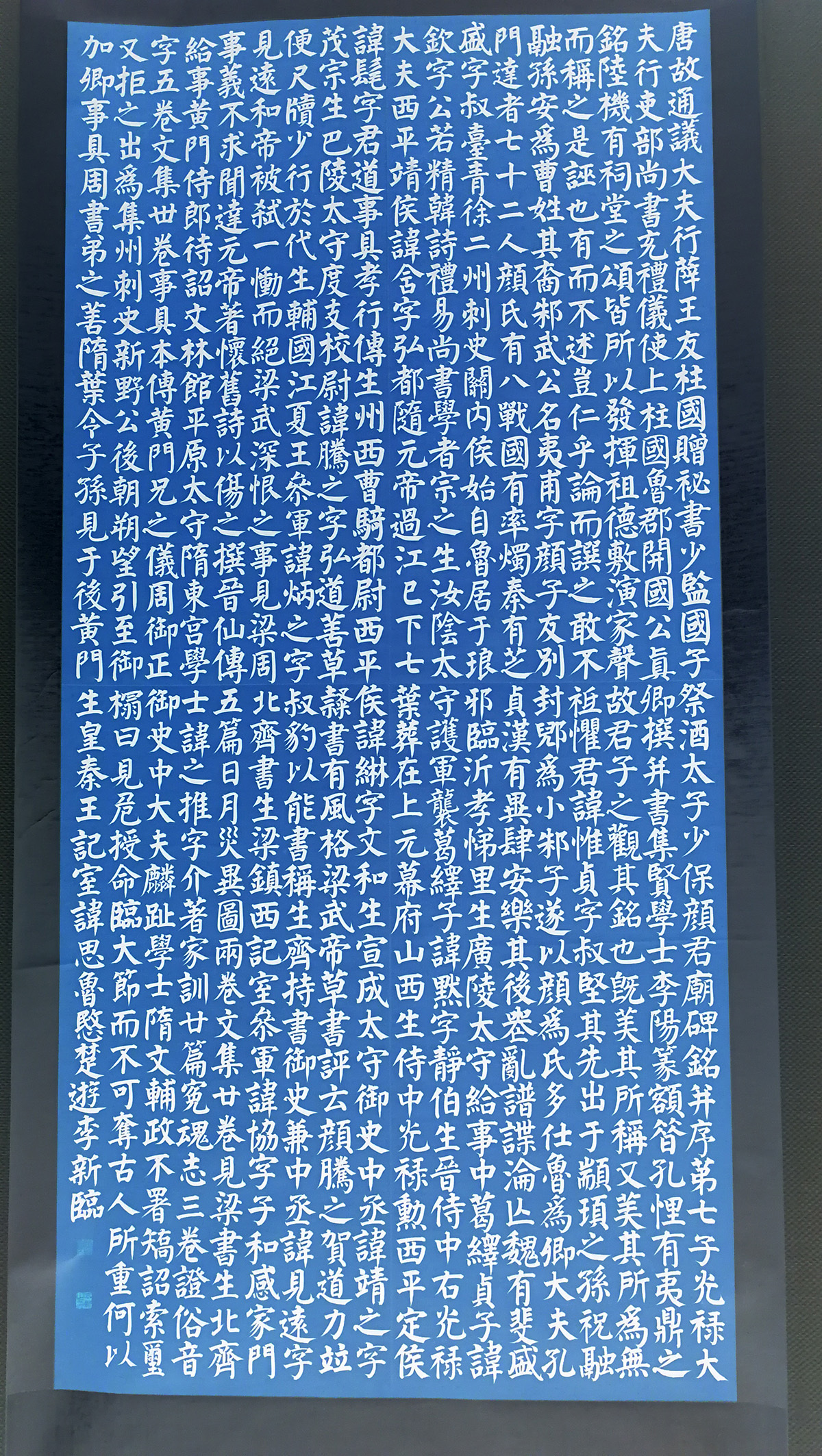

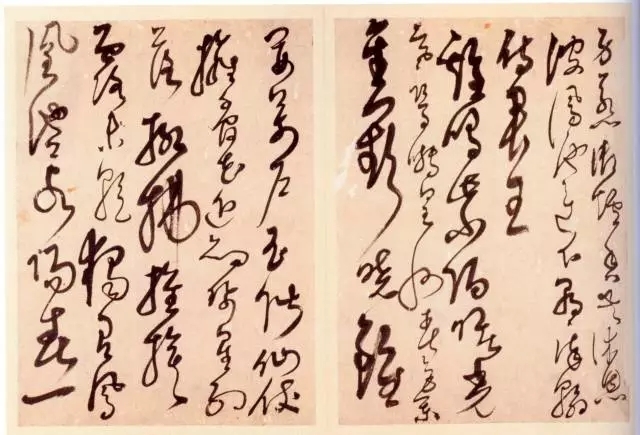

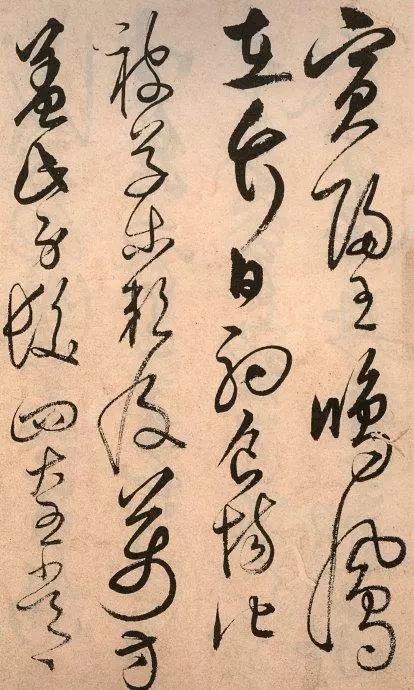

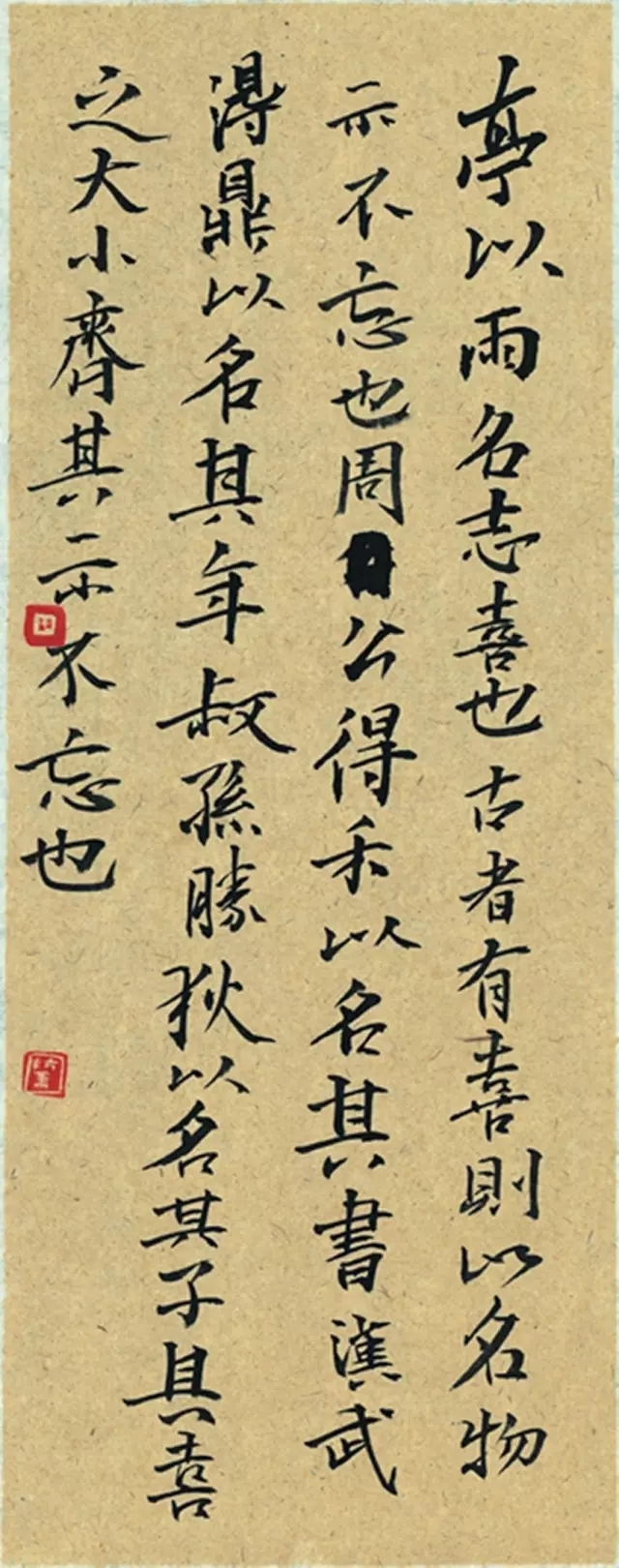

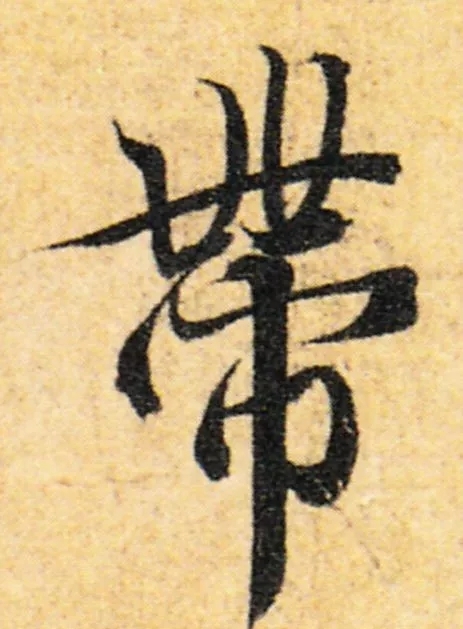

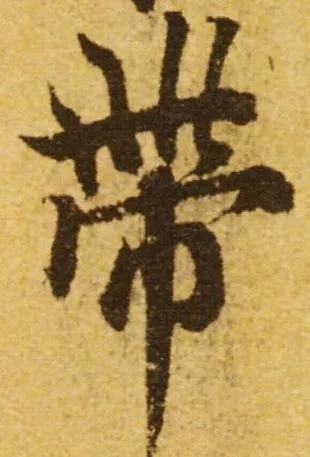

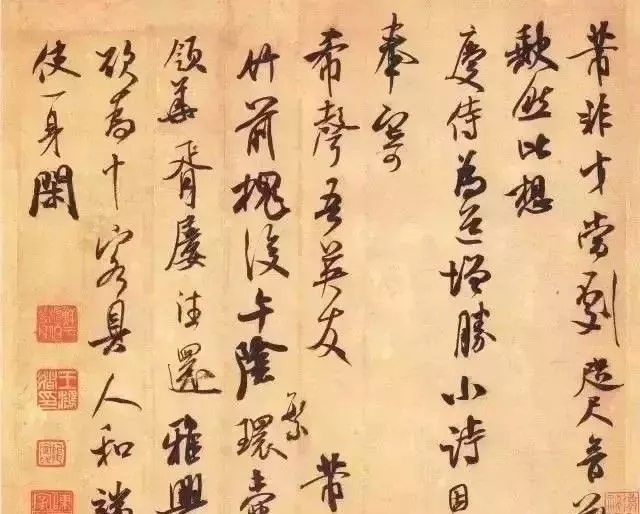

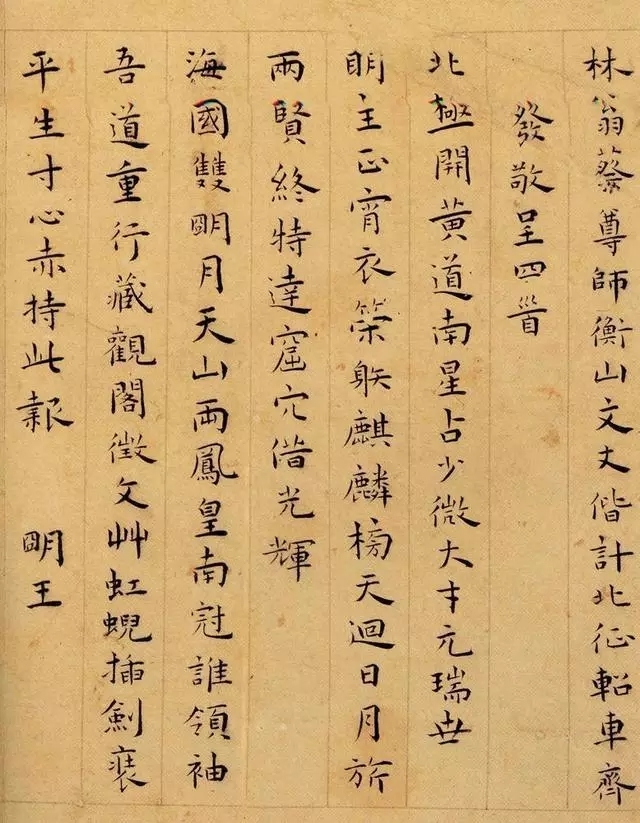

话不能这么说。董其昌时代不会出今天的蔡国强,齐白石时代也不会出刘小东。而齐白石的意趣,不会出在董其昌的晚明,董其昌的笔路,也不会出在他所景仰的五代或北宋。

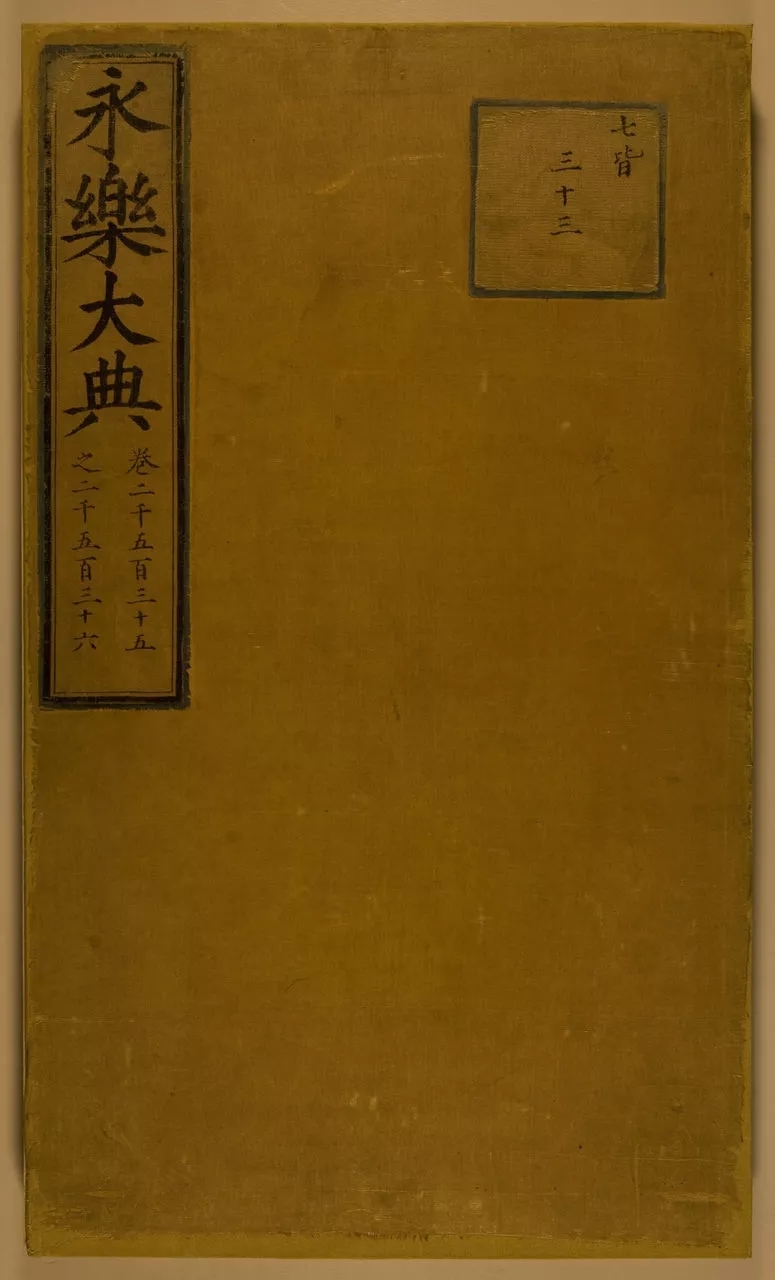

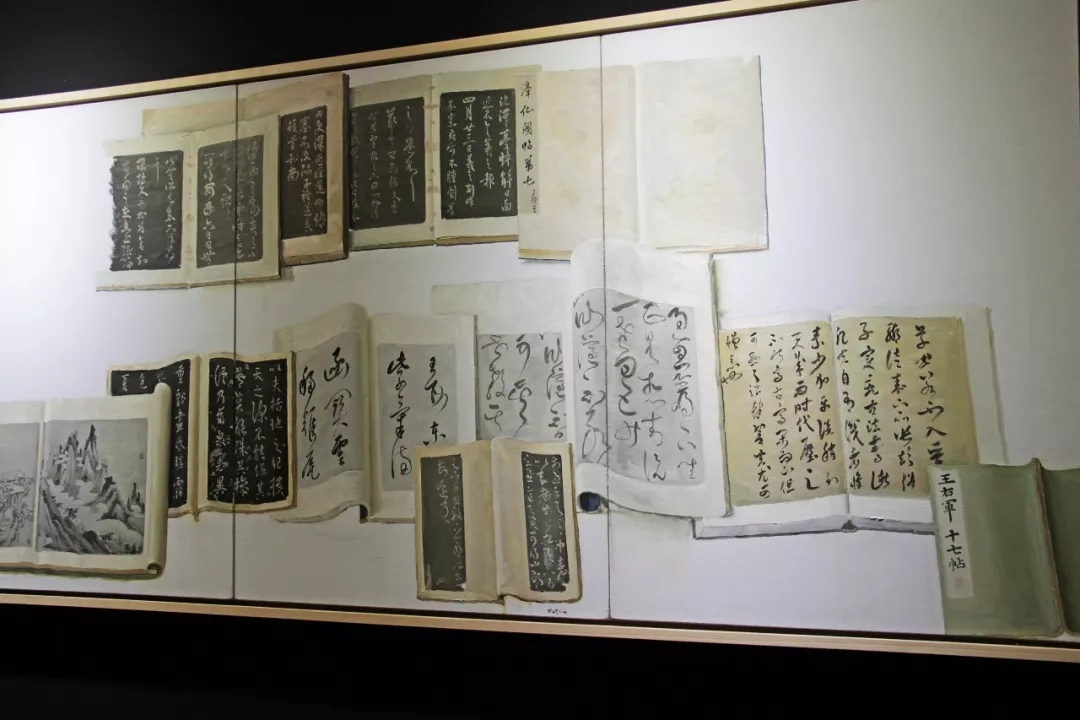

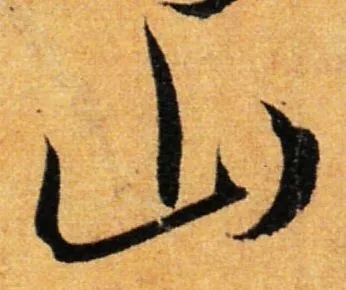

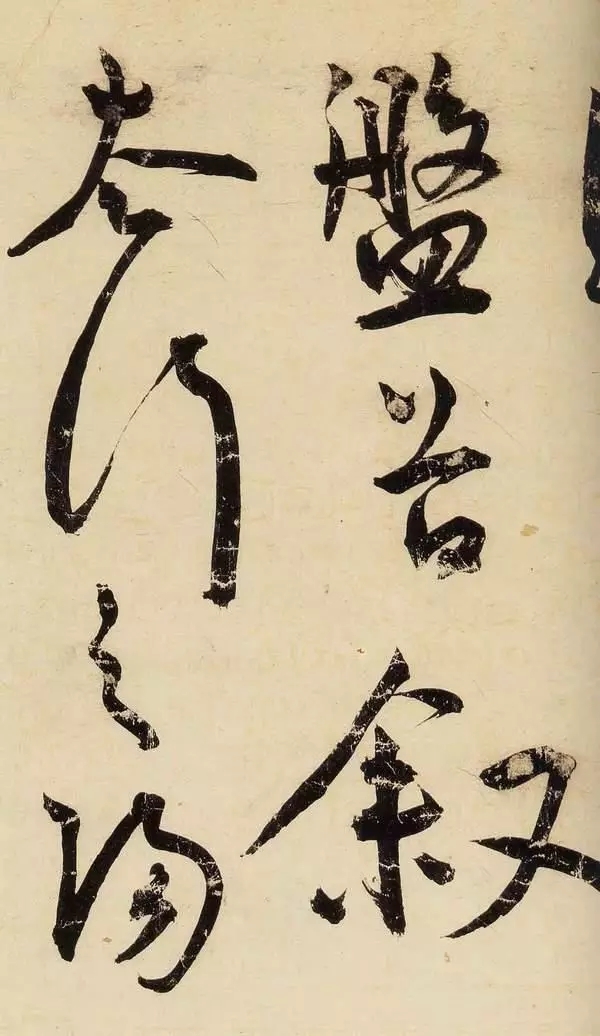

我注重原典,部分原因是我们活在印刷品时代,你品董其昌,最好看原典,那种淡墨,那种微妙的敷彩,唯原典才能看得真。原典的神气永远无法复制的。

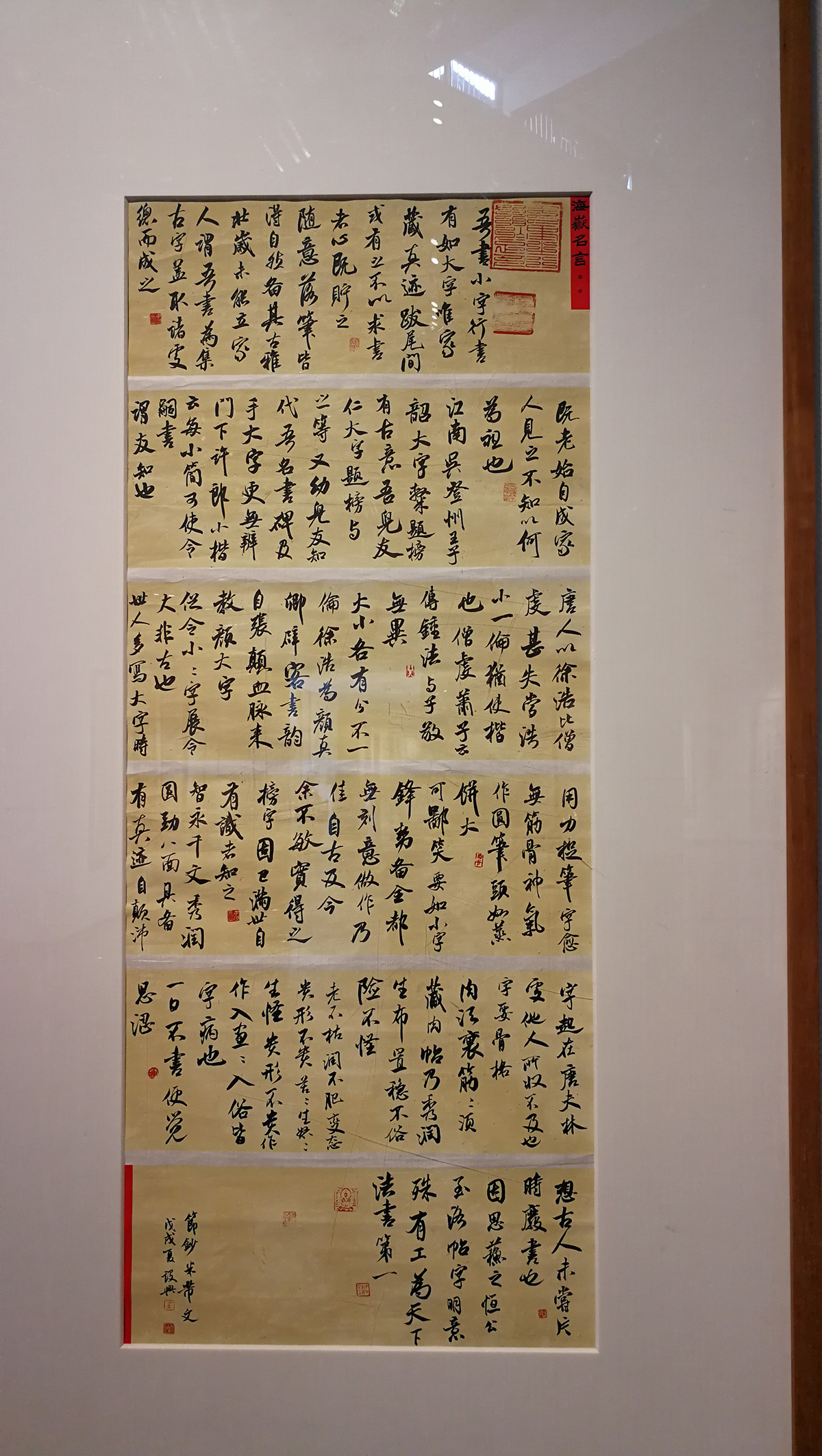

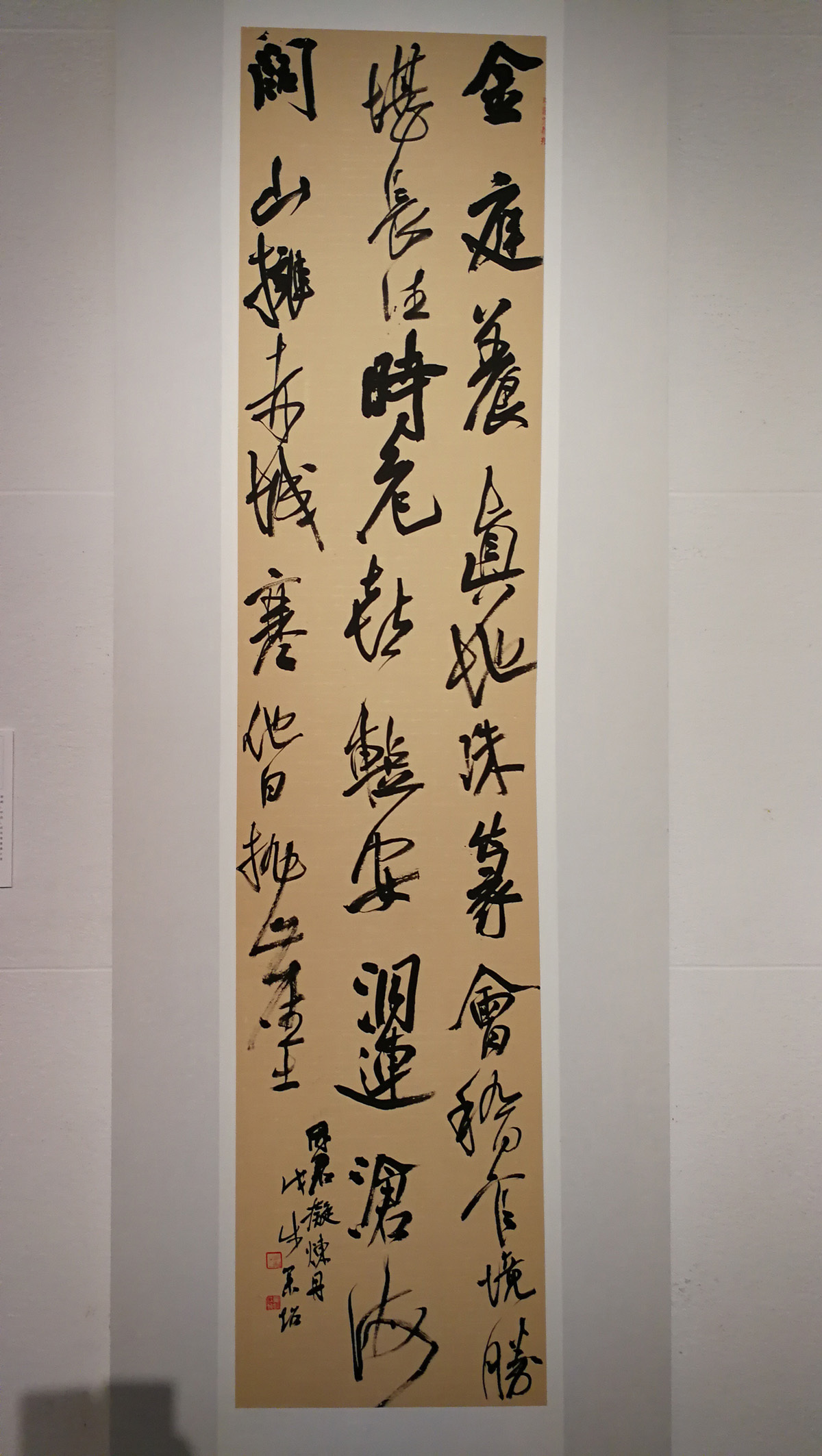

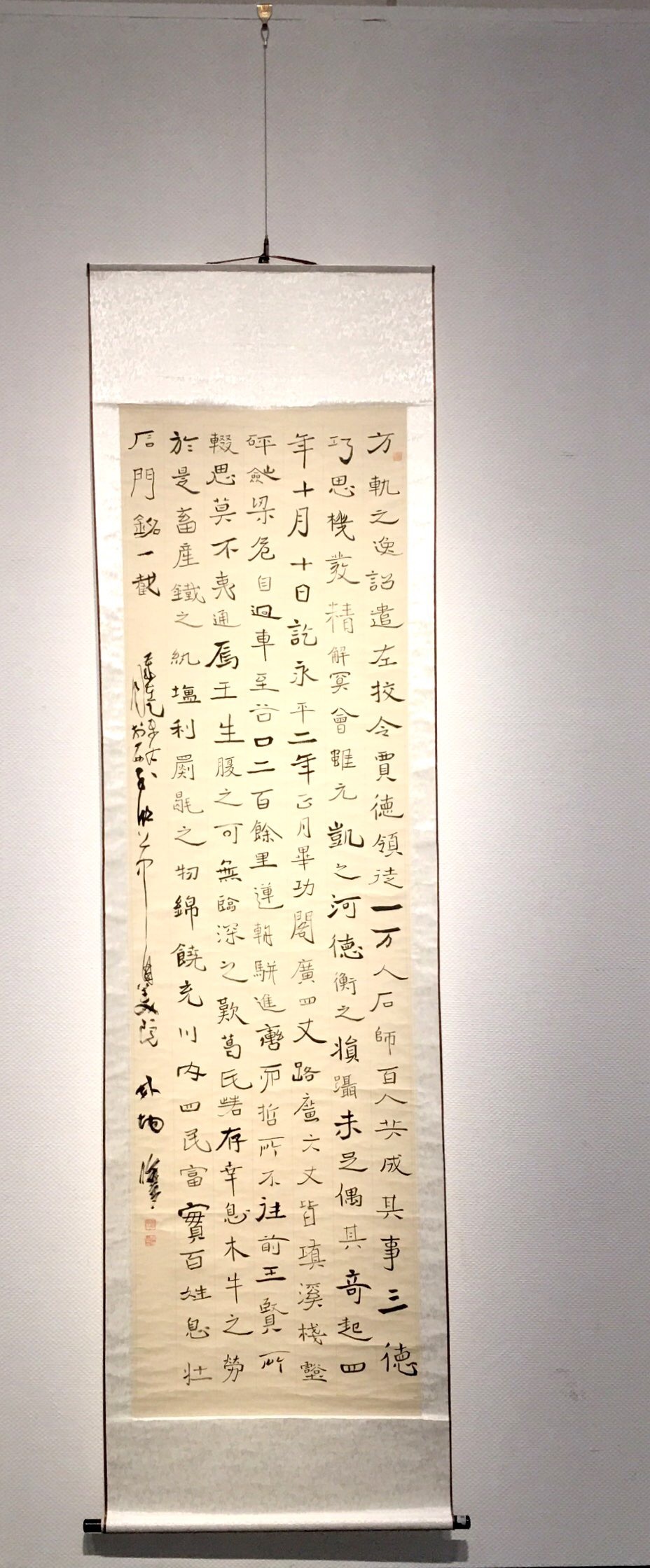

记者:您常常援引毕加索、杜尚或沃霍尔等人的言论,不过自己“不弄前卫艺术”。何以起初就有这样的志趣,到了美国眼界大开后,依旧秉持古典的风格?

陈丹青:我从来没有弄“前卫艺术”的“志趣”,别人弄,弄得好,我很开心,喜欢看看,弄得不好,那是别人的事。中国人有个毛病:人家的事好像是自己的,自己的事好像是人家的。我这脾气没被传染,如此而已。

但我也未秉承“古典的风格”,只是相对眼下各种新花样,显得比较传统老套而已。我们说起美术的词语,总归大而化之,“古典”、“现代”,都是被说坏的词:所谓古典油画在欧洲不同世纪,不同国家,称谓是不一样的。你到美术馆去看,只有意大利馆、尼德兰馆、西班牙馆,或者十四世纪馆、晚期巴洛克馆等等区分,没一个馆名叫“古典馆”。

记者:艺术家都怕别人说自己模仿别人,而您高声称自己是“模仿家”。原谅我借用一个大词—影响的焦虑—在您的创作中“影响的焦虑”是不是有着不同的体现?

陈丹青:“影响的焦虑”是哲学词语。我愿模仿别人—当然,我所喜欢的人—是我“自己的事”,无关“别人”。影响的焦虑,很好啊,有谁不受人影响吗?我一天到晚在找“影响的焦虑”呢,可惜不太找得到,换句话说,并没有几个人真的对我构成影响—不是我骄傲,也不是我谦逊,而是,艺术很具体,影响也很具体。