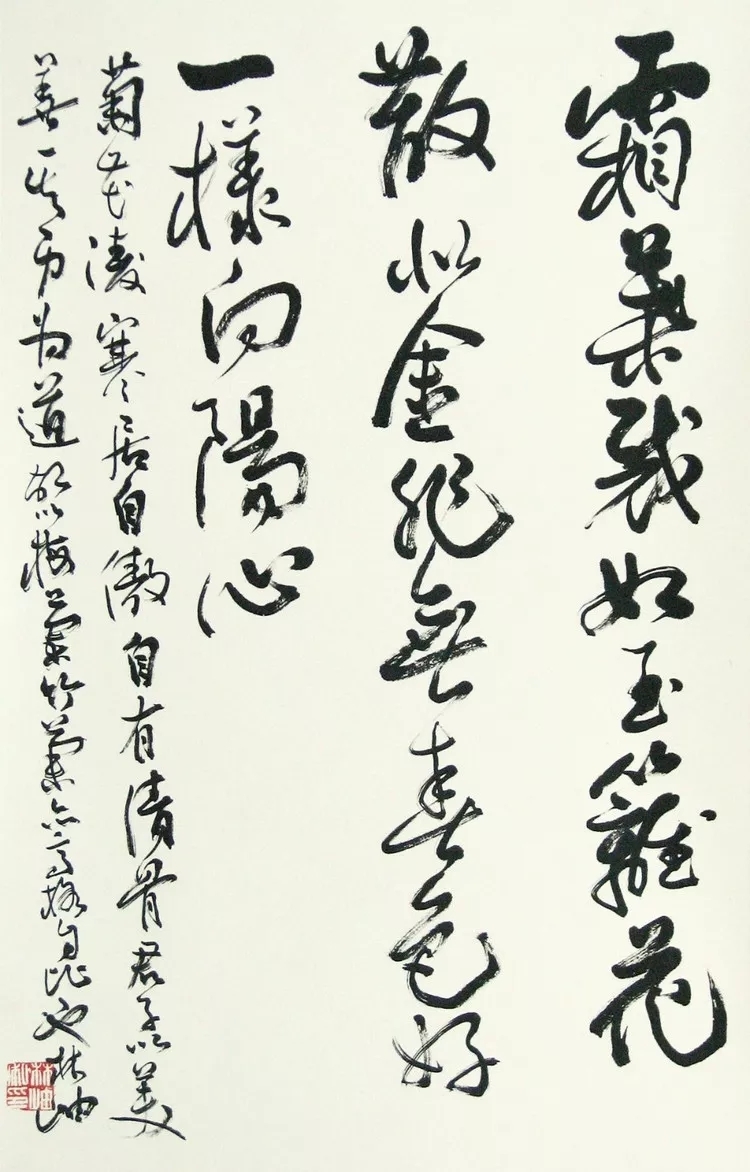

元代中后期,黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙四人,在山水画创作方面做出了重要贡献,在绘画史上得到了很高的评价,被称为“元季四大家”。

“元四家”在吸收五代、北宋水墨山水画的基础上,深受元初书画家赵孟頫的影响,把笔墨韵味在绘画中的作用提到了一个新的高度。

突出了山水画的文学趣味,使诗、书、画有意识地融为一体,各具风貌,开创了一代新风,形成了以“文人画”为主流的山水画派,把中国山水画发展推向了一个新的高峰,对明清两代画坛影响极大。

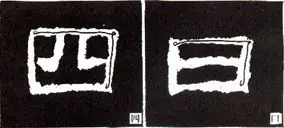

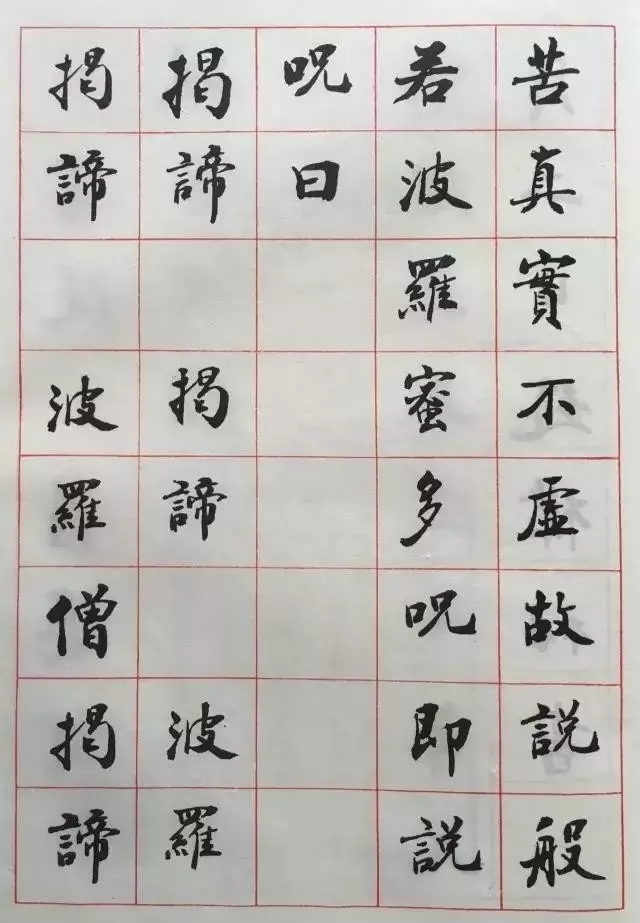

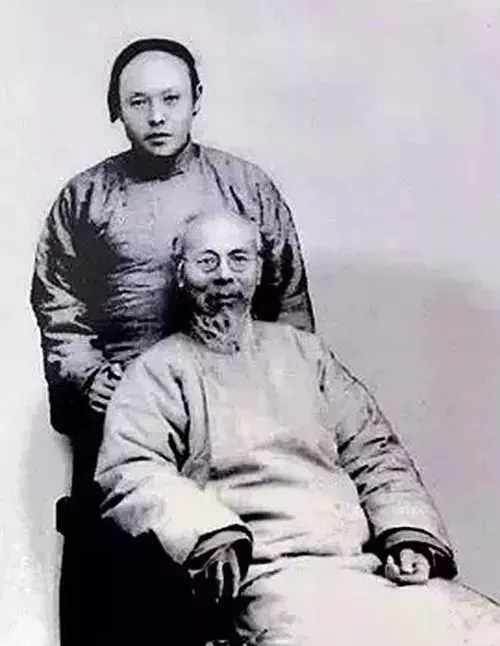

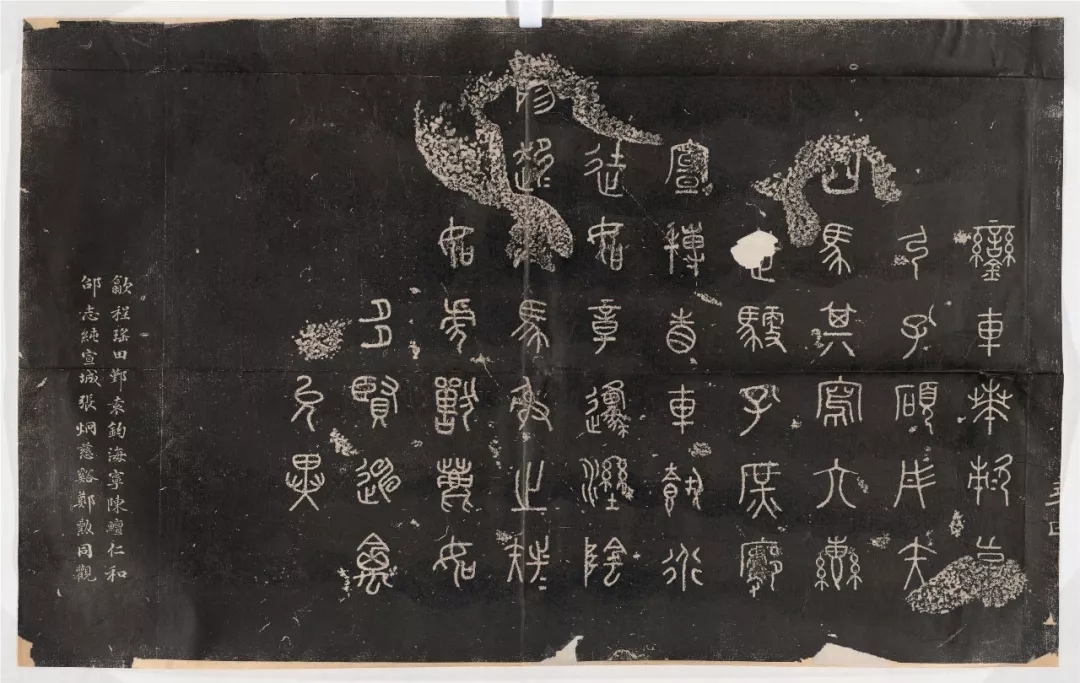

![640.webp (39)]()

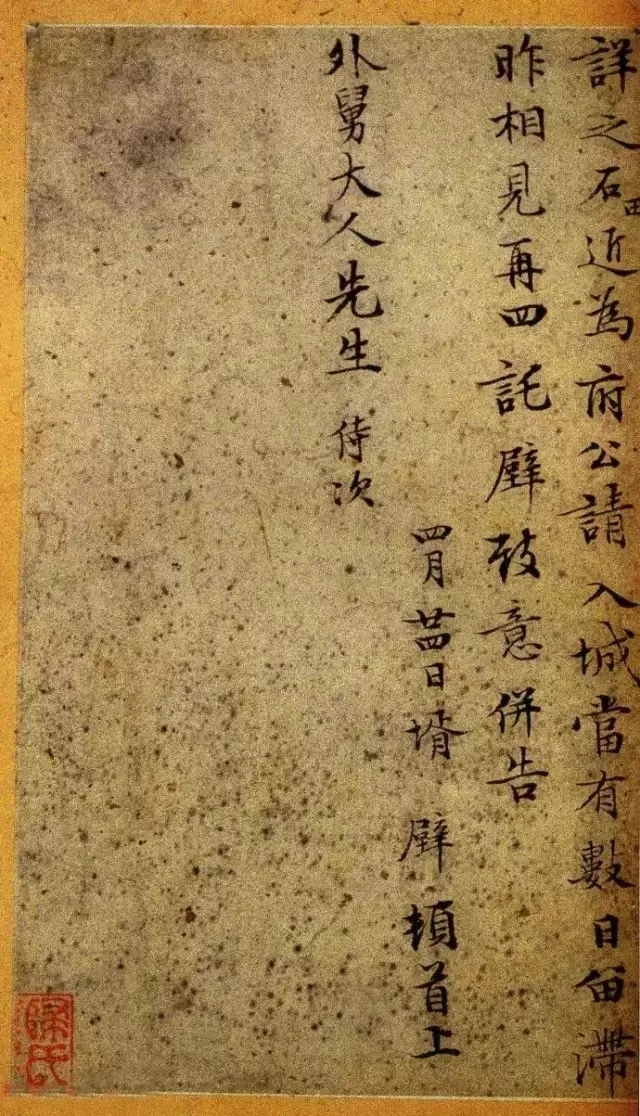

元四家中,以黄公望年齿最长,并直接聆受赵孟頫的教导,又开始寄画以乐的门径,故列为四家之冠。

黄公望,字子久,号大痴、大痴道人、一峰道人,平江路常熟州人,元朝画家。本姓陆,名坚,幼年父母双亡,族人将其过继给永嘉黄氏为养子,这位黄公年已九十,膝下无子,得子万分欣喜,笑道:“黄公望子久矣!”因改姓名,叫黄公望,字子久。

其山水画宗法董源、巨然,由此生发,自创一格;创浅绛山水,画风雄秀、简逸、明快,对明清山水画影响甚大,为“元四家”之首。

黄公望的山水画从技法面貌上而言,有两种风格类型,明张丑《清河书画舫》中说:“大痴画格有二:一种作浅绛色者,山头多岩石,笔势雄伟;一种作水墨者,皴纹极少,笔意尤为简远”。

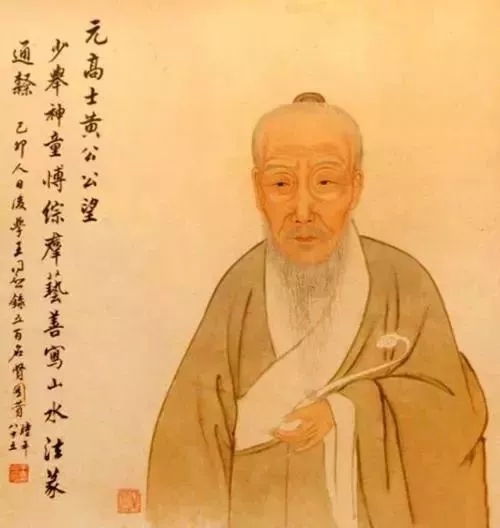

《天池石壁图》和《丹崖玉树图》是他浅降山水的代表作,两图手法略同,均为重峰叠岭,高松层崖,山峦树木的造型和勾勒法源自董、巨,笔法变繁复为简疏,多用干笔皴擦,化宋人的实质为虚灵。

再皴染后再用清淡的赭石花青渲染,即所谓“浅绛法”。赭石和花青具有温暖和沉静的视觉色感,很适宜表现江南青丽明洁的山光树色也符合元人清逸的审美观。由黄公望所创立的浅绛山水,很快在元代流行,并为后世所崇尚和发扬。

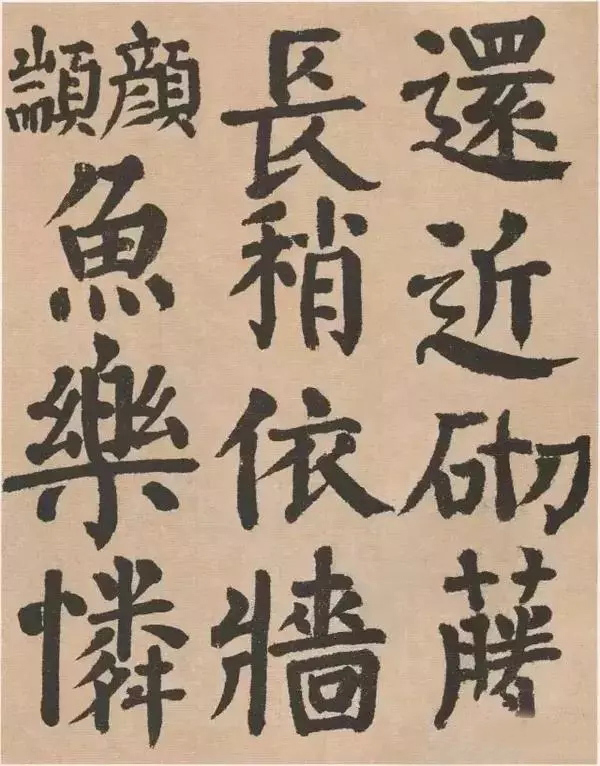

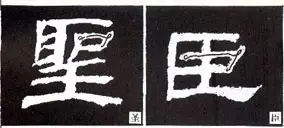

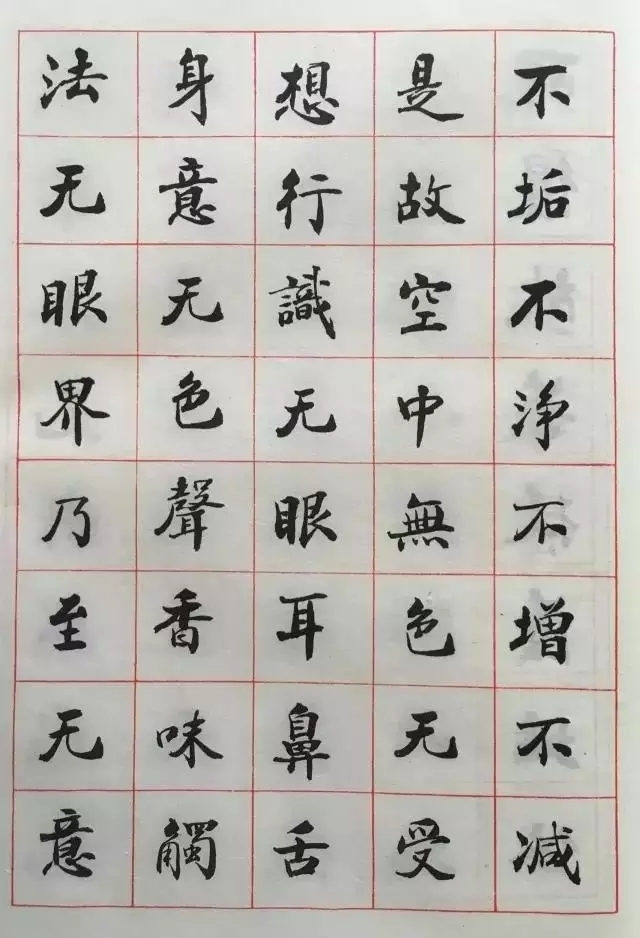

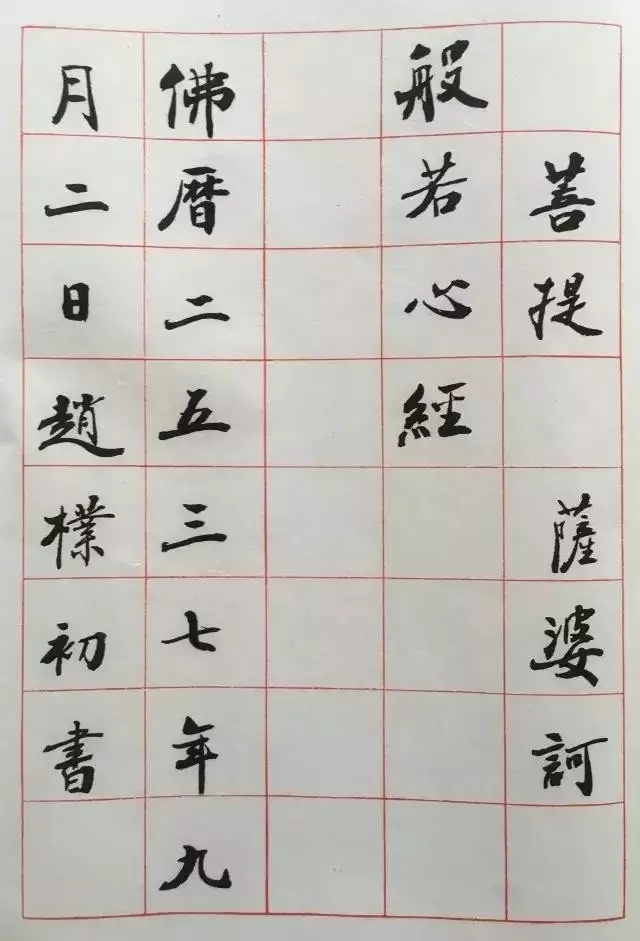

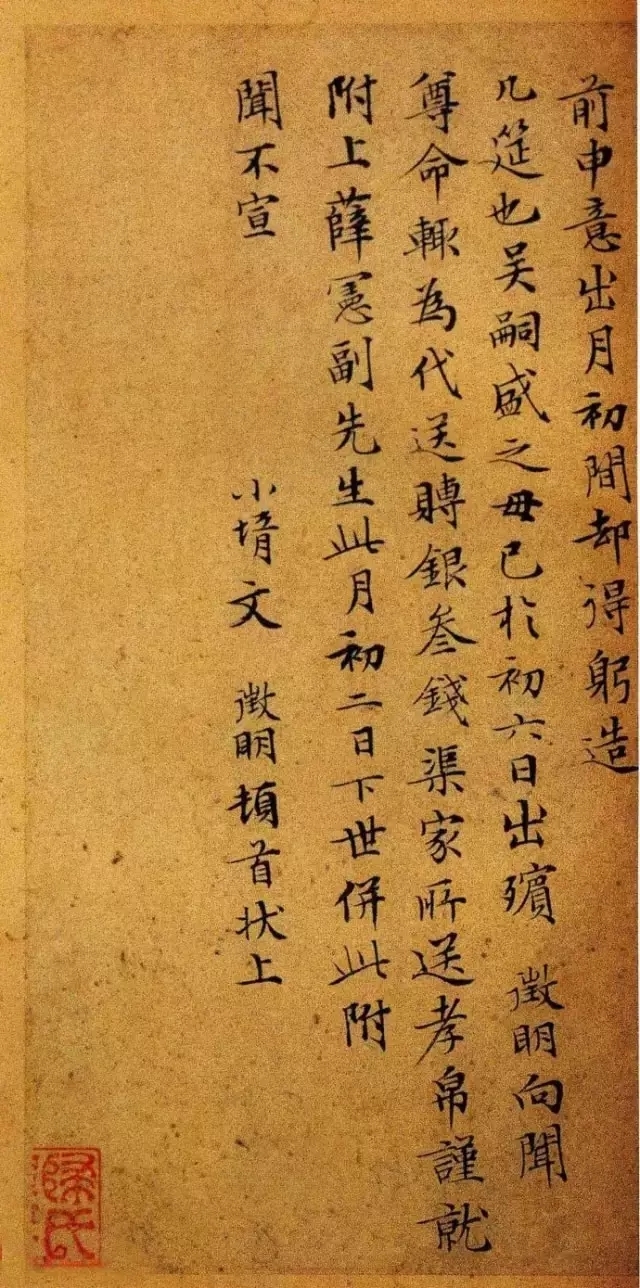

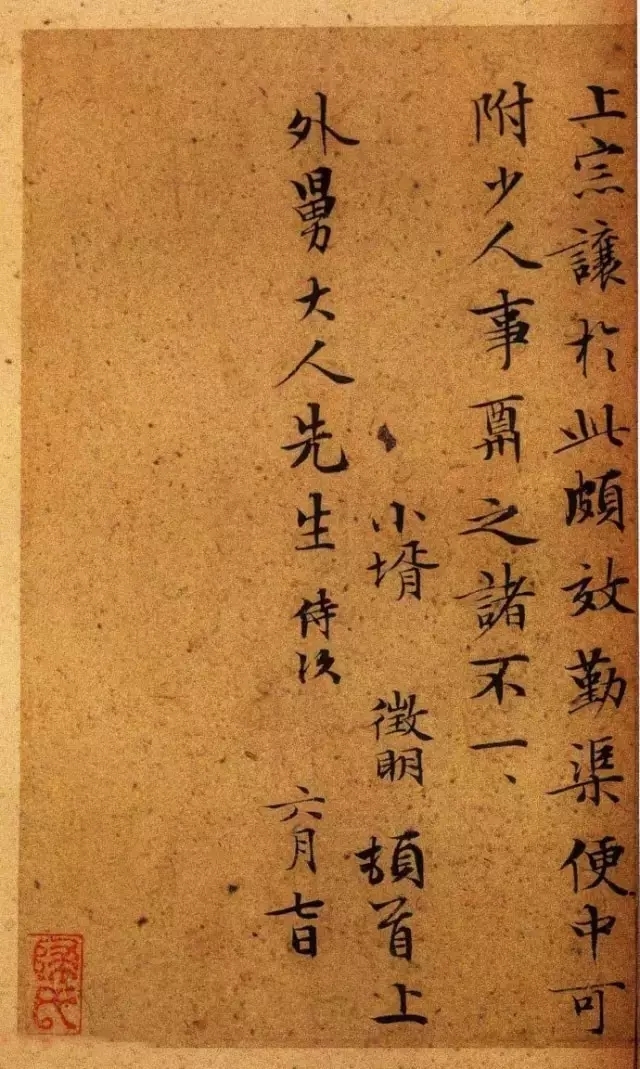

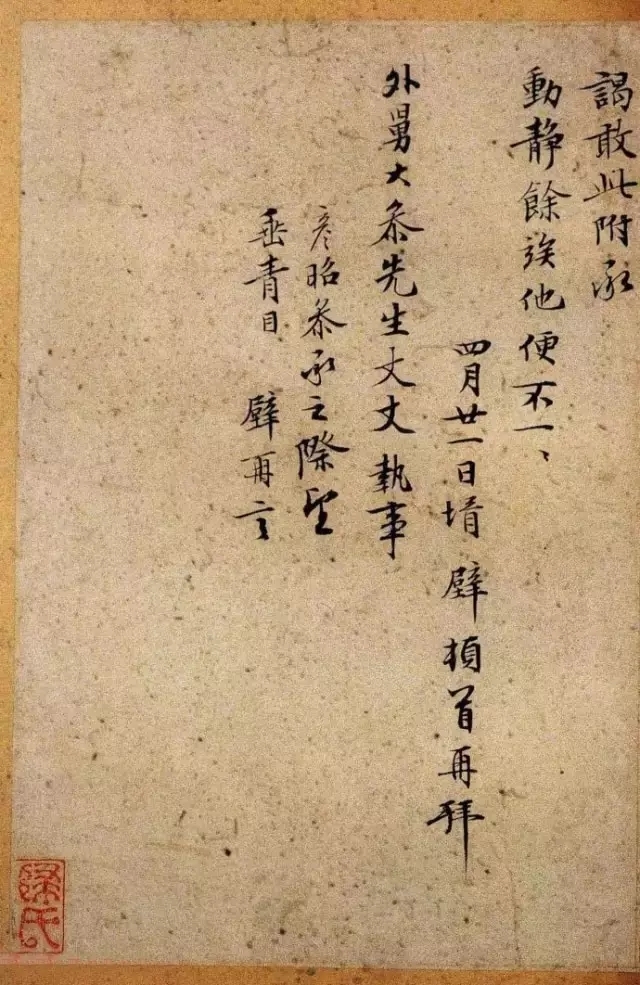

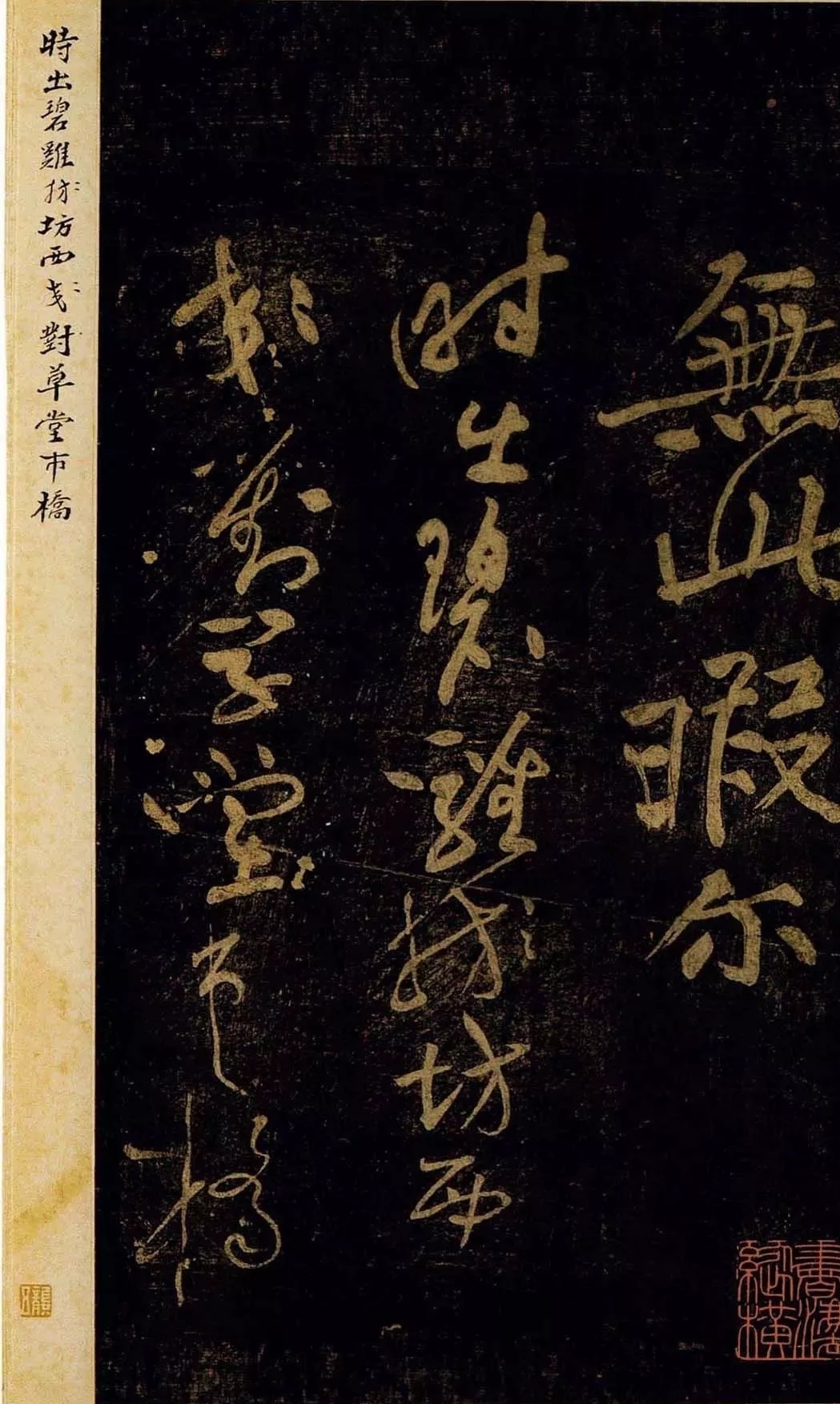

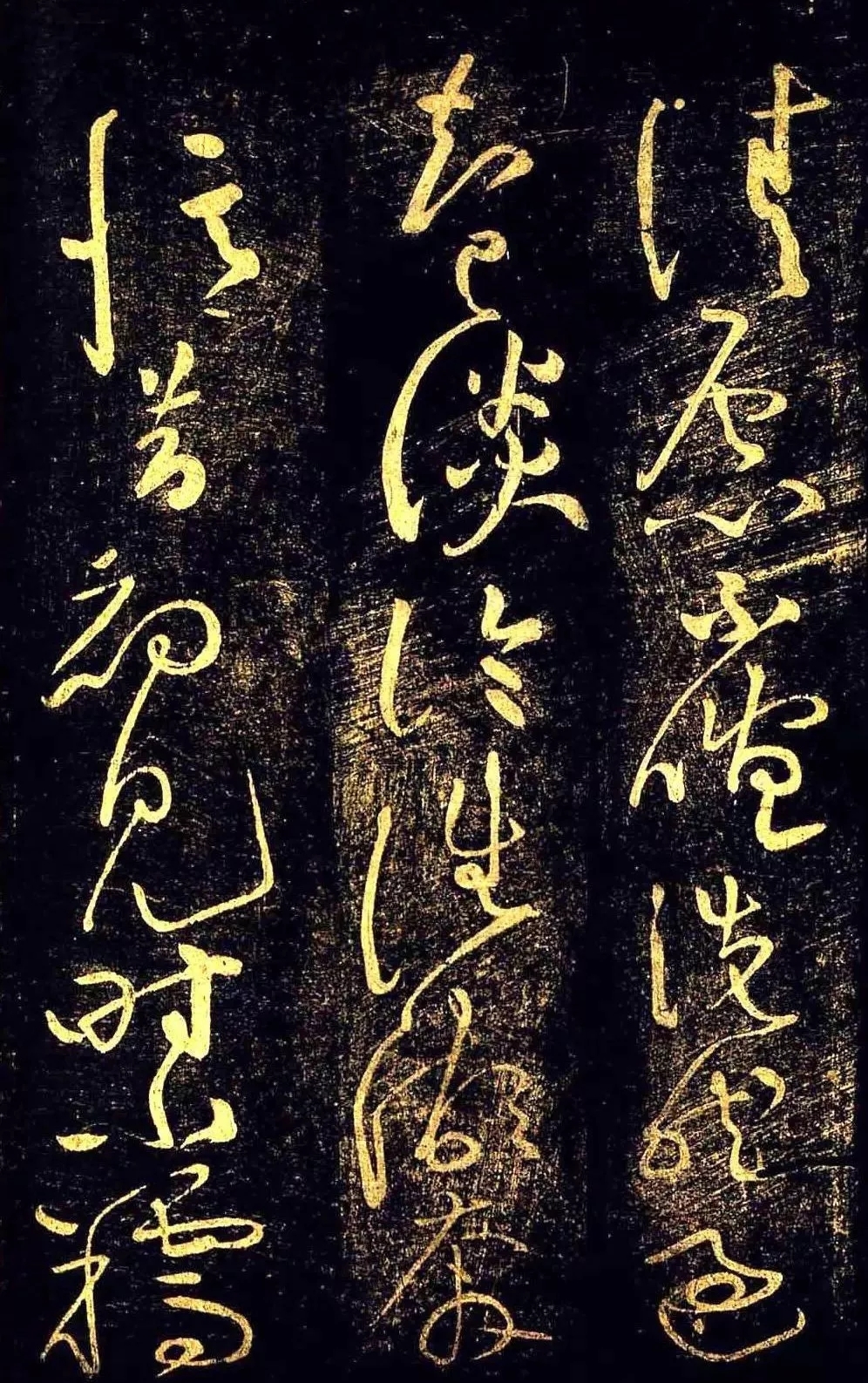

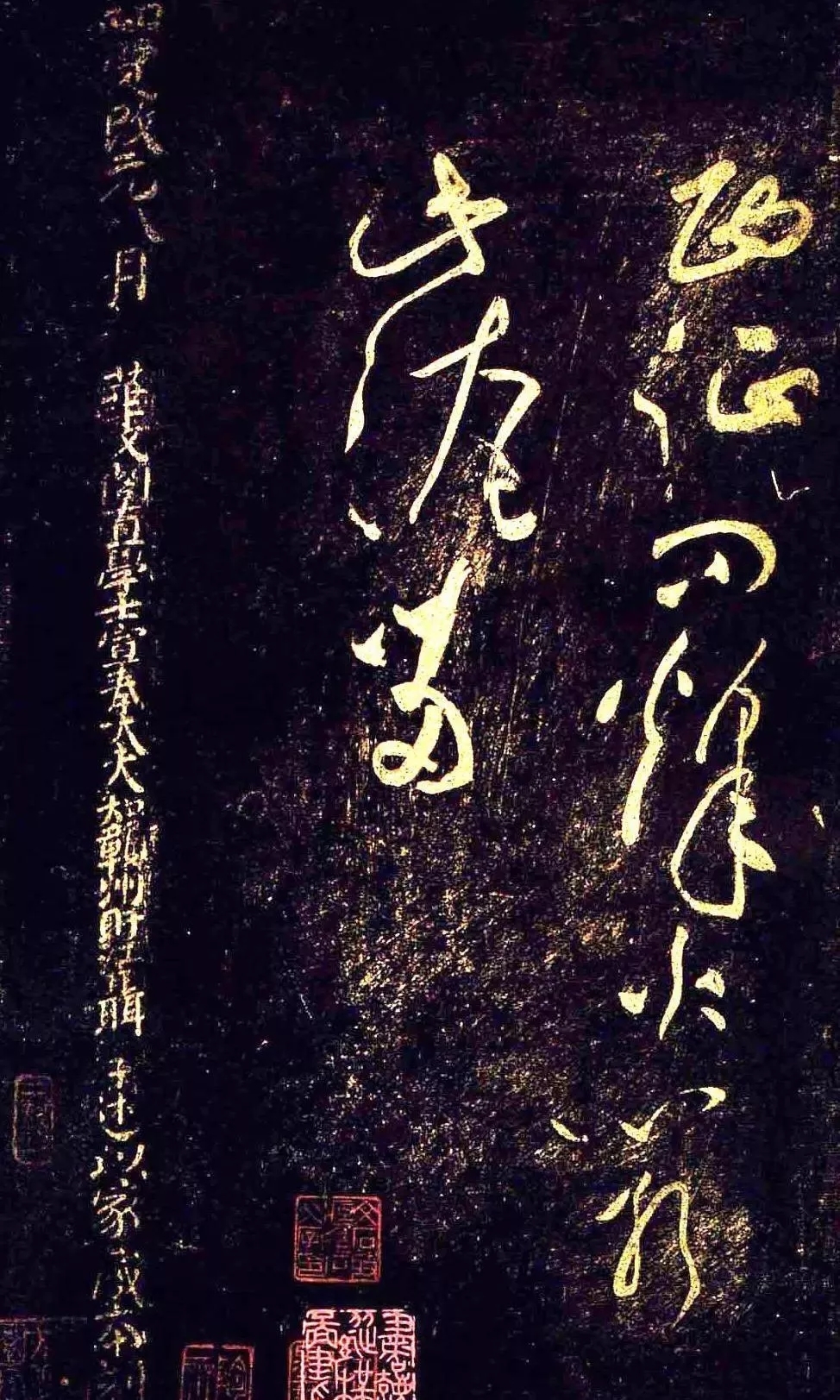

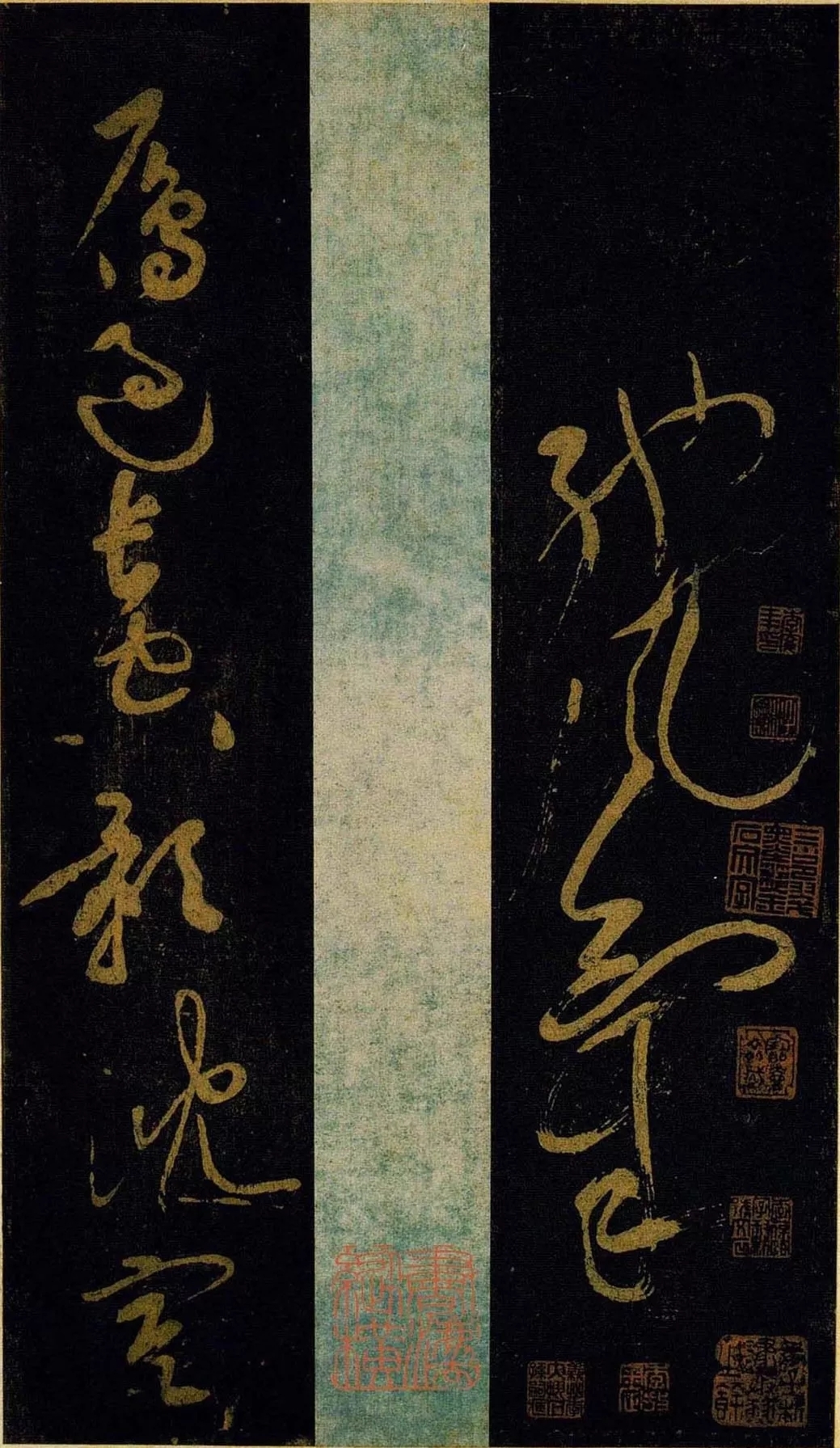

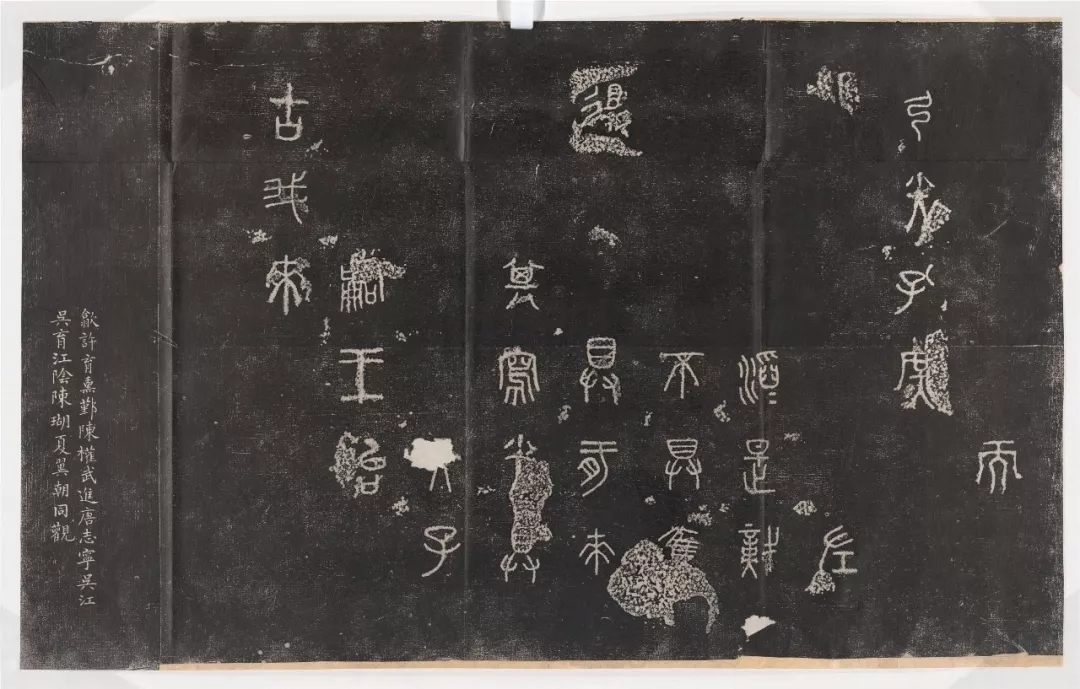

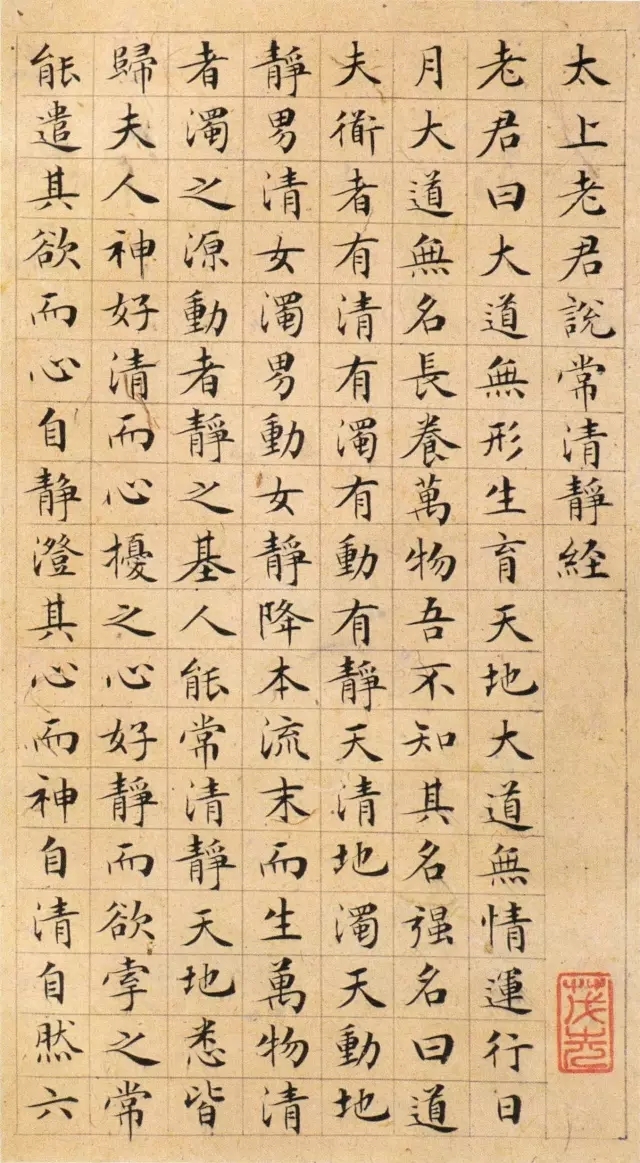

![640.webp (40)]()

元 黄公望 天池石壁图 故宫博物院藏

此图描写江苏常熟虞山名胜天池石壁的秀丽风光。画中层峦叠嶂,千岩万壑,长松杂树,纵横有序,错纵多姿,显示了天池石壁的雄秀美资。天池在画面右上部,池上有水榭,岸石壁对峙。

山下林木茂密,数间房舍散落其间,左下两株高松耸立。山涧泉水,汇成一潭。潭水之上置水榭小桥。构图繁而用笔简,笔墨浑厚华滋。设色多用淡赭,染以墨青墨绿,展示出山中的幽趣。全图烟云流润,气势雄伟,系黄公望晚年浅绛山水杰作。

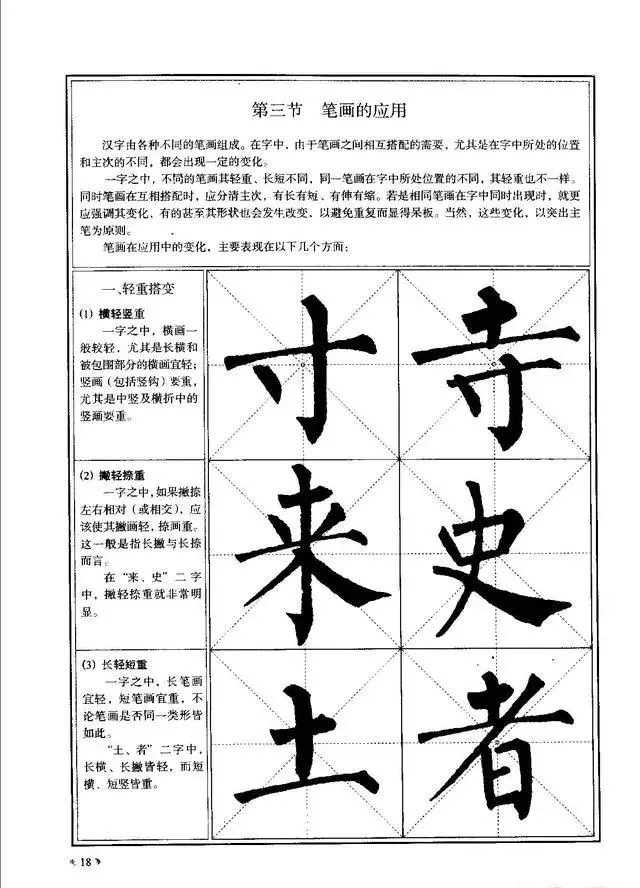

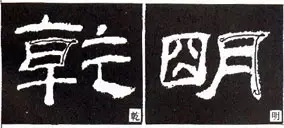

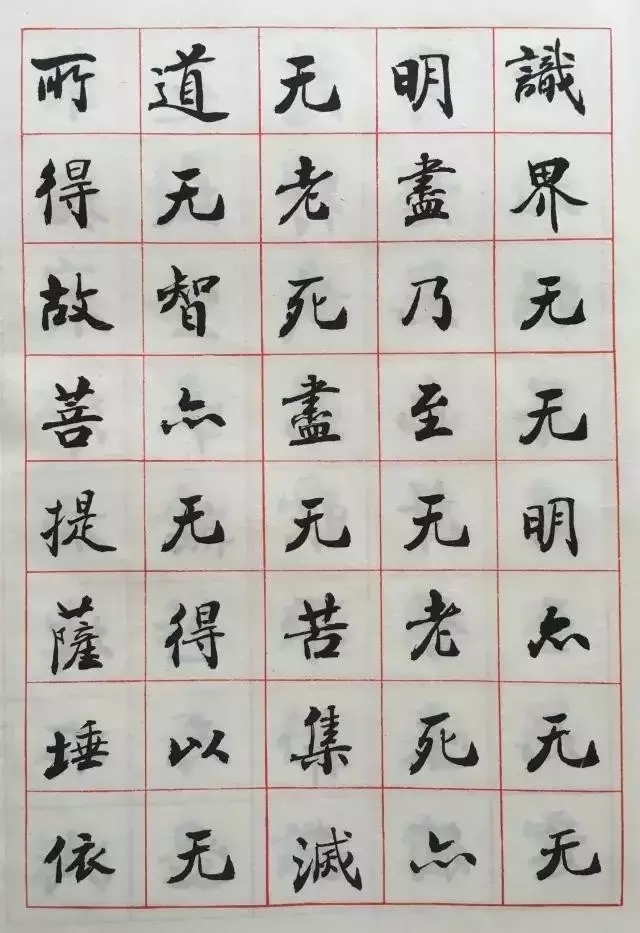

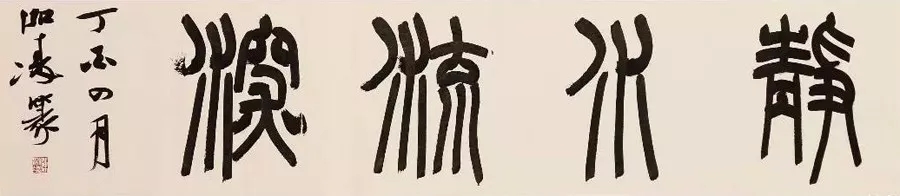

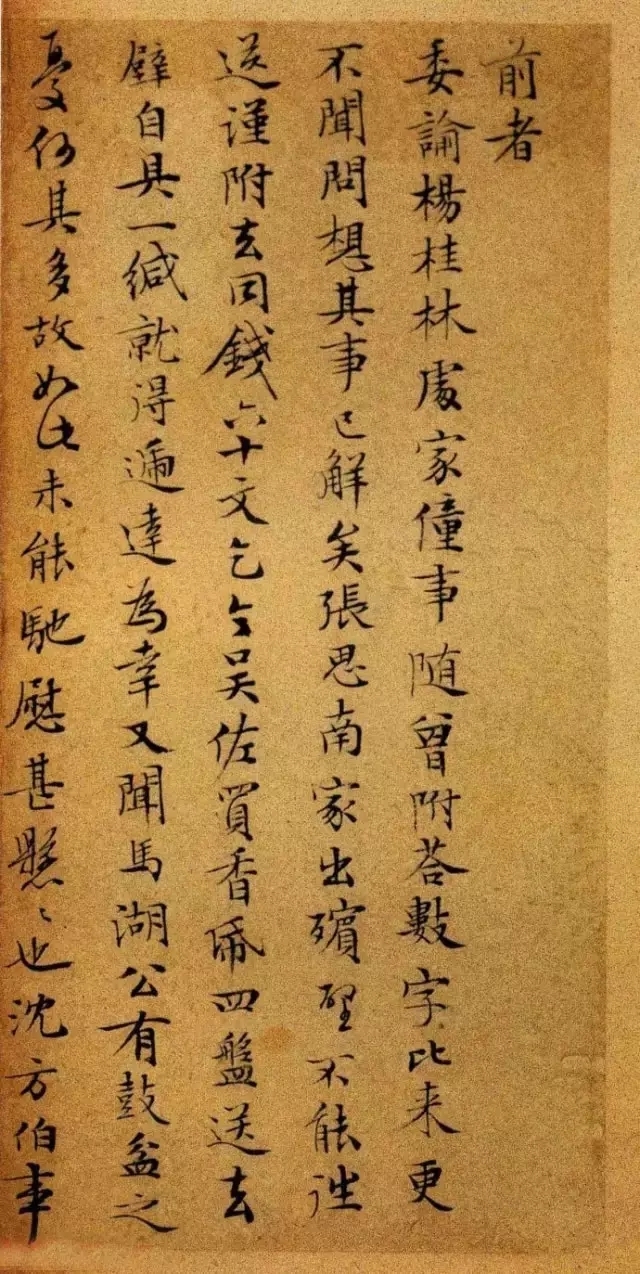

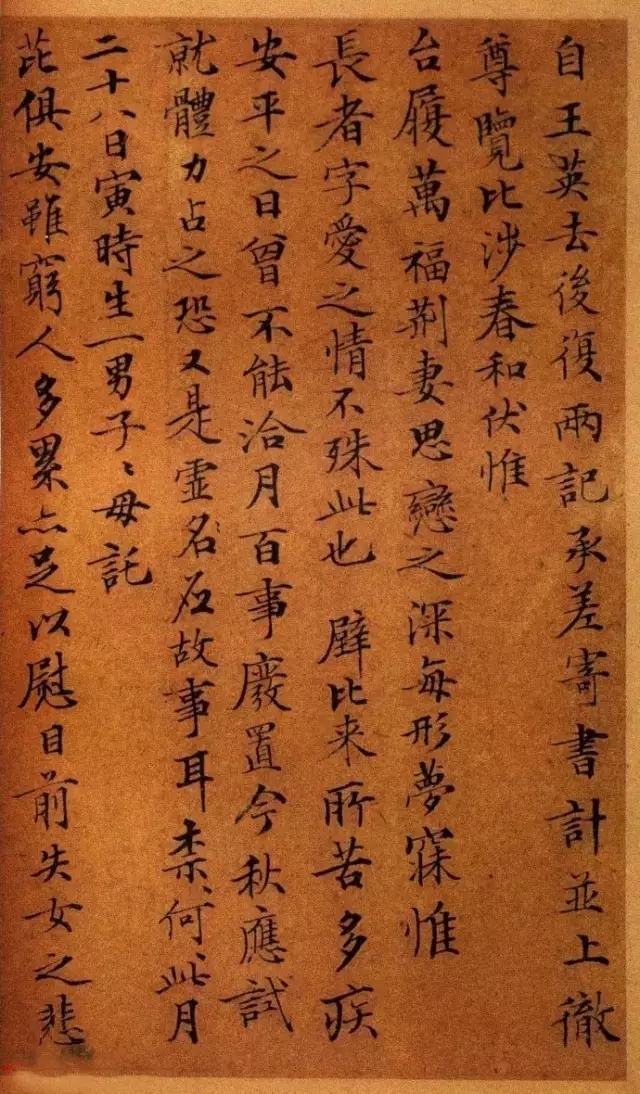

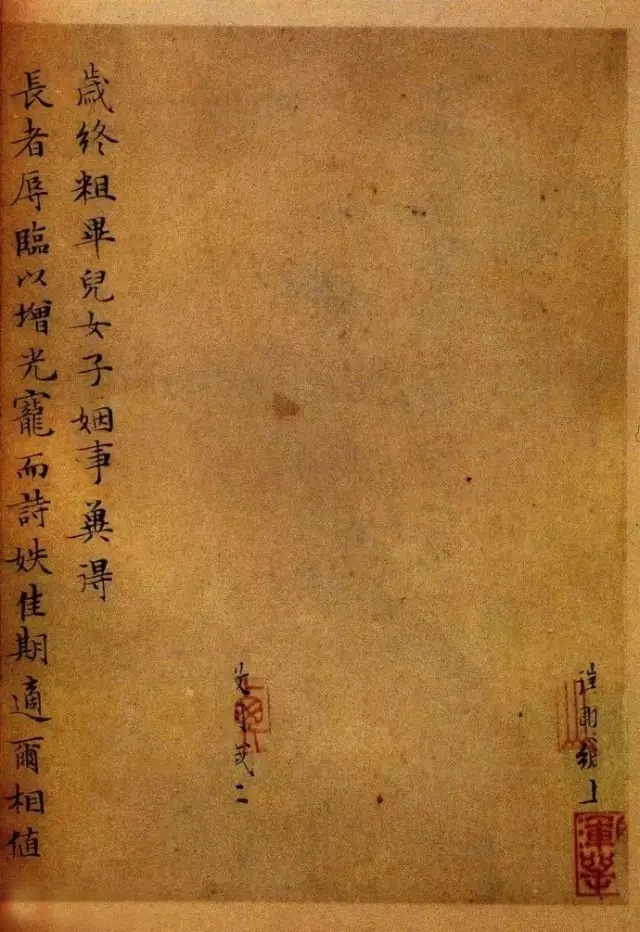

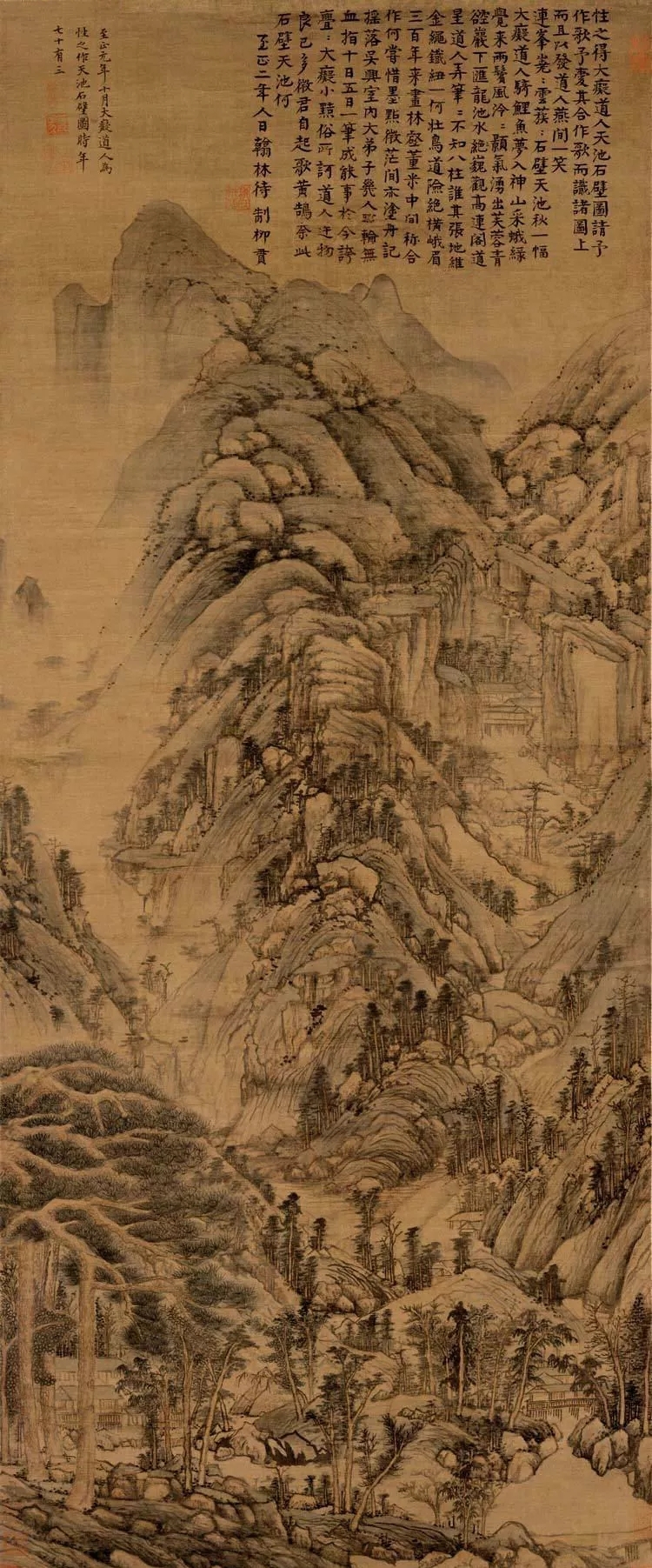

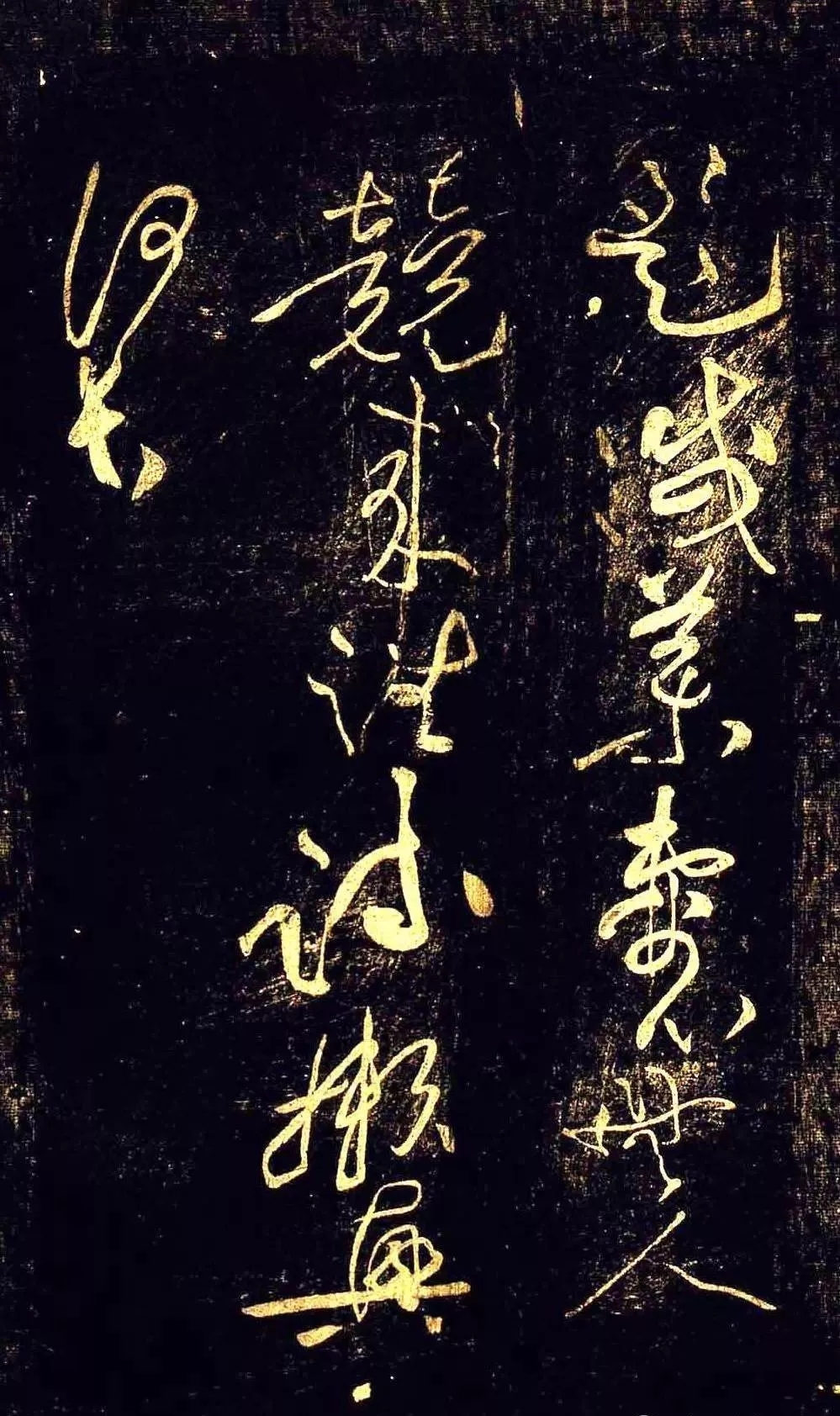

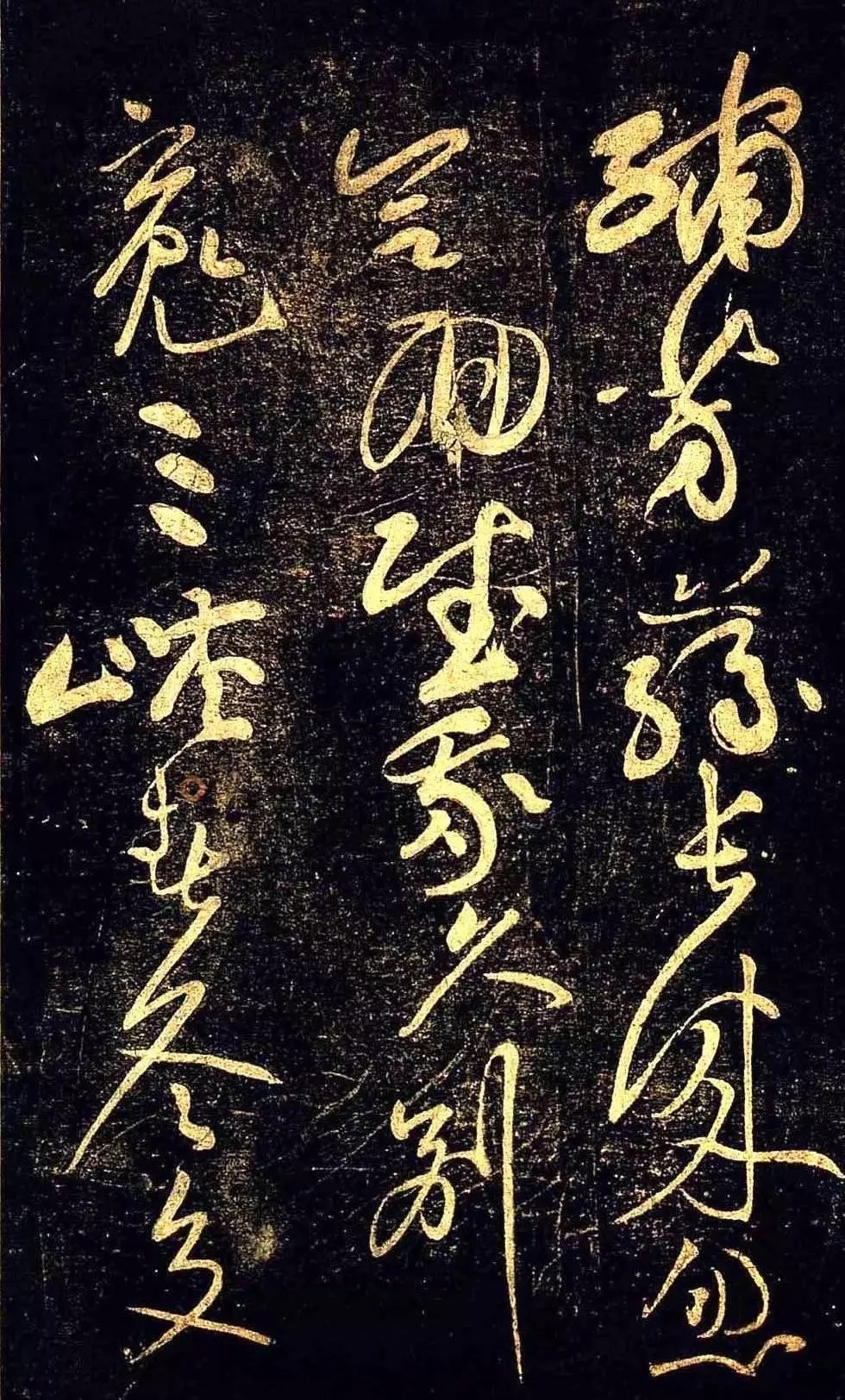

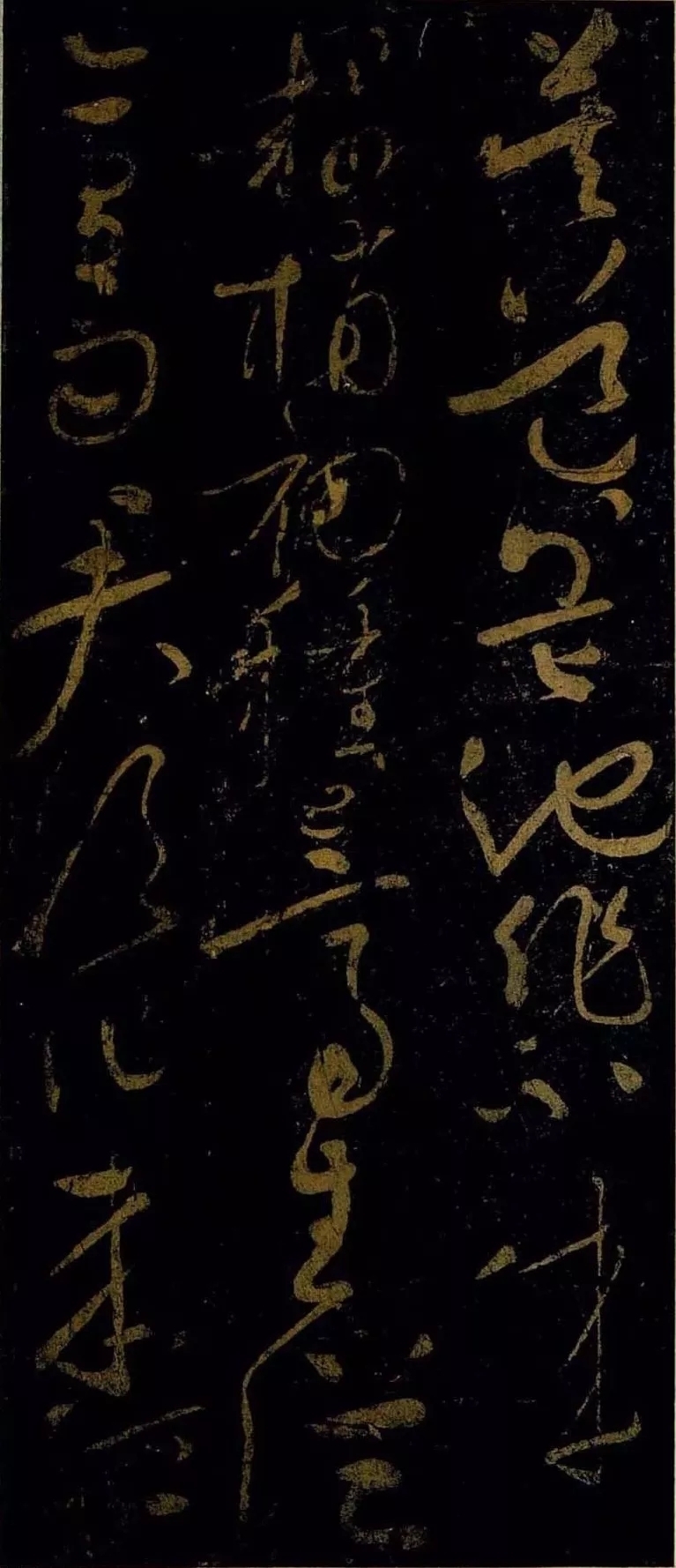

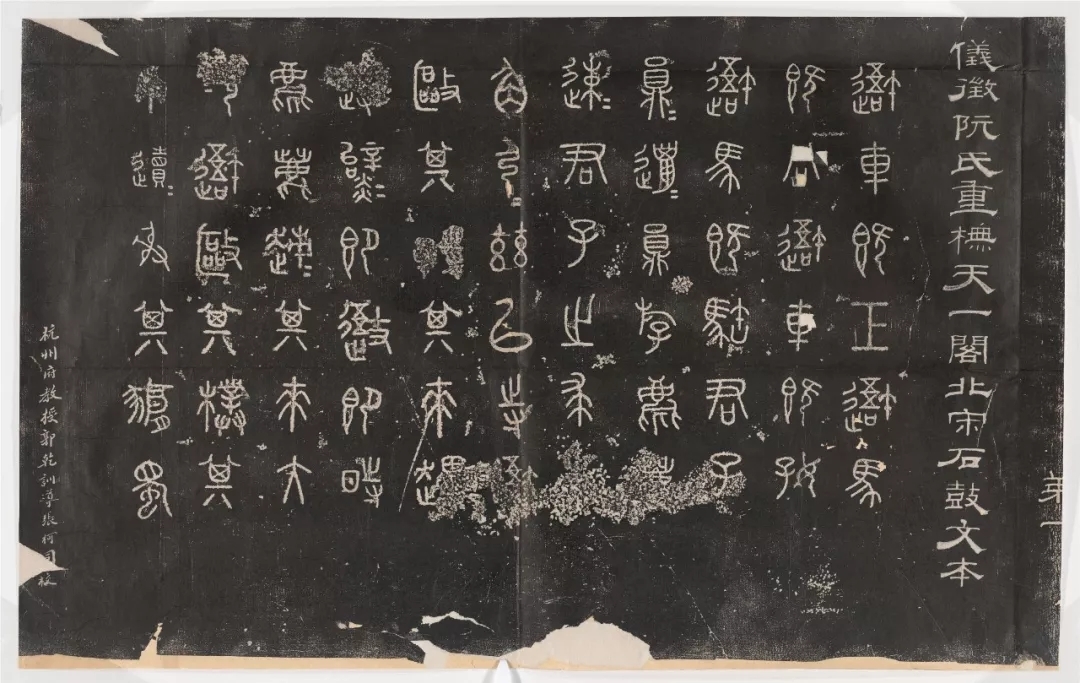

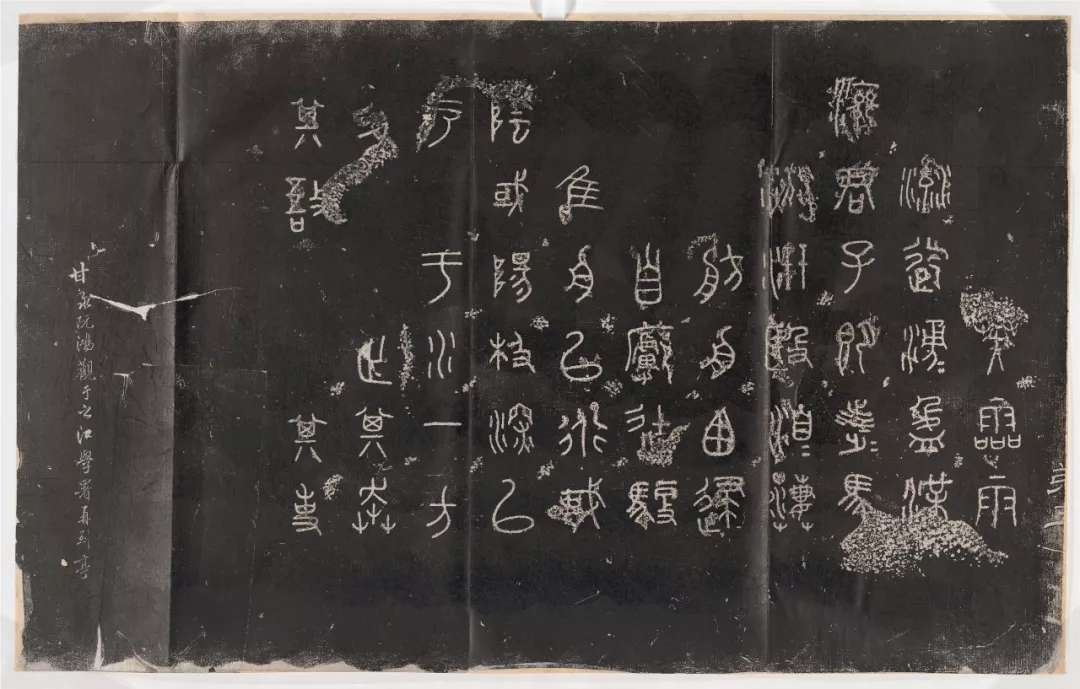

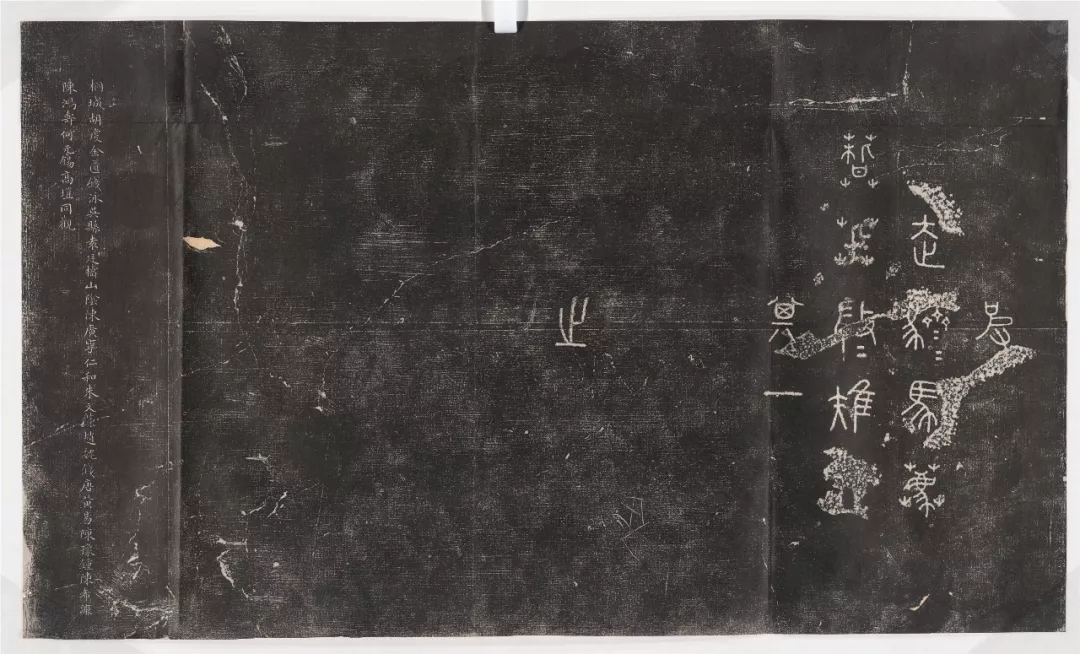

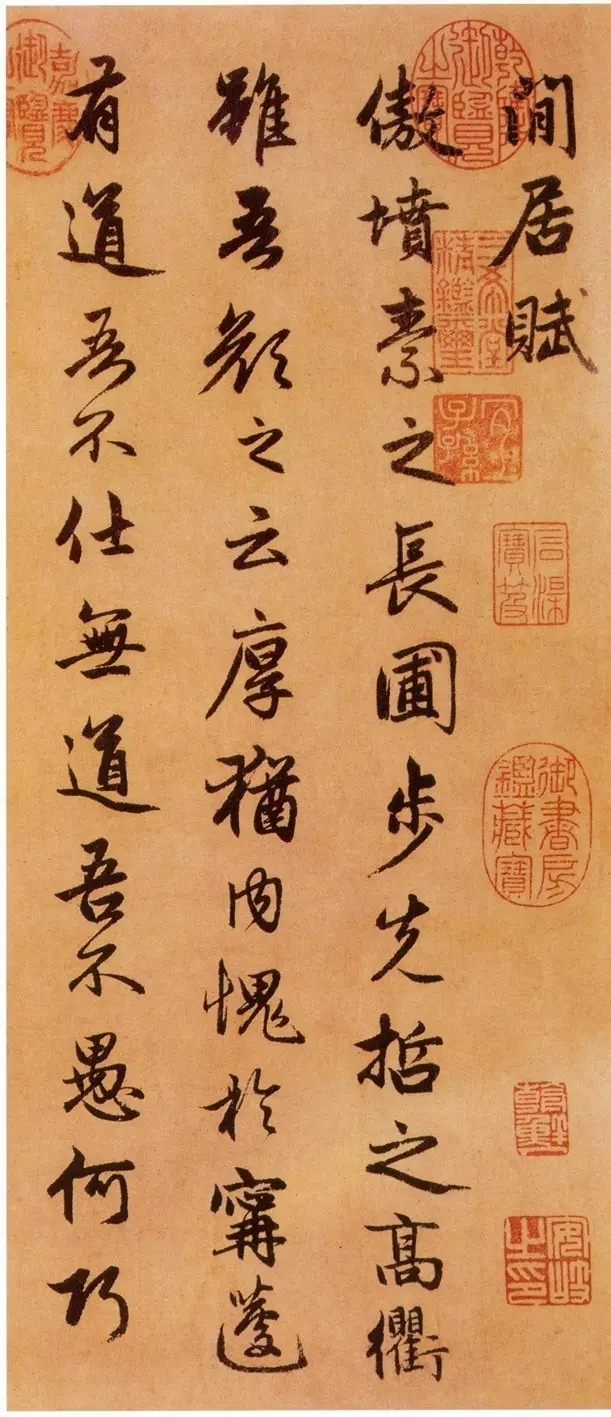

![640.webp (41)]()

元 黄公望 丹崖玉树图 故宫博物院藏

此图是黄公望代表性作品之一,整幅画面体现出黄公望山水风格的特点。画面高山耸立,树木葱郁,展现出“丹崖玉树”的景象。远处高山之上云雾迷蒙,萦绕山峰,峰石之间植被丛生,山腰上树木茂盛,蓬勃的松树在岩石间顽强求生。

万树遮蔽下的殿阁半隐半露,前景左侧一颗松树盘曲而上,高耸参天;右侧小桥横卧,一隐士策仗寻幽。用笔简劲洗练,笔法苍秀,设色淡雅,正如清代吴修所说:“赭色微黄画里春,墨青墨绿染精神。”

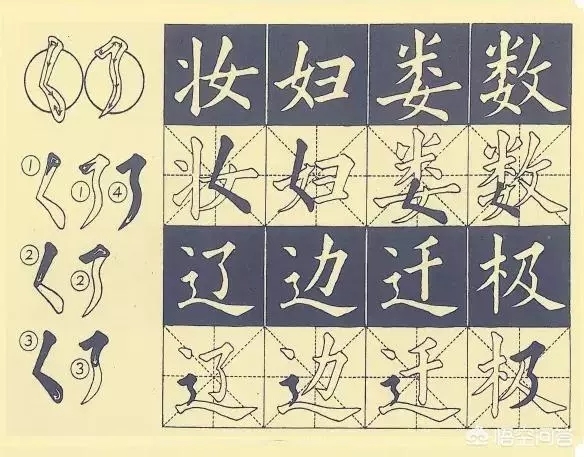

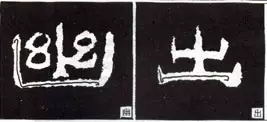

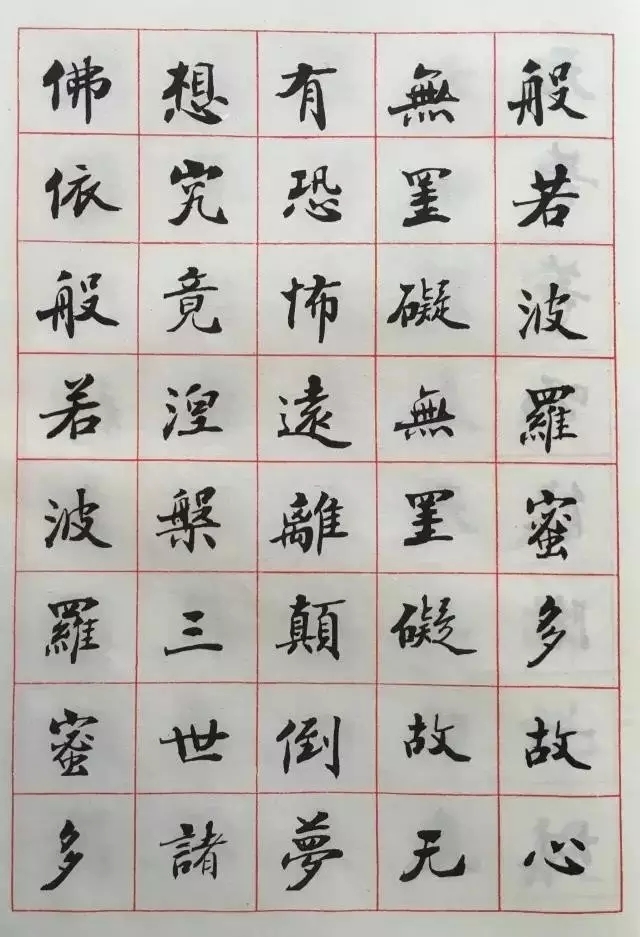

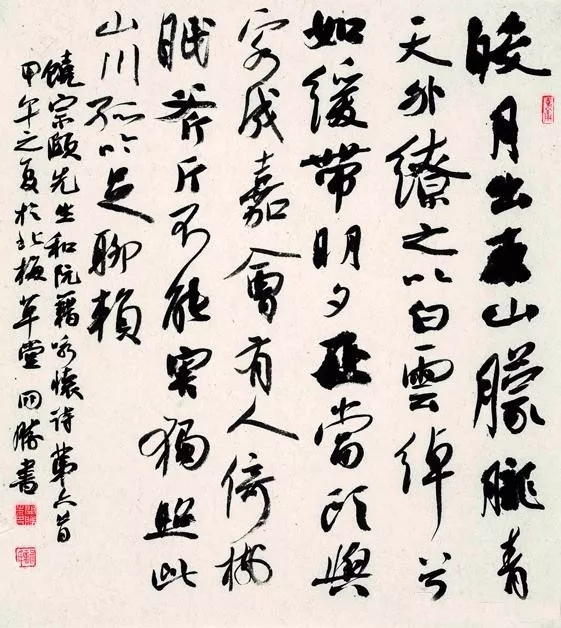

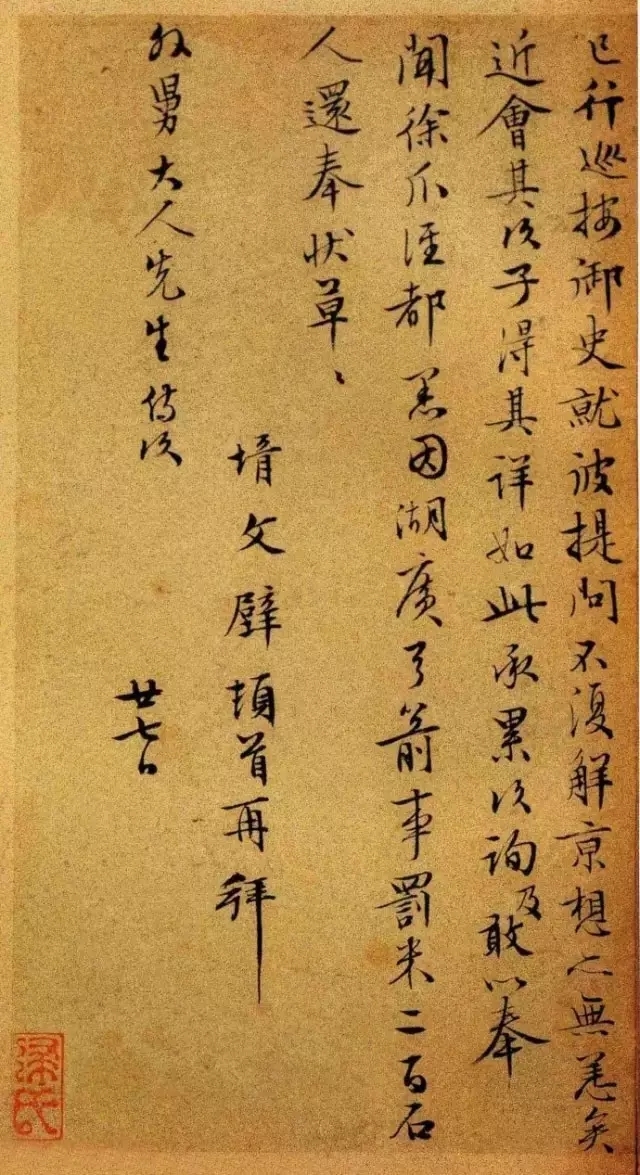

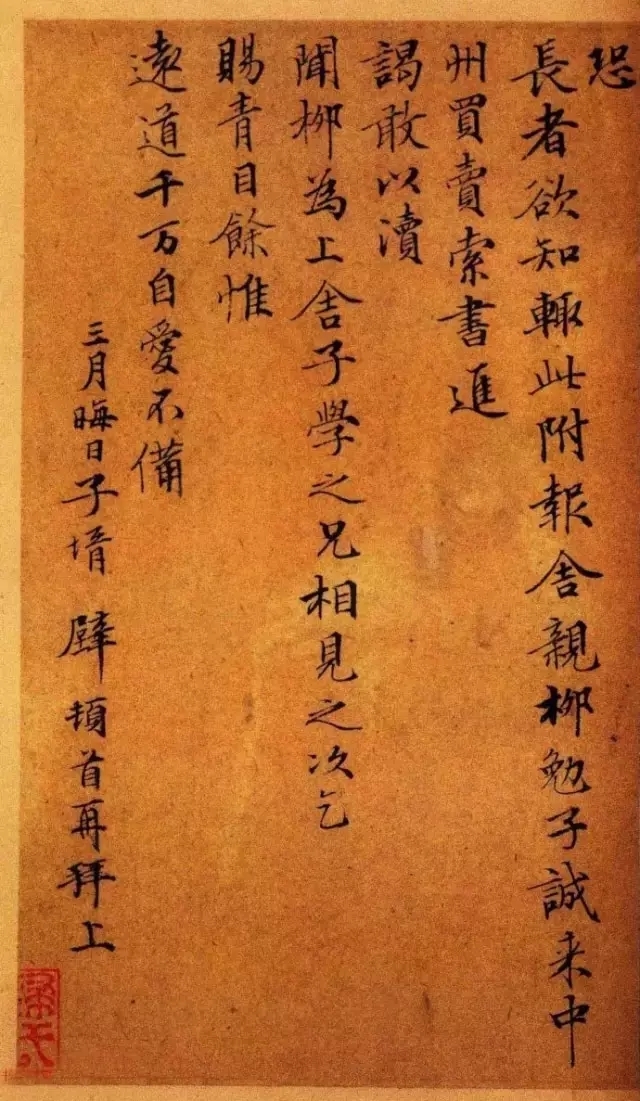

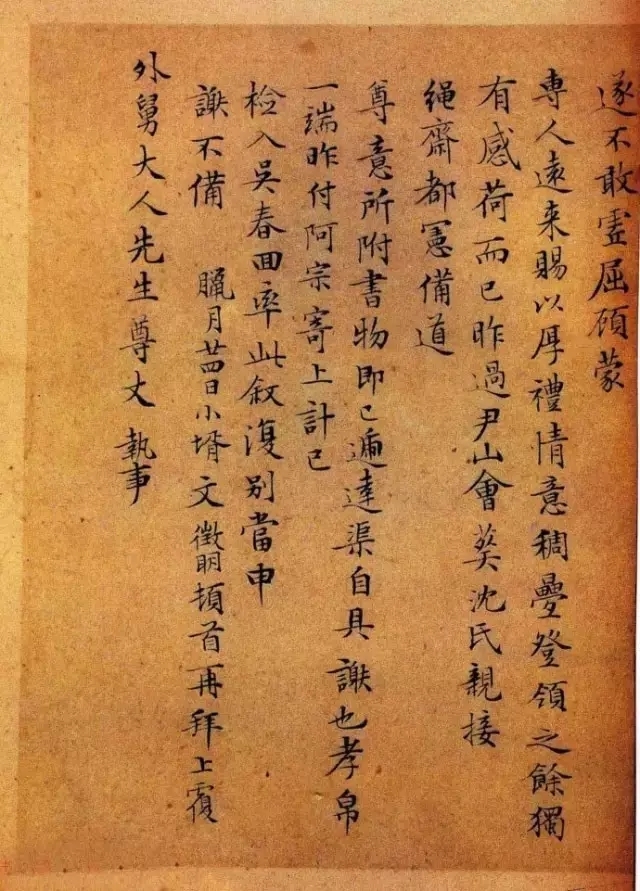

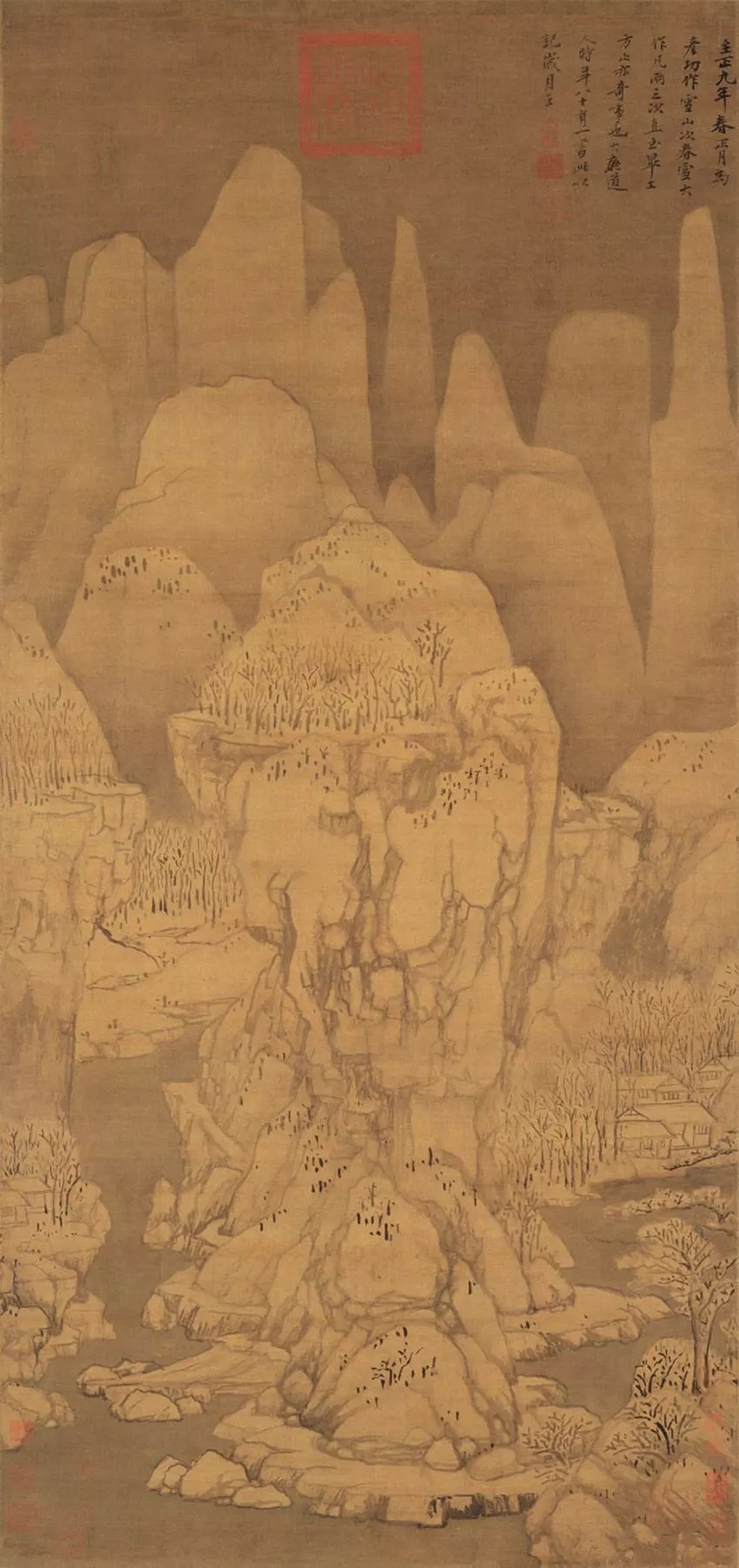

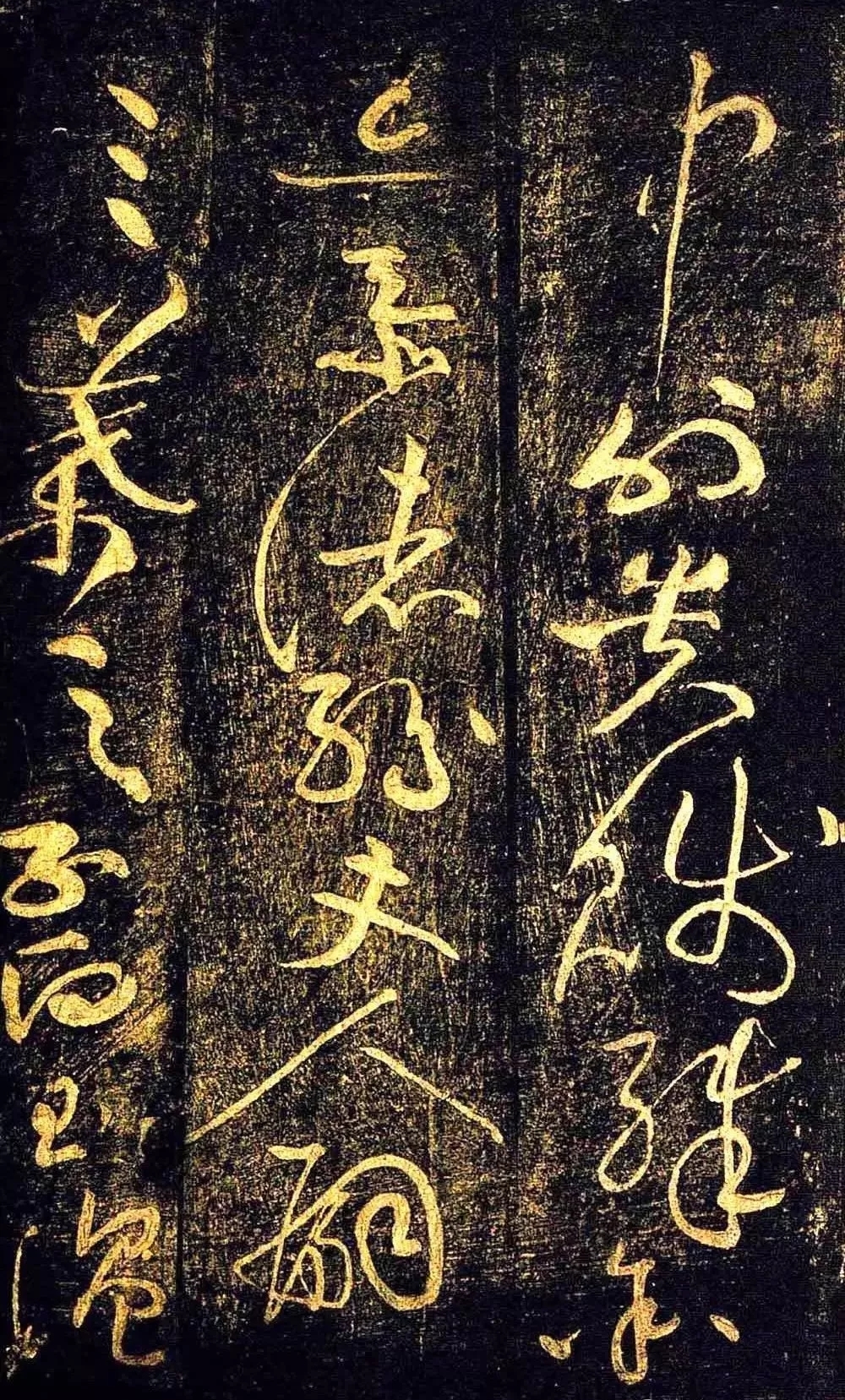

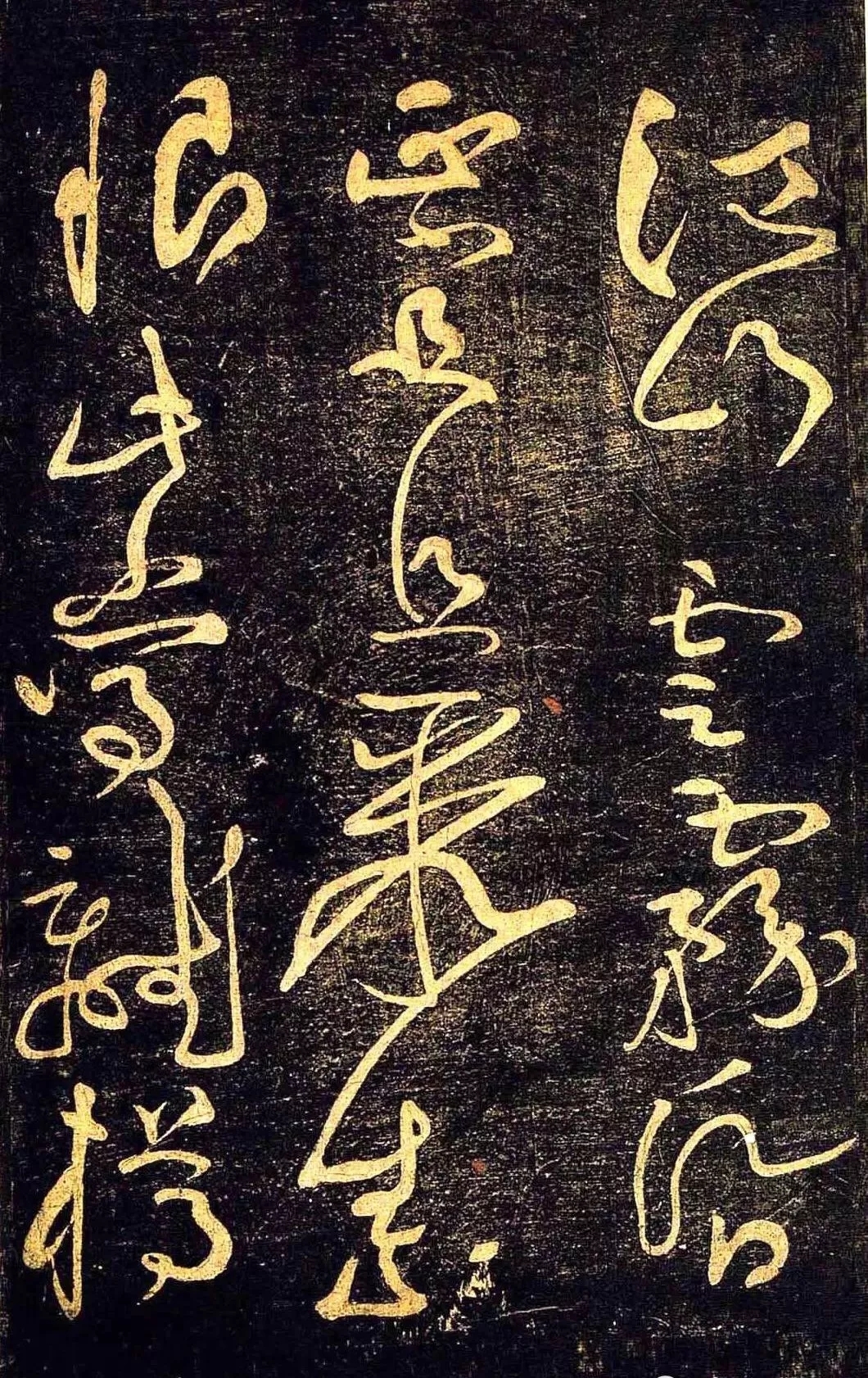

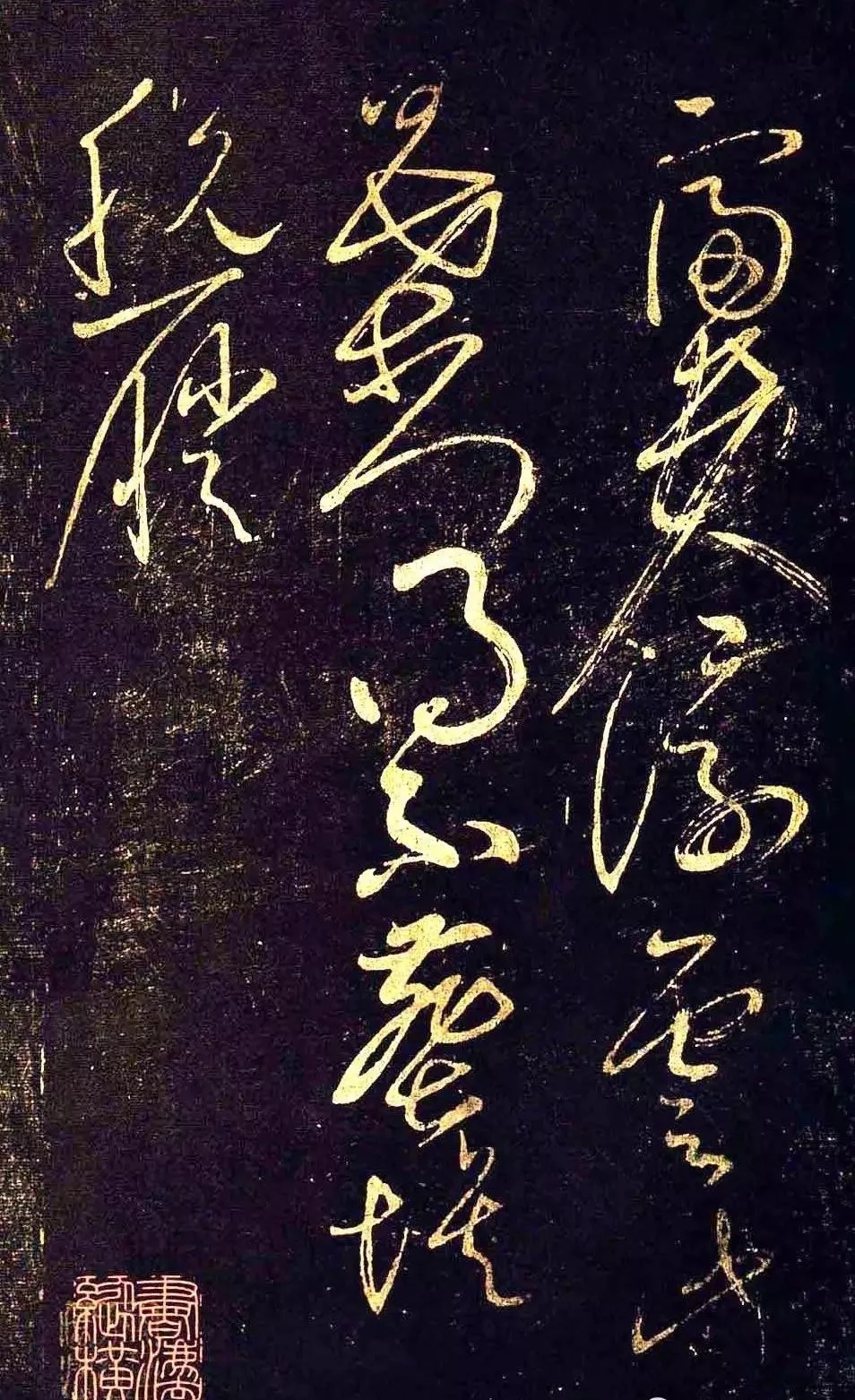

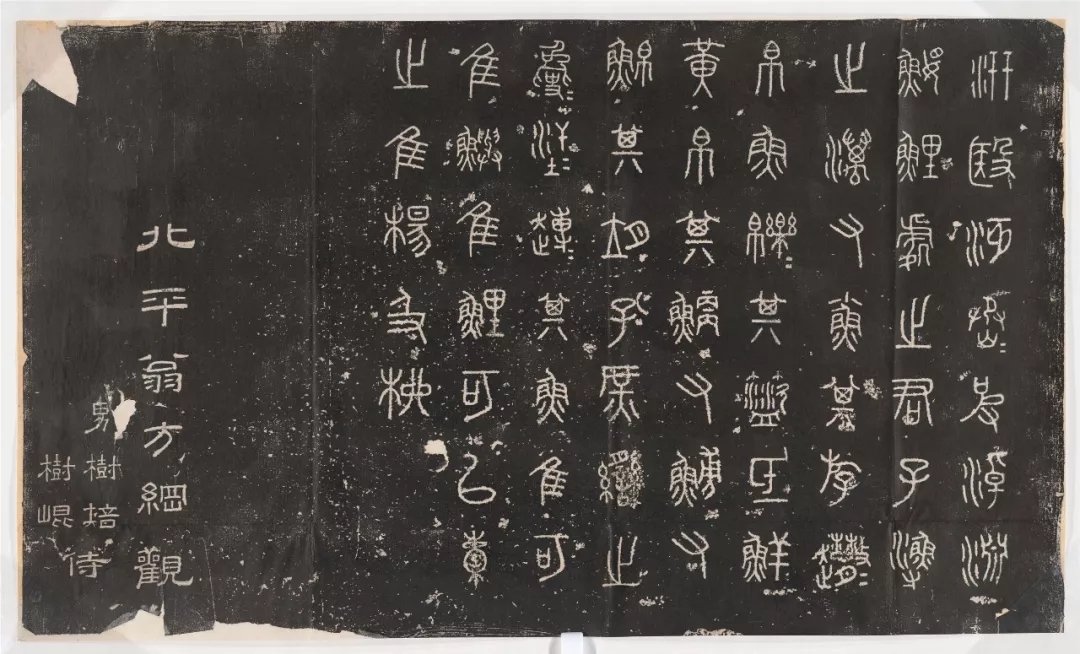

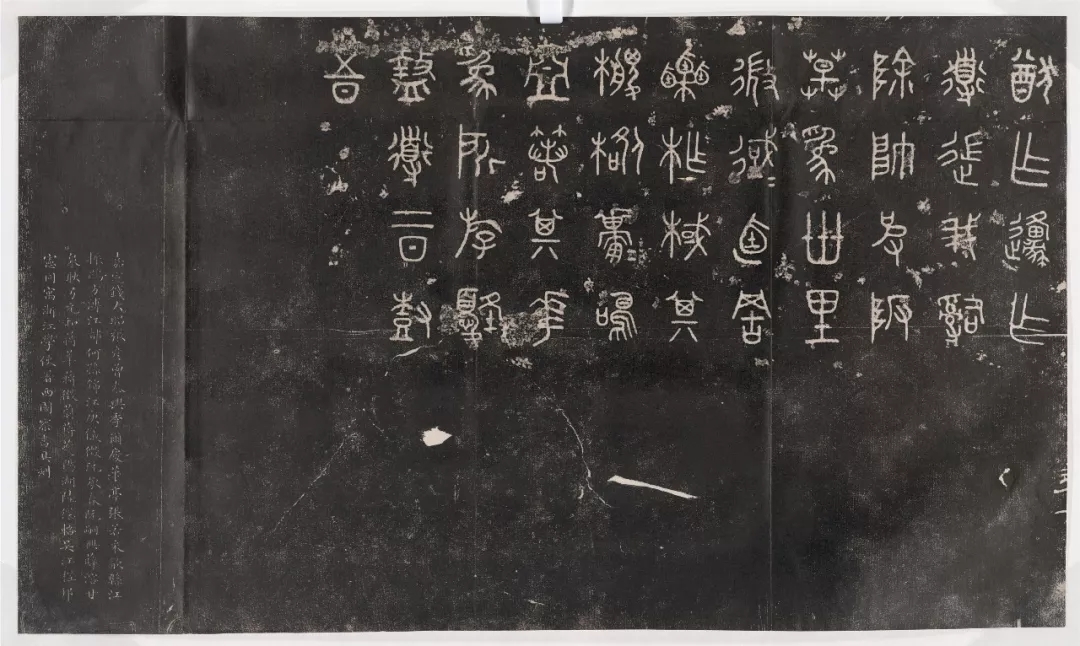

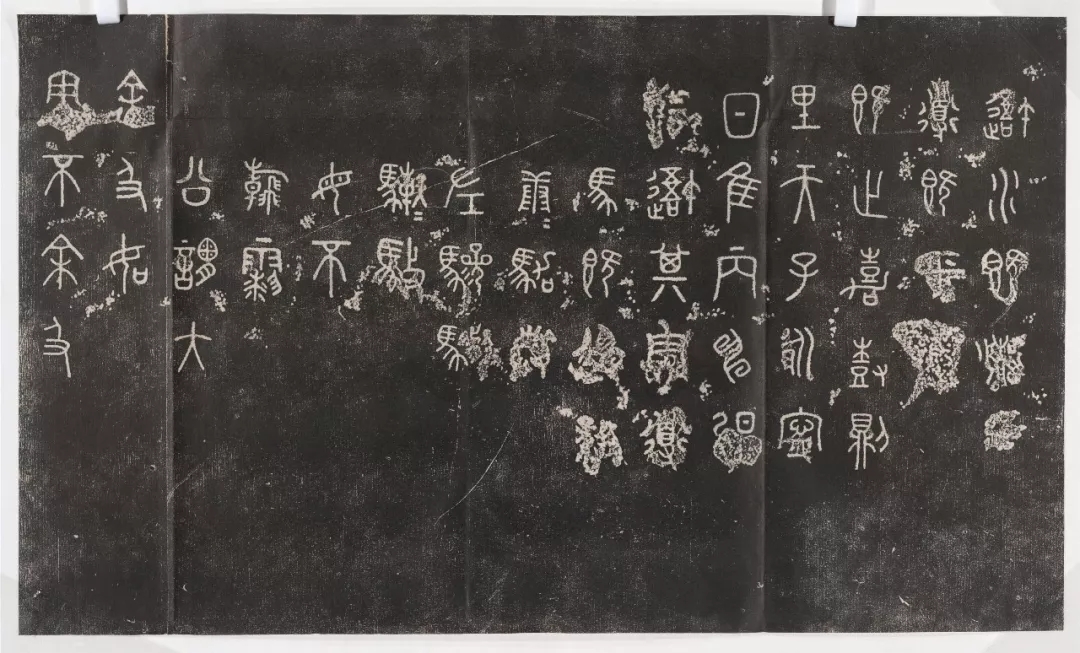

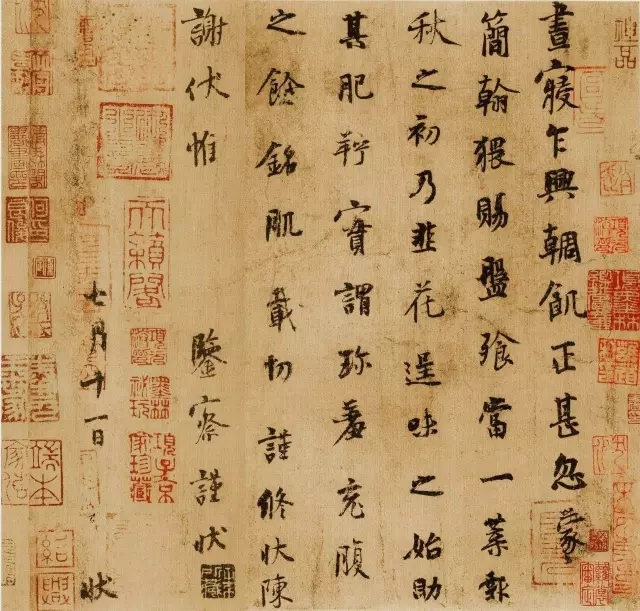

![640.webp (42)]()

元 黄公望 九峰雪霁图 故宫博物院藏

图绘高岭竞力,层岩蜂起,丘壑峣峥,冻树萧瑟,表现隆冬腊月,气候严寒的山区景象。图中山峦纯用笔墨空勾,淡墨渍染。水和天空用浓墨渲染,烘托出白雪皑皑大雪初霁的山峰景色。

山中小树用细笔勾描,树干如“竹根”,树枝如“花鬍”。用笔洗练,构图新颖,平中寓险,层次分明,虚实相生,风格雄奇。为黄公望晚年水墨山水画之作。(选自元四家画集)

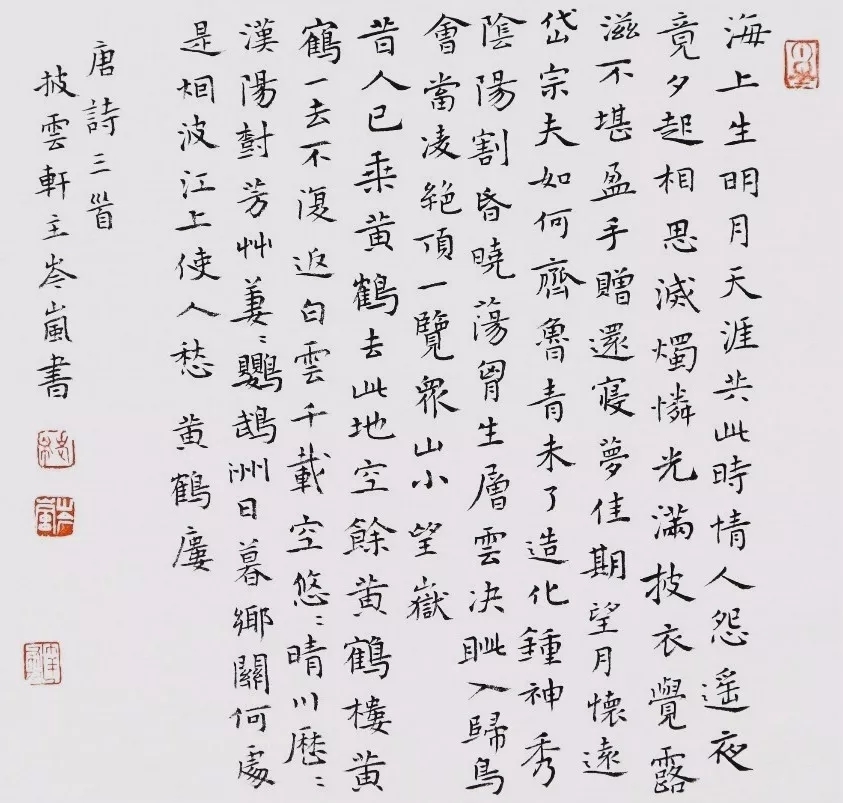

![640.webp (43)]()

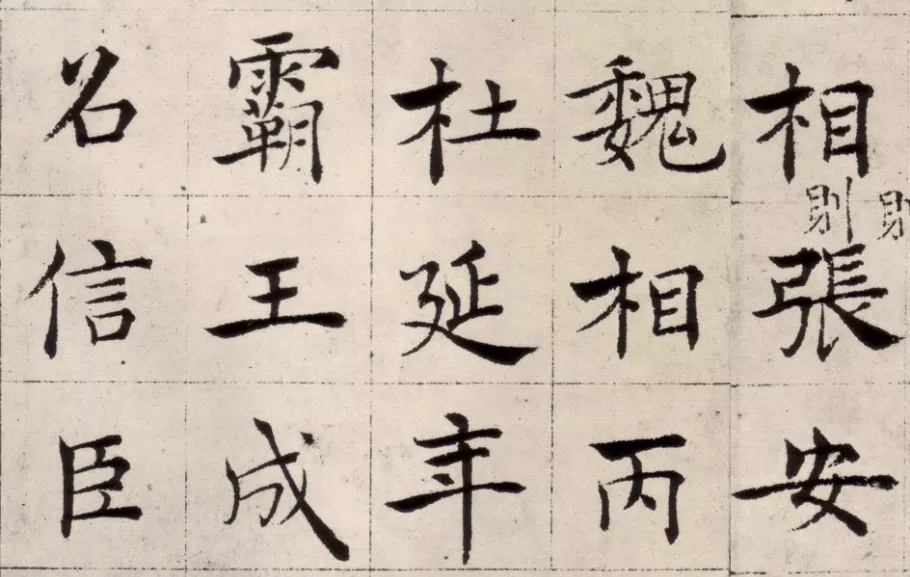

吴镇(1280年—1354年),中国元代画家,字仲圭,号梅花道人、梅沙弥等,嘉兴魏塘桥(今嘉善县魏塘街道)人。

吴镇性孤介,一生清贫,曾在村塾教书、并卖卜于武林等地。但他博学多识,工书法,善草书,能诗文,绘画善水墨山水画,师法巨然,用长披麻皴,兼以斧劈,笔力劲爽,墨气淋漓,写出山川林木峥嵘鬱茂之景,改变了巨然“淡墨轻岚”的风格。也画松竹,亦挺拔有致。尤其重视画面题咏书法与绘画风格的协调统一。

他的画善用老笔湿墨,笔力雄劲,墨气沉厚,题咏诗文较多。画墨竹笔意豪宕,生意满纸;画古木、怪石挺劲有力。明清两代书画家均受他很大影响。

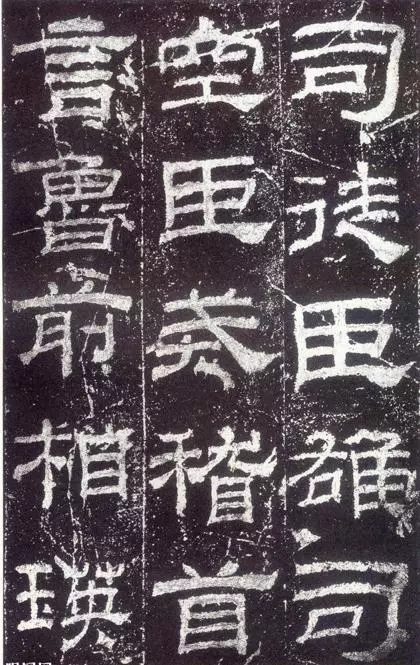

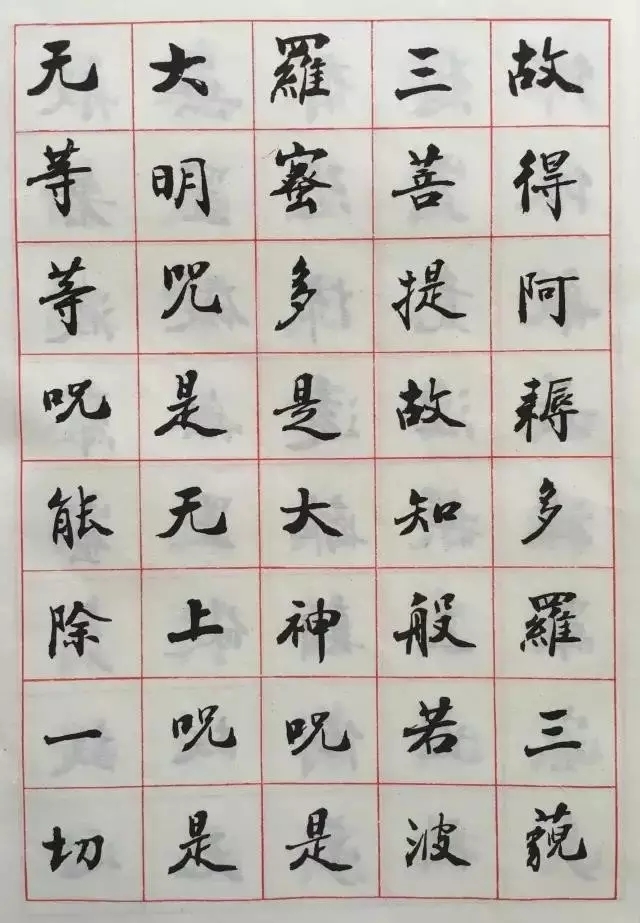

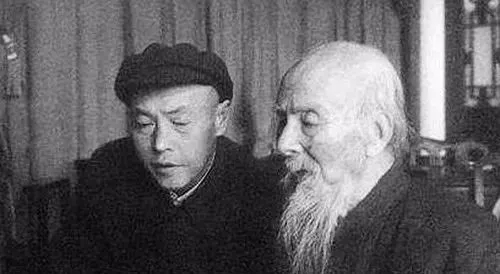

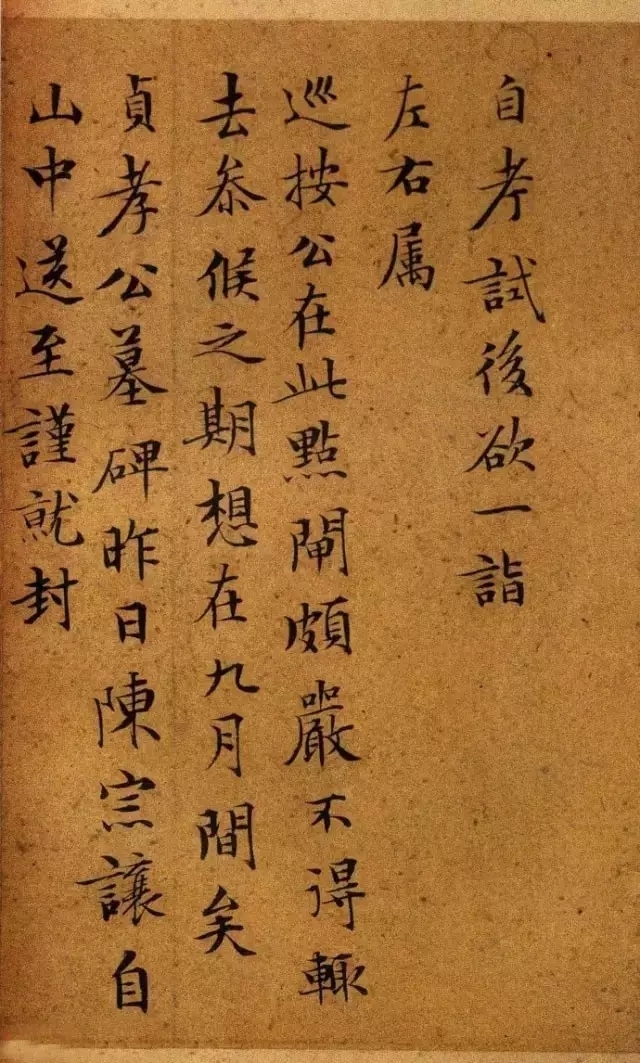

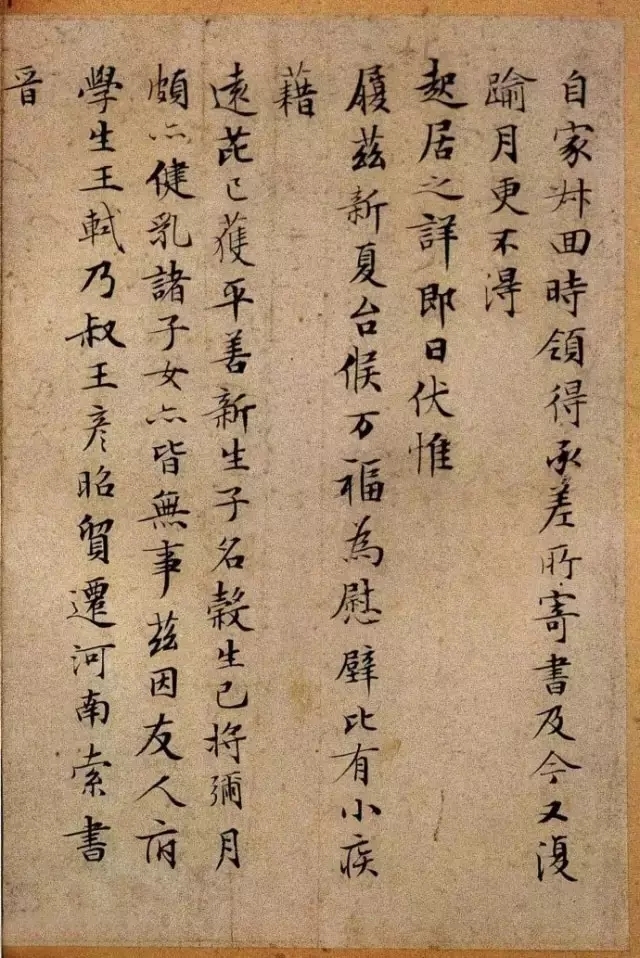

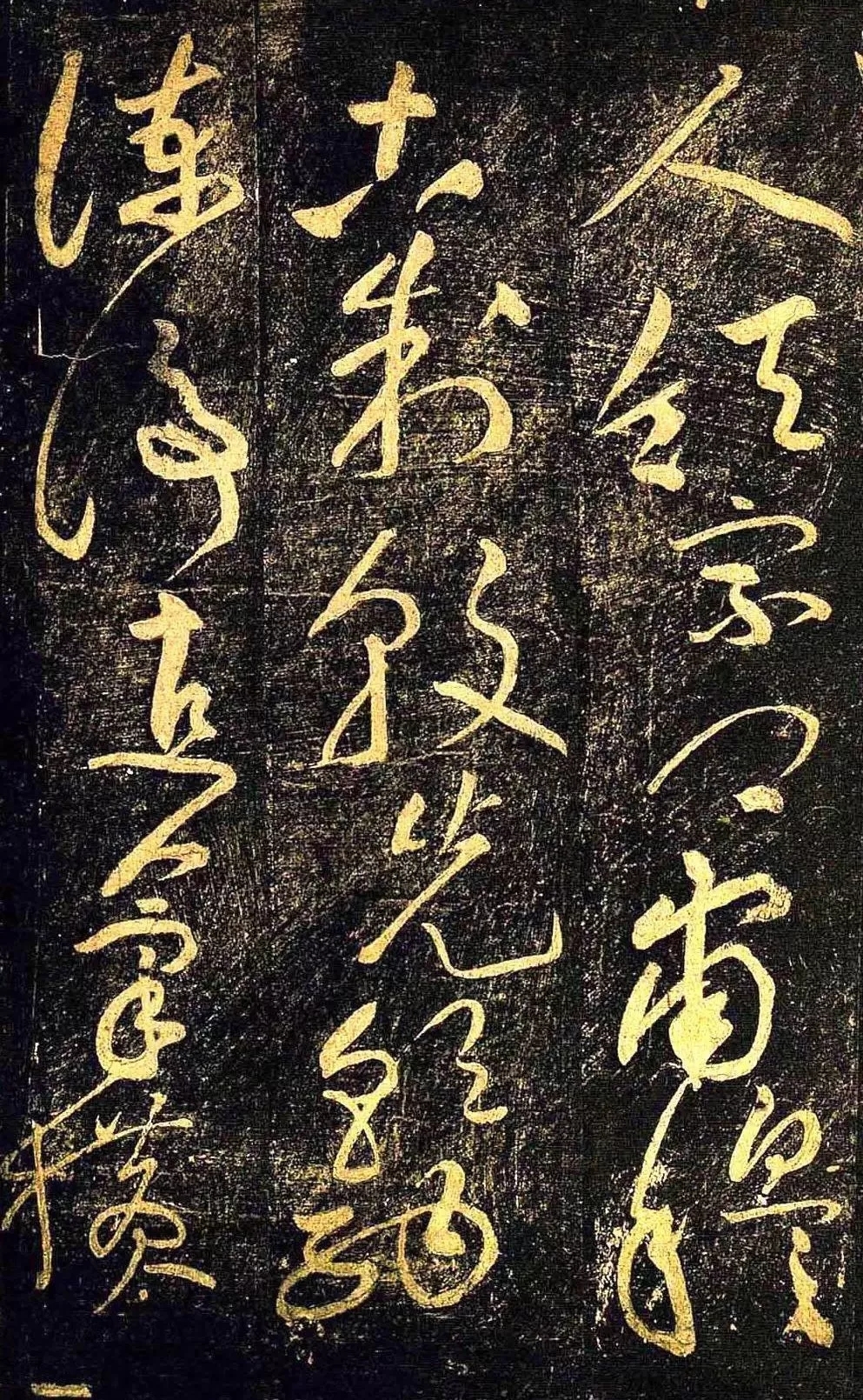

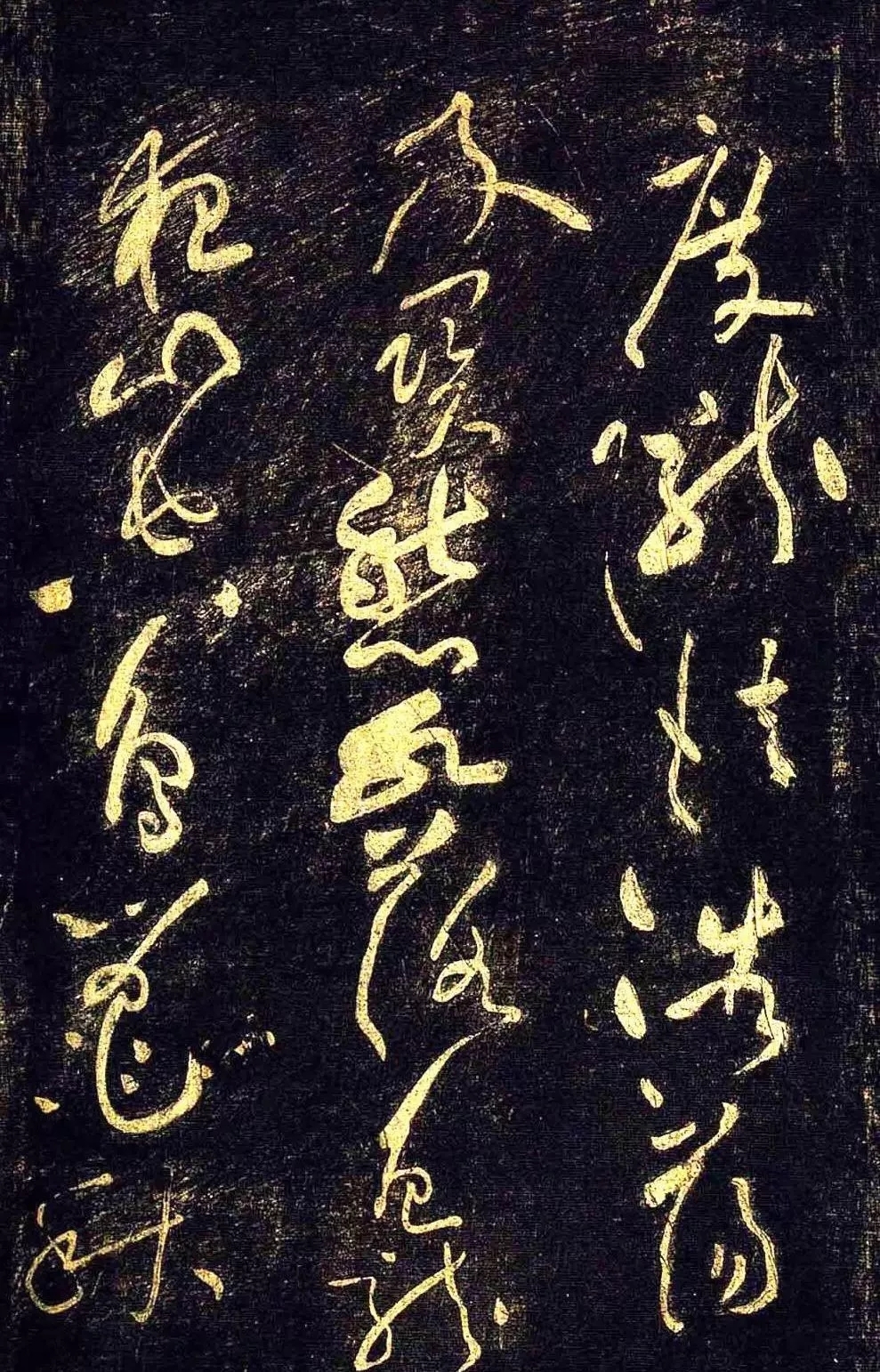

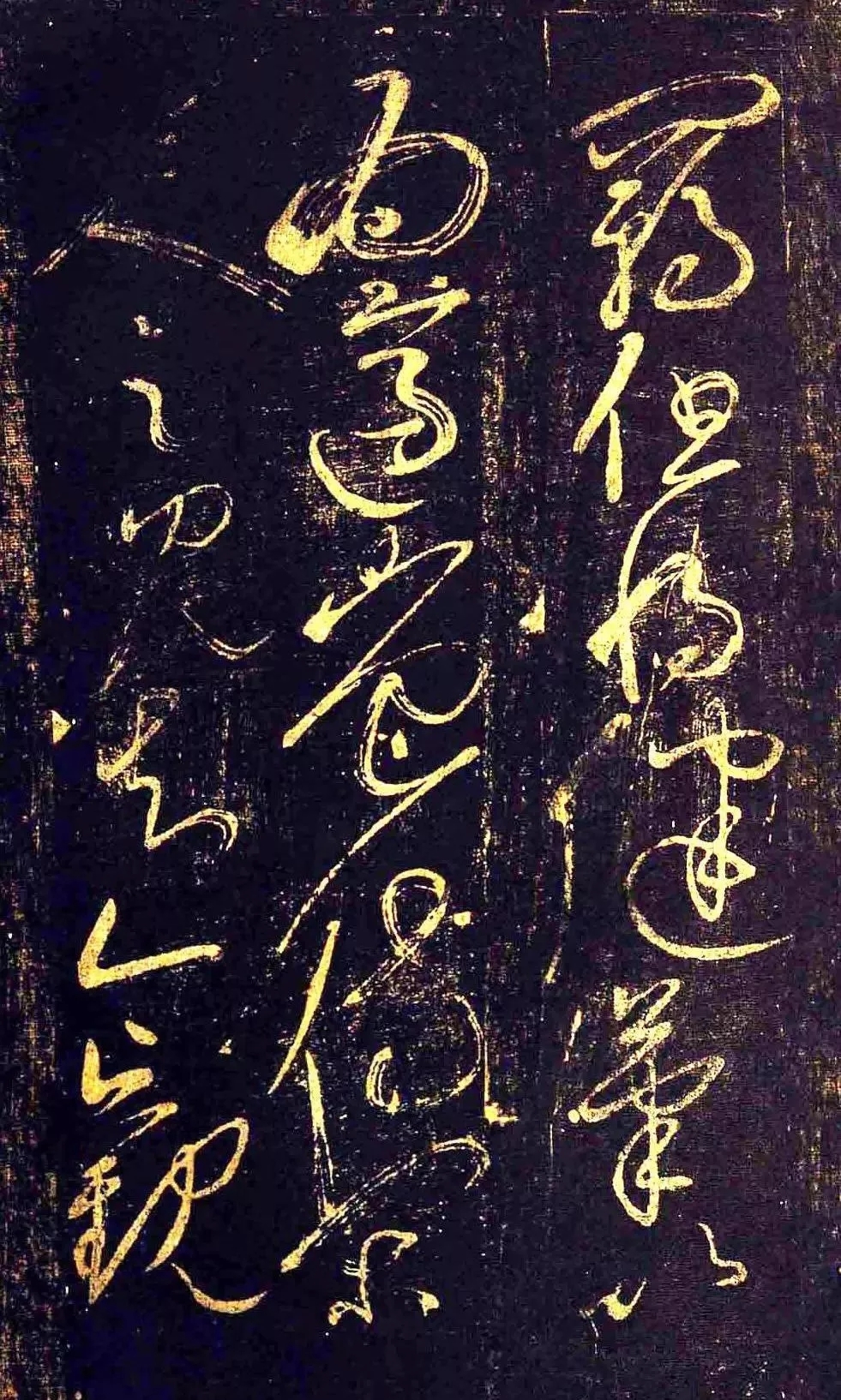

![640.webp (44)]()

元 吴镇 渔父图轴

此图取景于江南一带水乡。高树两株耸立湖畔,树下置一毛棚,有小径穿越敞棚可达湖边,湖沿蒲草萋萋,随风摇拂,对江平沙曲岸,远岫遥岑,更远处一峦秀起,山色入湖,扁舟一叶,水波涟漪之中,生动地描绘出“放歌荡漾芦花风”的情意。

笔法圆润,意境幽深。画风师法巨然而又有变化。此图是吴镇63岁时的作品,已形成其代表作的风格,是一帧风情闲逸、清光宜人的佳作。

![640.webp (45)]()

吴镇 溪山高隐图

![640.webp (46)]()

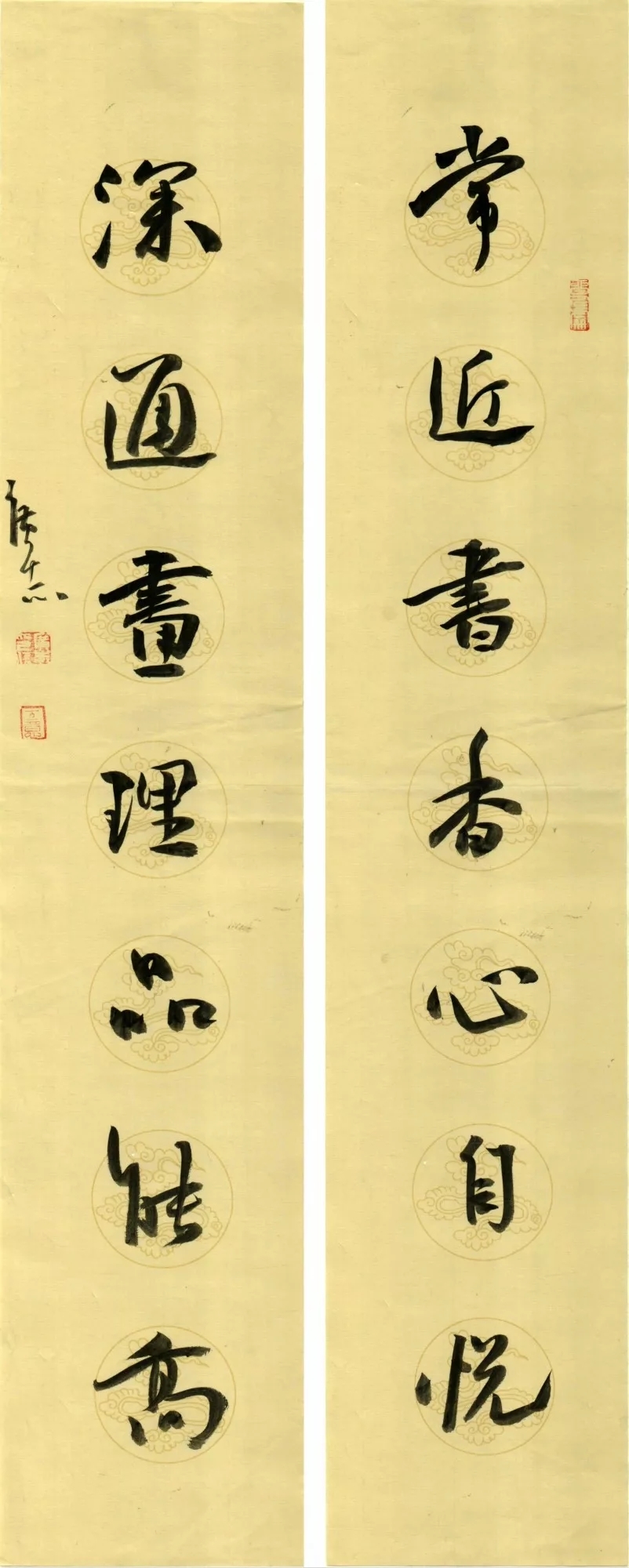

倪瓒,元代画家、诗人。初名珽,字泰宇,后字元镇,号云林子、荆蛮民、幻霞子等。江苏无锡人。倪瓒家富,博学好古,四方名士常至其门。元顺帝至正初忽散尽家财,浪迹太湖一带。

倪瓒擅画山水、墨竹,师法董源,受赵孟頫影响。早年画风清润,晚年变法,平淡天真。疏林坡岸,幽秀旷逸,笔简意远,惜墨如金。

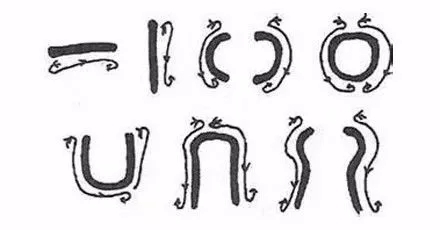

以侧锋干笔作皴,名为“折带皴”。墨竹偃仰有姿,寥寥数笔,逸气横生。书法从隶入,有晋人风度,亦擅诗文。

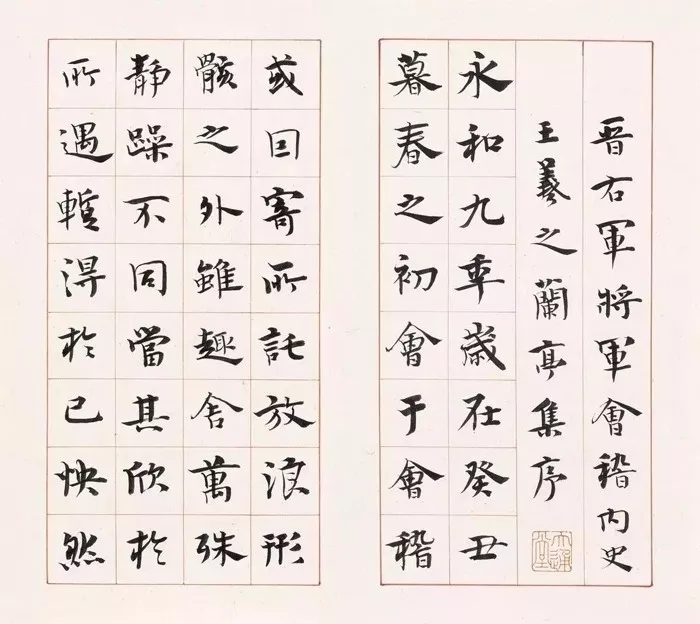

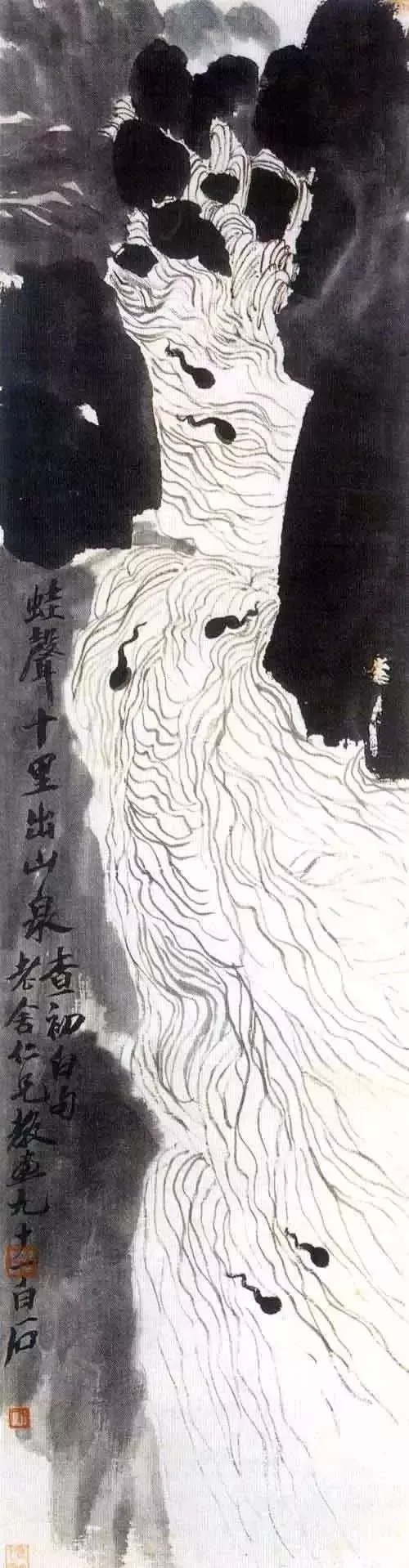

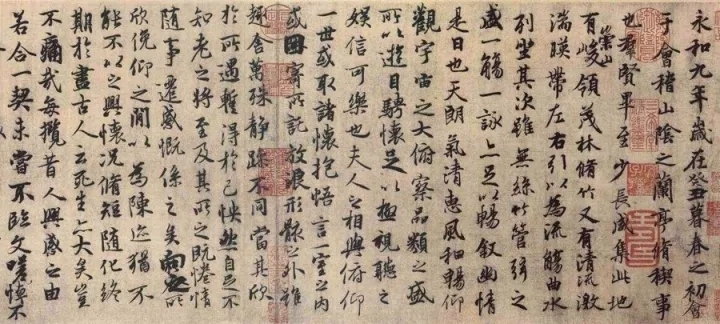

![640.webp (47)]()

元 倪瓒 虞山林壑图 水墨纸本 美国大都会艺术博物馆藏

《虞山林壑图》是倪瓒晚期山水画作品。构图平远,景物极简,作疏林坡岸,浅水遥岑,是“淡墨笔画,林亭树石,并远峰一角”的典型体现。取“一河两岸”模式,构图较为繁密。远山近坡,河水横隔其间。画中笔变中锋为侧锋,用折带皴画山石,枯笔干墨,层峦叠嶂,润泽华滋,淡雅松秀,意境荒寒空寂。

此图以三段式为基础进行布阵,画面表现平林远岫的景象。水中有五道洲渚及一组杂树,淡墨皴染较多。全图墨气浓郁,枯、湿、浓、淡相互渗透,给人一种远岗寥旷、湖水清凉的感觉。

此图在空间布局上与以往《六君子》《渔庄秋霁》等相异,不以较单纯的近举丛木、远山合拢来结构画面,而是中部两边各伸出一抹滩渚,以沙洲、杂树等景物,充实画面,增加了曲折婉转的意味,使整个构图有所变化。可见倪瓒至暮年仍不断追求“图式结构”的变革。

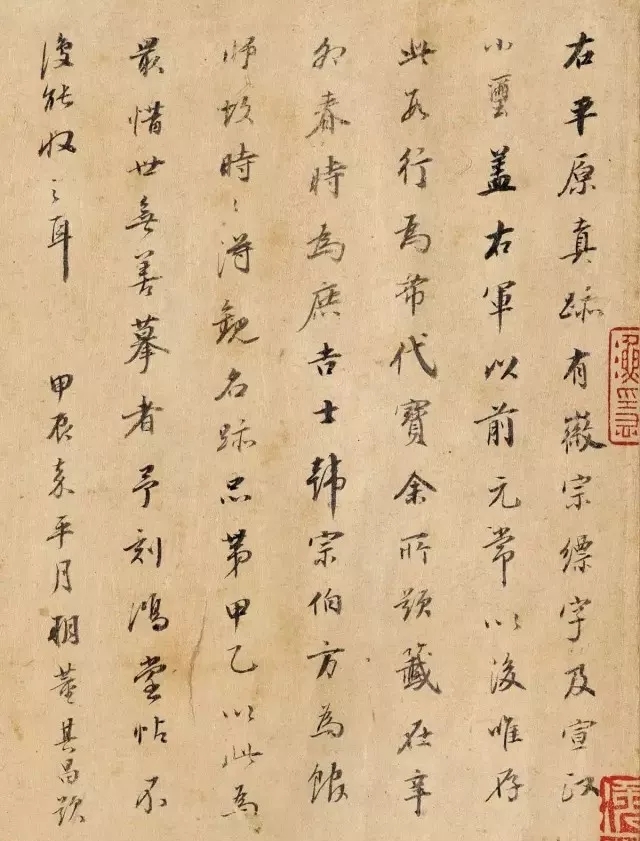

![640.webp (48)]()

元 倪瓒 松亭山色图

倪瓒崇尚淡逸的生活,由此形成了天真幽淡的画风。此图写坡岸平地,长松修竹,空亭无人,一奇石立于岸边,远山遥遥在望。画山石用笔秀俏而有力,画树则用笔轻淡而圆劲。淡墨皴染,力求简洁。构图是典型的三段式,恬静幽远。

![640.webp (49)]()

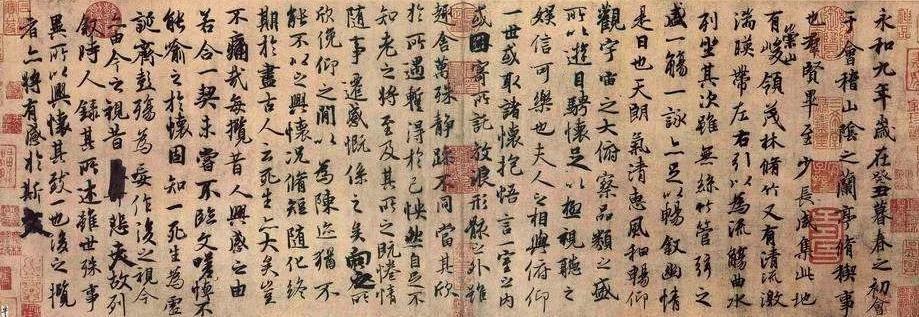

王蒙(1308年—1385年,一作1298年—1385年),字叔明(一作叔铭),号香光居士,浙江湖州人。元末明初画家,元四家中最年轻者。

王蒙于元朝末年曾入仕,后来弃官隐居于今浙江馀杭黄鹤山达30年,自号黄鹤山。明初出任山东泰安知州,由于曾在当时宰相胡惟庸家观画,胡被捕时受牵连入狱,死于狱中。

王蒙自幼受外祖父赵孟頫的影响,喜好绘画,后来得到黄公望的指教,又常与倪瓒等人切磋,对山水画有独到的创新,发明了解索皴画法,善用渴墨苔点,所画山水景色稠密,山重水複,布局繁密,苍鬱深秀;用解索皴和渴墨点苔,表现林峦鬱茂苍茫的气氛,为他的独到处。

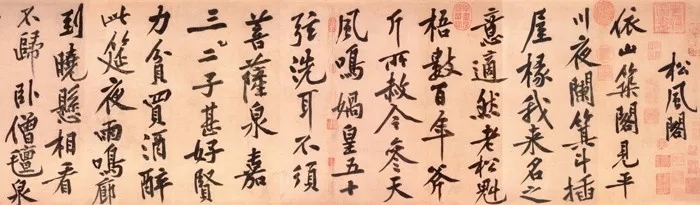

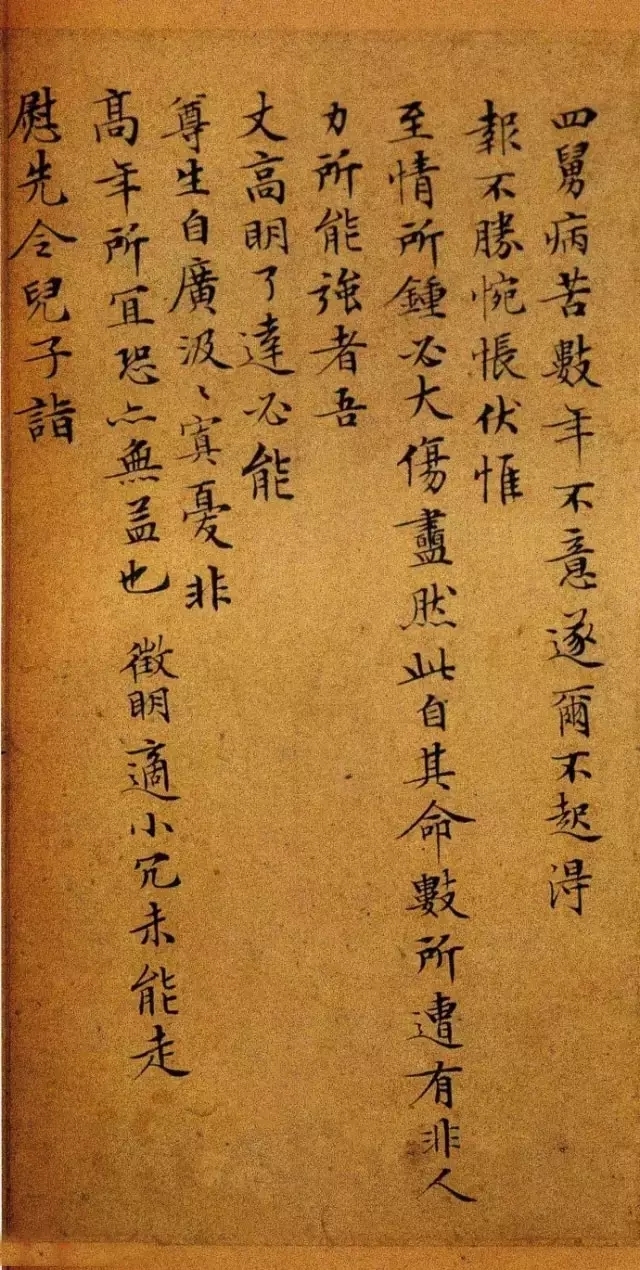

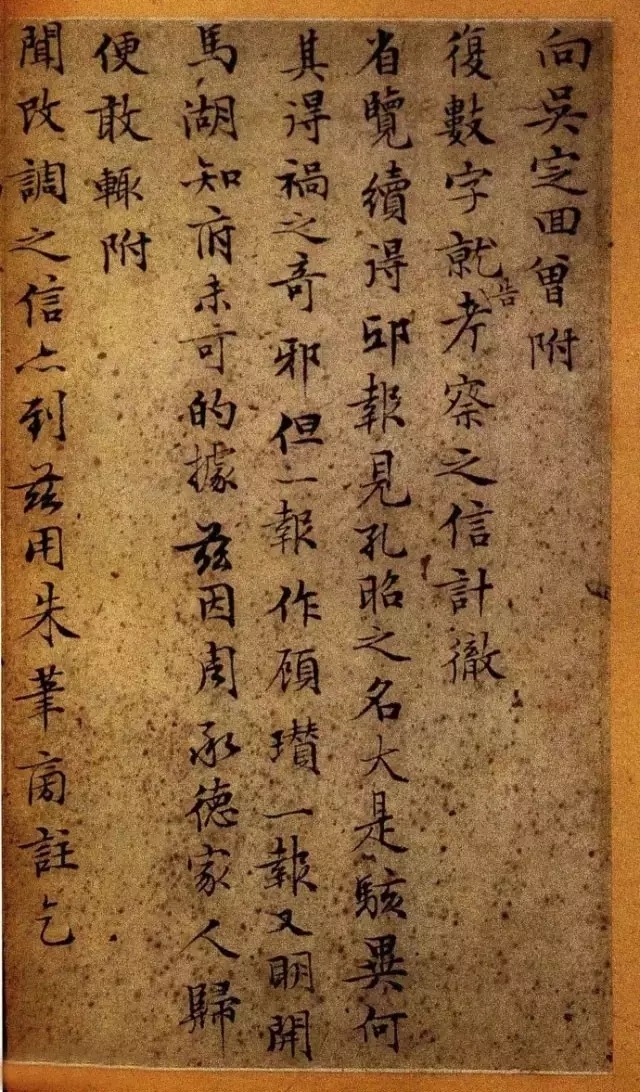

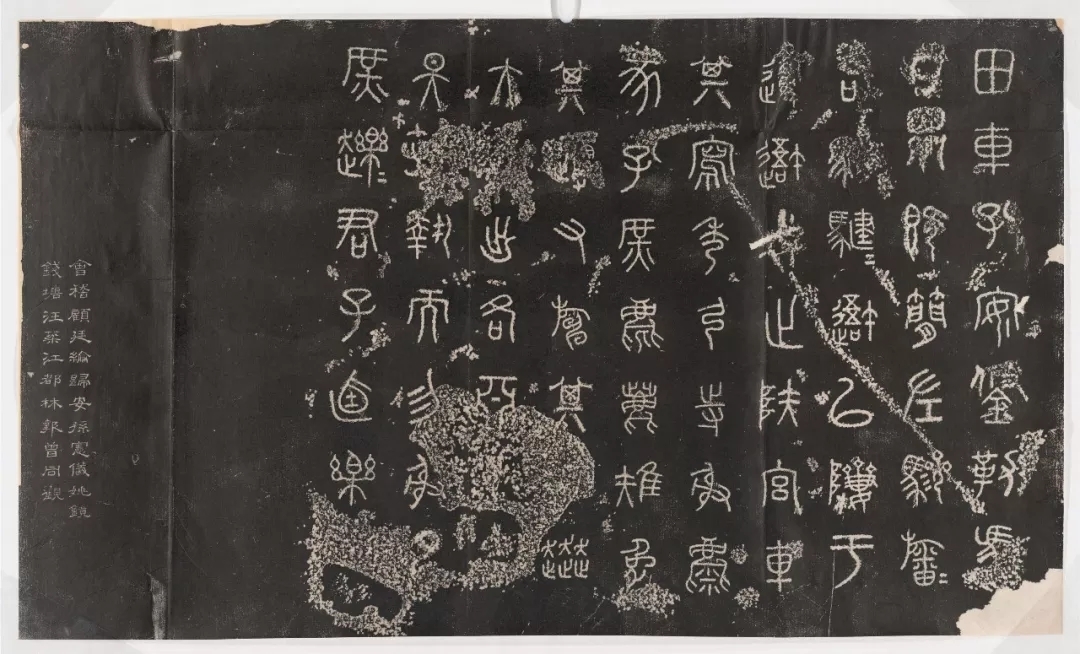

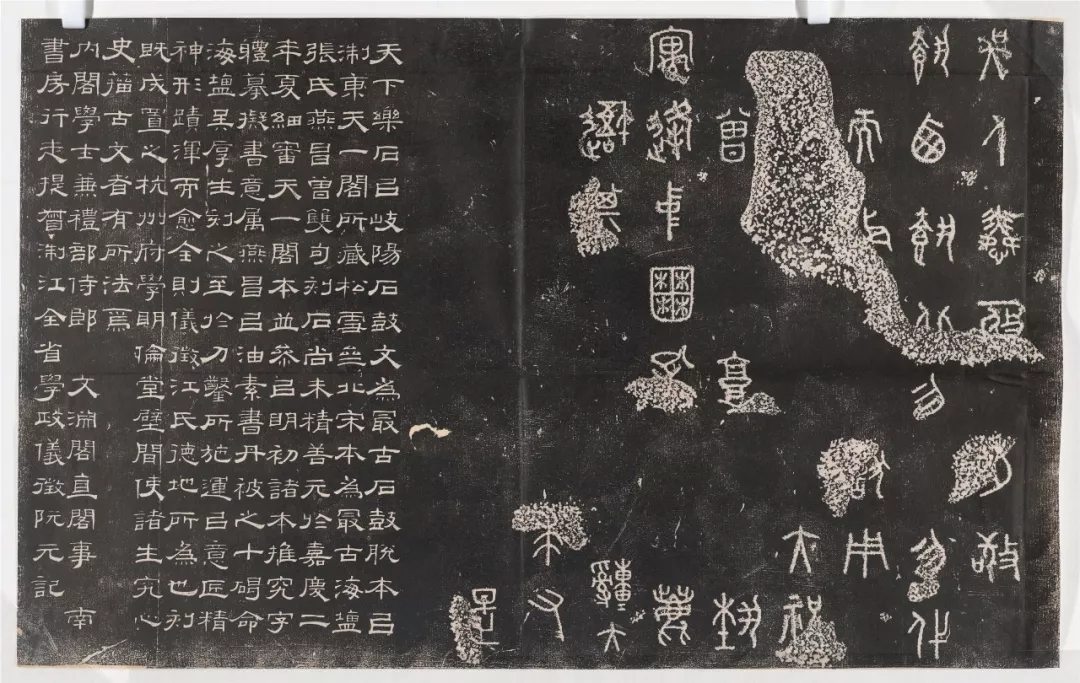

![640.webp (52)]()

夏山高隐图 故宫博物院藏

此图设色绘重山叠翠,瀑布孤悬,林阴繁荟,流泉下注。

山间梵宇茅舍落错,屋堂内有高士侍童。笔墨湿润山峦披麻皴、解索皴并用,浓墨点苔,繁复厚重。

树木用积墨法,局部以焦墨皴擦,苍郁烟润。构图虽繁密,但画家巧妙地运用了实中求虚、疏密对比之法,画面雄奇苍浑,无迫塞之感画风仿董、巨而有所创新,为王蒙细密中见秀润明净的山水画精品。

![640.webp (51)]()

葛稚川移居图 故宫博物院藏