![640.webp]()

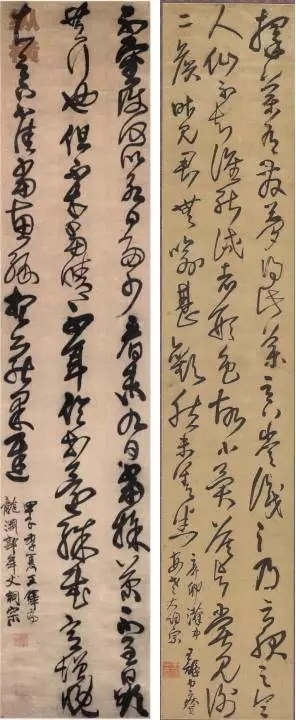

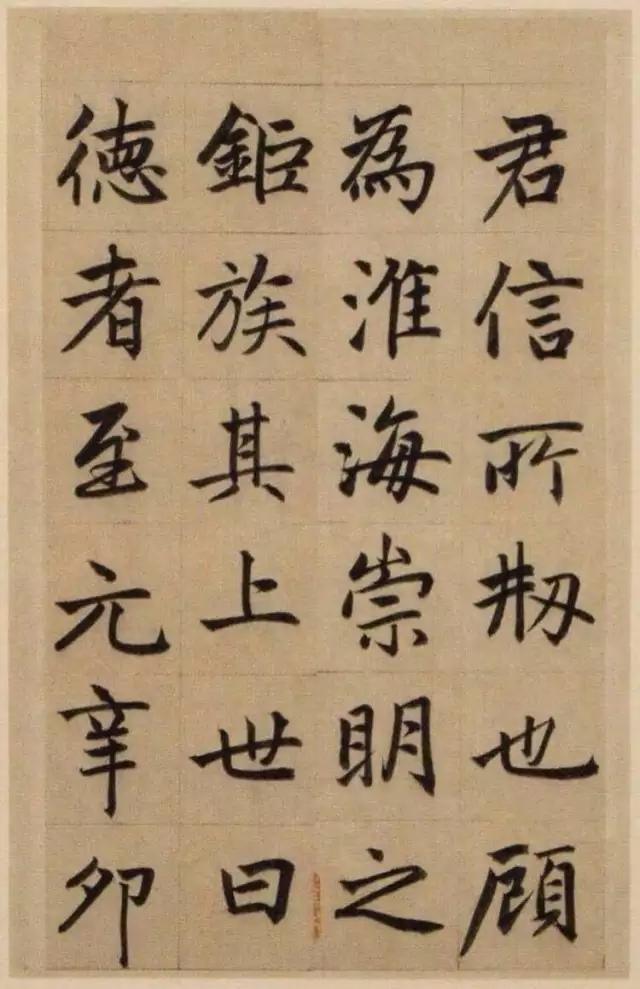

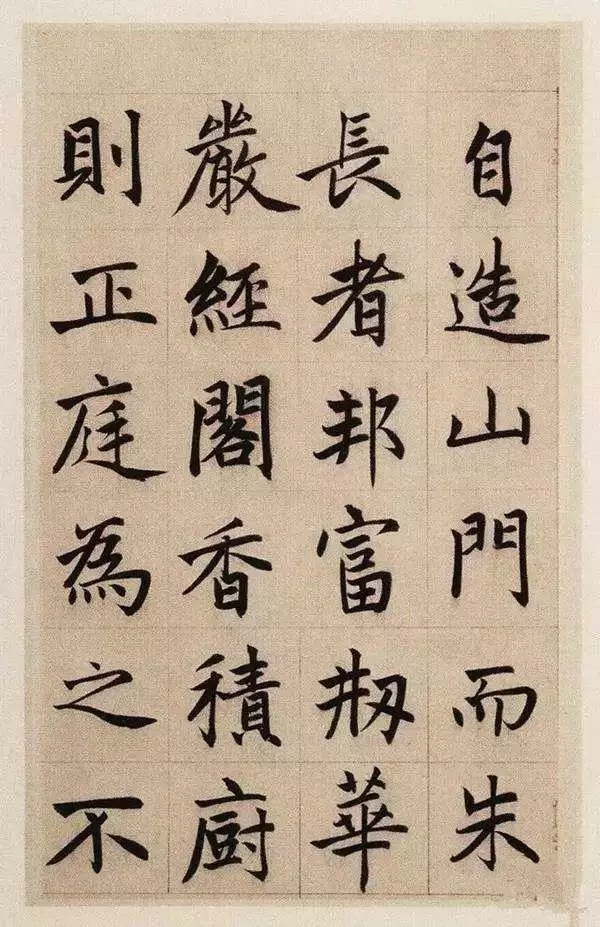

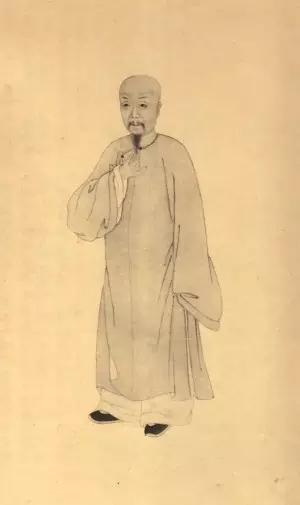

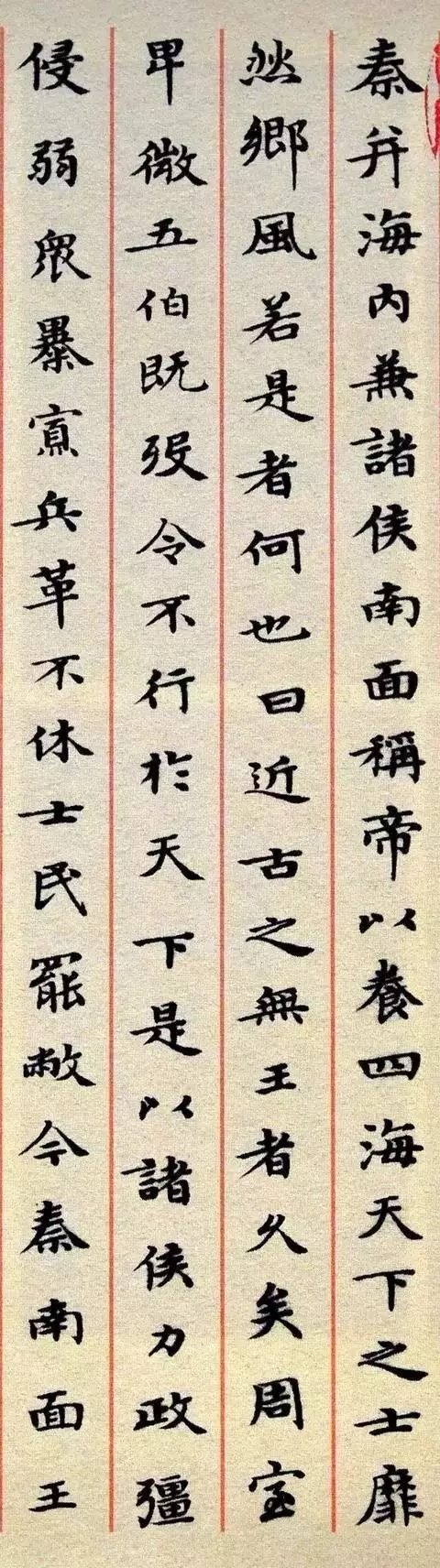

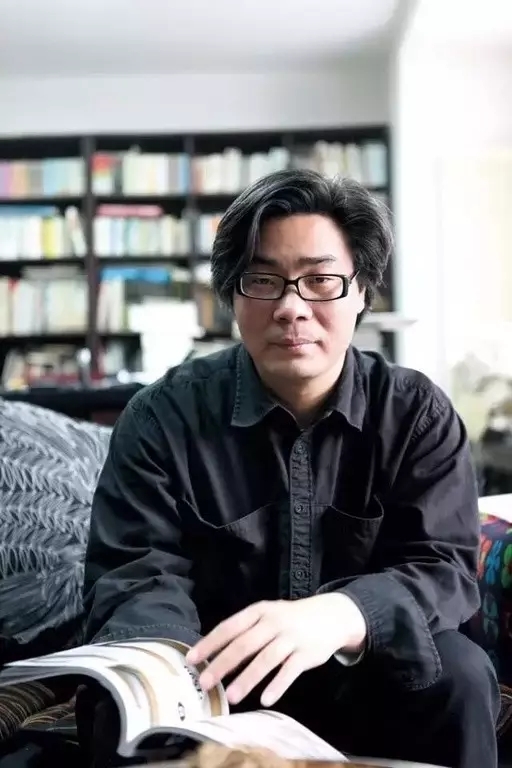

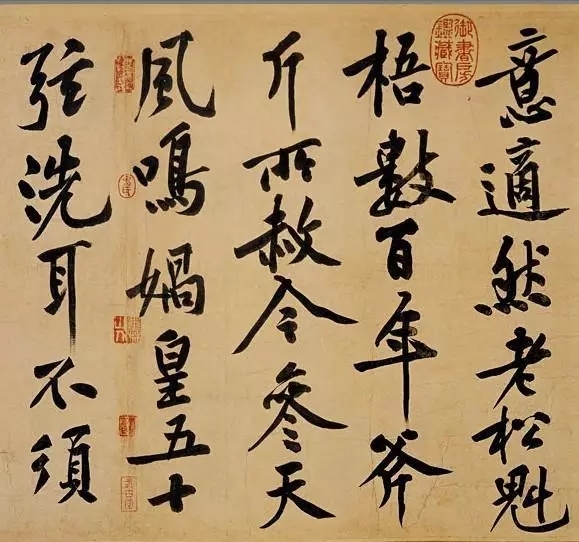

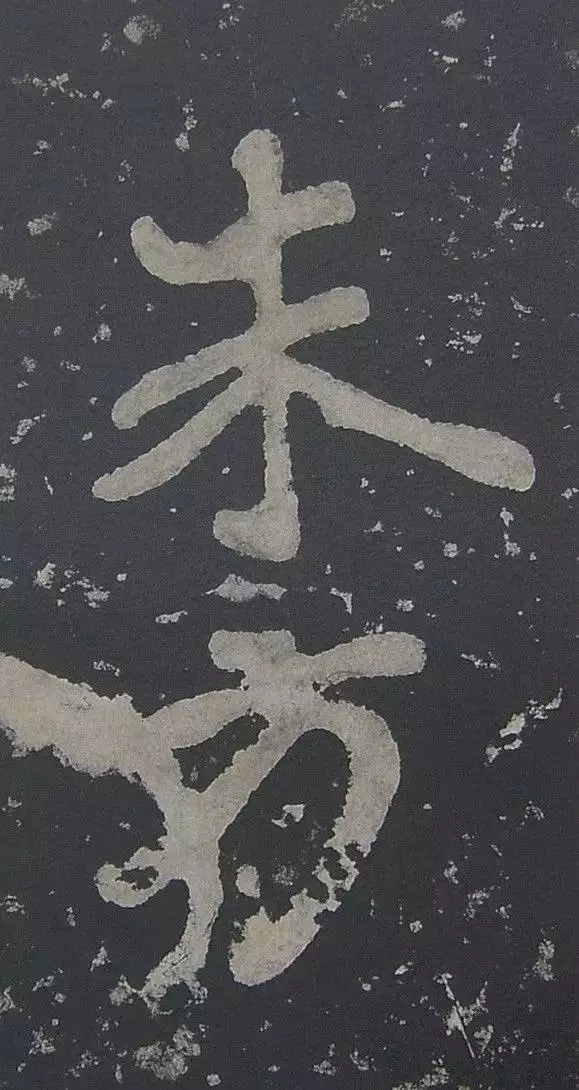

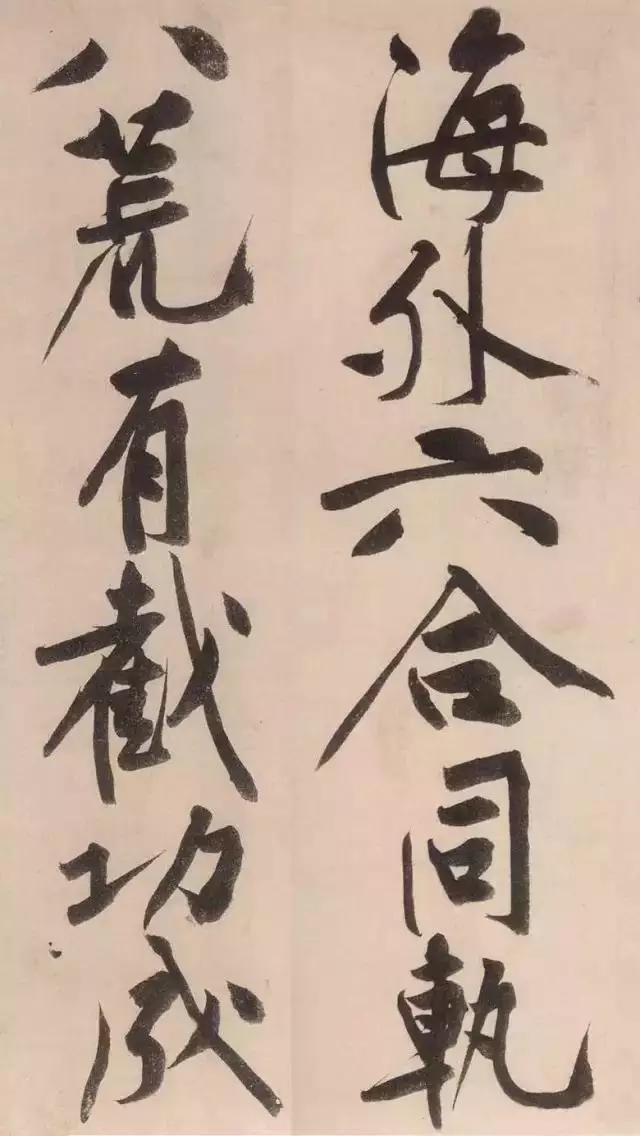

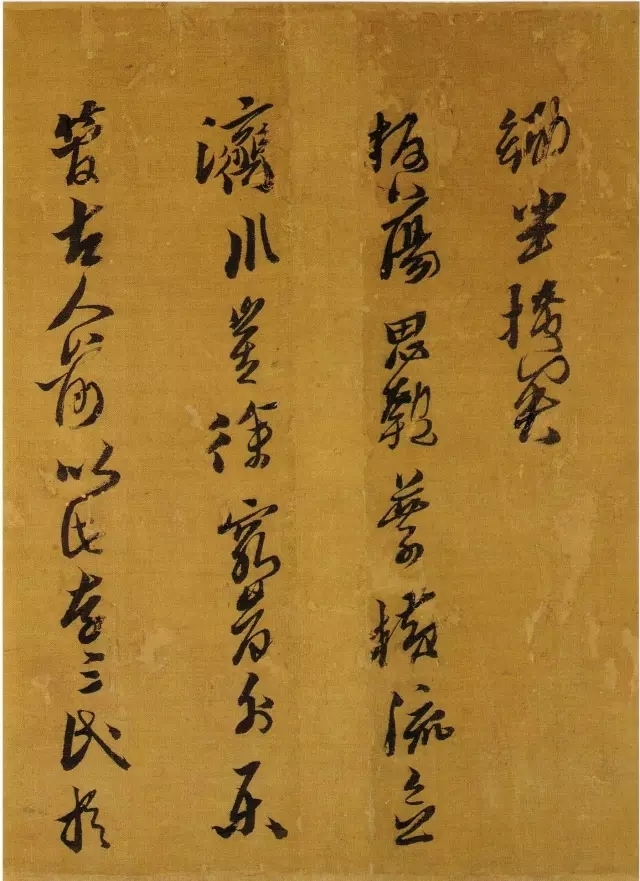

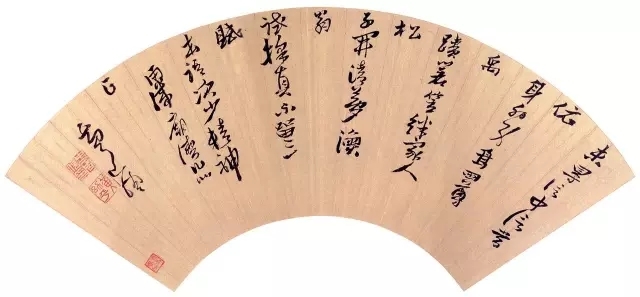

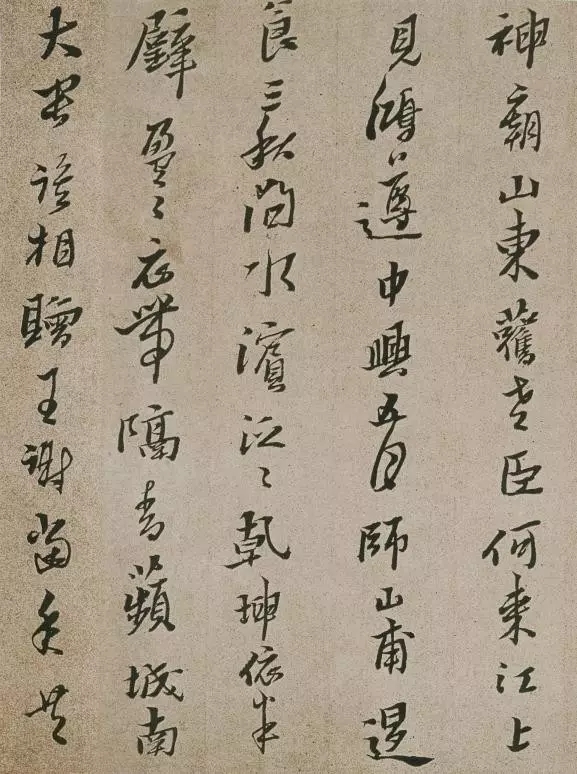

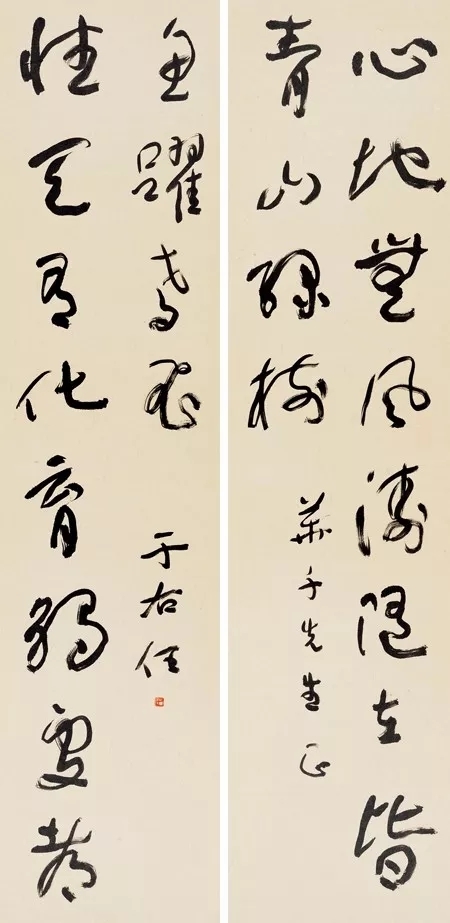

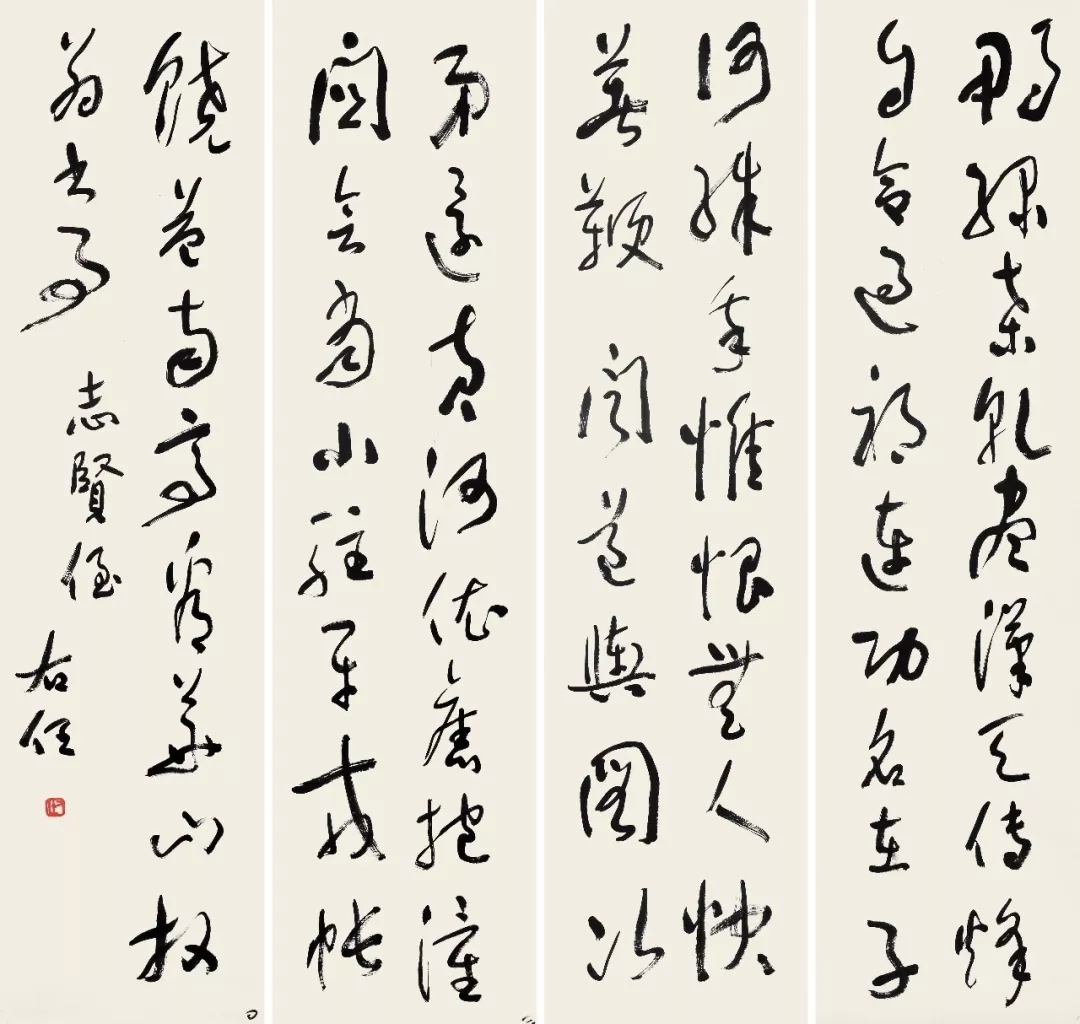

历史地看,上海有着丰富的文化资源和深厚的艺术积淀。而作为上海之根的松江在这方面是得天独厚的,出生于明末的董其昌是一个文化标志性人物。近年来,在美国、英国、法国、日本、德国、意大利、俄罗斯乃至罗马尼亚都有人在研究他,“董其昌研究”已成为一门国际性的显学。

![640.webp (1)]()

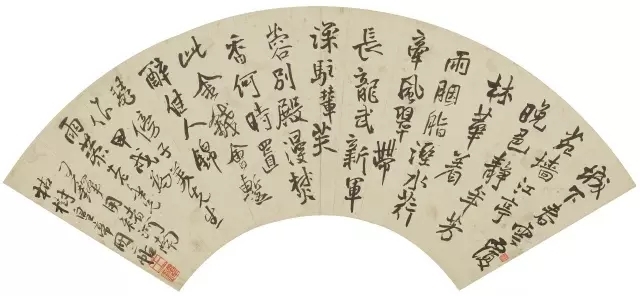

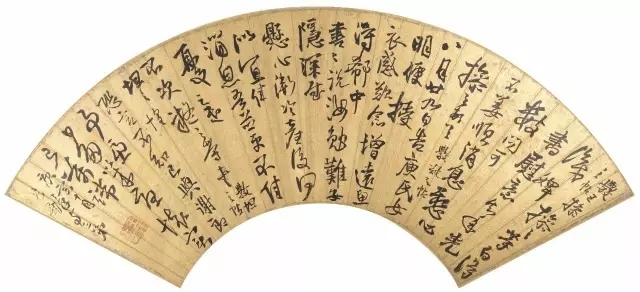

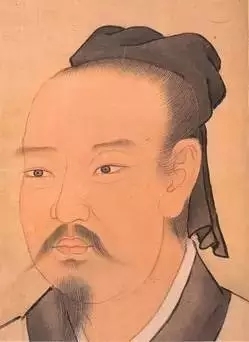

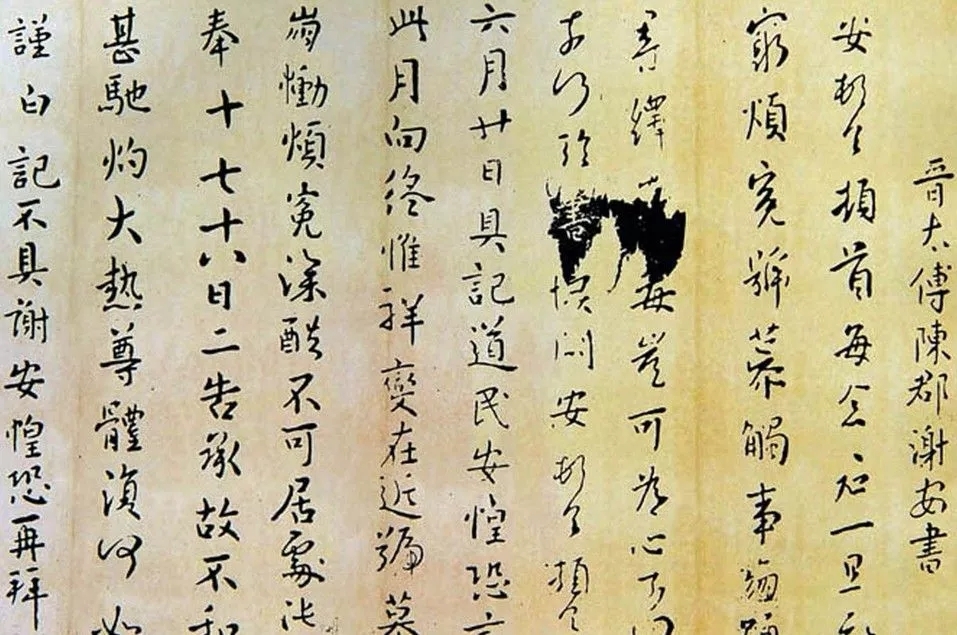

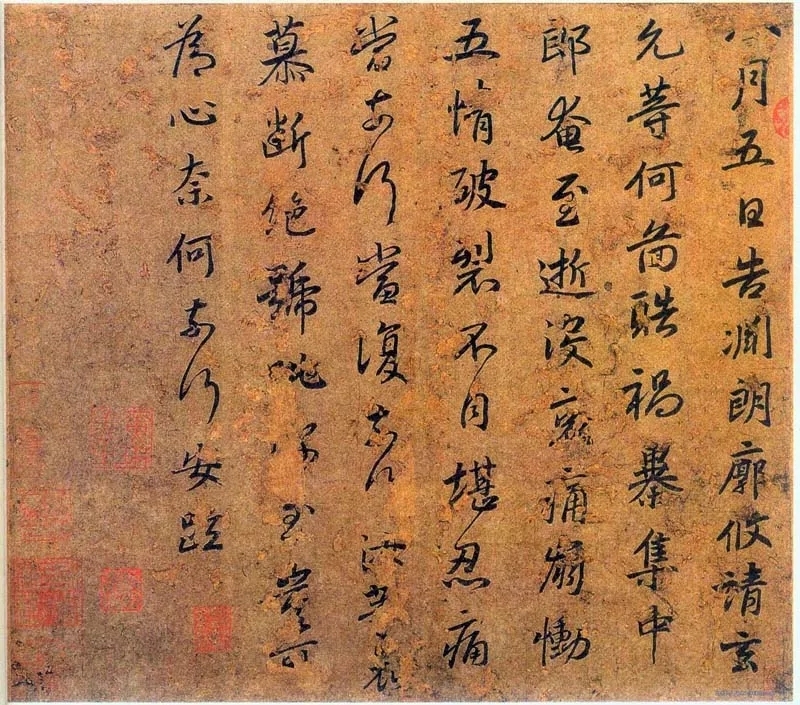

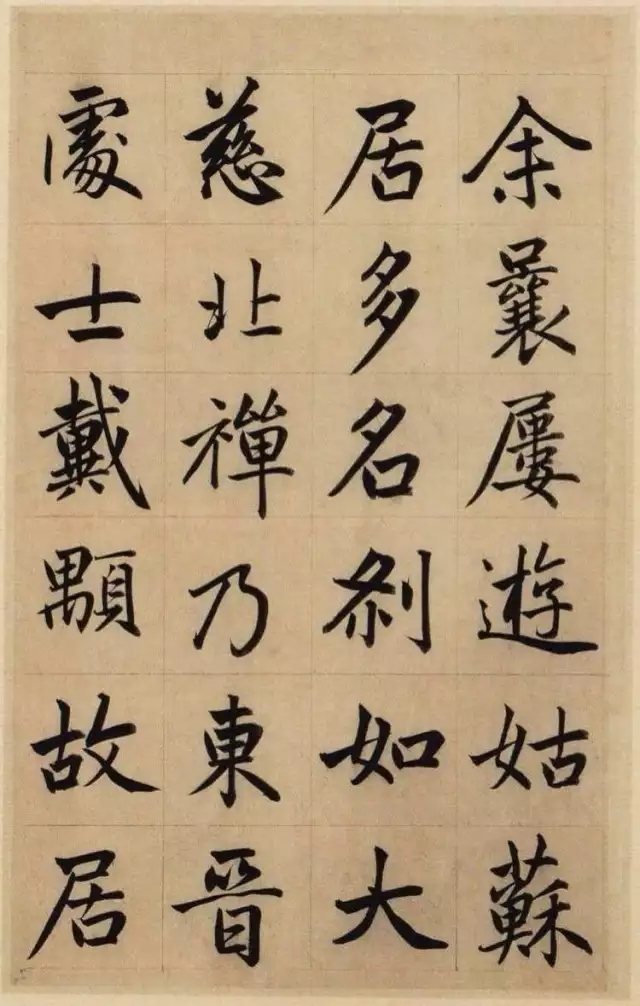

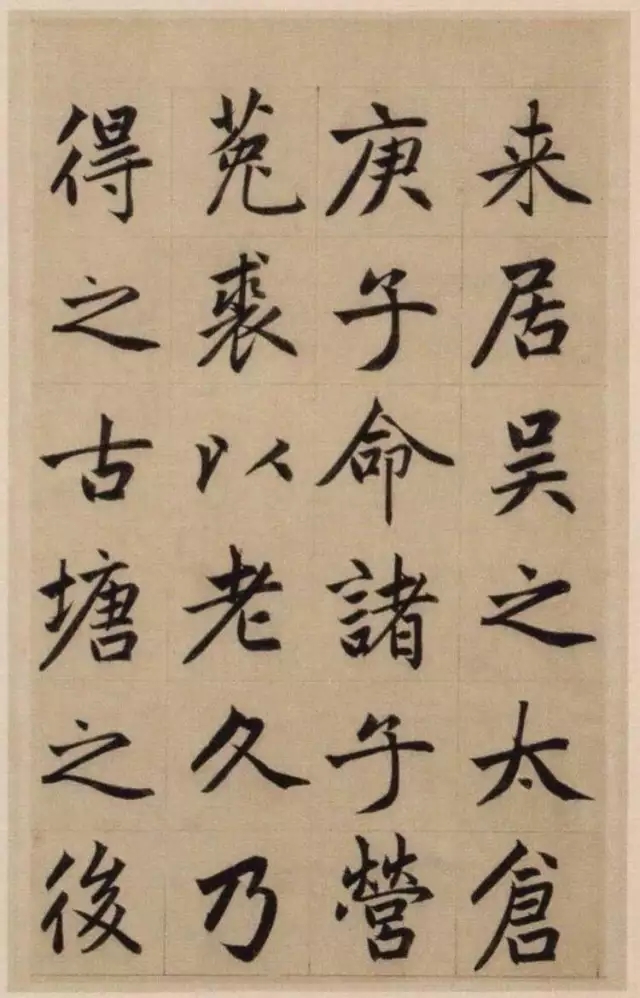

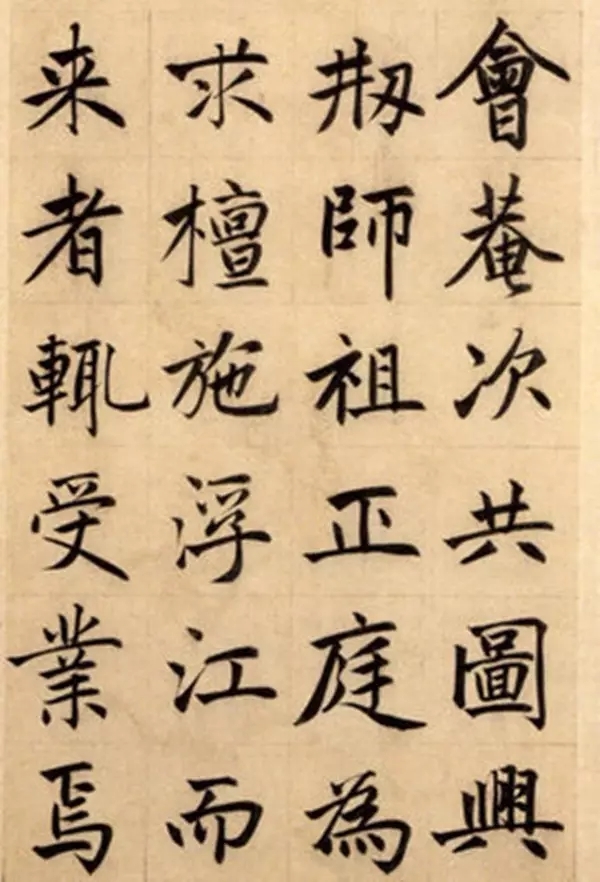

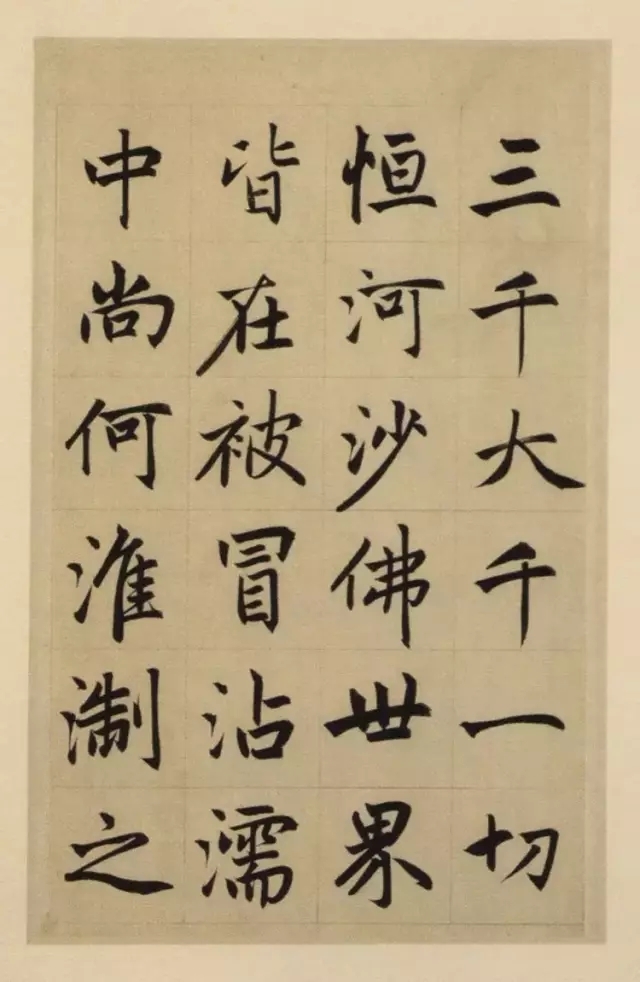

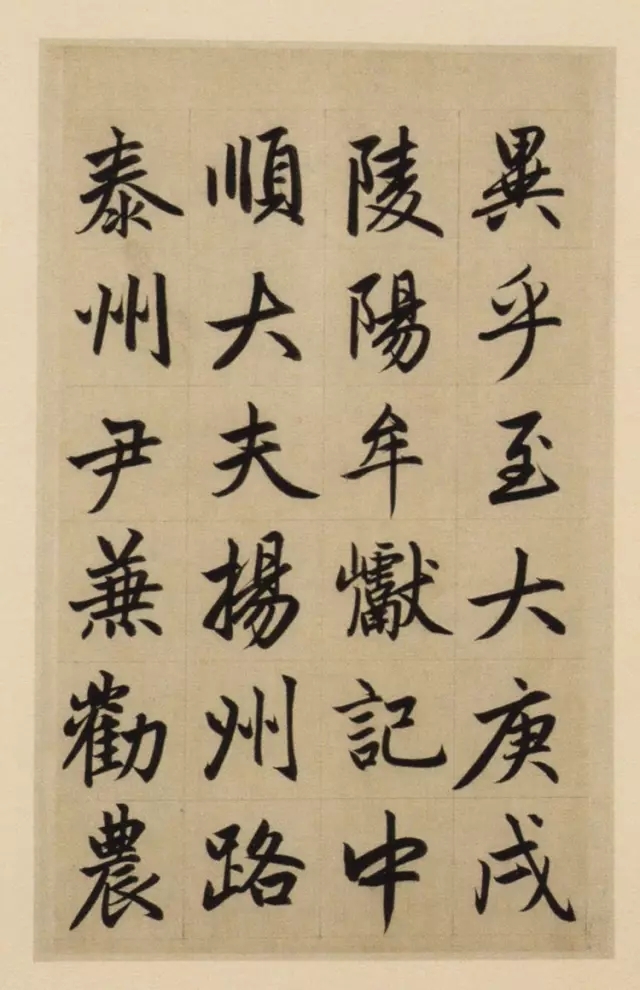

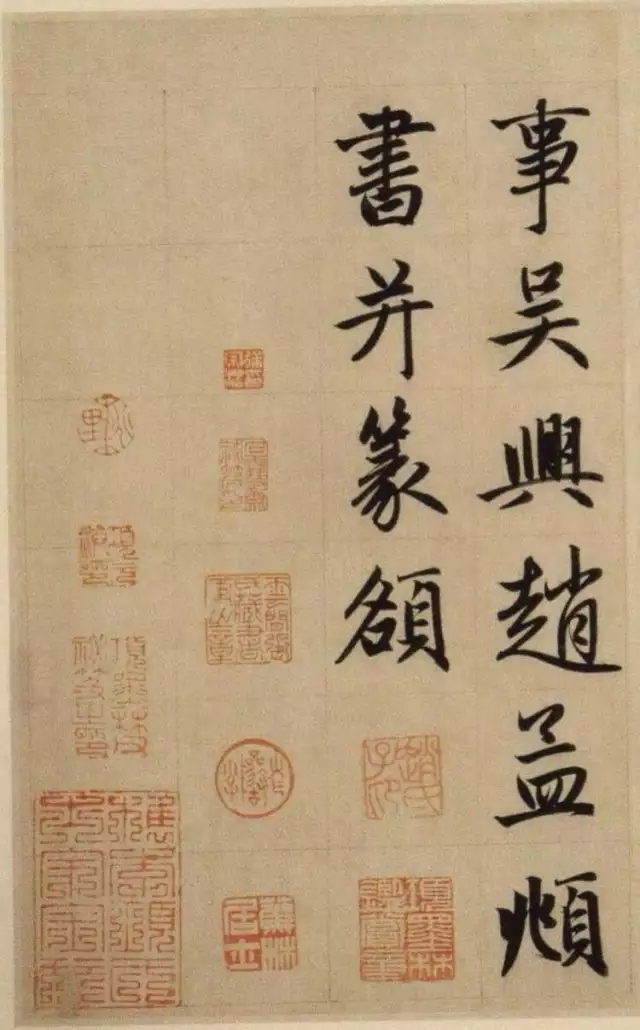

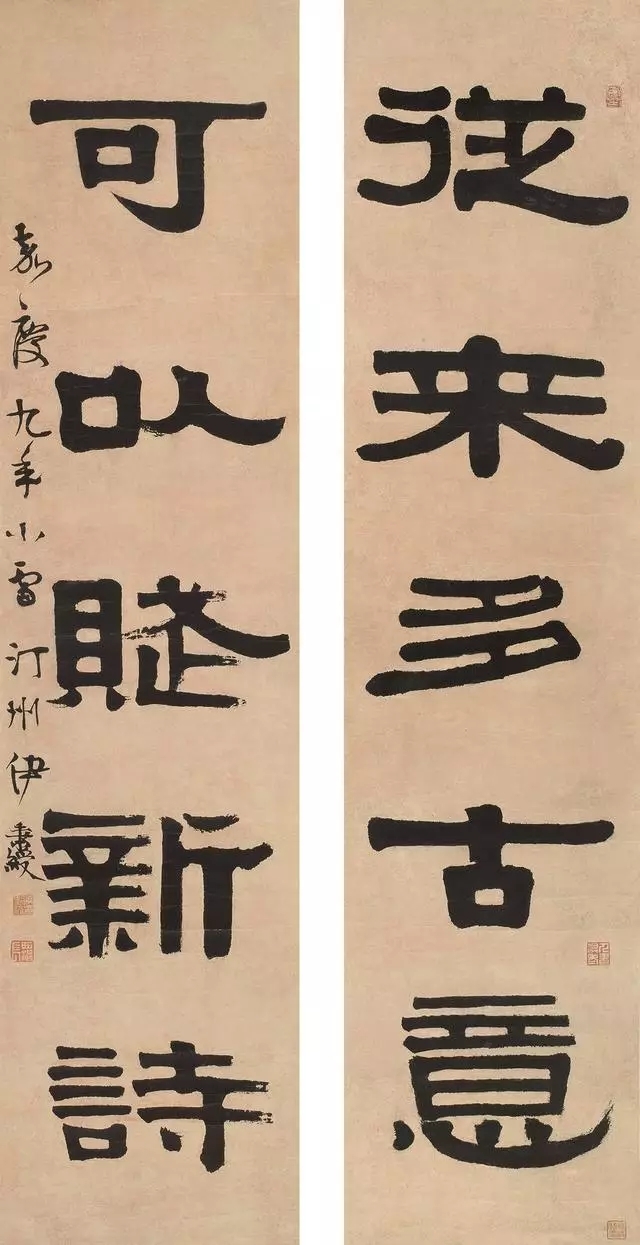

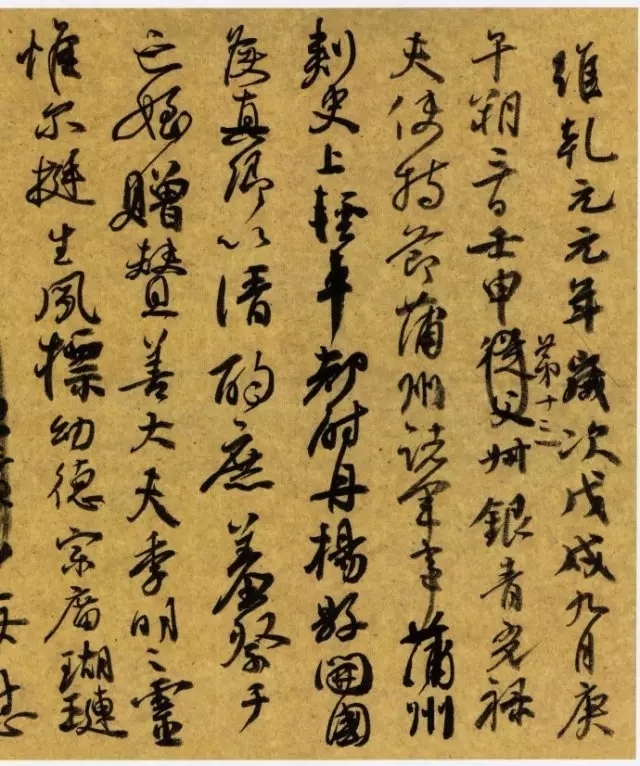

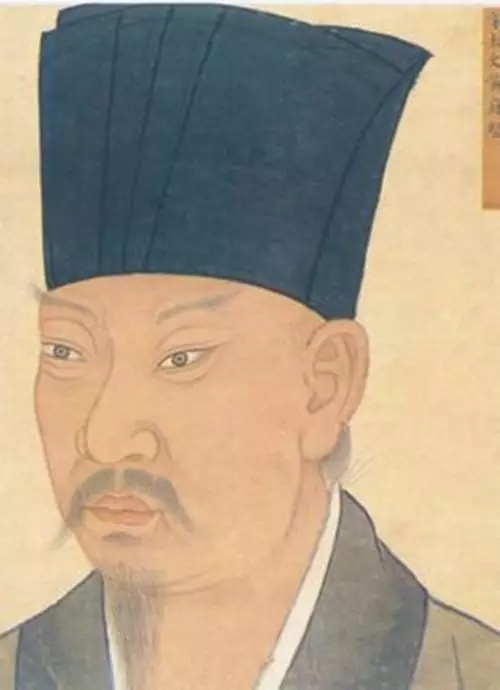

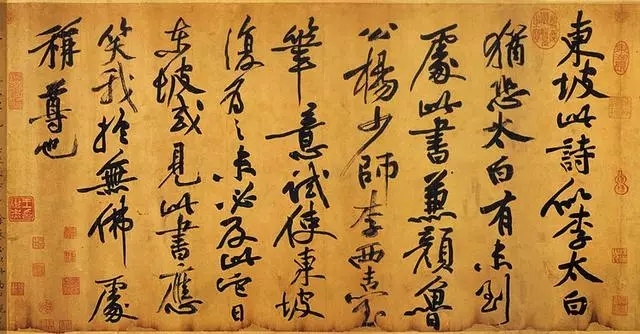

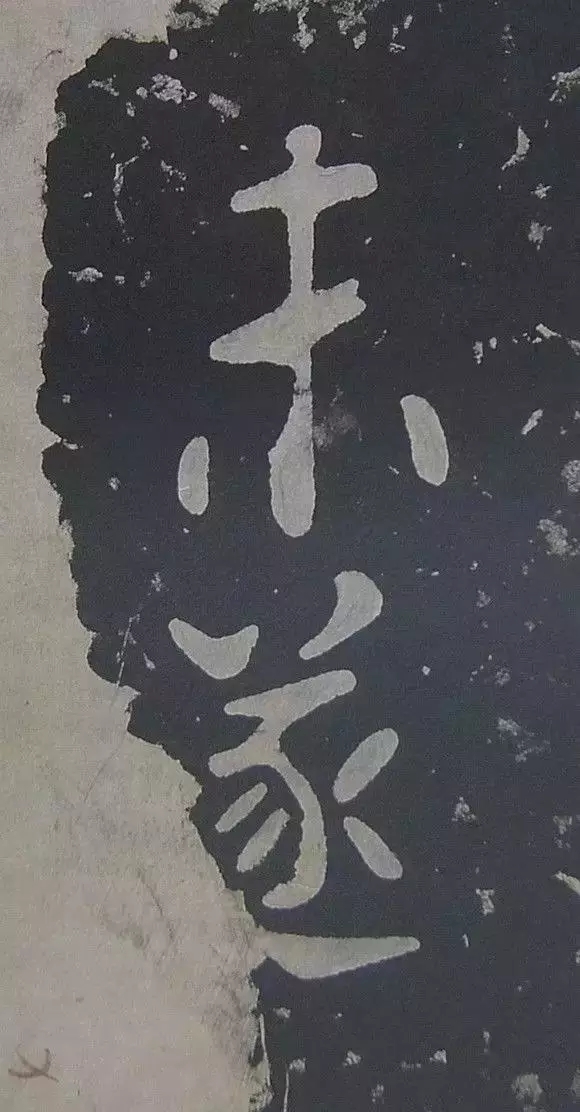

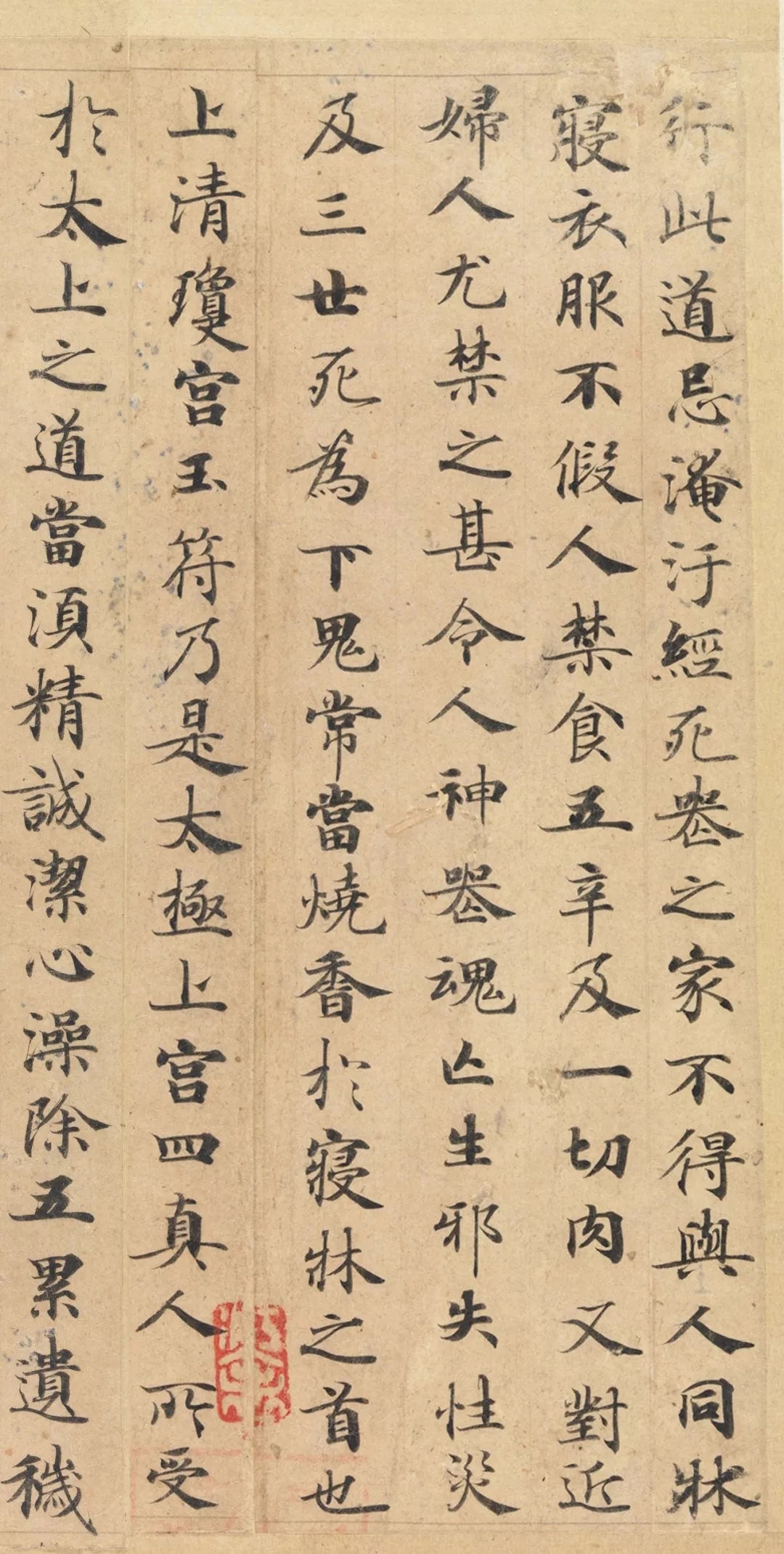

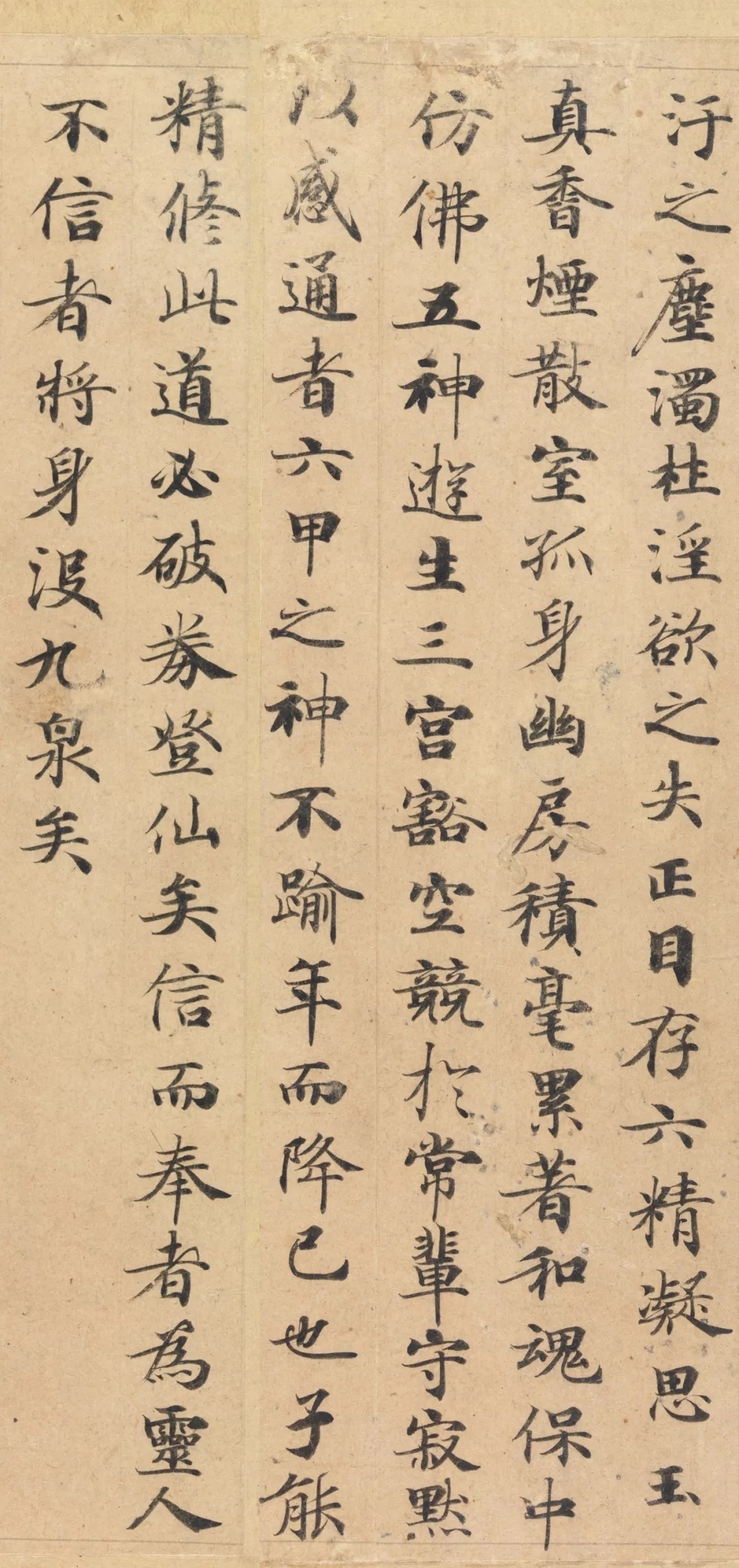

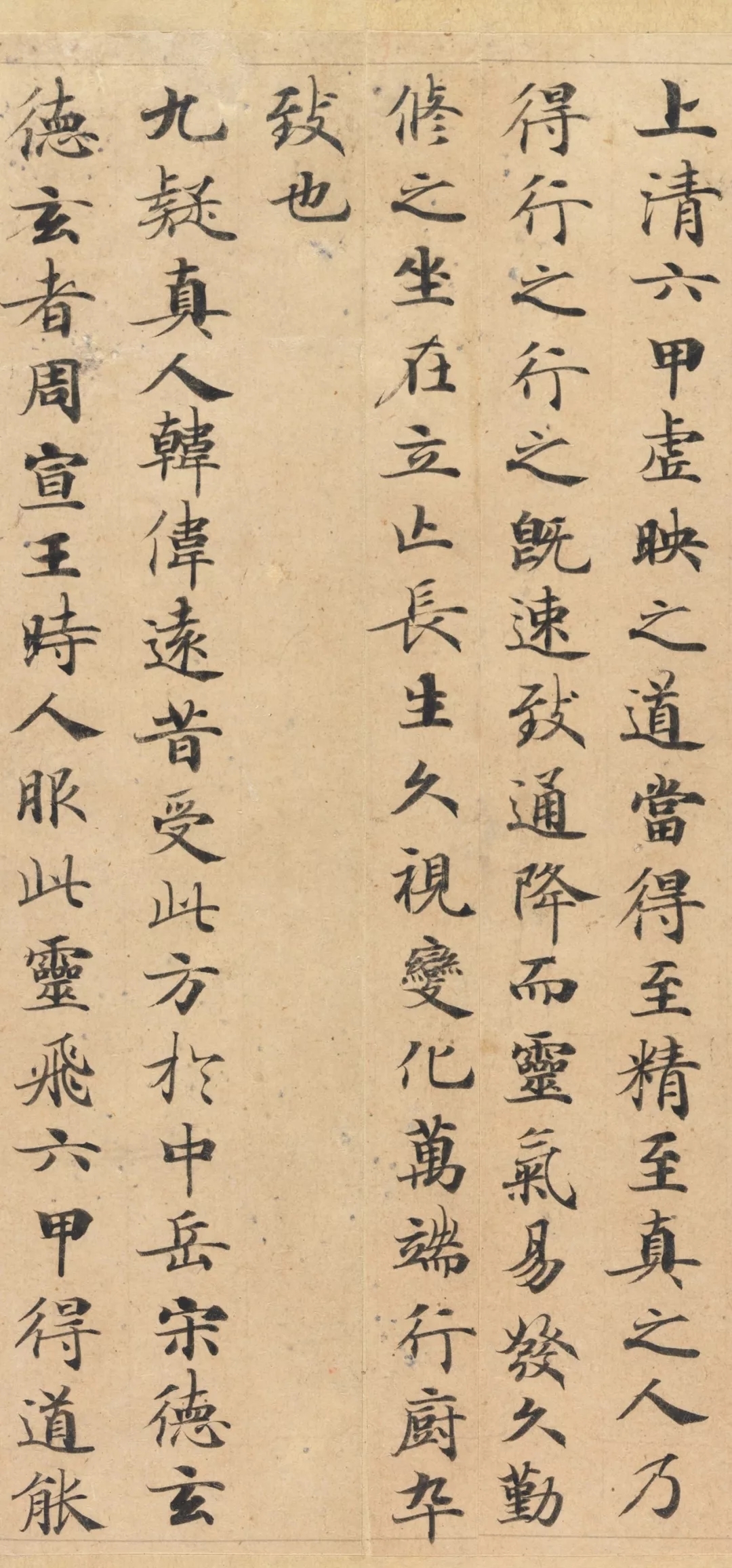

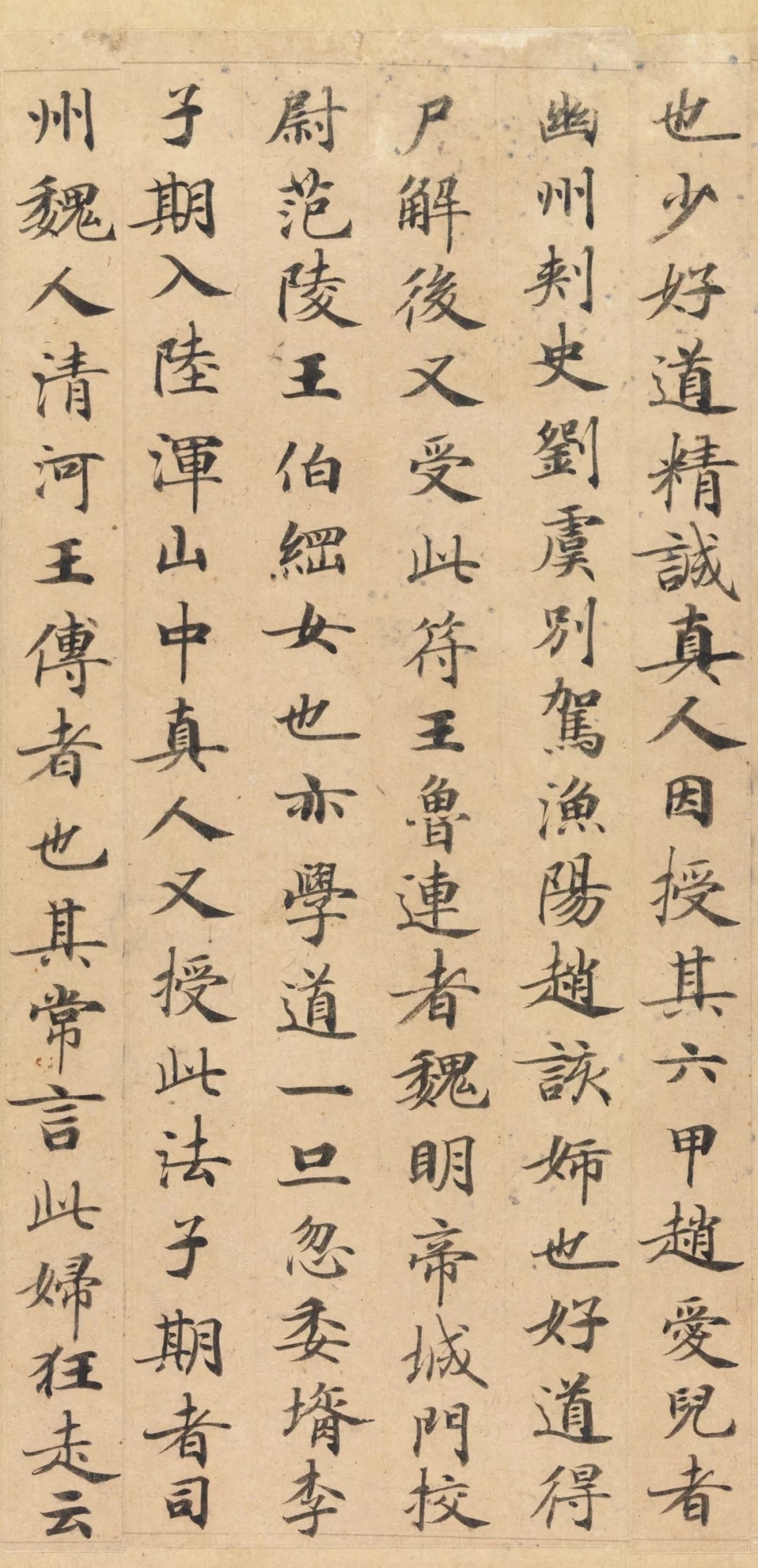

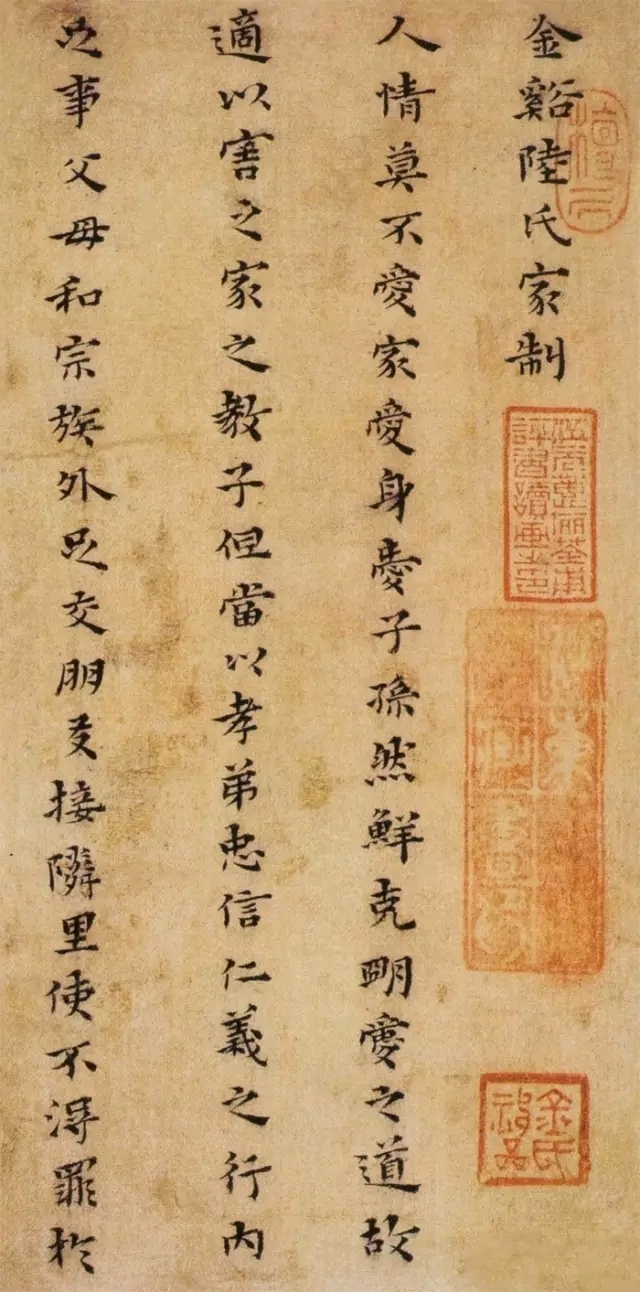

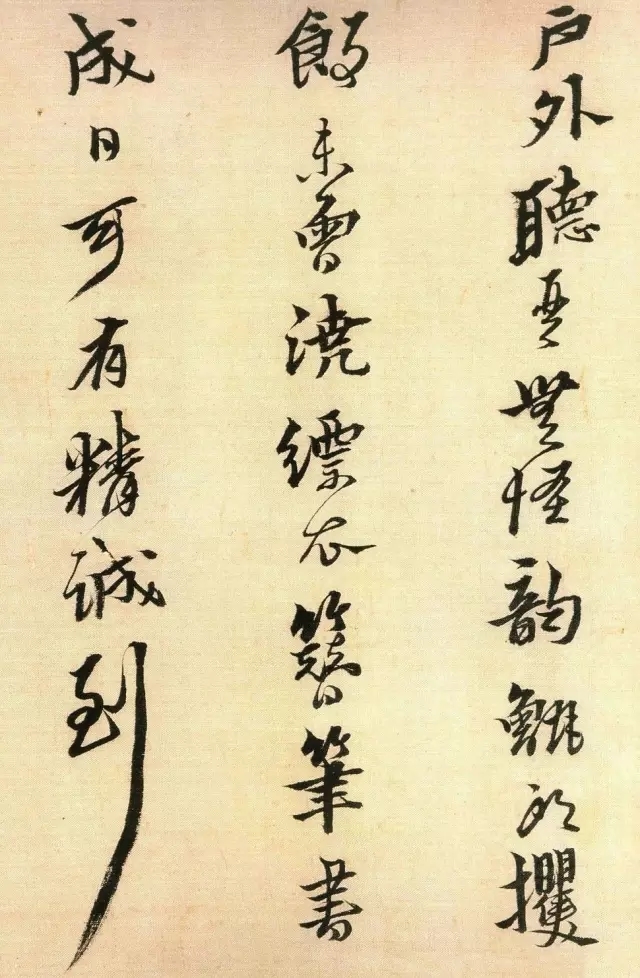

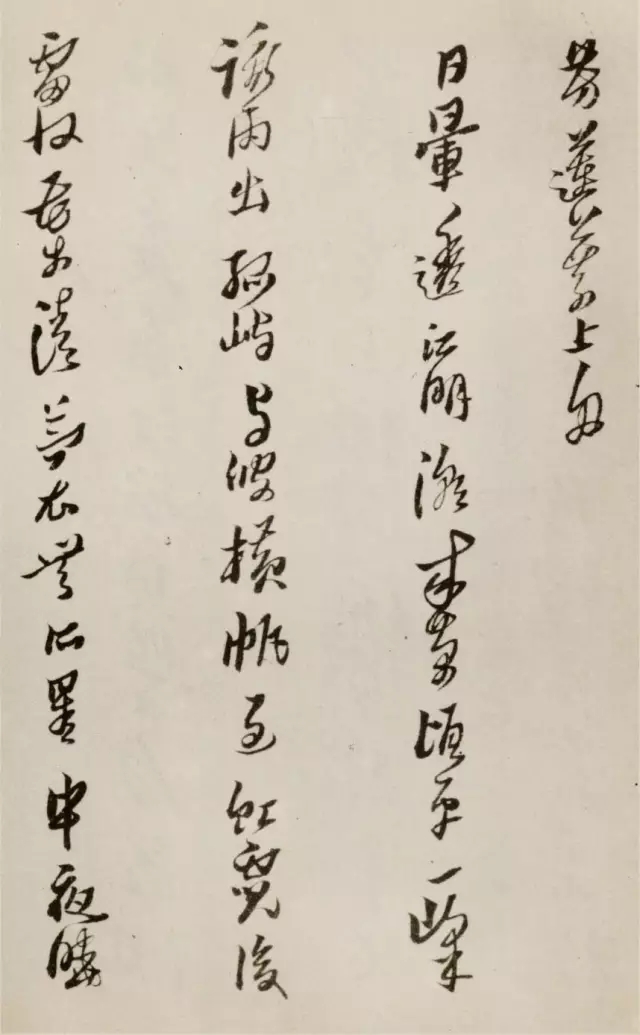

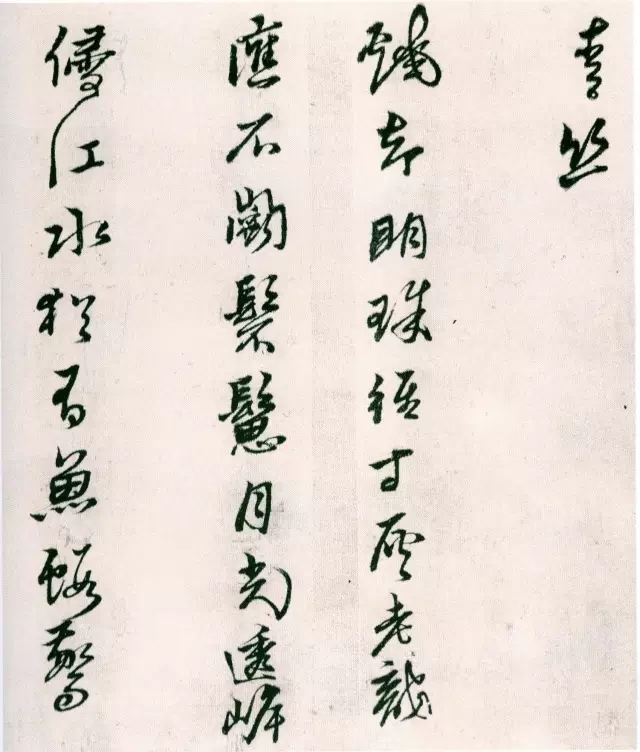

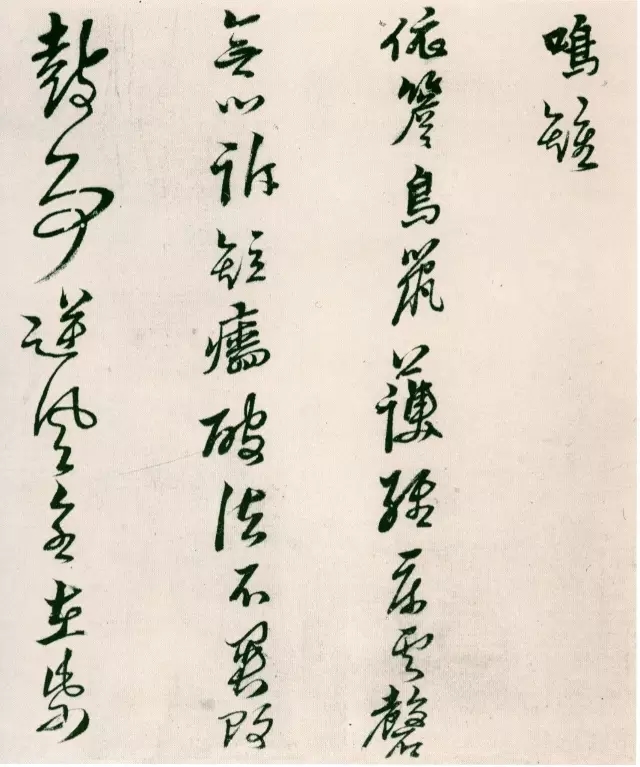

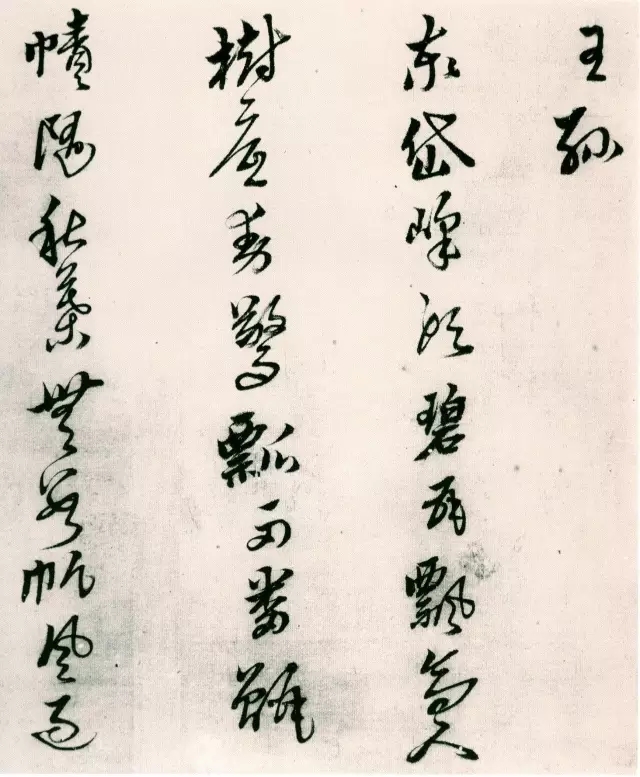

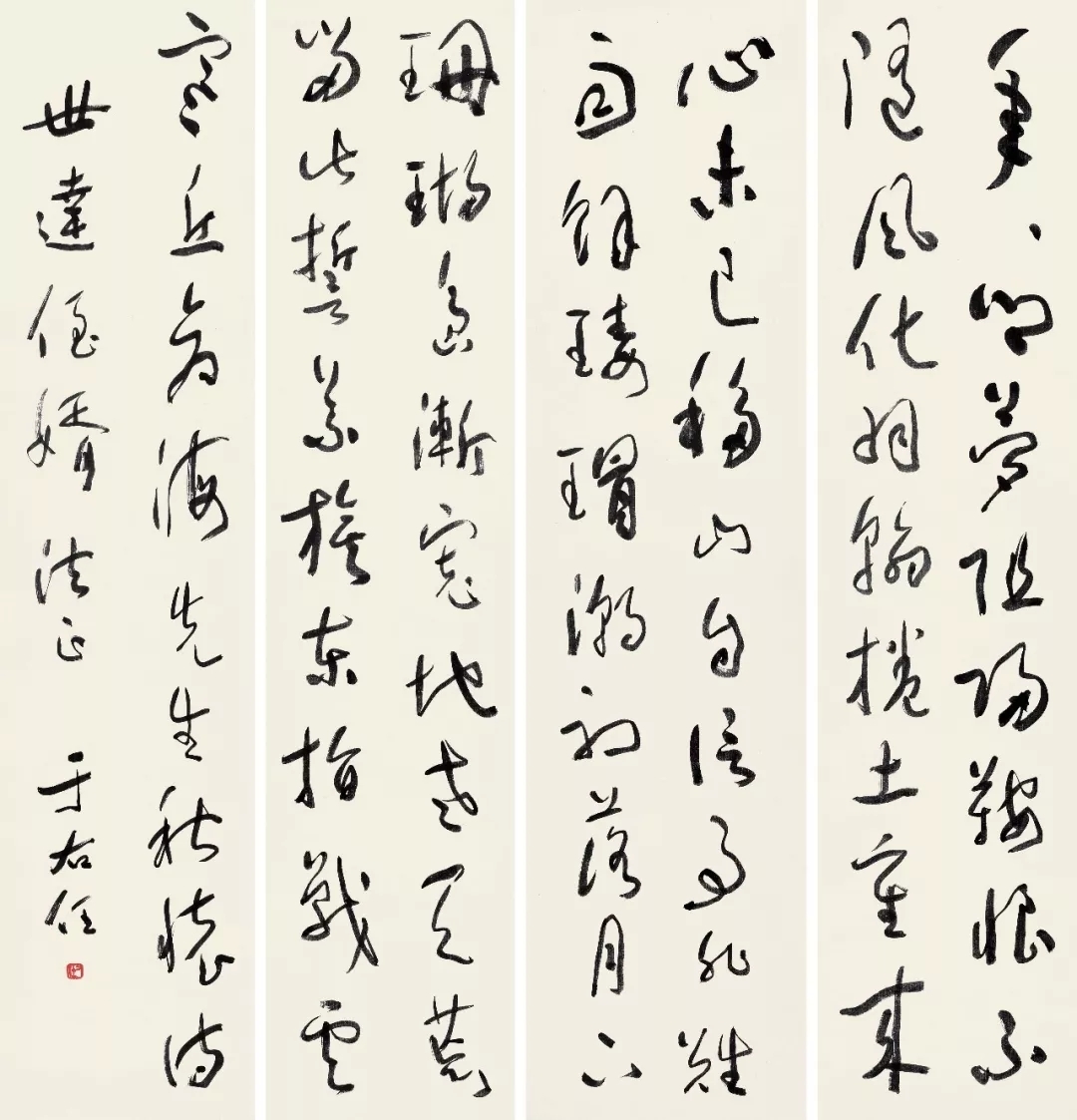

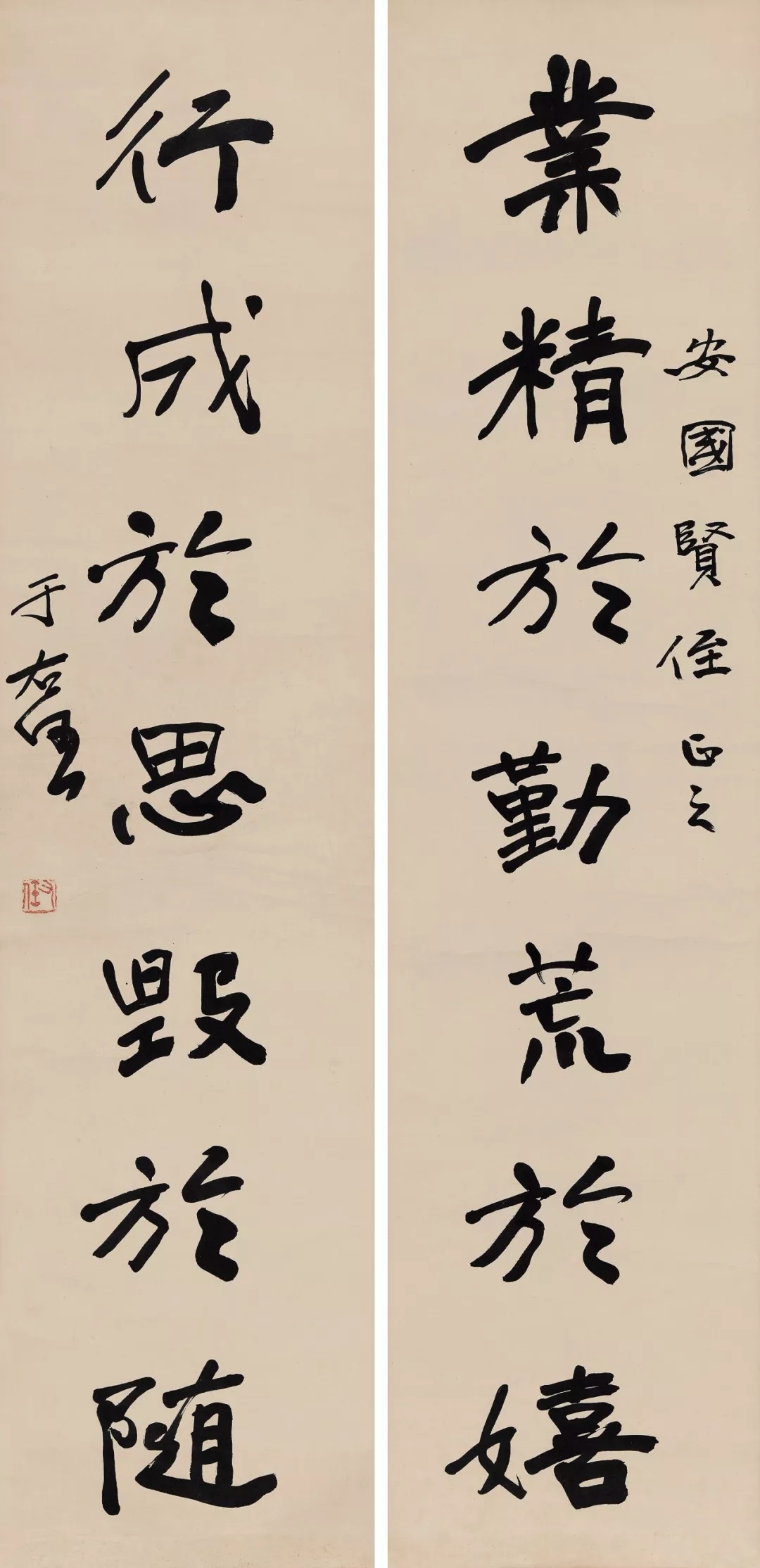

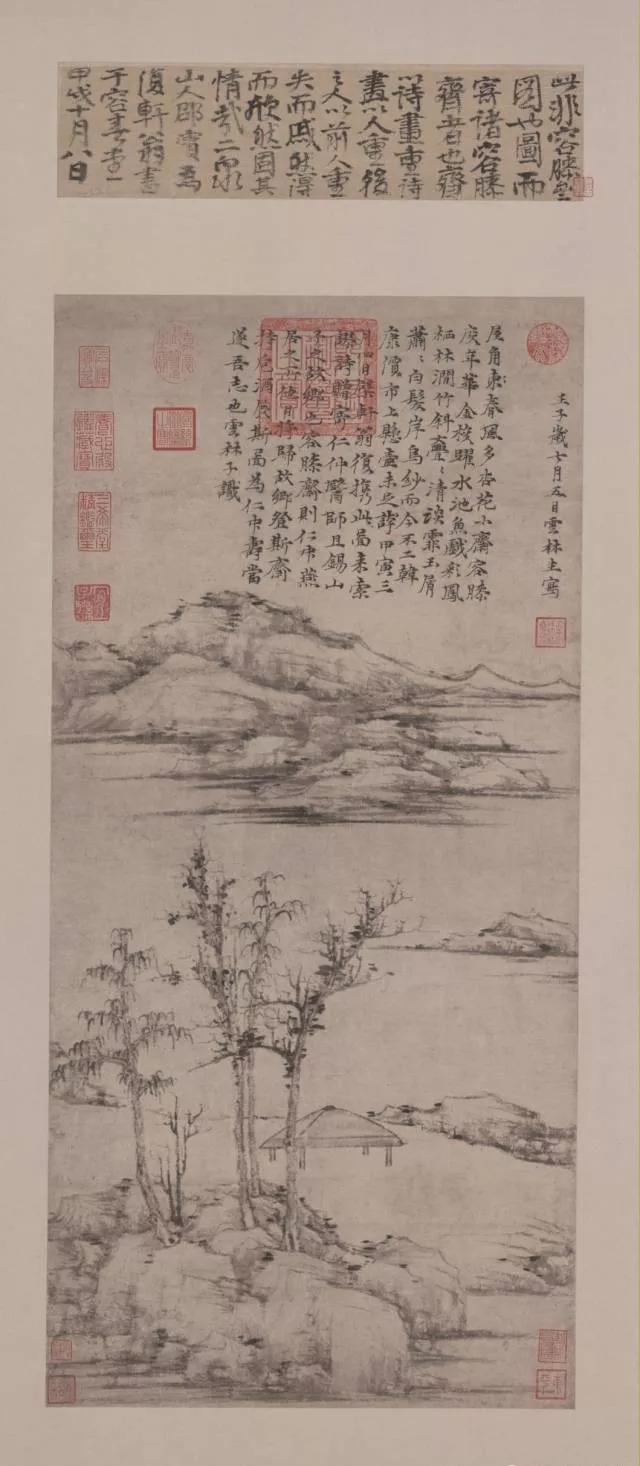

董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,华亭(今上海松江)人。明代后期著名书画家、艺术理论家。他在艺术史上的贡献主要有两方面,一是开华亭画派,二是创南北宗画论。对于华亭画派的艺术成就早有定评,然而对于南北宗画论,在近代却有不少异议,对此有必要加以梳理和辨析。本文试从董其昌本人的思想发展和他与友人的交往两方面,来探讨其南北宗画论形成的过程。

![640.webp (2)]()

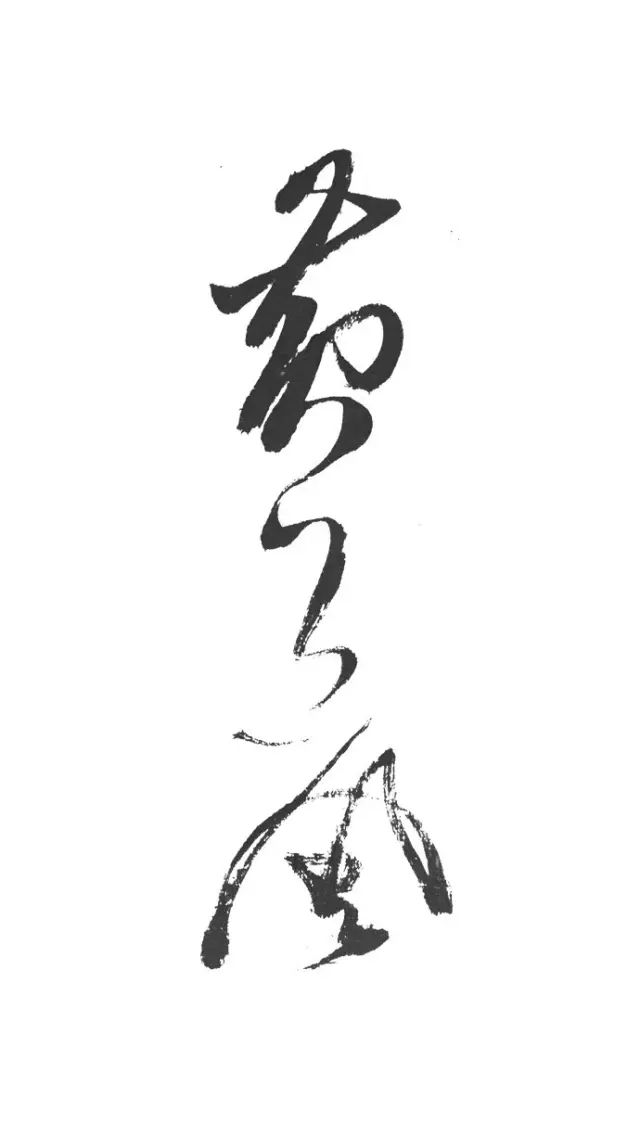

“南北宗说”与董其昌的思想

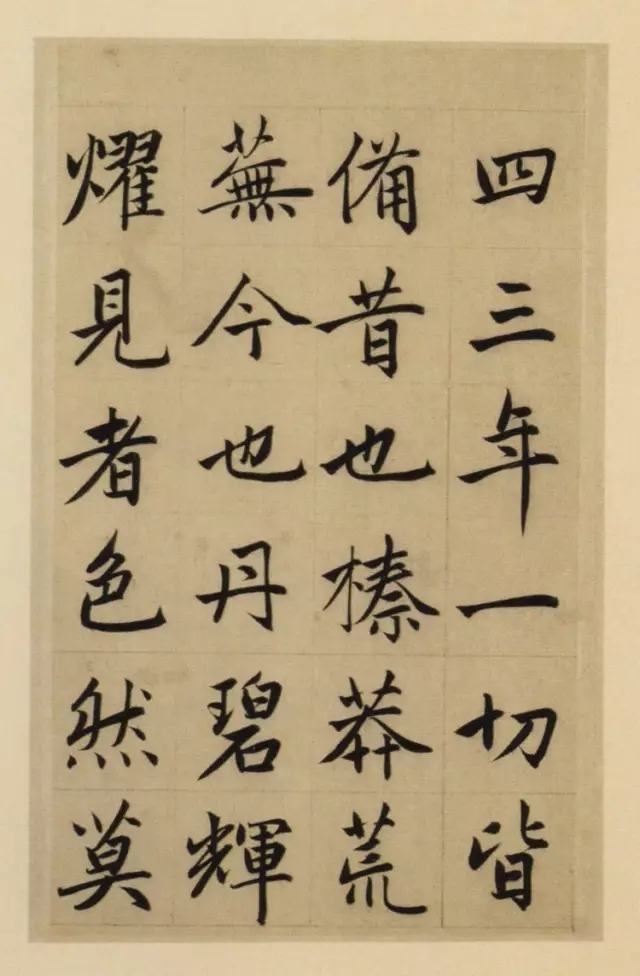

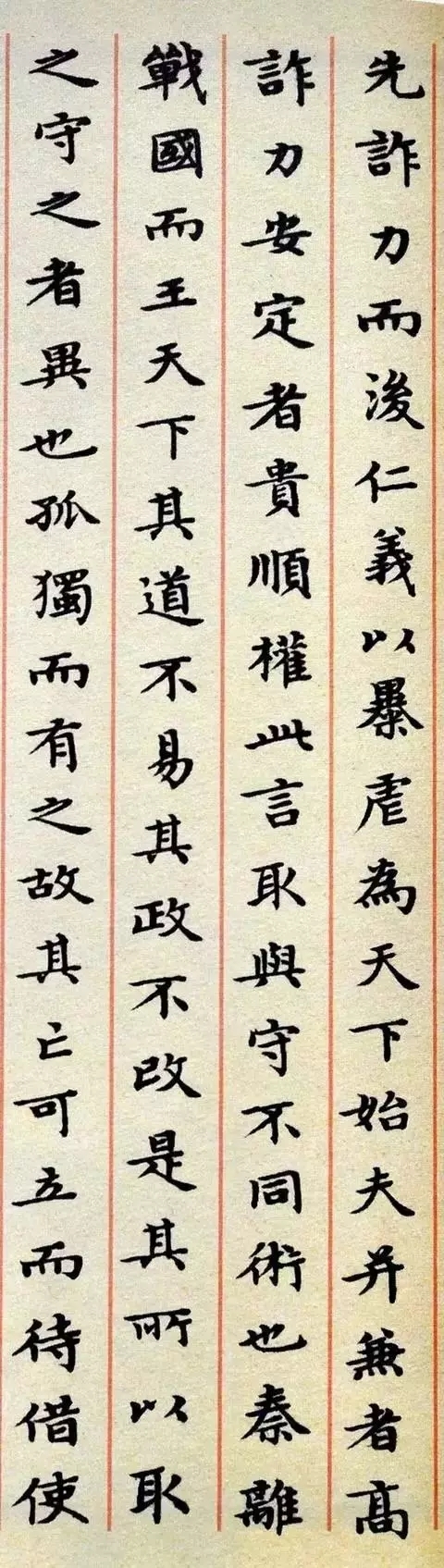

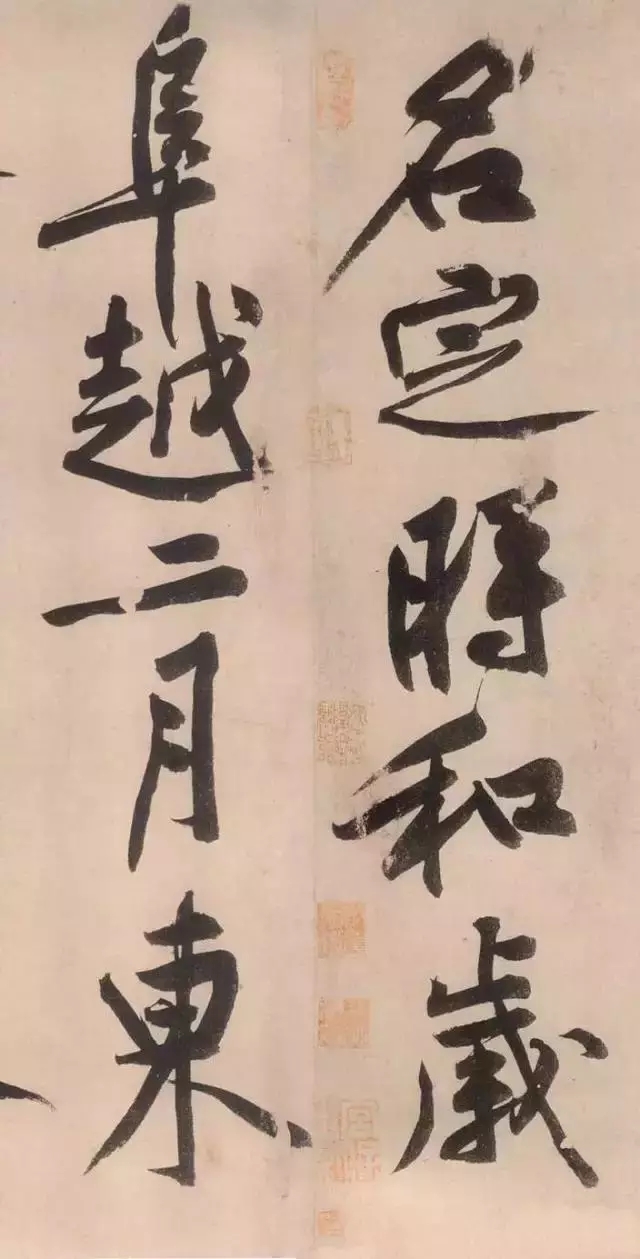

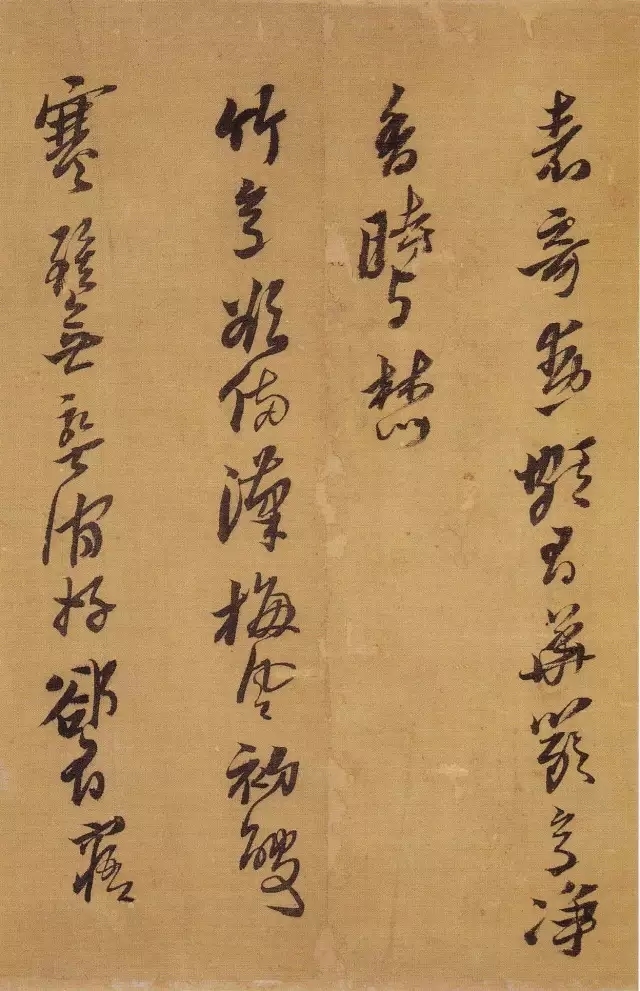

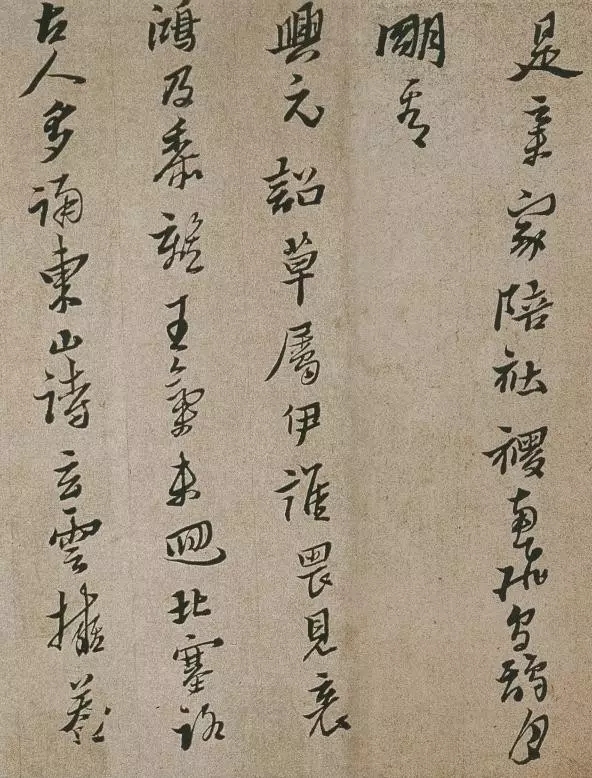

中国山水画艺术源远流长、名家辈出、流派纷呈,但由于习惯于一种“述而不作”的思维模式,对山水画的研究缺少一种系统的论述及流派的归纳,而“南北宗说”却在这方面迈出了第一步,标志着中国美术上第一个画派论的发轫。尽管“南北宗说”在理论上还不精确、在逻辑上还不严密,但作为一种新的理伦,它带有思想方法上的拓展与美学观念上的更新。因此,此说一出,在当时的文人画家中引起了强烈的反响。但随着历史的演变,董其昌此说开始“背运”了,特别是近代研究者大多加以否定或贬低。如俞剑华先生在《中国山水画南北宗论》中认为是出于伪造。伍蠡甫先生在《中国画论研究·董其昌论》中认为“只是造成种种矛盾,难以言之成理的”。徐复观先生在《中国艺术精神》中认为:“南北宗之论,只是他暮年不负责任的‘漫兴’之谈。但因他的声名地位之高,遂使吠声逐影之徒,奉为金科玉律,不仅平地增加三百余年的纠葛,并发生了非常不良的影响。”

![640.webp (3)]()

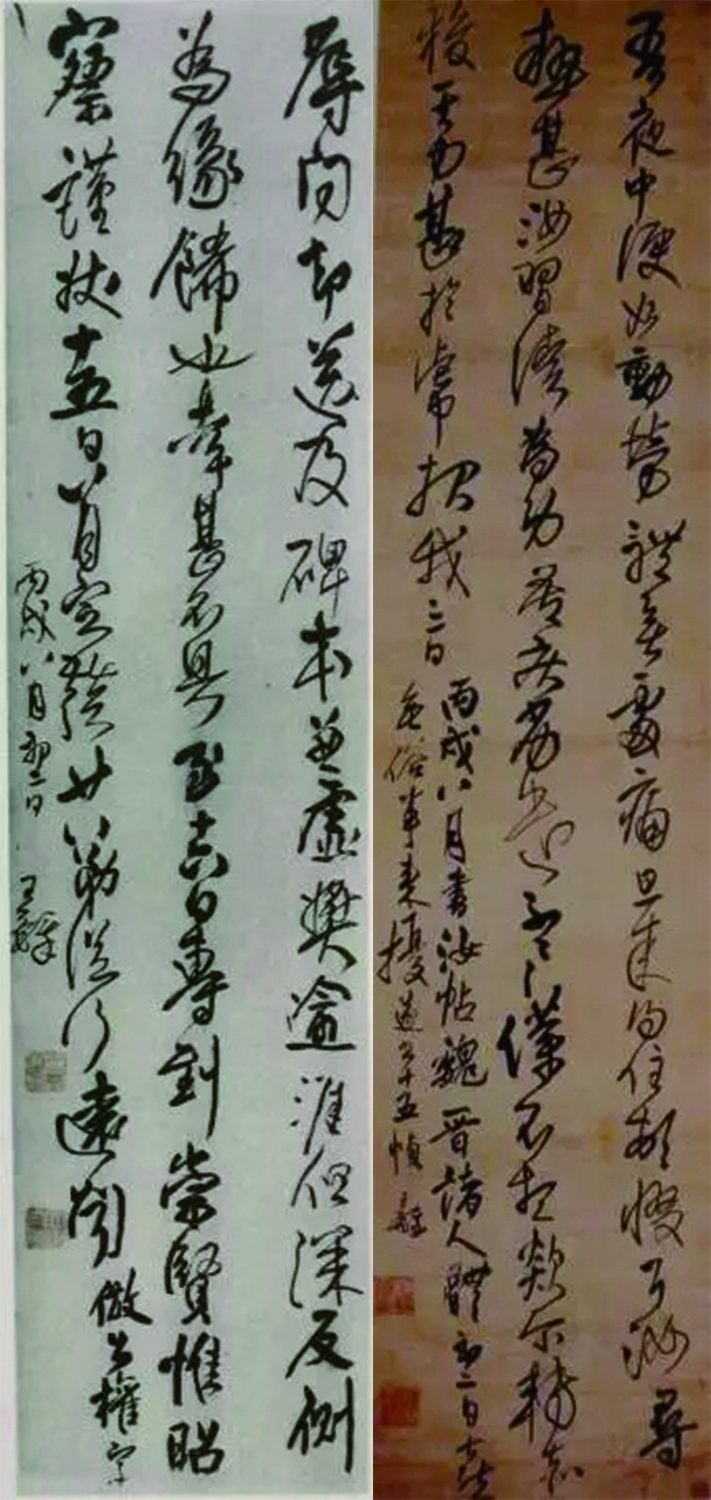

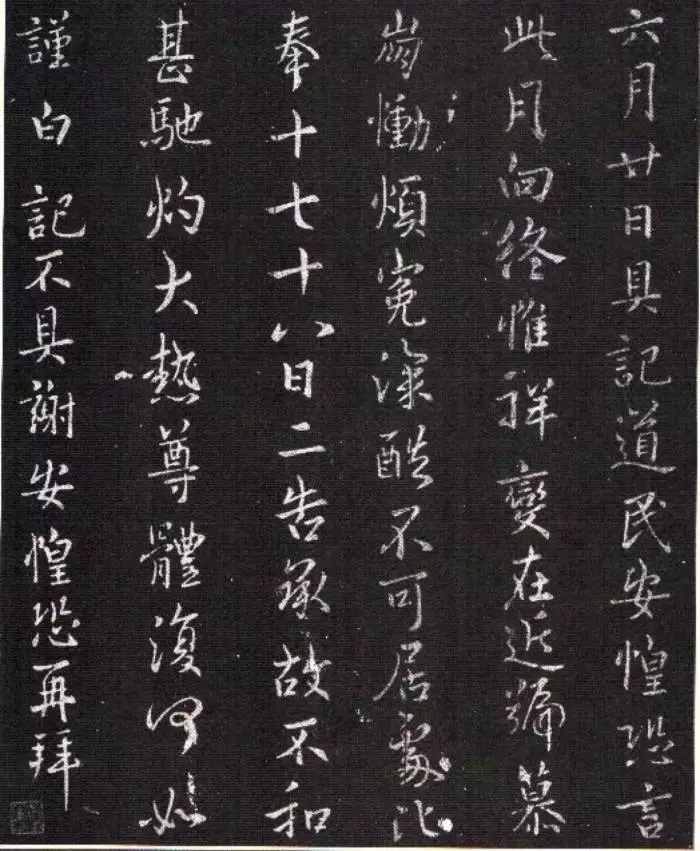

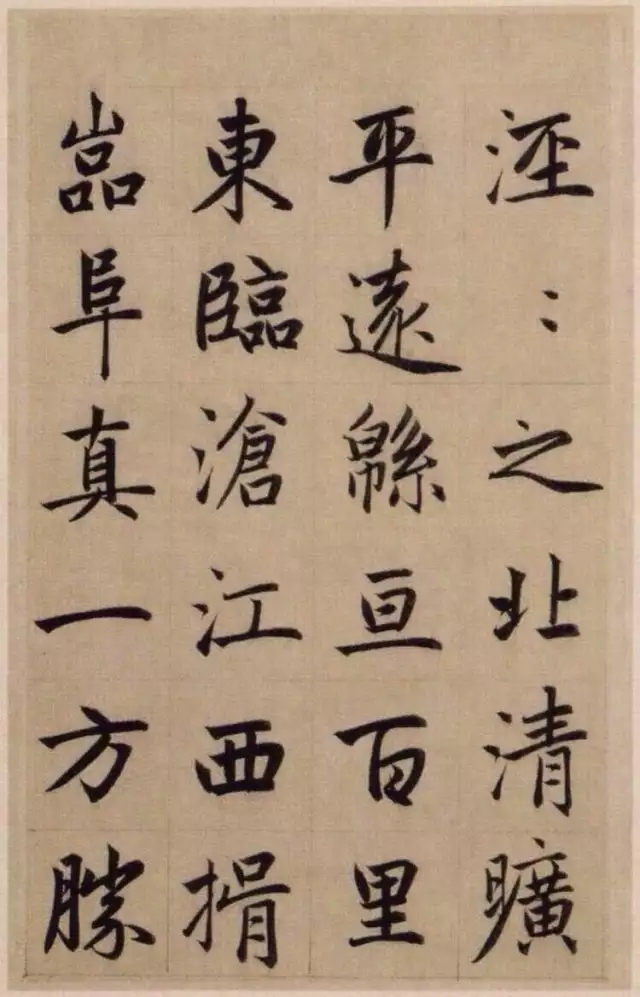

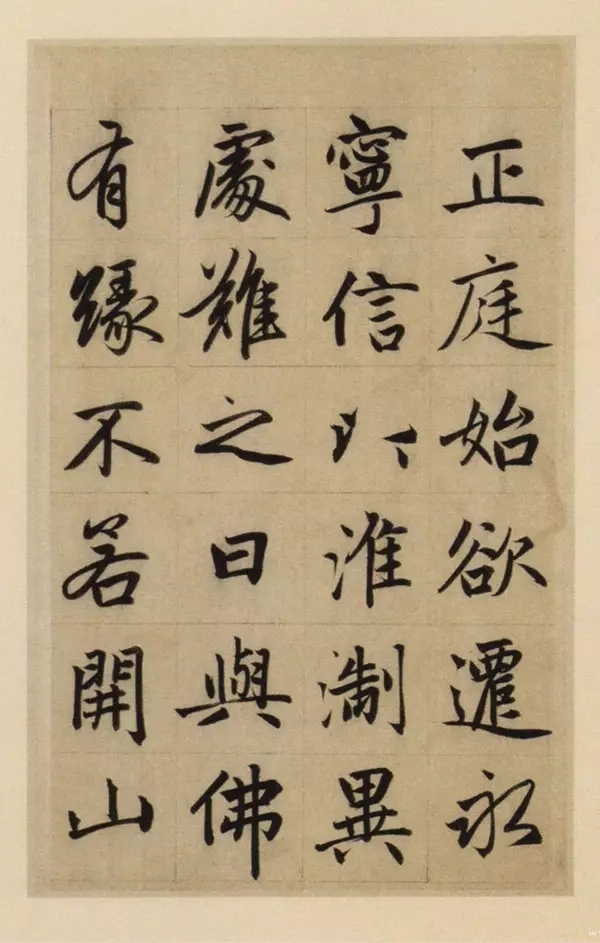

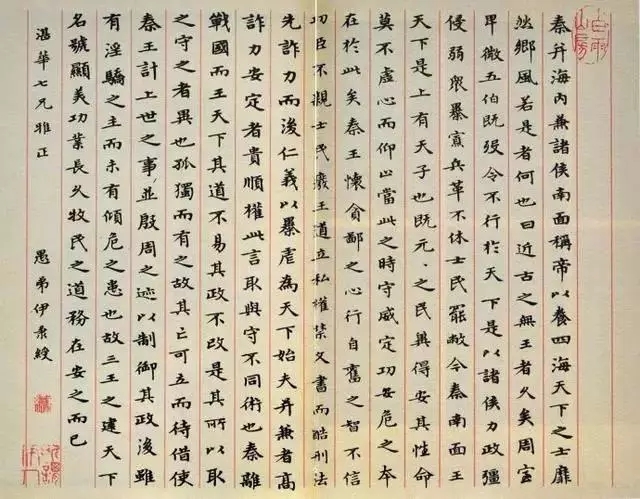

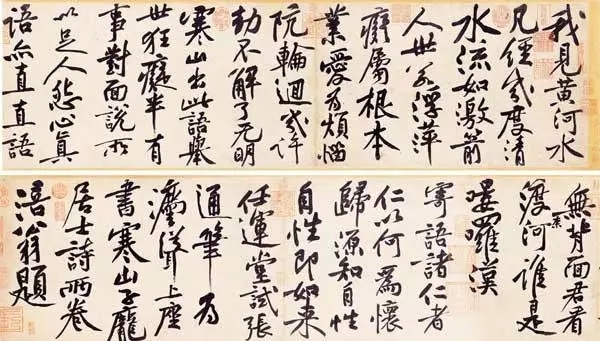

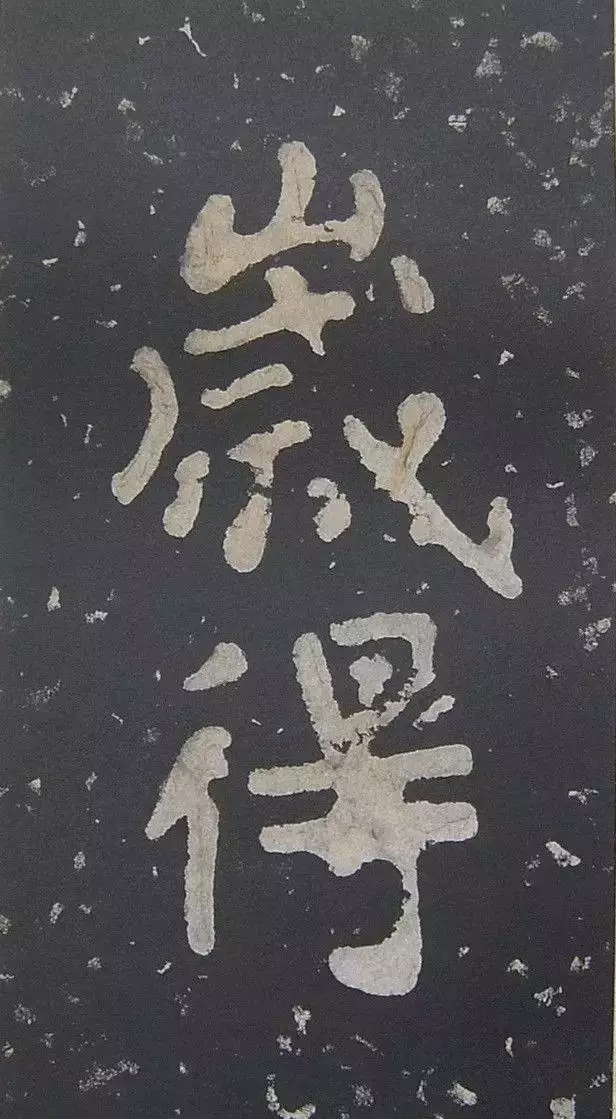

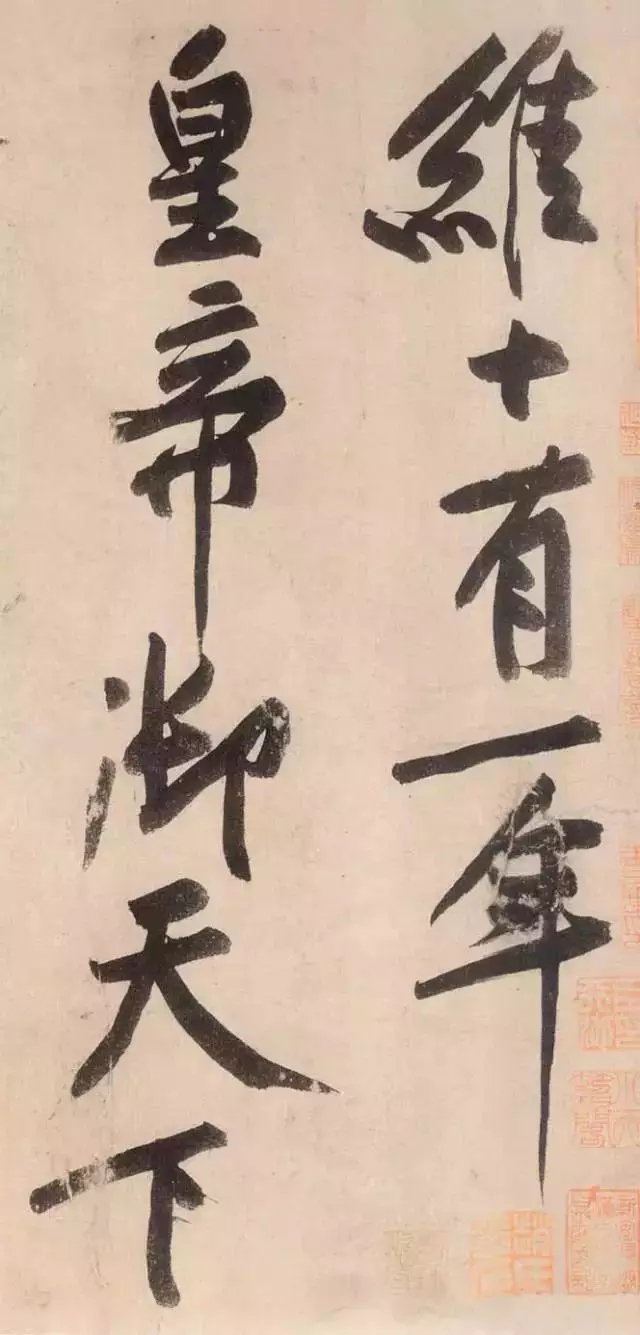

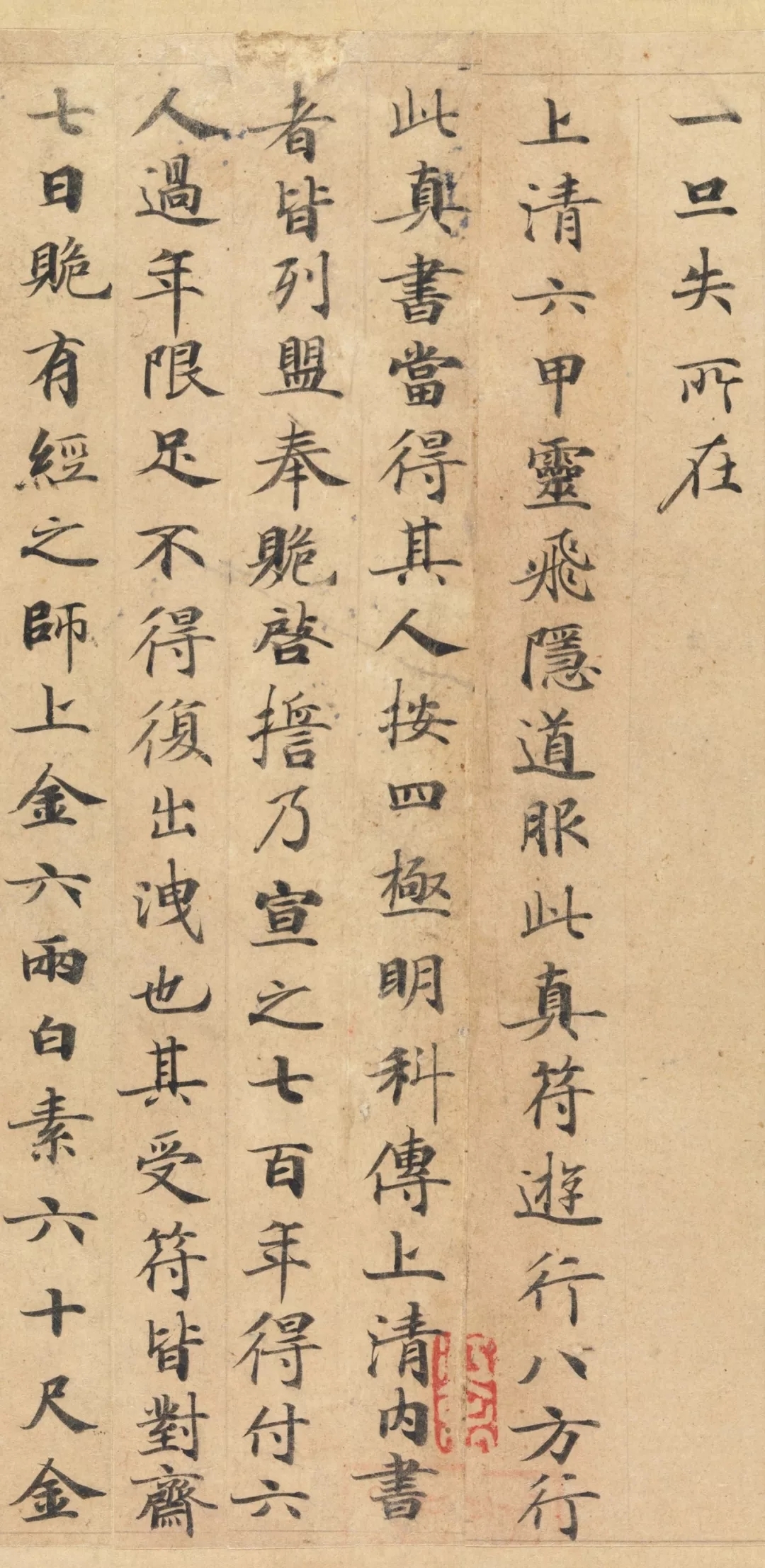

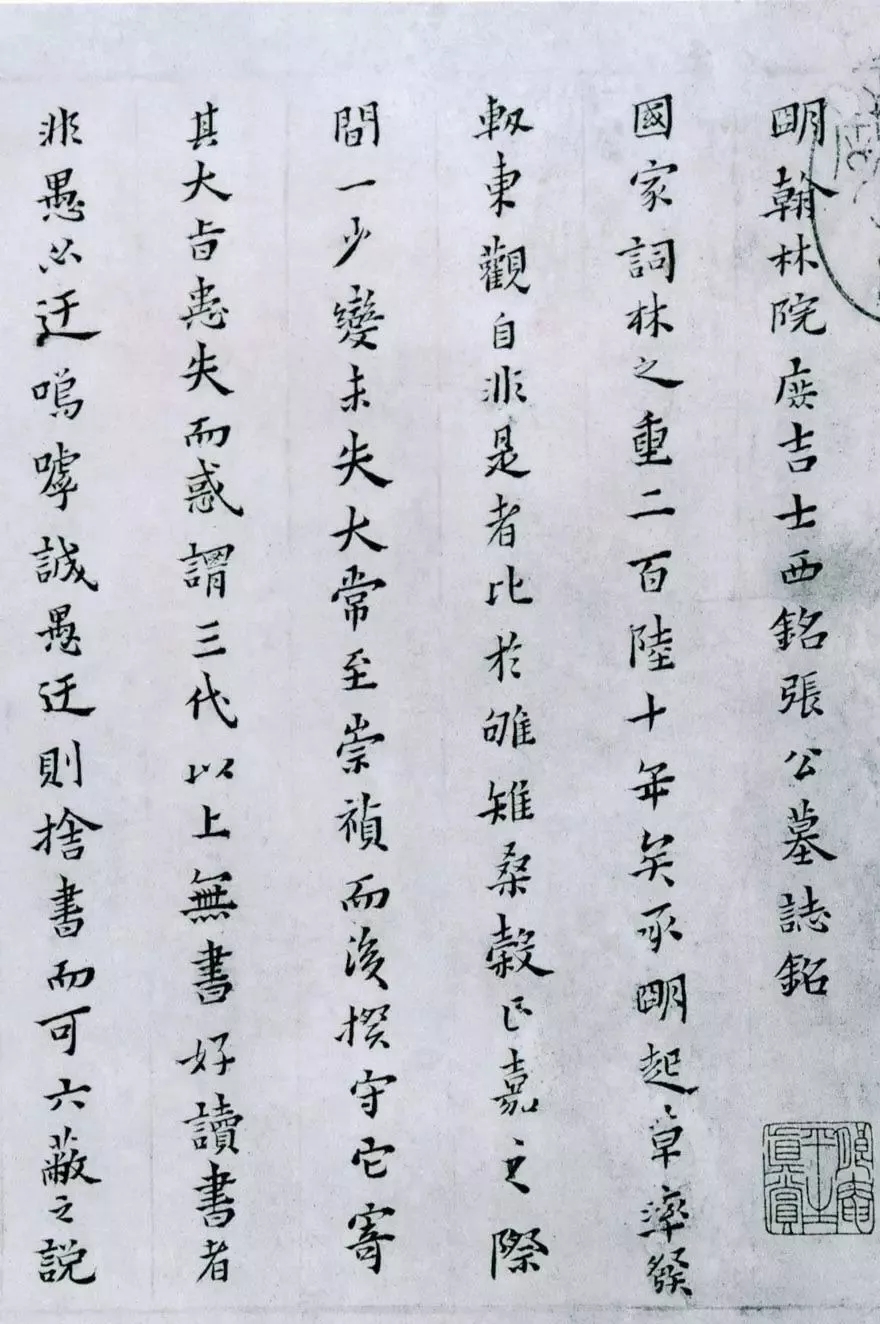

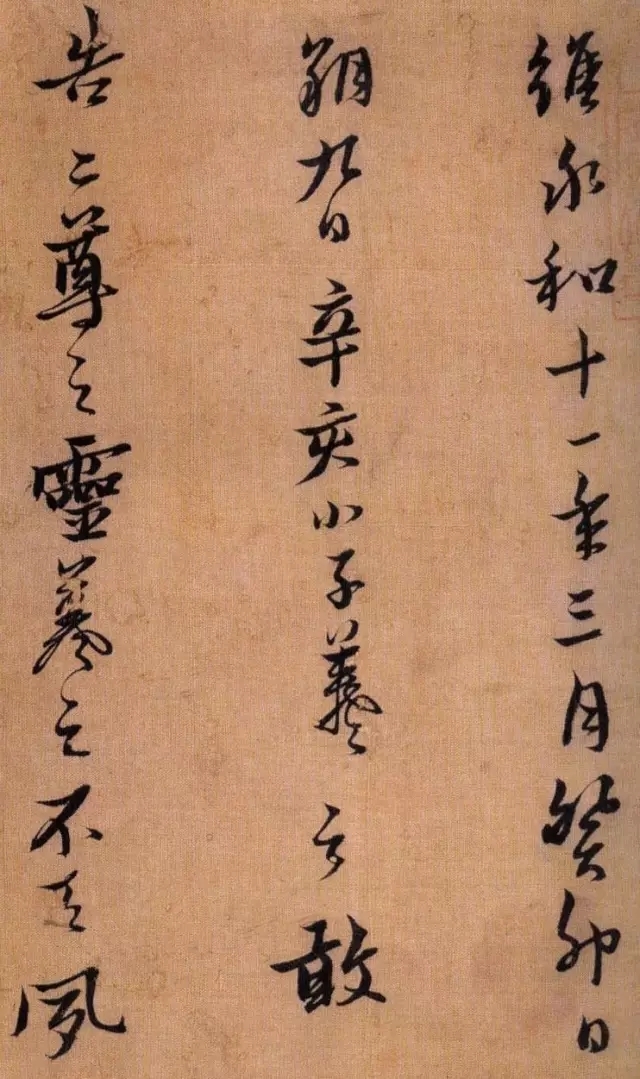

从“伪造说”到“漫兴谈”,遂使“南北宗说”蒙上了扑朔迷离而又甚为灰暗的色彩。对于任何理论学说的考查与研究,都不能背离当时特定的历史条件与文化氛围。董其昌的“南北宗说”也应如此。《明史·董其昌传》说他“性和易,通禅理,萧闲咄纳,终日无俗语”。《佩文斋书画谱·书家传》说他:“天才俊逸,善谈名理”。无论是官方的史料还是艺术的传统,都肯定了他对禅学的喜好与研究。其好友陈继儒也在《容台别集叙》中说他:“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇怪。”而在董昌大量的诗文题跋、理论著述中都渗透了禅宗观念。

![640.webp (4)]()

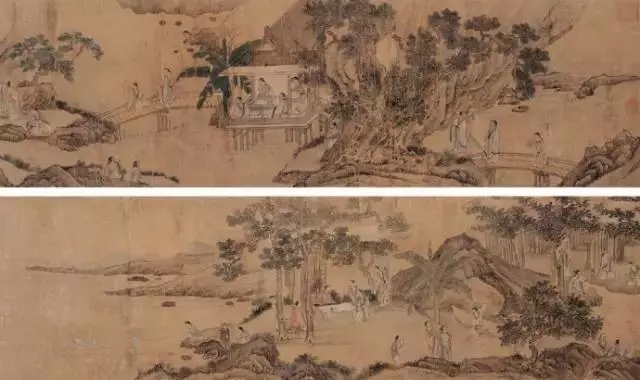

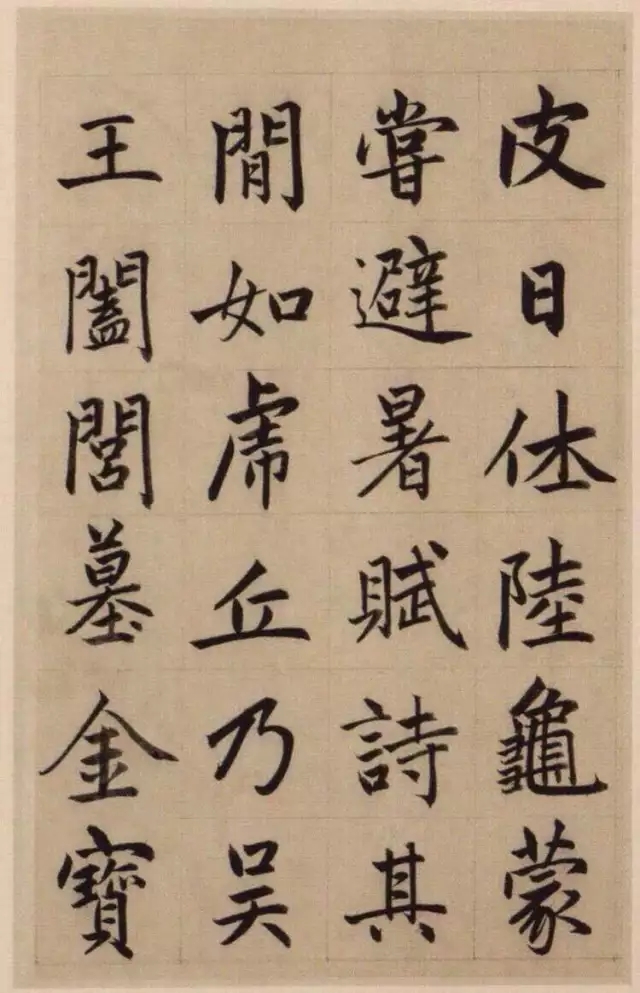

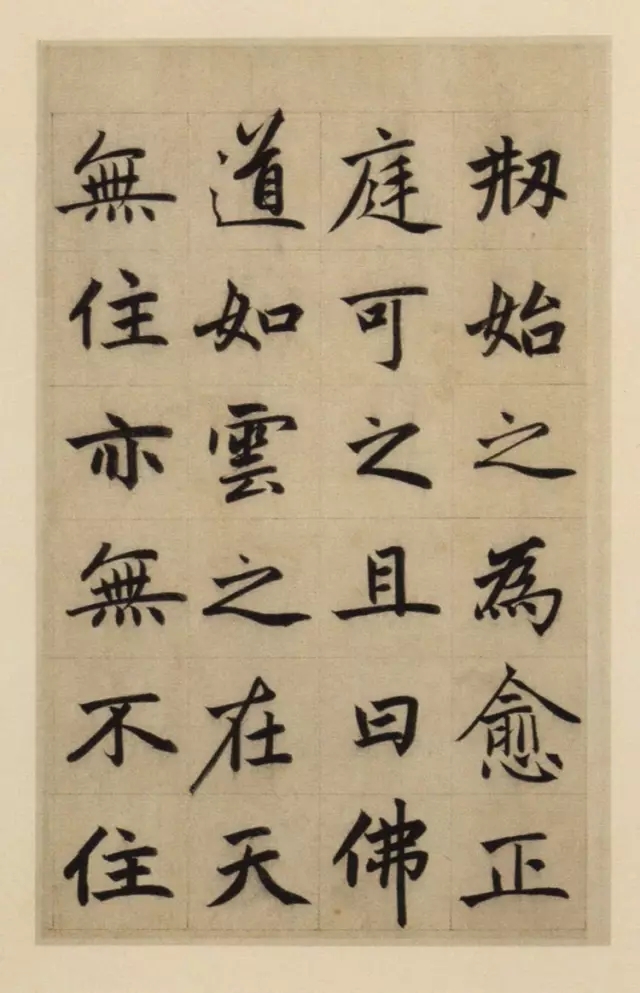

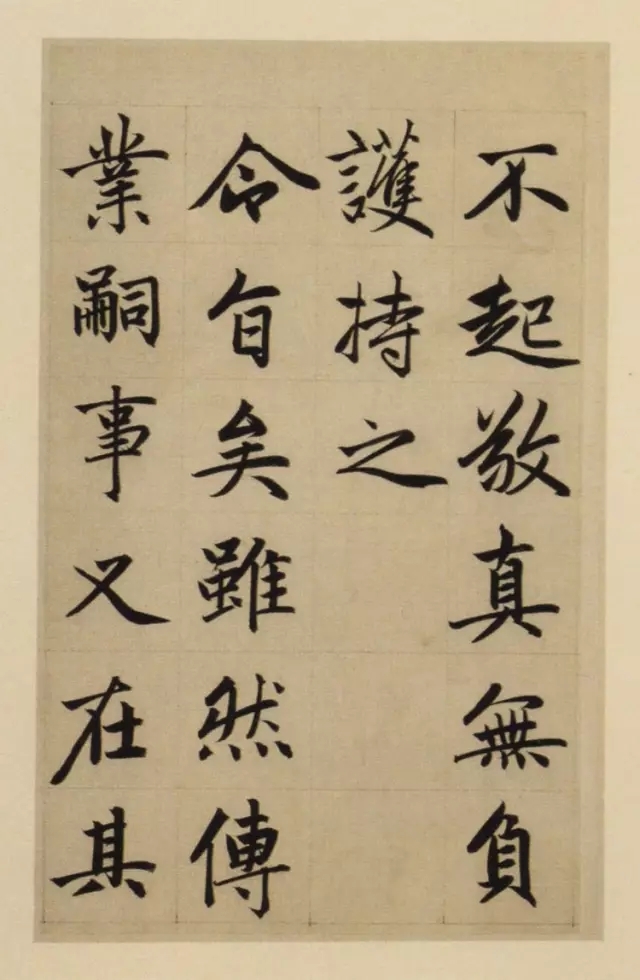

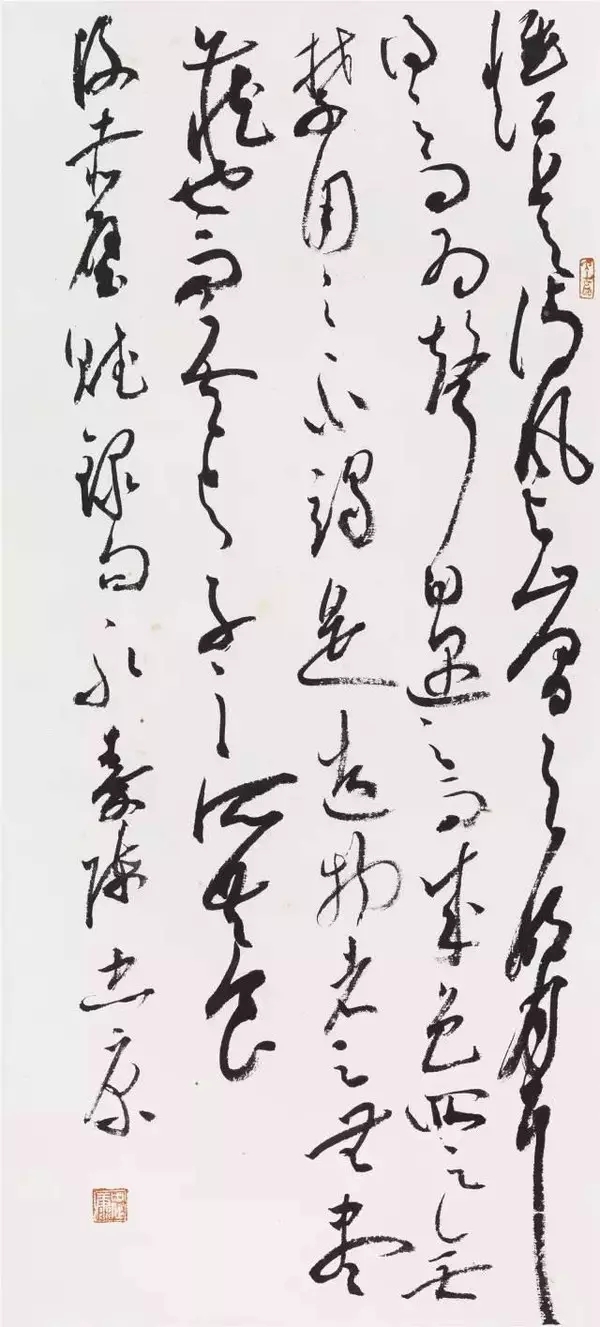

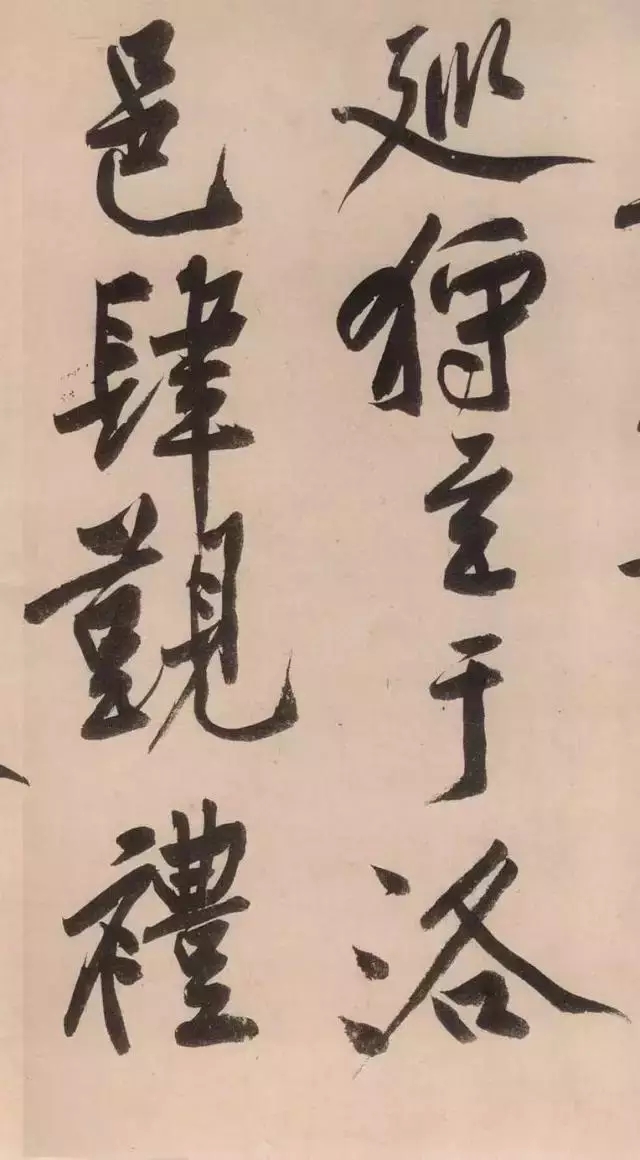

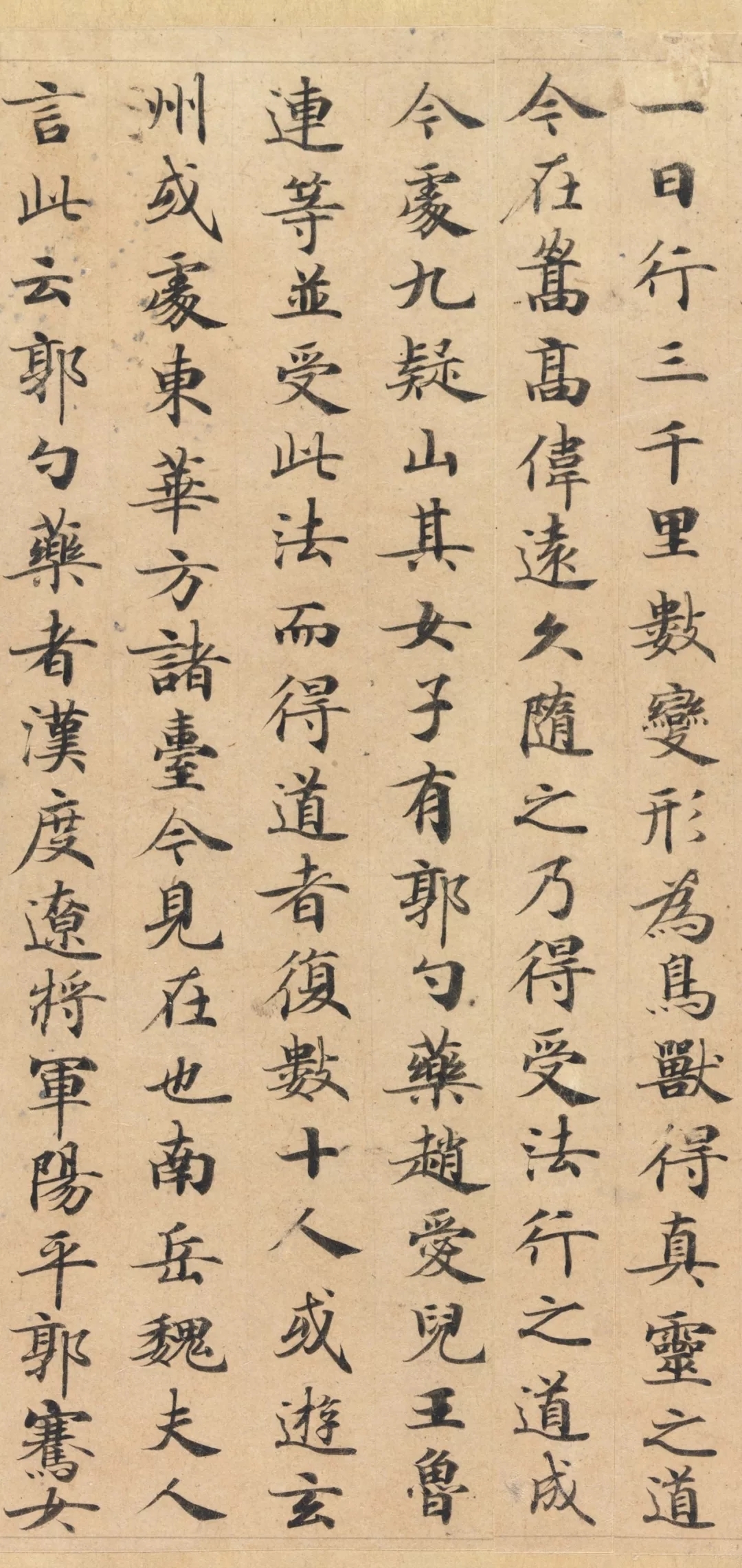

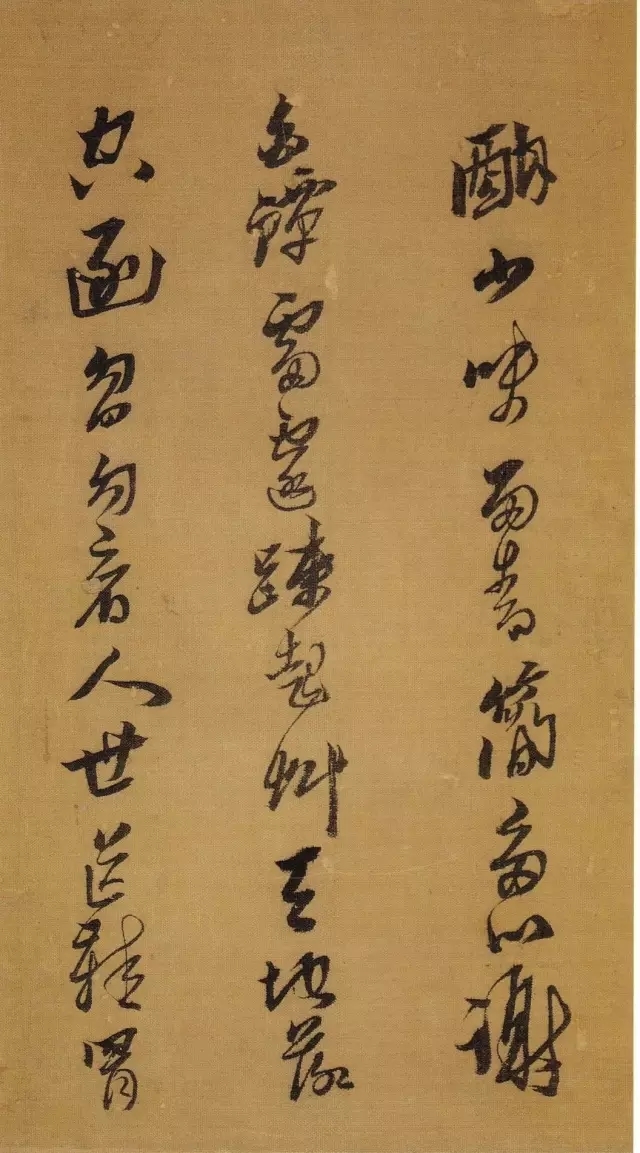

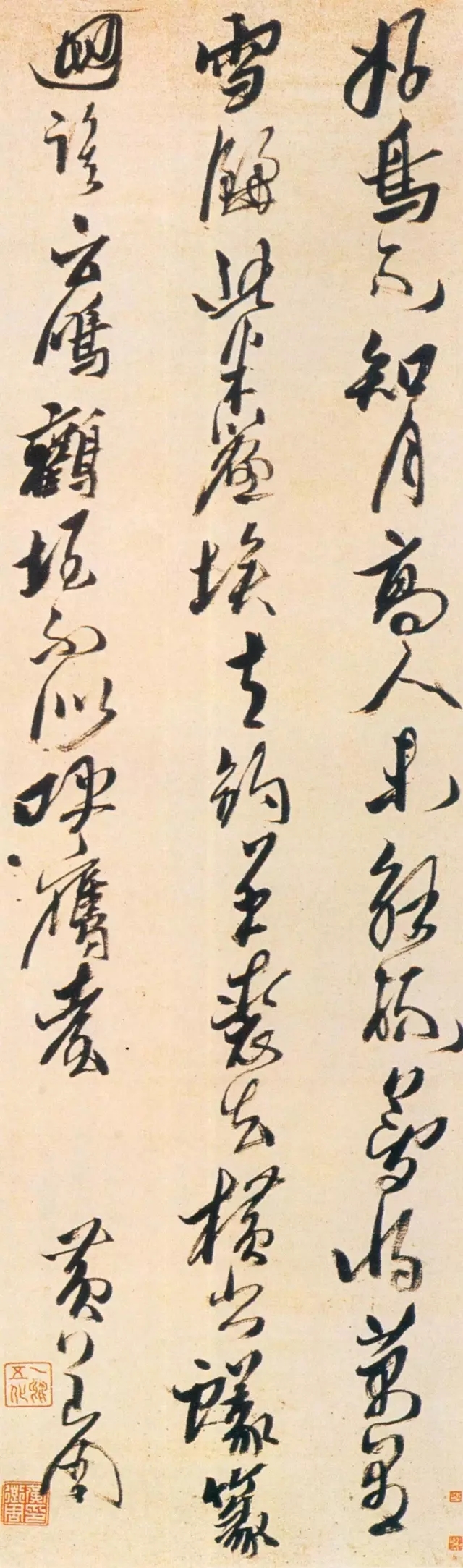

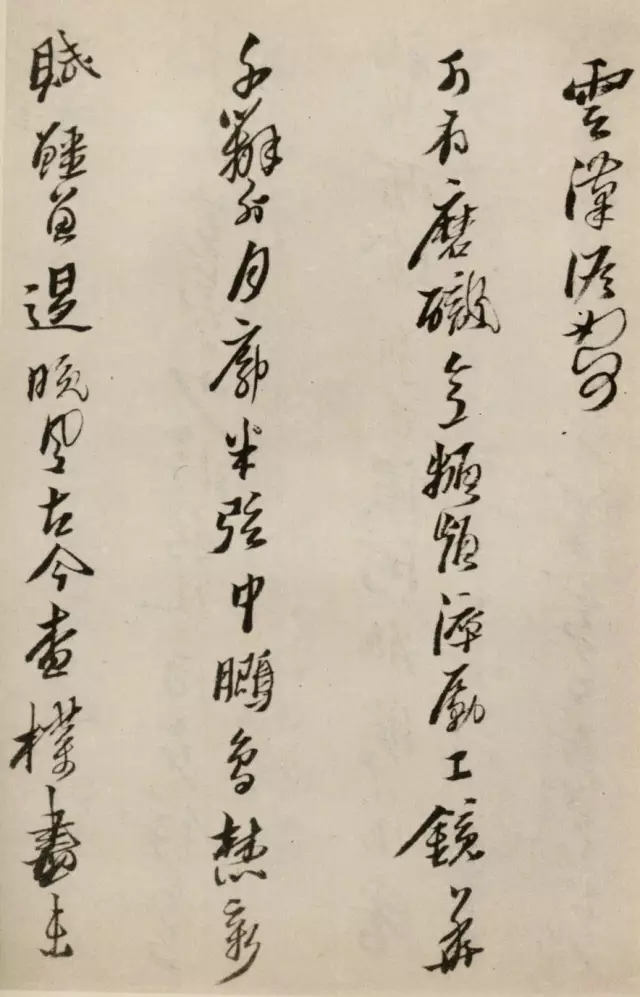

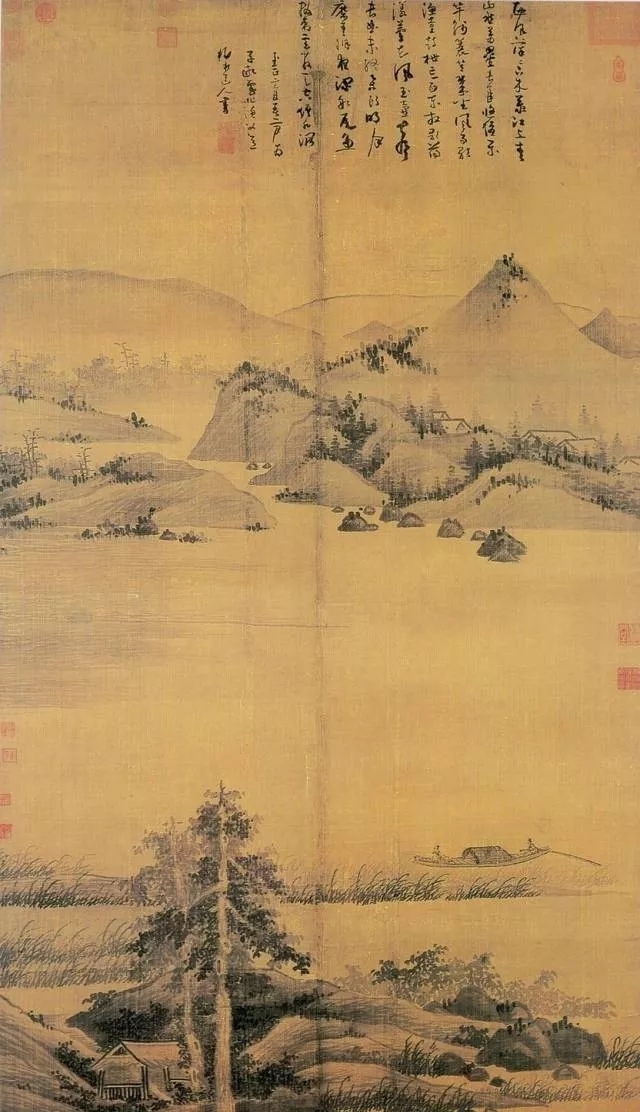

当我们从董其昌所处的历史条件及文化氛围来透视他参禅的思想成因后,再来具体地探寻其“南北宗说”形成发展的轨迹,或许更有说服力。1585年,他31岁。乘舟过嘉兴武塘时,“余始参《竹篦子话》,久未有契。一日于舟中卧念香岩击竹因缘,以手敲舟中张布帆竹,瞥然有省,自此不疑”。是年秋天,他参加乡试于南京,名落孙山,在归舟中再参禅宗之悟境,信王阳明心学,“其年秋,自金陵下第归,忽视一念三世境界,意识不行,凡两日半而复,乃知《大学》所云:‘心不在焉,视而不见,听而不闻’正是悟境,不可作谜解也”(《画禅室随笔·卷四》)。1586年,他读《曹洞语录》,遂悟文章之趣,以诗抒怀。1587年,仲秋八月,他绘浅设色山水《山居图》赠予与他一起落第而裂衣冠、绝出仕念的陈继儒,题款为:“余尝欲画一丘一壑,可置身其间者。往岁平湖作数十小帧,题之曰‘意中象’,时捡之,欲弃去一景俱不可,乃知方内名胜其不能尽释,又不能尽得,自非分作千百身,竟为造物所限耳。”(《寓意录·卷四》)此段题跋禅宗气息颇浓,而其时,董其昌本人也十分落魄,在浙江平湖一带寄人篱下,教私塾度日。为维持生计,他欲以书法作品出售,终因位卑艺贱,无人问津。于是,他更执信禅宗,放浪形骸,狂饮狂歌,与失意文人一起结为“陶白斋社”,以仿效陶渊明与白香山,时人呼其为“狂生”(见《容台文集·陶白斋稿》)。由此可见,董其昌是在而立之年后开始对禅宗发生兴趣。

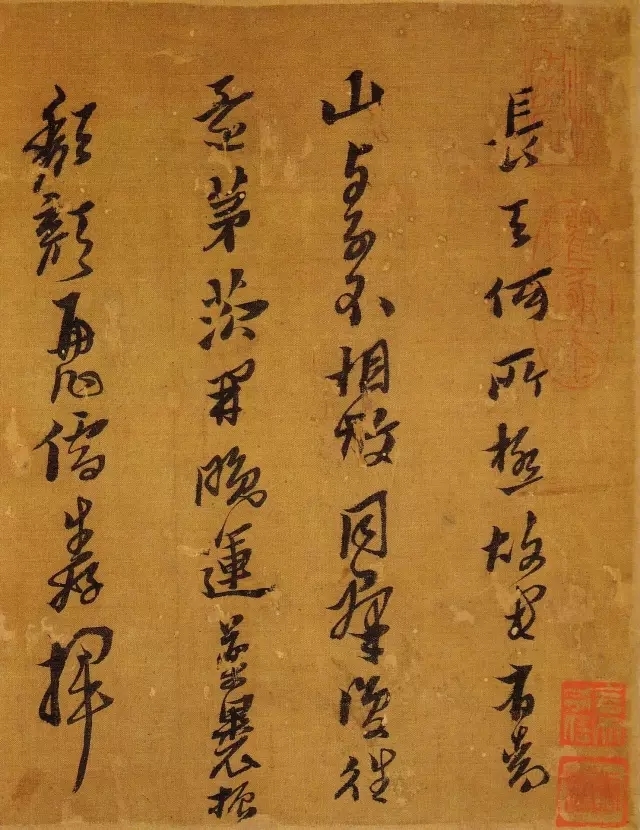

![640.webp (5)]()

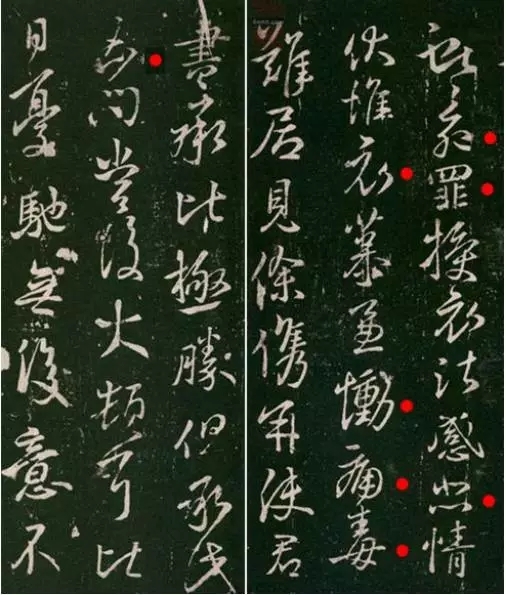

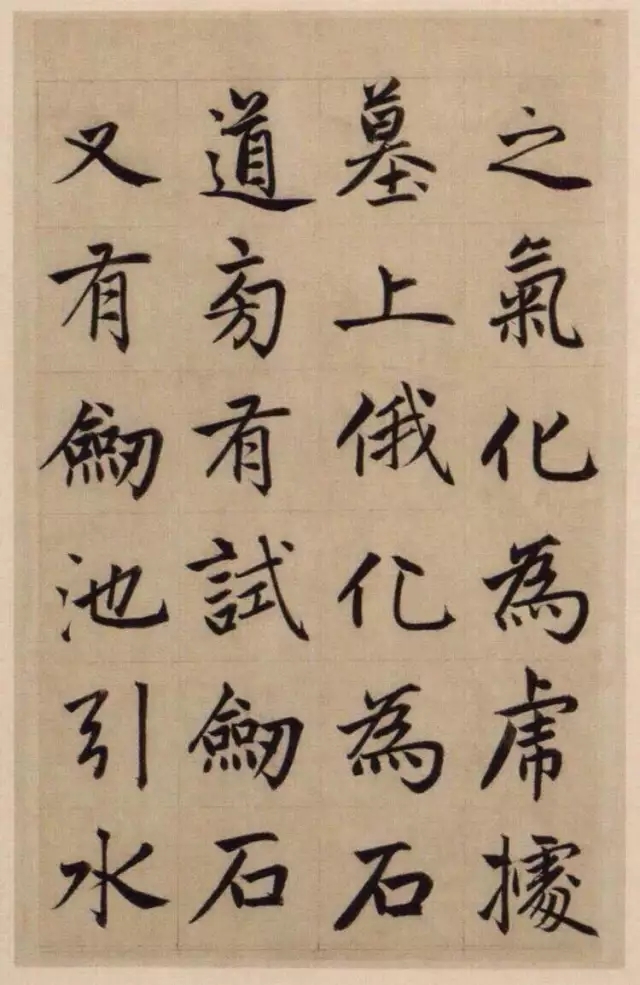

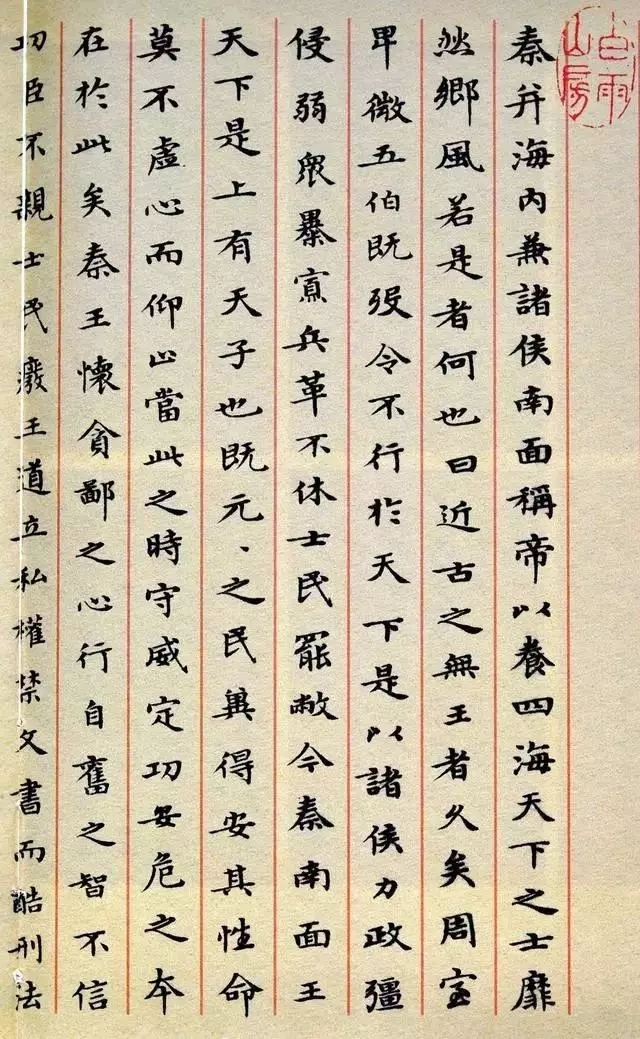

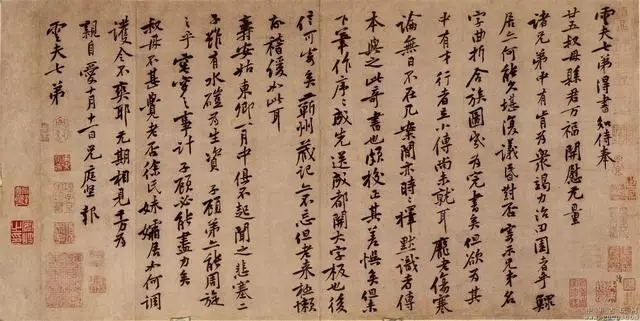

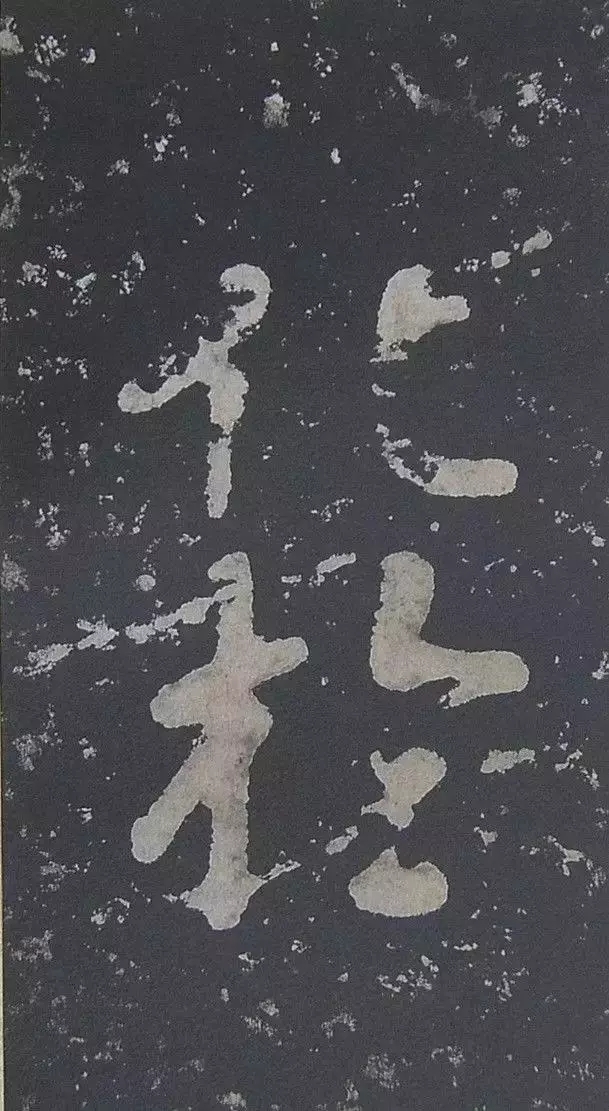

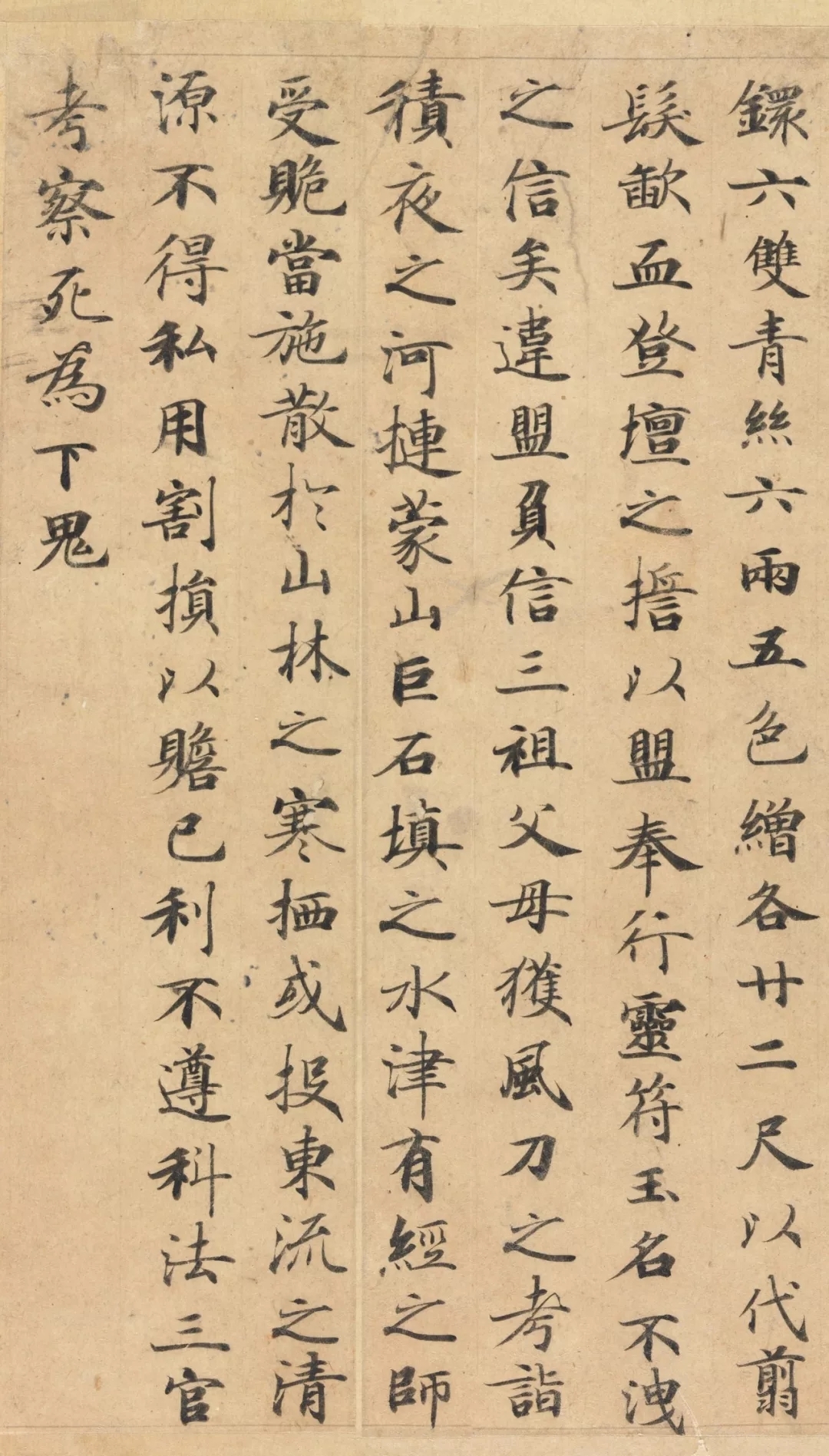

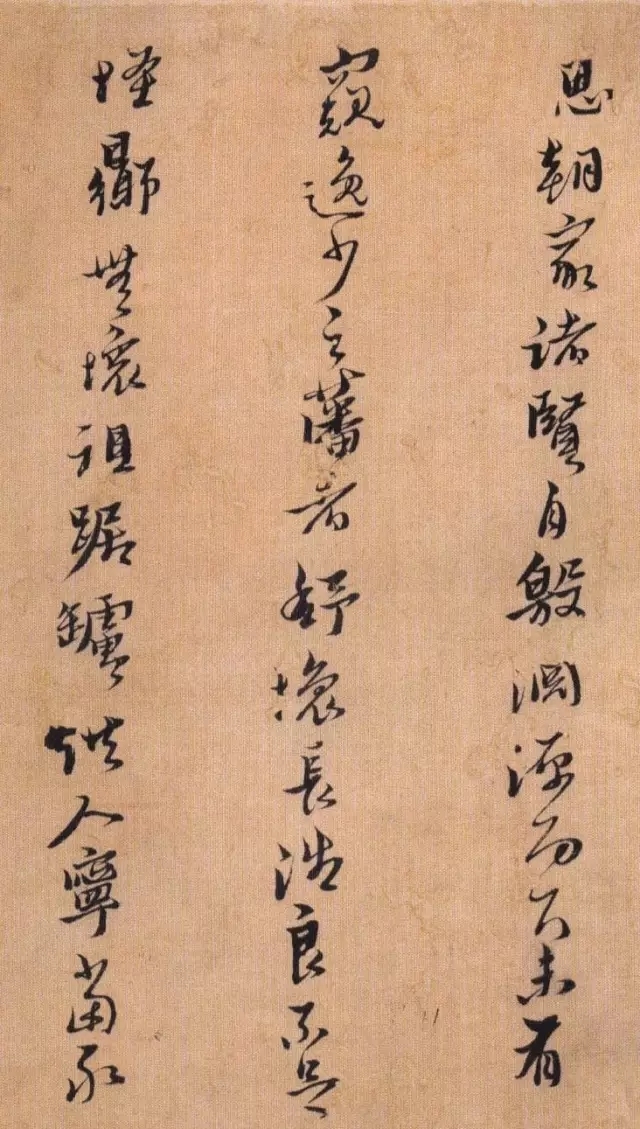

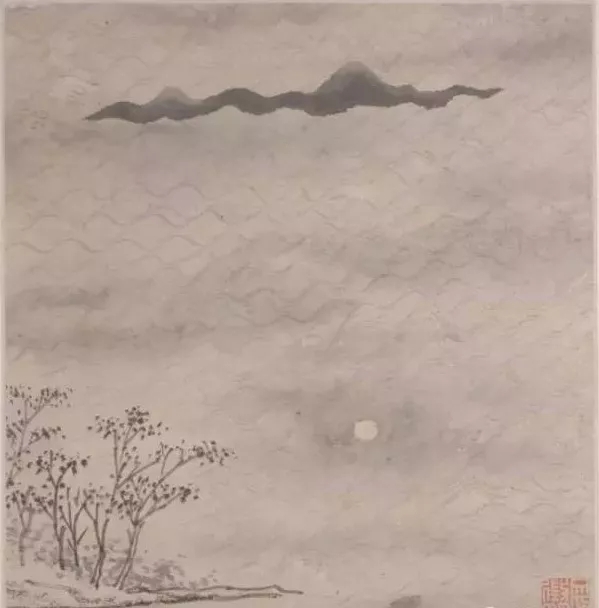

1588年,他34岁。此年是董其昌人生道路上的转折点。秋天他再次去金陵参加乡试,及第。第二年春天,他去北京参加会试,为二甲第一名进士。董其昌虽荣登仕途,但对禅宗之迷恋并没有因地位改变而改变,他先后与达观禅师会于松江积庆寺,探究禅理。并与同时入举的焦竑、朱国桢谈禅论宗,尤为醉心于禅悦之旨。1594年,已入不惑之年的董其昌出任皇长子的讲官,在京都与王图、陶望龄、袁宗道交往,共探禅学。据他的《画禅室随笔·卷四》载:“袁伯修见李卓吾后自谓大彻。甲午入都,为余复为禅悦之会。时袁氏兄弟,萧玄圃,王衷白,陶周望数相过从,余重举前义,伯修竟犹溟涬余言也。”1595年冬,他应冯梦桢之请,跋《王维江山雪霁图》,认为王维的笔墨构图有如禅宗可分门庭,“如禅灯五家宗派,使人闻片语单词,可定其为何派儿孙。”(《珊瑚网·名画题跋》)1599年,董其昌离京还乡养病,途经山东,为女画家李道坤的《林下风画》题跋:“彼如北宗卧轮偈,此如南宗慧能偈;或对镜心不起,或对镜心数起,皆菩提增长,求女人相了不得。”(《容台别集·卷四》)由此可见,董其昌在不惑之年,对禅宗已有了较深层的认识与领悟,从而使他较自觉地把禅理渗透进他的艺术创作与理论评述之中,并为他在日后提出“南北宗说”作了心理上的积淀与思想上的准备。

![640.webp (6)]()

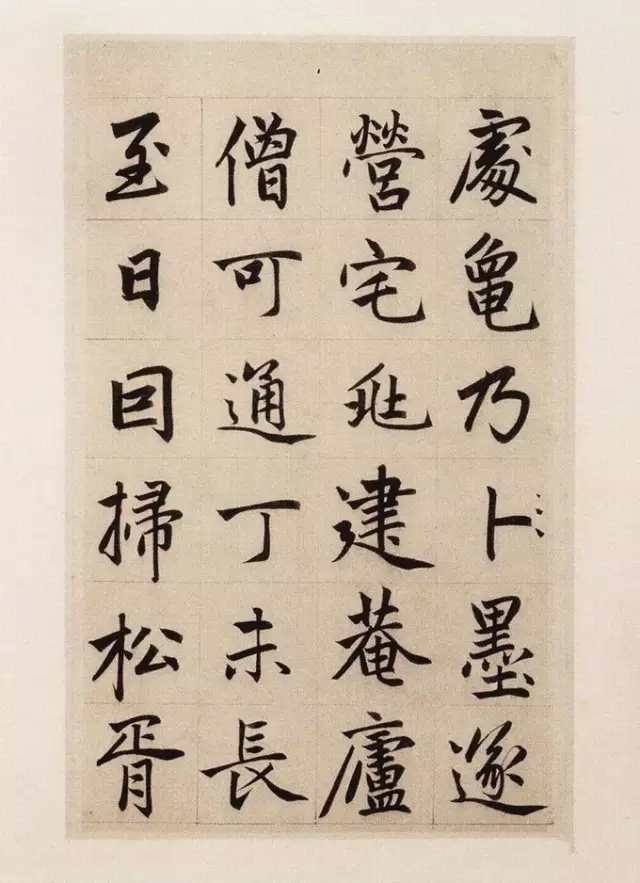

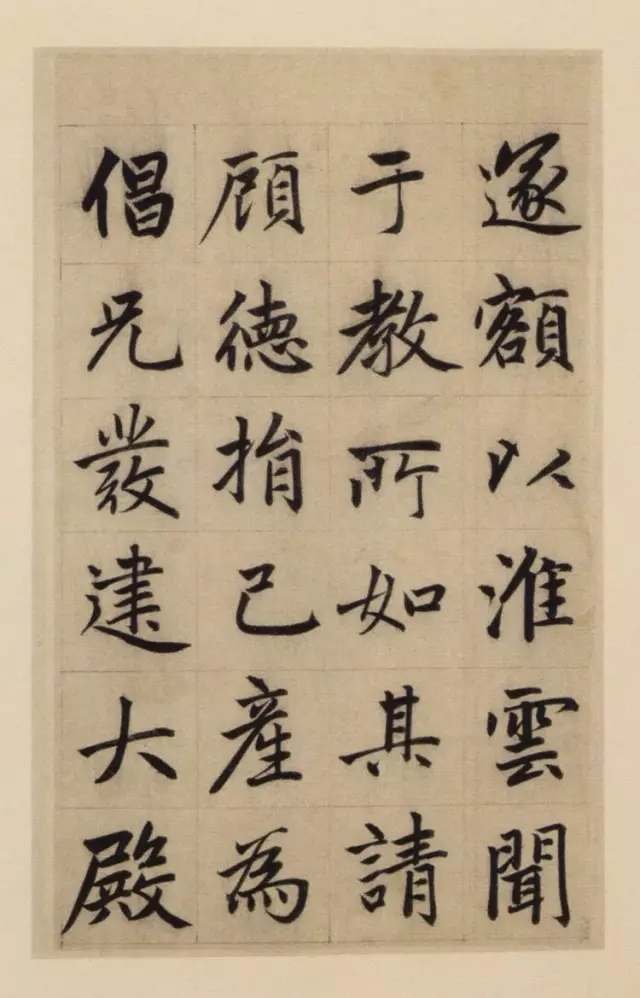

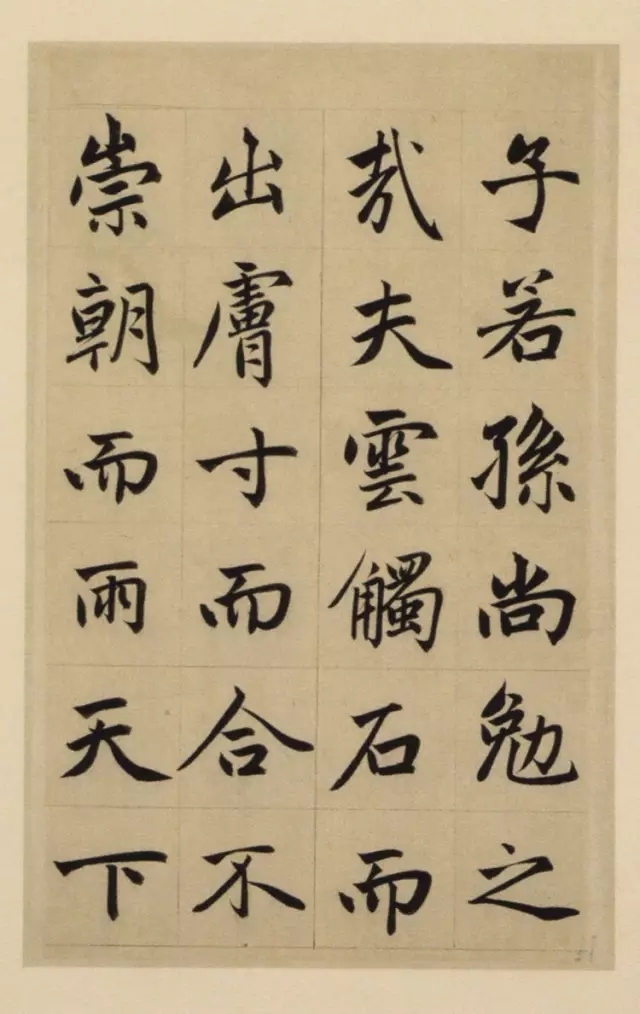

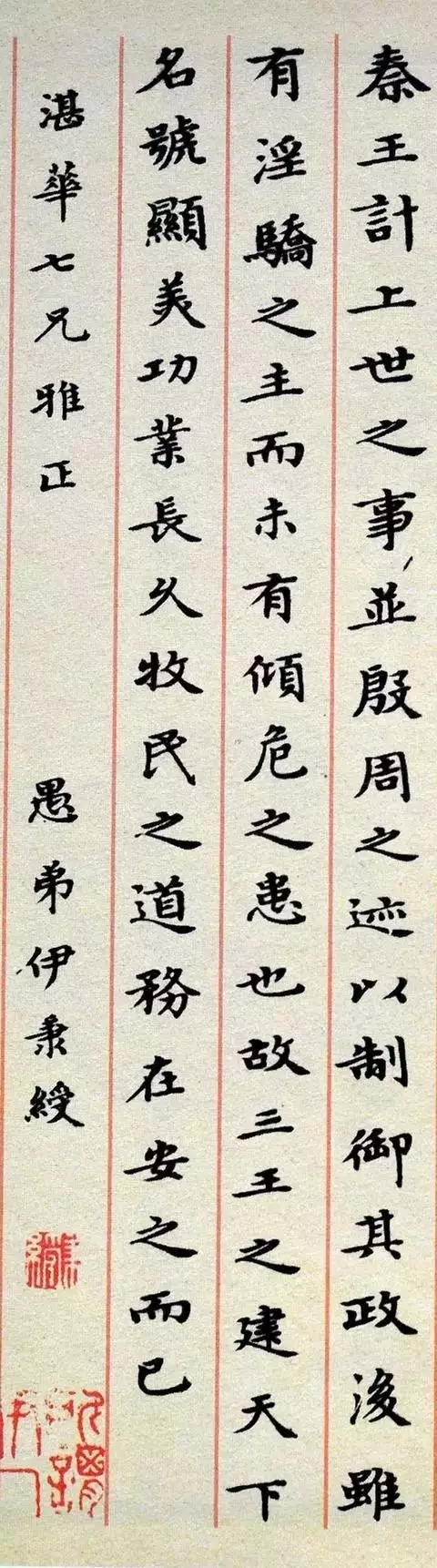

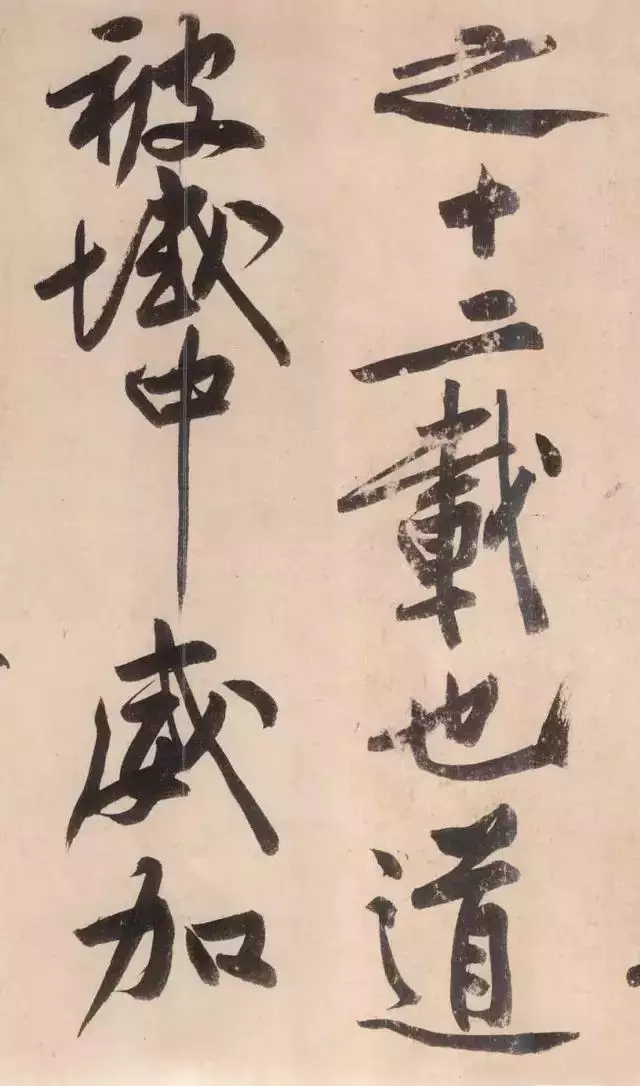

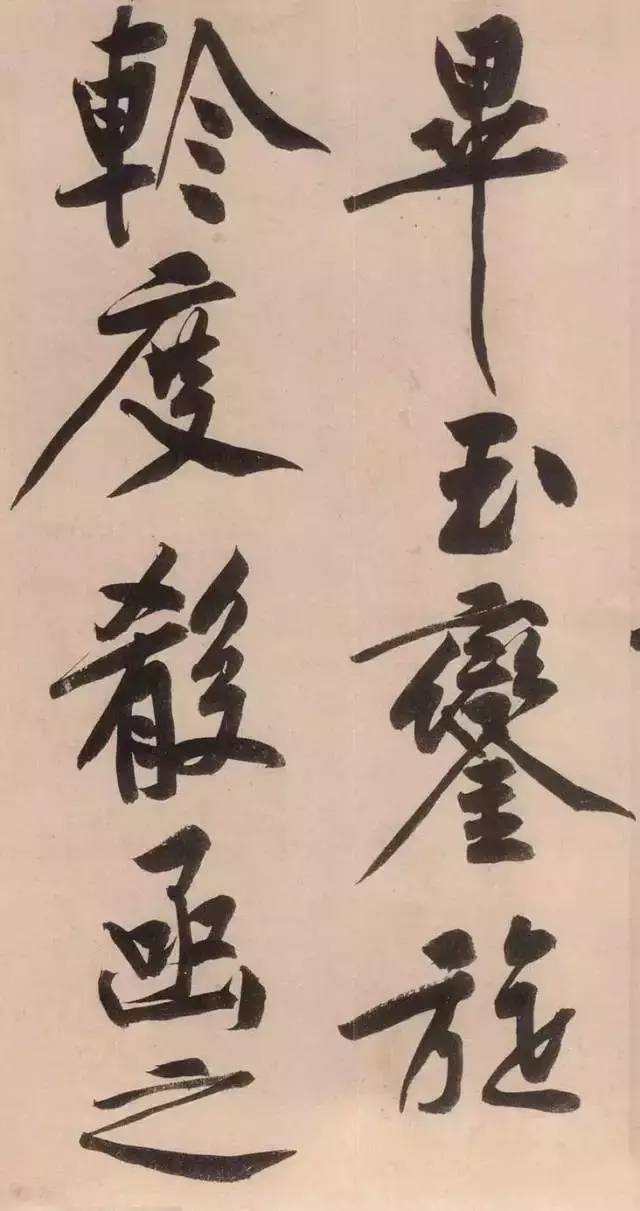

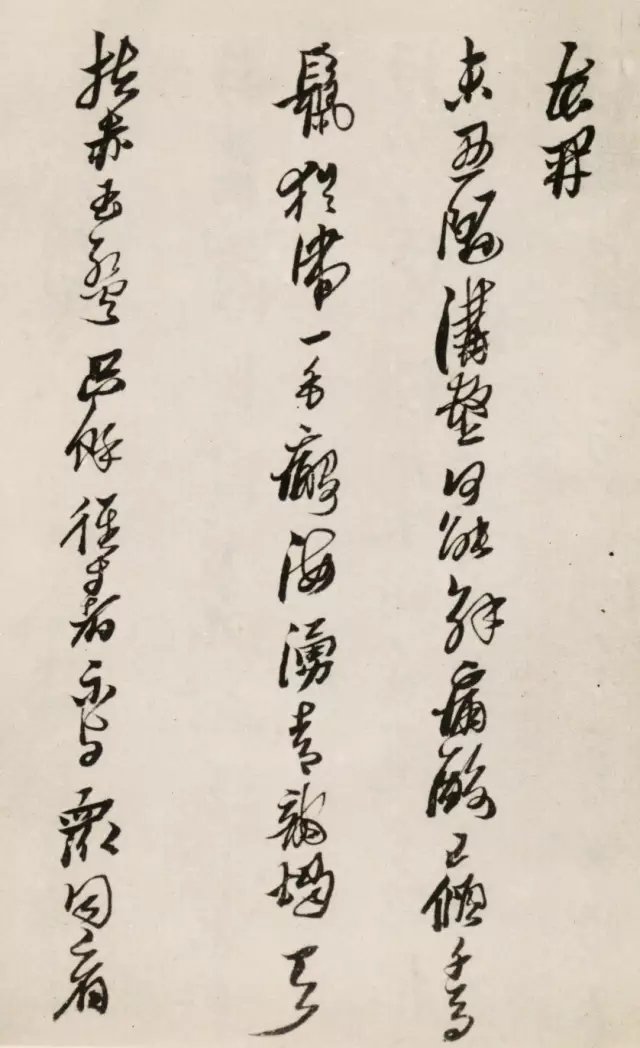

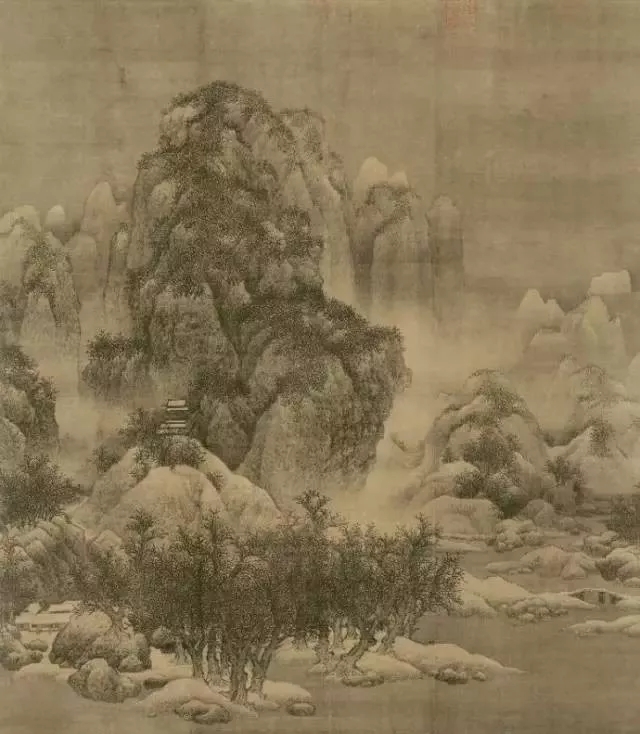

后人仿之者得其工,不能得其雅。若元之丁野夫、钱舜举是已。盖五百年而有仇实父。在昔文太史亟相推服,太史于此一家画不能不逊仇氏,固非以赏誉增价也。实父作画时,耳不闻鼓吹阗骈之声宛如隔壁,钗钏戒顾,其术亦近苦矣。行年五十,方知此一派画殊不可习。譬之禅定,积劫方成菩萨,非如董、巨、米三家,可一超直入如来地也。”(《画禅室随笔·卷二·画源》)请注意:董其昌是在“行年五十”时,方才知“精工之极”一派不可习,而肯定董源、巨然、米芾三家,而前者正是他日后“南北宗说”中所分的北宗,后者正是南宗。从而证明董其昌已为“南北宗说”的提出作了奠基。

![640.webp (7)]()

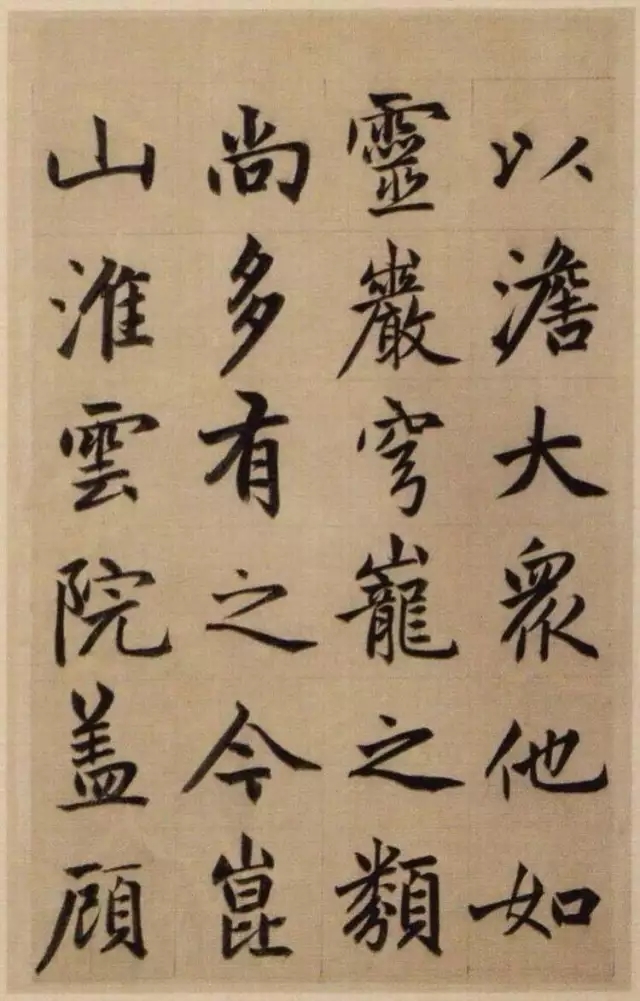

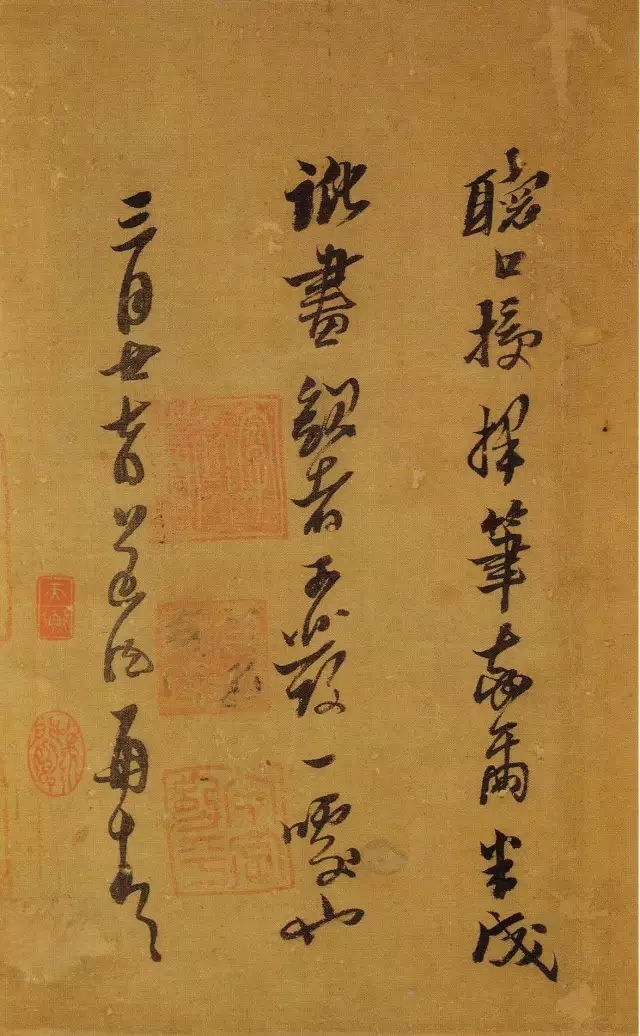

1613年,年已59岁的董其昌在出任湖广提学副使和福建副使后正闲居江南,早春二月,他为任履康作《岩居图》。烟花三月,他观摩研赏他所十分崇拜的董源及范宽诸山水大家的作品,于笔墨构图、烟霞雨霁极有领悟,于是写画论几则,“禅宗有南北二宗,唐时始分。画有南北二宗,亦唐时分也……”“南北宗说”即出于此。由此可见,董其昌明确提出中国山水画的“南北宗说”,已在他年近花甲之时。

![640.webp (8)]()

通过以上简略的考察,可见董其昌“南北宗说”的提出,有一条十分清晰的发展轨迹,即而立之年后始参禅,不惑之年后运用禅学论画评艺,知天命之年后扬南贬北,年迈花甲时正式提出“南北宗说”。这正是他长期究心于禅理,深思于禅境的思维逻辑结果。因此,认为董其昌“南北宗说”是出于“伪造”或一时“漫兴”的说法,是缺乏历史分析与逻辑论证的。

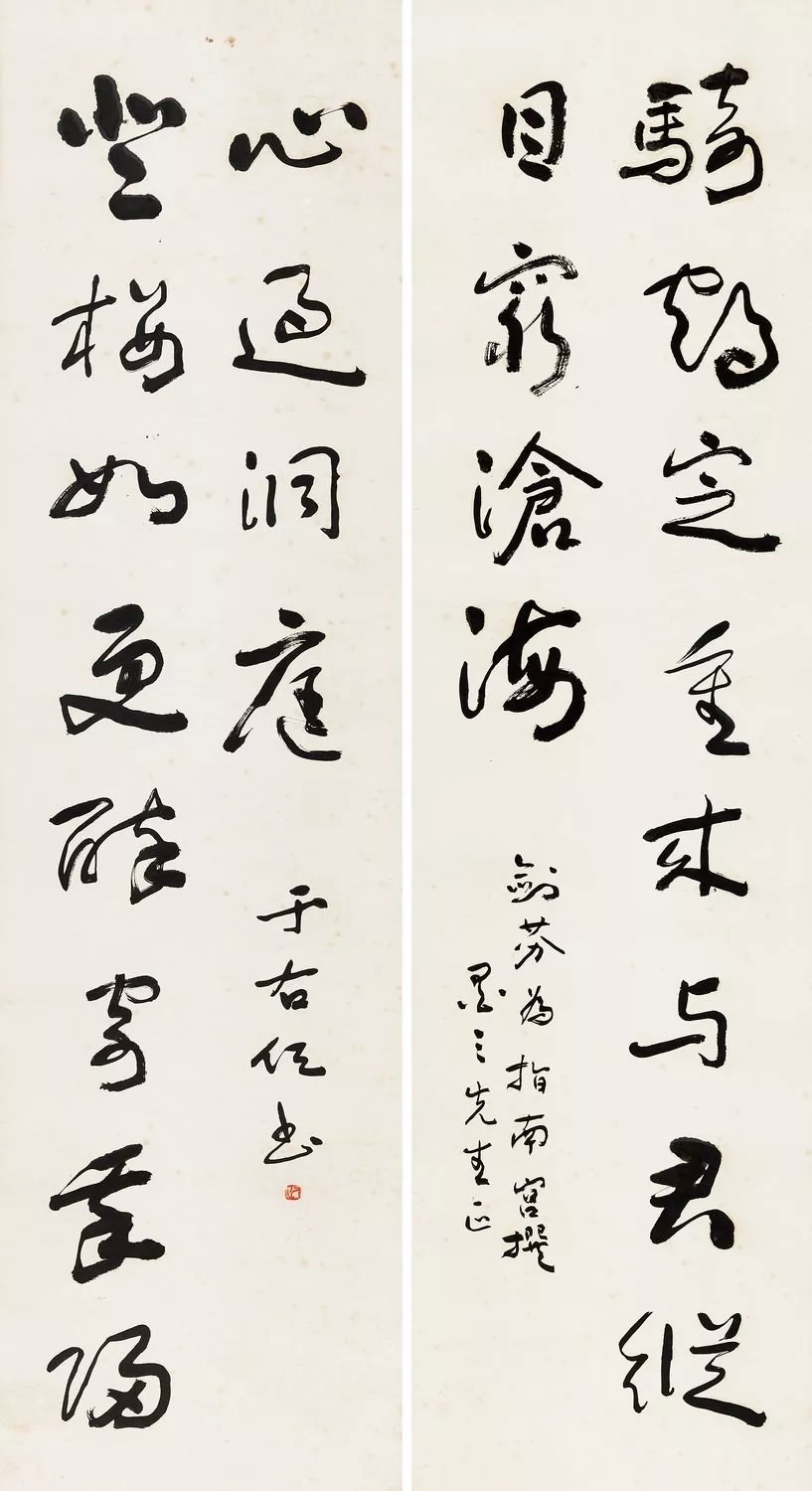

“南北宗说”的群体效应

董其昌的“南北宗说”见《容台别集·卷四·画旨》,而与他同时代的莫是龙在其《画说》中也有一段基本相似的论述,这就为董其昌再次带来麻烦,不少美史论者认为“南北宗说”的首创者应是莫是龙,如童书业在《中国山水画南北分宗说新考》、俞剑华在《中国山水画的南北宗论》、葛路在《中国古代绘画理论发展史》中都持此说。事实究竟如何?让我们来对史料作一番探幽抉微的梳理吧。

![640.webp (9)]()

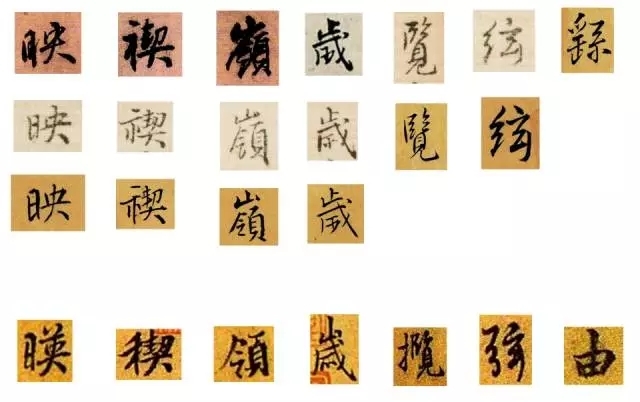

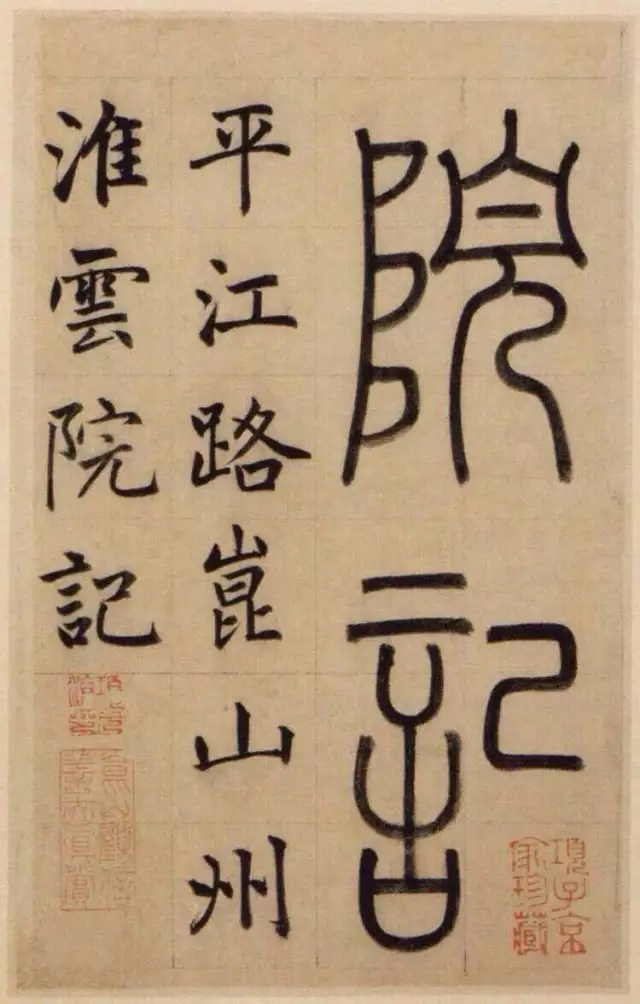

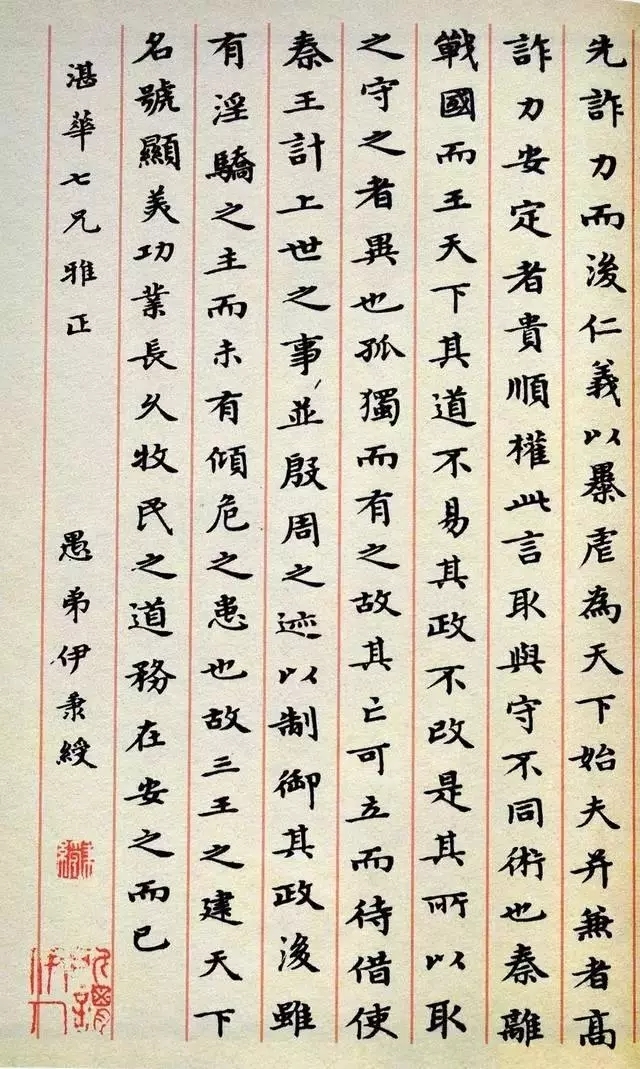

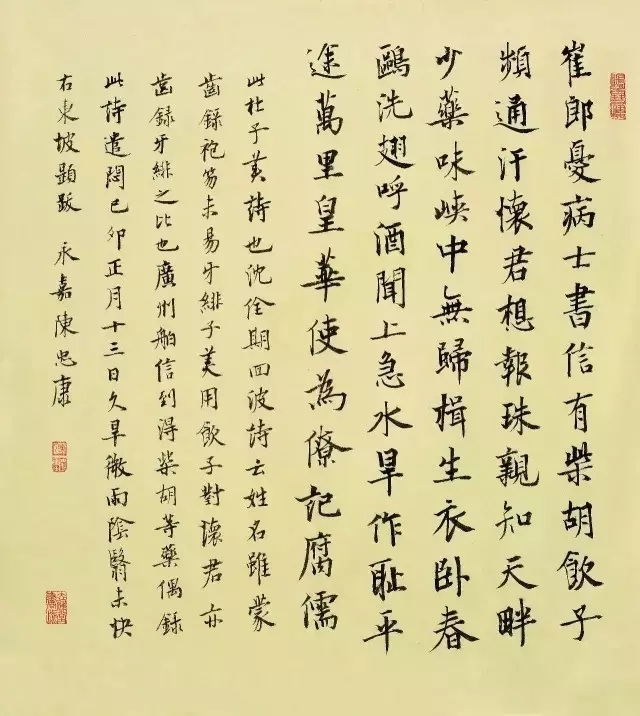

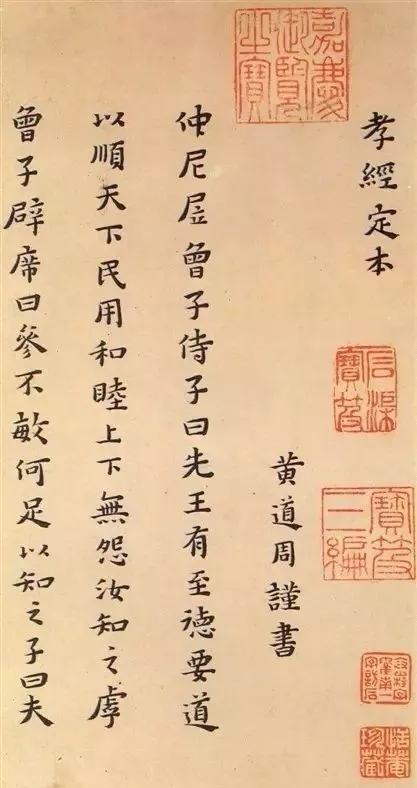

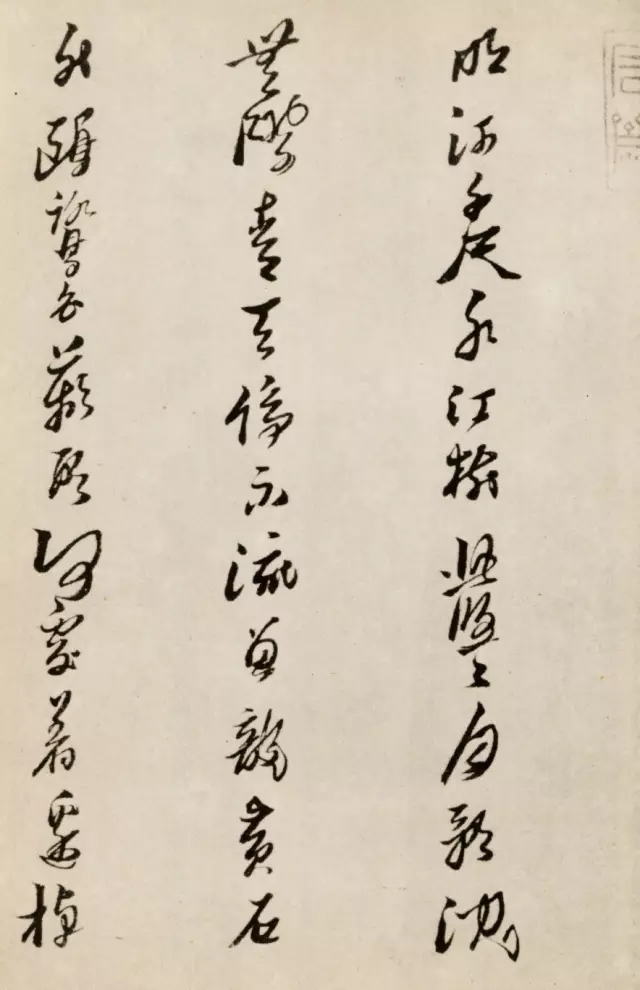

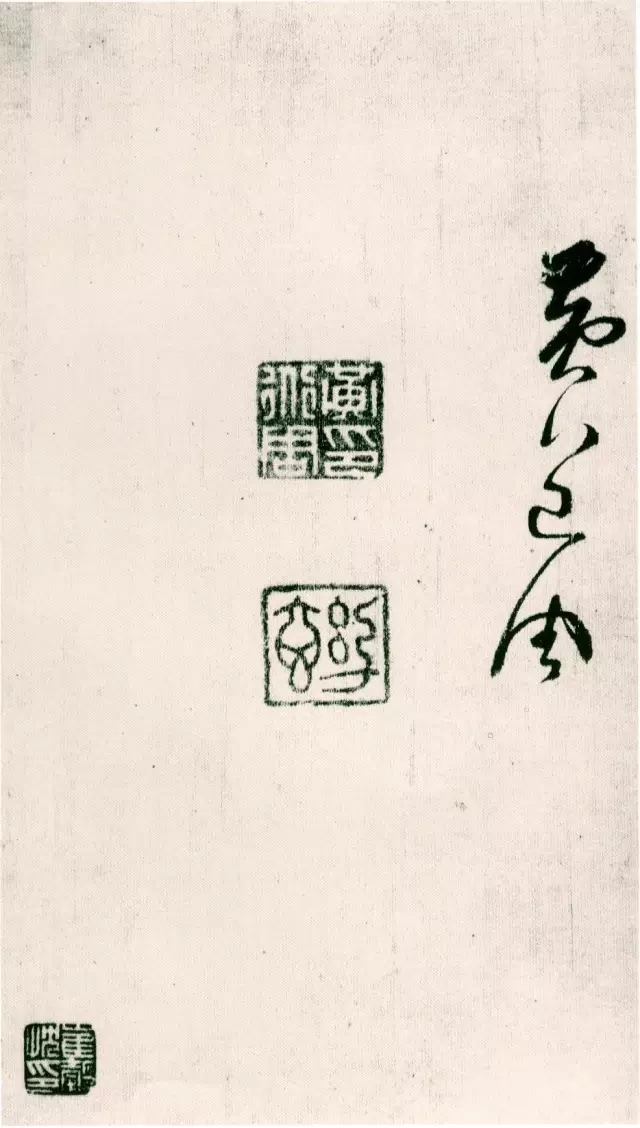

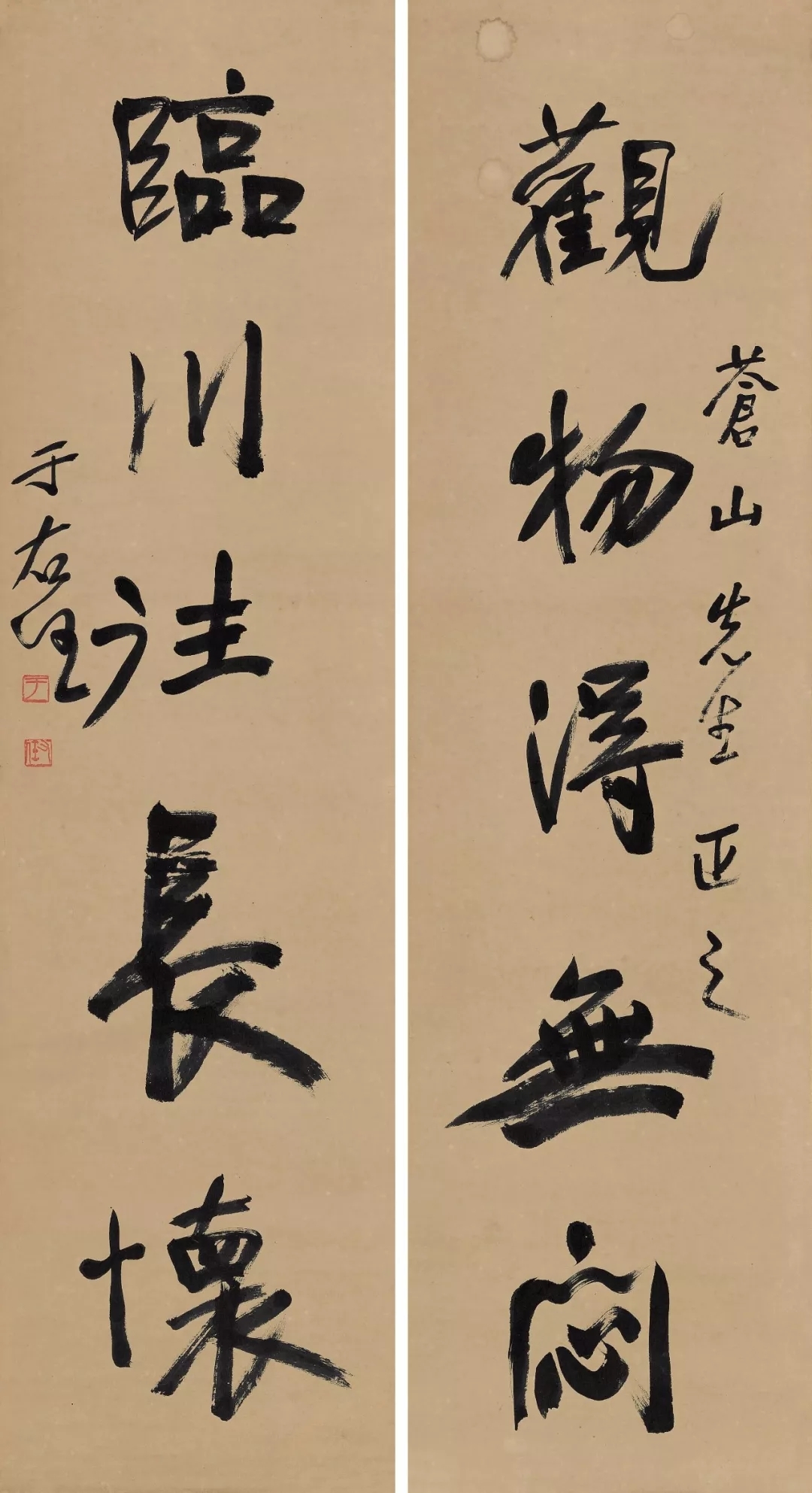

董其昌、莫是龙、陈继儒同是华亭人,以“华亭三名士”闻世。莫是龙是贡生,擅长诗文书画,他是著名书法家莫如忠的儿子,山水画典雅秀逸,行草则潇洒酣畅,著有《画说》、《石秀斋集》。陈继儒亦精于诗文书画,并收藏宏富,著有《妮古录》、《眉公全集》。他们三人关系非同一般。董其昌18岁时从学于莫如忠,据《容台文集·卷二·戏鸿堂稿自序》载:“仆与举子业本无深解,徒从曩时读书莫中江(如忠之号)先生家塾。”即董其昌的仕途经济之学发蒙于莫如忠。而董与陈则从青年时代就极友善,并同赴南京参加乡试,后来陈虽落第而布衣终身,但他们的友谊至老不辍。董其昌与莫是龙、陈继儒常诗文唱和、书画相赠、互论禅理。但一个值得注意的史实是莫是龙于1587年(明万历十五年)即去世了(参见冯梦桢《快雪堂集·47卷·日记·丁亥》)。莫是龙是得“幽疾以死,享年不满五秩”(参见姜绍书《无声诗史·卷三》)。而此时董才33岁,陈只有29岁。如此时莫是龙已提出山水南北宗说,扬南而贬北,那么凭藉他们“气谊声调甚合”的关系,不会不影响董其昌(而此时董才始参曹洞禅),他为什么要经历那么漫长的时间去认识、把握禅宗与艺术的关系,以形成他自己对于“南北宗说”的思想发展轨迹?同时,他也不会再去学习北派山水,直至年届五十时才发出此派不可学的感叹。另一个不可忽视的史实是董其昌的“南北宗说”出于《容台别集·画旨》,而此集是《容台集》的一个分集。《容台集》于1603年编集而成,其中分为《容台诗集》、《容台文集》、《容台别集》,系辑录董其昌诗文题跋画论等之作。其年董已年届76岁,并成为当时的艺坛泰斗,在这种情况下,他再去抄袭或剽窃四十多年前老友的旧说,有这个必要吗?而且董其昌的个性甚强,颇为自负,据陈继儒在《容台集序》中说,他曾讲过“神仙自能拔宅,何事旁人门户间”。唯其如此,莫是龙首创“南宗说”似很难成立。那么,莫是龙在《画说》中的“南北宗说”何来?在很大程度上可能是后人的误传或仿效董其昌之说,由此而酿成数百年来艺苑的一桩悬案。

![640.webp (10)]()

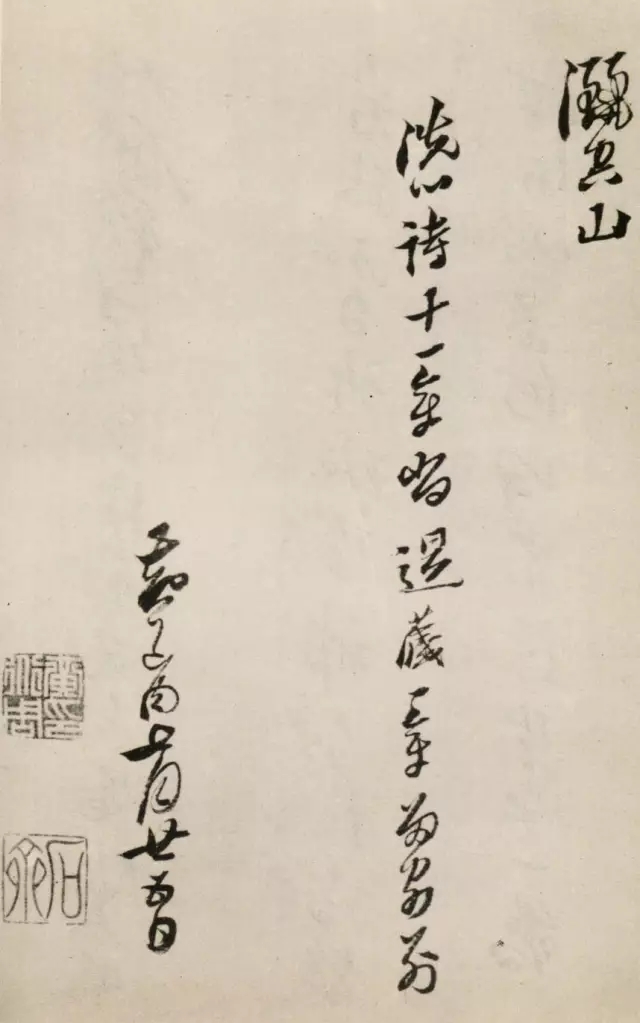

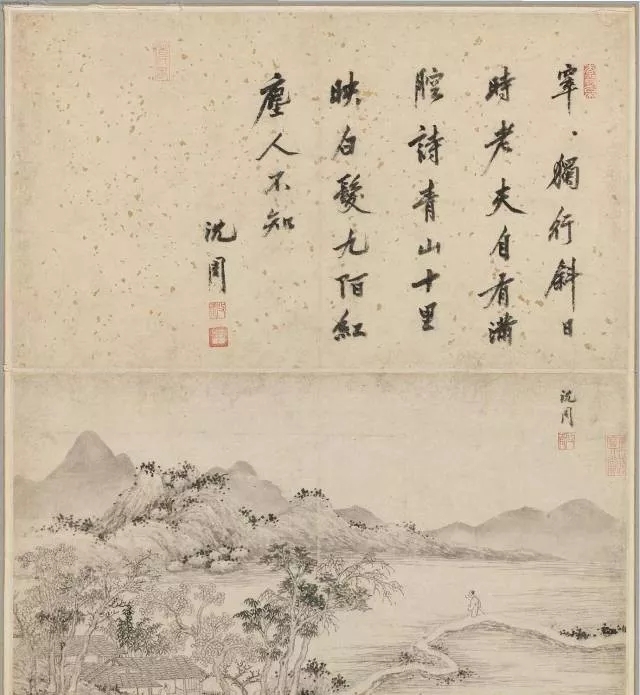

而陈继儒参与创立“南北宗说”却是可信的。董其昌与陈相交至老,他们在不少诗文交往中都论及禅理画学。董其昌在76岁时由其长孙编《容台集》时,特请一生未仕的陈继儒作序,除了对友情的珍视外,亦有共的艺术追求之故。特别是董其昌在82岁高龄之际,依然热情地为陈继儒的《白石樵真稿》作序:“余与眉公少同学,公小余三岁,性敏心通,多闻而博识。”落款是“丙子暮春楔日友弟董其昌。”言辞间情真意笃,并以“友弟”相称。也就在这一年的八月,董其昌便逝世了。可见董与陈作为禅友与艺友,其关系是维系终生的。唯其如此,董与陈共同创立“南北宗说”是符合历史事实的。

![640.webp (11)]()

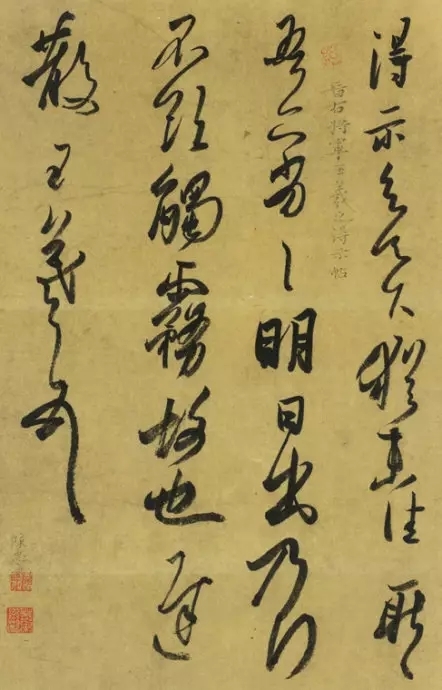

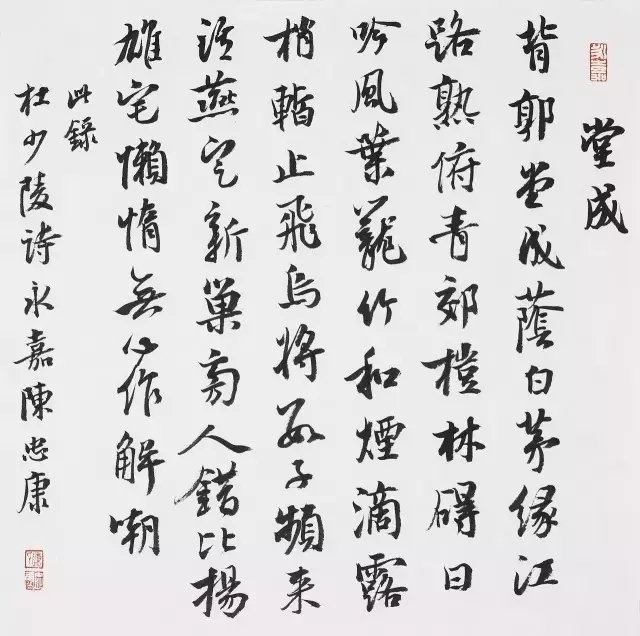

陈继儒的“南北宗说”见其《偃曝余谈》。董其昌的“南北宗说”与陈说在观点上是基本相同的,而董说侧重于从画法上区分,北宗系“著色山水”,南宗系“始用渲淡,一变钩斫之法”;而陈说侧重于从画风上区分;“李派极细无士气,王派虚和萧散”。而其后的沈颢亦有“南北宗说”,沈说与董、陈亦大同小异,而侧重于从画格上区分:王维“裁构淳秀,出韵幽淡”,李思训“风骨奇峭,挥扫燥硬”。

![640.webp (12)]()

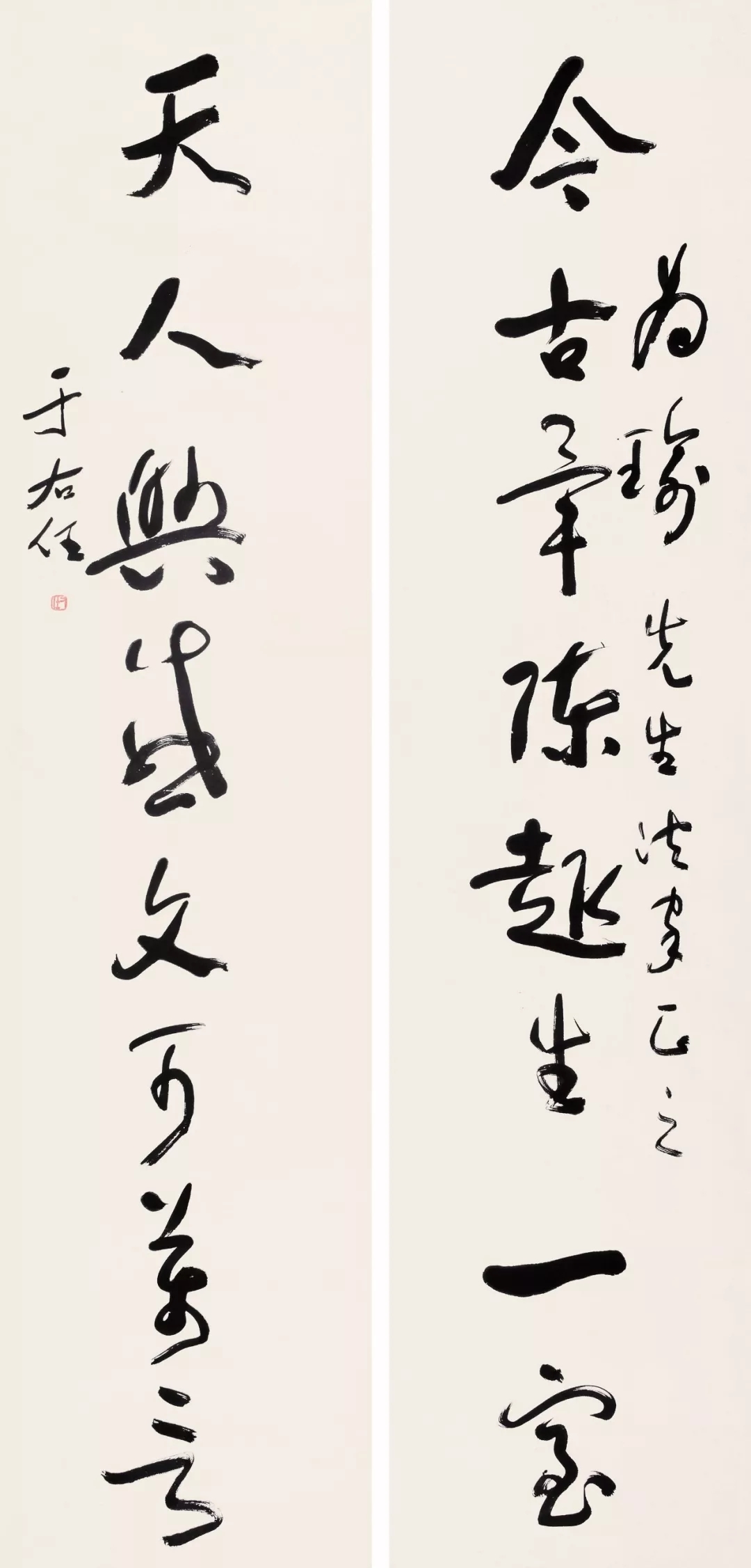

综上所述,不是硬要为董其昌的“南北宗说”争首创的专利权,而是强调“南北宗说”所特有的群体效应。一个理论观点被群体所认同,使之带有社会化的特征,正是从不同程度上证明了这个理论所拥有的自身价值及美学内涵,由此而产生理论的引力及审美走向,也就是社会学中所称的“我们感”。这种“我们感”,既是本群体思想、意识、观念的参照,又是本群体行为、活动、交往的依据。因此,董其昌的“南北宗说”,正是通过群体的阐说,不仅扩大了社会影响,而且丰富了理论内容。

所以,如果说“南北宗说”是中国美术史上第一个画派理论学说,那么提出“南北宗说”的董其昌诸人则是中国美术史上第一个画派理论群体。切莫小看这种群体,它是中国绘画艺术及理论发展到一定历史阶段后才产生的。唯其如此,“南北宗说”的群体效应才具有如此长久的理论辐射作用及美学启迪价值。(本文源于网络)

1604年,他已年届50岁,进入了“知天命”之年,经过几十年的艺术创作与理论探索,他深刻地感悟到:“李昭道一派,为赵伯驹、伯骕精工之极,又有士气。