一、临帖与创作的关系

徐悲鸿曾经说过:“天资是需要的,但天资在成就一个人的过程中不是最重要的。天资高的人就好象是只钢精锅,天资低的人就好象是只砂锅,两只锅同时烧水,钢精锅很快就把水烧开,砂锅却不容易烧开,但只要一直烧下去,砂锅的水总会开的,而当你把火熄灭之后,钢精锅冷却起来也比砂锅快。”

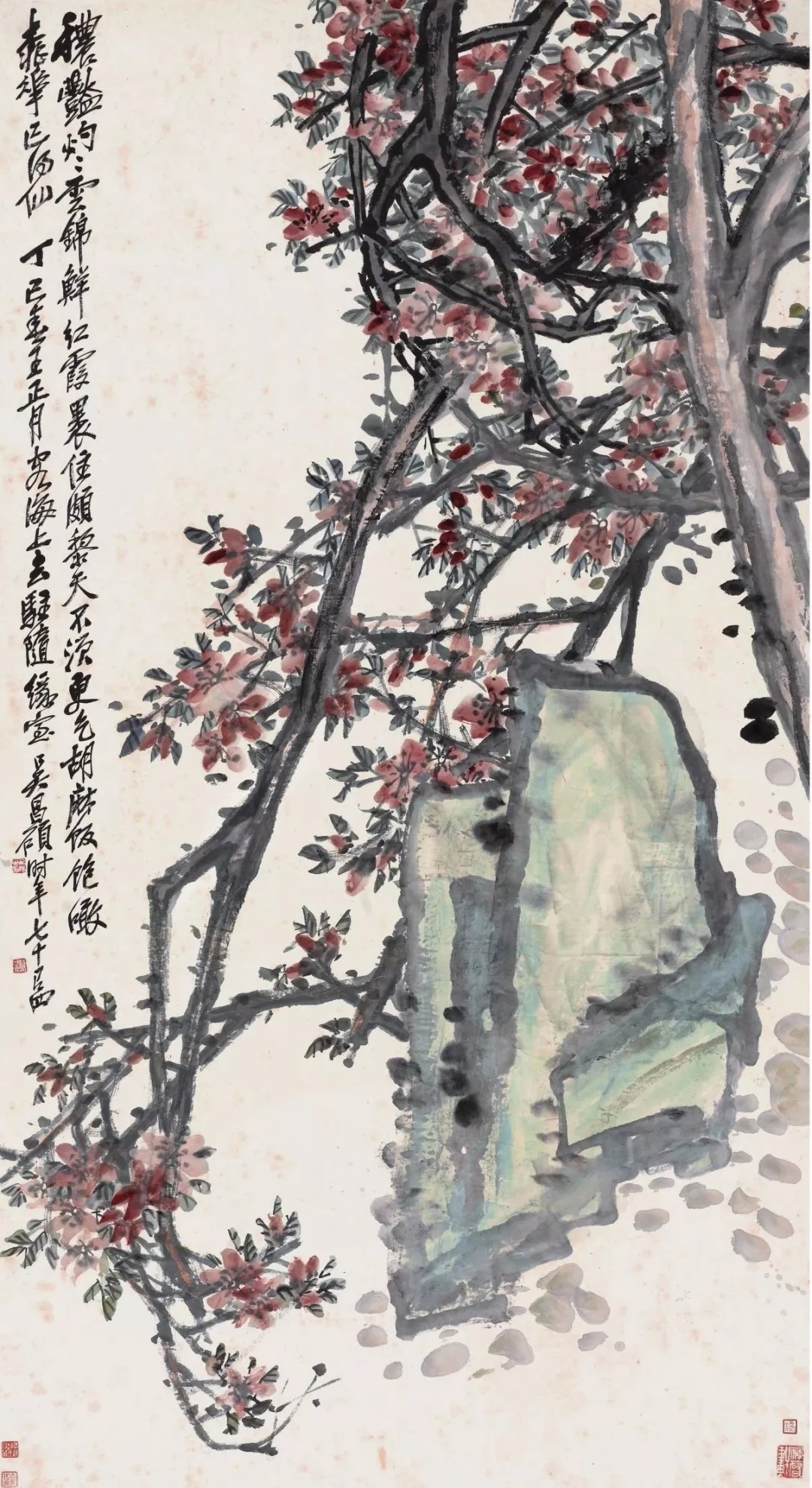

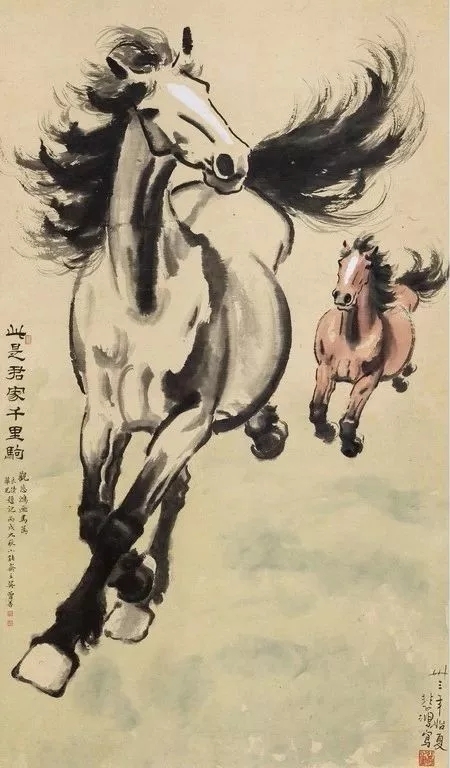

徐悲鸿作品

所以这里存在一个临帖如何向创作转化的问题。必须按照循序渐进的原则,先易后难,方能取得较好的效果。较为合理的程序是:先摹写(即描红,功力深厚者可跳过此步骤)而后对临,而后背临,待能背临熟练后即可集帖上的字为联为句,待能为熟练地掌握原帖精神后,即可用原帖的笔法精神进行创作(又叫倚帖创作)。

上述步骤也可交替进行,不断巩固提高。在临帖时要注意学习古人的方式方法,不要死板拘泥地学风格。

二、专与博的关系

古人留下的碑帖浩如烟海,穷其一生也难学完。如何取舍,关键在个人喜好。要选取契合自己性情的字帖作为临摹对象。

在选贴时把握以下几条原则:

一是取法乎上的原则。古人有云:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下;取法乎下,其下下矣”。所以学习的对象、学习的榜样要越高、越完美越好,一入手就要临最好的帖,一开始取法就要取好,这是学书法避免走弯路的很重要的前提。

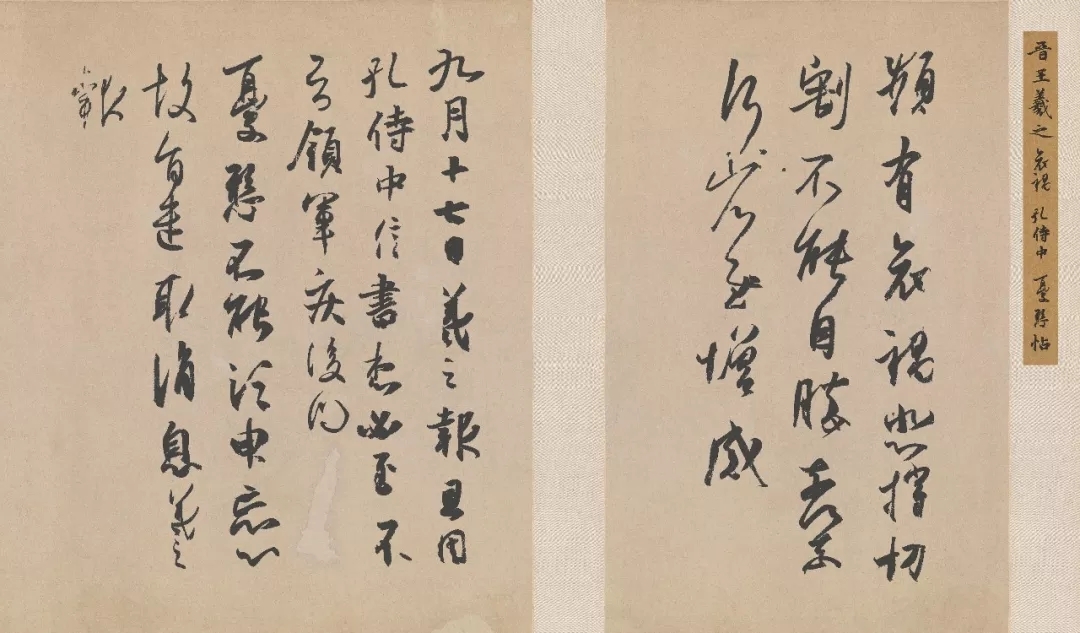

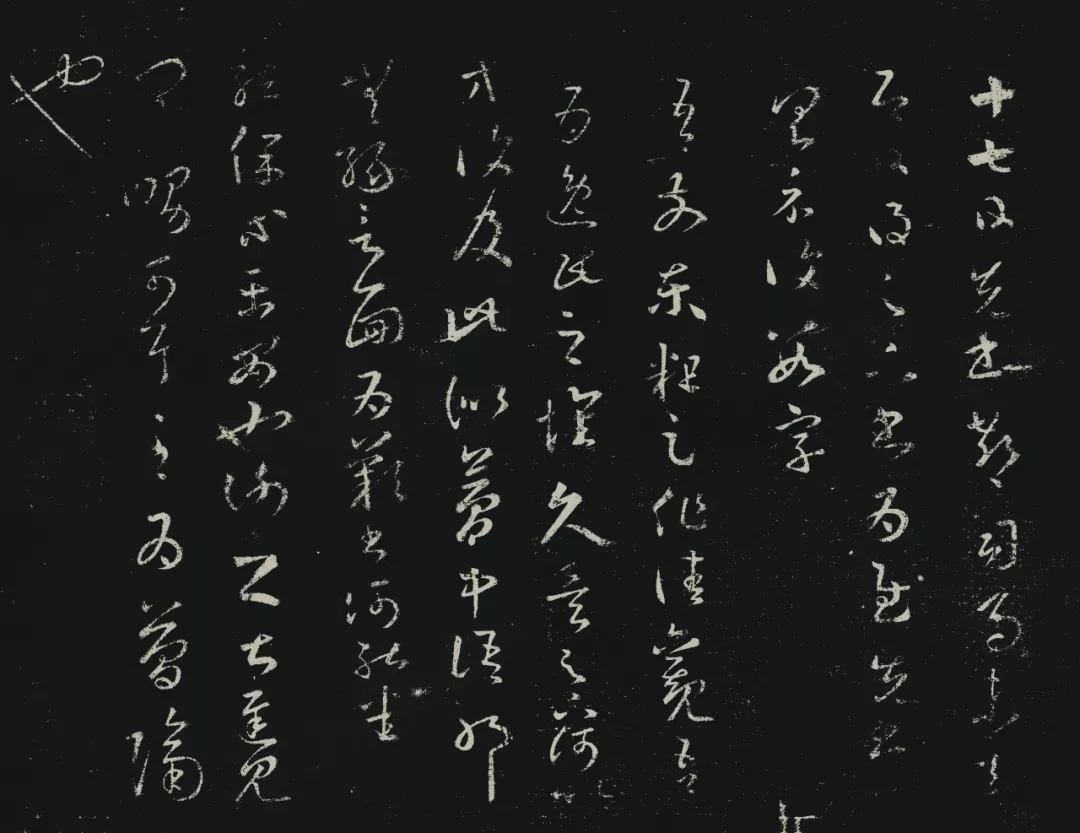

王羲之尺牍

二是入门帖要有“明师”帮助挑选。要选符合自己个性特点的,方能起到事半功倍的效果。

三是选入门帖宜精不宜滥,把一本帖真正学手以后自然可以触类旁通,再学这个人的其他帖就要容易得多。

四是先选墨迹后选碑刻,因为墨迹比较容易看出用笔的方法,能更为真实地体现古人的书写状态。实在找不到墨迹本的再选用刻工和拓工良好的拓片作为范本。但是,由拓本转为墨迹的“假墨迹”不可学。

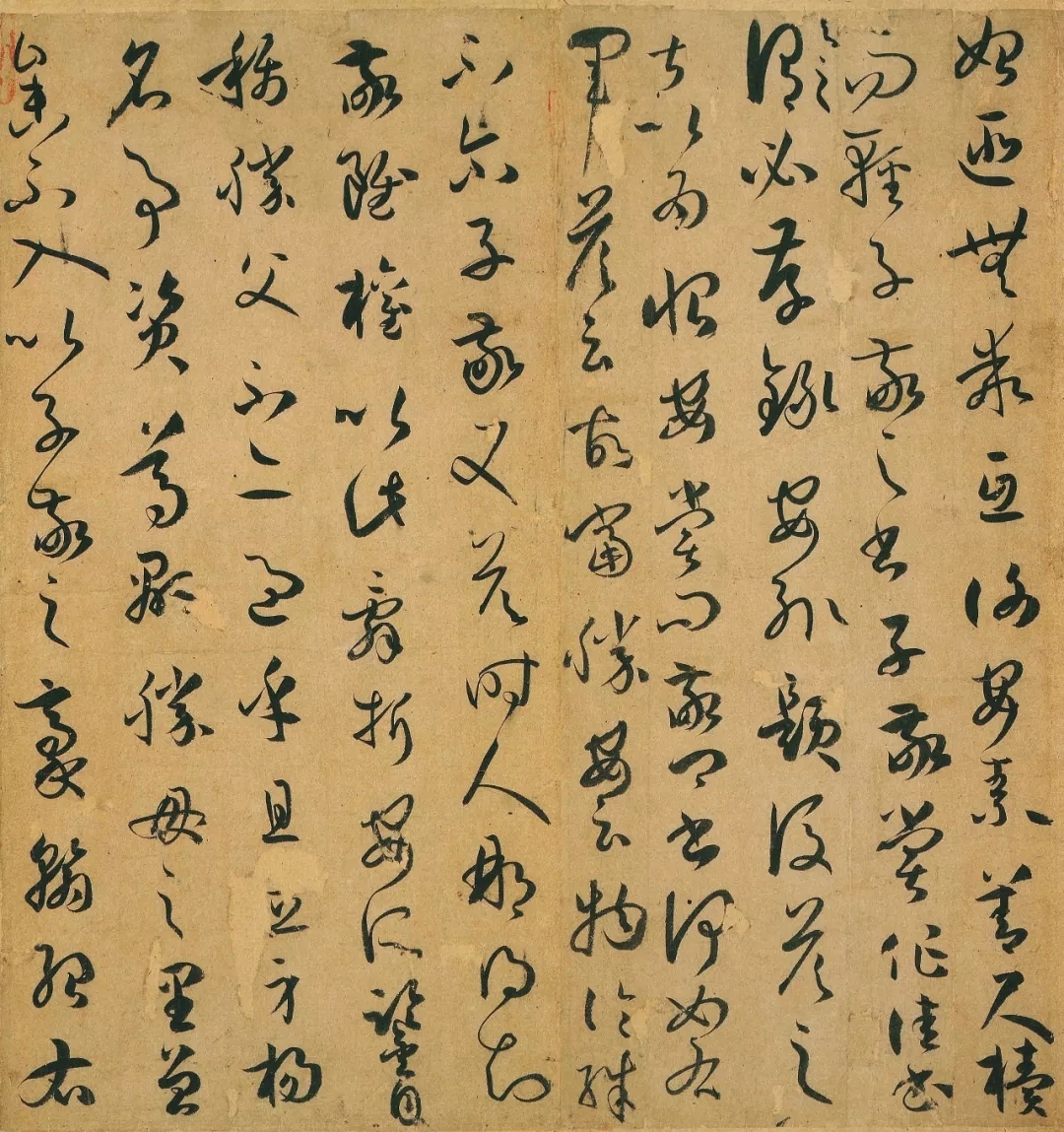

孙过庭《书》

可以溯流而上,循着其师承关系进行探索,也可以横向发展,对其同时代或风格类似的书家的作品进行学习对比。对当代人取法成功的作品也可以学习参考,比如学米者可以参考曹宝麟,学“二王”者可以参考陈忠康等等,但是要注意,学习现代人要注意学其方法,而不要学其风格。

三、实临与意临的关系

实临是意临的基础。首先要实临过关。孙过庭说:察之尚精,拟之贵似。临帖就要积极深入,要有谦虚的态度。

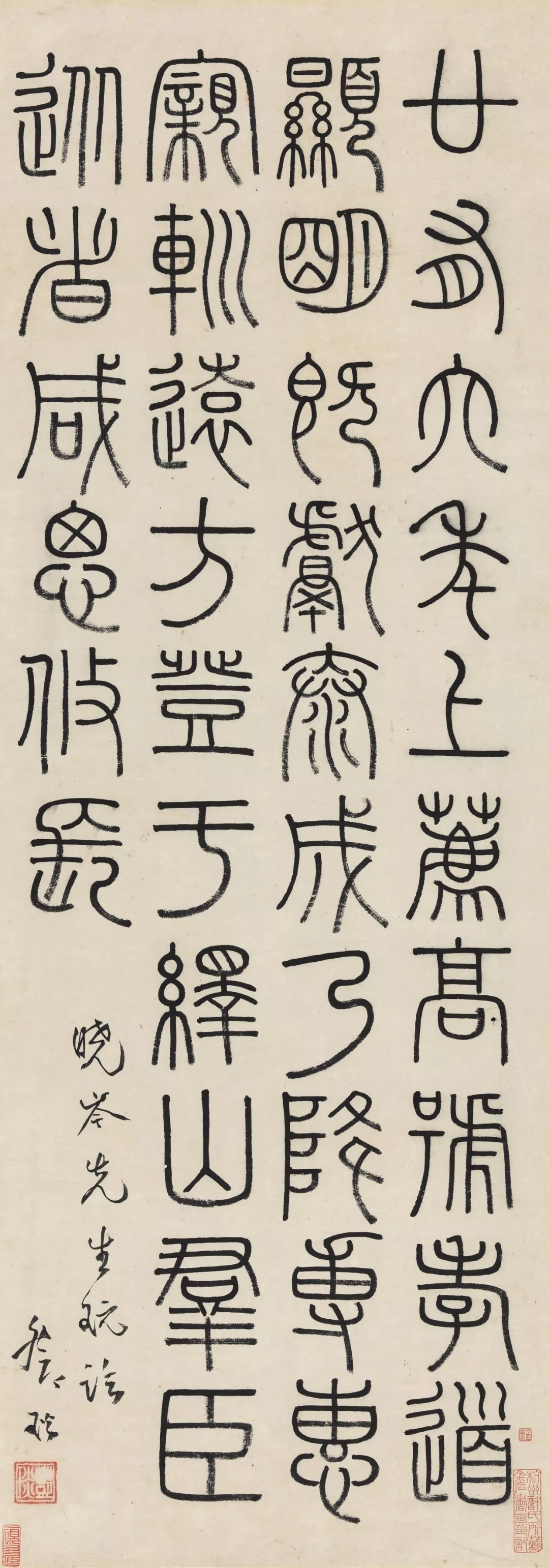

邓石如临《峄山碑》

中国几千年的书法史,能够留下几件经典不容易,我们要用一种很虚心的态度对待它们,不要对它们指手划脚,看不懂就谦虚地慢慢看,慢慢会看懂的,不要看不懂、学不好就否定它。临帖只有认认真真才会学到好的东西,不虚心就看不到别人的优点,这是态度问题。

四、质与量的关系

首先,学书法需要时间保证,临帖必须上规模。一本帖不管是几百字甚至上千字,都要去反复地完整地临,所谓的功力,就是靠这样积累起来的。

在临帖前必须要很仔细地去读帖,要注意帖中的每一点画,哪怕是很细微的变化,以训练自己的眼力。一件作品的真正高度,甚至可以说书法内行和外行的区别,就取决于细微的一点点上,好象搞科研,有时一点点的失误都会导致整个实验的失败,所以王僧虔说:“纤微向背,毫发生死。”这一点点就是一条界沟。

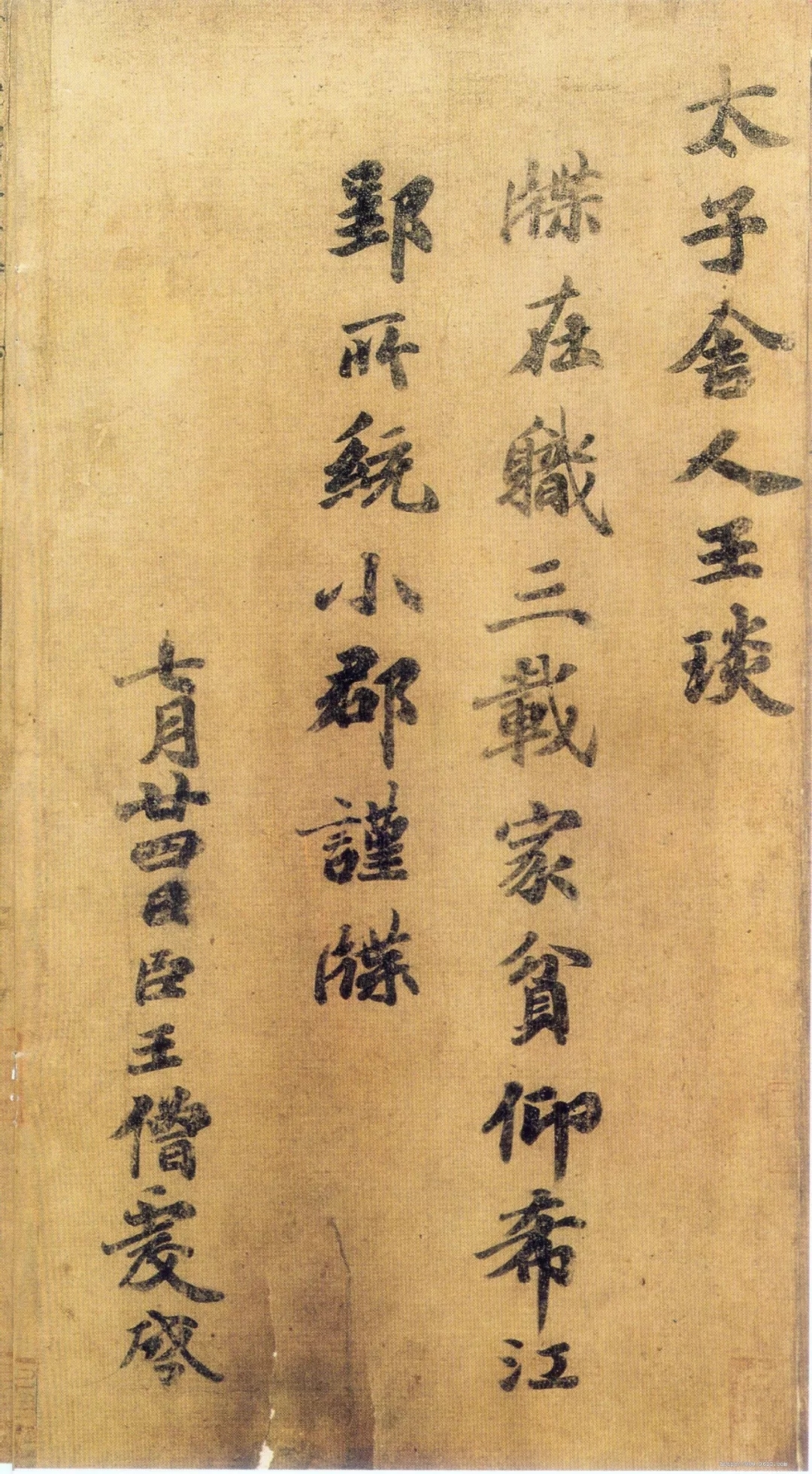

王僧虔《太子舍人帖》

在临帖的过程中还会出现这样一种现象,就是刚开始时进步很快,可是经过一段时间后,觉得自己进步慢了,甚至写得还不如以前好了。这是一种很正常的现象。术语叫“高原现象”,一是因为经过一段时间的学习,自己的眼力提高了;二是因为达到一定程度之后,大部分问题都已经解决,剩下的都是比较难于解决的问题,所以进步速度会自然降低。

这时候不要气馁,只要咬紧牙关继续努力,最终量的积累会造成质的飞跃,自己会突然发现自己的书写水平已经跃上一个新台阶。

五、取与舍的关系

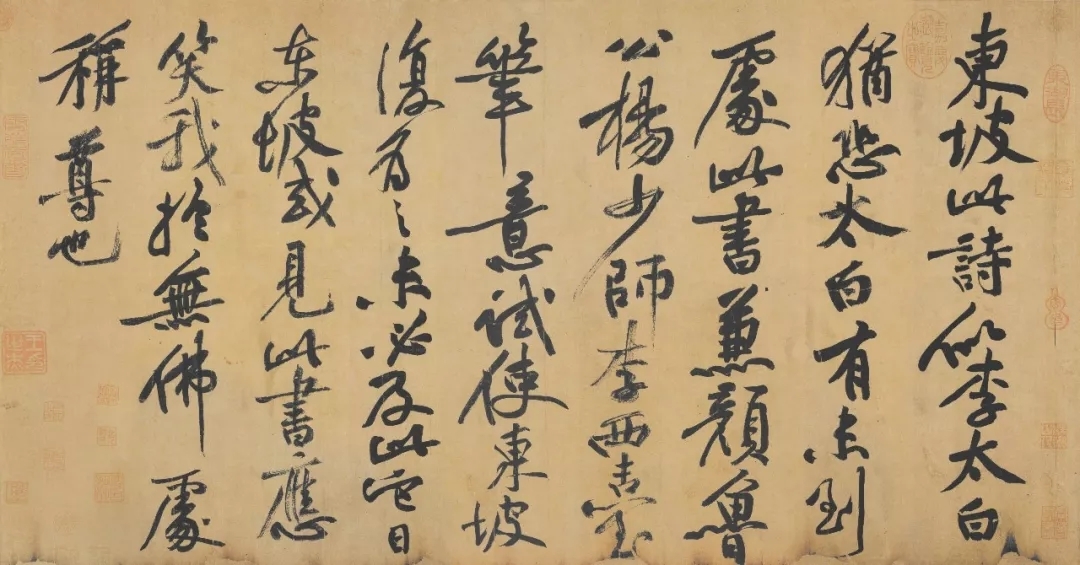

董其昌临苏轼书

另外,临帖时在临好单个字的基础上要注意上下左右的呼应关系。临行草要分字组,注意字势关系,要站在章法全局考虑每个字的得失成败。

六、形与神的关系

通常认为的“神似而形不似”只是读者的一种心理认同。形不是指表面的,形也有肉、筋、血等。临摹的好的话这些元素都应该具备,神也随之而生。

七、大与小的关系

八、功力与工具的关系

这句话的真实意义是:如果这个人水平很高,功力深厚,在没有好笔的情况下,也能使用次笔写出比较好的作品。这是相对于水平差的人说的,是在缺少好笔的情况下没有办法的选择。如果善书者有好笔,他肯定要选择好笔。

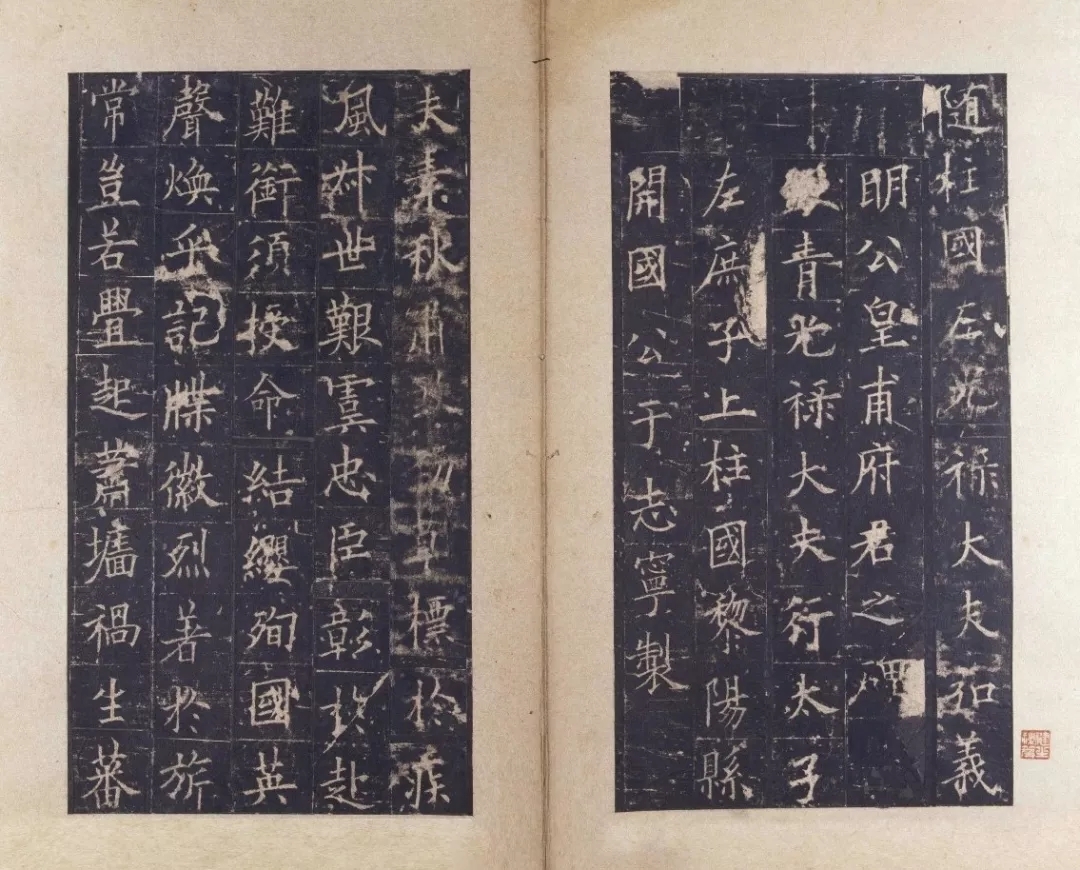

欧阳询《皇甫诞碑》

具体到临帖来说,学习不同书体、不同时期的作品,对笔墨纸砚的要求也是不同的。“二王”体系的字都比较小,而且书写速度较快,笔画犀利,劲挺潇洒,善用笔锋完成各种细微动作,因此要选择比较小、弹性比较好的狼毫或紫毫笔;因为那个时代没有生宣,所以选用的纸张也要比较细腻致密的,以不太洇的半熟宣、元书纸等为好。

反过来,临摹明清王铎、傅山等人的大条幅作品就要选用长锋羊兼毫和生宣,因为那个时代就用这样的工具,也比较适合这类书体的要求。当然,工具的选用也与个人习惯有关系,自己用的顺手的才是合适的工具。

九、理论与实践的关系

理论指导实践,实践总结规律。有不少前人的经验我们可以拿来学习参考,但是有不少古人对书法的描述是抽象空洞或者说是玄妙的,很难理解,也有一些是甚至错误的。所以对于前人的理论,我们要积极学习,但是也要认真分析,合理取舍。

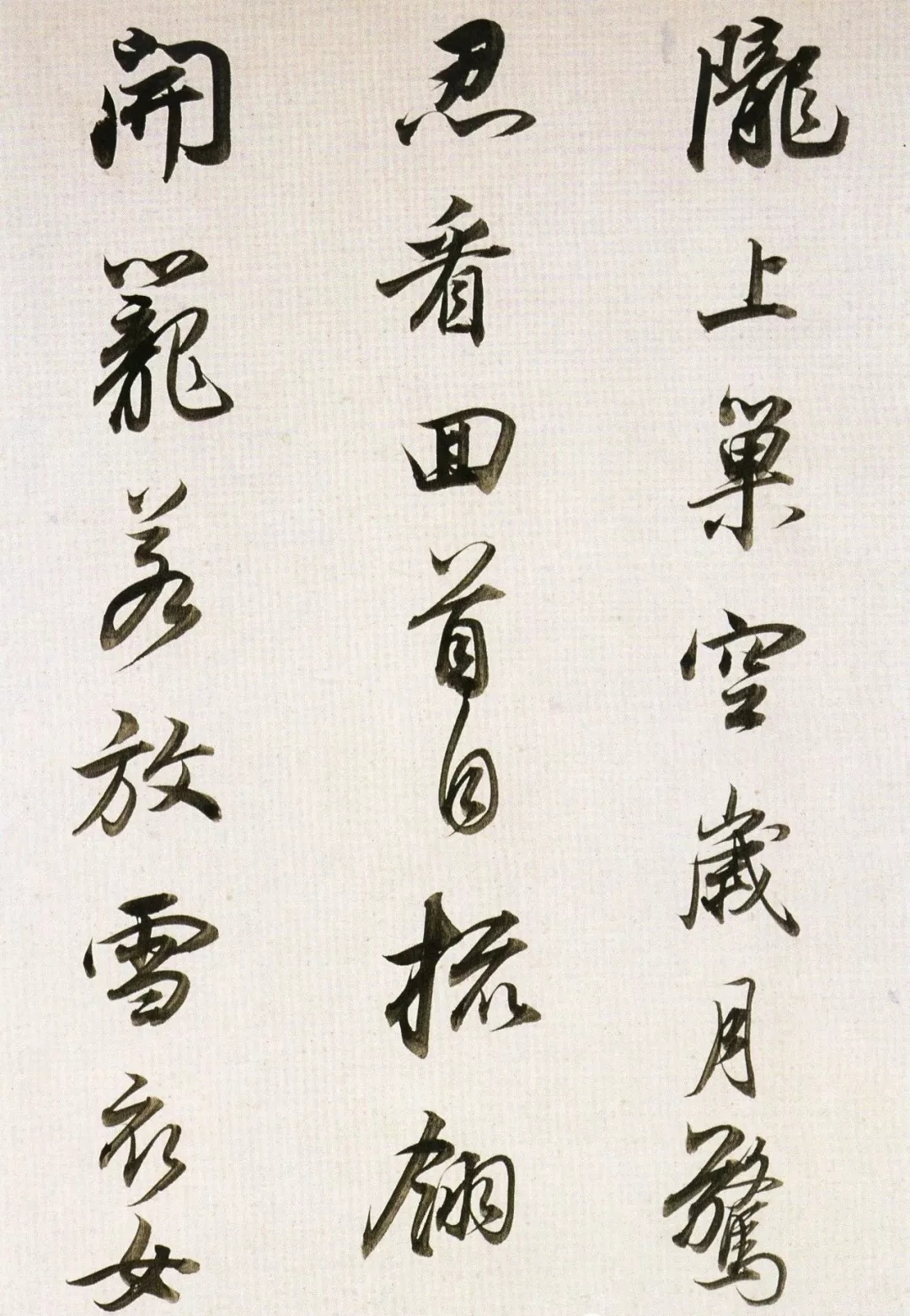

黄庭坚《跋苏轼黄州寒食帖》

成功学讲到一条规律:选择大于努力,就是指方向不能搞错,路子不能走错。黄庭坚在一首《论书歌》里面也曾经写道:“不从名师得真传,钟王学尽徒茫然。”没有科学理论指导的实践就是盲目的实践,很可能白费力气。

所以,学书法也要有正确的理论作指导,自己不懂的就要请名师给以指点。正确的方法加上刻苦的努力,才能敲开书法艺术的大门。