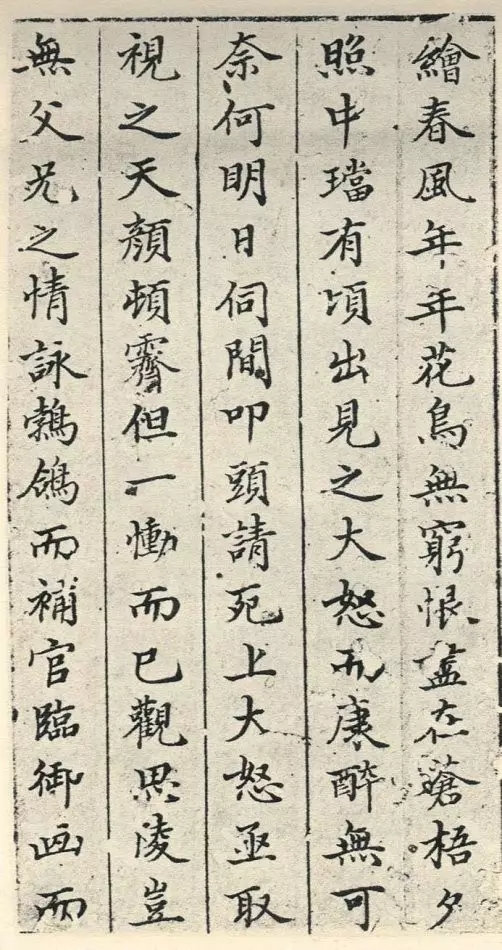

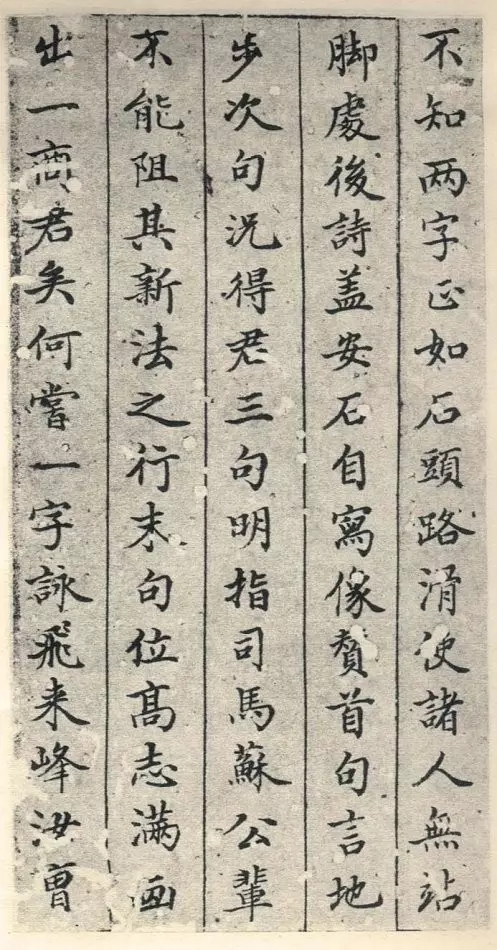

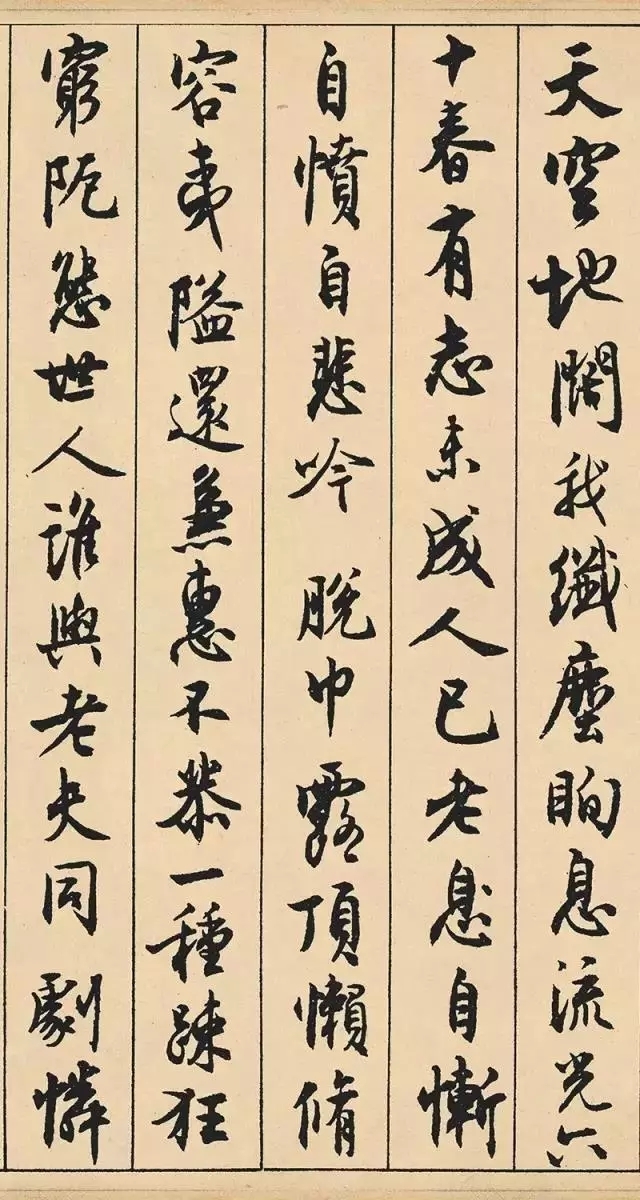

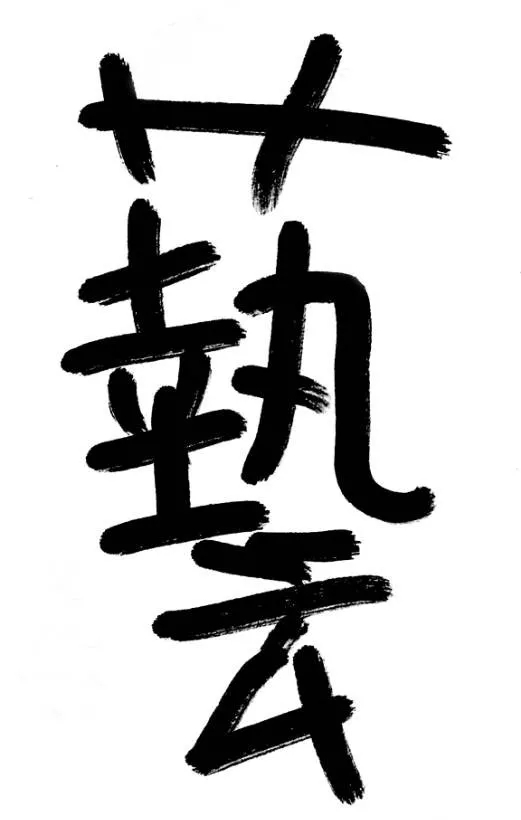

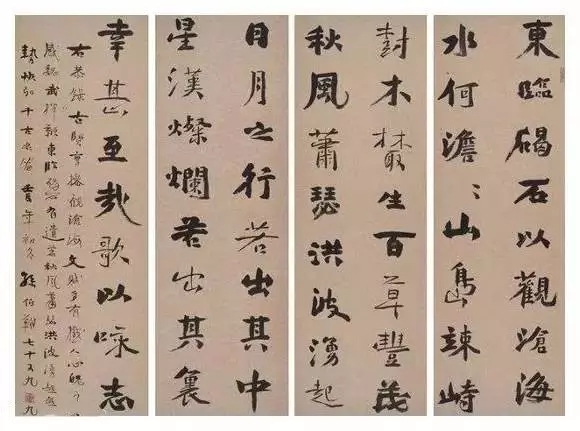

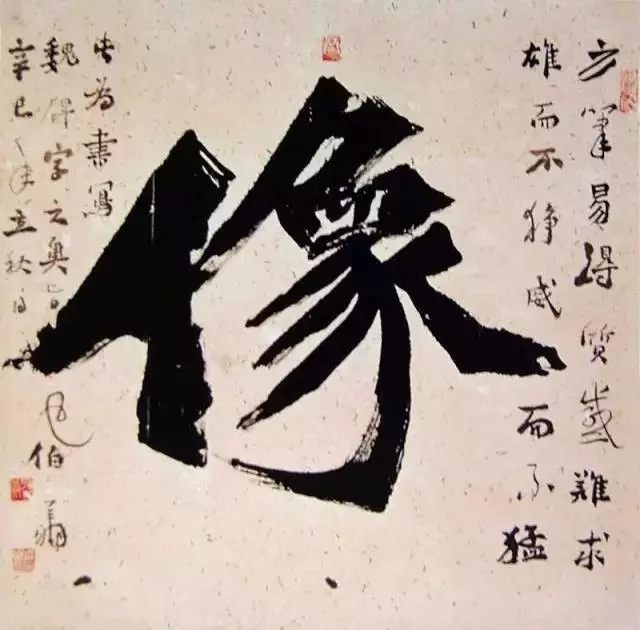

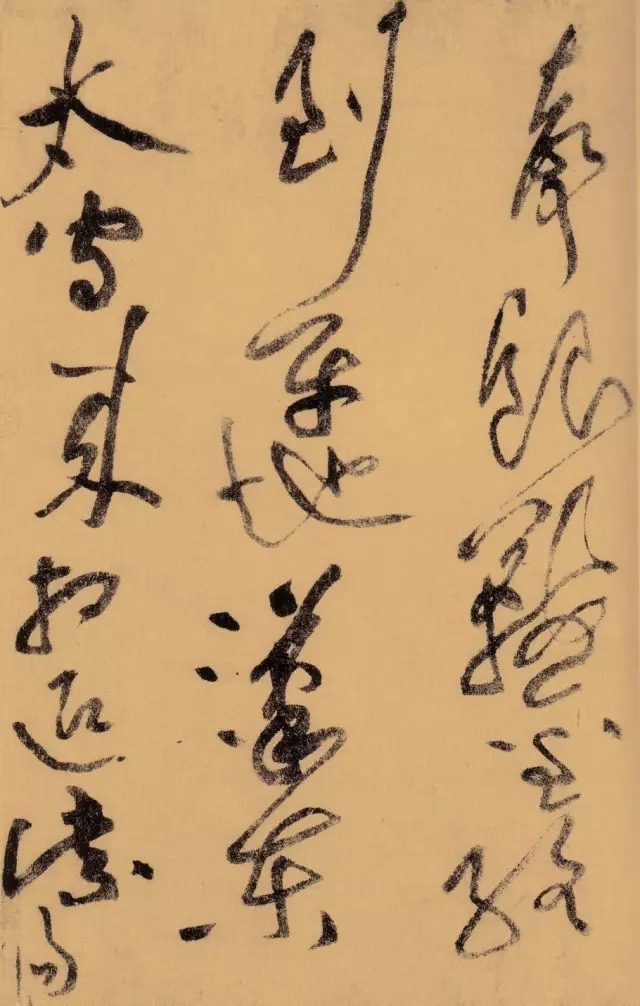

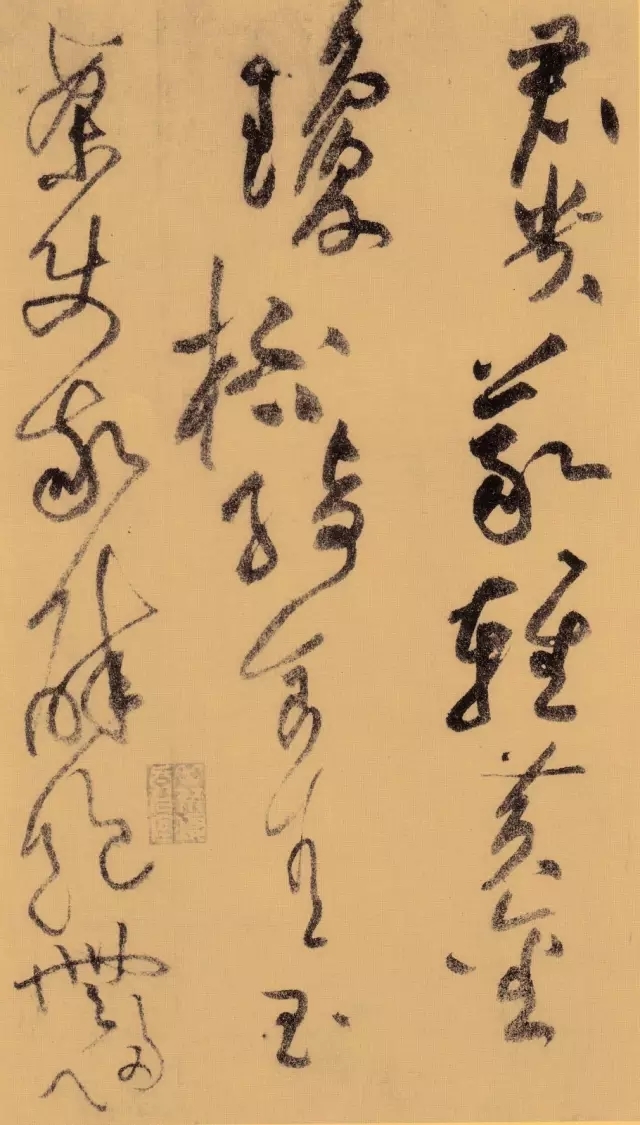

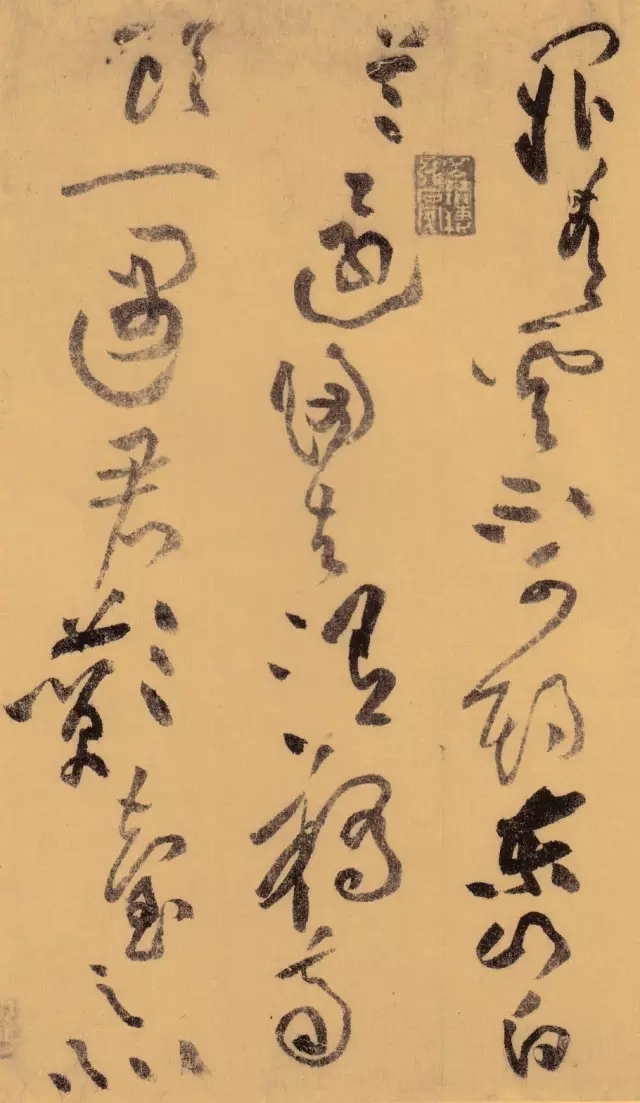

提起八大山人朱耷,想必懂一点书画的人没有不知道的。启功先生曾作诗一首,是这样描绘八大的:“钟王逐鹿定何如,此是人间未见书。异代会心吾不忝,参天两地一朱驴。”

![640.webp (31)]()

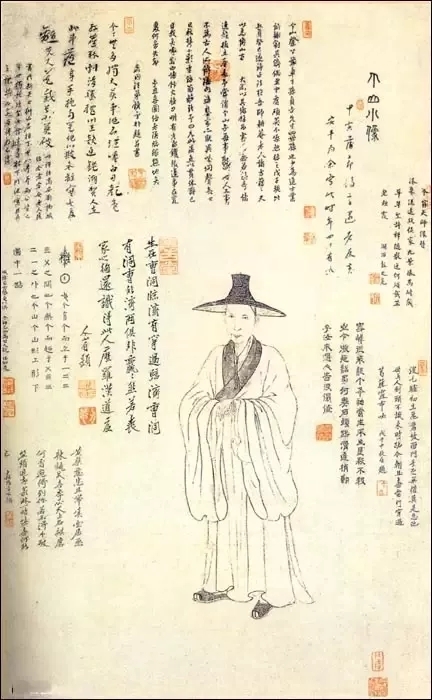

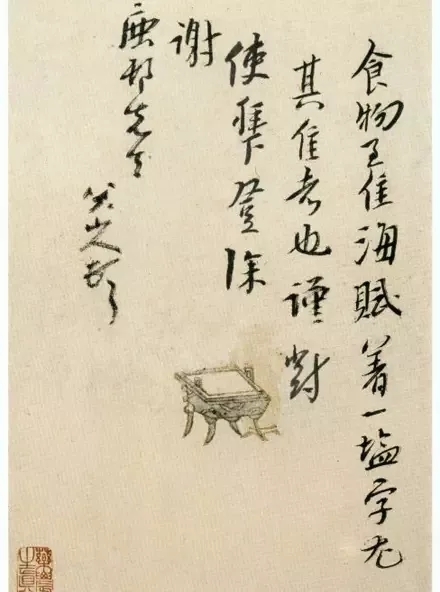

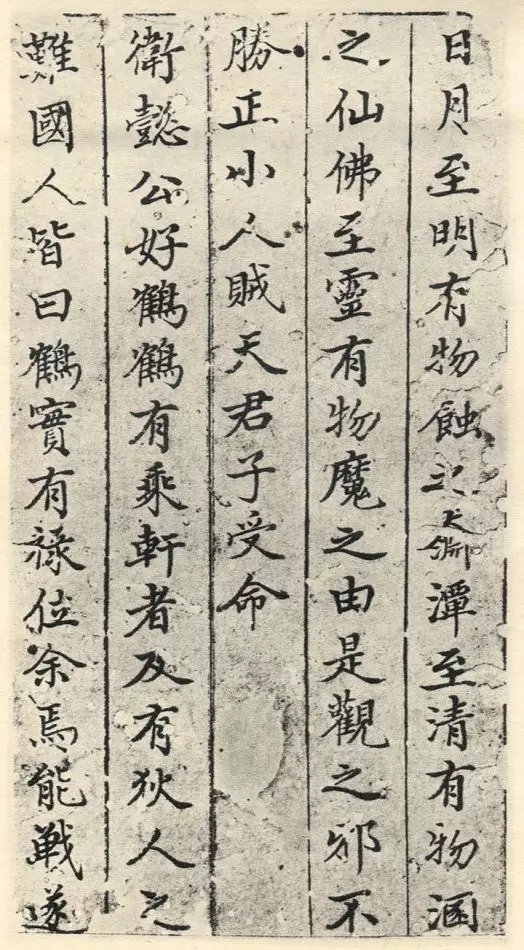

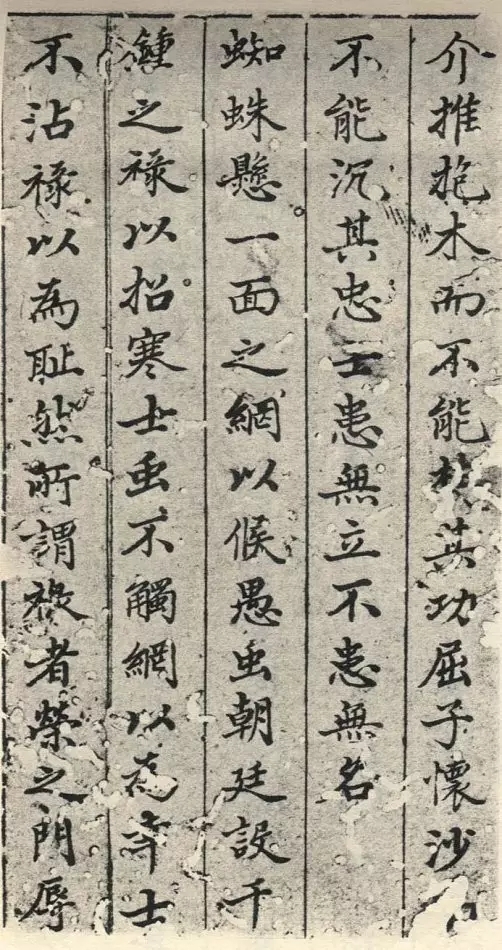

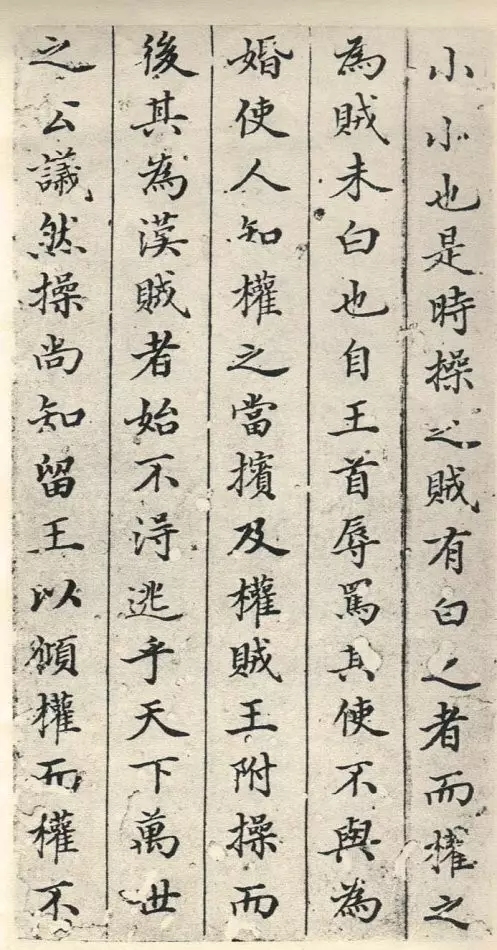

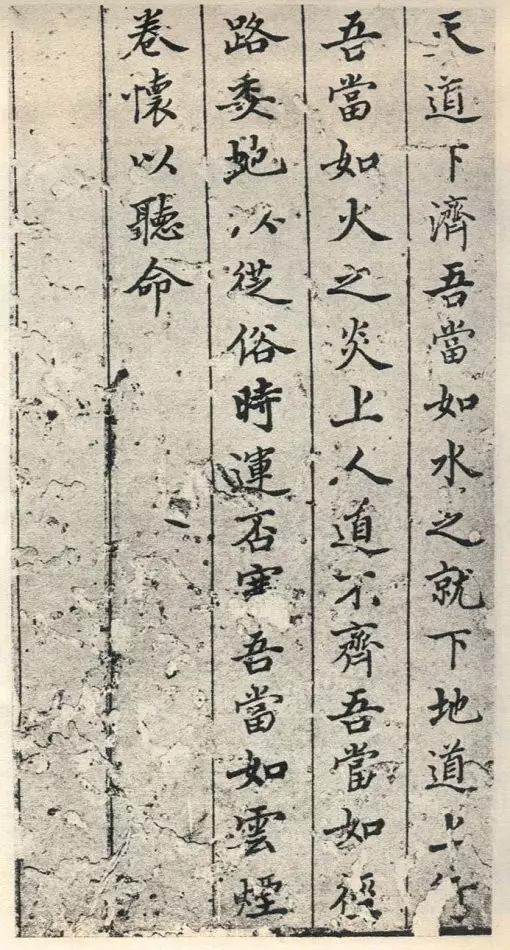

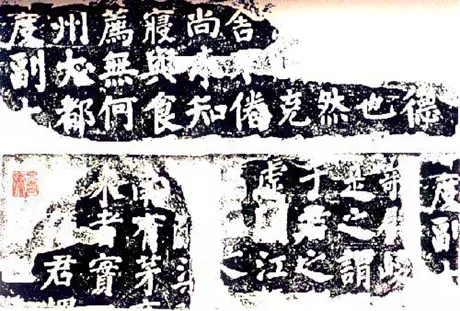

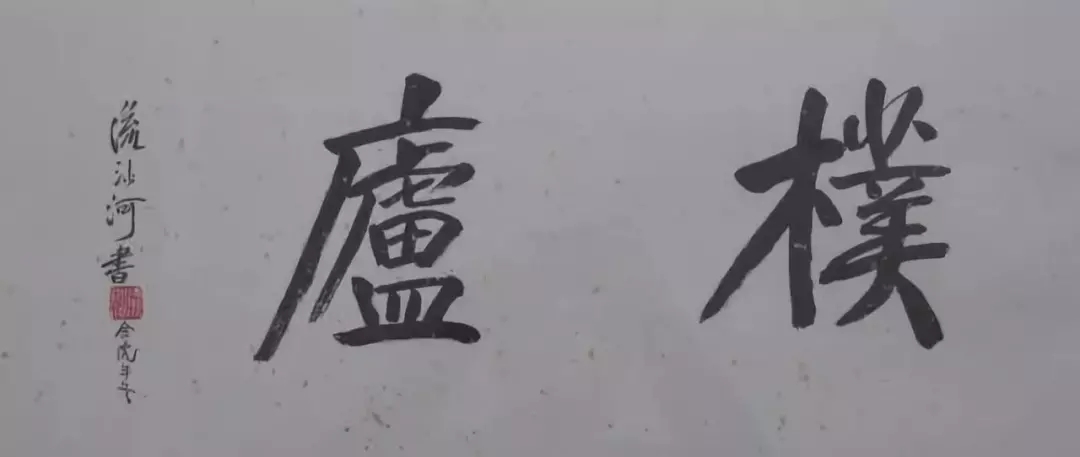

朱耷,明末清初的书画家,号八大山人。因署驴、驴屋、个山驴等款,故启功先生诗中称之为“朱驴”。

朱耷是朱元璋的第十七子朱权的九世孙,也就是说,朱耷是朱元璋的第十代孙子。天启六年(1626年)出生于江西南昌。十九岁时,崇祯皇帝朱由检在煤山上吊自杀,明朝灭亡,对朱耷这个帝胄来说,家国破灭,无疑是个巨大的打击。看破红尘,23岁遁入空门,释名传綮,后来犯了癫狂病,55岁病愈后还俗。59岁时开始用“八大山人”署款。之所以说几句他的经历,是因为很多人不太熟悉,以至于和“扬州八怪”弄混。

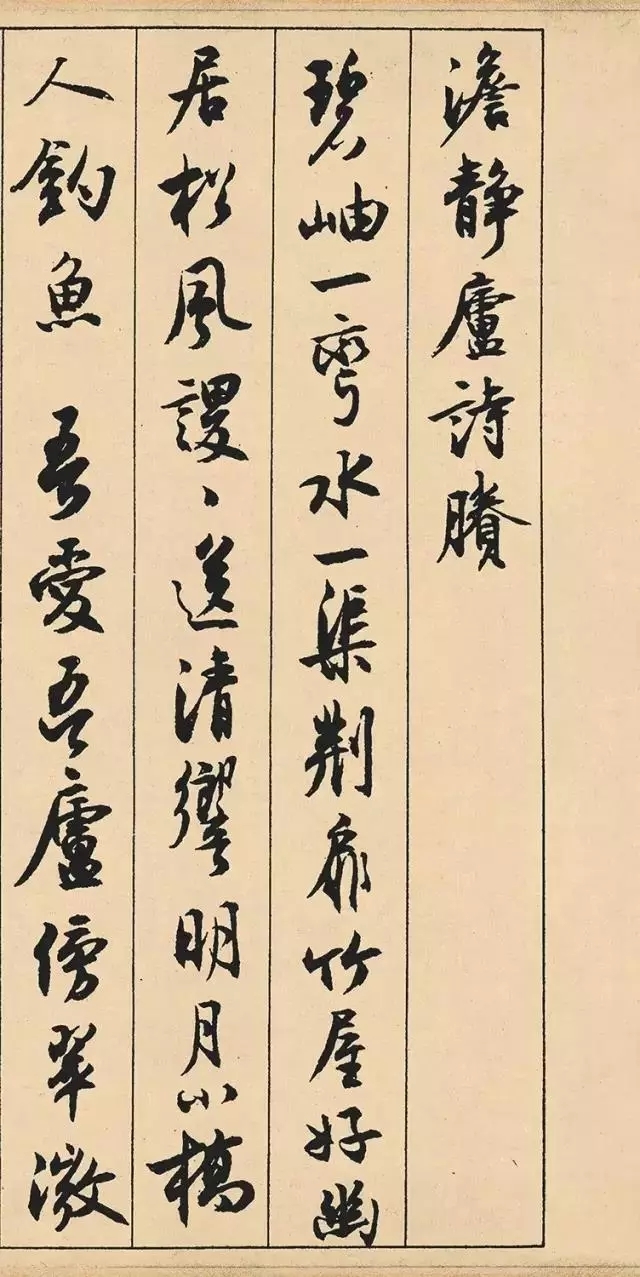

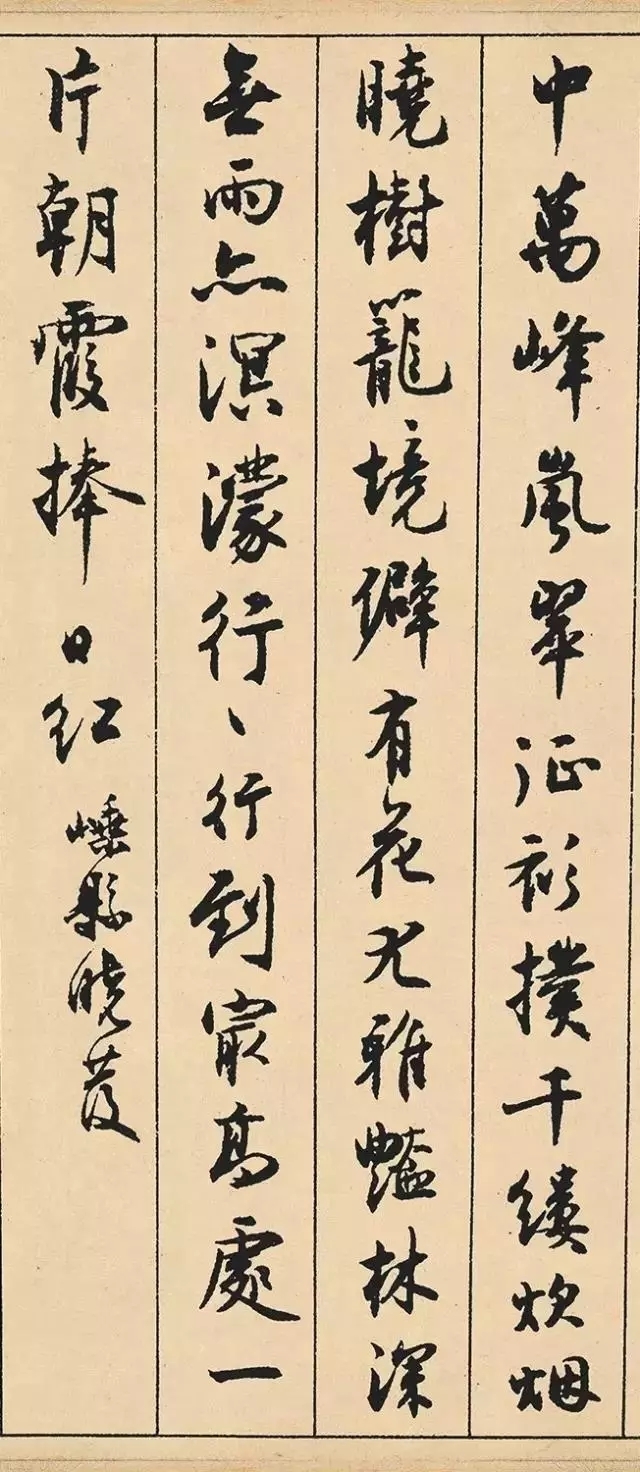

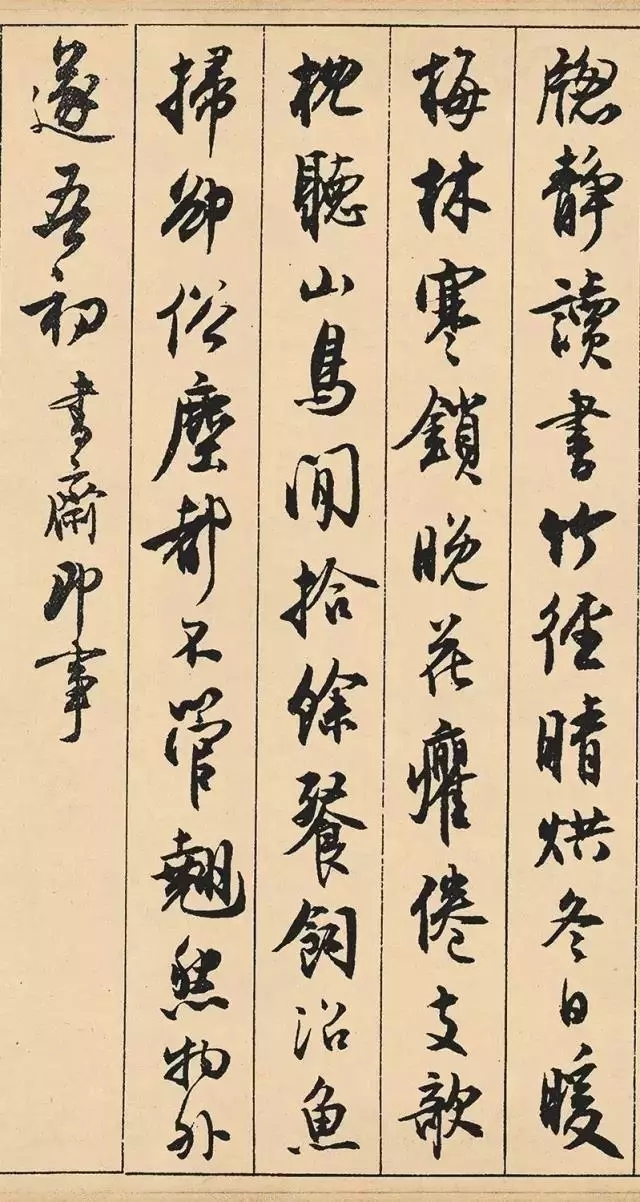

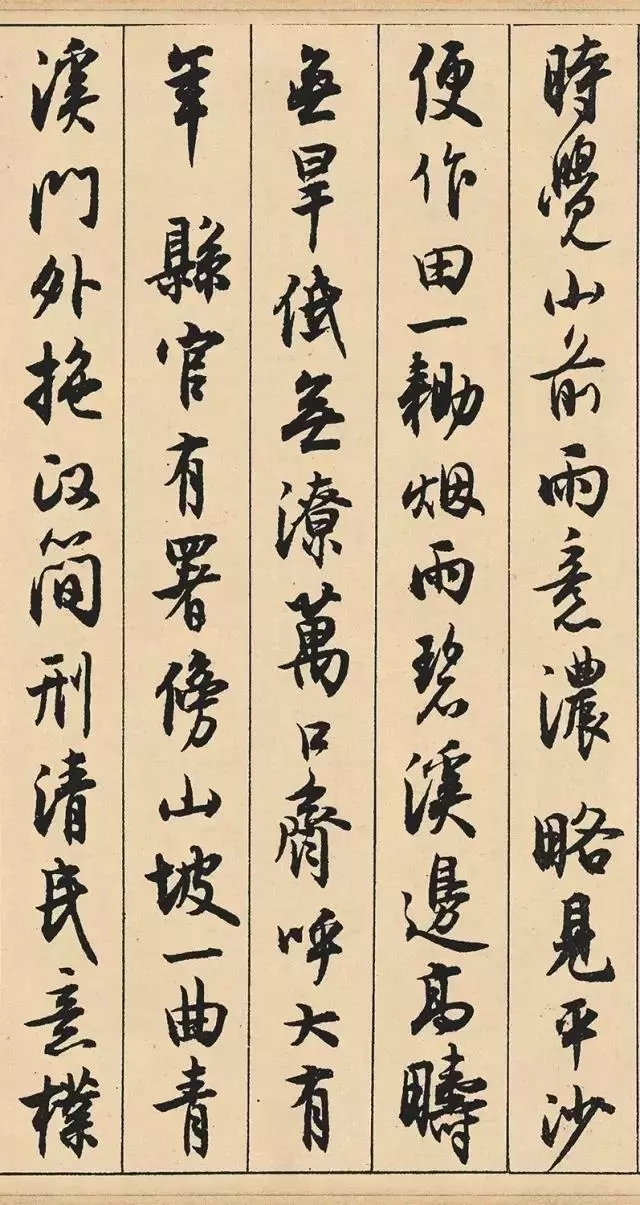

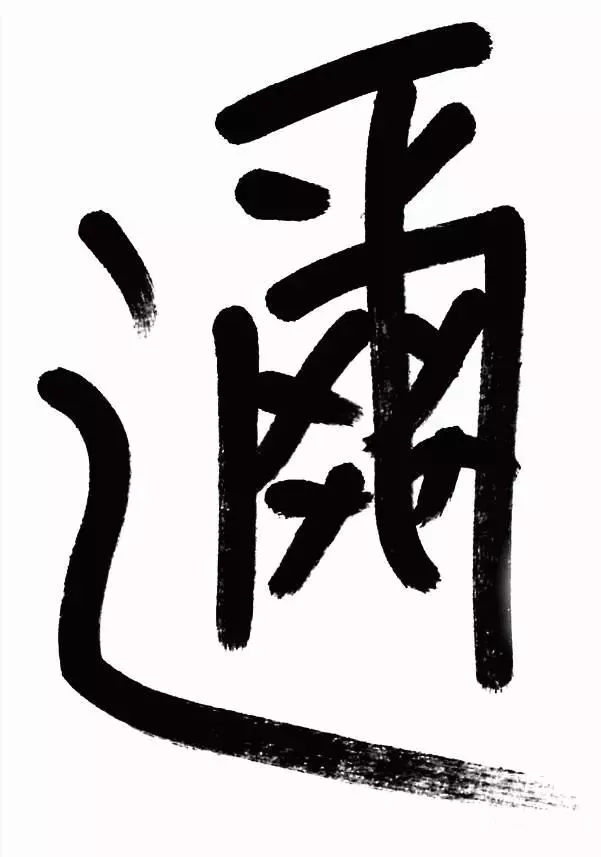

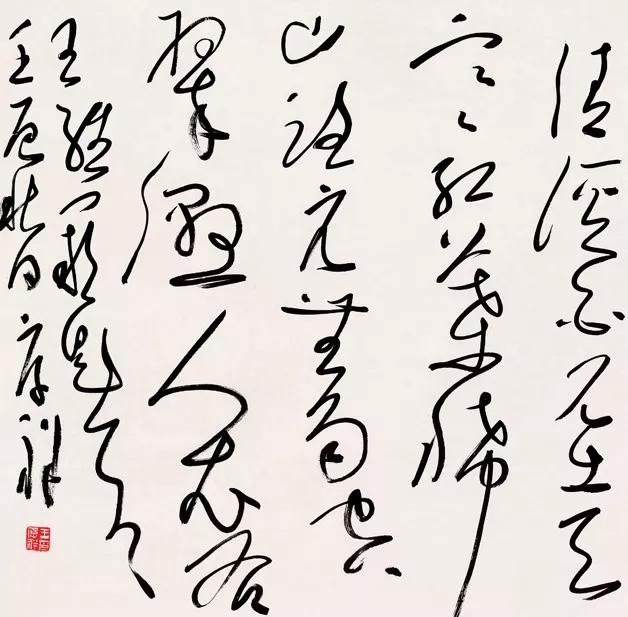

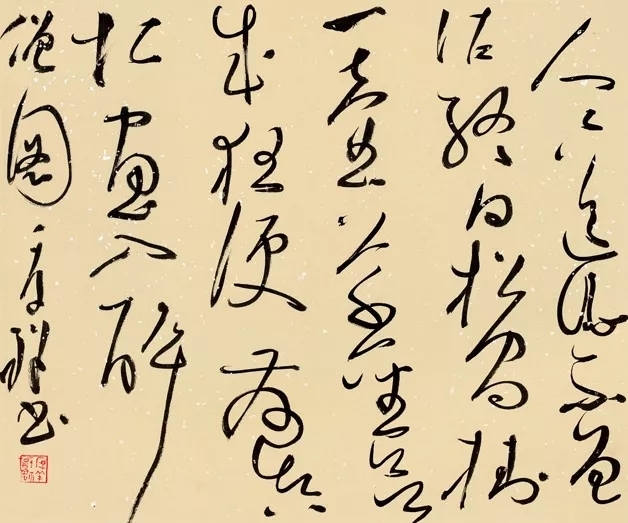

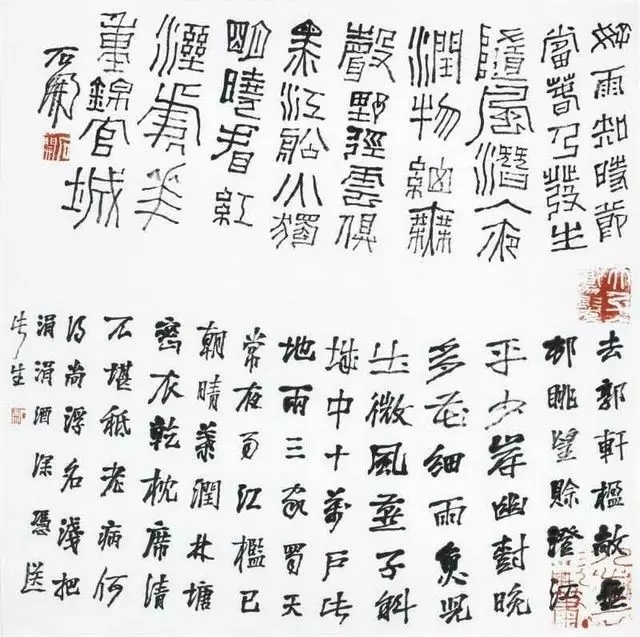

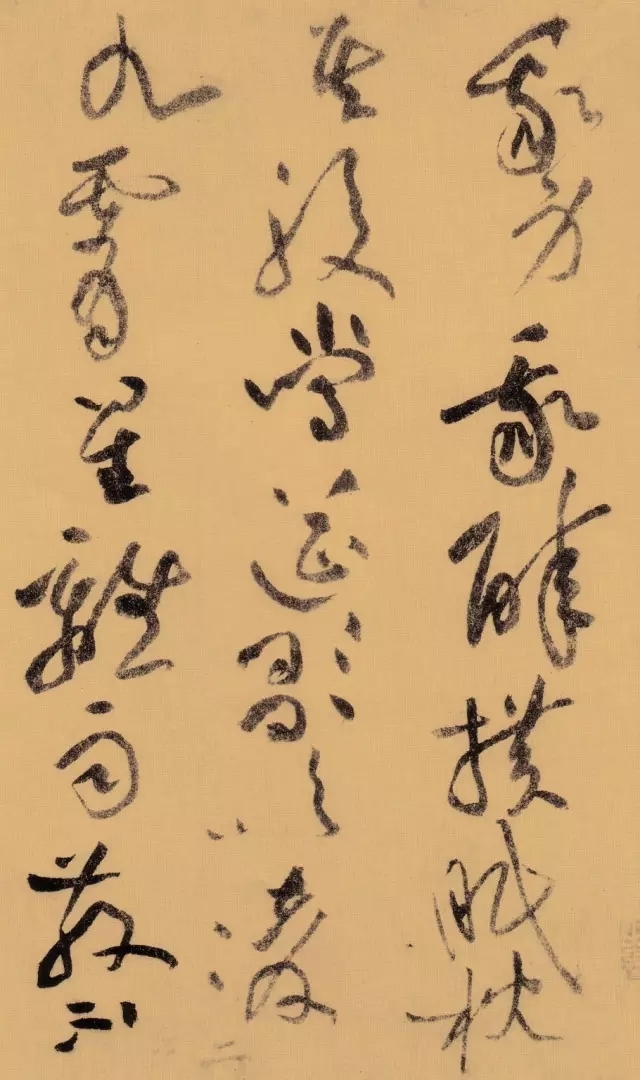

谈到八大山人的书法,自然是特指形成独特面目后的“八大体”。他的书法以独特而强烈的个性特征屹立在书法历史上,以至于独特到令人惊讶的程度。研究他的作品是很难寻找到他书法的来路的,其结构的奇崛,是受到了何种经典的启发而形成的?也很难寻到些微的来历。

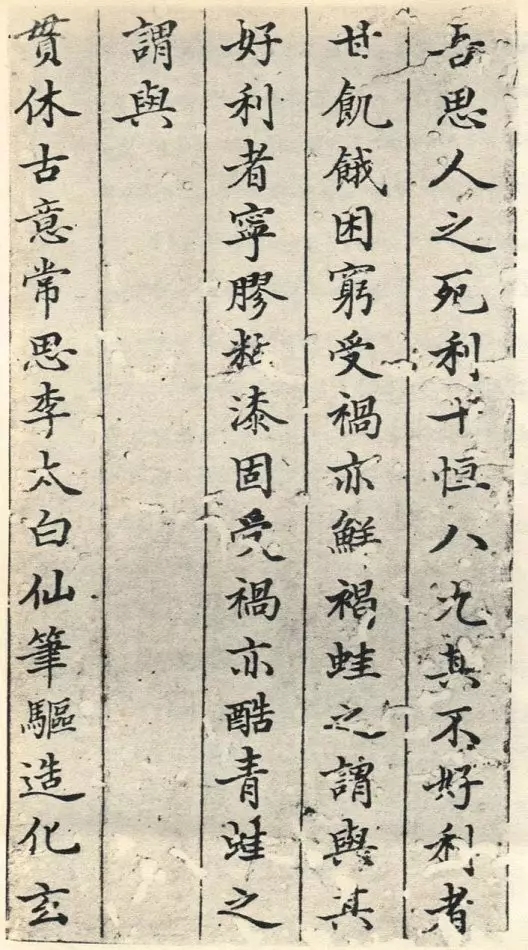

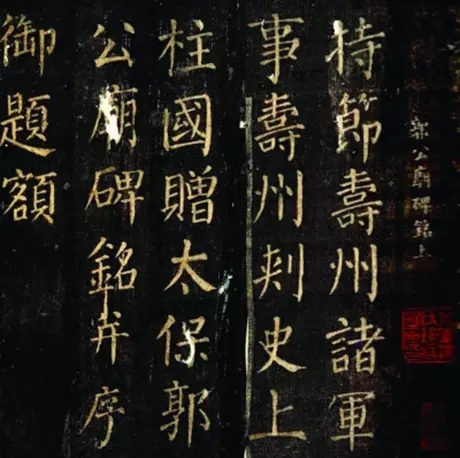

虽然有大量存世的作品,证明了他早期曾模仿唐朝欧阳询的楷书、宋朝黄庭坚和明朝董其昌的行书,虽然清代的邵长衡在《八大山人传》说:“山人工书法,行楷学大令、鲁公”,但我们仍然很难发觉这些作品与后来的“八大体”有蛛丝马迹的联系。

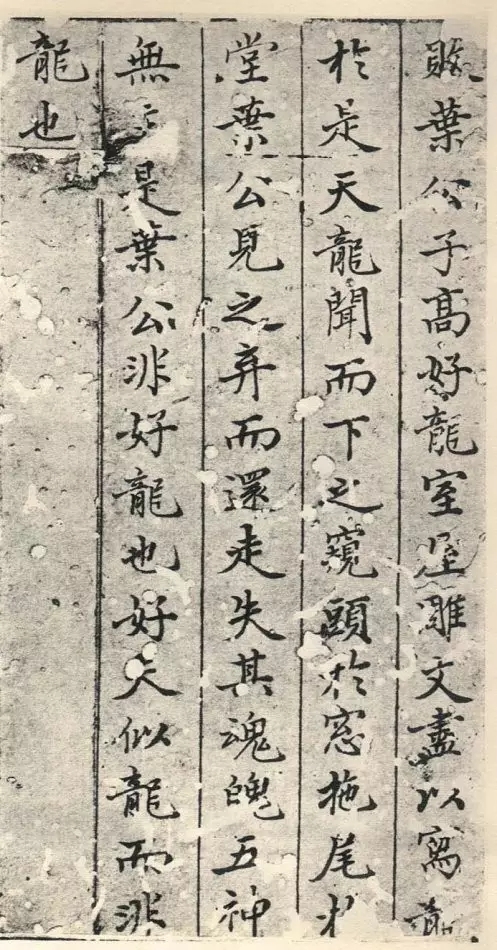

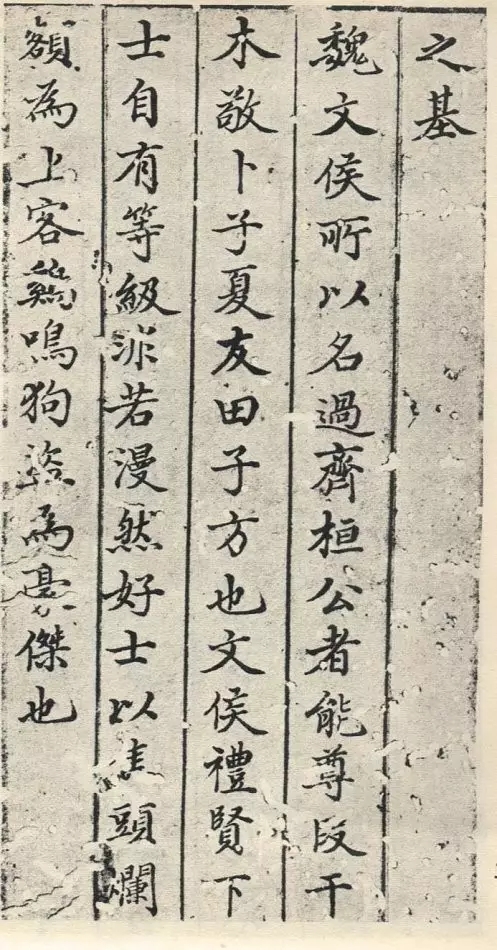

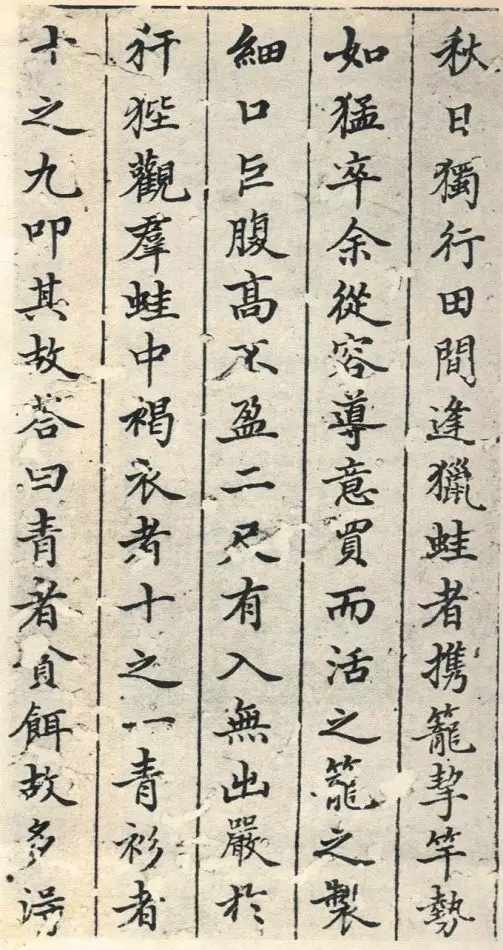

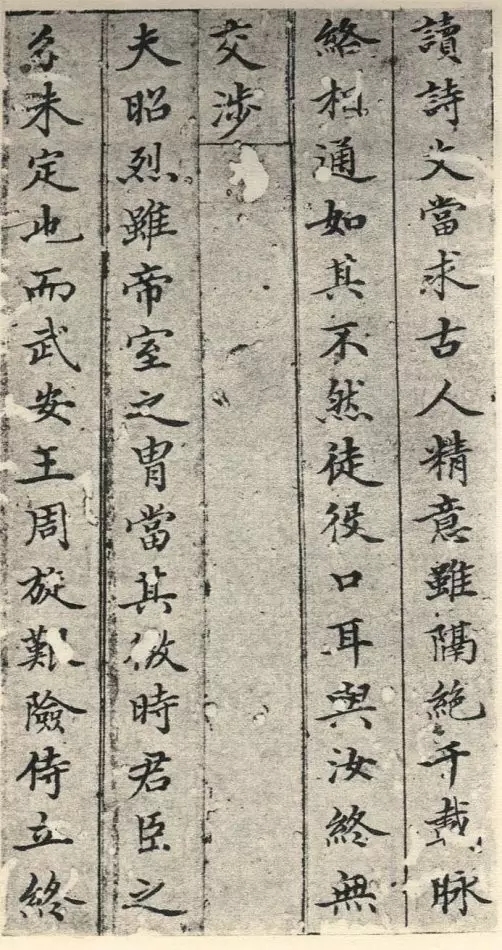

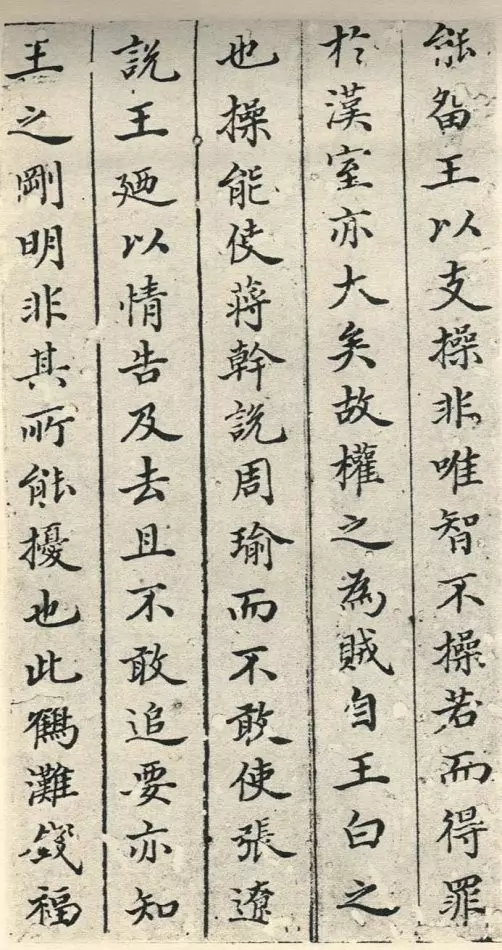

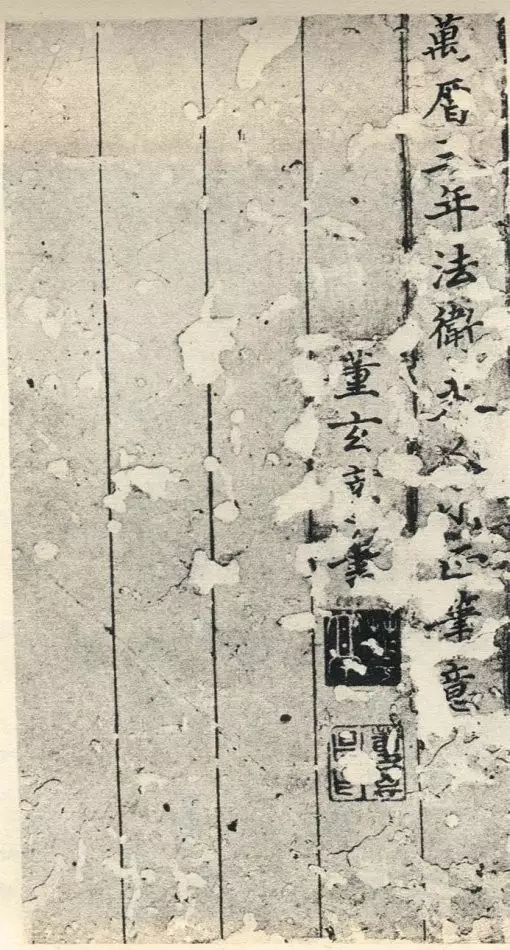

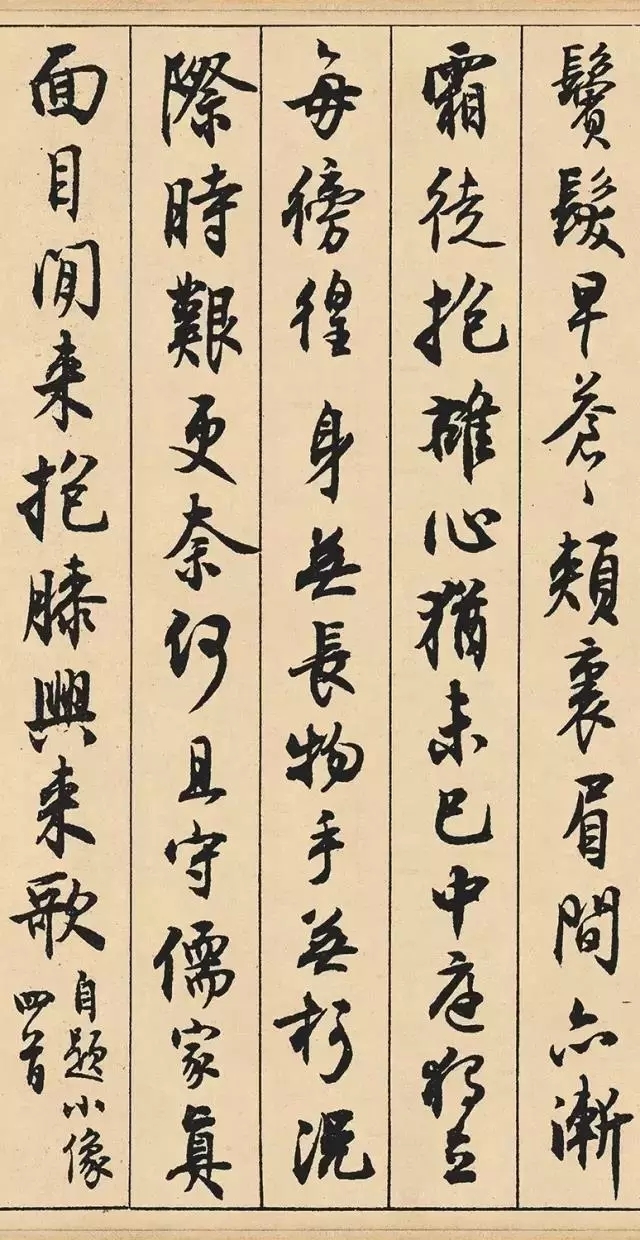

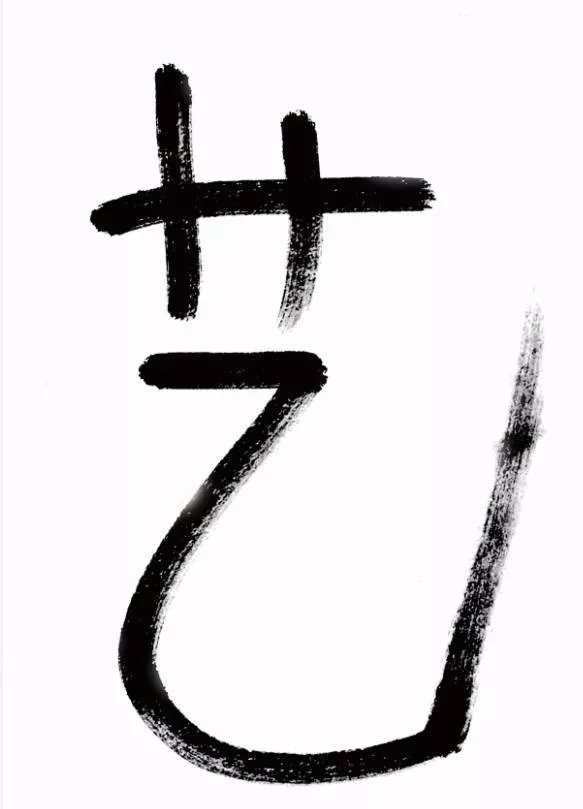

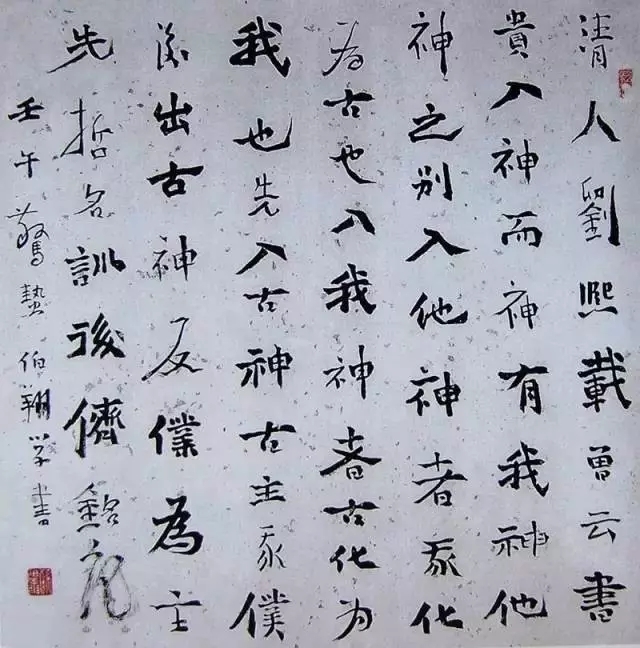

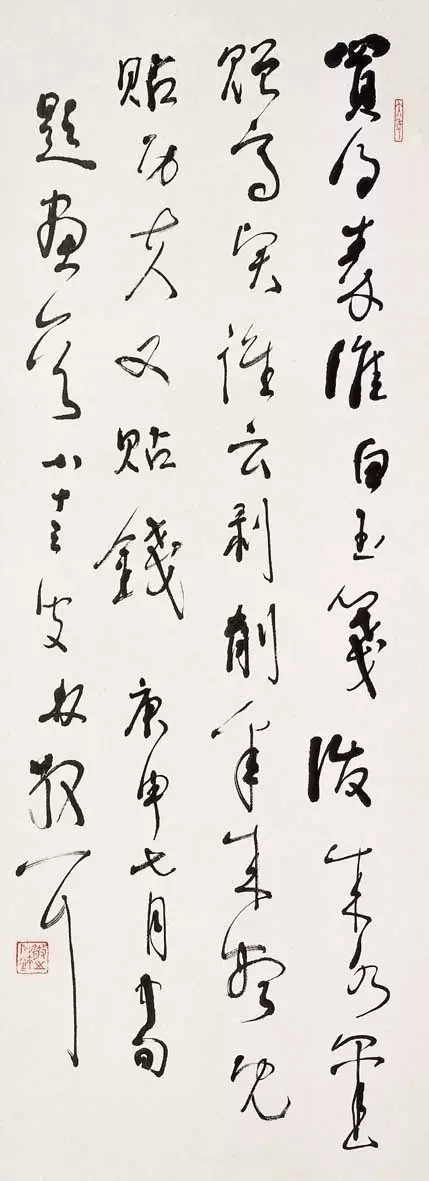

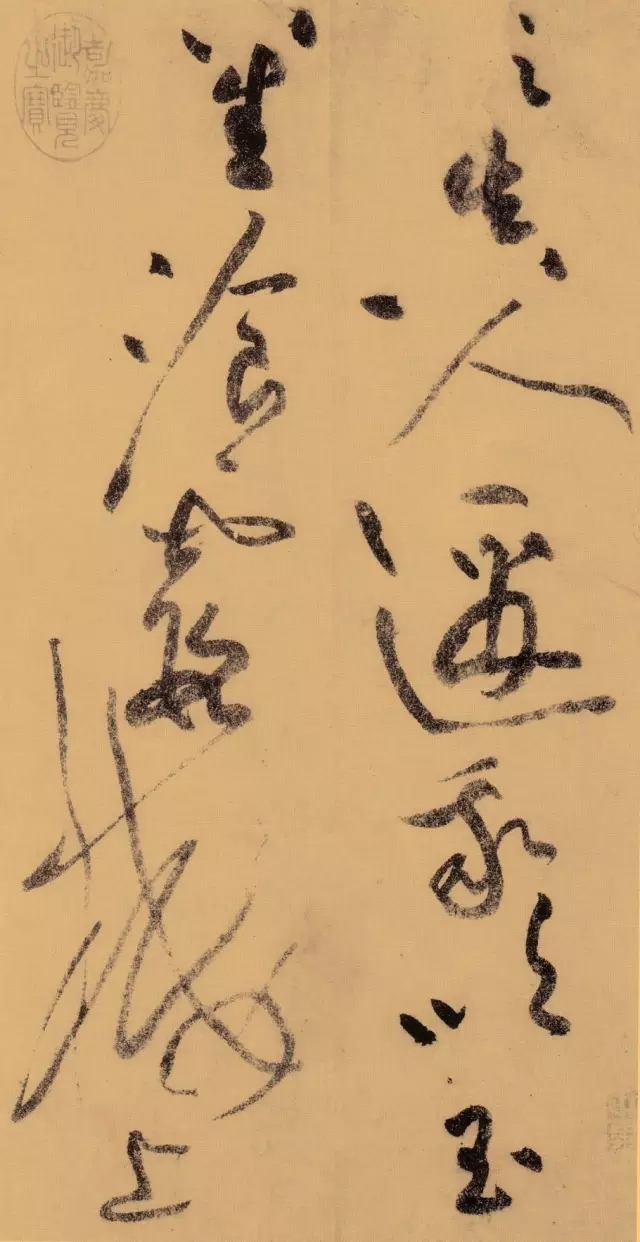

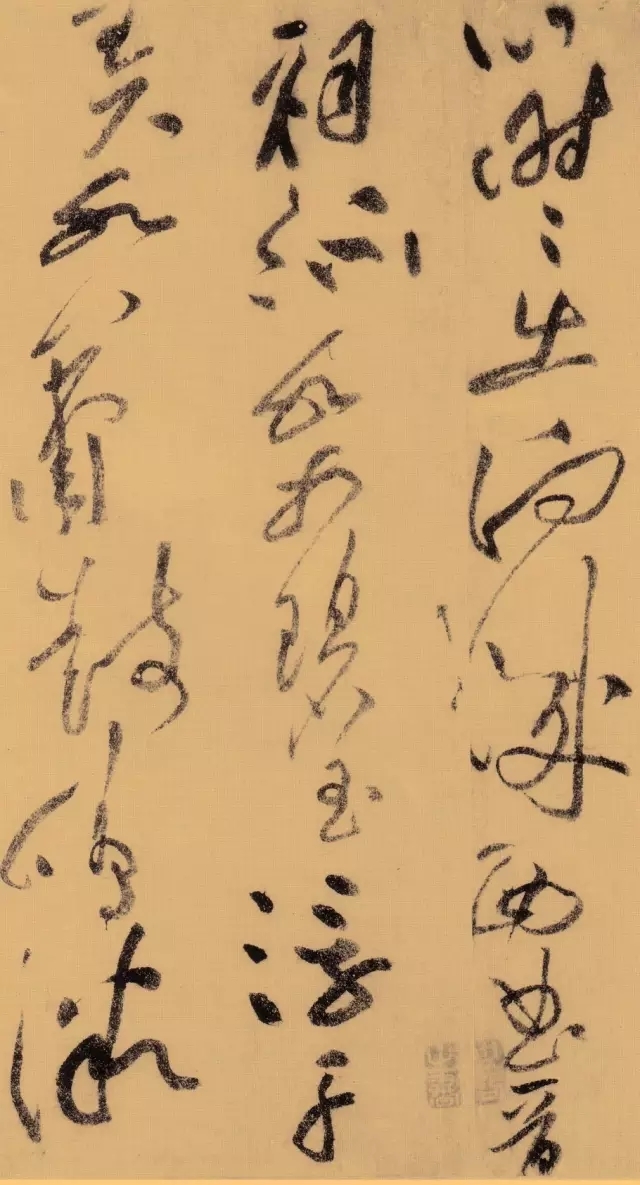

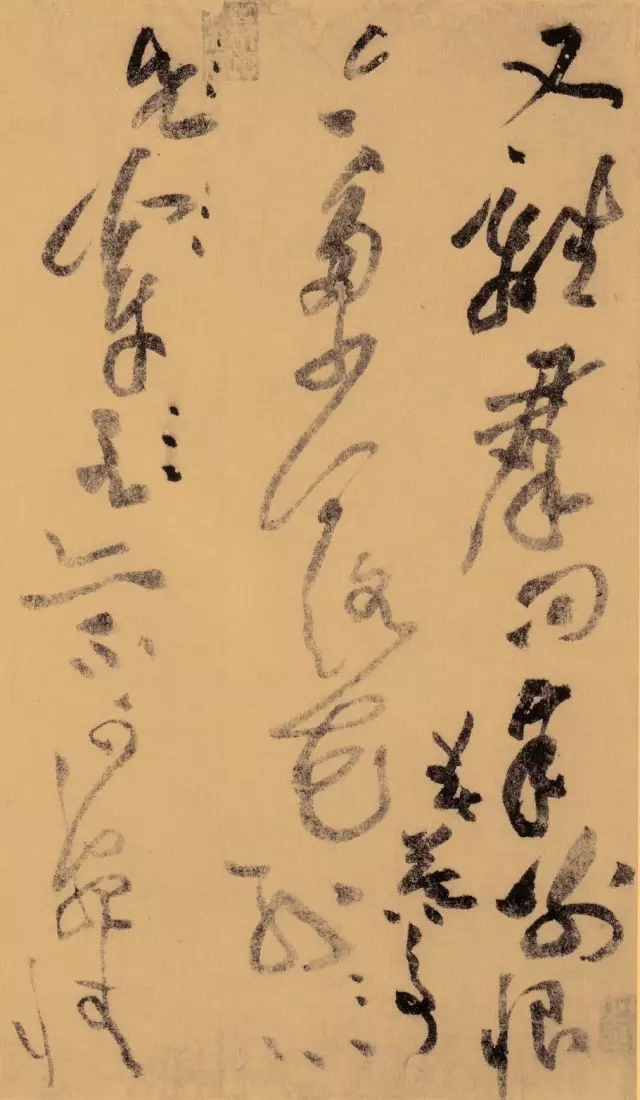

1690年以后,八大山人确立了自己书法创作的个人风格。从此,直到1705年去世,他创作了众多杰出的书法作品。这些作品包括行书、草、楷书等各种书体。其中行书和草书是八大山人所取得的最辉煌的成就。

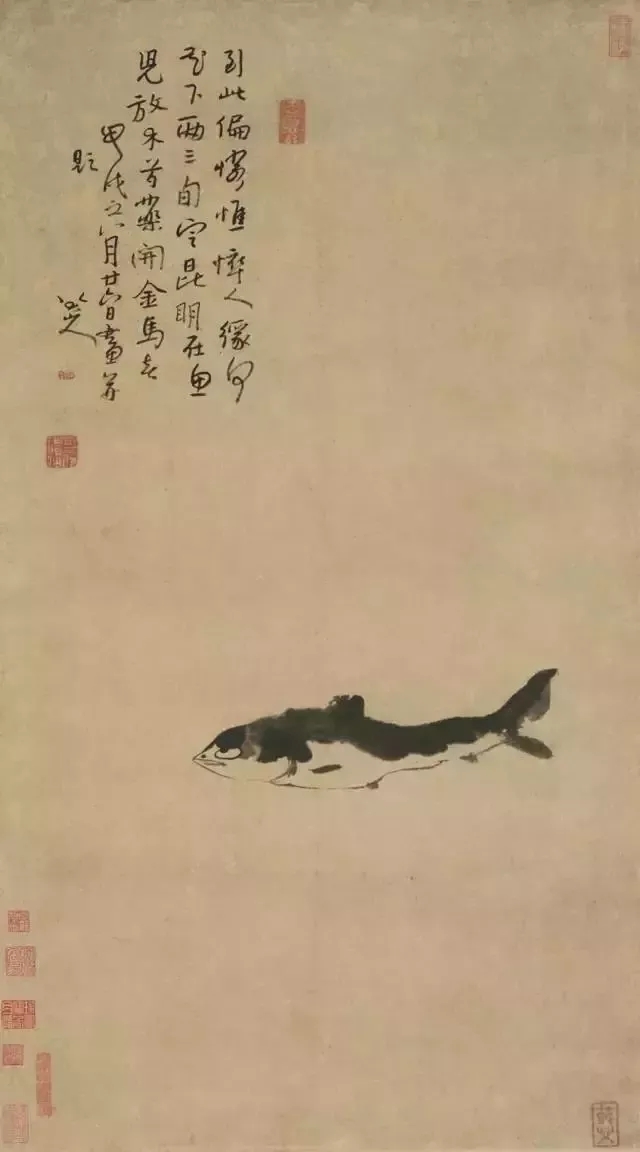

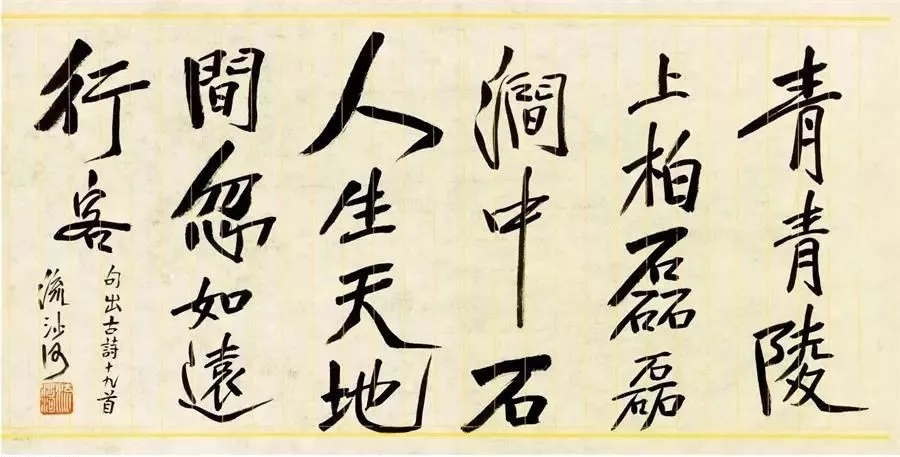

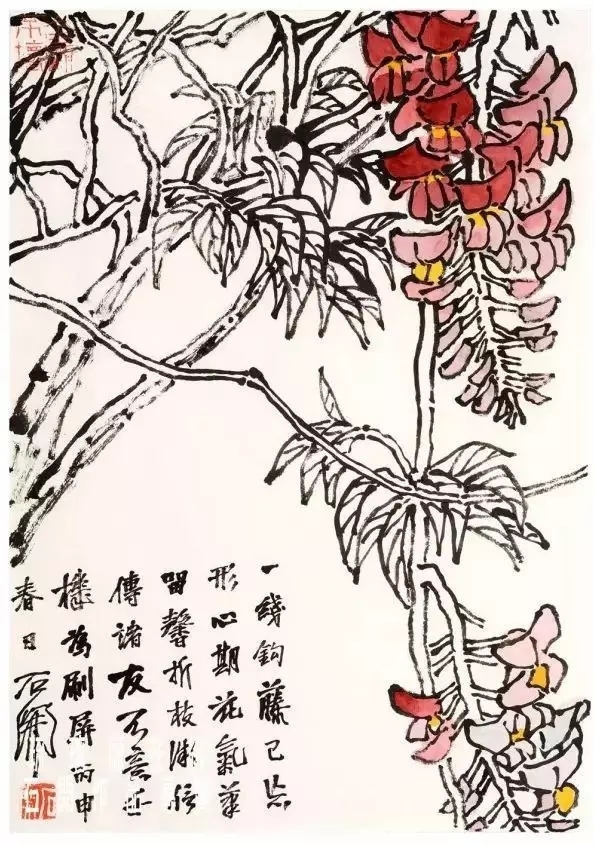

![640.webp (32)]()

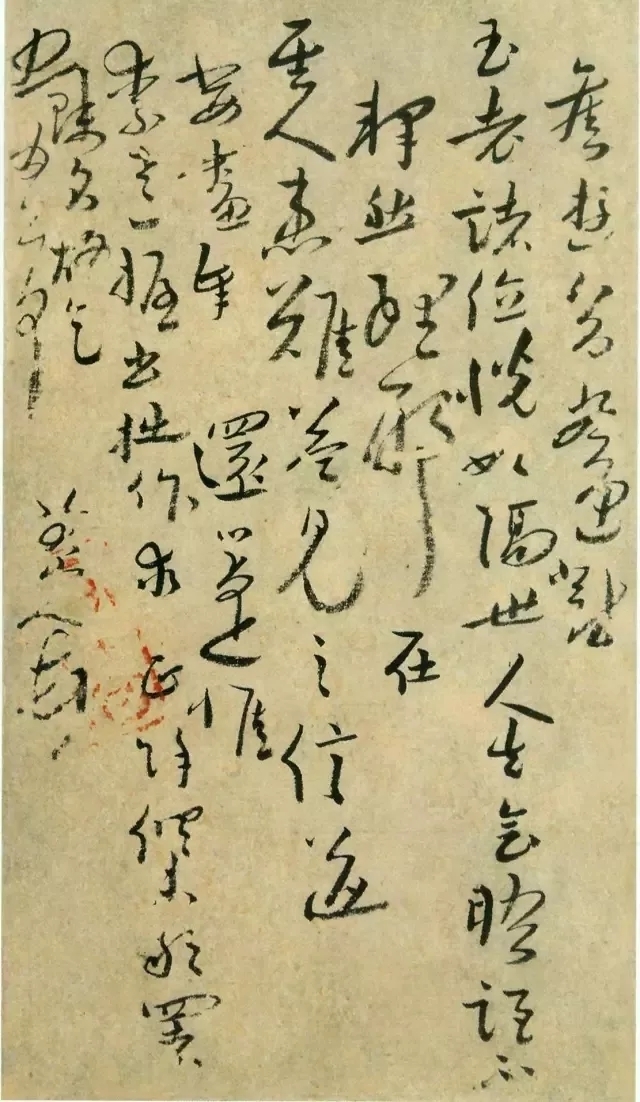

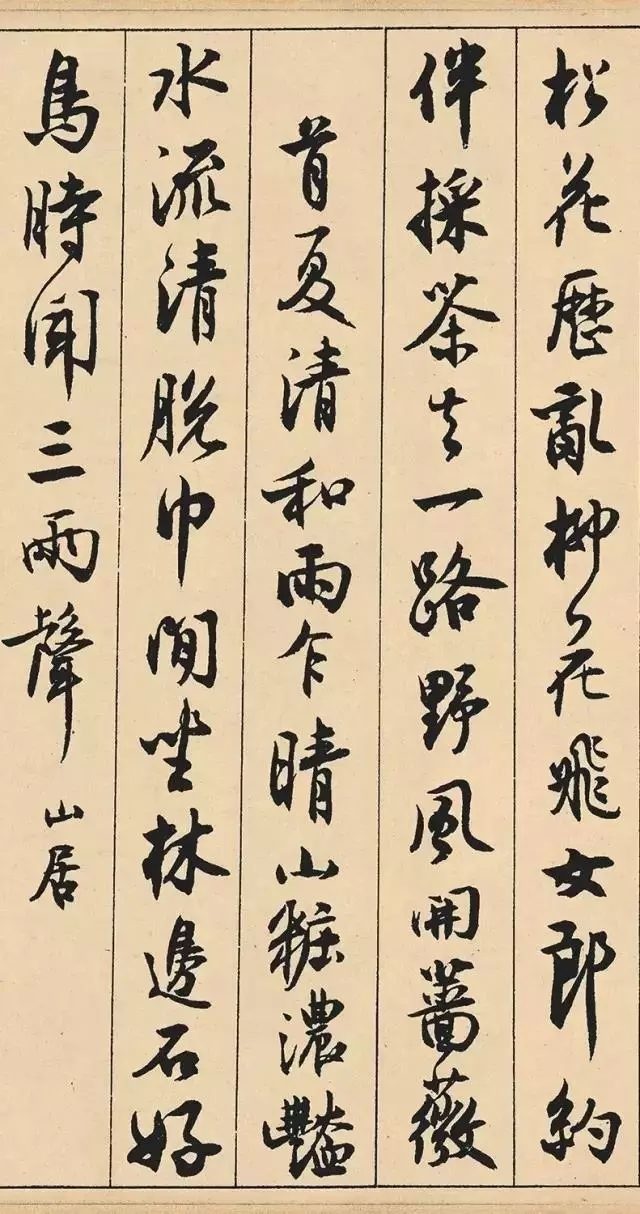

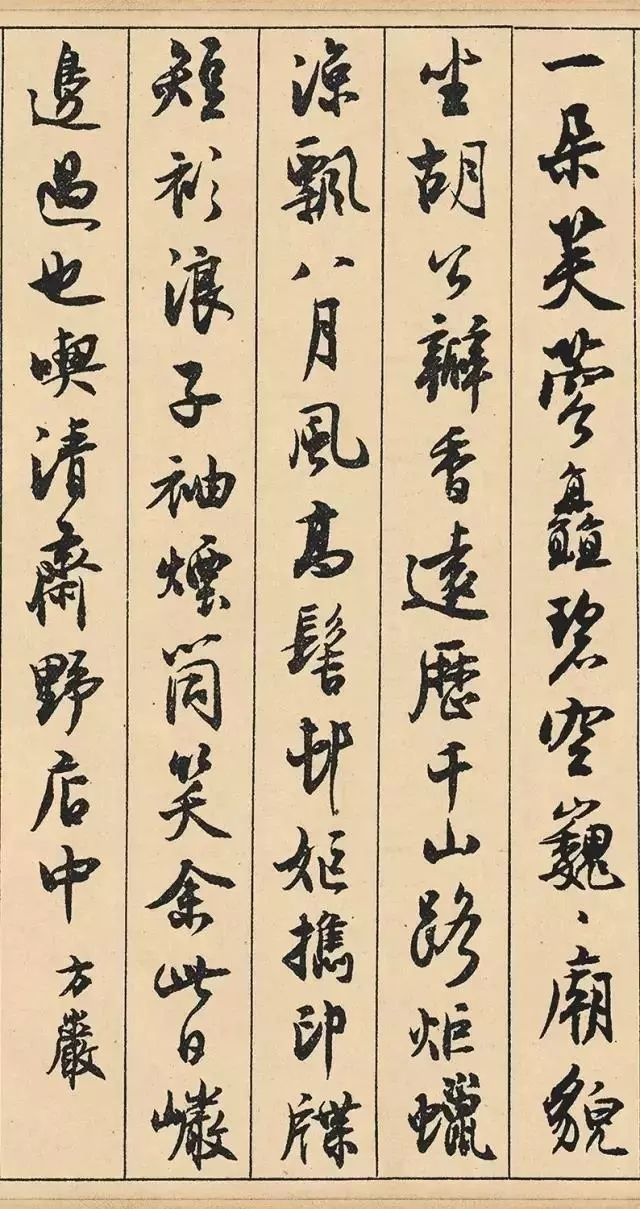

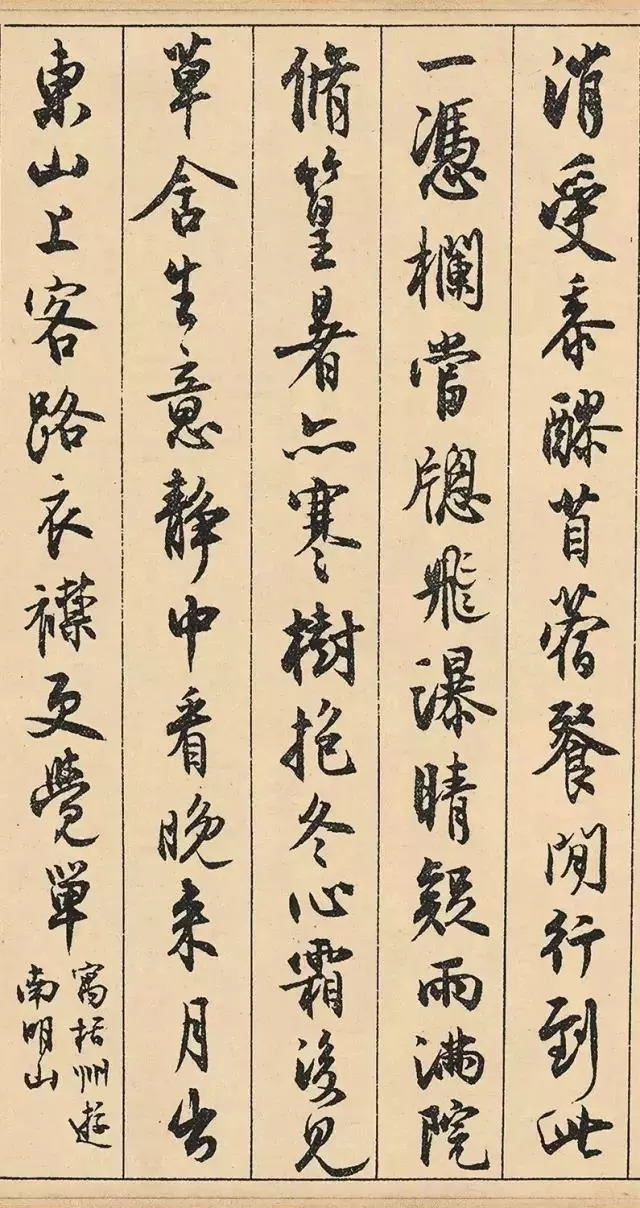

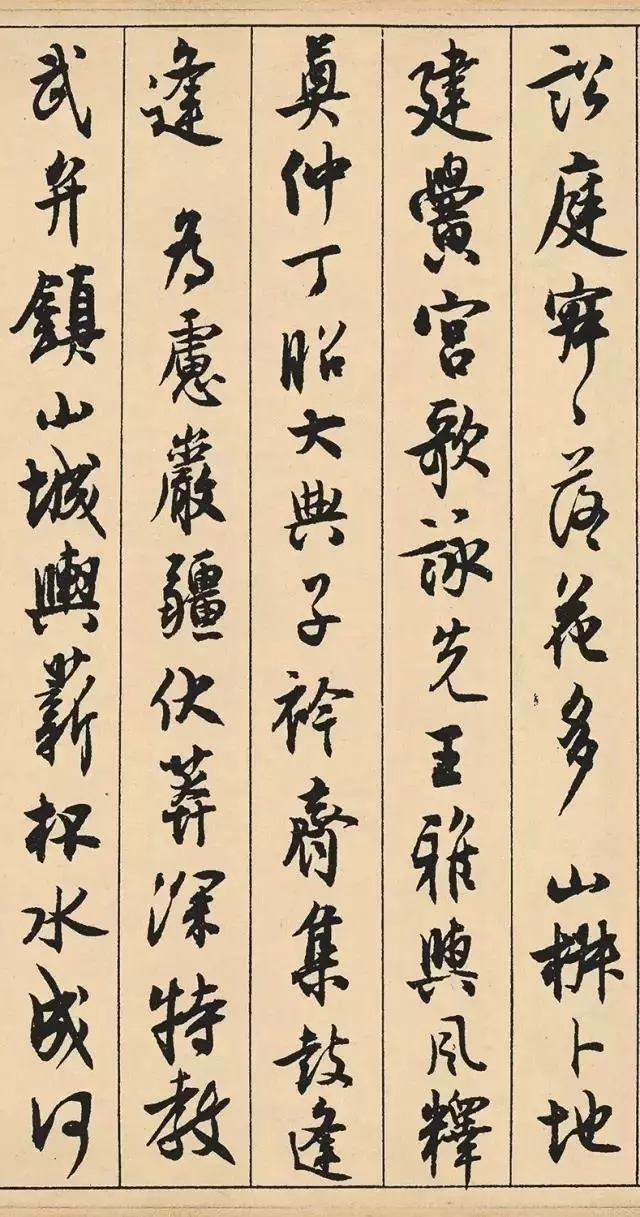

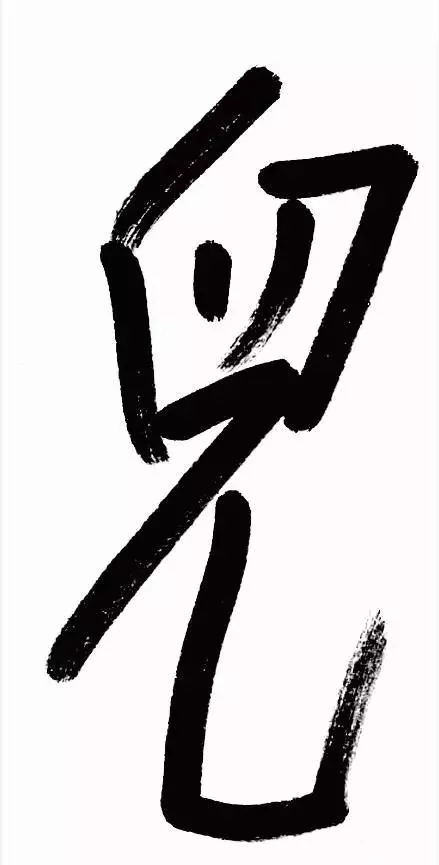

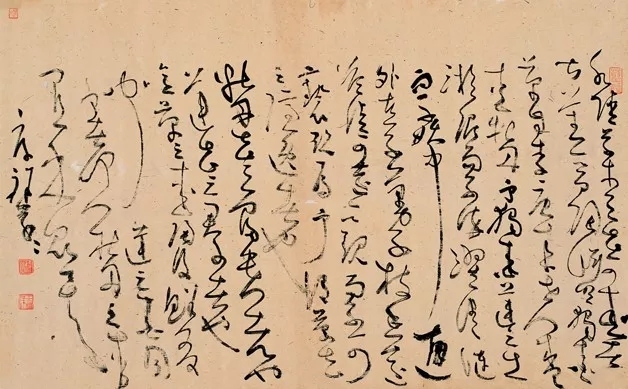

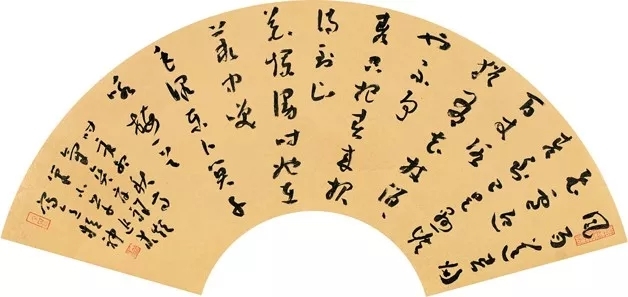

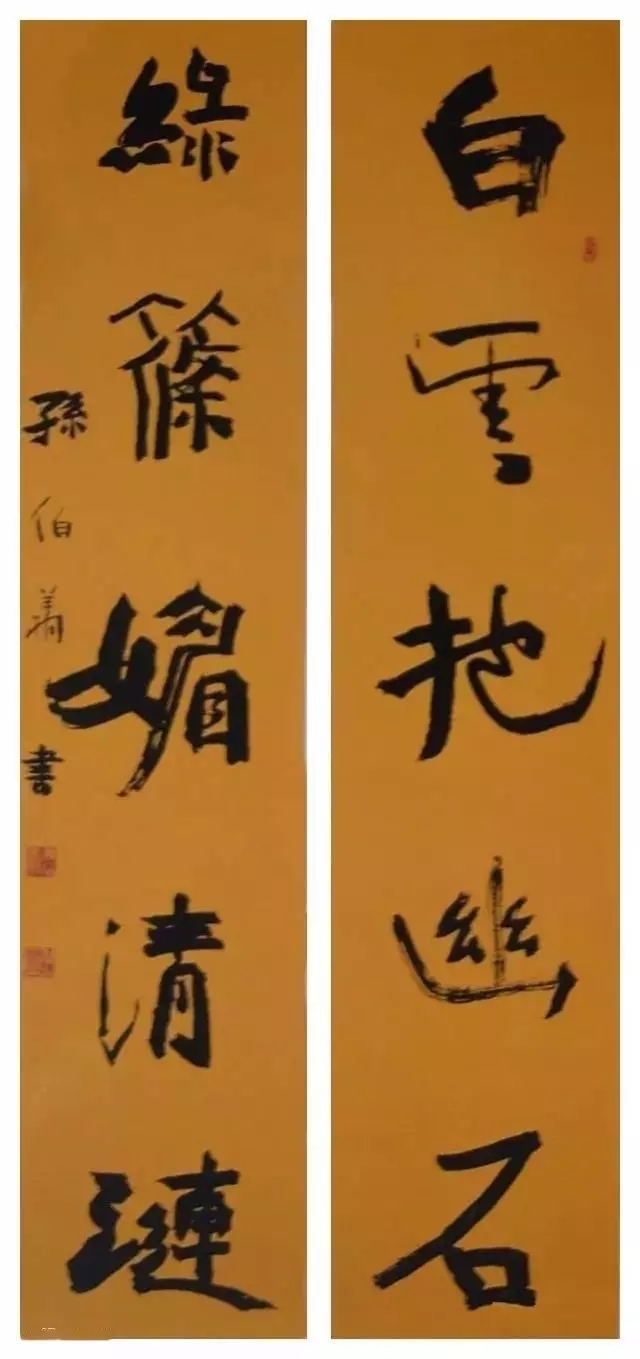

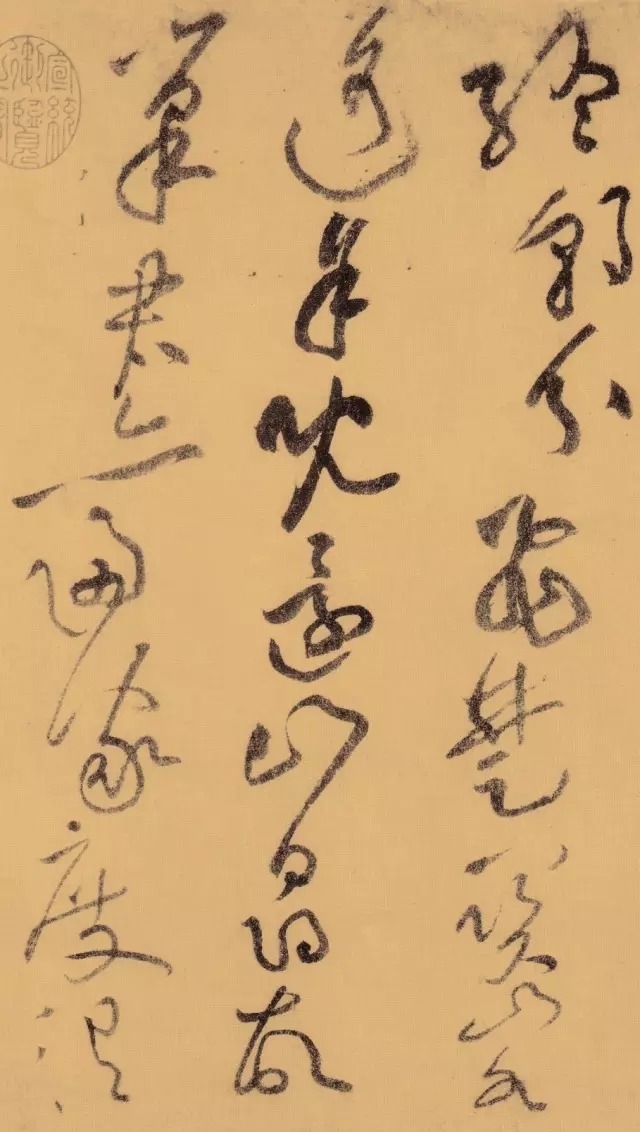

他的行书作品中经常夹杂着一些草书,草书作品中也经常夹杂着一些行书。这种行、草夹杂的情况从宋代以来就开始出现,主要是在草书中夹杂与楷书有关的行书笔法,在明代草书中已经成为惯例。但是在八大山人的作品中,强调的首先是结构。他把行书与草书并置在一起,造成结构上的某种冲突,同时再用一种圆转的笔法将它们统一在作品中,从而展现出新的面貌,人惊艳叫绝。

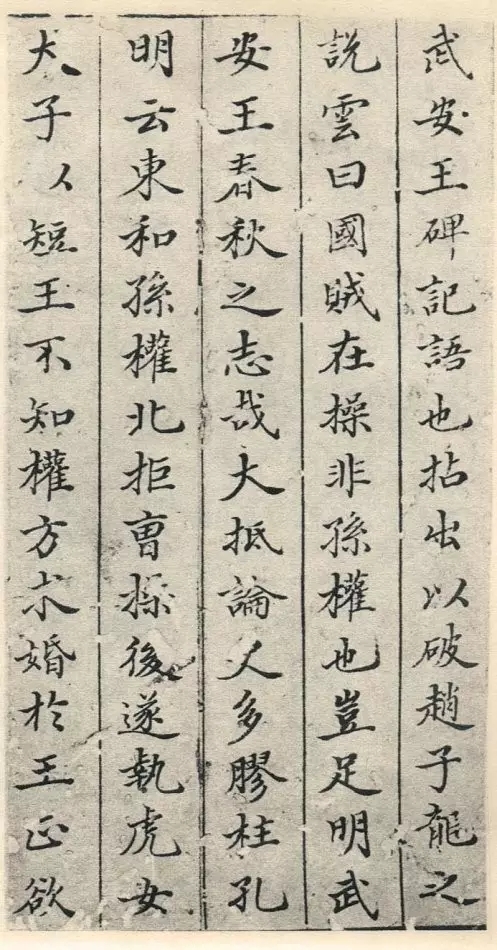

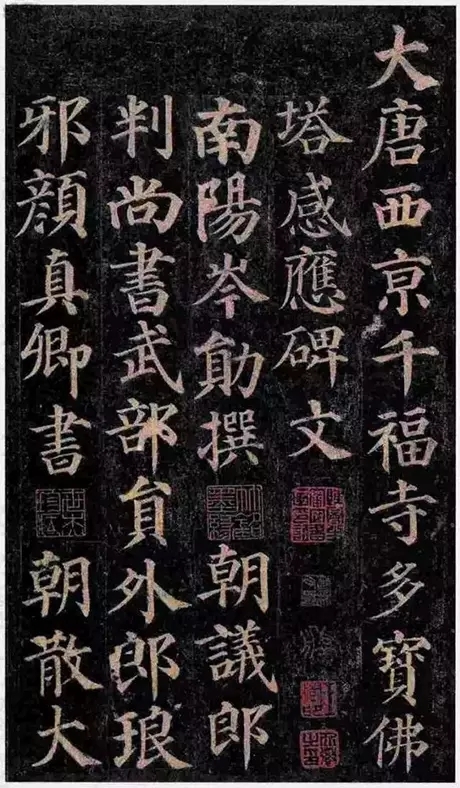

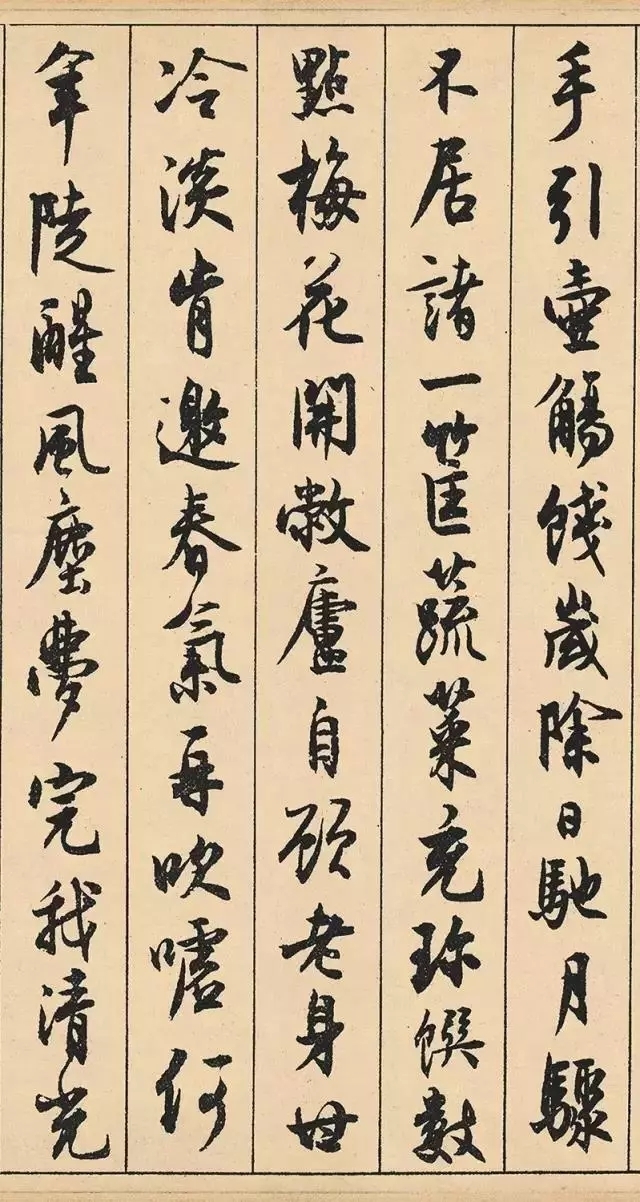

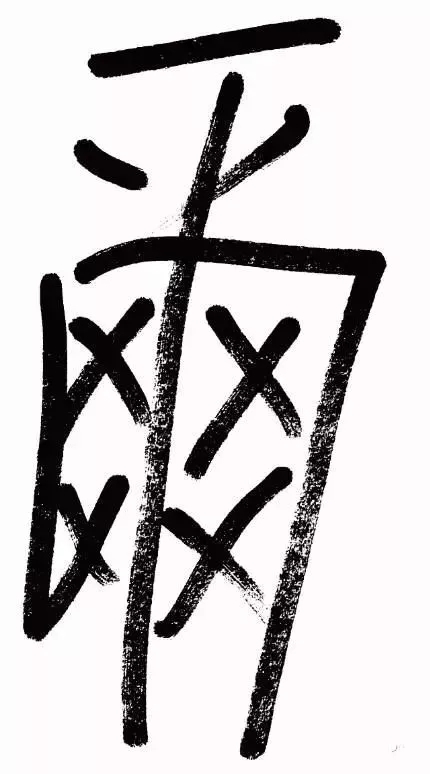

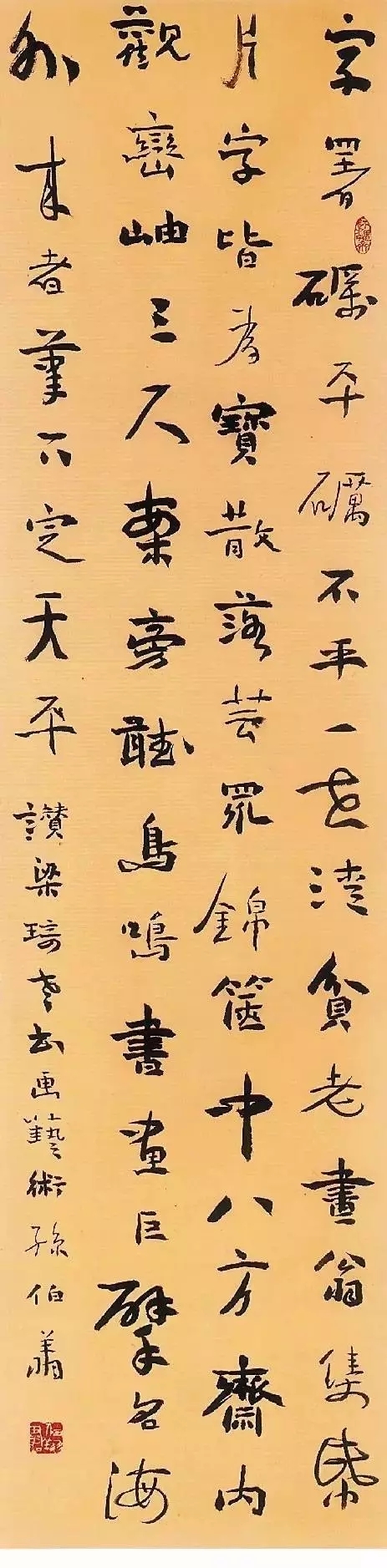

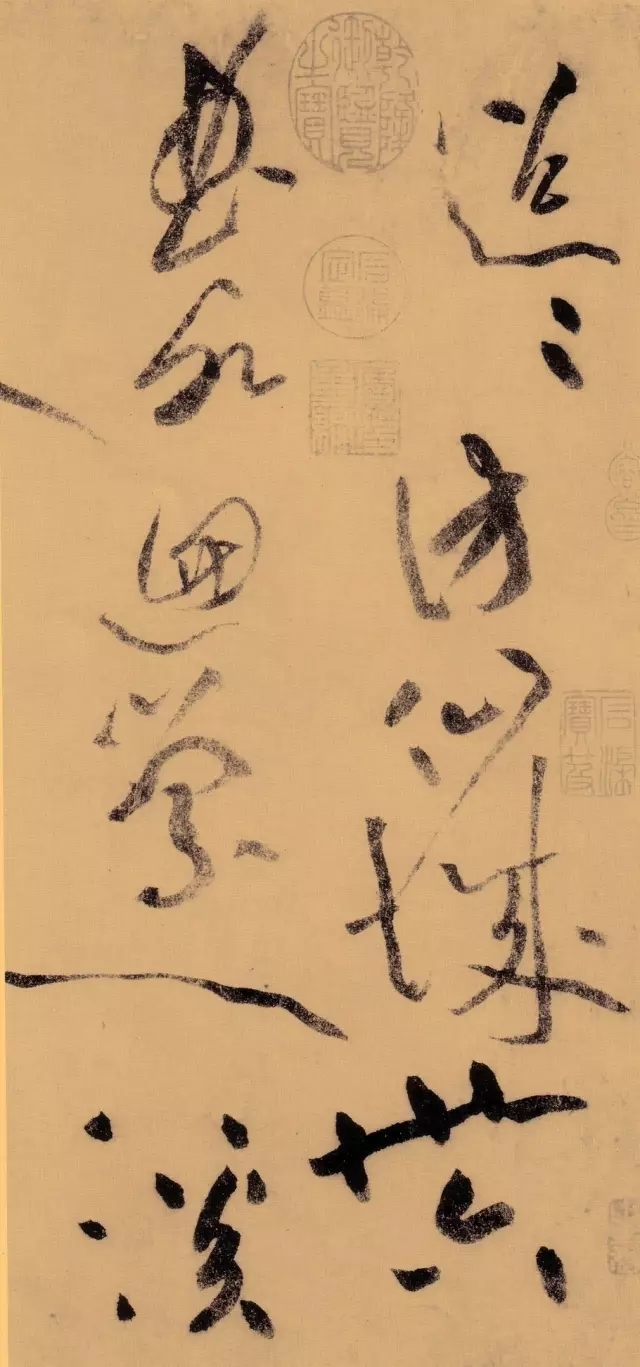

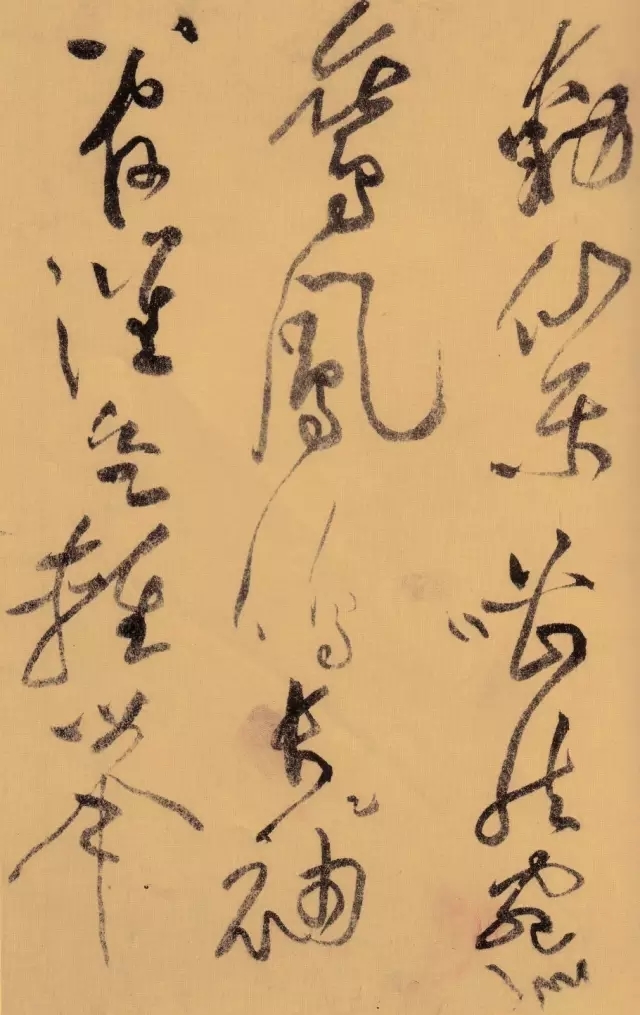

![640.webp (33)]()

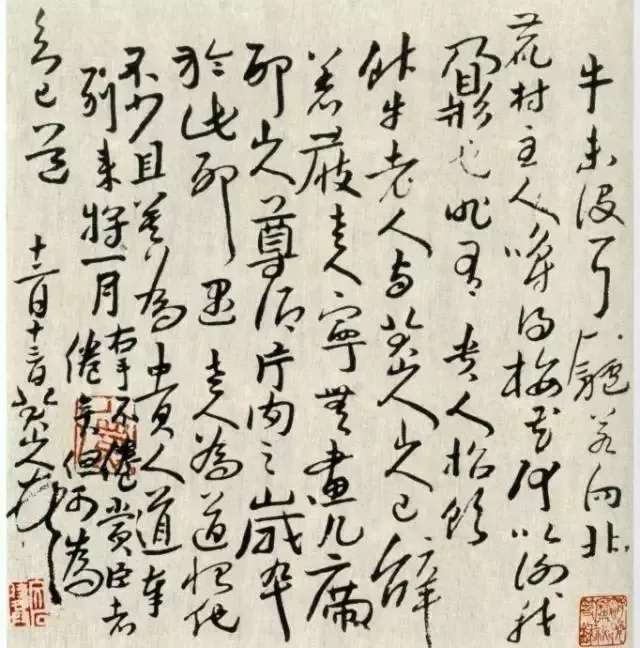

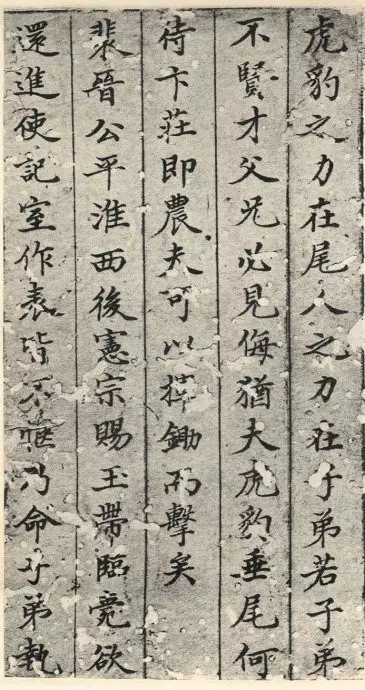

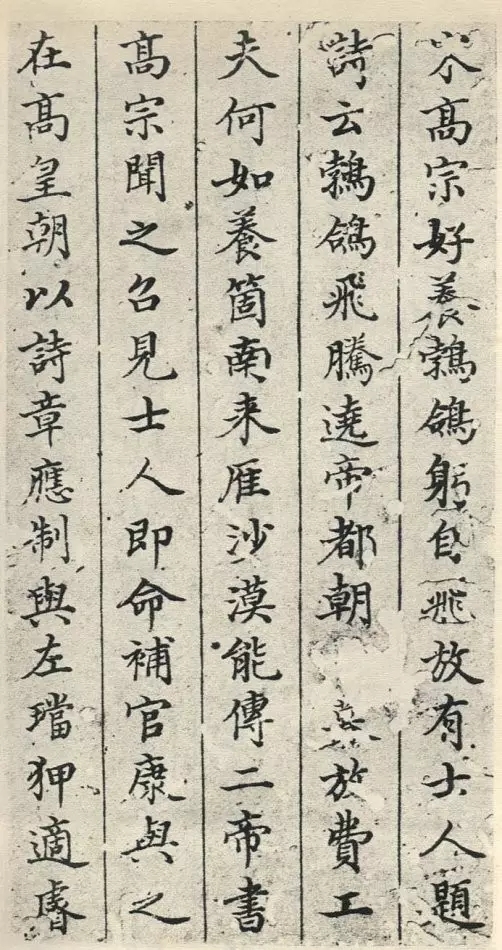

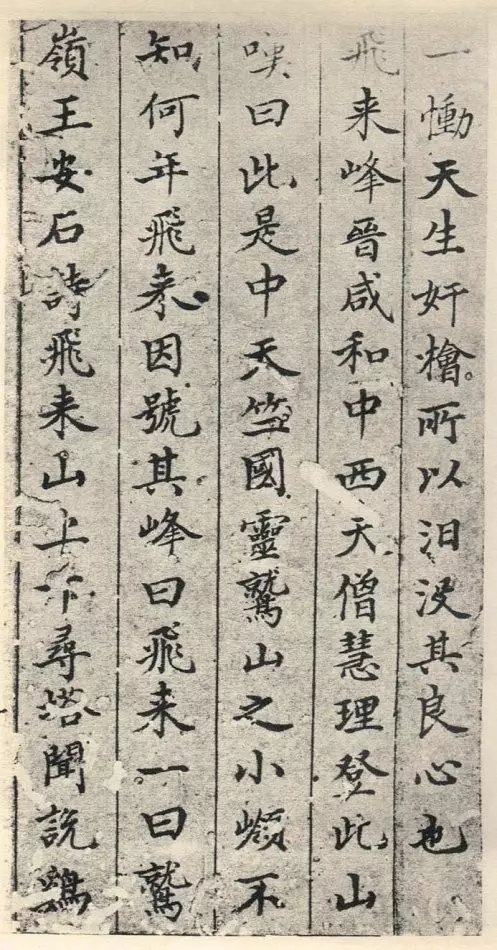

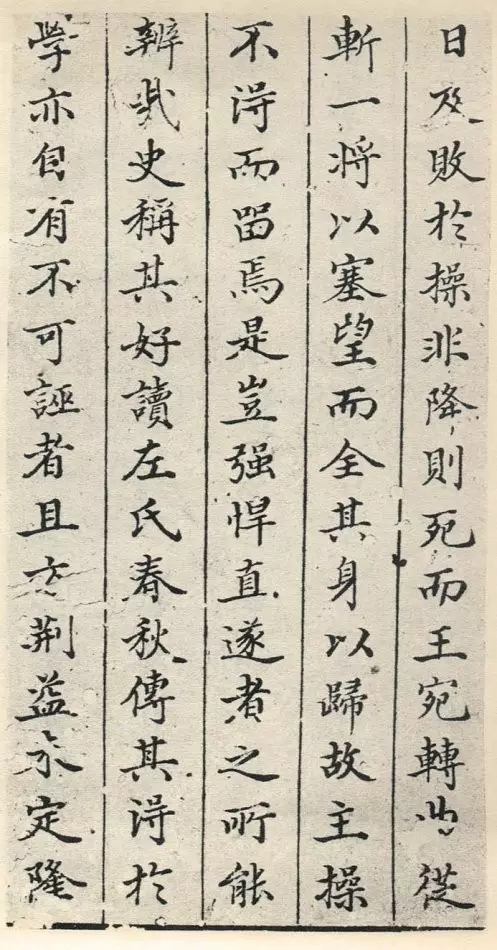

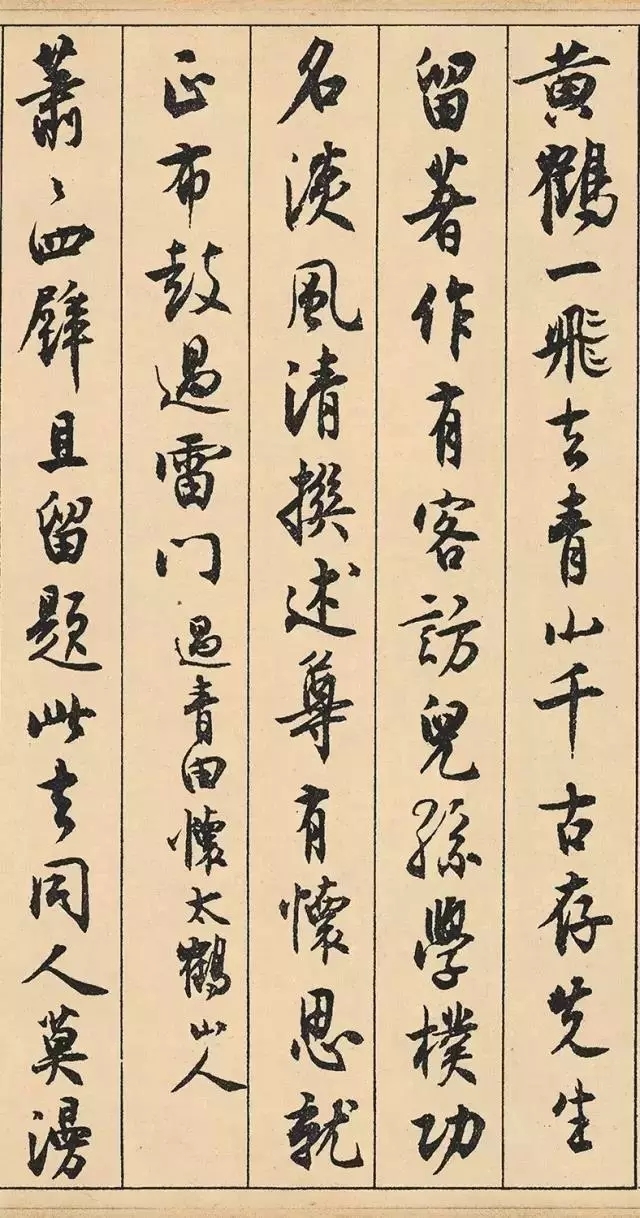

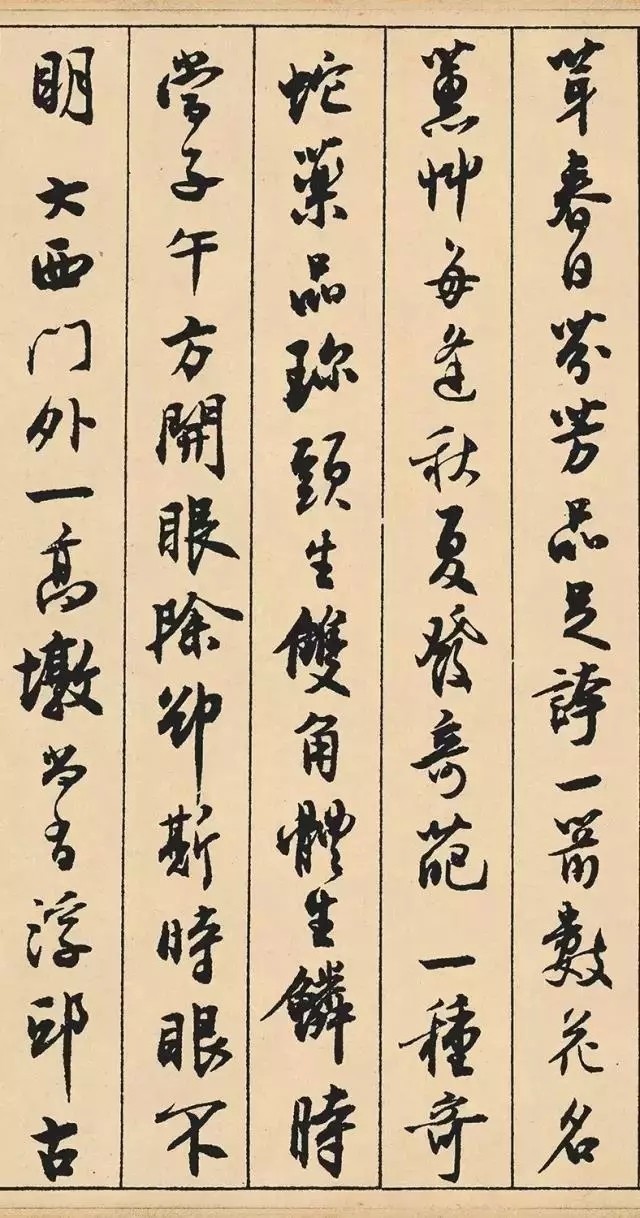

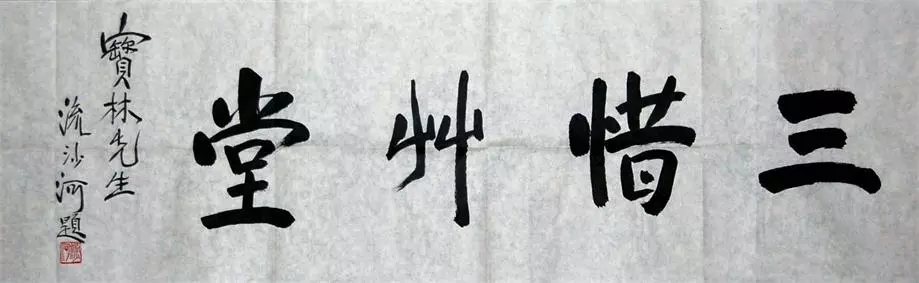

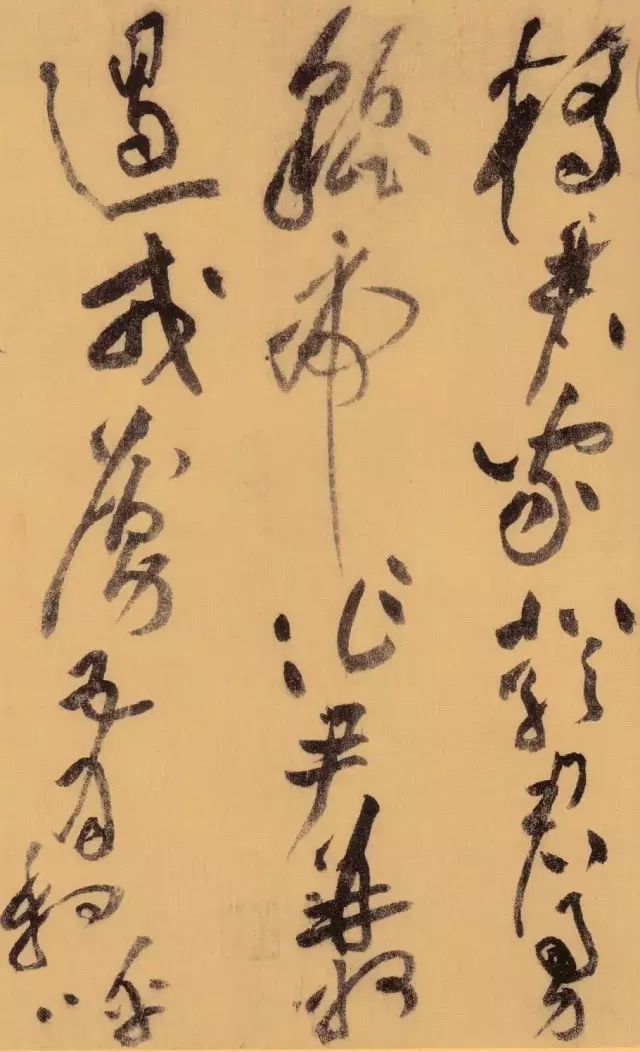

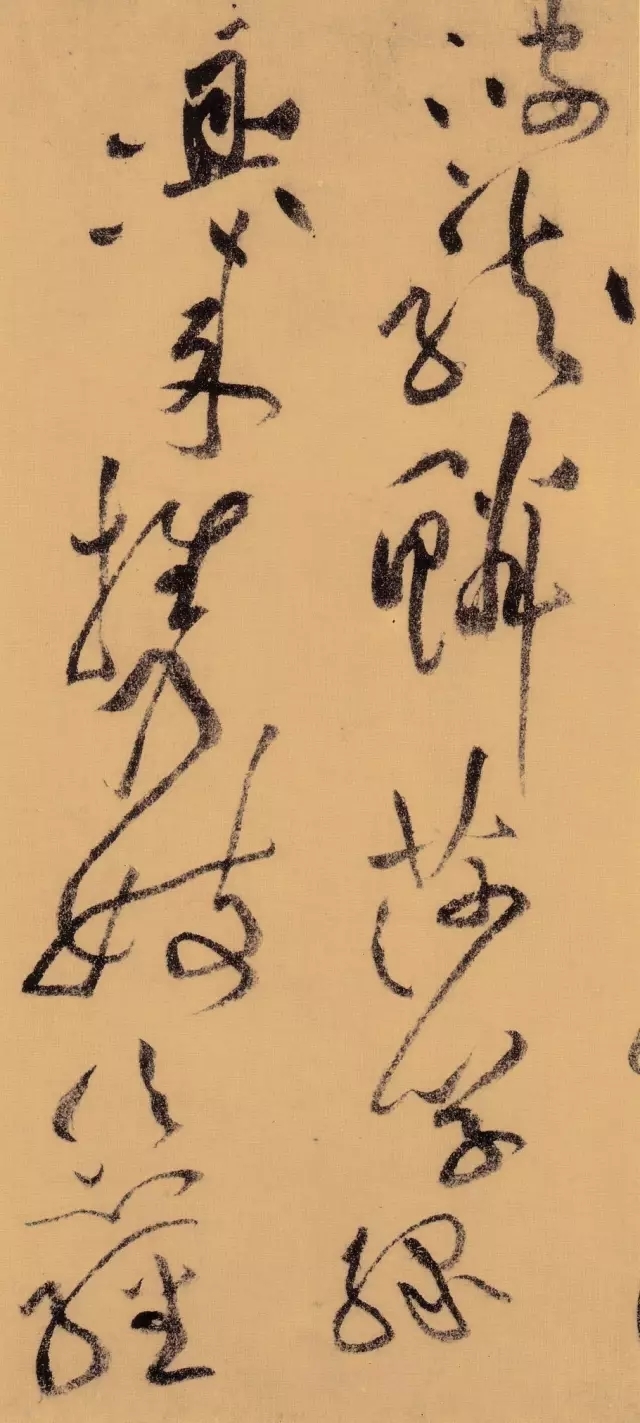

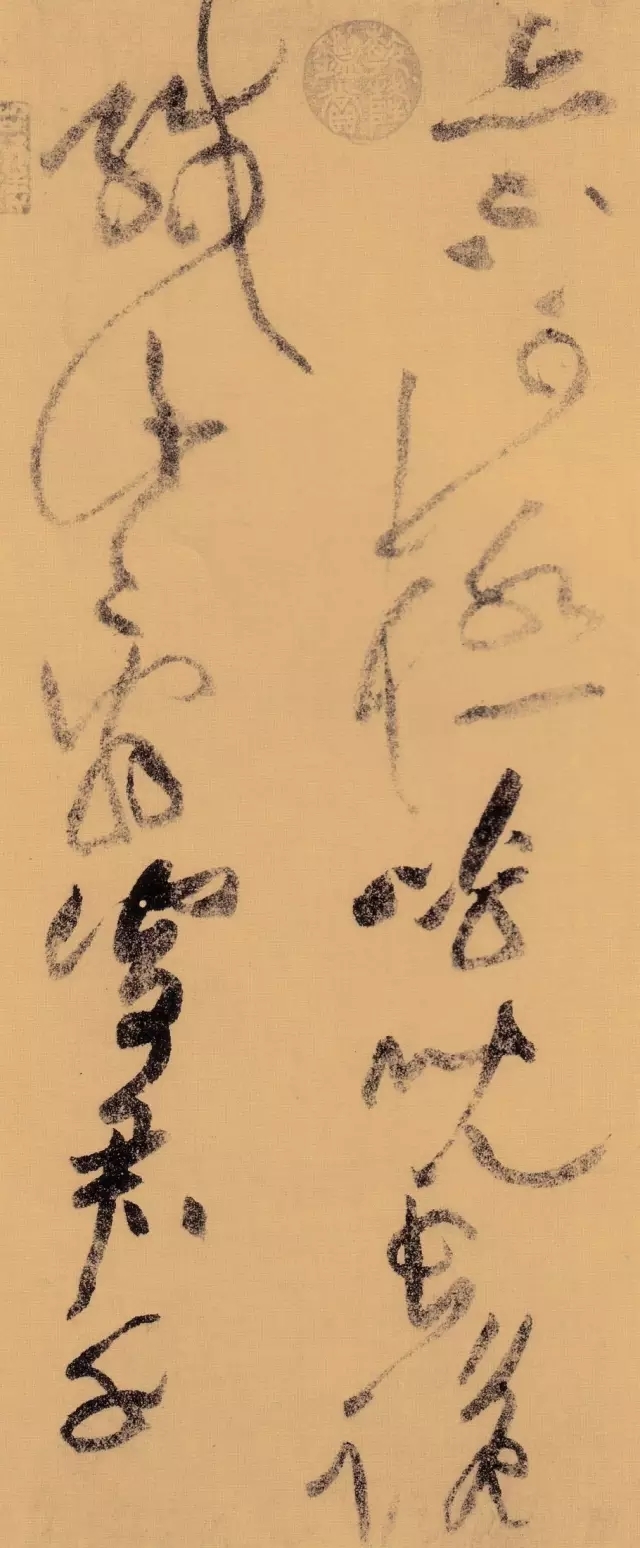

八大山人形成自己的书风后,严格意义上的草书作品不多。惯常虽然线条推移的节奏变化不明显,但圆转的线形与笔法,以及大草简略而开张的结构都融贯成一个整体,调整了作品的空间节奏;字结构内部的大面积空间既保持了作者的风格特征,同时又在以环转为基调的作品中平添了顿挫。这些,使作品在历代草书中独树一帜。

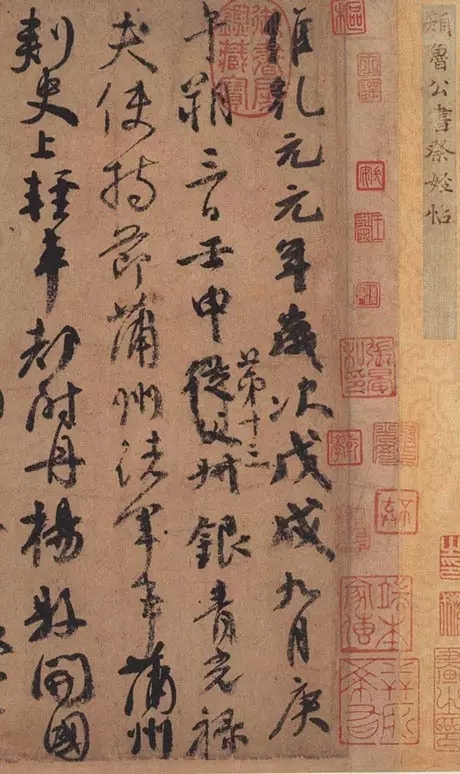

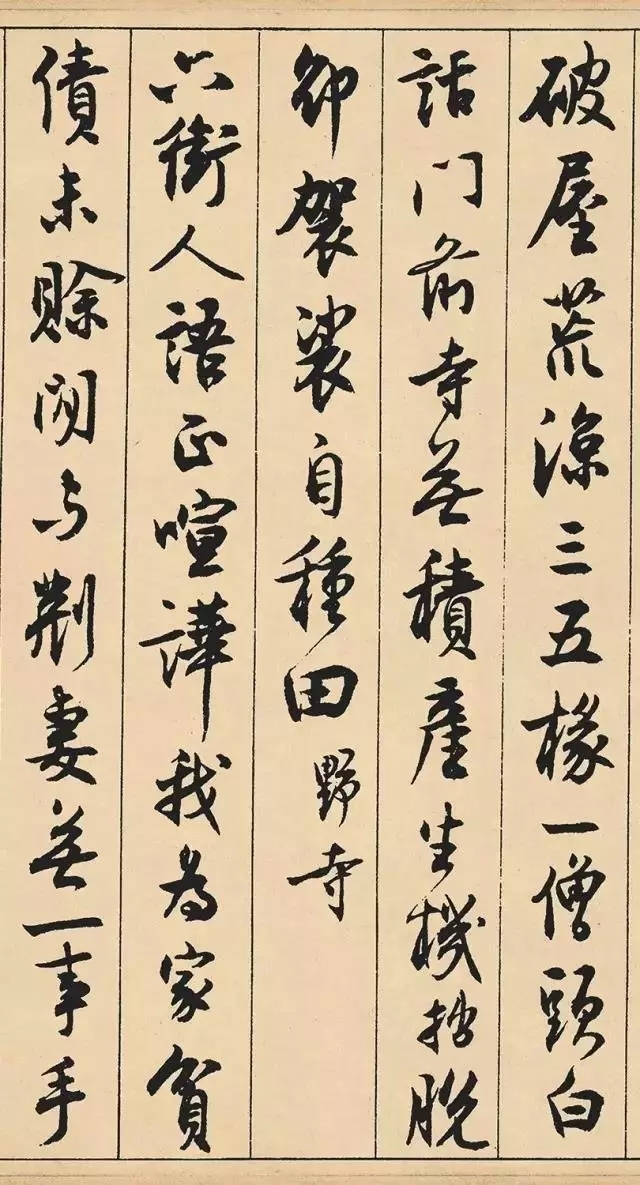

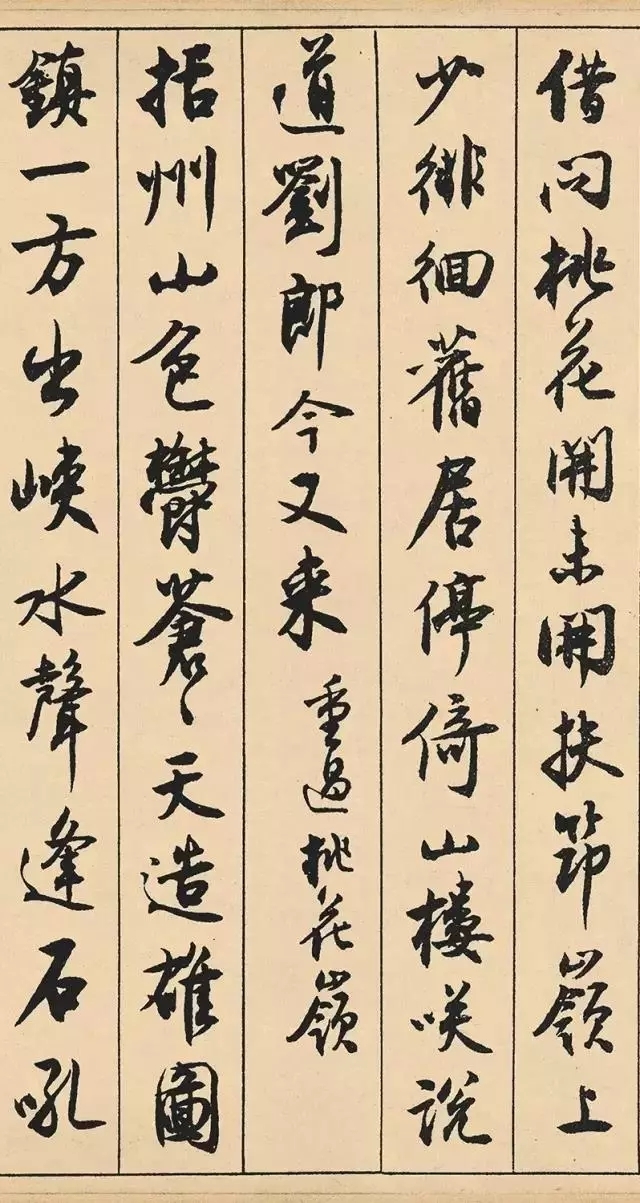

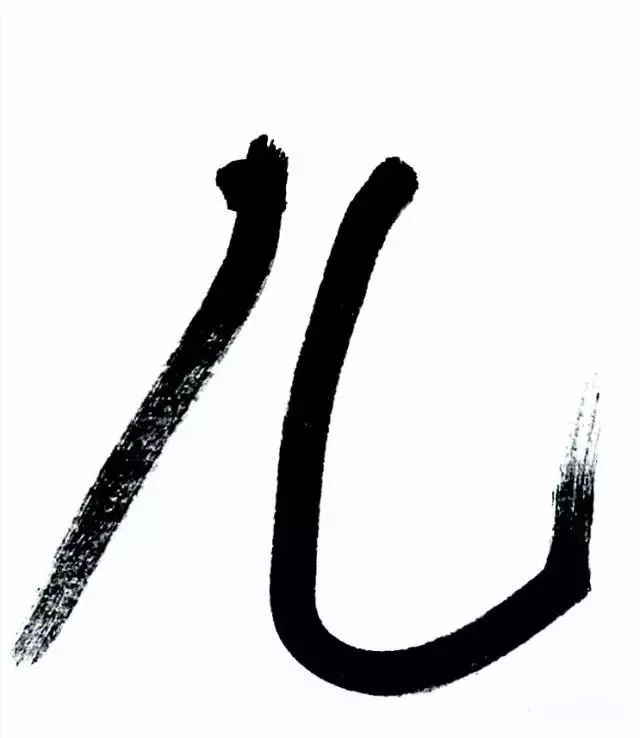

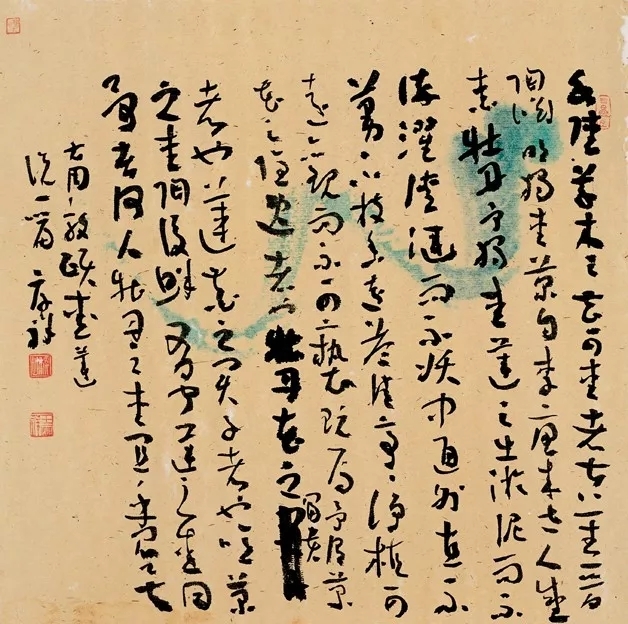

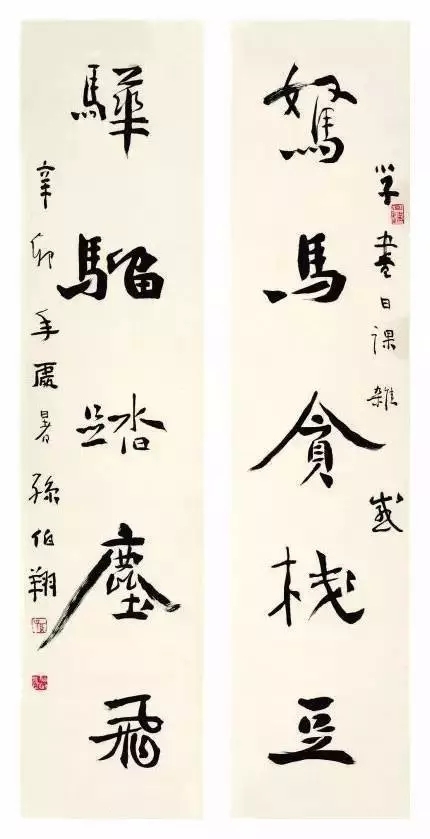

八大山人草书作品少,不是由于他对草法陌生,而是与他习惯的笔节奏有关。他的绘中经常出现飞动、迅疾的笔触,为什么草书创作却没有形成相近的风格?绘画中的操作是间断的,尽管迅疾,但它与另一组笔触之间可以有停顿、思考,通常一件作品中也必须包含一些不同节奏的笔触,因此,控制绘画中笔触节奏的是一种与书法创作中性质不同的感觉状态。严格的草书创作要求作者运用一种动力模式进行长期的操演,在书写作品的整个过程中,必须保持一种统一的、连续的感觉方式。八大山人没有在绘画之外致力于寻求这样一种感觉状态。晚年,或许随着挥运时意识的弱化,他在这一点上有所改变。然而,也只是小字作品,特别是他晚年的信札,在流畅方面超过了成熟期的其他作品,达到了连贯、自然而又随心所欲的境地。

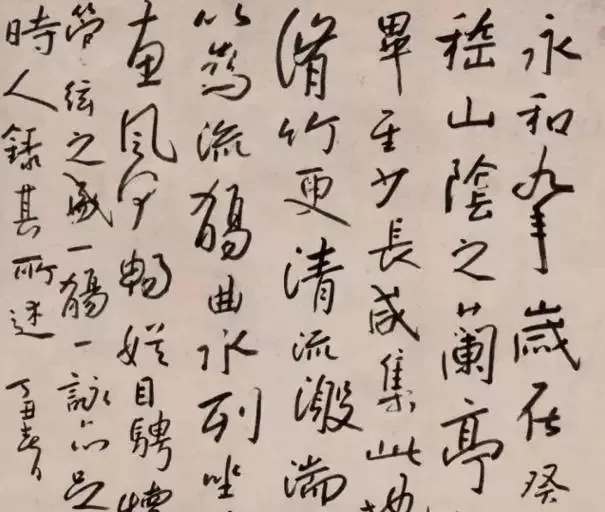

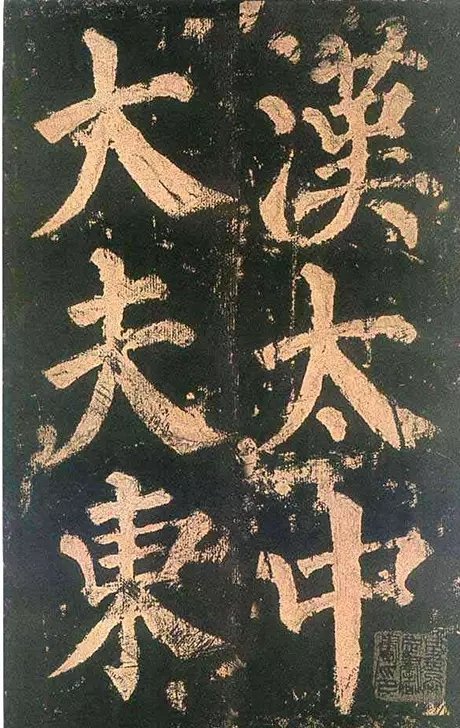

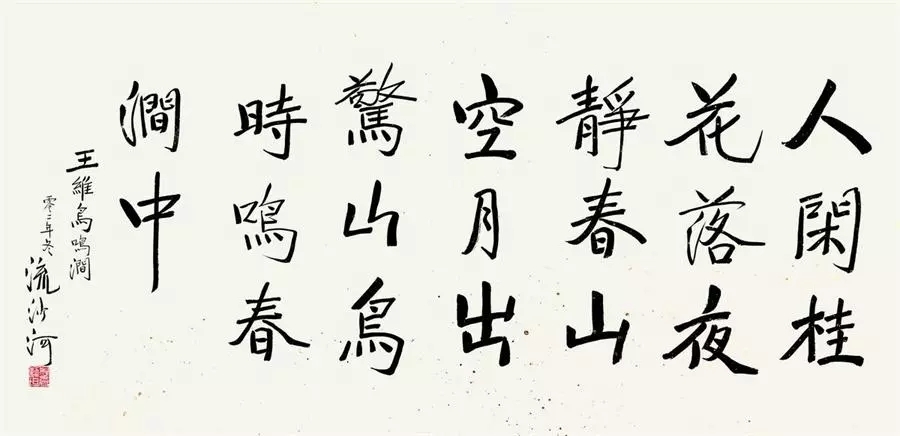

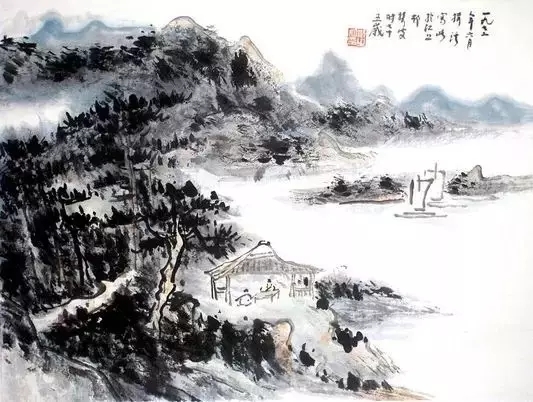

![640.webp (34)]()

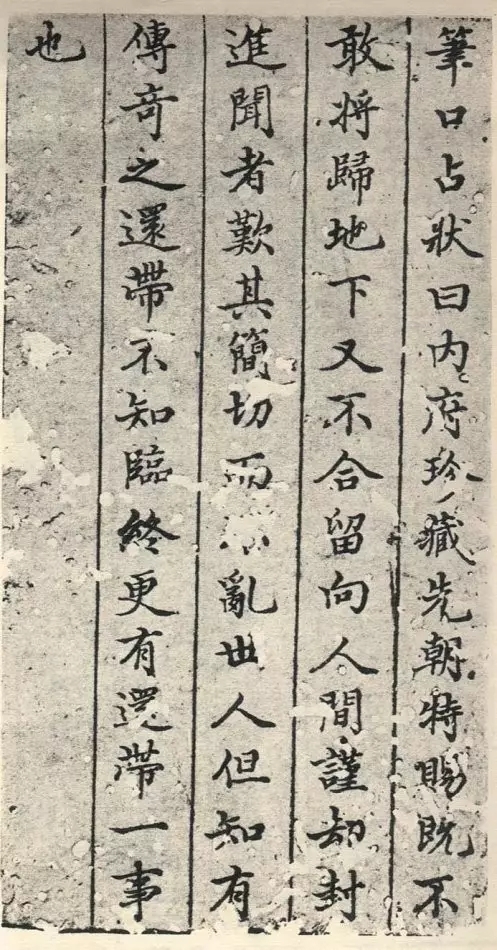

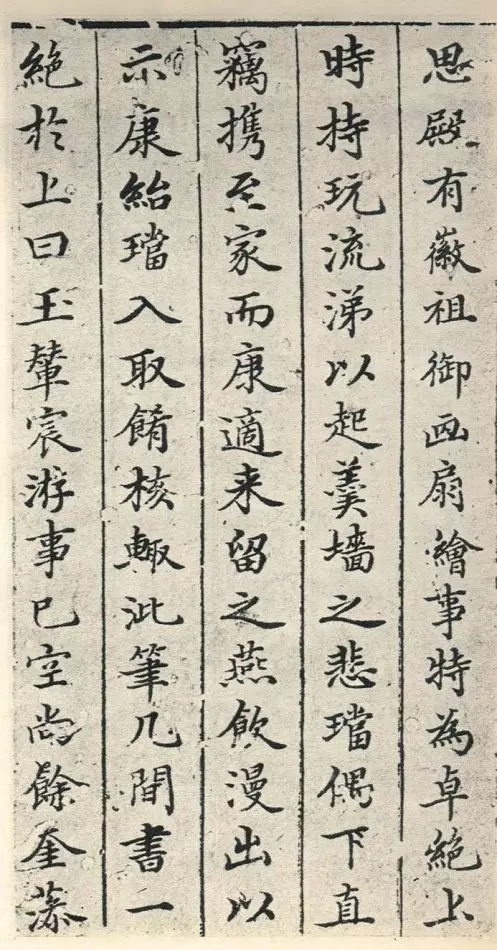

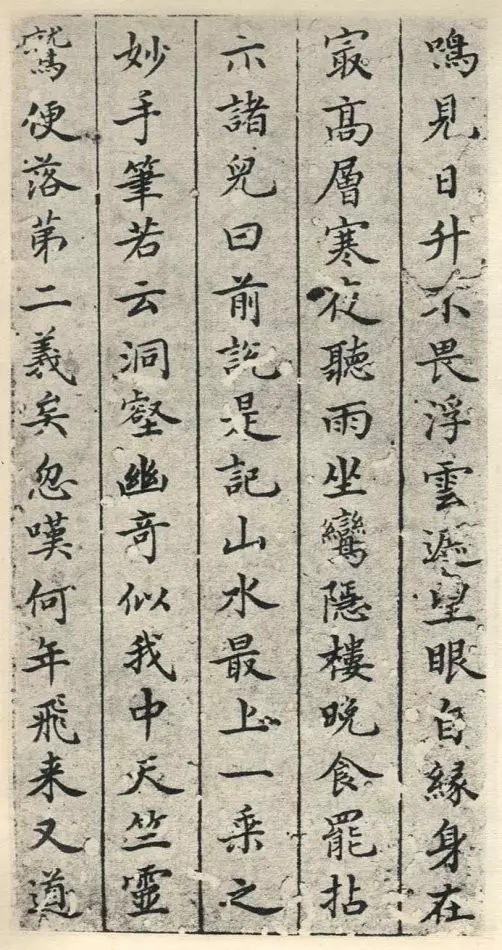

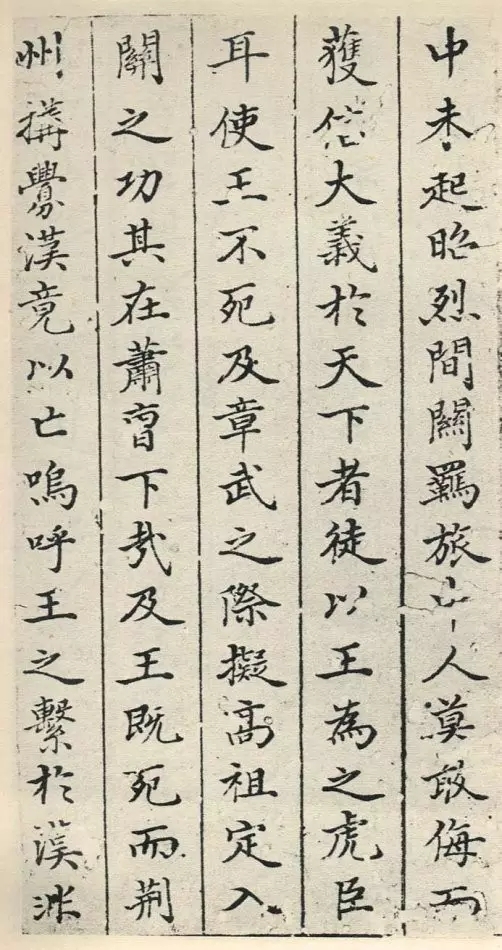

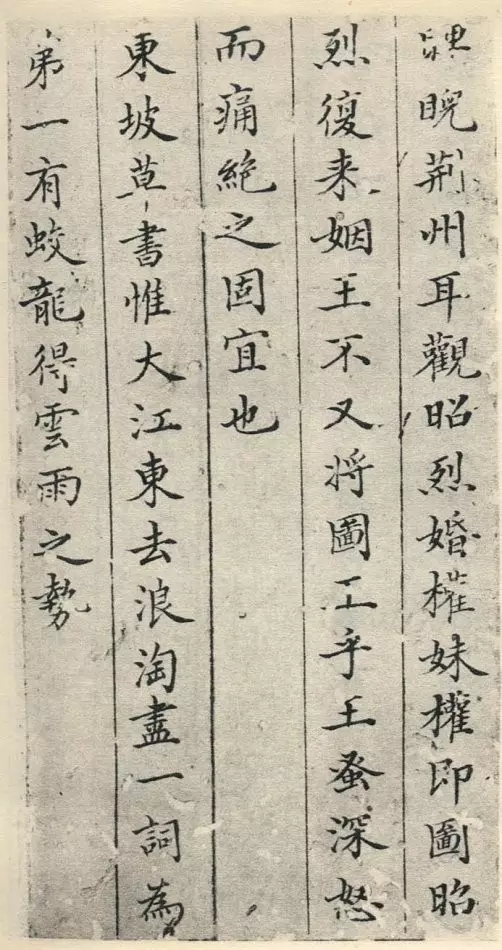

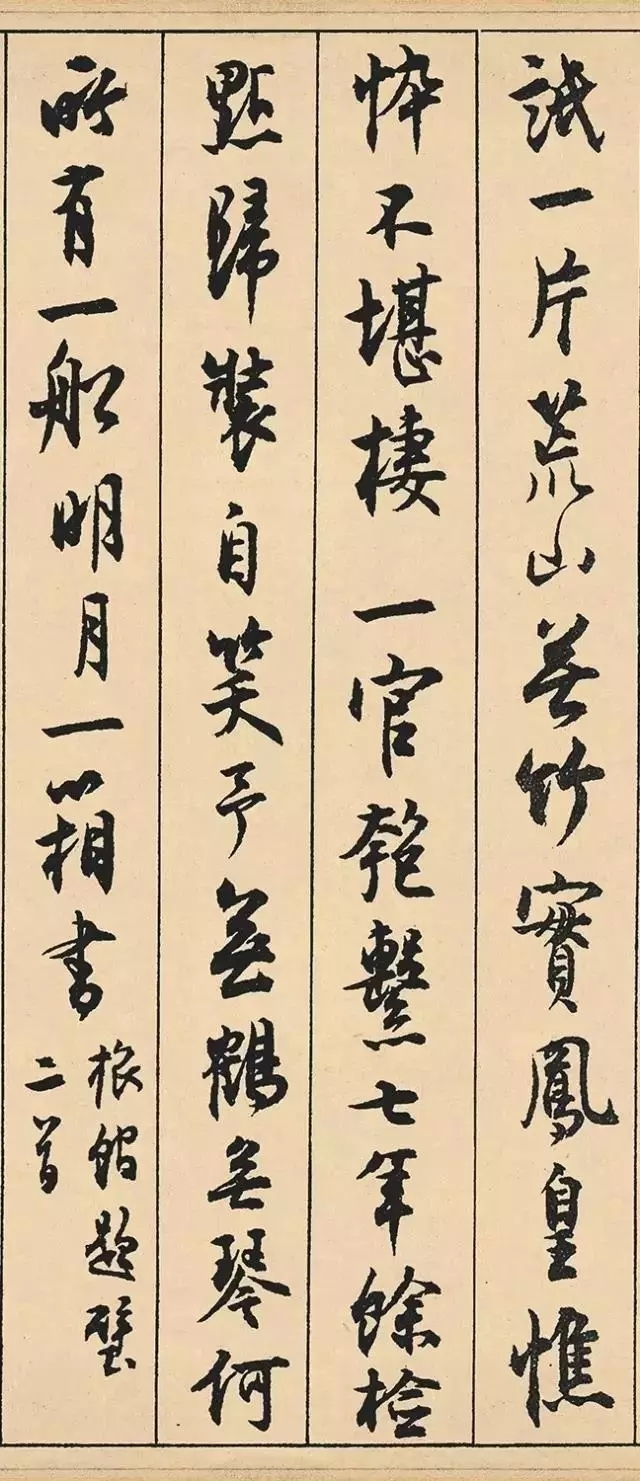

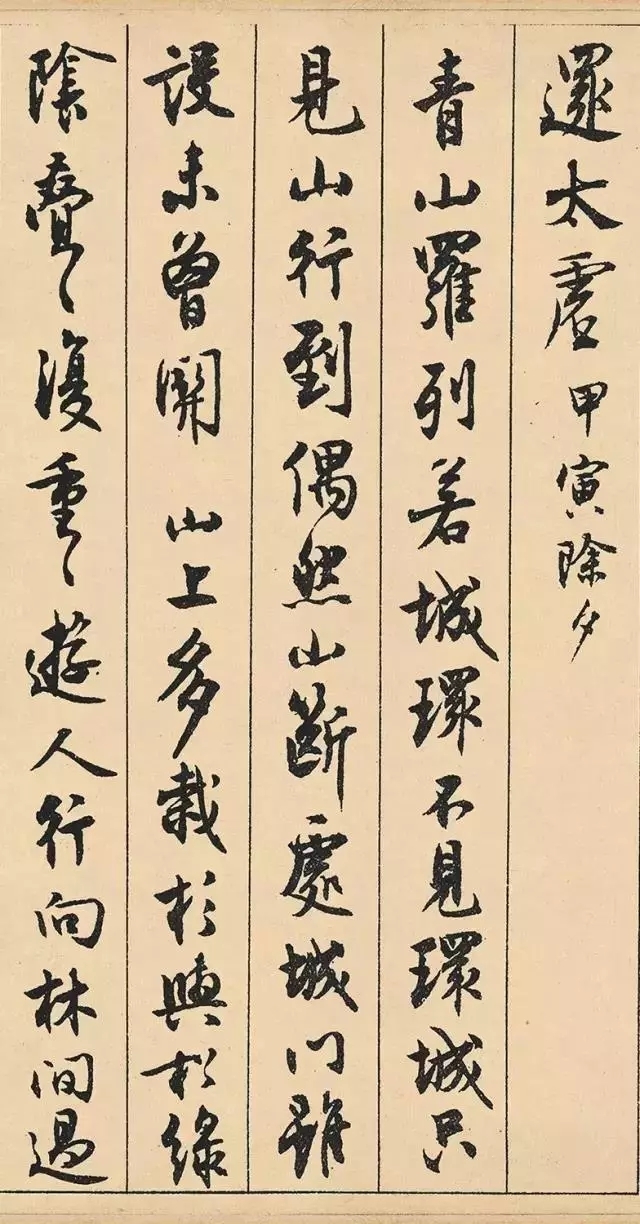

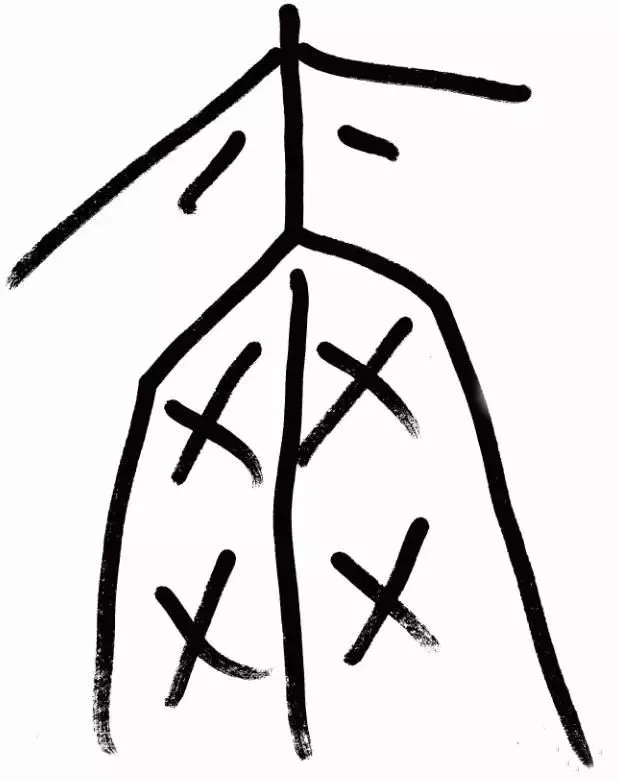

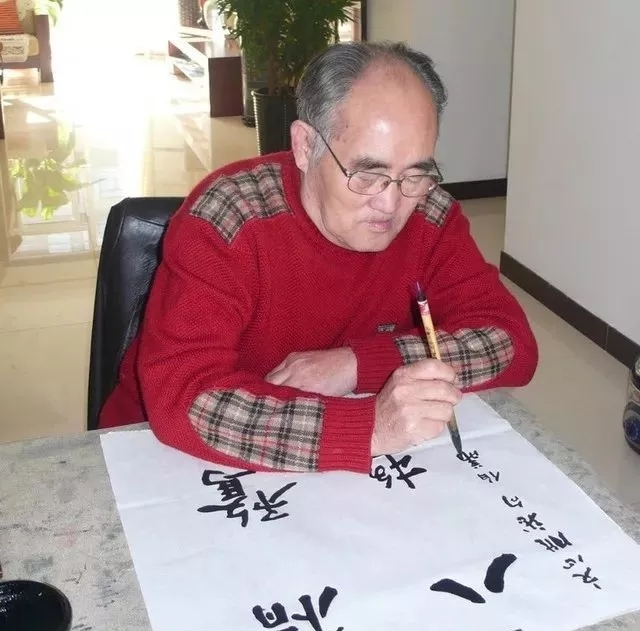

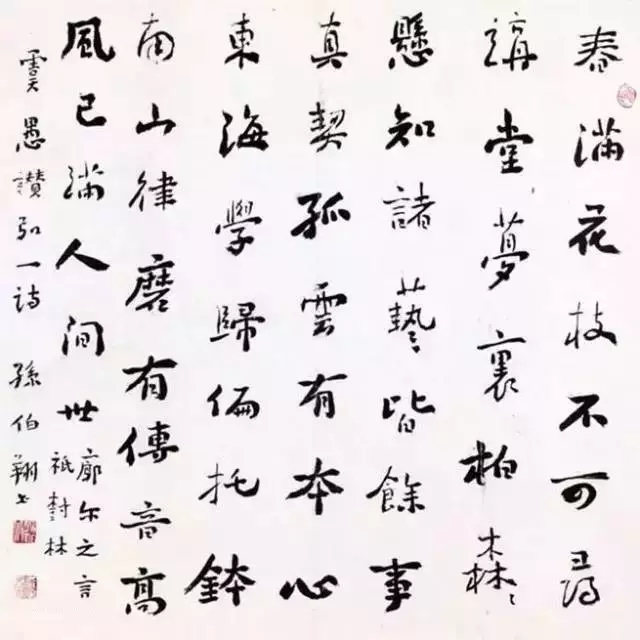

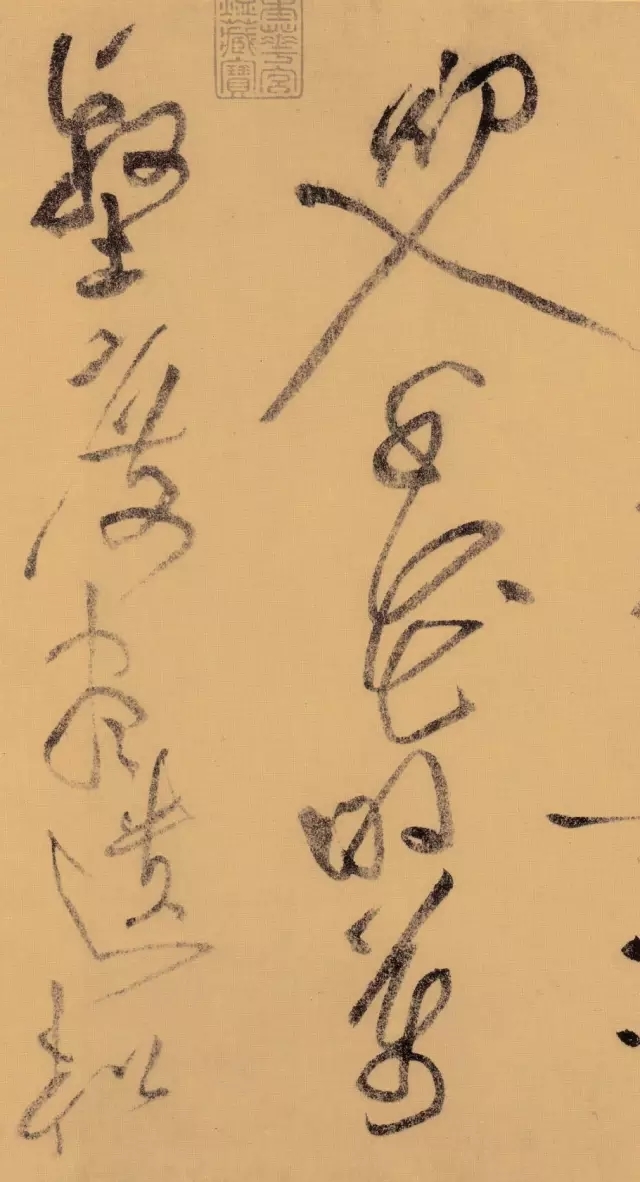

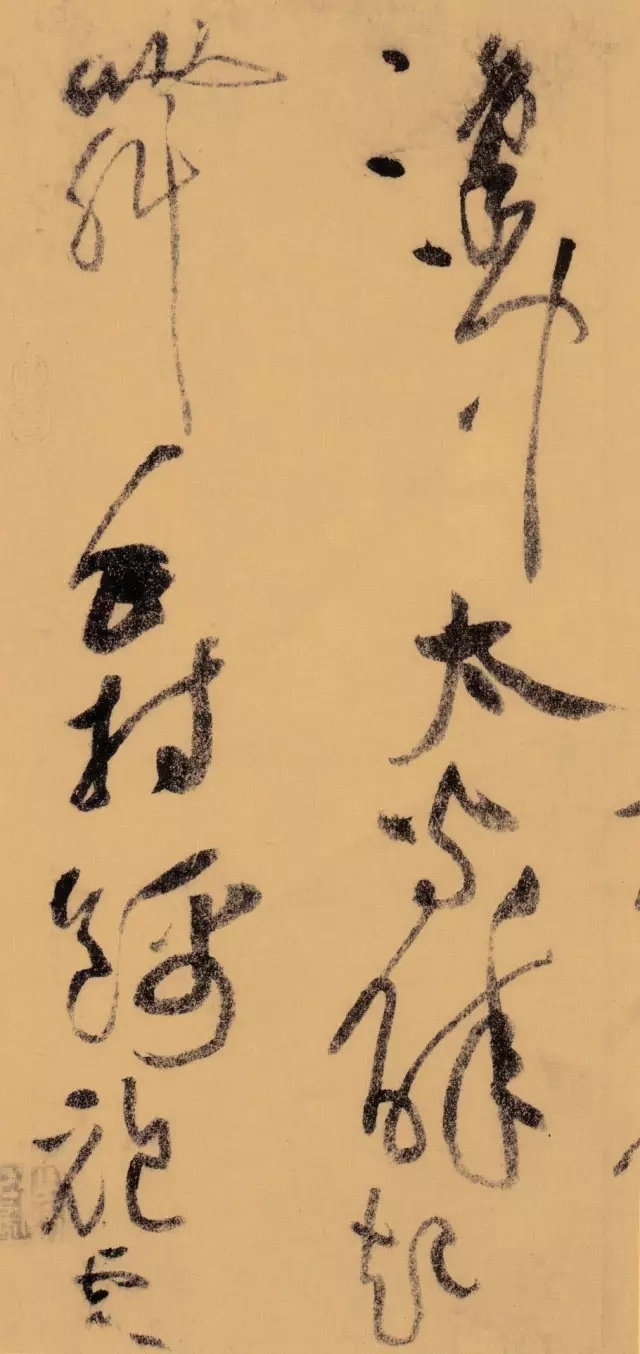

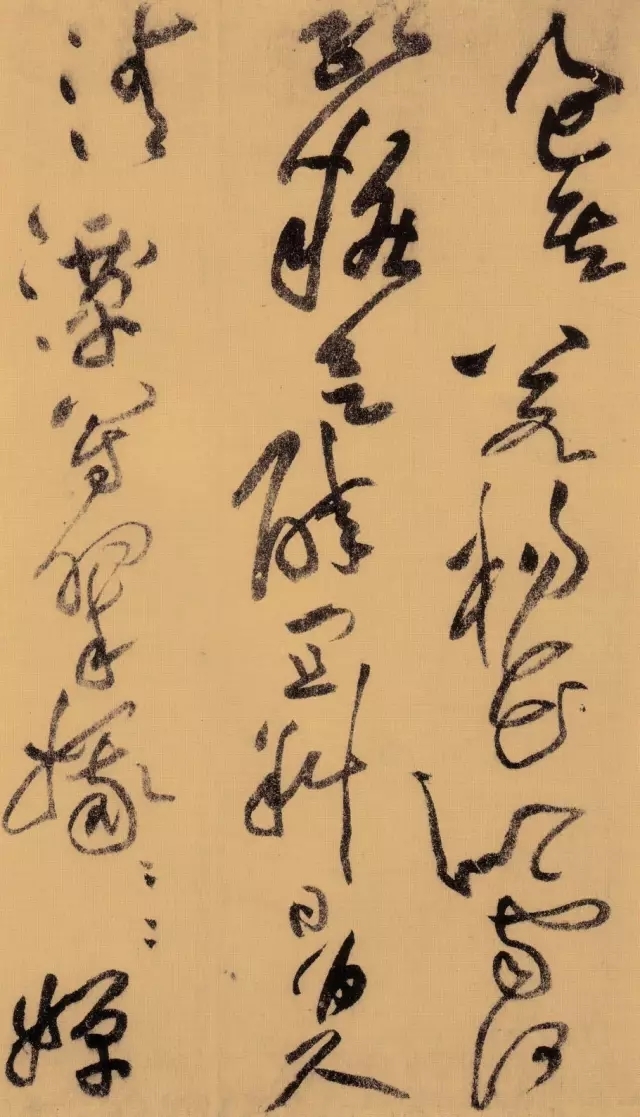

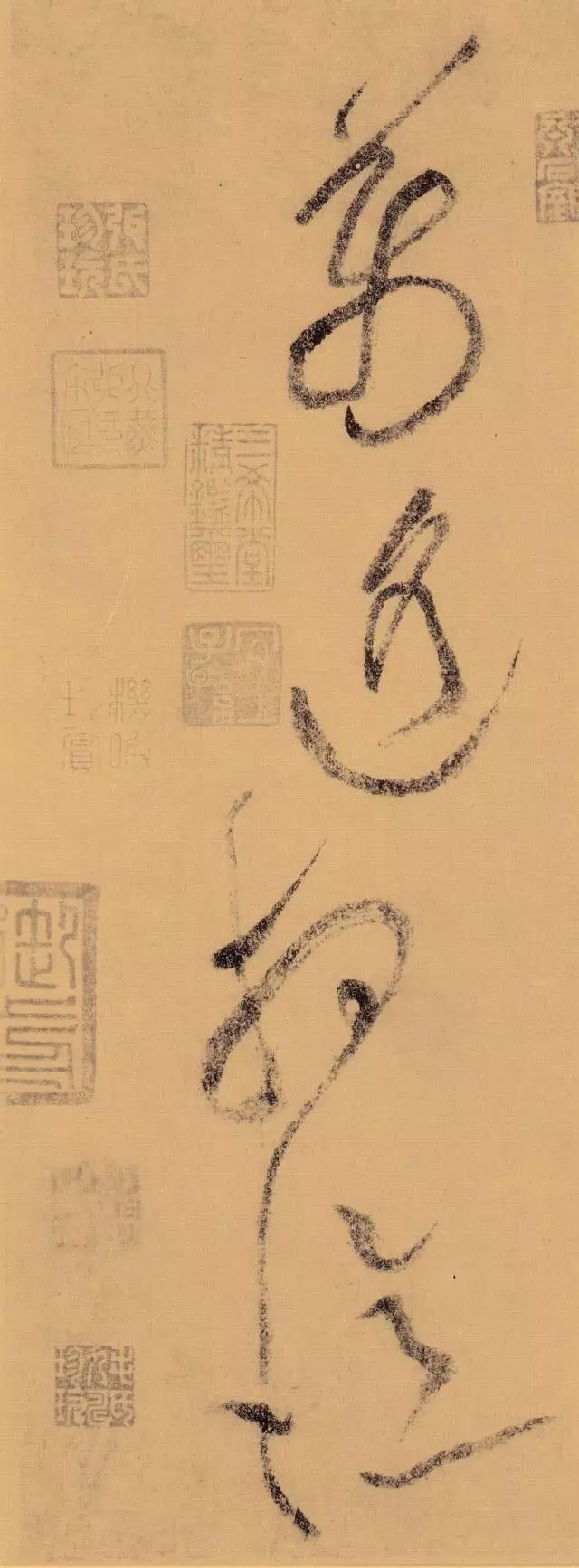

早年从董其昌那里得来的灵动,这时似乎又以另一种形式回到了他的作品中。信札是中国书法中的一种特殊形式。唐代以前留下的墨迹,大部分是书信,手卷、条幅、册页流行后,创作的自觉意识不断增强,只是在信札、日记等场合还部分保留着下意识的书写——当人们意识到日常书信也是收藏的重要对象时,下意识书写的地盘就越来越小了。

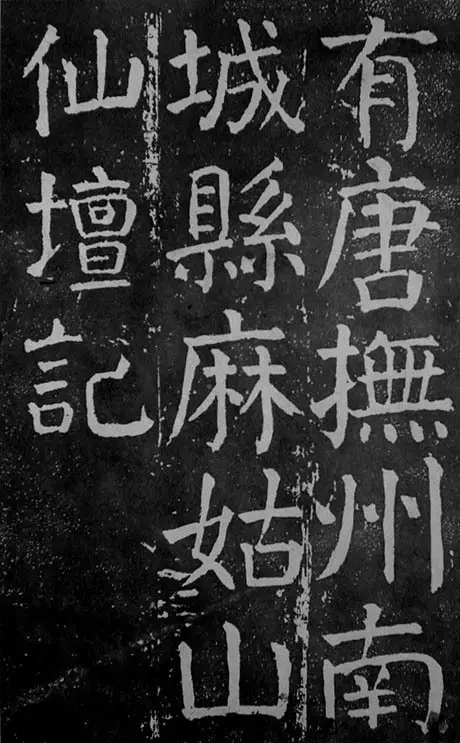

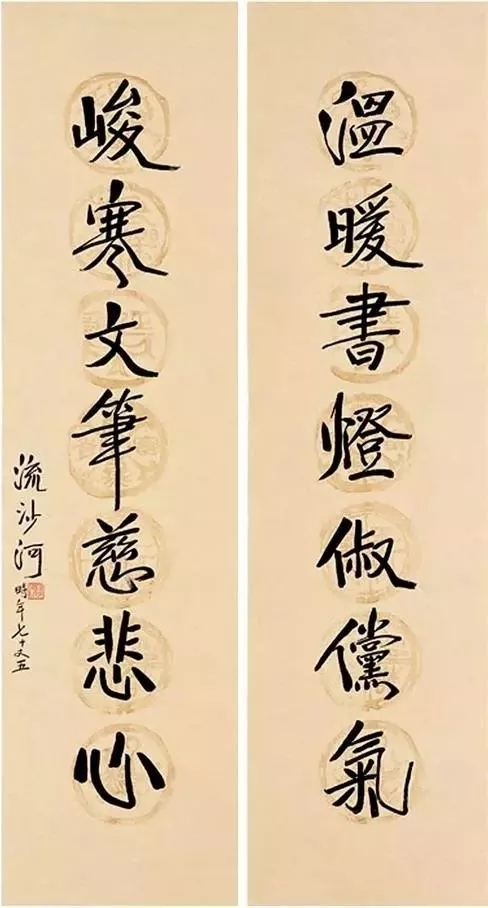

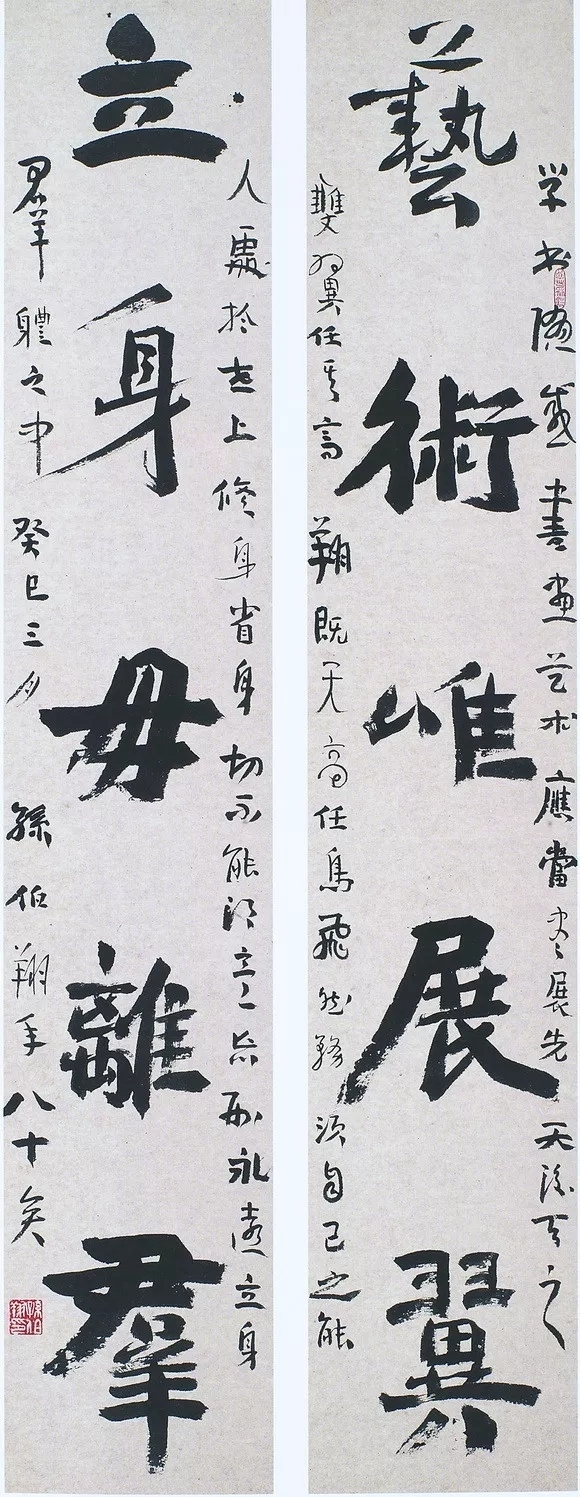

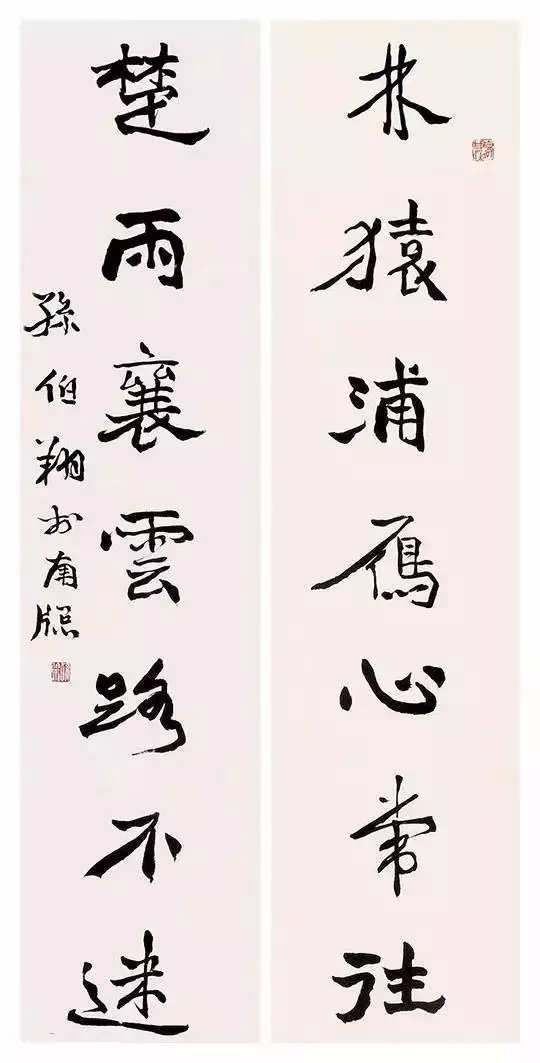

![640.webp (35)]()

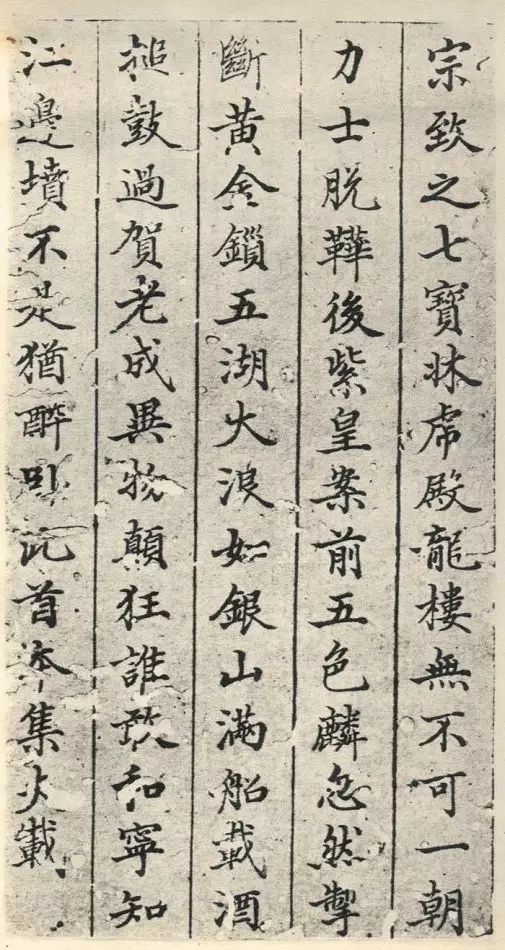

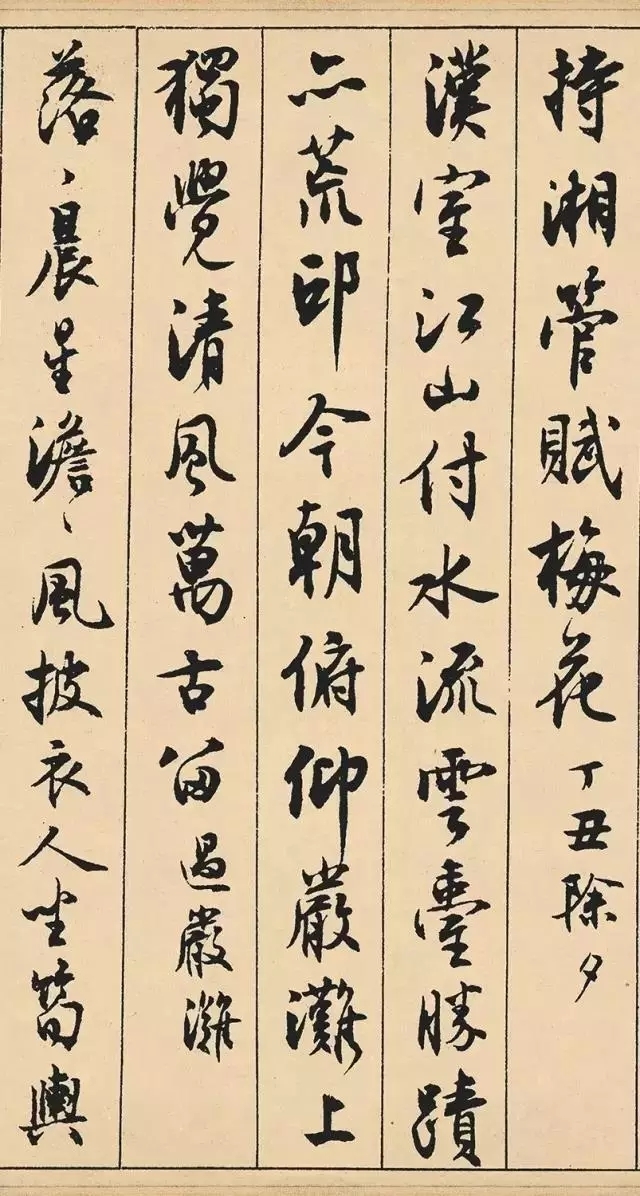

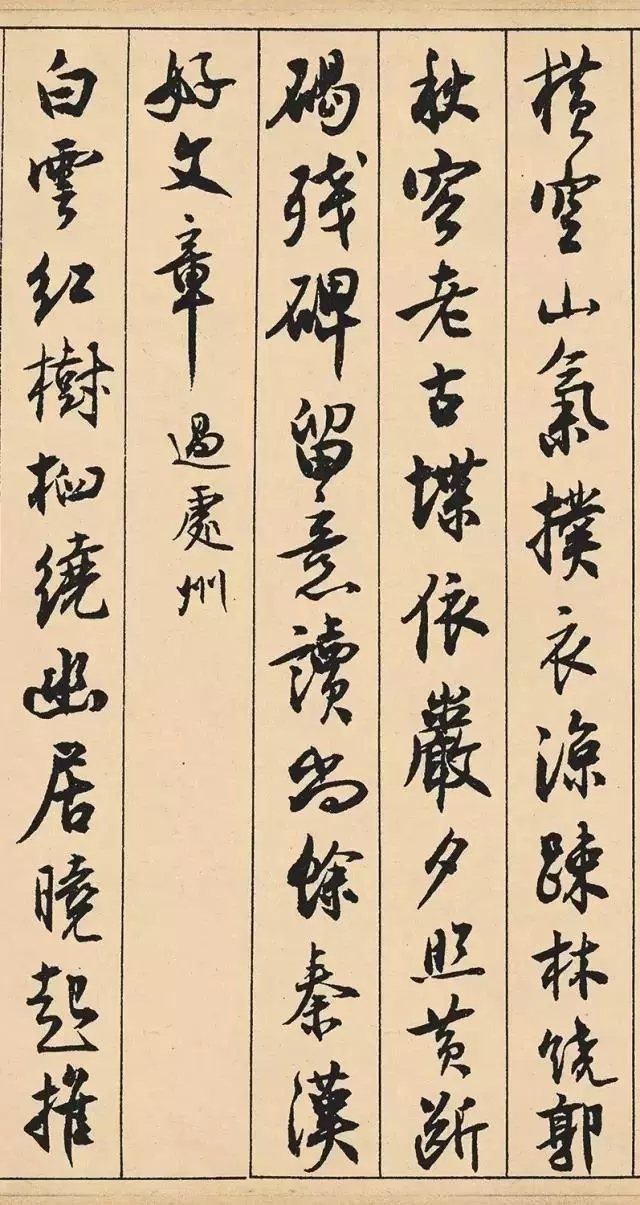

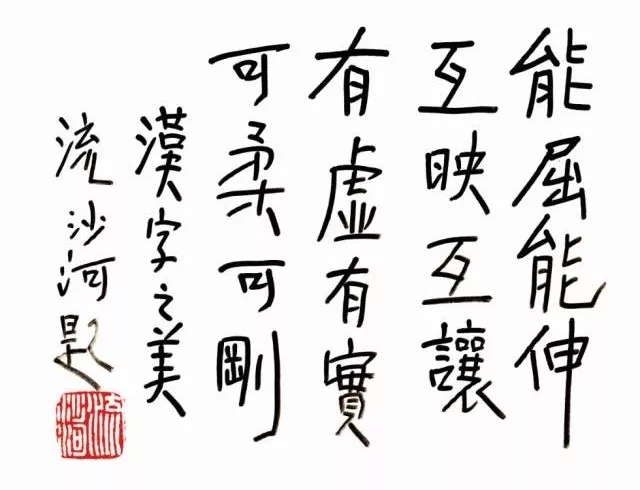

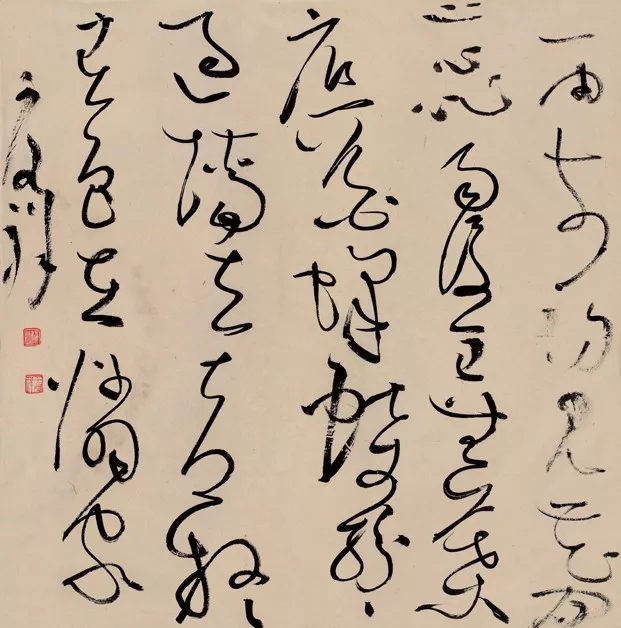

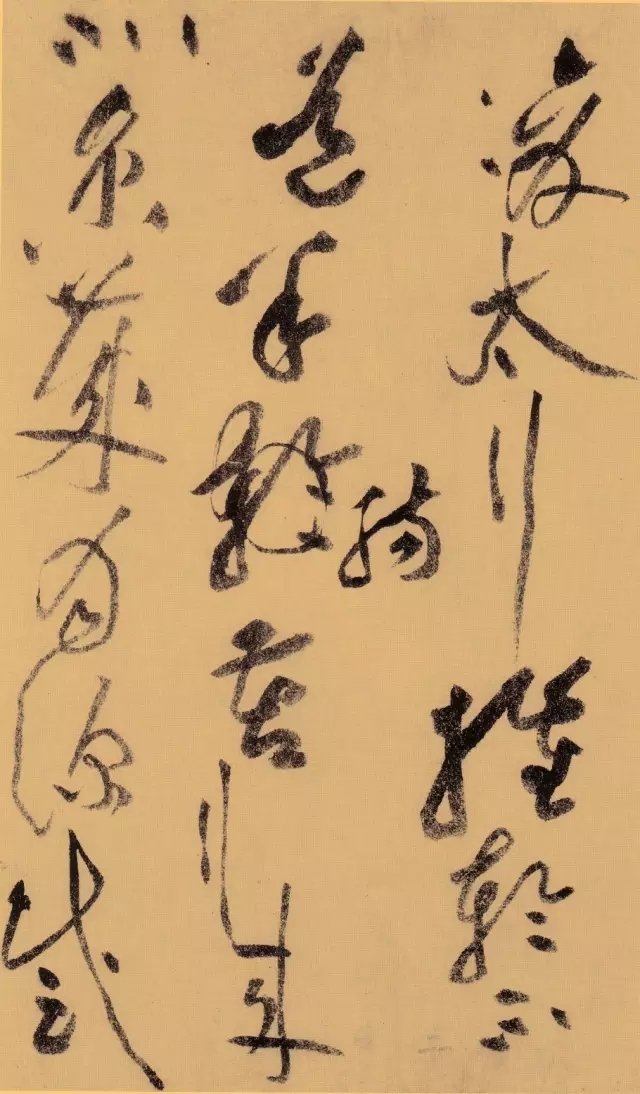

八大山人对中锋有各种灵活的运用。对中锋的坚持,必然会尽量避开折笔,而以转笔为中心。他对转笔的控制十分出色,线条匀整而富有韧性,特别是右上角弯折处的弧线。这种笔法看起来很容易,但异常重要,真正能够掌握的人也非常少。这种笔法意味着线条改变方向时出色的控制能力。在这一基础上,才有可能随心所欲地左右笔锋的运行。

![640.webp (36)]()

八大山人书法中用笔的这些点,可以说是彻底的贯彻,似乎所有的笔触都从同一孔泉眼中涌出。这给我们带来非常特殊的感受。这正是八大山人一个显著的特点。在绘画领域中,其笔法的内部运动达到前所未有的复杂性、丰富性。

八大山人75岁以后书写的信札,极为随意,似乎不再计较是否中锋行笔,只是将笔压在纸上,往前推移而已。圆笔、方笔并行,枯笔、湿笔并行,毫无摆布和执意夸张的痕迹,但作品节奏变化丰富、空间畅达,是书法史上此类作品中的优秀之作。

朱耷一生坎坷,曾一度精神失常,痛定思痛后,他选择背过身去,与世隔绝,在创作中安放自己孤独的灵魂。用他自己的话说,“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。”

八大山人,一位哭笑不得的人,演绎了一种暗自孤独且又酣畅快活的味道,留给了我们很饱满、很繁华的孤寂美。