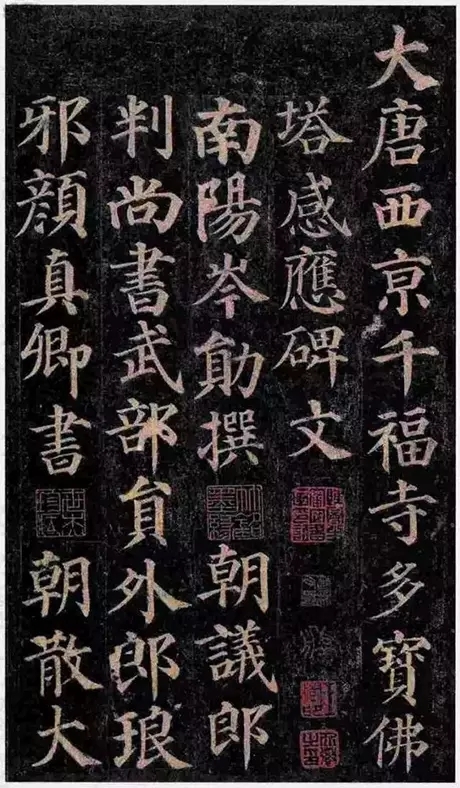

作为颜早期的成名作,承二王、欧、虞、褚的余风,整篇结构严密,字行间有乌丝栏界格,点画圆整,端庄雅致,一撇一捺显得静中有动,飘然欲仙,学颜体者多从此碑人手。

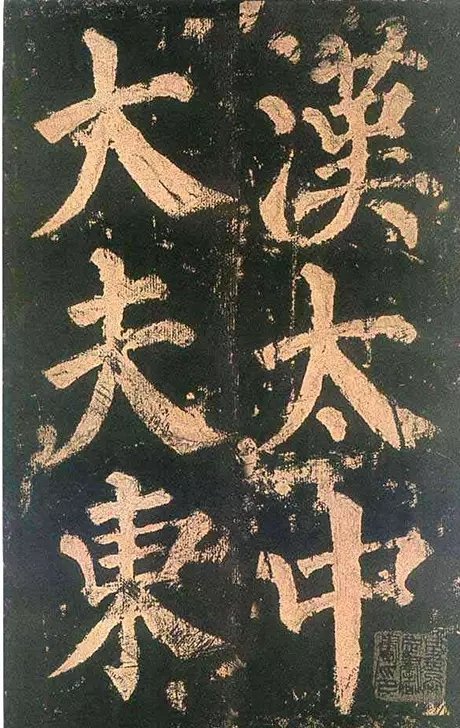

《东方朔画赞碑》系颜真卿早期品,并不他一生中最有代表性的书迹,但却被宋代全才苏东坡奉为圭桌。如果我们拿苏东坡的字体略加比较后就会明白其中的缘由了。苏轼与颜真卿的审美观是一致的,他正是在颜氏此碑艺术的不完美、不成熟中发现了向新的高峰递进的契机。

此碑行笔刚健、方正骏爽,有如庄严、巍峨的殿堂,健拔之态有如大山雄踞一方,使人感受到“颜体”的艺术力量。

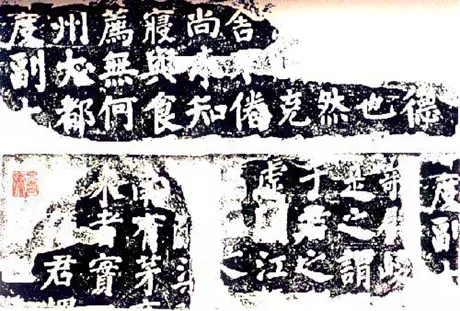

《鲜于氏离堆记》是颜真卿在被为蓬州长史时,在任途中路过新政县,特地拜访了当地望族鲜于忠通,并为鲜于氏写了此篇《离堆记》。

此石刻与《东方朔画赞碑》风格相近,雄健清劲,高古浑穆,只是用笔更加纯熟,楷体风格日渐鲜明,一股忠义之气,跃然字间。

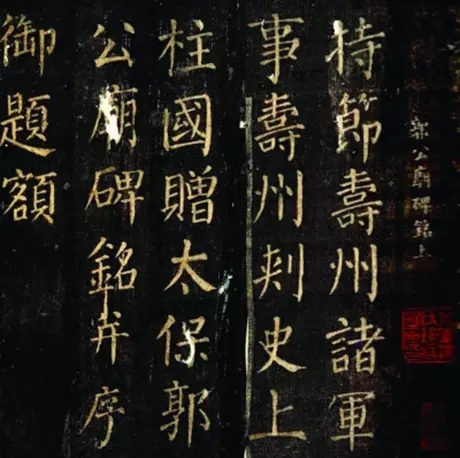

《郭家庙碑》行笔雄沉,气骨风流,茂密与宽博合于一体,反映了颜真卿在书风上有过一些小的变异。这一碑刻书法显示了“颜体”书法用指肘以掌、腕抵送;钩画与捺画相宜而生形成结体宽博、局开阔的艺术风格。

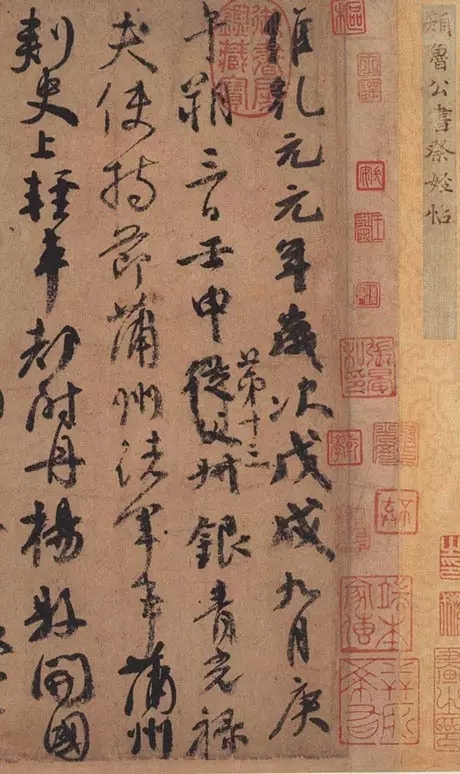

其中《祭侄文稿》,是颜真卿怀着“抚念摧切震惮心颜”的心情,和着血泪下了这篇祭文草稿,悼念被叛军残杀的侄儿季明。

此稿以真挚情感主运笔墨,激情之下,不计工拙,无拘无束,随心所欲,个性鲜明,形式独特,这是前人所没有的。

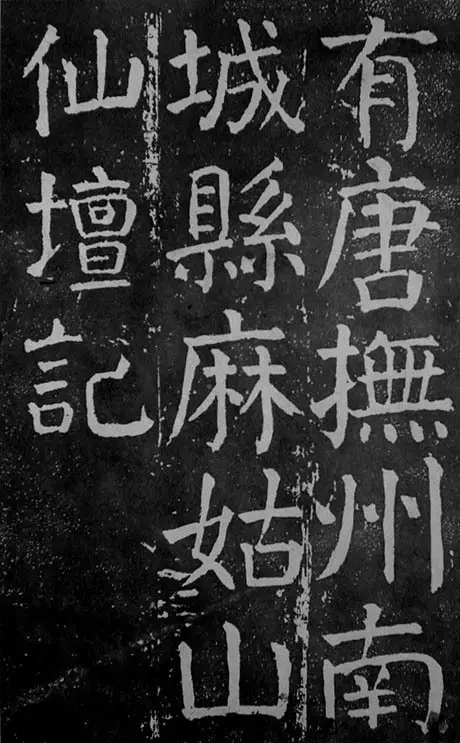

《麻仙坛记》碑是颜真卿中晚期的作品,这时颜已实现了第二个飞跃,由“工”递变到“不工”,笔法、结构随机应变,许多字的结体和用笔近乎丑怪,甚至重心不稳,这是鲁公意在朴拙的一种追求。

麻姑仙坛献寿,意趣天成,神迹难求,又返朴归真,儒、道、释三者都在颜氏的为人和《麻姑仙坛记》墨迹中显出了影子,意味无穷。