作者:逸庐书院

| 各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:为建立健全学校艺术教育工作评价制度,改进美育教学,提高学生的审美和人文素养,促进学生全面健康成长,根据《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》要求,我部制定了《中小学生艺术素质测评办法》《中小学校艺术教育工作自评办法》《中小学校艺术教育发展年度报告办法》。现印发给你们,请遵照执行,并提出以下要求。一、建立中小学艺术教育测评制度,是检验学校艺术教育成果的重要手段,是改进和加强学校艺术教育工作的重要依据。各地要高度重视,加强领导,精心组织,统筹安排,狠抓落实。要制订具体的实施方案,明确实施步骤,探索建立有效的工作机制。二、中小学生艺术素质测评,自2015年开始试点实施。教育部将建立中小学生艺术素质测评实验区,请各省(区、市)推荐1-2个地市或2-5个县市作为实验区,于6月20日之前将名单报送教育部体育卫生与艺术教育司。各地教育部门也要抓好一批实验区,进一步完善艺术素质测评指标、内容和相关配套政策,发挥其示范带动作用。要加大交流力度,及时总结并推广典型经验。

三、中小学校艺术教育工作自评,以学年为单位进行。各地中小学校于9月底前将2014-2015学年《学校艺术教育工作自评报表》报至当地主管教育行政部门。自评工作实行校长负责制,纳入校长考核内容。各地要加强对中小学校艺术教育工作自评的指导和管理,要将自评项目作为监测教育发展和考核学校工作的重要内容纳入教育督导检查。 四、中小学校艺术教育发展年度报告,自2015年开始实施。地方各级教育行政部门每年要按要求逐级报送年度报告。省级教育行政部门于12月底前将2015年度中小学校艺术教育发展年度报告报送教育部体育卫生与艺术教育司。各地要把学校艺术教育发展年度报告作为一项基本工作制度,通过年度报告全面、客观、真实地反映本地中小学校艺术教育发展状况,及时发现问题,认真总结经验,不断改进学校艺术教育工作。 教育部 |

|

中小学生艺术素质测评办法 第一条为建立健全学生艺术素质评价制度,了解掌握学生艺术素养发展状况,改进美育教学,提高学生的审美和人文素养,特制定本办法。 第二条本办法适用于全日制小学、初中、普通高中、中等职业学校。学生艺术素质测评应覆盖到全体学生。 第三条学生艺术素质测评应遵循艺术教育规律,坚持科学的教育质量观,既关注学生艺术课程学习水平,也关注学生参与艺术实践活动的经历;既关注学生的学习成果,也关注学生的学习态度;既关注对学生的基本要求,也关注对学生的特长激励。 第四条学生艺术素质测评指标体系(见附表)由基础指标、学业指标和发展指标三部分构成。基础指标是中小学生在校内应参加的课程学习和课外活动;学业指标是中小学生通过校内学习,应具备的基本素质和达到的目标;发展指标旨在引导学生自主学习和个性发展。 第五条学生艺术素质测评以分数形式呈现,基础指标40分;学业指标50分;发展指标20分,其中加分项目10分。90分以上为优秀,75-89分为良好,60-74分为合格,60分以下为不合格。 第六条学生艺术素质测评的依据是学生的写实记录、成绩评定,同时参考教师评语、学生互评、自我评价等。学校可分年级段组织实施测评工作,测评结果应及时汇总、整理、存档、上报。 第七条学校要如实记录每一名学生的艺术素质测评结果,纳入学生综合素质档案。初中和高中阶段学校学生测评结果作为学生综合素质评价的重要内容。 第八条地方教育行政部门要将学生艺术素质测评情况作为评价学校教育教学质量的重要指标。教育督导部门要将学生艺术素质纳入中小学校督导评估指标体系。 第九条本办法自发布之日起试行。 |

|

中小学校艺术教育工作自评办法 第一条为建立健全学校艺术教育评价制度,充分发挥评价的引导、诊断、改进、激励功能,特制定本办法。 第二条本办法适用于全日制小学、初中、普通高中、中等职业学校。 第三条学校艺术教育工作自评项目包括艺术课程、艺术活动、艺术教师、条件保障、特色发展以及学生艺术素质测评等。学校应在全面总结本校艺术教育工作开展情况的基础上填写自评报表(见附表)。 第四条自评报表由自评项目、自评内容、自评记录、自评得分、存在的主要问题和改进措施等六部分构成,学校应根据自评项目内容如实填写。 第五条自评结果以分数形式呈现,艺术课程30分,艺术活动20分,艺术教师20分,条件保障20分,特色发展10分;学生艺术素质测评10分(加分项目)。90分以上为优秀,75-89分为良好,60-74分为合格,60分以下为不合格。 第六条学校每学年进行一次艺术教育工作自评,自评工作实行校长负责制,纳入校长考核内容,确保过程规范、结果真实,不弄虚作假。每年9月底前将《学校艺术教育工作自评报表》报至当地教育行政部门。 第七条学校艺术教育工作自评结果由当地教育行政部门官方网站信息公开专栏向社会公示,公示期为当年10月至12月。公示期内社会对自评报告的意见和投诉,要及时收集、处理,并通报处理结果。 第八条地方教育行政部门要加强对学校艺术教育工作自评的指导和管理。教育督导部门要对学校艺术教育工作自评开展必要的督导检查。 第九条本办法自发布之日起实施。 |

|

中小学校艺术教育发展年度报告办法 第一条为建立健全学校艺术教育管理机制,推进学校艺术教育规范发展,特制定本办法。 第二条地方各级教育行政部门每年要全面总结本地中小学校(含全日制小学、初中、普通高中、中等职业学校)艺术教育工作,编制学校艺术教育发展年度报告。 第三条学校艺术教育发展年度报告重点反映艺术课程建设、艺术教师配备、艺术教育管理、艺术教育经费投入和设施设备、课外艺术活动、校园文化艺术环境、重点项目推进,以及中小学实施学校艺术教育工作自评制度等方面的情况。 第四条学校艺术教育发展年度报告应采用定量和定性相结合的方法,注重全面客观收集信息,根据数据和事实进行分析判断,总结成绩,提炼经验,分析问题,提出改进的举措。 第五条各县(区、市)教育行政部门于每年10月底前将本县(区、市)学校艺术教育发展年度报告报送地(州、市)教育行政部门。地(州、市)教育行政部门于每年11月底前将本地(州、市)学校艺术教育发展年度报告报送省级教育行政部门。各省级教育行政部门于每年12月底前将本年度学校艺术教育发展年度报告报送教育部。 第六条教育部委托第三方机构研究、分析各省(区、市)报送的相关信息,编制并发布《全国中小学校艺术教育发展年度报告》。 第七条本办法自发布之日起实施。 |

汉《张迁碑》隶书

点评:“两位学者的考证,铁证如山!”

唐《文赋》行书

点评:“陆柬之抄写这通《文赋》,态度好像有点,不严谨!”

唐《倪宽赞》楷书

点评:”该写的没写,不该写的却写上。该怎么说好呢?”

唐《阴符经》楷书

褚遂良所作《阴符经》,乃楷书经典之作。行笔极为灵活,点画、转折有行书笔意,部分重捺笔画还有隶书意味,轻重与虚实结合得很好。笔势纵横清晰,天趣自然。然而其中也有一些错别字。 “执”字“丸”多一点。“私”字“厶”成了“么”。

“执”字“丸”多一点。“私”字“厶”成了“么”。

点评:“临习时可以‘照搬’,创作时切忌出错。”

宋《新岁展庆帖》行书

点评:“像‘样’又像‘朴’,其实都不像。臆造!”

宋《赤壁赋》行楷

点评:“大家之错,亦无风度!”

宋《西楼苏帖》及其楷书、行书

点评:“苏大才子,真有想象力!”

点评:“‘真是横’空出世!”

宋《诸上座帖》草书

点评:“按照时下展览的标准,是要靠边站的。”

宋《闰月帖》行书

点评:“一点之余,名家亦为过!”

说到这个题目所包含的话题内容,我想好多美术家们可能多会以为然,而评论家们可能又要不以为然。

在与很多美术家的交往中,发现大家对评论家是种很矛盾的心态:一方面很看不起评论家。很多评论家完全不懂画,完全不懂画的奥妙,甚至画是怎么画出来的都不知道,却能在那儿昏天黑地天花乱坠地瞎说,居然也能当评论美术作品的专家!这种评论家画家看不起当然很正常。再者,现在画家的画好卖钱,画卖钱也天经地义,而作为文化人的评论家不能谈钱,写出文章去发,不是杂志社给你稿费,而是你给杂志出 “版面费”(画评由画家出)。因此画家拿出卖画中的一小点钱给评论家写文章,评论家也就都往好方面写,这让有钱的画家从心里又有几分看不起,有些破落文人的穷酸像。

但另一方面,美术家们对评论家又有几分敬畏。一则是因行当分工,给美术作评论的就是这些评论家,总不成自己说自己好哇,自己的好得评论家去说,所以即使文笔好的美术家也还得仰仗评论家;再者,“当代艺术”流行起来以后,已不要技巧,甚至看不起技巧,“当代艺术”要的就是“观念”, 是政治,是思想,是问题,而这些东西又恰恰是美术家的弱项,现在要的不是技巧,是观念,你没观念不要紧,评论家可以帮你“升华”。而这又只有在这些专玩观念的评论家那里才办得到。从这点来说,美术家又真心佩服这些虽不懂画却懂观念的批评家。画家们一读到让自己云里雾里半天读不通的观念时,马上生出几分敬畏心。这也是一部份美术评论家专写不让人读得通的文章,以迎合此种特殊社会需要的原因。在这种矛盾对立的情景中,也就衍生出当代美术家与美术评论家共生共荣的和谐生态来。

但不管怎么说,这不懂美术却要评论美术也是个滑稽的现象。这现象怎么产生的呢?当然,一则,对美术的评论有很多角度,纯从文化哲学社会学的角度也可以评论属于文化社会现象之一的美术。但从这角度评论的人太多,这是造成评论家不懂美术的一个原因。当然,犹如以前有吃菜的人有无资格评议做菜的人的公案。吃菜要评论,当然很自然,不然定“3.15”消费者权益日干嘛?画是画给大家看的,任何人要评画都是应该的,从自己的角度怎么说也都可以。但苏州人吃川菜说辣得错误,显然对川菜就不公允,菜品还得烹调专家来评论才让人服气。但现在美术界的问题不是这种吃饭的食客评餐饮,而是专业性的美术评论家也不懂美术,这就很不好了。

美术评论家不懂美术,一大原因是因为考试制度。考美术理论的研究生 “硬杠子”不是专业,而是“政治”和“英语”, 博士生考试也还有“英语”作“硬杠子”,而专业成绩反而好说。这就造成了一批“政治”和“英语”能过硬,而专业无所谓,甚至以前的专业根本与美术无关的学生能进美术评论这个门坎。而这个“专业”,还不包括美术实践本身。由于上述“硬杠子”太硬,学习美术实践的人很难逾越,所以通常是外语专业和文科专业的人容易过关。

从二十世纪七十年代末恢复高考和研究生考试到现在,已经三十余年,这个考试制度成就了一批又一批由外语和文科各专业人士转行而来的美术史论家和评论家。这些理论家懂理论,善论述,但不少人与食客评菜的评价能力相仿,但烹调艺术自身的道道未必说得清楚。当然,由于专业门坎低,只要谁聪明一点,文字功夫马虎过得去,又善于炒作(这是必要条件),谁都可以进来当美术评论家。加之前述只要有观念就行的评论界行情,所以在文科各行中,只有美术评论最容易混。否则你去评评历史学,哲学或文学试试!

评艺术的人得懂美术史。今天的许多评论家连美术史都不懂,中国的不懂,外国的也一知半解。不怕他满纸引用的都是外国引文或洋术语(这是此类评论家标志性现象),其实他对外国对西方也基本不懂。我曾经惊诧过至今还是 “当代艺术”中一明星评论家,何以会肤浅地把西方现代艺术与其文艺复兴以来之传统对立看待,而未看到两者间内在的逻辑联系!因为他不懂西方文化,也不懂西方美术史。而不懂中国美术史,评起画来也会不着边际。

举个熟悉的例子。例如今天天下山水一片黑的黄宾虹热。要问为什么会那么热?因为黄宾虹画好?哪里好?黑得好。为什么黑就好?笔墨好。笔墨哪里好?积墨好。回答到这步已算多少有些能耐了。但再问:积墨的人多,黄宾虹积墨又哪里好?大多数评论家可能到此就回答不上了。有能回答黄宾虹点子相积好,就该算很难得了。但要刁钻古怪地再问一句:点子相积又为什么好?恐怕全国的评论家能回答得上的就真不好找了!黄宾虹可不是冷现象哦!古代的评论、画论乃至画史,大多是能画画的文人写的。而今天的评论,大多是不懂画的评论家写的。画家所以不服气,这当然是原因。

艺术其实是感性的直觉的东西,绝非纯理性的事物。不懂艺术实践的人很难体会画家作画那种感性的因素。例如阳光照射中事物呈现的复杂微妙又难以形容的色彩的变化:惹人心跳的一块光斑;油彩混合过程中难以名状的快感;色彩刷上白色画布时的兴奋感觉;甚至,油彩气味宣纸气味墨的气味引起的条件反射般舒服的感觉;水墨浸润宣纸时的畅快意味;各种石头材质自身的难以言说的愉快的视觉与触觉感;当然,在作画过程中还有许许多多莫明的直觉与感觉……清人恽南田说:“笔墨可知也,天机不可知也;规矩可得也,气韵不可得也。以可知可得者求夫不可知不可得者,岂易为力哉!”至于中国画之“气韵”,则如宋人郭若虚所云“如其气韵,必在生知。固不可以巧密得,复不可以岁月到,默契神会,不知然而然也。”这种绘画就更微妙了!

当年去法国学得一身西方科学本事务求“绝对真实”的徐悲鸿,认为艺术“尚明不尚晦”,凡事皆要理论清楚,对中国艺术这种,“惟恍惟惚”强化精神的特征就大不以为然:“理论更弄得玄而又玄,连画家自己也莫明其妙”!其实,这是怪者见不怪者为怪。美学家叶朗多年前提出一个“理论感”的概念,当时就觉得很绝。这是懂艺术的理论家才提得出的概念。宗白华的美学才真美,因为他不仅懂艺术,他还会艺术。美学理论都有个直觉的性质,可见书呆子要弄艺术评论,真要误人误己。中国艺术这种“水中著盐,饮水乃知”的性质,使得徐悲鸿尚且如此,今天只知书本理论,不懂美术的美术评论家,会评出什么美术评论来,就可想而知了!

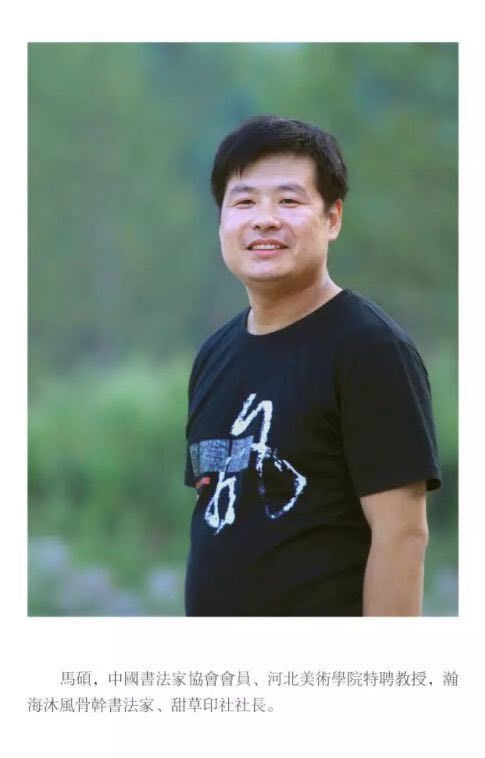

马 硕,1981年7月生于黑龙江省肇东市,中国书法家协会会员、清华大学美术学院行草临摹与创作专项研修班助教、瀚海沐风骨干创作书法家、甜草印社执行社长、大北方画院写意画创作部主任、大庆印社理事。

全国首届书法临贴作品展(最高奖)

全国第十一届书法篆刻作品展(入展)

“百年西泠·金石华章”西泠印社大型国际篆刻展

首届“钟繇奖”全国书法篆刻作品展(入展)

金山岭长城杯全国书法作品展(入展)

全国首届“陶渊明奖”书法作品展(入展)

全国第七届篆刻艺术展(入展)

马硕临二王手札作品赏析

♦

♦

♦

【课程详情】

| 王羲之手札的临习要素 |

| 第一节 授课时间 :2017,3,10 17:00–21:00 王羲之手札的结字规律与章法分析 (重点:用笔,整体章法的把握) 1 王羲之手札的结字规律与章法分析 (视频讲解,示范) 2 如何加强王羲之手札的书写性 (视频讲解,示范) 3 单字的用笔分析 (视频讲解,示范) |

| 第二节 授课时间:2017,3,12 17:00–21:00 王羲之手札单字空间的变化与字团之间的连带 (重点:空间,字势) 1 如何打开王字的结体空间 (视频讲解,示范) 2 合体字的空间分布及应用 (视频讲解,示范) 3 如何把握二王手札中的字团及应用 (视频讲解,示范) |

| 第三节 授课时间:2017,3,17 17:00–21:00 如何进入意临状态 (重点:实临与意临之间的关系) 1 实临意临的正确意识 (视频讲解) 2 意临意识上的把握 (视频讲解,示范) 3 从临到创由简入繁 (视频讲解) |

|

√ 第一节1元试听 【报名方式】 扫描海报二维码直接进入墨池公众号获取报名链接 如有疑问可咨询您的课程专员:小欧或麦嘉(微信:mochimaijia) |

| 金庸先生煌煌十五部小说,其间描写的人物形成的巨大谱系,包容了种种渔樵耕读,贩夫走卒,达官显贵,帝王将相的众生相。其中有三位江湖人物向读者展示了他们奇特的,与中国书法艺术融为一体的武术路数。即《笑傲江湖》里的秃笔翁,《倚天屠龙记》中的百岁老人张三丰和《神雕侠侣》中的朱子柳。 |

“秃笔翁”

▽

“张三丰”

▽

“朱子柳”

▽

将书法融入到

精彩纷呈的武侠世界

有胆也来闯一闯“书法江湖”

过足武侠瘾

。

。

。

墨池 定制 四尺精品粉彩套色布纹宣

让你在“书法江湖”里

风!雨!无!阻!

☟

♋

♋

♋

♋

墨池 定制 四尺精品粉彩套色布纹宣之瓦灰款

尺寸:69*138cm

规格:50张/包

纸性:半生熟

价格:208元(原价260元,上新8折)

♋

♋

♋

墨池 定制 四尺精品粉彩套色布纹宣之仿古款

尺寸:69*138cm

规格:50张/包

纸性:半生熟

价格:208元(原价260元,上新8折)

如果喜欢

还有两款同款产品可选哦

☟

♋

♋

♋

墨池 定制 四尺精品粉彩套色瓦当宣之瓦灰款

尺寸:69*138cm

规格:50张/包

纸性:半生熟

价格:208元(原价260元,上新8折)

♋

♋

♋

墨池 定制 四尺精品粉彩套色瓦当宣之仿古款

尺寸:69*138cm

规格:50张/包

纸性:半生熟

价格:208元(原价260元,上新8折)

在“书法江湖”中

没有那么多的恩怨情仇

你可以放飞自我

领会书法真谛

▼

墨池 定制 四尺精品粉彩套色布纹宣

☟

墨池 定制 四尺精品粉彩套色瓦当宣

☟

▷ 商城客服微信:mochishangcheng

| 梁三日老师主要围绕的是魏晋笔法的一些例证以及现场演示书写过程,下边我就将自己听梁三日老师讲的这节课的笔性与笔法的笔记分享给大家,希望对大家有帮助。 |

1.线条的弹性特别强,线特别实,线质特别的凝重。

2.线条特别的鲜活。

3.起收笔特别自然,特别凝炼。

起笔的逆,特别自然,虚逆用利特别好。

笔锋触纸的瞬间已经完成逆的动作,藏锋做得很好,虚逆。

收笔做到自然裹束,原因在于空收做得好。

笔离开纸的刹那,自然收起。

笔锋无处不到。

仔细看笔画。收笔的时候回顶。

注意空收,别往右边甩,这一笔是甩得比较多了,上边那个一横,空收就收得好。

绝无虚笔!

这是虚逆。

清代末期的教材要求从笔画中间就开始,逆锋起笔。

触纸的那一刹那就已经完成裹束的动作。

空收,在收笔的时候注意收回。

收笔的动作是把B点(笔锋)移动到A点(笔肚)。

这是魏晋时代就已经存在这种笔法。

毛笔要立起来,走到最后。

有的是笔肚在结尾处,但是更多的是笔锋已经到达末端。

《延居汉简》大家注意看标注的位置。

本来是要出锋的,但是他在末了来个会顶。所以不虚,很实。

逆起逆收(虚逆、空收)实际上是快速书写的结果。

上一笔的空收是下一笔的虚逆。

“逆入平出,万毫齐力”(包世臣语)

4.笔的弹性用得特别充分

一方面是人手在控制笔,另一方面是笔也在带着人手走。

顺逆正反,使转,运用得特别活脱。

包世臣的则显得很笨拙,少了活脱。

包世臣的这个侧切拖沓、死板、软弱。

这是明清书家的共同特征。

不信可以去看米芾等人经典书帖明清人在后边的题跋。

跟之前古人留下的题跋有很大差距。

再看汉魏的线条,就会觉得那时候的人用笔非常利索,控制力极好。

汉魏时代,民间写手深喑笔性,书写完全依据笔性而为。

天然合理,故不求工而自工。

能很自如做到自倒、自起、自收、自束。

然而包世臣基本没有转锋。

大家注意看红圈标注处。

笔画下去、起来,再下去、再起来。

接着下去,幅度都没有太大变化。

所以显得没有魏晋时代那么活脱。

所以说,魏晋时代的人天然合理遵循了笔法。

曹全碑,很忠实地在还原书写的效果。

自然的逆,自然的收。

写曹全碑很多朋友喜欢这样直接出锋,但是其实应该空收一下。

曹全碑跟汉简的笔法是一脉相承的。

启明注:此处收尾请对照前面的汉简图片

《乙瑛碑》

这个角怎么走?把笔立起来往下走就好了!

写这种碑,要蠕动。

(启明注:梁三日老师在书写时略带颤动)

不然线条显得不够老辣。

注意每一笔的虚逆空收。

汉简中这样的笔画都是借助毛笔按下去的力量打起来。

但是也要注意不同情况,有时候就是回顶。

《礼器碑》是隶书里边技法综合性是最强的。

四个角都不平衡的。

和曹全碑完全不一样。

有强弱、动静、刚柔的区别。

很少有雷同。

可以参考《礼器》、《史晨》 多做比较。

这个转就是圆转了。

同样是圆转,这里的转就和刚上面那一张不一样。

可以参考网上别人传的笔性笔笔法的视频。

这个转和刚才两个又不一样。

看这些开口,都不一样,横穿过竖,或竖画穿过横画。

这里笔锋要立起来,再出去。

再来看《石门颂》,他以圆笔裹锋为主的。

笔锋的铺开也有几种,比如前后铺,左右铺。

这两个转要注意区别开来。

最后一笔,笔锋顶住自然立起来。

摩崖石刻,注意裹锋和中锋。

隶书里边比较有超逸风貌的。

万毫齐力分两种。

一种是左右铺。

启明注:四个手指横着过去的这是左右铺。

这是前后铺。

一般左右铺写宽的线条,前后铺写细线条。

二者的变换可以通过转手腕或者手指来完成变化。

从左右铺变成前后铺,关键在于能立起来。

下笔必须左右铺,出一个方笔,然后找机会变成前后铺。

前后铺和左右铺结合运用是最好的。

这样写,就不会虚,每一笔都是实的,线条的边缘显得灵活,有变化。

写的时候其实是需要注意转动手指的。

此处启明提问梁三日老师:请问老师所说的绞转如何理解。

于是老师画了上边那个图,其实我朋友圈之前有发布过类似的图。

此处只是跟老师求证一次,以确保我自己的理解正确。

注意,绞转不是提按用笔,而是注意转换。

尽量不用提和按表现张迁碑的笔画,提起来显得虚弱。

但是用前后铺和左右铺就会显得很实。

这样出来的线条才会有起伏,有张力。

《元桢墓志》

写的时候尽量用前后铺变左右铺。

这种棱角直接顶住就行了。

这是绞锋。

这是前后铺,也就是当笔停下来的时候,是立得起来的。

课程结束。

3月20日

墨池学院导师梁春(笔名梁三日)开讲

▽

√ 第一节1元试听 【报名方式】 扫描海报二维码直接进入墨池公众号获取报名链接 如有疑问可咨询您的课程专员:小欧或麦嘉(微信:mochimaijia) |

我们见过不少书画家,在公众场所高声大气、手舞足蹈,印个名片出个册子,名号头衔一大推,密密麻麻,使人眼花缭乱。细看却一个正规的都没有,全是些打着“国际、世界”名号的“野鸡”头衔。至于册子里那些东西,基本上没法看,都是些糊涂乱抹之作。和党政军要员、影视明星、文化名人的合影一大堆,一看就是些瞅准机会硬蹭上去的东西或PS的东西。

还有的甚至无耻到把自己不堪入目的东西和启功、沈鹏、欧阳中石等等这些书界老前辈的作品资料印为一册,美其名曰“《当代书坛四大家》”,胆小些的尚且把自己排在最后,胆大的干脆将自己排在第一。什么叫“泼皮胆大不害臊”?什么叫“无耻之尤”?这种的就是!而且不折不扣!

曾经还见过一个所谓的“国画大师”,水平不过是五流画家还略次些,可他居然将自己和黄胄、李可染、刘文西三人印在一起,叫做“当代画坛最具权威的四位大师”。我的天!他这么做,不是无知,就是无耻!恐怕是要损了阴德折了阳寿的。

你水平低不是你的错,可以励精图治,加强学习,不断提升自己。但你犯不着胡吹。遇见不懂的外行,骗取些酒食车马之供,或也有之。若是遇上了内行,岂不是徒招人耻笑也!中国人素来看重谦虚,讲究“君子藏器”,说“谦受益,满招损”,说“锋芒不可外露”。有才而不刻意显摆,那才是真正的高人,才算是个有德行的人。

现在的书画界,动不动就“十大书法家”、“十大国画家”地评选推举,其实是助长了这种不良风气。不过,话又说回来,那就是个游戏活动,大可不必当真。谁要是拿这些江湖劳什子信以为真,那就是心甘情愿被人家忽悠,终究是怨不得别人。更多的时候,还是要看具体的作品水准如何,看其学术成果如何。当然也要附带考察一下作者的德行和人品。毕竟中国人对待艺术家作品的同时是看重其人品修养的。

喜欢吹牛也是民族的一个劣根性,为了达到某种目的,什么样的大话都敢讲,什么样的大牛都敢吹。君不见,为了尽快显示政绩,以求高升,很多官员主持上马的那些贻害无穷的豆腐渣和烂尾工程,不就是喜欢吹牛的结果么?!

一个人从最初把笔临池开始到成为一个功力深厚、学问渊博、风格鲜明的书法家,需要一个漫长的磨砺过程。需要我们去数十年如一日地不懈追求,需要不断地在自我否定中调整自我,走向成熟。这是中国书法的本质特点所决定的,也是符合一切艺术的根本规律的。所谓“积学累功,厚积薄发”,讲的就是这个道理。任何一蹴而就,立竿见影的想法都是不切合实际的。急功近利所导致的结果,只能是人心越来越浮躁,语言越来越虚伪,艺术越来越糟糕,离成功越来越远。

我们说,一个人刻意标榜什么,那说明他就正缺乏什么。老说自己“著名”的人,正说明他还没有名。老说自己样样精通的人,其实他一样也不精。老说自己读书无数的人,很可能他从来没有认认真真读过一本书。老说自己压根儿不缺钱的人,其实他或许正债台高筑。老说自己手眼通天的人,或许他正处在困顿之中一筹莫展…

缺乏真才实学,你纵然有意留长发长须,着一身唐装汉服,也不能说明你就是艺术家。若是谦虚点,好歹还算个艺术爱好者,正行走在通向艺术殿堂的路上。而一旦胡编神吹,那就一无是处,成为笑料了。

启功老一度以“中学生”自比,正说明他的可爱可敬。他的学问、他的书法自有公论,又岂是那些动不动自称“名家、大师”者所能望其项背的?!

饱学厚德之士绝不会大呼小叫,张牙舞爪。他们自会示人以谦逊,示人以平和,示人以恭敬。真正的武林高手也只是在不得不出手时一招制敌且留有余地,非不能也,乃不为也!而只有那些胸无点墨、不学无术、东游西荡、游手好闲之辈,才会热衷于故弄玄虚,招摇过市,才会“隳突乎南北,叫嚣乎东西”。

故曰:“好吹牛者必无真才”,信然哉!