试谈“四宁四毋”的精神

卫俊秀

“四宁四毋”是傅山先生提出的书法艺术创作原理,精粹卓越,探根见底,极有发明。他反对一切柔美、甜媚、不健康的书作。提倡古拙厚重、雄强高蹈的书风。志念深远,非仅止于书论。“四宁四毋”即:

“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。”

下面写出我的一点粗浅的体会。

一、“四宁四毋”主张提出的时代背景

傅山是一位最有骨气的明代遗老。三十八岁的那一年,正当明朝亡国之秋,目睹山河变色,痛不欲生,毕生以反清复明为职志,“平原气在中,毛颖足吞虏”!他那笔“生龙活虎”(于右任评语),“豪迈不羁”(郭沫若评语),“挽强压骏”(章太炎评语)的大幅狂草,风云雷电、林薄晦冥,气象万千,正反映出他那热烈的爱国思想。但当时社会上流行的书体,却是南董(其昌)北米(万钟),董则清媚,米又肥靡,董又推崇赵孟頫为五百年来第一人。而赵体颓堕委靡如徐国偃王之无骨,熟媚绰约,贱态十足,使傅山不胜慨叹!遂倡导“四宁四毋”之说,以挽临池既倒之狂澜。这就是“四宁四毋”立论的时代根据。

二、“四宁四毋”分析

(一)宁拙毋巧。

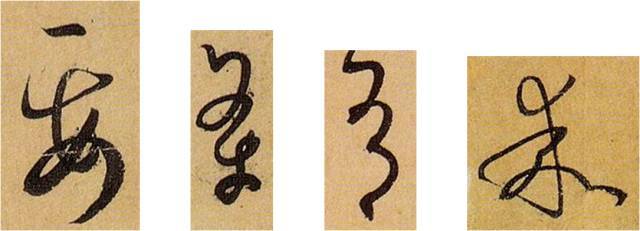

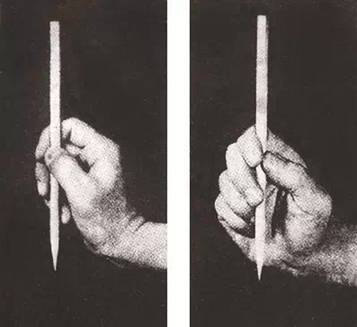

“拙”是拙硬、拙直、拙厚、拙朴、古拙。是褒义词,不是拙笨、拙陋。它正是字的结实处。出自天然,具有原始的纯真,不失本色。傅山论作字之道,曾说:“写字无奇巧,只有正拙;正极生奇,归于大巧,若拙已矣。”不难看出拙字的真谛和巧的相关处。老子所谓“归真返朴”,庄子所说“既雕既琢,复归于朴”者,即此。“能用拙乃得巧。用拙不逞巧,乃为大巧。”由正到奇,由奇到巧,而升化再进入拙的境界。其内涵包容丰富、复杂,微妙玄通,浑然而不可思议。说是有法,而又无法;有我在,而又无我在;有所似,而又无所似,种种情况,可以心会,能以言喻。

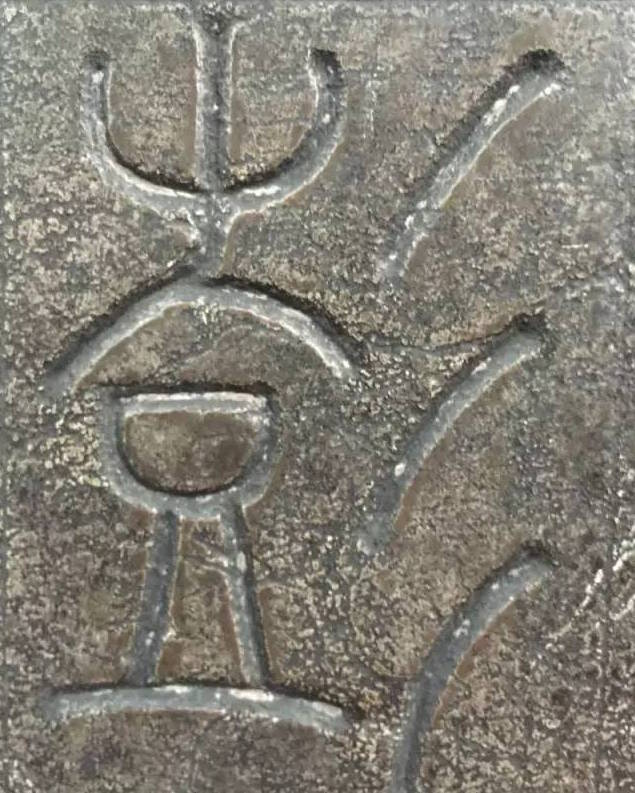

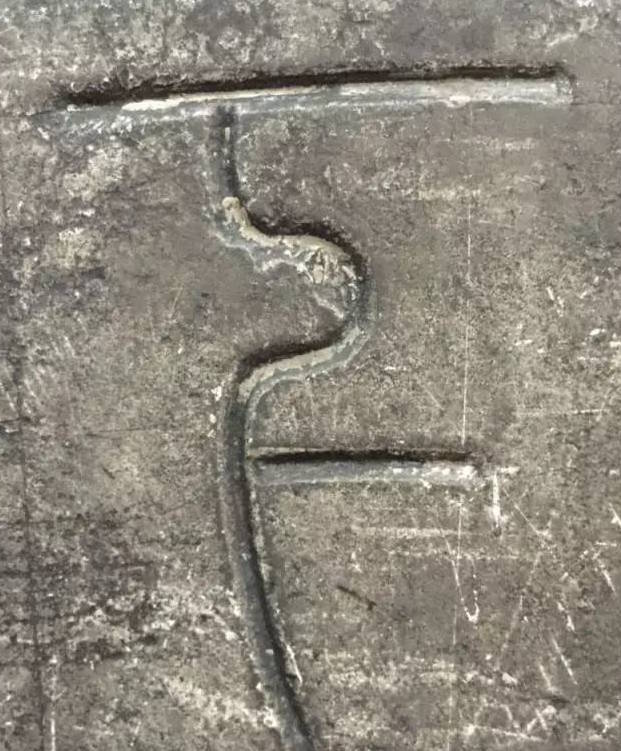

汉隶为我国书法中一大渊薮,而其要妙,傅山评论说: “至于汉隶一法,三世皆能造奥,每秘而不肯见诸人,妙在不知此法之丑拙古朴也。”又说:“汉隶之不可思议处,只是硬拙”。试取汉隶从《开通褒斜道摩崖》、《祀三公山碑》、汉中三颂直至《张碑》百余种名碑,虽体态气派各不相同,而给人以古拙凝重浑古遒厚,雄深古劲,劲瘦挺拔之感则一,极少柔美一途,而深得历代书家酷爱,影响极大。

要写出这种笃挚高古的绝作,傅山不止一次地说:“三复《淳于长碑》,而悟篆、隶、楷一法,先存不得一结构配合之意。有意结构配合,心手离而字真遁矣。其中不合六书、《说文》者多,亦知汉时即有通俗书法。文义远矣,书法不可思议也。‘辔’字从心,亦可意会‘沃若在手,一须心御’耶。”“俗字,全用人力摆列,而天机自然之妙竟以安顿失之,按他古篆、隶落笔,浑不知如何布置,若大散乱而终不能代为整理也。”山谷说得好:“凡书要拙多于巧。近世少年作字,如新妇子妆梳,百种点缀,终无烈妇态也。”新妇妆梳,正是务巧,与拙相比,也正如手艺匠同艺术家之不同。艺术家创作,只把心灵全力灌注在作品中去,充满了智慧、灵感、魔力无穷,给观者以无限的启发,引起精神的再生产。手艺匠所用心的,只在于如何安排布置,涂沫颜色,画出的人物,不管是勇士、美人,有似木偶,眼鼻不缺,而乏生气,不成个艺术品了。自然拙、巧并非对立词,拙可取,巧也自有其妙处。拙多于巧,不要让繁重的花朵,损折枝干为佳,作诗为文,亦然。

(二)宁丑毋媚。

拙、丑为邻,巧、媚一家,只是分量上轻重好恶有别,毋须详述。人们观赏一件艺术品,正像杜甫所指:“或看翡翠兰苕上,未掣鲸鱼碧海中。”只迷恋于浮华的外表,看不到精意的深处。颜鲁公书作《中兴颂》,王恽评为“如驱千金骏马,倚丘山而立。”其雄伟如此!气势磅礴,不可一世,而米芾讥为:“丑怪恶札”。龙门二十品中的《郑长猷造像》、《太妃侯造像》等石刻,初一触目,何其丑也,然而那深处,或为气和体闲,或为雄强挺拔,拙朴苍古,令人味之不厌。傅山曾谓“石鼓及峄山,领略丑中妍”,要从丑中看出美的价值,这就须有慧眼了。赵体一见,岂不悦目?然而那种熟媚轻态,缺乏深厚,使人发软,无益精神。所以说宁丑毋媚。

(三)宁支离毋轻滑。

支离,散乱没条理。右军字或被评为“粗服乱发”,所谓“支离老手”者便是。与小刀细工者,异趣。轻有轻浮、轻靡、轻浅,都是没骨力,根不深。滑呢,无风采,不劲利,与巧媚,都是书法中所禁忌的。

(四)宁直率毋安排。

在楷法上,山谷有“快马斩阵”语。或即直率之意。亦即凌云健笔也。直截了当,以快笔意。做作安排,便失真,馆阁体不为识者喜爱,也只嫌其过于板滞,状如算子,不过字匠耳。

总括上述,四宁中的拙、丑、支离、直率和四毋所说的巧、媚、轻滑、安排,两者的涵义优劣关系,不难分辨。这里只写出自己的一点看法,算是个人体会。

(五)四宁四毋又是做人的极则。

四宁四毋固然是傅山书论的主张,而又是作人的极则,他就是如此的人,鲁迅对于作文白描法,也曾谈过十二个字:“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。”与“四宁四毋”精神,如出一辙,也正是鲁迅作人之道,他们所值时代、境况虽不同等,寻求真理,不怕牺牲的爱国爱民的革命意志,则确是我中华民族的精魂、国家的元气所在。傅山说:

“知有国家而后可以为人。”

“作字先作人,人奇字自古。”

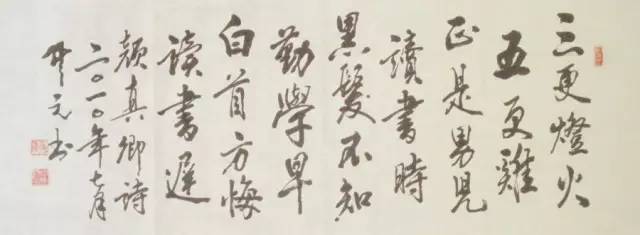

又说: “字亦何与人事,正复恐其带奴俗气;若得无奴俗气,乃可与议论风气日上耳。”“作字如作人,亦恶带奴貌。试看鲁公书,心画自孤傲。生死不可回,岂为乱逆要。”这不仅说透了人生的价值,也说明了作字和作人的关系。“字如其人”心手岂可相欺哉?但有些书者,则以为写出好字,只要掌握到技法,肯花工夫自会造于高明,与做人何关。且以蔡京、赵孟頫等二臣为例,证明其说。这种机械地看问题,探测未免不够深入。作字规律即书法,如执笔,用笔永字八法,欧阳珣三十六法,悬针垂露,划沙、印泥诸法,对于初学者,自有其指导作用,刻苦久练更是不可间断的功夫。但单靠技巧、功夫,是远远不够的。而更需要有精神的活跃——人品道德、思想学问,胸襟远见种种涵养。“狂来轻世界,醉里得真如。”大作家一动笔,无法无我,无心无意,甚至于无笔无纸,挥斥八极,涵蓄万象,大气象,高境界才称得上神品佳作。试取岳飞、文天祥、杨椒山以及傅山诸先烈名贤的诗文全集。比较研读,几乎如出一人之手,其书法作品中散放出的磅礴大气,忠直,高节,浩然之气,震惊鬼神,充分地反映了个人的至性,民族的哀愤,时代的灾难。这种“书外的功力”断非一点技巧、功夫所能比拟。《楚辞》、《史记》中所闪耀出的那种精刚之气,也绝不是仅靠着写作技术、鼓努卖力所能不朽的。要说到技巧的讲求、功力的深厚,八股文、馆阁体,可算得典范了。但在艺术中,给后人留得个什么形象?韩愈《送高闲上人序》说得好:“故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪。……今闲之于草书,有旭之心哉?不得其心而逐其迹,未见其能旭也。为书有道,利害必明,无遗镏铢,情炎于中,利欲斗进,有得有失,勃然不释,然后一决于书,而后旭可几也”。“书之功夫,更在书外”。东坡有句诗:“退笔成山未足珍,读书万卷乃入神。”不唯字。

三、结 语

总括“四宁四毋”精神,一在于挽救当时萎靡堕落书风,提倡整动、威仪凛然的书艺,以发扬爱国主义思想,振奋民族精神;一在于申明字与人的关系,人奇字古,作字之道,作人须是第一着,试看当前书风的不正,恰反映出人心的不正。把书作看作发财致富的工具,辱及艺术,不顾体面,伤害到民族的尊严,为外人嗤笑,引起侵略者对我觊觎的野心愈加毫无忌惮,而我麻木不仁。有的书者拜倒在日本“前卫派”之前,丧失民族自尊心。为前途计,只有心正笔正(笔正不是指杆的端直,是说字的威仪气态),才谈得上书法为精神文明服务和“毛颖足吞虏”的巨大神威。舍此,便失去书法艺术的真谛。

1998年6月20日

卫俊秀|(1909—2002),字子英,笔名景讯、若鲁,山西省襄汾县景村人。幼爱书法,擅行草、大草,中国当代学者型书法大家中国民主同盟会盟员,陕西师范大学文学院、艺术学院教授,首都师范大学书法博士考试委员会委员,被公认为鲁迅、庄子研究专家。出版有《傅山论书法》、《鲁迅〈野草〉探索》、《卫俊秀书法》、《卫俊秀书历代名贤诗文选》、《卫俊秀书古诗十九首》、《当代书法家精品集.卫俊秀卷》、《卫俊秀碑帖札记》、《居约心语》、《卫俊秀学术论集》等,为海内外学术、艺术界所称道。