时间:2015年3月25日下午

地点:昆山宾馆3楼双桥厅

主持:俞建良(昆山市书法家协会主席、昆仑堂美术馆馆长)

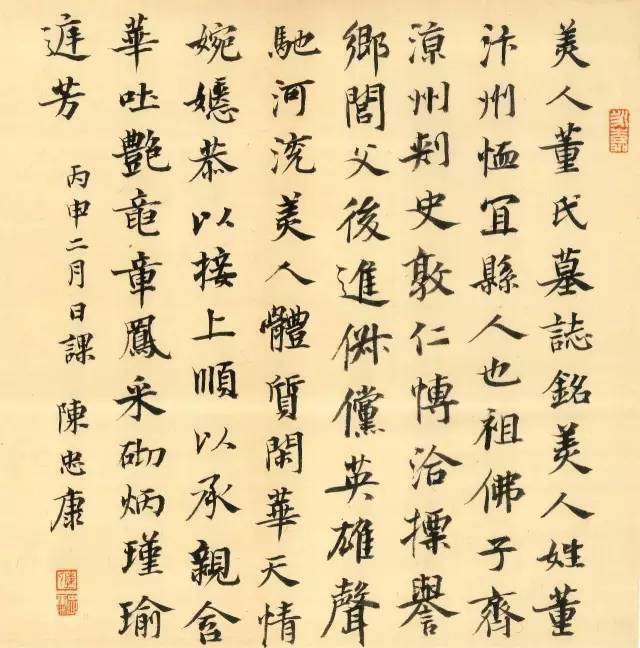

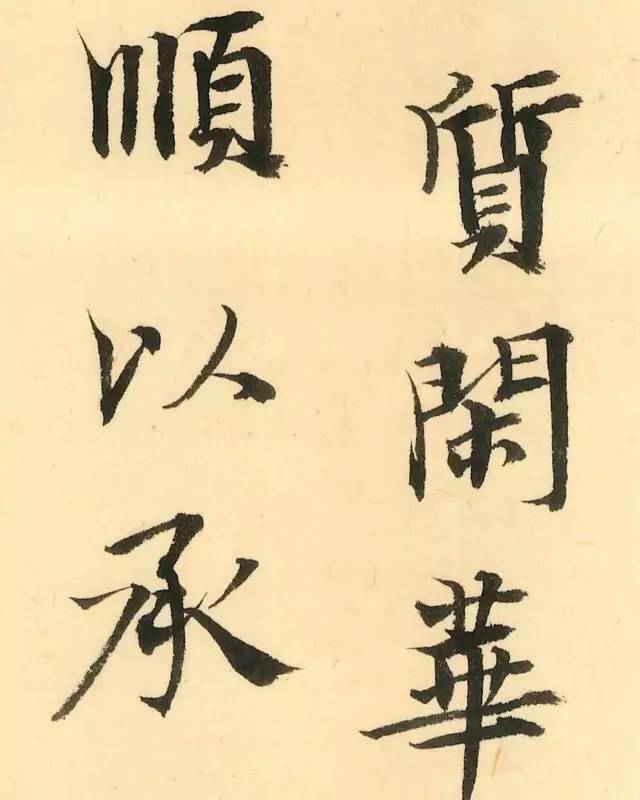

![ea364a00770ea05d31c5066e1b859911]()

俞建良:顾工兄1994年刚来昆山的时候,昆山书画院已经搬到柴王弄毕厅。当时陆家衡老师正在西厢房创作隶书作品,顾工就拿了一些篆刻和书法给陆家衡老师看。那一次正好我也在陆老师办公室,非常荣幸的认识顾工兄。

1995年我们都在北京参加中国书协培训中心的学习,每天吃住在一起,就很熟悉了。然后在这么多年的学习、创作中间,我们交往也是很多。他的成就刚才(言老师、韩老师)已经讲了,等一下听听各位专家的话。我要讲的就是,他对昆山书法事业贡献非常大的。他主要就是一些外来的思想、一些书法创作的灵感、一些学习的方法,对我们昆山书法事业的推动,应该说是很大的。早些时候,我们昆山喜欢书法的外来人不是很多。顾工不是来打工的,他是大学毕业以后到我们昆山青少年宫工作的,跟现在(打工者)是不一样的。那么20多年以后,也是在顾工的带动下,现在我们书协新昆山人已经有四十几位,书法成就也是非常好,已经很多加入省会员。我们昆山21位中国书协会员中,有近三分之一是新昆山人。

顾工还多次组织策划了全国性的学术会议和展览,无论是书法研讨会、明清篆刻史研讨会,还是“亭林印社同人篆刻展”或是“全国地方印社社长篆刻邀请展”,更或是由他主编的《篆刻批评》报纸,在全国都产生了一定影响和广泛关注。顾工对我们昆山搞书法创作的、搞理论的都是一个推动。包括我当时仅仅是写一些很短的书画家轶事,还没有到写论文,顾工兄来了以后对我也是一种推动。我入选第七届全国展理论研讨会的一个论文,也是在顾工兄的带动下写出来的。以后写的就多了,不仅仅是书法方面,绘画方面也写了,今年就是想出一本绘画方面的书。

所以顾工对我们昆山的书法事业确确实实影响很大。今天顾工书法展的座谈会上,我想请大家对他的艺术成就作一个点评。请祝老师先来吧,因为顾工兄一到昆山,他说我是祝竹老师的学生。

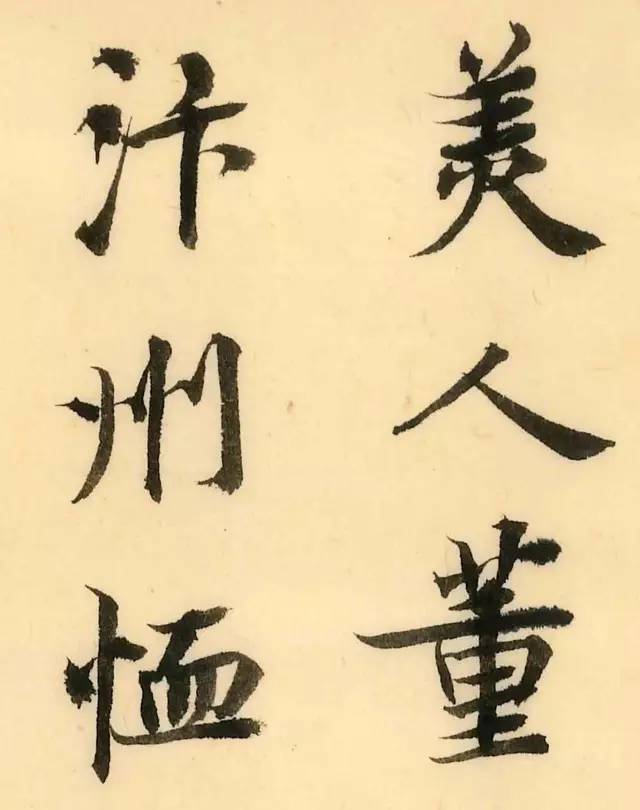

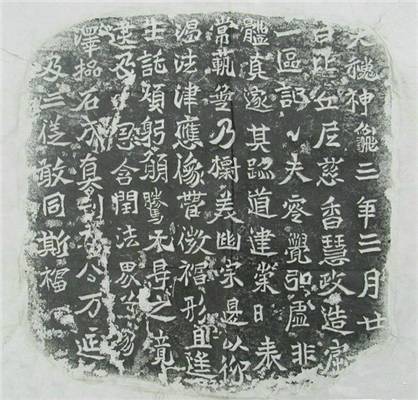

![c310261b5d5b0f429a800990afd0120a]()

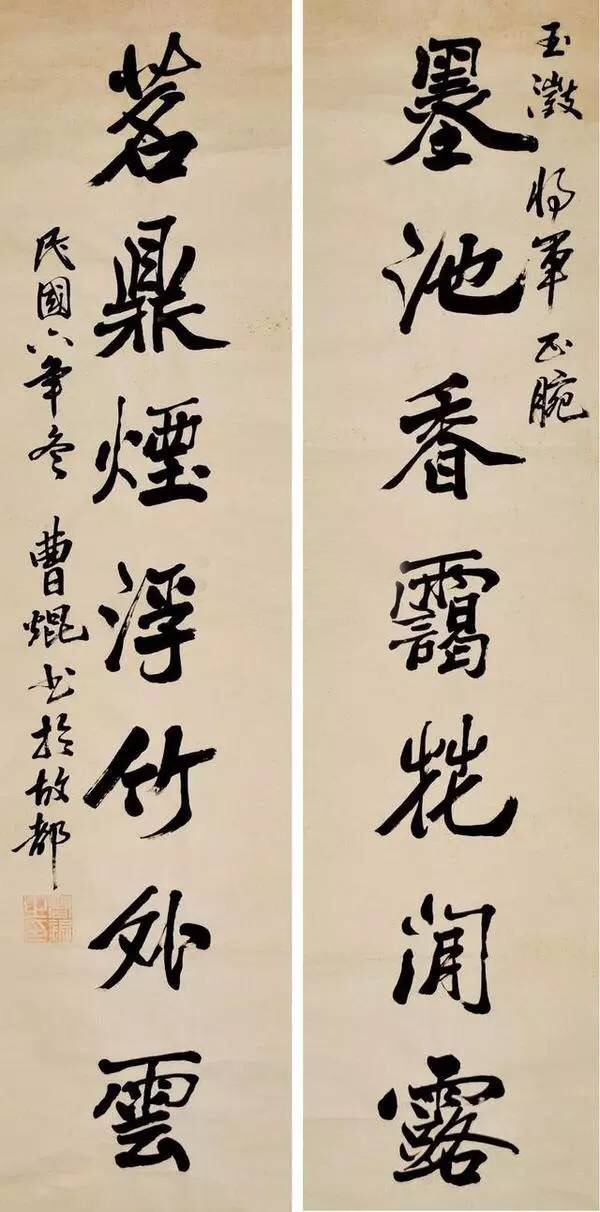

祝竹(西泠印社社员、著名篆刻家):我讲两个关键词。第一个关键词“70年代书家”。这个概念是顾工提出来的,然后在全国得到响应,得到肯定,得到认可。他既是活动的组织者,也是这批书法家里面一个杰出的代表。

第二个关键词是“昆山”。昆山是培养顾工的地方。顾工如果不来昆山,他现在也不是这样的,所以说这也是他的机遇。首先,昆山有一个很好的文化氛围,虽是小地方,却是一个历史文化悠久、当今文化氛围又特别好的地方。其次,顾工在昆山遇到了好的老师,这个老师就是陆家衡老师,陆老师对顾工的影响、帮助,我认为不仅仅是学识的问题,从人格到作风,各个方面对顾工的影响都是非常大的。他把顾工拔高了,带到一个比较高的文化档次上去。还有,顾工在昆山交到了一批志趣相投的朋友,这个是很宝贵、很难得。

20年来,顾工为昆山当代文化的发展,某种程度上,我觉得是起到了一种推波助澜的作用,这也是顾工对昆山的回报。所以,这次展览既是顾工个人非常高兴的事情,也是昆山文化当中一件非常好的事情。

我认为书法篆刻是中国传统的艺术,是中国特有的,别的国家没有的。有句话说,越是独特的就越是世界的。我们的经济不是世界一流的,文化现在也好像不是世界一流的,但是我们的书法篆刻绝对是世界一流的东西,是站在世界制高点的。当下有人提出来,要让中国书法篆刻文化融入世界文化,要走向世界。我认为不应该这样,有这样的想法是一种文化不自信,是一种功利主义,是一种侏儒文化,是一种市侩文化。我们为什么要融入世界呢?我们这个点就是世界制高点,我们要让世界走向我们!这是我的看法。

继承传统,是我们的一种责任。现在的创作有两个关键词,一个是传统,一个是创新。传统是什么呢?传统是民族文化的界定,是民族精神的升华。传统是民族精神、民族文化的一种载体,我们的任务是继承传统,发扬传统。继承和发扬是我们对待传统的态度。创新是什么?创新就是破坏传统。传统是历史的界定,是民族的大智慧,创新是一个人的小聪明。以一个人的小聪明去抗衡民族的大智慧,想取代民族的大智慧,在艺术领域来说我认为这不是聪明的做法。传统需要的是界定,而不是创新,创新是一种商业行为,我们不需要。我们需要的是什么呢?我们要把传统推向新的历史高度,要把传统推到新的境界,这是我们的责任,是我们要努力的方向。

所以,以我的观念来评价顾工的作品,我不认为他现在已经很杰出。他现在要做的是什么?是再努力攀爬,向传统的最上层努力攀爬,也在努力把传统向前推进一个层面。

创作,不可以理解为创新。创作是什么呢?我认为创作就是努力的把我们的生命,把我们的理念,把我们的全部融入到传统里面去,把我们的知识融入到传统里面,让我们的知识价值在传统里得到体现,这就是创作。我们的作品里,传统是越多越好,个性也是越强越好。个人的才情,会影响创作者在传统作品里面的体现。你的才情有多高,素养有多大,你就会在传统里发多大的光。如果你不能发光,就被传统包住了;不能够闪光,那也说明你自己没有闪亮的光。这是一个很复杂的事情,这取决于你有没有那份才情,有没有那份素养,而不是说你想要创新就能搞出一个很光亮的点。当然,如果你不能够发光,也算是在传统的传承过程当中尽了一把力,也是对传统艺术的一种贡献。

用传统的文化精神来陶冶自己,愉悦自己,这就是所谓的有意义的事情,这是中国人高尚的思想。用传统的形式来抒发情怀,势必得到感应,得到教化,这也是我们从事书法艺术的意义所在。对于传统的继承,顾工正在尽自己的一份力量,而且已经作出了相当多的贡献。顾工在才情和素养上都不是平庸之辈,他的前途是不可估量的。

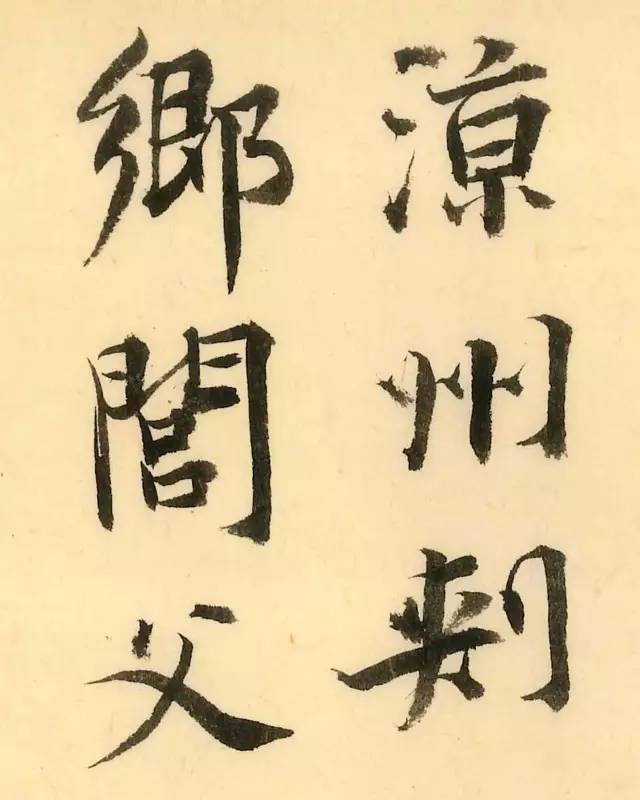

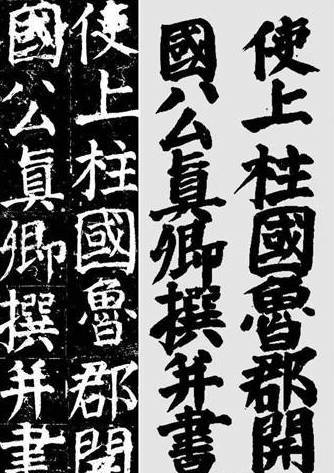

![daed94e68e6ea0af9219a86ff4807701]()

葛鸿桢(江苏省文史研究馆馆员、苏州市书协顾问):我跟顾工交往近20年了。我记得最早是他请我到昆山青少年宫去做讲座的,这是第一次。跟顾工兄比较有深度的交集是在我主编的《中国书法全集·文徵明卷》的时候,顾工提出来愿意配合我写一些作品的考释。当时我手头也比较忙,觉得有人愿意帮我分担事情还是蛮高兴的。那段时间顾工做考释时是住在我家的,这样的了解相对就比较深了。

顾工不光是学术上、艺术创作上,乃至于他的为人都是我非常欣赏的,他不像有的年轻人稍微有一点成就便非常地傲气。顾工不一样,他一直保持低调,包括今天“工欲善其事——顾工寓昆20年书法篆刻展”这么成功,他还是表现着平常的样子。

他在帮我做考释时,虽然人比较年轻,用现在的话说就是“嫩”,但他工作非常努力,给我留下一个非常好的印象。前天,他打电话邀请我参加他的展览,我说肯定要来的。

顾工的展览今天大家都看到了,其他不多说了,就把这一段不为人知的往事给大家讲出来。祝顾工的展览圆满成功!谢谢大家!

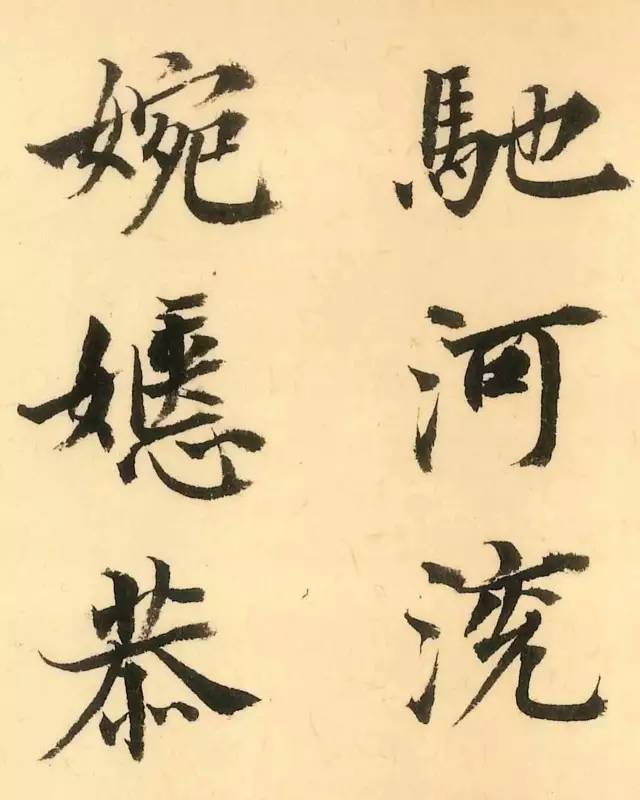

![9c6acc3f8992106ca20d9e96b8199851]()

陆家衡(昆山市昆仑堂美术馆名誉馆长、苏州市书协顾问):顾工来昆山20年,我就跟他接触20年。顾工这20年,我们都不能小看他。我算了一下,他1994年来的时候是22岁,我当时已经48岁,虚长26岁。他一直称我为老师,但我觉得对顾工帮助太少,对他现在的书风甚至没有多大的影响。有一点要说的是,我确实是将他当作朋友看的,而且作为“畏友”来看的,因为他有自己的才能跟天赋。特别是他在北京《中国书画》杂志工作一年之后,回到昆山担任《昆仑堂》杂志的(副)主编,我觉得他学术上已经不是之前那样了,完全变了。他可能在京城开拓了眼界,丰富了知识,由他经手编排、校对的文章非常专业。从这一点上来讲,当时《昆仑堂》杂志在外面扩大影响,跟顾工有很大的关系。

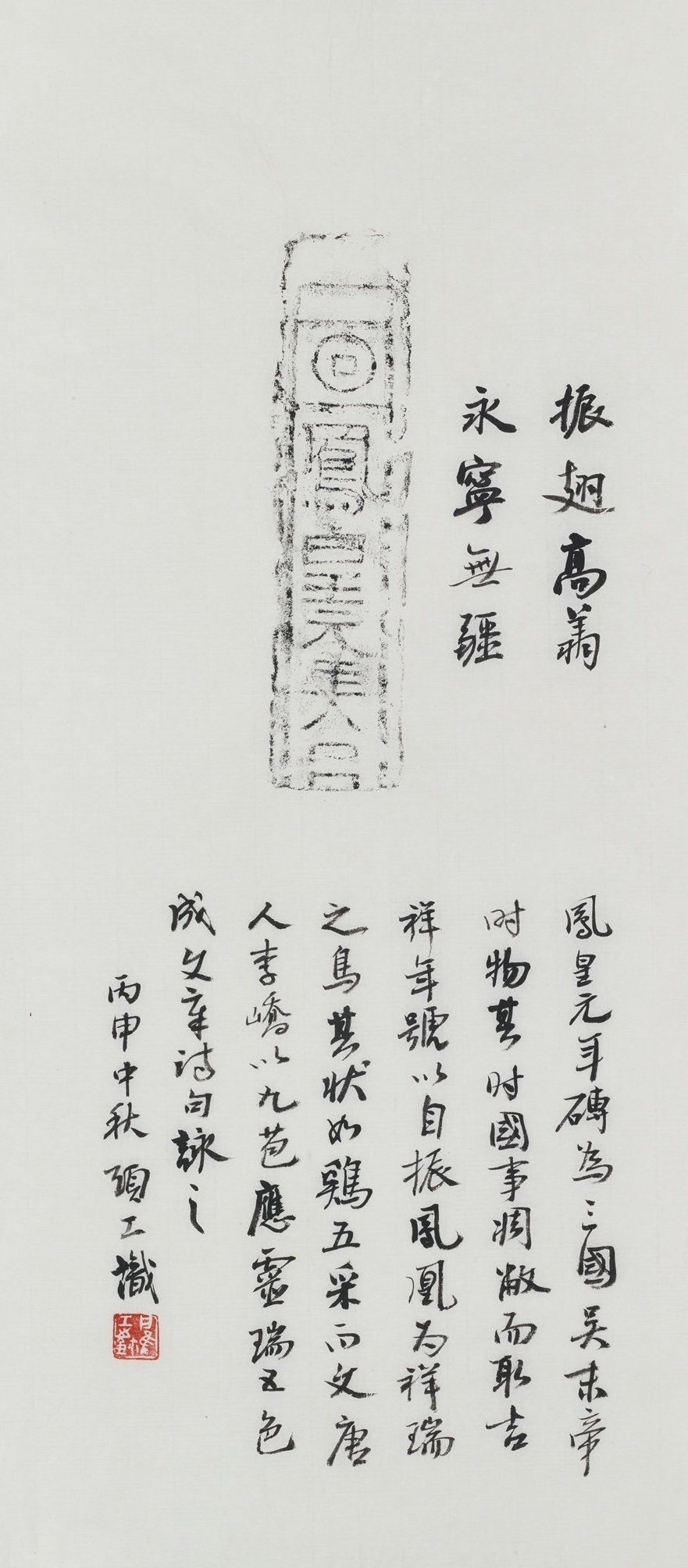

其次,我觉得顾工今天向大家展出的书法篆刻作品,实际上是一个综合体的反映,不是简单的创作六十几幅作品。这六十几幅作品当中,他的学养、天赋都在里面,通过这个展览可以看出顾工在文、艺这两个方面正齐头并进。从他的作品中,可以看出,他对中国传统艺术的理解、把握的程度。我觉得这正是我们当代一些年轻作者所缺乏的。

他篆刻搞,理论搞,书法搞,到了昆仑堂(美术馆)以后,书法鉴定这一块他也搞,涉及面很广,我很佩服他!顾工大学学的是历史专业,实际上很多年纪轻的人忽略了历史。记得我刚开始学书时,父亲对我说,你要去看看历史,先不要看其他东西,你先看史,叫我先去看《资治通鉴》。老一辈人为什么这么重视历史?这个史不是现在讲的书法史,是历史。比如顾工关于杨维桢研究的大量史料,并不是书法这一块能够包含得了的,它涉及面很广。刚刚看展览的时候,有朋友也跟我说起这个事,我说难就难在这里,书法涉及的因素很多,并不是简单地花工夫就能够写出来好作品的。书法也好,篆刻也好,我觉得成功的因素是很多的,你越是放松,越是往各方面发展,你越是不想出名就越能够出名。

至于创作这一块,大家不一定要去学他,他有他的一套。而且我认为他的书法还处于进行之中,还有很多的路要走。他底子厚,而且也没有走弯路,去年比前年好,今年比去年好,这是他给我的感觉,对我们当代青年应该有着积极的榜样作用。谢谢!

胡传海(中国书协学术委员、《书法》杂志执行主编):我一般看人,首先看他有没有腔调。如果有,我还会将他纳入一个历史环境,比如民国。因为民国离我们比较近,我觉得优秀的人都应该出在民国。比如,我把蔡树农放到民国里面去,他是民国里面狂狷一类的,李双阳属于内敛厚重一类的,顾工也是,但他属于比较儒雅一类的。如果顾工再穿一件长衫,就有点瞿秋白、徐志摩、郁达夫的味道了。

我注意到顾工,是因为多年前一份叫《篆刻批评》的小报,其中有几篇文章是批评当代书坛的,它引起了我的注意,我觉得不简单。于是我就开始关注和打听,有人跟我说是顾工在主持这个东西。有一次我们单位到昆仑堂(美术馆)参观,于是便认识了顾工。我记得顾工当初有一张横幅类的作品,字的架构很奇怪,写得非常有味道,深深的印在我的脑子里。有一次搞笔会的时候,无意当中把他的那种感觉写进去了,所以我也“抄”过他的东西。

苏州和昆山这个地方的确是不简单,因为这里有葛老师和陆老师这些大师在,韩天衡老师也是苏州人。顾工是淮安人到昆山,还有淮安过来的李双阳,到苏州马上就灵光了,所以这是人文荟萃之地。我建议中国书法家协会到这里办一个书法家中心,这个地方真的是可以出人才的,非常有灵性。

顾工的作品,我认为第一点,就是它的格调很高,很有腔调。有的人那个字一遍看过就算了,顾工的字是值得你回头再看第二遍、第三遍的。他是一个比较有自己腔调的书法家,这个从字里可以看出来。我们只要读作品,他是处在一个什么样层次,马上就知道。像刚才陆老师所说,顾工的字不一定很成熟,里面的确有一些杂的东西在里面——刚才我跟毛羽一起看的过程里面,觉得有些东西他过分强调了,有些夸张过头了,这些情况还是有——但是整个字有一种契合,有一种文人的东西在里面,有一种独特的高标气格。

第二个就是人文的气质,可以说是独步江南的,当然这个独步不是他一个人。他是作为70后书家的代表,70后书家是当代中国书坛中坚所在,我是看重这一点。因为顾工跟其他的书家不一样,他既会编又会写,还会刻,还会策划,是一个多面手。他是一个有综合才能的文人,而不仅仅是一个写字匠。我曾经想叫他到《书法》杂志来当编辑,他没答应,最后被公者兄弄到北京去了。

顾工确实是不容易的,是70后书家的杰出代表。江苏有李双阳,有顾工,这是江苏的骄傲,也是江苏各位老师培养的结果,非常谢谢。

![77aa47b7acd56ba4bf6fe82885fe51d5]()

张公者(中国书协理事、《中华书画家》杂志社副社长兼副总编辑):顾工他学历史,学艺术,学书法,现在做博士后是工艺美术史。他这种学养,这种跨学科真的是很了不起的,除去他本身的禀赋之外,与他的人生际遇有很大的关系。要不是我反复地请他(到北京),他可能不去清华做博士后,他本来没有这个计划。而因为时间紧,专业也没得选择,只有去学工艺美术。我觉得这样(跨学科)会成就一个人。

刚才前面几位老师的讲话,提到顾工很早就主持书协、书画院工作了。我忽然想到,秦始皇成年主持工作也只有22岁,大刀阔斧地做了好多事情。有些人的才华在年轻时候就表现出来了,胡传海先生是有这个眼光的,看出顾工确实是一个人才。他在文艺学养之外呢,在做人方面,也是叫我特别敬重的。多给我两分钟,我这么老远来的,就多说一些。顾工做事情,我觉得他有一个把握得非常好的特点,就是他会把情和理、法和意处理得恰到好处,把学问、艺术和工作都能够处理得极其和谐。这一点我觉得是非常难做到的。有的人可能艺术感觉很好,但是学养的方面可能不足,结果是他的艺术之路无法走得更远。有的人学问是很好的,当他想在艺术方面有所成就的时候,自己的学养没有转化到艺术方面。这一点我觉得顾工可以给我们做一个范例,就是学问和艺术这种有机的结合和转化。

大家刚才讲“70后”是目前中国书法界的中坚力量,我讲不仅仅是书法界,它也是目前中国在诸多领域当中出人才、出大师、出英雄的年龄段。为什么这么讲呢?我们放眼去看一看书法界以及绘画界,我们上一辈很多人的学养没有办法支撑各自艺术之路的发展。当然这不是他们本身的原因,是那个时代给他们造成的。由于历史的原因,中国的文化传承是断了一两代人的,将来的崛起就应该是现在四五十岁这一代人。在座的各位大多数都是这一代的人,实际是历史给大家的一个机遇,像顾工那样的人物将来我觉得会出来的。

![f9ee78618dcfe2f75b5270b3806ea188]()

潘善助(中国书协理事、上海市书法家协会秘书长):我和顾工先生是在参加韩天衡老师的一个活动的时候认识的,交往时间不长。这次顾工先生发了他书法展的邀请,我很高兴的答应了。之所以非常爽快地答应参加他展览开幕式,是因为我是抱着学习的目的来的。苏州我很熟悉,是文化重地,昆山是苏州下面一个经济非常发达的县级市。在经济发达的同时又是如何把文化也做这么好的呢?所以我今天来,一是来学习苏州经验,一是来学习顾工经验——一个是团休,一个是个人的。

看了顾工先生的作品集和展览以后,我在思考一个问题:他最初来昆山的就业岗位是青少年宫老师,如何从青少年宫老师发展成为70后书法界的代表人物之一,成为一个非常成功的书法家?这个是值得我们研究的。现在有很多从事青少年书法教学的老师,他们的目标就在于把小孩子带好,多赚一点钱,将教学工作不断地翻版,这样就很难出来。

由此,我仔细看了顾工的履历。从淮安到扬州求学,毕业后到昆山工作,工作以后又去杭州、南京、上海、北京拓展思路。这期间,他走了好多路、花了好多时间、学了好多知识、拜了好多老师,这是一个立志高远的人、有宏大志向的人才会做的事!同时我还认为顾工不光是一个单纯的技巧型的书家,他既会写、刻、编,还能策划,他的优秀是表现在多方面的。如何在写好字的同时,不断地加强自身的学术修养,我想认真的学习一下顾工在这方面的经验,回去给上海70后的朋友们转达一下。

我还关注到顾工今年获得中国书法兰亭奖的著作是写杨维桢的,书名叫做《铁笛一声吹破秋》,这本书我正在拜读。杨维桢先生祖籍在浙江,晚年住在松江。苏州有吴门书派,上海有松江书派或叫云间书派,我们如果梳理一下会清楚,其实都跟杨维桢先生有关系,因为他当时是非常有名的文学高人,是一个书法大家。他住在松江的时候,跟苏州、昆山,跟浙江嘉兴一带的书画家交往非常密集,这也带动了松江一带的书画艺术的兴盛,才有了后来云间书派的繁荣。毫无疑问,杨维桢先生是非常重要的人物,他对上海的文化贡献非常大。

因此,要感谢顾工先生对上海书法家的研究,这也是为上海书法事业做出的贡献。在近代的上海,海派书法曾经非常繁荣,上世纪七八十年代的时候,也领全国风气之先。现在的上海文联,强烈地感受到人才的重要,正积极吸纳人才,与华东师大联合建设“上海市中国书法研究中心”,为上海书法注入更大的动力。我的发言完了,谢谢!

王伟林(江苏省书法家协会副主席、苏州市文联副主席):刚才听了开幕式上以及研讨会上各位老师、前辈、同道的发言,大家关注较多的是地域文化与艺术家成长之间的关系。我想说的是另一个方面:一个艺术家处在这么一个文化地域当中如何作为?

昆山是一个很特殊的地方,有很著名的元代的玉山草堂雅集,它是由昆山的顾阿瑛创办的。玉山草堂是当时文人相互交流的场所,也是一种文化现象。所以说昆山是有深厚文化底蕴的地方。顾工作为一位新昆山人,他融入进来又发挥自身的才情,把外界的风气引入到昆山,我觉得他是功不可没的。所以说艺术家个体对群体的互动,对地域文化的影响是应该值得关注的。

为什么成就了顾工在艺术上、学问上不断地迈向高的境界,前面老师们都说了,他自己好学,而且不断地在开拓视野。在书法界,一提到顾工,肯定会提到《篆刻批评》和“七十年代书家提名展”,因为这都是他亲自倡导发动的。这样的活动已经不仅仅局限在昆山这个地域了,已经发散到苏州乃至全国了,这是他作为艺术家的个人在当代对书法群体、对地域书风的影响。

个人与地域文化两者之间是一种互动关系,自己在昆山文化的滋养积淀当中得到了提升壮大,同时昆山书风、吴门书风,在顾工等移民书家的努力下,也不断地在充实,发生着变化,这种关系我觉得是值得研究的!

毛羽(中国书协编辑出版委员会委员、《书法报》执行主编):我认识顾工大概也有20年了。当时他在昆山青少年宫工作,给我们湖北黄石的书法家夏奇星先生写了一封信札。我看了非常喜欢,通过夏奇星先生得到顾工的地址,我就给他写了一封信,顾工兄用毛笔给我回了信。那时候的通讯没有现在这么发达,电话、手机很少用,全以书信的方式,我现在都还留着那时的往来信札,想想还是挺幸福的!

顾工兄对我的激励是什么呢?他对我的激励就是走出去!我从机关里面出来,到《书法报》工作,从某种意义上来说就是得到了顾工兄的激励。我觉得顾工的“走出”可以分三个方面来说:第一个方面是大家都知道的,从中国美院的助教班,到南京大学硕士、东南大学博士,再到清华的博士后,他是不断地走出去;第二个走出是虽然他本科是学历史的,但他不死守专业,搞书法,搞篆刻,搞理论,搞编辑等等各个方面;第三个是组织活动方面,我觉得他创办的《篆刻批评》和“70年代书家提名展”都是走出。《篆刻批评》的一些编辑和处理手法对我个人有很多启发,“70年代书家提名展”在全国已成了一种文化现象。

今天展览里的作品大多是行书、行草书,有一件临的魏碑,还有一幅篆书作品“猛志长在”。我想以这个作为顾工兄与我共勉吧,保持“猛志长在”的状态!

![73274db4f0f87dd366e6b3e0bd860069]()

蔡树农(浙江省书协副秘书长、《美术报》书法周刊主编):我跟顾工兄算是有缘的,1995年我们就结识了。后来他到杭州中国美院进修过一年。顾工现在的创作,书法也好,篆刻也好,包括理论也好,他还是用传统型的方法,但他为什么能够走到今天呢?是因为他不会将传统做得很迂腐,他的视野还是很开阔的。有的时候书呆子气比较重的人,或者有些纯粹的艺术家做不到他这样。

我是杭州人,杭州人是小富即安的,没有什么野心,但是有的时候我对外来人一些行为不是很欣赏。我讲一个什么东西呢?借此小小的表扬一下顾工,这确实也是真心的。就是我个人感觉,可能陆家衡老师他们更加有数,就是昆山尽管是从善如流,但是顾工从青少年宫老师,做到昆仑堂美术馆副馆长、书画院院长,因为他有一个很厉害的地方,就是让你们感觉到这个外来的人,比较有安全感。我认为刚才很多的朋友、老师的解释是比较到位的,顾工有很多方面的综合才能,他能够给我们提供安全感,所以这个是非常不容易的。

还有一点对艺术家很重要。今天早上黄宾虹先生画展在杭州开幕,他诞辰150周年。黄宾虹提倡“读万卷书,行万里路”,我还补充了一句是“交万家友”,顾工兄做到了这一点。作为艺术家,交友是非常重要的。在这个交流过程当中,你真的可以练就一种本领。有选择地交流,与厉害的人交流,能够帮助你思考,解决很多疑惑。在交友过程中,能实现“眼见为实”,到一定的时候需要沉淀下来。我觉得这个也是顾工非常厉害的地方,所以我们要向顾工兄学习。

王鉴伟(苏州书法家):我跟顾工最大的共同爱好就是旅游吧,我们碰到一起就谈到旅游线路。上次我们一起去欧洲办展览,玩得非常开心。对于他的书法,我前面确实关注得不多。去年12月份的时候,在北京水墨公益基金会做的“江苏十大青年书法家提名展”,我看到了顾工一批作品。再看今天顾工的完整展示他创作状态的展览,又让我感受很深。一个书法家,当他的技法都过关了,也得过大奖以后,他往哪里走?这个时候,他的作品就必须体现他个人的涵养、学识。

书如其人。顾工兄行万里路,读万卷书,而且做其他方面的学问,他的人品、人格都体现到书法里面。所以他现在展厅中的作品,除了技法的体现,更多的是他人的体现。而且他越来越大气了,作品非常浑厚,这是我感受很深的。顾工在当代中青年书法家中是一个标杆,他的艺术之路该如何走,当代书法家应该怎么样有一个担当,顾工兄都体现出来了,所以我祝贺他!

谭云(常熟书法家):顾工兄我跟他认识已经将近20年了,在90年代末我们就交往了。2003年,我跟公者、顾工、明瓒还有已故著名画家朱新建等,我们当时六个人在常熟搞了一个书画展览。我敬重顾工的书法,其实更敬重他的人品。这么多年来,他一直对自己严格要求,不断上进,才有今天的成就,所以我以有顾工这样的兄弟为荣。我就讲这么多。

王渊清(苏州书法理论家):顾工提出“70年代书家”的概念是很具有学术性的,我很早就关注他提出这个学术概念,这几年他围绕这个概念也出版了不少著作、搞过好多展览。我是60年代的人,刚刚碰到几位老朋友,他们问我,现在怎么不写文章了,我说看到70年代书家的崛起,我都不敢写了,这是真心话。

顾工是一个人才,他组织的活动,包括提出的“70年代书家”这个概念,不仅仅在苏州,在全国也具有一定的影响力。70年代出生的这一批书家,确实和我们五六十年代的书家有本质上的不同。五六十年代的书家,在艺术上,可能追求大众口味的比较多,这和“70年代书家”追求的纯艺术,在审美观上有本质的区别。

张恨无(苏州学院副教授、书法博士):我简单说两句。顾工兄和我同龄,但是很多方面我要向他学习。他从事了一些书法组织活动,他是非常有责任心和爱心、甘愿付出的人。

今天我看了他的展览,我觉得他有了新的进展、新的变化。第一方面我觉得他的线条很丰韵很厚重,而且流动,这点特别难得。第二点是他字的结构,刚才胡传海先生已经说过,他有一种很特别的结构,带有自己习惯的这种笔触,但是看起来很舒服,这或许是他始终坚持的一点。第三点,我看到他展览中的篆刻、临的帖学和碑学作品所体现的变通能力,是我们同龄书家中少见的。这份才气给我印象特别深刻,他是值得我们学习的。谢谢大家!

庆旭(苏州书法家):顾工兄是我们70年代这群人的的骄傲。我跟顾工年龄相仿,但是他现在做的事情,远远高于我们70年代好多人的综合。

给我有三点学习的地方:

第一点,就是顾工性格非常温和,为人低调。刚才前辈们都说了,有些年轻作者不管是论文或是作品获了奖之后,就感觉跟以往不太一样了。顾工在昆山20多年了,获过多种奖项,不管是理论上的还是实践上的,但他还是保持低调,保持谦逊,我非常钦佩!

第二点,是海纳百川。为什么这样说呢?因为顾工的朋友很多,各种各样的朋友。有的人他是单向型的,有些人是综合型的,那顾工是属于综合方面的。就像树农兄所讲的,读万卷书,行万里路,再交万家友。

第三点,他在书法、篆刻、鉴定、理论研究、编辑出版,还有活动策划等方面,每一块都做得很精,这个精力是让人钦佩的。

看了展览,我感受到顾工兄在不断地进取。刚才陆老师也说了,就是去年比前年好,今年比去年好,我相信明年会比今年更好!谢谢!

![8a58dd0603b654bd3f57d204012e823d]()

李双阳(江苏省书法院专职书法家、江苏省青年书协主席):我给顾工兄写过一篇文字《三观儒者顾工》,写了其人其事和其艺,也是把我内心对他的了解,对他的这种佩服都写在里面了。我跟顾工兄有很多的共同点,都来自淮安,都成长在吴门,都是B型血,都热衷于书法艺术等等。但是他身上有很多是我没有的,比如他的学习的精神、做事的认真、处事的包容,这都是值得我去学习的。

在这里也要感激吴门文化对我们的滋养。我们现在都算离开苏州了,但是对苏州还是有很深的眷恋之情。苏州无论是从学术研究包括书法创作,在全国都是走在前列的。我想起王伟林主席十几年前组织的“江南风”书法活动,伟林兄带我们到全国各地去采风、创作、交流,包括研讨,我们收获了很多,也交了很多朋友。我和顾工都是70年代出生的年轻作者,能够不断地得到成长,和这块温润的土地是有很大关系的。

我认识顾工兄时,他在昆山青少年宫工作。90年代末,我去拜访他的时候,顾工那时名气已经很大了,我想他总不会拒老乡于千里之外吧。一见了面以后他非常热情,后来还到他家喝了老酒,从此以后就渐渐地友情很深。当时顾工刚从杭州学习回来,他将中国美院书法教学的理念带到了昆山这片土地上,给我最直观的感受是他带来了一股真诚的批评之风,非常可贵。我主持了吴江书协工作以后,一直在向昆山学习,也营造了这样一种批评的风气。这样的活动落实到具体上,就是对于每个人的作品,只讲缺点不讲优点,这样的批评得到的作用很大。就吴江的书法来说,相对于昆山也好,常熟也好,还是比较落后的,但是在不断地向他们学习之后,有了明显的进步。

对顾工,我想他的未来发展都是在我们的期待之中,他会走得很坚实。“猛志长在”,那四个字篆书给我们印象很深,希望他一直猛下去。

黄正明(南京大学文化艺术教育中心主任、江苏省书协副主席):非常高兴能参加顾工寓昆20年的展览。今天来了以后,我感受特别深刻。在当今非常混乱的书坛,顾工的存在,我认为对书坛起了警醒的作用。为什么会有这样的感受呢?大家都知道,顾工不是以作品参展获奖而有知名度和有影响的,他的获奖多数是他的学术论文。做论文不是一天两天的事,我特别同意胡传海老师讲的一点,就是顾工有一点像民国中人。我刚才在跟张其凤教授看他的展览的时候,我说顾工身上有70年代生人少有的夫子气,这种夫子气不是一般的书写者能够达到的。我们今天(很多人)做拼贴,做形式,可你看今天顾工的展览里面,形式虽然很单调,但是内容很丰富,在精神上让你感觉到很厉害。

对今天的书坛和书法,我觉得要思考一个问题,我们书法追求的是什么?不只是简单的追求那个获奖,而在顾工的身上,我觉得搞书法是需要冷板凳坐很多年的。虽然他作品的形式没有很多变化,但是他有一定的深度。

顾工在扬州遇到了祝老师,到了昆山遇到了陆老师,这是他人生中非常重要的两位恩师,他们就是顾工的榜样。而今天的顾工对70年代以后出生的人也是非常好的榜样,我觉得这是一种很好的传承。大概25年前,我记得陆老师在南京的鼓楼公园举办过一个展览,那个鼓楼公园至今已经非常破旧。我那个时候是刚刚工作在南大,我每天去看陆老师的展览。这不是展厅好坏的问题,而是作品的力量的问题,我今天在顾工的身上发现了两位老师给他的力量,而且顾工将会给70年代以后的人带来这样的传承。看顾工展厅中的作品,他的作品似乎还有大发展的空间,他还处在一个进行时。这个积淀太重要了,这个积淀不是一天两天的。

十多年前,顾工每一期都会寄《篆刻批评》给我。至今我还保留着他当时寄给我的报纸,虽然是一张印刷不是很精美的报纸,但是在那个时期能够发出批评声音的杂志或其它媒体是非常少的。顾工这个人不声不响,他在南大读艺术硕士,读了两年我基本上没跟他见什么面。但是顾工做出来的事情是很有反响的,不管是做任何的事情,做一个展览,做一个策划,他一定会发出大的声响来,这是一个强烈的反差。我觉得就是他闷在那坐冷板凳才能做大事的一个方法。

当然,一方水土养一方人,吴门文化对顾工的滋养也很重要。王伟林主席这几年对年轻群体的培养做了好多事情,包括在座的徐世平、李双阳、顾工,他们都是非常优秀的。这批群体不止是在江苏,乃至于在全国,我觉得打团体赛都是有竞争力的,这是江苏书法的主力军,我对他们抱有很大的希望!

![7764b0c4e33d225dbfa9249de8db004b]()

张其凤(南京航空航天大学艺术学院书法教授):各位同道,今天很高兴参加顾工兄寓昆20年的书法展览。顾工和我在中国美术学院书法助教班一起学习过一年,这一年他给我留下了非常深刻美好的印象。他当时的字写得很畅快,在“世界华人书画展”获金奖的作品就是这个类型的。随着岁月的迁延,他的书法越来越成熟了,也越来越老道了。他原来是逞才弄气的多,那么现在线条能留得住了,我觉得能够咀嚼的东西多了。

观照我的老同学的人生历程和艺术修为,我发现他是一个完美主义者。一个艺术家其本质意义上应该是一个完美主义者。他如果看到自己不好的地方就马马虎虎的过去了,这肯定没有办法继续前进,只有他看到不合适的东西时把它改正过来,这才是一个艺术家应该具有的完美主义情结。

刚才各位前辈和同道们都讲到,顾工的涉猎面非常广,篆刻、书法、学术研究、策展等等,但他同时又是一个不动声色地愿意坐冷板凳的人,他的意义恰恰在这里!书法从其本质上来讲,它不是在竞技台上可以竞技的一种东西。人生的每一个方面在书法里都有表达的位置,书法的线条或气息能传递人生的深度、广度。现在好多人学“二王”,把名字一盖不知道是谁写的了,千篇一律,没有自己的东西。你的经历,你刻骨铭心的体会,都是别人不可取代的,应该通过线条,通过你的气息表现到纸面上来,这些东西才是你的性格特点。

蒙顾工兄不弃,这一次让我给他写一篇作品集的前言,我觉得写得没有深度,没有写好。但是,我没有说假话,其一,他是一个遵循于个性体验的书写者,他不是一个追风的学者。其二,在书法界,能够把一个有价值的“70年代书家”的概念提出来不容易;提出来以后,又能够在全国风行得到大家都认可更不易;当认可了以后,又推动了整个学术界去指导去反思,尤其不容易。这对于学术界的贡献,就我的目力所及,还没有听说有其它的。

江苏省书协前一段时间下发通知,让我们多多关注80后年轻作者的发展。这说明顾工“70年代书家”的概念深深切入了书法组织者的工作。50年代的,60年代的,70年代的,未来的80年代的人,每一个时代的群体,他的共性是什么?发展的需要是什么?如何去反思?通过这个概念可以找到了一个很好的切入点。我觉得顾工兄提出的这个概念,可能是书法史不能忘记的,这是顾工兄很大的学术贡献!

昆山是个好地方,玉出昆冈。顾工在昆山不仅仅成就了自己,他也把昆山的文化艺术和魅力放射到了全国,这也是顾工的反哺。顾工因昆山而成名,昆山也因顾工而传播了美名!我就讲这些,谢谢大家!

王国安(苏州市书协副主席兼秘书长):苏州有一大批很有才情的70年代、80年代出生的书法家,顾工在学术研究、实践创作、策划活动方面是比较突出的一位综合性人才,也是当下社会需要的人才。我祝贺他走得更稳更远!

王清(昆山市文广新局副局长、昆山市书协副主席):我跟顾工的联系、交往是比较频繁的。我给他写过三篇文章。顾工在青少年宫工作的时候我写过一篇文章叫《认识顾工》,后来又写了一篇叫《顾工与<篆刻批评>》,是两个不同的时期。去年我又给他写一篇文章。刚开始我起的名字叫《名家顾工》,他非常地谦虚,后来改成了《卓尔吴生欲善时》。

我觉得顾工各个方面都是比较优秀的。无论是学术研究、实践创作还是策划活动方面都做的有声有色,这个非常不容易。我在这里讲讲从顾工身上发现的几个现象。

一个是顾工的全面性、综合性,这个很不容易。常常看到,写文章、搞理论的人,在实践方面会弱一些,搞实践的大部分人文章与理论方面会弱一些。但是书法不是一个纯艺术,应该说它更多的是隶属于文化范畴,所以说,书法不能仅仅停留在技的范畴。它有深厚的历史文化背景,了解书法的底蕴和内涵,掌握大量的文字理论知识,这对书法创作非常重要,这就是书法要回归到文化。当然,理论与实践并重,做起来是很难的一件事,但顾工在这两方面一直没有偏废,齐头并进,而且成绩都相当好,这是我们要向他学习的。这是我讲的第一个方面。

第二个现象就是顾工的艺术个性。在90年代,像“中青展”之类鼓励创新、个性的展览比较多的时候,顾工的入选率还是比较高的,但是后来评选标准趋同,展览千人一面的的时候,他就很难入选了。现在展览的标准我觉得偏了,造成真正有艺术追求的人,没有办法进入到国家级重要的展览。我不知道这是市场经济的问题,还是因为评委的导向、评选流程的问题,甚至包括评委的眼光问题。

顾工是有独立思考的,他没有跟着展览的导向走。跟流行走你能走多长时间呢?你方唱罢我登场,就像流行歌星,我们20年前的歌星到现在还有吗?书法是有深厚历史底蕴的,不是流行文化,它一定要留得住。有很多老一辈的书家做了非常好的榜样,确实还是要坚守自己的个性,坚守自己的艺术个性。

刚才胡老师讲过顾工的线条有魅力。确实,我觉得顾工的字有内涵,所以你看了还想去看。如果是一个姑娘长得非常漂亮,你看看挺好,但是一交谈,没味道,你可能就不大记得。但是有内涵,你越交往越觉得味道好,你真的会喜欢这个姑娘,或许会把她娶回家。所以顾工的书法,我觉得对我们搞书法的,特别是一大批80后、90后的作者来讲,他就起到一个榜样,不能跟着展览或者市场走,你不坚守你走不长。

第三个,我觉得要做公益事业。顾工埋头搞学术、搞艺术的时候,他不忘做公益,他愿意付出,为他人作嫁衣,这一点好多人不一定能做得到。顾工在这方面,我觉得做得很好,他策划了大量的有品位、有层次的展览、研讨会等等活动,而且取得了很好的效果。我们都知道搞一个活动,是要非常大的精力的,包括怎么样去找钱,怎么样联系方方面面,你还要负责组织接待,这个事情太复杂了。 但是顾工能够在昆山这么多年,策划了那么多活动,相当的不容易。这也是让我佩服的一个方面。

徐世平(苏州大学副教授、书法博士):我认识顾工兄好多年了。他具有多方面的才能,每一方面都做得那么好,字又写得那么好,简直是没有天理。他在昆山坚守多年,把青春献给了昆山。这期间他一直在读书进修,从杭州到南京到北京,非常坚定非常执着,这是我佩服和学习的。

顾工兄还给我一种不可捉摸的感觉,他外表看上似乎有点木讷,有点秀气,但是他写出来的字跟他的人完全对不上。我第一次看到顾工的字,是写得很张狂的、气局很大的那种,感觉很有个性,一看到他这个人,我还在想这是顾工吗,那么斯文。

后来想想,这也说明顾工兄融合着多种的性格因素,外表很文静,很儒雅,但是骨子里面有一种豪侠之气。我一直说顾工兄是我比较敬畏的兄弟,就是很多方面他会给你启发,他的书法也是挺让人折服的。起初他将所谓“流行书风”玩到了极致,后来他的书风慢慢地改变了。他的作品中间,你可以看到很多古人的影子:二王法帖的东西,于右任的浑厚,康有为的生辣,还有杨维桢的一些旷达,甚至赵孟頫的灵秀之气你也能从里面找到。所以说,他是非常善学的一个人,他天生的笔性又特别好,他对于毛笔的驾驭能力不是常人能够做到的。行万里路、读万卷书使他视野开阔,看的东西多,深度自然就具有了。

至于顾工学习古人的方法,跟一般人是不一样的。比如学二王,他并不是简单对二王的形作模仿,他只是借鉴他想要的一些东西,表现的时候,他以自我来表现二王。他始终保持着自我的标签,打上了顾工特有的艺术语言。一味的模仿外形和融入自己的语言的学习(方式),我觉得有本质上的差别。以前的八大山人,早年模仿欧阳询、黄庭坚的字,达到惟妙惟肖的程度,但他不满足这一点,他要融汇出自己的一个语言。顾工现在的一些方法,我觉得跟明末清初一些人的学习路子非常接近。顾工临摹古人的东西,我一看就知道是顾工临的帖。他和当代书法展览中冒出来的选手,一味地模仿古人(书法)的外形,我觉得有本质上的差别。这个也是基于他的天性吧。

苏金成(上海大学美术学院副教授):我今天确实是来学习的。顾工跟我有点渊源,他在东南大学读博士的时候,正好跟我爱人是同届的。我爱人告诉我有个搞书法的同学顾工,我说你们学院招了一个在全国很有影响力的青年书家。那个时候我就开始认识顾工,他当时住在东南大学的宿舍。

顾工他的学习经历正好跟我相反,我是从北到南,他是从南到北。我们是三个学校校友:中国美术学院、东南大学、清华大学。我是在清华大学读过书,东南大学读过书,在中国美院做的博士后。顾兄正好和我相反。黄惇老师写过一本关于赵孟頫的书《从杭州到大都》,顾工也是从杭州到首都,这一路走下来,很不容易。他现在是40岁多一点,我觉得他的未来还真的是不可限量。

从事艺术活动的学者或者是艺术家,他最可贵的一面其实不是他的专业,是他的人品。如果人品不行,基本上就没有未来。顾工今天的展览来了这么多人,尤其是来了很多外地的朋友,这充分说明了他具有非常好的人品,这一点让我最为看重。谢谢!

宗绪昇(《青少年书法报》编辑、书法博士):好话都说完了,我只能重复了。我蛮钦佩顾工的,学术与实践双修得这么好,真是佩服!

再一个就是说顾工的担当感和责任感,他主导的“70年代书家”活动,一做就是十几年,让人非常敬佩。我也参与过他们的《篆刻批评》,最火的批评石开那期是我主持的。大家只看到顾工的光环,我是看到他的苦,他也郁闷过,我们也聊过这些,真的敬佩。

第三点,今天看到了顾工的临摹,我觉得这个很重要,有好多书家都不做这样的基本功了。我觉得顾工将基本的临摹一直坚持下去,可能还会捕捉到其他的东西出来,我真的期待看到。

![7f56fda30a479faf0a95bf1249f4ad29]()

(根据录音整理,未经发言者本人审阅)