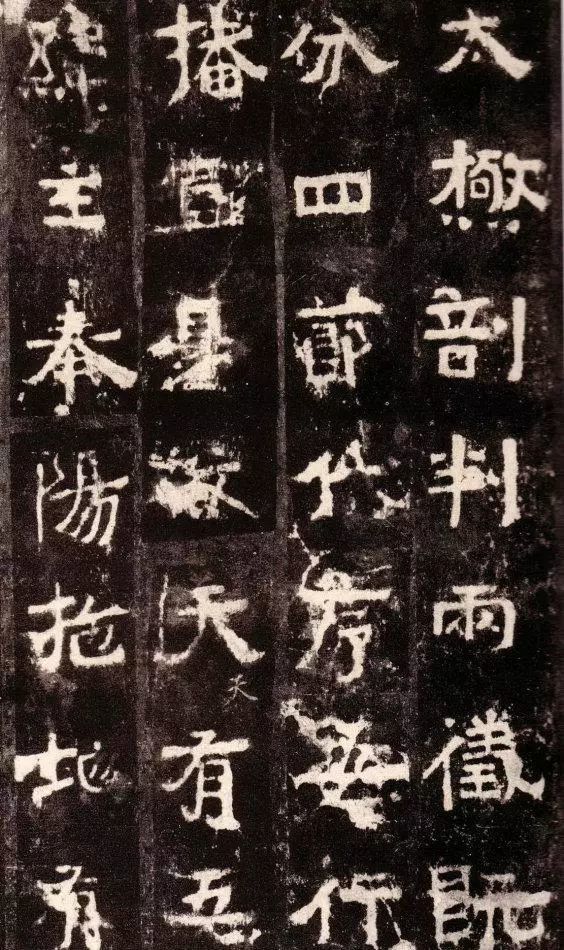

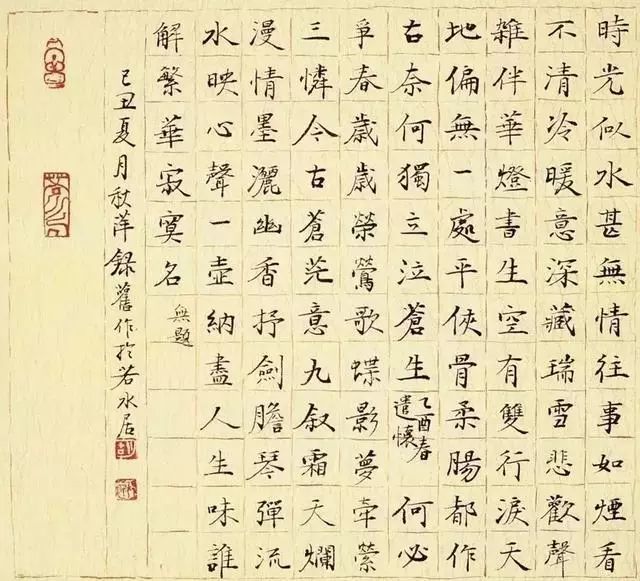

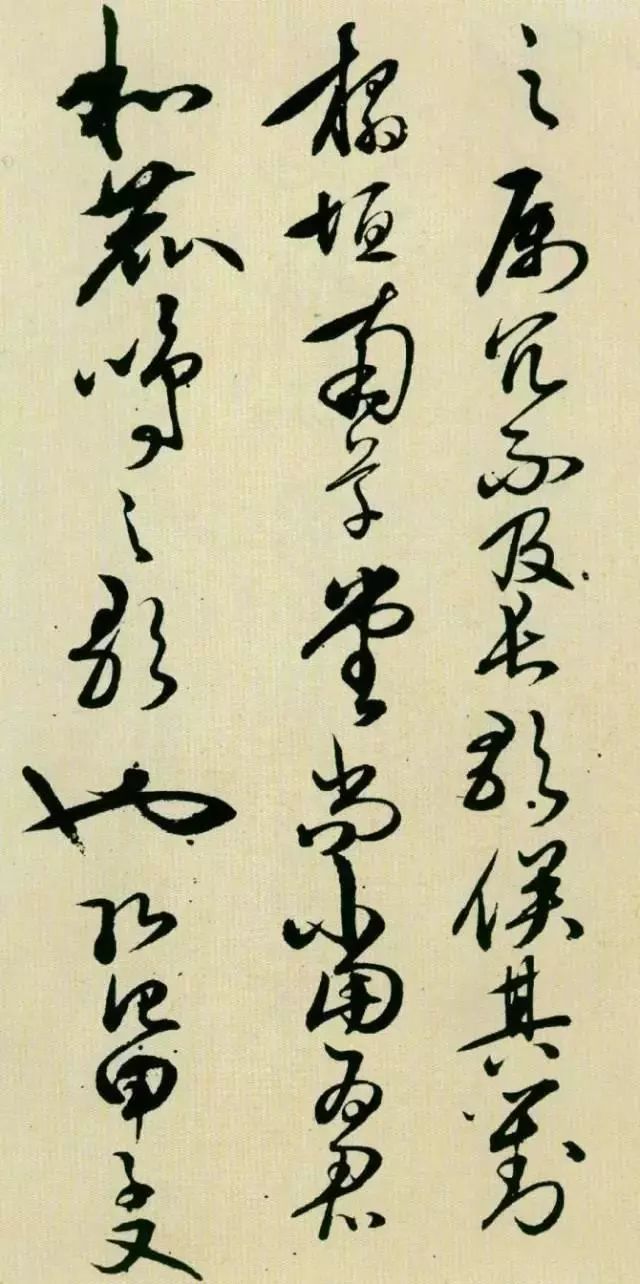

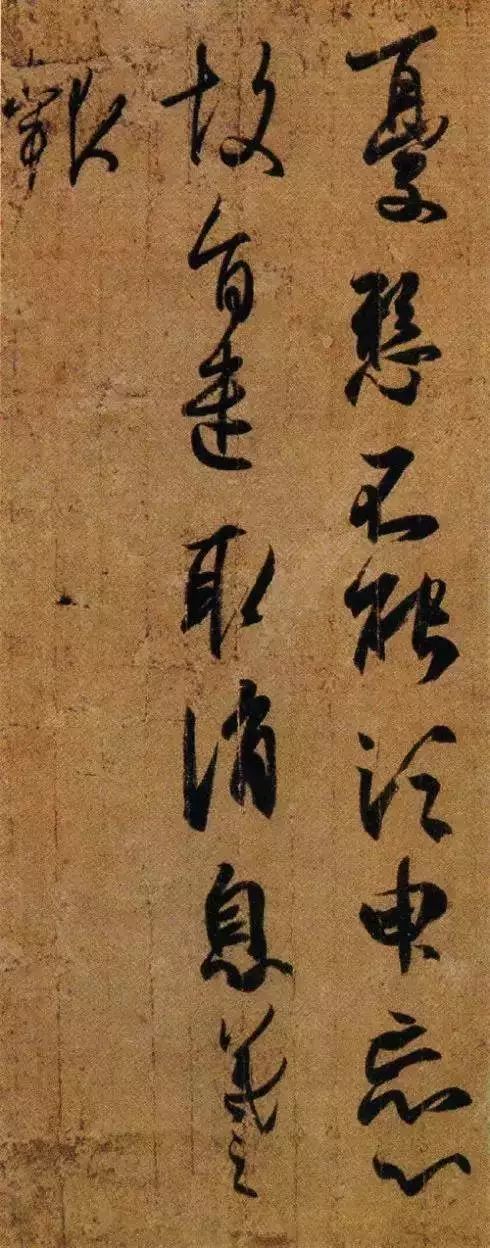

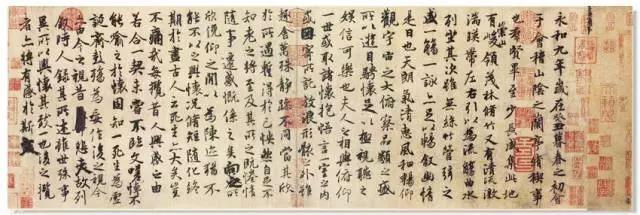

中国书法,无论是在整体布局上,还是在局部的关连上,都有一定的空白。

这种空白,给人以空灵的美感、呼吸的顺畅和想像的空间,从而给人以特有的审美愉悦。这种空白,不是艺术家的遗漏,而是有意的创造。这种“造白”,是中国书法艺术的重要特征,有其深刻的历史渊源,有其客观的生理基础和心理基础。

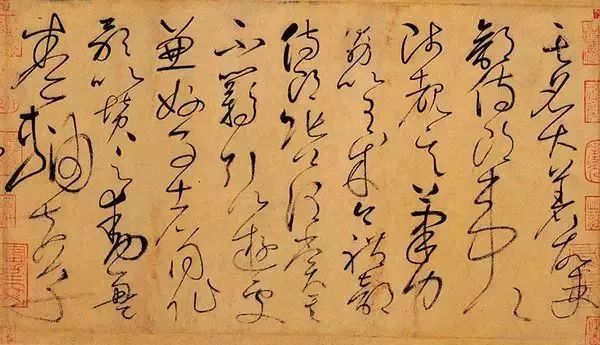

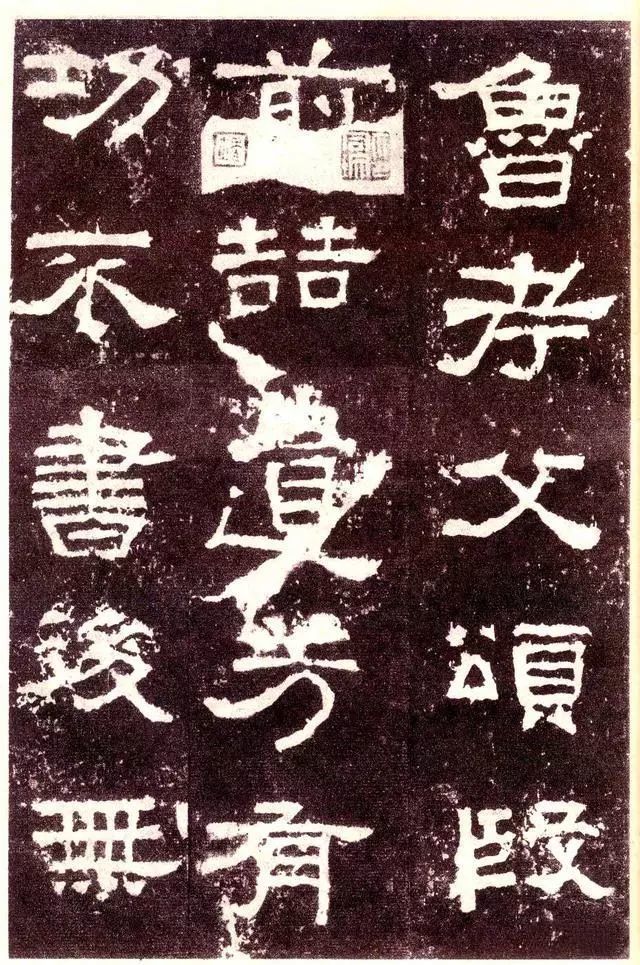

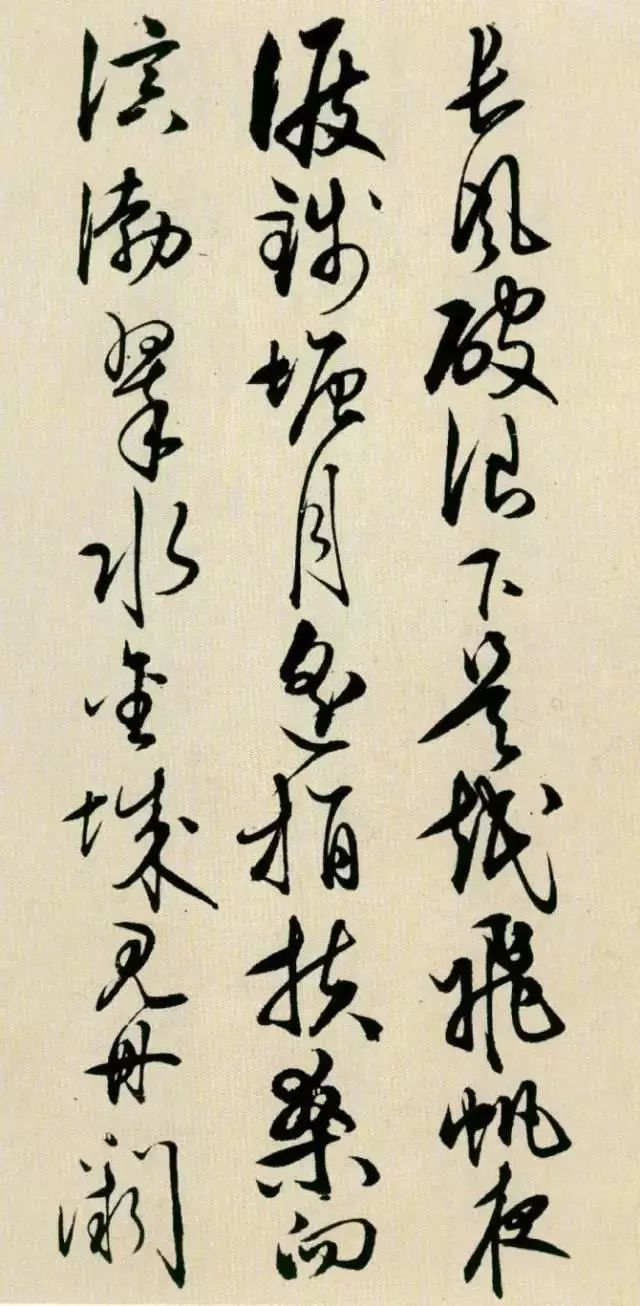

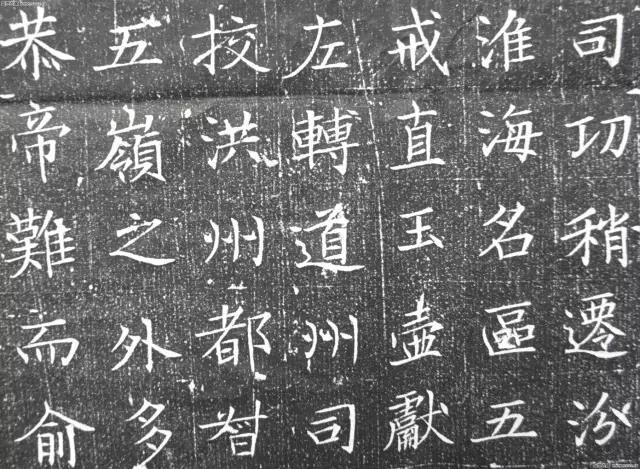

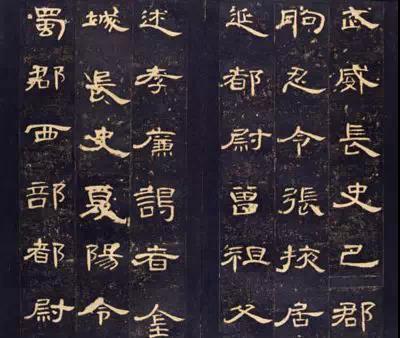

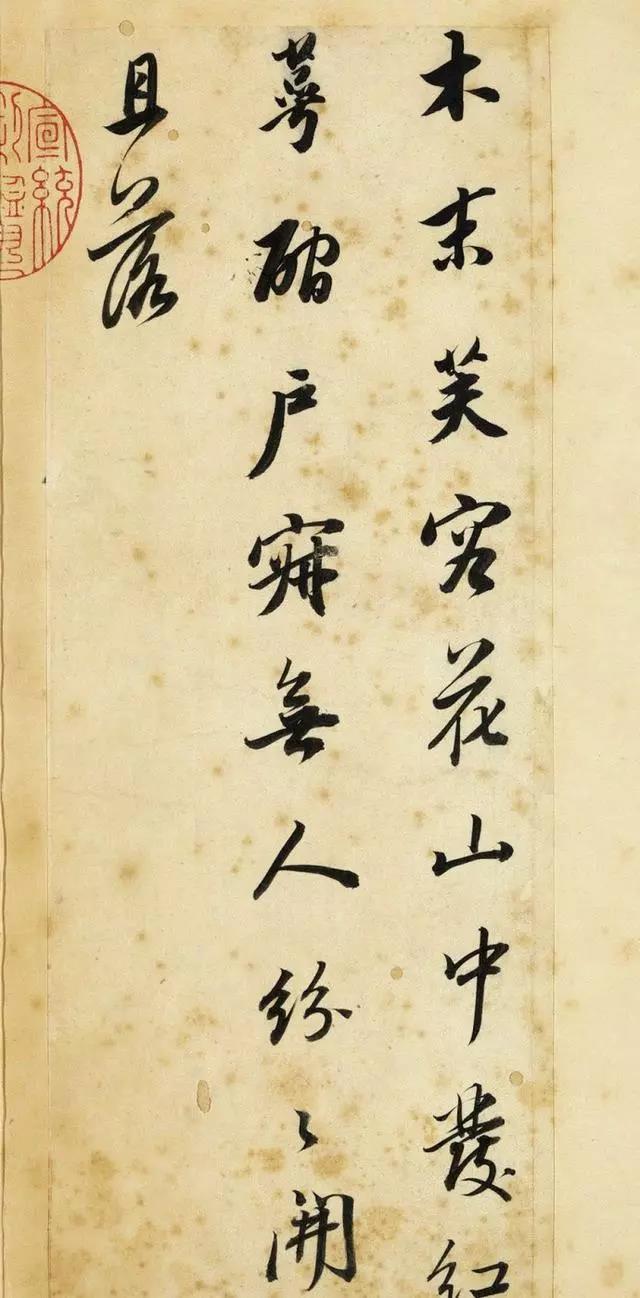

中国书法主要以线不是像西方绘画那样主要以色)为主要表现手段。线正是以白为前提的。没有白,就无法凸现线。白,一开始就是中国书法造形表意的重要手段,是中国书法艺术的生命。

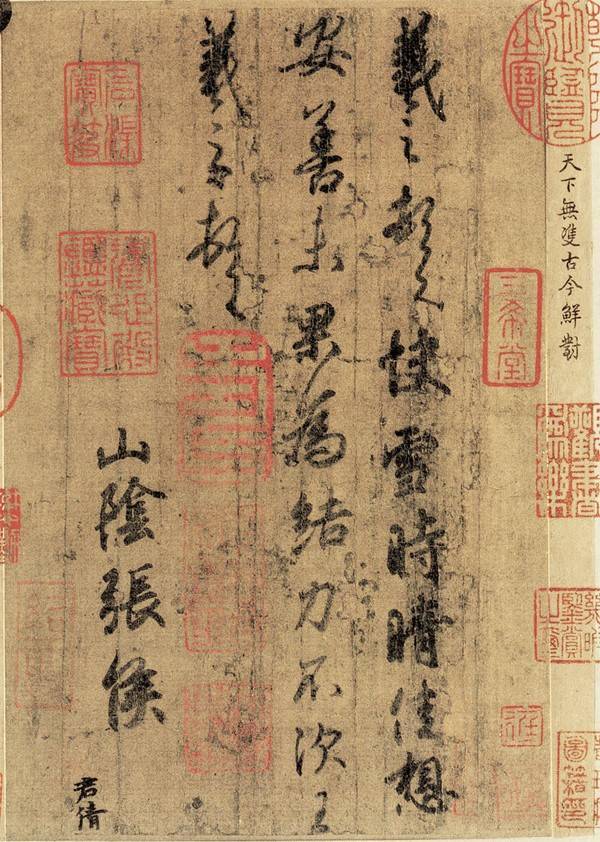

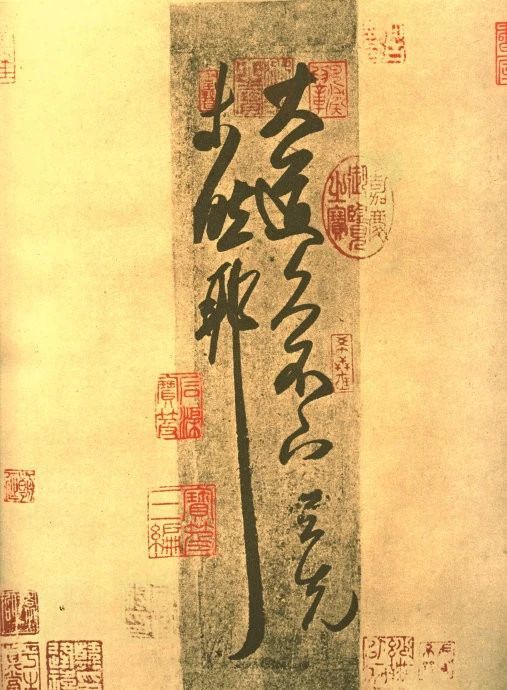

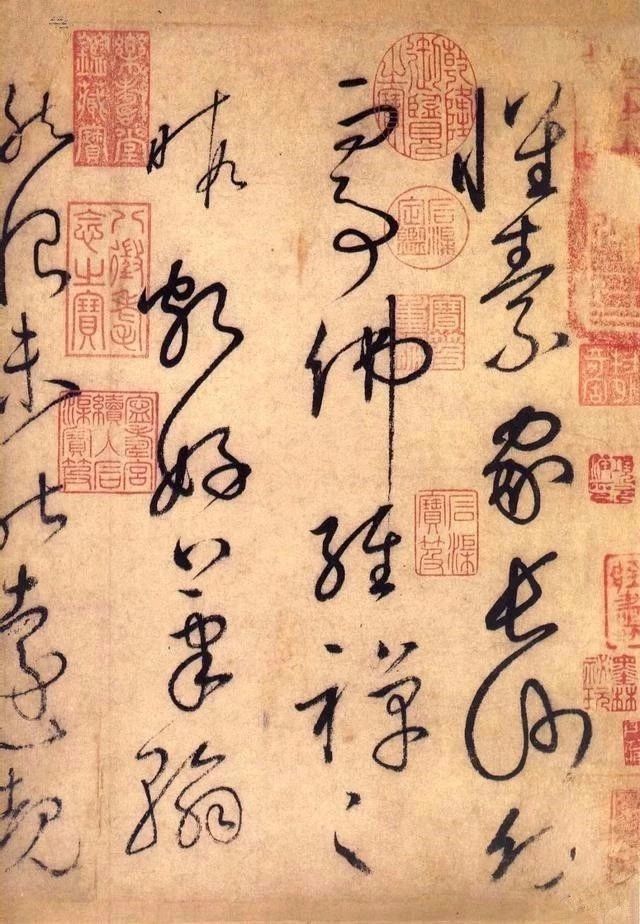

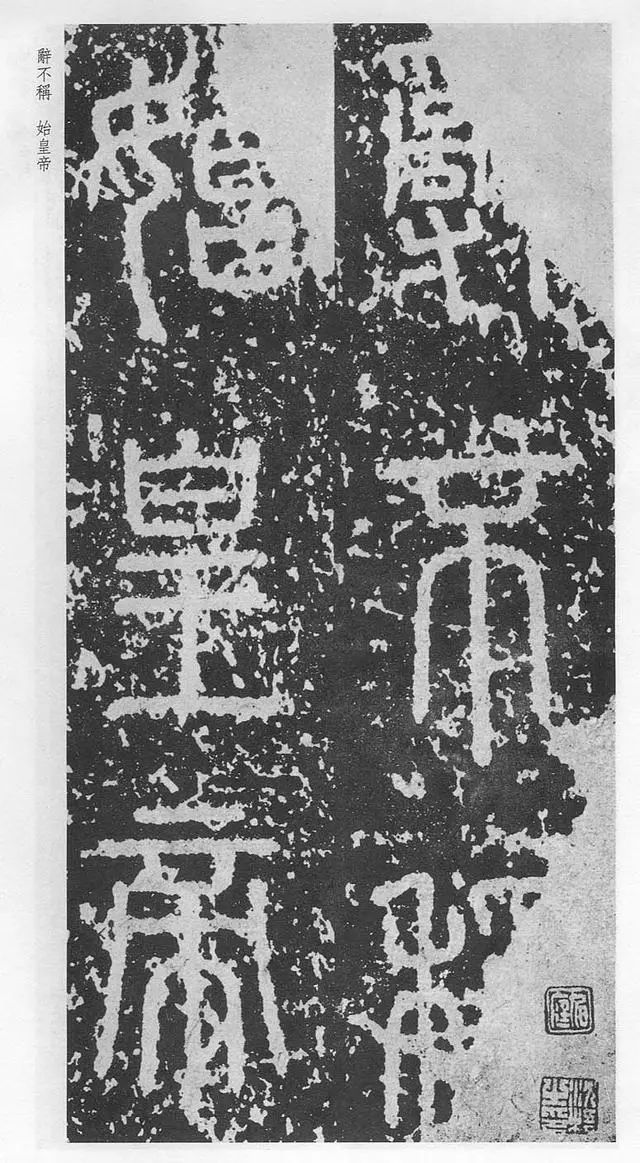

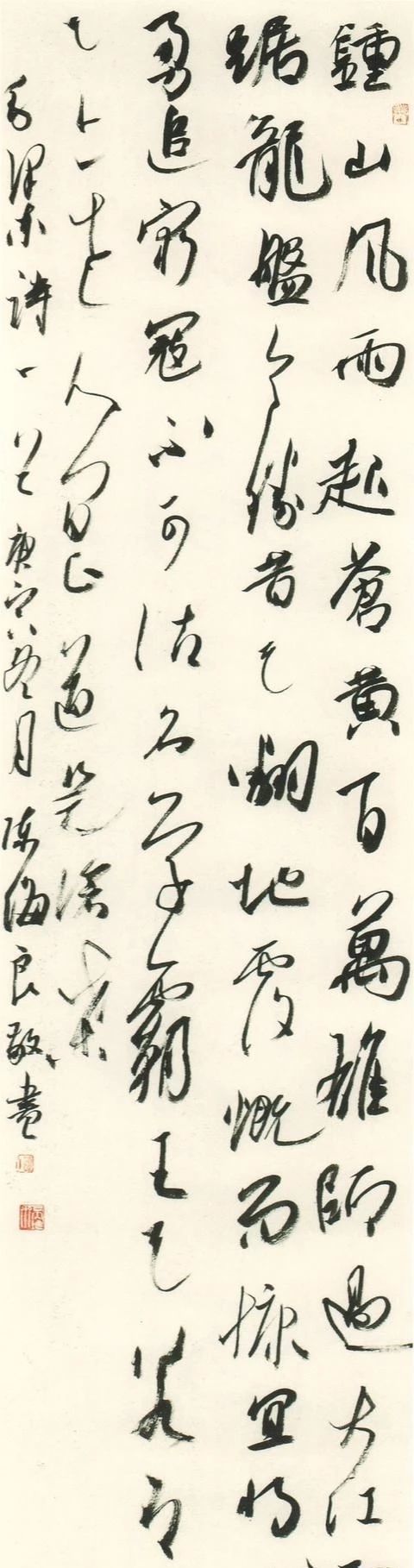

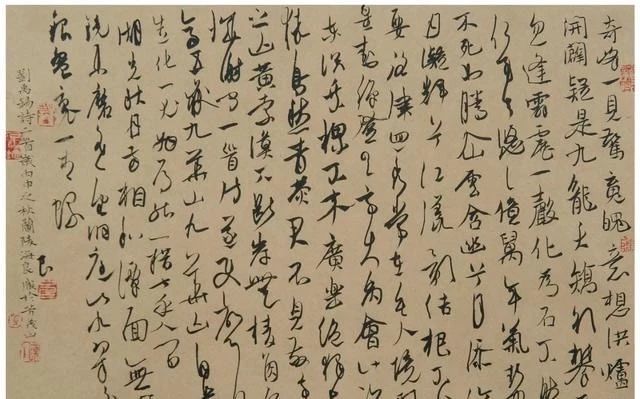

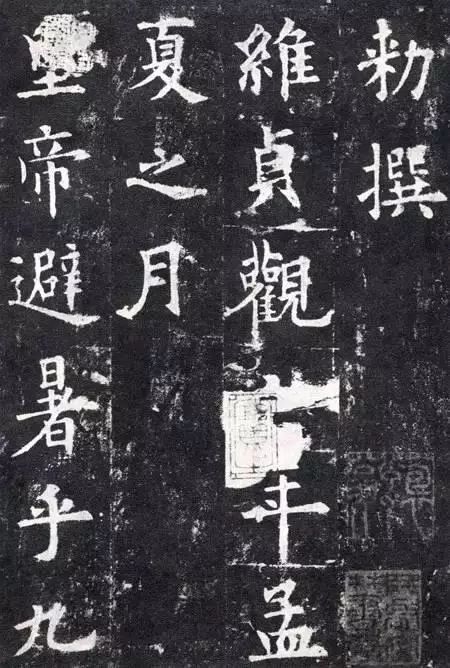

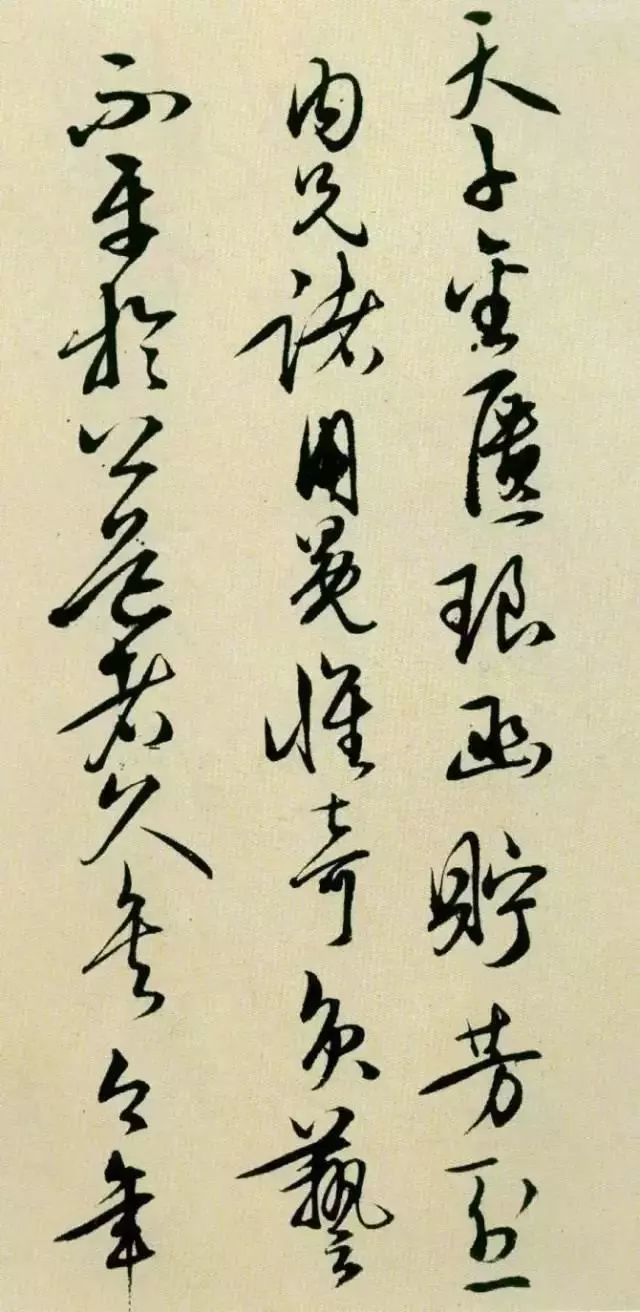

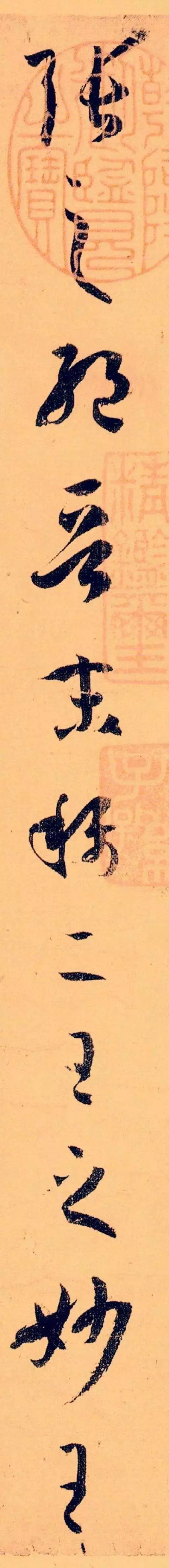

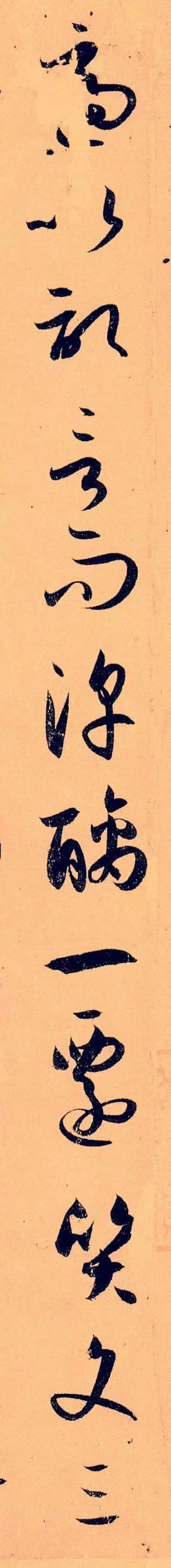

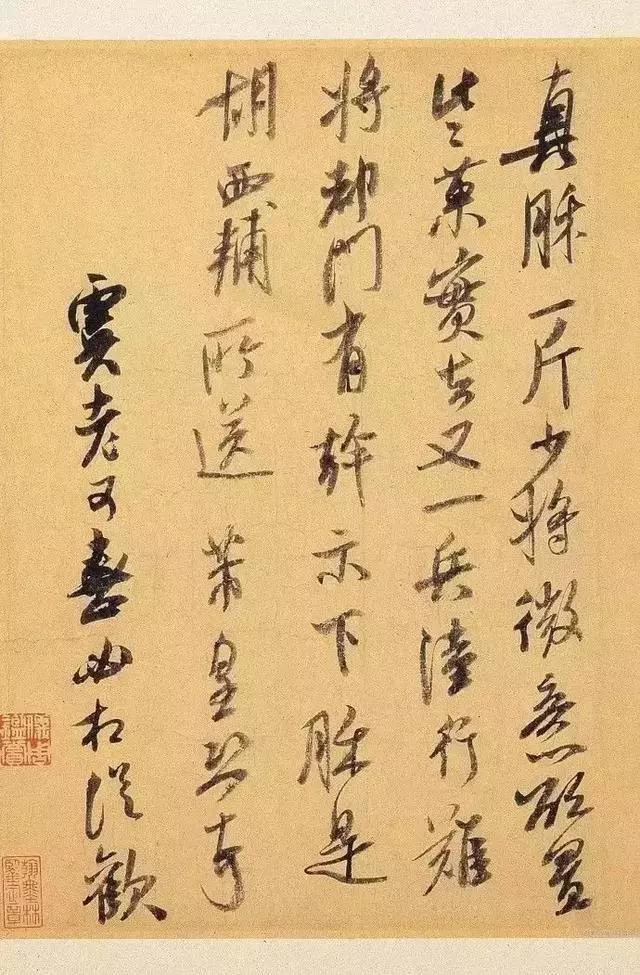

中国书法“造白”艺术的最高境界是“计白当黑”。

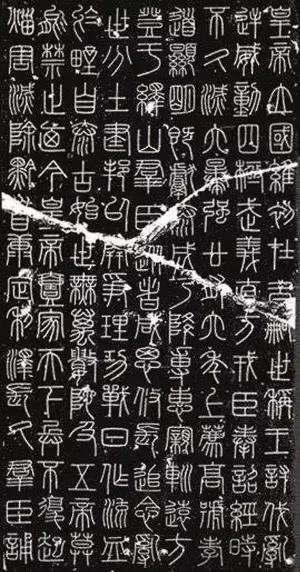

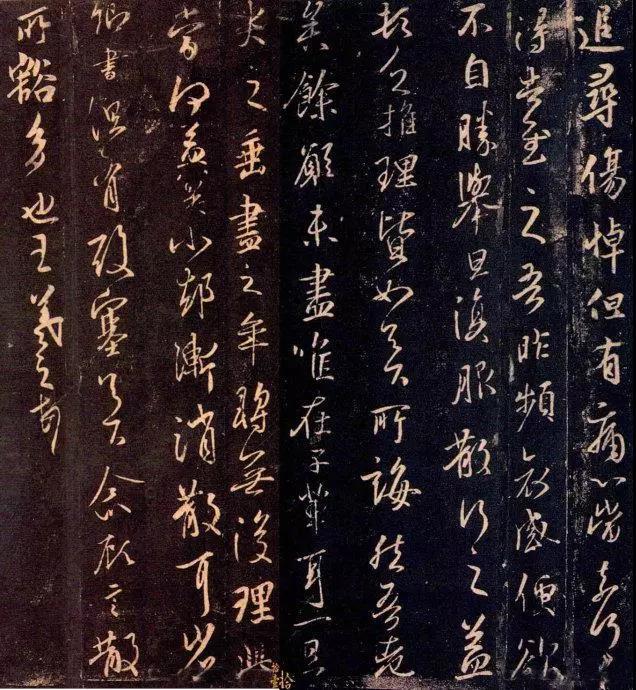

这一书法创作的金科玉律,可以在中国的老庄哲学中找到根源。在老庄哲学看来,一切对立的两极都相辅相成。

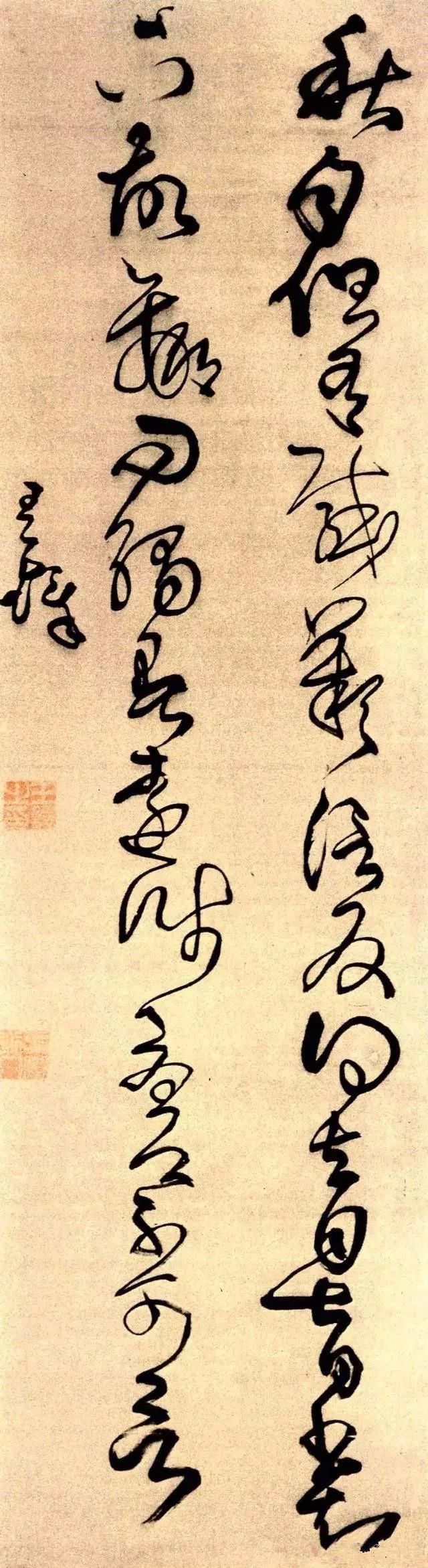

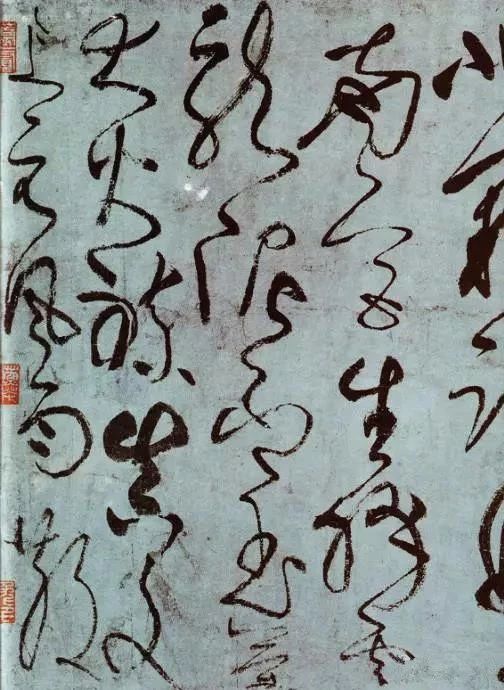

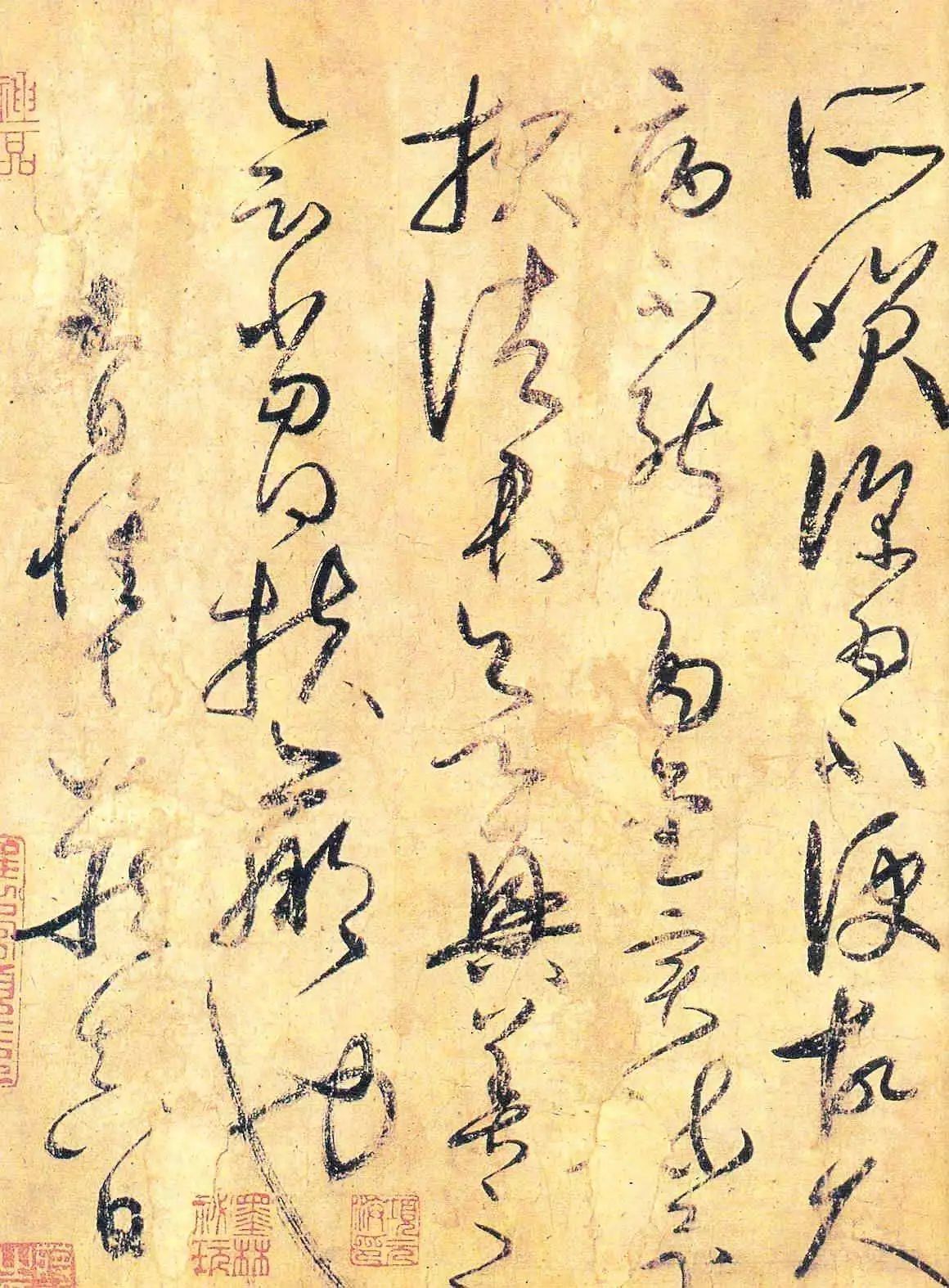

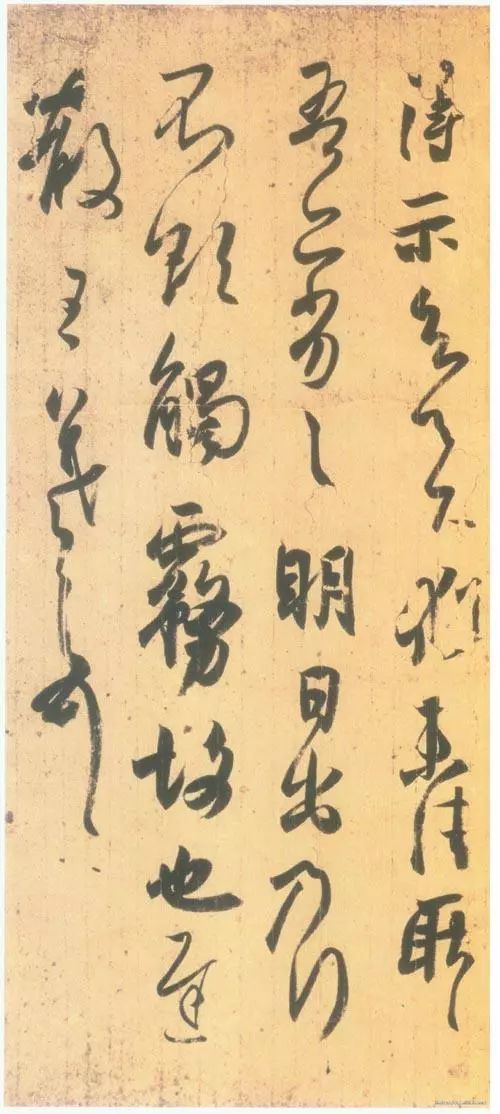

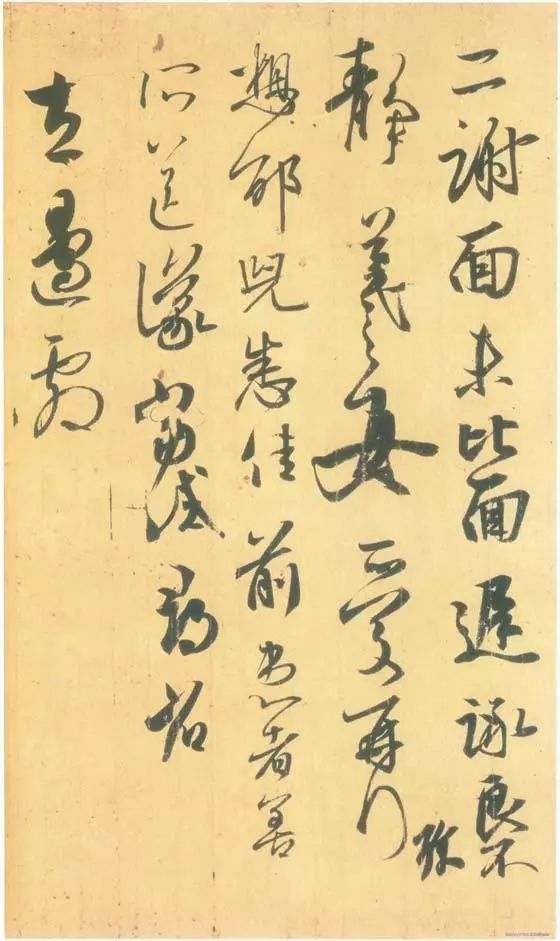

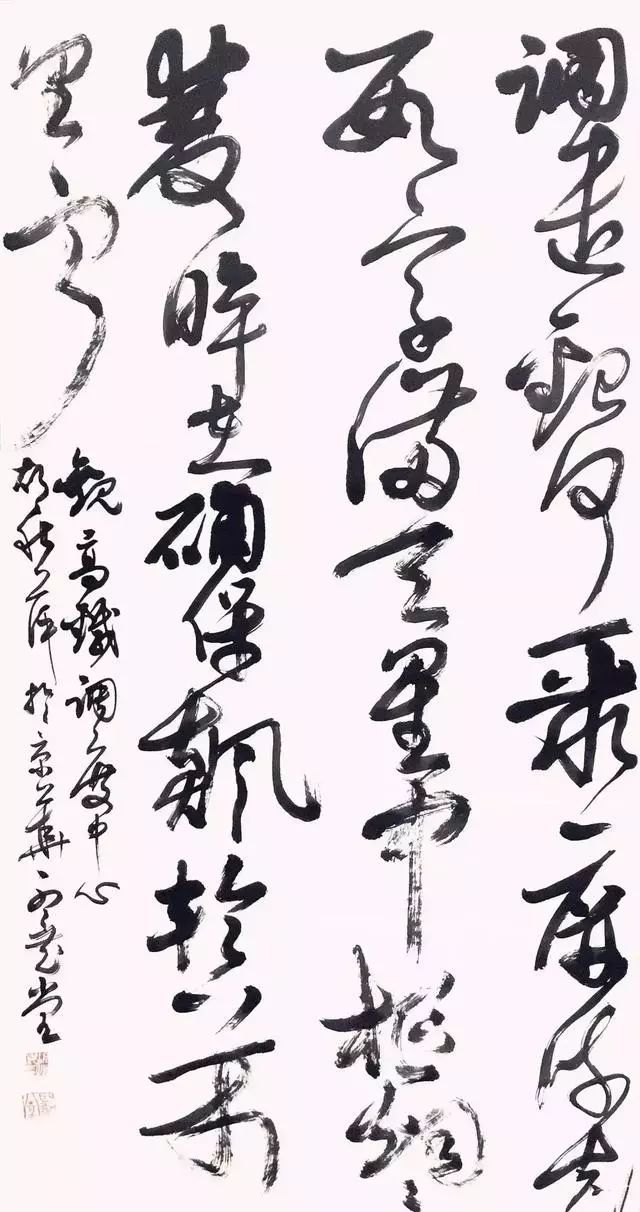

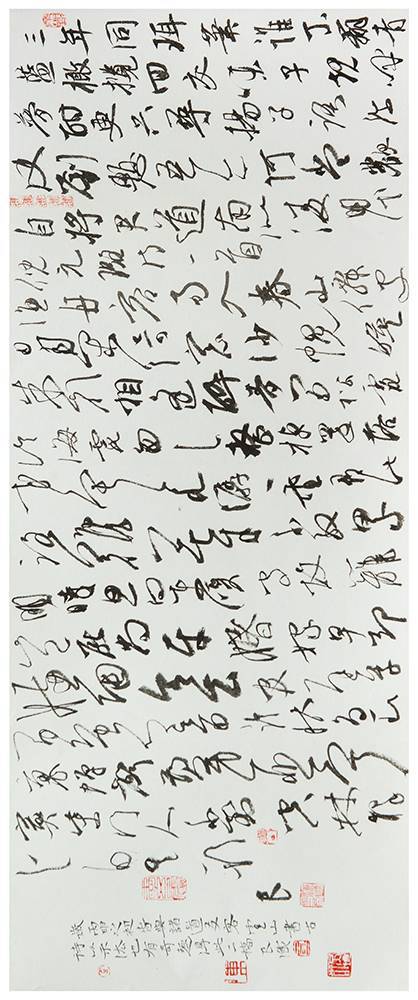

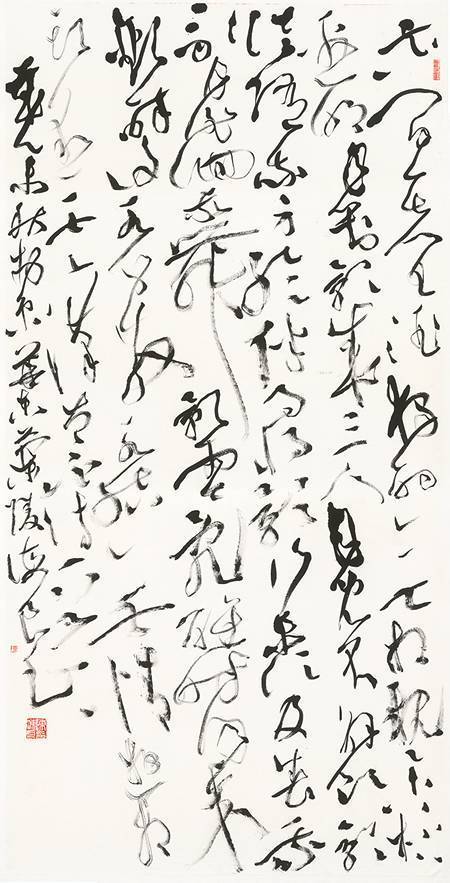

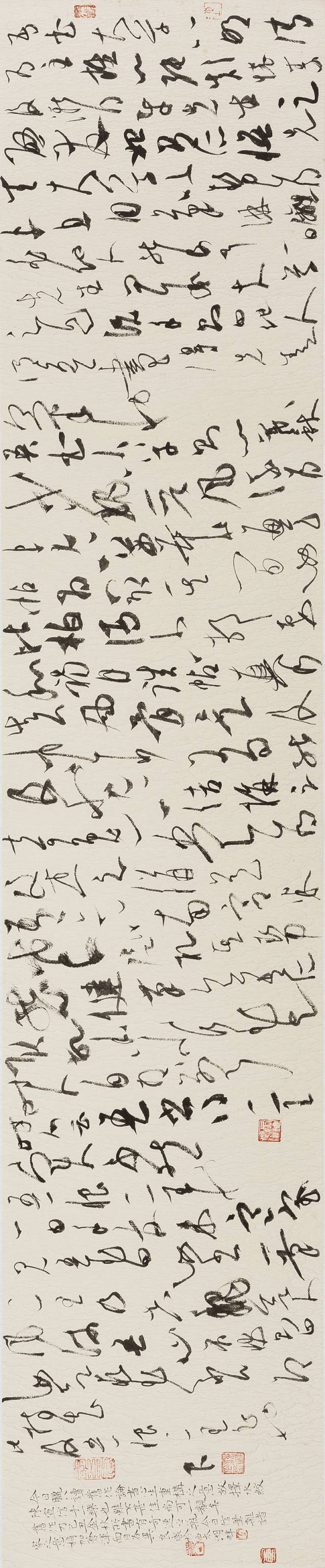

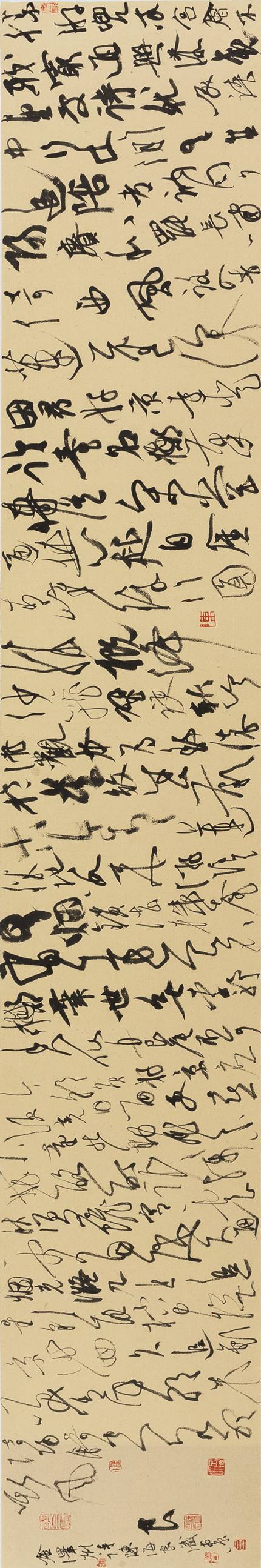

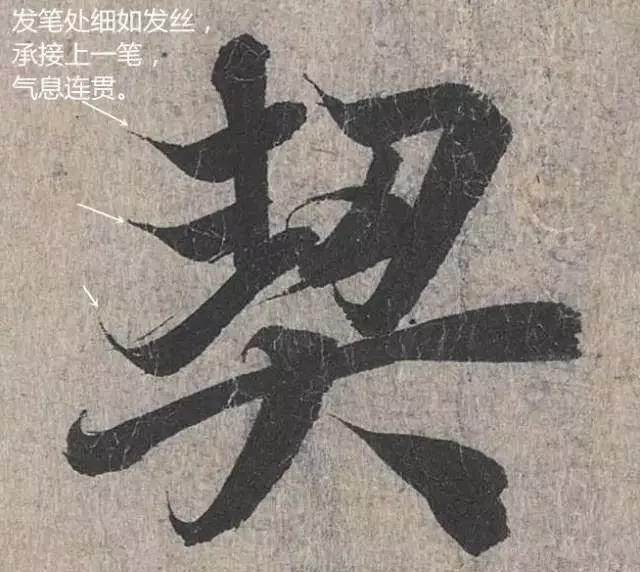

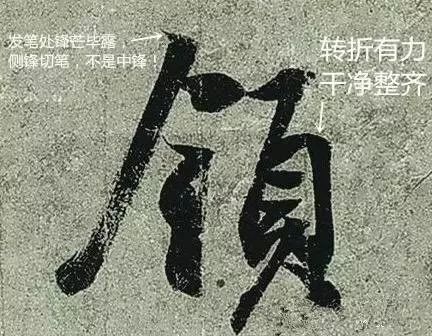

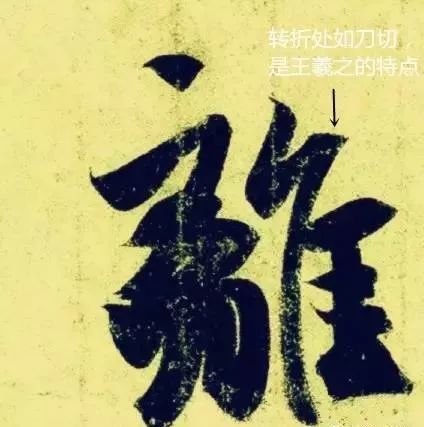

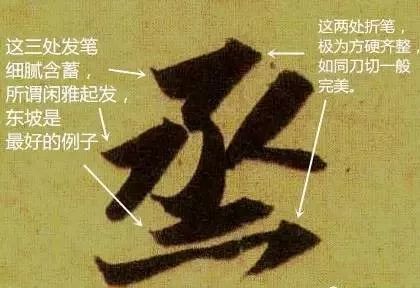

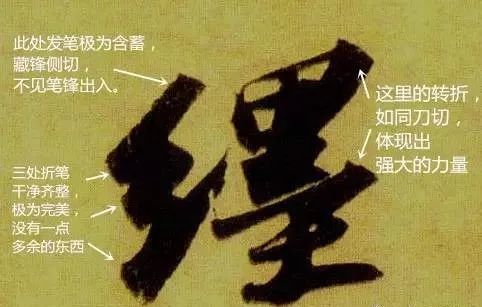

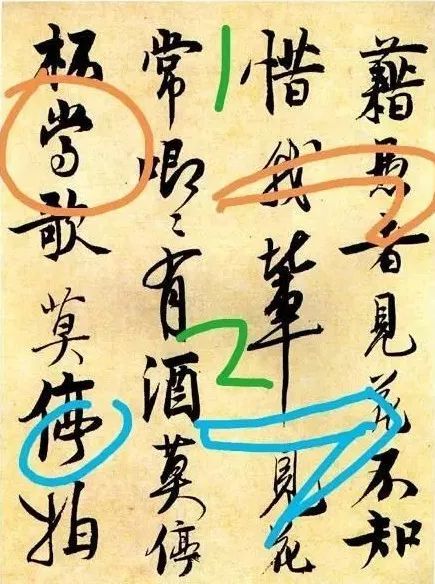

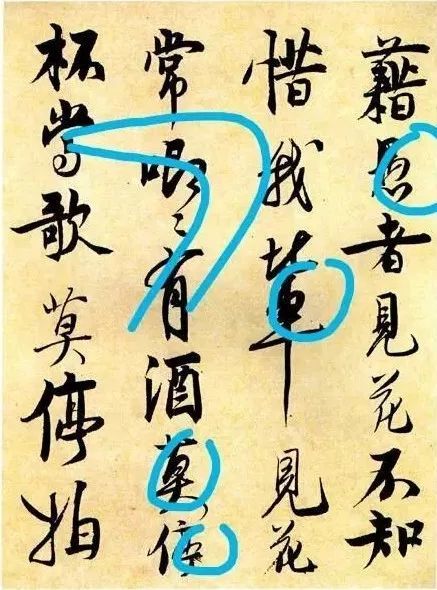

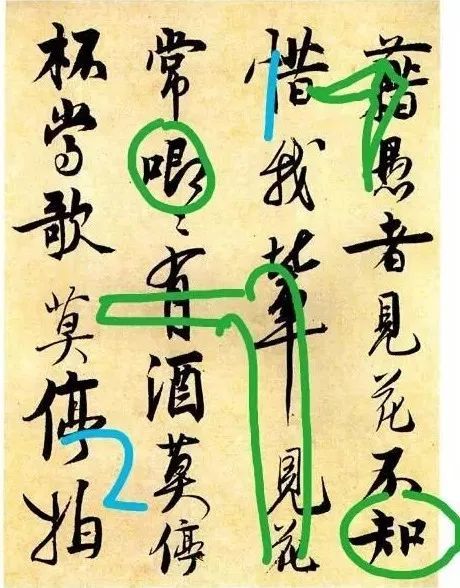

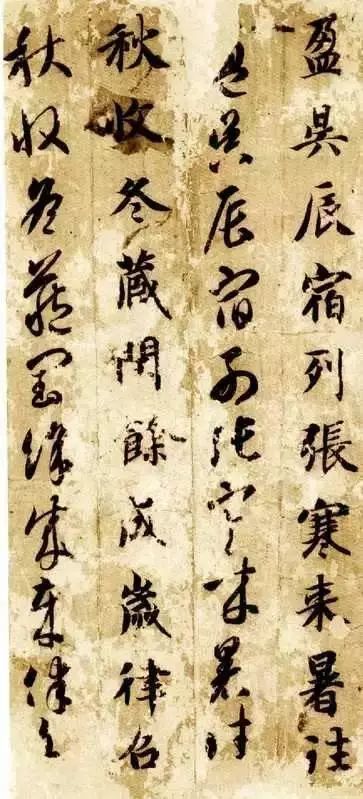

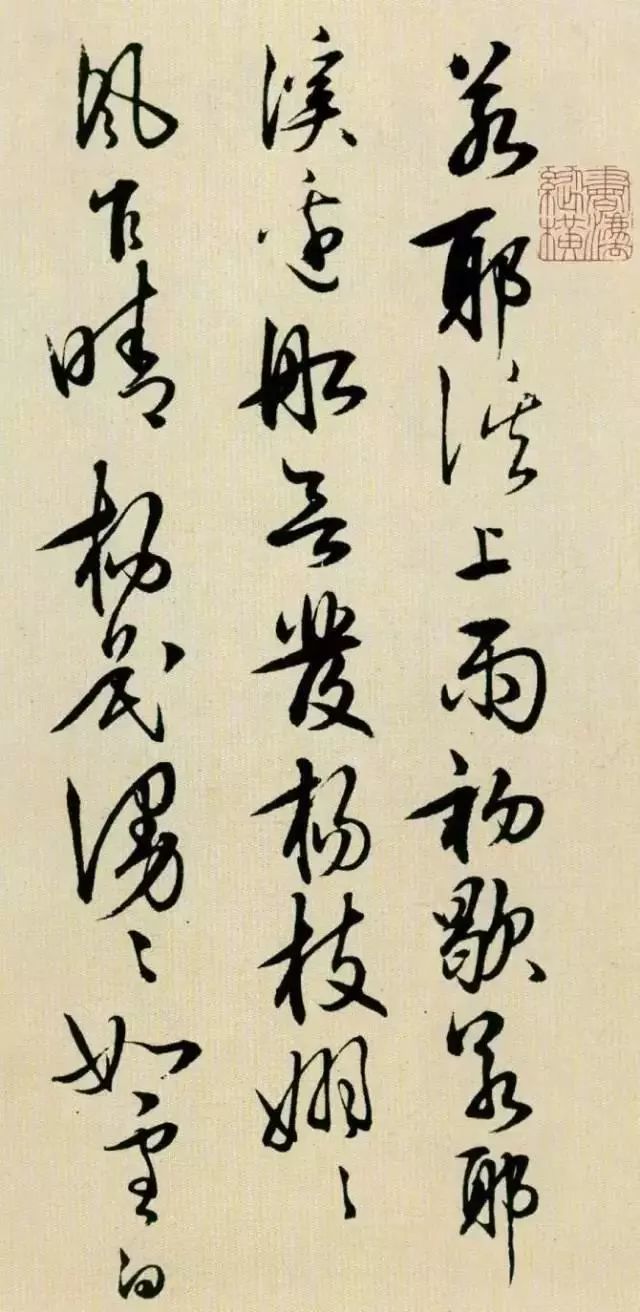

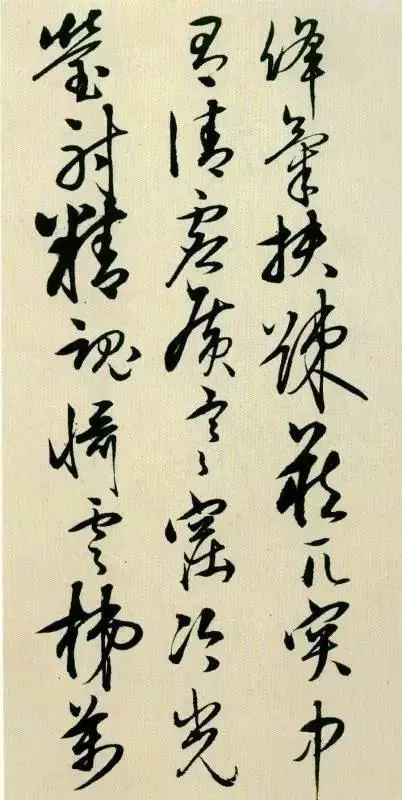

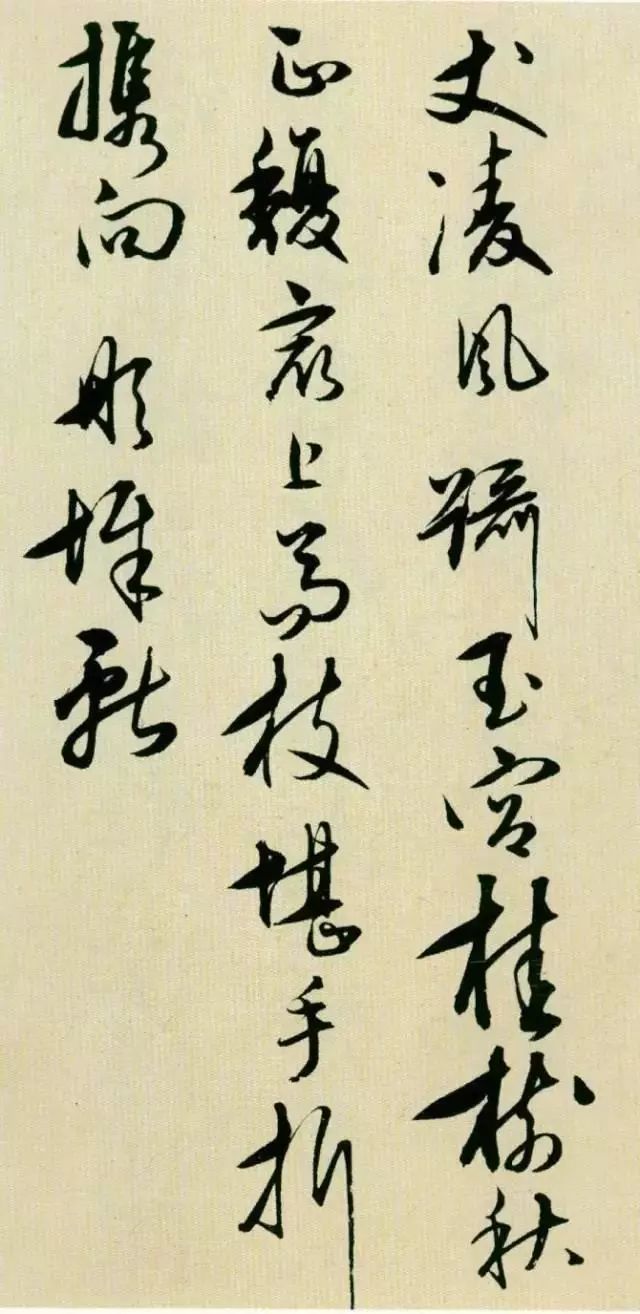

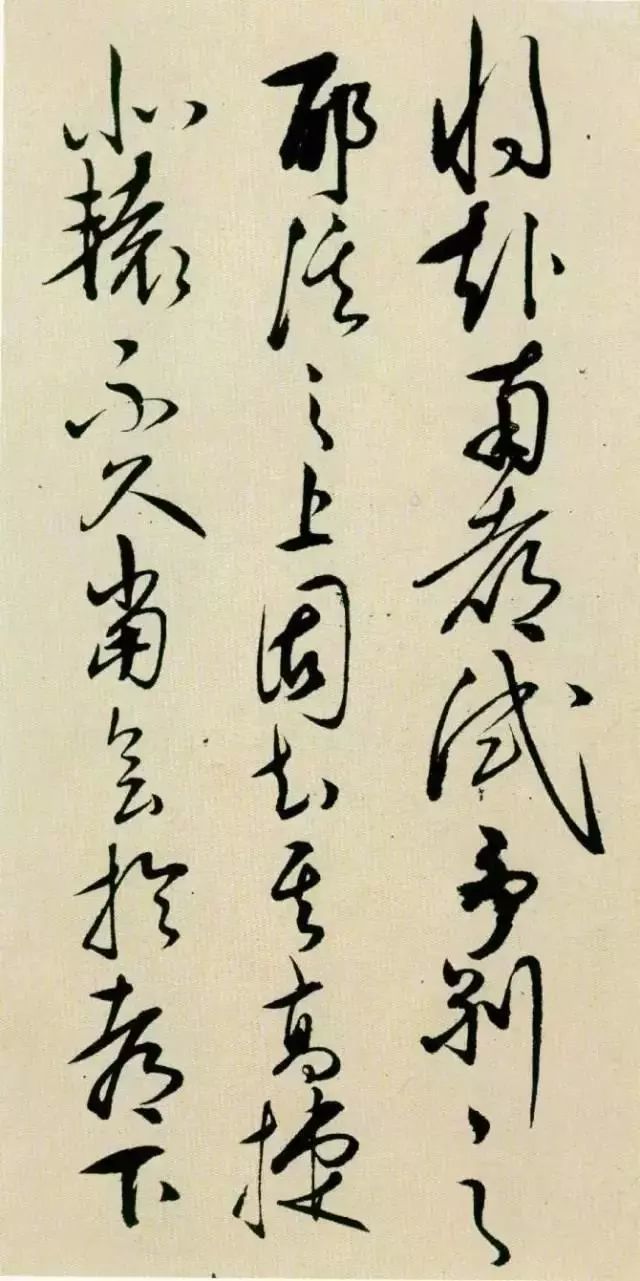

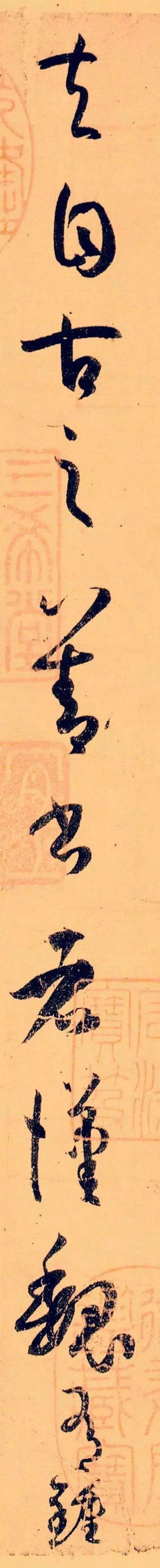

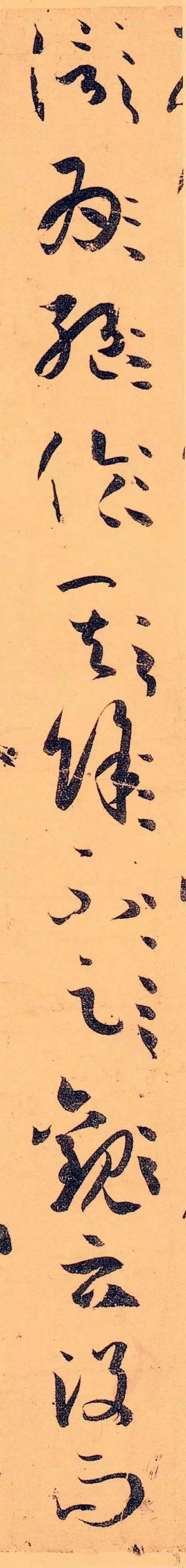

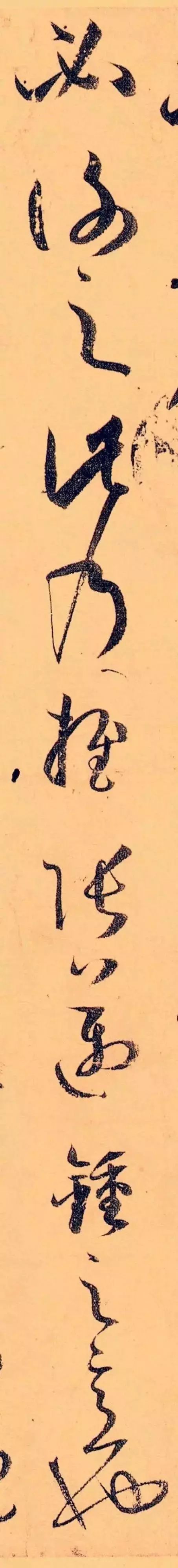

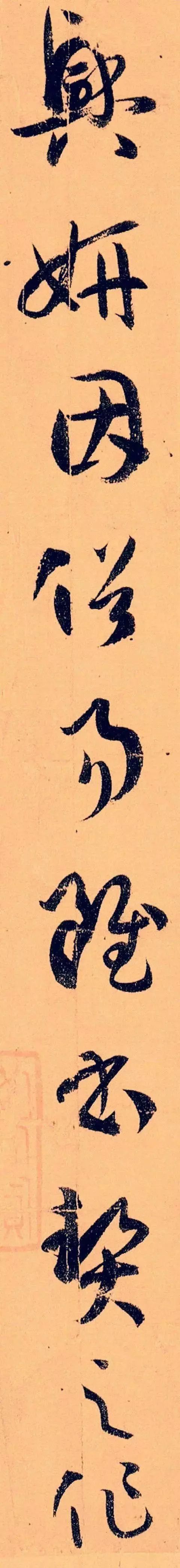

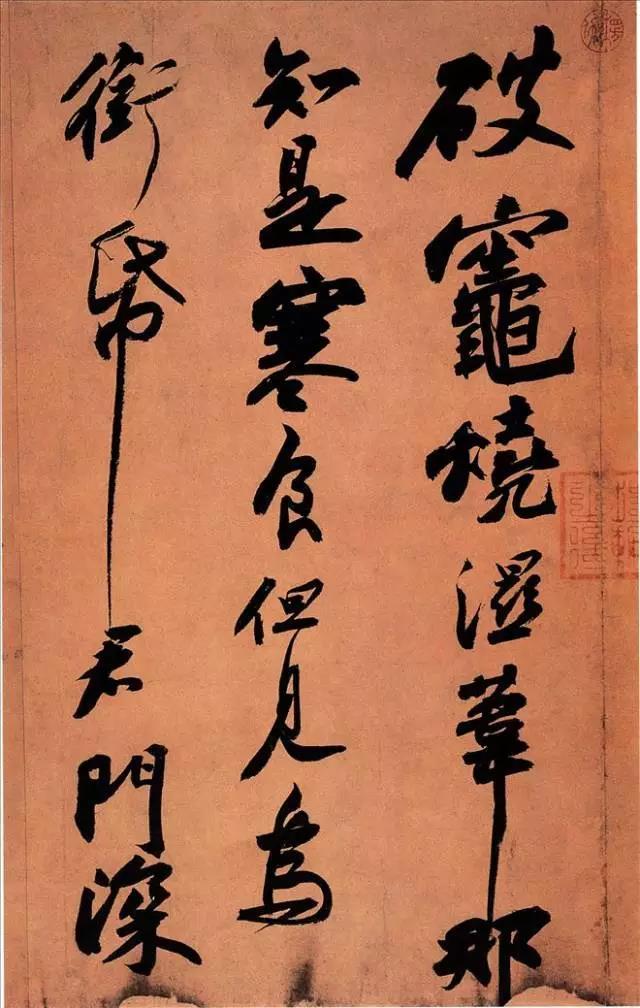

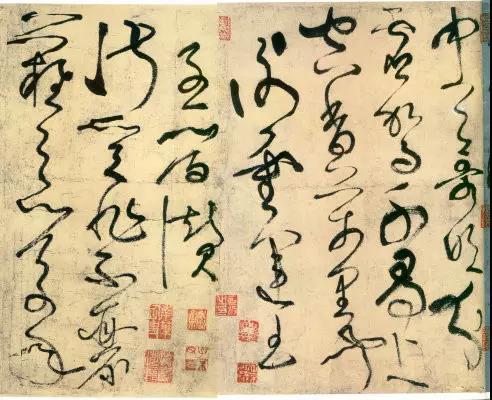

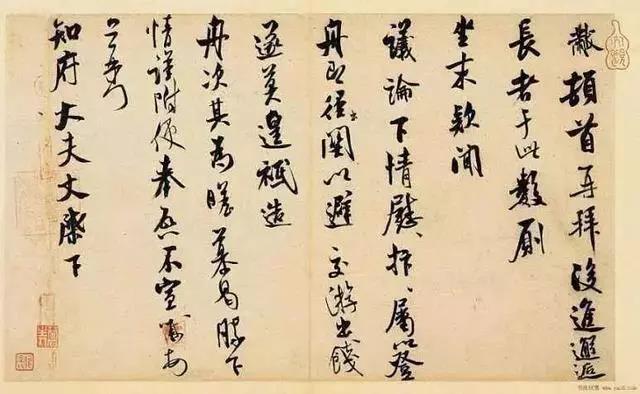

在书法创作中,黑白相依,“有无相生”。所谓绝对的黑白、有无都是没有的。黑、有必须依白、无而存在,白、无一定依黑、有而显明。在书法创作中,线条的飞舞、徐行、方正、圆润等“有笔墨处”都很重要,处理好了都能给人以美感,因而要重视“有笔墨处”,重视“以黑统白”。然而,正如古人所说的:“书在有笔墨处,书之妙在无笔墨处,有处仅存迹象,无处乃传神韵。”近代书画家黄宾虹也强调“知白守黑,得其玄妙,未易言语形容。”书法家林散之更明确指出:“字要写白的”;“字要有大小,主要是要有气”;“不能不贯气,气不畅,太老实。要大小、疏密结合”;要“乱中求干净,黑白要分明”;书法中要“紧处,空处空在得势”。

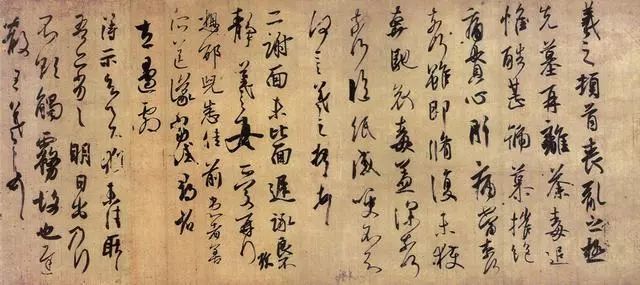

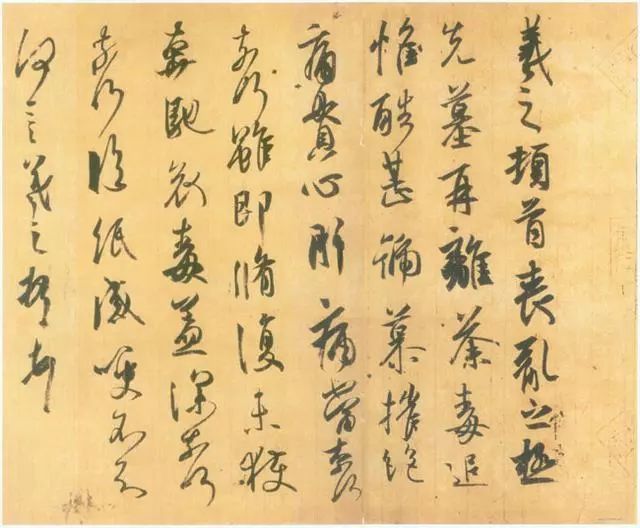

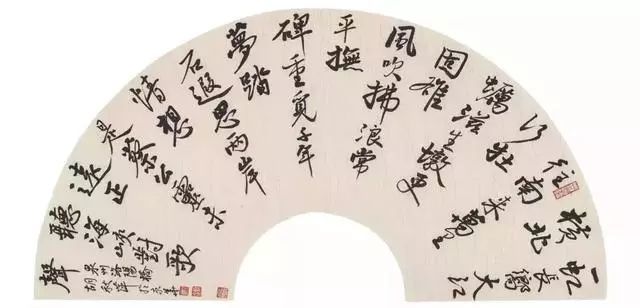

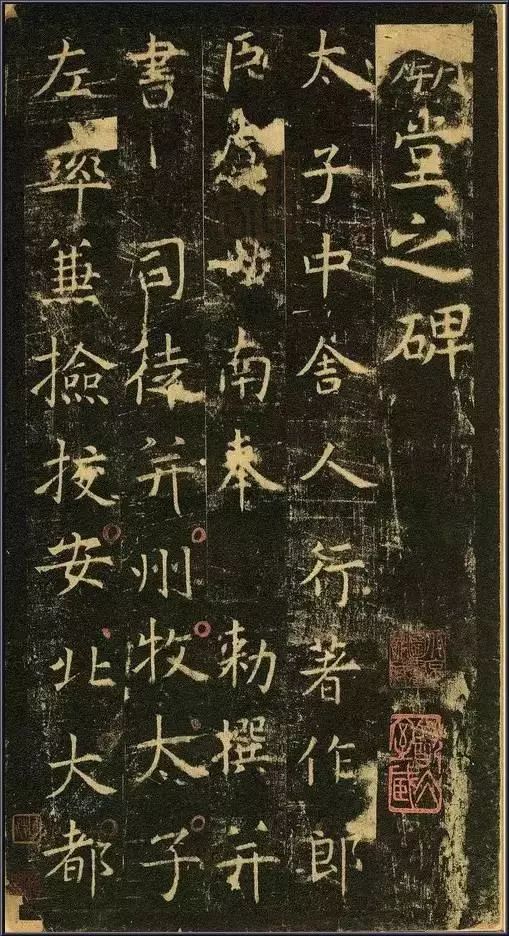

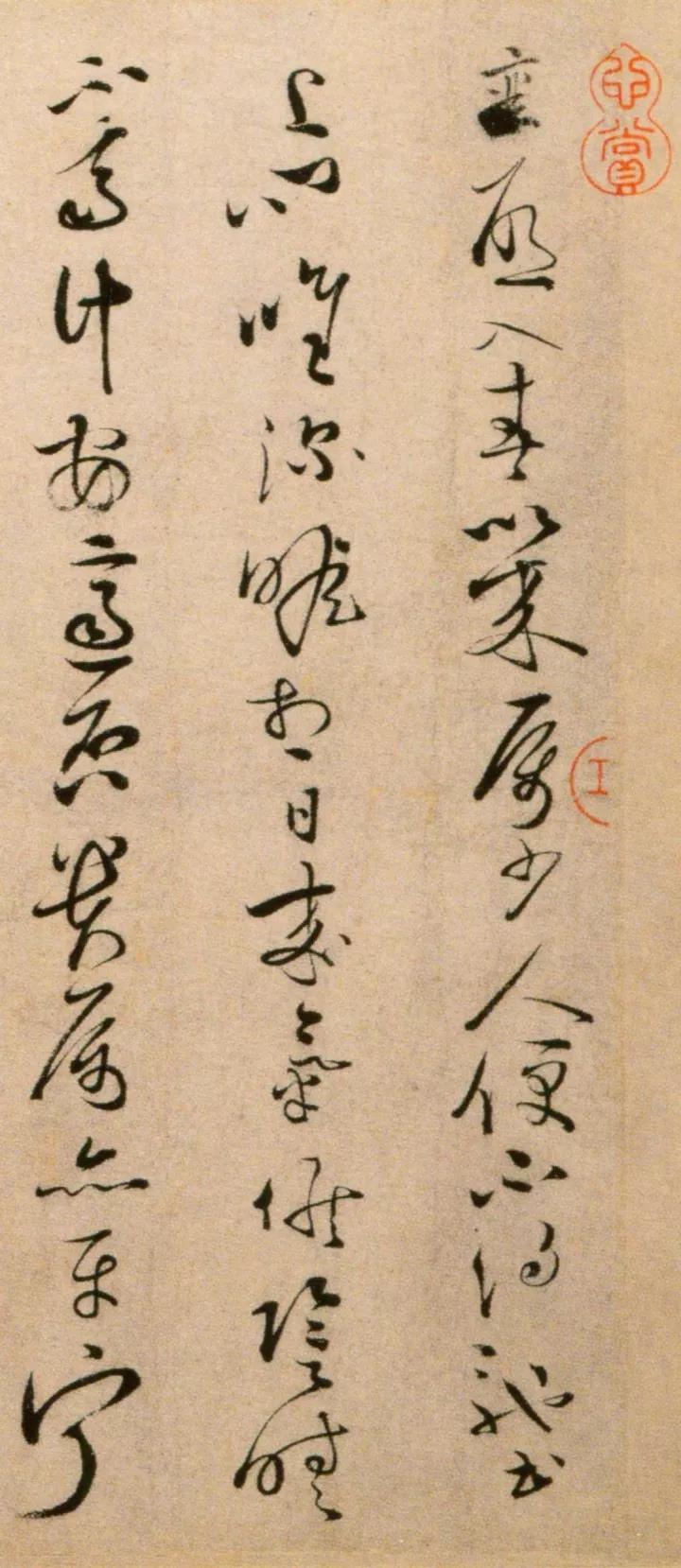

从古至今,高明的书法家不仅在理论上重视空白,而且在创作实践中坚持“以白统黑”,凭借娴熟的笔墨功夫,在创作时眼不看笔,注意力全在空白处,使全幅作品的空白处留得大小相间、疏密相间,从而使整幅作品黑白相间而又气脉贯通。

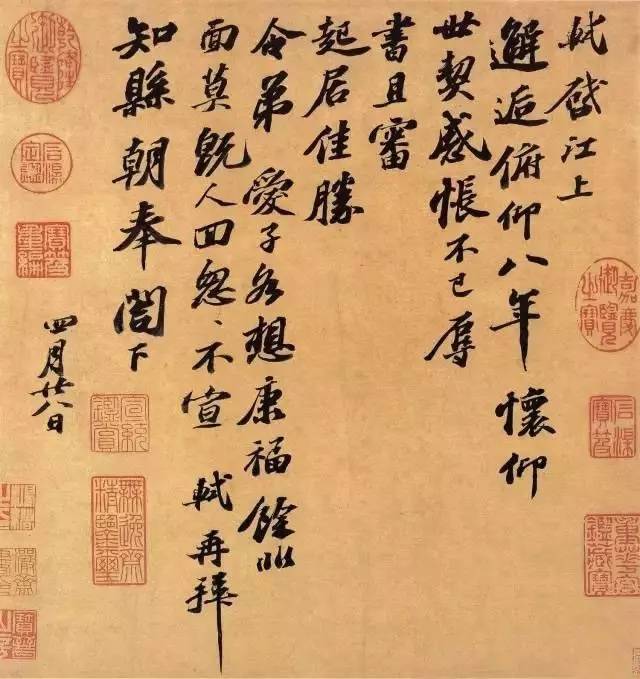

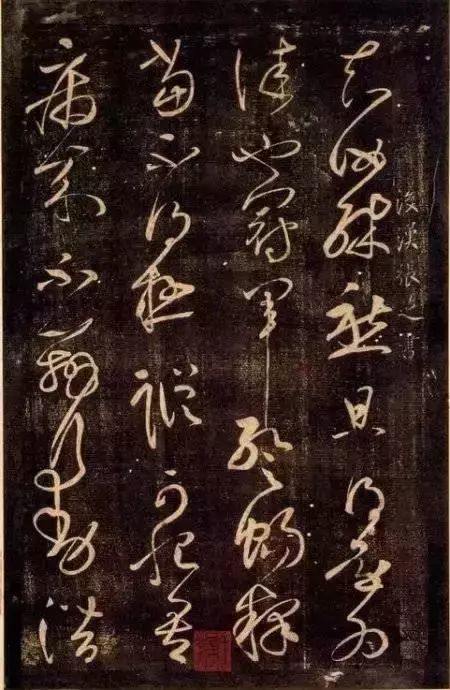

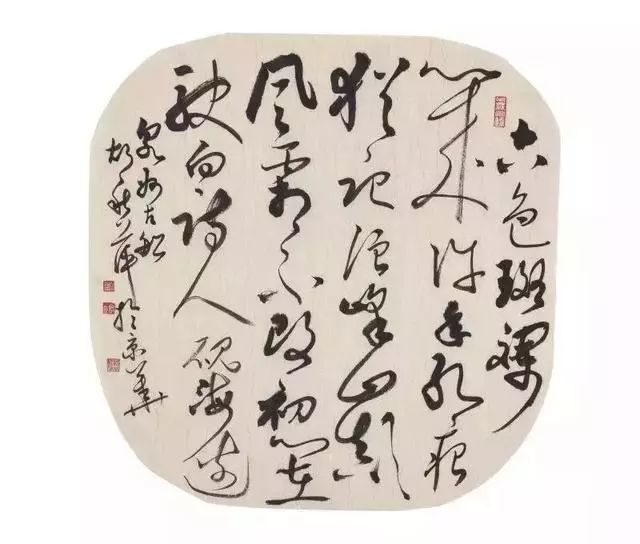

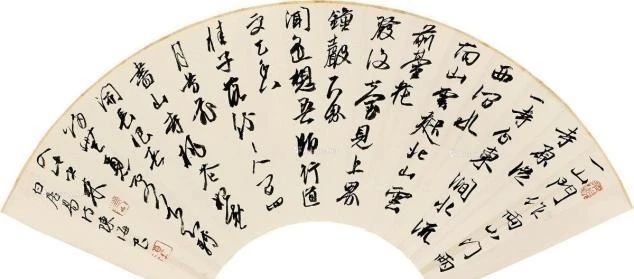

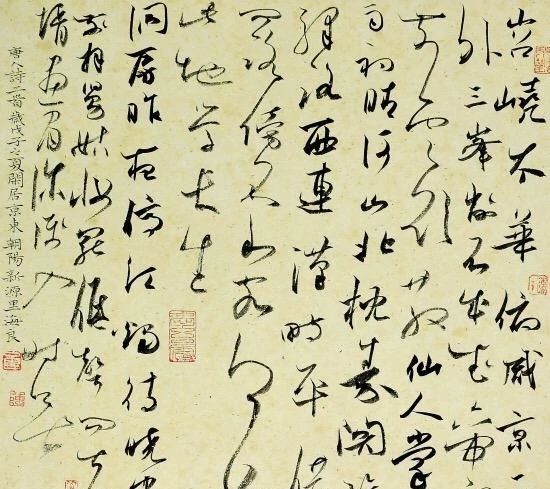

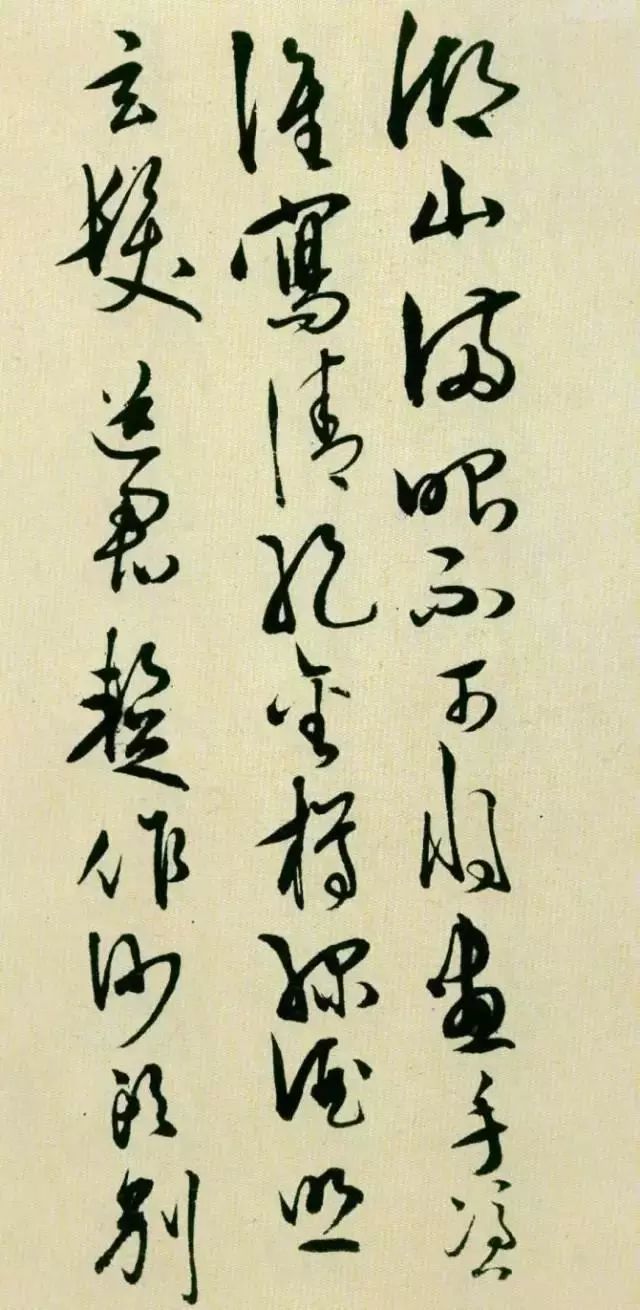

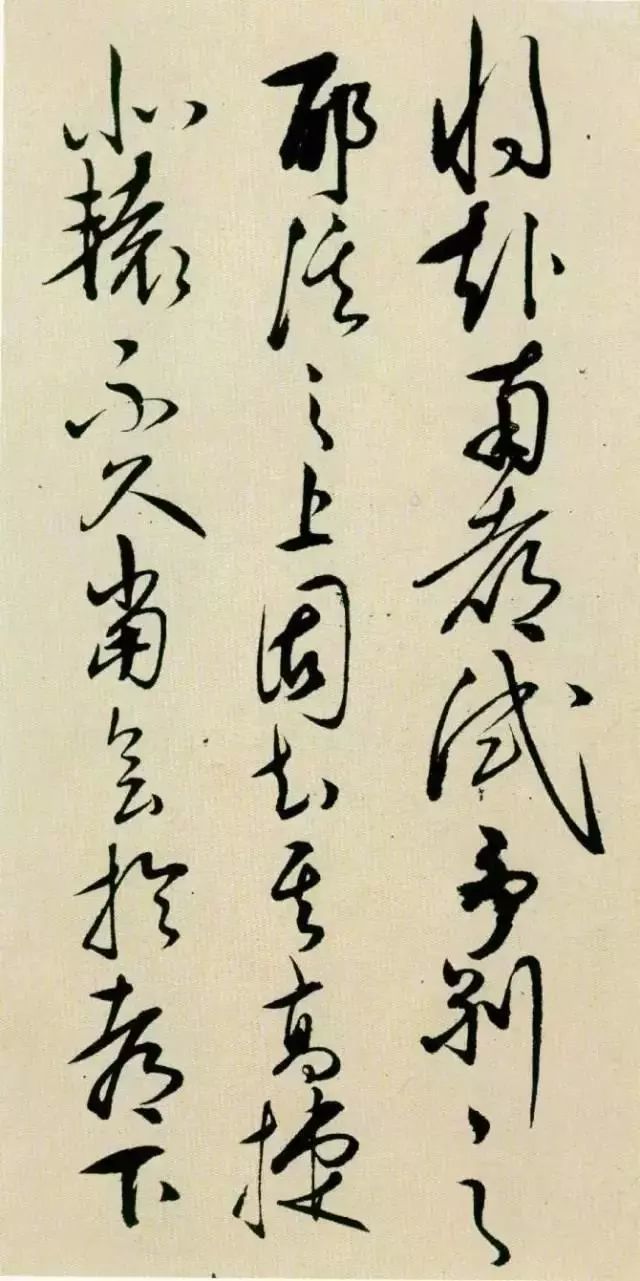

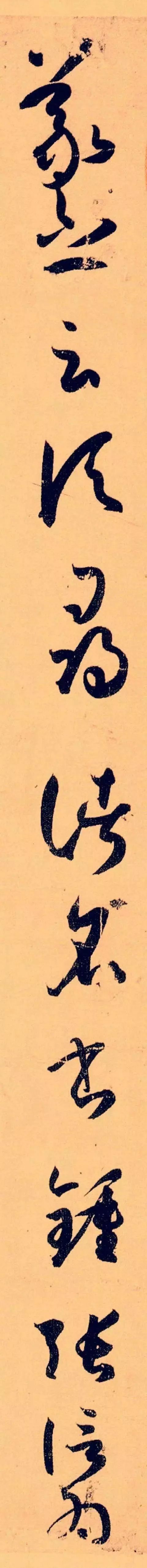

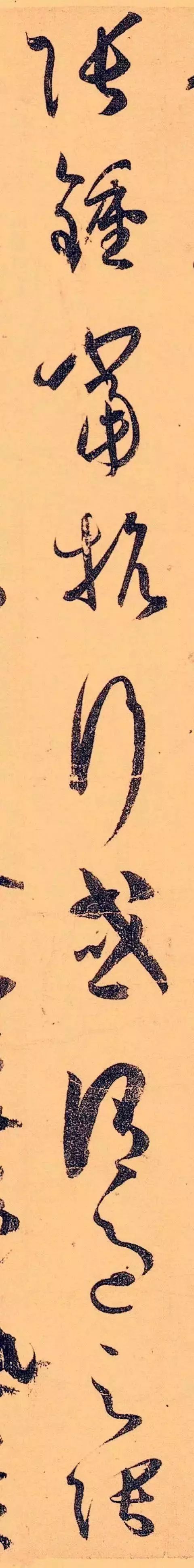

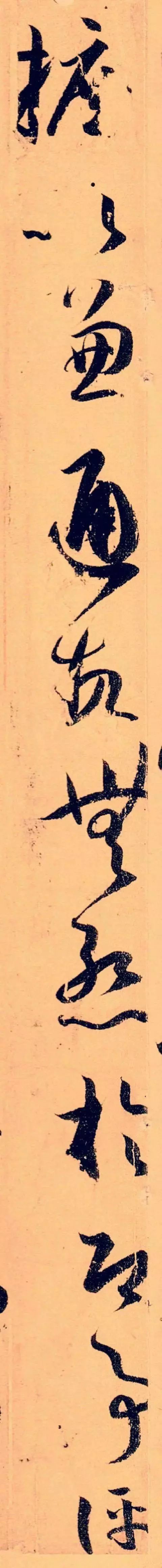

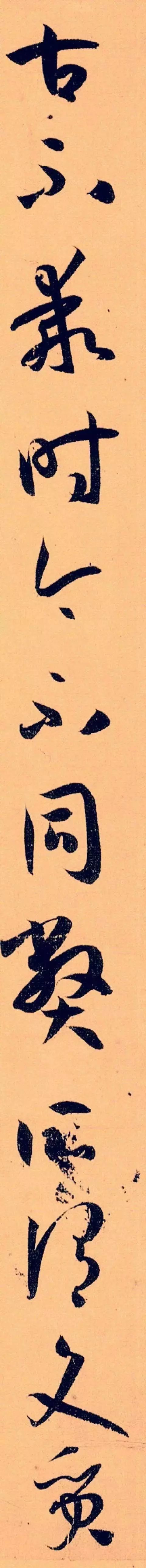

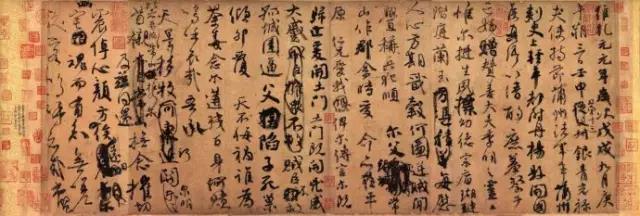

中国书法的空白,不仅使整幅作品给人以虚实相间的匀称感、节奏感,而且还给人以特有的愉悦。

这种空白,像围棋中的“气眼”,使整盘棋富有了灵气和活力。

这种空白,像房舍内的窗口,使观赏者透过窗口呼吸到清新的空气,无意中化解了胸中的压抑和窒闷,感到一种特有的舒坦、透灵。

这种空白,在流通气息的同时尤其给人以想像的空间,使人可以按照自己的阅历自由地想像那无字后的有字,笔断处的意连等等。

正是由于这空白,才使中国书法作品满足了人们生理的和心理的需要,才形成了它特有的审美价值。

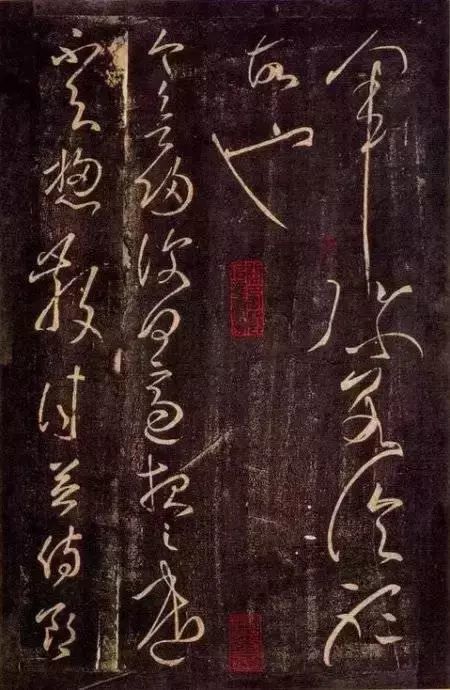

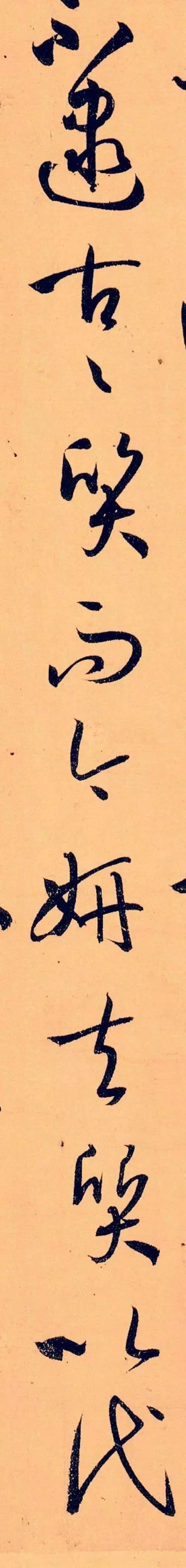

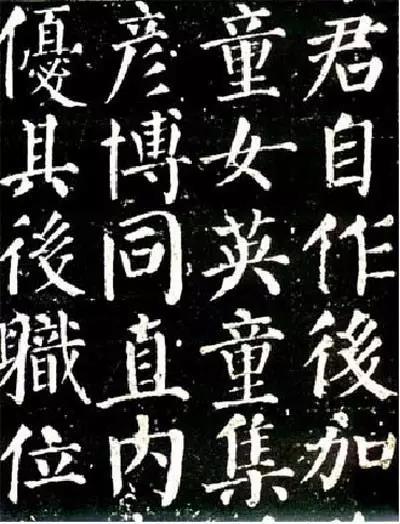

中国书法艺术中的“白”或“无”,不是消极的、绝对的、无生命的“白”或“无”,而是“无为而又无所不为”的“白”或“无”,是积极的、相对的,因而是充满无限内涵的“白”或“无”。

这种“白”或“无”,由于满足了人的生理和心理的需要,因而以不同的形式贯穿于中国艺术的各种形式之中。

如中国画的空白云烟,音乐中的“弦外之音”,词中的“言外之意”,戏曲的不布景和故事情节的大段跳跃等等,都与中国书法一样,使人从无中看到有,从虚中看到实,从混沌中看到具体,从空白处看到无限的内涵,以至“精骛八极,心游万仞”,从而“超乎象外,得其环中”,获得自由、充实而又多样化的审美愉悦。

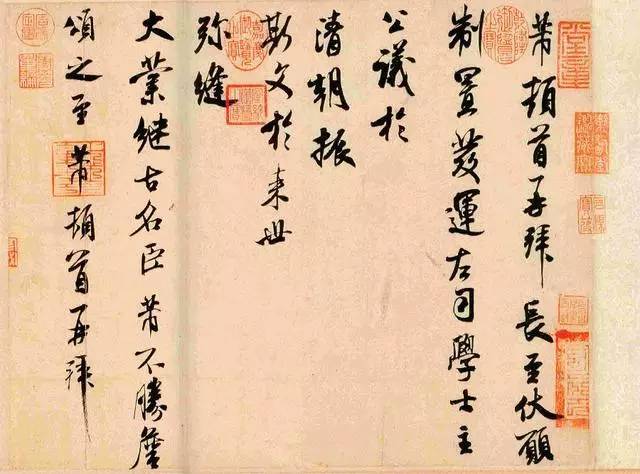

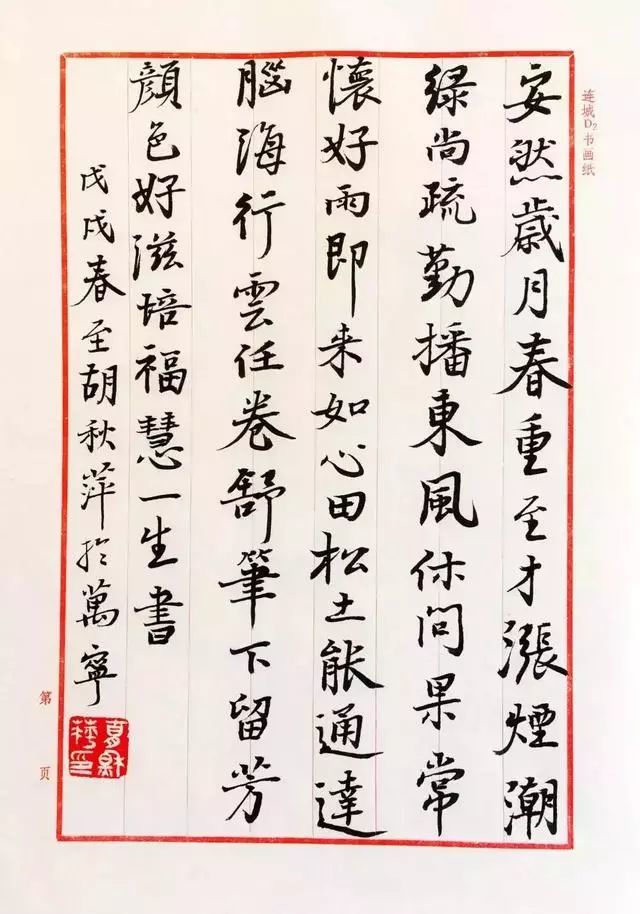

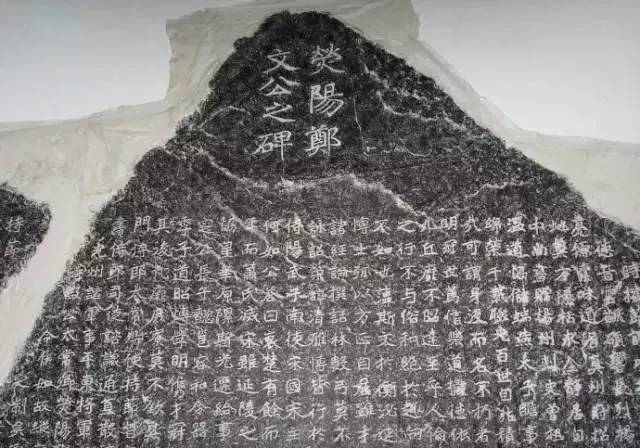

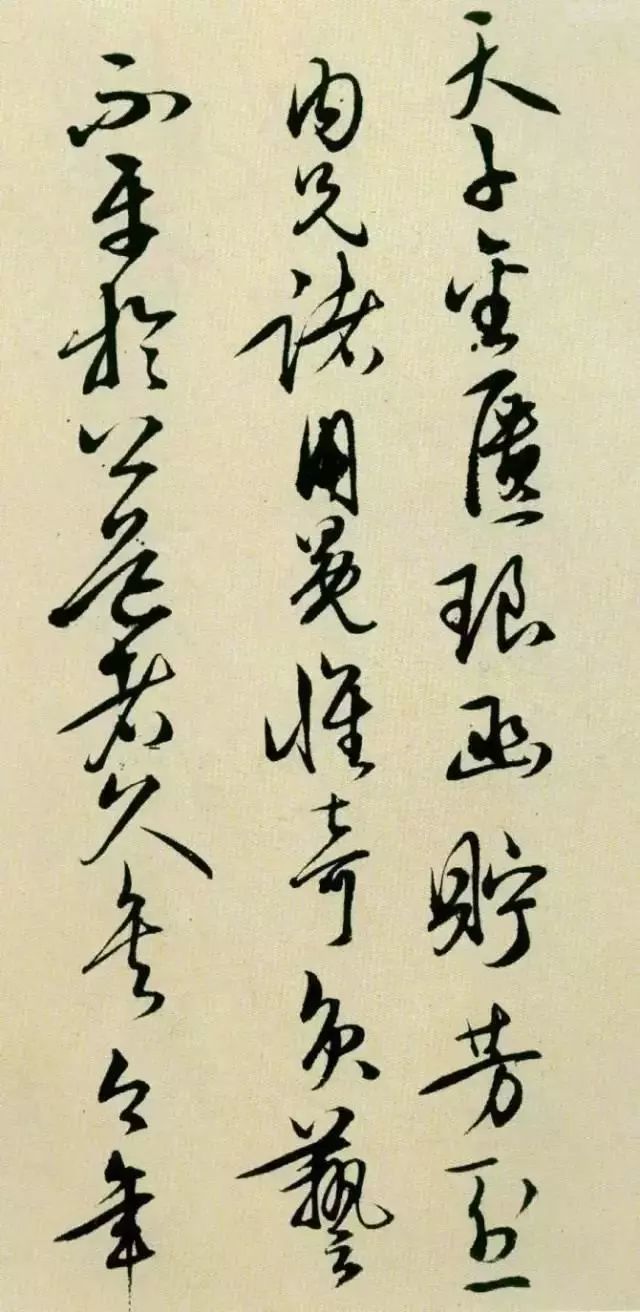

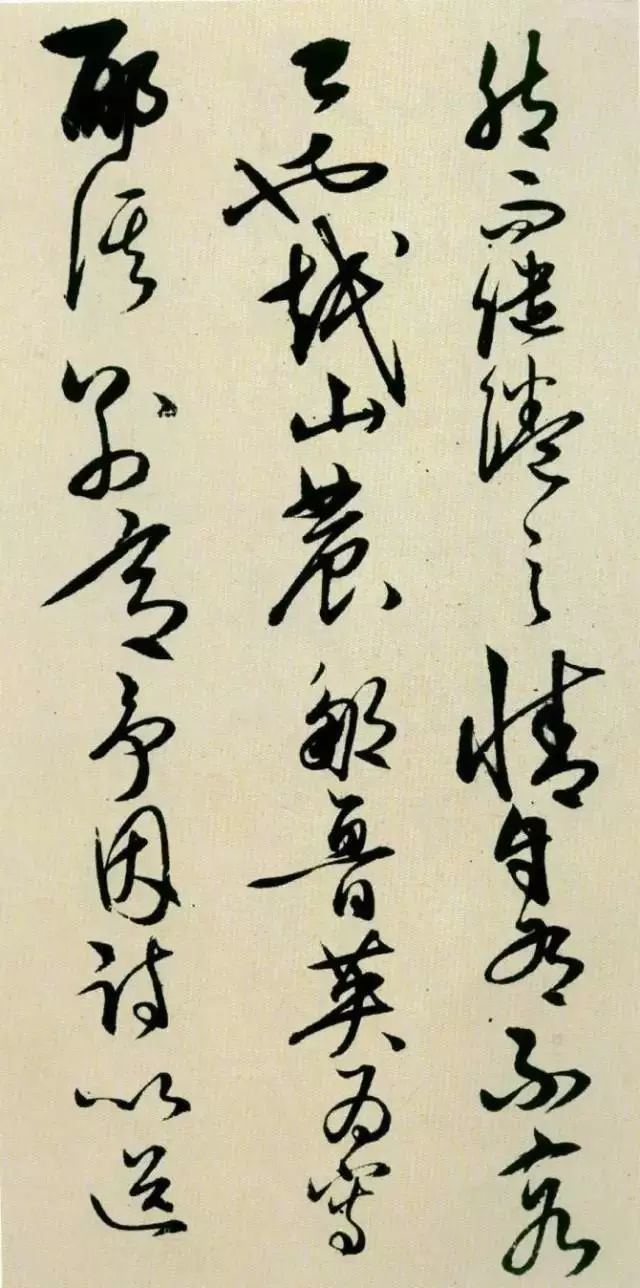

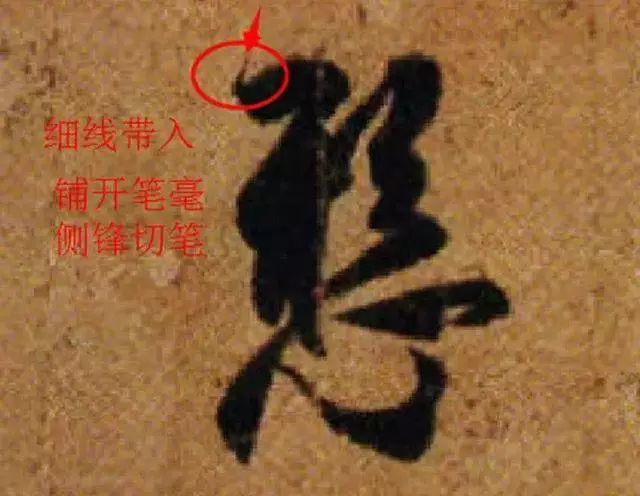

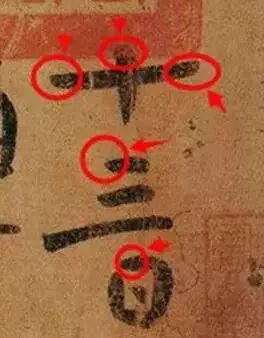

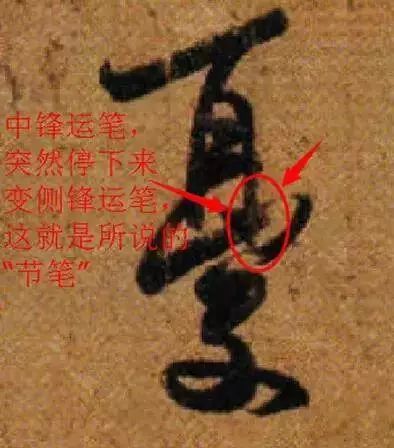

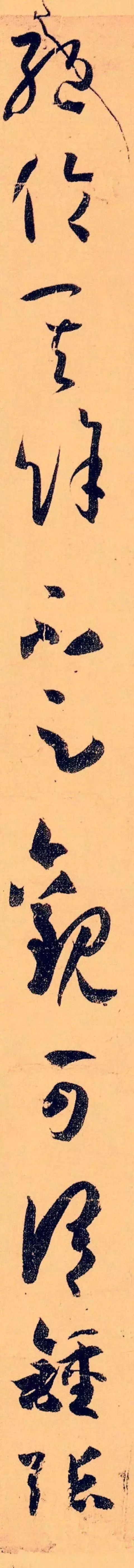

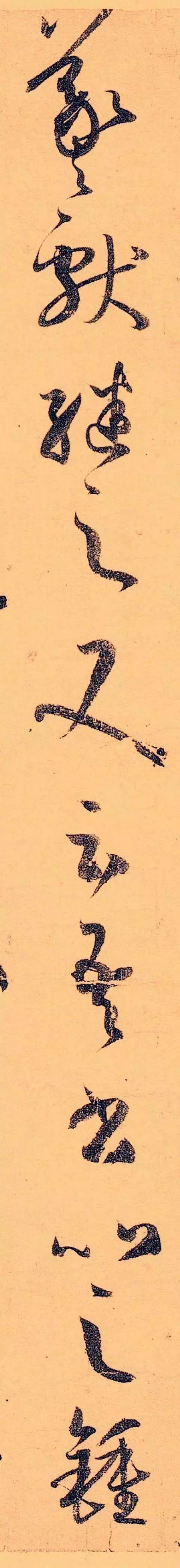

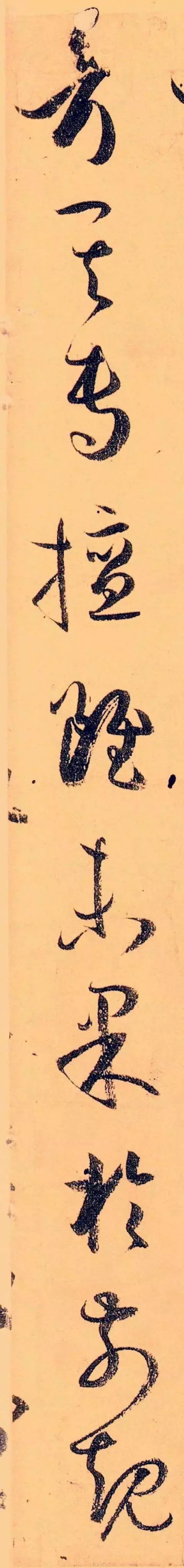

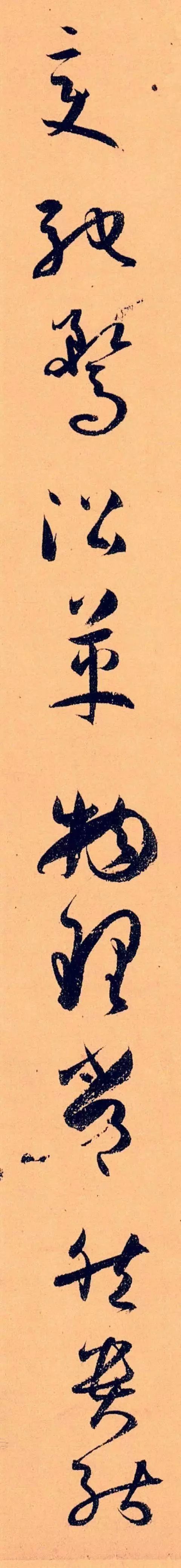

白,以其在中国书法艺术中的重要价值,要求艺术家要特别注意“造白”的技巧,要努力使线、墨及其组合变化充分展现书法的气、神、韵。

书家不仅要始终注意使线、墨汇集为具有特色的“具象”及通篇有意味的“黑白分割”,而且要特别注意黑白分割处的虚处、无处、白处,即无墨痕处的“白”的醒豁和空灵。

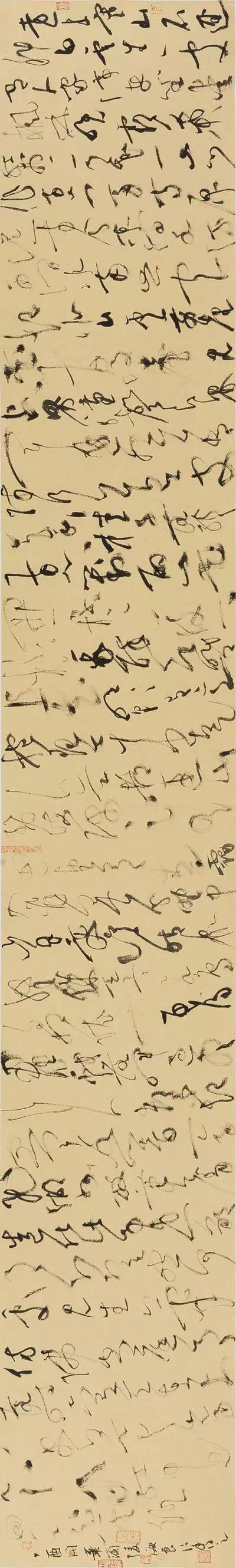

如果忽视通篇的“黑白分割”,如果不舍去部分“具象”而留白,就会使线、墨造成的种种“具象”充塞于画面;如果忽视线、墨断续之间布白的创造,如果悟不出线的盘绕和墨的浓淡、润燥的主旨在于妙造布白,就会使线一味地缠绕、碰撞,使墨一味地铺展、重叠,就势必使人感到拥挤压抑,心烦窒闷。这样,作品就不可能使欣赏者有任何审美愉悦,作品也不可能有任何艺术价值。

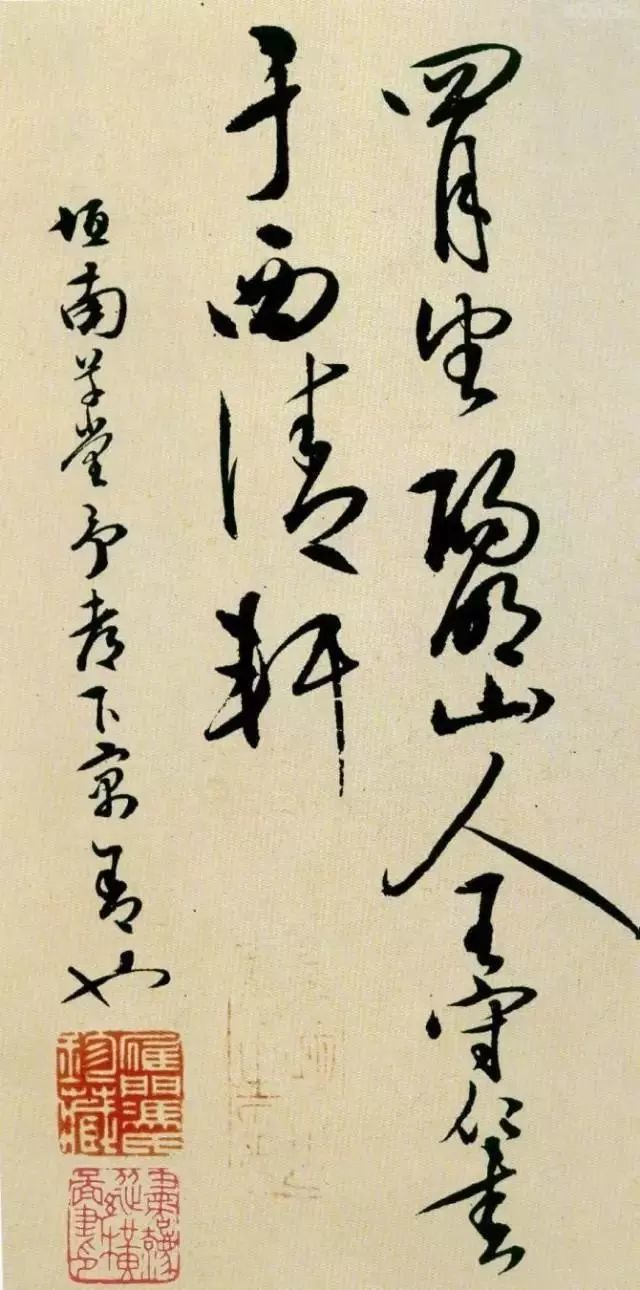

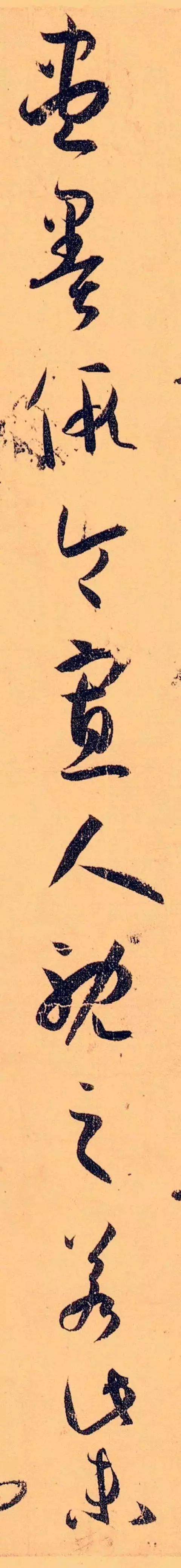

“造白”,作为中国书法艺术创造的重要法门,非自然天成,而要靠自觉修炼。这种修炼,需要理论上的研习,更需要实践中的揣摩。这种研习和揣摩,既不能刻意追求,也不能毫不在意。刻意追求,必然压抑性灵的自由抒发;毫不在意,必然失去章法。最佳的心态,应是在“有意”与“无意”之间。强化自由、自在、自信的心理素质,使心理保持在“有所为而又无所谓”的状态,实是书法“造白”之切要,也是全部书法创造之切要。