用笔与结构,似乎是两个毫不相干的概念。固然,它们是各自相对独立的两种方式,用笔专注于对毛笔的驾驭,结构关心的是空间的构架。然而,若两者各自完全独立,便会走入极端主义的泥坑。许多人初学伊始,便妄图创出风格,“任笔为体,聚墨成形”,往往以任意组合的构架标榜个性,而根本不顾用笔。却不说任意组合是否具有个性,不见笔法的结构犹如一个生命体缺少血的贯通,其生命的有机性与微妙性大大受到创伤。当然,只顾用笔不及结构者同样缺少生命力。故用笔与结构虽各自有其独到的内涵,但两者却须臾不可分离。

结构对用笔的依存,大略可表现为如下几方面:

1.结构因用笔而具生命意味

结构,是指一个物体的框架。如果我们撇开线质、线形等因素,结构则只是一副骨架,是没有筋血、肉的。人体之肉生于骨上,筋在肉中,血散布在肉体各个部位。筋、血、肉之不存,骨架必为死骨一具。而书法之筋、血、肉以及骨,皆因用笔而生。自然生命中,骨架由骨与骨相互衔接而成,骨与骨之衔接部位,为关节,关节起身体活动的作用。若关节不能活动,人即如一架不能使动的机器。关节咬合处有韧带、筋脉等,以使肉体连带起来。而血管又使肉体具有整合性,通过心脏的作用,使血管内的血液无时无刻地不在运动之中。书法若不顾及用笔,自然难有筋、骨、血、肉的浑然一体。

2.结构因用笔而贯通

在同样是使用毛笔的前提下,还存在着生命结构是否完善或生命力高下强弱的区分。用笔过于谨严,一板一眼,结构往往如布算;用笔严实而自然,结构灵性充足;用笔粗糙,使转僵直,结构不化。祝允明与徐渭同为明代草书家,都以追求大气、纵逸为目的,但祝书有时用笔多梗,以致粗糙,结构的关节部分转换出现断裂,或强为之力,形成破锋;徐书则大气、纵逸之中用笔结实而使转灵活,故字之关节处很少破锋,自比祝书高明。金农与郑燮皆为扬州八怪中人,同样以隶书的方法写行草,但板桥的许多隶字柜架用笔多简单,成搭置,造作显;冬心先生则在使转时用笔多切入,少提笔换锋,故成古朴。另有如郑郑板桥、伊秉绶同写隶书,但前者用笔有粗糙一面,收笔不藏锋,转折处多换锋少衔接,亦有造作感。伊秉绶则用笔中含,转折处藏锋暗渡,筋血贯通,故成清灵严实。当代书家中多有以篆隶法写行草或将篆隶草化者,但多数因用笔的不够贯通造成结构的做作,这或是步了郑板桥的后尘。

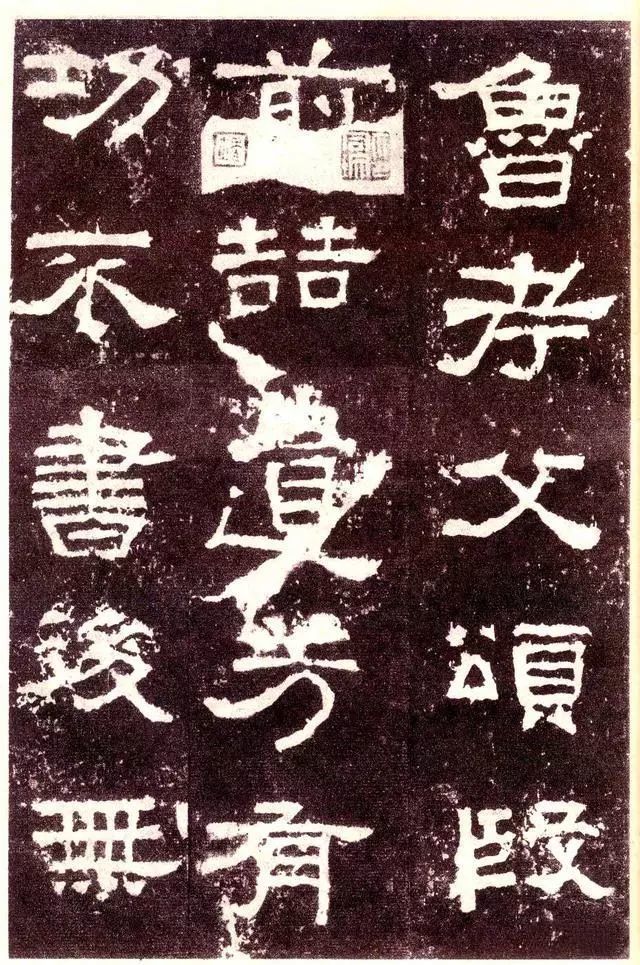

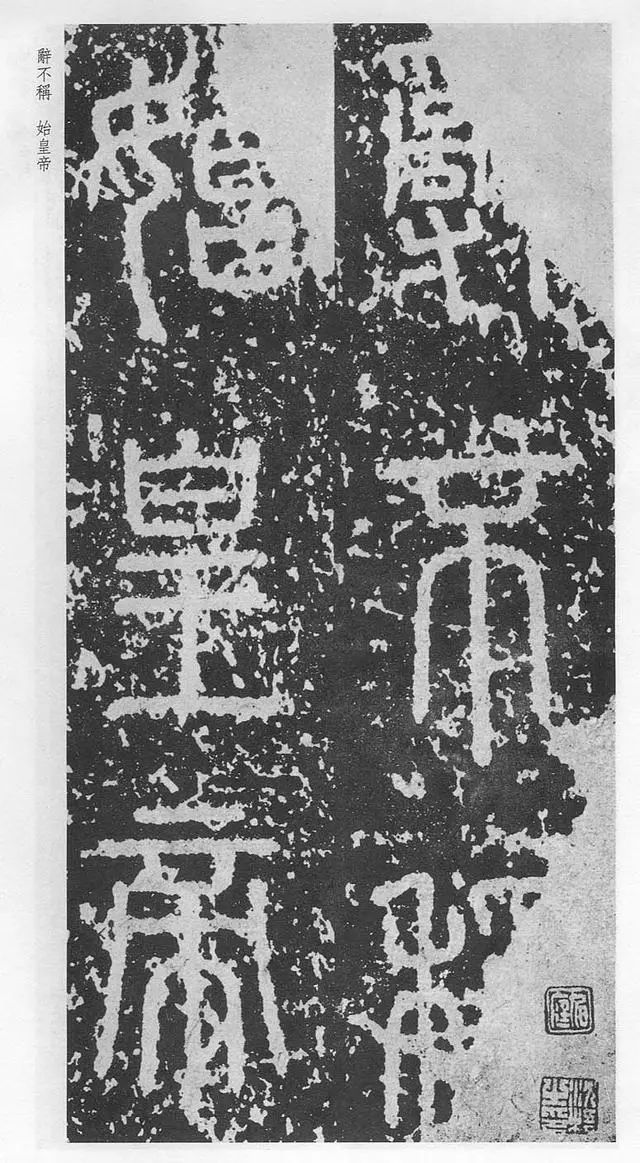

在对结构的古朴、古拙的追求中,对用笔的强调显得尤为重要。汉简、魏碑中有不少用笔拙陋者,如取法不当,必致病态。但汉魏至南北朝碑中确有许多字形古拙而用笔又很严实者,如《张迁碑》、《嵩高灵庙碑》、二爨、《泰山金刚经》等,这些古拙的结构在某种程度上依赖于用笔。如线条的中实,转折处用笔的缓和暗过,起、讫笔的藏与含,运笔的柔和稳重等而今人误将古拙为粗糙,为追求古朴而舍弃用笔的完整性,是得不偿失的。

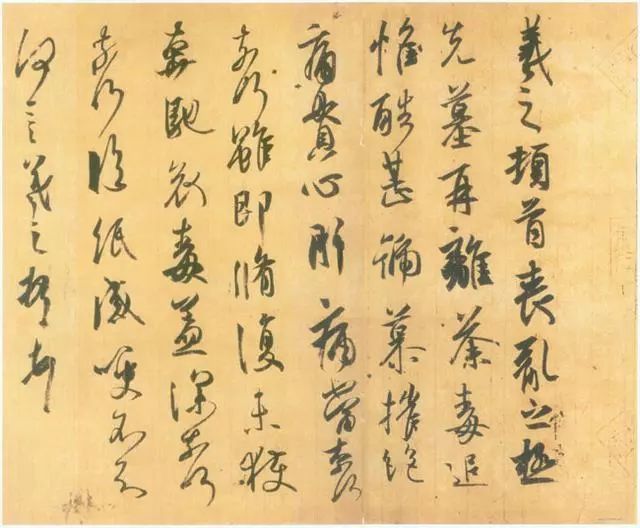

3.点画之间的关系

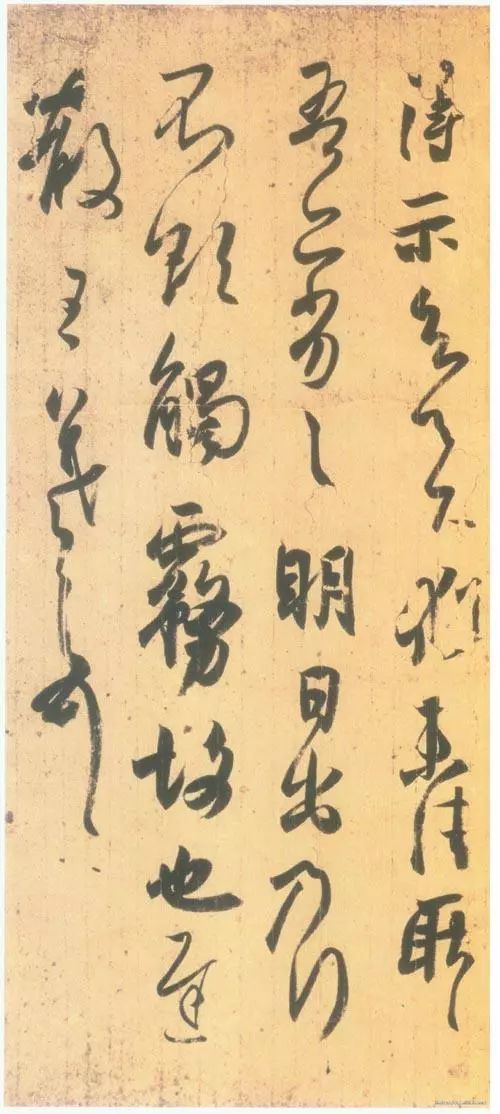

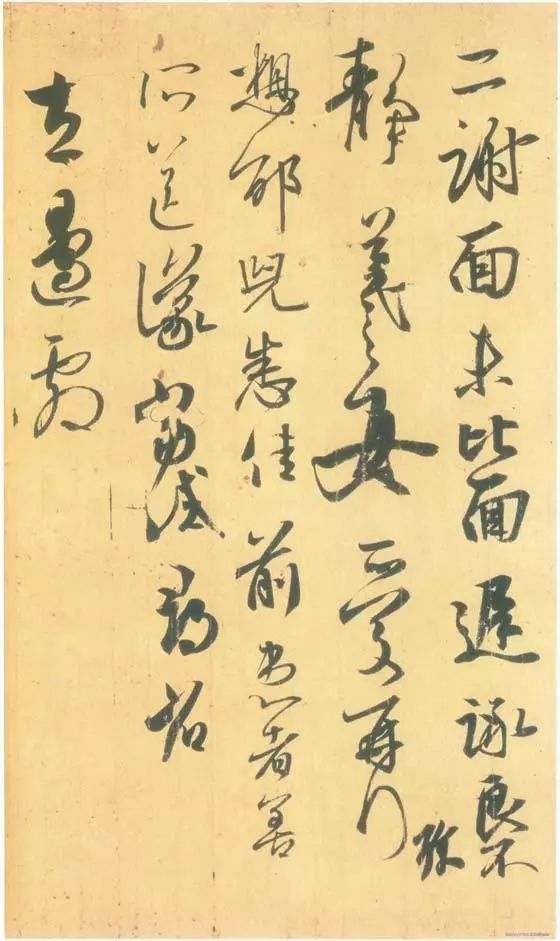

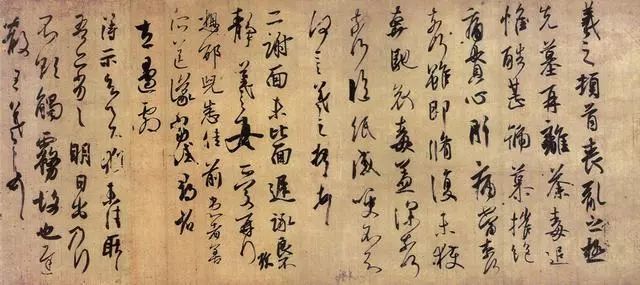

书法构架,具体到最小的单位,是点画。故所谓结构,指的实际是点画之间的关系处置。而在这些关系中,上下笔的承接与对应及线条的粗细、节奏对应等都因用笔而生如王羲之《二谢帖中“”字,“讠”挑笔与“身”首笔之间的“似断还连”的牵带与“寸”横画收笔与竖画之间的牵带形成结构上的呼应。再如《得示帖》中“未”下两点的断开使下部结构具有透气感,但这种断开因为笔势上的承接而仍具连带性。首点三角形往右上出尖与下点三角形往左下出尖又恰好弥补上这一空白,并使两点在形态上有所呼应。再如《二谢帖》末“剧”字有两处横向的弧线均有按而提起形成的粗细对此,这在一定程度上缓解了弧线的纯圆性带来的结构上的单调感。即使在没有连带的篆、隶、楷书中,其点画之间的关系仍须有用笔的暗接与呼应。如《张迁碑》中“忠”字,上部“中”下横画中间略上提,形成一凹口,而下“心”字中间一点正好补上这一凹口。再如“外”字,首笔收锋缓和出尖,而一点上呈方形正好与此相对比,另有趣味。许多同类的笔画因不同的提按及粗细、方圆的用笔对比而避免了结构的单调与重复。另外,用笔的稳重、刚柔相济无疑使结构变得庄严肃穆,用笔的灵动使结构变得活泼,故书法的结构是无时无刻不依赖于用笔的。

4.用笔与结字风格

一位书家的风格,有体现在字上,有的体现在用笔上,也有的体现在线质上,而更多的则在这几方面同时体现。结字风格在一定程度上有赖于用笔。我们所知的历代书法大家,他们的结字都有较强烈的个性,而往往独到的结字有独到的用笔。即使在同一书家的作品里,有因用笔的不同而引起结构的不同的(或因结构的不同引起用笔的不同)。如苏东坡《黄州寒食诗帖》,比其平常所书信札在结构上有更大的变化,这或许是因用笔的相对大气、多顿挫及折笔、运笔的沉实所致。信札用笔则多轻灵婉和,结字也便相对清雅一些。下面兹从用笔特点上分析其对结构风格的影响。

①内擫外拓的影响

内擫者线性内敛,线条中实,笔不虚发。外拓者笔迹流美,墨气外溢。内擫者收紧向内压,外拓者鼓胀往外推。故从线性上讲,大王、欧、虞等为内擫,小王、颜、孙(过庭)等为外拓;从线形上讲,大篆为外拓,隶书为内擫;颜、柳为外拓,欧、褚为内擫。内擫者结构紧结,外拓者结构宽实。内擫者多折笔,外拓者多使转。但是历代的作品,并非都是一味外拓,一味内擫的,许多作品既有外拓也有内擫。两者兼有者性格中和。

②方笔、圆笔的影响

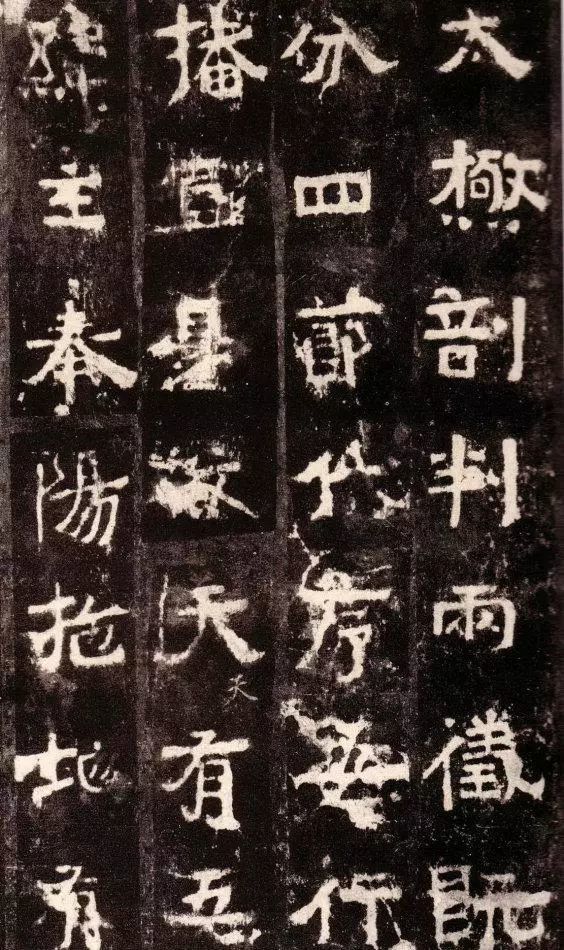

方笔者起笔用折,回提即,铺毫行笔。圆笔者藏锋圆转,提锋而走。用方笔者结构多峻伟、沉厚、古朴,用圆笔者结构多温和、雅致、清明。如《龙门造象》用方笔,结构多峻拔;《张迁碑》用方笔,结构多整饬;《石门颂》用圆笔,结构多疏雅,《曹全碑》用圆笔,结构多温和。方笔铺毫较开,线路宽厚;圆笔提锋,线条圆融。

③中锋、侧锋的影响

所谓中锋,是令笔锋始终在笔画中心行。所谓侧锋,是笔锋偏侧于线条一边,另一边则是笔肚。两种用笔,写出的效果完全不同。中锋厚实,线条具力感;侧锋单薄,线条乏力感,或只能有一种外在的力(侧锋快速时也能产生一定的力)。中锋、侧锋对结构的影响是很大的。我们看较好的印刷品,便会发现赵书力,原来其在转折处多有偏侧之笔(其是点、撇),即其在使转或顿挫时并没有将笔锋调顺、调正便急于写出下笔。王书、颜书皆有侧锋,如王书《初月帖》、颜书《祭侄稿》,但效果与赵书不同,在于王、颜用侧笔时入力较大,元气较足,这也是因为王、颜提笔少,按笔多而赵书按笔少,提笔多的缘故。

有学者曾始终怀疑王书《七月帖》、《都下帖》、《游园帖》摹本及敦煌本数帖是极其失真,因为与诸如《频有哀祸帖》、《二谢》、《丧乱帖、《得示帖》、《行穰帖》、《何如帖》、《奉橘帖》、《平安帖》、《远宦帖》等摹本相比,前数帖在用笔及结构上相去甚远。这区别点主要在于这些帖在用笔上少骨力、线条疲软,转折处用笔少顿折,锋芒常常未及转正即一挥而下,以致多出侧锋。但这数帖的侧笔却与《初月帖》之侧锋力感完全不同。如将它们放在赵书一边,倒发现与之相当接近。前数帖虽传为唐摹,《七月帖》甚至有褚题,但似乎唐几大家中也无如此弱笔者,抑或是摹工自已发挥所致。赵孟頫书与之相近,大概是赵所取法的正是这些“弱笔”之帖。用提笔多、偏侧多的结构,因少折笔调锋,自然难有骨气,而往往侧锋连带方便,以致结构多单一。

④平动、涩动、绞动的影响

中锋行笔并如出一辙的,有运力均匀,为平动;有的在行进时力不仅向前推进,同时也向线条两边扩散,有微妙的顿挫及一定的节律,以使线质周边毛涩,此为涩动;也有中行时在转折处绞锋而过者,为绞动。平动用笔者结构稳定,涩动者结构重实,绞锋用笔者结构灵活。平动者如欧阳询楷书、弘一法师楷书;涩动者如《张迁碑》;绞锋如王羲之行草书。

⑤顿折、使转的影响

在各字体中,隶、楷书一般用顿折。行书顿折与使转常相结合。草书多使转,篆书多圆转。但不及草性灵活。故从字体而言,顿折者多严正,使转者多灵活,行书介于两者之间。草书在使转中间出现顿折(如王书),使结构在洒脱中寓谨严。楷、隶、篆书若在顿折中间使转,也常常能有灵动感(如汉简隶书等)。

以上诸方面,可见结构的审美特征常有赖于用笔的不同表现。舍弃用笔,实际上也便舍弃了对结构风格的表现手段。故对书法空间的表现,是须臾不可离开用笔的。