为什么谈书法要先谈文化呢?“文化”问题,是一个根源问题——一切问题都必须从这里谈起。这个问题如不明确,就没有了依据,其他问题就没法谈起。尤其,文化是一个国家、一个民族的标志。

“汉字”与“汉文”

中国文字是世界上最古老的文字之一,但一直流传使的却只留下了我们的汉字。这是因为她一开始就抓住了“文字”的本质,尽管在历史的发展中,在形体上有很大的变化,而在基本原则上,只是愈来愈完善、精密而已。

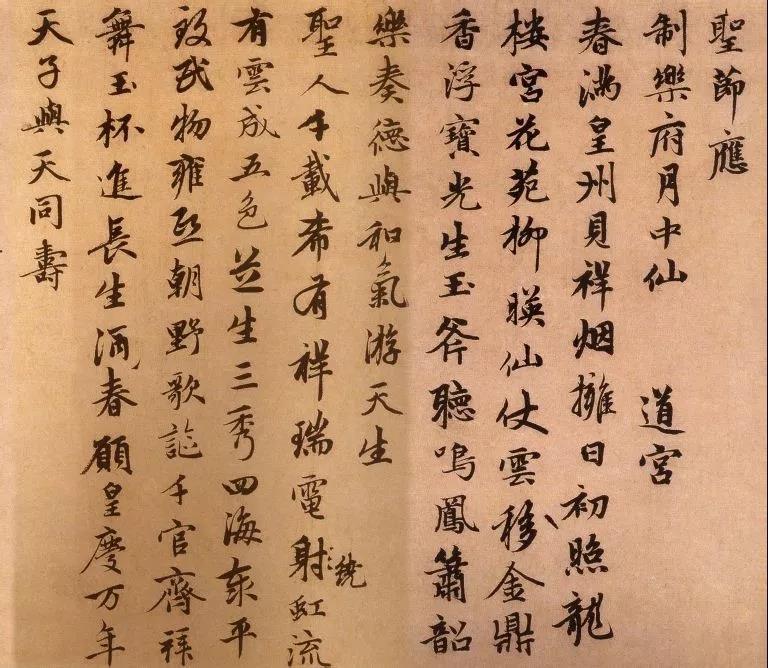

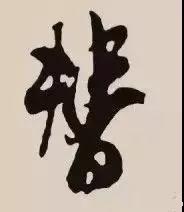

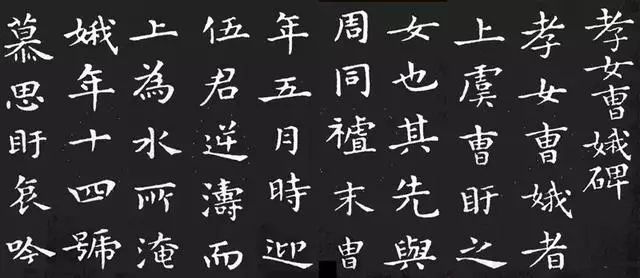

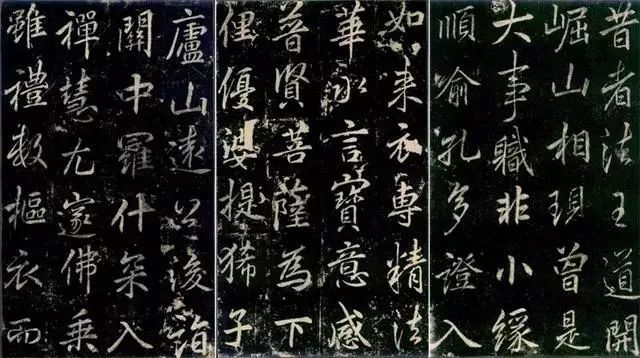

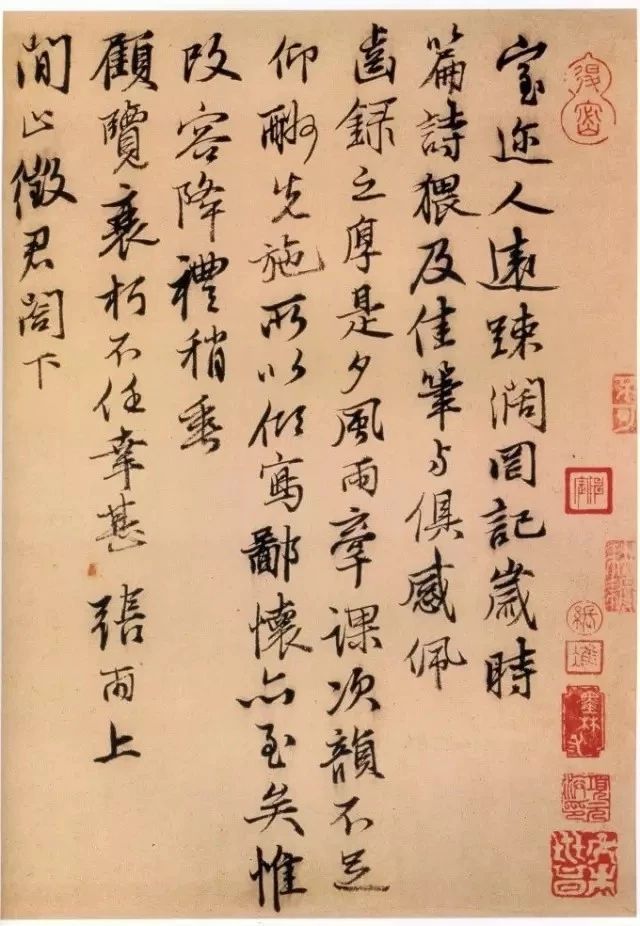

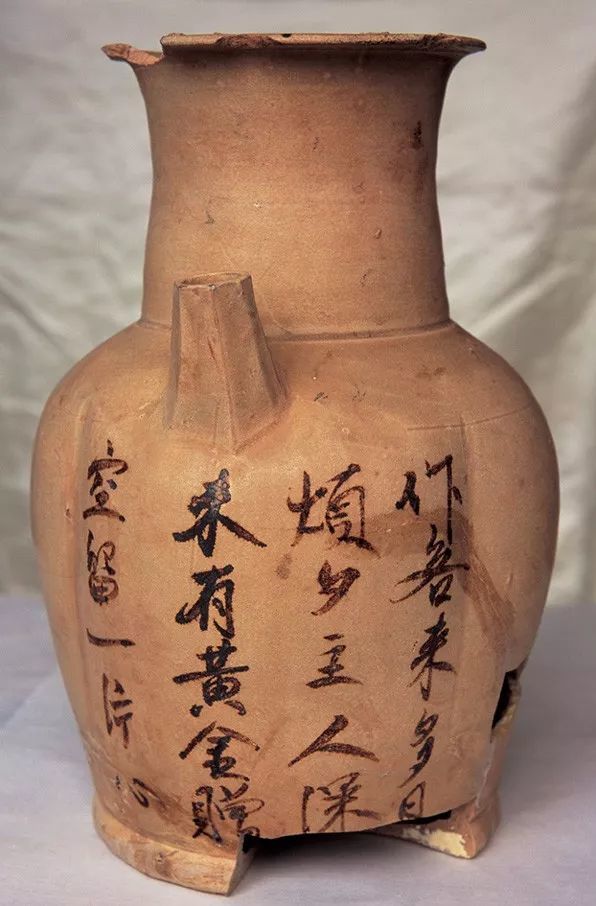

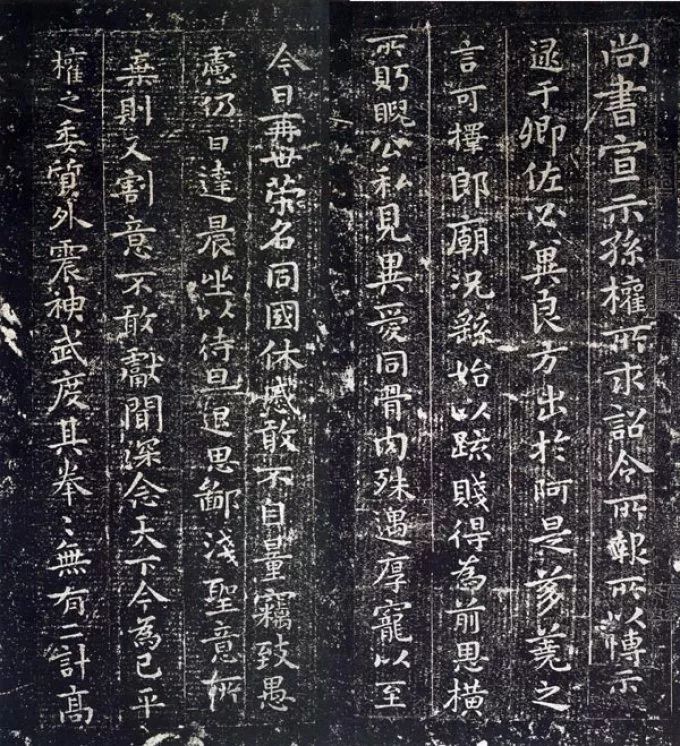

![微信图片_20181213143147]() 汉金文

汉金文

从迄今发现的最古老的、比较系统完备的甲骨看来,以“形”状物,合“形”会意,象形为本的成字要领,很早已成了汉字最根本的原则,这就使她超越了诸多的限制而发挥出可至远功。以我们说:汉字是中华儿女智慧的结晶。

譬如“又”,是手的象形,两个手同向左,一上一下,则是朋友的“友”;如果两个人出手相对,则成了“鬥”(斗)。

再如“人”,两个“人”同向左,则是“从”;同向右,则成了“比”;如一左一右,则成了“北”;如一正一反,就成了“化”。

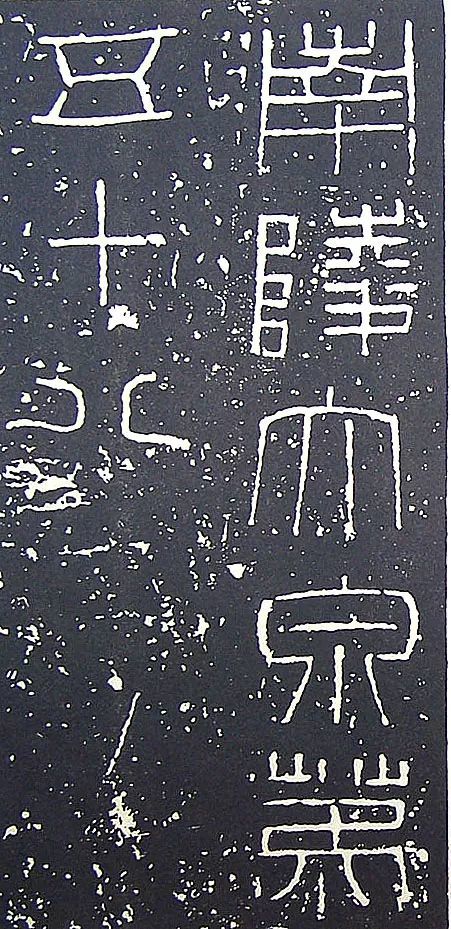

![微信图片_20181213143150]() 刻画文

刻画文

另外还有直接作符号专指某处的“指事”,一形一声的“形声”,辗转相注的“转注”,以及借字代用的“假借”等等,合起来称为“六书”。

应该承认:这种为了解决长远的交流传播的实际方便,创造出了把形、音、意集中为一体的汉字,确实有着无可替代的科学先进性。我们不敢作更远的展望,想到那远的、人类语言都达到了统一的“将来”,仅从已经过来的历史或者比较近的“将来”来看,她的先进科学性是无可怀疑的。我们这样说,绝不意味着她不有待于向更高处发展,更不意味着她已十全十美,她当然在科学性上还须作更缜密的研究、改进。

再说说“汉文”。由于汉字在锲刻以至于书写上,都有一个麻的过程,在展现需要单直,因,在行文上自然地要求“简约”,要比直接记音成文的办法要简而无误。

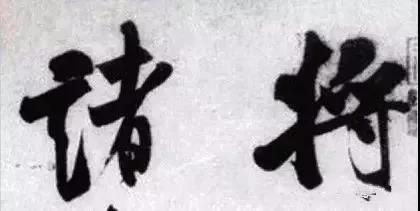

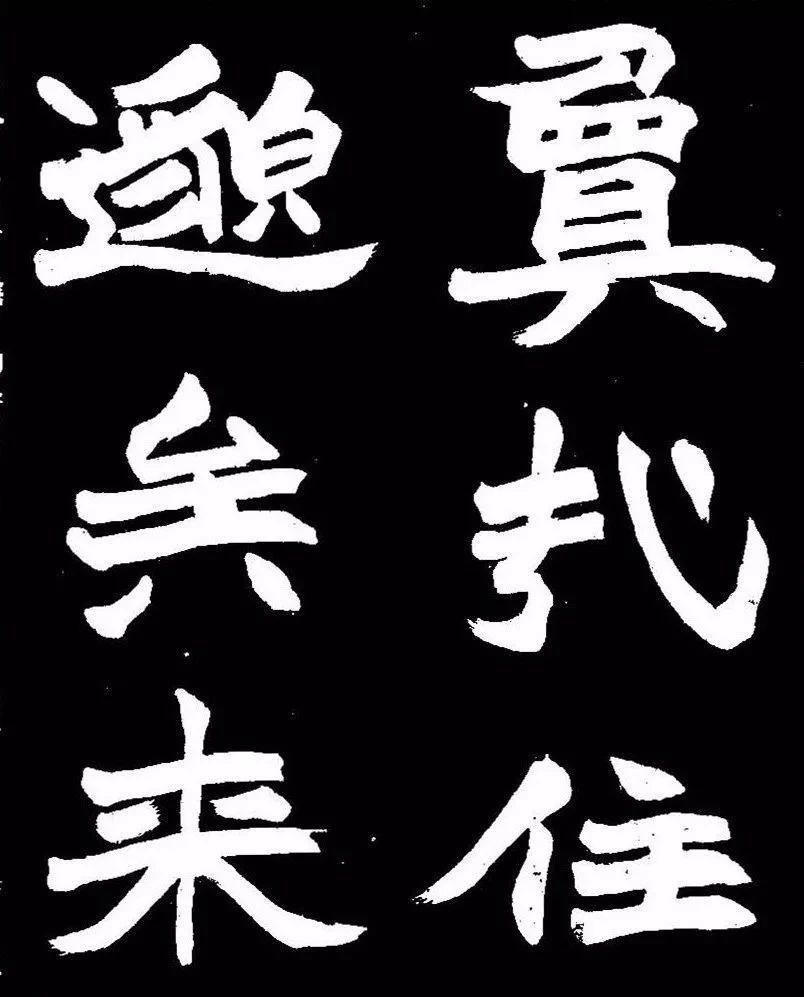

![微信图片_20181213143152]()

于是,我们的祖先便发挥了极大的思维才智,创造、总结出来了一种“结字成文”的“文字”规范,逐渐通行于神州大地上。这套系统不是古代人们的口头所用,主要是书面的一套体系,所以称之曰“汉文”更确切一些。

“汉文”是在“汉”的基础上,充分发挥个“字的作用集结成字规范。古文中的名篇、名句一直流传到现在,为人们所喜闻乐道。这充分说明了我们的“古文”并没有“过时”,她有着她了不起的生命力。

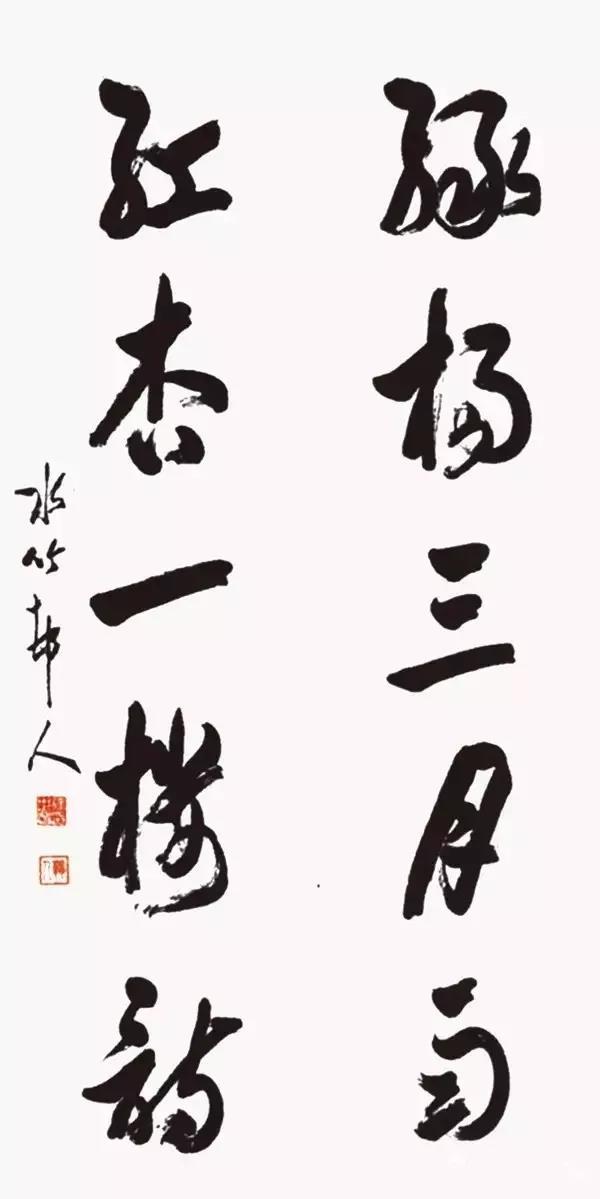

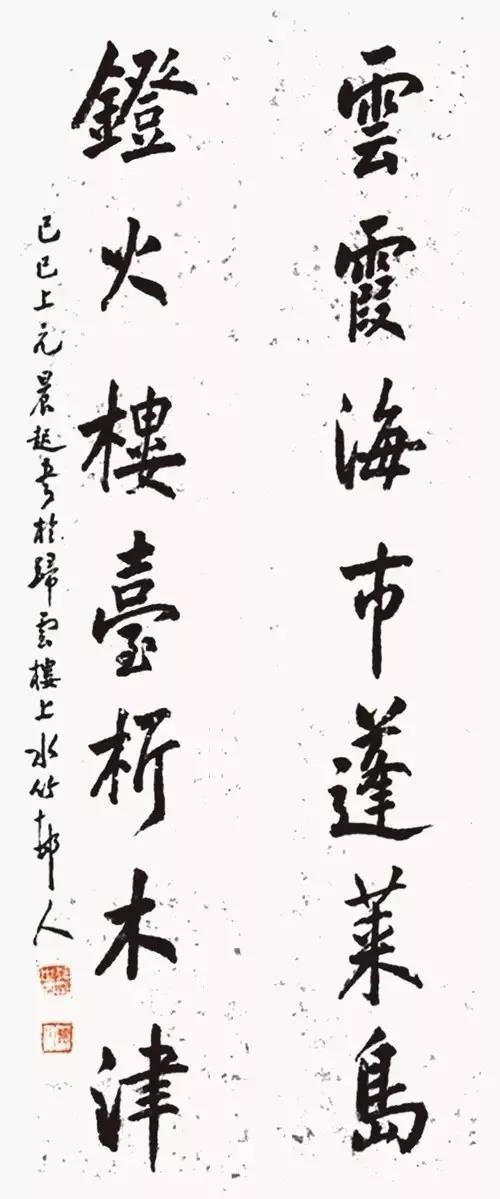

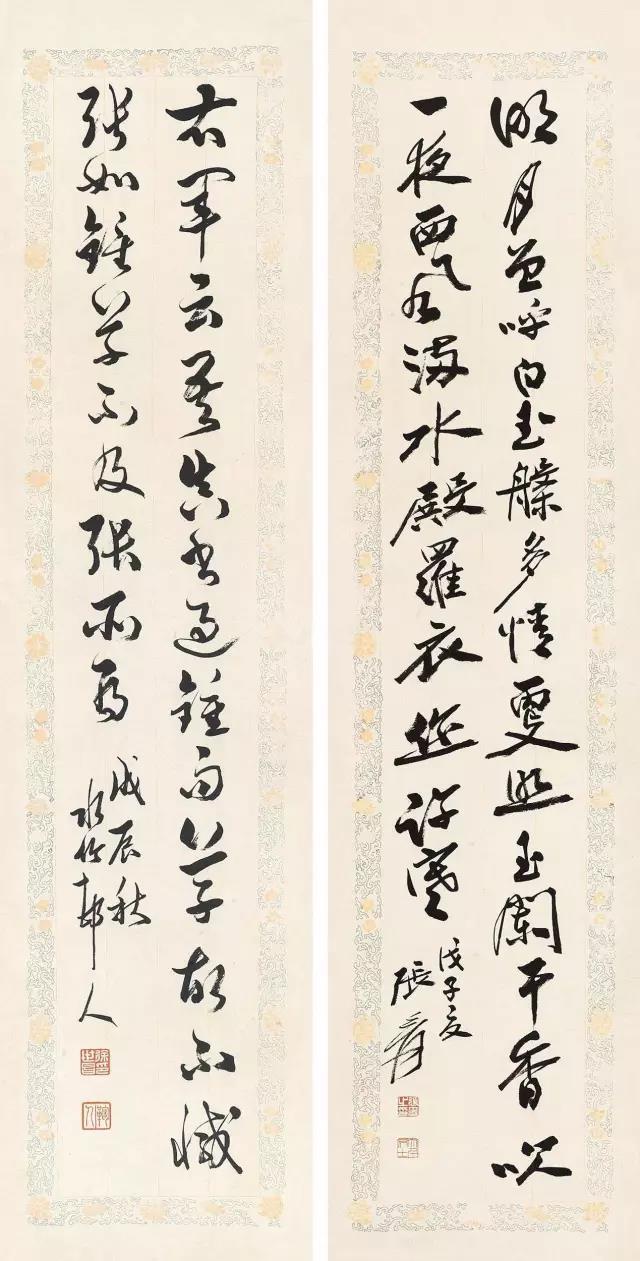

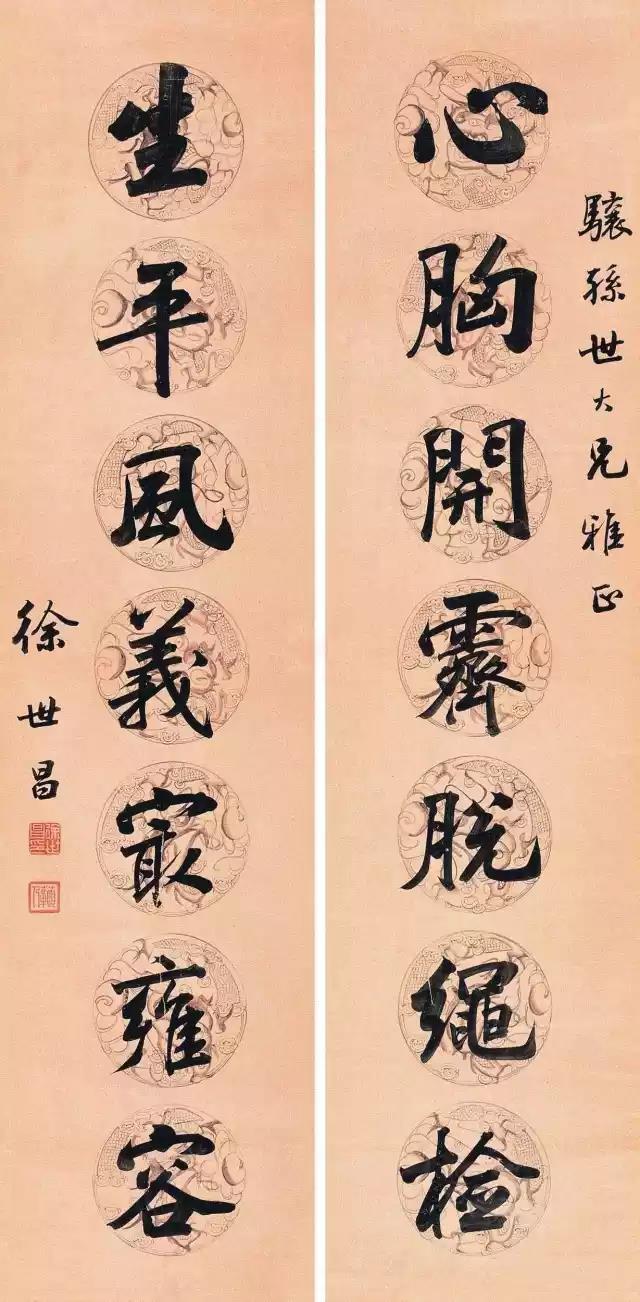

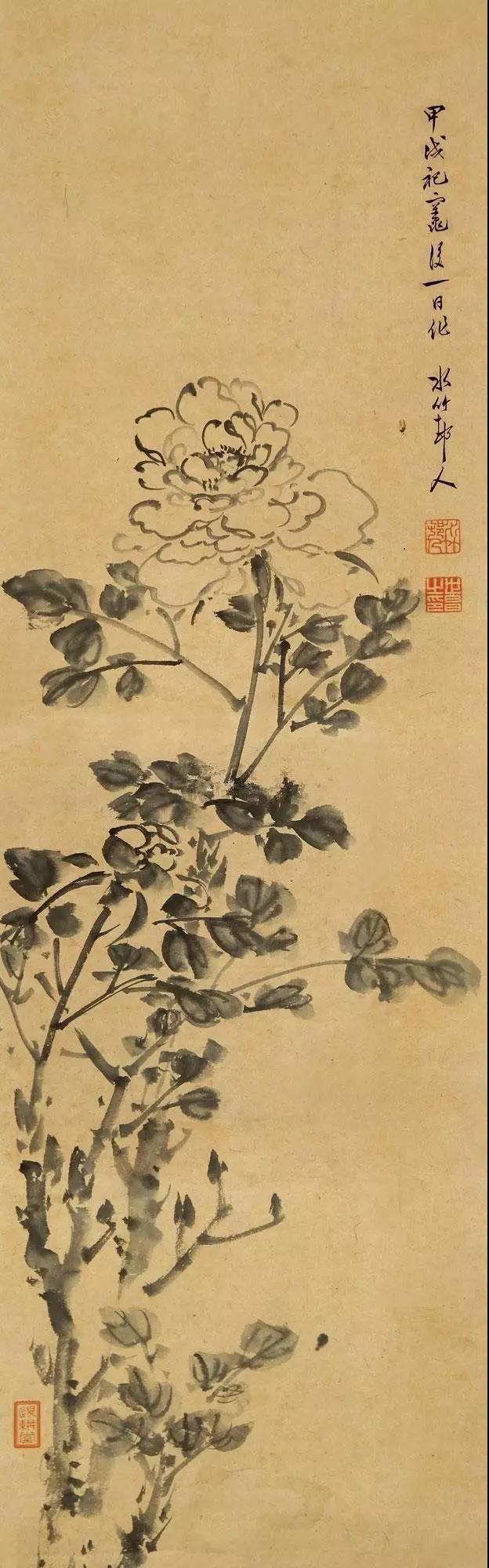

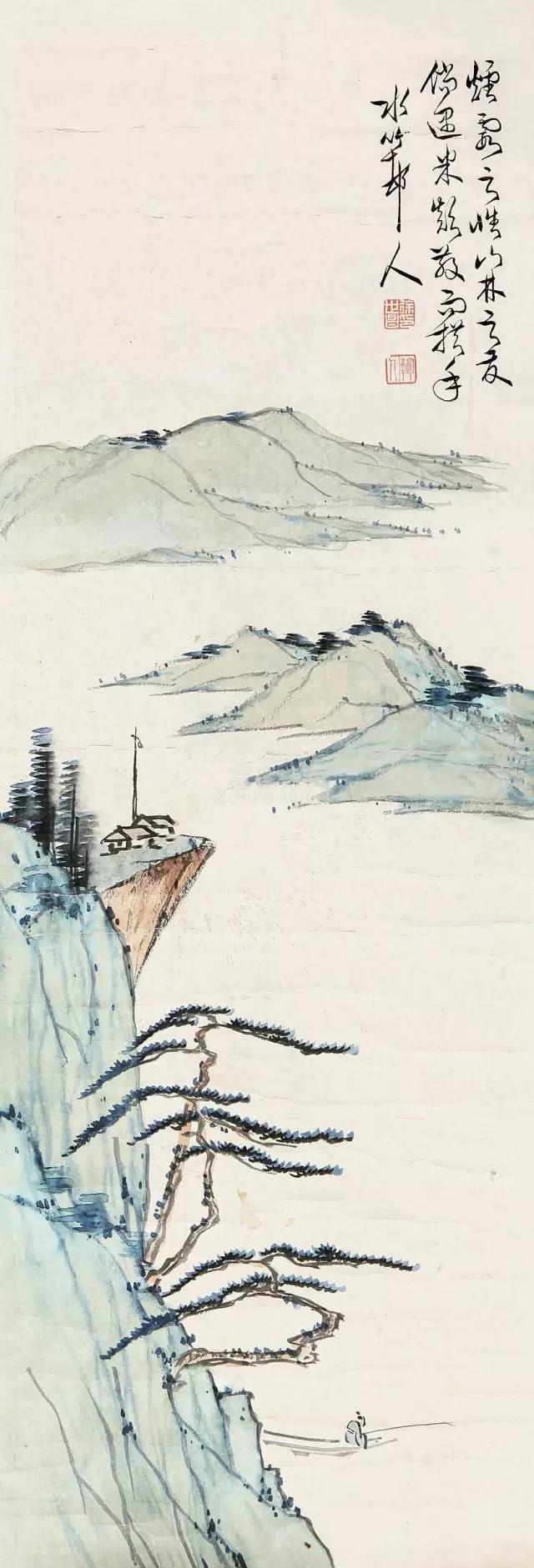

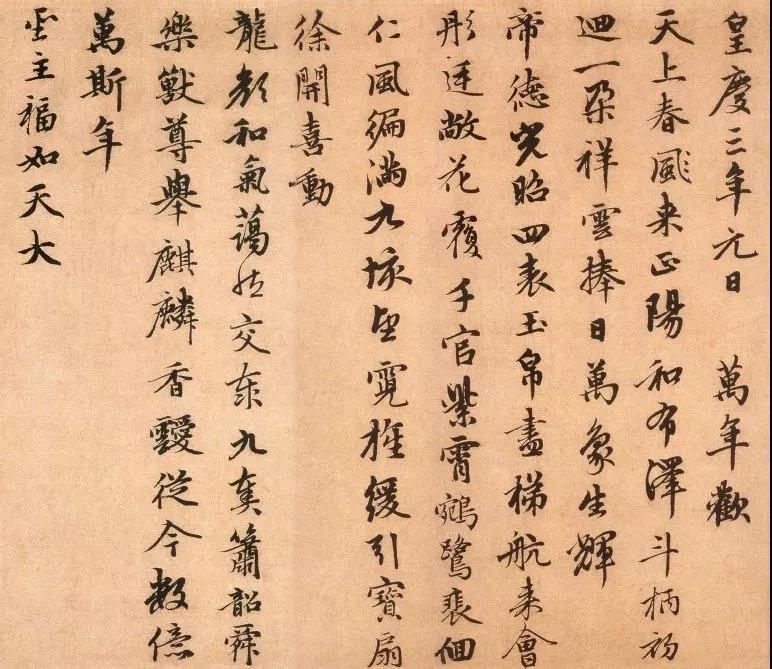

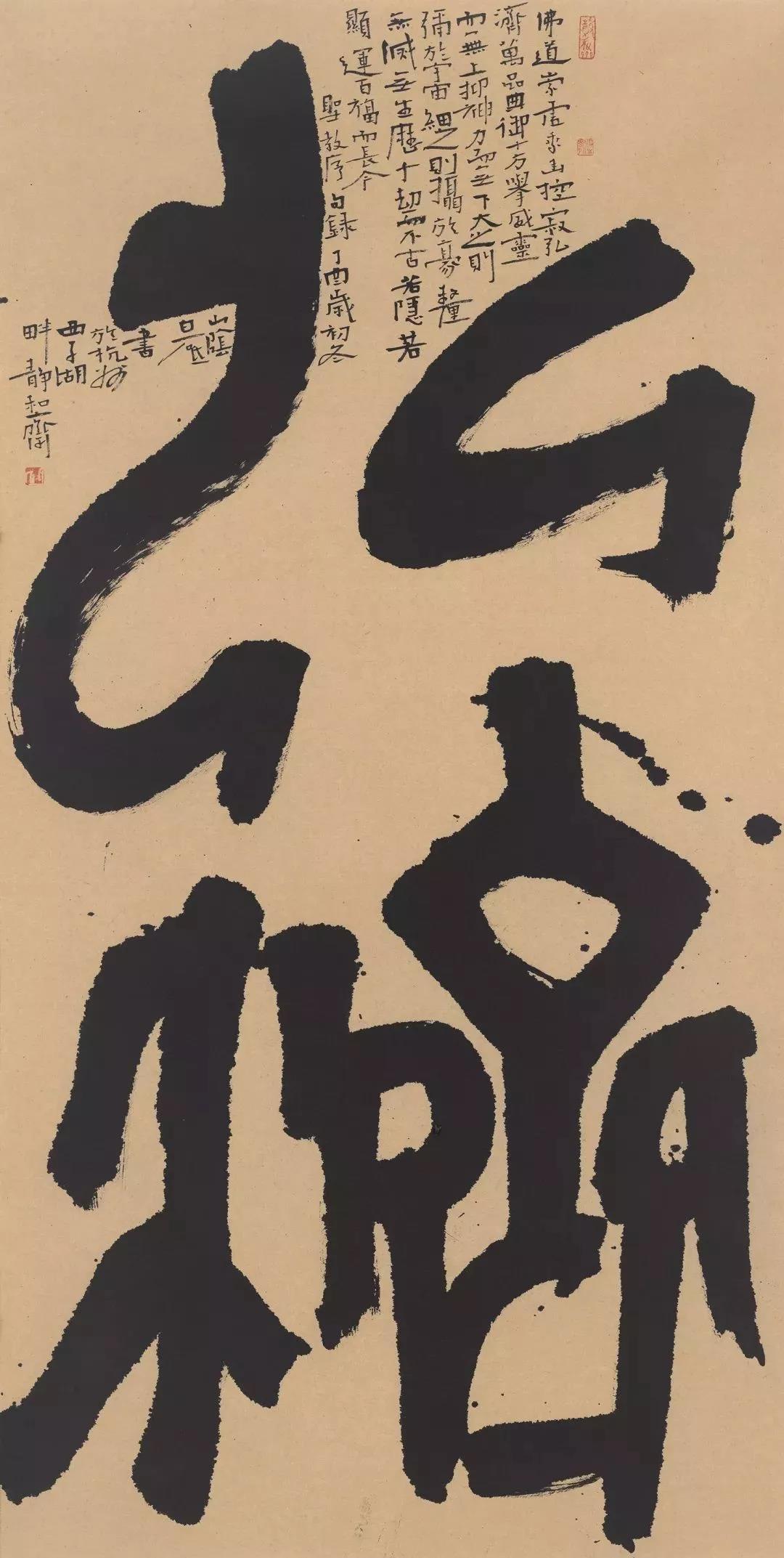

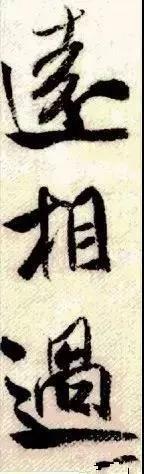

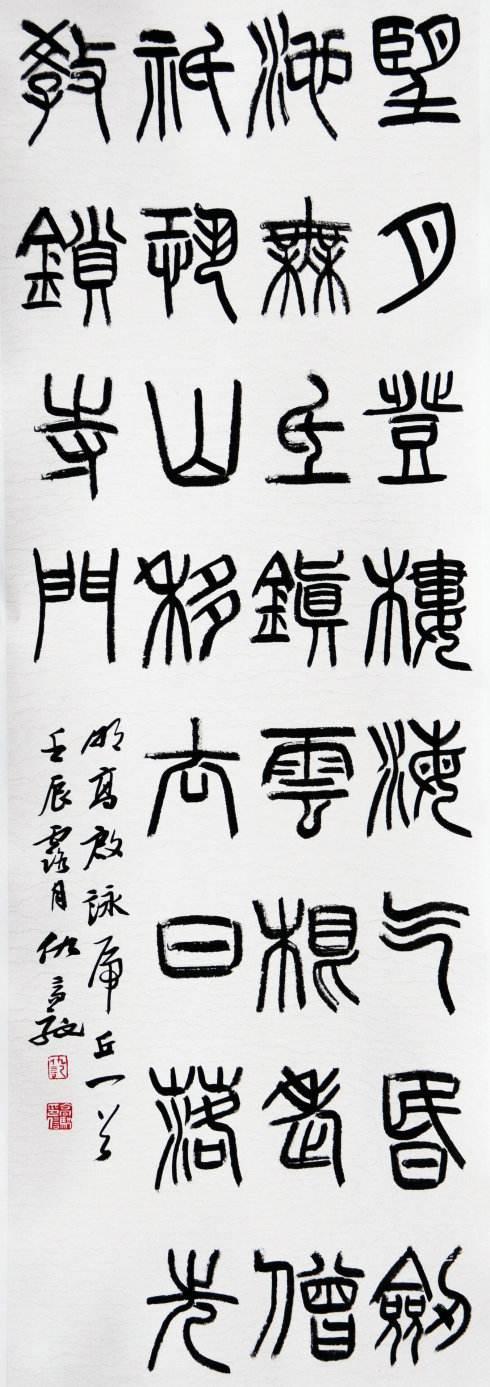

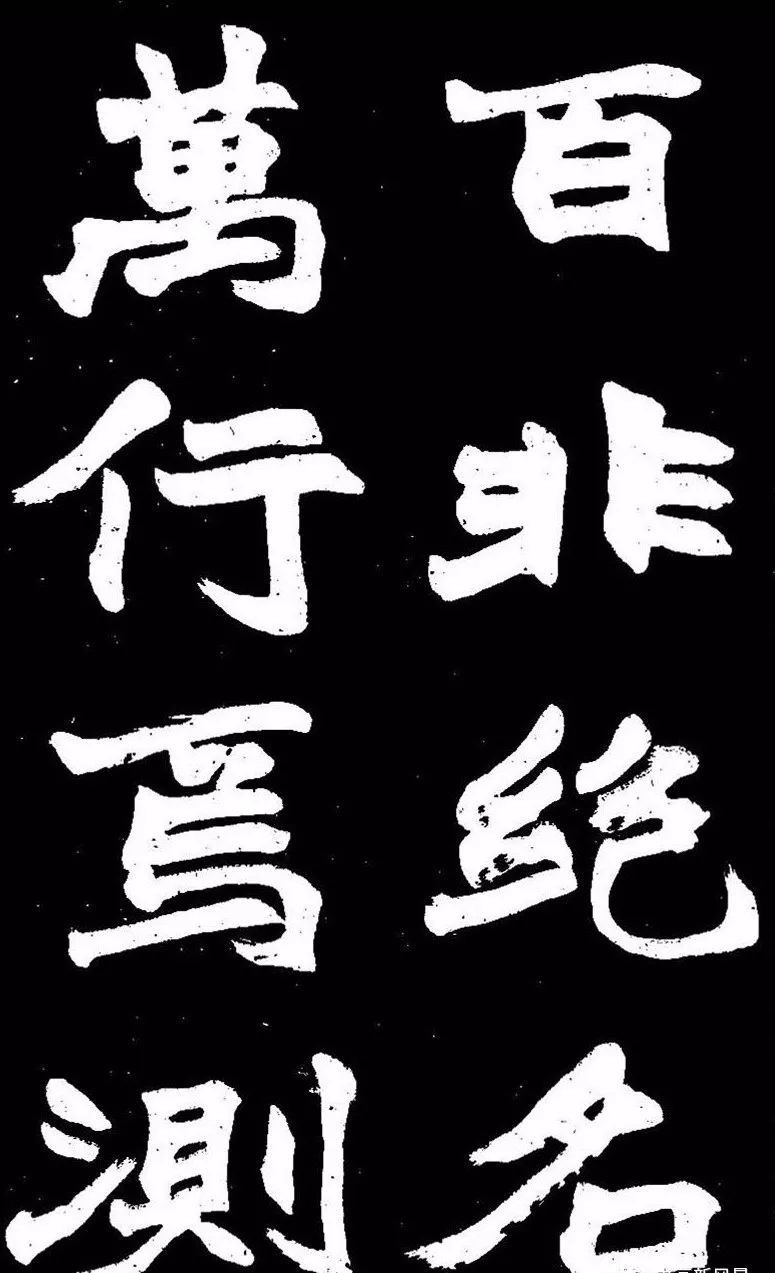

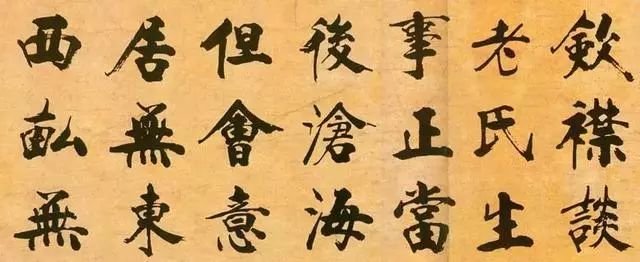

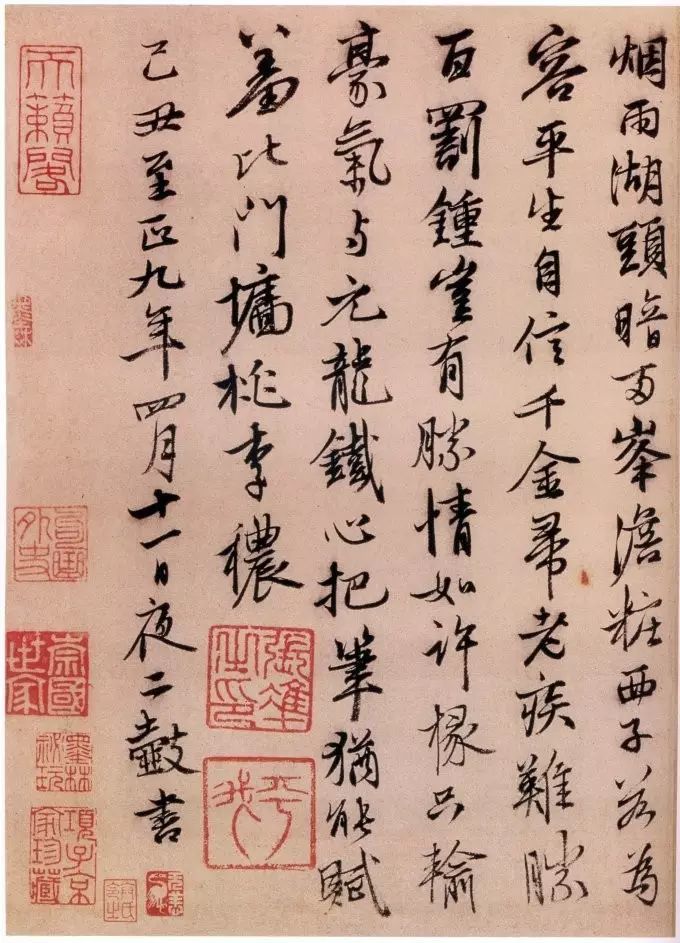

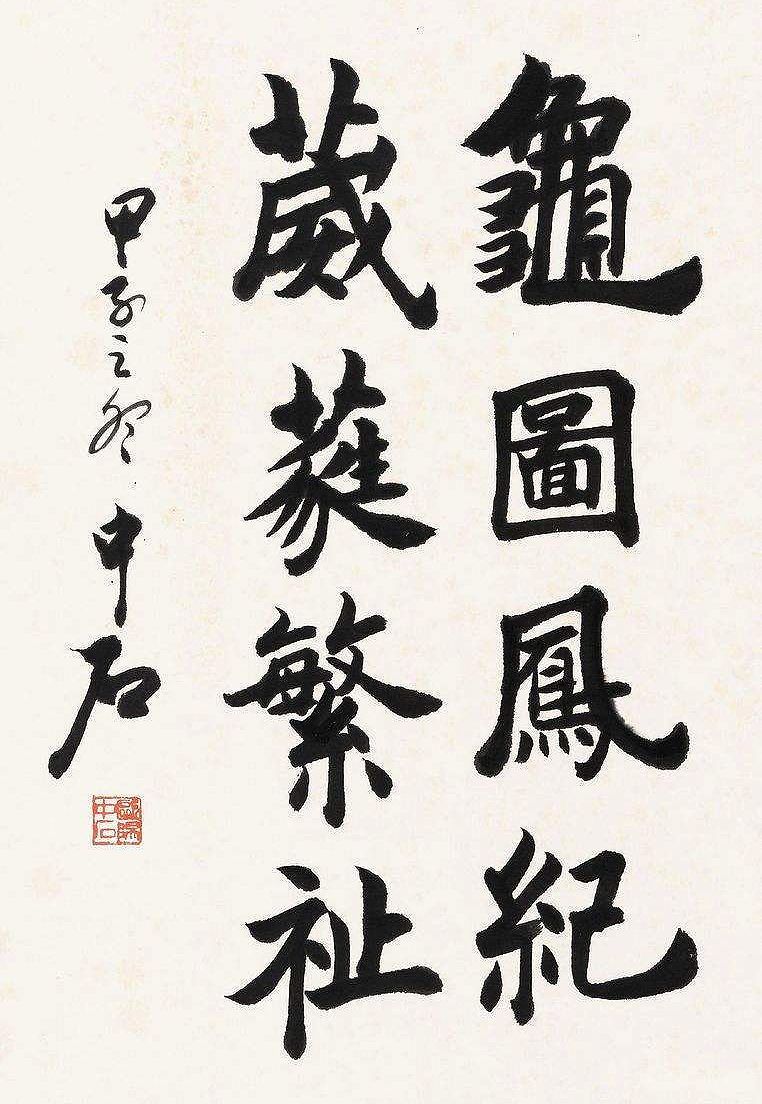

![微信图片_20181213143154]() 欧阳中石先生作品

欧阳中石先生作品

我总这样认定:汉字是中华儿女智慧的结晶,汉文是汉字晶体连结成闪闪发光的“串珠”。这是中华文化中一组“亮点”,也许正由于她们的存在与发展,中华文化更有展的方便舞。

怎样理解“书法”

“书法”一词的意思,一直不十分明确。很早时是说写文章的一种笔法,以后转成为书写汉字的一种规范。在流传中,甚至以为如果只局限在书写法度之内会降低了“书法艺术”的高度。甚至有人认为一幅字就是一张“书法”了。应当说,不管高看一眼,或低看一眼,都不关紧要,无论怎样都与书写的问题有关。但规范、法度、过程、成果,应有所区别,本不是一回事情,笼而统之,不太合适。

如果把“书法”概括起来,无论规范、方法、书迹、评论、分析、鉴赏、考订,甚至文字学,用具等等都积聚梳在一起,说这是一门“学问”倒是很合适。尤其我们要把“法简单说成“方法”,而理解为“佛法无边”的“法”,则可以说得过去,不会产生些糊涂观念,再不致拿着一张写成的字叫做“书法”了。

“书法”是一门有关书写的学问

书写的内容是文字,文字的展现必须解决实际问题的。如果写出来不能让人认识,就失去了它存在的意义。因此,它必须写的是字。写出来的字还应该尽可能地好看,否则就会大大降低了它存在而动人的力量。因此,写出来的字必须正确、美观。

怎样才能正确美观,就需要从许多工作方面进行考虑。比如字的形体、字意的组合、辞意的合时合体。字的形体是非常重要的一项书写内容,在历史上有成功的规范,历史上早已经有了评定,我们对于这些都不能粗疏任意。

到底“美”“不美”,不由我们来定,历史的眼光不能,忽视,发展的眼光不能迷惘,人类社会必然有明晰的看法。……

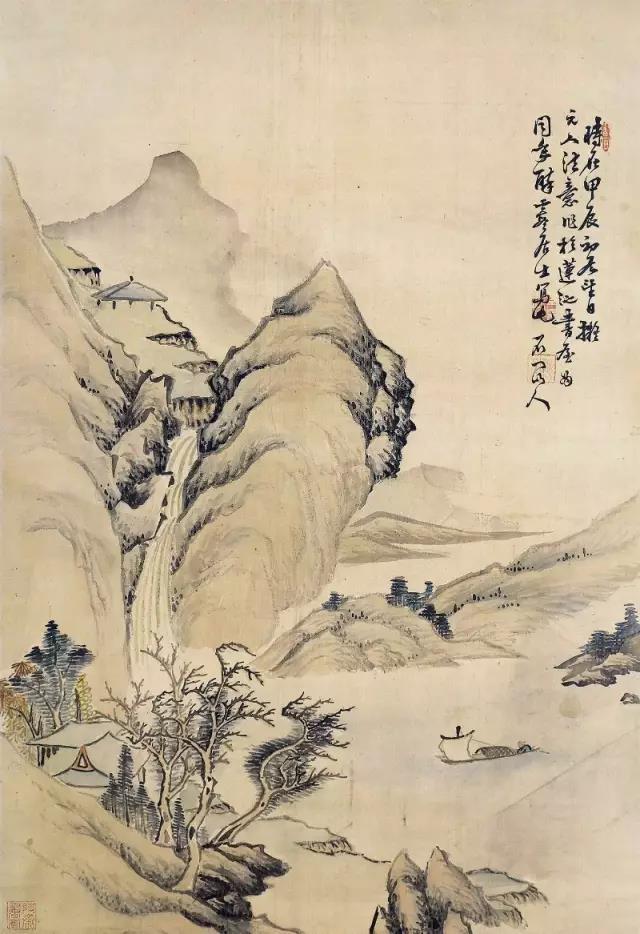

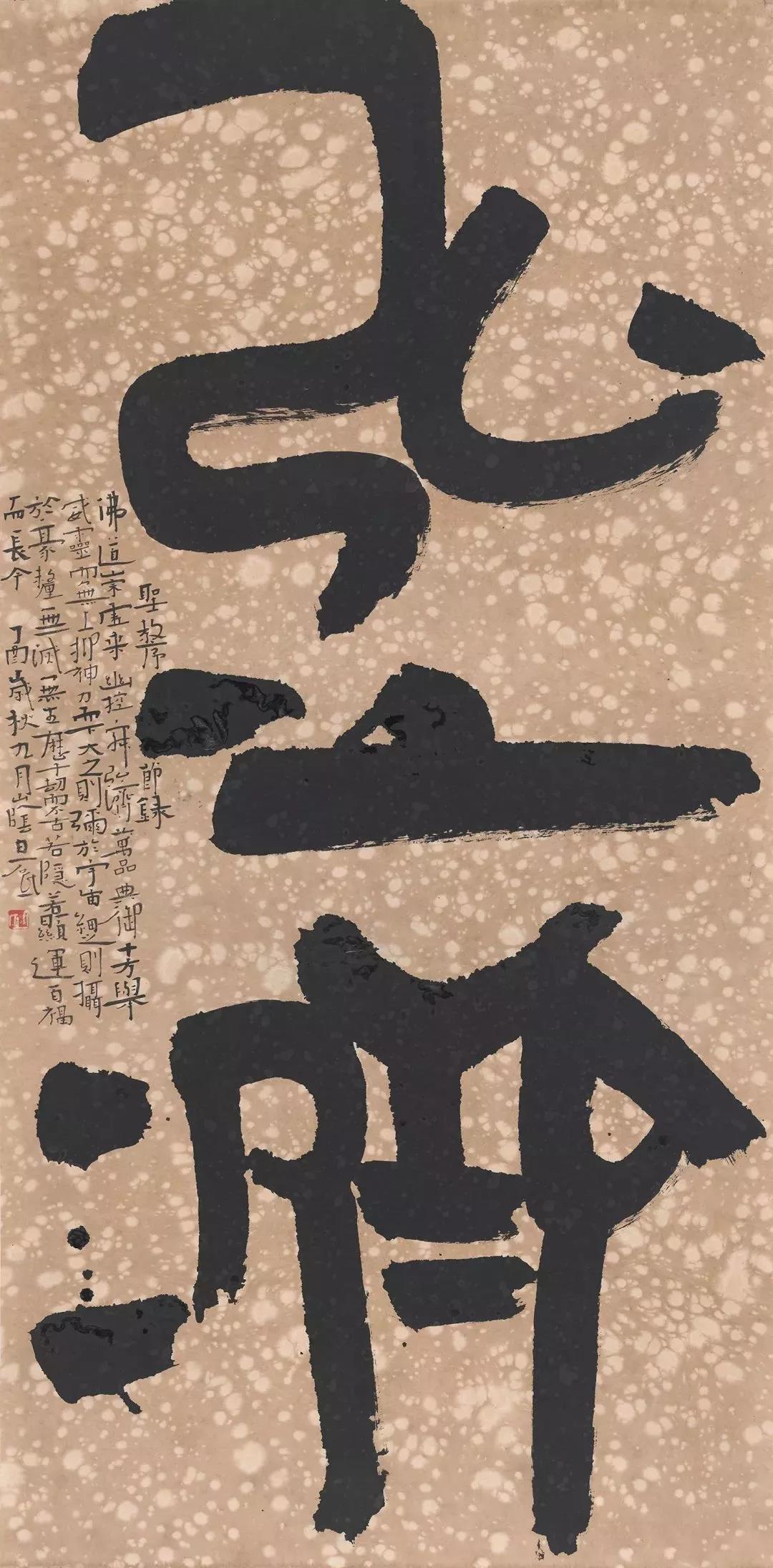

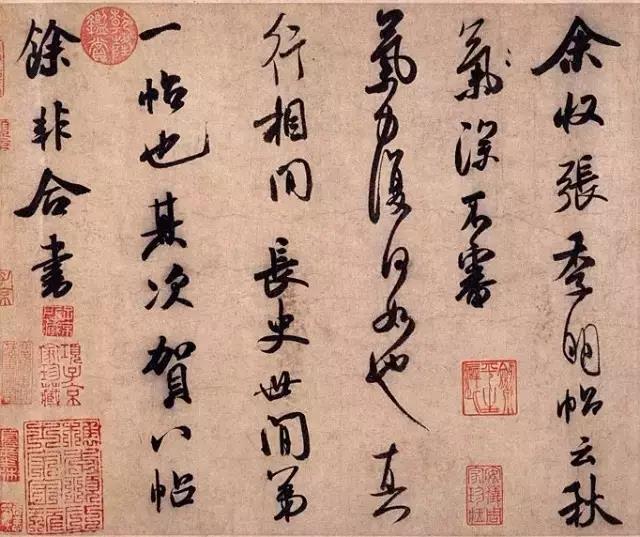

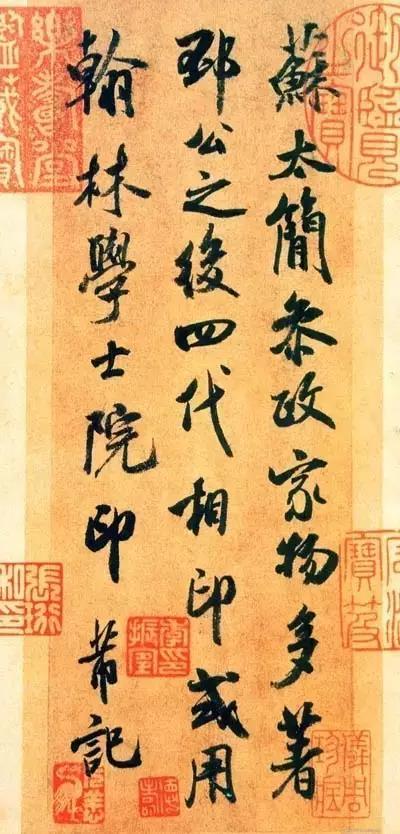

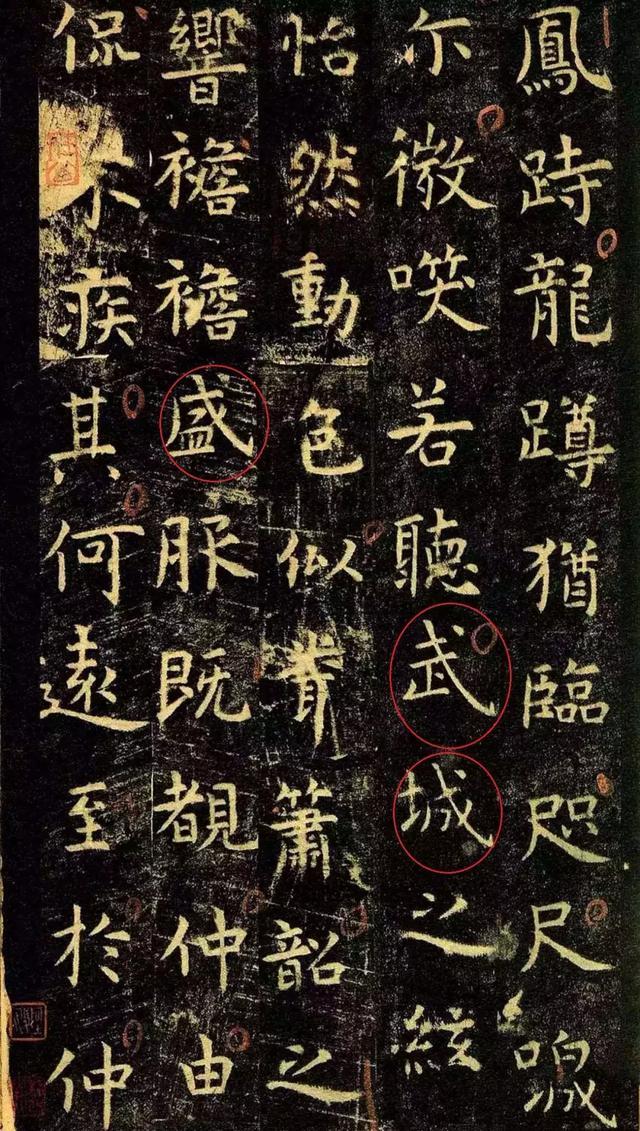

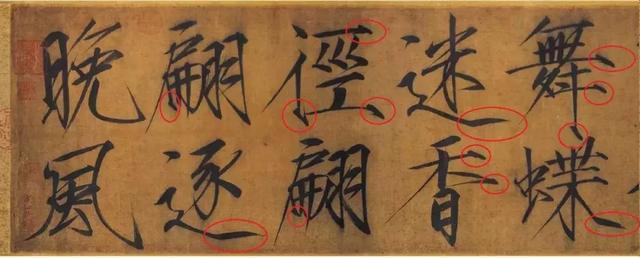

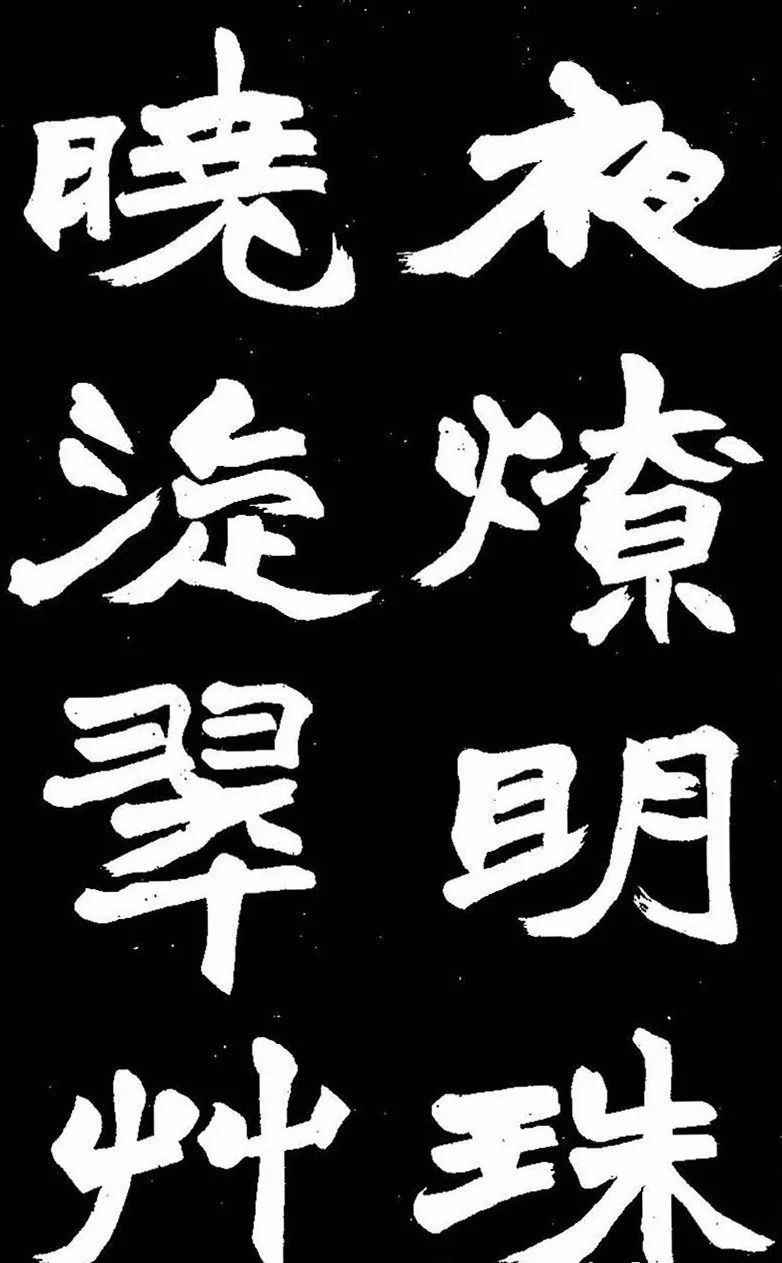

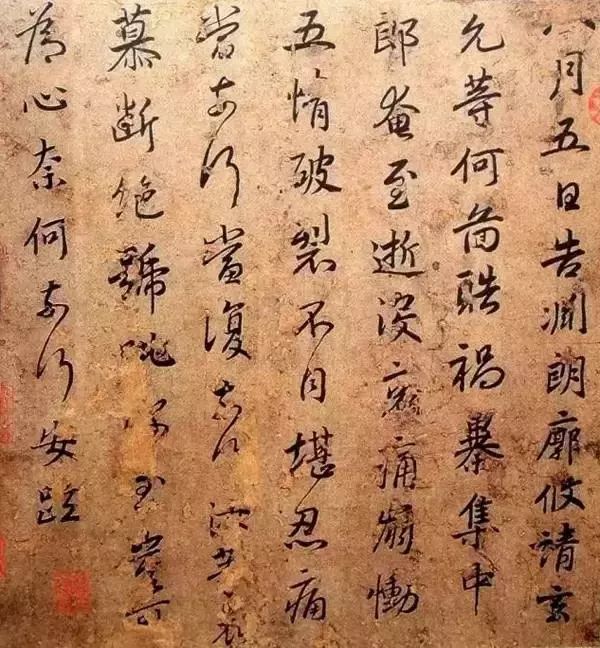

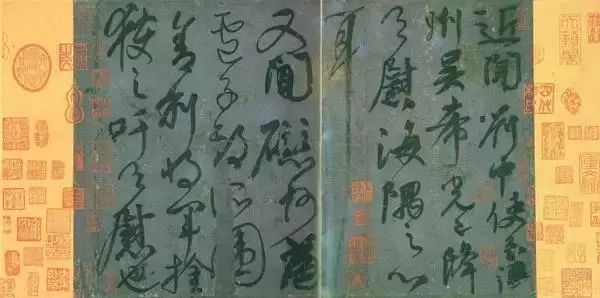

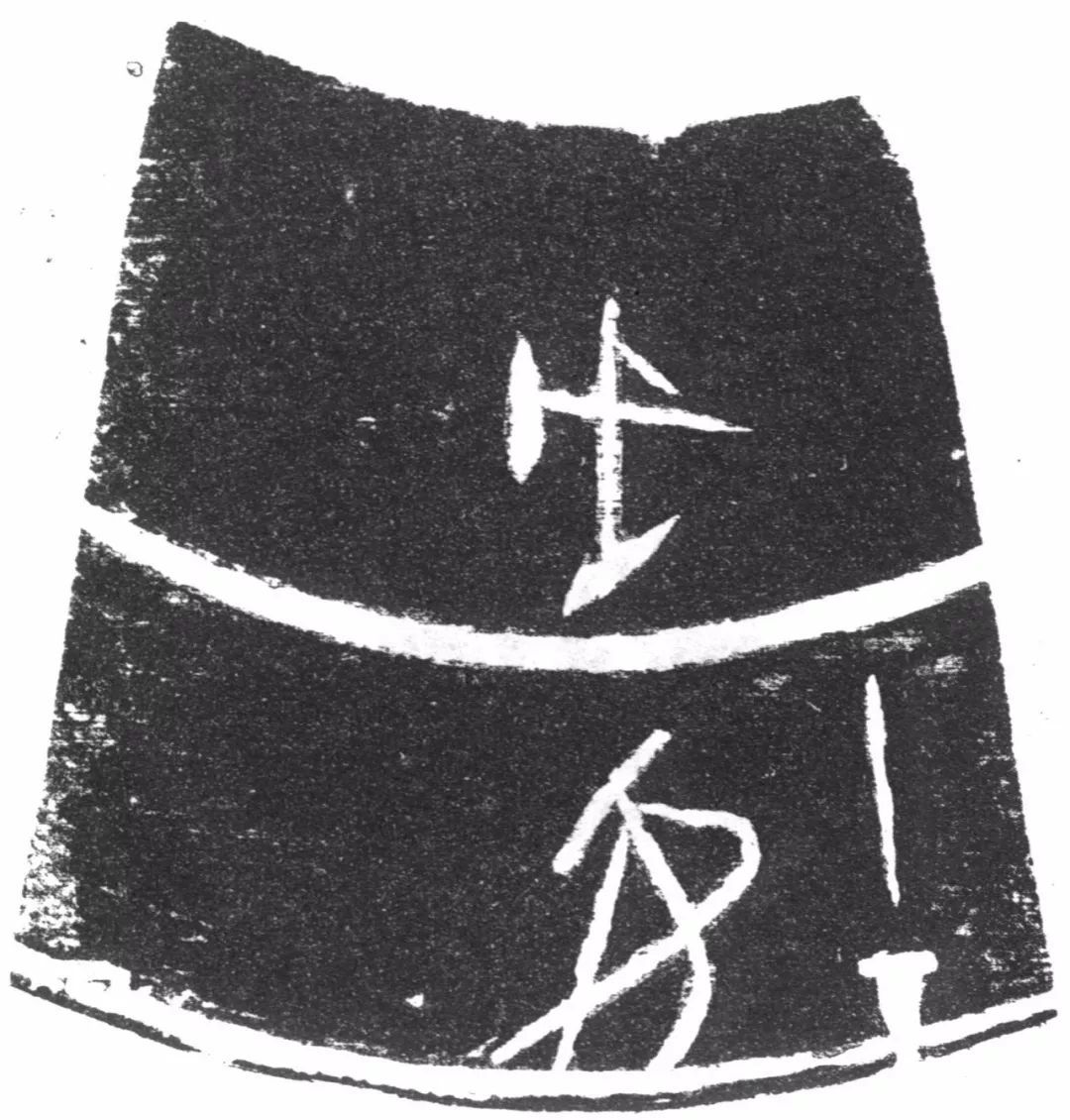

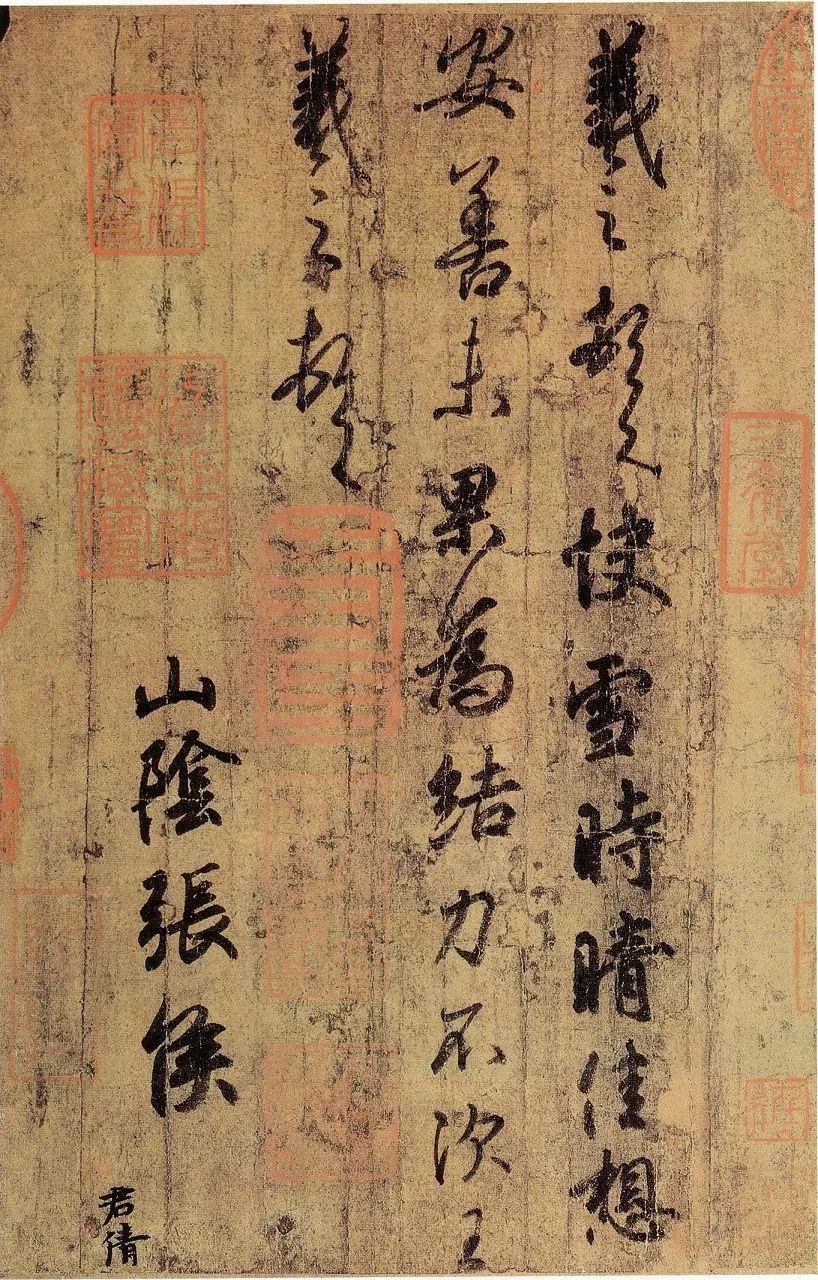

![微信图片_20181213143156]() 王羲之《快雪时晴帖》

王羲之《快雪时晴帖》

因此,铺开来看,我们在世界上所存在的学问,一点瓜葛都没有的学问几乎没有,对于一个文化人来说,这许多的学问,不能是无用的。当然有些是距离近的,有些是更直接的。诸如文字学、文学中的诗、词、曲、联,字体书体的历史、美学、哲学、品鉴理论、行款格式、称呼仪礼、甚至纸墨笔砚都有许多讲求,都是些必不可少的知识。

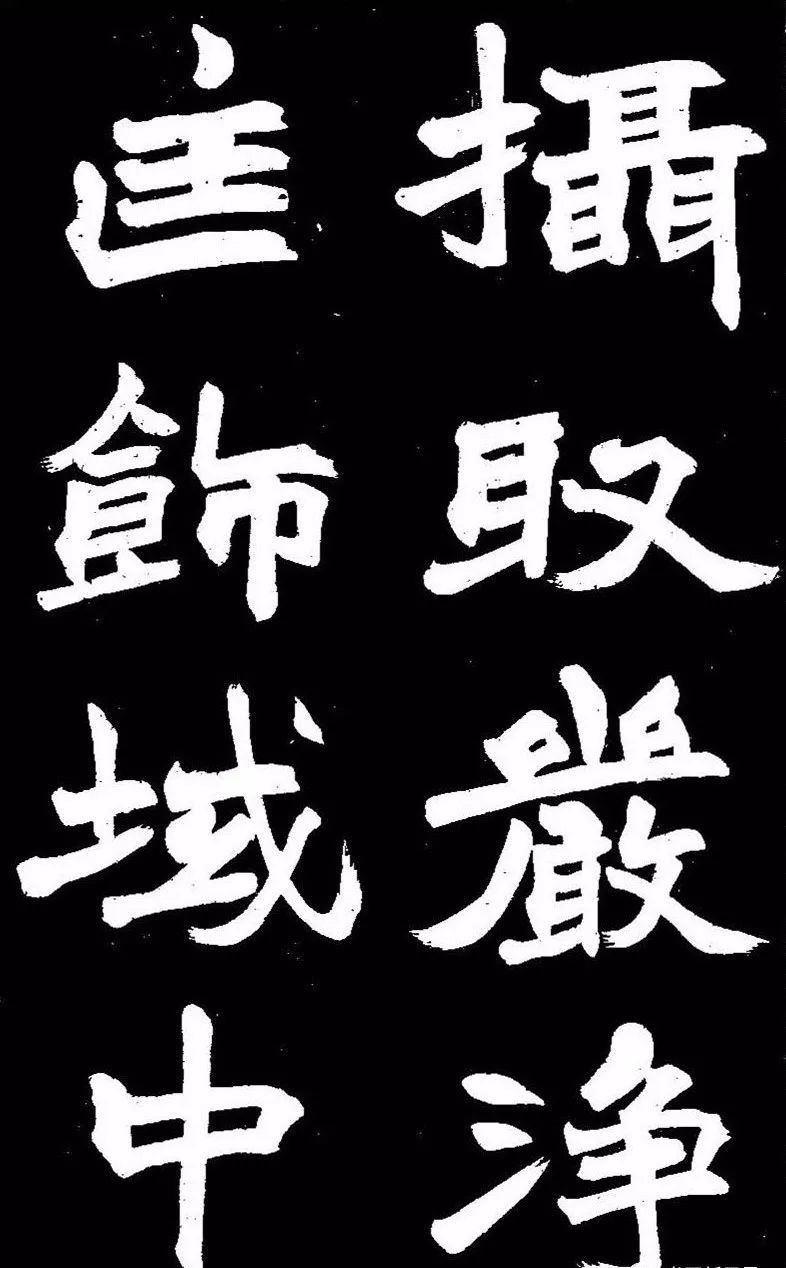

还要说到“法书”,这确实指的是通过“书写”而形成的“书迹”情况而说的。

过去对比较“好”的书写作品作出称赞,说这是一件“法书”,意思是说:这是一件可以作为“法式”,作为“榜样”,可以作为学习“范本”的作品。这种“作品”之所以被称作“法书”,说明它本身已经是一件很有价值的“艺术品”了。在这种意义上说,“书法”是关于艺术的门学问,通过这门学问的研究,要求有所“落实”,当然要落实到“作品”之上。因此,应该说这是研究这门学问很重要最直接的一个落脚点。

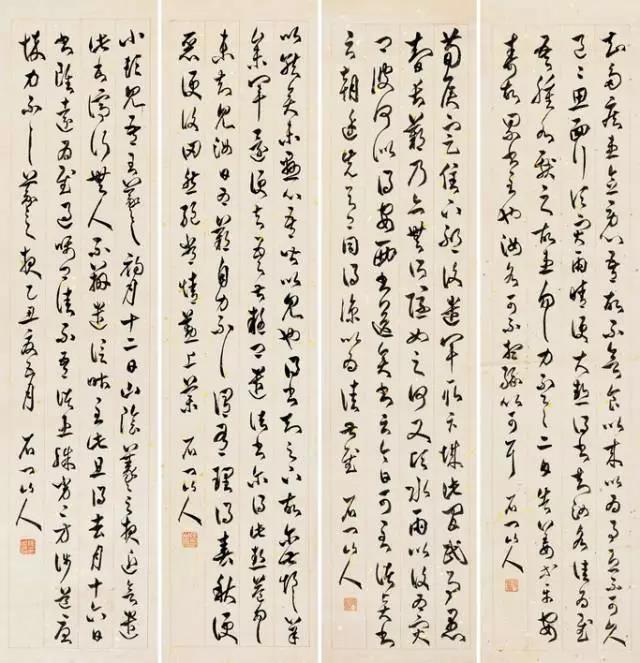

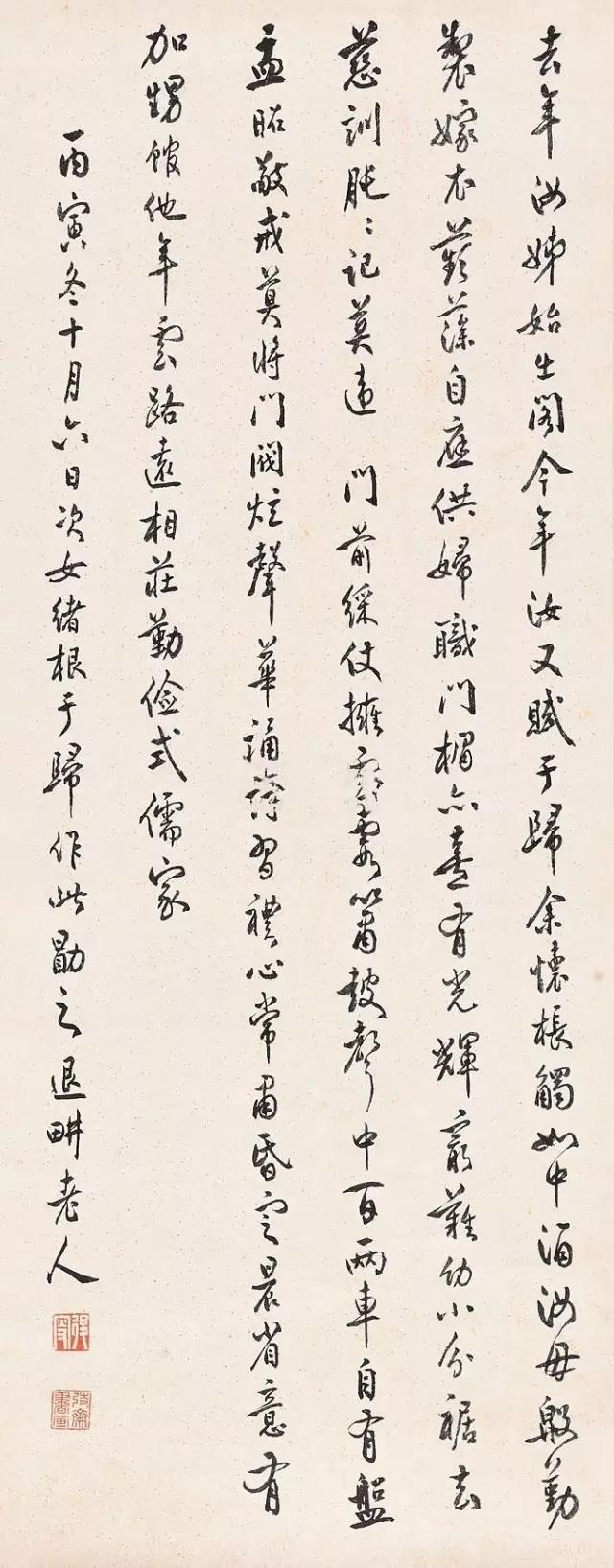

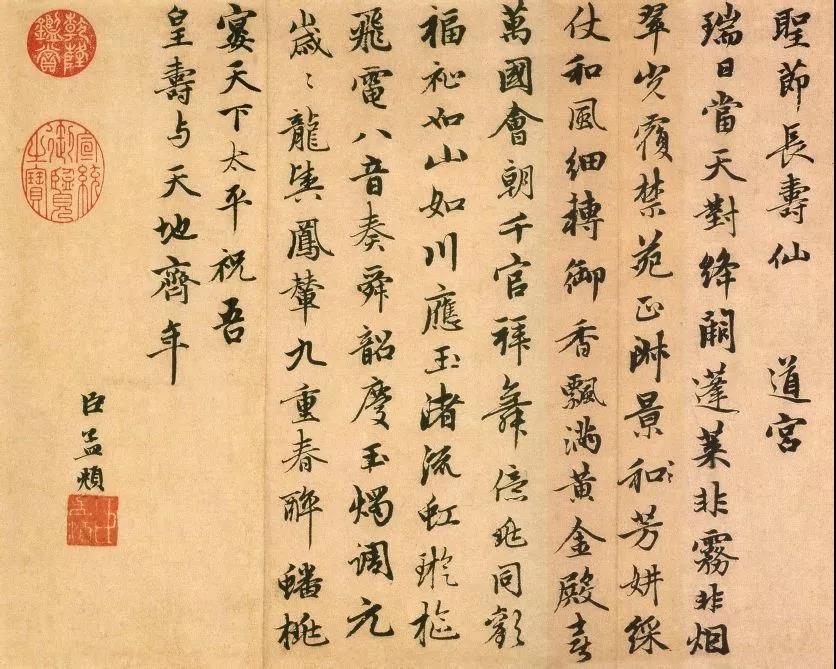

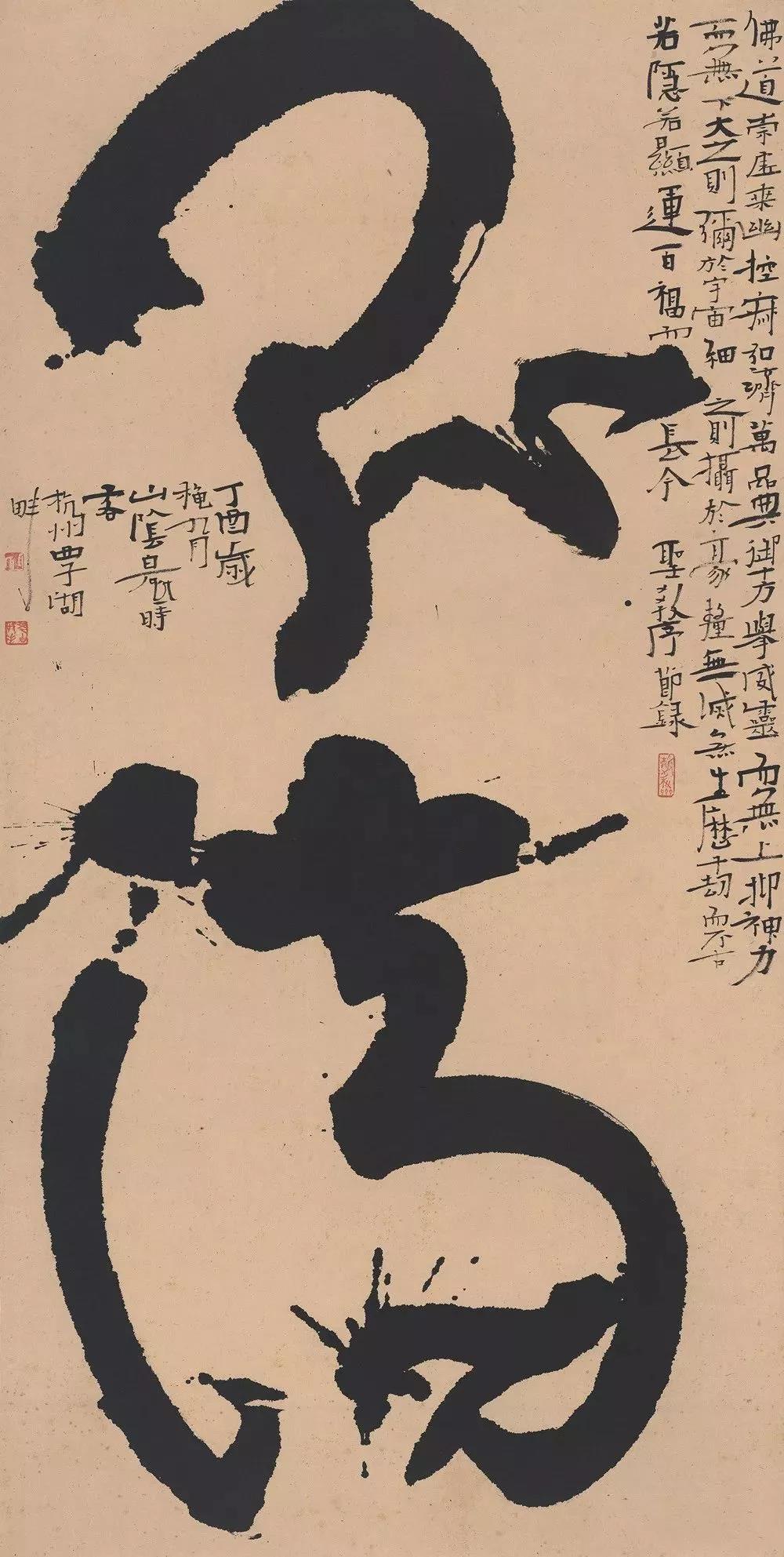

![微信图片_20181213143158]() 欧阳中石先生

欧阳中石先生

学问的发展,越来越细,越来越深入,表现的侧面越来越多。要求把许许多多的方面都集中到一个人身上,很不现实,社会在进行着各方面的分工,应该互不偏倚,互相尊重,从不同的方面集中成一门学的研究,必会取得很好的成效。尤其把“理论”的研究和“实践”的实际感受经验结合在一起,一定会在相互印证参照中得到更全面的收获。

关于“书法”实践的问题

我每每说,汉字是中华儿女智慧的结晶,汉文是晶体结成的串珠。现在再说一句,“书”是“串珠”之外的绚丽“光环”。至于如何能使文字得到展现,如何使“书法”的理论落实到实际中去,则必须要有展现的能力的问题。

关于“学”与“练”。人们常说,在练字,“练”就是自己在实践中摸索成功。自己不断实践,要用“功夫”。“功夫”就是“时间”的积累。一个人的生命时间不是无限的,了这个,就占用了其他,充其量能有多少呢?再说每人的时间都差多,“功夫”不大家一样成就应该是差之不多。

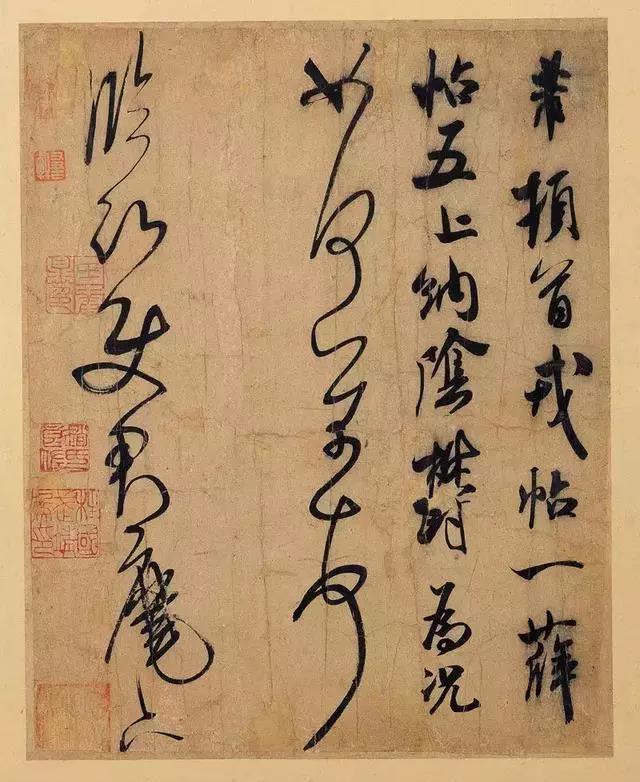

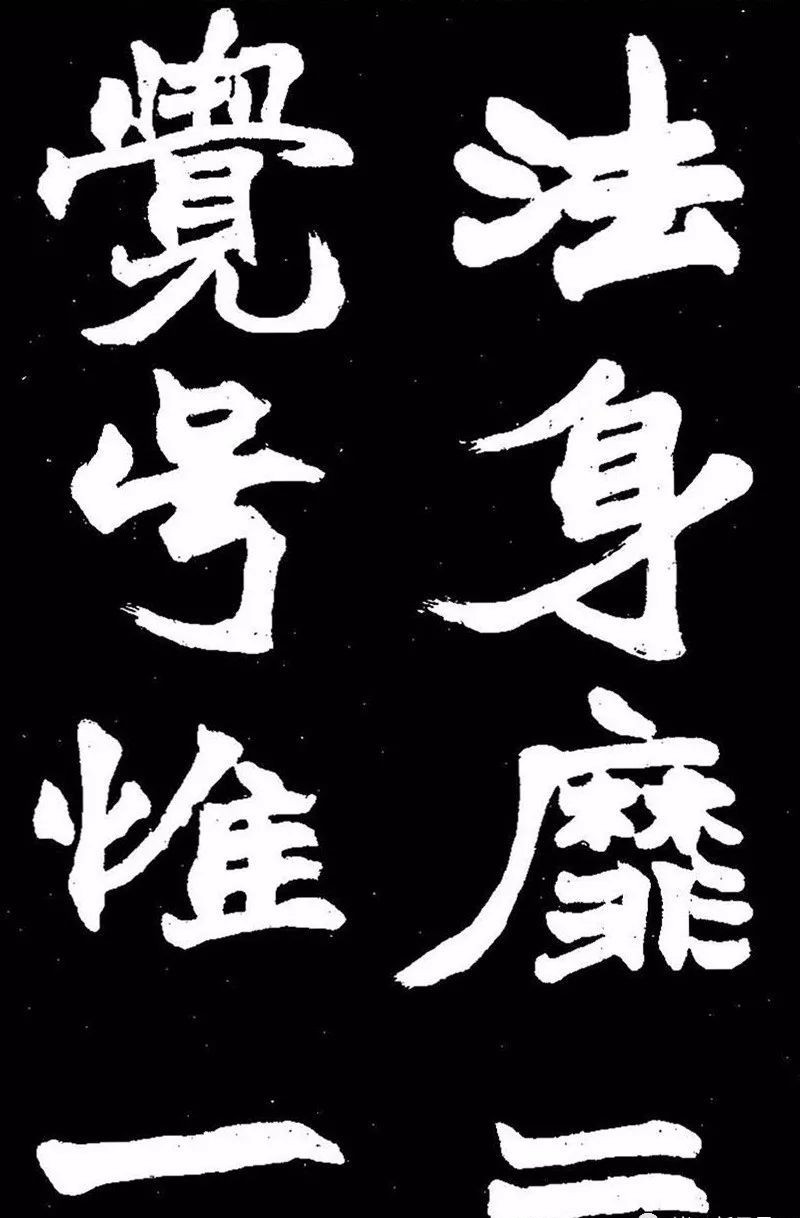

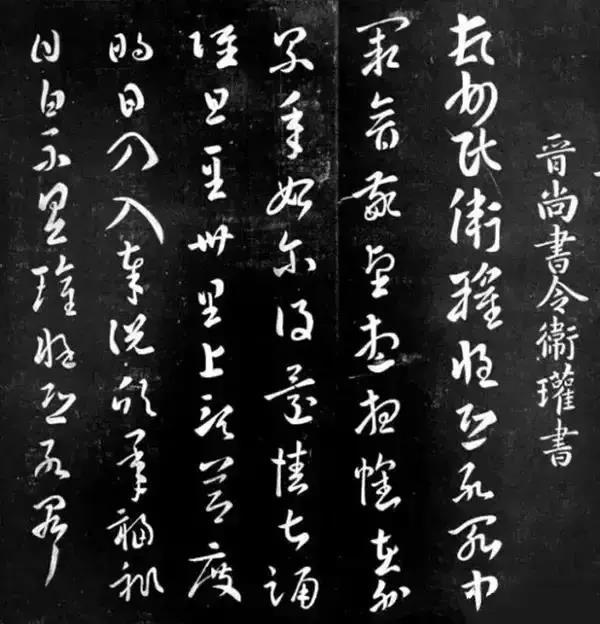

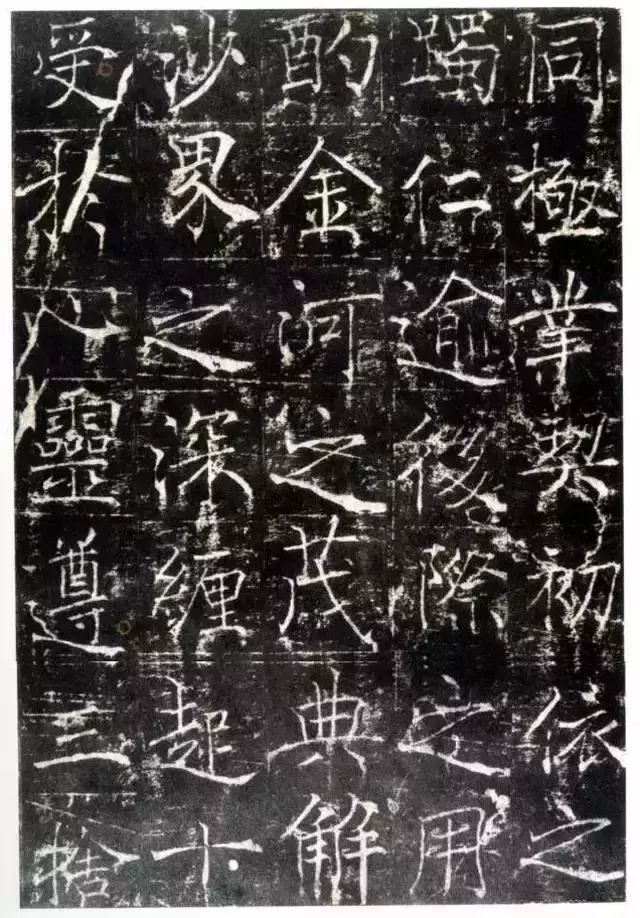

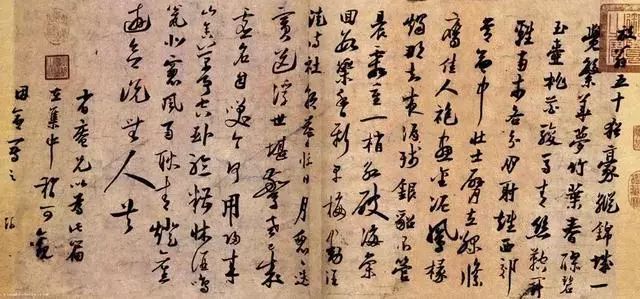

![微信图片_20181213143200]() 黄庭坚手迹

黄庭坚手迹

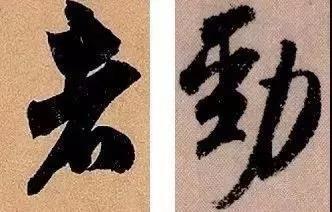

但事实上的确优差之间距离极大。所以我不太同意下“功夫”去“练”。“练”不得法,很可能是重复自己的错误。当然,必要的时间是必不可少的,但,用的“时间”越少而取得的成绩越大,才是最“合算”的“生意”。“”则是把人家已经公认为成功的东西拿到自己手中来,必自己去摸索,事的不要,错误不要,专拣好拿,这是多么“合算”的事!

当然,首先要能辨认“好”“不好”。肯定一开始自己是无能为力的,必须听一听社会历史的意见,不需要独特的偏见,而要听公允的社会历史的共识。“取法乎上”,是“便宜”的路程。认定目标之后,就要一点不差地把对象完全拿了过来,就是纹丝不改惟妙惟肖地学到自己手上来。

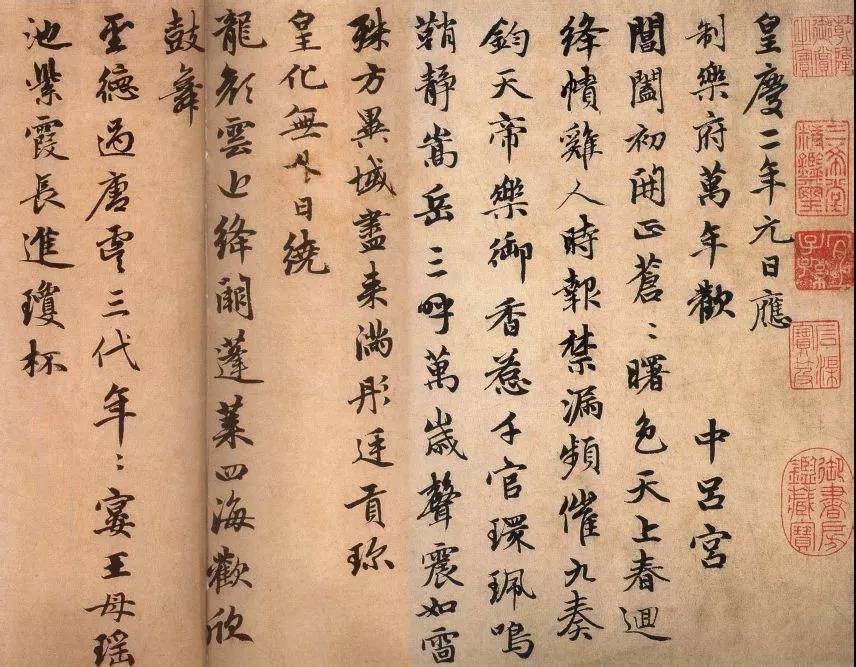

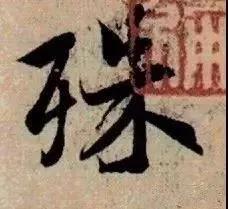

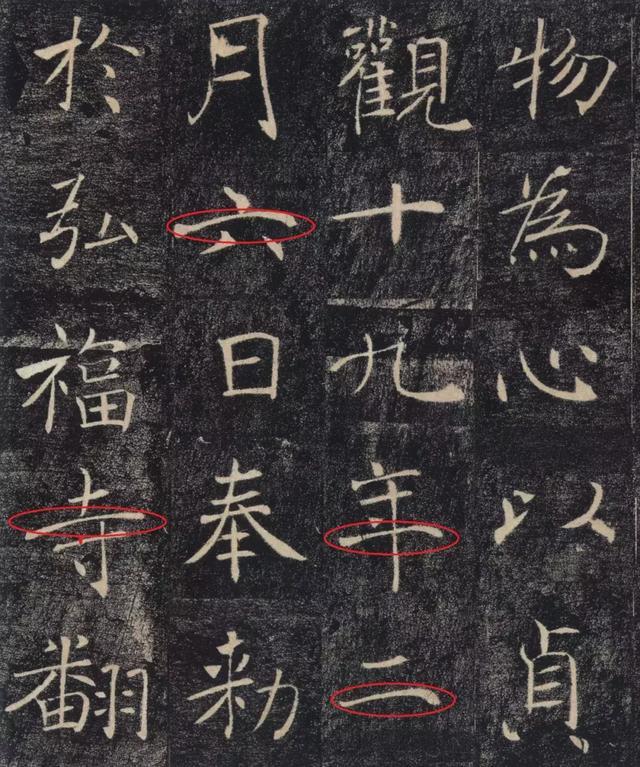

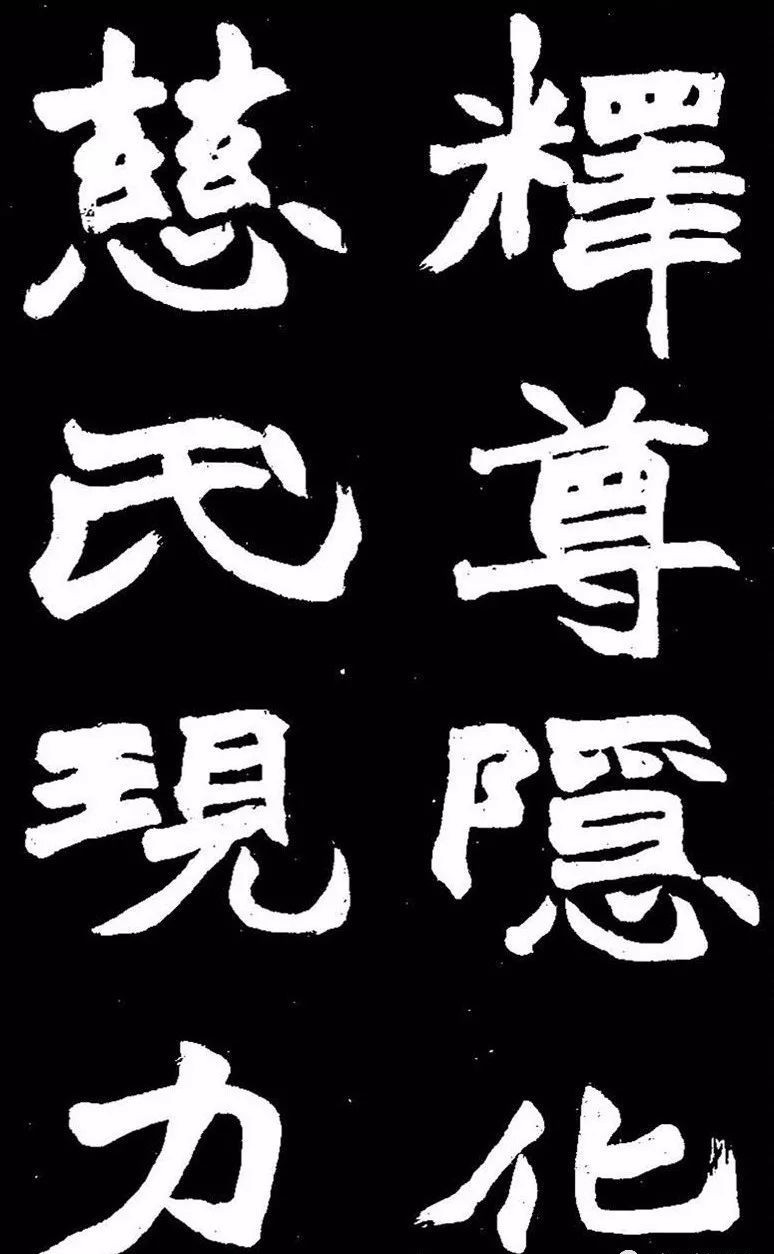

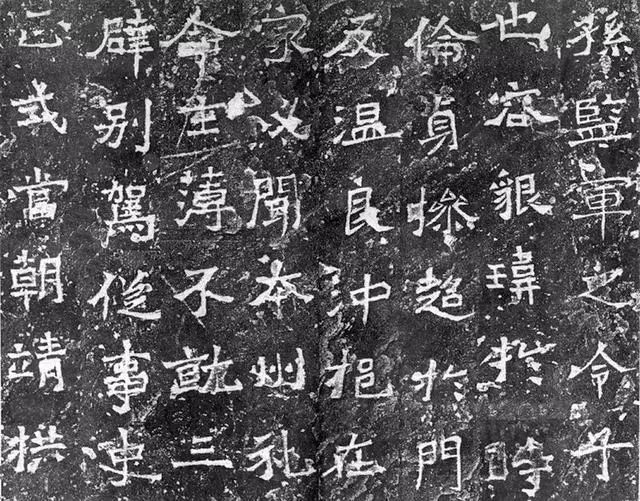

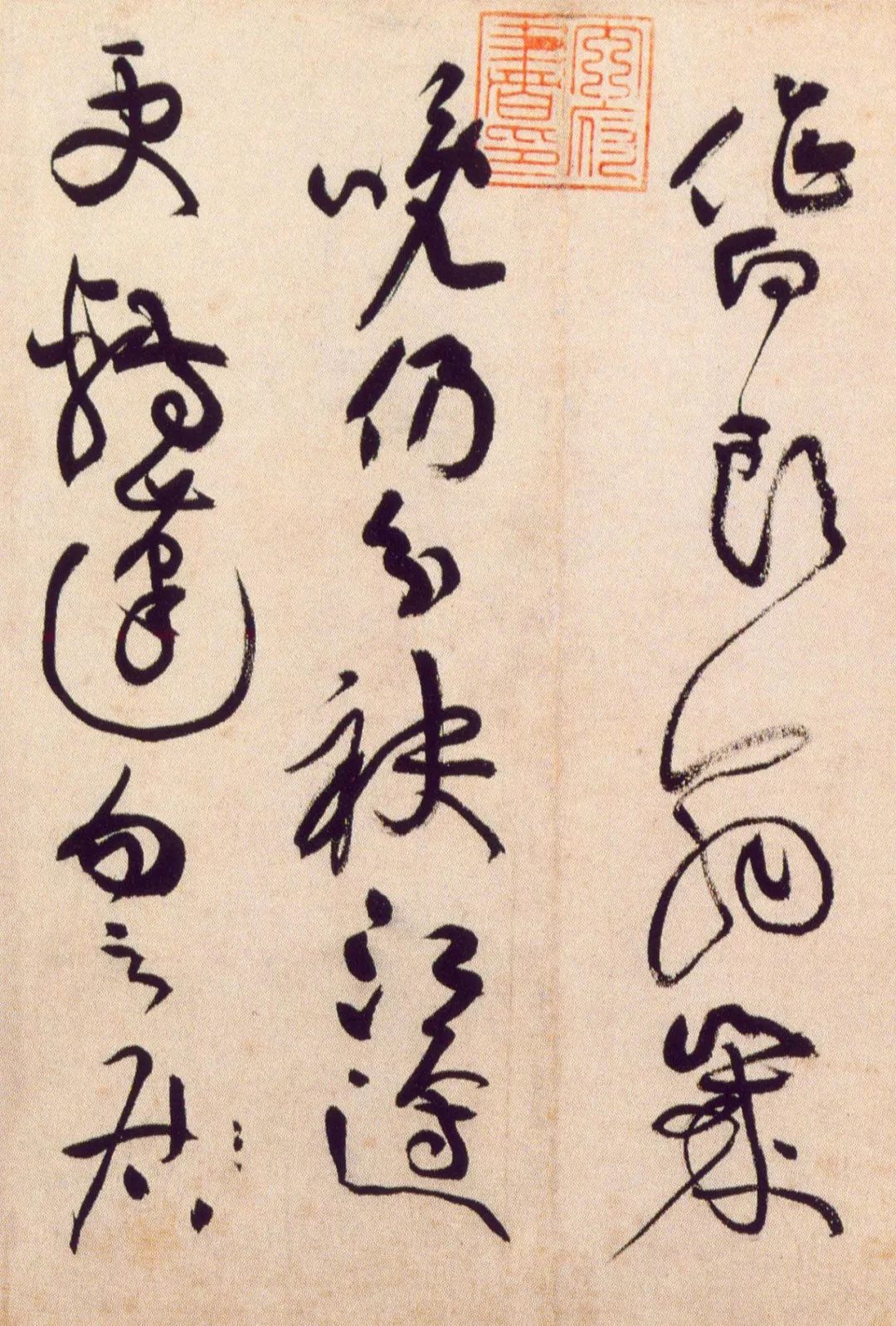

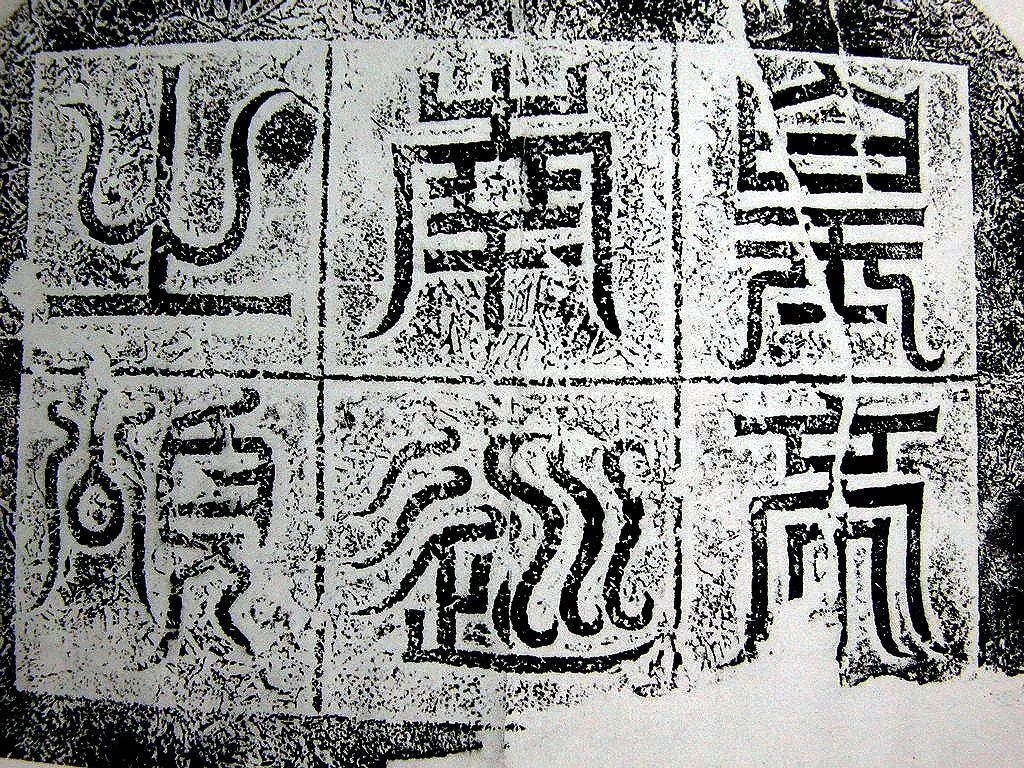

![微信图片_20181213143202]() 繇《宣示表》

繇《宣示表》

这样,第一“炼”好了你的眼睛;第二“炼”好了你的手,看得既准,看到了就能写得出,你的书写能力就了不起了。可能要写好一个字是很困难的,但只要会写这一个字,第二个字就容易多了。能会了两个字,以后的第三、第四,就步步容易多了,会上十来个字,差不多许多字就都会了。这种“先精而后深”的规律,是给能够抓住第一个字的人准备的,与那种从来都是一摸就过的人无缘。

这种“学”的方法,大家可以试试看,如果真能写好了四、五个字,结果其他都不会了,可以推倒这种“学”法。不妨“上”一回“上当”,试试再说。总的说来,不“学”光练不行,太费“功夫”,“学”而学不死,一定结果是“不死不活”;所以“学”必须“有实”,抓死一个,越抓多,“学”得虽“”而“会得多”这是“学”中最“便宜”、最“合算”的方法。

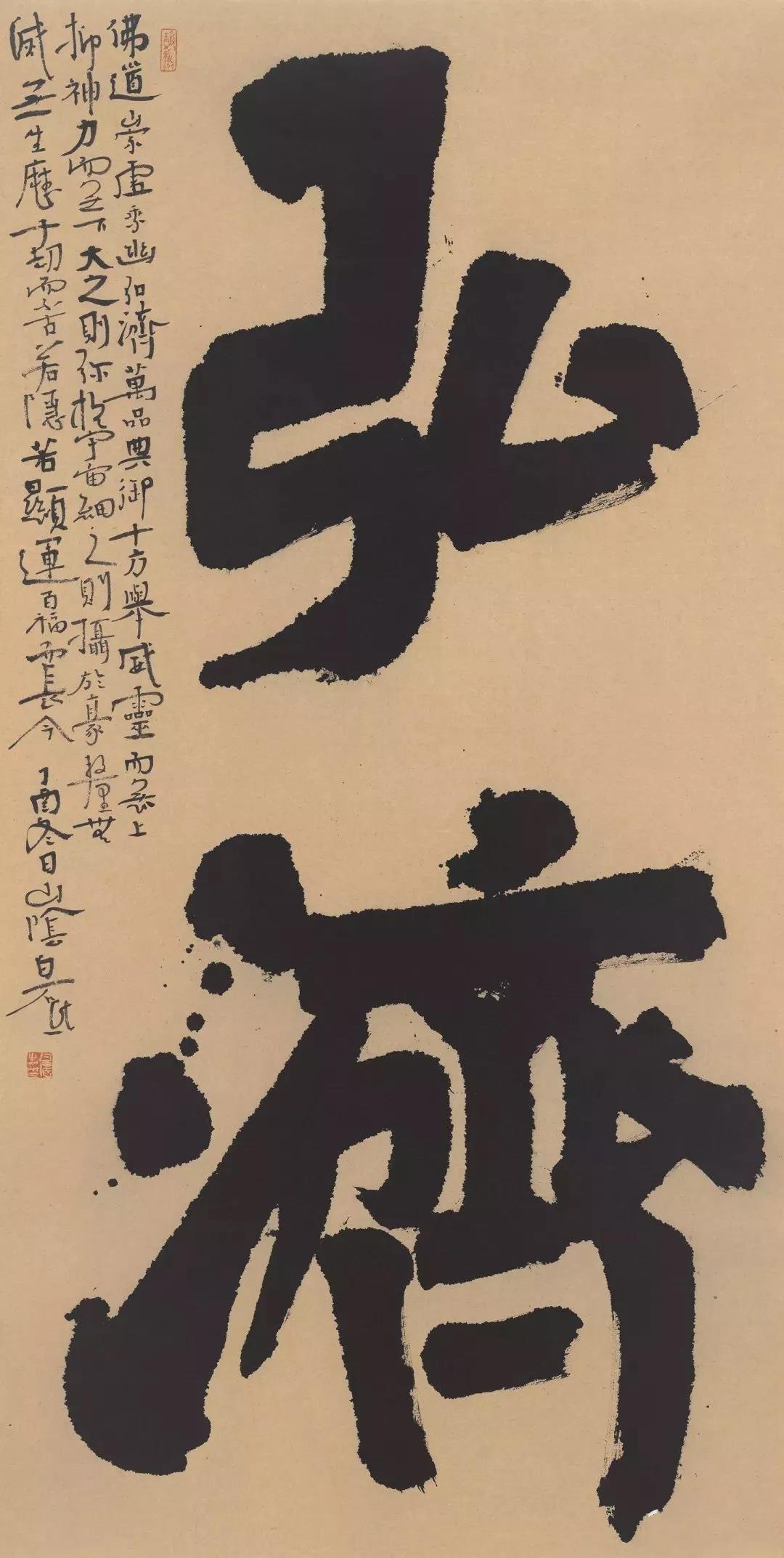

![微信图片_20181213143204]()

“书法”实践,不是一件很难的事,只要想达到一般的水平,是人人可及的。以上只是我一些很幼稚的肤浅的看法,说出来请专家朋友们指正。我希望“书法”这一学科,能够从各种学科中汲取丰富的营养,并能够为学科提供方便,在社会的发展上焕发出她应有的光采。