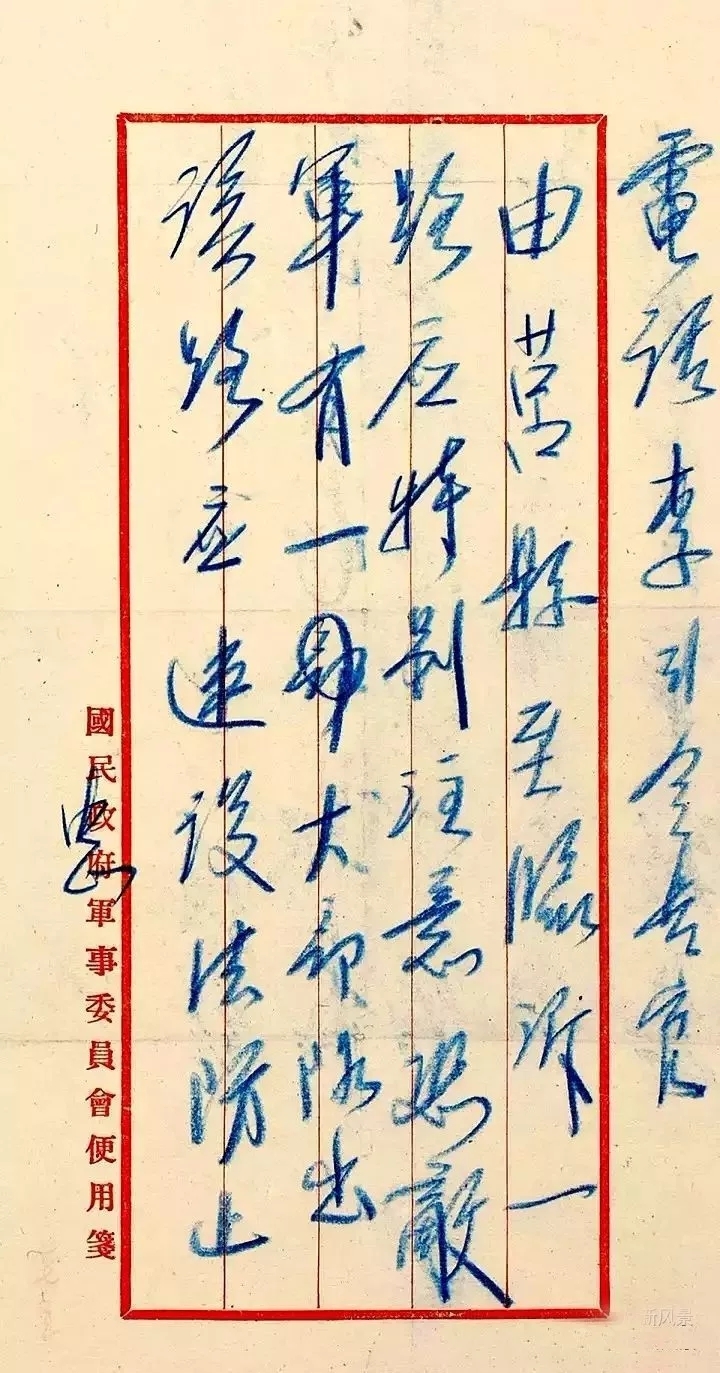

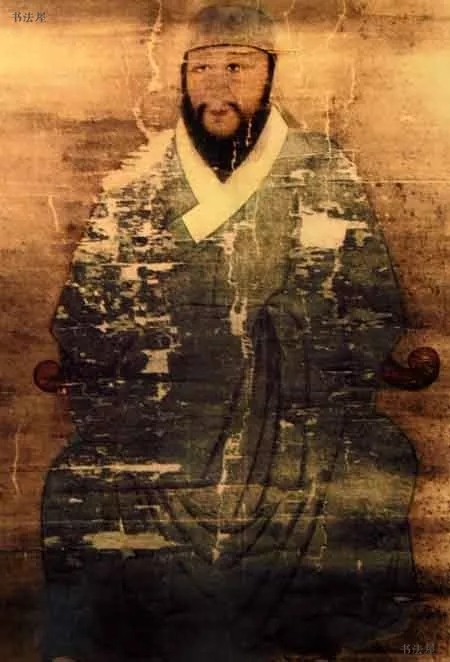

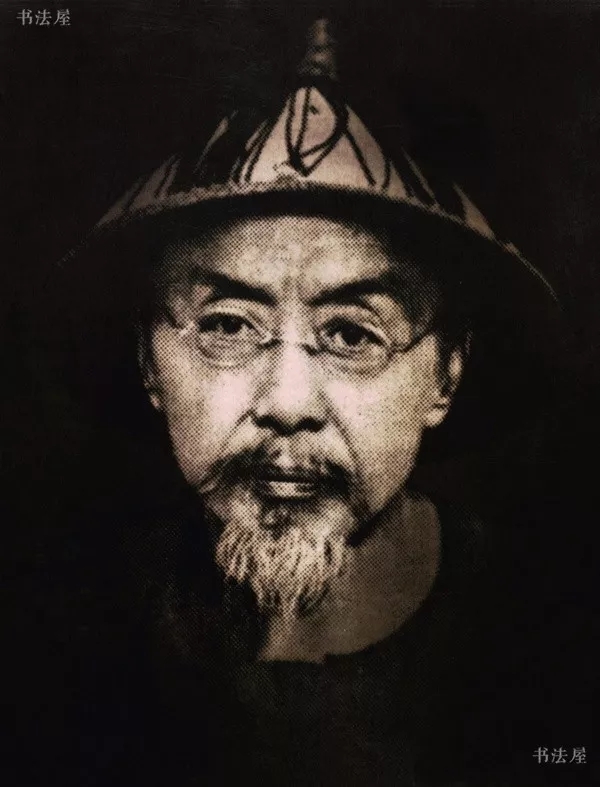

![360se_picture.webp]() 沈曾植,浙江嘉兴人。字子培,号巽斋,别号乙盫,晚号寐叟。

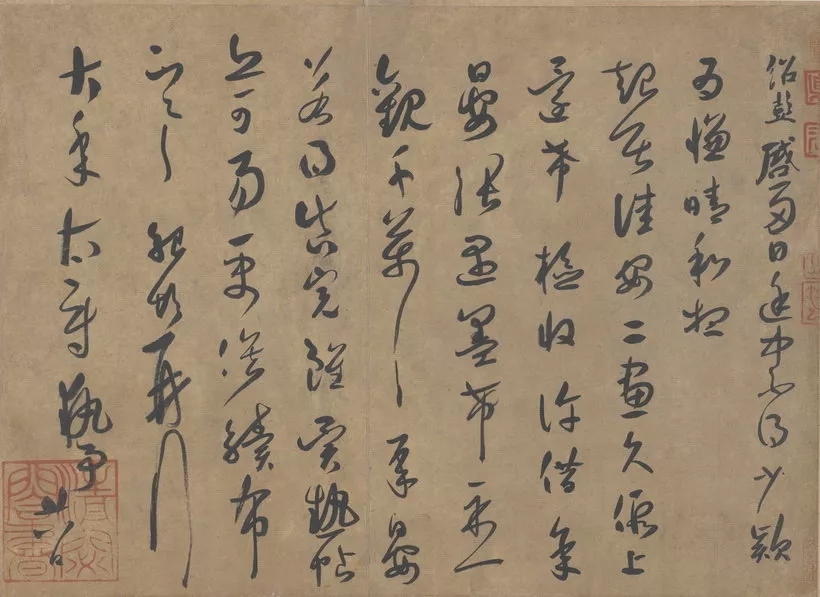

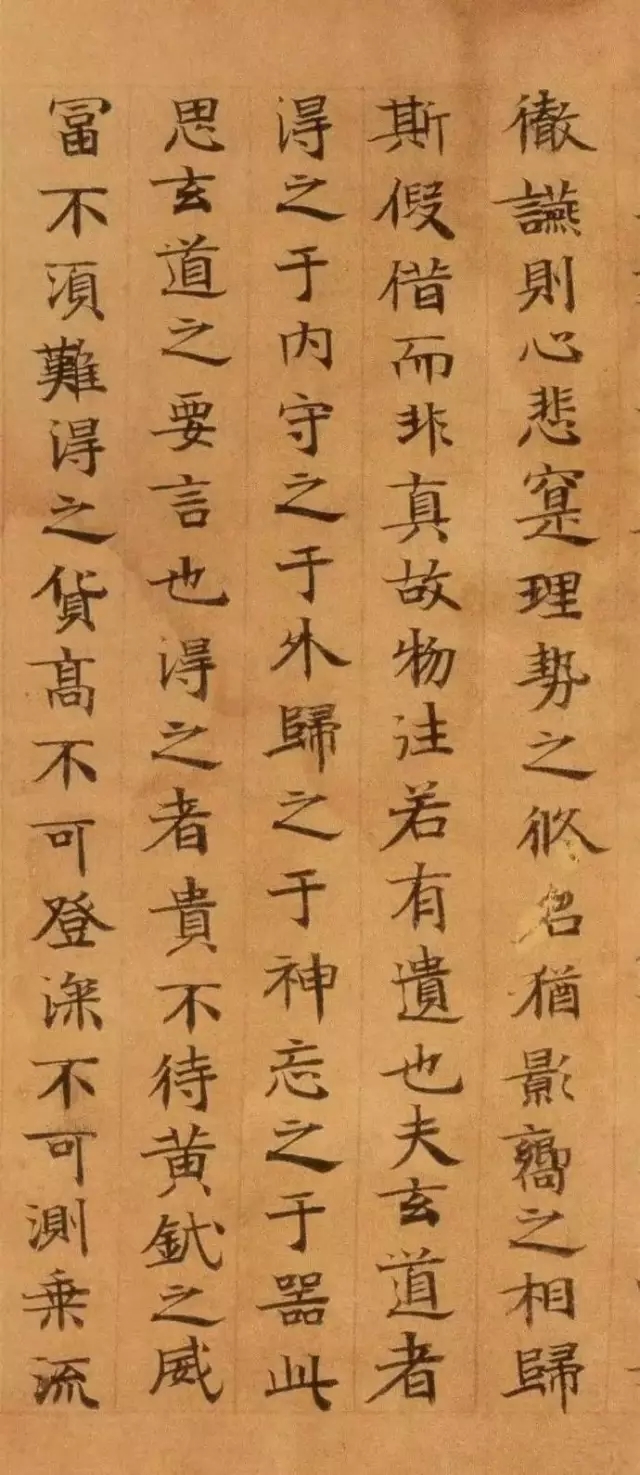

沈曾植,浙江嘉兴人。字子培,号巽斋,别号乙盫,晚号寐叟。

1850年,生于北京。1873年,乡试中第二十二名。

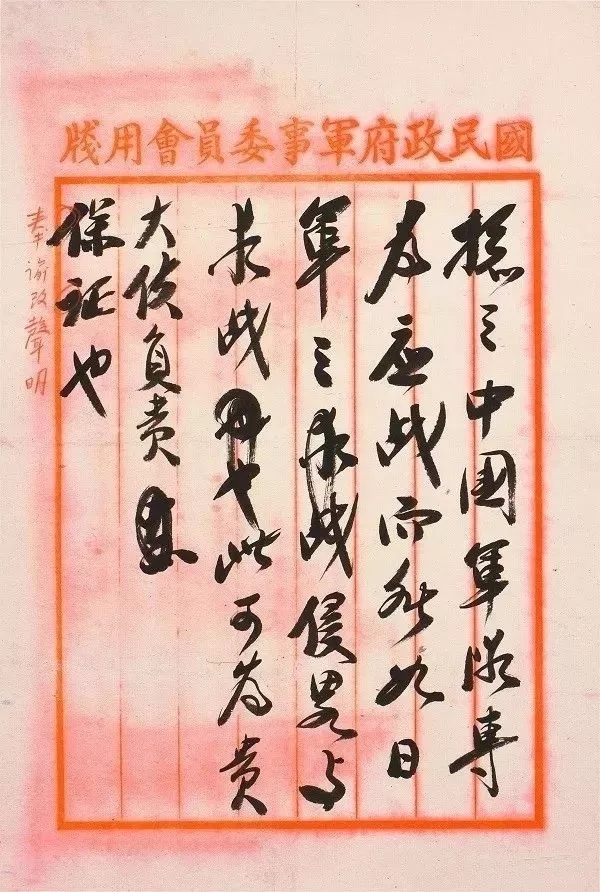

1880年,殿试第三甲中第九十七名,赐同进士出身,识康有为、朱一新等学者。

1889年,任总理各国事务衙门俄国股章京。

1901年,任南洋公学(上海交通大学前身)监督。

1917年,溥仪复辟,授学部尚书。

1922年,逝于上海。

王国维称赞他的成就足可比肩顾炎武,是“学术所寄”、“邦家之光”;日本近代汉学开创者内藤湖南称他为“通达中国所有学问的有见识的伟大人物”;俄国哲学家卡伊萨林称他是“中国文化之典型”、“中国之完人”;清文人金蓉镜称其草书“三百年来第一人”;沙孟海赞其书法“游龙舞凤,奇趣横生”……

他就是沈曾植,集诗人、学者、官僚等种种复杂角色于一体。

历经一个世纪的风云变幻,沈曾植所追求的梦想早已烟消云散,难觅痕迹;但他毕生力行的儒家风范仍在影响着后来者,尤其是他晚年倡导的振兴亚洲儒学的口号,在经过半个多世纪之后,终于得到学术界的普遍响应并为世人所接受。

![360se_picture.webp (1)]()

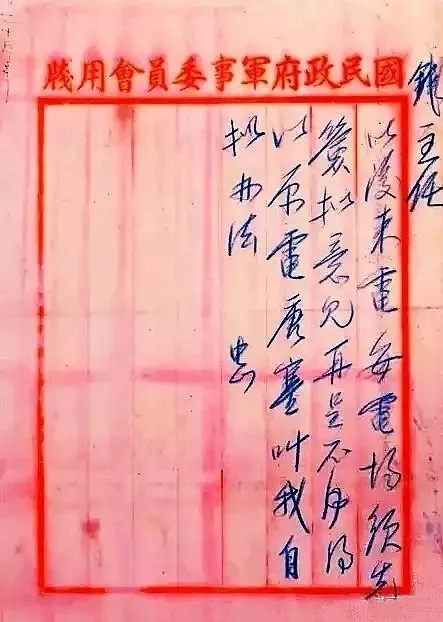

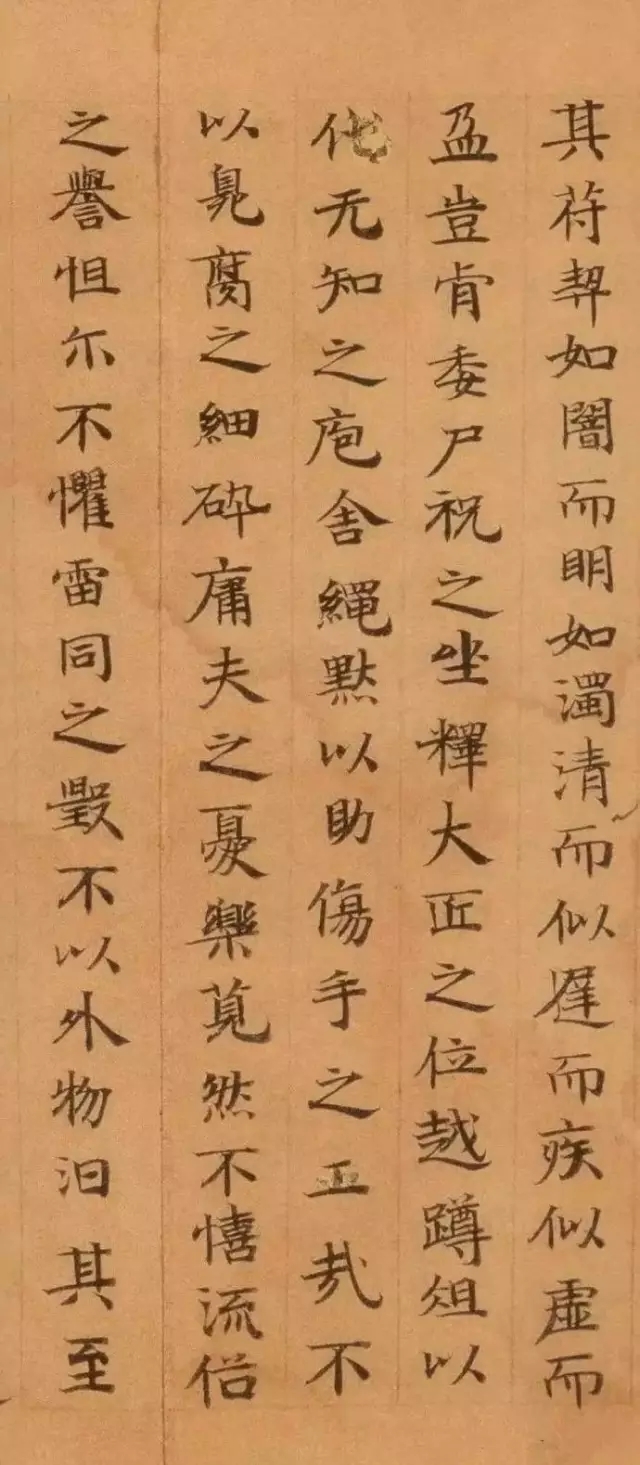

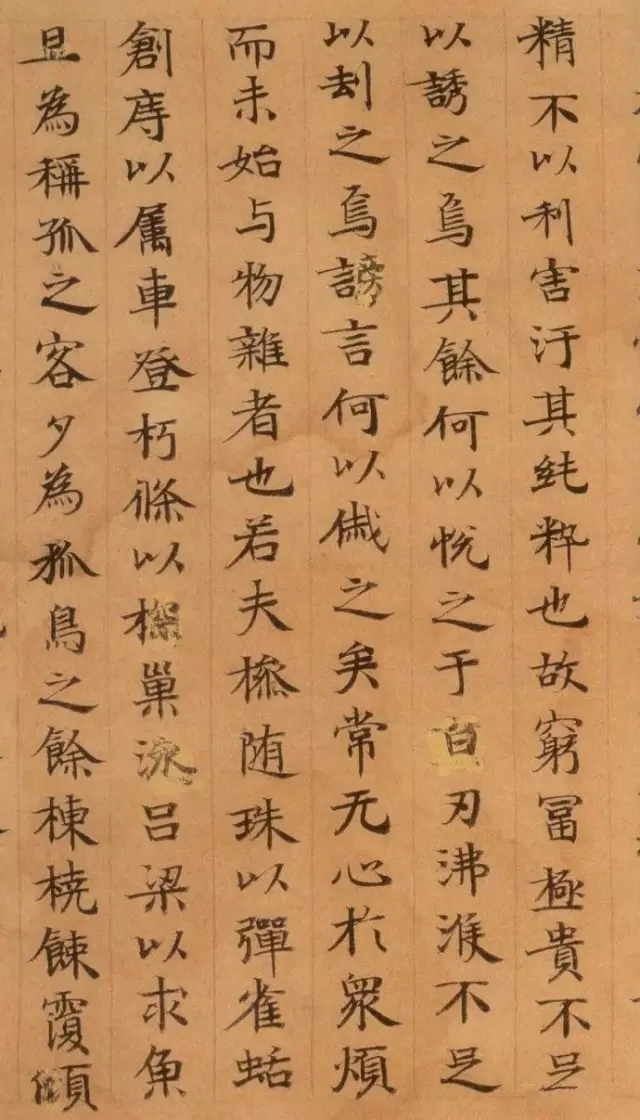

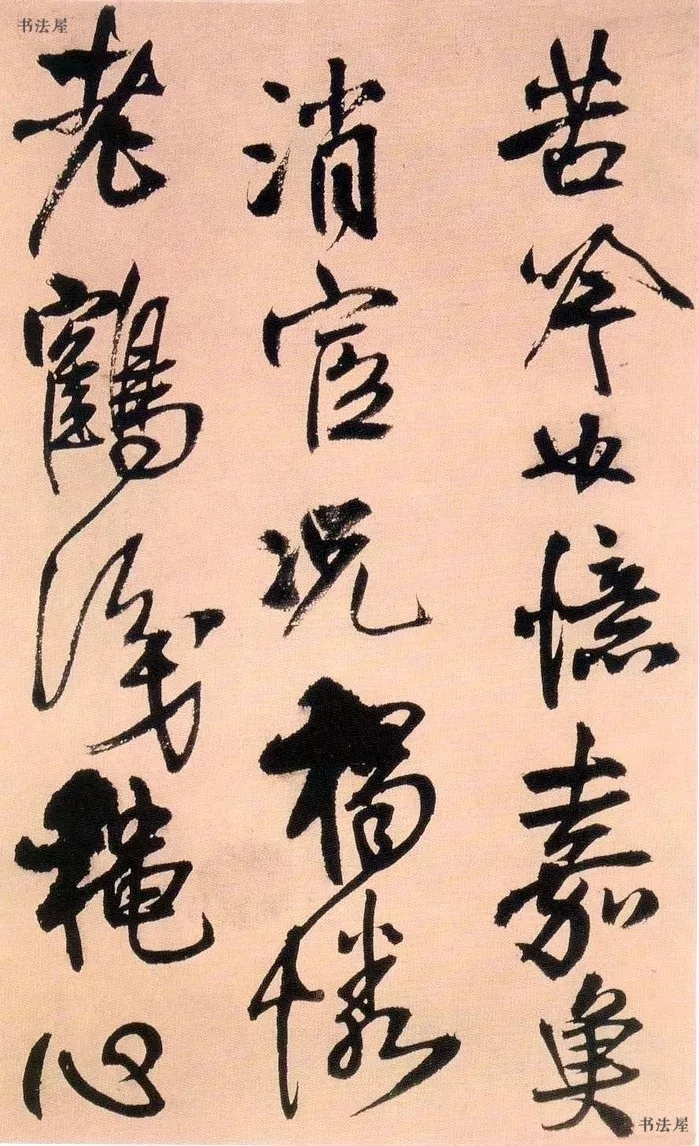

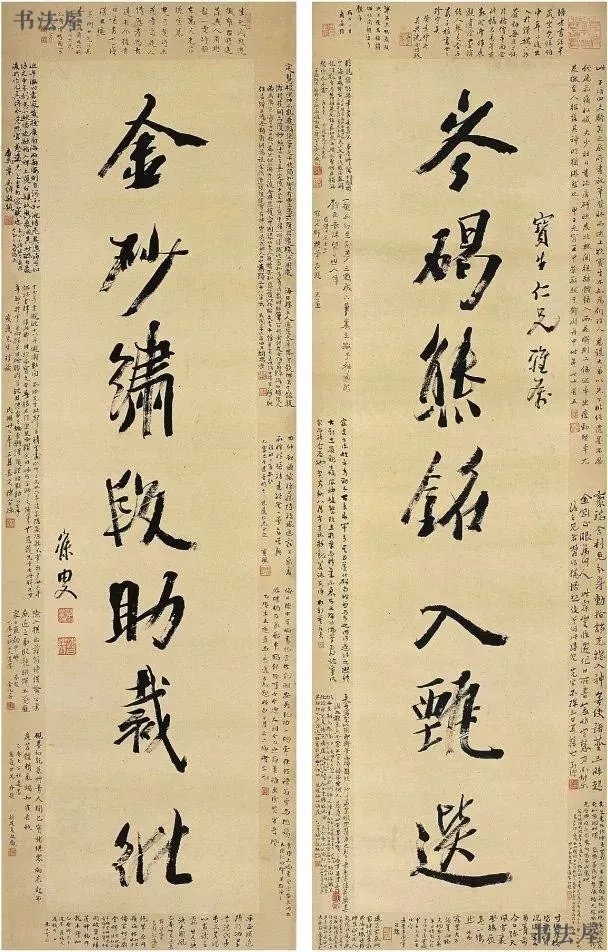

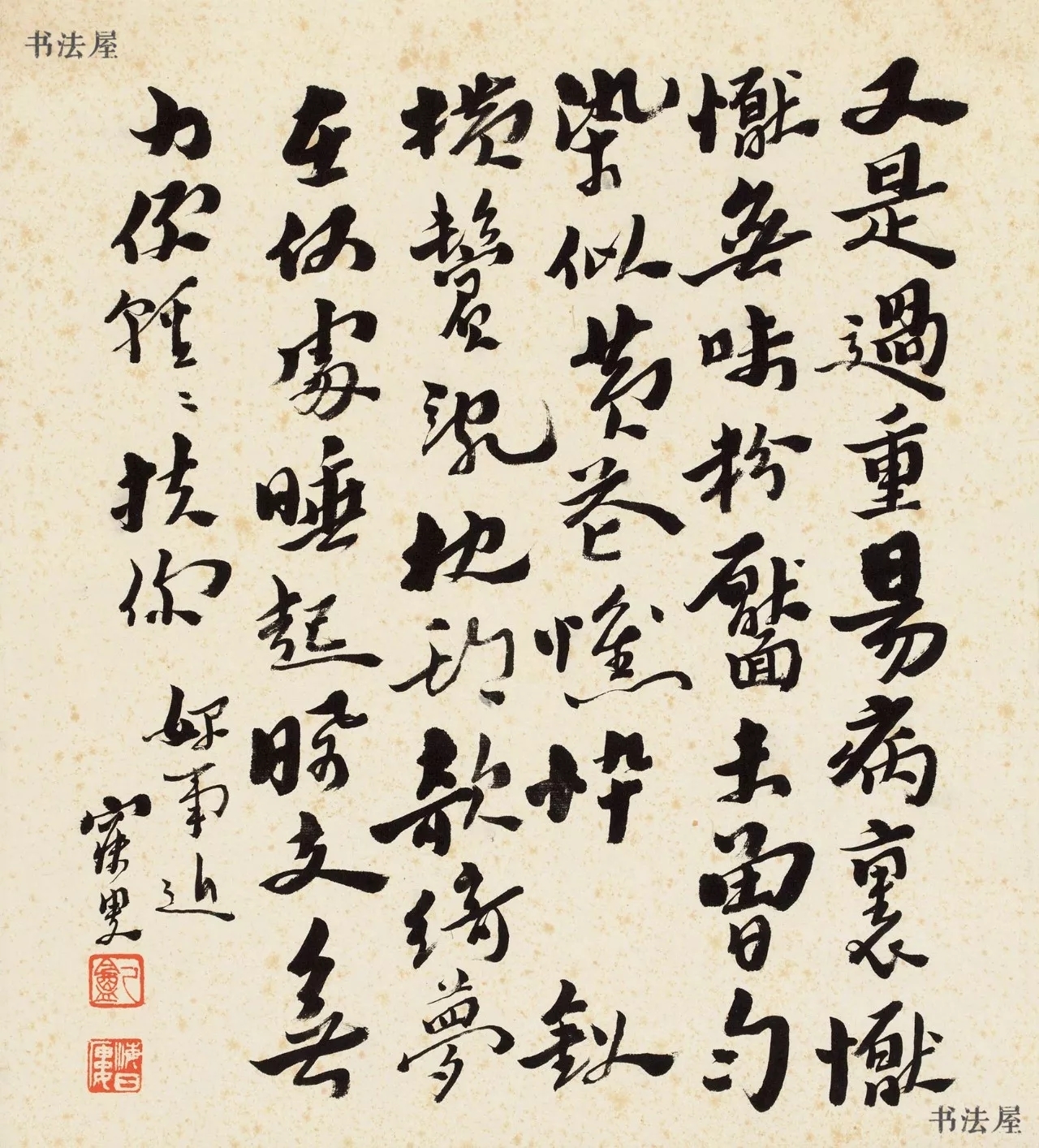

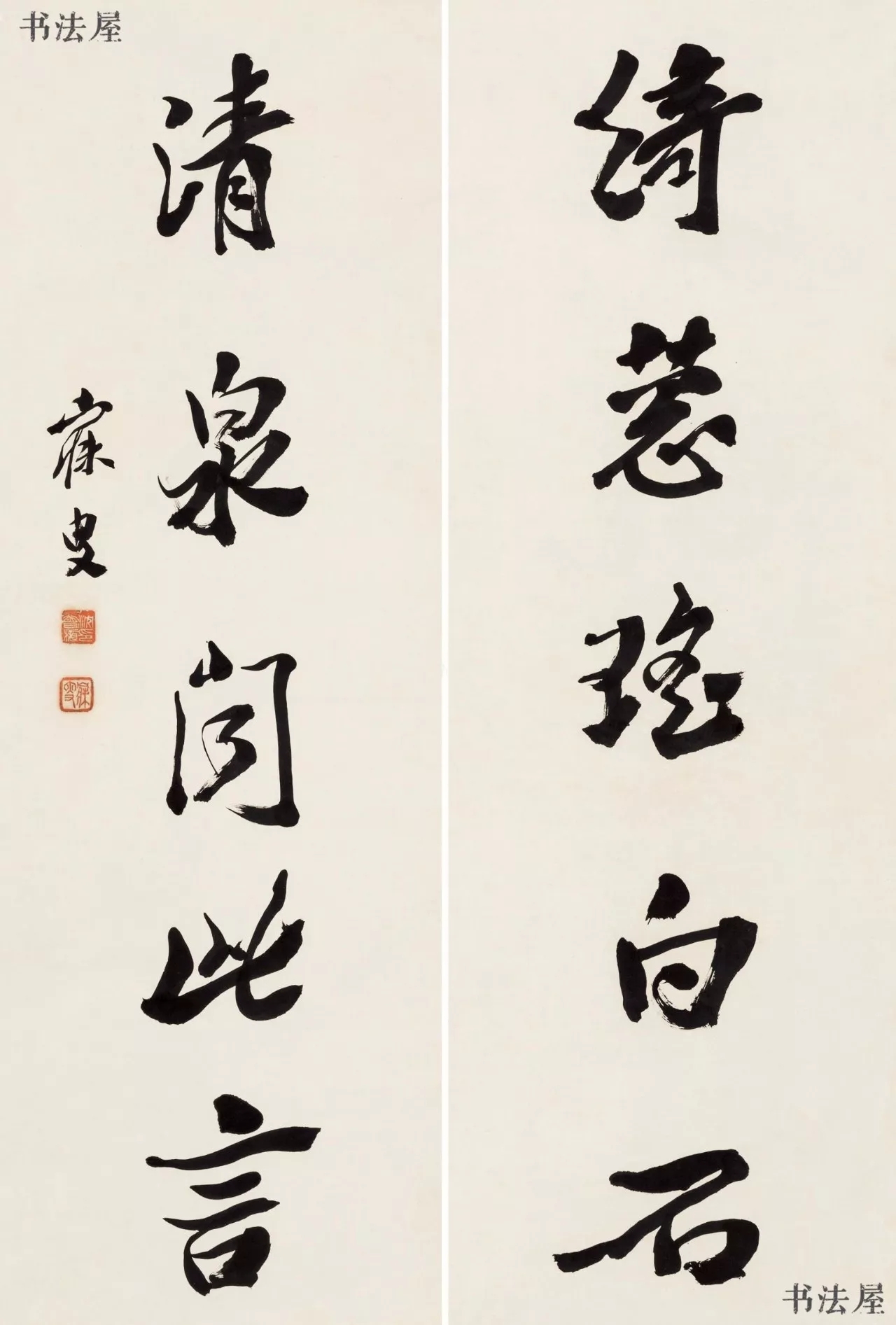

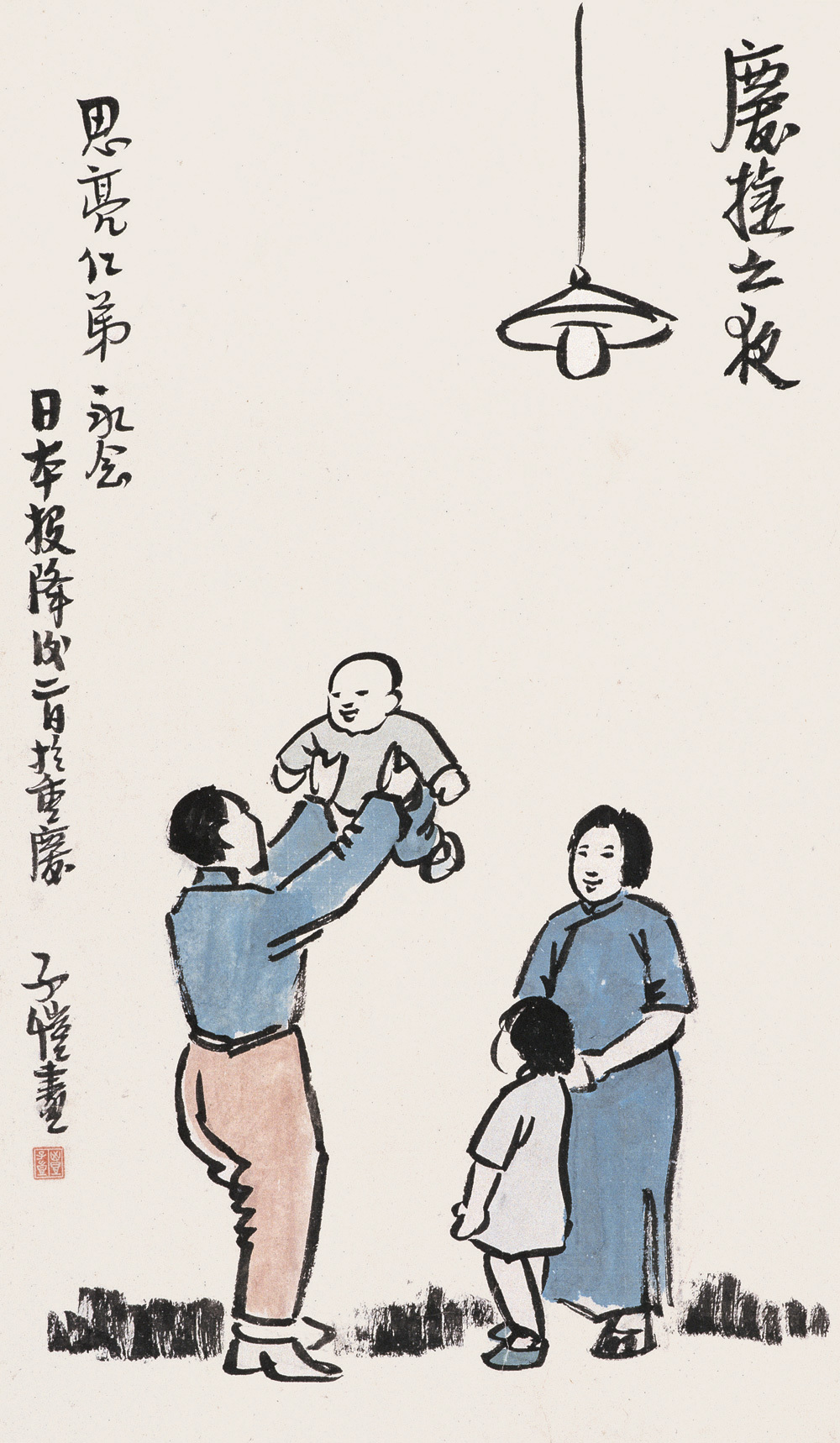

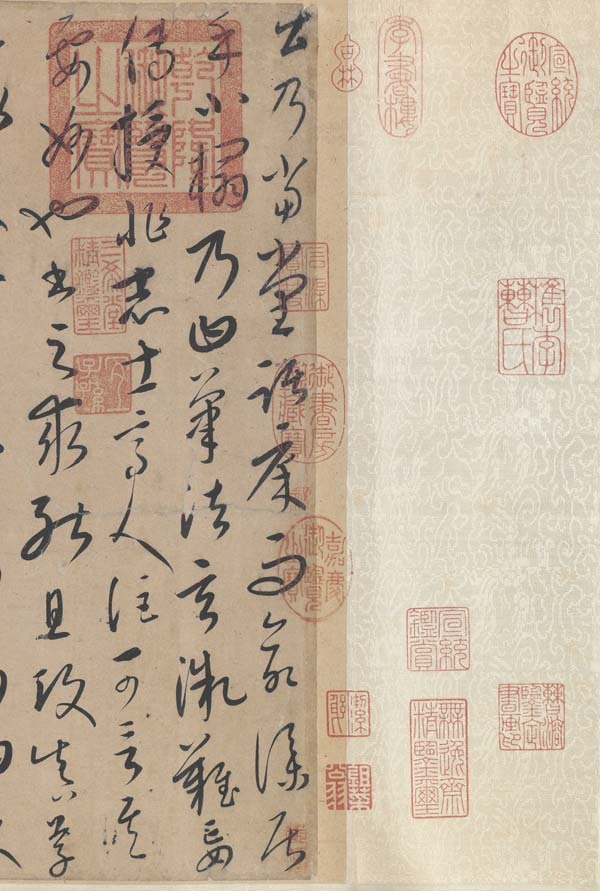

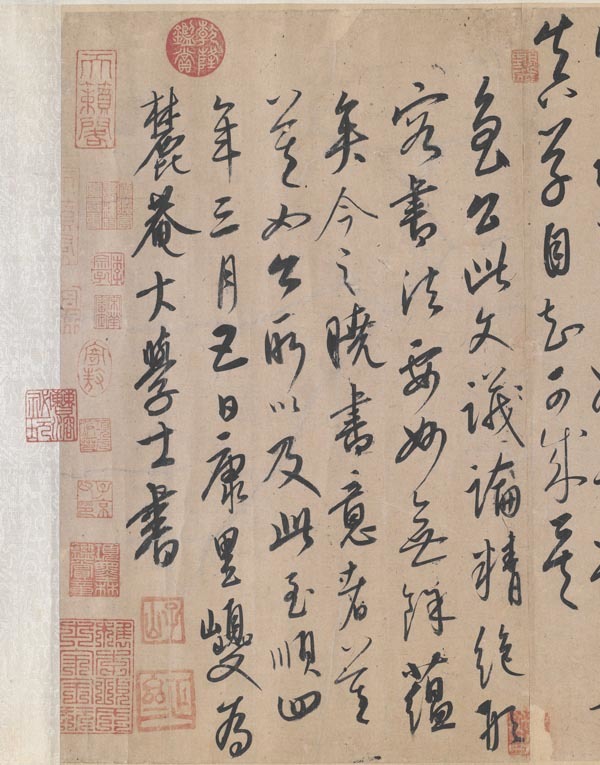

“三百年来第一人”

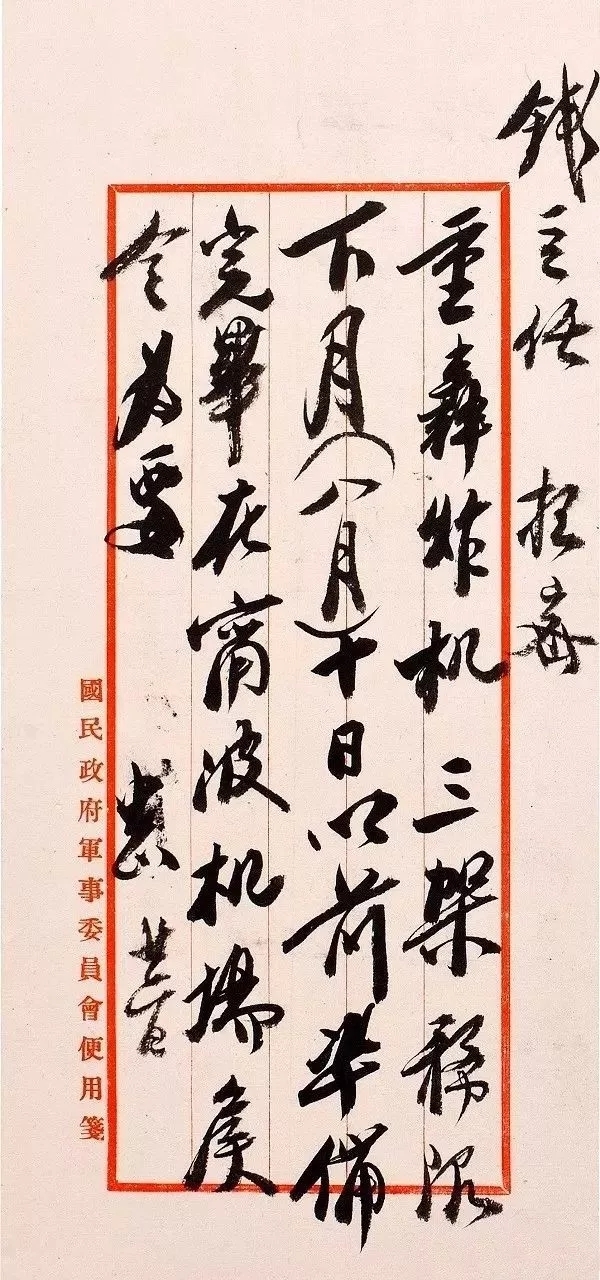

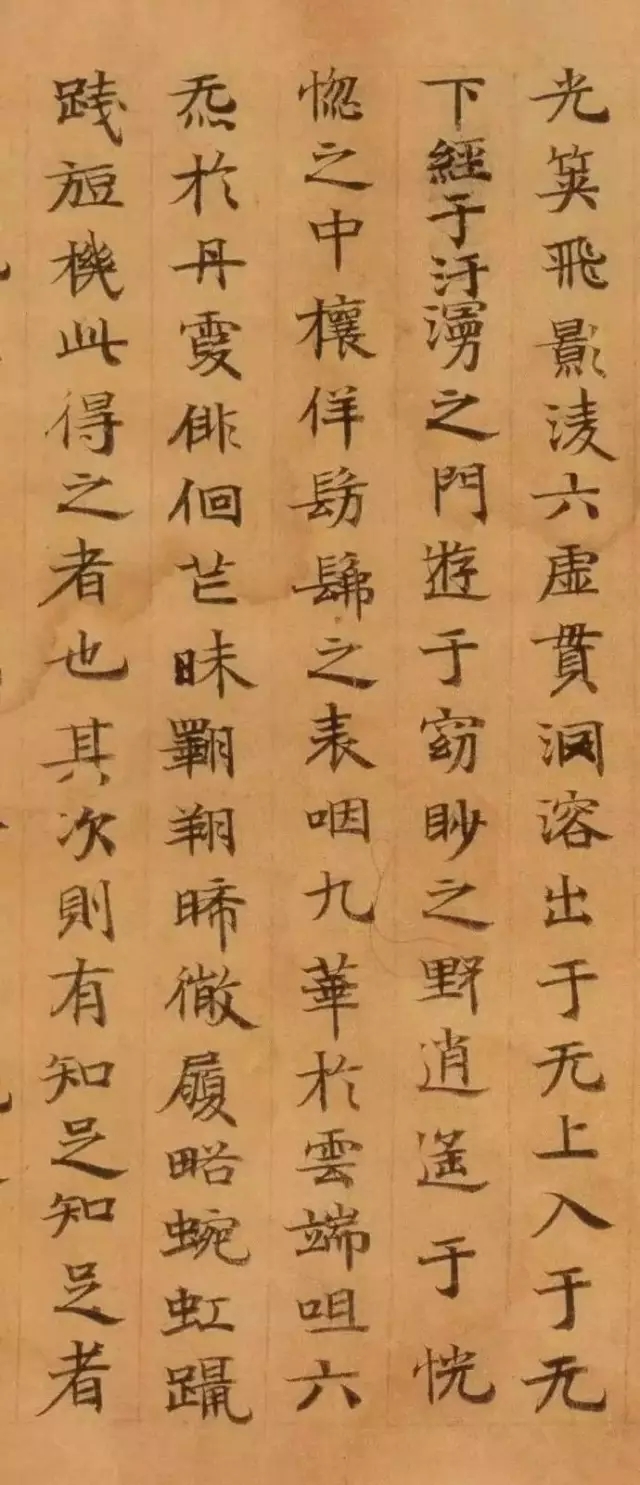

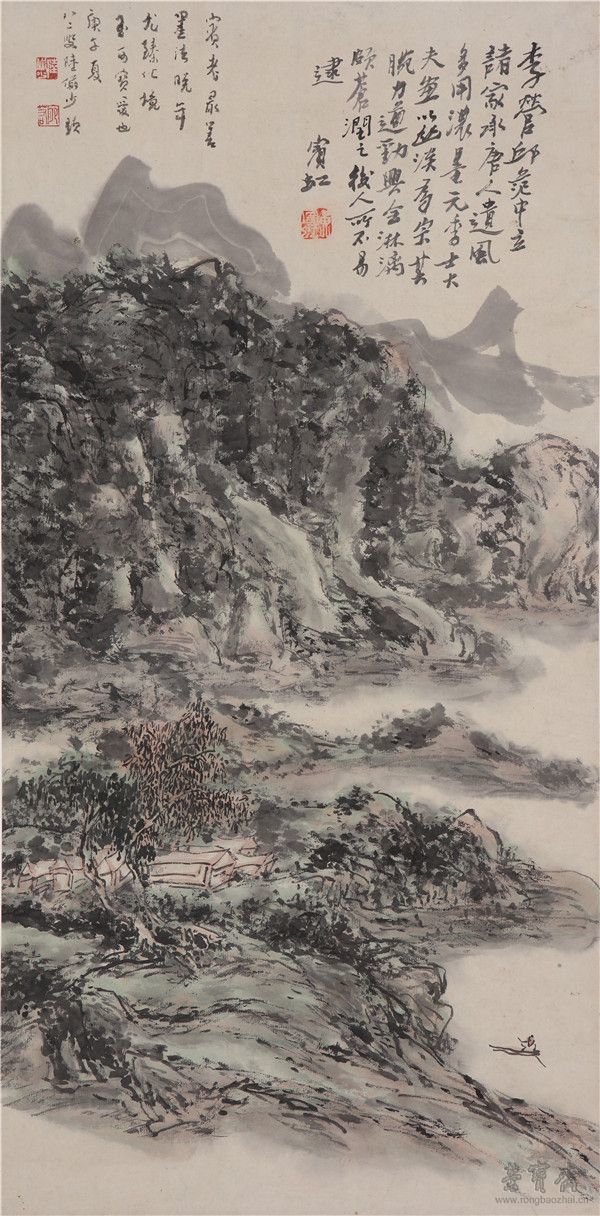

金蓉镜称他的书法为“三百年来第一人”,有人也许会因其是沈氏弟子而心有不服,而沙孟海在《近三百年的书学》中把他列为“帖学”的殿军人物,认为他已经把“书学的奥秘豁然贯通”。

在书法评论家眼中,书学家的字求法,画家的字求趣,学者的字得书卷味,碑学书家有金石气,帖学书家有滋润丰膄肌理。但唯有沈曾植的字兼而有之,独擅其美。

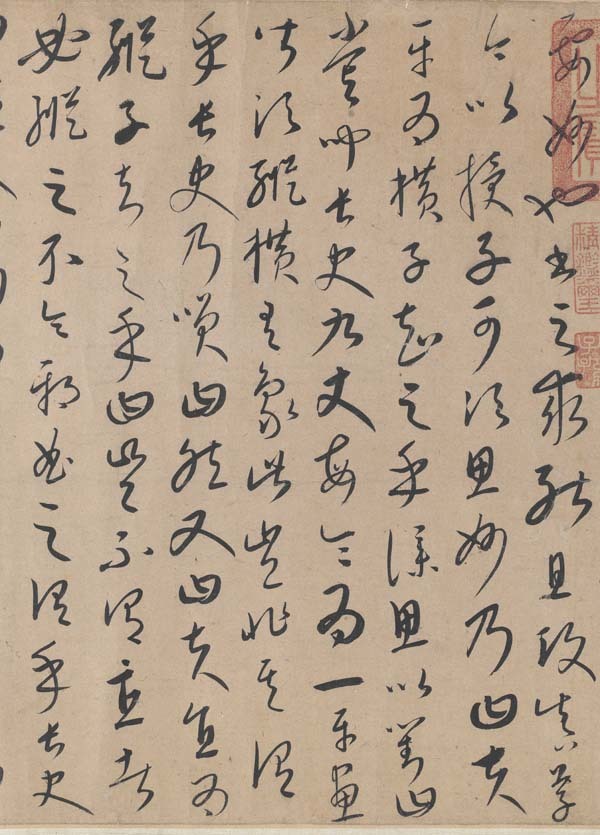

沈曾植早年的作品受包世臣的影响,对唐代的张怀瓘《药石论》中的“一点一画,意态纵横,偃亚中间,绰有馀裕”最为心仪。中年由帖入碑,喜欢张裕钊的书法。晚年则碑帖相融,讲究会通。

他书风的转变,与当时的大环境密不可分。嘉庆、道光以后,由于大量古碑版器物出土,兴起了金石学。与此相呼应的是书学界出现“北碑南帖说”,提倡学碑。风气使然,沈曾植也主攻北碑。他将金文、小篆、隶、章草、魏碑、楷书的笔意笔魂,相对自然地化入行草。采取萧笛一体的方式去结字造型,横吹为主,直吹为辅,波诡云谲,笔尖笔腹,偶现飞白,干而不枯,即古人所赞美“润含春雨,干裂秋风”。

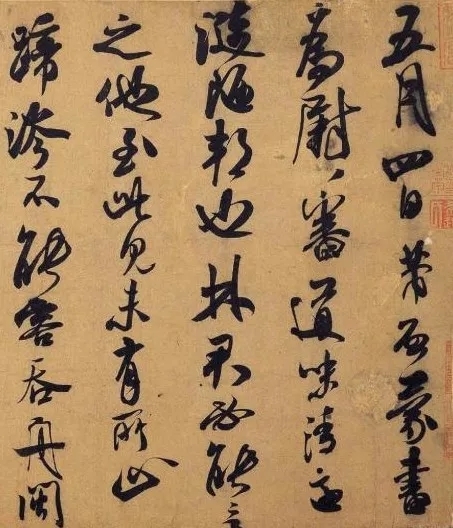

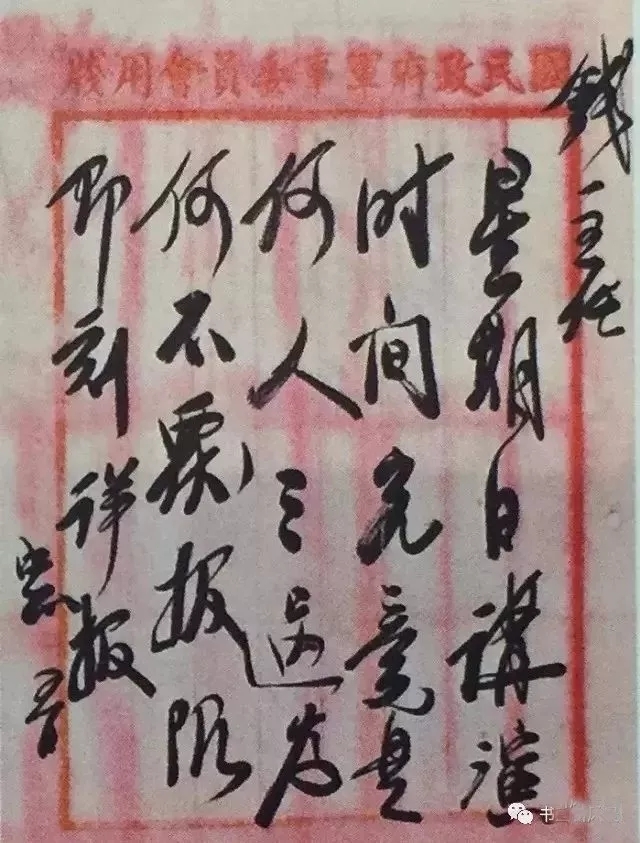

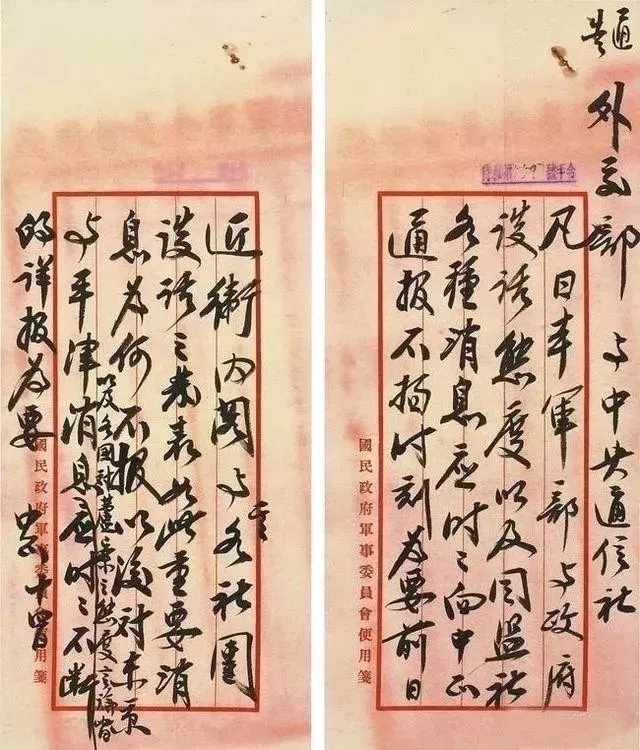

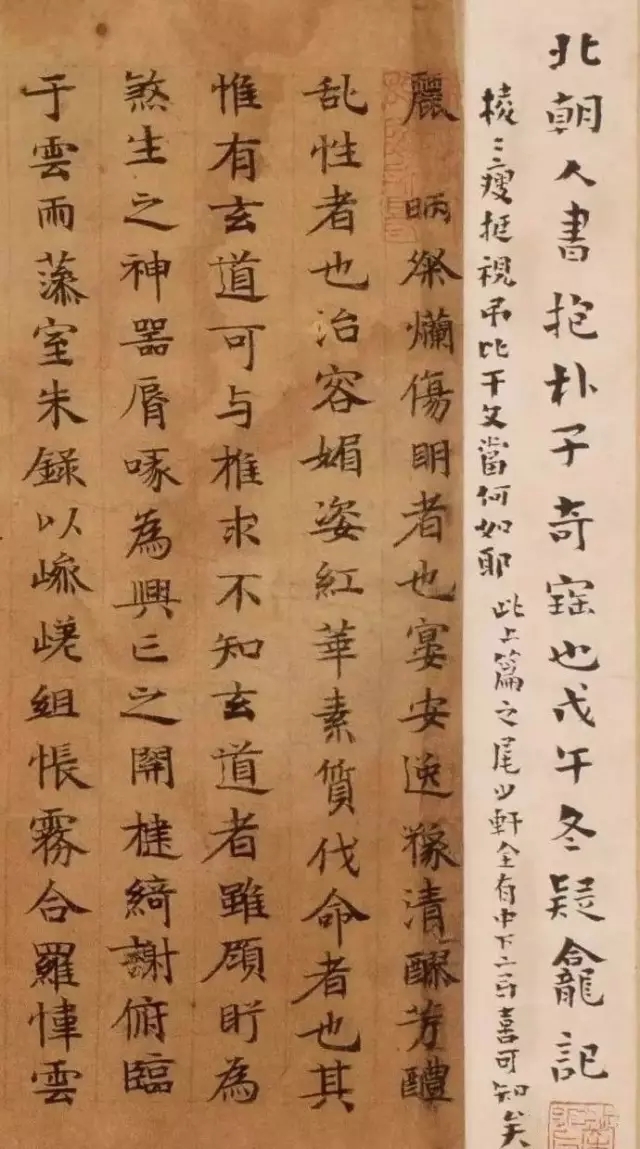

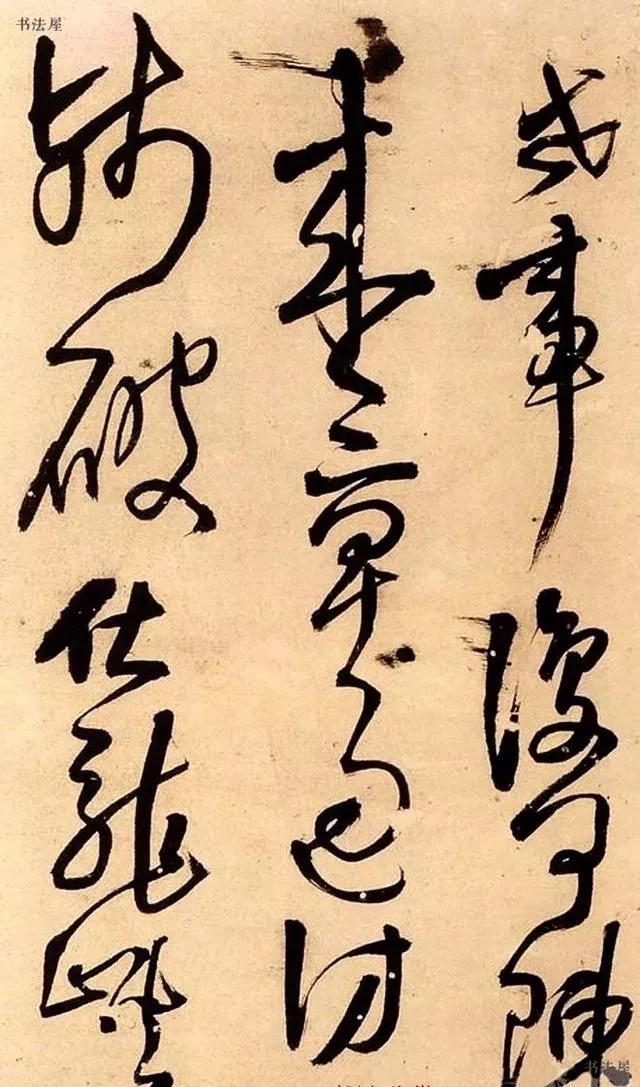

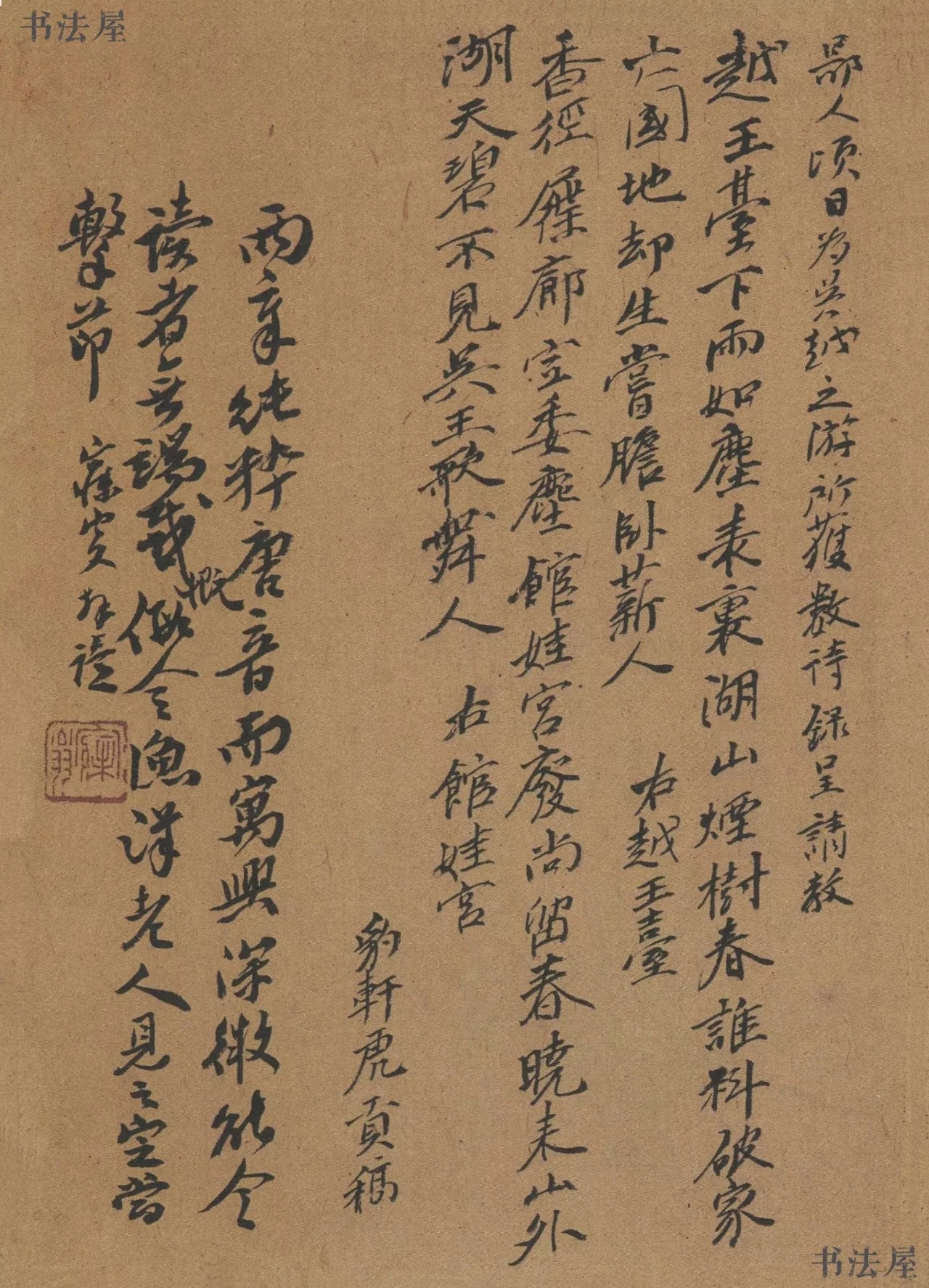

![360se_picture.webp (2)]()

沈曾植独特的书风,来自于包世臣所述方法,转指正锋是其特点和关键。转指一法,曾遭不少非议。有人觉得不停地转动毛笔,把笔毛绞成绳子一样,如何作书?沈曾植的转指法,弟子王蘧常曾在《忆沈寐叟师》一文中有比较详细的介绍和说明。那是在运笔过程中笔锋行将失去中正时所用的纠偏还正之法,并且是在运行过程中不停顿的情况下且运且转,不是为转而转。捻指转锋,为的还是求得中锋。

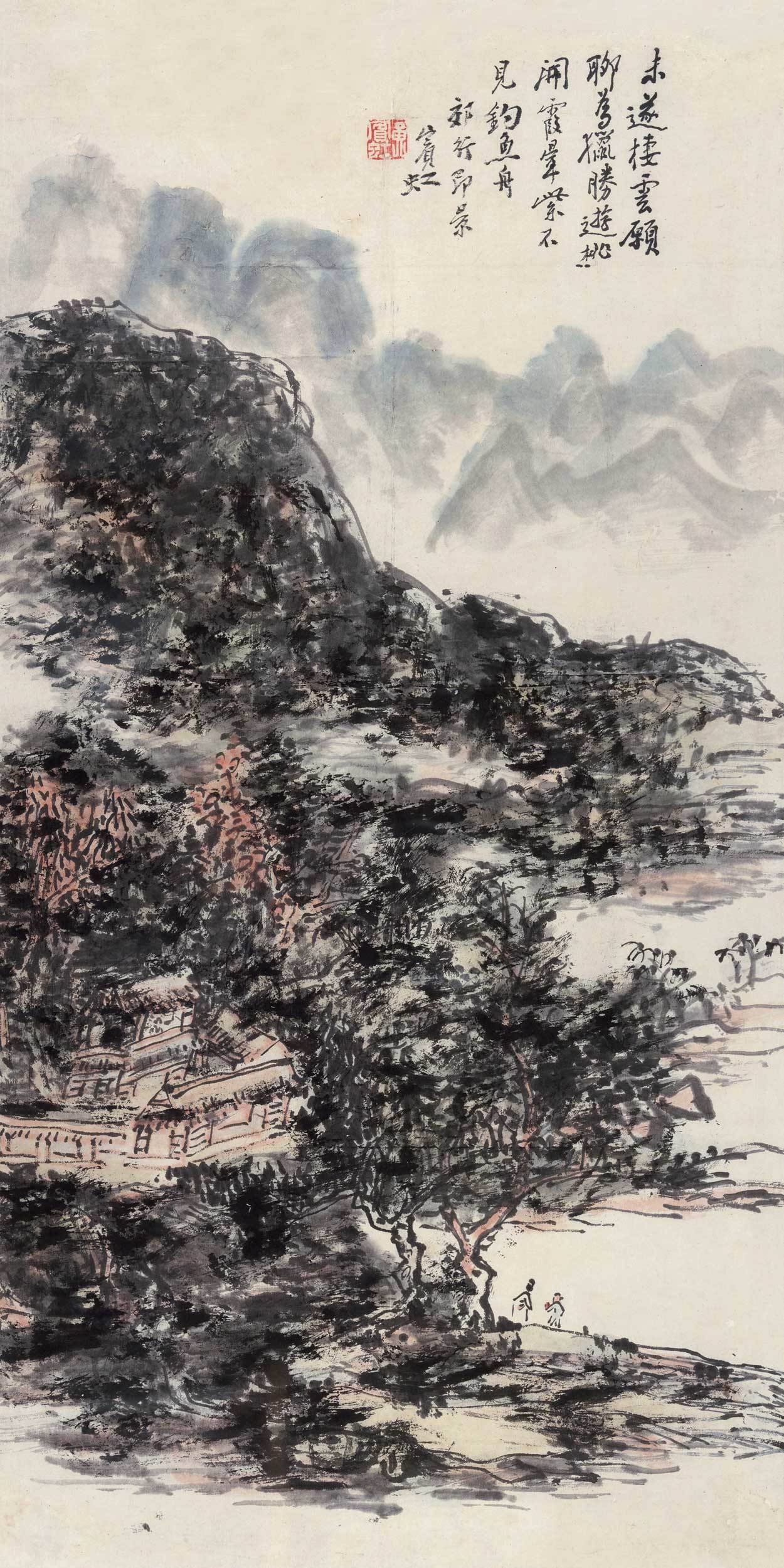

晚清整个社会都在求变求新以自强。沈曾植的书法以古为变,以古为新,新意十足。放眼历史,米芾、赵孟頫是以古为新的成功实践者。沈曾植之所以能独树一帜,除了上述种种鲜明的见解外,还有敢于勇猛精进的心境。他在书学上没有像包世臣那样钻牛角尖,他非常大胆地运用“抽锋”、“卧笔”之类的手段,如果用正统的眼光来看,觉得有些偏,如果用新理异态的效果来看,恰如其分。

清末“四公子”之一吴保初的墓志,章士钊原想请康有为书写,一贯自视甚高的康有为婉拒说:“寐叟健在,某岂敢为?”最后是康有为撰文,沈曾植书志,传为佳话。

沈曾植心目中非常向往魏晋冲夷淡泊的境界,毕生均未实现过。他投入书法的时间毕竟有些晚,更何况身处书道衰落的时代。但他依然影响了一大批20世纪前中期的书家,如于右任、马一浮、谢无量、吕风子、王秋湄、罗复堪、王蘧常等。他用实践昭告着南帖北碑其实诸水同源,终归于大海。

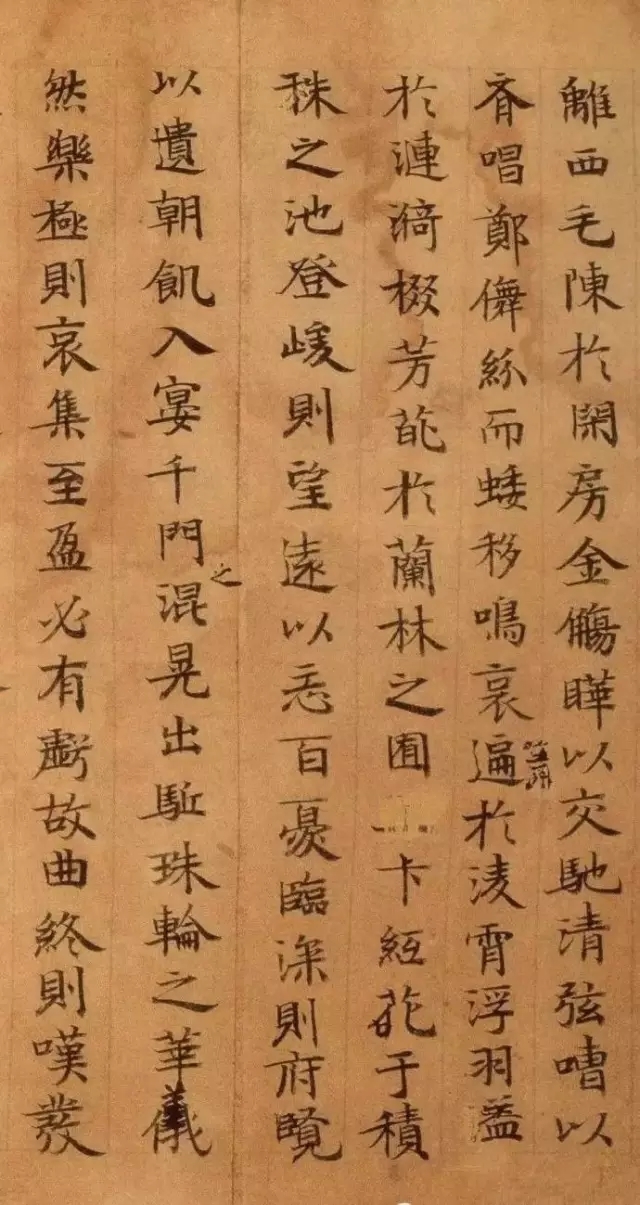

![360se_picture.webp (3)]()

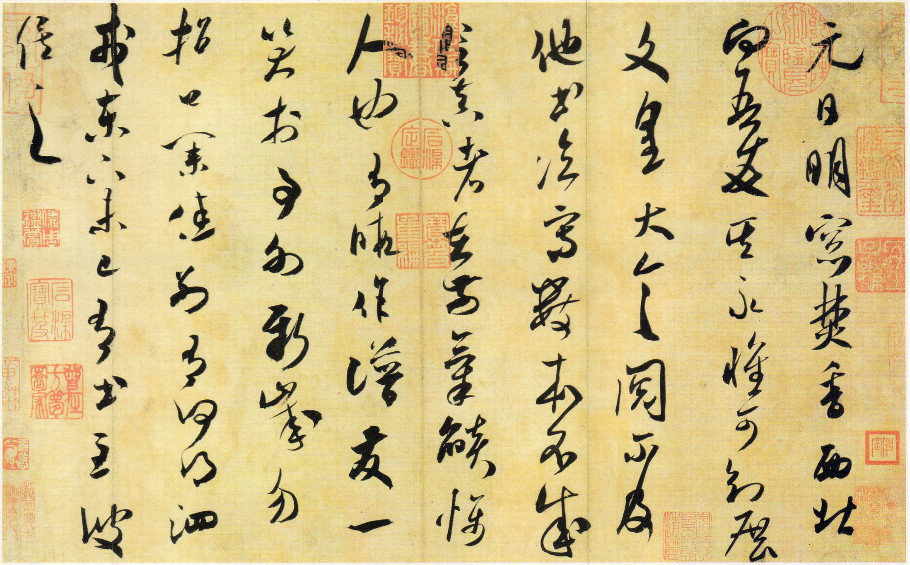

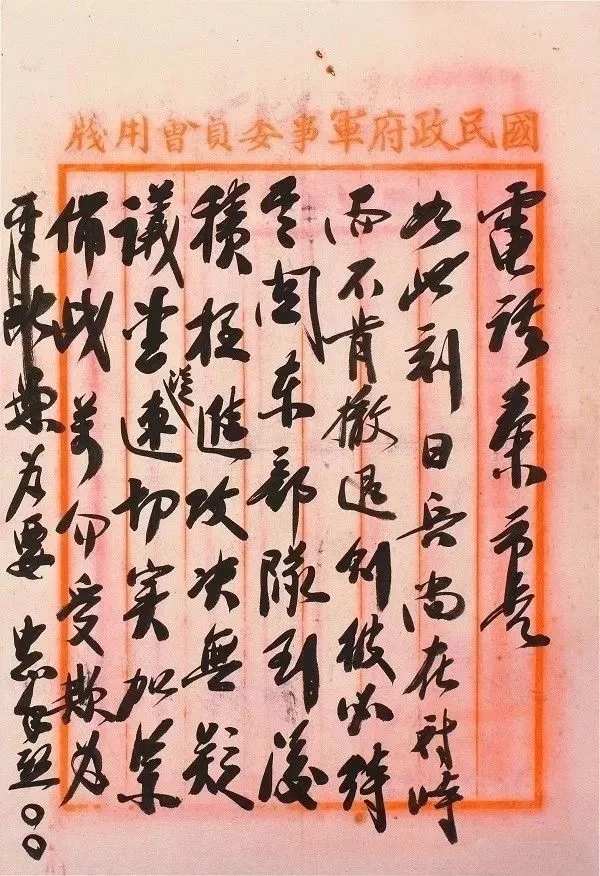

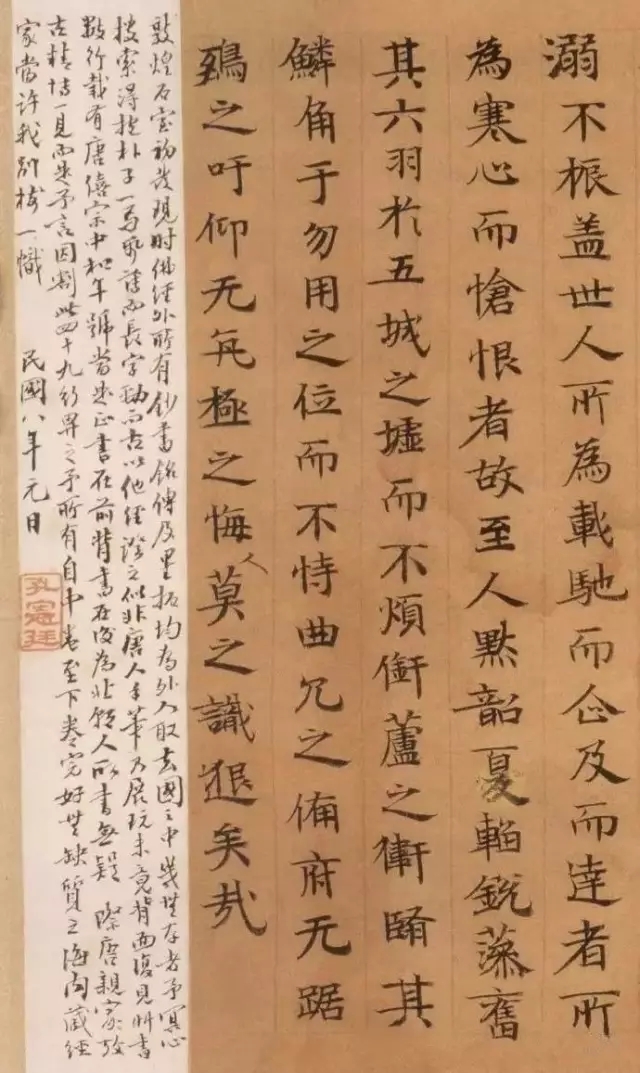

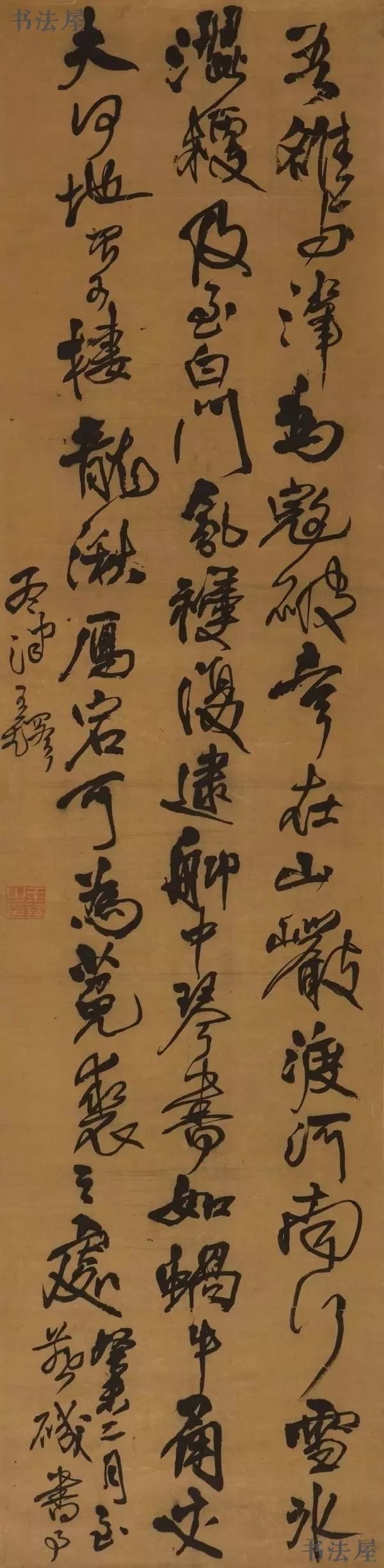

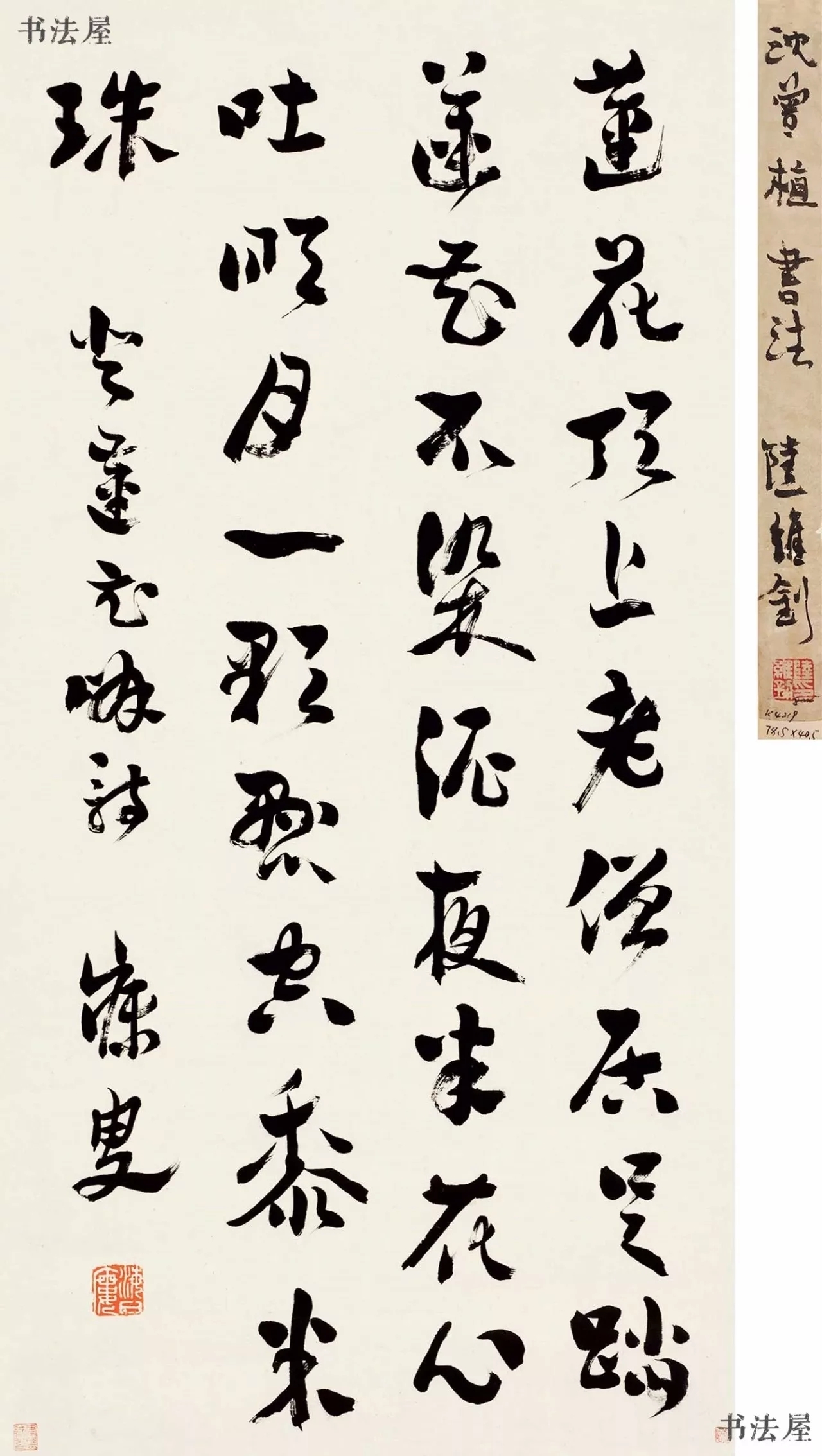

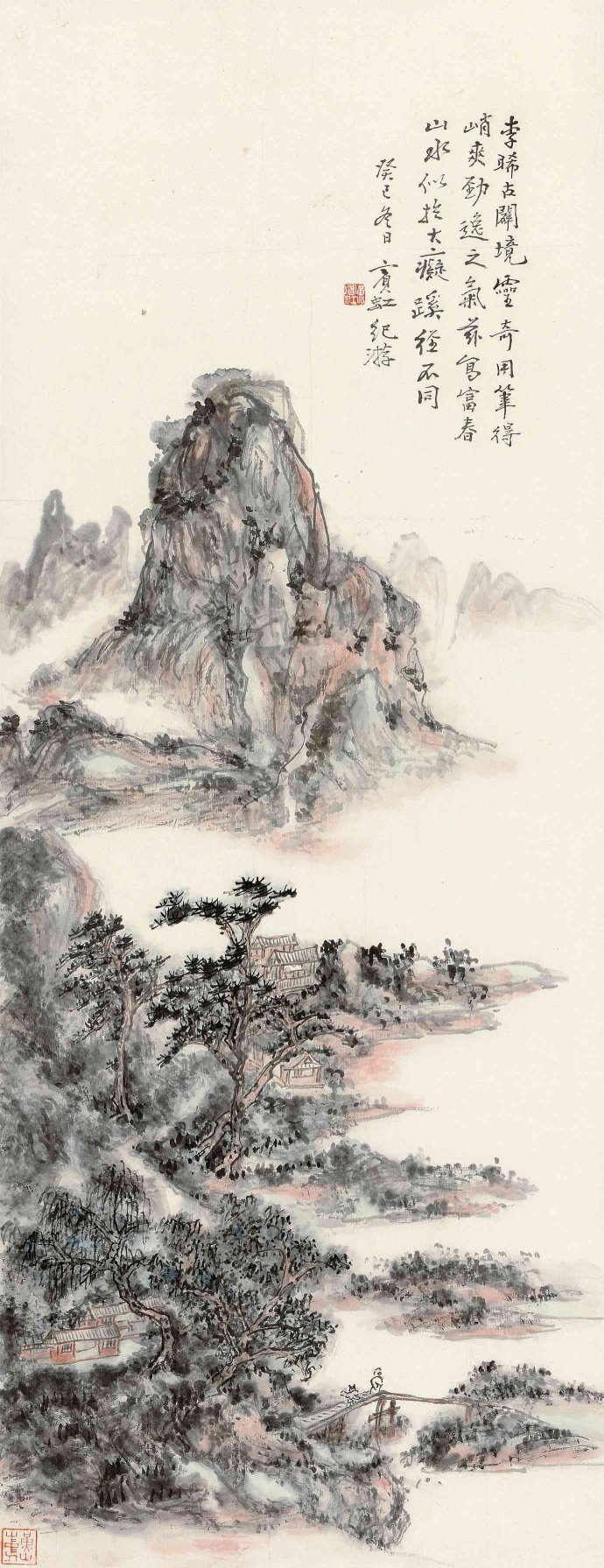

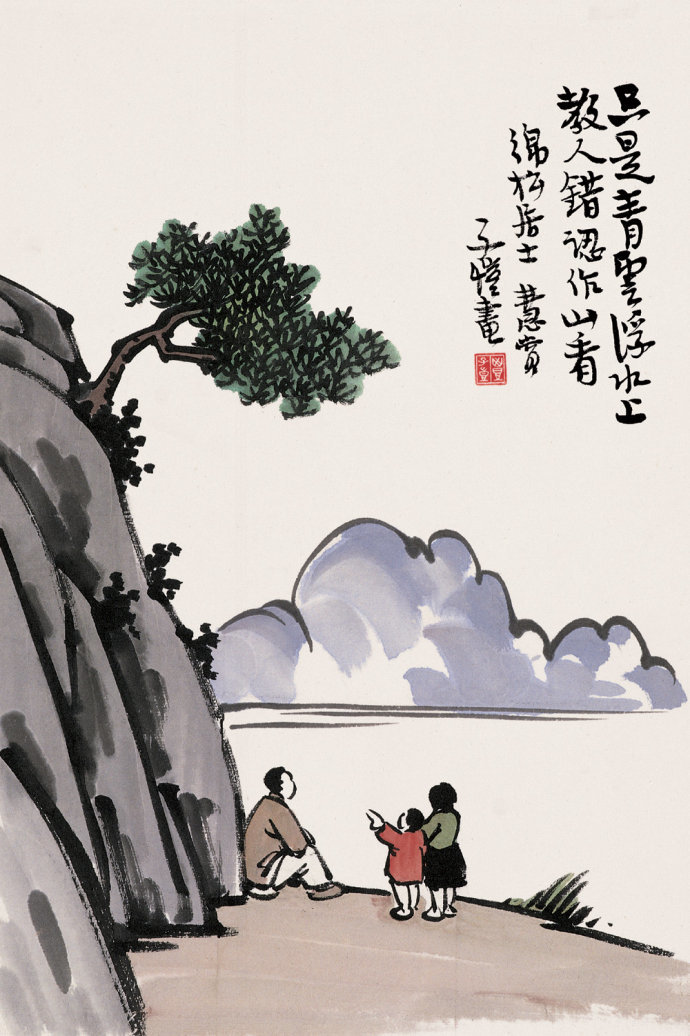

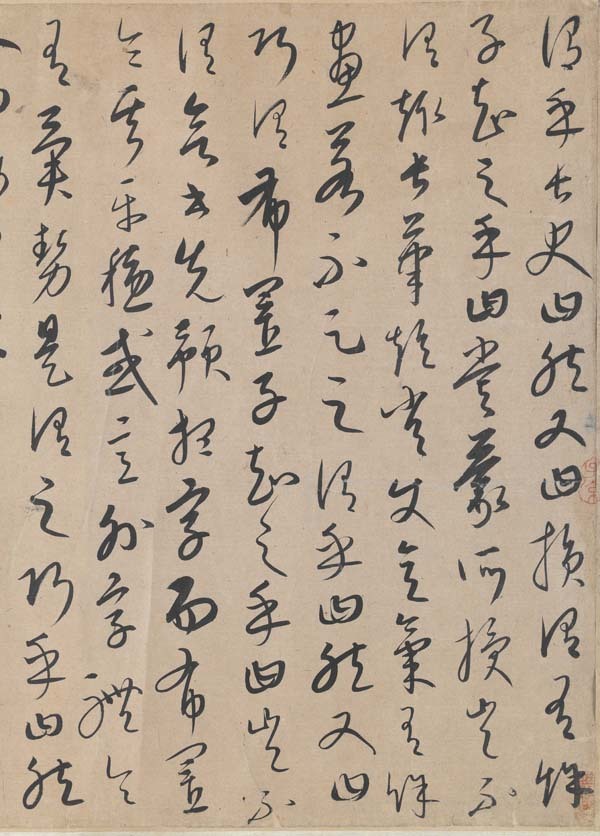

“道情拯溺平生意”

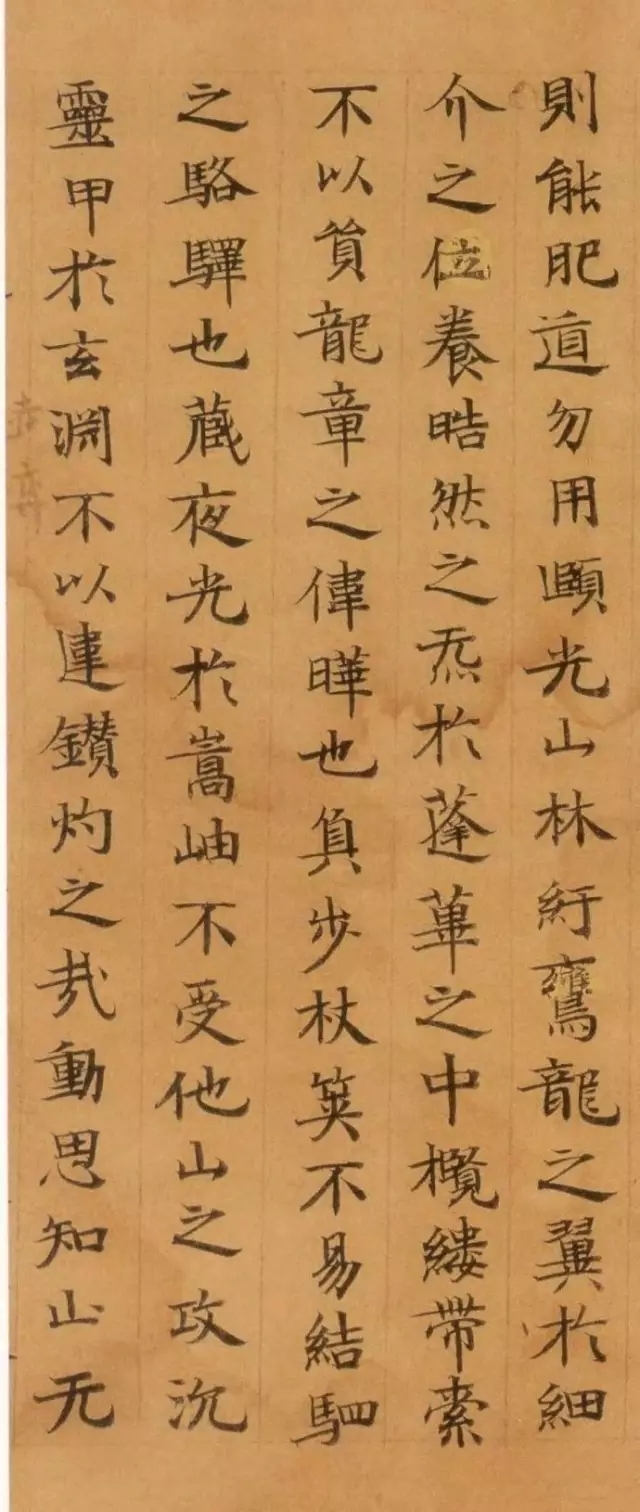

他的一生经历了戊戌变法、洋务运动、张勋复辟、辛亥革命、新文化运动等一系列历史事件,见证了晚清时期所有凄凉与萧杀。在思想史上,他居于“保守”,不过他并不是不谙世事。

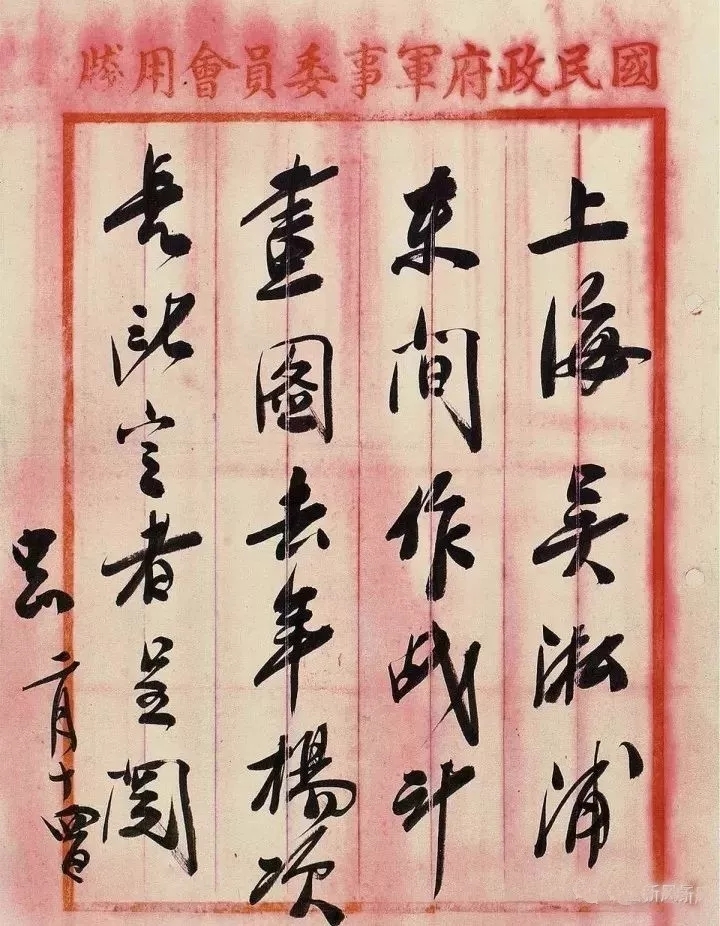

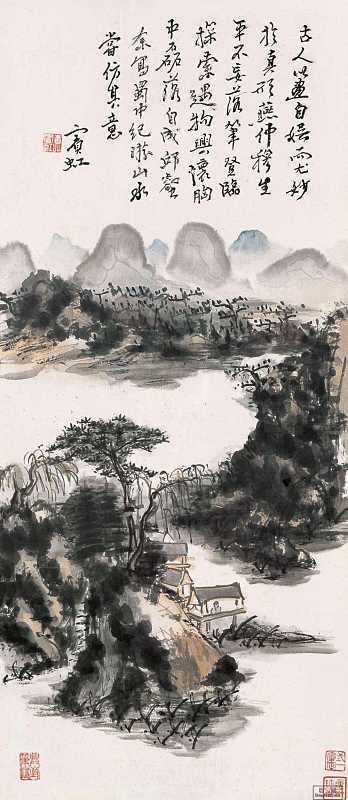

戊戌变法失败后,有人对新政的后果忧心忡忡,而熟读律法的沈曾植在1901年写给张之洞的信中提的四条建议中仍有“奉行新政”;新思想与旧思想在当时争论激烈,他在1906年访日时,对伊藤博文的宪法理论表示理解,并称赞这是“冶新旧思想于一炉”。因此说他是一个抱残守缺的人似乎并不恰当,他在《海日楼诗集》中自喻:“道情拯溺平生意,岂问迂儒抱一经。”

在沈曾植的为官之路上,有几件事是值得一书的:1895年,与康有为、陈炽、王鹏运、袁世凯、徐世昌、杨锐及其弟沈曾桐等在北京开强学会,开风气之先;1900年,因义和团起义闹事,沈曾植与刘坤一、盛宣怀、张之洞、李鸿章等人密商保护长江之计;1901年,出任上海南洋公学(今上海交通大学)监督,兴办教育,被奉为上海交大第五任校长;1906年,东渡日本考察学务及文物制度,接触了许多新思想;1907年,在安徽设存古学堂,借鉴外国大学高等教育制度,实行“有研究而无课本,有指授而无讲解”的教学方法。与杨仁山创佛学研究会,与欧阳渐创设支那内学院。

![360se_picture.webp (4)]()

沈曾植还有个“李白草诏吓蛮”的故事。在他任总理各国事务衙门章京时,俄罗斯使臣喀西尼将俄人拉特禄夫《蒙古图志》里所载的《唐阙特勤碑》、《突厥伽可汗碑》、《九姓回鹘受里登罗汩没密施合毗伽可汗圣文神武碑》送到总理衙门,这有些故意考校中国人学问的意思。沈曾植看后,写了三篇精彩的考证性跋语,使俄国人大为佩服。

沈曾植与康有为交往密切,曾为其发动公车上书出谋划策,但在行动、性格上两人又颇多不合。沈曾植在思想上比较务实,又兼有儒家学者的风范,主张循序渐进,反对狂飙式的社会变革。他曾劝翁同龢开学堂讲新学,主张开设银行,开矿挖煤,派遣留学生,办造枪炮厂等等,均是赞成新政。

事实上,在晚清接二连三的政治活动中,他喊不了多大的声响。当时的中国学术界留给沈曾植的空间也已经很狭窄了。

及至1917年,沈曾植参与张勋复辟事败,终日隐居于上海威海卫路二百十一号寓所“隐谷”, 以吟咏书画、校藏图书消遣度日。

王蘧常在《沈寐叟年谱》中称其晚年:“日惟万卷埋身,不逾户阈,及闻国事,又未尝不废书叹息,欹觑不能自己。”凄凉、无奈的晚景跃然纸上。

![360se_picture.webp (5)]()

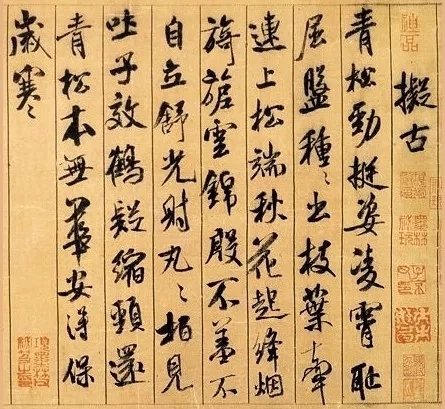

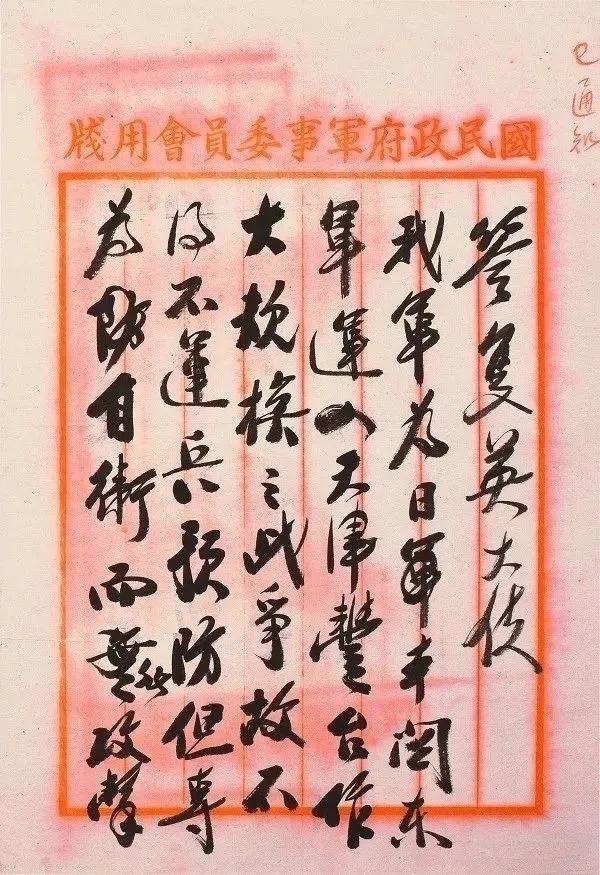

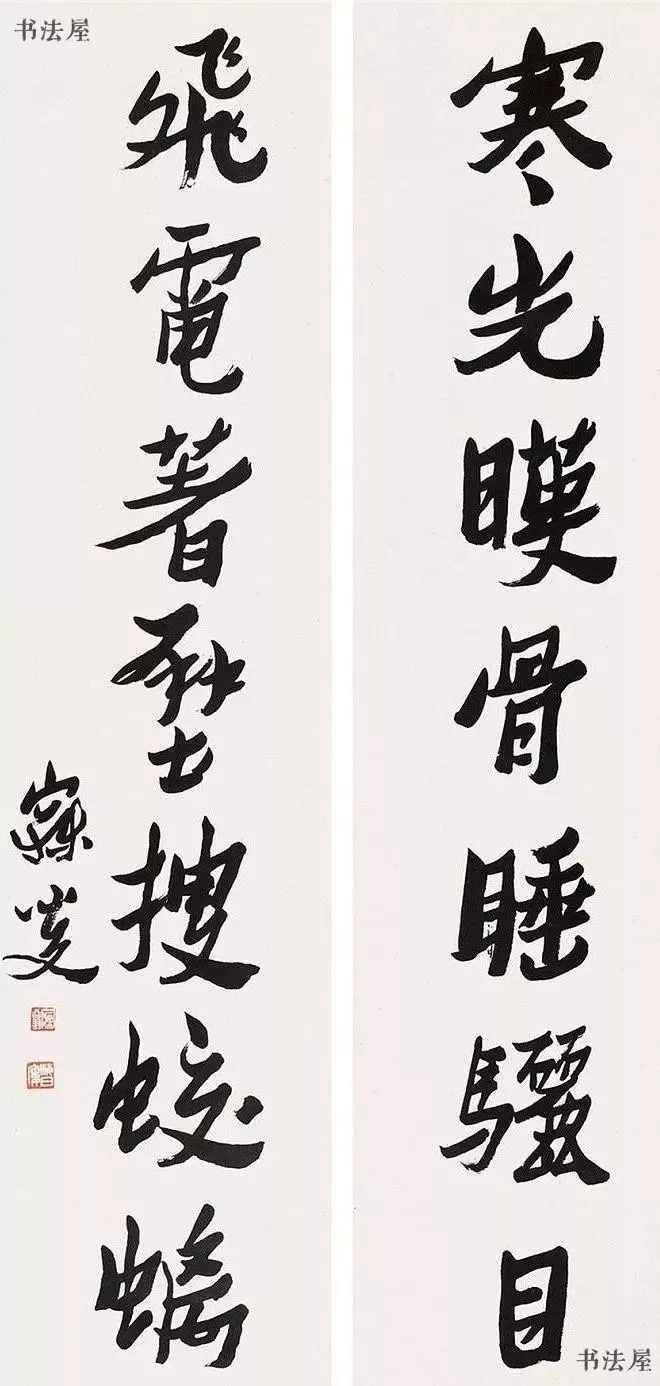

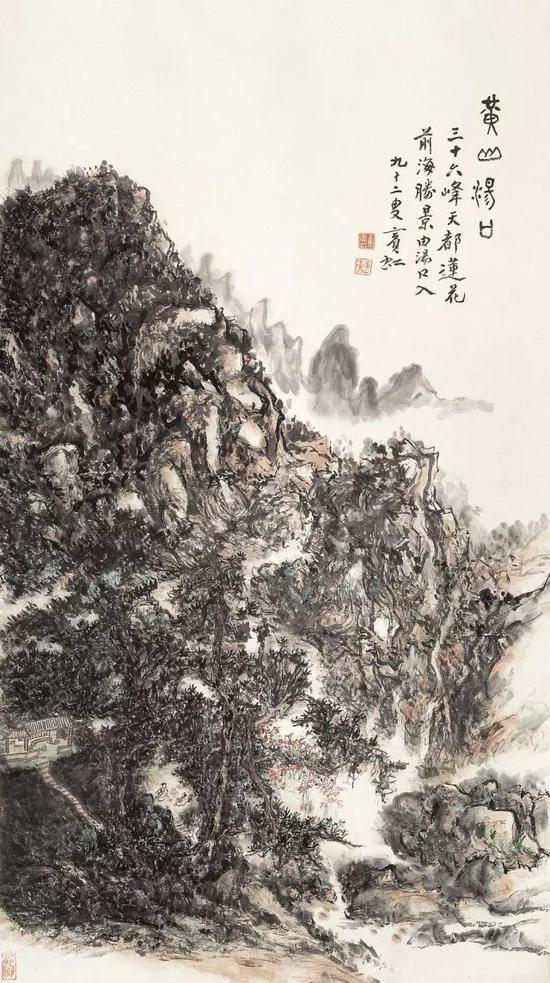

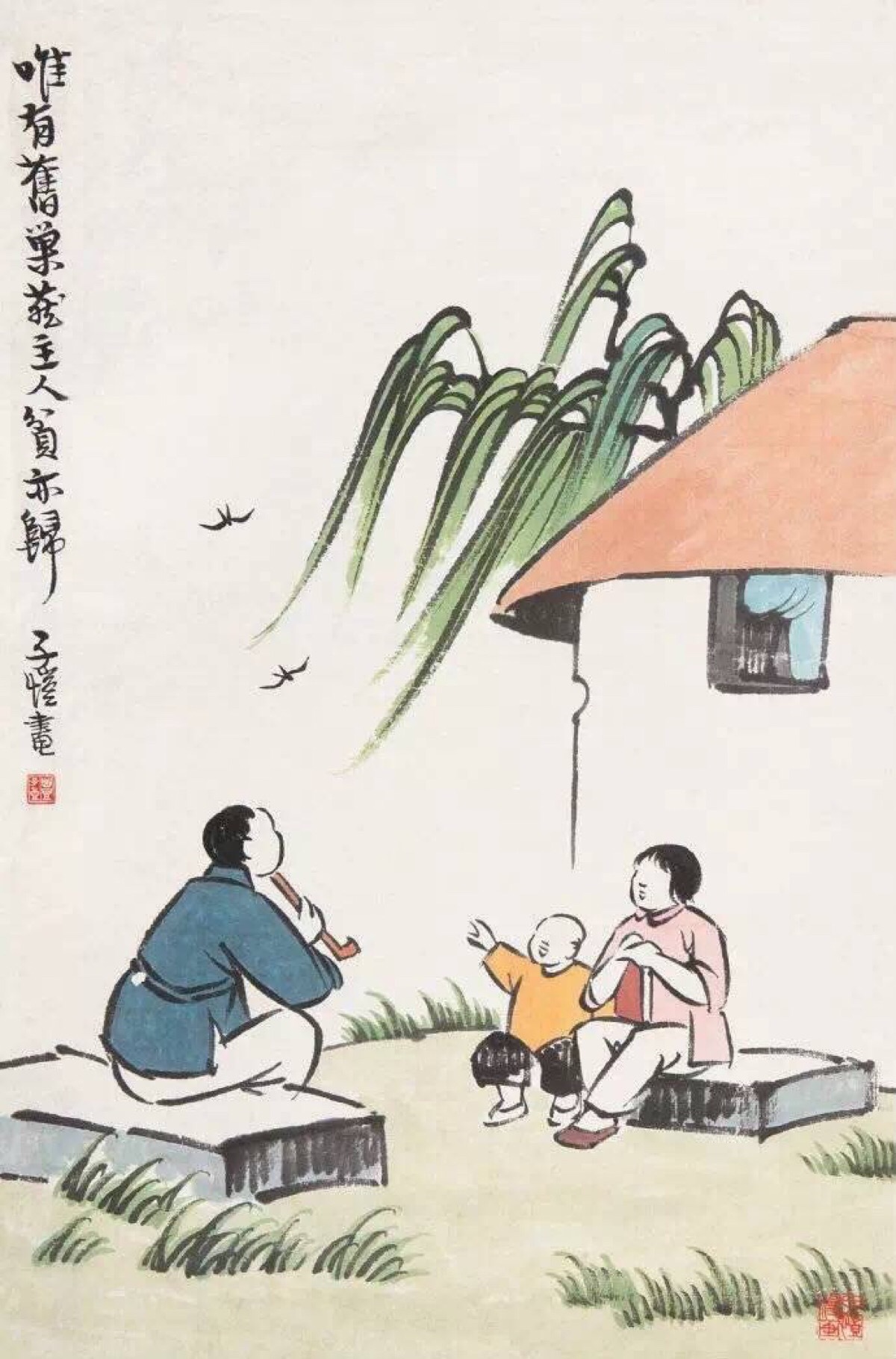

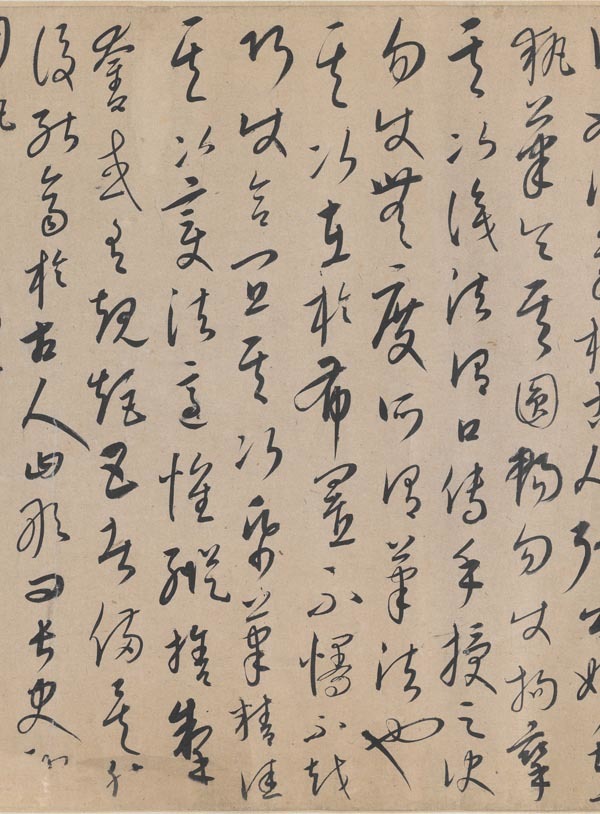

“世间原未有斯人”

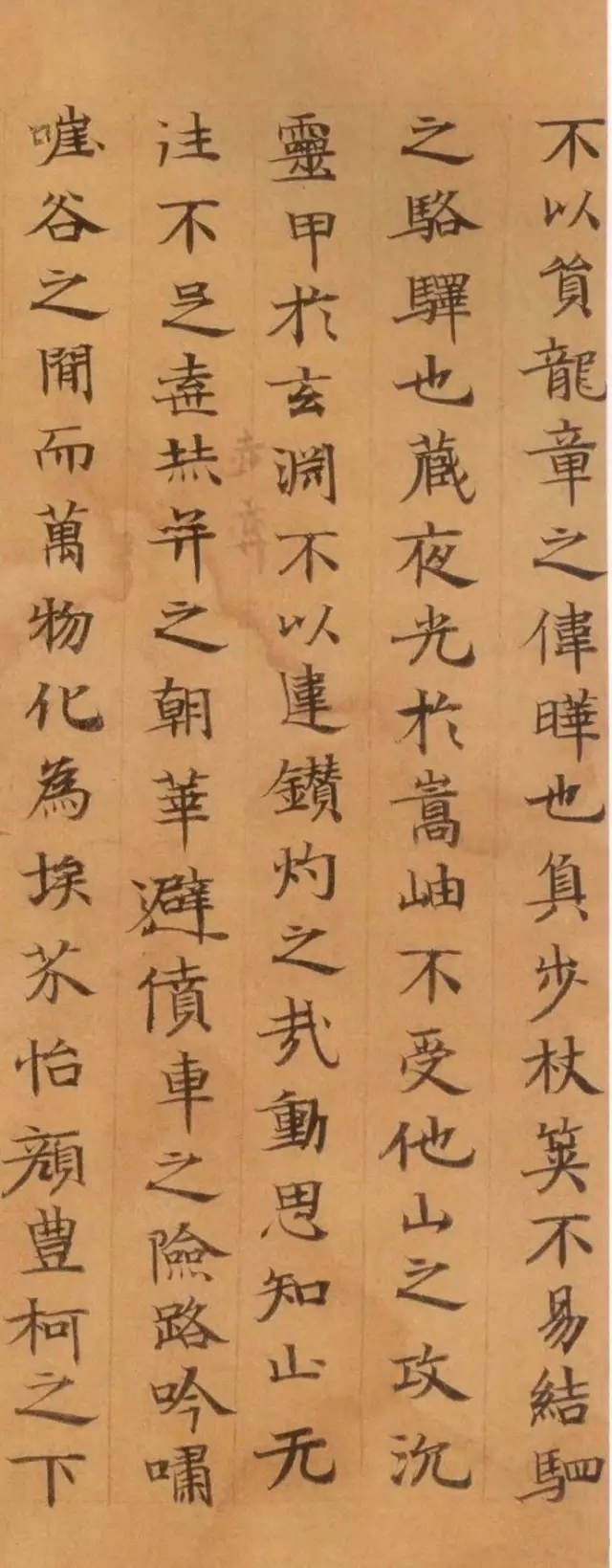

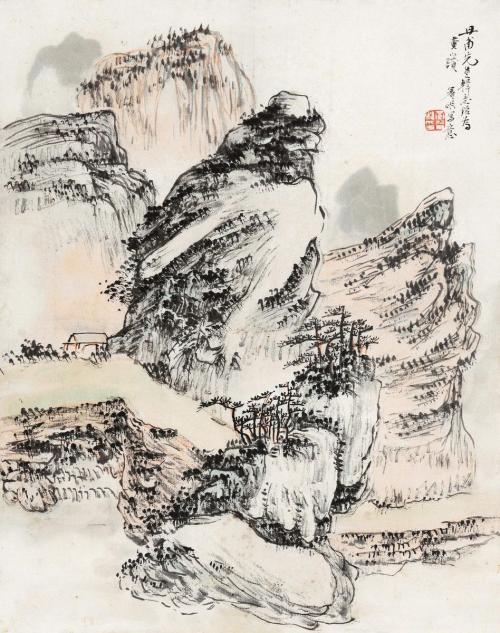

1912年,俄国哲学家卡伊萨林经辜鸿铭介绍来见蛰居海日楼中读书的沈曾植,大为感叹,写下一篇《中国大儒沈子培》,称他是“中国文化之典型”、“中国之完人”。之后,除了王国维来请教音韵、伯希和来讨论契丹、蒙古、畏兀儿文和摩尼、婆罗门教源流,除了王国维、陈寅恪等有限几人时不时提起他外,他的经世之才、满腹经纶,却因一肚皮的不合时宜,被学术史渐渐遗忘,这遗忘,或许是无意,或许是有意。

1918年,沈曾植写给自己的《自寿诗》中有这样一句:“蓦地黑风吹海去,世间原未有斯人。”没想到一语成谶,如今世人对这位“一代大儒”大多知之不多。

沈曾植祖籍嘉兴,世代为官,出生于北京。祖父沈维鐈,进士出身,官至工部左侍郎,是曾国藩的老师。可惜沈曾植八岁时,父亲逝世,家道衰落。沈曾植兄弟四人从小只有跟随母亲诵读唐诗,或在父亲生前好友家中跟读学习。最困难时,家中只有一件长衫,谁有事外出就由谁穿。

他23岁那一年,才在成都与父亲一位生前好友的女儿李逸静结为夫妻。这对患难夫妻举案齐眉,携手走过了半个世纪的风雨。不过这对伉俪夫妻终身没有生育,按照家族传统,四弟曾越的一个儿子沈慈护过继给沈曾植,并为他生下了两个孙子、一个孙女。

在隐居上海期间,每年清明节,沈曾植都会来到嘉兴姚家埭的老宅,并前往王店祖坟祭祖。

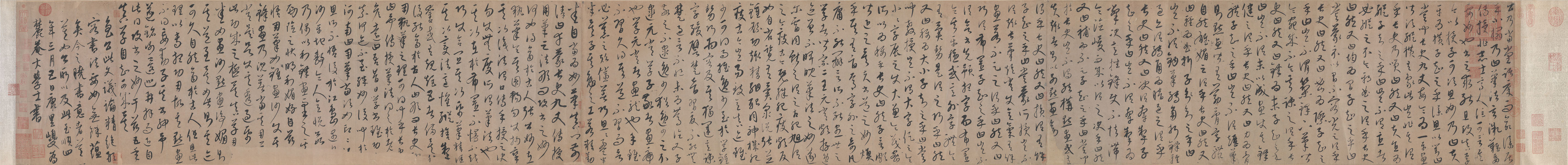

![360se_picture.webp (6)]()

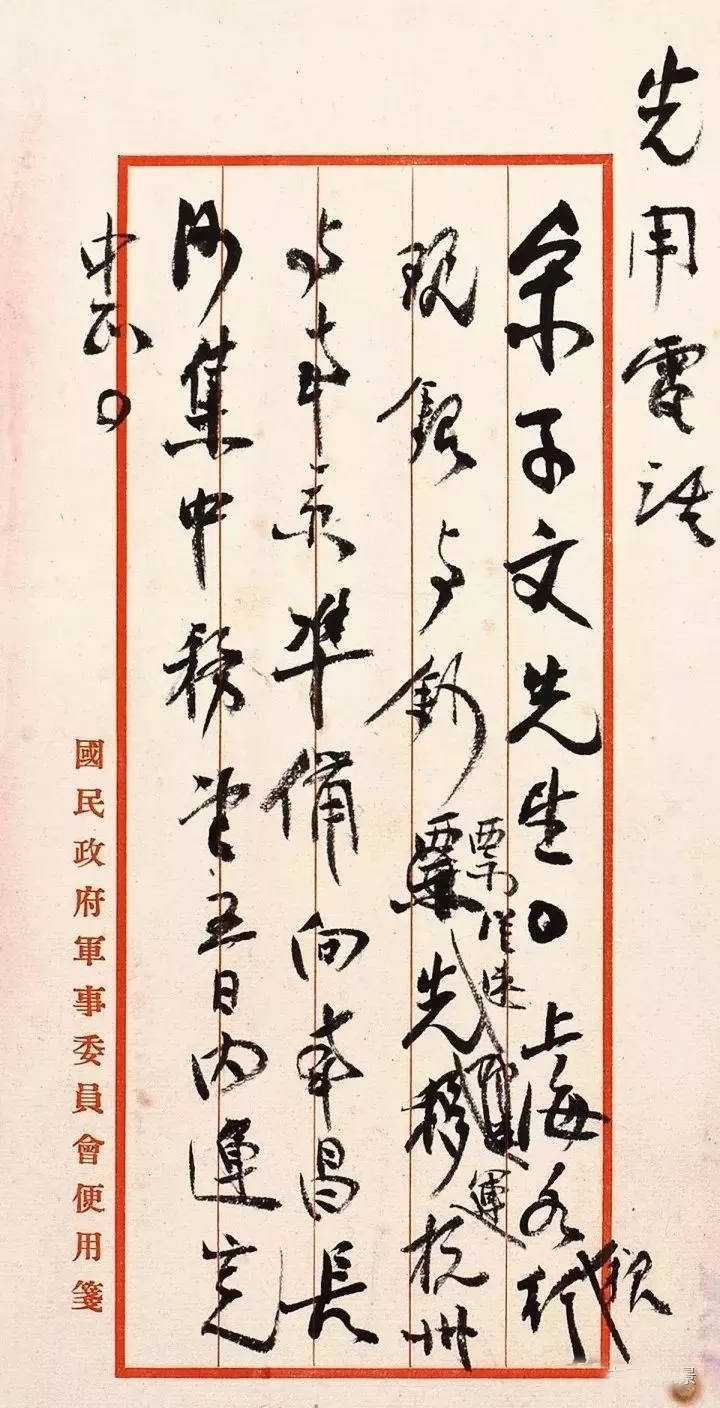

越到晚景,沈曾植心境越是明白,心情逐渐从激愤转为悲凉,从悲凉转为旷达,他在佛教思想中已经找到了自我平衡的心理方式,“世界是空还是色,先生非有且非无”。1921年,生活已经无以为继的他,开始卖字为生,这一时间,也是他书法的高产期。

不过沈曾植的书法高峰并没有持续多久。1922年,73岁的老人病情开始反复。当年六月十一,是他与夫人结婚50周年纪念日,这一天,按照老家风俗,两人重偕花烛。此后沈曾植又开始生病,并且“每日至戌、亥、子时,神情特定”,每到晚间,反而清醒起来,作为一个老人,似乎有些反常。医生说他,“心血太少,脑血太多,心房之力太弱,神经之用太强”。而他自己也明白大限将至,在五年前写给康有为的一首诗后写下了一段跋语:“余病益甚,岁不吾与矣。”

十月初二这天,他起得很早,向人说起昨夜“梦境极佳”,并写下了两副对联。甲联写在五尺白冷金笺上:“石室竹卷长三尺,山阴草迹编千文。”乙联书于五尺宣纸上:“岑碣熊铭入甄选,金沙绣断肋薪纰。”

几小时后,一代硕儒带着所有的赞扬与非议与世长辞。

虽然沈曾植生前曾在学术界博得了盛名,可后来随着他众多手稿的散失,和他在思想史上的位置,记得起他的人并不多。只是王国维、陈寅恪等人提到他时会流露出对长辈的尊崇,内藤湖南、伯希和等外国人提起他来会表现出对中国学术的一份敬意。最终,是一个俄国人卡伊萨林、一个日本人西本白川和一个中国人王蘧常给他写了介绍、传记和年谱。

——END——