中央电视台大型文博探索节目《国家宝藏》于2017年12月3日开播。在第一期节目中,由梁家辉“守护”的“中华第一古物”石鼓登场后,不少观众表示印象深刻。这件其貌不扬的器物,到底是个什么东西呢?

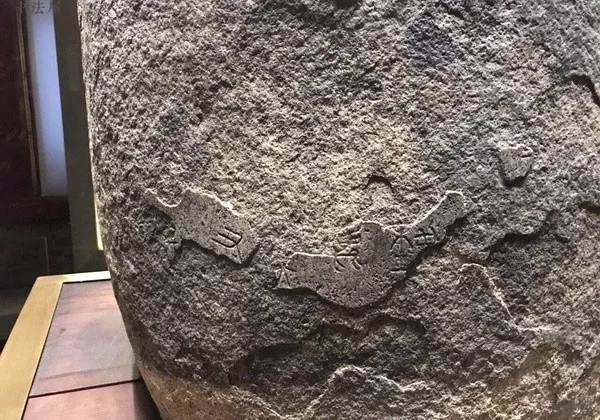

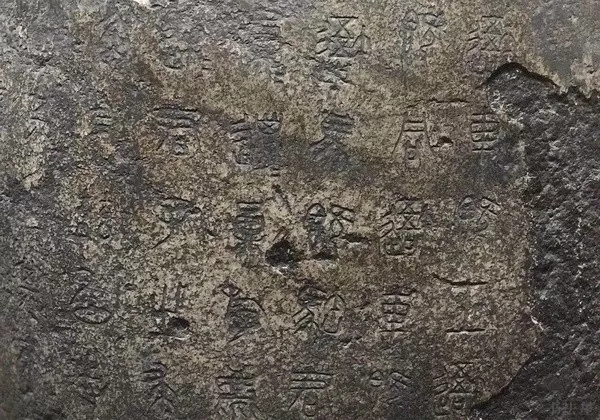

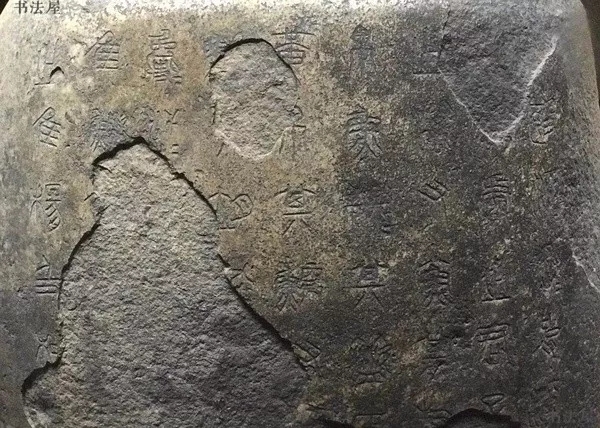

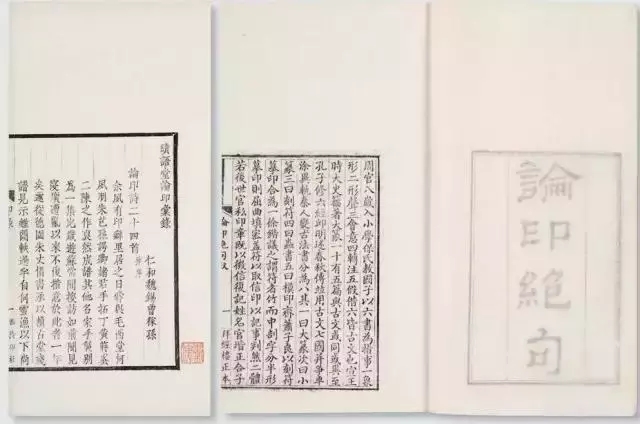

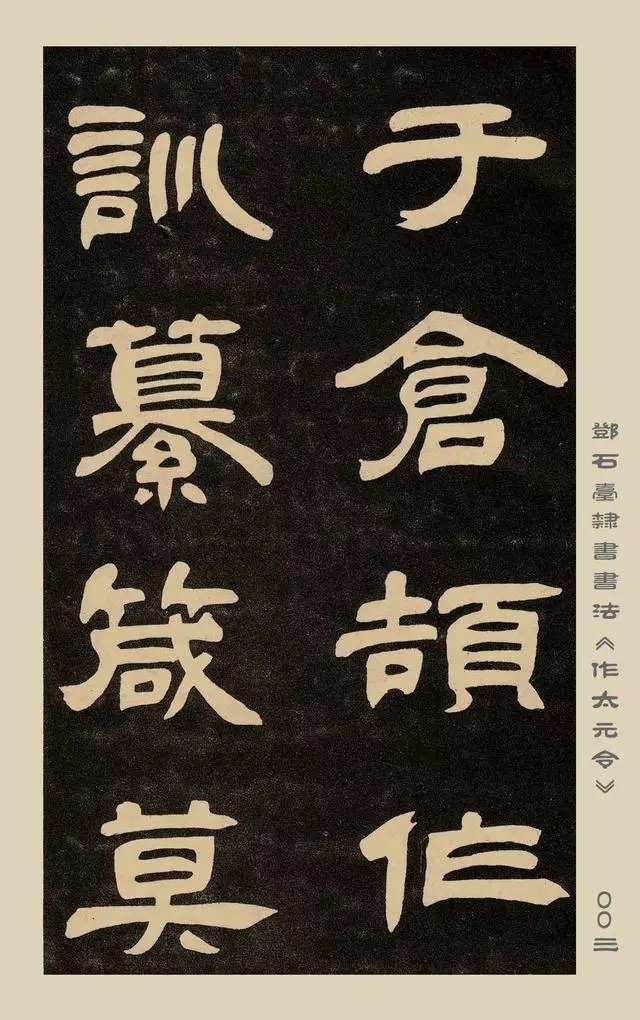

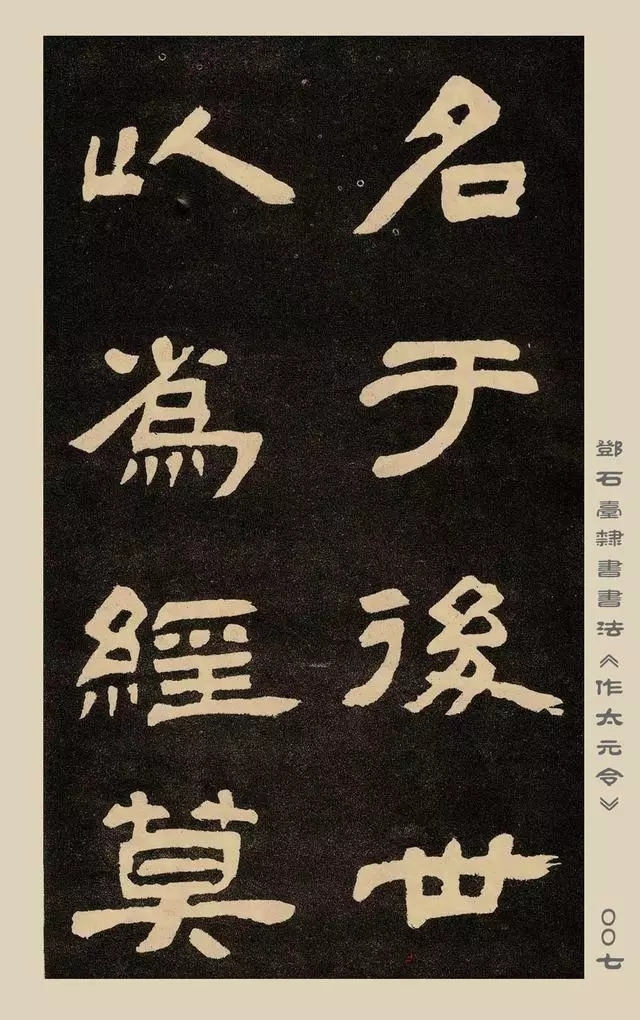

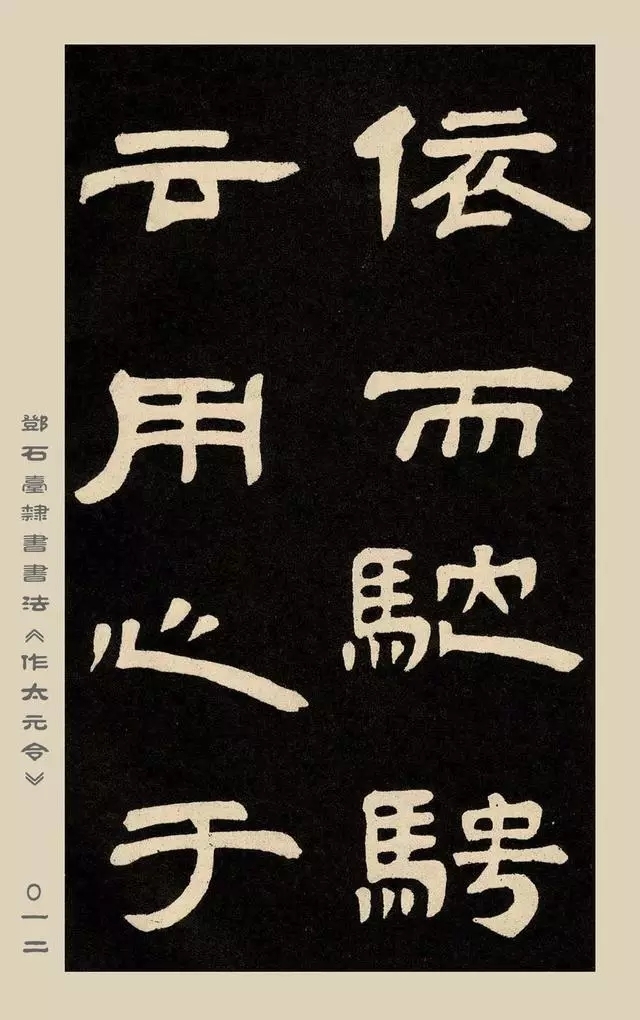

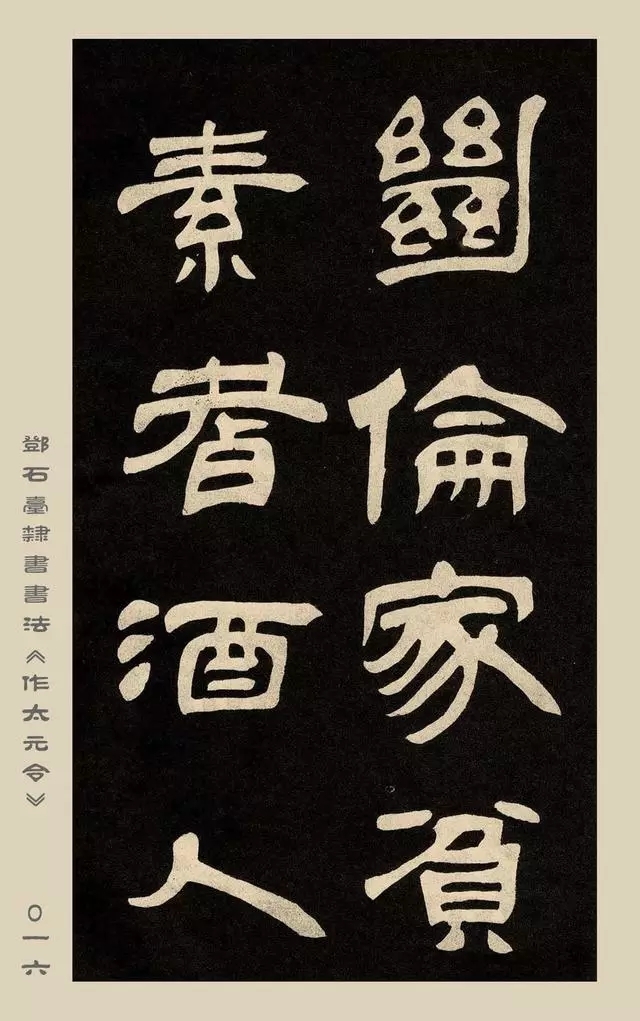

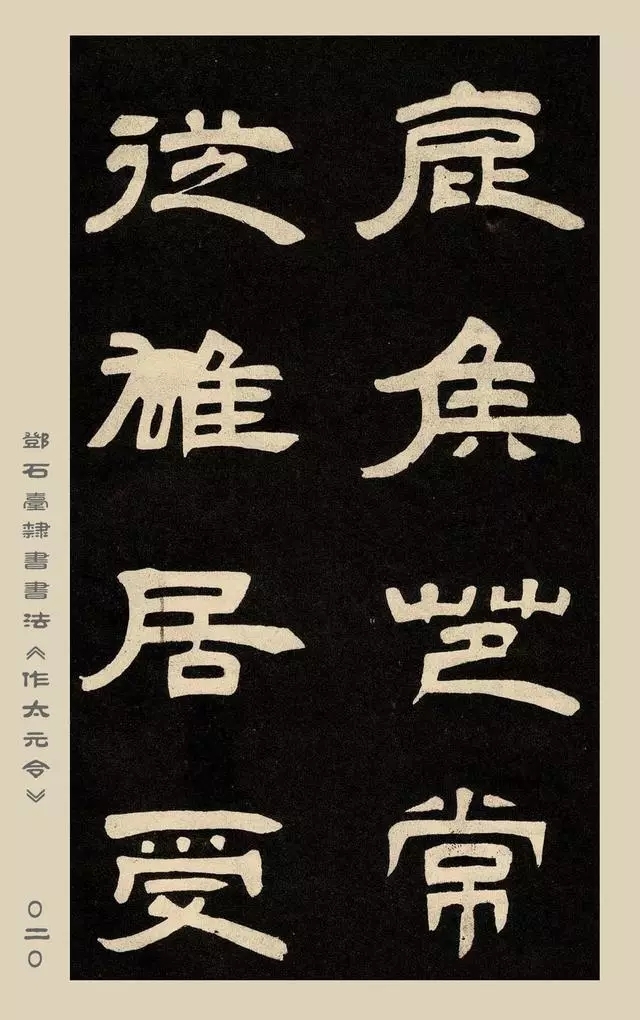

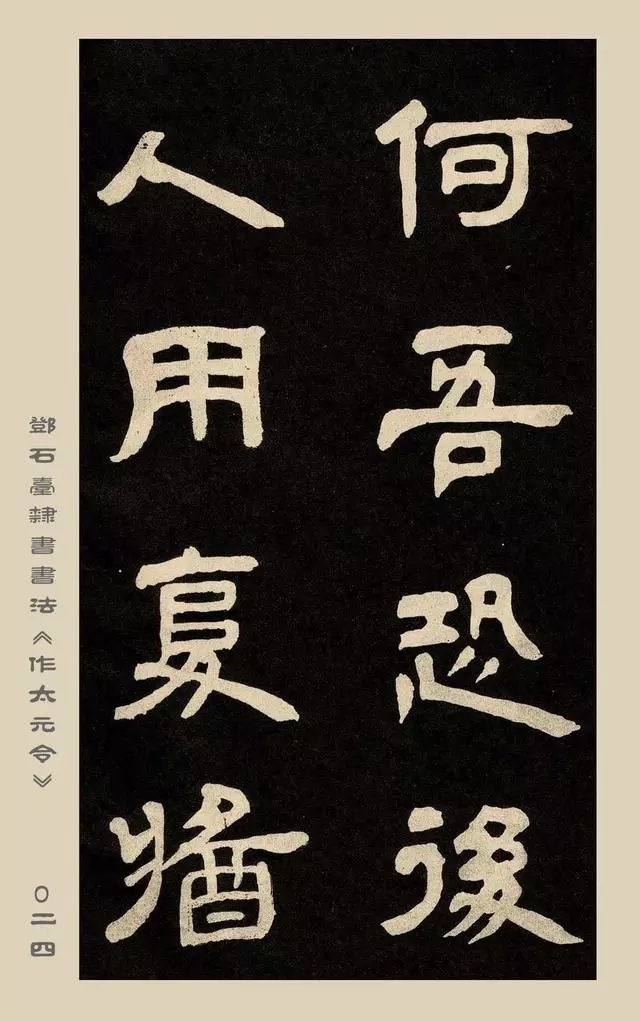

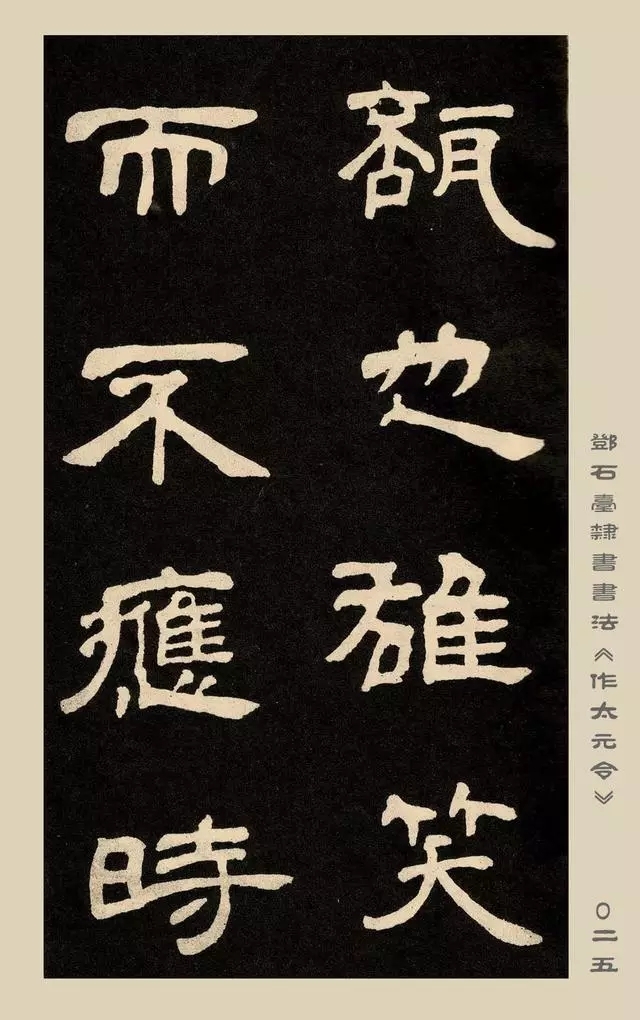

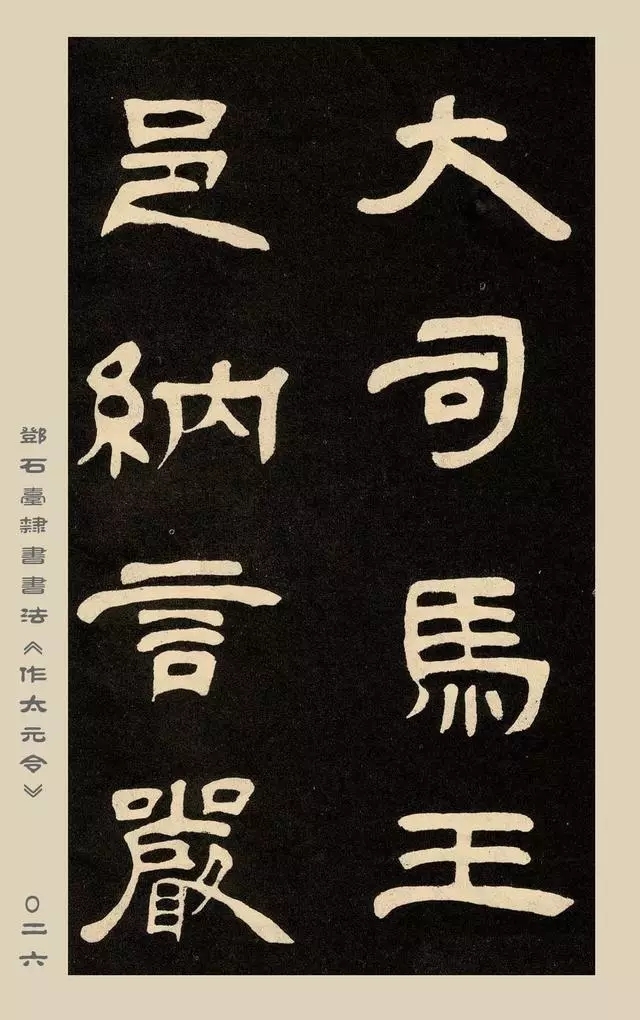

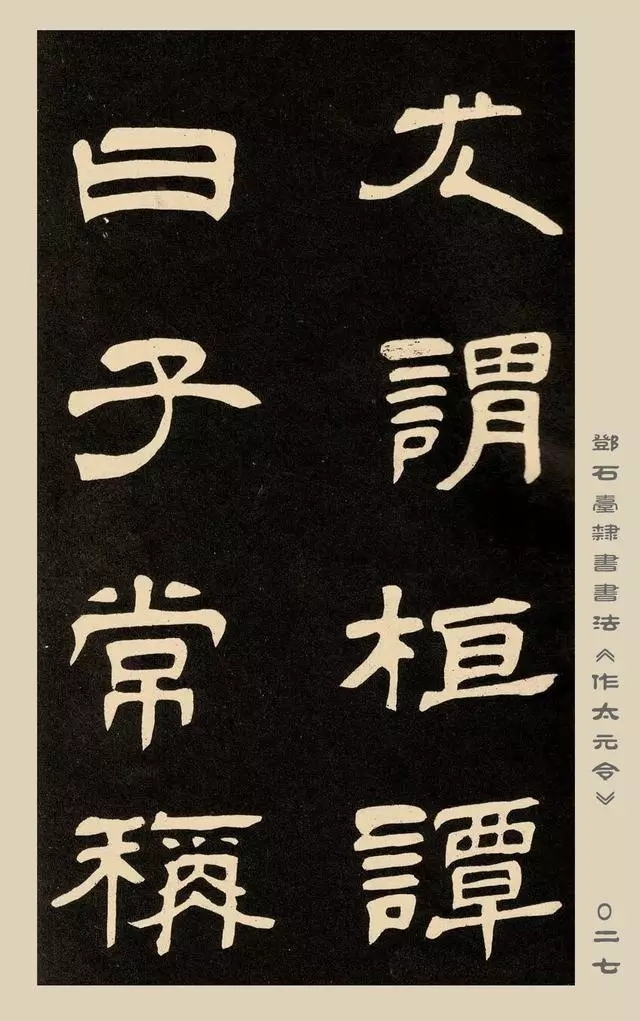

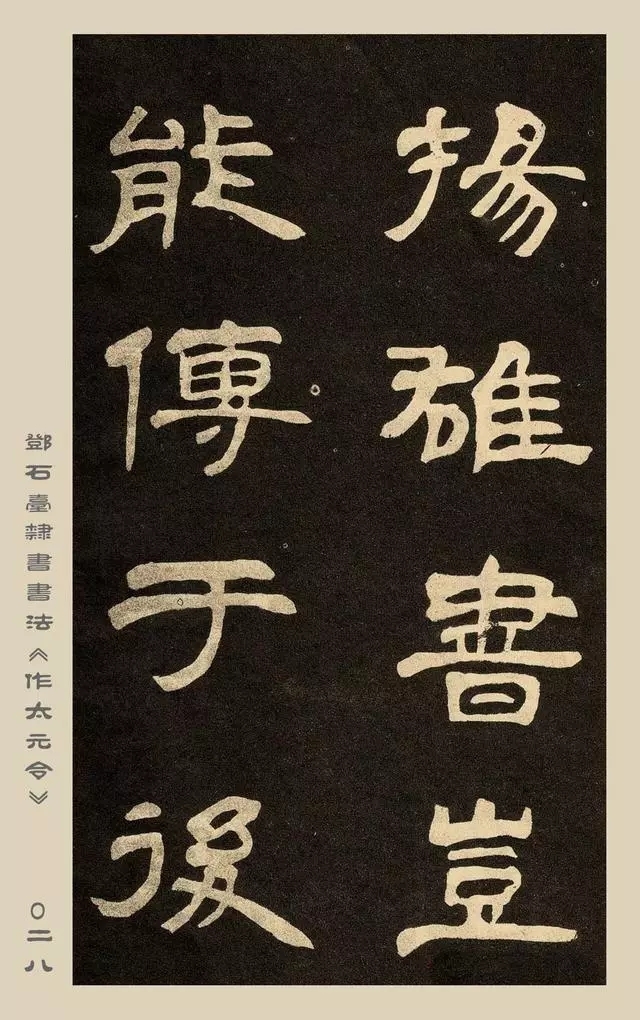

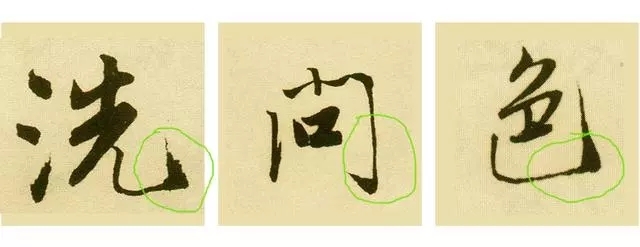

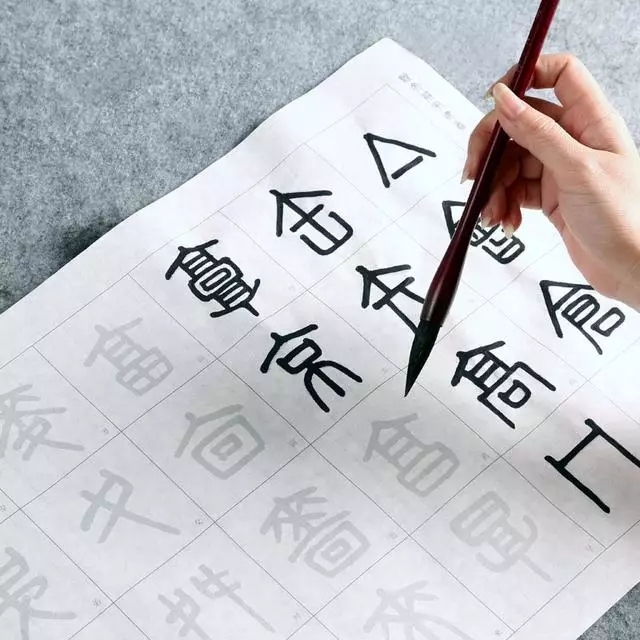

它们是先秦时期的石头,因为形状上细下粗顶微圆,似鼓,就被叫作石鼓。而石鼓文,顾名思义,就是刻在石鼓上的文字,它是一种由大篆向小篆过渡的文字。

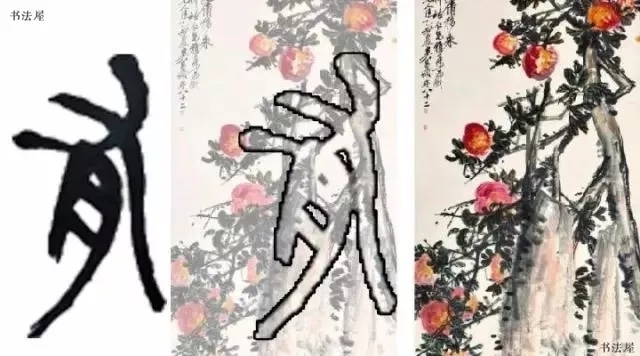

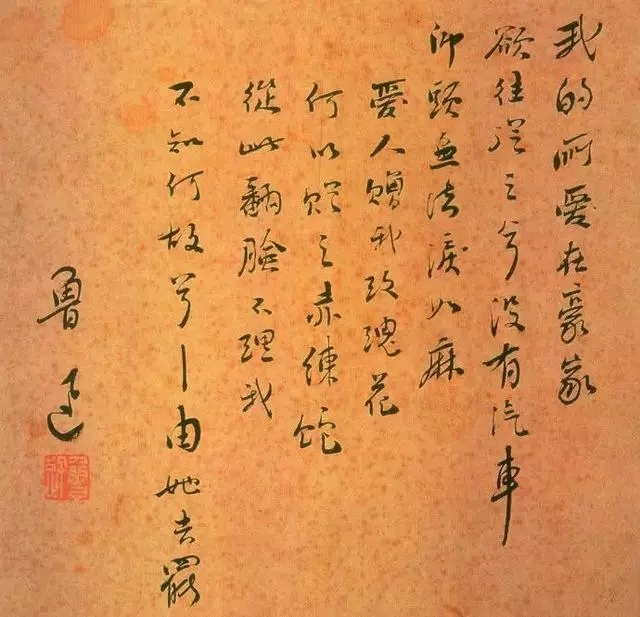

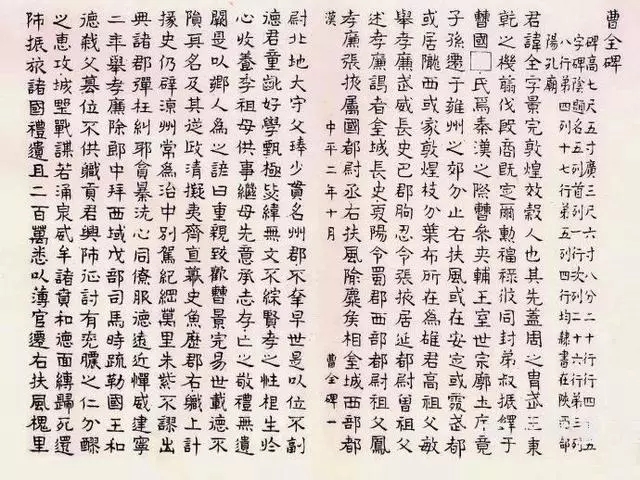

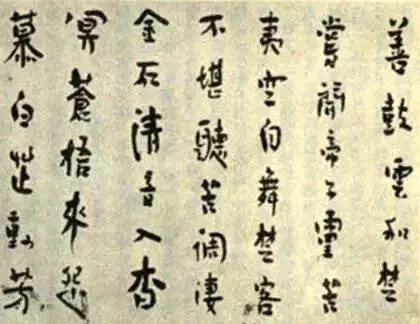

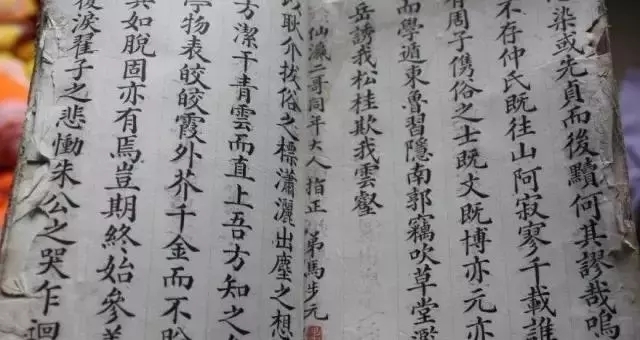

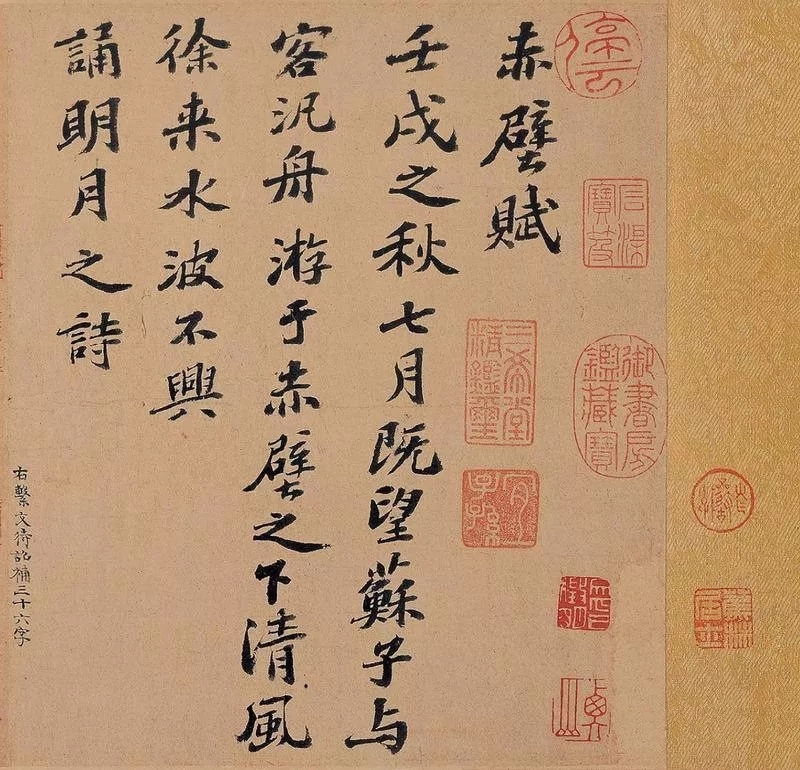

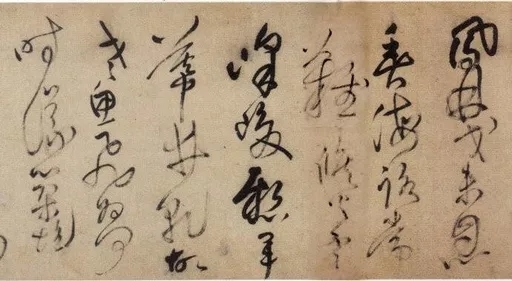

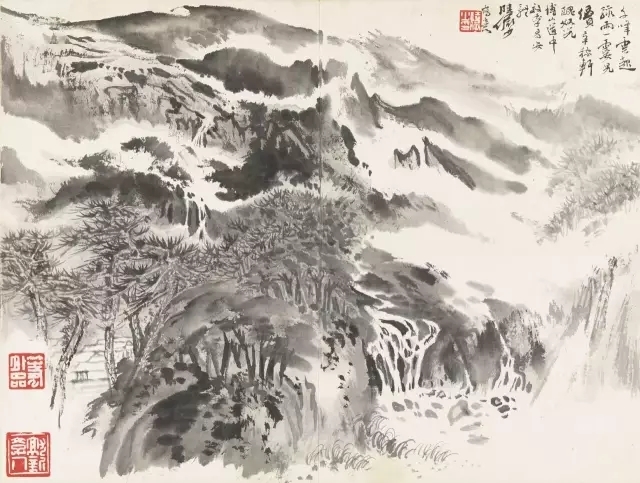

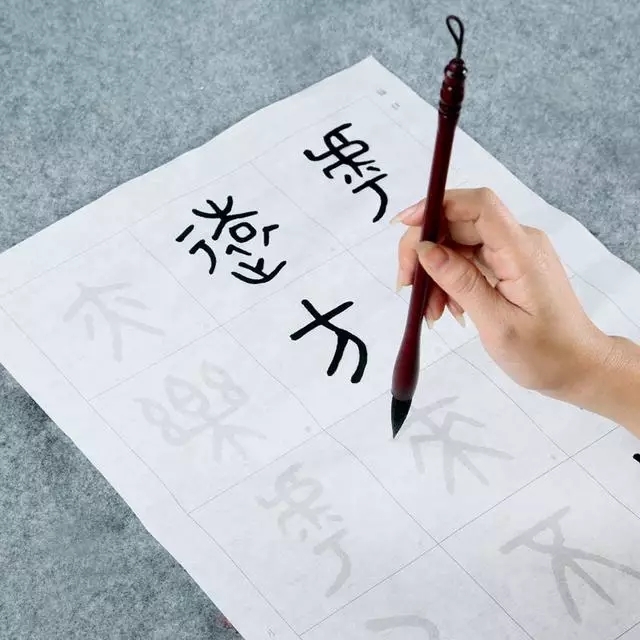

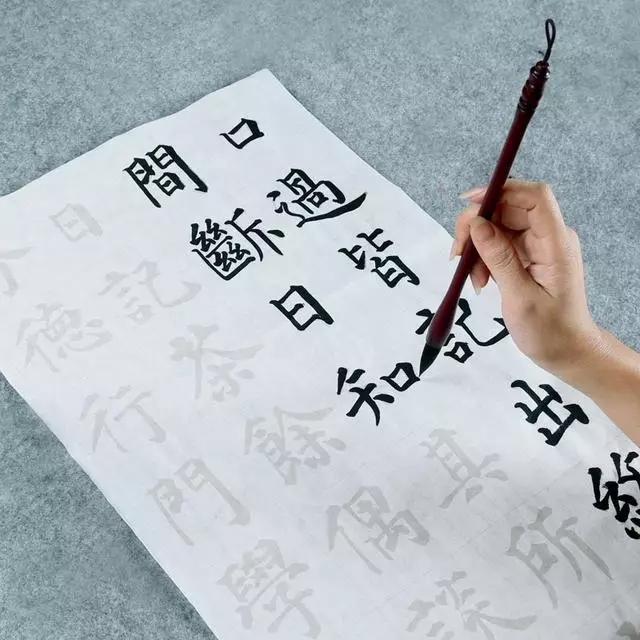

大家来直观感受一下来自先秦时期的气息:

有没有觉得这些文字有点像图案,有种象形文字的味道?而在书画艺术界,当大家说到石鼓文,就一定会想到吴昌硕;谈起吴昌硕,也一定会想到石鼓文。

这又是为什么呢?

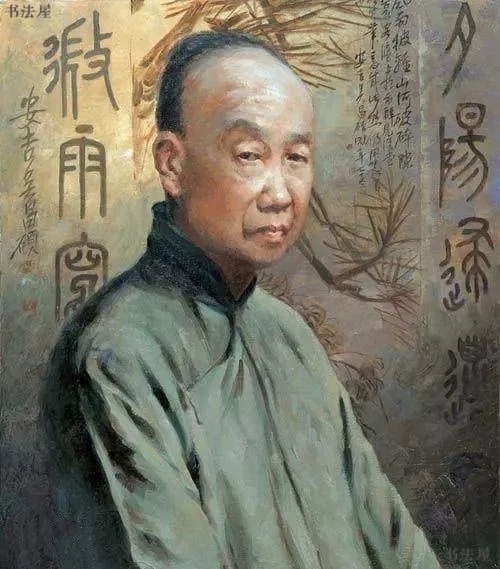

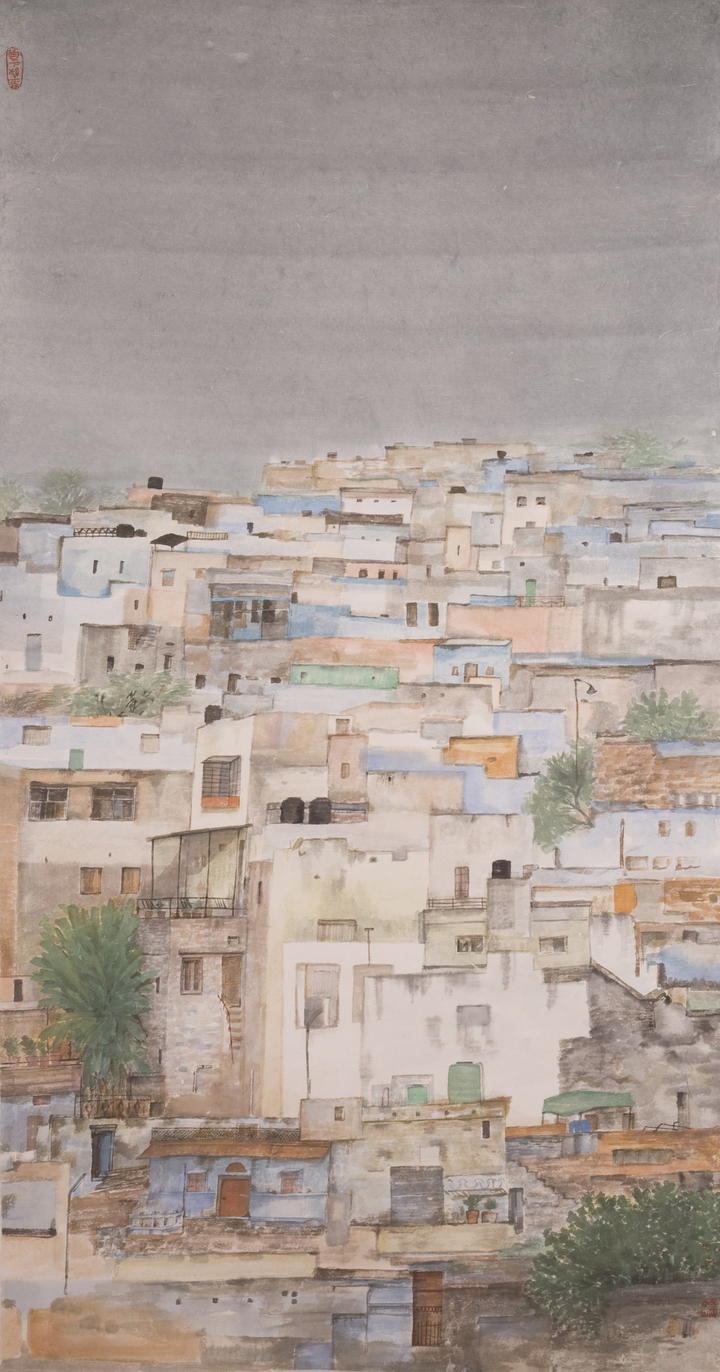

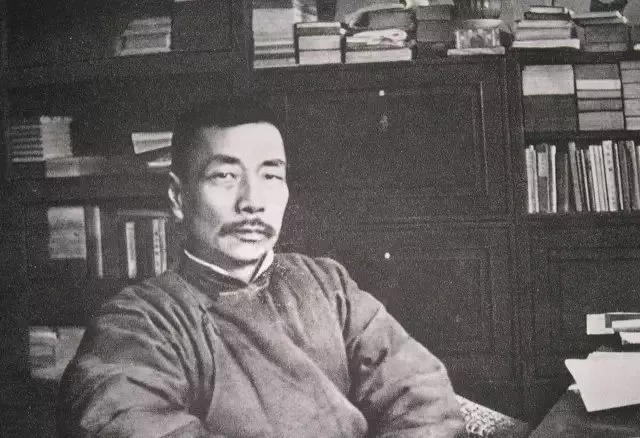

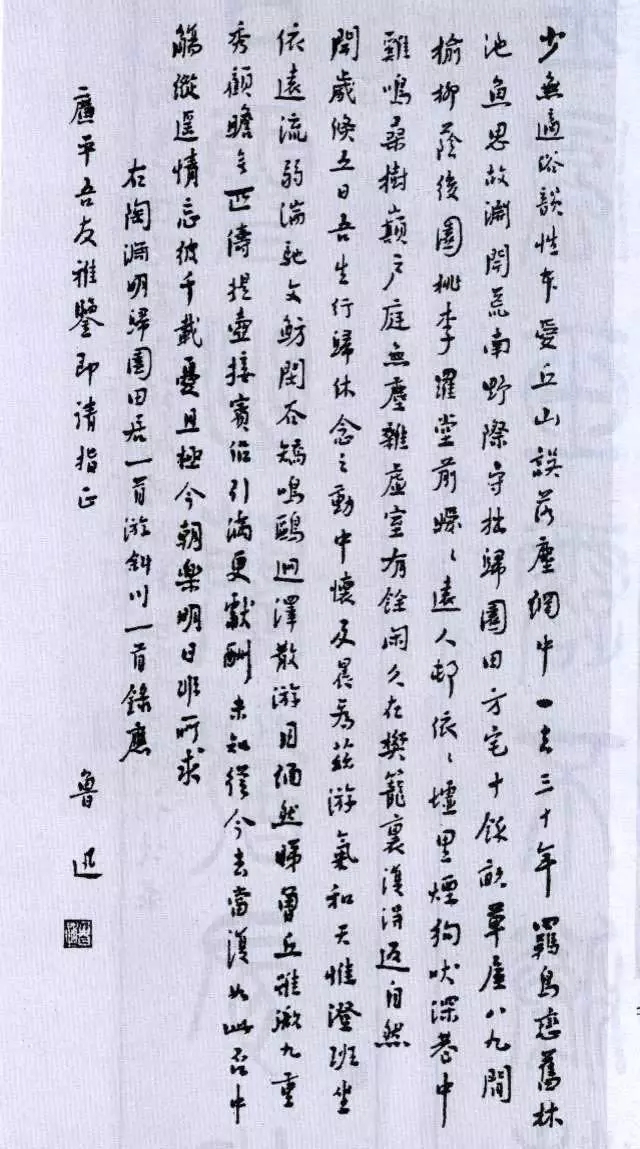

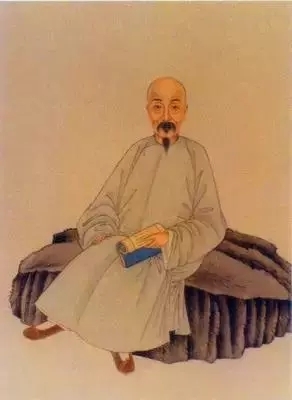

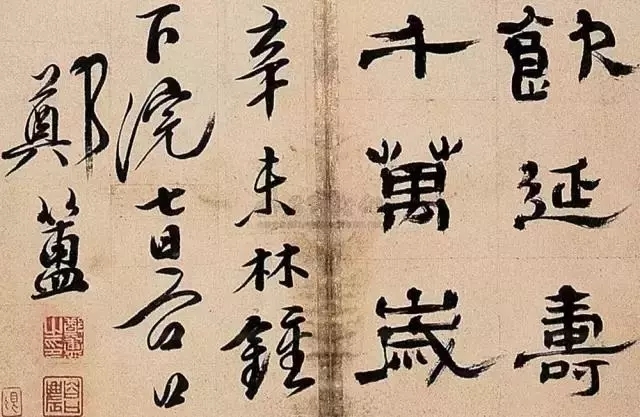

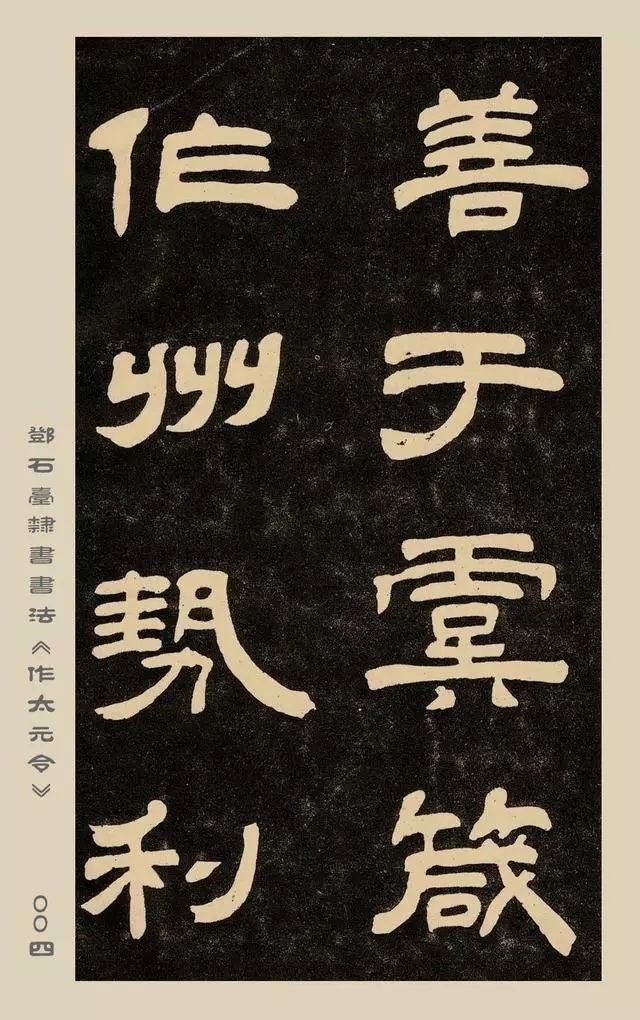

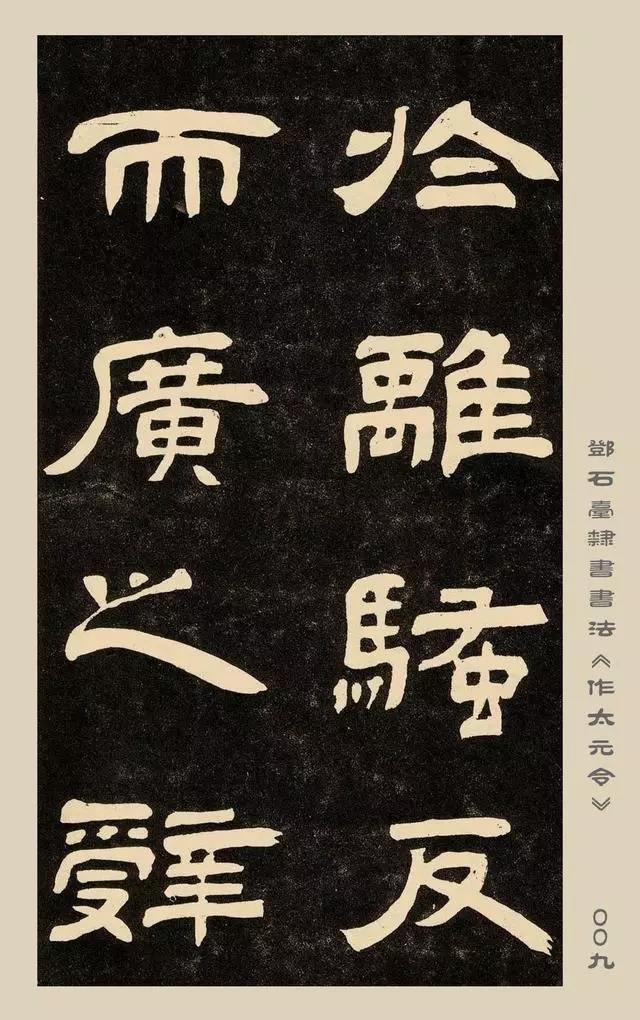

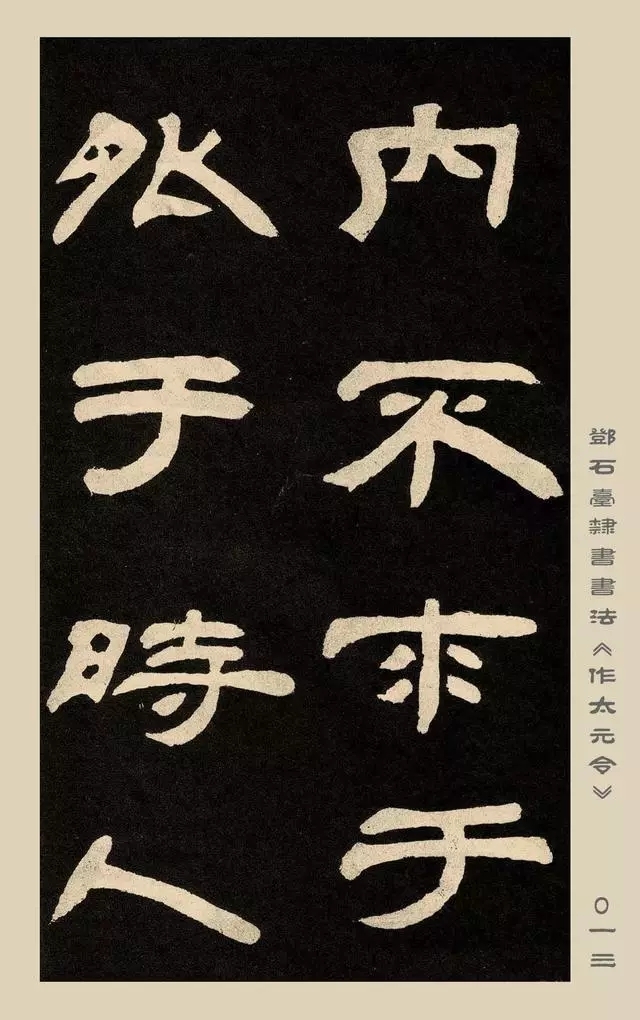

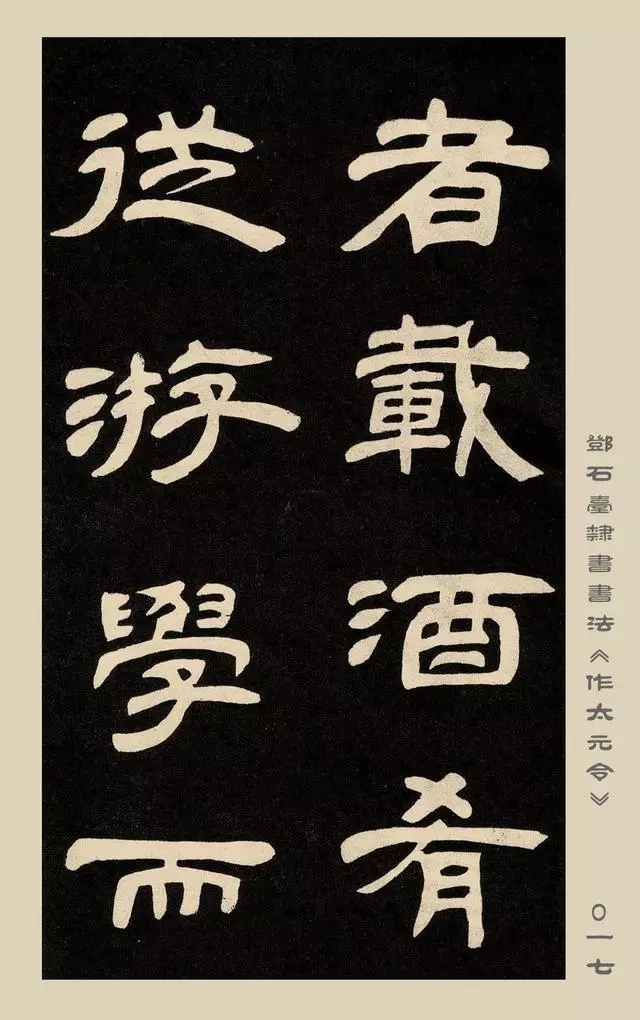

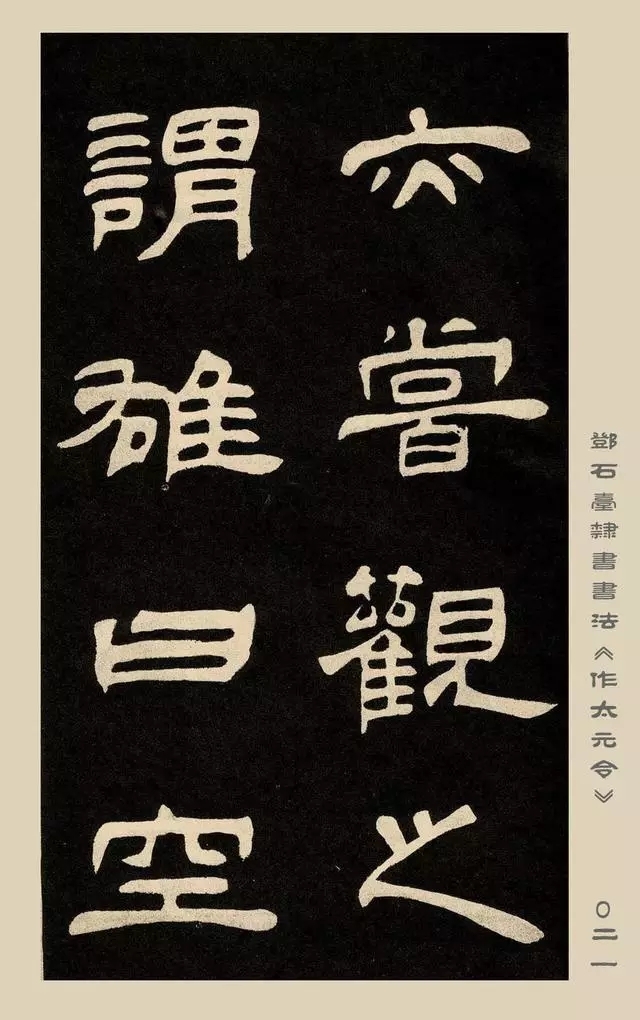

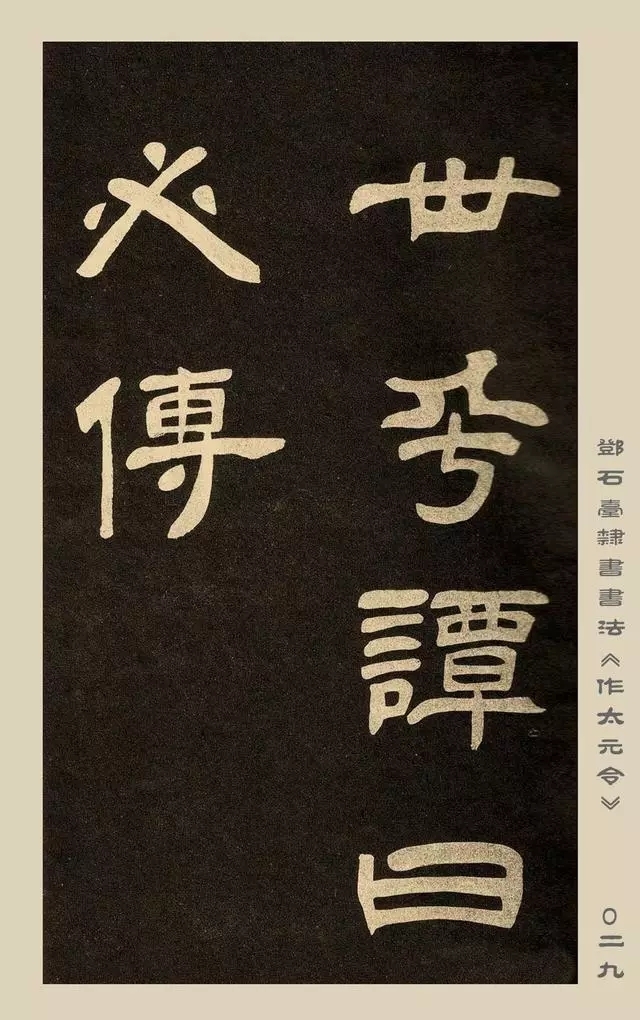

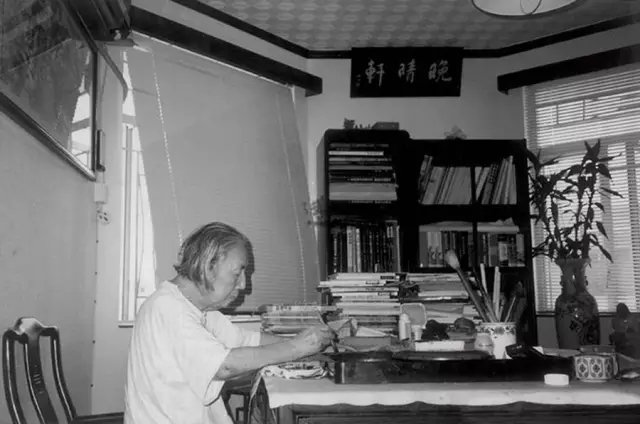

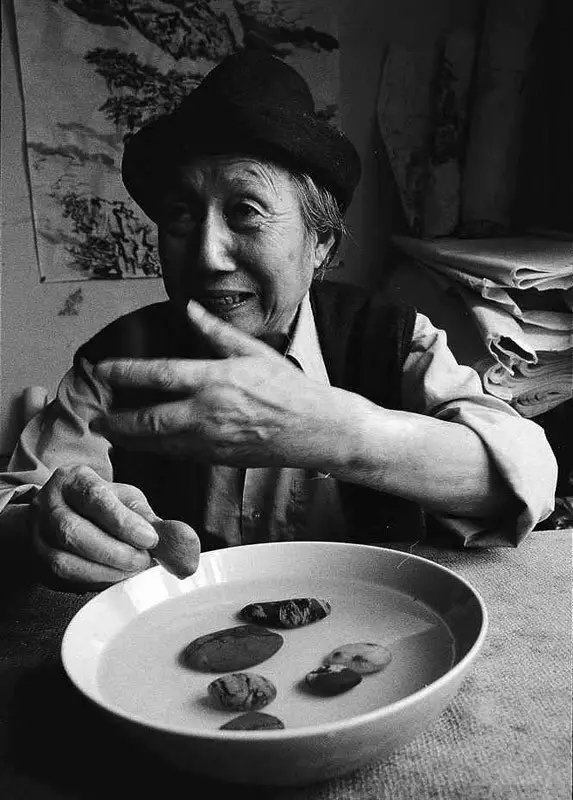

晚清民国时期艺术大师吴昌硕(1844-1927年),他以“石鼓文”享誉书坛。其一手绝活,不知迷倒后世多少崇拜者。他通过常年临习石鼓文,锤炼出晚年炉火纯青的线条,灵活地应用于其书法绘画和篆刻艺术,所谓“一鼓写破诸艺通”,筑起了艺术的高峰,终成一代大师。被誉为“石鼓篆书第一人”、“文人画最后的高峰”。据说,吴昌硕在他八十四岁临去世那年,总结自己毕生致力石鼓书法的经验体会说,“猎碣文字,用笔宜恣肆而沉穆,宜圆劲而严峻。”

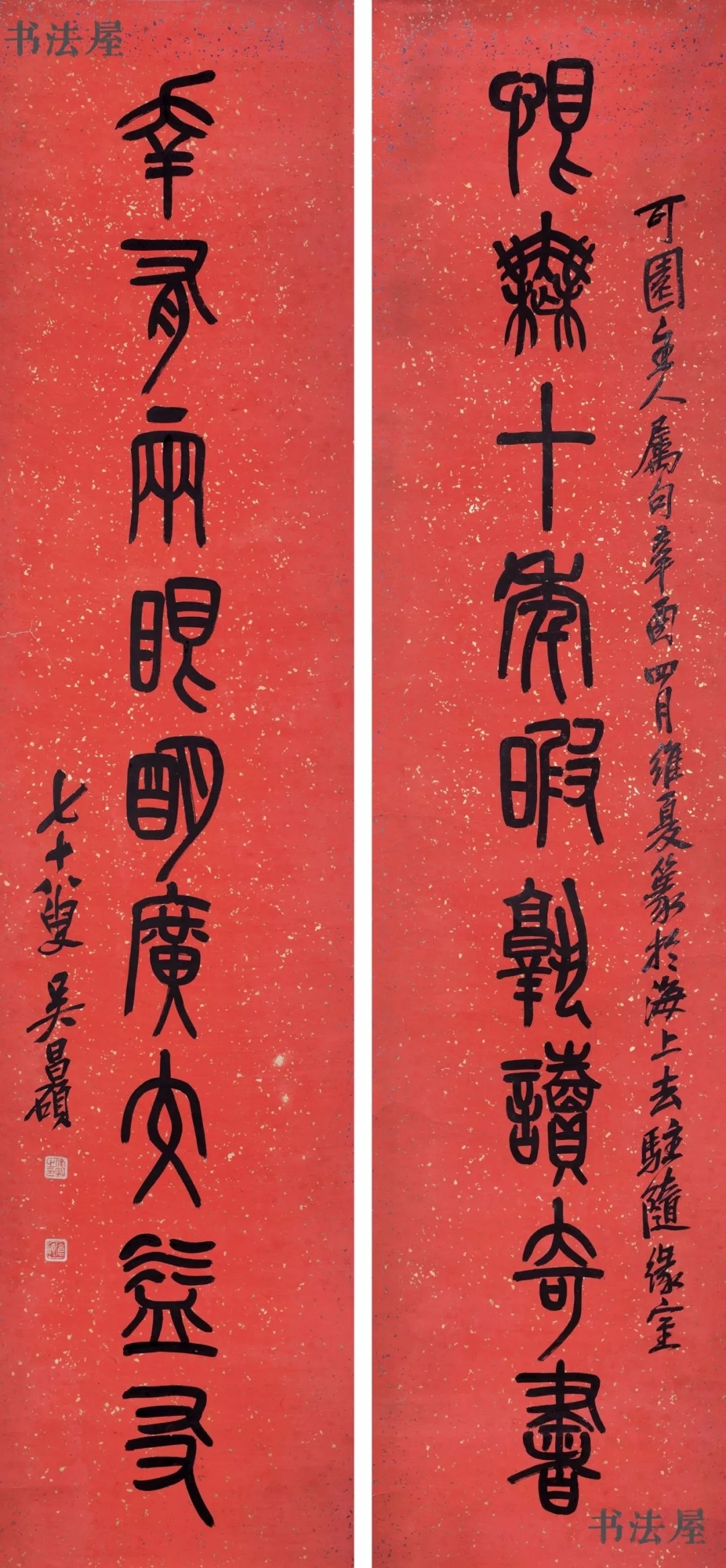

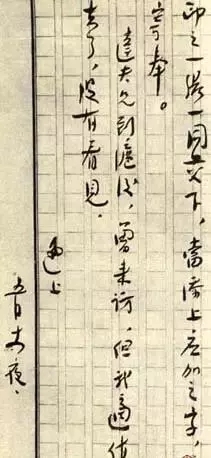

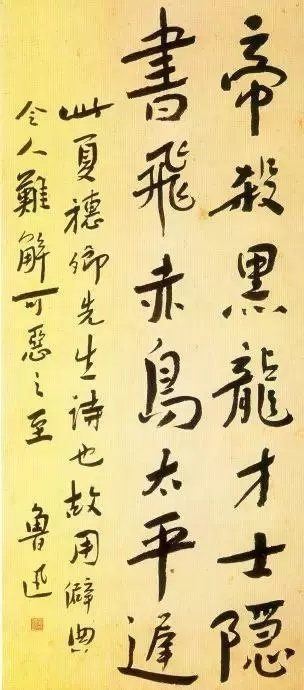

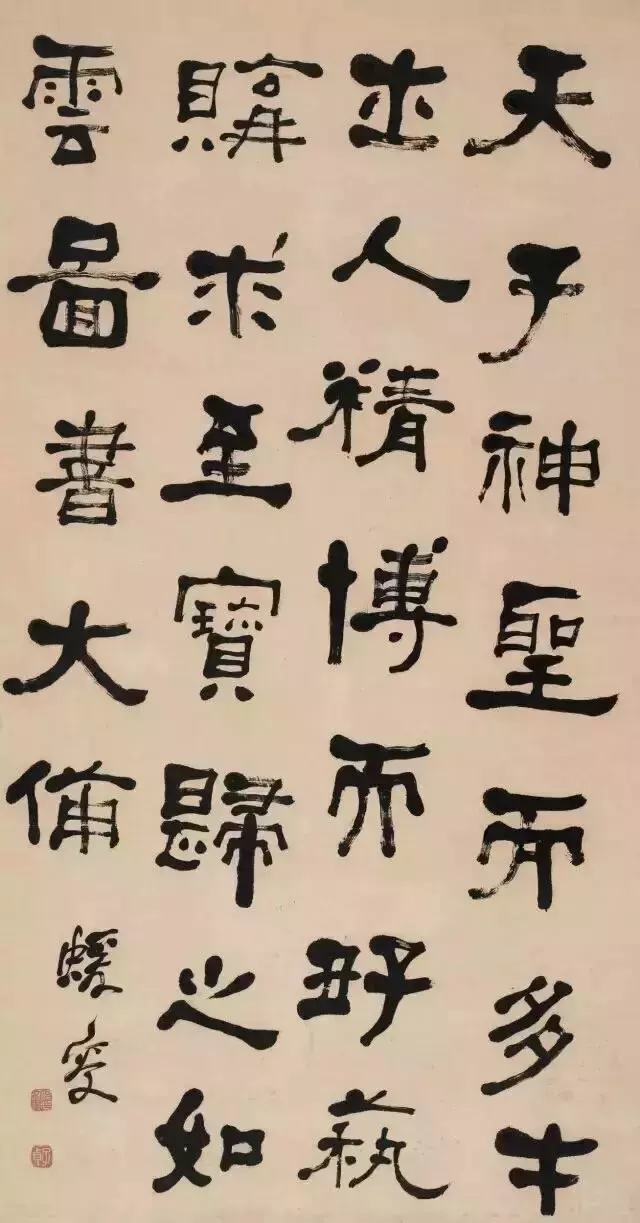

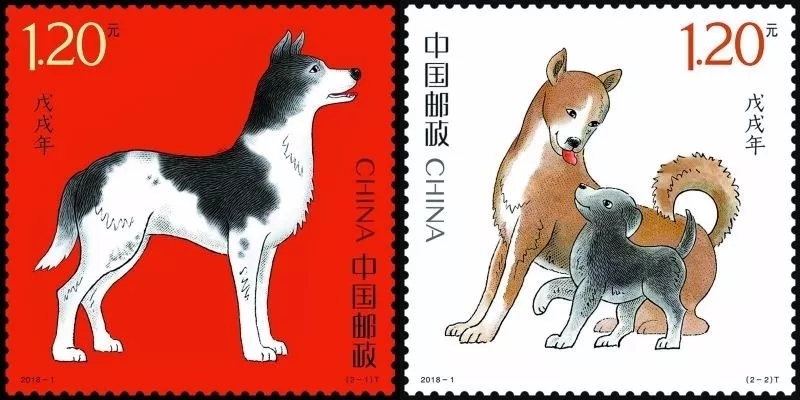

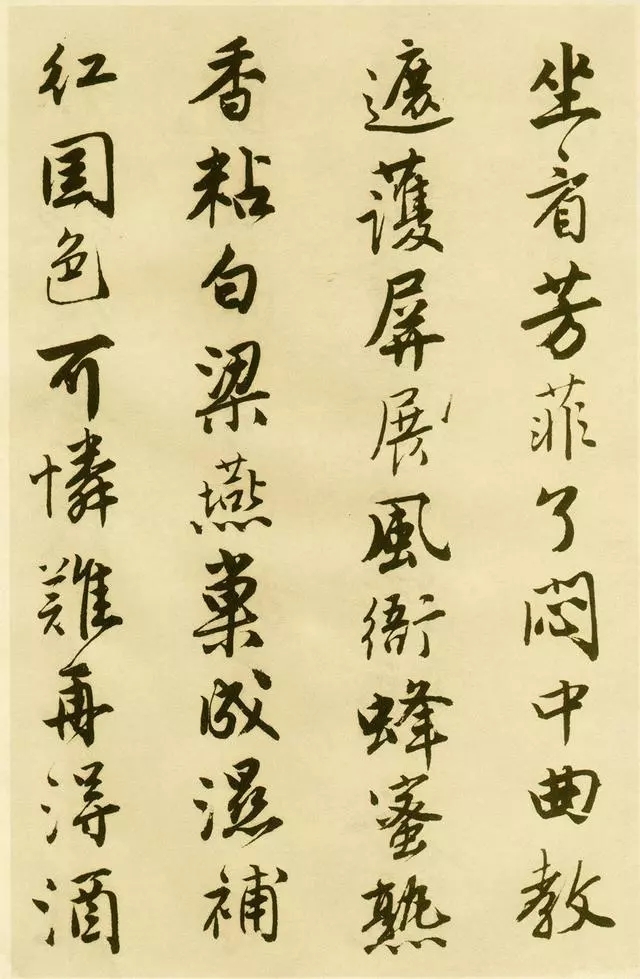

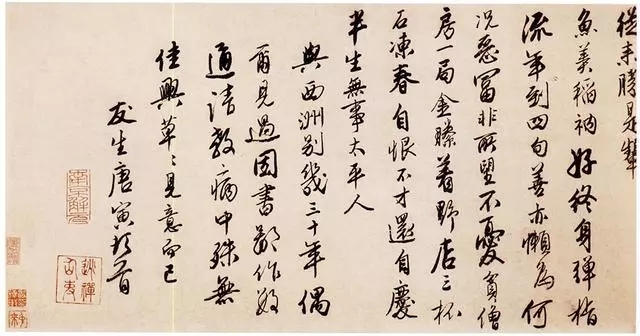

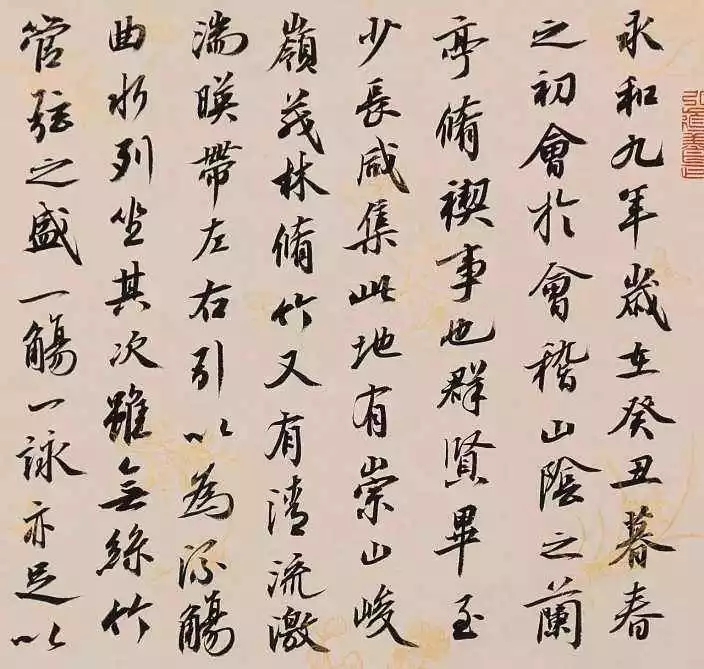

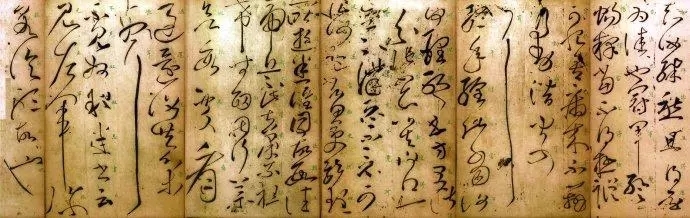

▲

吴昌硕(1844-1927) 篆书九言联

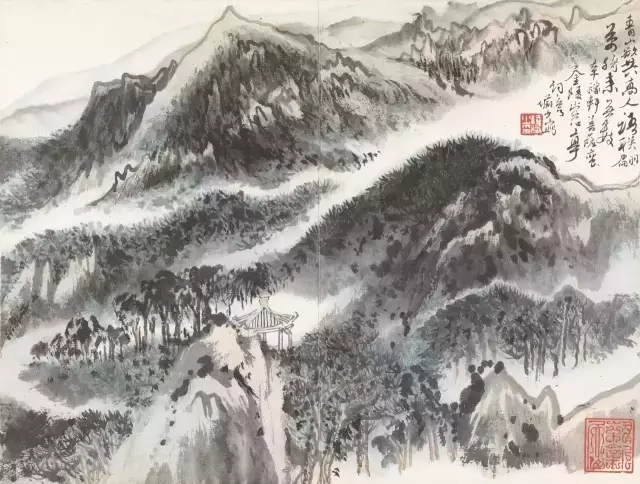

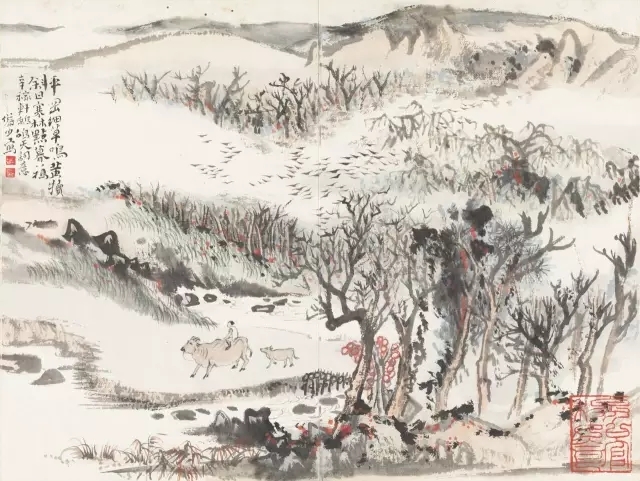

而中国书画家自古以来就有以书入画的传统,吴昌硕长年累月坚持写石鼓文、刻印,自然潜移默化地会对他的大写意花卉产生了巨大的影响。吴昌硕曾说,“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”

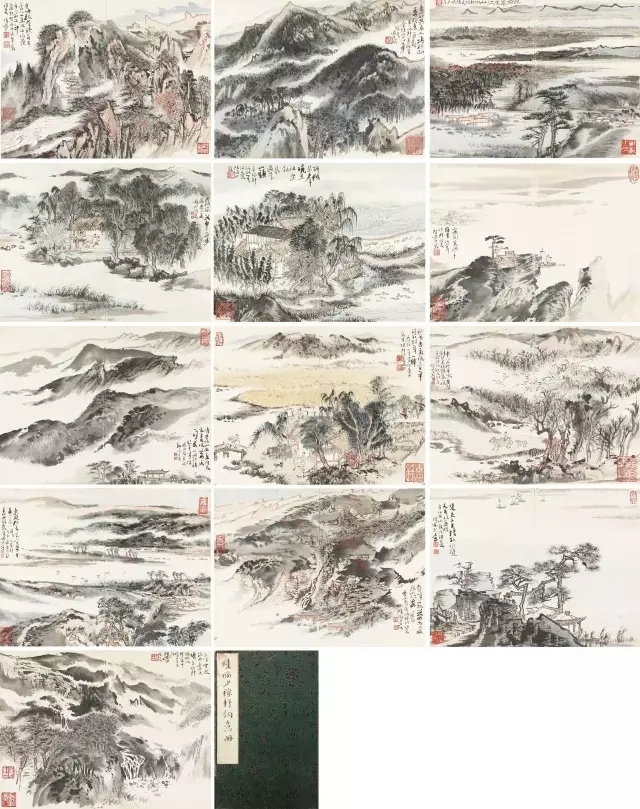

懂他画的人,会说画中透露出一股金石气;普通观众表示很不理解啊,“这个金石气是什么玩意?我怎么就欣赏不来?”萃花就以吴昌硕的几件具有代表性的画作,来解析下画中的金石气:

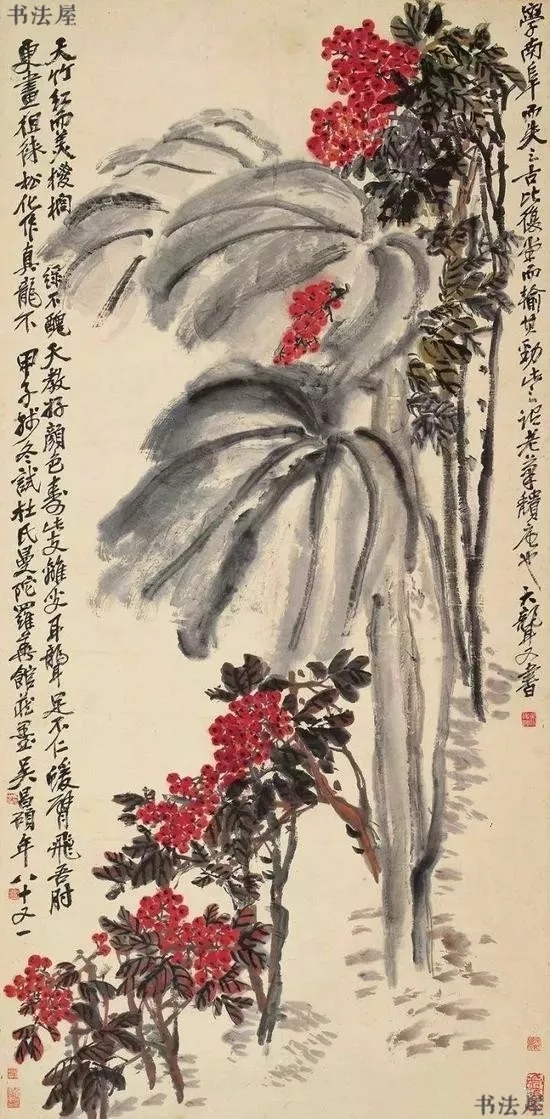

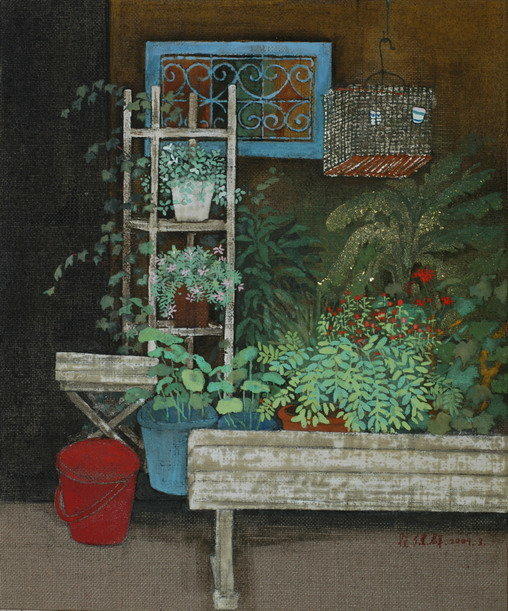

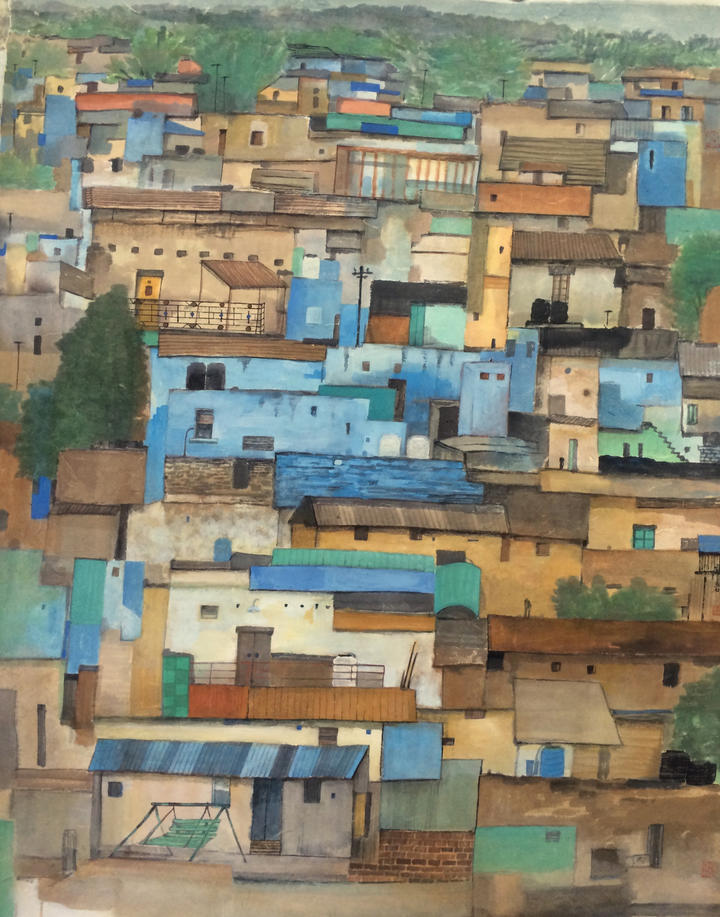

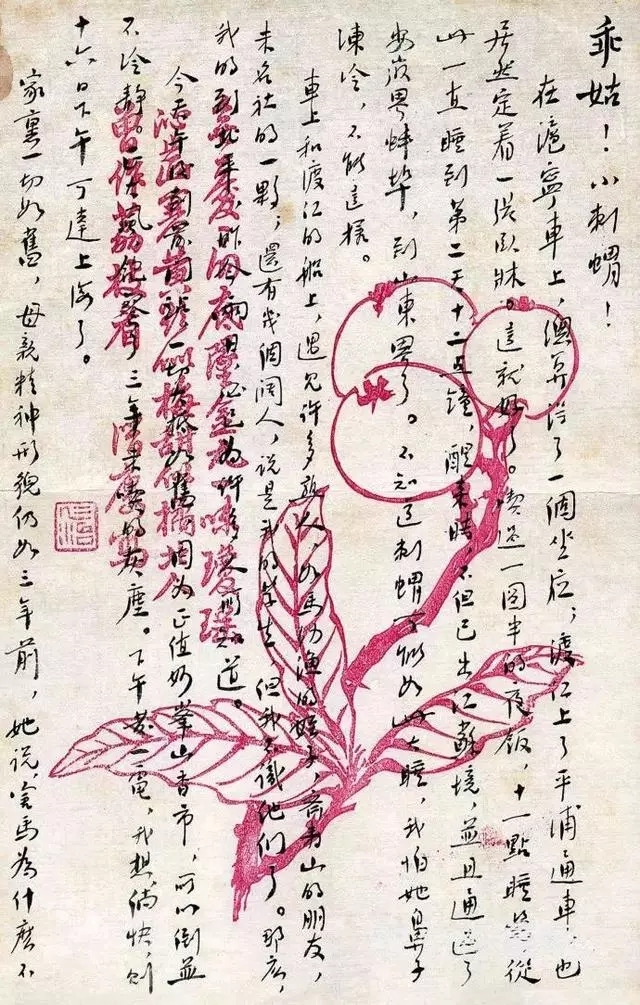

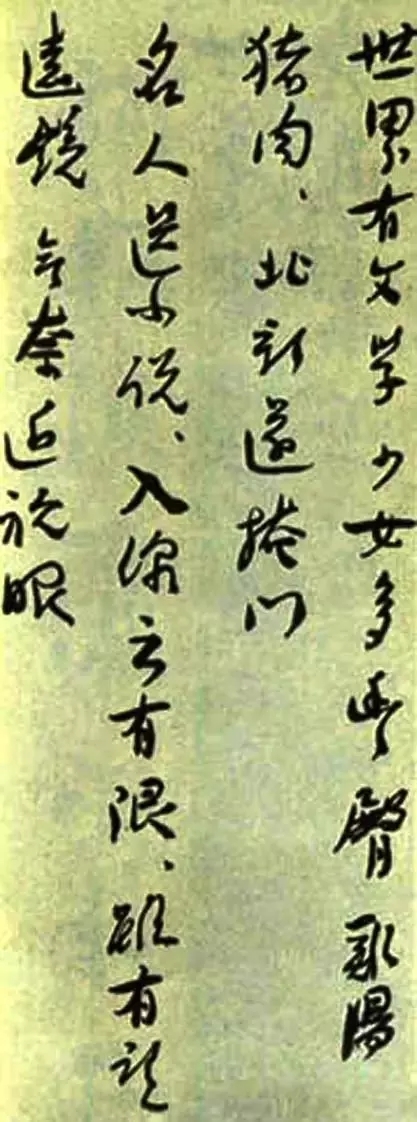

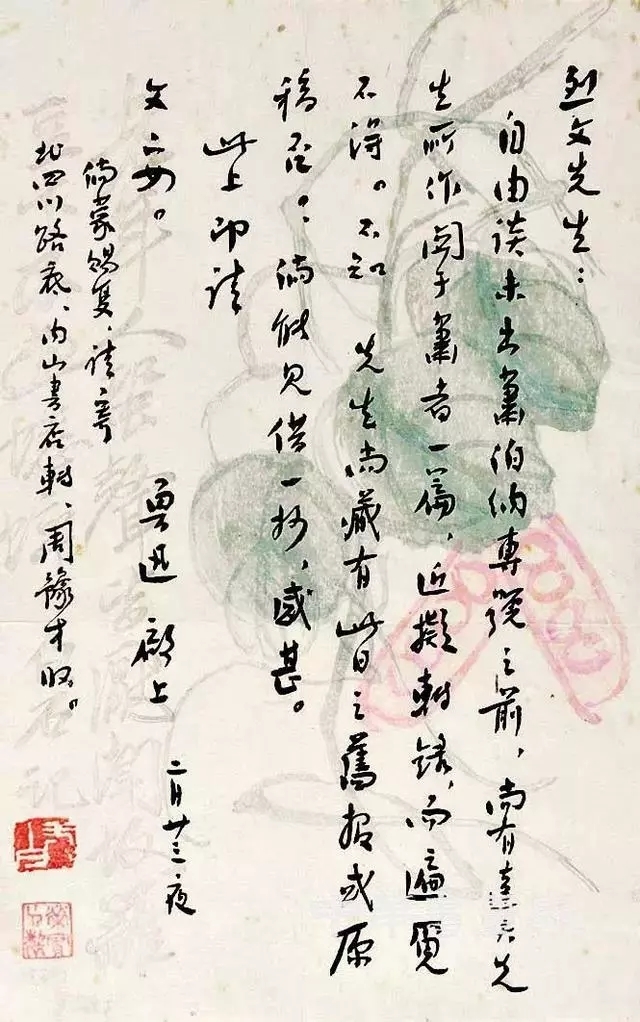

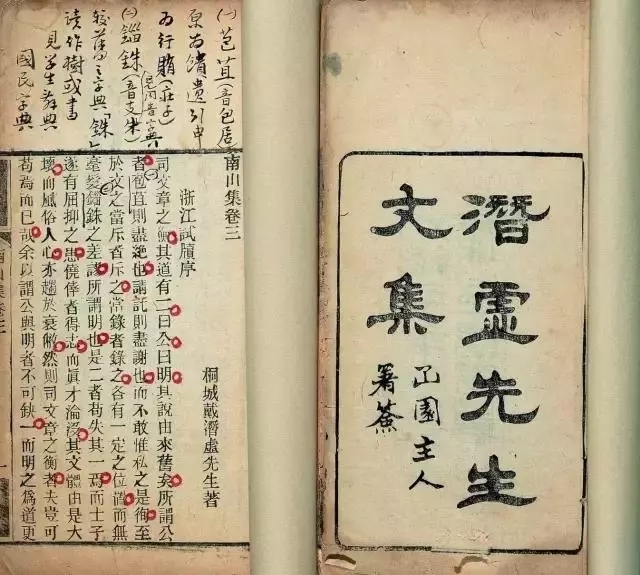

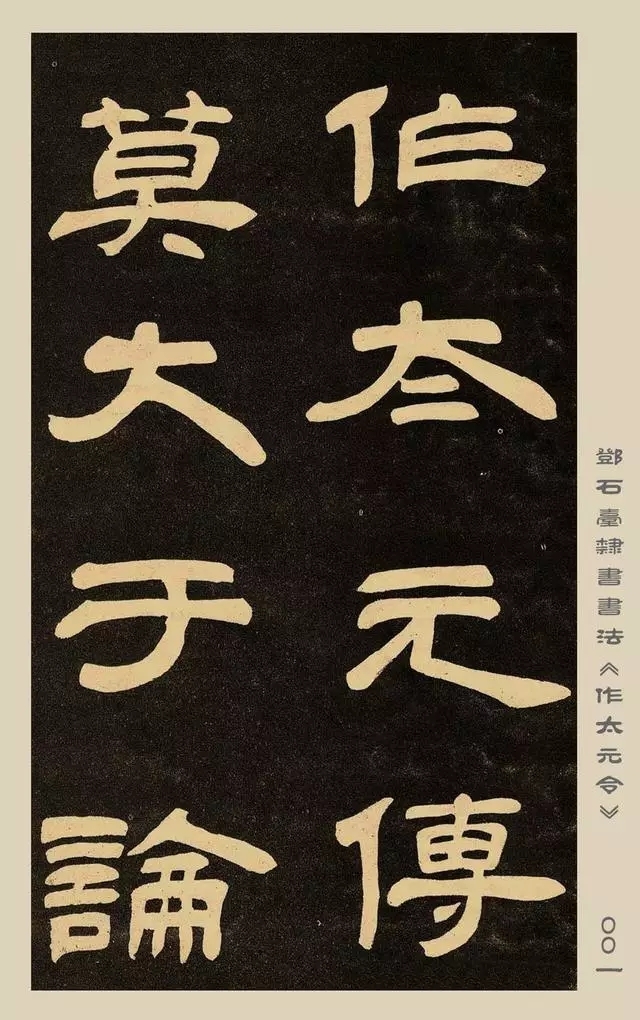

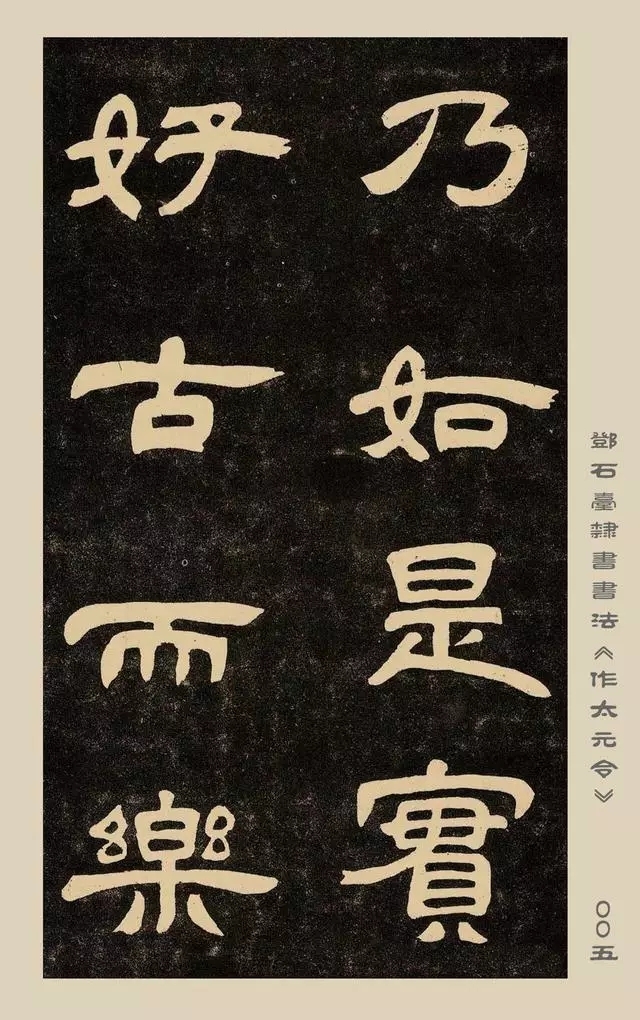

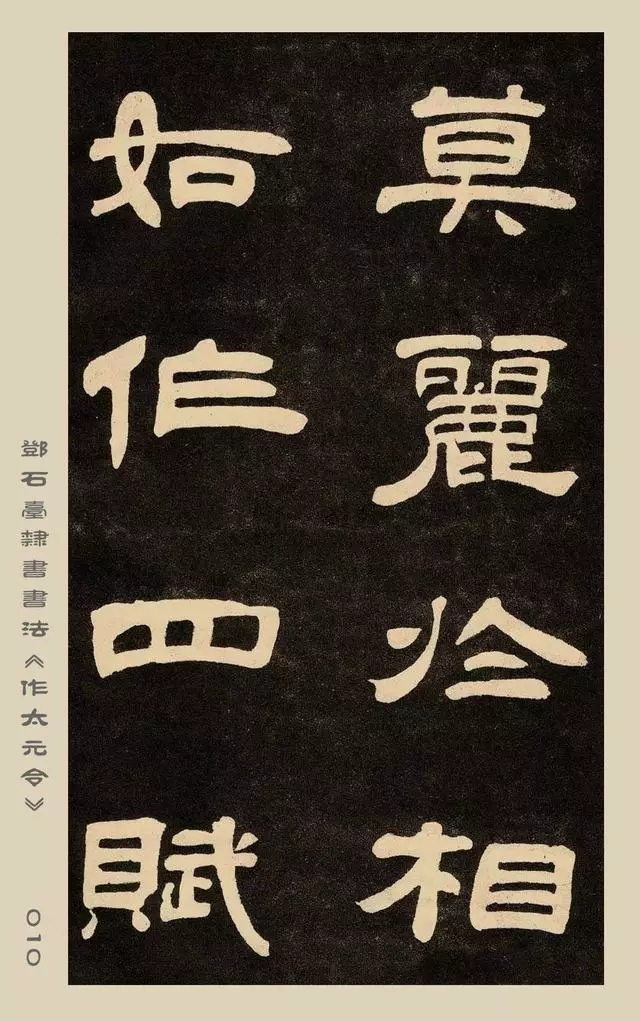

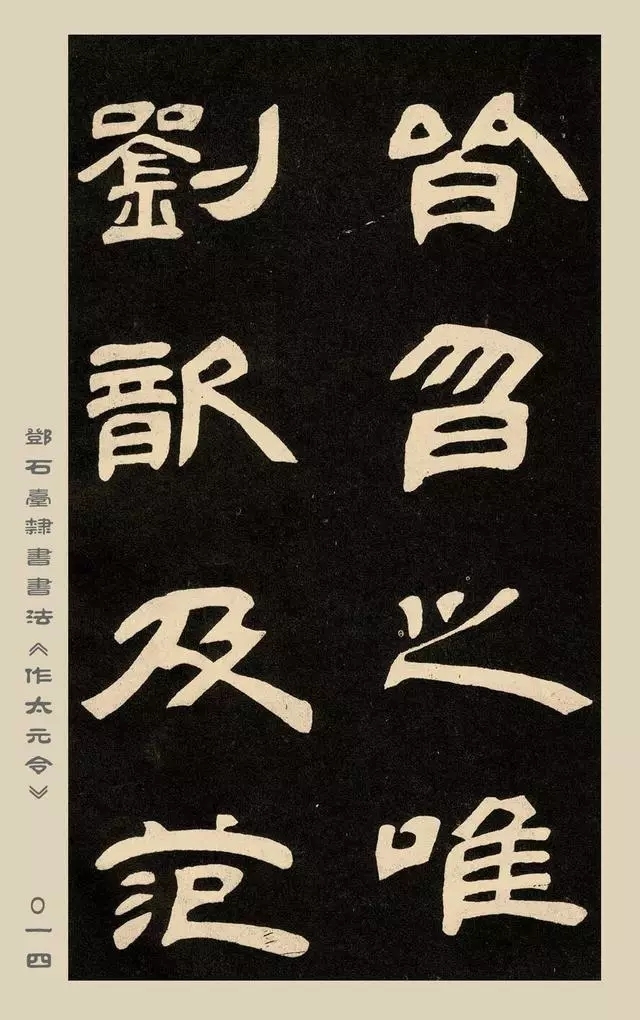

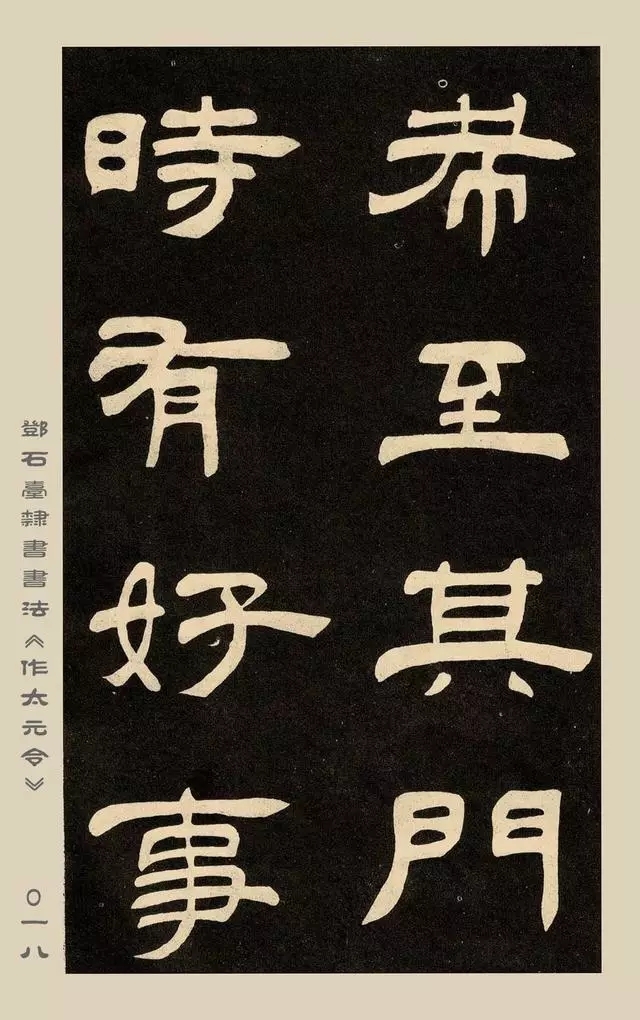

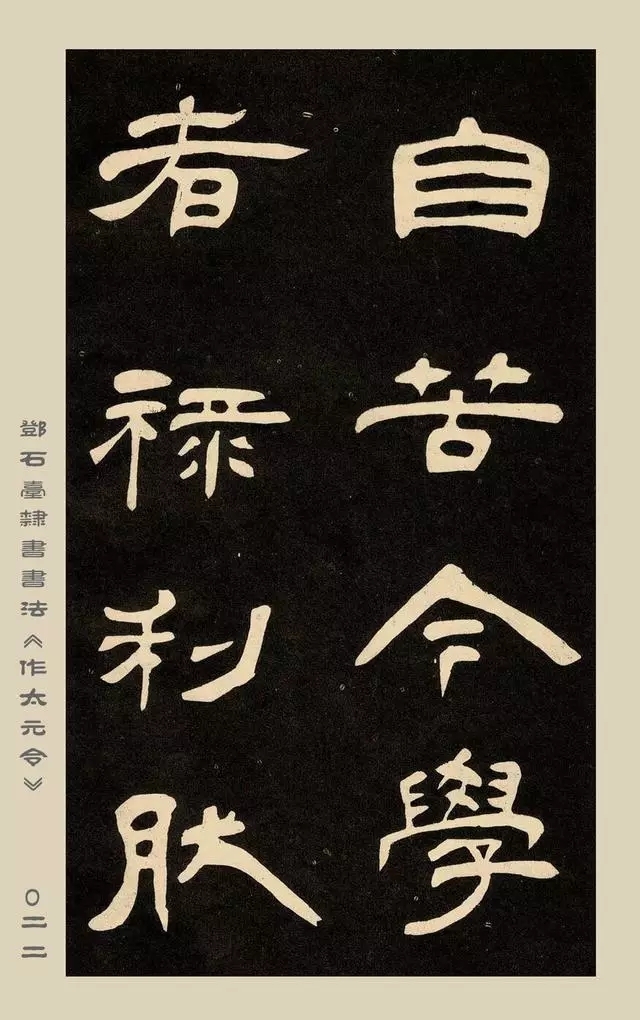

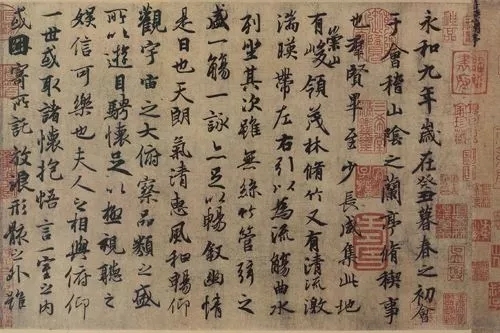

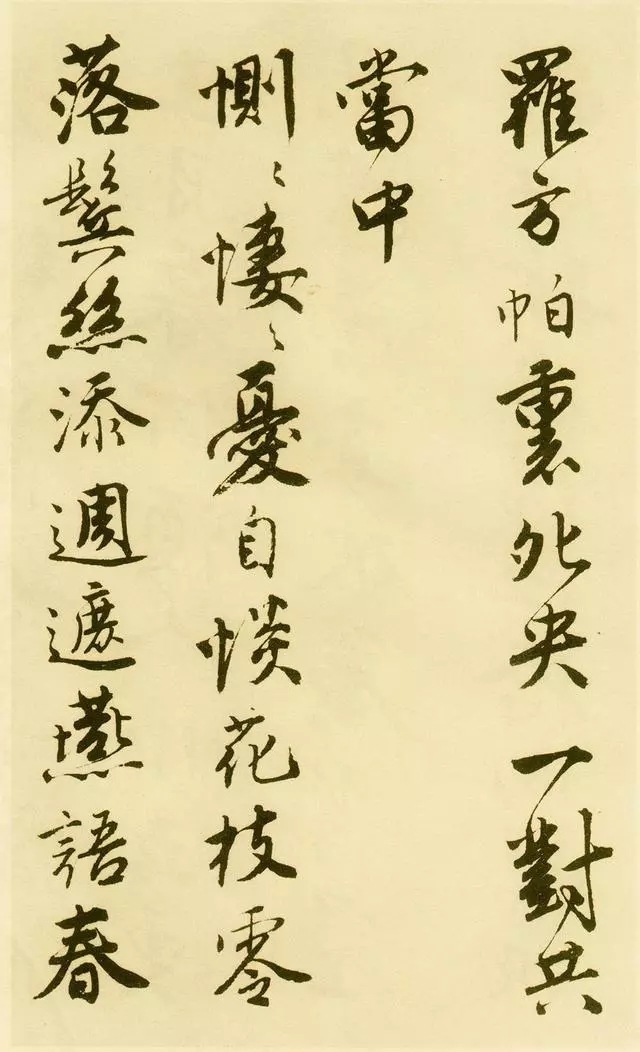

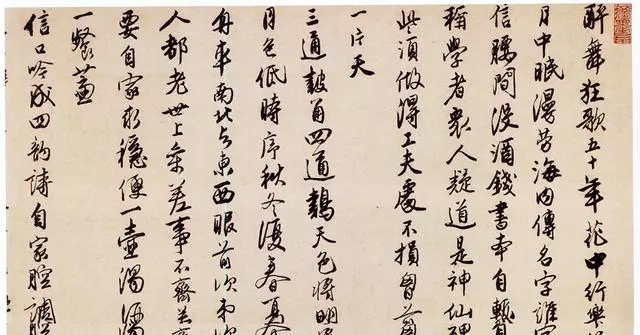

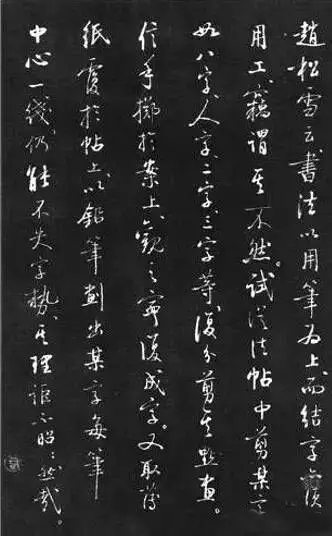

▲

《天竹棕榈立轴》,吴昌硕,西泠印社藏

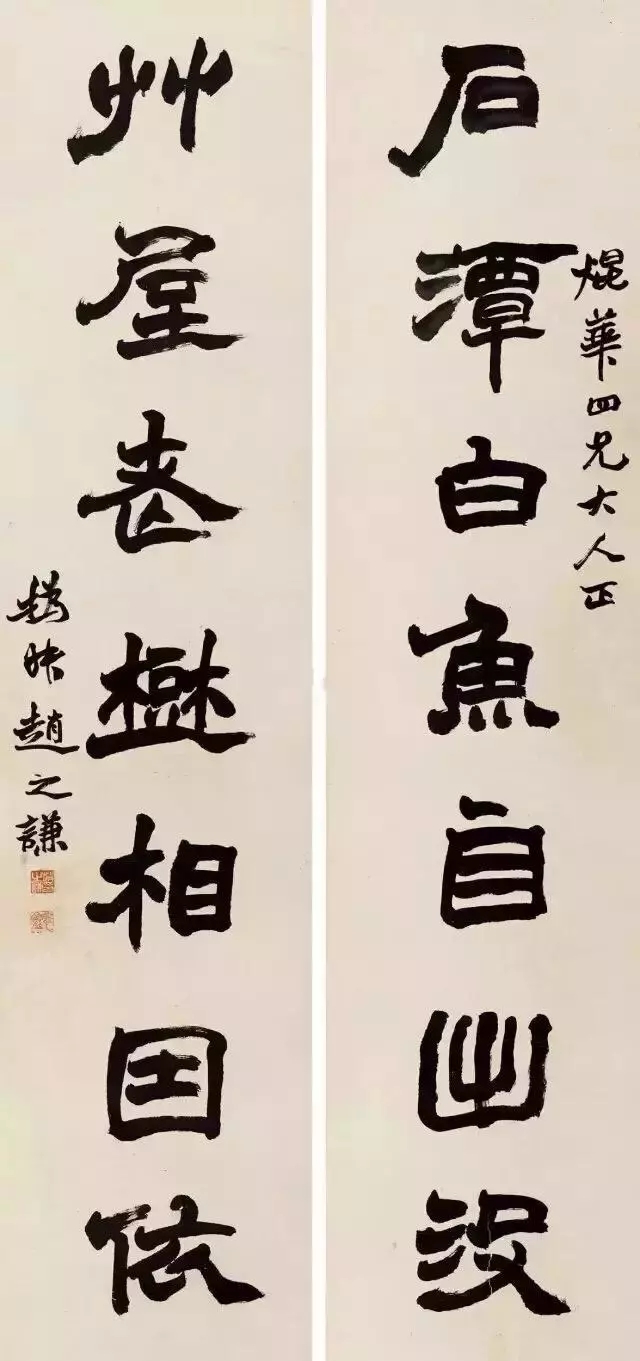

《天竹棕榈立轴》中老辣的线条,金石入画的气息,以及文人气,这些都成了极具吴昌硕个人特色的画作特点。他常常用篆笔画梅兰,狂草作葡萄,就书法入画而言是以篆书石鼓入画为多。

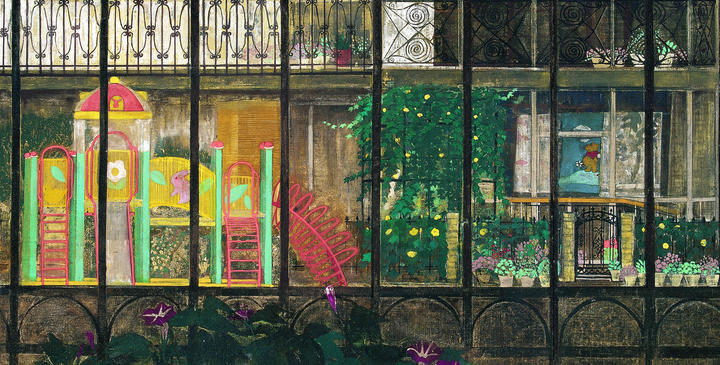

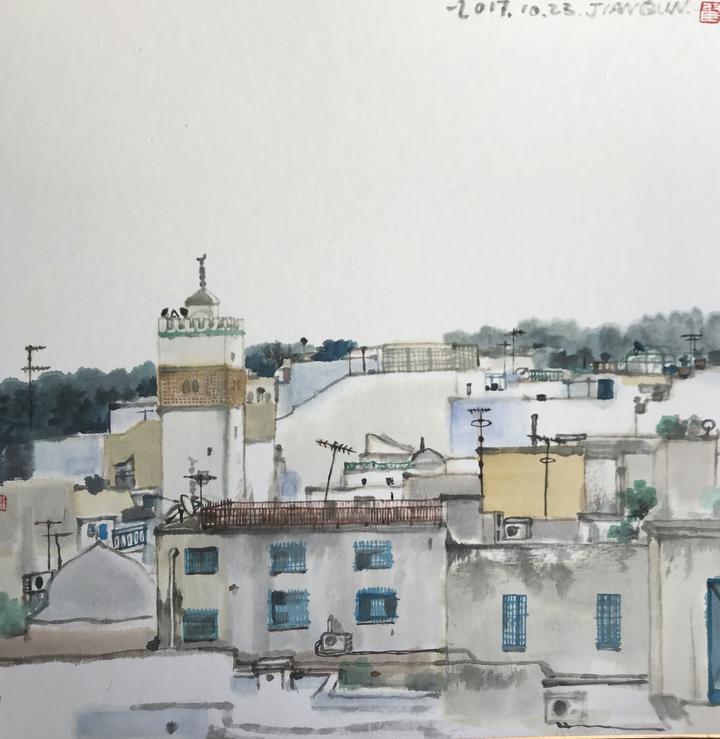

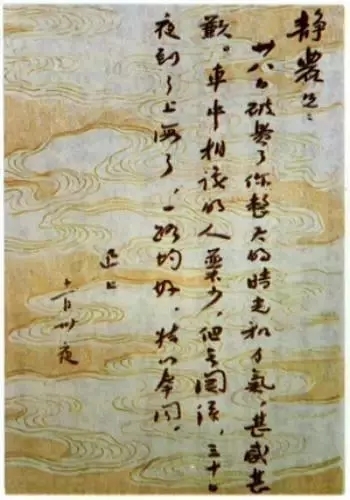

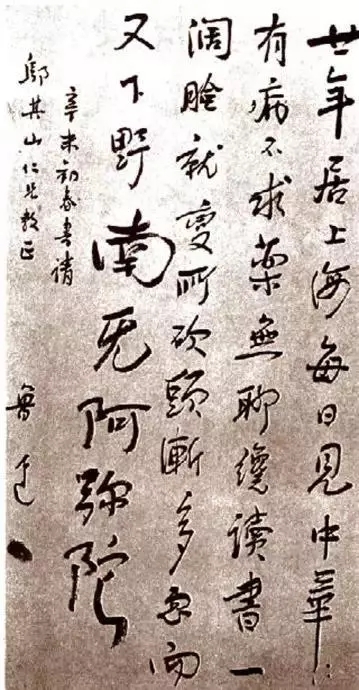

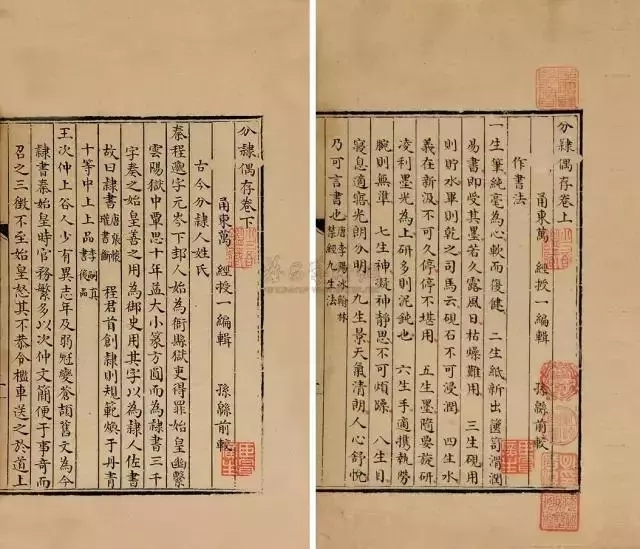

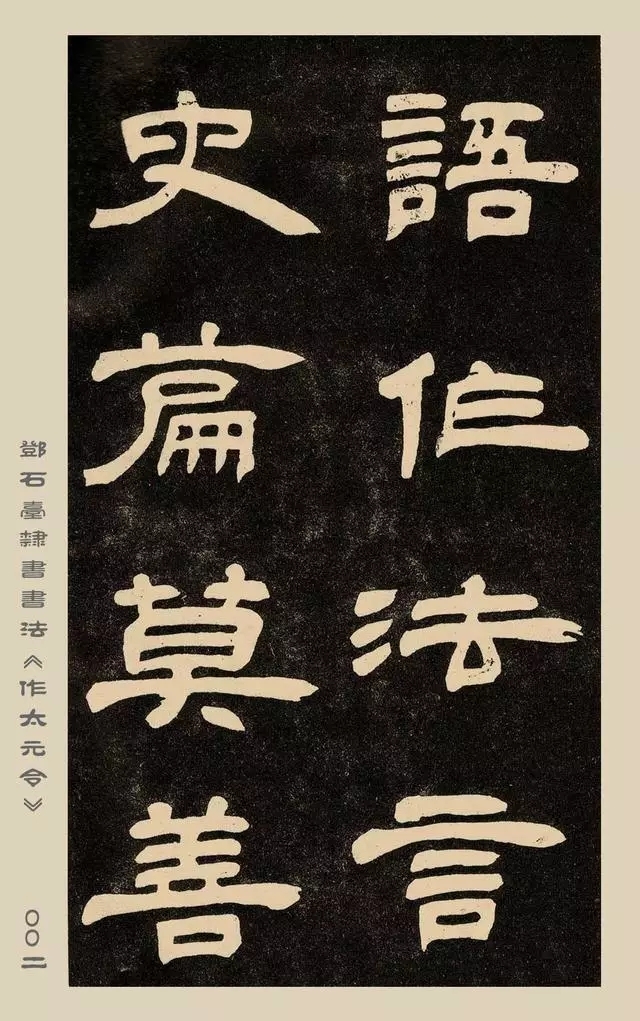

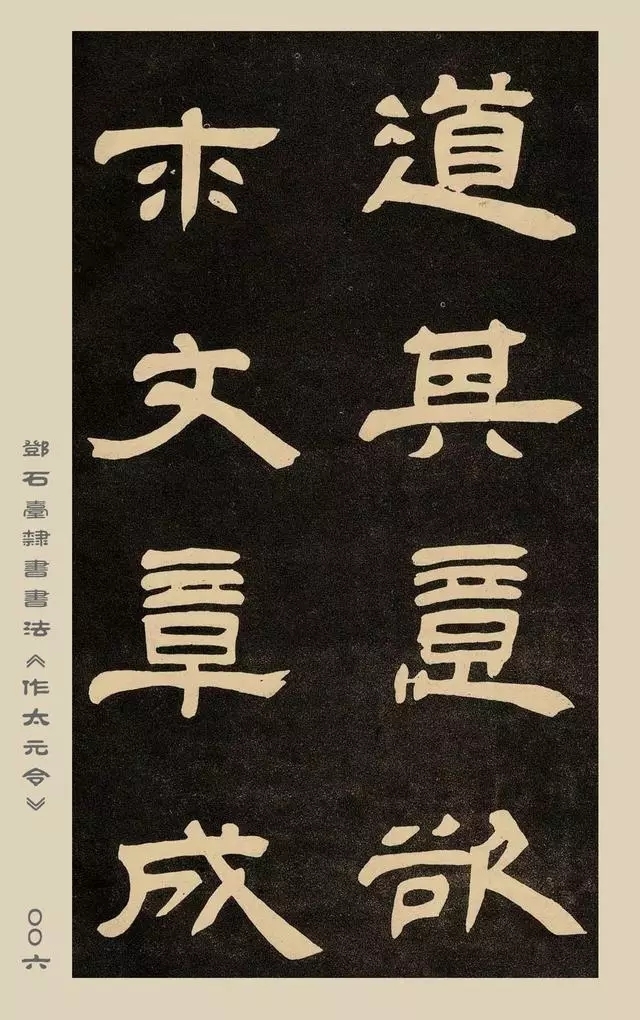

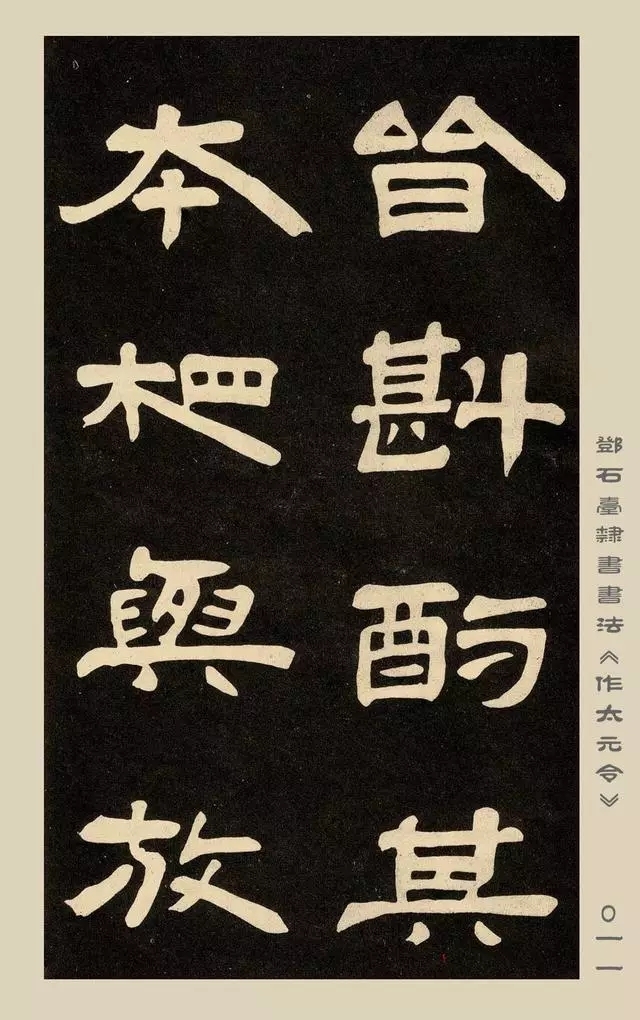

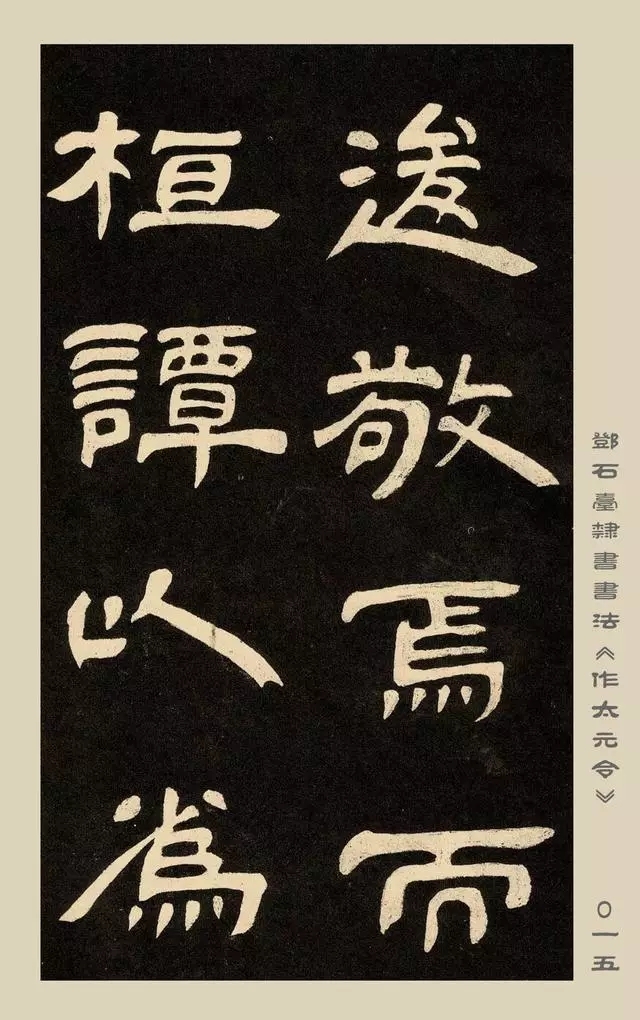

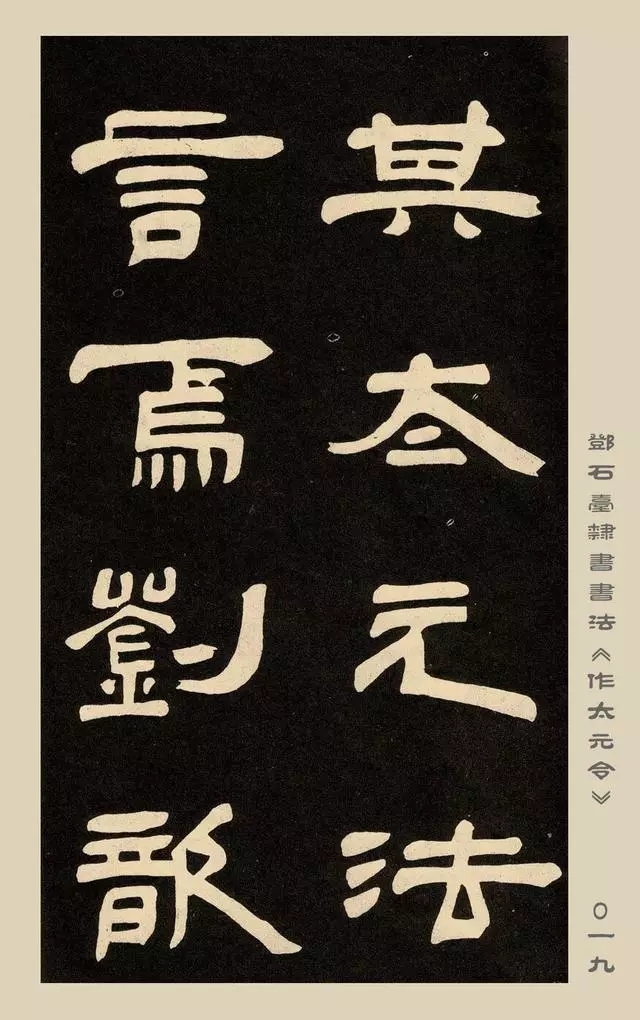

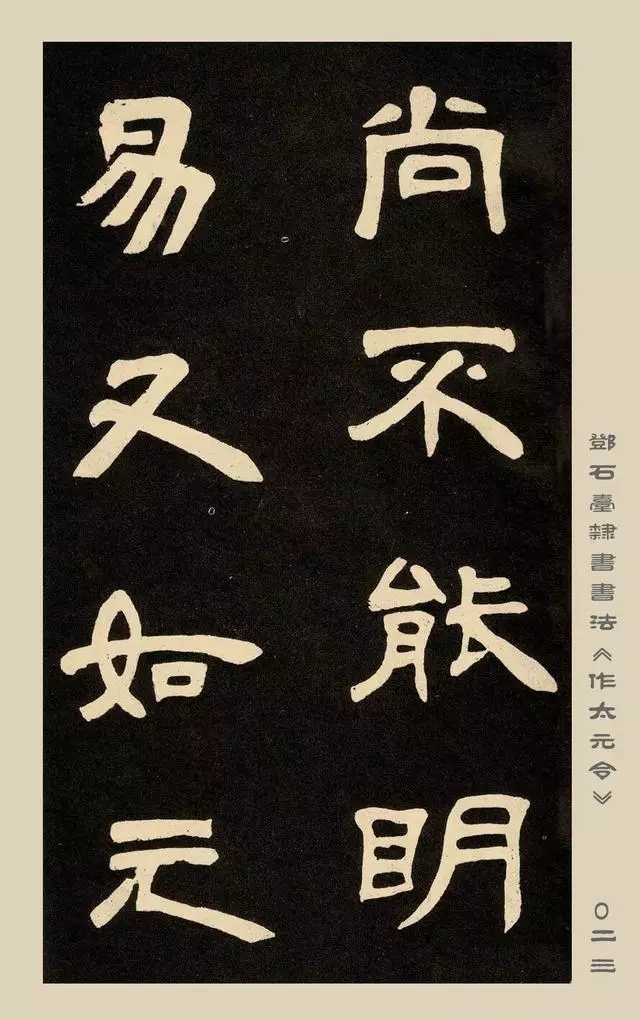

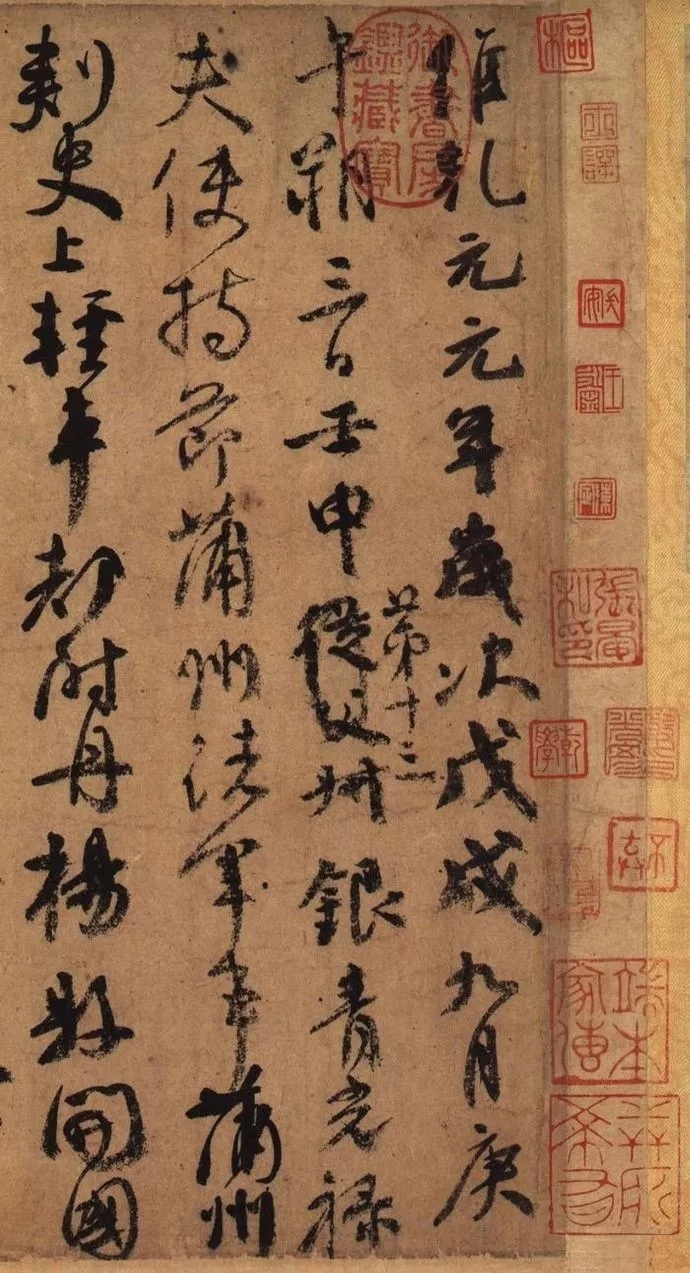

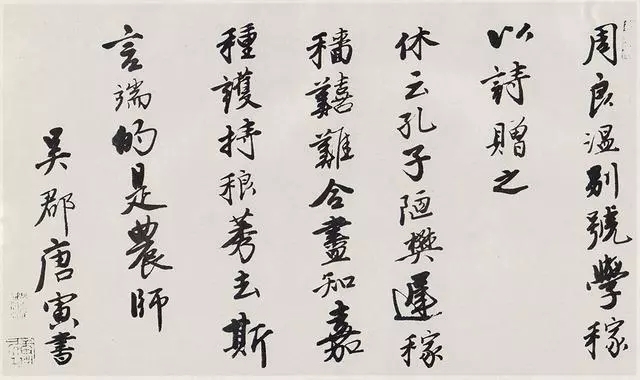

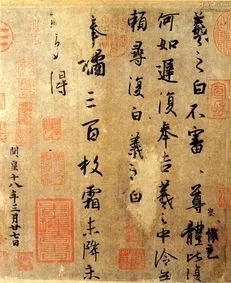

▲

《珠光》,吴昌硕,77岁作品

《珠光》中曲折盘旋、繁杂的紫藤,是吴昌硕以篆草笔法作画,笔势雄健纵放。整幅图笔墨流畅,构图饱满,气势宏伟。我们再从花卉画的局部来看石鼓文是如何影响吴昌硕绘画的。

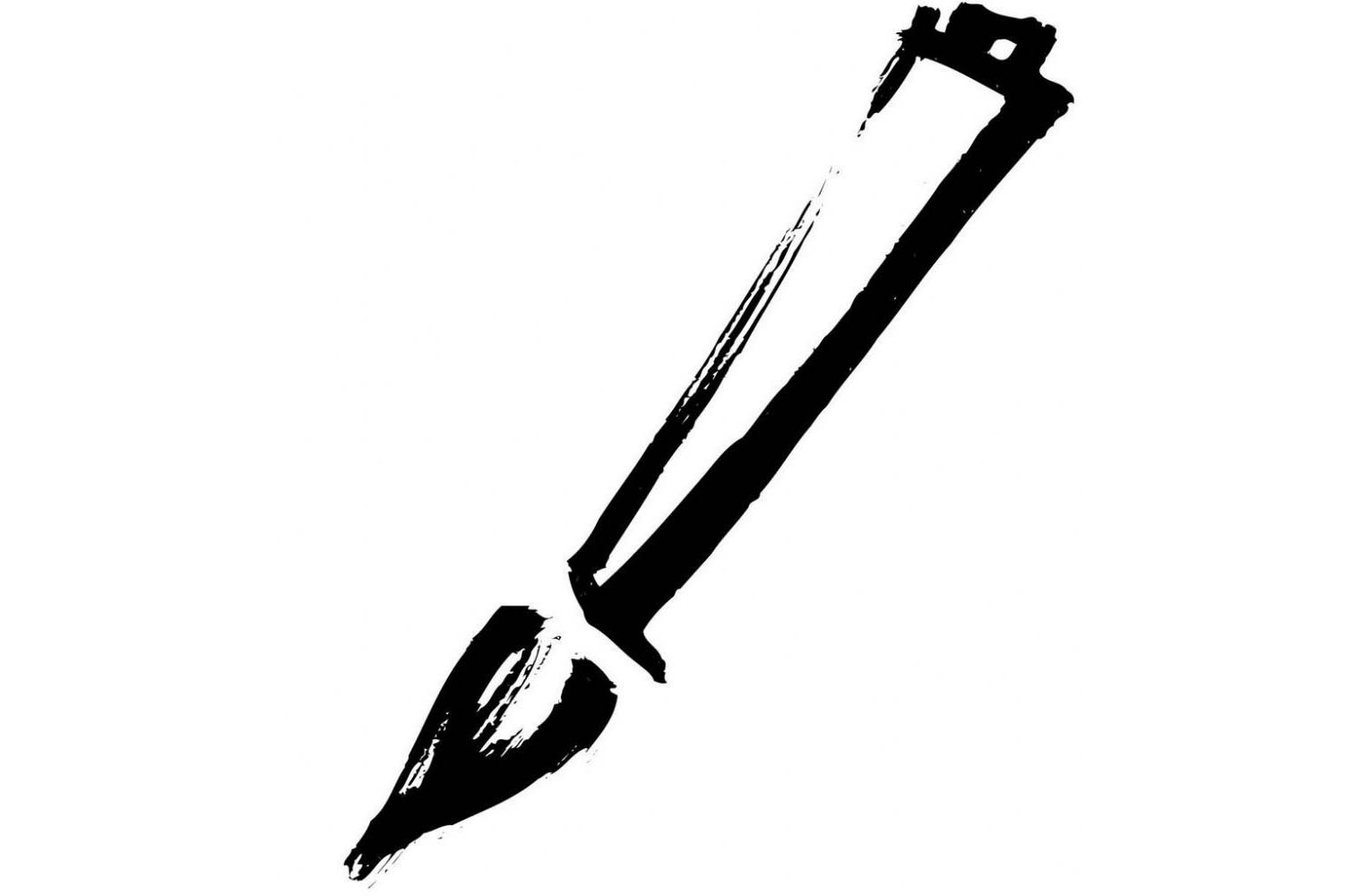

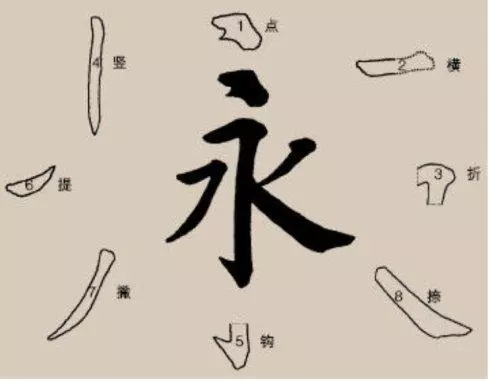

先看枝干,吴昌硕写意花卉中出现的枝干,很多都像立在画中的木棍,坚硬有力,如铁铸的一般,这或许与石鼓文线条多为直线有关,又或许与吴昌硕常年篆书刻印有关。

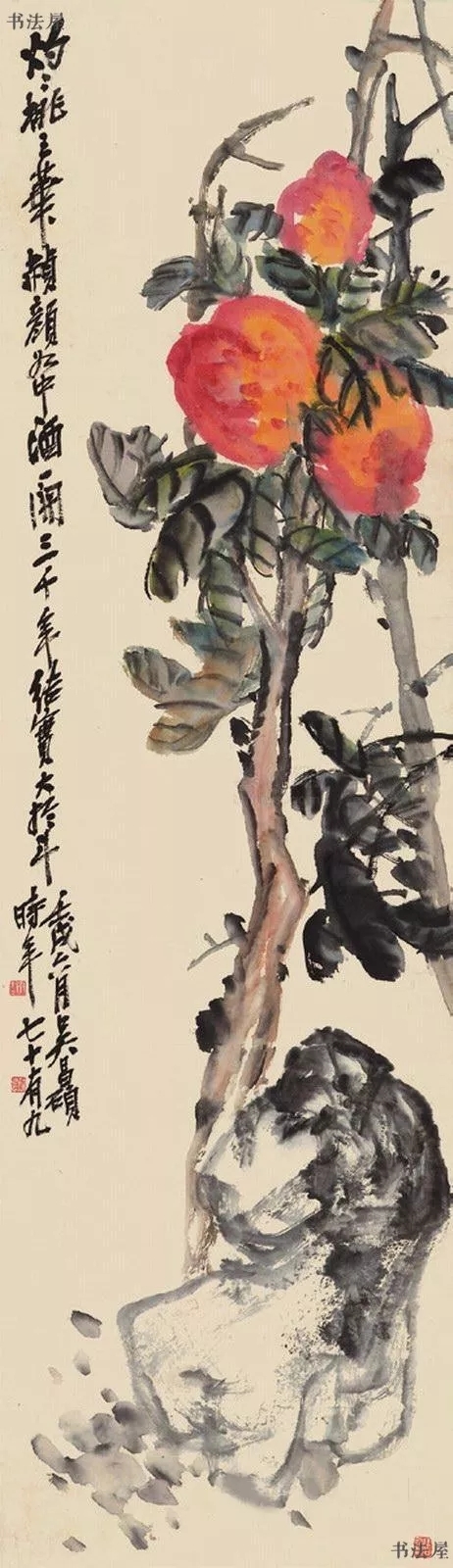

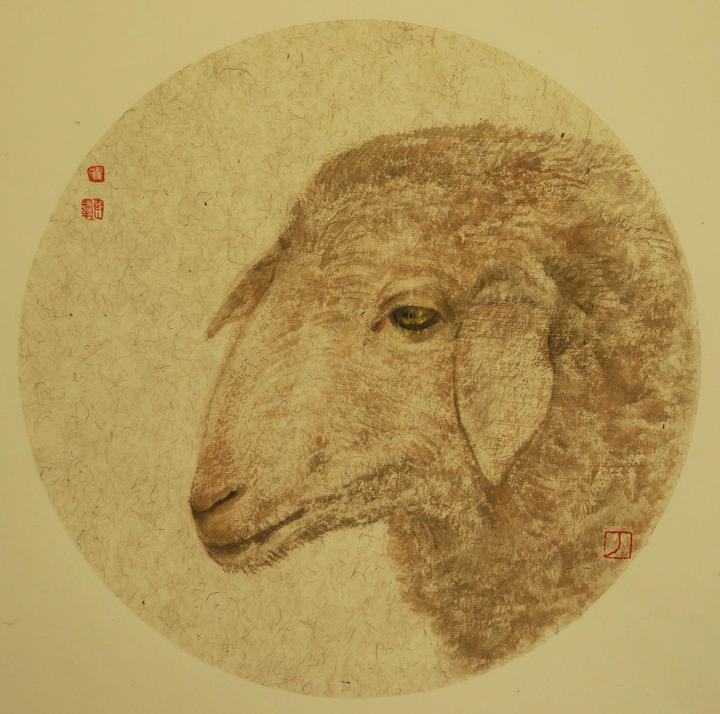

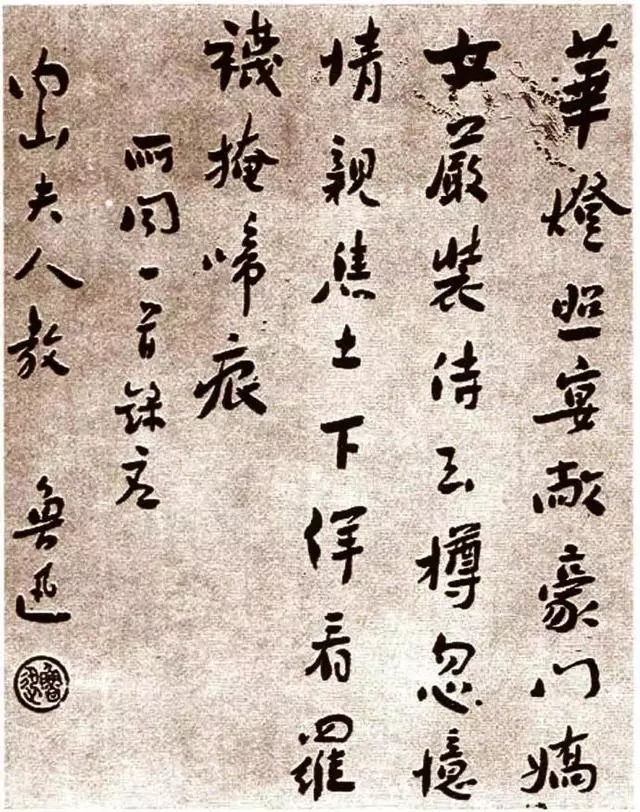

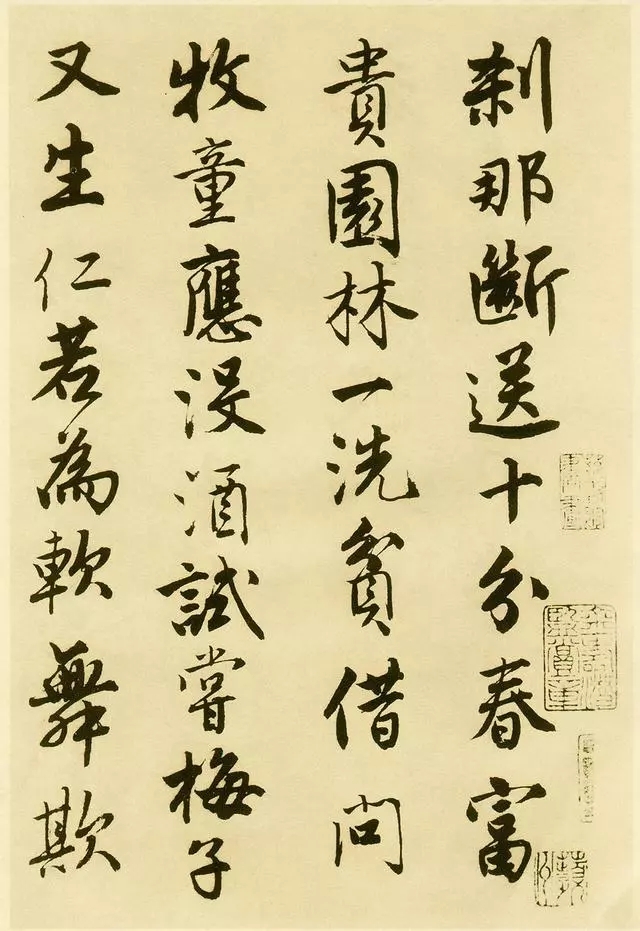

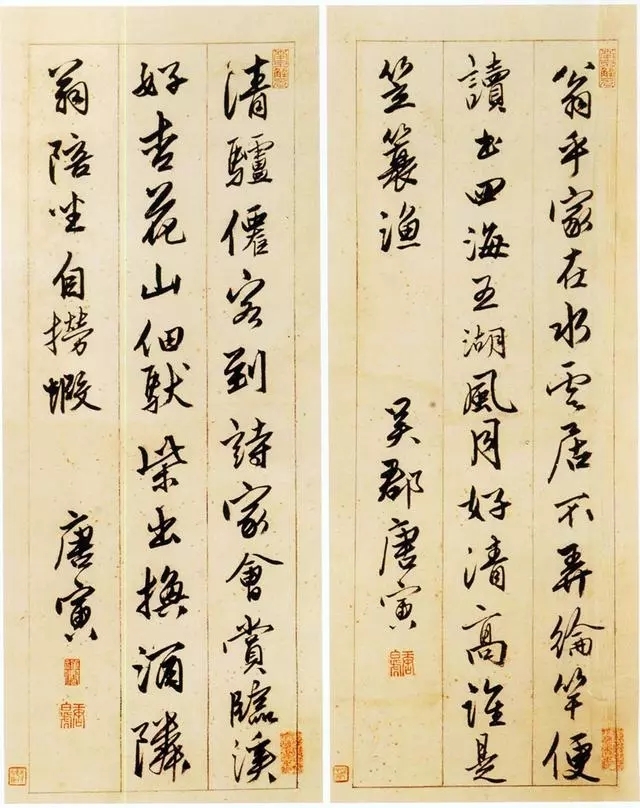

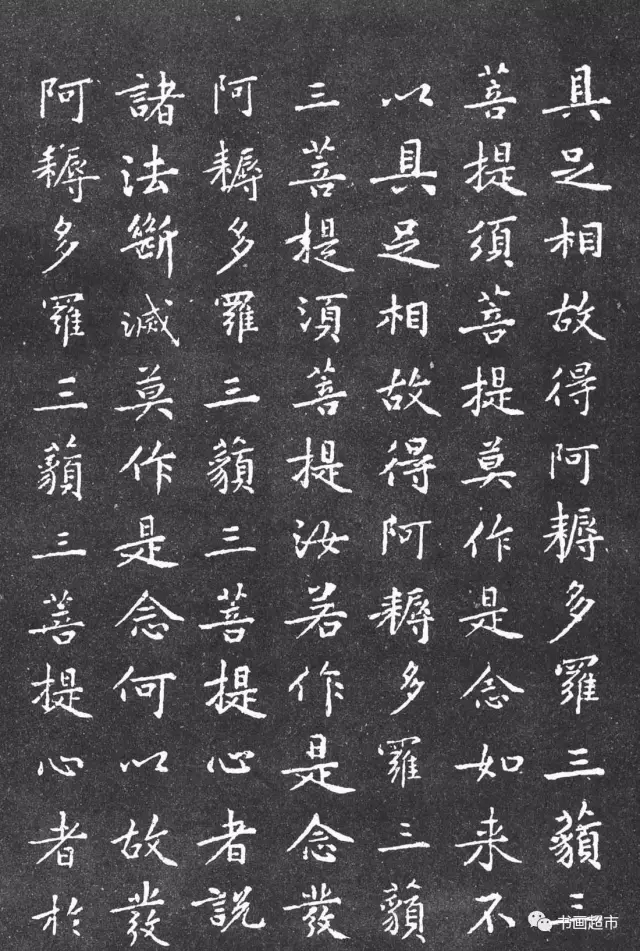

▲

寿桃,立轴纸本,吴昌硕,1918年作

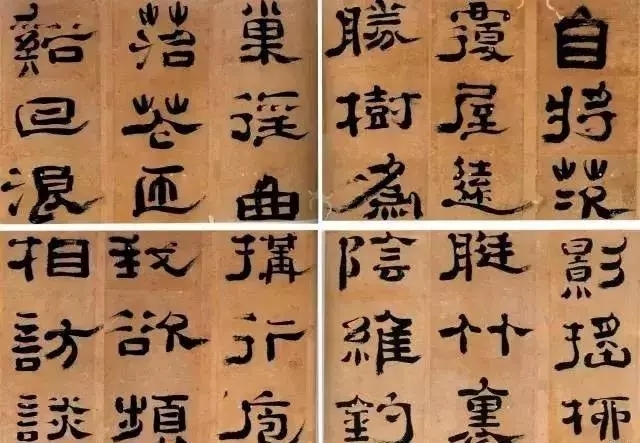

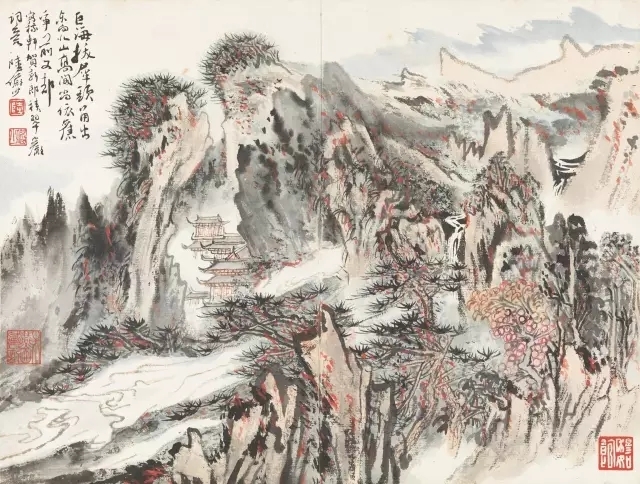

再看石头。画中的石头呈合拢之势,就像石鼓文的书法特点一样相向的弧线,线端内向收敛,中部有向外的张力,外形圆浑、饱满,量感宏阔、厚重。

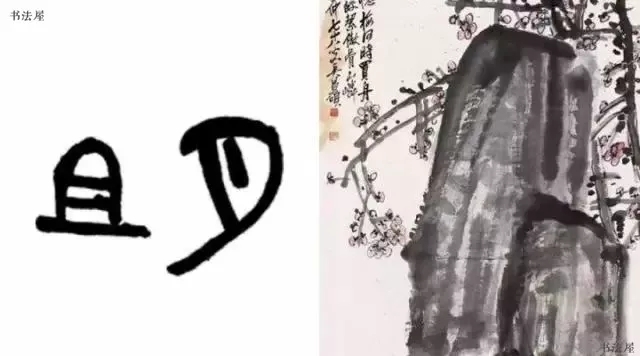

▲

吴昌硕花卉画中常出现的 石头 与石 鼓文的联系

最后看结构主线(就是把花的叶去掉,只看枝干),花卉画的结构主线与石鼓文的内部结构也颇有相似之处。

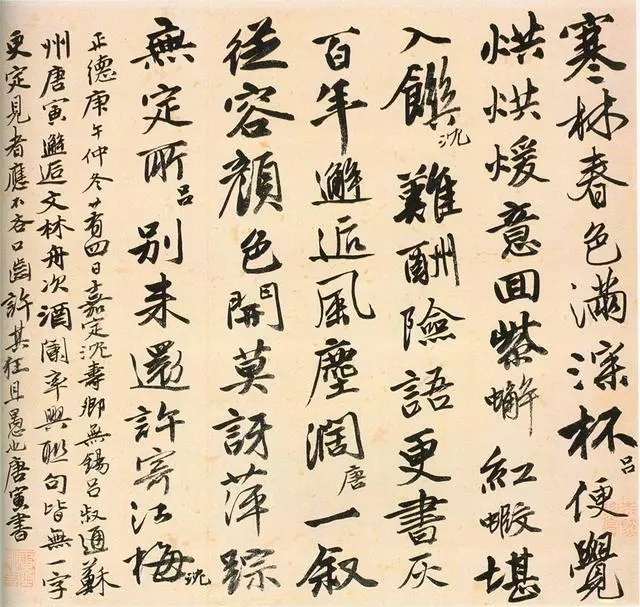

▲

吴昌硕写意花卉结构主线 参考了 石鼓文内部结构

“画与篆法可合并,深思力索一意唯孤行”,欣赏吴昌硕画作,并不斤斤拘于事类具象,而需要体会其气韵抽象,这也正是写意绘画有别于写实绘画的地方,也是写意绘画最难表现之处。吴昌硕绘画的高明也正在于此。当然,这种高明,是通过以书入画,加之用色、结构、题诗等综合手段来最终实现的。其中最为关键的,是其富于“郁勃”之气的篆籀行草。

石鼓文无疑已经融入了吴昌硕的血液,反映到他的画作上,就是我们看他的画时感受到的厚重、凝练又富有力量。

——END——