![640.webp (53)]()

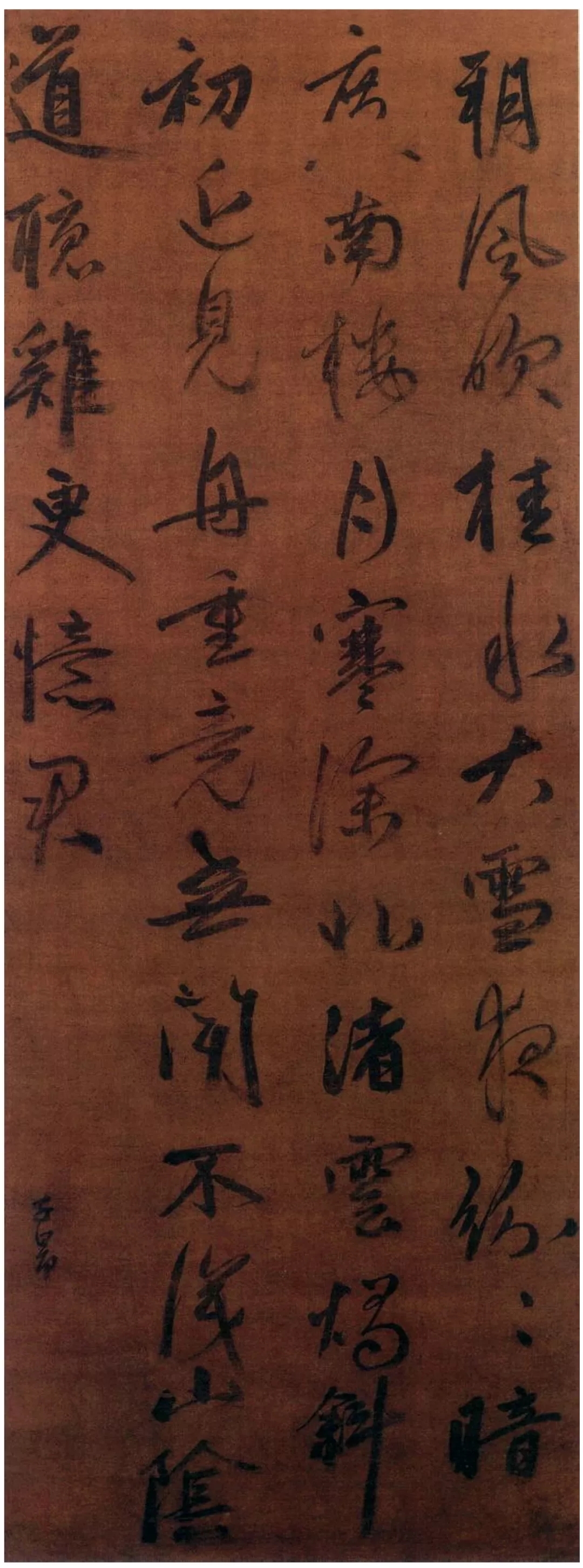

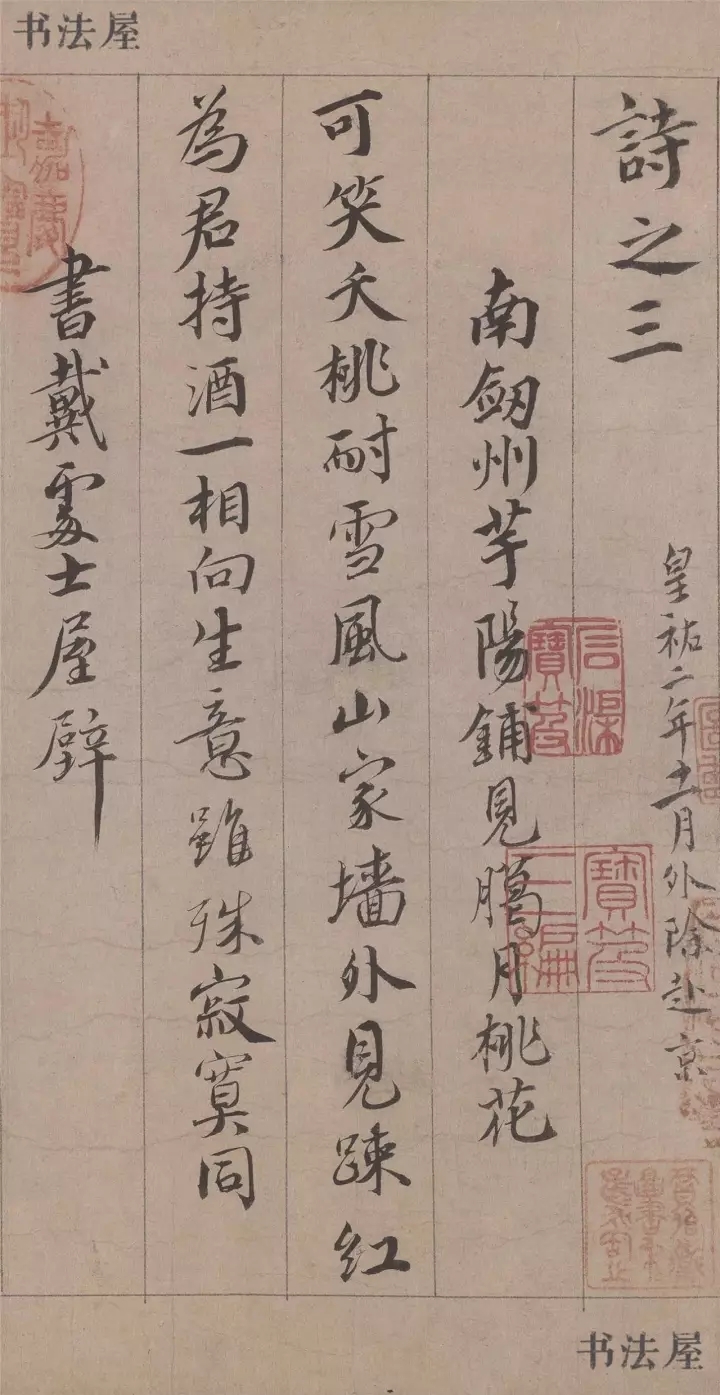

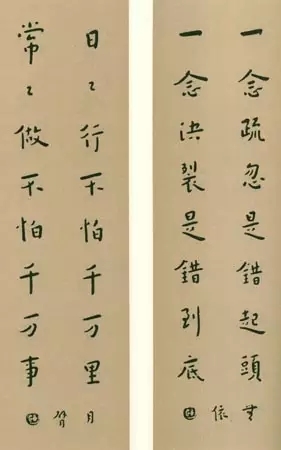

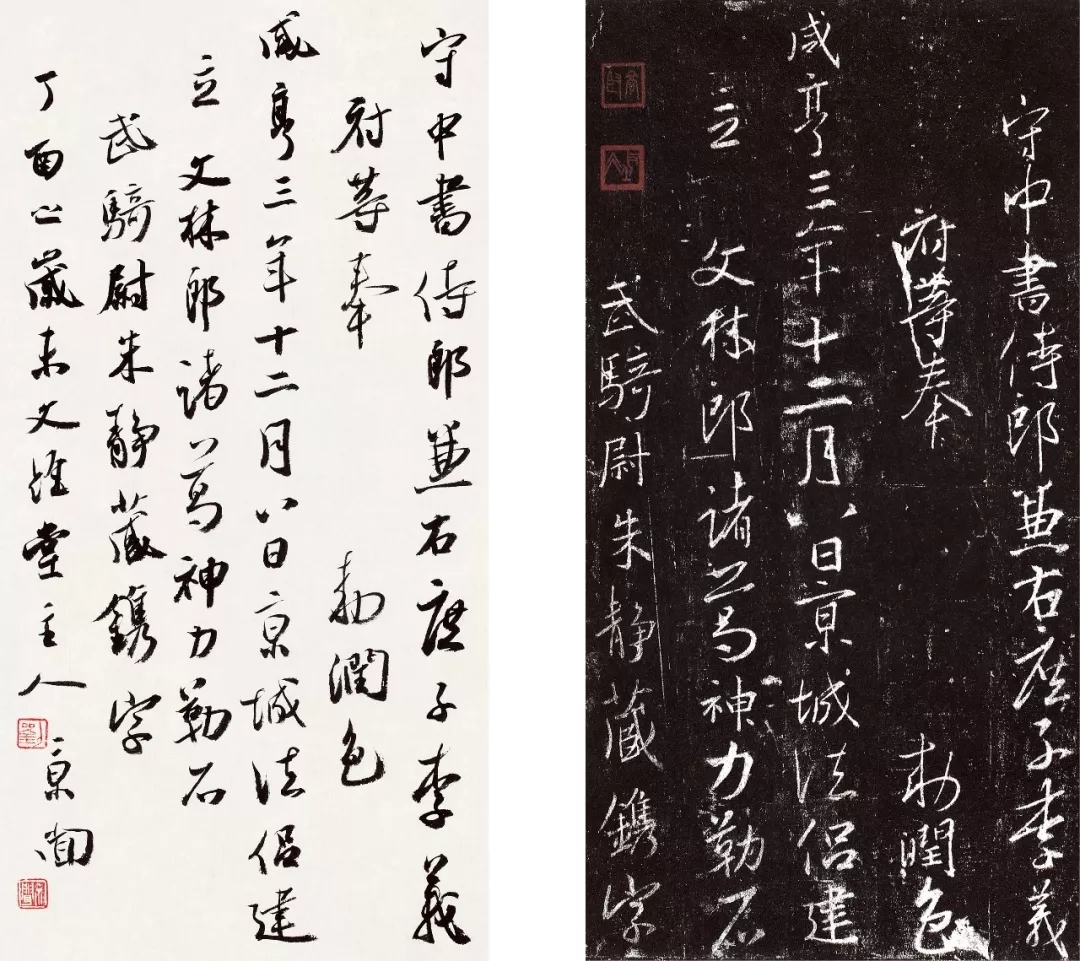

李燕歌(以下简称李):自唐代六祖禅成为中国式禅宗弘扬后,禅宗思想就大量融入中国画之中。如王维,他以清新淡远、自然脱俗的风格,参禅画禅,溶禅于诗画之中,创造出一种诗中有禅,画中亦有禅的禅意画风。王维可称为禅画之先驱。又如写第一篇山水画论的宗炳,他亲近佛教皈依慧远,并有专著《明佛论》。宋以降,梁楷、牧溪、玉涧、石恪、倪瓒、八大、石涛、担当、虚谷等一大批禅者画家,在他们的绘画之中将禅画不二的法门展现得淋漓尽致。吴老师不知您对禅与绘画之关系有何见解?你画里面的追求和禅有直接关系吗?

吴冠南(以下简称吴):没有关系,但是我知道我的脾气,我的个性和我理解的那种审美,跟禅离得很远,我只能做一点,就是真实地表达自己。画画前总是想着要怎么样,但是你真正画的时候一定要自自然然放开。就是要放松,无求反而好,有求每次都画不好。

![640.webp (54)]()

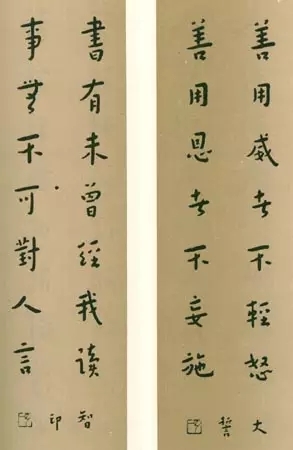

李:真实地表达自己,这不是很具禅意吗?

吴:也算带有一点禅意,当然如果严格来讲“禅”意的问题,我做得并不好。

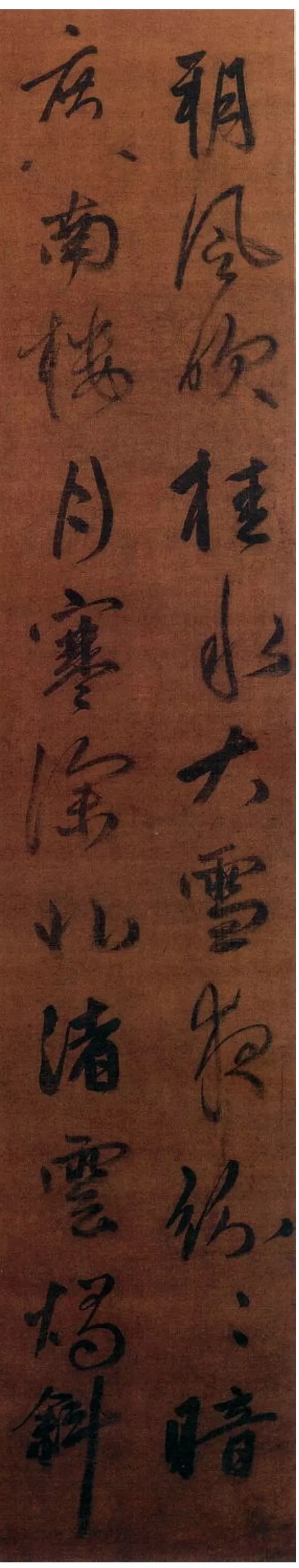

李:中国的禅宗,六祖之后,一些佛教公案都很峻烈奇特,甚至有些无厘头。

吴:可以奇特,但是不可有情绪,我的画是有情绪的。

李:你的画里清新有奇构,笔墨自在淋漓。这些和祖师禅都是很接近的。

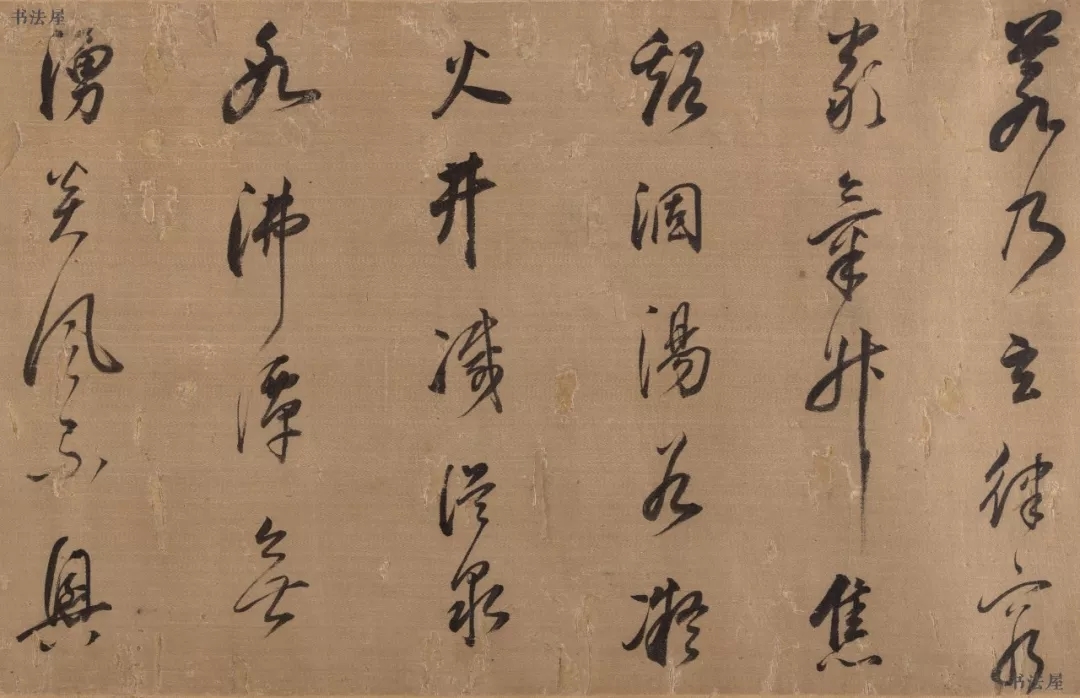

吴:我觉得我画里面还是憎恨的情绪比较多一点,看不惯这世上好多事情,以后应该学着看得惯,什么事情只要存在就有理由,我们没有必要看不惯。我还没学到那个份上,呵呵!有情绪终归是不好的,禅是没有情绪的。

![640.webp (55)]()

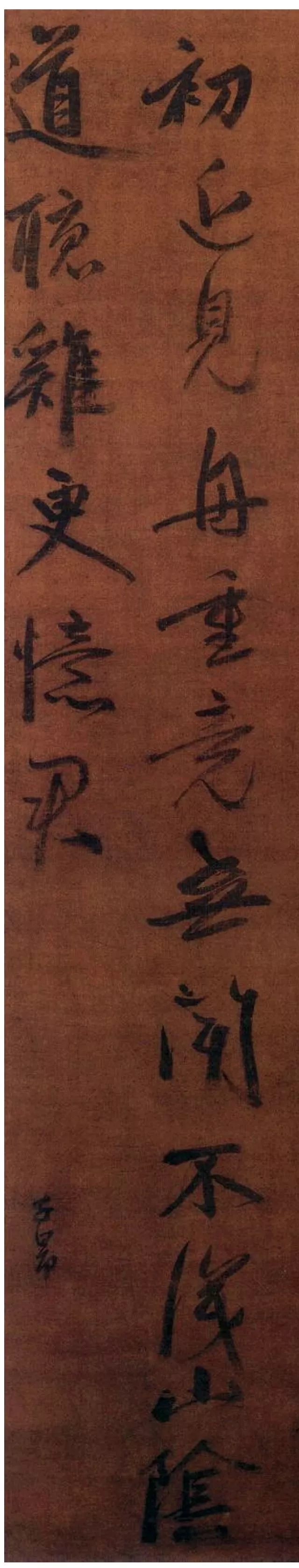

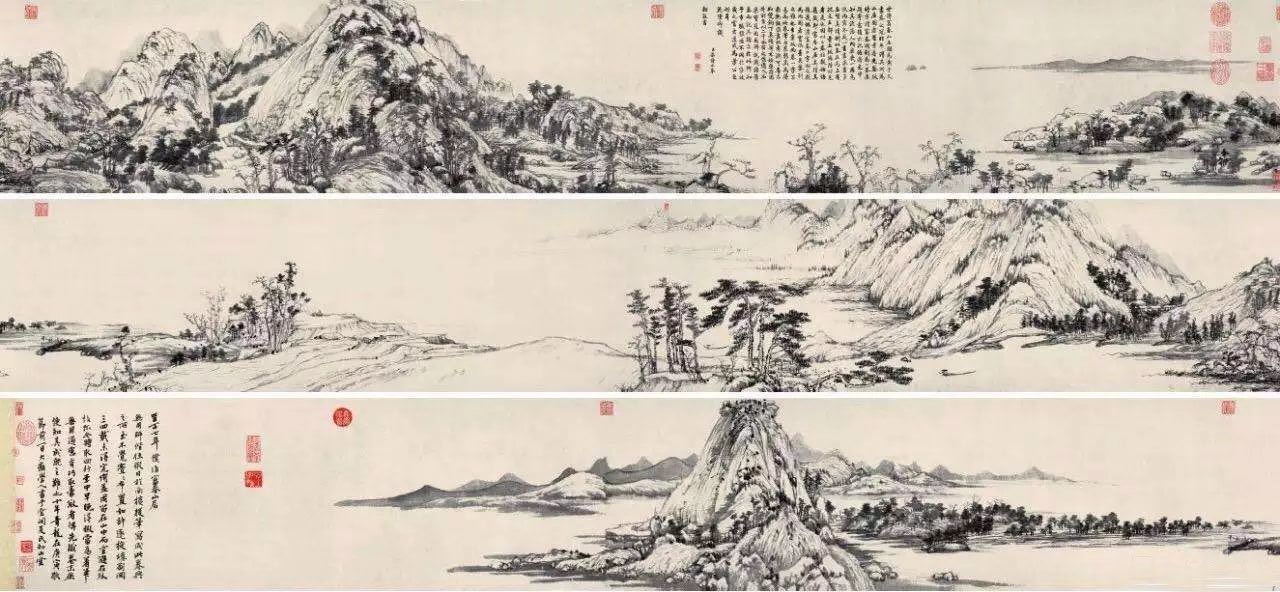

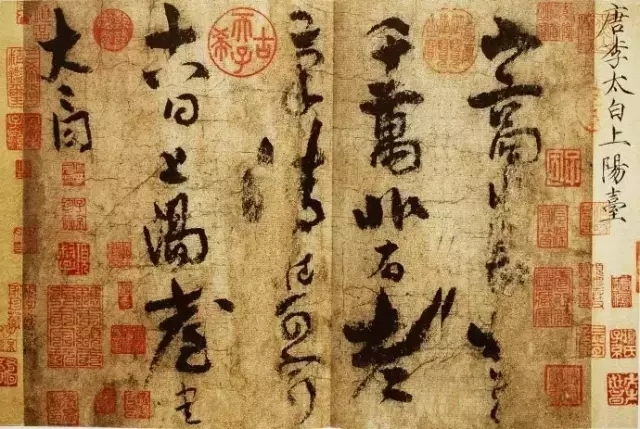

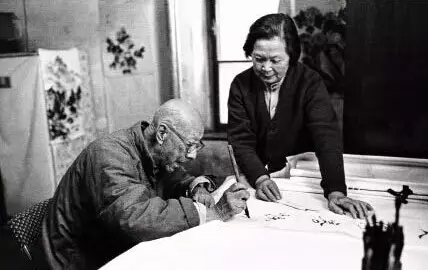

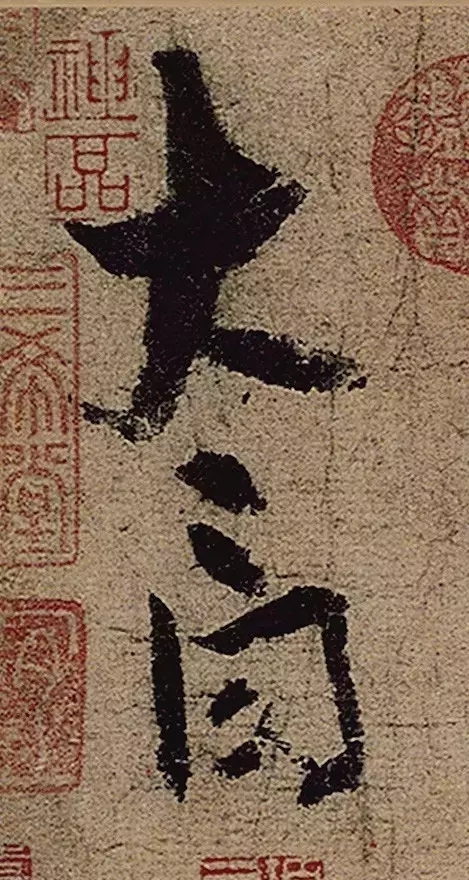

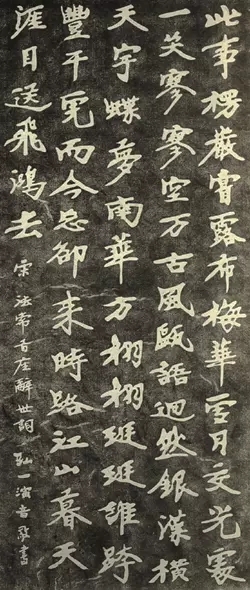

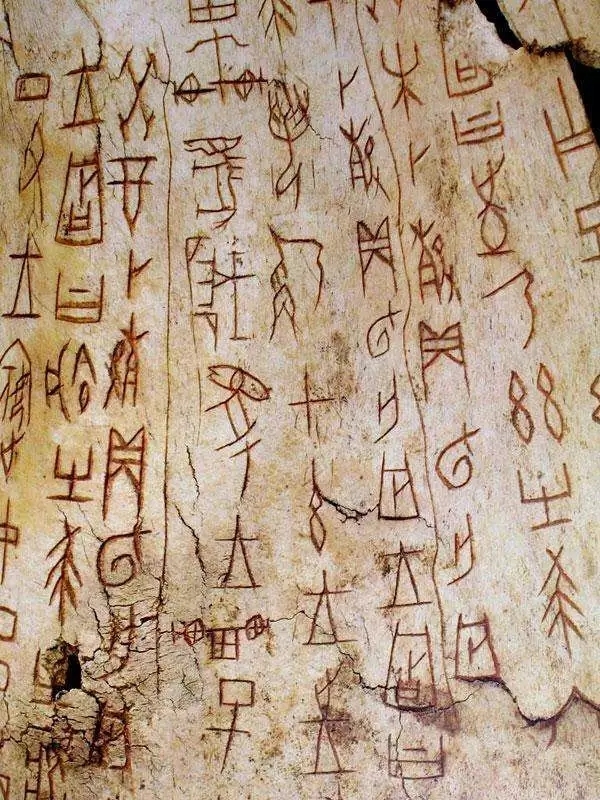

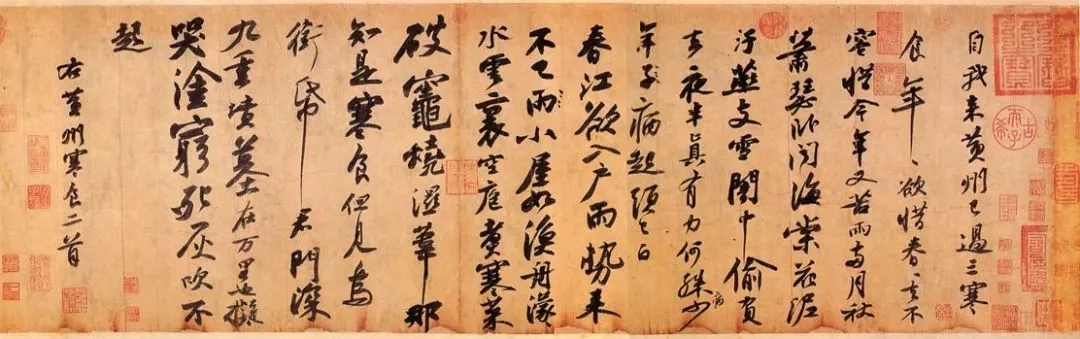

李:禅修的方式为了应机方法众多,董其昌修的念佛禅就偏于清静。

吴:他是应该没有情绪的。树木没有情绪,石头没有情绪,大自然没有情绪,尽可能地修炼到没有情绪。

李:您本人会去寺庙里上香礼佛吗?

吴:我到庙里从来不磕头,朝佛看看,我不跪下去的,拜佛尽心,并不在乎形式。

李:中国古代的禅院,没有大雄宝殿,全寺就供达摩像、六祖像,或者供他们的师父,平日里就是做务参禅。

吴:喜欢佛教的大家都知道达摩面壁十年,为什么面壁呀?为什么不好好待在庙里面,他为什么要面着墙壁?你就要想想。我说我不参禅,我要参禅我对着大树。

![640.webp (56)]()

李: 是!心里首先要把佛,把自己都放下,你心里有个佛,你就想成佛,还不是平常心。

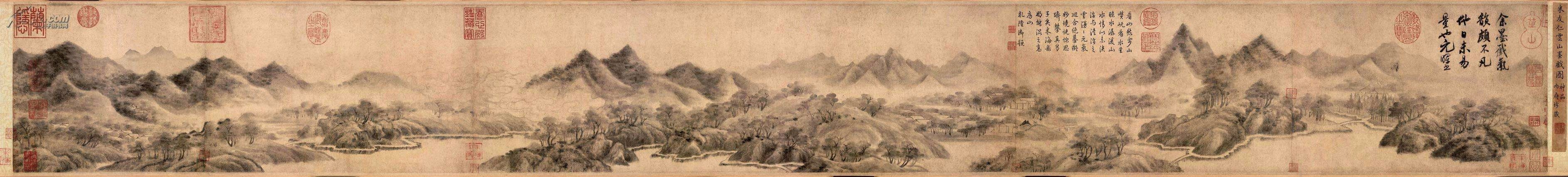

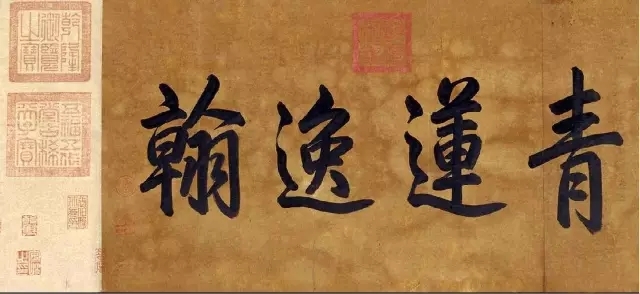

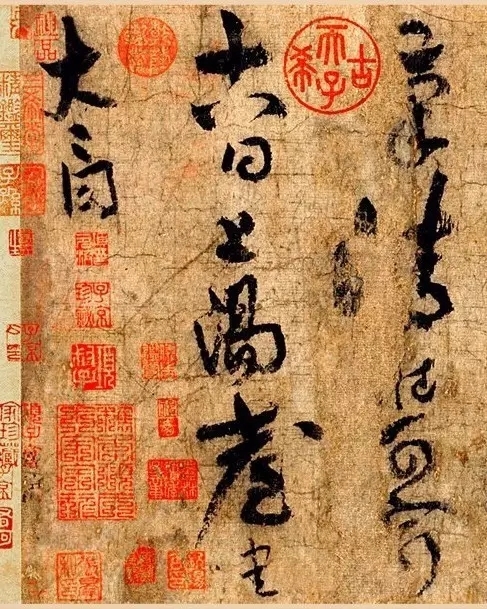

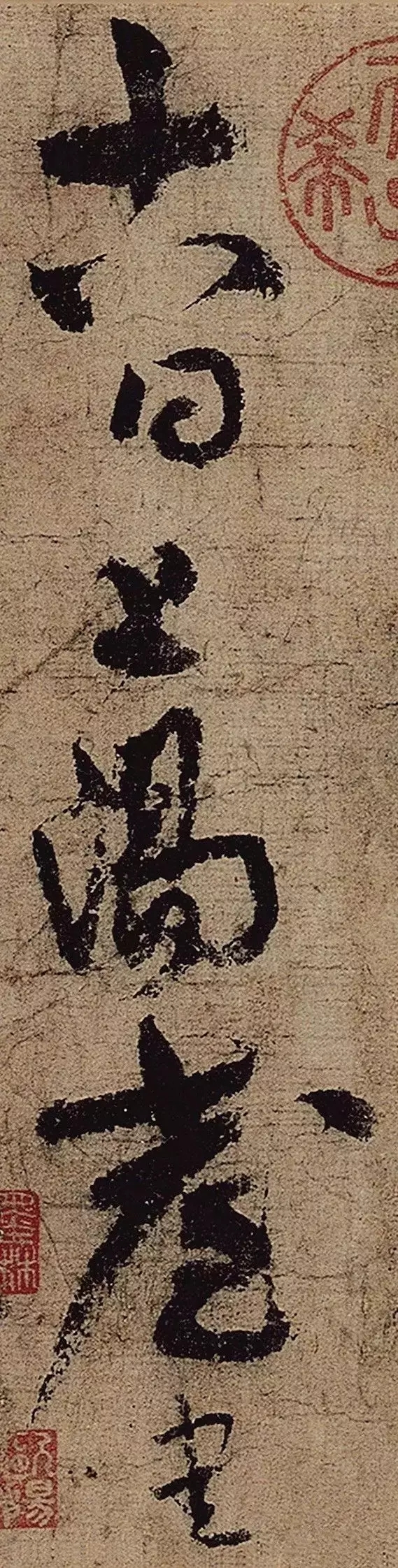

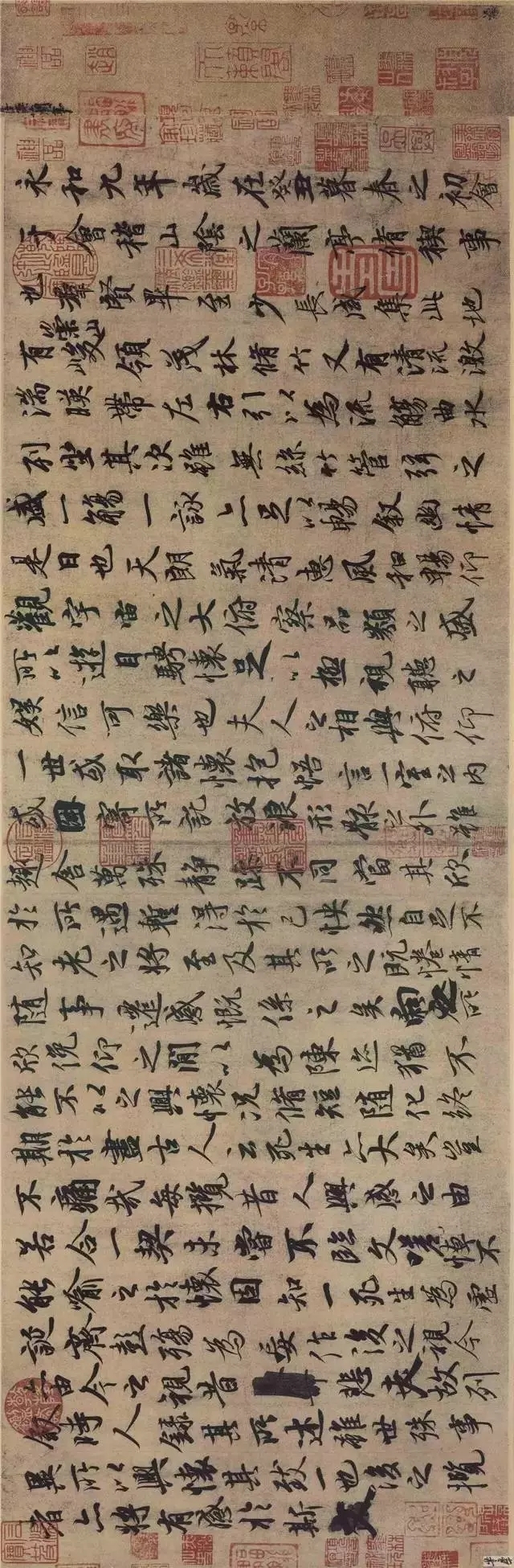

吴:所以说对着石壁,对着大树,对着石头,像米芾拜石,都比待在庙里参禅要好得多!另外,壁和树没有分别心,谁来看我,我都这副脸给你看,人却做不到。就像这个杯子,谁来用都一样!

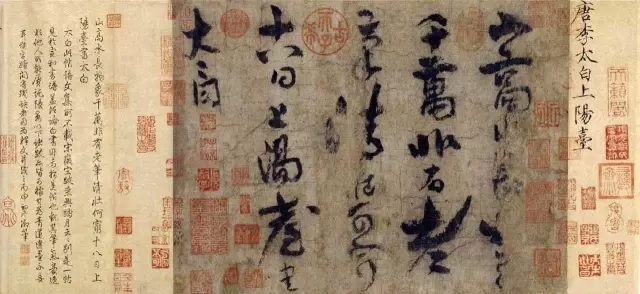

李: 达摩刚到中国时,梁武帝礼请达摩问法。当时梁武帝热心护持佛教,广建寺院佛像,修路建桥造福百姓。梁武帝问达摩像他这样不断地行善造福百姓,会有什么功德?达摩回答:“了无功德。”梁武帝问如何是圣谛第一义?达摩又答:“廓然无圣。”梁武帝又问你面对的是谁?达摩再答:“不识。”梁武帝理解不了,心里很不高兴。最后不欢而散。

吴:他是懂心和自然的问题,看你怎么对应,怎么理解。

李:平常心是“道”。

吴:像我这样就好,不要去争,蒋介石喝白开水,毛泽东的衣服补了又补,他们都通禅的。我自己没有禅,也不跟禅去比。跟当代出了名的画家比,我坐得住,这也通禅。我从来不到处挣钱,到处追名逐利,我这个比别人做得好吧?呵呵!我放弃了到北京去的机会,这个也比别人好吧?坐得住,守得住寂寞。

李:这个就是禅。

吴:大树、石头就守得住寂寞,你来与不来,它都这样,守得住寂寞。

李:佛教讲的戒、定、慧,戒,我们不可能像僧人那样去戒,但是要定得住,就可以养慧。

吴:我正在往这方面靠,戒我正在做,定还好,嗯!因祸得福哇!因为我腿不好,就相对坐得住一点,要腿好,讲不定……呵呵!所以说任何时候坏事也会变好事。一切都是定数,一切都是合理的,有人打你一下,你也不要生气,前世欠他的,人要做到这一点,真的很难的。打我也笑,骂我也笑,不跟你计较,这是高人。![640.webp (57)]()

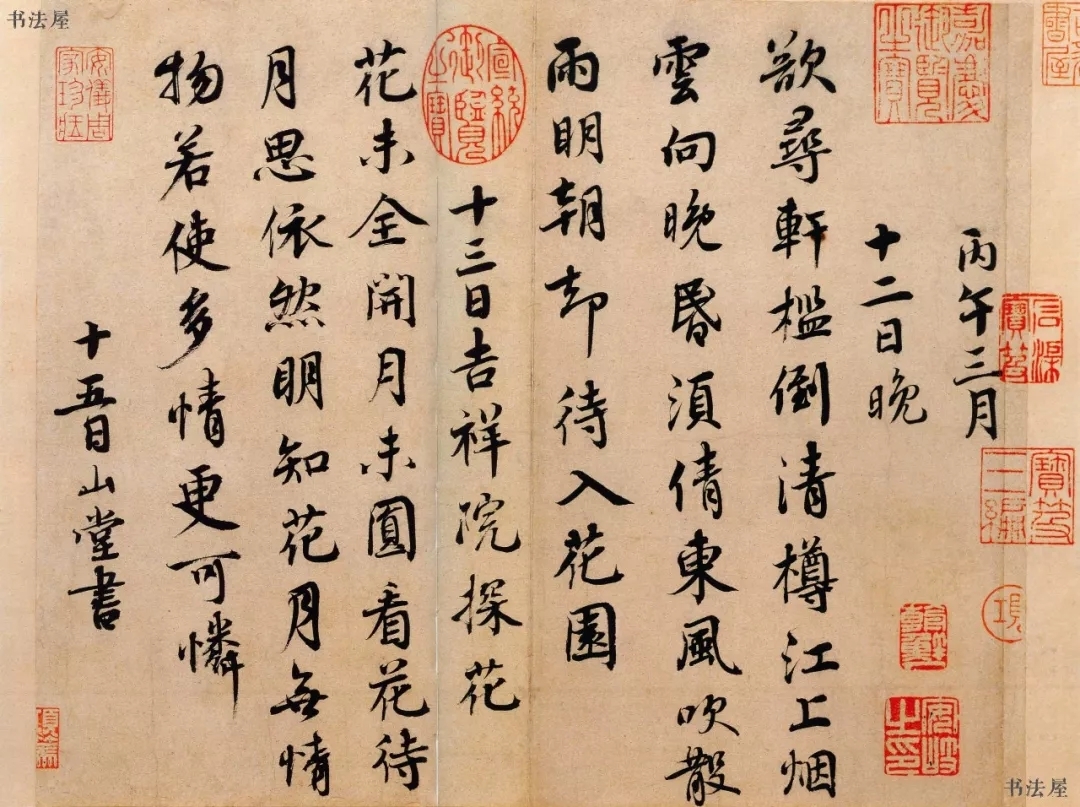

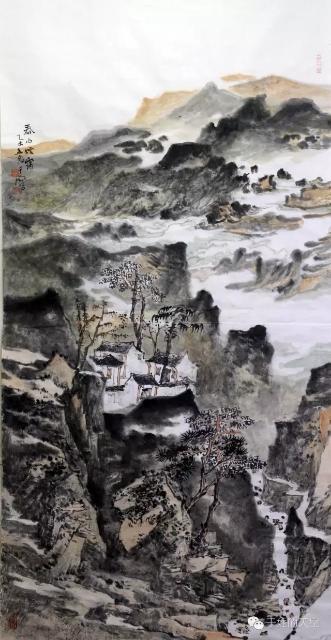

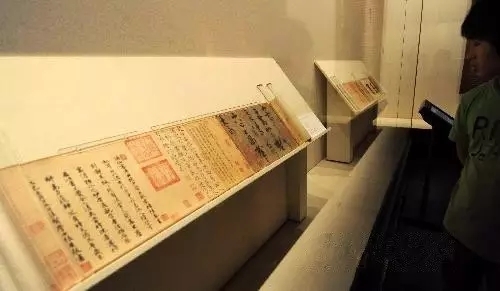

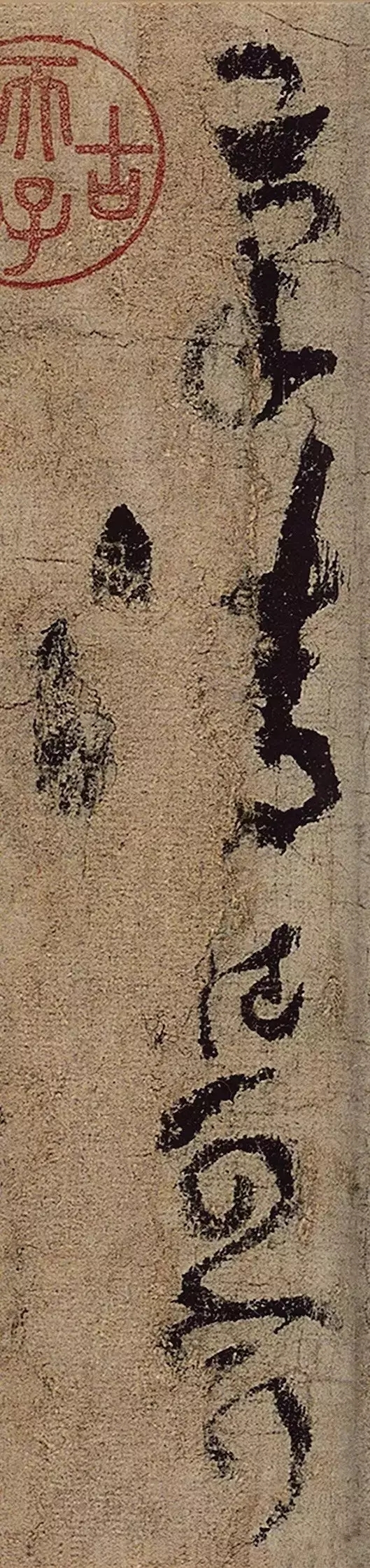

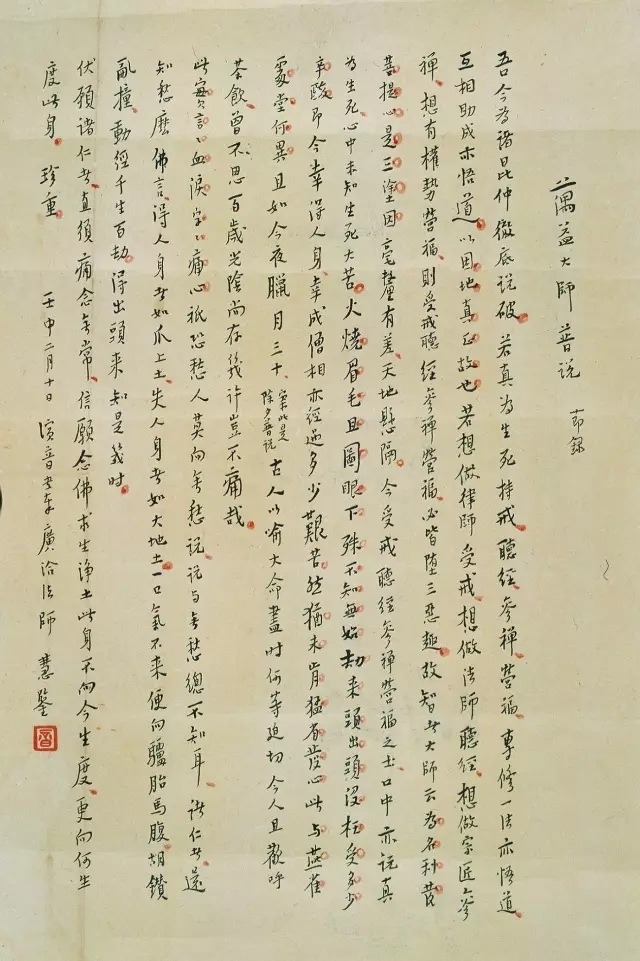

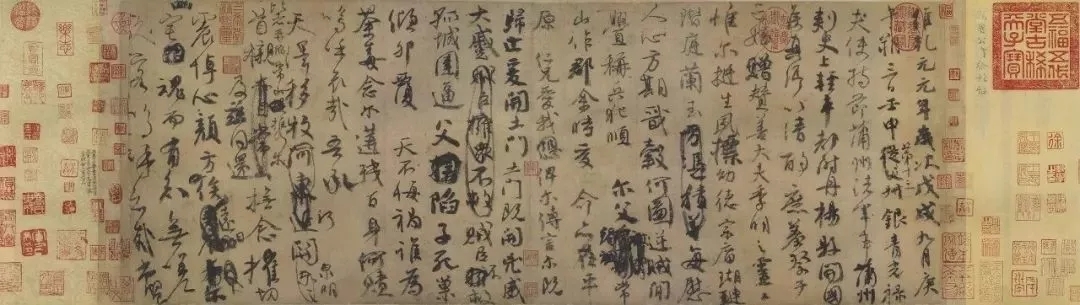

李:中国从梁楷就放笔直写,这种写意精神西方在文艺复兴才开始,中国画走到现在只有写意画离本心最近的。

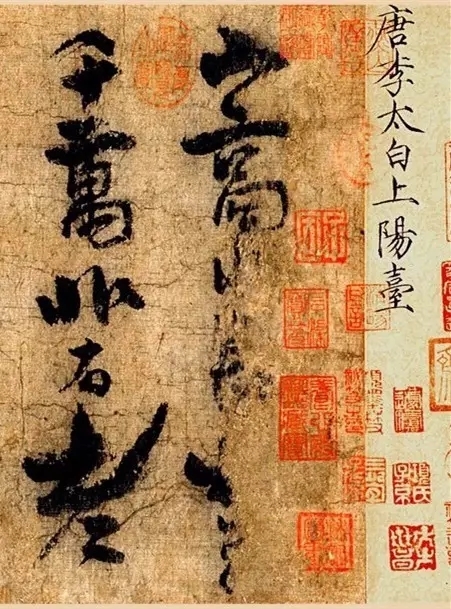

吴:时代变了,人的观念也会跟着变,一代代在接近市民化,尤其是到海上画派,它更接近市民化(市民和平民是有区别的),因为他们把自己的作品当成商品进入市场,除了之前扬州八怪把自己的作品当商品流向市场外,一般文人画家都是不愿意的。中国画一路走过来,情绪都在变,变到我们现在都一塌糊涂了,欲望几乎取代了一切。古人不是这样的,宋代人不是这样的,他们在画上落款落的很小很小,几乎找不到!

李:是,宋人画题款是不容易找。以前我在我编的杂志上专门登过一篇宋代绘画题款研究的文章。尤其是藏在石头缝、树缝里,或骑边的,不用放大镜仔细去找,根本找不到。

吴:我就是说,他们的功利心相对我们现在少,时代不一样,一代人跟一代人不一样,心态在走下坡路,画当然也在走下坡路。

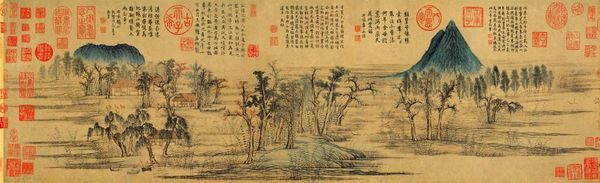

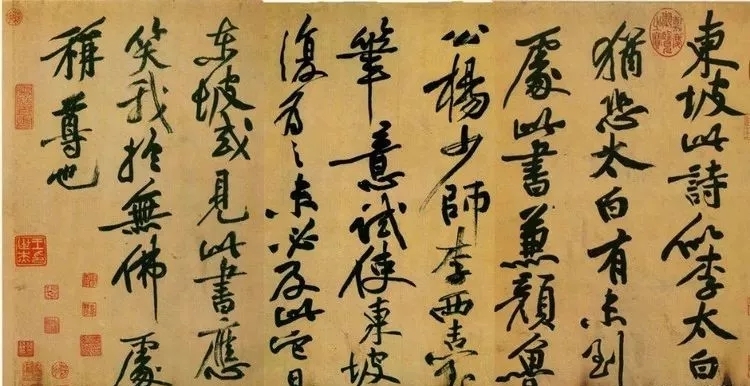

李:现在国内美术界一窝蜂似的涌向写意,很多不画写意的画家也给自己冠以大写意之名,您是一直坚守大写意创作的,对这种现象怎么看?

吴:大写意,所谓的大写意,三个字都各有内容的,串并到一起的。什么叫大呢?画得大,不叫大写意;用笔粗大,也不叫大写意;心志大才叫大写意。写呢?就是书法用笔,必须每一笔都是写出来的。这是把汉字变成了另一种形式的表达,这才叫大写意的写。意呢?就更深刻一点了,就像我们讲的禅一样,很难用语言来讲得清楚,意就是内心世界,你的学问、你的品格、你的其它一些因素。作为一个人的真实因素,对世界、对人生的认识,包括对生命、对宇宙的认识,综合反映到你的作品上来的那一种深度。你含有多少那种成分,你的那种意就有多深,你理解不了,你画的作品就没有那个意,三个字中少了任何一字,就不叫大写意。

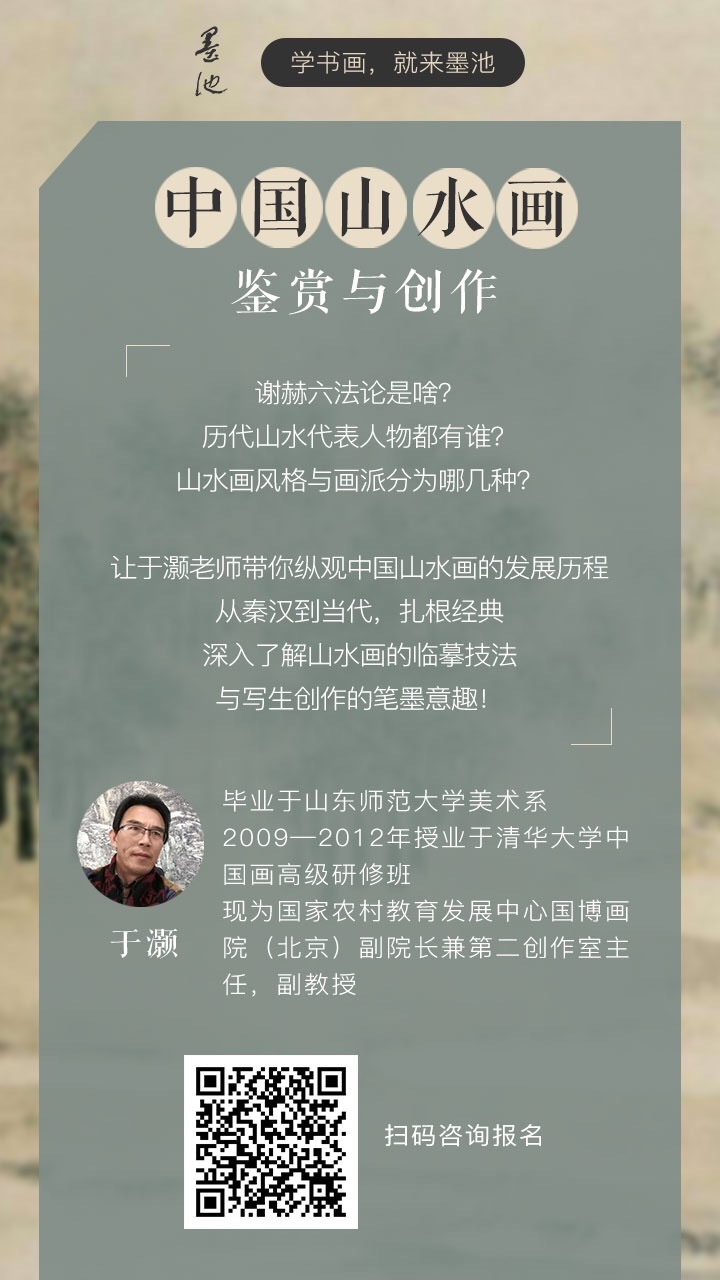

本文选自第六期《禅画》杂志

——END——