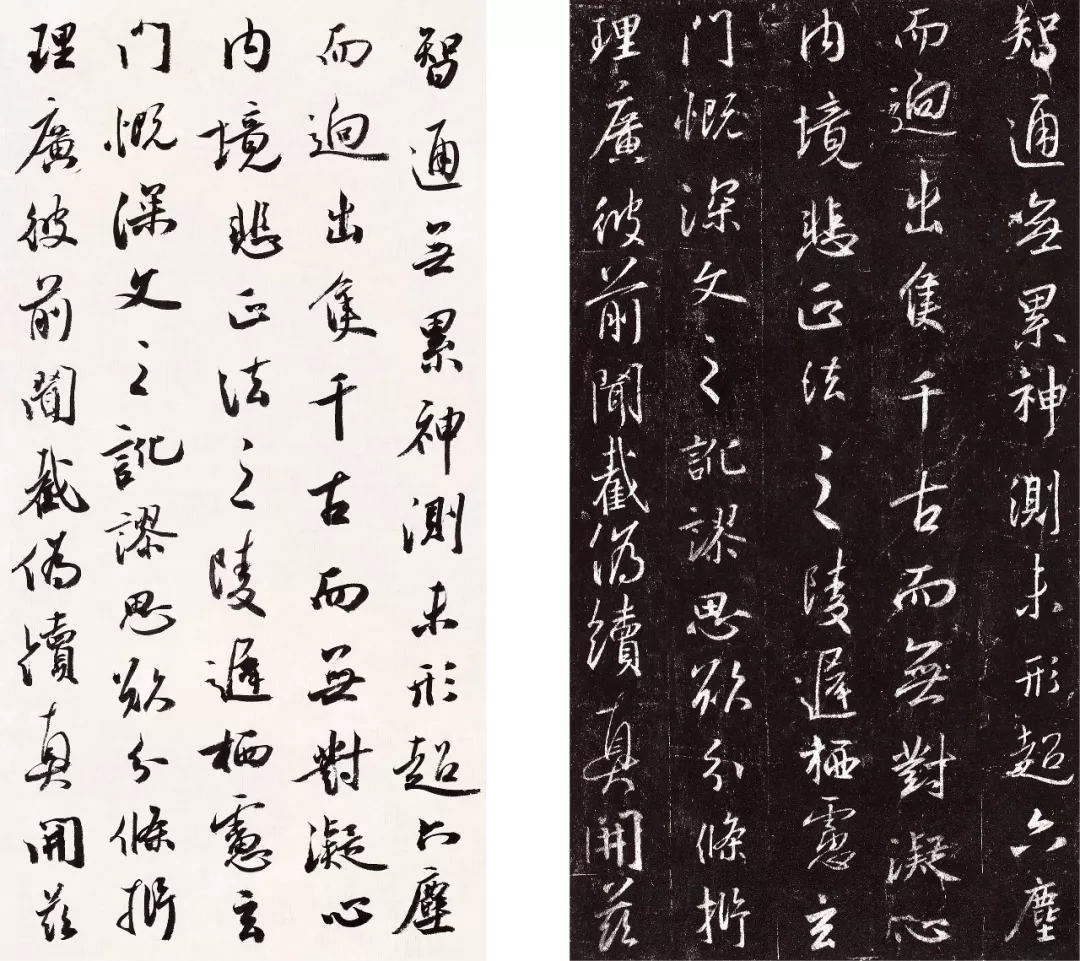

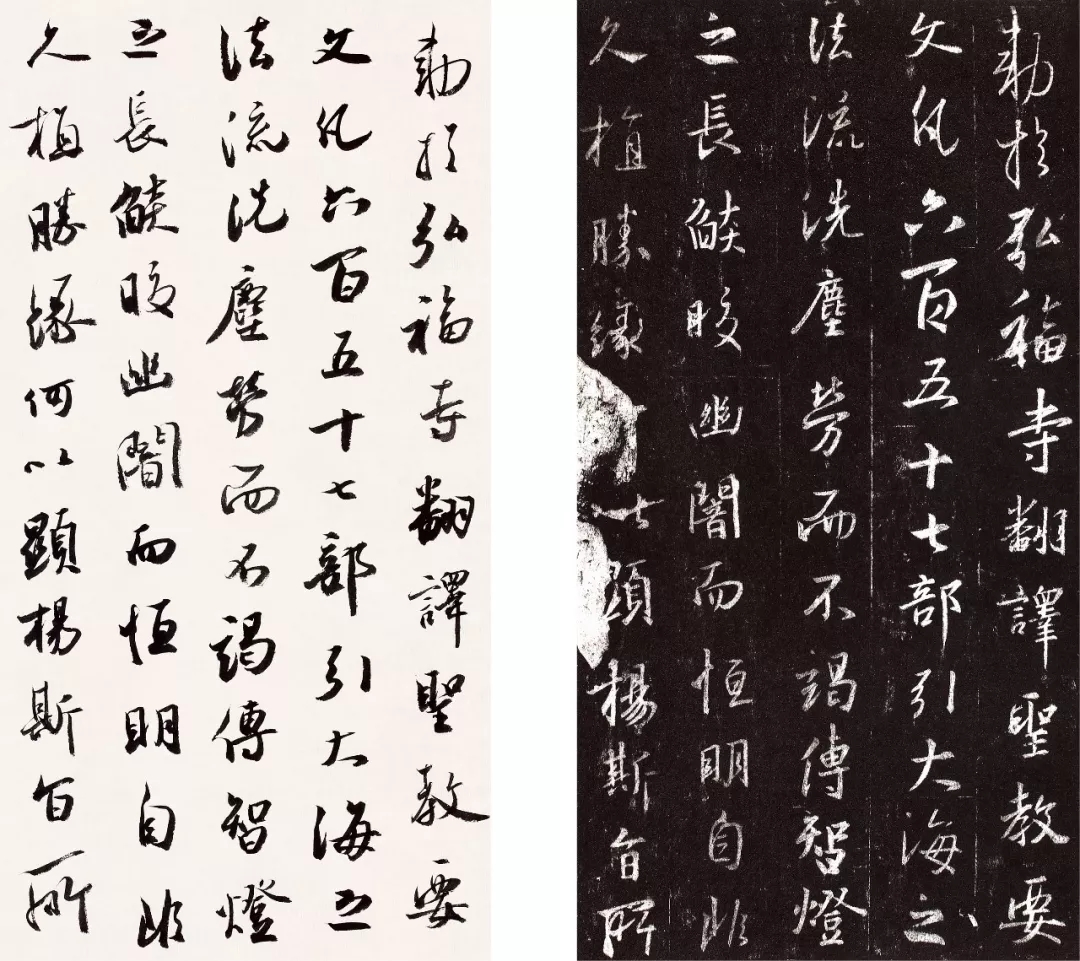

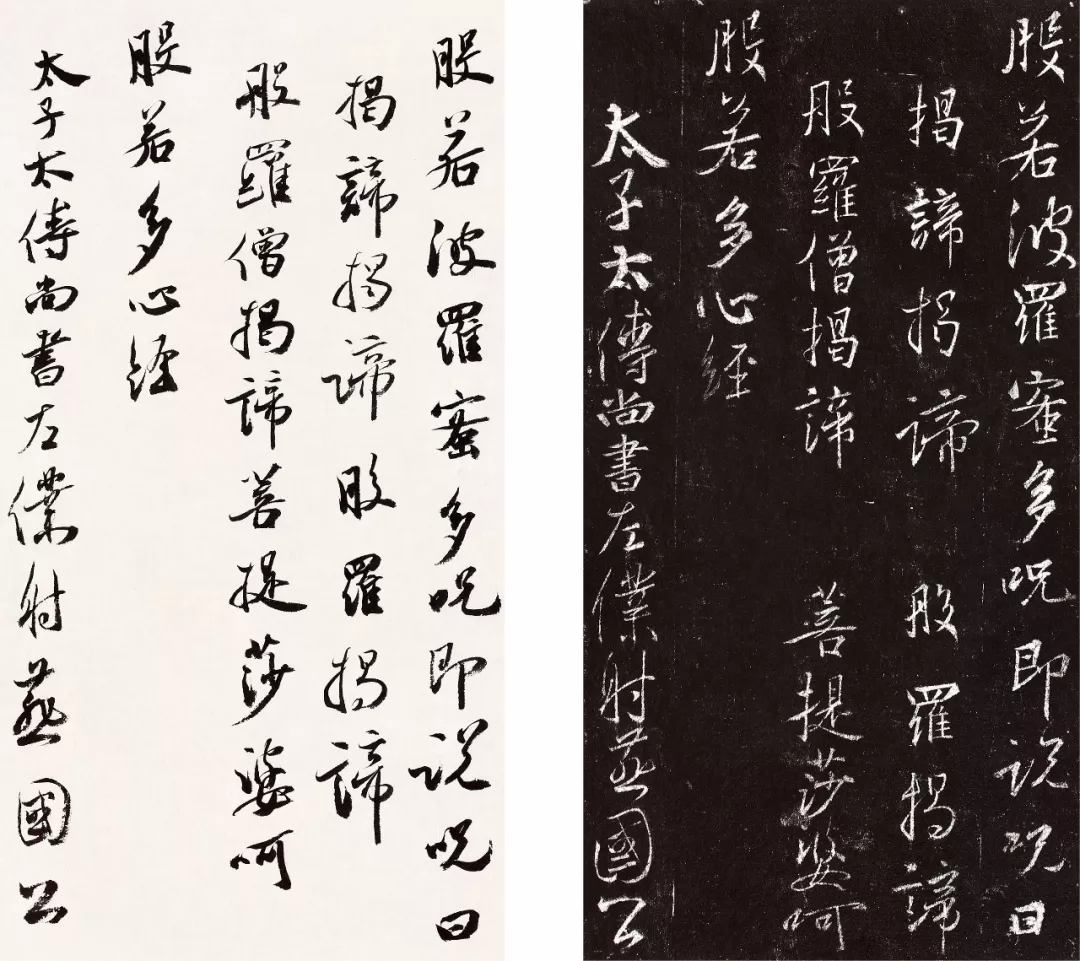

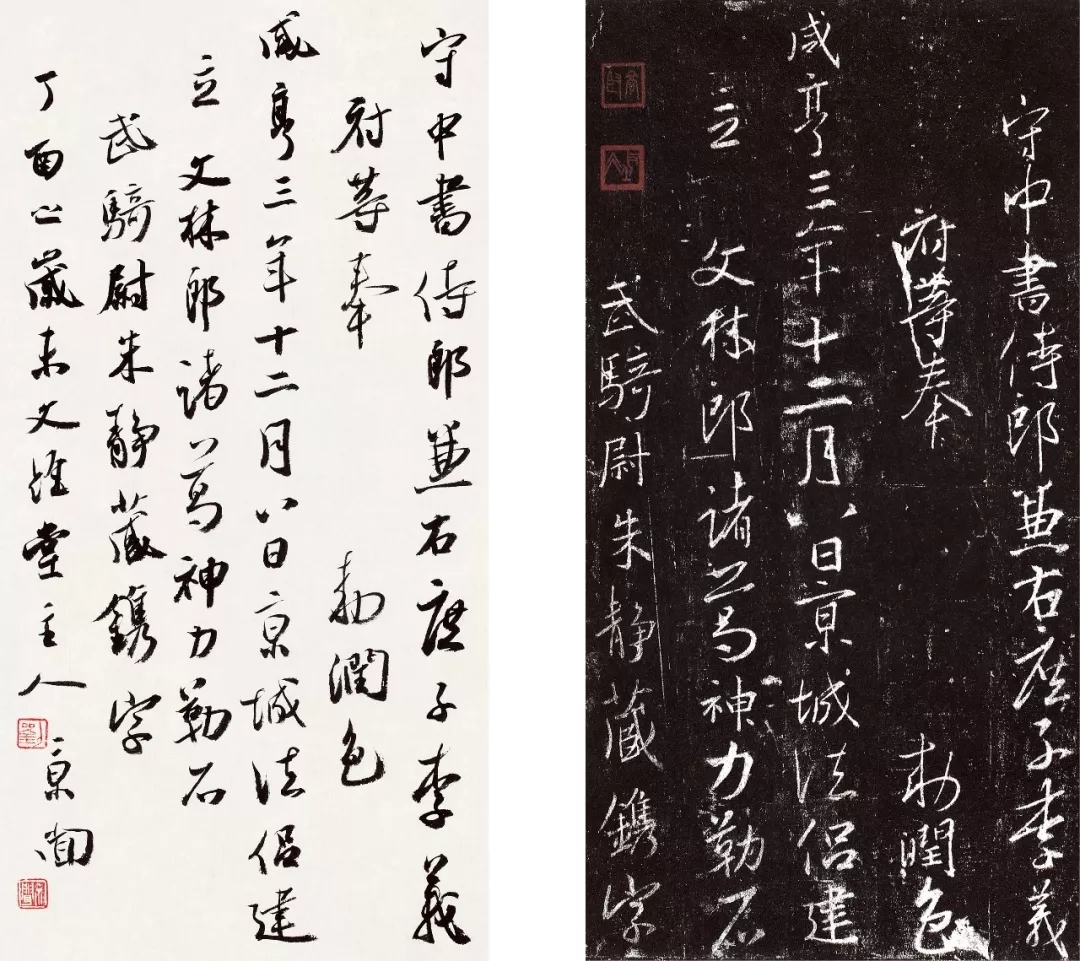

《刘京闻临集王羲之圣教序》

本书规格:23cm×34cm,共计80页码

特种纸彩色印刷,装订精美

自 序

从“三味书屋”到“圣教序”

文/刘京闻

去年与朋友来到绍兴,因为书法,我一定会到羲之故居去聆听王右军的故事,当然还有明代大书画家徐渭的“青藤书屋”。绍兴人杰地灵,历代大家不胜枚举、灿若星辰,给我留下印象最为深刻的倒是鲁迅笔下的“三味书屋”,相信很多人都读过,但是可能并不了解到底是哪“三味”呢?其实是前人对读书感受的一种比喻;读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢,我们都知道,经书作为思想、道德、行为规范的书籍,包乎万象,最根本、最核心!但也很晦涩,读起来像吃稻粱一样没有滋味,很难吃!读史就不一样了,如同吃美味佳肴,因为里面有了故事、有了人物,读起来有滋味、好玩了!读诸子百家更像吃酱菜,味道更浓了!

因此,我们就不难理解,人们会喜欢读一些有故事情节、能够吸引人甚至有些肤浅、不用思考的文字了!很少有人喜欢去读孔子的《论语》《中庸》,也不愿去研习老子的《道德经》,尽管我们都知道那些是真正的经典!就像我们永远喜欢一些美味佳肴而不屑于“稻粱”一样!我们再往深处想一想,所有的美味佳肴不都来源于那些看着并不起眼的“稻粱”吗?“稻粱”本身没有滋味,只要是能工巧匠,便可把它变成各种各样的美味!因为“稻粱”是美味的源头。

因为喜欢书法,我会不自觉地把写字和“三味”联系起来,由此我想到了“圣教序”。初识“圣教”,你一定不会觉得它有多少魅力可以吸引你,甚至觉得不过如此!尽管有很多的专家甚至经典书论告诉你,“圣教序”是行书的经典、历代书家学习的典范,但大多数的情况是,很多人学习了几天之后便没有了兴趣,转而去学习一些有特点、有“滋味”的法帖了,因为很多法帖不用想,一眼就能看到它的“滋味”所在!

如果把“圣教序”比作书法的“经书”,比作食物中的“稻粱”,倒是恰如其分!

其一,“圣教序”集王羲之一生之精华,用笔之丰富、结字之变化叹为观止,可谓取之不尽,用之不竭,历代大家无不从中吸取营养,取其一二便可成自家面目。

其二,“圣教序”的特点不明显,缺少滋味,这看似是缺点,实则是优势,没有明显的特点,可以让我们自己更好地发挥特点。学习太有特点、太有滋味的东西,恰恰是容易陷入到别人的特点之中,从而限制了我们发挥自己的特点。就像已经做好的美味佳肴,他的味道就不易改变了,而“稻粱”经过加工可以变成你喜欢的任何美味佳肴。

其三,学习“圣教序”和我们读经一样,一定有很多人不喜欢这些晦涩而且没有滋味的东西,只有那些愿意学习并且有智慧的人才能从这些经典当中去寻找乐趣、挖掘本源、理清脉络,从而成就自我。

每个人都有选择的权利,他们可以选择吃别人制作的佳肴,而不去想创造自己“美味”,他们可以去选择读一些有滋味、有故事情节甚至无聊的文字,以消磨时光,也不愿去看一看孔孟、老庄那些闪烁着中华民族智慧光芒的经典的思想。

要想有所作为,一定要善于寻根溯源,读书如此!写字亦如此!人生何不如此?

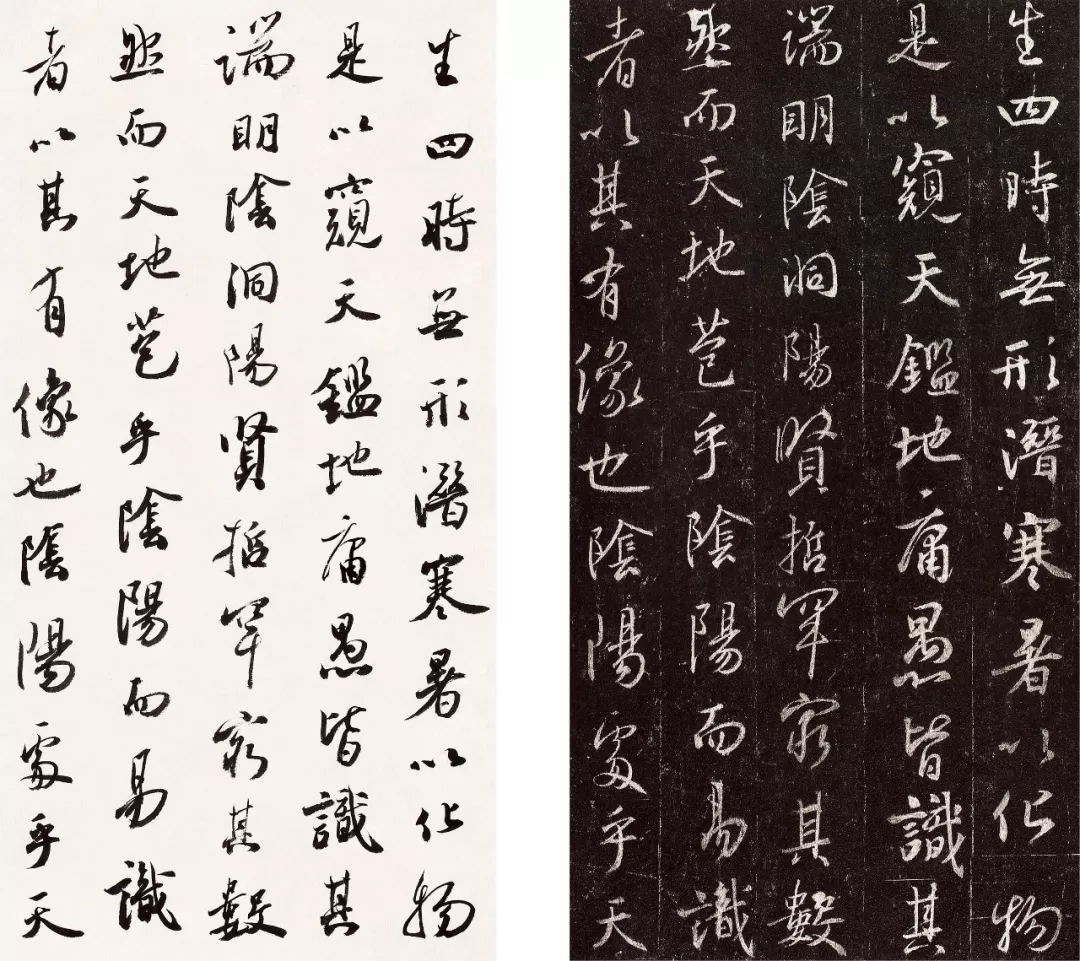

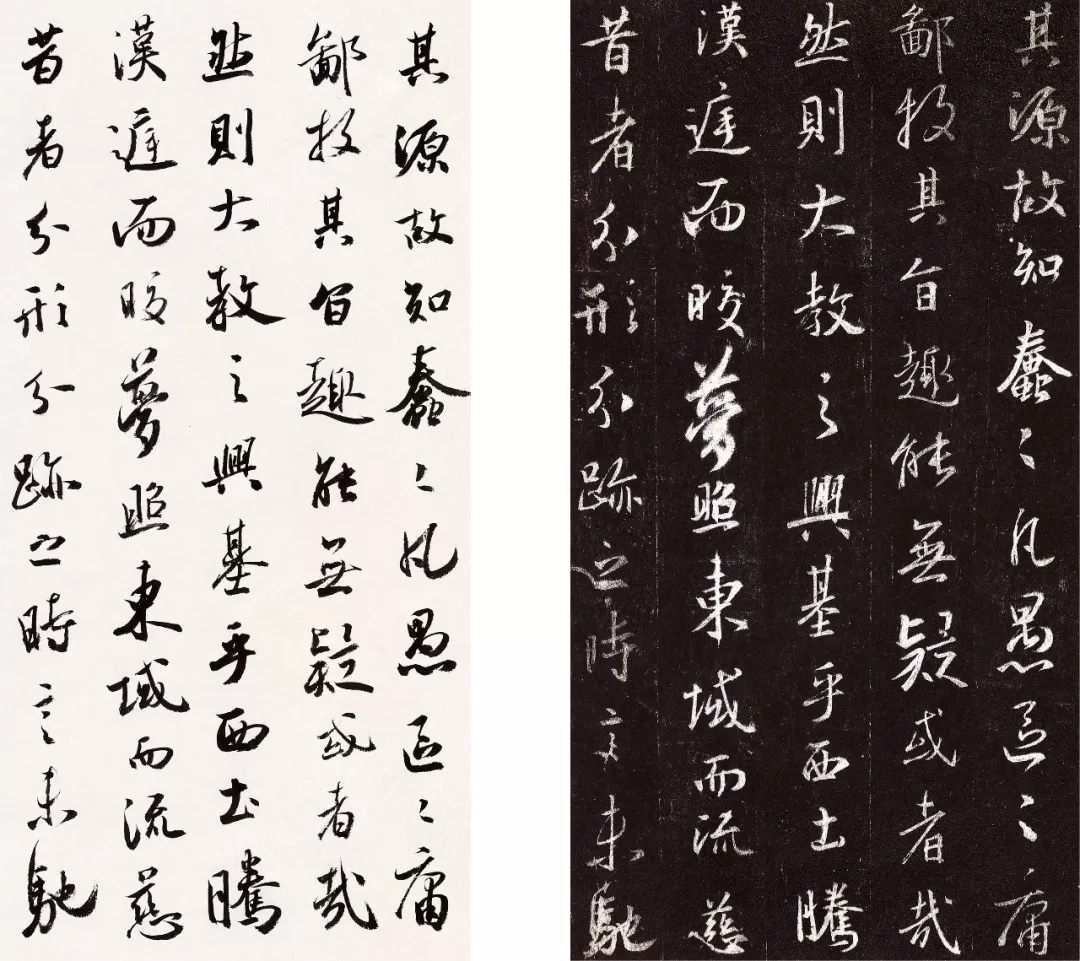

《刘京闻临集王羲之圣教序》

部分对照本