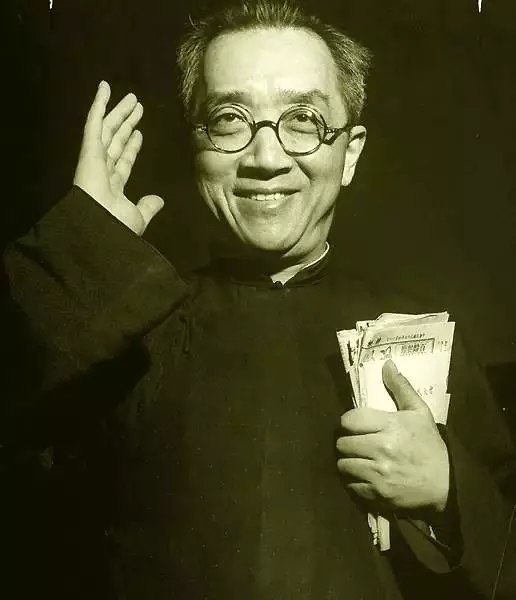

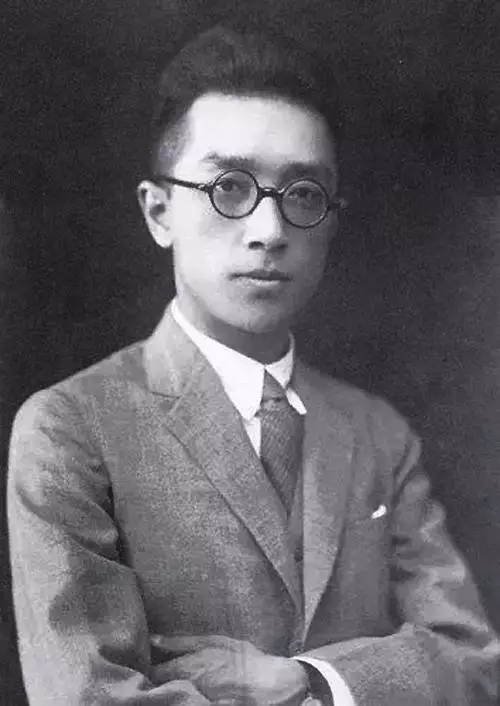

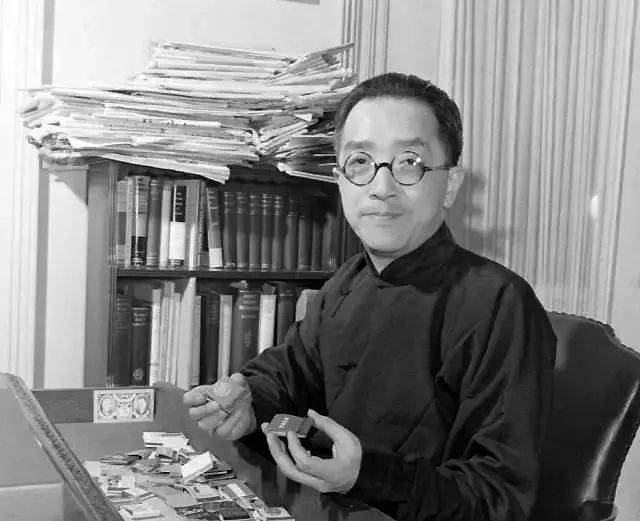

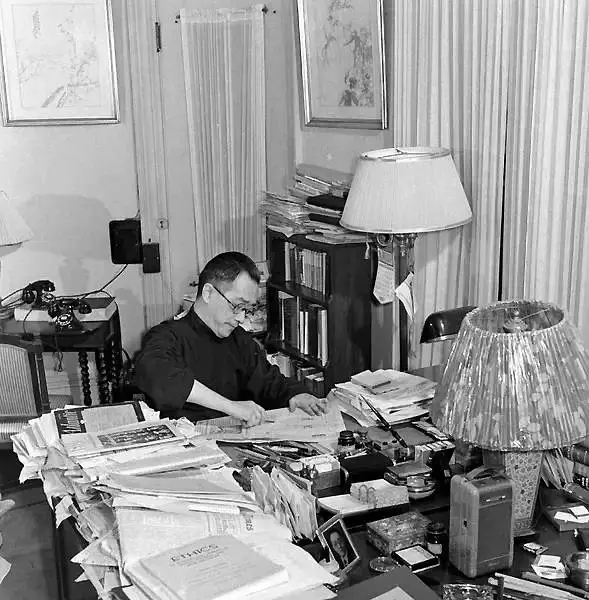

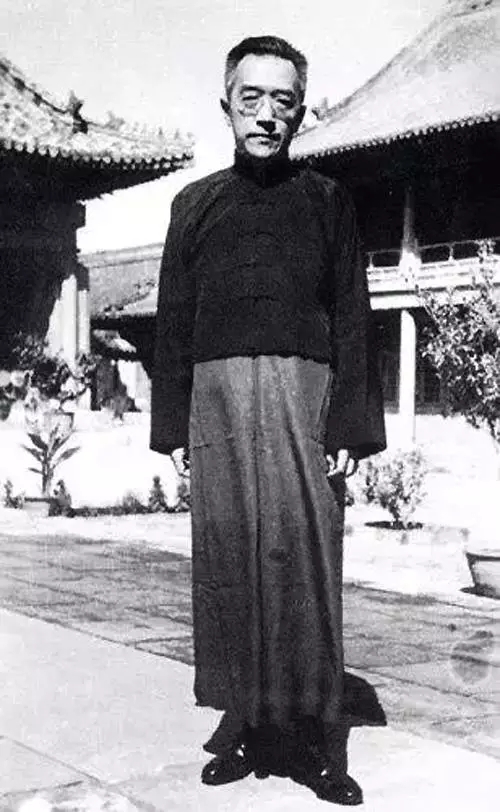

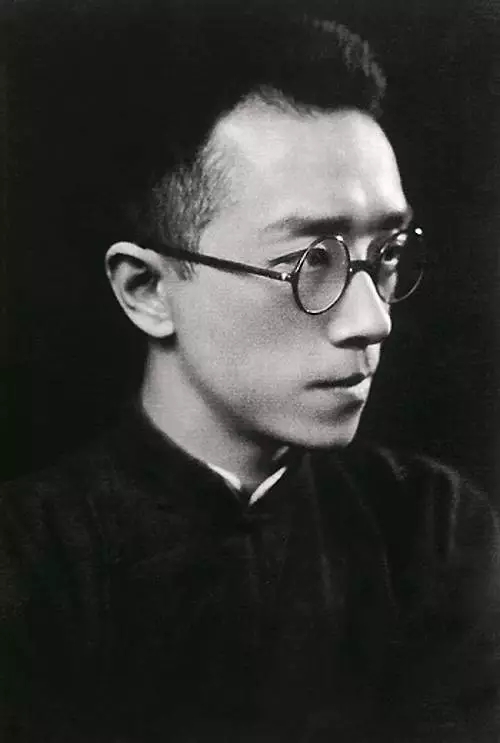

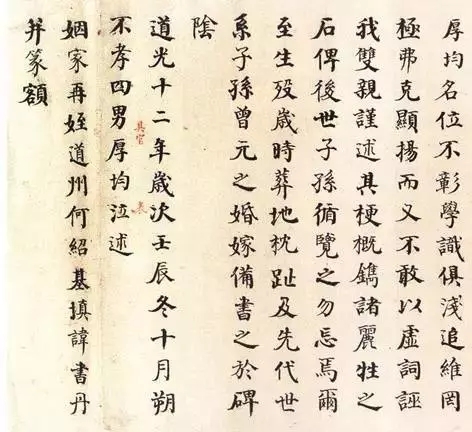

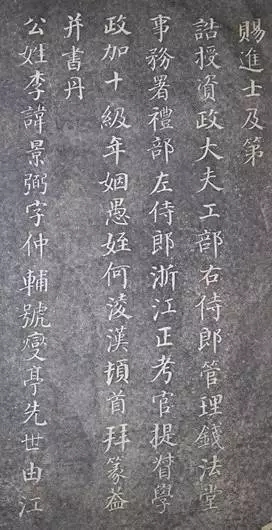

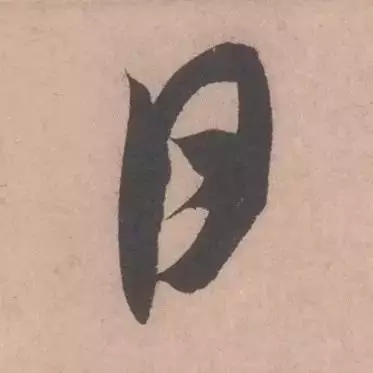

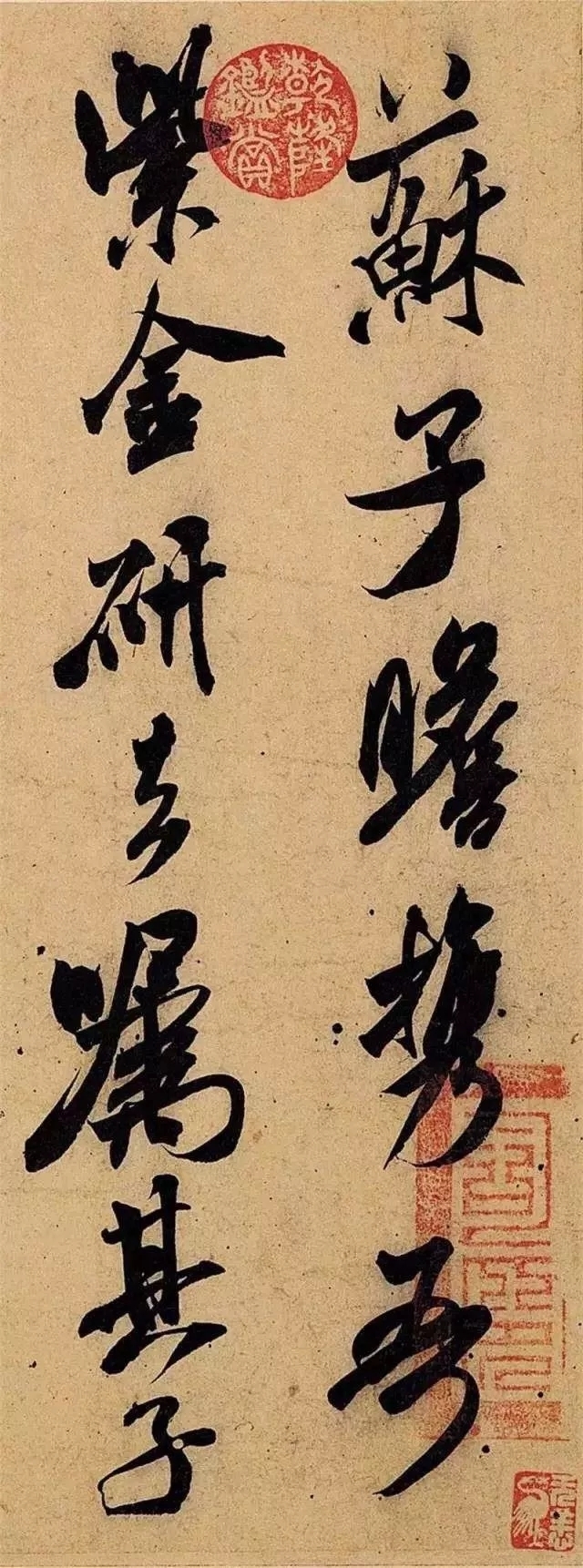

胡适丨(1891年12月17日-1962年2月24日),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,笔名胡适,字适之。著名思想家、文学家、哲学家。徽州绩溪人,以倡导“白话文、领导新文化运动闻名于世。”

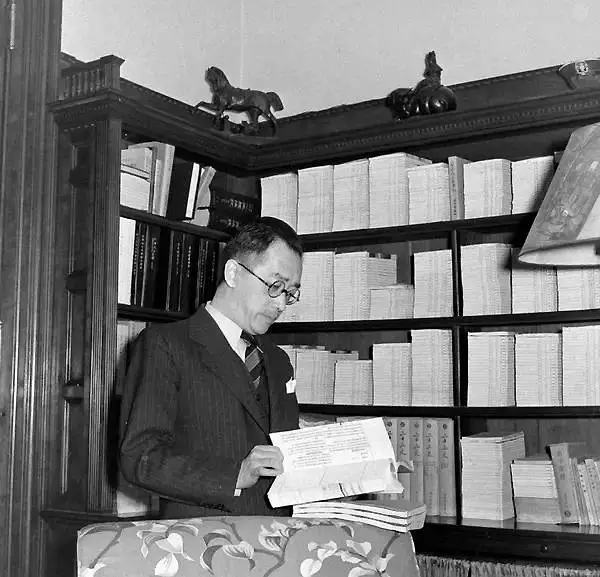

幼年就读于家乡私塾,19岁考取庚子赔款官费生,留学美国,师从哲学家约翰·杜威,1917年夏回国,受聘为北京大学教授。1918年加入《新青年》编辑部,大力提倡白话文,宣扬个性解放、思想自由,与陈独秀同为新文化运动的领袖。他的文章从创作理论的角度阐述新旧文学的区别,提倡新文学创作,翻译法国都德、莫泊桑、挪威易卜生的部分作品,又率先从事白话文学的创作。他于1917年发表的白话诗是现代文学史上的第一批新诗。胡适信奉实验主义哲学。“五四运动”后,同李大钊、陈独秀等接受马克思主义的知识分子分道扬镳,由“问题与主义之争”开其端,倡导改良,从此改变了他“20年不谈政治;20年不干政治”的态度。他于1920年代办《努力周报》,1930年代办《独立评论》,1940年代办“独立时论社”。1938~1942年出任国民政府驻美大使。1939年获得诺贝尔文学奖的提名。1946~1948年任北京大学校长。1949年去美国。1952年返台湾任中央研究院院长。1962年在台北病逝。

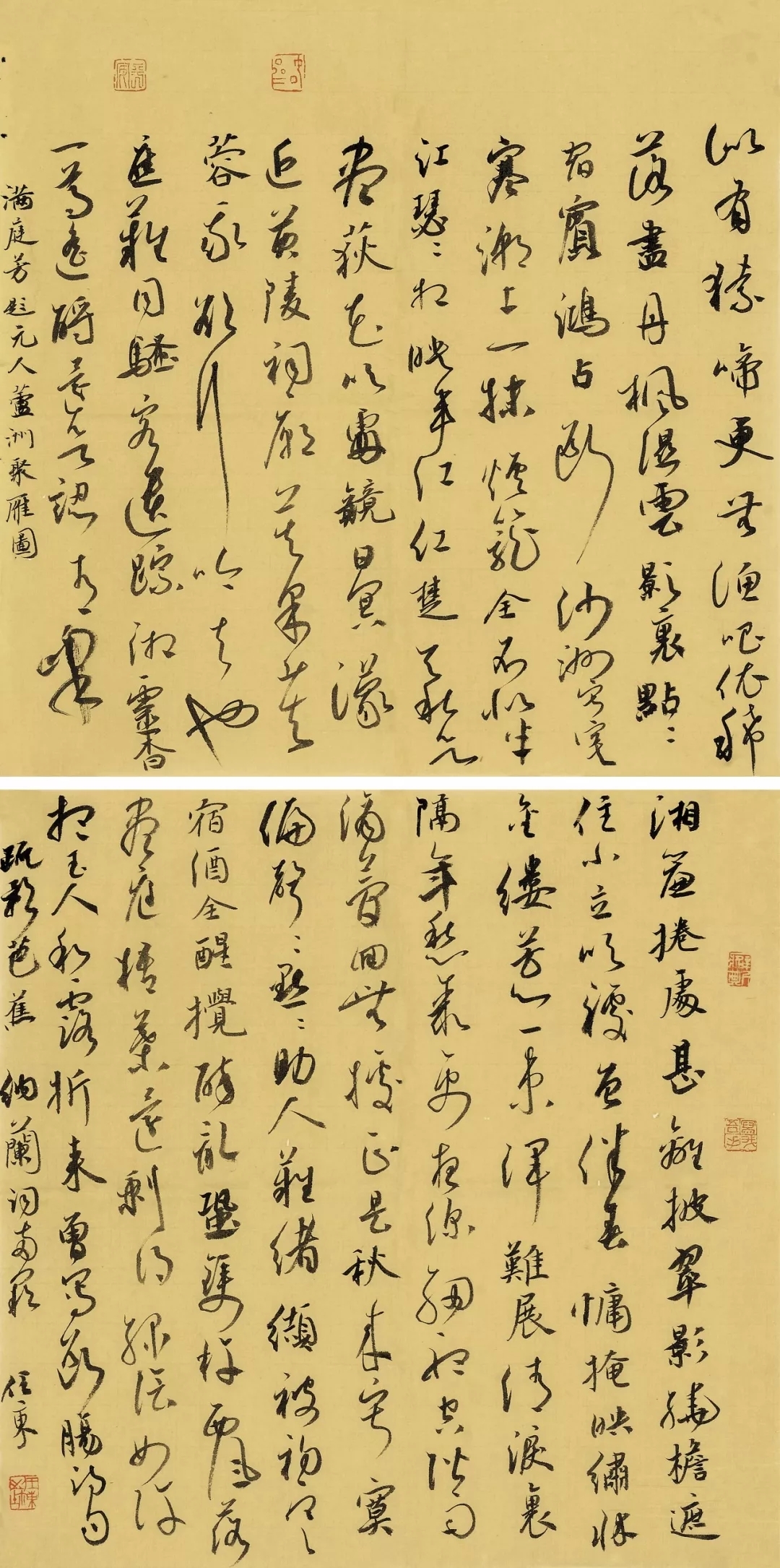

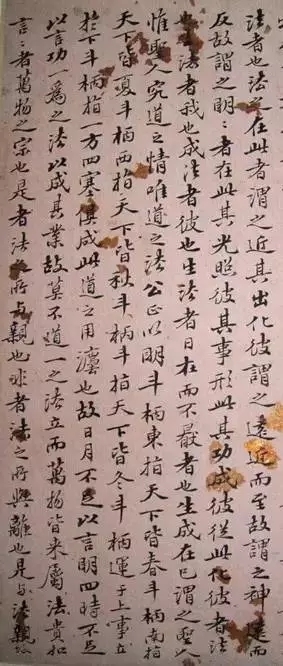

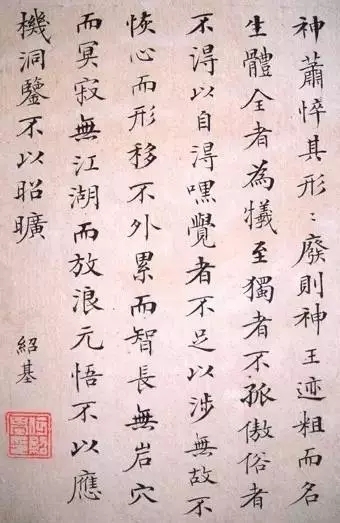

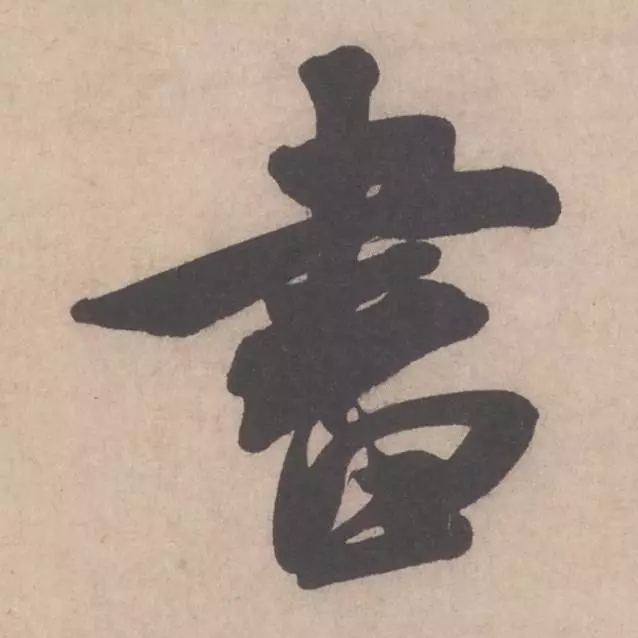

胡适一生的学术活动主要在文学、哲学、史学、考据学、教育学、红学几个方面,主要著作有《中国哲学史大纲》(上)、《尝试集》、《白话文学史》(上)和《胡适文存》(四集)等。他在学术上影响最大的是提倡“大胆的假设、小心的求证”的治学方法。

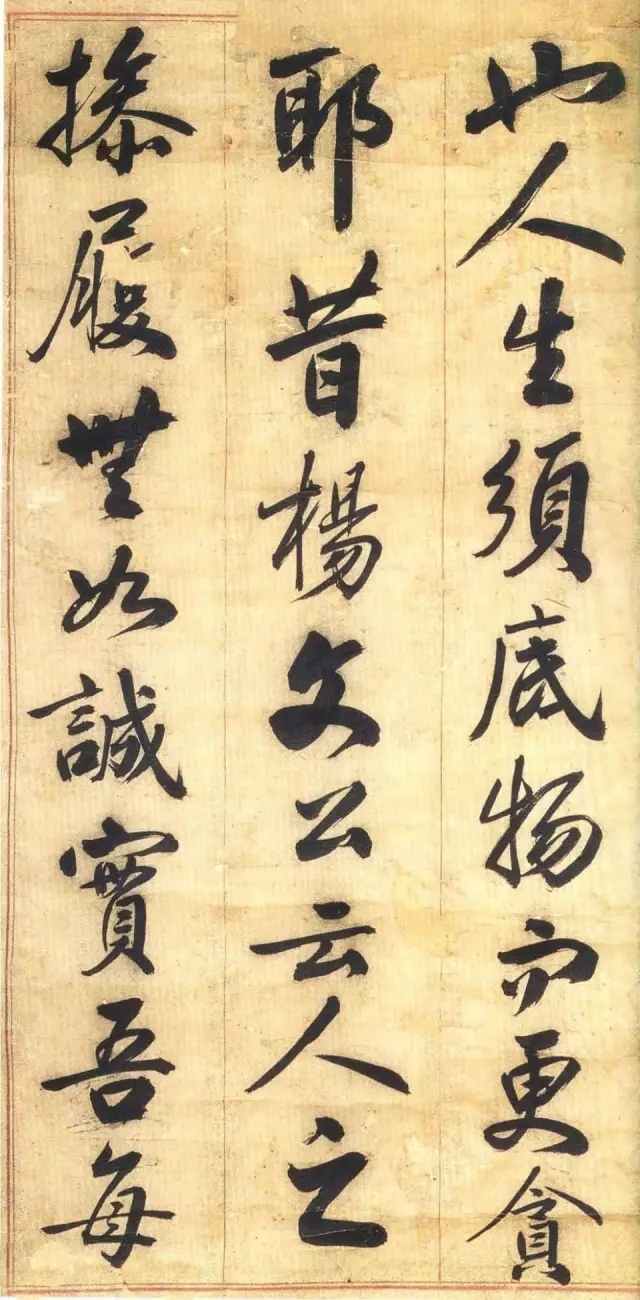

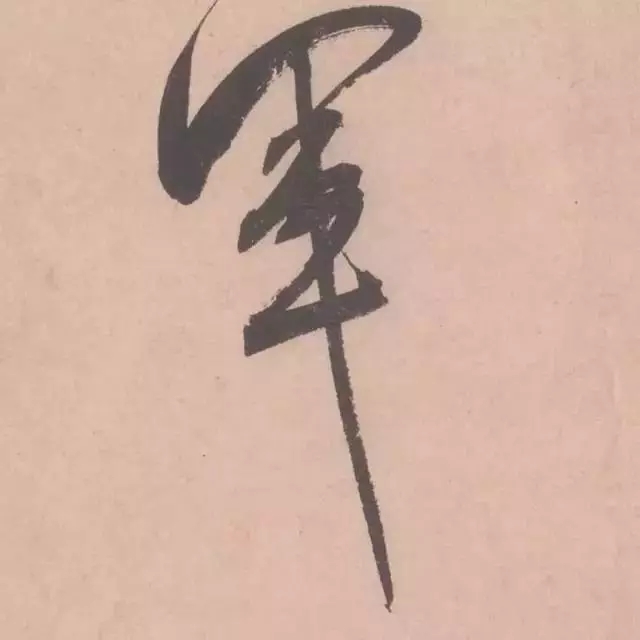

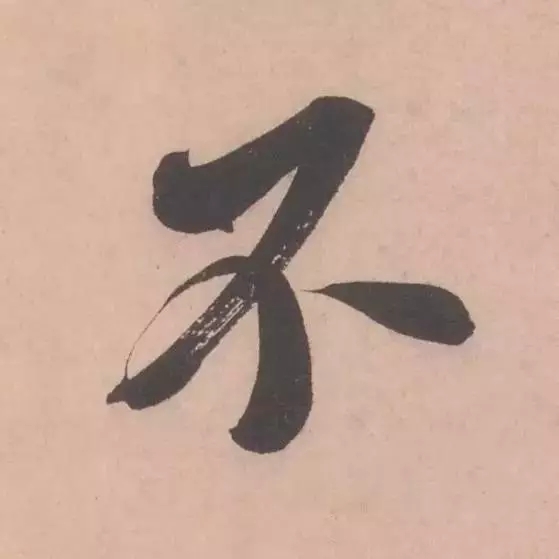

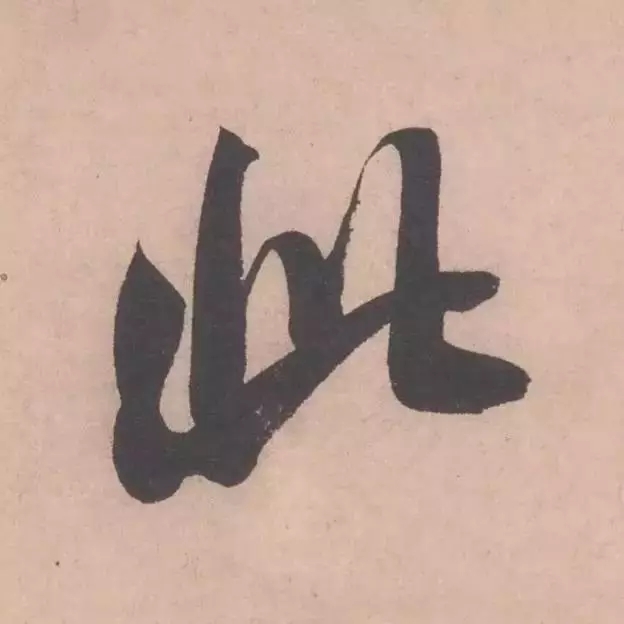

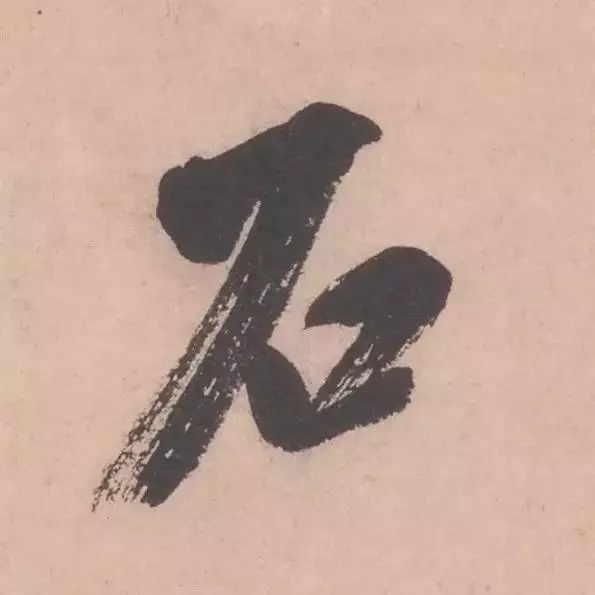

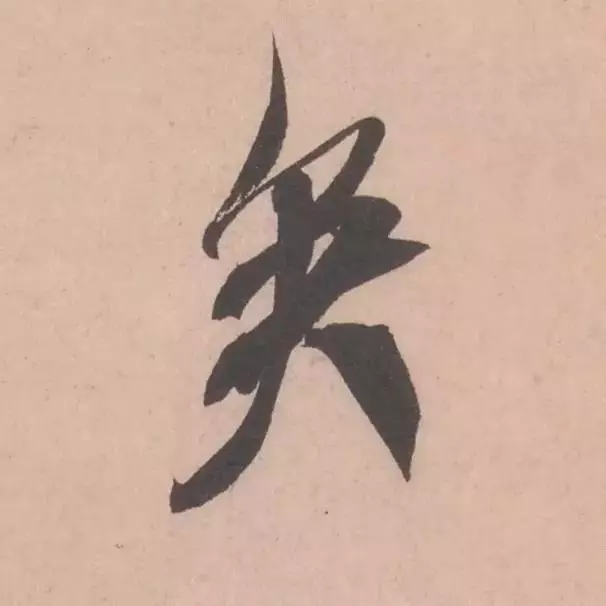

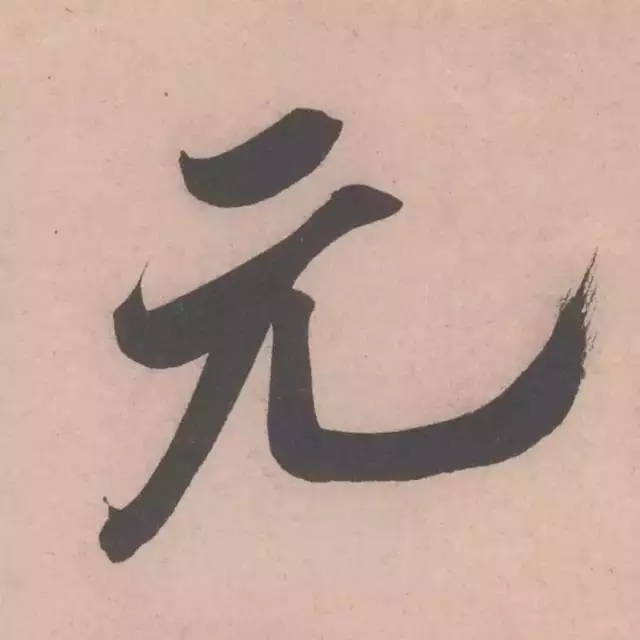

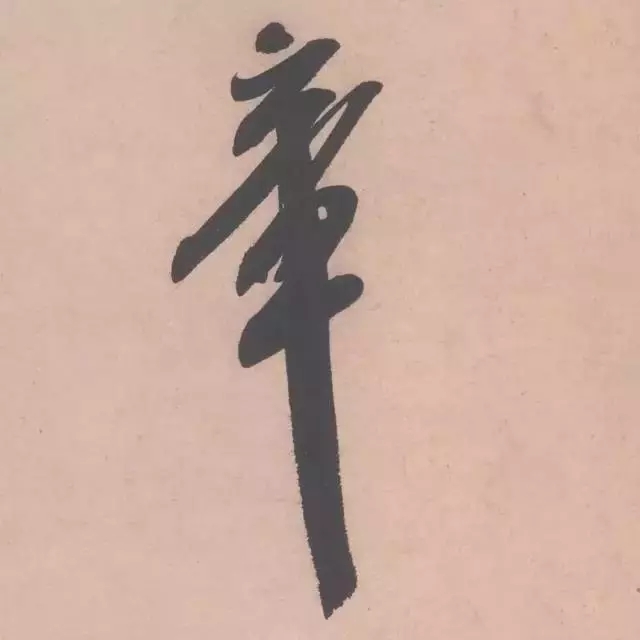

君子言而有信、行而有义

1912年正月,郭沫若屏住呼吸揭开盖头,

发现新娘竟长着“一对露天的猩猩鼻孔”,

他立马奋身奔出洞房,五天后离家出走。

郭沫若说:“隔着口袋买猫,交定要白猫,打开口袋却是黑猫。”

张琼华独守空房68年,一生无子女。

1906年,鲁迅被母亲骗回老家完婚。

新婚晚上,他独自睡进了书房。

第三天,他从家中出走,去了日本。

鲁迅说:“她不是我的太太,只是母亲送我的一件礼物。”

1926年,鲁迅赴上海与许广平同居。

朱安独守空房41年,一生无子女。

清末民初,喝过洋墨水或富贵显达者,

纷纷追求“没有爱情的婚姻是不道德的”之新观念,

抛弃包办婚姻与糟糠之妻遂成新潮流。

但新文化运动的旗手胡适却是一个例外。

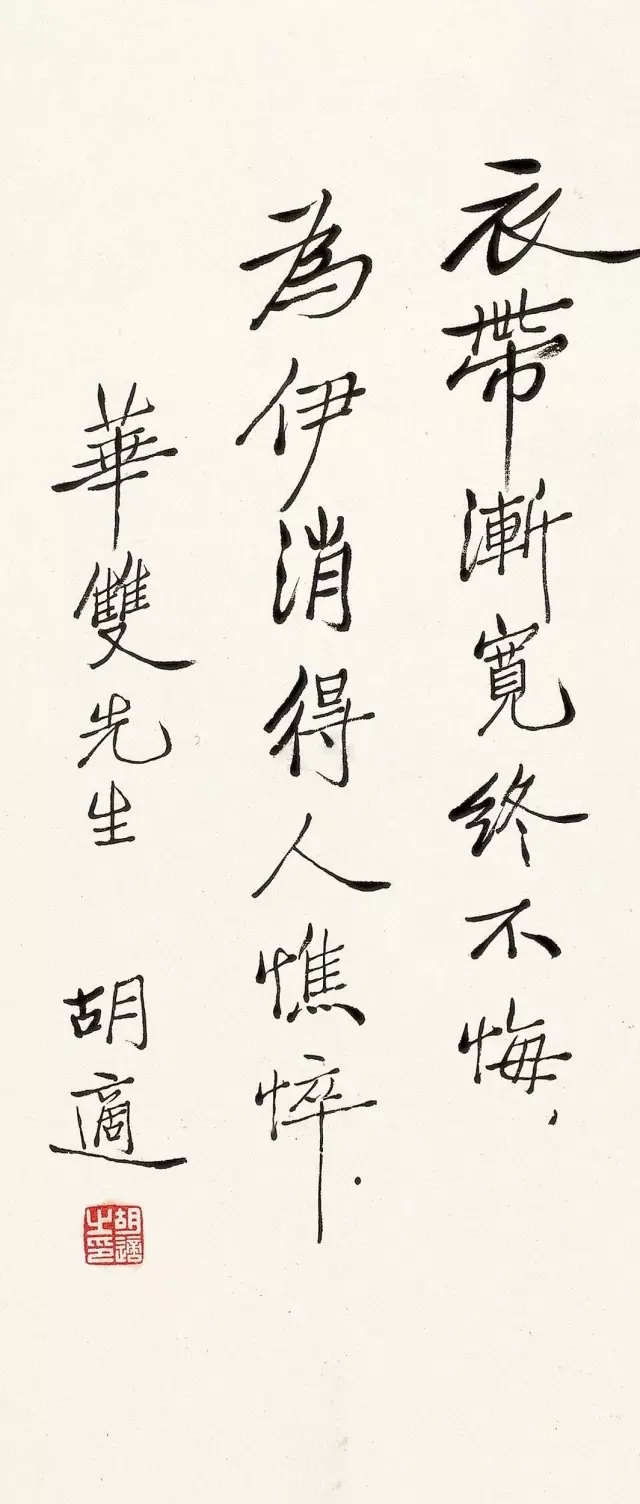

胡适13岁时,母亲便做主给他定了婚。

订婚后15年,胡适与江冬秀从未谋面。

胡适内心也曾抗拒过、疑虑过、矛盾过,

但终因“不忍伤几个人的心”而没有推翻婚事。

“我深深懂得旧式婚姻中女性的地位。”

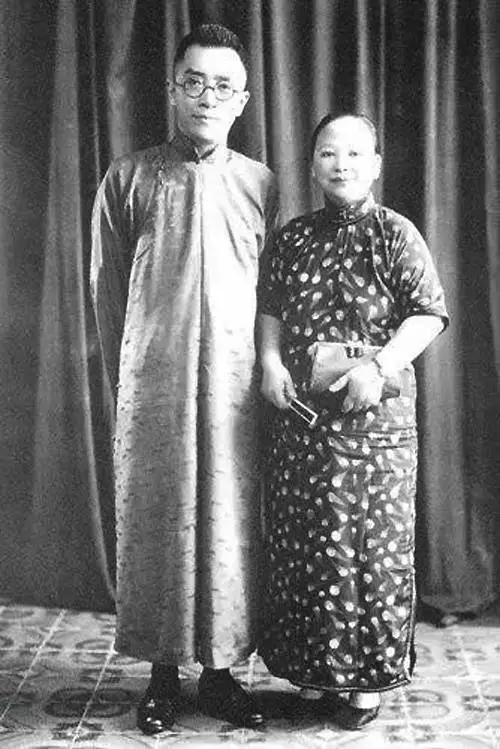

1917年,留美归来的北大教授胡适迎娶了江冬秀。

史学家唐德刚说:“这位小脚、眼有翳、爱打麻将的女人,成了传统中国社会最后一位福人。”

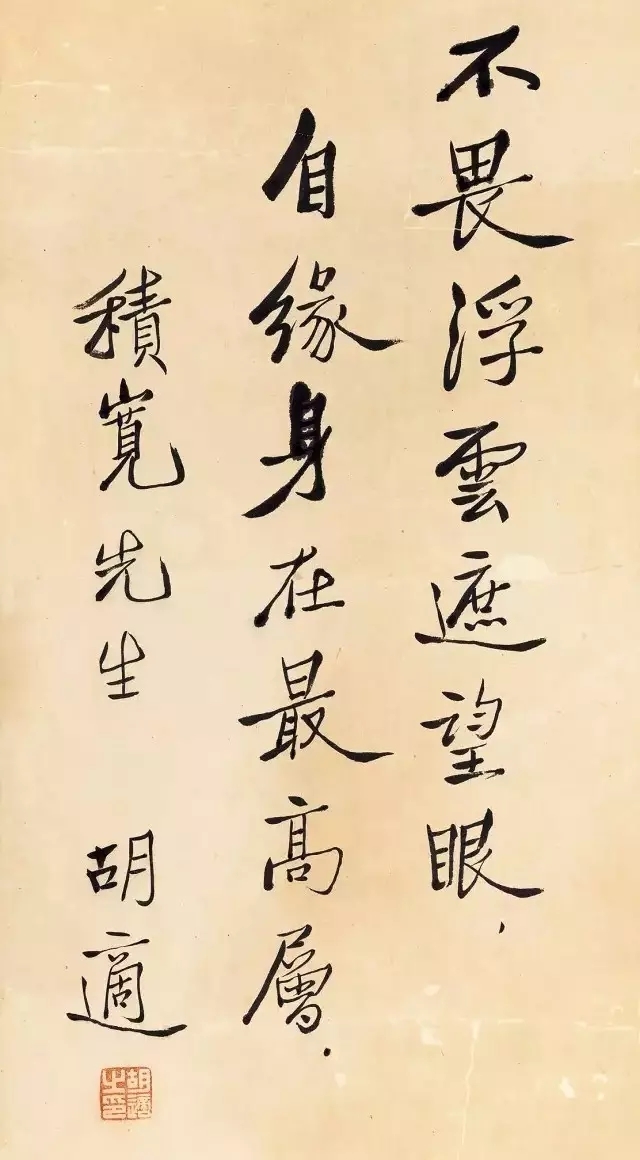

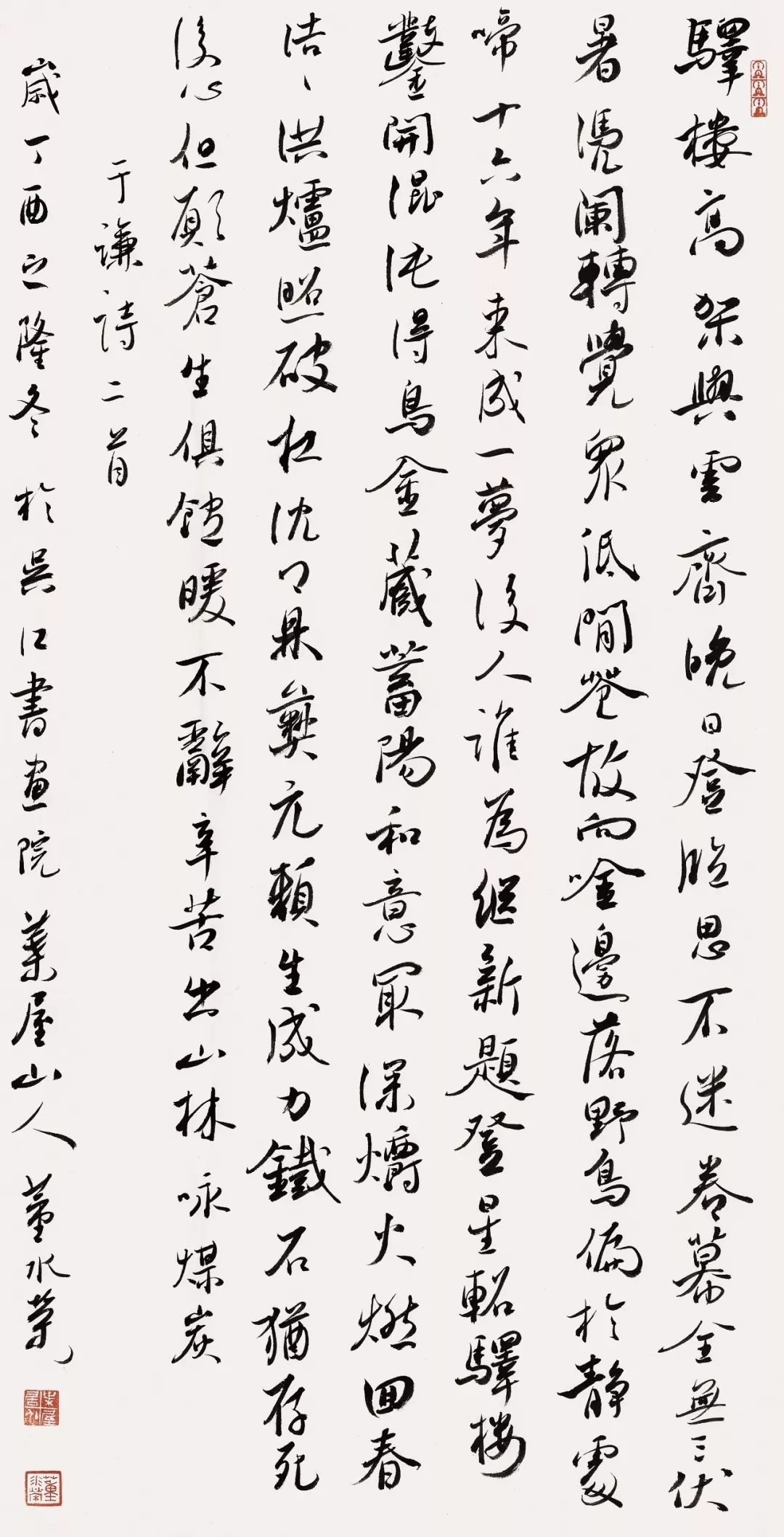

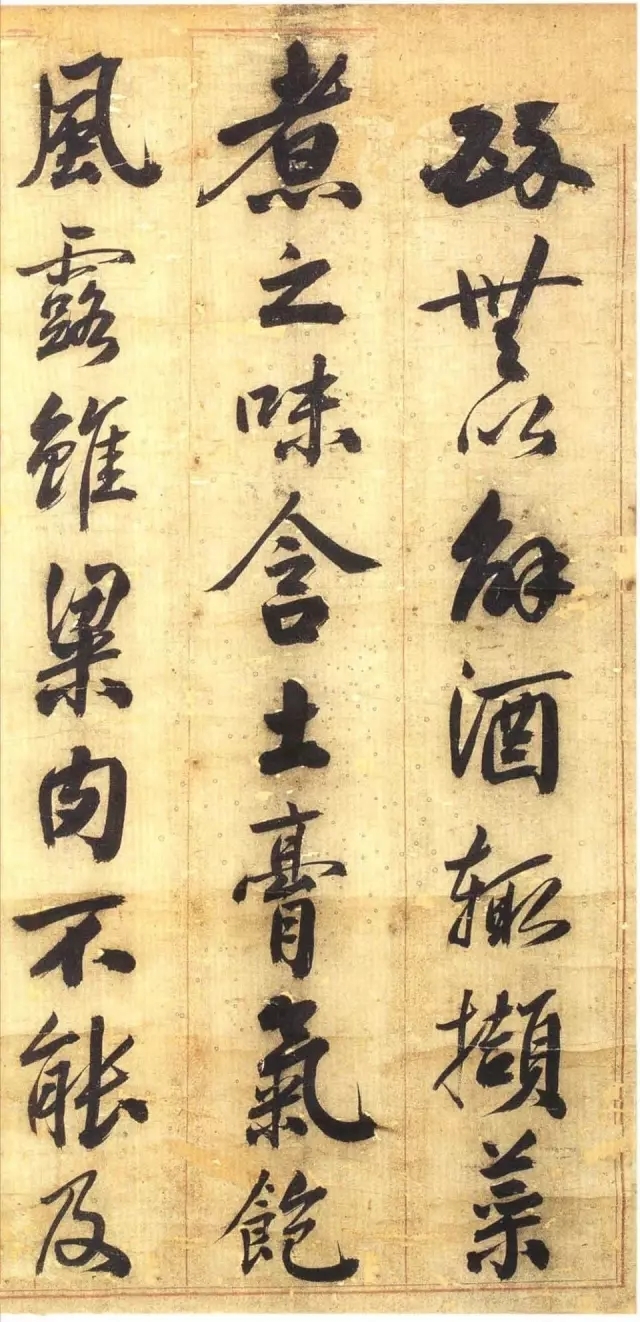

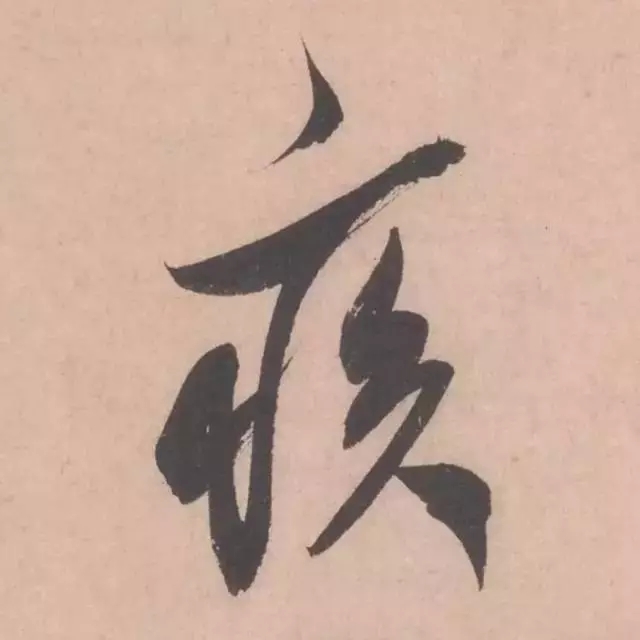

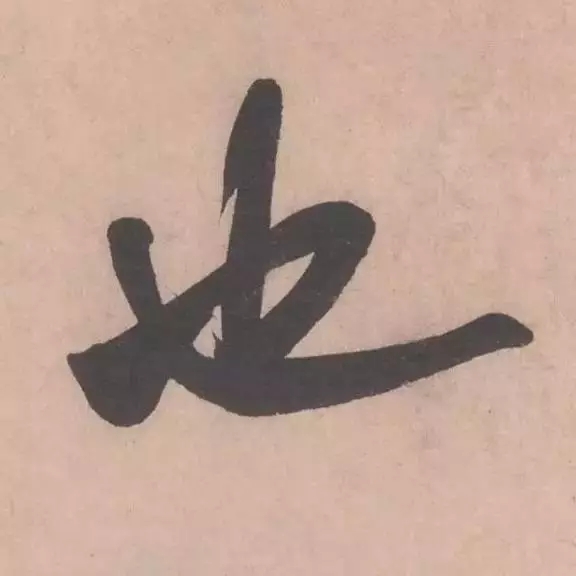

婚后,胡适写了一首诗自我宽解:

“岂不爱自由?此意无人晓。

情愿不自由,也是自由了。”

这便是胡适——言而有信,行而有义。

君子周急不济富

1919年,林语堂到美国哈佛大学留学。

没想到留学期间,经费用尽,生活断炊。

走投无路的他,只好求助于北大胡适。

“能否由尊兄作保他人借贷1000美元,待我学成归国偿还。”

不久,林语堂就收到了胡适的汇款。

胡适说:“这是工资预支款,君归国后,一定要回北京大学工作。”

哈佛毕业后,林语堂又赴莱比锡大学读博。

他电报胡适:“再向学校预支1000美元。”

后学成回国,林语堂如约到北大任教。

他找到校长蒋梦麟,万分感谢。

蒋校长感到意外:“哪两千块钱?”

林语堂这才知道:“学校根本没出过这笔资助——那都是胡适个人的钱。”

而且这件事,胡适从没有向外人说过。

胡适资助的不仅只有林语堂,还有吴晗、罗尔纲、周汝昌、李敖、沈从文、季羡林、千家驹等一众才子。

他不仅仅资助才子,也资助贩夫走卒。

因为胡适交友从不论贫富贵贱。

一次,卖烧饼的袁瓞来胡适家闲聊。

胡适说:“我喜欢游泳,可鼻孔长了小瘤,呼吸不便。”

袁瓞说:“好巧,我鼻孔也长了一瘤,恐是鼻癌。”

胡适立即提笔写了封信,让袁瓞交给台大医院院长。

信中说:“这是我的朋友袁瓞,一切费用由我负担。”

当年之民国,很流行一句话——“我的朋友胡适之。”

胡适之仗义疏财,由此可见一斑。

有一年,大学者陈之藩寄支票感谢胡适:

他留学美国时受过胡适400美元的资助。

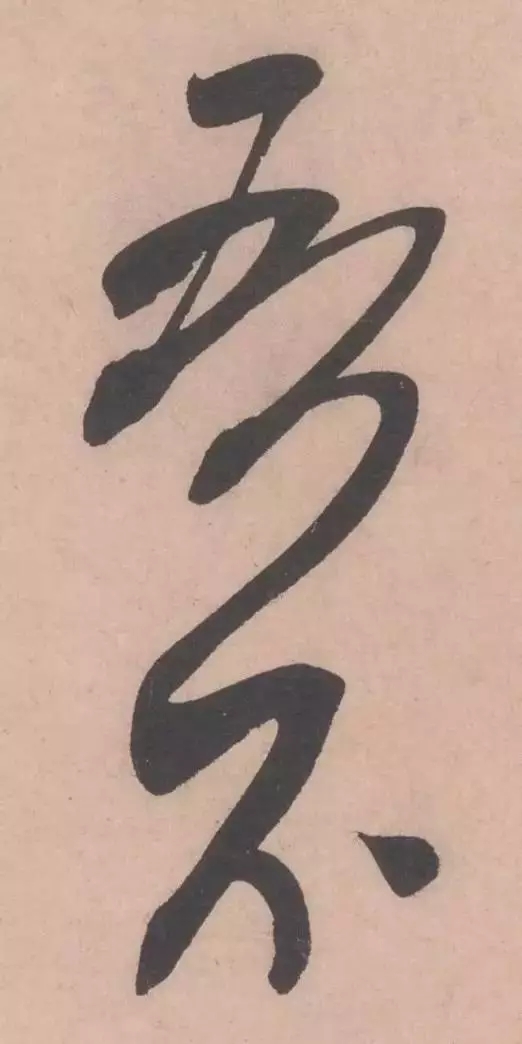

胡适回信说:“你不应该这样急于还此400元。我借出的钱,从来不盼望收回,因为我知道我借出的钱总是一本万利,永远有利息在人间。”

陈之藩后来说:“我每读这封信时,并不落泪,而是自己想洗个澡。我感觉自己污浊,因为我从来没有过这样澄明的见解与这样广阔的心胸。”

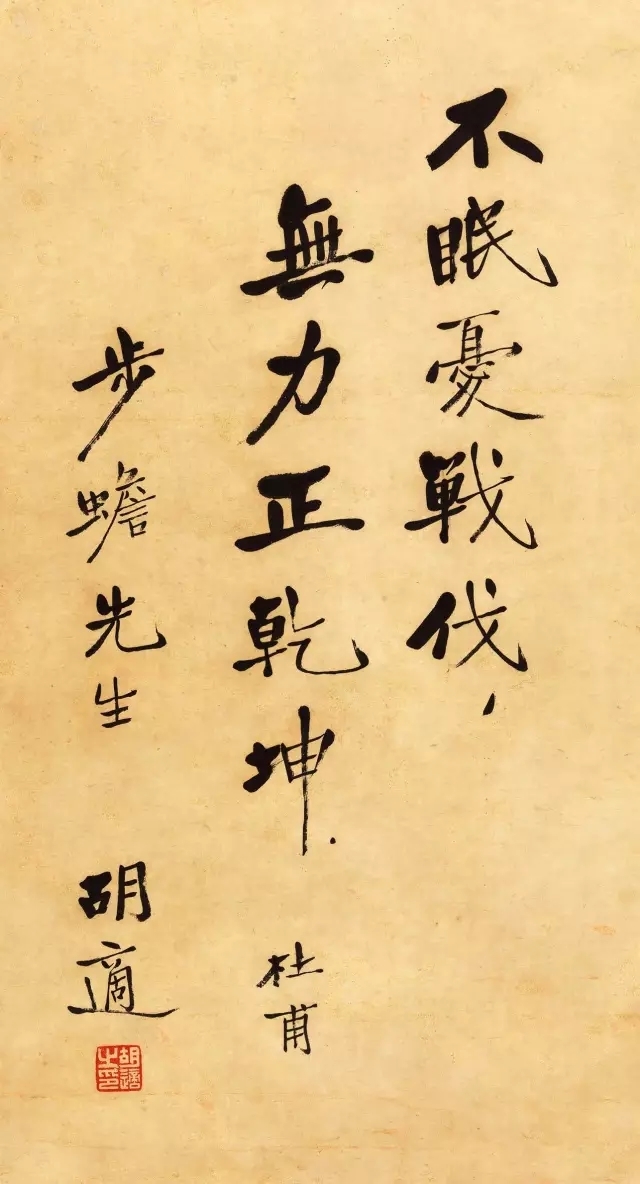

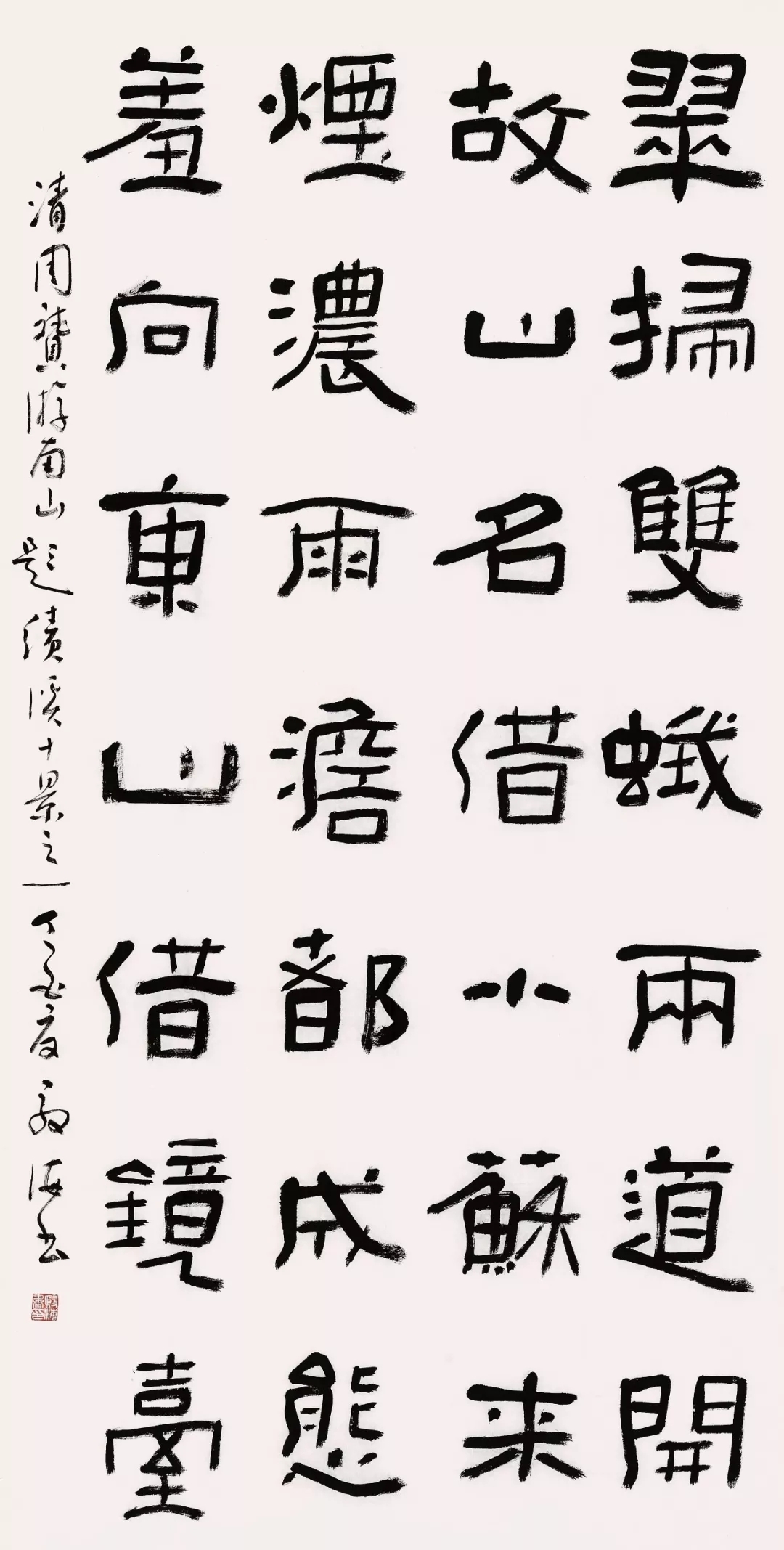

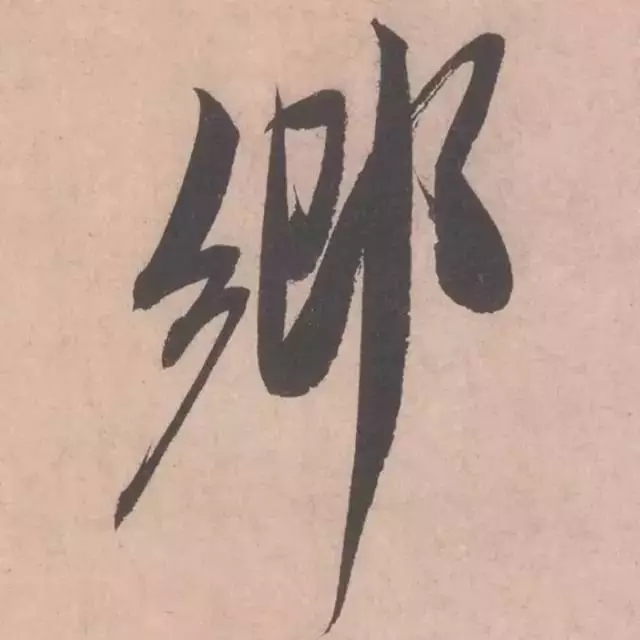

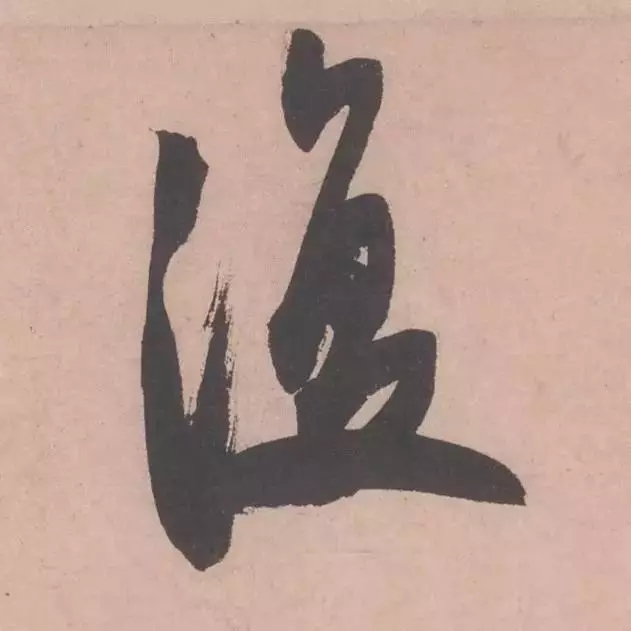

君子和而不同、周而不比

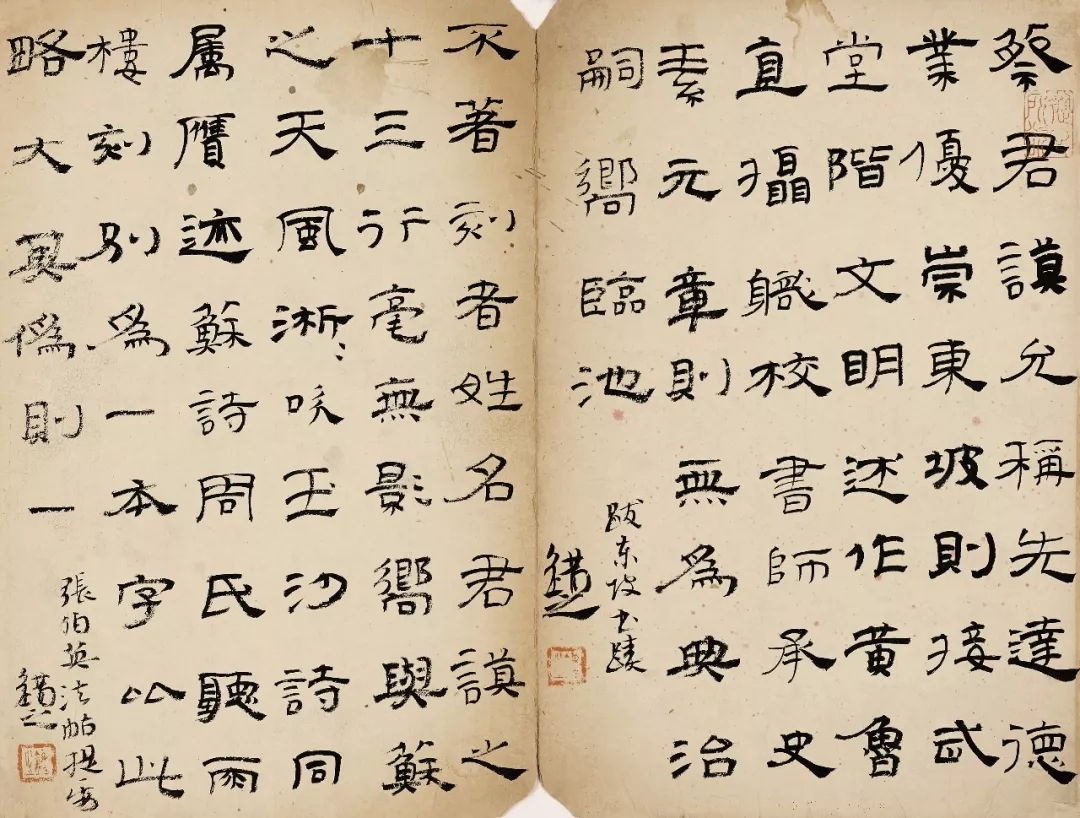

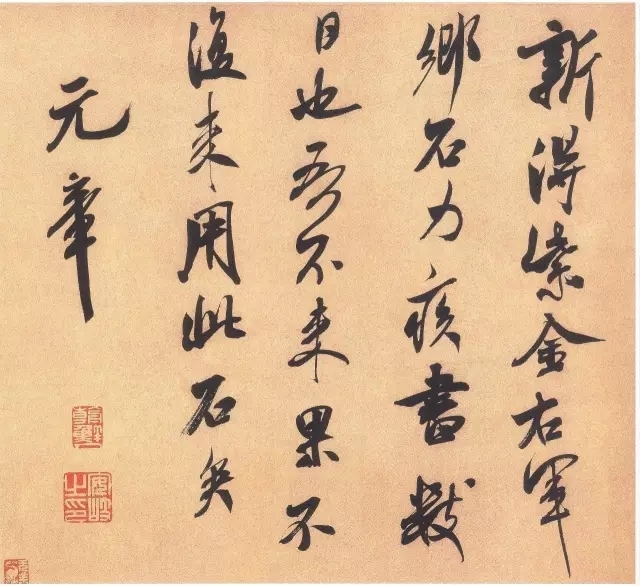

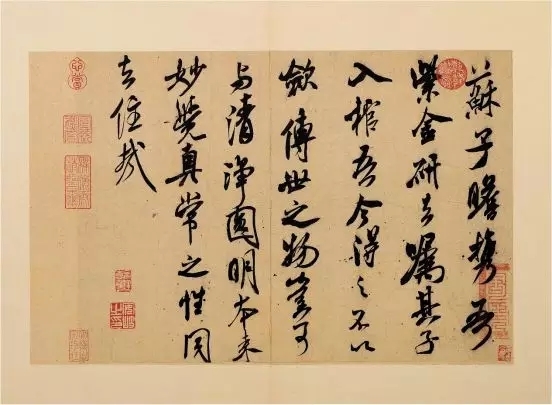

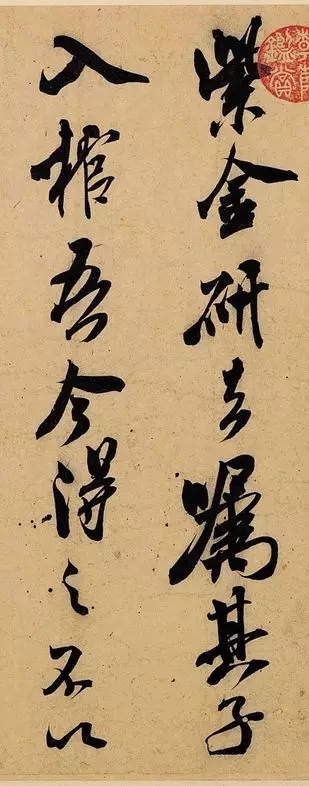

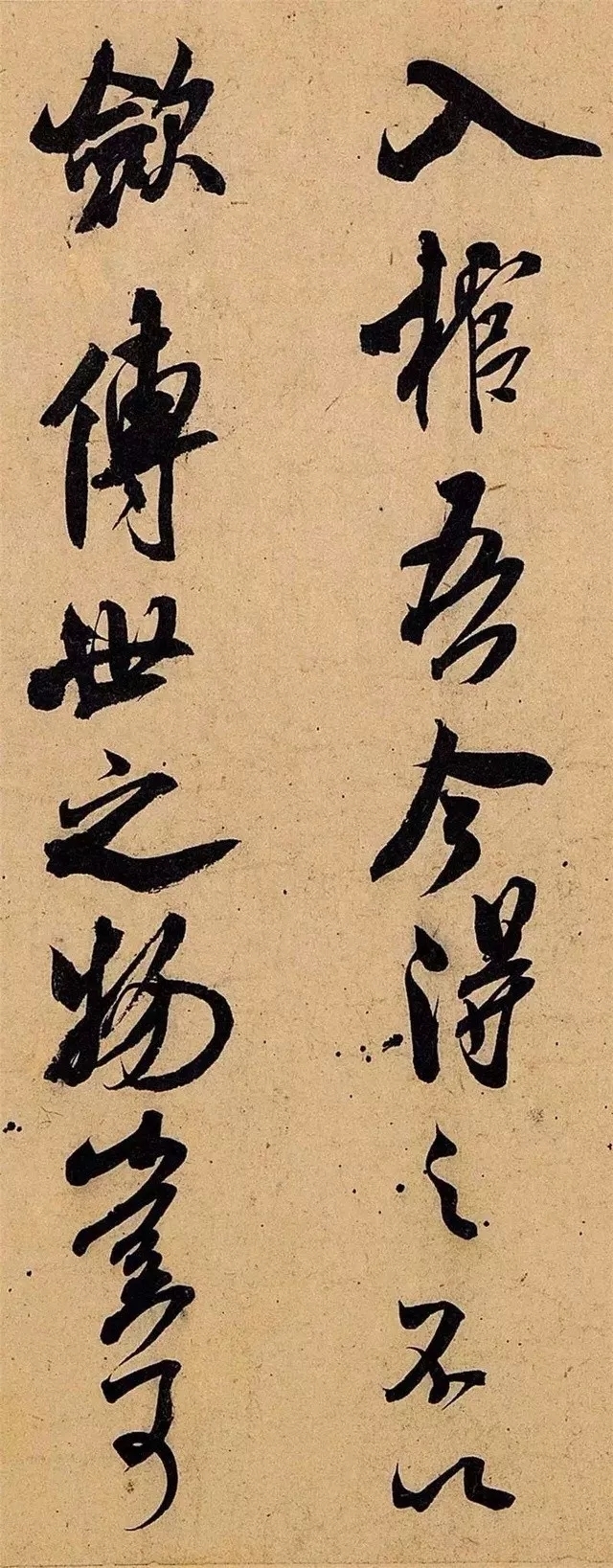

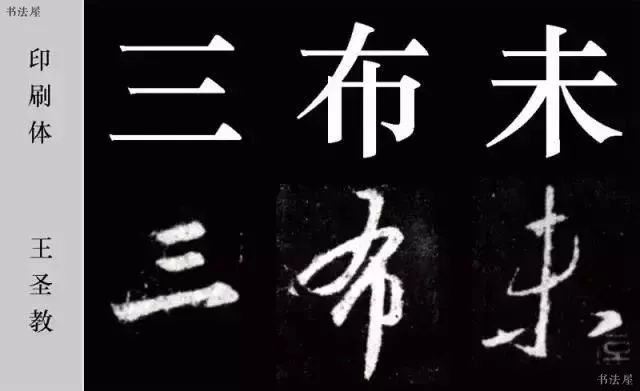

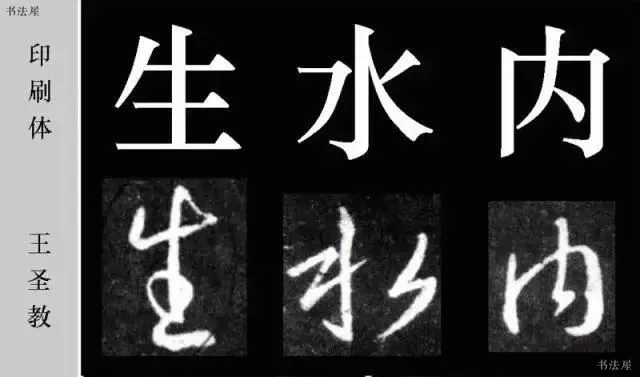

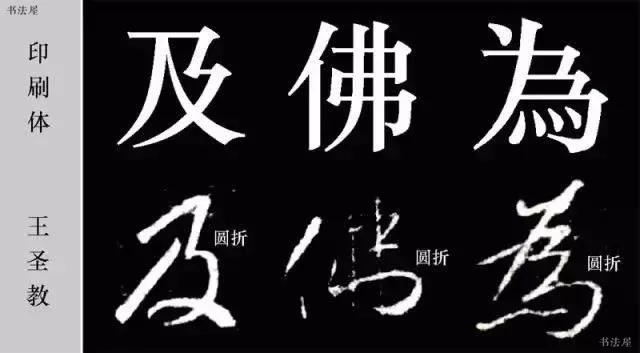

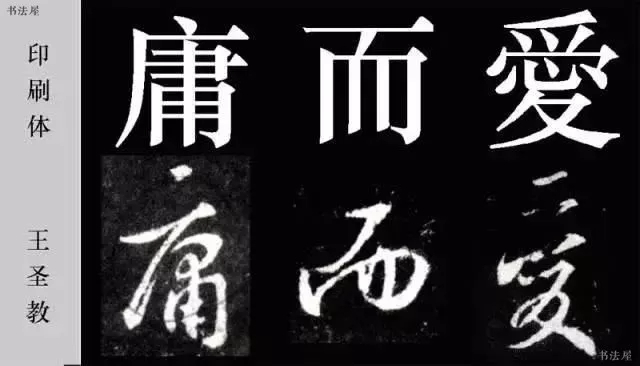

胡适是倡导白话文的旗手,

而黄侃是反对白话文的先锋。

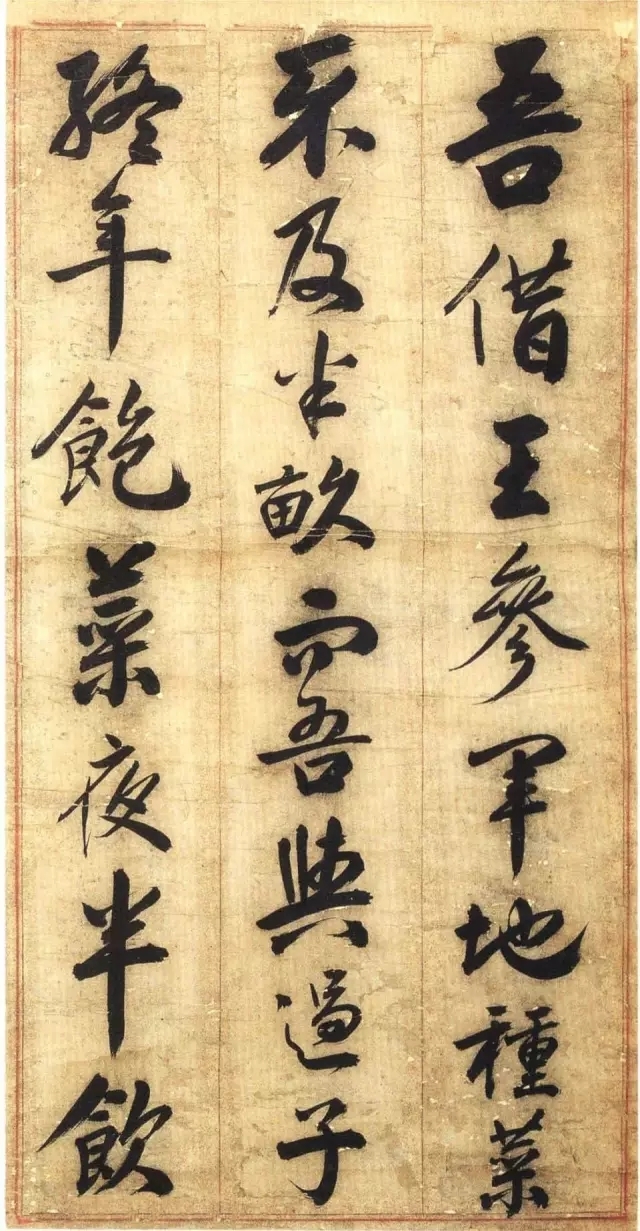

一次,黄侃在讲课中举例说:

如果胡适的太太死了,其家人电报必云:你的太太死了!赶快回来啊!

“长达11字。而文言仅需四字——妻丧速归。”

胡适的回击也令人叫绝。

课堂上,胡适对学生们说:

前几天,行政院有位朋友给我发信,

邀我去做行政院做秘书,我拒绝了。

同学们如有兴趣,可用文言代我拟一则电文。

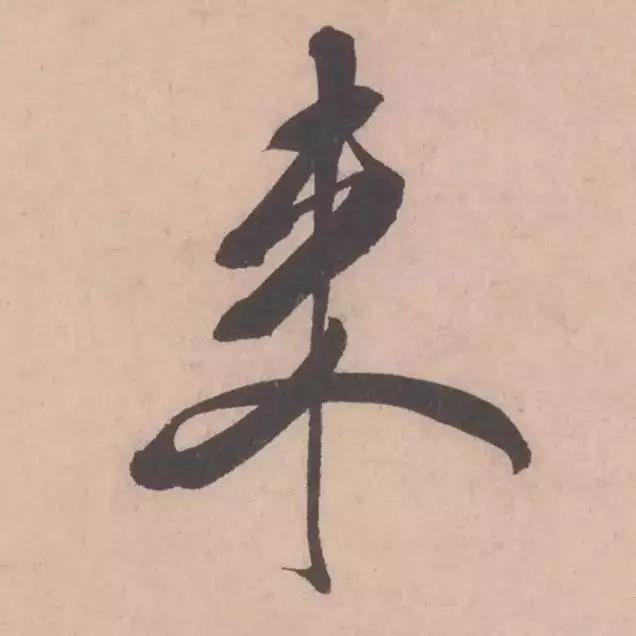

学生写完后,胡适选了一则字数最少的——“才学疏浅,恐难胜任,恕不从命。”

仅12个字,也算言简意赅。

但胡适说:“我的白话文电文就5个字:干不了,谢谢。”

学生们纷纷叹服。

胡适倡导白话文,遭遇无数讥讽和谩骂,

但胡适回击总是温文尔雅,从不进行人身攻击。

羽戈说:“你看他,哪怕与政敌论战,都是和风细雨,平心静气,连一句刻薄话都罕见,更不必说粗口了。”

1948年,胡适被迫离开北京时,

留在寓所的物品中有500多封信件。

往来的对象,几乎涵盖了国共两党主要领袖、军政要人以及社会名流。

胡适虽然朋友遍天下,但从来不曾丧失立场——既不加入国民党,也不加入共产党。

无论是对待持不同学术态度的“异己”,

还是对待持不同政治态度的“友朋”,

他始终保持着一种“和而不同”的君子之风——不站队、不妄议、不迎合、不谩骂。

这一点,民国能做到者,几人哉?

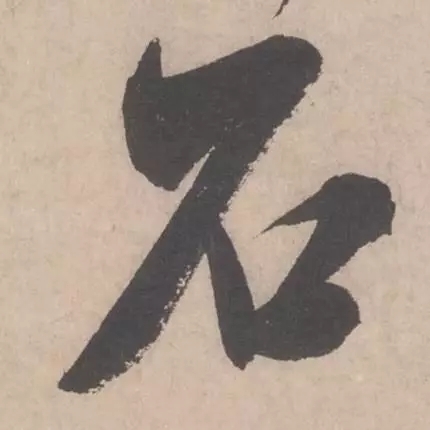

君子交绝,不出恶声

新文化运动后,因政见不同,

鲁迅与胡适交恶。

此后,鲁迅在报刊上多次挖苦、讽刺胡适。

面对鲁迅痛骂,胡适从不应战。

而对于鲁迅的文章,只要认为是好的,

胡适就会大力推荐,比如鲁迅的《随感录》。

胡适便在演讲中多次提到:“一夜不能好好地睡,时时想到这段文章。”

1936年,鲁迅去世后,

作家苏雪林给胡适写了一封长信,

称鲁迅是“刻毒残酷的刀笔吏,阴险无比”。

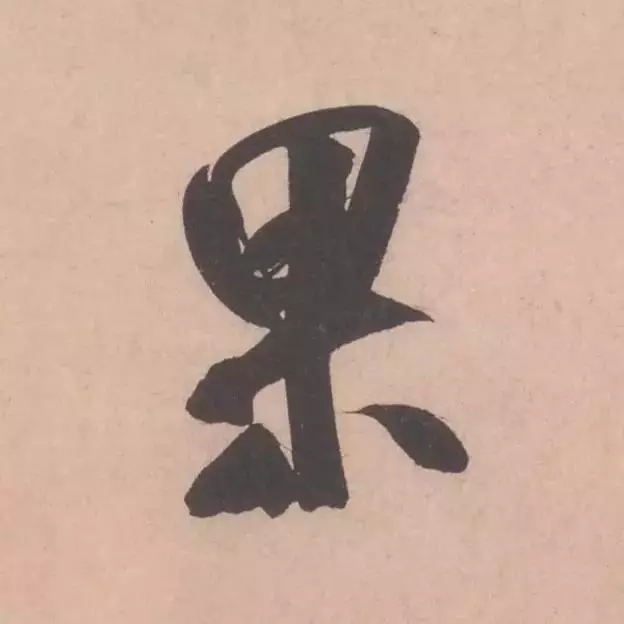

胡适回信说:“凡论一人,总须持平。爱而知其恶,恶而知其美,方是持平。鲁迅自有他的长处。如他早年的文学作品,如他的小说史研究,皆是上等工作。”

鲁迅死后,胡适从没发过一句恶声。

当许广平就《鲁迅全集》出版事宜给胡适写信,

请他“鼎力设法”介绍商务印书馆时,

胡适“慨予俯允”,立马出面推荐,

并担任了鲁迅纪念委员会委员,为《鲁迅全集》的出版奔波效力。

诛心是人类的通病,祸延千年,勿论中西。

能做到胡适般“恶而知其美”者,有几人哉?

君子立论,宜存心宽厚

一天早上,胡适喉部有点发炎,

胡颂平说:“肯定是昨晚喝的酒不太好。”

胡适说:“不要怪人!连医生也不敢随便说的话,怎么好怪人家的酒不好。”

这就是胡适一直倡导的:君子立论,宜存心忠厚。

何谓存心忠厚?就是“做学问要在不疑处有疑,待人要在有疑处不疑”。

1936年,丁文江因煤气中毒去世,

胡适撰文纪念他时说了一件事:

丁文江打牌,把输赢看得太重,

当他手握好牌,手心便会出汗,

因此常被胡适等朋友取笑。

罗文干说丁文江:“看钱太重,有寒伧气。”

但胡适则反思——

“及今思之,在君自从留学回来,

担负一个大家庭的求学经费,

有时候每年担负到三千元之多,

超过他的收入的一半。

他从无怨言,也从不欠债;

宁可抛弃他的学术生活去替人办煤矿,

他不肯用一个不正当的钱。

这正是他严格的科学化的生活规律不可及之处。

我们嘲笑他,其实是我们穷书生而有阔少爷的脾气。”

这就是存心忠厚、有疑处不疑的胡适。

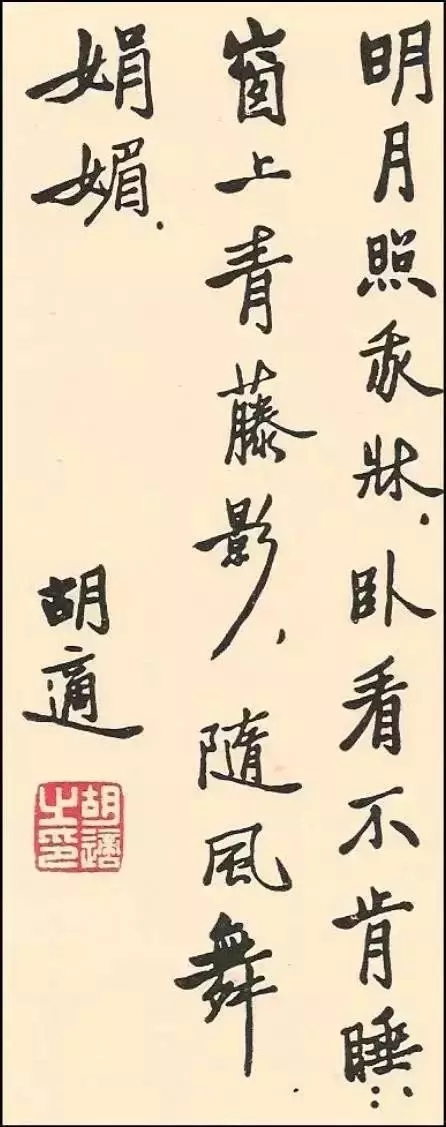

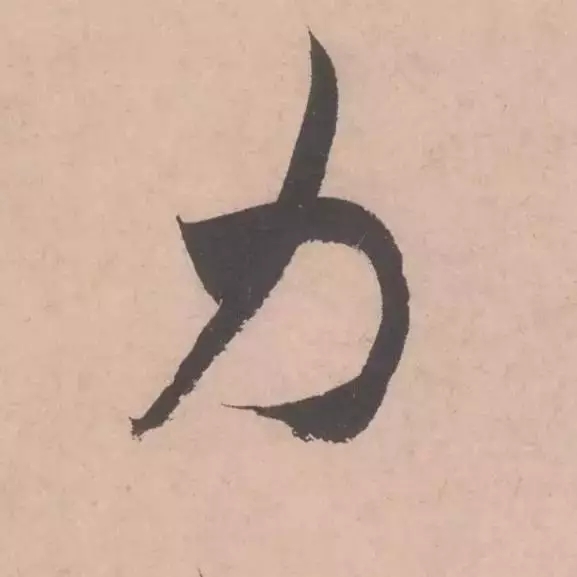

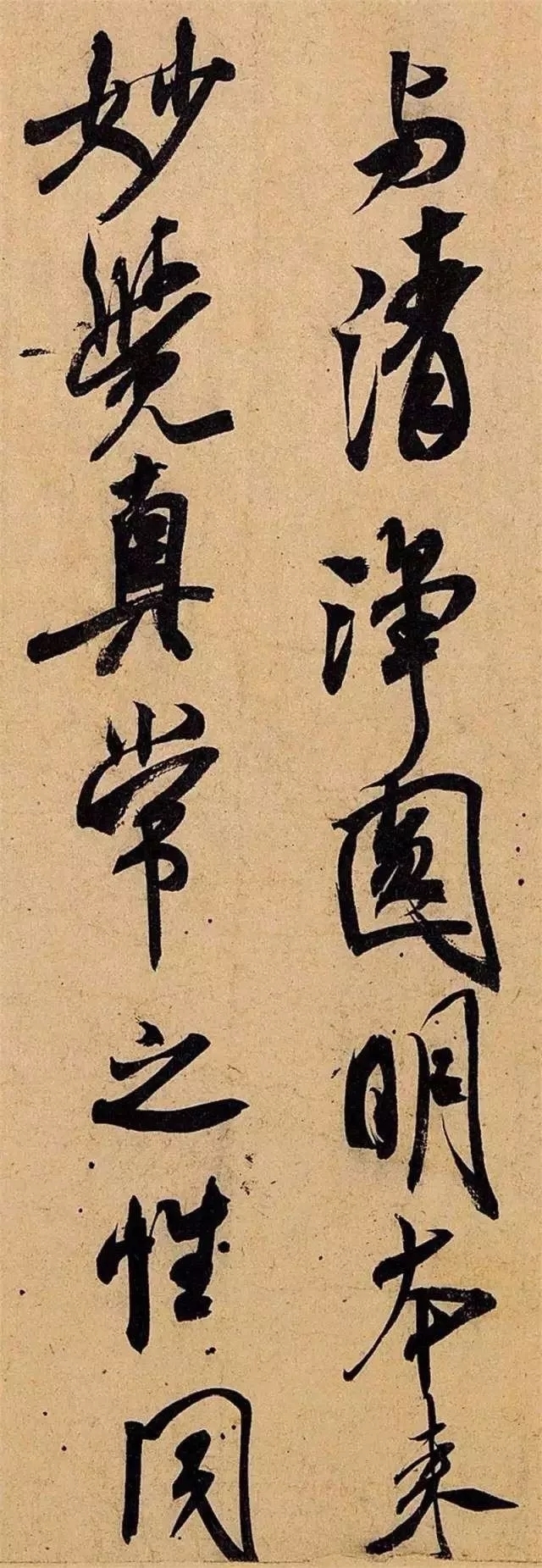

君子之德,莫美于恕

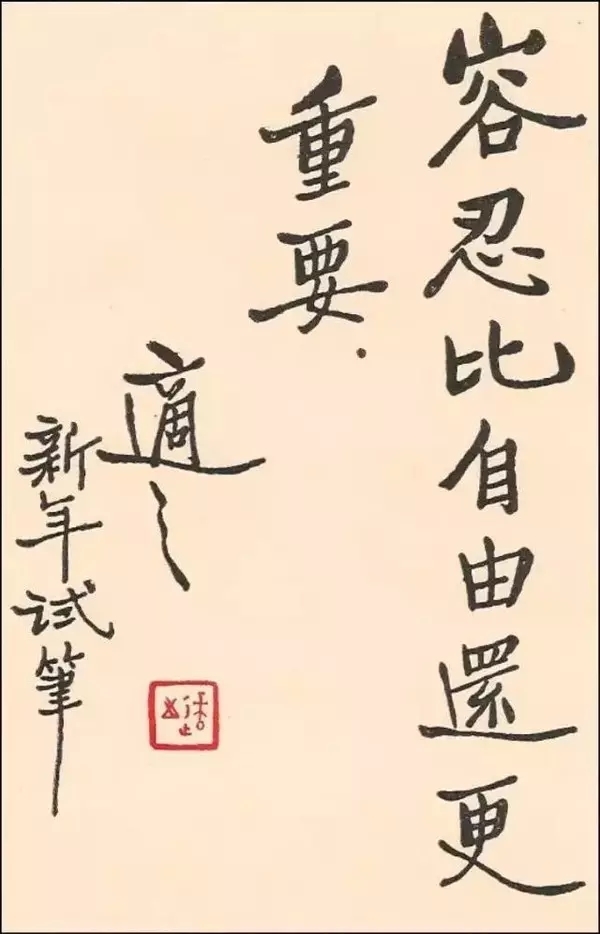

“宽容比自由更重要。”

这是胡适流传甚广的一句名言。

宽容之于胡适,已深入他骨髓。

作为新文化运动和“自由主义”之旗手,

胡适誉满天下,也谤满天下。

面对别人的咒骂,胡适并不生气。

有一次,他在给杨杏佛的信中说:

“我受了十余年的骂,从来不怨恨骂我的人,

有时他们骂得不中肯,我反替他们着急。

有时他们骂得太过火了,反损骂者自己的人格,我更替他们不安。

如果骂我而使骂者有益,便是我间接于他有恩了,我自然很情愿挨骂。

如果有人说,吃胡适一块肉可以延寿一年半年,

我也一定情愿自己割下来送给他,并且祝福他。”

此前,胡适与鲁迅兄弟谈《西游记》时,

说第八十一难应该这样改最合佛教精神:

“唐僧取了经回到通天河边,

梦见黄风大王等妖魔向他索命。

唐僧醒来,叫三个徒弟驾云把经卷送回大唐。

自己念动真言,把想吃唐僧肉的冤魂都召请来。

他自己动手,把身上的肉割下来布施给他们吃。

一切冤魂吃了唐僧的肉,都得超生极乐世界,

唐僧的肉布施完了,他也成了正果。”

放眼20世纪,能说这番话者,唯胡适一人。

耿云志说:“中国最不缺的是极端的力量,最缺的是胡适这种温和而坚定,自由而悲悯的力量。”

君子不受虚荣、不祈妄福

1929年,胡适从北京到上海的旅途中,

意外碰见了老朋友瑞典探险家斯文·赫定。

赫定是瑞典国家学会十八名会员之一。

赫定说:“我想提名你做诺贝尔文学奖的候选人。”

胡适果断而婉转地拒绝了。

胡适在日记中写道:“我可没有那厚脸皮。我是不配称文学家的。”

后来,李敖写了《播种者胡适》一文,

充分肯定胡适对国家、民族的贡献。

胡适读罢此文后,给李敖写了一封信:

“说我在纽约‘以望七之年,亲自买菜做饭煮茶蛋吃’,其实我不会‘买菜做饭’。”

“说我‘退回政府送的6万美金宣传费’,其实政府从来没有送我6万美金的事。”

“说‘他怀念周作人,不止一次到监狱看他’,我曾帮过他小忙,但不曾到监狱去看过他。”

信中指出的错误,全是给胡适贴金的。

倘若胡适好虚名,完全可以缄口笑纳。

但他却毫不含糊,对多处贴金拒不接受。

胡适难道不好名吗?

他给别人写的信都要誊抄一份留下来,

其日记也明显可以看出是为了日后发表,

显然,胡适非常之“好名”。

但他之“好名”,有两点非常值得如今熙熙于名者学习。

一是“君子好名,取之有道”。

“不接受来历不明、言过其实的虚名。”

二是“成名后,就不要辜负这个名声”。

“对名誉始终保持着一种警惕和反省。”

这就是胡适——不受虚荣、不祈妄福。

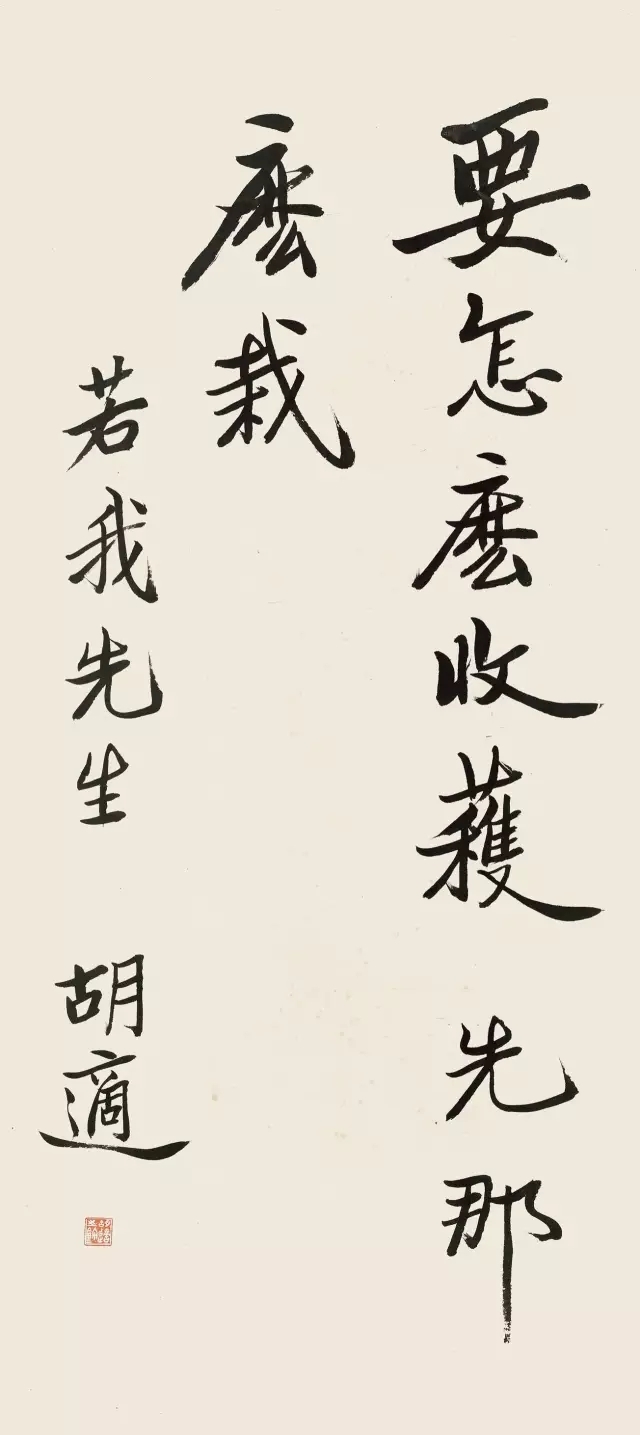

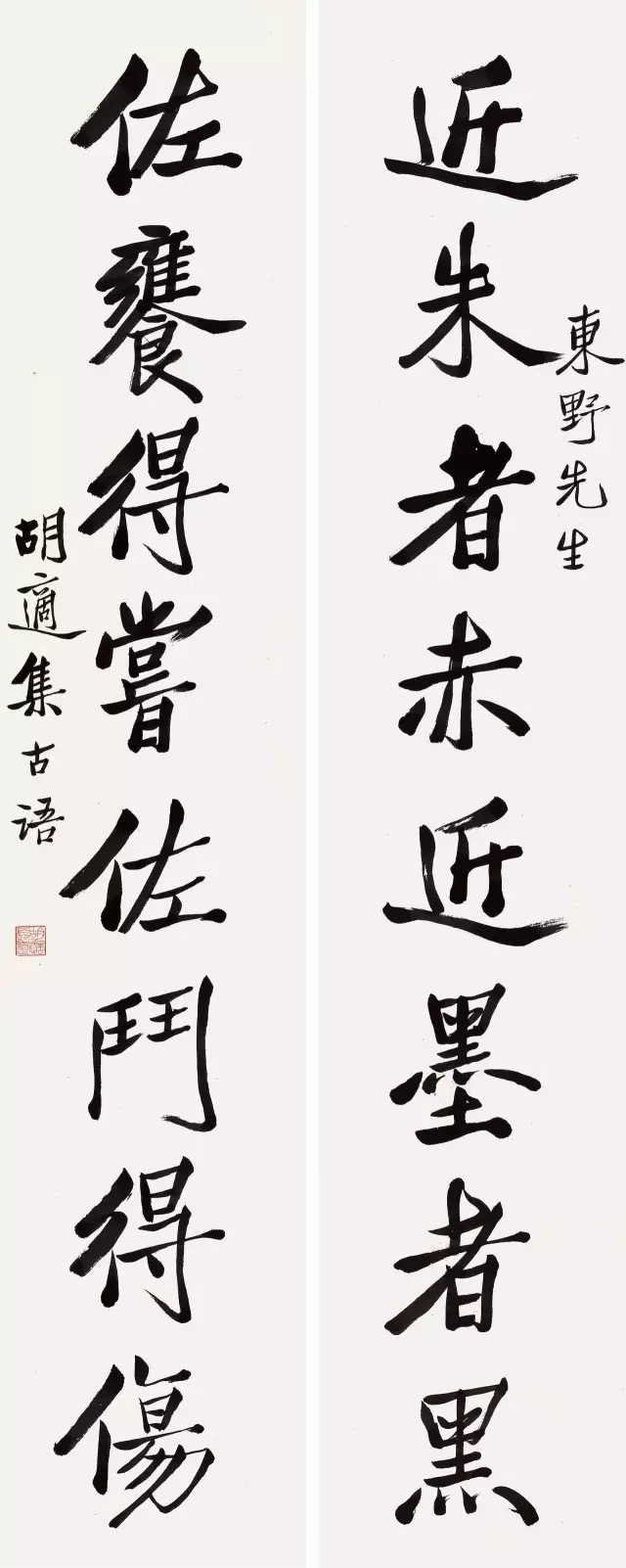

君子不随众、不盲从

1937年,罗尔纲赶时髦,

出版了《太平天国史纲》一书。

《书人杂志》将其选入“中国最新十部佳著”。

胡适读后,当面批评罗尔纲:“做书不可学时髦。”

“你写这部书,专表扬太平天国,

而太平天国之乱,让中国几十年不曾恢复元气,

你却只字未提,这样盲从做史是不对的。”

正因胡适的耳提面命,罗尔纲后终成著名历史学家。

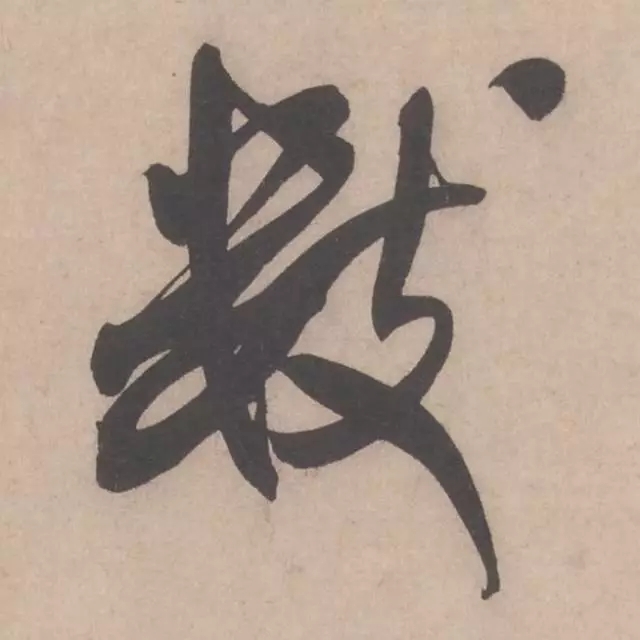

胡适学术上的伟大,不在于他的著作,而在于他的治学之方法——“大胆的假设,小心的求证。”

“读古人的书,一方面要知道古人聪明到怎样,一方面也要知道古人傻到怎样。”

“世间有一种最流行的迷信,叫做‘服从多数的迷信’。人都以为多数人的公论总是不错的。”

所以胡适觉得应该“大胆的假设”,

不大胆地假设、怀疑,就不会有进步和创新。

但大胆假设、怀疑之后,应该“小心的求证”,

“有几分证据说几分话,有七分证据不说八分话。”

“没有证据,只可悬而不断;证据不够,只可假设,不可武断;必须等到证实之后,方才奉为定论。”

胡适学术上的伟大之处,正在于此。

史学家顾颉刚说:“我的研究古史的方法,直接得之于胡先生,而间接得之于辩证法。”

这种治学方法,也被胡适运用于做人做事中。

所以他从来不站队、不妄议、不盲从,不把别人的耳朵当耳朵,不把别人的眼睛当眼睛,不把别人的脑力当脑力。

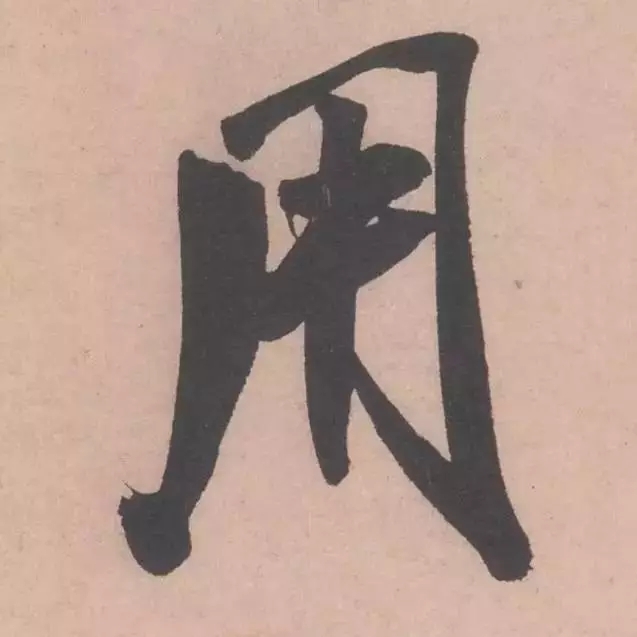

君子不降志、不辱身

1952年,胡适应邀到台湾讲学,

他当面对蒋介石说:

“台湾今日实无言论自由。

第一无人敢批评彭孟缉。

第二无一语批评蒋经国。

第三无一语批评蒋总统。

所谓无言论自由是‘尽在不言中’也。”

当时的台湾,连钱穆都没胆这么说。

1954年,台湾召开“国民大会”,

商议改选“总统”、“副总统”,

蒋介石假意推荐胡适做总统候选人。

胡适拒不接受:“我有心脏病,连保险公司都不愿保我的寿险,怎能挑起总统这副担子?”

有人问:“如果你真被提名甚至当选时怎么办?”

胡适答:“如果有人提名,我一定否认;如果当选,我宣布无效。我是个自由主义者,我当然有不当总统的自由。”

1958年,蒋介石邀请胡适就任“中央研究院”院长。

就职典礼上,蒋介石提出明确要求:“应担负起复兴民族文化之艰巨任务”,要配合当局“早日完成反共抗俄使命”。

蒋介石讲完后,胡适站起来,一开口就说:“总统,你错了。”

然后逐条驳斥蒋介石,说学术与政治无关。

蒋介石怫然变色,气得全身发抖。

蒋介石原来是去“致训”的,结果成了“聆训”。

蒋在当天日记中愤慨记录:“今天实为我平生所遭遇的第二次最大的横逆之来。”

这就是“不受左右”的胡适。

“不降志,不辱身,不追赶时髦,也不回避危险。”

学者王元化说:“我这辈子,最欣赏胡适这句话。”

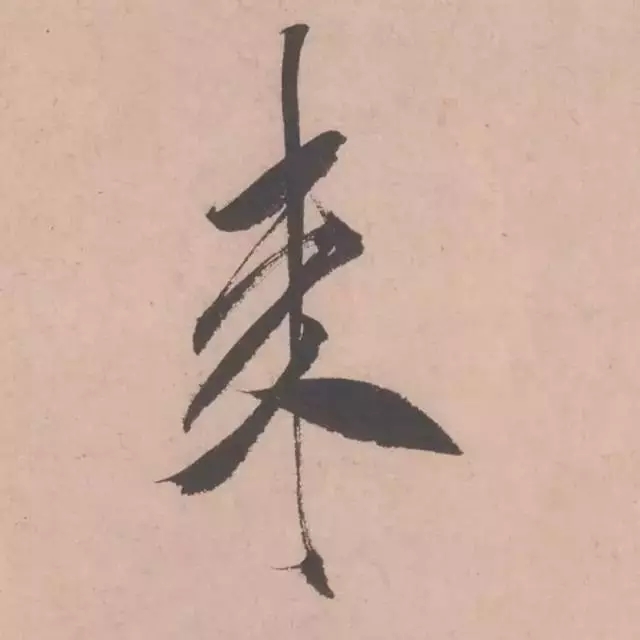

君子之本,知行合一

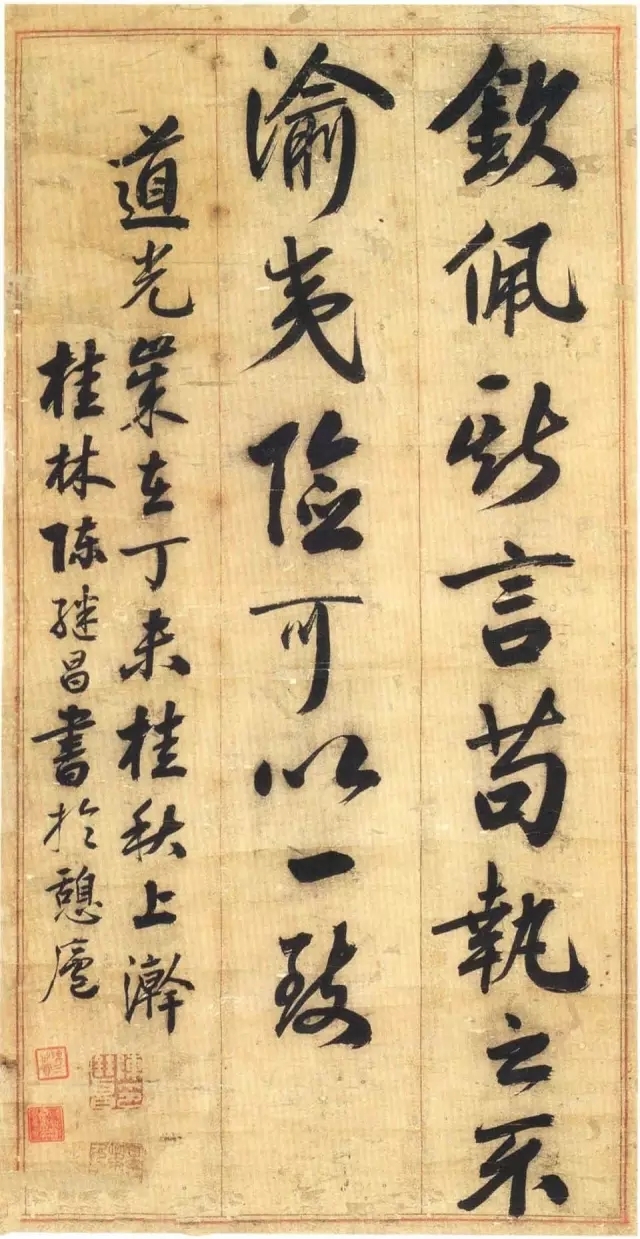

1962年2月24日,一场庆祝酒会上。

胡适发表即席演讲,不料讲到一半,

突然心脏病猝发,倒地而亡。

整个天下,哭声一片。梁实秋说:“但恨不见替人。”

但蒋介石心里的石头终于放下了,

他在日记中写道:“胡适之死在革命事业与民族复兴的建国思想言,乃除了障碍也。”

当年,胡适在赠言北大哲学系毕业生文章里,

曾引用禅宗的一位高僧所言:

“达摩东来,只要寻一个不受人惑的人。

我这里千言万语,也只是要教人一个不受人惑的方法。”

之所以说胡适是君子的榜样,

正因为他一生都在坚持——知行合一。

既告诉别人怎么做,又做给别人看!

李敖说:“40年来,能够一以贯之地相信他所相信的,宣传他所相信的,而且在40年间,没有迷茫,没有‘最后见解’的人,除了胡适之外,简直找不到第二个。”

不由又想起了胡适欲改写《西游记》的结尾:

“唐僧动手,把身上的肉割下来布施给他们吃。

一切冤魂吃了唐僧的肉,都得超生极乐世界,

唐僧的肉布施完了,他也成了正果。”

胡适,实实在在、的的确确就是这样的一位唐僧。

——END——