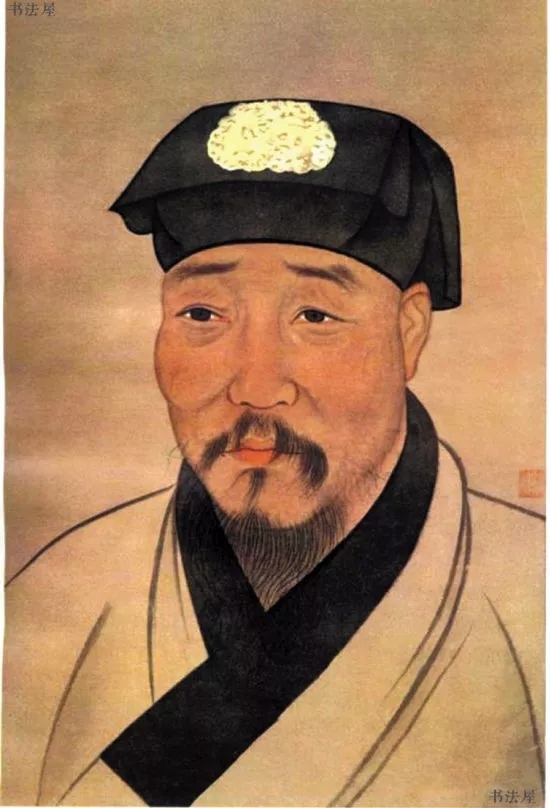

钟繇字元常,颍川长社(今河南长葛东)人,他曾为魏文帝的东武亭侯,明帝时迁太傅。在历史上他不仅是文学家,更是一位大书法家,是真书(即楷书)的首创及首倡者。他致力于写字,三十年如一日,坐则画地,卧则画被。

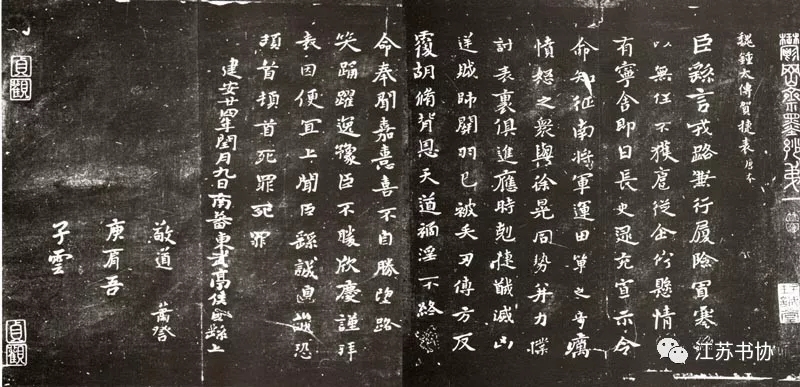

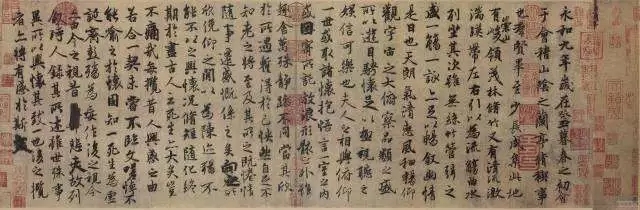

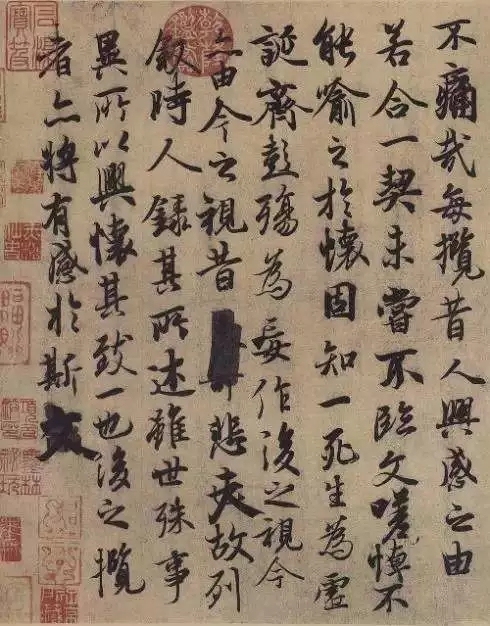

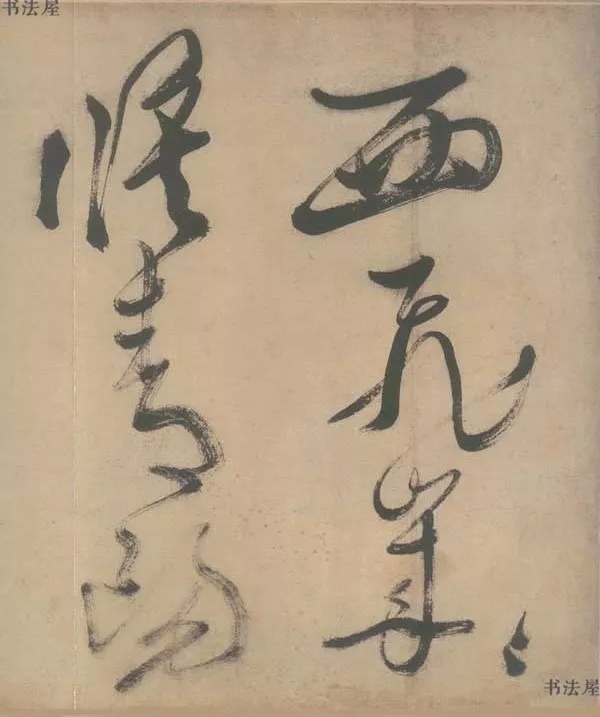

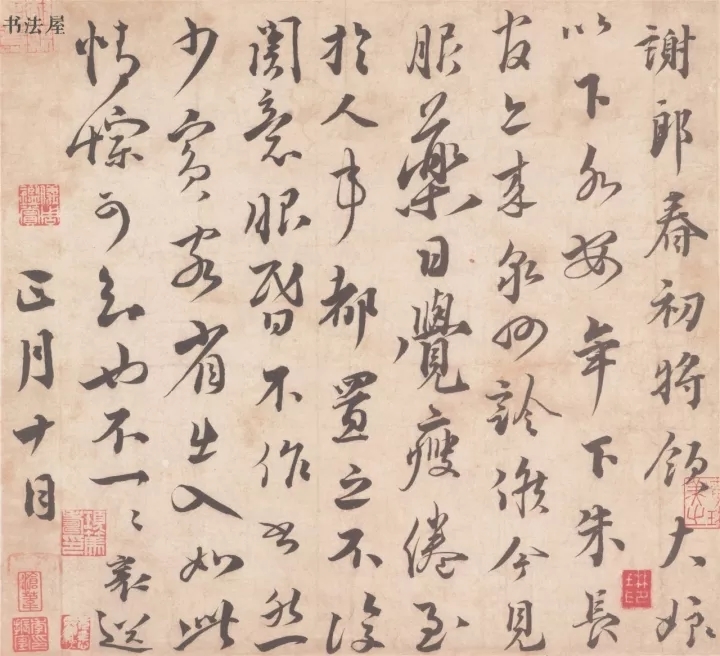

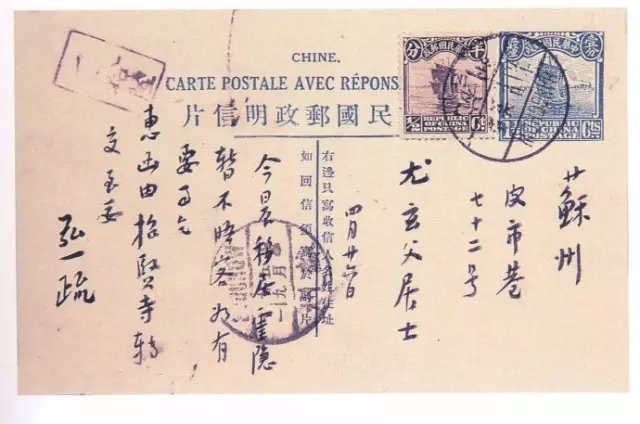

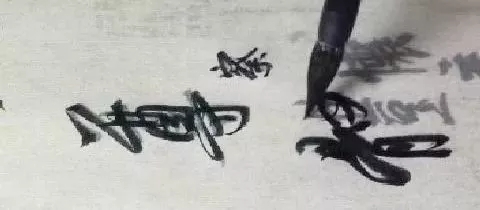

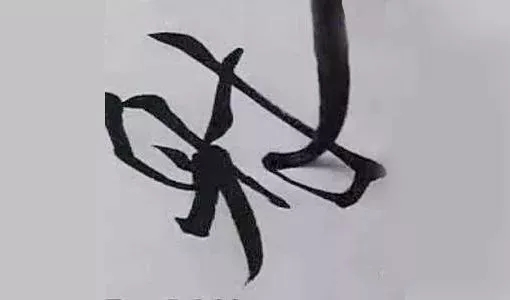

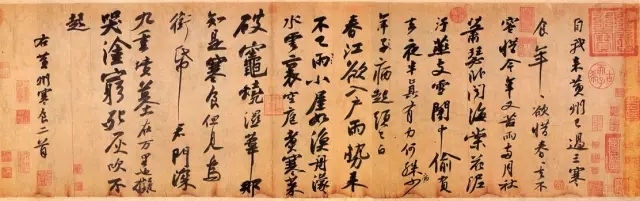

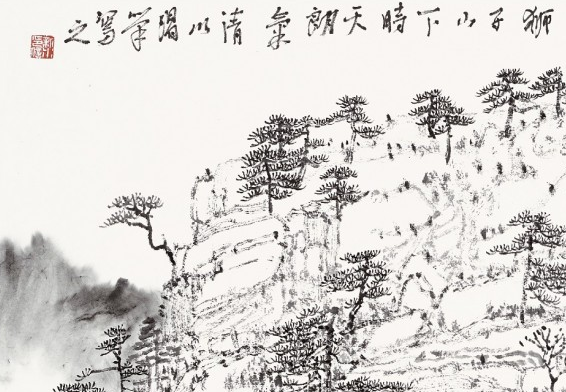

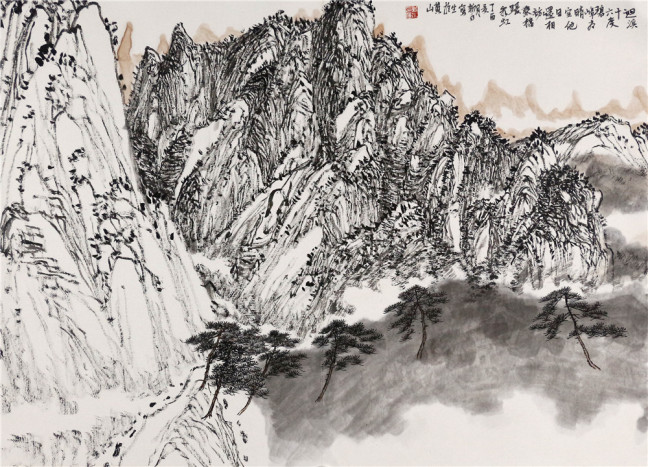

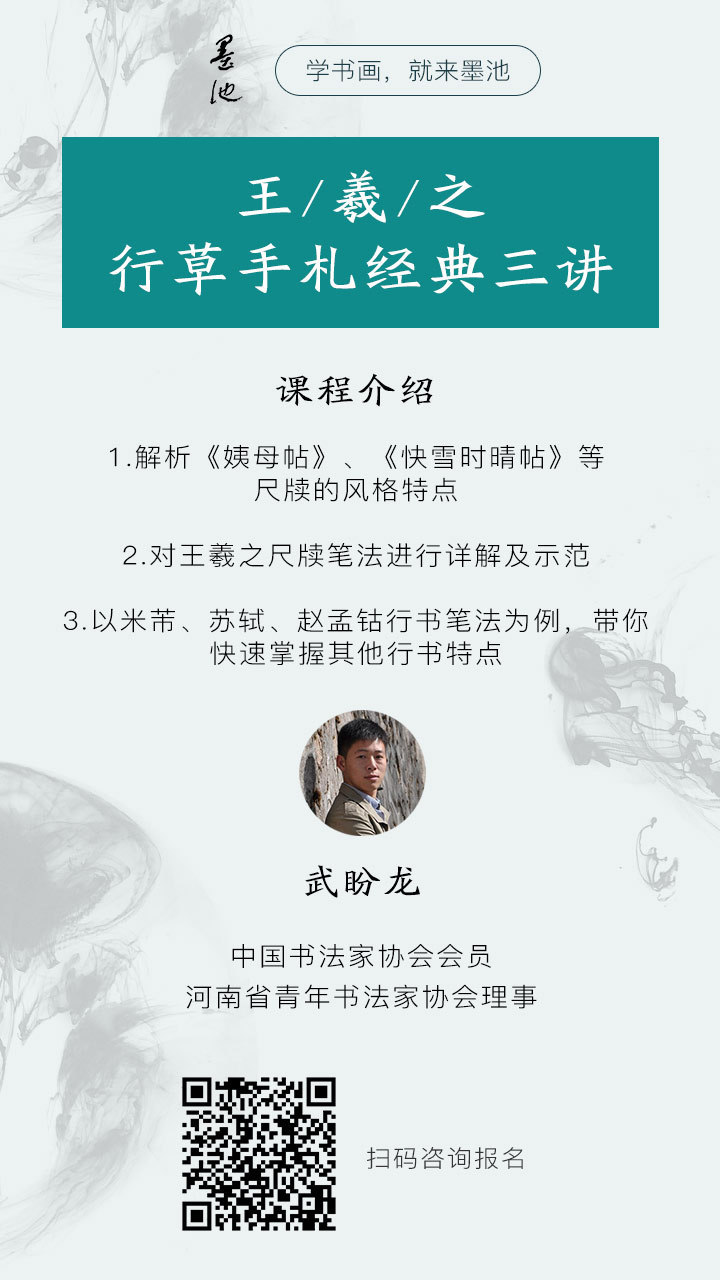

▲《贺捷表》

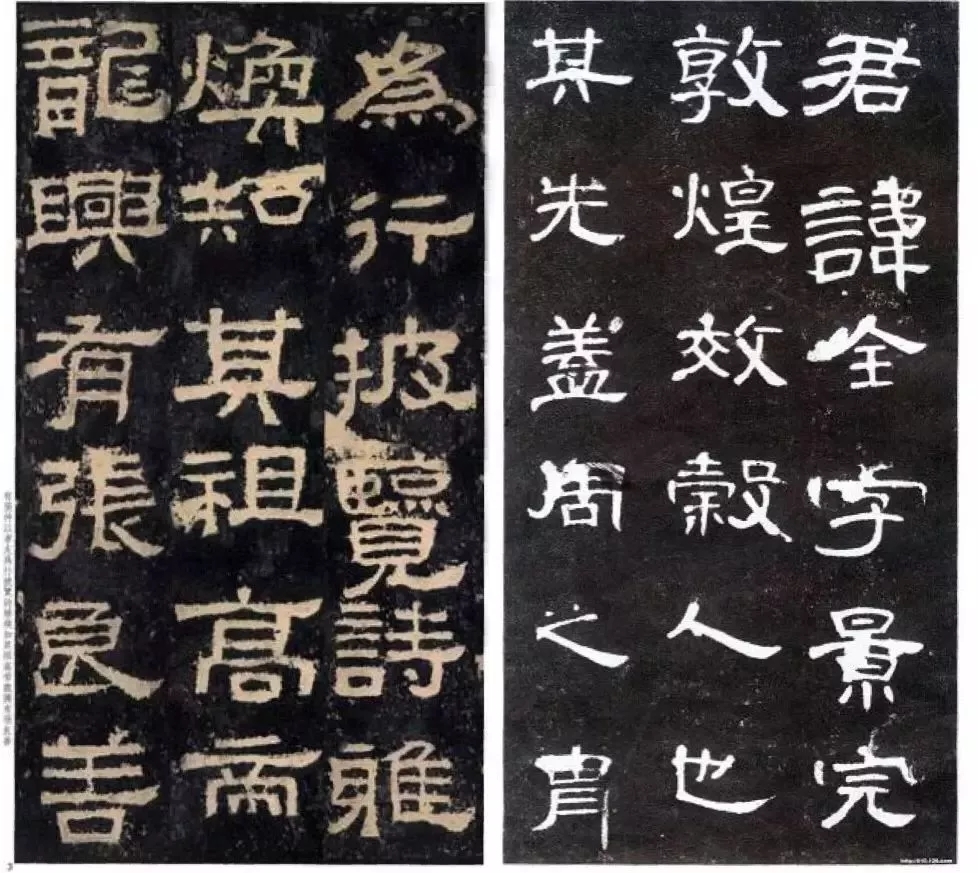

卫觊同样也是当时的大书家,他们都善于写隶书、碑刻。当时,曹操是禁止臣下立碑的。曹丕称帝时,衹在许州繁城镇升坛即位之处立了两块开国碑:

一块叫《魏公卿上尊号碑》,由钟繇所书;

另一块叫《受禅表碑》传,为卫觊所书。

两碑皆以汉隶书成,后者碑文二十二行,每行四十九字。二碑书风相同,难分伯仲,如细细推敲,前者折刀突出,温馨而秀逸,后者结体尚密,行笔凝重,典雅势张,可见二人笔路有别,成为尔后南北两大书法派别行笔之滥觞。

虽然二人学书均师从蔡邕,但钟繇更注重思考学习蔡邕与民间的笔法,从用笔中创造自己的书体书风。钟繇临死前把从韦诞墓中所获的蔡邕笔法交与儿子钟会,说:

“吾精思学书三十年,读他法未终尽,后学其用笔(指蔡邕用笔)。若与人居,画地广数步,卧画被穿过表,如厕终日忘归。 每见万类,皆画象之。”

也表明了他的始终追求。我们可从他传世的各体书法中,了解他的成就。

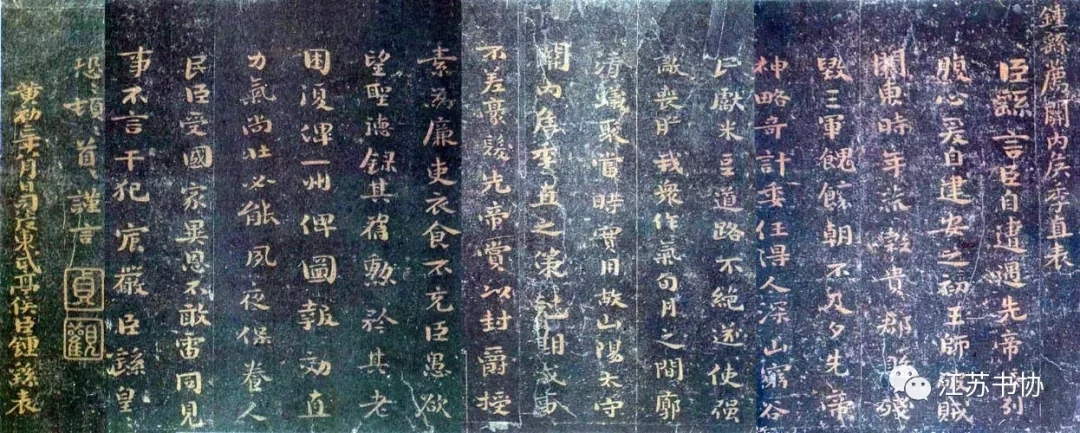

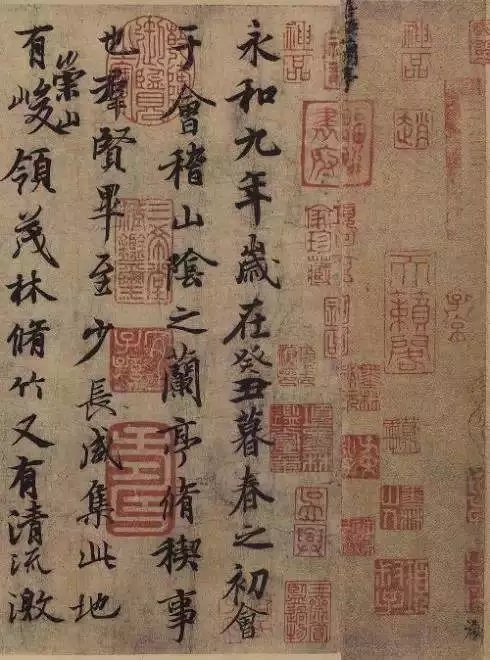

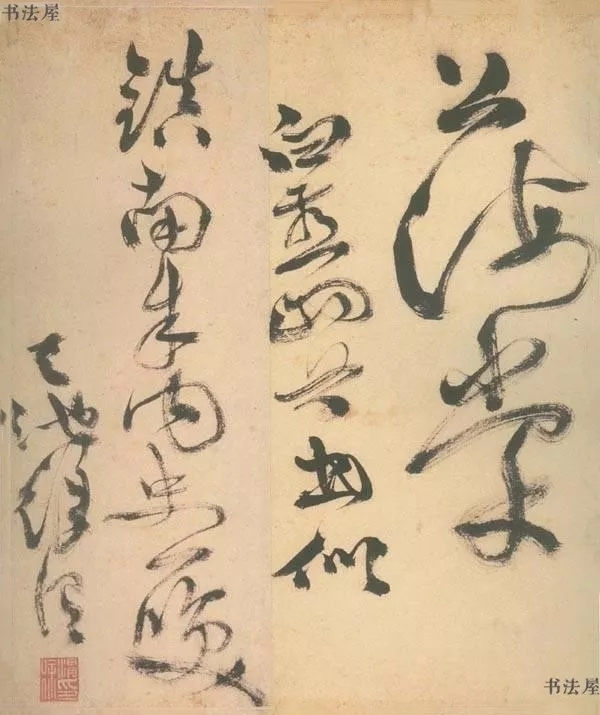

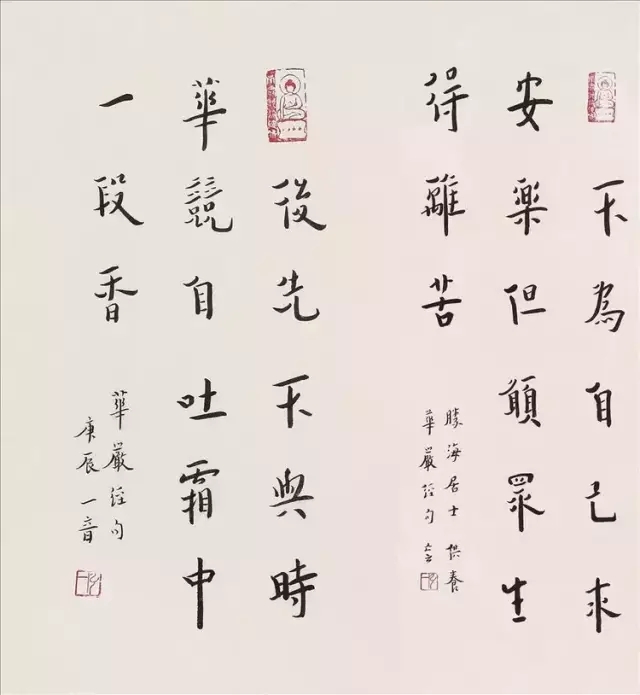

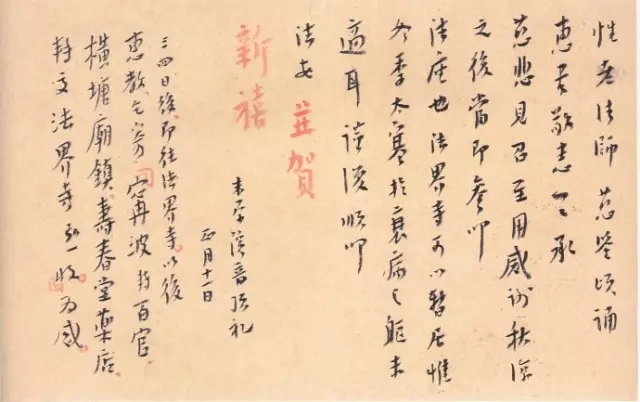

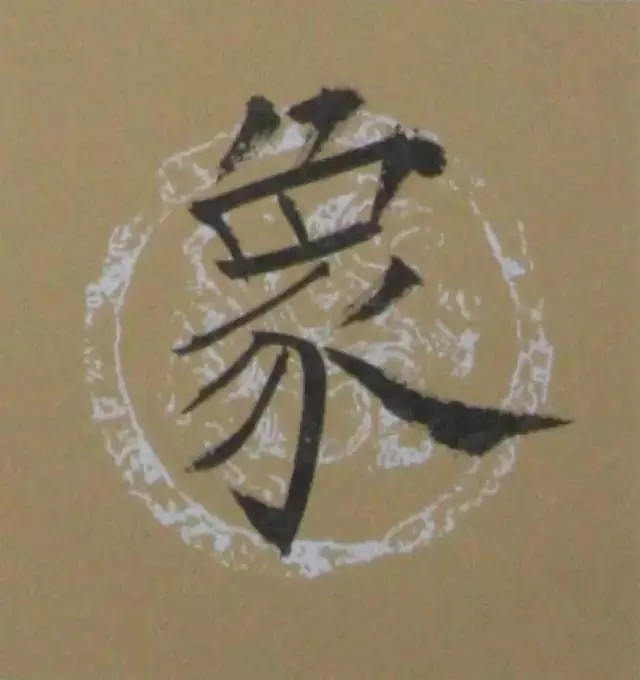

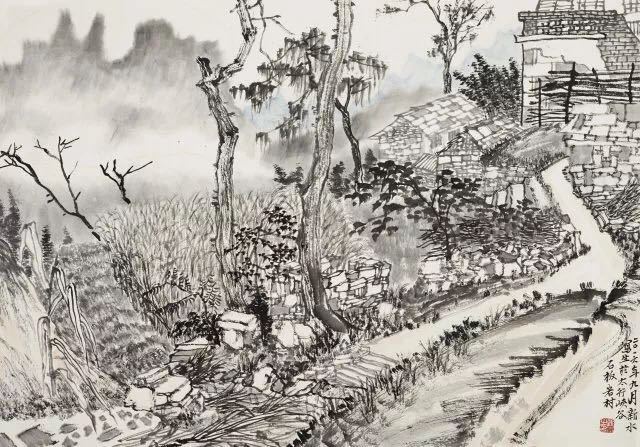

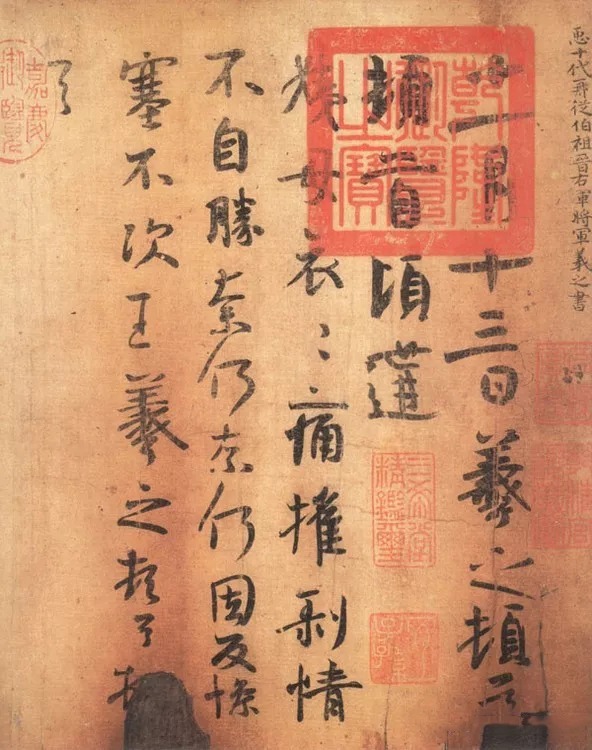

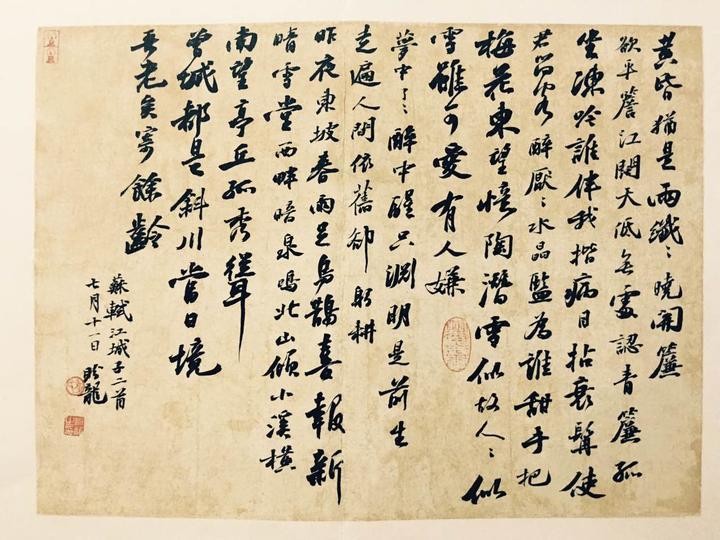

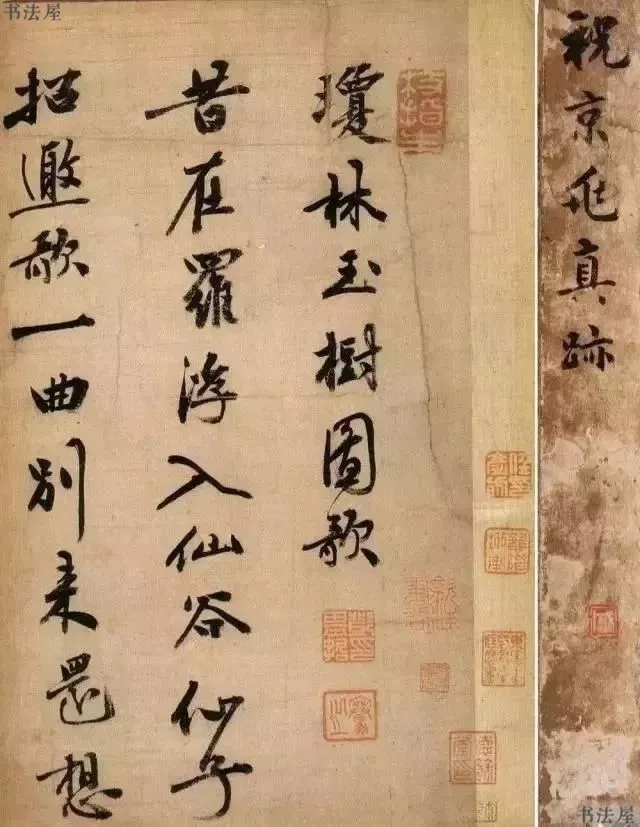

▲《荐季直表》

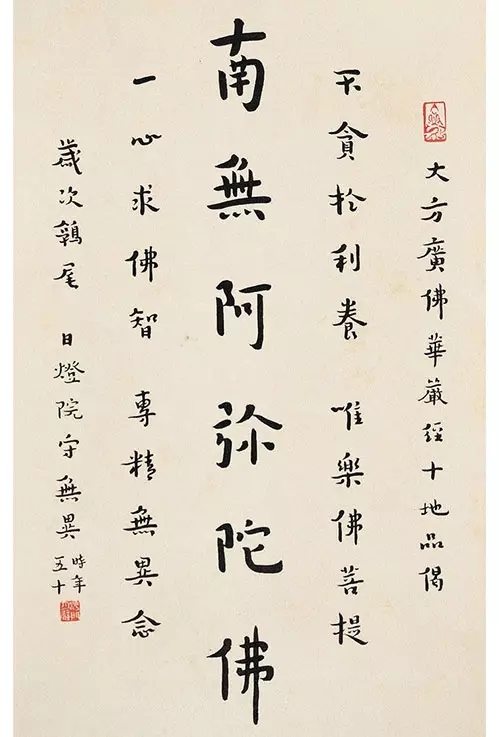

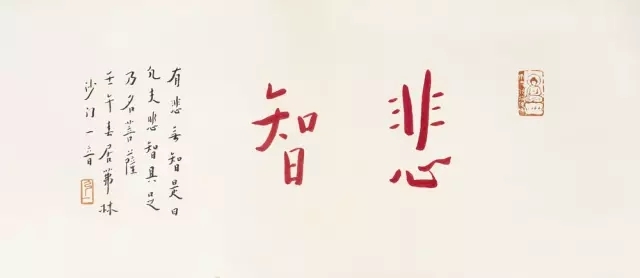

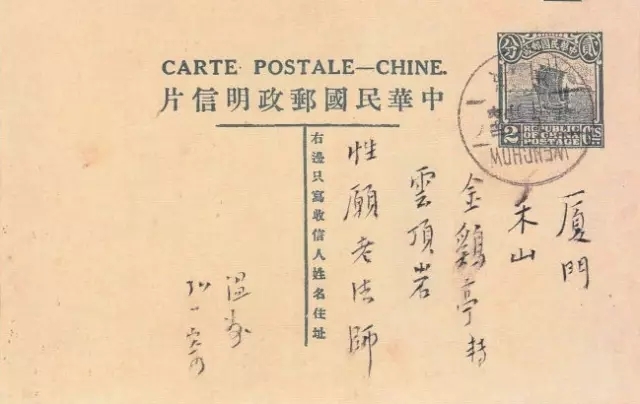

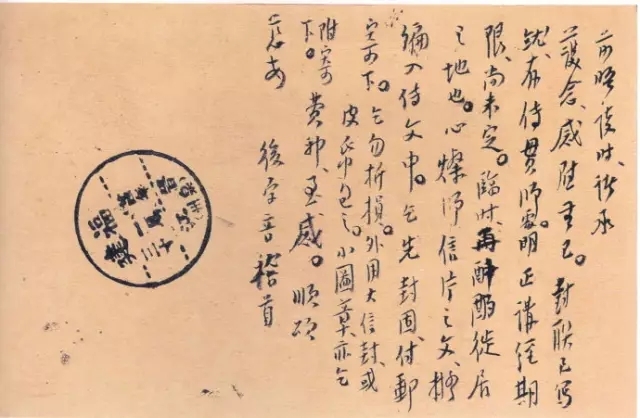

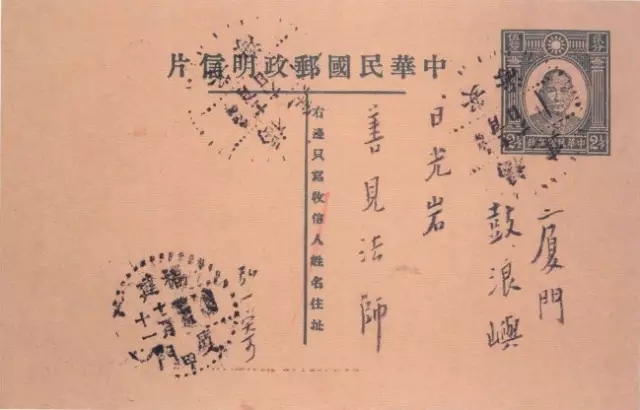

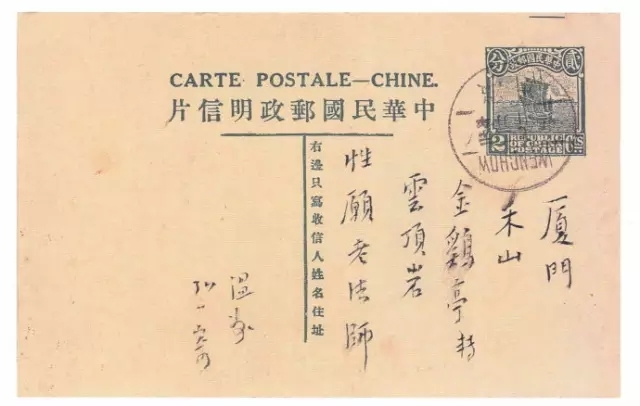

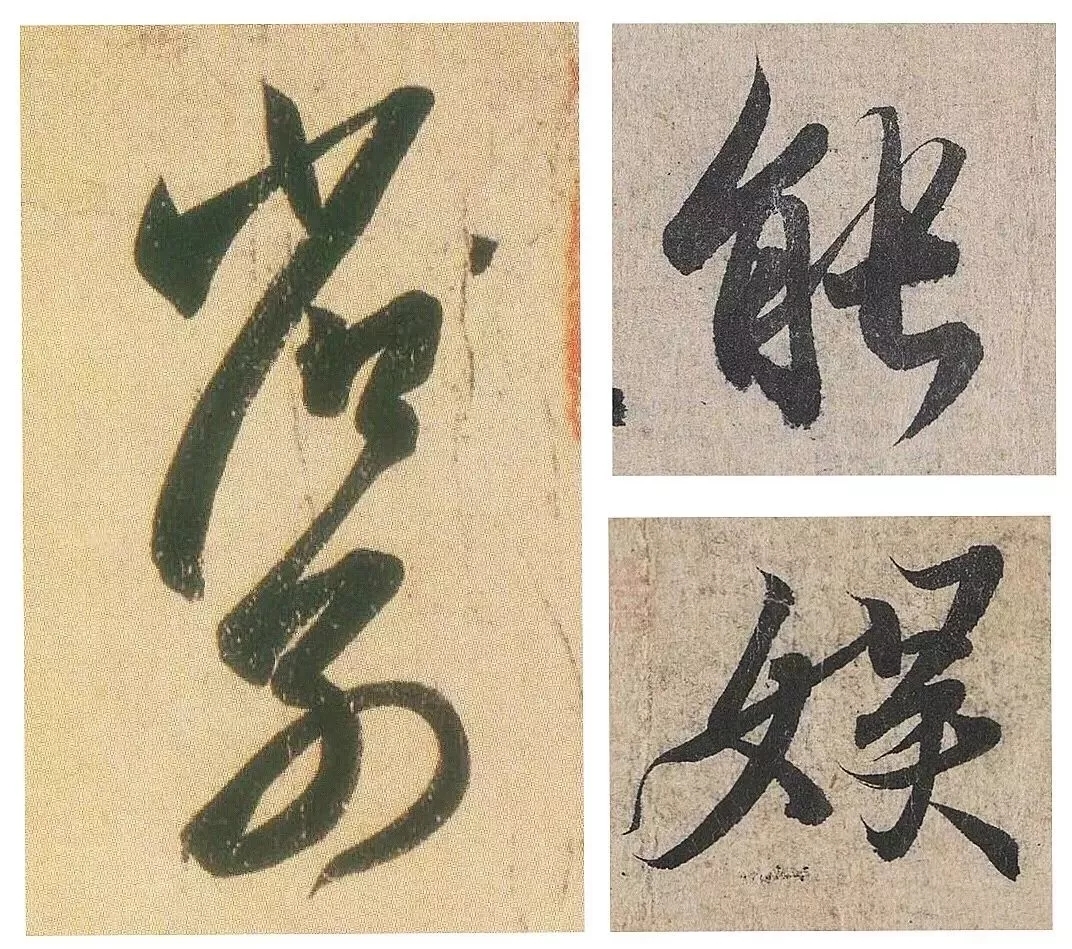

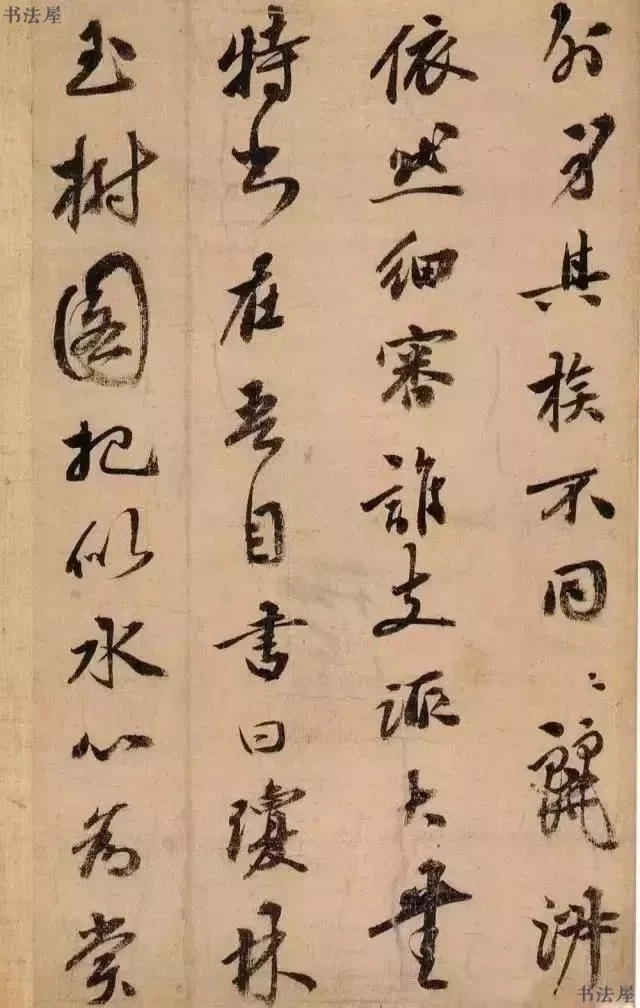

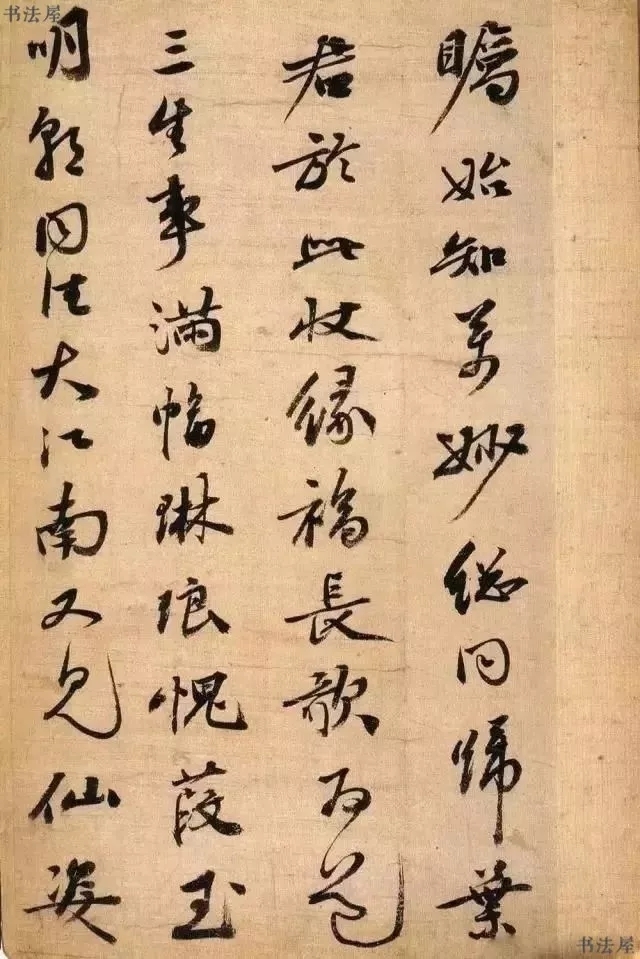

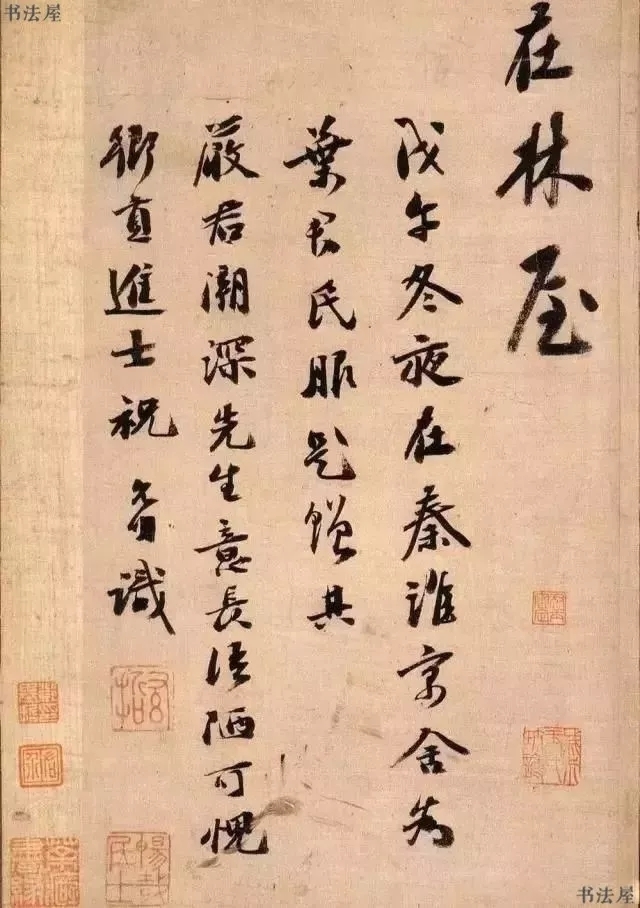

他最成功也最受推崇的便是以真书为表率的“三表”。一般所谓“三表”,指钟繇所书的《贺捷表》《荐季直表》以及《宣示表》,也有人将《力命表》放入。所谓“表”,一般指端正书写的正式奏本,大都是用最规整的字体写成,钟繇就是以楷体写“表”的首创者。

所谓楷体,也称真书,是从隶书发展过来的一种易写易认,也更端正的书体。钟繇把东汉民间流行的简笔隶书由扁化方,不再波磔,横平竖直,强调用笔起落提按中正平稳的变化,巧妙地创造出了堂正端方的正楷字。

“楷”就是端方堂正的意思,而“真”正的写字,也应从堂正端方做起。毕竟“教书”是为了“育人”的,而“书”写也必当从做人的品格学起,这才是“字如其人”的根本,也是中华文明的永恒基础。钟繇在黄初三年(公元二二二年),以正楷奏本所书的《力命表》可从体裁和用笔方面充分显示出特殊的智慧与他创造的笔调。

任何一个能“自成一家”的大书家,都会和仓颉一样,根据以天地四方六合为一的“造字六法”,将一物象名迹都归结到能琢(磨)出“点画”来的“字”的名份之中。史载他“仰观天象,俯察地物,近睹乌兽之迹”。其只是观、察、睹,还有那遥不可及、近可玩味、逝必有痕、来者可追的心动意思,与那“万方皆文”的目的。钟繇也正是在废寝忘食中,如“中邪中魔”般地“每见万类,皆画象之”。正因为如此,他才在这种智慧中创造了永恒的“楷体”。他将之前所有的书体中“浑厚风致”和“俊俏优美”的笔姿行气,尽情吸收并成功地转化为自己的“醇和雅正”,堂堂正正地“自成一家”。从他所写的“表”中,我们已完全可见这一切。

我们中国人不该沾染某些当代西风与歪风的习气,关心他每件书迹的来龙去脉,以及辗转的趣事逸闻,在那些是似而非中忽视了“字如其人”的“字”,那些“假作真时真亦假,无为有处有还无”的错误入门和引导,也许会耽误你数十年或一生。记住“读书、写字、画画”的恒途,以及“读书明理,教书育人”的方针,才可从万途中走向“有志、有识、有恒”的“自我”的堂正永恒的快乐人生。去从无数无穷中拣捡自己的“表”吧!

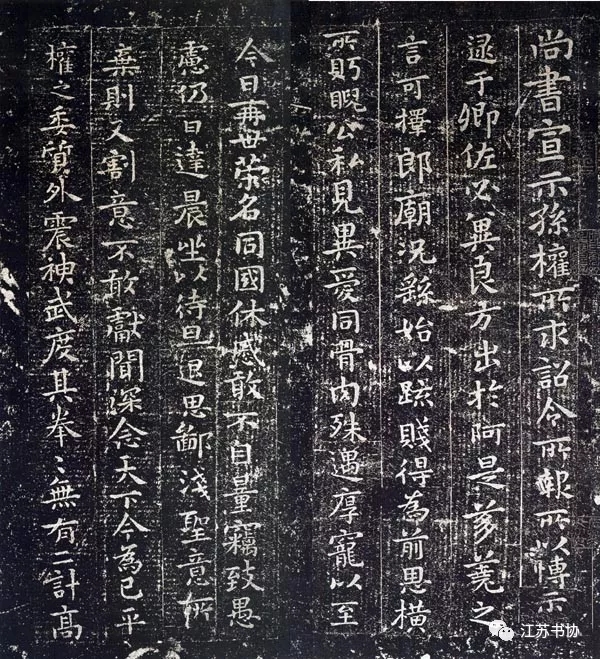

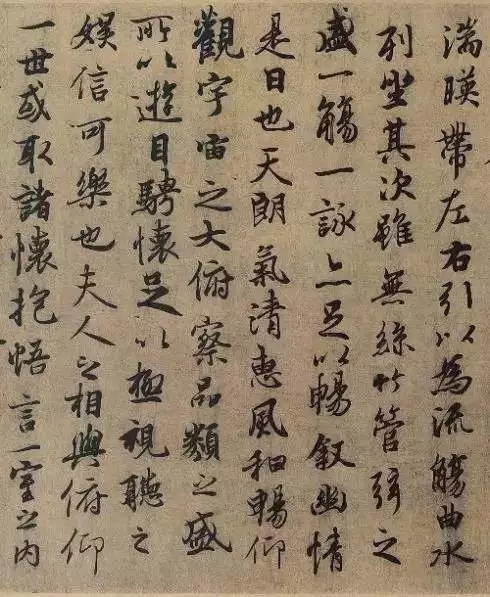

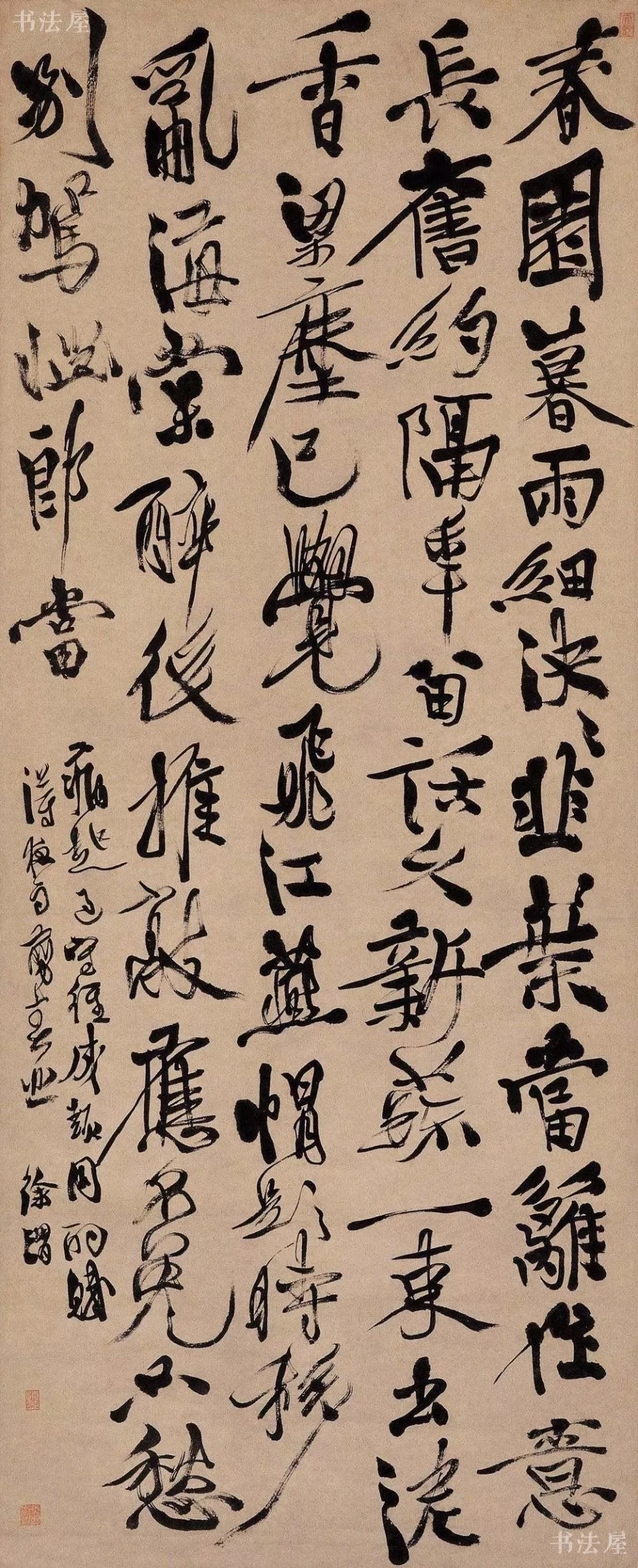

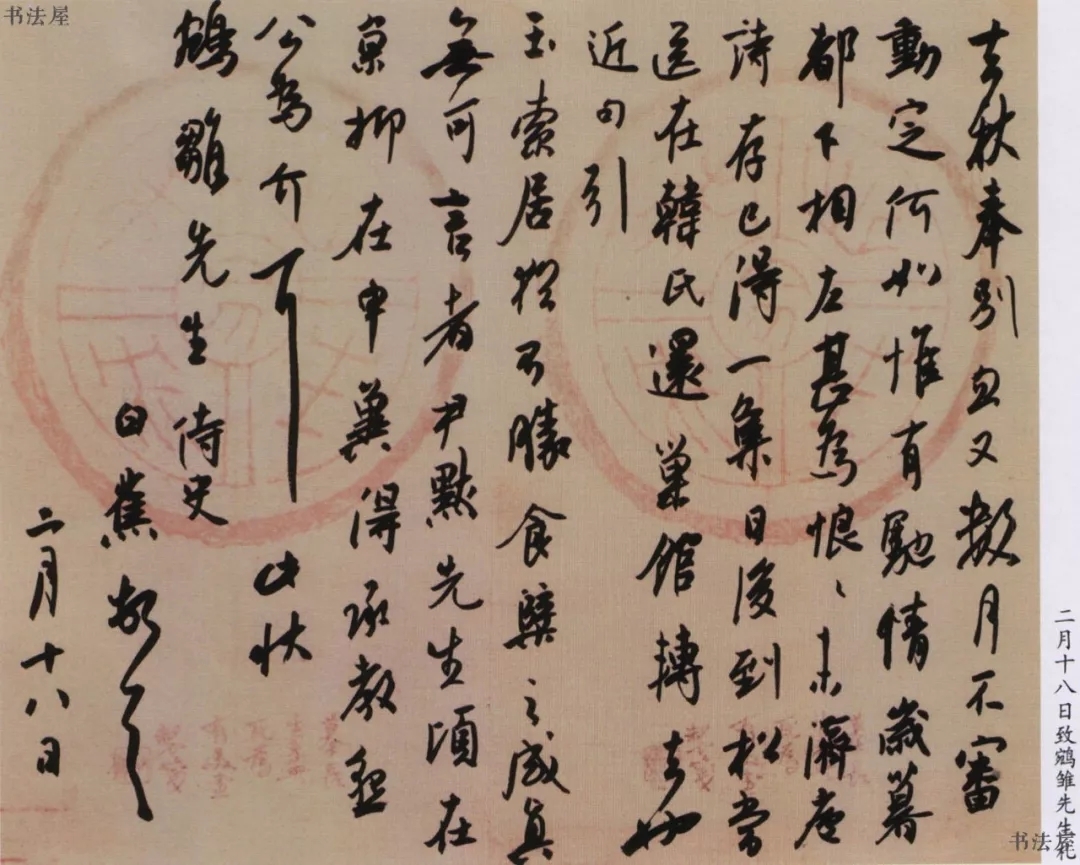

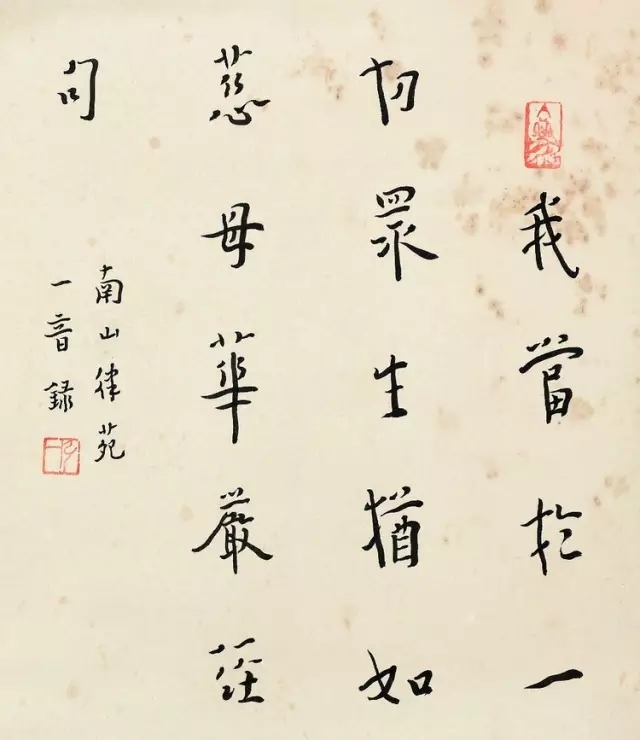

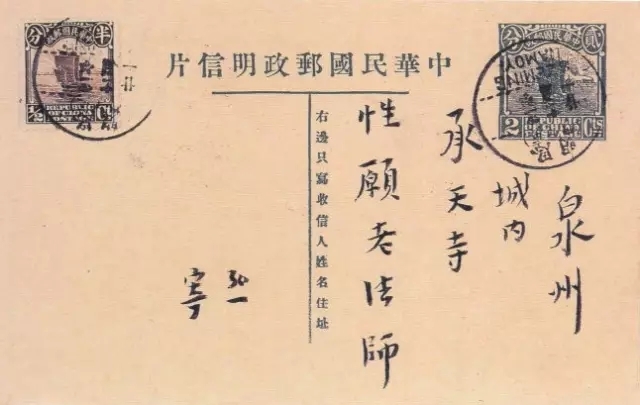

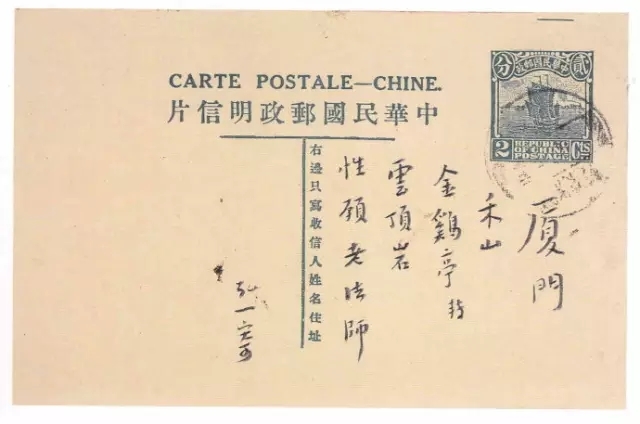

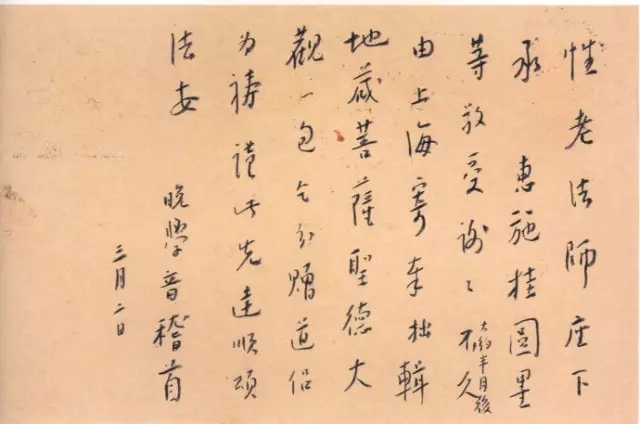

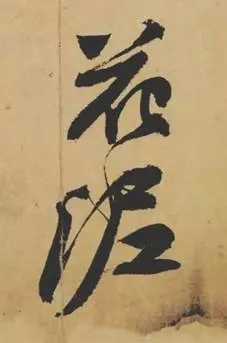

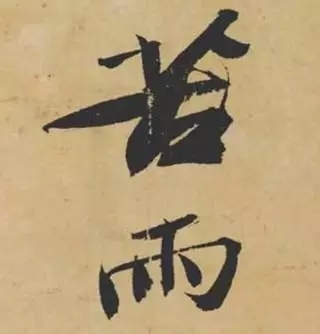

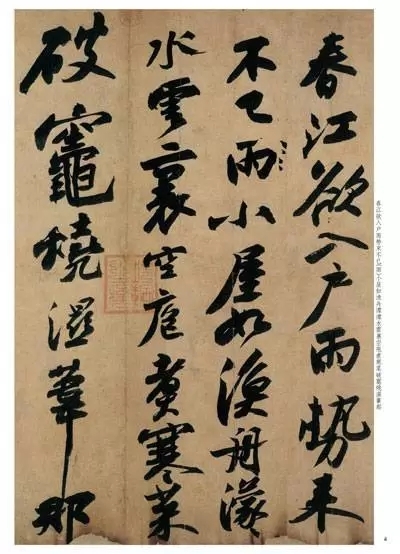

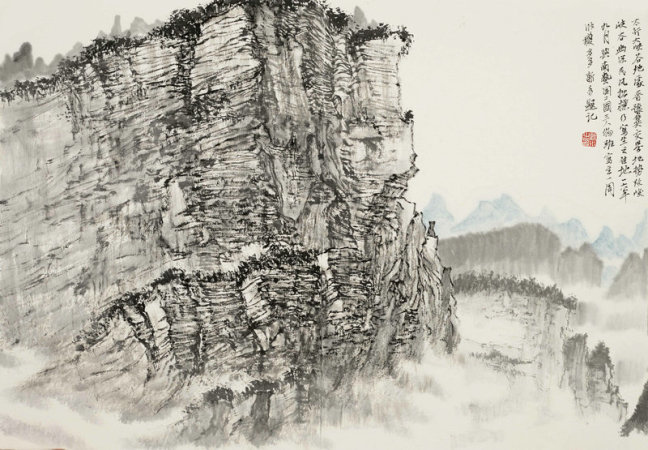

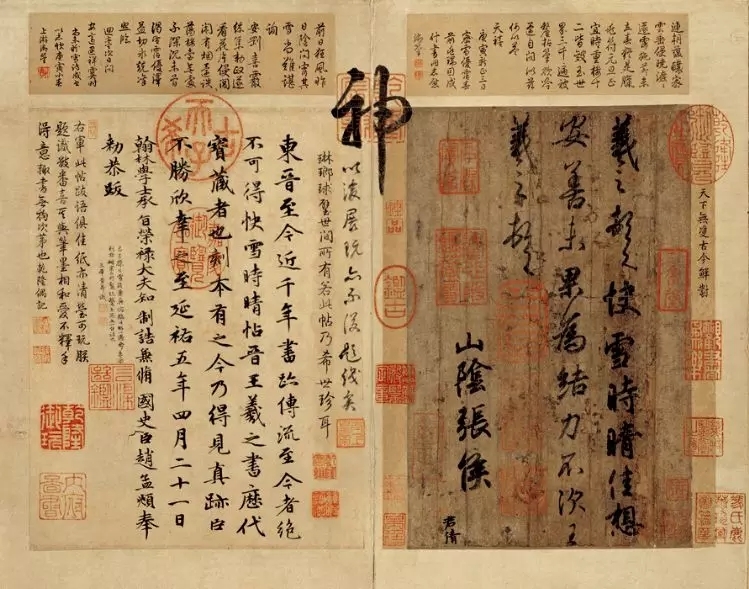

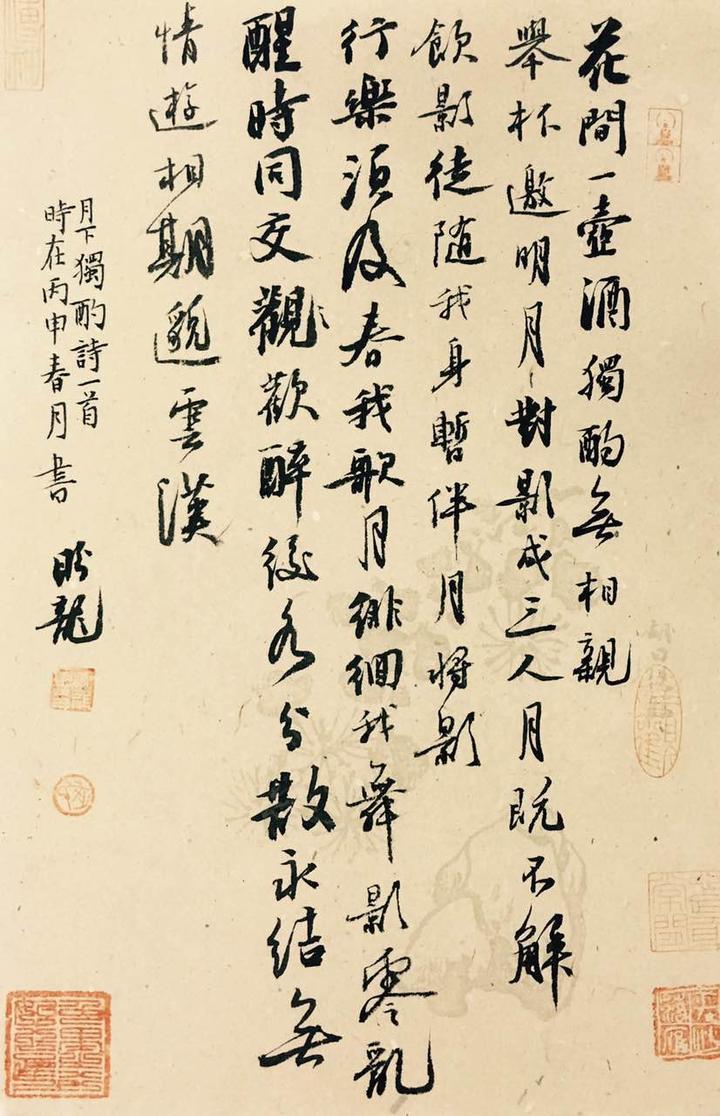

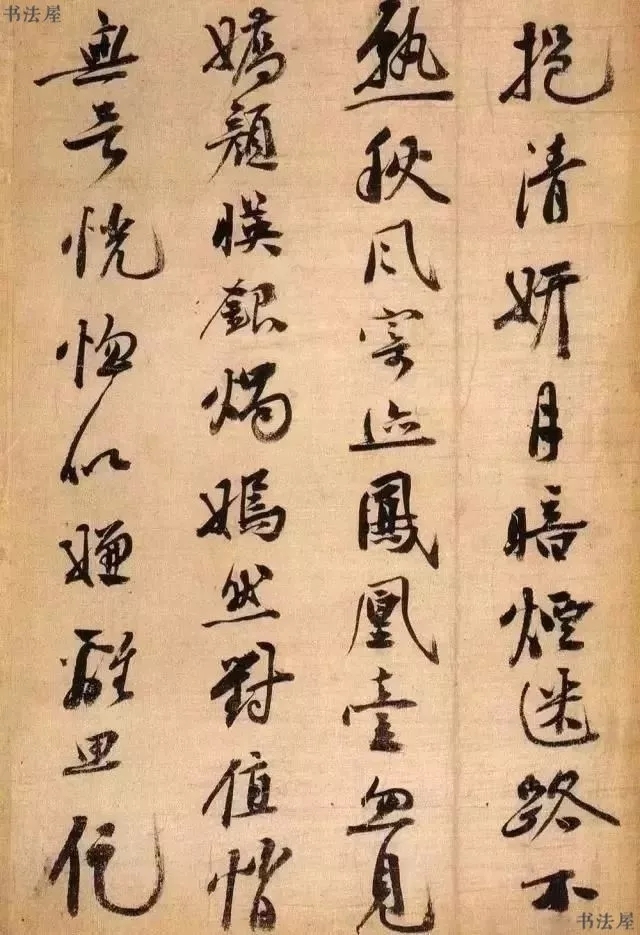

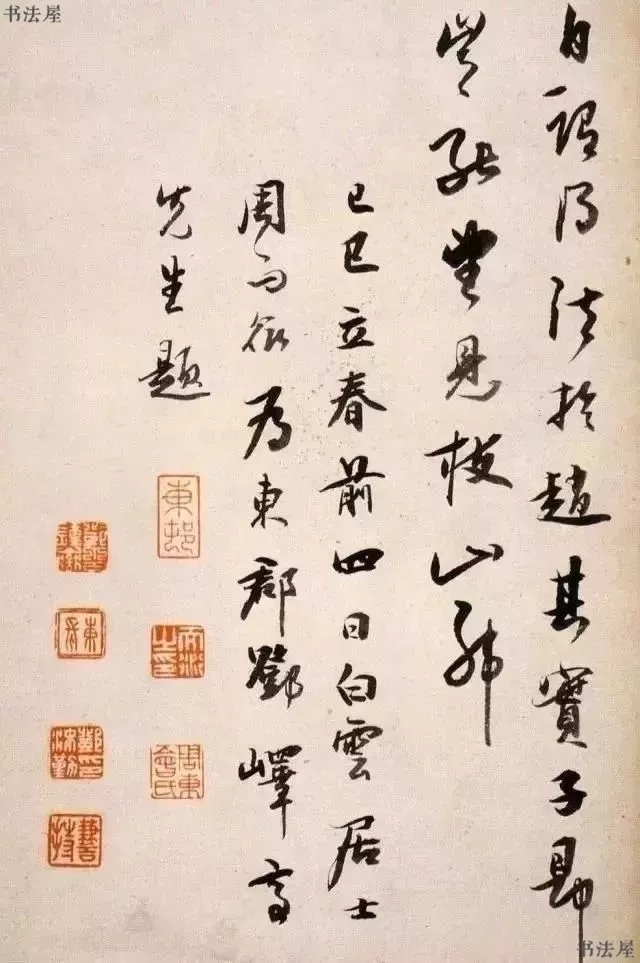

▲《宣示表》

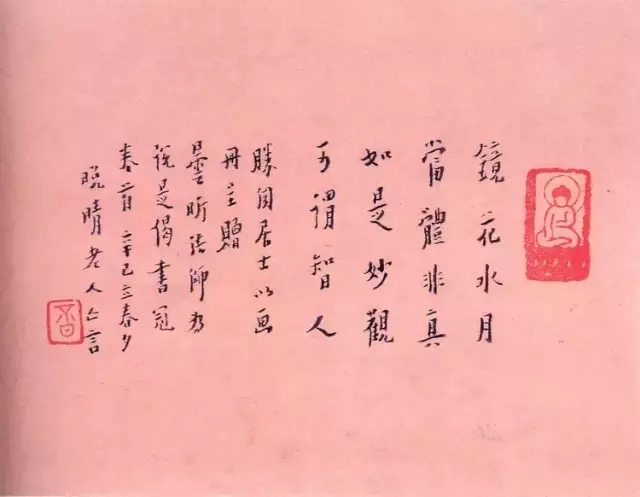

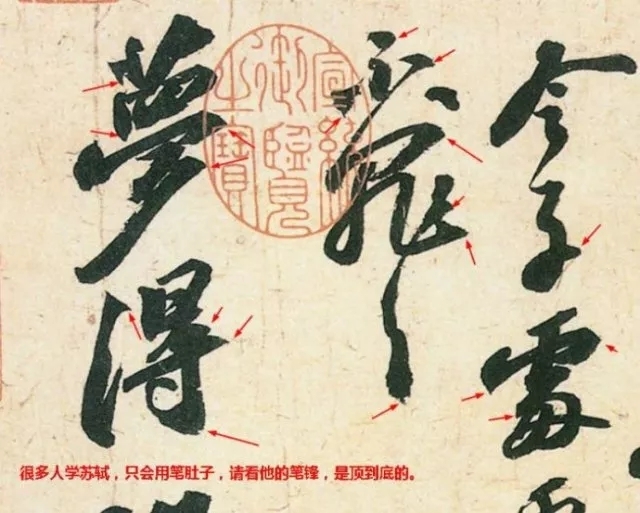

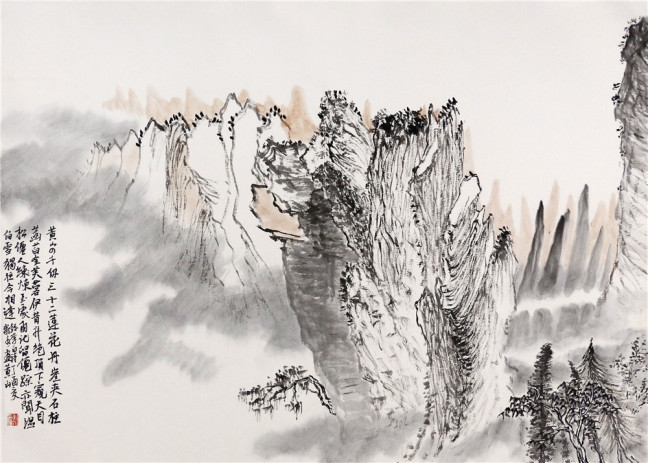

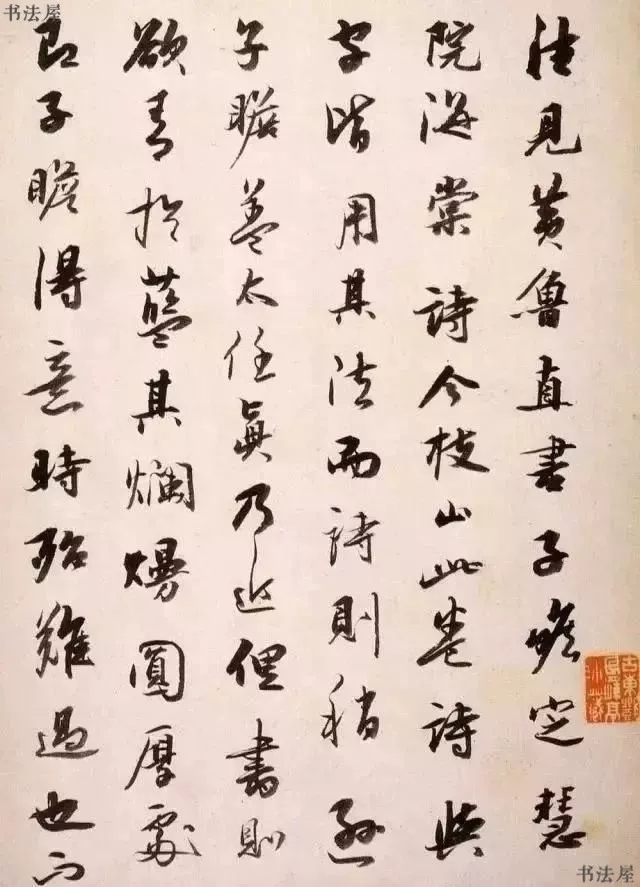

钟繇的书法,也在它自身中砥砺。他不但楷书成为风范一代,在日常生活中,他也进一步将 正经切合使用的楷书再变化成更易表述“心境”的“行”书,他继续将“草书”写好,改造自体的“楷”体为“行”书,功夫也当在其中。由于年代久远,碑刻拓印亦难观变化,本书有些插图会选择那些“高仿文物”似的高手所作之摹本,不是鉴定,而是游心长眼,不忘记用笔与结体的“字里行间”就行。

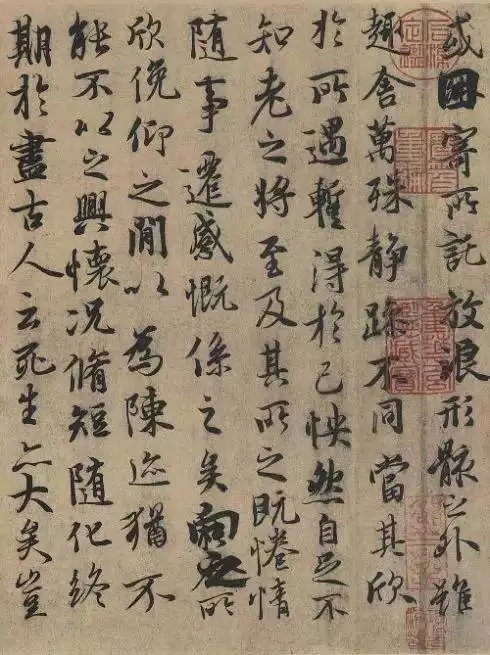

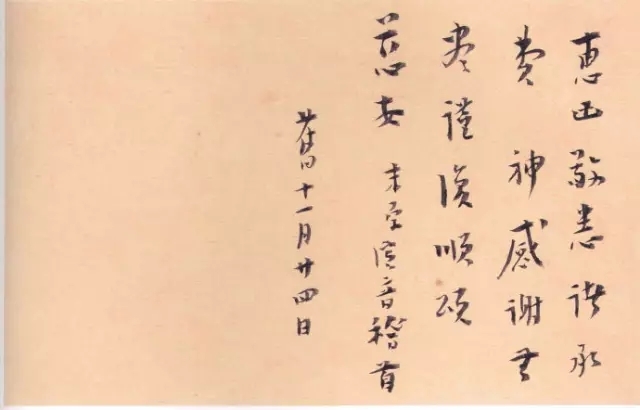

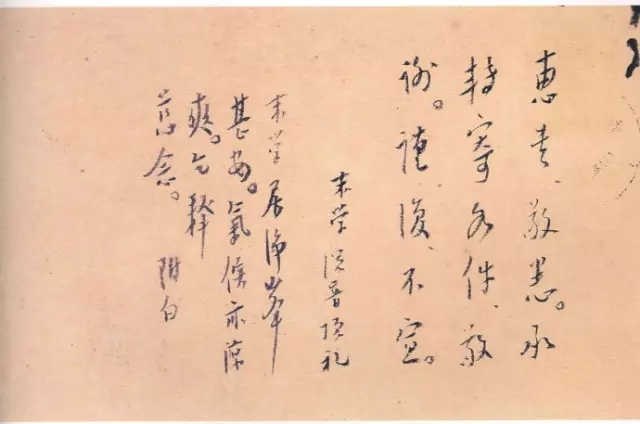

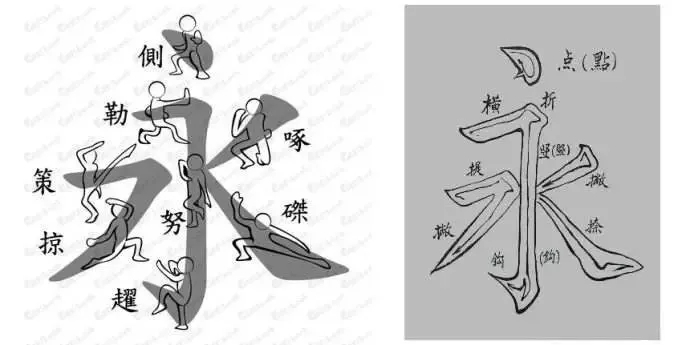

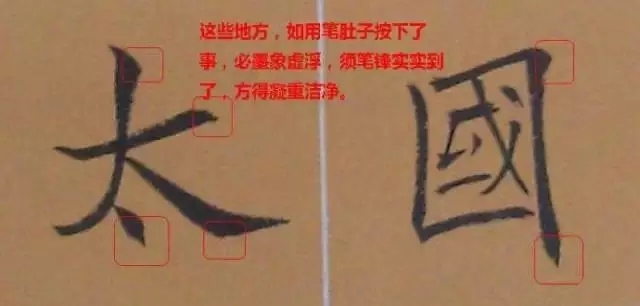

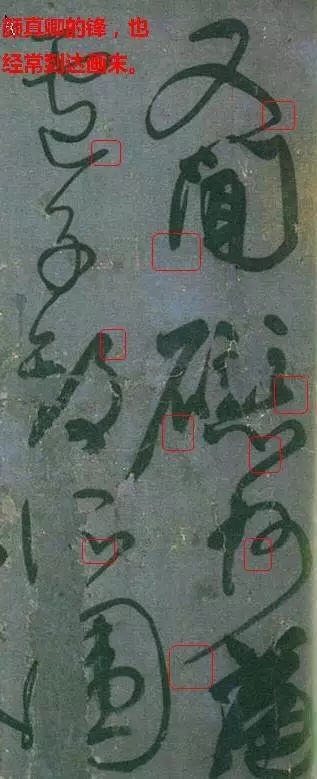

我们在关注钟繇笔下的书迹时,也可以来谈谈写字最关键的“用笔”,因为到钟繇为止,所有与汉字有关的“字”的体裁已经完全定型了。所谓的篆、隶、草、真、行之后,再也没有更新的全民通用的汉字字体出现了。虽然草书曾有“章草”与“行草”,但一般由于笔画的可通用,也多非“隶草”省略,且最初的行书也有从真书草变之痕迹,一般行书也更多保持住真书的形态与笔画,而为了让“草书”有更自由的发展空间,将书的字体常常定为“篆、隶、行、草”,四体也就可以囊括了。后世所谓的四体书,也多指“真草隶篆”四书了。

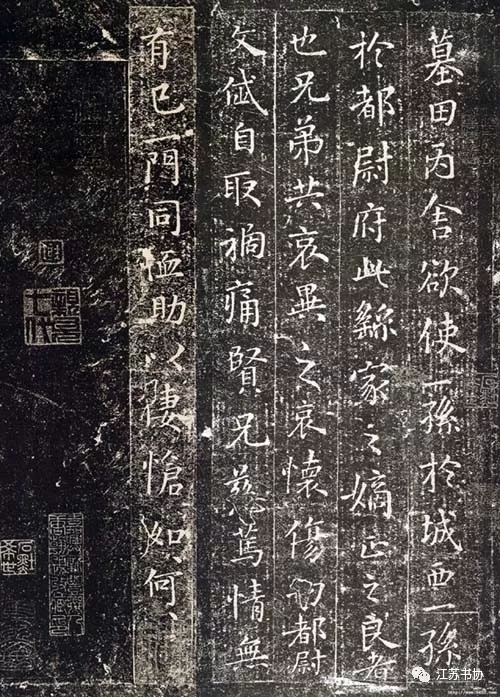

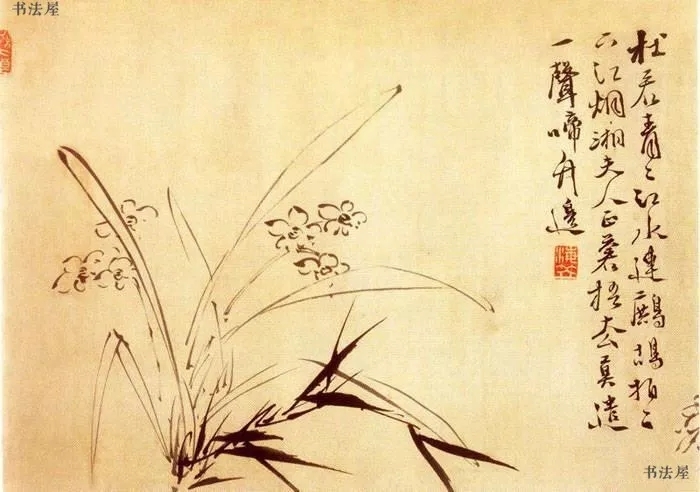

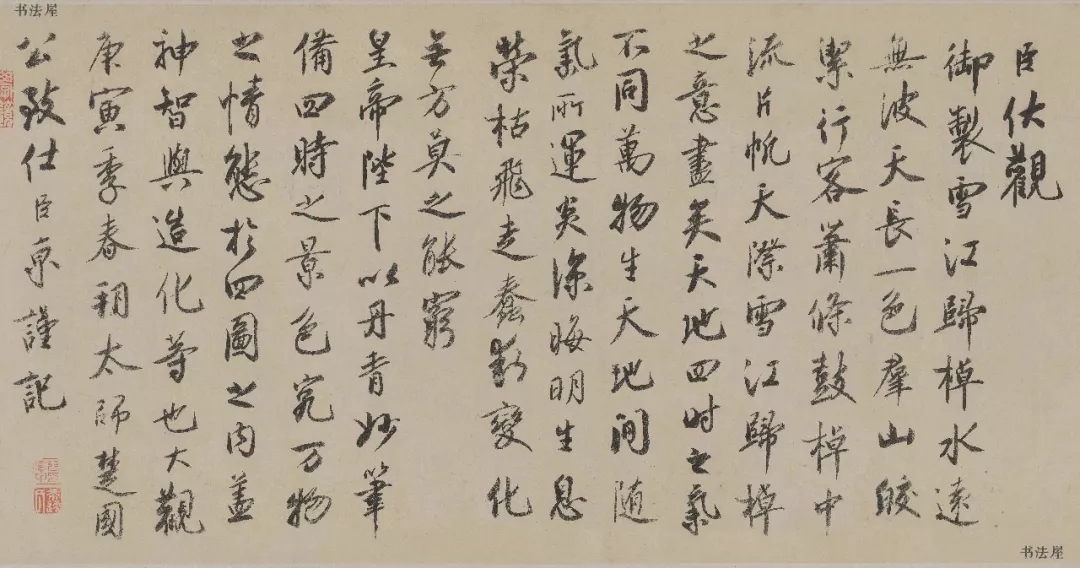

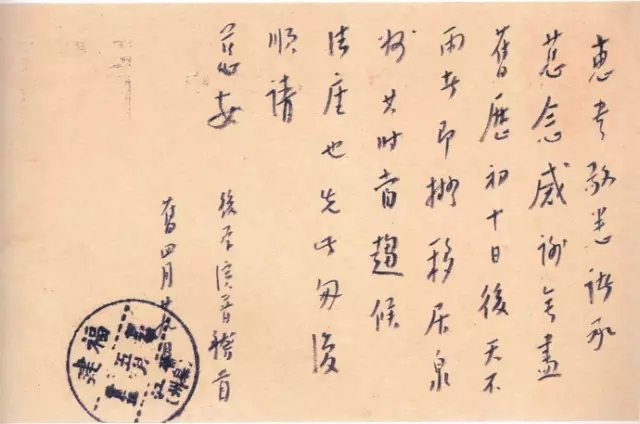

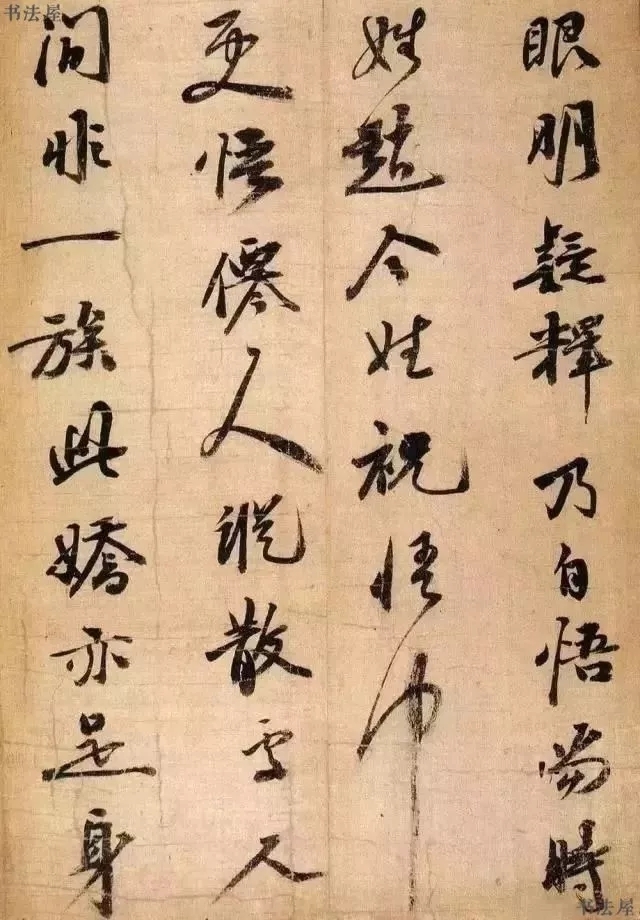

▲《墓田丙舍贴》

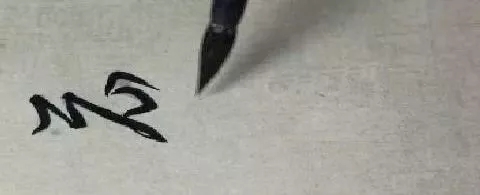

真正的写字,是采用“文房四宝”,以笔濡墨往纸上写的,那是一个有法、有趣、有度、有恒的永远唯一过程。采用文字说明“笔法”或“笔力”就万分困难。例如我对任意一个会吹口哨的朋友说:“请你告诉我怎样学会吹口哨。”你能说清楚吗?更何况书法了。所以,我们要用心反复观看各种书体的有关笔画的书写,以及它们在结体中的位置与轻重,在这些笔画未形成共识的有规定的法度时,我们只能借助一些比方和个人语言的不完全描述来初步理解。但我相信之后一定会渐次深入的。

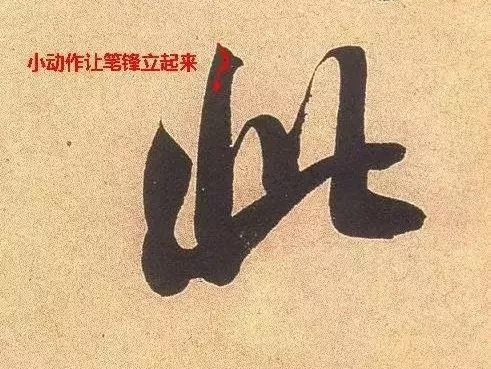

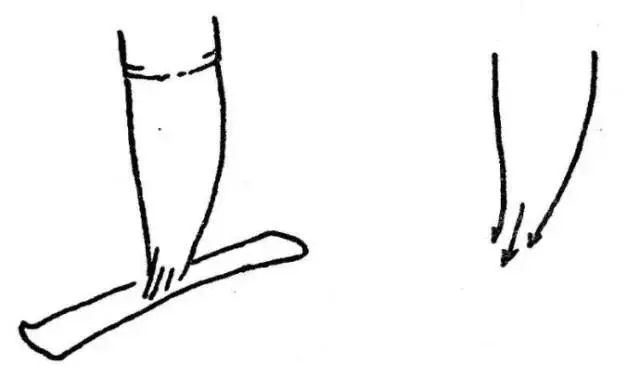

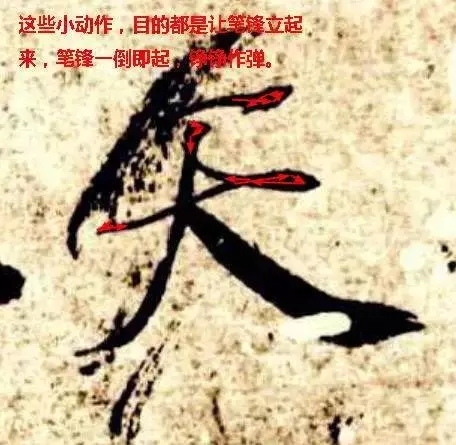

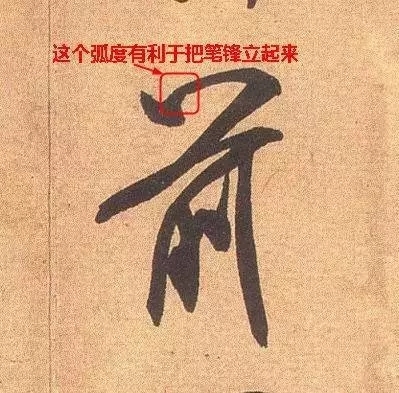

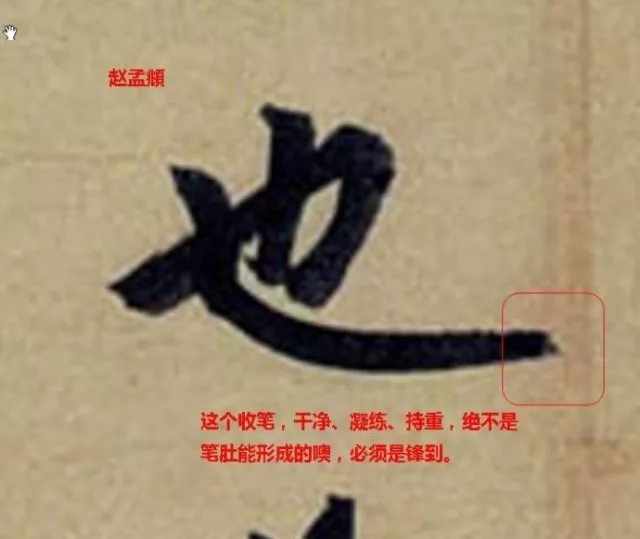

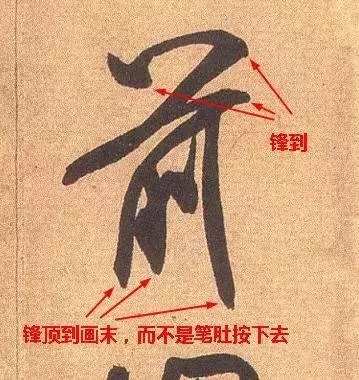

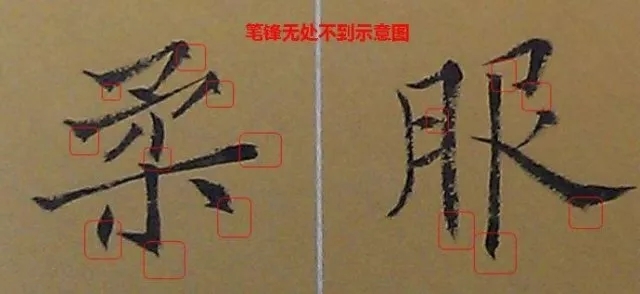

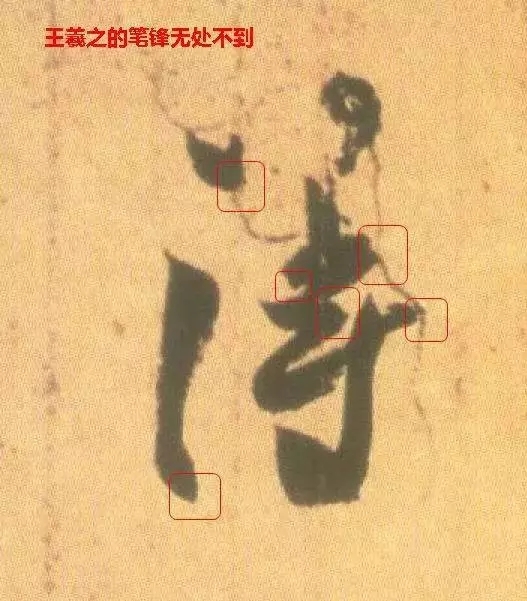

一般握笔即指执笔杆,用笔衹指使用毛锥(因笔体呈锥形故名),笔尖称为笔锋,笔与纸面接触运行叫行笔,笔锋在运行方向之后叫顺笔,反之称逆笔,轻触曰提笔,重压曰按笔。笔画的方向、形态主要靠行笔产生。起伏曰波磔。根据见不见锋,分为藏锋、露锋、侧锋等。垂直或倾斜曰中正。故而用笔主要有所谓的正侧、藏露、起落、提按、顺逆、滑涩、转折、顿挫、回旋、波磔等。在任何一支毛笔中,这些相对的要素中都会有无穷无尽的层次与变化,它们都在同一时刻中同时要求或把握。而且,从本质上讲,每个人在世上只有一个,每个人生命中的每一秒也只有一次,故而重要的是把握住生活的心思,有目标而不畏艰难险阻,总会有文化的喜悦共识。

钟繇生于东汉桓帝元嘉元年(公元一五一年)。那正是东汉由强大转衰弱的时代,但隶书已臻高峰。至魏明帝太和四年(公元二三零年),许多著名的“变”均在他晚年所书中有所体现。活了七十九岁的他在当时可谓是高寿,可以见到他书法中的用笔已具有了古今书家常提到的笔法,如方笔、圆笔、折钗股、屋漏痕、悬胆、悬针、敛锋、回锋以及拨灯法,等等。他不但熔这些笔法于一炉,更发明了楷书“横笔轻,竖笔重”的特有丰韵,为行书与行气留了伏笔。让我们细细揣摩他的法度,学习他的品格与努力,玩味好自我的“文化”人生吧。

在他去世后三十五年(公元二六五年),书法字体已全,书法已成文化共识与人文标志,中国的分裂又“逢三进一”,三国中谁家也没夺到一统大权,反而被另外一家权臣掌控了一统的“家天下”,成就了中国书法的“尚韵”时代。

文章源自网络,版权归原作者所有

——END——