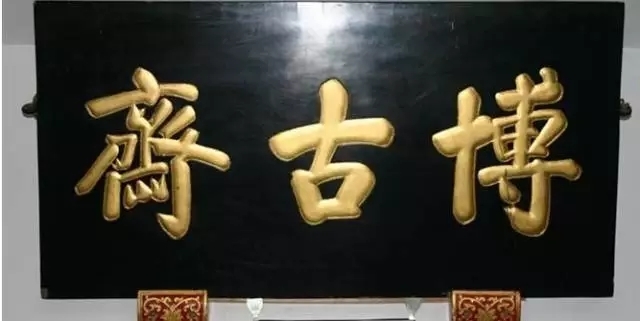

在古代,虽然榜书使用范围较为广泛,擅长这种书体的名家也不少,但研讨榜书书写艺术规则的书论却并不是很多。![640.webp (2)]()

(一)执笔

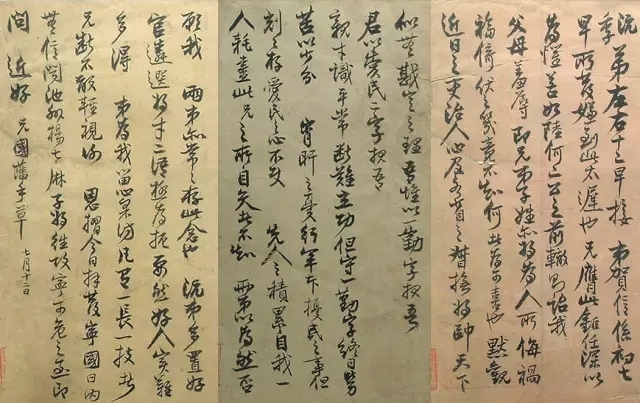

书法的执笔自古以来就是一个讨论得比较热烈的话题,自从书法创作走向审美自觉以后,书家们就从多个方面对该问题进行了研讨,一个好的执笔方法无疑有助于书家自如而尽兴地挥洒。榜书书写也是如此,自唐代开始就有一些书论家对榜书书写的执笔方法进行了研究。大致有以下三种:

1、握管法

握管法是用食指到小指的中节和大指一起握管,即捻拳握管于掌中的一种执笔方法。最早提到握管法的是唐人韩方明,他在《授笔要说》中说:“第四握管。谓捻掌握管于掌中,悬腕以肘助力书之。或云起自诸葛诞,倚柱书时,雷霹柱裂,书亦不辍,当用壮气,率以此握管书之,非书家流所用也。后王僧虔用此法,盖以异于人故,非本为也。近有张从申郎中拙然而为,实为世笑也。”元代的陈绎曾对握管法也作了补充,他说:“握管,四指中节握管,沉著有力,书诰榜疏。可见握管法是用于书“榜”的,”它的长处在于握笔着实,通过肘的运用,达到力劲的笔画效果。但也有不足,由于五指紧握,不能运动,所以运用此法只能做到腕运与肘运,而指运则做不到。可指运却是最能表现笔画风姿、态势和细微变化的一种运笔方式。没有指运法,打、抢、提按、挫、驻、蹲等笔法会显得很生硬,调整笔锋和变换运笔节奏也很难做的到。因此用握管法写出的榜书,虽然力道很足,但往往会有鼓努为力;死板、僵硬的毛病。韩方明认为此法“非书家流所用也”也是从这个角度讲的。

2、撮管法

撮管法是用五指一齐握于笔管末端的一种执笔方法。最早提到此法的也是韩方明,他在《授笔要说》中说:“第三撮管。谓以五指撮其管末,惟大草书或书图幛用之,亦与拙管同也。”韩方明虽然提出了撮管法,但他没有说明五指“撮其管末”是如何撮法,是像抓物件一样五指齐头聚拢,还是别有他法。而陈绎曾则作出了明确的解释,他说:“撮管,以拨镫指法撮管头,大字草书宜用之,书壁尤佳。”*可见撮管法主要用于大字草书。由于执管较上,且使五指执笔法,所以它的长处在于肘运、腕运和指运都比较灵活,有利于纵横挥洒,左右取势。‘s’但由于手指距离笔头较远,如果使用的是斗笔,对于力弱者而言,不太容易把臂、腕、指的力量传达到笔端,有时还会出现失控的现象。因此,除非臂力、腕力、指力强者,一般人较难使用好撮管法。

3、提斗法

提斗法是一种专门执斗笔的方法,执笔方法和撮管法大致相似,但因斗笔的大小而执笔略有不同。如清人戈守智在《汉溪书法通解?执笔郑第二》就说:“韩方明日:‘提斗运肘,作榜署法也,与撮管略同。斗大则后以一指拒之,斗小则后以两指拒之。’其法顺易而逆难,故不拒不可也。”

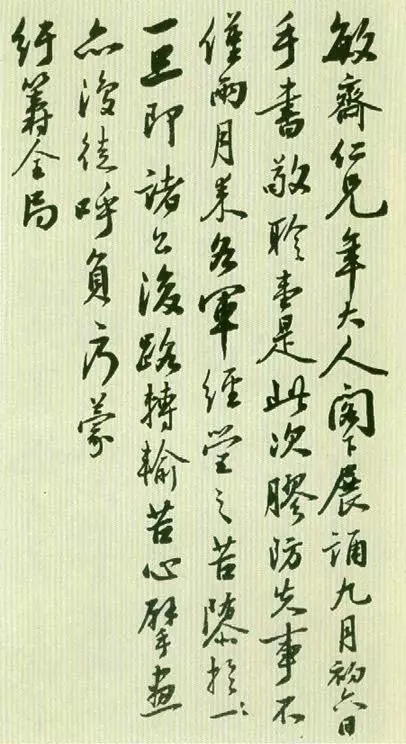

以上是三种见于古籍记载的榜书执笔方法。从这三种方法中我们可以看出古人对榜书执笔的两大要求:一、臂力、腕力和指力强劲,能够作到力透纸背;二、肘运、腕运和指运要协调一致,这样才能将榜书开张的字势、质实的笔画和丰富的笔意表现出来。当然书写榜书时并非必须使用握管法、撮管法和提斗法,执笔只要符合了上述两个要求,就方法本身而言应该是很灵活的。启功先生就曾经说过,书法的自然源自于执笔法的自然,执笔和拿筷子是一个道理,拿筷子只要能够如愿夹起东西来就可以了,而执笔只要如人意志在纸上自如地画出道来也就对了。

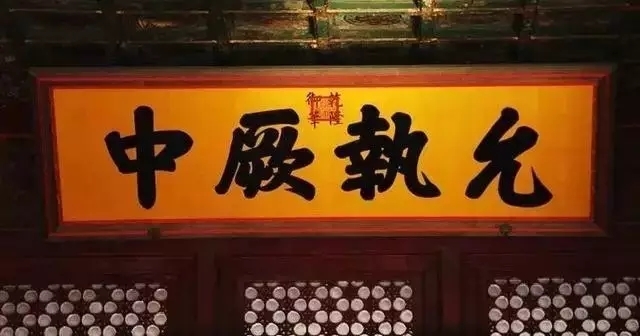

![640.webp (3)]()

(二)用笔

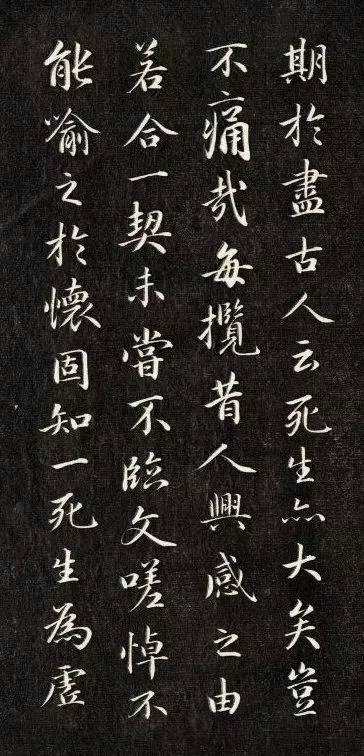

一件成功的榜书作品必须具有高明的用笔方法。从历史上的榜书作品看,唐以前的用笔法和唐以后是不一样的,包世臣就曾经说过:

至书碑题额,本出一手,大小既殊,则笔法顿异。后人目为汇帖所目迷,于是有《黄庭》、《乐毅》展为方丈之谬说,此自唐以来榜署字遂无可观者也。

可见唐以前在书大字碑榜时,所用的笔法和小字是不一样的。但是到了唐以后,书家以《阁帖》为书法之宗,于是将写《黄庭》和《乐毅》的方法拿来写榜书,自然难得其理。在史书中,我们也可以发现唐以前写大字碑榜和小字真行笔法相异的史例。据《周书》卷47《赵文深传》己载:文深少学楷隶,……深雅有钟、王之则,笔势可观。当时碑旁唯文深及冀而已。……及平江陵之后,王褒入关,贵游等翕然并学褒书。文深之书,遂被遐弃。文深惭恨,行言于色。后知艰尚难反,亦攻习褒书,然竟无所成,转被讥议,谓之学步邯郸焉。至于碑牓,令人犹莫之逮。王褒亦每推先之。宫殿楼阁,皆其迹也。迁县伯下大夫,加仪同三司。世宗令至江陵书《景福寺碑》,汉南人士,亦以为工。梁主萧观而美之,赏遗甚厚。天和元年,露寝等初成,文深以题牓之功,增邑二百户,除赵兴郡守。文深虽外任。每须题牓,辄复追之。

鉴此,在下文榜书用笔法与取势法的论述中,我们均以南北朝榜书为例加以研讨。

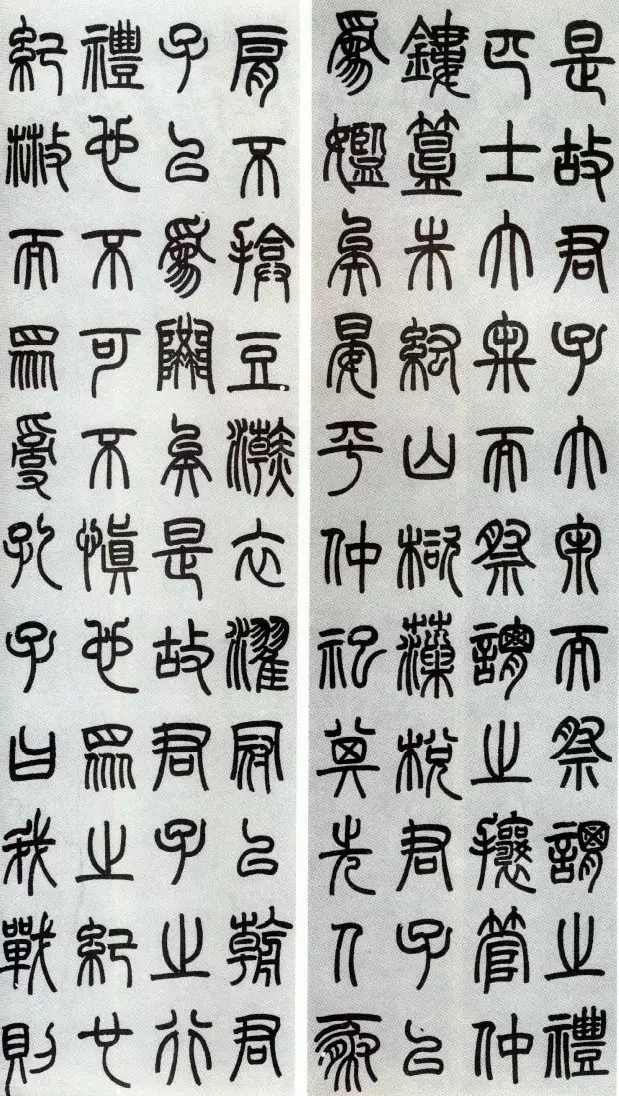

1、沉实的用笔法

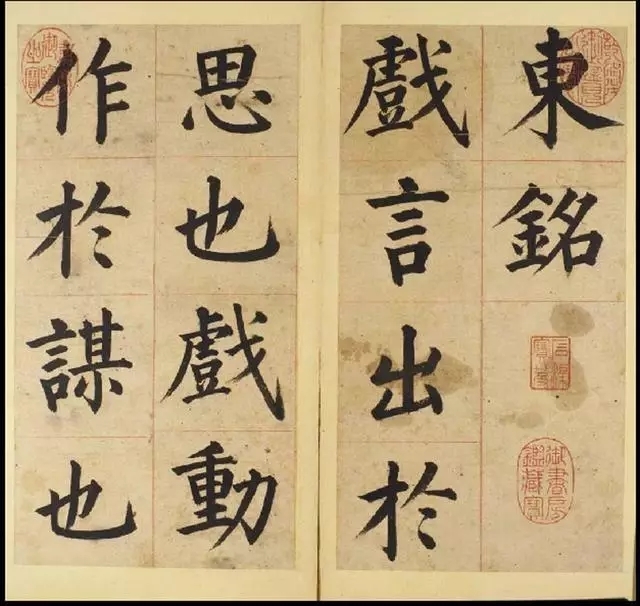

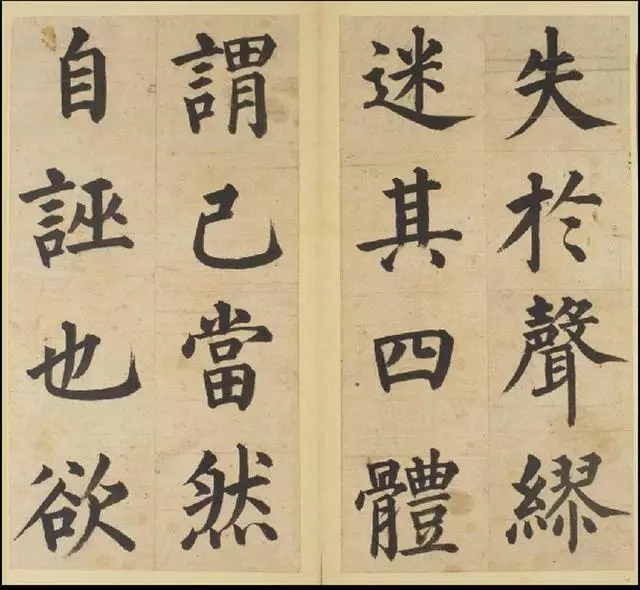

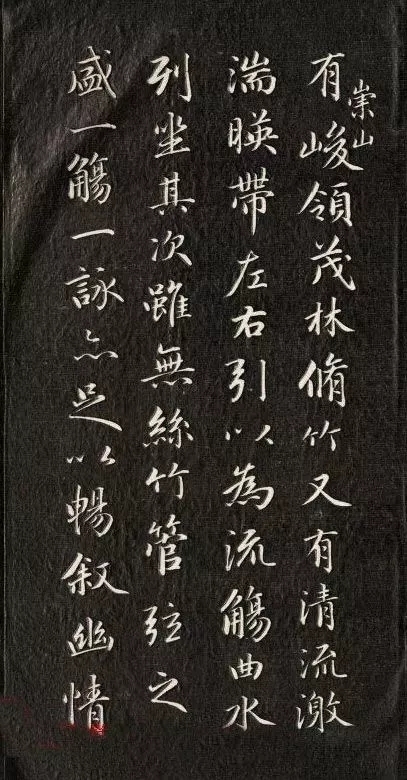

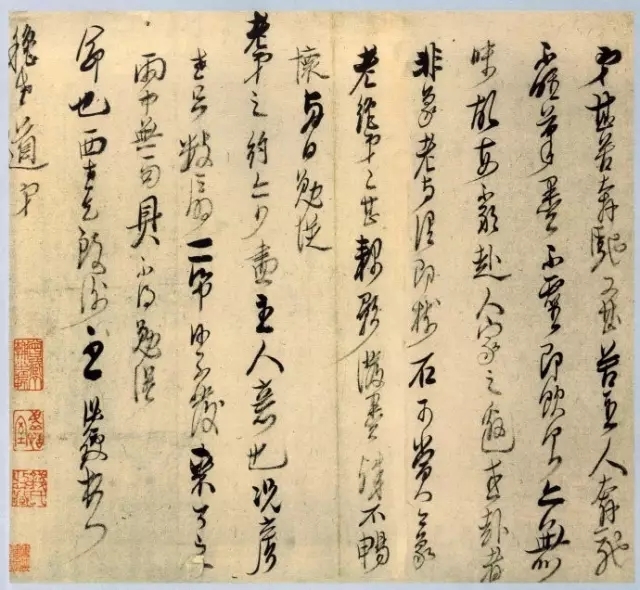

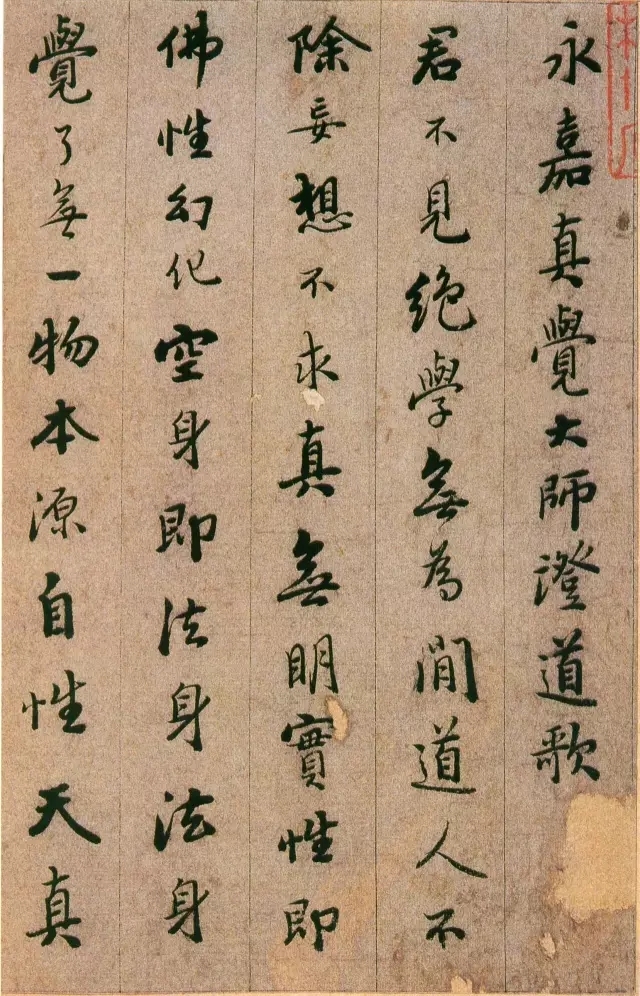

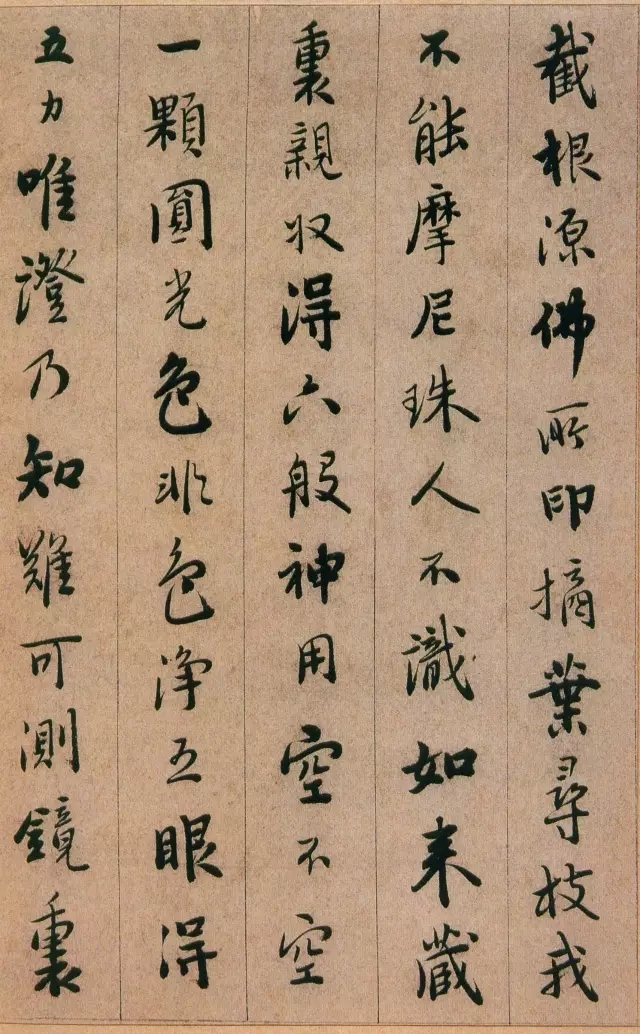

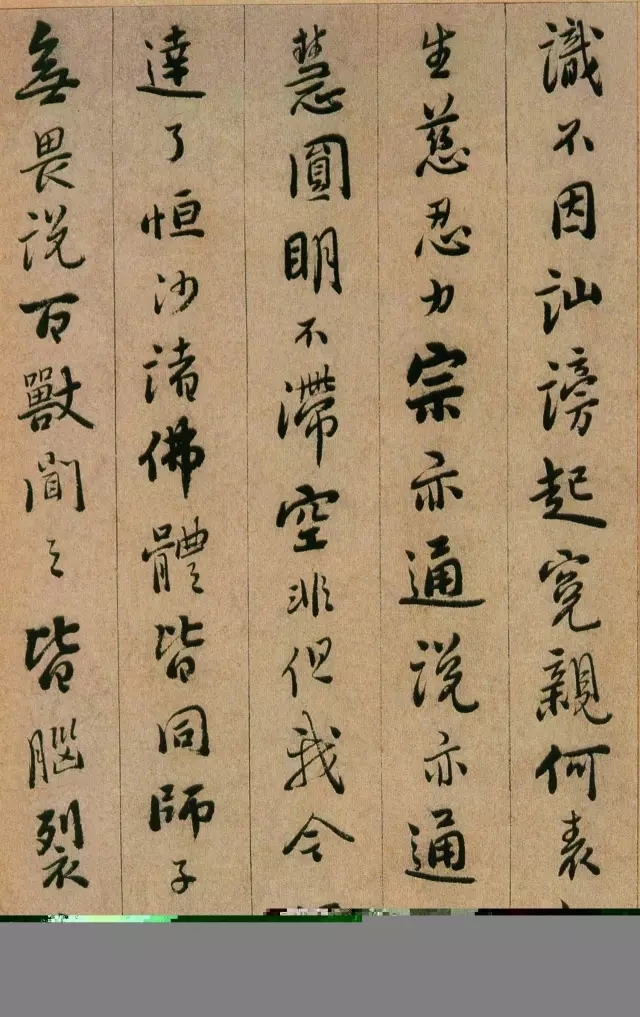

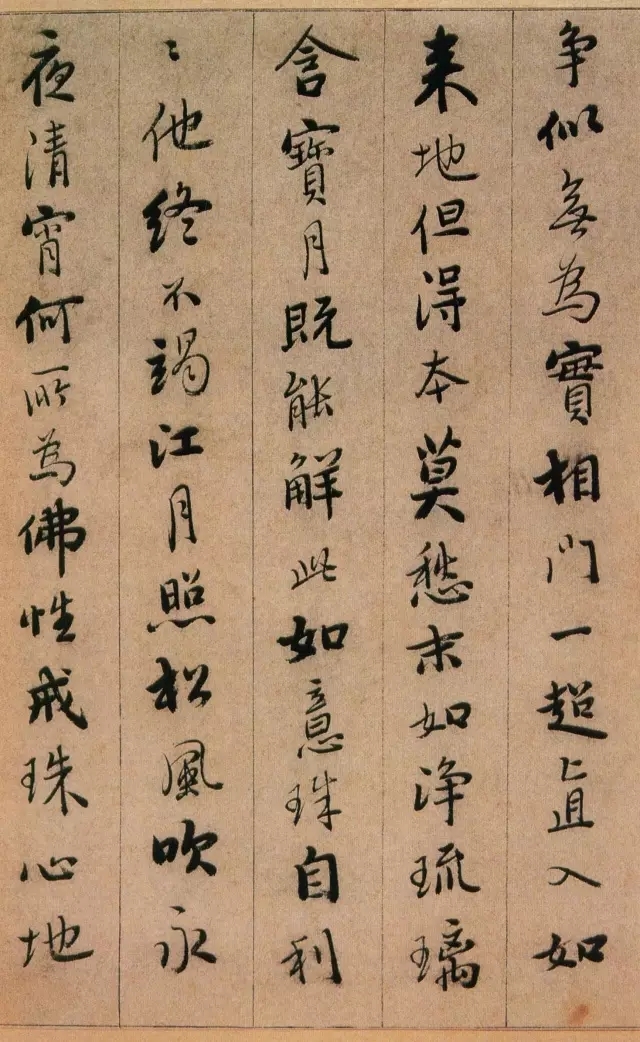

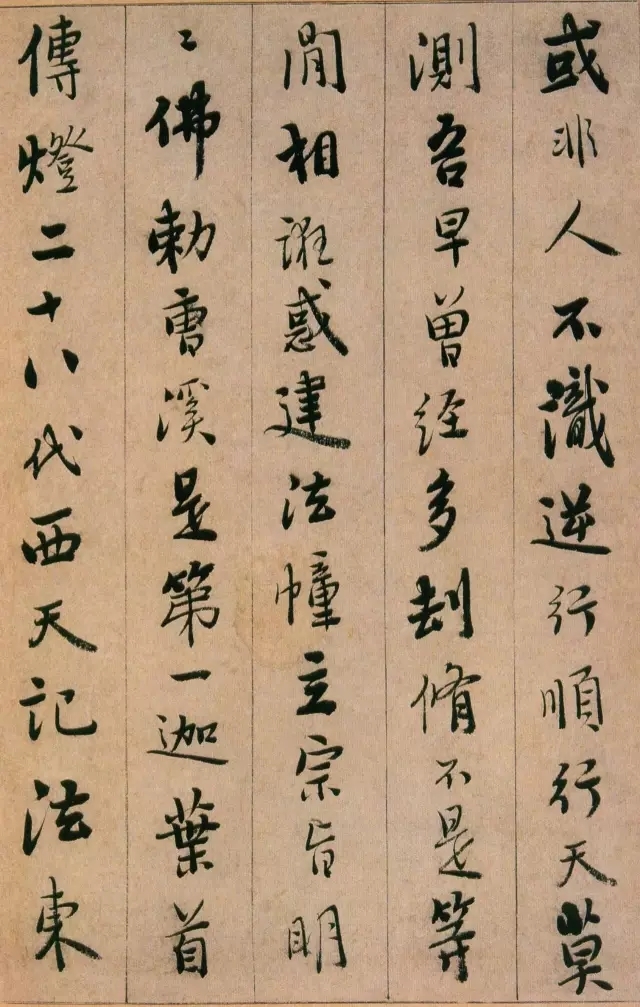

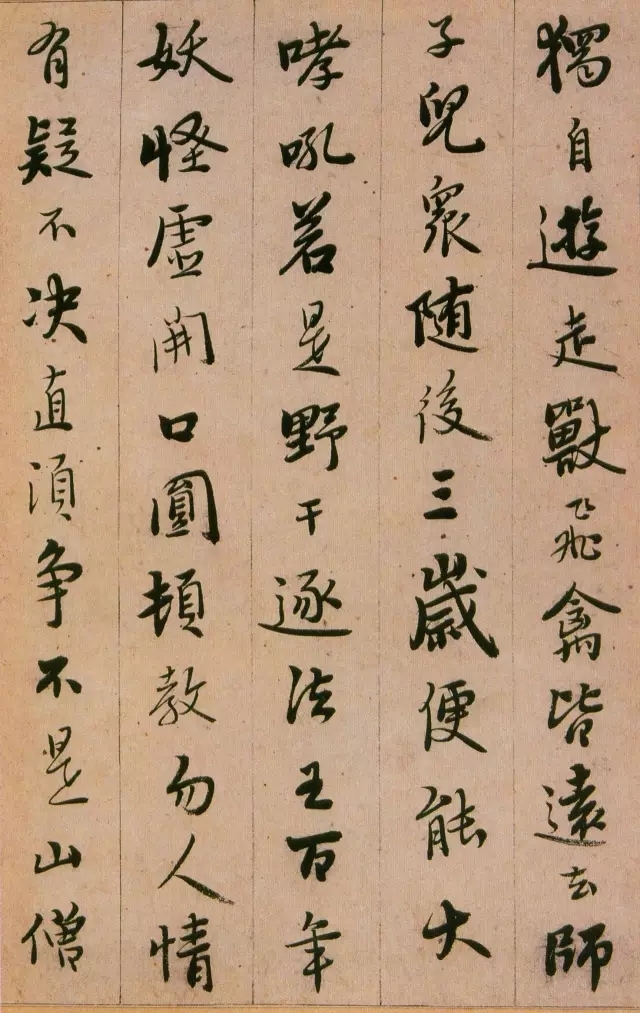

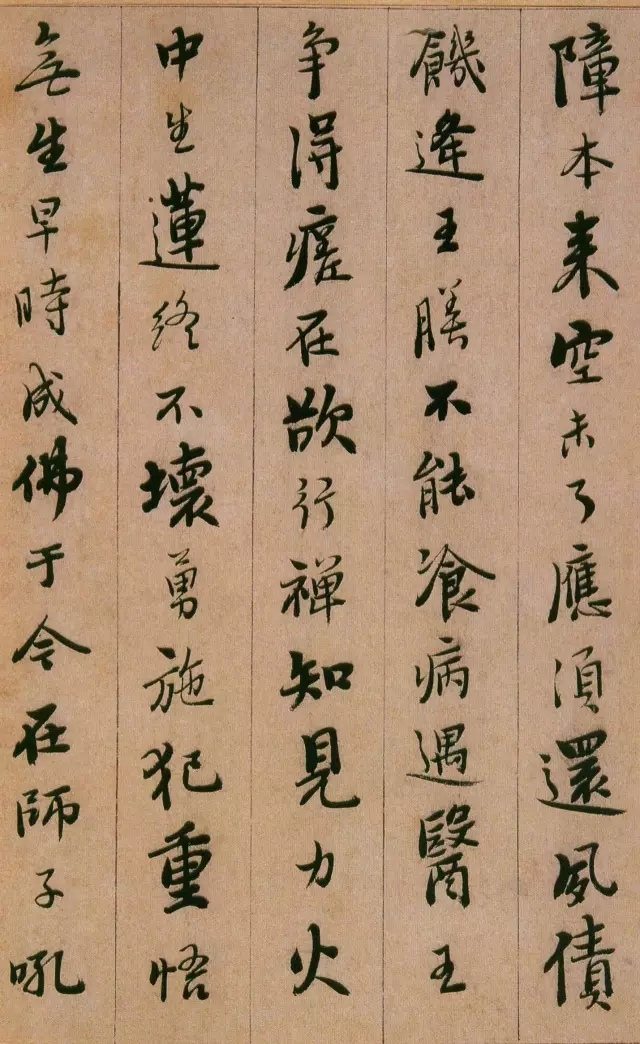

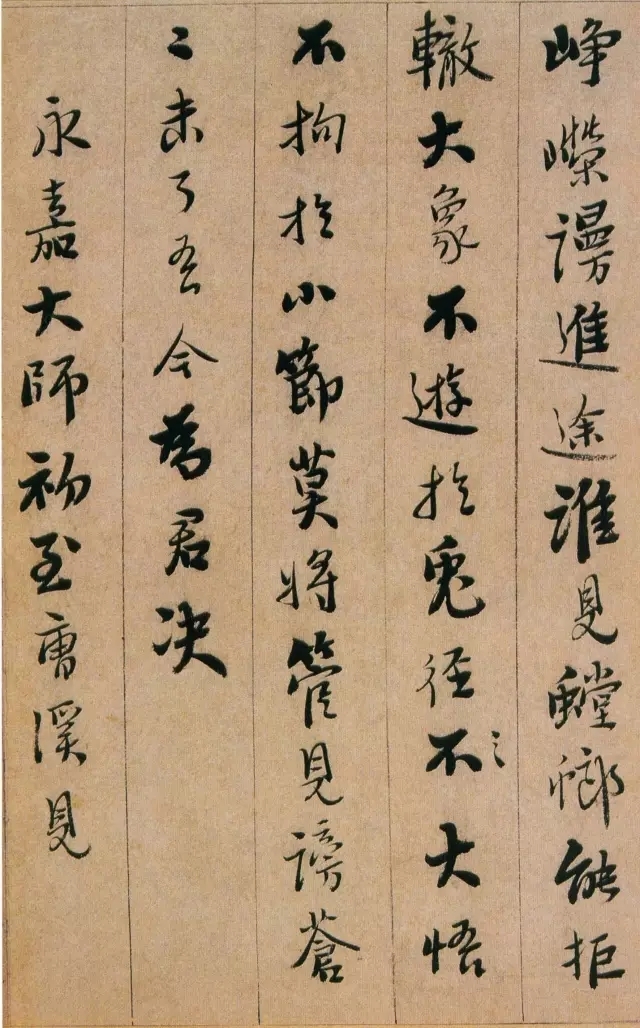

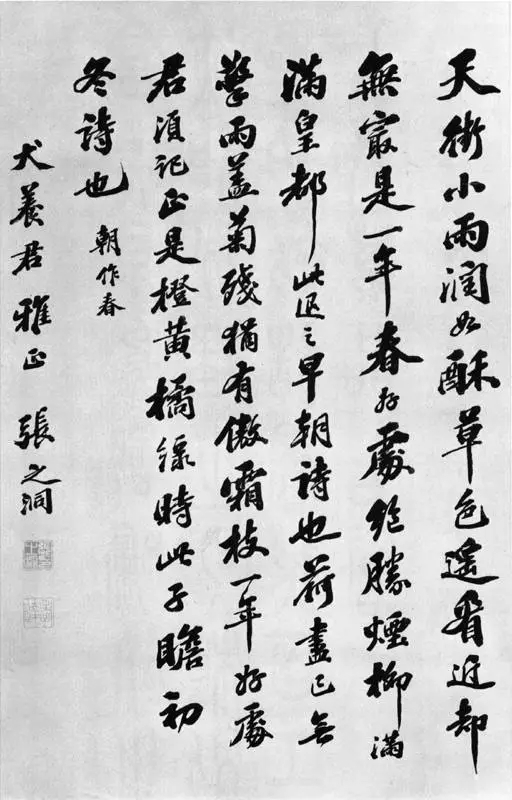

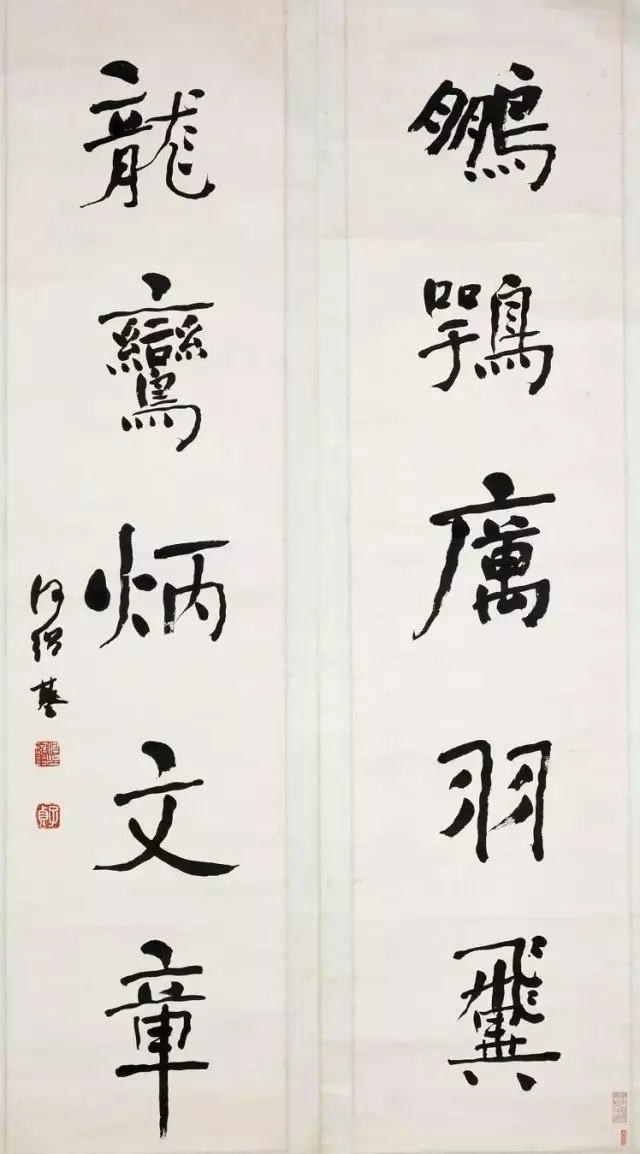

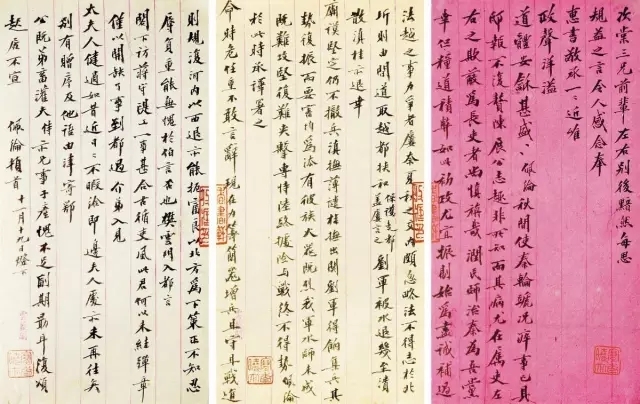

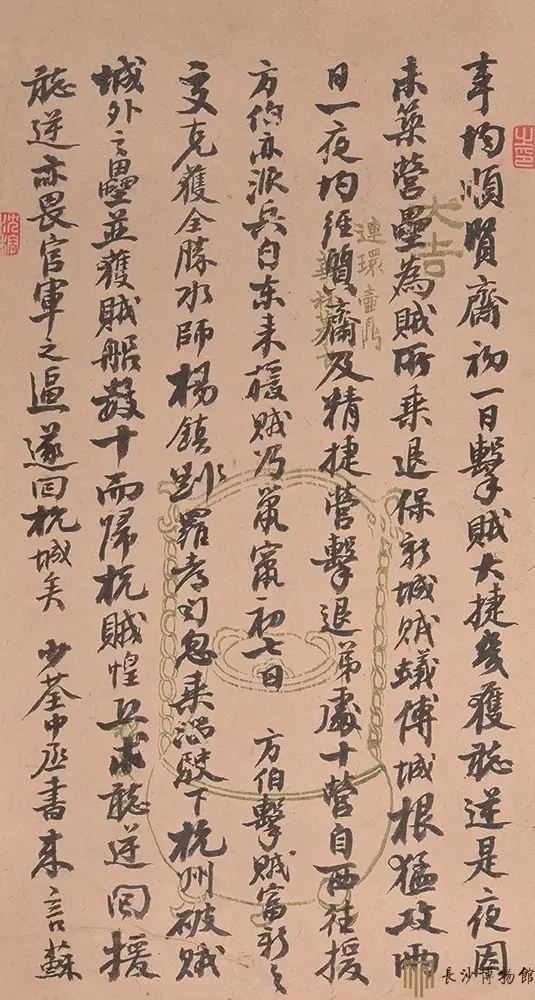

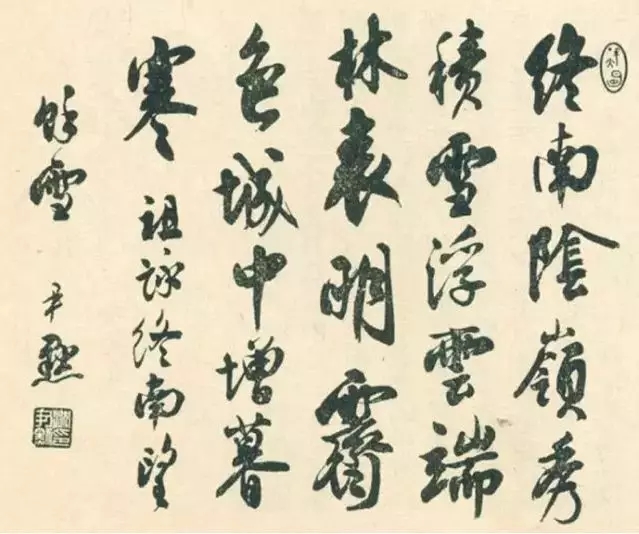

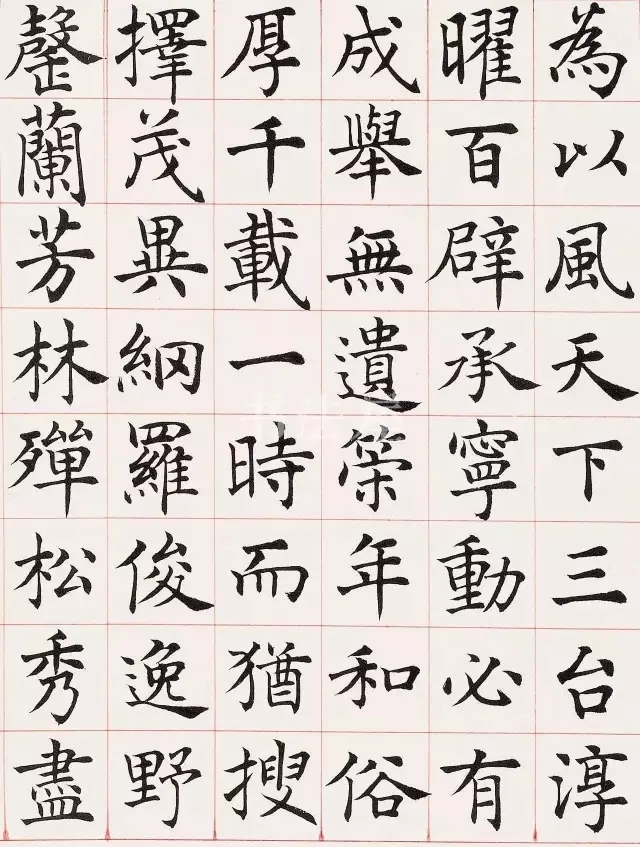

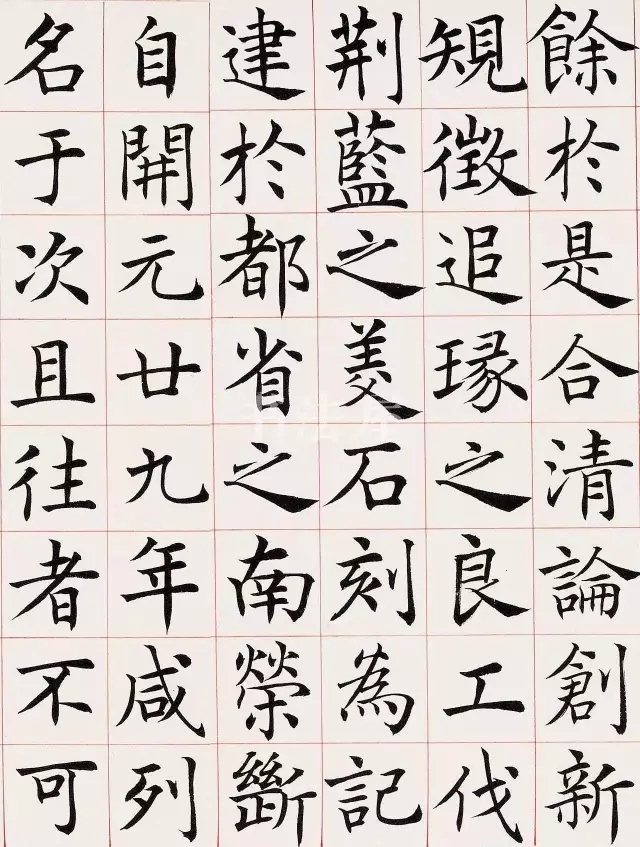

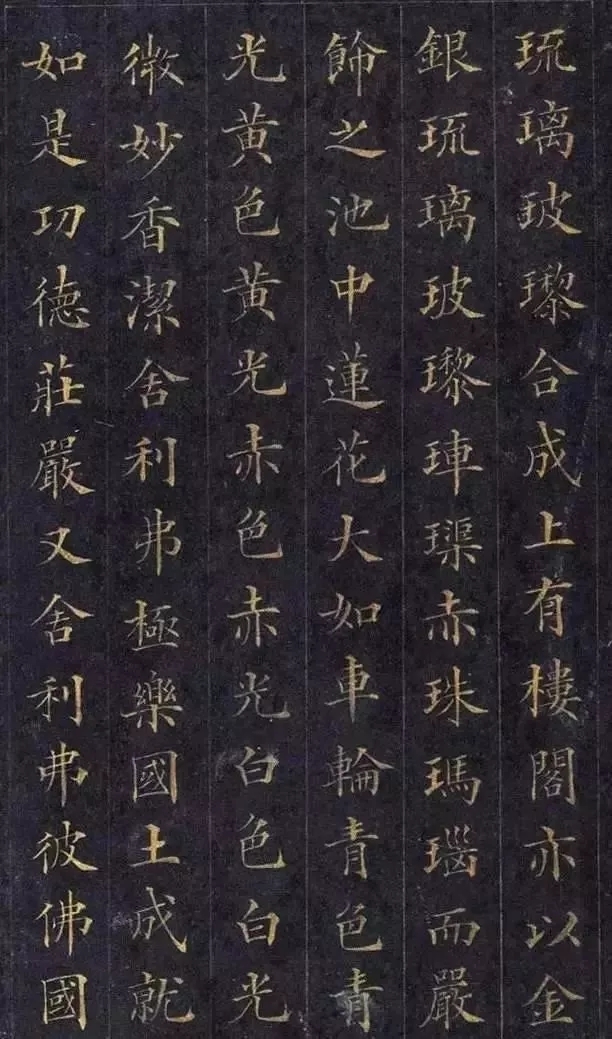

康有为曾经说过:”作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。“静穆也好,雄健也罢,实际都是在强调一种力。这种力充盈在笔画中,笔画就有了生活和活力。从外部形态看,具有力感的笔画是富有弹性和韧劲的,而不是干瘪和平面的。包世臣在《艺舟双楫》中就曾经说,欣赏大字应该玩赏“笔画之中截”。为什么包世臣会提出这样的观点?原因就在于优秀的榜书作品笔力沉实,给人以一种巨大的张力。这种张力深入笔画内部,入木三分,所以笔画有立体感和弹性。我们比较一下《论经书诗》(图2)和比较拙劣的榜书(图3)就会发现:同样是榜书,前者笔画虽然较细,而其中的内力却似钢铁般的强劲;后者尽管笔画肥硕,但力感却非常轻飘。那么如何才能使笔画内力充沛呢?我们认为应该从以下二个方面着眼。

(1)直落管

所谓直落管指的是落笔时笔管贵直,这样臂力、腕力和指力就会充分体现在笔头和宣纸上,写出的字才会劲健。南朝书家王僧虔就认为,书法要有神采,“心圆管直”是一个关键。那么,为什么只有直落管才能最大限度地将臂力、腕力和指力输送到笔头和宣纸上呢?这与笔锋的构造有关。笔锋由主锋和裹在主锋周围的副毫组成。主锋是笔锋的根本,主锋运用有力,写出的字才能遒劲,所谓“中锋取劲”就是这个道理。陈绎曾在《翰林要诀》中就列有“骨法”一节,认为字要有骨力,应该采用蹲提主锋的方法。而副毫主要起到蓄水墨的作用,善于调控水墨,字就别有一番风致,因此前人讲究“侧锋取妍”。为了使主锋顿提有力,直落管是最好的方法。试举一例,老人拄手杖都是直落地,为何?便于杖头着地有力,不至于失力滑倒的缘故。有些人写出字没有力量,就是因为不会直落管,而一味把毛笔左右撇抹,认为这样会有风致,殊不知正因此才失去了古人论书重骨力的根本。当然,有些古人把直落管的问题也看僵化了,他们认为只有笔笔中锋才能使笔画沉实,而且所谓的“中锋”必须是笔毛顺,笔心在笔画中心。其实只要直落管,力量能够直落纸端,至于笔毛的形态是顺,是绞,我们大可不必计较。这样笔画中蕴涵的力才是运动、生动而富于变化的,而不是一种僵死而没有变化的力。

(2) 涩与疾

要使笔画沉实而生动,除直落管外,运笔的速度也是一个关键。过滑过快的运笔不利于让笔沉下来,相反,过涩过慢的运笔也不会让笔画中的力生动起来。那么,如何才能处理好涩与疾的关系呢?我们在行笔时应该充分体味其中的抗争之力。刘熙载在《艺概》中就说:“用笔者皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。唯笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与这争,斯不期涩而自涩矣。”这种与阻拒之力的争势、争力很好地说明了涩笔的力度特征和运笔的灵活生动感。沈尹默对这种寓疾于涩的运笔方法也有一段很好的阐释,他说:

涩的动作,并非停滞不前,而是使毫行墨要留得住。留得往不等于不向前推进,不过要紧而快地战行。“战”字仍当作战斗解释。战斗的行动是审慎地用力推进,而不是无阻碍的。

可见,要让笔画有力而生动,寓疾于涩的运笔方法是一个关键。

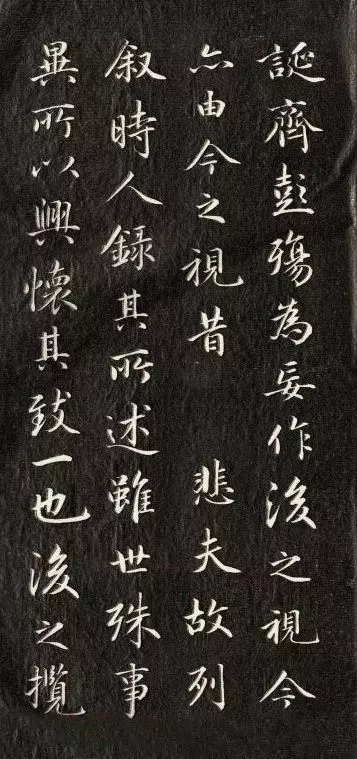

2、摄人的方、圆用笔法

一件优秀的榜书作品,除笔力沉实外,要使其神采外射,还必须使用一些特殊的用笔方法。受篇幅所限,此处掇其大要,主要论述方、圆两种用笔法(康有为将榜书用笔分为方、圆两种),其他有关笔法将在这两种用笔法中用着重号提及。

(1)方笔

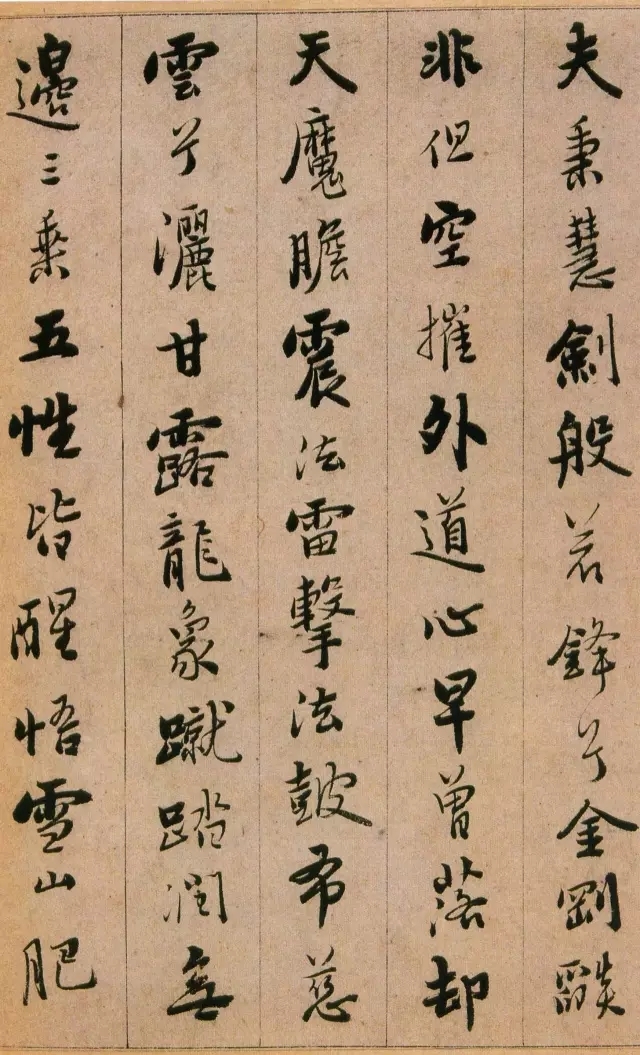

米芾在《海岳名言》里曾有一段论述,他说:老杜作《薛稷慧昔寺碑》云:“郁郁三大字,蛟龙岌相缠。”今有石本得视之,乃是勾勒倒收笔锋,笔笔如蒸饼,“普”字士口人握两拳,伸臂而立,丑怪难状。由是论之,古无真大字明矣。

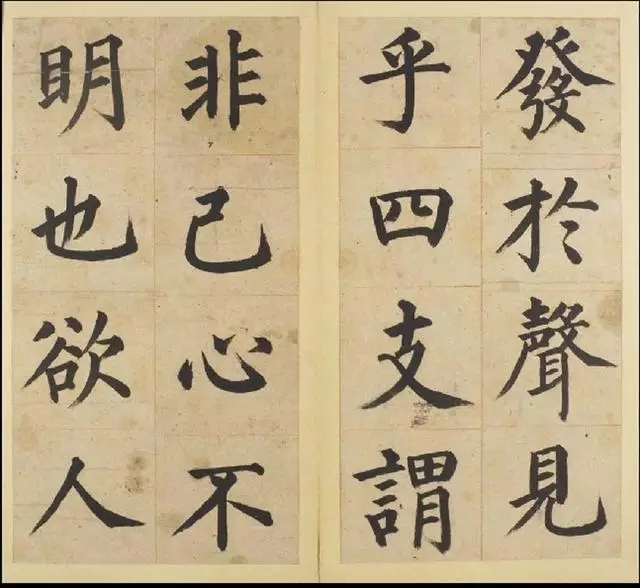

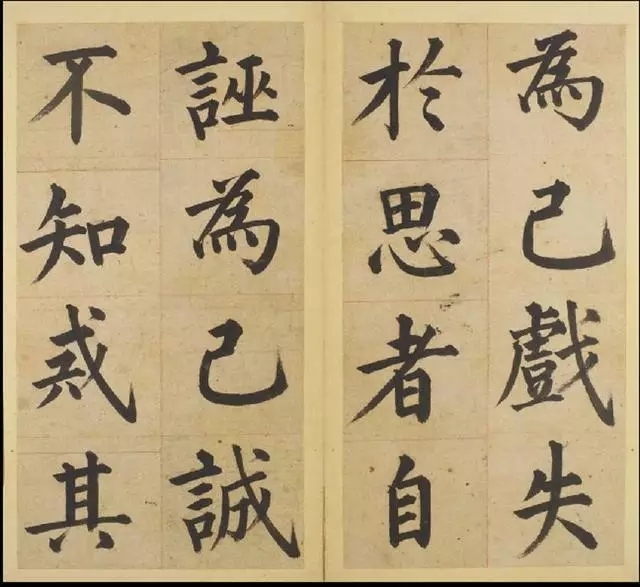

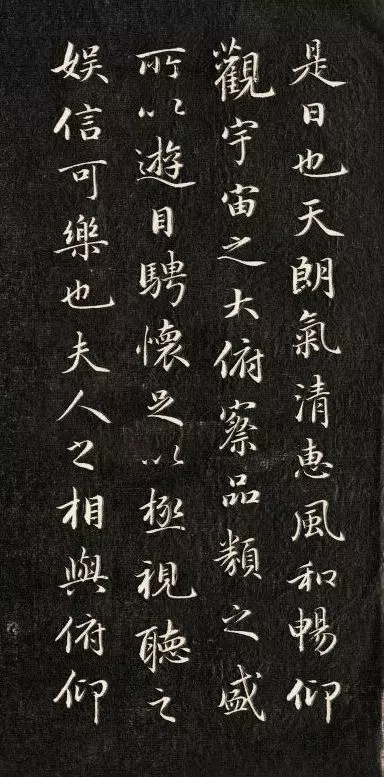

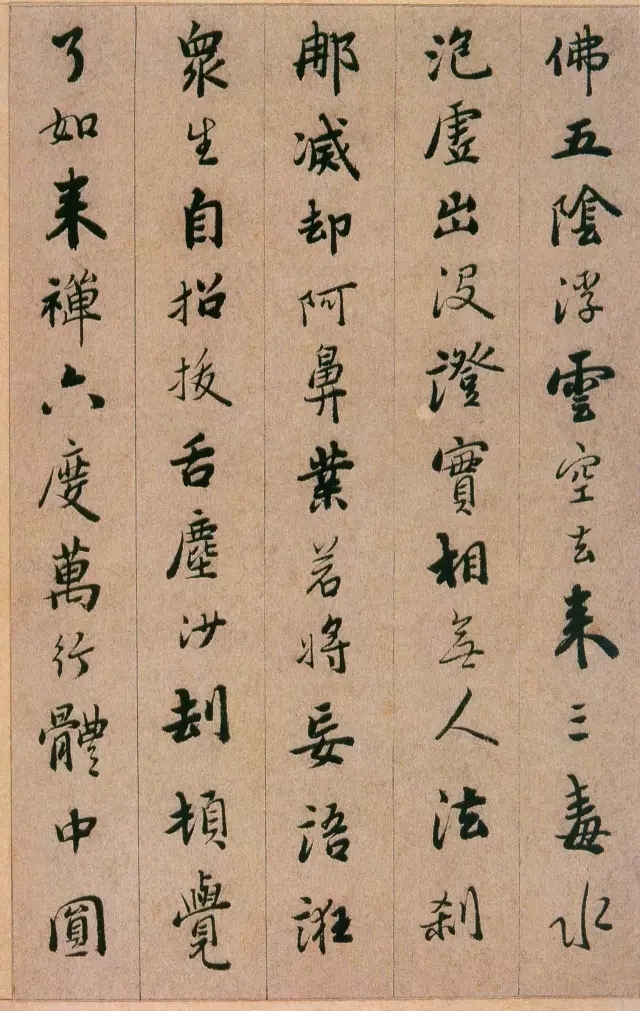

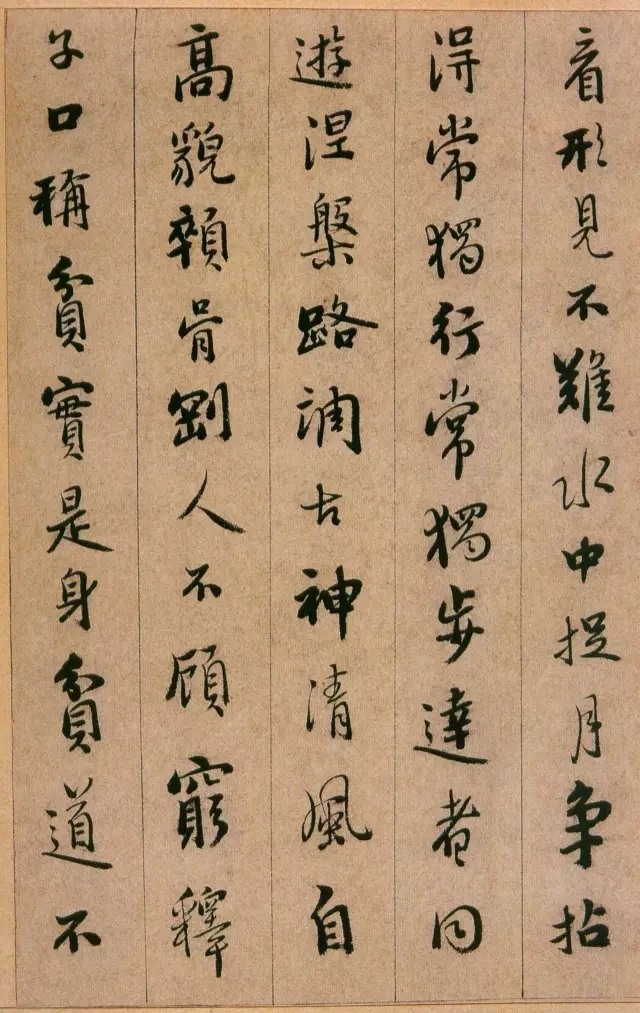

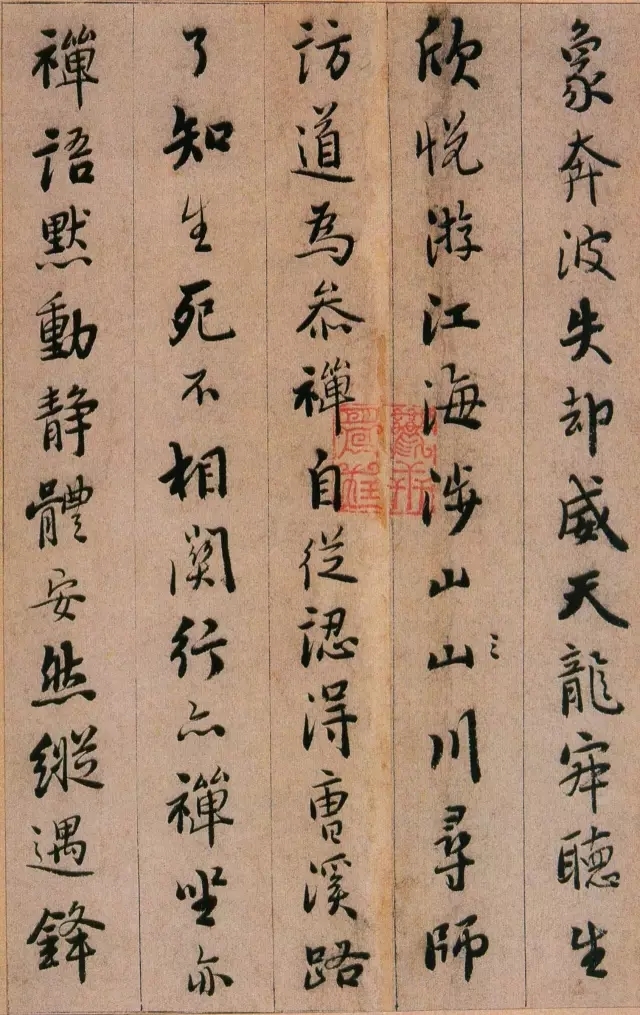

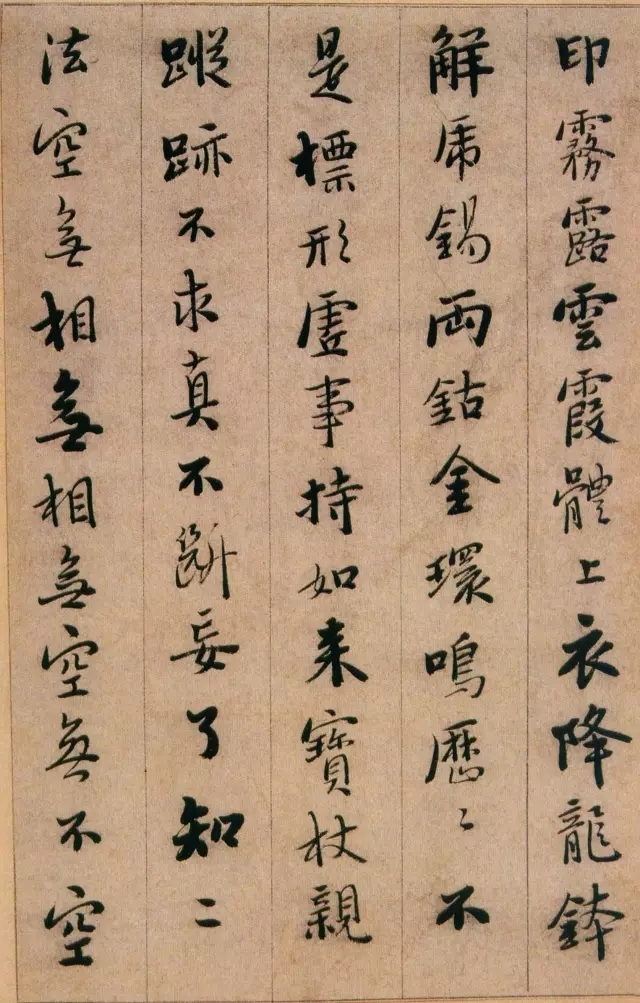

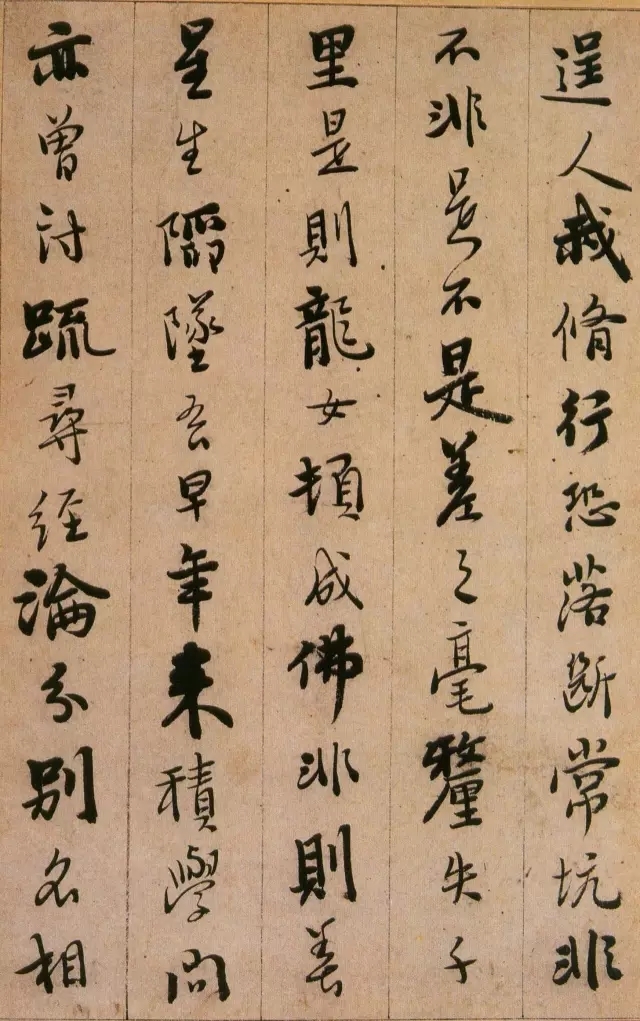

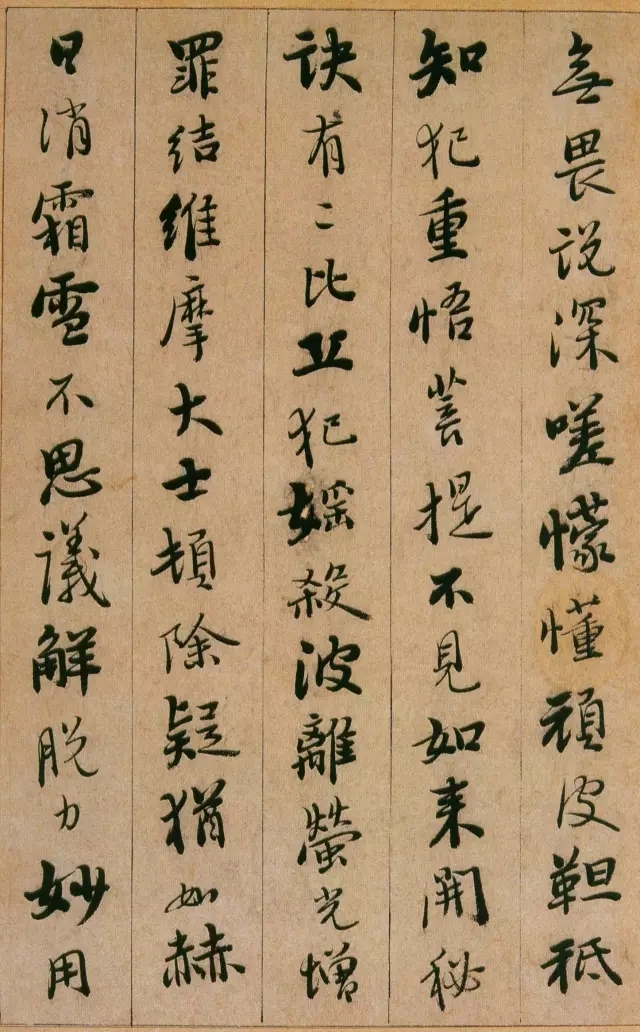

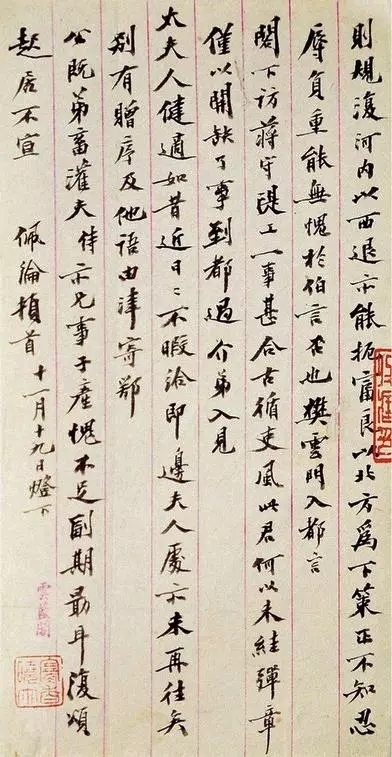

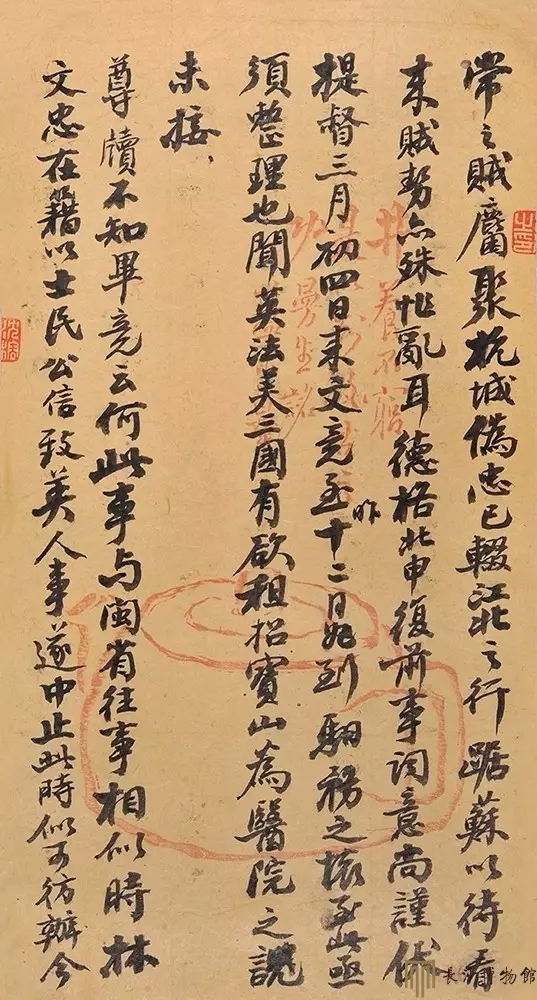

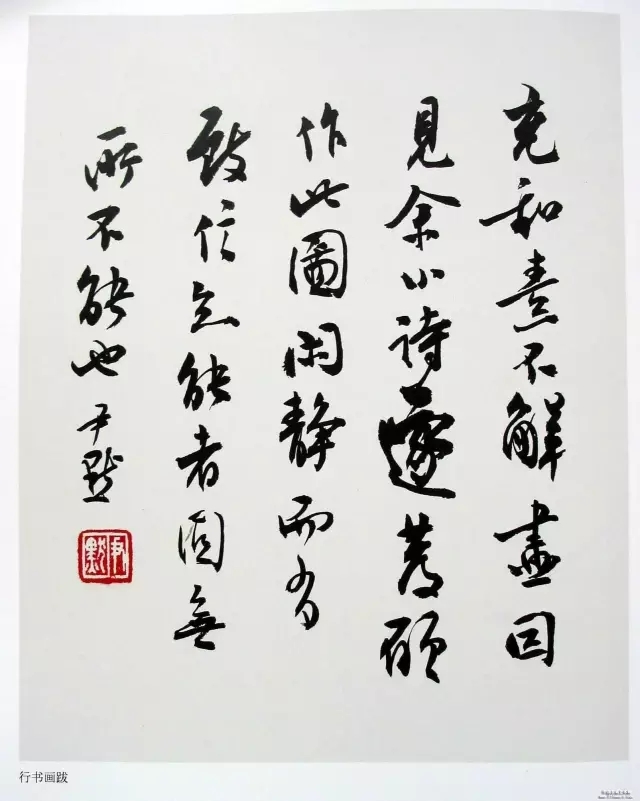

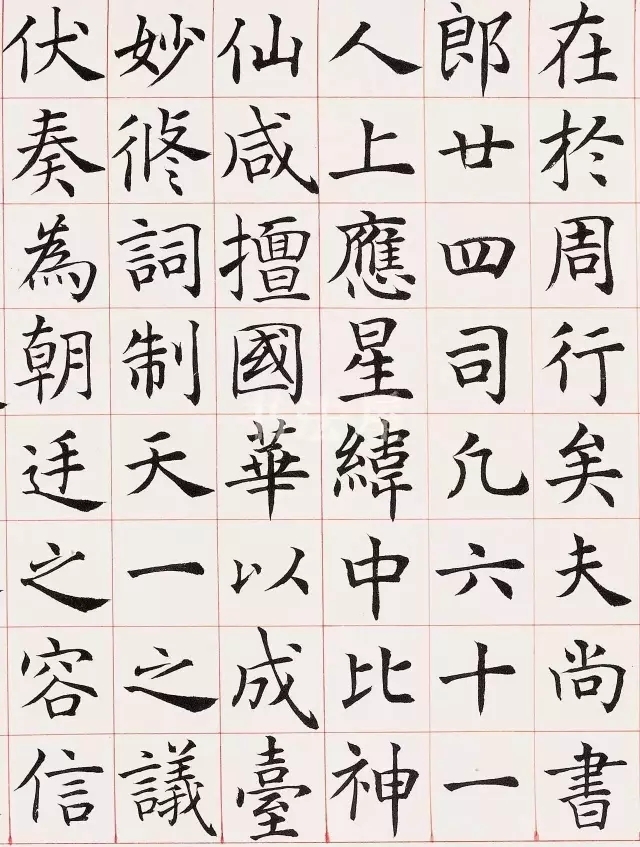

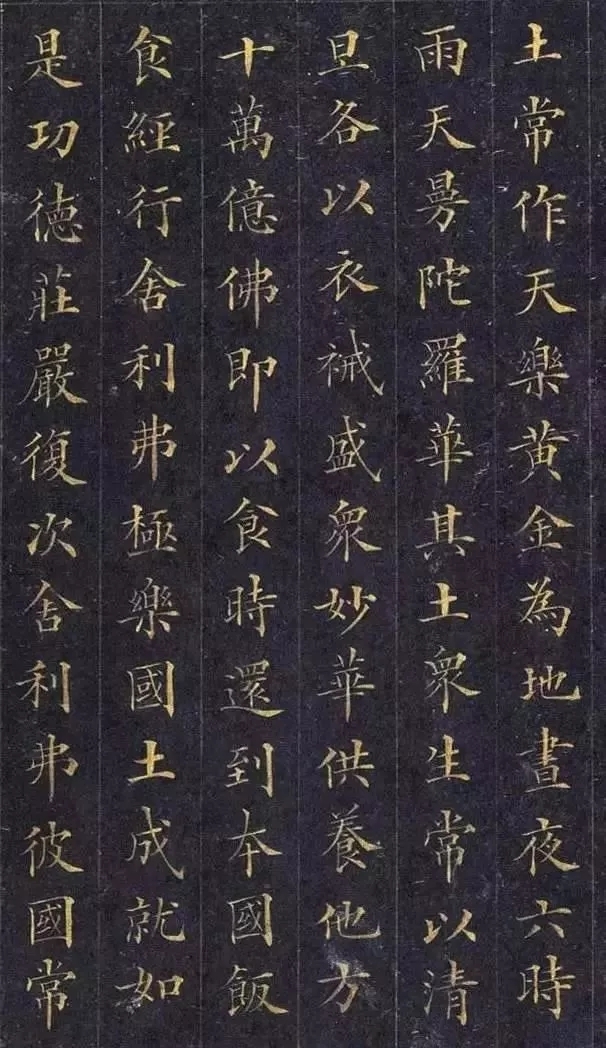

所谓“勾勒倒收笔锋”指的就是笔笔回锋藏锋。也正因为如此,“慧普寺”三字才会神气全无,“笔笔如蒸饼”。实际上在唐以前,古人作书是非常讲究锋芒的。例如,中国古代书论史上第一篇专门讲技法的书论——梁武帝《观钟繇书法十二意》中就说:“锋,谓端也。”此外,梁武帝在《答陶隐居论书启》中也说,“运笔邪则无芒角”,“棱棱凛凛,常有生气”。可见要使作品生气凛然,起笔和收笔具有“棱棱凛凛”的“芒角”是很重要的。我们比较一下被康有为誉为方笔榜书代表作的郑道昭《白驹谷题字》(图4),和专务于笔画回藏的“蒸饼”类榜书(图5)就能发现:前者笔力劲拔,生气外现;而后者笔画笨拙,生气全无。

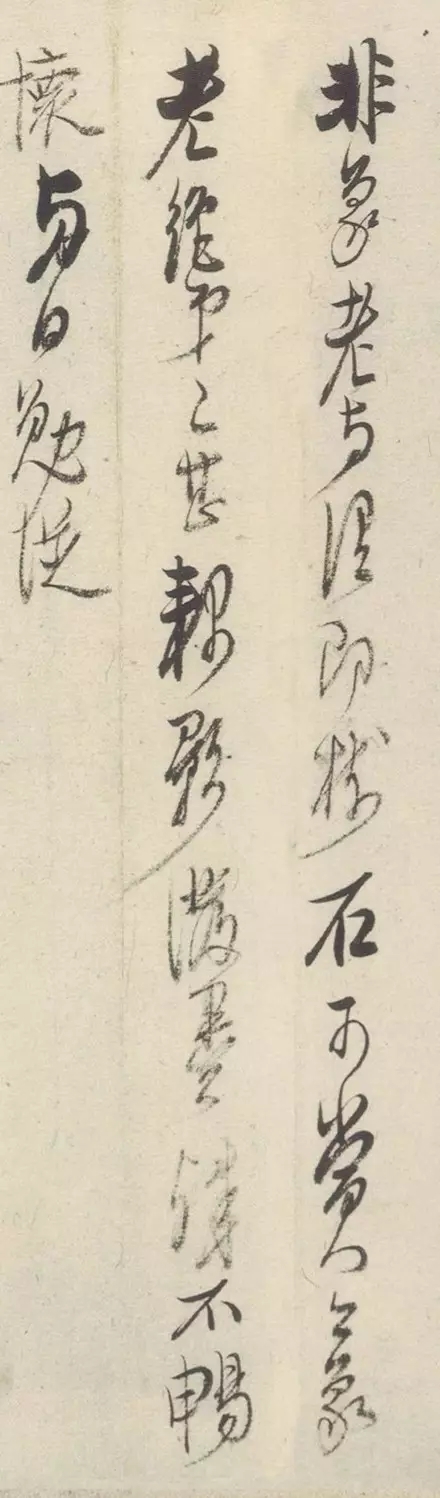

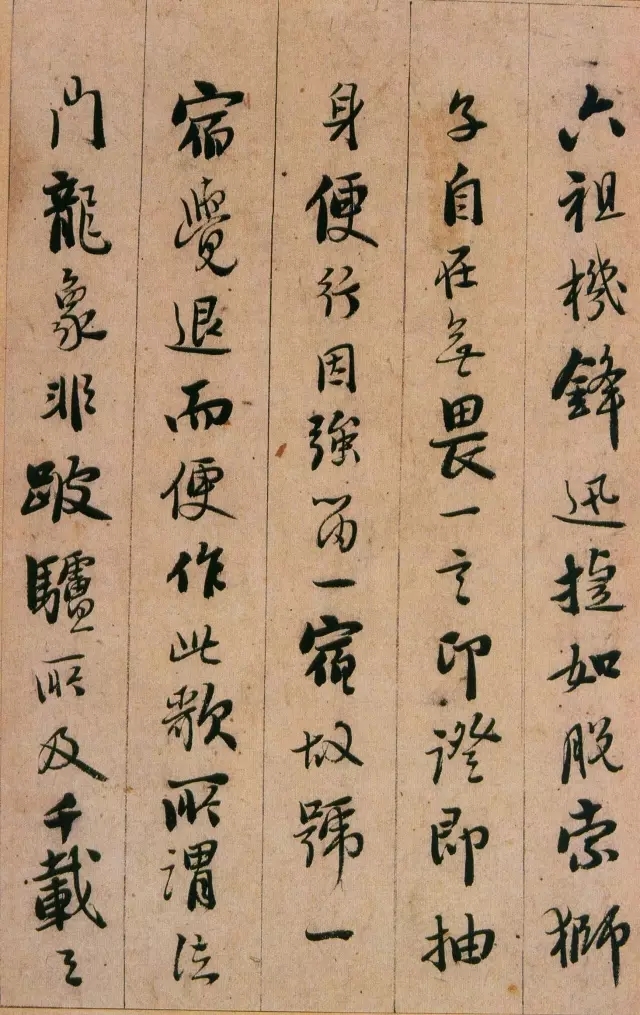

那么,如何才能作到下有锋芒,又很自然呢?我们认为有以下两个关键:其一,用健锋直入的方法切、打起笔(如“谷”字左点、“中”字一竖和一折、“生”字下面两横),收笔时或用折挫结合法、或用折转结合法(“生”字的横),或用提锋抢法(“谷”字一捺、“中”字一竖)。有人或问:如果用“健锋直人切折法”起笔,笔画会不会显得单薄轻飘?我们认为关键在于书者如何使用,如果下笔沉实,折锋有力是不会出现这个问题的。‘皿至于收笔,只要使用“折转结合法”和“提锋抢法”就能既保持笔画的锋芒,又能使笔势不飘,且有一种风骨和含蓄相结合的效果。其二,为了使笔画的方折的锋芒不至于过分露骨,我们在书写时可以采用折转结合的方法,但一定要注意折转笔法要过渡自然,在瞬间通过指腕的转动完成(如“谷”字右点)。康有为在《广艺舟双楫?榜书第二十四》中评价郑道昭《白驹谷题字》:“转折点画皆已数笔成一笔,学者不善学,尤患板滞,更患无气”,就是讲的这个问题。

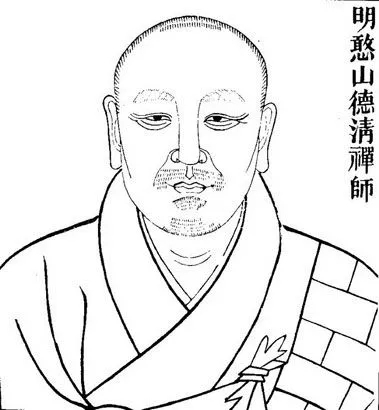

![640.webp (4)]()

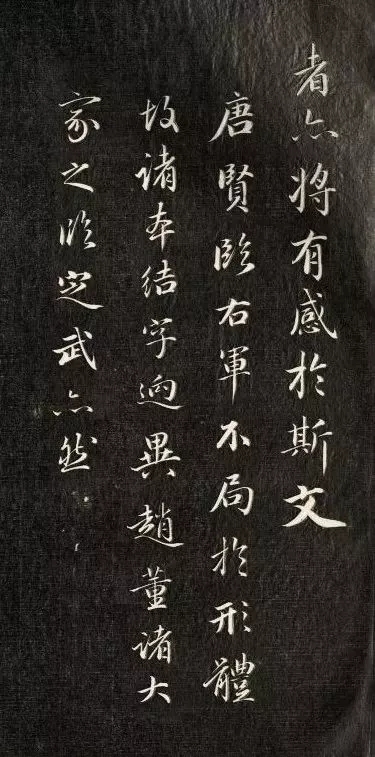

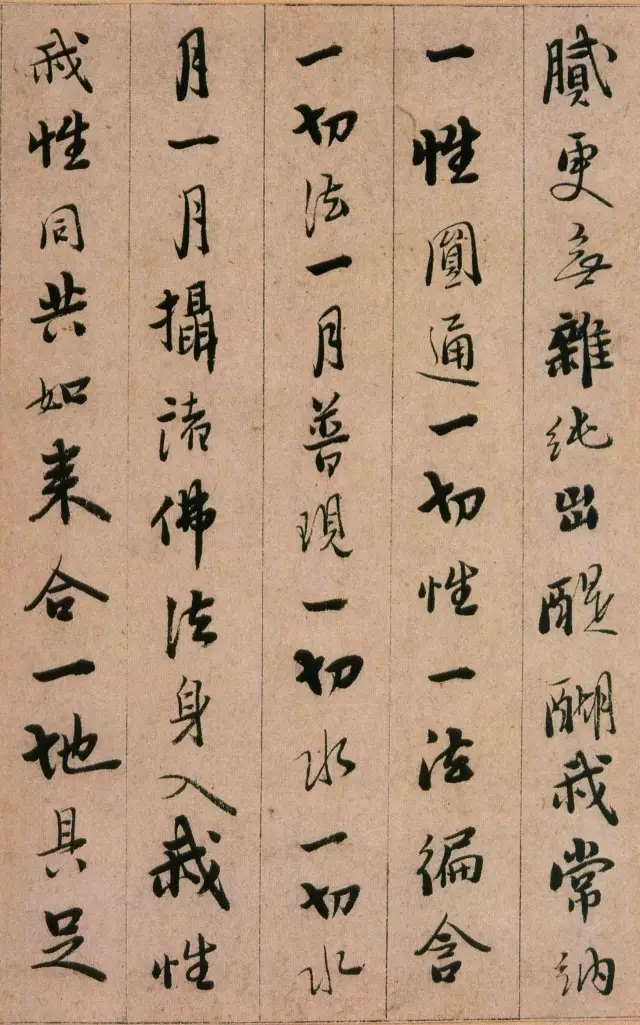

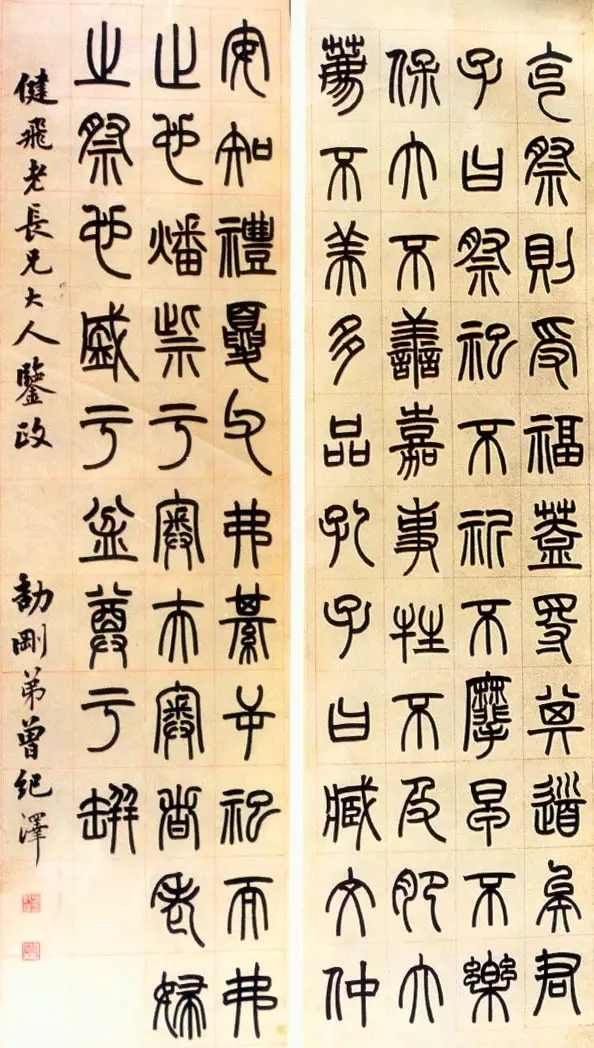

(2) 圆笔

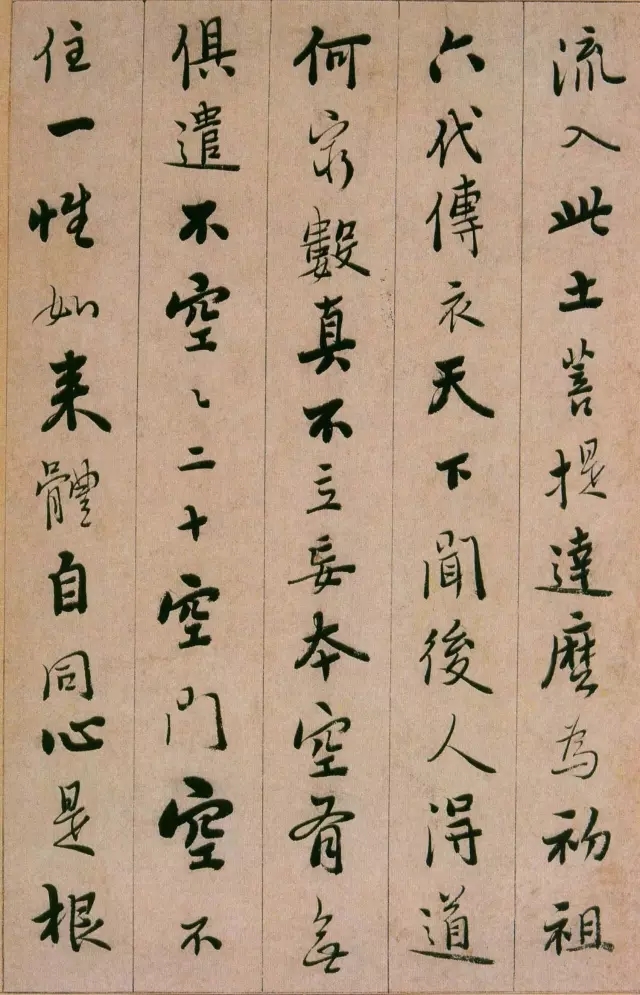

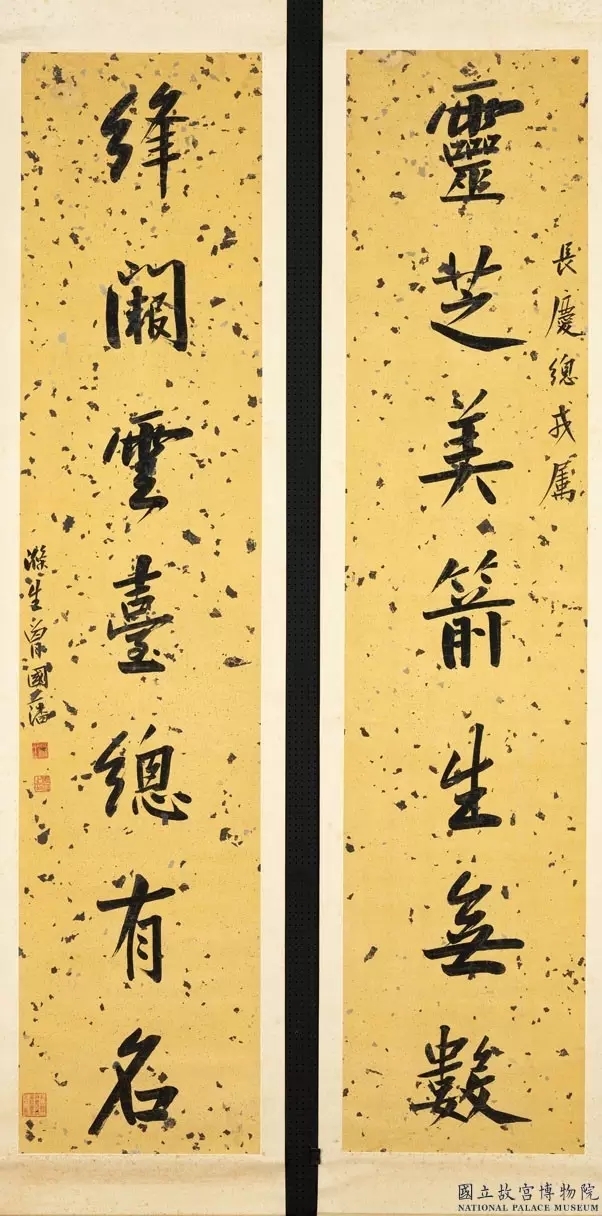

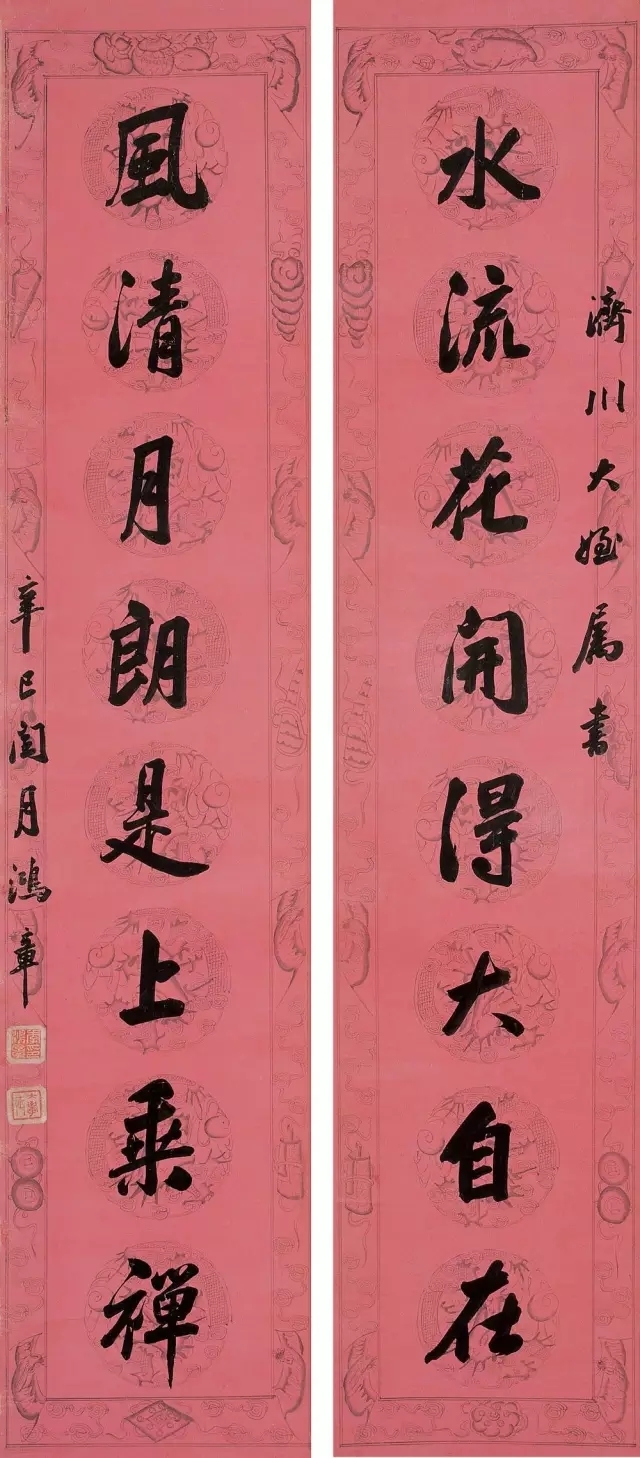

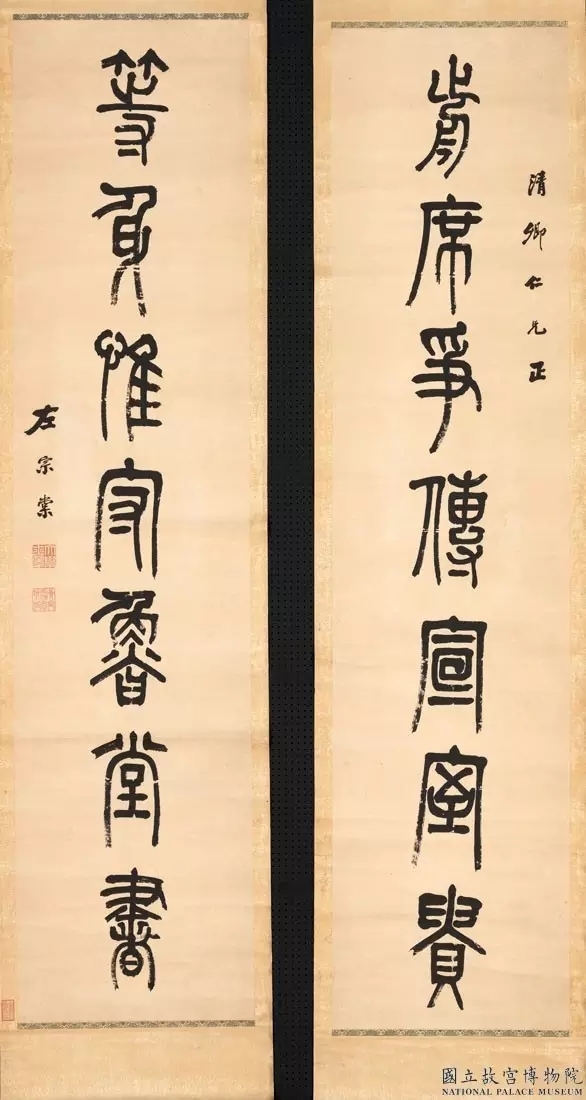

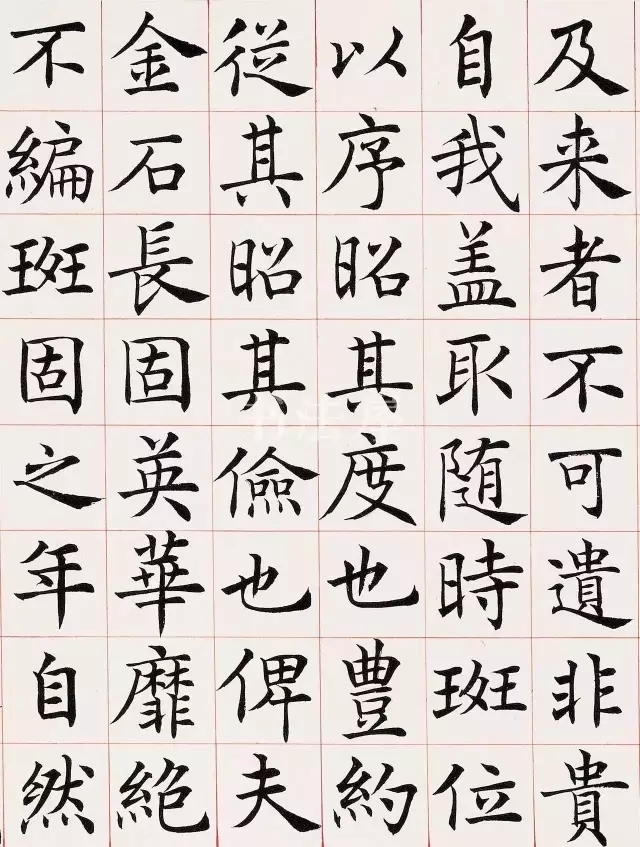

康有为在《广艺舟双楫?榜书第二十四》中说:

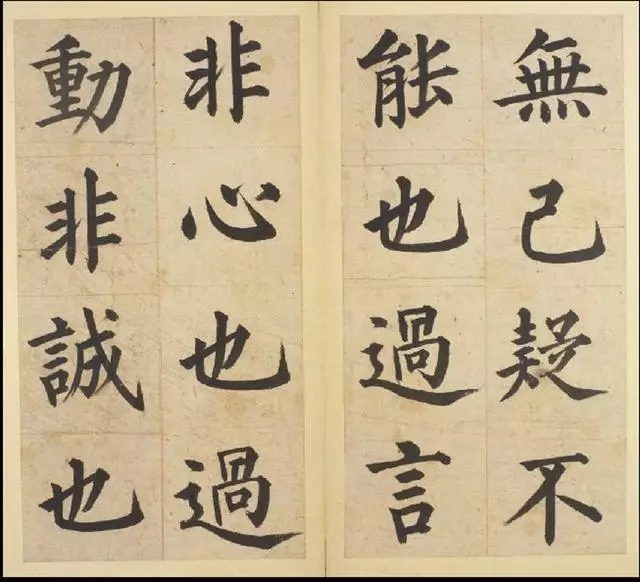

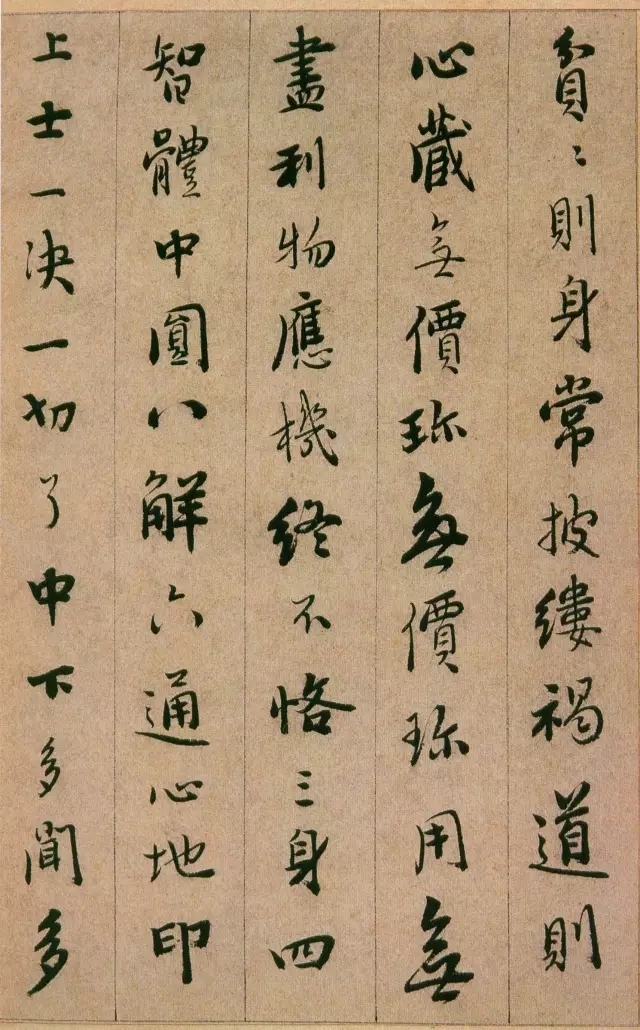

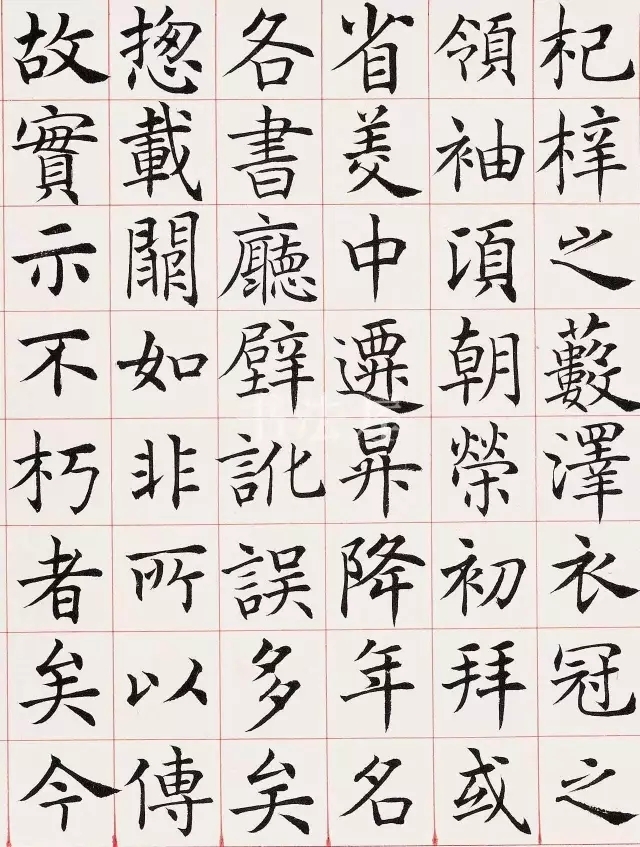

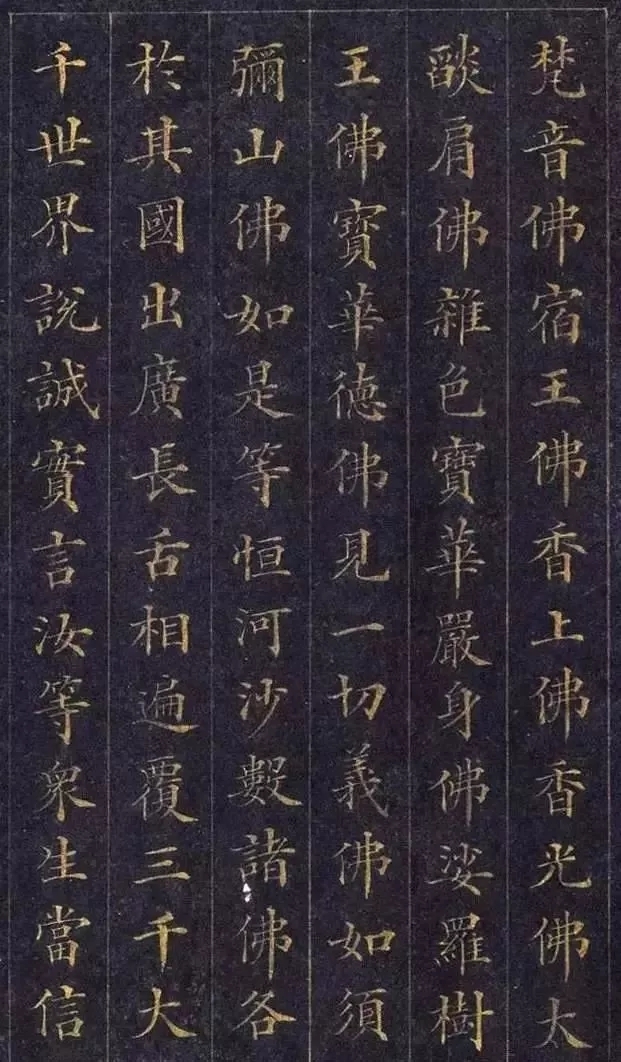

榜书亦分方笔圆笔,亦导源于钟(繇)、卫(觊)者也。《经石峪》圆笔也,《白驹谷》方笔也。然自以《经石峪》为第一,其笔意略同《郑文公》,草情篆韵,无所不备,雄浑古穆,得之榜书,《观海诗》尤难也。若下视鲁公“祖关”、“逍遥楼”、李北海“景福”、吴琚“天下第一山”等书,不啻兜率天人视沙法众生矣,相去岂有道里计哉!

可见康有为认为榜书上乘用笔应为圆笔,其具有“草情篆韵”、“雄浑古穆”的审美效果。因为笔画厚实,所以能给欣赏者带来古厚的感觉。那么,在实际书写时我们如何能表现出这种古厚的笔意呢?如果一味用回锋、藏锋,又很容易会陷入米芾所说的“笔笔如蒸饼”的丑态,是否有其他途径呢?实际上这个问题不难解决。所谓“圆”指的就是圆浑,为了达到这种效果,除了适当使用回锋、藏锋,还有一些可以既能够保持笔意圆浑,又不失雄穆和生动的笔法。以下试举几例:

第一、空逆。

用实逆法很容易使笔锋在原地画圈,致使笔画笨拙。如果改用空逆法,则既可以使笔锋灵活自若,又能在笔势上保留一种“留”的逆势。运用之要在于摆腕灵活。

第二、蹲法与驻法

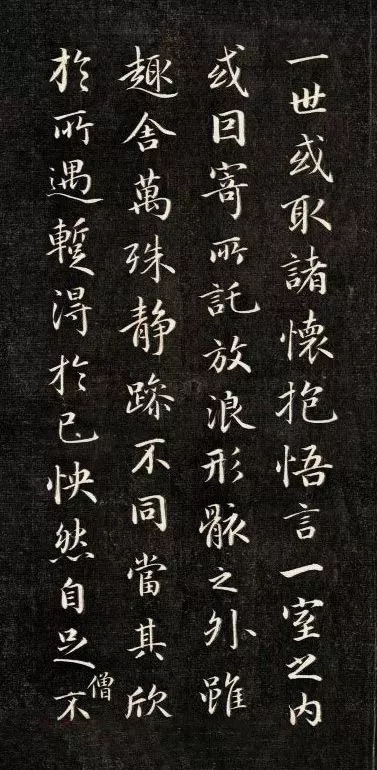

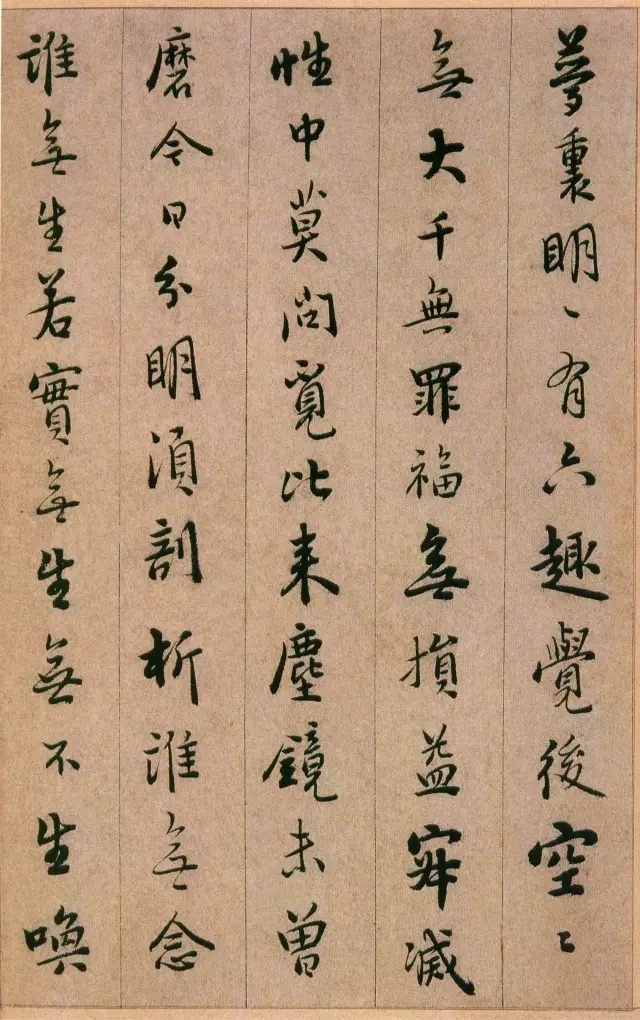

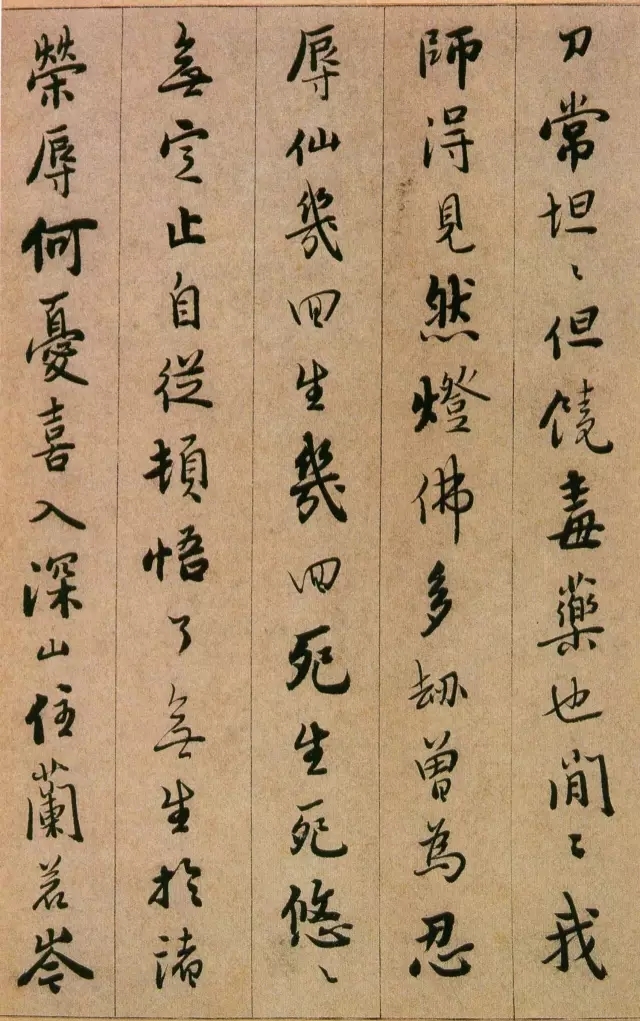

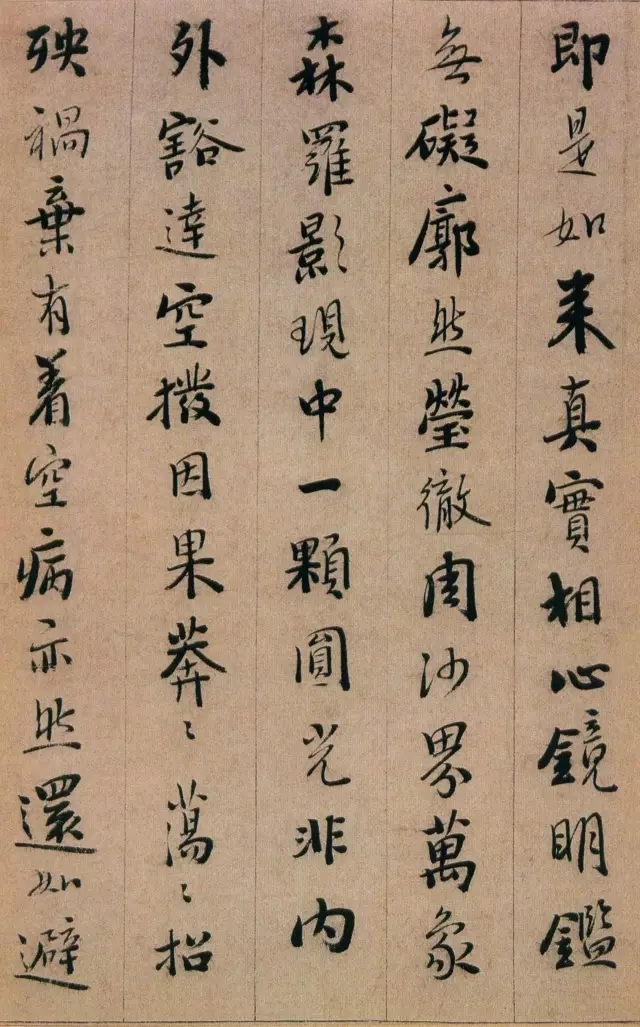

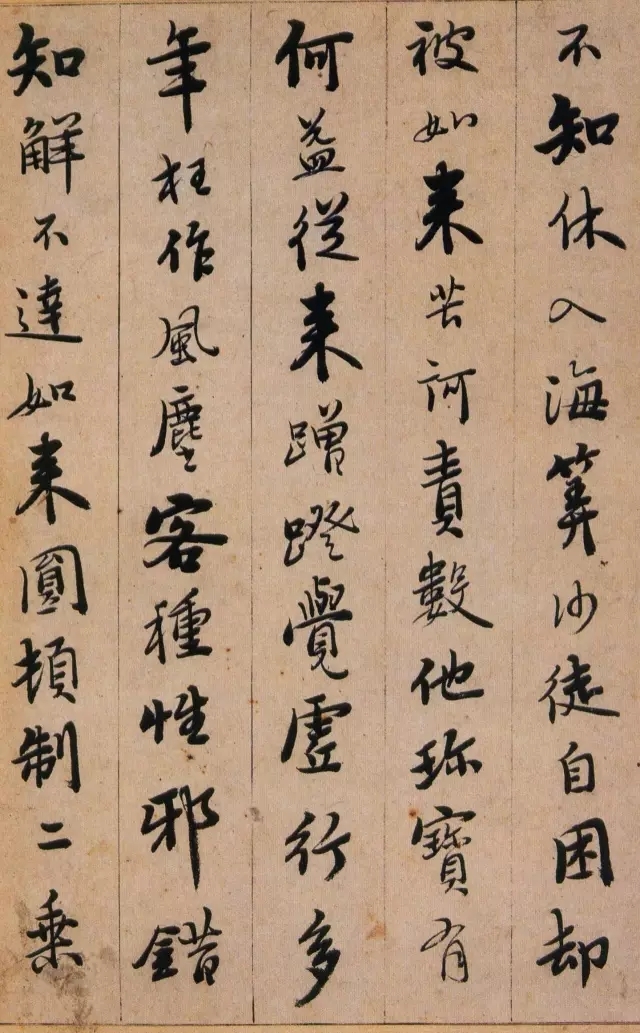

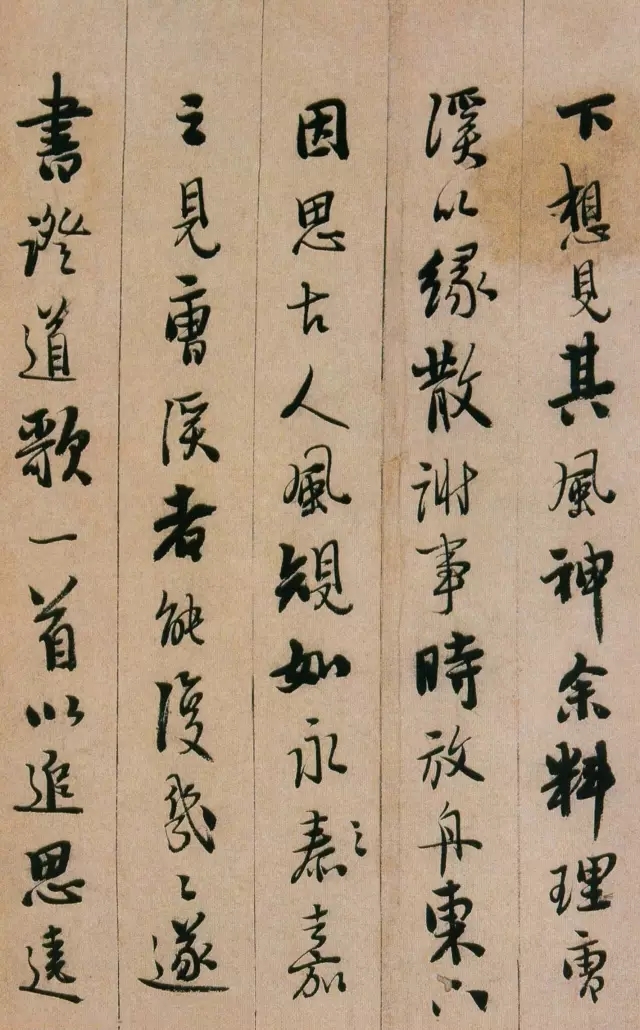

用逆锋与回锋方法起收笔,写出的笔画不太能够保留笔的风致,如果改用蹲法与驻法,则能够克服这个问题。因为蹲法与驻法在很大程度上不会改变笔锋的大致形态,相反用了蹲法与驻法可以增添笔画的厚度。比较一下《泰山金刚经》“食”字(图6)和明人伪托虞世南名所作的“攀龙附凤”“凤”字(图7)撇的起笔,我们可以看出,“食”字圆厚灵活,“凤”字则比较笨拙驽钝,缺少一种灵气。运用之要在于把握用锋深浅的程度。

第三、衄法

笔画起收除了可以用蹲法与驻法外,“衄”也是一个很好的方法。张怀瑾《玉堂禁经》云:“衄锋,驻锋暗挼(搓的意思)是也。”陈绎曾《翰林要诀》云:“(衄)三分三摇笔杀力。”又云:“衄以圆之。”可见所谓“衄”就是指起收时,来回搓揉笔锋,以达到一种笔下水墨,笔画圆厚古雅的效果。运用之要在于摆腕灵活,下笔力度控制自如。

第四、转法。

在折笔处,用方折的笔法可以使笔意方峻硬朗,神气外现,如果用圆转的笔法则能使笔意圆融灵活,康有为所说的“草情篆韵”即指此。所谓“草情”指的是笔意灵活,不僵死;所谓“篆韵”指的是笔意通畅,不滞板。我们比较一下《白驹谷题字》(图8)和《泰山金刚经》(图9)的折笔就能看出其妙处。转法运用之要在于指腕灵活,绝不要斤斤拘泥于古人所谓的“中锋之法”。

以上介绍的几种主要的榜书用笔方法,实际上在真正挥运之时,方法应该是非常灵活的。所谓“临事从宜”,“冷暖自知”,关键在于熟中生巧,意从心生。

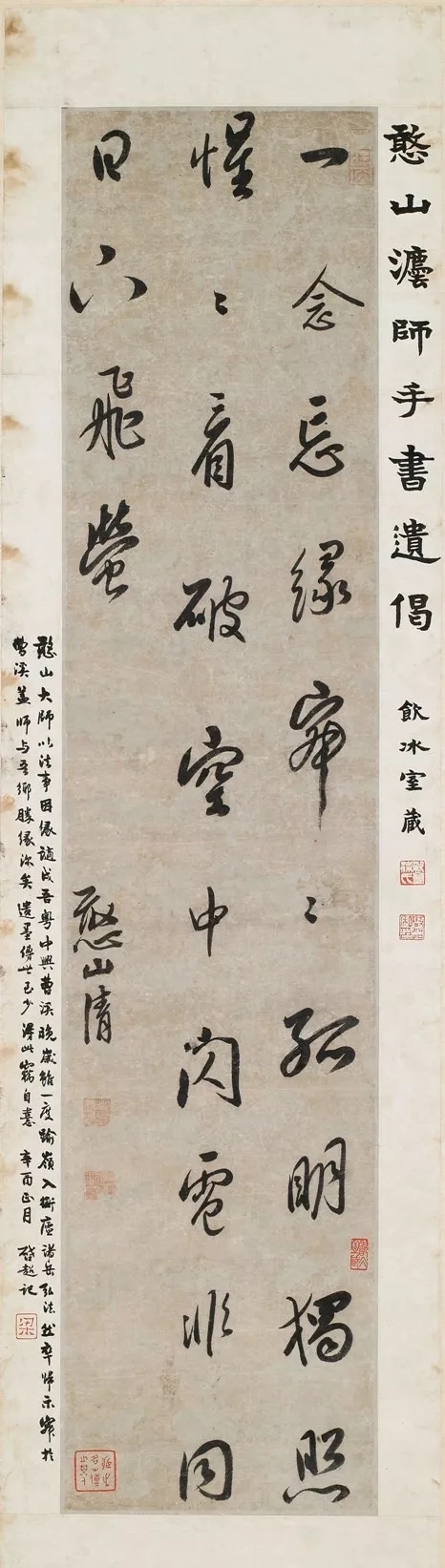

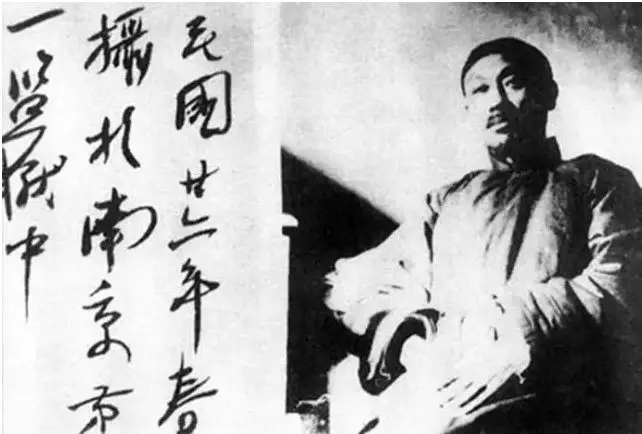

![640.webp (5)]()

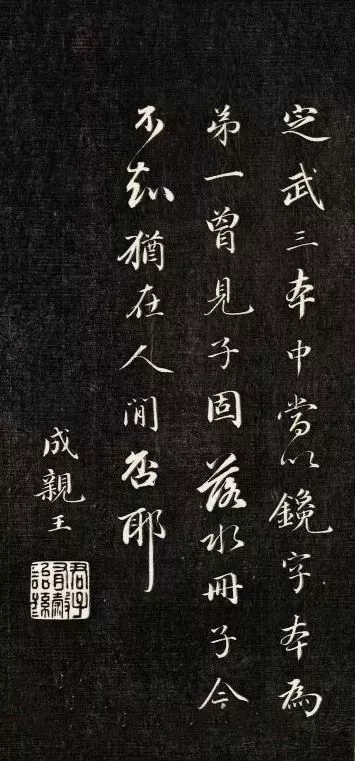

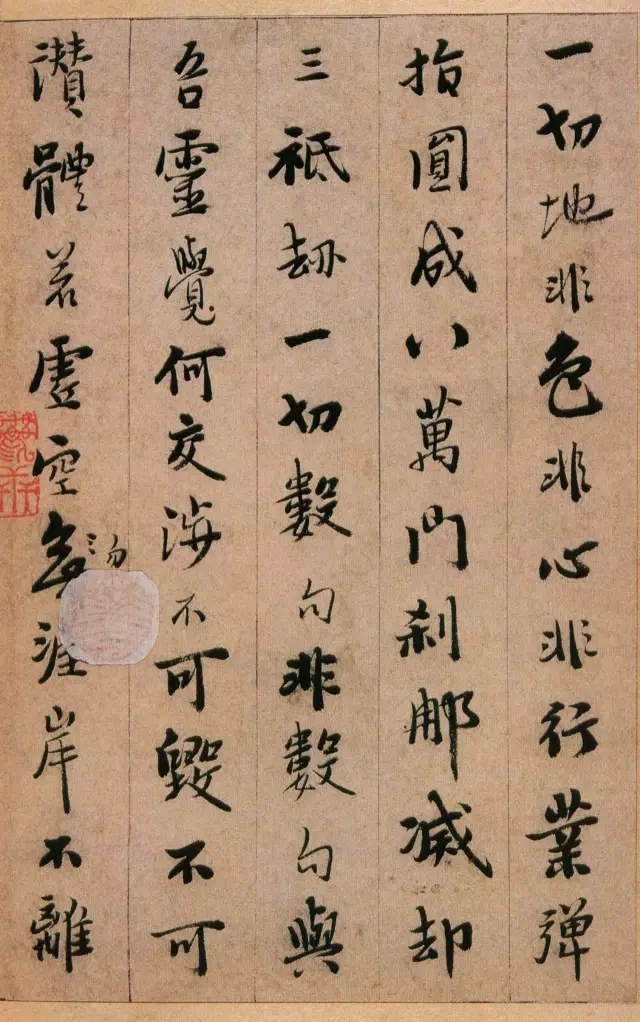

(三)取势

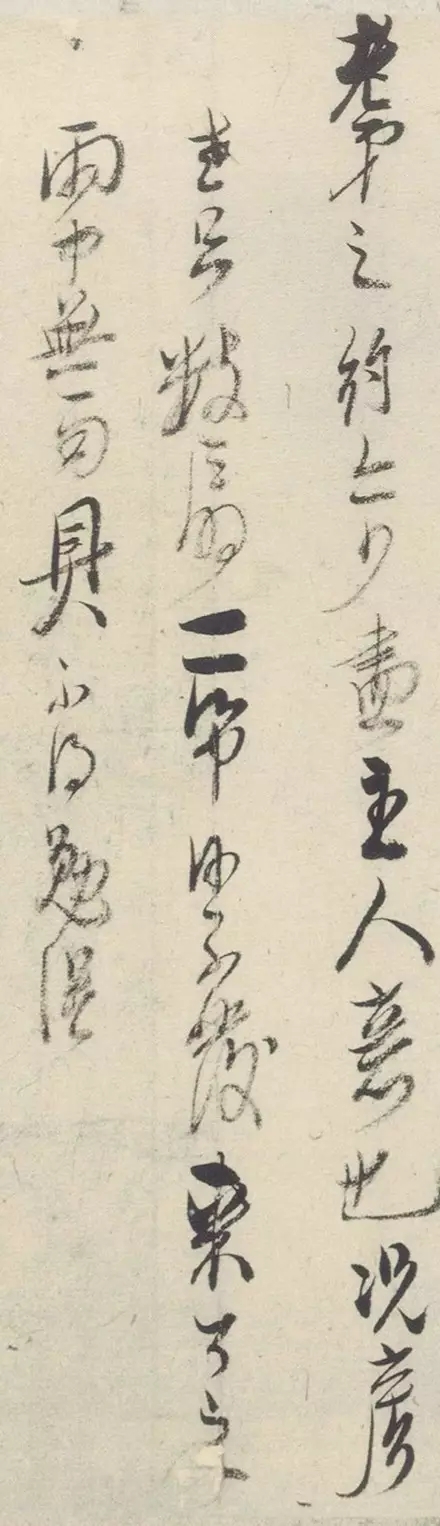

气势是榜书的魅力所在,而气势的表现一则关乎用笔,此外也与结字取势有关。对于取势,康有为《广艺舟双楫?榜书第二十四》曾经说过:

作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。若有意作气势,便是伧父。凡不能书人,作榜书未有有作气势者,此实不能自掩其短之迹。昌黎所谓“武夫桀颉作气势”,正可鄙也。观《经石峪》及《太祖文皇帝神道》,若有道之士,微妙圆通,有天下而不与,肌肤若冰雪,绰约如处子,气韵穆穆,低眉合掌,自然高绝,岂暇为金刚努目邪?

康氏所说的“安静简穆”指的就是“平划宽结”的取势法,“雄深雅健”指的就是“斜划紧结”的取势法。当然“平划宽结”的“平”与“斜划紧结”的“斜”都是相对来说的,我们大可不必细究其“斜”与“平”的度数。以下分就两种取势方法作简要论述。

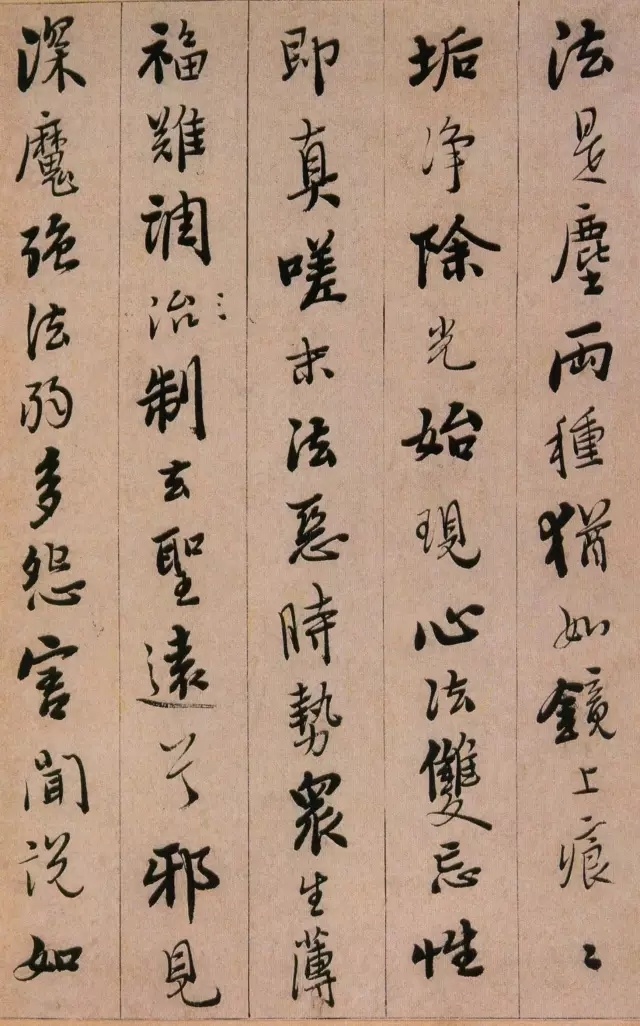

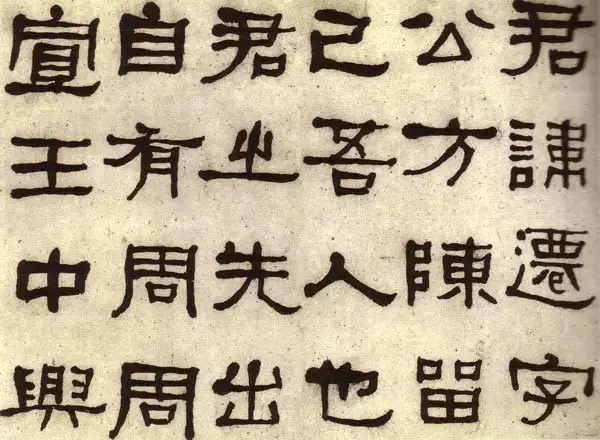

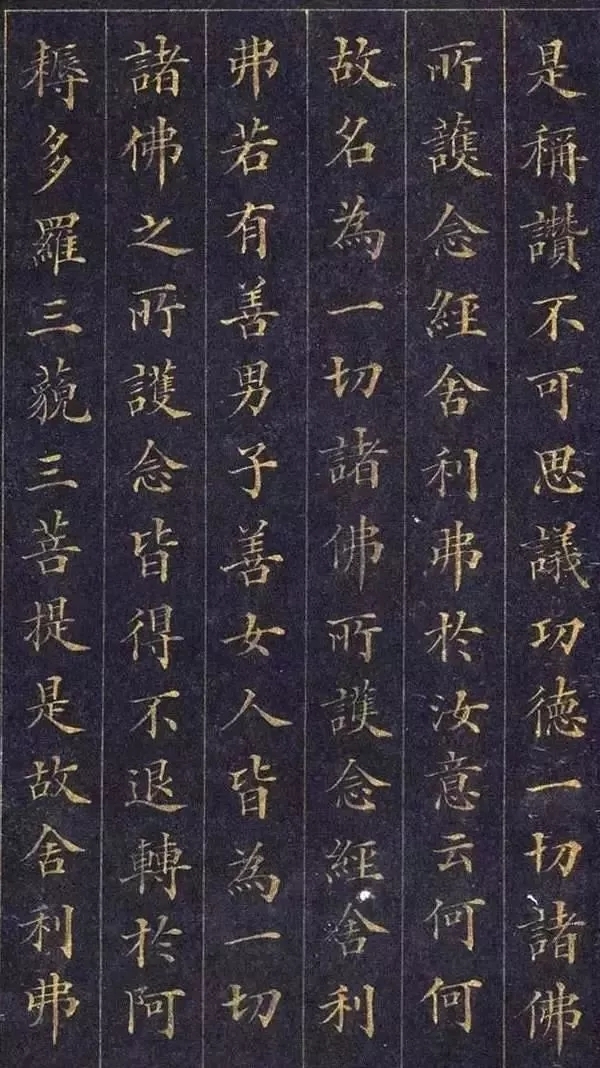

1、“平划宽结”法

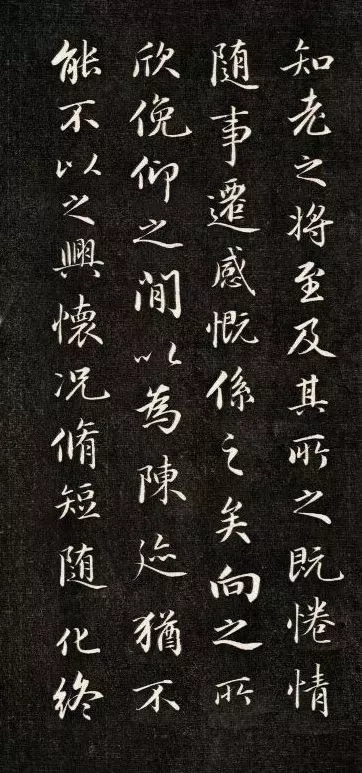

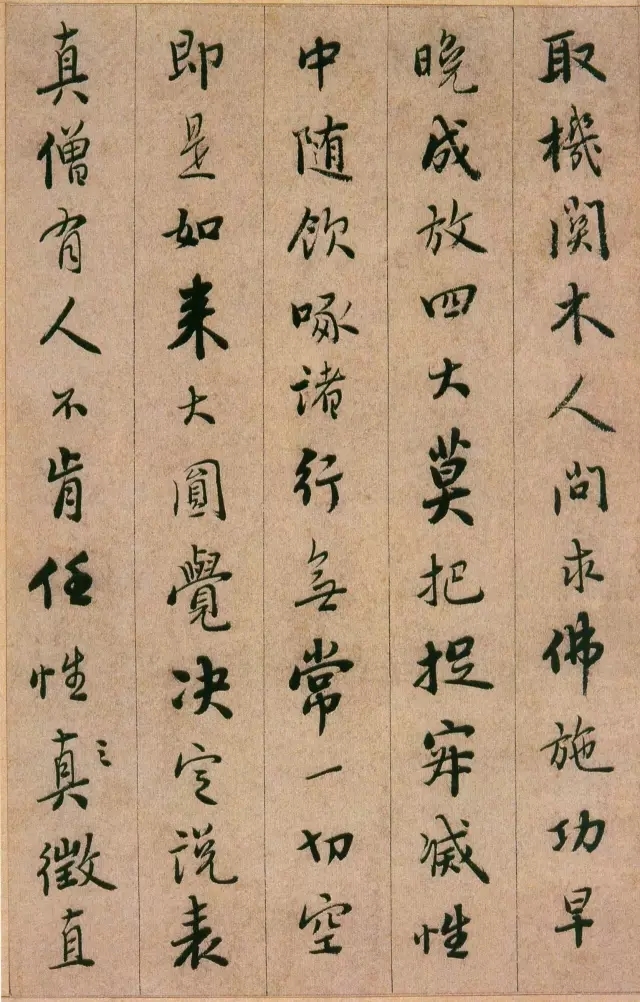

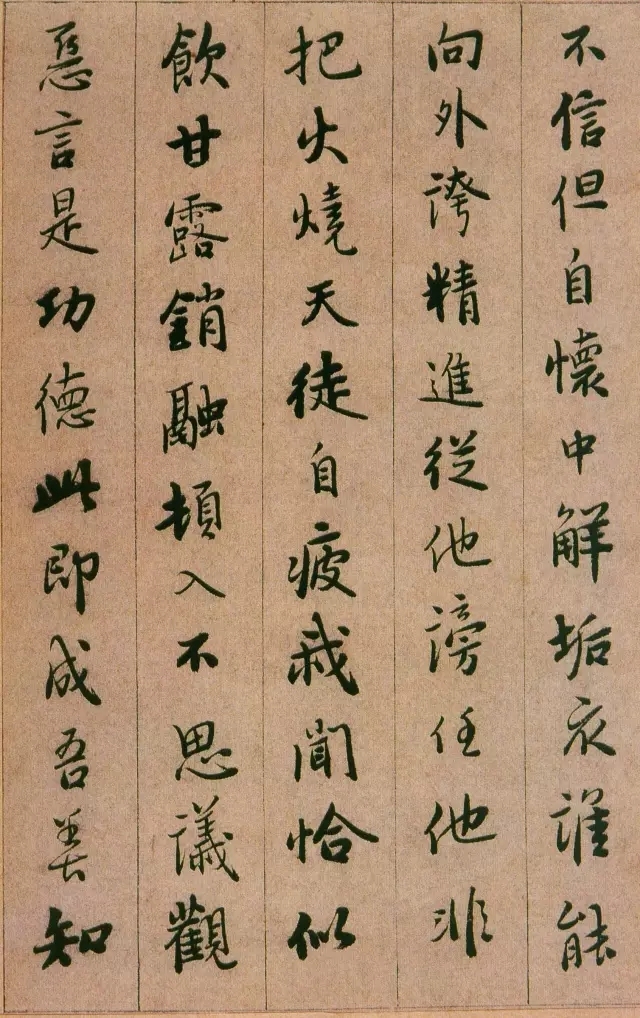

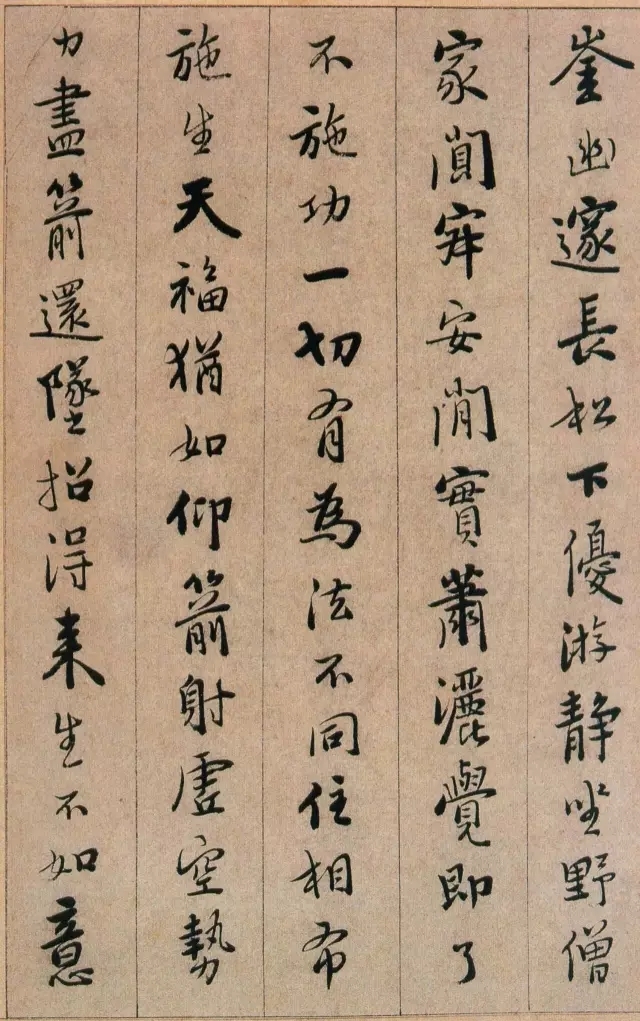

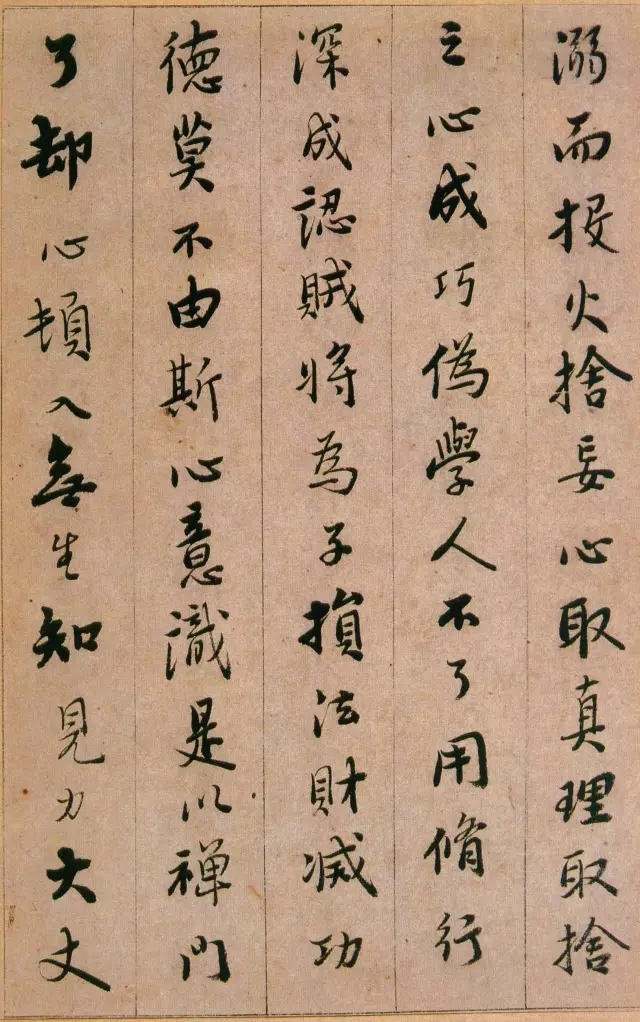

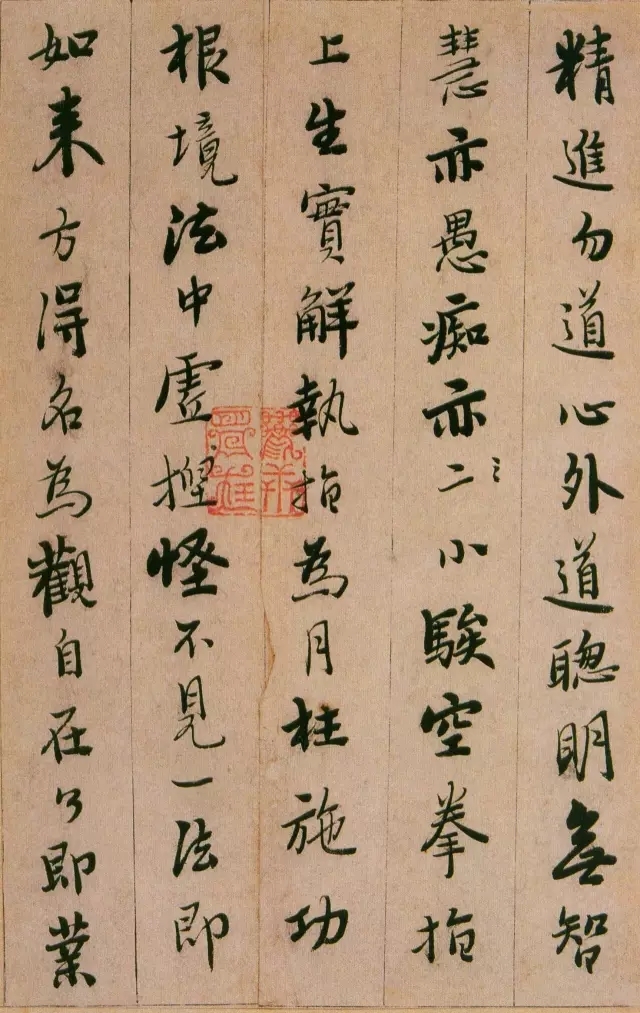

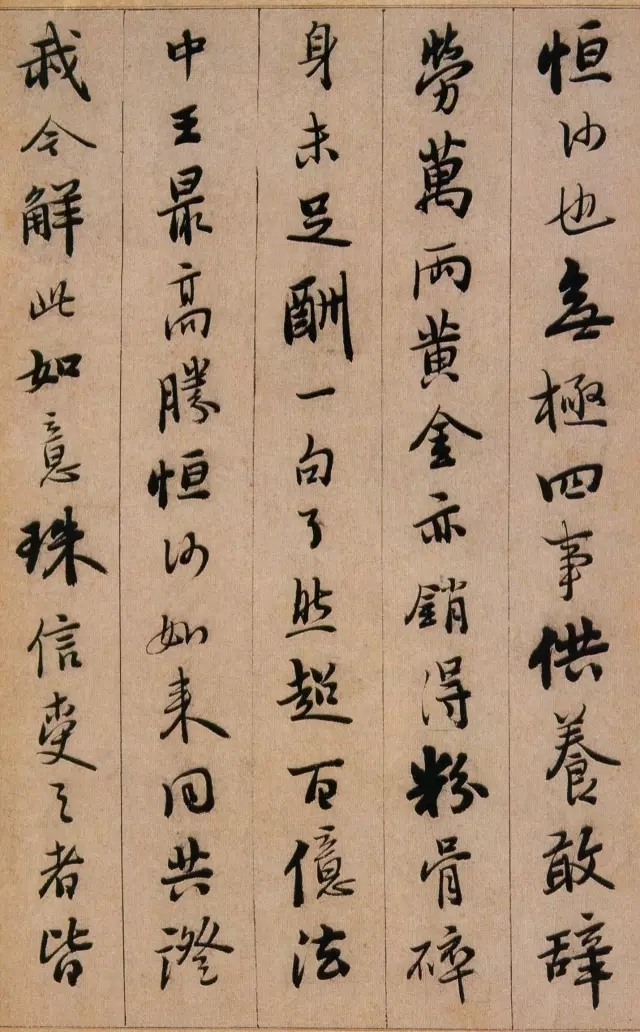

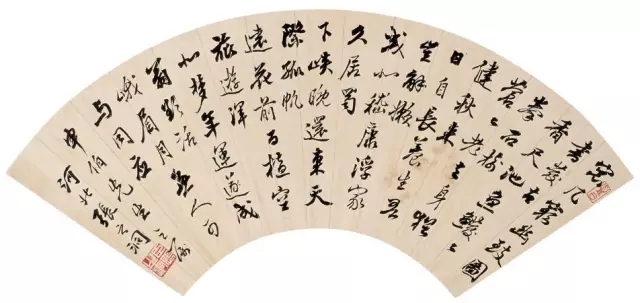

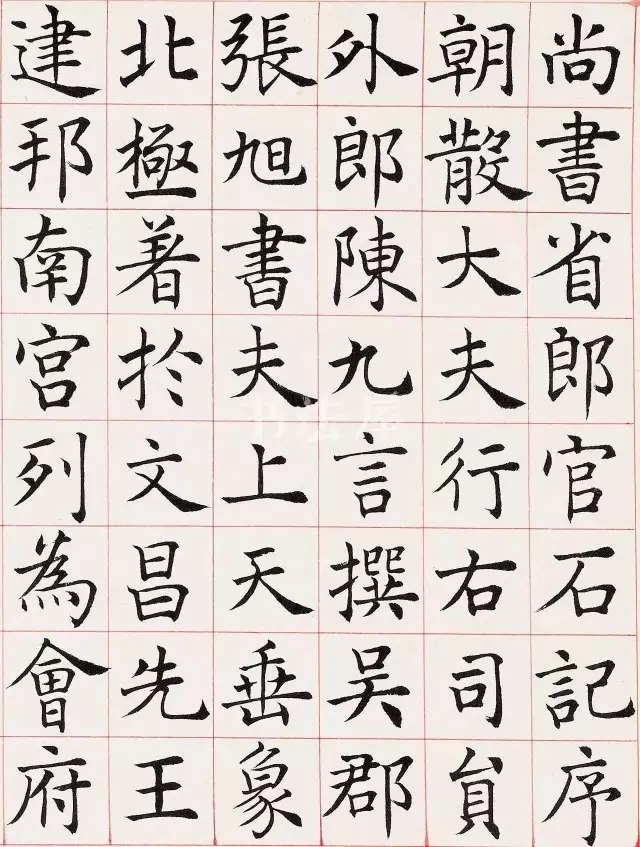

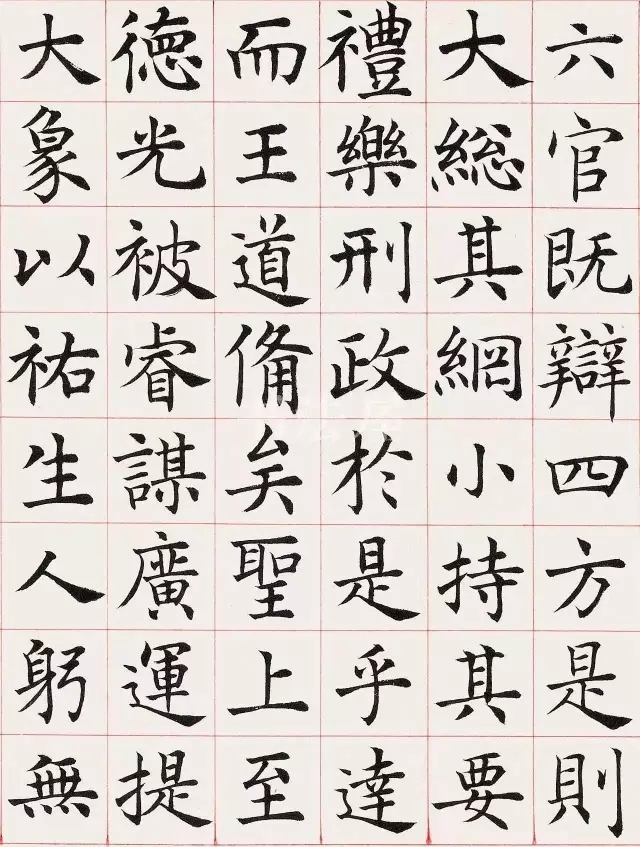

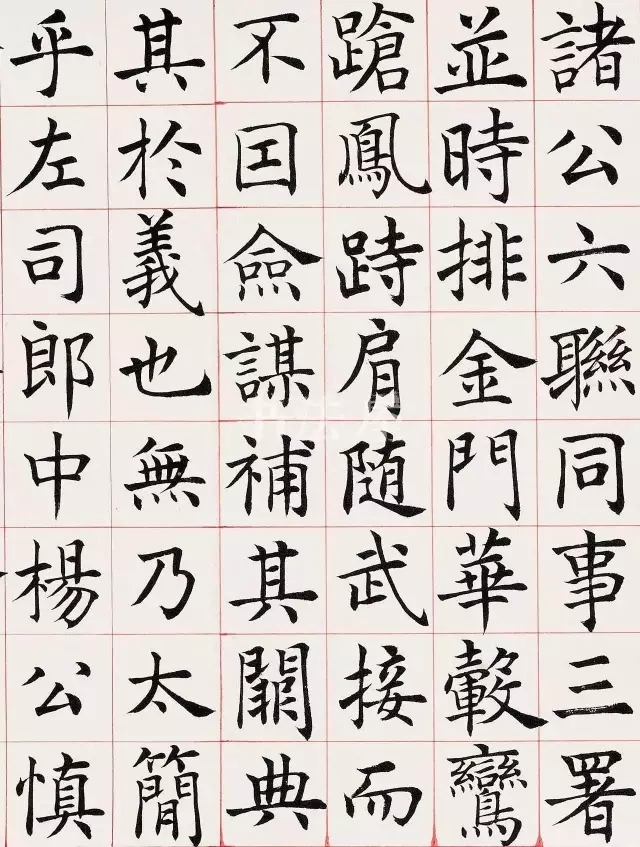

据沙孟海编著《中国书法史图录?南北朝书法序言》,“平划宽结”取势法继承了隶法,保留了隶意,因此在布白上更多讲究平实与宽博。我们通过对南北朝时期此类风格作品的观察(如图10《泰山金刚经》、图11“四山摩崖”、图12《论经书诗》等)可以发现,此类取势法结构平稳,布白宽博,虽然在取势上缺少跌宕的动势,但从其平实宽博的布白中,欣赏者确实能够体会出一种“安静简穆”的气势。

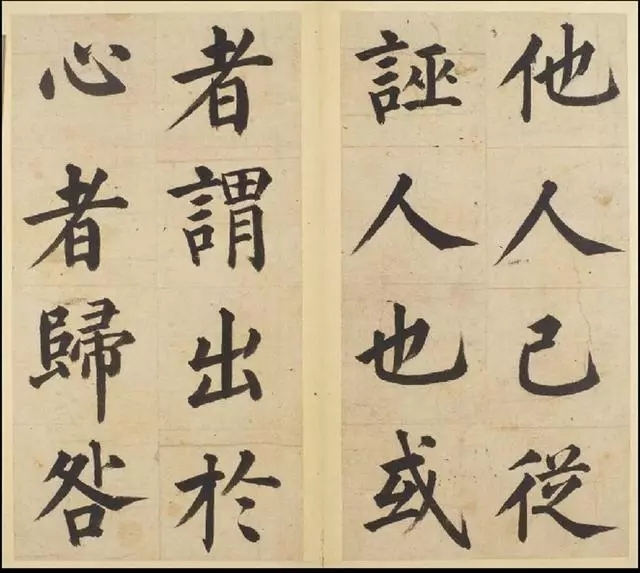

2、“斜划紧结”法

“斜划紧结”取势法讲究结构中宫紧凑,结势峻拔。启功先生说,在处理这类取势方式时,书写者“常常随着字形的结构而自然的来安排笔划,例如:哪些偏旁笔划较多,便把它写密一点。并不把一字中的笔划平均分可以走马,密处不使透风。”’由于采用了“斜划紧结”取势法,所以单字的重心一般偏上,字的下半部常常宽绰有余,架势比较庄重稳健 (如图13郑道昭《东堪石室铭》、图14郑道昭《安期子题字》)。但这种取势法也有缺陷:由于字形构造随势而布,因此部件之间便相对缺乏灵动而宛转的联系,有时经常为了夸张方硬的笔画而使得整修字势欹斜和失重。

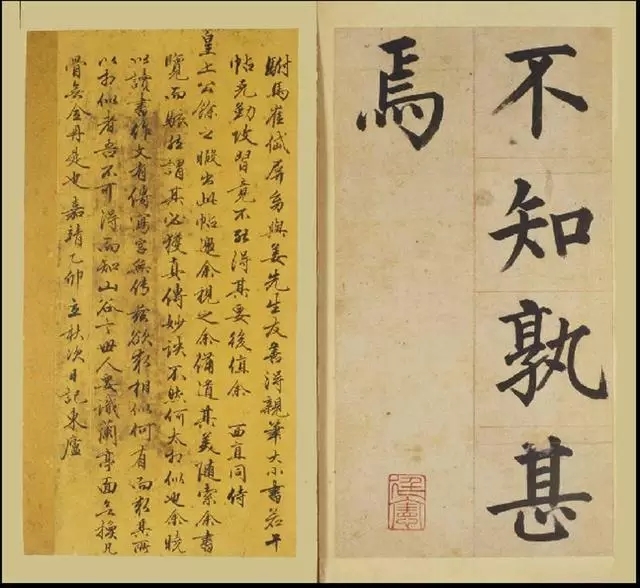

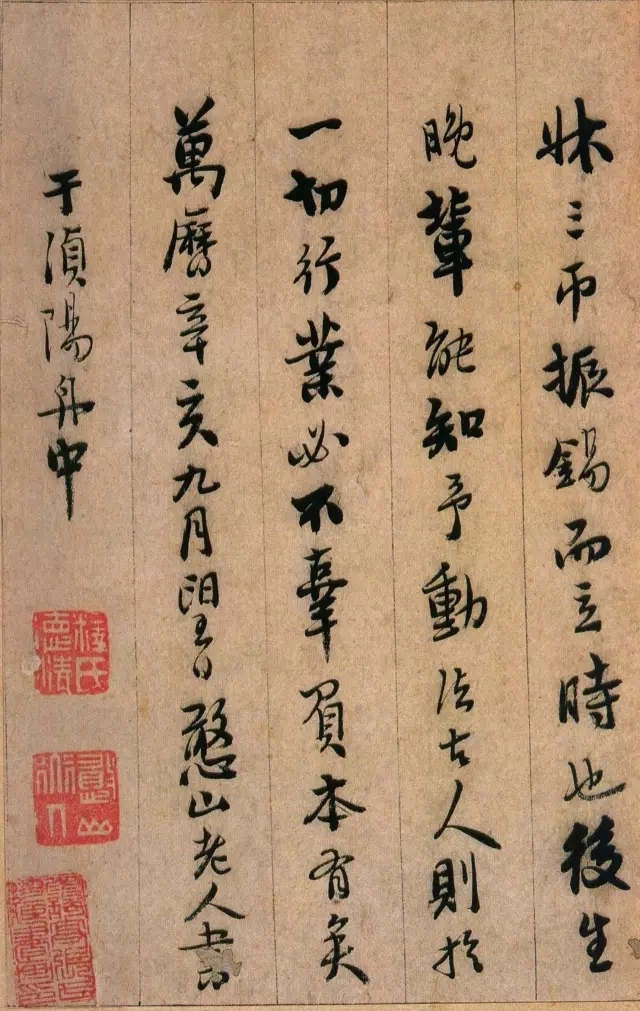

以上是笔者对榜书书写艺术规则作出的肤浅思考。我们认为榜书作为一种实用性很强,变化余地颇大的书体,其书写规则不是用几种方法就能囊括的,而且各种规则之间也不是一种雷池不越的僵死关系。但是作为一个榜书研究者和学习者,我们对这些大的规律必须有所了解,否则写出的“榜书”将离榜书艺术的根本“失旨大矣”,这也是本文撰写的意义所在。不当之处,祁请方家指谬。

![640.webp (6)]()

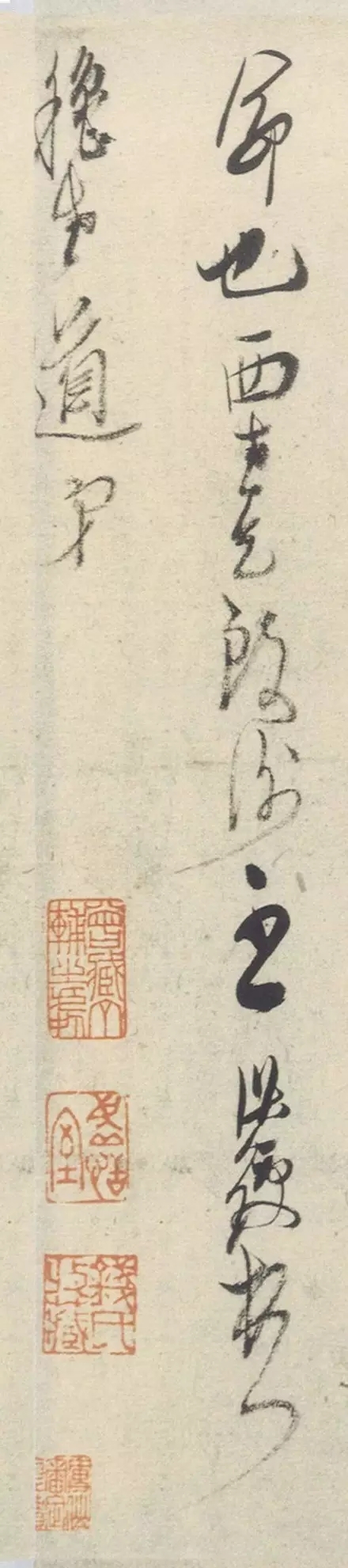

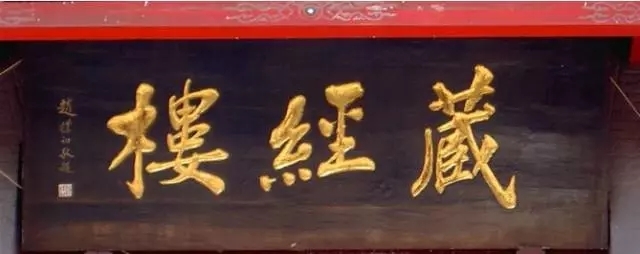

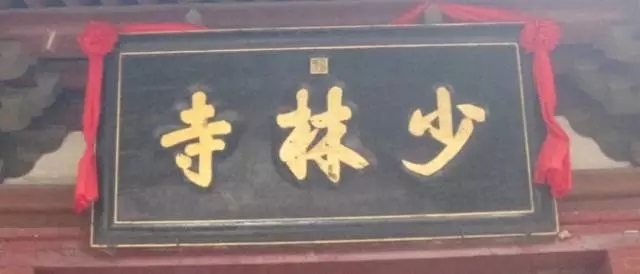

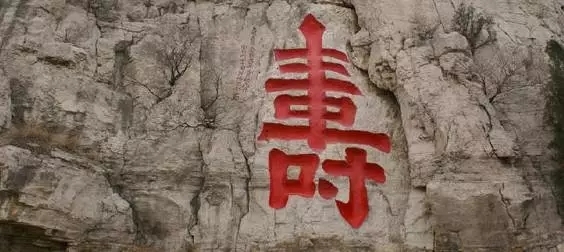

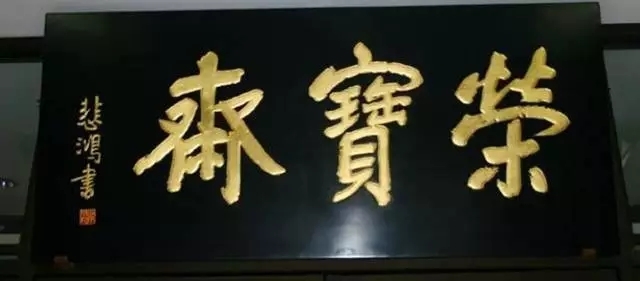

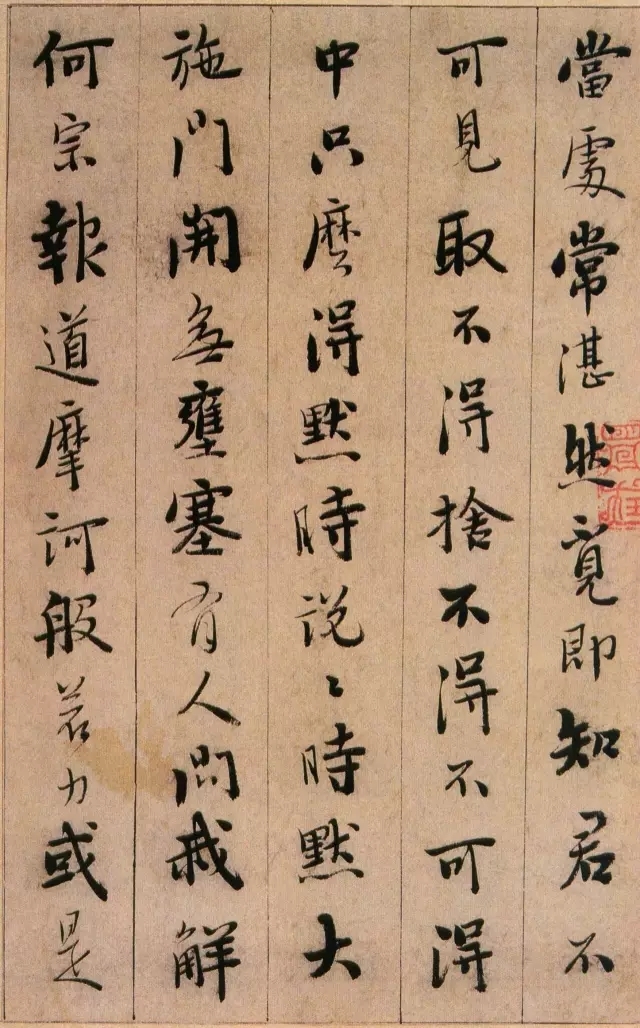

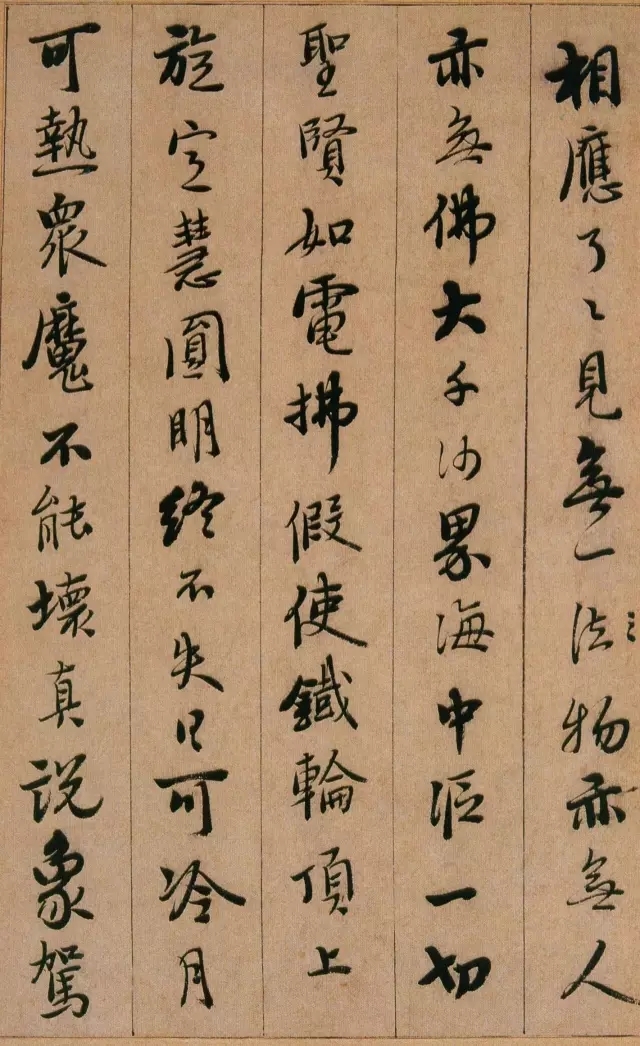

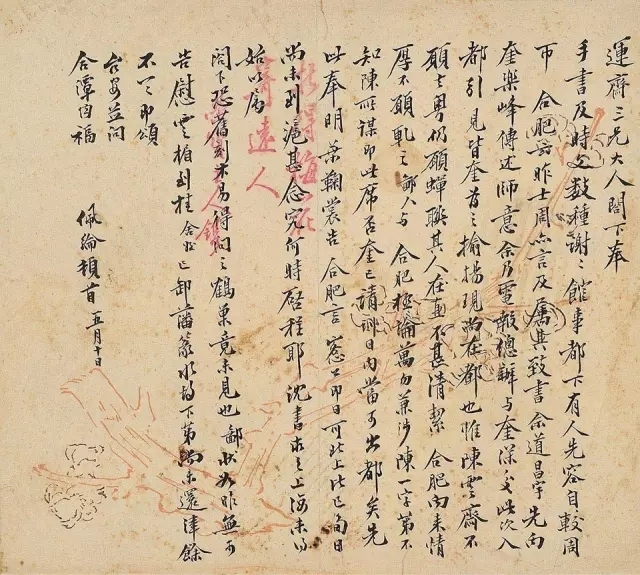

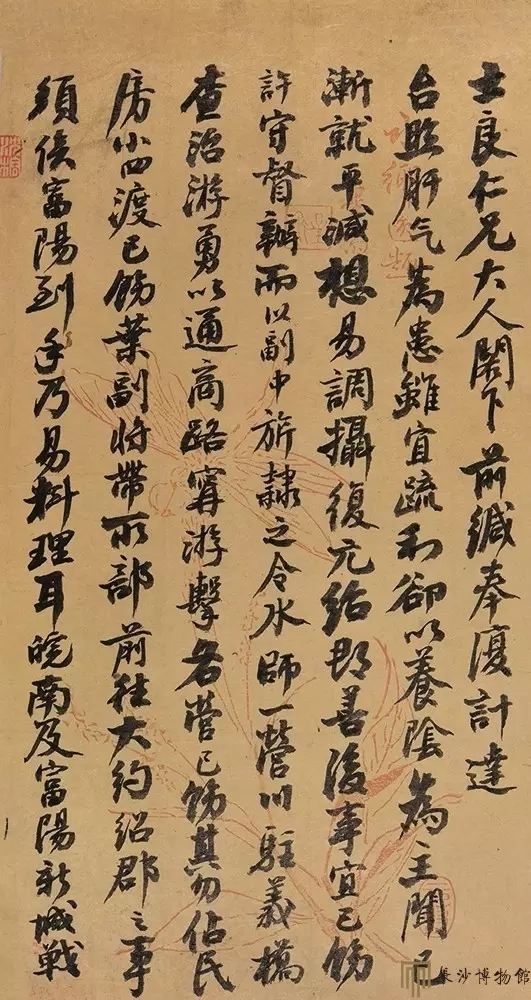

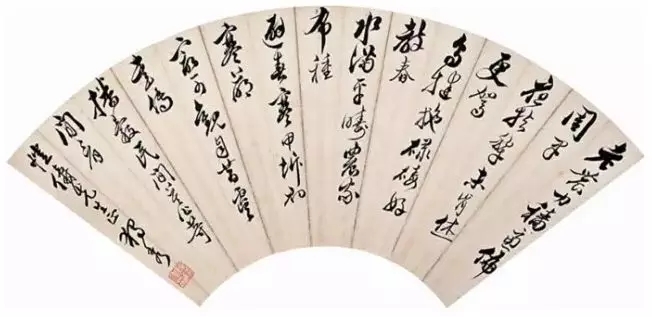

榜书也叫擘窠书。多大的字才算榜书?没有具体规定。一般说来,牌匾上的字都算榜书。一张四尺宣纸上写一两个大字就是榜书。与此相反,像指甲盖一般大的字称为小楷。在书法里,榜书和小楷从大小上说,都是两个极端;从难度上说,也是两个极端。这一大一小最难写。难就难在“疏密”二字,常言道:“大字宜密,小字宜疏”。宋朝的苏东坡也说:“大字难于结密而无间;小字难于宽绰而有余”。正因为这一大一小难写,所以有不少书法爱好者不愿意接触榜书和小楷。尤其是榜书;不仅难写,而且费时、费纸、费墨。解决“三费”问题有一个简单的办法:就是每次用完的墨不要倒掉,加上清水调成灰色。然后用板刷刷在旧报纸上。等报纸晾干后,用毛笔沾清水在上面写字。报纸是灰色的,而用清水写出来的字则是黑色。这一灰一黑,灰黑分明,清晰可见。用这种方法预先刷出十几张报纸备用。一旦有空,兴致来临,就可以在桌案上铺上报纸,用毛笔沾沾清水在上面尽情挥洒。第一张写完放在一边晾着,接连不断地写第二张、第三张……依次类推,一直往下写。当写完最后一张,第一张也就晾干了。这时,可以从头开始,继续往下写。写完晾干,晾干再写,循环往复,周而复始,十几张报纸永远写不完,岂不是既省时,又省墨,又省纸的好办法吗?有兴者,不妨一试。

用这种方法练习榜书,长此以往,坚持不懈,练好榜书指日可待。当自己觉得有把握时,方可在宣纸上创作榜书作品。在案上写好的榜书,因为距离眼睛太近,无法看出字的好坏,非得上墙不可。俗话说:“人怕上床,字怕上墙”。字一上墙,人在远处观看,字的所有毛病就会暴露无疑。知道第一张的毛病以后,再写第二张,第二张写完依旧上墙远看,发现毛病再度修改。就这样不断总结,反复纠正,直至自己满意为止。

榜书作品写好后,落款的字和印章不能太小,要与榜书相配。加盖朱文和白文的印章时,两个印章的距离不能太近,起码相隔两到三个印章的距离,这样才显得大气。

说完榜书,再说小楷。小楷难写。难就难在写出来的小字要有大字的气派和风度,不能小里小气,要落落大方。练小楷,不像练榜书那样费纸费墨。可利用写完大字的废纸,在空白处加练小楷,我们小时候就是这样练字的。那时候上作文课时,首先用铅笔打草稿,然后拿毛笔用工笔小楷抄在作文本上。我初学小楷时,执笔手不稳。为解决不稳问题,我想了个办法,把执笔的小指伸出来撑在纸上,这么一来,手就稳当多了。可是这样执笔总觉得有点别扭。执笔不随便。过了一段时间,我收回小指,执笔的手不知不觉也稳当了。而且得心应手,行笔自如了。

写小楷用的笔墨纸都有讲究,尤其是小楷笔很难买到好用的。以前我买小楷笔,都是一次买十几支,回家挨个试用,十几支笔中能选出一两支就算不错了。即使是比较好的笔,用不了多长时间,笔头一出叉就不能再用了。写小楷的笔不好买,这也是人们不愿写小楷的原因之一。

![640.webp (7)]()

写小楷的宣纸有生熟之别。有人愿意用熟宣,我则喜欢用生宣。熟宣虽然比生宣好掌握,但是熟宣写出来的小楷总叫人觉得干巴巴而不滋润;生宣则不然,生宣虽不好掌握,但写出来的小楷显得圆润丰满。生宣不好掌握的地方就是容易泛墨,一泛墨整个字就糊涂了。

防止泛墨有两个办法:第一是,将墨汁倒在砚台里,用墨砚一砚,增加墨汁的浓稠度,再用就不容易泛墨了。第二个办法是,把墨汁倒在砚台里挥发一段时间再用,也可避免泛墨。

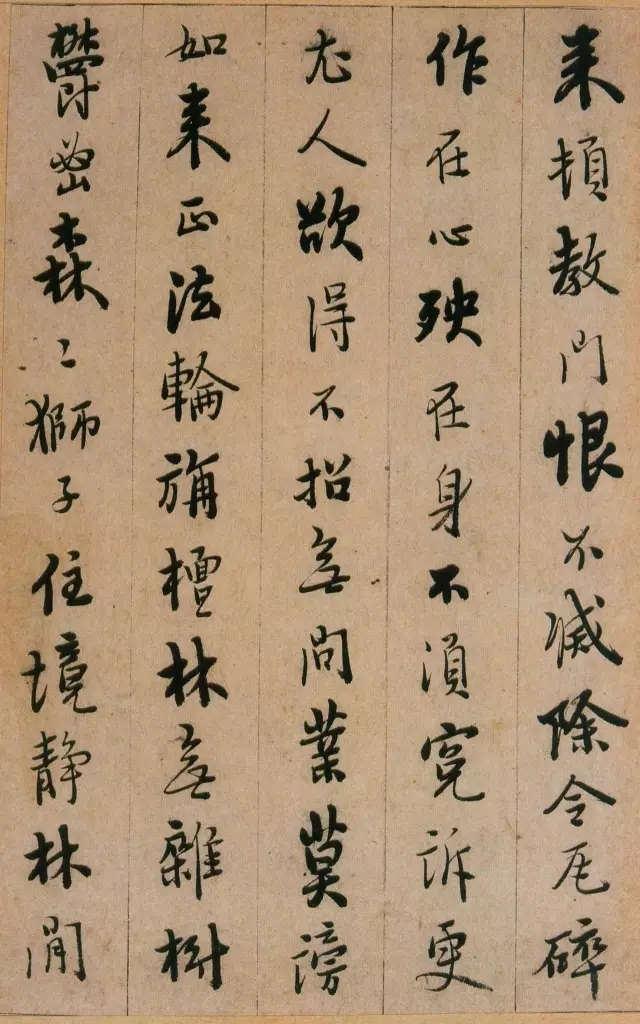

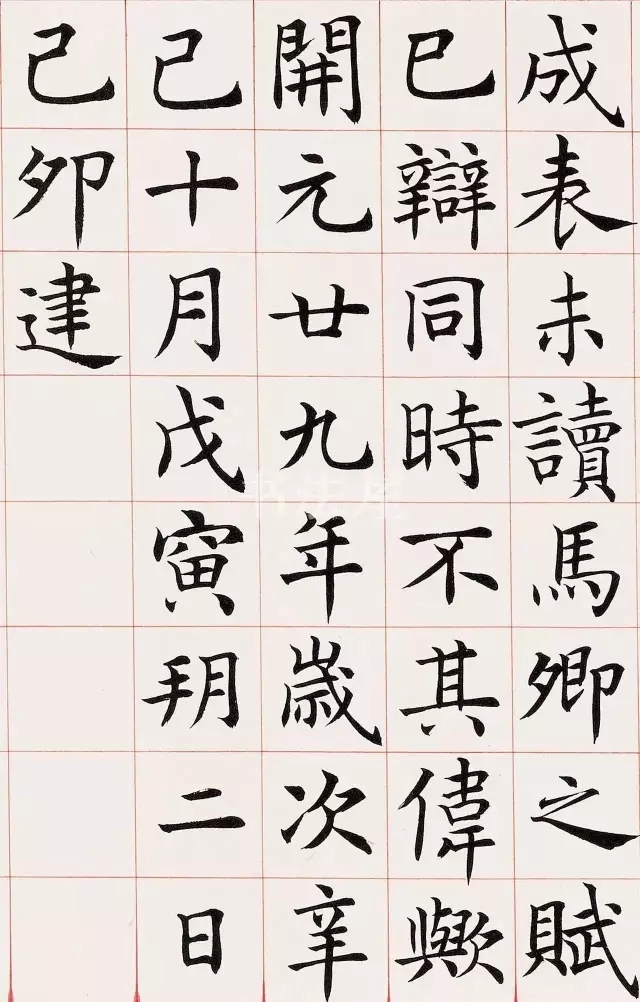

初学小楷,不能随着自己的书写习惯自由发挥,应该对照小楷字帖临写。历代的小楷字帖很多,我最喜欢的有以下三种:唐朝钟绍京的《灵飞经》、元朝赵孟俯《汲黯传》、明朝文征明的《真赏斋铭》。学小楷选帖很重要,可按着自己的兴趣选定一种字帖,专心练习,持之以恒,心不厌精,手不忘熟,决不能一曝十寒。如时间少,每天写两三行也可以。千万不能停止。写小楷就怕间断,间断一段时间再写就不那么闲熟了。要想恢复原状,就得再练一段时间。

当熟练掌握了小楷技法之后,方可创作小楷作品。写小楷的内容很广泛,通常是抄录古代诗词和古文。为了保障字面的整洁,防止丢字错字,动笔之前,必须数清所写内容的字数。需要写多少行?每行写多少字?都要提前计算准确。然后用一张相等的白纸在上面打好方格,再用钢笔在格内抄写全文。随后覆盖上宣纸,用夹子固定好位置,按照透过来的字迹抄写,这样就可万无一失了。

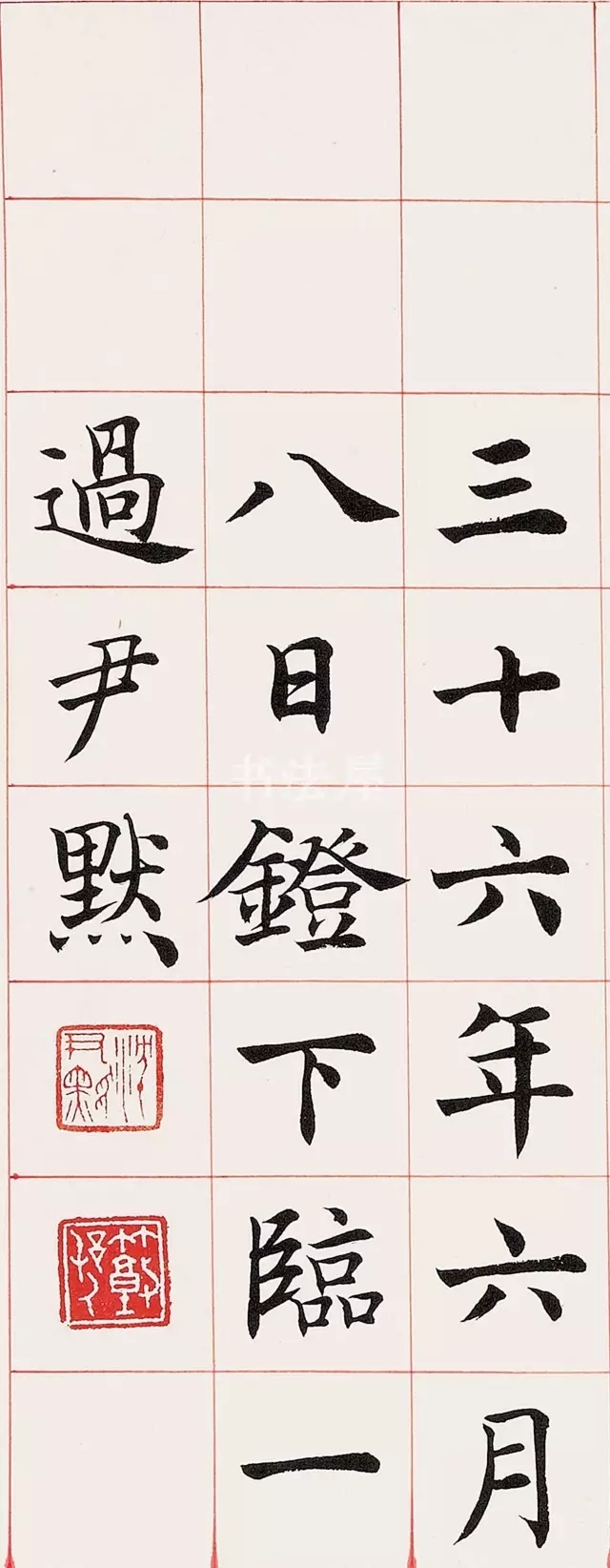

![640.webp (8)]()

写小楷要心静如水,不能有任何杂念,一旦有外界干扰,应迅速停笔。每笔每划都要认认真真,不能有半点马虎。小楷很挑剔,在一幅几百字的小楷作品里,如果有一点瑕疵,就会立刻跳进人的眼帘,令人“隔眼”,十分遗憾。小楷作品要求很严,不允许失误,一旦有一处败笔,就得全篇报废。

小楷的章法要求整齐。开始就写正文,标题最好放在落款上写,作品的最后一行不能写到底,也不能只剩一两个字悬在上面,应以写半行留半行为宜,留多半行或少半行均可。落款要另起一行,可写:右录ⅹⅹⅹ“书”,因为录和书是意思相同,不能重复。小楷作者的印章也有讲究,印章的大小应与小楷的大小相仿。如果印章太大,就与整幅作品难于匹配。

小楷是书法里的精品,历代书家都把小楷推向了书法的顶峰。如清代书法家钱泳说:“书者不精小楷,不能称书家”。我想,志存高远的青少年书法爱好者听到钱泳的这句名言,一定会奋力攀登小楷高峰的。

最后,我想用一句话来结束这篇文字,榜书宜紧密,不紧密则松散而无神采;小楷宜开阔,不开阔则拘谨而不大气。

——END——