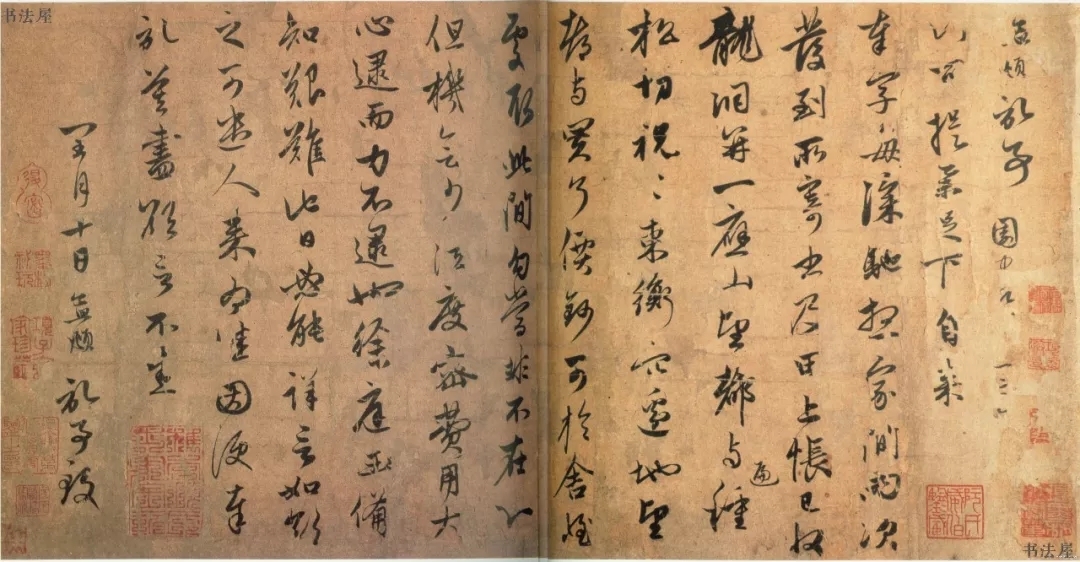

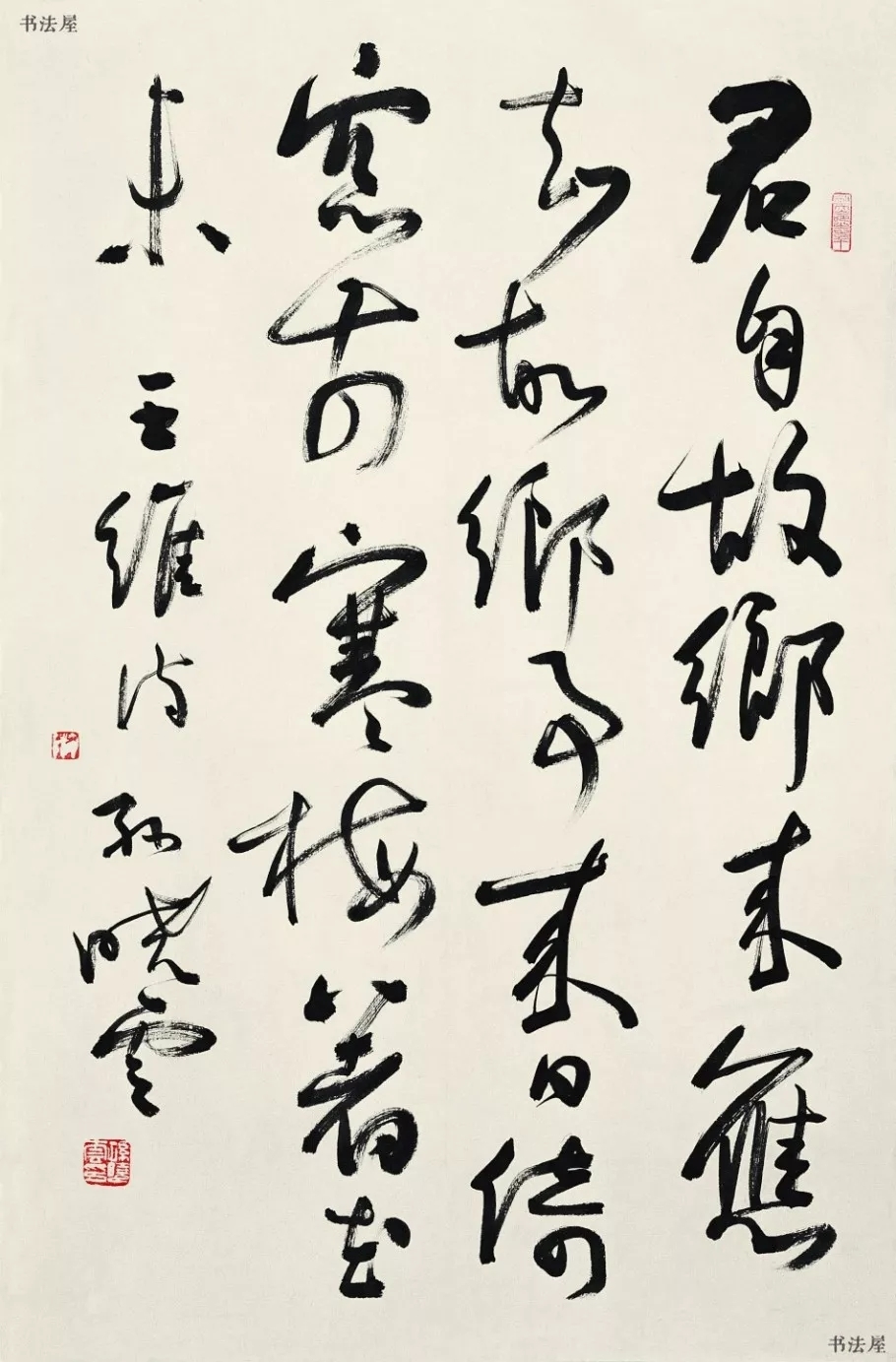

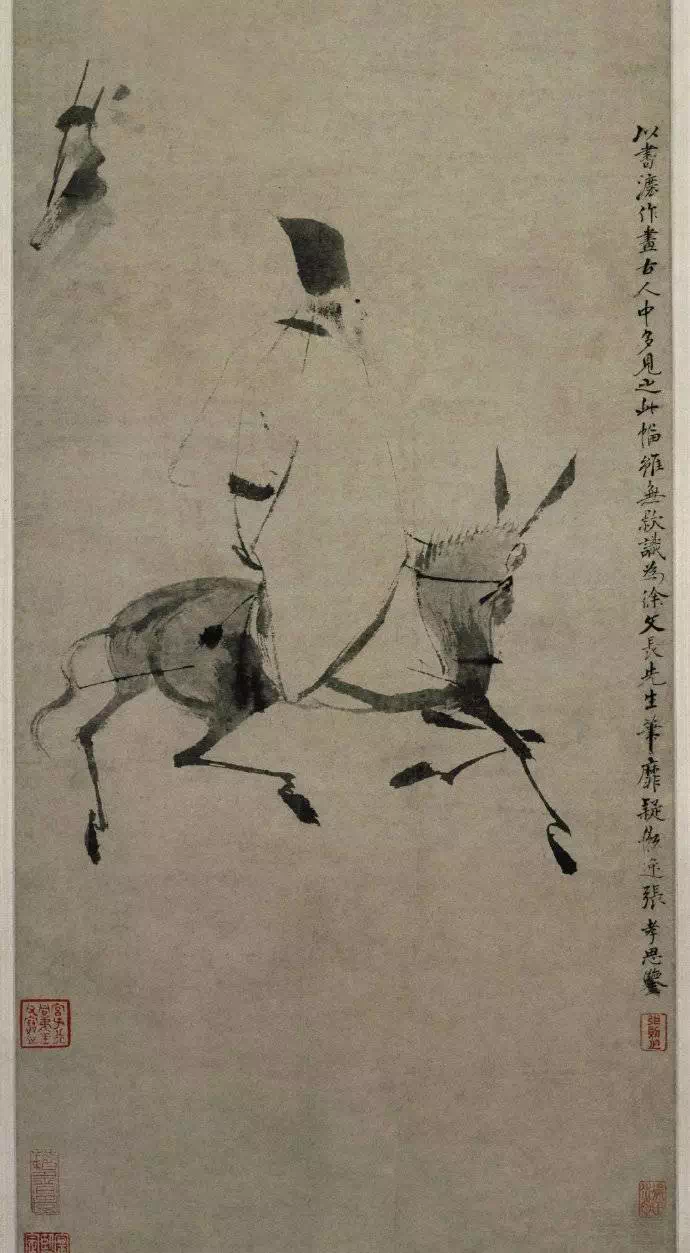

![F887EFCB-7EF9-4CA7-88F0-D15A89393D44]() 何家英

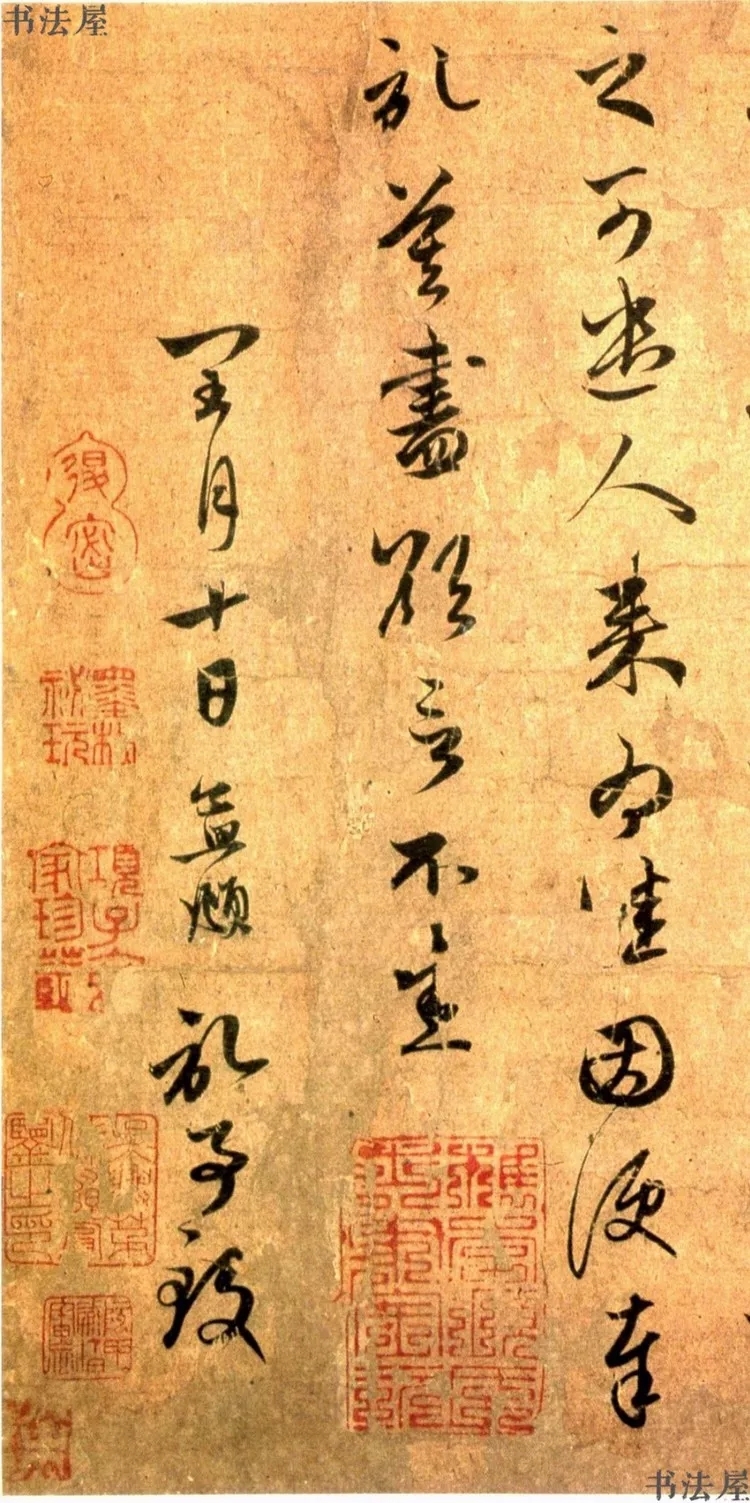

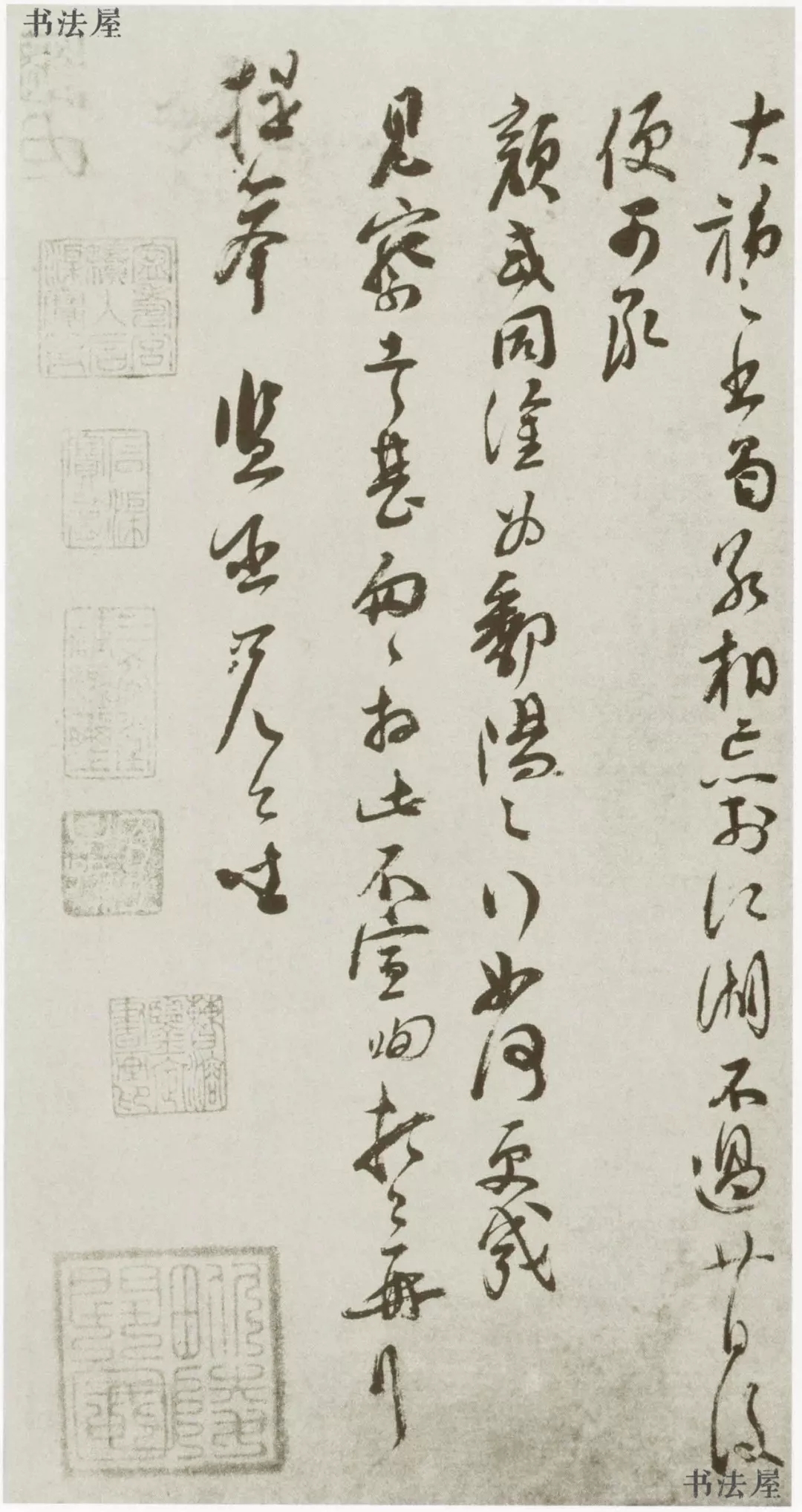

何家英

1957年出生于天津,自幼喜爱画画,1977年考入天津美术学院绘画系学习国画,1980年毕业后留校任教。曾任第九、第十、第十一届全国政协委员;现任中国美协副主席、中国工笔画协会副会长、中国艺术研究院博士生导师、工笔画研究院院长。曾获国家“有突出贡献的中青年专家”、中国文联“德艺双馨文艺工作者”、中宣部“四个一批”文艺人才等荣誉。擅长当代工笔人物画创作。

何家英相信一件事,绘画是心性的表达。

孤独时刻,内心澄净,一打眼,形象映照到眼中,画者内心产生强烈或轻微的情绪触动,内心触动与过往积累相撞,诉诸笔尖,构成画面。

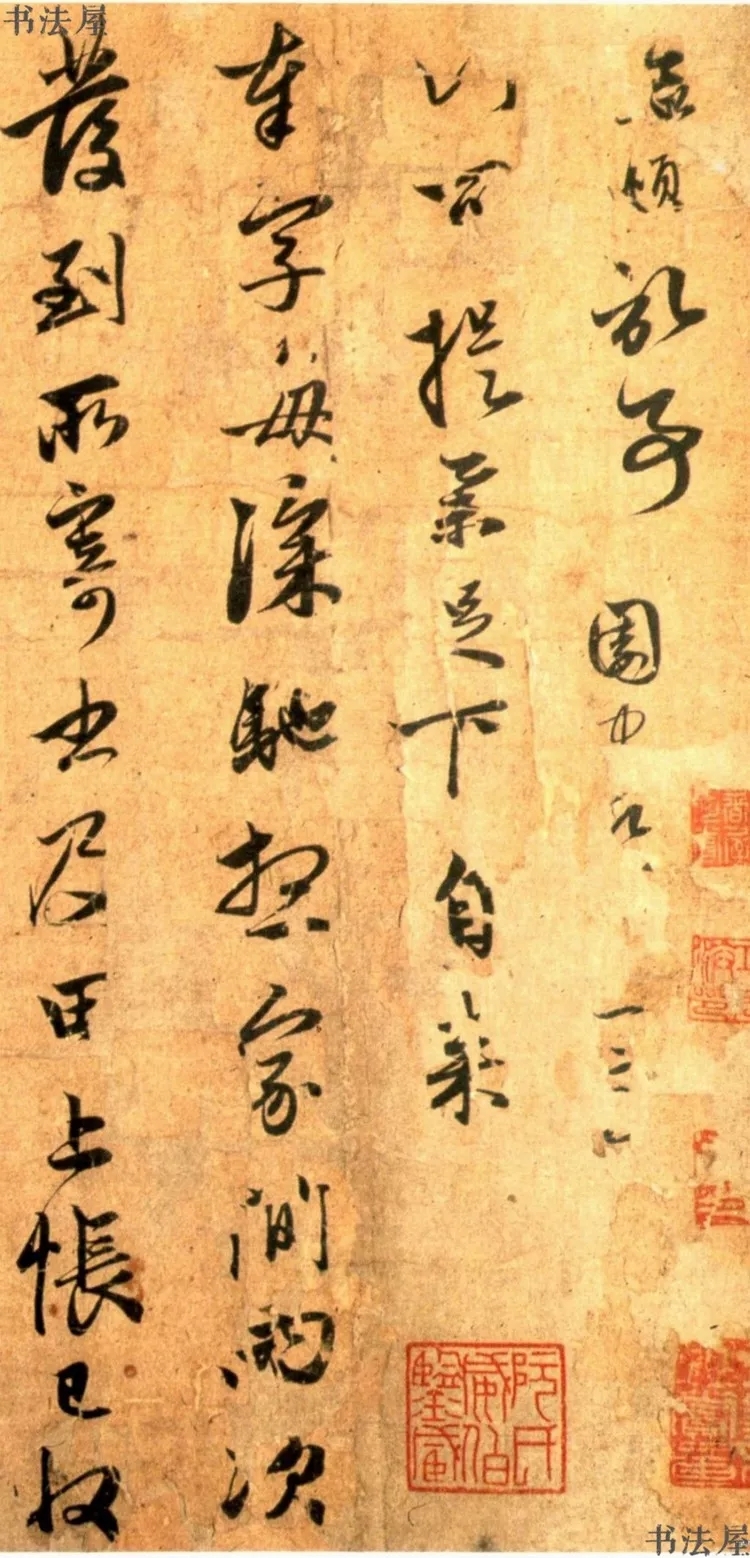

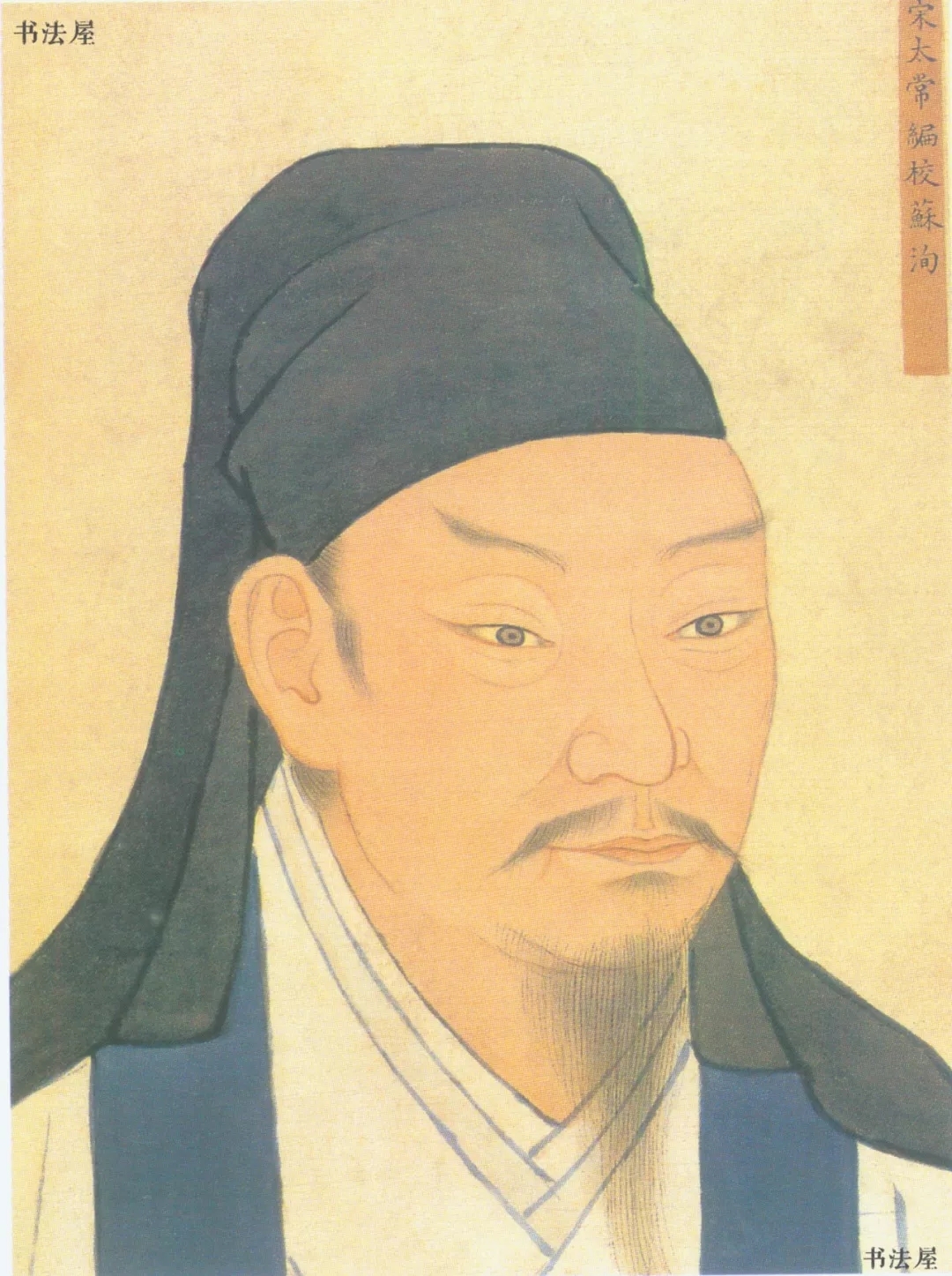

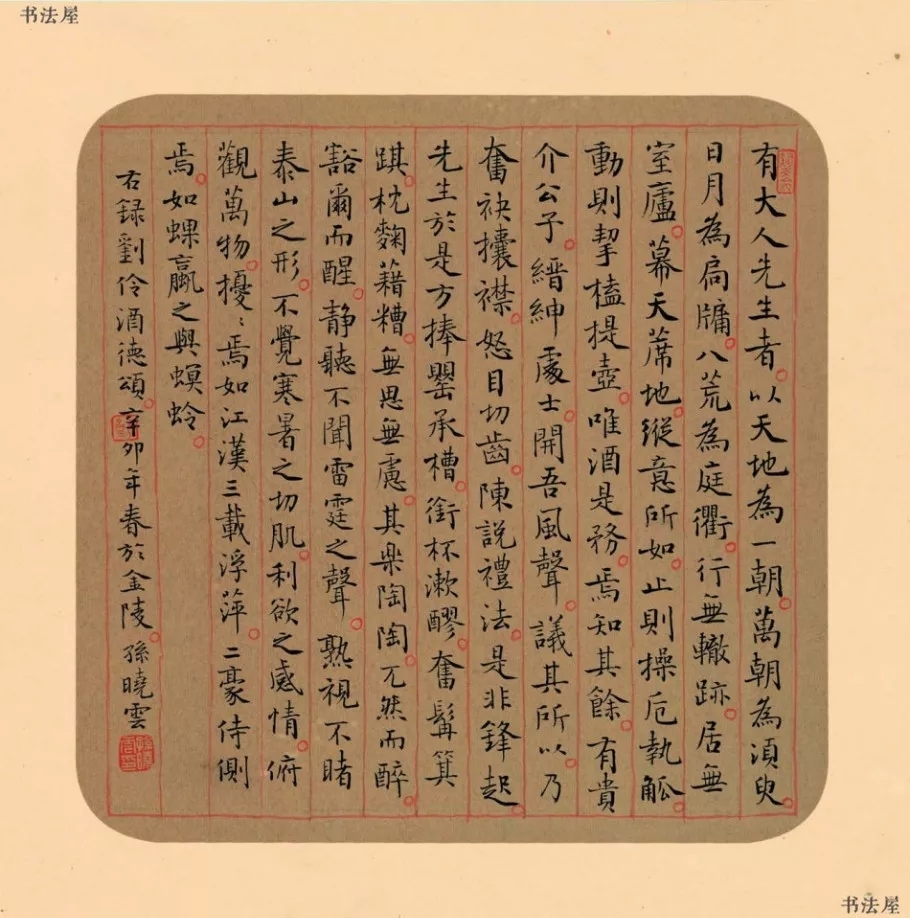

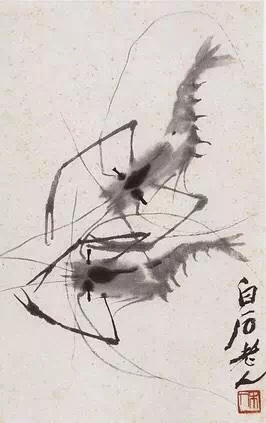

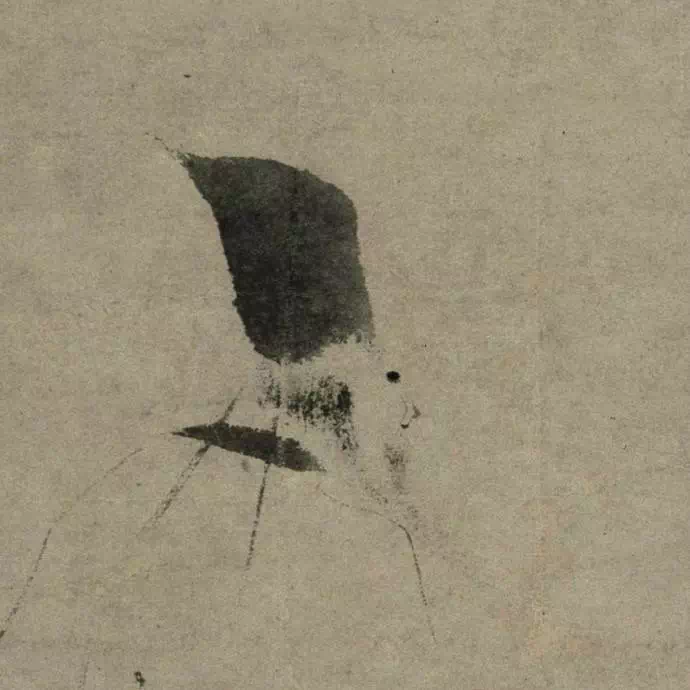

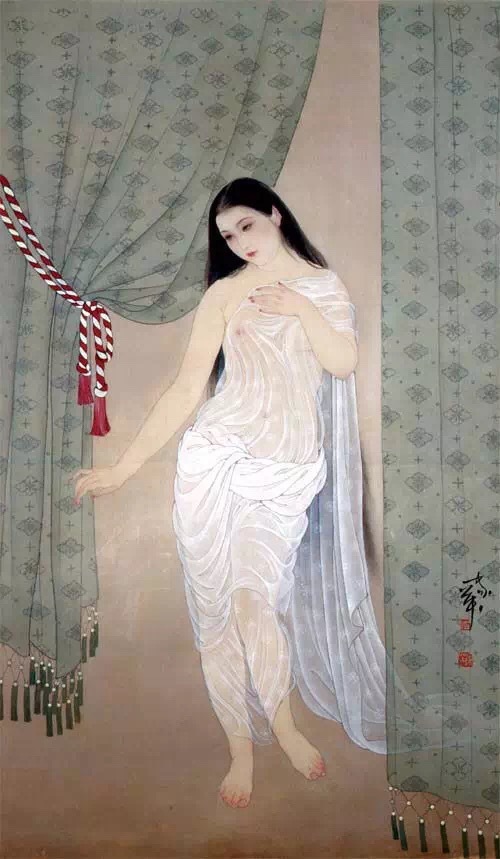

![F09106D9-5C24-4CC5-B3E0-3E436C411066]() ▲落英 90.5x350cm 绢本设色 1992年

▲落英 90.5x350cm 绢本设色 1992年

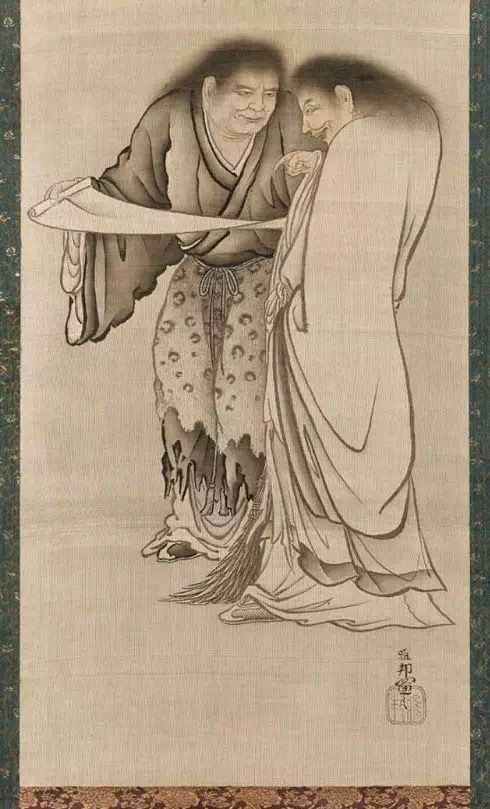

在选择与表达的过程中,不同艺术家的抉择往往相异。

他偏向那些婉约的伤感、清雅的少女和日常生活中的诗意。

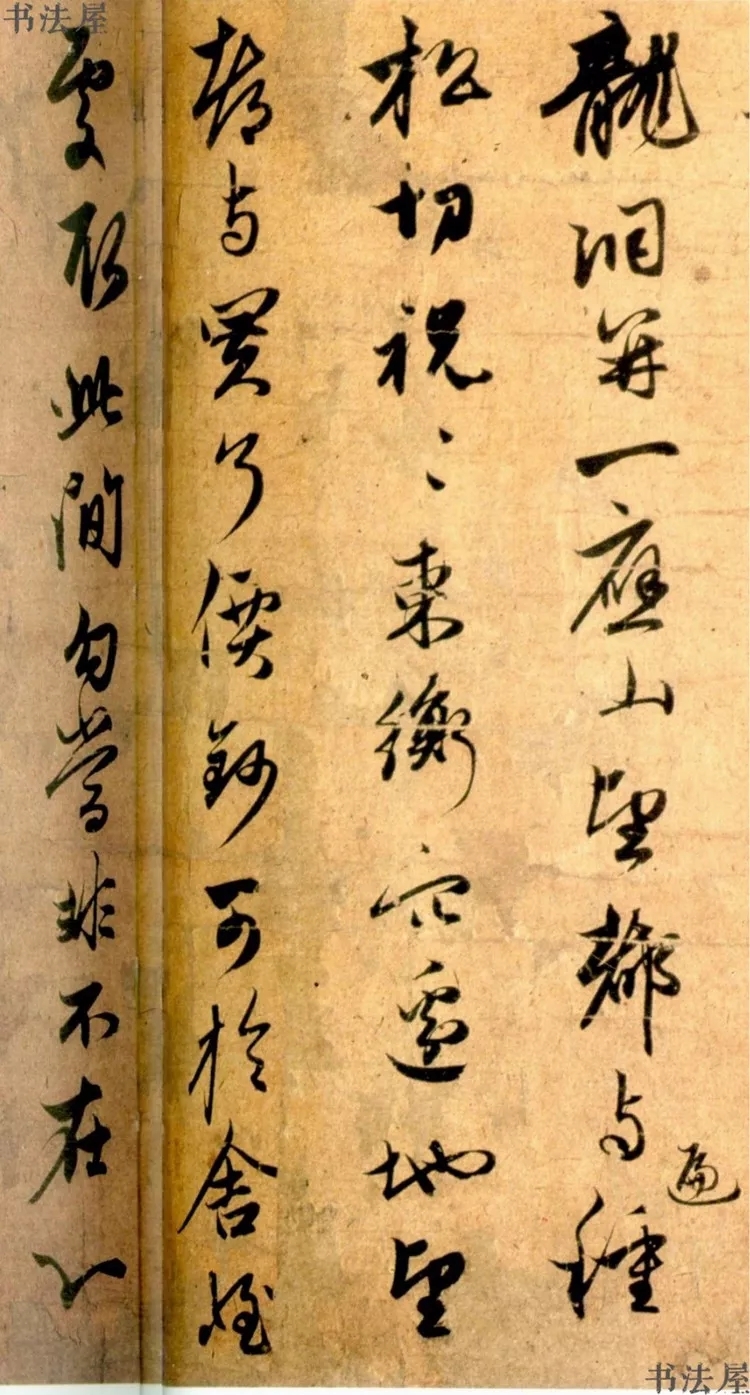

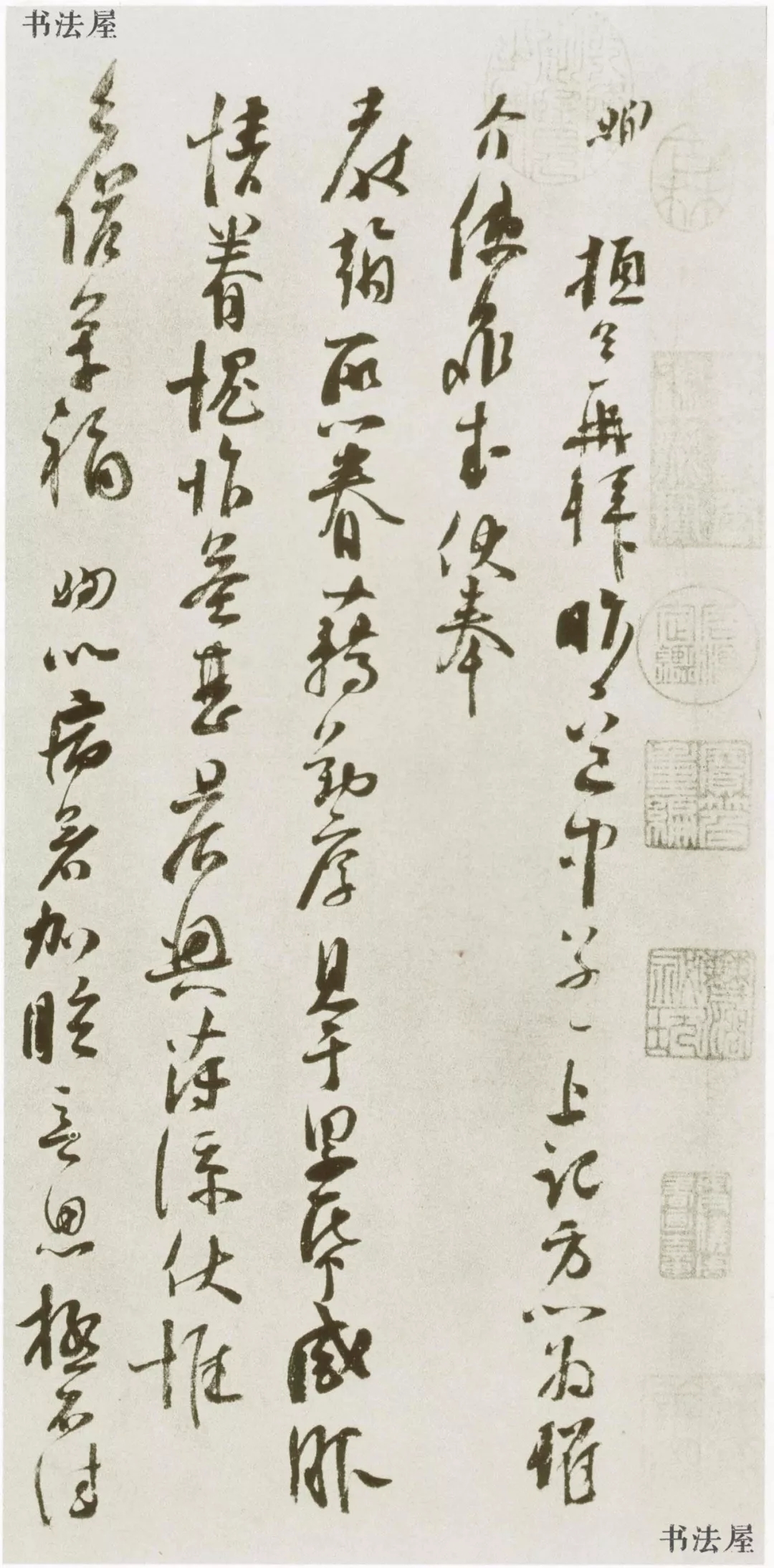

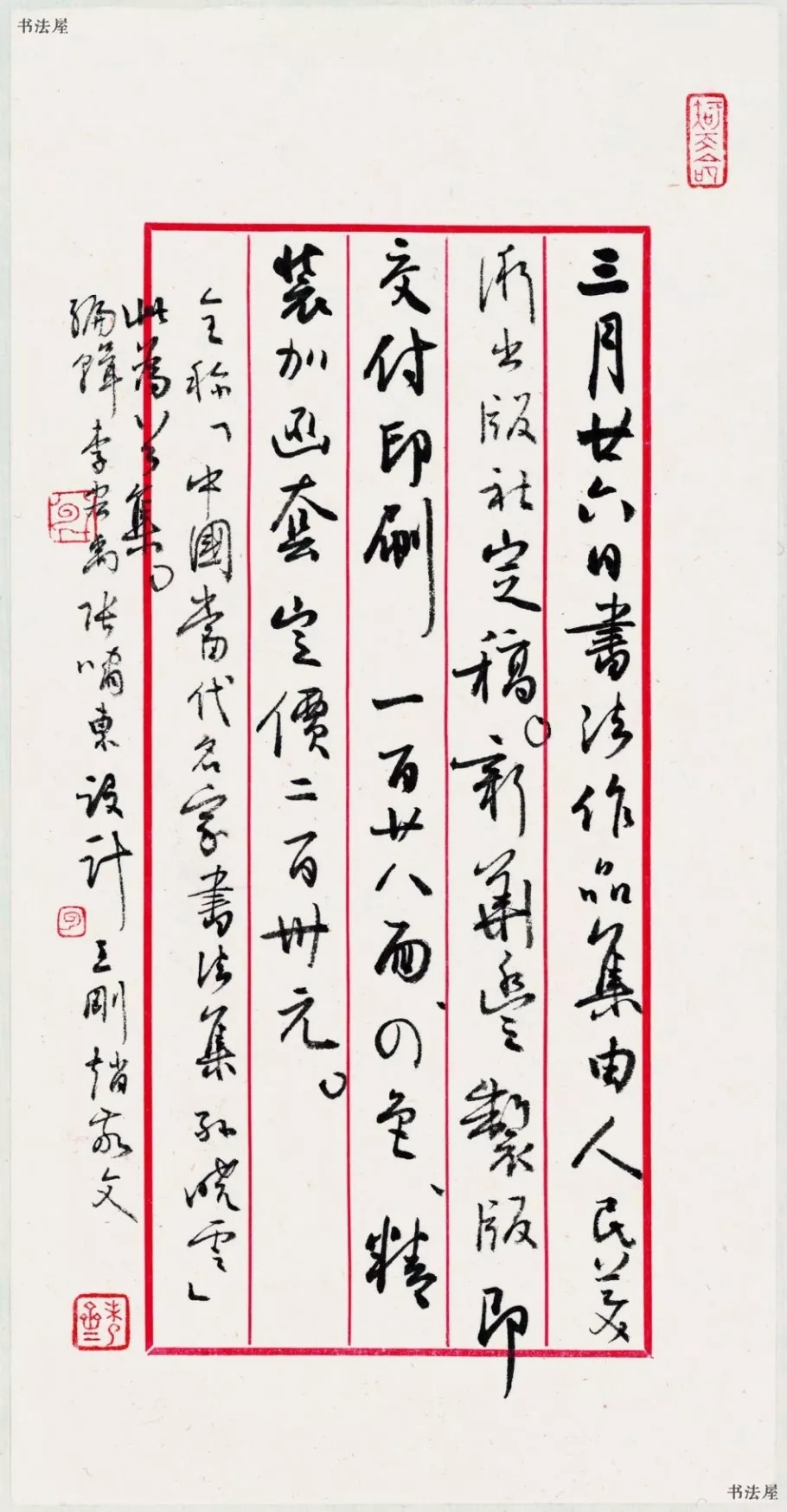

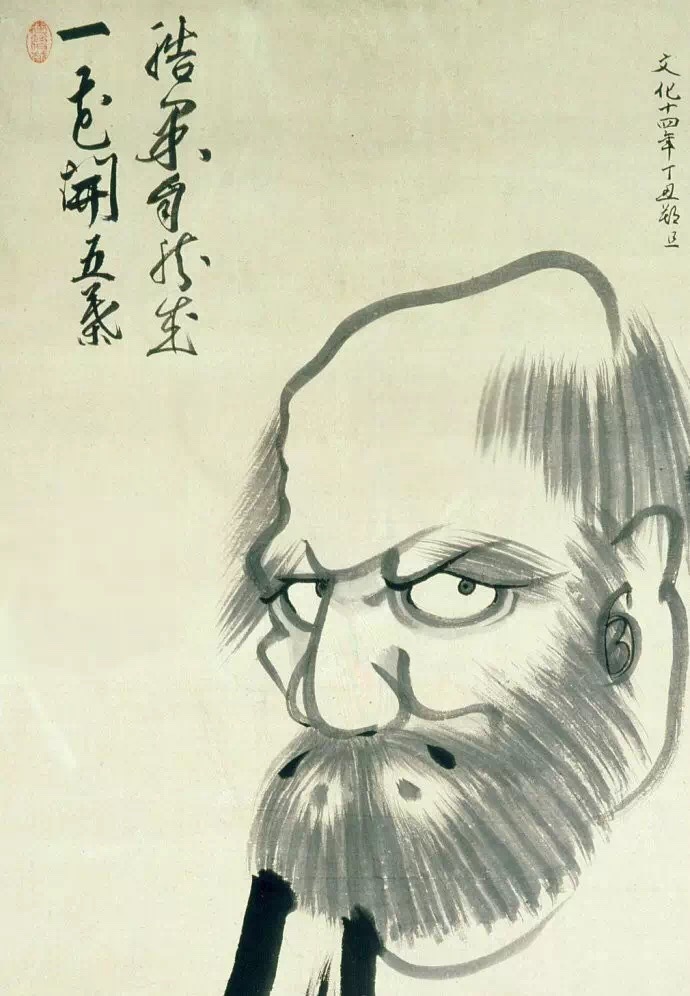

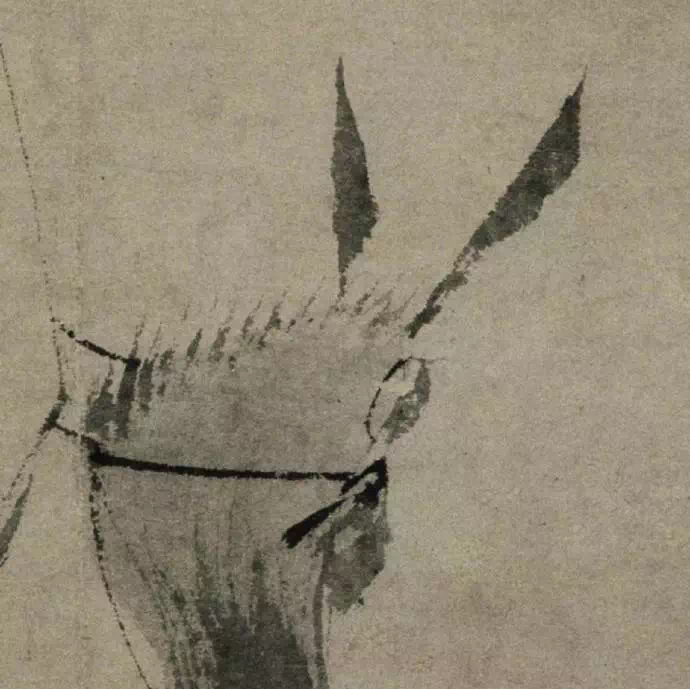

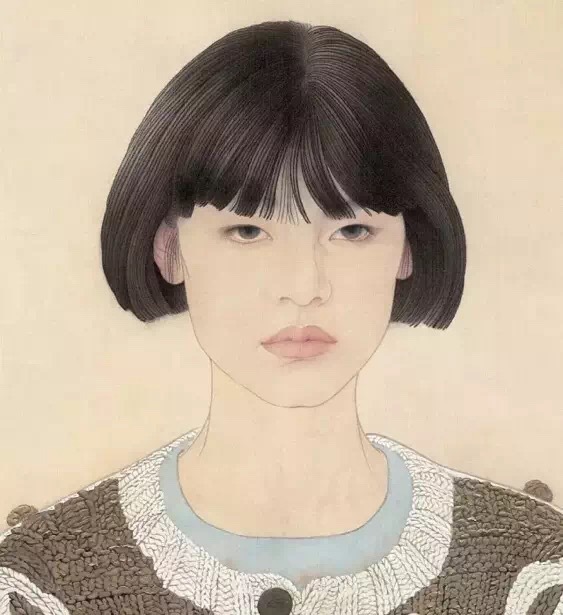

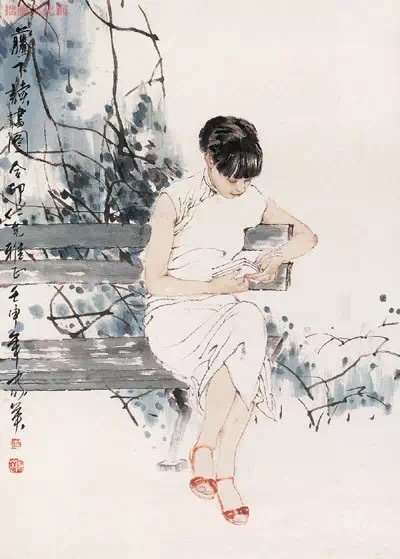

![AB06B02C-0124-4E9C-8C7F-11B3048D18DC]() ▲心语 96x73cm 2002年

▲心语 96x73cm 2002年

何家英笔下人物多是女性。

“我画女性的时候是用我的心来认识的,所以我可以从女性身上发现不同寻常的美感”。

选择女性作为表达对象,是因为女性在情感上最脆弱,她是敏感的、深情的,也容易流露于外表。女人的眼神,女人的动态,会以一种审美的状态呈现出来。这种审美的状态是可入画的。

在对女性的表达上,他是理想主义的,他遵循着古典主义艺术的法则。

在他的艺术世界中,女性总是被置于一个超时空的表述结构中,在这结构中只有自然和女性共存。

![FB84D6AF-247E-4608-853B-E4C8CF55E84A]()

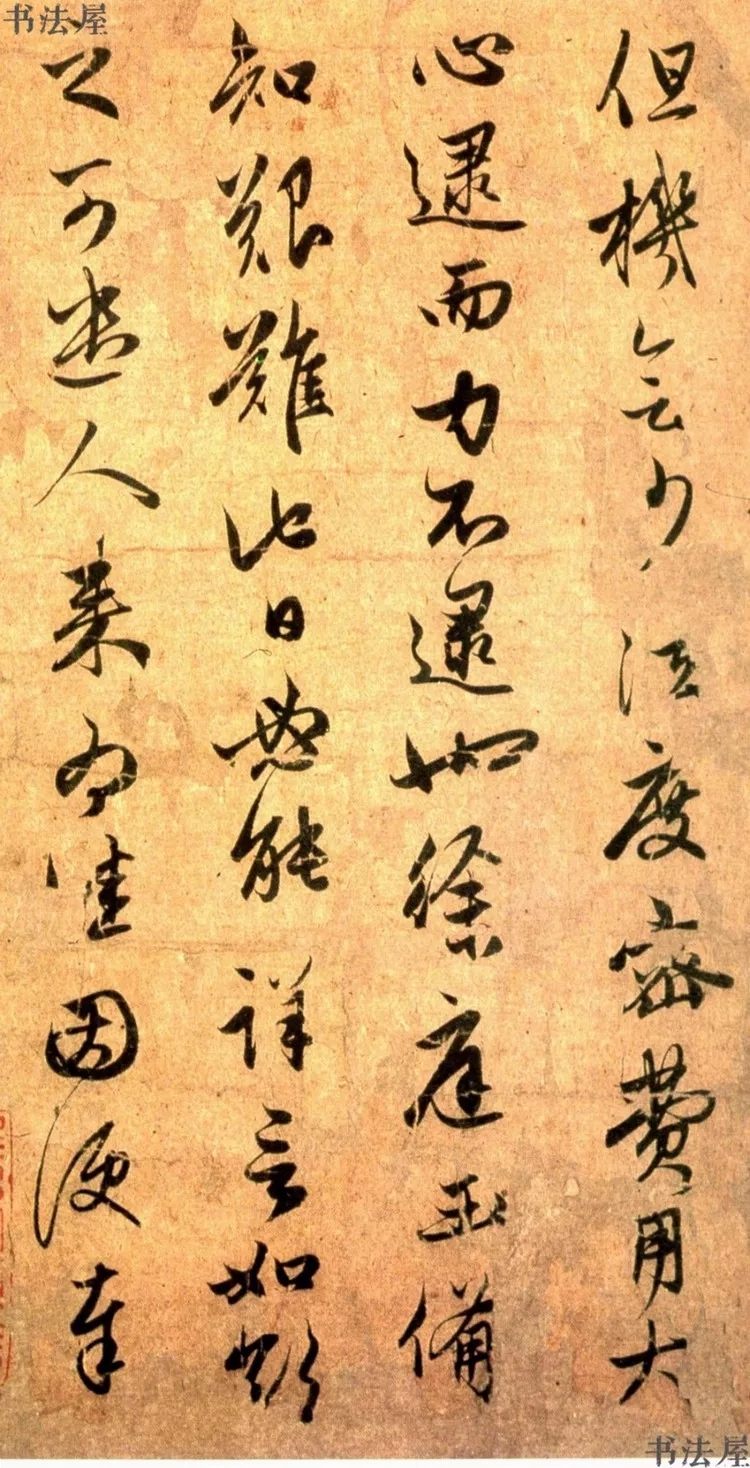

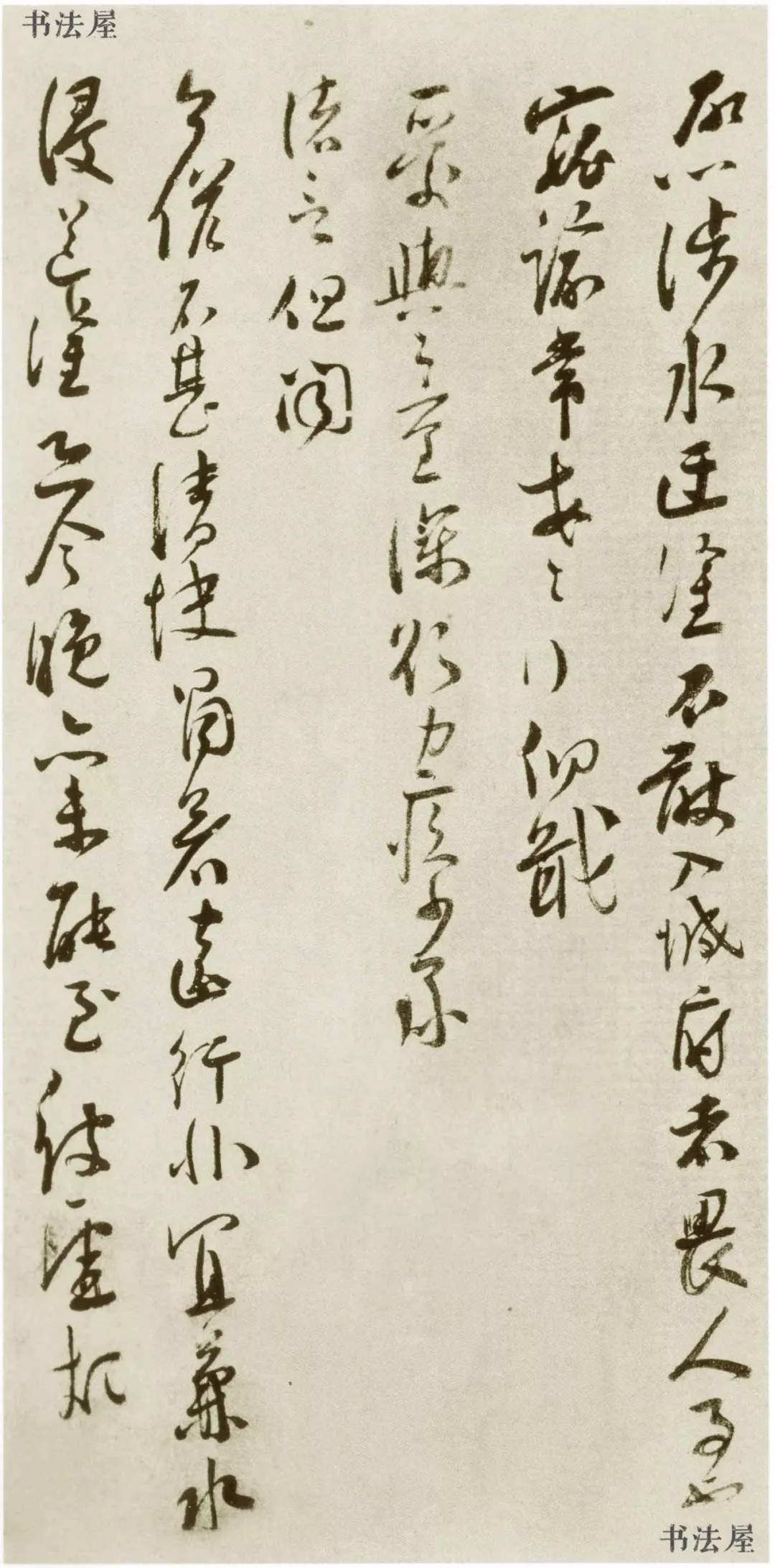

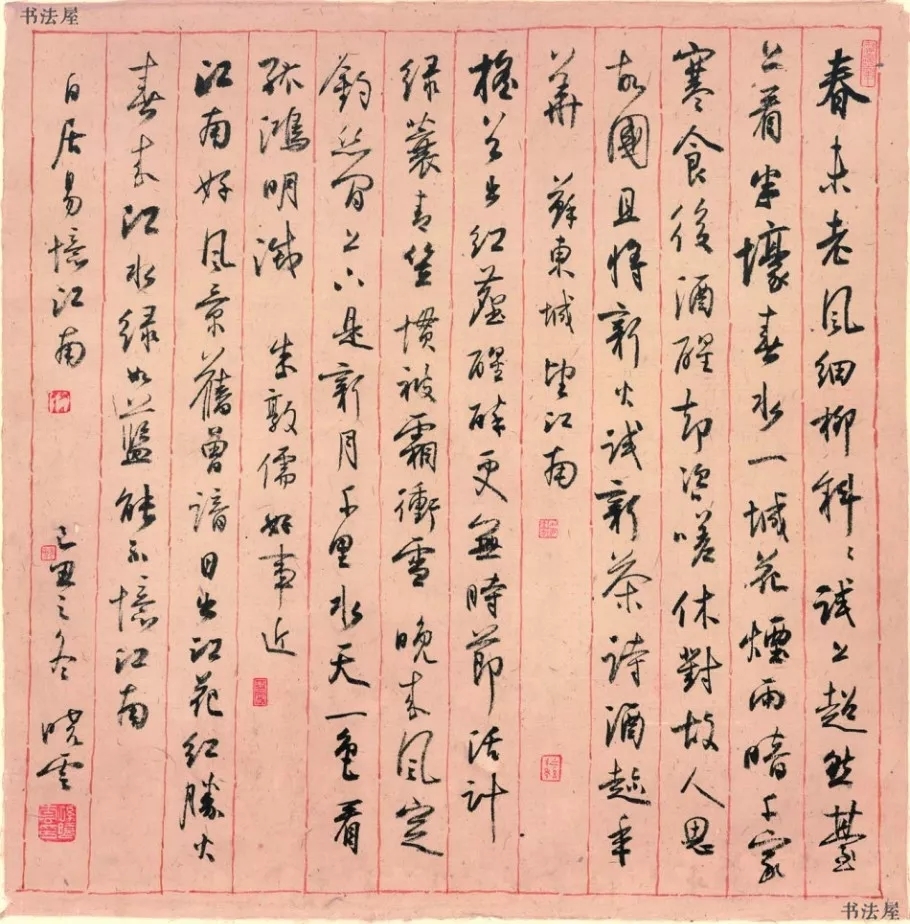

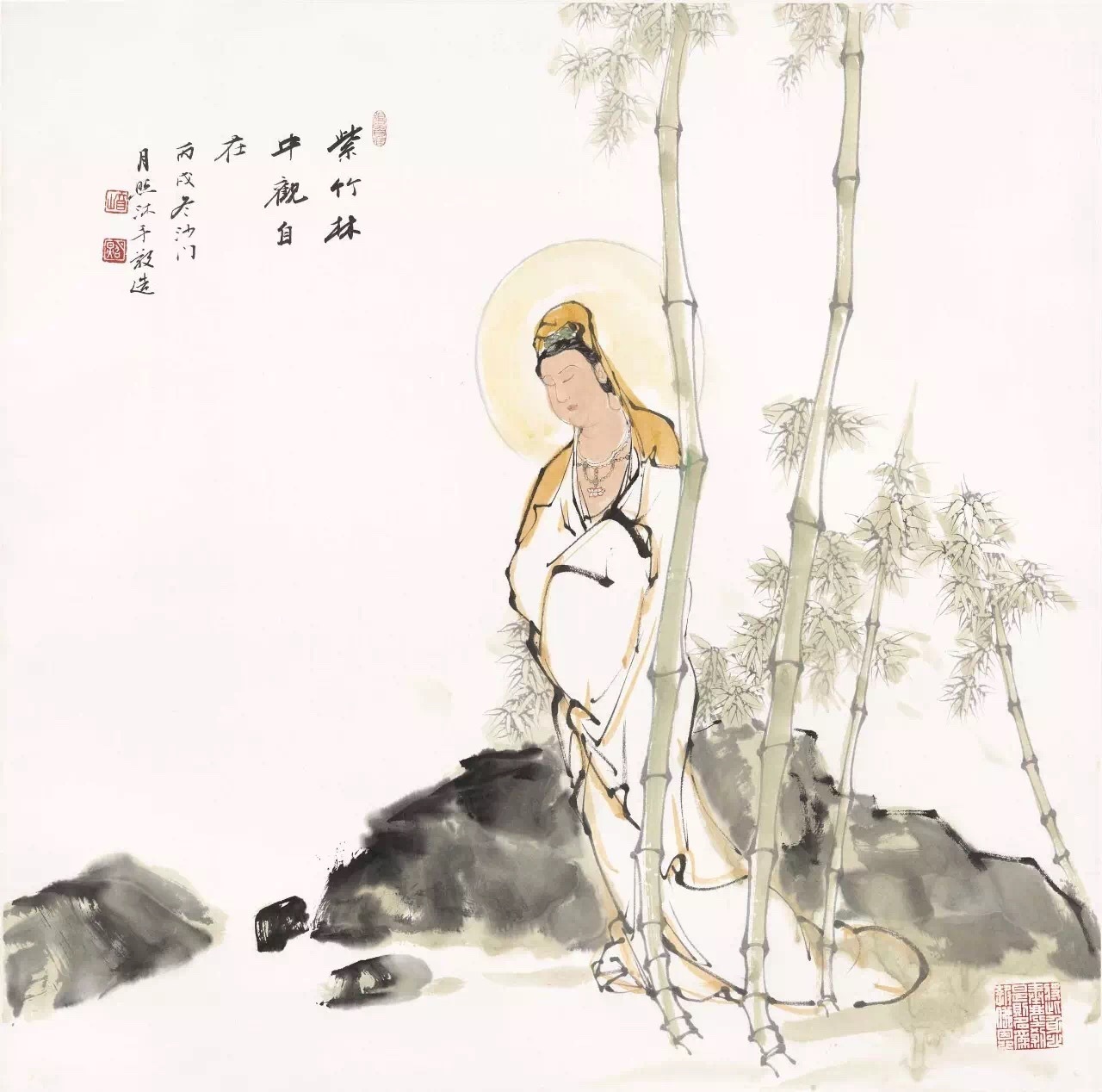

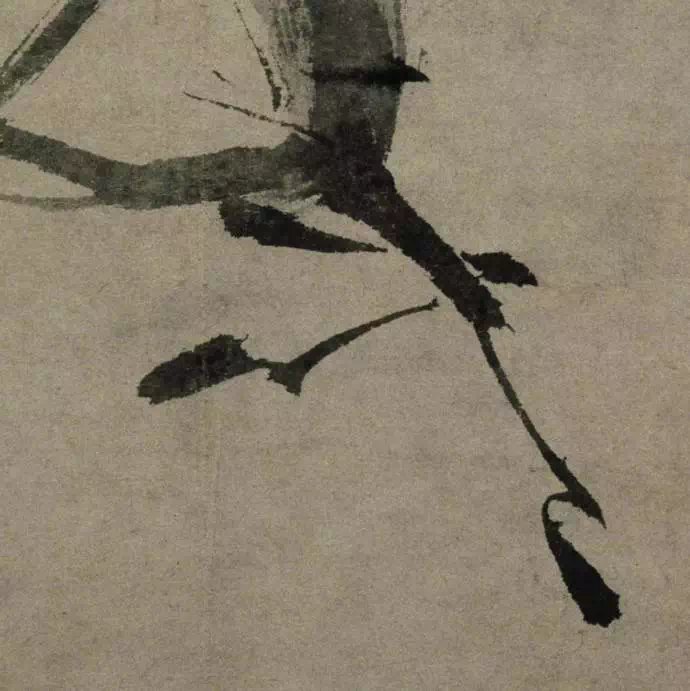

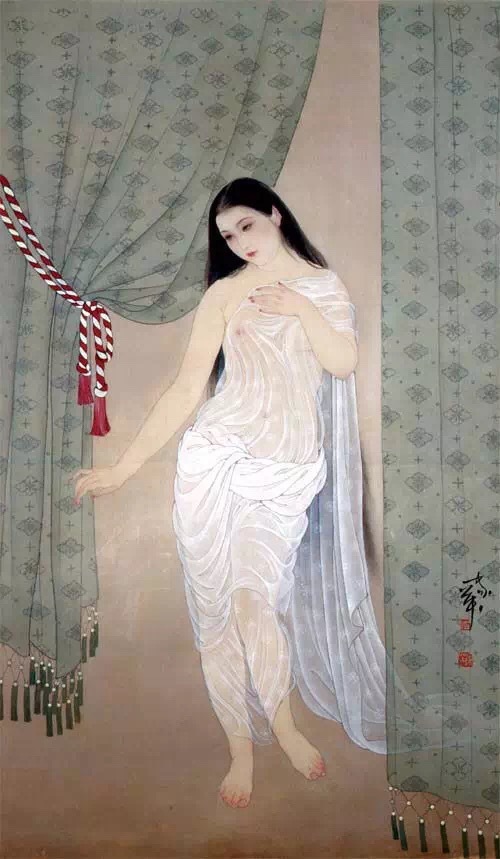

何家英艺术中的女性是自然和神性的尤物,它同时也是何家英人性精神和人格理想的对象化——他笔下的女性最终是超越了女性而指向了生命的美和生命的神圣。

![98F69371-FE2A-46B5-8EA6-738420907D29]()

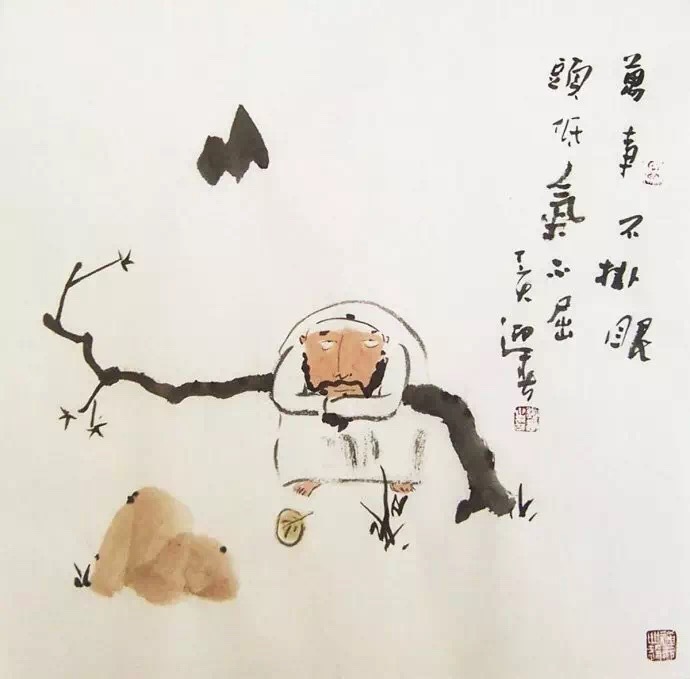

何家英笔下的女性气质相仿,无论身份如何,总与世俗隔着点距离,带着些诗意。

《孤叶》的模特是普通下岗女工,教育程度不高,他却从她呆滞的目光中找到画意,深感她骨感的额头、深凹的眼窝、平顺的双脚,都具备美的表现力。“我借用了她的外表,表达的却是自己的心性”。

婉约派作品深深地感染并影响了何家英,使他的艺术表现浸润着一种诗性的悲情。在这个悲情中,女性的美是和人生无根基性的命数联系在一起。

正因如此,就使何家英的女性美表达和世俗的美女画划清了界线,他的女性主题涵括了美丽、青春、纯净、高洁、母性、生育和内在教养。

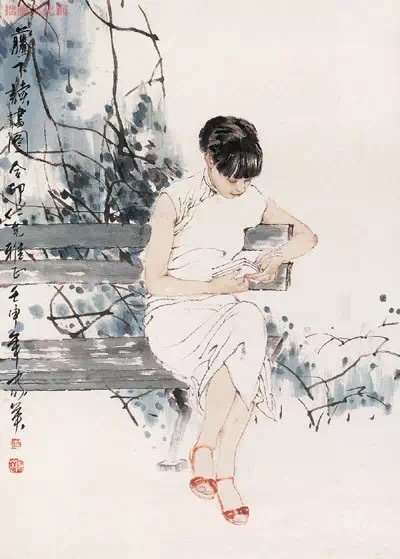

何家英说,自己并不是一个经历过太多世事坎坷的人,因此不擅长描绘雄厚的悲剧。

但让他触动的东西,往往带有悲剧性,是一些人平静生活里的那点波澜而引起的哀伤。

他玩味那些淡淡的怅惘和感伤情绪,觉得它们最富诗意。是美好食物甘甜之后的回味,带着点苦涩,婉约而饶有趣味。

“如果我们仅仅把人画得甜甜的,那就很甜腻,我们之所以爱巧克力、咖啡、绿茶,是因为它们有点苦味,我们才怎么都不会腻,才会感受到它悠远的味道,是往心里头渗透。”

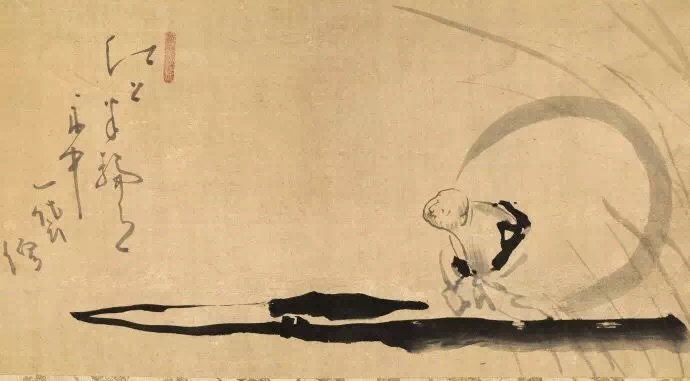

有人说何家英的画有一种远离尘凡的高古中和的宁静和超俗的典雅。有人感慨:千笔万笔,可他的艺术无一败笔,这就是功夫。

何家英始终保持着独特的思考视角和感悟力,读他的画,能找到一种真诚细腻的激情和梦幻般的理想色彩。

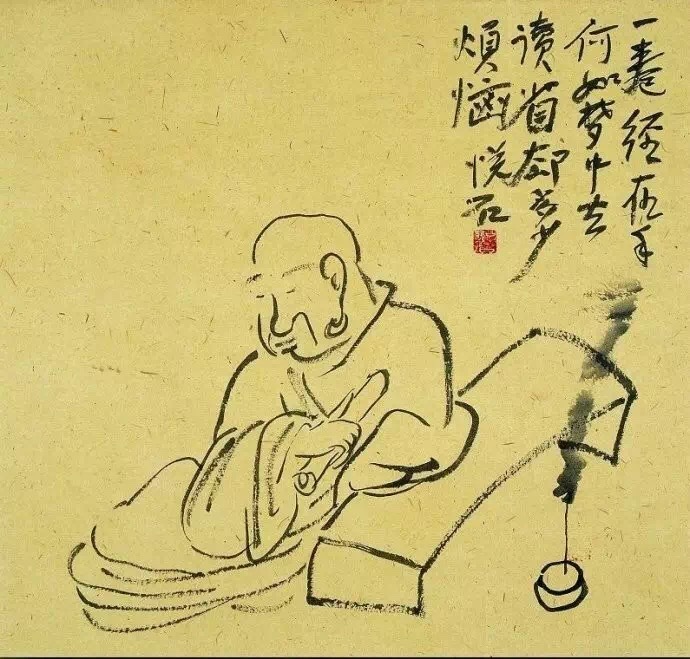

![3E35A0B9-0EC6-46B9-A8E6-1EA6CAB6E2F2]()

何家英的画无论技巧还是内容表现,已经到了出神入化的地步,人们不知该称道他打破了工笔画领域无大师的尴尬,还是该赞叹他在工笔和写意之间,在东西相融的桥上树立了一个少有人企及的艺术标杆。