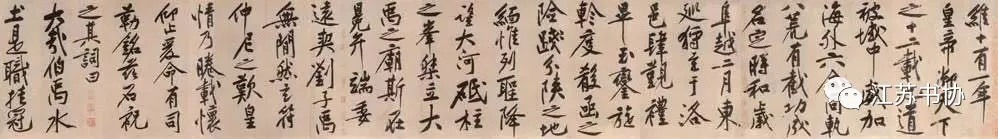

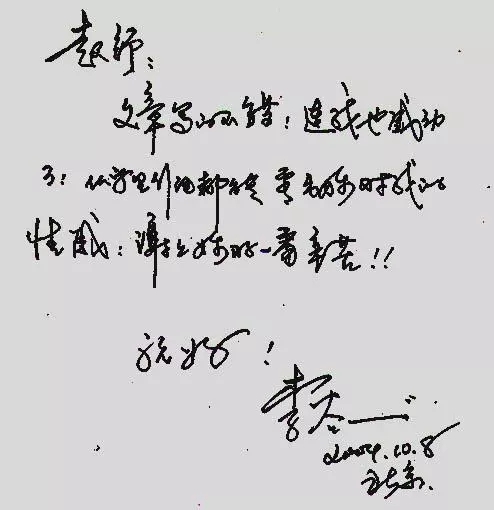

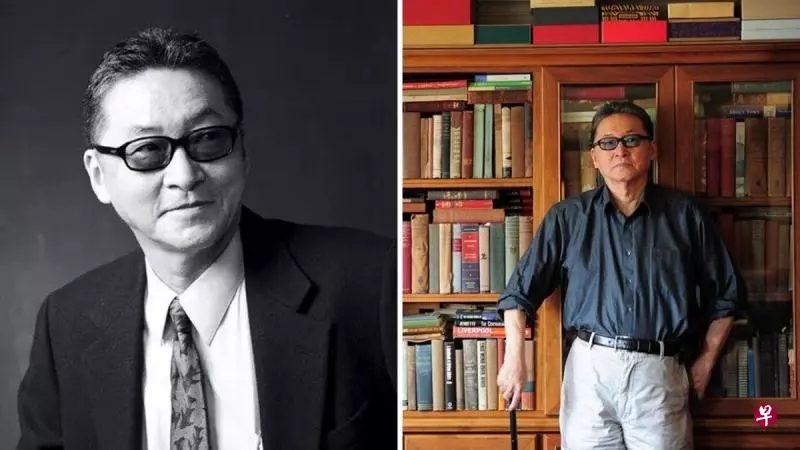

当代中国美术理论家、国画家邵大箴谈魏广君:

魏广君多才多艺,精通书法、绘画、篆刻,兼攻绘画史论,且有不凡成就。这种人才,在艺术领域实为少见的学人艺术家魏广君。

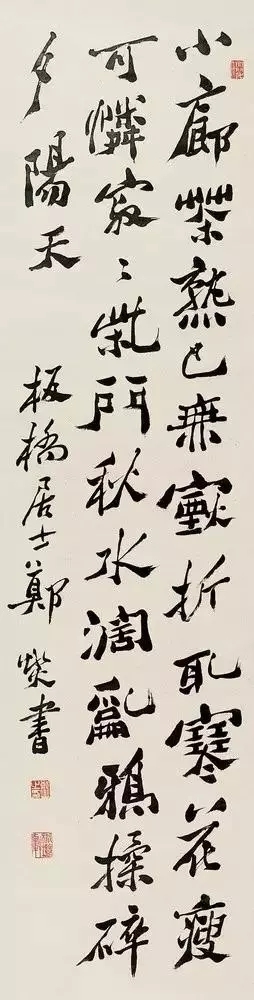

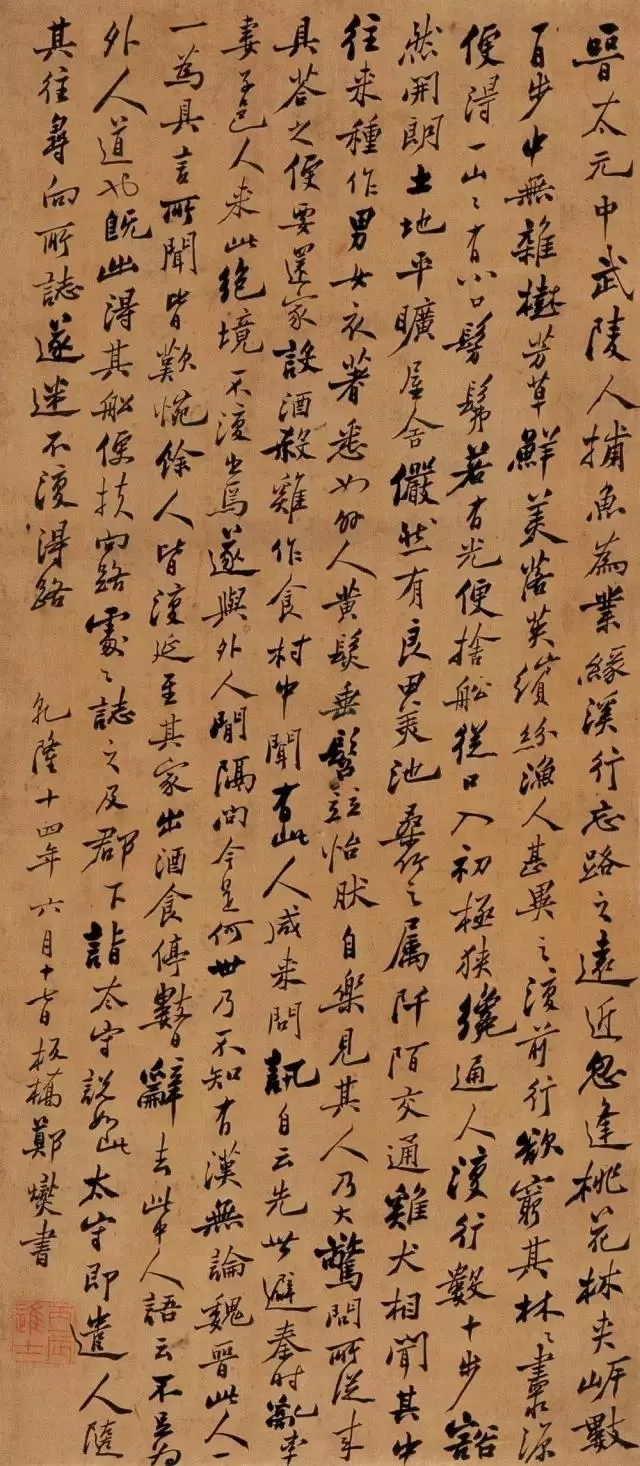

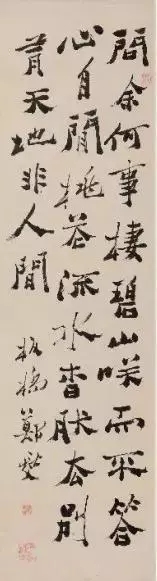

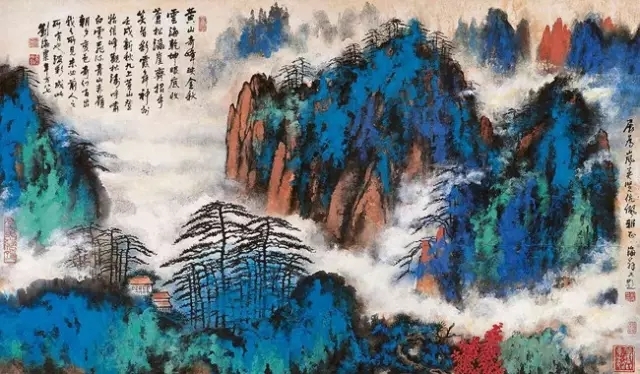

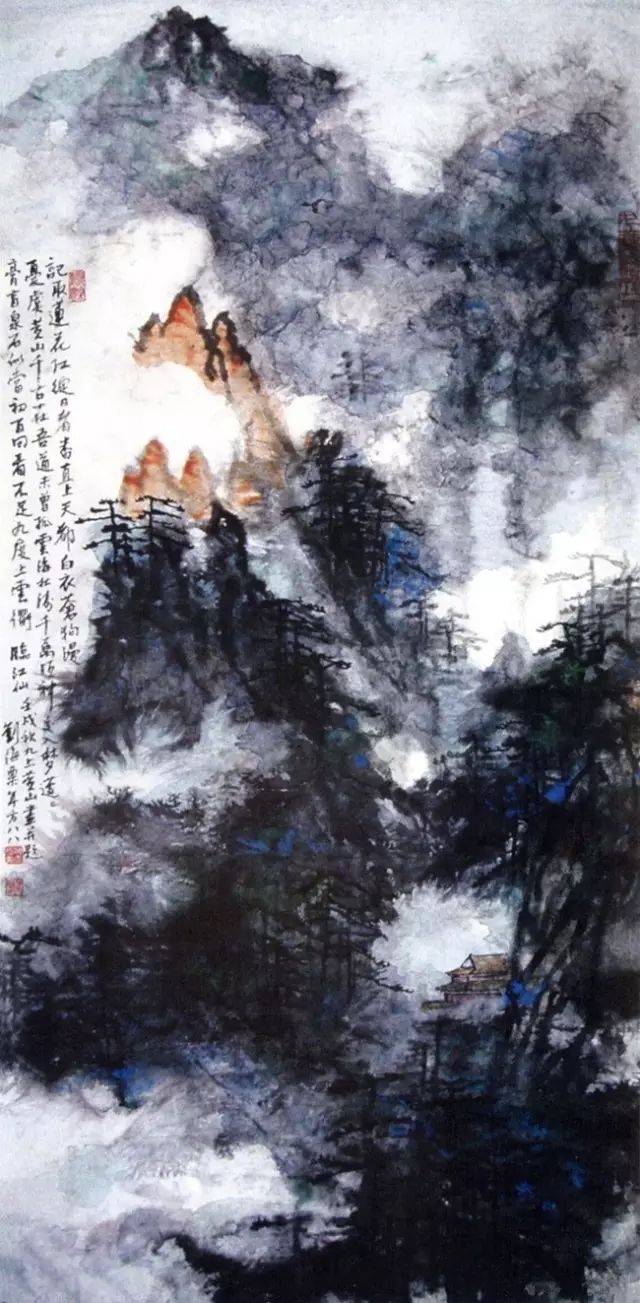

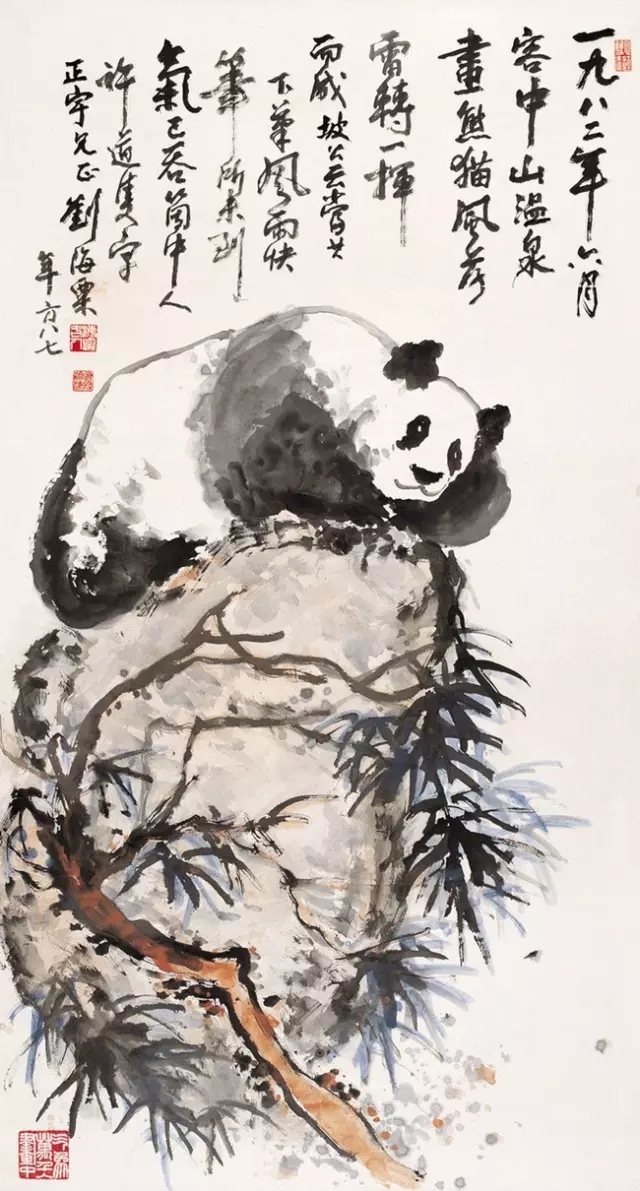

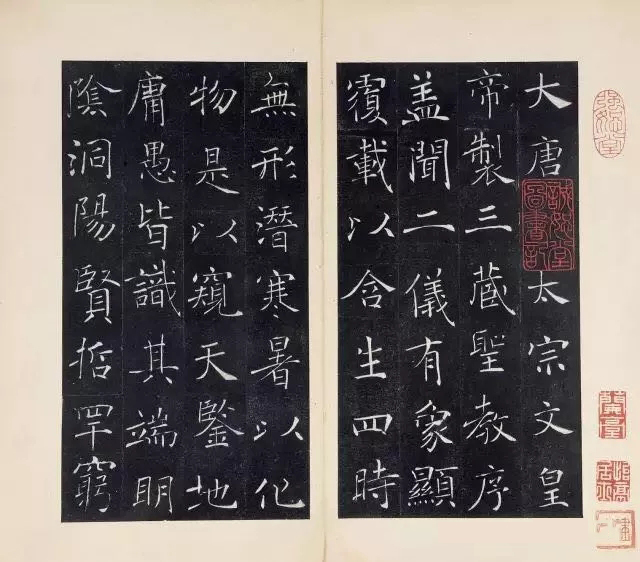

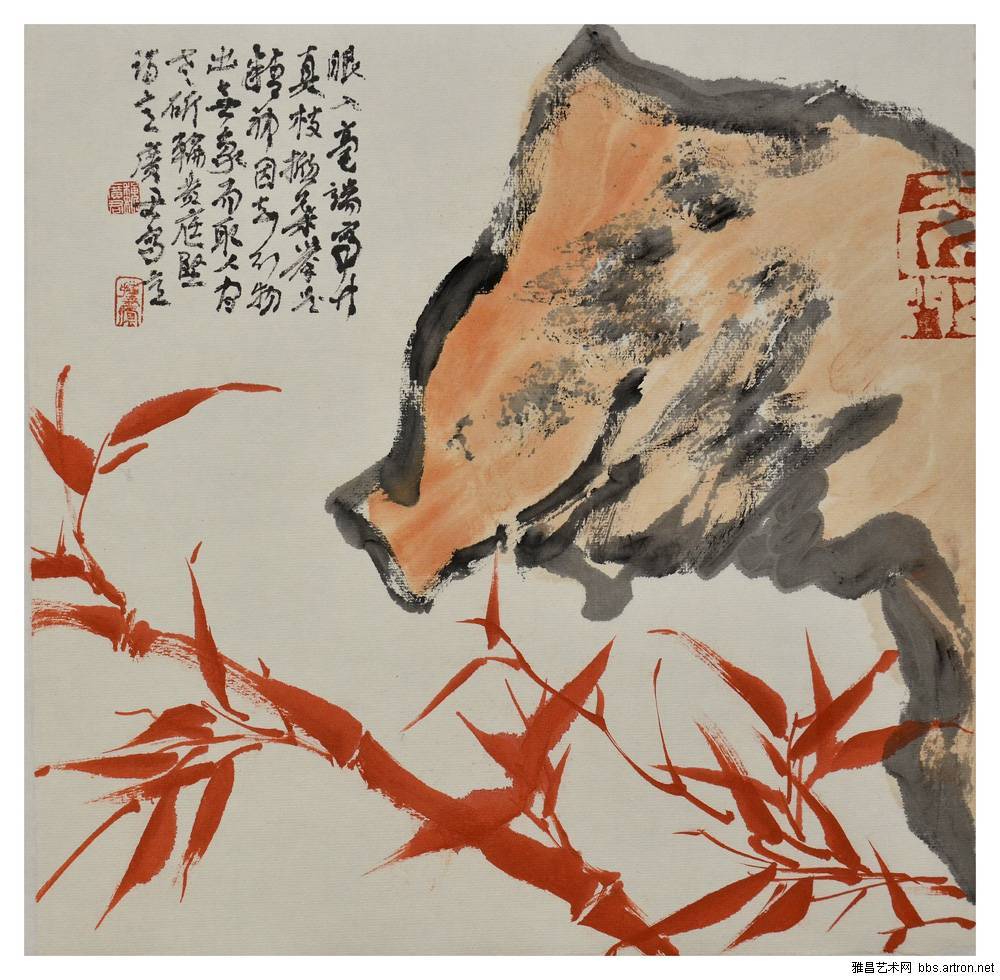

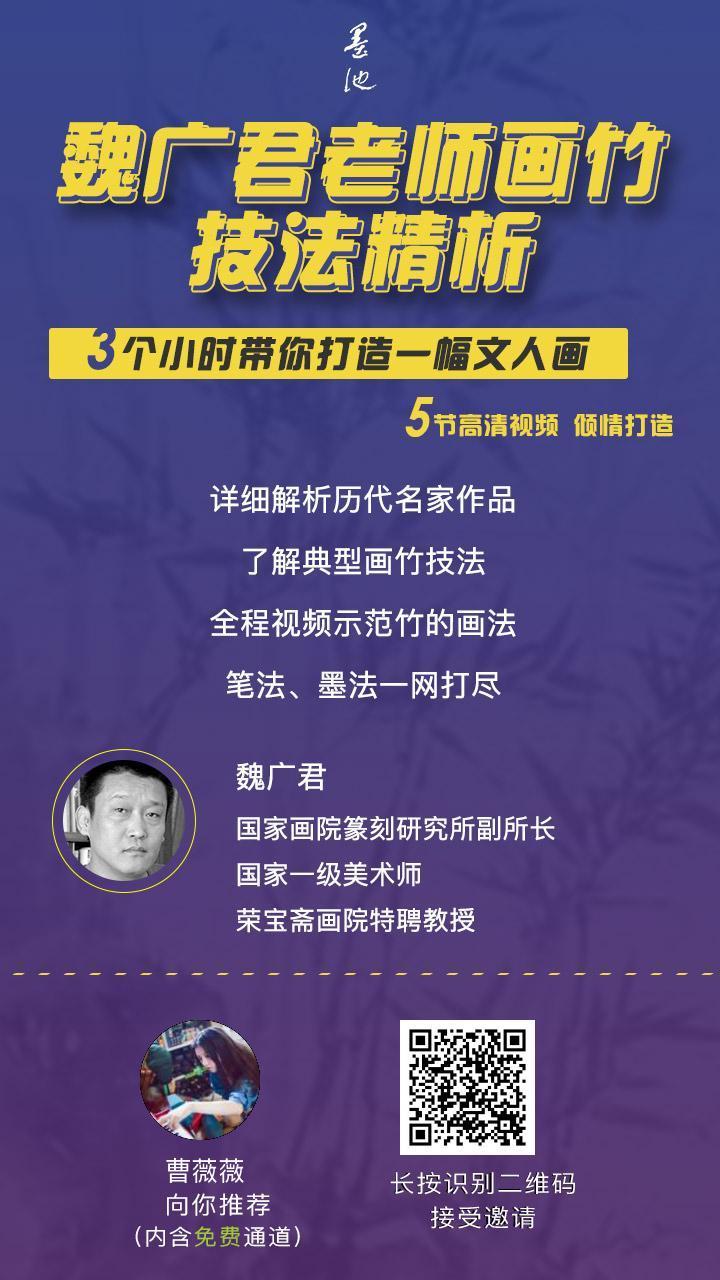

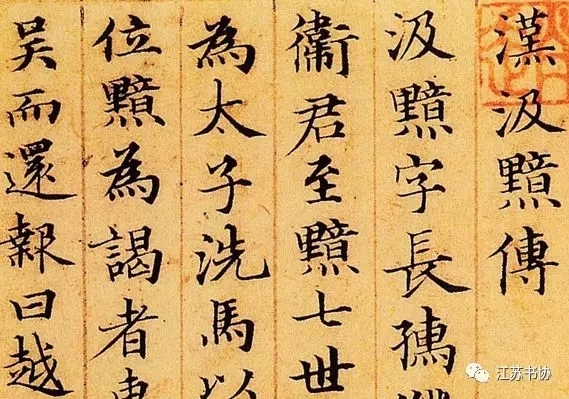

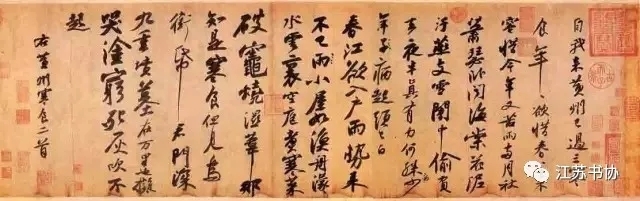

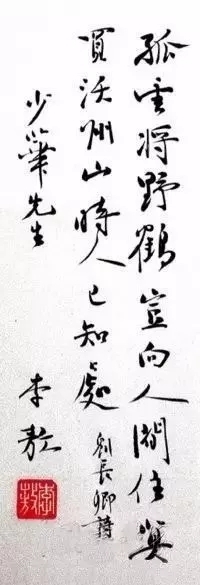

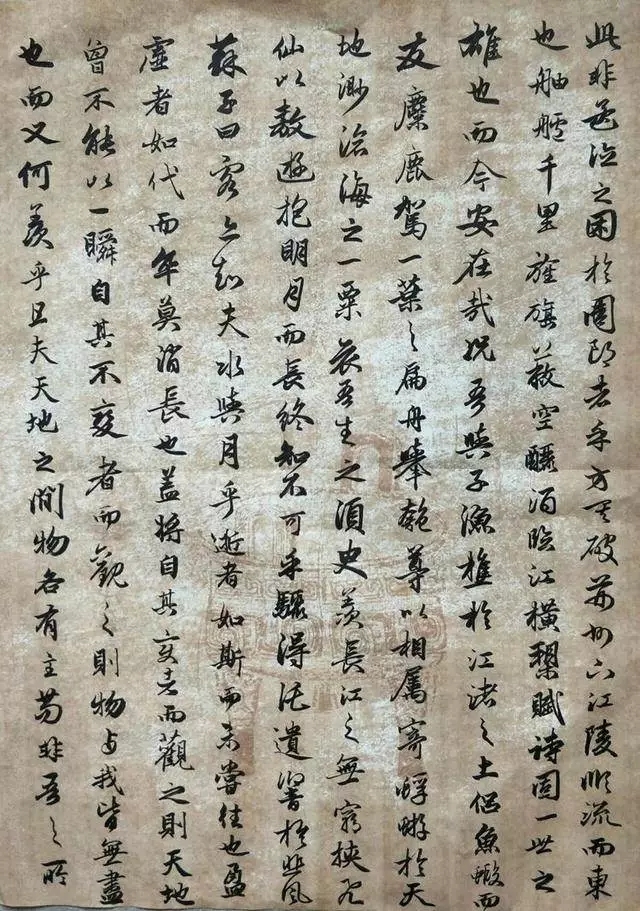

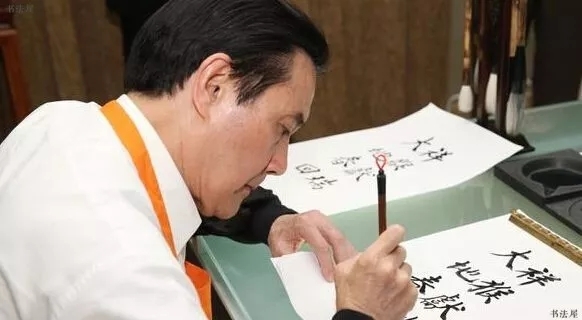

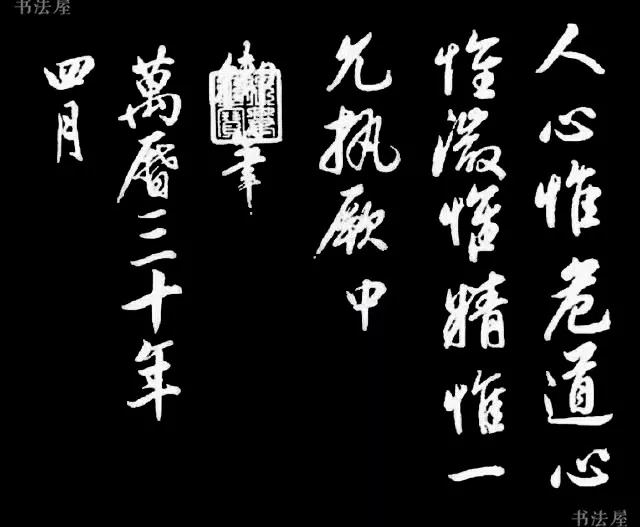

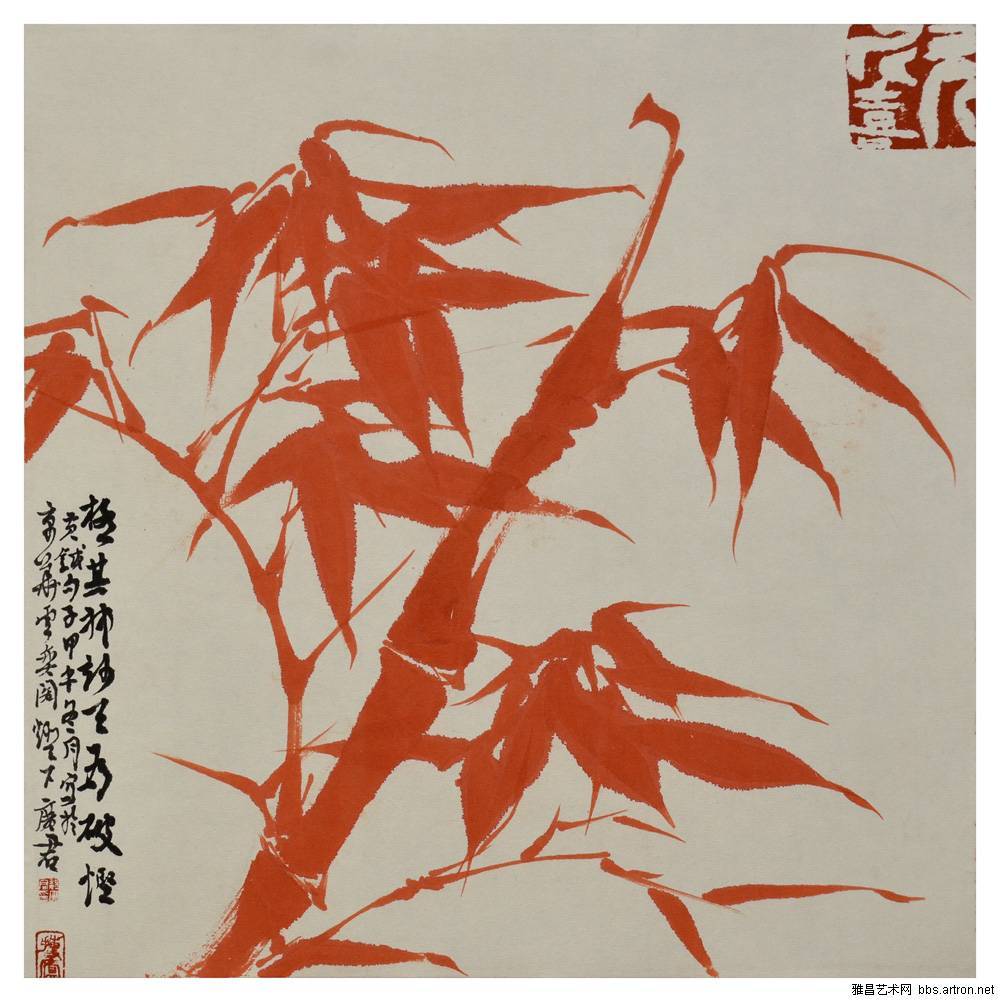

![微信图片_20180319163702]() 魏广君作品

魏广君作品

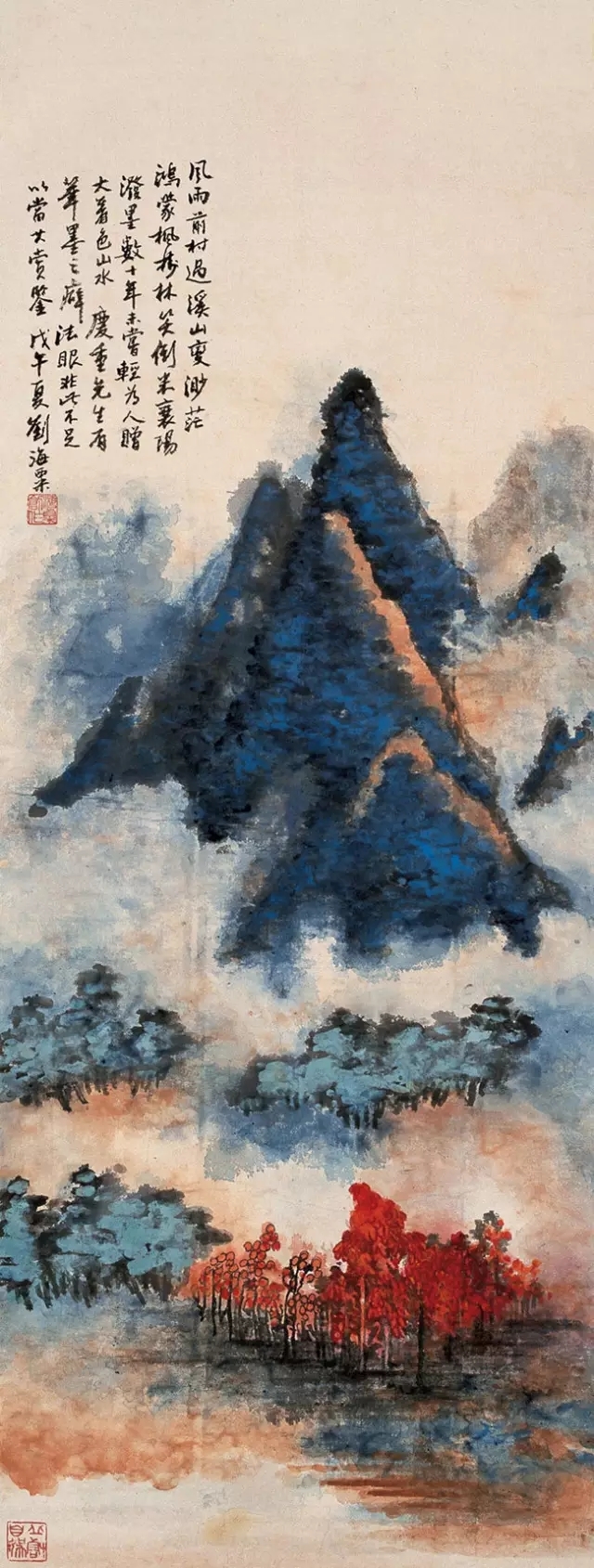

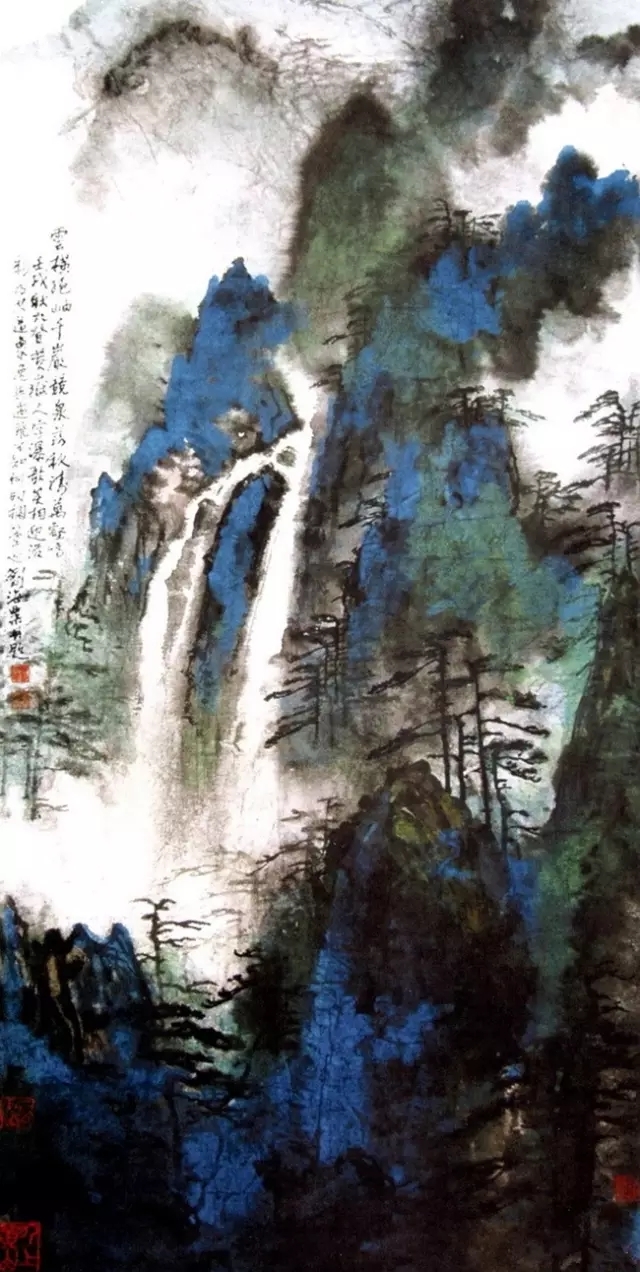

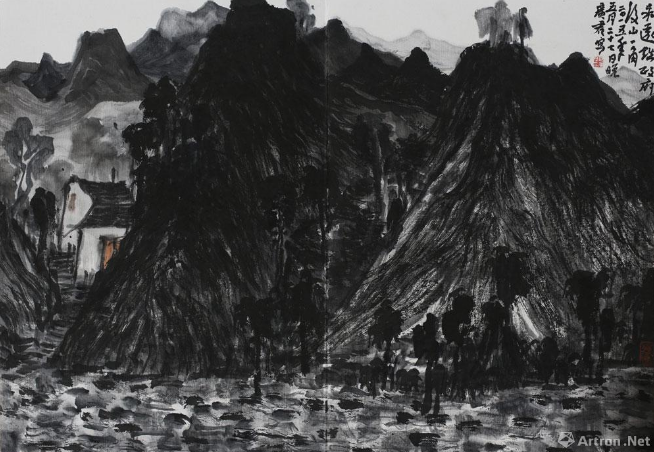

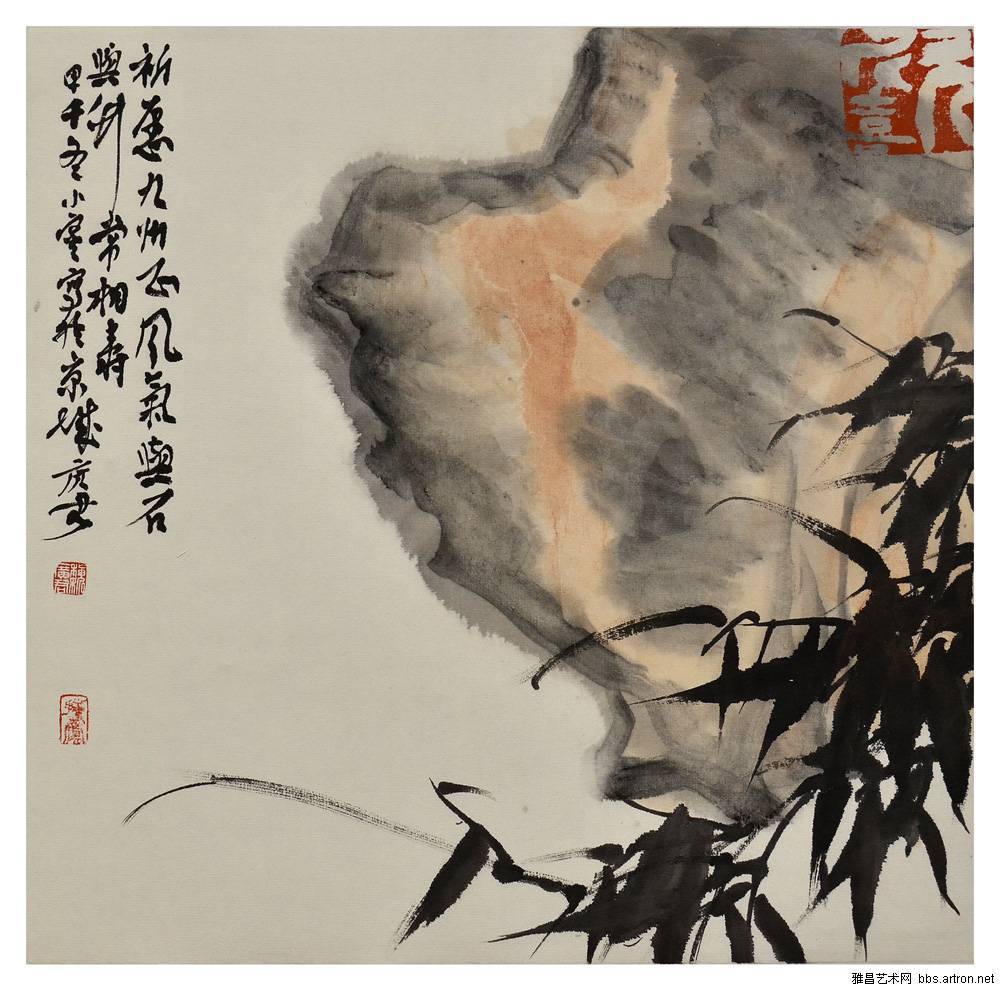

纵观他走过的历程,在艺术上他有广泛的涉猎,又有重点深入。在广中求精,在某一领域中有所突破后,以其经验扩充到其它门类。魏广君深知,书法最能体现中国传统文化的精神,尤其是绘画的根本。他的书法严谨而自由,有独立的品格追求。他的绘画题材有山水、花鸟,技法有金碧、青绿和水墨,样式有大品和小品,有精心的构思,也有即兴随意之作,但都兼有厚实与灵动、沉稳与活泼的气息,可以看出这得益于传统绘画的精神和技巧,但他善于利用,结合自己对自然的观察、体验,努力创造自己独立的面貌。

魏广君画中的章法、构图或在平中求奇,或在奇中有平实意蕴;笔墨变化全在黑白、浓淡、虚实、轻重中求变化。运笔、用墨中他得心应手地处理胸有成竹和临时发挥、动与静、方与圆、齐与不齐等等方面的辩证关系,使画面充满内在的节奏与韵律,令人驻足品尝与回味。

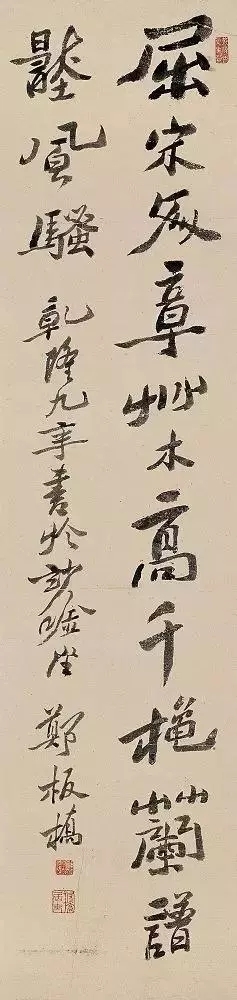

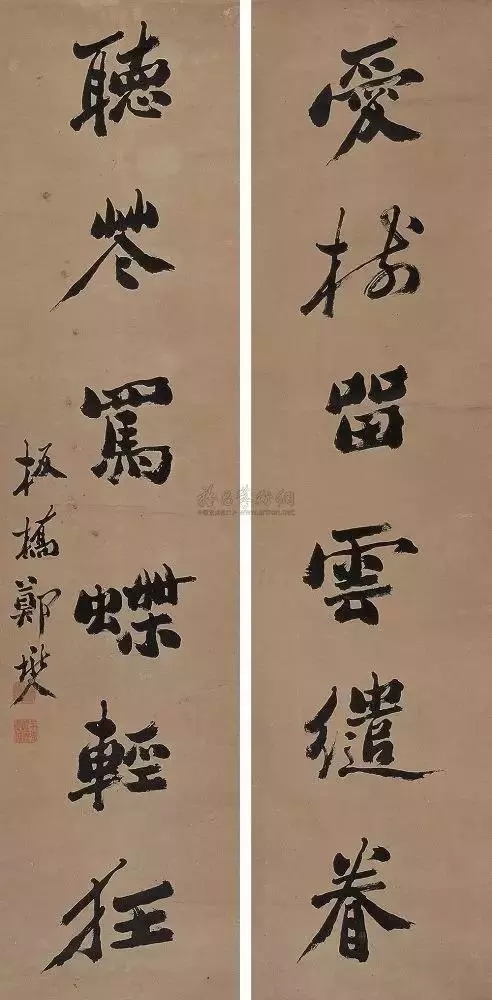

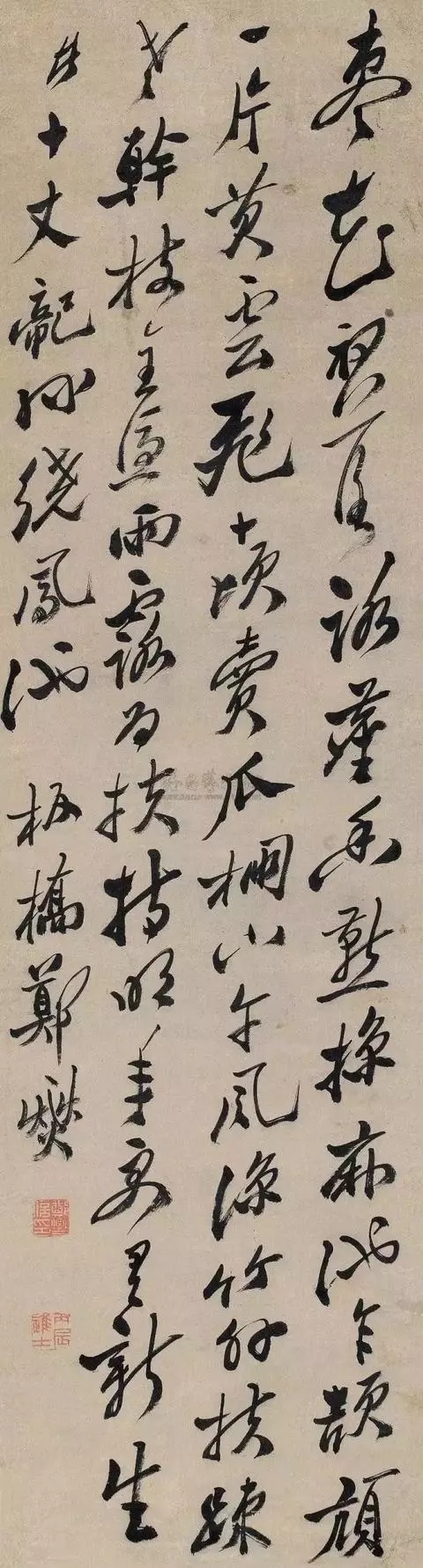

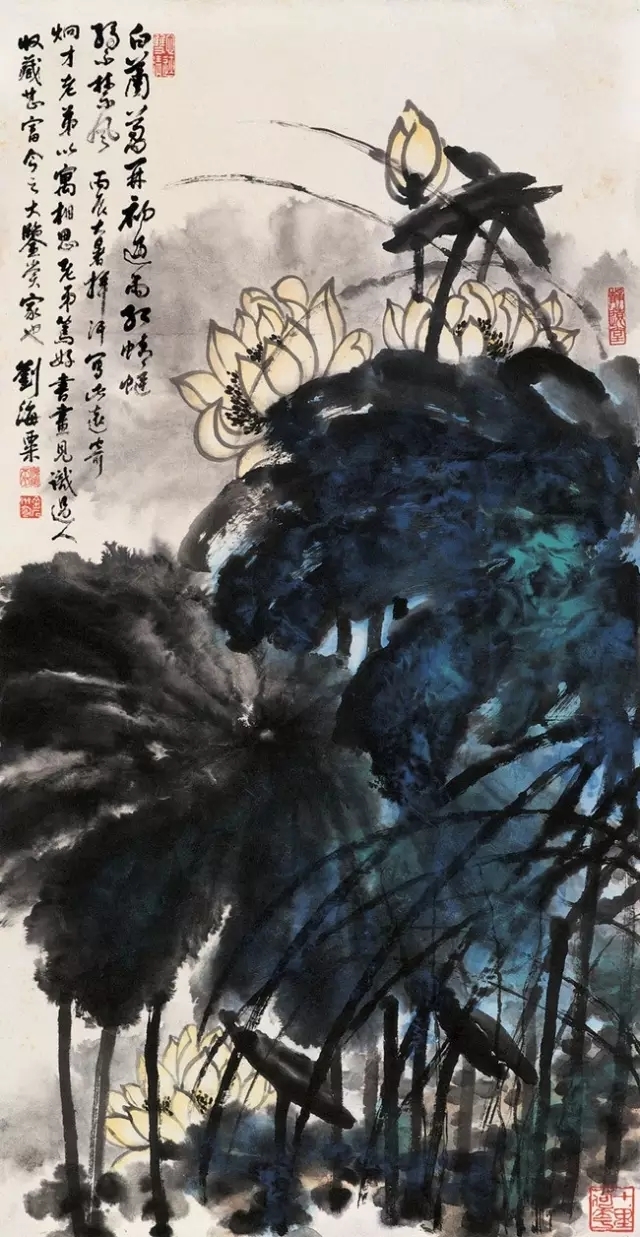

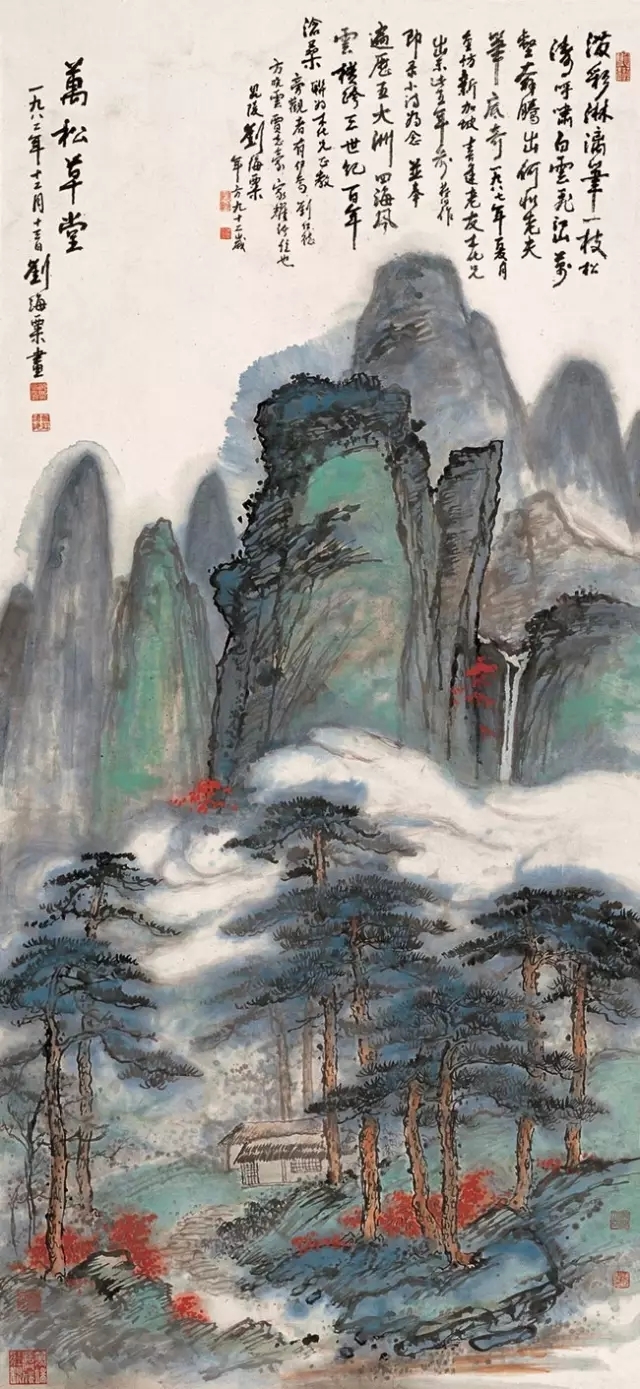

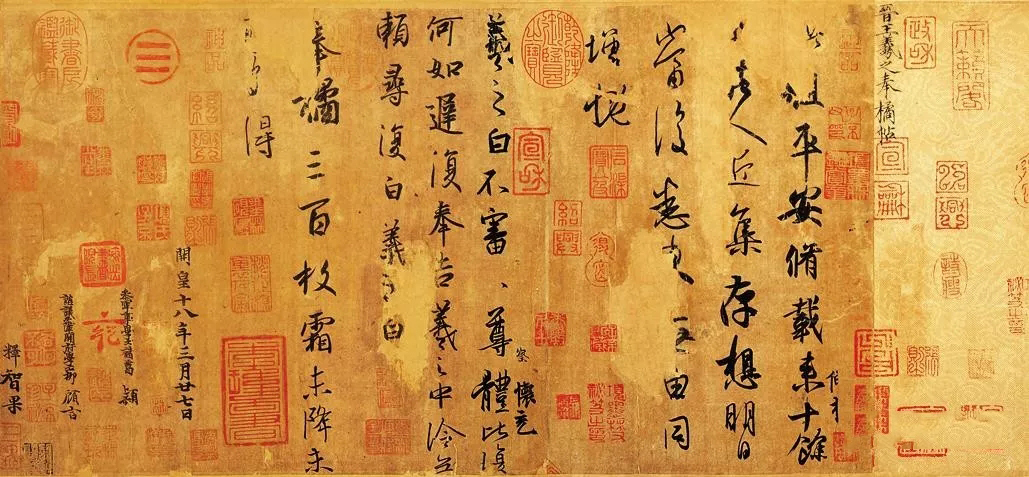

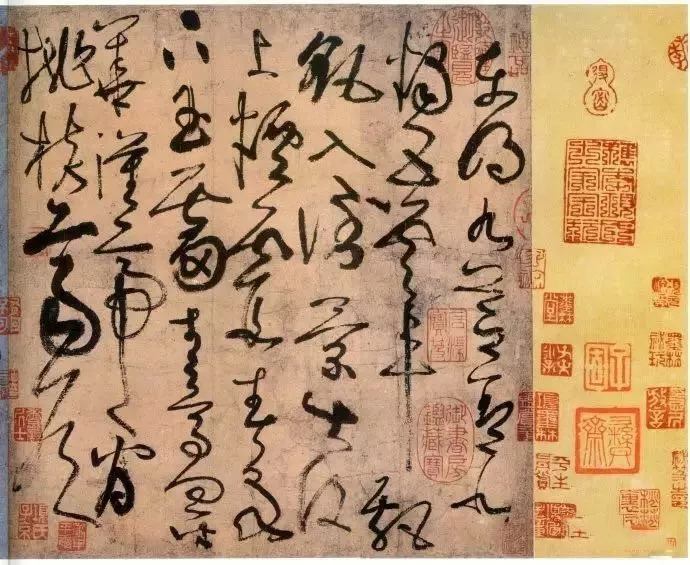

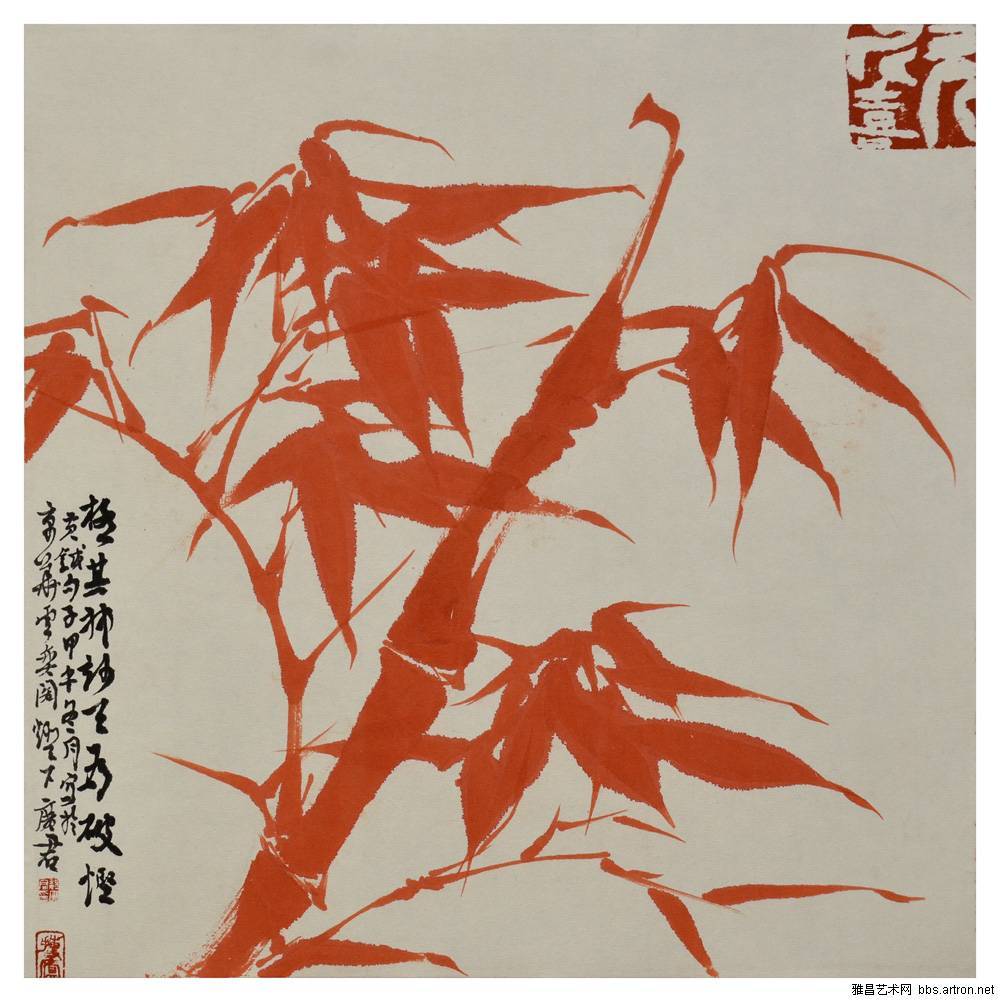

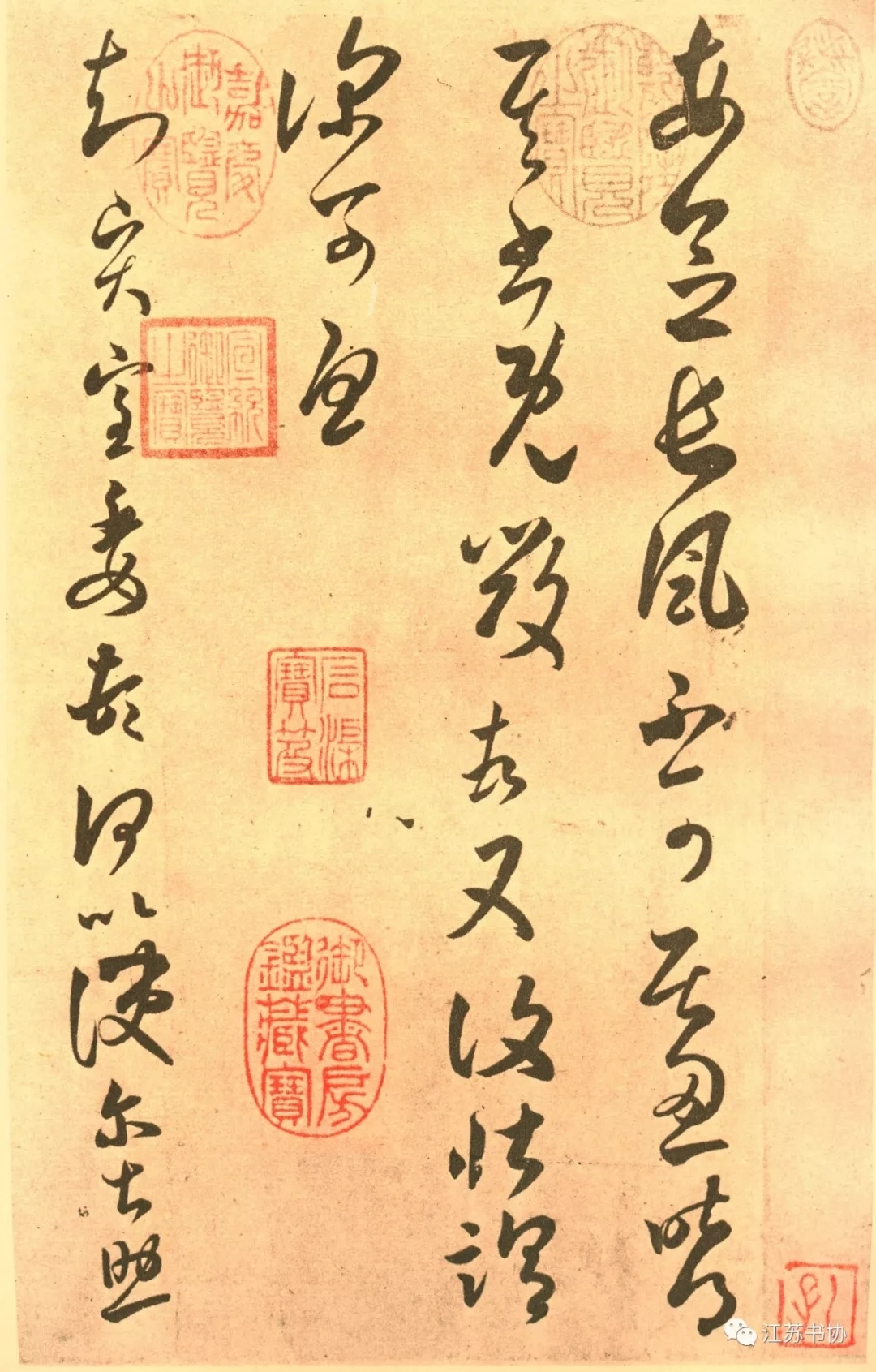

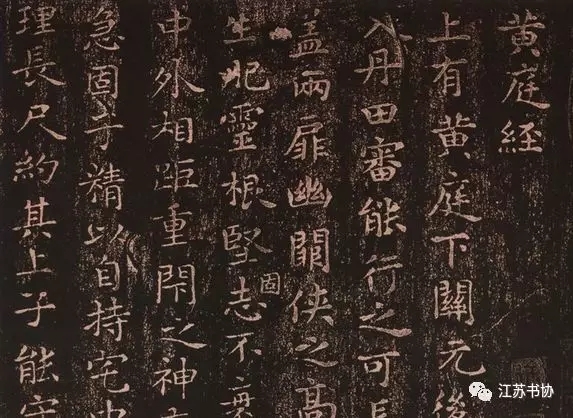

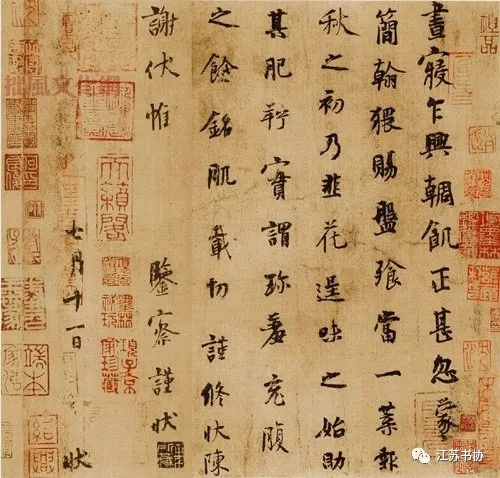

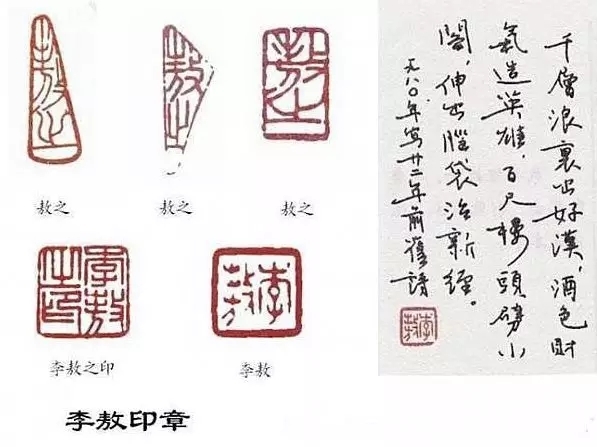

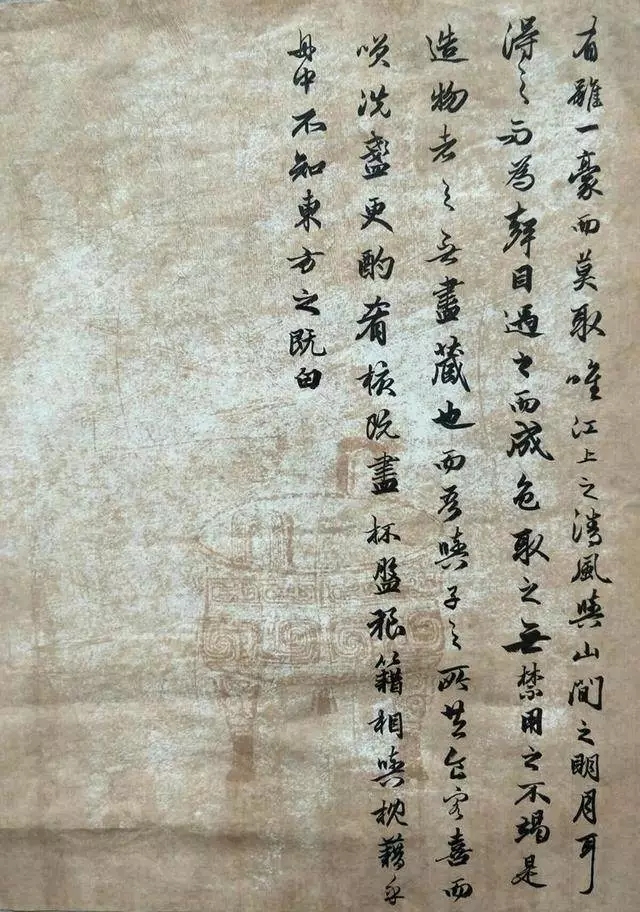

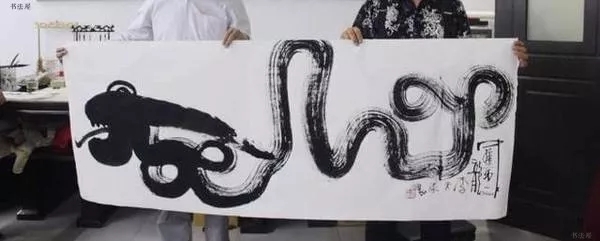

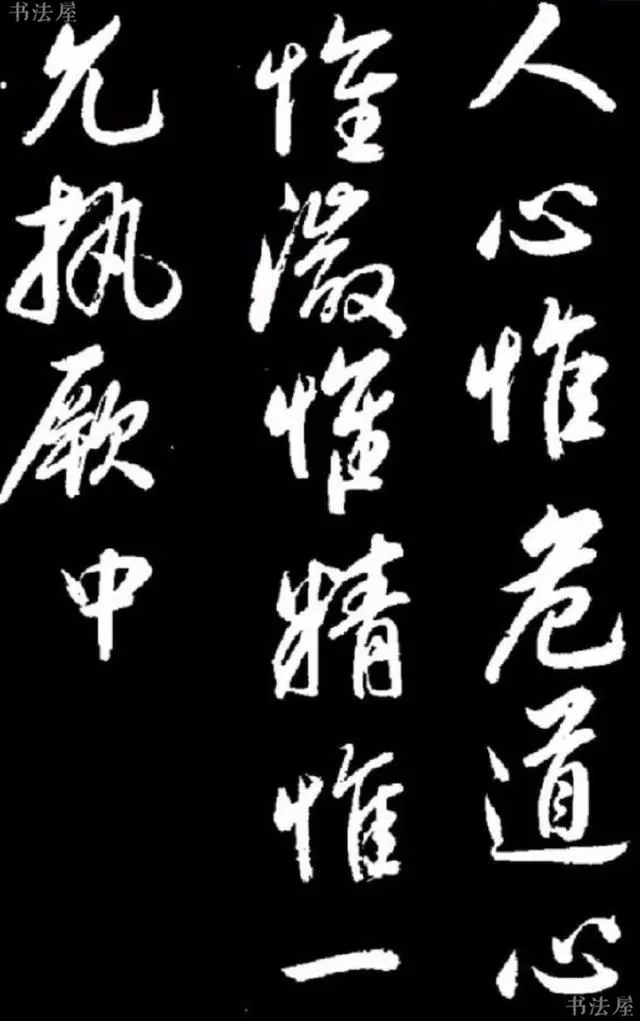

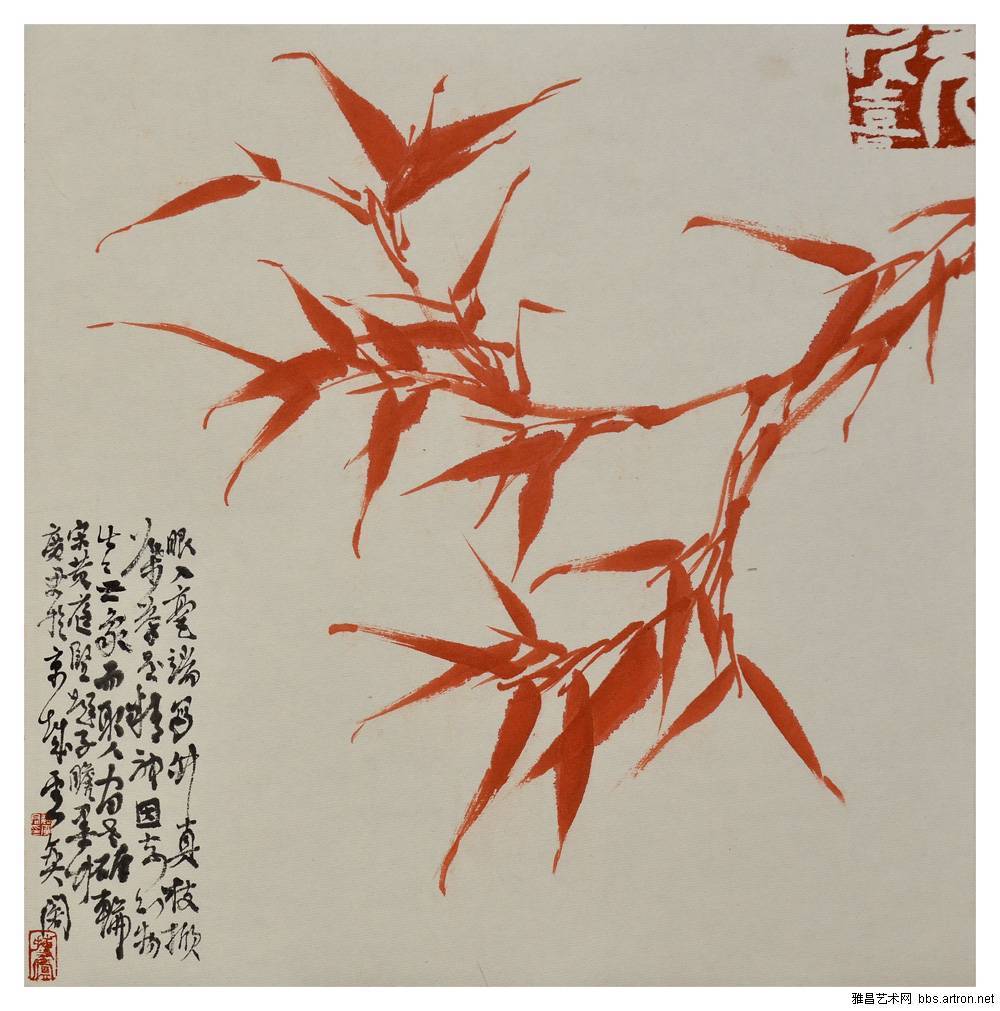

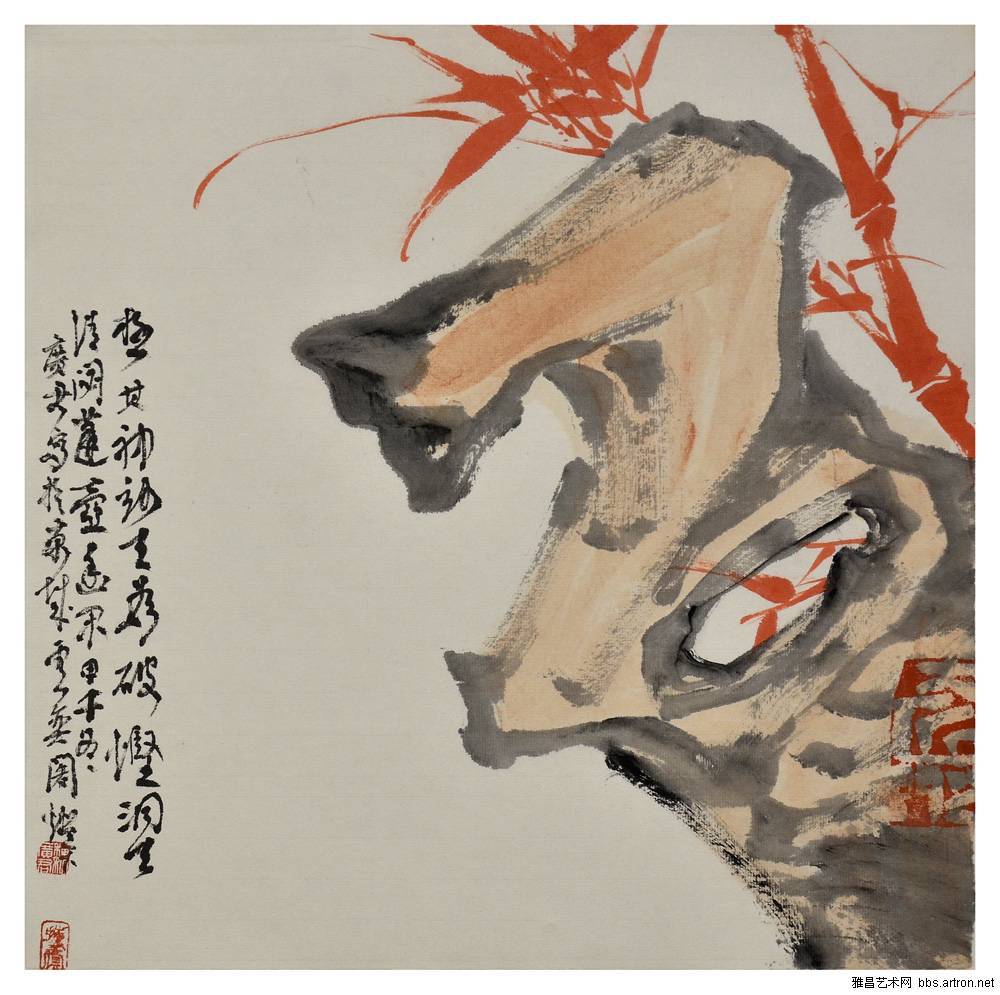

![微信图片_20180319163726]() 魏广君作品

魏广君作品

绘画作品不可缺少应有的功力,但真正能动人的是其中难以言传的意味;绘画作品的灵感离不开客观自然的启发,但真正的创造是作者心灵对自然的真切体验。与其说绘画是客观世界的反眏,毋宁说它是艺术家用自己的心灵和智慧诗化了的自然。

魏广君是一位艺术探索家,不同于一般号称探索者的是,因为他有深厚的传统文化功底,又有清晰的思考,他的探索很有深度,很有后力。他的创作之所以傍依传统而不显迂腐,探索创新毫无浮浅之气,而具有实沉沉的文化含量和蓬勃的生机,全在他的文化艺术修养。读他文集《抟庐论衡》中关于古今书画印刻的诸篇宏论,可见他是一位既善于读书,又善于思考的学人。说魏广君是当代为数不多的学人艺术家或艺术家学人毫不过分。

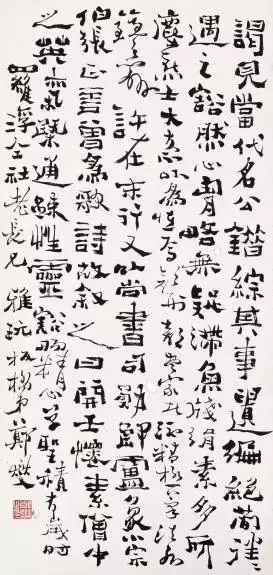

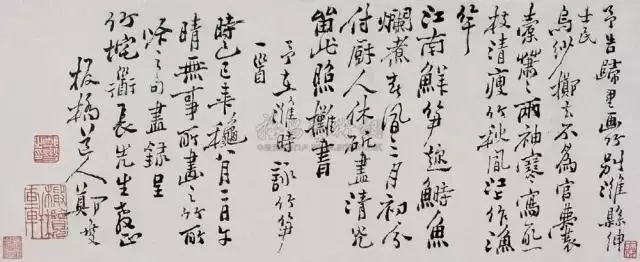

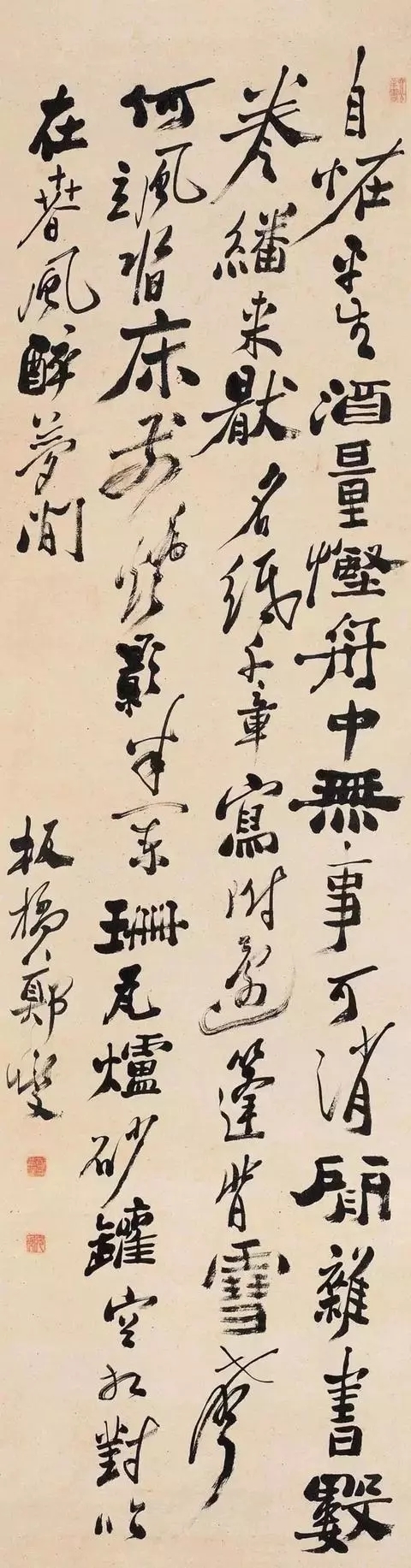

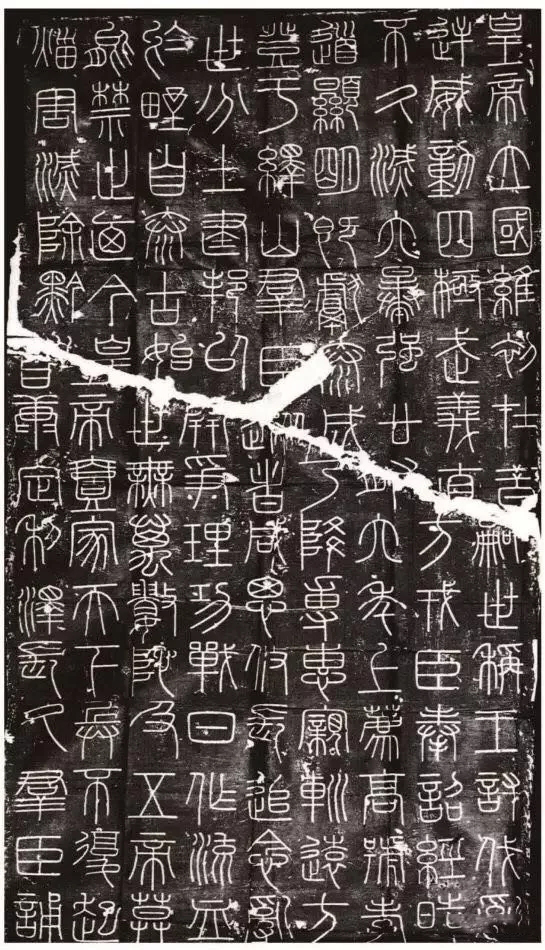

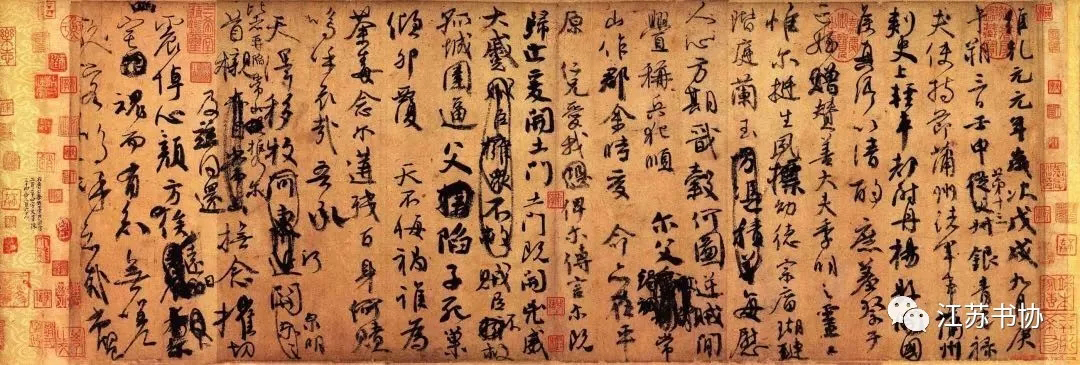

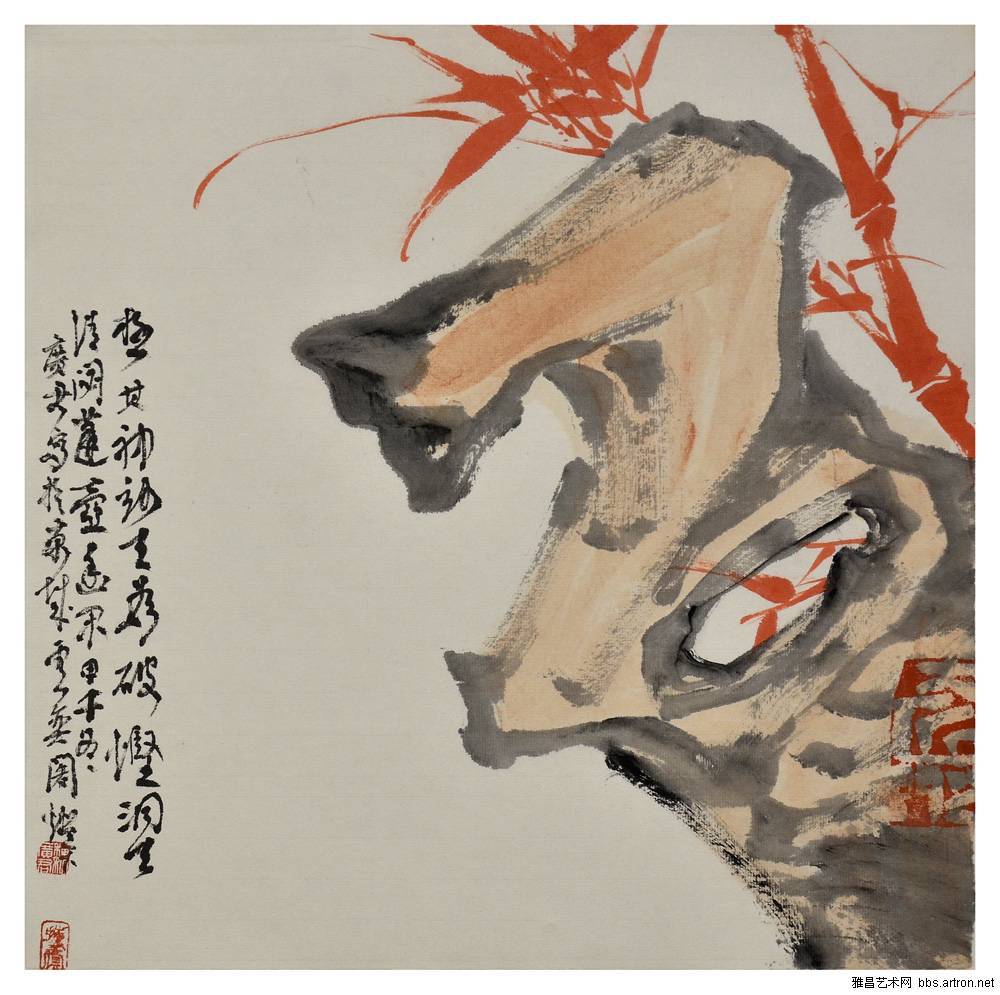

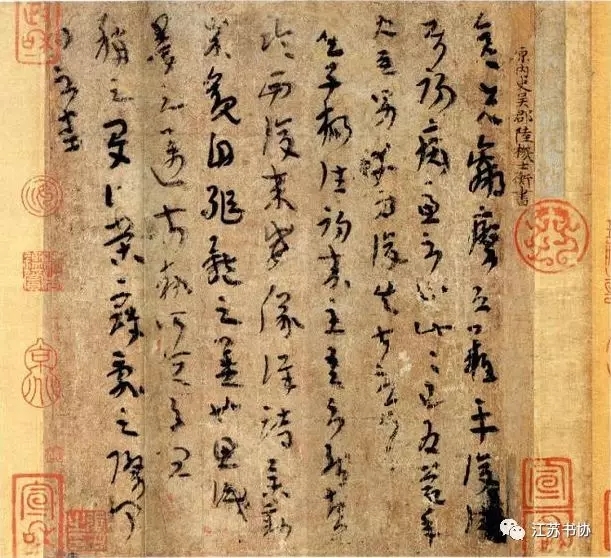

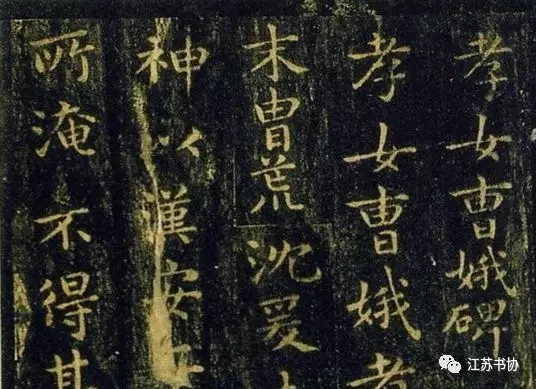

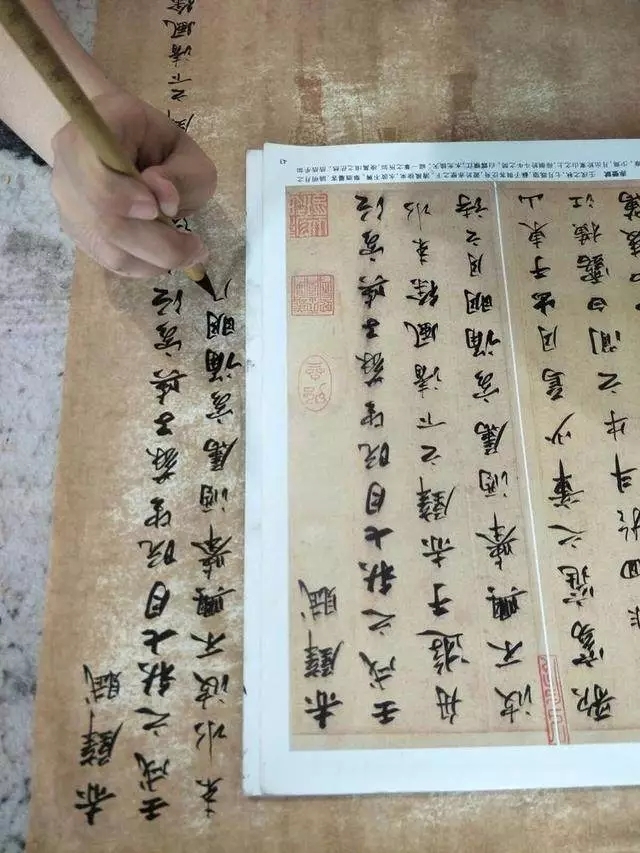

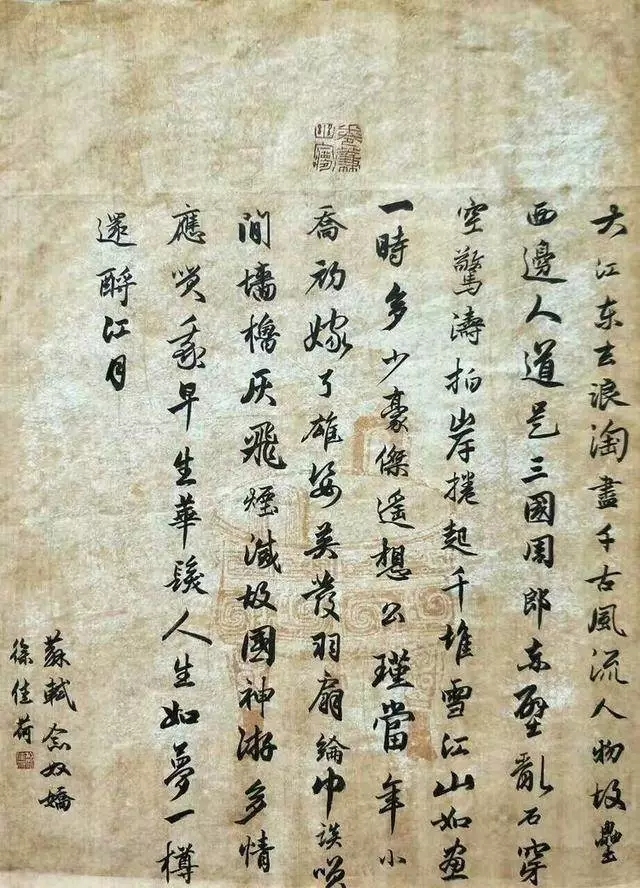

![181102fbem8fi817op8n4p]() 魏广君作品

魏广君作品

中国艺术研究院美术研究所副所长牛克诚谈魏广君:

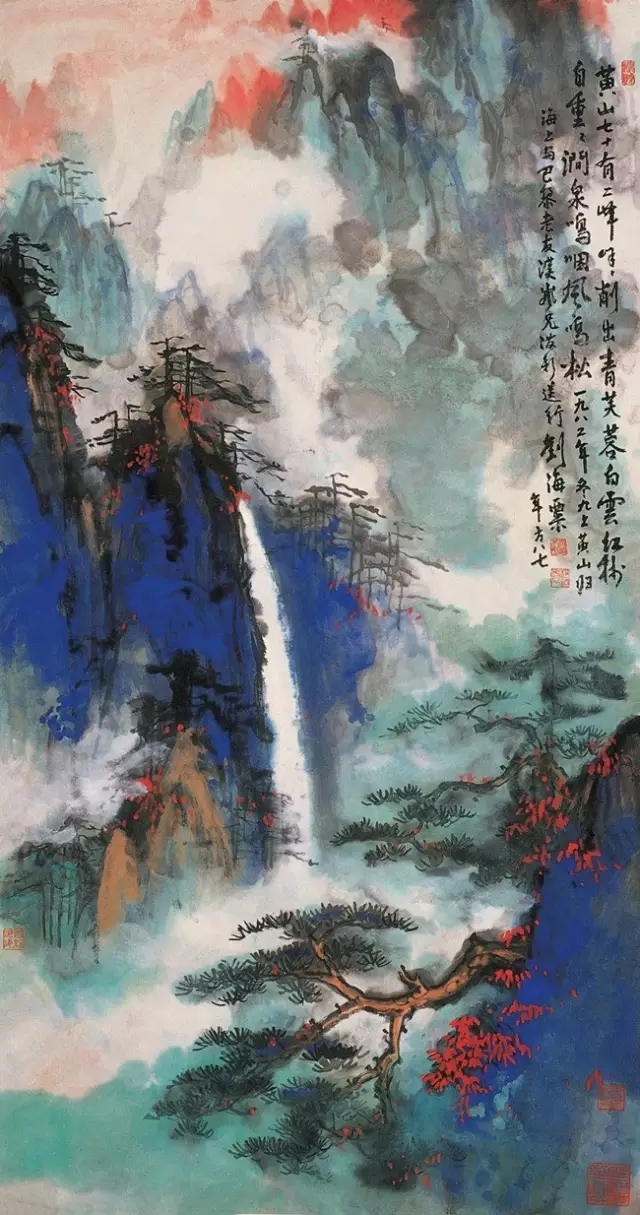

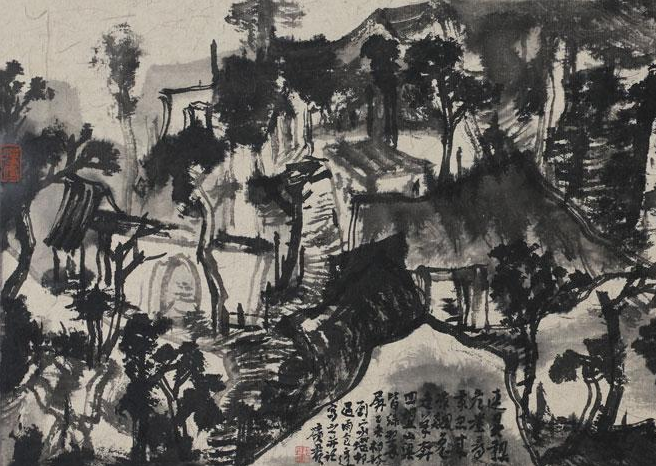

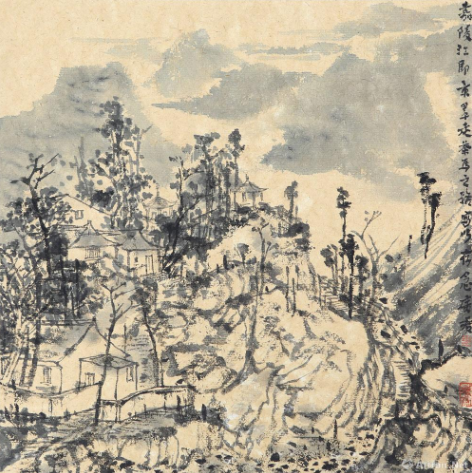

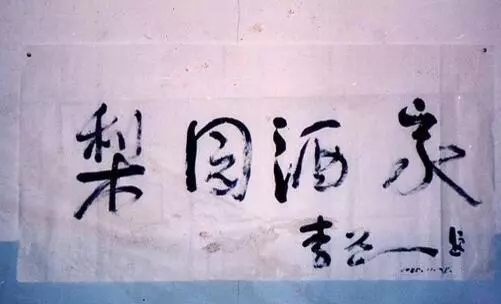

魏广君把他的山水叫作“金碧山水”。而古典形态的金碧山水是在青绿山水的基础上,通过泥金复勾物象轮廓,形成交织于画面的金线,从而与作为山石主体的青绿金碧绯映。广君的金碧山水不是这样的。或者说,我们不能从古典山水的意义上解读广君在2008年以来创作的金碧山水。

魏广君创作的是另一种金碧山水。

这种金碧山水是以作为山石铺陈的青、绿、红色,与作为山石皴法的水墨之黑形成色彩对比,并辉映在金色的背景上。如果说古典金碧山水主要体现为金线的装饰意味与青绿厚重块面的对比,那么,广君的金碧山水则是喷洒的金粉以其积点成面的闪烁质感,与青、绿、红的涂染平面,以及积线为皴所形成的黑色交相辉映。古典式金线的装饰性被镶嵌并融入在青绿山石质地中的金粉取代,融于水墨的金粉,与融于金粉的水墨,浑然铸造了一种“整体性”的金碧山水。

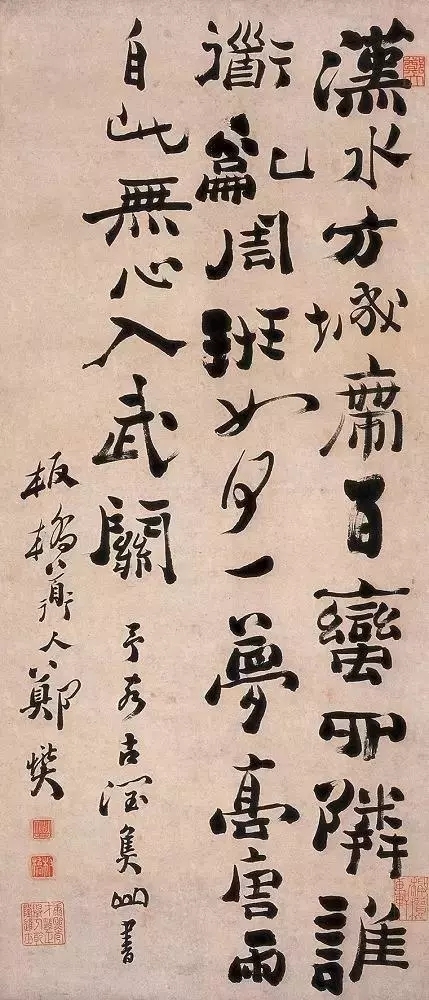

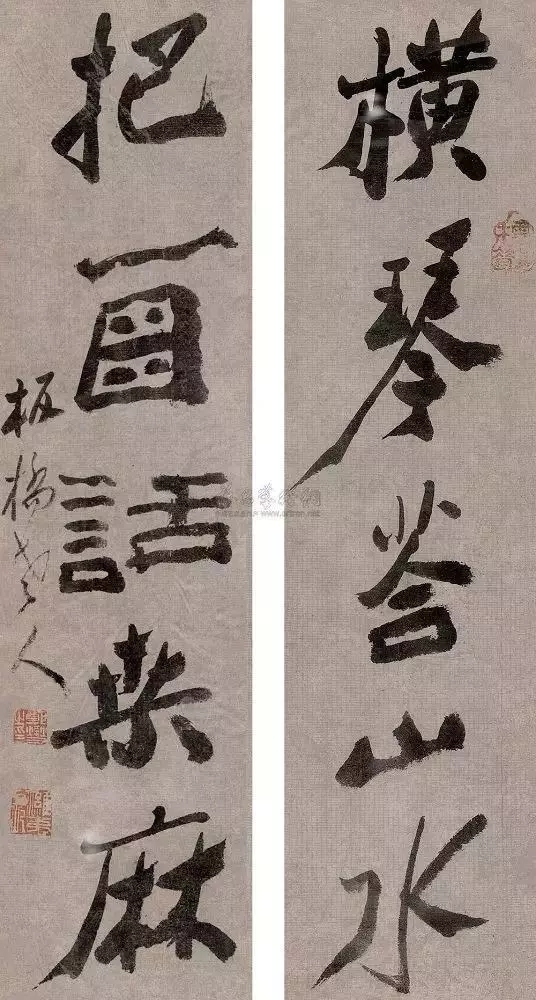

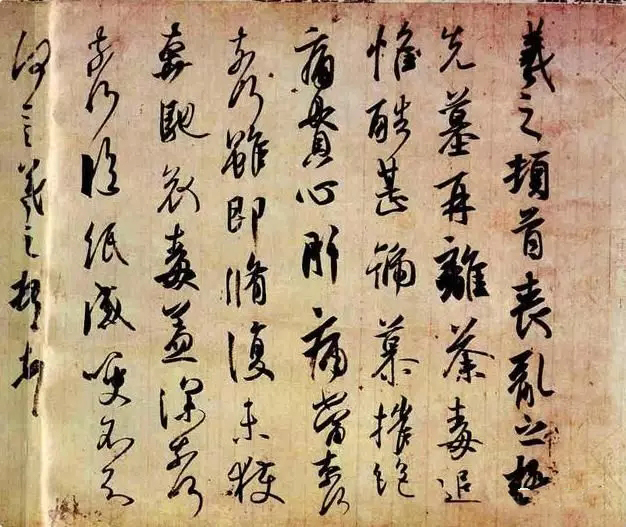

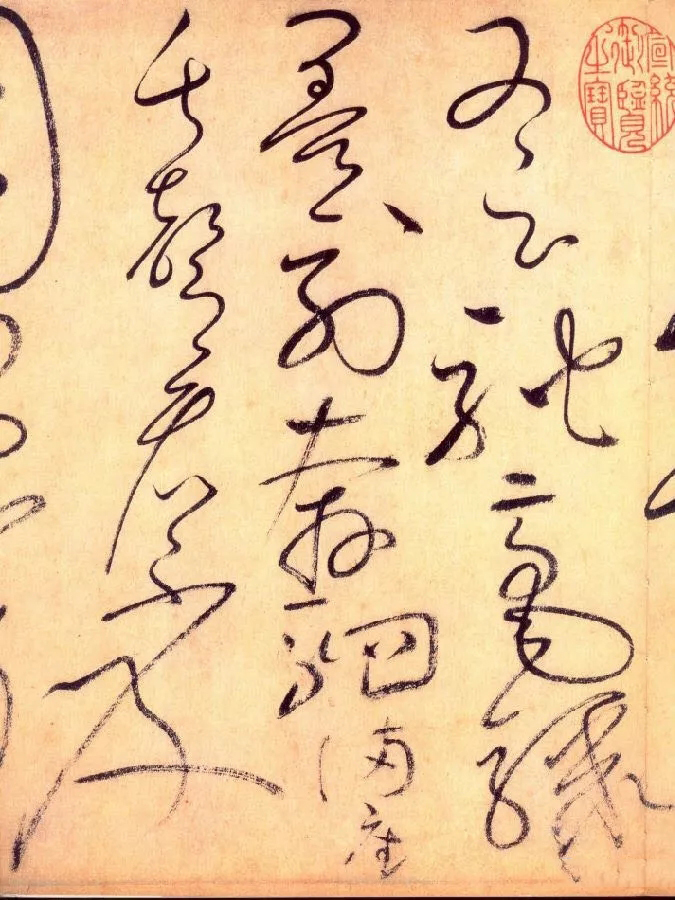

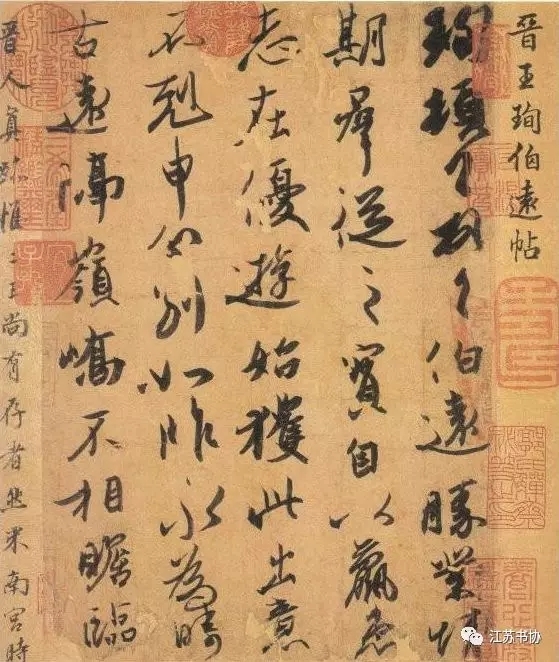

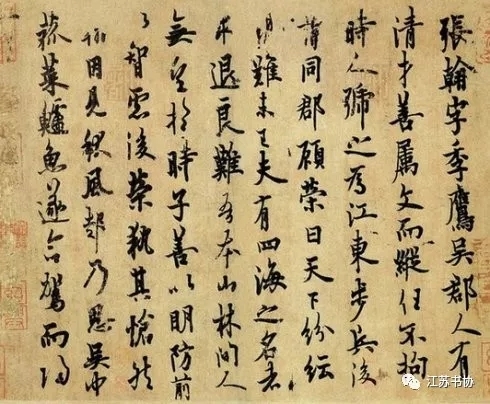

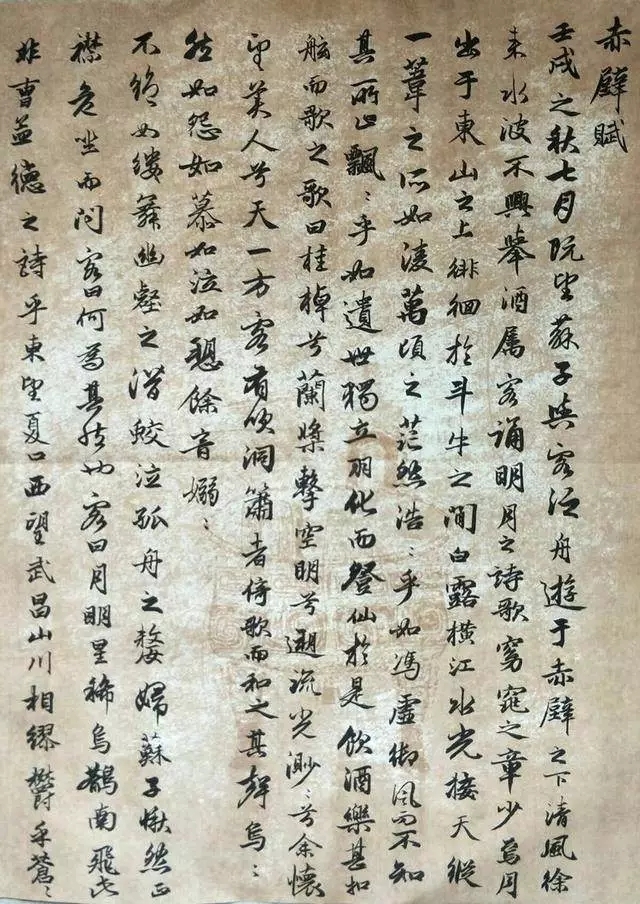

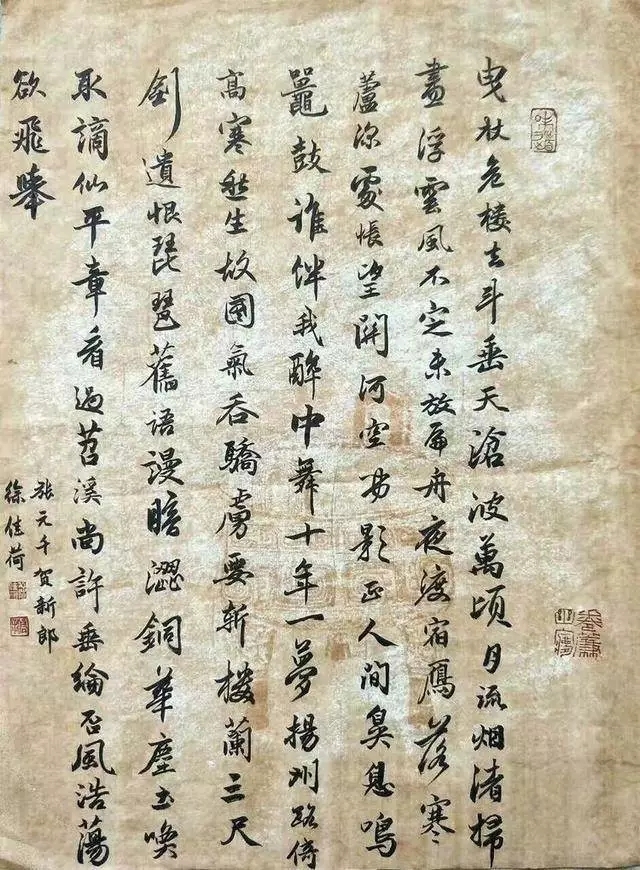

![微信图片_20180319163702]() 魏广君作品

魏广君作品

广君山水中的金色不是染的,不是积的,更不是写的,而是喷的。无论是作为工具的喷壶,还是作为创作手法的喷洒,都不曾为传统的金碧山水所使用;将金粉液体喷在生宣纸上,形成与水墨画在生宣上不同的肌理与质感,它不是洇渗的,而是凝固的;不是可见笔痕的,而是如细雾弥散的。这都显示出与书写性不一样的山水创作方式与审美意旨,甚至可以说它是带有“制作性”的。这种制作性,为他的金碧山水带来一种理性和人工意味,也营造出一种刚性、坚质的空间氛围。

然而,他的金碧山水主体却又是以书写性的笔墨筑基的。而皴法这个中国山水画的核心语汇无疑又构成其笔墨的根本。他的金碧山水也因此与古典金碧山水形成另一差异:如果说古典金碧山水是空勾无皴,是以勾廓分染为基本手法,那么,广君的金碧山水则满布皴法并蕴藏着丰盈的笔墨内涵,这是一种集合了青绿重彩与山石皴法的金碧山水。而这一体式的金碧山水,其实是从五代山水的传统绵延开来的。

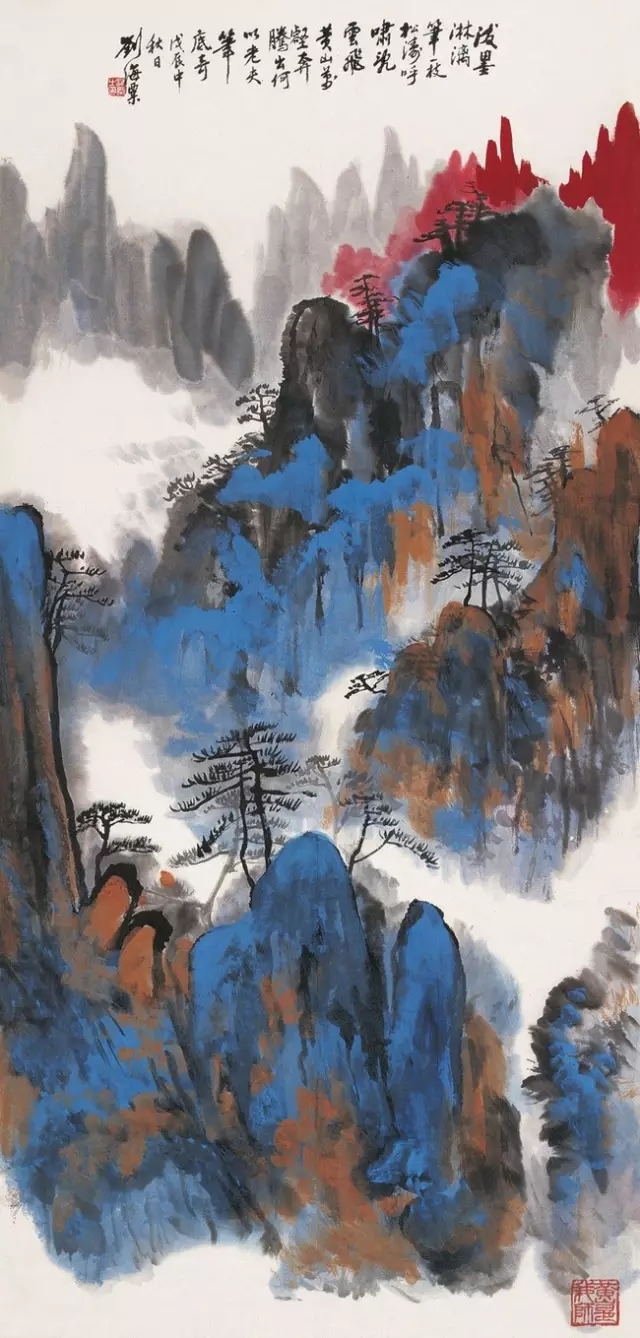

![微信图片_20180319163838]() 魏广君作品

魏广君作品

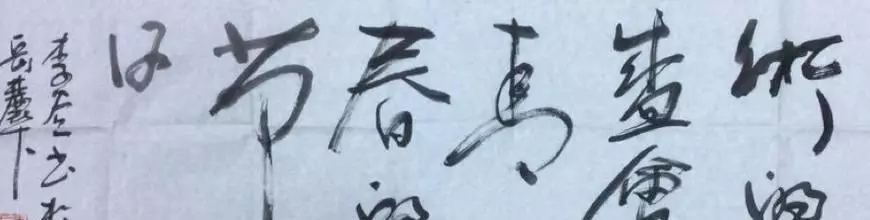

广君金碧山水的山石、草木、云水等形象生动而又高度概括,细节丰富而又不失之繁碎,造型精整而又不失之刻板,充分体现出如同五代山水画家面对自然时那种生动的感觉、丰沛的笔墨活力以及高度的图式化能力。

![微信图片_20180319163855]() 魏广君作品

魏广君作品

重彩与笔墨就被他同样珍爱,不敢厚此薄彼。他要让笔墨与重彩都以各自最大的表现力呈现于他的金碧山水之中。其笔墨体现为细致精致的皴法,既完整地刻画着山石树木,同时,又以皴、擦、点、染的抒情笔调,经营一种精妙的笔墨关系;其笔迹形态既葆有五代山水画家那种与自然的亲近感,同时又像元代山水画家那样挥洒出笔墨意趣;具有书法性的笔致散发着浓郁的古典情味,同时也显现出高品质的文人精神性。

另一方面,他又用浓重的青、绿、红积染山头,其面积不大但却极为醒目;平面性与高纯度的色块,就像民间美术单纯热烈的色彩一样,为蕴藉的文人笔墨增添感人的活跃与激荡;金色的质地又以一种堂皇的氛围,烘托起这重彩与笔墨的高昂唱和。

![微信图片_20180319163947]() 魏广君作品

魏广君作品

当然,广君金碧山水的独特性又并不仅仅体现为笔墨与重彩的结合。因为如果跳出语言的层面,我们又会看到,他的金碧山水,其实又在力求实现宋画与元画的整和、书法与绘画的整和,以及意造与写生的统一、书写与制作的统一、严谨与随性的统一,进而实现对五代丘壑、元人笔墨、民间色彩、古典图式、高士情怀、文人气质以及诗性精神的集大成,他就是以这般具有绘画史意义的语言探索,让我们重新认识金碧山水。

中国国家画院常务副院长卢禹舜谈魏广君:

魏广君是当代中青年画家中比较突出的具有非常全面综合修养的,能在浮躁的氛围中甘于寂寞,真正沉潜下来,深入做学问、做研究,搞创作,并且路子正、稳的一位主流画家。

或许是因为他来自传统文化积淀深厚的中原腹地——河南,他对中国传统文化的理解和认识非常深入,并且自然而然地在他的作品中体现出了这种浓浓的民族文化气息和底蕴。

![微信图片_20180319163746]() 魏广君作品

魏广君作品

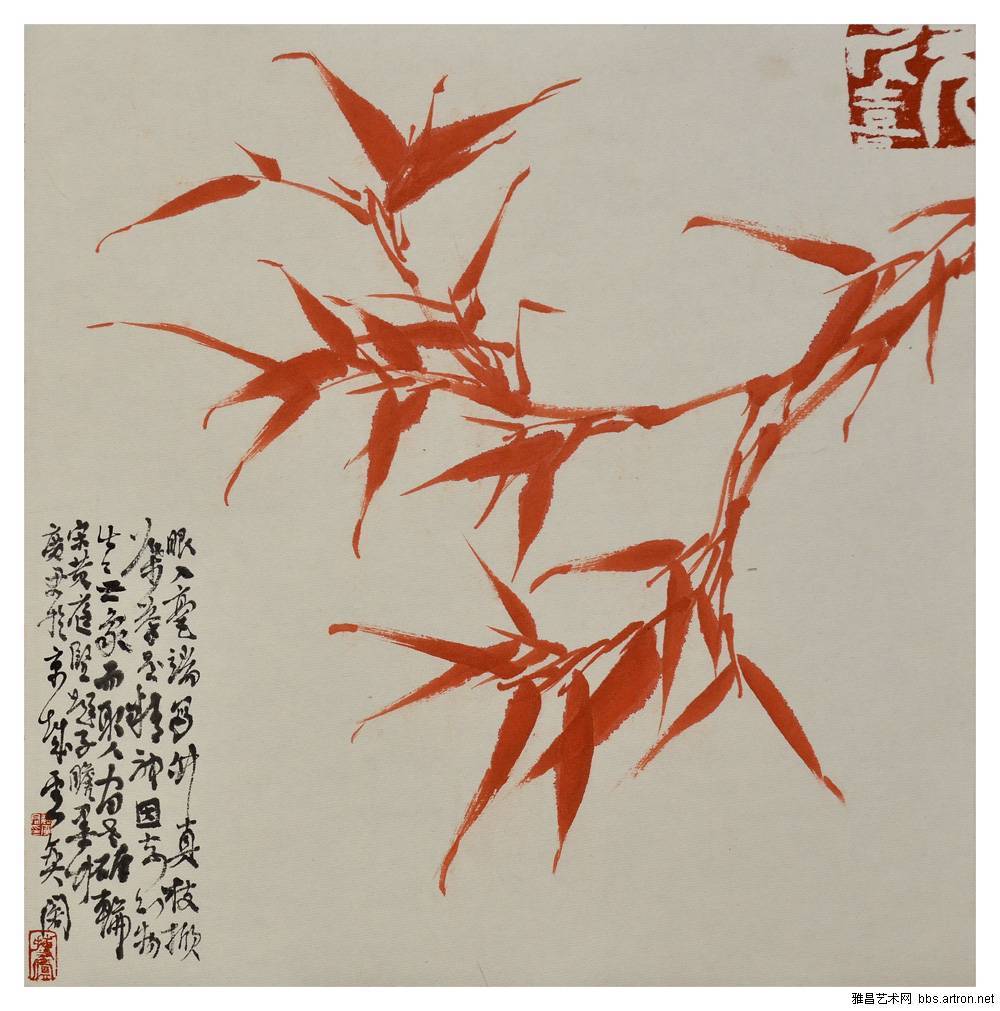

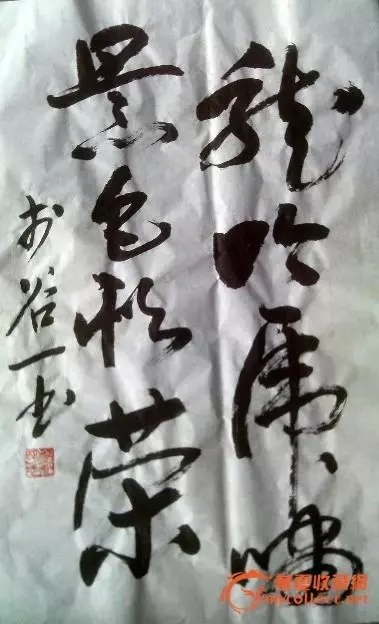

在当代画坛,能重视并且兼有“三绝”、“四全”素养,能注重综合人格塑造的画家却越来越少,广君就是那凤毛麟角中的一员,他的诗书画印素养很全面,不仅诗词写得好,书法、刻印深得民族文化传统精髓,而且绘画兼修山水、花鸟,古人云:“腹有诗书气自华”,广君的绘画具有一种由综合人格修养锤炼而出的、扑面而来的文化气息,他的花鸟画非常“文气”,带有浓浓的书卷气,他的金碧山水富丽堂皇、典雅大气,具有“富贵气象”,带有一种传统士大夫的精神气度,他的作品从整体上体现出的“雅”,突出和强调了抒情主人公内在的精神气质的高雅、充实与丰富。

中国传统美术批评理论中有一个区别于西方的标准,那就是将作品与画家人品相联系,所谓“画如其人”,“人品不高,落墨无法”等等,潘天寿也说过:“艺术品,为作者全人格之反映。无特殊之天才,高尚之品格,深湛之学问,广远之见闻,刻苦之经验,决难得有不凡之贡献。故画人满街走,而特殊作者,百数十年中每仅几人而已。”他提出了天才、品格、学问、见闻、经验是可以有共识的,并且强调了它们对一个优秀艺术家的综合作用、共同影响。

![181058iz7loqilk5wqov0d]() 魏广君作品

魏广君作品

我们当前就画论画的人太多,从文化的角度来考虑绘画,知人论画的太少,国画传统理论并不孤立地来品评一件艺术品,而是将画家、作品与观众之间复杂互动的关系综合起来考察,这样的品评应该是更为全面的。我觉得广君恰恰是在天才、品格、学问、见闻、经验方面,从文化、修养角度考虑绘画做得比较好的一个代表,作为厚积薄发的中青年画家,我相信广君未来的艺术道路会越走越宽阔,越走越好,祝愿并期待广君为我们、为时代创作出更多、更优秀的作品。

![181054xzyhggjj02olh5b0]() 魏广君作品

魏广君作品

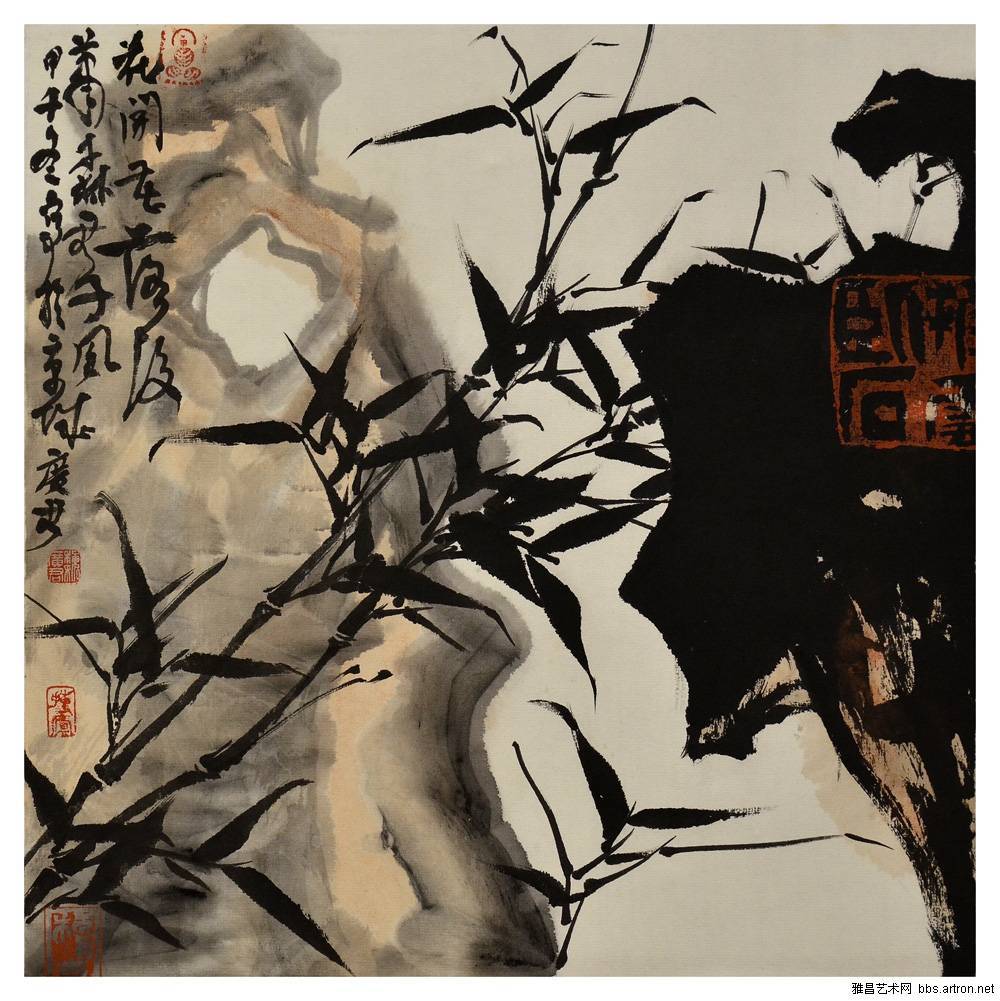

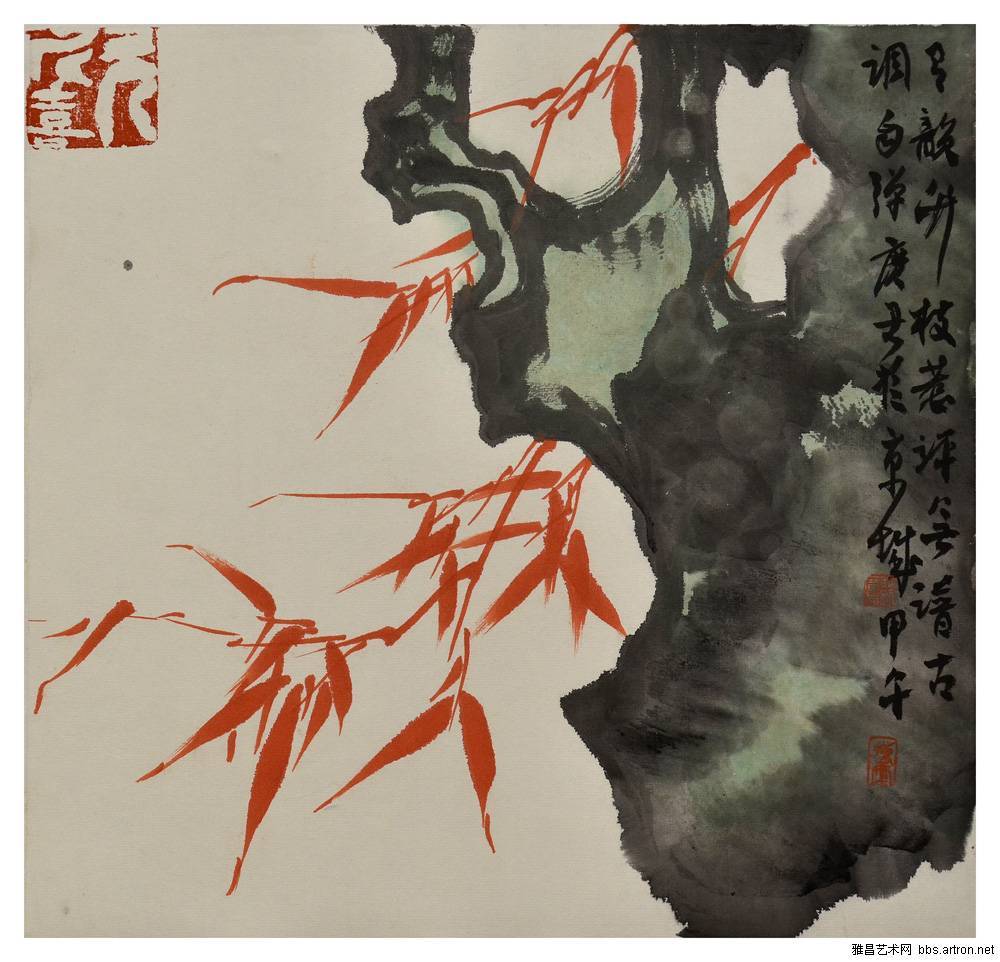

墨池学院特别邀请到画竹名家魏广君老师为我们讲解竹子的画法。通过老师的视频示范和讲解,使大家体会中国传统文人画竹的用笔用墨;竹枝、竹叶的穿插组合;了解画面整体的虚实布局,进而对画竹的水平有一个深入的认识和提高,并且可以自己实践创作,体悟画竹的俊逸之美。

竹,是东方艺术的卓越代表,是美德的物质载体,是君子的象征,为无数仁人志士喜爱,古今文人墨客对竹充满了赞美。竹,于千百年来经岁月的洗礼而跃然纸上、淋漓尽致、悠然自得、登峰造极,成为文人墨客揽画欣赏,争相描绘的极好题材。

(下面有领取课程福利的方法,往下拉哦~)

课程主题

《魏广君老师 “竹径通幽 俊逸有节”画竹技法精析》

课程内容

第一课时 画竹名家名作介绍与解读

第二课时 竹竿与竹枝的画法

第三课时 竹叶的画法

第四课时 新篁(新竹)的画法

第五课时 竹子与石的画法

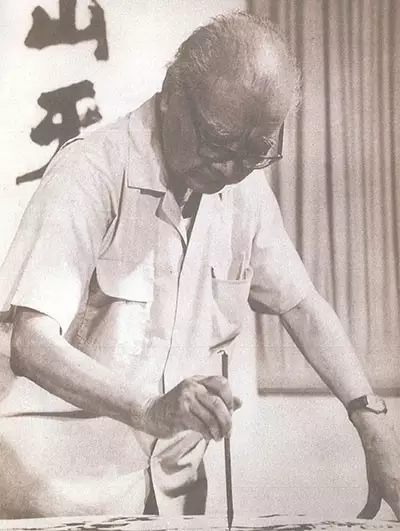

导师介绍

魏广君,1964年生于郑州。中国国家画院书法院篆刻研究所副所长。中国艺术研究院文学艺术创作院特聘研究员,荣宝斋画院特聘教授,河南大学艺术学院特聘教授,中国人民大学画院特聘教授,中国城镇化促进会书画研究院副院长,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,国家一级美术师。中国道教协会书画院荣誉院长。

导师作品:

![181130oaf8uk9bchbmlfte]()

报名方式:

【长按保存图片,发到朋友圈】

邀请10位好友,即可免费学习

![微信图片_20180319142323]()

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)